転職はもちろん、本業を持ちながら第二のキャリアを築くパラレルキャリアや副業も一般化し始め、働き方も多様化しています。だからこそ働き方に関する悩みや課題は、就職を控える学生のみならず、社会人になっても人それぞれに持っているはず。

そこでこの連載では、他業界から転身して活躍するファッション&ビューティ業界人にインタビュー。今に至るまでの道のりやエピソードの中に、これからの働き方へのヒントがある(?)かもしれません。

第8回目に登場するのは、雑誌「トランジット(TRANSIT)」や「ブルータス(BRUTUS)」のほか、カタログや広告などで活躍する写真家の在本彌生氏。その美しくも力強い写真に、業界内にもファンが多いことで知られています。外資系航空会社で乗務員として勤務後、36歳でフリーランスフォトグラファーに転身。「好き」という強い気持ちと行動力で道を開いた在本氏のキャリア変遷に耳を傾けました。

WWD:前職は客室乗務員をされていたのですね。

在本彌生氏(以下、在本):イタリアのアリタリア航空に勤めていました。イタリアの航空会社を選んだのは映画「ニューシネマパラダイス」がきっかけです。映し出されるイタリア・シチリア島の田舎町の風景だったり人情だったり、土くさい雰囲気に心をわしづかみにされました。映画館を後にする頃には「私、イタリアに呼ばれてる!」と本気で考えていましたね(笑)。大学3年の本格的に就活を考え始めたタイミングだったこともあり、「イタリアに行ける仕事をしたい!」とイタリア語講座に通うように。当初は、「ベネトン(BENETON)」などイタリアのファッションブランドや医薬品メーカーも調べてみたのですが、採用されてもすぐにイタリアに行けるわけではない経験者枠ばかりでした。そこで、航空会社への就職が働きながらイタリアに行ける一番手っ取り早い方法かも!と考えついたわけです。

WWD:なるほど。

在本:けれどアリタリア航空も経験者優遇でした。アリタリア(航空)にエントリーはしつつも、他の航空会社も受けることにしました。結果、アジア系の航空会社から内定をもらい、「まずはここで頑張ろう」と思っていた矢先に、アリタリア航空から欠員が出たという連絡を受けたんです。すぐにエントリーをして、ラッキーなことに入社が決まりました。

WWD:最短距離で夢をかなえたのですね!

在本:入社後、すぐにフライト訓練が始まりました。ルートは、東京→ミラノ、東京→デリー→ローマ、東京→モスクワ→ローマという3種類。一都市での滞在は、長いときには3日から6日近くになることもありました。そんなぜいたくな時間の与えられ方は、大人になってからはなかなかないですよね。私が初めに担当していたのは、ほぼ東京・デリー間。イタリアに行きたかったのに、経由地であるインドまでしか行けない(笑)。業務を始めて1カ月が過ぎた頃、フライトでローマまで行くことができました。降り立ったとき、全身が震えるほどうれしかったことを今でも覚えています。

WWD:経由地での滞在中はどんなふうに時間を過ごしていたのでしょう?

在本:フライトとフライトの間は体を休める時間と考えて、ホテルの部屋から出ない仲間もいましたが、私は出歩くのが好きでした。それまでの人生の中でデリーほど混沌とした都市は初めてで刺激的でしたし、多様すぎる文化に魅了されました。

デリーに深夜に到着すると、空港にウシが寝ていましたね。今はずっと近代的ですけど。それが“遅れている”とか近代的だとか、そういうことではないというのは感じていました。というのも、就職の前年にバブルがはじけて。人々の価値観が根底からひっくり返るような出来事が世界中で起きていたんです。就職して2年が過ぎた頃、このままずっと会社員として働くことに疑問を感じるようになっていました。月末に来月のシフトをもらって、一つのフライトが終われば手が離れる。そのルーティンに乗っかっていればお給料をもらえるわけです。仕事も嫌いじゃなかった。でも形として何も残っていかないんじゃないかな、と私は感じてしまって。そのことが心のどこかにずっと引っ掛っていたんです。

乗客の勧めで新橋のカメラ店に

WWD:何か転身となる出来事があったのでしょうか。

在本:フライト中にジャンプシートの前に座っていたあるお客さまとの出会いです。ジャンプシートに座ると、目の前にお客さまがいらっしゃる状態。しかもフライトは約12時間と長いので、自然と何らかのコミュニケーションを取らざるを得ないような環境です。ふと「なんか楽しそうに仕事してないよね?」と、自分の父親ほどの年齢の男性に言われました。それは決して嫌味な言い方ではなくて。私は「仕事を始めて5年になること」「何か形に残ることをしたいと思っていること」を話したんです。すると「こんなにいろいろな国に行っているなら写真を撮ったらいいよ。いま新橋のウツキカメラで、フジフイルムのティアラってコンパクトカメラが2万9800円で売ってるよ」と。「その値段なら買えるなぁ」なんて、私も妙にしっくりきてフライト帰りに新橋に行って、言われた通りにカメラを買いました。

WWD:まるで映画のような展開ですね。

在本:写真は以前からやってみたいという気持ちがあったんだと思います。今でこそスマホで気軽に撮れますが、当時はまずカメラを買わなくちゃならない。ましてや一眼レフなんてボーナスの1カ月分がかかる。「コンパクトカメラならフライトの邪魔にもならないし」と、とにかく始めてみました。最初はフィルム1本を1カ月で取り終わらないぐらいのゆるい付き合い方でした。それが数カ月すると、「現像も自分でやってみたい」「本格的に撮りたい」という思いがむくむくと湧いてきました。中古のライカM6のボディーとレンズ2本を手に入れ、「暗室入門」という本まで買っていました。当時のアパートのダイニングを遮光し暗室のようにして、仕事で行った先で写真を撮り現像するという生活を3年ぐらい続けていました。

WWD:写真のどんなところに引かれたのでしょうか?

在本:現像というのは、撮影したものをもう一回自分の目で確かめるという作業でもあるんです。私はそのプロセスが好きでした。「どんな気持ちでシャッターを切って、どう見てたんだろう」とか「私はこんな見方をするんだ」という発見も面白く新鮮でした。自分の気持ちと向き合って反すうする時間は、スケジュールをこなしてあわただしく時間が過ぎる客室乗務員の仕事ではなかなか味わえなかったことだったので。

WWD :写真を誰かに見せることもあったのですか?

在本: 実は写真をファイリングしてフライト時に持参していました。乗客の中でも、フォトグラファーって大きな機材や雰囲気で分かるんです。それで「私も写真撮ってるんです」とか言って、ファイルを渡したり。見せられる方も困ったと思います(笑)。とにかく誰かに見てもらって批判、批評してもらわないと前に進めないと、内心とてももがいていたんだと思います。実は、28歳のときに1年間休職をしています。その間に旅をしながら、先のことを考えていましたね。写真は好きだけど、それを職にするつもりや覚悟はなくて。このままいったら本当に定年まで会社員でいるのかな、と。

それから写真のワークショップに通うようになりました。3年ほど通ったワークショップが終わる頃「展覧会をやりませんか?」と声をかけてもらい、32歳で初めての個展を開いたんです。半年後に開いた2度目の個展に、「エスクァイア(ESQUIRE)」の編集者が来て、仕事をくれたんです。「南米特集」でアルゼンチンに飛びました。

WWD:客室乗務員とフォトグラファーの両立はどのように?

在本:撮影の仕事に合わせて休暇を取らせてもらっていました。誌面には当然フォトグラファーとしてクレジットが記載されるので、会社には事前に相談しました。すると返ってきたのは「君の人生なんだから、やりたいことをやりなさい。休みの希望は仕事に支障のない範囲で認めます」との答え。人事部長には感謝しかないですね。こうして、二足のわらじ期間が3年ほど続きました。海外での撮影となるとまとまった休暇が必要ですが、都内でのインタビュー撮影なら2時間ぐらいで終わるので、合間を縫って撮影の仕事を受けることもできました。

東京着のフライト後、イタリア人の乗務員たちは新宿のホテルに滞在するためそこまでバスが出るんです。私も同じバスに乗り、ホテルに荷物を預けたらすぐ近くのヨドバシカメラに行ってフィルムと印画紙を買って帰るという生活をしていましたね。

写真に投影できるのは

自分が経験してきたこと

WWD:フリーランスになることでの不安もあったかと思います。フォトグラファー一本でイケる!と感じた理由は何だったのでしょう?

在本:勢いもあるけれど、3年間の中で「エスクァイア」や「ニュートラル(NEUTRAL)」※「スタジオ ボイス(STUDIO VOICE)」「流行通信」などの雑誌でコンスタントに仕事をさせてもらっていたことが大きいです。仕事の掛け持ちは、体力的にもさすがにきつくなってきていましたし。それまでに撮った写真とエッセイで写真集を出すことで区切りにしようと決め、会社を退職しました。

フリーランスになってからはもちろん収入面の浮き沈みはありましたが、食べていけるだけの仕事をさせていただいています。フォトグラファーとして独立したのが36歳で前職には14年も勤めましたから、当時も今も気持ち的にはまだまだ駆け出し。受けた仕事に対して120パーセントで返すのみです。技術的な知識は後から現場で身に着けた感じですから、学校で写真を学んだ人たちとは違います。ただ、写真に投影できるのは自分が経験してきてきたことで、それでしかない——。そう思えたら開き直れるんです。無理な仕事は、そもそも来ないですから(笑)。被写体としては、人でも物でも潜在的な美しさに魅力を感じます。本人さえ気づいていないような、放っておいても溢れ出る何かに心揺さぶられるというか。それは、カメラを手にした頃と今も変わっていないように思います。

※2004年創刊のトラベルカルチャー誌。08年に現在の「トランジット」に改名

1 / 2

WWD:前職での経験が生きていることはありますか?

在本:移動におけるフットワークの軽さですね。フォトグラファーとして世界中を訪ね歩くようになった今、キャビンアテンダントの頃に意図せずに出合ってきたインドやロシアなどの景色を見ることができたのは大きな財産だったと思います。それに接客業でしたから、いろんな人とコミュニケーションを取ることにもストレスがないですね。フォトグラファーって、サービス業の側面も大きいと思うんです。その人の美しいところや個性を引き出せるか、見せてもらえるか——。レンズ越しではあるけれど、(撮影は)対象者と一対一のコミュニケーションでもありますから。

WWD:在本さんにとっての「仕事」とは?

在本:生きること、ですね。写真が生活のための仕事というふうに区切っていないんです。なぜなら、私にとって写真を撮ること=心が躍る行為だと分かっているから。プライベートでしんどいことがあっても、現場でカメラを持ち、目の前の人や物に集中することで気持ちを切り替えることができる。写真を撮ること自体が楽しいんですよね。写真に限らず、落ち込んだときに何をしたら気持ちが落ち着いたり元気になるのか、という方法を知っているか知らないかというだけで、人生の舵取りが変わってくると思うんです。仕事でそれができている私は、幸せ者ですね。

何かしたいと思うことがあるなら、突き進んでみてはいかがしょう。私は36歳でフリーランスのフォトグラファーになっています。何事も遅いということはないと思う。後悔のないように生きないと、人生もったいないですから。

WWD:いま進めている企画はありますか?

在本:1年半くらいインドやバングラデシュに通っていて、伝統的な布工芸を取材しています。手仕事の美しさもさることながら、携わる職人たちのコミュニティーも奥深くて面白い。近いうちに形としてまとめたいですね。

WWD:最後に、新型コロナウイルス感染拡大が影響する今の状況下で思うことを教えてください。

在本:こんな事態を働き盛りのタイミングで経験することになった私たちです。ここまで蓄えてきた知恵と体力で乗り切りましょう。新しい時代を作る準備をしましょう。たった今私たちにできることは、とにかくウイルスを拡散しないこと。世界と自分に対して責任ある判断をすること。人間も動物も世界も自分だけでは回っていない——。そのことを念頭に置いて。知性、体力、精神力を育んで鍛え、次の段階に備えましょう。

The post 仕事が絶えないあの人の、“こうしてきたから、こうなった” 写真家・在本彌生編 appeared first on WWD JAPAN.com.

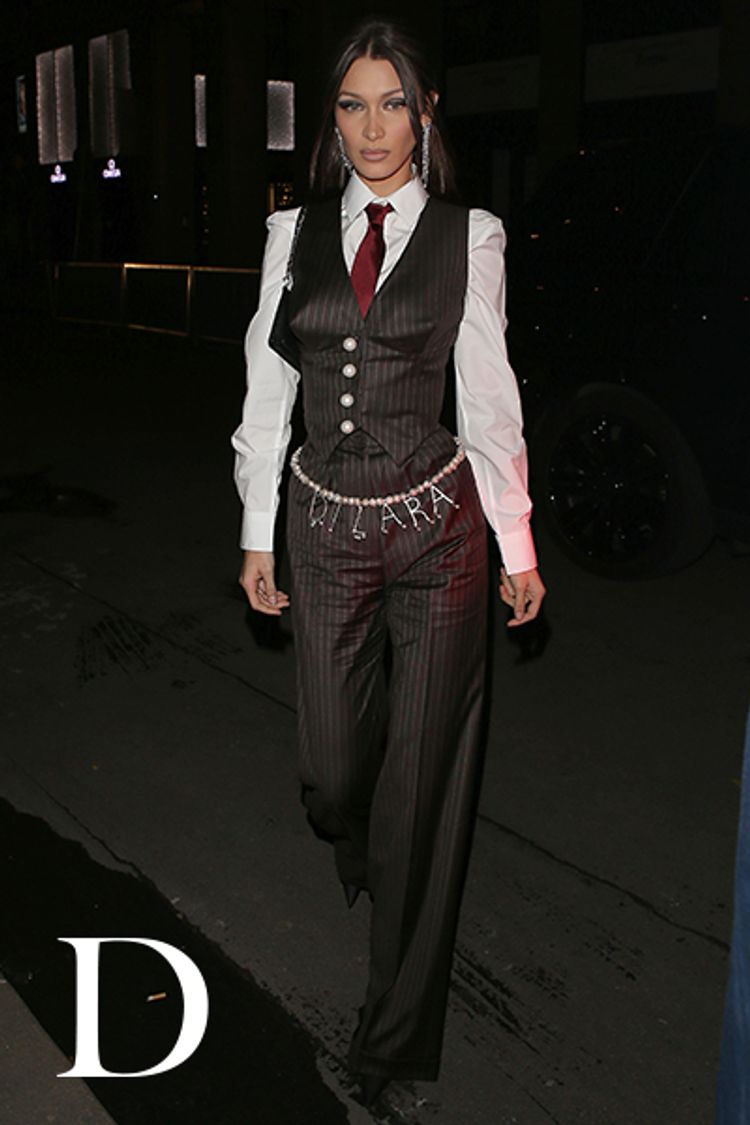

ELIE INOUE:パリ在住ジャーナリスト。大学卒業後、ニューヨークに渡りファッションジャーナリスト、コーディネーターとして経験を積む。2016年からパリに拠点を移し、各都市のコレクション取材やデザイナーのインタビュー、ファッションやライフスタイルの取材、執筆を手掛ける

ELIE INOUE:パリ在住ジャーナリスト。大学卒業後、ニューヨークに渡りファッションジャーナリスト、コーディネーターとして経験を積む。2016年からパリに拠点を移し、各都市のコレクション取材やデザイナーのインタビュー、ファッションやライフスタイルの取材、執筆を手掛ける

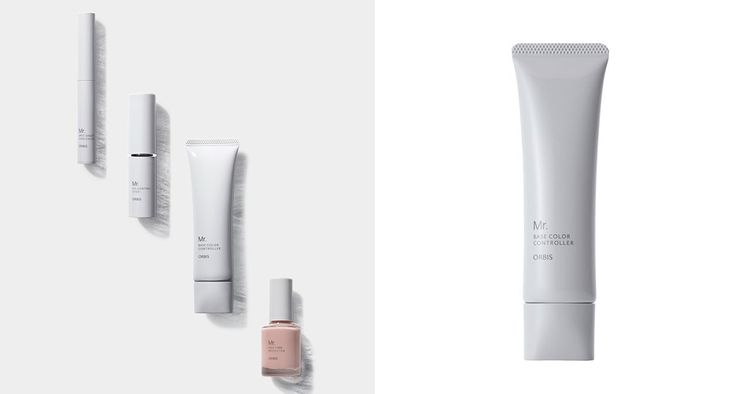

宇野ナミコ:美容ライター。1972年静岡生まれ。日本大学芸術学部卒業後、女性誌の美容班アシスタントを経て独立。雑誌、広告、ウェブなどで美容の記事を執筆。スキンケアを中心に、メイクアップ、ヘアケア、フレグランス、美容医療まで担当分野は幅広く、美容のトレンドを発信する一方で丹念な取材をもとにしたインタビュー記事も手掛ける

宇野ナミコ:美容ライター。1972年静岡生まれ。日本大学芸術学部卒業後、女性誌の美容班アシスタントを経て独立。雑誌、広告、ウェブなどで美容の記事を執筆。スキンケアを中心に、メイクアップ、ヘアケア、フレグランス、美容医療まで担当分野は幅広く、美容のトレンドを発信する一方で丹念な取材をもとにしたインタビュー記事も手掛ける 佐藤仁美:通訳、翻訳家。2010年からモスクワ在住。ソチ五輪、FIFA W杯やアート・文化事業でのメディアコーディネーターをはじめ、ロシア関連番組制作に多数携わる。NHK「ちきゅうラジオ」などのメディアで現地情報を発信。 ロシア世界遺産踏破に挑戦中

佐藤仁美:通訳、翻訳家。2010年からモスクワ在住。ソチ五輪、FIFA W杯やアート・文化事業でのメディアコーディネーターをはじめ、ロシア関連番組制作に多数携わる。NHK「ちきゅうラジオ」などのメディアで現地情報を発信。 ロシア世界遺産踏破に挑戦中

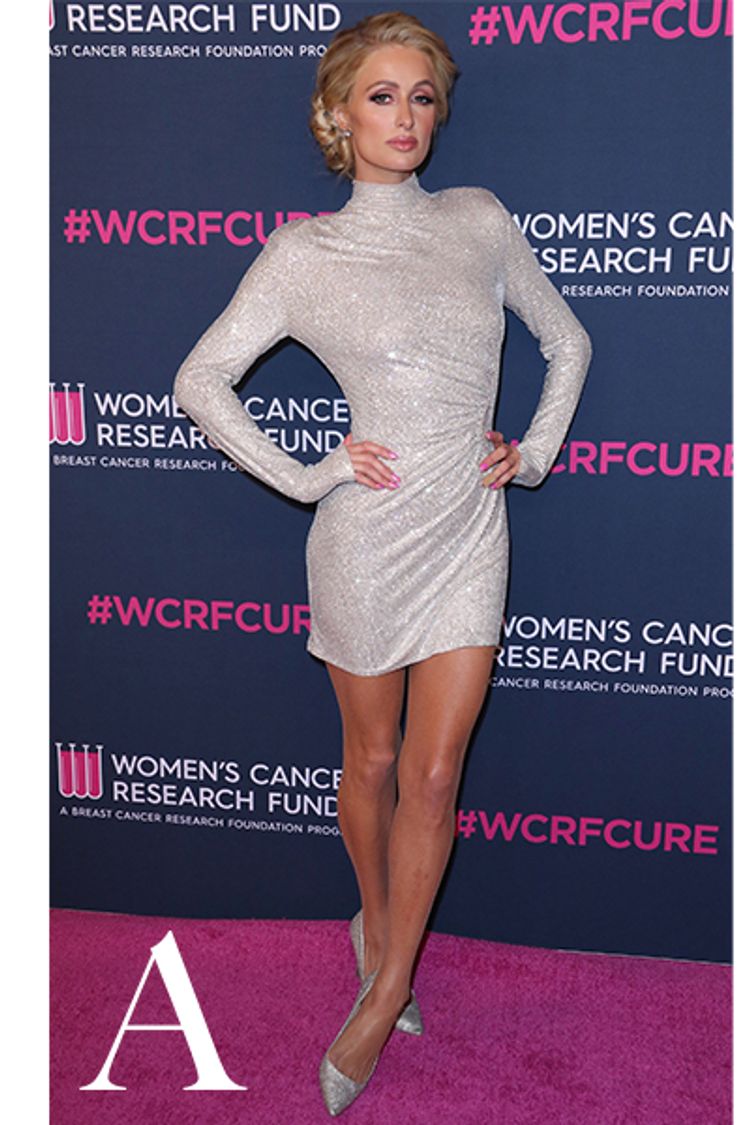

ファッションジャーナリスト・ファッションディレクター 宮田理江:多彩なメディアでコレクショントレンド情報、着こなし解説、映画×ファッションまで幅広く発信。バイヤー、プレスなど業界での豊富な経験を生かし、自らのTV通版ブランドもプロデュース。TVやセミナー・イベント出演も多い

ファッションジャーナリスト・ファッションディレクター 宮田理江:多彩なメディアでコレクショントレンド情報、着こなし解説、映画×ファッションまで幅広く発信。バイヤー、プレスなど業界での豊富な経験を生かし、自らのTV通版ブランドもプロデュース。TVやセミナー・イベント出演も多い

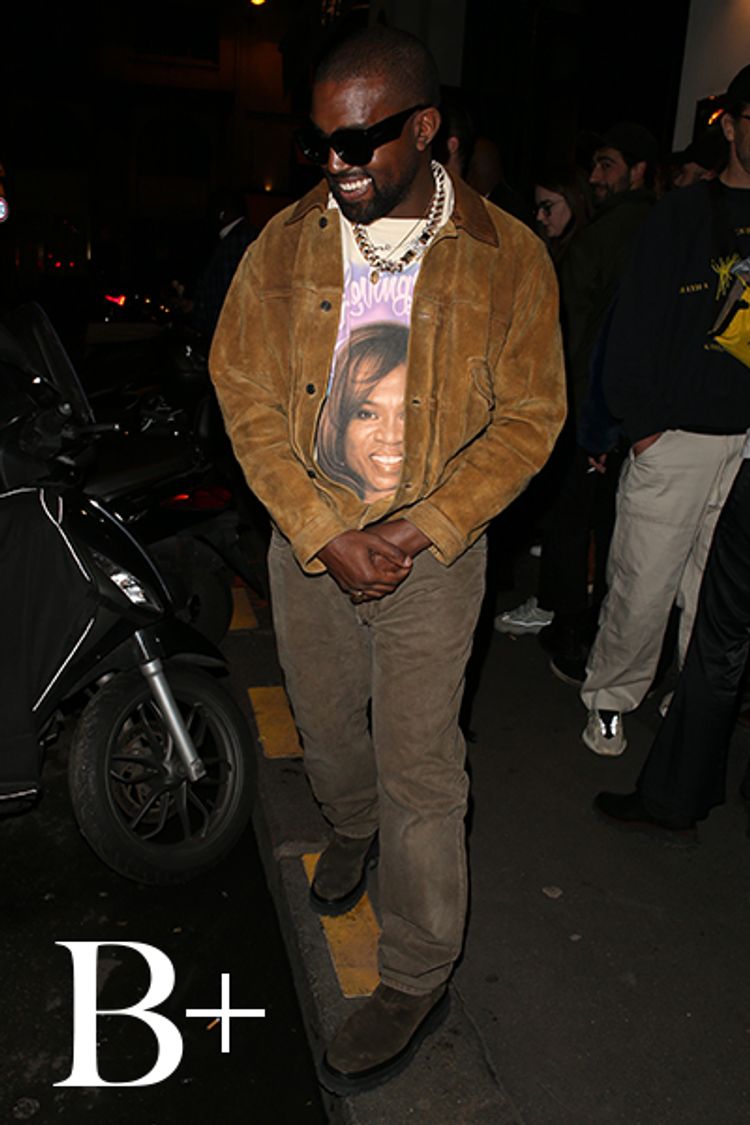

メイ/クリエイティブディレクター : ファッションやビューティの広告キャンペーンやブランドコンサルティングを手掛ける。トップクリエイティブエージェンシーで経験を積んだ後、独立。自分のエージェンシーを経営する。仕事で海外、特にアジアに頻繁に足を運ぶ。オフィスから徒歩3分、トライベッカのロフトに暮らす

メイ/クリエイティブディレクター : ファッションやビューティの広告キャンペーンやブランドコンサルティングを手掛ける。トップクリエイティブエージェンシーで経験を積んだ後、独立。自分のエージェンシーを経営する。仕事で海外、特にアジアに頻繁に足を運ぶ。オフィスから徒歩3分、トライベッカのロフトに暮らす スティービー/ファッションエディター : アメリカを代表する某ファッション誌の有名編集長のもとでキャリアをスタート。ファッションおよびビューティエディトリアルのディレクションを行うほか、広告キャンペーンにも積極的に参加。10年前にチェルシーを引き上げ、現在はブルックリンのフォートグリーン在住

スティービー/ファッションエディター : アメリカを代表する某ファッション誌の有名編集長のもとでキャリアをスタート。ファッションおよびビューティエディトリアルのディレクションを行うほか、広告キャンペーンにも積極的に参加。10年前にチェルシーを引き上げ、現在はブルックリンのフォートグリーン在住 レイチェル/プロデューサー : PR会社およびキャスティングエージェンシーでの経験が買われ、プロデューサーとしてメイの運営するクリエイティブ・エージェンシーで働くようになって早3年。アーティストがこぞってスタジオを構えるヒップなブルックリンのブシュウィックに暮らし、最新のイベントに繰り出し、ファッション、ビューティ、モデル、セレブゴシップなどさまざまなトレンドを収集するのが日課

レイチェル/プロデューサー : PR会社およびキャスティングエージェンシーでの経験が買われ、プロデューサーとしてメイの運営するクリエイティブ・エージェンシーで働くようになって早3年。アーティストがこぞってスタジオを構えるヒップなブルックリンのブシュウィックに暮らし、最新のイベントに繰り出し、ファッション、ビューティ、モデル、セレブゴシップなどさまざまなトレンドを収集するのが日課

福本敦子(ふくもと・あつこ)/フリーランスPR・美容コラムニスト:コスメキッチンに14年間勤務後、現在はフリーランスPRとして活動するかたわら、ビューティコラムニストとしてイベント、SNSなど多方面で活躍。オーガニックに精通した知識を武器に、ライフスタイルに寄り添った独自のオーガニック美容論が、著名人やエディターをはじめ各方面から大人気。「#敦子スメ」は「読んだ瞬間試したくなる」と多くの反響を呼び、紹介した商品の欠品や完売も多数。2019年秋、初の書籍となる「今より全部良くなりたい 運まで良くするオーガニック美容本 by敦子スメ」を出版。発売前に増刷が決まるなど話題を呼んでいる。旅を愛し、占星術にも精通する instagram:@uoza_26

福本敦子(ふくもと・あつこ)/フリーランスPR・美容コラムニスト:コスメキッチンに14年間勤務後、現在はフリーランスPRとして活動するかたわら、ビューティコラムニストとしてイベント、SNSなど多方面で活躍。オーガニックに精通した知識を武器に、ライフスタイルに寄り添った独自のオーガニック美容論が、著名人やエディターをはじめ各方面から大人気。「#敦子スメ」は「読んだ瞬間試したくなる」と多くの反響を呼び、紹介した商品の欠品や完売も多数。2019年秋、初の書籍となる「今より全部良くなりたい 運まで良くするオーガニック美容本 by敦子スメ」を出版。発売前に増刷が決まるなど話題を呼んでいる。旅を愛し、占星術にも精通する instagram:@uoza_26 松下久美:ファッション週刊紙「WWDジャパン」のデスク、シニアエディター、「日本繊維新聞」の小売り・流通記者として、20年以上にわたり、ファッション企業の経営や戦略などを取材・執筆。著書に「ユニクロ進化論」(ビジネス社)

松下久美:ファッション週刊紙「WWDジャパン」のデスク、シニアエディター、「日本繊維新聞」の小売り・流通記者として、20年以上にわたり、ファッション企業の経営や戦略などを取材・執筆。著書に「ユニクロ進化論」(ビジネス社)

小島健輔(こじま・けんすけ):慶應義塾大学卒。大手婦人服専門店チェーンに勤務した後、小島ファッションマーケティングを設立。マーケティング&マーチャンダイジングからサプライチェーン&ロジスティクスまで店舗とネットを一体にC&Cやウェブルーミングストアを提唱。近著は店舗販売とECの明日を検証した「店は生き残れるか」(商業界)

小島健輔(こじま・けんすけ):慶應義塾大学卒。大手婦人服専門店チェーンに勤務した後、小島ファッションマーケティングを設立。マーケティング&マーチャンダイジングからサプライチェーン&ロジスティクスまで店舗とネットを一体にC&Cやウェブルーミングストアを提唱。近著は店舗販売とECの明日を検証した「店は生き残れるか」(商業界)

「ポイントリフト」の最大の特徴である、ヘッド部分にある8極の“点”電極。この8極から集中的にEMSが出力されるので、表情筋を効率的かつ多角的に刺激することが可能だ。さらに独自開発の電流“モイスチャーパルス”*3によるW導入を実現。理論的に高い保湿効果が期待できる波形を取り入れることで、効率性を実現した。表情筋のケアと同時にイオンでの保湿もしてくれるので、肌のもたつきや乾燥によって目立つ毛穴のケアに適している。10秒ごとにブザーが鳴るので、エイジングサインが気になる部位に対してスタンプ押しする使用方法がおすすめ。

「ポイントリフト」の最大の特徴である、ヘッド部分にある8極の“点”電極。この8極から集中的にEMSが出力されるので、表情筋を効率的かつ多角的に刺激することが可能だ。さらに独自開発の電流“モイスチャーパルス”*3によるW導入を実現。理論的に高い保湿効果が期待できる波形を取り入れることで、効率性を実現した。表情筋のケアと同時にイオンでの保湿もしてくれるので、肌のもたつきや乾燥によって目立つ毛穴のケアに適している。10秒ごとにブザーが鳴るので、エイジングサインが気になる部位に対してスタンプ押しする使用方法がおすすめ。

CKR Kondo : 大手通信会社に入社後、暗号技術/ICカードを活用した認証決済システムの開発に従事。その後、欧州/中東外資系企業向けITソリューションの提供、シンガポール外資系企業での事業開発を経験。企業とその先の利用者が必要とするもの、快適になるものを見極める経験を積み、ウェアラブルデバイスやFree WiFiを活用したサービスインキュベーションを推進。現在は、米国、欧州、アジア太平洋地域にまたがる、新たなサイバーセキュリティサービスの開発を推進中

CKR Kondo : 大手通信会社に入社後、暗号技術/ICカードを活用した認証決済システムの開発に従事。その後、欧州/中東外資系企業向けITソリューションの提供、シンガポール外資系企業での事業開発を経験。企業とその先の利用者が必要とするもの、快適になるものを見極める経験を積み、ウェアラブルデバイスやFree WiFiを活用したサービスインキュベーションを推進。現在は、米国、欧州、アジア太平洋地域にまたがる、新たなサイバーセキュリティサービスの開発を推進中 川原好恵:ビブレで販売促進、広報、店舗開発などを経て現在フリーランスのエディター・ライター。ランジェリー分野では、海外のランジェリー市場について15年以上定期的に取材を行っており、最新情報をファッション誌や専門誌などに寄稿。ビューティ&ヘルス分野ではアロマテラピーなどの自然療法やネイルファッションに関する実用書をライターとして数多く担当。日本メディカルハーブ協会認定メディカルハーブコーディネーター、日本アロマ環境協会認定アロマテラピーアドバイザー。文化服装学院ファッションマーチャンダイジング科出身

川原好恵:ビブレで販売促進、広報、店舗開発などを経て現在フリーランスのエディター・ライター。ランジェリー分野では、海外のランジェリー市場について15年以上定期的に取材を行っており、最新情報をファッション誌や専門誌などに寄稿。ビューティ&ヘルス分野ではアロマテラピーなどの自然療法やネイルファッションに関する実用書をライターとして数多く担当。日本メディカルハーブ協会認定メディカルハーブコーディネーター、日本アロマ環境協会認定アロマテラピーアドバイザー。文化服装学院ファッションマーチャンダイジング科出身

秋吉成紀(あきよしなるき):1994年生まれ。2018年1月から「WWDジャパン」でアルバイト中

秋吉成紀(あきよしなるき):1994年生まれ。2018年1月から「WWDジャパン」でアルバイト中

VIEWS ON WWD U.S.:米「WWD」の翻訳記事から、注目すべきニュースの紹介や記事の面白さを解説するメールマガジン。「WWDジャパン」のライセンス元である米「WWD」は1910年から続くファッション業界専門紙。世界中のデザイナーや企業のトップと強く繋がっており、彼らの動向や考え、市場の動きをいち早く、詳しく業界で働く人々に届けています。

VIEWS ON WWD U.S.:米「WWD」の翻訳記事から、注目すべきニュースの紹介や記事の面白さを解説するメールマガジン。「WWDジャパン」のライセンス元である米「WWD」は1910年から続くファッション業界専門紙。世界中のデザイナーや企業のトップと強く繋がっており、彼らの動向や考え、市場の動きをいち早く、詳しく業界で働く人々に届けています。

渡部玲:女性誌編集部と美容専門の編集プロダクションに勤めた後、独立。2004年よりフリーランスの編集者・ライターとして雑誌やウェブなどの媒体を中心に活動。目下、朝晩のシートマスクを美容習慣にして肌状態の改善を目指している

渡部玲:女性誌編集部と美容専門の編集プロダクションに勤めた後、独立。2004年よりフリーランスの編集者・ライターとして雑誌やウェブなどの媒体を中心に活動。目下、朝晩のシートマスクを美容習慣にして肌状態の改善を目指している

FROM OUR INDUSTRY:ファッションとビューティ、関連する業界の注目トピックスをお届けする総合・包括的ニュースレターを週3回配信するメールマガジン。「WWD JAPAN.com」が配信する1日平均30本程度の記事から、特にプロが読むべき、最新ニュースや示唆に富むコラムなどをご紹介します。

FROM OUR INDUSTRY:ファッションとビューティ、関連する業界の注目トピックスをお届けする総合・包括的ニュースレターを週3回配信するメールマガジン。「WWD JAPAN.com」が配信する1日平均30本程度の記事から、特にプロが読むべき、最新ニュースや示唆に富むコラムなどをご紹介します。

JUN YABUNO:1986年大阪生まれ。ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションを卒業後、「WWDジャパン」の編集記者として、ヨーロッパのファッション・ウィークの取材をはじめ、デザイナーズブランドやバッグ、インポーター、新人発掘などの分野を担当。2017年9月ベルリンに拠点を移し、フリーランスでファッションとライフスタイル関連の記事執筆や翻訳を手掛ける。「Yahoo!ニュース 個人」のオーサーも務める。20年2月からWWDジャパン欧州通信員

JUN YABUNO:1986年大阪生まれ。ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションを卒業後、「WWDジャパン」の編集記者として、ヨーロッパのファッション・ウィークの取材をはじめ、デザイナーズブランドやバッグ、インポーター、新人発掘などの分野を担当。2017年9月ベルリンに拠点を移し、フリーランスでファッションとライフスタイル関連の記事執筆や翻訳を手掛ける。「Yahoo!ニュース 個人」のオーサーも務める。20年2月からWWDジャパン欧州通信員