今年もセレブリティーのレッドカーペットファションは多くの人びとの注目を集めてきた。グーグル(GOOGLE)で2019年に最も検索されたレッドカーペットのスターランキングには、レディー・ガガ(Lady Gaga)からカーディ・B(Cardi B)までさまざまなセレブが名を連ねているが、トップを飾ったのは毎度目を引く衣装で登場するビリー・ポーター(Billy Porter)だった。やはり、ポーターのドラマチックでインパクト大なファッションが気になる人は多いようだ。

グーグルの検索ランキングは、2019年に一定期間を通じて数多く検索されたワードやトピックを昨年と比較して示すことができるトレンド検索と、1年間に世界中で行われた膨大な数の検索を集計して決定される。

それでは、2019年に最も検索されたレッドカーペットのスター10人を一挙にご紹介する。

1. Billy Porter

ビリー・ポーターはレッドカーペットでの印象の残し方を分かっている。2019年だけでも「クリスチャン・シリアノ(CHRISTIAN SIRIANO)」の黒いベルベットのタキシードドレスを着て登場した「第91回アカデミー賞(91st Academy Awards)」の授賞式や、映画「クレオパトラ(Cleopatra)」に着想を得て「ザ ブロンズ(THE BLONDS)」のジャンプスーツに大きなゴールドの天使の羽を生やした衣装で登場した「メットガラ(MET GALA)」など、他とは一線を画すファッションのオンパレードだった。

しかも驚くことに、ポーター自身はファッションアイコンの座を狙っているわけではないという。インタビューでポーターは自身をファッションアイコンと呼ぶことを拒み、「ほかの人に私のことをそう呼んでもらうよ。ショービジネスは難しいだろう?自信と傲慢の境界線に立っているようなものだから、私は自信の方に立とうと思っている」と語っている。

2. Cardi B

2019年「グラミー賞(Grammy Awards)」で、女性のソロアーティストとしては初となる「ベスト・ラップアルバム賞(Best Rap Album)」を受賞したカーディ・Bだが、授賞式で1995年の「ティエリー・ミュグレー(THIERRY MUGLER)」の貝殻を思わせるビンテージドレスを着用した姿はSNS上でも大きな話題となった。

カーディ・Bによるこのドレスの着用は、スタイリストのコリン・カーター(Kollin Carter)が授賞式の4カ月ほど前に「ミュグレー」にインスタグラムでDMを送ったことがきっかけで、カーターとカーディ・Bが「ミュグレー」のアーカイブに招かれて実現した。

カーターはインタビューで、「どうしても欲しい一着があったから、彼らを悩ませ続けてしまった。それがあのレッドカーペットのドレスだよ。あのドレスを見た瞬間、これは物議を醸すだろうと思った。好き嫌いが分かれるだろうと思ったけど、ファッションはそれが全て。議論が生まれるようになっているのさ」と語っている。

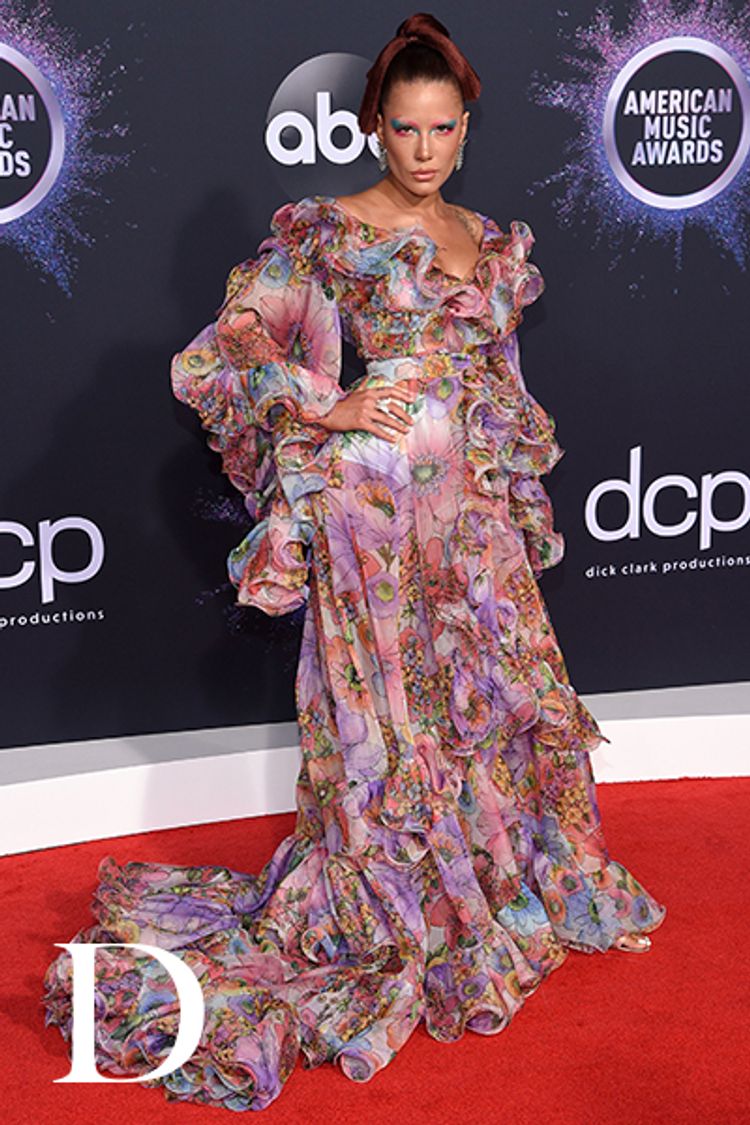

3. Lady Gaga

レディー・ガガはレッドカーペットで話題をさらうセレブの常連だ。あの不評だった“肉ドレス”を覚えているだろうか?2019年もガガのファッションは注目の的だった。

1月に行われた「ゴールデン・グローブ賞(Golden Globes)」の授賞式でパウダーブルーの「ヴァレンティノ(VALENTINO)」のドレスを着用したガガは、自身が出演した映画「アリー/スター誕生(A Star is Born)」の原作でもある1954年の映画「スタア誕生(A Star is Born)」で好演したジュディ・ガーランド(Judy Garland)も納得の華やかさだった。

続いて2月に行われた「アカデミー賞」の授賞式では、「アレキサンダー・マックイーン(ALEXANDER McQUEEN)」のカスタムドレスに「ティファニー(TIFFANY & CO.)」の128カラットのイエローダイヤモンドのネックレスを着用。このネックレスの推定額は3000万ドル(約32億7000万円)ともいわれている。

そして、“キャンプ”がテーマの2019年「メットガラ」では脱衣ショーを開催。共同ホストを務めたガガは、「ブランドン マックスウェル(BRANDON MAXWELL)」のホットピンクのボールガウンドレスでレッドカーペットに登場し、クリスタルが散りばめられたアンダーウエアになるまで、衣装を脱ぎ続けて4ルックを披露した。

4. Chris Fischer

読者は驚くかもしれないが、レッドカーペットの検索ランキングで4位にランクインしたのはシェフのクリス・フィッシャー(Chris Fischer)だ。フィッシャーは2018年にコメディアンのエイミー・シューマー(Amy Schumer)と結婚し、今年初めには第1子となるジーン・アッテル・フィッシャー(Gene Attell Fischer)が誕生した。

2人は11月に行われたシャーリーズ・セロン(Charlize Theron)による「アフリカ・アウトリーチ・プロジェクト(Africa Outreach Project)」のイベントや、昨年の「トニー賞(Tony Awards)」など、数々のレッドカーペットに夫婦で出席している。

5. Jenny McCarthy

5位にランクインしたのは、9月に開催された「エミー賞(Emmy Awards)」でホストを務めた女優のジェニー・マッカーシー(Jenny McCarthy)だ。FOXによってテレビ中継が行われたが、SNS上ではマッカーシーのひどいインタビューの話題でもちきりだった。

一例を挙げると、主演女優賞に3度もノミネートされた経験のあるクリスティナ・アップルゲイト(Christina Applegate)に向かってマッカーシーが「初めて主演女優賞にノミネートされた気分はどう?」と尋ねたり、マッカーシーより1歳だけ年上のアップルゲイトに「大きくなったらアップルゲイトみたいになりたいと思っていたのよ」と発言してインタビューを締めくくるなど、失礼としか言いようがないインタビューが繰り広げられた。

6. BTS

K-POPを代表する男性グループのBTSは、過去数年間で特にアメリカのファンからの人気が急上昇している。

BTSのレッドカーペットのファッションは一体感があることで知られており、今年2月の「グラミー賞」や、5月の「ビルボード ミュージック アワード(Billboard Music Awards)」、12月に開催された米雑誌「バラエティー(VARIETY)」が主催する「バラエティーズ・ヒットメーカーズ・ブランチ(Variety’s Hitmakers Brunch)」などでは、メンバー7人が調和の取れたスーツ姿で登場した。

7. Caitlyn Jenner

今年のケイトリン・ジェンナー(Caitlyn Jenner)も数々のレッドカーペットに登場したが、中でも注目を集めたのは大胆なスリットの入った「ラミ・カディ(RAMI KADI)」のドレスを着用した娘のケンダル・ジェンナー(Kendall Jenner)と共に出席した「ヴァニティ・フェア(VANITY FAIR)」誌主催の「アカデミー賞」のアフターパーティーだろう。

8. Richard Madden

リチャード・マッデン(Richard Madden)は、英TVドラマシリーズの「ボディガード―守るべきもの―(Bodyguard)」の出演で数々の賞にノミネートされ、またエルトン・ジョン(Elton John)の半生を描いた映画「ロケットマン(Rocketman)」のプレミアもあったりと、今年はレッドカーペットに出ずっぱりだった。

9. Brie Larson

ブリー・ラーソン(Brie Larson)は、大ヒット映画「キャプテン・マーベル(Captain Marvel)」や「アベンジャーズ/エンドゲーム(Avengers: Endgame)」でスーパーヒーローの役柄を好演し、レッドカーペットでも存在感を放っていた。

最も注目を集めたのは、「セリーヌ(CELINE)」のライラック色のカスタムドレスと、映画にも登場するあの“インフィニティ・ガントレット”(手にはめる架空の道具)に似せた「アイリーン ニューワース(IRENE NEUWIRTH)」のカスタムブレスレットとリングを身に着けて登場した「アベンジャーズ/エンドゲーム」のプレミアだろう。

10. “Brienne of Tarth”

ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ(Game Of Thrones)」のファンなら、グウェンドリン・クリスティー(Gwendoline Christie)演じるタースのブライエニー(Brienne of Tarth)のレッドカーペットファッションを検索するのに夢中だっただろう。

シーズン8のプレミアでは「イリス ヴァン ヘルペン(IRIS VAN HERPEN)」の雲がプリントされたドレスに身を包んで登場するなど、今年のクリスティーのレッドカーペットファッションは傑出していた。また、9月に行われた「エミー賞」の授賞式では「グッチ(GUCCI)」のドレスのようなローブを着て登場し話題をさらった。

The post 2019年に最も検索されたレッドカーペットのスターは誰? トップ10をご紹介 appeared first on WWD JAPAN.com.

VIEWS ON WWD U.S.:米「WWD」の翻訳記事から、注目すべきニュースの紹介や記事の面白さを解説するメールマガジン。「WWDジャパン」のライセンス元である米「WWD」は1910年から続くファッション業界専門紙。世界中のデザイナーや企業のトップと強く繋がっており、彼らの動向や考え、市場の動きをいち早く、詳しく業界で働く人々に届けています。

VIEWS ON WWD U.S.:米「WWD」の翻訳記事から、注目すべきニュースの紹介や記事の面白さを解説するメールマガジン。「WWDジャパン」のライセンス元である米「WWD」は1910年から続くファッション業界専門紙。世界中のデザイナーや企業のトップと強く繋がっており、彼らの動向や考え、市場の動きをいち早く、詳しく業界で働く人々に届けています。

Azu Satoh : 1992年生まれ。早稲田大学在学中に渡仏し、たまたま見たパリコレに衝撃を受けファッション業界を志す。セレクトショップで販売職を経験した後、2015年からファッションベンチャー企業スタイラーに参画。現在はデジタルマーケティング担当としてSNS運用などを行う。越境レディのためのSNSメディア「ROBE」(@robetokyo)を主催。趣味は、東京の可愛い若手ブランドを勝手に広めること。ご意見等はSNSまでお願いします。Twitter : @azunne

Azu Satoh : 1992年生まれ。早稲田大学在学中に渡仏し、たまたま見たパリコレに衝撃を受けファッション業界を志す。セレクトショップで販売職を経験した後、2015年からファッションベンチャー企業スタイラーに参画。現在はデジタルマーケティング担当としてSNS運用などを行う。越境レディのためのSNSメディア「ROBE」(@robetokyo)を主催。趣味は、東京の可愛い若手ブランドを勝手に広めること。ご意見等はSNSまでお願いします。Twitter : @azunne

カシオ計算機の「G-SHOCK」は“落としても壊れない丈夫な時計”という画期的なコンセプトの下、1983年に誕生した。2018年には35周年を記念してニューヨークをはじめ、世界各地でビッグイベントを開催し、多くのスペシャルモデルを発売した。その結果、第1次ブームを知る40代はもちろん、第2次ブームが20代にも波及している。「G-SHOCK」のアイデンティティーといえば“タフネス”だが、モノ作りの最前線では別のキーワードが合言葉になっている。それが“CMF(カラー・マテリアル・フィニッシュ)”だ。同ブランドの開発拠点である東京都羽村市の羽村技術センターを訪れ、キーマンに話を聞いた。「G-SHOCK」が40周年に向けて見る未来とは?

カシオ計算機の「G-SHOCK」は“落としても壊れない丈夫な時計”という画期的なコンセプトの下、1983年に誕生した。2018年には35周年を記念してニューヨークをはじめ、世界各地でビッグイベントを開催し、多くのスペシャルモデルを発売した。その結果、第1次ブームを知る40代はもちろん、第2次ブームが20代にも波及している。「G-SHOCK」のアイデンティティーといえば“タフネス”だが、モノ作りの最前線では別のキーワードが合言葉になっている。それが“CMF(カラー・マテリアル・フィニッシュ)”だ。同ブランドの開発拠点である東京都羽村市の羽村技術センターを訪れ、キーマンに話を聞いた。「G-SHOCK」が40周年に向けて見る未来とは?

ELIE INOUE:パリ在住ジャーナリスト。大学卒業後、ニューヨークに渡りファッションジャーナリスト、コーディネーターとして経験を積む。2016年からパリに拠点を移し、各都市のコレクション取材やデザイナーのインタビュー、ファッションやライフスタイルの取材、執筆を手掛ける

ELIE INOUE:パリ在住ジャーナリスト。大学卒業後、ニューヨークに渡りファッションジャーナリスト、コーディネーターとして経験を積む。2016年からパリに拠点を移し、各都市のコレクション取材やデザイナーのインタビュー、ファッションやライフスタイルの取材、執筆を手掛ける

メイ/クリエイティブディレクター:ファッションやビューティの広告キャンペーンやブランドコンサルティングを手掛ける。トップクリエイティブエージェンシーで経験を積んだ後、独立。自分のエージェンシーを経営する。仕事で海外、特にアジアに頻繁に足を運ぶ。オフィスから徒歩3分、トライベッカのロフトに暮らす

メイ/クリエイティブディレクター:ファッションやビューティの広告キャンペーンやブランドコンサルティングを手掛ける。トップクリエイティブエージェンシーで経験を積んだ後、独立。自分のエージェンシーを経営する。仕事で海外、特にアジアに頻繁に足を運ぶ。オフィスから徒歩3分、トライベッカのロフトに暮らす スティービー/ファッションエディター:アメリカを代表する某ファッション誌の有名編集長のもとでキャリアをスタート。ファッションおよびビューティエディトリアルのディレクションを行うほか、広告キャンペーンにも積極的に参加。10年前にチェルシーを引き上げ、現在はブルックリンのフォートグリーン在住

スティービー/ファッションエディター:アメリカを代表する某ファッション誌の有名編集長のもとでキャリアをスタート。ファッションおよびビューティエディトリアルのディレクションを行うほか、広告キャンペーンにも積極的に参加。10年前にチェルシーを引き上げ、現在はブルックリンのフォートグリーン在住

松下久美:ファッション週刊紙「WWDジャパン」のデスク、シニアエディター、「日本繊維新聞」の小売り・流通記者として、20年以上にわたり、ファッション企業の経営や戦略などを取材・執筆。著書に「ユニクロ進化論」(ビジネス社)

松下久美:ファッション週刊紙「WWDジャパン」のデスク、シニアエディター、「日本繊維新聞」の小売り・流通記者として、20年以上にわたり、ファッション企業の経営や戦略などを取材・執筆。著書に「ユニクロ進化論」(ビジネス社)

FROM OUR INDUSTRY:ファッションとビューティ、関連する業界の注目トピックスをお届けする総合・包括的ニュースレターを週3回配信するメールマガジン。「WWD JAPAN.com」が配信する1日平均30本程度の記事から、特にプロが読むべき、最新ニュースや示唆に富むコラムなどをご紹介します。

FROM OUR INDUSTRY:ファッションとビューティ、関連する業界の注目トピックスをお届けする総合・包括的ニュースレターを週3回配信するメールマガジン。「WWD JAPAN.com」が配信する1日平均30本程度の記事から、特にプロが読むべき、最新ニュースや示唆に富むコラムなどをご紹介します。

CKR Kondo : 大手通信会社に入社後、暗号技術/ICカードを活用した認証決済システムの開発に従事。その後、欧州/中東外資系企業向けITソリューションの提供、シンガポール外資系企業での事業開発を経験。企業とその先の利用者が必要とするもの、快適になるものを見極める経験を積み、ウェアラブルデバイスやFree WiFiを活用したサービスインキュベーションを推進。現在は、米国、欧州、アジア太平洋地域にまたがる、新たなサイバーセキュリティサービスの開発を推進中

CKR Kondo : 大手通信会社に入社後、暗号技術/ICカードを活用した認証決済システムの開発に従事。その後、欧州/中東外資系企業向けITソリューションの提供、シンガポール外資系企業での事業開発を経験。企業とその先の利用者が必要とするもの、快適になるものを見極める経験を積み、ウェアラブルデバイスやFree WiFiを活用したサービスインキュベーションを推進。現在は、米国、欧州、アジア太平洋地域にまたがる、新たなサイバーセキュリティサービスの開発を推進中

IN FASHION:パリコレもストリートも。ジュエリーもインテリアも。今押さえておきたい旬なファッション関連ニュースやコラムを「WWDジャパン」編集長がピックアップし、レターを添えてお届けするメールマガジン。日々の取材を通じて今一番気になる話題を週に一度配信します。

IN FASHION:パリコレもストリートも。ジュエリーもインテリアも。今押さえておきたい旬なファッション関連ニュースやコラムを「WWDジャパン」編集長がピックアップし、レターを添えてお届けするメールマガジン。日々の取材を通じて今一番気になる話題を週に一度配信します。

小竹美沙:1984年生まれ。女性誌やウェブマガジンにて、ナチュラル&オーガニック&サステナブルなコト、モノ、人びとについて取材&発信中。2009年から恵比寿のファッションスクールのオフィシャルライターとして広報資料のライティングにも携わる

小竹美沙:1984年生まれ。女性誌やウェブマガジンにて、ナチュラル&オーガニック&サステナブルなコト、モノ、人びとについて取材&発信中。2009年から恵比寿のファッションスクールのオフィシャルライターとして広報資料のライティングにも携わる

SOCIAL & INFLUENTIAL:社会情勢によって変化するファッション&ビューティ業界を見つめます。インクルージョン(包摂性)&ダイバーシティー(多様性)な時代のファッション&ビューティから、社会に届けたい業界人のオピニオンまで。ジャーナリズムを重んじる「WWD JAPAN.com」ならではのメルマガです。

SOCIAL & INFLUENTIAL:社会情勢によって変化するファッション&ビューティ業界を見つめます。インクルージョン(包摂性)&ダイバーシティー(多様性)な時代のファッション&ビューティから、社会に届けたい業界人のオピニオンまで。ジャーナリズムを重んじる「WWD JAPAN.com」ならではのメルマガです。

ファッションジャーナリスト・ファッションディレクター 宮田理江:

ファッションジャーナリスト・ファッションディレクター 宮田理江:

奈津子(家電女優):ドラマ「野ブタをプロデュース」で女優デビュー。その後SDN48でアイドルとして活動し、卒業後に家電アドバイザーGOLD等級を取得。現在はテレビ東京系列「なんでも鑑定団」、東京FM「スカイロケットカンパニー」出演中。インスタグラム「natsuko_kaden」では愛用の家電を紹介中

奈津子(家電女優):ドラマ「野ブタをプロデュース」で女優デビュー。その後SDN48でアイドルとして活動し、卒業後に家電アドバイザーGOLD等級を取得。現在はテレビ東京系列「なんでも鑑定団」、東京FM「スカイロケットカンパニー」出演中。インスタグラム「natsuko_kaden」では愛用の家電を紹介中

井上智和:1981年東京生まれ、東京育ち。アイデア バイ ソスウ、サファリラウンジのアドバイザー/バイヤー。中央大学商学部を卒業後、三陽商会に入社し、店頭研修後に「バーバリー・ブラックレーベル」で販売トレーナー及びVMDを担当。3年目の終わりに「ラブレス」に異動しバイヤーに。国内外ブランドの開拓・買い付けをしながらセレクトショップの運営を学び、直近はバイヤーの他にプレス・販促・販売の長を兼務しながらリテール事業を経験。15年在籍の後に退社し、現在は「1H basix(ワンエイチ ベイシックス)」の名を冠して独立。ファッション・ライフスタイル領域のセレクトにて、アドバイジングやディレクション、買い付けを行なう傍ら、大人の本気遊びを体現し記事執筆を行う

井上智和:1981年東京生まれ、東京育ち。アイデア バイ ソスウ、サファリラウンジのアドバイザー/バイヤー。中央大学商学部を卒業後、三陽商会に入社し、店頭研修後に「バーバリー・ブラックレーベル」で販売トレーナー及びVMDを担当。3年目の終わりに「ラブレス」に異動しバイヤーに。国内外ブランドの開拓・買い付けをしながらセレクトショップの運営を学び、直近はバイヤーの他にプレス・販促・販売の長を兼務しながらリテール事業を経験。15年在籍の後に退社し、現在は「1H basix(ワンエイチ ベイシックス)」の名を冠して独立。ファッション・ライフスタイル領域のセレクトにて、アドバイジングやディレクション、買い付けを行なう傍ら、大人の本気遊びを体現し記事執筆を行う