2020年春夏パリ・ファッション・ウイークは、ここ数年重要視されるようになったサステナブルやエシカルのムードがさらに強まり、大きな地殻変動が起きたように感じた。8月末にフランスで開催されたG7サミットでケリング(KERING)が環境負担減を目的とした「ファッション協定(The Fashion Pact)」を発表すると、パリコレ会期中の9月25日にはLVMHモエ ヘネシー・ルイ ヴィトン(LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON以下、LVMH)が環境とサステナビリティに関する新たな指針を表明した。ラグジュアリーファッション市場の二大巨頭の動きは、彼らが保有するブランドのクリエーションにも影響を与えたのだ。しかし、環境問題に対する真摯な姿勢が共感を得たとしても、必ずしもコレクション自体が評価されるとは限らない。

DIOR

「繰り返しに感じ退屈」

「チームは見事な仕事をした」

パリコレ初日、「ディオール(DIOR)」は森を再現したショー会場で、ムッシュ・ディオールの妹で庭師だったカトリーヌ・ディオール(Catherine Dior)が着想源となったコレクションを披露した。マリア・グラツィア・キウリ(Maria Grazia Chiuri)がアーティスティック・ディレクターに就任して以来ミレニアル世代を引き付けて商業的に成長を続けてきたものの、今季はジャーナリストから少々厳しい評価を受けたようだ。仏ウェブメディア「ファッション・ネットワーク(FASHION NETWORK)」のゴドフリー・ディーニー(Godfrey Deeny)は「ショーは、特にメッシュ素材によって、少し繰り返しているように感じ途中で退屈してしまった。それでもなお、サステナブルの宣言は、キウリとメゾンが正しい方向を向いていると保証するものである」とコメント。

「ヴォーグ(VOGUE)」の名物ジャーナリストであるスージー・メンケス(Suzy Menkes)は、「ディオール」のクチュール級の手仕事の素晴らしさを詳しく綴った上で「実際のショーでは、作品は緻密だが出来栄えは微妙」と辛口だ。「キウリの大掛かりなショーで頻繁に見られるのは、独創的なシルエットのウエアをベースに、素材を変えるという手法。少し粗雑に言えば、今回は独創性は少し弱く感じ、ウエラブルで売り易いアイテムの存在感が強かった」と続ける。それでも「ストローサンダルからガーデニングハットに至るまで、チーム・ディオールは見事な仕事をしている」とたたえ、バランスがとれたクリエイションを評価。「私たち見る側は“インスタ映え”する写真をスマートフォンに収めることに慣れ過ぎた。ファッションは顧客に向けてデザインされていたことを思い出すのには時間がかかるから」とコメント。豪華で見栄えが良く、演出的に優れたショーがたとえSNSでバズったとしても、肝心なのはコレクションの独創性とコマーシャルのバランスであるというメンケスの意見に筆者は賛成である。

LOUIS VUITTON

「一歩先を行き過ぎている」

「顧客のニーズや

時代性を捉えていない」

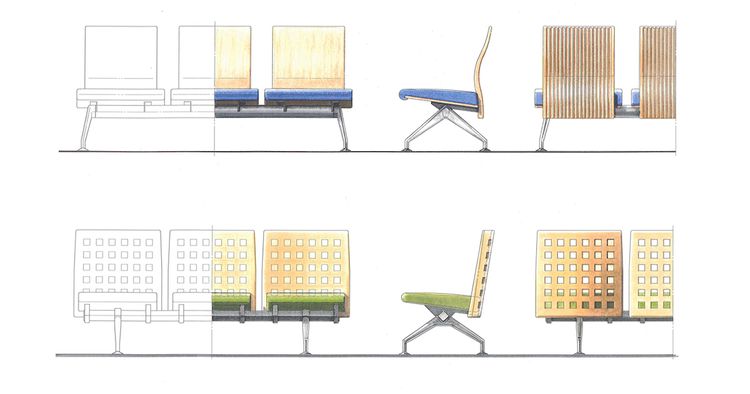

この2人のジャーナリストは、「ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)」でも同じような見解を述べた。ルーブル美術館での巨大スクリーンを用いた大規模なショーは、客席に使用した木材を全て再利用するというサステナブルの姿勢を見せた。ディーニーはさまざまな素材とプリントを使った巧みな組み合わせとニコラ・ジェスキエール(Nicolas Ghesquiere)のユーモアを評価しつつも「ほとんど全てのルックが一歩先を行き過ぎている。専属スタイリストさえも必要としない、映画スターのためにデザインされた衣装のようだ。彼が『バレンシアガ(BALENCIAGA)』を率いていたころはパリで最も重要な人物の1人だったが、今は違う」と述べ、フィナーレで長いキャットウォークを歩いて聴衆の拍手に満足気だったジェスキエールに対し「エリートによる自己満足の雰囲気は、ショーが終わった後でさえ残った」と続ける。ここまで辛らつになる理由の一つは、ディーニーが雨をしのげる地下道を“VIP専用”として通ることを許されず、雨が降りしきる中で屋外へと続く出口へと追いやられたからだという。最後は「高ぶりは滅びに先立ち、誇る心は倒れに先立つ」と、聖書の言葉で締めくくった。

メンケスは、ジェスキールが同ブランドを率いてきた6年間でアクセサリー、特にバッグをアイコニックに昇華させたことを称えつつも、顧客のニーズや時代性を捉えていないことを指摘した。「ジェスキエールはモード史において深い知識を持つデザイナーだ。しかし今の『ルイ・ヴィトン』は、モード界に大きな影響を与えていない。コレクションを遠く離れたところから見ていると、何も意味を持たない物に見えた。近くで見てみると、靴やバッグは目を引くものだったけれど、ただ単純に美しい衣服とバッグというだけだ」。その他のジャーナリストにとっても「バレンシアガ」時代のジェスキエールの作品を想起させたようだが、逆にそのせいで「あの時は良かったのに」と物足りなさを感じさせてしまう結果となってしまったようだ。

LANVIN

「女性像が軽薄」

「ロールモデルは

エルバスにすべき」

今季「ディオール」と「ルイ・ヴィトン」以上に辛らつな批評を受けたのは「ランバン(LINVIN)」だ。ブルーノ・シアレッリ(Bruno Sialleli)がクリエイティブ・ディレクターに就任してから2シーズン目のウィメンズ・コレクションとなった。メンケスやディーニー、仏新聞「ル・モンド(LE MONDE)」のカリーヌ・ビゼ(CARINE BIZET)、仏新聞「ル フィガロ(LE FIGARO)」のエレーヌ・ギヨーム(Helene Guillaume)らジャーナリストは、シアレッリがかつてトップデザイナーとして勤めていた「ロエベ(LOEWE)」を連想させると口をそろえた。ギヨームは「コレクションはもっと編集されるべきあり、『ランバン』の女性像が軽薄である」と指摘。ビゼも同じく「シアレッリが『ランバン』をどの方向へ導いていきたいのか、指針が不明」とコメントした。メンケスも同様の見解を述べたうえで「ロールモデルにすべきは『ロエベ』ではなく、14年間『ランバン』を率いたアルベール・エルバス(Alber Elbaz)である。素晴らしい技術でさまざまな女性に多彩なスタイルを捧げたエルバスのクリエーションに従事する方が賢明だ」と助言した。一方で、シルエットやカッティング、スタイリングにおいては評価されている。この秋冬から彼のファーストシーズンが店頭に並んでいるため、この後の展開は売り上げの数字次第といったところだろう。

LOEWE

「優雅な夢のよう」

「貯金箱を壊してでも着たい」

一方で、シアレッリの古巣である「ロエベ」は相変わらず評価が高い。今季は16〜17世紀の女性の寝具や下着から着想を得て、レースを多用した繊細でロマンチック、それでいて現代性を持ち合わせたコレクションを披露した。「ル モンド」でビゼは「優雅で夢のようなコレクションは、古く陳腐な平凡さから逃れたいという女性の欲求を見事にかなえる」と表現した。「ル モンド」のギヨームは独自の見解を示した。「衣服は、インスタグラムのフォロワーを養うために、一日に何回も頭の先からつま先まで着替えるインフルエンサーのためにあるものではない。前世紀では、例えばオペラ座へ行くための正装、ドレスルームで長時間費やすタフタドレス、(ほぼ)一生大切に着るケープ——今日、ラグジュアリーと称される多くの衣服は、目新しさと経済循環の犠牲になってきた。感情的な結びつきよりも、投機的な関係を優先してモードに置き換えられた。しかし『ロエベ』のコレクションの前では、誰もが貯金箱を壊してでもジョナサン・アンダーソン(Jonathan Anderson)のコレクションを着用したいという欲求を引き出す。それは他人や自分自身の虚飾さえも調和させるのだ」。時代を超越して長く着られる、また着たいと思わせる衣服こそがラグジュアリーであり、持続可能な社会を実現するサステナブルな方法の一つだと「ロエベ」は訴えてくるようだ。「ヴァレンティノ(VALENTINO)」「アレキサンダー・マックイーン(ALEXANDER MCQUEEN)」「エルメス(HERMES)」に対するレビューでも、多くのジャーナリストが同様の考えを述べていた。

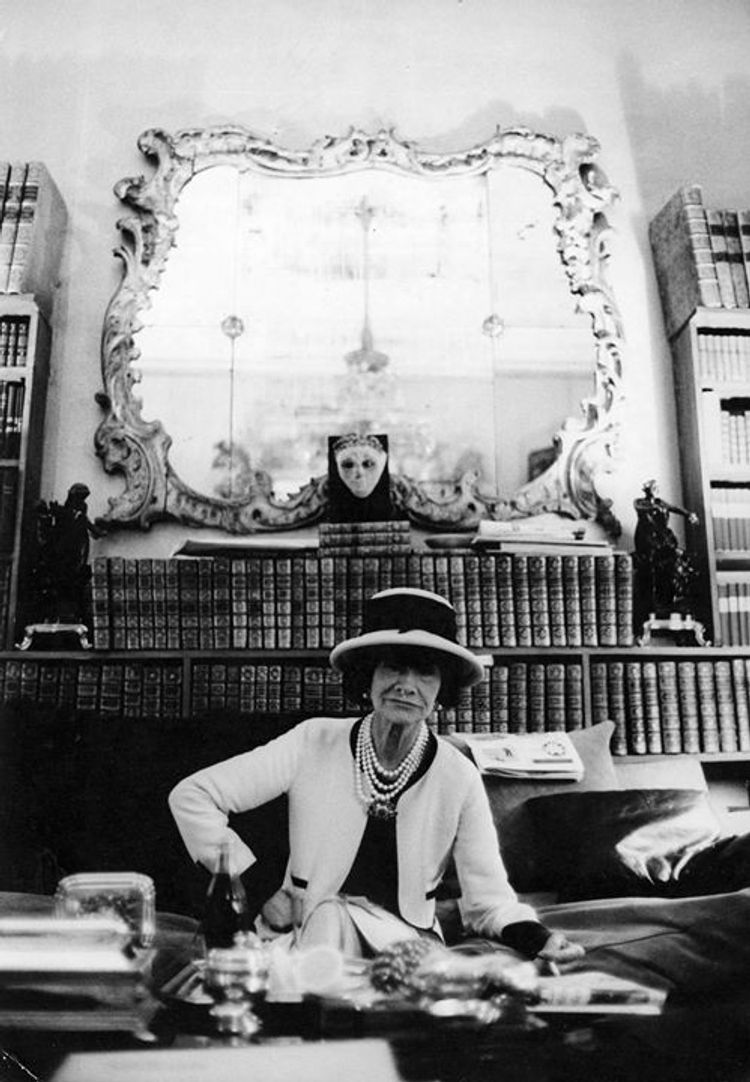

CHANEL

「ソウルやウィットは欠落」

「非常に説得力のある

コレクション」

「シャネル(CHANEL)」で故カール・ラガーフェルド(Karl Lagerfeld)の跡を継いだヴィルジニー・ヴィアール(Virginie Viard)は、初のプレタ・ポルテコレクションで合格点は獲得したようだ。キウリとジェスキエールに厳しかったディーニーは「謙虚な彼女はメディアが熱狂するロックスター的なデザイナーではないかもしれない。しかし印象的な仕事を成し遂げ、非常に説得力のあるコレクションを作った。ラガーフェルドも承認したはず」とコメント。一方で米新聞「ニューヨーク・タイムズ(THE NEW YORK TIMENS)」のヴァネッサ・フリードマン(Vanessa Friedman)は「若々しくて楽しく、新たな提案はあったが、勢いはなかった。創業者ココからラガーフェルドへ受け継がれたソウルやウィットは欠落している」と評価した。ユーチューバーによる乱入事件で予期せぬ注目を集めてしまったが、「シャネル」のスタイルは確かにヴィアールによって存続しており、多くの顧客は一旦胸をなでおろし安心したのではないだろうか。なにより、彼女が大切な師を失うという失意と計り知れない重圧の中でも、オートクチュールを含め一度もショーをキャンセルしなかったことは凄いことだ。フィービー・ファイロ(Phoebe Philo)やアルベール・エルバスなど後任の噂は絶えないが、チーム・シャネルと信頼関係を築き、真面目な人柄で知られるヴィアールによる「シャネル」に筆者は期待したい。

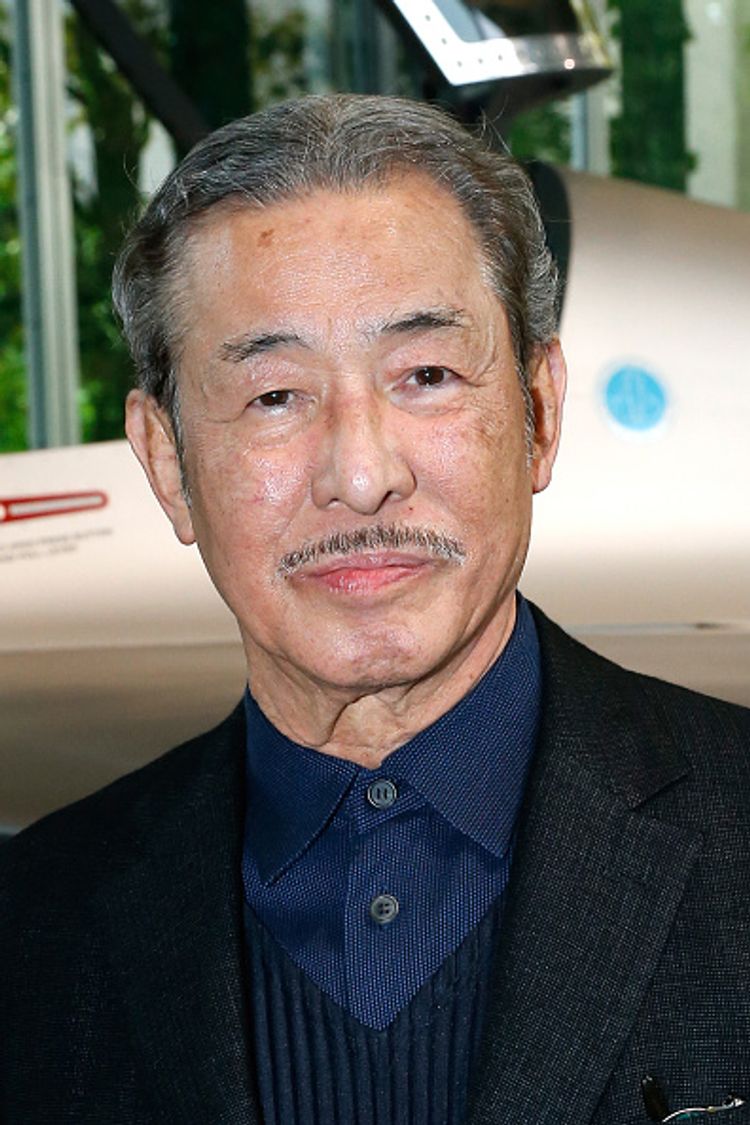

SACAI

「軽快で明瞭で、美しい旋律」

日本ブランドでは「コム デ ギャルソン(COMME DES GARCONS)」「ノワール ケイ ニノミヤ(NOIR KEI NINOMIYA)」に対しては文句のつけようがないと絶賛するようなレビューが多かった。新デザイナーを迎えた「イッセイ ミヤケ(ISSEY MIYAKE)」と「LVMHヤング ファッション デザイナー プライズ」として注目を浴びた「アンリアレイジ(ANREALAGE)」の評価も上々だった。中でも「サカイ(SACAI)」は特に好評で、阿部千登勢デザイナーの才能が再評価された。辛口で知られる米新聞「ワシントン ポスト(THE WASHINGTON POST)」のロビン・ジバン(Robin Givhan)も「阿部デザイナーが作る衣服は、プロポーションとシルエットを確実に思慮深く考慮しなければならない。時に、彼女の知的エネルギーが衣服に痕跡を残し過ぎるあまりに重荷になることもある。しかし今季はシンプルに、陽気でクールであった。軽快で明瞭で、美しい旋律のような感じもした。一言で言えば、今までよりもファンキーでイカしている」と絶賛だ。

DRIES VAN NOTEN

「このショーを毎晩、

死ぬまで見たい」

「ロエベ」や「シャネル」以上に今季ジャーナリストが最も歓喜したのは「ドリス ヴァン ノッテン(DRIES VAN NOTEN)」だ。協業にクリスチャン・ラクロワ(Christian Lacroix)を迎え、情熱的で麗しく、荘厳なショーを行った。メンケスは「モード史に残る有意義なコレクション」と評価し、「ニューヨーク・タイムズ」のフリードマンは「最も純粋で創造的なコラボレーションは、目と心の出会いであることを再認識させてくれる」と述べた。仏新聞「ロブ(L’OBS)」のソフィー・フォンタネル(Sophie Fontanel)は思わず涙を流し「このショーを毎晩、死ぬまで毎日見たい」と話し感動に浸っていた。会場に豪華なセットは設けず衣服だけでこれだけの感動を与えたコレクションは、二人の才能への敬意とともに、ファッションの夢や力強さといったポジティブな側面を改めて感じられる内容である。ギャラリー ラファイエット(GALERIES LAFAYETTE)やプランタン(PRITEMPS)のバイヤーは「ショーを見て“売れる”商品があるか不安に感じたが、ショールームへ行くとコマーシャルピースもバランス良くそろっており、セレクションには苦労しなかった」と話した。

ジャーナリストとしての経験は浅いながらも、ここ数年さまざまな都市へ出向きファッションを体感してきた筆者にとって、今季のパリコレのサステナブルに対する姿勢は非常に共感できるものであった。正直、これまではサステナブルという名目の下で正義の押し売りをされているような、窮屈さを感じることも少なくなかった。もちろん、地球環境に負担が少なく、動物の被害もなく、生産過程において発展途上国の人々の犠牲のない業界へと改善してほしいし、自分もそういう選択をしたいと思い、可能な限り行動に移している。しかしサステナブルであることは、あくまでブランドにとって過程であり、目的にすべきではない。最もサステナブルなのは、そのブランドが存在せずに物を生み出さないことなのだから。一着一着に重みがあり、意味があり、長く着ることでさらに深みを増していく——筆者にとってそんな衣服こそサステナブルであり、真のラグジュアリーだ。特に、純度の高い創造性と情熱によって紡がれたラクロワとの協業による「ドリス ヴァン ノッテン」の衣服とは一生の付き合いになりそうだと、早くも胸を踊らせている。時代とともに変遷するデザイナーが多い中で、純粋さと信念を揺るがずに保ち続け、自分自身の中にある自由な魂を押し殺さずに解放できるドリスの仕事に対する姿勢を見習いたい。おそらく今季のコレクションが筆者のクローゼットに加わったら「世間の目を気にし過ぎていないか?忖度し過ぎていないか?誠実であるか?」そんな風に筆者を戒めてくれる、特別な一着となりそうだ。決して大げさではなく、衣服は人よってさまざまな意味を持つのだから。

ELIE INOUE:パリ在住ジャーナリスト。大学卒業後、ニューヨークに渡りファッションジャーナリスト、コーディネーターとして経験を積む。2016年からパリに拠点を移し、各都市のコレクション取材やデザイナーのインタビュー、ファッションやライフスタイルの取材、執筆を手掛ける

ELIE INOUE:パリ在住ジャーナリスト。大学卒業後、ニューヨークに渡りファッションジャーナリスト、コーディネーターとして経験を積む。2016年からパリに拠点を移し、各都市のコレクション取材やデザイナーのインタビュー、ファッションやライフスタイルの取材、執筆を手掛ける

The post 「LV」に激怒し「ドリス」に感涙 海外メディアのパリコレ賛否両論 appeared first on WWD JAPAN.com.

CKR Kondo : 大手通信会社に入社後、暗号技術/ICカードを活用した認証決済システムの開発に従事。その後、欧州/中東外資系企業向けITソリューションの提供、シンガポール外資系企業での事業開発を経験。企業とその先の利用者が必要とするもの、快適になるものを見極める経験を積み、ウェアラブルデバイスやFree WiFiを活用したサービスインキュベーションを推進。現在は、米国、欧州、アジア太平洋地域にまたがる、新たなサイバーセキュリティサービスの開発を推進中

CKR Kondo : 大手通信会社に入社後、暗号技術/ICカードを活用した認証決済システムの開発に従事。その後、欧州/中東外資系企業向けITソリューションの提供、シンガポール外資系企業での事業開発を経験。企業とその先の利用者が必要とするもの、快適になるものを見極める経験を積み、ウェアラブルデバイスやFree WiFiを活用したサービスインキュベーションを推進。現在は、米国、欧州、アジア太平洋地域にまたがる、新たなサイバーセキュリティサービスの開発を推進中

Shiho Koike Stitson:アパレルの営業職、PR、スタイリストのアシスタントなどを経て2004年にバーニーズ ジャパンに入社。ウィメンズPRとしてアパレルやアクセサリーをメインに、ビューティやブライダル、インテリアまで幅広いジャンルのPRを経験し、結婚を機に同社を退職。英国に移住し、フリーランスとしてPR、通訳、コーディネーターなどをしながら目下子育てにいそしむ。出産をきっかけに興味が高まったオーガニックな物やサステナブルなことをロンドンで探究中

Shiho Koike Stitson:アパレルの営業職、PR、スタイリストのアシスタントなどを経て2004年にバーニーズ ジャパンに入社。ウィメンズPRとしてアパレルやアクセサリーをメインに、ビューティやブライダル、インテリアまで幅広いジャンルのPRを経験し、結婚を機に同社を退職。英国に移住し、フリーランスとしてPR、通訳、コーディネーターなどをしながら目下子育てにいそしむ。出産をきっかけに興味が高まったオーガニックな物やサステナブルなことをロンドンで探究中

Azu Satoh : 1992年生まれ。早稲田大学在学中に渡仏し、たまたま見たパリコレに衝撃を受けファッション業界を志す。セレクトショップで販売職を経験した後、2015年からファッションベンチャー企業スタイラーに参画。現在はデジタルマーケティング担当としてSNS運用などを行う。越境レディのためのSNSメディア「ROBE」(@robetokyo)を主催。趣味は、東京の可愛い若手ブランドを勝手に広めること。ご意見等はSNSまでお願いします。Twitter : @azunne

Azu Satoh : 1992年生まれ。早稲田大学在学中に渡仏し、たまたま見たパリコレに衝撃を受けファッション業界を志す。セレクトショップで販売職を経験した後、2015年からファッションベンチャー企業スタイラーに参画。現在はデジタルマーケティング担当としてSNS運用などを行う。越境レディのためのSNSメディア「ROBE」(@robetokyo)を主催。趣味は、東京の可愛い若手ブランドを勝手に広めること。ご意見等はSNSまでお願いします。Twitter : @azunne

川原好恵:ビブレで販売促進、広報、店舗開発などを経て現在フリーランスのエディター・ライター。ランジェリー分野では、海外のランジェリー市場について15年以上定期的に取材を行っており、最新情報をファッション誌や専門誌などに寄稿。ビューティ&ヘルス分野ではアロマテラピーなどの自然療法やネイルファッションに関する実用書をライターとして数多く担当。日本メディカルハーブ協会認定メディカルハーブコーディネーター、日本アロマ環境協会認定アロマテラピーアドバイザー。文化服装学院ファッションマーチャンダイジング科出身

川原好恵:ビブレで販売促進、広報、店舗開発などを経て現在フリーランスのエディター・ライター。ランジェリー分野では、海外のランジェリー市場について15年以上定期的に取材を行っており、最新情報をファッション誌や専門誌などに寄稿。ビューティ&ヘルス分野ではアロマテラピーなどの自然療法やネイルファッションに関する実用書をライターとして数多く担当。日本メディカルハーブ協会認定メディカルハーブコーディネーター、日本アロマ環境協会認定アロマテラピーアドバイザー。文化服装学院ファッションマーチャンダイジング科出身

ファッションジャーナリスト・ファッションディレクター 宮田理江:

ファッションジャーナリスト・ファッションディレクター 宮田理江:

松下久美:ファッション週刊紙「WWDジャパン」のデスク、シニアエディター、「日本繊維新聞」の小売り・流通記者として、20年以上にわたり、ファッション企業の経営や戦略などを取材・執筆。著書に「ユニクロ進化論」(ビジネス社)

松下久美:ファッション週刊紙「WWDジャパン」のデスク、シニアエディター、「日本繊維新聞」の小売り・流通記者として、20年以上にわたり、ファッション企業の経営や戦略などを取材・執筆。著書に「ユニクロ進化論」(ビジネス社) メイ/クリエイティブディレクター:ファッションやビューティの広告キャンペーンやブランドコンサルティングを手掛ける。トップクリエイティブエージェンシーで経験を積んだ後、独立。自分のエージェンシーを経営する。仕事で海外、特にアジアに頻繁に足を運ぶ。オフィスから徒歩3分、トライベッカのロフトに暮らす

メイ/クリエイティブディレクター:ファッションやビューティの広告キャンペーンやブランドコンサルティングを手掛ける。トップクリエイティブエージェンシーで経験を積んだ後、独立。自分のエージェンシーを経営する。仕事で海外、特にアジアに頻繁に足を運ぶ。オフィスから徒歩3分、トライベッカのロフトに暮らす スティービー/ファッションエディター:アメリカを代表する某ファッション誌の有名編集長のもとでキャリアをスタート。ファッションおよびビューティエディトリアルのディレクションを行うほか、広告キャンペーンにも積極的に参加。10年前にチェルシーを引き上げ、現在はブルックリンのフォートグリーン在住

スティービー/ファッションエディター:アメリカを代表する某ファッション誌の有名編集長のもとでキャリアをスタート。ファッションおよびビューティエディトリアルのディレクションを行うほか、広告キャンペーンにも積極的に参加。10年前にチェルシーを引き上げ、現在はブルックリンのフォートグリーン在住

FROM OUR INDUSTRY:ファッションとビューティ、関連する業界の注目トピックスをお届けする総合・包括的ニュースレターを週3回配信するメールマガジン。「WWD JAPAN.com」が配信する1日平均30本程度の記事から、特にプロが読むべき、最新ニュースや示唆に富むコラムなどをご紹介します。

FROM OUR INDUSTRY:ファッションとビューティ、関連する業界の注目トピックスをお届けする総合・包括的ニュースレターを週3回配信するメールマガジン。「WWD JAPAN.com」が配信する1日平均30本程度の記事から、特にプロが読むべき、最新ニュースや示唆に富むコラムなどをご紹介します。

IN FASHION:パリコレもストリートも。ジュエリーもインテリアも。今押さえておきたい旬なファッション関連ニュースやコラムを「WWDジャパン」編集長がピックアップし、レターを添えてお届けするメールマガジン。日々の取材を通じて今一番気になる話題を週に一度配信します。

IN FASHION:パリコレもストリートも。ジュエリーもインテリアも。今押さえておきたい旬なファッション関連ニュースやコラムを「WWDジャパン」編集長がピックアップし、レターを添えてお届けするメールマガジン。日々の取材を通じて今一番気になる話題を週に一度配信します。

渡部玲:女性誌編集部と美容専門の編集プロダクションに勤めた後、独立。2004年よりフリーランスの編集者・ライターとして雑誌やウェブなどの媒体を中心に活動。目下、朝晩のシートマスクを美容習慣にして肌状態の改善を目指している

渡部玲:女性誌編集部と美容専門の編集プロダクションに勤めた後、独立。2004年よりフリーランスの編集者・ライターとして雑誌やウェブなどの媒体を中心に活動。目下、朝晩のシートマスクを美容習慣にして肌状態の改善を目指している

秋吉成紀(あきよしなるき):1994年生まれ。2018年1月から「WWDジャパン」でアルバイト中。

秋吉成紀(あきよしなるき):1994年生まれ。2018年1月から「WWDジャパン」でアルバイト中。

苫米地香織(とまべち・かおり):服が作れて、グラフィックデザインができて、写真が撮れるファッションビジネスライター。高校でインテリア、専門学校で服飾を学び、販売員として働き始める。その後、アパレル企画会社へ転職し、商品企画、デザイン、マーケティング、業界誌への執筆などに携わる。自他ともに認める“日本で一番アパレル販売員を取材しているライター”

苫米地香織(とまべち・かおり):服が作れて、グラフィックデザインができて、写真が撮れるファッションビジネスライター。高校でインテリア、専門学校で服飾を学び、販売員として働き始める。その後、アパレル企画会社へ転職し、商品企画、デザイン、マーケティング、業界誌への執筆などに携わる。自他ともに認める“日本で一番アパレル販売員を取材しているライター”

VIEWS ON WWD U.S.:米「WWD」の翻訳記事から、注目すべきニュースの紹介や記事の面白さを解説するメールマガジン。「WWDジャパン」のライセンス元である米「WWD」は1910年から続くファッション業界専門紙。世界中のデザイナーや企業のトップと強く繋がっており、彼らの動向や考え、市場の動きをいち早く、詳しく業界で働く人々に届けています。

VIEWS ON WWD U.S.:米「WWD」の翻訳記事から、注目すべきニュースの紹介や記事の面白さを解説するメールマガジン。「WWDジャパン」のライセンス元である米「WWD」は1910年から続くファッション業界専門紙。世界中のデザイナーや企業のトップと強く繋がっており、彼らの動向や考え、市場の動きをいち早く、詳しく業界で働く人々に届けています。