2015年に会社化し、シードルの醸造も自社で行う『もりやま園』。労働環境や賃金の問題にも積極的に取り組む。

津軽ボンマルシェ青森のりんごの故郷近くで、注目を集めるりんご農園。

明治時代初期、3本の樹からはじまった弘前のりんご作り。その発祥の地の石碑にもほど近い場所に、一軒のりんご農園があります。名は『もりやま園』。広さ9.7ヘクタール、りんご農家としての歴史は100年以上、そして前事務所の所在地はりんご栽培に由来する「弘前市樹木」。規模も歴史も、りんごの街・弘前を代表するような農園です。しかしこの農園が注目を集めるのは、出荷量の多さや伝統を脈々と引き継いでいるという事だけではありません。

『もりやま園』を「革新的なことに捨て身で取り組んでいる」と評したのは、『カネタ玉田酒造店』の玉田宏造氏。同じくりんご作りに取り組む『おぐら農園』の小倉慎吾氏も「考え方が非常に合理的で、多大な影響を受けています」と話します。業種を問わず注目を集めるのは、伝統ではなく、むしろその革新性にあるようです。

そこで100年続くりんご農園が打ち出す革新性、そして描く未来を探りに、『もりやま園』代表の森山聡彦氏を訪ねました。

【関連記事】TSUGARU Le Bon Marché/100年先の地域を創造するために。多彩で奥深い「つながる津軽」発掘プロジェクト!

岩木山を望む9.7ヘクタールのりんご畑。敷地には明治築の貯蔵蔵が残されるなど、青森におけるりんご草創期から続く歴史ある農園。

前事務所の住所は、青森県弘前市樹木。りんご作りに因んで名付けられた、由緒ある地名。

津軽ボンマルシェ自転車競技に没頭した学生時代。

出迎えてくれた聡彦氏は、少し寡黙な印象。心の距離を縮めるべく、まずは聡彦氏自身について尋ねてみました。

「自分は森山家の11代目、りんご園としては4代目。だから家を継ぐのは当たり前。小学生の頃から農園の手伝いをしながら、いつか自分がやることを考えていました」と聡彦氏。それから「トラクターに憧れもあったかな」と笑いました。幼い頃から家を手伝い、りんご作りの基本を両親から学ぶ聡彦氏。やがてこの経験は活かされますが、それは少し先の話。成長した聡彦氏は、やがて弘前大学の農学部に進学します。

りんご農園に生まれたからと言って、四六時中りんごのことばかり考えていたわけではありません。学生時代は自転車競技に没頭。とりわけ自転車のクロスカントリー競技は、「畑に出てたから足腰が強かったのかな」と、初めて出た大会でいきなり優勝。卒業後も「寝ても覚めても自転車」というほど熱中していました。

そんな自転車競技に「十分やらせてもらった」と、自身で区切りをつけたのは、35歳の頃。その前後から本格的に農園に入り、さまざまな手を打ち出す聡彦氏。革新の物語が、ようやく動き出します。

ちなみに最初は寡黙な印象でしたが、一度打ち解けるとさまざまな思いを打ち明けてくれる聡彦氏。「強情ばりで人情深い」といわれる津軽の男・津軽衆のイメージそのままの人物です。

パソコン知識やシステム開発は独学。子供の頃から、好きなことはとことん追求するタイプだったという聡彦氏。

自転車のキャリアハイは、ジャパンシリーズ・エキスパートクラスでの準優勝。表彰台に立つほどの実力だった。

事務所の薪ストーブで燃えていたのは、りんごの樹。「捨てる時点で負け」という聡彦氏の言葉の証明。

幼い頃の聡彦氏を惹きつけたトラクターは現在も健在。いかにも少年の心をくすぐるメカニカルな造りが印象的だ。

津軽ボンマルシェデータベース化により可視化されたりんご作りの課題。

『もりやま園』の畑は9.7ヘクタール。弘前の一般的なりんご農園が1.0〜1.4ヘクタールであることと比べれば、かなり大規模であることが伝わります。一方で働き手は、基本的に家族のみ。それぞれに長年作業に従事する“慣れ”があるからこそ、可能なことでした。幼い頃から農園を手伝っていた聡彦氏には、漠然とした疑問がくすぶっていました。

「どの品種が何本あって、どういった収益があるか、そのためにどういう順序で作業をするか。そのすべては父の頭の中だけにありました。何かを変えたいと思っても、現状が何もわからない状態だったんです」

2008年、聡彦氏が最初に手をつけたのは、すべての樹に番号を振り、データベースにする作業でした。数はおよそ1300本。気の遠くなるような作業です。書き終える前に初期に振った番号が雨で消えてしまうこともありました。しかし地道に、一本ずつデータを取る聡彦氏。データベースのシステムは独学。スマートフォンのない当時、オークションでPDAを買い漁りました。そうしてようやく農園の様子が俯瞰でみえるようになると、問題点が浮き彫りになりました。

「収益が上がらない品種に手間ばかり取られ、上がる品種に手が回っていなかったんです」

データにすることで見えてきた実像。以後も聡彦氏はこのデータベースを基本に、栽培の管理を進めていきます。

データベース化で見えてきたのは、安祈世(あきよ)という手間のかかる品種が2割もあり、フジなどの主力品種の作業を圧迫していたこと。

1300本のりんごの樹だが、現在は1本ずつ作業記録をつけることで、無駄なく効率的な作業が可能に。

津軽ボンマルシェ当たり前の作業に疑問を抱かせた、ひとつの災害。

りんごの樹のデータベース化に成功した2008年、もうひとつの転機が訪れました。きっかけは、6月13日の降雹。摘果作業が始まったばかりの小さな果実がほぼ全て陥没だらけになったのです。傷は元には戻りません。

今振り返ればこの時期は、まだ年間作業の20%程度の進捗。その年のりんごに見切りをつけて残り80%の投資を打ち切れば、経済的な傷口をそれ以上広げずに済んだでしょう。しかし「諦めずに頑張ろう」と呼びかける業界のキャンペーンに流され、結局『もりやま園』だけでなく、他の農家も皆、例年通りの管理を続けたのです。その結果、秋に採れたりんごはおいしく食べられるにも関わらず、見た目は傷だらけで大半がジュース向けの加工用に仕分けられました。

加工場には処理能力を超えるりんごがうず高く積まれ、買い取りをストップし、行き場のなくなったりんごが大量に廃棄されたのです。

雹や台風といった自然災害は人の力では防ぎようがない、しかし、経済的な損失はコントロールすることができる。もっと素直に自然と向き合えば、自然災害のリスクをリスクとせず、チャンスに変えられるのではないか。聡彦氏はこの経験をもとに、そう考え始めたのです。

「そんな時、鰺ヶ沢の方で、加工専用栽培をやられている人がいると耳にしました」

その人物こそが、40年以上も前から加工専用りんごの栽培を続けるパイオニア『白神アグリサービス』の木村才樹氏。現在は友人でもあり、ともに挑戦を続ける人物です。

「当時は加工用のりんごは“ジャムりんご”といって見下されるような価値観。しかし可能性として無視したくありませんでした」

そう振り返る聡彦氏。というのもデータベース化により見えてきたのは、品種別の収益のことだけではなかったのです。

「摘果に年間3000時間、着色管理に3000時間、選定にも膨大な時間。収穫する時間は年間の15%だけ。つまり残りの85%は、捨てるためだけのマイナスの作業だったんです」

多大な作業時間は、家族といういわば無償の労働力があってはじめて成り立つもの。このマイナスを、なんとかプラスに変えなくてはいけない。しかし加工用のりんごの取引価格は、普通のりんごの半額以下。「何かもうひとつ、アイデアが欲しかった」あれこれ考え続けていた聡彦氏に、またしても転機が訪れます。2013年のことでした。

ひとつを残して未熟な実を摘む摘果。すべての樹の、すべての花に対して手作業で行われる。

聡彦氏の摘果は、目にも止まらぬ早業。長年続けてきたからこその熟練度だ。

津軽ボンマルシェマイナスをプラスに変える、未熟りんごのシードル。

2013年、弘前市で発足した「弘前シードル研究会」の研修でフランスを訪れた聡彦氏は、ノルマンディーで開かれたシードル祭りで、原料のりんごを齧りました。その味は、苦い、渋い、酸っぱい。しかしこれがシードルになると、途端においしくなる。そして聡彦氏は、このりんごに似た味を知っていました。それが摘果の未熟りんごです。

摘果とは、ひとつの株に星型に5つほど成るりんごの幼果を、中心のひとつを残して摘む作業のこと。養分を分散させず、りんごの実を大きく育てるために必須の作業ですが、摘んだ未熟な果実は、ただ捨てるだけ。手間はもちろん、廃棄自体にもコストがかかります。しかしこれがりんご栽培の常識でした。

ノルマンディーでの体験により「摘果がビジネスになる」ことは確信しました。その着地点は、シードル。ジュースを使ったシードル作りは以前から続けていました。ここに摘果が入ることで、革新性が生まれます。

「7月に摘果、秋にりんごの収穫。年に2回の収穫があるわけです。これはマイナスをプラスに変えること」もちろん、シードル作りも簡単な道ではありません。シードルにするには無農薬でなければならず、一般流通にすると周辺農家に迷惑がかかるから、と、自社加工の設備を整えました。そして何度も試作を繰り返し、ノウハウを積み重ねます。そうして生まれたシードルは、すっきりとして、ビールのように爽快な味わい。いまや『もりやま園』の代名詞ともなった『テキカカシードル』の誕生です。

課題を見つけ、仮説を立て、実証する。聡彦氏の革新性の背景には、そんな研究者的な思考がありました。そしてその研究は、いまも止まることなく続けられています。

販路を拓くこと、価格決定権を自身で持つこと、知的財産、特許、商標の活用、ブランディング。さまざまな思考が聡彦氏の頭の中を駆け巡ります。そしてそれらをまとめ、聡彦氏は未来の夢を語ります。

「農業を知的産業にしたい」

作る側が主導権を握り、未来を描ける農業。その実現までの道程で、聡彦氏は今後もきっとさまざまな革新を、私達に見せてくれることでしょう。

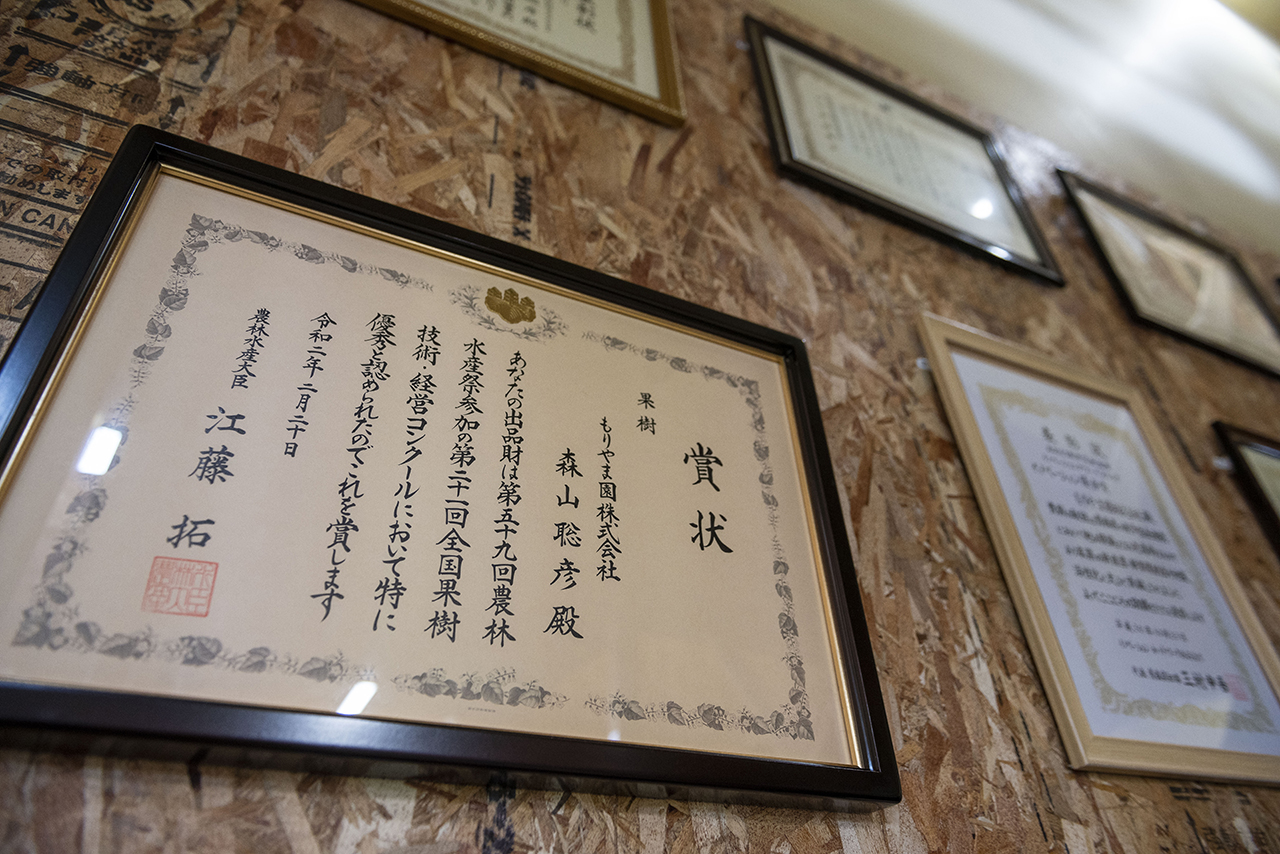

りんごのデータベース化とスマートフォン管理のシステムなどが、ビジネスコンテストで受賞。摘果を使ったシードルは、農林水産大臣賞も受賞している。

テキカカシードルは甘くなく、食中酒として料理に合わせやすい。ビールのようにシードルを普及させることも聡彦氏の課題。

自社農園の天然酵母と彩香(さいか)という品種のりんごで作った「えんシードル」は、2020年5月に新発売。

住所:青森県弘前市緑ヶ丘1-10-4 MAP

電話:0172-78-3395

https://moriyamaen.jp/

(supported by 東日本旅客鉄道株式会社)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()