『石本玉水』の石本則男氏、愛子さん夫妻。ともに漆器職人として木曽漆器を支え続ける。

DINING OUT KISO-NARAI伝統の木曽漆器を見て、触れて、体験するツアー。

2022年7月末に開催され、大盛況で幕を下ろした『DINING OUT KISO-NARAI』。約2年半の時を越えて開催された『DINING OUT』は、ただ地元を伝えるのではなく、地元の人や文化に触れ、深く地元と繋がることを目指しました。

興奮覚めやらぬその翌日。より深く地元文化を体験してもらうべく、木曽を代表するふたつの文化体験ツアーが企画されました。

ひとつは木曽の霊峰・御嶽を神聖視する御嶽信仰の修行である滝行の体験。そしてもうひとつは、木曽を代表する工芸品・木曽漆器を学ぶツアーです。

【関連記事】山に触れ、山を知り、山に学ぶ。中山道34番目の宿場・奈良井宿を舞台にした19回目の「DINING OUT」速報。

【関連記事】御嶽信仰の聖地で滝に打たれ、やがて心は自然と一体になる。

各地の旅館やホテルで見られる座卓や脇息にも、木曽漆器が多く使用されている。

DINING OUT KISO-NARAI木曽の漆器を支える漆掻きという仕事。

木曽は、良質な木材の産地。木曽漆器のルーツは、そんな木曽の木材を使って作る木製品をさらに丈夫にするために漆を塗ったことが起源です。木製品に漆を重ね塗りする漆器は、庶民の生活用品としても親しまれていました。

そこに変化が訪れたのは明治時代。奈良井の川で漆と混ざりやすい粘土質の良質な土が見つかり、より堅牢で美しい漆器が作れるようになったこと。そこから庶民の道具だけではなく、高級調度品も生産され、木曽は漆器の産地として発展していきます。

『DINING OUT KISO-NARAI』の舞台となった奈良井宿の隣町、木曽平沢。ここは木曽漆器の伝統を色濃く受け継ぐ、漆器の街です。街道が町中を貫く小さな集落に、漆器関連の事業所が100軒以上、漆器店だけでも50〜60軒。そう聞けば、この街と漆器の密接な関係がわかることでしょう。

そんな木曽平沢で行われた漆器体験ツアー。その最初の目的地は漆器ではなく、その元となる漆作りの現場です。

一行を出迎えてくれた竹内義浩氏は、長野県内で唯一、全国でも40〜50人しか居ないという漆掻き(うるしかき)。漆掻きとは、苗木から育てた漆の木に切れ目を入れて漆を採取する職人のことで、竹内氏はそこから精製、調合も手掛けます。その仕事は、漆器職人に渡る前の漆をゼロから生産する仕事。漆の全消費量の1割未満という国産漆を支える、大切な生産者なのです。

竹内氏の仕事場は、木の香りと見たこともない仕事道具の数々に囲まれる不思議な場所。しかし竹内氏の仕事と、漆に対する真摯な想いを伺うにつれ、木曽漆器がより深く、美しく見えてくるのです。

苗木を植え、育て、漆を抽出、精製、調合するのが竹内義浩氏の仕事。漆産業の根本を支える職人だ。

樹皮をひっかくように傷をつけると、その場所を守るように漆が染み出す。木一本から採れる漆は、1回わずか15g。年間でも1本あたり200gほどしか採れない。

木曾漆器工業協同組合の精漆工場。かつては手作業で天日にさらしながら精製していたが、現在は機械で撹拌して水分量を調整する。

漆の苗が成木になるまでは15年。「木も職人も育つまで時間がかかる。それが漆の難しいところ」と竹内氏。

DINING OUT KISO-NARAIそれぞれ個性豊かな3軒の工房を訪れる。

続いては木曽平沢にある、3軒の漆工房へ。

最初に訪れた『うるし工房 石本玉水』は、漆器職人・石本則男氏が奥様の愛子さんとともに営む工房。石本氏は木曽漆器工業協同組合の理事長を務める人物であり、今回の『DIINNG OUT KISO-NARAI』でゲストにプレゼントされた漆器制作においても中心的な役割を担った人物。

得意とするのは、蛋白を混ぜた漆で刷毛目を残して、やや艶を消す松明塗です。刀の鞘に塗られた技法が起源で「カジュアルに普段遣いしてもらいたい」と言います。一方で愛子さんの得意分野は、漆を接着剤として金やプラチナ、顔料などを沈め、そこからノミで削り出すことで図柄を浮かび上がらせる沈金という技法。こちらは絵画のような色彩で、芸術品としての美しさを秘めています。日用品と芸術品。漆の奥深さを改めて感じる工房です。

次に訪れたのは、漆器職人・巣山定一氏の工房『漆芸 巣山定一』。ここでは巣山氏の作品に加え、漆器作りの準備段階の話も聞かせてもらいました。

「漆は特殊な世界で、専用の道具がほぼありません。だから漆器作りのスタートは、まず道具を作るところから」。

そう言って鉋(かんな)を取り出す巣山氏。見事な手さばきで木を削り、作るのは漆に使うヘラや刷毛など。つまりスタート地点に向かうための作業です。しかしこれも、漆器職人の大切な仕事。そんな道具を使って仕上げる巣山氏の作品は繊細でいながら頑強で、末永く愛用できる品ばかりです。

最後の一軒は『伊藤寛司商店』。4代目店主・伊藤寛茂氏の案内で漆器を見学します。ここで目を引くのは、古代あかね塗というオリジナルの漆器。

「塗ったばかりの漆は暗い色。それが使い込むごとに、艶が出て明るくなります。この変化のために、7〜8回重ね塗りする最後の一回に、貴重な国産漆を使用しています」と伊藤氏。

展示されていた経年変化を経た古代あかね塗の器は、鮮やかな朱と見事な艶を放っていました。さらに伊藤氏は工房である築110年の土蔵も案内してくれました。荘厳ささえ感じるような静謐な蔵で繰り返される漆器づくり。改めて、この地の漆器に込められた思いの強さを感じる光景です。

石本則男氏と松明塗。使い込むほどに艶が増す木曽漆器の特性が如実に表れる。

愛子さんと沈金の作品。背後にある額装された作品も、すべて顔料を混ぜた漆を削り出すことで描かれている。

『DINING OUT KISO-NARAI』では、オリジナルの漆器を『木曽漆器工業組合』と制作。とうじそばを入れたそれを、ゲストにサプライズでプレゼント。

『漆芸 巣山定一』の巣山氏。実用性と芸術性を兼ね備えた作品に定評がある。

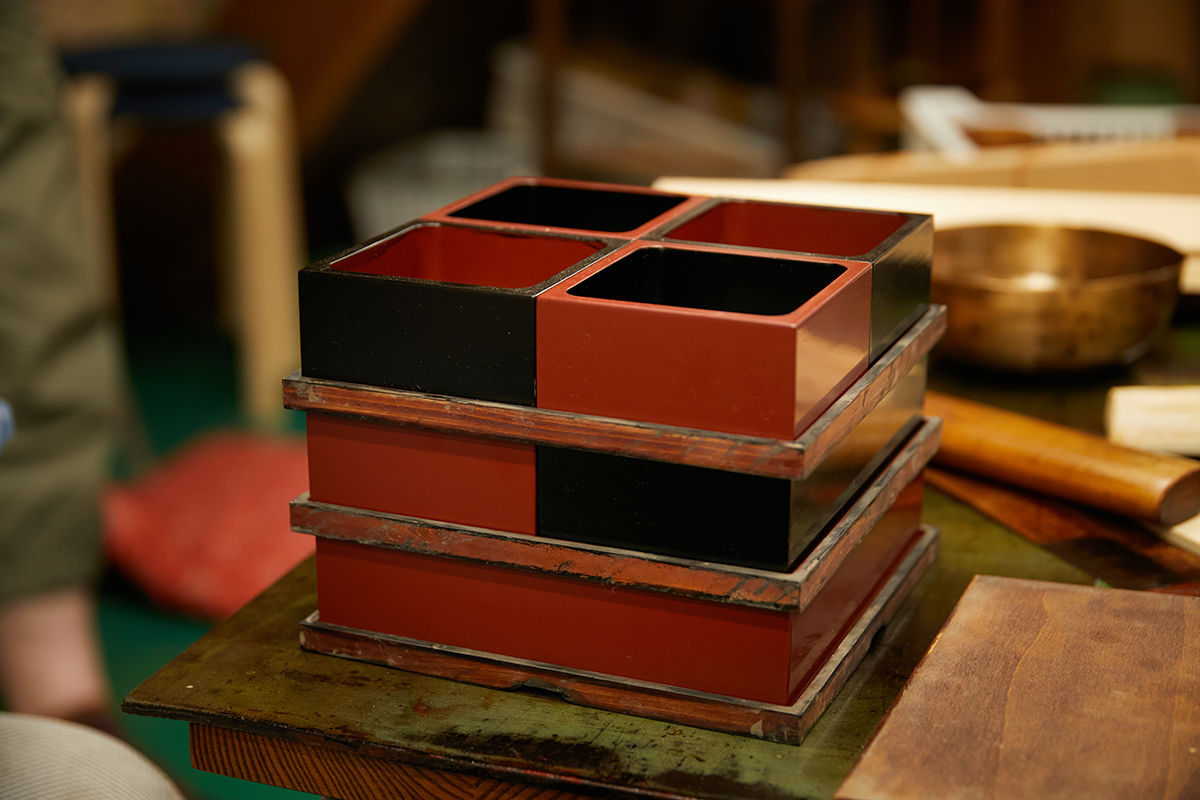

巣山氏の代表作である姫枡重市松三段は、現在7年待ちの人気ぶり。

「軽さ、持ちやすさ、口当たりの良さ、洗いやすさ、重ねやすさ、という5つの“さ”を重視しています」と巣山氏。道具も自ら製作する。

日用品から高級品まで幅広い品ぞろえに定評がある『伊藤寛司商店』の4代目店主・伊藤寛茂氏。

工房である蔵は築110年で、現役の塗蔵として木曽で最古のもの。作業道具を上げ下げできるように窓が大きく取られているのが特徴。

古代あかね塗の椀。仕上げに希少な国産漆を使用することで、使うほどに艷やかに、丈夫になる。

DINING OUT KISO-NARAI漆とともに木曽の地に受け継がれる、おもてなしの心。

ツアーで巡った漆器の街・木曽平沢には、いくつか特徴的な風習もあります。ひとつは、店にスタッフが居ないこと。

間口の広さで税率が決められていた木曽平沢の建物は、入り口が狭く、奥に細長いうなぎの寝床。通りに面した側に店舗やギャラリーがあり、中庭を挟んで奥に工房がある造りが一般的です。

そして、職人たちは基本的に工房で作業をしているため、店舗部分は無人なのです。客は街道からふらりと店に入り漆器を見学、用があれば呼び鈴を押して工房にいる人を呼び出すというスタイル。不用心なようにも思えますが、これが工房と店舗を併設する木曽平沢らしさなのです。

もうひとつの特徴は、どの工房にもおもてなしの心が溢れていること。職人の方々に漆について尋ねれば、丁寧に教えてくれるのはもちろん、お茶やお茶菓子を出して、座って話し込んでしまうこともしばしば。古くから旅人を迎えた街道の文化なのでしょうか。

「せっかく遠くから来ていらしたからね。ただ“来てくれてありがとう”という気持ちです」。『石本玉水』の石本愛子さんはそう笑いました。

ツアーの締めくくりは、昭和6年(1931年)築の『日々別荘』にてランチ。ここは地域おこし協力隊の近藤沙紀氏が家主を務める施設で、週末に近藤氏主催のカフェがオープンするなど、さまざまな企画で地域活性化の拠点となる場所。

そんな『日々別荘』でこの日は、地元の郷土料理である朴葉寿司と、手打ち蕎麦が供されました。もちろん、器や箸は木曽漆器。器と料理を担ってくれたのは、『漆工房 野口』の野口義明氏と野口早苗さん。さらにこの蕎麦を打ったのは、先にご紹介した漆器職人・巣山定一氏。最後までおもてなしの心にあふれていました。

漆工房で漆の成り立ちを知り、石本夫妻の工房でその奥深さを知り、巣山氏に道具としての漆器のこだわりを伺い、伊藤氏のもとで伝統的な作業を見学し、そして最後に実際に漆器で食事をする。わずか半日の間に、木曽漆器に親しみ、漆器を深く学ぶことができるツアーでした。

漆器は職人の手で塗り直され、丁寧に修復されながら、長く愛用するもの。木曽平沢では毎年、多くの人で賑わう漆器市も開催されますので、何度でもこの街を訪れ、愛用の漆器を塗り直しながら、このおもてなしの文化と、木曽漆器の伝統を体感してみてはいかがでしょうか。

『日々別荘』は、ゲストハウスとしても利用可能なため、1日を通して町を楽しむこともおすすめです。また、より木曽漆器の伝統に触れたければ、ぜひ『木曽くらしの工芸館』へ。奈良井、平沢の職人の作品にも出合うことができます。

人、もの、こと。さまざまな体験をすることによって、この町の魅力は初めて享受できるのです。ですが、一度では、まだ足りないかもしれません。なぜなら、その全てが深く、奥ゆかしいからです。だから、皆、再訪を誓うのかもしれません。

おもてなしは特別なことではなく、ただ感謝の気持ち。それが木曽平沢に共通する人々の思い。

漆器ツアー最後には、『日々別荘』にて食事を。『漆芸 巣山定一』の巣山氏は、蕎麦打ちも行う。左より、『一般社団法人 塩尻・木曽地域地場産業振興センター』太田洋志氏、巣山氏。そして、『日々別荘』にて器と料理を担った『漆工房 野口』の野口義明氏と野口早苗さん、巣山とし子さん。ここにはいないが、今回のツアーは、近藤沙紀さんが構成。多くの地元の方々が参画したからこそ内容の濃い体験につながった。

住所:長野県塩尻市木曽平沢1692 MAP

電話:0264-34-2106

住所:長野県塩尻市木曽平沢1634-35 MAP

電話:0264-34-2254

住所:長野県塩尻市木曽平沢1607 MAP

電話:0264-34-2034

住所:長野県塩尻市木曽平沢1587 MAP

電話:0263-88-8530

住所:長野県塩尻市木曽平沢2272-7(道の駅 木曽ならかわ内) MAP

電話:0264-34-3888

Photographs:SHINJO ARAI

Text:NATSUKI SHIGIHARA