神々の遊ぶ庭、原始の雄大な自然に囲まれた層雲峡温泉ならではの「食」を求めて。

このプロジェクトは、令和5年度観光庁が実施する「地域の資源を生かした宿泊業等の食の価値向上事業」の実証事業の一環として、「ONESTORY」が事務局となり地域の方と協同して行う取組です。「温泉その他の地域観光資源」をテーマとする実証先として、北海道上川町の層雲峡温泉が選定されました。

層雲峡温泉は、北海道のほぼ中央、先住民であるアイヌの人々が「カムイミンタラ(神々の遊ぶ庭)」と呼んでいた原始の雄大な自然が広がる「大雪山国立公園」の中にあります。

日本最大級で約23万ヘクタールの広大な国立公園内には、今もなお活動を続ける活火山を含んだ2,000メートル級の山々が連なり、壮観な景色を作っています。その中の一つ、黒岳の麓にある層雲峡温泉では、大自然が織りなす四季折々の圧倒的な景観を間近に楽しむことができ、夏は登山、秋は美しい紅葉、冬はライトアップされた幻想的な氷のオブジェが立ち並ぶ「氷瀑祭り」を目指して多くの観光客が訪れます。

石狩川を挟み約24kmにわたり断崖絶壁が続く渓谷に大型のホテルが集まり、北海道有数の温泉地として昔から団体のツアー客をはじめ多くの観光客を迎え入れてきた層雲峡温泉。いまも北海道内、道外からの観光客のほか、海外からも多くの人が訪れています。

季節ごと、ここでしか出会うことのできない景観を求め多くの観光客が訪れる一方、紅葉が終わる11月ごろから、「氷瀑祭り」が始まる1月末までの間は閑散期で、年間を通しての集客に大きく波があり、閑散期の来訪目的となるようなコンテンツ開発が求められていました。

そのような地域の課題に対して、「層雲峡観光協会」を中心に層雲峡温泉の複数の宿泊施設が連携をとり、「温泉×食」という切り口で、紅葉や氷瀑祭りなどのイベント時に限らずに「食」においても旅の目的地となることを目指し、新たな取組をスタートしました。

外からの視点で再発見する、埋もれていた地域食材。

昔から団体客を多く迎え入れてきた層雲峡温泉では、部屋数が200以上という大型のホテルも多く、食事スタイルはビュッフェが中心です。100種類以上のメニューが並んだり、オープンスタイルのキッチンで出来立ての料理を提供したり、それぞれのホテルが独自に趣向を凝らしたビュッフェメニューを展開。北海道産の食材を使うメニューは各ホテルが特に力を入れており、宿泊客からの満足度が高い部分でもあります。

しかし、層雲峡温泉ならではのキーとなるメニューがなく、道内の他地域と「食」における差別化ができていないこと、「食」を目的とした集客が行えていないことが地域全体としての問題になっていました。

温泉地らしいビュッフェスタイルを生かしたキーディッシュを開発し、温泉街一体で提供することで、イベントのないシーズンにも年間を通じて“層雲峡ならではの食”を目的にこの場所を訪れる人々が継続的に増えること、そして、それによって地域全体の経済効果も高めることが本プロジェクトの目標です。

メニュー開発の心強いアドバイザーとしてお迎えしたのは、管理栄養士、食生活アドバイザー、アンチエイジング料理スペシャリスト、東京・赤坂のレストラン「ルリール」オーナーシェフ、「ちさこ食堂」での商品開発など多岐にわたり活躍する食のプロフェッショナル・堀 知佐子氏。これまでに、アイヌの食文化にも通ずる「発酵と熟成」をテーマとしたレストラン「GINZA 豉 KUKI」のプロデュースや、徳島県の新祖谷温泉にて郷土料理をアレンジした会席料理コースのプロデュースを行うなど、食材や料理についての幅広い知見を持ち、素材を生かした調理アレンジやメニュー開発の経験が豊富であることから、今回のプロジェクトのアドバイザーを依頼することとなりました。堀氏と地域のメンバーが集まり、地域食材の洗い出しを行うところからプロジェクトは始まりました。

堀氏とのディスカッションを通じてメンバーが注目した地域食材は「そば」です。

北海道は実は、日本全国の作付面積の4割弱を占める国内最大のそば生産地(※1)。中でも道北エリアでの生産が盛んで、上川町もその一つ。旭川空港から層雲峡温泉へと向かう道中にはそば畑が広がり、地域メンバーにとってもそば畑のある風景は、幼少期から見慣れた景色でもありました。しかし、それゆえにそばを特別なものとして見たことがなかったと「層雲峡観光協会」の岩本昌樹氏は振り返ります。主に出荷用に生産されていたということもあり、地元産のそばの存在は皆が知っているものの、これまであまり意識されてこなかった食材でした。

堀氏が地域に入り外からの視点によって再発見された、埋もれていた上川の名産品。上川産のそばをキーにしたメニュー開発へと一気にプロジェクトは動き出しました。

上川産そば粉と層雲峡の清らかな水で作る十割そば。

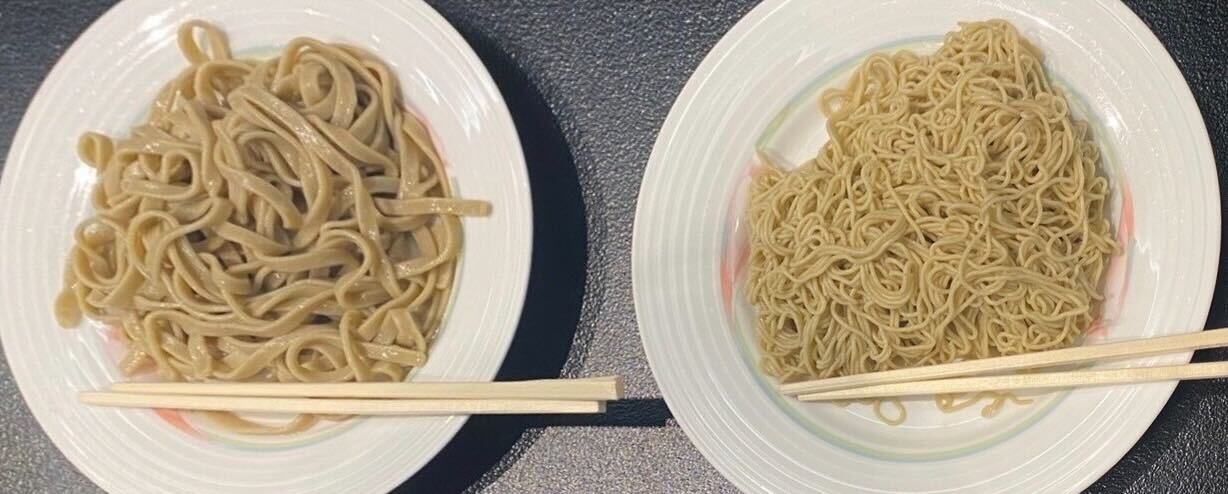

これまでも各ホテルのビュッフェでは、数あるメニューの一つとして北海道産そばはおなじみでしたが、宿泊客からの評判は賛否両論。茹でたてのタイミングで食べた方からは高評価があったものの、時間が経つと乾燥して味が落ちてしまい低評価になることもあったといいます。そこで堀氏が提案したのが、緻密な製粉技術でそば粉100%使用した「そば玉」を作るというアイデア。

地元で採れた上川産のそばを高度な製粉技術で微細分化してそば粉に加工、層雲峡の大雪山系伏流水と合わせてそば玉を作り、そのそば玉を手動式の製麺機に入れて十割そばに仕上げます。そば玉にすることにより鮮度が維持しやすくなるとともに、製麺したての状態で茹でるので出来立てを提供しやすく、また手動で製麺を行うのもエンターテイメント性が高くビュッフェに向きます。

手動式の製麺器として使うのは、お菓子のモンブランを作る際に使ういわゆる「モンブランマシン」。10cmほどの大きさのそば玉を製麺機に通すと、お椀に約一杯分のそばがすぐに製麺されます。つなぎを使わずそば粉と水だけで作る分、ぼそぼそしたり切れてしまうこともある十割そばですが、高度な製粉技術によって加工した上川産そば粉100%のそば玉で作る十割そばは、切れることなく滑らかな仕上がり。

「上川産の十割そばをビュッフェで提供できるのはすごく可能性を感じます。モンブランマシンを使うことで、そばの麺の太さを変えられるのも特徴が出せてメニューの幅が広がります」と各ホテルの料理長も手応えを感じている様子。

単にそばをメニュー化するのではなく、温泉地ならではのビュッフェスタイルの食体験として印象付けるということは、メンバーが特に意識したことでもありました。

さらに今回こだわったのが「つけ汁」です。「層雲峡観光協会」の呼びかけによりプロジェクトに参加することとなった「ホテル大雪」、「層雲閣」、「朝陽亭」、「朝陽リゾートホテル」の各料理長が主体となり、ホテルオリジナルのつけ汁を開発。

層雲峡温泉にあるホテルはそれぞれに個性があり、訪れる観光客の層も少しずつ異なります。インバウンドのツアー客を多く迎え入れるホテルや、ファミリー層が多いホテル、50-60代のご夫婦が多いホテルなどさまざま。それぞれのホテルが、個性を生かしたオリジナルのつけ汁を考案し、上川産そばの可能性を広げていきます。

地元の人が自信を持って美味しいと思う、地域に愛される「食」を目指す。

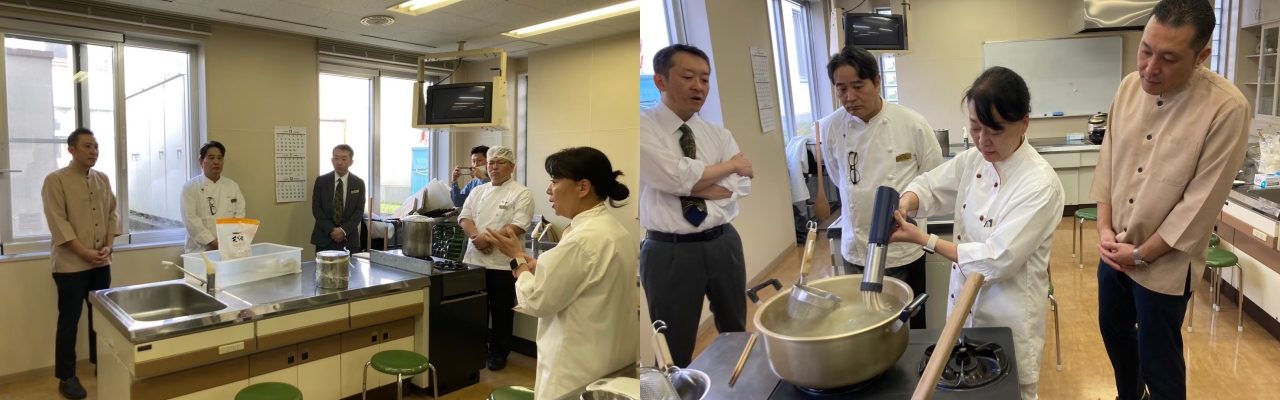

12月1日(金)、プロジェクトの第一弾となる実証実験として、地域内の関係者などが集まり、今回開発したそばの実演と各ホテルのつけ汁をお披露目する試食会が開催されました。

モンブランマシンを使って目の前で製麺される上川そばに、参加者のみなさんも興味津々。40秒という短い時間であっという間に茹で上がるのも魅力です。茹でたてのそばとともに、各ホテルのつけ汁を試食します。

「ホテル大雪」からは温かい「酸辛湯スープ」と、冷たい「肉蕎麦(豚肉トッピング)」の2種類のつけ汁。酢と醤油と塩をベースに鶏ガラで出汁をとったとろみのある「酸辛湯スープ」がそばとよく絡み、そば×中華のハーモニーが面白い一品。ニラと豚肉をトッピングしたピリ辛の冷たい「肉蕎麦」スープは細麺との相性が良く食欲をそそります。

「層雲閣」からは温かい「かも南蛮」。旨みたっぷりの出汁にゴロリと鴨肉をトッピングさせた温かいつけ汁と、しっかりコシのある十割そばがよく合います。

「朝陽亭」のつけ汁は温かな「エゾシカ肉入り紅葉けんちん蕎麦」。地場産の野菜と北海道産のエゾシカのバラ肉を甘めに炊いた、具沢山のけんちん汁。北海道産メニューに力を入れている朝陽亭ならではの提案です。

「朝陽リゾートホテル」のつけ汁は「煎りおからトッピング塩だれで食べる雪見蕎麦」。利尻昆布でとった出汁のきいたつゆでさっぱりといただけるつけ汁は朝ごはんを意識したメニュー。数種類のトッピングをお好みで加えていただきます。

地域のみなさんや各ホテルの料理長がざっくばらんに話しながら、つけ汁と茹でたての上川そばを試食。「おいしい!」「これが一番好き」「温かいつけ汁には太麺が合うね」など意見が飛び交う賑やかな試食会となりました。

12月6日(水)から各ホテルでの提供が始まることに先駆けて、集まったホテルの皆さんがモンブランマシンでの製麺をどのようなオペレーションで行うかなどを話し合うシーンも。30分に1回、お客様の席にワゴンサービスでモンブランマシンを使った製麺を実演するアイデアなど、具体的なアイデアが交わされていました。

これまでホテルのオーナー同士の交流はあったものの、料理人の方まで含めて一同に集まるという機会はなかなか実現してこなかったとのこと。このプロジェクトをきっかけに、初めて実現した「食」におけるホテル同士の連携。以前よりもスムーズにディスカッションが行われるようになったことで、同じ目的に向かって地域一体での取組も、より動きやすくなっていきます。

会場となった「ホテル大雪」の西野目晃正常務は「今回のプロジェクトをきっかけに埋もれていたそばの価値を再発見し、地域が一体となって取組を始めることができた。そば以外にも上川・層雲峡温泉ならではの素材がまだまだあるはず。これからも地域の魅力を広げていきたい」と今回の試食会を締めくくりました。

麺の太さとつけ汁の相性、上川産の素材を活用したつけ汁のバリエーションやトッピング、ホテル同士を行き来してつけ汁を味わえる仕組みや、お土産の物販など、今後も地域一体での様々な展開の可能性が広がりそうな上川そば。なぜこの町にそばがあるのか。そもそもの地域食材の歴史を紐解きながら、その魅力をさらに深掘りし、上川そばブランドをじっくりと醸成していくのはこれから。

「大切なのは私たち自身が自信を持って美味しいと思うこと。インナーマーケティングが大事であると思っています。層雲峡温泉で働く私たちが、上川の町のひとが、みんなが好きになるものだからこそ外に向かって発信をしていけるし、地域の食の価値としても高まっていきます。まずは時間がかかっても、その思いを醸成していき、地域に愛される食を作っていきたい」と、「層雲峡観光協会」の西野目智弘理事はシビックプライドの大切さを強調します。

外からの視点をきっかけに再発見された、地域の方自身が気づいていなかったその土地の魅力。その魅力を一層輝かせ、広げていくのは地域の中からの力です。

層雲峡温泉という大きな地域資源をベースに、地域が一体となり「温泉地×食」を切り口とした「食」の価値向上を検討していくプロジェクトはまだ始まったばかり。それぞれに個性的な地域のホテルが連携を深めていくことで、層雲峡温泉ならではの「食」はより深掘りされるとともに、地域全体としての食体験の豊かさや経済効果も向上し、ますます多様に彩られていくのではないでしょうか。

※1 「農林水産省 - 令和元年度産 耕地面積・主要農作物市町村ランキング」

■開催概要

観光庁では、令和5年度「地域の資源を生かした宿泊業等の食の価値向上事業」において、 地域資源と地域食材の積極活用等により食の価値を高め、宿泊業の付加価値向上を進めると同時に、地域経済への裨益効果を増大させる取組のあり方について検証を実施いたしました。

これにともない、本事業の取組内容を発表する事業成果報告会を開催することとなりました。

観光産業関係者の皆様(宿泊事業者、自治体の観光部門担当者、DMO、観光協会、観光事業者)をはじめ、ご関心のあるすべての方のご参加をお待ちしております。

■日程

令和6年2月20日(火)15:00-17:00

■参加費

無料

■開催方式

オンライン(Zoom)