信州の薬草文化の再発見と再編集、地域資源の活用とサステナビリティ、信州の自然資源の体感。「松本産業研究会」主導のもと、この3つの視点によって、ボタニカルドリンクを開発。

Botanical Drink産学官が連携。松本のこれからを考える。

2024年4月。長野県松本エリアにおける観光サービスの高付加価値化を具現するため、「持続可能な観光地域産業研究会」が発足。「明神館」や「ヒカリヤ」など、宿泊業やレストラン業などを運営する「扉ホールディングス」を事務局に置き、民間事業者たちが集結しました。その有志は、「アルピコグループ」、「セイコーエプソン」、「フジアビエーションシステムズ」、「八十二銀行」、「松本信用金庫」、「アスピア」、「ハートビートプラン」、「ALPSCITY Lab」、「信州未来づくりカンパニー」、「山荷葉」、「フジドリームエアラインズ」など、地域の先駆的な取り組みを行っている企業。オブザーバーとして、「環境省中部山岳国立公園管理事務所」、「松本市」、「松本観光コンベンション協会」も参画します。特筆すべきは、産学官が連携する異業種の組織だということ。

委員長を務めるのは、「扉ホールディングス」代表取締役の齊藤忠政氏です。

「高付加価値化とは、松本高山地域に通底する価値を向上させることです。ビジネスにおいては、富裕層向けに限定したものではなく、広義に捉え、商品、サービスに独自の価値を加えることで、顧客に高い価値を感じてもらい、結果、双方の単価を向上させるための活動であると捉えております」。

商品、サービスのうち、今回は商品にフォーカス。松本エリアに特化した「松本産業研究会」として、まず、地域の資産でもある山を見直すところから始まりました。

「信州は、薬草の宝庫ともいわれ、県下各地に500種を超える薬草が自生しています。薬用植物を中心とする民間薬や漢方薬は、長い経験の積み重ねによって築きあげられた生活の知恵でもあり、それを生かした商品開発を目指しました」と「扉ホールディングス」代表取締役の齊藤忠政氏。

Botanical Drink過去を遡ることによって導き出した、里山文化。

「商品開発をするにあたり、観光の前に、まずは地域のあるべき姿を考えることから始めました。シンポジウムなどを開催し、行き着いた答えのひとつが、山でした」。

議論のテーマは、オリジンの追求。例えば、他の都府県を見ても、産業、催事、伝統、文化など、素晴らしい資産があります。そして、現代においては、その既存に付加価値を付ける。言葉にすると当たり前のことかもしれませんが、それを実際に行えている地域がどのくらいあるでしょうか。地域のあるべき姿を探し当てるだけでなく、様々な根本を見直すことにも注力します。

「sightseeingという見る観光から、昨今ではsightdoingという体験する観光にシフトし、これからは、sightbeingという、自分を見つめ直す旅、すなわち、人生を豊かにする旅が大切なのではと考えています」と齊藤氏。

この意図は、立場を変えれば、より理解できるかもしれません。例えば、国内外を問わず、どこか旅をしたとします。都市としても成熟し、観光スポットや名店、名物を巡る旅がsightseeing、sightdoingだとすれば、sightbeingは、観光の概念から少し外れた冒険とも言うべきか。齊藤氏の言葉を借りるならば、「非日常」ではなく「異日常」。時に地元民と出会い、時に彼らがこよなく愛する物事に触れる旅は、本質的な地域の文脈に沿った旅を堪能できるでしょう。予定は未定ゆえ、予期せぬ出来事が舞い込むかもしれませんが、そのハプニングはサプライズと化し、その地で過ごした時間は、深く記憶に刻まれるのではないでしょうか。そして、結果として、人生の豊かさにも繋がる。

訪れる人にどうすれば感動を与えられるのか。前述、山から導き出された松本の価値は、里山文化でした。

古来より、里山の暮らしは、自然と共生し、生活の知恵を活かすことにあります。農機具や衣服は、全て自然界のものを工夫し、自ら手で作り、役目を終えたものは、また自然に返る。食材がない時期に備え、発酵という手法も生まれました。それらは、里山文化において、ごく自然なこと。必要なものは、全て自然の中にあるのです。

ある意味、何不自由ない現代では得ることのできない、豊かさと言い換えられるでしょう。

これからの松本を考える時、未来を紐解くのではなく、過去を遡る手法によって得たそれは、彼らの原点であり、故郷の追憶。その資源を再編集することによって商品化したものがボタニカルドリンクでした。

上高地や北アルプス、美ヶ原高原など、雄大な自然環境に恵まれる松本。大起伏山地や複数の内陸盆地、そして、低地、丘陵地、山間地、高原……、多才な地形が松本をはじめ、信州の里山を形成。

Botanical Drink地の利から生まれた、ボタニカルドリンク。

今回、「ONESTORY」は、ボタニカルドリンクの開発をサポート。パートナーとして協力を仰いだ人物は、東京都調布市のレストラン「Maruta」の外山博之氏です。外山氏は、「Maruta」だけでなく、様々な名店のペアリングやドリンク開発にも従事。ソムリエ、バーテンダー、マネージャー、ディレクター……。多彩な活動をする外山氏の肩書きをひと言で表すのは難しい。しかし、より自然に、より地に向き合う姿を見ると、全てにおいて共通する植物と飲料を組み合わせた、ボタニカルドリンク研究家と仮称すべきか。もともと「Maruta」は植物と共にあるレストランであり、その母体は「株式会社グリーン・ワイズ」という植物を主軸にランドスケープデザインなどを通して環境共生を理念とする企業のため、前出の遍歴を経ての外山氏の現在は必然だったのもしれません。つまり、本プロジェクトの適任者だと考えます。

外山氏は、松本の地を知るところからスタートします。

「地元の方々にご案内いただき、山に入り、その地の生態を観察するとことから始めました」と外山氏。様々な知識を得て、レシピのパズルに植物のピースを埋めていきますが、それを考案する前より採用したかった植物があります。カラマツとニセアカシアです。両者に共通していることは、植林や生育阻害など、問題視されている植物だということ。しかし、松本をはじめとした東信地区では、昔からニセアカシアを天ぷらにして食べる暮らしがあり、自然と人の共生習慣が備わっていた地。「松本の人々は、既に行動変容を起こしてきていたのです。これは地域が誇るべき文化。そんな気づきにもなればと」と外山氏。

「ボタニカルドリンクは、植物と共存するものでありたいと考えました。西東京を拠点にしていても、温暖化を感じることは多々あり、例えば、本来10月に咲く金木犀が2月に狂い咲きしたり。秋刀魚の不漁はニュースになりますが、金木犀が2回咲いたことはニュースにはなりません。生き物に携わる身としては、どちらも同じ。環境問題は、あまりにもスケールが大き過ぎるため、ボタニカルドリンクは、そこと向き合うためのものではなく、あくまでも、楽しんでいただくものとしています。飲むことで松本という地を知っていただければと思います」。

ゆえに、背景は忍ばせる程度。味覚では得ることのできない情報は、会話を通して交流を深める。そんな人と人とのコミュニケーションもまた、旅の醍醐味となるでしょう。

考案されたボタニカルカクテルは、「ORGANAIZE」、「RELAX」、「AWAKENING」と名付けられた3種。

森の香り、清涼感のある酸味が特徴の「ORGANAIZE」は、カラマツなどの人工林の間伐材や山間部の豊かな水源によって自生・栽培された葉ワサビを起用。まさに森を飲むドリンク。最後に針葉樹を炙り、液体に浸すことによって香りも広がります。

「RELAX」には、侵略的外来種ワースト100に指定されているニセアカシアを起用。そのほか、クロモジ、ダンコウバイなども含み、「ORGANAIZE」同様、その枝を炙り、液体に浸すことで、爽やかな優しい香りが立ち上がります。

苦味による爽快感が心地良い「AWAKENING」は、地域で容易に見られるシソ科の植物を起用。そのほか、キハダやリンドウも含み、苦味のある爽快感は、その名の通り、心身を覚醒してくれたに違いありません。

「今回、自分がこのプロジェクトに参画したいと思った一番の理由は、齊藤社長の熱意と地域への愛。齊藤社長は、松本の自然と人の営みが持つ地域の価値に気付いている。それを繋ぐ活動も既にしている。自分は、こういう地元を愛している人と関わりたい。なぜなら、自分にできることは限られているから。自分がどんなに良いドリンクを開発しても、それに価値を纏わせることまではできない。松本の人間ではない自分の言葉は、説得力に欠けるから。これは地元の人にしかできないこと。それが価値。逆も然り、だから自分は西調布を語ることができる。今回、地元の皆様から多くのことを学びました。その感動を、次は、お客様に伝えていただきたいと思います」。

「山、森、植物。自然と技術を掛け合わせることで共存が生まれます。ひとり一人の意識をほんの少し変えるだけで、出会わなかった人と人が出会うだけで、想像以上に可能性が広がる。そんな行動変容が地域を成長させていくのではと考えます」と「Maruta」の外山博之氏。

ヒマラヤ杉、ドイツトウヒ、アカマツなどを使用した「ORGANAIZE」。長野県では、林業目的で造林されたカラマツなどの人工林の材価低迷により、間伐が進まない課題を抱えており、この状況を県外や海外のゲストに伝える手段として、「森を飲むドリンク」を考案。間伐材を利用し、「木を飲む」という新たな価値を提案する。また、山間部の豊かな水源を背景に自生・栽培が広がる葉わさびを用い、自然資源の貴重さを伝える。

ニセアカシア、クロモジ、ダンコウバイなどを使用した「RELAX」。長野県ではニセアカシアを食べる習慣が昔からあり、自然と共存する食生活が育まれてきた地。このような背景から、食を通じて松本の自然の豊かさを未来に繋ぐ利用価値を見出すドリンクを考案。また、植生環境の保全のため、クロモジのみを採取するのではなく、クスノキ科の植物を満遍なく使用しているのも特徴。

キハダ、ヒメジソ、カキドオシ、エゴマ、リンドウなどを使用した「AWAKENING」。長野県木曽地域の伝統薬「百草丸」の主成分であるキハダを中心に考案。松本の豊かな自然環境を表現するため、地域で容易に見られるシソ科の植物を使用。さらに、近年減少傾向にある長野県の県花・リンドウも含む。リンドウは古くから健胃薬として用いられており、山に自生する種が切り花用に改良されたのが始まりとされる。

会場には、採取した実際の植物や仕込んだ原液も展示。炙る作業などは自身で行い、体験としての価値も高める。

Botanical Drink地域の頭脳を結実すれば、山は動く。

1月某日、前述3種のボタニカルドリンクのプロトタイプ発表会を実施。「持続可能な観光地域産業研究会」の有志同様、ジャンルを問わず、志の高い企業や人々が集いました。齊藤氏の挨拶に始まり、外山氏の解説を主に会が進む中、そのマイクを積極的に外山氏が地元の人々に回しているのが印象的でした。例えば、外山氏に山を案内したポインターすみれさんは、植物と香りのスペシャリスト。

「AWAKENINGには、シソ科の植物が採用されていますが、同科にナギナタコウジュという植物があります。アイヌの人たちは、それを神の宿る野草として、風邪を引いた時に煮出してお茶にしたり、おかゆに入れたりして食べていたそうです。こぼれ種で育つため、アイヌの人たちは、種が落ちてから食べていたとも言われています。花が咲く頃から種ができるまで、香りも変化します。それぞれの良さがありますが、それを知ってからは花の時期に少し摘んで残し、種が落ちた後にまた摘む、少し多く摘んでも根は残すなど、採取への配慮をするようになりました。それが自然と人の共生」とすみれさん。

そして、「柳沢林業」代表・原薫さんも、「先日、山を歩いていたら、どこからか甘い香りが。調べると鷹の爪でした。別名、芋の木と呼ばれているんですよ」と続く。

外山氏も「どれも自分も知らない情報! これは有益なことをお聞きしました」と興奮。

「今回の取り組みは、もともと松本にあるものを新たなかたちで表現するという、無理のない活動。県外からのお客様はもちろん、地元の人にも知っていただきたいし、楽しんいただきたい」と原さん、すみれさん。

ボタニカルドリンクをきかっけに、いつしか山を学ぶ時間に。議論も活発になり、会場は熱気に包まれていました。このグルーヴを生むことが外山氏の思惑であり、地域の人々を当事者にした理由。

「自分よりも、植物に詳しい人は身近にいる。同じ地元でも、意外に相手を知らないことも少なくない。互いが持つ高い能力を地元の中で繋ぎたかった。自分が離れても構築される地域内のコミュニケーションを生みたかった」と外山氏。

また、山、植物以外の松本の資産として、注目されたのが水。松本には市内に約20箇所の井戸があり、湧き水を楽しむことができる町として、国が「名水」と選定するほど。水質やテクスチャーの違いもあり、地元の人々でも好みが分かれるほど多様性に富んでいます。それが、ひとつの町に集約されているということは、日本全国、いや、世界中から見ても稀有な資源。

「ミネラル、マグネシウム、鉄分など、成分や濃度が違うだけで味わいも異なります。これを機会に、松本の水にも注目いただければと思います。そして、私たちの研究も、今後、本プロジェクトに寄与できればと考えます」とは、「国立法人 信州大学」アドミ二ストレーション本部 学術研究・産学官連携推進機構 准教授の鳥山香織さん(博士/工学 認定URA)。

研究とは、浄水技術を指します。不純物だけでなく、具体的な成分のみを取り除くこともでき、既に酒蔵などで採用されている事例も。さらに、世界レベルで見れば、開発途上国の汚染された水に浄水技術を取り入れ、命を守る活動もしています。

そんな豊かな水が育んだ松本の文化のひとつが、バーです。

「ノンアルコールドリンクの可能性を感じました。そして、カクテルとしても展開できるポテンシャルもある。松本の自然を活用し、仕上げる一杯は、松本で飲む意義もあると思います。豊かな香りが印象的なため、ワイングラスで提供し、ゆっくりと味わっていただきたい。そんなイメージが膨らみました」と、松本のバーを代表する「メインバーコート」林 幸一氏は総括。林氏は、BAR組合名誉会長も務め、今回のアドバイザーとしても尽力いただいた人物でもあります。

ボタニカルドリンクの個性は、香り。香りは、人の記憶を手繰り寄せる力がある。

同じ地域から様々な業種の企業や人々が集結。ボタニカルドリンクの発表会をきっかけに、異業種コミュニケーションも育まれた。

「苦味や酸味などの個性を香りが調和させ、ひとつの作品として仕上がっている。春の野菜や山菜などの植物の苦味は、私たちの体に冬の間に溜まった老廃物や毒素を排出してくれる働きがあるそうです。理由がわかれば、それも愛おしい」とポインターすみれさん。味だけでなく、生体を知ることによって、深みが増す。

「例えば、RELAXに含まれるクロモジは、山間部に生え、日向だけでなく日陰も必要。植物が生息している地にはちゃんと理由がある。湿地、乾燥、標高、日向、日陰。私たちは、地域の特性を推定する指標植物としても観察しています」と「柳沢林業」代表の原薫さん。

「地域の資源をいかに高付加価値化できるか。私たちが研究している浄水技術もコラボレーションしていきたい」と「国立法人 信州大学」アドミ二ストレーション本部 学術研究・産学官連携推進機構 准教授の鳥山香織さん。

「味の個性、香りの個性は、山の個性。ボタニカルドリンクを提供できるお店が増えると、松本の個性にもつながり、新たな側面から地域をアプローチできると思います」と「メインバーコート」の林 幸一氏。一方、「生産や流通の仕組みも今後の課題」と、次の段階の論点も述べる。

Botanical Drink香りの追憶が松本への再訪を誘う。

「メインバーコート」林氏の言葉の通り、ボタニカルドリンクの特徴は香りであり、外山氏が一番こだわったところ。液体そのものも然り、仕上げに植物を炙るひと手間は、より深い香りを引き立たせるためです。

「自分自身、この香りを吸い込んだ時、山で遊んでいた子供のころを思い出し、懐かしい気持ちになりました」と齊藤氏。

香りの特徴は、風景を想像させることではないでしょうか。味であれば、回想は皿の上に止まりますが、香りは風景を描くような。

「今回、自分のレシピでボタニカルドリンクを開発しましたが、柳澤林業さんのお話にもあったように、松本の山には、もっと活用できる植物がたくさん生息しています。それは季節によっても変わります。そして、林業、大学、バー、ホテルなど、今日、出会った人たちでも十分展開できるプロフェッショナルが揃っています。一業種ではできないことも、他業種が協業すればできる。松本には山や水だけでなく、人もまた資源」と外山氏。

「自然と自然、人と人、そして、自然と人。今、松本に必要なことは、繋ぎ直しだと考えます。里山の繋ぎ直し、観光の繋ぎ直し、地域の繋ぎ直し。今回は、ボタニカルという視点から繋ぎ直したいと思っております」と齊藤氏。

自然と人の繋ぎ直しによって生まれたボタニカルドリンクは、自然>人の関係。つまり、ワインやビールのように、人力によるど真ん中の味ではなく、自然を優先したもの。ゆえに、「好みが分かれるとも思います」と言葉を続けます。そして、「植物は人間よりも早く地球に存在していた生き物ですから」と、植物への敬意を外山氏も補足します。

自然次第のため、ボタニカルドリンクに完成はありません。香りや味の変化は、環境の変化。「ボタニカルドリンクは未完だから面白い、だから、可能性を感じる」と齊藤氏。

「山の中でボタニカルドリンクを飲む会もやってみたいです。食材を摘んで、その場で作って、飲む。手足を動かし、山の香り、風の香り、土の香りを感じながら。そこには至れり尽くせりのサービスはありませんが、何ものにも変えがたい体験となると思います」と外山氏。

植物の命が生まれた地で味わうそれは、きっと記憶に深く刻まれるでしょう。そして、いつの日か、その記憶を手繰り寄せるきっかけとなるのが、やはり香り。それが国内なのか国外なのか、何処で山の香りを感じた時、ふと蘇る追憶によって、松本への再訪、いや、再会できることを願って。

冒頭に戻り、改めて問いたい。「持続可能」の概念とは何か。

古き時代より現代に受け継がれてきたものが持続可能の好例と美化されることもありますが、そんな生易しいものではないと思います。なぜなら、様々な難局を乗り越え、時代に耐えて生き残ったもののみが、現代において存在を残していると考えるからです。

それらも理解した上で足元に特化したボタニカルドリンクは、里山文化同様、暮らしの知恵と工夫によって、無理なく持続できる環境と体制を整備。自然との共生含め、十分な可能性を秘めている。

「今後、ボタニカルドリンクを育ててゆき、様々なところでお楽しみいただける場作りも拡張していきたいと考えています」と齊藤氏。

産学官の連携、過去を遡ることによって導き出した価値、地域の繋ぎ直し……。そんな松本のアクションは、新たな地域のロールモデルになるかもしれない。

意志と覚悟、そして愛。そんな想いが不可能を可能にし、山を動かすのだろう。

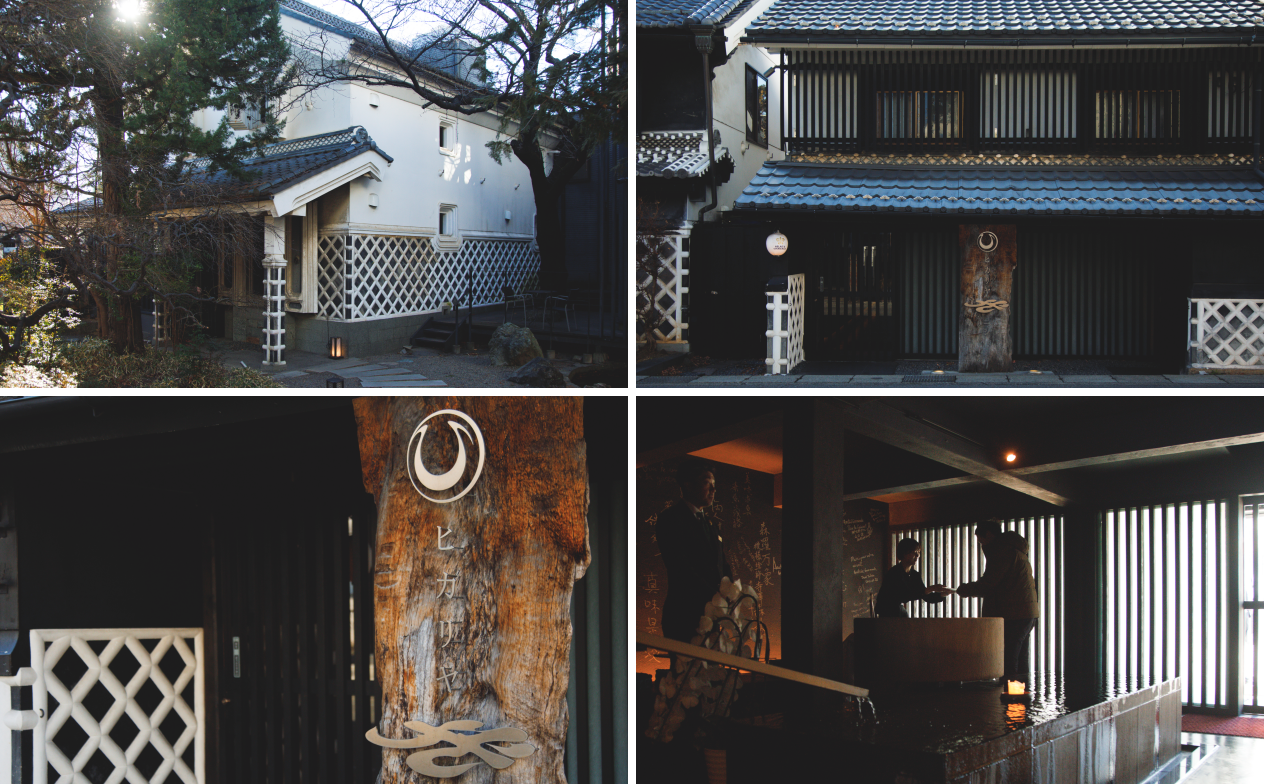

会場となったのは、「ヒカリヤ」。蔵屋敷の母屋と旧文庫蔵は、 国の登録有形文化財に指定され、持続可能なシンボル的存在。一歩足を踏み入れれば、齊藤氏の言葉の通り、「異日常」が形成される。

Photographs:KOH AKAZAWA

Text:YUICHI KURAMOCHI