藍色は「ジャパンブルー」とも呼ばれ、日本文化を象徴する色として古くから親しまれてきました。

私たちの暮らしに深く根づき、衣服や工芸品にとどまらず、生活を守る知恵や健康にまつわる効能とも結びついています。

しかし「藍色とはどんな色を指すのか」「なぜ日本人に愛され続けてきたのか」と疑問を抱く方も少なくありません。

この記事では、藍・藍染の歴史を古代から江戸時代、徳島の職人文化まで辿り、さらに藍を建てる独自の技法や薬効、防虫・抗菌作用といった暮らしへの役立ちまでを詳しく解説します。

読み進めることで、藍色が単なる色ではなく、日本人の感性や生活を形づくってきた大切な文化であることが理解でき、現代の暮らしやファッション、インテリアに取り入れるヒントも得られるでしょう。

藍色とはどのような色で日本文化に根付いたのか

藍色は「青」と「紺」の間に位置する深みのある色で、時代を超えて日本人の美意識に影響を与えてきました。

ここでは、その色の範囲や文化的な背景を探りながら、なぜ日本文化の象徴となったのかを紐解きます。

藍色の色の範囲と日本人の感性に与えた影響

藍色は「青」と「紺」の中間に位置する色で、明るい水色に近いものから深い濃紺まで幅広く表現されます。古来より日本人は、この細やかな色の違いを感じ取り、それぞれに名前を付けてきました。

例えば「浅葱色(あさぎいろ)」や「勝色(かちいろ)」など、藍の濃淡によって呼び分けられています。

藍色は単に色として美しいだけでなく、精神性や暮らしにも影響を与えてきました。

清潔さや誠実さを象徴する色として扱われ、また落ち着いた雰囲気を持つため、衣服や生活道具の染色に多用されてきたのです。

【藍色の種類と特徴】

| 色名 | 色の特徴 | 日本文化での意味 |

| 浅葱色 | 明るい緑がかった青 | 新鮮さ・若々しさ |

| 藍色 | 標準的な深い青 | 誠実・清潔 |

| 勝色 | 黒に近い濃藍 | 武士の縁起色 |

| 紺色 | 非常に深い藍 | 格調高さ・重厚感 |

こうした色の幅は、日本人の感性を豊かに育み、現在のファッションやデザインにも受け継がれています。

藍色が庶民や武士に愛された理由

藍色は古代から生活に浸透し、特に江戸時代には庶民や武士の衣服に欠かせない存在でした。

その理由のひとつが、防虫や消臭といった実用的な効能です。洗濯や防腐の技術が限られていた時代において、藍で染められた布は清潔さを長く保つことができました。

また、江戸幕府による奢侈禁止令で華やかな色が制限されたため、藍染の落ち着いた色合いが庶民の間で広まりました。

一方、武士にとっては「勝色」が縁起の良い色として鎧や装束に取り入れられ、精神的な支えにもなっていたのです。

このように藍色は、実用性と精神性を兼ね備えた色として人々に深く根付いたといえます。

藍と藍染の歴史を古代から現代まで辿る

藍染は古代から庶民や武士の衣服に使われ、江戸時代には生活の必需品として全国に広がりました。

藍色の変遷をたどることで、日本の歴史や文化とどのように結びついてきたのかが見えてきます。

古代から江戸時代までの藍の利用と文化的背景

藍の利用は古代にまでさかのぼり、布や紙の染色に使われただけでなく、防虫や薬効の面でも重宝されました。

奈良時代の正倉院にも藍染の裂布が収められており、その歴史の古さを物語っています。

江戸時代になると、藍染は爆発的に普及しました。

華美な色が制限された時代に、落ち着いた藍色が庶民の衣服に適していたことが大きな要因です。

また、武士の間では「勝色」が縁起担ぎとして使われ、藍色は社会全体に浸透していきました。

藍染の広がりは単なる流行ではなく、実用性と文化性を兼ね備えていたからこそ、多くの人々に長く愛されたのです。

徳島を中心に発展した藍染の技術と職人の役割

徳島は江戸時代から藍の一大産地として知られ、「阿波藍」の名で全国に流通しました。

吉野川流域の肥沃な土地が藍の栽培に適していたこと、さらに流通の便が良かったことが背景にあります。

ここでは職人たちが藍を発酵させて「藍を建てる」技術を磨き、深みのある色合いを安定して出せるように工夫を重ねました。

藍師と呼ばれる職人は、温度や湿度、微生物の働きを感覚でとらえながら管理し、その技は代々受け継がれています。

藍を建てる作業は単なる染料づくりではなく、自然と人が調和して初めて成り立つ伝統技術といえます。

現在でも徳島の藍染職人は国内外から注目を集めており、地域文化を支える大切な存在です。

現代に残る藍染文化と工芸品の価値

現代においても藍染は工芸品やファッション、インテリアに生かされ続けています。

藍の持つ深みのある青は、化学染料では表現できない独特の風合いを持ちます。

そのため国内外のデザイナーから高く評価されています。

【藍染文化の今とこれから】

| 観点 | 現代での活用 | 価値 |

| 工芸品 | ハンカチや暖簾など生活道具 | 日常に取り入れやすい |

| ファッション | ジーンズ、和装小物、アート作品 | 世界的に評価が高い |

| サステナブル | 天然染料として再注目 | 環境に優しい選択肢 |

現代に残る藍染は単なる伝統工芸ではなく、持続可能なライフスタイルに合致する価値を持っているといえるでしょう。

藍を建てる職人の技と伝統の継承

藍染に欠かせないのが「藍を建てる」という独自の発酵技法で、職人の経験と知恵が凝縮されています。ここでは、その工程とこだわりに触れ、現代に受け継がれる伝統の価値を紹介します。

藍を建てる工程と職人のこだわり

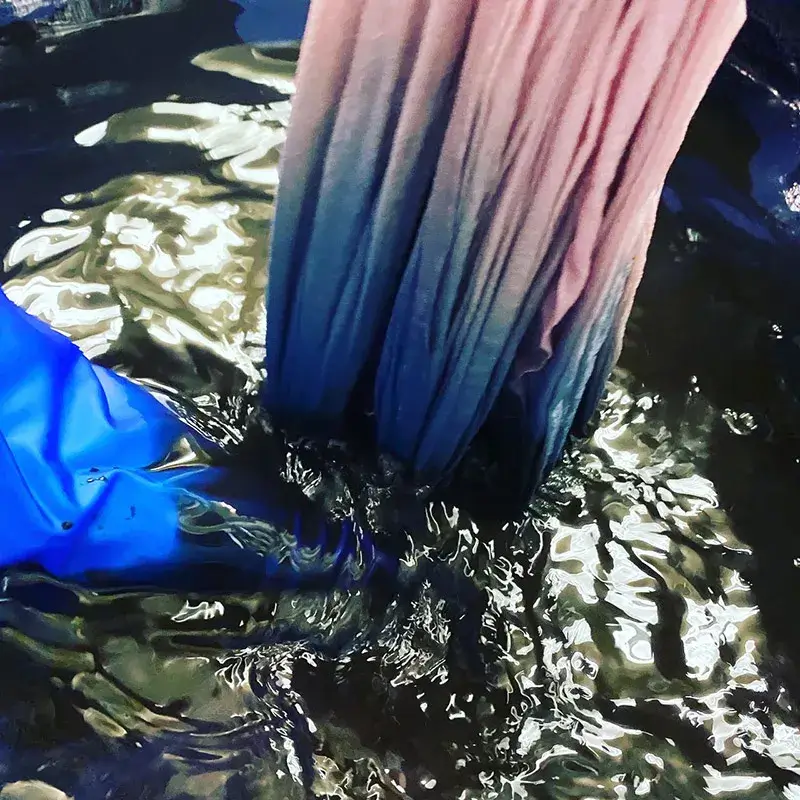

「藍を建てる」とは、乾燥させて発酵させた藍の原料(すくも)を甕に仕込み、染料として使える状態にすることを指します。

水、灰汁(あく)、ふすま、日本酒などを加え、微生物の働きを活性化させながら発酵を進めていきます。

この工程は科学的に説明できますが、実際には職人の経験と勘が仕上がりを左右します。

温度や湿度のわずかな変化に応じて材料を足したり休ませたりする繊細な管理が必要です。

藍を建てる作業は、単に染料を作る行為ではなく、自然と職人が共同で色を育てる営みと言えます。

そのこだわりが、深く美しい藍色を生み出してきました。

職人技が生み出す染色の深みと色合い

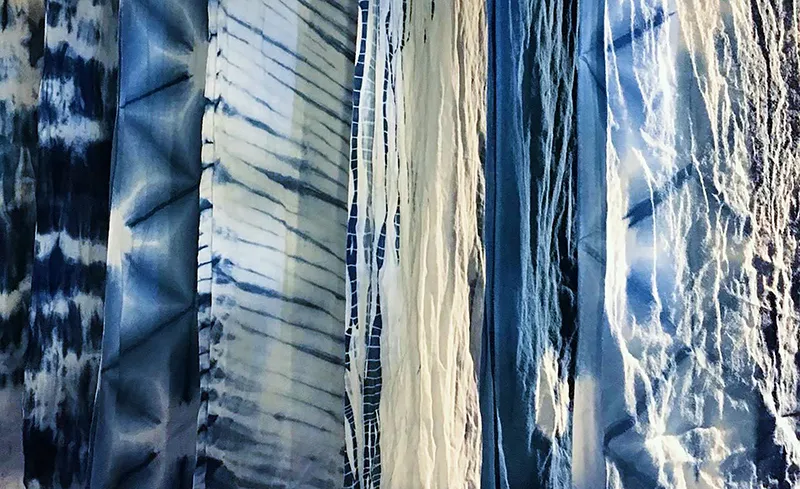

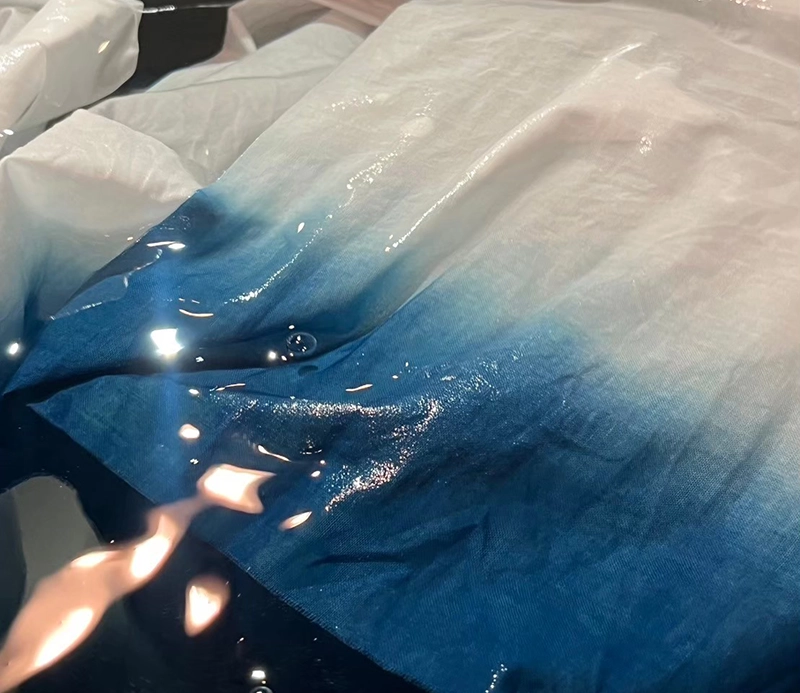

藍染の魅力は、一度の染色ではなく何度も布を浸しては空気に触れさせる工程で色を重ねていく点にあります。

回数を増やすことで青は濃くなり、光の角度や生地の質感によって豊かな表情を見せるのが特徴です。

【藍染が持つ色の深み】

| 染めの回数 | 色の変化 | 特徴 |

| 1〜2回 | 薄い水色に近い | 爽やかで軽やかな印象 |

| 3〜5回 | 鮮やかな青 | 日常着や浴衣に多用 |

| 6回以上 | 深い紺色や黒に近い | 武士の鎧下や勝負服に使用 |

このように、職人の手による染め重ねが藍色に奥行きを与え、唯一無二の美しさを生み出しています。それは化学染料では決して再現できない、日本の伝統美といえるでしょう。

藍の薬効や暮らしへの役立ち

藍は色を楽しむだけでなく、古くから薬効や生活に役立つ効能が知られてきました。

防虫や抗菌、消臭といった機能を通じて、現代の健康志向やサステナブルな暮らしにも結びついています。

消臭、防虫、抗菌など生活に生きる効能

藍は単なる染料ではなく、昔から暮らしの知恵としても役立ってきました。

藍に含まれる成分「インディゴ」や「トリプタンスリン」には抗菌作用があり、布に染め込むことで雑菌の繁殖を抑える効果があります。

【藍染の効能と生活への利用】

| 効能 | 具体例 | 生活での役割 |

| 消臭 | 汗や体臭の抑制 | 衣服や寝具に活用 |

| 防虫 | 虫を寄せつけにくい | 赤ん坊の産着や農作業着 |

| 抗菌 | 菌の増殖を防ぐ | 包帯や肌着に利用 |

| 保温・涼感 | 繊維の特性と染めの効果 | 四季を通じて快適に着用可能 |

このように、藍染は実用性と健康を兼ね備えた生活文化として、日本人の暮らしに根付いてきました。

健康や自然志向の視点から見た藍の魅力

現代では、藍が持つ自然素材としての魅力が改めて注目されています。

化学染料にはない安心感や環境へのやさしさが評価され、サステナブルなライフスタイルを求める人々に支持されています。

さらに、藍の色には心理的な効果もあるとされます。

藍色は心を落ち着かせ、集中力を高める色として知られ、瞑想やリラックスの場に取り入れられることもあります。

また、伝統的に藍には解熱や解毒に使われた記録もあり、古くから薬草としての一面を持っていました。科学的にすべてが解明されているわけではありませんが、「自然から生まれた藍を身近に取り入れること」自体が心身の健康を支える要素になっています。

藍染の芸術性と文化的価値

藍染は単なる染色技法にとどまらず、日本の美意識を映し出す芸術品として評価されています。

ここでは、伝統文化に根ざした藍染の魅力と、現代のファッションやインテリアでの新たな活用について見ていきます。

藍染が表現する日本の美意識と芸術品としての魅力

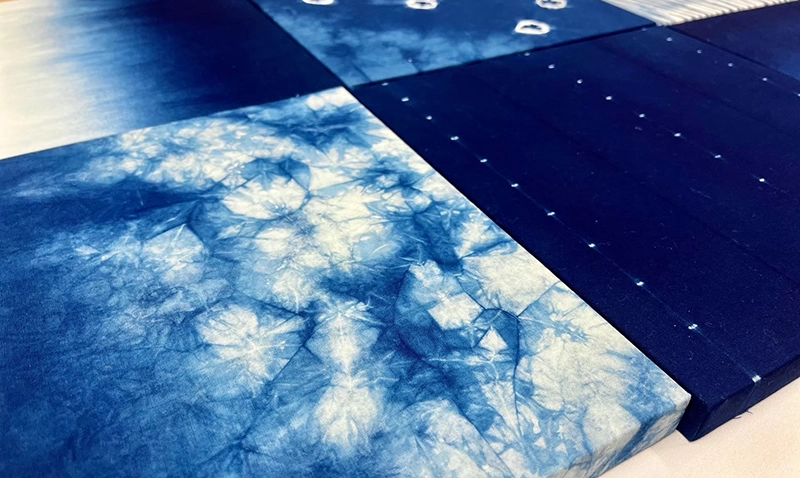

藍染は単なる布の染色にとどまらず、日本人の美意識を映し出す芸術品として高く評価されてきました。

深みのある藍色は、四季折々の自然や移ろいを象徴する色として、絵画や工芸品の中にも取り入れられています。

特に江戸時代には、藍染の濃淡を巧みに使った「かすり」や「絞り染め」が広まり、柄そのものが芸術的な価値を持つ表現へと発展しました。

藍色の濃淡によって浮かび上がる模様は、単純な色の美しさを超え、時間を経ても褪せない奥ゆかしさを宿しています。

さらに、現代では海外からも「ジャパンブルー」と呼ばれ、日本独自の美的感覚を伝えるシンボルとして注目されています。

藍染の作品に触れることで、単なる視覚的な美しさだけでなく、日本文化の精神性や自然観を感じ取ることができます。

ファッションやインテリアへの現代的な応用

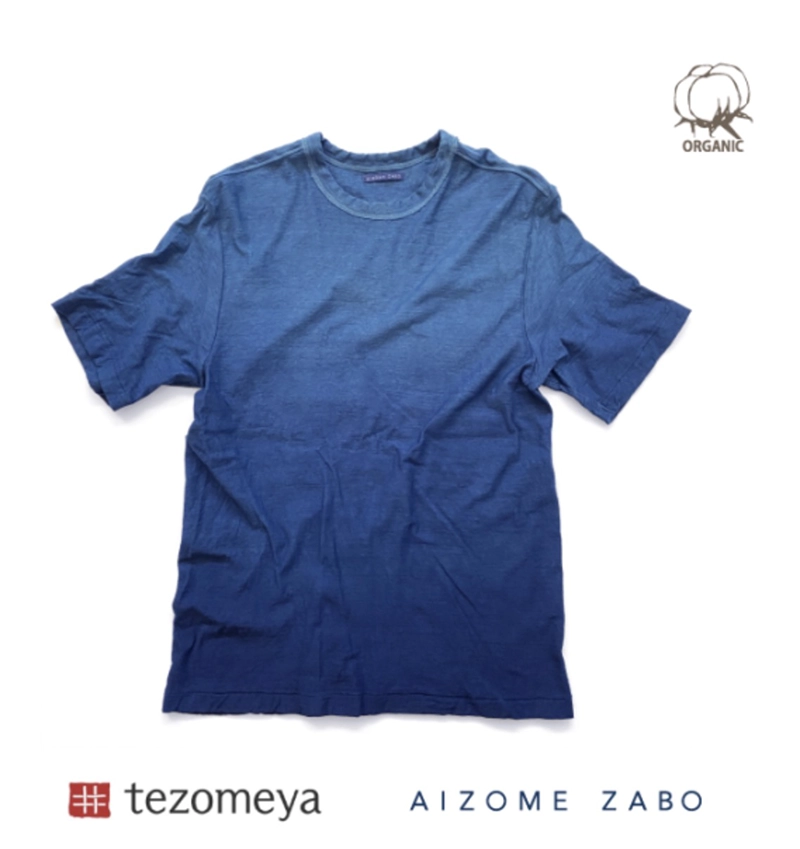

藍染は伝統を守りつつ、現代のライフスタイルにも取り入れられています。

特にファッションやインテリアの分野では、その独特の色合いと質感が新しい魅力として再評価されています。

【藍染の現代的な活用のポイント】

・ファッションアイテム

藍染のTシャツやデニム、ストールは一点ものの表情を持ち、自然素材の風合いと相まって長く愛用できる。

・インテリア雑貨

クッションカバーやテーブルクロスに藍色を取り入れることで、空間に落ち着きと和の雰囲気を演出できる。

・工芸品やアート

藍染のパネルや小物は、現代的な住宅やギャラリーでも映え、伝統工芸とアートの境界を越える存在として人気。

このように、藍染は古来の美意識を受け継ぎながらも、現代の暮らしを豊かに彩るデザイン要素として発展し続けています。

まとめ

藍色とは、自然由来の染料から生まれる深い青であり、日本人の生活や文化に長く根付いてきた色です。古代から薬効や暮らしに役立ち、江戸時代には庶民や武士の衣服に広く用いられました。

徳島を中心とした職人たちが藍を建てる技を磨き、今もなお伝統を守り続けています。

藍染は美しい色合いだけでなく、抗菌や防虫などの効能を持つ実用性、さらに芸術品としての価値を兼ね備えています。

現代ではファッションやインテリアにも取り入れられ、サステナブルな暮らしを支える素材として注目されています。

藍色の魅力を知ることで、伝統文化に触れるだけでなく、日々の生活をより豊かにできるでしょう。

The post 藍色とは?藍・藍染の歴史と文化、職人が今も守る日本の伝統芸術と魅力 first appeared on 藍染坐忘 AIZOMEZABO.