「ダイニングアウト」最多のホストを担った中村孝則氏は、今回、ゲストとして参加。

DINING OUT HIEIZANなぜ「比叡山」が舞台となったのか?

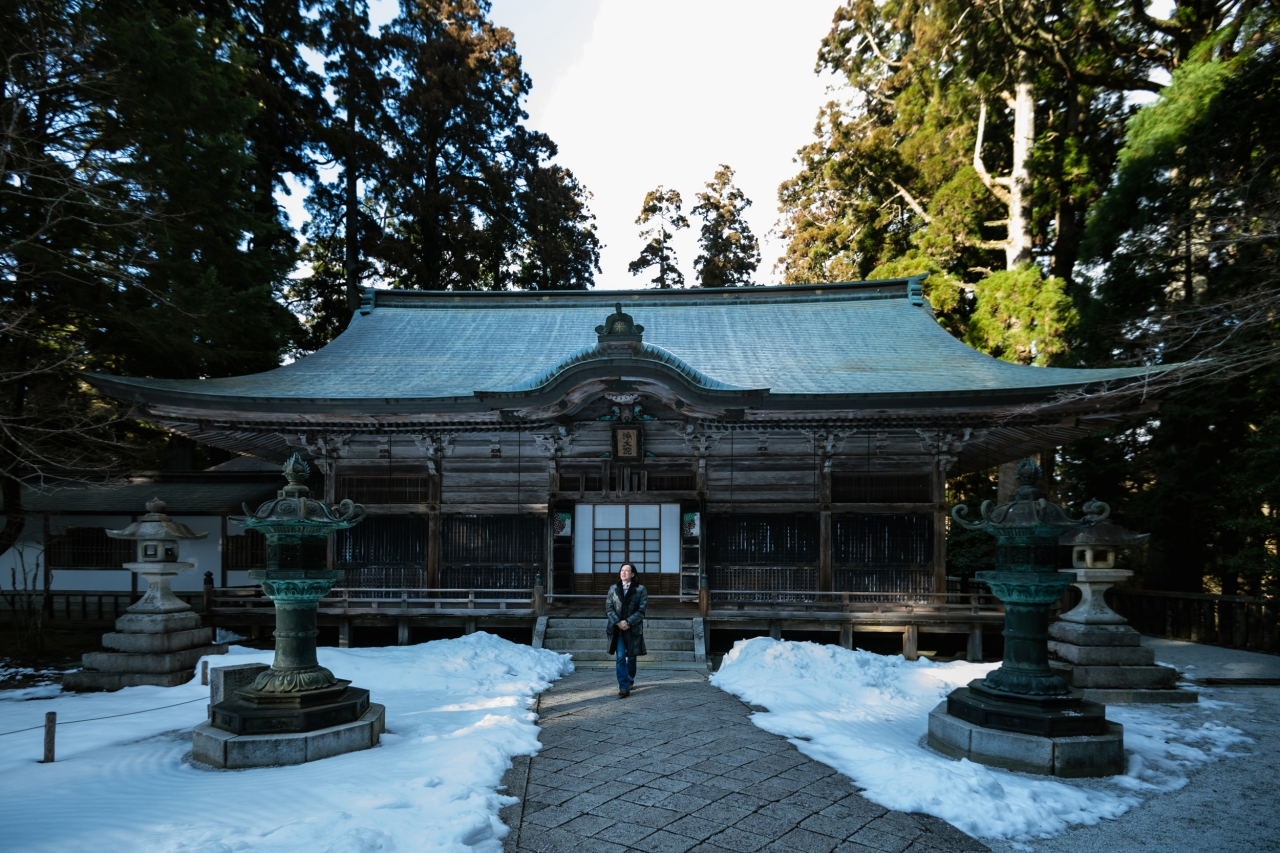

2023年2月末。20回目という節目を迎えるダイニングアウトが、「比叡山延暦寺」で開催されました。私は今回、ホストではなくゲストとしてこの「ダイニングアウト」に立ち会うことになりました。ですので、お客さまと同じ目線から、今回の「ダイニングアウト比叡山」の全体像を振り返り、その魅力のツボお伝えできればと思います。

さて読者の多くは、なぜ美食イベントの象徴ともいえる「ダイニングアウト」が「比叡山」で開催されることになったのか? 素朴な疑問を抱かれることでしょう。ご存知の通り「比叡山延暦寺」は、平安時代の僧侶の伝教大師最澄が開山し、以来1200年の歴史を持つ天台宗の総本山であり、のちに六大宗派の開祖を生んだ日本仏教界の中心であり、今も神聖な修行の場でもあります。そもそも、そこで食される食事は美食の対極にある精進料理ではないかと。そのご指摘を想定しているかのように、今回の料理のテーマはずばり“精進料理”であること、挑むのは和歌山の「Villa Aida」の小林寛司シェフであることが、事前に公表されていました。その小林シェフが、どんな狙いと想いを持って、どんな精進料理を作りあげたのかについては後に述べるとして、まずは今回の舞台が「比叡山」であった理由とその本質について、私なりに分析してみたいと思います。

過去に「ダイニングアウト」に参加された方や、このメディアの読者の方々なら既にご存知のことと思いますが、「ダイニングアウト」は、単なるポップアップのレストランではありません。ちょっと私なりに硬い表現を使わせて頂くと「地域表現をガストロノミーで紐解く知的エンターテイメント」なのです。いわば、地域表現としてダイニング・エクスペリエンスということになります。

地域に眠る豊かさを再発見し、それを体験型の美食エンターテイメントに仕立てることが、「ダイニングアウト」のそもそもの命題です。では、ガストロノミーに集約される地域に眠る豊さとは何かといえば、気候風土が生みだす海の幸・山の幸といった食材や、歴史や習俗や祭りや歳時記に根ざした伝統的な食文化、あるいは器などの伝統工芸もまた欠かせない要素になります。そして、地元が育んだ神や神話や宗教もまた、地域を表現するうえで避けて通れない、というか重要な要素になっています。あえて“宗教観”という言葉を使わせてもらえば、それは食文化の精神性に根ざしているだけでなく、“おいしい”と感じる感覚的なところにも影響しているからです。それは広義に“文化的なおいしさ”とは何か?という議論にも通じますが、それはこのコラムの本論ではないので別の機会に譲るとして、少なくとも祈りや救いの宗教的な感性は、「ダイニングアウト」の豊かさの表現の一端を担ってきたのは事実です。

「ダイニングアウト宮崎」では、日本神話の舞台にもなった「青島神社」の敷地内で開催されました。「ダイニングアウト琉球・南城」は、琉球神話の神の島である久高島や、祈りの場である「御嶽(うたき)」を舞台にしました。そのときに担当した樋口宏江シェフは、伊勢神宮にお供えする“御食国”である伊勢志摩のローカルガストロノミーをフランス料理で表現しています。また、「ダイニングアウト国東」では、日本の神仏習合の原点である六郷満山の代表的な寺である文殊仙寺の境内を舞台にしました。私は、これらのホストを担当しましたが、いずれの回も地域に根ざした独自の宗教観を紐解くことからはじめました。というのも、その神聖な“場”のルーツを探り、雰囲気と共にゲストと一体になることこそ、それぞれのダイニングアウトの醍醐味だったからです。それは、今回の「ダイングアウト比叡山」で、ゲストの立場になって参加して確信にかわりました。

今回の「ダイニングアウト」は、比叡山「金台院」住職の礒村良定氏がホストを務めました。礒村氏は「延暦寺」で得度し、長年にわたり延暦寺に従事し、比叡山を最も熟知する僧侶のひとりです。そして、「ダイニングアウト国東」の舞台となった、「文殊仙寺」のご住職の秋吉文暢氏と「延暦寺」での修行の同期でもある。今回は、そのお二人のご縁も開催の理由のひとつになったそうです。延暦寺には国宝の根本中堂という施設があり、現在は大規模な修復中ですが、礒村氏はその「比叡山」の文化財保護の担当者でもあります。礒村氏は「歴史的な文化財の保全だけでなく、地域の文化としての寺の魅力を、いかに未来に繋げるか」がご自身の使命であると開催後に語ってくださいました。「信仰心だけでなく、もっと広視野で人々に比叡山にかかわってほしい」という考えのもと、今回のダイニングアウトを計画したといいます。そして、ホストとして小林シェフのサポートをするだけでなく、実際にご自身が修行をした寺の施設を、二日間にわたりゲストにご案内くださりました。

宮崎、琉球・南城、国東と、過去にホストを務めた「ダイニングアウト」を振り返りながら、今回を分析する中村氏。

今回ホストを務めた比叡山「金台院」住職の礒村良定氏。ホストが見るホストの視点は、中村氏ならでは。

DINING OUT HIEIZAN「比叡山」の修行とはどういうものか。

「比叡山延暦寺」の修行がたいへん厳しいことはよく知られています。中でも、7年をかけて峰々を歩きまわる千日回峰行は有名です。私が強く興味を惹かれたのは、それ以外にも、様々な厳しい荒行があること。たとえば四種三昧という修行。これは最澄が定めた4種の修行で、常座・常行・半行半座・非行非座からなるものです。常坐三昧は、90日間を一期としてひらすら堂のなかで常坐をする修行です。眠気を覚ます経行(きょうぎょう)という歩行と食事とトイレ以外は他の行為は許されない。逆に常行三昧は、常行堂の中の阿弥陀仏の周囲を90日間昼夜問わず、合掌して阿弥陀仏を唱えなら歩き続けるというもの。実際に、その常行三昧の修行も経験したホストの礒村氏に、特別に常行堂の中をご自身の経験談を交えてご案内頂いたのは貴重な体験でした。というか、私の想像力ではまったく及ばない世界に、純粋に驚きました。礒村氏はその修行中に、仏が目の前に現れる不思議な体験や、歩行しながら幾度も落ちたエピソードなど、好奇心をもって聞き入ってしまいまた。もともと四種三昧は、天台大師が「摩訶止観」のなかで説いた修行法で、悟りを目的にしていますが、それを制定した最澄もさることながら、今でも脈々と続いていることに、不謹慎ながらその修行のユニークさやバリエーションの多彩さに驚愕し、畏敬の念を抱くのでした。

極め付けは、十二年籠山行です。この修行は最澄の霊廟となっている「浄土院」で行われますが、山からでることが許されないどころか「浄土院」に籠り、12年間1日も欠かさず定められた日課に従い修行するというもの。その修行に挑む僧は待真と呼ばれ、待真になるのも厳しい修行が必須といいます。島田裕巳著「比叡山延暦寺はなぜ6大宗派の開祖を生んだのか」(ベスト新書2014年)によると、この制度が確立されて満行できたのはわずか79名にすぎず、修行途中で亡くなった僧侶は26名にものぼるという。2021年に渡部光臣(こうしん)住職が戦後7人目の満行を終えたので数は増えたものの、極めて厳しい修行です。実は、今回の「ダイニングアウト」でゲストは「浄土院」もご案内いただいたのですが、私たちは期せずしてお堂の中から経典を唱える声を聞いたのでした。礒村氏によると、現在この修行に挑んでいる真っ最中の待真の声だと知らされ、背筋を正す思いを覚えました。

「浄土院のお堂の中から経典を唱える声が聞くことができたのは貴重な機会でした」と中村氏。

DINING OUT HIEIZAN小林シェフがイメージした「比叡山」の食事。

ちなみに、待真が朝5時に召し上がる食事は「献膳」とよばれ、最澄の真影に献ずるもので、そのお下がりを召し上がるそうです。もちろん精進料理ですが、それを作る僧侶たちにとっても、命がけで修行をする待真にとっても重要なものに違いありません。これは、下衆な勘ぐりで恐縮なのですが、待真にかぎらず厳しい修行を行う僧侶にとって、食事は修行への体力維持だけでなく、僅かな貴重な楽しみではなかったでしょうか。作る側も精一杯の工夫を凝らす気持ちは、容易に理解できます。実は、今回の「ダイニングアウト」で小林寛司シェフが挑んだ精進料理のイメージの根幹は、この「献膳」だったといいます。もちろん、あくまで想像の源であって実際は私たちゲストをもてなすための料理なのですが、「もしも最澄に献じるのであれば」という設定は、今回の「ダイニングアウト」の最大のスリリングな味わいどころなのでした。しかも、小林シェフは基本的な精進の規則を守りつつ、今までにない新たな味わいの精進料理への挑戦だったといいます。さすがに百戦錬磨の小林シェフであっても、前日は緊張で眠れなかったと後に語ってくれましたが、「延暦寺」の境内の大書院で味わうと、どの料理も滋味が深いというだけでなく、新たな味覚の創造があり、そして隅々まで緊張感に漲った食体験でした。

「ダイニングアウト比叡山」の会場は、「延暦寺」の境内の大書院。

DINING OUT HIEIZAN小林シェフが作った現代の精進料理の味わい。

「呼吸」と題された12皿からなる精進料理は、どれも「これが精進料理なのか?」と思うほど、縦横無尽に味覚の想像力がひろがることに、まず感服しました。特に感銘をうけたのは、一皿目の「白椀」です。具のない薄い味噌汁のような温かな汁だったのですが、詳細な情報なく食した印象は、「なんと滋味深いことか。これは複雑な野菜の出汁なのか」と思いました。しかし、聞けば味噌と水だけで作るというではないですか。わたしはひっくり返りそうなくらい驚きました。原料の水は滋賀の「七本鎗」の仕込み水だといいます。偶然にも、私はかつて「七本鎗」の「冨田酒造」を訪れ、地下から湧くこの水を味わったことがあり、その旨さは経験していましたが、どうやったらあの「白椀」の詩的ともいえる深い旨味になるのか、未だに理解できませんが、この一椀で今回の精進料理が成功したと私は確信を持ちました。もうひとつ私が特に印象を持ったのは「導き」という料理です。比叡湯葉を主体に構成されたこの料理は、見た目は「ぽーぽー」という沖縄のお菓子のようであり、みかんを使った甘辛の餡風のソースはお菓子のような味付けがなされ、蕗の薹やハーブの苦味や辛味もある。どれも素朴な素材ながら、五感がパッと目覚めるような風味の刺激もいい。小林シェフによると、この料理まさに彼に考える新たしい「献膳」のイメージだったといいます。

そして、もうひとつゲストたちを驚かせたのは、「異文化」と呼ばれるデザートの料理でした。この料理のメインの材料はカカオです。カカオは植物の果実の種子を原料にしているので、原則的には精進料理の規定内です。ただ、最澄の時代には無かった食材ですので、さすがに最澄が生きていたらさぞ驚いたでしょう。しかし、カカオは栄養価が高い食材であり滋養という面でも、未来の精進料理の提案という意味でも、面白い果敢な挑戦だったのではないでしょうか。

「冨田酒造」の仕込み水と味噌と技術だけで仕上げた白椀。角のないまろやかな味わいと、深いコクが滋味深い。

フォークとスプーンでいただくチョコレートのデザート。挑戦的な精進料理こそ、「比叡山」の柔軟な姿勢の象徴。

これまで何ども小林シェフの料理を食べてきた中村氏も、「今回は驚愕の連続だった」と話す。

滋賀「冨田酒造」の冨田泰伸氏。今回は、「七本鎗」の純米にごり酒と熱燗を提供。

DINING OUT HIEIZAN小林シェフの料理の精進的なるもの。

一般的に精進料理は煮物中心と思われがちですが、今回の小林シェフの料理は、その調理法や表現はそのイメージを覆すバリエーションを提示してくれました。しかしながら、その根本原理は精進料理の本質を突いているもだと私は感じました。小林シェフご本人も「自分の料理は精進料理にちかい」といいます。普段の彼の料理の食材の大部分——野菜や穀物や果実やハーブのほとんどは、自分の畑で自ら育てたものです。その種類は年間有に100種を超えるそうです。野菜や穀物を中心にするという物理的なことだけでなく、素材に感謝して命をいただくという思想的なことも含めて、彼の料理は“精進的”なのです。

小林シェフは、自分の料理の理想を追求するために自分で畑をおこし素材を育てる、という型破りのスタイルを確立しました。それは、自然の息吹と向き合い、その命の刹那を切り取ることで、生命をいただくこと尊さや食べることの本質を呼び覚ます料理を作り上げてきました。なので、凡百な農家レストランとも、ファーム・トゥ・テーブルとも違うのではないかと私は思います。むしろ、彼にとって畑はガストロノミーの表現のための手段であり、テーブル・トゥ・ファームとでも表現したほうがいいのではないか。私は勝手に彼のスタイルを「アグリ・ガストロノミー」と呼んでいますが、それは今回のダイニングアウトを通じても感じることができました。ホストの礒村氏も小林シェフの料理を通じて「道は違えども、同じ求めるものを感じた」といいます。「ゲストが喜んでいる姿を見て、今回の「ダイニングアウト」が成功したと確信を持ちました」という礒村氏の言葉どおり、今回の小林シェフの起用は、「ダインングアウト」の本質の道筋に光を当てただけでなく、小林シェフの未来の姿の片鱗も指し示したのではないかと感じています。

「今回の小林シェフの料理は、精進料理の調理法や表現のイメージを覆すバリエーションを提示してくれた」と中村氏。

DINING OUT HIEIZAN「比叡山」が生み出した日本の食文化。

「比叡山延暦寺」は、最澄が中国の天台宗の影響をうけて確立した総本山です。その後、鎌倉時代に排出した各宗派の宗祖たちは、比叡山で修行をして仏道研鑽の日々を送った経験を持っています。浄土宗の法然、浄土真宗の親鸞、日蓮宗の日蓮、臨済宗の栄西、曹洞宗の道元。彼らはみな、一度は比叡山で修行しています。日本の仏教や信仰だけなく、日本固有の文化を考えるとき、比叡山を抜きには語れないのです。ちなみに、仏教のなかの食事や作法に関する著書は、道元の「典座教訓」や栄西の「喫茶養生記」がありますが、これらの内容は、いまも精進料理に限らず、日本料理や懐石や茶道に深い影響を及ぼしています。それも、道元や栄西が比叡山延暦寺で修行しなければ、生まれていなかったかもしれません。その意味で、今回の「ダイニングアウト比叡山」は、日本の食の原点を紐解くという意味においても、きわめて意味深い試みだったと思います。そして、今後比叡山だけでなく、日本の仏教寺院の魅力を拓くというための提案としても、価値があったと思うのでありました。

2日間の「ダイニングアウト比叡山」を終えた礒村氏と。ホスト同士だからこそ、共鳴するふたり。

Photographs:JIRO OHTANI

Text:TAKANORI NAKAMURA