【解説する人】

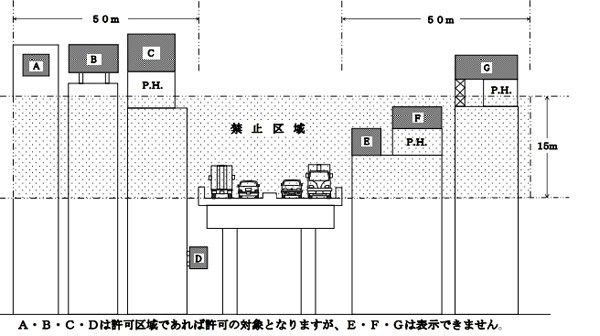

モータージャーナリスト

清水草一さん

「サーキットの狼」作者の池沢早人師先生から直接薫陶を受けた唯一の自動車評論家。これまで11台のフェラーリを乗り継いでいます。GetNaviの連載「クルマの神は細部に宿る」をまとめた「清水草一の超偏愛クルマ語り」も先日発売。

【ブランド01:フェラーリ】

レース参戦のために存続する世界でただひとつのメーカー

創始者のエンツォ・フェラーリはレーシングチームを経営し、生涯をレース活動に捧げました。その資金稼ぎのために、レーシングカーを乗りやすく改良して販売したのが、同社の市販車部門の始まり。1988年のエンツォが亡くなって以降もF1参戦は継続し、世界中のクルマ好きの憧れとなっています。

【モデル01】フェラーリの長い歴史のなかで最もパワフルなV型12気筒エンジン

フェラーリ

812スーパーファスト

3910万円

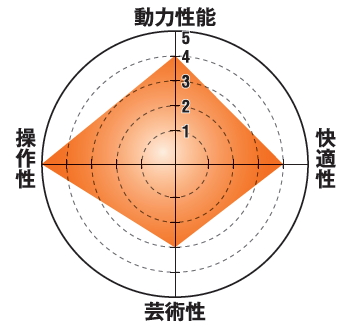

名の「812」は「800馬力の12気筒」を表し、FRのロードカーとしてはフェラーリ史上最強と称されるほどのハイパフォーマンスを誇ります。電子制御デバイスが多数盛り込まれ、超弩級の能力を危なげなく体感させてくれます。

SPEC●全長×全幅×全高: 4657×1971×1276㎜●パワーユニット: 6.5ℓV型12気筒エンジン●最高出力: 800PS(588kW)/8500rpm●最大トルク: 73.2㎏-m(718Nm)/7000rpm●トランスミッション: 7速AT●駆動方式: FR

【ココがスーパー】

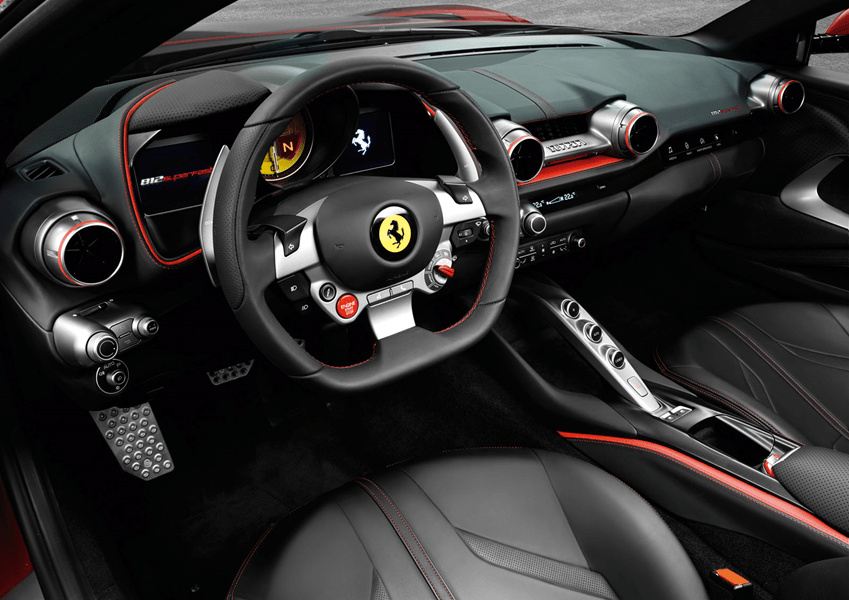

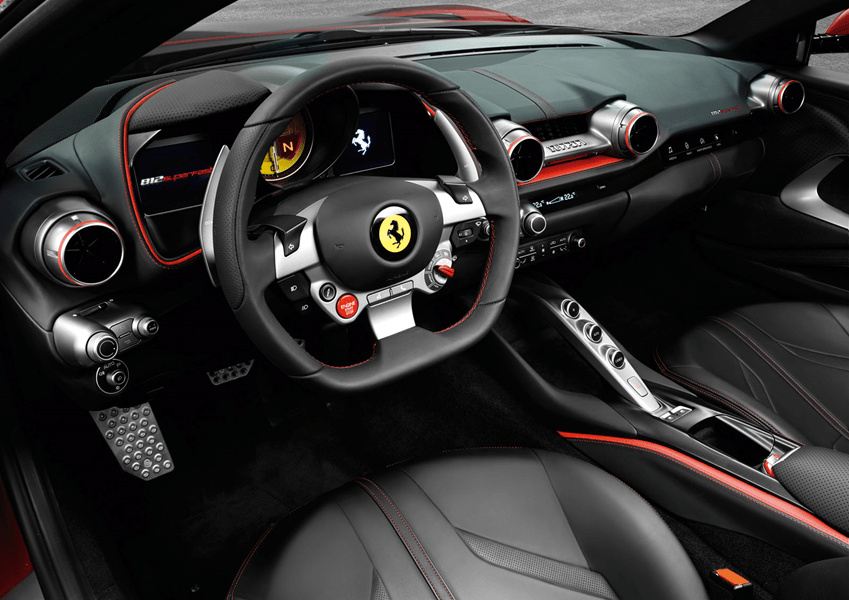

F1をイメージさせるスポーティなインテリア

非日常性を感じさせるF1のようなコックピット。カラーも自由に選択できる。F1システムと呼ばれる独自のトランスミッション形式は、パドルシフト式セミATの先駆的存在です。

最新技術が盛り込まれた大柄ながら美しいボディ

ボディは先代のF12ベルリネッタとほぼ同サイズで、前後ともに20インチの大径ホイールが装着されます。ボディ下部にはディフューザーを採用し、高速走行時の空気の流れを調節。

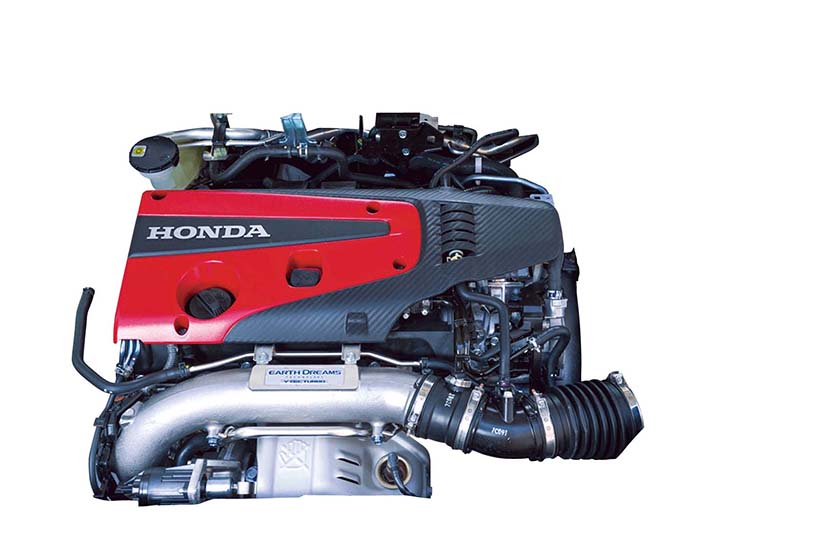

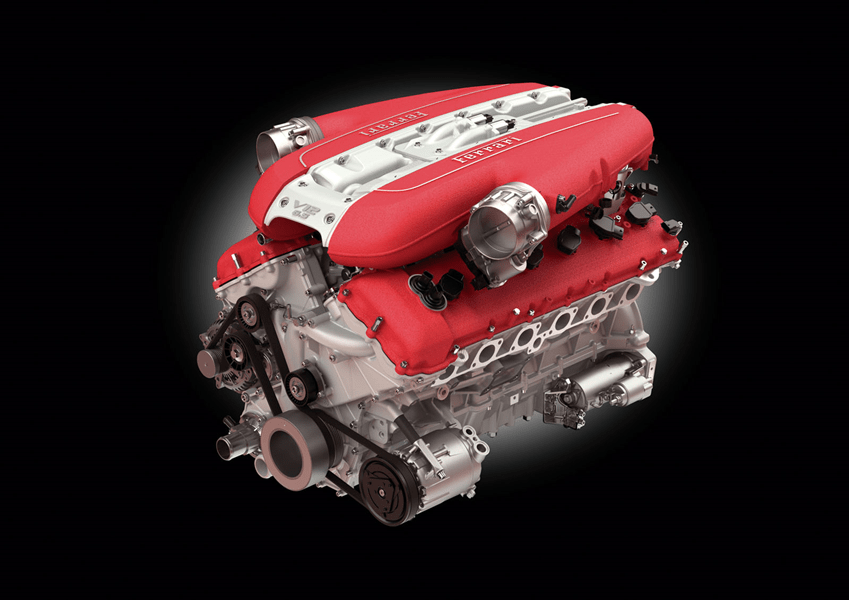

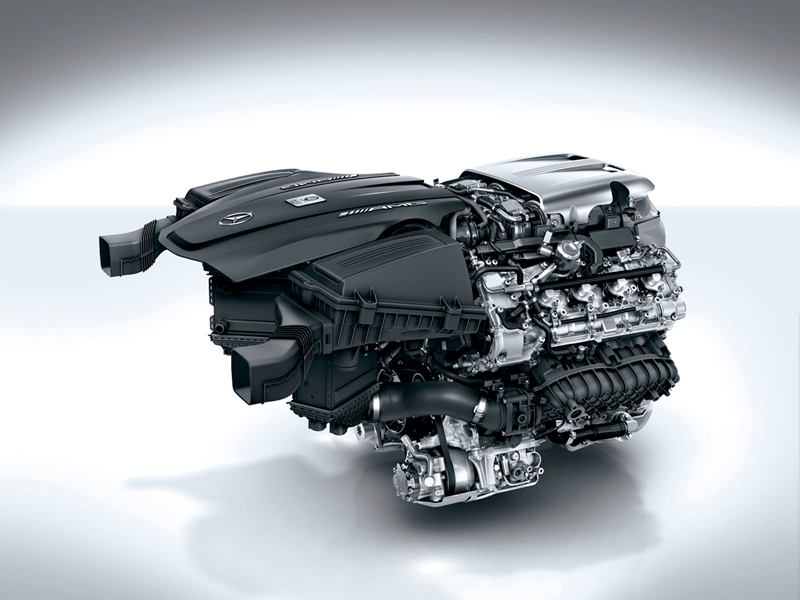

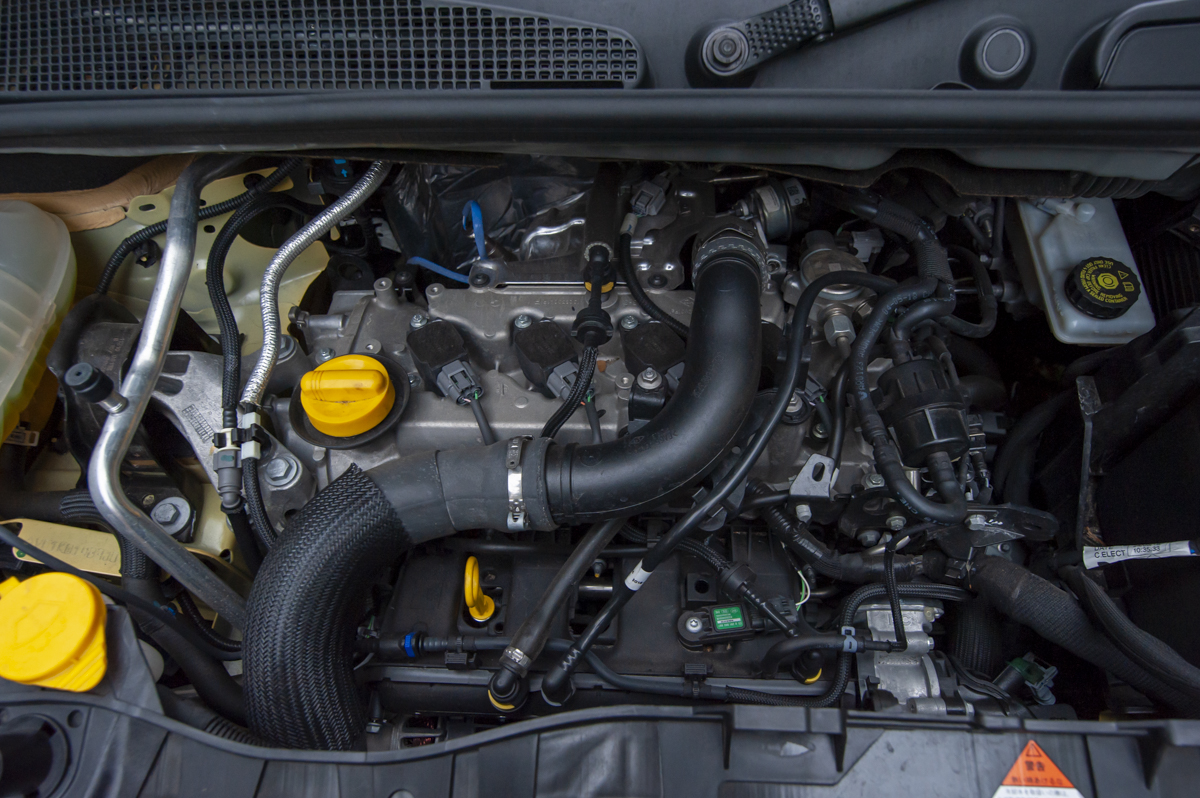

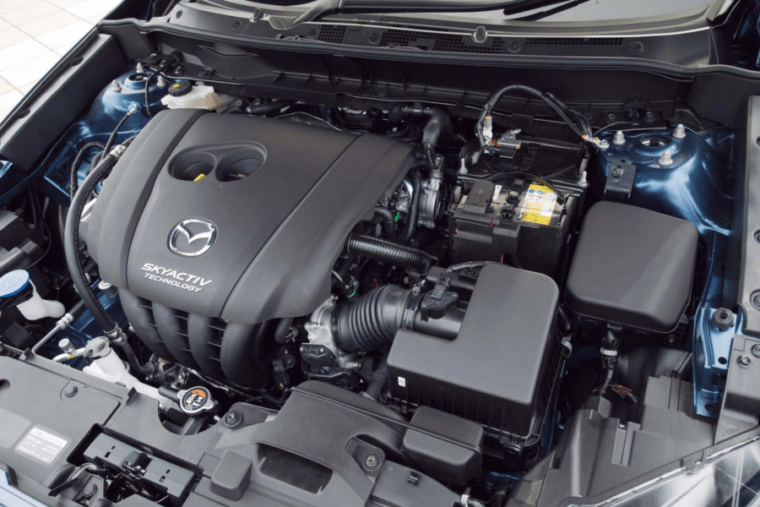

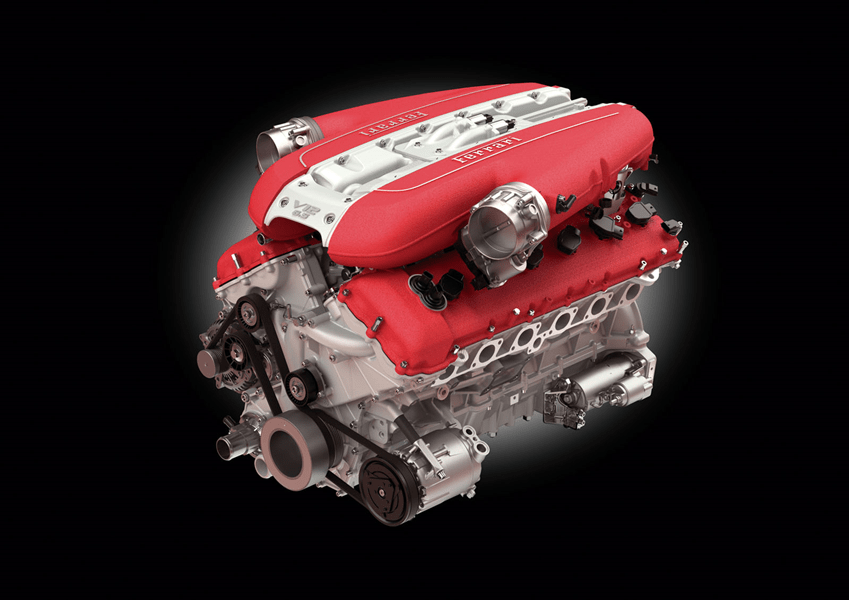

最高馬力のエンジンは印象的な赤塗装が特徴

V型12気筒エンジンのヘッド部には赤い結晶塗装が施されています。6.5ℓの大排気量で、フェラーリの自然吸気式エンジンを積む市販車では史上最高となる800馬力を発揮します。

旗艦モデルのエンジンは12気筒でなくてはならない

フェラーリは、誰もが認める自動車の頂点、太陽神的存在。その立脚点は、F1グランプリにおける輝かしい戦績にあります。日本でフェラーリといえば市販のスーパーカーですが、海外では第一にレーシングチーム。その栄光を市販車に投影しているという文脈が、他社とは決定的に異なります。

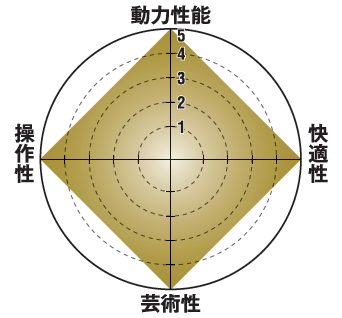

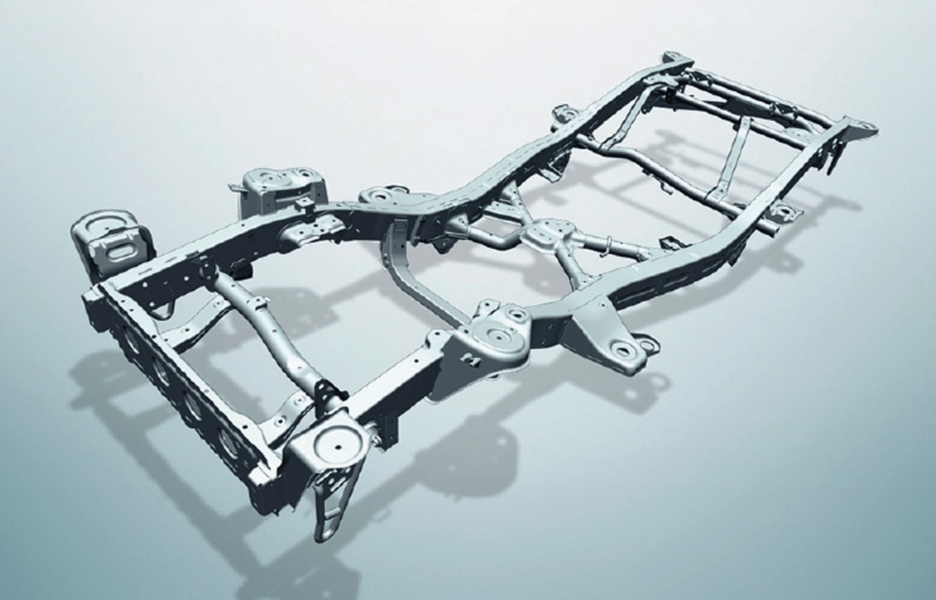

すなわち、フェラーリにおけるスーパーカーの出発点は、レーシングカーをちょっと乗りやすくして一般販売したところ。そのため、同社が何よりも重視しているのは、常にエンジン。フェラーリのフラッグシップモデルは、最もパワフルで、最もエレガントな12気筒エンジンを積んでいなければなりません。現在のフラッグシップである812スーパーファストは、その12気筒エンジンをフロントに搭載し、後輪を駆動するFR方式。一般的にスーパーカーと言えば、エンジンをキャビン後方に置くミッドシップがイメージされます。しかし、フェラーリは元々FRからスタートしており、812スーパーファストは原点に回帰したモデルといえます。

フェラーリの名声はあまりにも高く、もはや性能は二の次と見る向きもあります。しかし、フェラーリの魂は常にエンジンであり、続いて重視されるのが美しさ。そのプライオリティは不変なのです。

【清水草一の目】

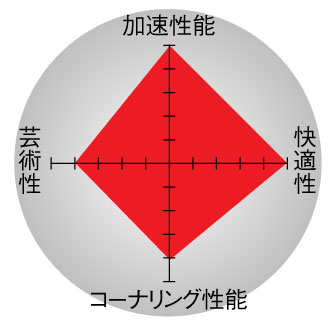

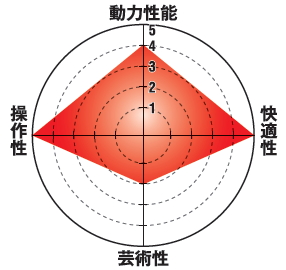

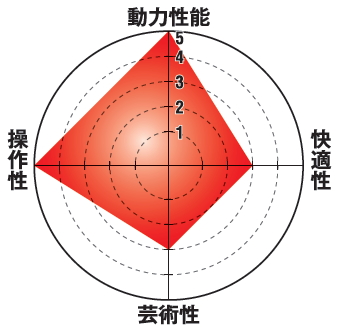

ほかでは味わえない官能的なV12エンジン

スーパーカーとしては車高が高く、FRなのでパワーを路面に伝えきれない面がありますが、V12の官能フィールは唯一無二。地上最高のブランド力を満喫できます!

【モデル02】ツーリングにも最適なハードトップオープン

ポルトフィーノ

2530万円

車体に収納できるリトラクタブルハードトップを備えたオープンモデルで、優雅な佇まいと優れた多用途性や快適性が特徴。スーパーカーの快楽を満喫できるうえに、日常使いでのストレスが皆無というのは大きな魅力です。

SPEC●全長×全幅×全高:4586×1938×1318㎜●パワーユニット:3.9ℓV型8気筒ターボエンジン●最高出力/最大トルク:600PS(441kW)/77.5㎏-m(760Nm)

【モデル03】コンパクトなボディにターボエンジンを搭載

488GTB/488スパイダー

3070万円〜3450万円

458イタリアの後継モデルとして登場し、2015年に日本へ導入されました。V8エンジンの排気量はそれまでの4.5ℓから3.9ℓへとダウンサイズされていますが、ターボの採用によって出力、トルクともに大幅な向上が図られています。

SPEC【488GTB】●全長×全幅×全高:4568×1952×1213㎜●パワーユニット:3.9ℓV型8気筒ターボエンジン●最高出力/最大トルク:670PS(492kW)/77.5㎏-m(760Nm)

【ブランド02:ランボルギーニ】

トラクターなどの製造や販売を手がけていたイタリアの富豪、フェルッチオ・ランボルギーニが、スーパーカー好きが高じて1963年に設立。ミウラやカウンタックなどの名車を生み出しました。99年にアウディ傘下となり、より高品質を追求する現代的メーカーとなっています。

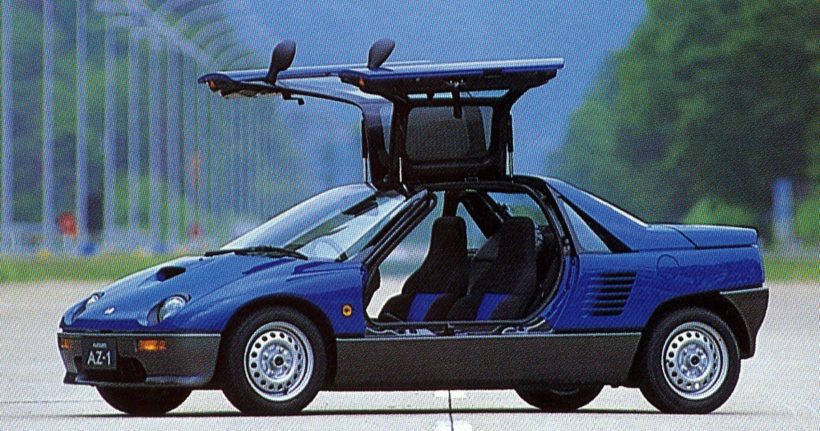

伝統のポップアップドアを受け継ぐのは旗艦モデルのみ

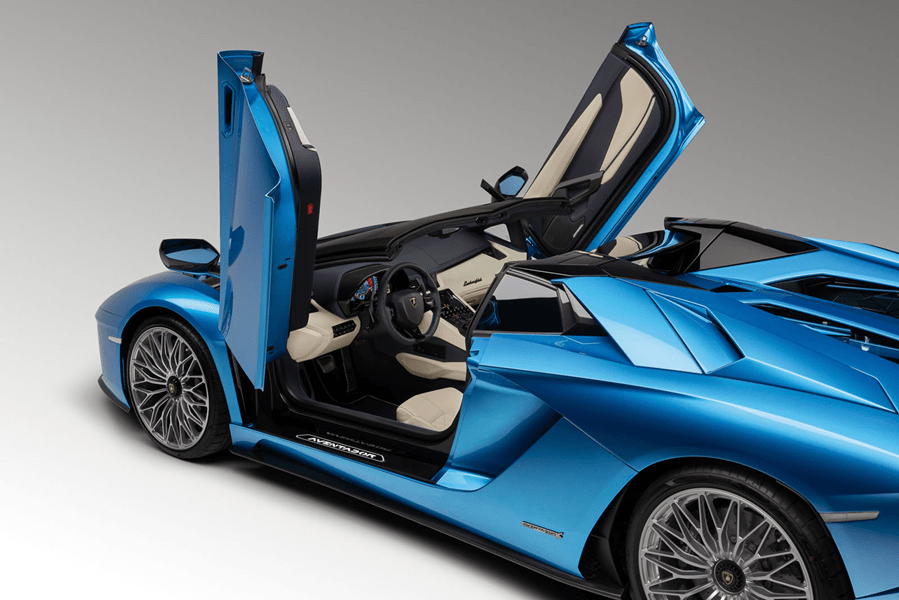

巨大なエンジンをキャビン後方に置くミッドシップレイアウト、上方に跳ね上がるように開くポップアップドア……ランボルギーニならではのスタイルは、世界中の人々を虜にし続けています。

ポップアップドアは、スーパーカー史上最高のアイドル、カウンタック以来、ランボルギーニの伝統。ただし、それが採用されるのは、フラッグシップモデルのみで、現在はアヴェンタドールに受け継がれています。ドアを開けただけで周囲の空気を一変させてしまう“魔力”は凄まじいです。

かつては、クルマのとしての品質に問題があるとも言われていましたが、アウディ傘下となってからは劇的に改善。販売台数でも、フェラーリを猛追しています。

【モデル04】伝統の跳ね上げドアを受け継いだ“猛牛”

ランボルギーニ

アヴェンタドール

4490万4433円~4996万9107円

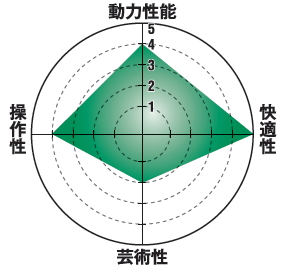

カウンタック、ディアブロ、ムルシエラゴと続く往年のモデルに通じる風格と性能を持つランボルギーニの旗艦であり、ブランドアイコン的一台。クーペボディのほか、オープントップ仕様のロードスターもラインナップされています。

SPEC【Sクーペ】●全長×全幅×全高: 4797×2030×1136㎜●パワーユニット: 6.5ℓV型12気筒エンジン●最高出力: 740PS(544kW)/8400rpm●最大トルク: 70.4㎏-m(690Nm)/5500rpm●トランスミッション: 7速AT●駆動方式: 4WD

【ココがスーパー!】

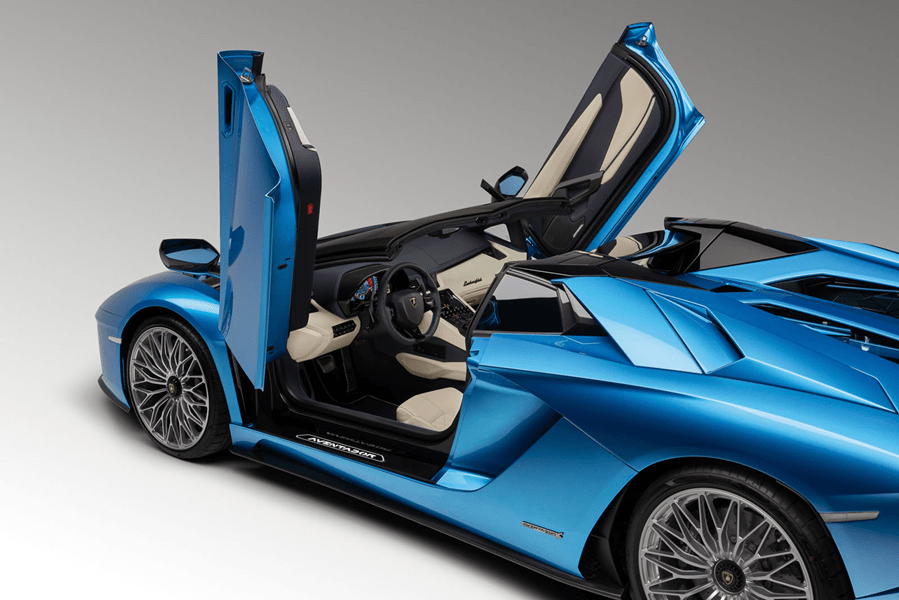

オープンモデルもポップアップドア

カーボン製の脱着式ハードトップを備えたSロードスターも発売間近。ドアは当然跳ね上げ式です。

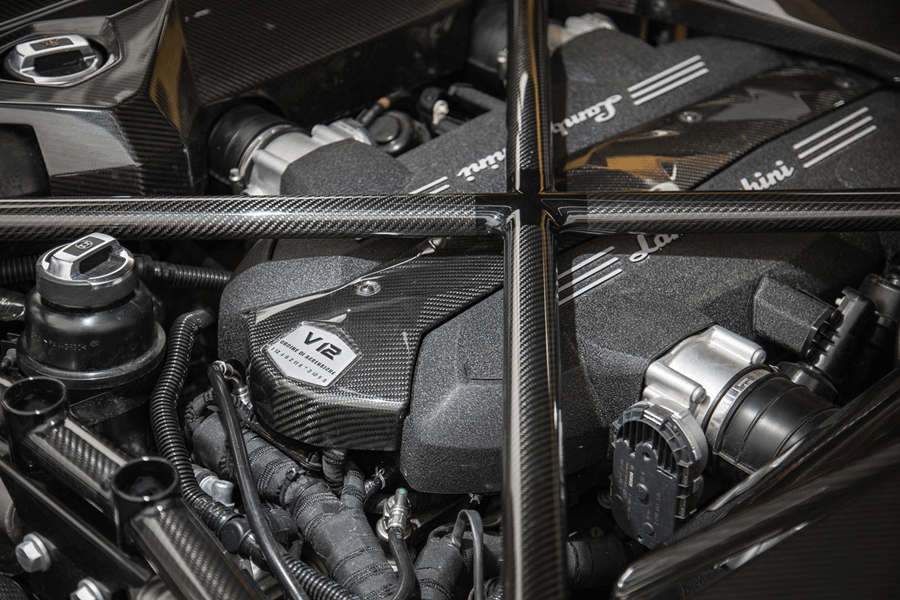

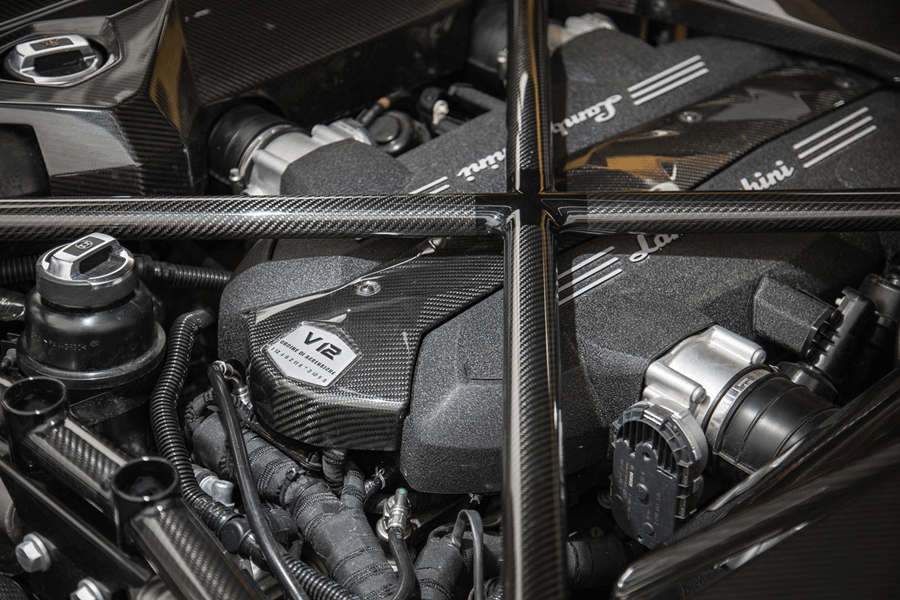

最新機能も備えた伝統のV型12気筒

「S」モデルで最高出力が40馬力向上したV型12気筒エンジン。シリンダー休止機構も採用しています。

赤いフタを開ける「いかにも」な演出

センターコンソールにフタ付きのエンジンスタートボタンを配置。いかにもスーパーカーらしいです。

【清水草一の目】

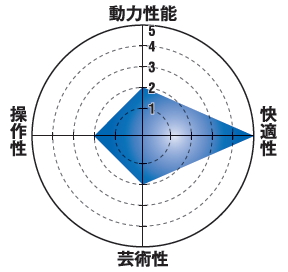

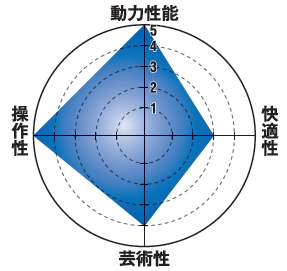

周囲の注目を集める跳ね上げ式のドア

スーパーカーの象徴的一台。高い性能もさることながら、伝統の跳ね上げドアの威嚇力は無敵で、どこへ行っても子どもたちが集まる!

【モデル05】v10エンジンの最新モデル

ウラカン

2535万840円〜3846万2614円

クーペやスパイダー、後輪駆動仕様、ハイスペックなペルフォルマンテなど、バリエーションが多彩。いずれのモデルも圧巻の走りを楽しめます。

SPEC【クーペ】●全長×全幅×全高:4459×1924×1165㎜●パワーユニット:5.2ℓV型10気筒エンジン●最高出力/最大トルク:610PS(449kW)/57. 1㎏- m(560Nm)

【ブランド03:マセラティ】

「三叉の銛」で知られる高級スポーツカーブランド

トライデント(三叉の銛)のエンブレムで知られる、イタリアのラグジュアリースポーツブランド。一時期の経営難から、イタリア最大のメーカーであるフィアットの傘下となり、現在はエンジンなどをフェラーリと共有しています。4ドアGTのクアトロポルテも有名。

【モデル06】速さと同時に快適を味わえるGTスポーツ

マセラティ

グラントゥーリズモ

1890万円〜2216万円

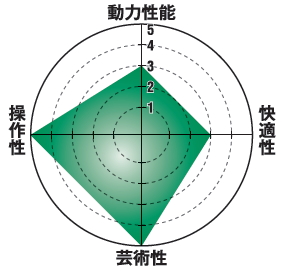

タイトなドレスを纏った女性の曲線美を思わせる、エレガントで気品に溢れたフォルムが目を引くクーペモデル。スポーツ性に特化しすぎず、日常的な場面での扱いやすさや利便性、さらに快適性にも配慮したイタリアンGTです。

SPEC【スポーツ】●全長×全幅×全高: 4910×1915×1380㎜●パワーユニット: 4.7ℓV型8気筒エンジン●最高出力: 460PS(338kW)/7000rpm●最大トルク: 53.0㎏-m(520Nm)/4750rpm●トランスミッション: 6速AT●駆動方式: FR

【ココがスーパー!】

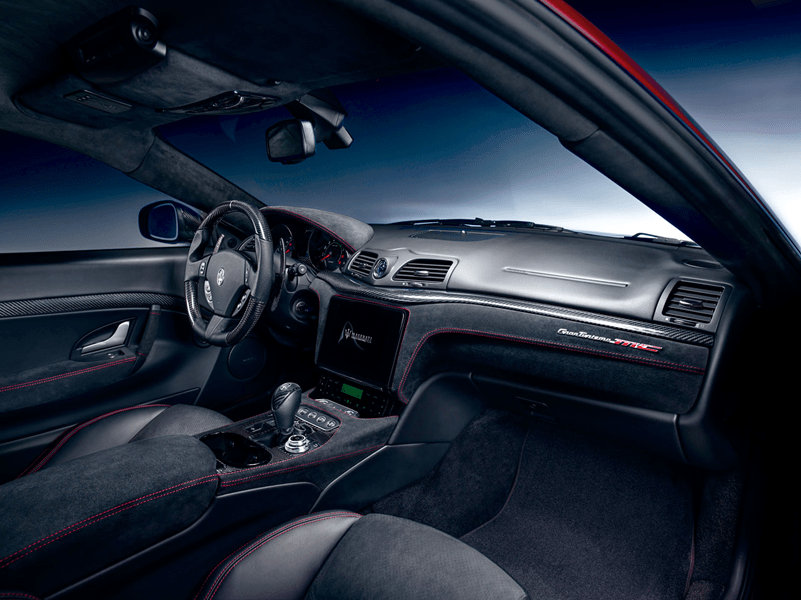

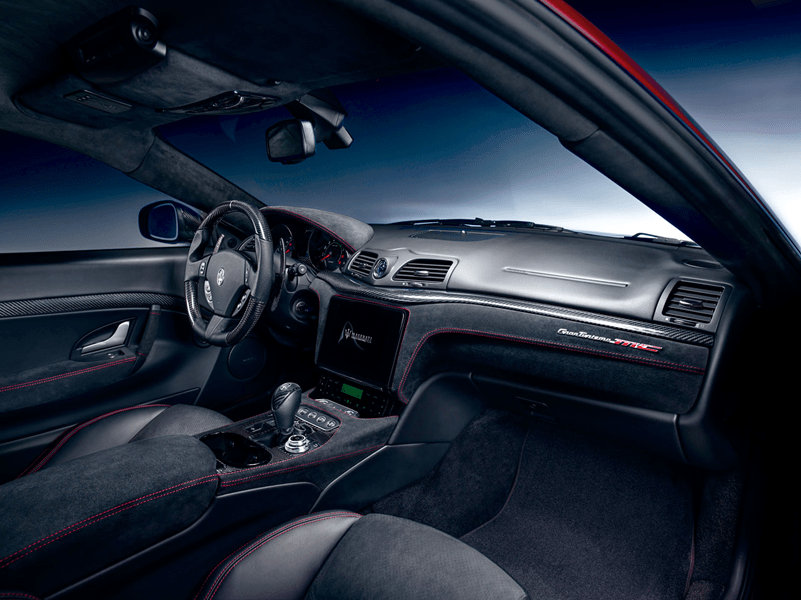

ハイブランドの哲学を味わえる内装

内装はアダルトかつ優美な印象。最新のインフォテインメントシステムを搭載するのも特徴です。

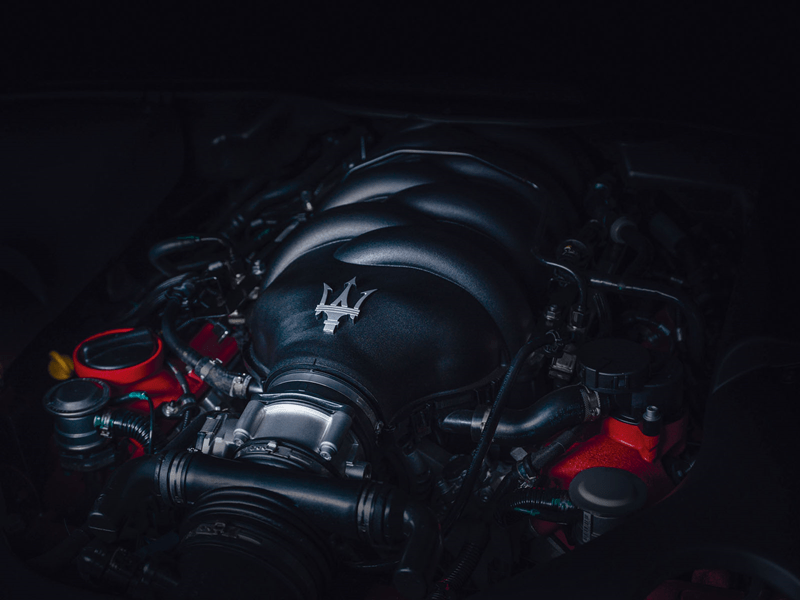

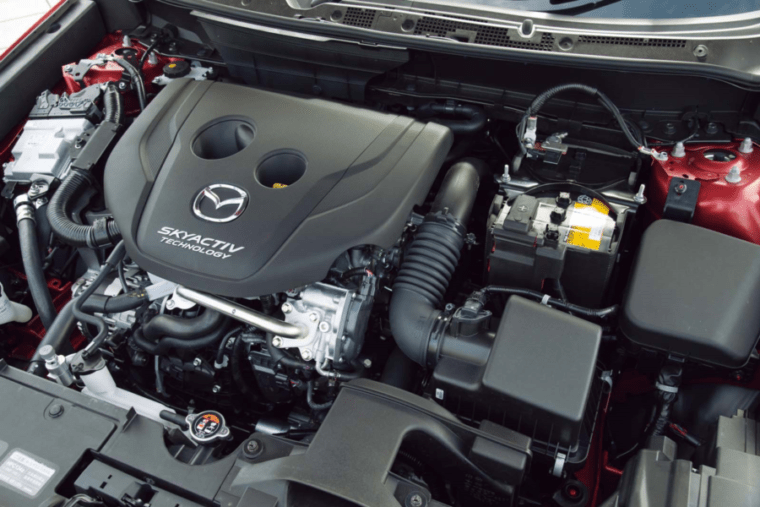

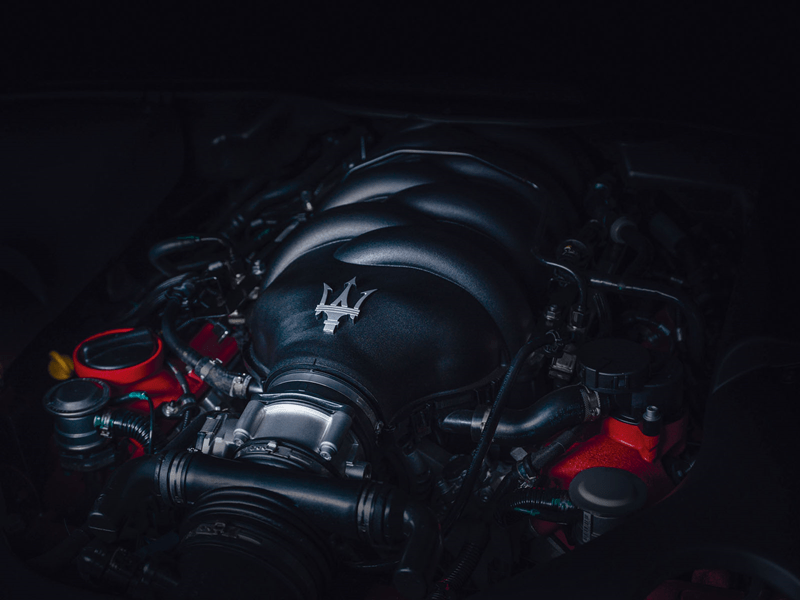

フェラーリと共同で開発したV8エンジン

昨年の改良以降、エンジンはフェラーリと共同開発したノンターボ式の4.7ℓV8のみとなっています。

センター2本出しでスポーティな印象

名匠・ピニンファリーナがベースデザインを手がけました。マフラーはセンター2本出しでスポーティ。

フェラーリ製エンジンを美しいクーペボディに搭載

戦前からの長い伝統を誇るマセラティは、これまで何度も厳しい経営危機に直面。その結果、フェラーリ製エンジンを搭載することになり、いまやそれが最大のウリです。

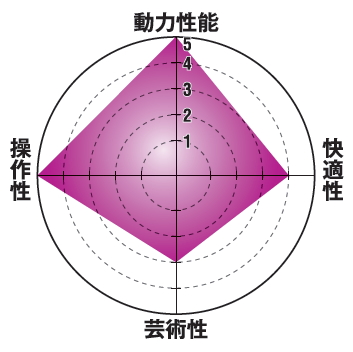

グラントゥーリズモのエンジンは、フェラーリF430用のV8を、ややジェントルにチューンしたもの。それをエレガンスの極致ともいえる美しいクーペボディに積むことで、圧倒的に優美な仕上がりになっています。ボディが重いため速さはそれほどでもありませんが、フェラーリさながらの“陶酔サウンド”を奏でつつ疾走します。

トランクを備えた4人乗りのため、フェラーリよりはるかに実用性が高いのもポイント。普段乗りに使えるスーパーカーとして、世界中の富裕層から支持されています。

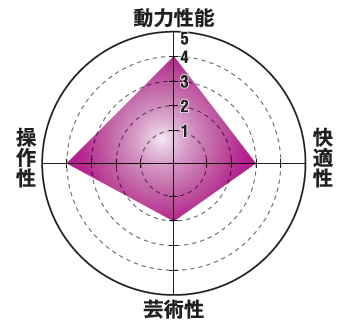

【清水草一の目】

官能的エンジンのフィールは最高

フェラーリ製V8エンジン搭載のスーパースポーツクーペ。エンジンのフィール&サウンドをたっぷり堪能できる、超官能マシンです!

【モデル07】上品な佇まいでも走りは◎

グランカブリオ

2000万円〜2175万円

躍動感と優雅さを兼ね備えた4人乗りコンバーチブル。上品な佇まいが特徴ですが、自然吸気式の大排気量エンジンならではの、気持ち良い走りを実現します。

SPEC●全長×全幅×全高:4920×1915×1380㎜●パワーユニット:4.7ℓV型8気筒エンジン●最高出力/最大トルク:460PS(338kW)/53.0㎏-m(520Nm)

【ブランド04:アストンマーティン】

“ボンドカー”で知られる英国のスポーツカーブランド

英国発祥のスポーツカーブランド。高性能であることはもちろん、高い質感を持つクルマ作りが伝統です。巷でよく知られたアストンマーティンのイメージといえば、映画「007」シリーズでのジェームズ・ボンドの愛車、いわゆる“ボンドカー”として活躍する姿です。

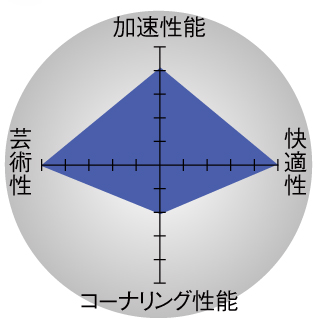

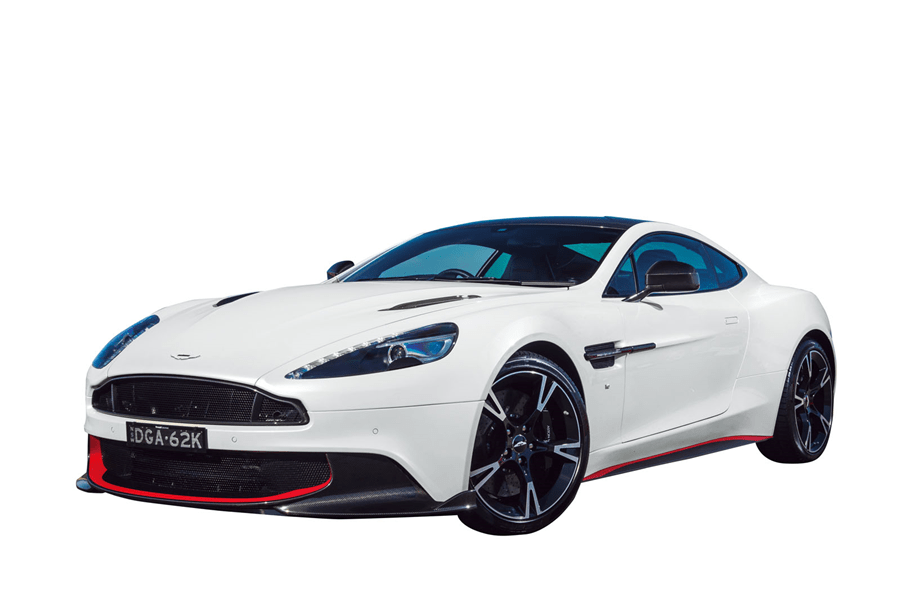

【モデル08】エンジンのフィーリングはジェントルにして大迫力

アストンマーティン

ヴァンキッシュ S

3457万9982円〜3691万1983円

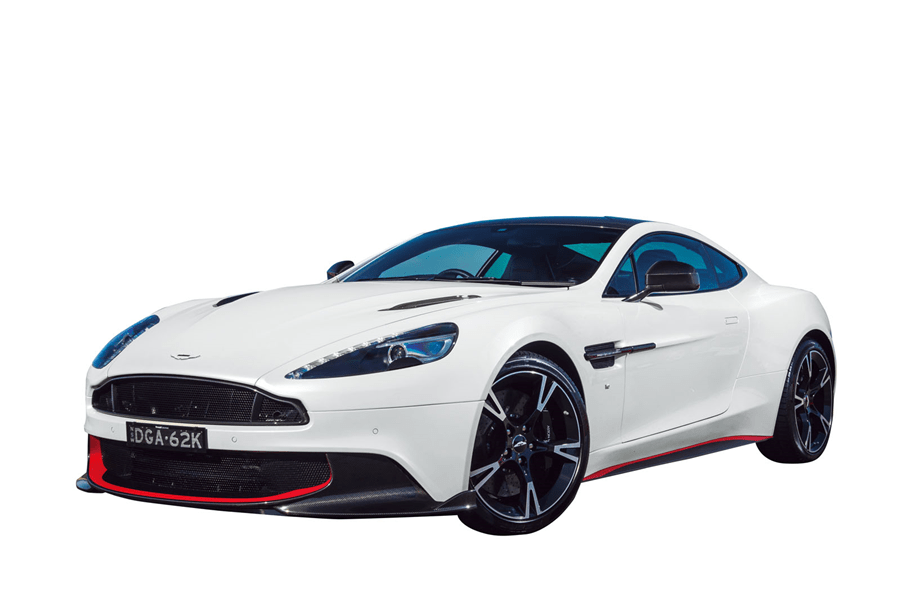

DBSの後継として2012年に登場したアストンマーティンの旗艦モデル。アルミとカーボンで構成されたスペースフレームに、フルカーボンのボディを組み合わせました。パワーユニットは588馬力を発揮するV12エンジンを搭載しています。

SPEC【クーペ】●全長×全幅×全高: 4730×1910×1295㎜●パワーユニット: 5.9ℓV型12気筒エンジン●最高出力: 588PS(433kW)/7000rpm●最大トルク: 64.2㎏-m(630Nm)/5500rpm●トランスミッション: 8速AT●駆動方式: FR

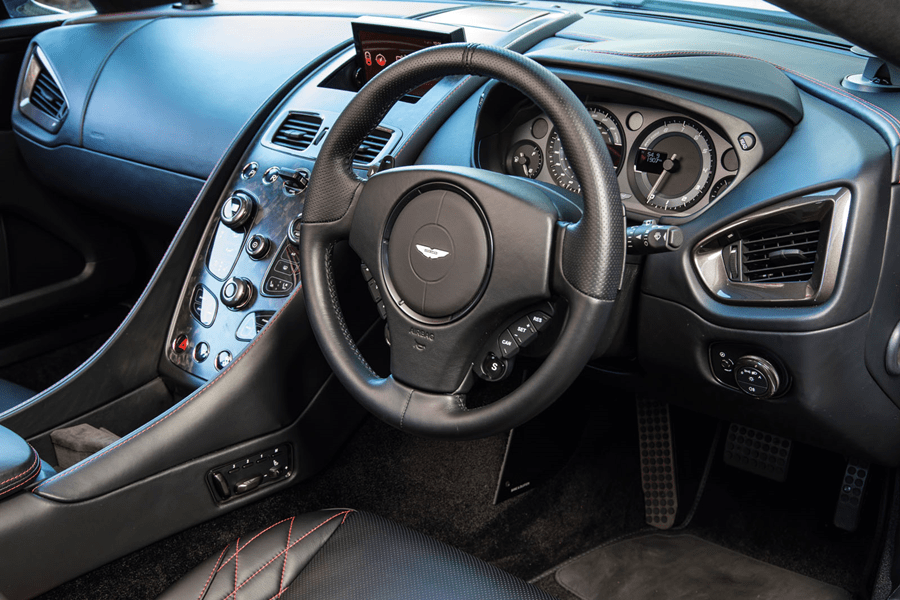

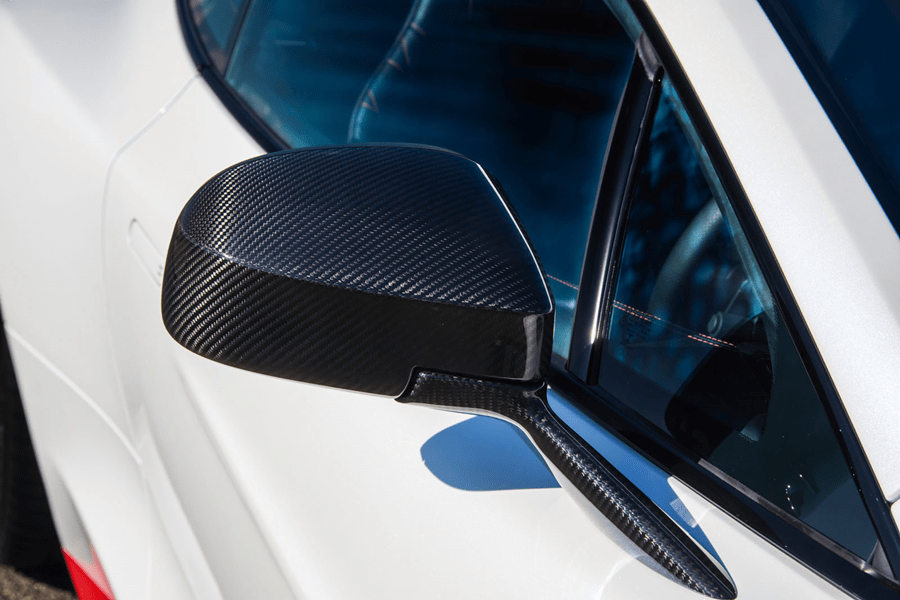

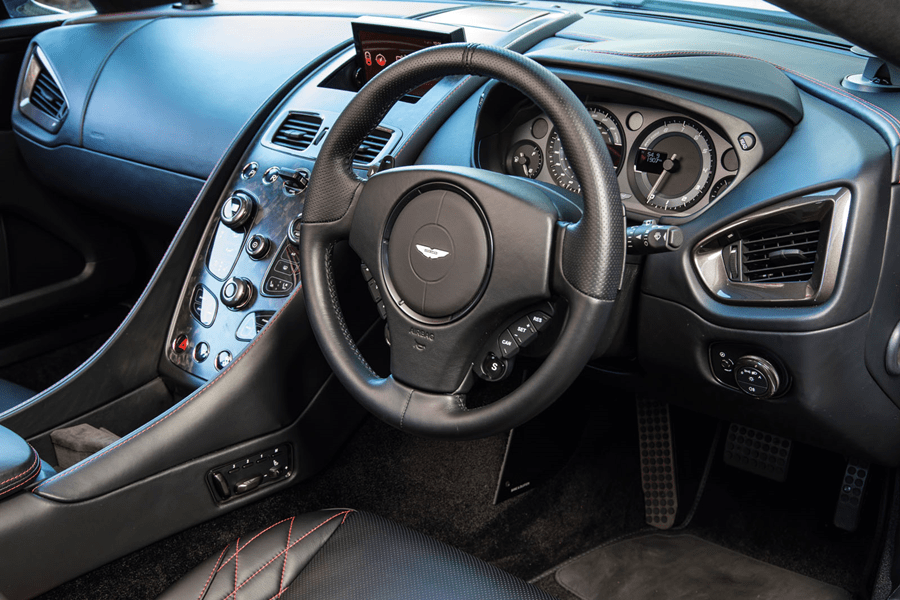

【ココがスーパー!】

圧倒的な存在感を放つエアロパーツ

走りを究極にまで高めたモデルでありながら、モダンなエアロを装着したスタイリングも高レベルです。

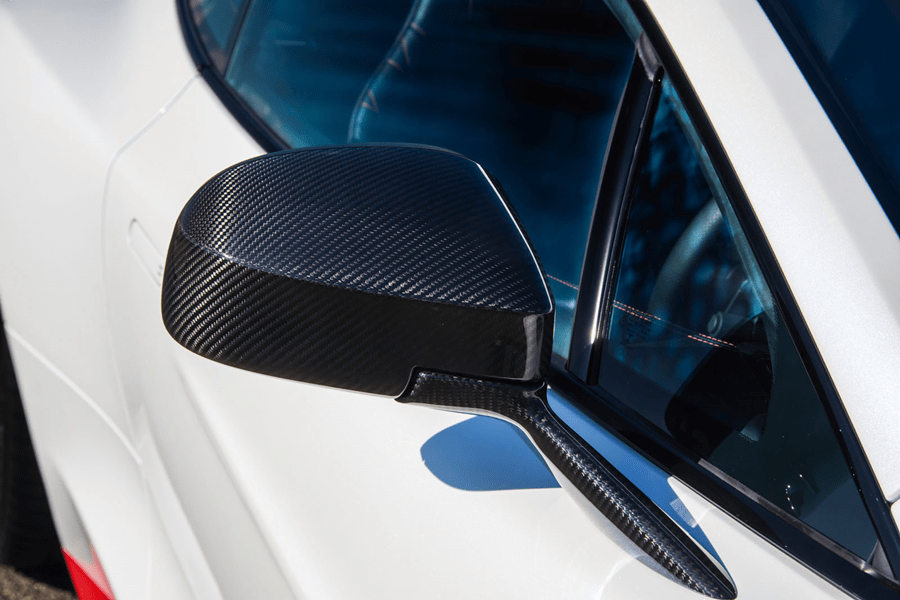

軽量なカーボンはスポーティな印象

ドアミラーのほか、外装パーツの様々な箇所に軽量なカーボンを使用。スポーティな印象を与えます。

室内はレザーを惜しまずに使用

室内空間は至るところにレザー素材を使用。キルティングレザーが用いられたシートも質感が高いです。

まるで英国紳士のように優雅な佇まいがシブすぎる

アストンマーティンといえば“ボンドカー”であり、英国を代表するスポーツカーメーカー。長い低迷時代を乗り越えて、現在は経営も絶好調。手作りの工芸品のようなクルマ作りに定評があります。

フラッグシップモデルであるヴァンキッシュは、同社オリジナルの5.9ℓV12エンジンをフロントに搭載。そのフィーリングは、ジェントルでいて獰猛です。

しかしながら、人々が目を奪われるのはその速さだけでなく、英国紳士然とした優雅なクーペボディの佇まい。このクルマが似合うのはジェームズ・ボンドをおいてほかにいないのでは——? そう思えるほどのシブすぎるカッコ良さが、アストンマーティンの本質ともいえます。

【清水草一の目】

クルマから高貴なオーラがにじみ出る

自然吸気式V12エンジンによる加速力は、いまや飛び抜けたものではありません。しかし、クルマ全体からにじみ出る気品はあまりにも高貴!

【モデル09】ラグジュアリーなスポーツGT

DB11/DB11ヴォランテ

2278万1177円〜2524万3177円

5.2ℓV12ツインターボに、昨年4.0 ℓV8エンジン車が追加。クーペ(上)、オープントップのヴォランテ(下)ともに美しいプロポーションを誇ります。

SPEC【V8】●全長×全幅×全高:4750×1950×1290㎜●パワーユニット:4.0ℓV型8気筒ツインターボエンジン●最高出力/最大トルク:510PS(375kW)/68.8㎏-m(675Nm)

【モデル10】獰猛なデザインに刷新

ヴァンテージ

価格未定(2018年発売予定)

AMG製のV8ツインターボをはじめ、最先端技術が数多く搭載されたライトモデルの新型。“獰猛さ”を謳う大胆で斬新なニューデザインも特徴です。

SPEC●全長×全幅×全高:4465×1942×1273㎜●パワーユニット:4.0ℓV型8気筒ツインターボエンジン●最高出力/最大トルク:510PS(375kW)/69.9㎏-m(685Nm)

【ブランド05:マクラーレン】

メーカーの歴史は浅いが印象的なモデルを輩出

F1チーム「マクラーレン」の市販車部門として2009年に設立。ライバルと比べるとメーカーとしての歴史は浅いですが、印象的なスーパーカーを生み出してきました。なかでも、F1デザイナーが設計したマクラーレンF1は、センターシートを採用した、伝説に残るモデルでした。

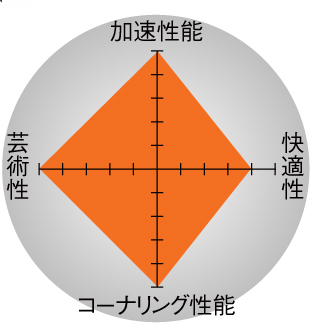

【モデル11】扱いきれないほどの想像を絶する速さ

マクラーレン

720S

3338万3000円

世界最先端といわれるサスペンションシステムを採用。ワインディングやサーキットなど、高度なドライビングスキルが必要とされるシーンでも、驚異的な操作性を発揮する。限界領域でのコントロール性は群を抜いています。

●SPEC●全長×全幅×全高: 4543×1930×1196㎜●パワーユニット: 4.0ℓV型8気筒ツインターボエンジン●最高出力: 720PS(537kW)/7500rpm●最大トルク: 78.5㎏-m(770Nm)/5500rpm●トランスミッション: 7速AT●駆動方式: MR

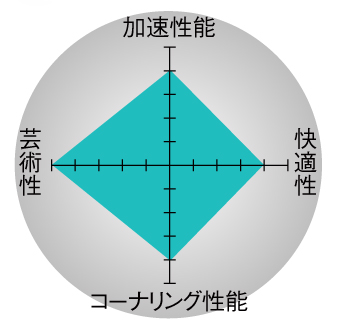

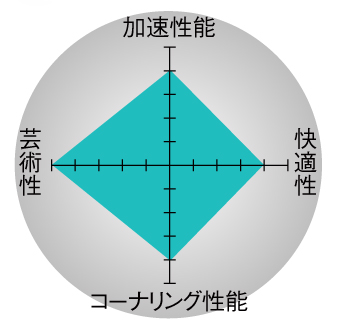

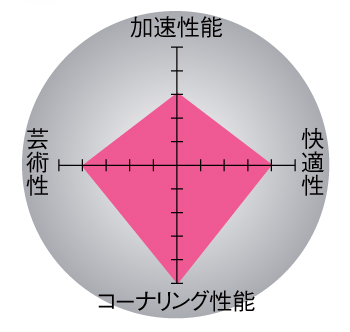

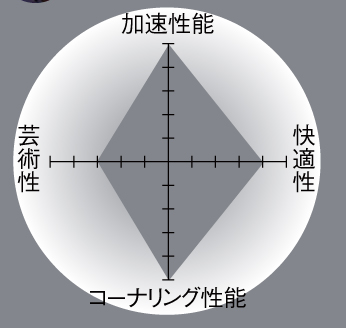

加速性や操縦性を追求した硬派なクルマ作りを貫く

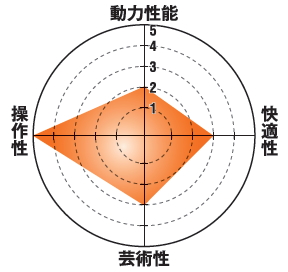

F1の名門チームがスーパーカー製造に乗り出したという経緯は、かつてのフェラーリを彷彿とさせます。しかも、マクラーレンのクルマ作りの哲学はレーシングカーそのもの。つまりゴージャス感よりも、加速性や操縦性など、絶対的な速さを何よりも重視する“超硬派”メーカーです。世界的トレンドであるSUV市場にも参入しないことを宣言しています。

エンジンは全モデルでほぼ同一のV8ターボをベースとし、チューンナップの違いでパワーが異なります。720Sはその名の通り720馬力を誇り、超軽量のカーボン製ボディと相まって想像を絶する速さを見せつけます。速すぎて、公道ではどうにも扱いきれません。さすがはレーシングカーです。

【清水草一の目】

ついに完成した芸術的フォルム

速さを追うあまり芸術性に欠けていたマクラーレンだが、720Sでついに完成形に。MRスーパーカーとして、究極の美しいフォルムを得た!

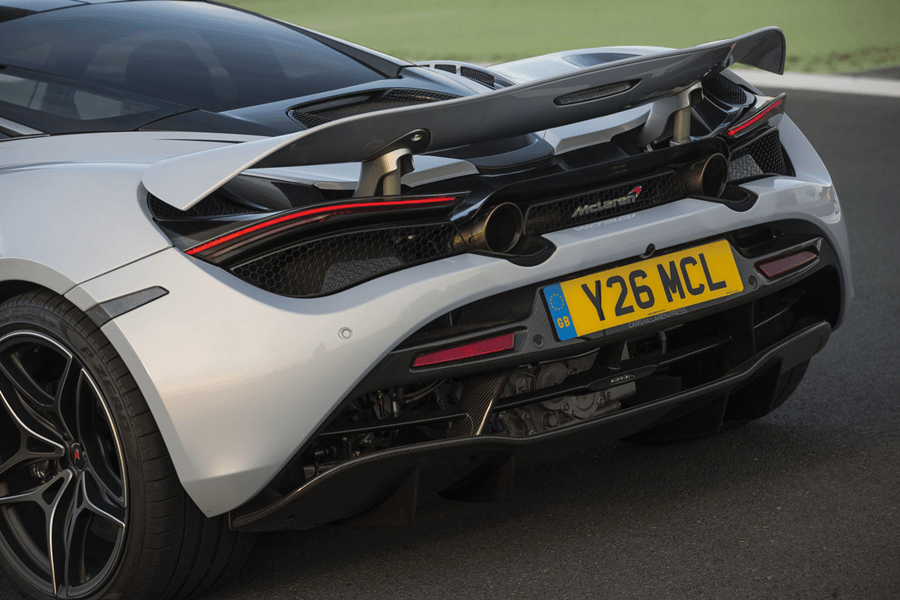

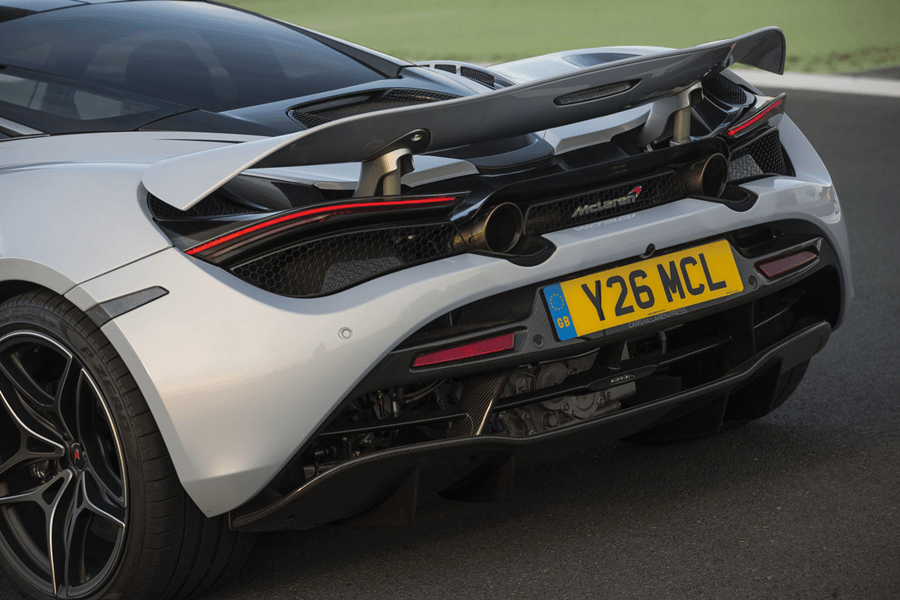

【ココがスーパー!】

スポーツカーらしい跳ね上げ式ドア

スーパースポーツMP4-12Cから受け継いだ、跳ね上げ式のドア。低目の車高は上げることもできます。

スピードに応じて姿を変えるウイング

停車時は格納されているリアウイング。走行速度が上がるにつれて立ち上がる設計となっています。

未来的な雰囲気の異形ヘッドライト

エアインテーク(空気取入口)と一体でデザインされたフロントライト。車高の低さが強調される。

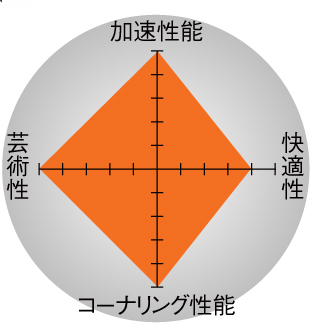

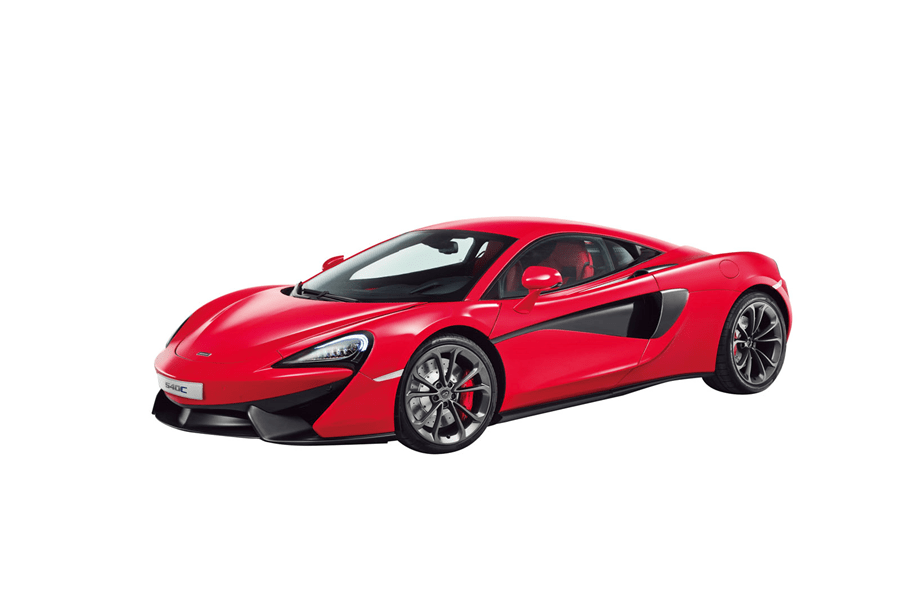

【モデル12】エントリーでも走りは一流

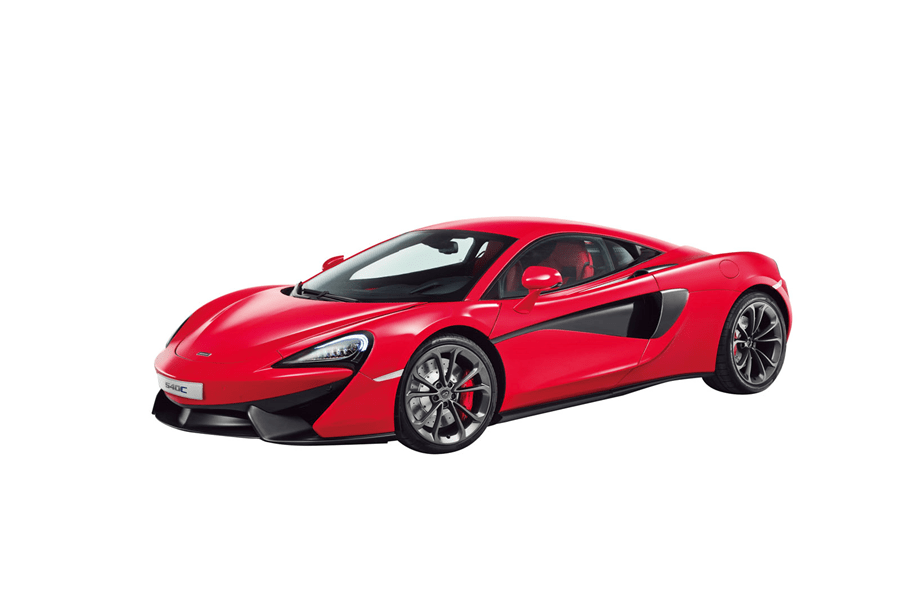

540C

2242万円

エントリーモデルという位置付けながら、0〜100㎞/h加速が3.5秒、最高速は320㎞/h。上級モデルと比べても遜色のないパフォーマンスを誇ります。

SPEC●全長×全幅×全高:4530×2095×1202㎜●パワーユニット:3.8リッターV型8気筒ツインターボエンジン●最高出力/最大トルク:540PS(397kW)/55.1㎏-m(540Nm)

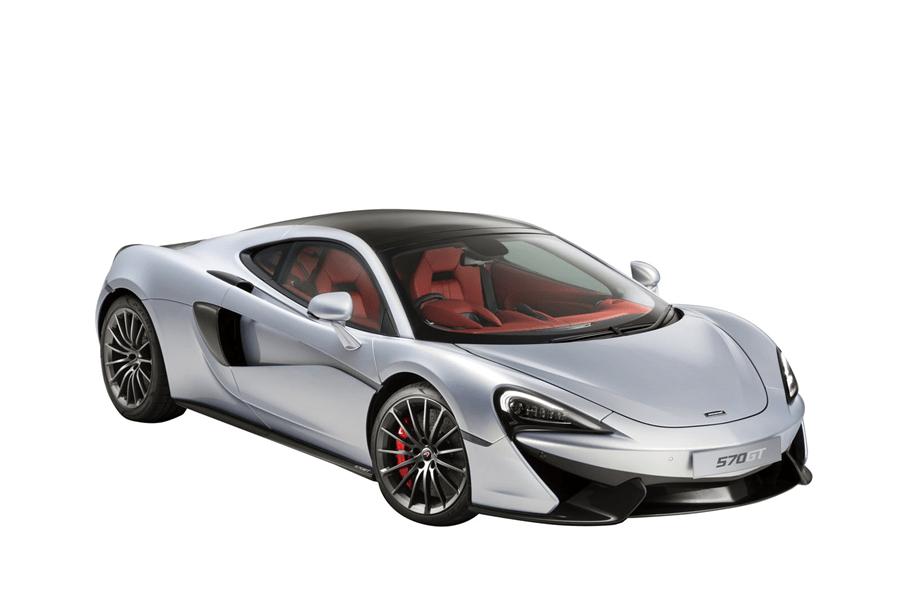

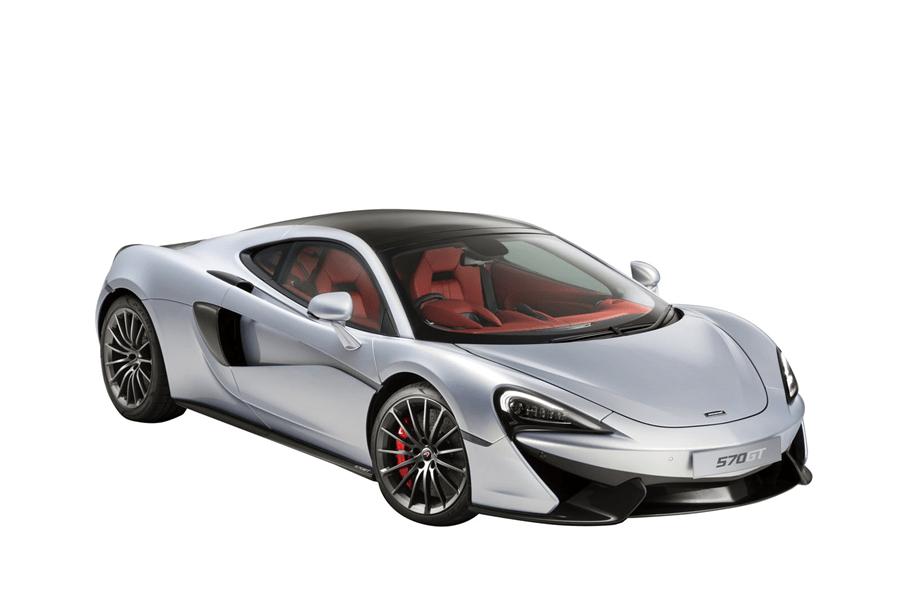

【モデル13】GTは快適さも重視した設計

570GT

2752万7000円

同社のスポーツシリーズ。GTはSよりソフトに味付けされたサスペンションや横開き式テールゲートなどを備えるのが特徴。快適性を重視しています。

SPEC【GT】●全長×全幅×全高:4530×2095×1201㎜●パワーユニット:3.8ℓV型8気筒ツインターボエンジン●最高出力/最大トルク:570PS(419kW)/600Nm(61.2㎏m)

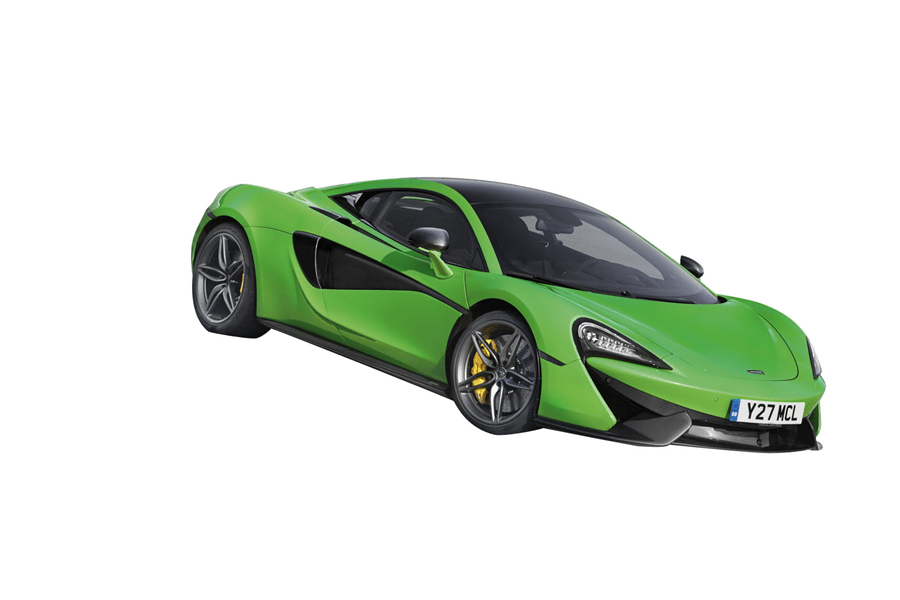

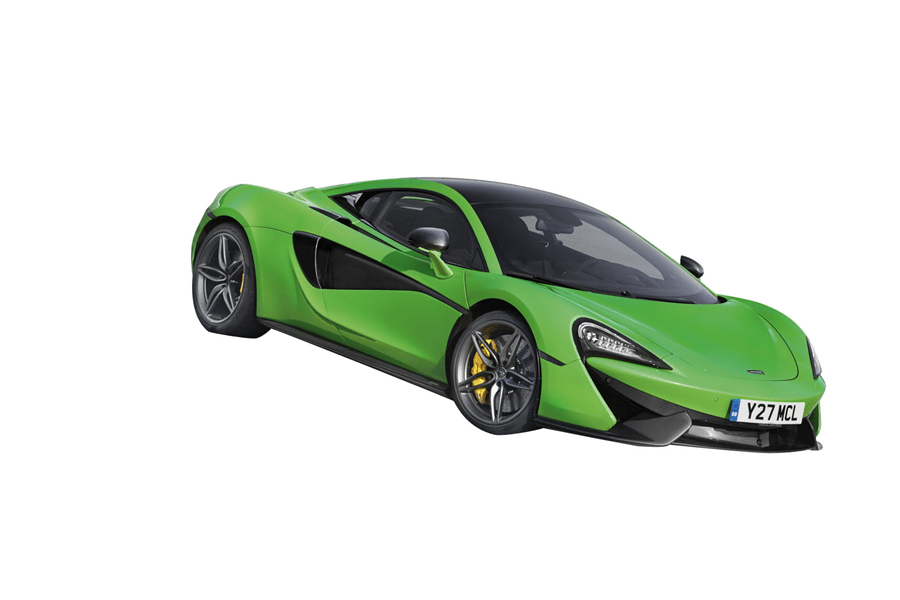

【モデル14】基幹車もハイパフォーマンス

570S

2617万5000円〜2898万8000円

2016年、ベーシックライン「スポーツシリーズ」のなかで先陣を切ってデビュー。昨年にオープンモデルの570 Sスパイダーが追加されました。

SPEC【クーペ】●全長×全幅×全高:4530×2095×1202㎜●パワーユニット:3.8ℓV型8気筒ツインターボエンジン●最高出力/最大トルク:570PS(61.2kW)/61.2kg-m(600Nm)

【ブランド06:ロータス】

ロータスは英国人のコーリン・チャップマンが設立したレーシングチームで、後にF1の名門にまで成長。ヨーロッパは、マンガ「サーキットの狼」で主人公の愛車として知られています。市販車の開発も行っており、エランなどのライトウェイトモデルで人気を博しました。

【モデル15】汎用エンジンにチューンを施したスペシャルモデル

ロータス

エヴォーラ

1258万2000円〜1519万5600円

ストイックに走りを極めたモデル。乗員の後方にエンジンを積むMR駆動方式を採用しながら後席シートが設置され、普段使いにも適した懐の深さを持ちます。フラッグシップとはいえ小型で扱いやすく、日本の交通環境でも持て余しません。

SPEC【400】●全長×全幅×全高: 4390×1850×1240㎜●パワーユニット: 3.5ℓV型6気筒スーパーチャージャーエンジン●最高出力: 406PS(298kW)/7000rpm●最大トルク: 41.8㎏-m(410Nm)/3000〜7000rpm●トランスミッション: 6速MT/6速AT●駆動方式: MR

【ココがスーパー!】

ロータス史上最もパワフル

エヴォーラは多彩なラインナップも特徴。昨年限定販売されたGT430(写真)は最もパワフルです。

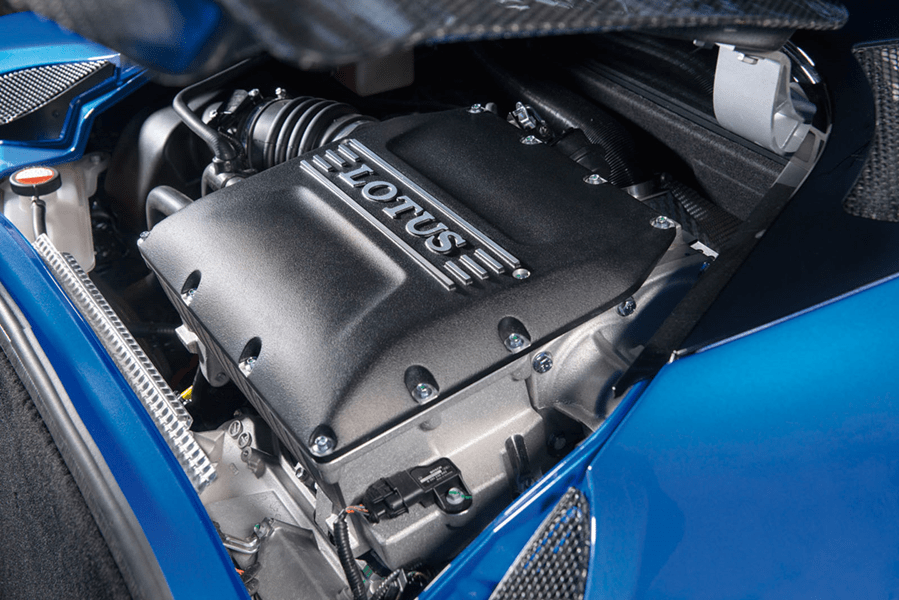

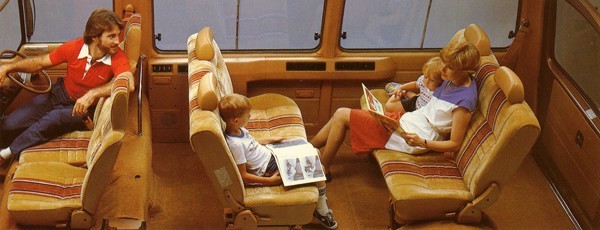

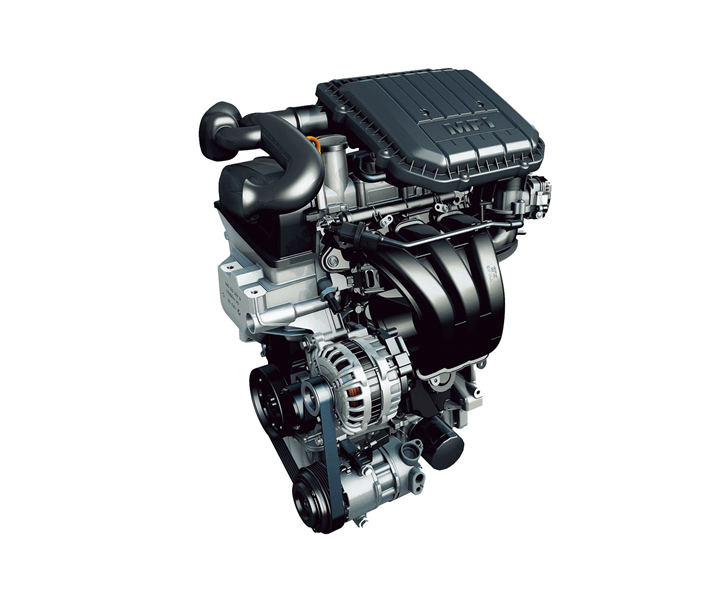

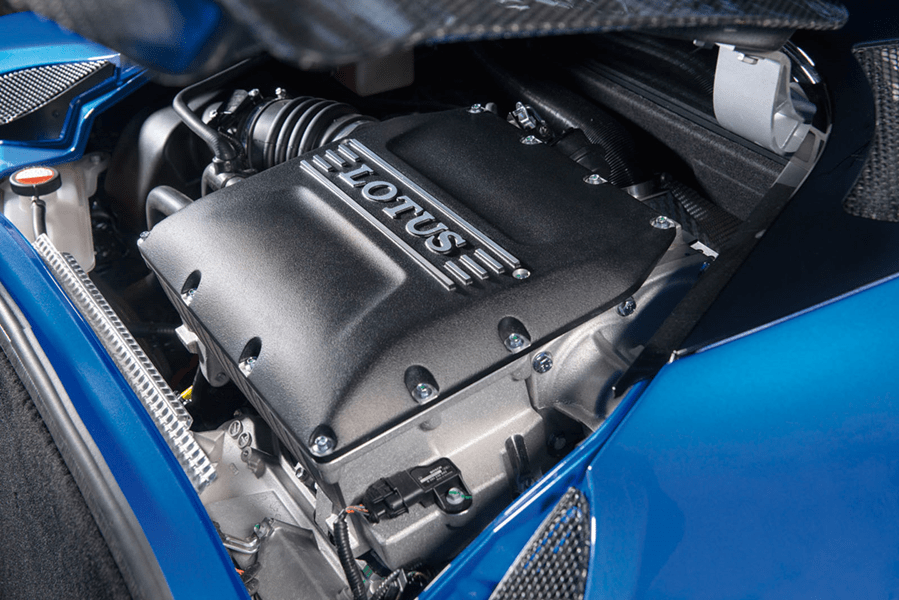

V型6気筒エンジンはエスティマと共通!

ベースは何とトヨタ製V6エンジン。独自のチューニングを施すことでスポーティに仕立てています。

簡素なインテリアに高級感も漂う

必要なもの以外を省いたインテリアがロータス車の特徴。エヴォーラでは高級感が演出されています。

トヨタ製V6エンジンがレース的なフィーリングに

小さなエンジンを小型・超軽量のボディに乗せて、大パワーのスーパーカーを食う。ロータスは、そんな独自のスタンスを持つメーカーです。スーパーカーブームを象徴する一台であるヨーロッパはその典型。同社の哲学は、現行のエリーゼやエキシージに生きています。

フラッグシップモデルのエヴォーラは、それらよりもやや大きなボディを持ちます。エンジンは、なんとトヨタ製の3.5ℓV6を採用しています。ただし、そのエンジンフィールはトヨタ製とは到底思えないほどスポーティで、さすがはロータスチューンと唸らされる。同社としては大きめのボディのため、快適性も高いです。乗ればヒラリヒラリと、フィギュアスケーターのように路上を舞ってくれます。

【清水草一の目】

妥協を感じないコーナリング性能

ロータス車としてはやや大きく重いですが、公道走行ではこのあたりがベスト。同社の命であるコーナリング性能には妥協が感じられない!

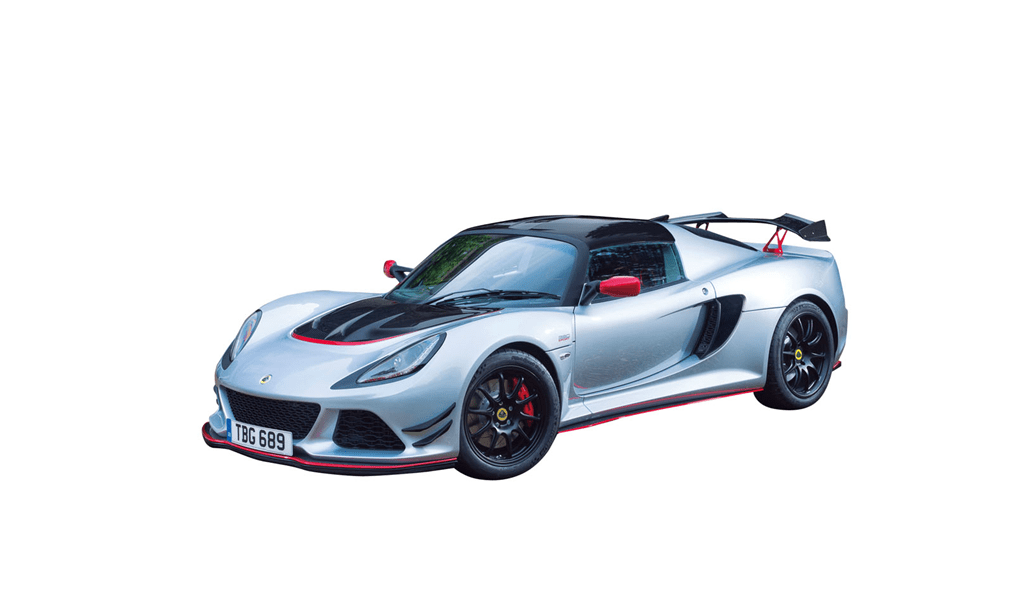

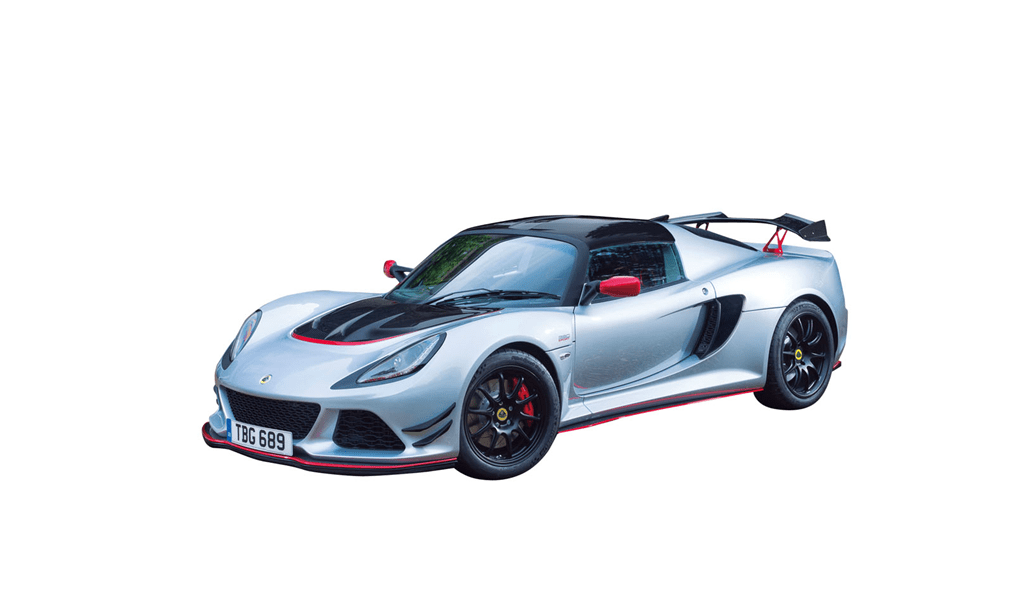

【モデル16】爽快な走りの軽量モデル

エキシージ

880万円〜1366万2000円

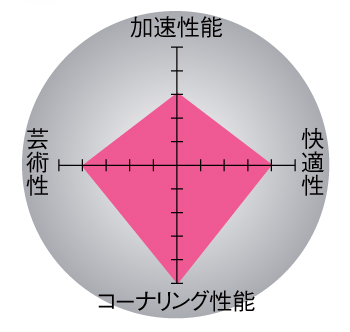

エントリー車のエリーゼをベースとした軽量スポーツモデル。クルマと一体になって走れる爽快感は、スーパーカーのなかでもすば抜けて高いです。

SPEC【スポーツ380】●全長×全幅×全高:4080×1800×1130㎜●パワーユニット:3.5ℓV型6気筒スーパーチャージャーエンジン●最高出力/最大トルク:380PS(280kW)/41.8㎏-m(410Nm)

【ブランド07:シボレー】

パワフルなスーパーカーが世界を魅了し続ける

シボレーは、アメリカ「BIG3」のひとつゼネラルモーターズの主要ブランドのひとつ。同ブランドのスーパーカーといえば、1954年にデビューしたコルベットです。パワフルな大排気量エンジンやマッチョなスタイリングで、北米だけでなく世界を魅了し続けています。

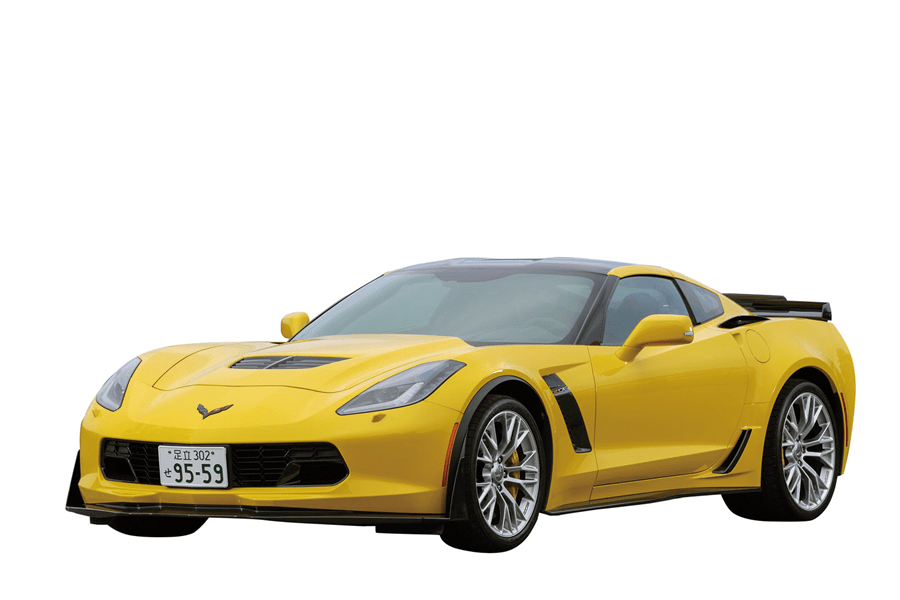

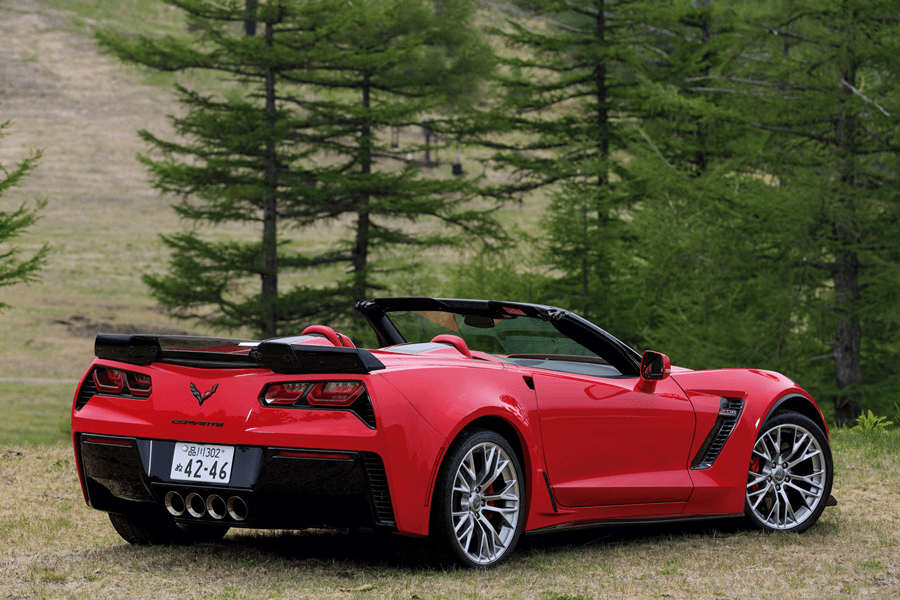

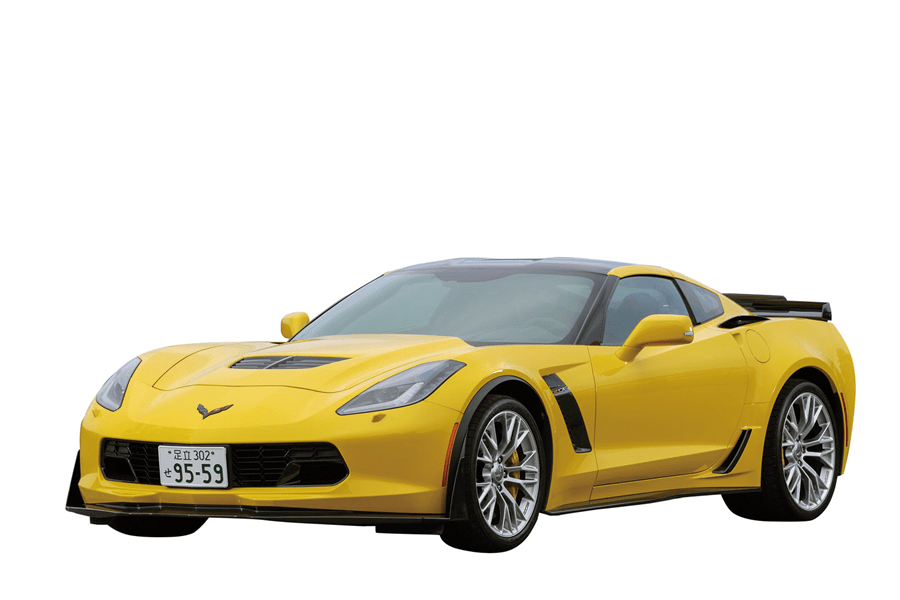

【モデル17】マッチョなアメ車の象徴が現代的でスタイリッシュに

シボレー

コルベット

1120万2500円〜1545万4800円

初代登場から約65年の歴史を持つ、アメリカンスーパーカーの代名詞モデル。多気筒、大排気量というアメ車の定石に則った作りが魅力です。欧州系スーパースポーツとも互角に渡り合える個性とパフォーマンスを持ち合わせています。

SPEC【グランスポーツ クーペ】●全長×全幅×全高: 4515×1970×1230㎜●パワーユニット: 6.2ℓV型8気筒エンジン●最高出力: 466PS(343kW)/6000rpm●最大トルク: 64.2㎏-m(630Nm)/4600rpm●トランスミッション: 7速MT/8速AT●駆動方式: FR

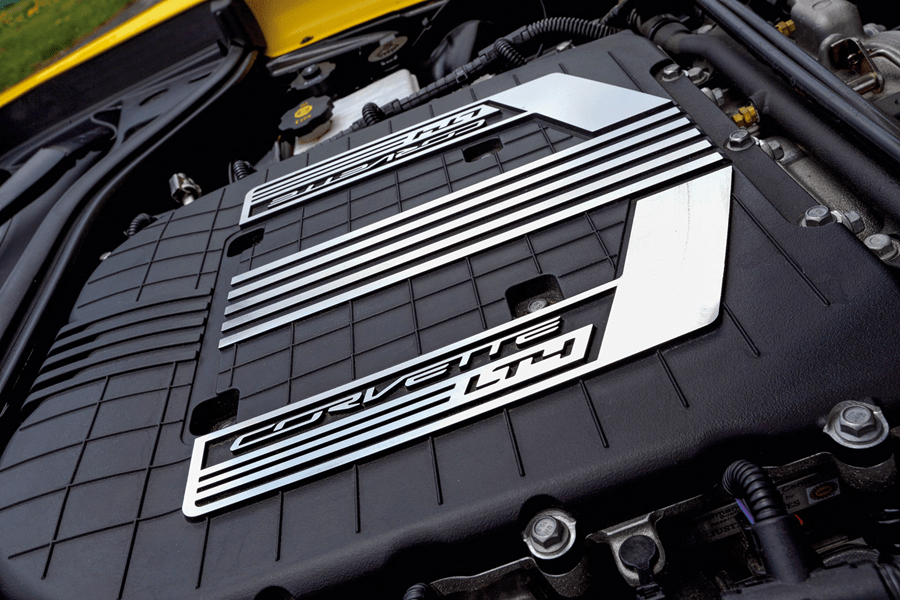

【ココがスーパー!】

大迫力の排気音が気持ちを高ぶらせる

4本のマフラーがリアバンパー下部中央に並びます。その排気音も大迫力で、気分を高めてくれます。

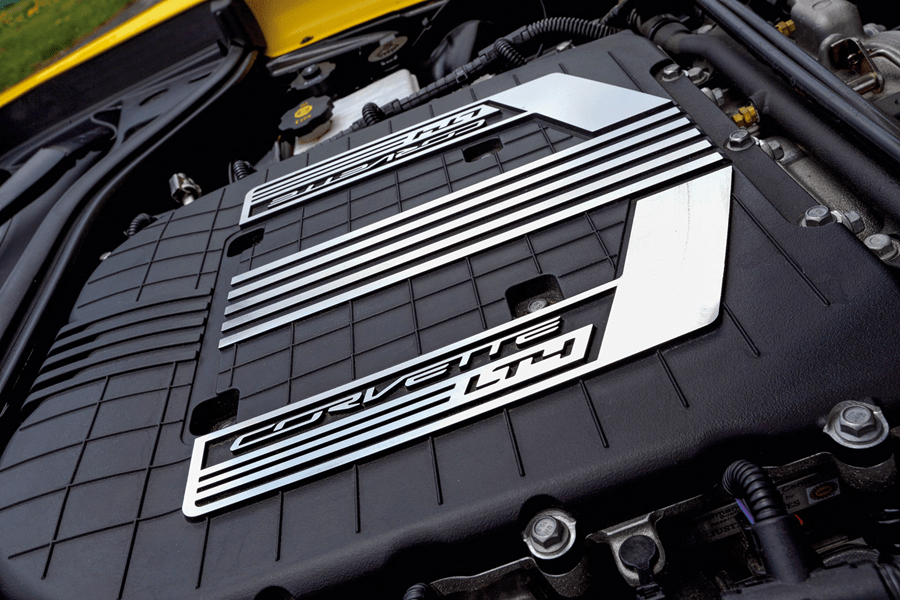

大ボンネット内のフロントエンジン

フロントの長大なボンネット内に収められた6.2ℓV8エンジン。次期型はミッドシップという噂も。

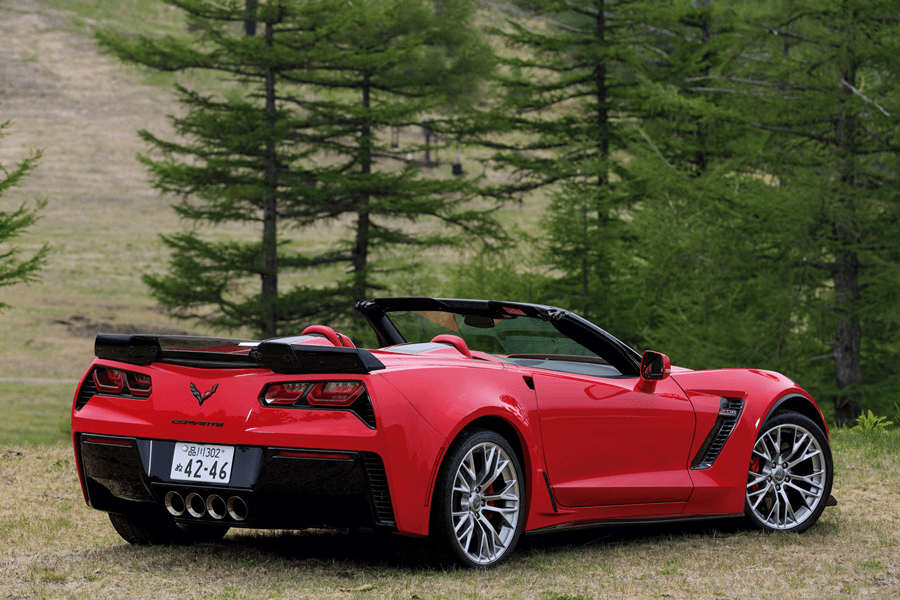

オープン仕様のコンバーチブル

オープン仕様のコンバーチブルも人気が高い。アメリカの西海岸を走る姿をイメージできます。

ワイドな車体に強力エンジンを搭載

グランスポーツが昨年に追加されました。さらにワイド化された車体に強力なエンジンを搭載しています。

アメ車らしいパワフルさと緻密なテクノロジーが融合

コルベットは、アメリカ唯一のスーパーカー。アメ車というと、大排気量のパワーだけで押す直線番長というイメージが一般的ですが、コルベットは違います。なかでも、Z06やZR1といったスペシャルモデルは、600馬力を超える大パワーを、レーシングテクノロジーを生かして見事に路面に伝えます。その緻密な設計には、「これがアメ車か?」と感嘆させられます。

ただし、いたずらにハイテクを追ってはいません。コルベットのエンジンは、古めかしいOHV(オーバーヘッドバルブ)方式を採用。バイクでいうハーレー・ダビッドソンのような、独特のアメリカンなフィーリングをしっかり感じられます。伝統を守ることもまた、スーパーカーの命なのです。

【清水草一の目】

十分な性能だがもっとマッチョに!

性能は文句なくアメ車の味わいも十分ですが、スタイルに「フェラーリコンプレックス」が色濃い。個人的にはさらなるマッチョ感を望む!

【ブランド08:ポルシェ】

超有名ブランドにしてスポーツカーの象徴でもある

フォルクスワーゲンの開発者だったフェルディナント・ポルシェ博士とその息子が創業した超有名ブランド・ポルシェは、マニア垂涎のスポーツカーメーカーだ。すでに50年以上販売され続けているフラッグシップモデル911の歴史は、スポーツカーの歴史です。

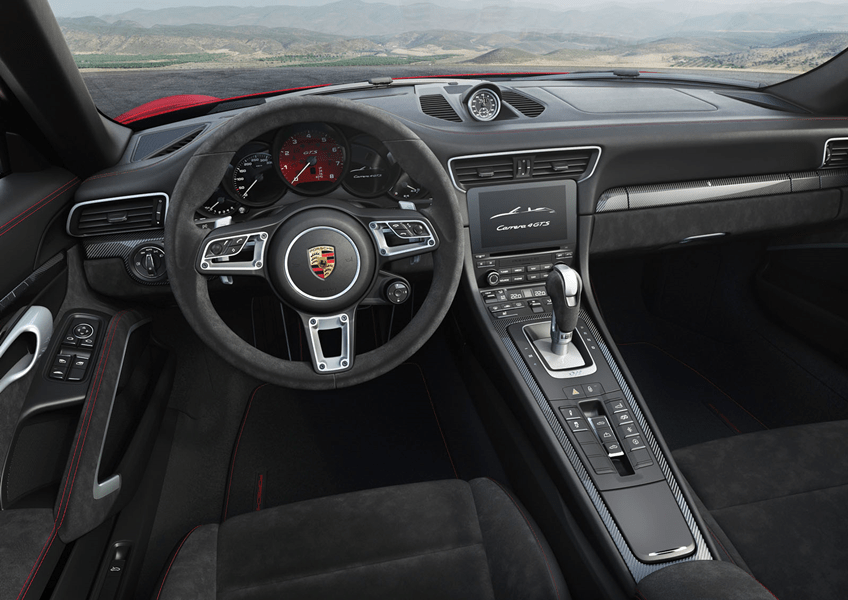

【モデル18】スポーツカーのベンチマーク的存在

ポルシェ

911

1244万円〜3656万円

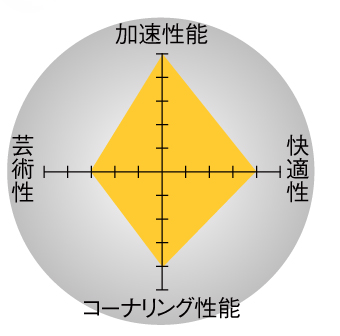

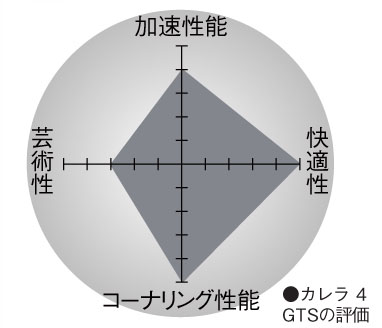

長きにわたってRRの駆動方式を中心に採用している、スポーツカーのベンチマーク的存在。走行性能の高さはもちろん、カレラシリーズをはじめとするターボ系やGT3といった、多彩なバリエーションを揃えていることも人気の要因です。

SPEC【カレラ4 GTS】

●全長×全幅×全高: 4528×1852×1291㎜●パワーユニット: 3.0ℓ水平対向6気筒ターボエンジン●最高出力: 450PS(331kW)/6500rpm●最大トルク: 56.1㎏-m(550Nm)/2150〜5000rpm●トランスミッション: 7速AT●駆動方式: 4WD

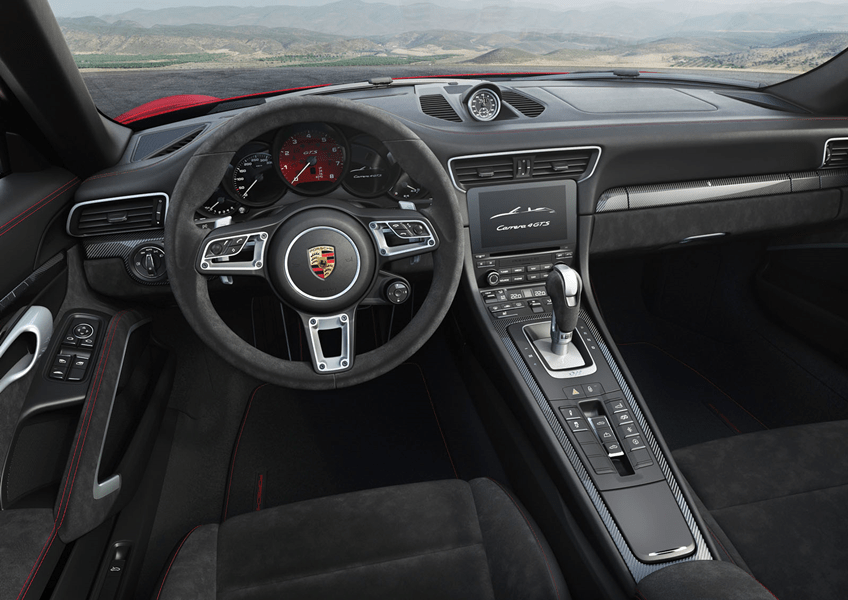

【ココがスーパー!】

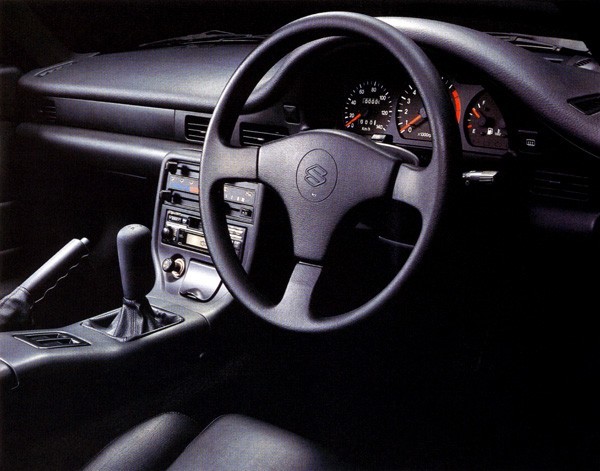

簡素ながらもスポーティな内装

内装はシンプルかつスポーティ。MT車もラインナップしますが、現在では販売のほとんどがATです。

伝統のRR駆動を継続して採用

911では、ボディ後方に水平対向エンジンを搭載し、後輪で駆動するRRが継続して採用されてきました。

レーシングカーと同等のエンジン

今年のジュネーブショーでデビューしたGT3 RS。歴代最高性能のノンターボエンジンを搭載します。

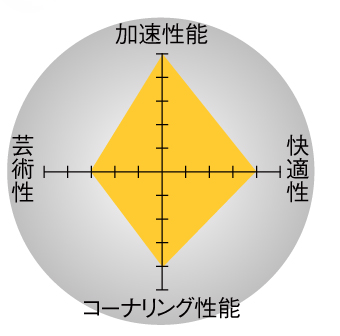

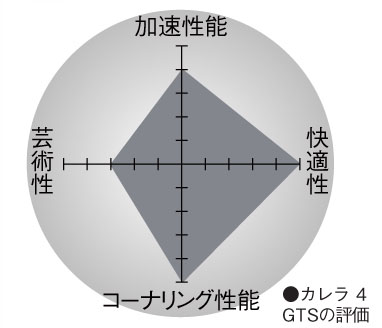

【清水草一の目】

スタンダードほど快適性が高い

グレード構成が幅広く、性能も大差がありますが、スタンダードクラスほど快適性が高いのが特徴。トップエンドはまるでレーシングカーです。

操縦性や快適性も備えた無敵のスポーツカー

ポルシェは以前より、4人乗りで前部にトランクを備える、“最低限の実用性”を持つスポーツカーとして支持されてきました。そのため、「ポルシェはスーパーカーではない」と見る向きもあります。ですが、少なくともトップエンドモデルでは、あらゆる性能が「スーパー」。GT3やターボSがそれです。

かつては「バババババ」と回る空冷エンジンがポルシェの代名詞でしたが、効率化のため水冷になってすでに20余年。快適性も大幅に向上し、“楽チンにブッ飛ばせる”無敵マシンとなっています。RRレイアウト車では、お尻が重すぎて操縦性がシビアだったのも昔の話。課題をすべて解決した現代のポルシェは、何ひとつ犠牲にしないオールマイティなスーパーカーです。

【モデル19】時代の声に応えるミッドシップコンパクト

718ケイマン

673万〜999万円

車名に「718」が追加されたコンパクトスポーツは、エンジンをダウンサイズするなど大幅改良。燃費性能もなおざりにせず、時代に合わせた進化を遂げています。

SPEC【GTS】●全長×全幅×全高:4393×1801×1286㎜●パワーユニット:2.5ℓ水平対向4気筒ターボエンジン●最高出力/最大トルク:365PS(269kW)/43.8㎏-m(430Nm)

【モデル20】開放感きわまるミッドシップオープンスポーツ

718ボクスター

712万〜1038万円

水平対向エンジンをミッドシップ搭載するオープンスポーツ。1996年に登場し、現行型で3代目となります。クーペ仕様のケイマンは、同車の2代目から派生しました。

SPEC【GTS】●全長×全幅×全高:4379×1801×1272㎜●パワーユニット:2.5ℓ水平対向4気筒ターボエンジン●最高出力/最大トルク:365PS(269kW)/42.8㎏-m(420Nm)

【ブランド09:メルセデス・ベンツ】

【モデル21】レーシング魂を感じられるスーパースポーツクーペ

メルセデス・ベンツ

AMG GT

1709万円〜2325万円

同社のスポーツブランドであるAMGのレーシングスピリットとテクノロジーが投入されたスーパークーペ。往年のレーシングカー300SLを彷彿させる「AMGパナメリカーナグリル」を採用した外観が、独特のキャラクターを構築します。

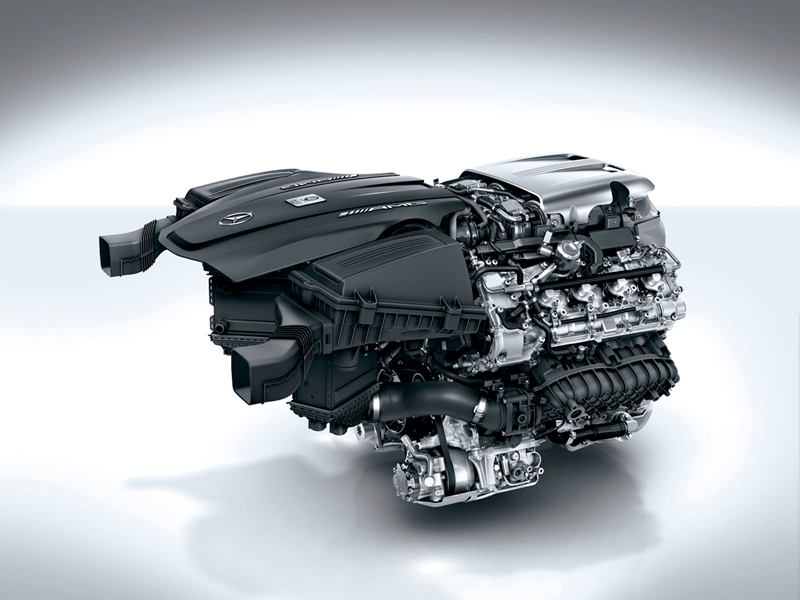

SPEC【R】●全長×全幅×全高: 4550×1995×1285㎜●パワーユニット: 4.0ℓV型8気筒ツインターボエンジン●最高出力: 585PS(430kW)/6250rpm●最大トルク: 71.4㎏-m(700Nm)/1900〜5500rpm●トランスミッション: 7速AT●駆動方式: FR

【ココがスーパー!】

強大なパワーを誇る4.0ℓエンジン

4.0ℓV型8気筒ツインターボエンジンに、7速のAMGスピードシフトDCTを組み合わせました。強力なパワーを後輪に伝えます。

軽量トップで高い静粛性を実現

オープンのロードスターは、マグネシウム、スチール、アルミを組み合わせたソフトトップを採用。軽量ながら静粛性も高いです。

存在感を主張するスタイリング

ワイドなボディ幅に超ロングノーズを備えた迫力のスタイリング。同ブランドの最高峰モデルであることをアピールしています。

ブランドの名に恥じない高級感

室内は適度にタイトで、同社らしく様々な高級素材が採用されているのが特徴。上質感にあふれた雰囲気が演出されています。

メルセデスらしからぬ危険な香りがプンプン漂う

AMGのコンセプトは、「ベンツの快適さはそのままに、戦車のごとく力強く、ミサイルのごとく速く移動するマシン」だ。しかし、AMG GTは少し異なります。何しろ、同車は専用設計のスーパーカー。FRレイアウトのため、あり余るパワーを路面に伝えきれず、簡単にホイールスピンをかます。雨の日に乗ろうものなら、メルセデスらしからぬ危険な香りがプンプンと漂うことでしょう。

しかし、さすがはメルセデス、実用性のことは忘れていませんでした。同車にはまもなく4ドアクーペが追加されます。そちらは4WDのみで、ハイブリッド車も用意されます。ハイパワー版は最高315㎞/hで、もちろんAMGらしく力強い走りも楽しめるはずです。

【清水草一の目】

伝統から脱却したキモカッコ良さ

目を引くのは、深海生物的なぬめっとしたフォルム。スーパーカーの伝統的なカッコよさとは一線を画した、キモカッコ良さがあるぞ!

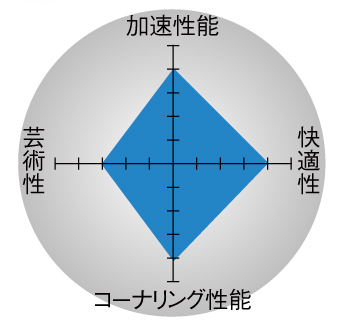

【ブランド10:BMW】

「スーパーPHEV」で世界に衝撃を与えた

BMWは、M1やZ8など歴史に残るスーパーカーを発売してきました。同社ではZ8(2003年に販売終了)以来となるスーパーカーのi8は、なんとプラグインハイブリッド仕様。スーパーカーのイメージとは相反する高い環境性能を備えた同車の登場は、世界に衝撃を与えました。

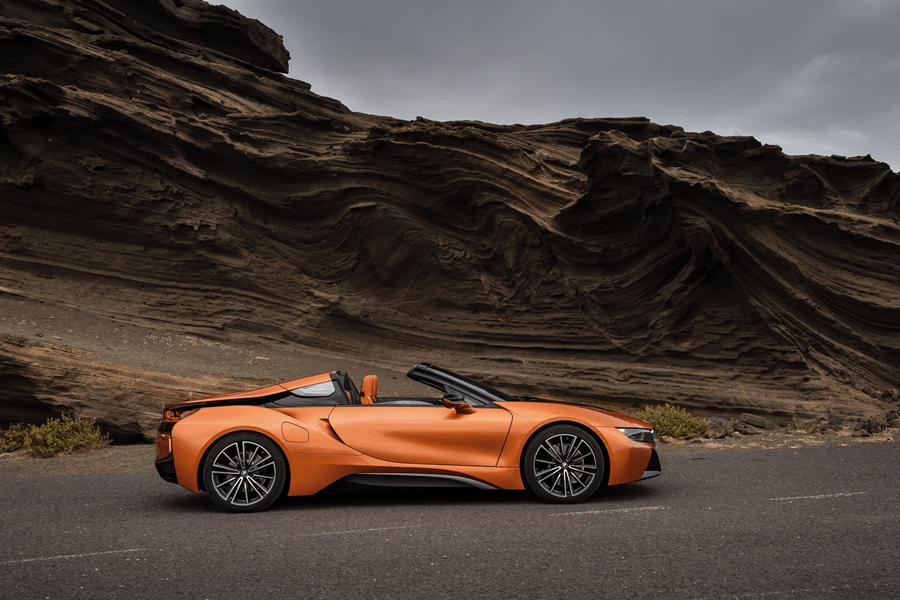

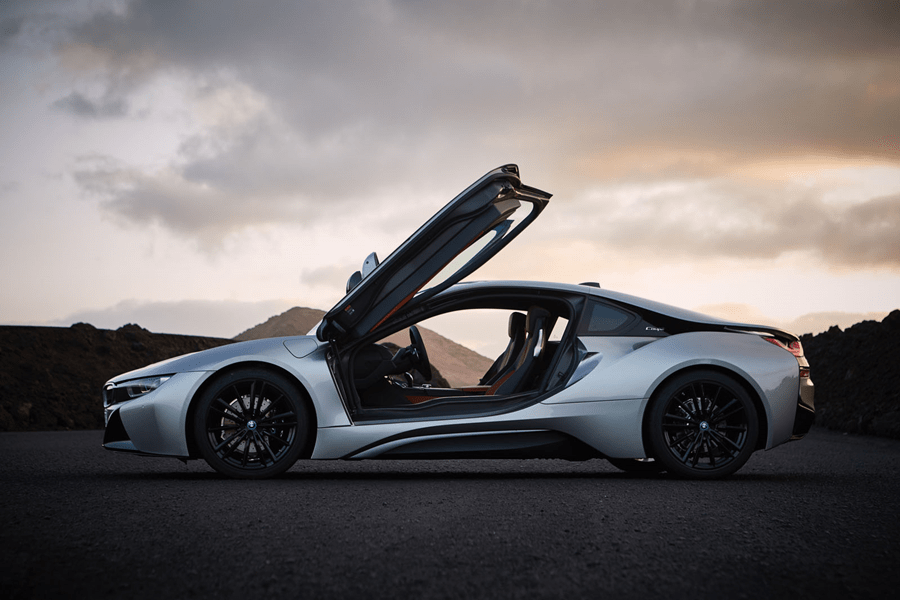

【モデル22】BMWが歩む道を示す近未来スーパークーペ

BMW

i8

2093万円〜2231万円

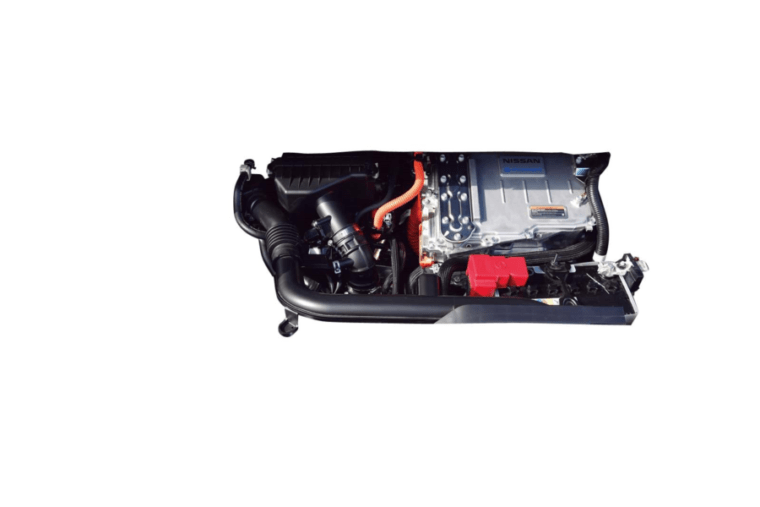

エコカーとして注目されているプラグインハイブリッドカーを、スポーティなクーペスタイルで実現した次世代スーパーカー。コンパクトカーに匹敵する燃費性能と、他のスーパーカーに劣らない走行パフォーマンスを両立します。

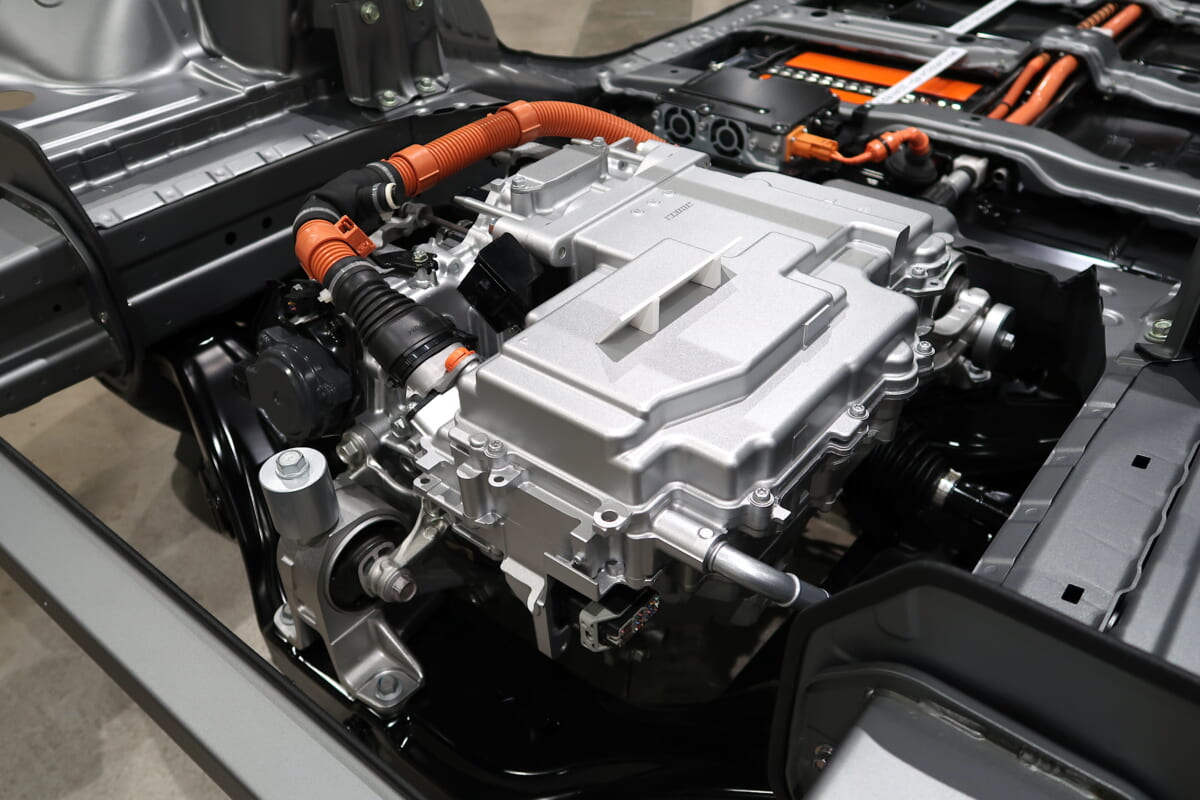

SPEC【クーペ】●全長×全幅×全高: 4690×1940×1300㎜●パワーユニット: 1.5ℓ直列3気筒ターボエンジン+モーター●エンジン最高出力: 231PS(170kW)/5800rpm●エンジン最大トルク: 32.6㎏-m(320Nm)/3700rpm●トランスミッション: 6速AT●駆動方式: 4WD

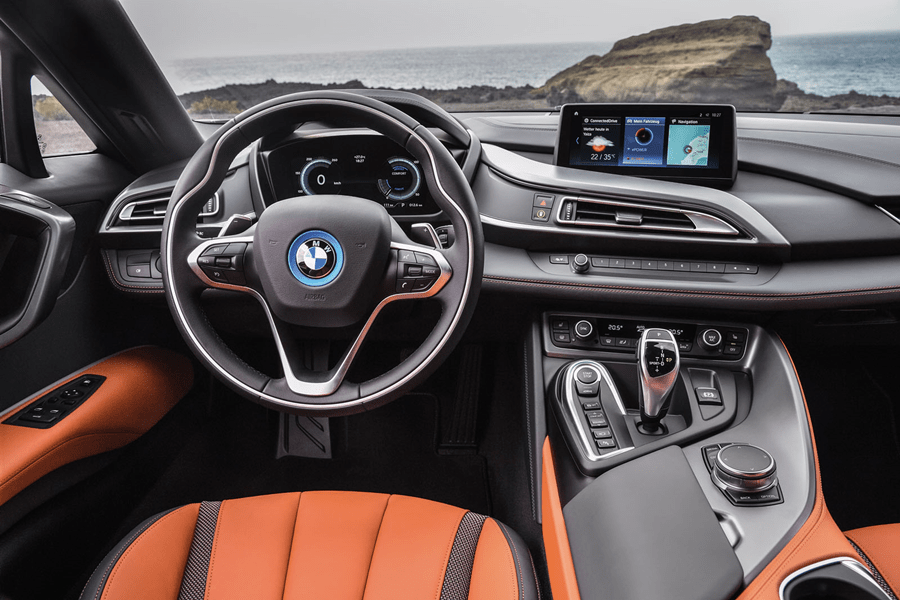

【ココがスーパー!】

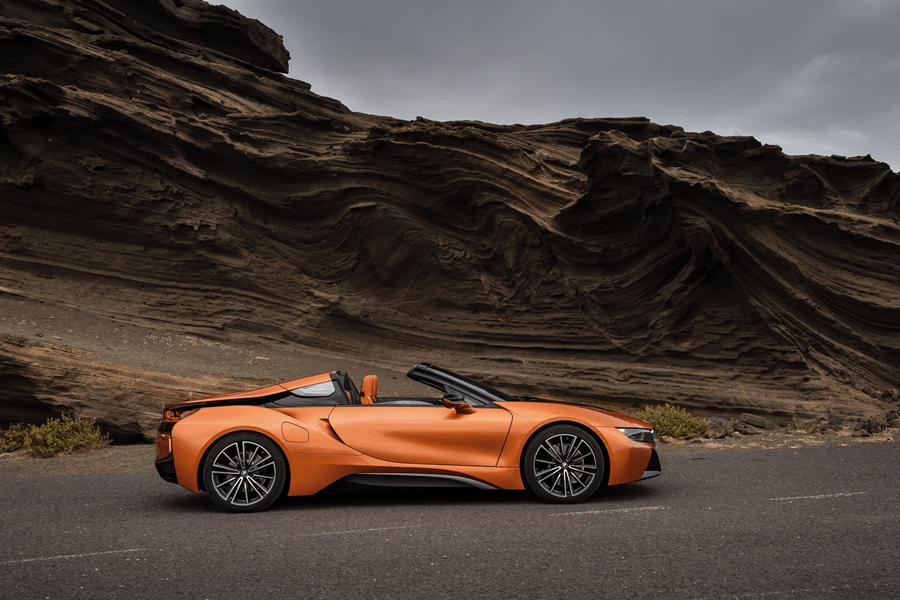

約15秒で開閉するオープン車が追加

最新の改良ではオープンモデルが追加されたのが目玉。スイッチを押せば約15秒で開閉できます。

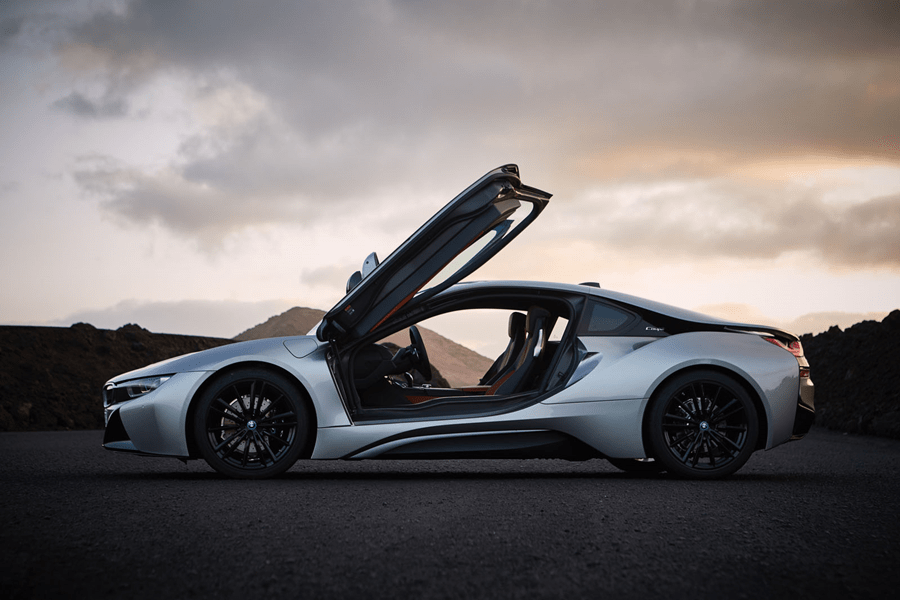

上方へと開くバタフライドア

低くワイドなスタイリングはいかにもスーパーカー。上方開きのバタフライドアがそれを強調します。

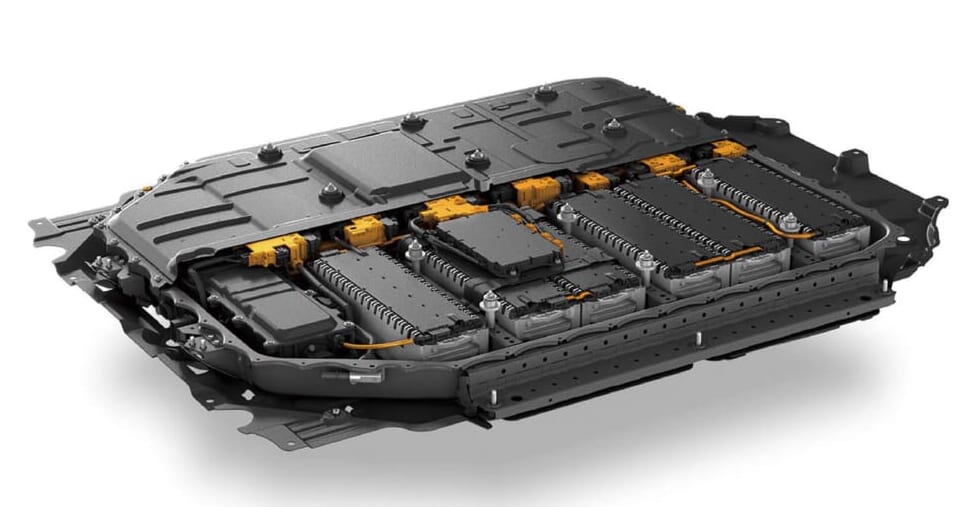

出力がアップした電動パワートレイン

デビュー5年目にして改良されたパワートレインは出力が大幅に向上。バッテリー容量も拡大されました。

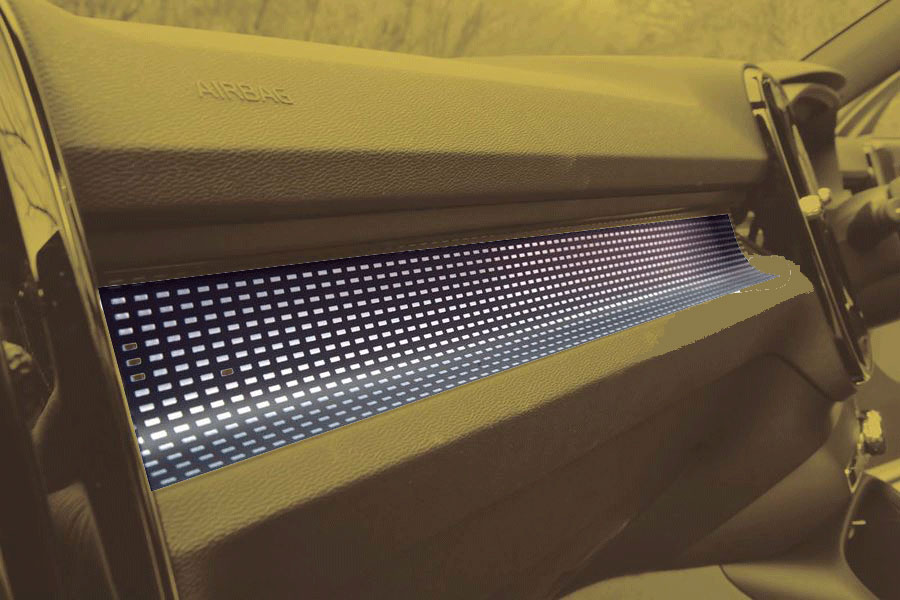

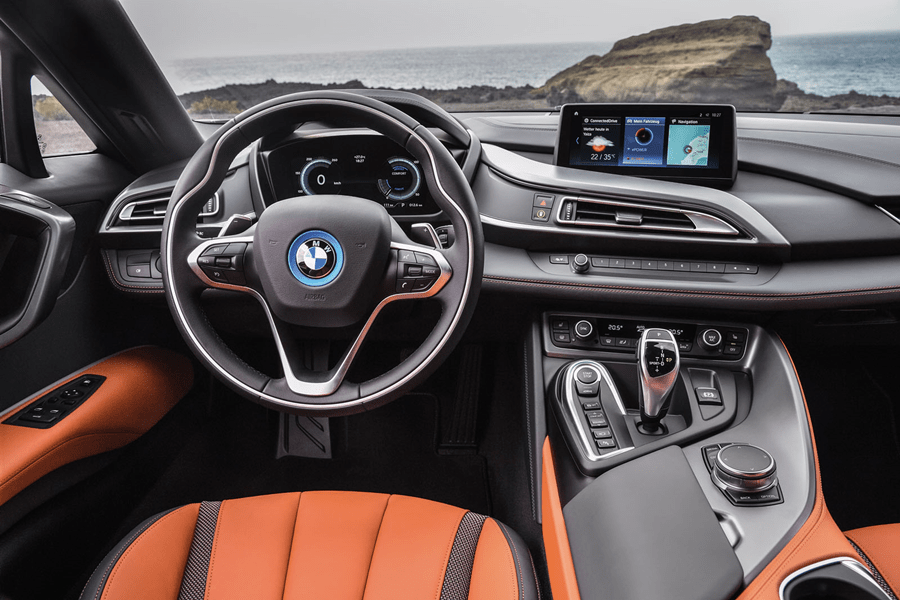

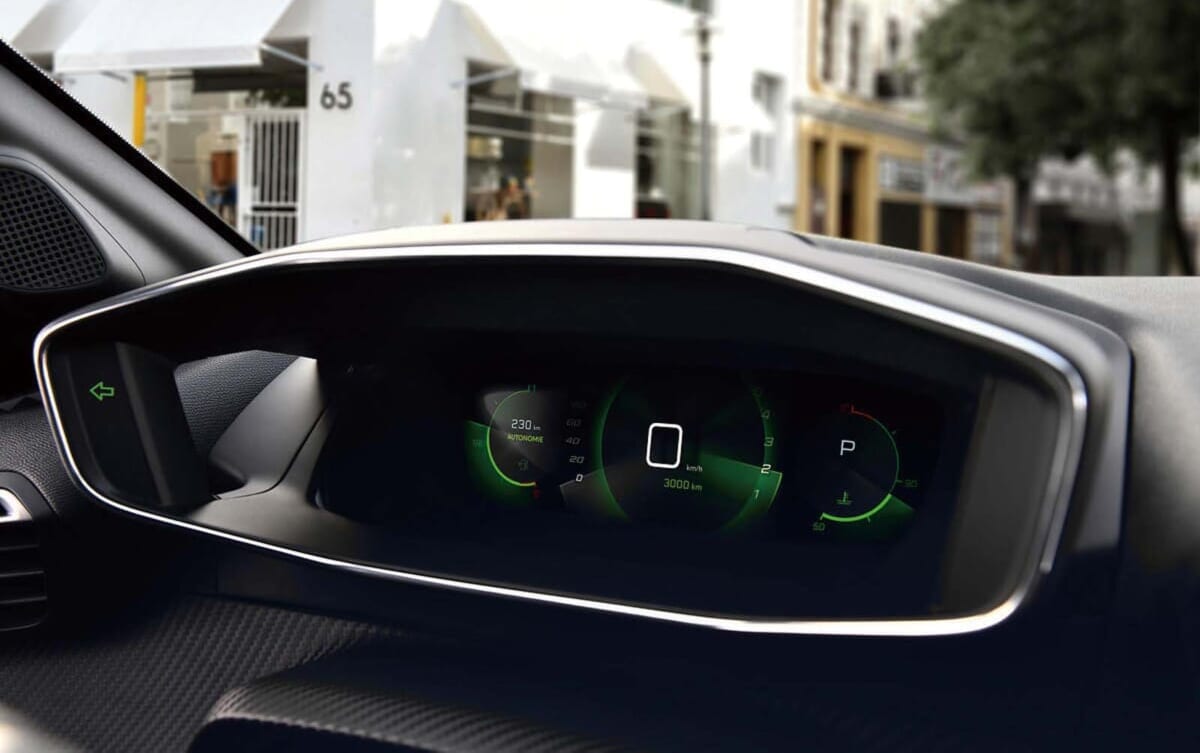

近未来デザインのインパネ回り

大画面を備えたインパネ回りは近未来的。「スポーツ」モードでモーターの機能が最大に発揮されます。

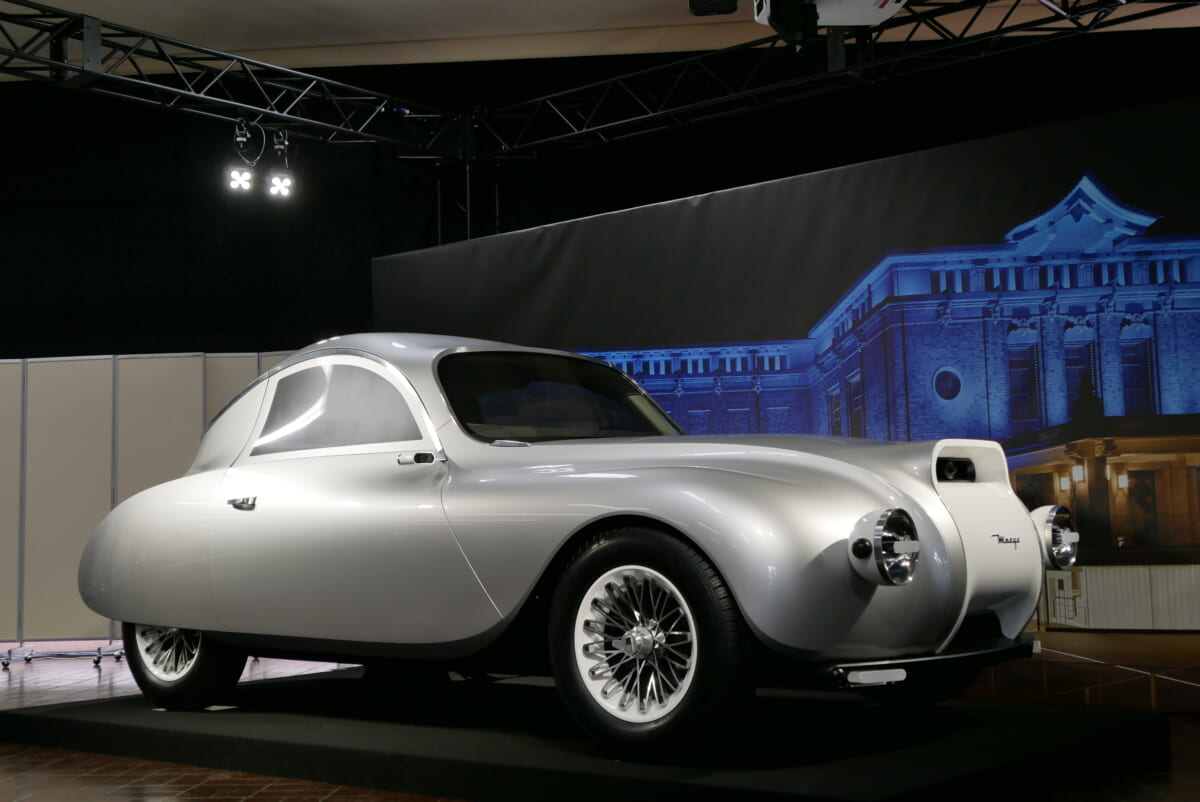

どんなスーパーカーより未来的なルックスと構造

走りの性能という点だけ見れば、i8をスーパーカーと呼ぶことに抵抗を感じる人もいるでしょう。しかし、そのルックスや構造は、どんなスーパーカーよりも未来的です。

アルミとカーボンの組み合わせによる超軽量ボディに積まれるのは、たった1.5ℓの3気筒エンジン+電気モーターのハイブリッドシステム。システム最高出力は374馬力と、600馬力が当たり前のスーパーカー界においては見劣りする。とはいえ、プラグインゆえにモーターのみで50㎞ほど走行することも可能で、新世代のサステナブルなスーパーカーとしてその地位を確立しつつあります。最新のマイナーチェンジでオープンモデルも登場。スーパーカーとしての価値をさらに高めています。

【清水草一の目】

スーパーカーの新境地を開いた

絶対的な速さを捨て、未来のデザインと抜群の環境性能で存在感を示しています。従来モデルにはないスーパーカーの新境地を開いた意欲作です!

【ブランド11:アウディ】

レース技術を満載するR8が初のスーパーカーとして成功

アウディはこれまでに数多くのスポーツモデルを手がけてきましたが、スーパーカーとして開発されたのは、2006年に登場したクーペ型のR8が初めて。レースで磨かれたテクノロジーを満載する同車の販売は成功し、16年には2代目へとモデルチェンジを果たしました。

【モデル23】インテリジェンス溢れるプレミアムスポーツ

アウディ

R8

2456万円〜2906万円

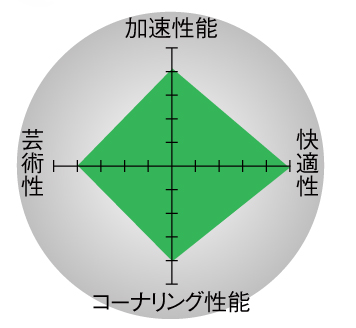

同車史上最高性能を誇るV10ユニットをミッドシップ搭載し、最高出力540PS/最大トルク540Nmを発揮。圧倒的なポテンシャルを持ちながらも日常的な場面で気難しさは皆無で、扱いやすいスーパーカーに仕上げられています。

SPEC【スパイダー】●全長×全幅×全高: 4425×1940×1240㎜●パワーユニット: 5.2ℓV型10気筒エンジン●最高出力: 540PS(397kW)/7800rpm●最大トルク: 55.1㎏-m(540Nm)/6500rpm●トランスミッション: 7速AT●駆動方式: 4WD

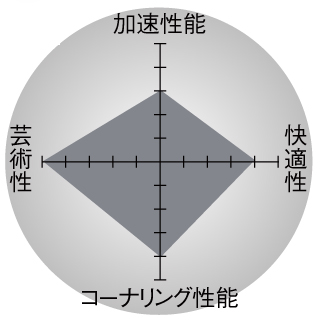

【ココがスーパー!】

日常的に使いやすいスマートな加速性能

デュアルクラッチトランスミッションの7速Sトロニックを搭載。加速はスマートでスムーズです。

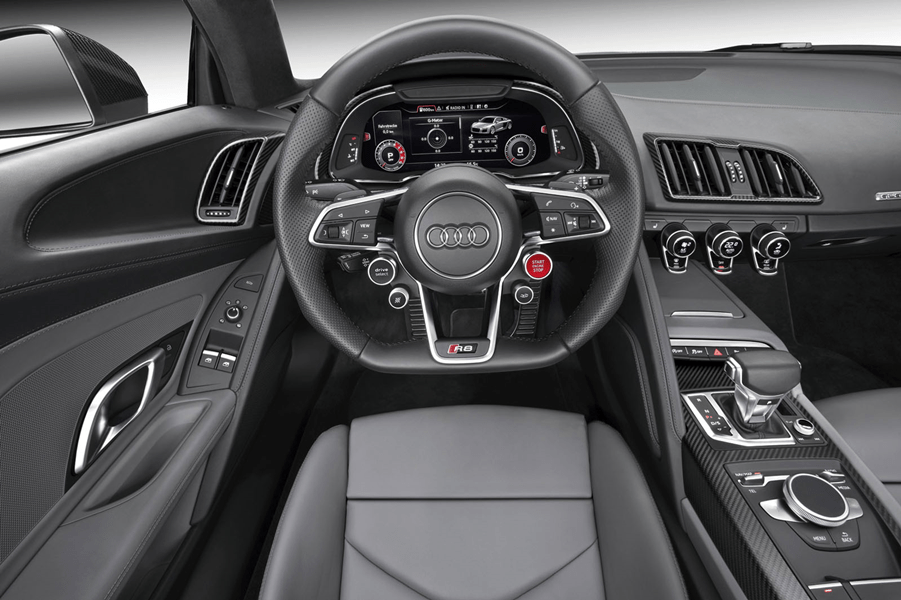

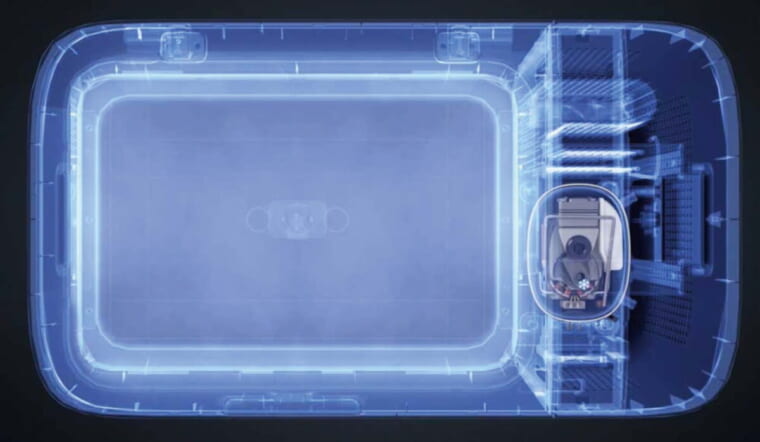

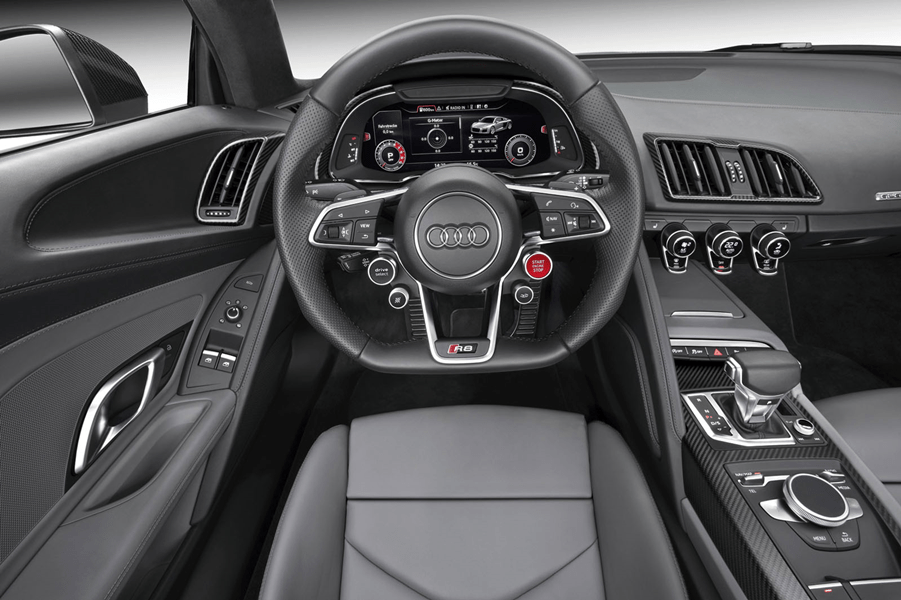

コックピット風のスポーティな運転席

戦闘機のコックピットを思わせるスポーティな運転席。正面に大型ディスプレイも備えるのも特徴です。

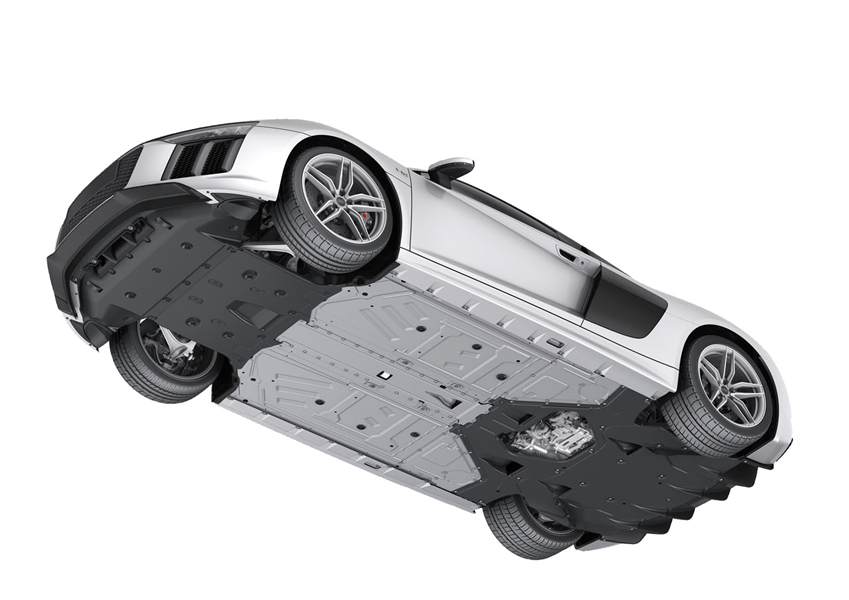

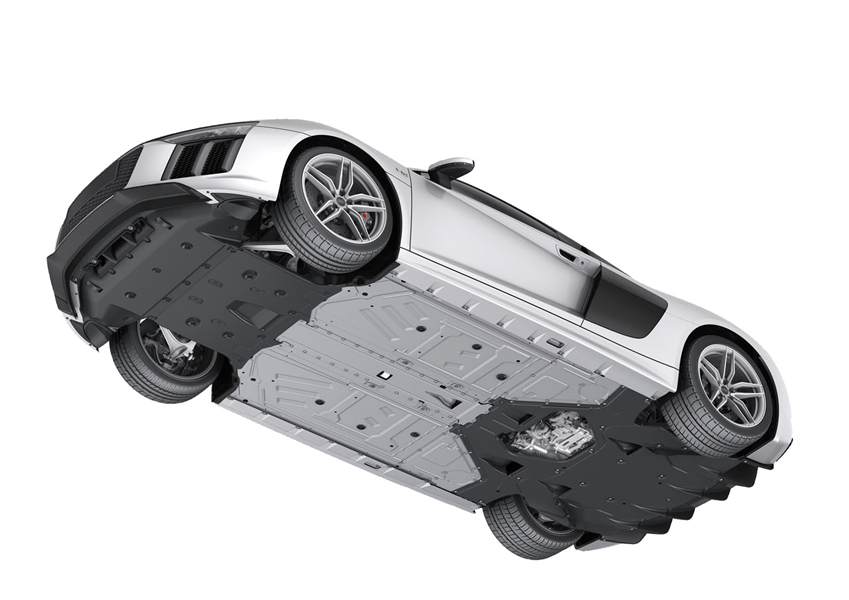

最先端技術を用いて設計されたボディ

ボディ素材にはアルミやカーボンを採用。下面は空力性能に配慮してフラットな設計になっています。

クールで高級感のあるスタイリング

プレミアムブランドらしい上質感に満ちたデザイン。プラスグレード(左)のスポイラーは固定式です。

理知的でジェントル、それでいて官能的

アウディは1999年からランボルギーニの親会社となったことで、スーパーカー作りのノウハウを吸い上げてきました。そして、アウディならではのスーパーカーとして誕生したのがR8です。

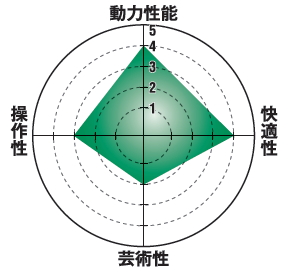

現行型の2代目R8は、V10エンジンなどをランボルギーニ ウラカンと共有しますが、乗り味はまったく異なります。ひたすら獰猛なウラカンに比べると、R8は理知的でジェントル、それでいて官能的。アウディらしい、安心できるスーパーカーに仕上がっています。駆動方式はもちろん、アウディ伝統のクワトロ(フルタイム4WD)です。

ルックスでは、他のアウディ車と同様に、シングルフレームグリルを備えるのが特徴。“一族”であることをアピールしています。

【清水草一の目】

効率を求めずに官能性を追求

いたずらに効率性を追うことなく、あえて自然吸気式のV10エンジンを温存したのがポイント。官能性を追求しているのが素晴らしい!

【ブランド12:レクサス】

真の実力が垣間見れるトヨタの高級ブランド

レクサスはトヨタの高級ラインという位置づけ。2010年に500台限定のスーパーカーLFAを発売するなど、ブランドのスペシャルなイメージを構築してきました。昨年には、カタログモデルの大型クーペとしてLCが登場。LFA以来のレクサススーパーカー復活となりました。

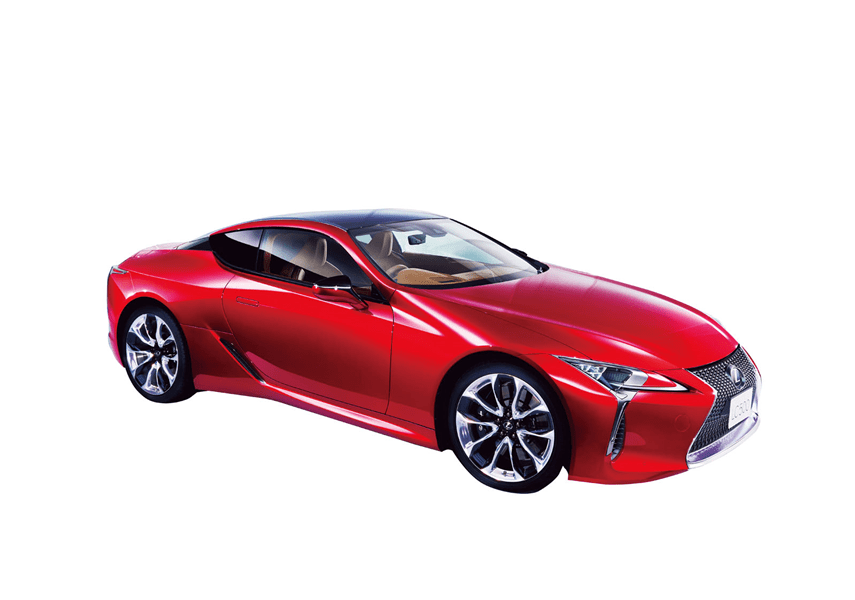

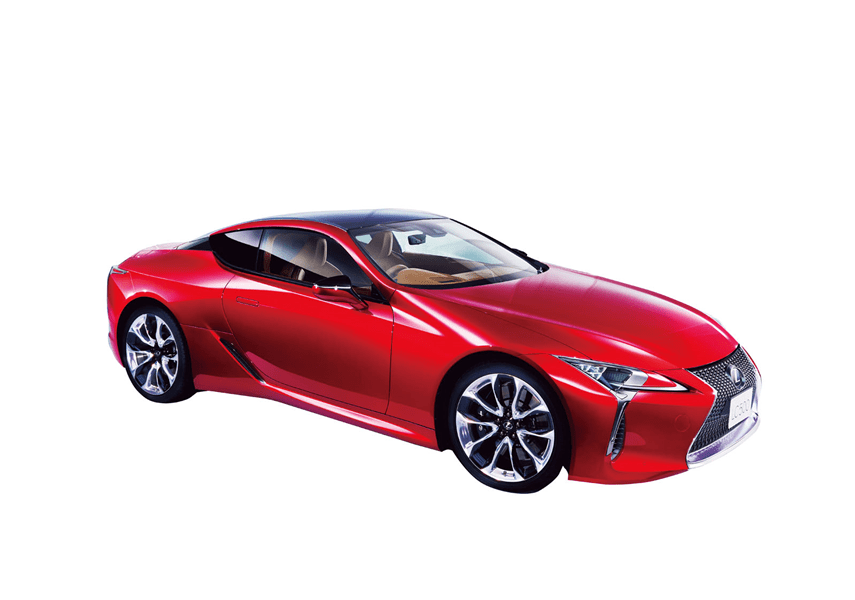

【モデル24】ラグジュアリーなルックスに意欲的なメカニズムを搭載

レクサス

LC

1300万円〜1525万円

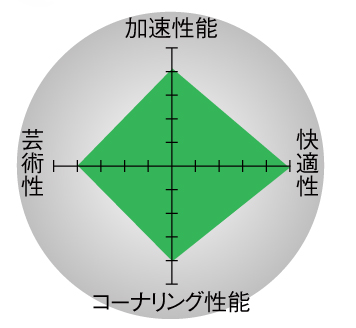

これ見よがしに主張するスーパーカーとは一線を画し、プレミアムブランドにふさわしい快適性を備えた、懐の深さを信条とするラグジュアリークーペ。大パワーを生かした攻めの走りというよりは、優雅にクルージングする姿が似合います。

SPEC【LC500 Sパッケージ】●全長×全幅×全高: 4770×1920×1345㎜●パワーユニット: 5.0ℓV型8気筒エンジン●最高出力: 477PS(351kW)/7100rpm●最大トルク: 55.1㎏-m(540Nm)/4800rpm●トランスミッション: 10速AT●駆動方式: FR

【ココがスーパー!】

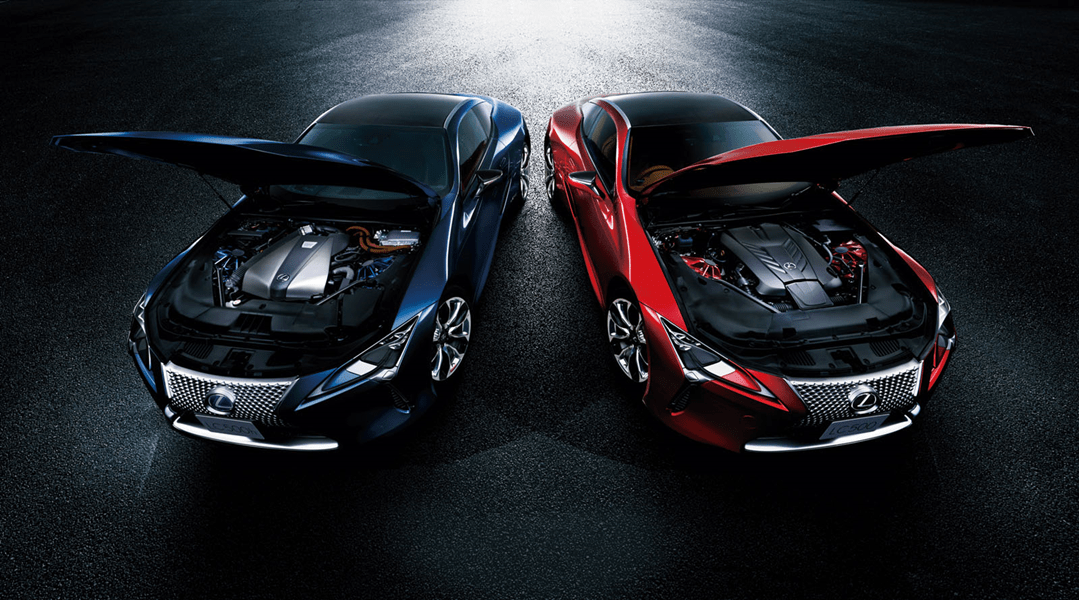

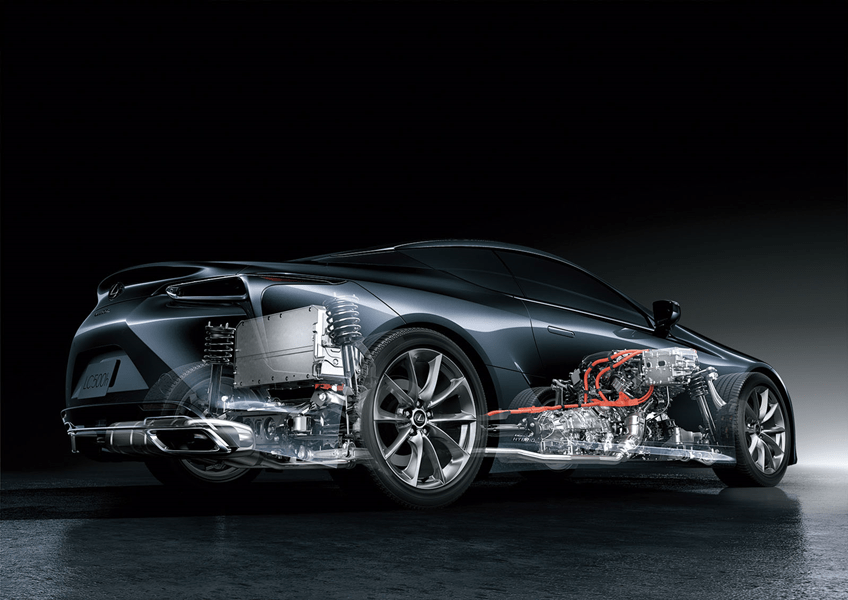

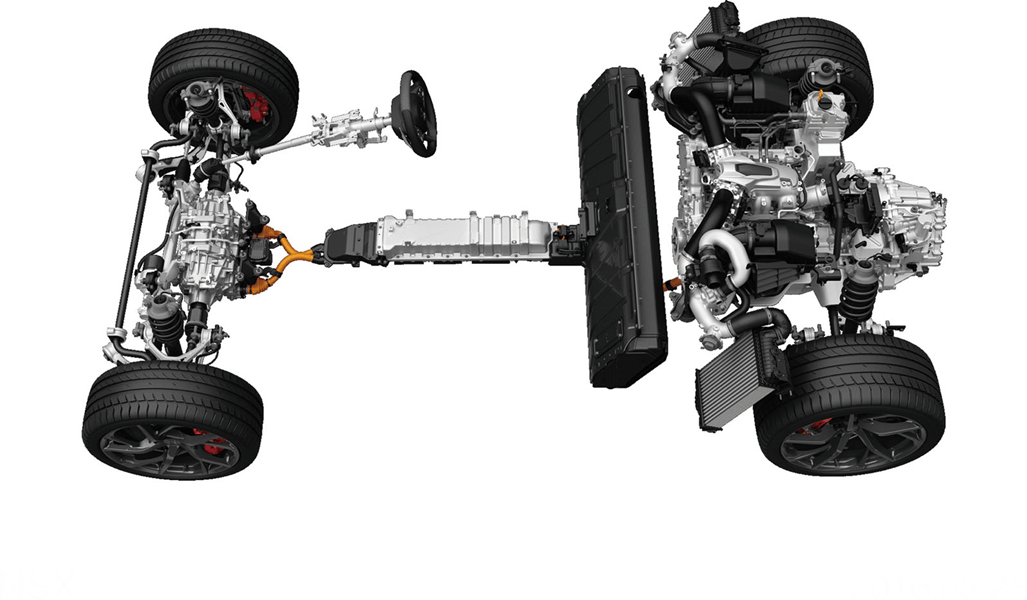

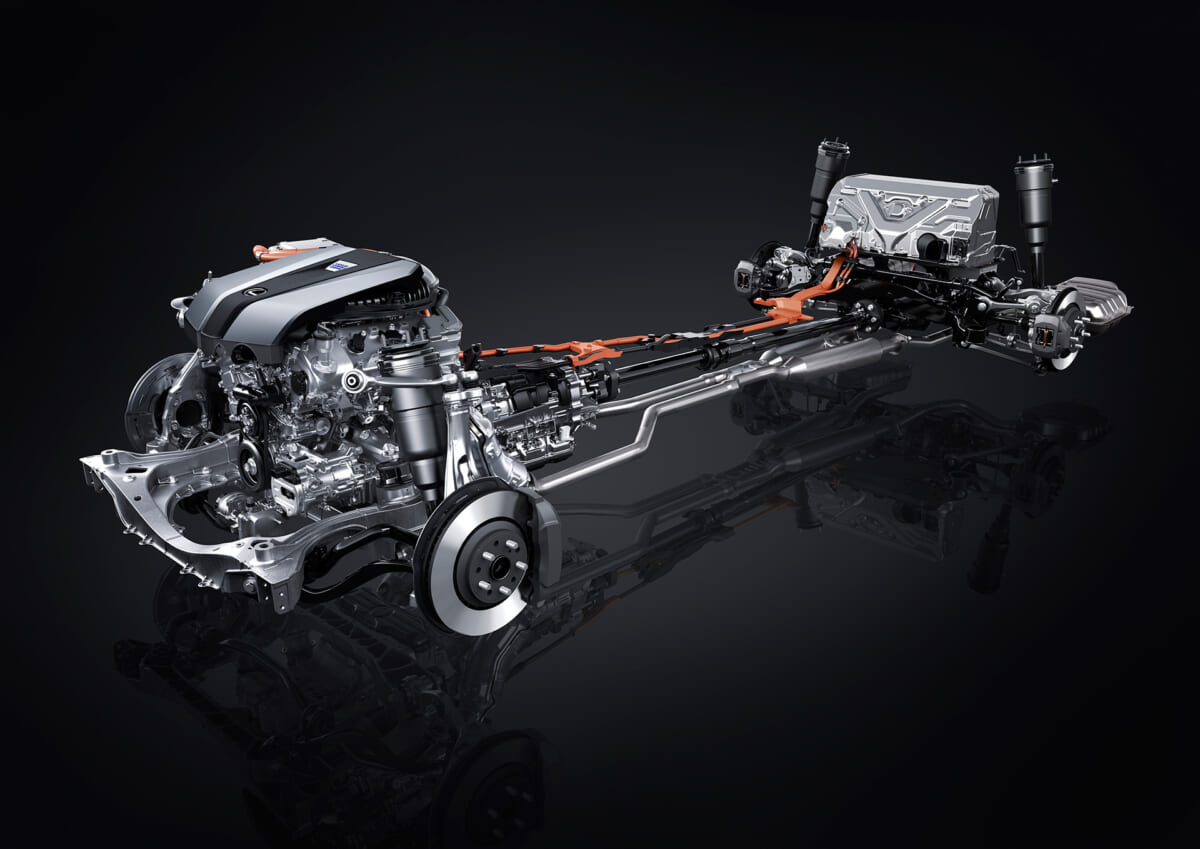

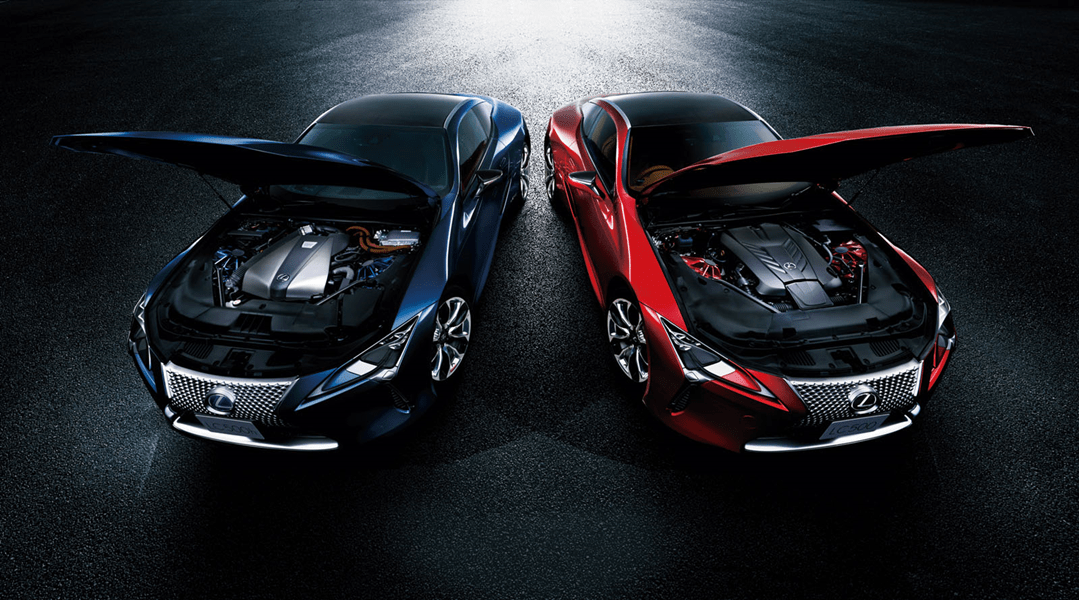

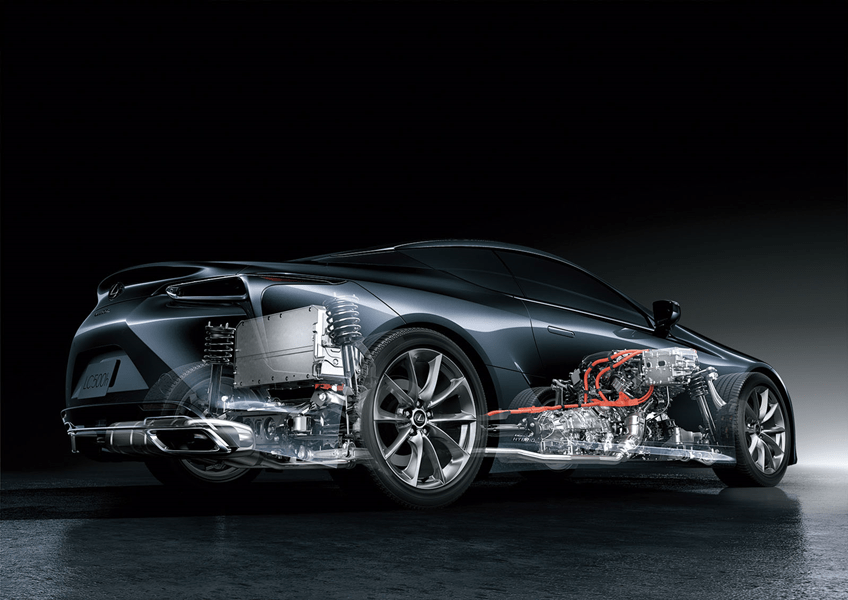

2種類の最新パワートレインを用意

パワートレインは、加速感に趣のある5.0ℓV8エンジンと、環境性能に配慮したハイブリッドを設定。

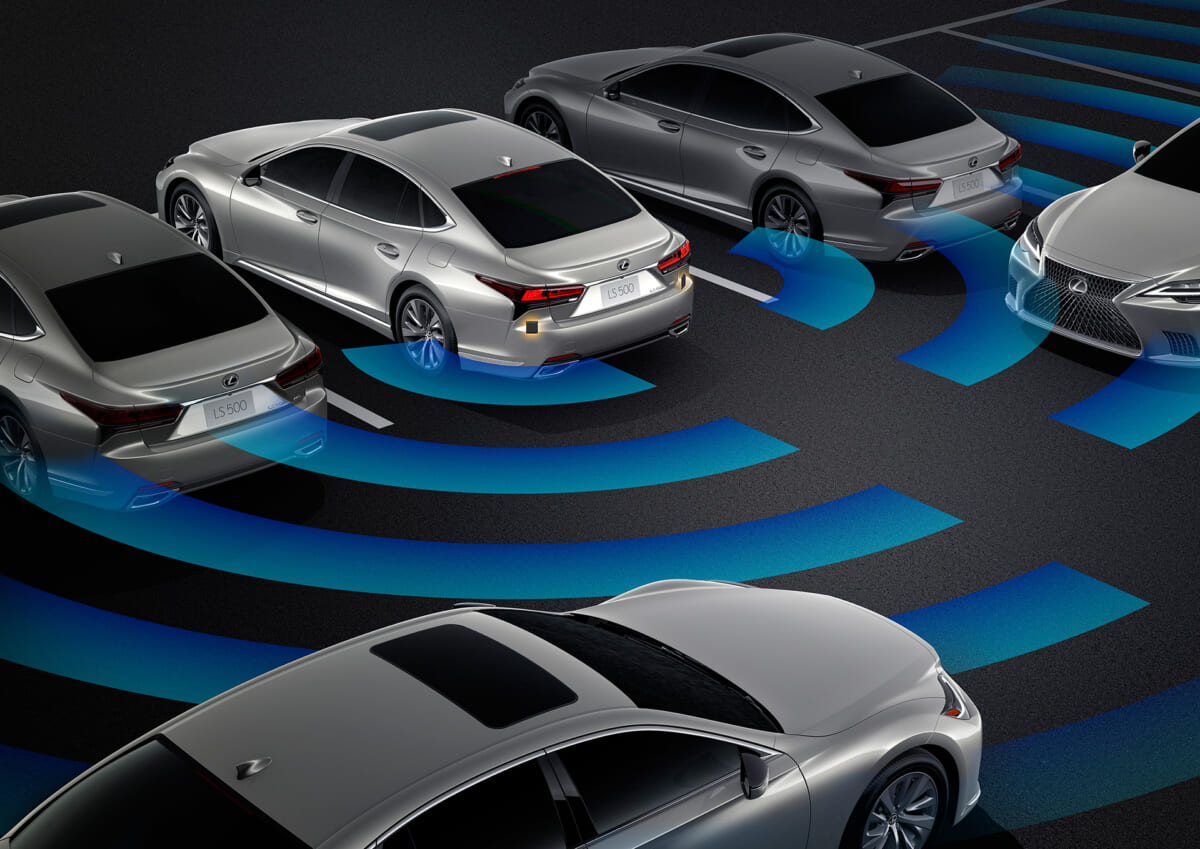

スポーツ走行をサポートする機能

後輪自動操舵システムやギア比可変ステアリングなどの機能を搭載。最新テクノロジーを駆使します。

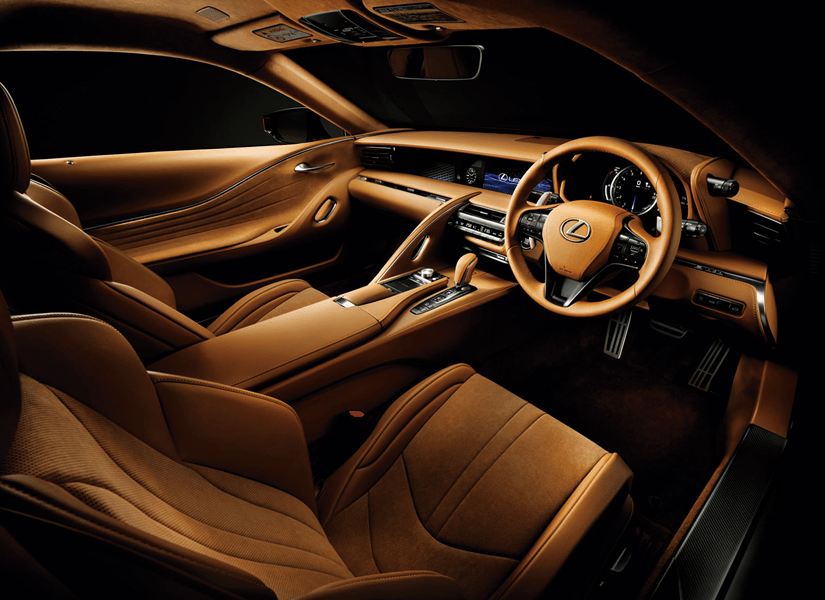

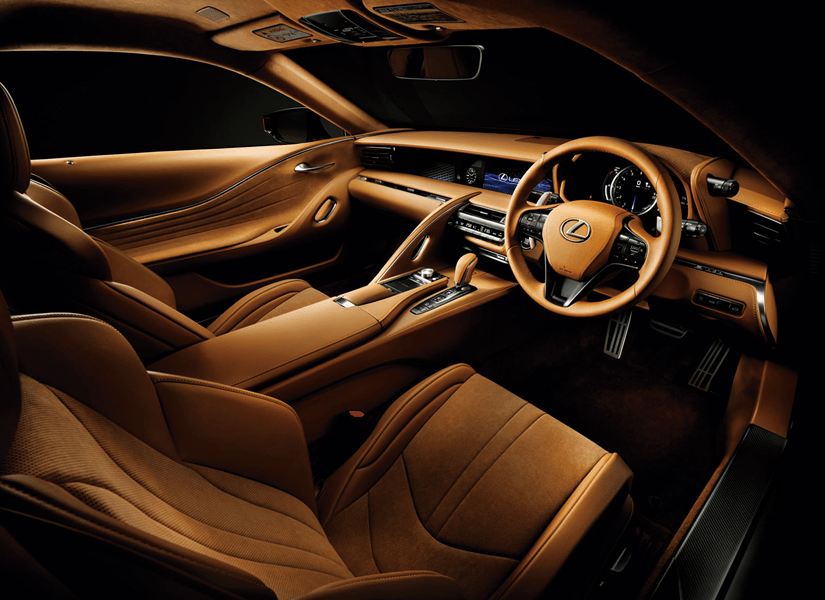

触感まで追求したプレミアムな内装

内装の素材や形状は、触れるところのフィット感まで計算し尽くされています。高級車らしさが光ります。

高出力エンジンの快音はまさにスーパーカーのそれ

一見するとラグジュアリークーペのLCだが、なにしろ5ℓのV8自然吸気エンジンを積んでいるのですから、スーパーカーと呼んでさしつかえはないでしょう。

実際に走ってみると、ボディは約2tあるため加速はそれほどでもありませんが、その快音はまさにスーパーカー。V6エンジン+電気モーターのハイブリッドモデルをラインナップしているところに、トヨタらしい気遣いが感じられます。

【清水草一の目】

実用性を含めて高い完成度を誇る

性格的には高級クーペですが、その完成度は驚くほど高く、メルセデス・ベンツ SLなどに対抗できます。スタイリッシュで快適性もピカイチ!

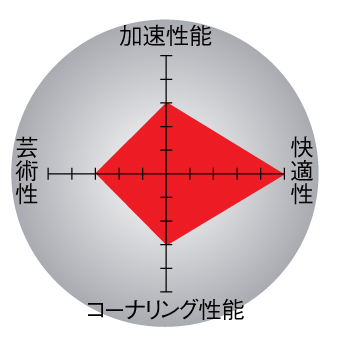

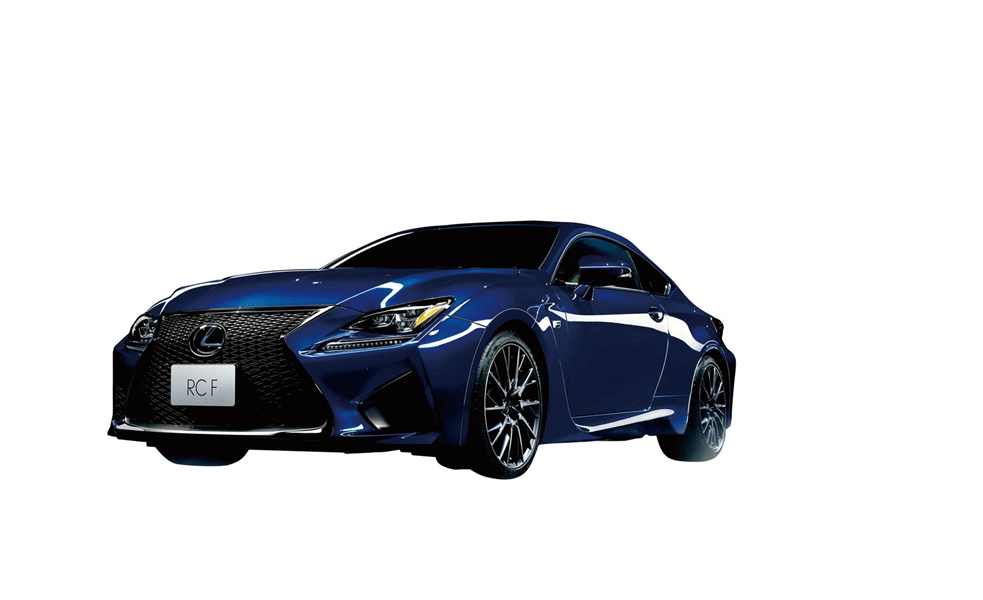

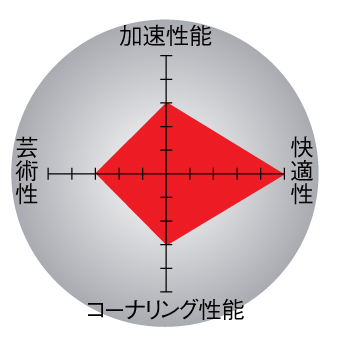

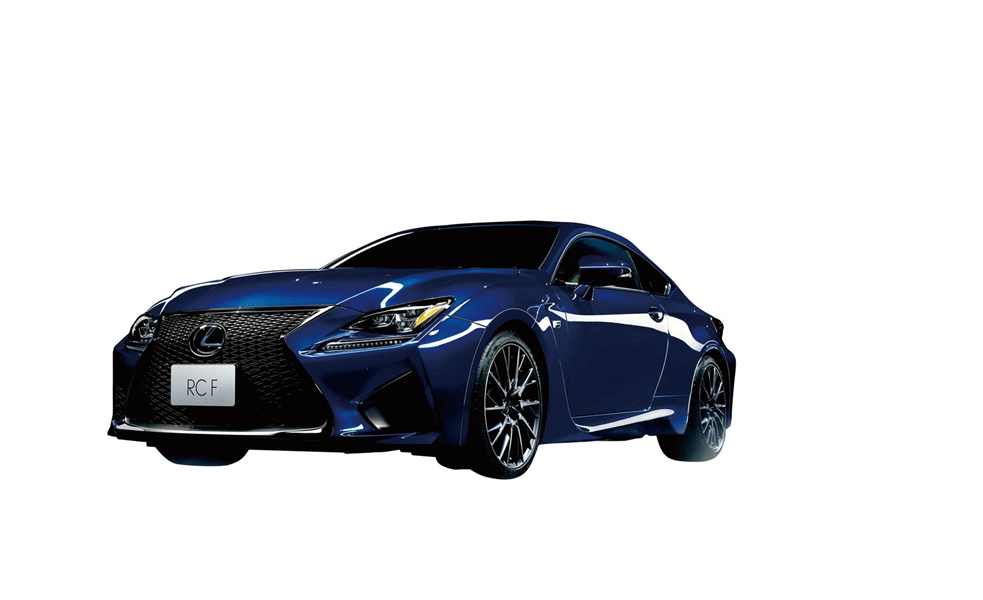

【モデル25】従順な操作感で安心・安全

RC F

982万4000円〜1059万4000円

LCよりひとクラス小さいクーペ車のRCに設定されたハイパフォーマンスモデル。操作感は従順で、安全かつ安心して大パワーを堪能できます。

SPEC●全長×全幅×全高:4705×1850×1390㎜●パワーユニット:5.0ℓV型8気筒エンジン●最高出力/最大トルク:477PS(351kW)/54.0㎏-m(530Nm)

【ブランド13:ホンダ】

日本を代表するスーパーモデルが2016年に復活!

ミッドシップレイアウトやアルミモノコックボディなど、先進のスタイルとメカニズムで1990年に登場した初代NSXは、日本初のスーパーカー。一時生産中止となっていましたが、2016年に復活し、世界中のファンを歓喜させました。

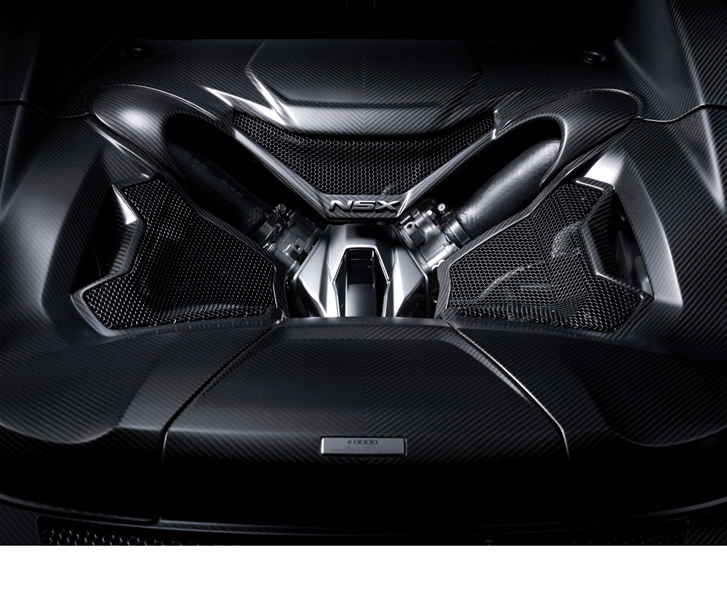

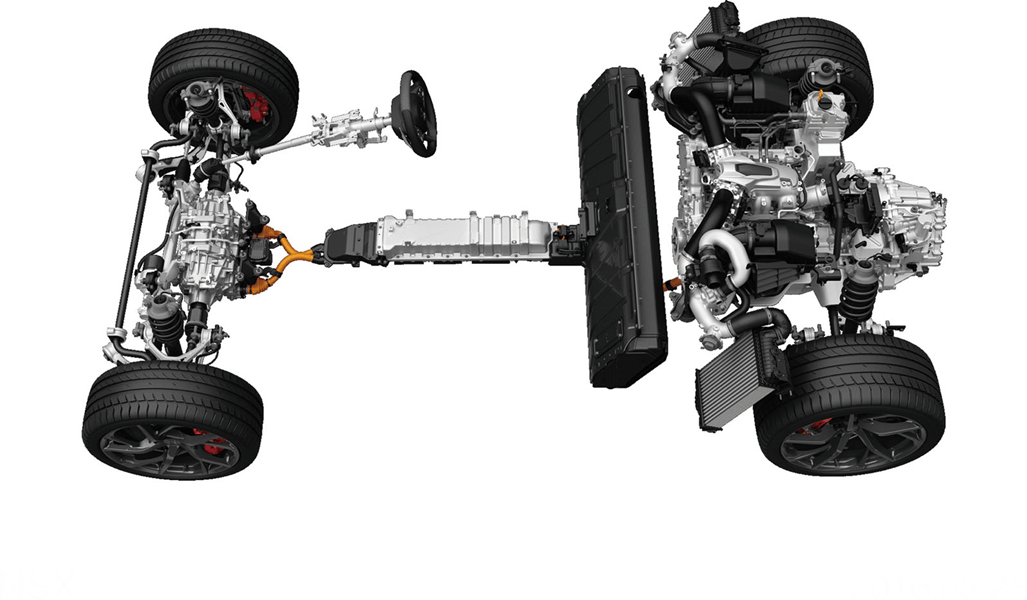

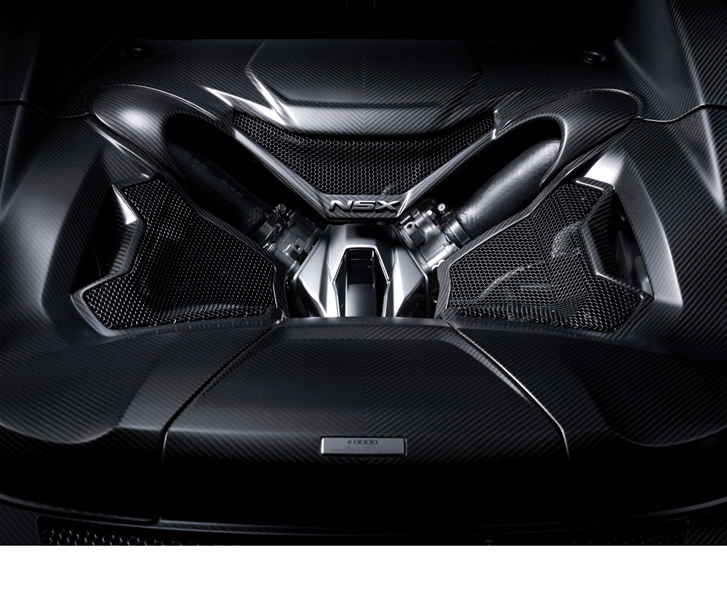

【モデル26】高性能でモダンな現代的ハイパースポーツ

ホンダ

NSX

2370万円

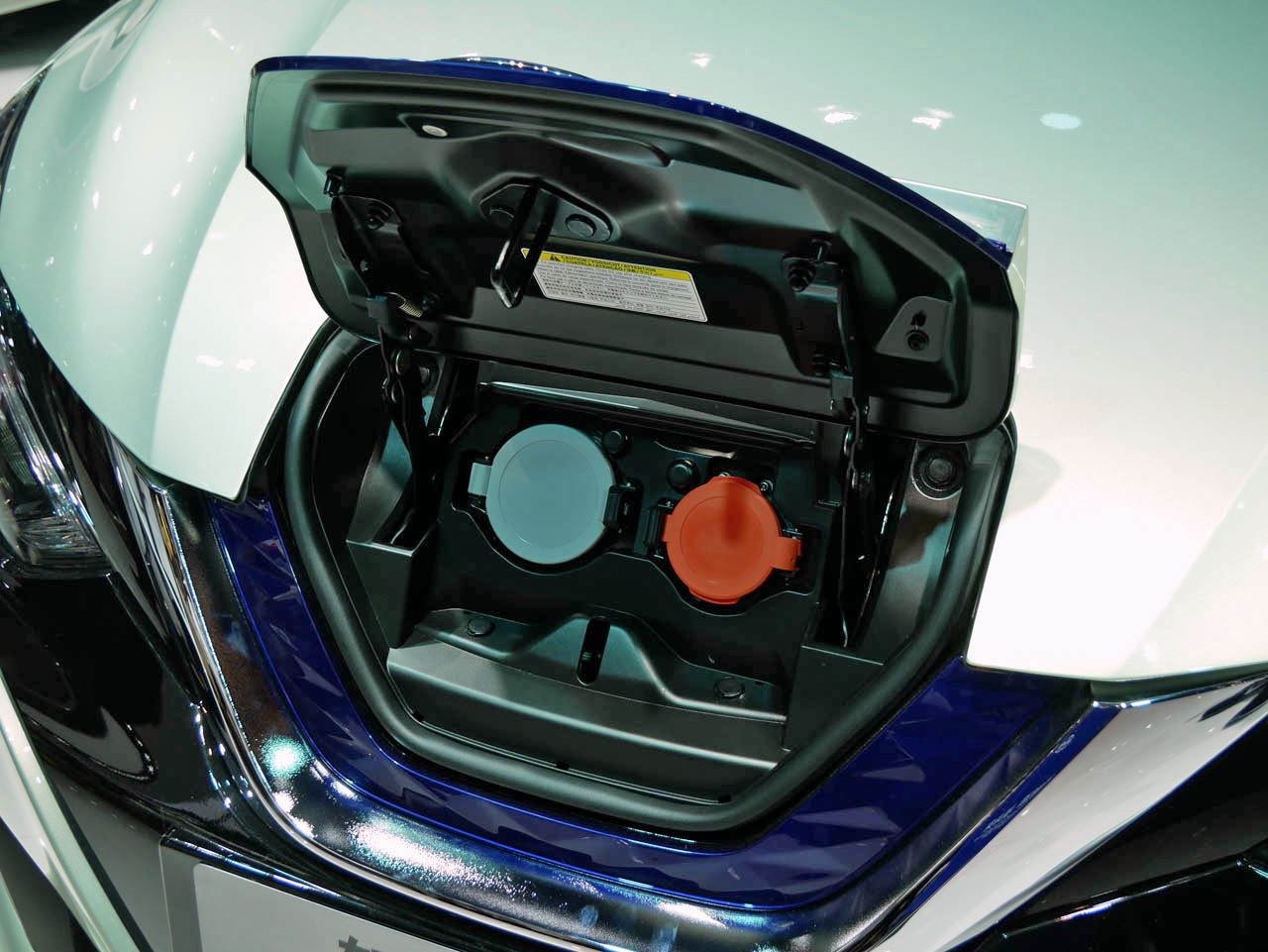

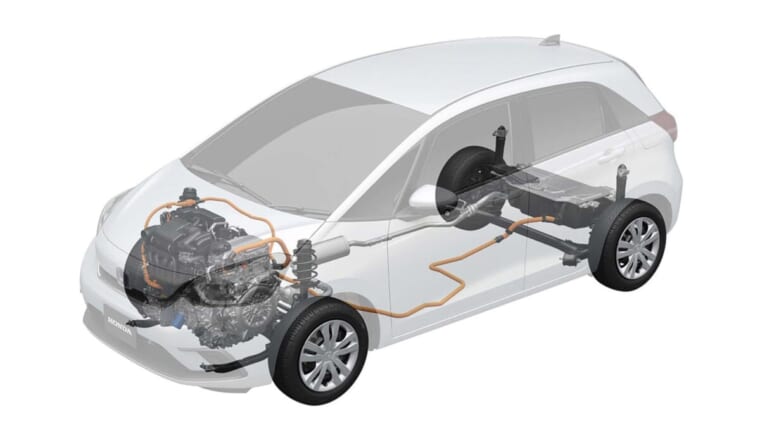

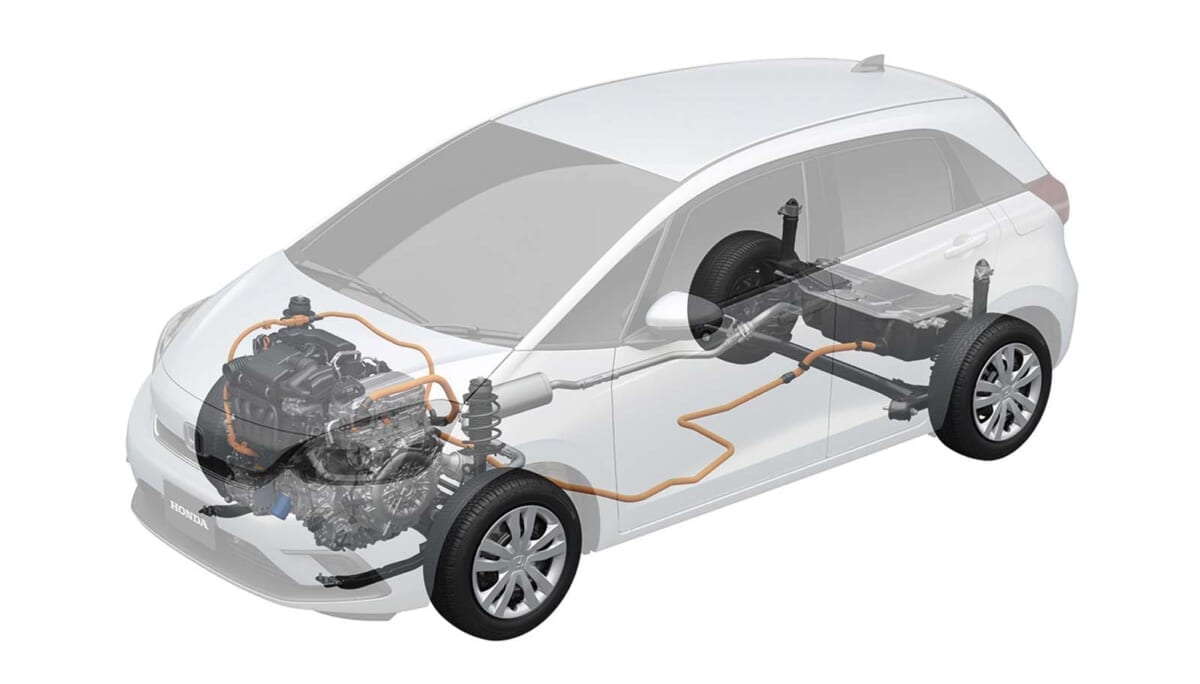

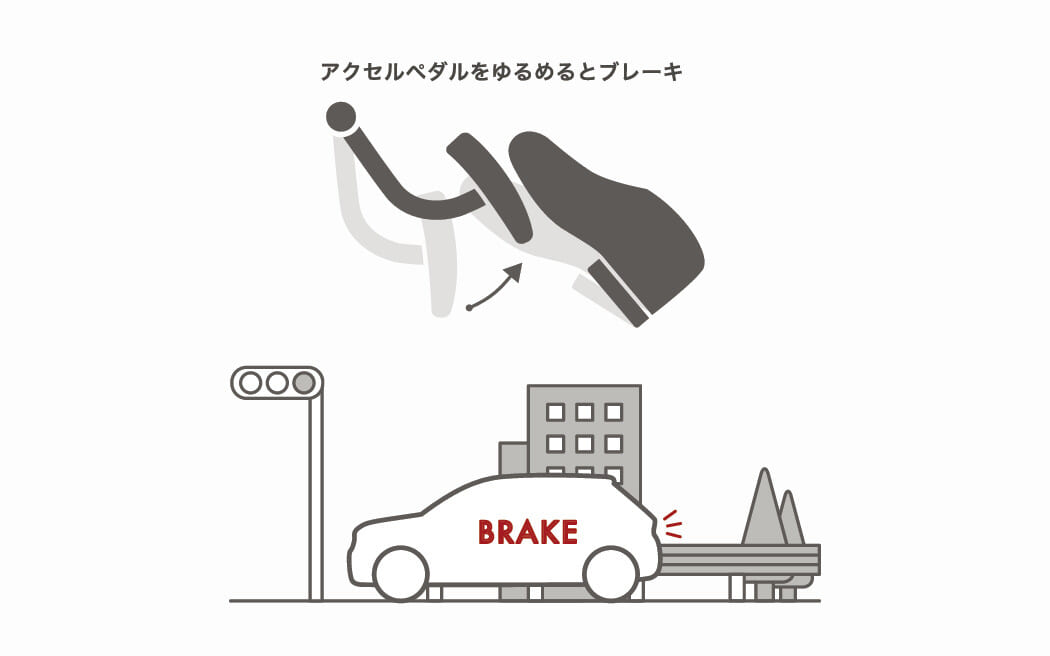

パワーユニットは、V6ツインターボエンジンと3基のモーターによって構成される「SPORT HYBRID SH-AWD」を搭載。モーターとエンジンの協調によるパワフルな加速を実現しつつ、優れた環境性も発揮します。

SPEC●全長×全幅×全高:4490×1940×1215㎜●パワーユニット:3.5ℓV型6気筒ツインターボエンジン+モーター●エンジン最高出力:507PS(373kW)/6500〜7500rpm●最大トルク:56.1㎏-m(550Nm)/2000〜6000rpm●トランスミッション:9速AT●駆動方式:4WD

【ココがスーパー!】

4WDで洗練された走行フィーリング

モーターを用いた4WDが極めてスムーズな加速を実現。コーナリング中の挙動変化も抑えられます。

ターボが加えられた現代的なエンジン

3.5ℓV6エンジンにはターボが加えられました。独立制御される3基のモーターもスポーツ性能を高めます。

10年を経て登場した2代目は圧倒的な走りが健在!

日本初のスーパーカー・NSXの2代目は、初代が生産中止になってから10年を経てようやく登場しました。システム最高出力は581馬力を誇り、十分過ぎるほどに速いです。

しかもフロントのモーターのトルクを変化させることで、恐ろしいほど鋭く曲がります。スーパーカー日本代表の名に恥じない、卓越した走りを実現しています。

【清水草一の目】

最高クラスの走りを電子制御で実現

世界最高レベルの加速とコーナリングは、すべて緻密な電子制御の賜物です。一方で、スタイリングが凡庸で、何の特色もないのは残念。

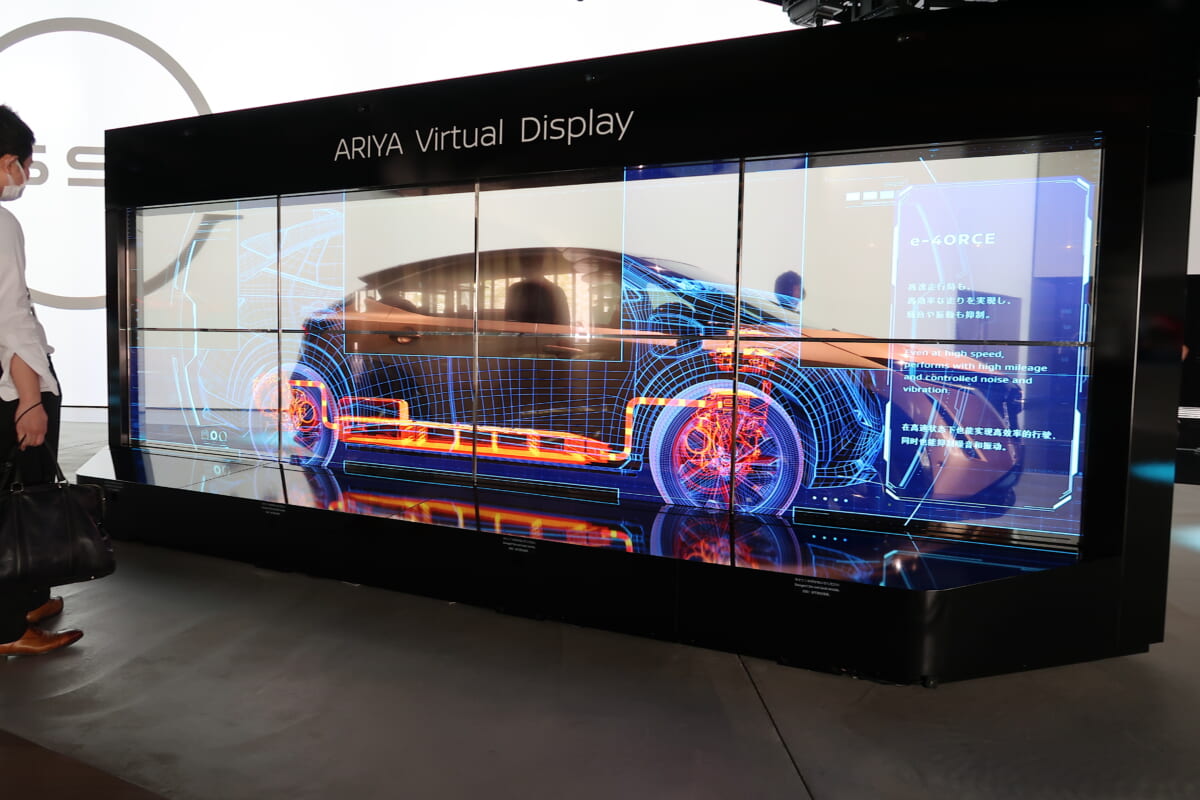

【ブランド14:日産】

毎年のように改良されて性能がブラッシュアップ

2007年にデビューした日産初のスーパーカー・GT-Rは、同社がグローバル展開を視野に入れて開発した現代的なスーパースポーツ。ほぼ毎年のように改良モデルが登場し、走りを中心に性能がブラッシュアップされています。

【モデル27】走りが研ぎ澄まされた世界基準のジャパンスポーツ

日産 GT-R

1023万840円〜1870万200円

スカイラインGT-Rの発展後継車で、圧倒的なパフォーマンスを誇る国産屈指のスーパースポーツカー。基本性能の高さはもちろんのこと、ハイテク装備による車両制御が実現する、異次元の操縦安定性は特筆ものです。

SPEC【NISMO】●全長×全幅×全高:4690×1895×1370㎜●パワーユニット:3.8ℓV型6気筒ツインターボエンジン●最高出力:600PS(441kW)/6800rpm●最大トルク:66.5㎏-m(652Nm)/3600〜5600rpm●トランスミッション:6速AT●駆動方式:4WD

ハイコスパな一台に世界中のファンが熱狂

初代GT-Rの登場から10年以上が経っているが、たゆまぬ進化により、いまでは実質的な世界最速車として認められています。その圧倒的な走行性能を考えれば、価格はかなりリーズナブルです。

海外に熱狂的なファンが多くいるのも同車の特徴。陸上100メートル世界記録保持者のウサイン・ボルトもそのひとりです。

【ココがスーパー!】

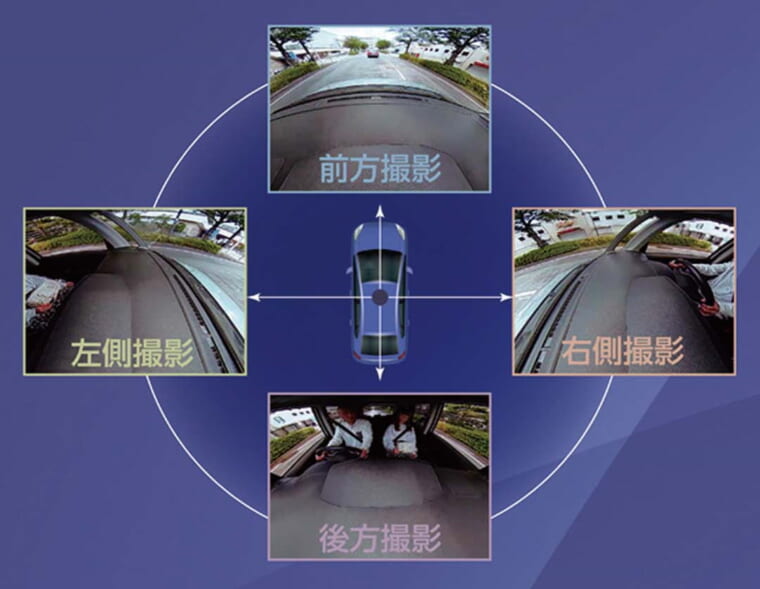

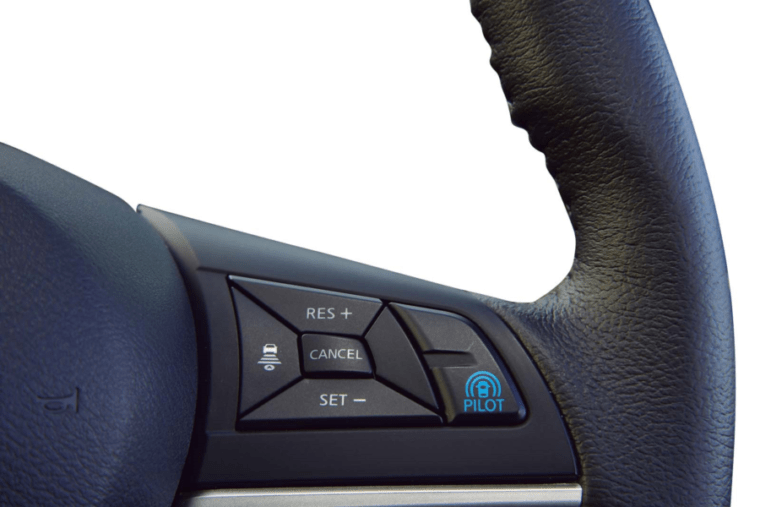

必要な情報を取捨選択して表示

インパネ中央にディスプレイを搭載。運転に必要な各種情報を任意で選んでデジタル表示できます。

ファンの郷愁を誘うテールランプ形状

丸目4灯式のテールランプは、唯一残されたスカイラインらしさ。ノスタルジーを感じさせます。

【清水草一の目】

チューニングで超パワーアップ

スペックを見るとそれほどでもありませんが、実際の速さは世界一。チューニングで1000馬力にすることもできるなど、ある意味で別格の存在です!

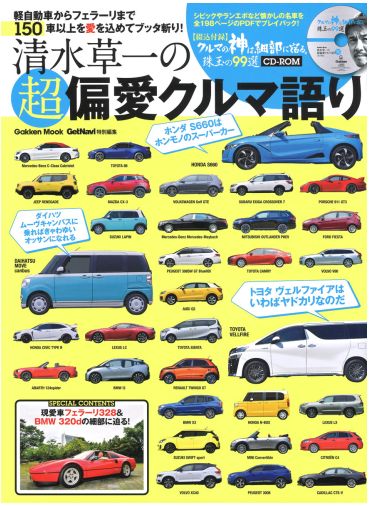

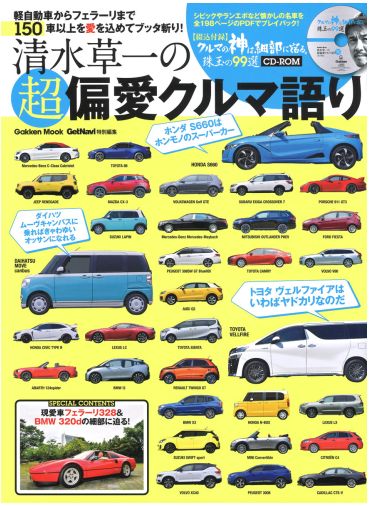

【連載をまとめたムックが好評発売中】

タイトル:清水草一の超偏愛クルマ語り

価格:926円+税

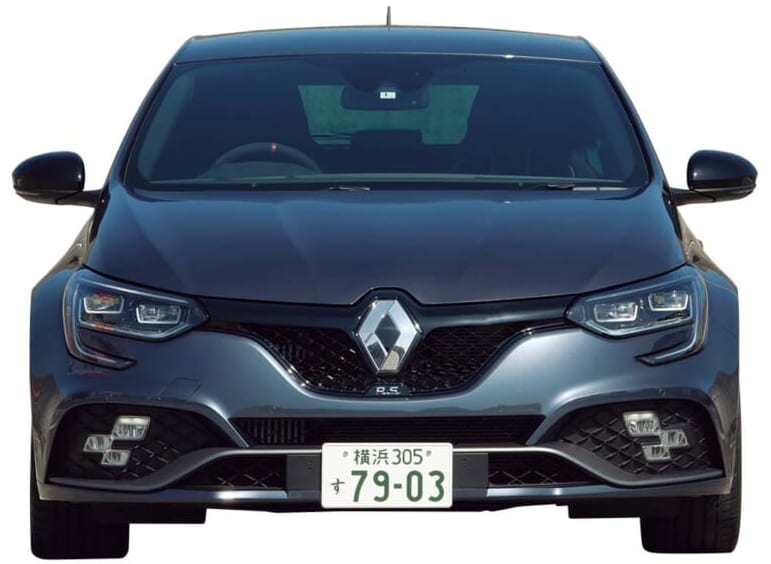

GM渾身のEVで巻き返す

GM渾身のEVで巻き返す

7/30(月)大阪公演は、ABEDONの誕生日当日、バースデーライブです!

7/30(月)大阪公演は、ABEDONの誕生日当日、バースデーライブです!