高速道路を通過する車に向けて掲出される屋外広告物にはどのような規制があるのだろうか?最近増えてきた、LED看板の中にはかなり明るかったり、動画が表示されるものがあったりと、高速で運転中にちょっと気になるものもある。

■首都高速沿線では、掲示できる広告にはどんな規制がある?

東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課が作製した「屋外広告物のしおり」には、都市高速道路(首都高速道路)の沿道における屋外広告物を以下のように規制している。

★都市高速道路沿道の規制~一般的な規制

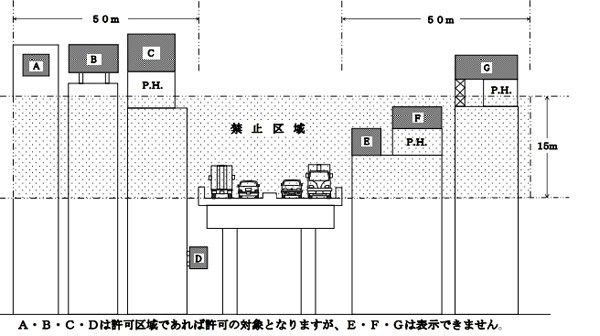

道路境界線から両側 50m以内で、道路の路面高から高さ 15m以下の空間が禁止区域となっている(下図参照)。高速道路が上下線等で二段以上の場合は、各路面高から 15m以下の空間が禁止区域となるそうだ。

上記のような規制があるが、実際は以下の写真のように道路境界線から20-30m程度の距離でも数多くの広告物が掲出されている。これは、商業地域など許可区域に相当するエリアであれば50m以内でもOKということらしい。

上の写真を上記の図に照らし合わせると、桜十字、日立物流の看板がビルの屋上に設置されているので「B」、「患者優先の医療」を目指して~という看板がビルの途中に掲げられているので「A」となる。また、路面より15m以上のエリアということであれば、下の写真が分かりやすい。確かにどの広告看板も上の方に掲げられている。

ちなみに、首都高速の中でも、湾岸線に関しては湾岸線道路(本線)境界線から両側 100m以内が禁止区域となっている。

■低層住居専用地域の場合は?

首都高速沿線でも、広告が出せない場所がある。それは、沿道や第1種・第2種低層住居専用地域などに設定されているエリアだ。さらに、中高層住居専用地域、旧美観地区、風致地区等、第1種文教地区等の周辺 50mの区域(商業地域にかかる部分を除く。)では、路面高より上の空間がすべて禁止区域になるケースもある。広告看板を出すことで美観を損なうようなエリアでは首都高速沿線であっても掲示が禁止されている。しかし、例外もある。「自家用広告物」(自己の住所や事業所に店名や商標などを表示する)に関しては、光源を使用せず規定の面積以下に収まっていれば、申請なしで広告を出すことが可能となっている。

■2~3年前から増えてきた、デジタルLED看板に関する規制はある?

近年、LED光源を使ったデジタル看板を良く見かける。首都高速の沿線にも明るく巨大な看板が増えてきたように思う。中には、かなり明るい看板もあり、それにストレスを感じるドライバーもいるのではないだろうか?光量や明るさに関しての規制はあるのだろうか?前述した東京都の「屋外広告物のしおり」をざっと読んでみても、光源を使った看板については、

・赤や黄色の光はNG

・光源が点滅するものはNG

などの規制があるだけで、光量についての規制を見つけることができなかった。もしかして光量に対する規制はない?都内でLED看板を扱う会社に聞いてみたところ……

「屋外広告物条例には光量に関する規定はありませんが、当社が掲出しているLED看板につきましては、周りの明るさに応じて輝度を自動調整する輝度センサーがすべてについていますので、ドライバーの方に対して明るすぎないよう調整されています。ですが、中には日にちや時間などに合わせて一律に輝度が調整されるものもあります。天気や周囲の明るさには関係なく輝度が調整されるので、昼間でも雨や曇りの日などは明るすぎると感じることがあるかもしれませんね。」(LED看板を扱う会社)

ちなみに、以下の広告は首都高速3号線沿線に掲出されているLED看板である。筆者は同じ日の13時頃と21時頃にこの場所を通過し(助手席乗員が撮影)したのだが、実際に見て明るいなとは思っても、不快になるまぶしさは感じなかった。周囲の明るさに合わせて輝度調整されるタイプなのだろう。

しかし、同じ日の20時45分頃通過した首都高都心環状線沿いにあるLED看板は非常にまぶしく感じた。周囲に明るいビルや照明がない場所だったからか、幻惑するくらいの明るさだった。こちらは輝度の自動調整ができないタイプの看板だったのだろうか。思わず目をそむけたくなるほどのまぶしさだ。

「明るければ確かに目立ちますし、印象に残るかもしれませんが、その広告がまぶしすぎて不快と感じてしまうほどになると、広告のイメージも、広告を出す企業に対してもイメージが悪くなります。それはクライアント様にとっても良くないことです。首都高を走る車をターゲットとした広告であれば、運転に支障がないよう、不快感を与えないよう細心の注意を払ってLED看板を作ることが大切だと思っています」(同)

なお、同じ高速道路でも都市高速と東名高速などのいわゆる高速道路とではまた規制が異なってくる。

東京都内の中央高速道路を例に挙げると

「起点から調布市内まで→道路(本線)の中心線から両側 200m以内」

「調布市内から日野市内まで(用途地域指定のある地域)→道路(本線)の中心線から両側 300m以内」

「調布市内から日野市内まで(用途地域指定のない地域)→道路(本線)の中心線から両側 500m以内」

は屋外広告物の掲出は禁止されている。

広告物の設置場所については意外と細かく規定がある模様。今はまだ、規制のない「広告物の明るさ」についても、LED看板が増えてくれば何らかの規制が掛かってくる可能性も大きい。首都高を走行中、いやでも視界に飛び込んで来るLED看板がまぶしすぎるのは大変困るし、「目をそむけたくなる」看板なら広告としての効果も半減しそうだ。

【著者プロフィール】

自動車生活ジャーナリスト 加藤久美子

山口県生まれ 学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。一般誌、女性誌、ウェブ媒体、育児雑誌などへの寄稿のほか、テレビやラジオの情報番組などにも出演多数。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。愛車は新車から19年&24万キロ超乗っているアルファスパイダー。

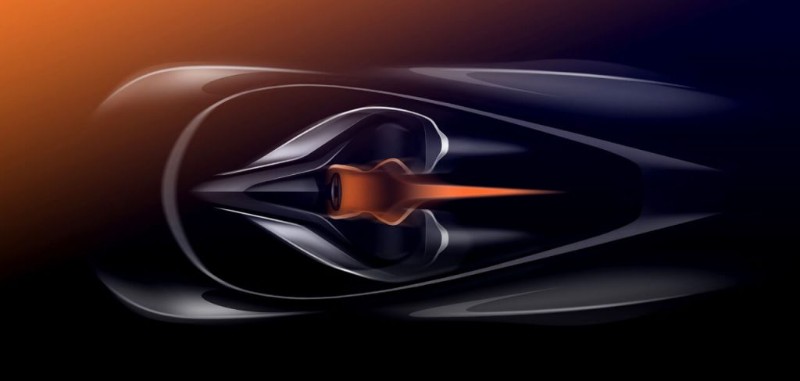

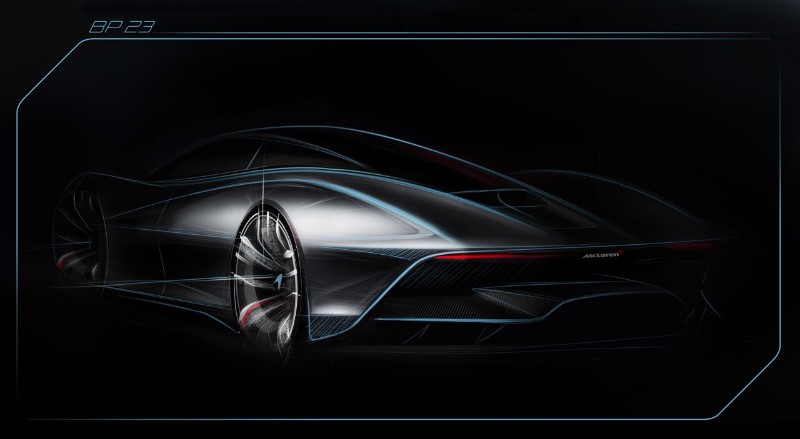

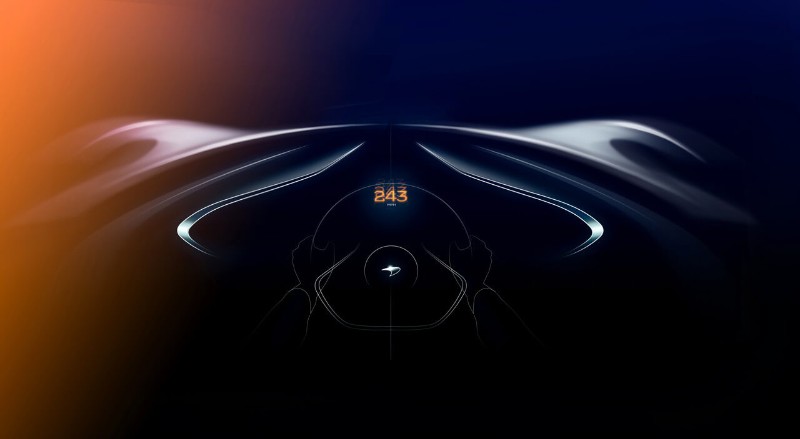

このハイパーGTはマクラーレンP1やマクラーレン・セナと同様、同社のアルティメットシリーズに属するモデル。鬼才、ゴードン・マレーが開発を手掛け1990年代に生産された3人乗りのスーパースポーツ「マクラーレンF1」にインスピレーションを得て、ドライバーがボディ中央に座る3名乗車のキャビンが与えられる模様だ。

このハイパーGTはマクラーレンP1やマクラーレン・セナと同様、同社のアルティメットシリーズに属するモデル。鬼才、ゴードン・マレーが開発を手掛け1990年代に生産された3人乗りのスーパースポーツ「マクラーレンF1」にインスピレーションを得て、ドライバーがボディ中央に座る3名乗車のキャビンが与えられる模様だ。