手帳や手紙を飾る手段として昨今人気を集めているのが、カリグラフィー。金属製の専用ペンにインクをつけて強弱をつけながら、微細なラインの美しさを引き出す世界に、のめり込む人が多くいます。最近は、直接人に会う機会が減っている分、ギフトを大切な方に贈るときには、心を込めてしたためたメッセージを添えたいというニーズにも応えているようです。

モダンカリグラフィーの講師をしているMayuさんに、カリグラフィーの魅力と基本的な書き方、さらに揃えたいアイテムを教えていただきました。従来は専用の万年筆を使っていたカリグラフィーですが、昨今はデジタルツールでも、その世界観を楽しめるのだとか!

古代ローマから続く手法、「カリグラフィー」とは?

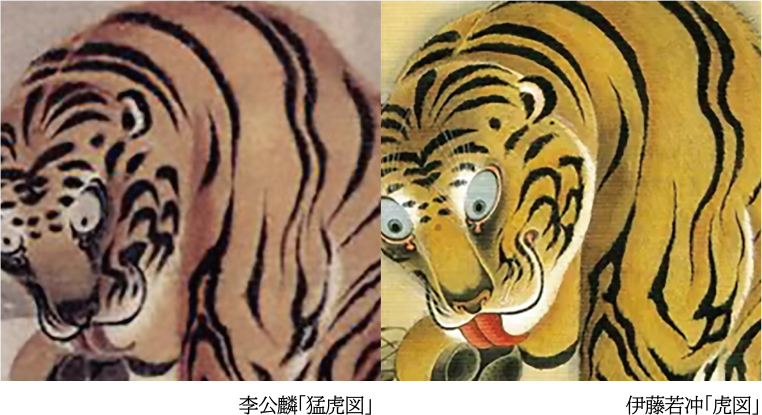

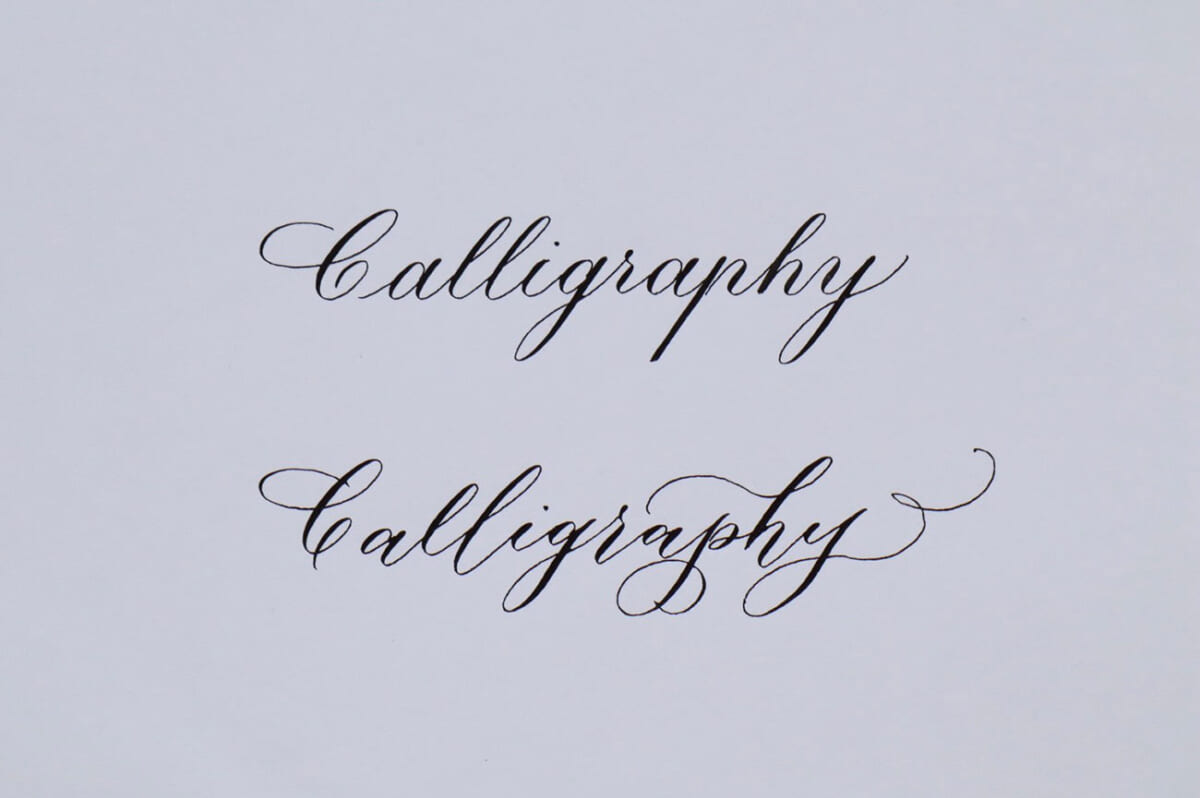

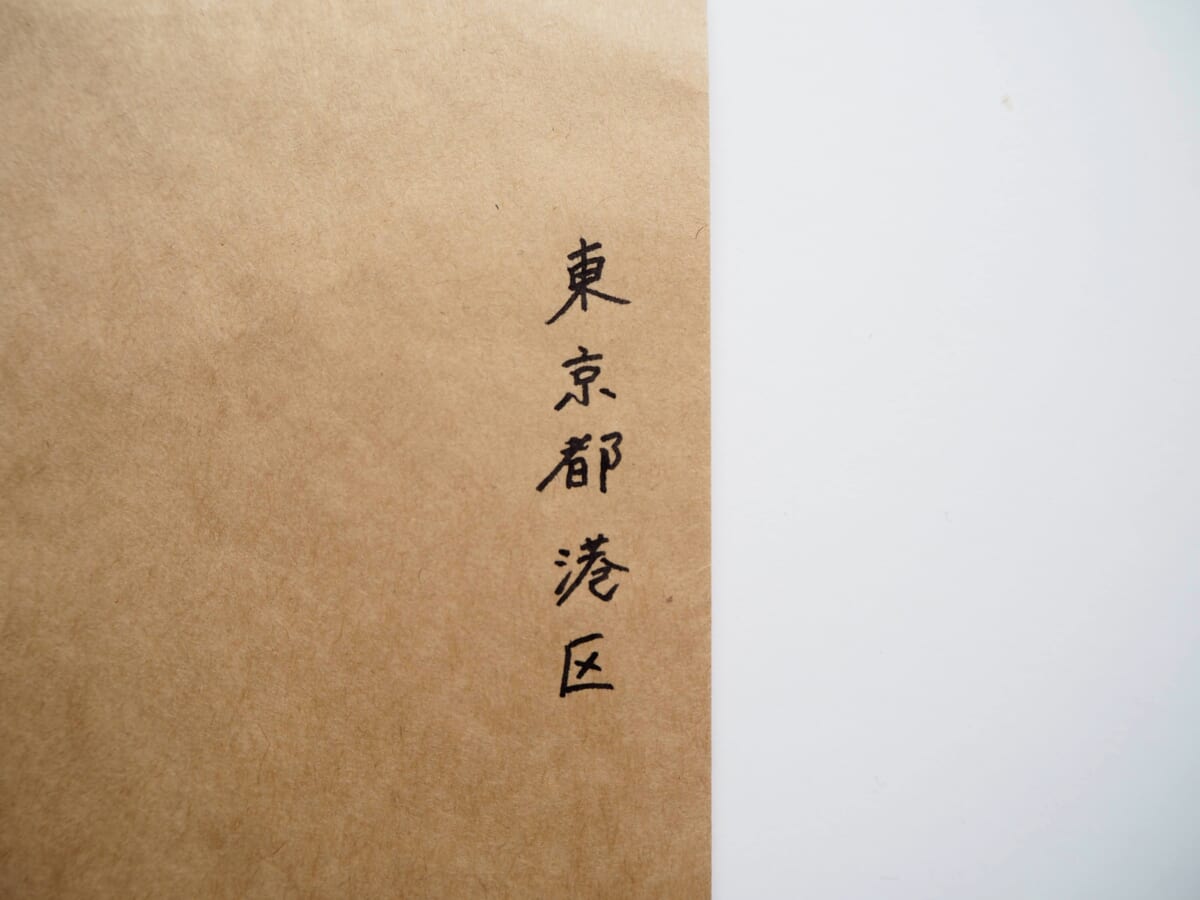

↑上:トラディショナルカリグラフィー(カッパープレート体)、下:モダンカリグラフィー

カリグラフィー(calligraphy)とは、ギリシャ語で「美しい書き物」という意味。もとはローマ時代の碑文に使われた「ローマンキャピタル」という大文字体で、以降、さまざまな書体へと移行しながら、欧文活字のモデルへとなっていきました。

「字を美しく見せる意味では書道に通じるものがあり、“西洋書道”とも言われています。歴史とともに数々の書体が受け継がれてきました。

基本の形を正確に書くことで、読みやすく整った美しさを目指すトラディショナルなカリグラフィーに対し、イギリスの産業革命とともに発展した『カッパープレート体』を踏襲しつつ、書き手がルールにとらわれず、より自由に独自のアレンジや遊び心を表現することを尊重されるのが、“モダンカリグラフィー”。自分らしい表現を楽しみたいニーズから、最近はこのモダンカリグラフィーが人気ですが、正解のある美しさを形どおりに書く方が好みなら、トラディショナルなカリグラフィーがスタートとして向いているかもしれません。

入り口がどちらであっても、レパートリーを広げるためにさまざまな書体を学ぶ人も多くいます。私は、主にモダンカリグラフィーを書いていますが、いろいろなスタイルを表現したいという思いから、また別のトラディショナルな書体も学び始めました。ご自身の好みや、文字の雰囲気を比較して、これを書いてみたい! とワクワクするものから始めてみてくださいね」(モダンカリグラフィー講師・Mayuさん、以下同)

日本で人気が高まったきっかけは? カリグラフィーで文字を彩る魅力とは

上:トラディショナルカリグラフィー(カッパープレート体)、下:モダンカリグラフィー

歴史のあるカリグラフィーですが、モダンカリグラフィーが日本に入ってきたのは、たった10年ほど前だとか。

「わたしがモダンカリグラフィーと出会ったのは、1日体験のワークショップに参加した2016年でした。『これは楽しい、もっとうまく書けるようになりたい!』と思ったものの、当時はまだモダンカリグラフィーを教えてくれる先生が見つけられなかったんです。そこで、まずはカッパープレート体を習い始めました。

そうこうしているうちに、日本におけるモダンカリグラフィーの第一人者である島野真希さん が講座をスタートされたので、習うように。当時は、ウエディングを控えた女性が、ゲスト用のネームプレートをおしゃれに書きたいという目的で習うパターンが多かったようです。最近は自分のお仕事に生かしたいという方も増えていて、例えば、アイシングクッキーの文字のデザインにしたり、アロマやお花のレッスンで取り入れたりというお声も聞きます。

モダンカリグラフィーは自分好みにどんどんアレンジしていけるので、個性が出しやすいのも、今の時代にマッチしているのかもしれません」

【関連記事】第一人者・島野真希さんに聞く「モダンカリグラフィー」の魅力と初心者が上達するコツ

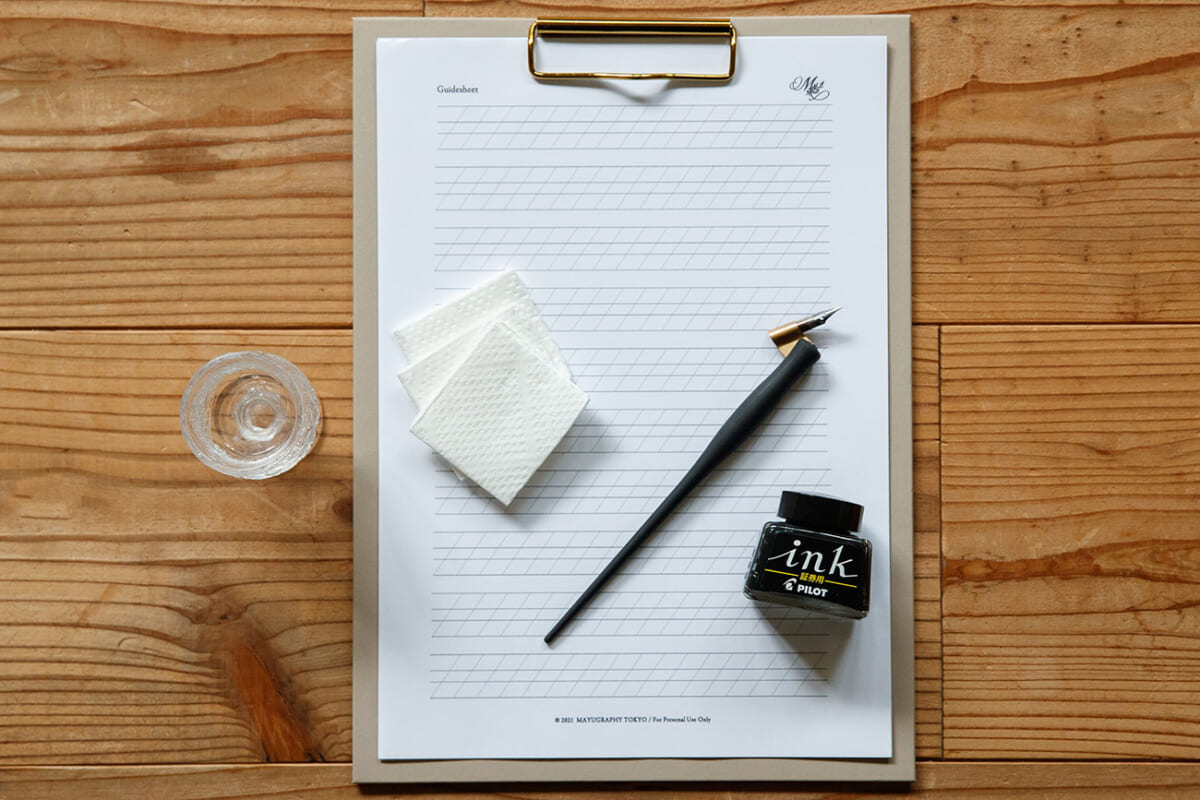

モダンカリグラフィーを始めるときに揃えたい、基本の道具

本格的に始めたいなら、以下のような道具が必要になります。専用のペンとインクと紙。まずは、これさえ用意すればOK。

・ペンホルダーとニブ

「ペンホルダーは左側に“ニブ”をセットするオブリークタイプとストレートタイプがあります。ニブとはペン先のこと。しなやかさやサイズに、いろいろなタイプがあります。私が初心者の頃から愛用しているのは、アメリカ製の『Hunt101』。とてもしなやかで、太い線と細い線のコントラストが出しやすいんです。筆圧が強めの方には日本製の『Nikko G』もおすすめですよ」

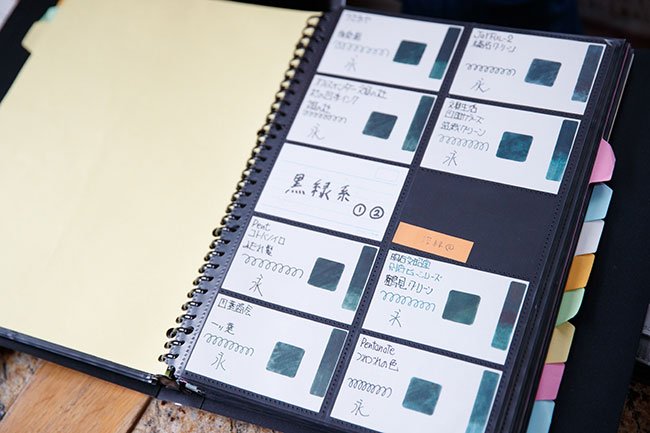

・インク

「練習用には水性インクが使いやすいでしょう。私が愛用しているのは、アメリカ製の『Higgins Eternal Black Ink』です。ただ、海外製は手に入りにくいこともあるので、パイロット社の『証券用インク』もおすすめです」

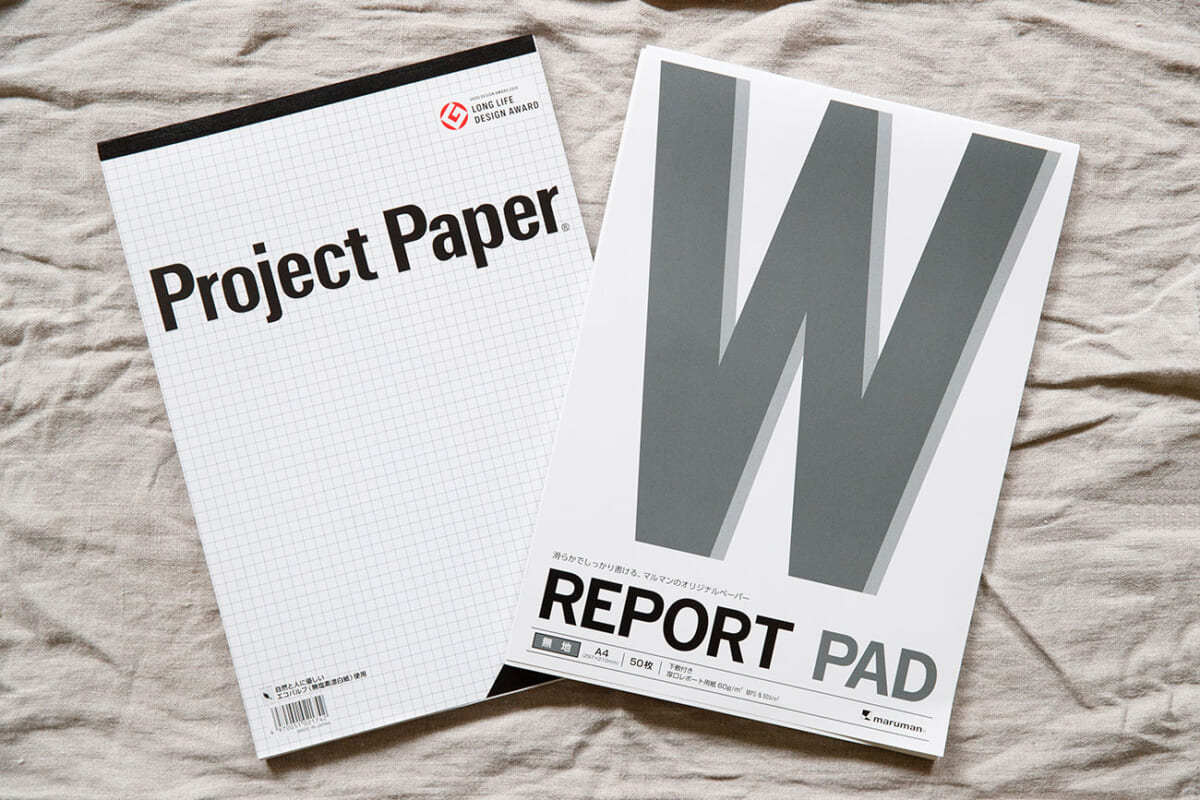

・紙

「練習用には、表面がなめらかでインクがにじみにくいものを選びましょう。インクがにじむと、描いた文字の美しさが損なわれてしまいます。適した紙を選ぶことでモチベーションが下がるのを防げますよ。コピー用紙なら『FCドリーム』『RHODIA(ロディア)』や『マルマン レポートパッド』などもおすすめです」

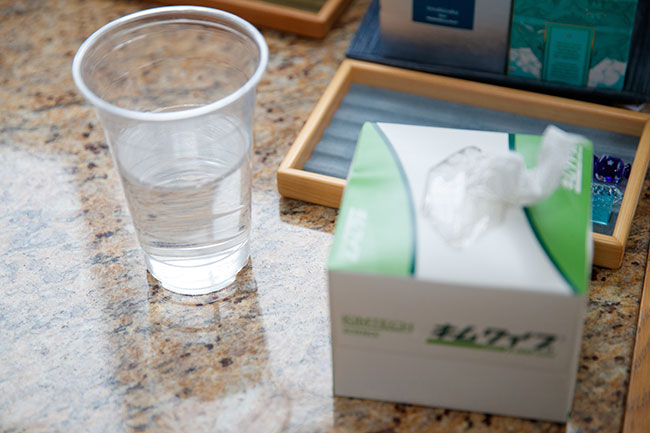

・水

「ペン先のインクを洗うための水を用意しておきましょう。ニブ、つまりペン先にインクが付いた状態で長時間書いていると、ニブに付着したインクが乾燥し、インクフローが悪くなってしまいます。細いストロークが繊細に描けなくなったなと感じたら、水洗いのタイミングです」

・キッチンペーパー

「洗ったニブの水分を拭き取るために手元に置いておきましょう。ティッシュだと細かい繊維がニブにからみやすくなるので、キッチンペーパーがおすすめです」

インクとペンを使いこなそう!カリグラフィーの書き方

ここからは、具体的に書くプロセスを見ていきましょう。

1.ニブにインクを付ける

「インクを溜めておくための穴『ヴェントホール』がふさがるラインまで浸します。インクをつけすぎた場合は、ボトルの縁でインクを落とし、量を調整しましょう」

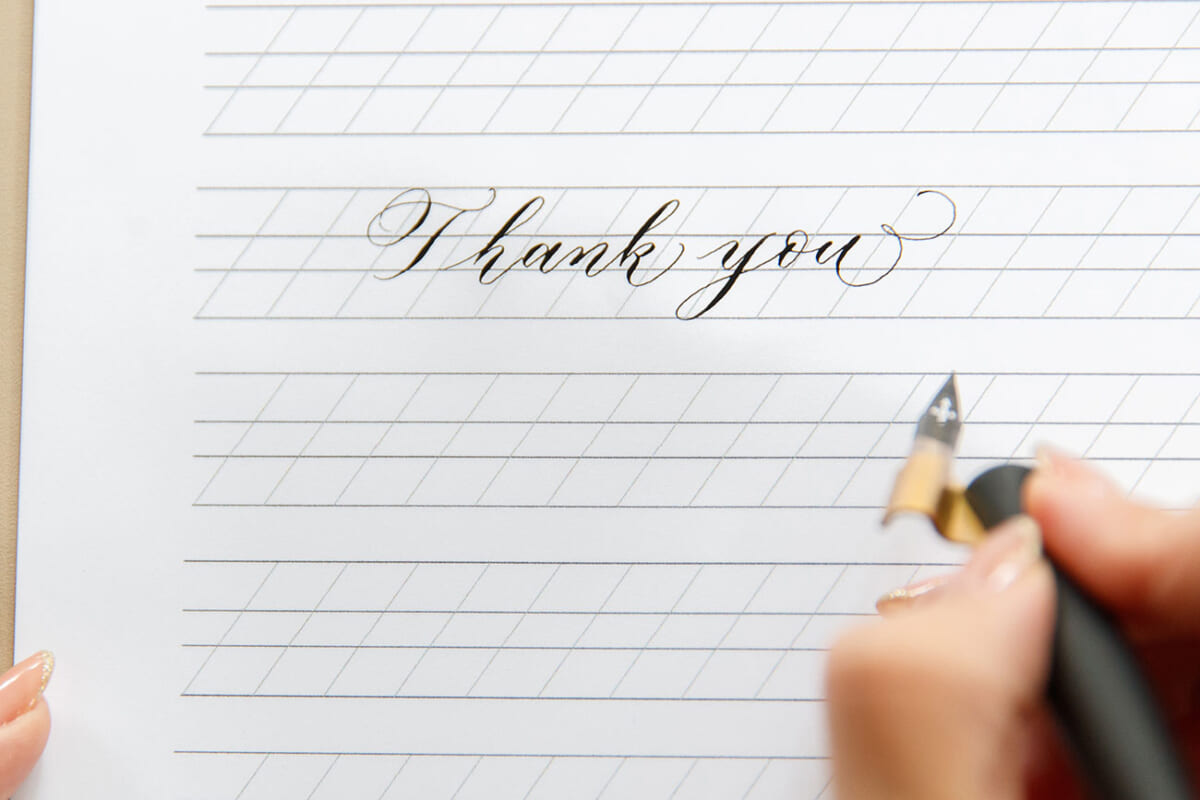

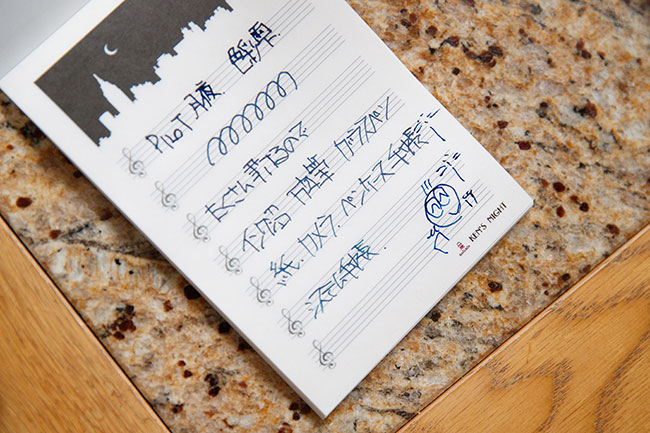

2.罫線に沿って、ラインを引いてみる

「こちらの用紙は私のレッスンで使用しているオリジナルですが、最初はこのように罫線の入っている用紙を使った方が書きやすいと思います。太い線、細い線などを何度も書いて、ペンの感覚をつかんでいきます」

3.紙を斜めにして、文字を書いてみる

「最初は習字のように、見本を参考にしながら文字を書いてみます。慣れてきたら太さや形も自由にアレンジして、オリジナルのモダンカリグラフィーを楽しんでください」

4.慣れてきたら、オリジナルの形へとアレンジする

「シンプルなメッセージだとしても、デジタルや基本フォントでは出せない、個性や魅力が引き出されます」

基本を押さえれば、サインペンでも手軽に書ける!

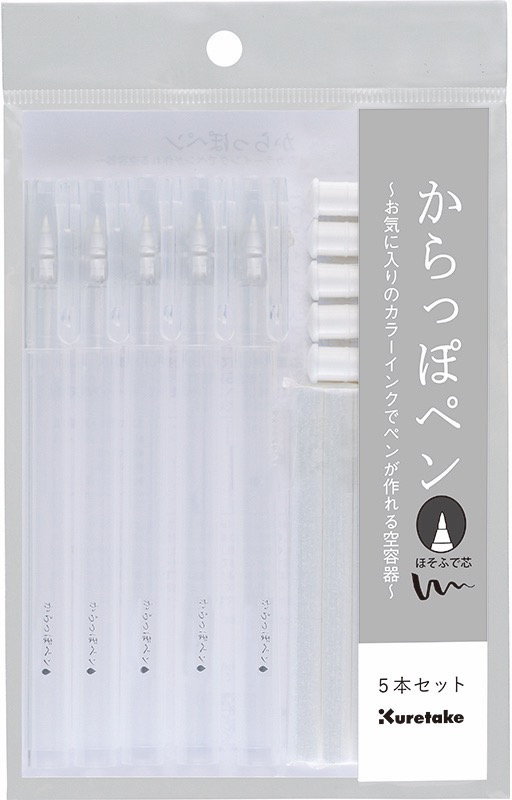

上で説明した基本の道具がなくても、カリグラフィーは楽しめます。例えばサインペンでも可能です。

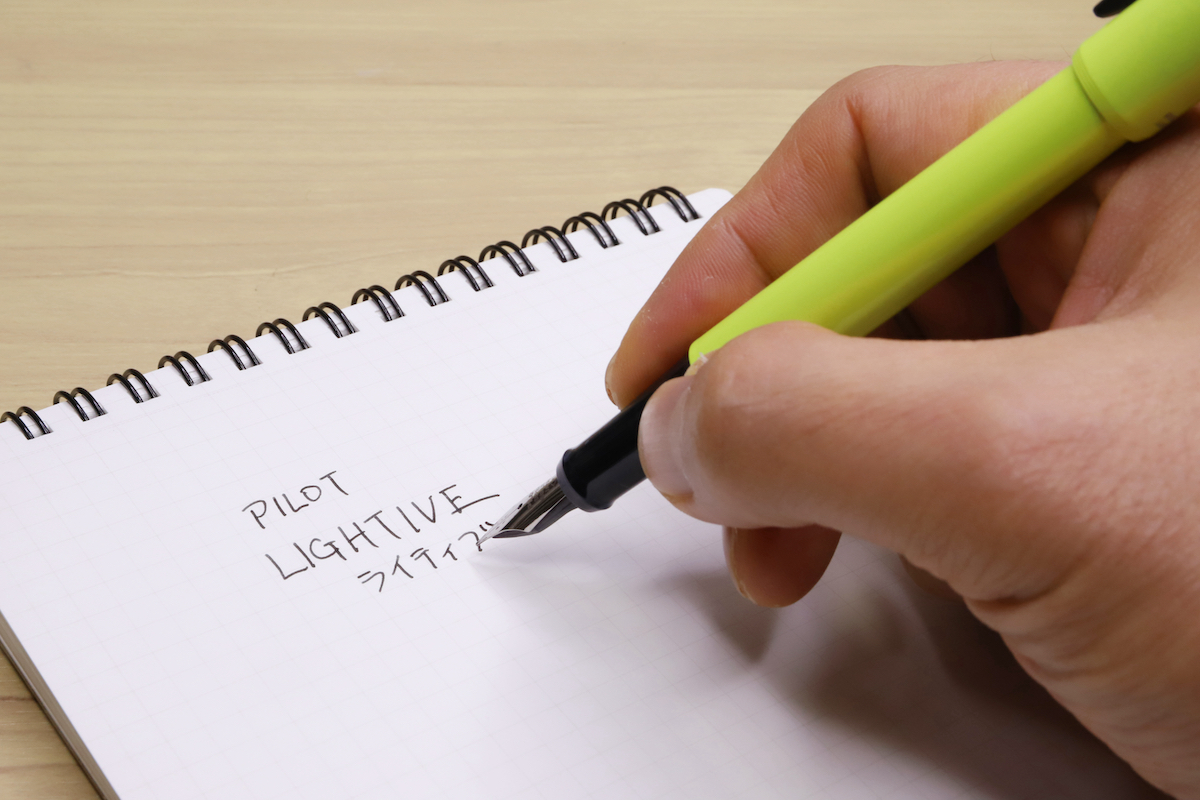

「こちらは『ぺんてる 筆タッチサインペン』です。ペン先がやわらかすぎず、適度なしなりがあって筆のようなタッチで文字が書けるため、ニブと同じように筆圧で線の太さの強弱を出せます。より手軽に始めてみたい方は、文房具店でも手に入りやすい筆ペンからトライしてみてもいいかもしれません」

ぺんてる「筆タッチサインペン」 1本 165円、6本セット990円(ともに税込)

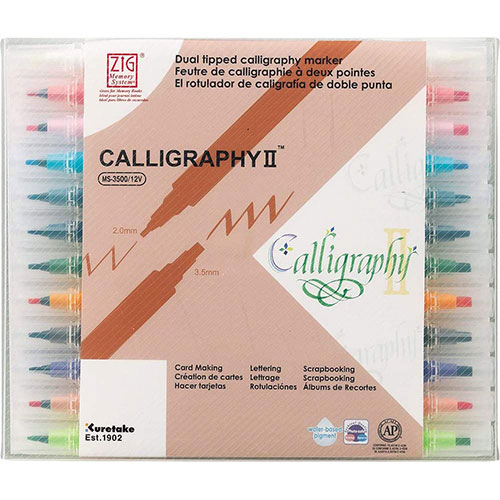

呉竹「水性ペン ZIG MS カリグラフィー II 12色」 2640円(税込)

ぺんてる「筆ペンデュアルメタリックブラッシュ」 1本550円、8色セット4400円(ともに税込)

リボンや容器には耐水性のサインペンがおすすめ

リボンなどの布製品やガラス瓶のような容器、バルーンなどにカリグラフィーのメッセージを書きたいときは、ペン先がしなる耐水性のサインペンがおすすめ。

「サインペンは太さの強弱のない単一的な線になるので、ナチュラルな雰囲気になります。こちらは色味も素敵で、ゴールド、シルバー、カッパー以外にもエメラルドやアメジストなど全9色の展開があります。カリグラフィーの文字が上手に書けなくても、このペンを使って、リボンや容器にメッセージを書いてみるだけでも、魅力的なギフトになりますよ」

東山「漫画ライナー」 1本330円、4本セット1320円(ともに税込)

東山「カリグラフィー燦」 4色セット1320円(税込)

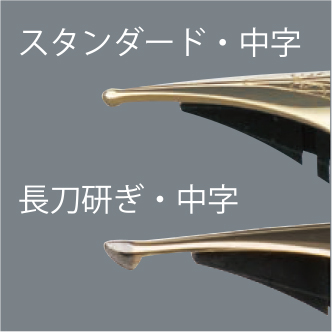

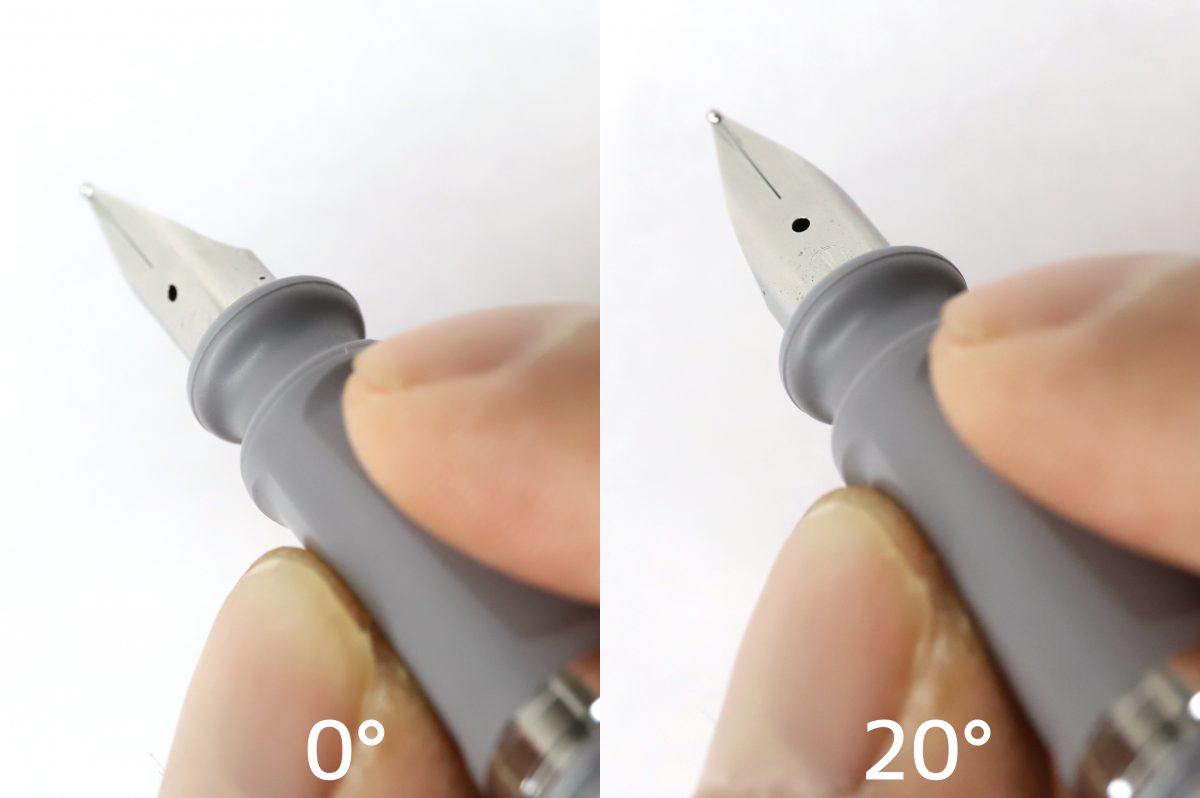

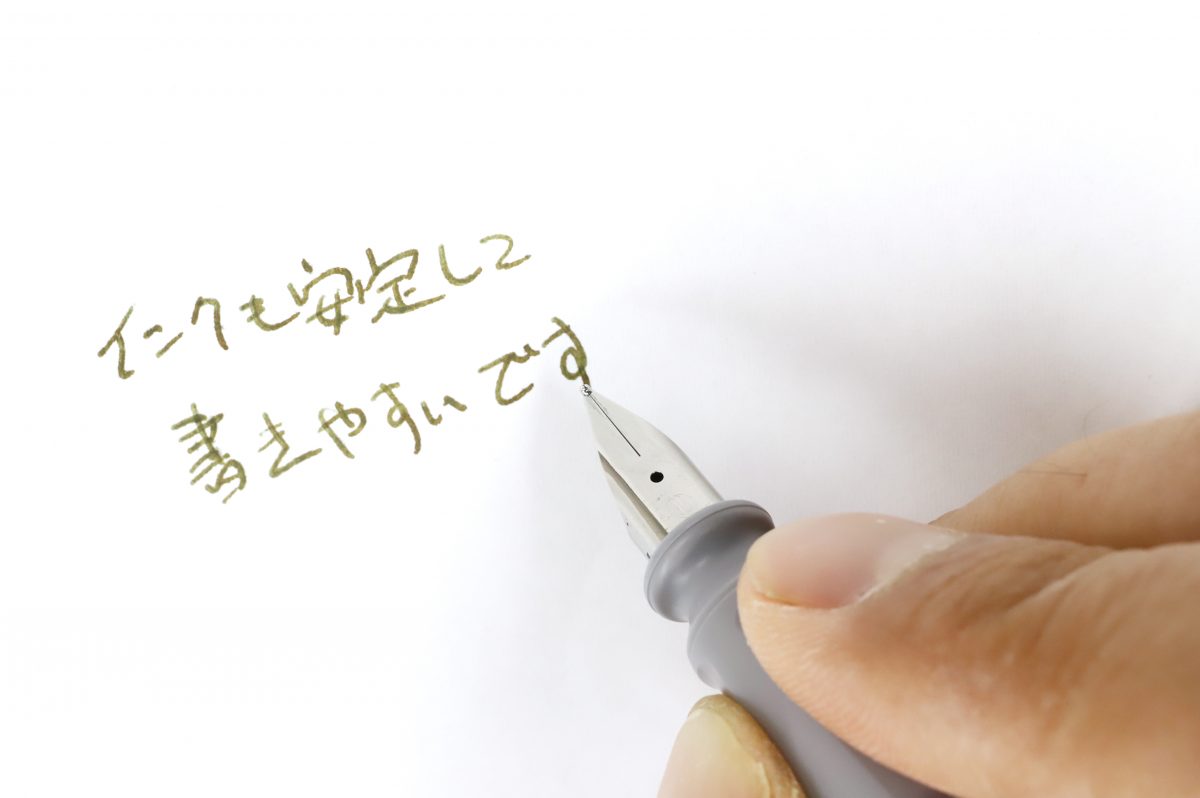

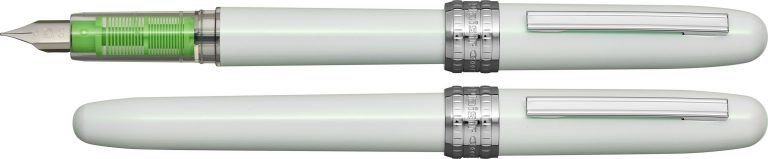

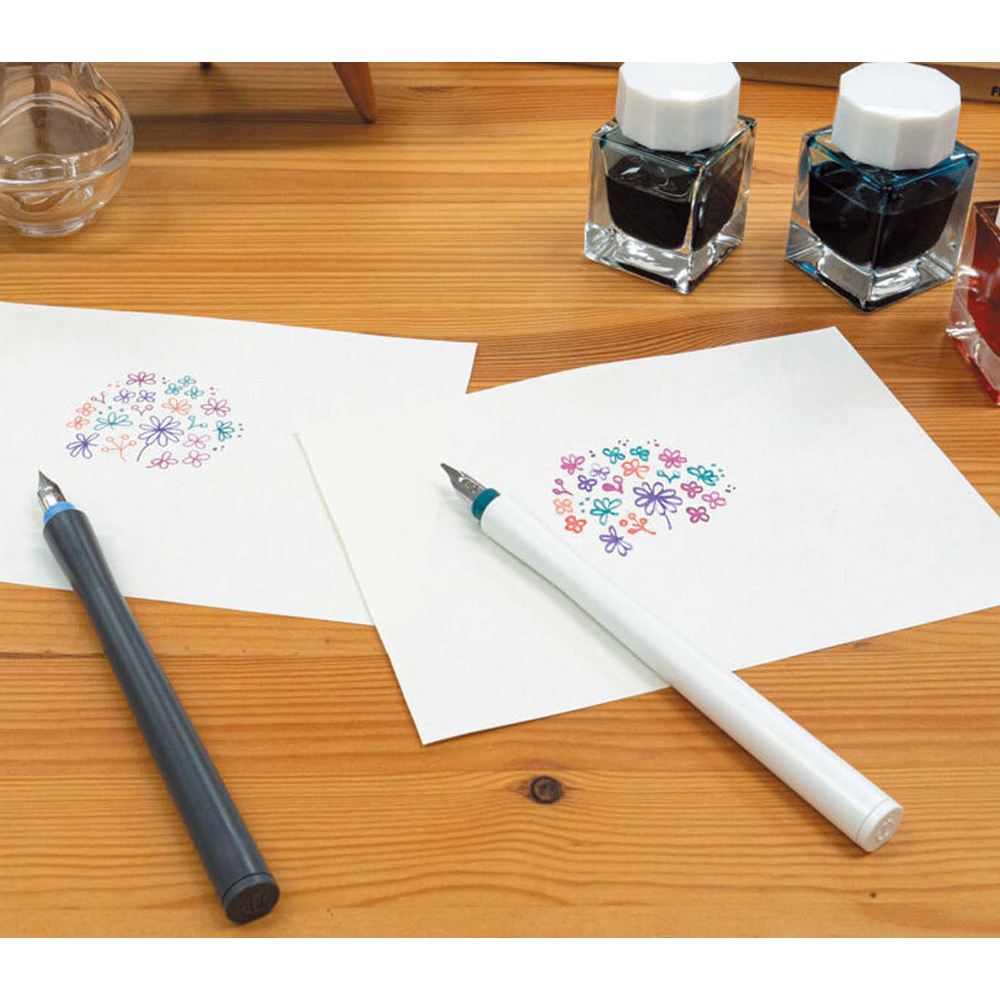

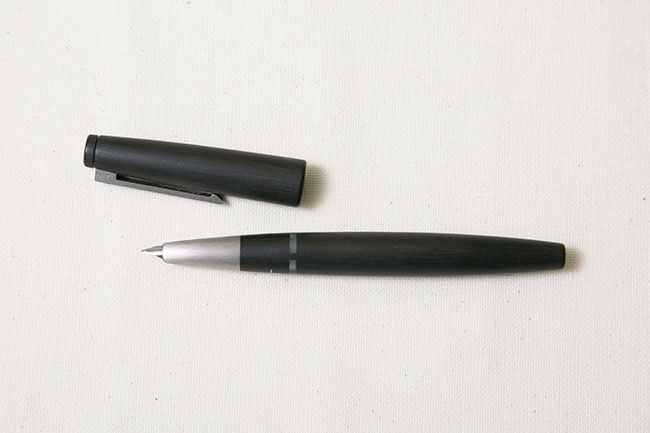

インクとペンがセットになった“万年筆タイプ”が便利

セーラー万年筆「ハイエース ネオ クリア カリグラフィー」 1870円(税込)

ここまで、アナログのペンを使ったカリグラフィーを紹介してきましたが、デジタル時代のいまだからこそ、アプリを使って楽しむカリグラフィーもチェックしておきましょう!

気軽にトライできる!iPadアプリで楽しむカリグラフィー

最近はアプリでも気軽にカリグラフィーが楽しめるのだとか。

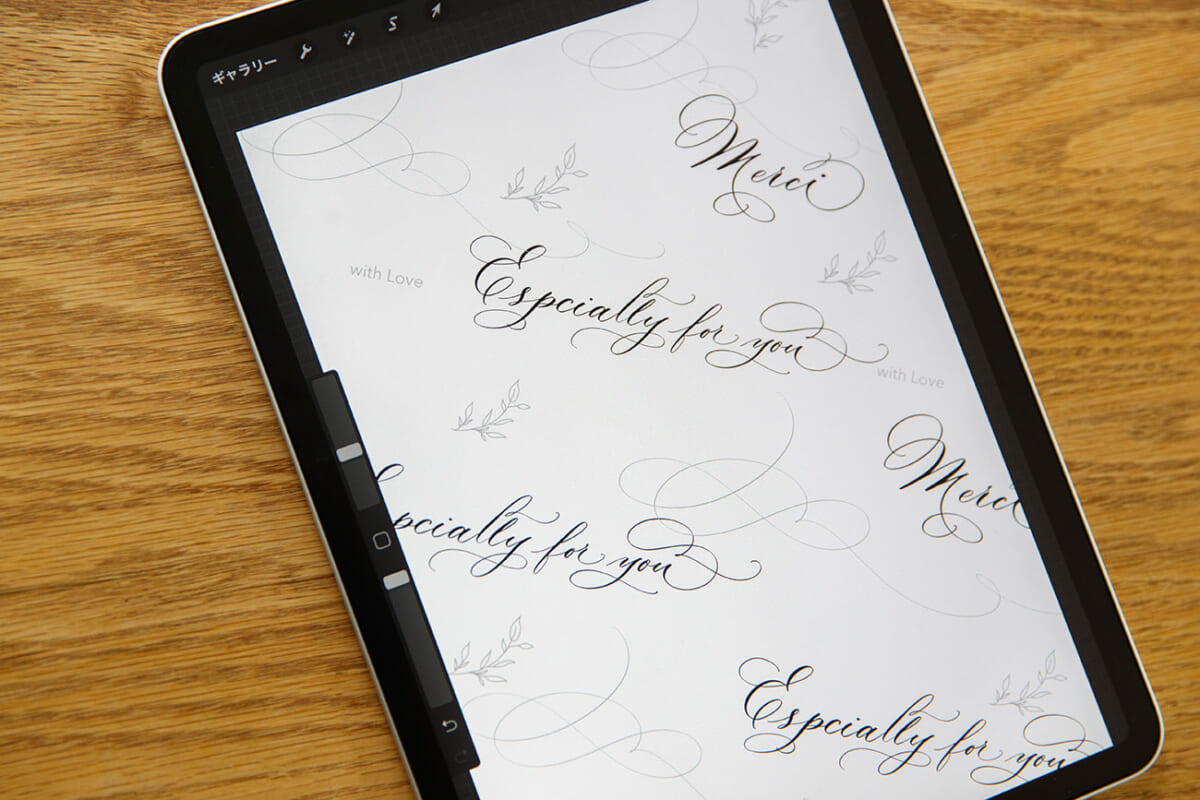

「iPadとタッチペンがあれば、気軽にカリグラフィーが楽しめます。デジタルの最大の魅力は、消したいところだけ簡単に消すことができ、書いたものをコピーして増やしていくこともできる点。私は、プリンターやレーザーカッターなどほかのデジタルツールと組み合わせた制作をしたいときに、iPadで使える創作アプリを活用しています」

Mayuさんが愛用しているのは、iPad専用のイラスト制作アプリ「Procreate(プロクリエイト)」(1220円/税込)。Apple Pencilを使って、鉛筆や水彩などのアナログ風のある絵やイラストが書けるツールです。

Apple Pencilを使って、ささっとモダンカリグラフィーの文字を書いてみせてくれたMayuさん。「Apple Pencilを使っても強弱をつけたラインが簡単に書けてしまうので、ある程度、カリグラフィーを習得していれば問題なく使いこなせます」

書いたものをコピーして柄のように配置するのも簡単。「手書きではなかなかここまでの作業をするのは大変ですよね。便利な機能です」

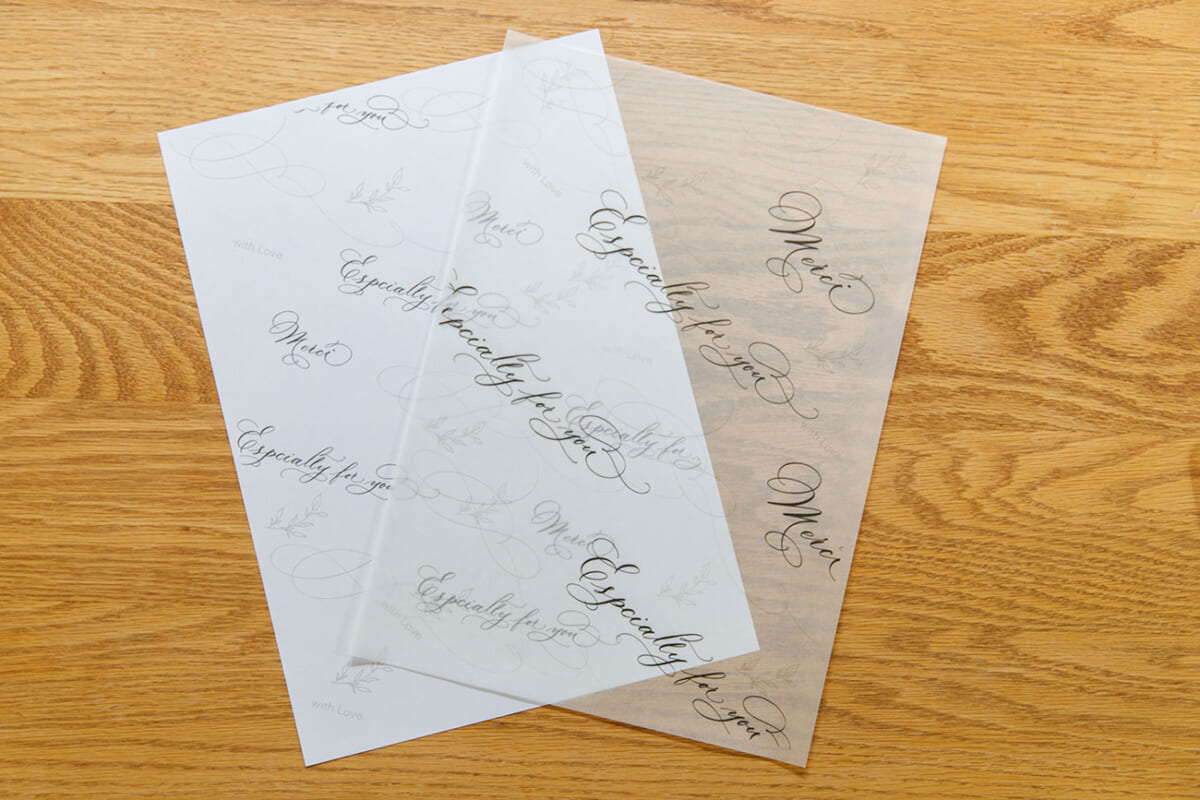

↑トレーシングペーパーに印刷して、花束やお菓子のラッピングペーパーに。

「モダンカリグラフィーの魅力は、自分らしい美しい文字を追求できるだけではなく、その文字をいろいろな用途でアレンジして使いこなせることだと思います。友人へのギフトやパーティシーンだけではなく、手帳を彩ったり、お部屋の収納のラベリングに活用したり。ライフスタイルの中で使いたいシーンを見つけて、自分らしく楽しめたらいいですね」

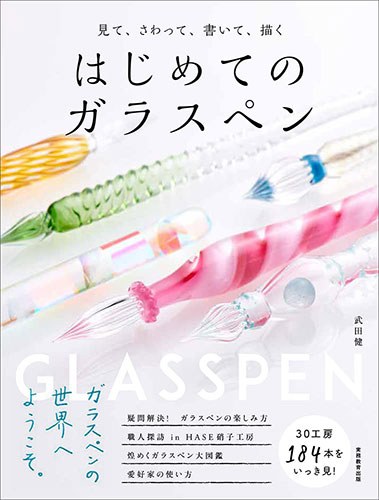

カリグラフィーのような美しい文字を楽しめるツールとして、ほかにもガラスペンがあります。Mayuさんはつい最近購入し、今は試用期間中なのだとか。ペーパーレスで手書きを楽しめる電子ノート「クアデルノ」で、モダンカリグラフィーのアレンジを楽しむのもいいですね。

紙にインクと専用ペンを使って書くこと、サインペンを使うこと、デジタルコンテンツを使うこと、いろいろな手段を使って、オリジナルのカリグラフィーを楽しんでみてはいかがでしょうか。

【プロフィール】

Mayugraphy Tokyo 代表 / Mayu

2016年、バースデーパーティやプロップスタイリングを中心に活動する中、モダンカリグラフィーに出会い魅了される。以来、自身の手書きデザインを取り入れることで洗練された世界観に手書きの温かみが加わり、見る人を一瞬で惹きつける。2021年、動画コースのオンラインスクール開校。オリジナルWorkbook発売。対面、Zoom、動画の3つのレッスンには、趣味として楽しむ人や、お仕事に活かしたい人まで、国内外のべ300名以上が受講。個人向けのレッスンの他、Webメディアへの作品提供、百貨店や結婚式場でのブランドPRの筆耕サービス、オリジナルアイテムのデザイン開発など企業とのコラボレーションも手掛ける。HP Instagram