コクヨは、同社社員の人気投票で選定したアイテムをセットした「福箱2024~コクヨ社員が本気でおすすめする文具~」の抽選販売の受付を、12月17日までコクヨ公式ステーショナリーオンラインショップで行なっています。

福箱2024は、同社社員の人気投票で選定したアイテム8点のセットで、うち1点は「測量野帳」を来年の干支「辰」のモチーフで仕立て直した限定デザインの「干支野帳」です。

価格は4000円(税込)で、数量は100セット限定です。当選発表は12月21日。

カメラの構図で面白い発見ができたりします。

コクヨは、同社社員の人気投票で選定したアイテムをセットした「福箱2024~コクヨ社員が本気でおすすめする文具~」の抽選販売の受付を、12月17日までコクヨ公式ステーショナリーオンラインショップで行なっています。

福箱2024は、同社社員の人気投票で選定したアイテム8点のセットで、うち1点は「測量野帳」を来年の干支「辰」のモチーフで仕立て直した限定デザインの「干支野帳」です。

価格は4000円(税込)で、数量は100セット限定です。当選発表は12月21日。

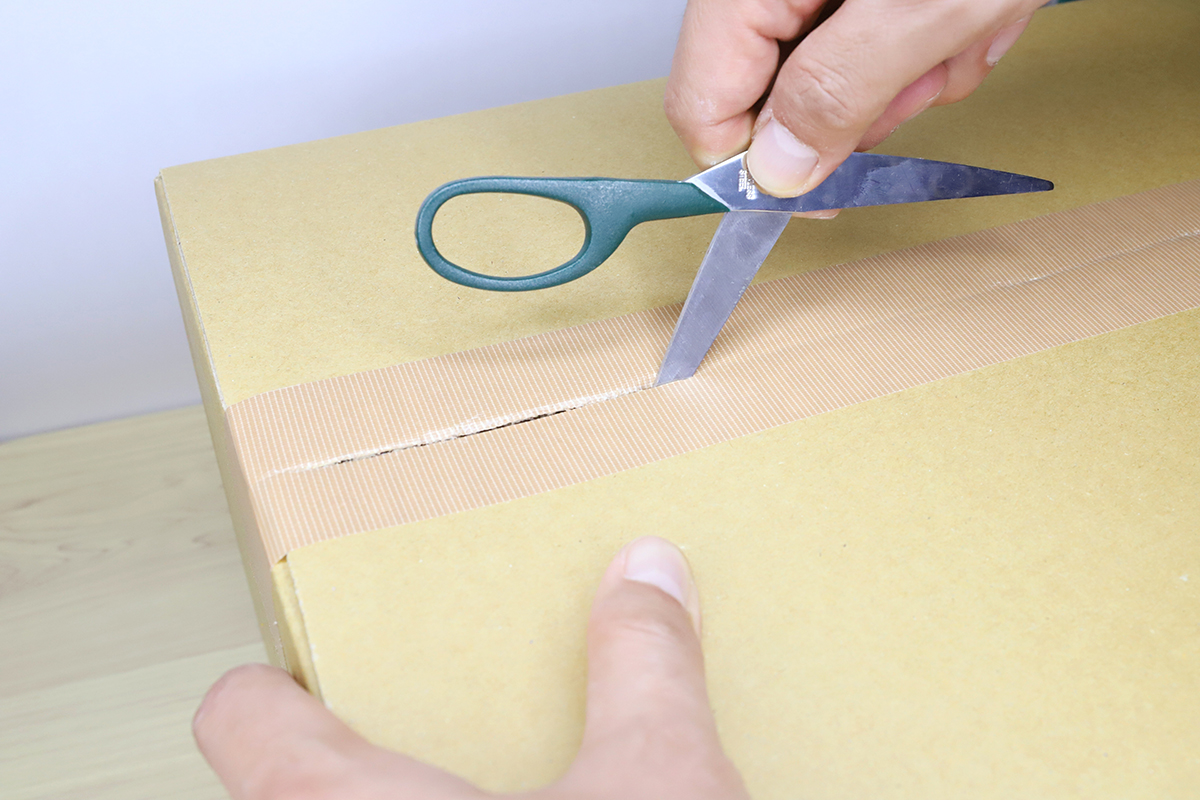

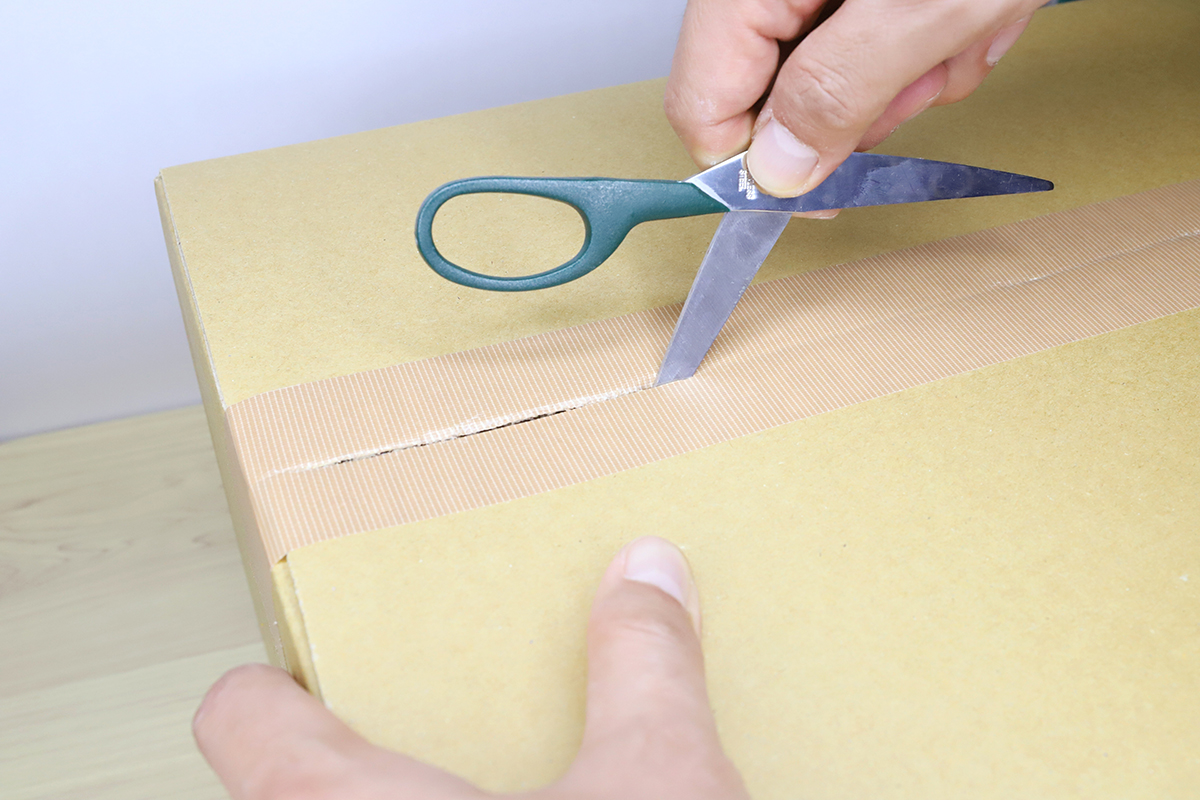

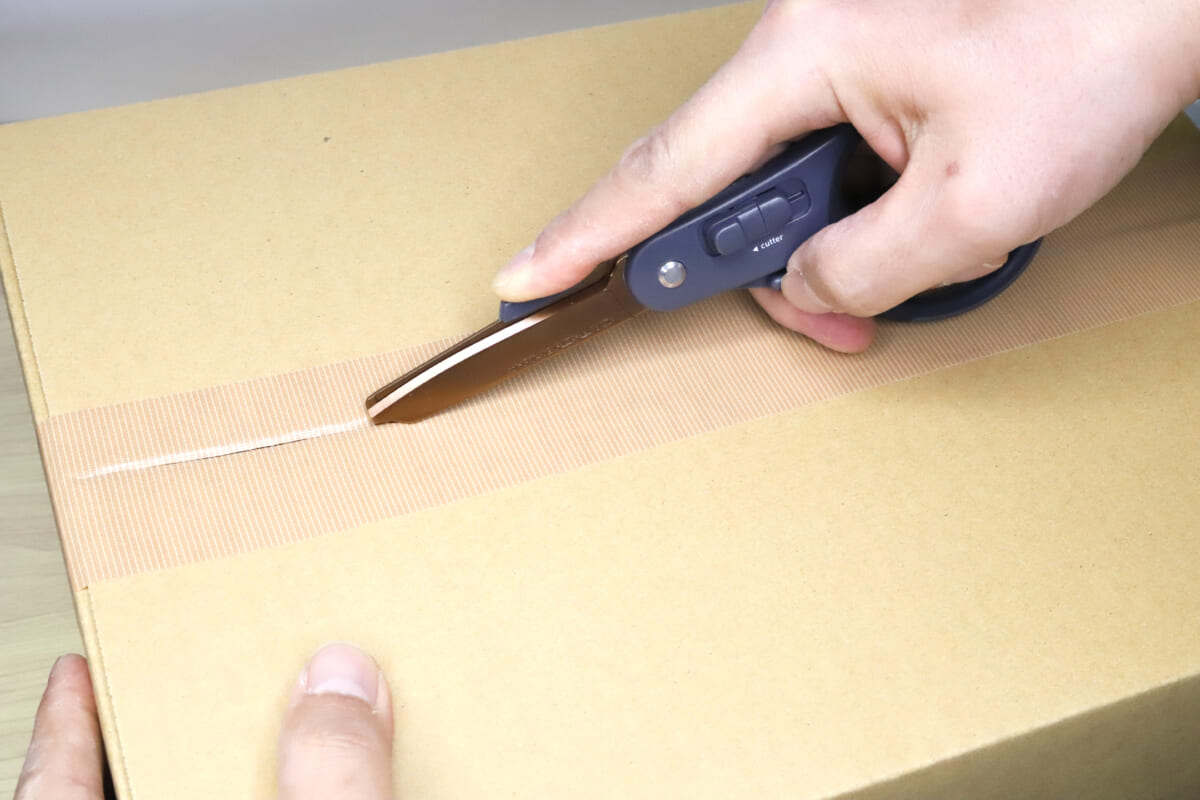

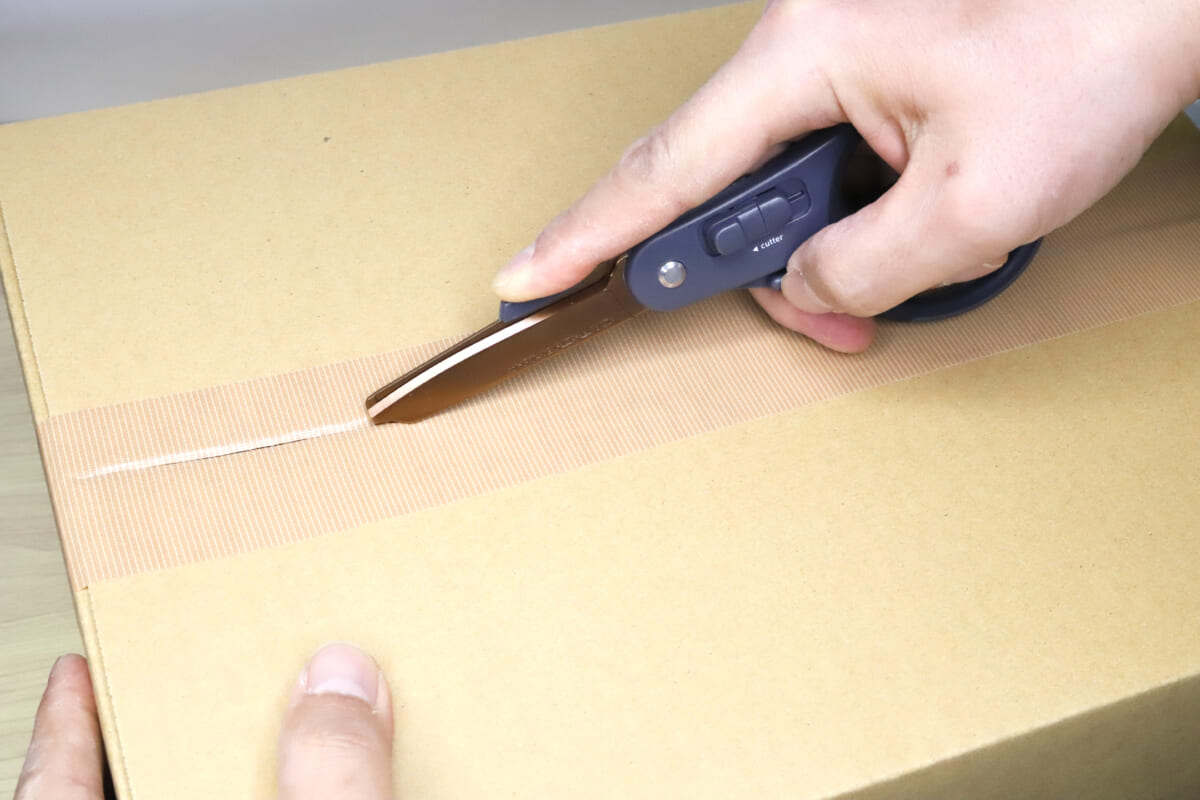

「通販などで届いたダンボール箱を開けるなら、専用の開梱ツールを使うべき!」ということは、この連載で繰り返しお伝えしてきた。というのも、手で開けるとダンボールのフチで指を切ってしまうおそれがあるからだ。カッターナイフやハサミをそのまま突き刺す方法も、中の荷物を傷付けたり、本来の使い方ではないために危険だったり、とトラブルの元になる。とはいえ、開梱のためだけに使い慣れない道具を導入するのも面倒……という人もいるだろう。

しかし逆に言えば、その抵抗をあまり感じずに導入できる開梱ツールがあれば良いのではないか、とも思うのである。

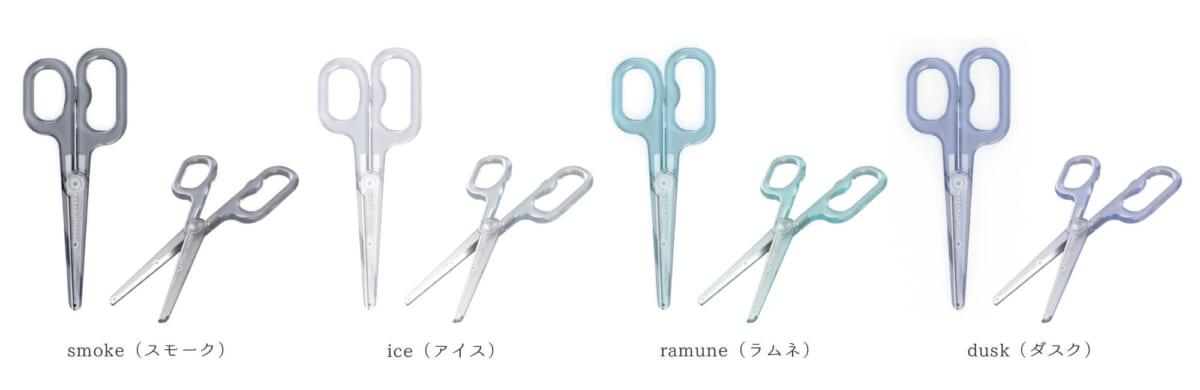

新しい道具の “不慣れさ” はどこに由来するのか? ということを考えると、「見た目の違和感」「やったことのない動作」の2点が大きそうだ。つまり、見た目と動作に馴染みがあれば、違和感少なく使えるはず。そこで試してみてほしいのが、クツワ「二刀派ハサミ」である。

クツワ

二刀派ハサミ

シルバー 1800円/ブラック(フッ素コート) 1980円(税別)

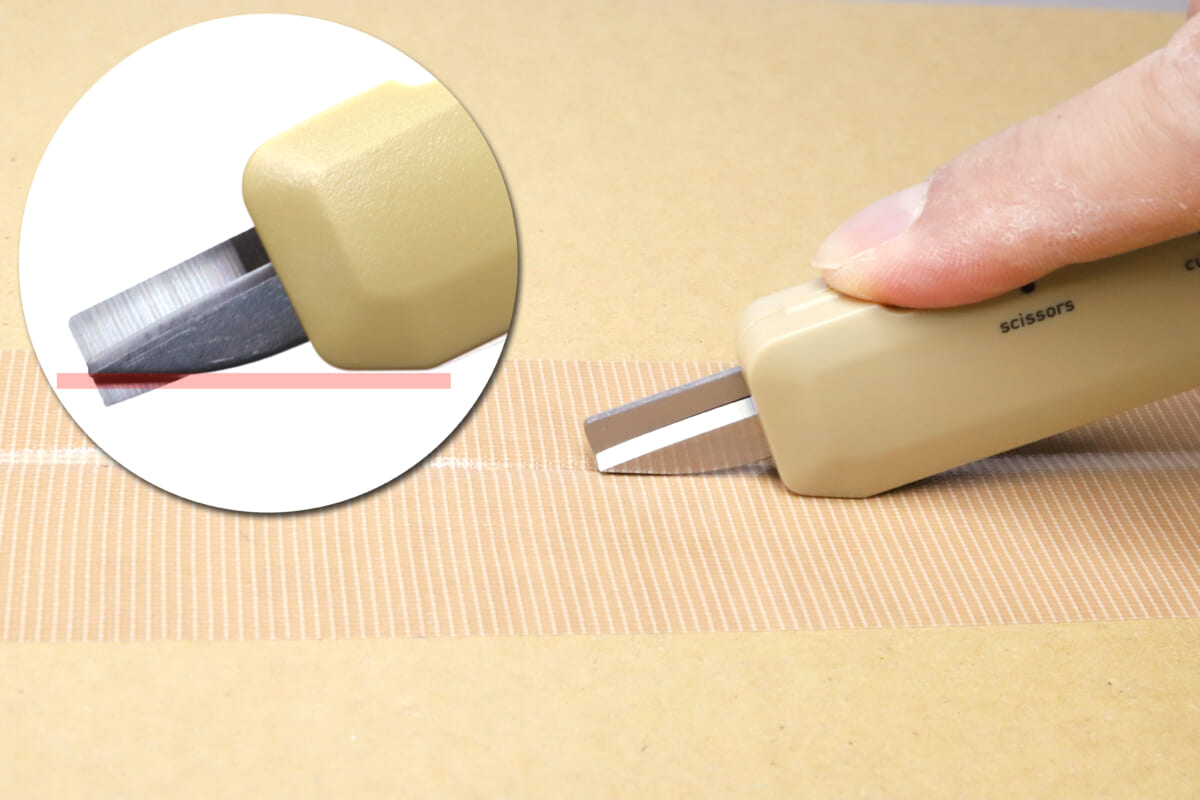

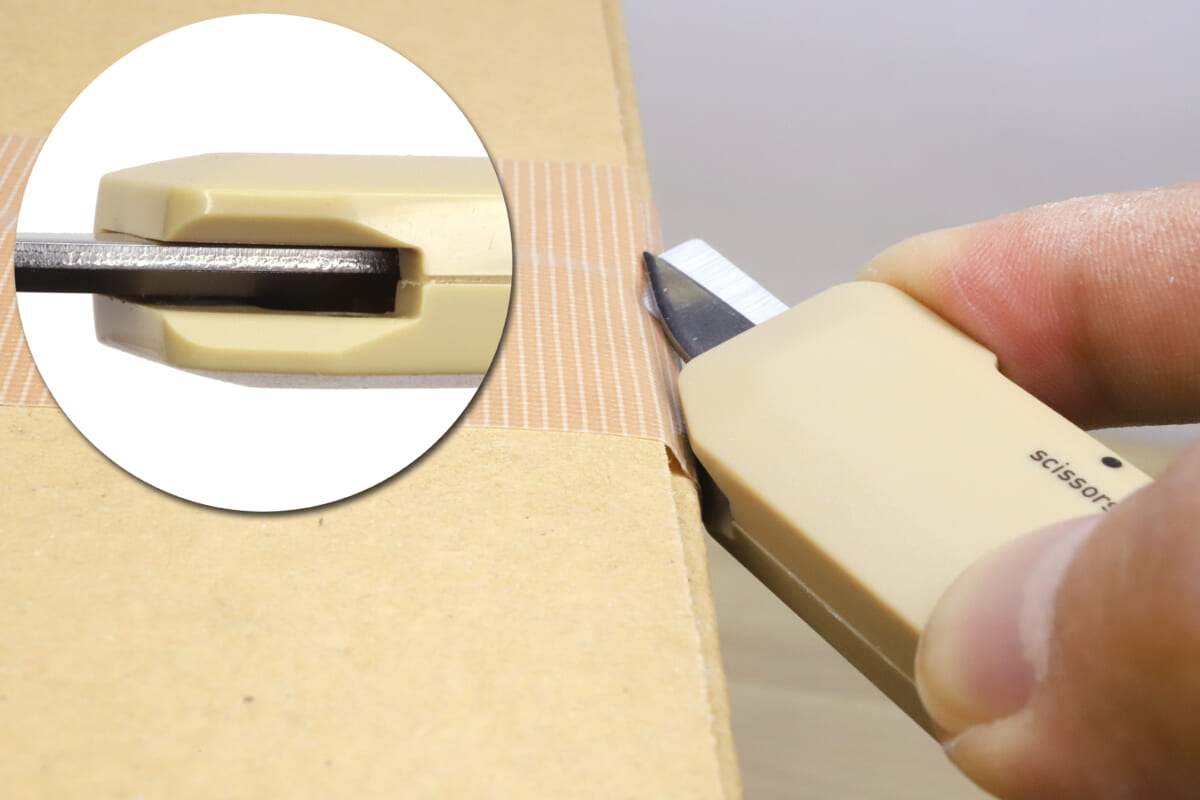

こちらはダンボールの開梱機能を搭載したハサミということだが、いかがだろうか? まず、見た目からは大きな違和感を覚えることもないだろう。実際のところ、一部を除いてはごく普通のハサミなので当然といえば当然なのだが。その “ごく一部” にして、肝心な開梱機能を司っているのが、刃先の部分である。

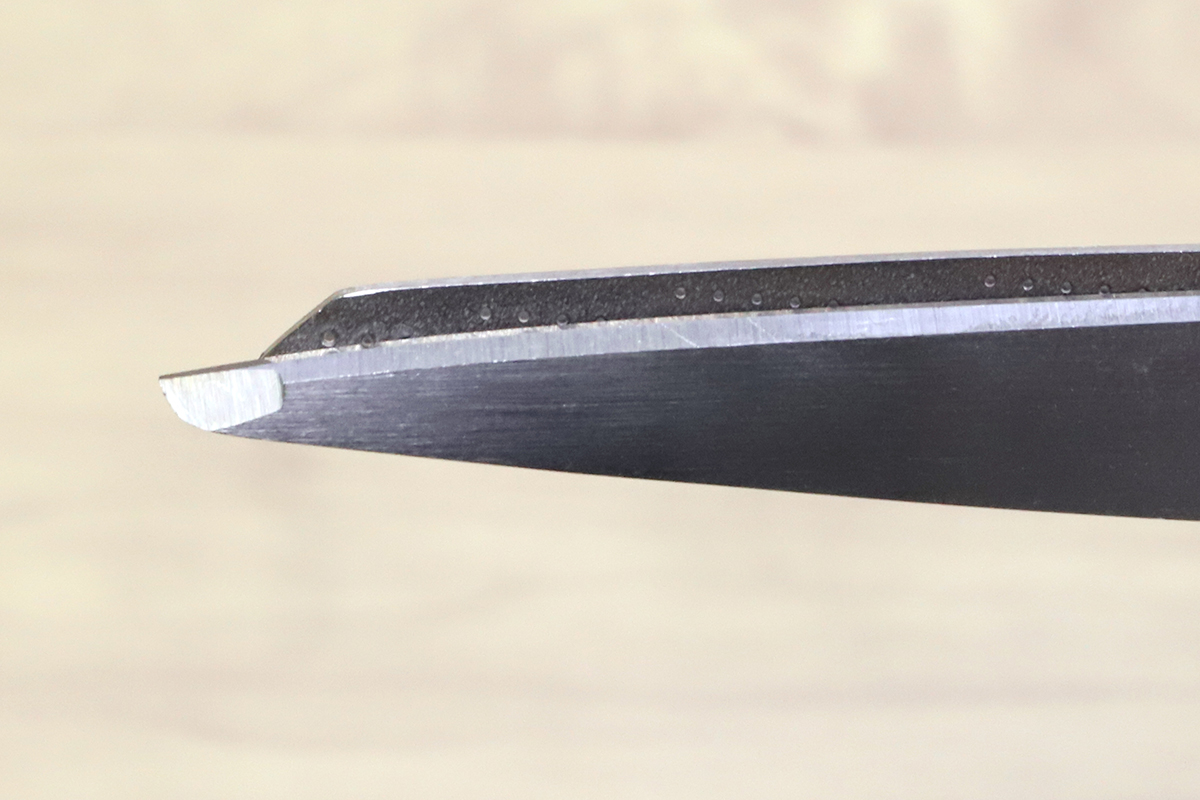

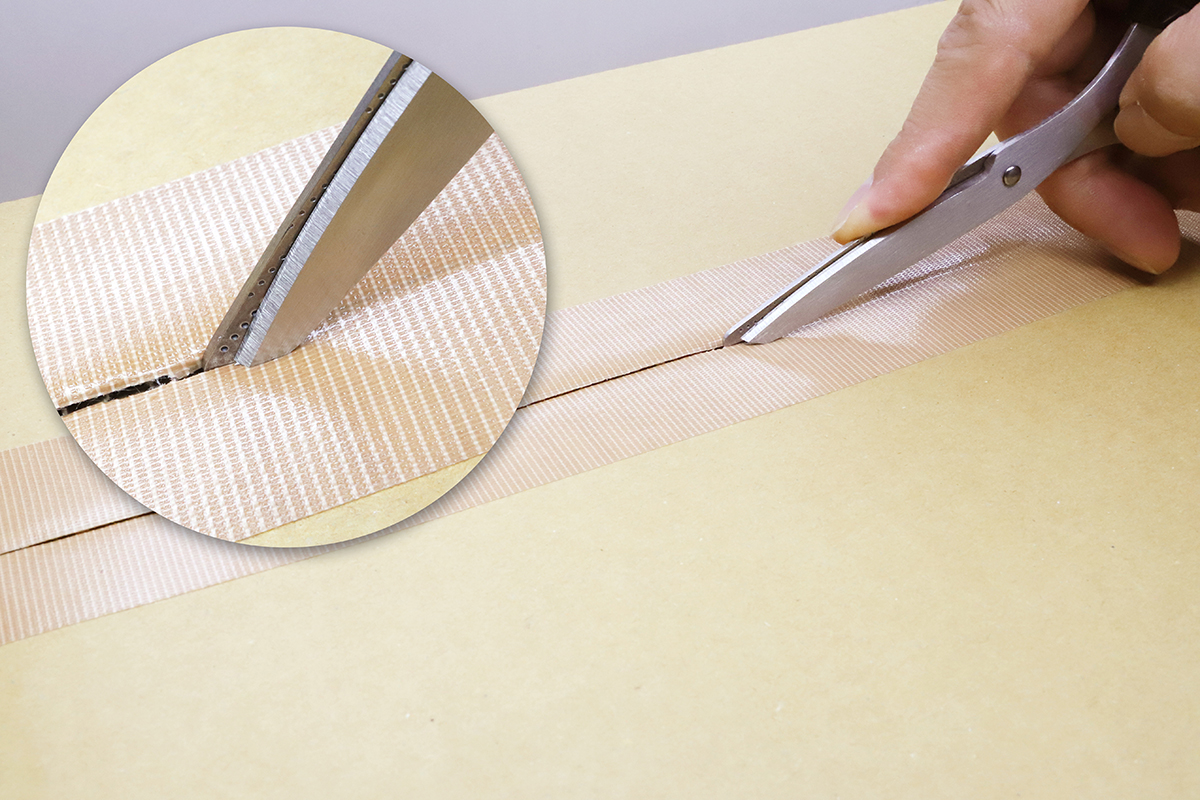

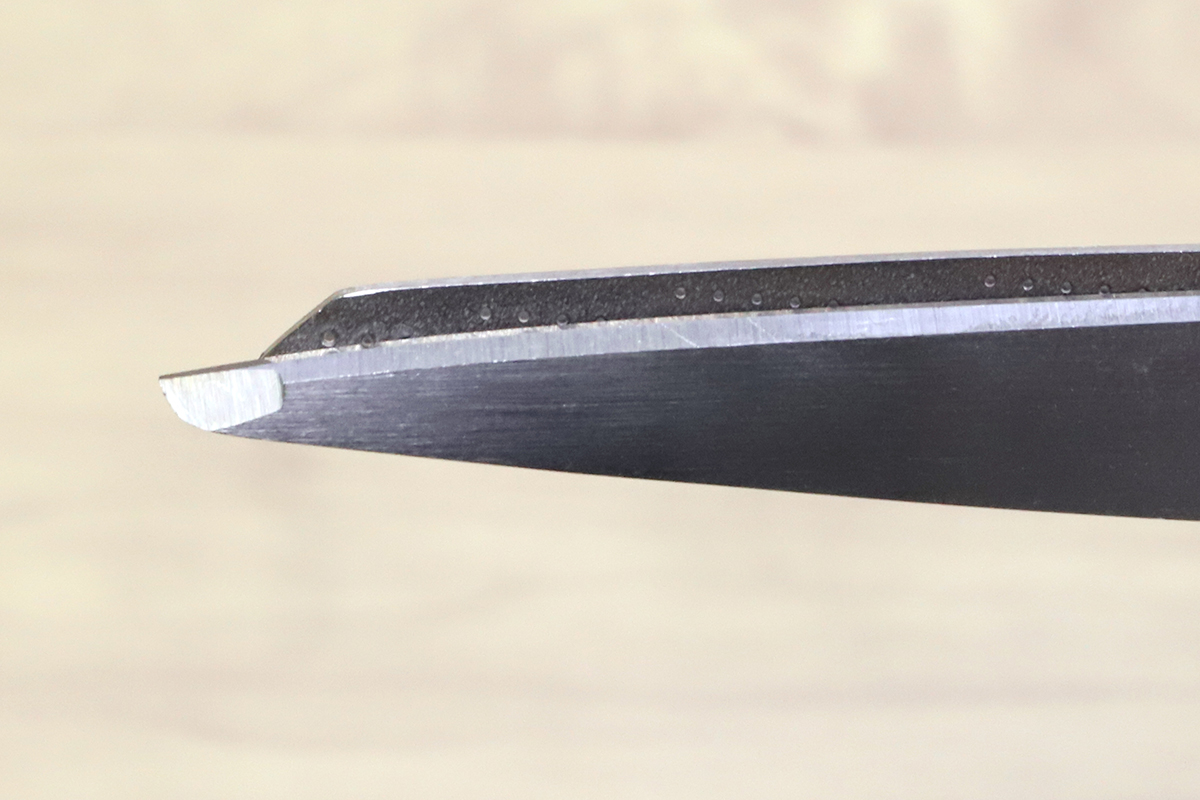

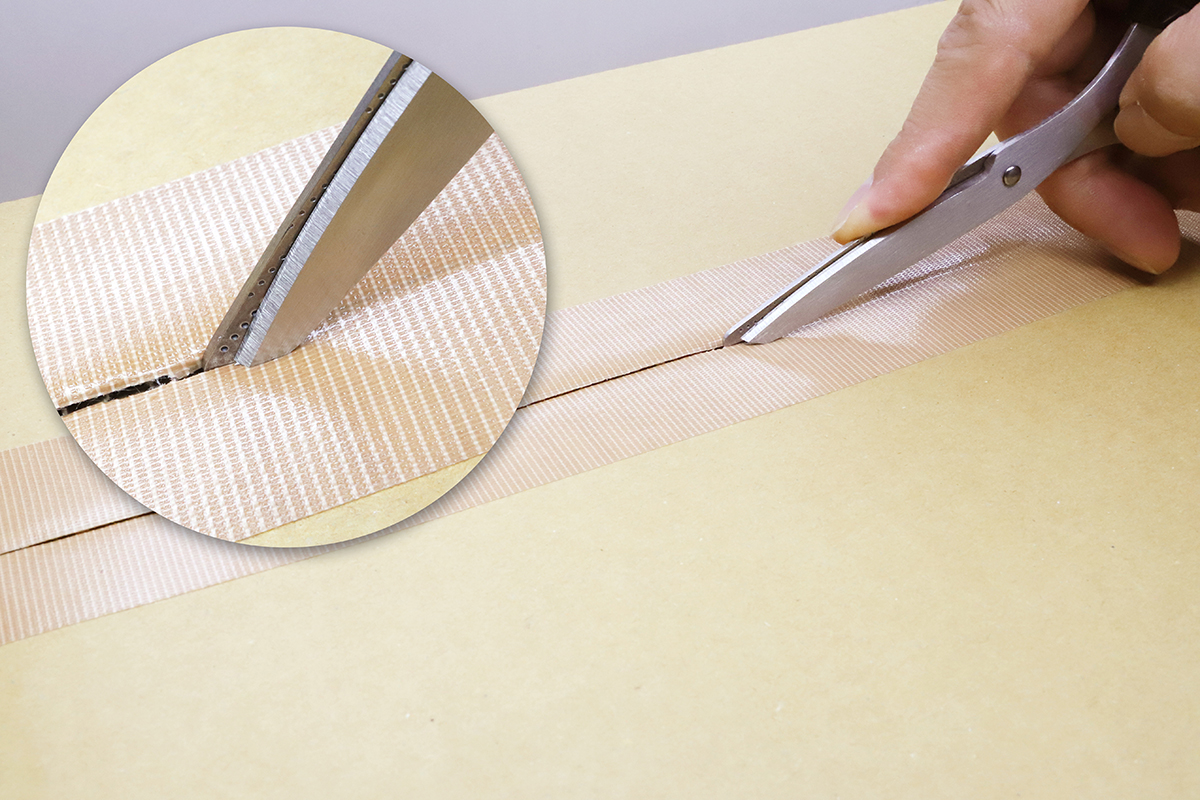

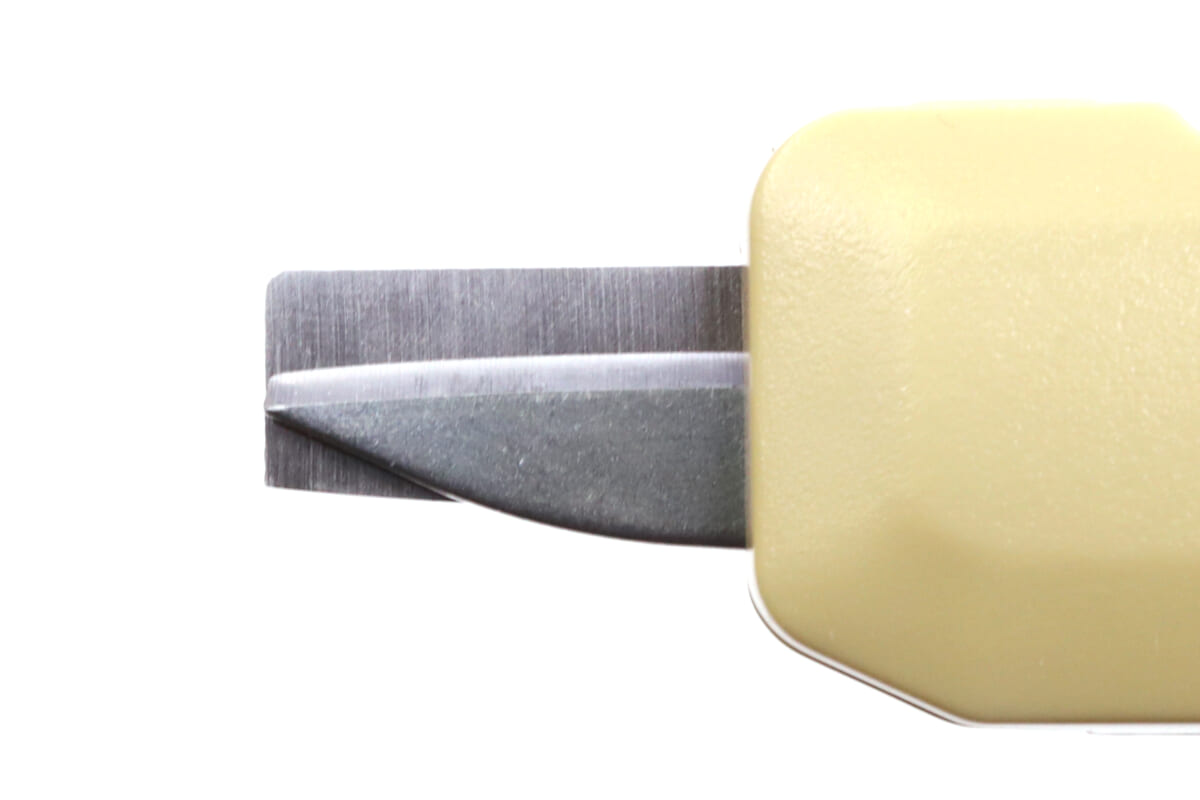

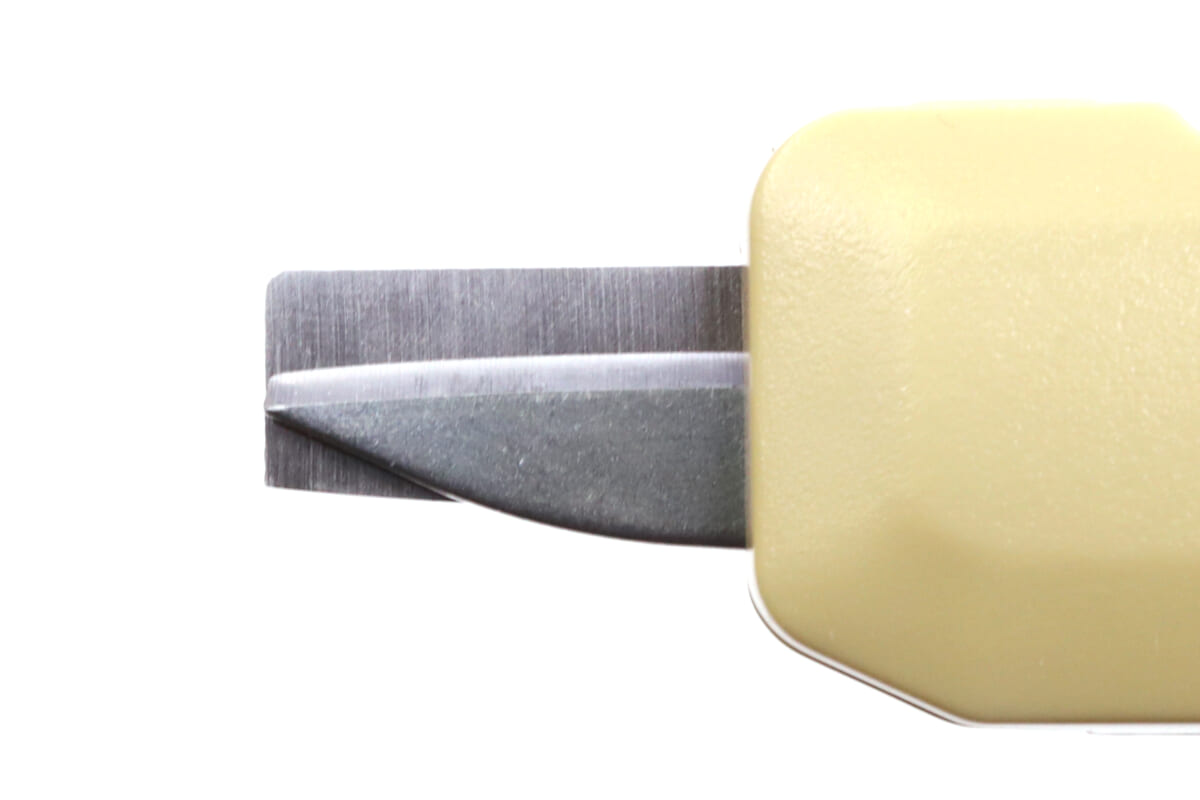

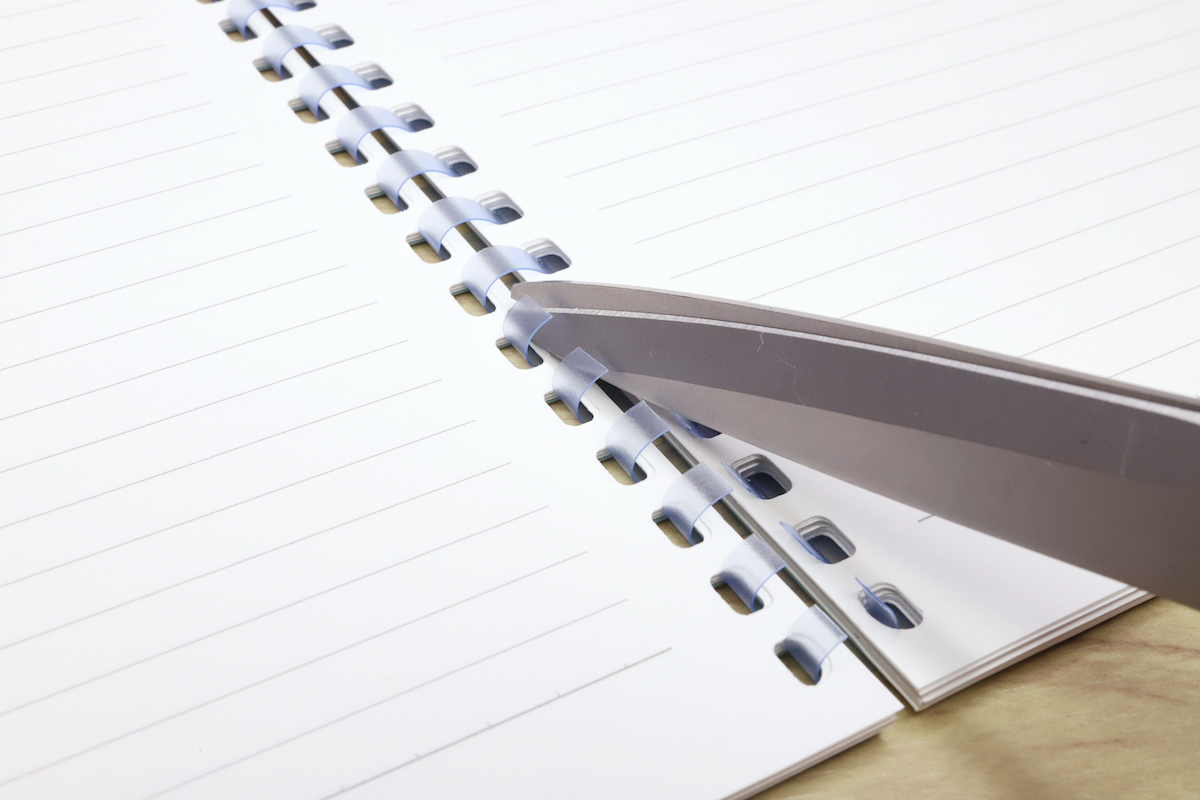

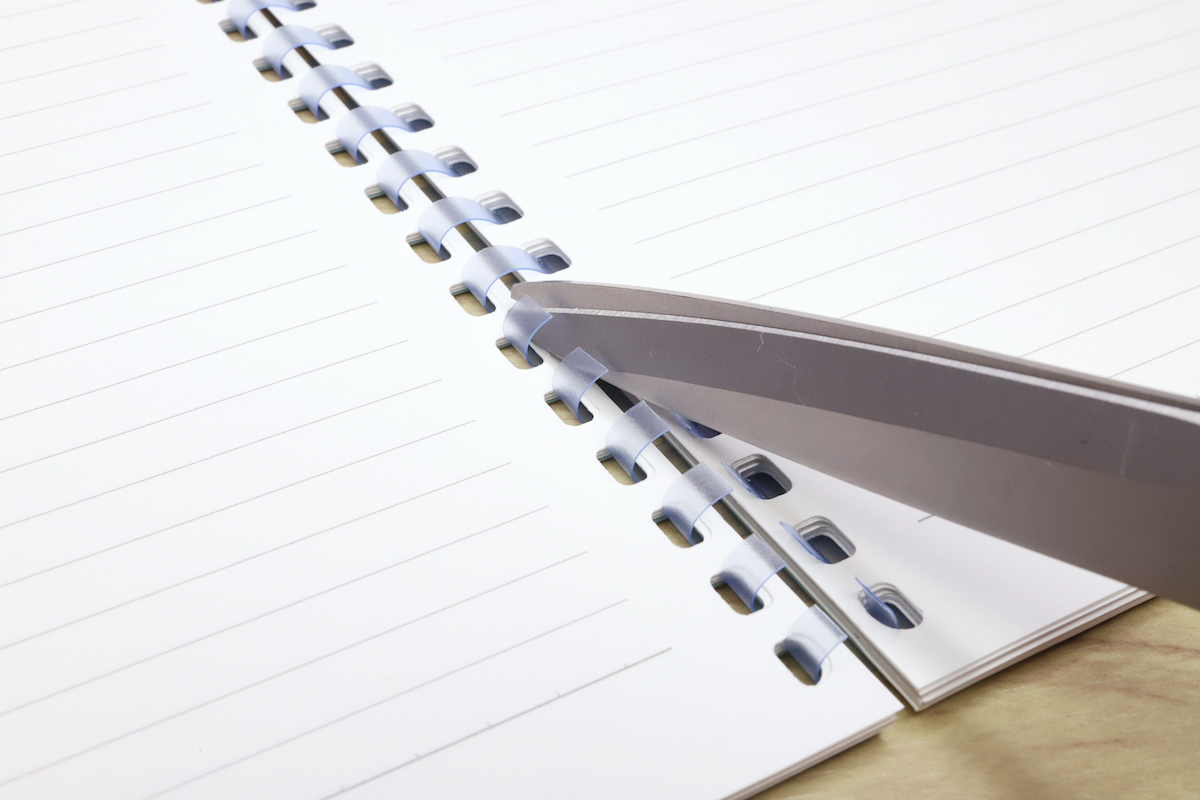

普通のハサミは、交差した刃が先端で揃っている。対して「二刀派ハサミ」は刃先が揃わず、互い違いになっているのが特徴だ。刃先は、下側の刃が上側よりも4mmほど長く伸びている(下画像参照)。これがまさに重要なポイントで、ダンボールを開梱するときには、この長い方の刃先(開梱カッター刃)を梱包テープに突き刺して切り開く、という仕組みなのだ。

ハサミを閉じたままの状態で刃を使うことができるので、一般的なハサミでの開梱とは比べものにならないほど安全だ。開梱機能付きのハサミは他にも発売されているが、「開梱用の刃を出すために、まずスイッチを入れてグリップを握る」といった特殊なセーフティ解除動作が必要となっている。その点、「二刀派ハサミ」なら事前操作が必要ないので、ザクッと刺してズバッと切って開けるだけ、と動作そのものにも違和感を感じにくいはずだ。

「二刀派ハサミ」は、開梱ツールとしてはもちろん、普段使い用のハサミとしての機能も充分なレベルにある。切れ味はかなりのもので、柔らかなフィルムからコピー用紙、硬いPPバンドまで、幅広く対応できる性能を持っているようだ。実際に切ってみた感覚としては、薄手のビニールやフィルムなどの柔らかいものをスパッと切る力はかなり強い。対して、ダンボールやPPバンドなどの硬めな素材だと少々力が必要かな、という印象だった。

ちなみに刃自体も、直線刃(長い方)とカーブ刃(短い方)の組み合わせとなっている。これは、切る対象を包丁のように引き切る効果があり、せん断力を高めるためだそう。正直なところ、この引き切り効果がどれだけ働いているのかは実感しづらいが、ホームユースとしてはなんの不満も無く「良く切れるハサミ」と言えるだろう。

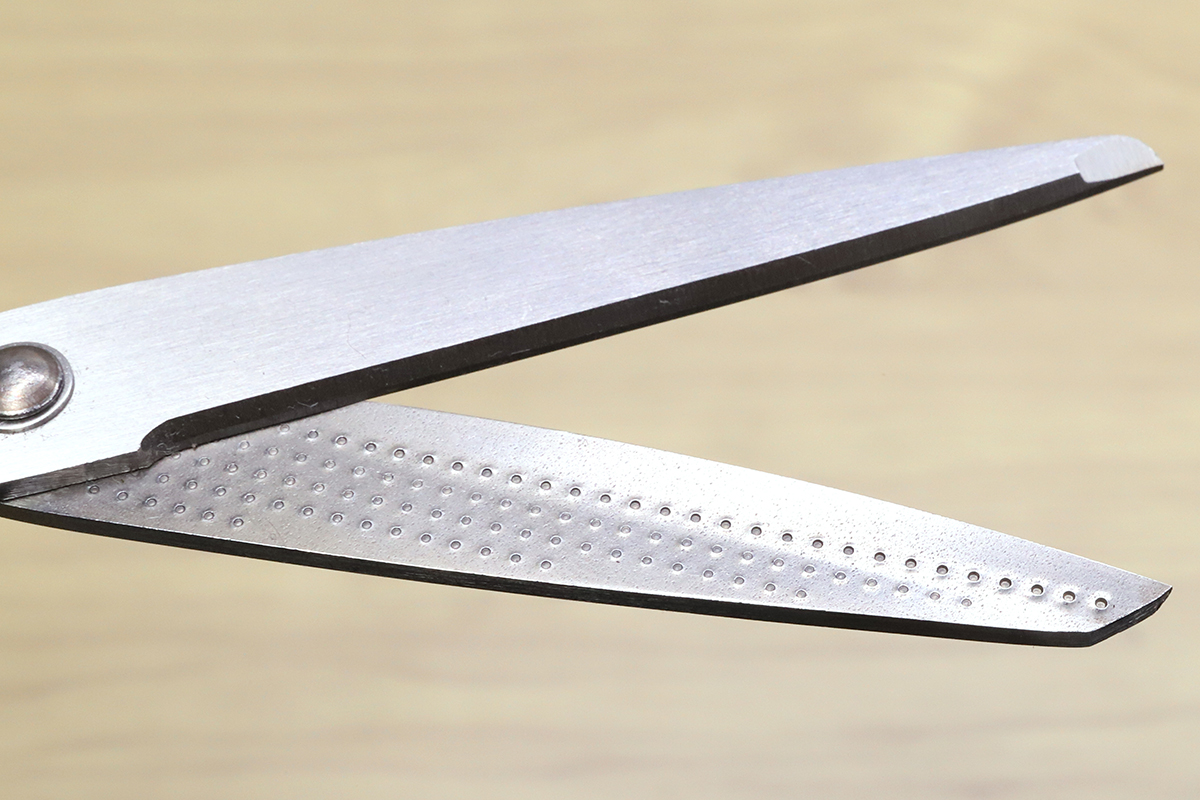

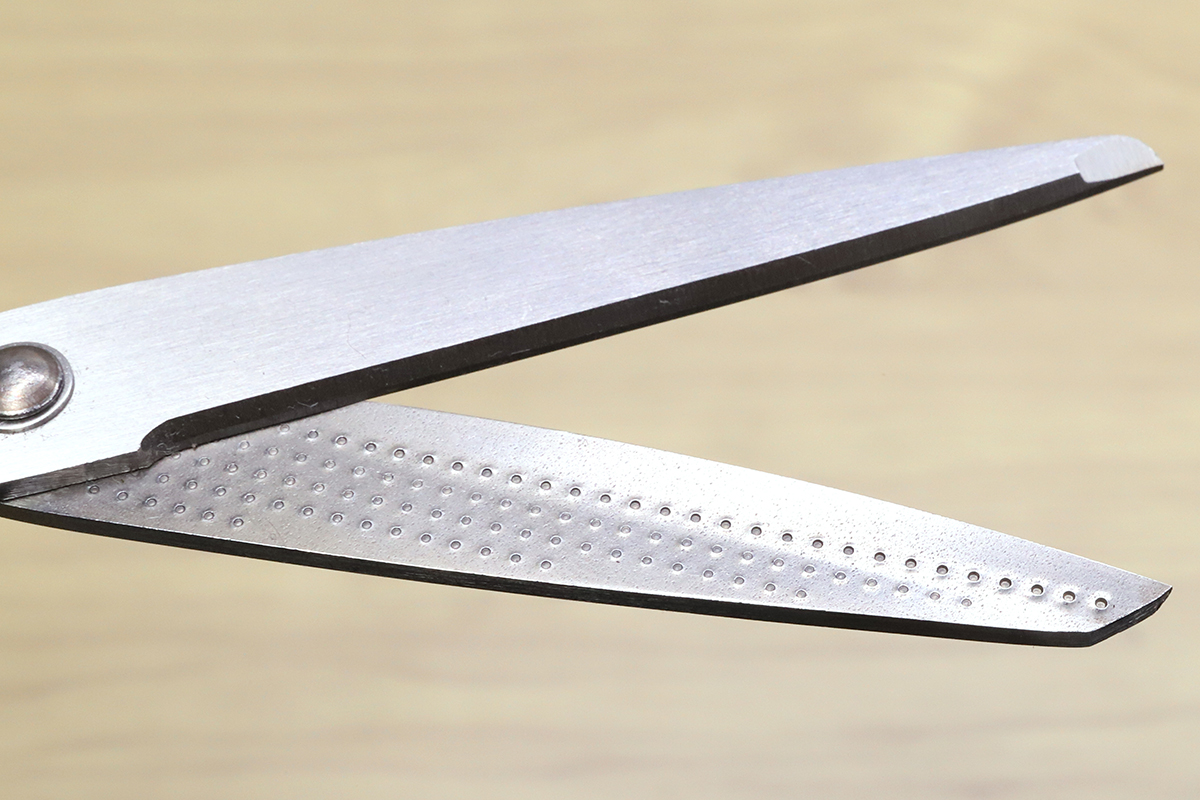

さらに刃の側面には、細かなリベット穴のような加工が一面にずらっと施されている。これはディンプル構造刃と呼ばれるもので、細かなくぼみによってテープなどの粘着材と接する面積を減らすことで、刃に粘着材が付着しづらくする工夫なのだ。フッ素コートほど強力な効果ではないが、長期間使い続けるうちに「ベタベタが溜まってジワジワ切れ味が落ちていくのを防ぐ」という効果は期待できそうだ。

個人的には、刃先の食い違いが作業時に使いづらく感じられるのでは? という点が気になっていたのだが……実際に使ってみると、そこはさほど気にならなかった。開梱ツールとしてもシンプルに使えて安全かつ効率的と、不満はまったくない。値段は他の開梱ツールよりも少々高めではあるが、違和感少なく導入できるのは大きなメリットなので、気になる方はぜひ試してみて欲しい。

かつては単なる “筆記具を入れて持ち運ぶ箱” に過ぎなかったペンケースだが、近年、その進化が止まらない。例えば、コクヨ「ネオクリッツ」は、自立してスリムなペンスタンドになるという変形機能があり、ノートPCやタブレットを置いて狭くなった作業スペースが有効に使える、と人気となったアイテムだ。類似の機能を持ったペンケースが各社から多数発売されており、今や自立ペンケースは一大ジャンルとして成立しているほどである。

とはいえ、デジタル機器に追いやられて省スペース化前提のデザインばかり、というのは少々寂しい気持ちになる。PCに寄り添うことで、別方向の生存戦略として生き残るというのもありではないだろうか?

2023年10月末にナカバヤシから発売された「スマウス」は、まさにPCとセットで使うのを前提に作られた新しいペンケースだ。見た目には太めの三角柱型セミハードケースなので、一見すると省スペースで使えるようなタイプには思えない。

ナカバヤシ

スマウス

2500円(税別)

ではデスクのどこに配置すればいいのか? というと、答えはズバリ、PCの真横。なんとこのペンケース、変形してマウスパッドになるという予想外な飛び道具を持っているのである。使う際には、三角柱側面に折りたたまれたタブをパタパタと展開していく。すると、このタブがそのままマウスパッドに早変わり、という仕組みだ。

パッド面は幅200mm×奥行160mmとコンパクトだが、実際に使ってみたところ、小さめなマウスを使う限りは特に操作しづらいと感じることもなかった。

フリーアドレスのオフィスでは、マウスパッドをセットで持ち運ぶのは面倒くさい。かといって、机の上でダイレクトにマウスを動かすと、机の天板にぶつかってカツカツと硬い音がうるさく感じるし、天板の材質によっては光学/レーザー式マウスがうまく反応しないということもありうる。そういう場合にはやはりマウスパッドは欠かせないので、ペンケースと一体化して持ち運べる点は充分に価値があるといえよう。これによって省スペース化できるわけではないが、置き場所が常にピタッと決まる点はなかなかスマートだ。

パッド面はフェルトのようなマットな手触りで、レーザーマウスの反応も良く、手触りもなかなかに気持ち良い。パッドとして敷いている裏面にはエラストマーのすべり止めラインが入っているので、使っている間にズレ動いてイラつくようなこともないはず。

さらに、パッド上部に付いている小さな合皮製のタブを活用すれば、スマホスタンドとして使用することも可能。ビデオ通話やWeb会議、動画閲覧など、PCと合わせて作業する際にこれは便利だ。

ちなみに、ペンケースから中身を取り出す場合は、三角柱の頂点をパカッと開くだけ。開閉部分は磁石でピタッととまるので、カバンの中などでもパカパカと開くことはない。底面幅は約80mmとかなり大きく、容量も充分以上といった印象。筆記具だけでも20本ぐらいは収納できるので、ペンケースとしての物足りなさは感じないだろう。とはいえ、入れすぎると重量がかさんで、開閉用の磁石が耐えきれず勝手に開いてしまうことはあるかもしれない。実際に使ってみた体感としては、ペン10本前後が程よい量かな、という感じ。小さなガジェットやケーブル類を収納するポーチとして使うのも良さそうだ。

ただし、机に置いたままの状態だとやや開きにくく、また開いたままで固定できない点は、やや使いづらさを感じるかもしれない。このようにペンケースとしての不満点はいくつかあるが、マウスパッド兼用ペンケースという機能は他に類を見ないものだ。マウスパッドとしてはさほど不満もないので、使ってみたら意外と便利! と感じたのも事実。

さすがに万人にオススメとは言い難いが、「ペンケースとマウスパッドが合体したやつ、待ってた!」という人はきっといるはずなので、そんな人にこの記事が届くことを願っている。

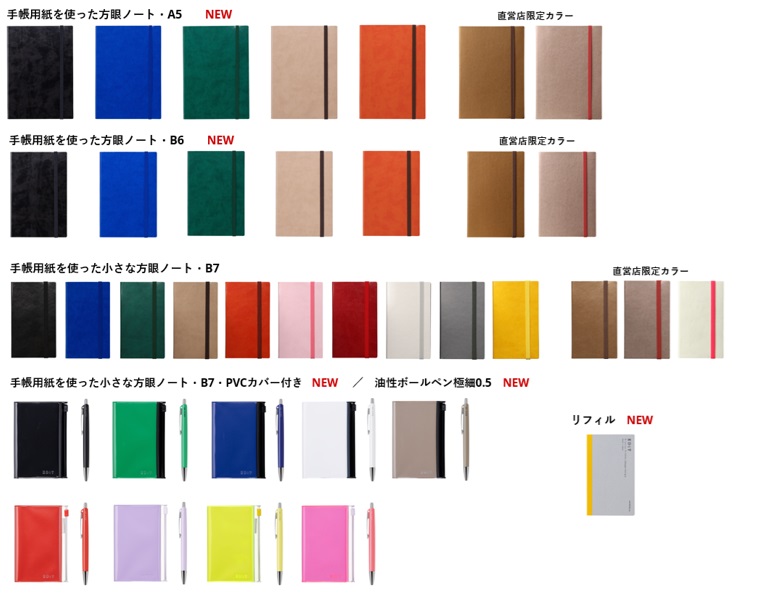

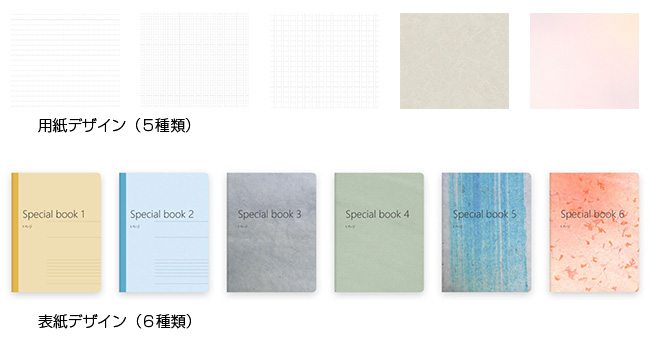

マークスは、手帳&ノートブランド「EDiT(エディット)」より、「手帳用紙を使った方眼ノート・A5/B6」、「手帳用紙を使った小さな方眼ノート・B7・PVCカバー付き」を、12月中旬より発売。マークス公式オンラインストア、MARK’STYLE 麻布台ヒルズでは、先行発売を開始しています。

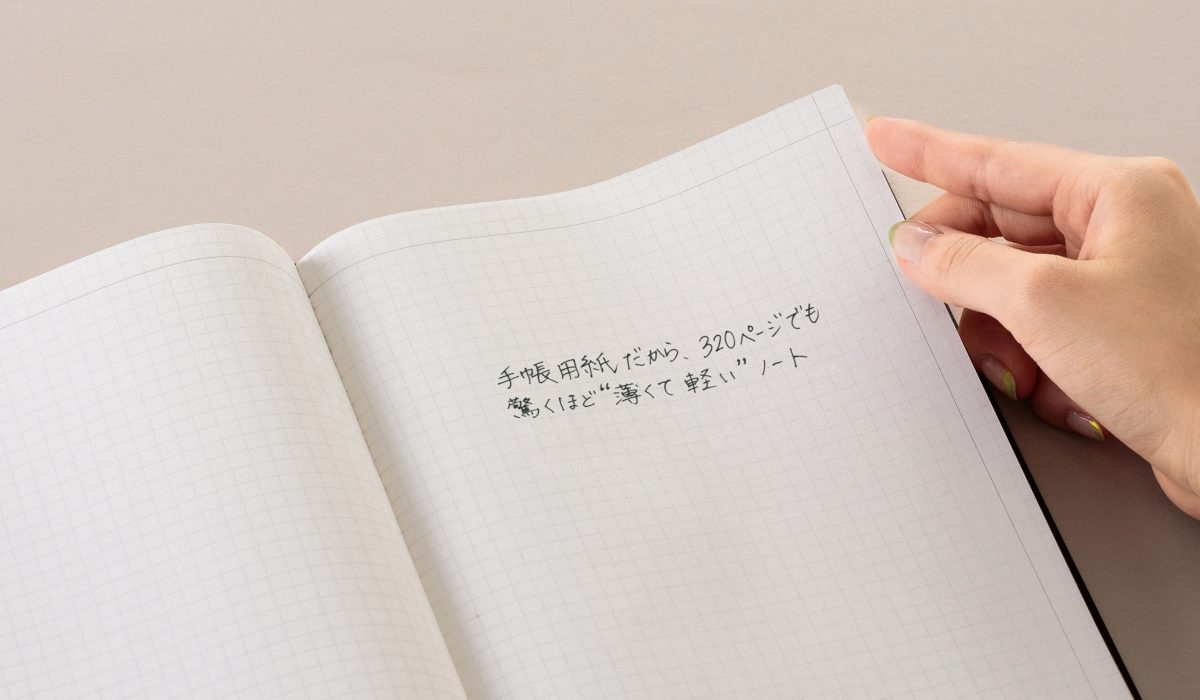

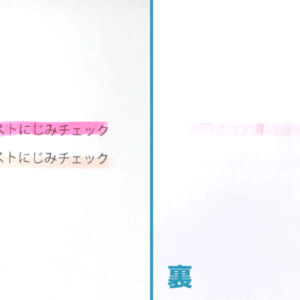

同製品は、同社のオリジナル手帳用紙「NEO AGENDA for EDiT(ネオ・アジェンダ・フォー・エディット)」を、“ノート用紙”として採用しています。NEO AGENDA for EDiTは、ページ数が多い「1日1ページ手帳」のために開発し、“薄さと軽さ”や、インクの色が映える“白さ”を重視し、裏抜けしにくい上質な書き心地が特徴。「320ページ」のページ数ながら、持ち運びしやすい重さとなっています。

ノートページの方眼フォーマットは、視界や思考を広げるときに邪魔にならないグレーの5mm方眼を採用。上部と左右に区切りの罫線を入れ、タイトルやページナンバーが書けるので、検索性を向上させることもできます。B7サイズはタテ方向にもヨコ方向にも使うことができ、持ちやすさや書き込む内容によって、使いやすい方を選べます。

用紙から製本まで日本製で、180度フラットに開き、書きやすい製本に仕上げています。

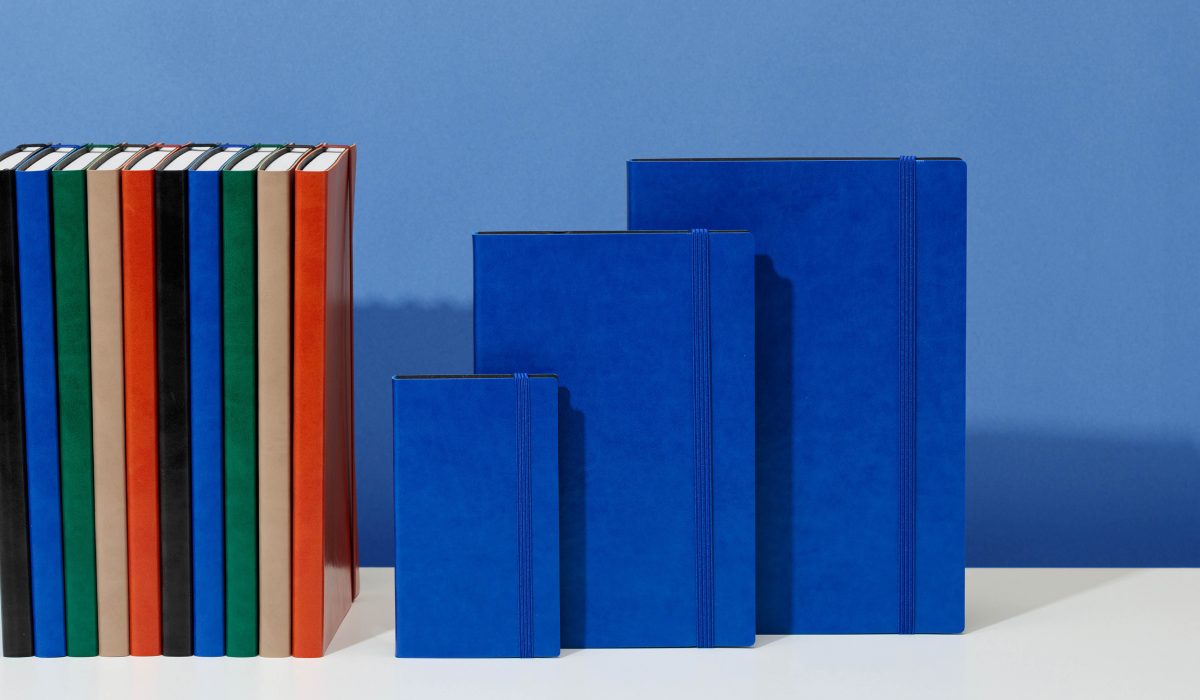

A5正寸・B6変型・B7変型の全3サイズを用意。昨年発売したB7変型サイズに続き、新たにB6変型・A5正寸サイズが加わりました。例えばA5は思考整理に、持ち運びしやすく適度な大きさのB6は仕事の打ち合わせ用に、B7はひらめきを書き留めたりやタスク管理に使用するなど、用途に合わせて選ぶことができます。手に馴染む触り心地のPU素材にゴム付きのシンプルなルックスで、「ミッドナイトブラック」「ライトラテ」「ロイヤルブルー」など、シックなカラーで展開します。

B7変型サイズには、“PVCカバー付きタイプ”も登場。ポップなカラーリングのPVCカバーは、ネオンカラーを含めた全9色の色鮮やかなカラーバリエーションです。スライドジッパー付きのポケット仕様で、名刺や付せんなどの小物を入れることができます。

同製品とセット使いにおすすめの「油性ボールペン・極細0.5」も同時発売。PVCカバーのペンホルダーにぴったりフィットするサイズなので、「小さなノートといっしょに持ち歩けるペンがない」「ノートとペンを別々に持つのが面倒だ」といった困りごとを解消します。油性ボールペンはパイロット社製で、水性に近いなめらかな書き心地の「アクロインキ」を使用。PVCカバーのカラーと同じ9色展開で、ノートと合わせてコーディネートを楽しむことができます。

価格は、EDiT手帳用紙を使った方眼ノート・A5が3080~3300円(税込)、EDiT手帳用紙を使った方眼ノート・B6が2640~2860円(税込)、EDiT 手帳用紙を使った小さな方眼ノート・B7・PVCカバー付きが1100~1540円 (税込)、手帳用紙を使った小さな方眼ノート・B7・リフィルが660円(税込)、油性ボールペン・極細0.5が495円(税込)。

マックスは、プライヤータイプホッチキス「HP-50L」を12月20日に発売します。本体カラーはローズゴールドで、価格は7800円(税別)です。

同製品は、1日の使用回数が多いクリーニング店の洋服へのタグどめや、工場での商品パッケージとじなどの作業負担軽減を目的に開発。整形外科学を専門とする石井壮郎氏により、従来機との人体への負荷の違いの検証にて、負荷が軽くなったと評価されています。

とじる力を従来機比30%低減することで、作業時の疲労感や手や腕の痛みを軽減します。ハンドルのどの部分を持っても軽とじが機能するため、手が小さくても使いやすくなっています。

ハンドル部分に、手にやさしい感触の、エラストマー素材のソフトグリップを付けることで、冬場に感じる金属製本体の冷たさや夏場の滑りやすさのストレスを軽減します。ソフトグリップは取り外すことも可能です。

耐久性を向上させるため、今までプラスチックだった、針の装てん時に操作するプッシャ部分を金属製にして、強度をアップさせています。

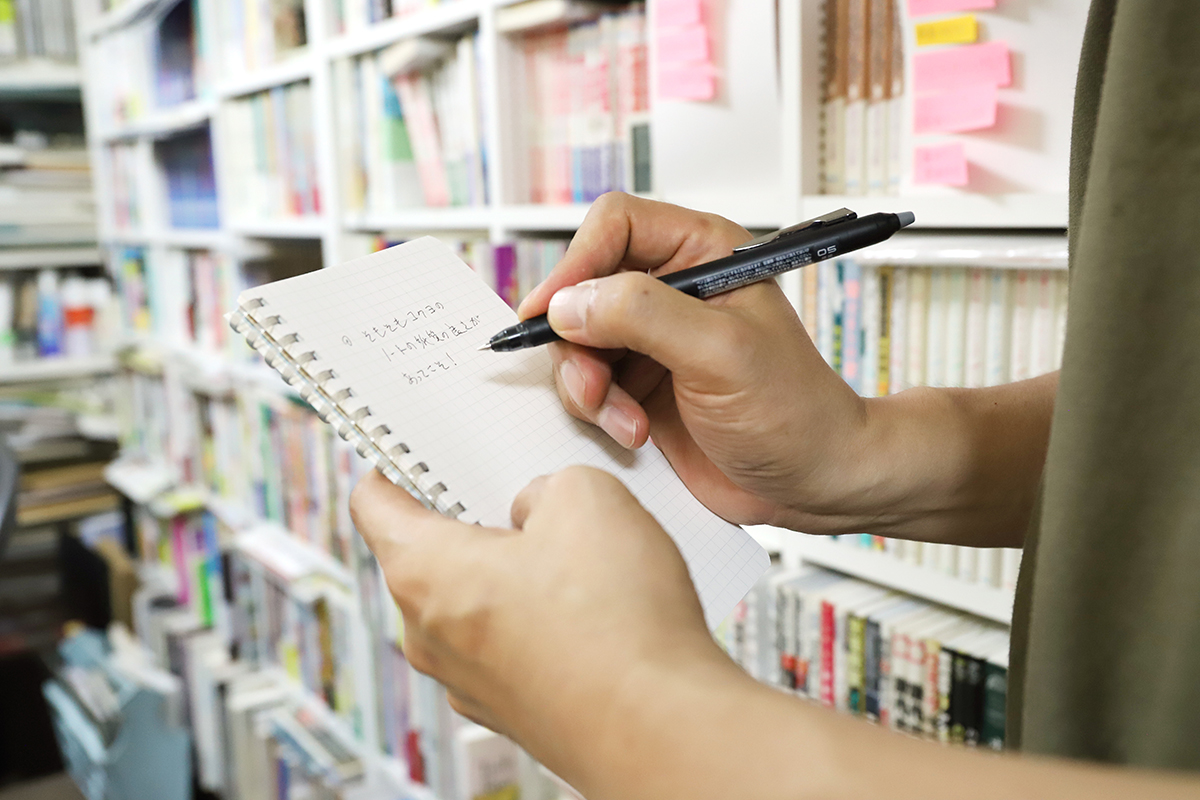

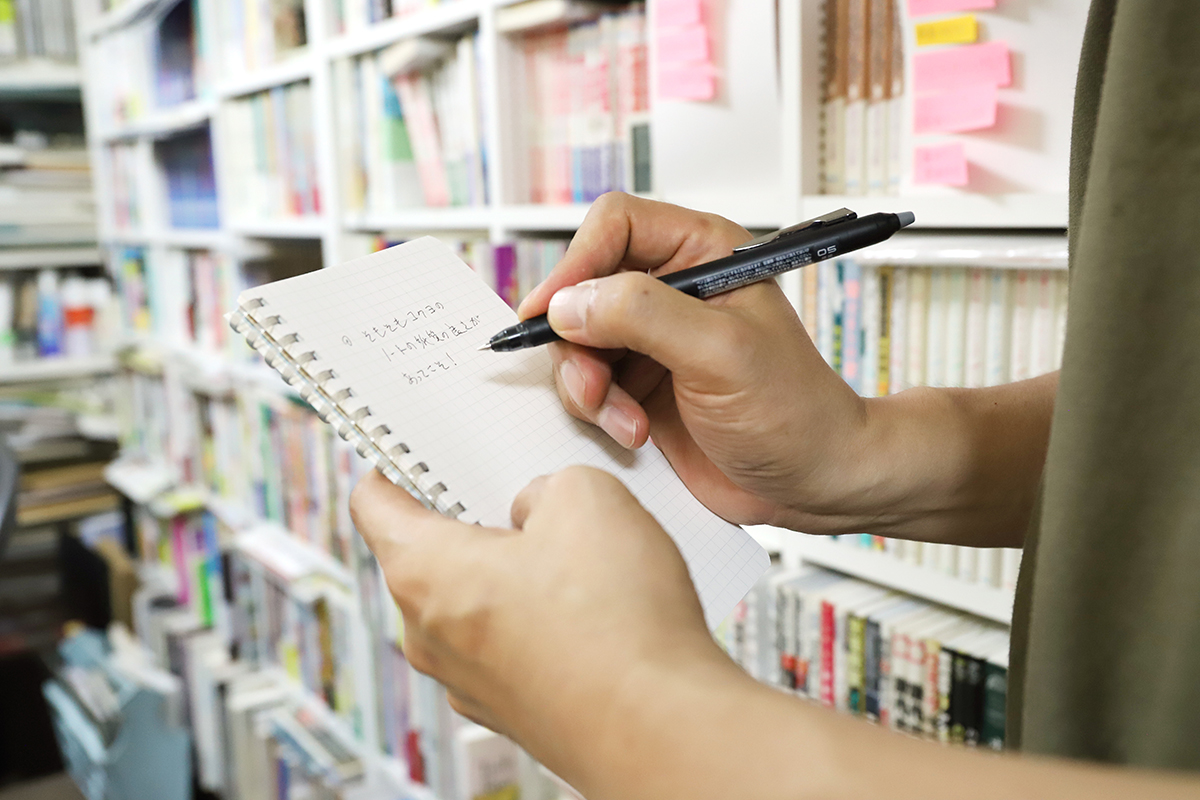

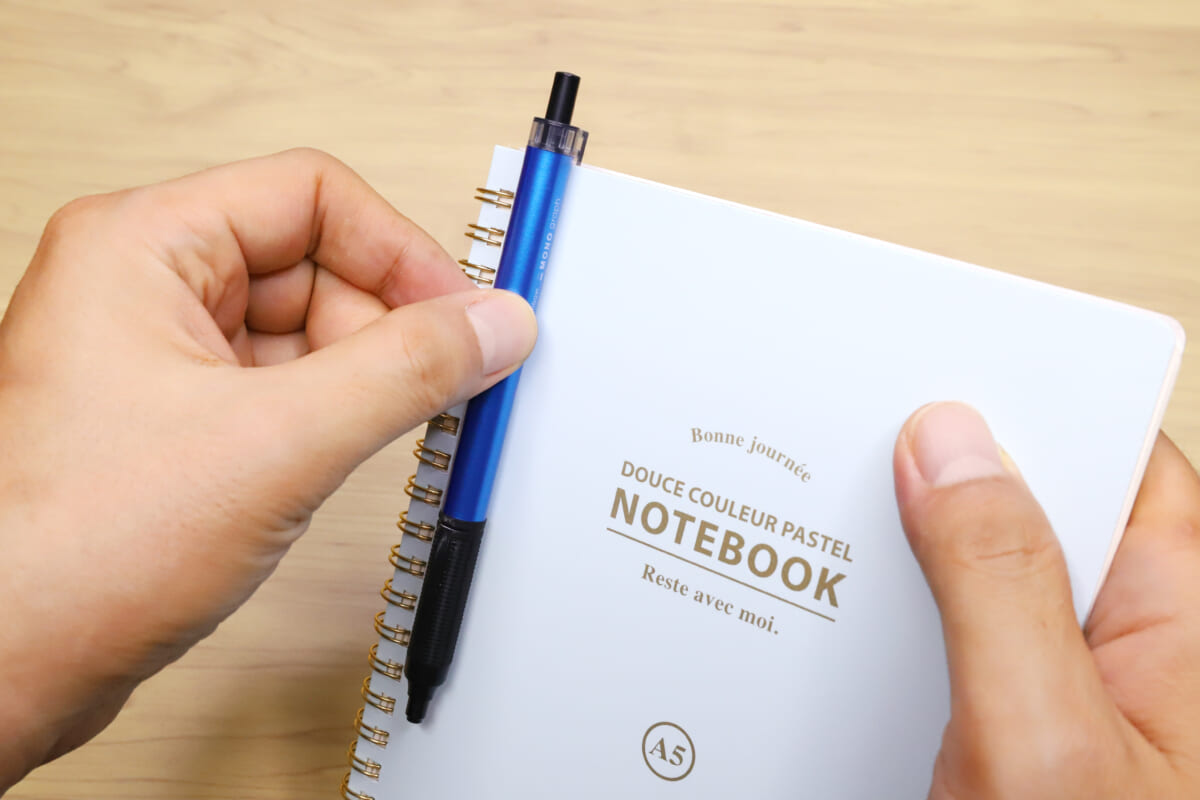

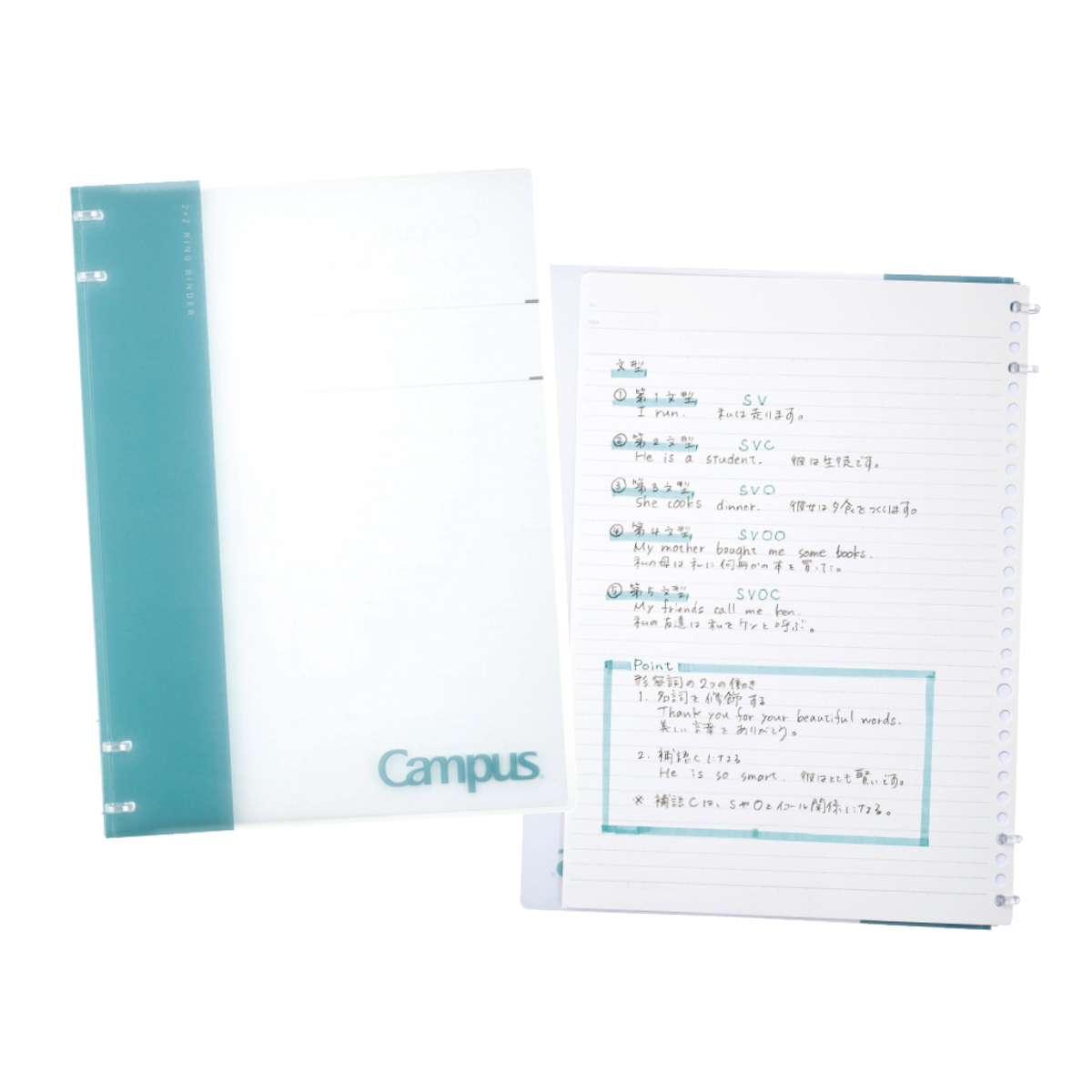

ビジネスシーンにおいて手書きをする機会は、いまだにゼロにはなっていないはずだ。例えば、スケジュールの変更を一時的に書き留めたり、思いついたアイデアを説明するのにポンチ絵を描いたり。これらの用途にPCやスマホ、タブレットなどのデジタル端末は意外と使いづらく、シンプルに紙とペンの組み合わせが便利なのである。

小さなメモパッドや手帳も良いが、適度なサイズのノートが手元にあればより使いやすいだろう。この場合、ペンはどのように携行すべきだろうか? 文房具に詳しい人なら「ペンホルダー付きのノートカバーを装着する」といった解決策も出るだろう。でも、「とりあえず、ペンのクリップをノートの表紙に差し挟むだけ」など、あまりスマートじゃない手段を選んでしまう人も多いのではないだろうか。

日頃からペンケースを携帯していれば、「ペンをどう持ち歩くか?」という悩みもないだろう。しかし多くの社会人のカバンには、今さら新たにペンケースを詰め込むような隙間は存在しない。そもそも、メモをするだけならノートにペンを1本つけておくだけで十分なのだ。そこで使ってみて欲しいのが、ペンをセットにする機能の付いたノートである。

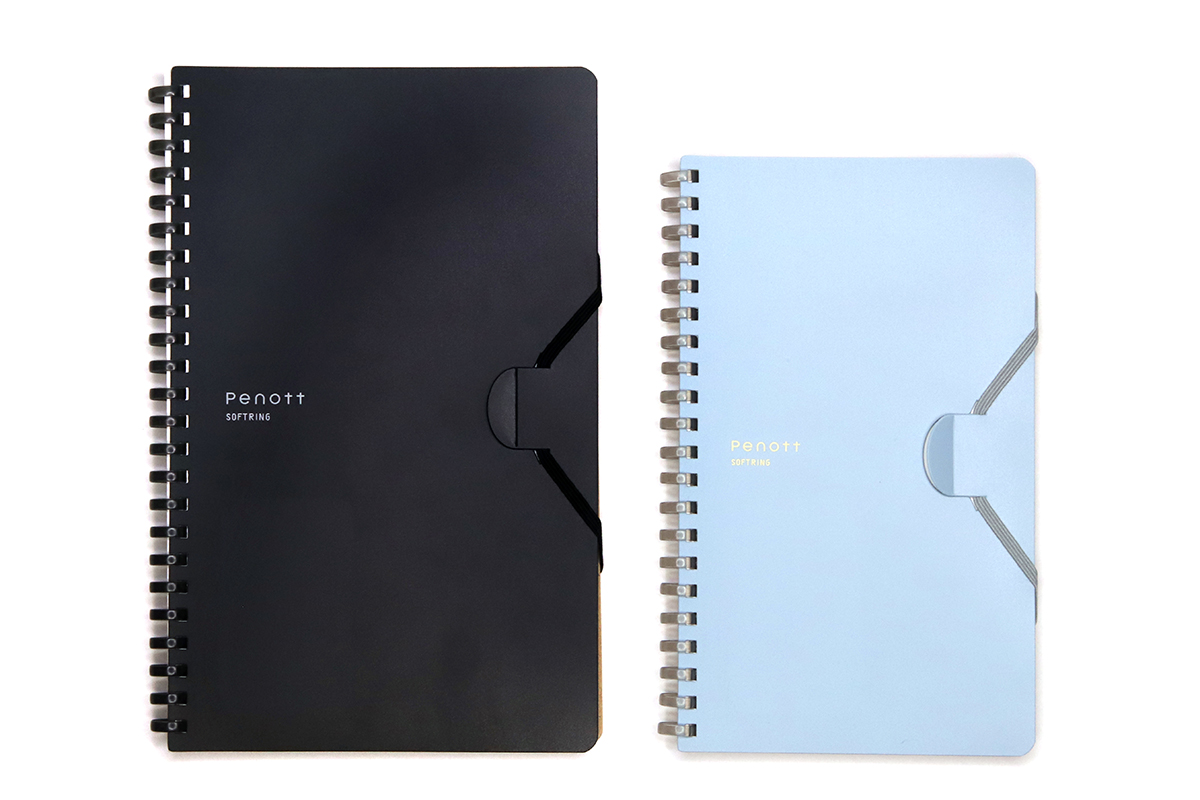

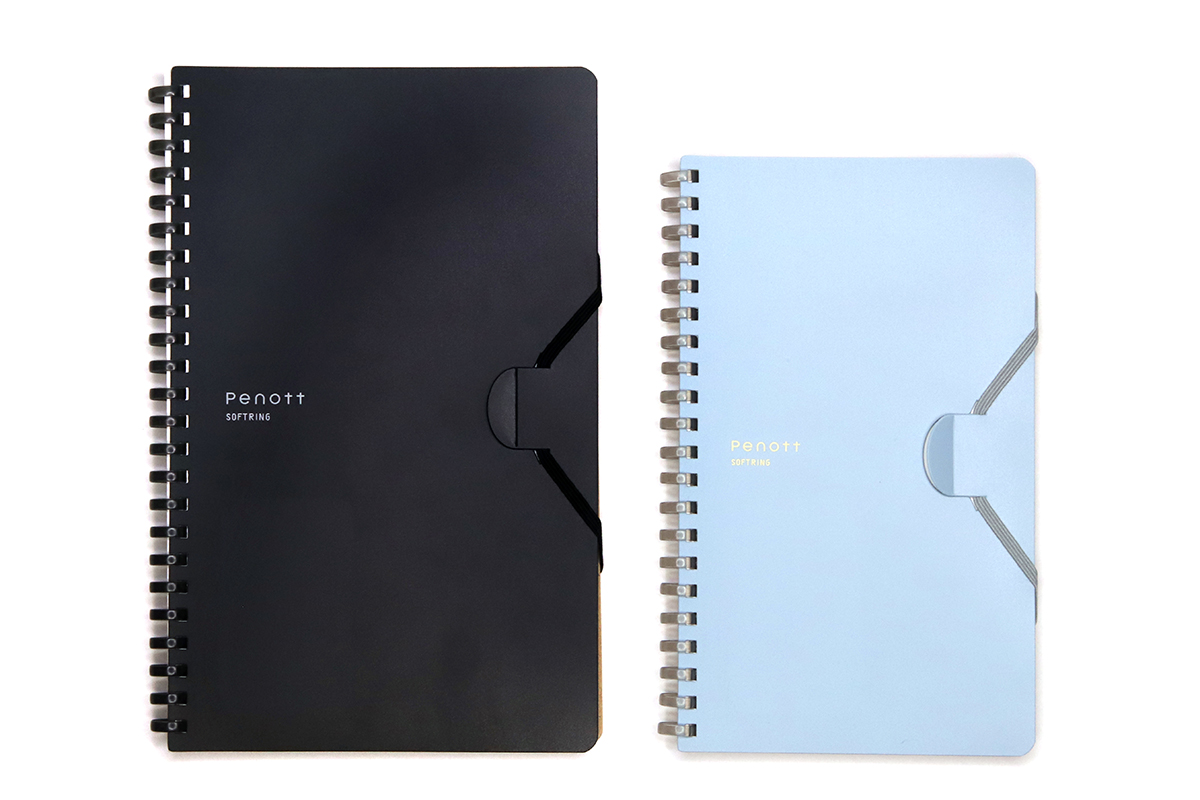

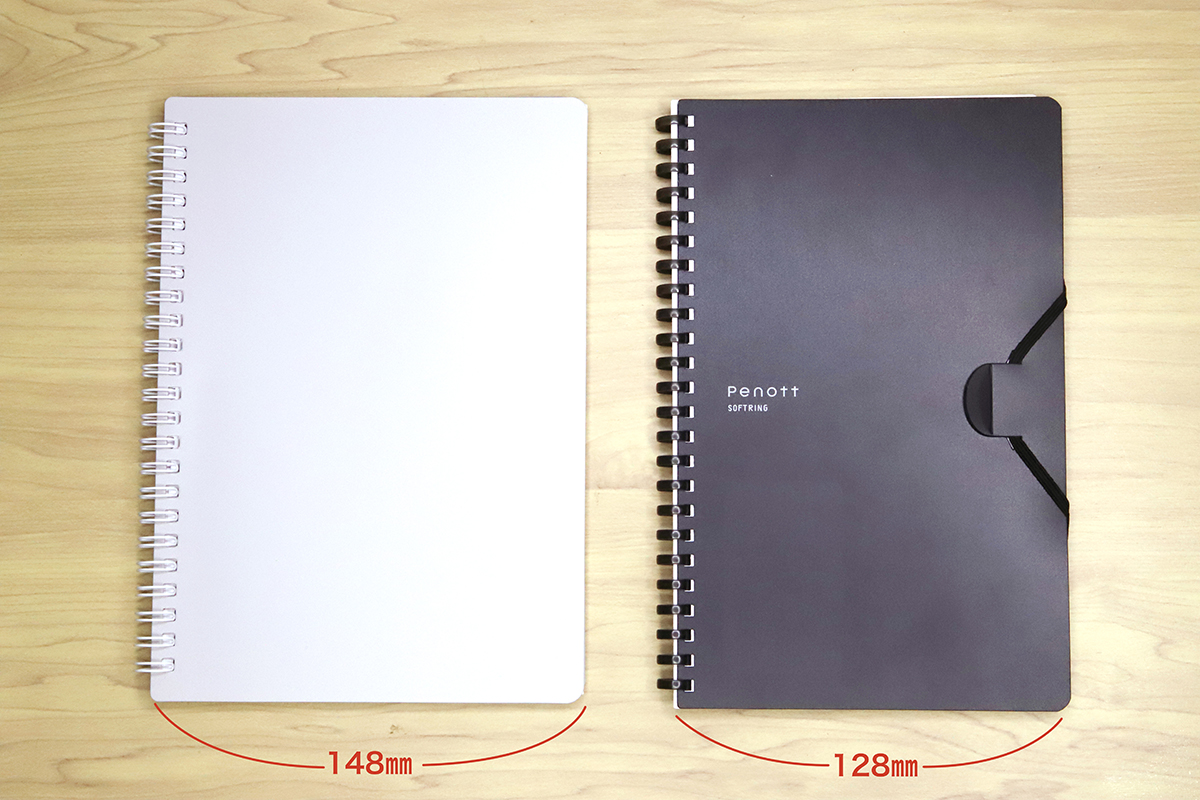

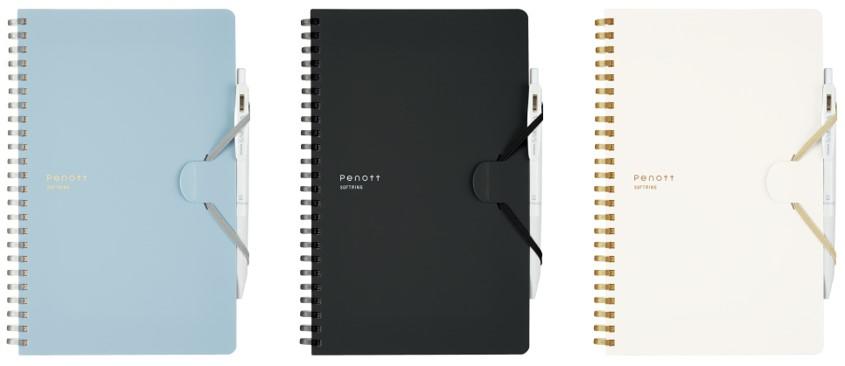

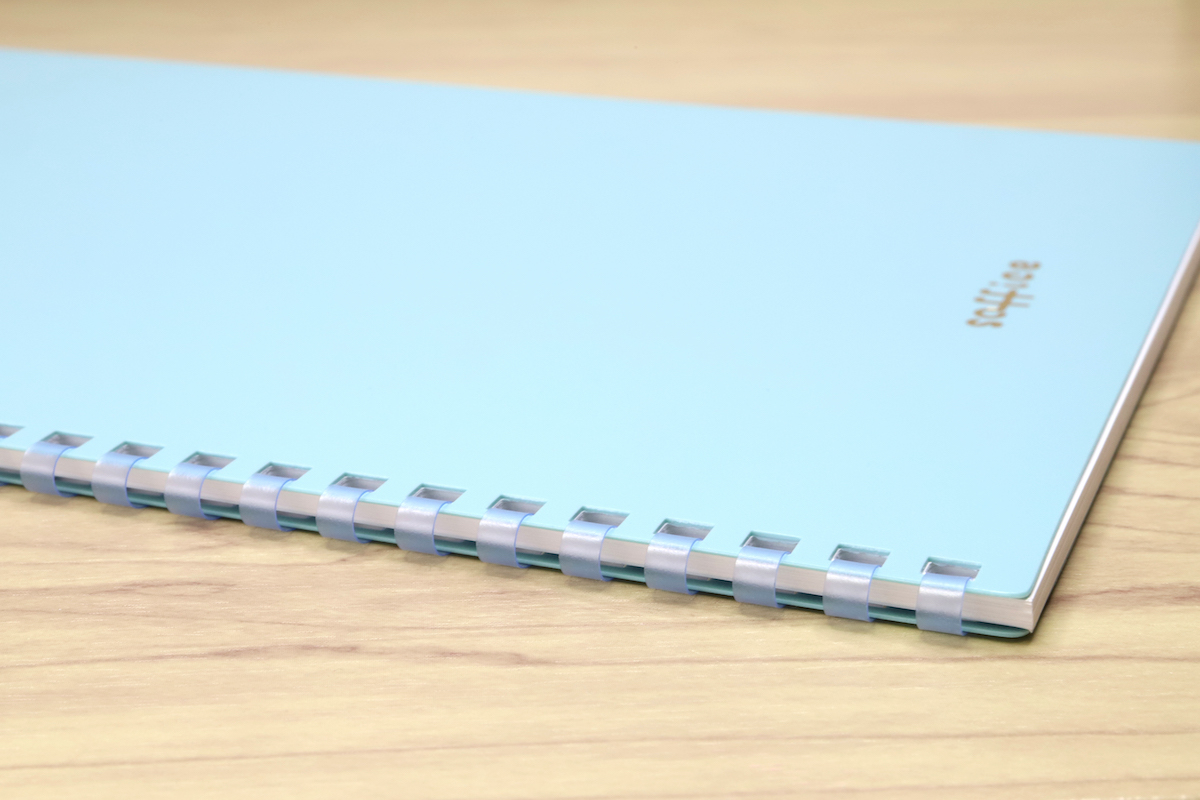

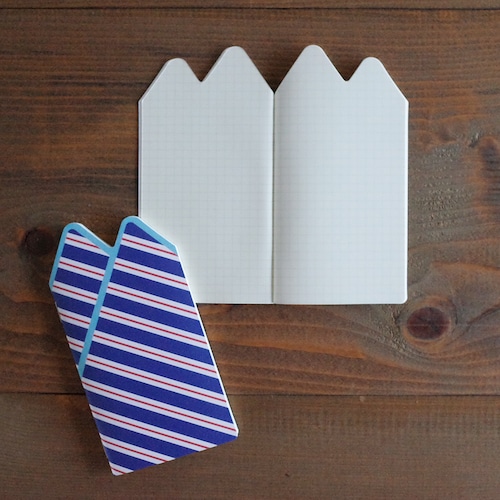

コクヨ

Penott(ペノット)

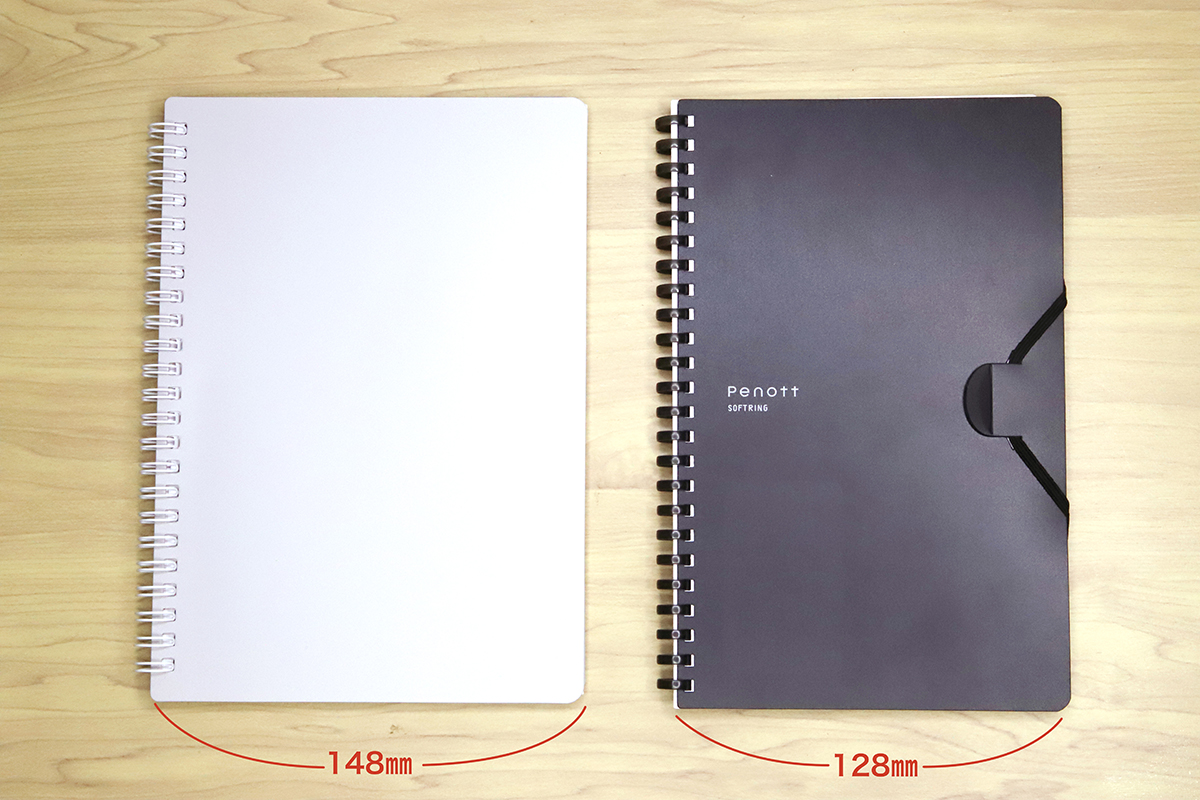

スリムA5 680円/スリムB6 630円(税別)

3色展開

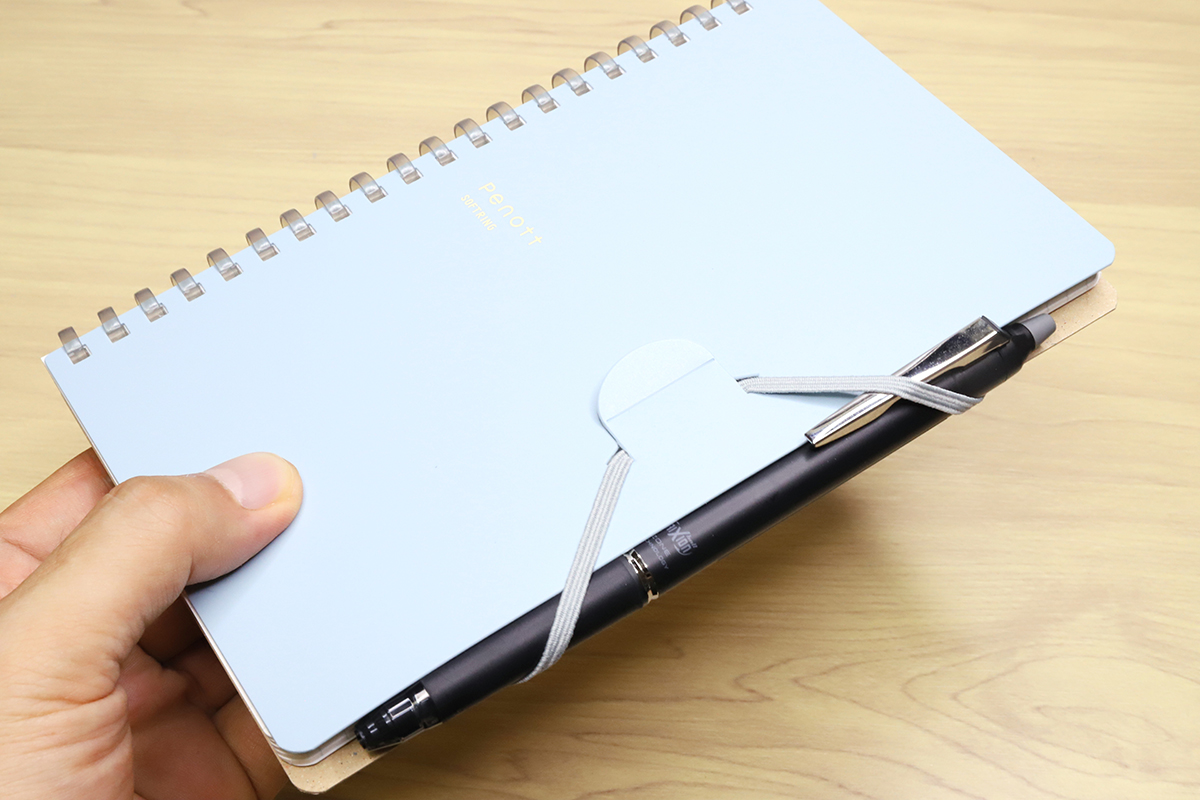

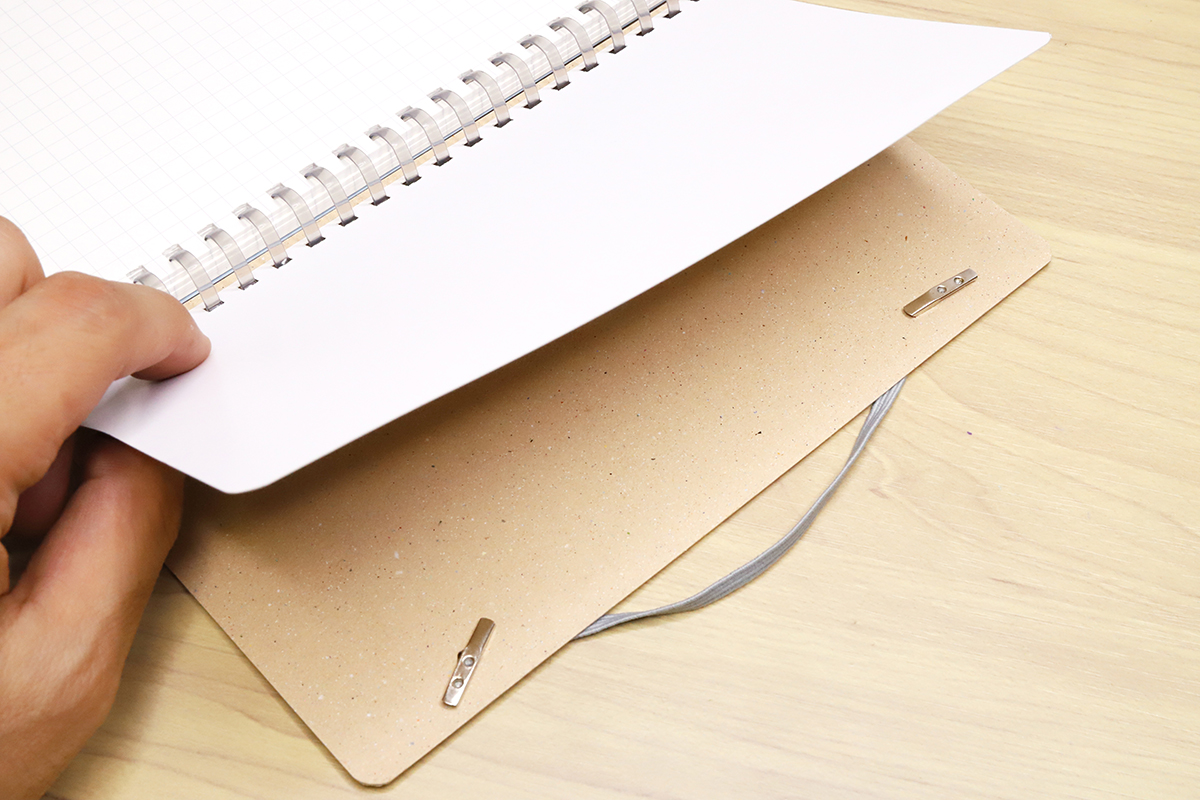

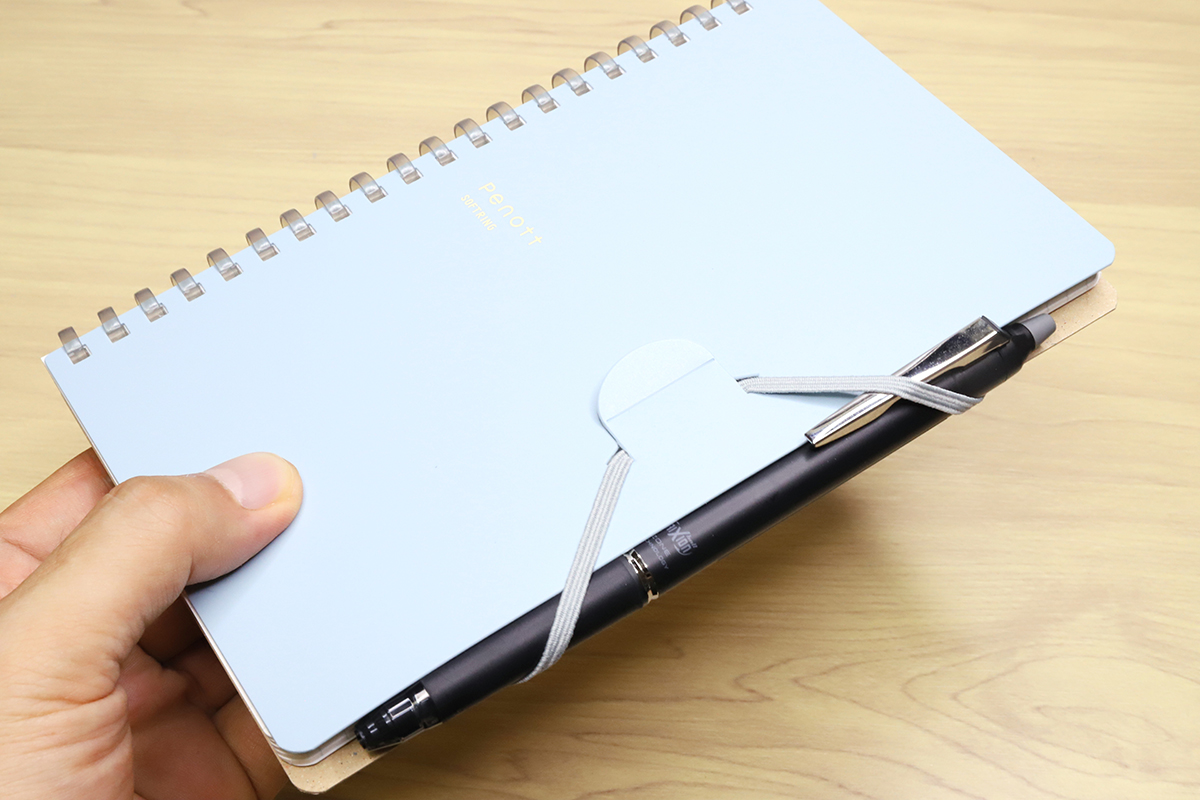

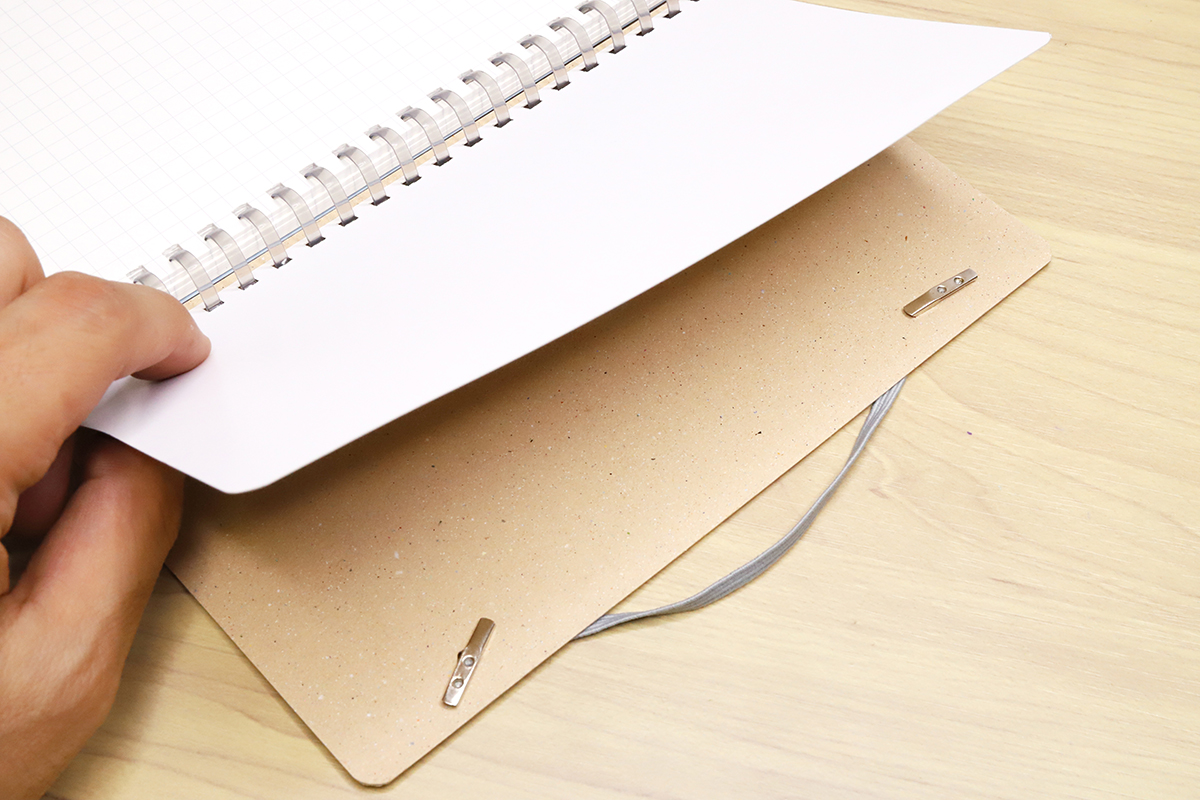

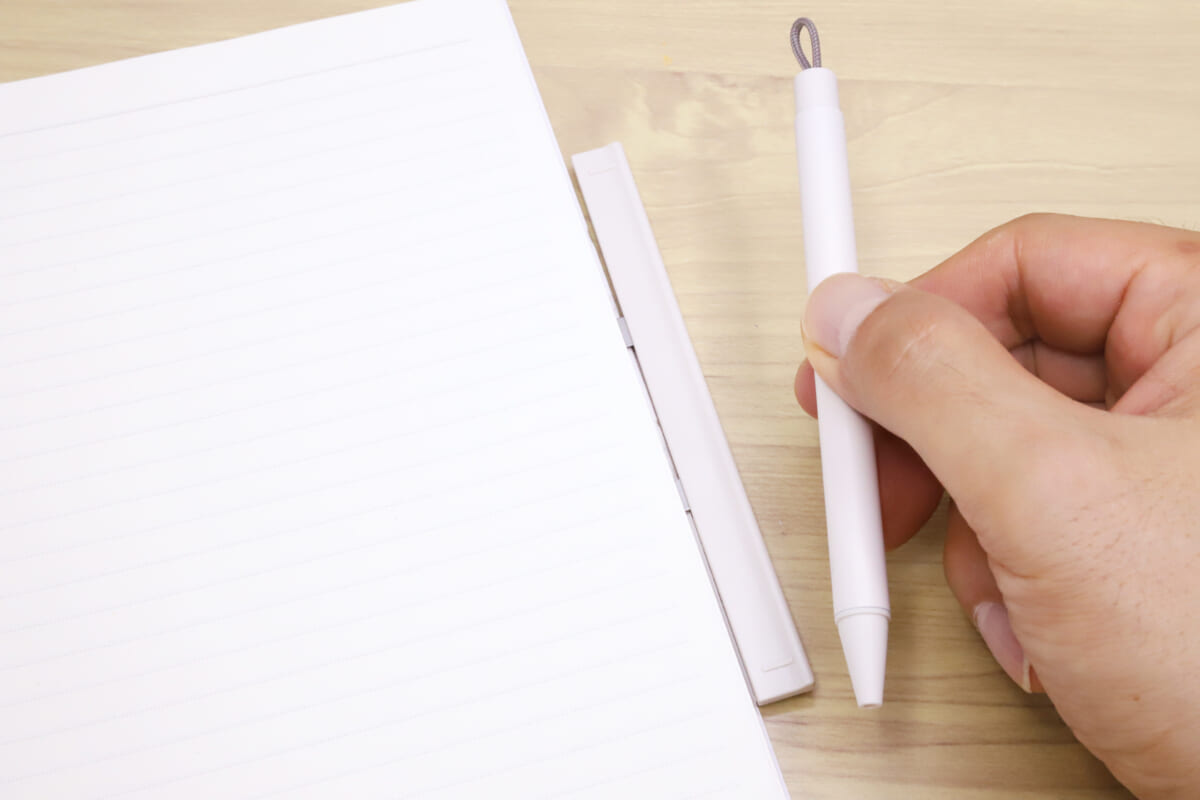

コクヨの「Penott(ペノット)」は、ほんのちょっとした工夫で、ペンをセットにして携帯しやすくしたノートだ。仕組みは簡単で、表紙を固定しておくためのゴムバンドでペンを巻き込むように取り付けておく、というもの。まず、ノートの小口にペンを乗せてセット。次に、ゴムを裏表紙側から巻き付け、表紙の切り欠きに挟み込む。これでホールド完了だ。

ゴムを挟むときは、切り欠き先端のちょっと浮いた部分にゴムを押さえた指ごとすべり込ませるのがコツ。使う前に一度、切り欠きの先端を折り線沿いに軽く折っておくと使いやすい。一度挟み込んでしまえば、ペンがポロ落ちする心配はほぼゼロ。かつ、ペンホルダー(ペンループ)のように「ペンが太すぎて入らない」といったことがないので、好きなペンを自由にセットして使えるのもメリットのひとつである。

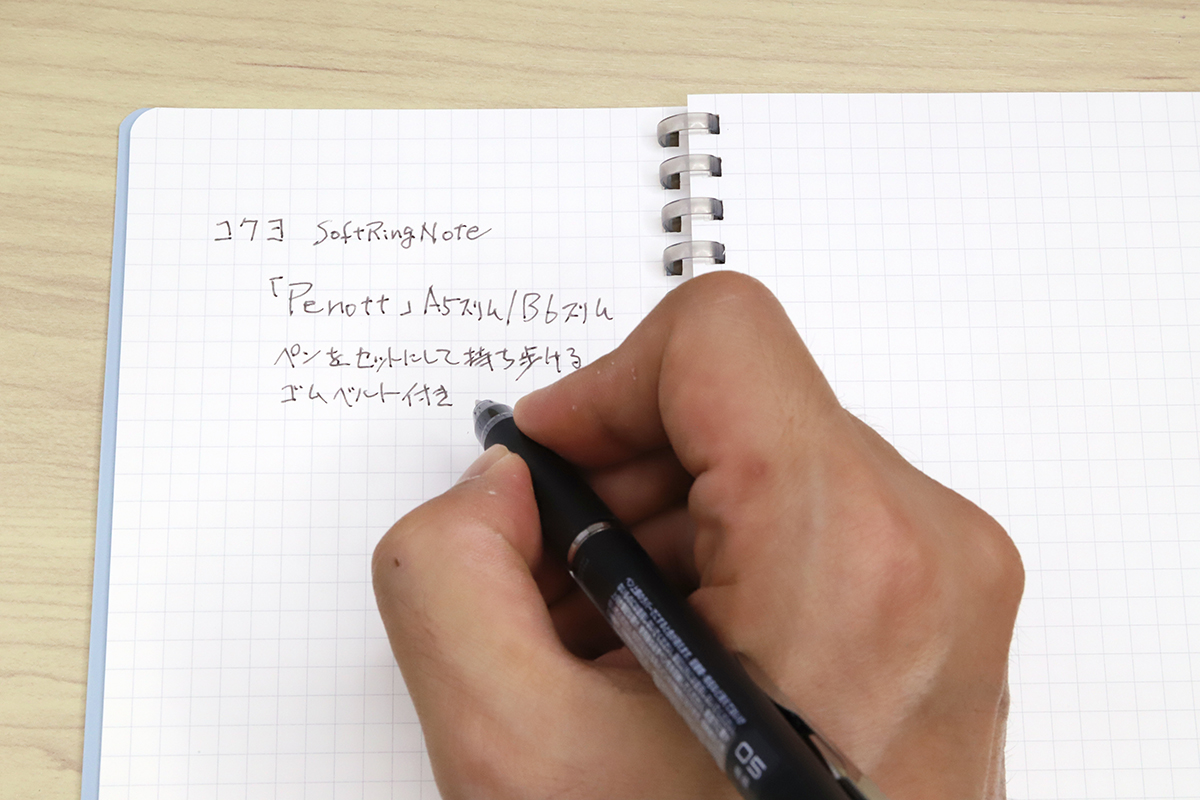

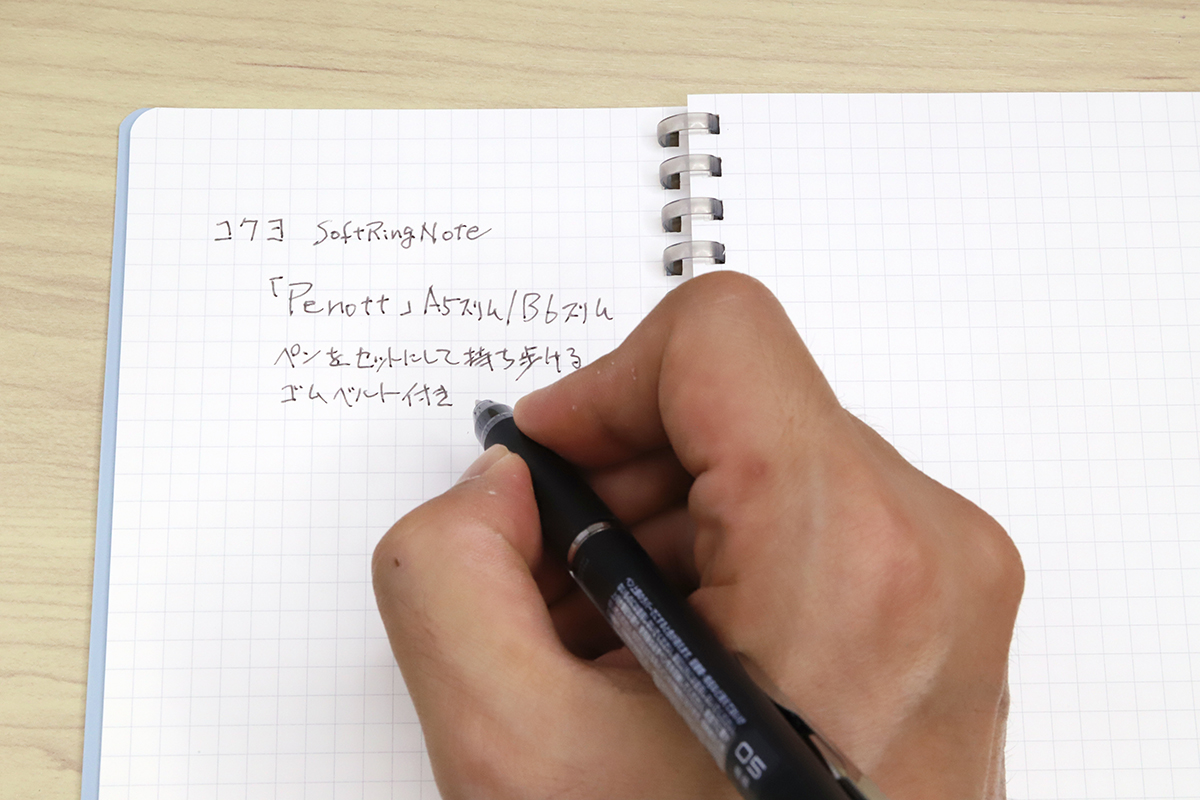

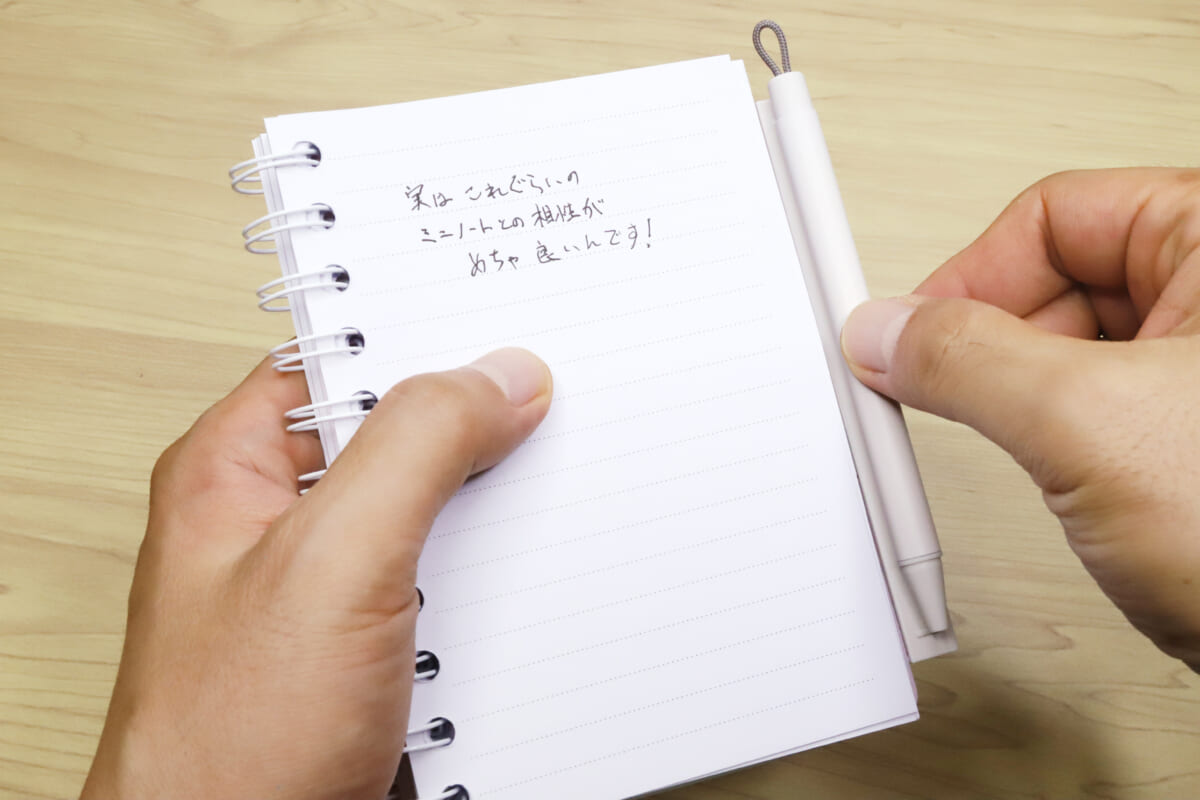

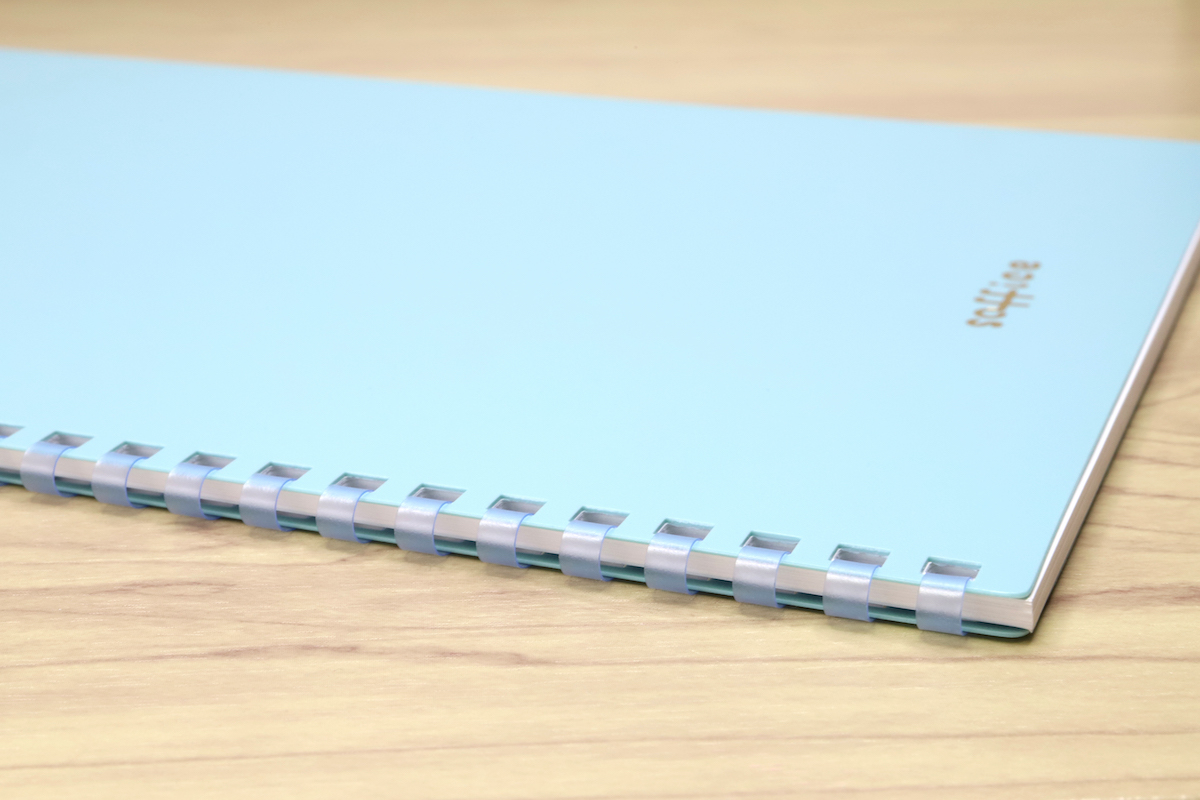

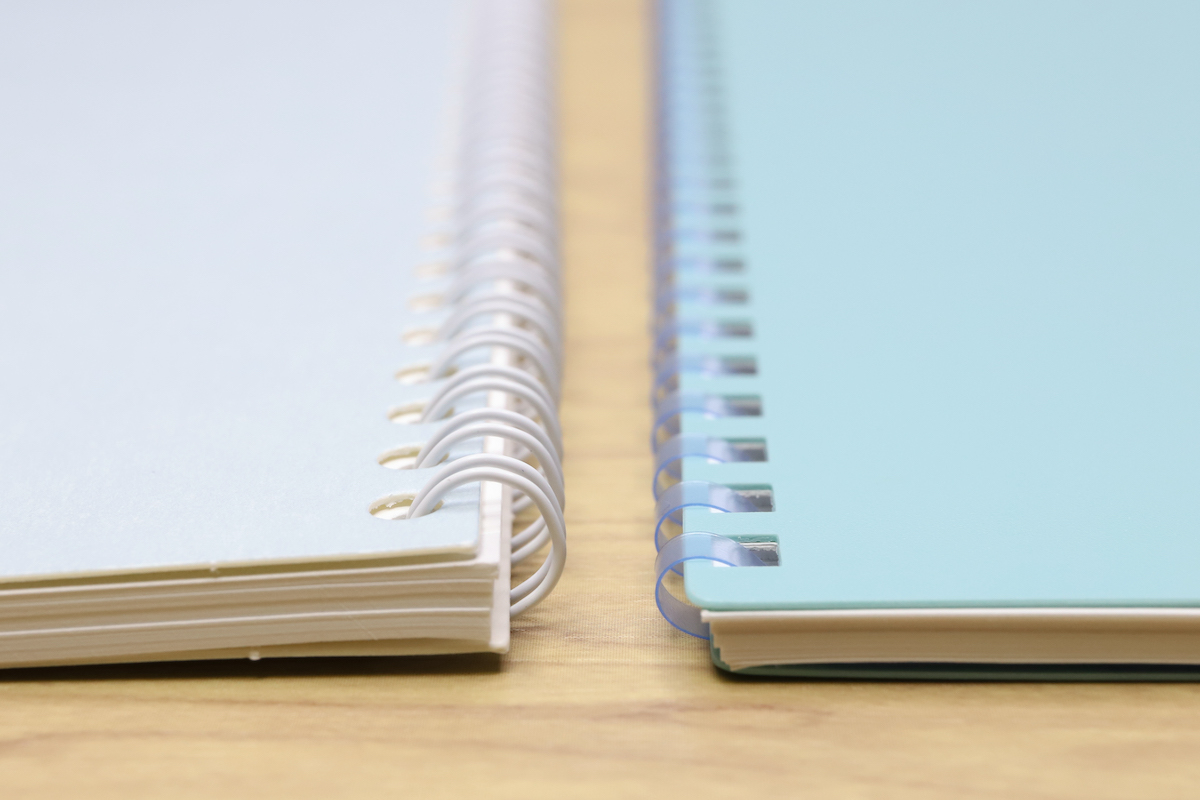

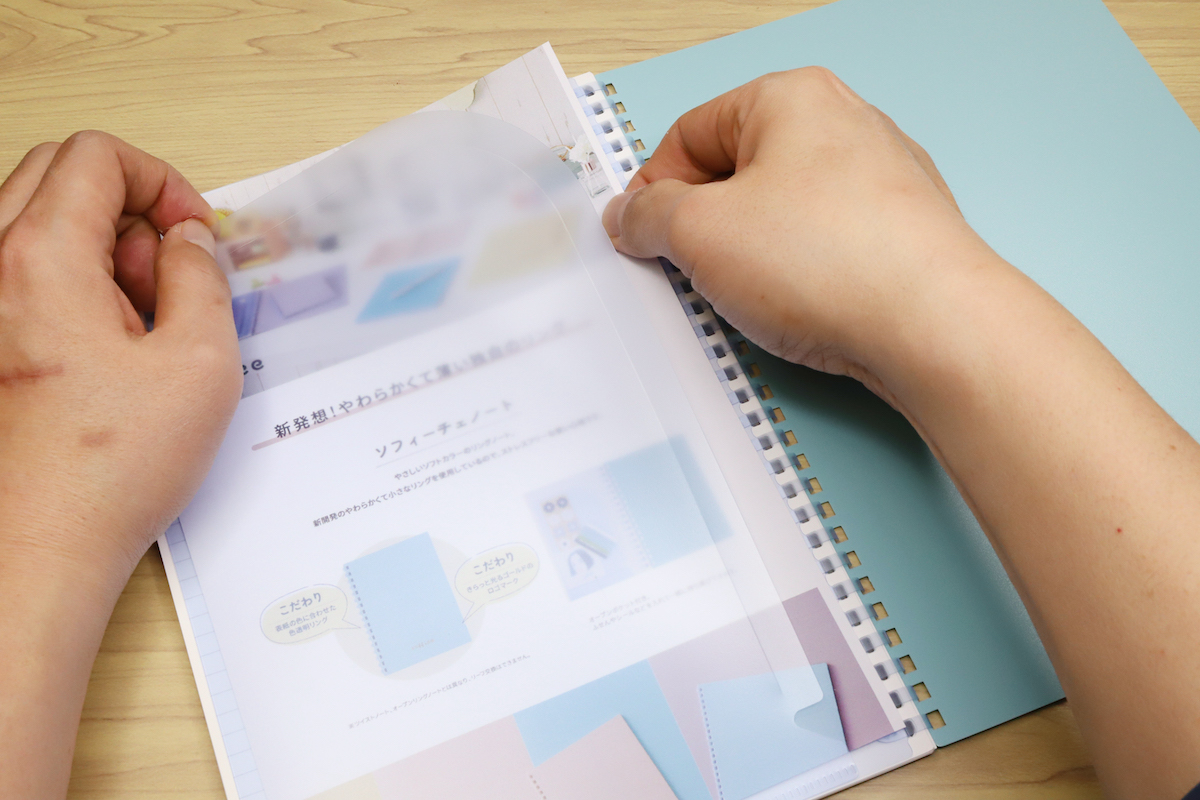

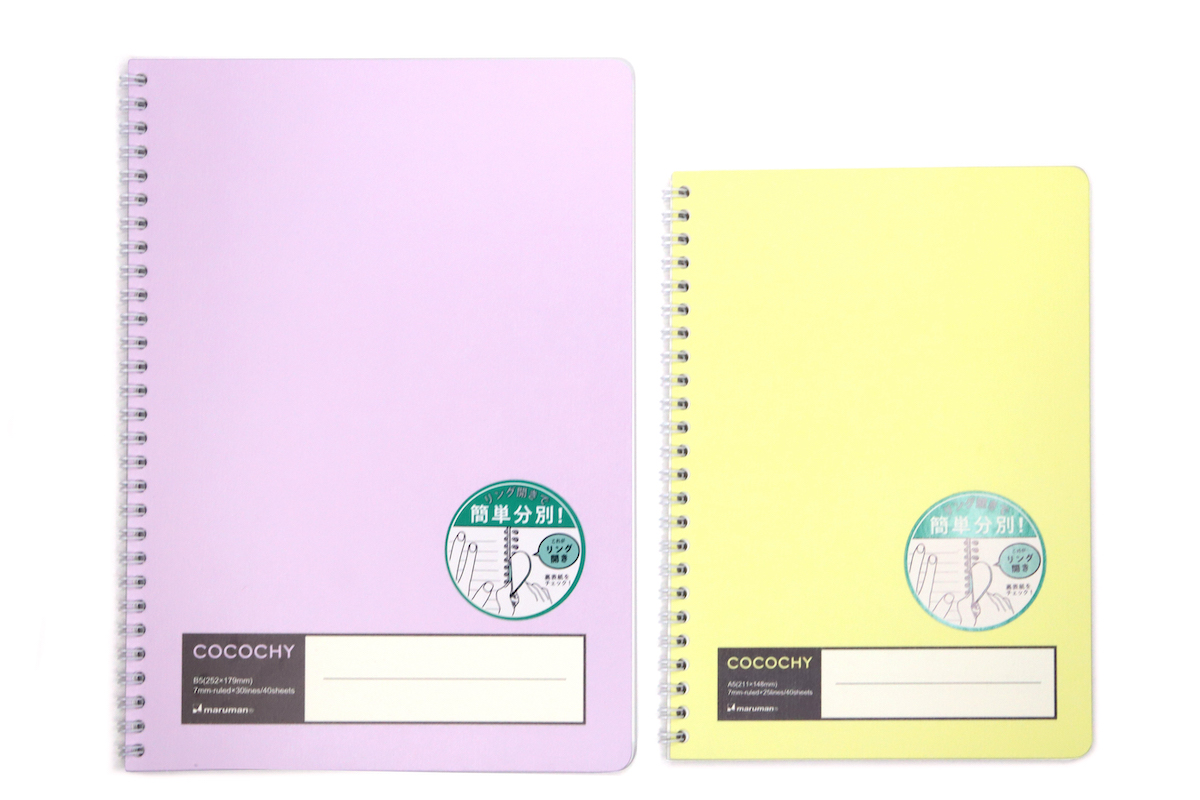

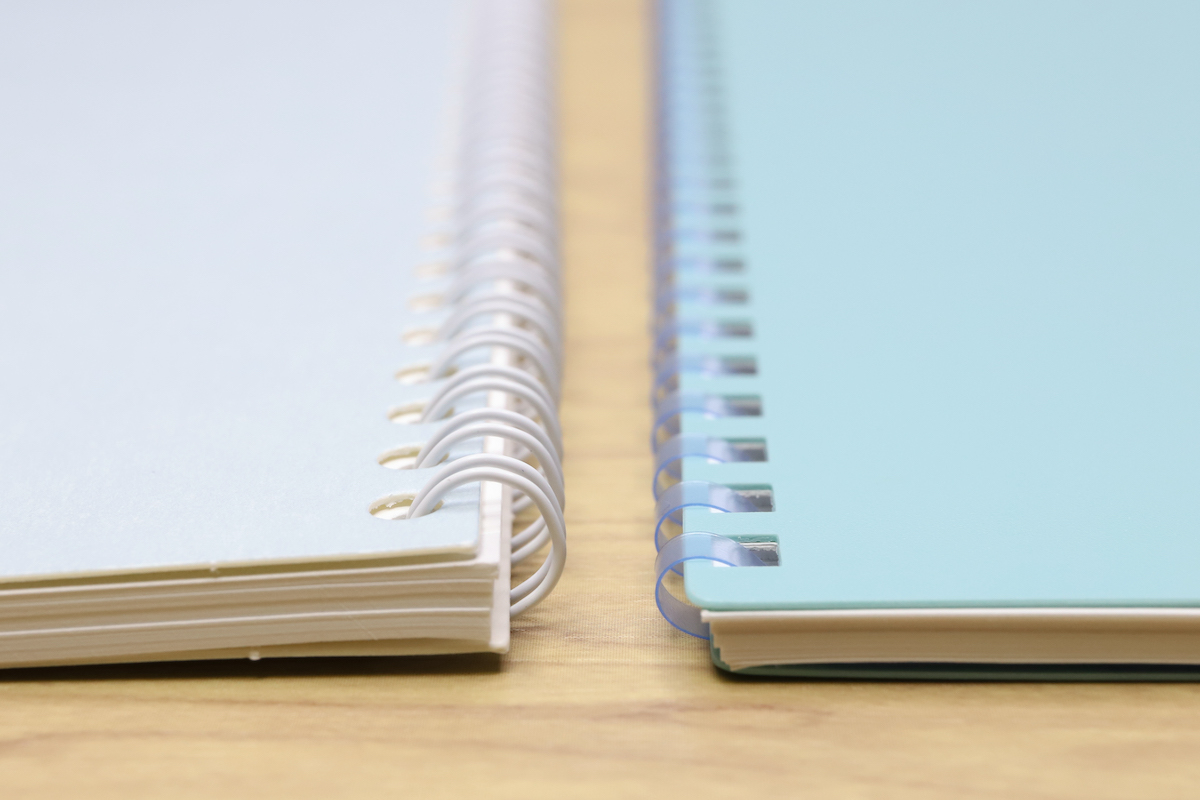

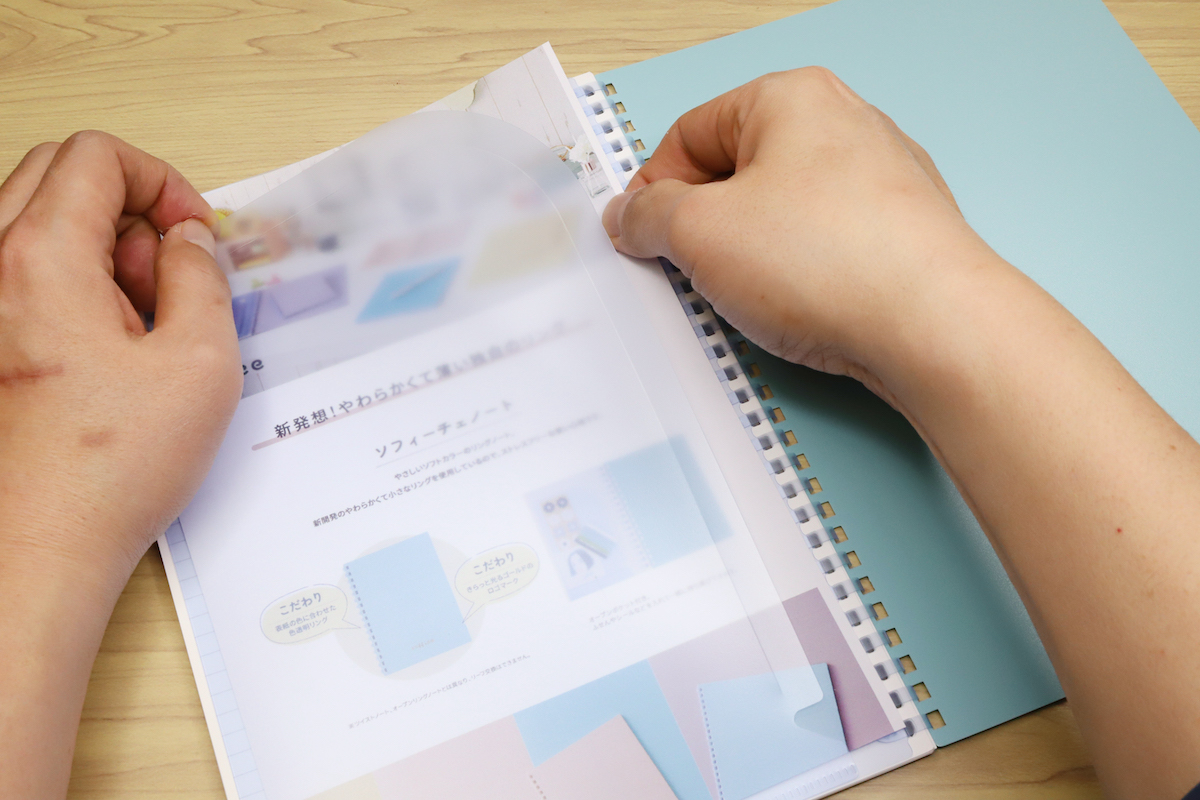

さて、このようにペンをセットで携帯できる機能はもちろん便利なのだが、その代わりにノートとしての性能がイマイチ……というのでは困ったことになる。その点「Penott」は、もともとベースとなっているのがコクヨの定番「ソフトリングノート」なので安心だ。リングもぷにぷにの樹脂リングで、手が乗っても痛くない。ノートとしての使いやすさはお墨付きと言えるだろう。

サイズはA5・B6ともに幅が約20mmの短いスリム版なので、手持ちで携帯しやすい。特にスリムB6は程よいコンパクトさで、大きめハンドメモとしても運用できそうだ。また、裏表紙はソフトリングノートシリーズ最厚とのことで、テーブルのないところなどで手持ち書きをしても安定感がある。

あえて気になる部分を挙げるとしたら、ゴムバンドを裏表紙に留めるための金具の厚みがわずかに主張してくるところ。右ページ右端側にわずかに凹凸が出てしまい、ノートの終盤には若干の書きづらさを感じた。とはいえ、裏表紙と中紙の間に厚紙が一枚挟まれており、これがクッションとして機能するため、文字がガタつくほどではないのだが。少しの凹凸でも気になるタイプの方は、購入前に実物を触って確認してみたほうがいいだろう。

ただ、どんなペンでもスパッと合わせて携帯できる機能は、従来のノートにはない大きなポイント。そもそもノートとしての性能が端的に高いので、ペンがセットにできるというオマケがかなりお得! という感じだ。特に仕事で “頻繁にメモなどの書き物が発生する” という人には、かなりメリットが出るのではないだろうか。

NeoLABは、グローバルローンチしたドイツLAMY社の公式スマートペン「LAMY safari all black ncode」の発売から2周年を迎えることをを記念して、11月24日~12月1日まで、Amazonブラックフライデーセールにてセールを開催します。

同製品は、アナログな「ノート」と、「デジタルノートブック」を繋ぐツールとして、ロングセラーモデルLAMY safariから、そのデザインを兼ね備えたままスマート文具として誕生。LAMYブランドのsafariシリーズ、all blackカラーとNeo smartpenの技術Ncodeが名前に刻まれています。

ブラックフライデーセールでは、2周年を記念したアニバーサリー特別価格での提供となります。

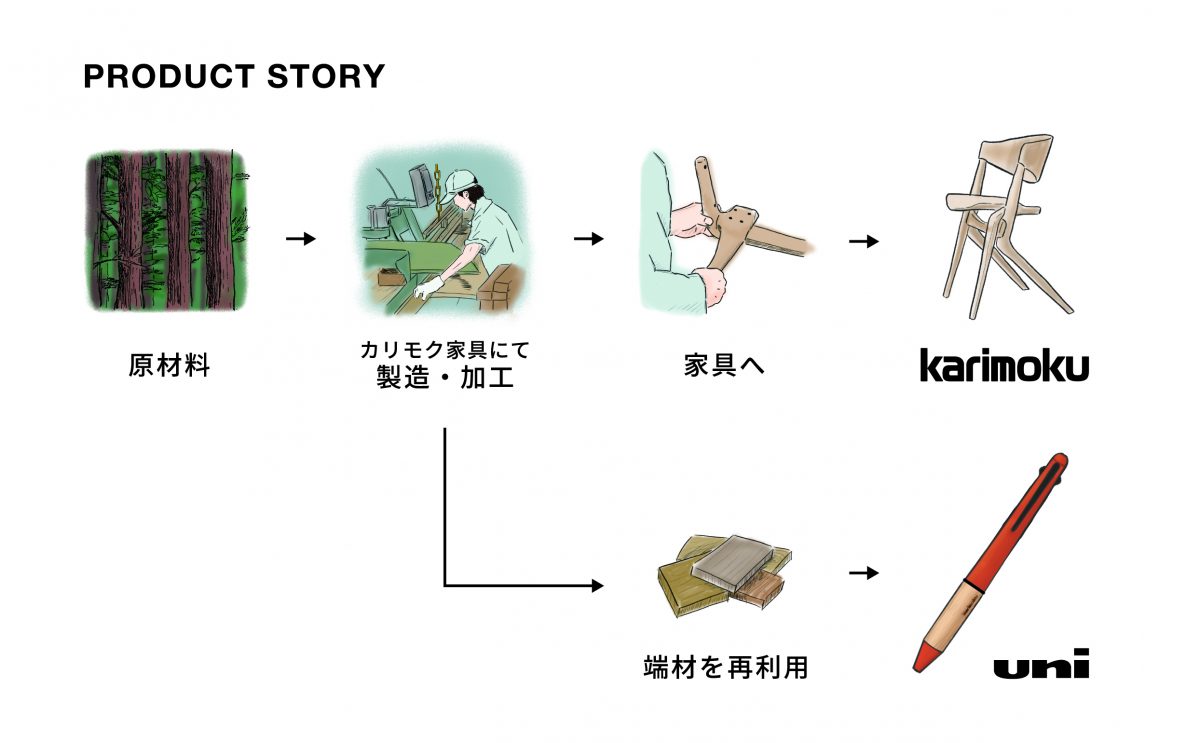

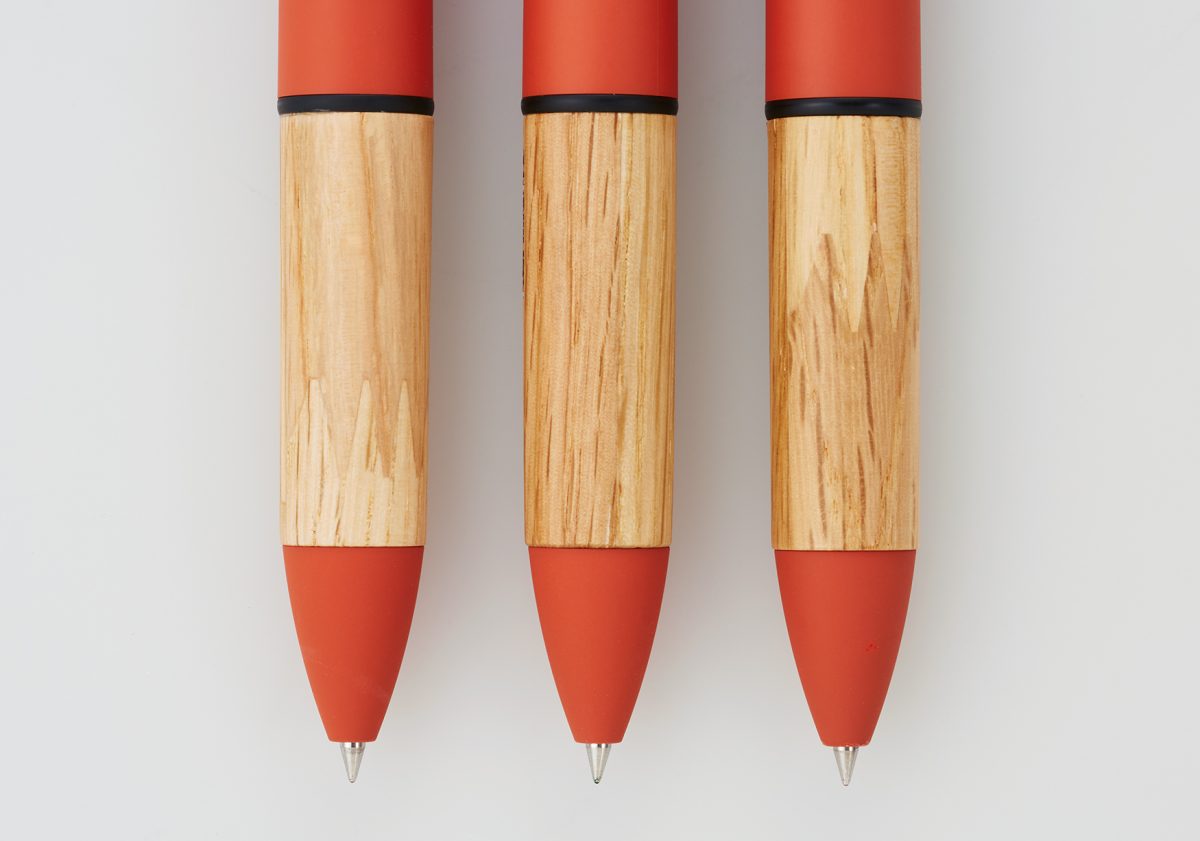

三菱鉛筆は、油性ボールペン「ジェットストリーム」シリーズから、カリモク家具とコラボレーションした多機能ペン「JETSTREAM × karimoku 4&1」を11月28日に新発売します。価格は3000円(税別)で、軸色はサンセットオレンジとスチールブルーの全2色。

今回発売するのは、国内生産の木製家具メーカーのカリモク家具とコラボレーションし、「暮らしに、木の温もりと彩りを。自分らしさを飾る、道具選びを。」をコンセプトとした、木製家具の製造工程で生まれる木の端材をグリップに再生利用した多機能ペン。

木製家具製造の過程で生まれた端材の中から、サンセットオレンジにはナラ材、スチールブルーにはウォールナット材をグリップとして採用。家具と同様のウレタン塗装を施し、手に優しくなじむ仕上がりとなっています。木目や色合いに天然木ならではの違いがあり、それぞれの個性が楽しむことができ、端材と端材との継ぎ目が模様として現れるグリップもあります。グリップの側面には、「karimoku」ロゴを刻印し、カリモク家具とのコラボレーションを象徴しています。

カリモク家具のラインナップなどから着想を得た、深みのあるトーンのカラーを取り入れ、トレンドを感じながらも日常的に使えるデザインに仕上げています。カラー塗装部分には、ファブリック家具のように、しっとりと柔らかな手触りが印象的なソフトフィール調の塗装を採用。

パッケージには、本体と色を合わせたデザインが印象的な、古紙を再生利用した紙製パッケージを採用しています。

ボールペン4色とシャープが1本に搭載されている多機能ペンで、日常的に使いやすく、ノートや手帳、書類、資料への色分けしての書き込みに最適です。ボールペンのインク色は黒、赤、青、緑。

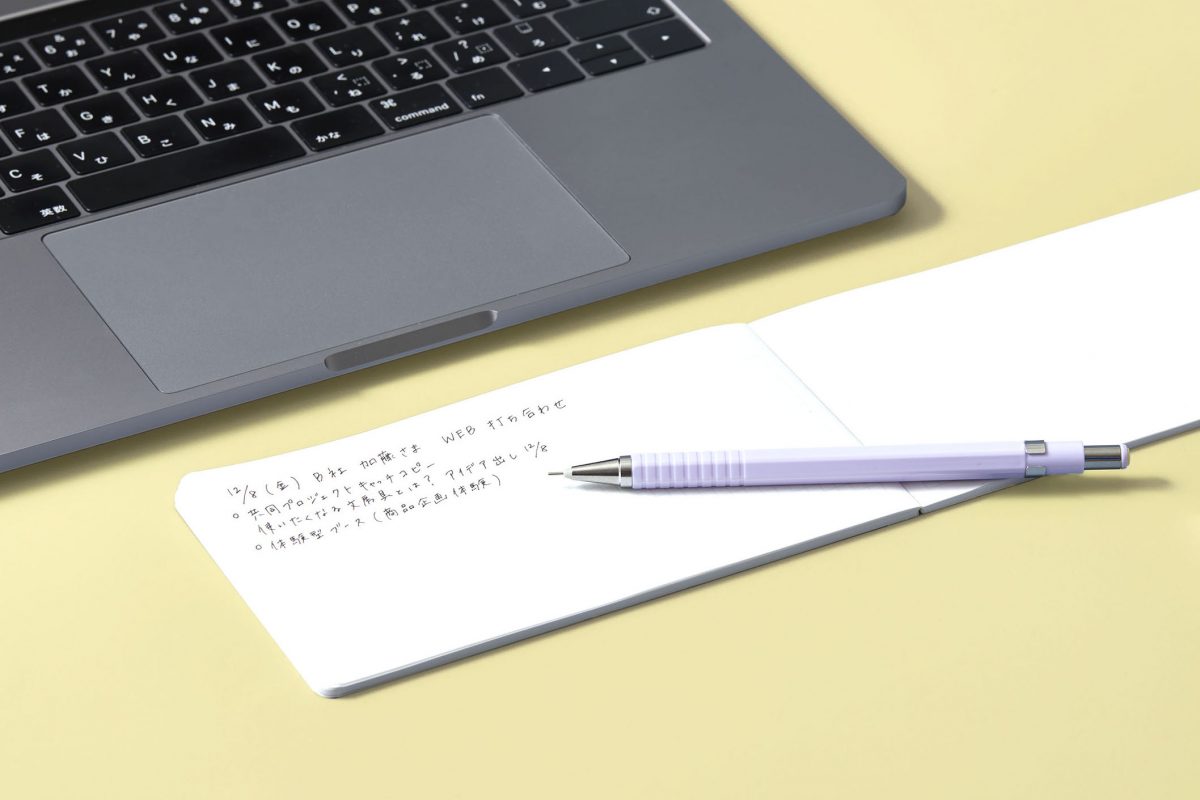

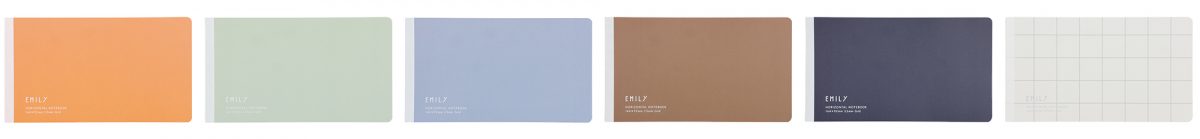

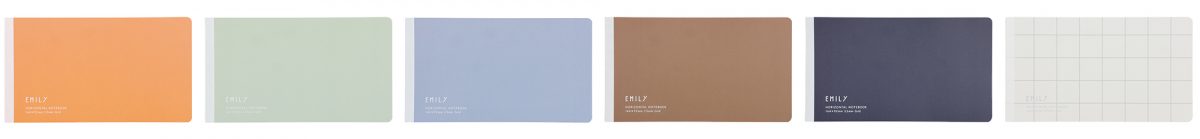

キングジムは、ライフスタイルグッズ「EMILy(エミリー)」シリーズの新ラインナップ「横長ノート」「ふせん」「ワークポーチ」を、12月8日に発売します

今回発売となる3製品は、シリーズ第3弾として、昨今の働き方に合わせ、出社とテレワークのハイブリットワークに役立つ機能を詰め込んだアイテム。カラーは差し色となるオレンジやペールグリーンのほか、ネイビーやシロなどの落ち着いたカラーを追加し、より使いやすくトレンドをおさえたデザインへリニューアルしています。

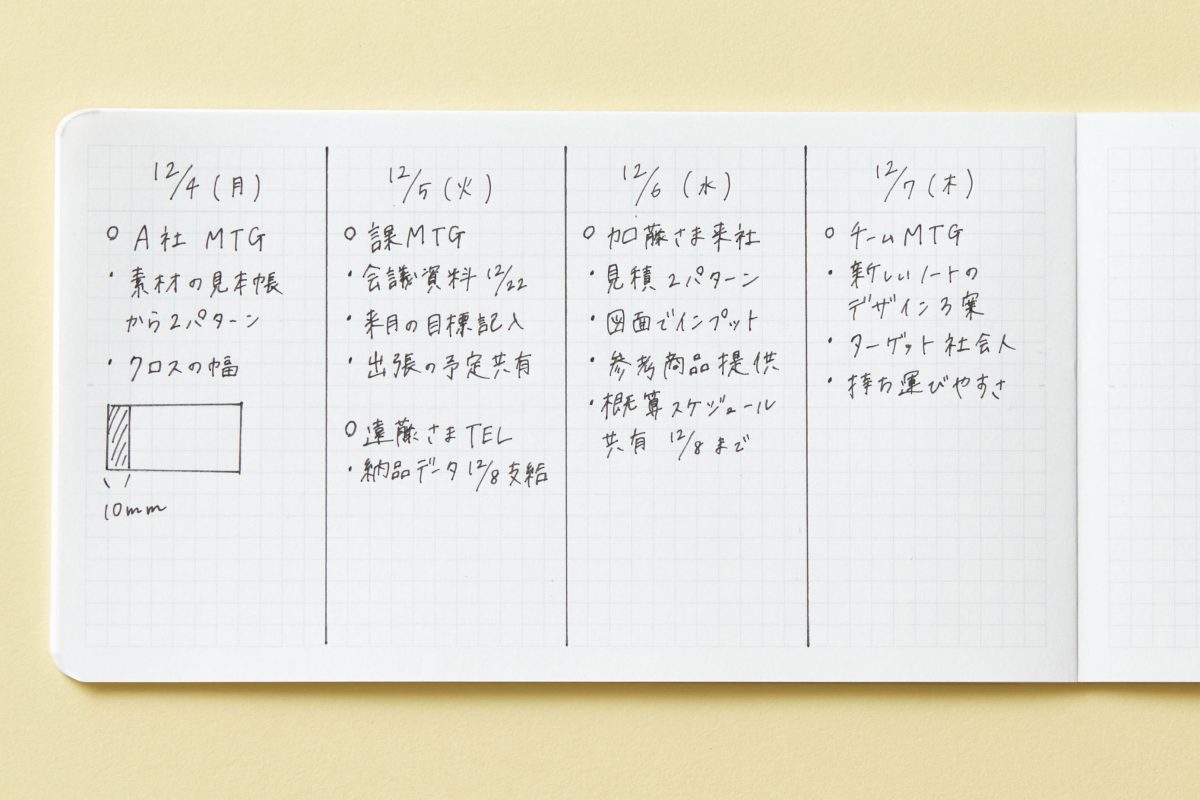

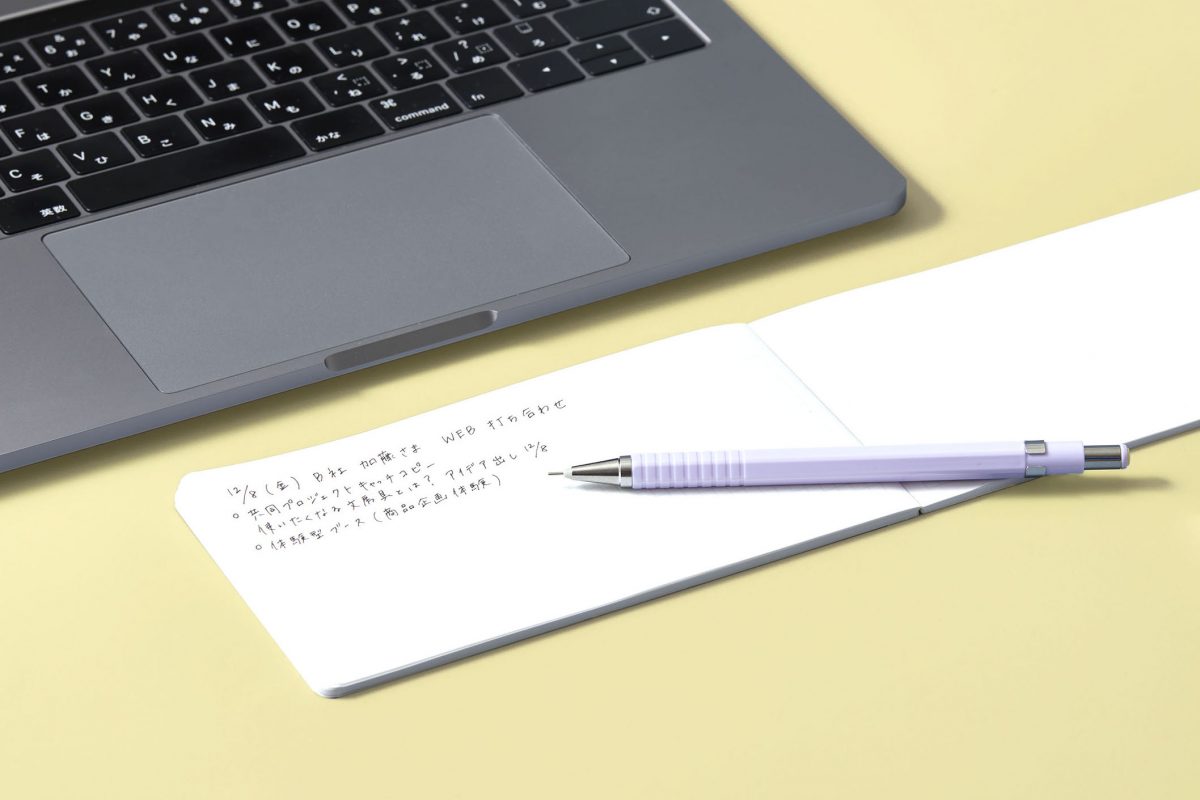

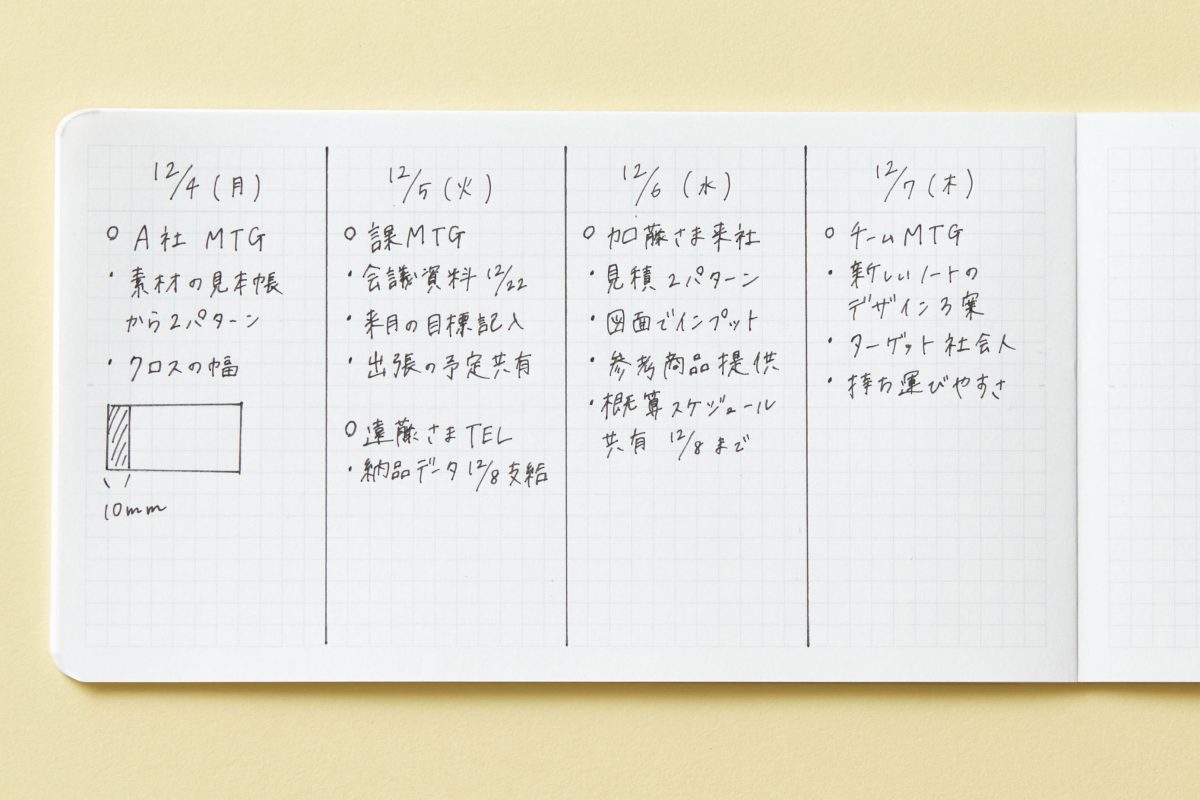

横長ノートは、PCの前に開いて置けるスマートサイズのノートです。フラットに開ける製本で、PC前に置いてもタイピングの妨げになりにくい構造です。

フォーマットには横に4分割、上下に2分割できるガイドがついており、週間スケジュールやTODOリストなども簡単に作成しやすくなっています。

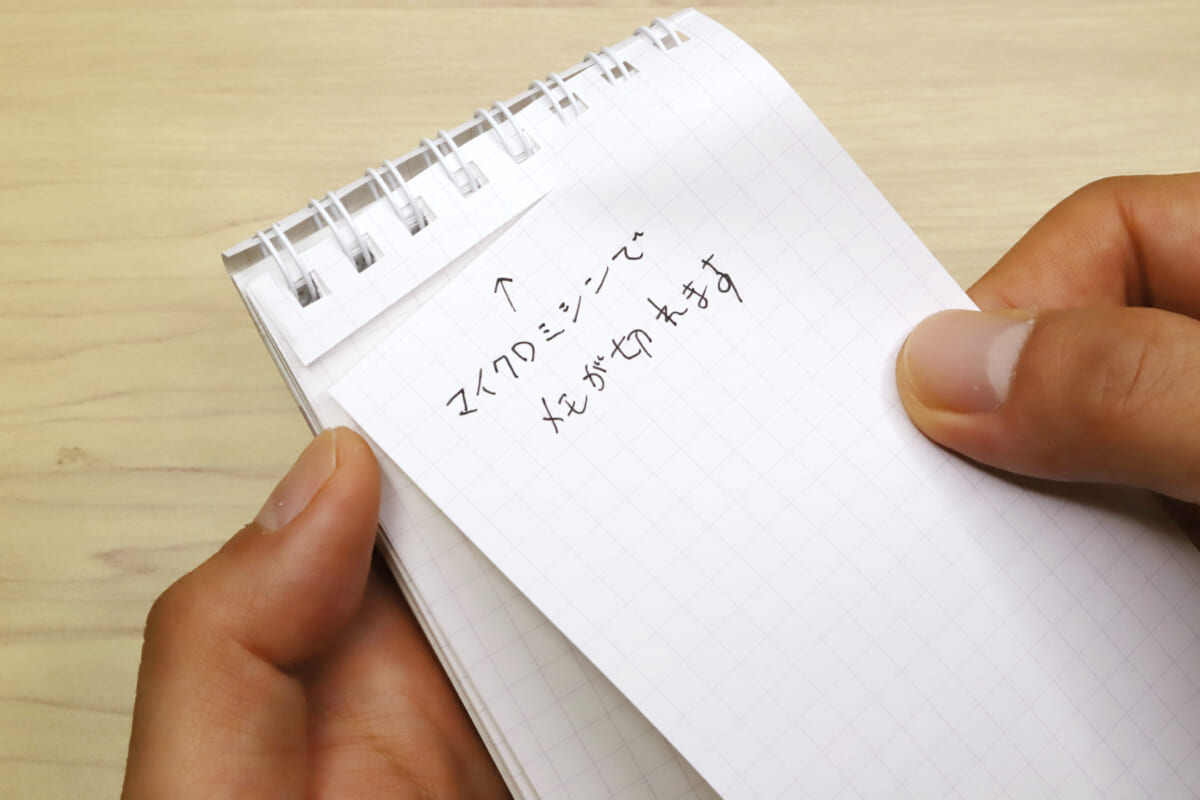

軽くて薄いので、案件ごとにノートを分けてもかさばらずに持ち運べます。不要となったページは中央のミシン目で切り取ることができ、必要なページのみを残すことができます。

価格は680円(税別)。カラーはオレンジ、ペールグリーン、ブルーグレー、チャイロ、ネイビー、シロの6色展開で、用途や案件ごとにカラーを使い分けることもできます。

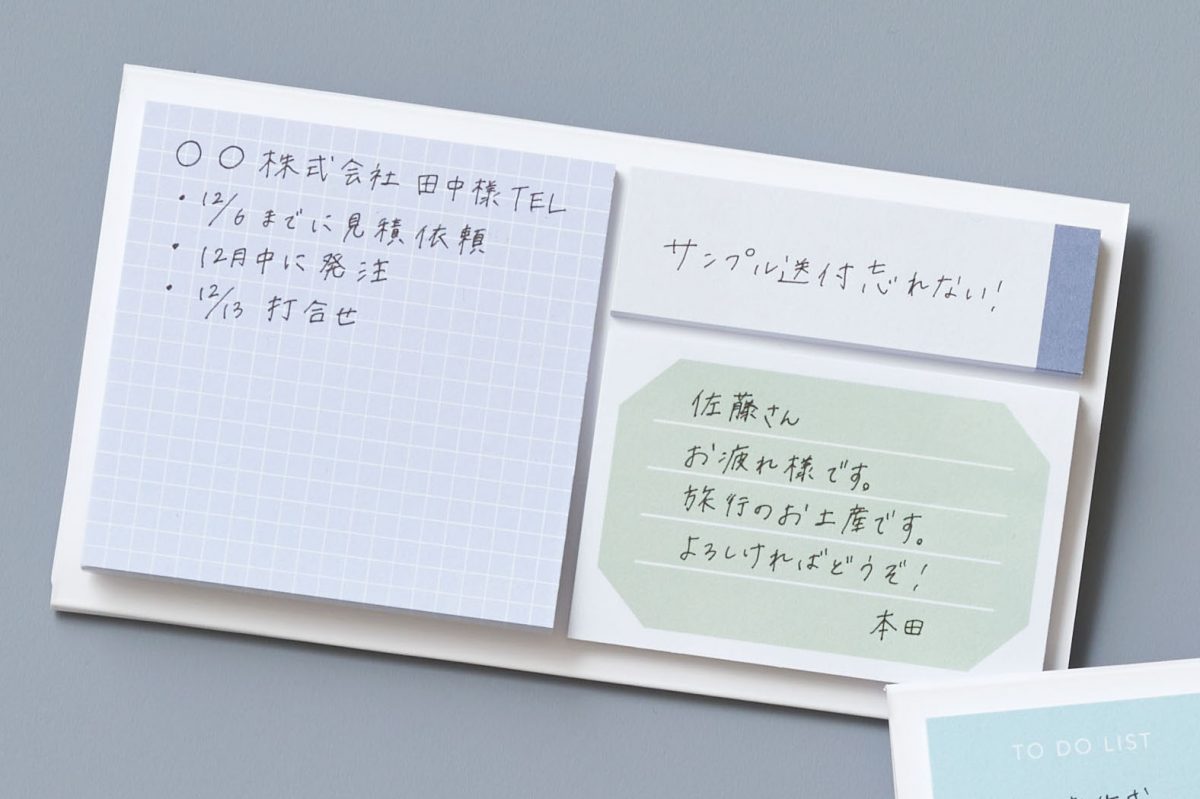

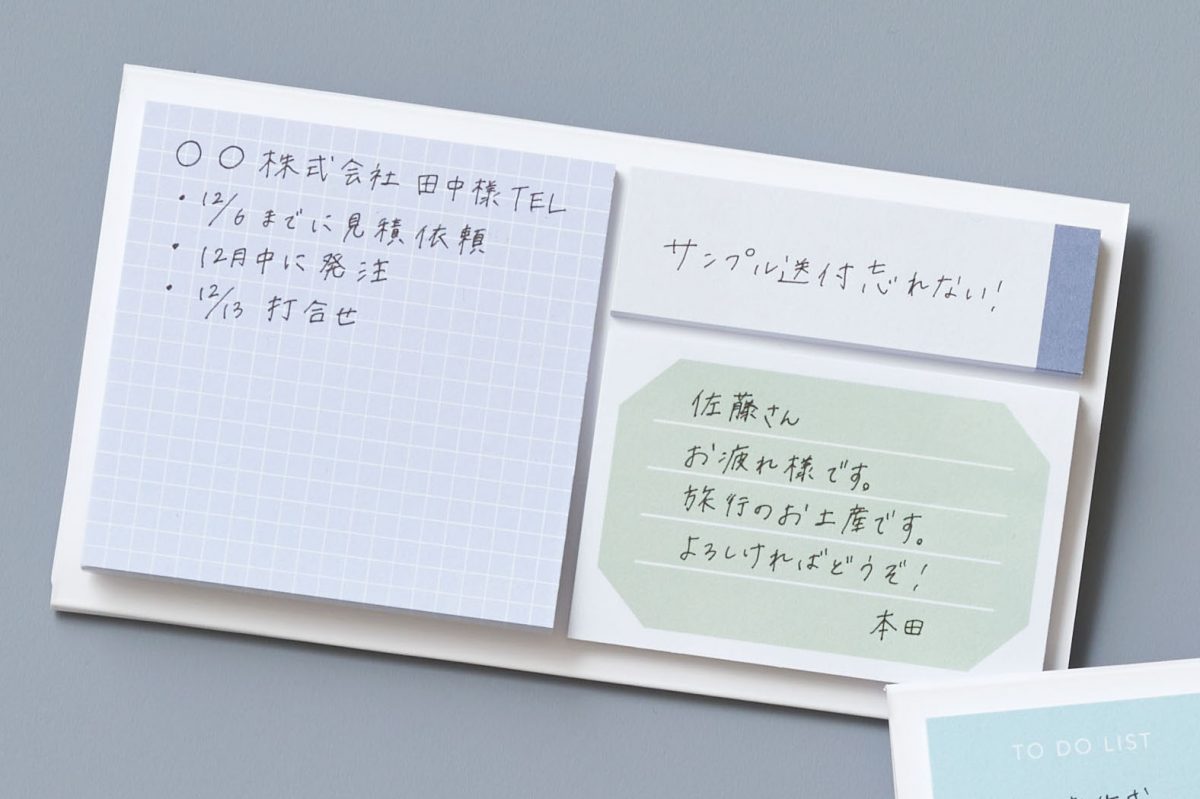

ふせんは、効率的な仕事をサポートする便利なフォーマットを1冊に詰め込んでいます。台紙は2way仕様で、デスクにスタンドさせたり、持ち運ぶ際にカバーにしたりすることができます。

フォーマットは、インデックスや仕事メモなど、幅広い用途で使いやすい「Assort(アソート)」、タスク管理や一言メモなど、仕事の効率化に役立つ「Memo(メモ)」、タイムスケジュールとタスクの管理が合わせてできる「Schedule(スケジュール)」の3種類で、仕事のスタイルに合わせて選べます。カラーは各2色展開です。

価格はいずれも630円(税別)。

ワークポーチは、ノートや名刺など、仕事ツールを仕分けて持ち運べるショルダー付きのポーチです。軽量で、イベントや立ち仕事などのビジネスシーンをサポートします。ショルダー紐を背面ポケットにしまえるので、バッグに収納してもかさばりません。

サイズ展開はA6サイズ、A5サイズの2種類で、カラーはオフィスカジュアルにも馴染みやすいオレンジ、ペールグリーン、ネイビー、シロの4色展開です。

価格はA6サイズが2700円(税別)、A5サイズが2900円(税別)。

キングジムは、ライフスタイルグッズ「EMILy(エミリー)」シリーズの新ラインナップ「横長ノート」「ふせん」「ワークポーチ」を、12月8日に発売します

今回発売となる3製品は、シリーズ第3弾として、昨今の働き方に合わせ、出社とテレワークのハイブリットワークに役立つ機能を詰め込んだアイテム。カラーは差し色となるオレンジやペールグリーンのほか、ネイビーやシロなどの落ち着いたカラーを追加し、より使いやすくトレンドをおさえたデザインへリニューアルしています。

横長ノートは、PCの前に開いて置けるスマートサイズのノートです。フラットに開ける製本で、PC前に置いてもタイピングの妨げになりにくい構造です。

フォーマットには横に4分割、上下に2分割できるガイドがついており、週間スケジュールやTODOリストなども簡単に作成しやすくなっています。

軽くて薄いので、案件ごとにノートを分けてもかさばらずに持ち運べます。不要となったページは中央のミシン目で切り取ることができ、必要なページのみを残すことができます。

価格は680円(税別)。カラーはオレンジ、ペールグリーン、ブルーグレー、チャイロ、ネイビー、シロの6色展開で、用途や案件ごとにカラーを使い分けることもできます。

ふせんは、効率的な仕事をサポートする便利なフォーマットを1冊に詰め込んでいます。台紙は2way仕様で、デスクにスタンドさせたり、持ち運ぶ際にカバーにしたりすることができます。

フォーマットは、インデックスや仕事メモなど、幅広い用途で使いやすい「Assort(アソート)」、タスク管理や一言メモなど、仕事の効率化に役立つ「Memo(メモ)」、タイムスケジュールとタスクの管理が合わせてできる「Schedule(スケジュール)」の3種類で、仕事のスタイルに合わせて選べます。カラーは各2色展開です。

価格はいずれも630円(税別)。

ワークポーチは、ノートや名刺など、仕事ツールを仕分けて持ち運べるショルダー付きのポーチです。軽量で、イベントや立ち仕事などのビジネスシーンをサポートします。ショルダー紐を背面ポケットにしまえるので、バッグに収納してもかさばりません。

サイズ展開はA6サイズ、A5サイズの2種類で、カラーはオフィスカジュアルにも馴染みやすいオレンジ、ペールグリーン、ネイビー、シロの4色展開です。

価格はA6サイズが2700円(税別)、A5サイズが2900円(税別)。

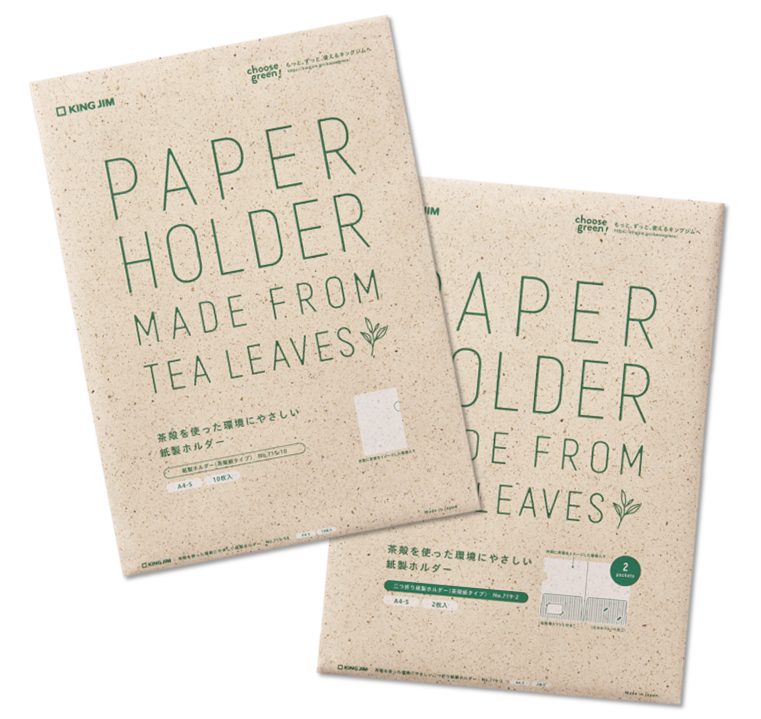

キングジムと伊藤園は、伊藤園が展開する「茶殻リサイクルシステム」により開発された「茶殻紙」を活用した「紙製ホルダー(茶殻紙タイプ)」を共同開発。12月8日に発売します。

同製品は、伊藤園の「お~いお茶」などの日本茶飲料の製造過程で排出される“茶殻”をアップサイクルした茶殻紙を活用して開発した、A4サイズの紙製ホルダーです。茶殻紙は茶殻と紙パルプを混合して生産されており、通常の紙を使用するよりも紙原料の使用量を削減できます。

清涼でほのかなお茶の香りがあり、封を開けた瞬間から香りを楽しめるのも特徴です。今回はホルダー本体だけではなく、パッケージにも茶殻紙を使用しています。

ラインナップは紙製ホルダー(茶殻紙タイプ)と「二つ折り紙製ホルダー(茶殻紙タイプ)」の2種類で、いずれも内側に茶葉のデザインをプリントしており、茶殻紙ならではの地模様により、ホルダーに収納した書類が外から見えにくくなっています。二つ折り紙製ホルダー(茶殻紙タイプ)はフルート加工により表面が波状で折れ曲がりにくい仕様で、内側に名刺を差し込めるスリットが付いています。

紙製ホルダー(茶殻紙タイプ)は10枚入りで、10枚あたりお~いお茶600mlペットボトル約3本分の茶殻を配合しています。二つ折り紙製ホルダー(茶殻紙タイプ)は2枚入りで、2枚あたりお~いお茶600mlペットボトル約2本分の茶殻を配合し、紙原料の使用量を削減しています。

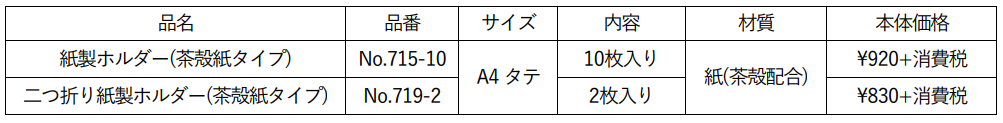

価格は、紙製ホルダー(茶殻紙タイプ)が920円(税別)、二つ折り紙製ホルダー(茶殻紙タイプ)が830円(税別)です。

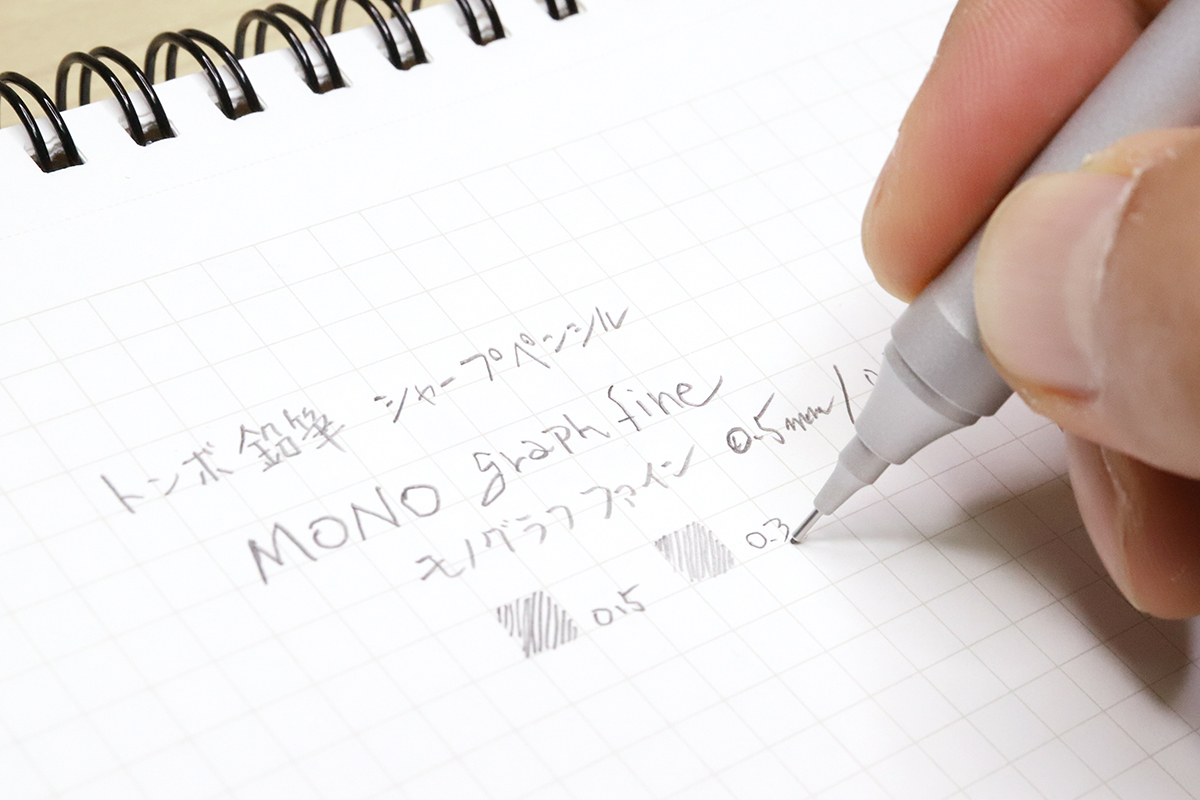

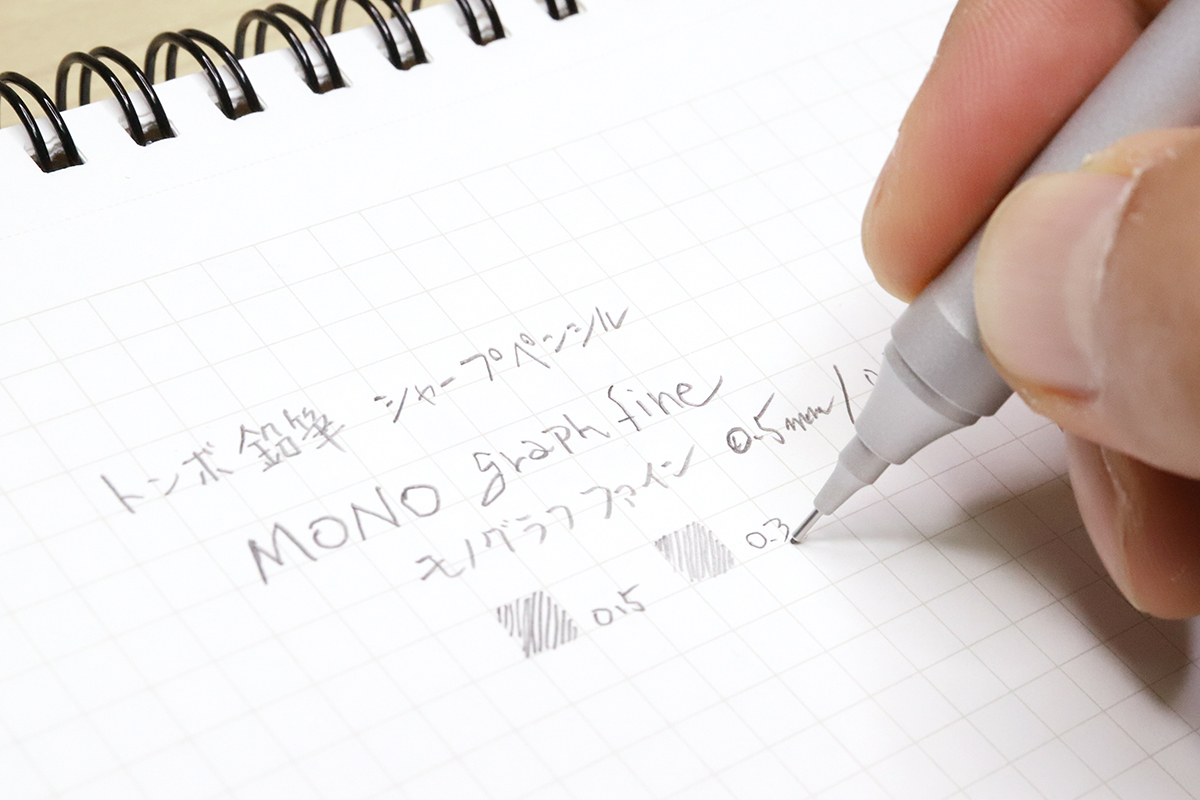

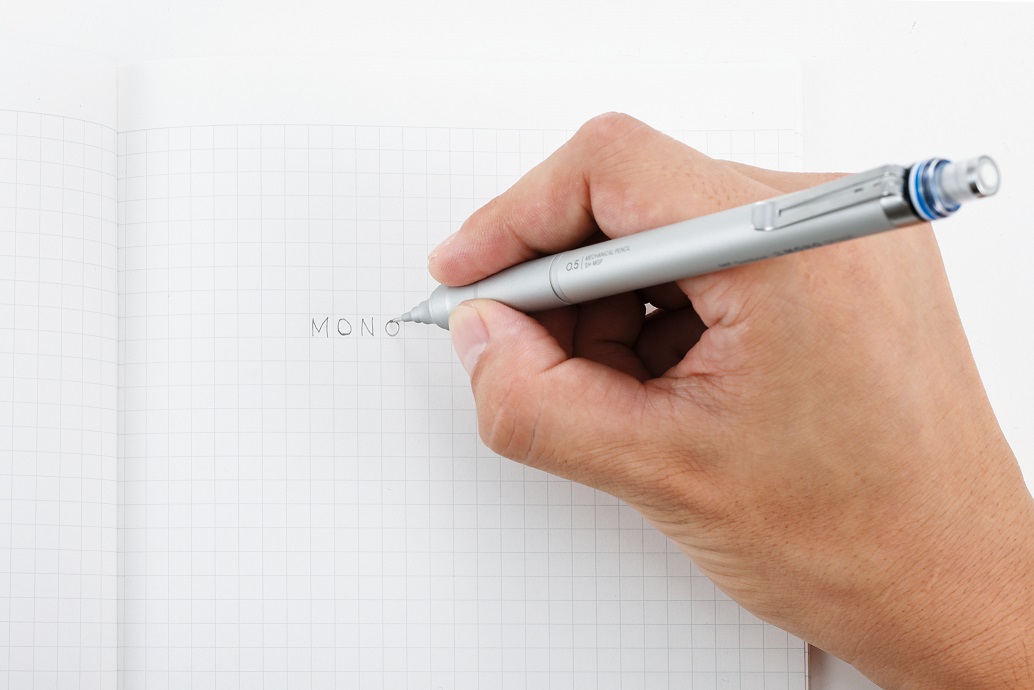

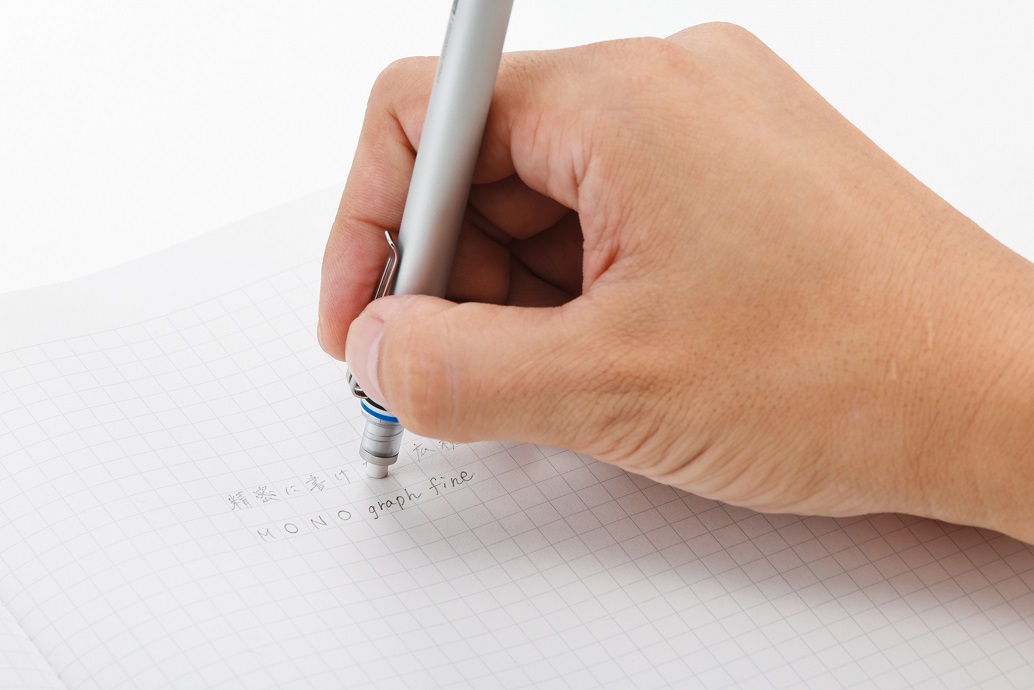

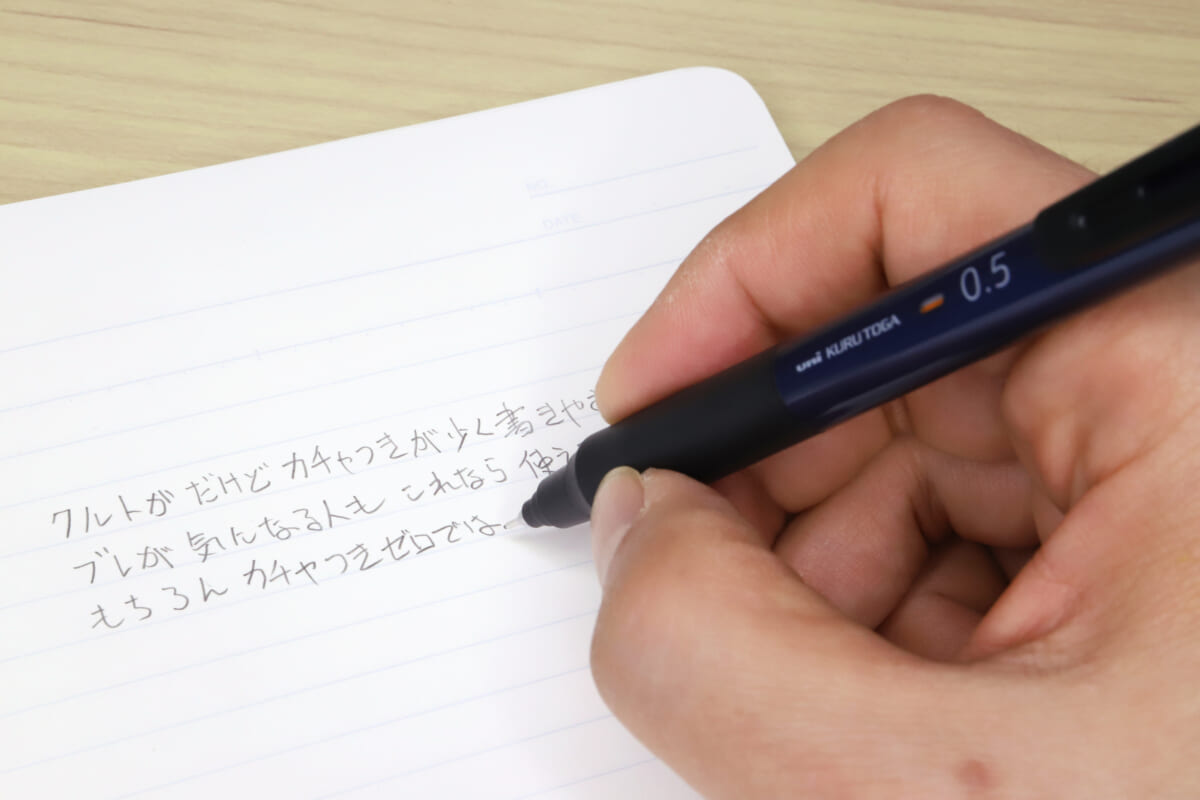

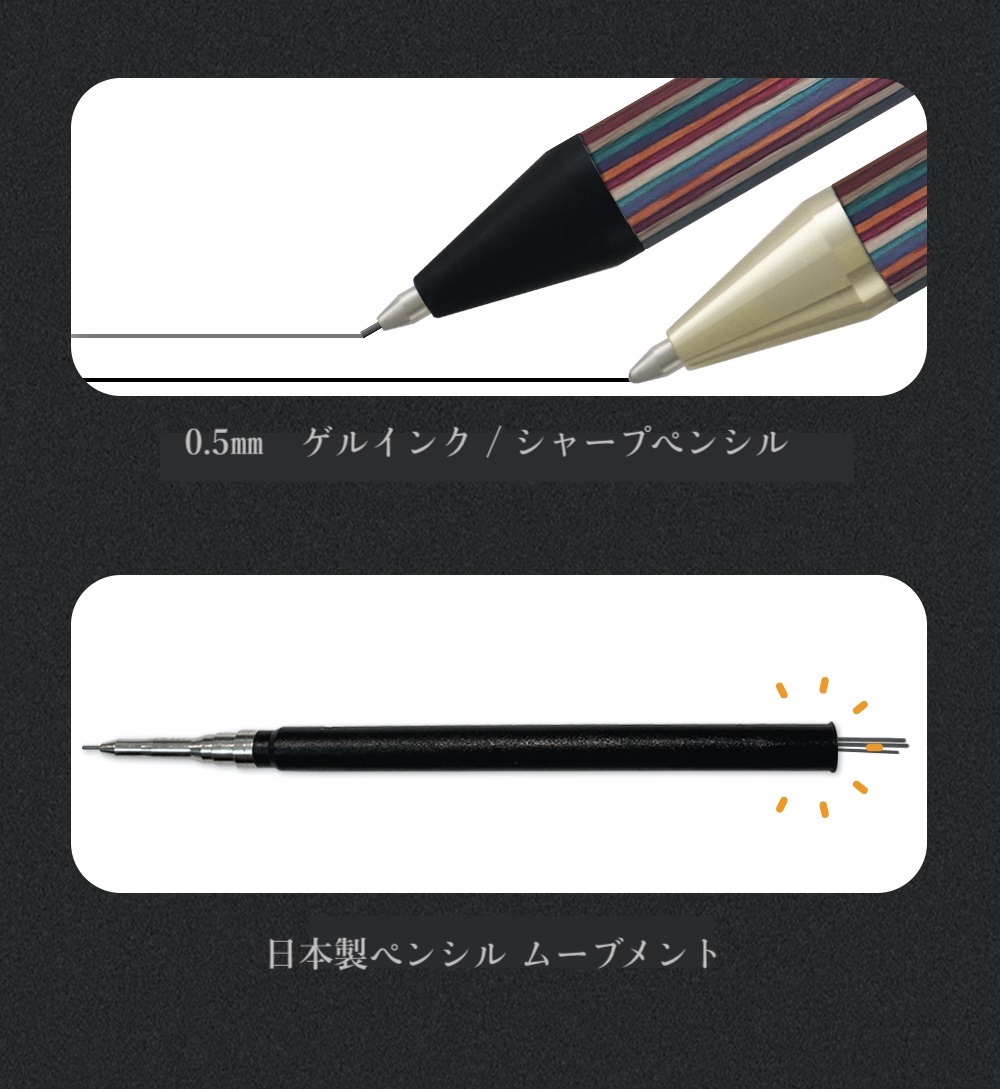

まだ1年の振り返りをするには少し早いが、2023年はシャープペンシルの当たり年だったということで間違いなさそうだ。1月にはぺんてるが、高コスパなオートマチックシャープ「オレンズAT」と合わせて新しい機能芯「Ain」を発売。三菱鉛筆からは超ハイスペックシャープ「クルトガダイブ」が継続品となり、加えてペン先ブレを抑制した「クルトガKSモデル」も登場……など、とにかくシャープペンシル周りのトピックが多かった。

5000円超えのクルトガダイブは脇に置くとしても、全体的には「高機能かつ低価格」がポイントになっていたようにも思える。つまり、2023年に発売されたシャープペンシルは、どれも総じてお買い得だったということ。

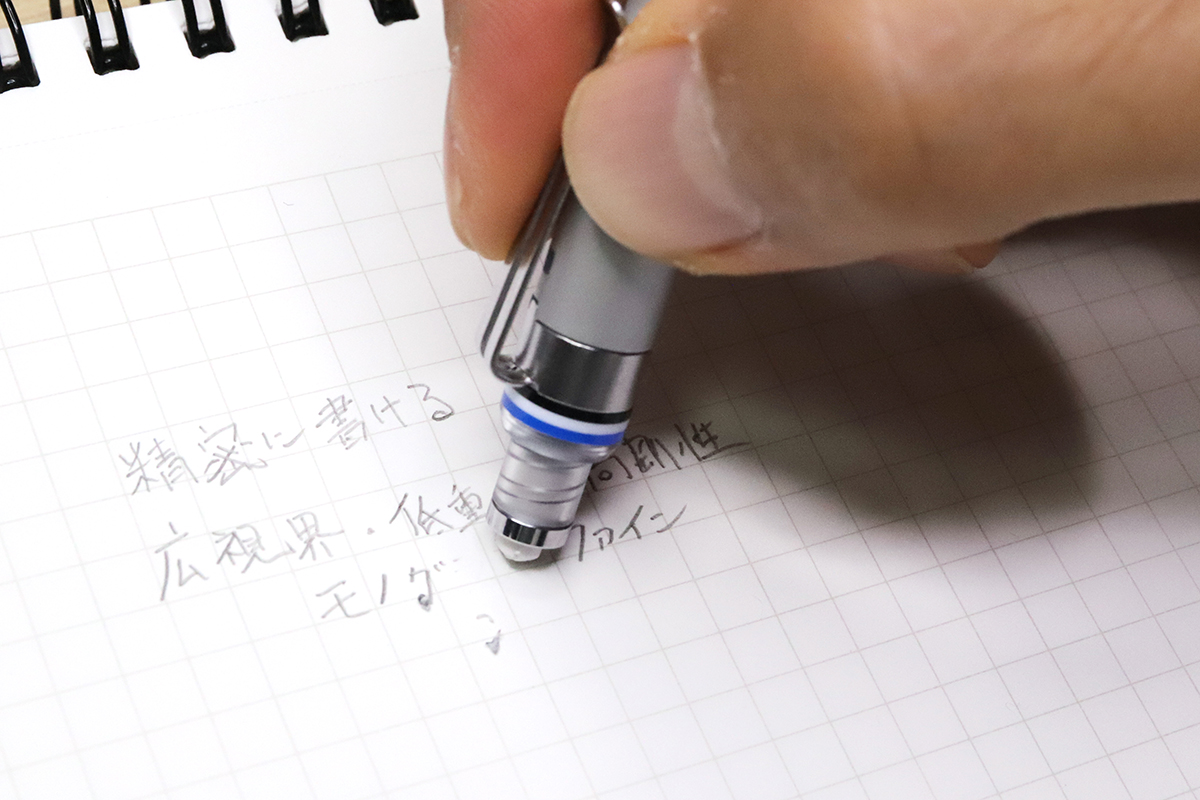

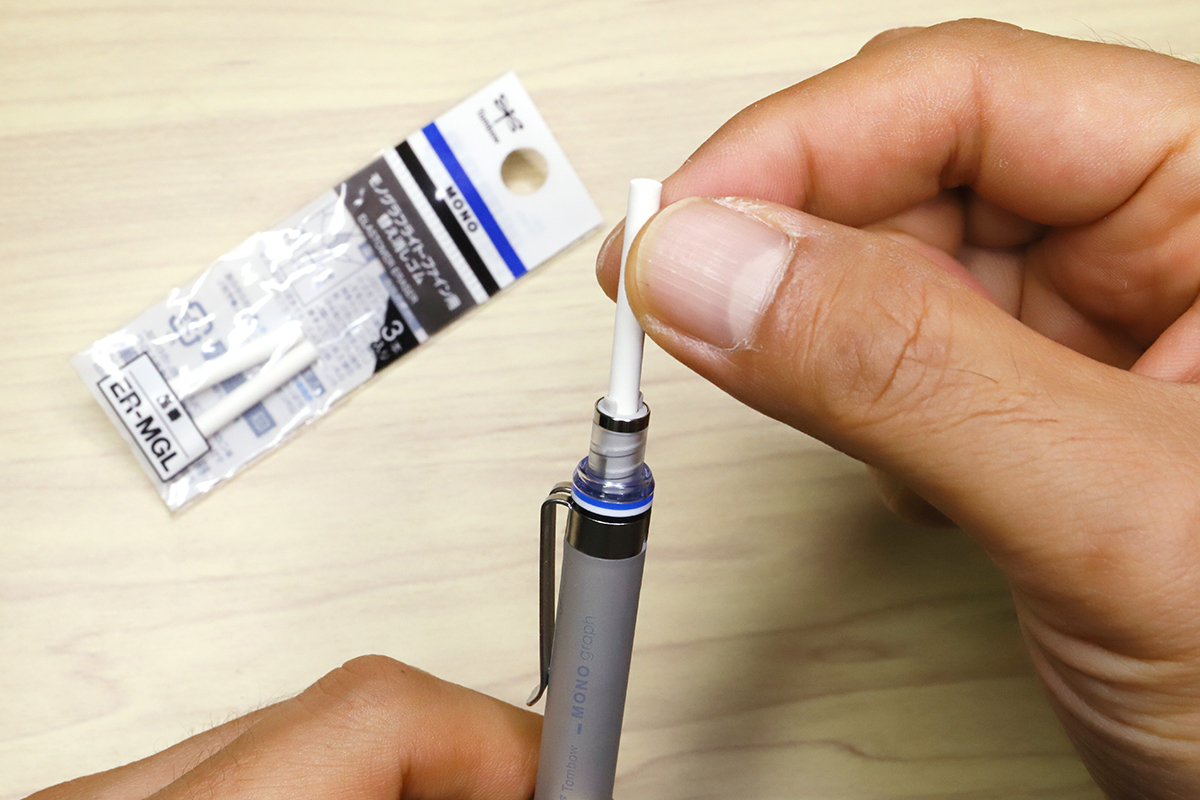

そんな中でも、発売直後から「これ、2023年コスパ最強シャープでは!?」と話題になっているのが、10月末に発売されたトンボ鉛筆の「モノグラフ ファイン」だ。こちらは、2014年に発売された初代「モノグラフ」以降、常に高い人気を誇る “繰り出し消しゴム付きシャープ” シリーズの、ハイクラスモデルという位置づけ。

トンボ鉛筆

モノグラフ ファイン(芯径0.3mm/0.5mm)

各1100円(税別)

2色展開

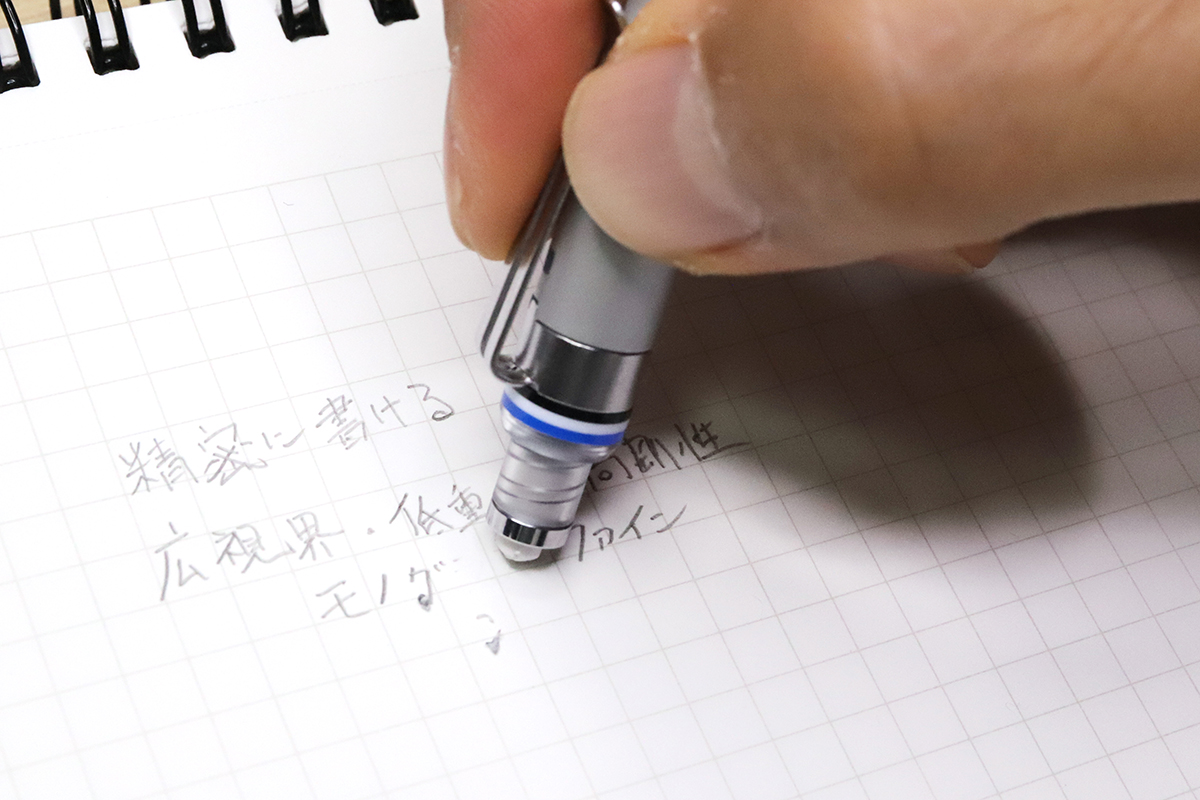

軸全体の雰囲気がシンプルなだけに、まず目を引くのが先端コーン周りの緻密な形状だろう。こちらはまずΦ10mmのボディをΦ8.8mmに削っている。これを逆アール加工でΦ4.8mmに削り、さらにΦ3.4mmに削り段差をつけてから、再び逆アール加工でΦ1.6mmまで削って先端パイプにつなげる、という4段のテーパー加工になっている。この加工によってシルエットをスリムにし、ペン先周りの見通しを良くしよう、という狙いのようだ。

しかもこの複雑な先端コーンは、別パーツではなくフルメタルの前軸を削り出したもの。つまりグリップからペン先までが一体化しているので、ガタ付きやブレのようなものはほとんど伝わらない。また、前軸自体に重量があるため、重心が非常に低く、筆記時にどっしりとした安定感が得られるのも大きなポイントだ。おかげで筆記感はとても落ち着いたもので、シャッと走り書くときにも、筆圧をかけてグイグイ書くときにも、安定して応えてくれる。

また、グリップも9.6mmとボディより一段削られており、指の収まりが良いように設計されている。

使用感への配慮は塗装にもある。前軸全体には「ソフトフィール塗料」と呼ばれる、耐加水分解に優れた特殊塗料を塗装。これにより、ほのかにしっとりとした手触りが与えられるだけでなく、長時間の使用でもベタつきが発生しないのだ。「手汗をかいても滑らない!」というほどガッチリとしたものではないが、それでもシンプルな外観を保ちつつグリップ感を高める工夫としては、なかなかに面白いアプローチだと思う。

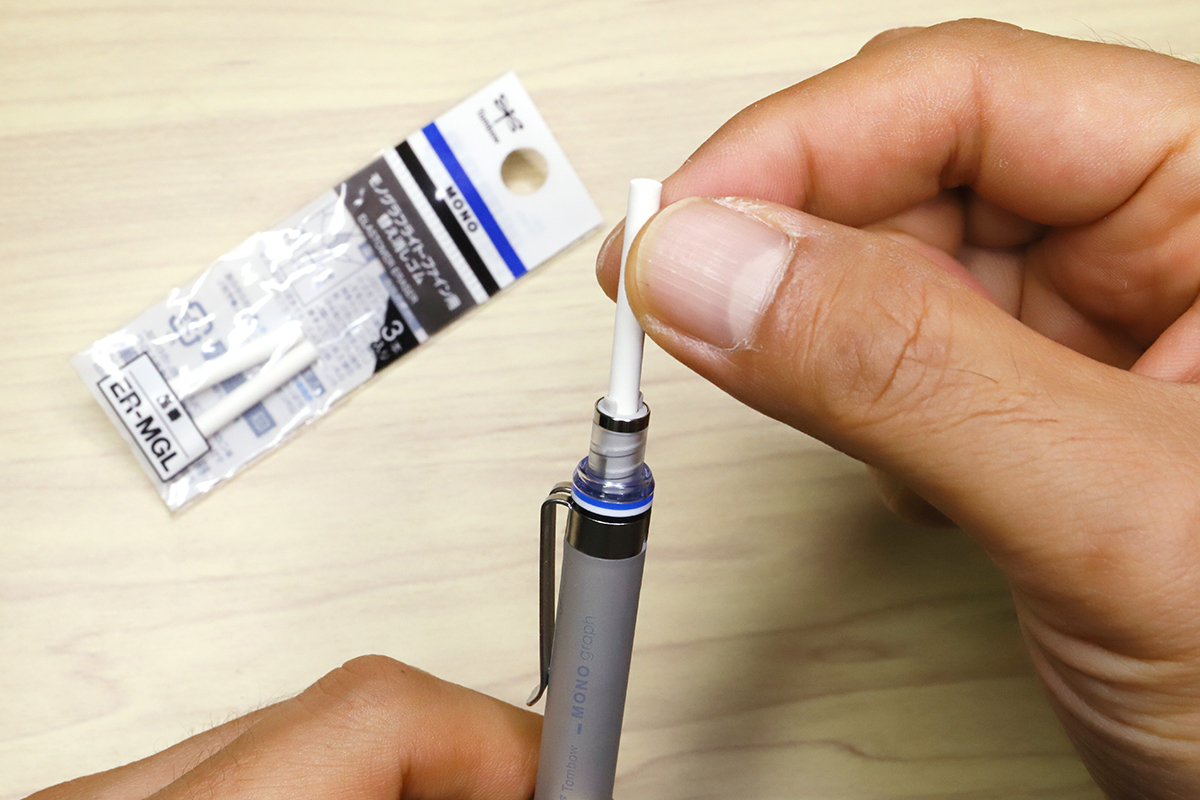

「モノグラフ」シリーズと言えば、消しゴム機能も重要なポイント。当然ながら「モノグラフ ファイン」も、軸後端に回転繰り出し式のロングな消しゴムを搭載している。使う際は、ノックノブを時計回りにひねるようクリクリ回すと、中からΦ3.6mmの細い消しゴムがスーッと出てくる仕組みだ。

ひとつ面白いのは、消しゴム使用時に自動でノックノブの押し込みを防ぐロック機構が備わっている点だ。軸を逆さま(ペン先を上)にすると、軸内部のスイッチが重力によって動き、ノックノブが軸に潜り込まないよう固定してくれる。同タイプの消しゴムユニットを持つエントリーモデル「モノグラフライト」では、消しゴムを少し強めにかけるとノックが押されて芯が勝手に出てしまう、なんてこともあったので、このロック機構はシンプルにありがたい。

消しゴムはやや硬めながら、さすがMONOブランドだけあって、消字力は間違いない。スリムさを活かして細かな部分修正も簡単にこなせる。ちなみに、消しゴム自体は消耗部品として別売り(モノグラフライト/ファイン用)されているので、気兼ねなくガンガン使えるのも嬉しい。

消しゴムの交換は、ノブを回して消しゴムをいっぱいまで出し切ったら指でつまんで取り出し、新しい消しゴムを装着するだけ。芯の入れ替えをする場合には、消しゴム内蔵のノックノブをそのまま引き抜くと、芯タンクへの穴がオープンになる。最初は少し迷うかもしれないが、一度やれば簡単に分かるはずだ。

そのほかにも、クリップが手に当たらない短くされたショートクリップなど、細部まで気の効いた作りは素晴らしい。

なにより、金属前軸による剛性感の高さと落ち着いた書き味を体験したあとでは、「これで1100円ってさすがにコスパ良すぎじゃない?」という気持ちにもさせられる。要するに、ハイクラスモデルのシャープペンとして十分満足できるアイテムだということ。これを買って損した気分になる人がいるとは考えにくいので、見つけたらまず購入! で間違いないと思う。

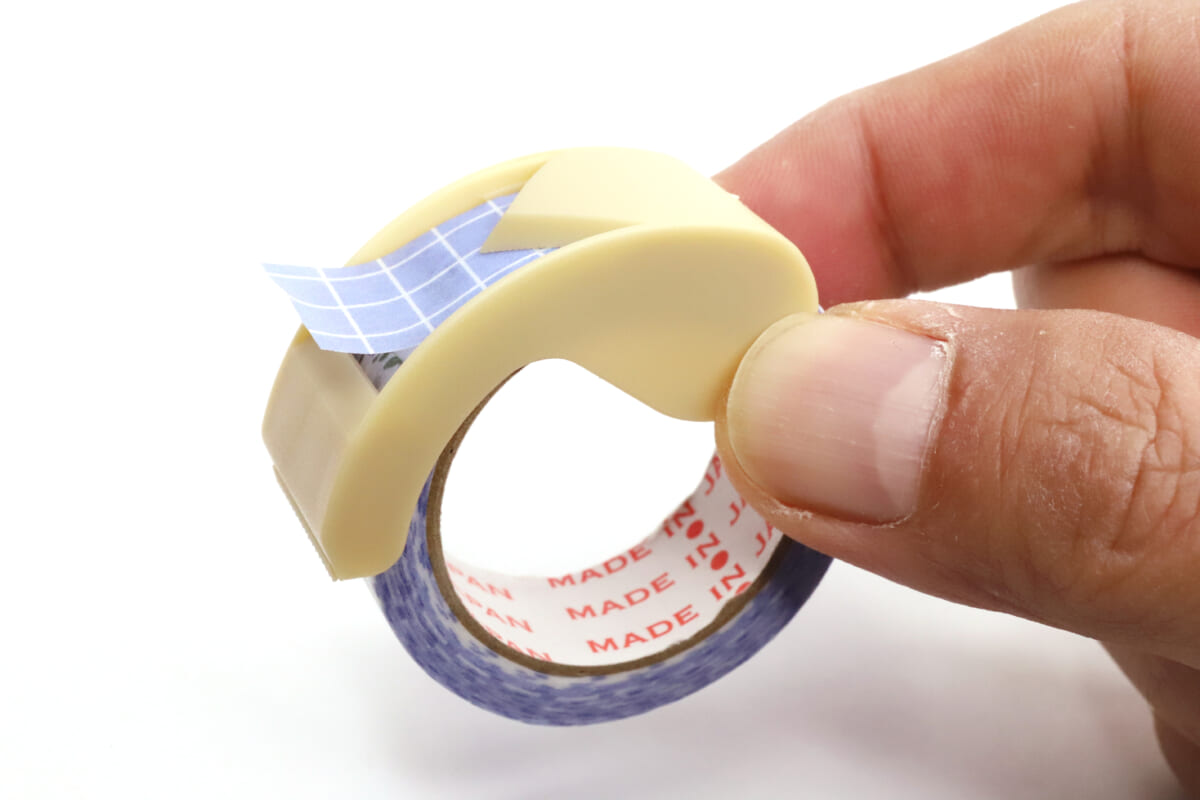

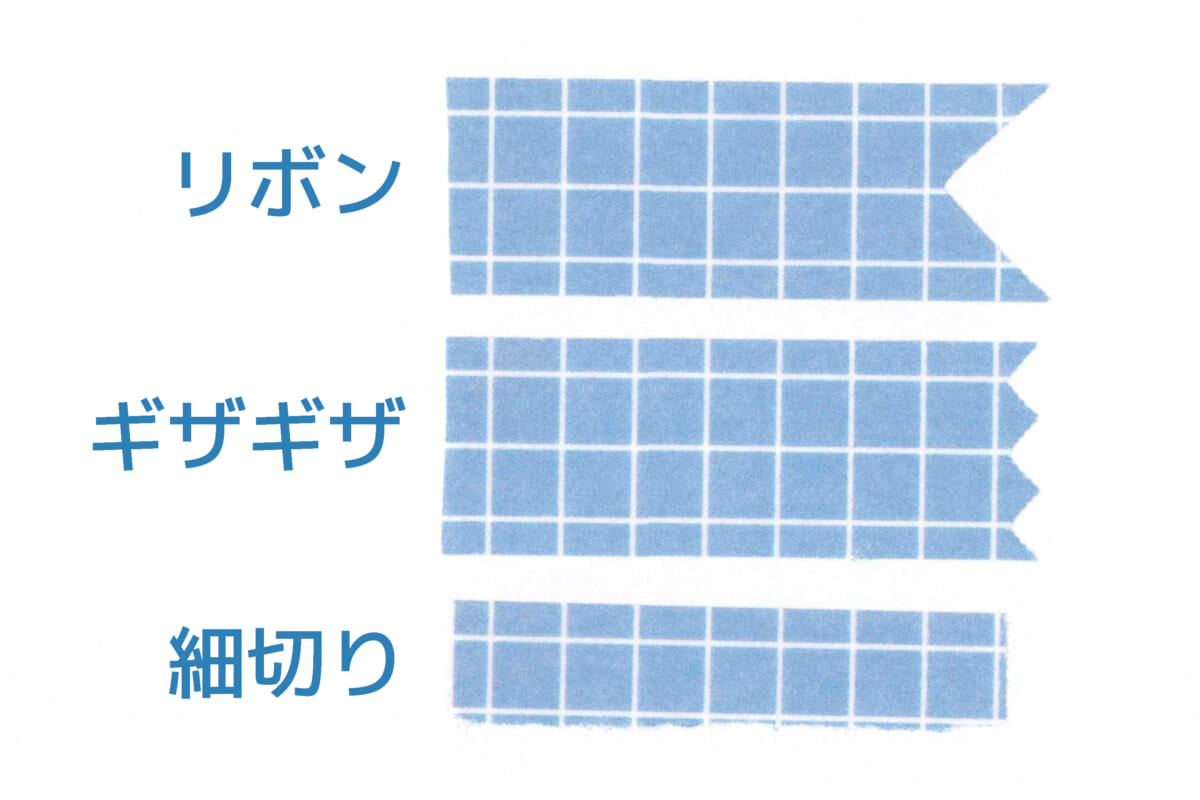

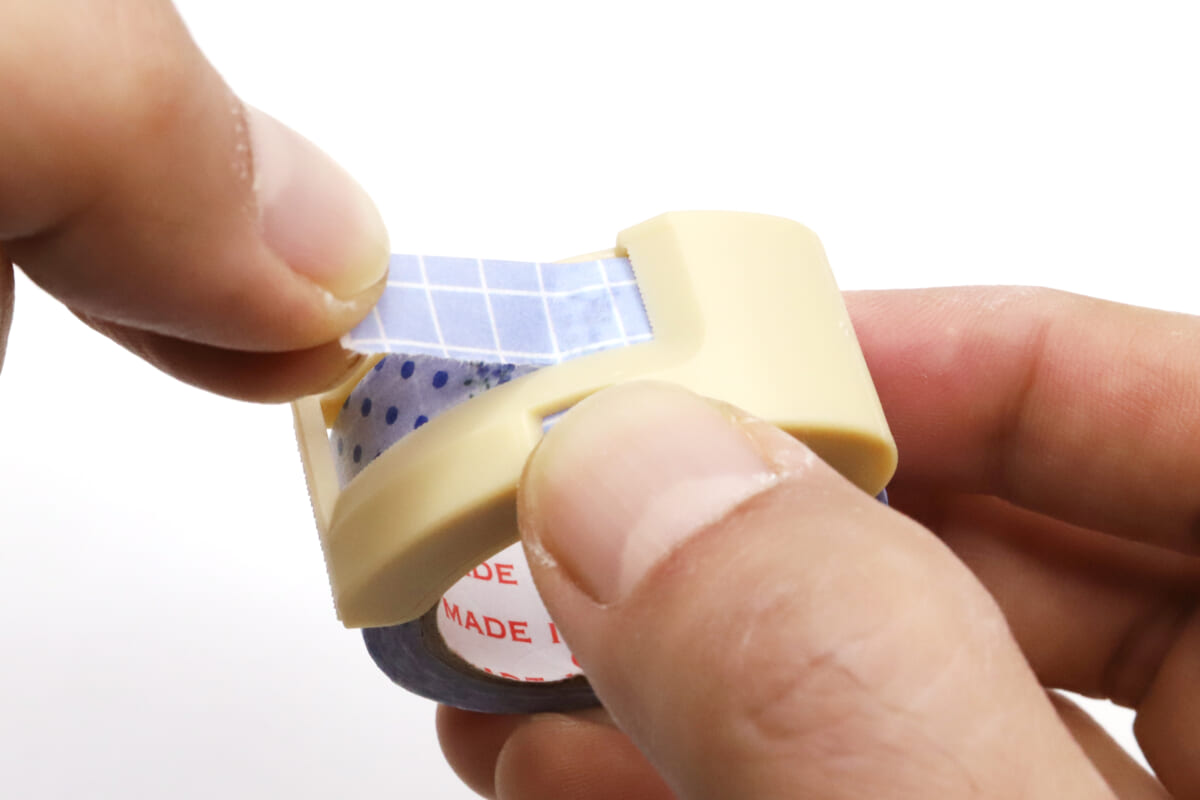

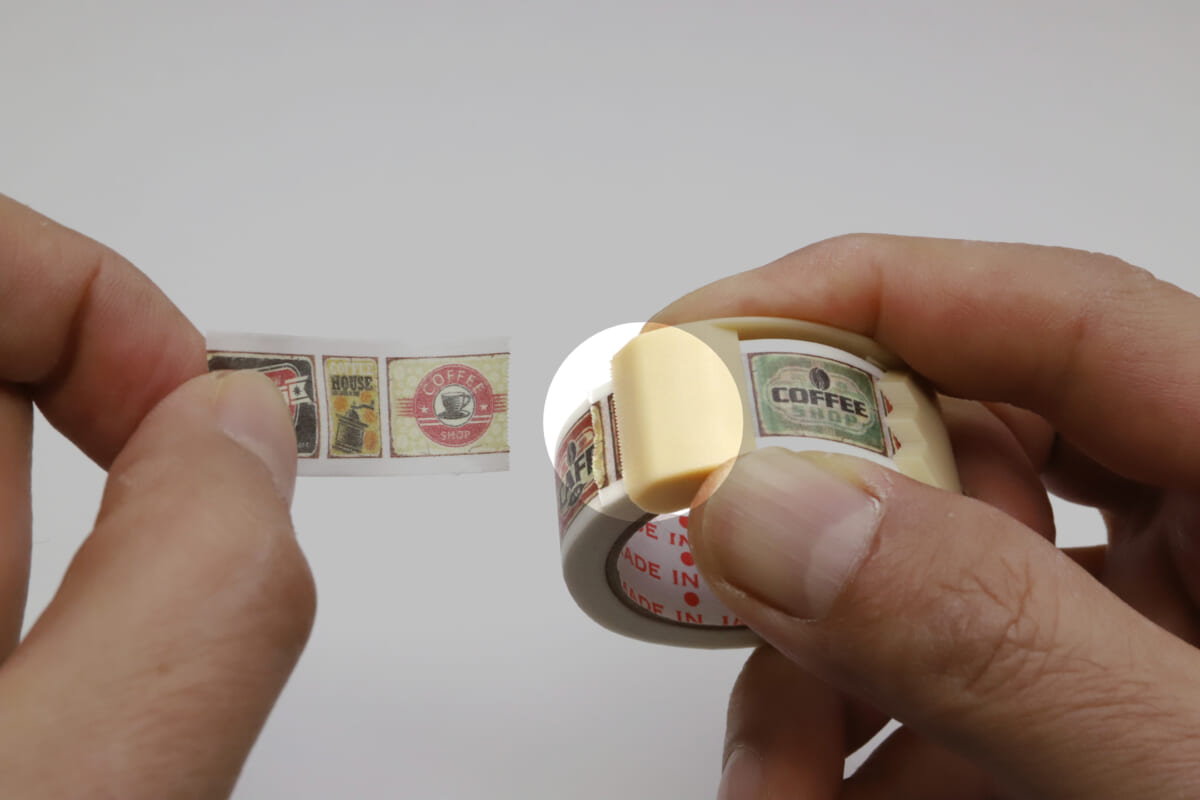

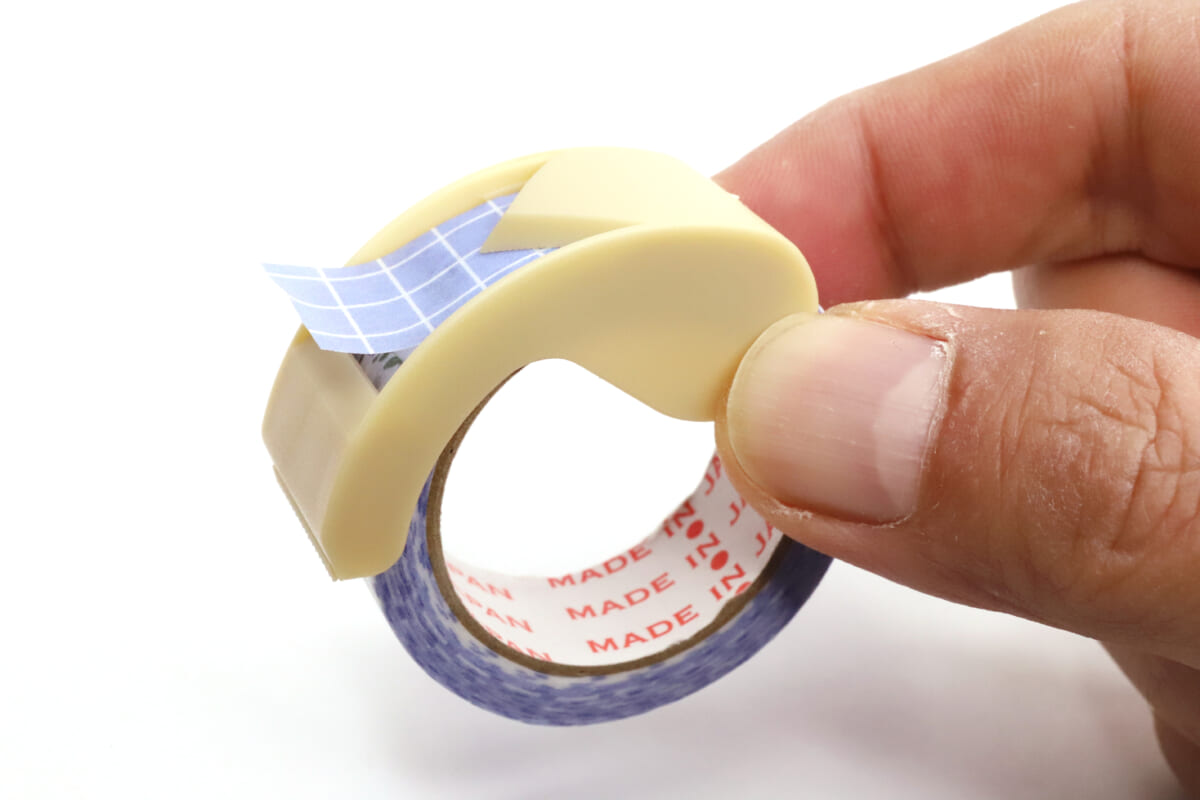

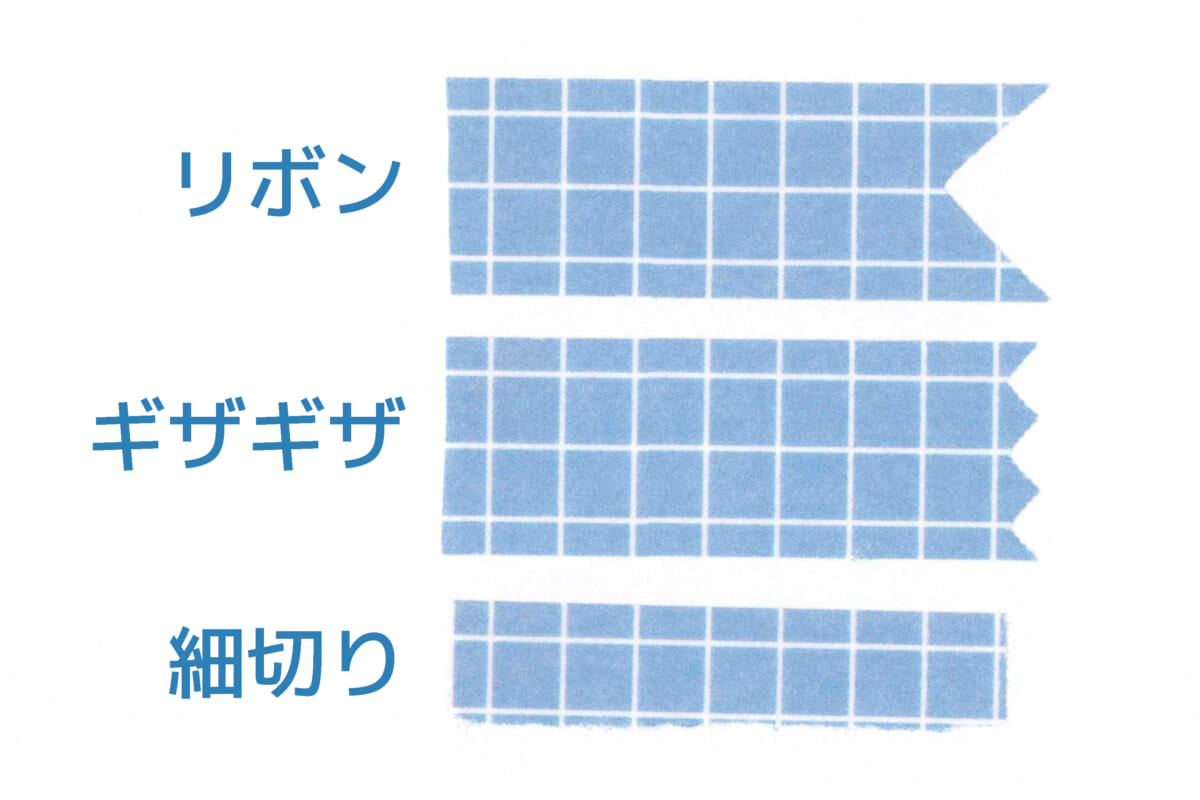

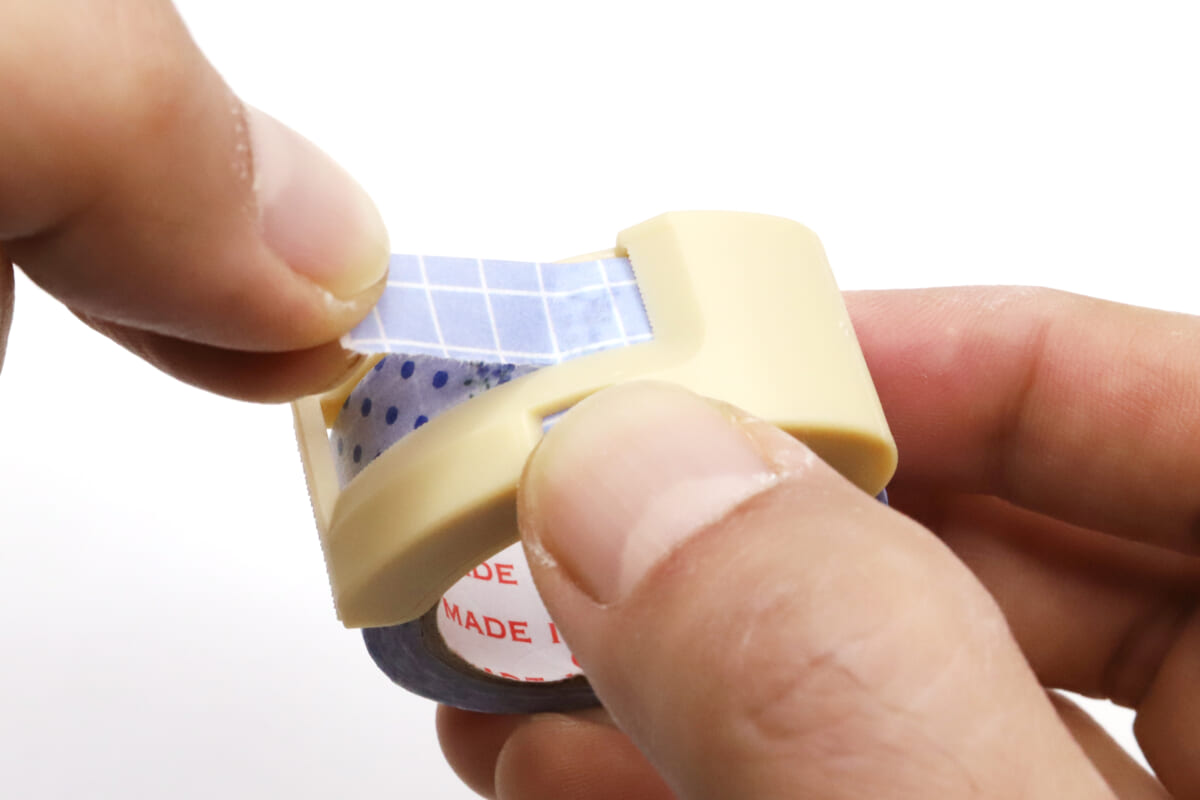

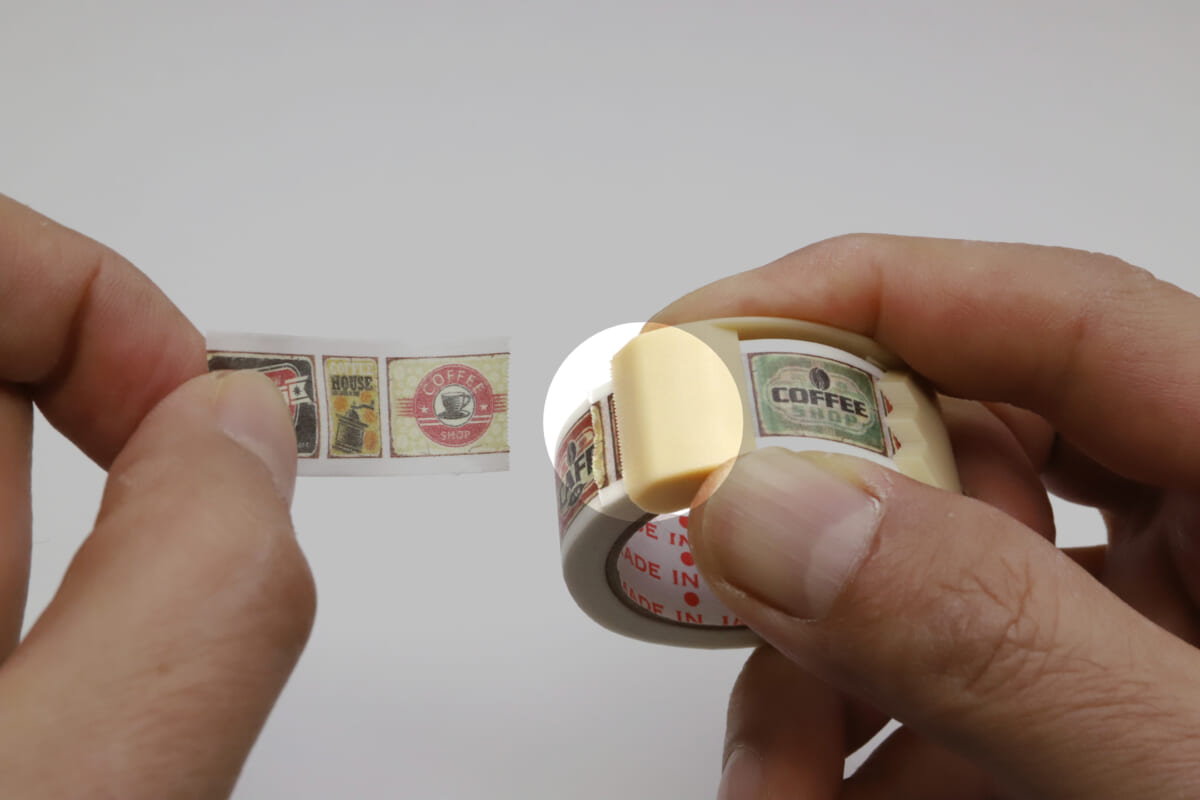

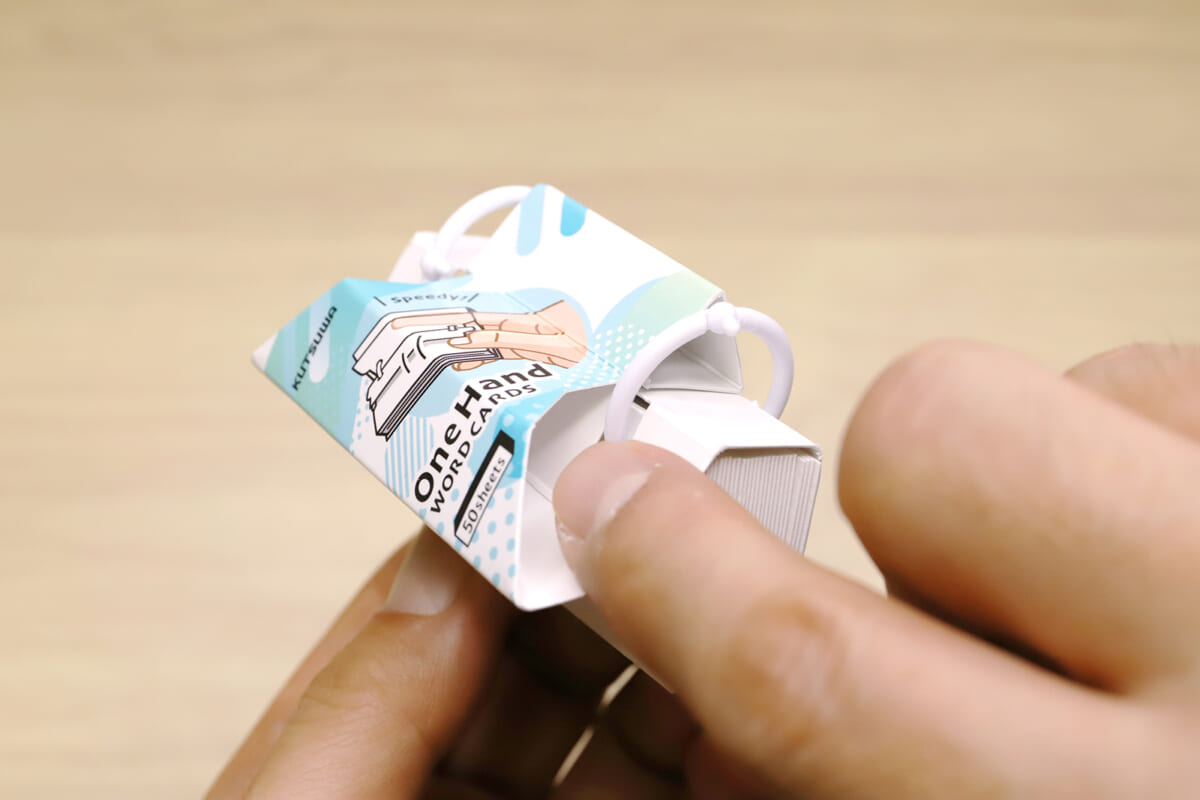

ニチバンは、テープカッター「ナイスタック プッシュカット」、「マスキングテープ プッシュカット」をリニューアルし、テープの巻心内径を調節できるアダプター付きで両面テープとマスキングテープの2種類が使える「テープカッター プッシュカット」として、11月27日から発売します。

「プッシュカット」は2020年に発売。テープの送り出しからカットまで、片手で簡単に使えるテープカッター。両面テープ「ナイスタック」一般タイプとマスキングテープの2種類をラインナップしています。1ショットで約12mmを均一に送り出すので、テープが一定の長さに揃えやすくなっています。テープを手で引き出し、好きな長さでカットすることも可能です。

ユーザーから「使用可能テープの種類を増やしてほしい」「ベーシックな本体カラーがほしい」という要望があったことから、複数種類のテープ巻心内径(35mm・38mm、25mm)に対応するアダプターを本体に内蔵し、両面テープとマスキングテープを使用できるようリニューアル。

「詰め替え用マスキングテープ」(テープ巻心内径25mm)、両面テープのナイスタック8種(テープ巻心内径35mm・38mm。※小巻15mm幅専用)、「プチジョア マスキングテープ」(テープ巻心内径25mm)を使うことができます。

本体カラーはホワイトで、使用するテープの色柄がわかりやすく、様々なシーンで利用できます。

価格は、テープカッター プッシュカット本体が1200円(税別)、詰め替え用マスキングテープが220円(税別)。

スタンレー ブラック・アンド・デッカーは、プロフェッショナルツールブランド「DEWALT(デウォルト)」のツールボックス「TSTAK(ティースタック)」シリーズから、スタッキングできる、LEDライト付きの「TSTAKバインダー」(DWST82732-1)を発表しました。10月上旬より順次発売。価格は4620円(税込)です。

同製品は、書類などを挟めるバインダー機能のほか、厚さ30mmのインナー収納には、7個のポケット付きの着脱式ポーチなどを備え、タブレット端末や文房具、ハンドツールなどもまとめて持ち運ぶことができます。

上部には180度可動式のLEDライトを備えており、夜間や暗い場所でも使えます。落下時の衝撃を緩和する保護ラバーなど、耐久性も兼ね備えています。LEDライトは単三電池を電源として、連続点灯時間は5.5時間。

同シリーズの各種サイズのツールボックスやキャリーユニットなどを自在に組み合わせることで、プロの現場や、DIY、アウトドアなど、様々なシーンで利用できます。

スタッキング機能は、スタンダードボックス各種、オーガナイザー付きボックス各種、オーガナイザー、チェスト各種、キャリー付きツールボックス、クーラーボックスなど11種類との組合せ互換性を有しています。

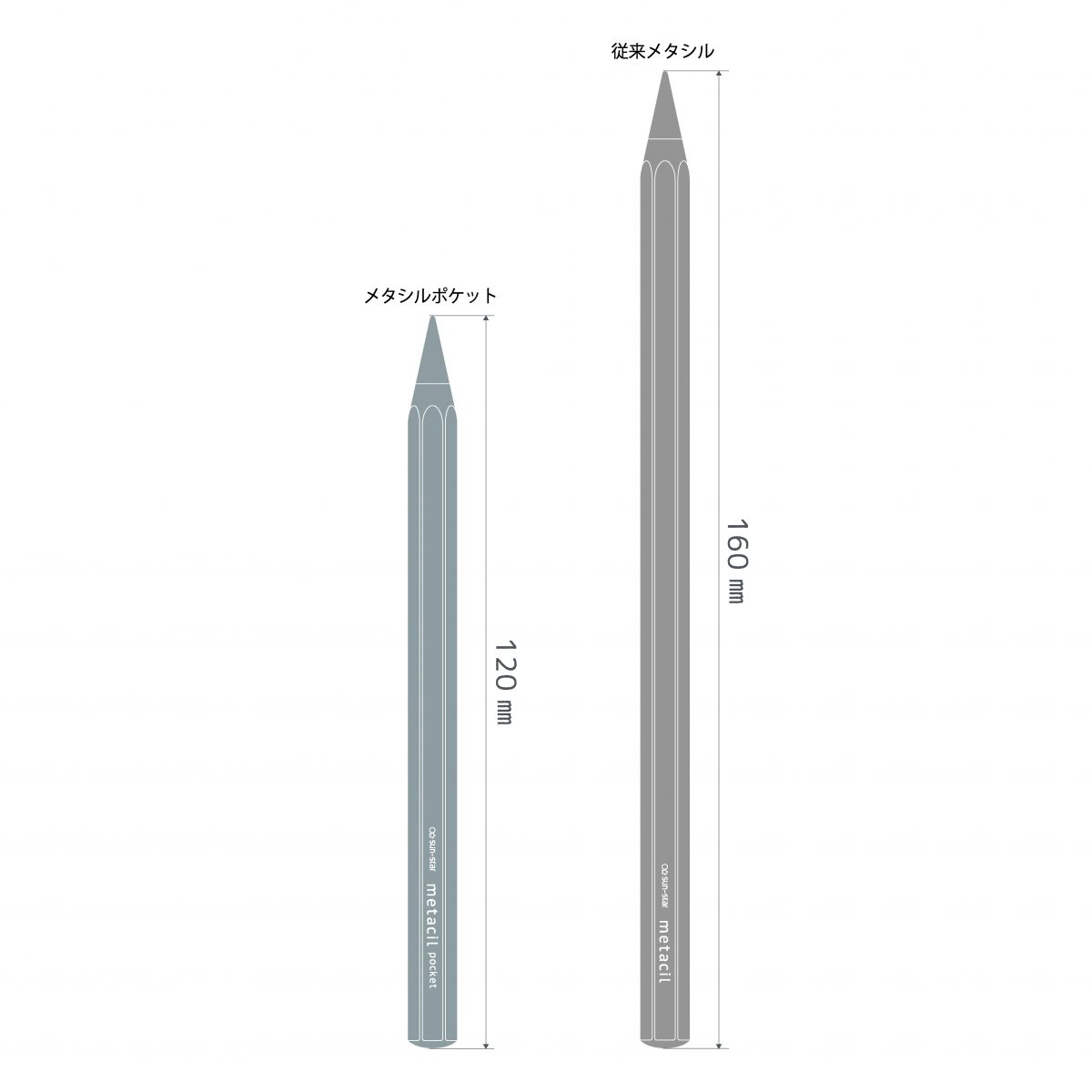

サンスター文具は、削らず約16km書き続けられるメタルペンシル「metacil(メタシル)」シリーズから、キャップがついたコンパクトサイズの「metacil pocket(メタシルポケット)」を、11月上旬より発売いたします。価格は1100円(税別)。

メタシルは、芯が黒鉛と金属を含んだ特殊芯で作られており、筆記時に紙との摩擦で生じる黒鉛と金属の粒子が紙に付着することで筆跡となる、鉛筆のようで鉛筆とは違う新感覚の筆記具。芯は約2H鉛筆相当の濃さです。美大出身である開発担当者が、デッサンやアイデアをスケッチするときなど、鉛筆を使うたびに削る手間がかかることや手が黒く汚れることに不便さを感じ、それを解消するためのアイデアを製品化しています。

今回発売となるメタシルポケットは、長さ160mmの従来のメタシルに対し、120mmとコンパクトサイズに。レザー調のキャップが付いて、持ち運びしやすくなりました。

芯は特殊芯でできており、摩耗が著しく少ないため、削らずに長時間書き続けることができます。水や水性マーカーなどにも滲みにくいので、水彩画やイラストの下書きにも使いやすく、通常の鉛筆のように一般的な消しゴムで消すことができます。

使い込んで丸くなってきたら、芯を交換可能。替芯は芯が擦り減ってきた時の交換用や、筆記線の太さのこだわりなど、使い分け用などにも利用できます。

カラーバリエーションは、ブラック、ピンク、ブルー、ホワイト、ベージュ、ネイビーの全6色。

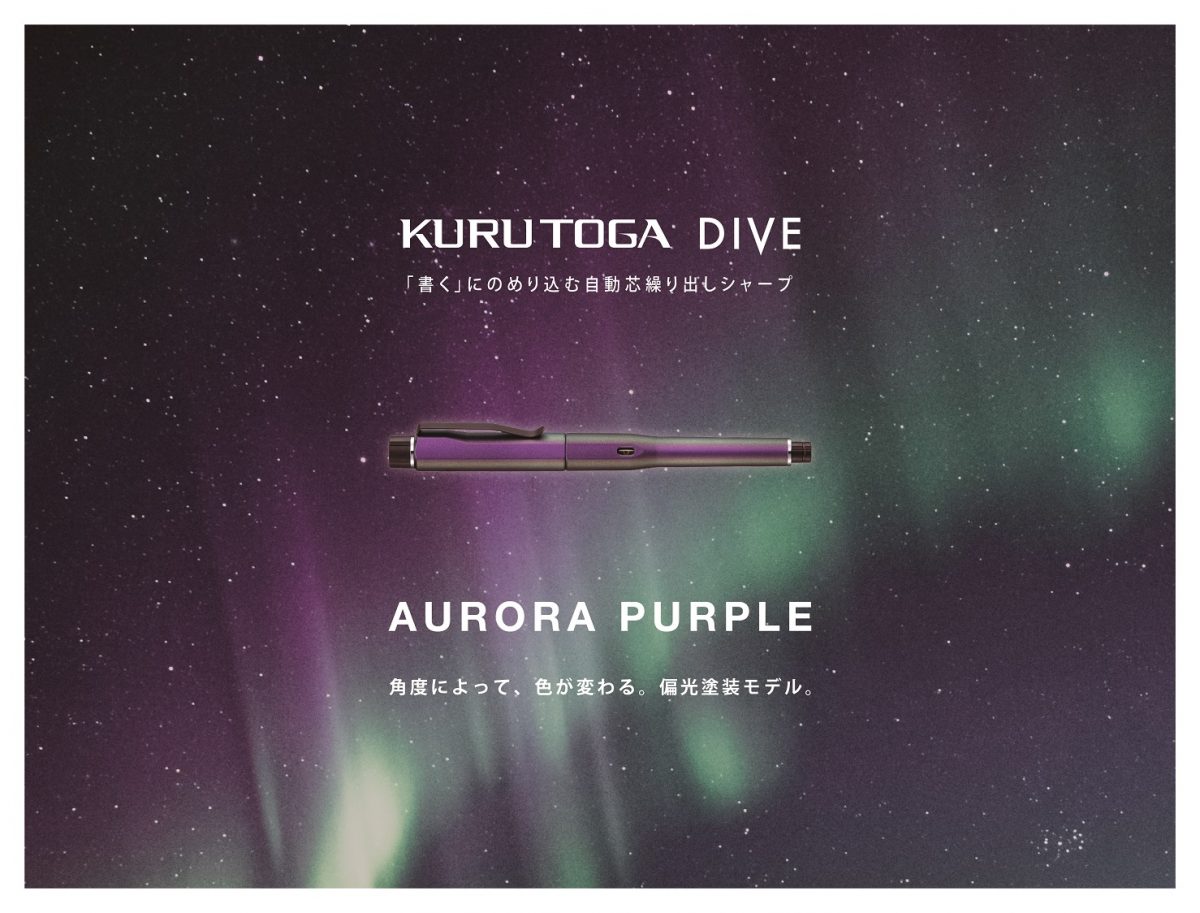

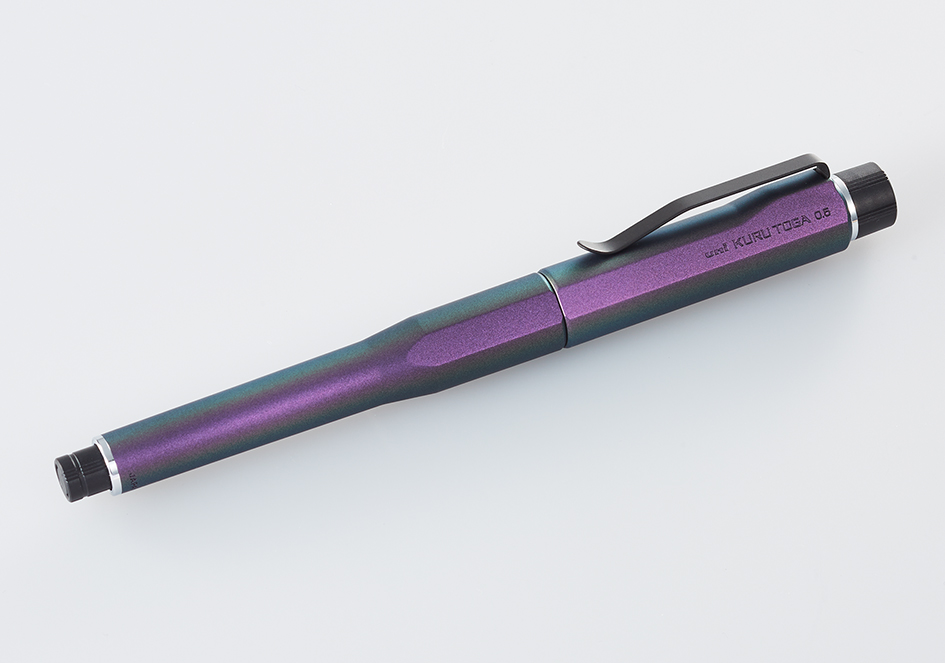

三菱鉛筆は、書き始めから書き終わりまでノックすることなく書き続けられる世界初の機能が搭載されたキャップ式シャープペンシル「KURUTOGA DIVE(クルトガ ダイブ)」の新しい軸色オーロラパープルを、11月24日に発売します。芯径は0.5mm。価格は5000円(税別)です。

KURUTOGA DIVEは、“芯が回ってトガり続けるシャープ”「クルトガ」シリーズから、“「書く」にのめり込む”をテーマに開発され、「のめり込む」を意味する「DIVE」から名付けられています。没入できるような雄大な景色や情景を想起させる軸色を採用することで、テーマである“「書く」にのめり込む”の世界観をより濃く表しています。

今回発売する新軸色オーロラパープルは、クルトガシリーズで初となる偏光塗装を施し、オーロラが浮かぶ神秘的な夜空を表現。見る角度によって鮮やかな表情から深みのある色味まで見え方が変化する仕様です。

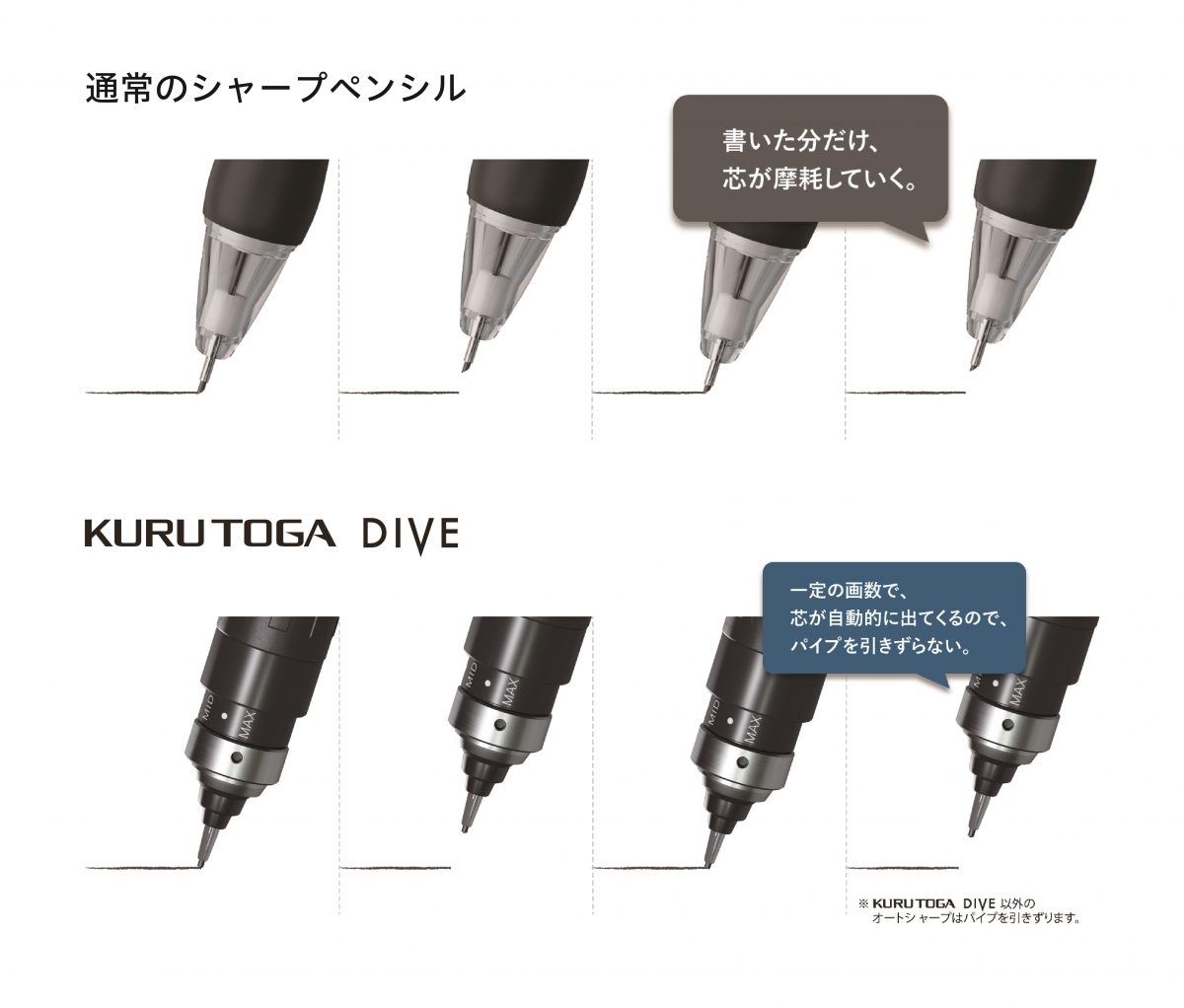

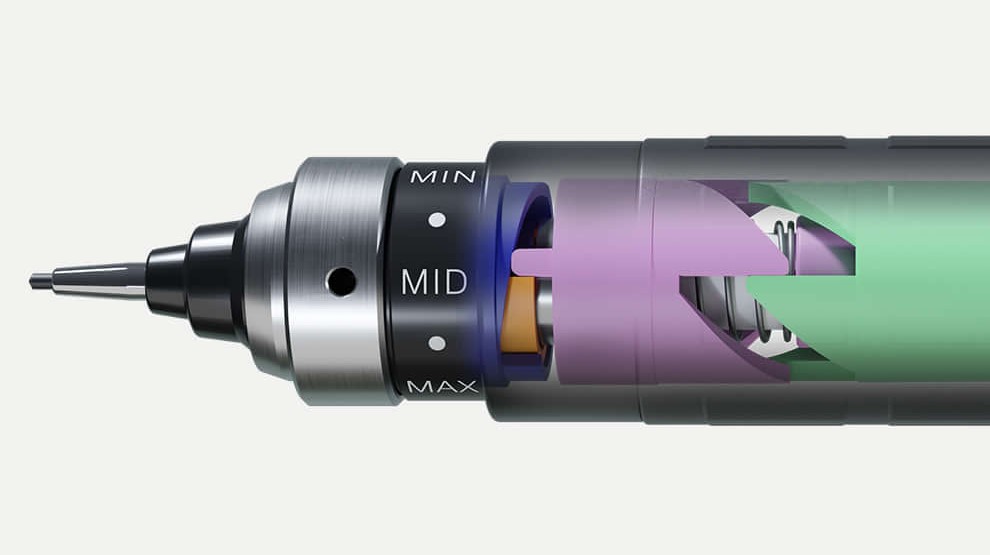

筆記に合わせオートマチックに芯が繰り出される機構を搭載しているので、筆記中のノックによって思考が途切れるといったことがなくなります。一定の画数で芯が自動的に繰り出されることで、パイプが紙面に当たることがなく、筆感を損なわずにそのままの書き心地で書き続けることができます。

筆記時の芯の摩耗量は、使う人の筆圧の強弱や、シャープ芯の硬度の種類、使用シーンによって様々であるため、自分好みの書き心地に合わせて、芯の自動繰り出し量を5段階で調節できます。

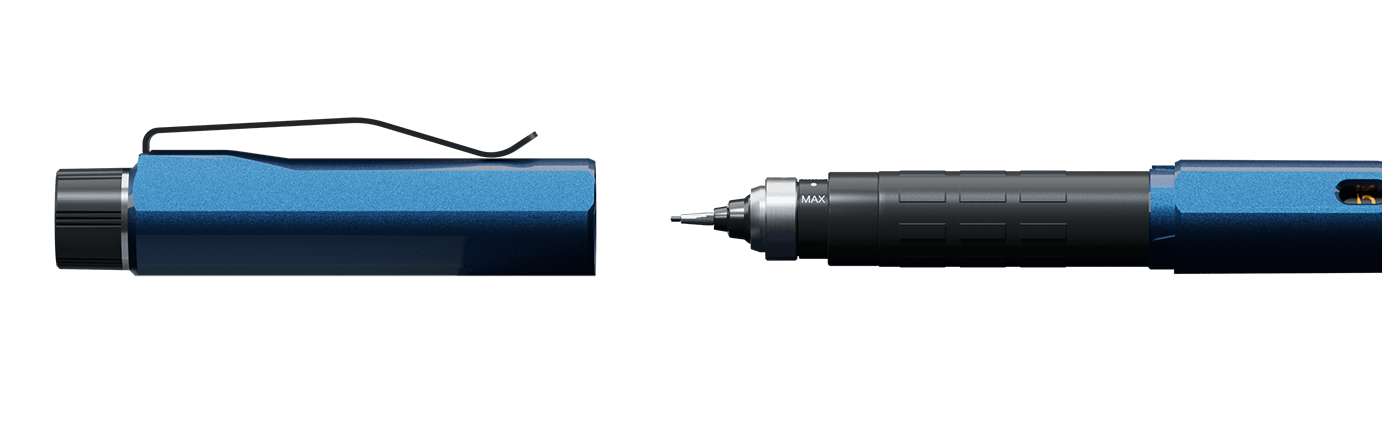

キャップの中には新開発の初筆芯繰り出し機構を搭載し、キャップを外す所作と同時に一定量の芯が繰り出されるので、筆記前のノックや、芯の長さを調節する煩わしさを軽減しています。キャップ式にすることにより、落下時の衝撃等から繊細なペン先を保護する機能も併せ持っています。キャップは吸着感のあるマグネット式でスムーズに閉めることができ、「カチリ」という音とともにクセになりそうな心地よさも演出。

クルトガシリーズの特徴である自動芯回転機構「クルトガエンジン」を搭載し、書くたびに芯が少しずつ回転することで、芯先が“いつもとがった状態をキープ”でき、一定の筆記描線で、精密にくっきりと、滑らかに書き続けることが可能です。

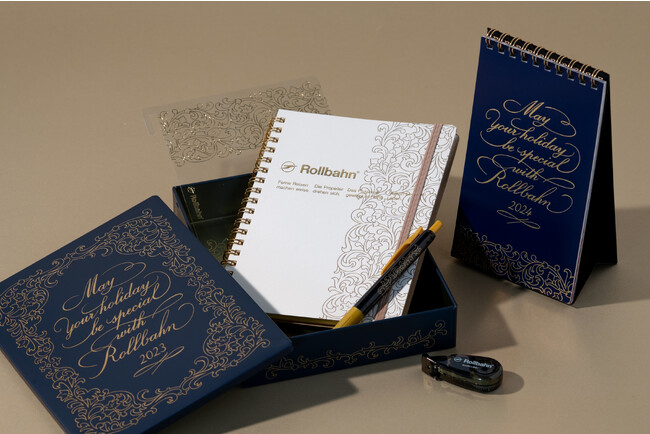

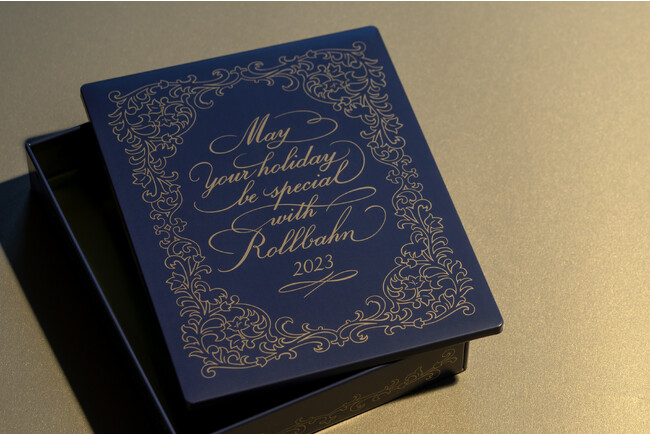

デルフォニックスは、「ロルバーン ホリデー缶 2023」を発売します。価格は4800円(税別)。

発売日は店舗によって異なり、デルフォニックス 大阪とスミス各店、DELFONICS WEB SHOPは11月10日(WEB SHOPは11時30分)、スミス 札幌ステラプレイス、エキエ広島、JR博多シティは11月11日。全国の取扱店にて順次発売を予定しています。

同製品は、Lサイズのロルバーンがぴったり入る缶と、特別なデザインのロルバーン ポケット付メモや、この缶でしか手に入らないオリジナルデザインの文房具を詰め合わせたセットです。

缶は紺色の地にゴールドのカリグラフィのメッセージと、アンティークの雰囲気を感じさせるデザイン。文様のモチーフは「アカンサス模様」というヨーロッパの装飾をもとに、ユニセックスな印象に仕上げています。表面は高級感のあるマットな質感、光沢のあるゴールドで、華やかさを演出しています。

ロルバーン ポケット付メモ Lは、手作業で表紙に一枚ずつ丁寧に活版印刷を施した特別仕様。箔押しで華やかに仕上げた、ロルバーン Lサイズ用の下敷きと合わせて使用できます。缶にあしらった文様に、繊細ながらも見ごたえのあるユリのモチーフをあしらい、大人の雰囲気を感じさせるデザインが特徴です。

2023年に発売したロルバーンの表紙をデザインしたデスクカレンダーは、各月をイメージしたイラストをじっくりと見ることができ、1枚ずつ切り離してポストカードとしても使用可能。ホリデー缶に合わせたオリジナルデザインの「サラサクリップ」のほか、ロルバーン 修正テープもセットになっています。

トンボ鉛筆の文房具ブランド「モノ(MONO)」と、パイロットコーポレーションの消せる筆記具シリーズ「フリクション」とコラボレーションした、「書く、消す」が楽しめる文房具を「グレースケール(GRAYSCALE)」で展開した「モノ×フリクション グレースケールシリーズ」を、数量限定で11月15日より順次発売します。

同シリーズは、モノブランドからシャープペンシル、ボールペンなど5品種、フリクションブランドから消せるボールペンやラインマーカーなど4品種で構成。あらゆるシーンに調和するモノトーンカラーのグレースケールは、「ホワイト」「ライトグレー」「ダークグレー」「ブラック」の4色。単に黒(100%)を淡くしたグレーなどと違い、各色にニュアンスのあるカラーを選定し、シンプルで長く使える上質なデザインに仕上げています。

トンボ鉛筆(モノ)のラインナップは、シャープペンシル「モノグラフ」0.5mm芯、油性ボールペン「モノグラフライト」0.5ミリボール、消しゴム「モノ」PE-04、シャープ芯「モノグラフMG」0.5mm芯/HB、修正テープ「モノエアーペンタイプ」5mmテープ/6m巻。価格はモノグラフが450円(税別)、モノグラフライトが230円(税別)、モノが150円(税別)、モノグラフMGが240円(税別)、モノエアーペンタイプが330円(税別)。

パイロット(フリクション)のラインナップは、消せるボールペン「フリクションボールノックゾーン 05 グレースケール」、消せる3色ボールペン「フリクションボール3スリム 038 グレースケール」、消せるラインマーカー「フリクションライト グレースケール」、フリクションシリーズ専用イレーザー「フリクションイレーザー グレースケール」。価格はフリクションボールノックゾーン 05 グレースケールが600円(税別)、フリクションボール3スリム 038 グレースケールが700円(税別)、フリクションライト グレースケールが150円(税別)、フリクションイレーザー グレースケールが150円(税別)。

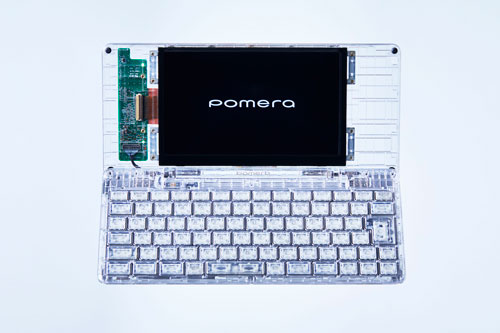

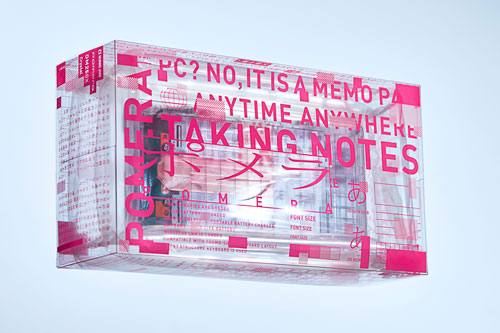

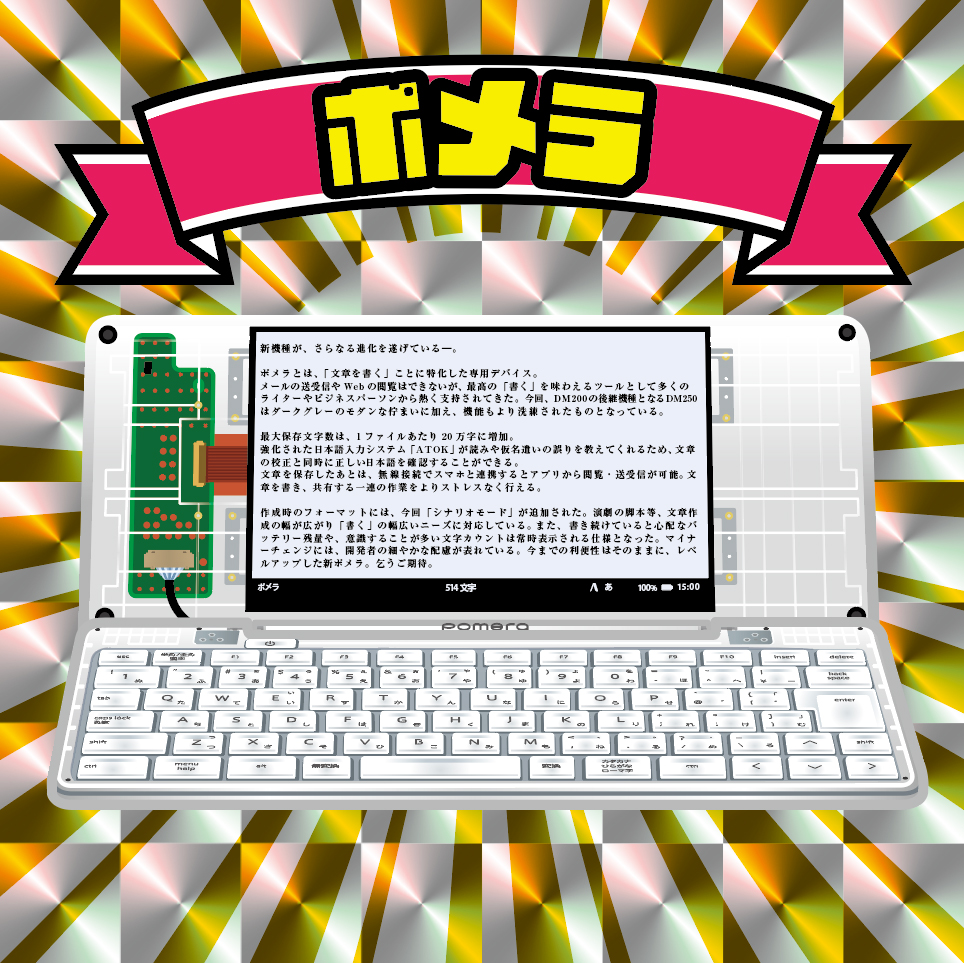

キングジムは、特別仕様の「DM250X Crystal」が15名様に当たる『「ポメラ」誕生15周年記念プレゼントキャンペーン』を、11月10日までの期間で実施中です。また、同モデルの本体を、同社が運営するキングジム公式オンラインストアで数量限定で販売します。

「ポメラ」は2008年に発売した、“文章を書く”ことに特化した専用デバイス。今回プレゼントする「DM250X Crystal」は、ポメラ誕生15周年を記念した特別仕様で、最上位機種である「DM250」をベースとしたスケルトンモデルです。透明度を上げるために丁寧に塗装を施し、ベース機種から細かな仕様変更が行われています。

キャンペーンでは、期間中にポメラへの思いを応募フォームから投稿すると、同製品を抽選で15名にプレゼントします。また、副賞として限定ポメライラストシールを100名にプレゼントします。

キャンペーン限定スペシャルBOXも用意しており、専用に設計した空気緩衝材で、同製品を空気の柱とフィルムシートで中空に浮かせています。透明PETパッケージの全面に蛍光色で印刷を施し、華やかに演出しています。

副賞のイラストシールは、2023年4月1日にSNSでエイプリルフール企画として発表し、実際に製品化したイラストシールのDM250X Crystalバージョンです。

キングジム公式オンラインストアでは、11月1日正午より予約受注を開始(発送時期11月下旬を予定)。梱包仕様や、イラストシールのデザインは、キャンペーンで贈呈するものと異なります。

株式会社キングジム お客様相談室(全国共通):0120-79-8107

ホームページ: https://www.kingjim.co.jp/

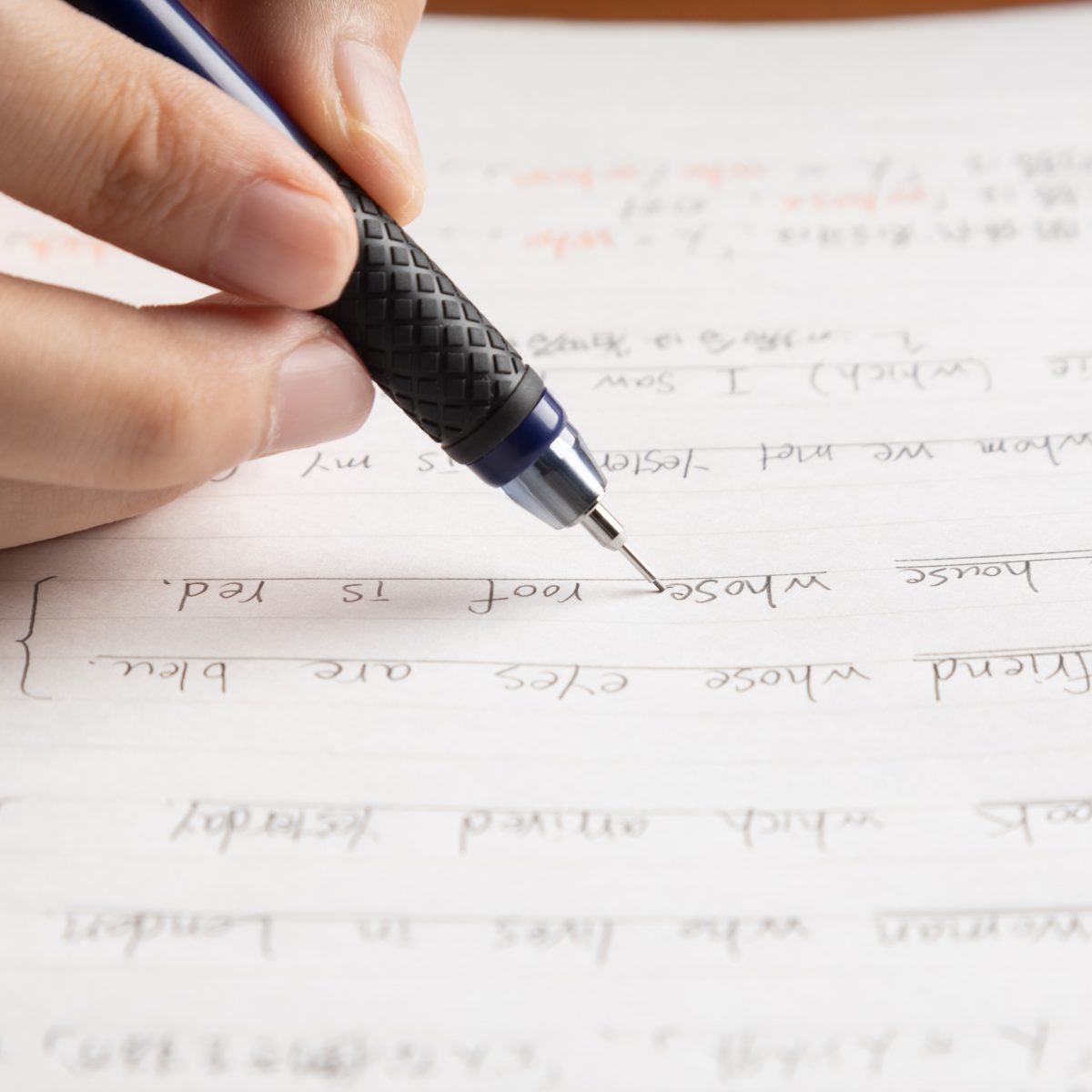

トンボ鉛筆は、ノック式シャープペンシルにくり出し消しゴムを備えた「モノグラフ」シリーズから、「モノグラフ ファイン」を10月31日から順次発売します。価格は1100円(税別)。

同製品は、新たな3つのファイン(洗練)を付加したハイクラスモデル。ボディー色はシルバー、ブラックの2種で、芯径は0.5mm、0.3mmの2種。

ペン先は4段のテーパー加工を加えてペン先周りを明るくし、筆運びをさらに緻密にしています。加工は、直径10mmの胴軸(ボディー)を8.8mmに削り、これを 4.8mmになだらかな富士型(逆アール)加工で削り、さらに 3.4mmに削り、また富士型に1.6mmに削っています。ペンが紙面を遮ることを極力低減して、紙上の見通しを良くしています。ペン先からグリップまでの約50mmの先軸にメタル軸を採用し、機械加工によって上記のテーパー加工が施されています。ペン先のガタつきやブレを解消し、メタルの自重が低重心となり、安定した筆記感を得られるとしています。

モノグラフの基本設計である回転くり出し式モノ消しゴムをノック部に搭載。消しゴムは直径3.6mm長さ30mm(実用23mm)の細字消しに適したスティック形です。消しゴムユニットの外周を回転させて、任意の出量で使用します。芯出しするときは消しゴムユニットをノックします。消しゴムを使用するときは、駆動が自動的にロックしてノックが固定されるので、狙った箇所の字消しがしやすくなっています。仕組みは本体内のオモリの移動により、ノック機構の動きを制御しています。

グリップ部は胴軸直径を0.4mm細めて握りを安定させており、表面にソフトフィール塗料(触感塗料)を塗装し、革製品のようなしっとりとした肌触りをメタルボディーの表面に与えています。採用したソフトフィール塗料は耐加水分解に優れ、長期間の使用でもベタつきません。

クリップは長さ約30mm×幅5mm(板バネ式)のショートクリップで、手の甲にクリップ先端が当たらないよう配慮しています。

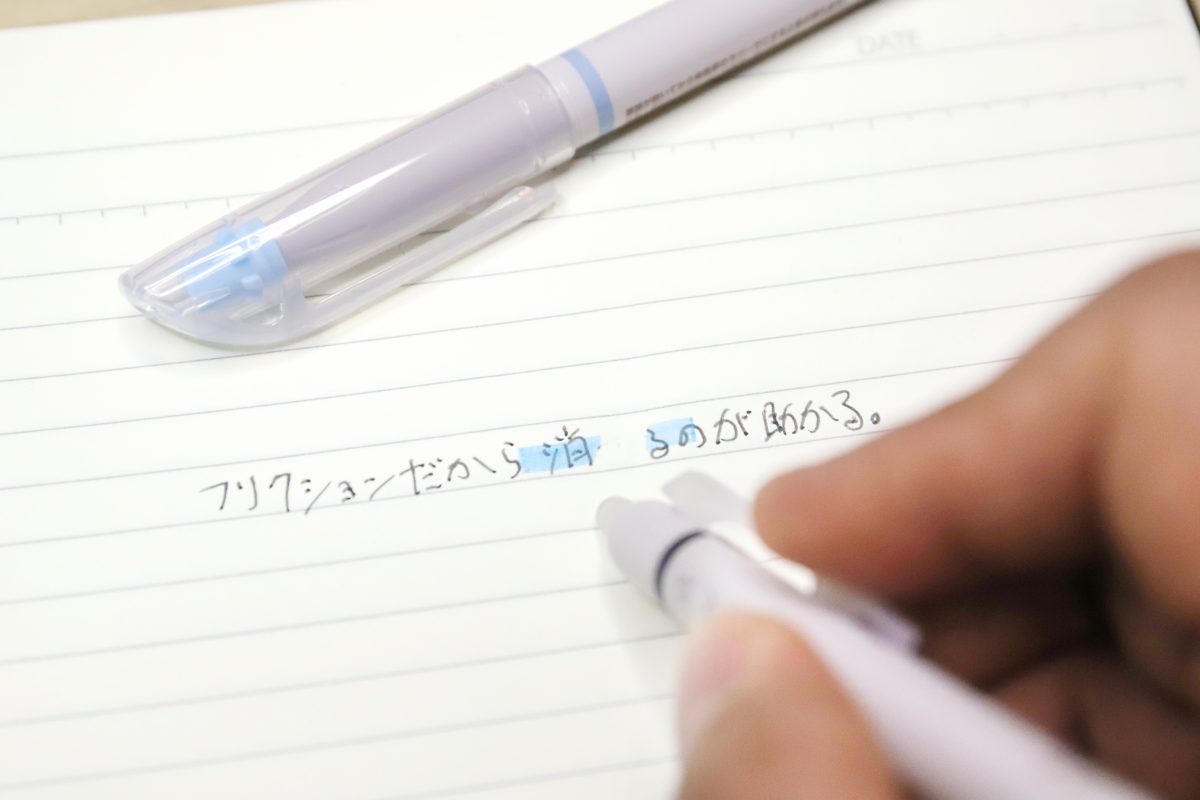

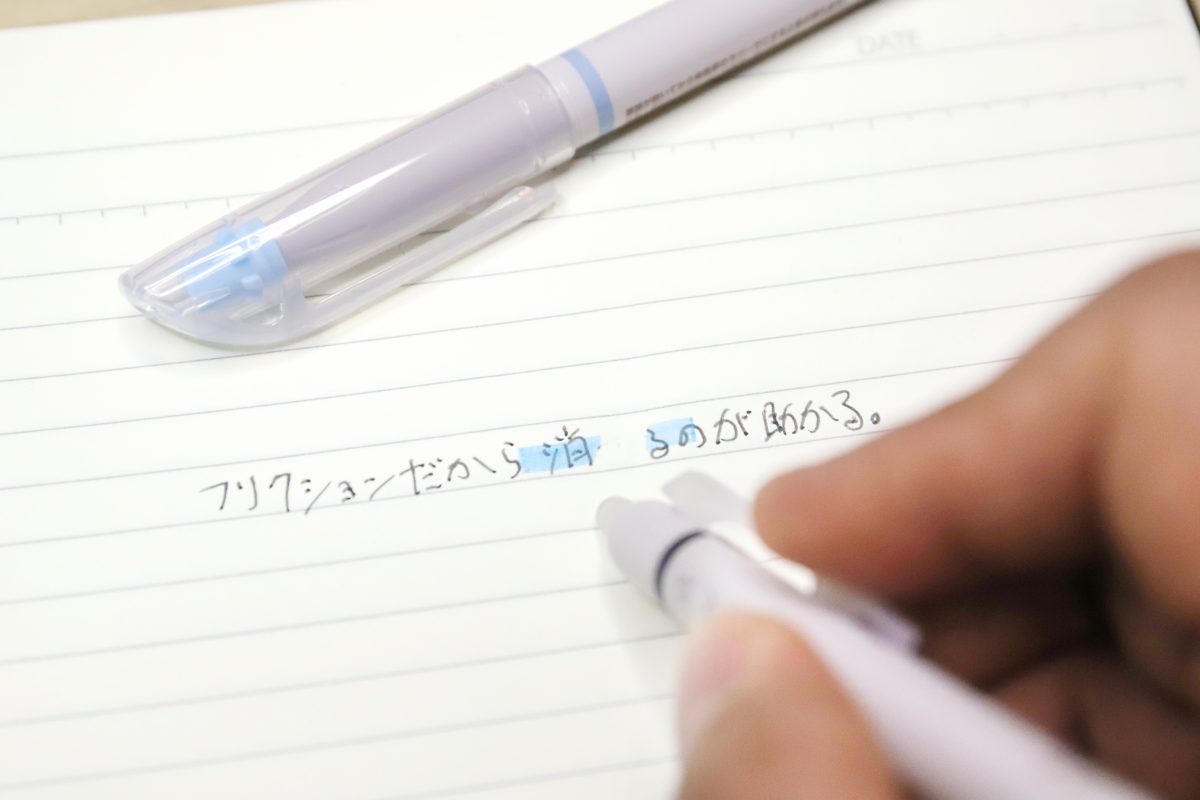

手帳やメモ書きといった日常筆記にフリクションボールが手放せない、という人は多いだろう。うっかり誤字を書いてしまってもすぐに修正できるし、「間違って書いても消せる」という安心感の下で書けるのは、精神的にもラクなもの。一度この安心感を味わってしまうと、他のボールペンを使って長文を書くのが怖くさえなる。その結果、「フリクションが手放せなくなる」というわけだ。

そうした便利さから、高校生や大学生が板書用の筆記具にフリクションを使うことも増えているらしい。たしかに、文字が消せるのならシャープペンである必然性はないわけで、メーカーであるパイロットとしても、そういった層を早くから取り込み “フリクションが手放せないユーザー” を増やしたいと考えるのは、ある意味当然と言えるだろう。

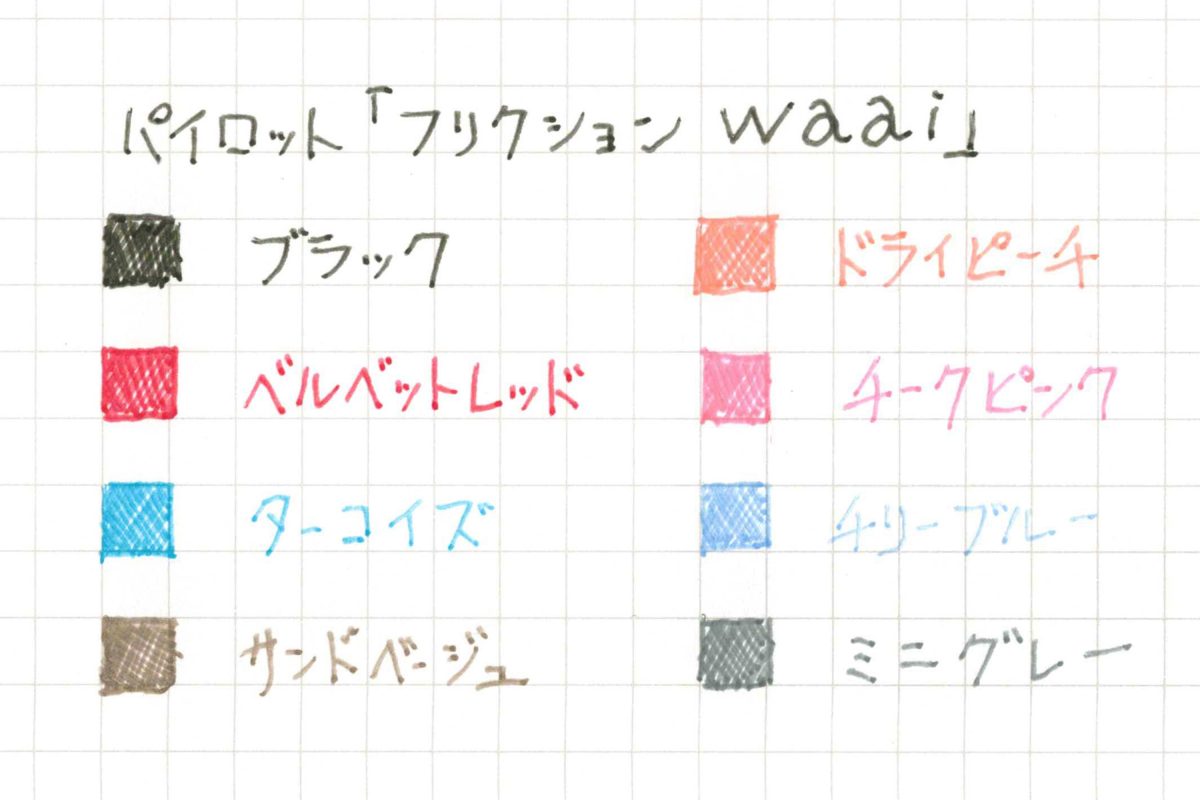

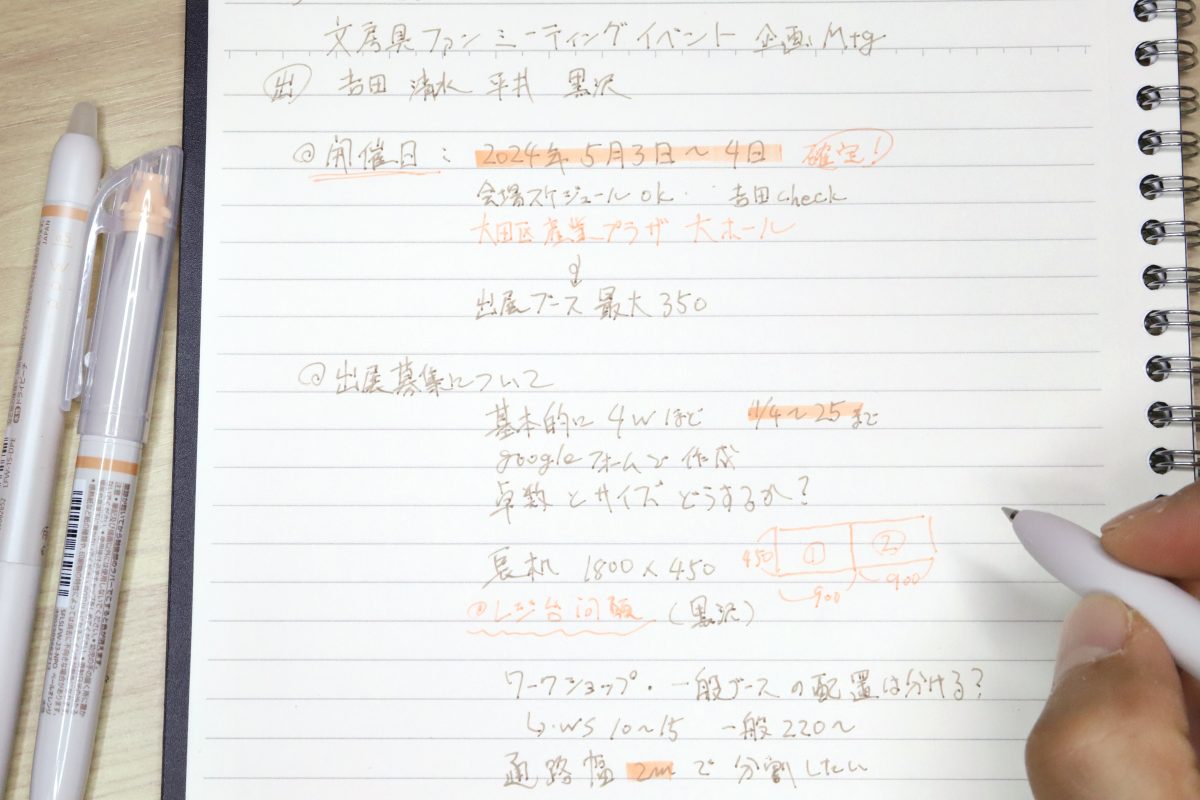

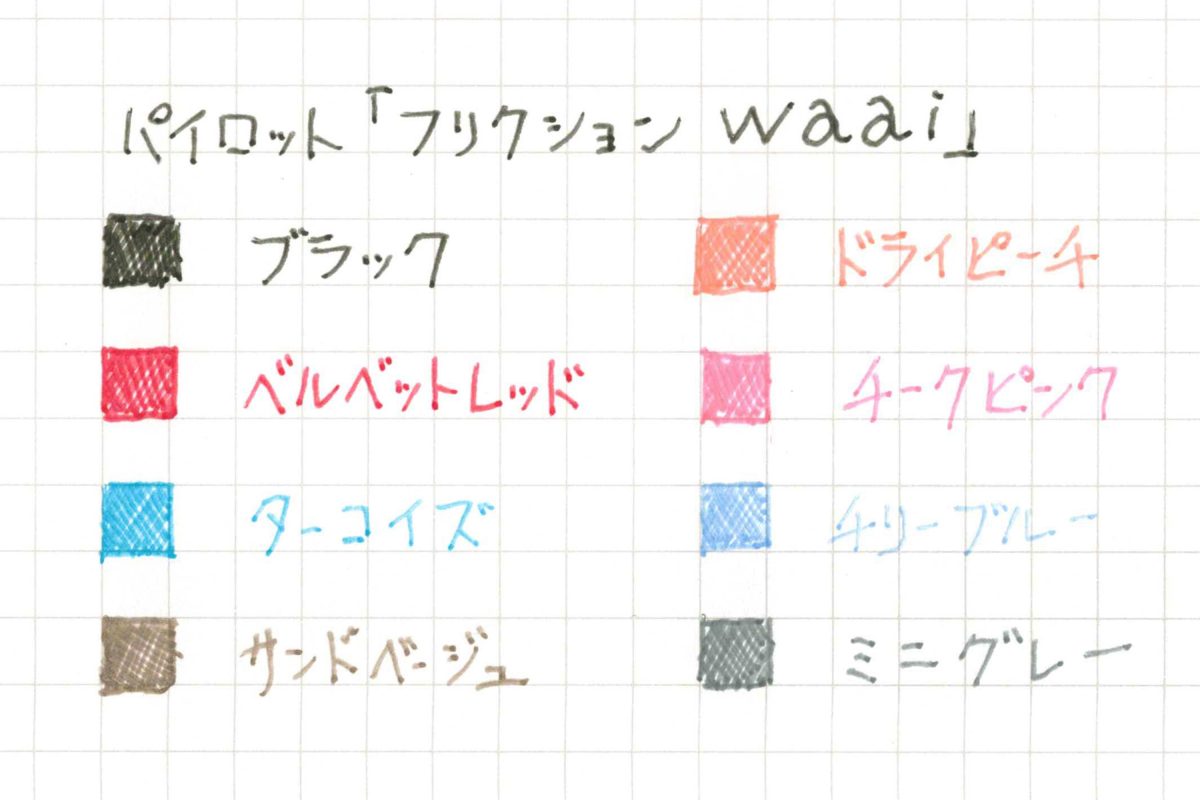

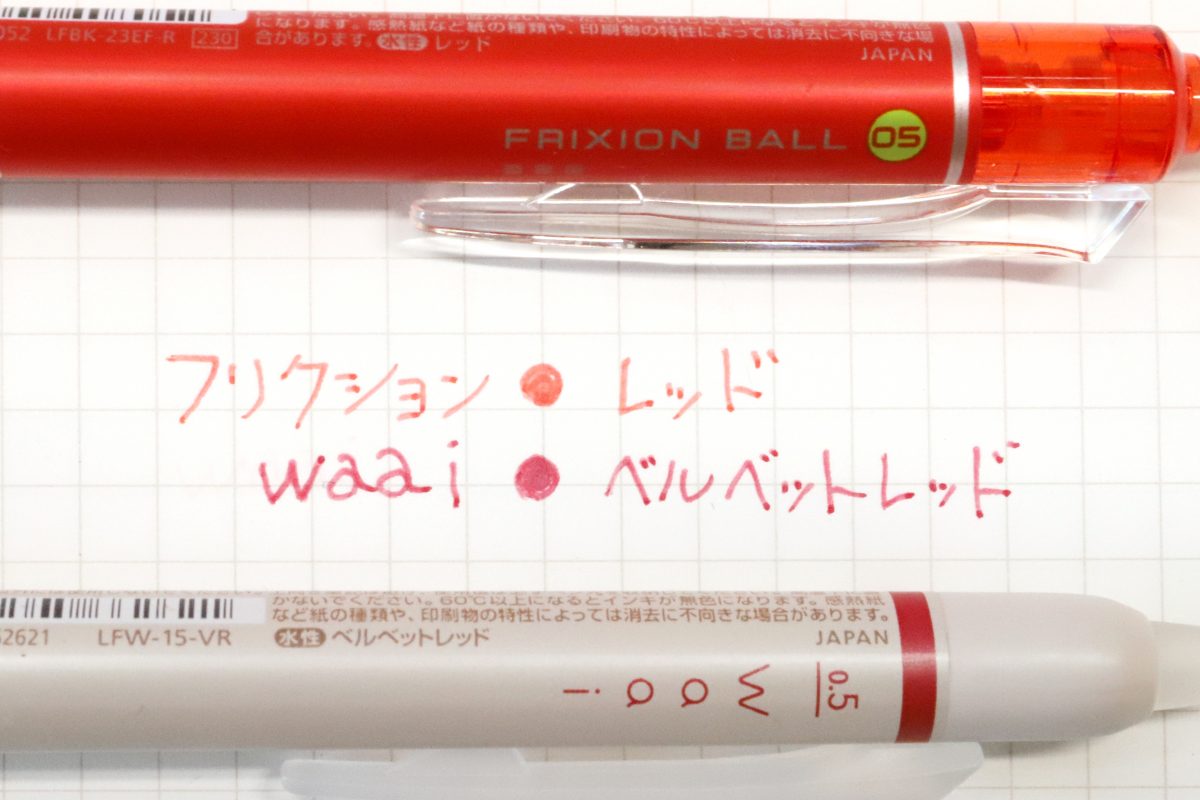

パイロットから11月に発売される「フリクション Waai(ワーイ)」は、ノート筆記に使いやすいように開発された新しいフリクションシリーズである。ラインナップは0.5mmのボールペン8色とラインマーカー6色。新規造形されたシンプルなオフホワイトの軸が特徴的だ。発売に先駆けて試すことができたので、今回は新色がラインナップされたボールペンをメインに紹介していこう。

パイロット

消せるボールペン「フリクション Waai(ワーイ)」

各230円(税別)

8色展開

パイロット

消せるマーカー「フリクション Waai(ワーイ) マーカー」※数量限定

各150円(税別)

6色展開

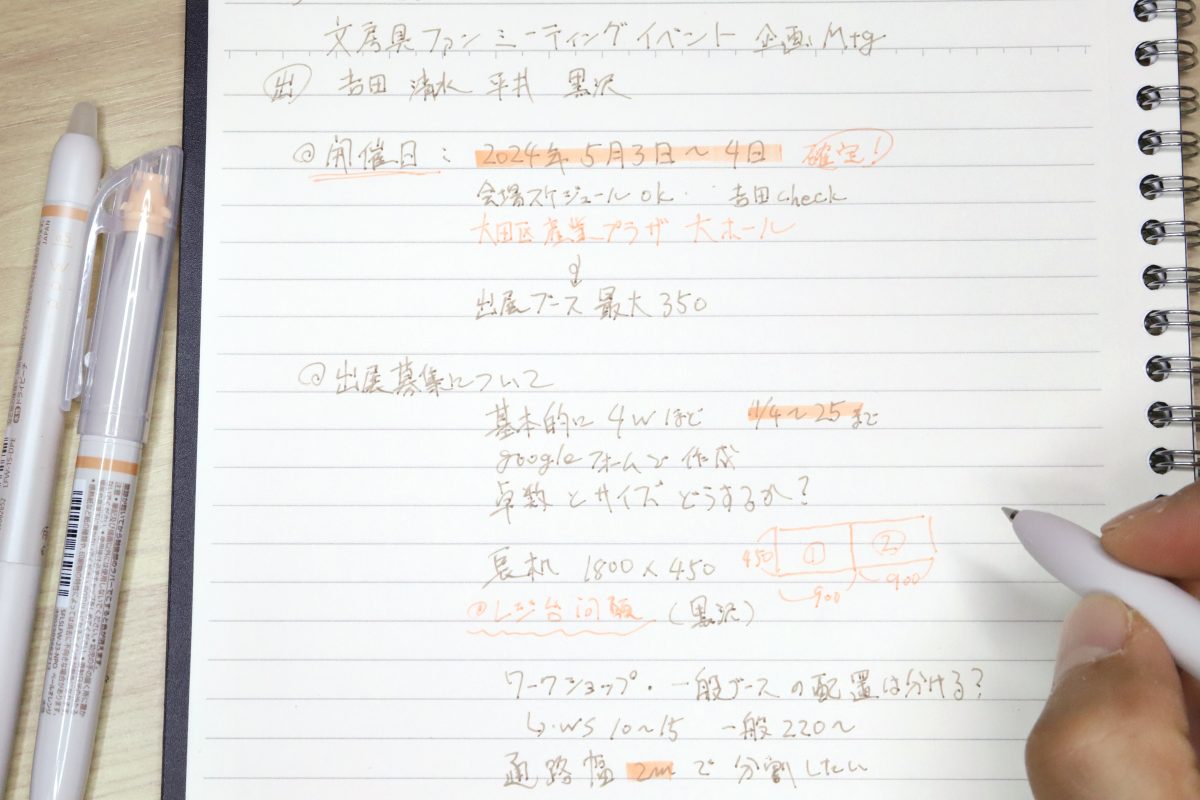

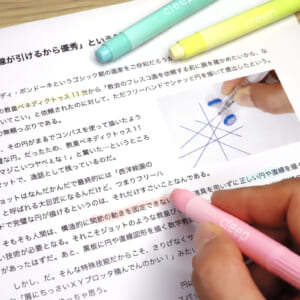

「フリクション Waai」は、ブラックを除いた7色が全てフリクションボールとして新色となる。視認性が良いのはもちろんアクセントカラーにもなるので、重要なポイントを色分けしてノートを作る際に便利だ。フリクションインクは、消せるという特性上、どうしてもやや薄めの発色になってしまいがちだったが、Waaiの新色は白地の紙に書いてもきちんと目立つ色になっている。

実際に書いてみた印象では、筆記色として使いやすいのがブラック・ミニグレー・サンドベージュの3色で、どれもペーパーホワイトの上でもしっかり映えていた。ミニグレーはシャープペンシルのHB~B芯に近いグラファイトっぽさのある色で、シャープペンシルでノートを取るのに慣れた層にもばっちりハマりそうだ。

サンドベージュは褐色系ながら優しさのある色味で、これをメインの筆記色にすると、ノート全体がおしゃれな雰囲気になった。黒以外でメイン筆記色を選ぶ場合は、赤黒や青黒など濃いカラーブラックが中心だったが、このサンドベージュはブラック系統じゃない新しい筆記色として今後人気が高まりそうだ。

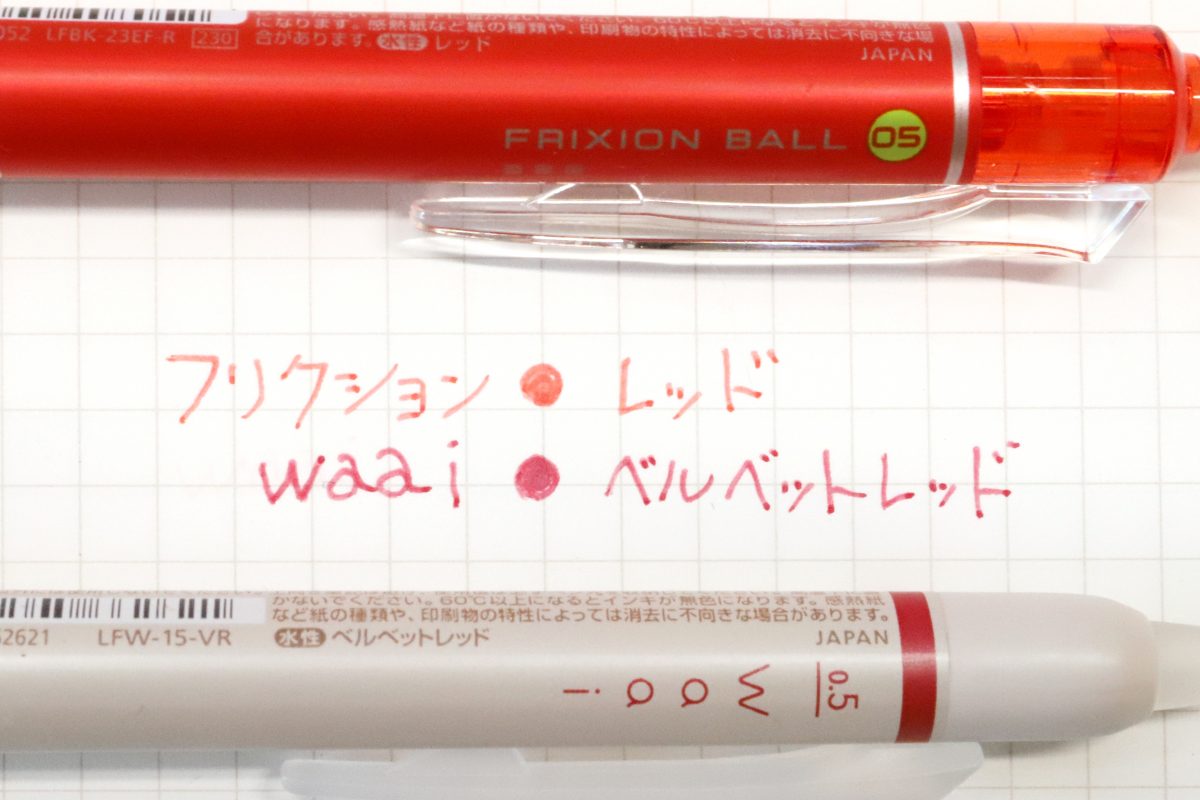

もうひとつ注目したい色が、ベルベッドレッド。従来のフリクションの赤はかなりアッサリとした色だが、新色のベルベットレッドはこってりと濃厚で深みのある赤になっており、視認性も上々。筆者は校正などの作業でフリクションの赤を長年愛用し続けていたが、今後はこのベルベットレッドに切り替えてもいいな……と考えているぐらいにはお気に入りの色である。

筆記色と組み合わせたいアクセントカラーにも、素敵な色が揃っている。特に爽快感のあるターコイズやチリーブルー、温かみのあるドライピーチなどは、確実にこの色を狙って買うファンが出てくるのではないだろうか。

色を組み合わせて使いたいけれど、失敗してチグハグしたノートになるのが心配……という人もご安心を。筆記色とアクセントカラーのボールペン各1色+マーカー計3本がセットになった『フリクション Waai マーカー 3本セット』(610円、税別)も数量限定で発売される。この3本はカラーコーディネートされているパックなので、ただ組み合わせて使うだけで見映えがするようになっているのだ。これなら、いちいち組み合わせを考える必要もないので、使ってみたい色があるなら、まずはその色が含まれている3本セットから試してみることをおすすめしたい。

「フリクション Waai」で注目すべきは、新色だけではない。スリムで握りやすい軸や、細かなところまで消しやすいイレイザーなど、軸もいろいろとブラッシュアップされているところも魅力のひとつだ。

とはいえ、従来のフリクションがどちらかというと、ビジネスパーソン向けを意識したようなソリッドなデザインが多かったので、オフホワイトの柔らかなデザインは馴染みづらいなぁ……という人もいるかもしれない。そんな場合は、リフィルが従来のフリクションボールと共通サイズなので、好みのデザインの軸に入れ換えて使ってもいいだろう。

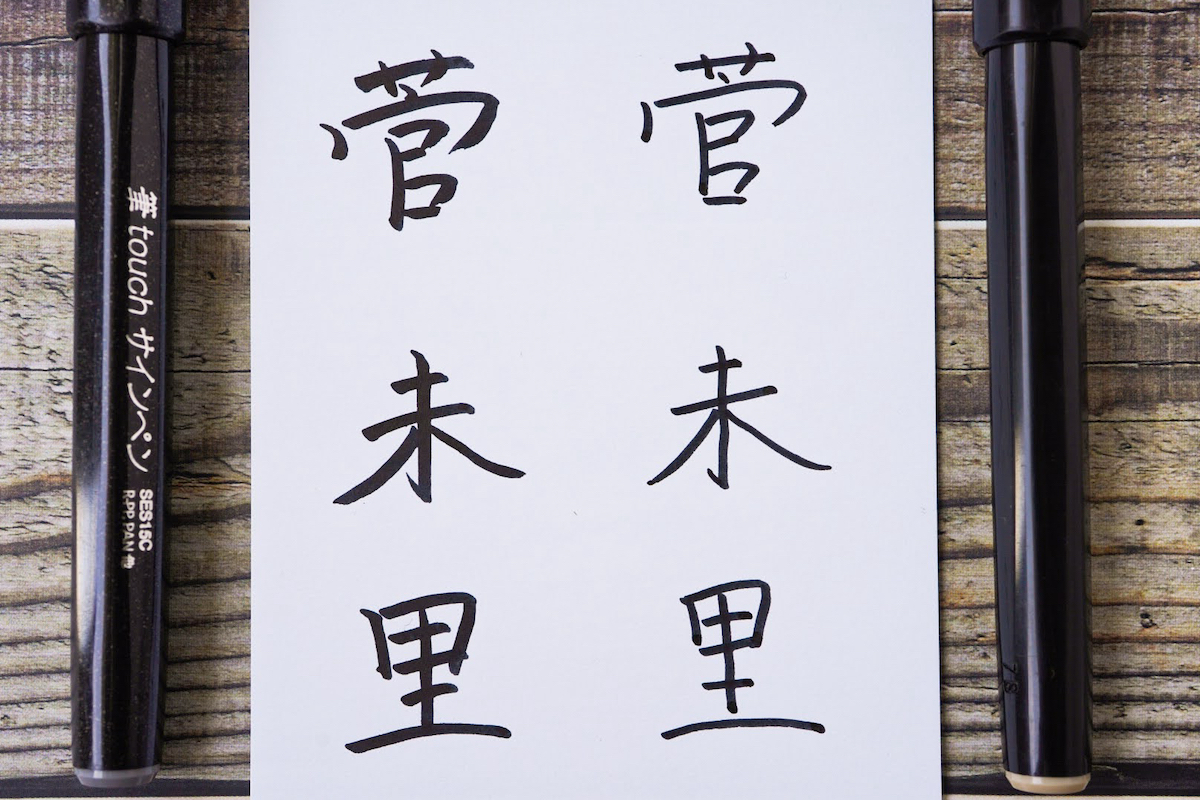

情報番組などメディアやイベントへの出演、新作文房具のプロモーションなど、文房具業界で依頼が引きも切らない“文具ソムリエール”の菅未里(かん・みさと)さん。新商品からロングセラーまで文房具を知り尽くした菅さんが、自腹を切ってまで手に入れたお気に入りの文房具とは?

デジタル化が進んでいる世の中ですが、ご祝儀袋やお礼状など手書きをするシーンはまだまだありますよね。特に、筆で書いたような文字で書くことがよしとされる金封は、自分の字に自信がない人にとってはハードルが高い! そもそも慣れない筆ペンをたった一回のご祝儀袋のためだけに購入し、結局納得がいく文字を書けずに残念な気持ちになったという人も少なくないでしょう。

今回おすすめする「筆タッチサインペン」は、私が友人に「筆で書いたような文字を書きたい」と言われた時には必ずおすすめする“名品”です。

一見よくあるサインペンのようにも見えるこのペンは、2011年に発売が開始された「筆タッチサインペン」。筆ペンではなく、「筆タッチ」のサインペンなので普段ボールペンを使い慣れた方でも使いやすいんですよ。

ぺんてる

筆touch サインペン 165円(税込)

筆touch サインペン 6色セットA/B/C 各990円(税込)

筆touch サインペン 24色セット 3960円(税込)

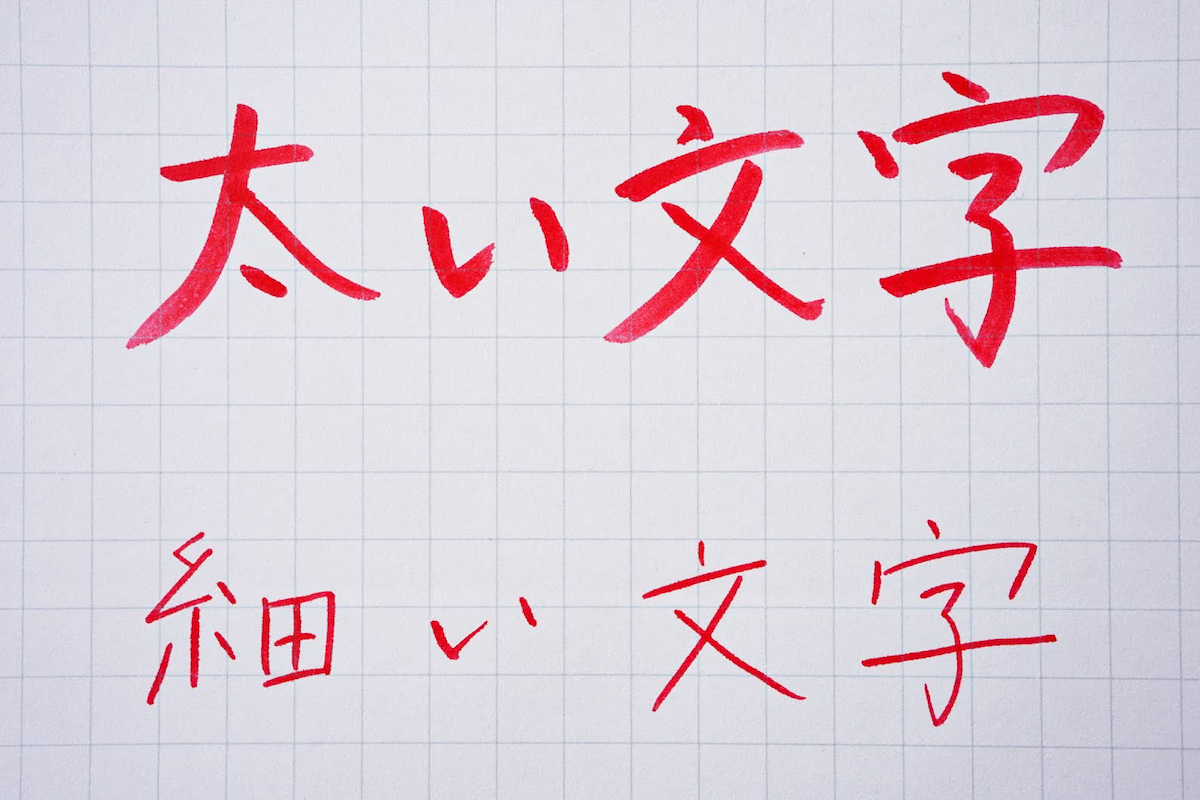

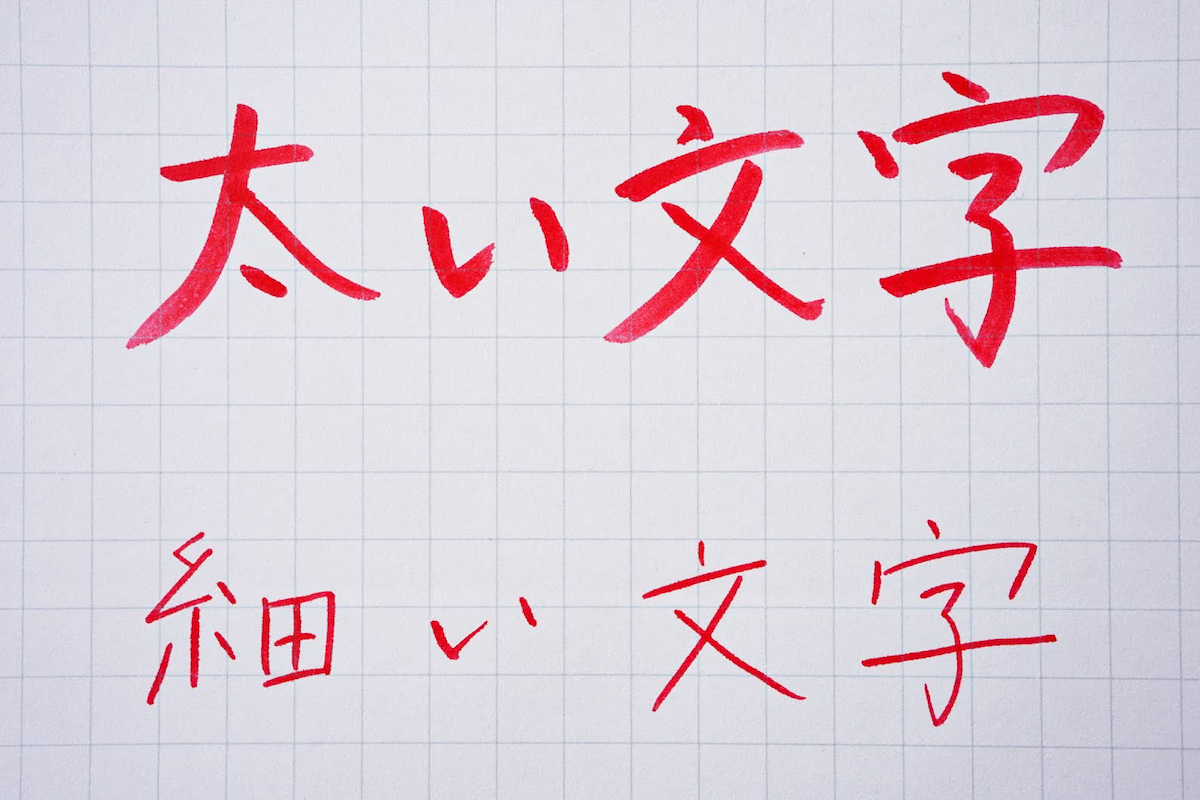

名前を書き比べてみると、筆タッチサインペンで書いた文字は強弱があり、ハネやハライなどが見えてどっしりとした印象があります。一方、サインペンは安定した筆記線ではありますが強弱は出ないため、ややのっぺりとした印象です。

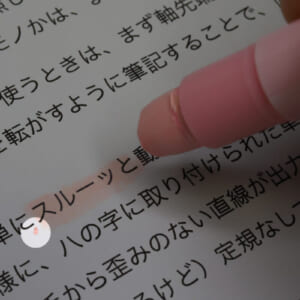

強弱がある文字が書ける秘密は、このペン先にあります。筆タッチサインペンはペン先の形が変わっていますよね。

筆タッチサインペンは、ペン先の黒い部分がほどよくしなるようにできています。

金封に名前を書く場合、筆で文字の強弱を出したいところですが、普段ボールペンになれているビジネスパーソンにとって柔らかい穂先をコントロールするのは簡単なことではありません。そこで“ほどよく”しなる筆タッチサインペンの出番です。

柔らかすぎず硬すぎないペン先なので、力を入れても文字が太くなりすぎてバランスが崩れることがなく、しかしハネやハライなど強弱がある文字を書くことができるのです。

文字の太さを調整できるので太い線と細い線どちらも書くことができます。会社の書類の直しや書き込みにも使えますよ。

ペン先を斜めにすることで塗りつぶしも簡単なので、文字だけでなくノートの隅に色を塗ってページの振り分けをする際にも使用できます。

付箋を付けるほどでもないけれど、後から見直すことがあるかもしれないというページに、目印として色を付けておきます。「アイデア」「TODO」などテーマごとに色分けした印をつけると、ページをめくった時に目的の場所を開きやすくなってさらに便利です。

2022年には新色6色が追加され、充実の全24色展開になりました。実用の黒と赤から使い始めて色を徐々に足していくもよし、セットでまとめ買いするもよし。また、お子さんのプレゼントにもいいですね。

セットはしまいやすいケースが魅力なので、私は黒と赤のばら売りをあらかじめ購入していましたが、24色セットも購入しました。書き残しておきたい思い出も、手帳にカラフルに残せそうです。

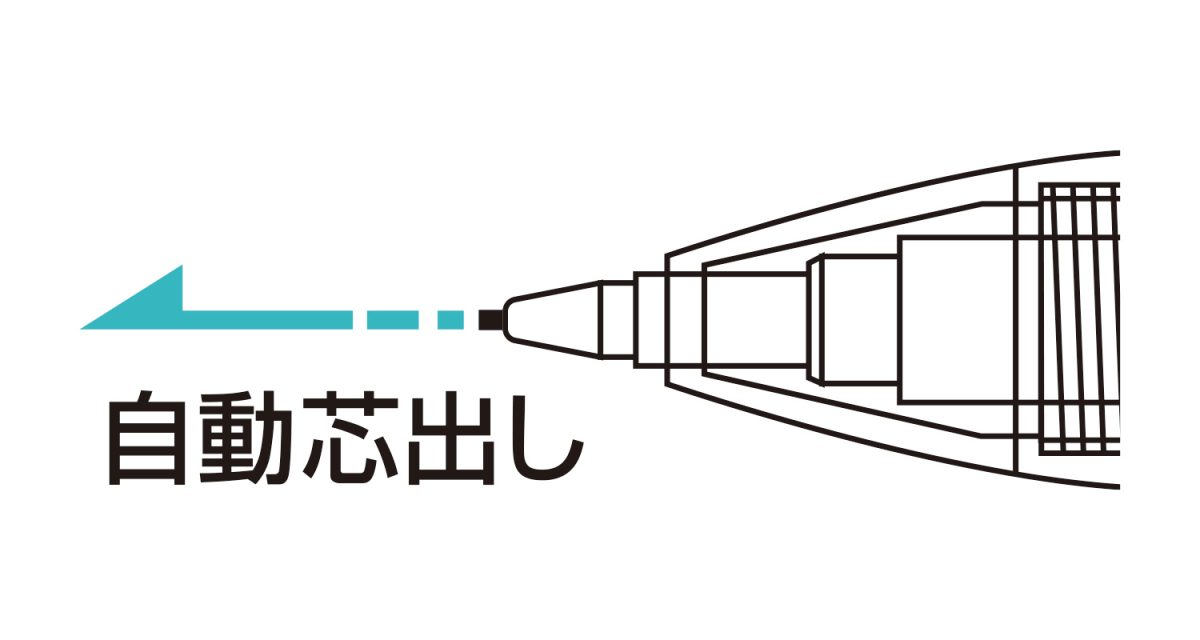

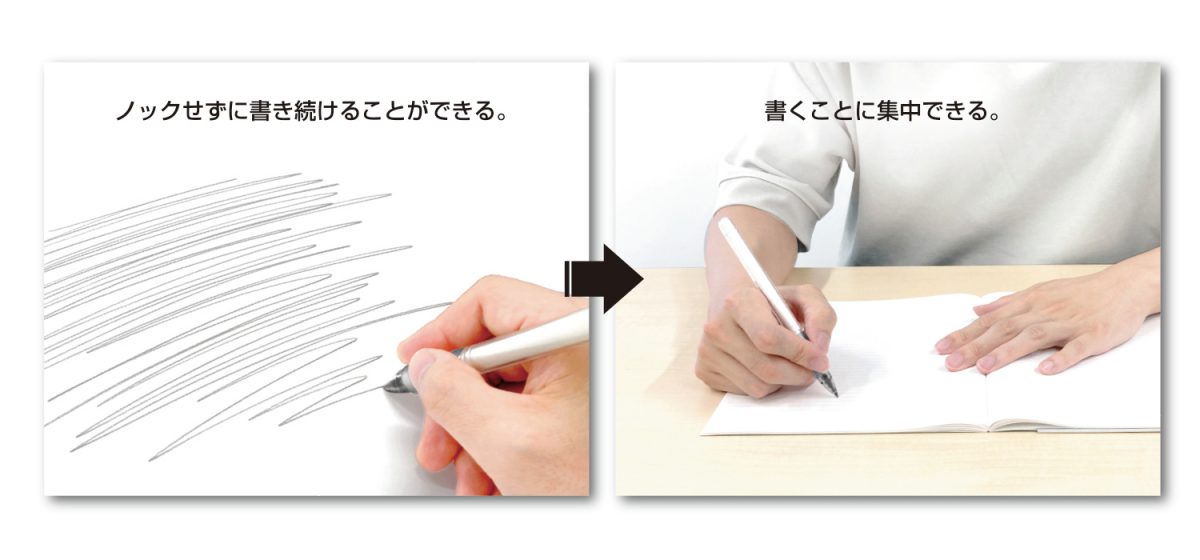

サンスター文具は、オートマチックシャープ「nocfree(ノクフリー)」を、10月下旬から全国の文房具取扱店やオンラインショップなどで発売します。価格は495円(税込)。

同製品は、自動で芯が出てくる“自動芯出し機構”を採用。筆記時にペン先が紙面に当たり上下運動することで自動で芯が送り出される仕組みです。

本体サイドのノックをするのは使い始めの1回だけで、ノックの煩わしさを気にせずに書き続けることができます。ガイドパイプ付きで、芯折れを防いでくれます。

従来のシャープペンと比べて、ノックから解放されることで、タイパ(タイムパフォーマンス)の向上にもつながります。持ち手部分もラバーグリップで滑りにくく、筆記に集中しやすくなり、勉強や仕事の効率化も期待できます。

本体のカラーバリエーションは、クールブラック、コーラルレッド、アイスホワイト、ナイトネイビー、オーキッドピンク、ミントブルー、ラテベージュ、セピアバイオレットの全8色。

パイロットコーポレーションは、消せる筆記具「フリクション」シリーズの新製品として、消せるボールペン「フリクション Waai」を、11月2日から発売します。価格は230円(税別)。「フリクション Waai ボールペン8色セット」も同時発売し、価格は1840円(税別)です。

同製品は、トレンドを取り入れた新しいインキ色と、丸みのある新形状のシンプルなボディデザインが特徴。コンセプトは“いつもの毎日に ちいさな よろこび をくれる新しいフリクション”で、大学生をメインターゲットとしています。製品名の「Waai」は、喜びを表すときの言葉「わーい」が由来。

インキ色は定番の黒と“おしゃれにひとくせ。”をコンセプトにした、日常使いしやすく、アクセントカラーにもなる新色の7色(ベルベットレッド、ターコイズ、サンドベージュ、ドライピーチ、チークピンク、チリーブルー、ミニグレー)を加えた計8色で展開。ノートを書くことが多い中高生の場合には、シャープペンシルの代わりに「フリクション Waai」のミニグレーを使うことで、1本で書き消しが可能です。

ボディは新形状の握りやすい細軸で、ペン先や軸後部などに丸みのあるデザインに仕上げています。ボディカラーは、シンプルなオフホワイトをベースとしており、ボール径はノートや講義で配布された資料への書き込みに最適な極細タイプの0.5mmです。

また、消せるマーカー「フリクション Waai マーカー」と3本セット「フリクション Waai 3本セット」も、数量限定で同時発売。3本セットには、ブラックまたはサンドベージュのボールペンに、目立たせたい箇所に使う同系色のアクセントカラーのボールペンとマーカーがセットされ、3本で垢抜けた印象のノートに仕上げることができます。フリクション Waai マーカーの価格は150円(税別)で、3本セットが610円(税別)です。

ヤマトは、液状のり「アラビックヤマト」から「アラビック ミニ&タンク」を、10月27日より、全国の文具店、量販店、通販などで随時販売を行います。税別価格は520円。

同製品は、携帯に適したミニタイプの「アラビックミニ」と、補充用の「スペア・タンク」がセットになった、昭和感あふれるデザインが特徴の、のりセット。近年のレトロブームやミニチュア文房具への注目から、販売当時のセットを忠実に再現しています。

アラビア風の愛らしいキャラクターがデザインされているアラビックミニ(20ml)に加え、灯油の容器(ポリタンク)のような、かわいくミニチュア化されたスペア・タンクには補充用の液状のり40mlが入っており、昭和の世界観を味わいながら補充作業が楽しめるセットになっています。

アラビックミニはソフトでなめらかな塗りあじの特殊スポンジキャップを搭載。乾きがはやく、紙などの接着に最適です。

サクラクレパスは、ダブルノック機構のシャープペンシル「Writoll(ライトル)」を、11月中旬から、全国の文具店・書店などで販売開始します。

従来の、ペン先が細いタイプのシャープペンシルは、筆記時の文字の視認性は高いものの、ペンケースなどに収納して持ち運んでいるときにペン先の折れや曲がりが生じるという悩みもありました。

今回発売となる同製品は、ペン先を完全に収納できるダブルノック機構を搭載。ペン先を収納できるダブルノック機構と、“書く”ことに集中できる視認性の高い細いペン先を併せ持っており、持ち運び時の折れや曲がりの不安をなくしています。

製品名は、英語のWrite(書く)とドイツ語のtoll(素晴らしい、最高)をかけ合わせた造語で、「“書く”という行為に素晴らしく集中できる」という意味が込められているそうです。

ラインナップは、落ち着いた色味の全6色(芯径0.3mm…ホワイト、ダークグレー、ダークグリーン/芯径0.5mm…ブラック、ダークレッド、ダークブルー)。価格は550円(税込)です。

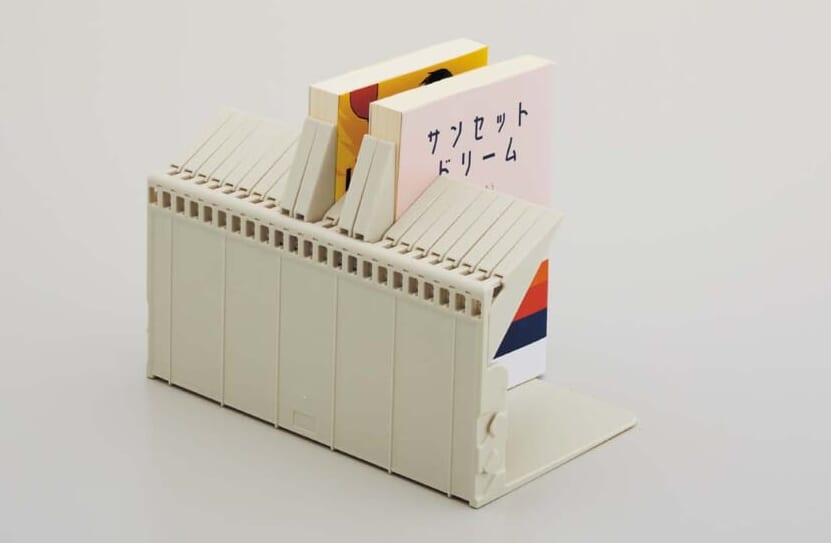

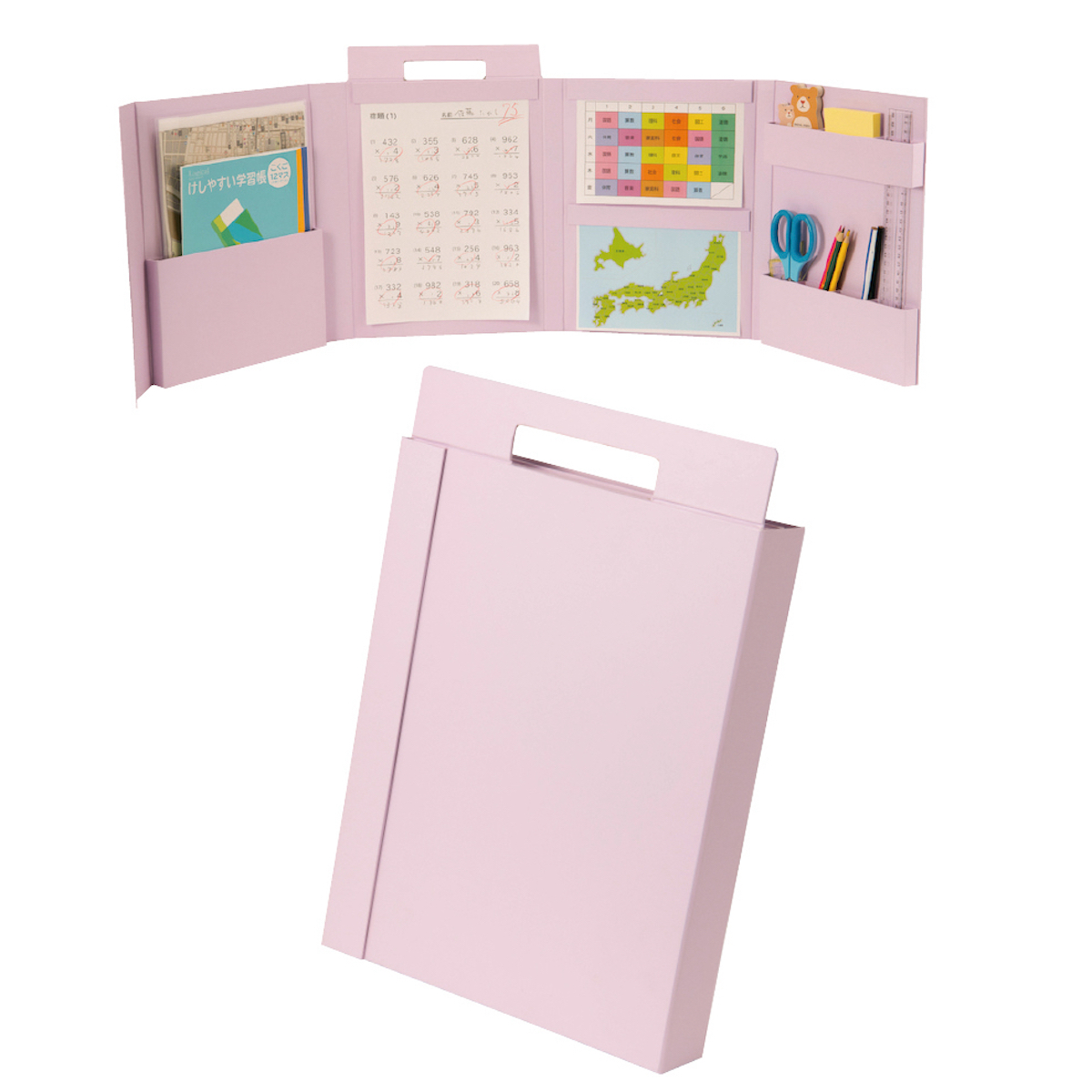

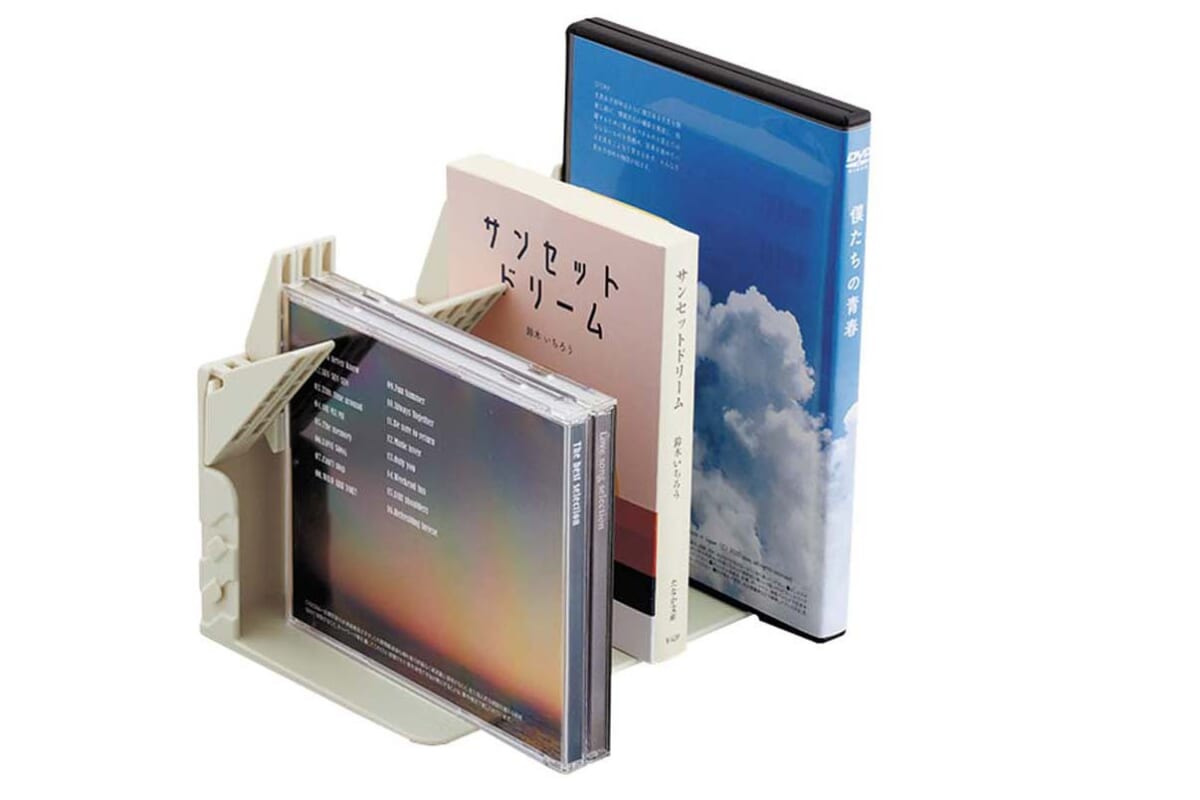

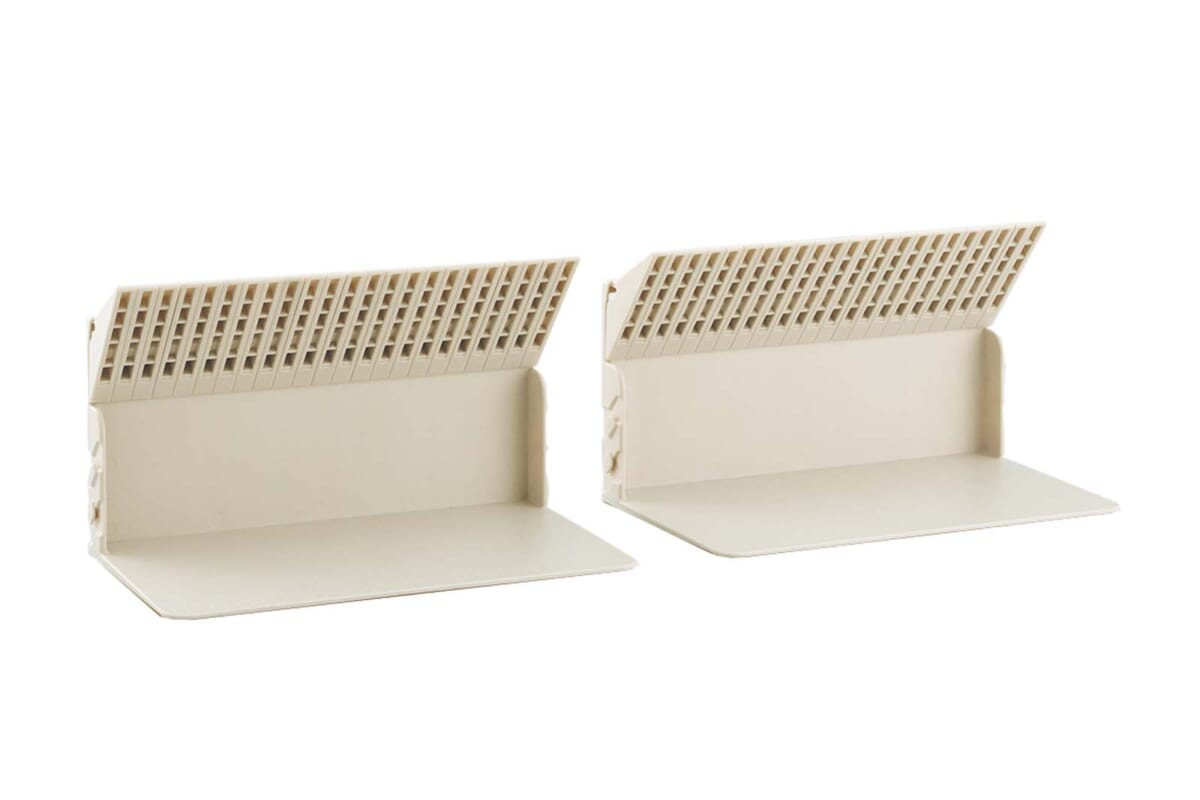

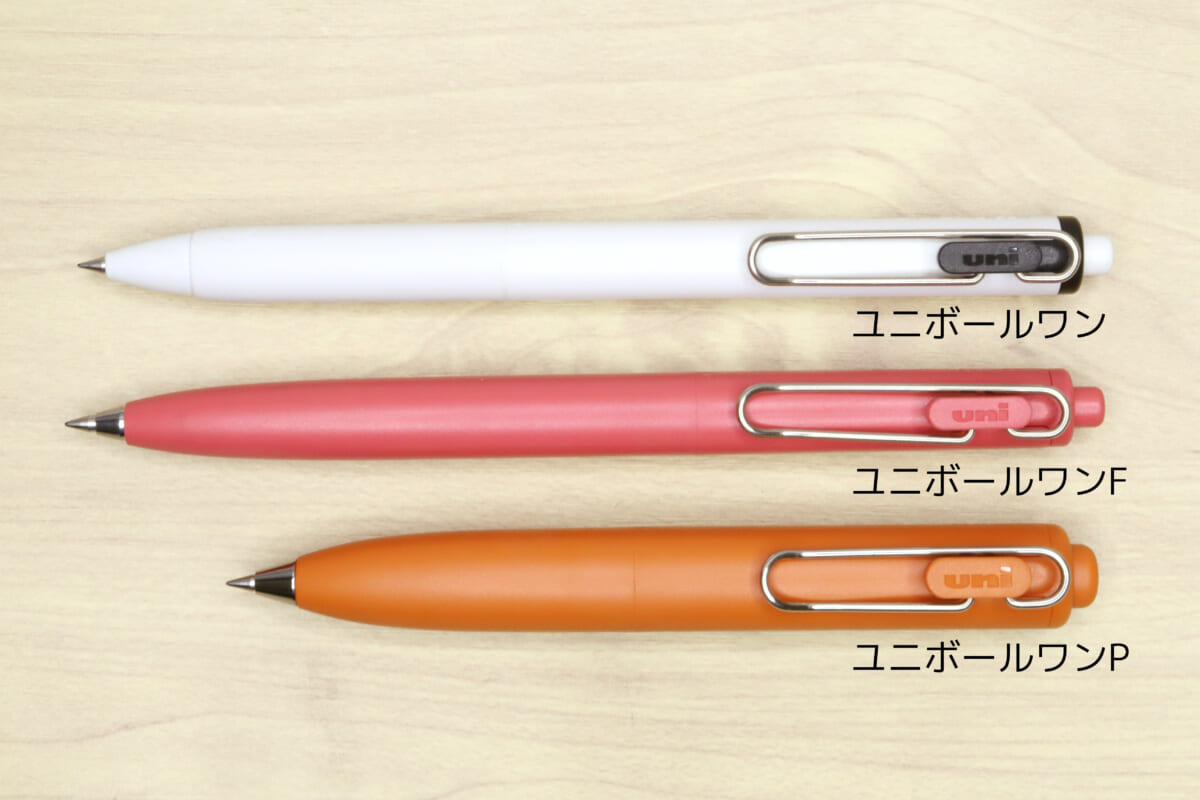

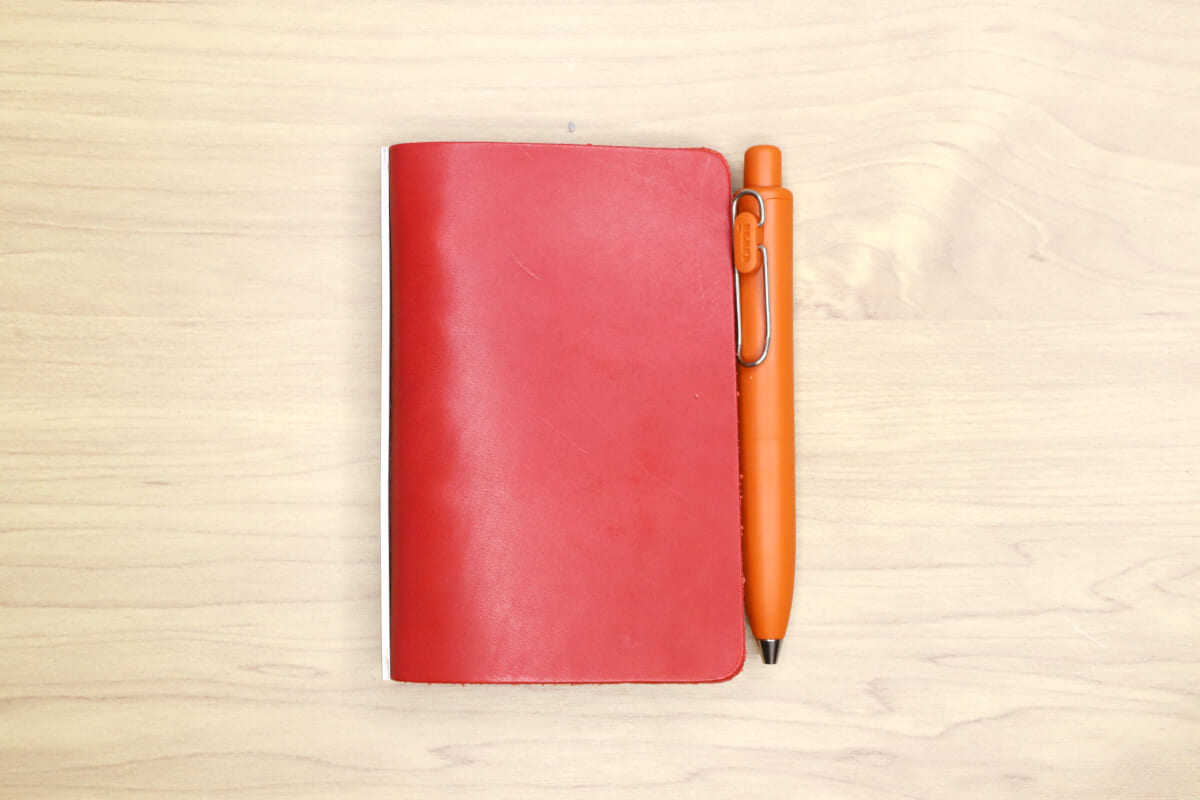

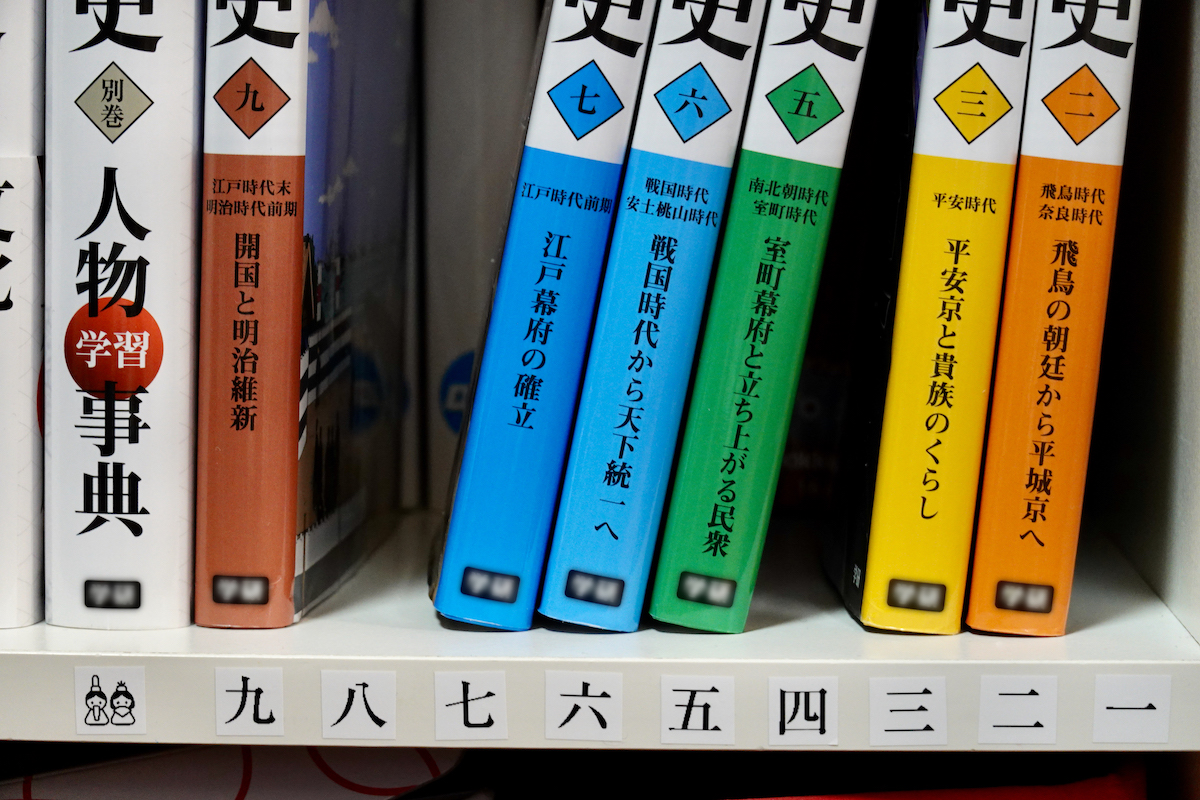

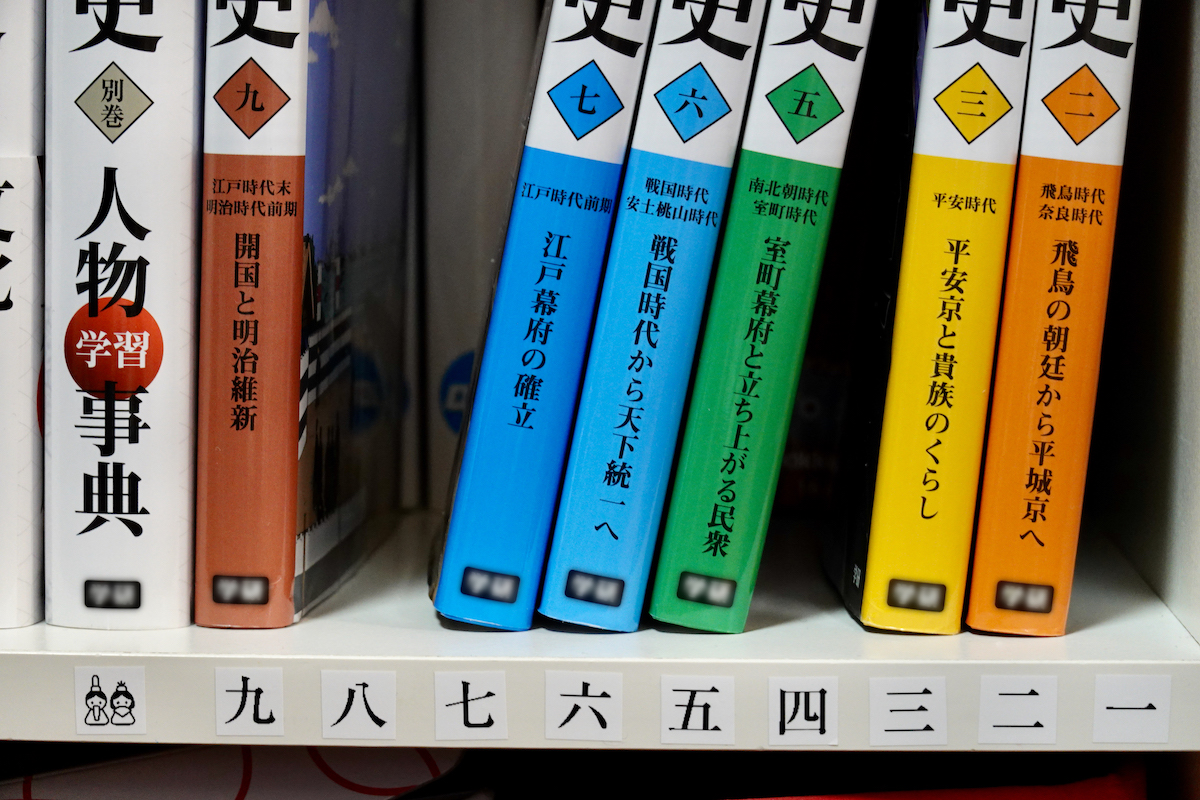

『GetNavi』が選ぶ「2023年上半期売れたものSELECTION」。本記事では「文房具編」から、リヒトラブ「1冊でも倒れないブックスタンド」、三菱鉛筆「ユニボール ワン P」、伊藤手帳「3STEP日記」を紹介。人気の秘密を、文房具ライターのきだてたくさんにたっぷり教えてもらいました!

文房具ライター きだてたくさん

機能派からイロモノまで文房具全般に精通。ユーザーニーズを捉えたレビュー記事で人気だ。

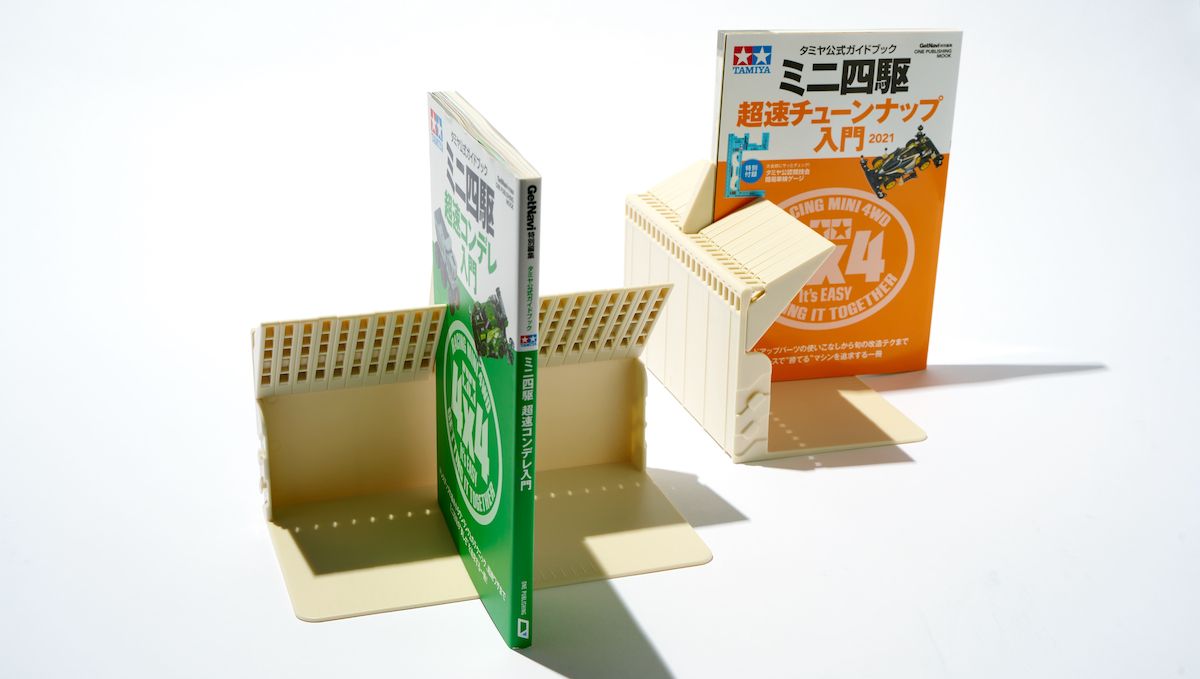

リヒトラブ

1冊でも倒れないブックスタンド

1100円

2022年10月発売

少ない冊数でも本が倒れず、本の出し入れがしやすいブックスタンド。両サイドにジョイントを備え、置くスペースに合わせて複数台連結させられる。本誌主催の「文房具総選挙2023」でも堂々の大賞を受賞。

「半年で年間目標の約3倍売れの大ヒット。コロナ禍が明け作業空間の再構築を始める企業も増えているので、まだまだ需要は広がりそう。本を抜いたときに周りの本が倒れないのは本当に快適!」

売れ行き:★★★

革新性:★★★★

影響力:★★★

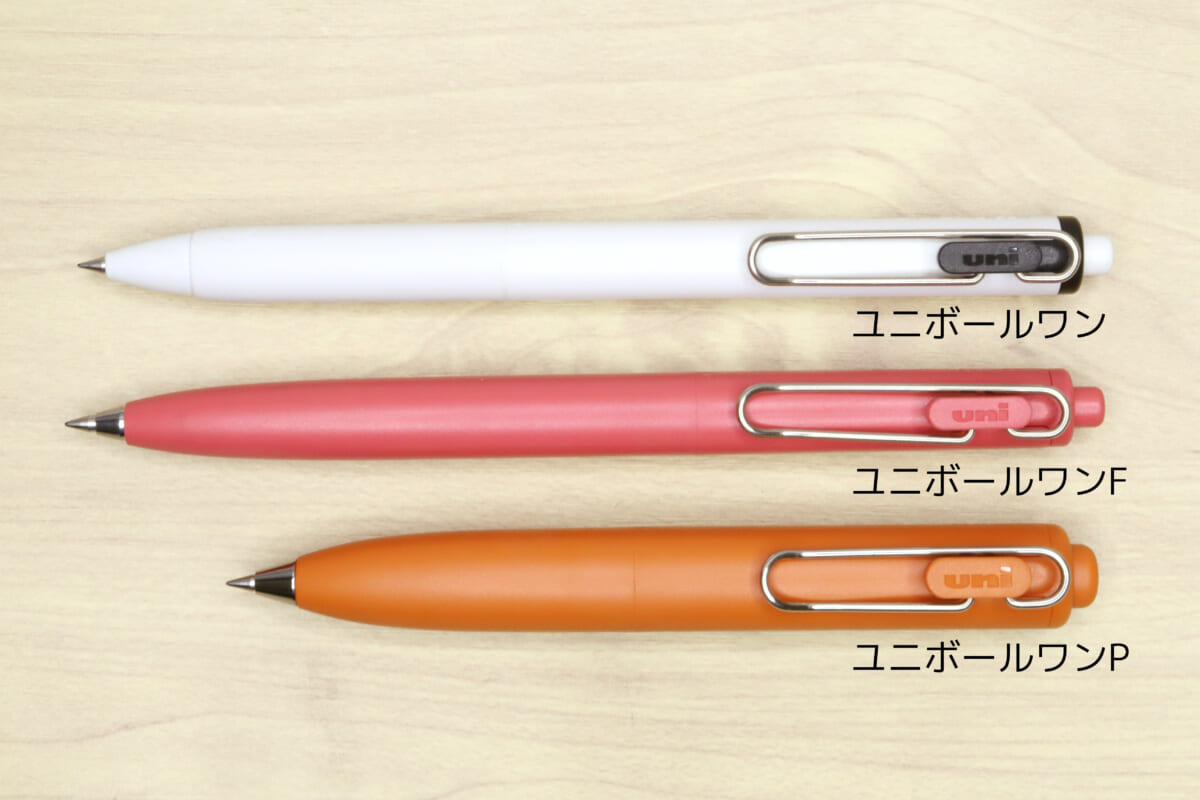

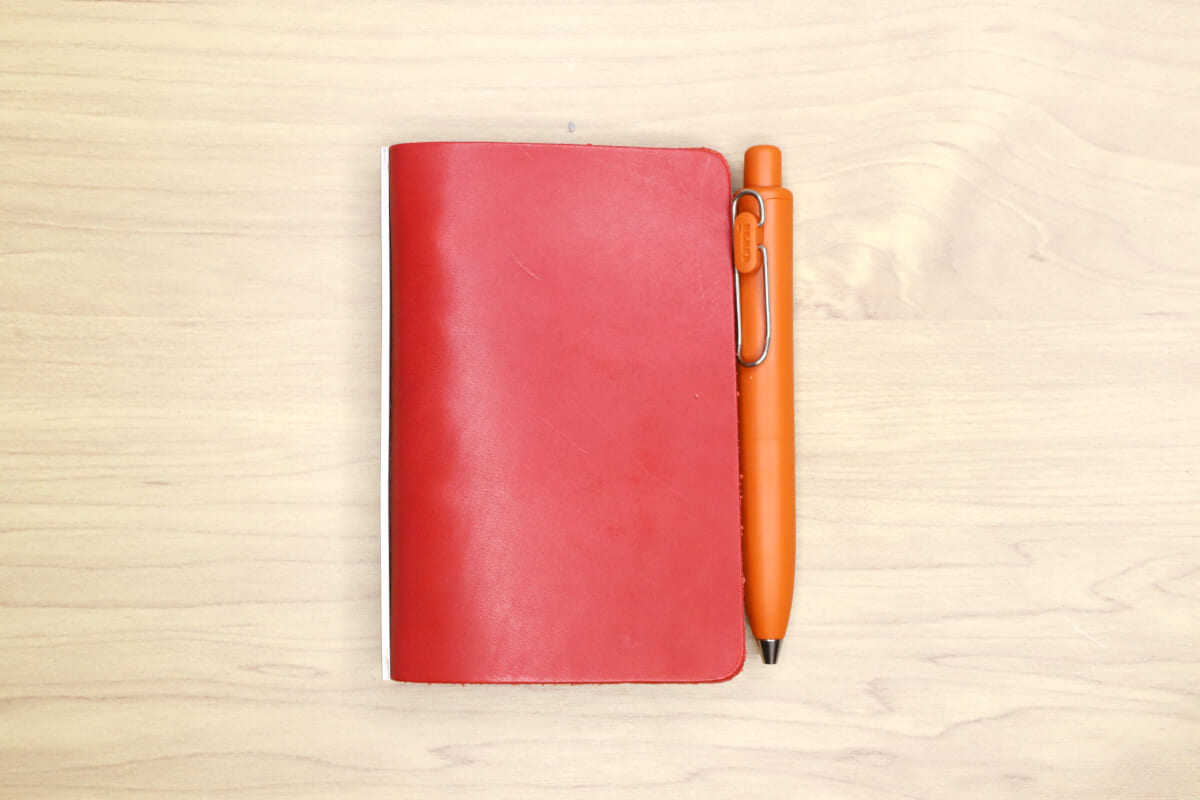

三菱鉛筆

ユニボール ワン P

550円

2023年3月発売

黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色する独自インクを搭載した「ユニボール ワン」シリーズの新モデル。手のひらに収まる短寸ながらも、低重心で書きやすい。リフィルがシリーズ共通で使える点も好評だ。

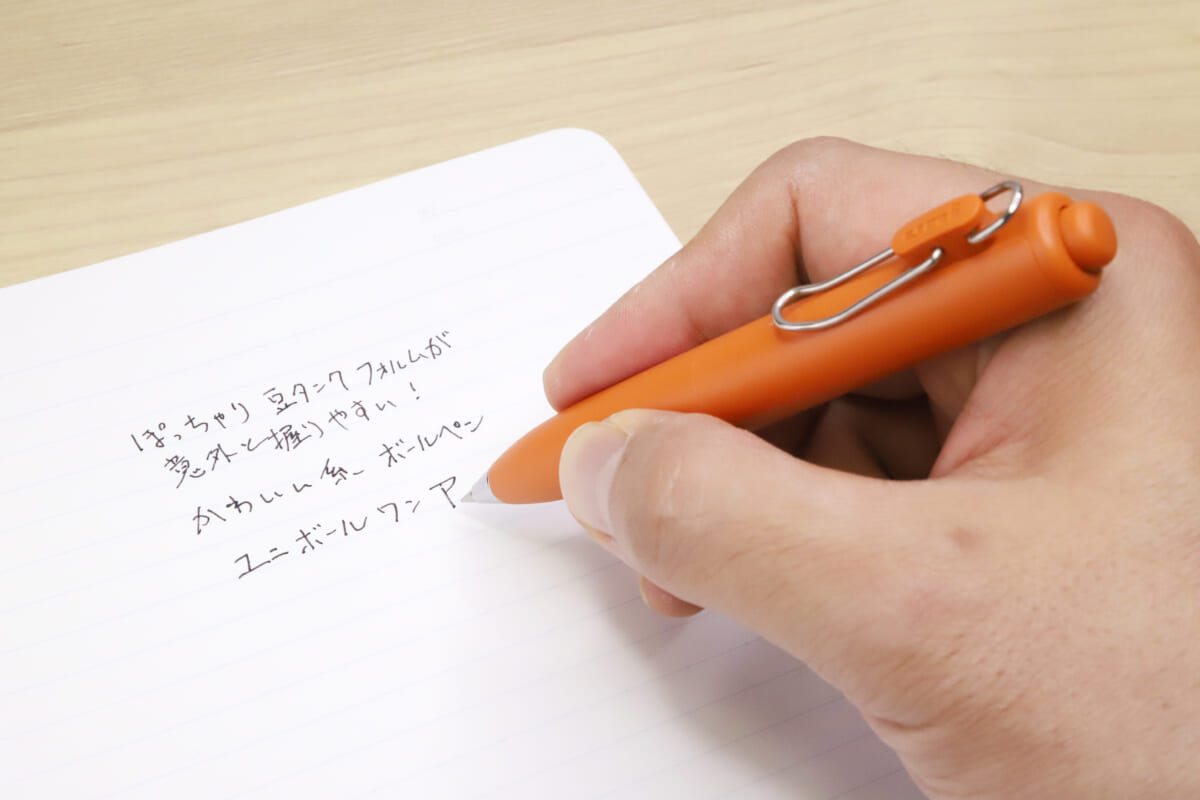

「ころんとしたかわいいフォルムが女性を中心に人気を集め、単月における販売目標比は241%で推移。トレンドのM5サイズの小型手帳とシンデレラフィットする点も、ヒットを後押ししています」

売れ行き:★★★

革新性:★★

影響力:★★★

伊藤手帳

3STEP日記

1500円

2022年12月発売

1日3行書くだけで、自己成長を促せる日記帳。同社と愛知大学キャリア支援センターが産学連携し、学生発のアイデアを商品化した。就職活動を控える学生はもちろん、自分を成長させたい社会人にも好評を得ている。

「わずかな時間と作業量で、自己分析から次の目標設定までできてしまう “タイパの良さ” がZ世代にウケて、発売4か月で予定数の5倍の冊数が売れ完売。現在、追加再々生産ぶんを販売中とのこと」

売れ行き:★★★

革新性:★★★

影響力:★★

『GetNavi』が選ぶ「2023年上半期売れたものSELECTION」。本記事では「文房具編」から、人気の “ノックなしで芯が出る” オートマチックシャープ「オレンズAT デュアルグリップタイプ」と「クルトガ ダイブ」をピックアップ。ヒットの背景には何があったのか? 筆記用具として今注目したいボールペン「mute-one」の紹介もあわせて、文房具ライターのきだてたくさんと放送作家・ライターの古川耕さんに解説してもらいました!

文房具業界では10年ほど、芯が折れないシャープペンがトレンドだったが、今年はノックなしで芯が出る “オートマチックシャープ” の波が来ている。その筆頭は、昨年、限定発売され、即完売した三菱鉛筆の「クルトガ ダイブ」。

「3月に定番化しましたが、それでも抽選販売を行う店や数分で完売する店が続出しました。1月発売のぺんてるのオートマチックシャープ『オレンズAT デュアルグリップタイプ』も、発売4か月で20万本売れと好調です」(きだてさん)

オートマチックシャープというジャンルは、17年に発売されたぺんてるの「オレンズネロ」によって作られたが、「クルトガ ダイブ」登場までの約5年、新商品は出なかった。それがいま2品登場し、加えてどちらも申し分のない完成度。売れない理由がないのだ。

ぺんてる

オレンズAT デュアルグリップタイプ

2200円

2023年1月発売

ノック1回で書き続けられる「自動芯出し機構」と、ペン先のパイプで芯が折れるのを防ぐ「オレンズシステム」を搭載。ノック操作や芯折れによるタイムロスを防げる。名前のATは、「Automatic Technology」の頭文字。

【プロも絶賛!】

文房具ライター きだてたくさん

機能派からイロモノまで文房具全般に精通。ユーザーニーズを捉えたレビュー記事で人気だ。

ATシャープペンのニュースタンダード

「オートマ機構を安定量産するための工夫が凝らされ、本品がオートマチックシャープの新基準となるのはほぼ確実。全体のバランスも良く、文房具好きは注目すべし!」

三菱鉛筆

クルトガ ダイブ

5500円

2023年3月発売

書くたびに芯を回し芯先を尖らせる「クルトガエンジン」と、世界初の「自動芯繰り出し量調整機能」を搭載。芯が紙面に当たる力を使い、一定の画数ごとに芯を繰り出す。繰り出し量は5段階で調整できる。

【プロも絶賛!】

放送作家・ライター 古川 耕さん

長年、GetNaviにて文房具コラムを担当。現在は「手書きをめぐる冒険」を連載中だ。シャープペンの進化を象徴する一本

「実用性もありつつキャップ式というギミックもスゴい。これは言わば “ホビー系高級シャープ” という新ジャンル。近年のシャープペン界の爛熟振りを象徴する一本です」

<証言者>文房具ライター きだてたくさん

「機構が複雑なぶん、筆記具のなかでは高額商品で、『オレンズAT デュアルグリップタイプ』のように手ごろな商品も出始めています。今後は各メーカーとも低価格帯の商品を投入してくるはず!」

売れ行き:★★★

革新性:★★

影響力:★★★

サンスター文具

mute-on

264円

ノック音を従来品比で約33%抑えたボールペン。「静音設計のペンも、周囲への気遣いができる筆記具として人気が高まっています。本品は意識しないと聞き取れないくらい静か!」(きだてさん)

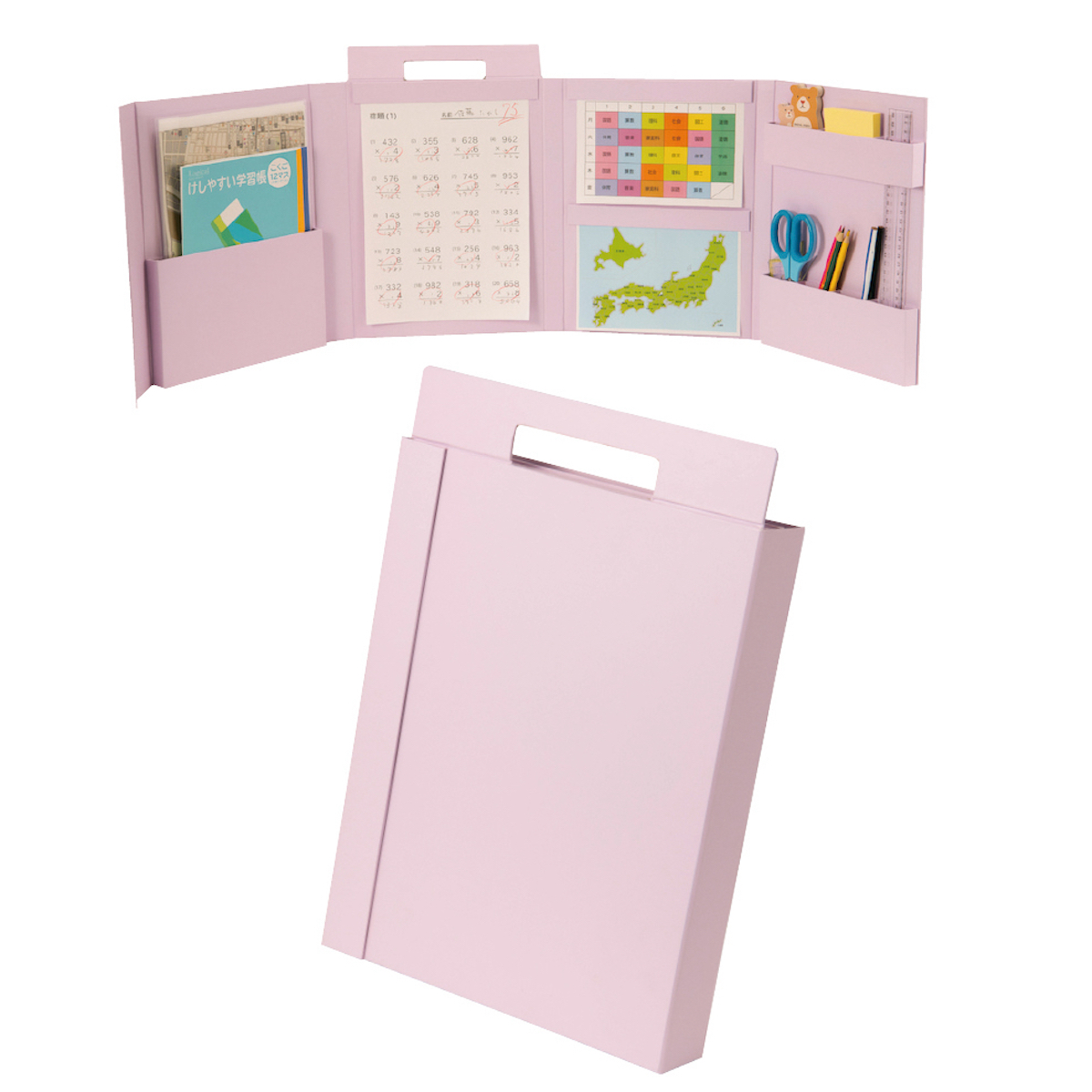

「タイマー学習法」と呼ばれるテクニックがある。これはまさに文字通りタイマーを活用した学習法のことで、大まかに言うと以下の3通りが存在する。

1. 25分勉強したら5分休む、といったルーティンを組むことで集中力を継続させる学習法

2. 60分必ず勉強する、などのように制約的に時間を決める学習法

3. テスト形式でどれだけ問題を解くスピードを高められるか計測する学習法

1は作業の「区切り」として、2は自分への「約束ごと」として、3は目標の「数値計測」として、それぞれタイマーを使用している。要するに言葉の上で「タイマー学習法」と一括りにされてはいるが、これらは完全に別物だといえる。

さて、この3つのタイマー学習法のうち、資格取得のための勉強に導入すると良いといわれているのが、3の問題を解くスピードをタイマーで計るタイプ。当然だが試験には制限時間があり、所要時間は意外とタイトなことが多い。さらに、社会人での受験の場合、学生の頃のテスト感覚もだいぶ薄れがち。つまり、あらためて “時間内に問題を解ききるペース配分” を掴むためのタイマーが必要になってくるというわけだ。

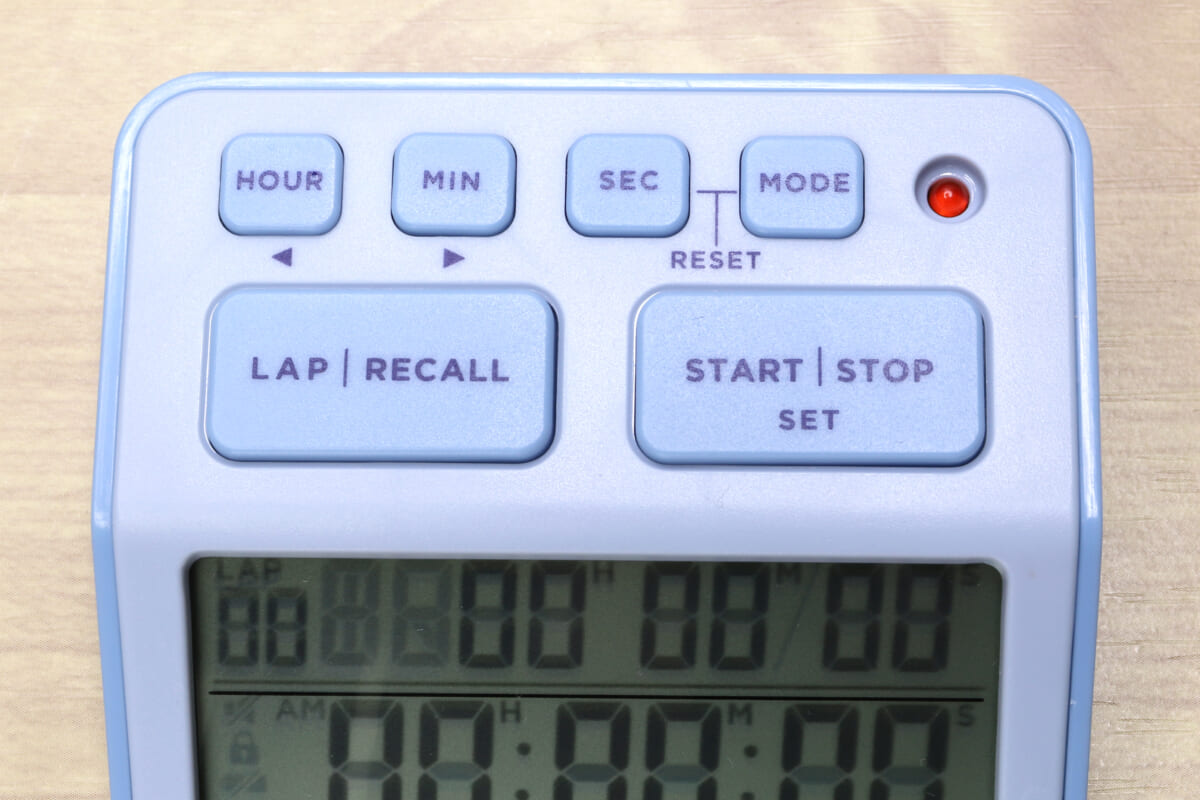

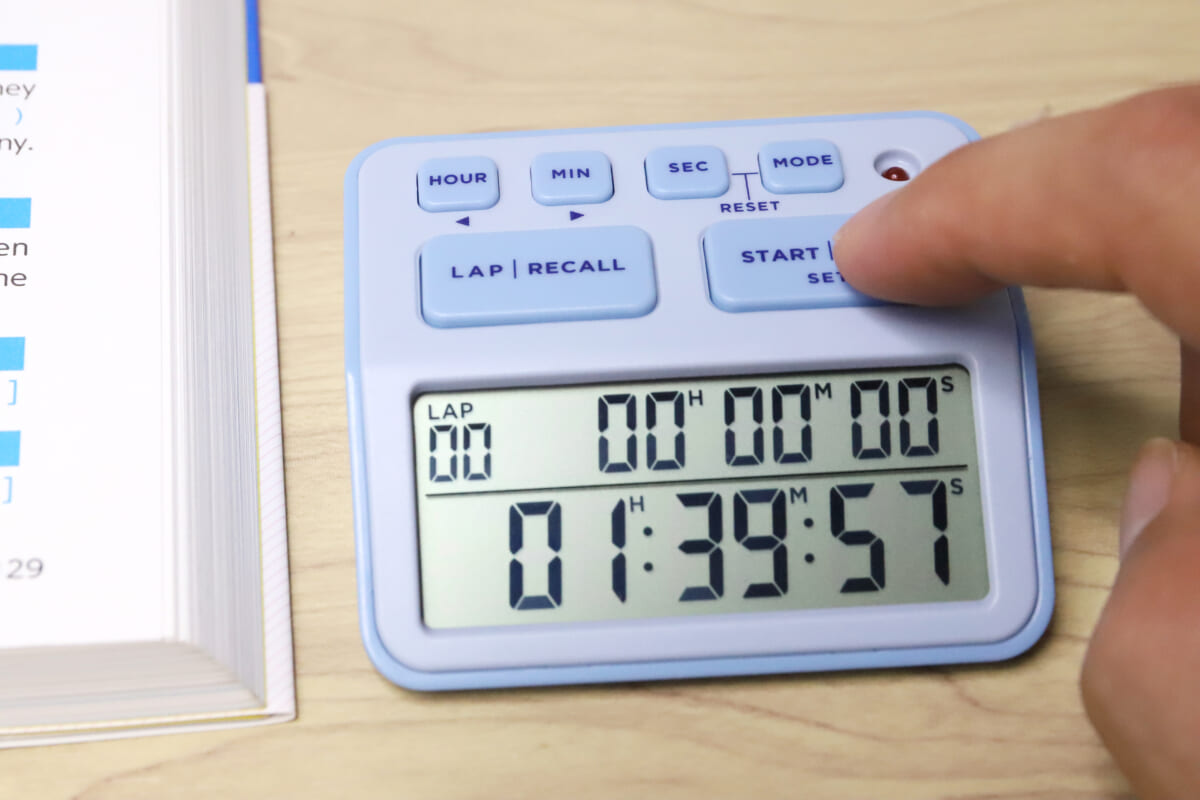

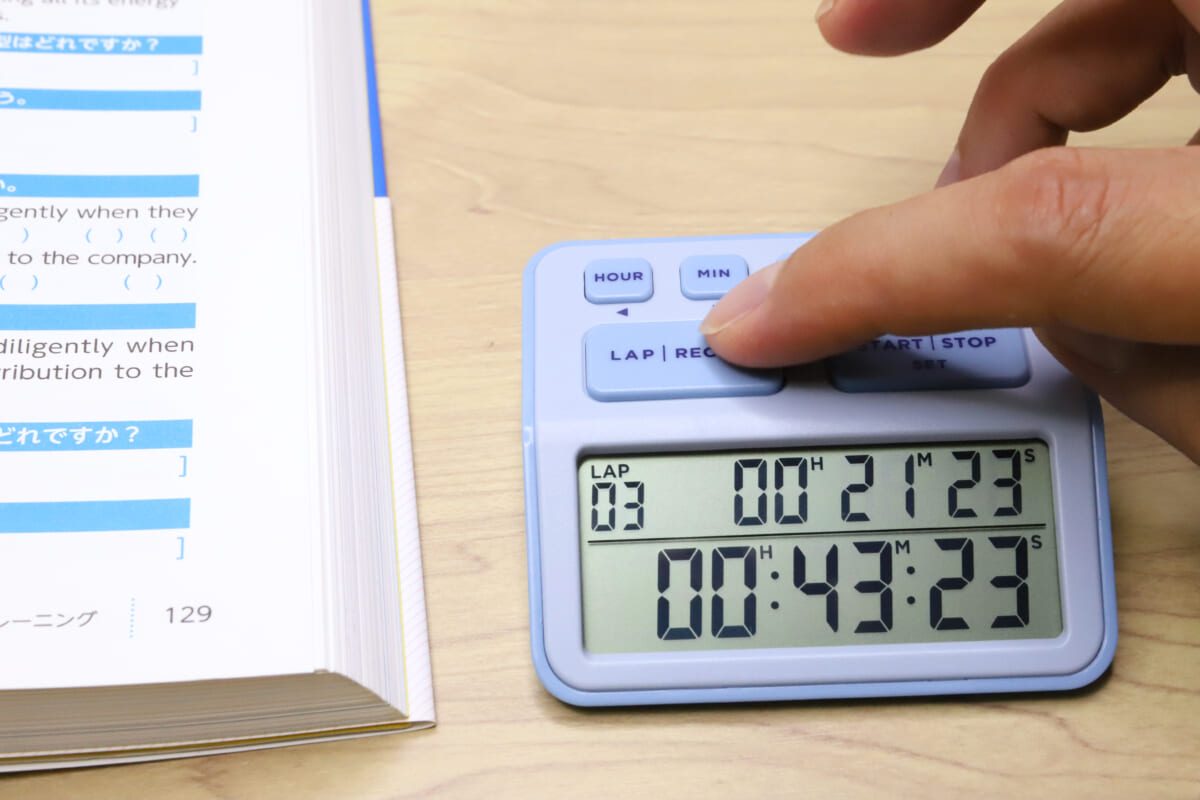

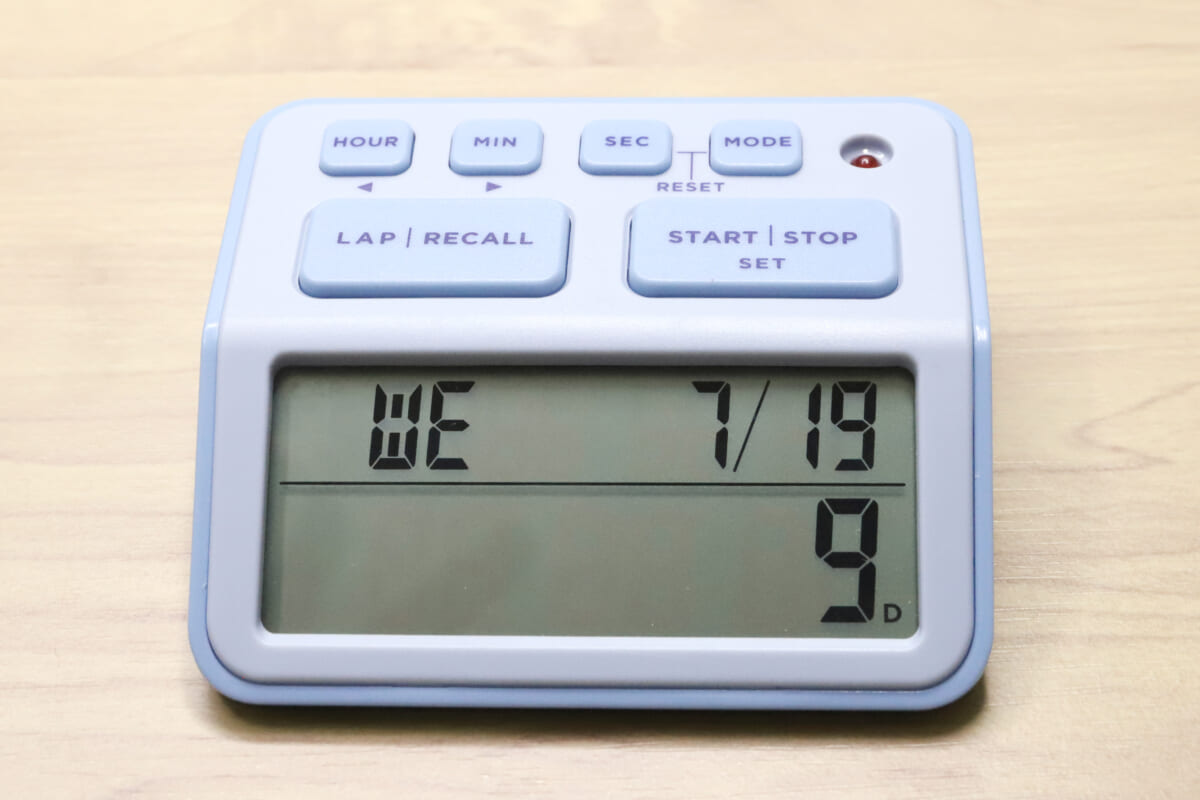

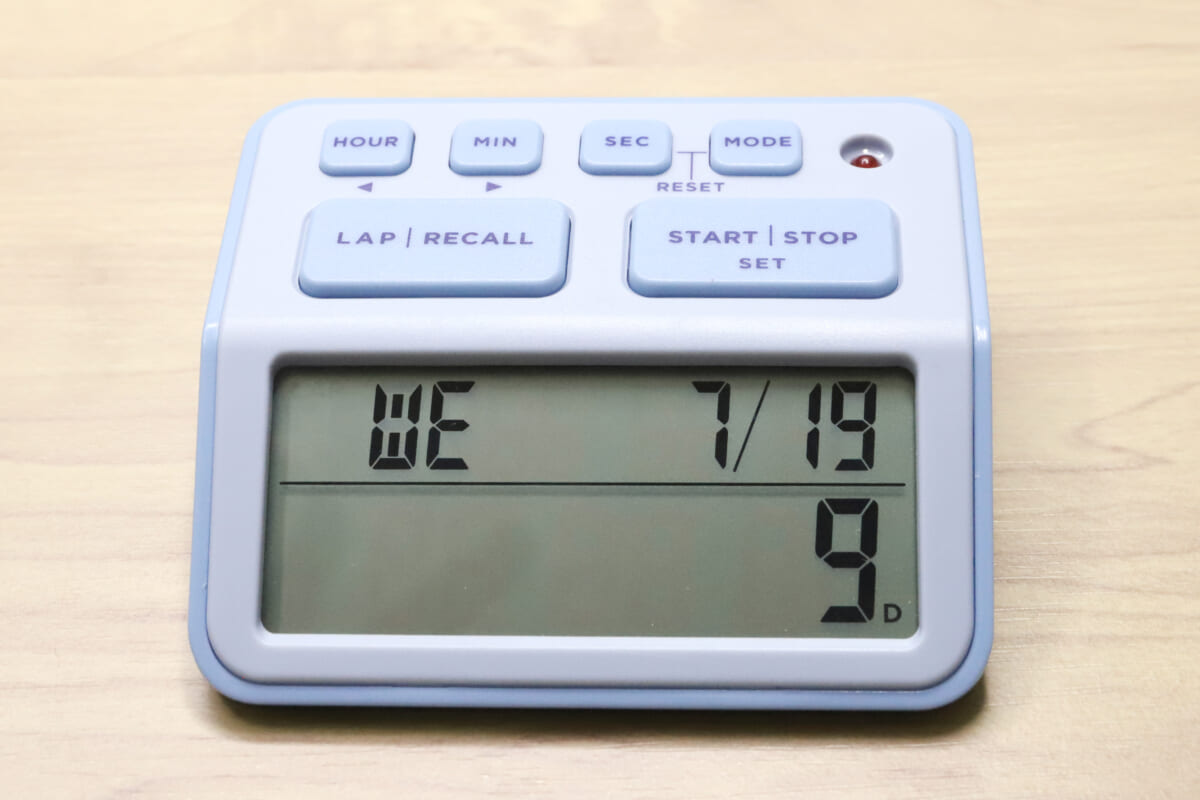

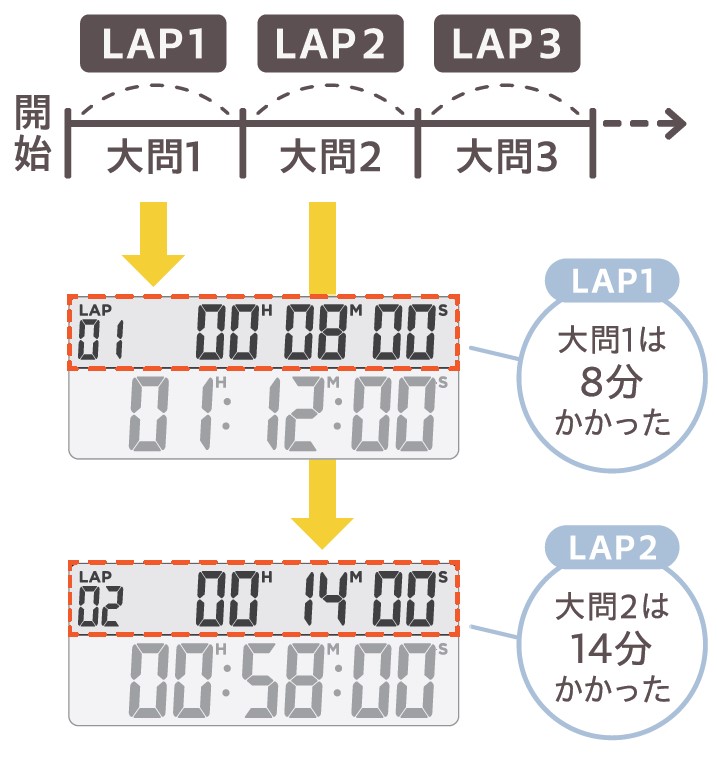

そこでオススメしたいのが、2023年8月4日にキングジムから発売された、学習タイマー「ルラップ」。このタイマーはラップタイムを計るのに特化した機能を備えており、ペース配分を掴むための勉強に最適なのだ。

キングジム

学習タイマー「ルラップ」

2800円(税別)

3色展開

形状は、最近の学習タイマーのなかでも画面の見やすさで人気の高い平置き&斜め液晶タイプ。液晶が斜めの設計なので、画面が陰になりにくくて視認性が高いところがポイントだ。上部には操作用の小ボタン4つと大ボタン2つ、時間を知らせてくれるLEDを備えている。

基本的にはこの合計6つのボタンを使って操作するのだが、一見では操作方法が分かりづらいため、慣れるまでは戸惑うことがあるかもしれない。ここで簡単に説明しよう。

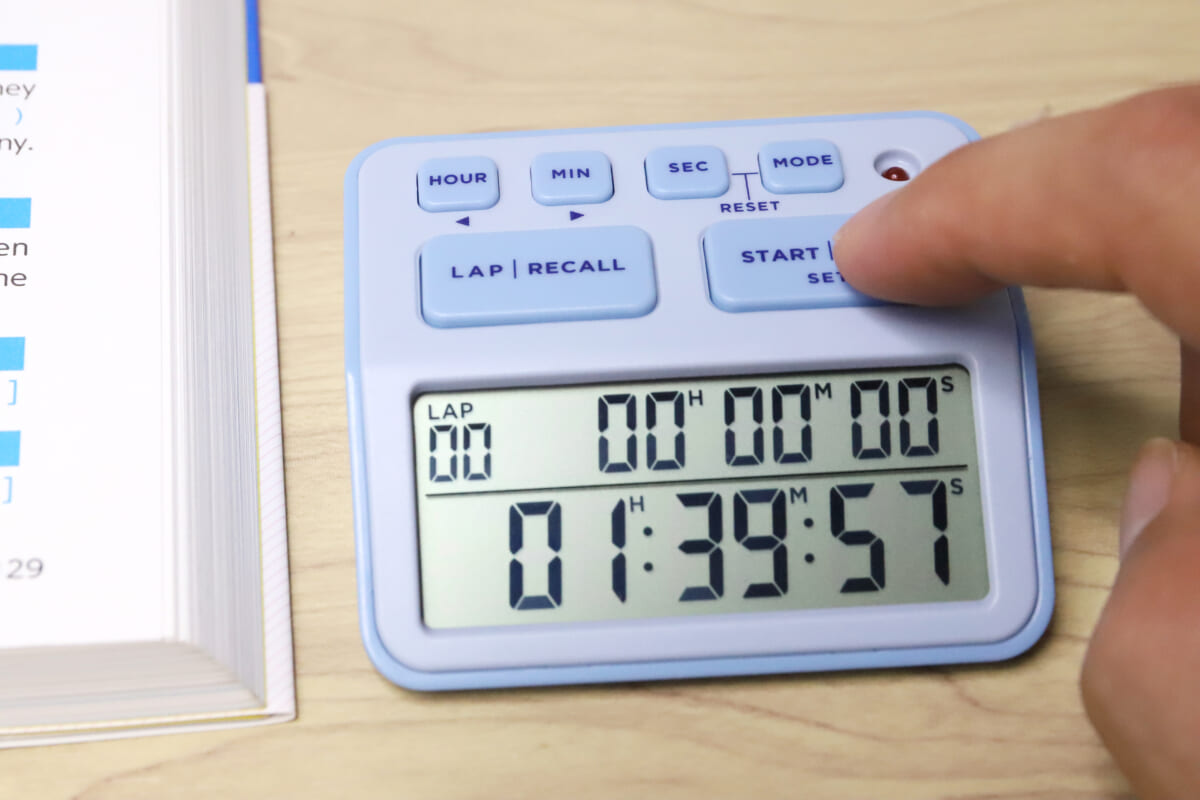

まずカレンダー&時計モード、タイマーモード、デイカウントモードの3モードを「MODE」ボタンでそれぞれ切り替える。タイマーモードは、2段に区切られた画面の上段が大問ごとのラップタイム、下段が総カウントを表示する。時間(HOUR)・分(MIN)・秒(SEC)ボタンで時間を入力してスタートすると「カウントダウン」、設定せずにスタートすると「カウントアップ」タイマーとして働く仕組みだ。

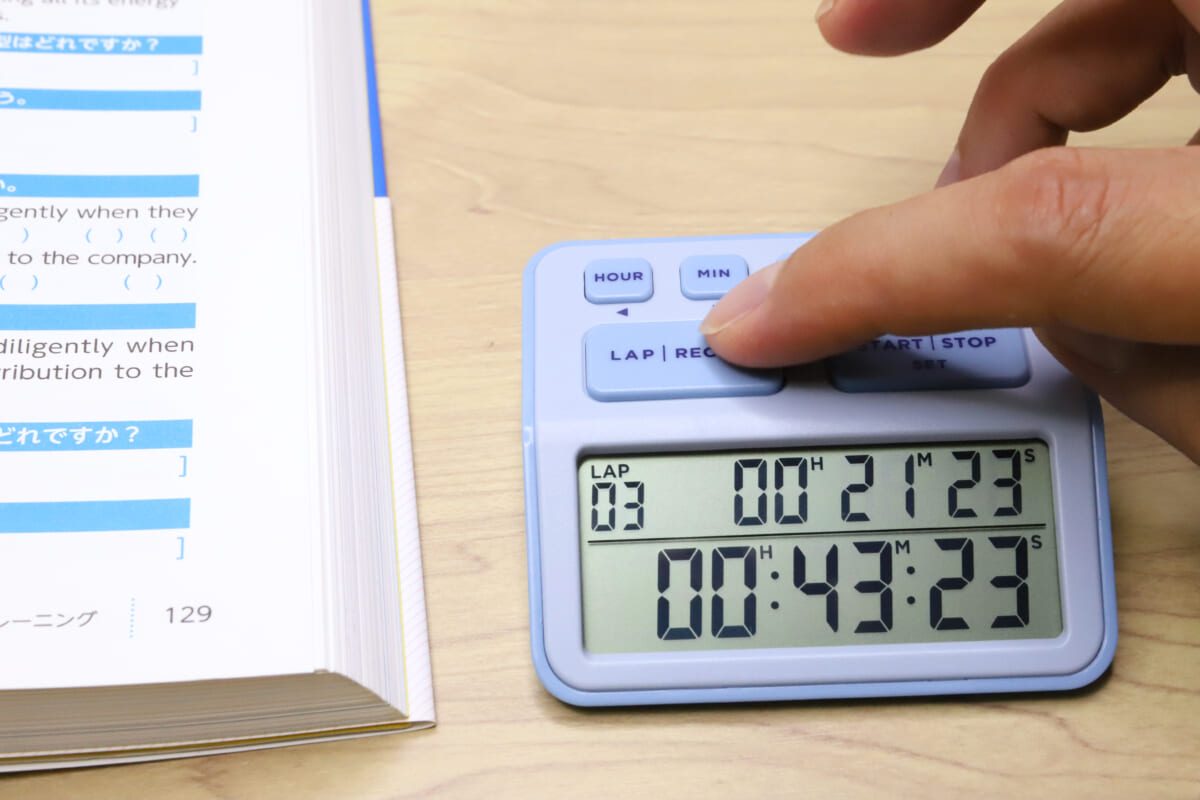

カウントダウンまたはカウントアップ中、左側の大ボタン「LAP / RECALL」を押すたびに、ラップ1、ラップ2……と記録していってくれる。従来のタイマーでもラップタイム(途中までの所要時間)が計れるものは多いが、「ルラップ」は、各ラップ(大問)間の所要時間を記録・表示してくれる、という点がユニークである。例えば、スタート~ラップ1は18分45秒、ラップ1~ラップ2は16分28秒、というように都度確認が可能なのだ。

一般的には、ラップ計測可能な学習タイマーは、それぞれスタートから最初のラップまでの時間(競技用ストップウォッチでスプリットタイムと呼ばれるもの)しか表示されないものが多く、各ラップ間の時間を出すには、都度引き算をする必要があった。それが、ラップ間ごとのタイムが表示されるなら、例えば模試の大問1を解くのに何分何秒、そこから大問2を解くまで何分何秒、と見たままで読み取れるわけだから、これはもう端的に使いやすいの一言に尽きる。

で各ラップを呼び出せる

で各ラップを呼び出せる

この機能を活用すれば、自分がどの問いで解くのに詰まったか、といった点も簡単に可視化できるので、勉強の効率も上げやすいはず。単に早解きスピードアタックをする場合でも、どの問題で時間を稼ぐことができたか? など、解像度の高い分析が可能になる。結果として、自分に合ったペース配分が掴めるようになる、というわけだ。

もうひとつのデイカウントモードも、他にはあまり見られない機能である。こちらは事前に設定しておいた日まで「あと何日か」を常時表示してくれるというもの。

もともとキングジムには、デイカウント専用タイマー「LIMITS」という製品があるが、つまりはこれと近いことができるよ、ということなのだろう。試験当日まであと何日、と表示しておくことで勉強のスケジュールを立てやすくしたり、自分にプレッシャーをかけることもできそうだ。もっとも、筆者はこういうのを常に表示しておくとストレスで胃をやられるタイプなので、個人的にはあまり使いたくない機能ともいえるのだが……。

しかし、総合的には前述の通り、操作感の分かりづらさはあるけれど、ラップ機能の使いやすさが本当に優秀。サイレント設定(タイマー音なし・LED発光だけで時間を知らせる)のような基本的な機能もきちんと備えており、図書館での使用もできるなど、テスト対策の勉強用としては間違いなくオススメできる製品といえるだろう。

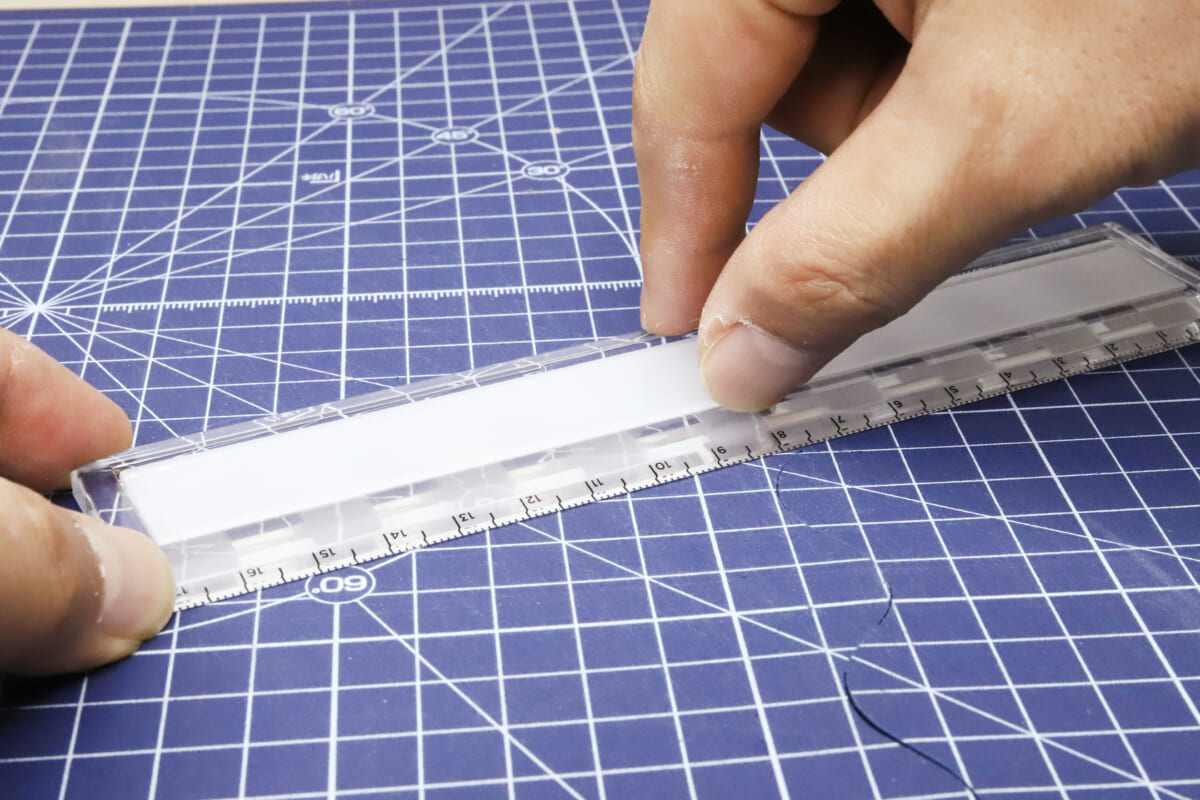

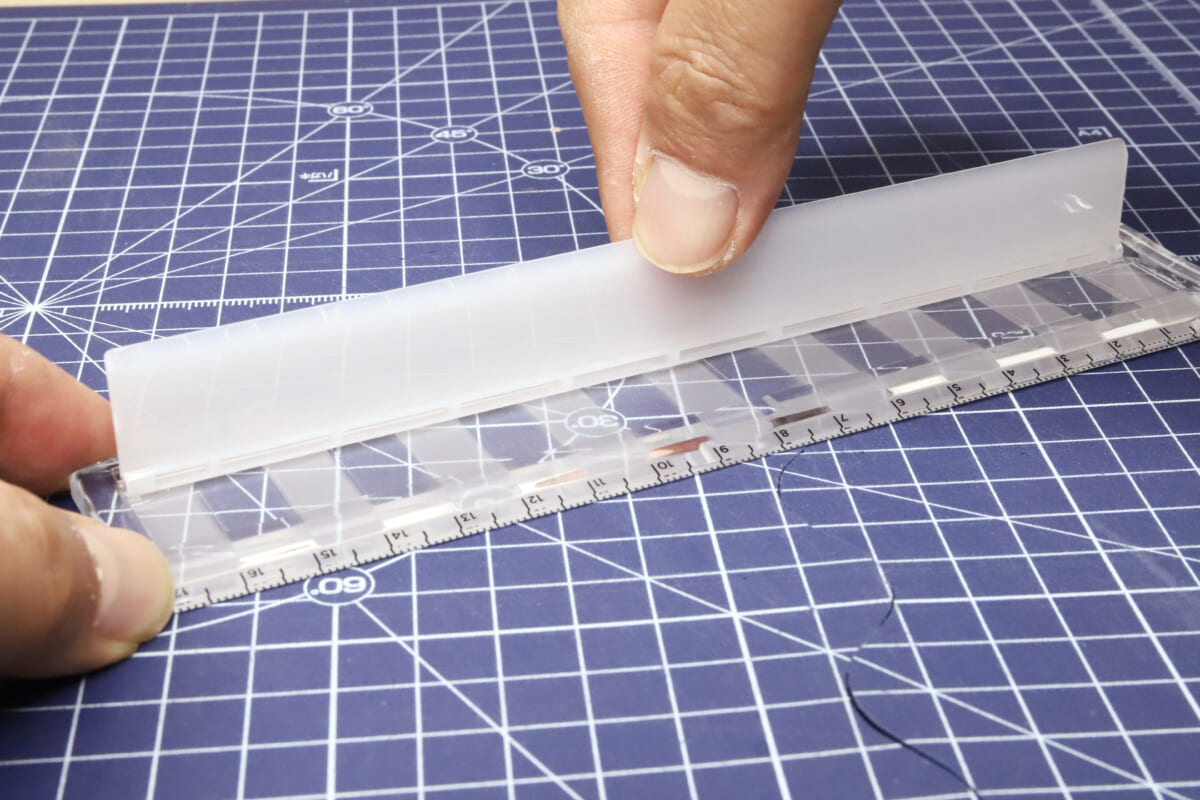

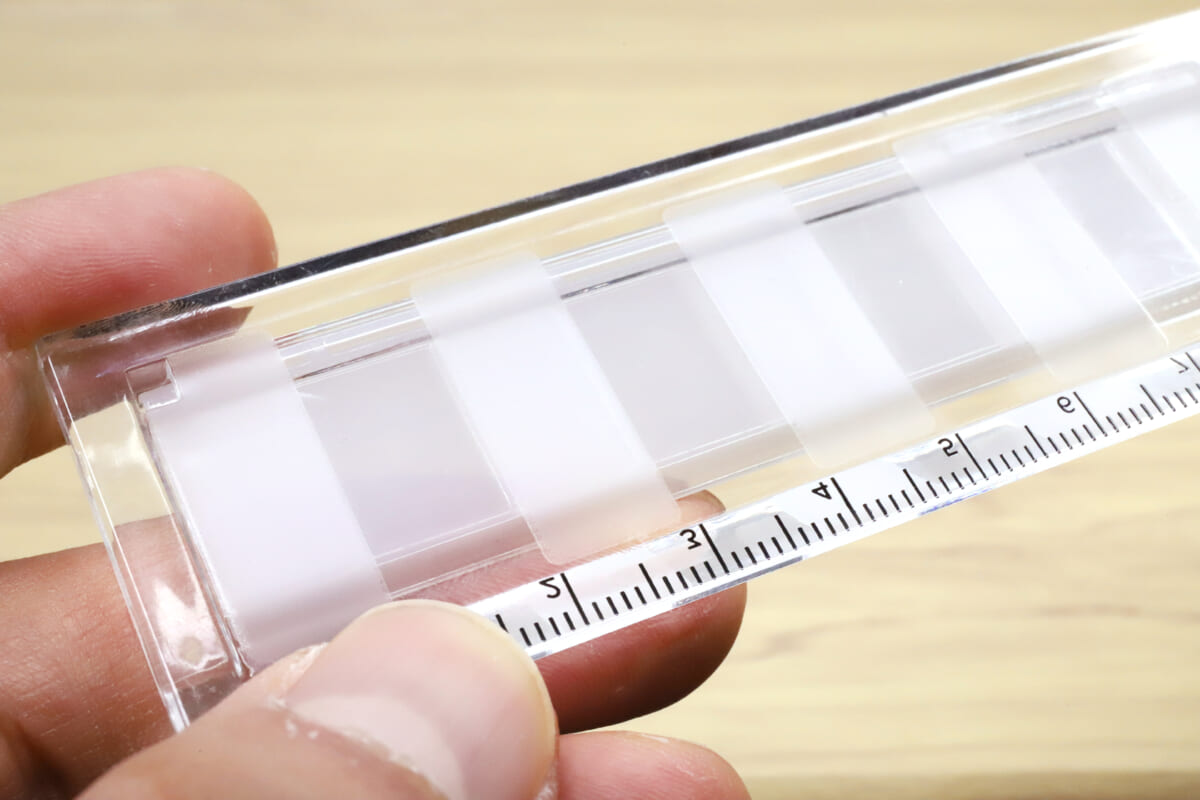

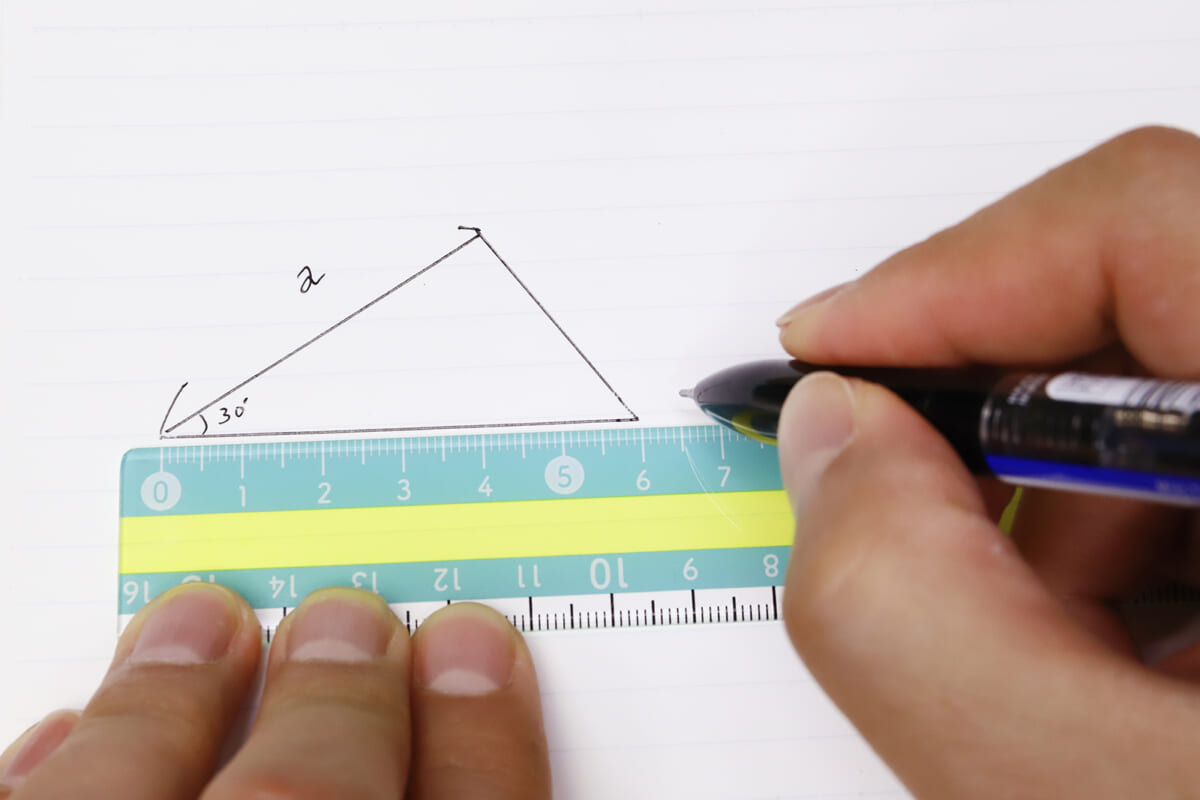

カッターナイフは学校の図工などの授業でも活用されるほど身近な刃物。一方で「ちょっと怖いな」と感じている人は少なくないだろう。筆者も趣味で紙工作を楽しんでいるので、つい先日ダンボールをカットしている最中に、定規からはみ出した人差し指の先を、軽くケガしてしまったばかり。幸い縫うほどの深い傷ではなかったが、2週間程度は細かい作業に不自由した。

いくら注意をしていても、人間のやることに「絶対安全」はない。とはいえ、ケガをしないように作られた道具を導入することは、やって損はないはずだ。

さて、カッターナイフで指を切ってしまうケースでは、先述の筆者のように定規を使った直線カット時であることが少なくないと思う。定規に刃を当てて沿わせてしまえば、あとは切り終わるまでカッターを動かすのみ。その動線上に定規を押さえている指が飛び出していれば、うっかり切ってしまうこともあるよね、という話だ。

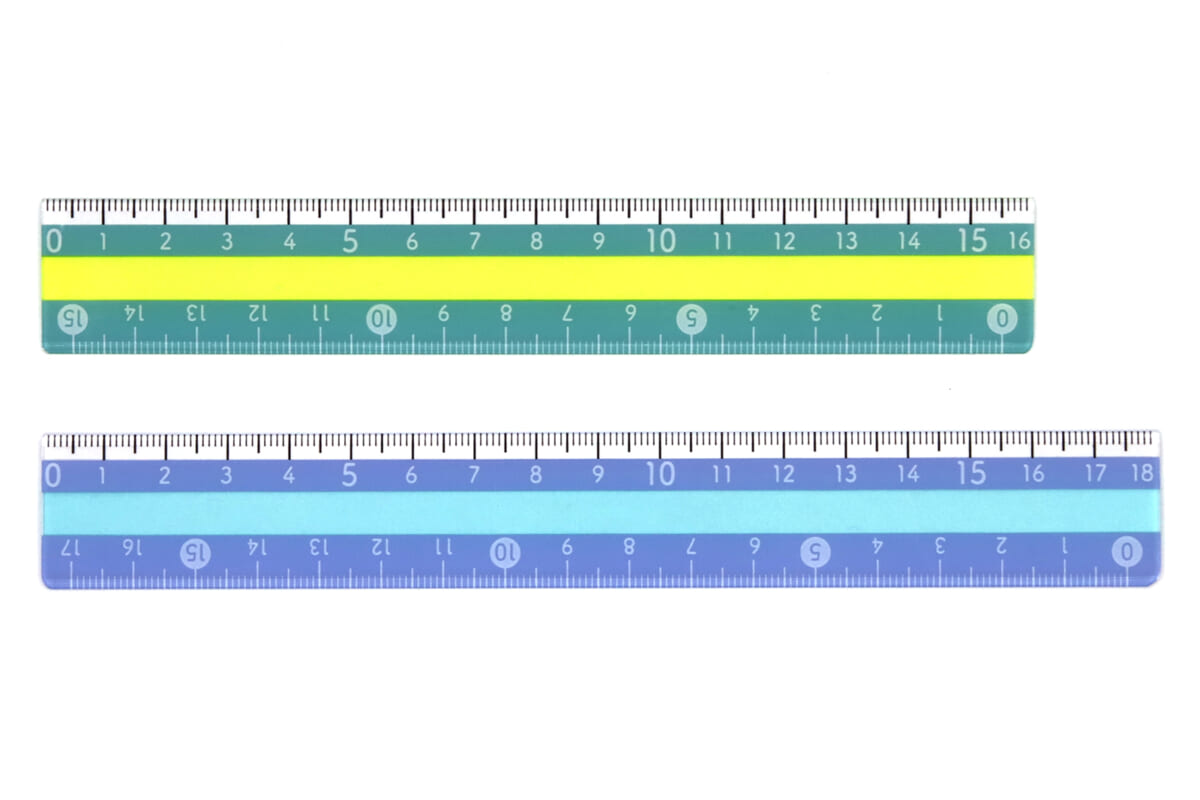

サンスター文具

指先ガード定規 YUBITECT(ユビテクト)

各380円(税別)

定番カラー2色/初回限定カラー3色

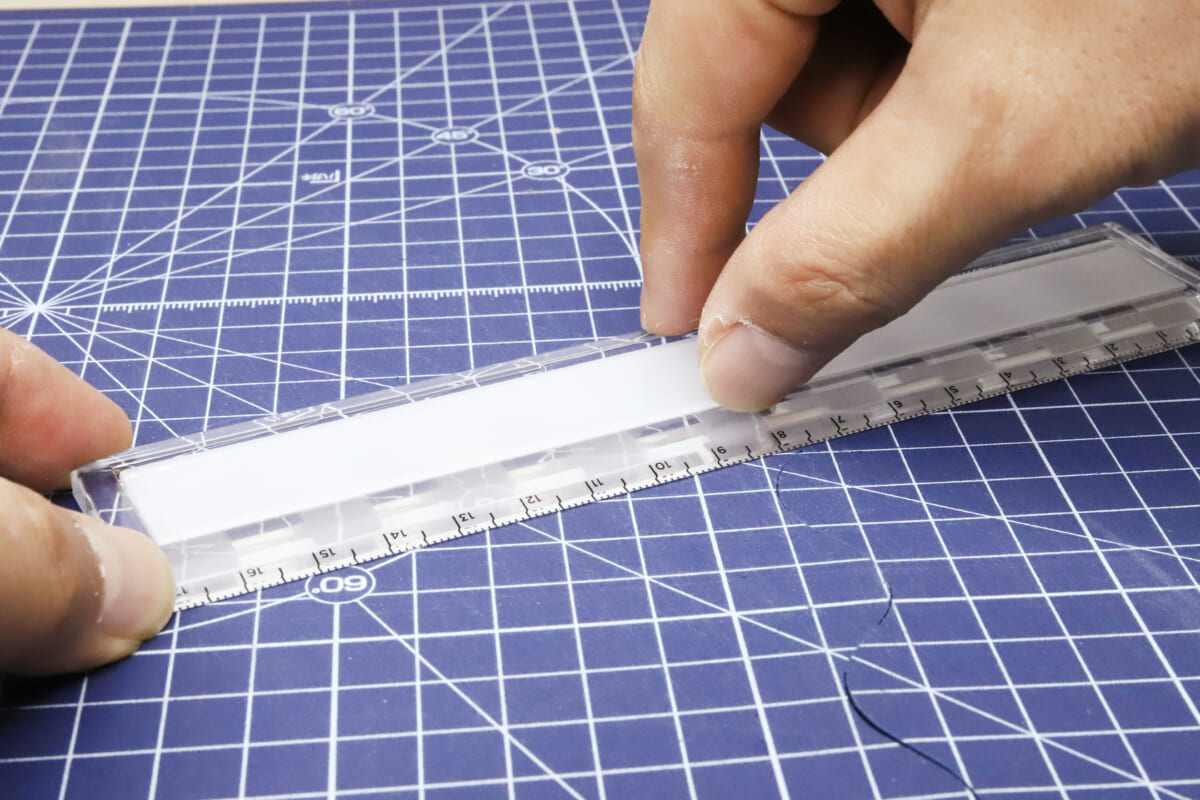

ということは逆に、定規から指が飛び出しさえしなければ、ケガのリスクは大幅に減らせるはず! そんな理屈によって作られているのが、サンスター文具の定規「ユビテクト」だ。一見、ごく普通のプラスチック定規だが、実はちょっと面白いギミックが付いているのでさっそく紹介しよう。

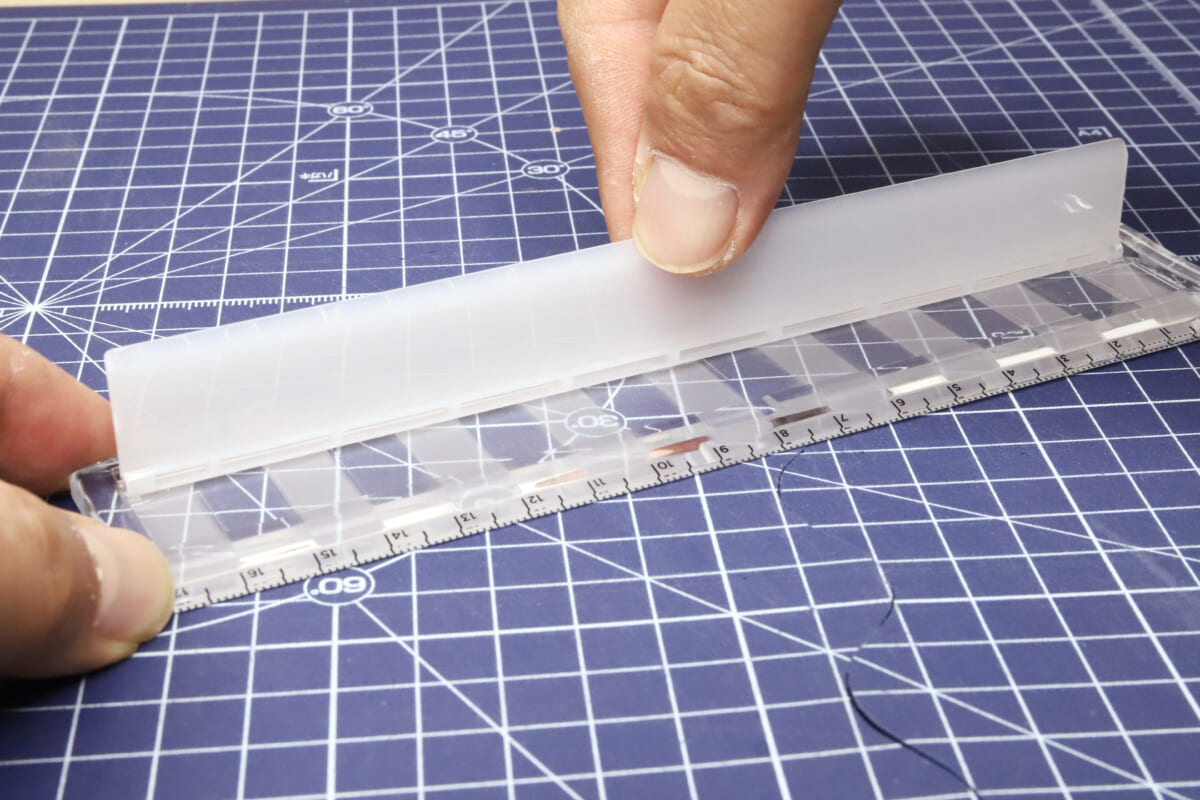

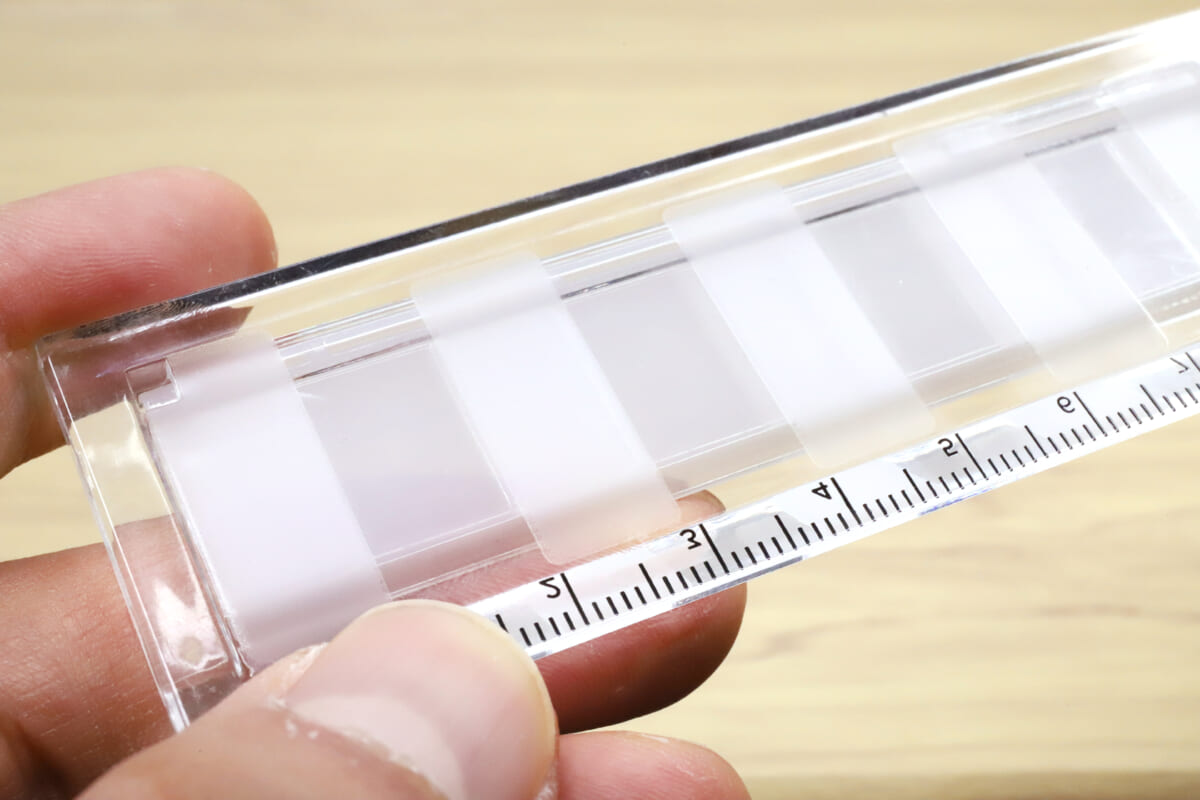

「ユビテクト」では、カット作業をするときに、まず本体中央のへこみに指先を入れて軽く持ち上げる。すると、パキッという音とともに、上写真のように半透明の板(以下、ガードプレート)が立ち上がる。このガードプレートが、刃の動線上へと指が飛び出さないように仕切りとして機能するのだ。

定規を押さえる指先を、ガードプレートが刃から守ってくれるので、うっかり切ってケガをしてしまう心配がなくなる。さらに精神的にも「ここまで高いガードがあれば刃が届かないだろう」という安心感につながる。この仕組みのおかげで、日頃カッターナイフに苦手意識を持っている人でも、恐怖心を感じずに切ることができるのではないだろうか。

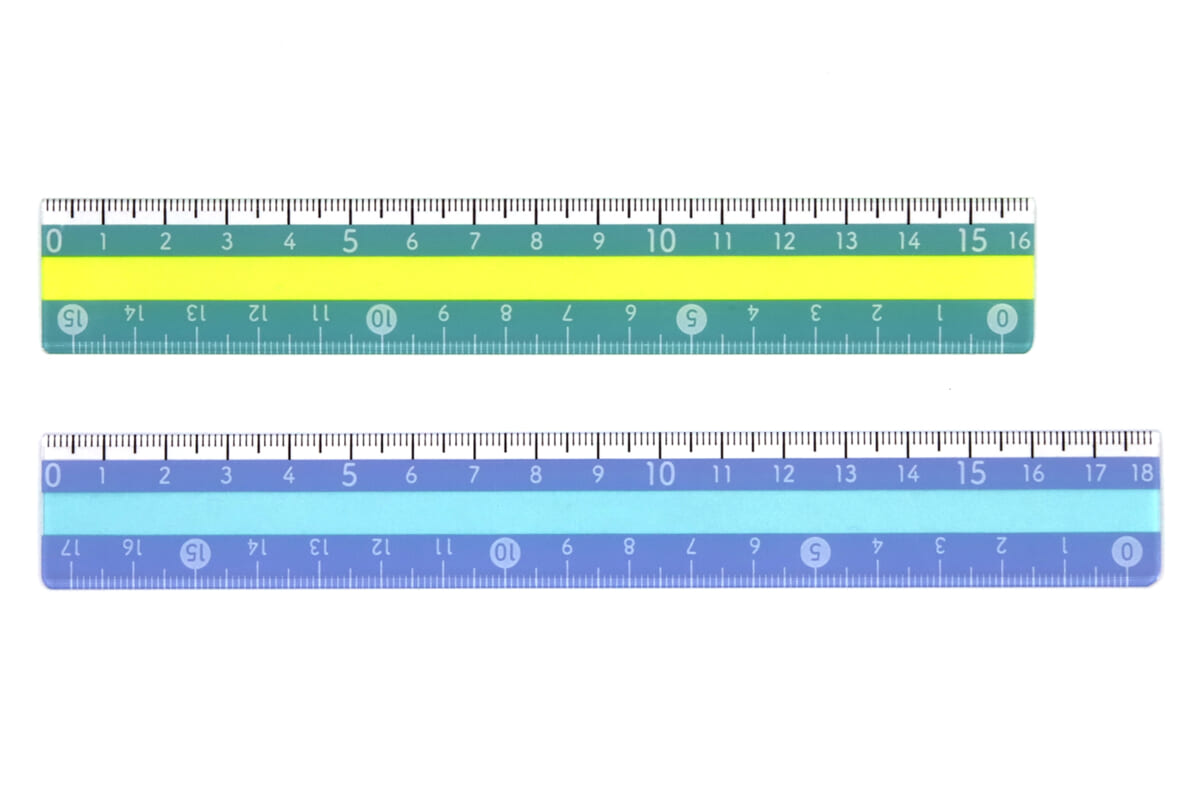

「ユビテクト」は長さ17cmで、B5ノートであるセミB5サイズの紙面の横断線を引くのにジャストな長さとなっている。一般的な15cm定規では、グラフや図表を書くのにやや物足りない、ということもあるので、この長さはカット時以外でも使い勝手が良いはずだ。

同商品を裏返すと、縞模様のようにマット加工のプレートが入っているのが見える。このマット加工プレートにはすべり止め効果があり、上から指で紙に押しつけることで、定規を安定させることができる。指の力を抜くとスルスルと動かせるので、同じ紙面上を何度も切り込んでいくような作業でもやりやすい仕組みだ。

このように安全性が高くカットもしやすい定規なのだが、ただひとつ、カット時に使用する面(目盛が入っていない側)にステンレスなどの金属ガードが入っていないのは、少々残念である。使用する際には、アクリルに直接切り込んで削ってしまわないように、注意したほうが良さそうだ。

それでも、指先ガードがついたカット定規のほとんどが数千円台であるなか、500円以下という手軽な価格の商品は他にないので、コスパの面ではかなり優秀といえるだろう。ぜひ、似た価格帯で30cmバージョンなどのロングタイプも出して欲しいところである。

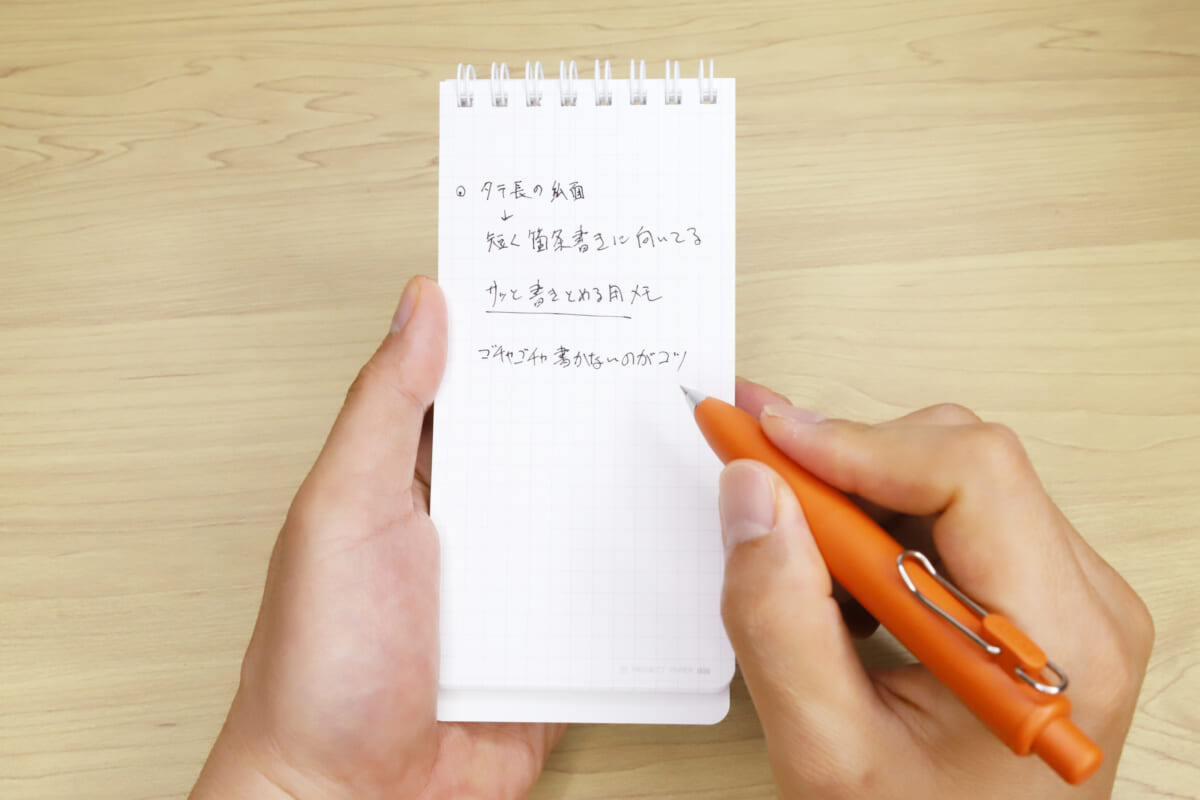

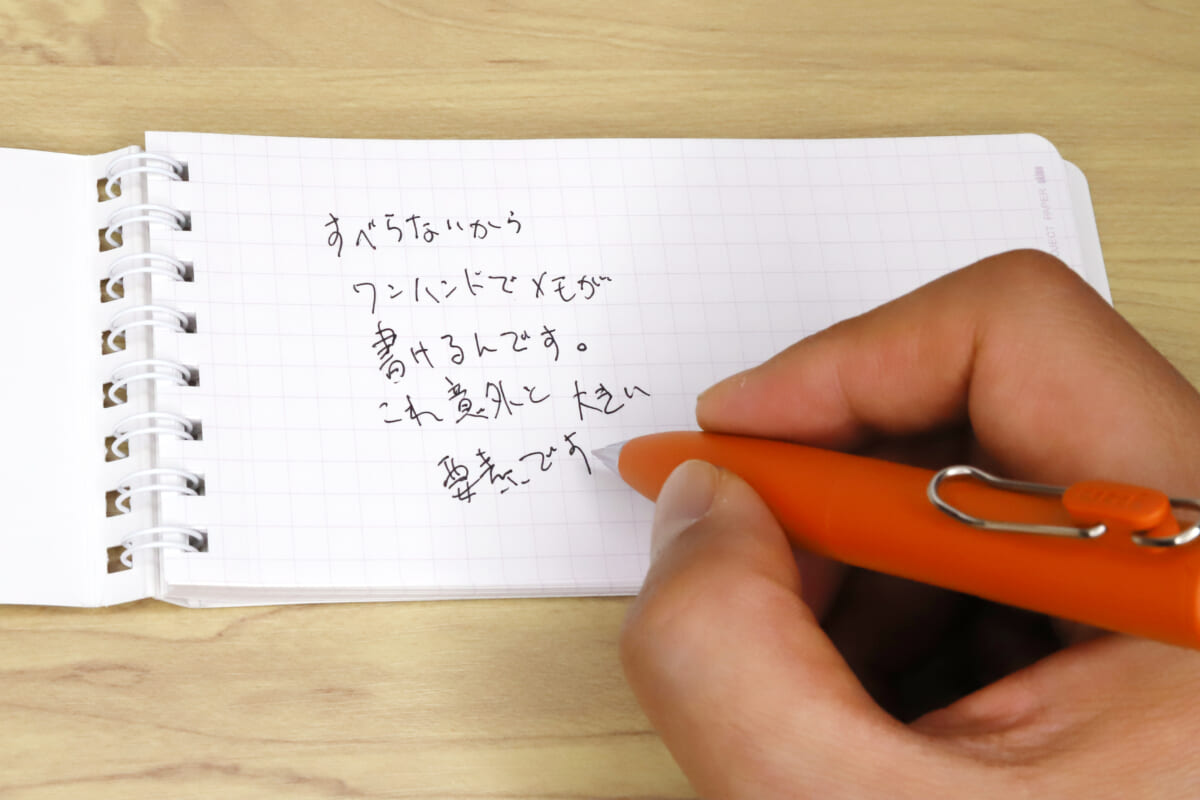

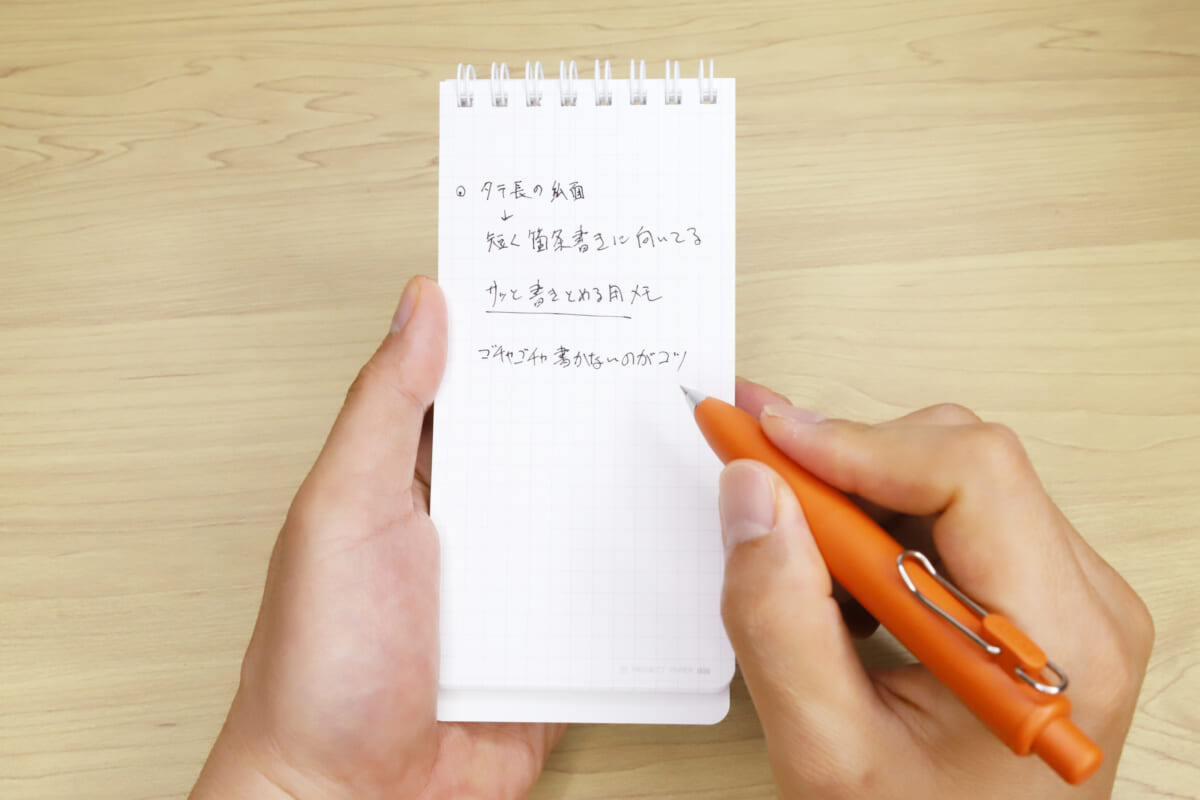

筆者が取材する場合、だいたいはメモは手書きがメインで、状況が許せば録音をしながら写真も撮る、という感じだ。その録音や撮影は、今のところスマートフォンで行うことが多い。1台でどちらも同時にできるからラクなのだ。つまり取材中は、メモ帳とスマホと筆記具を持っているわけだが、このとき筆記具は利き手で握るとして、スマホとメモ帳はもう片方の手でまとめて持つことになる。

これが実に収まりが悪かったりする。例えば、両方を重ねて持った場合、スマホよりもメモ帳の方が小さいと、メモ帳がスルッと手から滑り落ちるトラブルが発生しがち。逆にメモ帳の方が大きいと、今度はスマホがズリ落ちる危険性がある。落ちるのを警戒して強く握りすぎると手が疲れるし、メモ帳がヨレヨレになることも……と、スマホとメモ帳をセットで携帯する場合、この“サイズ差”は意外と困った問題なのである。

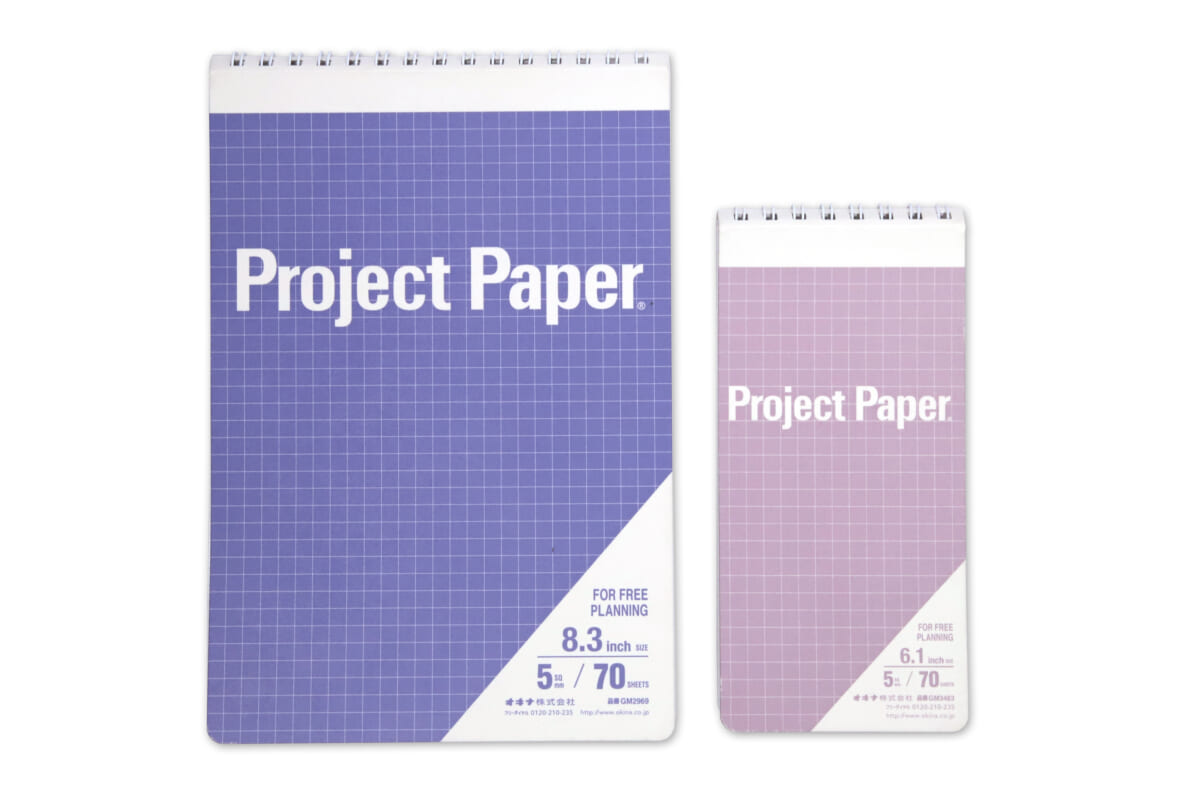

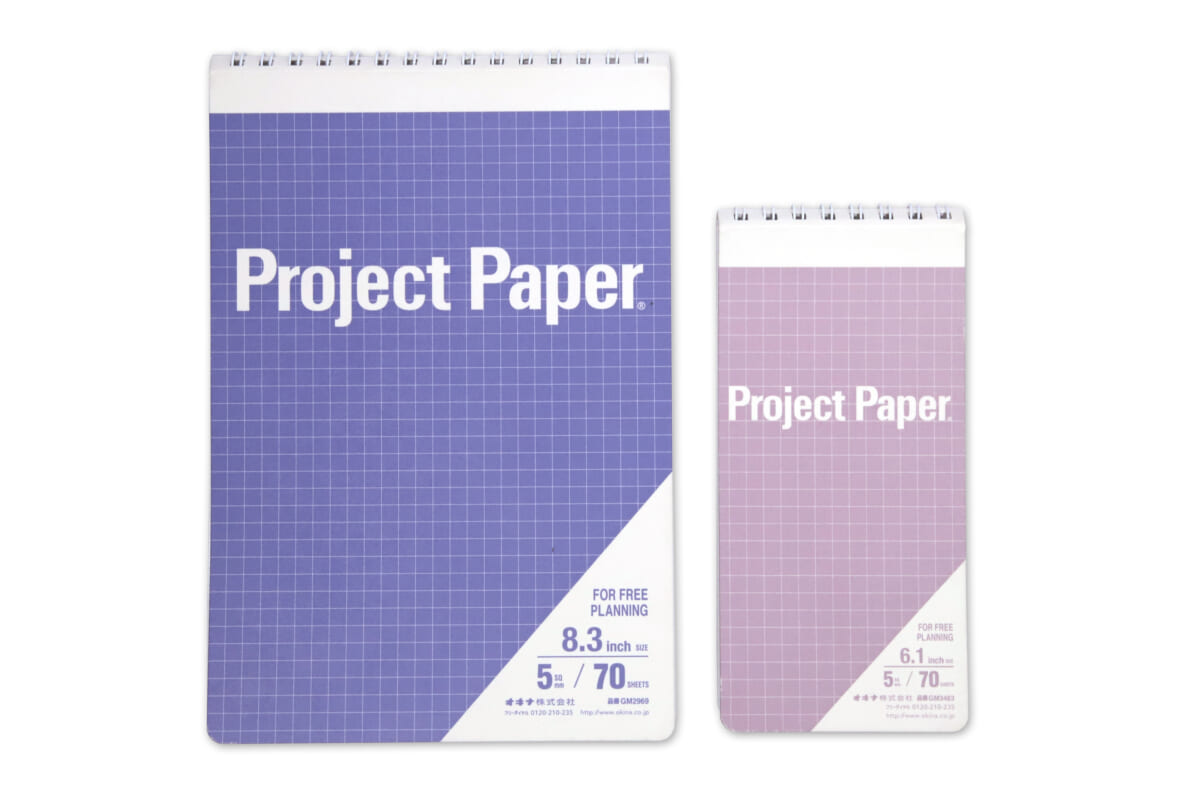

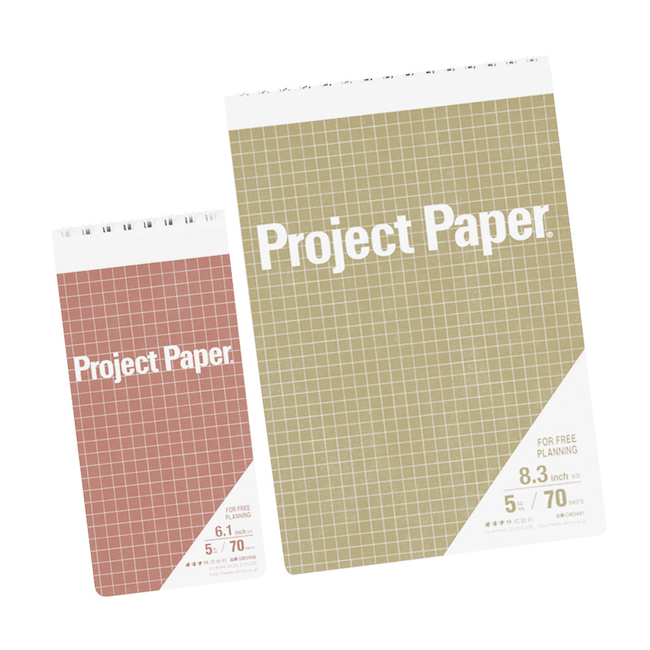

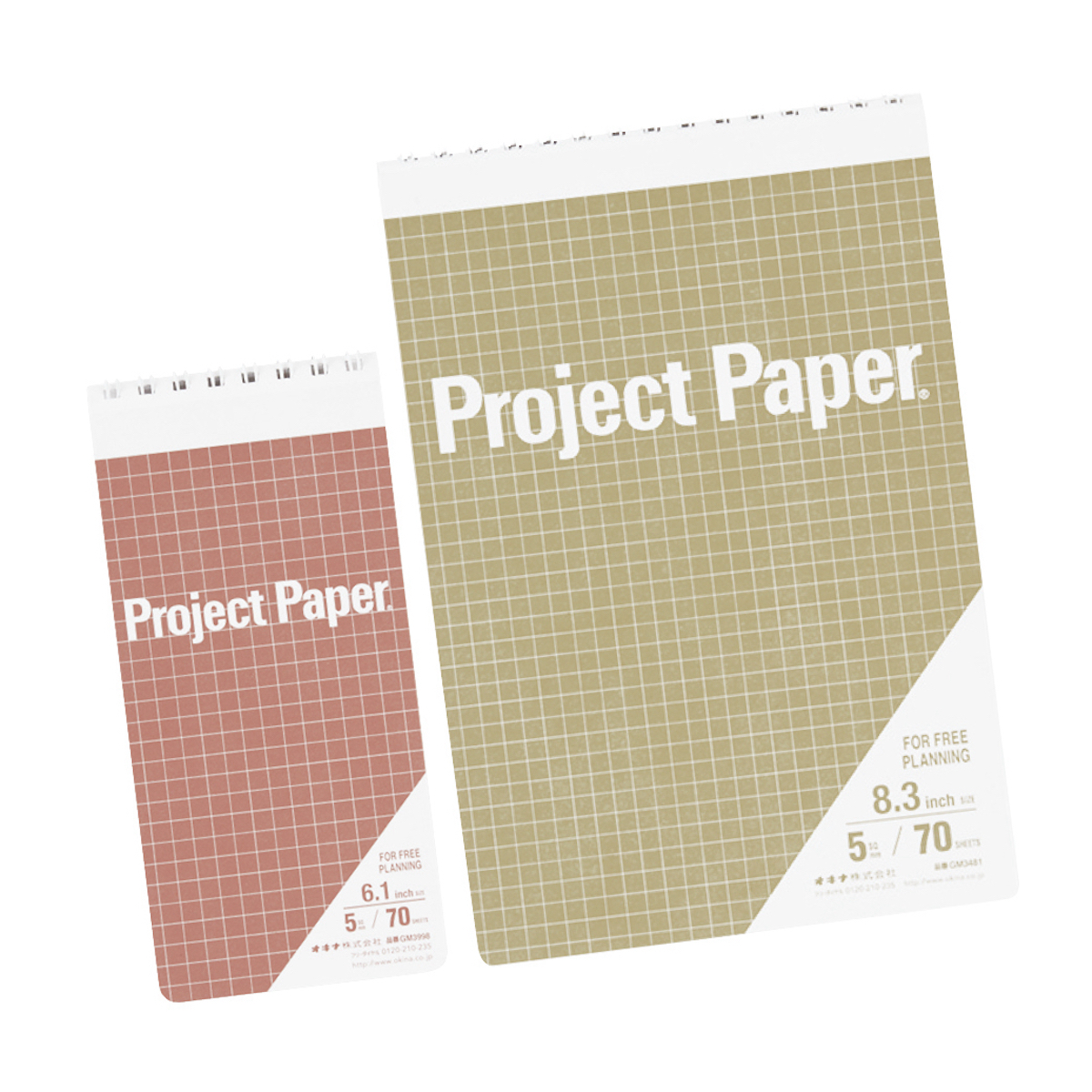

この問題の解決方法は、実にシンプル。メモ帳のサイズがスマホのサイズに合っていればいいのだ。まさにその発想で作られたのが、オキナ「プロジェクトガジェットメモ」である。

オキナ

プロジェクトガジェットメモ

8.3インチ:800円/6.1インチ:550円(いずれも税別)

各4色展開

まず面白いのは、表紙隅に印刷されたサイズ表記。一般的には「B6」「A7」などの定型や「75×128mm」といった数値表記がほとんどだが、同商品は紙面の対角線サイズで「6.1 inch」「8.3 inch」と表記されている。このサイズ表記に見覚えがあるという人もいるだろう。そう、スマホやタブレットの画面サイズそのものだ。

「6.1 inch」はドンピシャで現行のiPhone(iPhone 15含む)と同サイズ。そして、「8.3 inch」はiPad miniサイズだ。握った際にメモ帳とスマホの幅がピタッと揃うので、これならズリ落ちる心配はまずないだろう。

ちなみに筆者が使っているのは少し大きいiPhone Pro Maxモデル(6.7 inch)なので、ジャストフィット! というほどの感動はないが、それでも十分にまとめ持ちがしやすい。アスペクト比が揃っているため上下もほぼ差がなく、スッキリと手に収まっている印象だ。

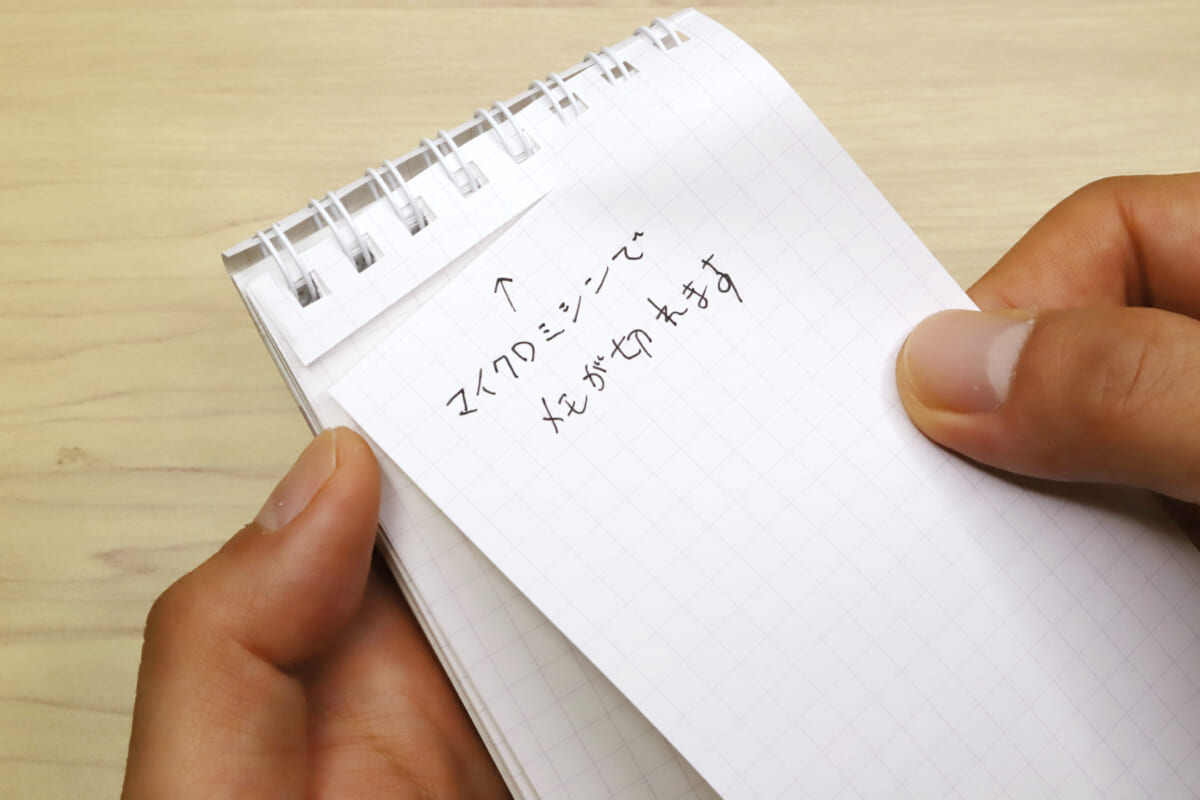

もうひとつ、綴じリングが表紙/裏表紙でくるまれている構造も、スマホと一緒に持ち歩くための工夫のひとつだ。これにより、重ねて持った際に金属リングがスマホに直接触れないので、スマホが傷つきにくいというわけだ。画面のガラスは硬度が高いとはいえ、やはり金属と強く擦り合わせれば細かな傷がつく可能性は十分にある。そこに衝撃が加わると割れてしまうこともあるので、この傷がつきにくい仕様はありがたい。

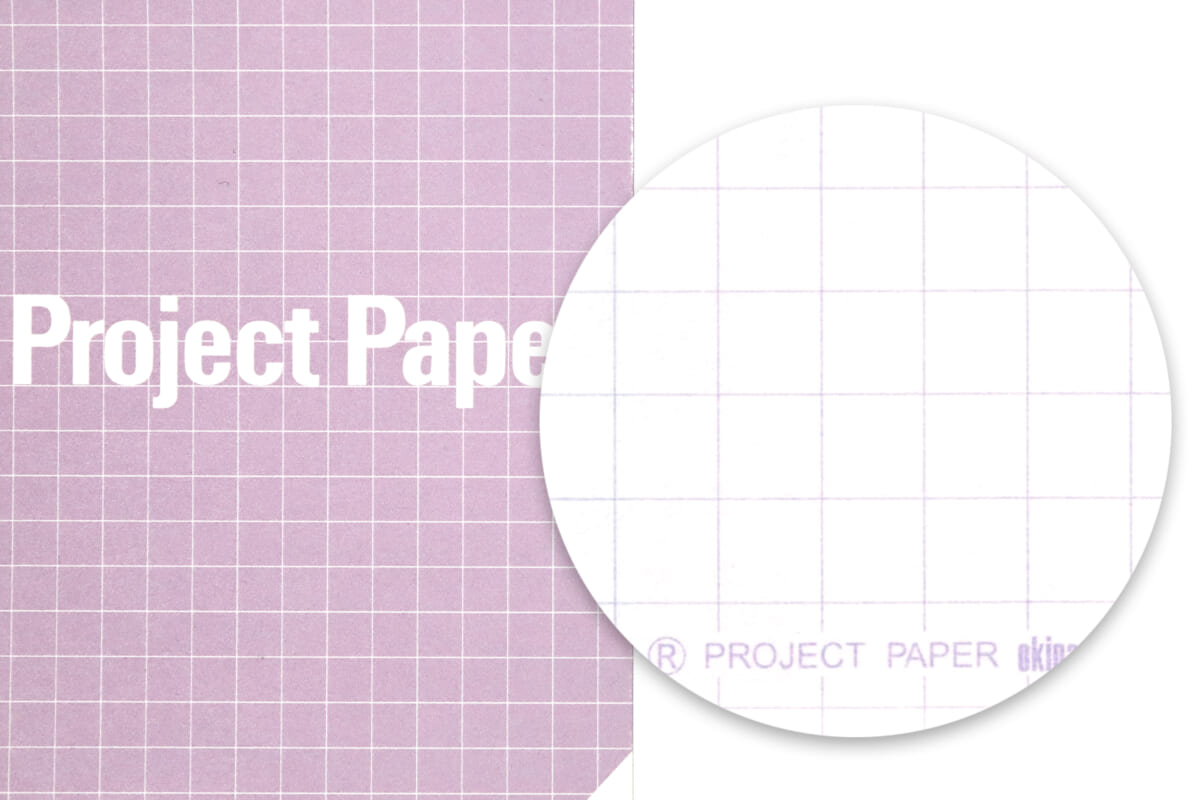

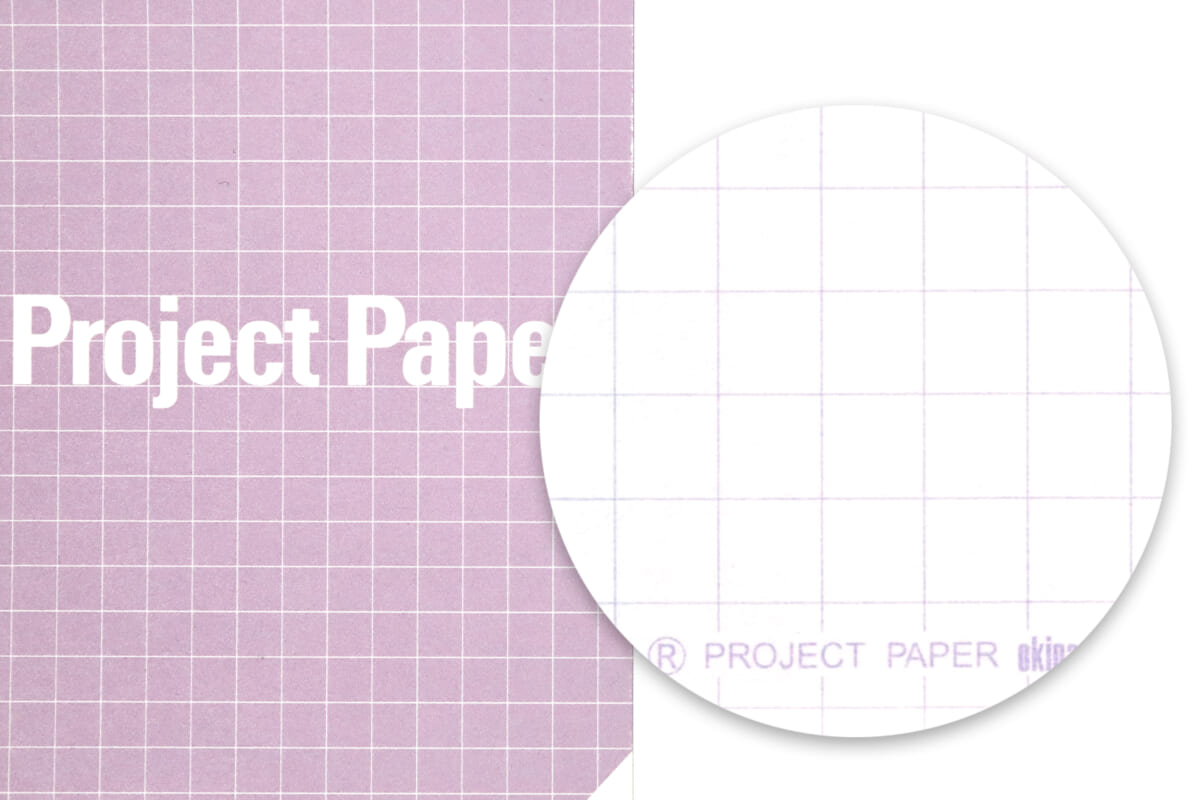

用紙は、オキナの定番ノートパッド「プロジェクトペーパー」と同じもので、薄くてコシがあり、サラサラとした書き味が気持ち良い。水性ボールペンや万年筆のようなつゆだく気味な筆記具でも裏抜けせず、フリクションインクを消してもヨレづらい、かなり高品質な紙といえるだろう。

5mm方眼罫は全4色の表紙色を、それぞれ淡くしたカラーで印刷されている。例えばラベンダー表紙の用紙は淡ラベンダー罫だし、ライラック表紙なら淡ライラック罫という感じだ。表紙を好みの色で選べば中も同系色になるので統一感もあるし、なかなかにオシャレだと思う。

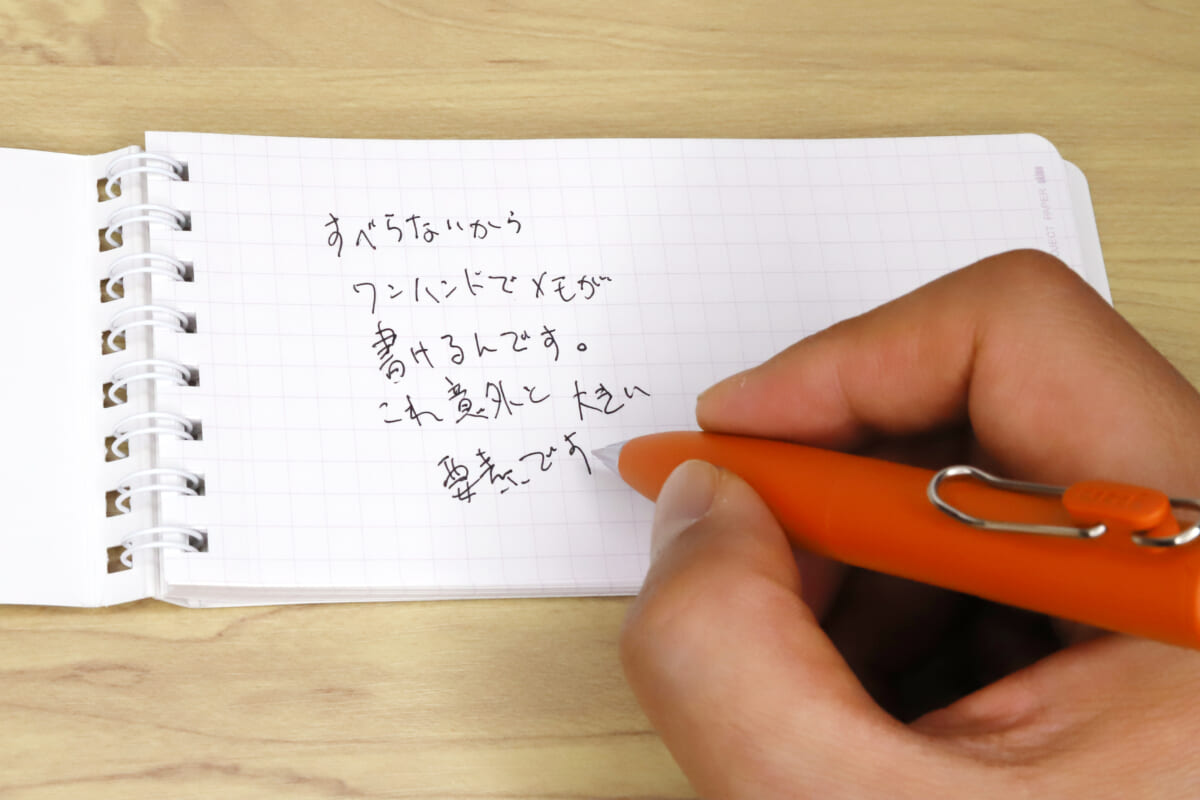

表紙には少し珍しい、毛羽立ったベルベットのような質感の厚紙が使われている。この手触りがなかなかに気持ちいいのだが、それだけではなくここにもユニークな機能が備わっている。表紙で摩擦が働いて滑りにくくなるので、机に置いてデスクメモとして使うときに、メモ自体を手で押さえなくてもワンハンドで書くことができるのだ。この安定感はデスクメモにはとても重要な要素なので、表紙/裏表紙に滑り止め機能が施されているのは、それだけでも便利。ただし、表紙の毛羽が机の汚れを拾いやすいので、そこは要注意だ。

手で持って良し・置いて良し・書いて良し……ということで、幅広い場で活躍してくれそうだ。特に、今までスマホとメモ帳を重ねて持ち歩いたことがある人なら、この良さはピンと来るはず。実際にスマホとメモ帳がジャストフィットすると、なかなかに感動的な持ち心地なので、ぜひ体感してみてほしい。

サクラクレパスは、3色ゲルインキボールペン「ボールサインiD 3C(スリーシー)」を10月下旬に販売開始します。価格は935円(税込)。

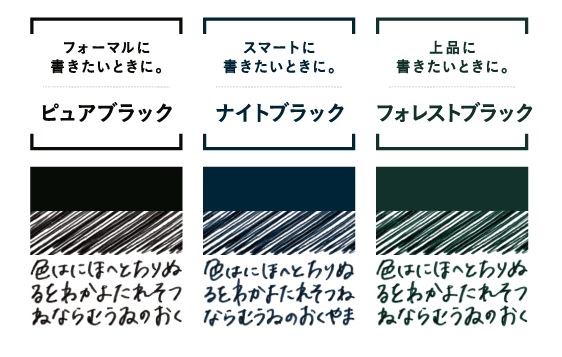

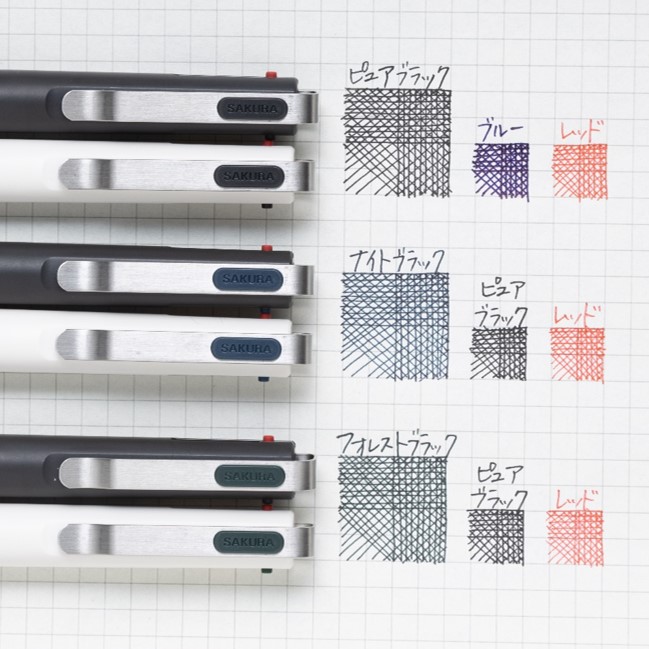

「ボールサインiD」は、“自分の色を選ぶ”=“独自性(identity)”から付けられた名称で、限定色を含めた最大7色の黒インキから自分に合った色味を選ぶことができ、ビジネスシーンなどでさりげなく個性を表現することができるシリーズです。

今回発売となる同製品は、シリーズ初となる3色ボールペン。インキ色は基本の黒・青・赤の組合せだけではなく、ナイトブラック、フォレストブラックのような個性的な黒を採用した製品もあり、“いつもの黒”と“自分の黒”を使い分けることもできます。

インキの組み合わせは、「使用頻度の高い黒系が2色ほしい」「赤は使用したい」などのユーザーニーズをふまえ、3パターンを用意。

ボディは六角形と丸形を組み合わせた特別な形状で、自然と手にフィットするiD設計を継承し、金属製クリップとペン先を採用した、上質感のあるスタイリッシュなデザインです。

スライダーは全体のデザインにマッチしたミニマルな形状で、小さくても操作しやすいエラストマー製です。ボディ色はブラックとホワイトの2色、インキ組み合わせは3パターンの、全6種のラインナップで発売します。

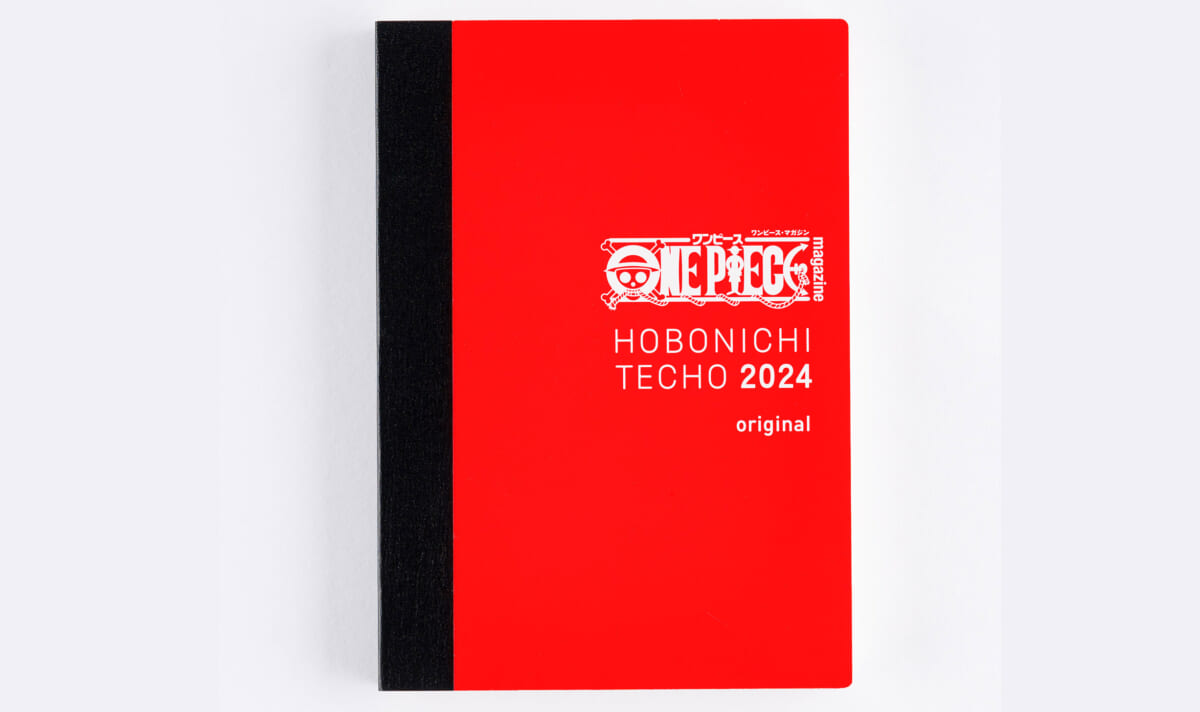

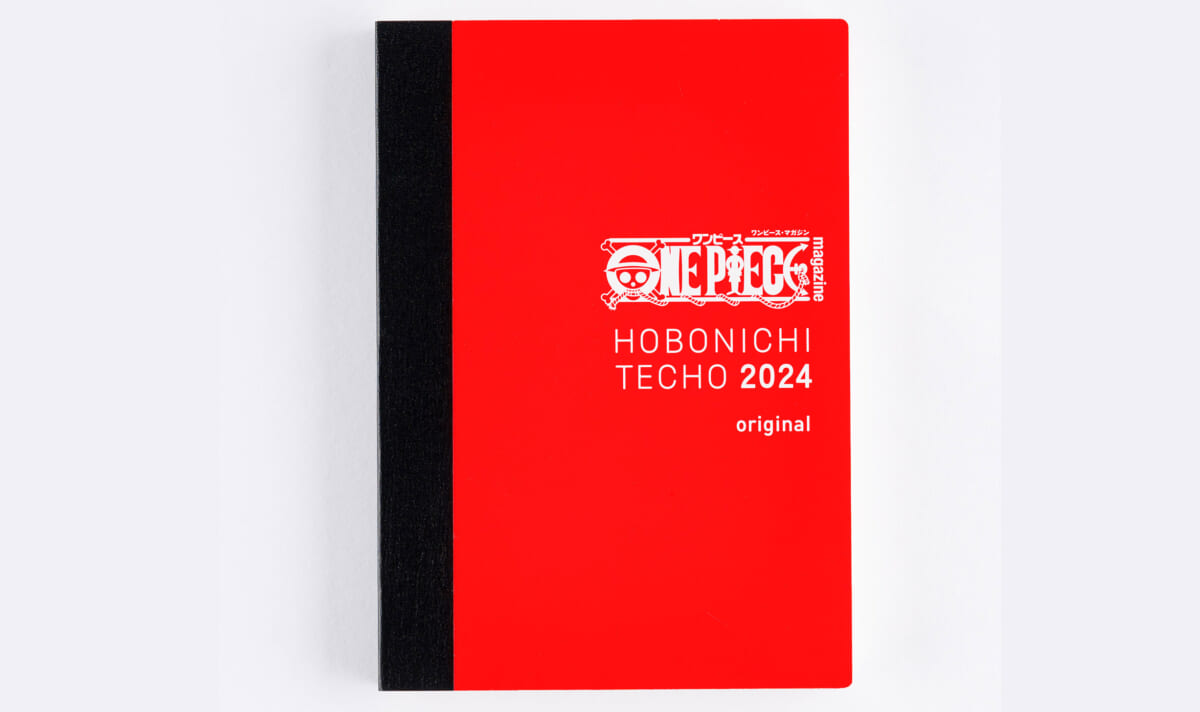

ほぼ日は、同社が企画・販売を行う「ほぼ日手帳」2024年度版の全ラインナップが発売をスタートした。2024年版は手帳本体の種類も拡充し、200以上の新作アイテムが用意されている。先月の内覧会では、コラボ2年目の「ONE PIECE」版や岡本太郎「太陽の塔」をデザインしたほぼ日手帳などが展示された。その中から、注目したい商品をピックアップして紹介しよう。

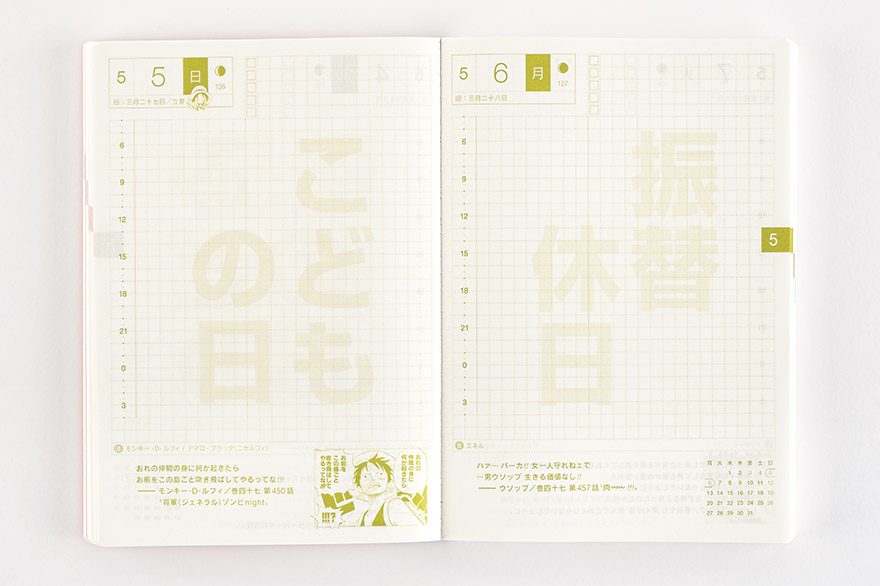

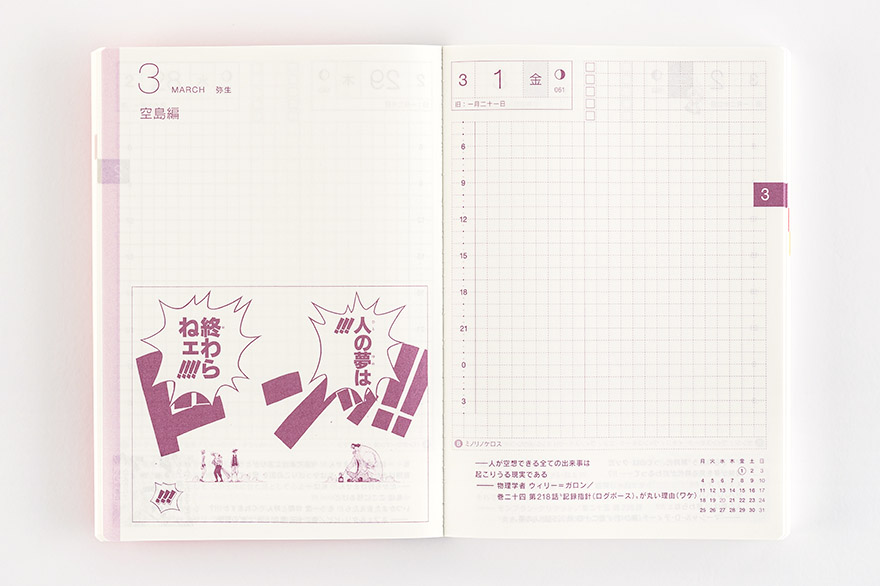

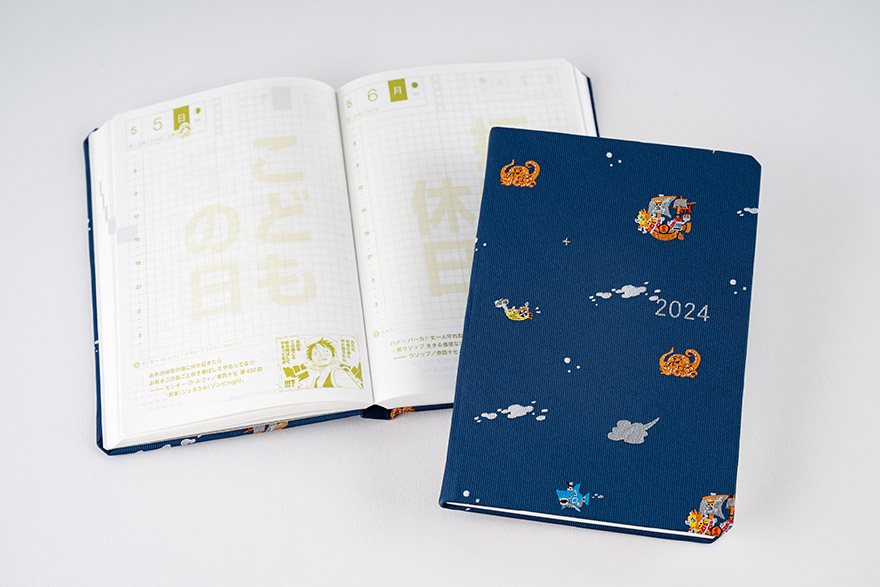

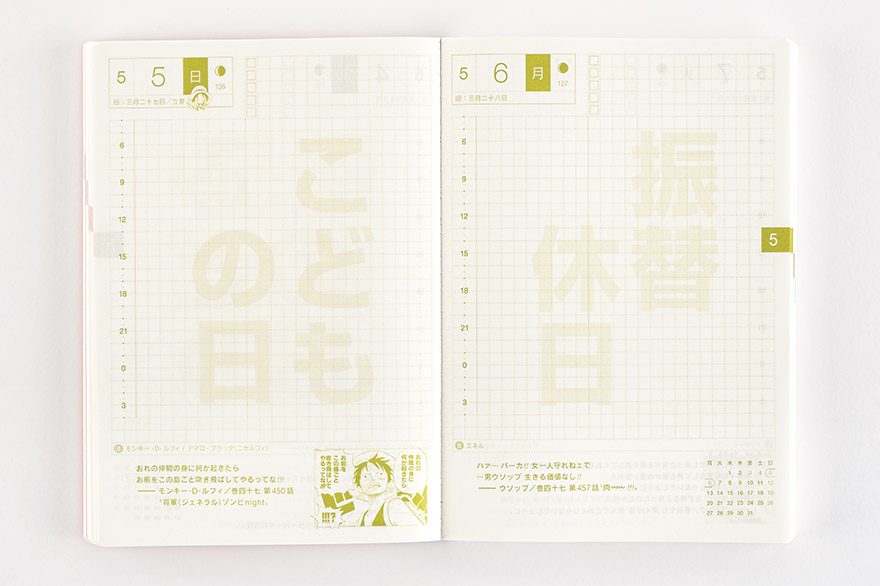

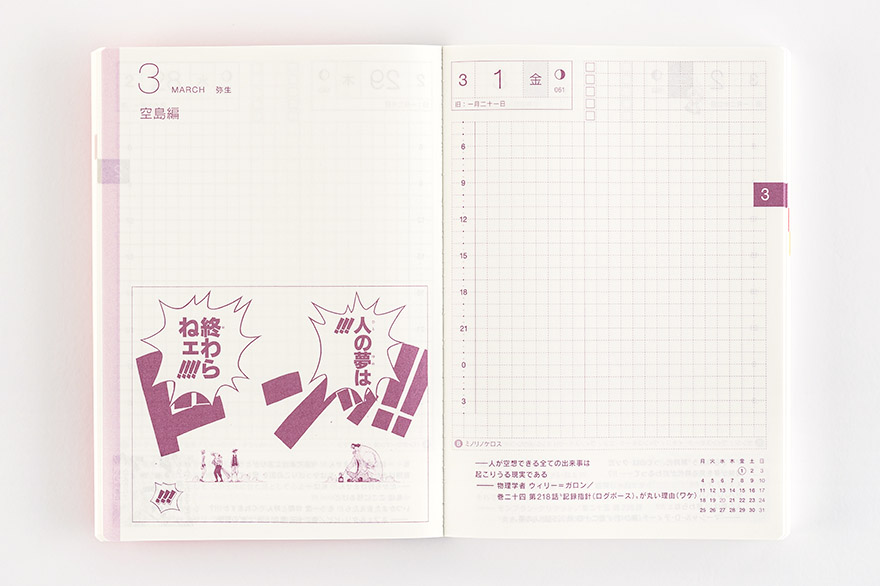

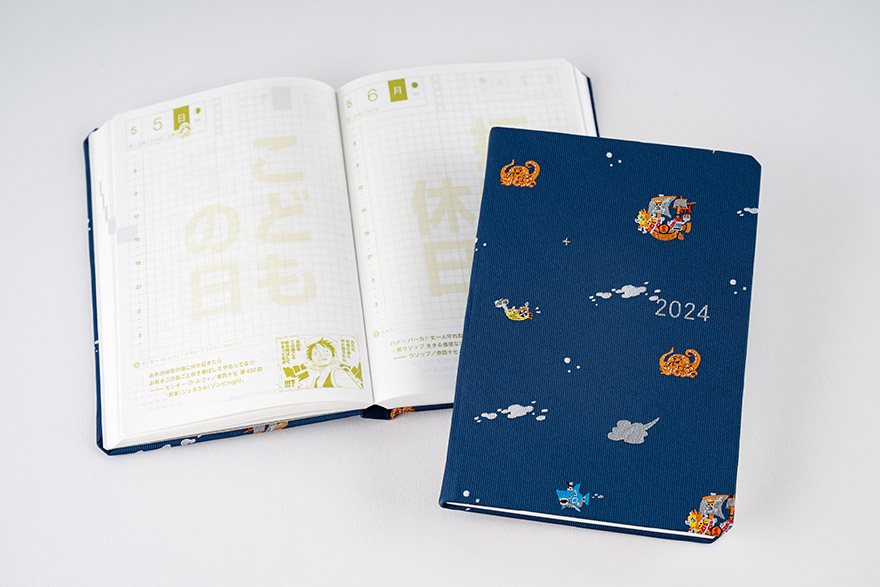

漫画「ONE PIECE」の世界を楽しめるムック本「ONE PIECE magazine」とほぼ日手帳とのコラボでは、ほぼ日手帳をはじめ、手帳カバーや1週間分の予定とメモを見開きで管理できるweeks、文房具に新作が用意されている。まず注目したいのが、内覧会でもひと際目を引いた、1日1ページ特別版のほぼ日手帳「手帳本体オリジナル ONE PIECE」(A6 2970円 税込み、以下同)。ほぼ日手帳の定番である「1日1ページ、文庫本サイズ(A6)」の手帳をカスタマイズした同商品が、2023年の好評を受けて2024年版では中身をアップデートして登場する。

同商品は、104巻時点までの壮大な物語の中から、重要な役割を果たす言葉を1日1つずつ366日分掲載。さらに、「東の海編」から「ワノ国編」までのストーリーを1月から順を追って編纂(へんさん)されている。2023年版に引き続き、全キャラクターの誕生日もアップデートして掲載される。

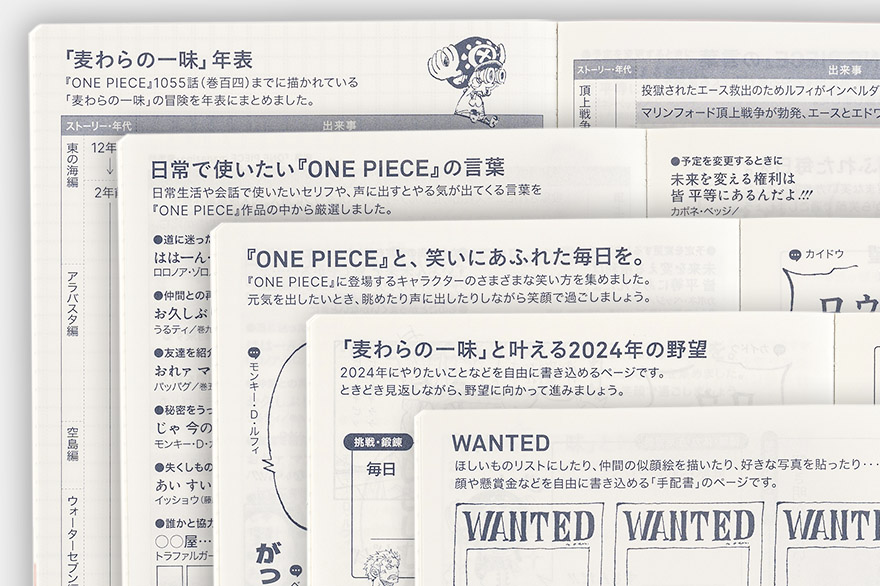

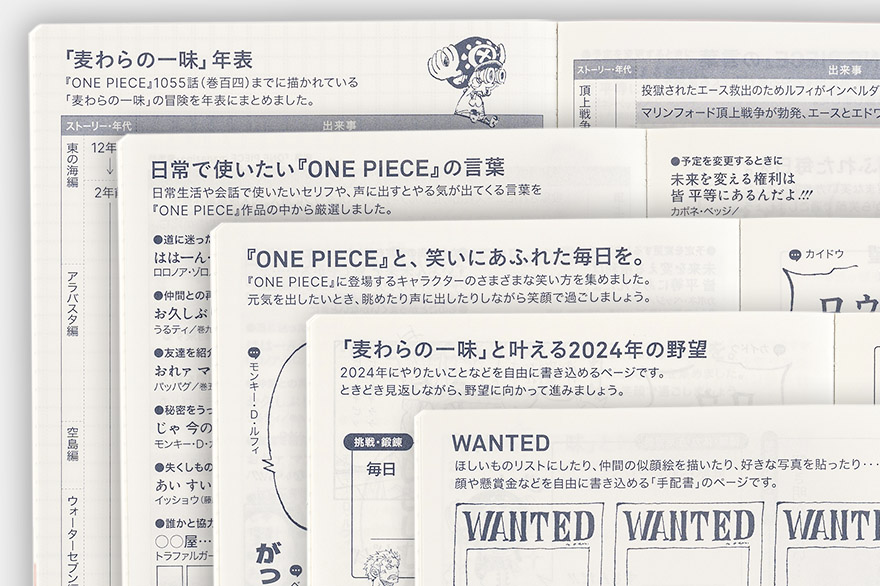

コミックスから厳選した印象的なシーンも各月トビラに掲載されるほか、巻末のおまけでは「麦わら一味」の冒険をまとめた年表や、日常で使いたくなる印象的なセリフ集、個性的なキャラクターの笑い方を集めたページなども収録されており、まさにワンピースを楽しみ尽くせる一冊だ。

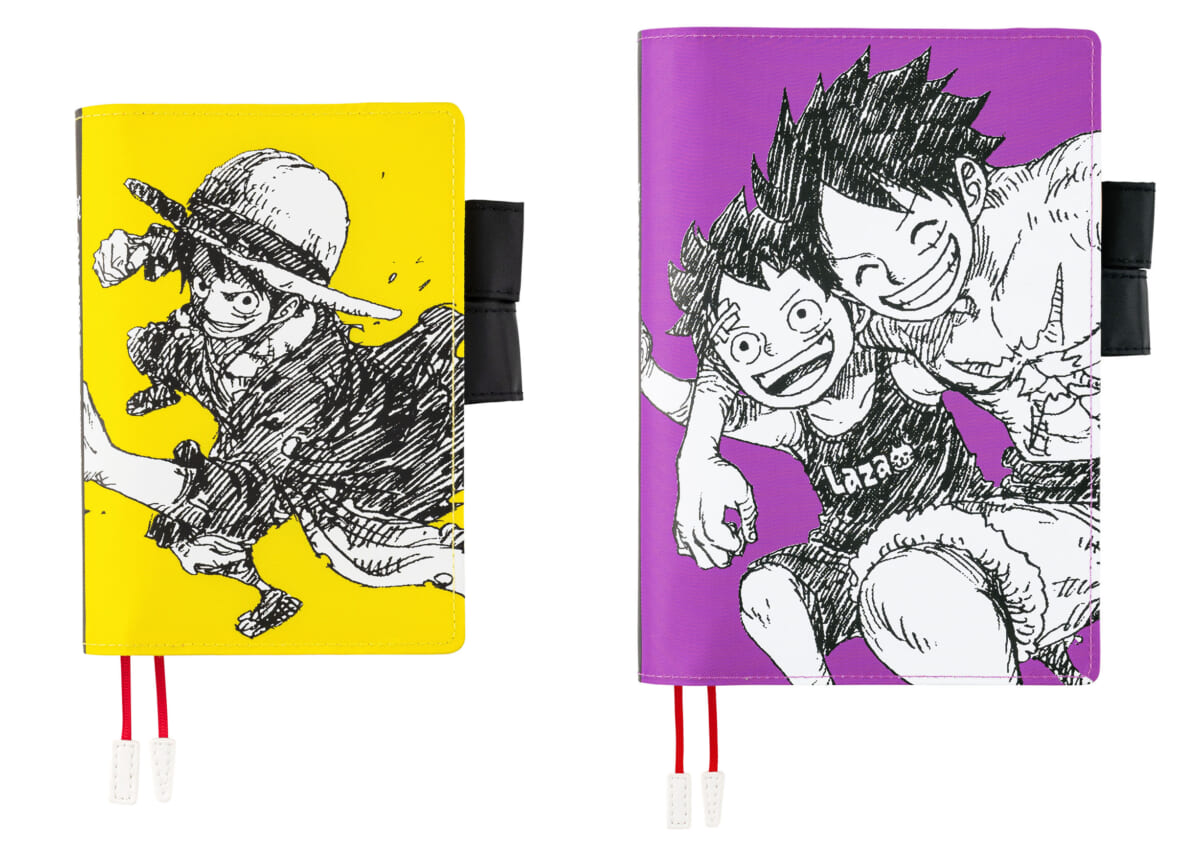

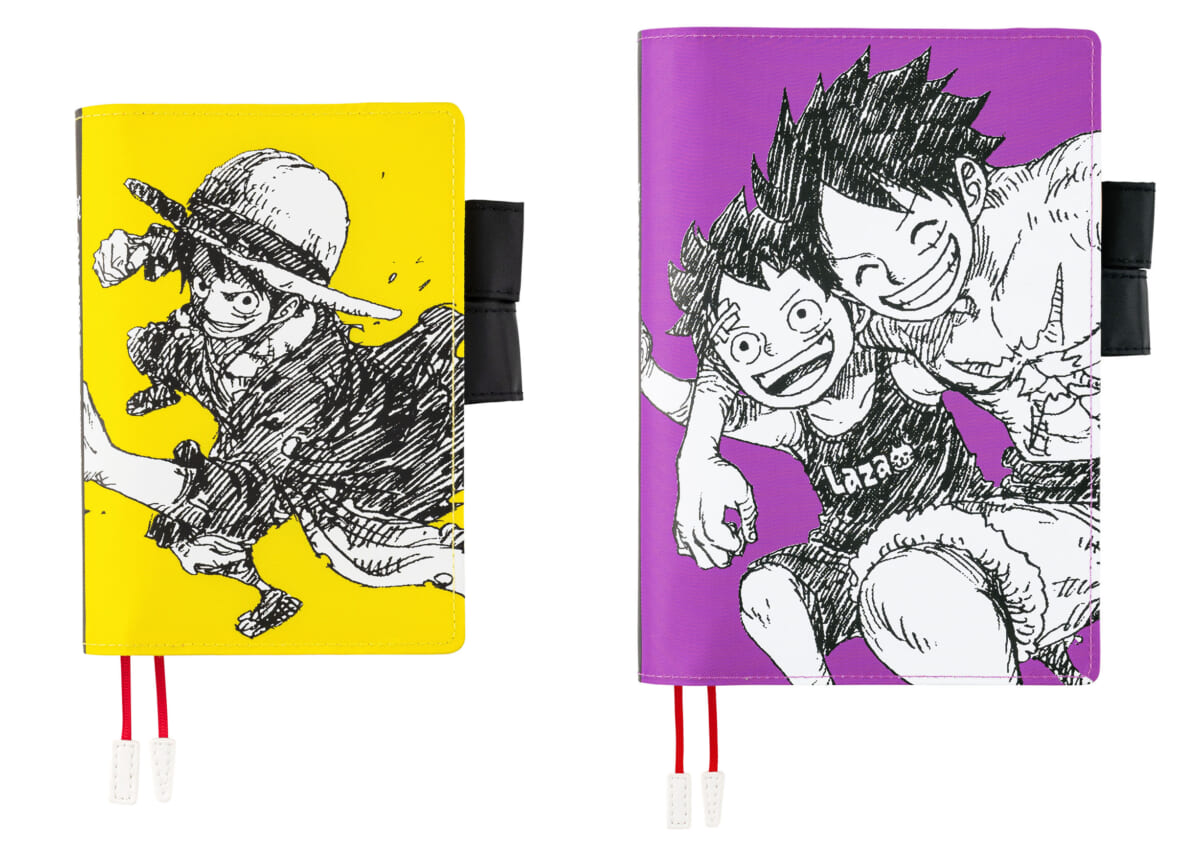

手帳本体と組み合わせられる、ルフィーが描かれた手帳カバーも、「麦わらのルフィ YELLOW」がA6(4400円)、「麦わらのルフィ PURPLE」がA5(5610円)で用意されている。

同社の担当者が「さりげなく『ワンピース』グッズを日常で使いたい人におすすめ」と言う、革タイプの手帳カバー「ONE PIECE magazine / Thousand Sunny LOGBOOK」(A6 1万5400円/A5 2万900円)も。カバーの開閉部分にはサウザンド・サニー号の顔をかたどった金色のボタン、内側の布部分には海図をプリント。購入特典でサニー号の帆をイメージした巾着が付いて来る。

ハードカバータイプ「ほぼ日手帳HON」でも、ワンピース手帳が数量限定で登場する。「ONE PIECE magazine / like the sun」(A6 3520円)は、ネクタイの織り生地で海賊船サウザンド・サニー号などを表現。ネイビーの生地を夜の海と深海に見立てたデザインとなっている。週間手帳「weeks」でも同商品(2970円)が用意されているので、より手軽に持ち運びたいという人はこちらを選んでみても良いかもしれない。

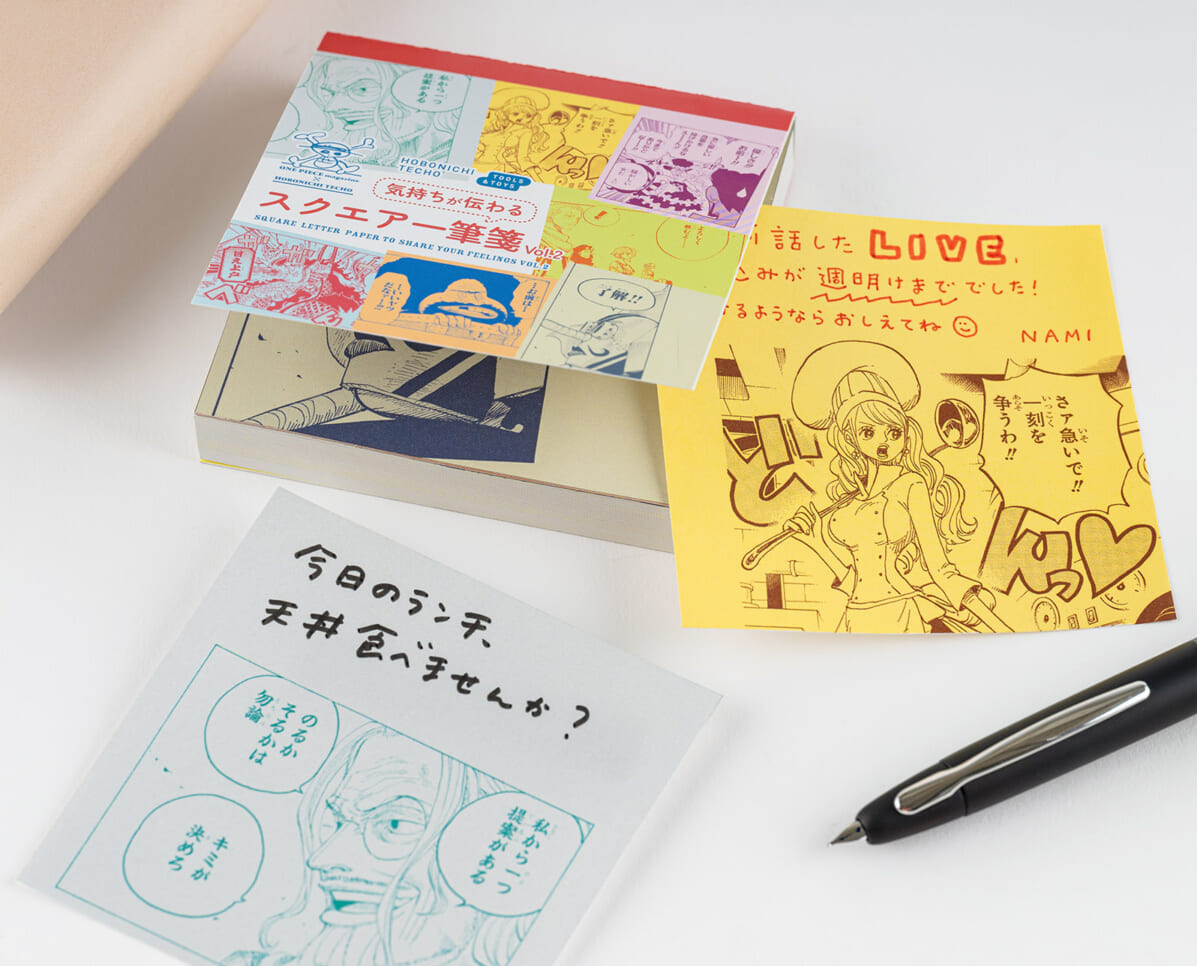

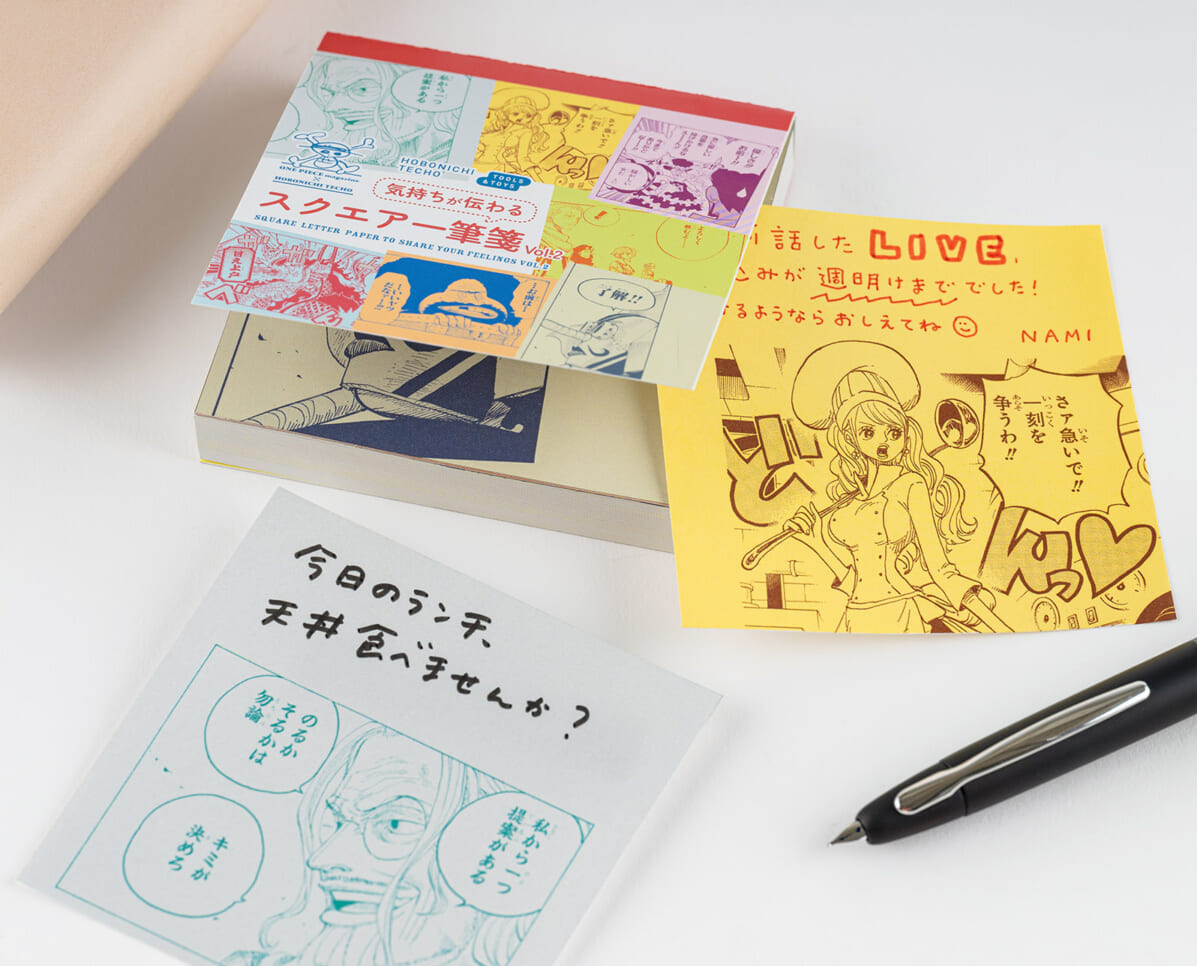

さらに、オリジナル文房具でも新作が登場する。2023年版からリニューアルして登場するのは、ほぼ日手帳にぴったりサイズの下敷き「ほぼ日の下敷き Memories」(A6 462円/A5 682円/weeks 550円)。2024年版のプリント柄には、麦わら一味が旅の中で出会った人達との別れのシーンがピックアップされている。作中の名シーンが載った「気持ちが伝わる スクエア一筆箋Vol.2」(660円)や、今や誰もが知る「ドン!」の文字をはじめとしたおなじみのモチーフを手軽に描ける「ほぼ日のテンプレート ONE PIECE」(720円)もチェックしたい。

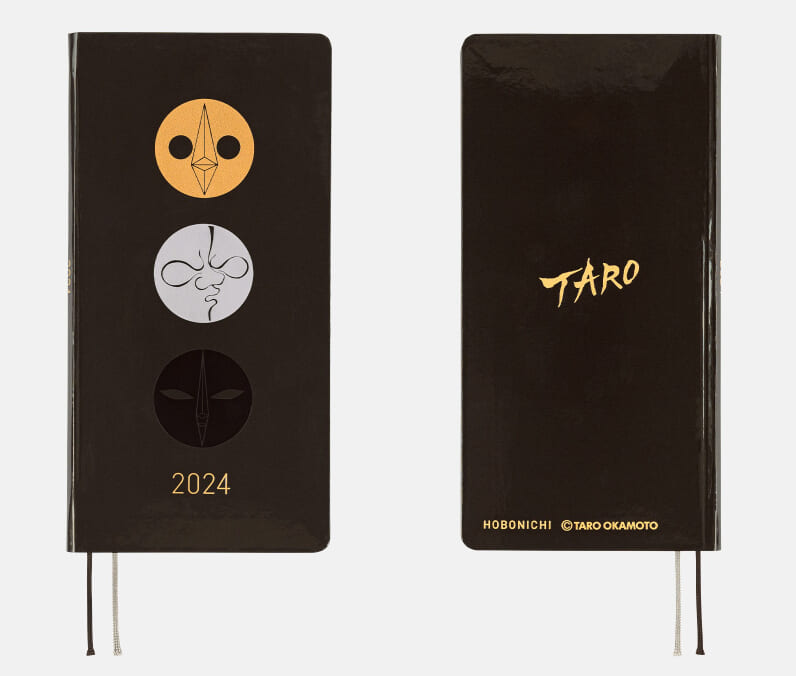

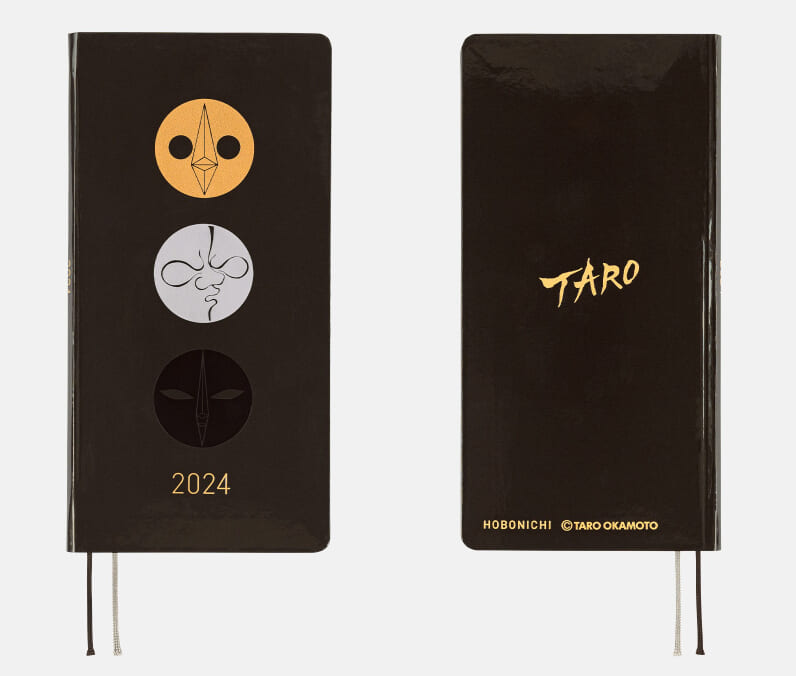

「太陽の塔」といえば、世界的アーティスト 岡本太郎氏の代表作として知らない人はいないだろう。1970年に大阪で開催された日本万国博覧会のために造られたこのモニュメントが、2024年版ほぼ日手帳のデザインに採用された。商品ラインナップは手帳カバー2サイズと「weeks」の3つ。

手帳カバー「岡本太郎 / 黄金の顔」(A6 4950円/A5 6050円)は、モニュメントに3つある顔のうち、未来を表す「黄金の顔」があしらわれている。顔の黒い部分はエンボス加工が施されており、立体的な装丁。

しおりの先についたゴールドチャームが太陽の塔だったり、内側のポケットには過去を象徴する塔背面の「黒い太陽」がプリントされていたりと、細部にまで遊び心が宿ったデザインだ。

weeks「岡本太郎 / 3つの顔」(2970円)は、太陽の塔の3つの顔を並べて配置したデザイン。黒、金、銀3種類の箔を使用した、こちらも立体的な装丁になっている。裏面には、金の箔で「TARO」のサインが光る。生命力あふれるモニュメントの手帳を使いながら、毎日をエネルギッシュに過ごしてほしい、という思いで開発された同シリーズ。シンプルながらもスタイリッシュなデザインが魅力なので、ぜひ毎日一緒に持ち歩いてみたい。

「MOTHER」シリーズはコラボ10年目を迎え、2024年版では過去最多となる全5種類のラインナップが登場する。糸井重里氏がゲームデザインを手がけた1989年のファミコン用ソフト「MOTHER」からは、ほぼ日手帳HON「MOTHER / BEGINNINGS」(A6 2970円/A5 5280円)が登場。赤い地に金色のタイトルロゴを大きく配置したデザインは、発売当時のカセット用パッケージとおそろいだという。「ビギニングス」という商品名がぴったりの、まさにコラボ10年目の節目にもふさわしいアイテムといえよう。

1994年発売のスーパーファミコン用ソフト「MOTHER2」とのコラボは、手帳カバー「MOTHER / Attention!」(A6/3410円)。同商品は、ゲーム内で訪れる街で見かける看板やロゴのタイポグラフィやキャラクターのドット絵があざやかなプリントで散りばめられたデザインとなっている。同じく手帳カバー「MOTHER / ぽえーん。」(A5/4180円)は、オレンジ色のコットン生地上に、ゲームに登場するキャラクター「どせいさん」たちと彼らの台詞がプリントされた、見た目にも可愛いデザインだ。

weeks「MOTHER/ サマーズ」(2970円)も「MOTHER2」とのコラボ商品。同ゲーム内で訪れる避暑地「サマーズ」のマップがデザインされた同商品は、手帳を開けば海やビーチ、街並みの景色を楽しむことができる。

「PAMM」は、パジャマを「本当のひとり」のときに着る服ととらえ、魅力的で上質なパジャマを生み出すブランド。その柄は、アトリエで一つ一つ手作業によって描かれている。このPAMMとほぼ日手帳が、2024年版で初のコラボを果たした。ラインナップは手帳カバーとPCケースの2種類。手帳カバー「PAMM / 寛大なインテリアの手帳」(A6 5940円/A5 6710円)は、クリーム色のコットン地に、グリーン、ブラック、シルバーの有機的な図柄がプリントされたポップなデザイン。内側は合皮で、外側とは変わった風合いを楽しめる。

PCケース「PAMM / 寛大なインテリアのPCケース」も同じ図柄がプリントされている。マグネット留めタイプで、裏側の外ポケットには、PCケーブルやちょっとした文房具などを入れて一緒に持ち運ぶことも可能。もちろん、PCケースなので衝撃対策として、生地の間にはクッションが入っており、持ち運び時の衝撃からPCを守ってくれる。

小さなバッグを持って出掛けるような使い勝手の良さで人気の、カバンブランド「POTER」とのコラボは2024年も健在。手帳カバー 「PORTER / Stroll」(A6 1万7600円/A5 1万9800円)の生地には、「PORTER」らしいボンディング加工が施されたナイロン素材を使用。カバー正面と背面に広めのポケットがあり、スマートフォンなどを入れてさっと取り出すことができる。カラーは、A6がネイビー、A5がモスグレー。

そして注目の新作「PORTER / ミニウォレット Stroll Jr.」は、「Stroll」をそのままコンパクトサイズにしたような形の財布。内側の左側には、折りたたんだ紙幣やカード類が入るポケットと小銭が入るファスナーポケット。右側には、ミニ方眼ノートがセットされた仕様で、カラーはイエロー/レッド/ブルー(各1万3200円)の3色。手に収まるコンパクトサイズと機能性、そして持っているだけで気分があがりそうな明るいカラーリングが、毎日をさらに楽しく彩ってくれそうだ。

ところで、ほぼ日手帳の用紙にはこれまで「トモエリバー」が使用されていたが、製紙メーカーによる製造中止にともない、2024年版からは新しく「トモエリバーS」へと変更になる。この「トモエリバーS」は、石川県金沢市にある三善製紙が、いちからトモエリバーの特徴である薄さと丈夫さ、書き心地に近くなるよう開発したものだ。それらの良さを引き継ぎながら改良を加え、より裏抜けがしにくく、より軽く、紙の繊維を整えて表面をスッキリさせたという。

すべての手帳で変更されるが、weeks(週刊手帳)のみ4月始まりから変更となる。ほぼ日の広報担当者は「たくさんの紙で試し書きを行いましたが、なかなか納得出来るものがなくて半ば諦めていました。三善製紙さんが手を挙げてくださって出来上がった紙に、実際ペンを走らせてみると、とても素晴らしい書き心地だったので感動しました。今は、早く皆さんにも実感していただけることが楽しみです」と当時の苦労とトモエリバーSへの期待を語ってくれた。

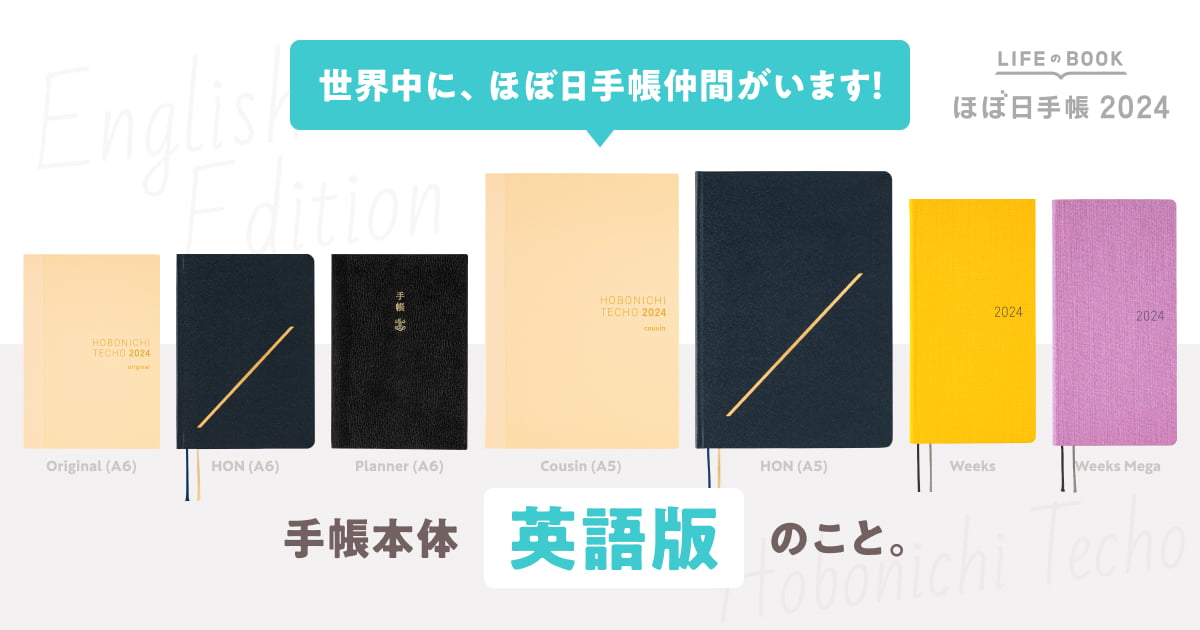

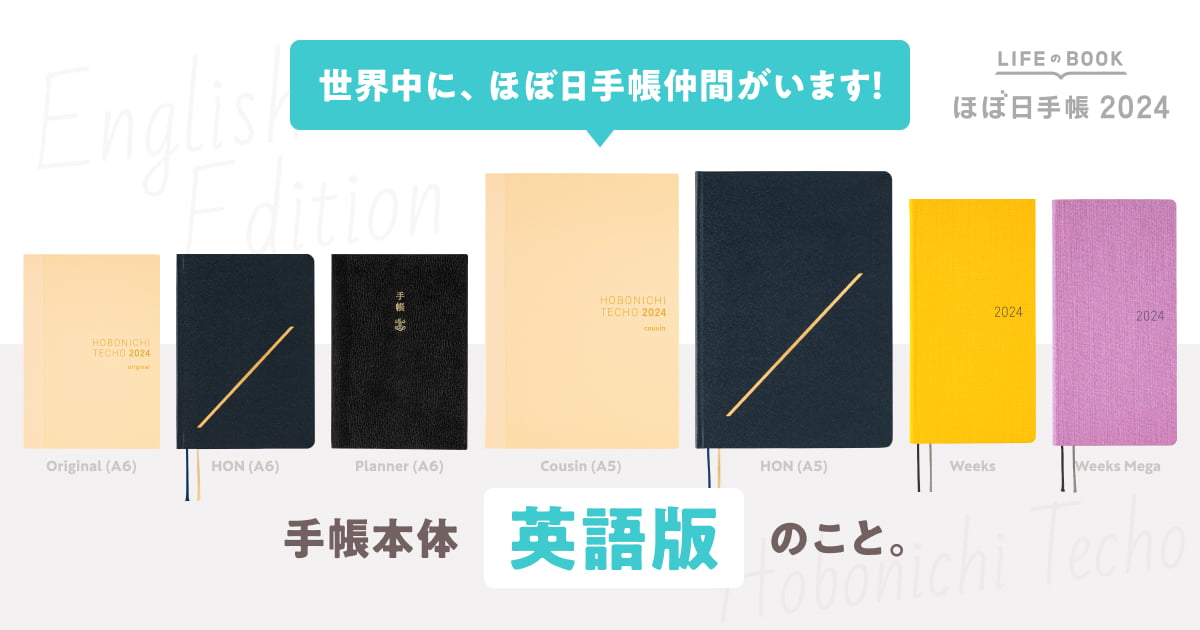

2024年版からは、手帳本体とカバーが一体になった本のような見た目が特徴の「ほぼ日手帳HON」にA5サイズが追加されるほか、海外人気を受けて英語版のラインナップがほぼ日手帳 (A6/A5)、HON(A6/A5)、Planner(A6)、weeks、weeks Megaの計7種に拡充される。毎年恒例のアーティストとのコラボレーションデザインも豊富な「ほぼ日手帳」、目移り必至のラインナップから自分だけの一冊を選ぶのもまた楽しみだ。

【フォトギャラリー(画像をタップするとご覧いただけます)】

文房具好きである筆者からすると、あまり理解できない話なのだが……多くの人は、日常的に筆記具を持ち歩いていないらしい。実際に筆記具を持ち歩いていない、という人に「えっ、じゃあ急に書類に署名が必要だったりしたとき、どうするの?」と訊ねたら、曖昧な反応が返って来た。

たしかに、情報の書き写しやスケジュールの管理はだいたいスマホでできてしまうので、手帳・メモ+ペンを持ち運ぶプライオリティは、ここ十数年でガクッと落ちてしまった感は否めない。とは言っても、打ち合わせ中にイメージや図を手書きして説明したり、ざっくりしたアイデアをスケッチしたりと、アナログの紙とペンが役に立つケースも、まだ多く残っているのではないだろうか?

ともあれ紙とペンはセットで使うものだし、一緒にして持ち歩いた方がラクなのは当たり前だ。手帳ならペンホルダーを備えていることも多いが、ハンドメモやノートはその限りではない。しかし、何か書きたいときに、まずカバンからノートとペンケースを取り出して、さらにペンケースからペンを出して……というのは非効率な気もする。机のない屋外などでは、さらに面倒くささが増すだろう。

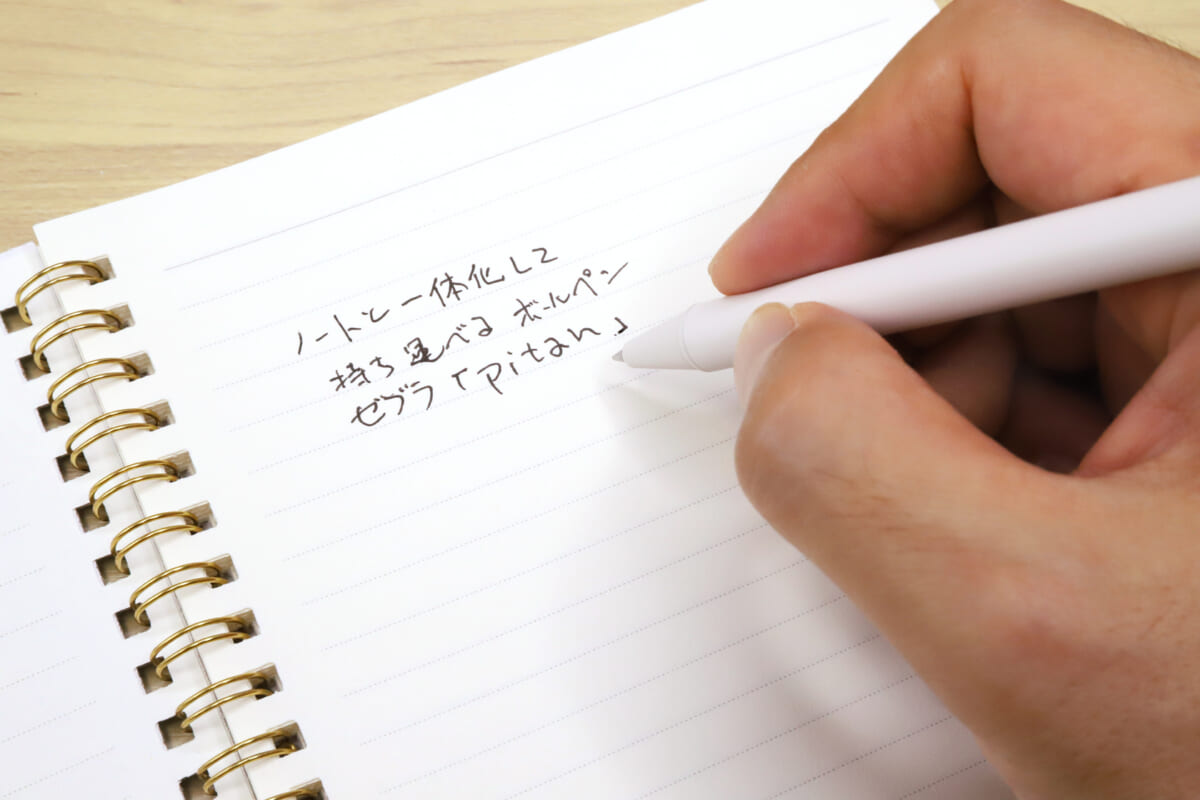

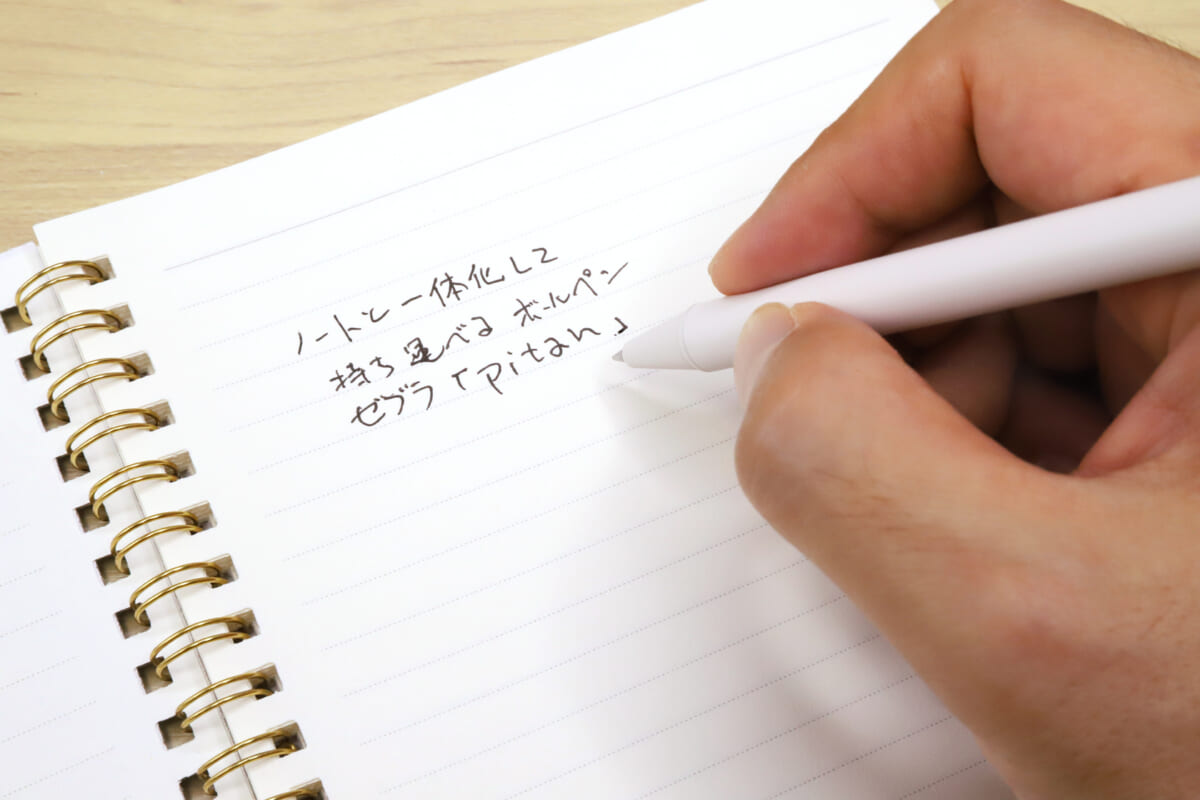

そういう場合でも便利に使えそうなのが、ゼブラの携帯用ボールペン「ピタン」である。

ゼブラ

ピタン

1200円(税別)

4色展開

上の写真だけでは、なにがどう携帯用か分かりづらいかもしれないので、実際に使うようにセットしてみると……。

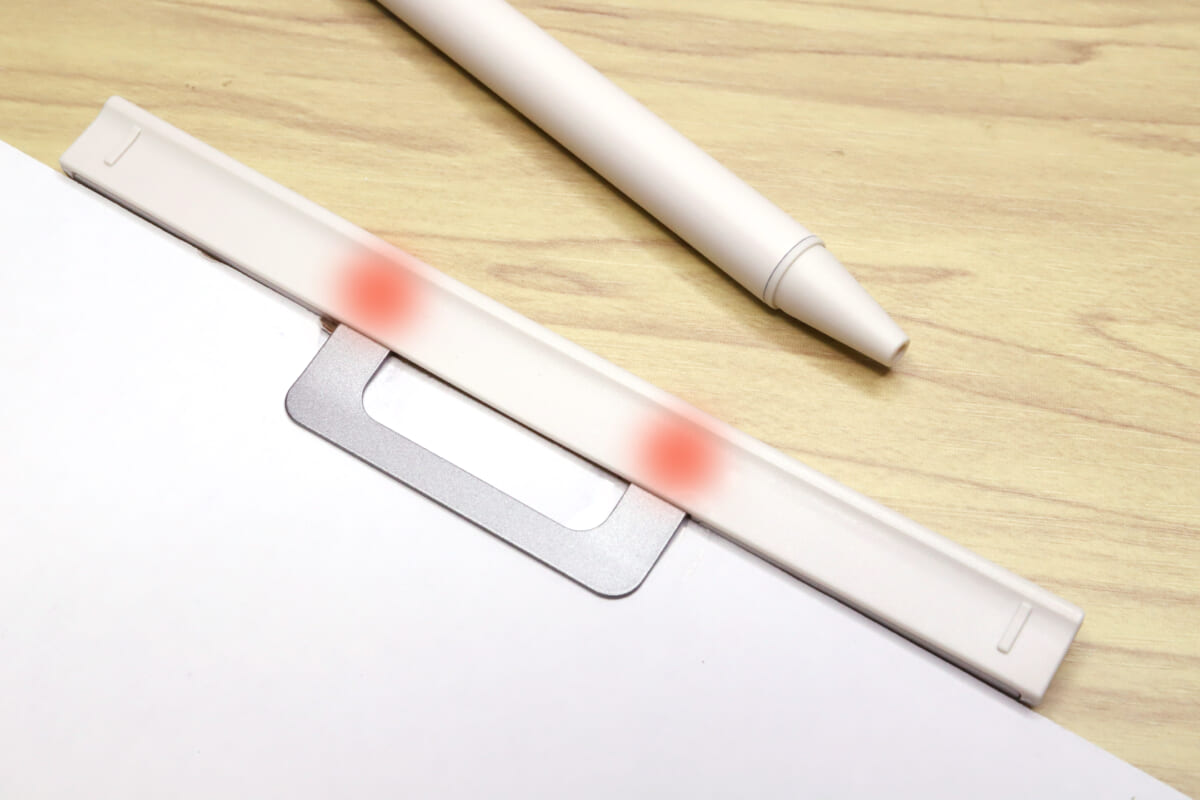

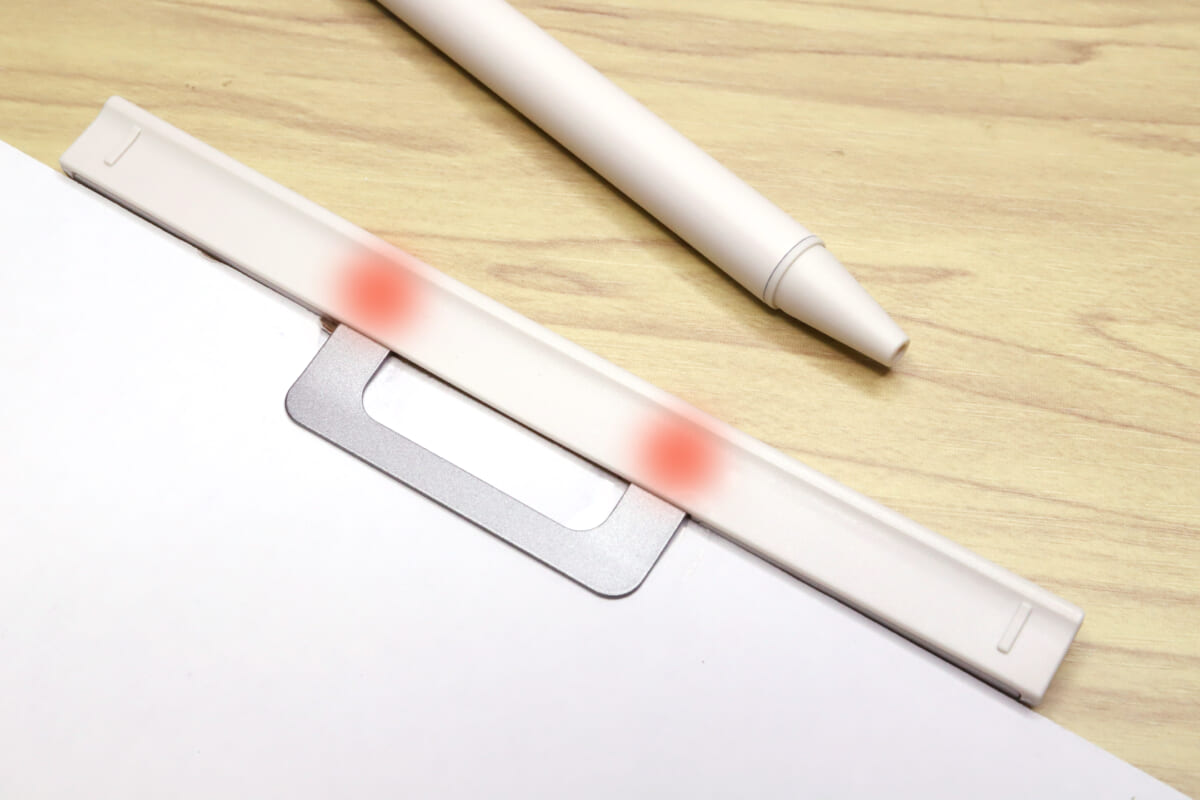

この通り、「ピタン」はノートなどと一体化させて携帯できるボールペンなのだ。セッティングは簡単で、ノートの裏表紙などにまずホルダーのクリップを挟みこむ。このときノートを傷めたくない人は、付属の保護シートを裏表紙に挟み、その上からクリップを装着すればいい。ホルダーとペンは磁石でくっついているだけなので、書くときはペンを持ち上げるだけで、ポコッと簡単に取り外せる。戻すときも、ペンを近付けるだけで貼り付く。シンプルな構造だ。

ノートに厚みがあると、ちょっとペンを取り外しにくいが、その場合はノックノブについているストラップをつまみ上げればOK。ベルトループに差し込むタイプのペンホルダーと比較すると、ペンのつけ外しは驚くほど簡単、かつ手っ取り早い。加えて、ペンを戻す際のパチンという音と感触が軽快で気持ちいいのもポイントだ。

「そこまでつけ外しが簡単ということは、意図せずペンが外れて落ちることもあるのでは?」と思った人もいるだろう。もちろん磁石2つで固定しているだけなので、外れないということはない。実際にカバンに入れて持ち運んだ際、カバンの中にペンが落ちていたこともあった。

とはいえ、思ったほどはポロ落ちしないなというのも正直な実感だ。特にページ数の多い厚めノートに装着すると、ペン部分に横方向の荷重がかかりにくいのか、かなり安定するようだ。上下方向に関しても、ホルダーに刻まれたストッパーでペンが必要以上にズリ動かないようになっているなど、よく考えられた仕組みだ。

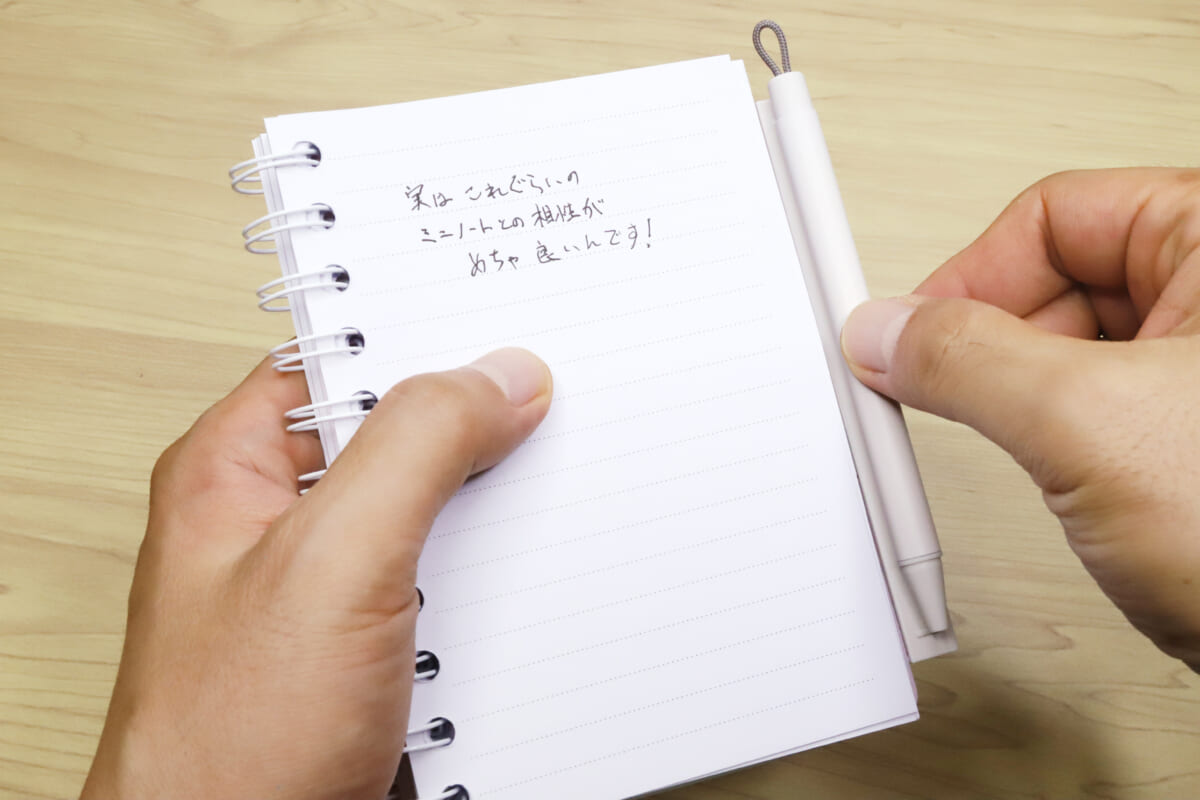

ちなみに、ペン自体は初期状態でゲルの0.5mmリフィルを内蔵している。端的に言えばJK-0.5こと「サラサ」芯である。日本国内で一番普及しているゲルインクリフィルなので、外出中にインクが切れても替えの入手はかなりラク。どんな小さな文房具店にだって、まず間違いなく売っているし、コンビニで「サラサ」を買ってリフィルだけ入れ替える、なんて力技でもOKだ。携帯用ボールペンとしては、これもまた充分すぎる強みと言えるだろう。

これをノートに装着して携帯すれば、ひとまず必要十分。ペンケースを持ち歩かなくても、手書き環境が手に入るというわけだ。見た目も、ノート表紙にペンクリップを挟むよりはかなりスマートで、違和感もほとんど感じない。

ペンの書き味にこだわりがあって、好みのペンだけ使いたい! というタイプの人には向かないが、とりあえず書けるものを手間なく持ち歩けたらいいかな、という場合なら抜群に効果を発揮しそうだ。ただし、表紙に挟んだクリップの厚みでページが少しモコッと盛り上がることがあるので、これが気になる人はいるかもしれない。そこだけは注意で。

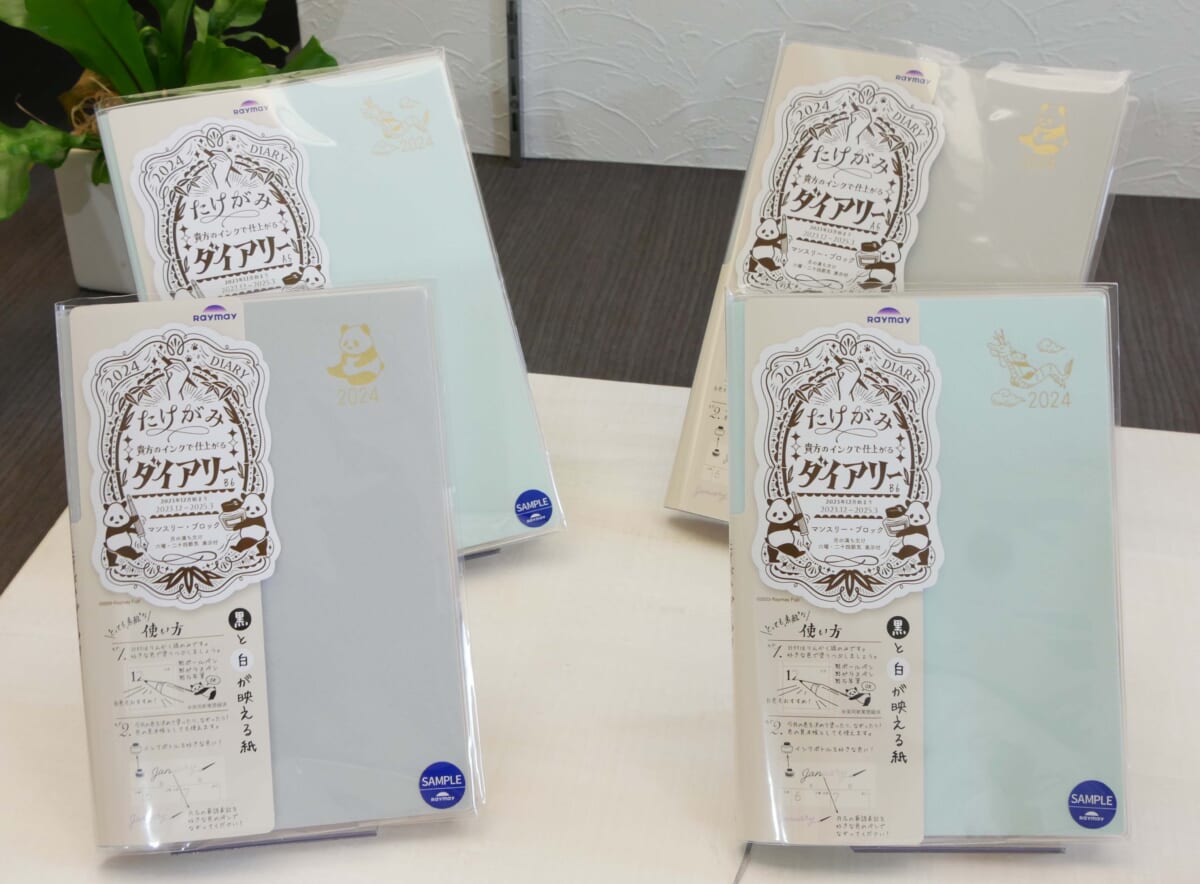

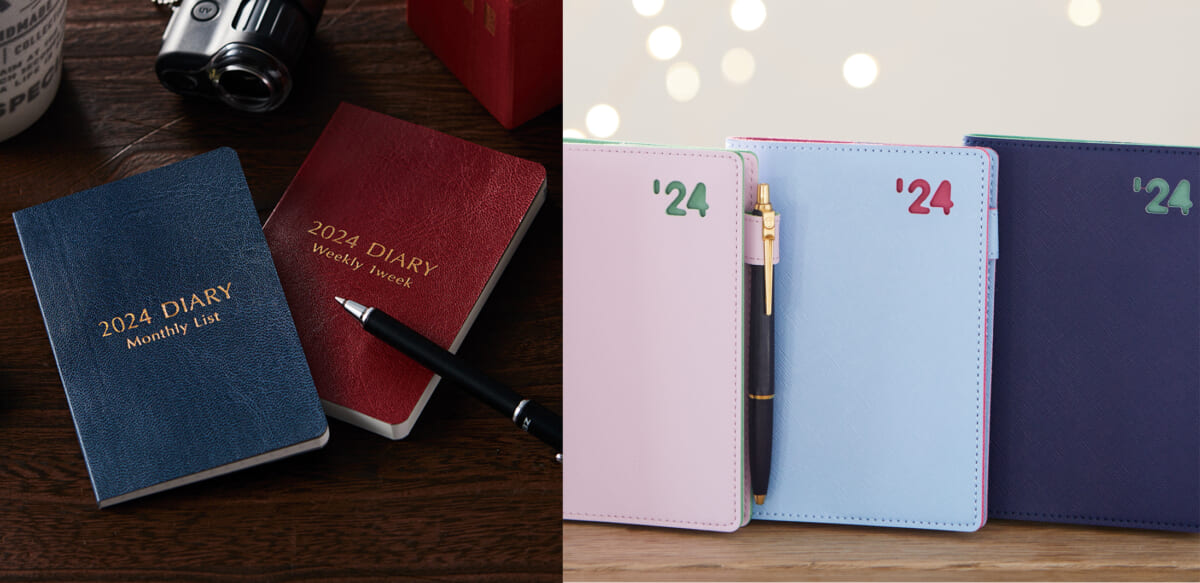

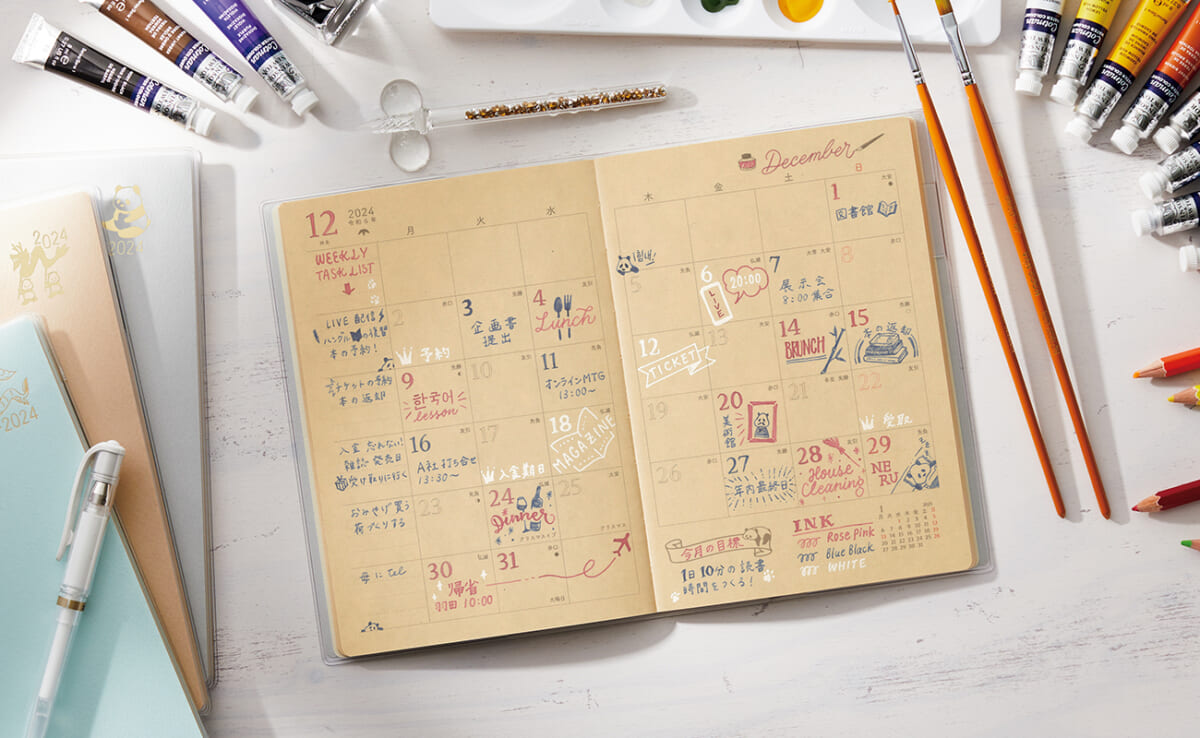

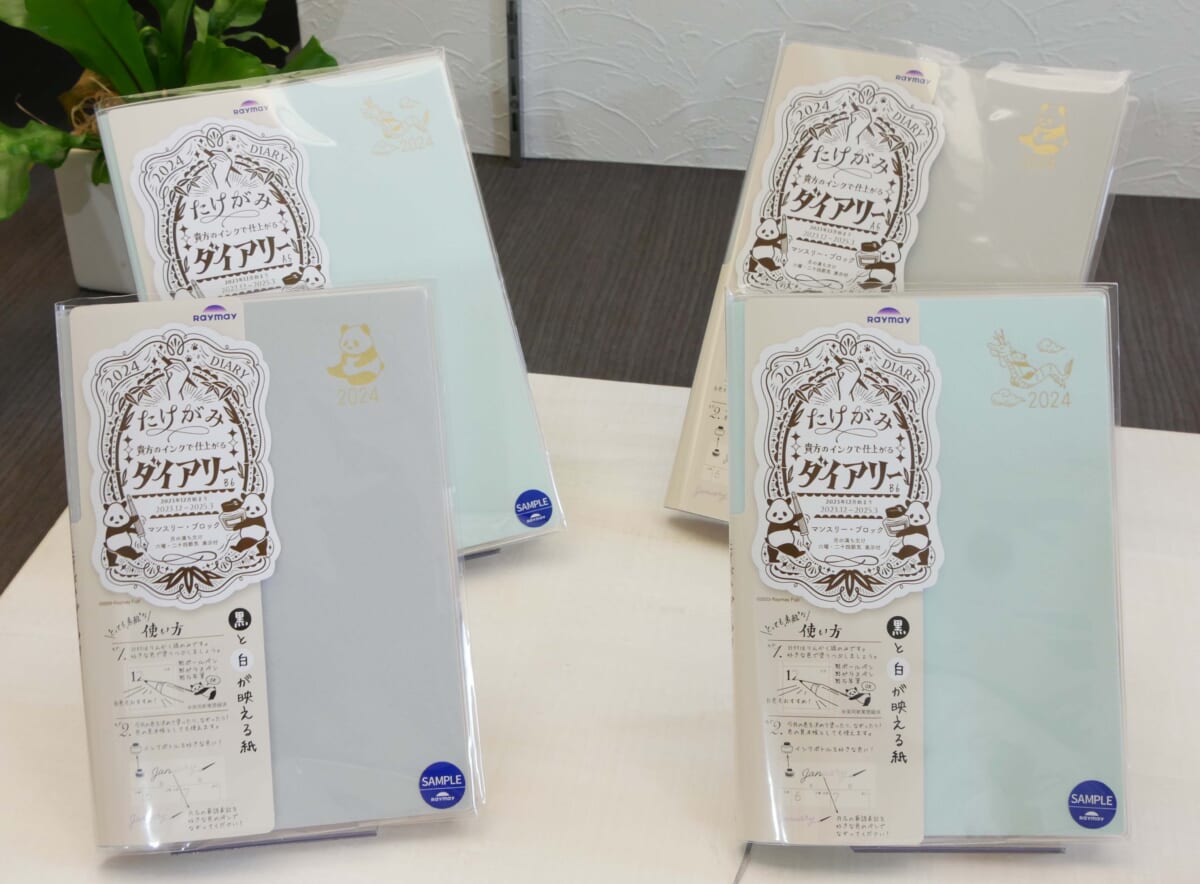

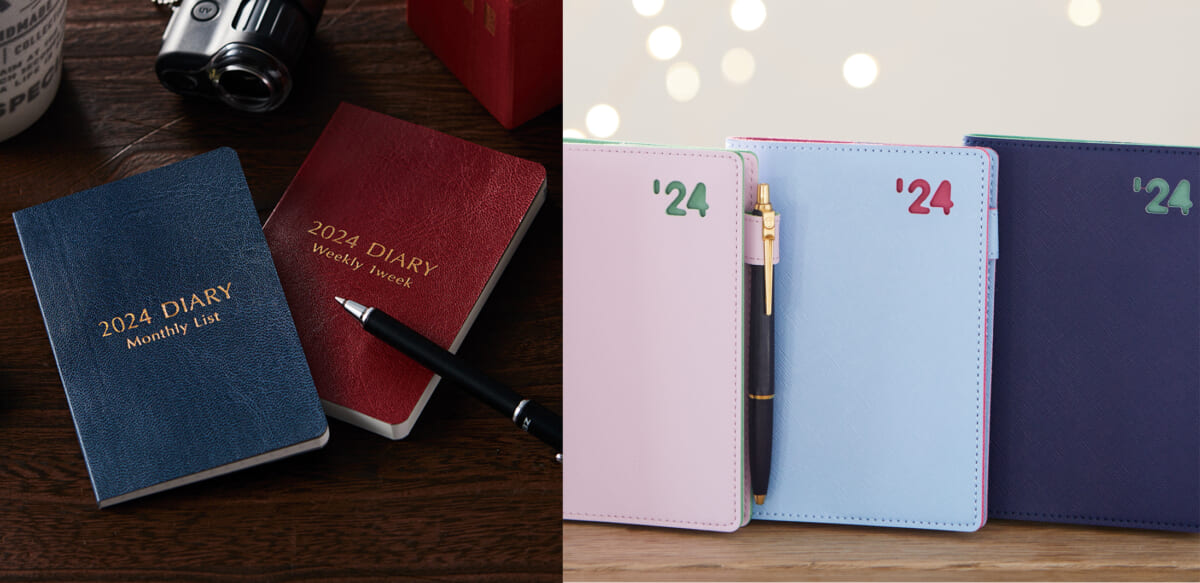

文房具メーカーとして毎年多数の手帳を展開するレイメイ藤井は、2024年ダイアリーのラインナップを発表した。ロングセラー商品「カラーインデックスダイアリー」や「グロワールダイアリー」のほか、新作ではサステナブル素材「竹紙」を使用した「竹紙ダイアリー」が登場。6月に行われた内覧会で広報担当者に聞いた、新製品のポイントと合わせて、今から注目したい手帳を一挙に紹介しよう。

SDGsの取り組みが進むなか、文房具においても環境に配慮したアイテムが数多く発売されている。手帳では、樹脂を含まない100%紙製で分別なしにリサイクル可能にしたり、適切に管理された森林の木材を使用した森林認証紙を使用したり、さまざまな取り組みで商品が開発されている。レイメイ藤井も回収ペットボトルを再利用した製品や、認証森林紙を使用した製品など、SGDsへの取り組みを積極的に行ってきた。そしてこのたび、「2024年版ダイアリー」ラインナップに、注目のサステナブル素材「竹紙」を使用した「竹紙ダイアリー」が新たに加わった。

「竹紙」とは、その名の通り竹を原料とした紙のこと。これがなぜ、サステナブルの取り組みへ繋がるのかというと、放置竹林の問題が背景にある。実はいま、生活様式の変化とともに竹の需要が減り、全国で放置竹林が広がり問題となっているという。繁殖力が非常に強く成長の早い竹が隣接森林へ広がり、他の植物の生育を阻害するなど、その被害は甚大だ。この問題解消の取り組みとして、竹を100%使用した「竹紙」を製造することで、持続的かつ大量に竹を資源として活用していくことが可能となり、竹林の整備にも繋がるのだ。

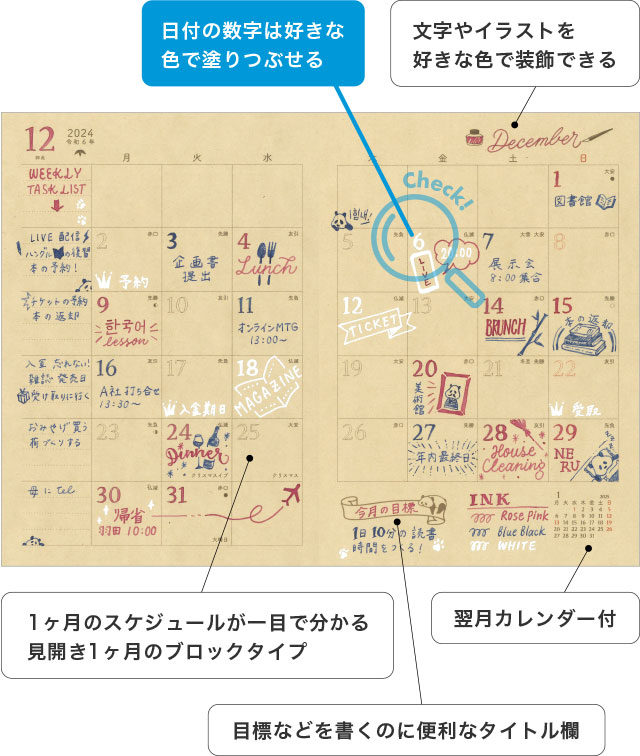

「竹紙」の特長は、一般的な上質紙と比べて厚みがあり、簡単に折れたり破れたりしない強度があること。そのため、繰り返しの使用でもダメージを受けにくく、例えば消せるボールペンでの使用にもうってつけなのだという。さらに、クラフト紙のようなナチュラルな紙色には、多彩なインク色がなじみやすい。黒はもちろん、白のインクで筆記しても映える。つまり、手帳のように色分けをしてスケジュールを記入するアイテムへの活用に、竹紙は適しているといえるのだ。

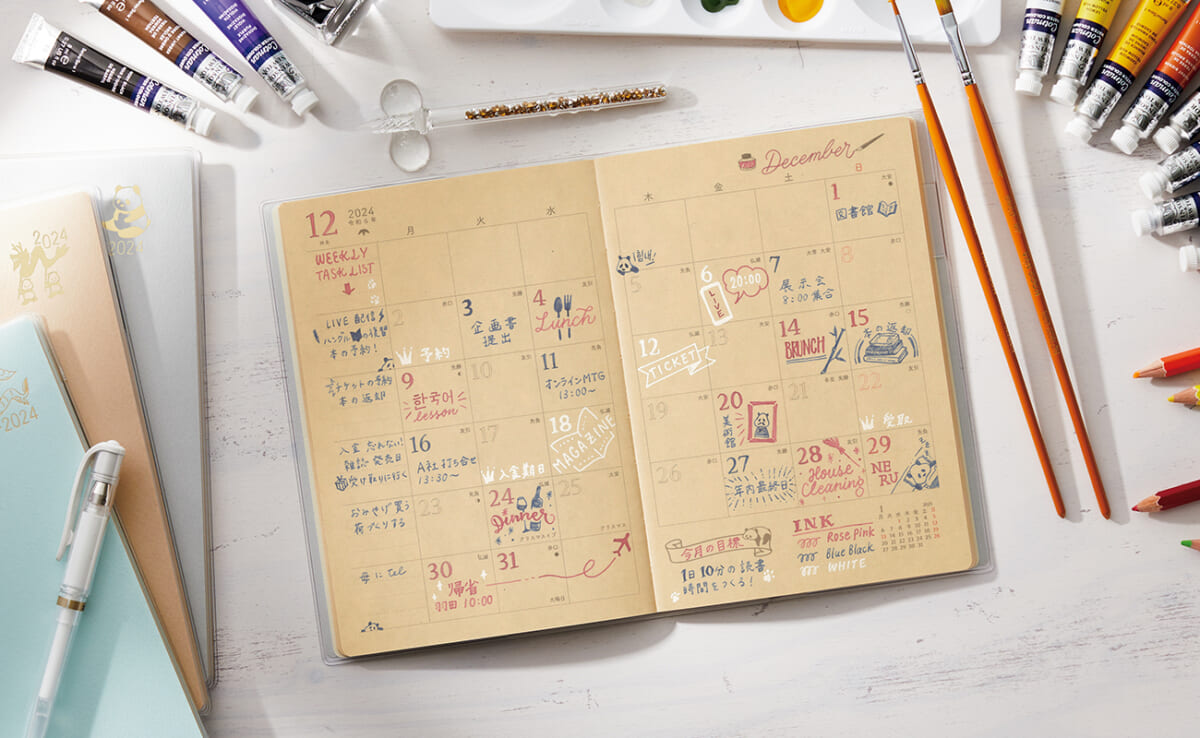

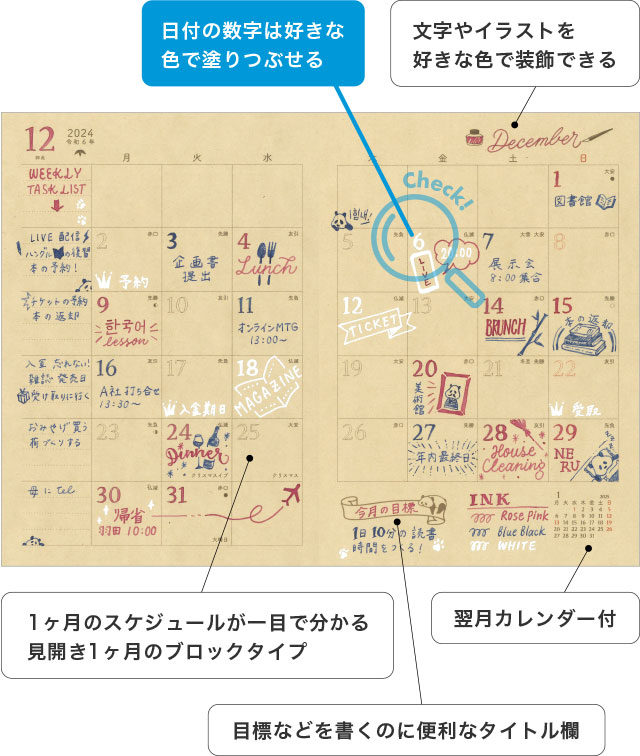

レイメイ藤井「竹紙ダイアリー」には、まさに前述した竹紙のメリットを活かしたアイデアが盛り込まれている。基本仕様は、見開き1か月のブロックタイプ。さまざまなインク色が映えることから、「書き込む」要素を増やしたという同商品は、日付の数字を好きな色で塗りつぶすことができる。これにより、一般的な休祝日以外にも、自分のライフスタイルに合わせて大事な予定がある日などを目立たせることが可能だ。

また、月ごとのページ下部には、目標などを書き込めるスペースも備わっている。タイトル欄に目標や予定など、思い思いに書き込んで活用すれば、より便利になりそうだ。

同社 広報課の吉岡学さんによると、竹紙を使用したダイアリーを新たに発売する背景には、同社のサステナブルへの取り組み促進があったという。そのうえで「文房具メーカーとして、日常使いをする手帳には書き心地や使い心地の良いものを提供したいという思いがありました。竹紙は100g / m2で上質紙よりやや厚みがありますので、書き消しを繰り返してもダメージを受けにくい素材です。なので、予定の変更などで書き換えることが多い手帳に最適です。また、人によっては休日が暦通りではないので、日付を自由にカラーリングして、ユーザーそれぞれが使いやすいデザインに仕上げました」と、新商品へのこだわりと特徴を語ってくれた。

サイズはB6(1700円)とA5(1900円)の2タイプで、グレー、ブルー、ベージュの3色展開。(すべて税込み、以下同)

ロングセラー商品の新作も見逃せない。2004年の発売開始から、女性を中心に人気を集めている「カラーインデックスダイアリー」は、マンスリーブロックで、月曜始まりと日曜始まりの2タイプが用意されている。

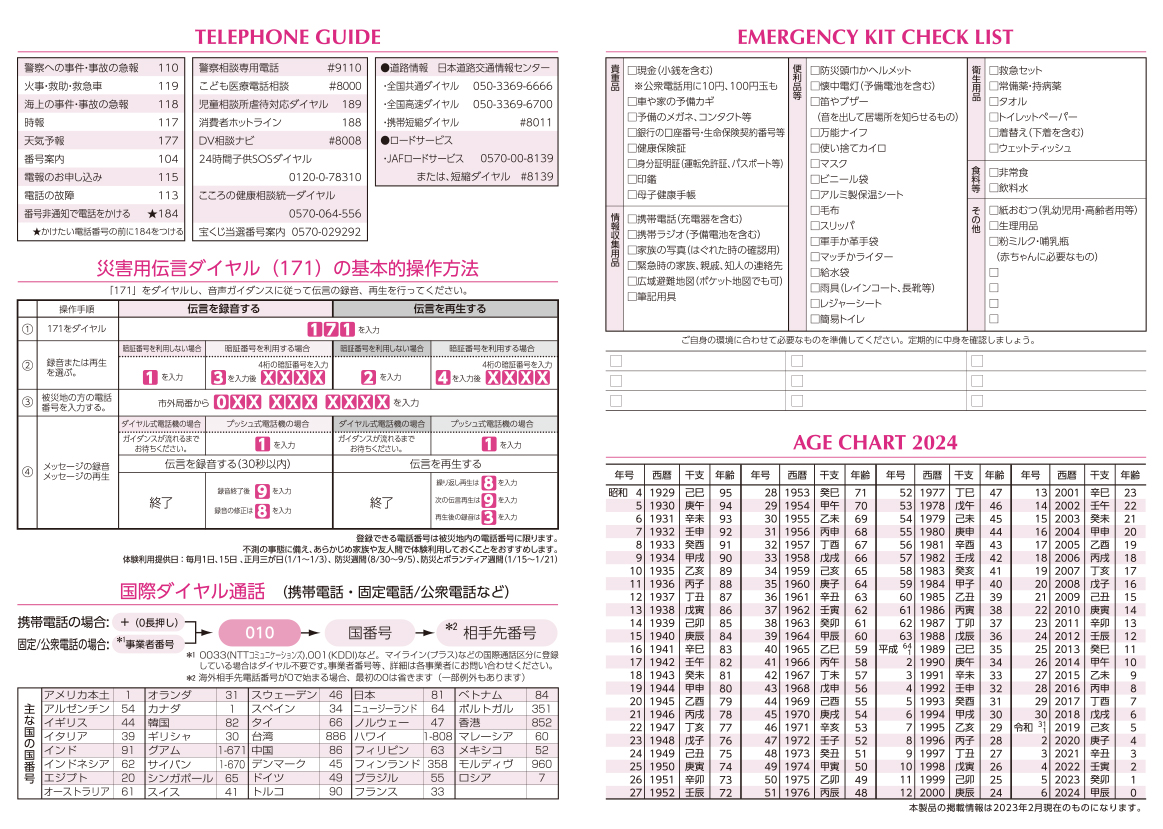

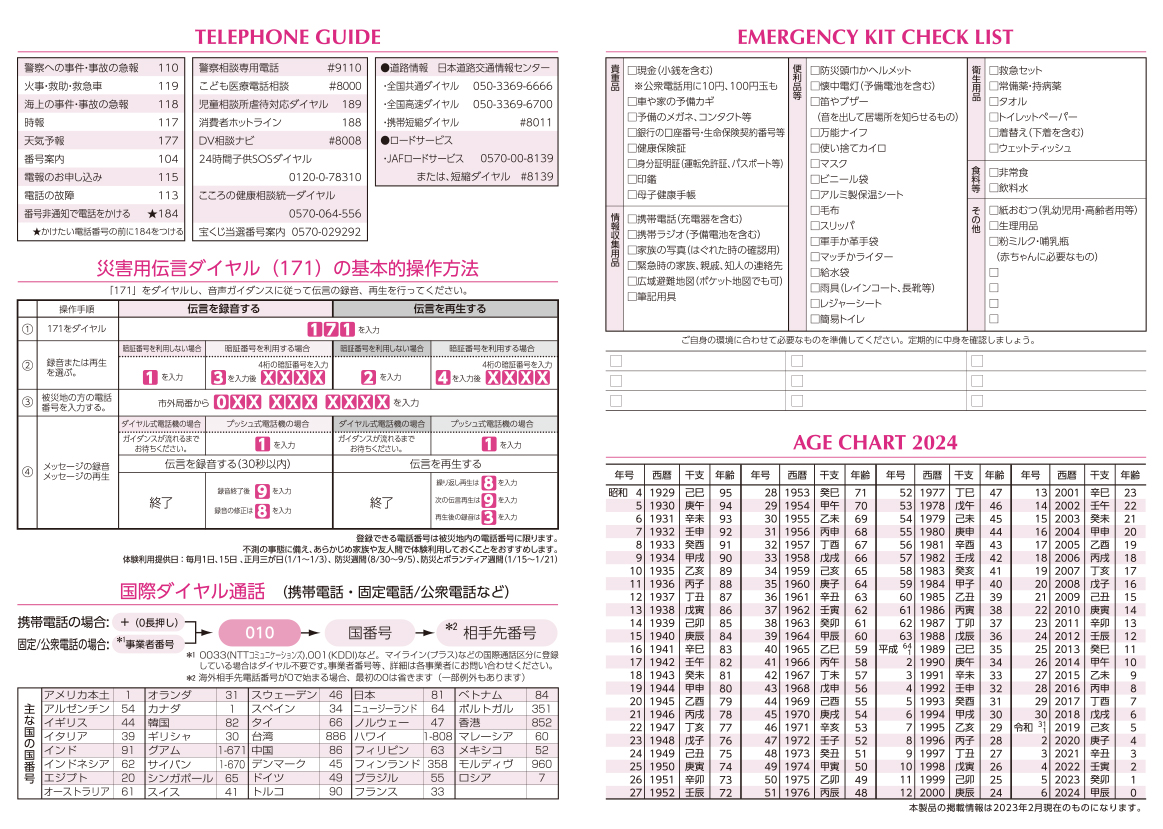

同商品の特徴は、月ごとにカラーが変わるインデックス。これのおかげで、開きたい月をパッと迷いなく開くことができる。スケジュール欄以外には、テレフォンガイド、緊急連絡先、非常時の持ち出し品チェックリストなど、情報ページも充実しており、非常時などに備えて記入しておけばいざというときに携帯して安心できる一冊になっている。

価格は、月曜始まりのポケットB7が750円、B6が1100円。日曜始まりのポケットB7が800円、B6が1200円。シンプルなデザインの月曜始まりに対して、日曜始まりは月ごとに異なる花柄がページにプリントされているので、華やかなデザインが好きな人はぜひチェックしてほしい。

「グロワールダイアリー」も、ロングセラーの人気商品。シンプルなデザインと、薄すぎない上質紙の書き心地が、特にビジネスパーソンに人気だ。実は、同商品は3年前に一度、フォーマットと紙質をリニューアルしたそう。しかし、その際に愛好者から「従来の仕様に戻して欲しい」という声が多くあがったことで、2年前よりフォーマットと紙を従来仕様に戻したのだという。2024年版も従来仕様なので、「愛好者の方々には、ぜひ安心して引き続き使っていただきたい」(吉岡さん)とのこと。

サイズはスタンダート(B6スリム)・コンパクト(B7スリム)の2サイズ。マンスリーは、見開き1か月ブロック式(B6 500円/B7 450円)・同日曜始まり(B6 500円/B7 450円)・同インデックス付き(B6 620円/B7 580円)・同リスト式(B6 500円/B7 450円)。ウィークリーは、片面1週間レフト式(B6 650円/B7 600円)で、各5タイプが用意されている。

なお、前述の商品には、すべて2023年12月から2025年3月までの日付入りとなっている。

そのほか、スケジュールとノートが1冊で管理できる「フォルダイアリー」、ウィークリーと2ウィークスの予定が一覧できて、表紙とカラフルなエッジのコントラストも鮮やかな「カラーエッジダイアリー」、名刺ケースやカードホルダーに入れて持ち運び可能で商談時などにサッと取り出せると人気の「ネームカードダイアリー」など、数々の2024年版手帳がラインナップされる。

スケジュールをはじめ、さまざまな情報のデジタル管理が当然になってきた現代。吉岡さんは「スマートフォンでスケジュール管理をすることはもちろん便利ですが、充電切れや非常時など、万が一のときに備える意味でも、『第二のスマホ』としてぜひ手帳を使い続けて欲しいです」と、語ってくれた。

【フォトギャラリー(画像をタップするとご覧いただけます)】

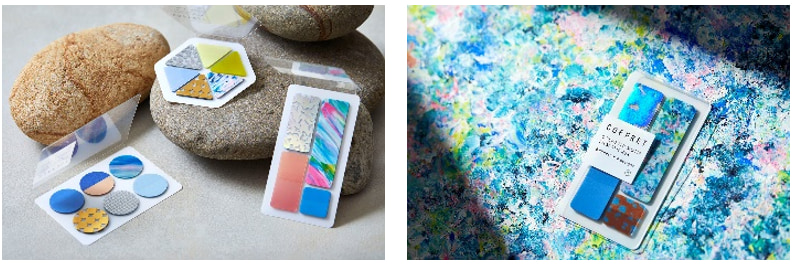

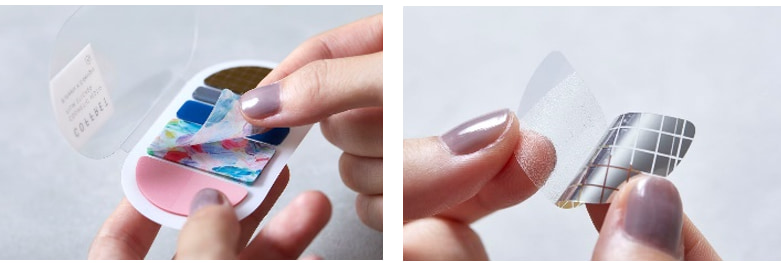

キングジムは、「日々をたのしむ」をテーマとした文房具ブランド「HITOTOKI(ヒトトキ)」の新しいラインナップとして、コスメモチーフのデコレーションシール「COFFRET(コフレ)」を、10月6日から発売します。

同製品は、コスメパレットをモチーフにした、貼ってはがせるフィルムシールです。季節や気分に合わせてコスメを楽しむ感覚で、シールでも自分らしく自由な彩りを楽しんでほしいという同社の思いから企画。価格はいずれも540円(税別)。

ベースカラーやポイントカラー、ラメなどが1つにまとまっているコスメパレットのような形状で、カラーは無地・ニュアンス柄・箔押しなどの華やかな印刷パターンを、1冊に詰め込んでいます。シール形状は丸や四角形、半円などを組み合わせています。

バランスよくデコレーションができる色の組み合わせになっており、1冊のみでもバランス良く華やかに仕上げられます。フィルム素材で透け感があるので、重ね使いもしやすくなっています。貼ってはがせる粘着力で、何度も貼り直しが可能です。

台紙に剥離紙付きのフィルムシールが各色8枚ずつ重なっており、台紙から1枚ずつめくり、剥離紙をはがして使用します。スリムなパッケージで、手帳のポケットなどに入れて、コンパクトに持ち歩くことができます。

カラーはホリゾンブルー、フォレストグリーン、シフォンイエロー、ピンクフロートの4種類、形状はラウンド、スクエア、サークル、バー、トライアングルの5種類で、計20種類です。

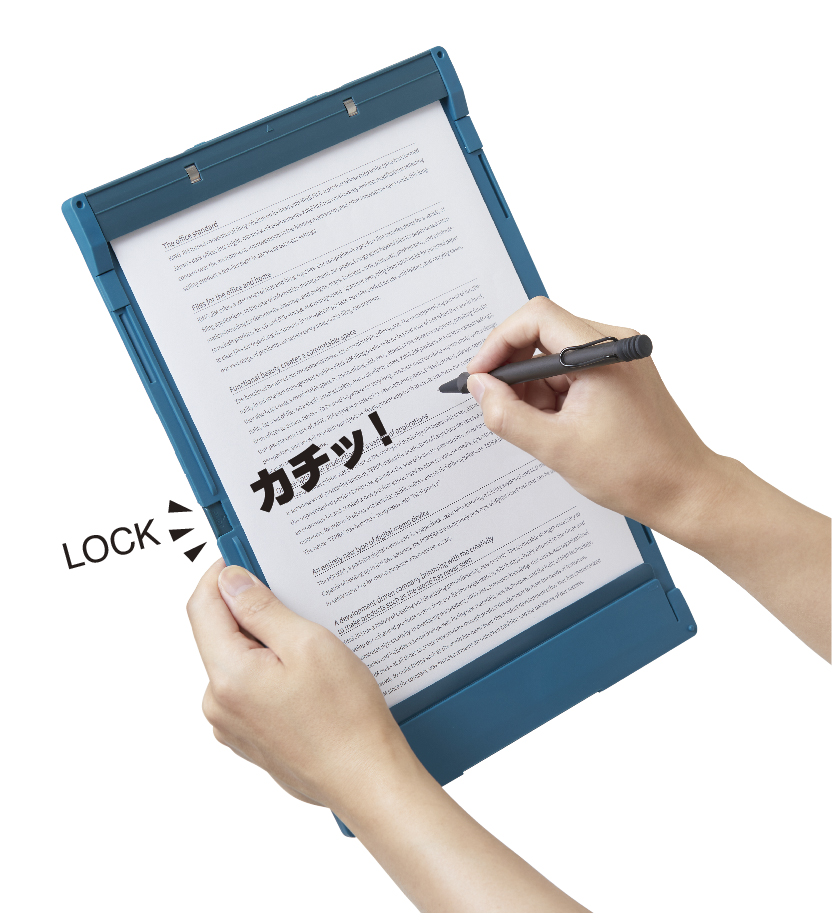

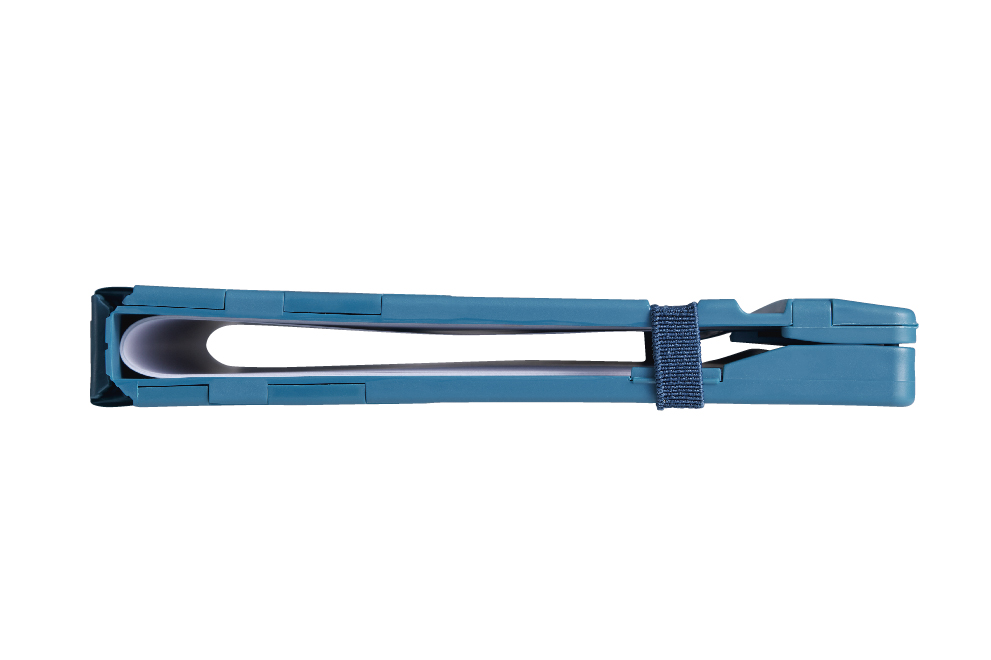

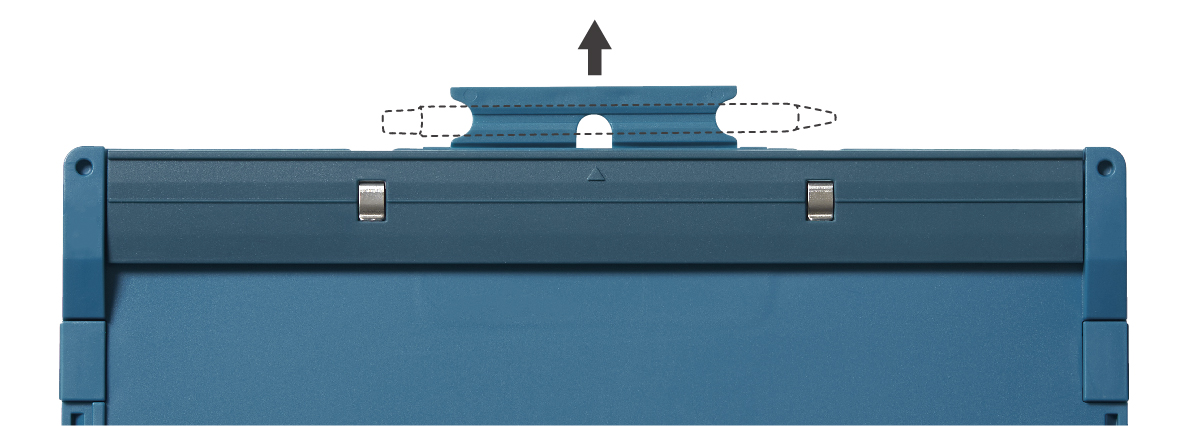

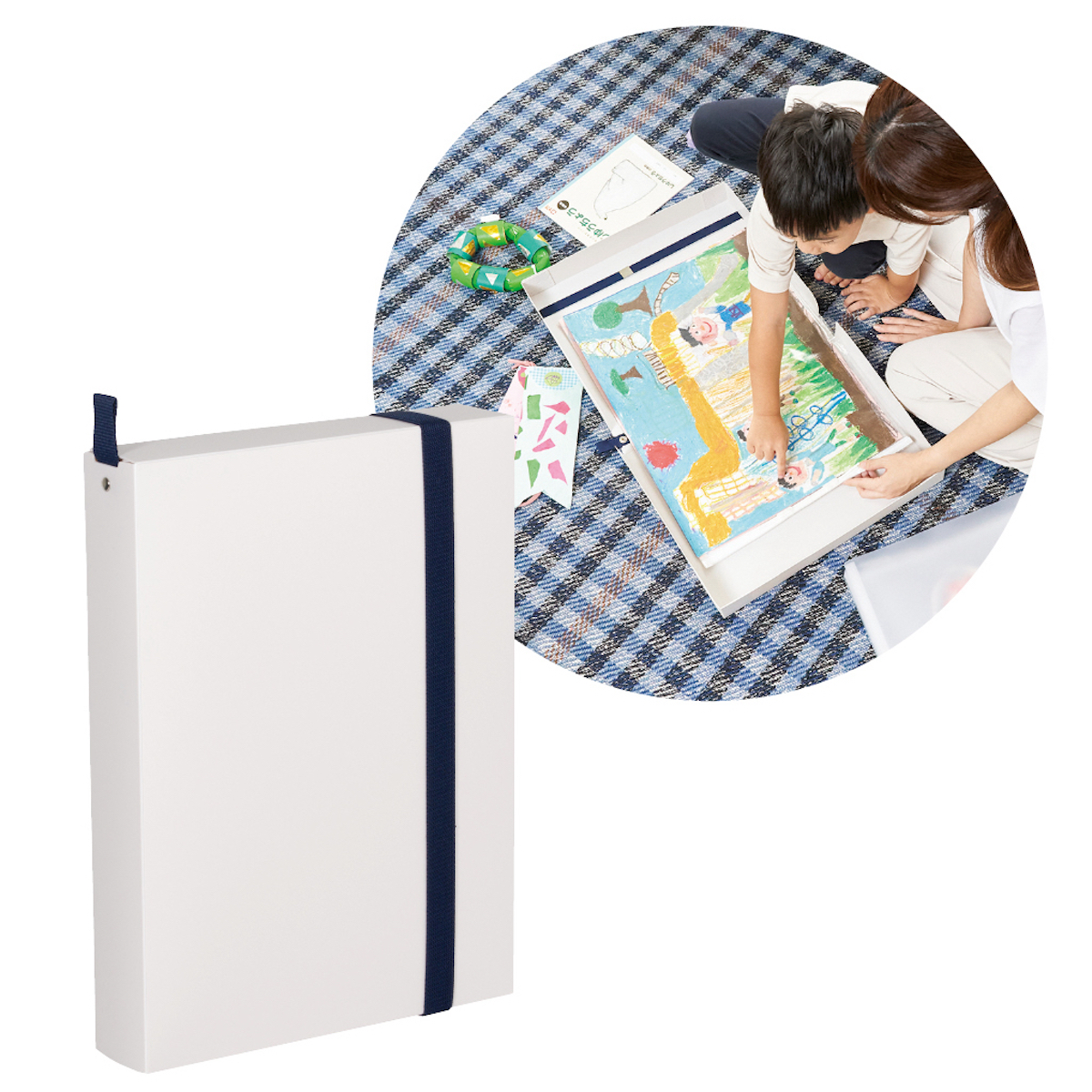

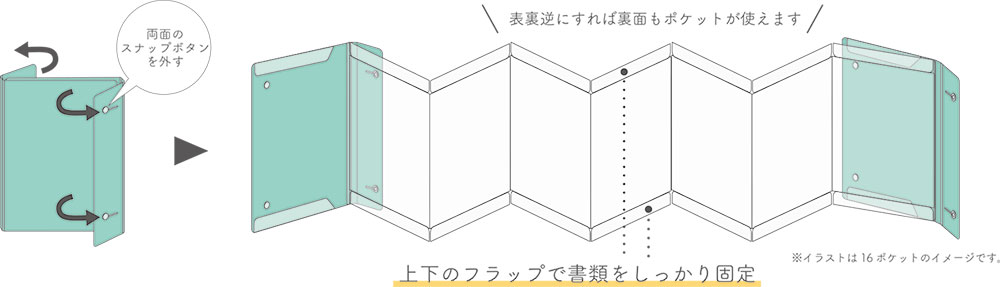

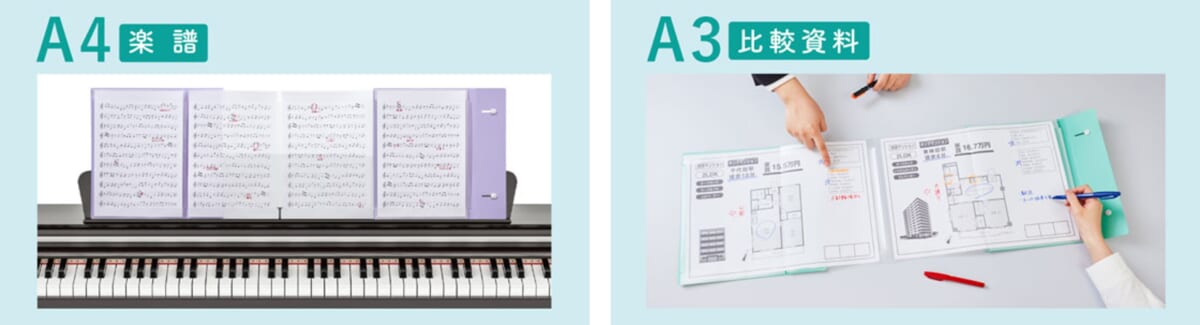

キングジムは、書類をパラパラとめくって閲覧でき、持ち運ぶ時にはコンパクトに折りたためる「コンパック」シリーズに「コンパックボード」を追加。9月29日より発売します。

今回発売するコンパックボードは、半分に折りたためるクリップボードです。本体を半分に折りたたみ、ゴムバンドで固定できるので、A4サイズが入らないカバンにも収納できます。

ボードを開くと自動で筆記面がフラットになり固定され、開いた状態で筆記ができます。本体下部には書類を安定して固定できる紙おさえも付いており、書類が飛んだりずれたりするのを防ぎます。

本体は内側に折りたたむ構造で、書類の中身を見せずに収納することができ、カバンの中で書類を汚れなどから保護します。収納枚数は約15枚で、書類に折り目を付けずに収納できます。

本体に収納可能なペンホルダーも付いており、ペンと一緒に持ち運ぶことができ、使いたいときにペンをサッと引き出せます。

価格は1350円(税別)で、カラーはアオ、キイロ、シロ、クロの4色展開です。

株式会社キングジム お客様相談室(全国共通):0120-79-8107

ホームページ: https://www.kingjim.co.jp/

メディカルアパレルの企画、製造、販売を行うクラシコは、「スクラブをキャンバスに。もっと楽しく。」をコンセプトにしたスクラブライン「Scrub Canvas Club」シリーズ第8弾として、文房具メーカー・トンボ鉛筆の「MONO」ブランドとのコラボレーションアイテムを、9月7日より販売開始します。

今回発売となるのは、創立110周年を迎えたトンボ鉛筆の代表的製品モノ消しゴムの刺繍を配した、「R21 Scrub Canvas Club:MONO スクラブトップス(男女兼用)」と、「R22 Scrub Canvas Club:MONO スクラブパンツ(男女兼用)」。

カラーバリエーションはディープネイビー、白、グレーの3色で、価格はいずれも1万890円(税込)です。

スクラブトップスは、程よいカジュアルなシルエットやサイズ感が特徴。両サイドの腰ポケットには印鑑、スマートフォンなどの小物とペンが分けて入れられる仕切りポケット付きで、ちょうどMONOのボールペンが収まるサイズです。右腰ポケの中にはループをつけており、鍵などを引っ掛けて小物ポケットに収納可能。

左腰ポケの上にモノ消しゴムと同じサイズの刺繍がさりげなく施されています。

首の後ろのストラップフックの下には、勝ち虫と呼ばれる縁起の良い虫で、トンボ鉛筆のシンボルマークの由来であるトンボのマークをお守りのようなイメージで忍ばせています。

スクラブパンツは、トップス同様程よいカジュアルなシルエットやサイズ感で、両サイドの腰ポケットには印鑑などのコインポケットをつけています。右腰ウエストにはループをつけており、鍵やスマホストラップなどを引っ掛けてポケットに収納可能。後ろポケットの上には、モノ消しゴムと同じサイズの刺繍をさりげなく施しています。

サクラクレパスは、ノック式単色ゲルインキボールペン「SAKURA craft_lab 008」を、11月上旬に発売します。価格は6500円(税別)。

「SAKURA craft_lab」は、子どものころの無邪気な気持ちを思い起こさせ、いつまでもペンを走らせていたくなるような「大人の筆記具」を生み出すために生まれた、「かく」喜びを届ける筆記具開発ラボ。

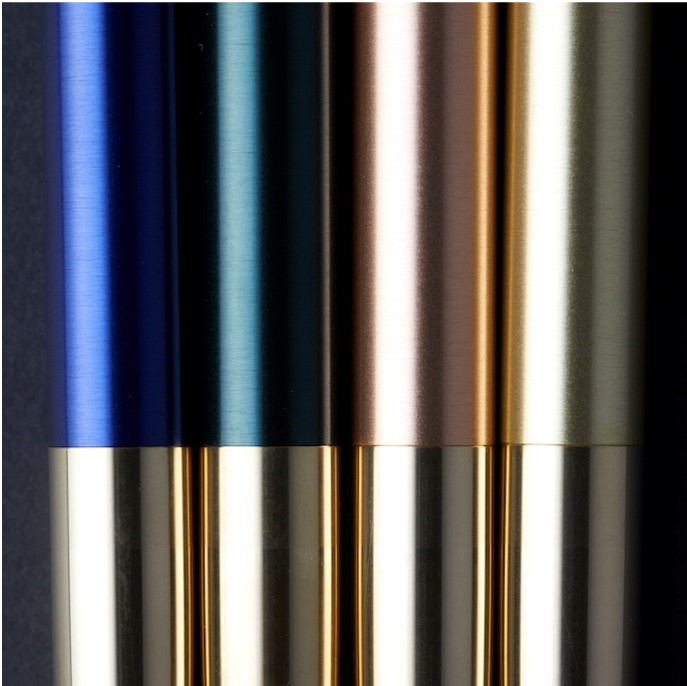

今回発売となる同製品は「自由を、奏でよう」をテーマに開発した、シリーズ初のノック式ボールペン。ノック部分は管楽器のピストンバルブのようなデザインを採用し、ボディにはアルマイト染色によるアルミ軸と真鍮製のグリップを取り入れています。また、頭冠にはサクラマークの印刷が施されています。

ボディのカラーバリエーションは、「#51 トライトーンゴールド」「#20 アシッドピンク」「#29 グルーヴグリーン」「#36 ビバップブルー」の4色。インキ色はブラックを標準搭載していますが、そのほかに別売でブルーブラック、ボルドーブラック、グリーンブラック、ブラウンブラック、漆黒を用意。別売のレフィル(替え芯)は漆黒が250円(税別)で、それ以外は200円(税別)です。

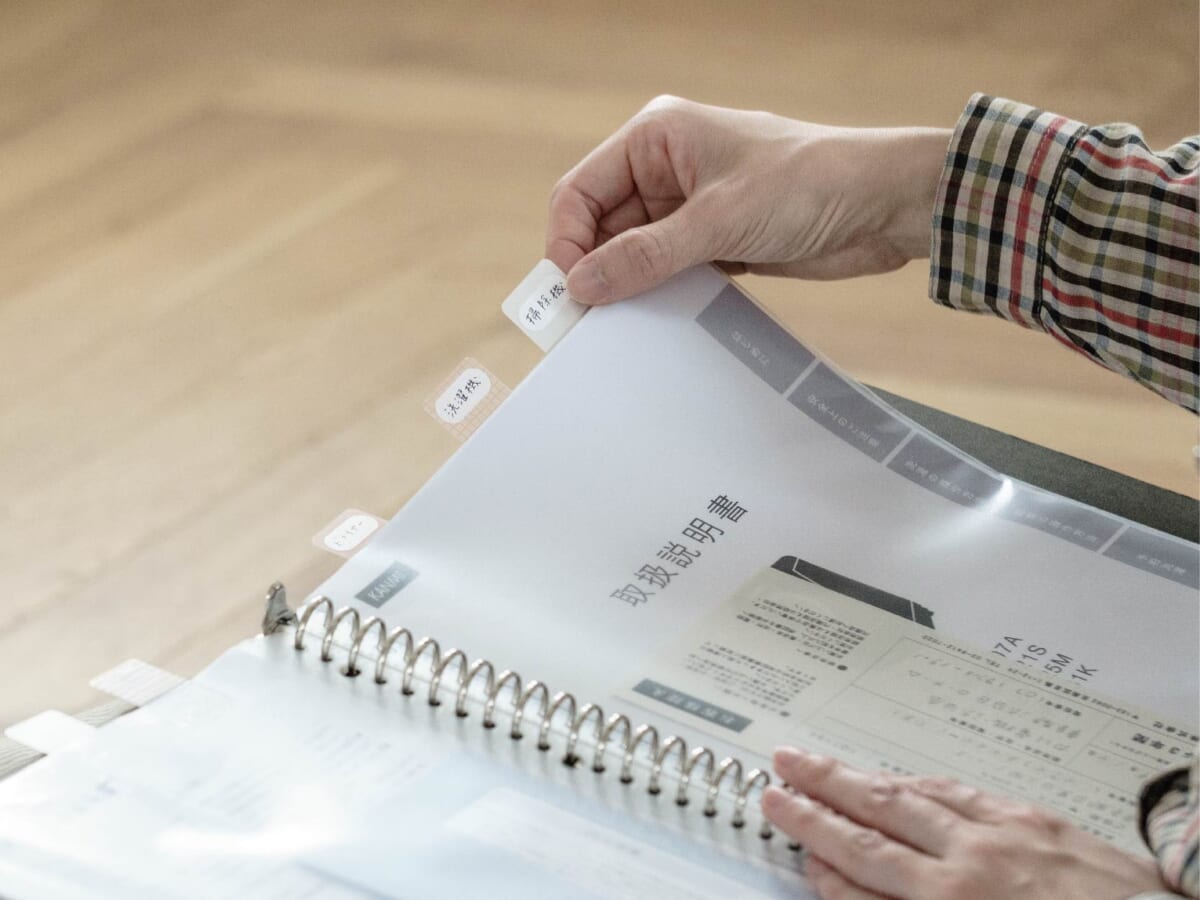

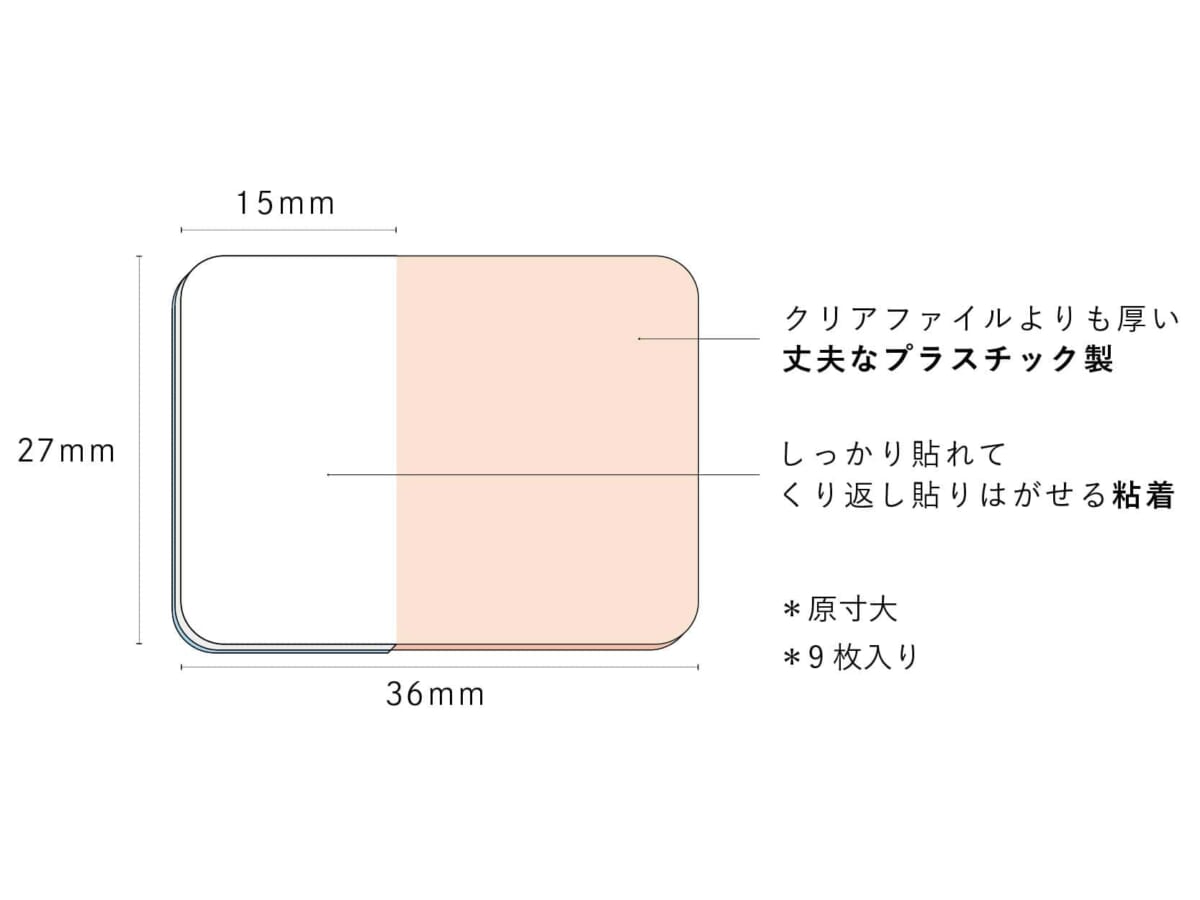

カンミ堂は、「ファイルタブ」を、8月25日に発売します。価格は450円(税別)。

同製品は、クリアファイルにタイトルをつけて貼ることで、書類が見つけやすくなる「分類・見出し機能」と、“つまんで引っ張って”クリアファイルをそのままさっと引き出せる「タブ」としての機能をもつ、プラスチック製のクリアファイル用インデックス。

厚さ約0.4mmの透明プラスチックで、インデックス自体にしっかりした厚みがあり、ファイルボックスの中などで折れたり破れたりすることがなく、見出し部分の見やすさを保つことができます。

粘着部分には、独自の強力な粘着素材を採用。粘着面は上方向や左右に引っ張り出す力に強く、はがすときの力には柔軟で、使用中はしっかり貼りつき、はがしたいときにはのり残りせずにはがすことができます。

無地カラーと方眼チェックの2つのデザインを楽しめる「ファブリック」と、オフィスでも使いやすいライン入りの「ベーシック」の、2タイプ計4種を展開。セット内の9枚はすべて異なるデザインなので、色柄で分類することもできます。

付属のラベルシールは30片入りで、水性ペンでも筆記が可能です。

ワコムは、総合筆記具メーカーのパイロットコーポレーションとコラボレーションした「Dr. Grip Digital for Wacom」を、8月29日に発売します。価格は6380円 (税込)。

同製品は、パイロットコーポレーションの筆記具Dr. Gripの使いやすさを継承したデジタルペン。太い軸径と弾力性のあるラバーグリップは、握りやすく、長時間使用するときにも疲れにくくい構造です。ペンはノック式で、ペン先を収納して保護することができ、持ち運びにも便利です。電源コードや電池を必要とせず、思い立ったらいつでも筆記できます。パームリジェクション機能を備えており、手の一部が画面に当たっても、ペン先のみを認識し、安定した筆記が可能です。カラーバリエーションはアクアブルーとブラックの2色。

8月29日から順次発売するペンタブレット製品「Wacom One」シリーズに対応しているほか、一部ペン対応のWindows PCやAndroid端末で利用することも可能。対応デバイスはワコム公式サイトの当該ページをご覧ください。

購入特典として、付属ソフト「Bamboo Paper」で使える、特別なノートデザイン・罫線デザインをダウンロードできます。

ワコムは、総合筆記具メーカーのパイロットコーポレーションとコラボレーションした「Dr. Grip Digital for Wacom」を、8月29日に発売します。価格は6380円 (税込)。

同製品は、パイロットコーポレーションの筆記具Dr. Gripの使いやすさを継承したデジタルペン。太い軸径と弾力性のあるラバーグリップは、握りやすく、長時間使用するときにも疲れにくくい構造です。ペンはノック式で、ペン先を収納して保護することができ、持ち運びにも便利です。電源コードや電池を必要とせず、思い立ったらいつでも筆記できます。パームリジェクション機能を備えており、手の一部が画面に当たっても、ペン先のみを認識し、安定した筆記が可能です。カラーバリエーションはアクアブルーとブラックの2色。

8月29日から順次発売するペンタブレット製品「Wacom One」シリーズに対応しているほか、一部ペン対応のWindows PCやAndroid端末で利用することも可能。対応デバイスはワコム公式サイトの当該ページをご覧ください。

購入特典として、付属ソフト「Bamboo Paper」で使える、特別なノートデザイン・罫線デザインをダウンロードできます。

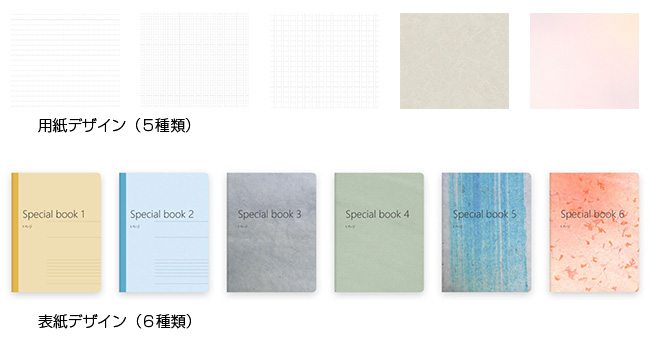

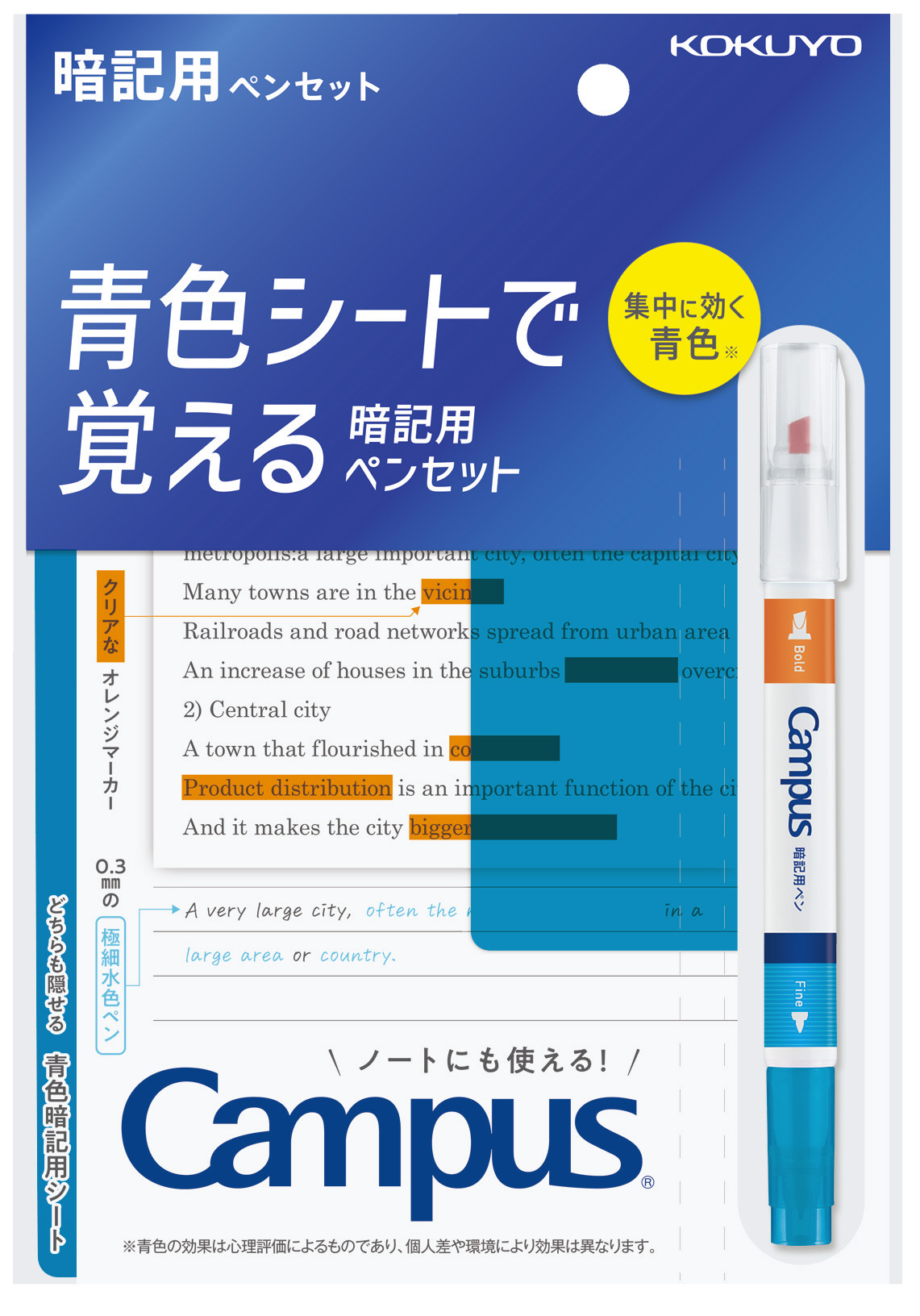

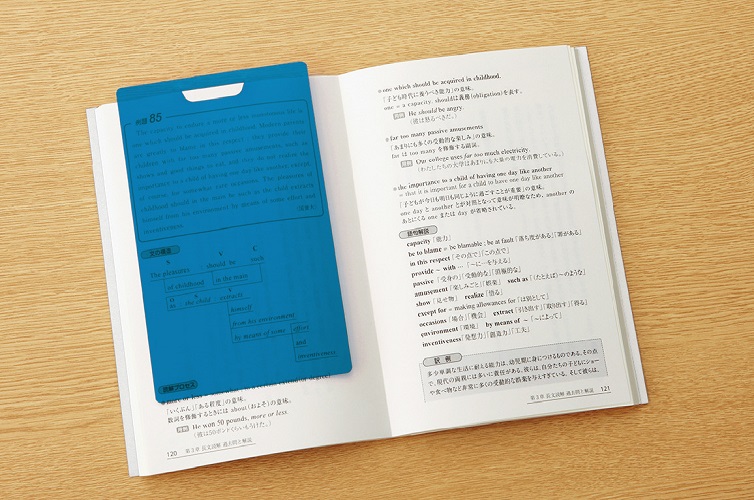

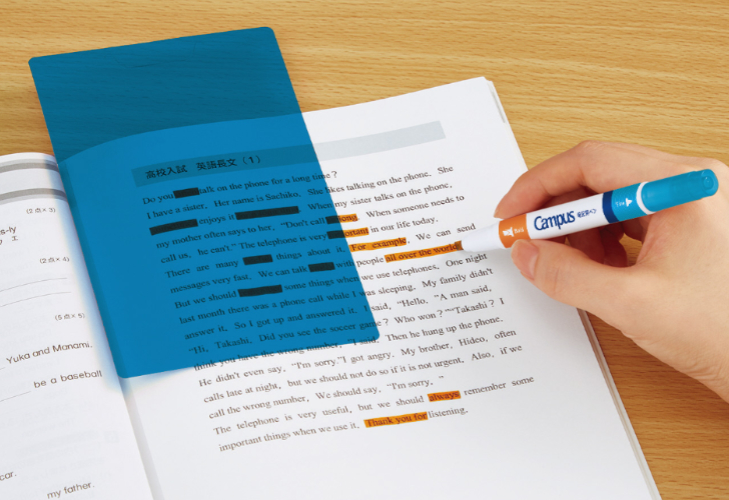

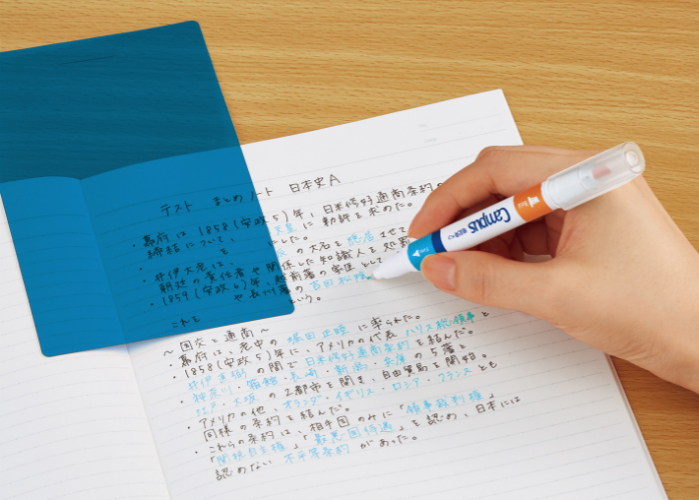

コクヨは、青色シートで文字が隠れるオレンジマーカーと水色の極細ペンが1本になった暗記用ペンと、青色シートがセットになった「キャンパス 青色シートで覚える暗記用ペンセット」を、8月25日に発売します。価格は280円(税別)。

同社は2015年から、覚えたい部分を隠すことができる緑色のマーカーと書き込み用のオレンジ色の細字ペンがセットになった、1本2役の暗記用ペン<チェックル>を発売。

今回は、文字が読みやすく目立たせたい箇所にも使えるインク色とシートの組み合わせを検討し、青色シート、オレンジマーカー、水色極細ペンのセットを考案。シートは、集中実感効果が期待でき、勉強にもよいイメージがある青色を採用しています。

ペンは、インク色が明るく、マーカーで引いた部分が読みやすいオレンジマーカーと、問題の解答を書くときに利用できる線幅0.3mmの水色極細ペンが1本に備わります。

どちらも青色シートを重ねることで文字が見えなくなるので、暗記学習に活用できます。

GGF-Tは、マセラティ社の新世代SUV「マセラティ グレカーレ トロフェオ」を、「超精密スーパーカー消しゴム」シリーズ第3弾「マセラティ」シリーズの追加モデルとして発売しました。価格は550円(税込)。

超精密スーパーカー消しゴムシリーズは、1970年代後半のスーパーカーブームで人気を博した「スーパーカー消しゴム」を、現代に復刻させたアイテムで、マセラティのほか、第1弾「ランボルギーニ」、第2弾「デ・トマソ GFG Style ダラーラ」が発売されています。いずれも公式ライセンスグッズです。

マセラティ グレカーレ トロフェオは、イタリア語で「地中海に吹く強い北東の風」を意味する、グレカーレの最上級モデル。MC20のスタイリングDNAを採用した新世代SUVで、MC20譲りのネットウーノV6やフル電動など、多彩なパワートレインをラインナップしています。

一般的に “紙を切る用のハサミ” にとって最も重要なのは、やはり切れ味だろう。高品質な紙用ハサミであれば、コピー用紙程度なら抵抗なくスーッと切れてしまう。しかし、刃が鋭い=繊細でもあるため、紙より硬いものを切ると簡単に刃が鈍ってしまう。一方で工具系のハサミは、プラ板やDVDなどもザクッと切り落とすことができるのだが、対して布やフィルムなどコシのない柔らかなものを切るには不向きとなっている。

つまりハサミは切る対象によって専用化すべきツールなのだが、マニアでもない限り、そう何本もハサミを手元に置いておくのは無駄だと感じる人も多いだろう。そこでオススメしたいのが、紙でもフィルムでも程よく切断できる切れ味と、プラ板をバッサリ切って刃が鈍らない頑丈さを併せ持つ、汎用性の高いハサミを1本持っておくこと。とはいえ、筆者イチオシの高汎用性ハサミは、文房具店ではちょっと探しにくいかもしれない。なぜなら、ジャンルとしては “キッチンハサミ” に類する製品だから。

プラス「フィットカットカーブ 洗えるチタン」(以下、洗えるチタンハサミ)は、今やハサミ界の大定番である「フィットカットカーブ」シリーズの、キッチン用ラインナップだ。刃はステンレス鋼にチタンコーティングを施したもので、もちろんお馴染みのベルヌーイカーブ刃(ベルヌーイ螺旋の数式をカーブに応用した刃で、刃の根元から先端まで同じ力で切りやすい)となっている。

プラス

フィットカットカーブ 洗えるチタン

1050円(税別)

5色展開

キッチンでは、フニャフニャの食品パック用フィルム、硬くて分厚い牛乳パック、弾力のある鶏むね肉、パキッと砕けやすいキュウリなど、あらゆるものを切らなければならない。つまりキッチンバサミというのは、非常に高い汎用性が求められるのだ。逆に言えば、キッチンバサミを日常用に転用すると、だいたいのものが気持ちよくサクサクと切れてしまう、というわけ。

「洗えるチタンハサミ」は片刃がマイクロセレーション刃(細かなギザ刃)になっているため、新品の靴下をつなぐプラタグや梱包用PPバンドなどの刃滑りしやすい素材でも、がっちり噛んで切ることができる。さらに緩衝材のプチプチシートのようなコシのない素材でも、刃と刃の隙間にフニャと落ち込んで切り損なってしまうということを減らせる。こういった “切り損ないの出ない安定性” こそが、このハサミ最大の魅力といえるだろう。

刃厚も約2.5mmと分厚いので、力を入れてグイグイと切るのにも適している。例えば、雑貨やオモチャのブリスターパックも、透明のPETと下の厚紙台紙をまとめてザクッ! とカットできるので、苦労せずに開封が可能だ。この切れ味を一度体感すれば「信用できる……!」という気持ちになるはずだ。

キッチンハサミがだいたい全長200mm前後と大ぶりなのに対して、文具ハサミに近い約175mmというコンパクトさも、使いやすいポイントのひとつ。これなら取り回しもラクだし、気軽に手に取りやすい。ペンスタンドに立てて置いてもさほど主張は強くならないと思う。

もうひとつ、製品名通り「洗える」のも、万能ハサミとしてありがたい。あれこれ切っていると、油汚れや粘着材のようなものが刃に残ることもあるため、中性洗剤でゴシゴシ洗えるウォッシャブル仕様は実にありがたいのだ。もちろん刃物なので、洗う際は怪我しないように注意するようにしたい。

キッチン用フィットカットカーブを汎用ハサミとして使っている筆者だが、じゃあキッチンの調理用ハサミは何を使っているのか? そりゃもちろん、キッチン用フィットカットカーブである。(どれだけフィットカットカーブ好きなんだ)

プラス

フィットカットカーブ 多機能料理はさみ

2700円(税別)

3色展開

こちらは2022年秋に発売されたばかりの「フィットカットカーブ 多機能料理はさみ」(以下、多機能調理ハサミ)という製品だ。先述の「洗えるチタンハサミ」よりも、調理用途に能力値を強く割り振ったタイプといえる。

食材をザクザクと切るには刃渡りがある程度欲しいので、調理に使うハサミとしてはこれぐらいのサイズ感(全長約200mm・刃渡り約80mm)が適正だろう。ハンドルもしっかりと大きく、ゴム手袋をはめたままでも安定して操作できるようになっている。

刃が左右分離できるのもポイントで、汚れを洗ったり、食洗機に入れたりするにはこれがとても便利だ。他にも分離できる調理ハサミは多くあるが、「多機能調理ハサミ」はこの分離を司るカシメ周りのリングが非常に優秀。分離は簡単だが、通常の作業時にはまったくガタつかない安全仕様なのだ。

刃の中央に空いたスリットは、皮剥き用のピーラーに。ハンドルには栓抜きと、固いビンのふたなどを開栓するふた回しが付属している。この辺りは正直「使うことある?」という気もするが、オマケとしてついていてくれる分にはまぁいいかな、というところ。

一人暮らしを新たに始めた! という人にとって、使用頻度の高い汎用ハサミと調理ハサミは、選び方次第でQOLが地味に大きく変わってくるはず。ということで、新しいハサミ購入時には、ぜひ本記事を参考にして、良いモノを選んでいただきたい。

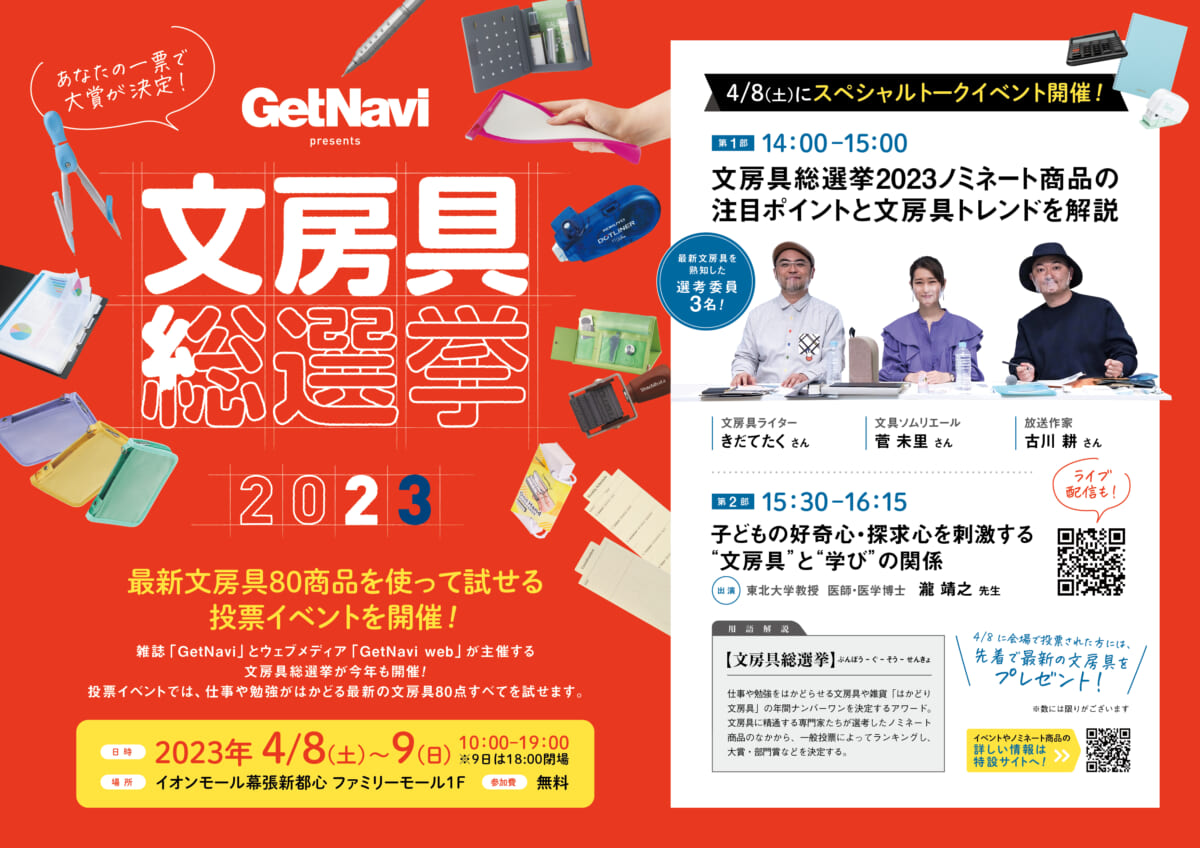

2023年4月8日、イオンモール幕張新都心で開催されたリアル投票イベントで、選考委員会の中心的存在である文房具の有識者3名によるトークイベントが行われた。そこで、文房具総選挙2023にノミネートされた文房具から、各々が注目したアイテムを起点に、傾向と今後の展開について語り合ってもらった内容をプレイバック。惜しくも入賞を逃した文房具も見逃せない!

この3名のトークは、4月8日にイオンモール幕張新都心で開催された「文房具総選挙2023」投票イベントで繰り広げられた。トークの全編は、下の動画でチェックできる。

古川 文房具総選挙も11回目。初回開催当時と比べ文房具への向き合い方が一般層と文房具ファン、審査員たちと、ほぼ変わらなくなってきたように感じています。今回のノミネートラインナップを、おふたりはどう見ていますか?

菅 専門性の高い商品ではなく、自宅でも職場でも使える活躍シーンの多い文房具が多く候補に上がったという印象です。新型コロナウイルスへの対応が一段落し、人出が戻ってきたなかで、屋外で活躍する文房具がさらに増えるかもしれないと予感させる内容ですね。

きだて 昨年大賞に輝いた「海のクレヨン」など、ここ何年かは画材が人気を博していましたが、そろそろ文房具として “変化球” 的な商品も主流になってくるのではないでしょうか。特に今回は、新たに導入された部門がありますからね。

↑スカパーJSAT「海のクレヨン」 2420円

古川 その名も「推し活がはかどる文房具部門」。

きだて 半ば雑貨のようなものも多かったノミネート商品のなかでも、エレコムの「推しごとバックパック」は、3人とも「欲しい!」となったんですよね。

菅 全員がその場で価格を調べましたからね(笑)。

きだて ファスナーで “蓋” をされている状態だと「お仕事」に使えて、休日に蓋を取り払うと、カバンの中身が見える状態になって「推しごと」に使える、と。

菅 缶バッチを付けても傷まないようなメッシュの中材が入っていたり、ポケットがたくさん付いていたり、純粋にバッグとして機能が優れていますね。

↑「推し活がはかどる文房具部門」第5位・エレコム「推しごとバックパック Mサイズ」 2万2231円

古川 もともとエレコムはパソコン周りのポーチをたくさん作っているので、実用性は抜かりないわけですよね。ほかにも、3人一致して「これは良い」と言ったものとして、切る・貼る・綴じる部門の「フィットカットカーブ多機能料理はさみ」がありました。

菅 ピーラーが付いていたり、分解すると1本のナイフとしても機能して、何より使いやすい!

古川 分解が簡単で、洗うのもすごくラクなんですよね。

きだて 食洗機に放り込めるし、めちゃめちゃラクですよ! あと刃に細かいギザギザが付いているんだけど、このノコギリ歯のおかげでグッと噛んで切れるので、切り損ないが少ない。

古川 グリップも大きいから、濡れた手でも取り回しが簡単。料理はさみはいま、これが一番良いんじゃないかなって思っています。

↑プラス「フィットカットカーブ 多機能料理はさみ」 2970円

きだて 今回はシャープペンシルが、キッズの勉強がはかどる文房具部門に移りました。個人的に今回はシャーペンこそが “アツかった” んじゃないかと思うんですが、そんななかで注目なのがぺんてるの「オレンズ AT デュアルグリップタイプ」。「AT」とはオートマチックのことで、要は自動芯出しシステムのこと。この商品が、ほかのオートマ商品よりちょっとお安く作りやすい樹脂チャックで自動システムを実現したことを考えると、今後は千円台とかそのあたりのシャーペンにまで導入できるんじゃないかと期待しています。

↑「キッズの勉強がはかどる文房具部門」第2位・ぺんてる「オレンズAT デュアルグリップタイプ」 2200円

古川 三菱鉛筆の「クルトガ ダイブ」も名作ですよね。 “キャップ付きのシャーペン” という時点で特殊ですし、ホビー用の大人向け高級シャーペンというジャンルがこれで初めて誕生したんじゃないかなと思うほど。昨今のシャーペンというジャンルの進化を象徴するような一本です。

↑「キッズの勉強がはかどる文房具部門」第1位・三菱鉛筆「クルトガ ダイブ(KURUTOGA DIVE)」5500円

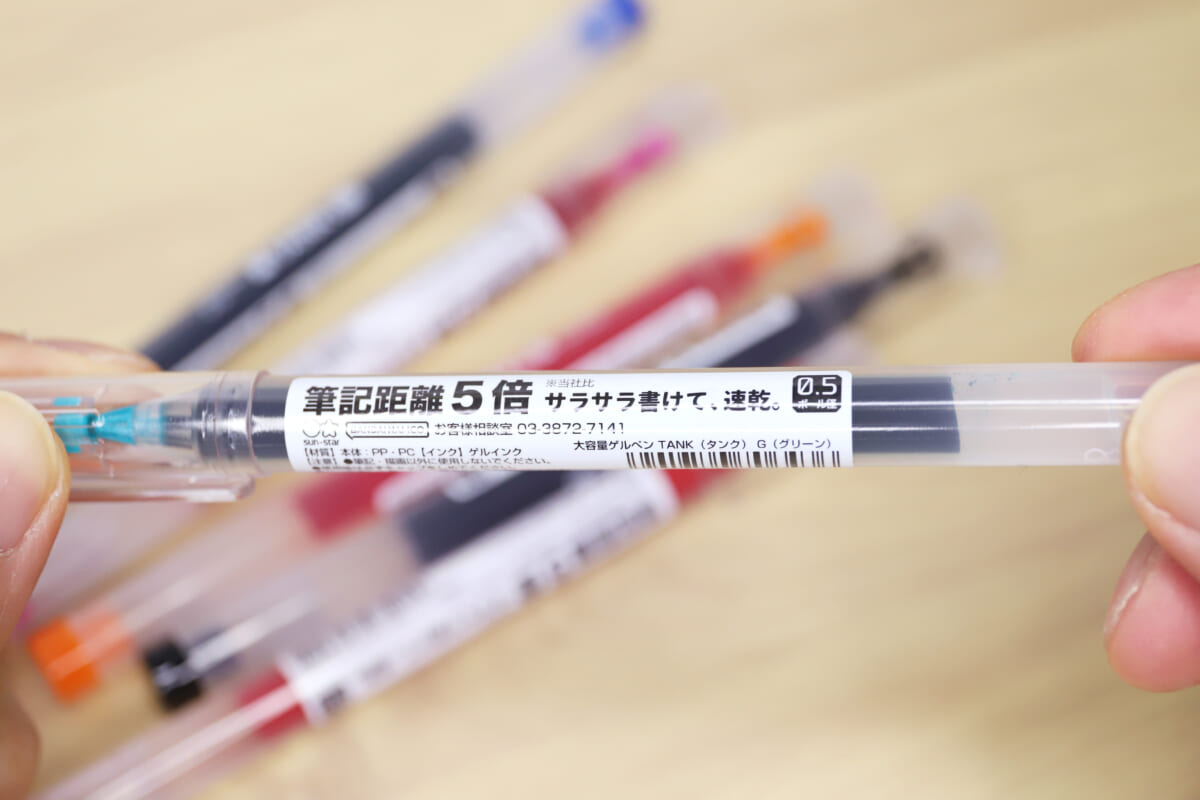

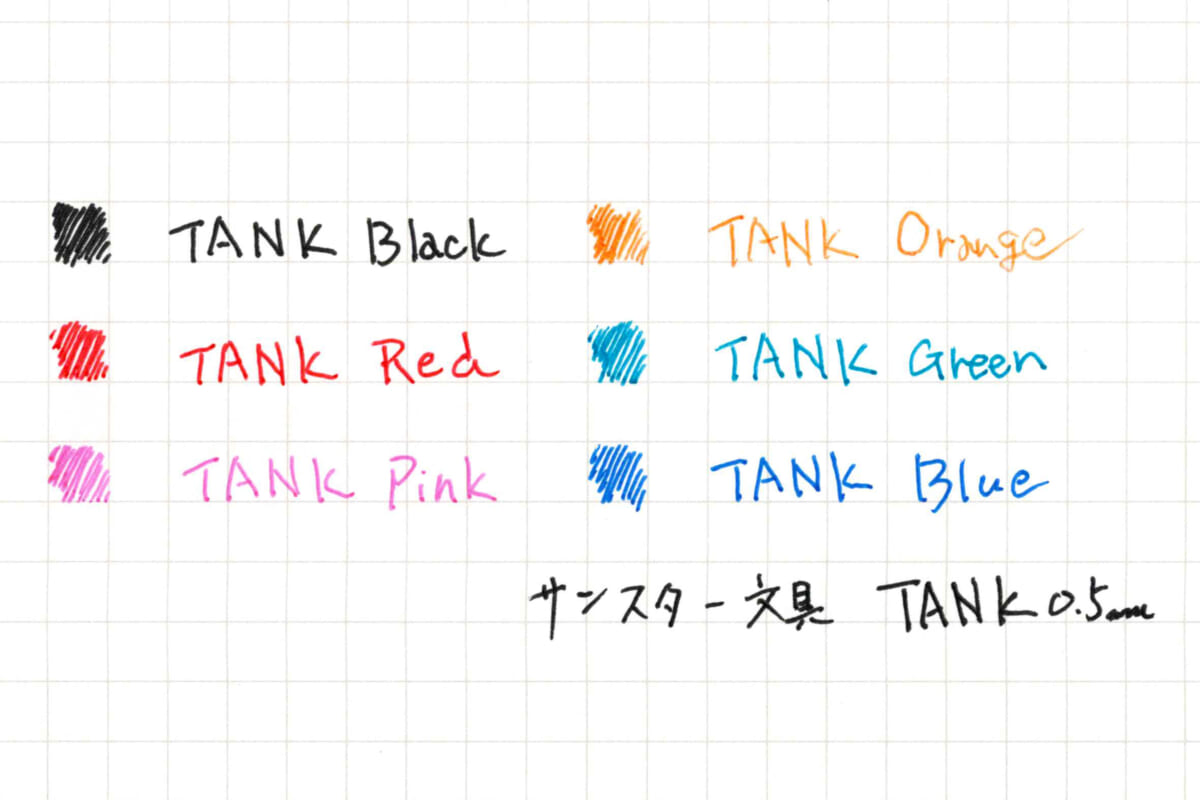

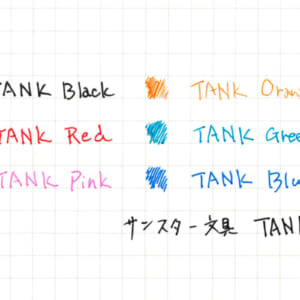

きだて もし “シャーペンの教科書” があったら必ず載るでしょうね。対して、昨年は個人的にボールペンがやや不作な状況にあったと思っていて。というのも、その前年に異常なほど良いものが出すぎて、メーカーとしてもちょっと落ち着いた時期だったのではないかと。そういう状況下で僕がすごくハマッたのが、サンスター文具のゲルインクボールペン「タンク」。あえて日本では珍しいキャップ式にして、軸をまるまるインクリフィルにすることで、従来の5倍というインク量を実現しています。

菅 “インクダバダバ系” ですね! 書いたとき、滑らかさと気持ちの良い書き心地に驚きます。

古川 ゲルインクはインクがすぐなくなっちゃうから不安、という方にとっても相当な安心感がありますよね。

きだて 中高生がノートを書くときに色分けしやすいような配色になっているので、発色がすごく鮮やか。色の違いがパキッと分かる感じで、すごく良いです。

↑「書く・消す部門」第5位・サンスター文具「タンク」 各165円

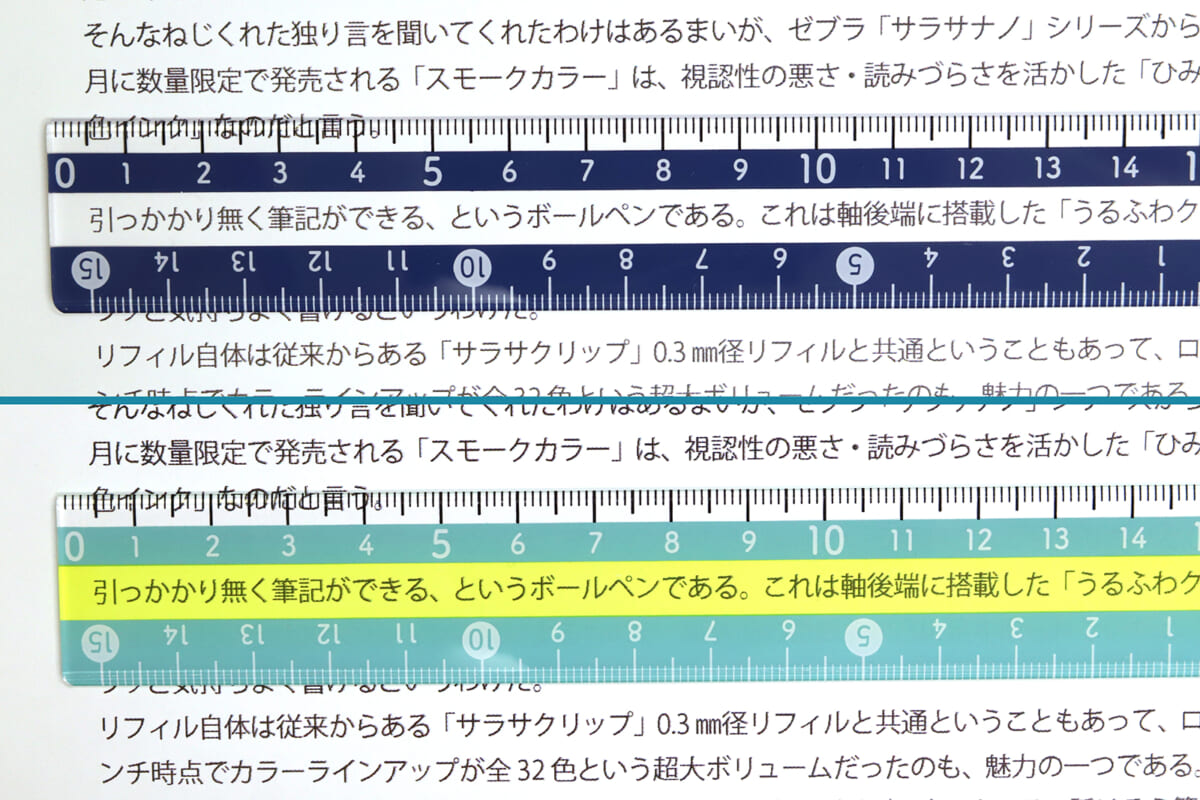

菅 逆に、インクの色がとにかく薄いことが強みになっているのが「サラサナノ スモークカラー」ですね。0.3mmのボールペンなんですけど、ボディカラーの淡い色がそのままインクとして出てくる。これの良さは、外出先でプライベートな内容を手帳に書きたい時に、インクの薄さがのぞき見防止機能になって、気にせずに書き込めるというところ。

古川 スマホののぞき見防止機能を、インクでやっているイメージ。

↑ゼブラ「サラサナノ スモークカラー」 各220円

菅 見られても良い内容は濃いインクのペン、それ以外はこのペンという使い分けもできそうです。視認性の高いペンが主流のなか、あえて “見えにくさ” を謳っている発想に斬新さを感じて、面白いなと思いましたね。それから筆記具で言うと、「タッチミー! アートペン」も良かった。世界の名画をデザインにしたシリーズですが、「タッチミー!」と言うだけあって、表面の凹凸によって触感から絵画が再現されている。そういうコンセプトもすごく素敵ですし、まず筆記具としての性能が良い。

きだて ゴッホの絵画がデザインされた商品もありますが、油絵でグルグルが描かれたところが滑り止めに良くて、グリップ機能も利いてる(笑)。

古川 最近はミュージアムショップで売られているようなペンでも、基本性能の良さが大前提になっている時代になりました。今後もいろいろなミュージアムショップで、どんどん導入されていくでしょうね。

↑ペノン「タッチミー! アートペン」 1500円

古川 では最後に、今年から来年にかけてどういった文房具が出てきそうか、トレンドになっていきそうかを、我々で予想してみましょう!

きだて 最近までは「在宅ワーク」が文房具業界においても大きなテーマになっていましたが、このあたりから風向きがちょっと変わってくるだろうと思います。狭い空間でも快適に暮らせるように、という在宅ワーク文房具の特長をさらに推し進めたような “整理系” の文房具が面白くなっていくんじゃないでしょうか。それこそ「1冊でも倒れないブックスタンド」のように、 “自分の身の周り1m以内を快適化してくれる文房具” が、今後のキーポイントになりそうな気がしています。

菅 なるほど。私は、コロナ禍にオンラインでの授業や会議に慣れたことで、以前よりも音に敏感になった方が多いと思うので、文房具も “静音系” の需要が高まると思います。ノック音やクリップを開ける音に気をつける習慣が根付いているので、静音系のオフィス用品で新しいものが出てくるんじゃないかと。

古川 周囲に対するエチケットはもちろん、自分の立てる音によるストレスを予防するにも有効ですね。僕は近年文房具のトレンドとして “シンプルさにこだわって色味や素材感で差異をつける” というのがあったと思うので、今後はさらにそのマナーを踏襲しつつ、ギミックや特徴的なカラーリングなどで差別化を図っていくような動きが見られるんじゃないかと予測しています。

※価格はすべて消費税込み。

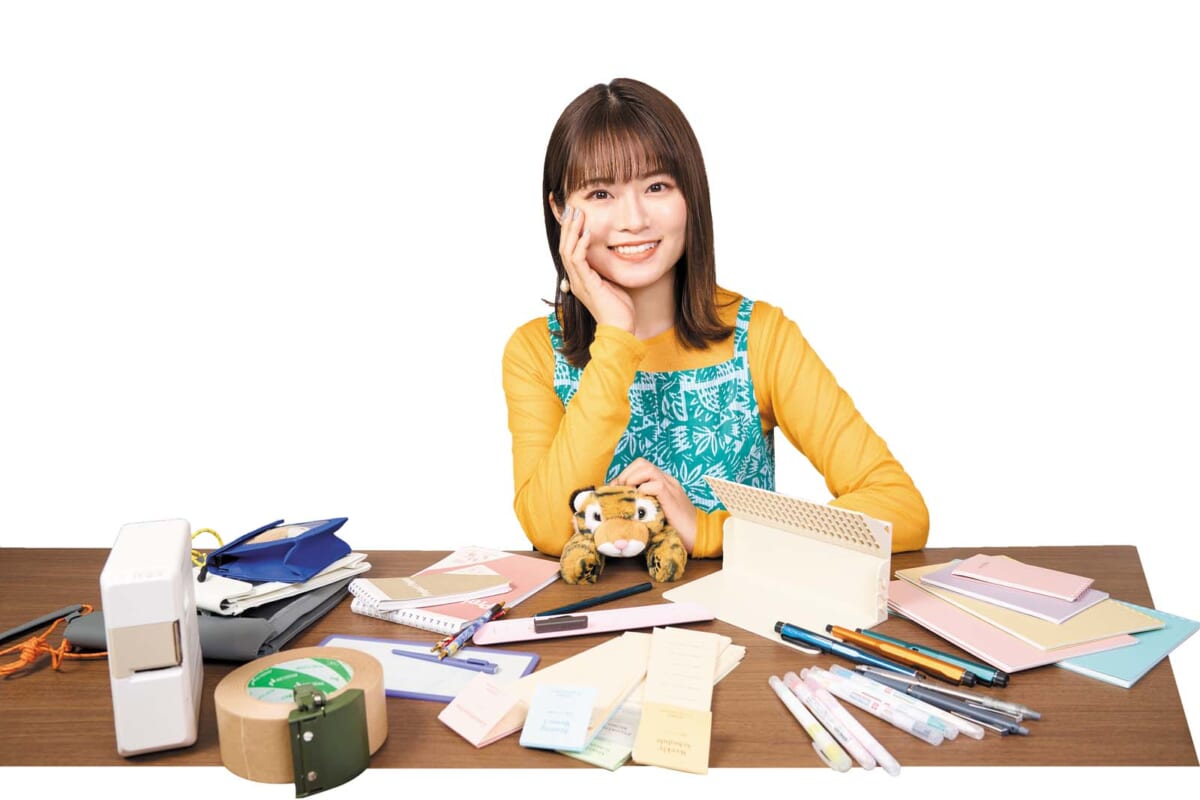

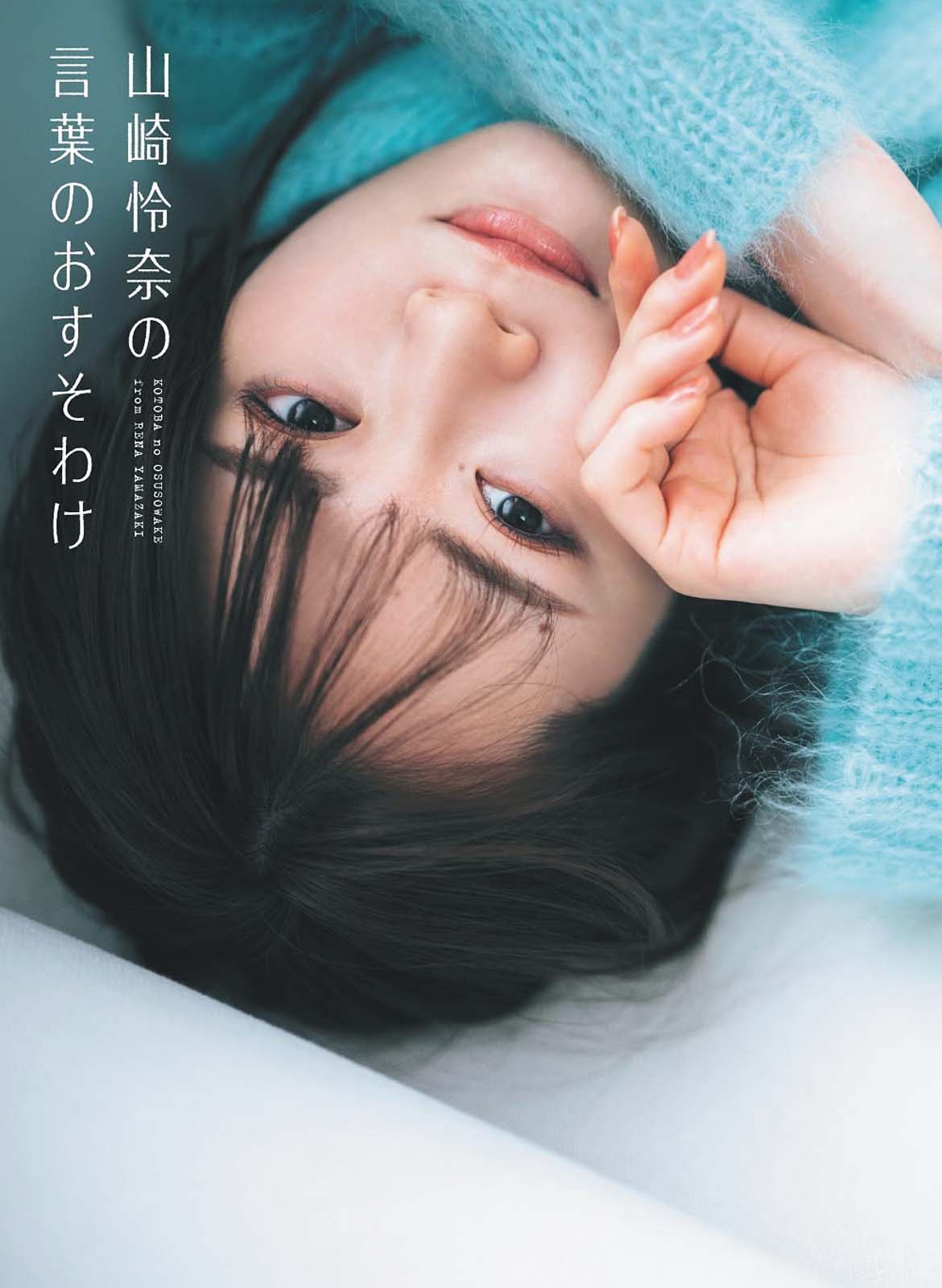

乃木坂46を卒業後、フォトエッセイを出版するなど一層活躍する山崎怜奈さんは、文房具愛好家としても知られる。そこで2021年の文房具総選挙でも本誌に登場、ノミネート商品をチェックしてくれた彼女を緊急招聘! 文房具総選挙2023の結果をどう見る!? 2年を経て環境も一変した山崎さん自身の “文房具観” の変化とともに語ってもらった。

山崎怜奈さん

やまざき・れな●2013年より乃木坂46の2期生として活動、2022年に同グループを卒業。自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」(TOKYO FM)が放送中。

──「文房具総選挙2023」の結果が出ました。今回は、その大賞を山崎さんにいち早く発表させていただきます!

山崎怜奈(以下、山崎) うれしい! でも、見た目だけではどれだか分からないですね。せっかくなので、発表していただく前に自力で当てたいと思います! まず目を引いたのが「ミックスライン」。2本並んだペン先のインク色の組み合わせが、反対色になっていたりしてすごくオシャレ。これは学生時代に出会っていたら絶対に使っていましたね。

学生時代に使いたかった文房具というと「クルトガ ダイブ」も捨てがたい。クルトガは、初めて発売されたころのものからずっと使っていたんですけど、新作はやっぱりスゴいですね。キャップがマグネットになっているので、ポケットやバッグの中で勝手に芯が出ちゃってる、なんてことも防げそう。デザインも大人っぽくて素敵だし「さすがクルトガ!」って言いたくなります。……それで、気になる結果は?(笑)

──大賞に輝いたのは「1冊でも倒れないブックスタンド」でした!

山崎 おめでとうございます! “本好き” として注目していたアイテムだったので、納得の結果ですね。これだと1冊で自立してくれるから、本同士の圧によって傷めずに整理できそうなところがポイント高い。家の中で「アレってどこにしまったっけ?」って迷子になってしまうこともよくあるけど、こうやって本の居場所を手軽に決められるのってすごく助かりますね。カユいところに手が届くアイテムだと思いました!

──山崎さんには、2021年の「文房具総選挙」でもインタビューさせていただきましたが、そのころから文房具のトレンドの変化を感じますか?

山崎 こうやって入賞した商品を見渡してみると「文房具」というジャンルの幅が広がっていることに気づくとともに、それぞれの商品が進化していることも実感します。例えば、この「メタシル」。鉛筆ってずいぶん昔からあるものなのに、まだ進化できるんだ! という驚きとワクワクを与えてくれますよね。

それから「フリクションボールノックゾーン」も。フリクションは昔からよく使っていましたが、インクがちょっと水っぽいように感じていて。でもこれは色も濃くしっかり出ている。フリクションの概念が一気に変わりました。

──山崎さんが現在愛用している文房具もお持ちいただきました。

山崎 ROMEOのボールペンは、私が乃木坂46を卒業するときに、連載「山崎怜奈の言葉のおすそわけ」(Hanako Web)の編集部の方が贈ってくださったものです。女性らしい優美なフォルムで、見た目が美しいですよね。これは打ち合わせなど、お仕事で人とお会いする場面で使うことが多いです。というのも以前、谷原章介さんがペンケースから素敵なペンを取り出して使うのを見て、「自分もこんな大人になりたいな」と影響されて(笑)。こんなふうに、文房具が “大人の嗜み” を演出するアイテムとして機能するという発想を持つようになったのは、最近のことですね。

最近は新しい文房具が次々に出てくるなかで、「これからずっと付き合いたいと思えるかどうか」という基準で、手に取ることが多くなりました。たとえ消耗品だとしても「これは使い続けたい」と感じたら、あらかじめインクのリフィルをストックしておくことも増えて。今回の「文房具総選挙2023」にノミネートされた数々もそういう目線で見ていたし、このなかから付き合いが長く続く “お気に入り” に出会えれば、うれしいですね。

文房具愛溢れる山崎怜奈さんに、文房具総選挙2023のノミネート商品から “れなち的” 大賞を選んでいただきました!

「スマホアプリと連携して使えて便利ですね。できあがりもオシャレだから、人に贈り物をするときにも “ギフト感” を演出できてうれしい!」

「クラフトテープの切り損じにストレスを感じていたのですが、これは切りやすくて気分もスッキリ。クリップで手軽にセットできるところも良いです。絶対欲しい!」

「自分のラジオ番組にお招きするゲストの方の著書を拝読する機会が多いのですが、付箋に書き込める文字数が少ないことに悩んでいて……これほど余白が大きく設けられていたらめいっぱい書き込めて、超実用的ですよね」

【Information】

■Book

山崎怜奈

「言葉のおすそわけ」

(マガジンハウス)

乃木坂46を卒業し新たな一歩を踏み出した山崎さんが、日常における小さな気づきや悩み行き着いた答えなどを綴ったWeb連載が1冊に。手書きへの強い思いも読み取れる。

1年間に発売された最新文房具のなかから、読者や文房具ファン、一般消費者による投票でNo.1を決定する「文房具総選挙」。2023年の大賞に選ばれたのは、2022年10月に発売されたLIHIT LAB.(リヒトラブ)の「1冊でも倒れないブックスタンド」だった。その名の通り、本1冊だけでも立たせておける、特殊構造を持ったブックスタンドである。

居並ぶノミネート文房具のなかでも、特にユニークかつインパクトの大きかった商品。この結果は、仕事や勉強、日常での作業がはかどる機能をもった文房具、を切り口としている文房具総選挙らしい結果だったといえるだろう。

では、「1冊でも倒れないブックスタンド」はいったいどうして生まれたのか? ユニークな機構はどうやって着想・開発したのか? 文房具総選挙選考委員として同商品が台風の目になることを予想していた文房具ライターのきだてたくさんが、開発担当者であるリヒトラブの岩上優樹さんを直撃した。

−−−早速ですが、この「1冊でも倒れないブックスタンド」はどのような経緯で作られたんでしょうか? アイデアのきっかけはどのようなものでしたか?

岩上優樹さん(以下、岩上):きっかけは、うちの子どもの片付けでした。家に絵本がいっぱいあるので、その収納に大手家具メーカーさんの収納ボックスを使っていたんですが、子どもが絵本を片付けようとして、ボックスの隙間に無理矢理に詰め込むんですね。本が傷むし、ボックスの蓋も閉まらなくなるしで、日頃から不便を感じていました。

−−−なるほど。お子さんにはよくありそうなシーンですが、スッキリと収納できないストレスがあったんですね。それを解決するために考えたのが、「1冊でも倒れないブックスタンド」につながる機構ということですか。

岩上:私は小さい頃にピアノを習っていまして。特に上手くもないのでつまらなく思っていたんですけど、ピアノの鍵盤を押すと、その隣の鍵盤と段差ができるでしょう。その段差の引っかかる感じが面白いな、と印象に残っていたんです。そういうのばかり気にしていたので、やっぱりピアノは全然上達しなかったんですが(笑)。ただ、それが頭の片隅にずっと残っていて、ふと「あの鍵盤の段差が絵本の収納に使えるんじゃないか」と思いつきました。

−−−子どもの頃に習ったピアノが、今になってそんな形で役に立つとは! ところで大賞受賞時に岩上さんからいただいたコメントに「二つの部材だけで作られている」とありました。これはどういうことなんでしょうか?

岩上:「ブックスタンドのベース部分」と、「上のパタパタ動くストッパー部分」という2種類の部材だけで構成されています。開発の都合上、端的に言えば、部材の種類が少ないほど低コストで作ることができるわけです。実は、初期段階ではストッパーをカバーする部材もあって3種類だったんですが、それだと価格がもっと高くなってしまうため、社内からは「もう少し価格を抑えられないか」と指摘され、部材を2つにすることで達成できたという経緯がありました。実現するために構造を作り込むのは、かなり難しかったですね。

−−−また、このパタパタのストッパー機構はもちろんですが、本体の連結機構のおかげで端のストッパーが無駄にならないのも素晴らしいと感じました。価格も安いので、複数台を導入して連結しているユーザーも多いのではないでしょうか。

岩上:ありがとうございます。個人的にとにかく機能がいっぱい詰まっているのが好きなので、連結は最初の頃から盛り込みたかった部分ですね。基本的にこのブックスタンドはパタパタ部分がメインでプロモーションしてもらっているので、連結機能は声高にアピールしていないんです。でも設計者としては、シンプルな構造ながら、間違いなく機能するように非常に苦労して作った機構なので、褒めてもらうと嬉しいです(笑)。

−−−全体的にかなり工夫の詰まった製品ですが、例えばリヒトラブの既存商品や技術から応用されている部分というのもあるんでしょうか?

岩上:いまはもう廃番になっている「コンピューターバインダーワゴン」という製品があって。弊社の定型の「コンピューターバインダー」というファイルが収まる専用ワゴンです。棚板の上から小さなパーツが並んで吊られている構造なんですが、これがブックスタンドのパタパタと似たような働きをして、ファイルが倒れないように固定します。本が倒れないようにピアノの鍵盤の動きを考えていたとき、先輩社員から「うちに昔、こういうのがあったよ」と教えてもらいまして。「コンピューターバインダーワゴン」が廃番になったときは、まだ僕は入社していなかったのですが、このシンプルな構造はヒントになりました。

−−−開発では、いろいろな部分でご苦労があったんですね。発売前の社内での評判や数字的な見込みはどうでしたか?

岩上:発売前は年間で6000台、月あたりにすると500台程度を見込んでいたそうです。製品自体は1色でバリエーションもなく、そもそも市場に需要があるのか読めなかったし読書人口も減っているので、かなり低めに設定されていたようです。あまり前例のない製品でもありましたし……。

−−−では、発売以降の数字はいかがでしょうか?

岩上:おかげさまで、昨年10月の発売から半年間で約1万7600台を出荷しました。年間計画の3倍近くですね。文房具総選挙2023で大賞を受賞して以降はさらに多くのお声がけをいただいていまして、発表された5月1か月の出荷台数は5600台以上になっています。

−−−月間予定の11倍以上! これはすごいことになりましたね。「文房具総選挙」がお役に立てたようでなによりです!

岩上:文房具が獲得できるアワードはいくつかありますが、そのなかでも文房具総選挙はひとつの目標としていたアワードなので、大賞受賞はたいへん嬉しかったです。

−−−大賞を取って、社内の反応はいかがでしたか?

岩上:数名の方から「すごいね」と言ってもらえました。

−−−……数名? 後に月間出荷台数を11倍にしたのに、数名なんですか!?

岩上:いえ……、盛り上がってたのが私のところまで届いてなかっただけかも(笑)。ただ、自分でも「売れたとしてもニッチなところだろうな」と思っていたので、そこまで大きな数字になるとは予想外でした。

−−−リヒトラブ広報担当・金親さん:岩上の開発部門と、私たち広報や営業のいるフロアが別なんですが、こちらのフロアではもうめちゃくちゃに盛り上がっておりました(笑)

−−−ちなみに、このブックスタンド以外で岩上さんが設計担当された文房具には、どういうものがありますか?

岩上:最近ですと、ナカバヤシさんとコラボさせていただいた「プリントルーズバインダー」や、ゼムクリップとめ機の「クリラーク」を担当しました。「クリラーク」も構造がめちゃくちゃ大変でしたね……。

−−−これらを通して、岩上さんが製品開発をするときに心がけていることがありましたら、教えてください。

岩上:弊社の営業担当が販売店様からいただいてきたご意見やご要望が、アイデアのタネになることが多いんです。ただ、最終的にそれを自分が「欲しいな」と思えるかどうか。そう仕上げるように、常に心がけています。自分が欲しくないものを作ってしまうと、どうしてもブレるというか、詰めの部分が甘くなってしまうように感じていて……。もちろん、最終的にはいろいろな方の意見を聞いて仕上げますが、最初の段階では自分が欲しいと思えるかどうかを大事にしていますね。

−−−自分の「欲しい!」が重要なんですね。

岩上:そもそも中学生ぐらいから、用もないのに文房具店に通いつめていたタイプの人間なので。その当時からいろいろな文房具の構造をたくさん見てきたのが、今の仕事に役立っているように思います。

−−−小学校のピアノレッスンが役に立ったぐらいですから。それにしても、昔から相当に文房具がお好きだったんですね!

岩上:そうですね。中学の頃から、大学では工業デザインを学んで、文房具メーカーに就職して、自分で開発した商品を世に送り届けたい! と考えていたんです。今でも個人で文房具専用のツイッターアカウントを持っていて、そこで一般のユーザー様や他社様の公式アカウントからのツイートもしっかり追って、情報収集しています。

−−−それは完全な“文房具ガチ勢”ですね! 最後に「1冊でも倒れないブックスタンド」の今後の展開などがありましたら、教えてください。

岩上:いろいろと検討中ではありますが……。

−−−まずは「カラバリが欲しい」という意見はあちこちから聞こえてきています。あとは雑誌用の大きめサイズとか。雑誌「GetNavi」でタレントの山崎怜奈さんに文房具大賞に関してインタビューしたときも、「黒が欲しい!」とコメントしていたようですよ。

岩上:そうですね、本体カラーやサイズのバリエーションのご要望は、ありがたいことに数多くいただいています。みなさんのご意見にお応えして、商品展開が増えることはあるかもしれません。あと、連結機構をうまく活かせるような商品のバリエーションは、ぜひ出せたら嬉しいなと思っています。ホント、苦労した部分だったので(笑)

−−−期待しています。今回はおめでとうございました!

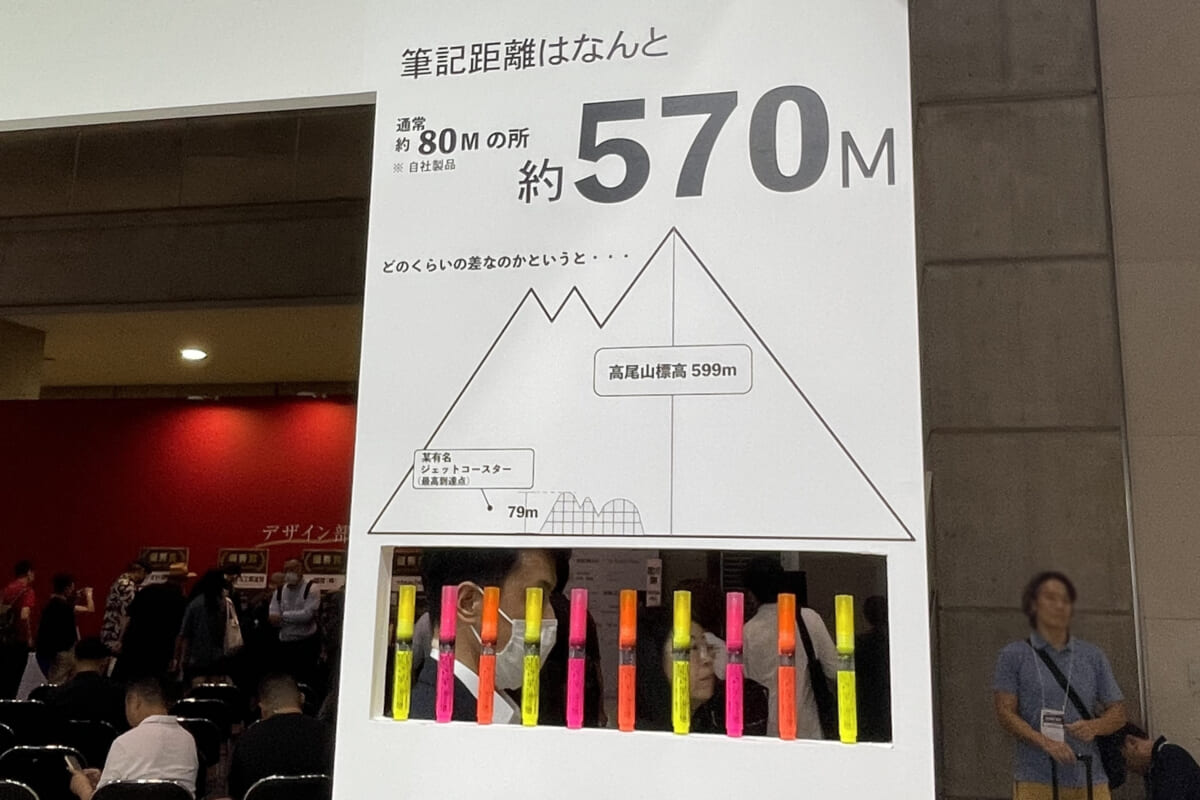

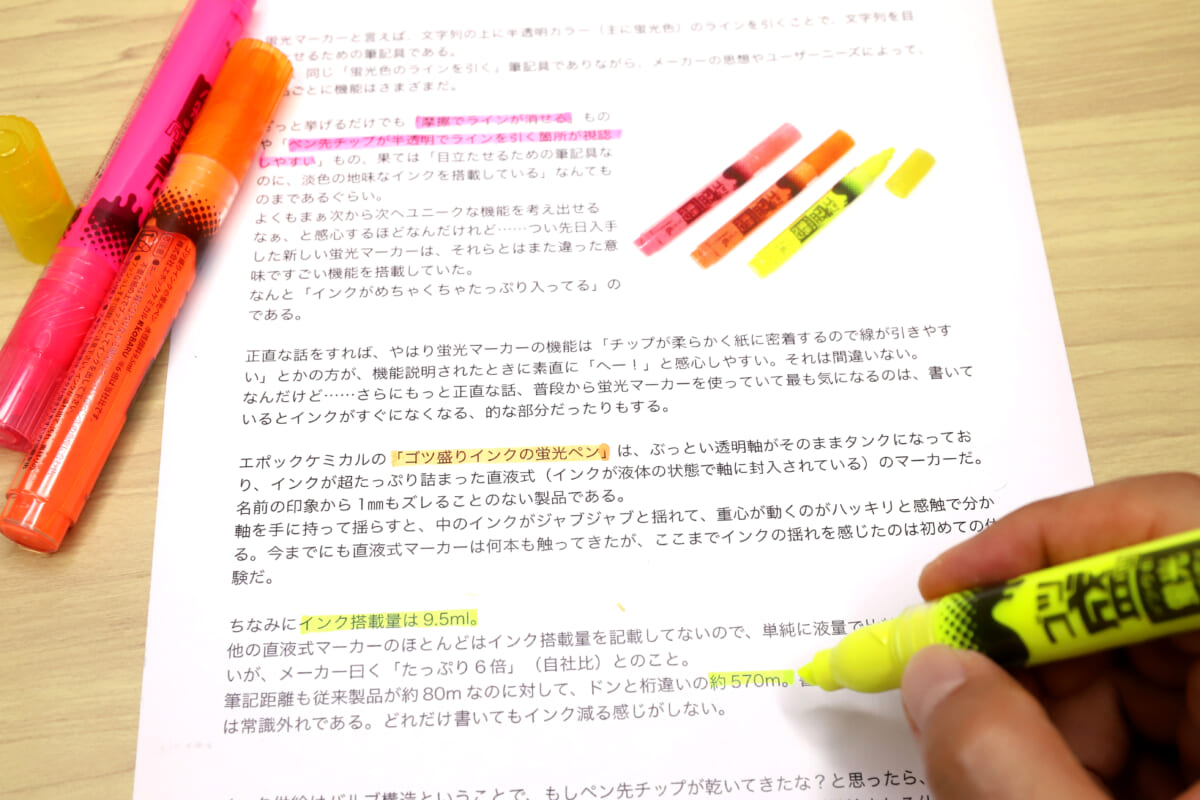

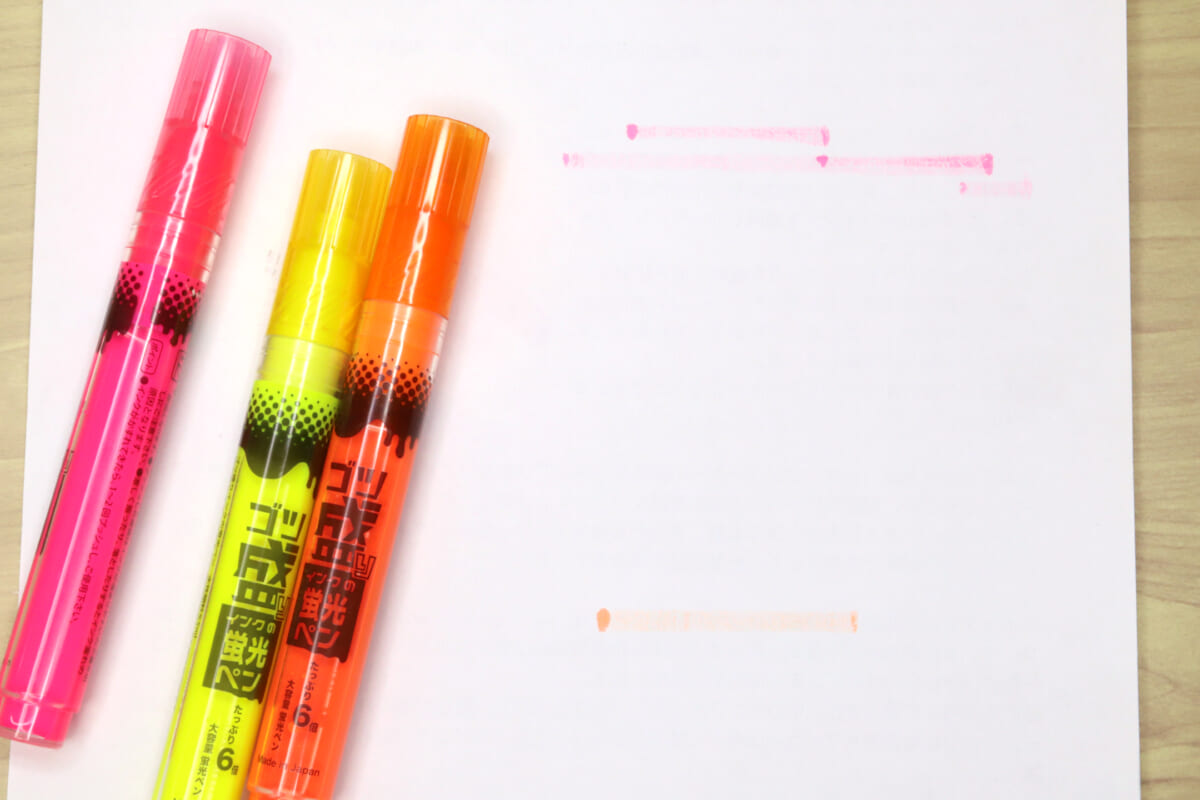

蛍光マーカーと言えば、文字列の上に半透明カラー(主に蛍光色)のラインを引くことで、文字列を目立たせるための筆記具である。同じ「蛍光色のラインを引く」筆記具でも、メーカーの思想やユーザーニーズによって、製品ごとに機能はさまざまだ。「摩擦でラインが消せる」ものや「ペン先チップが半透明でラインを引く箇所が視認しやすい」もの、さらには「マーカーなのに淡色の地味なインクを搭載している」なんてものまである。

よくもまぁ次から次へとユニークな機能を考え出せるなぁ、と感心するのだが……つい先日入手した新しい蛍光マーカーも、「インクがめちゃくちゃたっぷり入ってる」というシンプルながらインパクトのある製品だった。

正直な話をすれば、やはり蛍光マーカーの機能は「チップが柔らかく紙に密着するので線が引きやすい」などの方が、機能説明されたときに、素直に「へー!」と感心しやすい。それは間違いない。しかし、もっと正直な話、普段から蛍光マーカーを使っていて最も気になるのは、「書いているとインクがすぐになくなる」という部分だったりする。

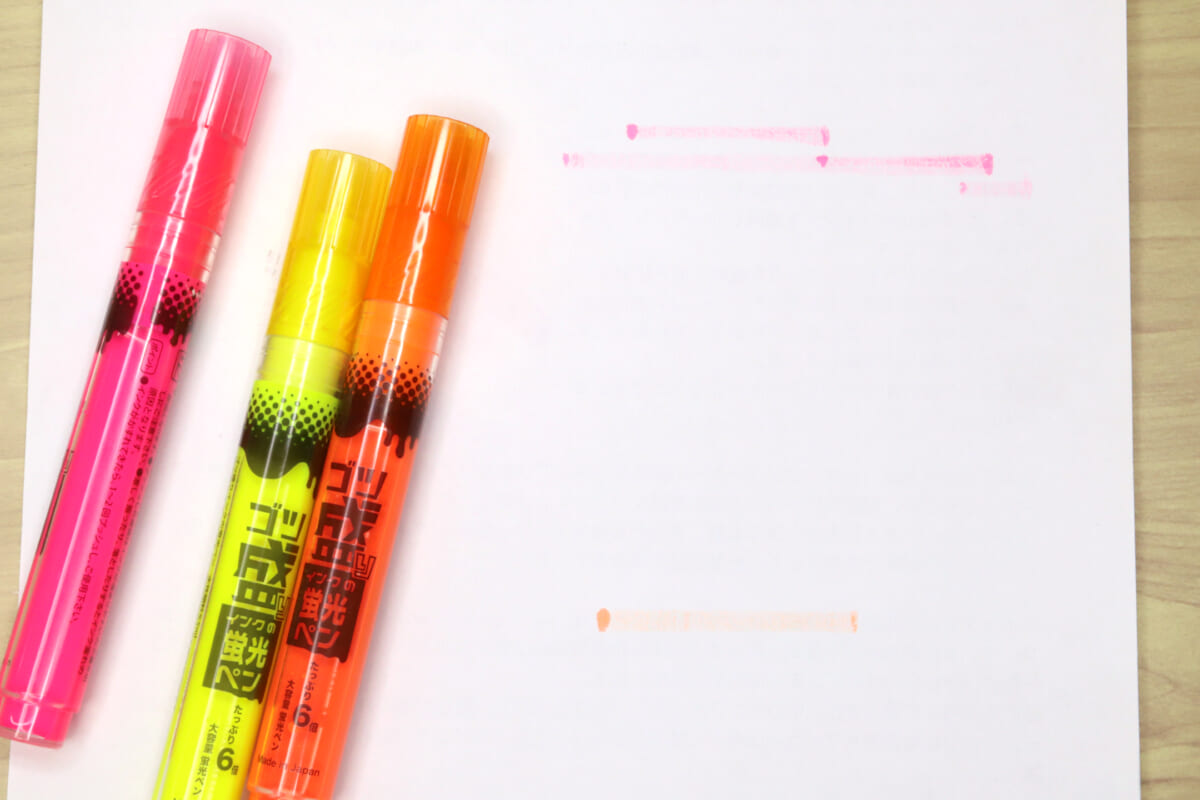

エポックケミカル

ゴツ盛りインクの蛍光ペン

各340円(税別)

ピンク/オレンジ/イエロー 全3色展開

エポックケミカルの「ゴツ盛りインクの蛍光ペン」は、太い透明軸がそのままタンクになっており、インクが超たっぷり詰まった直液式(インクが液体の状態で軸に封入されている)のマーカーだ。「ゴツ盛り」という名前の印象から1mmもズレることのない、まさに大容量の製品である。軸を手に持って揺らすと、中のインクがジャブジャブと揺れて、重心が動くのがハッキリと感触で分かる。今までにも直液式マーカーは何本も触ってきたが、ここまでインクの揺れを感じたのは初めての体験だ。

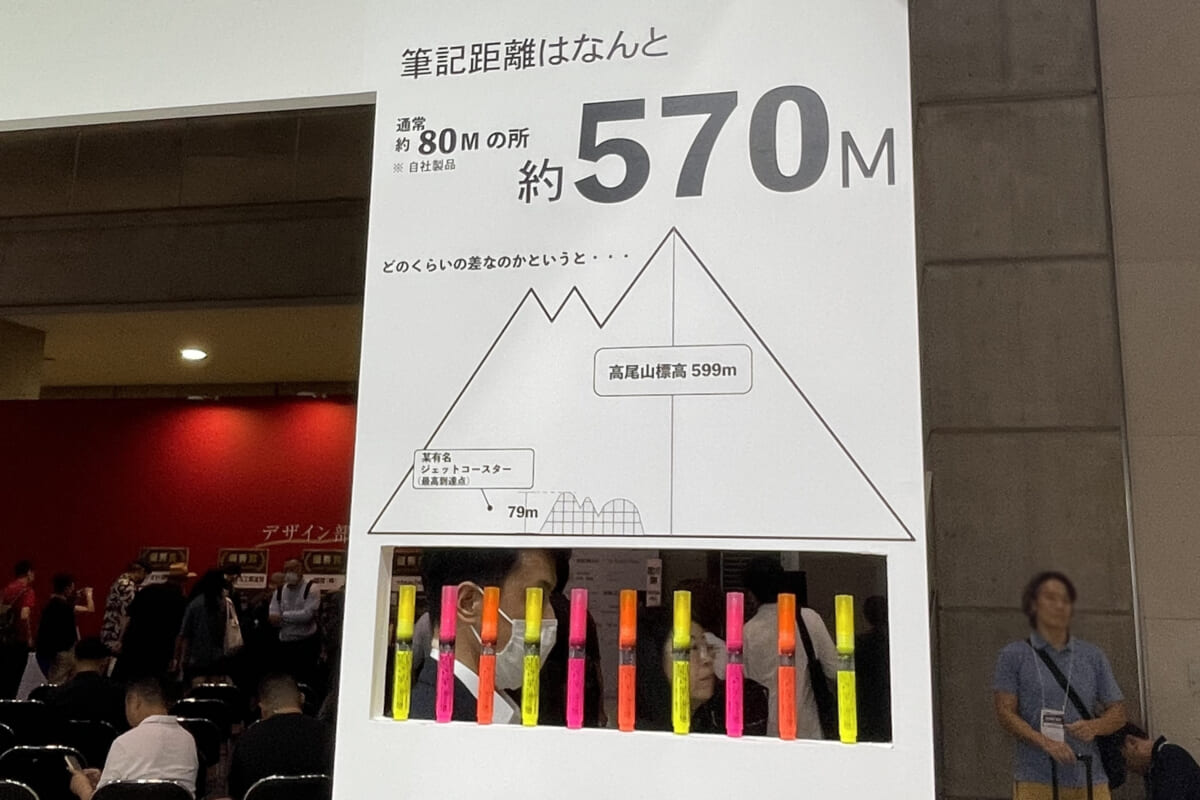

ちなみに、インク搭載量は9.5ml。他の直液式マーカーのほとんどはインク搭載量を記載してないので、単純に液量で比較をするのは難しいが、メーカーによると「たっぷり6倍」(同社比)とのこと。筆記距離も従来製品が約80mなのに対して、ドンと桁違いの約570m。書ける距離もマーカーとしては常識外れである。これは、どれだけ書いてもインク減る感じがしない。

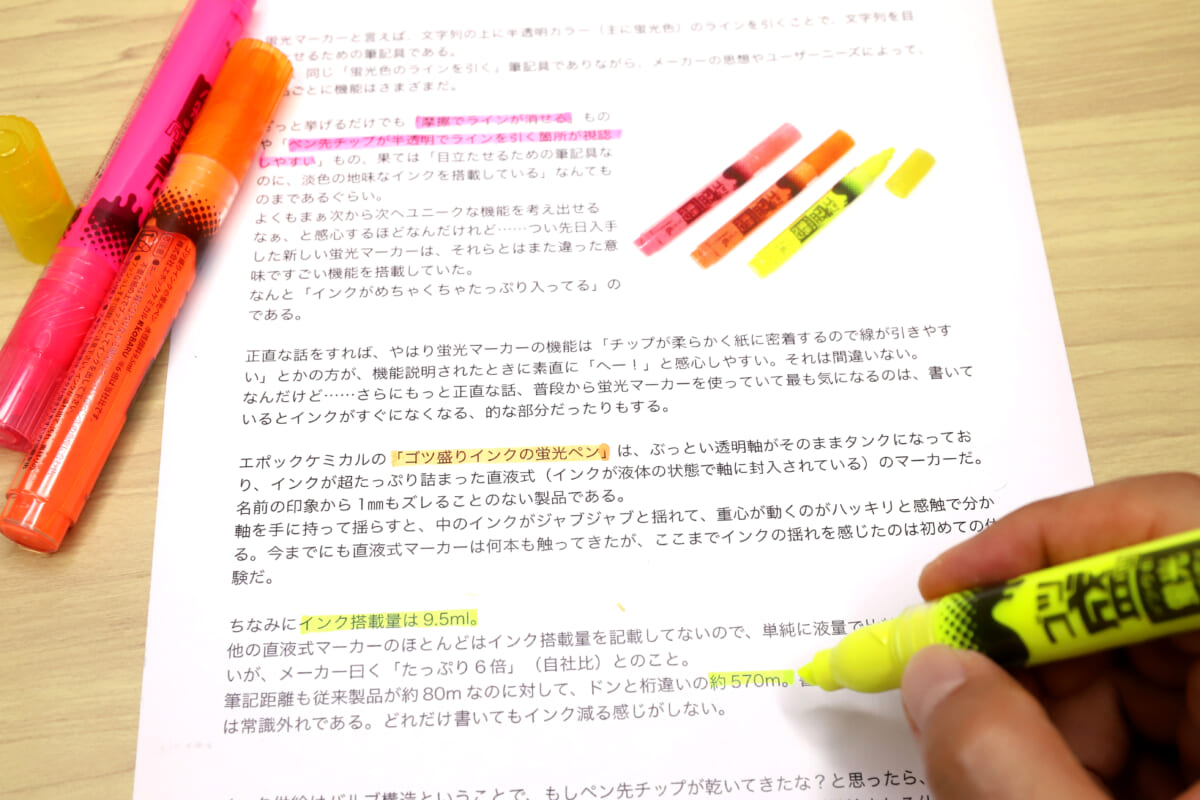

インク供給はバルブ構造。ペン先チップが乾いてきたかな? と思ったら、チップを紙に当てて1~2回グッと押し込む。すると、タンクからドバッとインクが流れて補給される仕組みだ。この吐出量がたっぷりしているため、補給後の書き出しはだいたいビシャビシャ。加減を間違えるとコピー用紙でも簡単に裏抜けするので、手帳や文庫本などの薄い紙には使いづらいかもしれない。ボールペンで書いた文字の上にラインを引くと、字がにじむこともありそうなのが心配なところ。

その代わり、使う度にチップを押し込んでやれば、線がかすれる心配はほぼ無い。紙の上で乾き気味のチップがかすれる、あの “カッスー……” という残念な感触を味わわずに済むのは、ありがたいと思う。ただし、「裏抜け・にじみ」と「筆記時のカスカス感」はどうしたってトレードオフの関係なので、そこは好みが分かれるところだろう。ちなみに、筆者はどちらかというと、多少裏抜けしようがカスカスしない方が好みだ。

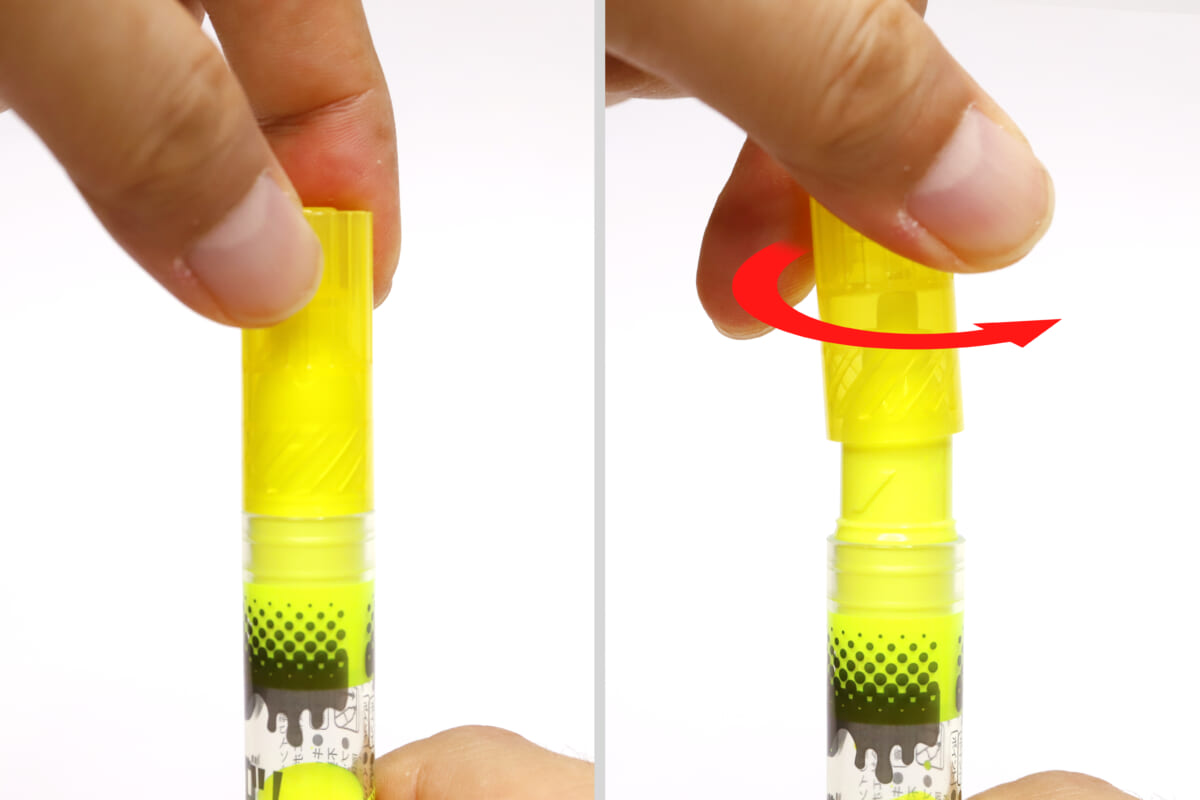

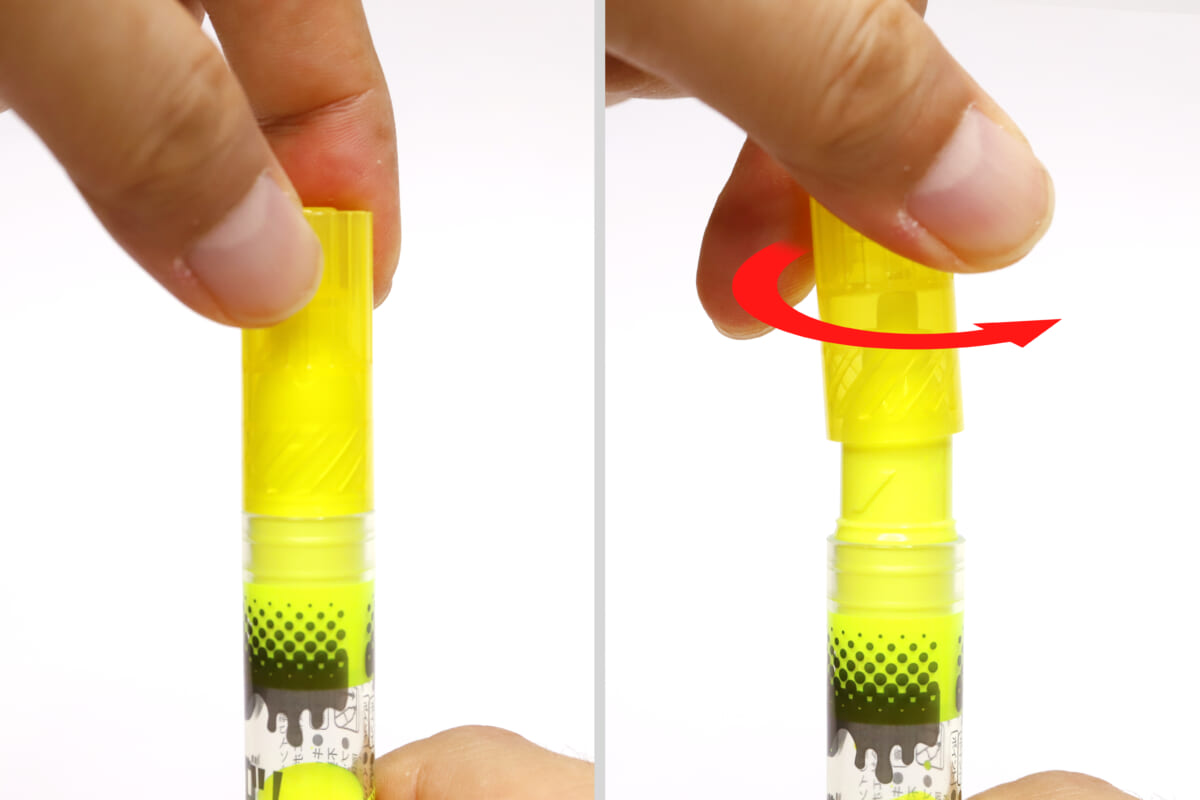

ところで、一般的にマーカー類は、チップがカスカスに乾かないようキツめにキャップを閉める必要がある。そのため、開けるときに力を込めるので、勢いがつきすぎて手にインクがべったり付着する、なんてトラブルも起こりがち。「ゴツ盛りインクの蛍光ペン」なら、キャップを反時計回りに少しひねるだけで簡単に開けることができる。閉めるときには、キャップを被せるだけでパチッと勘合する。シンプルだが、これはなかなか良くできていて使いやすい構造だ。

先述の通り、蛍光マーカーを使っていて不満に感じるのは、結局のところ「書いているとインクがすぐになくなる」ことだったりする。それなら「インクがめちゃくちゃたっぷり入ってる」というのは、実はとてもユーザーフレンドリーな製品のようにも思う。力強い製品名の印象には、思わず「ウホ。オレ、インクタップリ、ツヨイ」と万能感あふれる気持ちになったりもする。実際、使ってみたらかなり強い(主に筆記距離とインク吐出量)ので、ぜひ使い勝手のよさにウホウホ言いながら使ってみて欲しい。

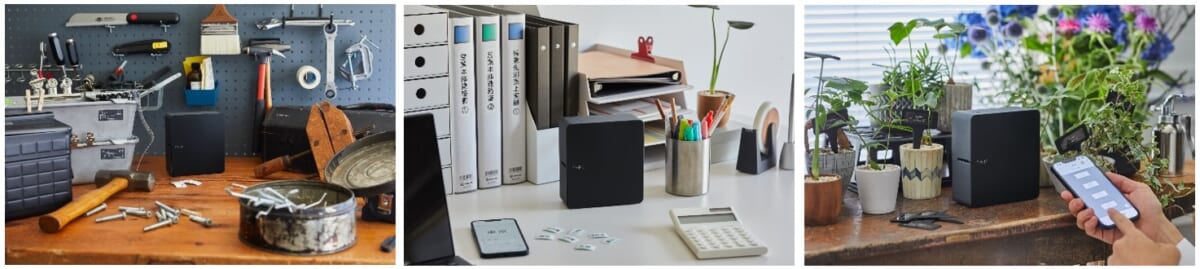

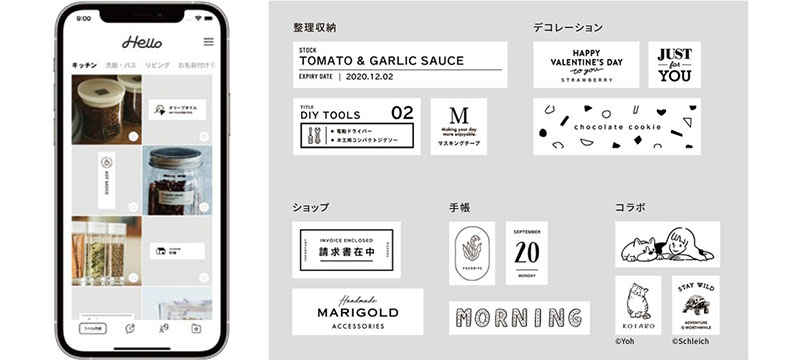

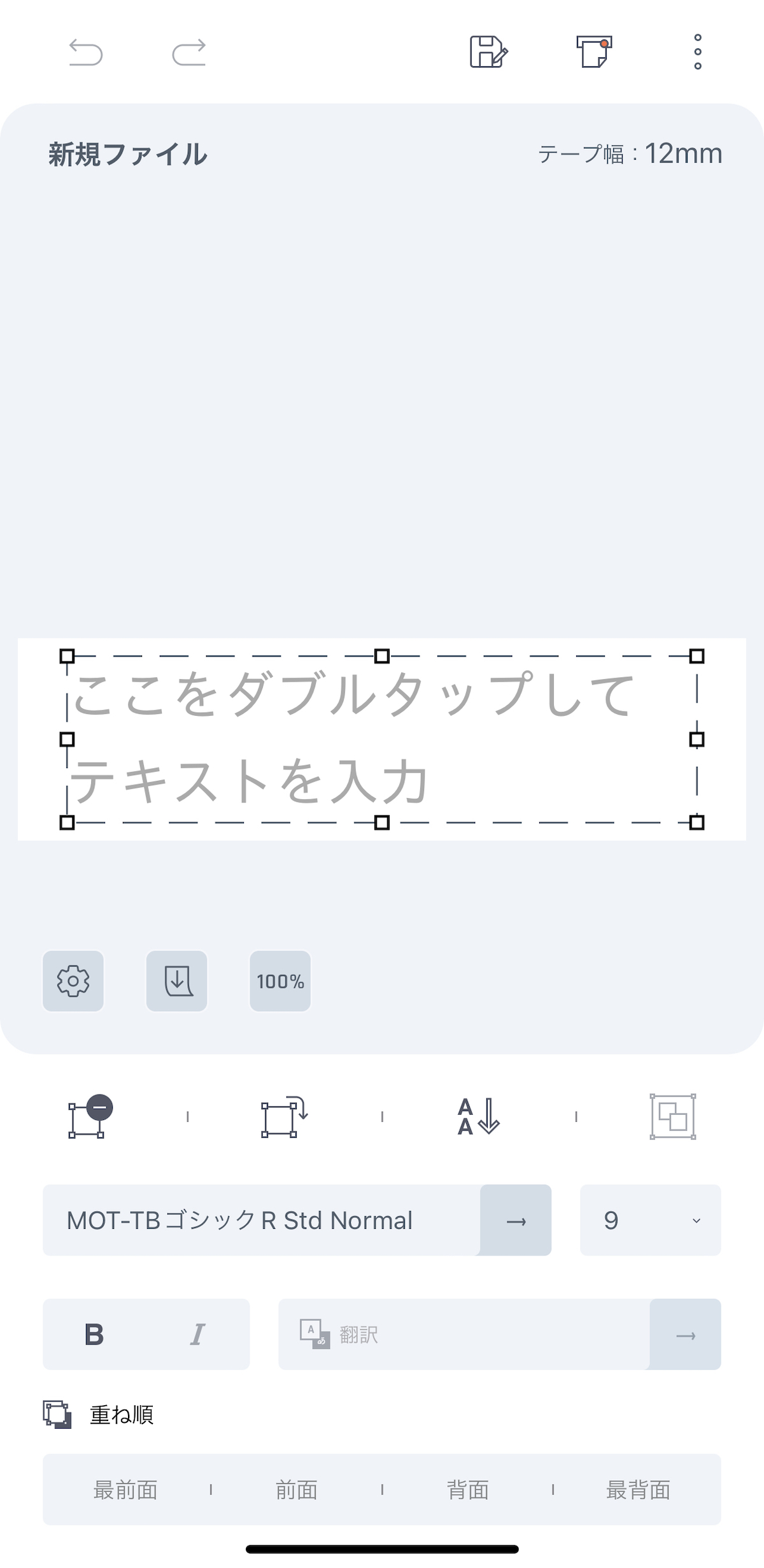

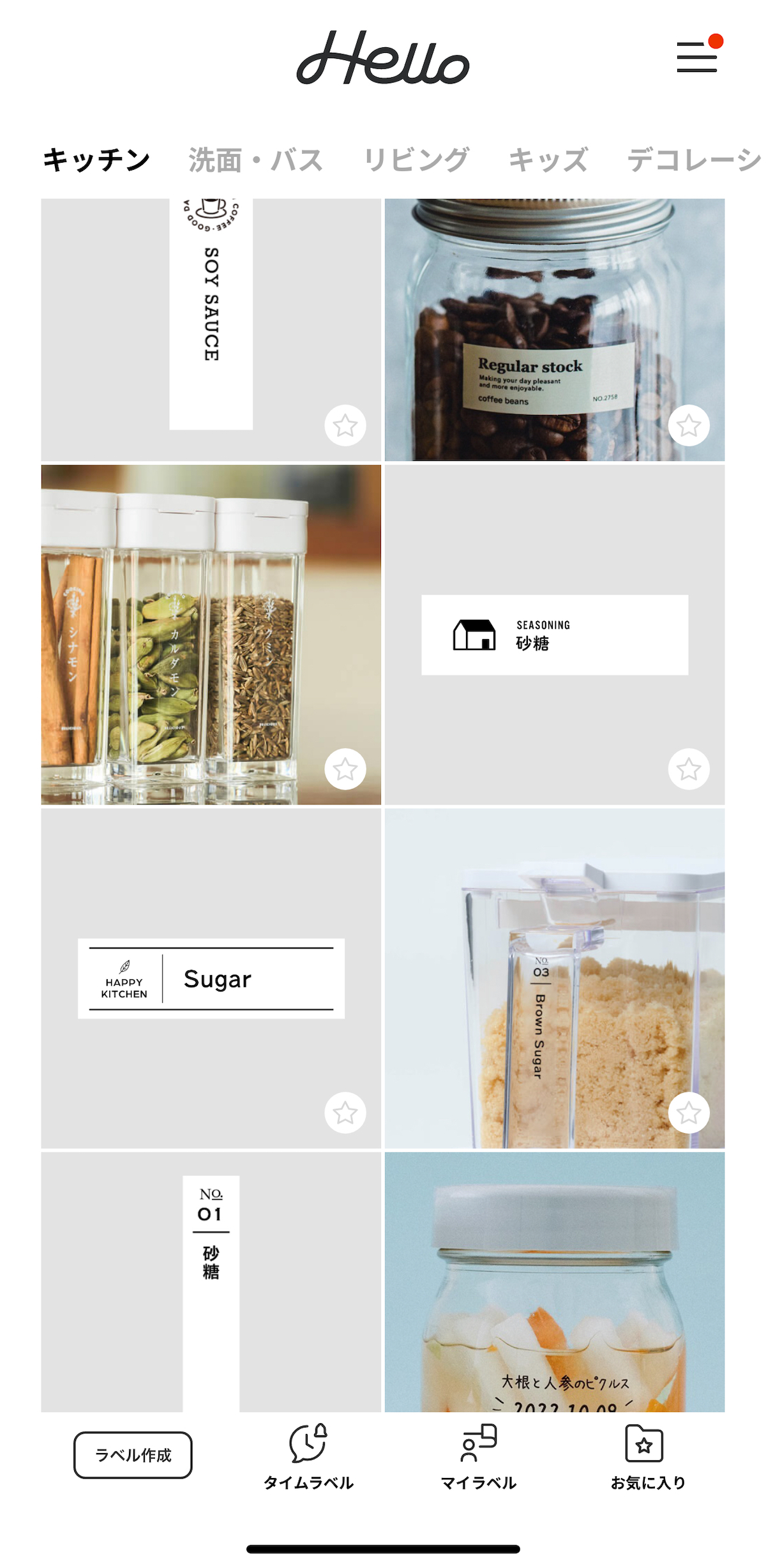

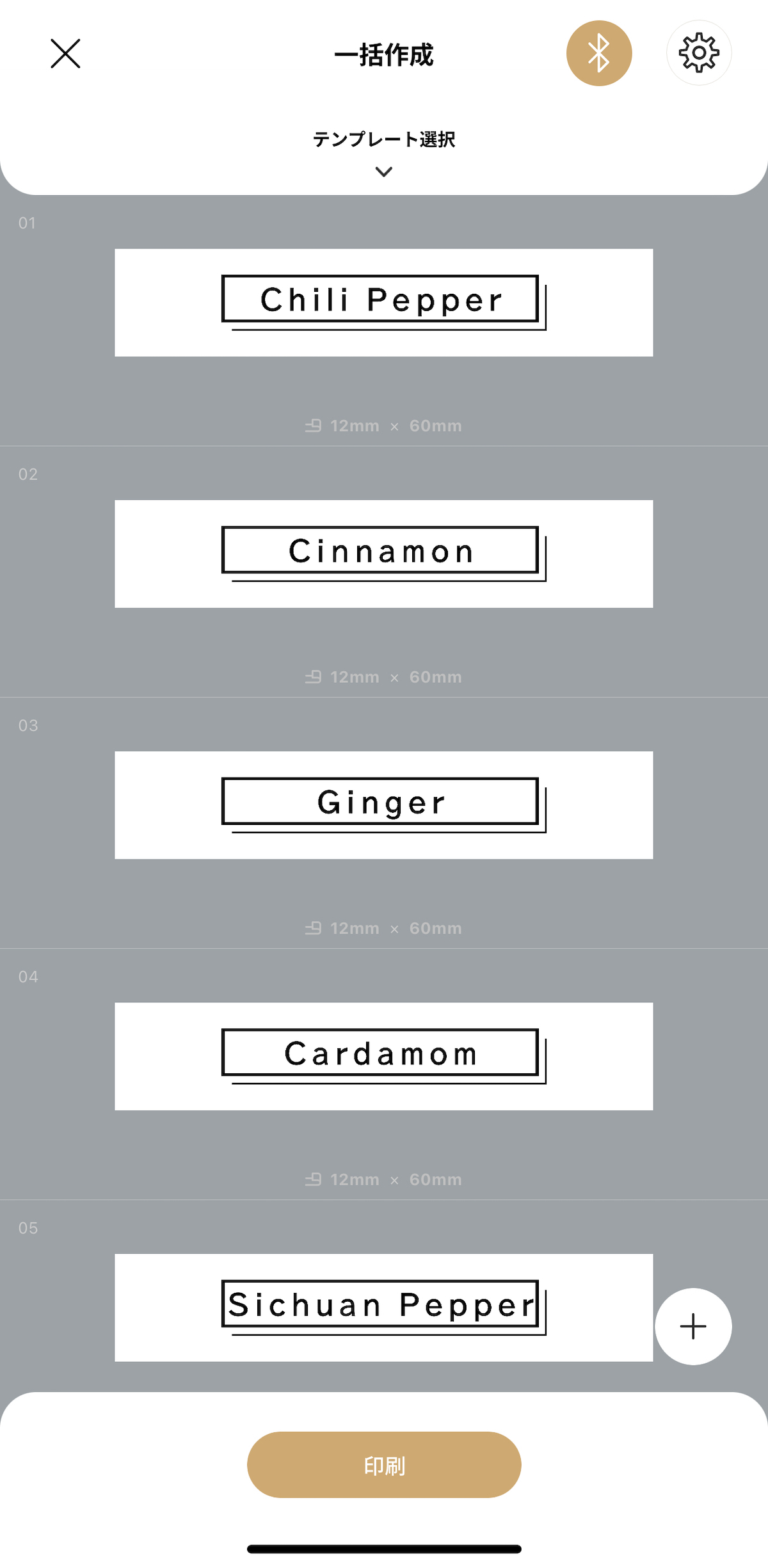

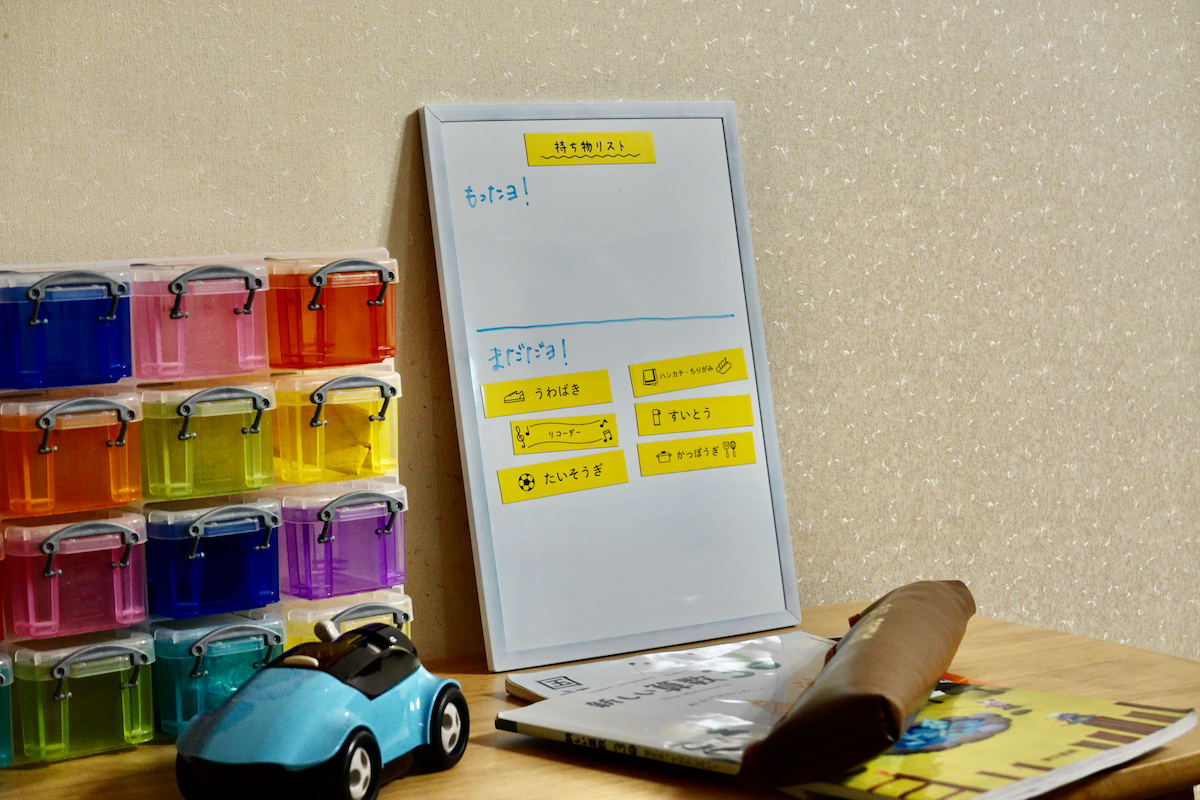

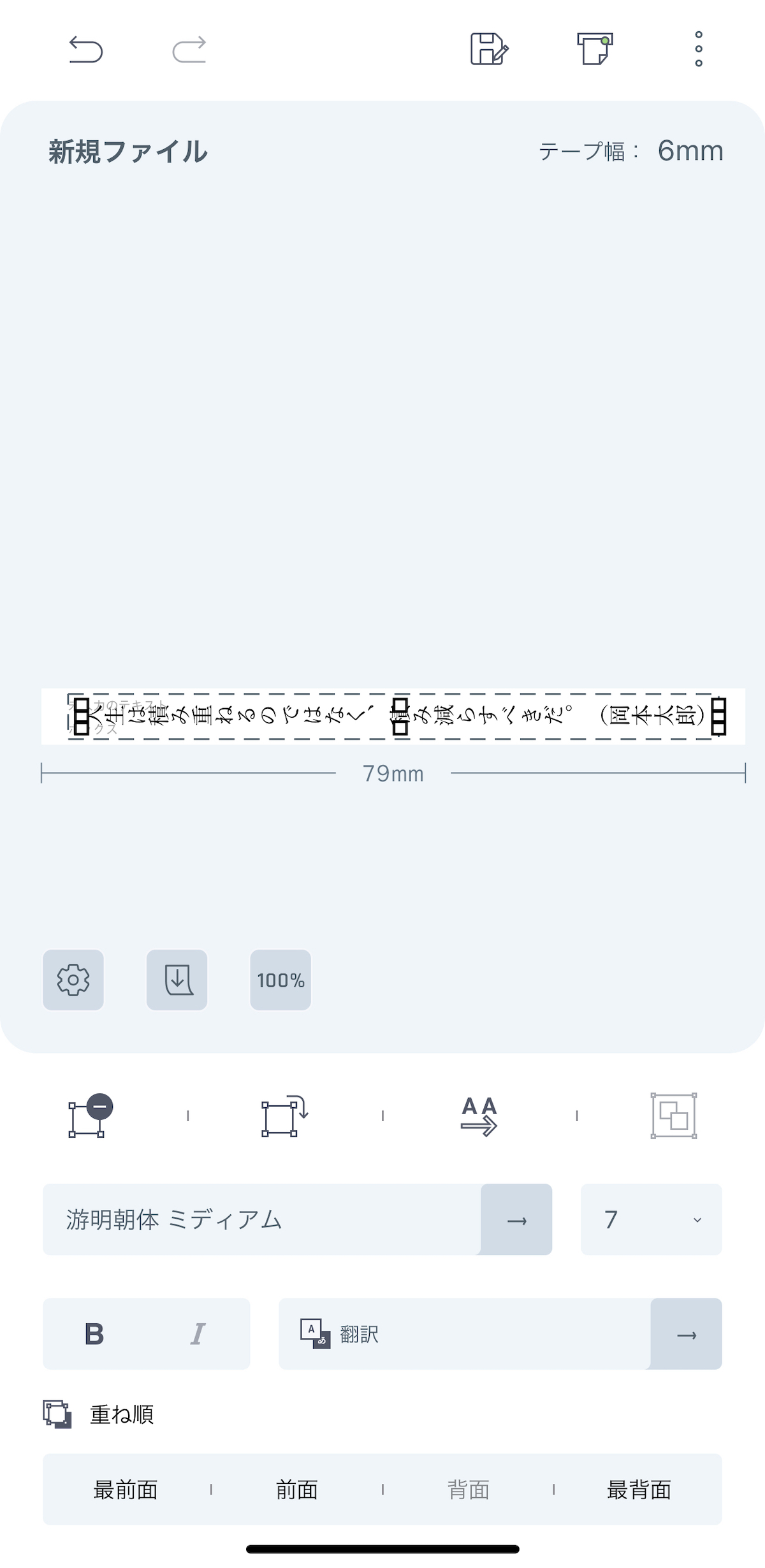

キングジムは、ラベルプリンター「テプラ」PRO “MARK” SR-MK1の新色「ブラック」を。8月25日に発売します。価格は1万7000円(税別)。

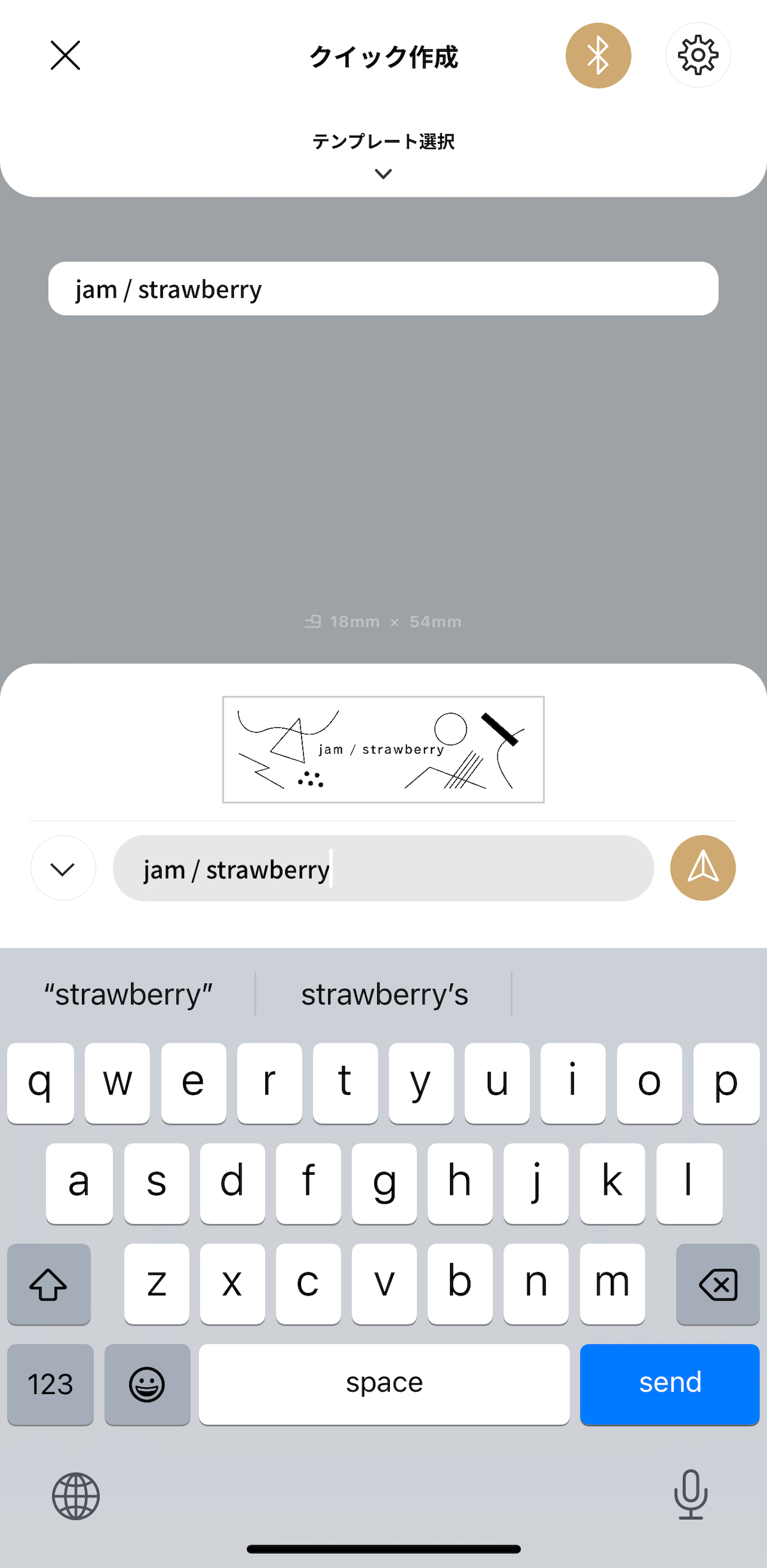

同製品は、iOS/Androidアプリ「Hello」や「TEPRA LINK 2」とBluetoothで接続してラベルを作成できる、スマートフォン専用テプラ。今回追加となる新色ブラックは、購入者アンケートで要望の多かった色とのことです。

本体デザインは、プロダクトデザイナーの柴田文江氏が手掛けており、シックなツートーンカラーとシンプルで細やかなディテールが際立つ形に仕上げています。本体色はブラックと、既存のベージュの2色から選べます。

4mm~24mm幅のテープカートリッジが使用でき、テプラ最上位機種同等の高精細ヘッド(360dpi)で、繊細なデザインをきれいに印刷することができます。

専用アプリのHelloでは、豊富なテンプレートからデザインを探し、用途に合わせてラベル作成が可能。新色の発売に合わせて、イラストレーターのYoh氏がデザインしたテンプレート約30点、絵文字約100点を、8月1日と8月24日の2回に分けて追加します。

株式会社キングジム お客様相談室(全国共通):0120-79-8107

ホームページ: https://www.kingjim.co.jp/

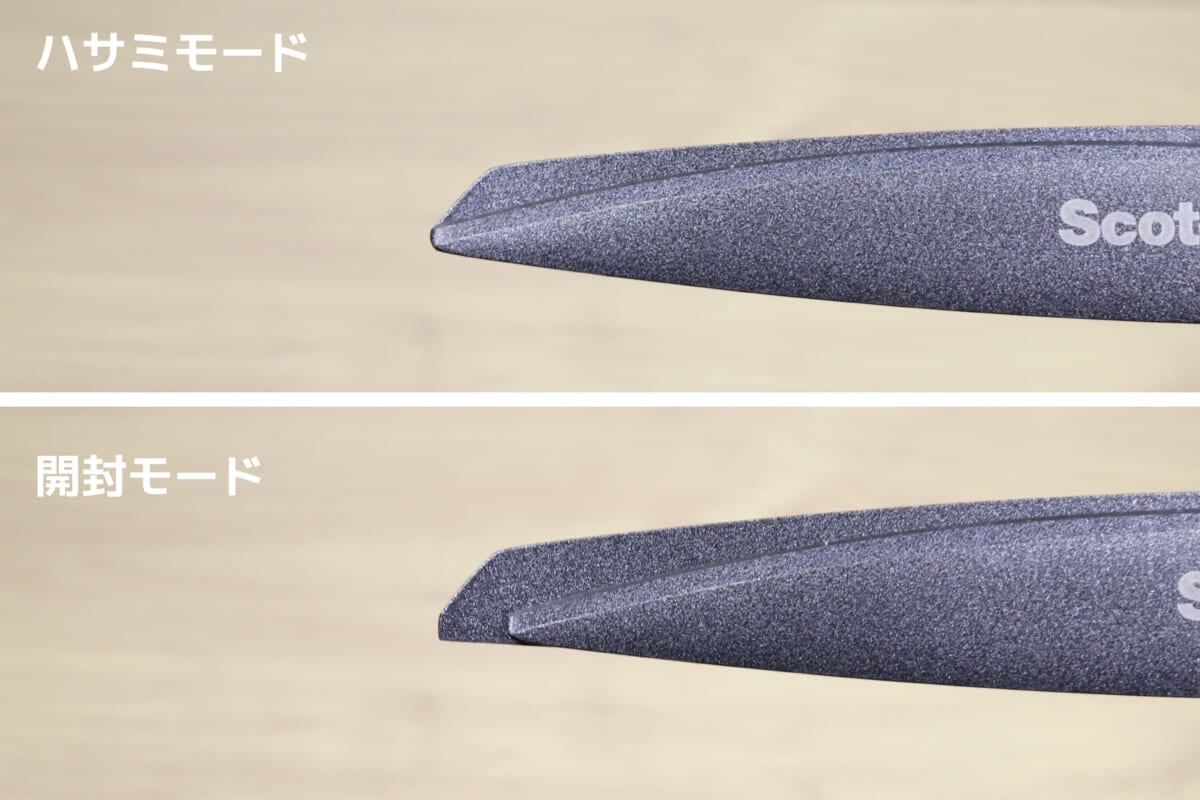

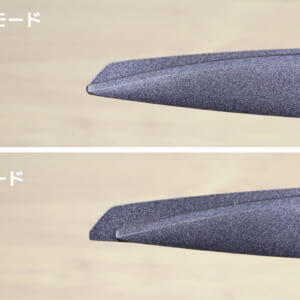

これまで言葉を尽くして「ダンボールは “開梱ツール” を使って開けるとラクで安全ですよ」とを伝えてきたのに、いまだに届いた荷物を手でバリバリ開けてしまう人がいる。しかし、 “手でバリバリ人” たちの「わざわざダンボール開けるためだけに専用の道具を買うの、もったいなくない?」という意見に関しては、正直理解できなくもない。一般的な開梱ツールは約1000円前後なので、効果を体感できていない道具に払う金額としては、お安くないと感じるのはもっともだろう。

そんな人には、まずは他のツールと一体化している “多機能タイプ” の開梱ツールから試してみて欲しい。

多機能タイプ開梱ツールの代表格といえば、コクヨから2017年に発売された「2Wayハサミ<ハコアケ>」(以下、ハコアケ)だろう。この製品は、ハサミと開梱ツールが一体化したもの。ハサミモードで結束用のPPバンドなどを切ってから、開梱カッターモードでダンボールを開けるなど、これ1丁で効率的に作業ができるのがポイントだった。この「ハコアケ」が、2023年3月にバージョンアップ。加えて、コンパクトに持ち歩ける携帯タイプも登場した。

コクヨ

2Wayハサミ<ハコアケ>

左:チタン・グルーレス刃 1300円(税別)

右:グルーレス刃 950円(税別)

コクヨ

2Way携帯ハサミ<ハコアケ>

左:チタン刃 1200円(税別)

右:スタンダード刃 850円(税別)

従来の「ハコアケ」は、ハンドルに備えたスイッチをスライドさせると刃先がわずかに露出し、開梱カッターモードとして梱包テープなどをカットすることができた。しかし、安全性に配慮しすぎたのか、刃先の幅がわずか1mmほどしかなく、しっかりとテープに刃先が食い込まないなどして開けづらいと感じることがあった。

対してバージョンアップ版は刃の出る幅が約1mmから3mmへと変更になったことで、梱包テープなどに刺さりやすく、切り進めるのもラクになった。

この刃長の3mmは一般的な梱包用ダンボールの厚みに近いので、中身を傷つけてしまう心配はほとんどない。切り進む際に、ダンボールの合わせ目から刃がはみ出すこともほとんどなく、程よい塩梅で使用できる。たった数mmの差とはいえ、この変化により使い勝手がめちゃくちゃ違ってくるのだ。

もちろん、テープの粘着材を切っても刃がベタつきにくい「3Dグルーレス構造」や、作業時に握る力を弱めると自動で開梱カッターモードが解除される安全設計など、優秀な部分は従来通り。すでに「ハコアケ」を使っている人にも、ぜひ買い替えを推奨したいところだ。

ところで、買い替えを勧めておいてナンだが、実は個人的には新たに登場した携帯タイプの「2Way携帯ハサミ<ハコアケ>」(以下、携帯ハコアケ)の方が本命だと思っていたりする。使用シーンにもよるが、いま買うのならやはりこちらをオススメしたい。

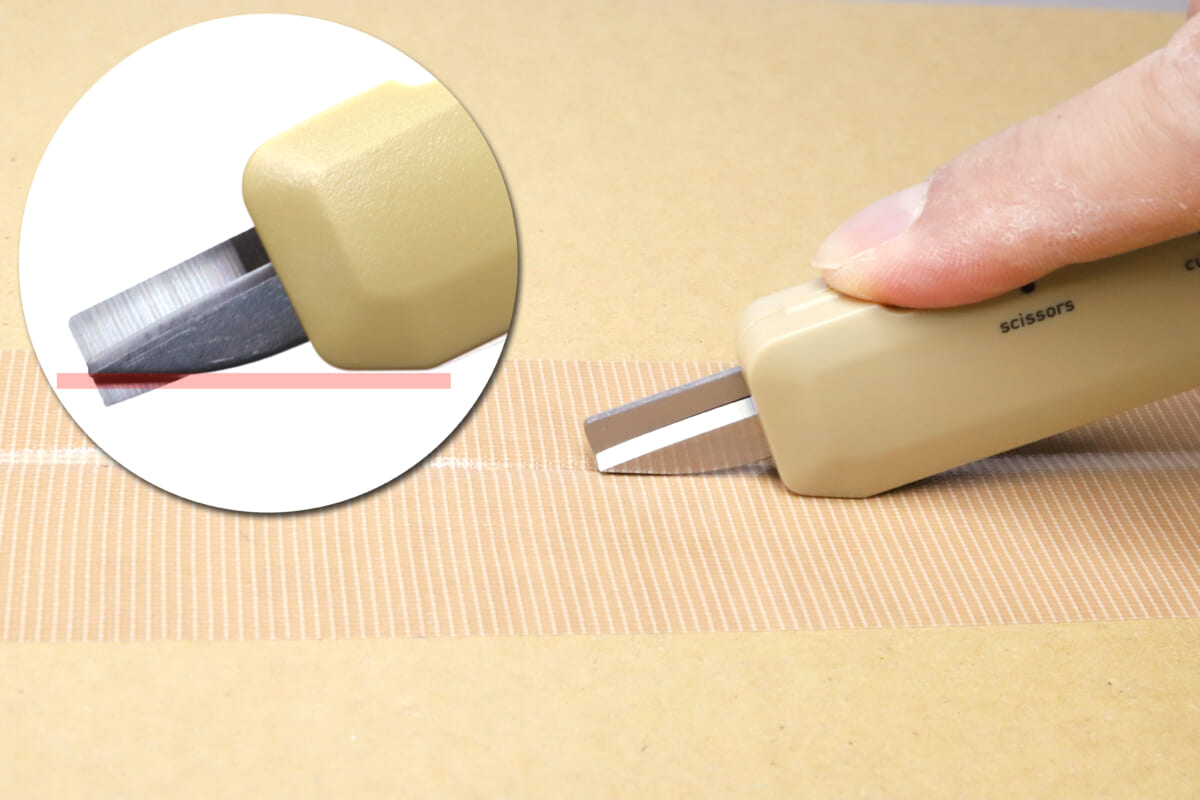

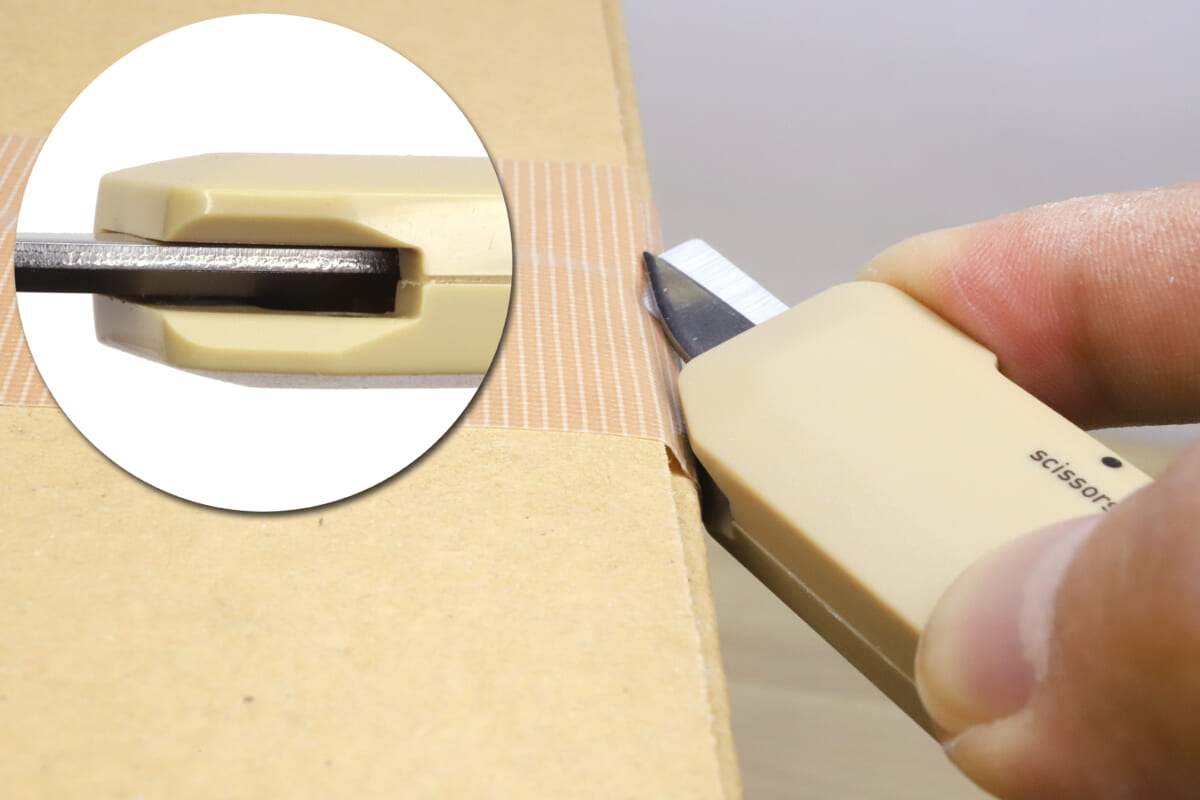

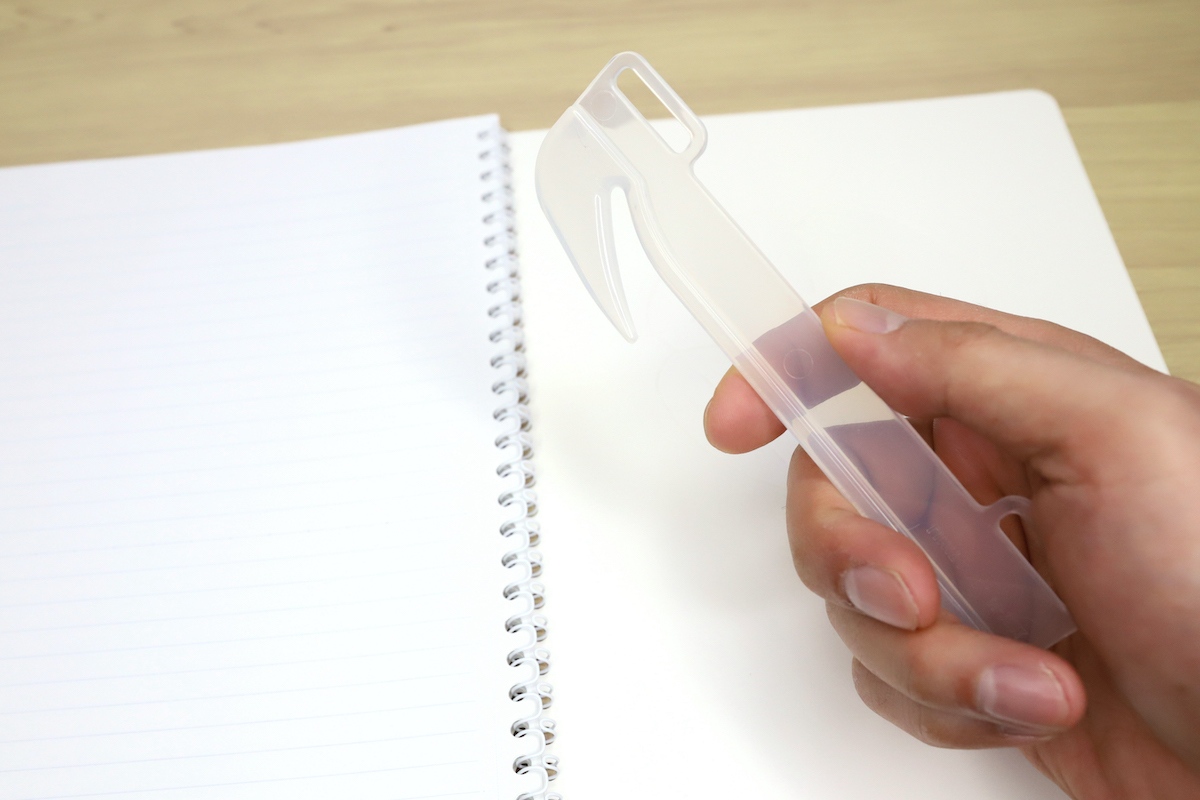

その特徴は、コクヨの携帯ハサミとしてはお馴染みのスライド収納方式。

使用時はグリップのスライダーハンドルを「Cutter」までスライドさせると「開梱カッターモード」、「scissors」にすると「ハサミモード」へと切り替え可能だ。各モード位置にはクリックがあるので、表示を確認せずノールックで設定できるのも機能的で嬉しい。

ここまで基本操作を紹介したところで、「携帯ハコアケ」の何がオススメかという話をしたい。

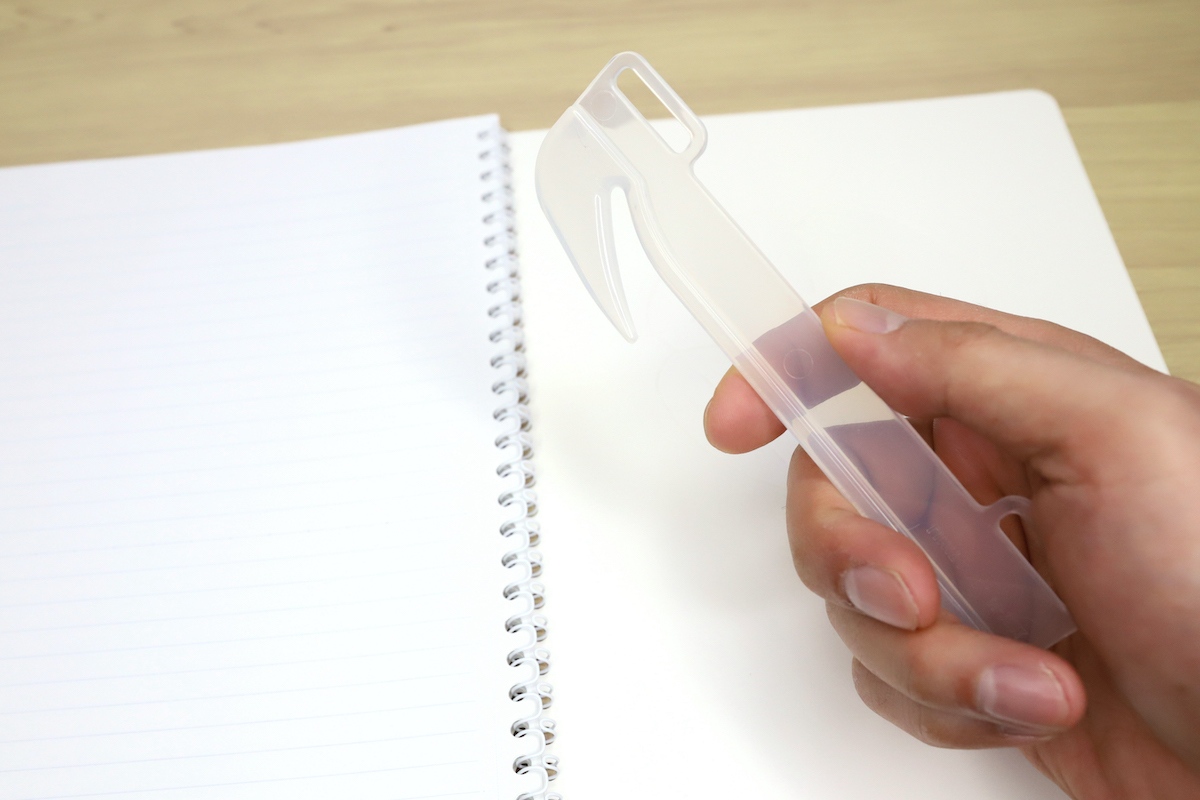

それは、カッター刃を入れる角度が絶妙に決まるガイド機能がものすごく優秀、ということ。例えば、ダンボール天面のテープを切る場合、グリップ底部にある角度が付いた天面用ガイドを箱に添わせると、ちょうど良い角度で切り込めるようになっているのだ。さらに、ダンボール側面に回り込んでいるテープを切るときは、天面用ガイド内側の溝(角用ガイド)をダンボールの角に添わせると、これまたジャストな切り具合になる、という仕組みだ。

このガイドがあると切り始めがピタッと決まるので、急いで作業するときでも失敗しにくい。また、ダンボール自体を切り込みづらくなるので、箱の再利用もしやすい。従来の開梱ツールには無かった機能なのだが、どうして今まで無かったのか不思議なぐらいに親切な機能だと思う。作業のたびに刃を入れる角度などを気にしなくていいため、サクサクと無造作に開梱できて高効率というわけだ。

ちなみに、グリップにはストラップホールが空いているので、吊り下げて保管したり、カラビナでベルトに引っかけておくなどの使い勝手も充分。これから引っ越しの予定などで、大量のダンボールを開けていく予定のある人は、今のうちに「携帯ハコアケ」を作業する人数分揃えておくというのも手だろう。

とはいえ、ハサミとしての能力はやはりノーマルの「ハコアケ」が優秀なので……ここは、両方合わせて買うのが正解なのかもしれない、などと思ったりした筆者である。

三菱鉛筆の「クルトガ」といえば、書くたびに芯を自動で回転させる機能でお馴染みの、高機能シャープペンシルだ。ペン先が紙に触れることで内部のメカが働き、1画ごとに約9度(「クルトガアドバンス」は18度)ずつ芯を回転させる。この仕組みにより、芯先端の偏減り(接地面が偏って摩耗すること)を防ぎ、常にシャープな美しい字が書けるというのが最大のポイントだ。

これが実に素晴らしく効果のある機能で、使用中は常に芯先が気持ちよく尖るため、繊細で美しい字が書きやすくなる。一方で、この機構のせいで芯先がカチャカチャとブレる、という問題もあったりする。このブレが気になる人だと、どうしてもクルトガを使いづらく感じてしまうのだ。

芯が紙に押しつけられる力を利用してギアを動かしているので、ブレに関しては機構的に仕方ない部分ではある。でも、集中してノートを取りたいときほど、書くたびにこの “カチャカチャ” が邪魔に感じられてしまう。クルトガの機能が優秀なだけに、逆にこのささやかな芯ブレというネガティブな部分が目に付くのだ。

三菱鉛筆

クルトガ KS

各550円(税別)

0.3mm/0.8mm 各4種、全8種展開

そこで紹介したいのが、2023年2月に登場した、三菱鉛筆「クルトガ KSモデル」こと新スタンダードモデルである。こう名乗っているからには、つまり今後はこれがクルトガシリーズのスタンダードタイプになりますよ、ということなのだろう。初代が2008年に発売されたので、15年めの大リニューアルというわけだ。

リニューアルの内容は明確で、冒頭でも述べた、クルトガ独自のカチャカチャとしたブレの軽減である。試しに書いてみると、まだ先端からほんのわずかに “カチャッ” とした振動は感じるけれど、集中して書いていれば気にならなくなるレベル。それでいて、芯先は確実に回転しているので、クルトガらしく鋭い筆跡がきちんと残る。

プレスリリースには「クルトガエンジンを改良し、筆記中のブレを軽減」とだけある。ここから考えると、芯先のカチャカチャという上下動を回転運動に変える機構、つまり「クルトガエンジン」を調整して、少ない上下動でもギアが回るように精度を高めたのだろうか。先端パイプの根元パーツ(パイプと共に上下動する部分)が、従来のプラスチックから金属へと変更されていることからも、その線で合っているような気はする。

もうひとつ、このKSモデルで個人的に評価したいのが、ゴムグリップが搭載されたこと。従来のクルトガ スタンダードモデルは、クルトガエンジンの機構を可視化するため、グリップ周りが透明になっていた。これによって上下動が回転運動に変えられるのが逐一観察できたわけだ。(ちなみに、スタンダードではないが、非透明のゴムグリップやローレットモデルは存在する。)

しかし、クルトガ発売から今年でもう15年。正直なところ、今さらそれをアピールされてもなぁ……という気はするわけで。それならいっそ、見えなくてもいいからゴムグリップにしてもらったほうが、指が滑らず握れてありがたいと思っていた。

クルトガ KSは、表面モールドもないゴムグリップだが、それでもツルツルのプラスチックよりは確実に握りが安定する。また、グリップ自体も先に向かってほんのりと太くなる逆テーパー形状で、筆記中に指の位置がずり落ちていくのを防ぐ効果があるのだ。

カチャつき軽減で書きやすく、さらにグリップ変更で握りの安定感もアップ。実際に書き比べてみると、もう今までのクルトガに戻るのイヤだなー、と思える品質向上を感じられた。そもそもクルトガ独自の価値である “偏減りを防止してシャープな線が書ける” という機能は変わらないので、今回のスタンダードモデル改変は、シンプルに「大成功」以外の評価はなさそう。

特に、これまでクルトガのカチャつきでイラッとしたことがある人や、それでクルトガから離れてしまった人には、改めて一度は試してみてほしい。

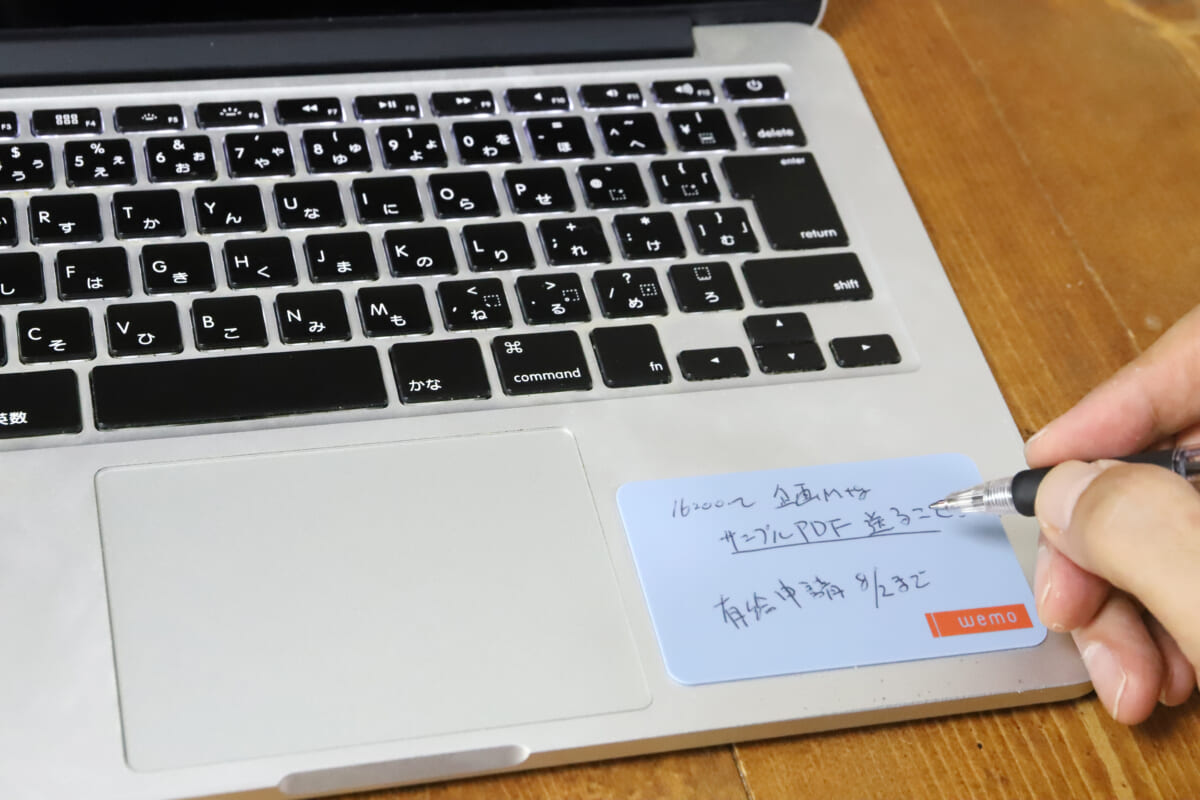

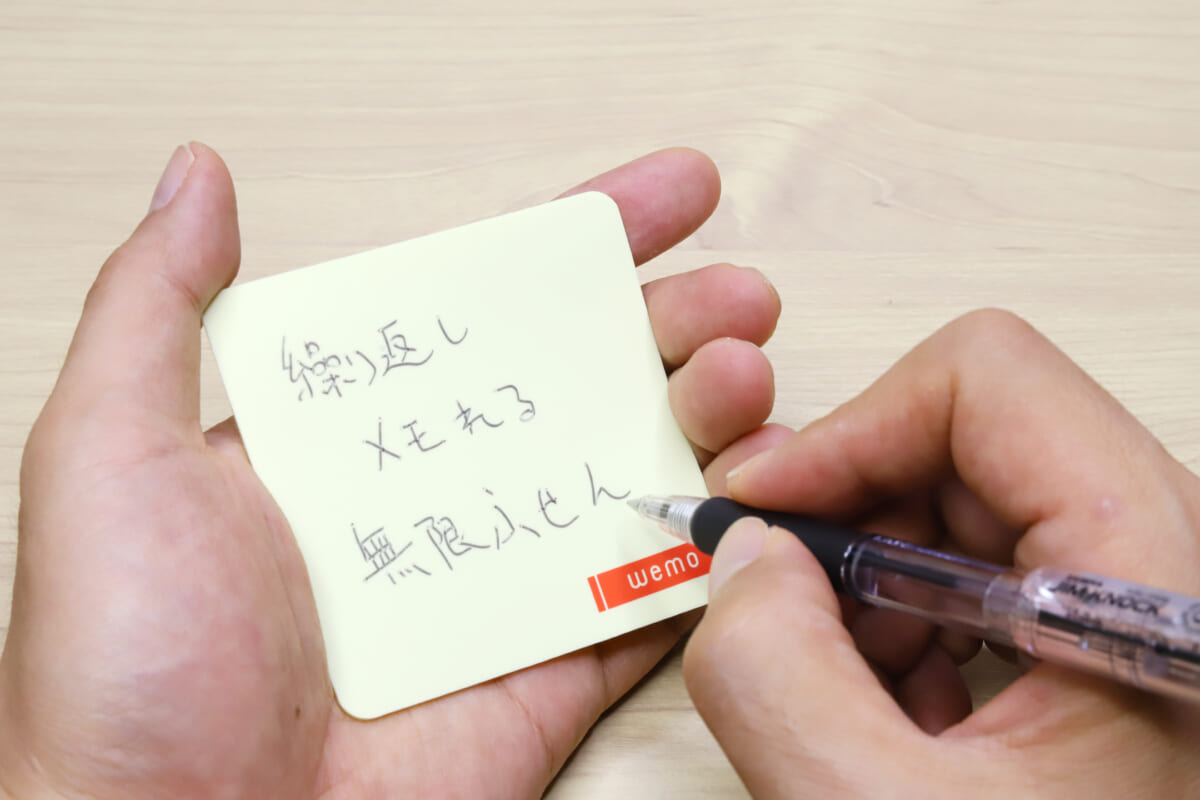

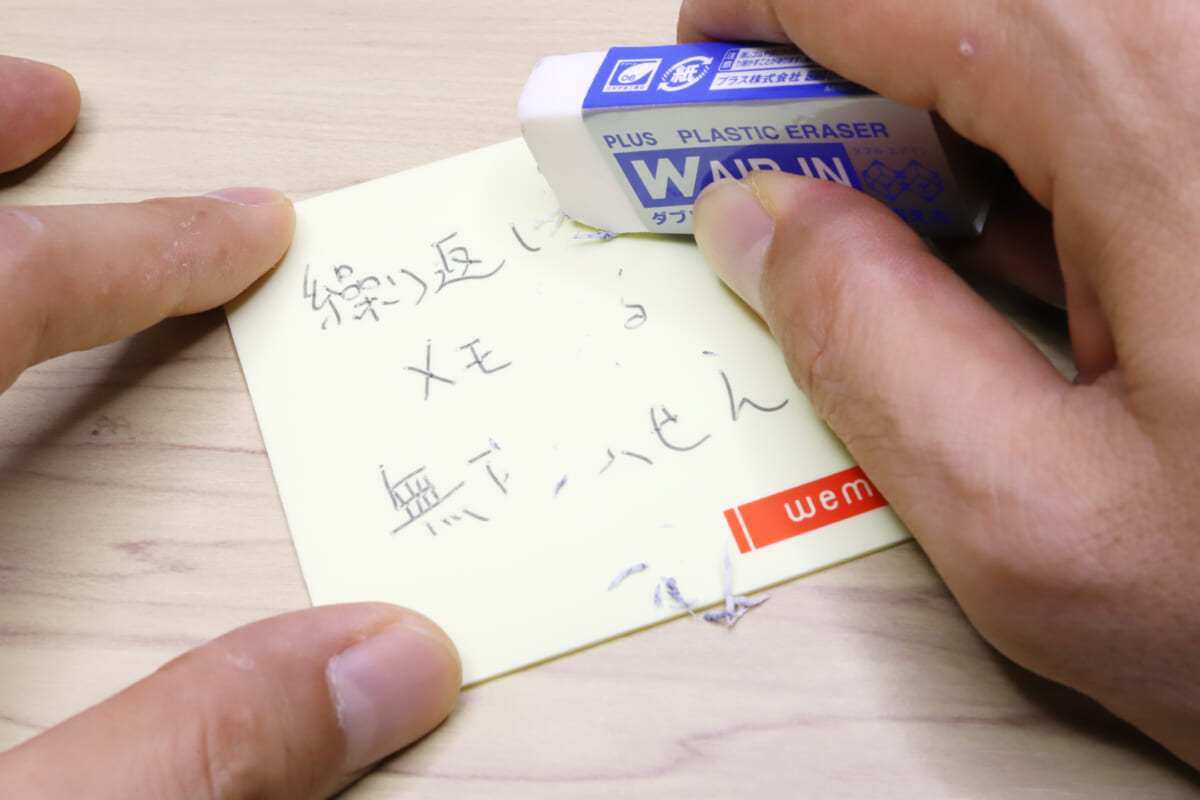

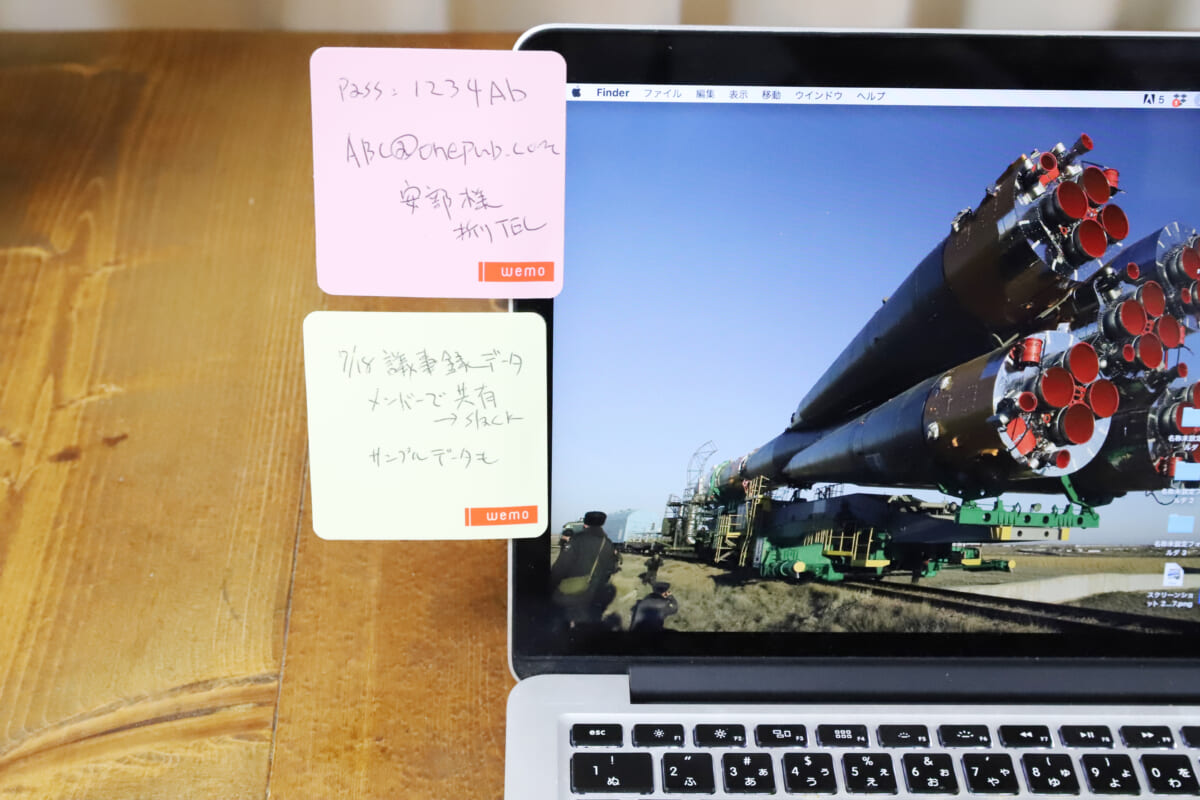

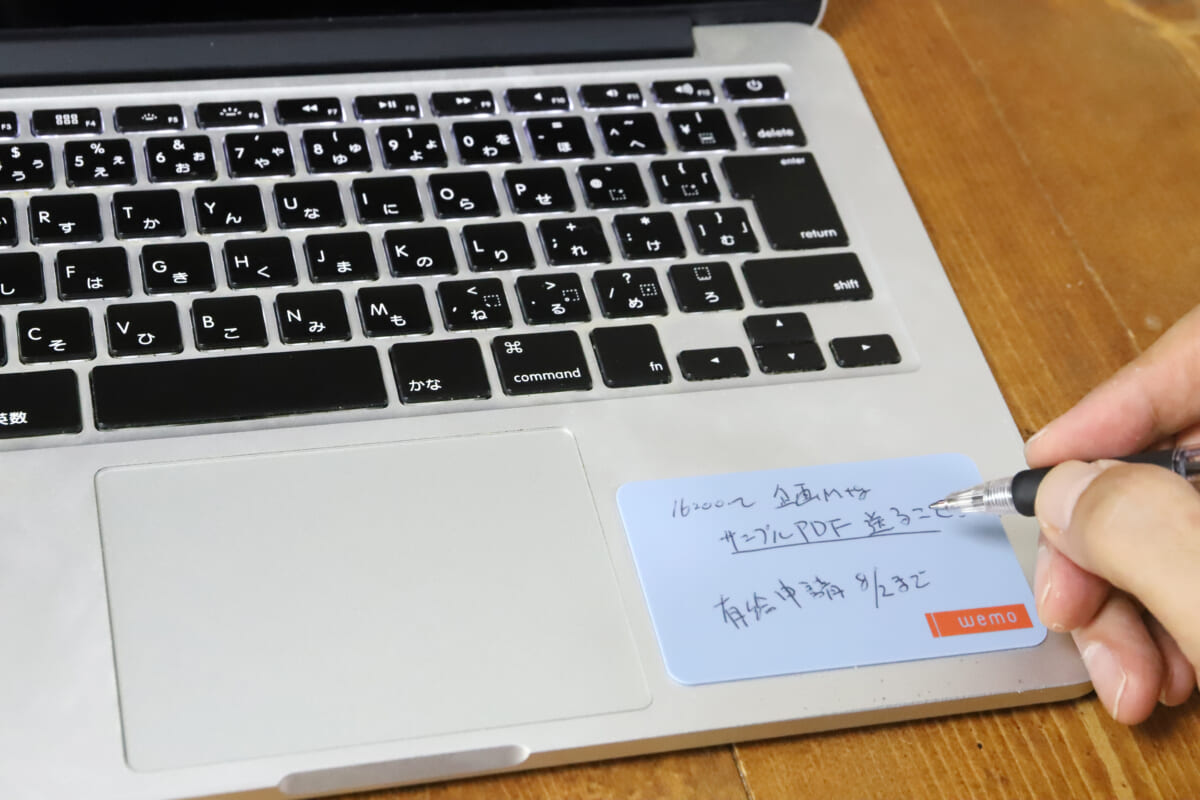

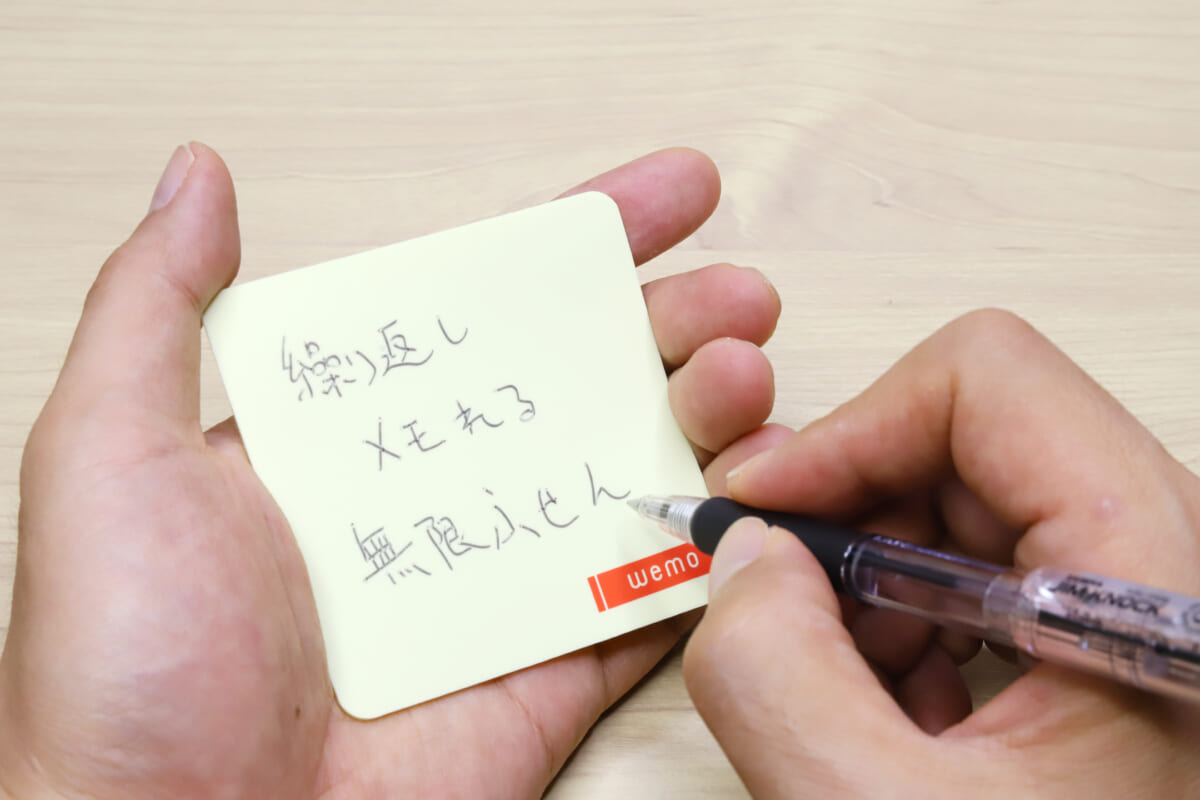

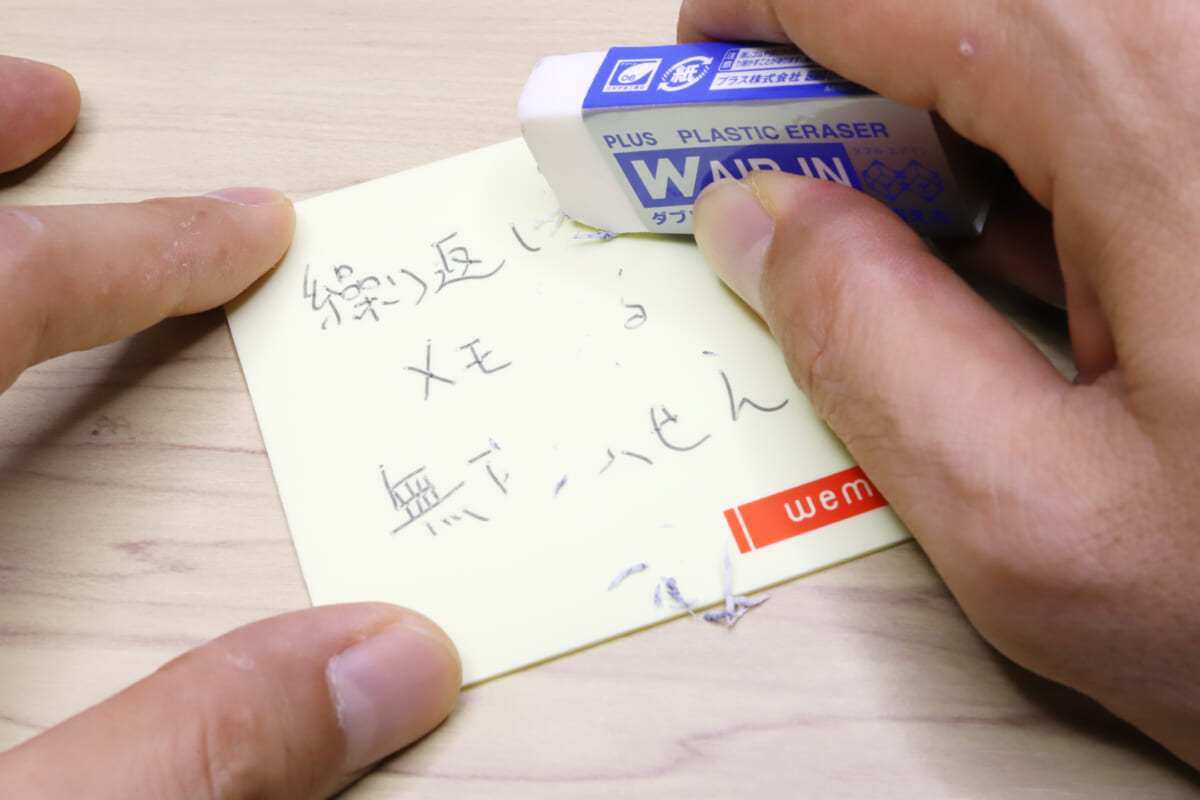

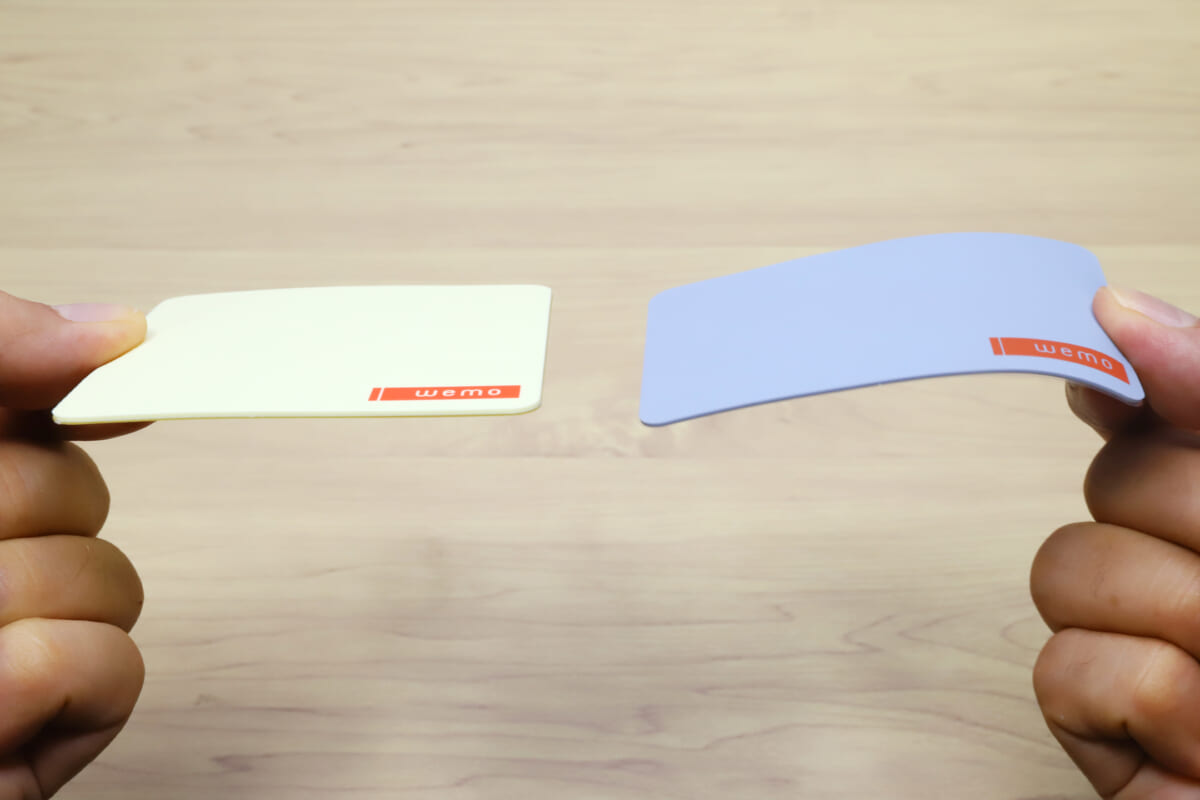

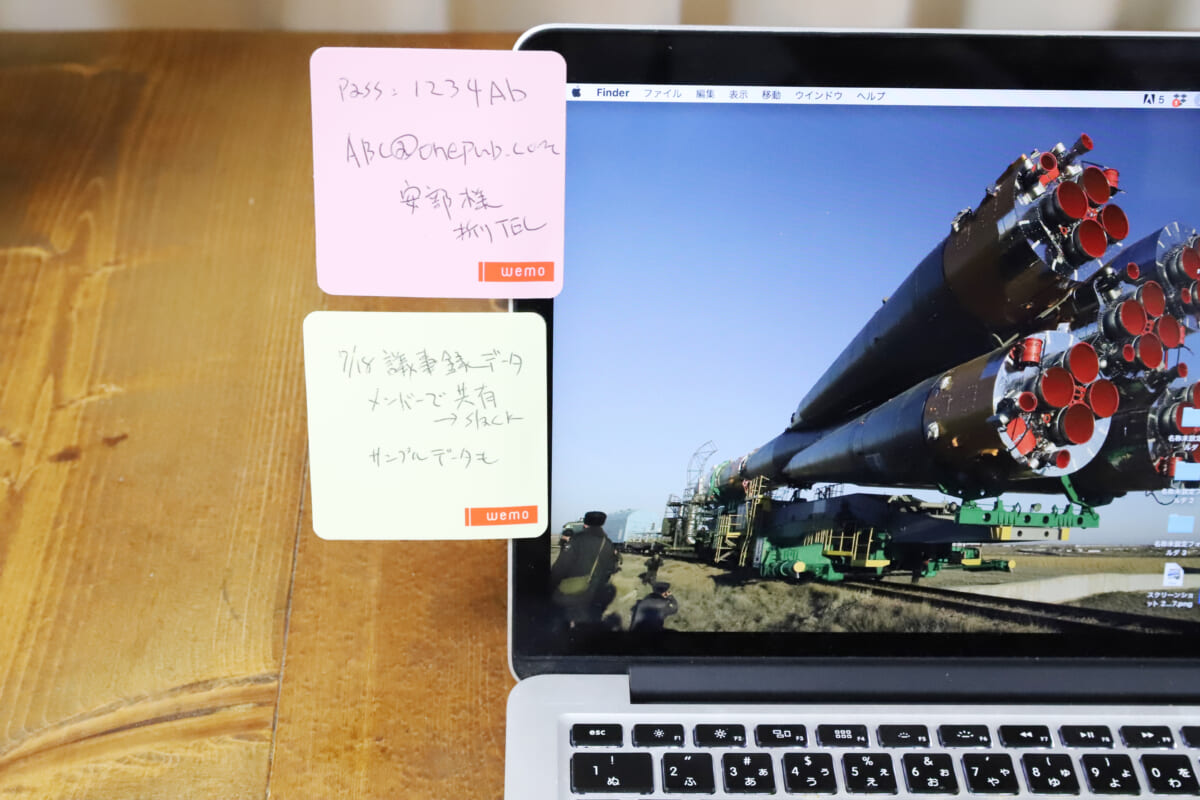

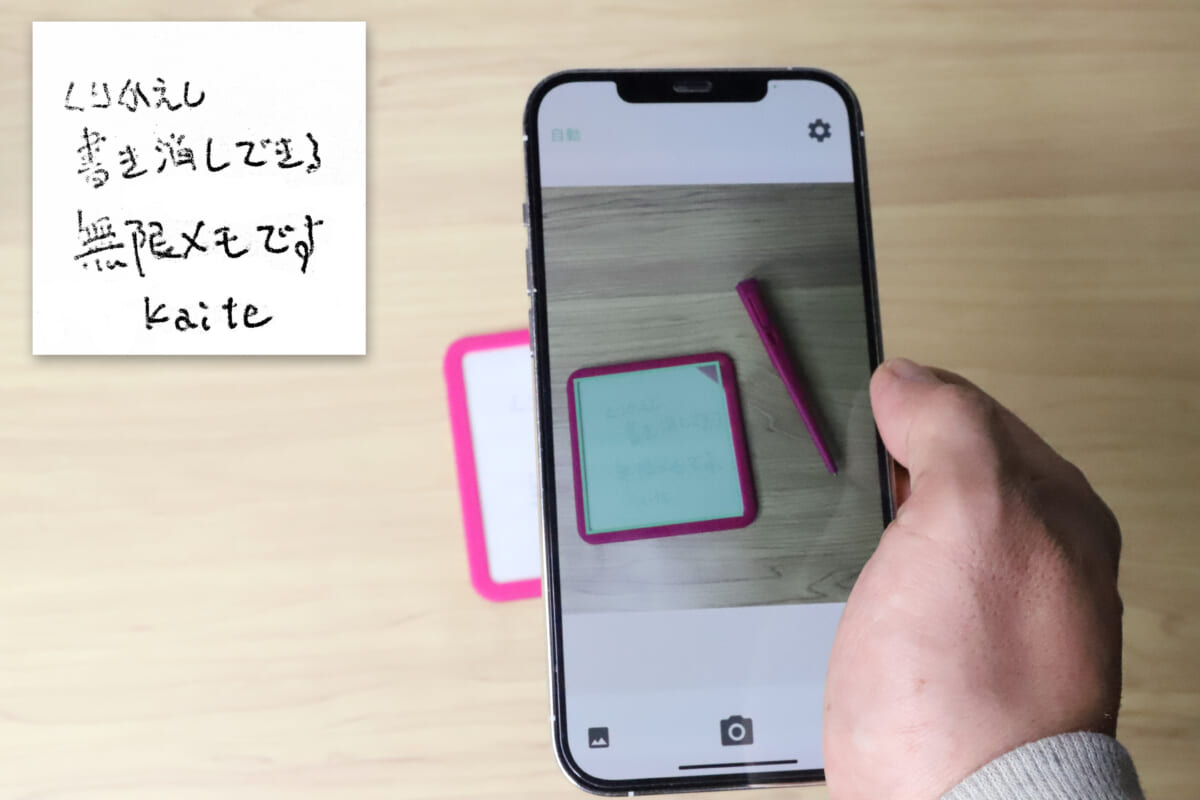

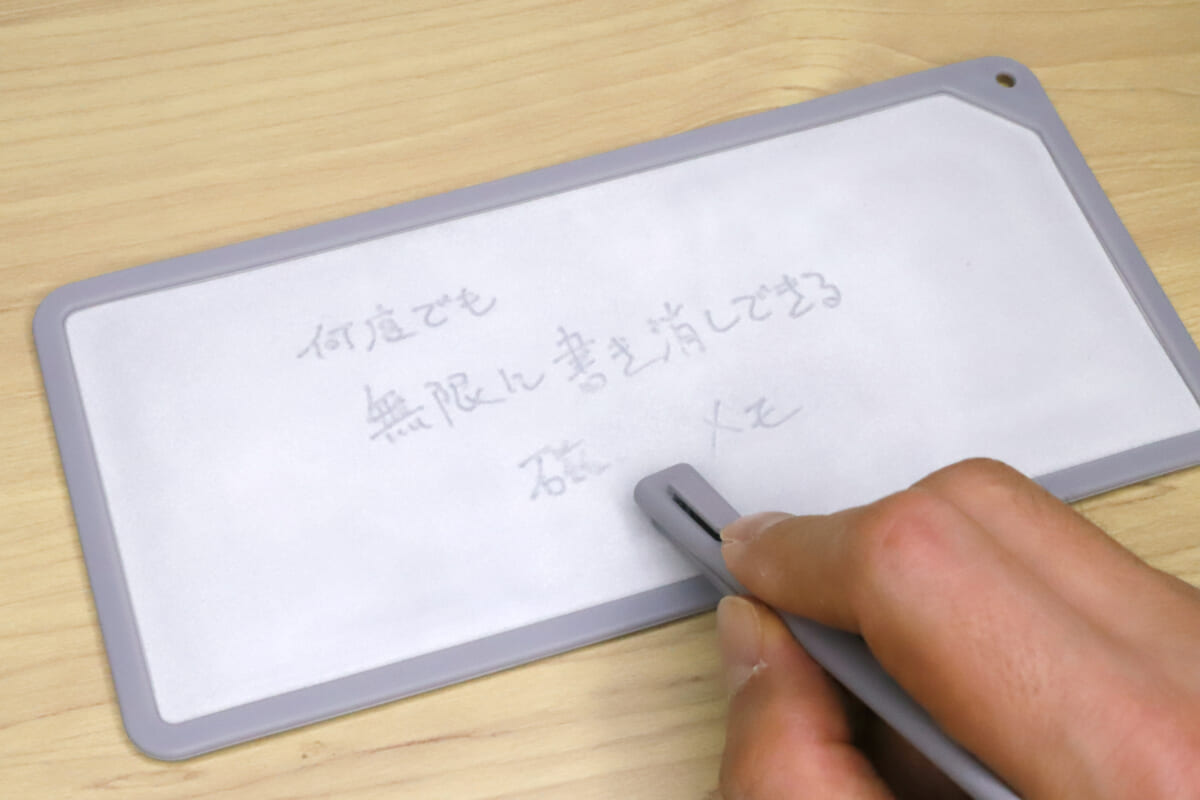

文房具ファンであれば、「wemo(ウェモ)」というブランド名に聞き覚えがあるかもしれない。2017年にコスモテックから発売された初代wemoは、腕に巻き付けるシリコンゴムのバンドで、油性ボールペンでメモ書きができるというもの。いわゆる “ウェアラブルメモ” =装着するメモ帳で、ペンの筆跡は消しゴムでこすると消せて、何度でも書き消しが可能、というアイテムだ。

このwemoシリーズには、スマホケースタイプやIDカードホルダータイプなど、さまざまなラインアップがあるが、なかでも使いやすさに定評があるのはパッドタイプだろう。シンプルな四角いシリコン板で、裏面の弱粘着の吸着シートを使えば、ノートPCのタッチパッド横やスマホの裏側に貼っておけるメモとなる。ワンタイムパスワードのような一過性の情報をサッと書き留めておくのに、これがなかなか重宝するのだ。

このパッドタイプにver.2が登場した。もともと充分に便利なアイテムだったと思うが、そこからどう新しくなったのか? どう使いやすくなっているのか? 確認してみた。

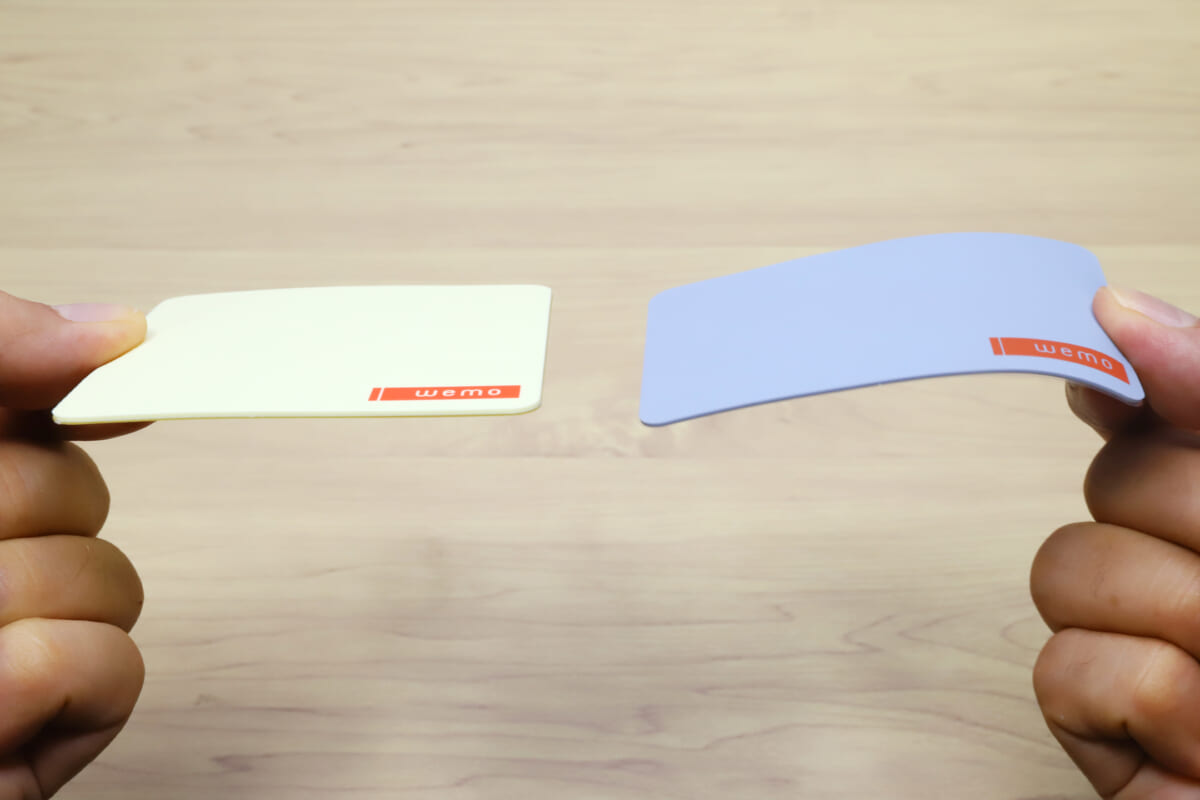

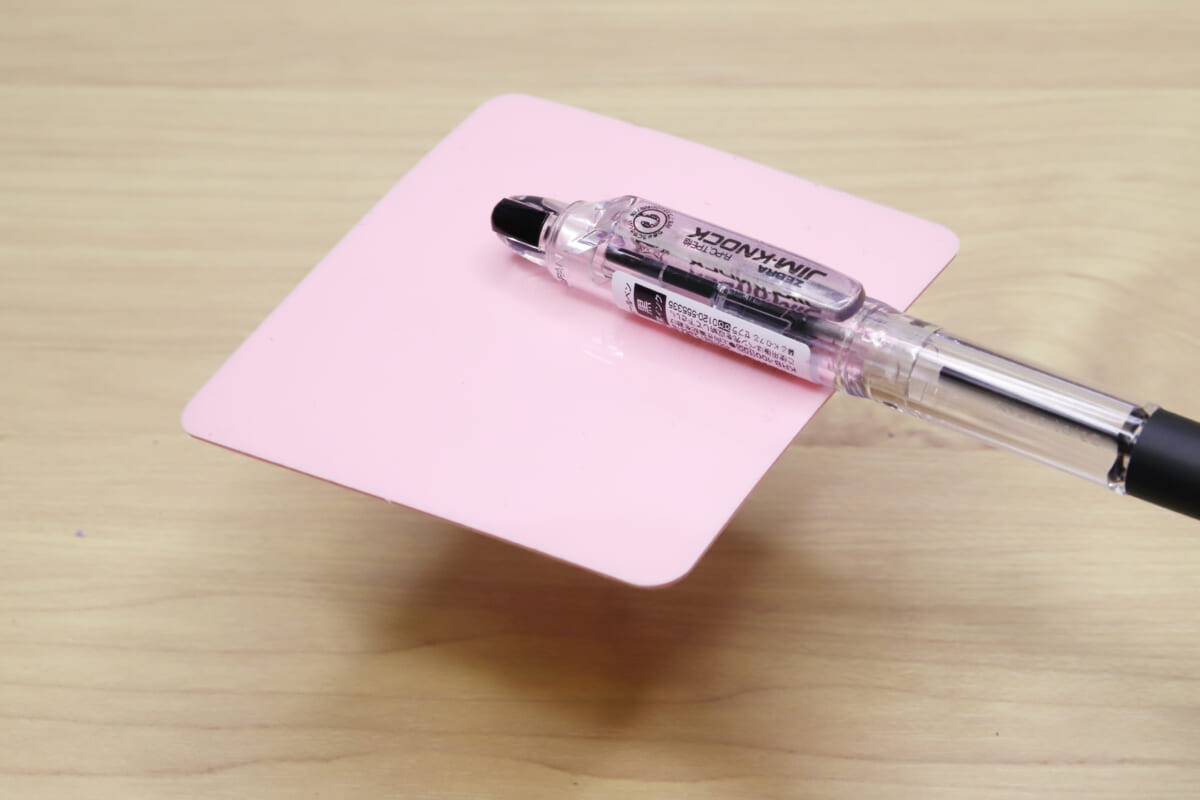

2023年7月26日に発売されたコスモテック「wemo パッドタイプver.2」は、正方形のシリコン板表面に特殊なコーティングを施すことで、油性ボールペンで書いても繰り返し書き消しが可能。いわゆる “無限メモ” と呼ばれるジャンルの製品だ。サイズは75×75mmで、一般的な正方形の付箋と同じ大きさだ。

コスモテック

wemo パッドタイプver.2

各900円(税別)

全3色展開

色合いもまさに馴染みのある薄パステルカラーで、間違いなく付箋をイメージして作られたのだろうな、ということが見て取れる。表面に油性ボールペンで書くと、わりとサラッとした書き味で紙に書いたのと同様の筆跡が残る。そして、書き留めた情報が不要になったら、消しゴムでゴシゴシとこすれば、筆跡はキレイに消せる。この辺りは従来と変わらず、不満のない使い心地だ。

「wemo パッドタイプver.2」を使ってみて、ひとつ気が付いたのが、パッドを手に乗せたときの感触の違いだ。先代はかなりソフトでふにゃふにゃしているのに対して、ver.2は明らかにしっかりとしている。これはシリコン強度を上げた結果のようだ。手のひらに乗せても充分な張りがあるため、圧倒的に書き込みしやすくなったように感じられた。

ただし、wemoは基本的にどこかに貼り付けた状態で筆記するので、パッドのコシが取り沙汰される確率は低いのだが……それでも適度な硬さがあった方が使いやすい、ということに変わりはない。また、モニター側面の端などに貼り付けて使う場合も、本体が柔らかいと自重でふにゃっと曲がってしまい、メモした情報が見づらくなる。やはりコシがあった方が使いやすいといえよう。

視認性については、本体のカラーにも注目したい。先にもカラーについて述べたが、先代のラインアップは暗めのカラーが多く、黒インクでの筆跡は視認しづらいなと感じることがあった。その点、ver.2の明るいパステルカラーの方が、文字もはっきりと読み取りやすいのは間違いない。

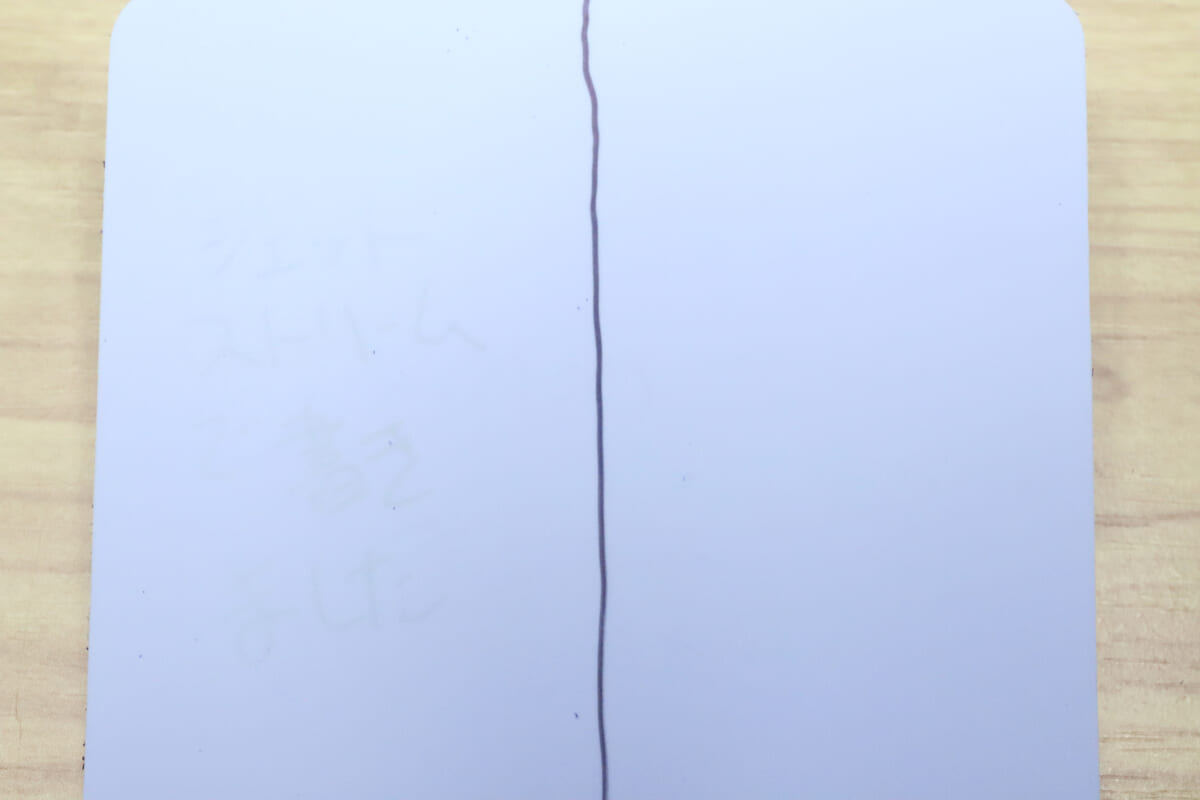

また、これはwemoシリーズ全てにおいて言えることだが、ジェットストリームなどの低粘度油性インクを使うと、書いてしばらく時間の経った筆跡はきれいに消せず、うっすら跡が残ることがある。公式によると、ゼブラ「ジムノック」やパイロット「スーパーグリップG」などのいわゆるレガシーな油性インク(ボール径0.7mm以上)が適正とされているので、使用の際には念頭に置いておきたい。

公式のリリース情報によると「ver.2は弱粘着性になっており、簡単に貼り剥がしできるようになった」とある。例えば、先代は紙に貼れない(剥がす際に紙表が剥離してしまう)とされていたが、ver.2では「紙や革などに貼った場合、剥がす際に表面を破損または傷める可能性がありますのでご注意ください」という注意書き程度で収まっている。つまり、注意すれば使えないこともないわけだ。

とはいえ実際に貼り比べてみると、さほど粘着力が違うという感じも受けなかった。せいぜい、ちょっと弱くなってる気がするかな? ぐらいだ。ただし、これに関しては、筆者が試したのは発売前バージョンであり、製品版ではさらに粘着力が弱まっているとのこと。そもそも先代のときから「粘着が強すぎて困る」と感じたことはなかったので、変わらず程よい粘着具合がある、ということでいいんじゃないだろうか。ちなみに、埃や皮脂などで粘着力が極端に劣化した場合は、粘着面を水洗いをして乾かせば復元可能だ。

実際に試してみた見解としては、ver.2は「付箋代わりに充分に使えそう」ということ。先代は、ノートPCなどに貼り付けて「パッド型メモ」として使用することが大前提なのに対して、ver.2はより幅広いシーンで付箋の “無限に書き消しできるバージョン” として気軽に運用できそうだ。SDGsの観点からも無駄がないわけだし、筆者もしばらくは情報掲示用付箋として使い倒してみようと考えている。

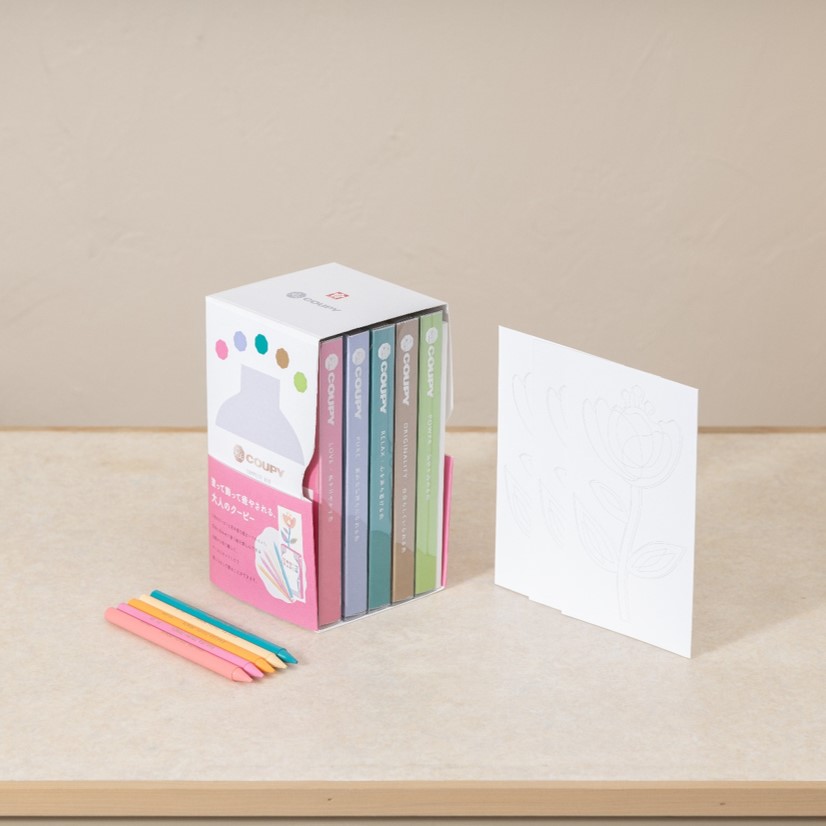

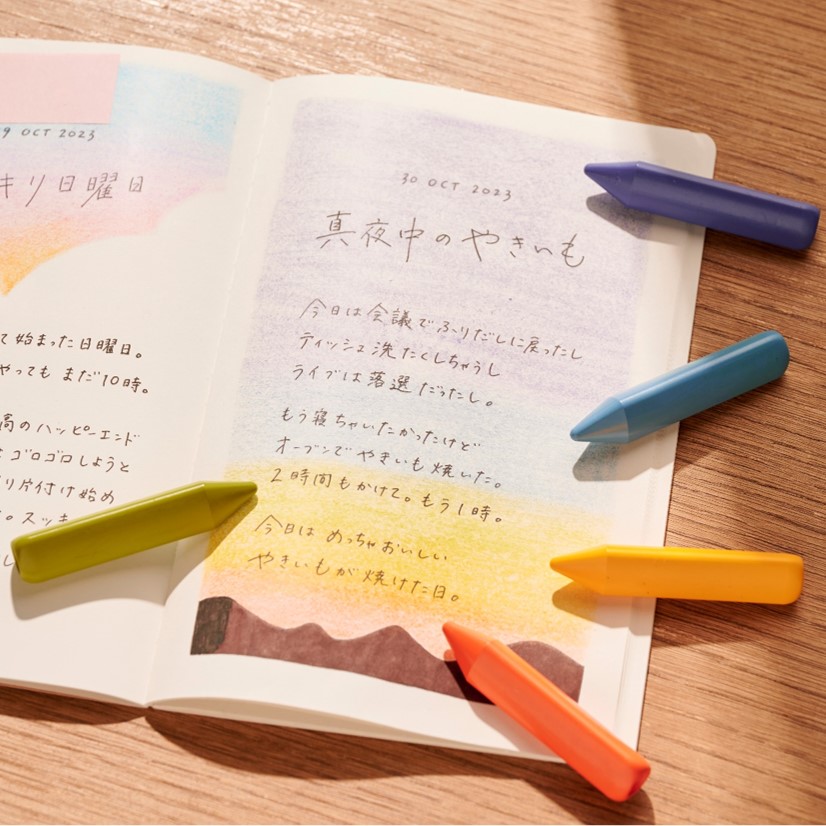

サクラクレパスは、「クーピーペンシル」発売50周年を記念し、「Re:COUPY(リ・クーピー)」、「COUPY Marker 5(クーピー マーカー 5)」、「COUPY DESIGN Collection」の3種類を、9月下旬に発売します。

Re:COUPYは、同社の20~30代女性への調査により明らかになった、「何かしら不安定な気持ちになったときがある」「リフレッシュするために何かに没頭したいと感じている」という多くの意見から着想を得た、塗って・飾って・癒される、“大人のための”クーピーセット。

5色のクーピーと花型の塗り絵カードがセットになっており、パッケージには花瓶をデザインしています。

ラインナップは、「LOVE」「ORIGINALITY」「POWER」「PURE」「RELAX」の気分に合わせて選べる5種類。

5種類と特別塗り絵がセットになったコンプリートボックスも、数量限定で発売します。

価格は5色セットが1430円(税込)、コンプリートボックスが7480円(税込)です。

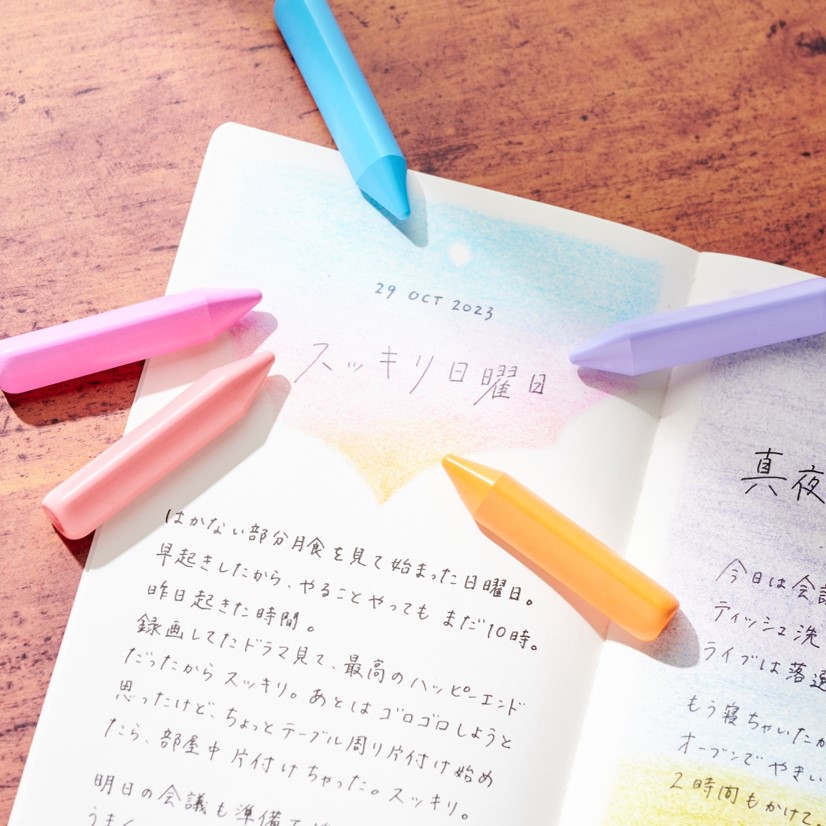

COUPY Marker 5は、朝焼け・夕焼けをイメージしたエモーショナルな配色のセット。

空をイメージした5色で、発色が良く、グラデーションをきれいに表現できます。

「朝焼けカラー」は、1日のはじまりである気持ちの良い朝をイメージし、「夕暮れカラー」は今日もあと少しと、沈んでいく夕日がきれいな夕方をイメージています。

価格は748円(税込)で、数量限定での発売です。

COUPY DESIGN Collectionは、大人かわいいデザインを施し、毎日の生活に寄り添う雑貨シリーズ。ラインナップと価格は、以下のギャラリーをご覧ください。なお、いずれも数量限定となります。

仕事に家事に勉強にと、日々の暮らしに欠かせない文房具。便利かつ快適に作業がはかどるアイテムが続々と生まれています。

今回は、10年超にわたり機能に優れた新作文房具を評価・発信しつづけてきた「文房具総選挙」の選考委員会が、夏休みのあいだに揃えたい最新アイテムを22点ピックアップ。細部をブラッシュアップしたものから発明レベルの進化を遂げたものまで、どれもデジタルではまかなえない、アナログならではの機敏さや利便性を実感できるはず。

三菱鉛筆「ユニボール ワンP」

550円

ゲルインク史上、黒がもっとも黒いことで先日ギネス記録に認定されたくっきりインク採用の「ユニボールワン」シリーズ新作。全長約117mm・軸径約13.9mmの寸胴シルエットに驚かされるが、意外にも持ちやすく、収納にもぴったり。しかも書きやすさは健在だ。

サンスター文具「ミュートン」

264円

ノックを繰り返したりクリップを触れたり、クセで無意識にボールペンをいじり、カチカチ音を発生してしまう人は多い。この “音ハラ” をモノ側で抑止しようと工夫されたのがこのボールペン。ノック音は同社従来比33%カット、クリップは軸に収納する仕組みとした。

パイロット「フリクションボールノックゾーン」

550~3300円

消せるボールペンの代名詞「フリクション」の最新モデル。インク色の濃度をブラックで30%、レッドとブルーで15%も高めた新インクを搭載、インク容量も70%増量。濃く長く書ける待望のフリクションだ。

サンスター文具「タンク」

165円

本体すべてをインクタンクにし大容量のゲルインクを搭載。筆記距離は同社従来のゲルインクペンの約5倍に達する。ゲルインクは油性インクに比べて速乾性に優れ、指を汚さないメリットも。全6色。

三菱鉛筆「クルトガ ダイブ」

5500円

ノック不要、繰り出し量を5段階調節できる機能を搭載した「クルトガ」シャープの最高峰。書き始めから書き終わりまで思考の流れを止めず、好みの筆記感で学習に没入させる。芯径0.5mm。全3色。

ぺんてる「オレンズAT デュアルグリップタイプ」

2200円

ノック1回で書き続けられる自動芯出し機構、ペン先のパイプで芯を守る「オレンズシステム」を搭載。握りやすいラバーに金属製デュアルグリップの安定感が加わって疲れにくい。芯径0.5mm。全4色。

サクラクレパス「ミックスライン」

各242円

太字側に、色の異なるラインマーカーと細字のペン先を並べた設計。強調したい箇所に、同時に2種のラインを引ける。細字は水性顔料インキで耐水性・耐光性に優れる。色の組み合わせは全6種。

サンスター文具「メタシル」

990円

削らずに16kmも書き続けられると話題をさらったメタルペンシル。黒鉛と金属を含んだ特殊芯で、2H鉛筆相当の濃さを実現し、実用性は高い。12月にはノック式の「メタシル ライト ノック」(H相当)も仲間入りした。

オキナ「プロジェクトガジェットメモ 6.1inch/8.3inch」

605円/880円

裏面に滑りにくい加工が施され、片手でも書きやすいデスクメモ。6.1inchスマホと8.3inchタブレットに合わせたサイズ展開で、メモと重ねてもリングが当たらずデバイスが傷付きにくい仕様になっている。

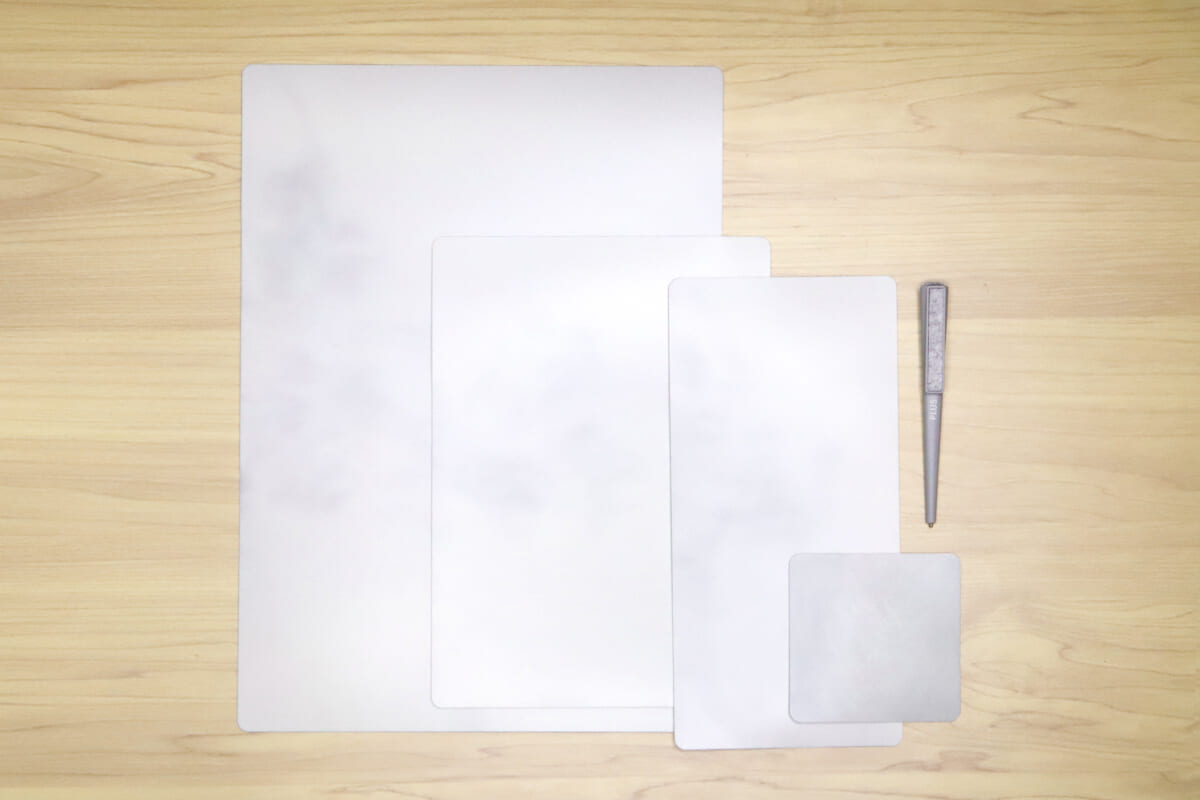

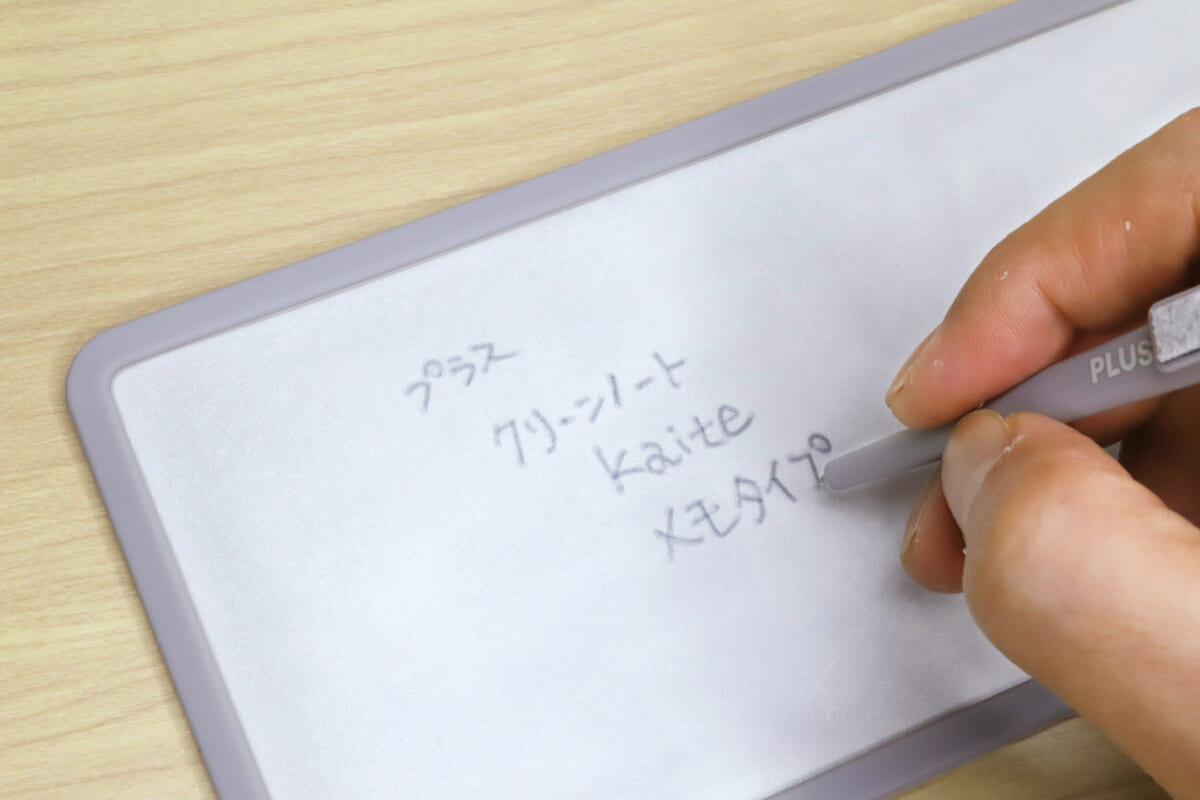

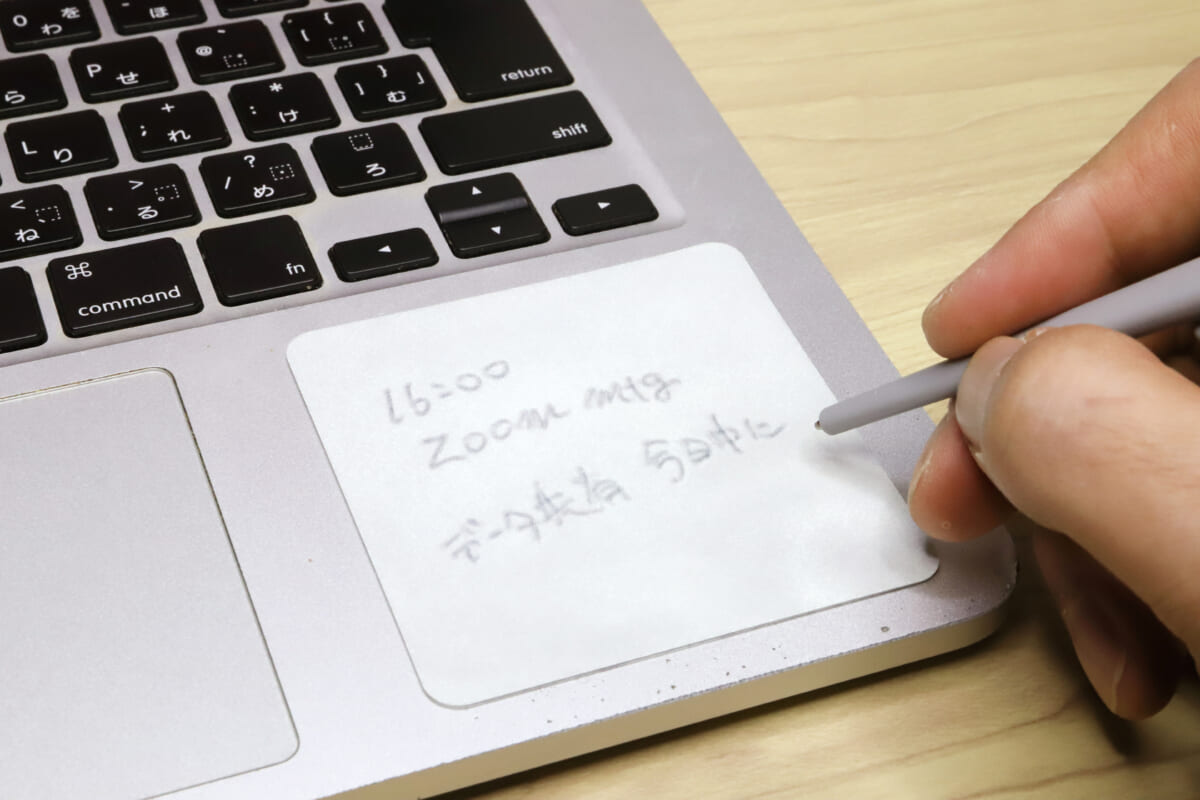

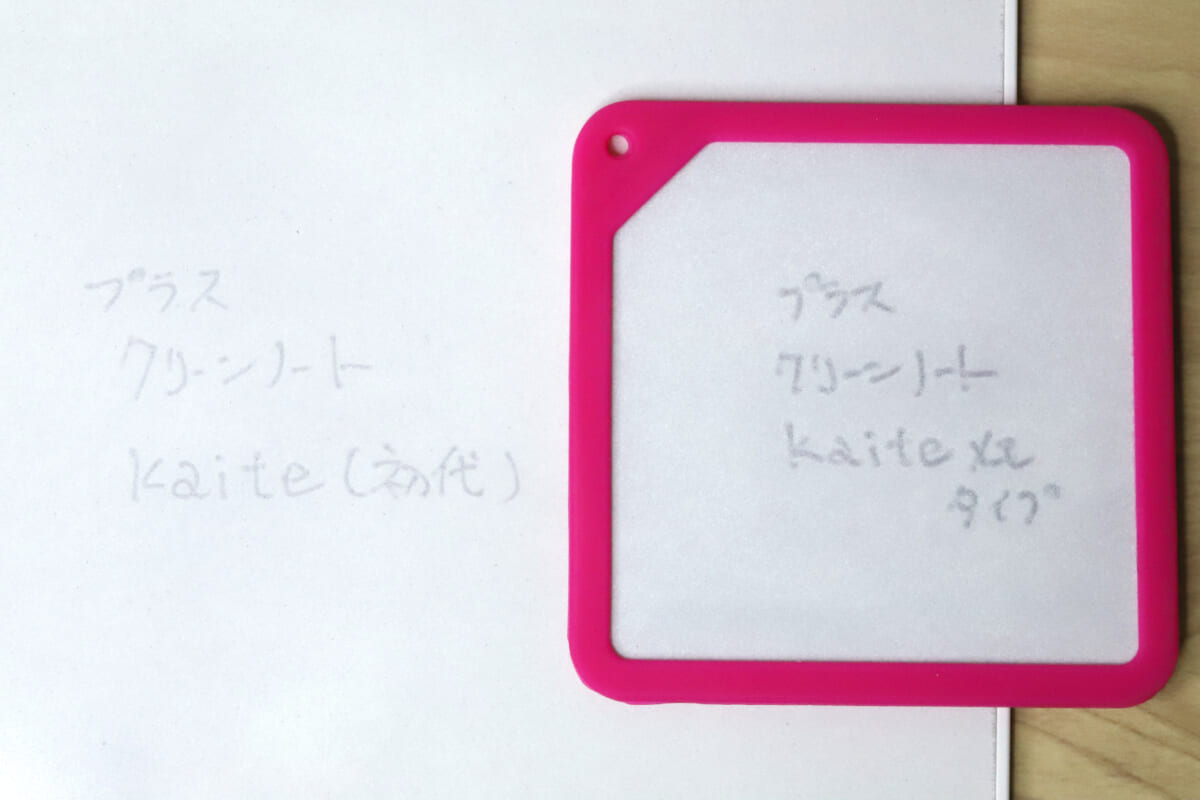

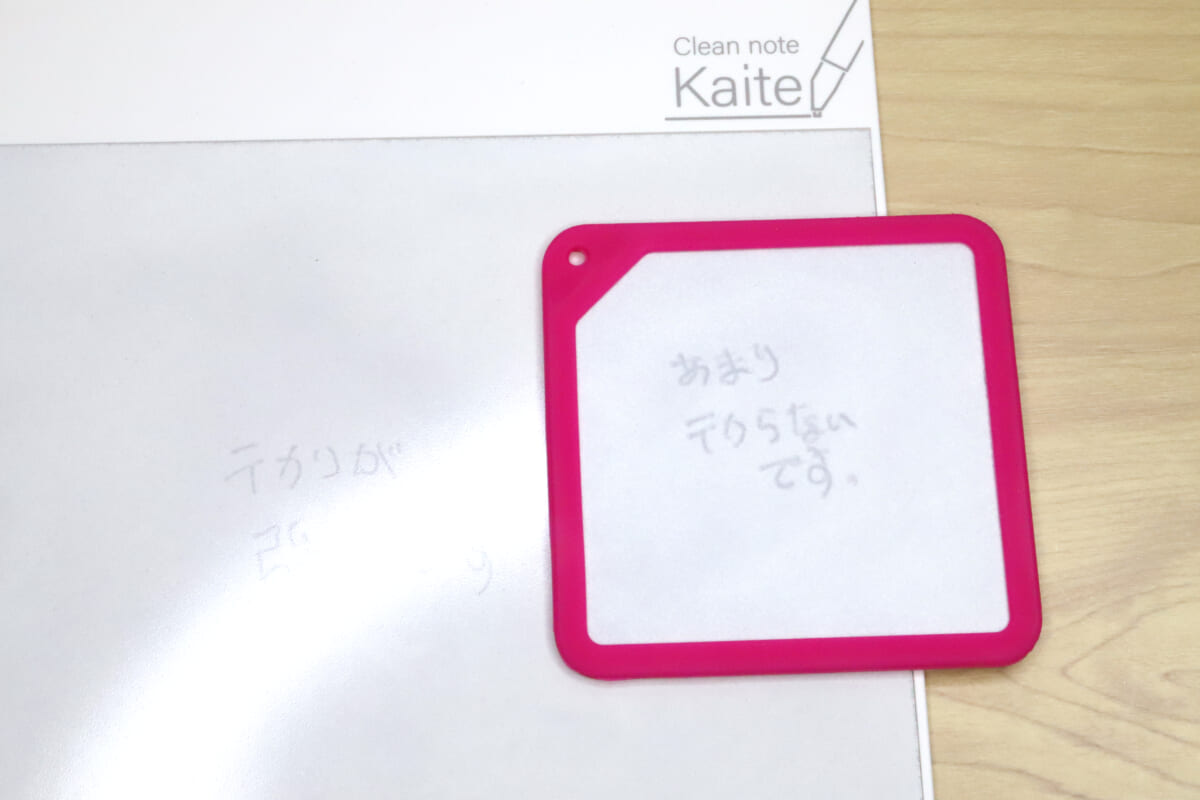

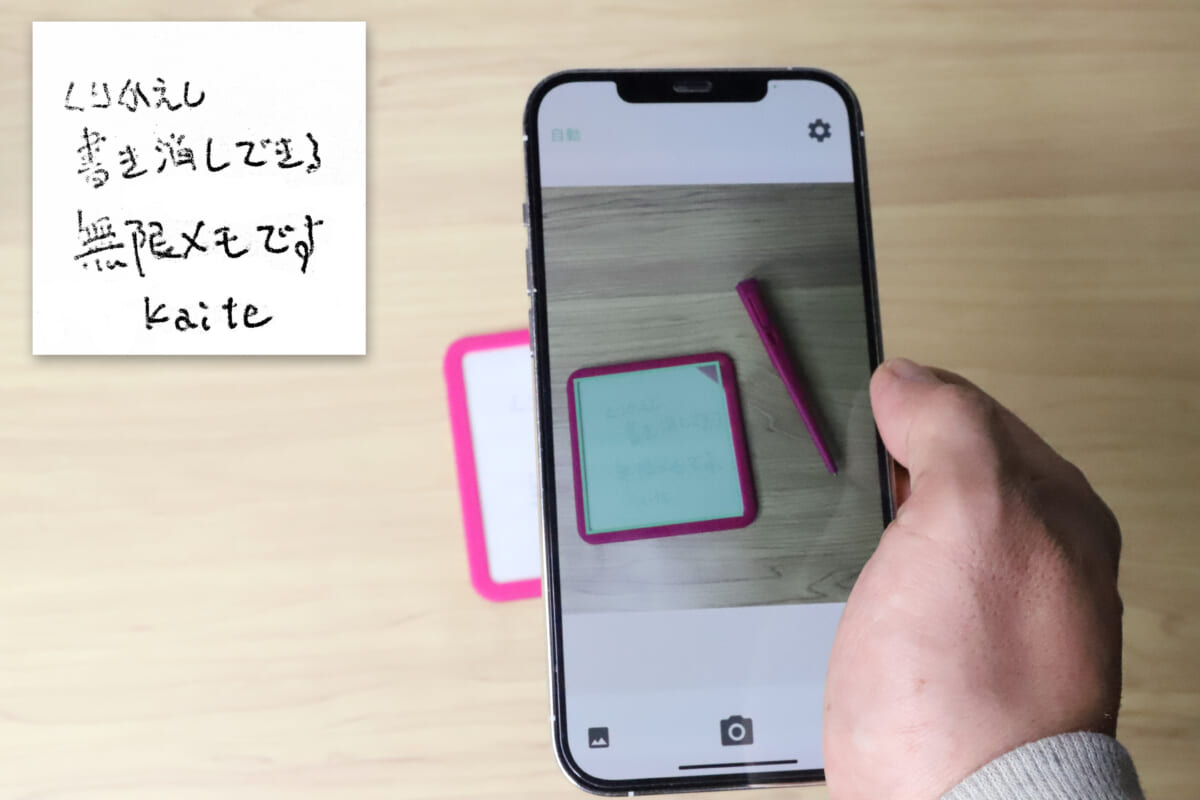

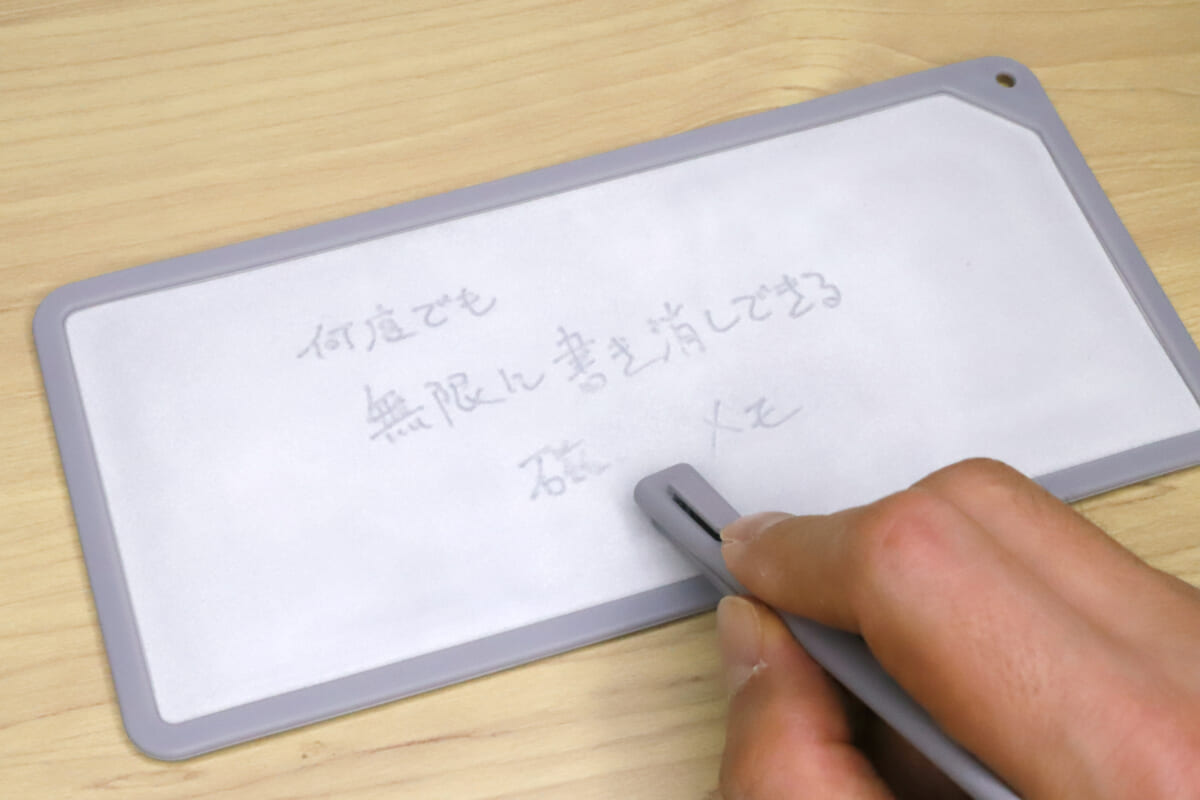

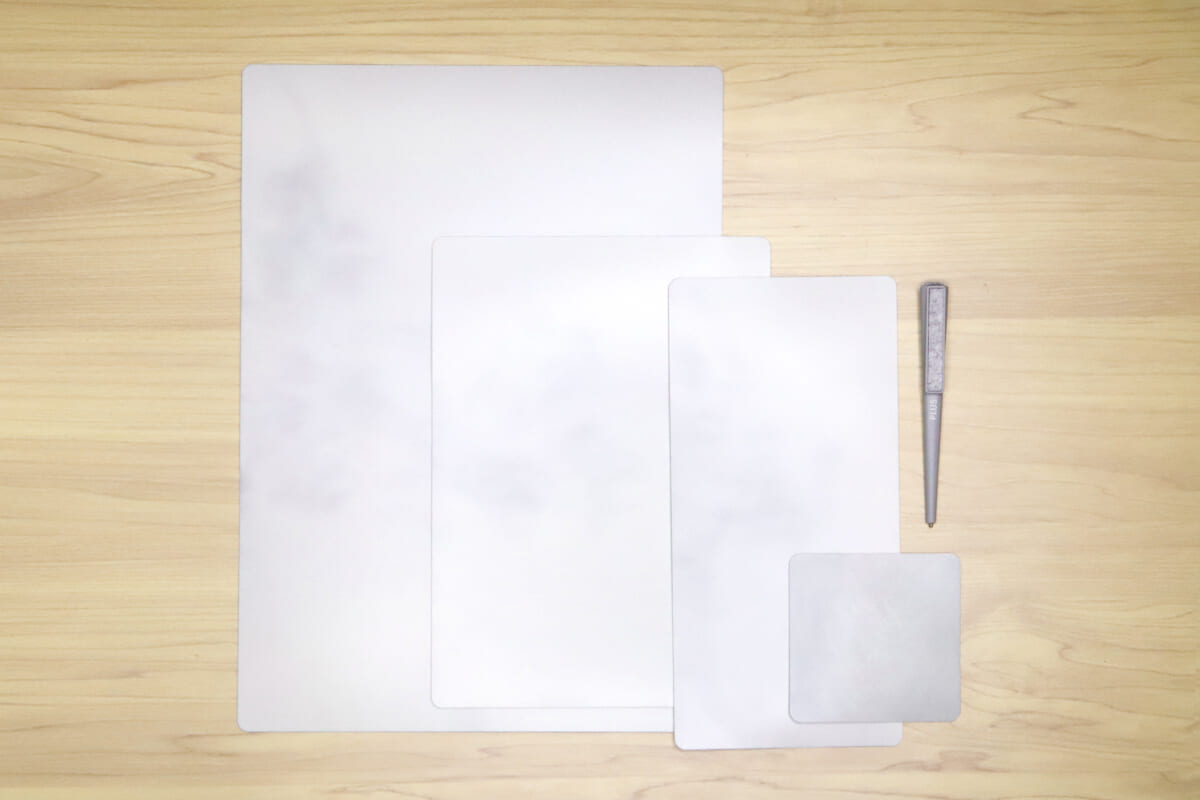

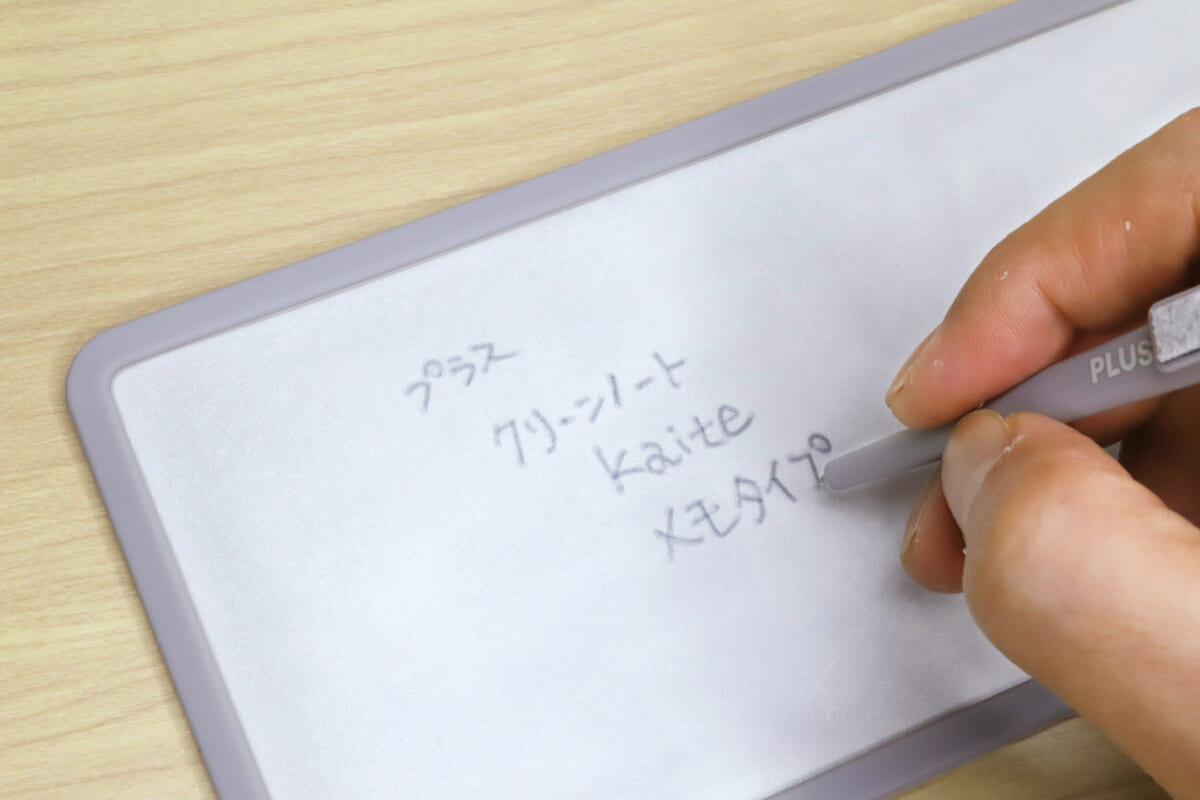

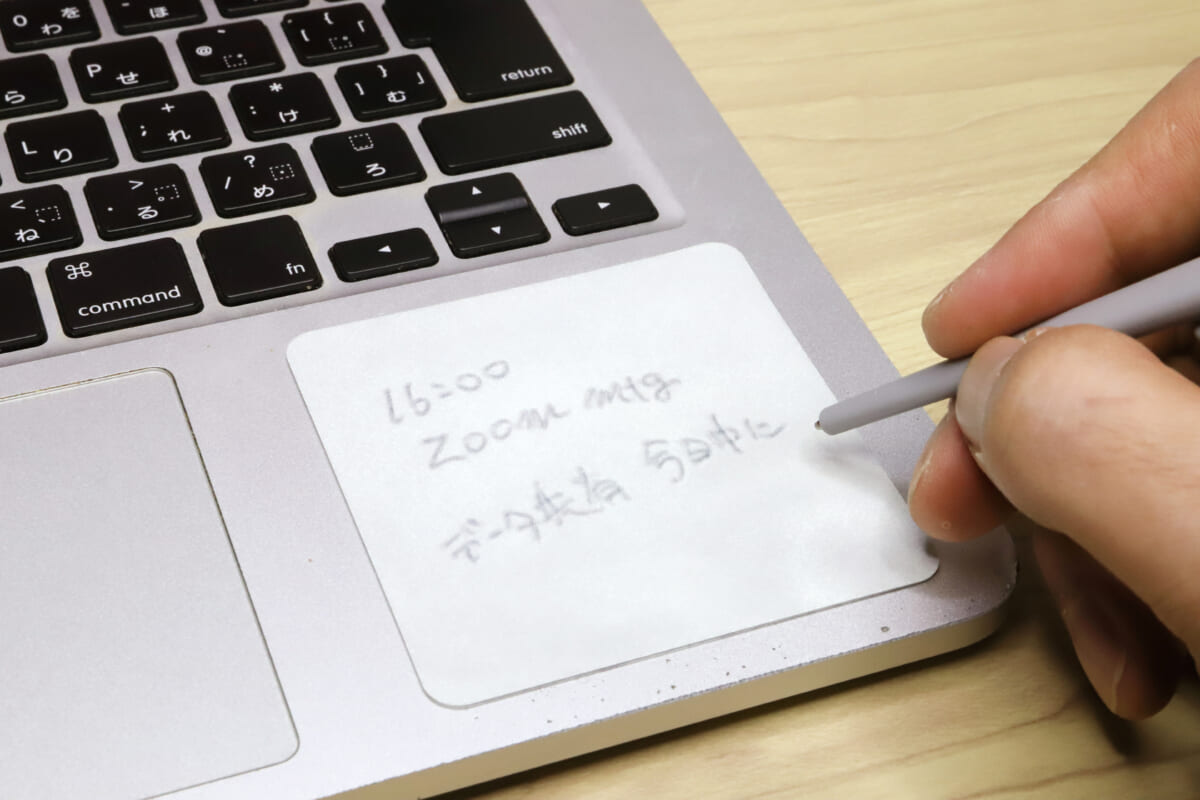

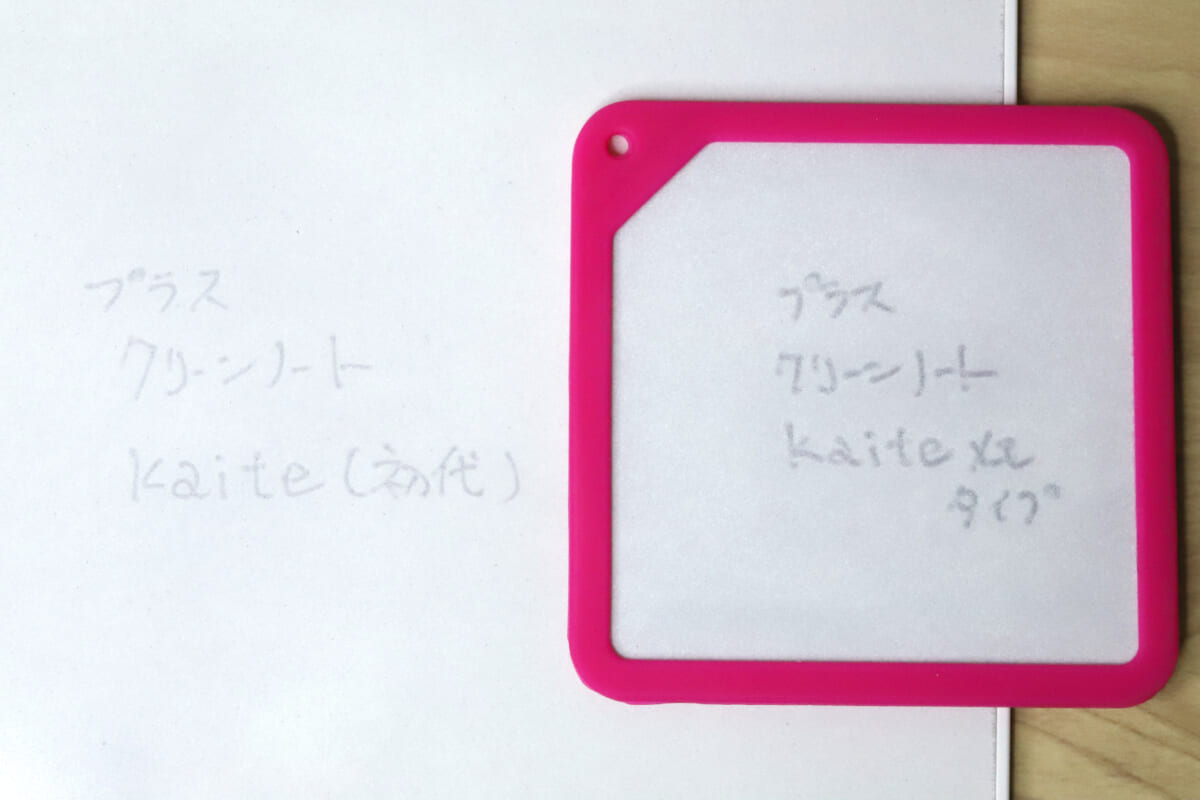

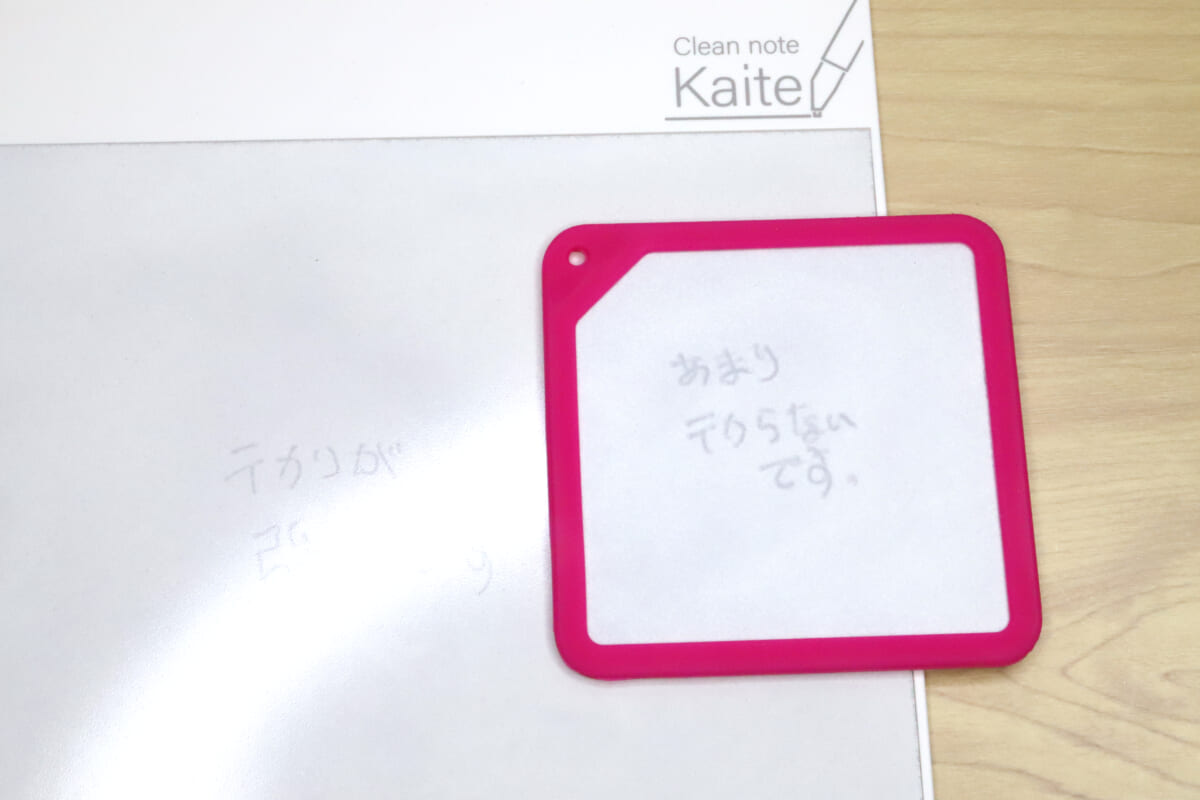

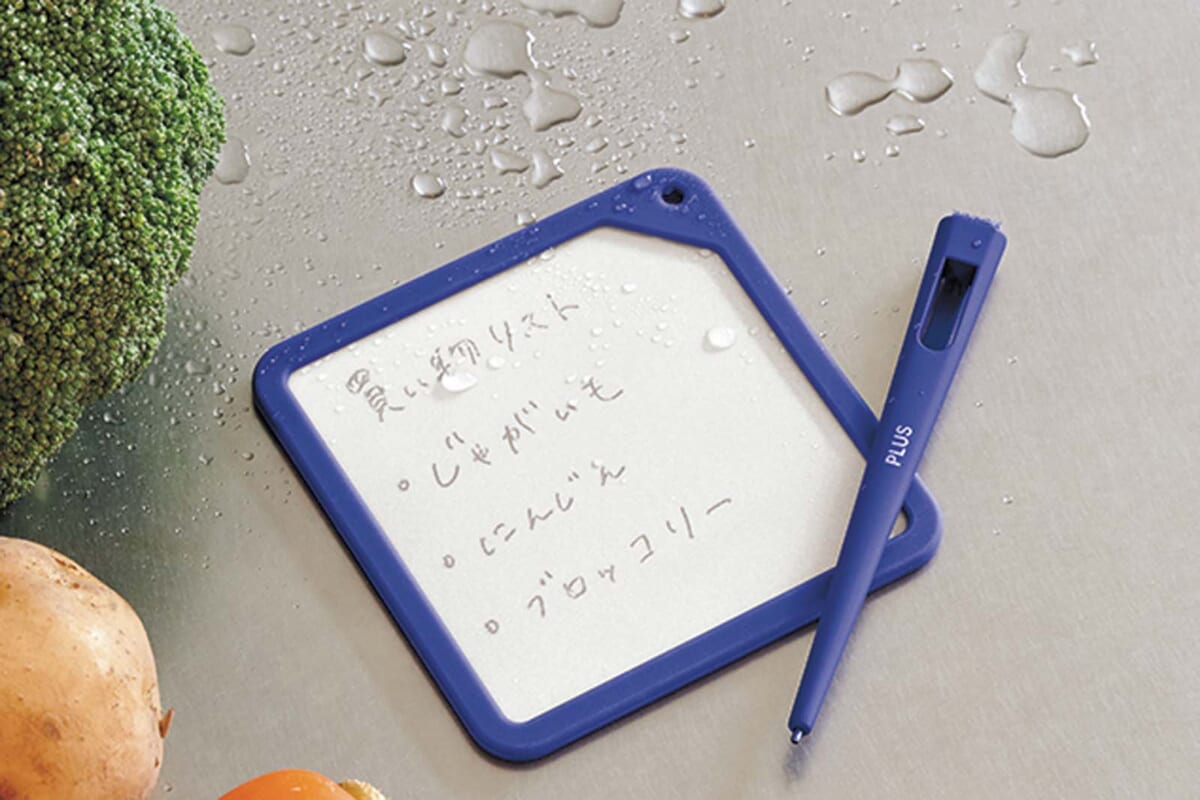

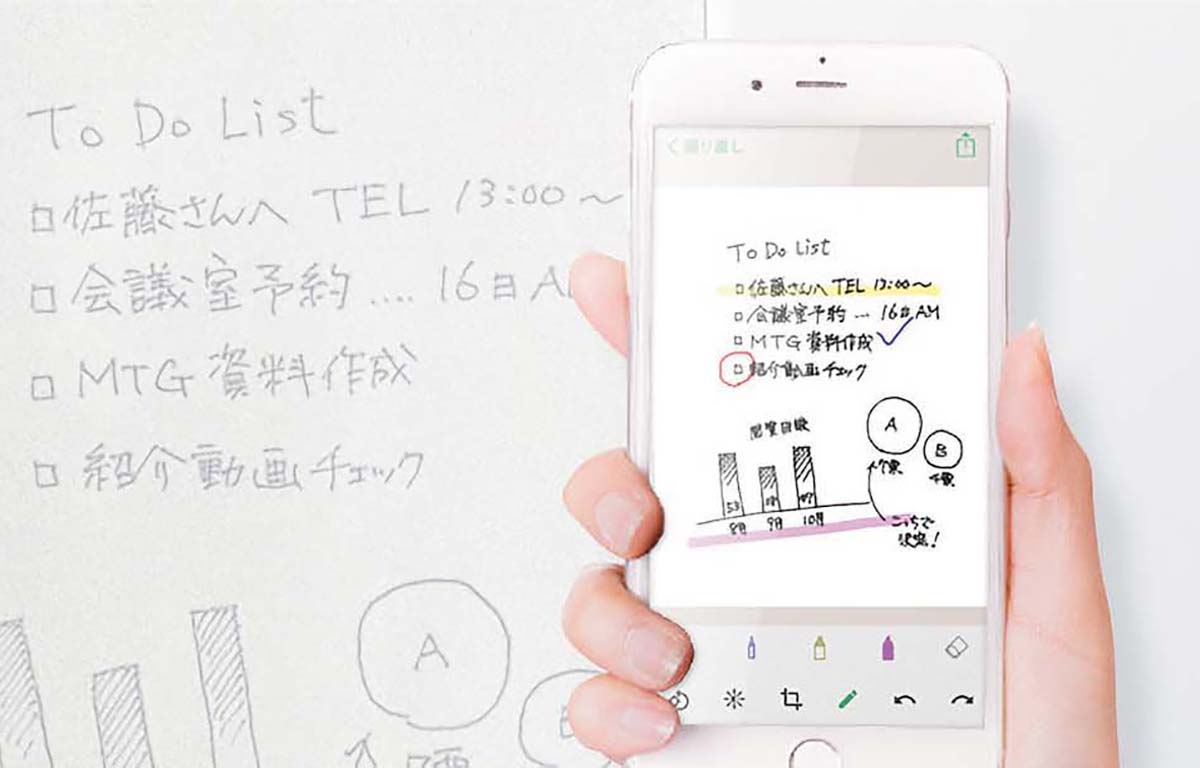

プラス「クリーンノートKaite メモタイプ」

1100円〜1760円

消耗品不要の磁性メモが、薄型コンパクトに。紙により近い書き心地になったほか、筆跡のコントラスト比が大幅アップし筆記線も視認しやすくなった。メモはスマホで撮影し専用アプリに保存可能。

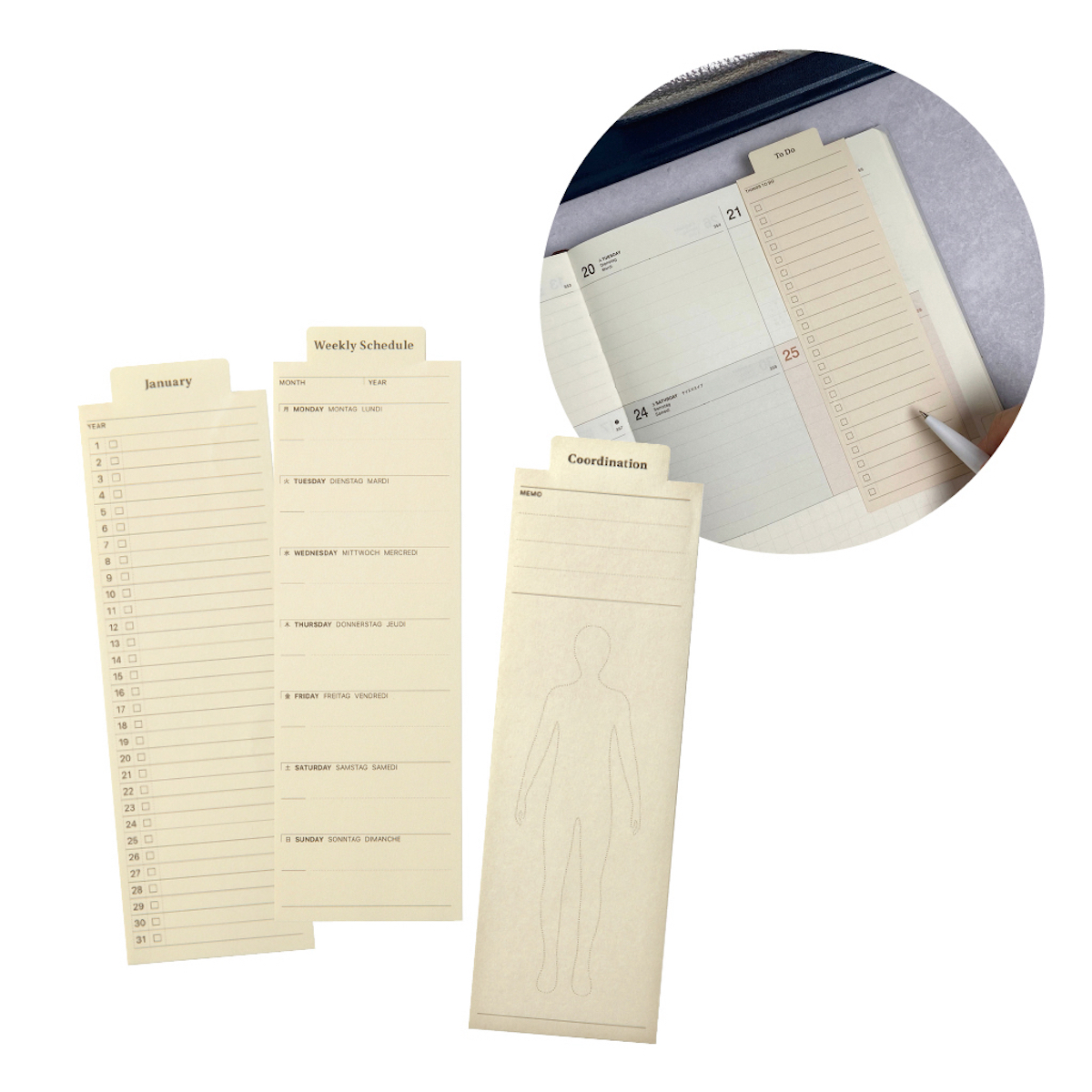

ラコニック「スタイル ブックマーカー」

各330円

売り場の本に挟まれた短冊のようなデザインで、しおりとしてページに挟んで使えるメモ。To Doリストからコーディネートを記録できる人型テンプレートまで、メモは8種類。1セット24枚入り。

コクヨ「高級ハサミ〈HASA〉」

2420円〜2750円

「普通に良いハサミ」をコンセプトに開発されたハサミ。独自設計刃を採用するなど、切れ味や切り心地を追求した様々な工夫が施されている。強力、強力ロング、紙/工作用の3種で切れ味が異なる。

オルファ「セーフティカッターコンパクト」

オープン:実勢価格1000円前後

コンパクトな丸みを帯びた形状で、握りやすい開梱用カッター。切り終わりに自動で刃が収納される安心設計だ。同社が海外で販売していたモデルを、この度国内でも販売開始した。

コクヨ「テープのり〈ドットライナーフリック〉」

319円

独自設計の「フリックキャップ」で、ペンケースの中でもキャップが開きにくく安心。粘着タイプは「しっかり貼る」と「あとから貼りつく」の2タイプ。詰め替え式で業界最小クラスなのもメリットだ。

ミドリ「クラフトテープカッター」

990円

クラフトテープ用のギザギザカッターが進化した。クラフトテープを軽い力でまっすぐきれいに切れる専用カッター。切るときに安全カバーが自然と上方向に持ち上がり、刃先が指に当たりにくい安全設計だ。

マックス「モティック」

902円

ペンケースに入れやすいスティック形状のホチキス。コンパクトながら針は最大100本と充分な量が装填でき、スケルトンで残量も確認しやすい。ボタンをスライドするだけのワンアクションで済み、片手で簡単に操作可能。

プラス「フィットカットカーブ 多機能料理はさみ」

2970円

通常のカット機能はもちろん、ピーラー、栓抜き、フタ開けなどキッチンで便利な機能を1丁に集約。板厚刃とマイクロギザ刃が対象をガッチリとくわえ込むので、硬い食材もしっかり切ることができる。

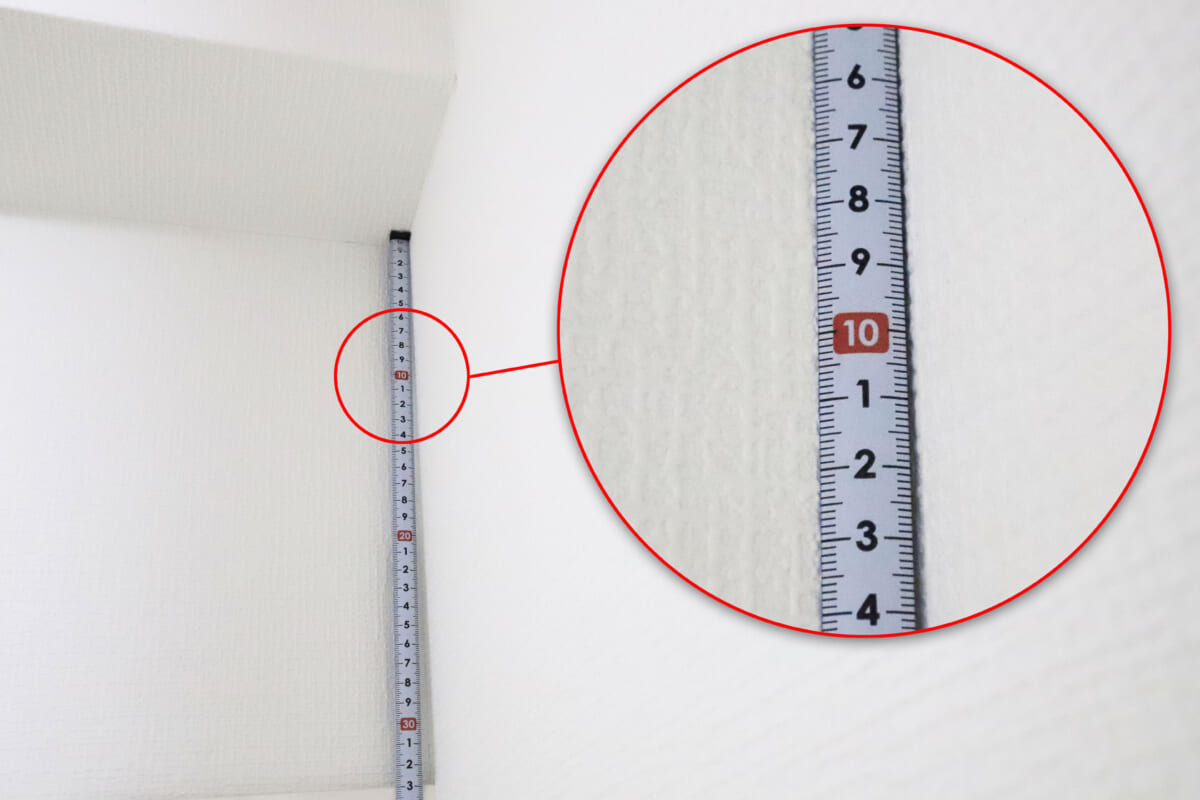

ミドリ「スローコンベックスメジャー〈2m〉」

1518円

早すぎず遅すぎず、テープの巻き戻る速度にこだわった。引き出したテープは本体を指で押さえて止め、指を離して戻す仕組み。目盛は10cmごとに色分けされ、磁石付きで保管もラクなど、随所に工夫が見られる。

シヤチハタ「どこでも持ち物スタンプ 氏名印タイプ」

1650円

紙はもちろん布、プラスチック、金属などさまざまな素材に連続捺印できる浸透印タイプのスタンプ。水洗いしても落ちにくい油性インキを採用する。印面サイズは13mmで、印面はメールオーダー式。

リヒトラブ「1冊でも倒れないブックスタンド」

1100円

立てた本の冊数が少なくても、倒れることなく保持できる画期的構造。23個のストッパーが個別に本を支えるので、本を抜き取っても残った本が倒れることがない。両サイドのジョイントで連結も可能。

リヒトラブ「ミファ うちわコレクションファイル」

1595円

うちわの持ち手をホールドする仕切りが付いたトップインタイプのファイル。飛び出し防止のフラップ付きで、チケットやトレカ等もまとめて収納できる。ポケットの有効内寸は約440×329mm。

キングジム「ハルペギー」

1485円〜1980円

内側に収納スペースがあり “見せる” と “隠す” を使い分けられるペグボード。冷蔵庫や玄関の扉に貼って小物収納を作り出せる。オプションのL字フックなどと組み合わせれば収納力がアップする。

以上の22点、選んでみたら “最新のいいもの” はすべてが、日本メーカーのものになりました。コロナ禍前には、急増する訪日観光客の母国への “お土産” としても空前のヒットをとばしていた日本の文房具。その商品力はいまだ衰えていないようです。

※商品の価格はすべて10%消費税込で表記しています。

雑誌『GetNavi』とウェブメディア『GetNavi web』が主催する毎春恒例の文房具アワード。新商品のなかから作業がはかどる文房具を専門家がノミネート、その頂点を一般ユーザーからの投票によって決定する。2013年に第1回を開催し、11年目となる。

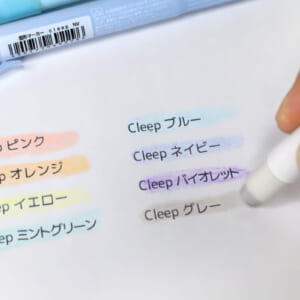

プラスは、同社の代表的文具を厳選し、洗練されたカラーにアレンジした「<数量限定>Classy Tone Series(クラッシー・トーン・シリーズ)」を、8月1日に日本国内のほか、台湾、韓国、シンガポール、香港、マレーシア、タイなどの海外でも発売します。

カラーバリエーションは、シックで上質感のあるダークブルー「Classy BlueClassy Blue(クラッシー・ブルー)」と、甘すぎず大人の雰囲気のグレイッシュなピンク「Classy Pink(クラッシー・ピンク)」の2色です。

ラインナップは、修正テープ「ホワイパーミニローラー」、テープのり「ノリノポッド」、家庭用はさみ「フィットカットカーブ」、携帯はさみ「ツイッギー」の4アイテム。

パッケージは、訪日外国人にも製品の魅力を伝えるため、オモテ面は日本語・英語の2言語、ウラ面は日本語・英語・中国語(繁体字)の3言語で表記。プラスロゴの下にはタグライン「stationery, and beyond」を記載し、世界に向けて「文具を超えた新しい価値を提供し、進化を続ける」という思いを表現しています。

ホワイパーミニローラーは、直進性が高く重ね引きに強い、先端の「ミニローラーヘッド」が紙面に密着し、軽くなめらかな引き心地を味わえます。「2WAY機能」で、1行修正だけでなく、本体を反転させて1文字修正も可能。左ききの人も使いやすい、利き手を問わないユニバーサル仕様です。テープはペン先で削れにくい薄さらテープを採用。価格は286円(税込)です。

ノリノポッドは、テープ容量10mで、テープたるみの発生を防ぐ「パワーギア」を搭載。独自開発の「テープ詰まり抑制機能」で、テープ巻き取りの不具合を検知して修正し、テープのたるみやからまりを未然に防ぎます。ヘッドと連動して閉じる「シャッターキャップ」により、ホコリが入り込むのを防ぎます。価格は330円(税込)。

フィットカットカーブは、軽い切れ味が特徴の「ベルヌーイカーブ刃」を採用。常に最適な刃の開き角度を保ち、刃の根元から刃先までどの位置で切っても対象物をしっかりキャッチし、軽くなめらかな切れ味を味わえます。柔らかく弾力性のあるエラストマー素材を使用した「低反発グリップ」は、握りやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいグリップです。「がたつき防止リング」は、すり鉢状の金具ピンに潤滑性と耐摩耗性のある樹脂を組み合わせて、がたつきを抑制します。価格は440円(税込)。

ツイッギーは、ペンケースやポーチなどにすっぽり収まり、持ち運びに最適なスリム設計が特徴。刃渡り42mm。簡単にロックと解除の操作ができる独自設計の「スマートハンドル」を搭載しています。価格は770円(税込)です。

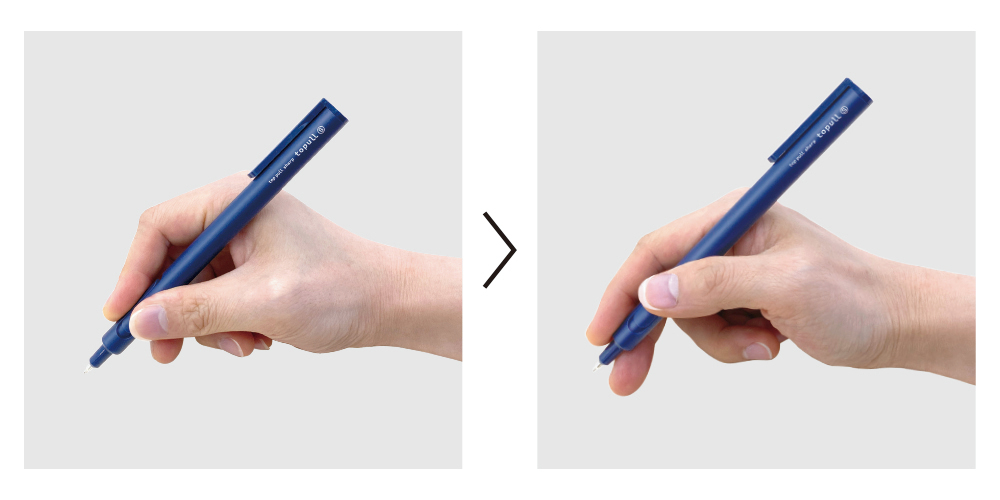

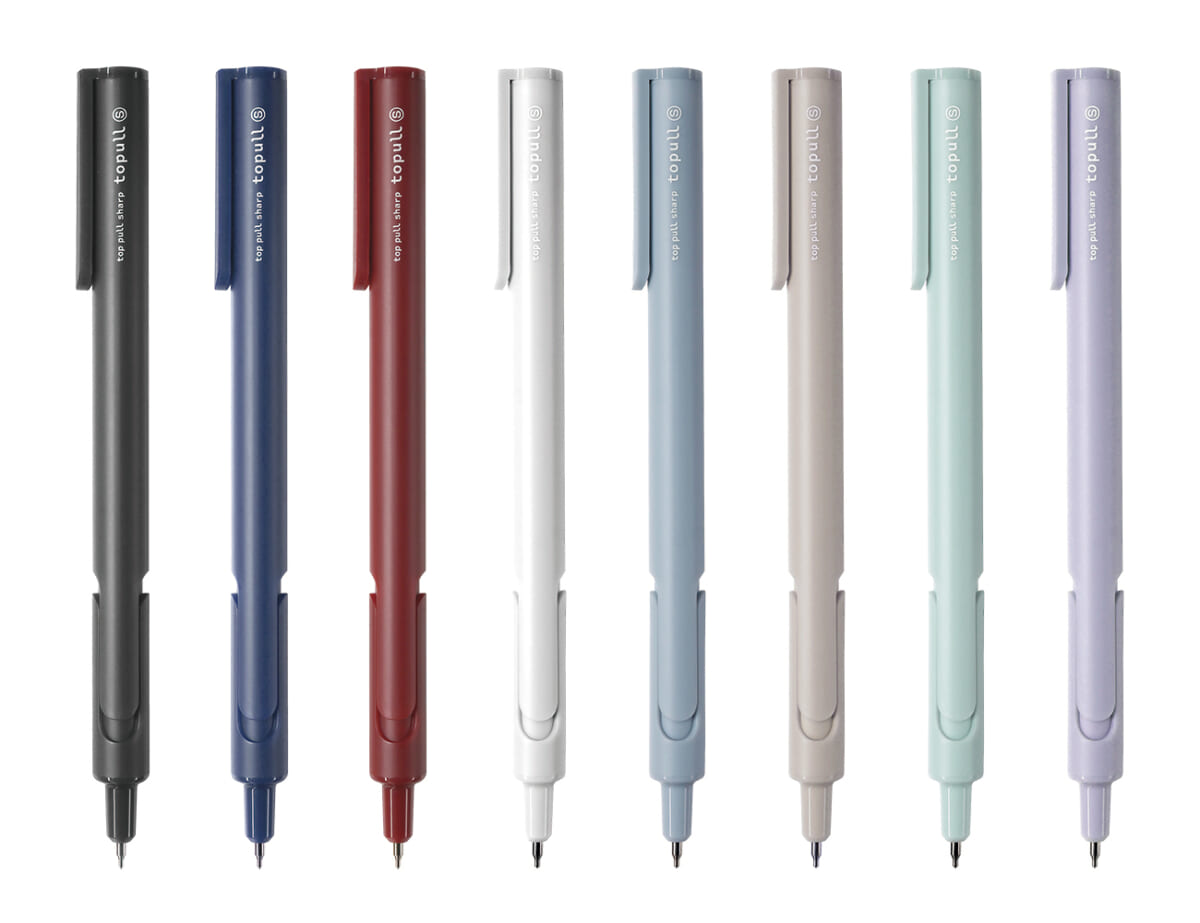

サンスター文具は、次世代型シャープペンシル「topull S(トプルS)」を、8月上旬に発売します。価格は396円(税込)。

同製品は、ペン先にノック機構があり、2本の指で引いて芯を出す“トッププル機構”を搭載したシャープペンシル。親指でノックして芯を出さず、先端を引いて芯を出す新しい仕組みが特徴です。「トプル」という名前は、トッププル機構に由来しています。

シャープペンシルは通常、手首を大きくひねって本体を持ち替えてノックをするのに対し、同製品はペンの先端にノック機構が搭載されているので、本体を持ち替えずに2本の指で引いて芯を出すことができます。従来のノックと比べて、先端にノック機構を持ってくることで、タイパ(タイムパフォーマンス)の向上にもなるとしています。

頭部がフラットなシンプルなデザインで、カラー展開はブラック、ネイビー、レッド、ホワイト、ブルー、ベージュ、ミント、バイオレットの全8色です。

三菱鉛筆は、ゲルインクボールペン「uni-ball one(ユニボール ワン)」シリーズで、「最も黒いゲルインクボールペン“Blackest gel ink ballpoint pen”」としてギネス世界記録認定を受けました。

同製品は、黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色する“ノート、くっきりキマる。”ゲルインクボールペン。7月3日に、「最も黒いゲルインクボールペン“Blackest gel ink ballpoint pen”」として、ギネス世界記録に認定されています。黒色については、濃くくっきりとした文字は記憶に残りやすいことが、同社と立命館大学の共同研究によって明らかになっています。

ギネス世界記録本文には、「最も黒いゲルインクボールペンは三菱鉛筆株式会社製の「uni-ball one」である。そのY値は5.96であり、2023年6月7日にスガ試験機株式会社(所在地:東京都新宿区)にて測定された。」(日本語訳)と書かれています。

8月7日17時より、公式認定証の贈呈式が、同社公式Instagramアカウントのインスタライブにて配信されます。配信では、ギネスワールドレコーズ公式認定員からのギネス世界記録公式認定証の贈呈、研究開発をはじめとする各担当者による、開発秘話や製品情報の紹介などを予定しています。

この投稿をInstagramで見る

日常生活であまり役立つシーンは多くないが、一つは持っておきたいのがコンベックスメジャーである。あまり耳馴染みのない人もいるかもしれないが、「コンベックス」とは金属製の巻き尺のこと。家具のサイズや部屋の間取りを測るのに使う、金属テープが勢いよくシュルシュル……ガチン! と戻ってきて怖いやつ、といえば思い当たるだろうか。

ただし、この “金属テープが戻る時の勢いが怖い” 問題は看過できないところ。これがあるからコンベックスを使いたくない、という人もいるかもしれない。しかし計測なしでは、せっかく買った家具が部屋に入らず無駄になる可能性もあるわけで。なんとも困ったことである。

それではどうすれば良いのか? その解決方法は単純で、 “シュルシュル……ガチン!” とならないコンベックスがあれば、話は済む。それが、ミドリの「スローコンベックスメジャー」である。コンベックスとしてはかなり小ぶりサイズ(H44×W44×D23mm)で重さも約67gと、子どもでも扱いやすいサイズだ。実際に、2022年のキッズデザイン賞も受賞している。

ミドリ

スローコンベックスメジャー(2m)

1380円(税別)

巻き取る動力となる板バネの力をダンパーで減衰することで、製品名通り、金属テープがスローに戻ってくる仕組みになっている。このおかげで、金属テープで指をケガしてしまうんじゃないか……という恐怖をほぼ感じないで済みそうだ。

試しに金属テープを引き出して手を放してみると、巻き戻り始めは普通にスルスルと戻っていくが、途中からじわっと速度が落ちていき、最後はゆーっくり、スルッとケース本体へと収まった。結果、ノーシュルシュル、ノーガチン。これが最初から最後までゆっくり巻き戻るのであれば「なかなか巻き戻らないなー」とイライラするかもしれないが、初速があるので、そういった “待たされ感” も少ない。これはとても良くできた仕組みだと思う。

また、一般的なコンベックスにはテープ送り口の下にテープロック機構がある。ロック解除するときに、挟まれやすい位置に指が置かれてしまうため、これもガチン! と指を挟まれそうに感じる原因の一つだ。一方、「スローコンベックスメジャー」はケース側面をグッと指で押さえることで、リールの回転をダイレクトに押さえる構造になっている。ロックするためには側面を常に押さえている必要はあるが、安全性はこちらの方が確実である。

巻き戻る速度のほかに本品が持ち合わせた機能を見てみよう。テープの目盛を見ると、10cmごとに白・黒・白と交互に塗り分けられているのが分かるだろう。これは数値をパッと見ただけで把握しやすくする工夫なのである。

また、テープ裏面は数字表記がタテになっているのもポイント。これは先端のツメを床や天井に押し当てて高さを測るときに、読み取りやすくてありがたい。コンベックス自体も軽いので、持ち上げて天井からの高さを測るのもラクだ。

“シュルシュル……ガチン!” とならず怖くない、というだけでも充分ありがたいのに、コンベックスとしても便利な工夫が盛り盛り。個人的には2mというのが物足りない(間取りの計測には長さ不足)のだけど、収納・携帯しやすいコンパクトさとトレードオフだと思えば仕方ないだろう。

例えば、引っ越しに向けて内見いろいろ回るぞー! という人は、ぜひこれを買っておくと良さそうだ。今後しばらくは便利に使えると思う。

ヤマトは、コンパクトサイズの補充用液状のり「アラビックヤマト 補充用パック」を、8月8日から発売します。価格は450円(税別)。

液状のり「アラビックヤマト」は1975年に発売し、これまで様々なバリエーションを販売しています。「補充用」は、容器を捨てることがもったいないという利用者の声から生まれ、現在も発売中。近年は働き方の変化や、SDGs教育の広がりによる環境意識の高まりから、家庭での補充として、従来の大容量タイプのほかに、より少量でコンパクトな補充用を求める声があったそうです。

今回新たに発売となる補充用パックは、内容量130mlで、自立するマチつきのパックタイプの容器を採用。既存の補充用(NA-960)と比較し、容器のプラスチック使用量約77%削減と、環境に配慮しています。

アラビックヤマト容器口部分と補充用パックの注ぎ口がぴったりサイズなので、安定した補充が可能。「スタンダード」「エル」「ジャンボ」「ツイン」「さかだち」に補充できます。

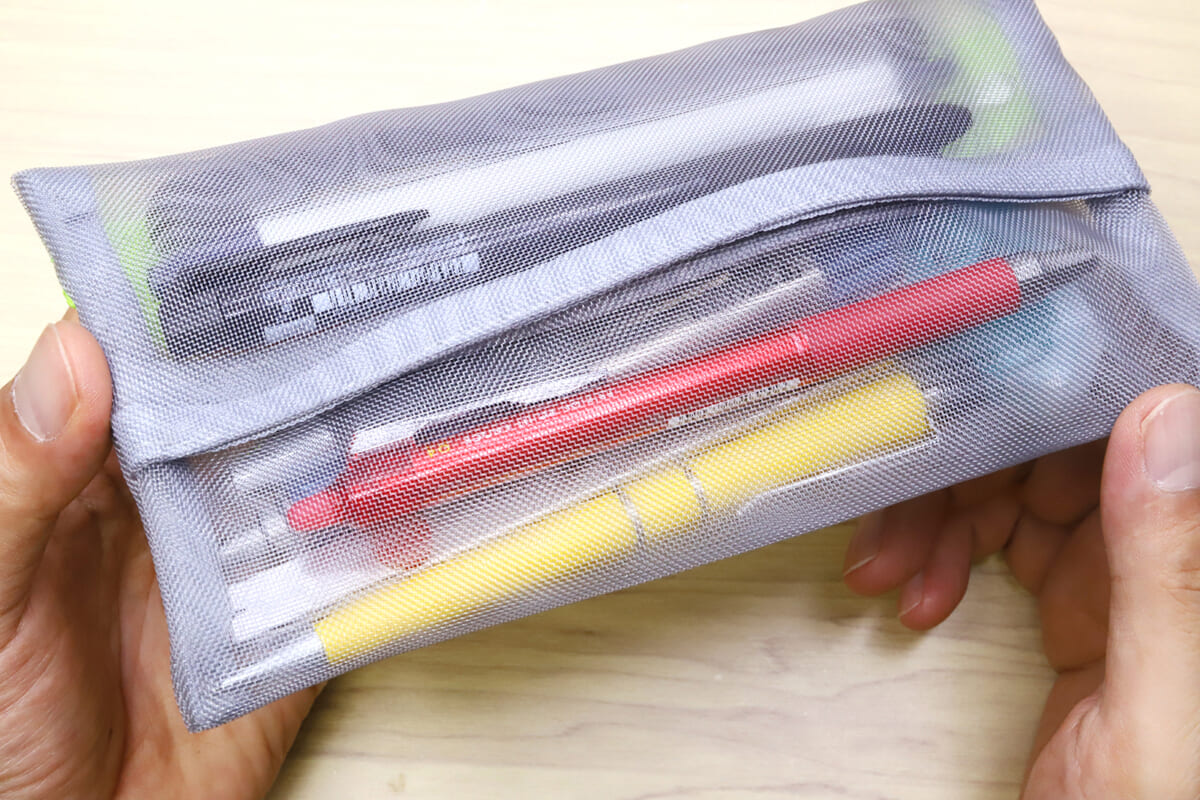

透明ペンケースが2022年から2023年にかけてトレンドとなっているが、「気軽には試しづらいな」と感じている人も多いのではないだろうか? PVC(塩ビ)素材のペカペカしたチープさが苦手だったり、女子中高生が使うものだろうという思い込みもあったりして、“大人” が使うにはなかなかハードルは高いものだ。(ちなみに、筆者が使っても周囲からはさほど気にされないが)

とはいえ透明ペンケースは、運用上のメリットが意外なほど大きい。中が丸見えなので使いたいペンを探すことなくサッと取り出せたり、小物の紛失にすぐ気付けたりと、実用的にも、流行っているのは伊達ではない。まずは「いい歳した大人でも使いやすいデザインの透明ペンケース」から、その価値を試してみてはいかがだろうか?

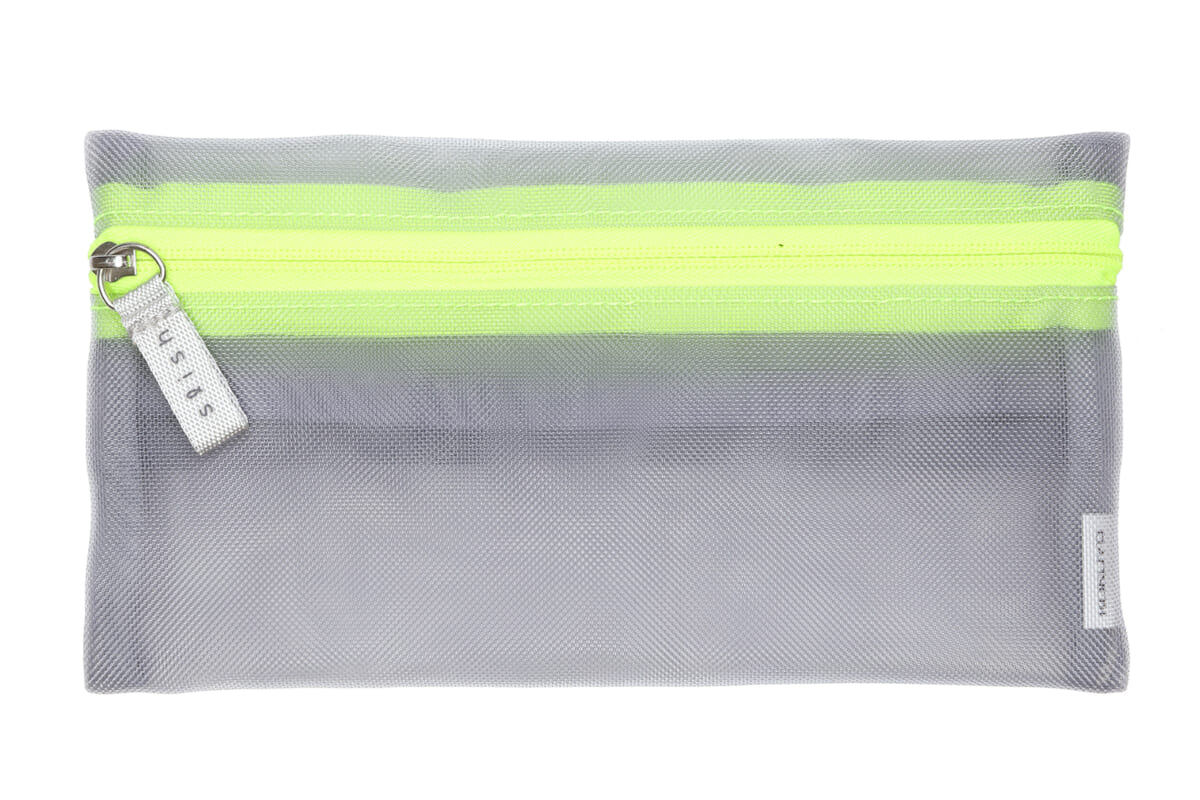

コクヨ

ペンケース<slish(スリッシュ)>

800円(税別)

全4色展開

コクヨの「slish(スリッシュ)」は、ジャンルとしては透明ペンケースだが、PVCではなくナイロンメッシュ素材が採用されている。ツルツル・ペカペカせずしっとりとしたマットな見た目なので、カラーさえ選べば、全年齢で使いやすい雰囲気といえるだろう。

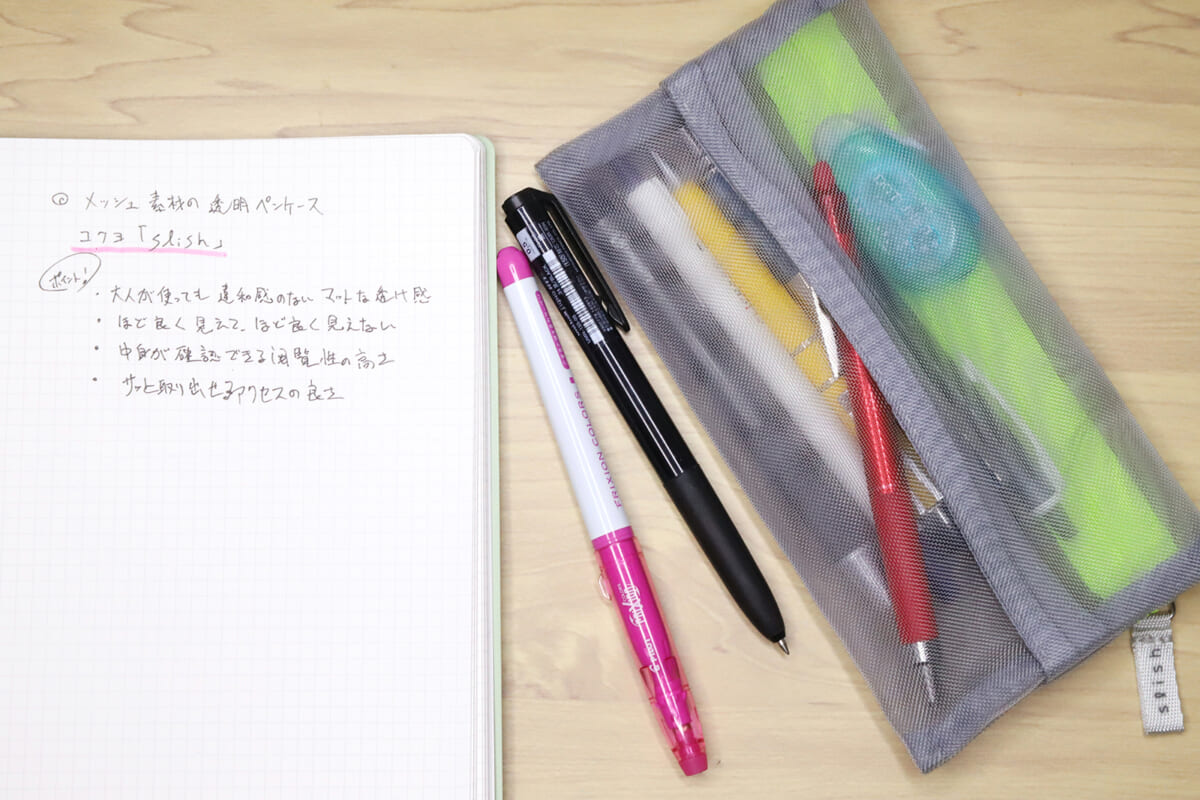

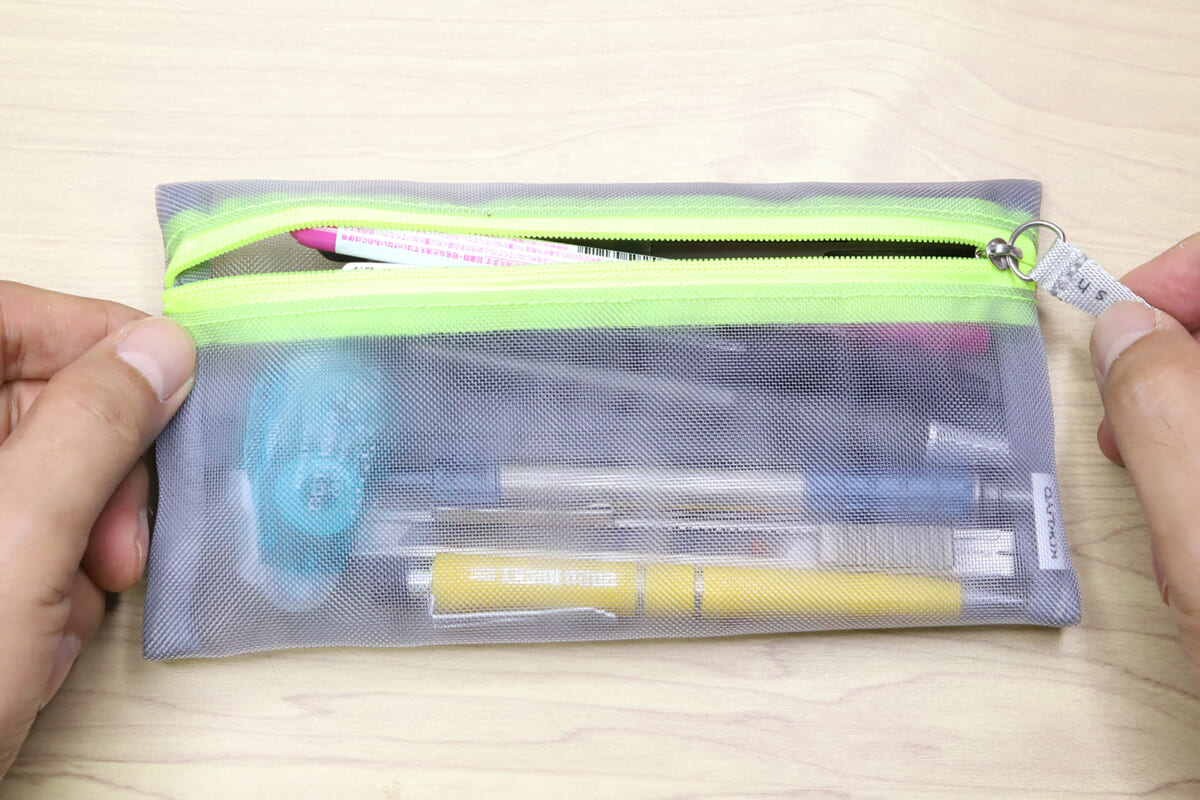

有り体に言えば “網戸” みたいなものなので、中身もそれなりに透けて見える。どのペンがどこに入っているのか? 消しゴムはどこにあるのか? 放り込んでおいたはずのUSBメモリは間違いなく入っているのか? それらがすべて、いちいちファスナーを開けてゴソゴソ探すことなく一目瞭然、というわけだ。特に忘れ物や小物の紛失が多いタイプの人には、これだけでも使うメリットが大きいのではないだろうか。

ケースは表裏の二面構造で、表面は一般的なファスナー式ポケット。対して裏面は、中身が出し入れしやすいようスリット式を採用している。スリット部分はファスナーレスで、いわばポケットティッシュの開口部のような感じ。ここへダイレクトに指を入れて、ペンをつまみ出すことができるというわけ。メッシュ素材だから必要なものがサッと見つかり、さらにスリットからスムーズに取り出せる。これは使ってみるとかなり便利に感じるはずだ。

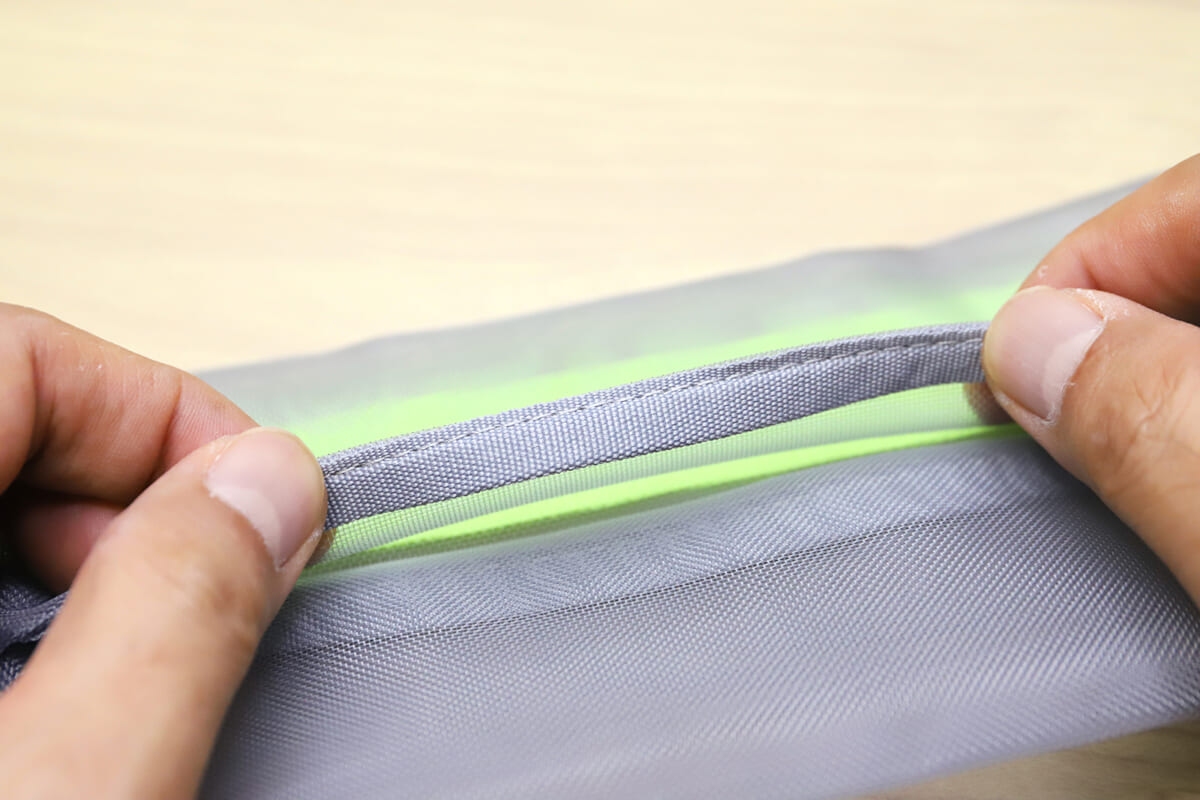

スリット辺には厚めにフチが縫い付けてあり、程良いバネのような弾力が開口を押さえつけてくれる。これにより、スリットが開いて中身が勝手に転がり出るような危険性も少なくなる……という仕組みだ。ただし、ポーチが膨れるほどにペンを入れると、厚みによって口が開きやすくなってしまう可能性もあるので、容量的にはペン2~3本+α程度に止めておくのが良さそうだ。

一方、表面のファスナー式ポケットはもう少し容量に余裕があり、だいたいペン4〜5本+消しゴムやテープのりなどの小物を収納することができる。実際に使った感覚としては、使用頻度の高いメイン筆記具+αをスリット側に、予備や頻繁には使わないマーカー類をファスナー側に入れると使いやすいと感じた。

ただ、試しに使ってみて少し戸惑ったのが、 “表裏どちらに物が入っているかが分かりづらい” という現象だ。スリットポーチとファスナーポーチ、どちらも同素材同色のメッシュなので、パッと見ただけだと、どちら側にものが入っているのか判断しづらいのである。せっかく閲覧性が高くても、どっちのポケットに入っているか見分けが付かなければ意味がない。良くできたペンケースだけに、そこはちょっともったいないな、と感じた部分である。

これまでの一般的なメッシュポーチは容量が大きすぎて、ペンケースとして使用するには持て余してしまう傾向があった。その点、「slish」は最初から文房具専用として設計されているだけあって、容量は必要充分というところ(個人的には、むしろもっと小さくても良い)。さらにスリット開口の出し入れしやすさ+透明素材ならではの高い閲覧性によるシナジーは、間違いなく快適。

透明ペンケースが気になっていた “大人” は、まず「slish」から始めてみることをオススメする。

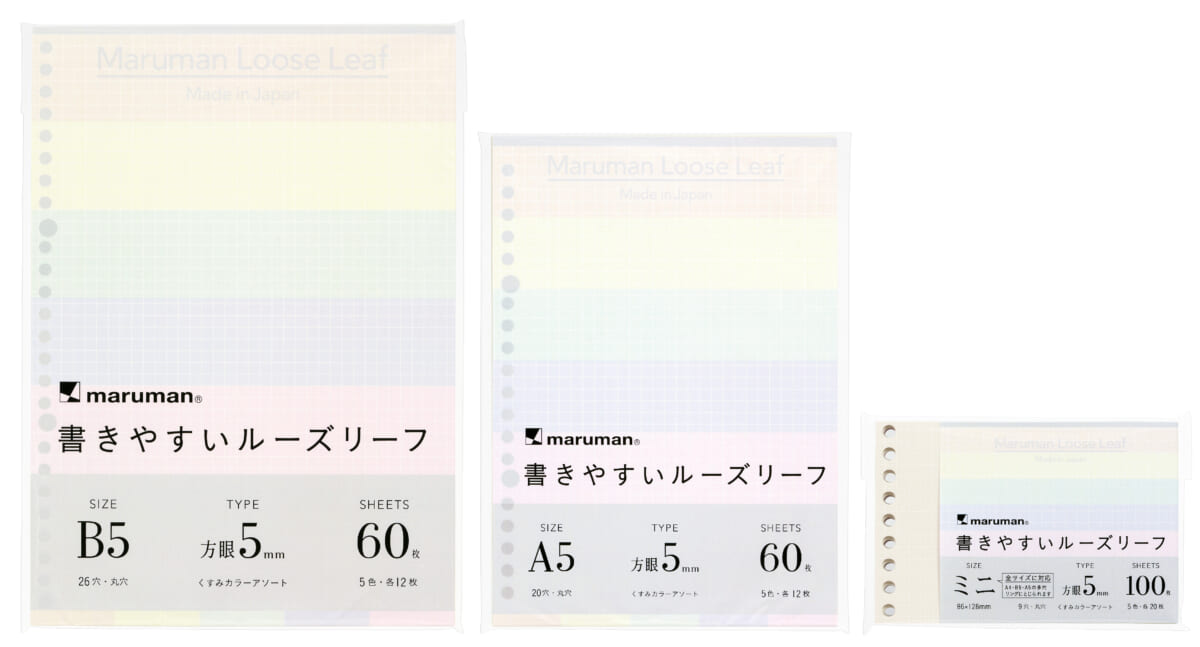

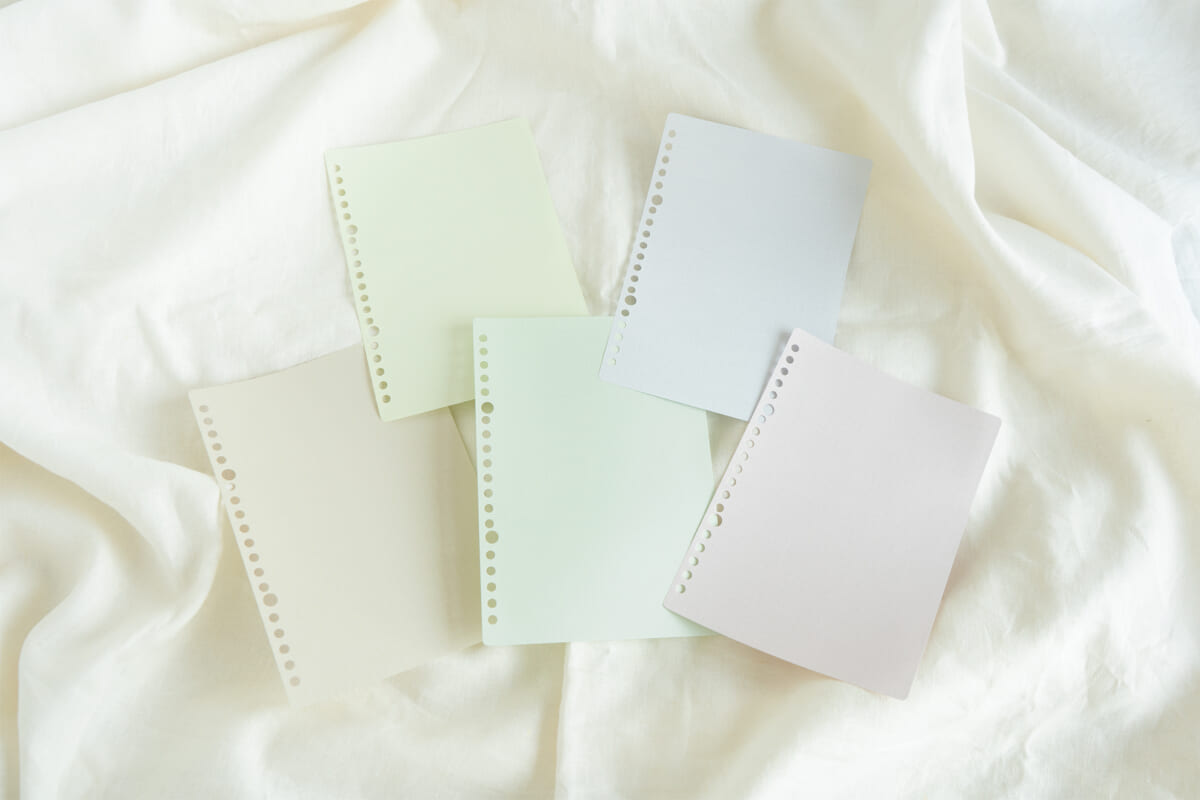

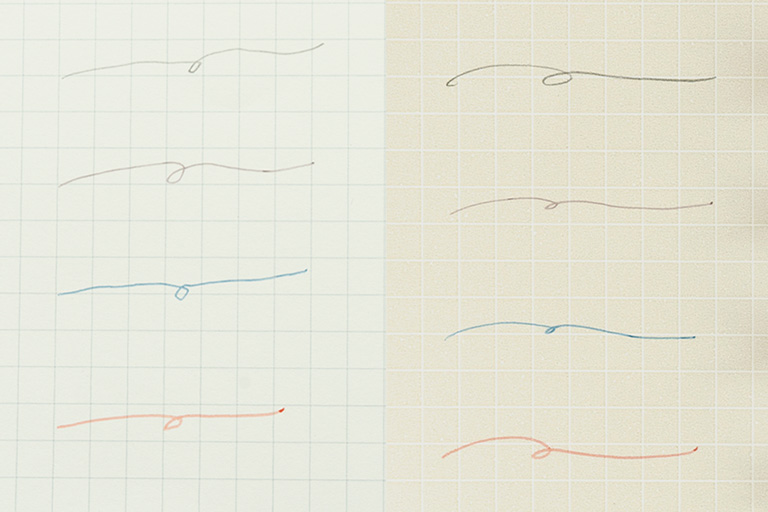

マルマンは、「マルマンルーズリーフ」シリーズから、「書きやすいルーズリーフ くすみカラーアソート」と「書きやすいルーズリーフ 3mm方眼罫」を、7月21日に発売します。

くすみカラーアソートは、バインダーの中の紙も合わせてコーディネートできる、くすみカラーのルーズリーフ。カラーは、グレージュ、ライトグリーン、アイスグリーン、ブルーラベンダー、モーヴパープルの5色を用意。

罫線は、本文の色を引き立たせる白色の方眼罫を採用。シャーペンやくすみカラーのペンと組み合わせて使うことで、色のニュアンスをより引き立てます。価格はB5が440円(税込)、A5が407円(税込)、ミニが352円(税込)。

3mm方眼罫は、小さな文字を書く人に最適な、3mm方眼罫のルーズリーフ。罫線は、細字のボールペンでもインクが読みやすい、細めで薄いグレーを採用。罫線が目立ちにくく、見返したときに書いた文字の邪魔になりません。価格はA4が396円(税込)、B5が275円(税込)、A5が253円(税込)、ミニが297円(税込)。