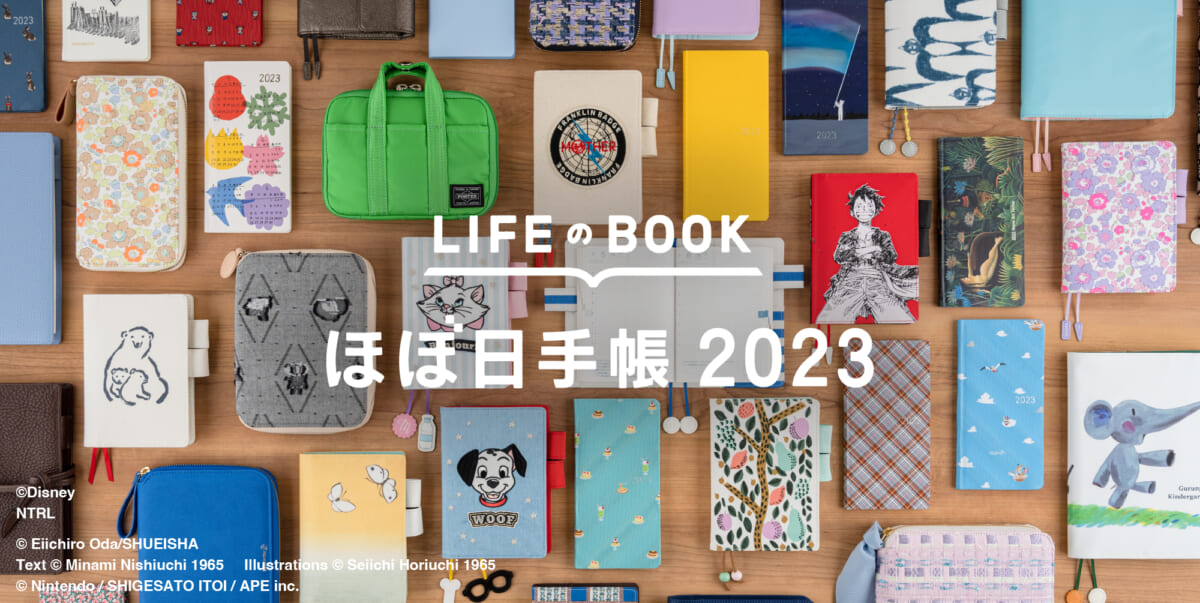

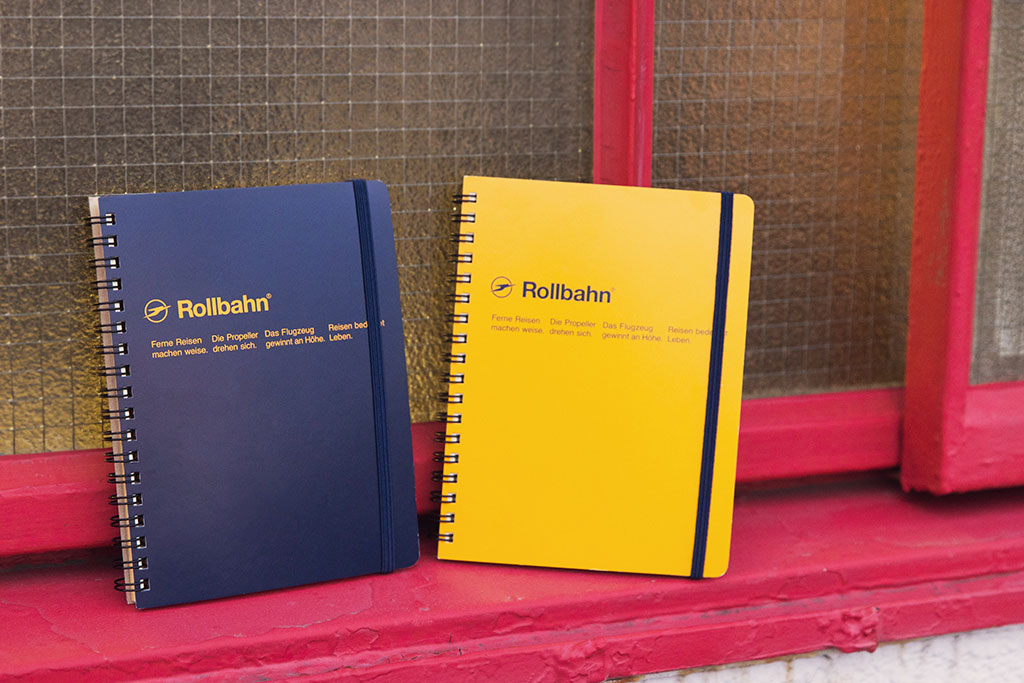

デルフォニックスによるノート・手帳ブランドである「Rollbahn(ロルバーン)」は、2002年の発売から徐々にファンを増やし、20年を超えた今、いっそうその人気が沸騰している感があります。

開発者に取材し作り手としてのこだわりを聞いた前編 に続き、この後編では、長年に渡ってロルバーンを愛用し、いまではすっかりロルバーンコレクターとなったフリーアナウンサーの堤信子さんに、ユーザー目線でその魅力について語っていただきました。

【関連記事】進化する定番ノート「Rollbahn(ロルバーン)」が20年経ってもファンを増やし続ける理由

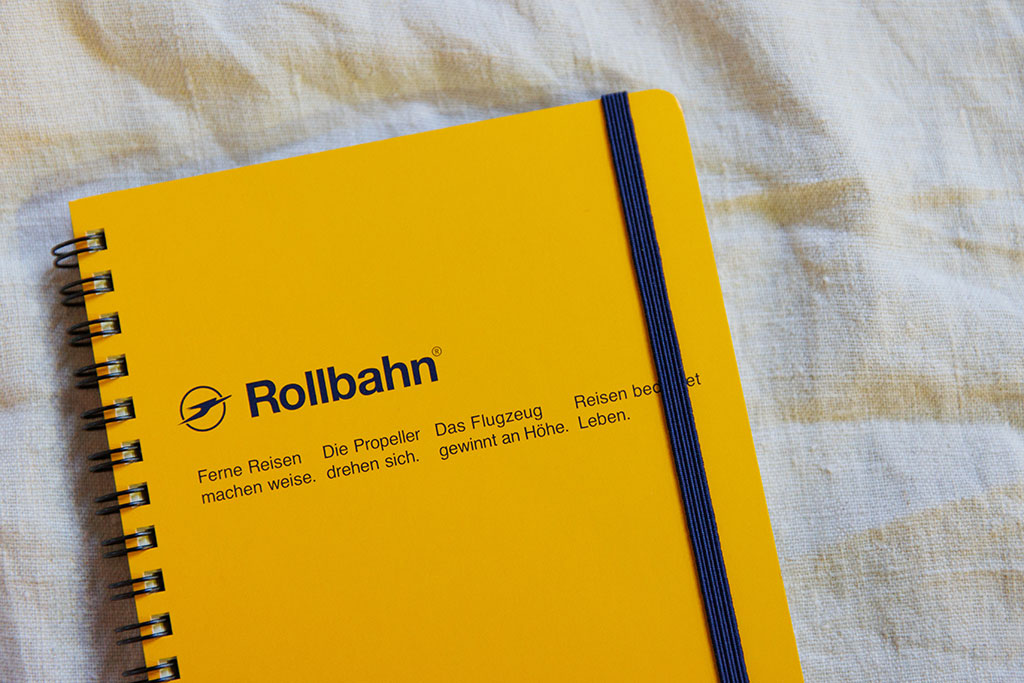

堤さんの “ファーストロルバーン” は?

堤さんとロルバーンの出会いは17年ほど前だったそうです。

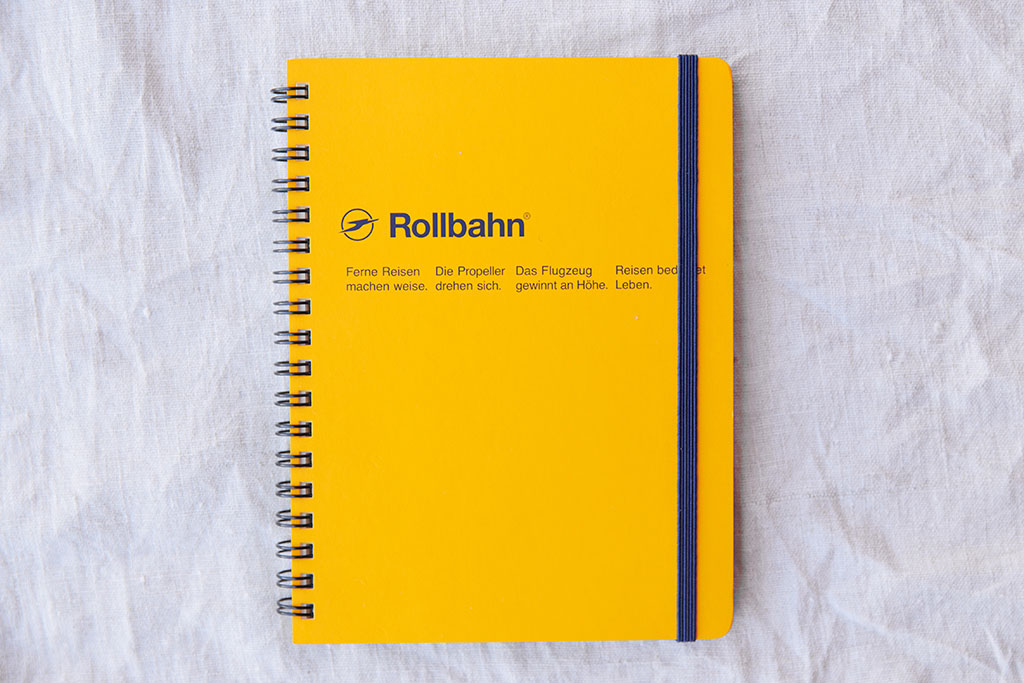

「たしか定番カラーのイエローを、番組の取材メモとして使いはじめたのがきっかけでした。はじめは海外ブランドのノートだと思っていて、よく調べたら日本のメーカーだと知り、驚きました。というのも、当時は文具といえば地味でそっけないものか、ファンシーなものとに二極化していて。デザインがおしゃれで持ち歩きたくなるノートは、国内ではほとんど手に入りませんでした。

堤さんの「ロルバーンのここが好き!」

文房具好きで、たくさんのメーカーのノートを使ってきた堤さんですが、そのなかでも圧倒的にロルバーンの使用頻度が高いそう。理由を伺うと、

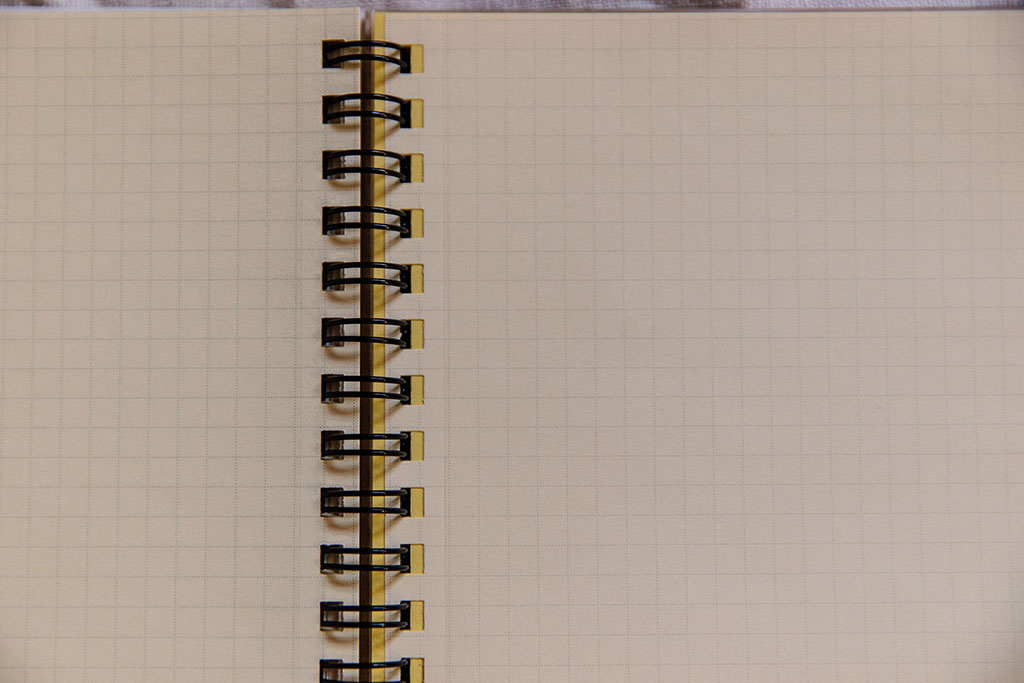

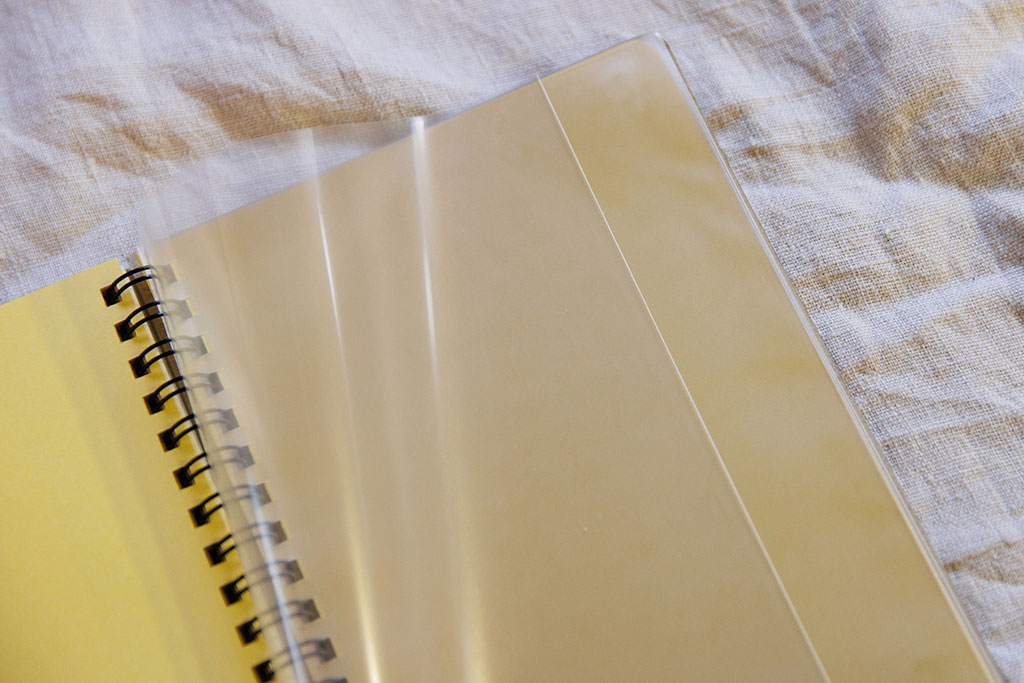

「ベースの形はシンプルで、飽きがこないデザインを貫いているところ。そしてかゆいところに手が届く便利さですね。実際おしゃれなだけではなく、すごく使いやすいです。文字を書いた時の滑らかさや、インクがにじみにくかったり裏写りしなかったり、紙は目にやさしいクリーム色、クリアポケットも便利です。

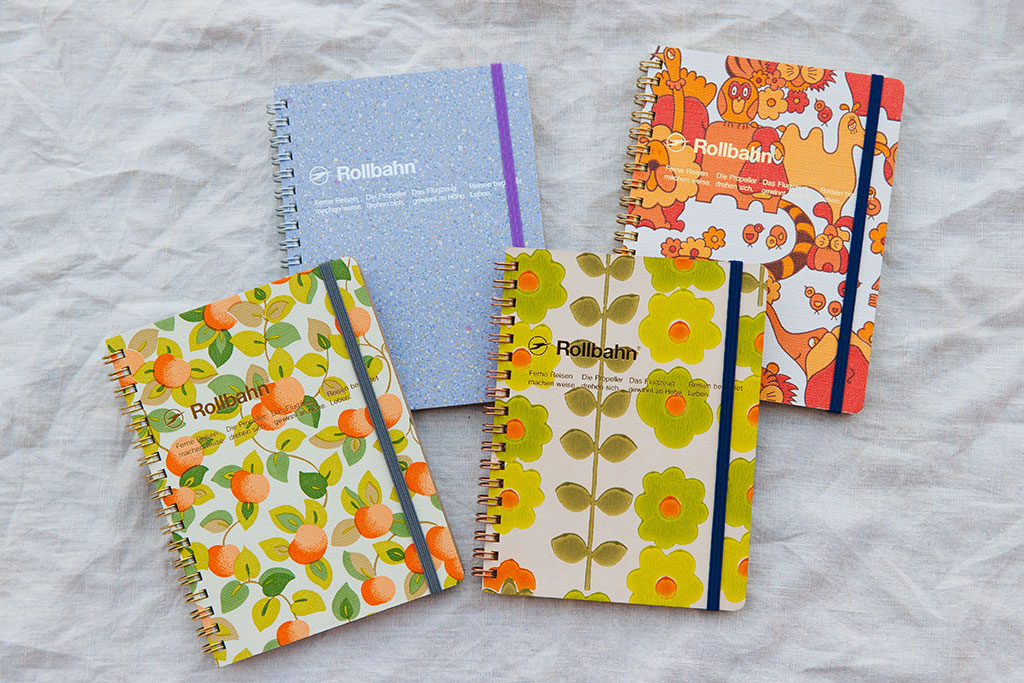

表紙のバリエーションも、堤さんがロルバーンを使い続ける理由のひとつだとか。

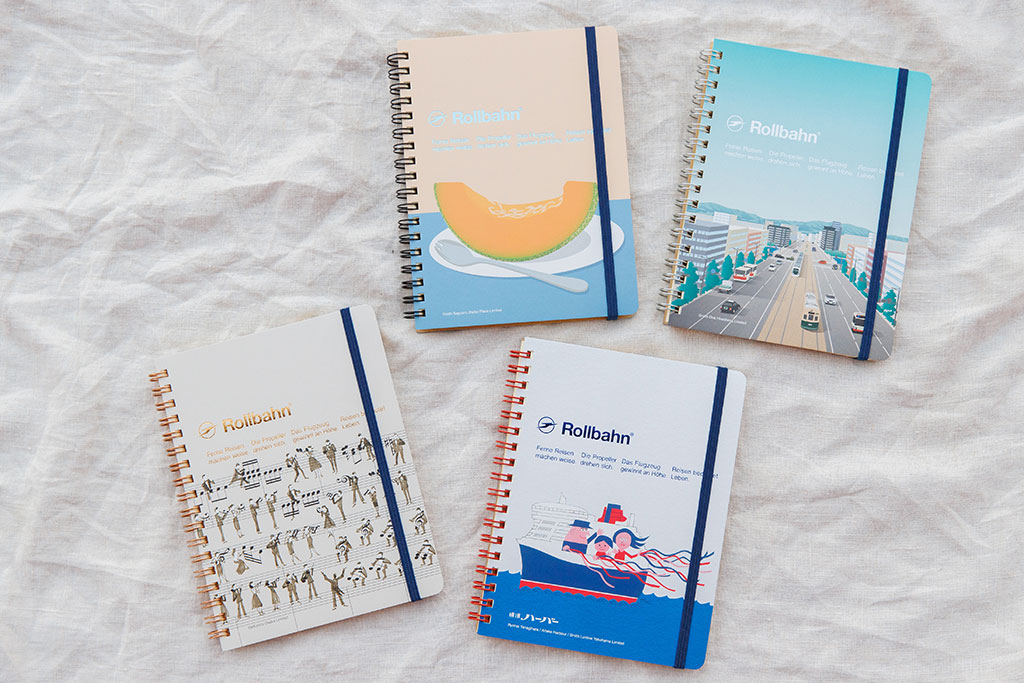

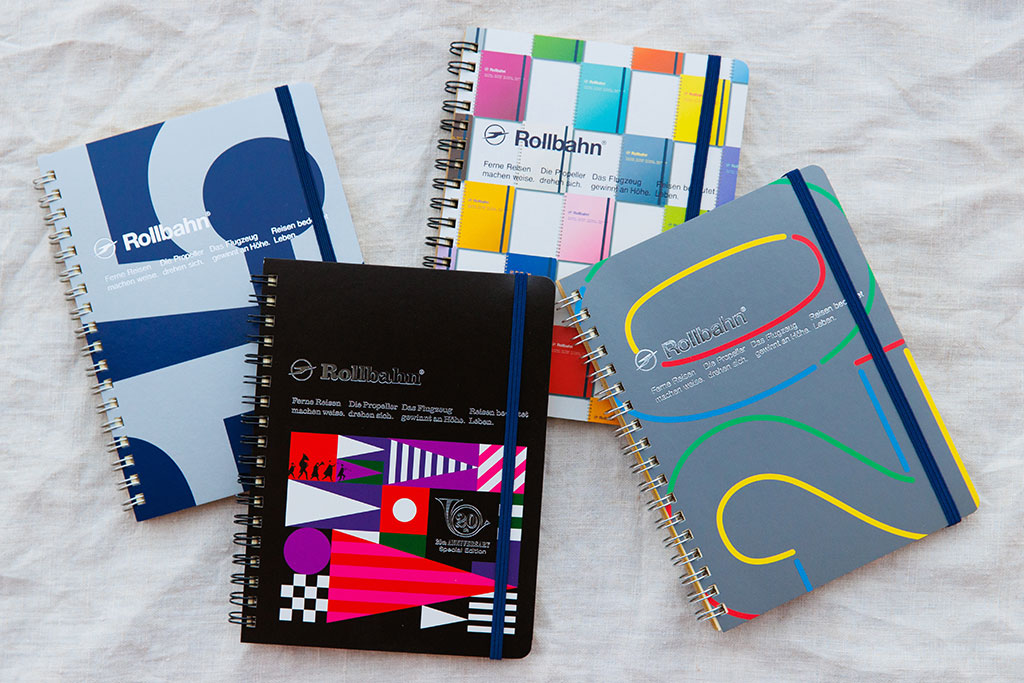

「個人的に、ノートは『表紙を見て気持ちが上がるか』が大事だと思っています。使いやすいけれど表紙が地味だと思ったら、自分でカラフルにカスタマイズしちゃうんです。その点、ロルバーンは表紙の色や柄が豊富でファンを飽きさせません。全国にある直営店限定のデザインや季節限定品、デザイナーとのコラボ商品など、企画もとてもおしゃれです。しかも数量限定でいつでも手に入れられるわけではないから、つい集めたくなります」

「普段からノートはたくさん使いますが、それに追いつかないくらい『ロルバーン ノート』を購入するペースが早いので、 “順番待ち” しているノートがいっぱいあります。ロルバーンだけ集めてボックスファイルやトランクに入れてストックしています」

ロルバーン ポケット付メモはお土産にもおすすめだそうです。

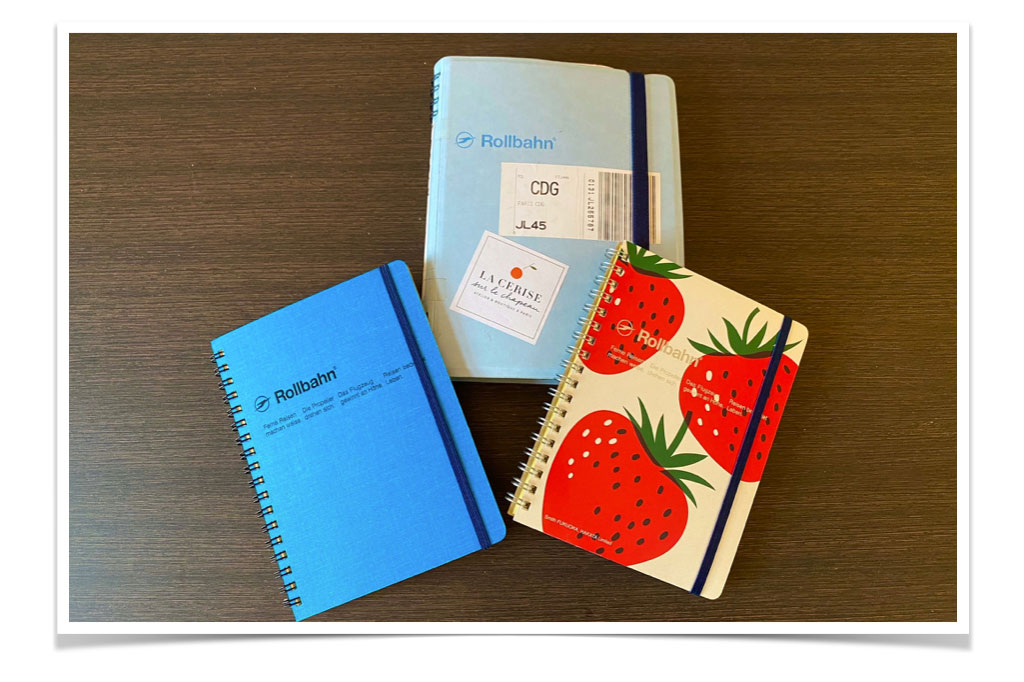

「認知度も高いですし、旅行や出張のお土産で買っていくと喜ばれます。私の実家が福岡で、博多にある直営店には、帰省すればわざわざ足を運びます。いちご柄のあまおうシリーズが本当にかわいくて。いわゆるご当地のお土産は、地域の名前やキャラクターが入っていたり、 “いかにも” なデザインが多いですが、ロルバーンはデザインが洗練されています。表紙を見ているだけで、旅をしているような気持ちになれるんですよ」

真似したくなるアイデア満載! ロルバーンコレクターの使いこなし

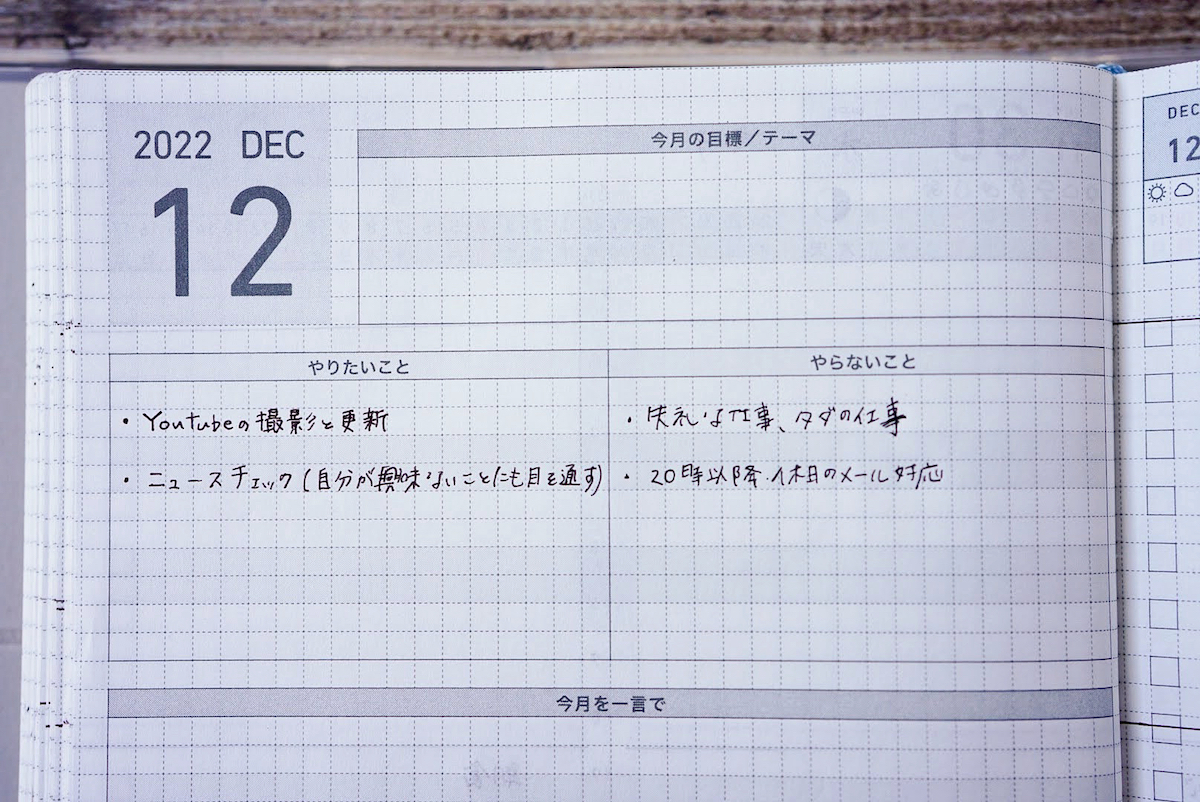

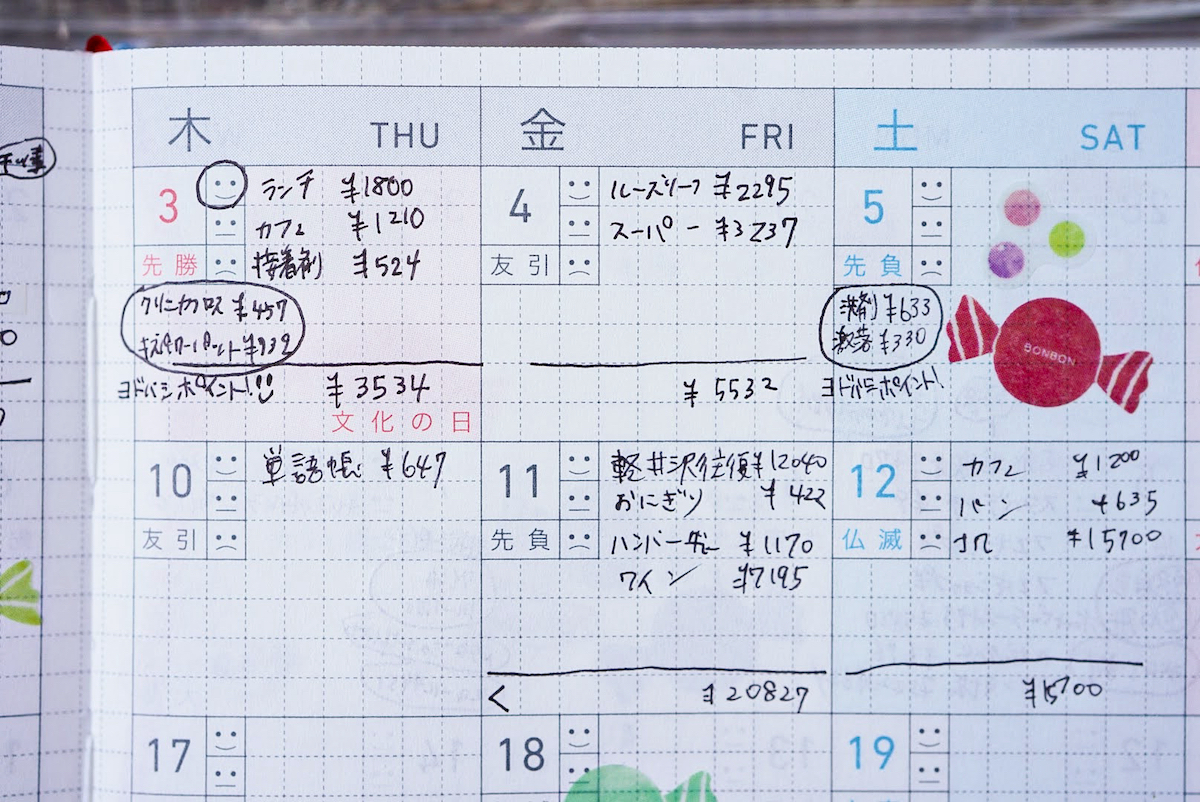

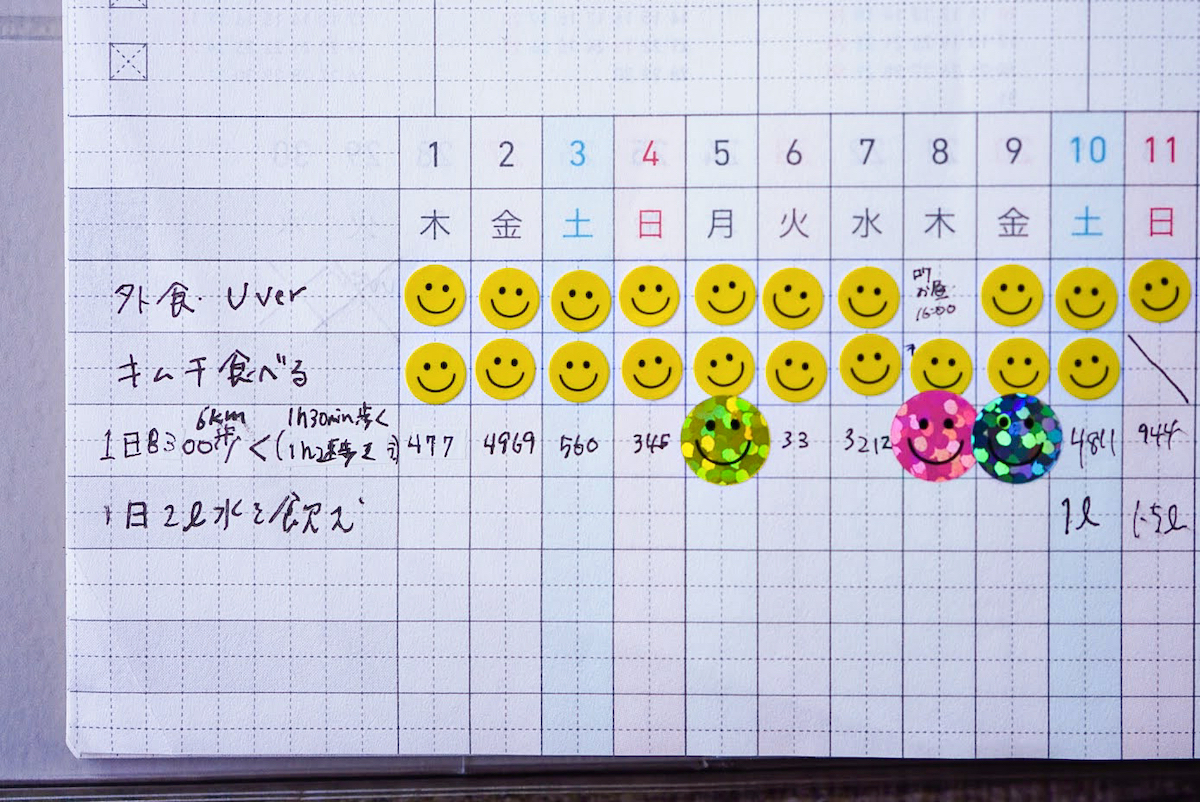

自由度が高い分、さまざまな使い方ができるのもロルバーンの特徴のひとつ。堤さんは普段、どんな使い方をしているのでしょうか?

・「フレキシブル」にスクラップする「旅ノート」

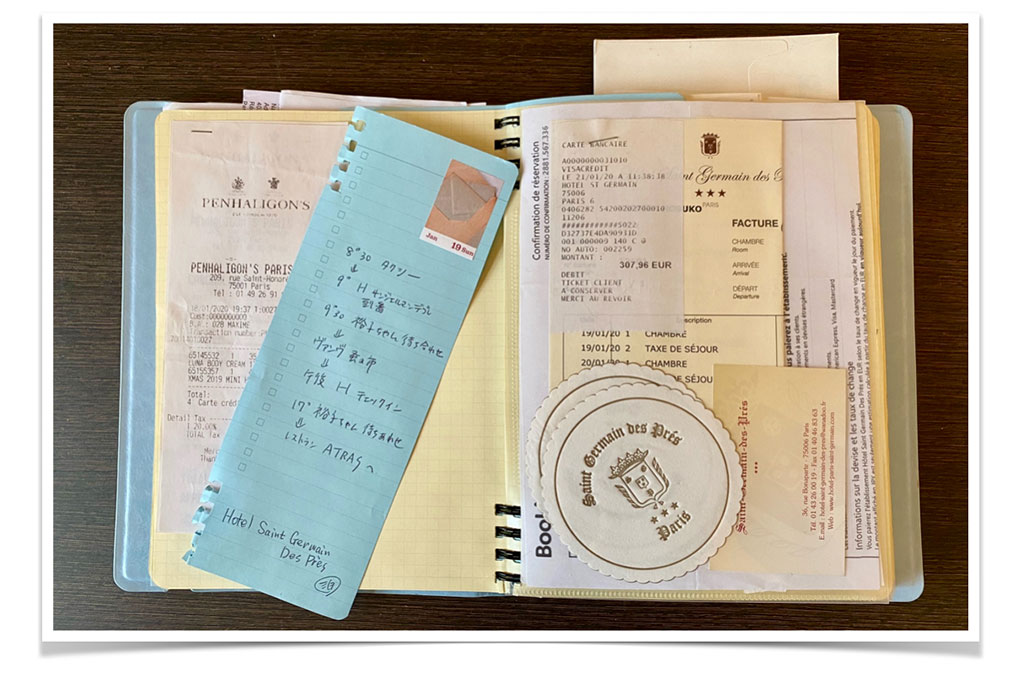

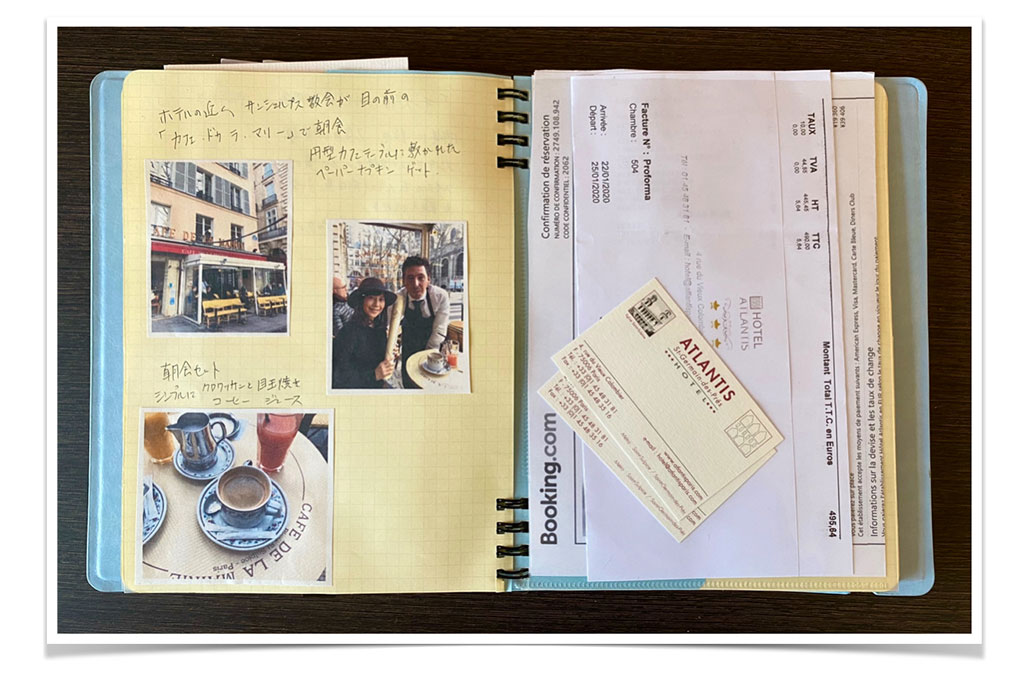

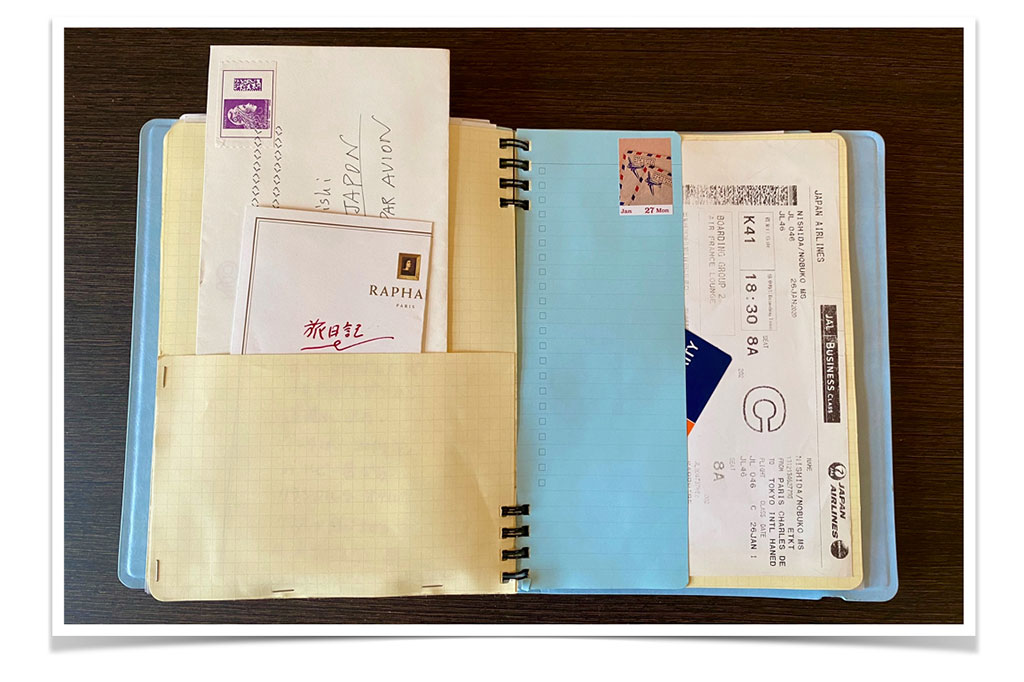

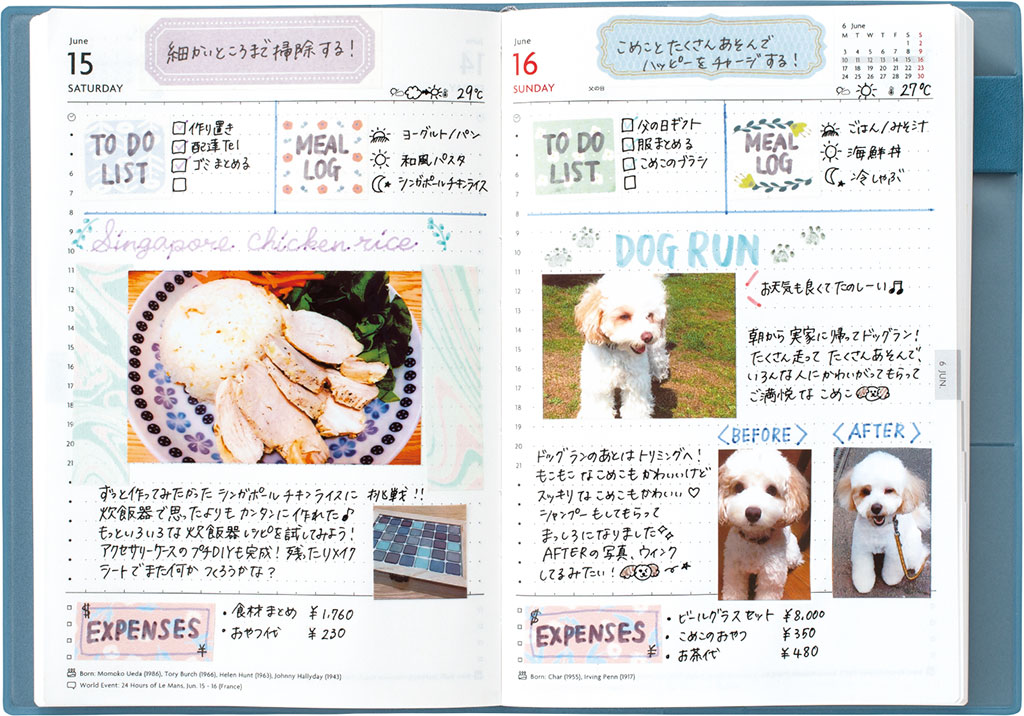

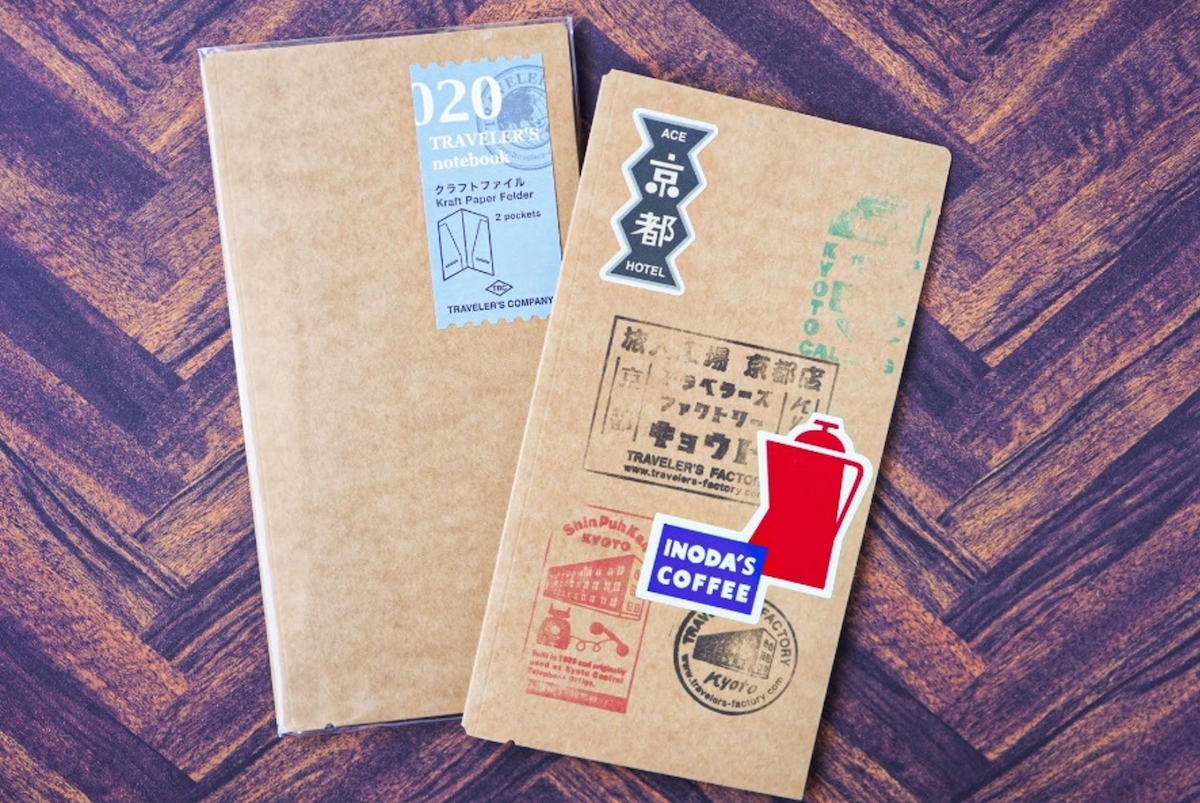

滞在中の思い出がたっぷり詰まったこちらの “旅ノート” は、堤さんがパリに行った際に作ったものです。

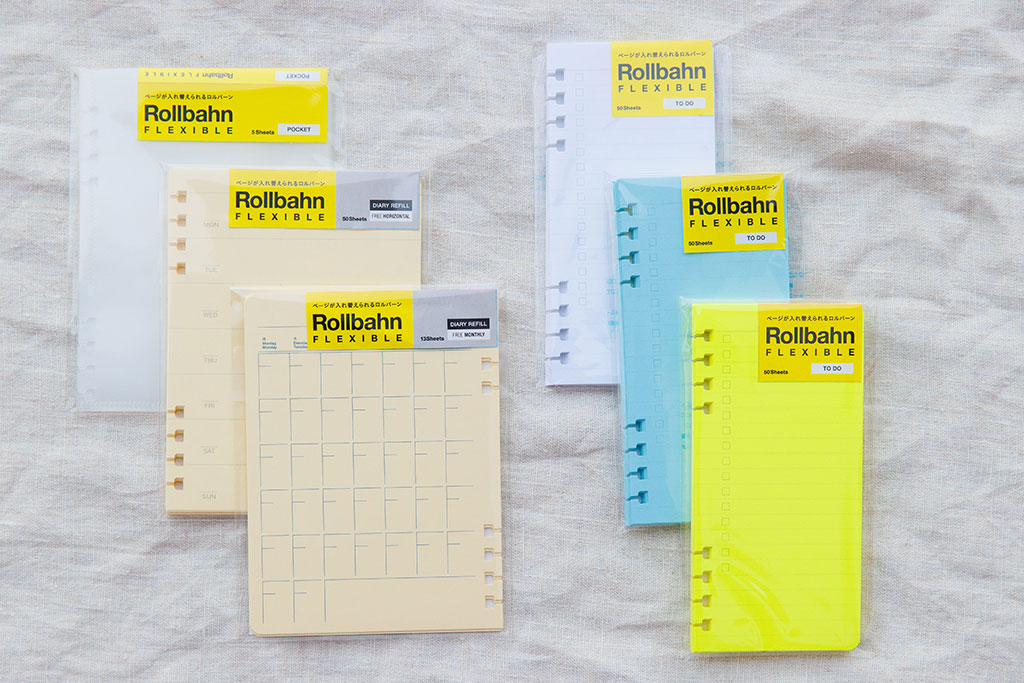

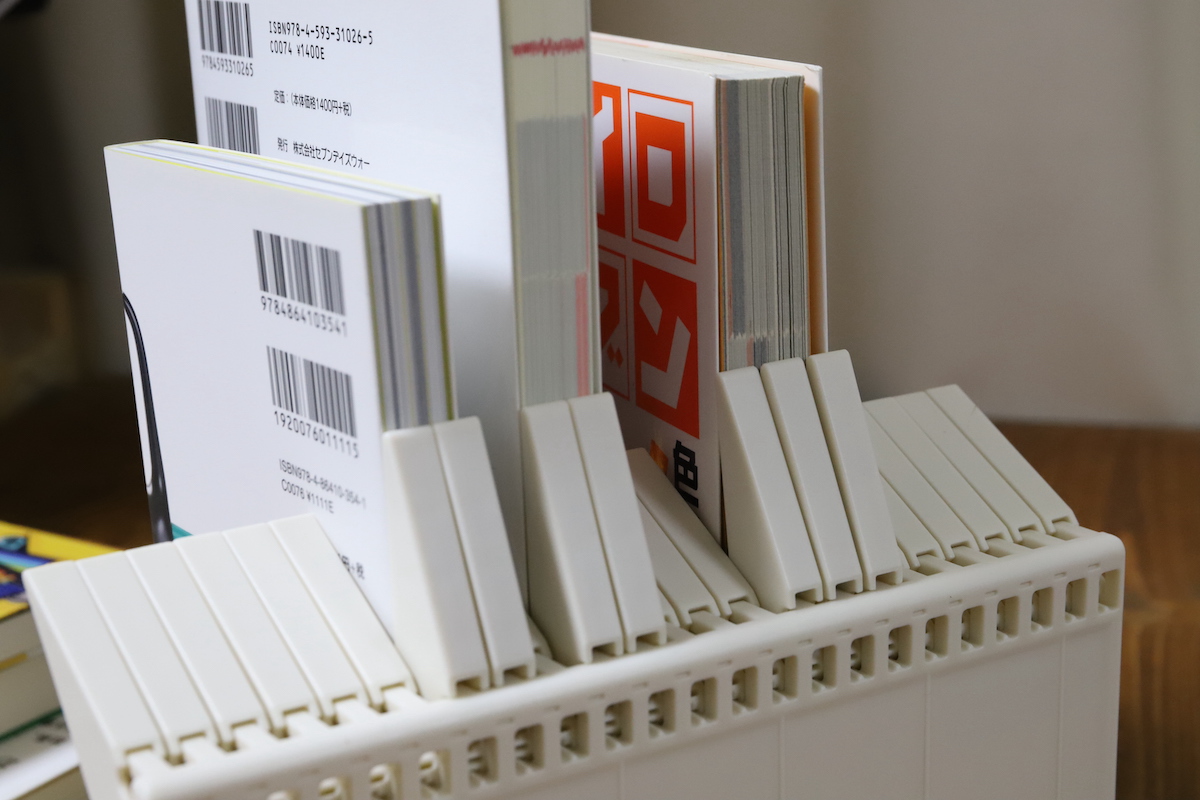

「最近のお気に入りは、『フレキシブル』でつくる旅ノートです。私は旅行が大好きで、それこそ旅に行く前には計画を書き込んだり、実際の行動や訪れた場所の感想をメモしたり。ポケットにはショップカードやチケット、レシートを入れています。

「食べたもの、出会った人、写真も貼りながら思い出を残します」

「半分に切ったメモを綴じて、自作のポケットを手作りしています」

「実は今、デルフォニックスさんと新商品の企画を進めています。『旅ノート』っていいなと思っても、わざわざ作るのは面倒くさいですよね。旅の記憶を残したいと思っても、ほとんどの人がファイルに思い出の品をグチャっと入れて、そのままになっているのではないでしょうか? もっと簡単に、書いたりスクラップができて、帰ってくる時にはほぼノートが完成している、そんな商品を製作中です」

・ポケット付きメモで自作する「ファブリックノート」

堤さんは、こんなノートの使い方も教えてくださいました。

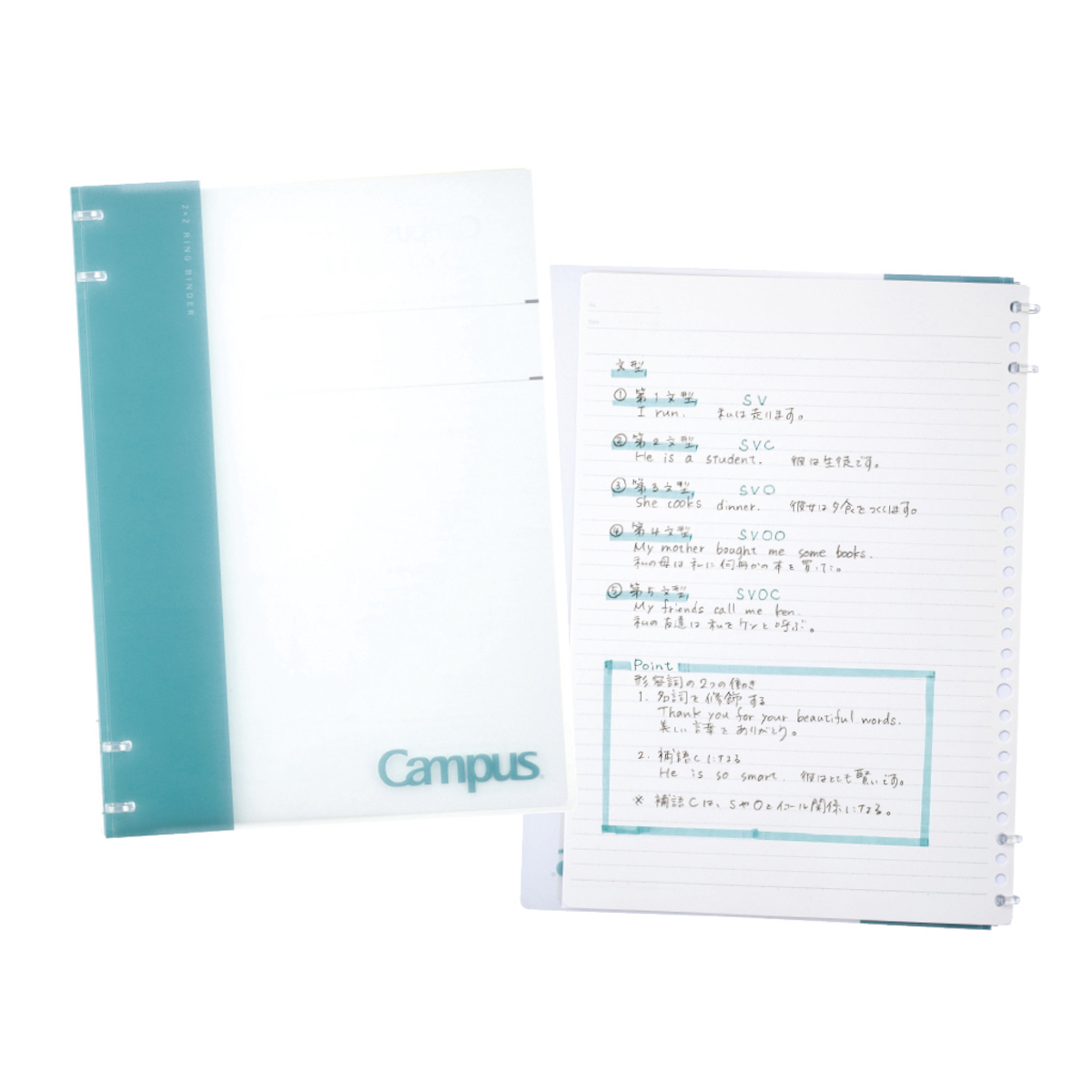

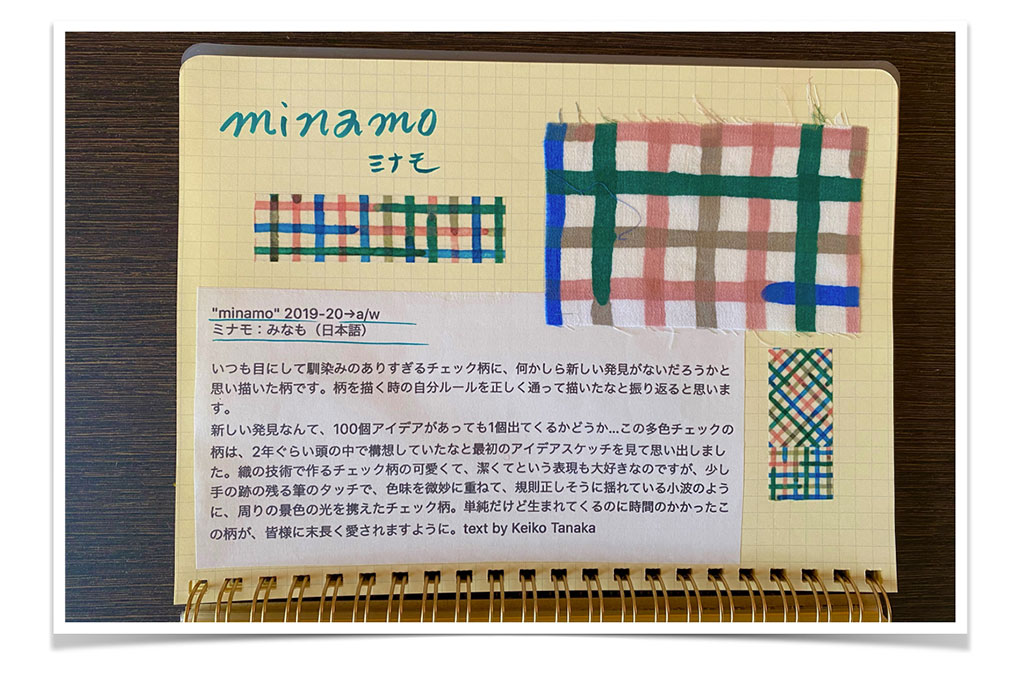

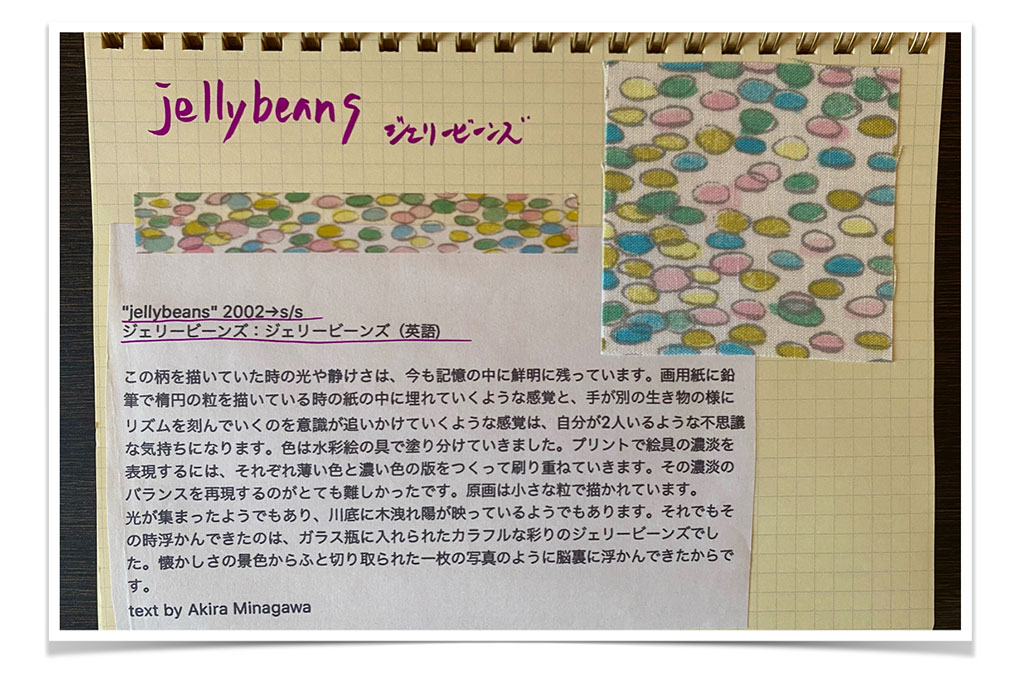

「ロルバーンをアレンジして、オリジナルのファブリックノートも作っています。日本のアパレルブランド『ミナ ペルホネン』が大好きで、表紙に生地を切り貼りしたり、生地にまつわる物語やコンセプト、デザイナー・皆川明さんの言葉などを書き写したり、コピーして貼っています」

「どんどん書いて、どんどん貼って。情報やアイデアでパンパンに膨らんだノートを見ると、自分のノートになったなぁと達成感を味わえます」

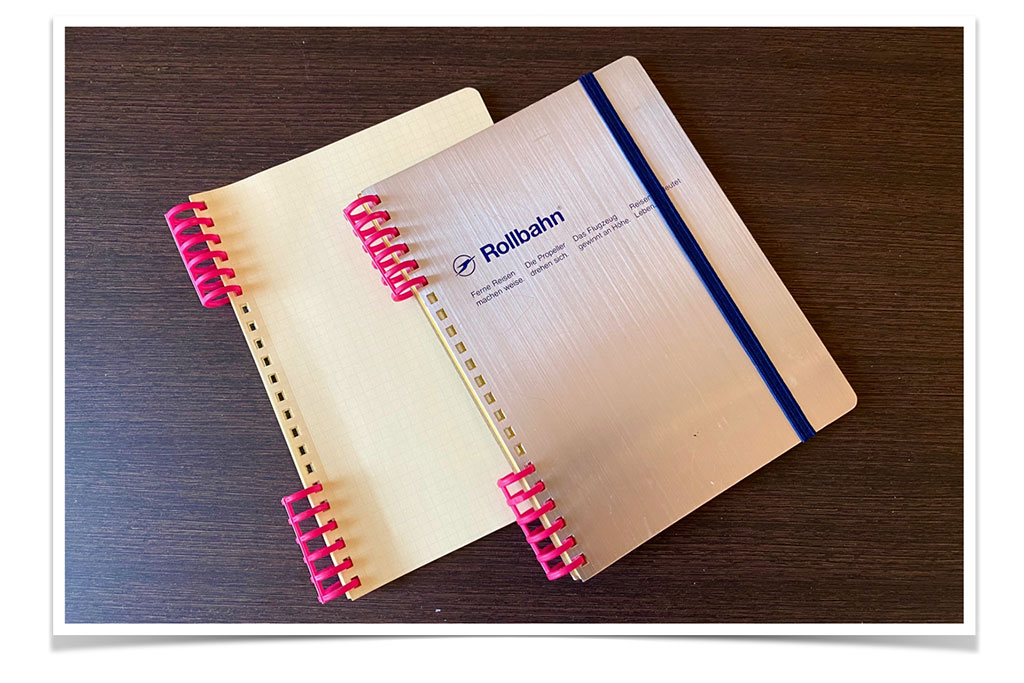

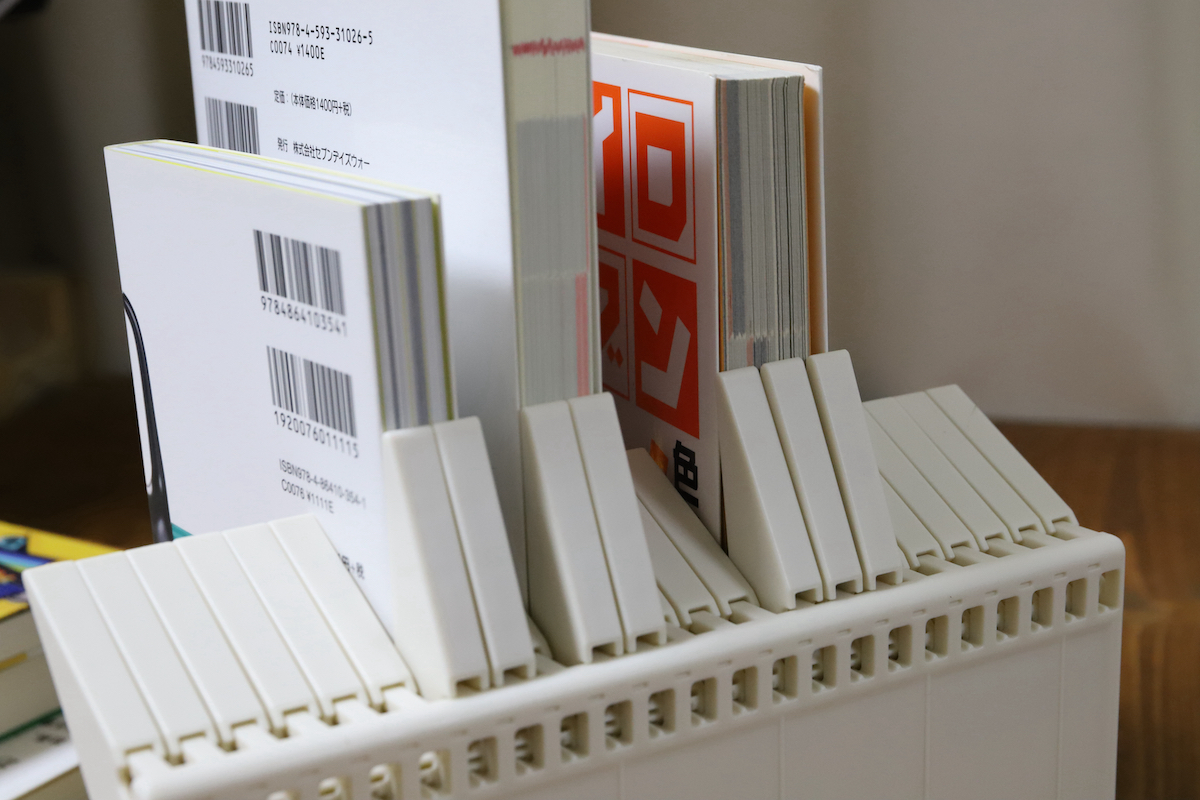

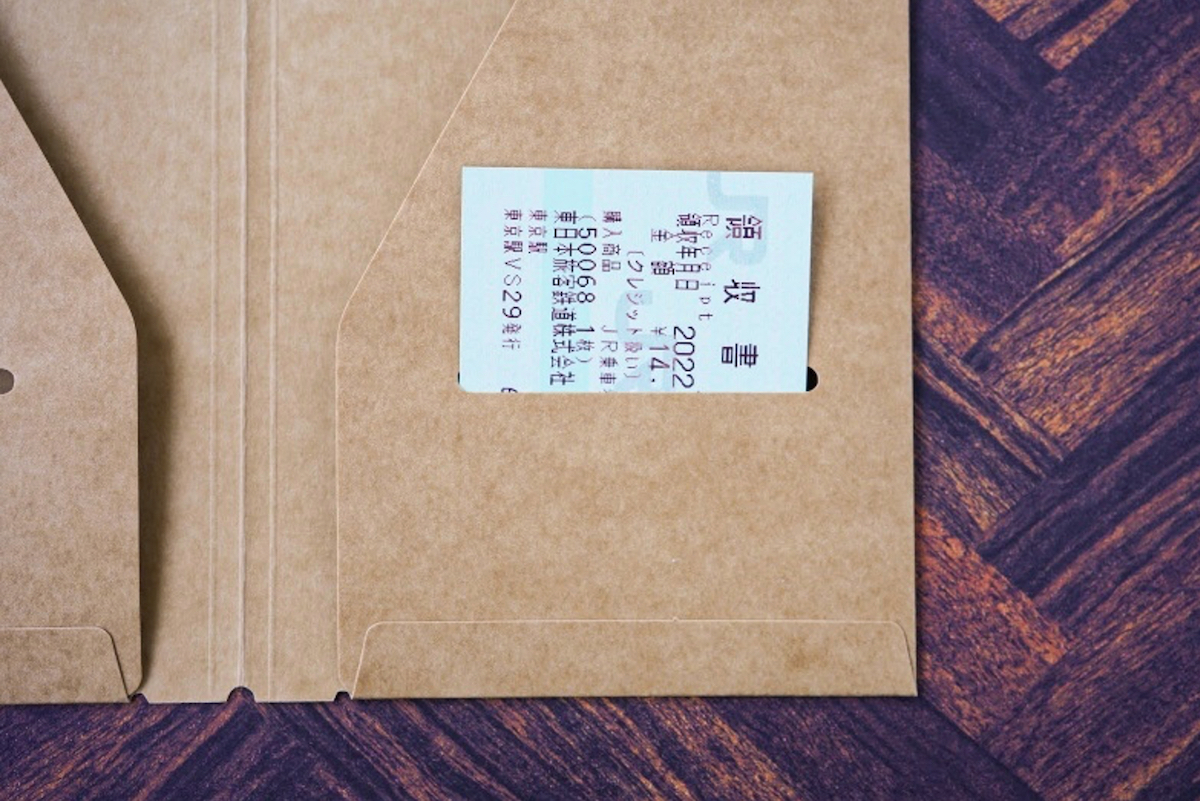

・余ったページでつくるメモ帳

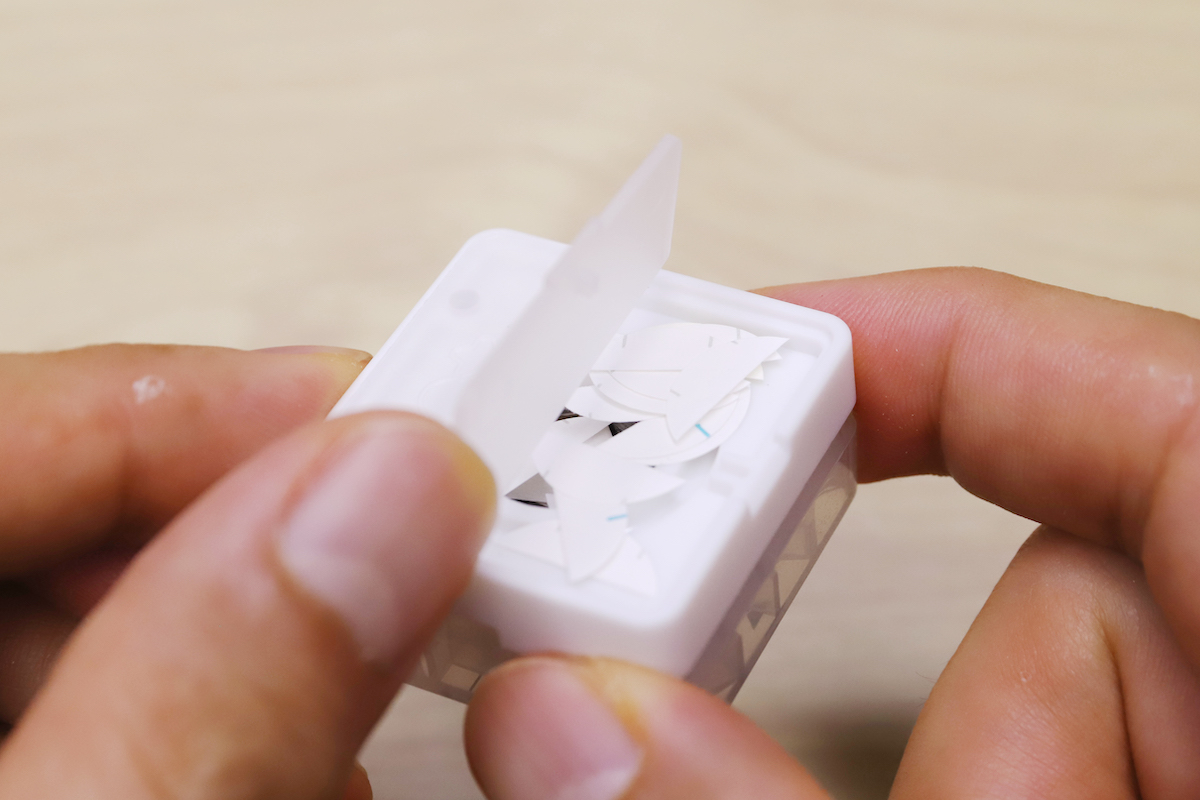

ほかにも、ロルバーン愛を感じるこんな使い方を教えていただきました。「ロルバーンのいいところは、分解できるところ。たとえば、余ったメモを取り外して、新しくノートを作ったり。これは3冊分の余った用紙を1冊にまとめました。ミシン目で切り取ってメモ帳として使う方法もおすすめですよ」

もっと自由に、もっと気楽に。堤さんの、ノートを書き続ける秘訣

せっかくお気に入りのノートを買っても、最後まで使い続けられないという悩みをもつ人は多いはず。書き続けるコツはあるのでしょうか?

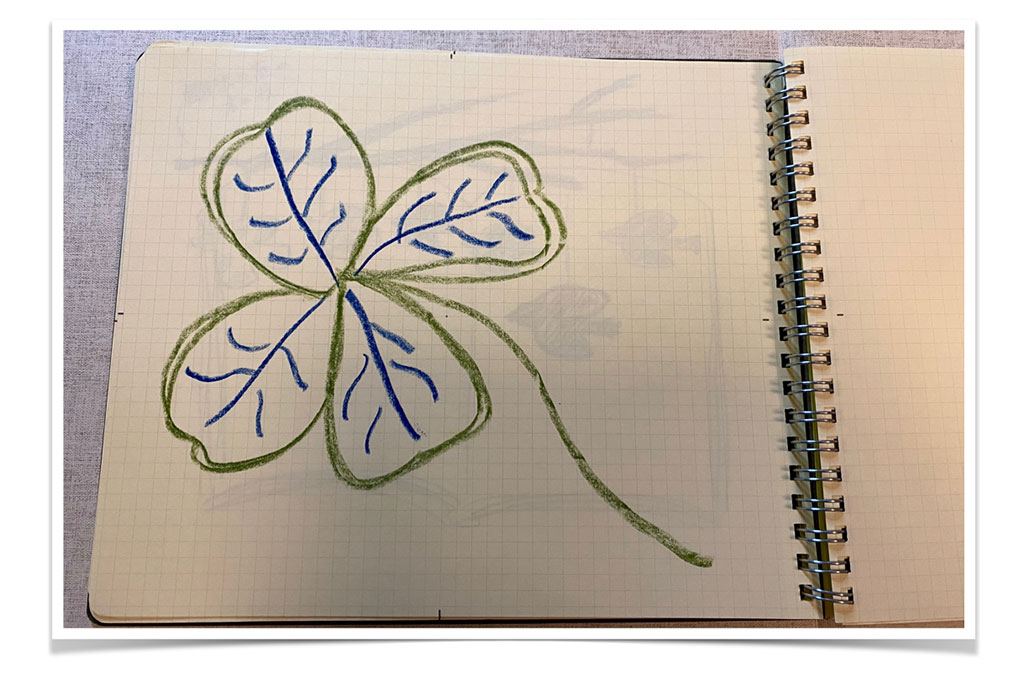

「無理に続けようと思わないことじゃないでしょうか。私のノートはけっこう空欄があるんですが、そういう時は、『忙しかったんだな』『この日は書く気がしなかったんだな』と受け止めるようにしています。ただ、空いているページが多いのは嫌なので、シールや雑誌の切り抜き、ポスターや絵ハガキを貼っています。色鉛筆でイラストを描くこともあります。実はそっちのほうが後で見返すと楽しかったりもします」

↑「上手に描こうと思わなくて大丈夫です。簡単なイラストを描くだけでも楽しい気持ちになりますよ」

「これは私が教鞭をとっている大学の学生に教えてもらったんですが、彼女曰く、むしゃくしゃしている時は、ただ、ぐるぐると線を書くそうです。ノートがぐるぐるでいっぱいになる頃には気持ちもすっきり! なのだとか。それでビリって破いて捨てるそうです。そっか〜、書くことがない時はぐるぐるでいいんだって、ちょっと目からウロコでしたね。

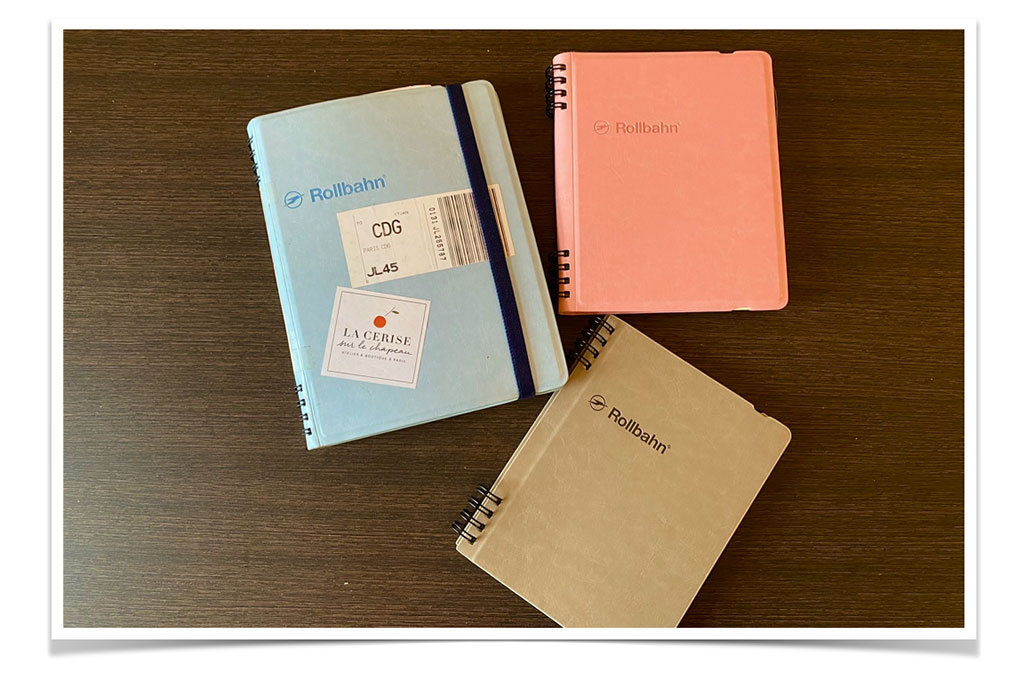

堤さんおすすめのロルバーン ノート 3選

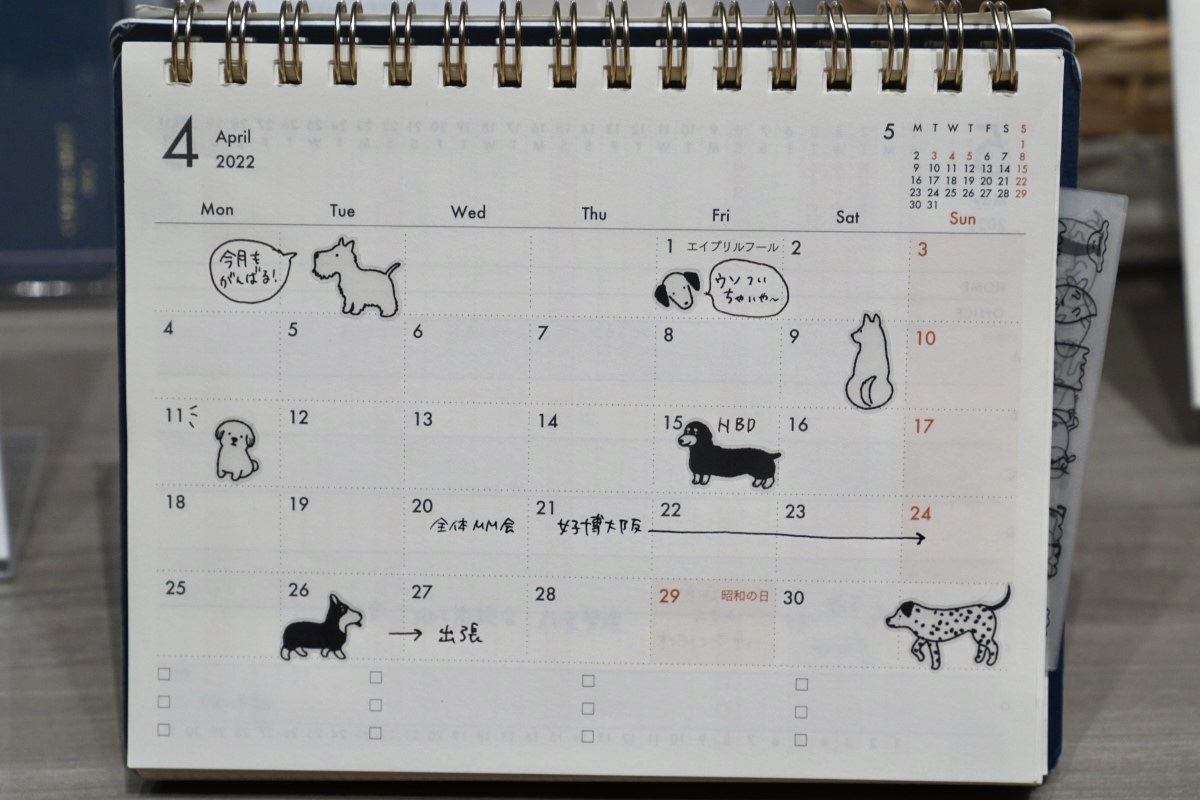

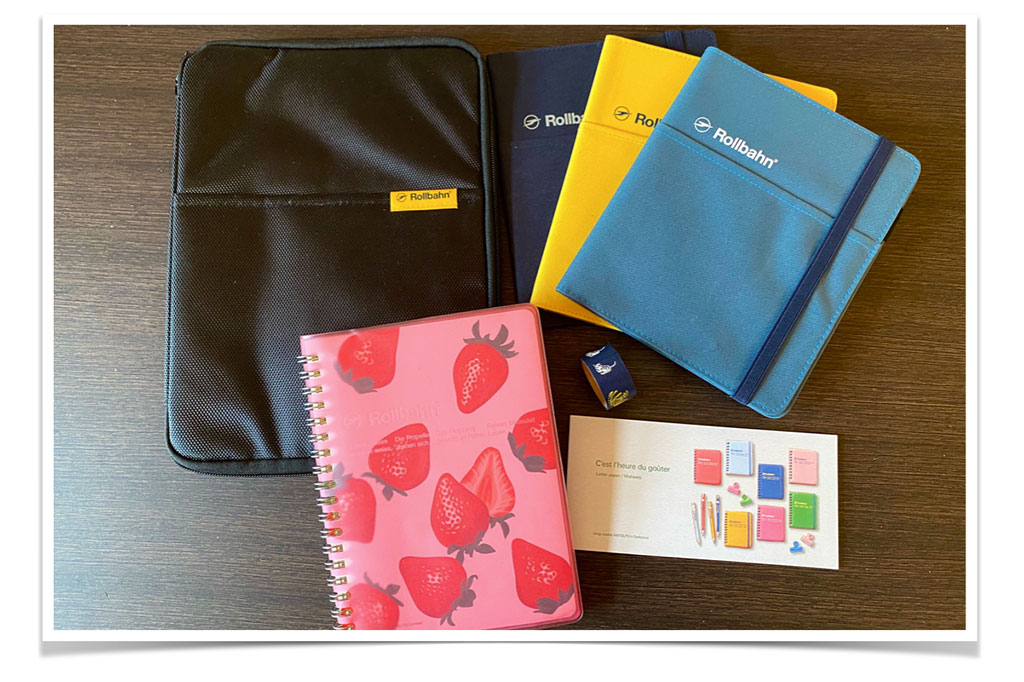

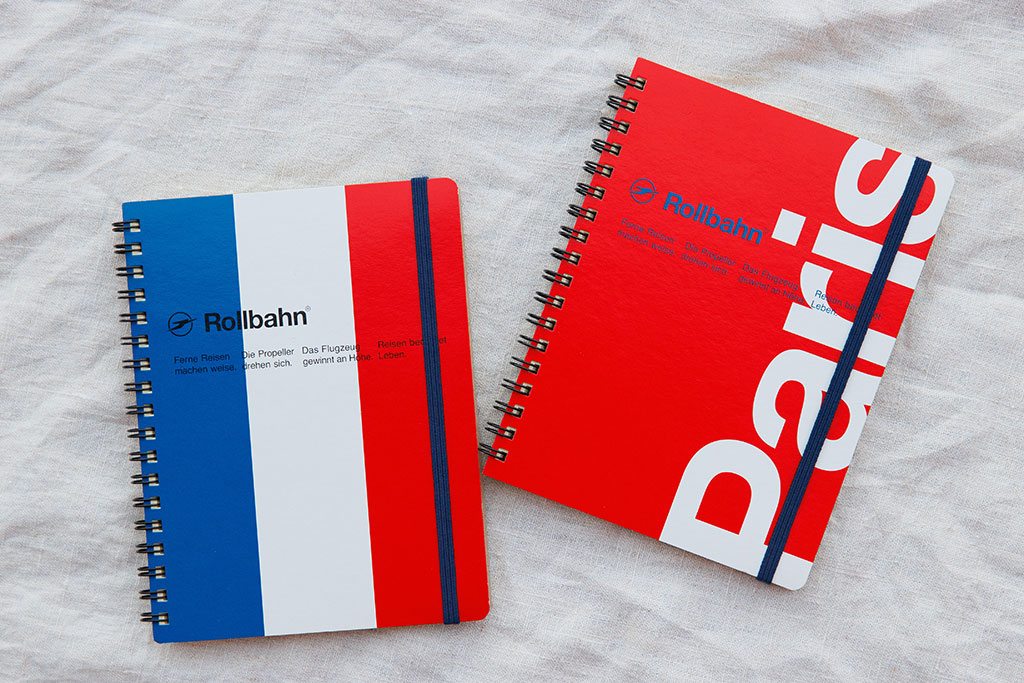

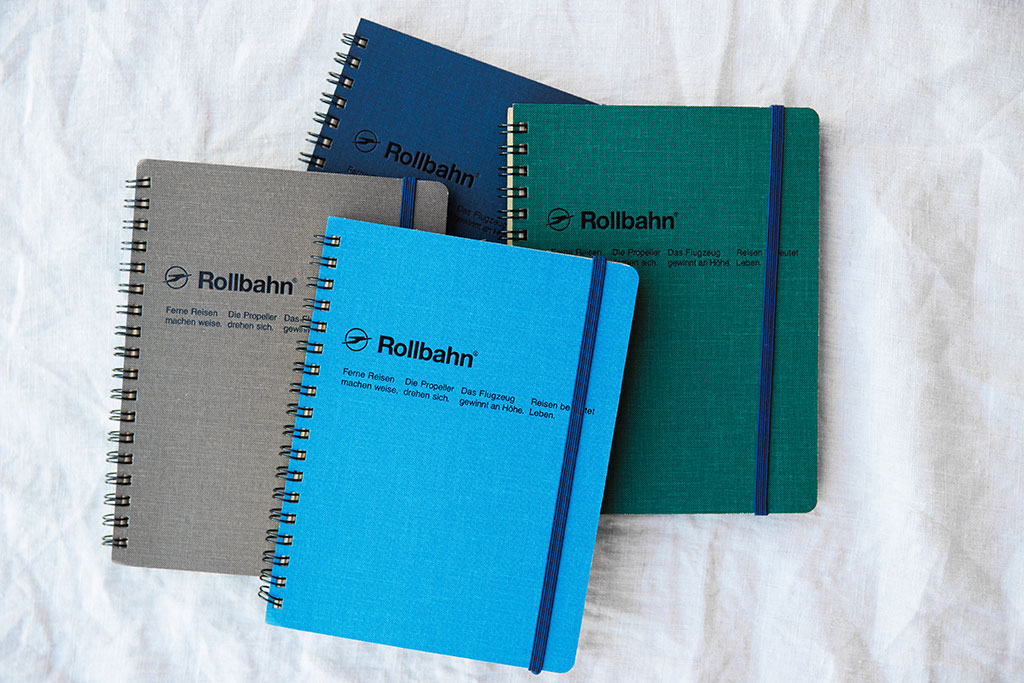

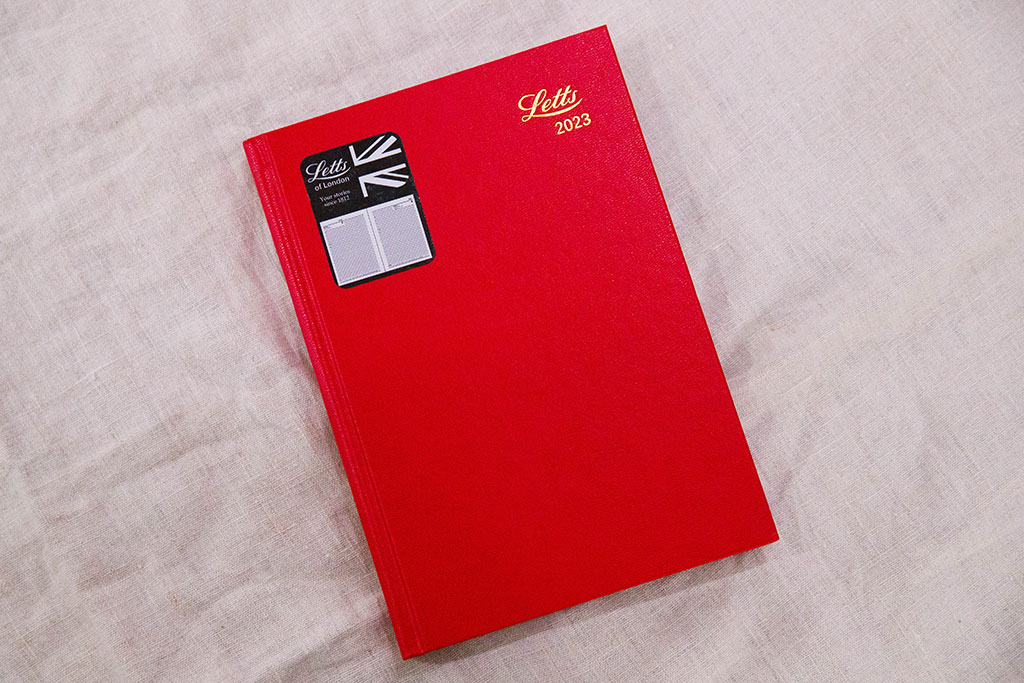

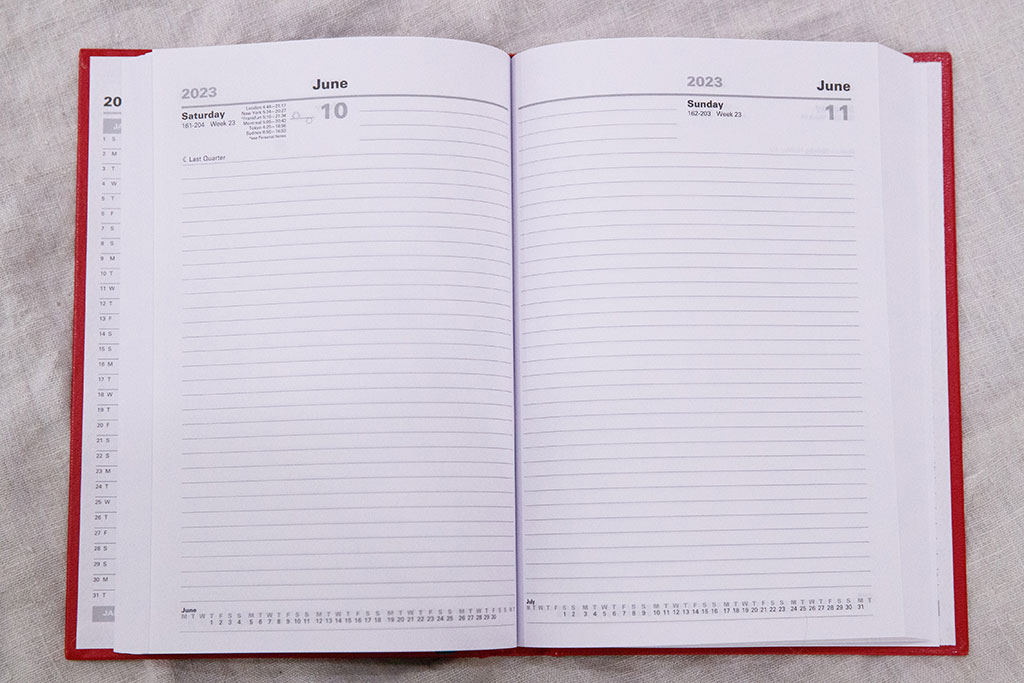

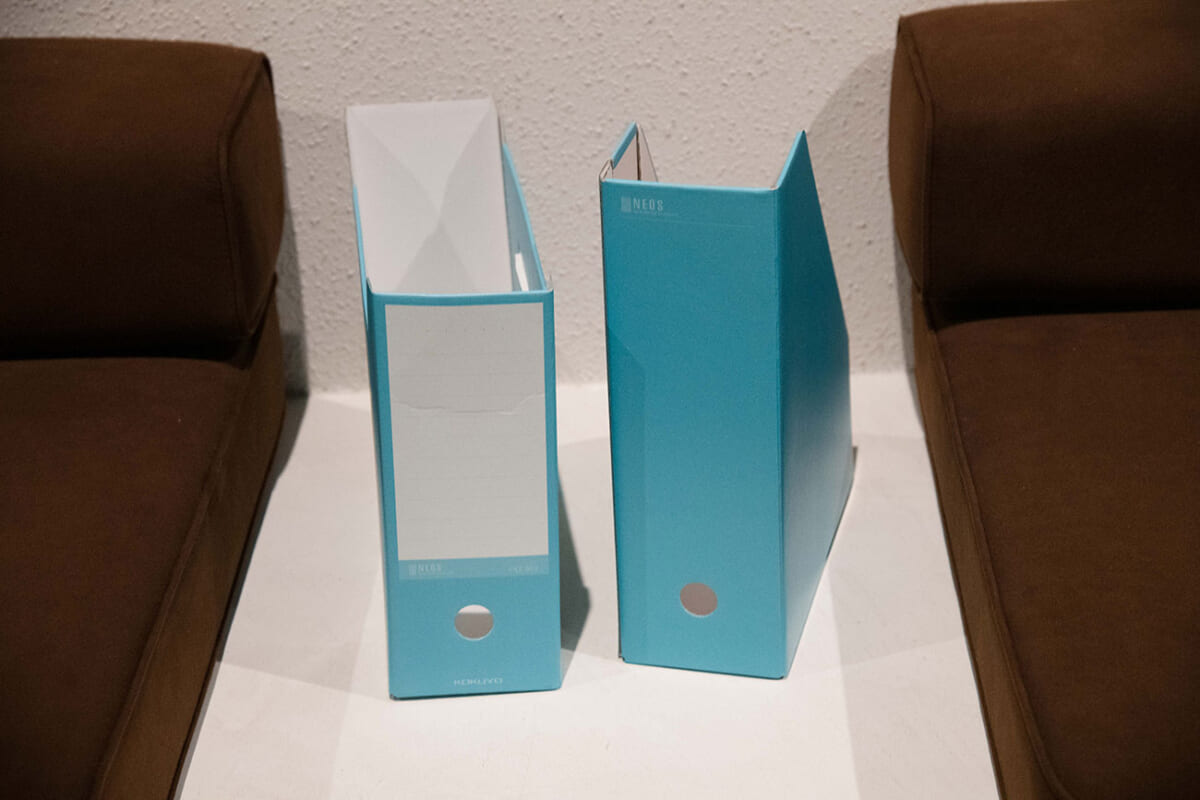

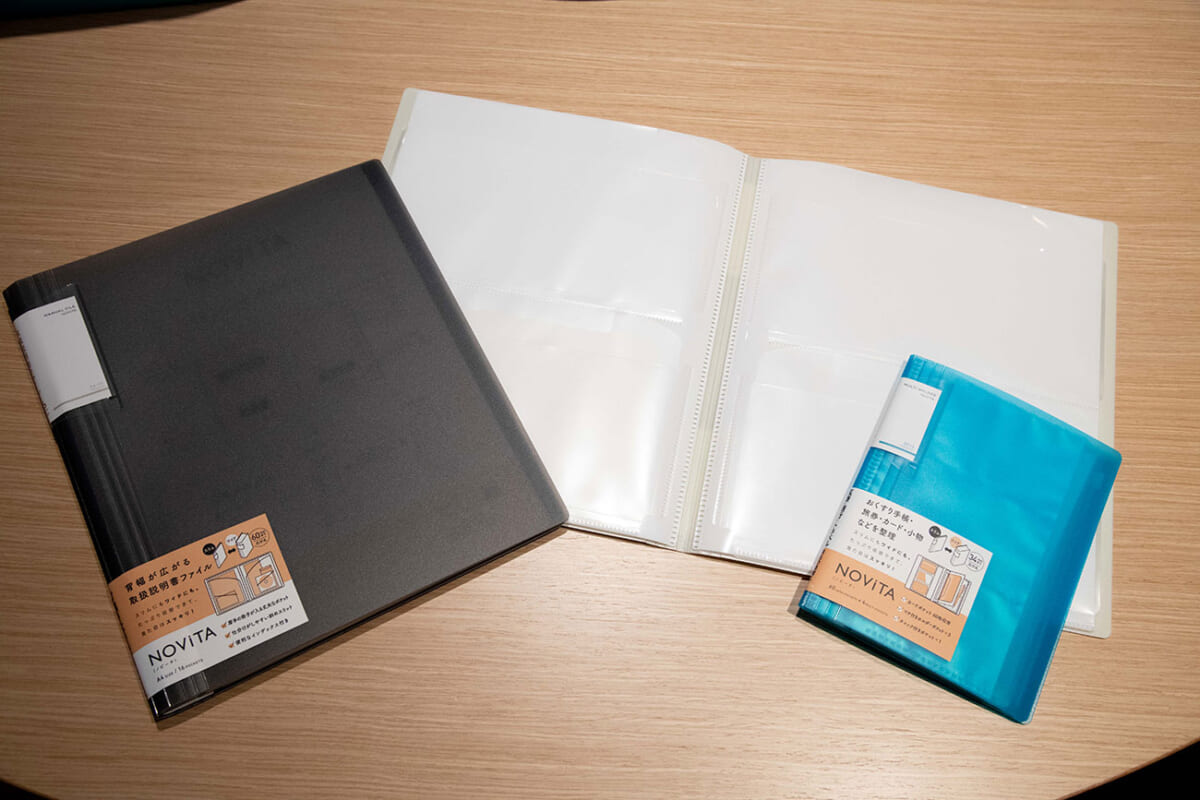

↑右下より時計回りで、直営店限定ロルバーン ポケット付メモ L(Smith JR博多シティ店)、ロルバーン ポケット付メモ Cap-Martin L(ブルー)、ロルバーン フレキシブル カバー A5(ライトブルー)

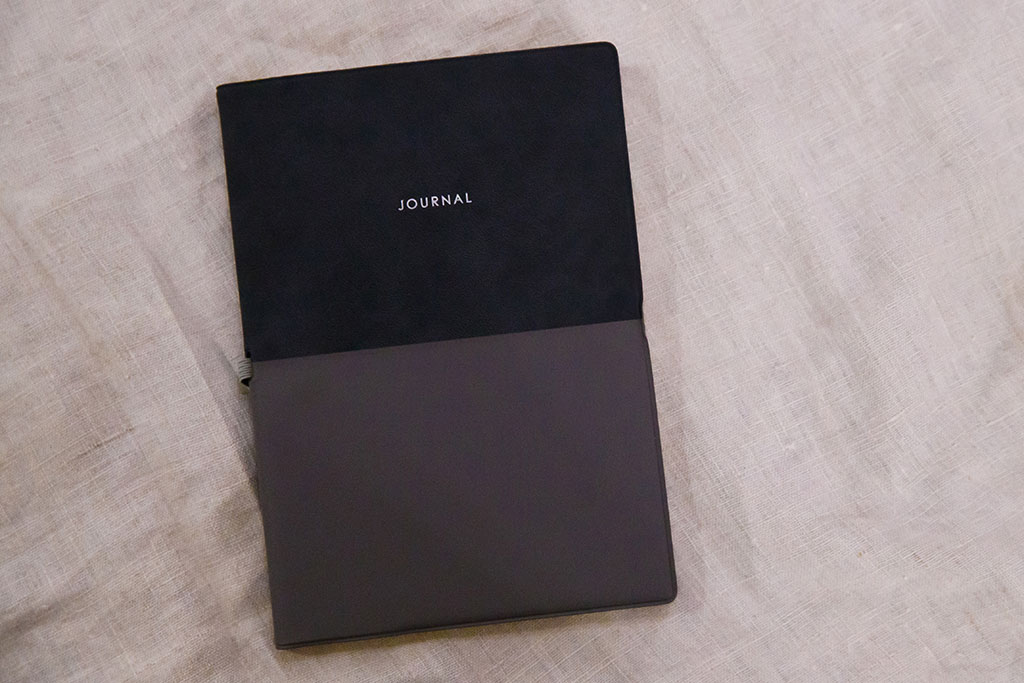

「どのノートもおすすめですが、最近発売されたカップ・マルタンが非常にかっこいいです。デルフォニックスの代表でありデザインディレクターの佐藤達郎さんがプロデュースした商品ですが、紙でありながら布生地のような肌触りの表紙や、大人っぽさとシンプルさを兼ね備えたところが素敵ですね。中身はロルバーンと同じなので、質感で勝負しているところも潔くてかっこいいと思います。

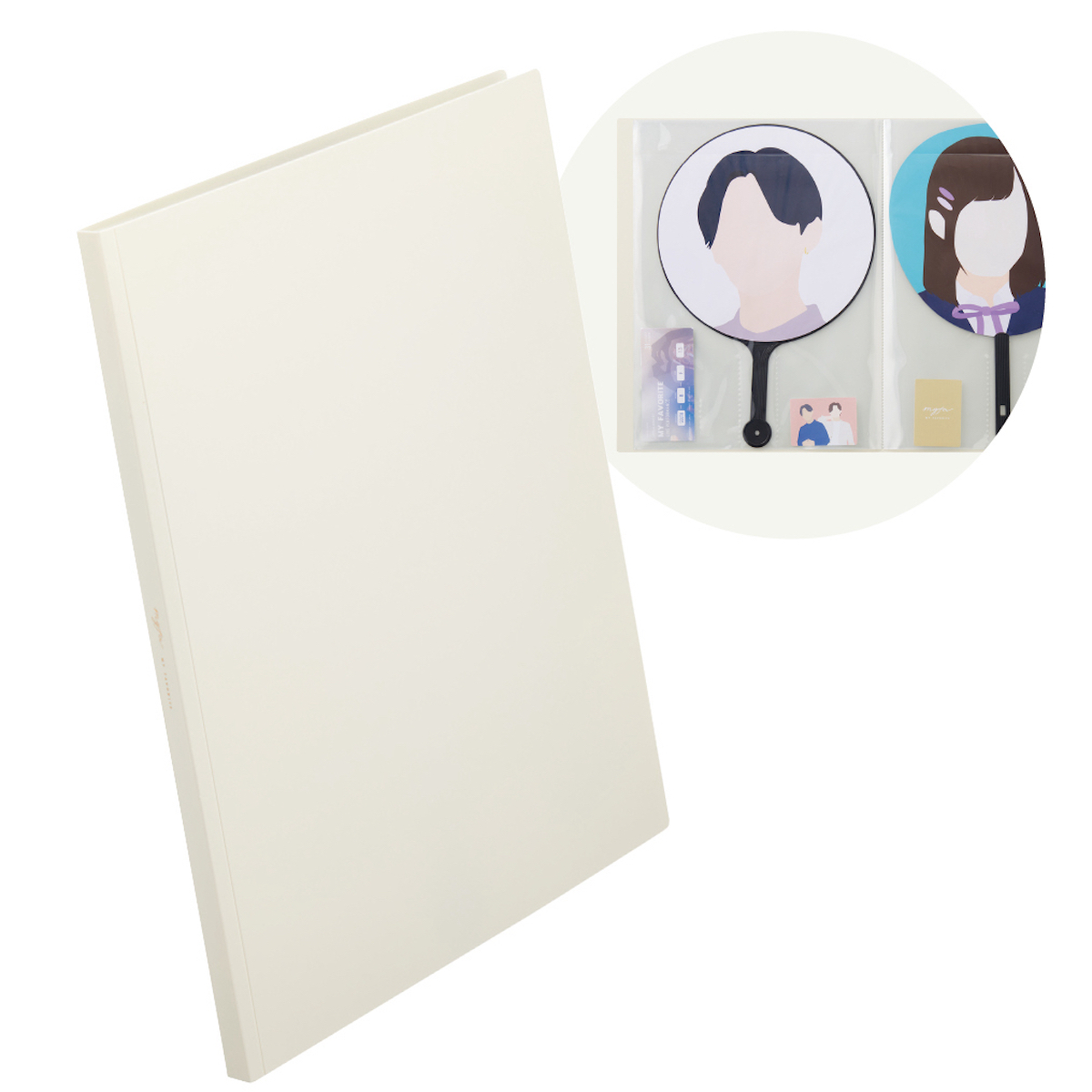

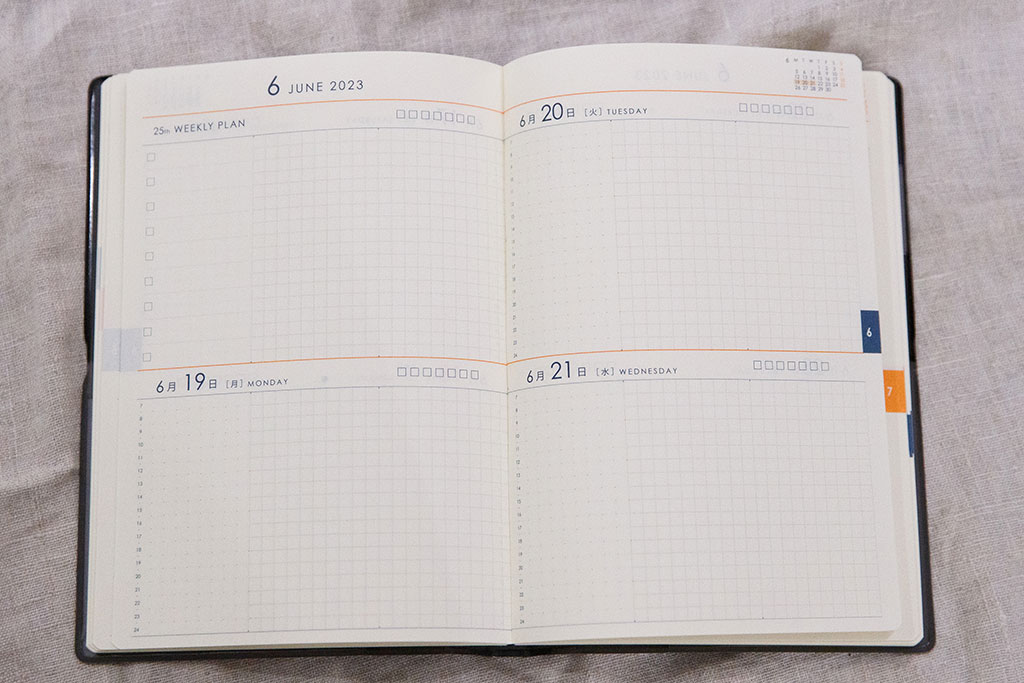

フレキシブルは先ほども紹介したとおり、旅ノートの使い方との相性がよくお気に入りです。はじめは表紙が無地のみでしたが、種類が少しずつ増えてきました。これからさらに増えるといいなと、今後の展開を楽しみに待っているシリーズです。

最後のあまおうは、表紙を見ているだけで元気が出ます。実はあまおうにぴったりのピンク色の専用カバーを見つけまして、あまりのかわいさに即買いしました。かわいらしいノートがさらにかわいくになってうれしくなりました」

「アクセサリが充実しているところもロルバーンの魅力です。こういう普通のノートに専用カバーを作ってしまうお店って、なかなかないですよね。そんなところも私がロルバーンを好きな理由です」

シーンによって使い分けも! 今買える、おすすめモデル

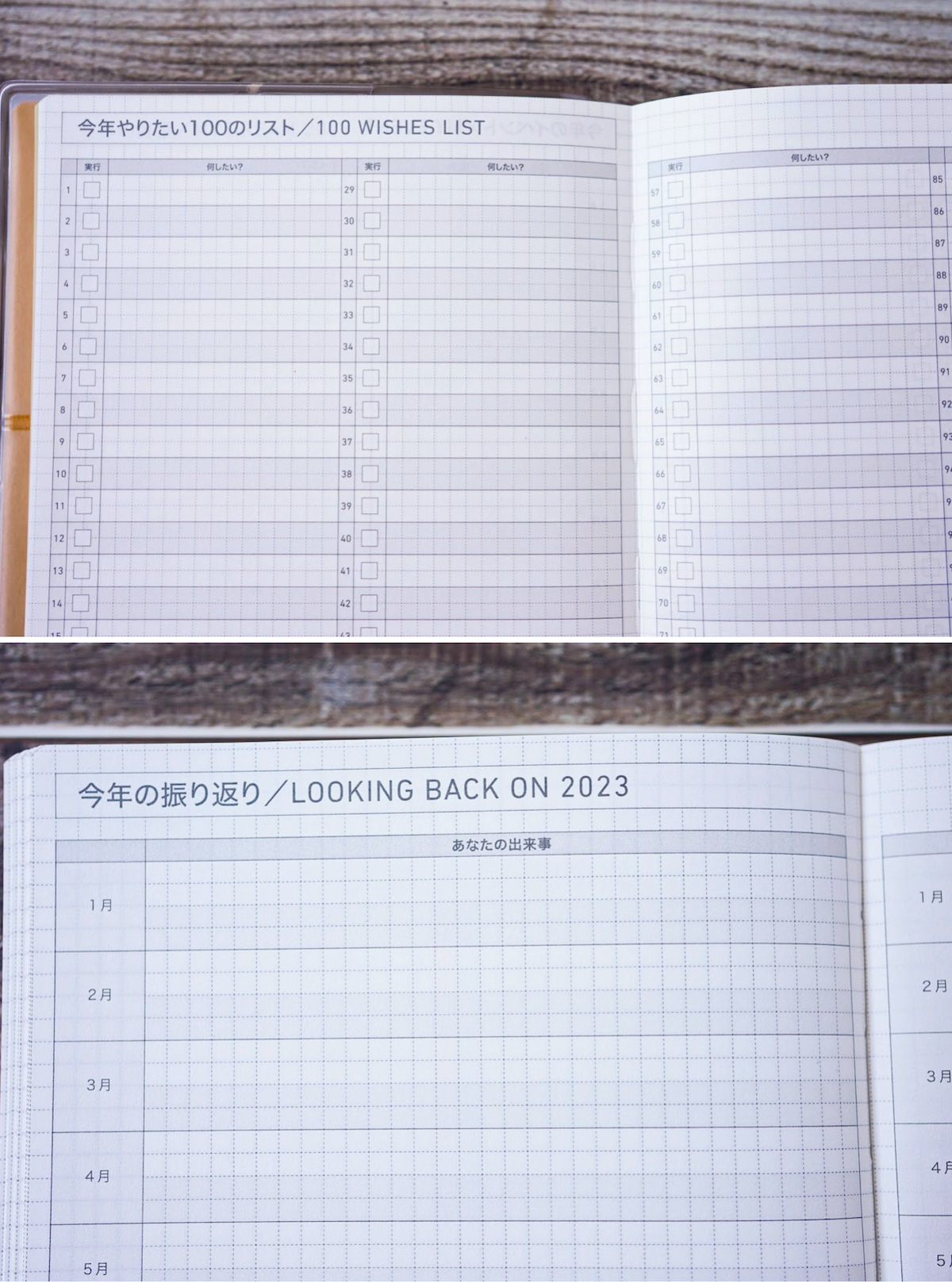

種類が豊富なロルバーンは、選ぶ楽しみもあります。最後に、店頭とオンラインショップで今手に入る、おすすめモデルを紹介します。

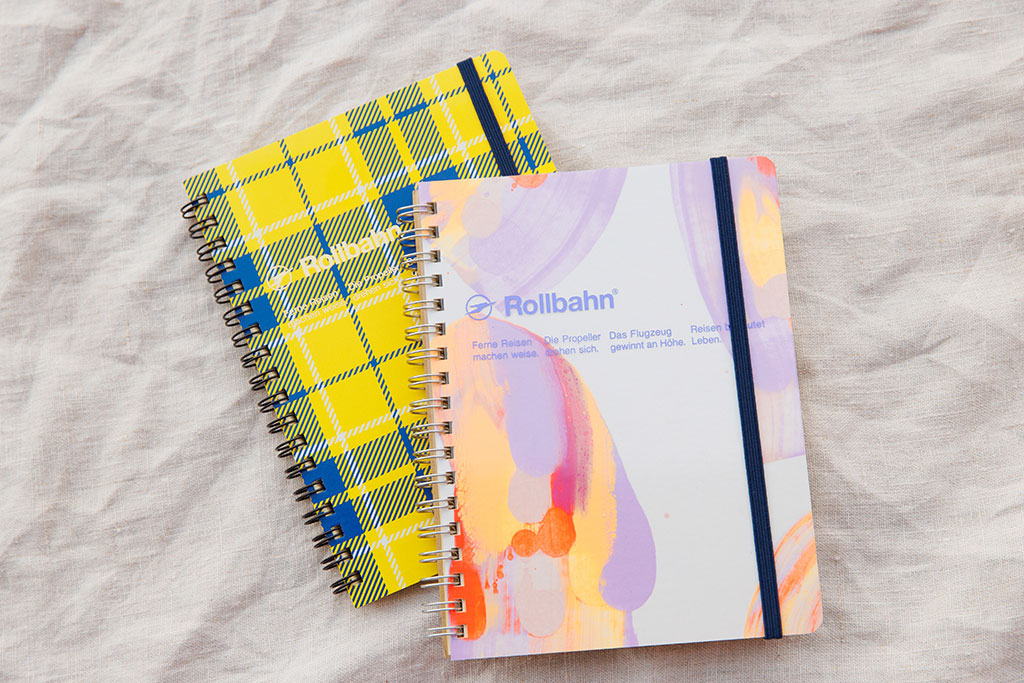

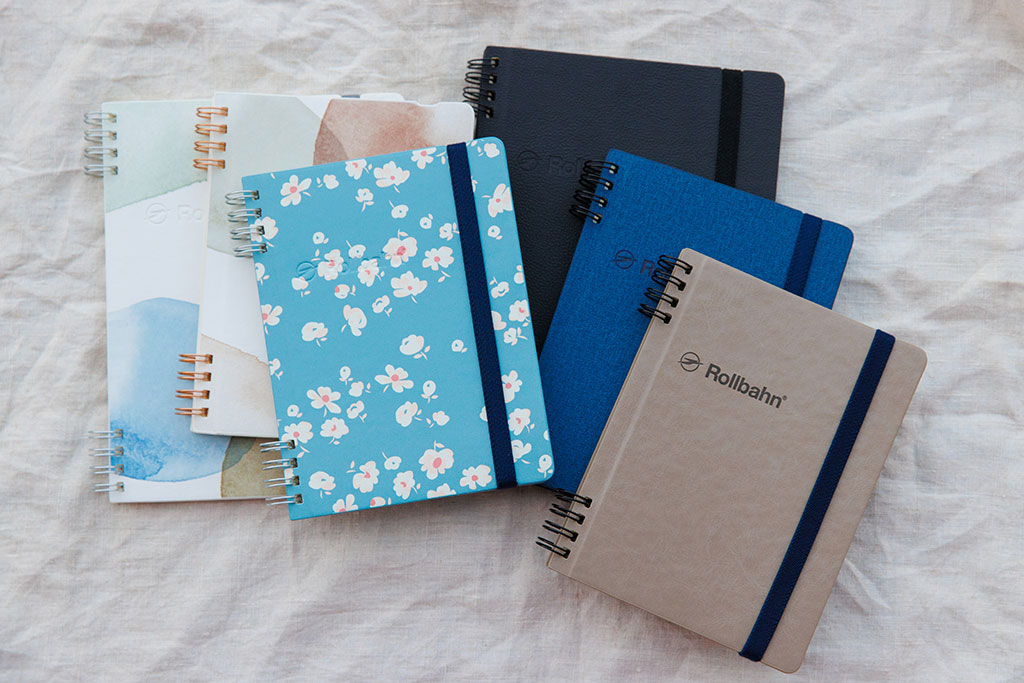

1.MOGLEA×DELFONICS/【数量限定】MOGLEA アート ロルバーン ポケット付メモL

文房具や紙製品を中心に展開するアメリカのブランド、MOGLEA(モーグリー)とのコラボレーション。ハンドペイントで仕上げたMOGLEAのアートをそのまま表紙に加工しました。中面は、通常のロルバーンポケット付メモと同様の仕様になっています。

※MOGLEA アート ロルバーン ポケット付メモLは右側のみ。イエロー×チェック柄は限定商品ですでに完売しました。

MOGLEA アート ロルバーン ポケット付メモL

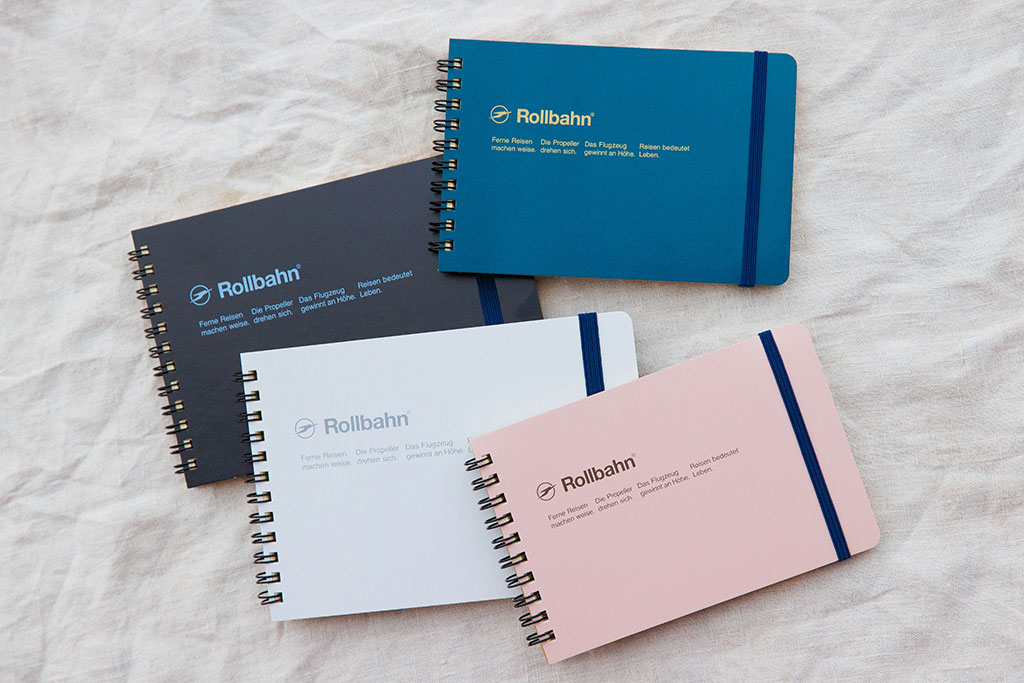

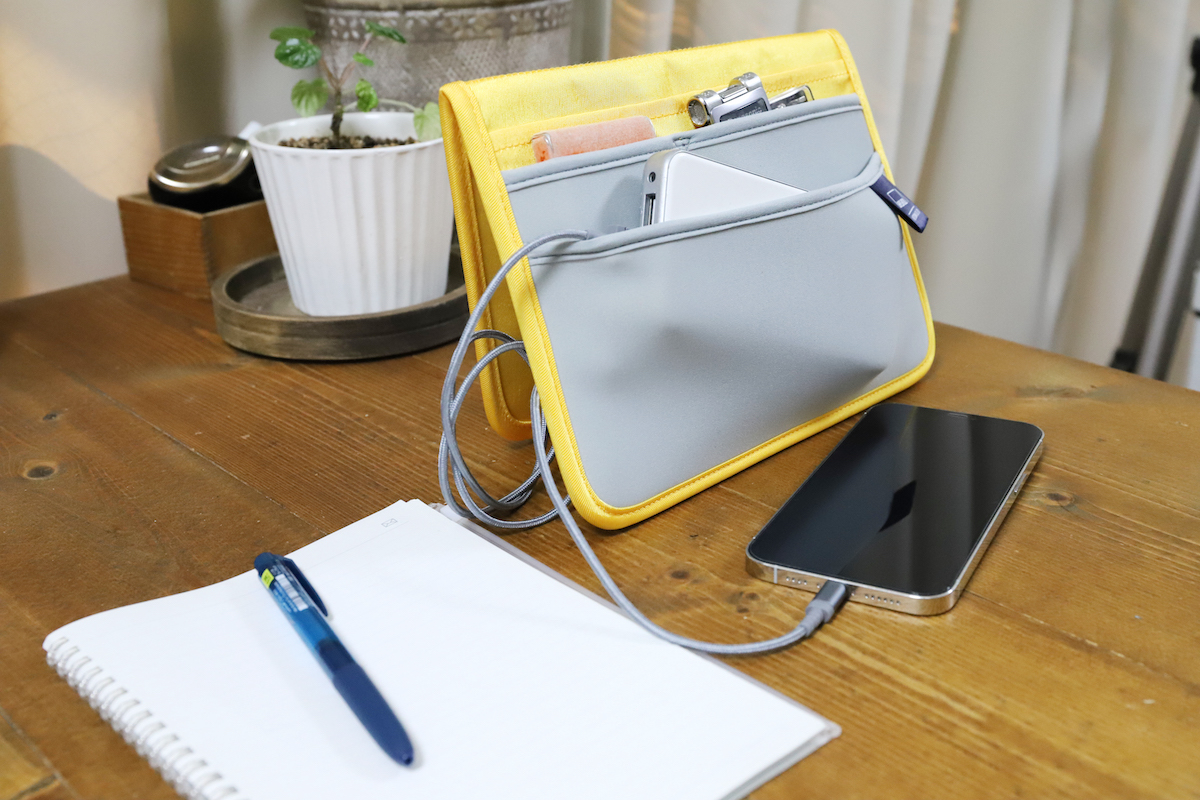

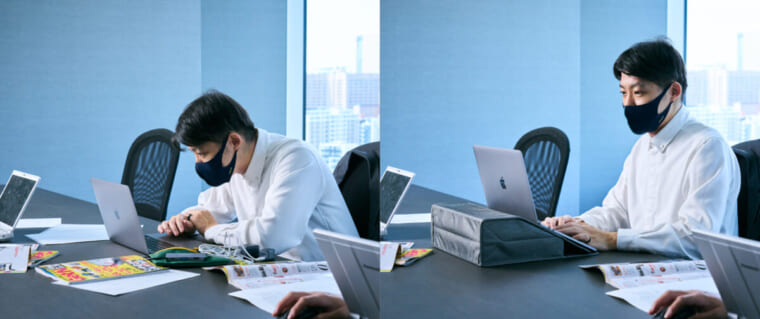

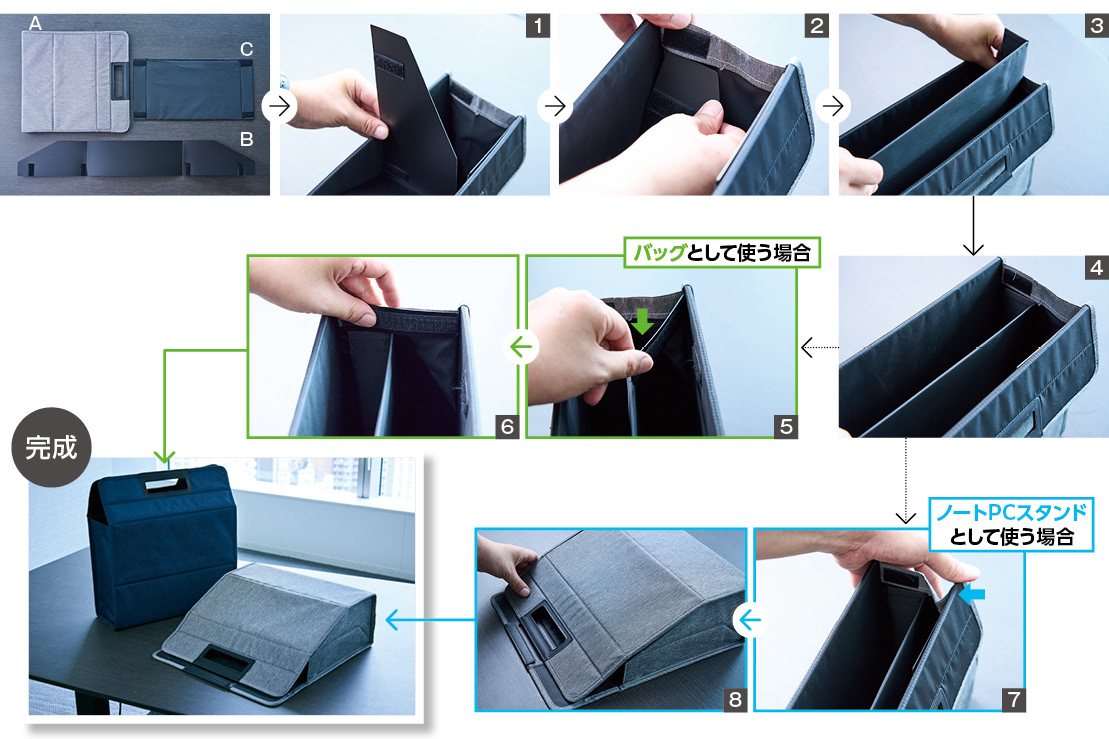

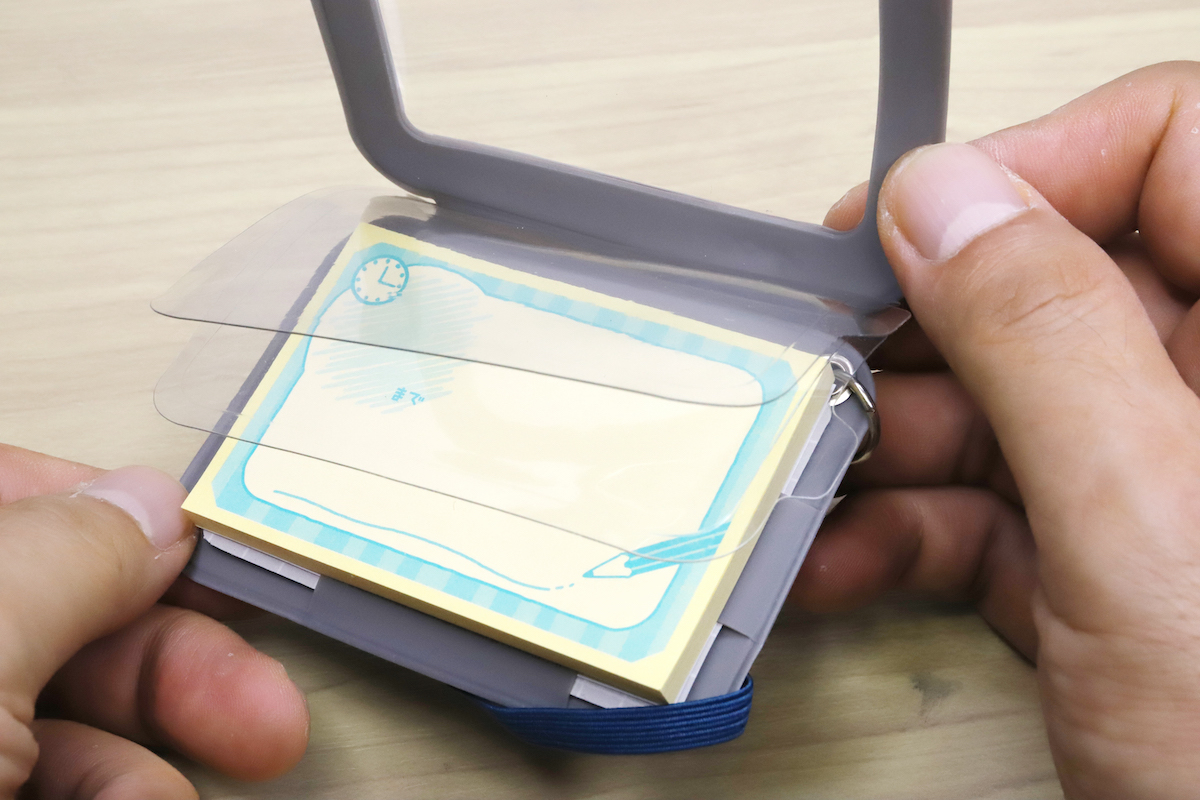

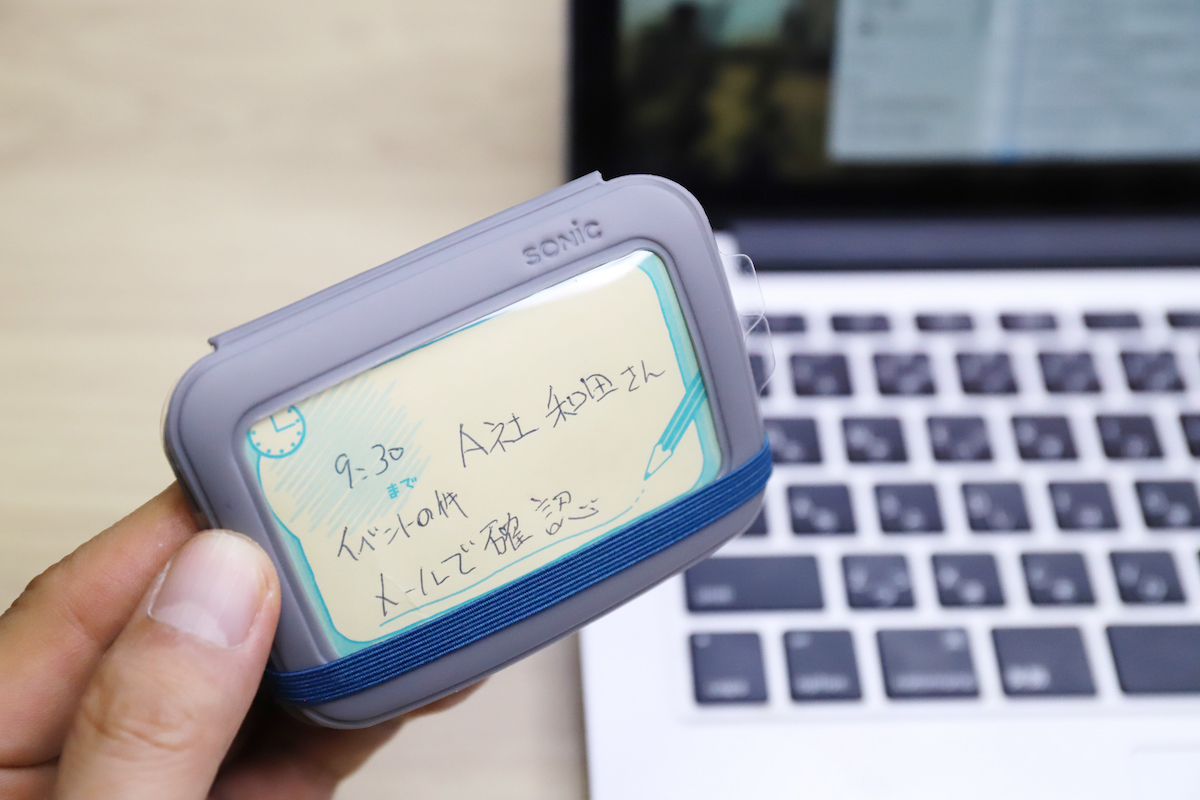

2.ロルバーン ポケット付メモ 横型

ロルバーン ノートの横型タイプ。省スペースな横型のフォルムは、デスクの限られたスペースに置けたり、パソコンの前に置いてもちょうどよく使えるサイズがポイントです。カラーは、定番のイエロー、ダークブルーのほかに、ホワイト、ライトピンク、ダークグリーン、ブラックの全6色。

ロルバーン ポケット付メモ 横型M

ロルバーン ポケット付メモ 横型L

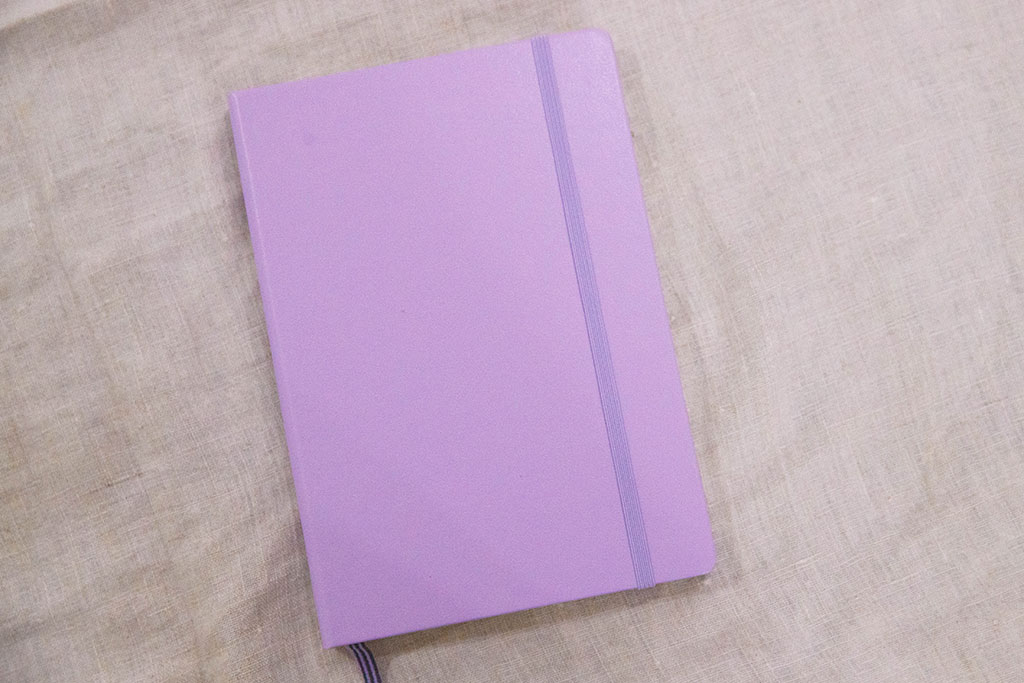

3.ロルバーン ポケット付メモ クリア

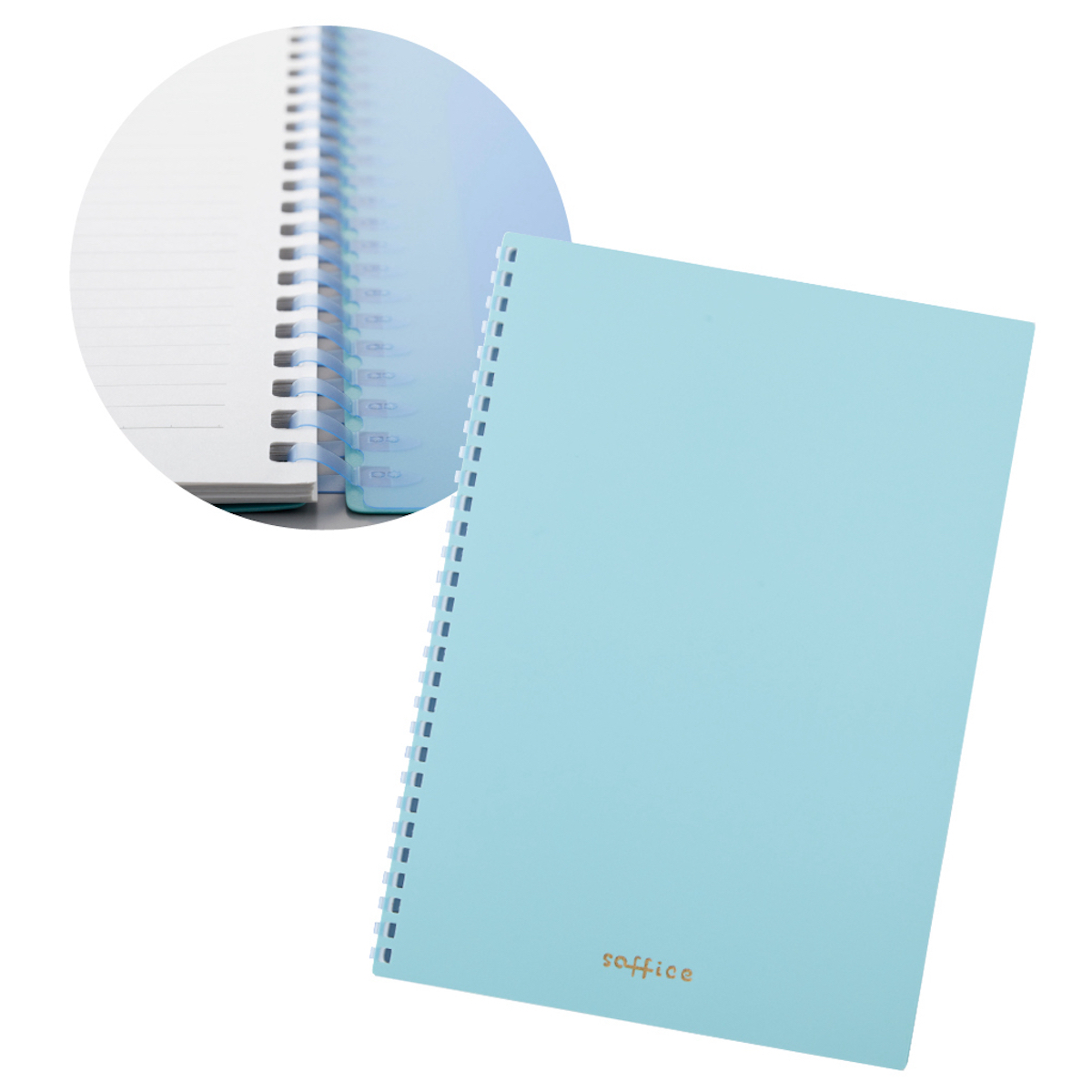

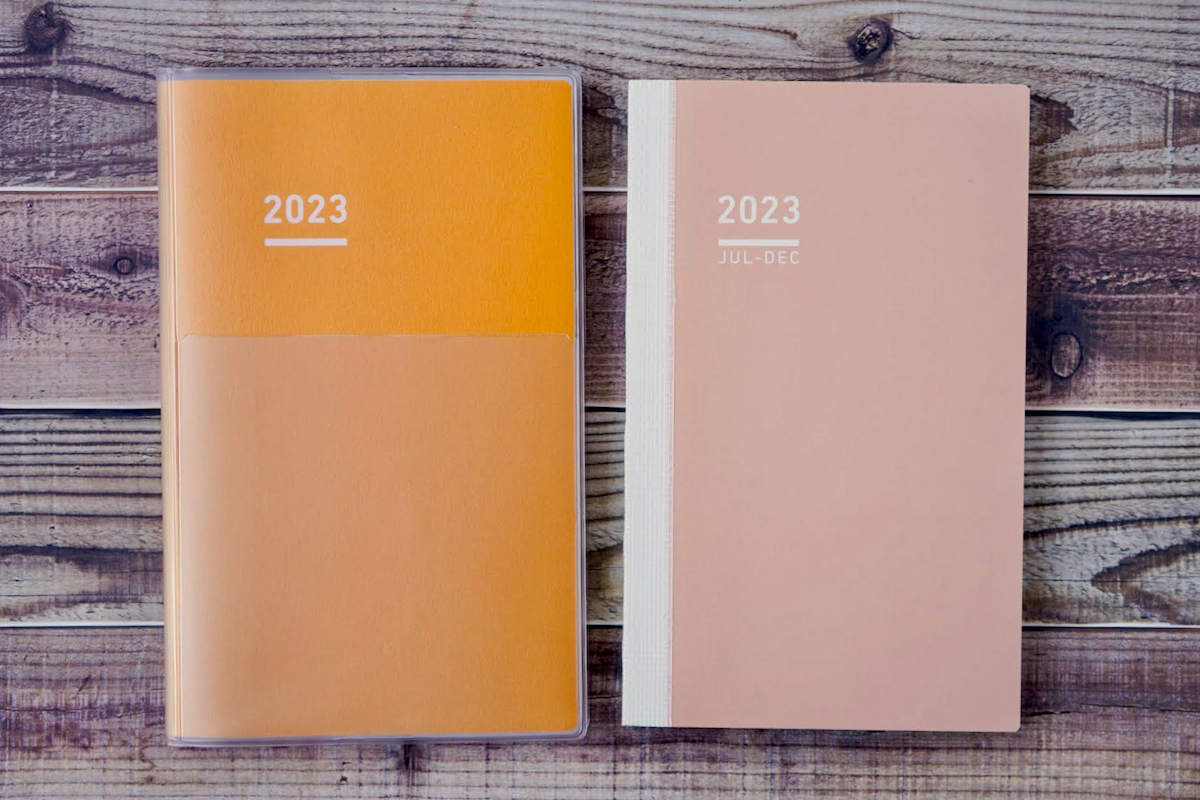

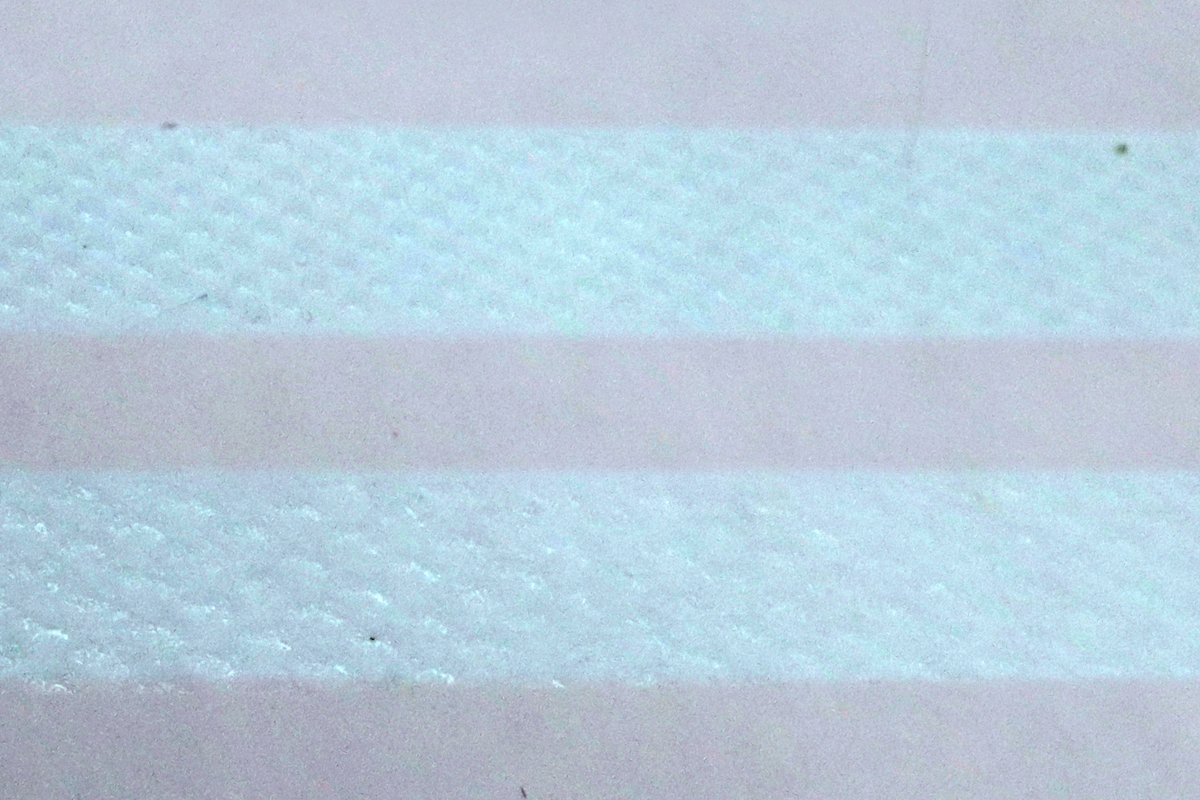

表紙にプラスチック素材を使用することで、汚れやキズに強く、指紋が付きにくい、さらさらとした手触りとやわらかな質感で、まるで淡いすりガラスのような風合いです。カラーは、クリア、クリアピンク、クリアブルー、クリアグレーの全4色あります。

ロルバーン ポケット付メモ クリア ミニ

ロルバーン ポケット付メモ クリア M

ロルバーン ポケット付メモ クリア L

ロルバーン ポケット付メモ クリア A5

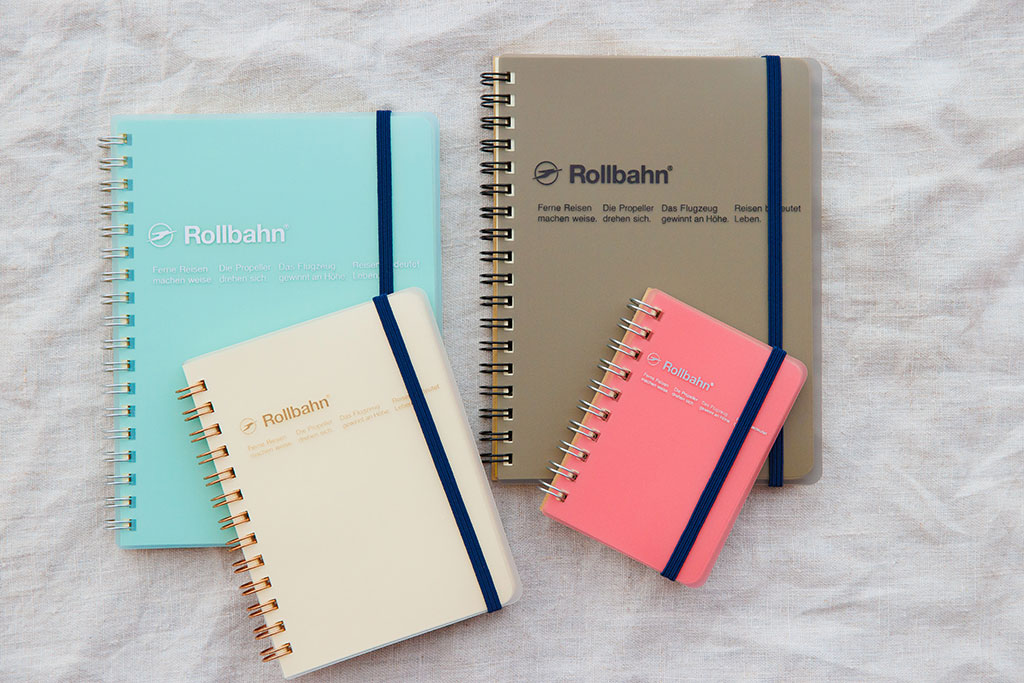

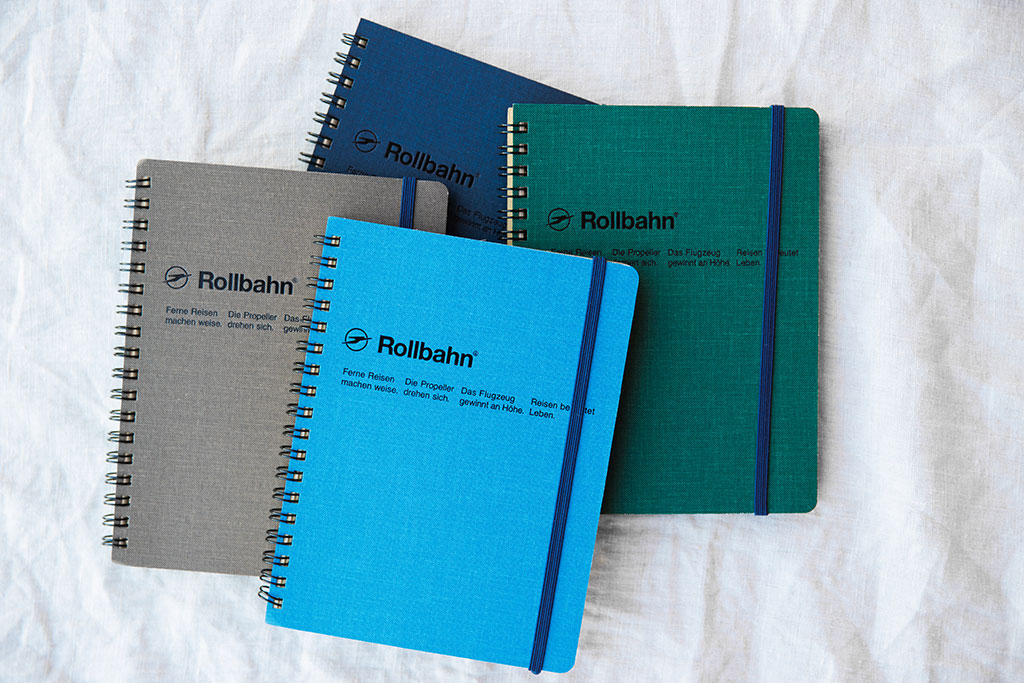

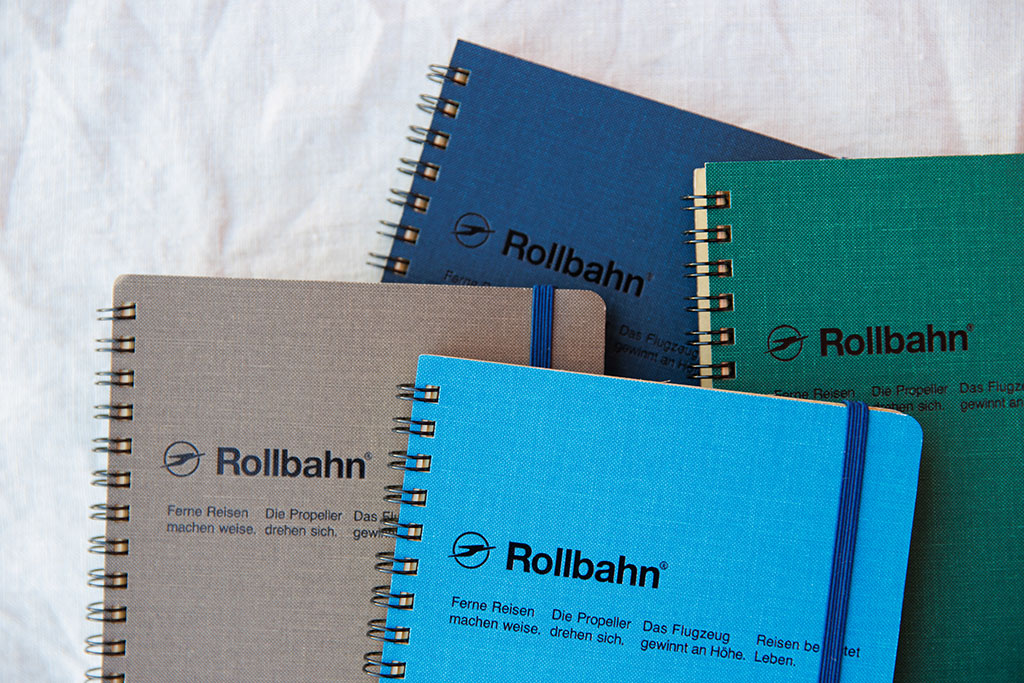

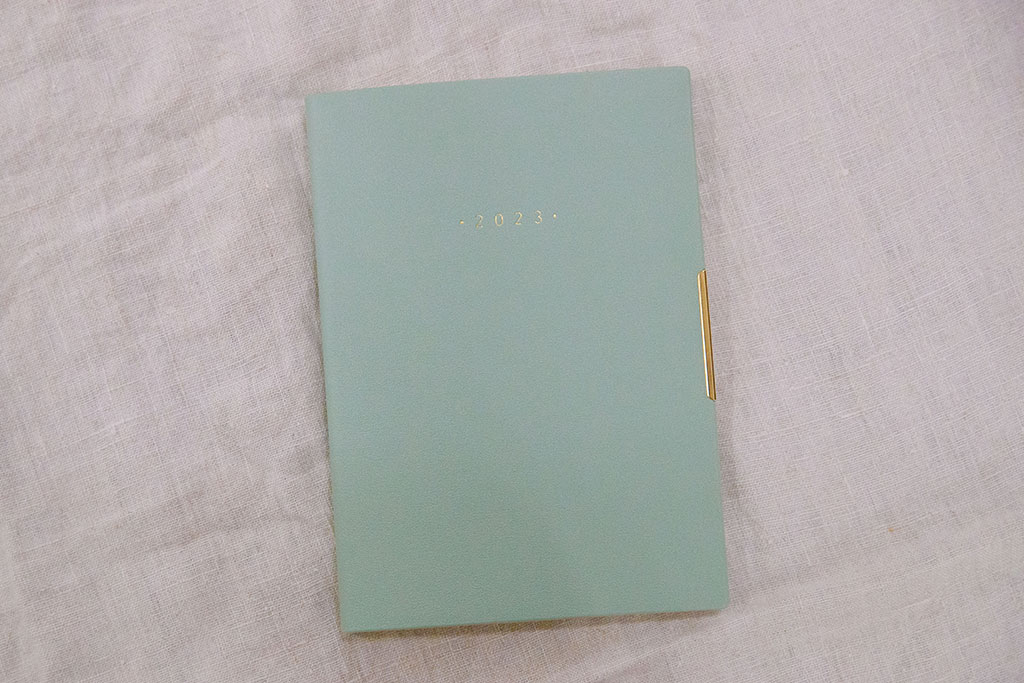

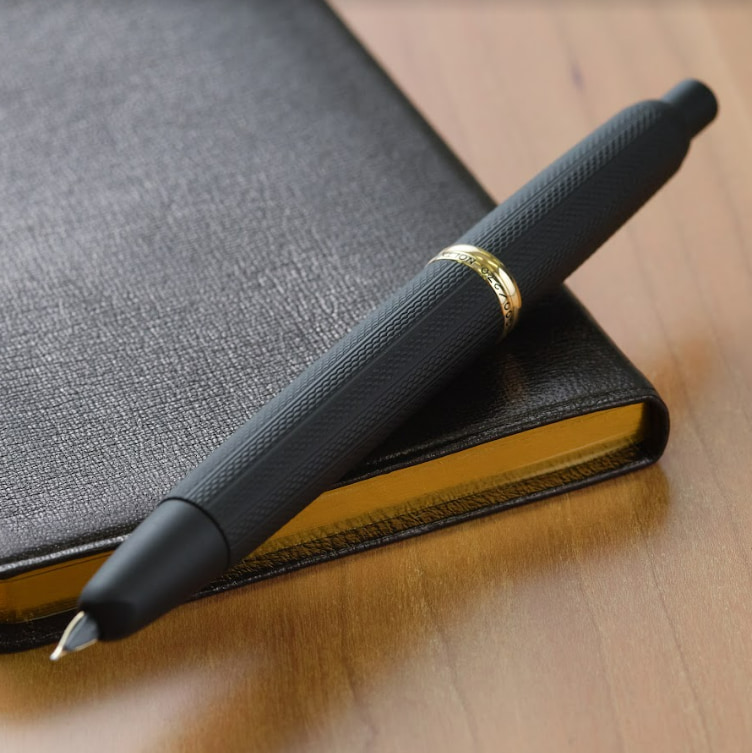

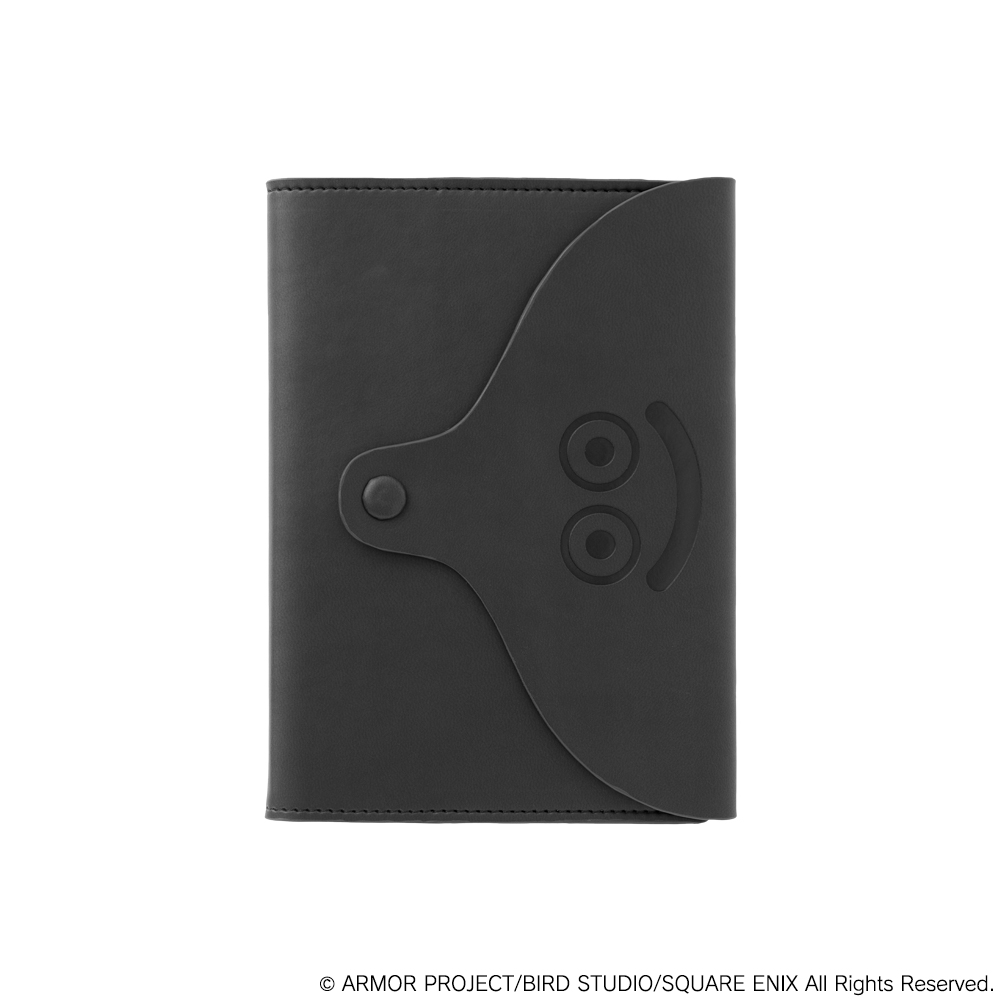

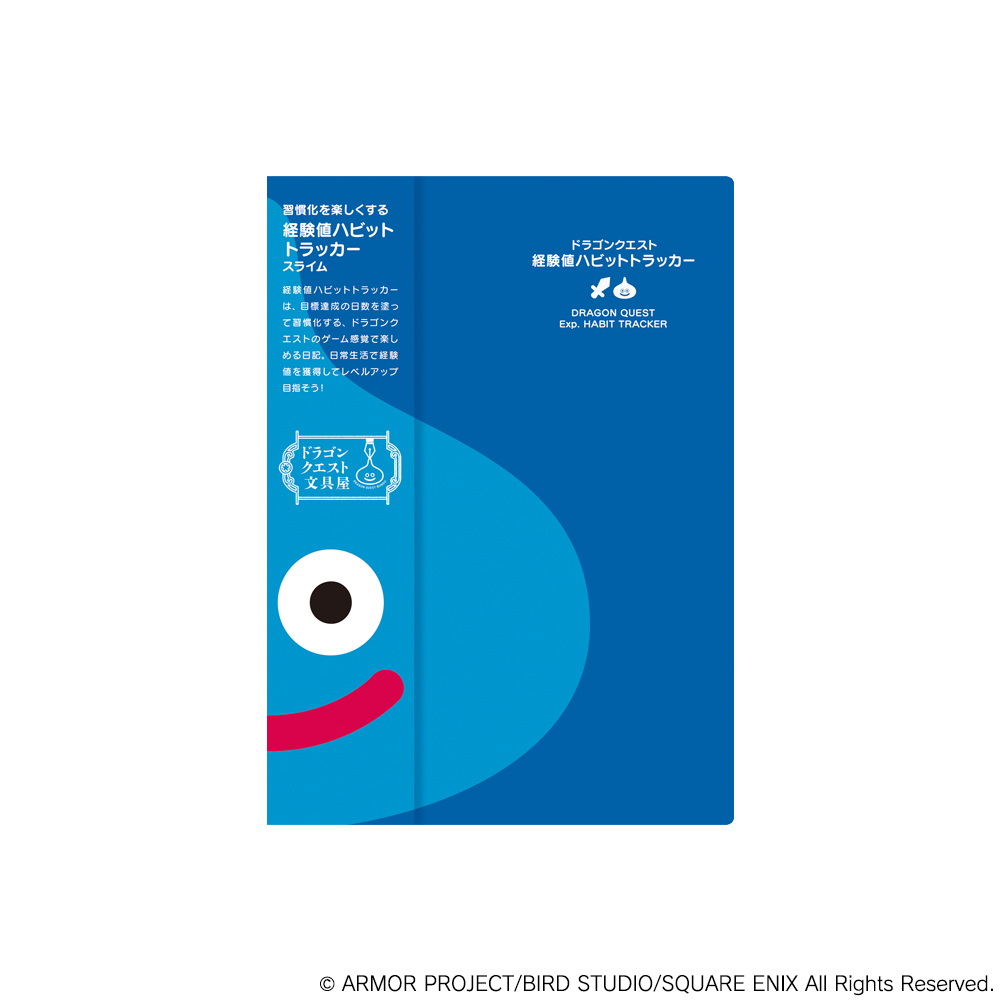

4.ロルバーン ポケット付メモ Cap-Martin

デルフォニックスのデザインディレクター、佐藤達郎社長が監修したロルバーン ポケット付メモ Cap-Martinは、細部までこだわった大人の日常をちょっと豊かにする一冊で、ユニセックスでも使いやすいデザインになっています。中面は、通常のロルバーン ノートと同様の仕様で、カラーバリエーションは、深みのある色合いが上品なグレージュ、ダークブルー、ブルー、グリーンの全4色です。

ロルバーン ポケット付メモ Cap-Martin L

ロルバーン ポケット付メモ Cap-Martin A5

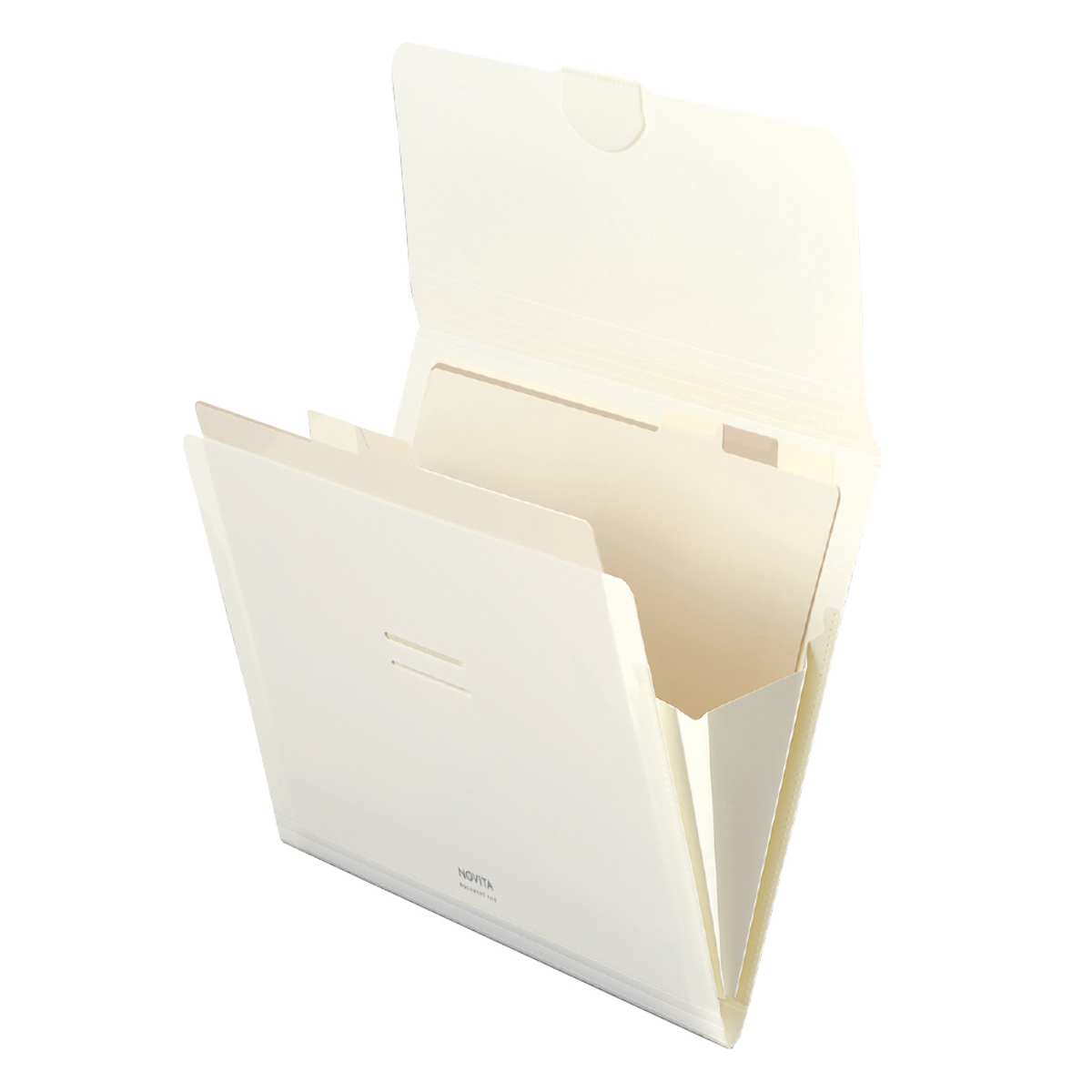

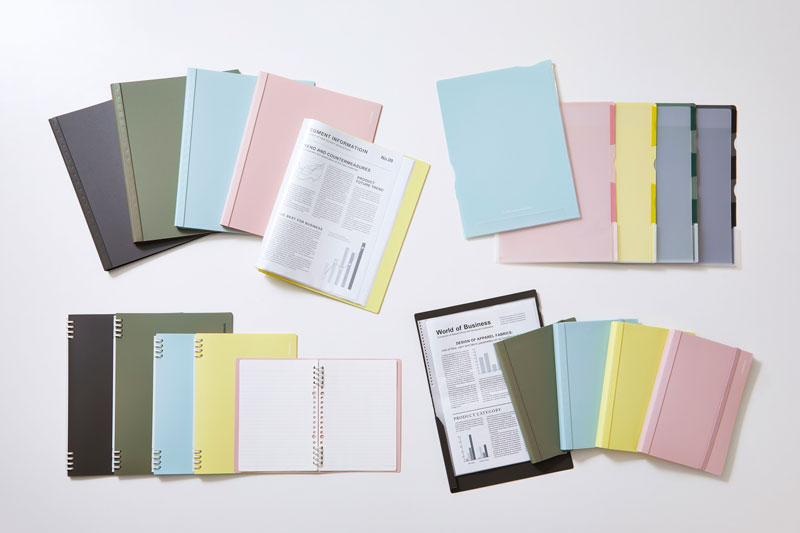

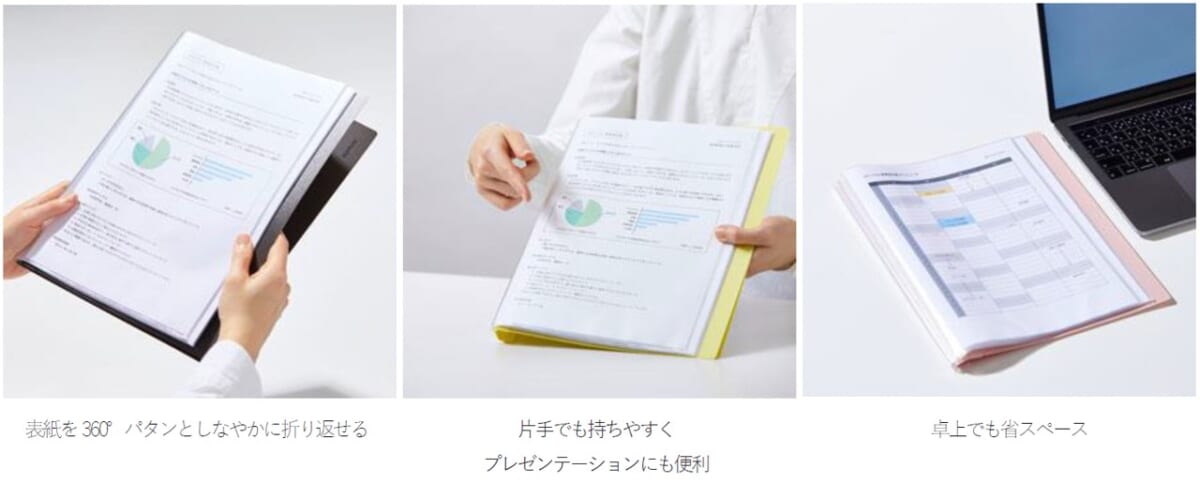

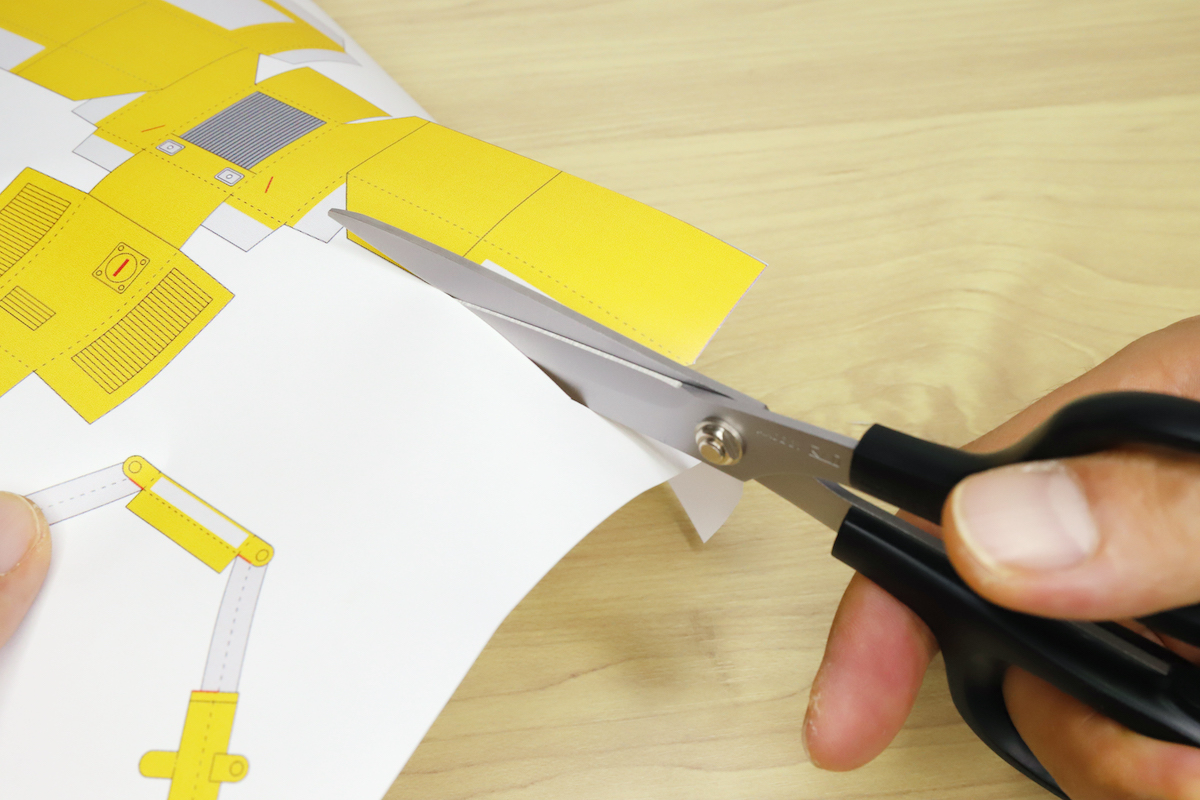

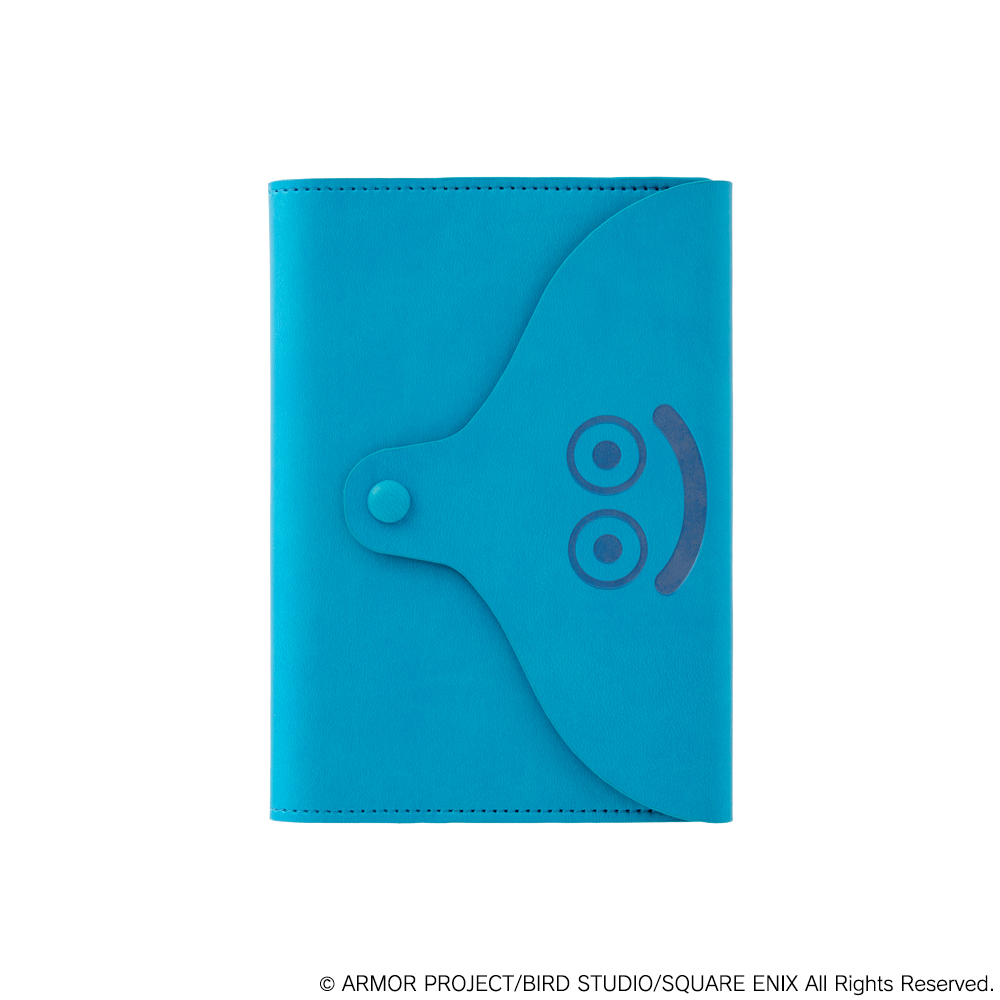

5.ロルバーン フレキシブル

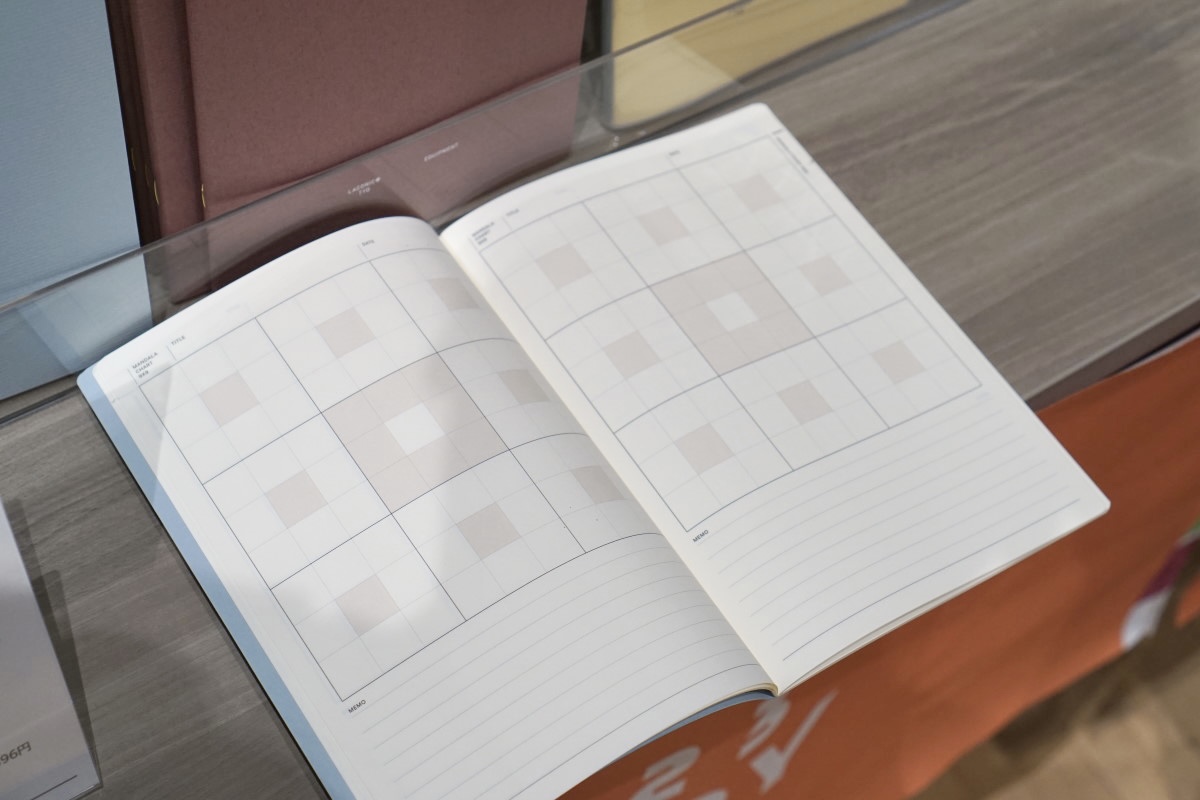

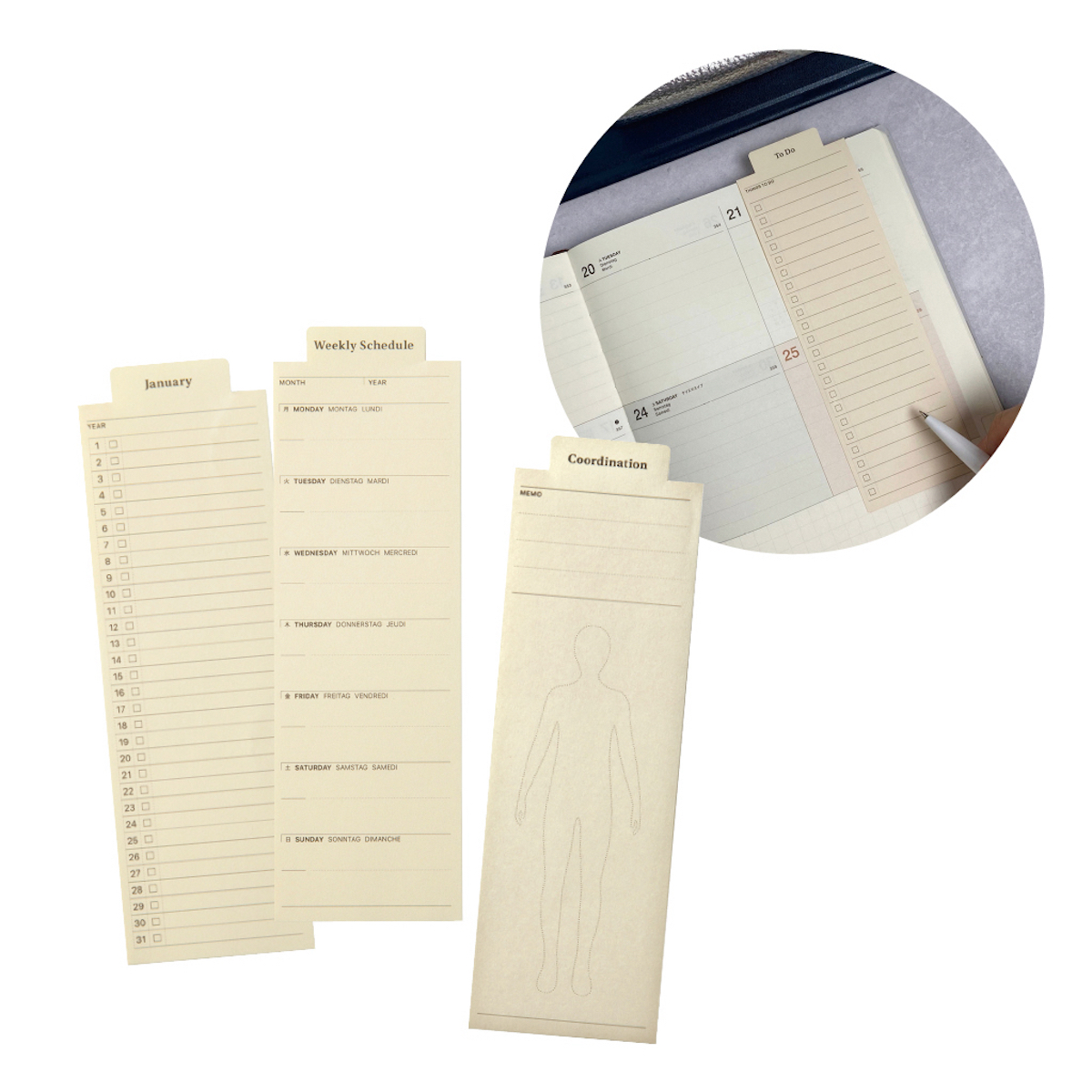

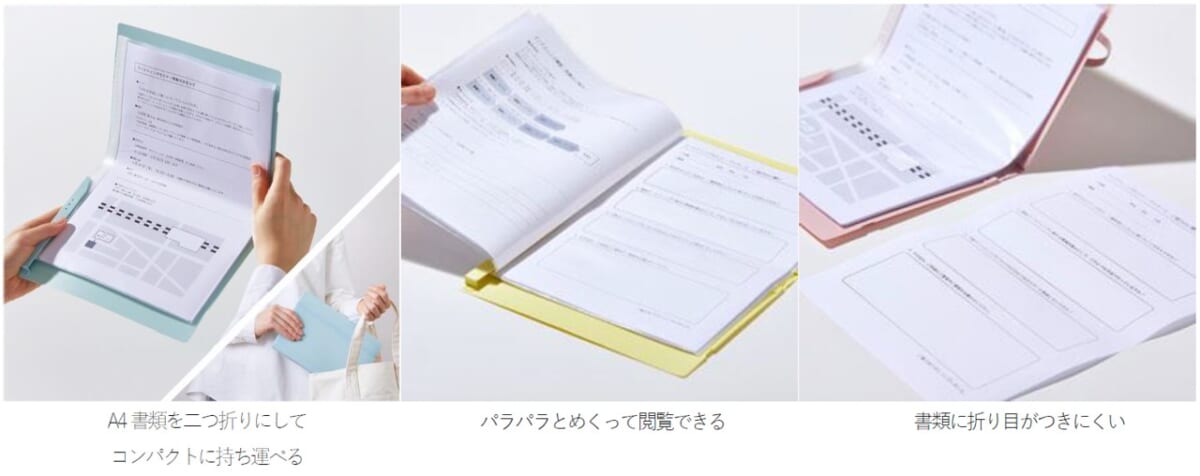

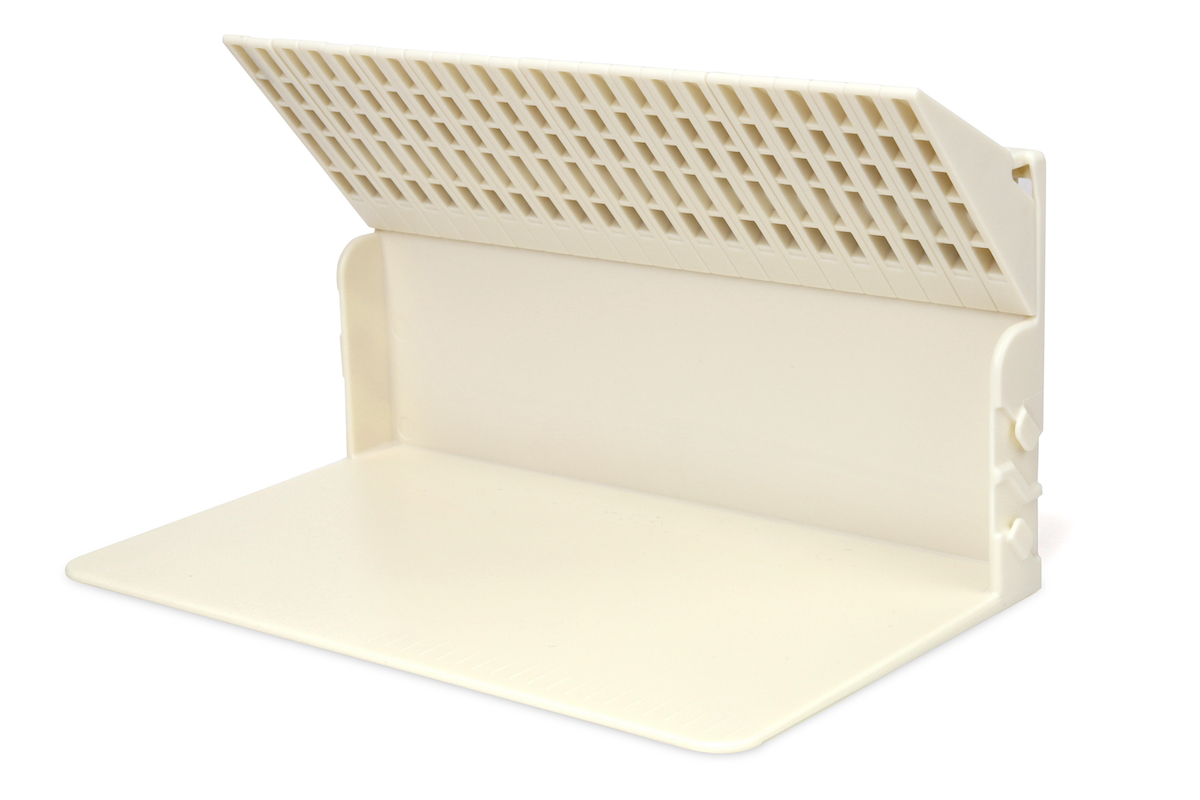

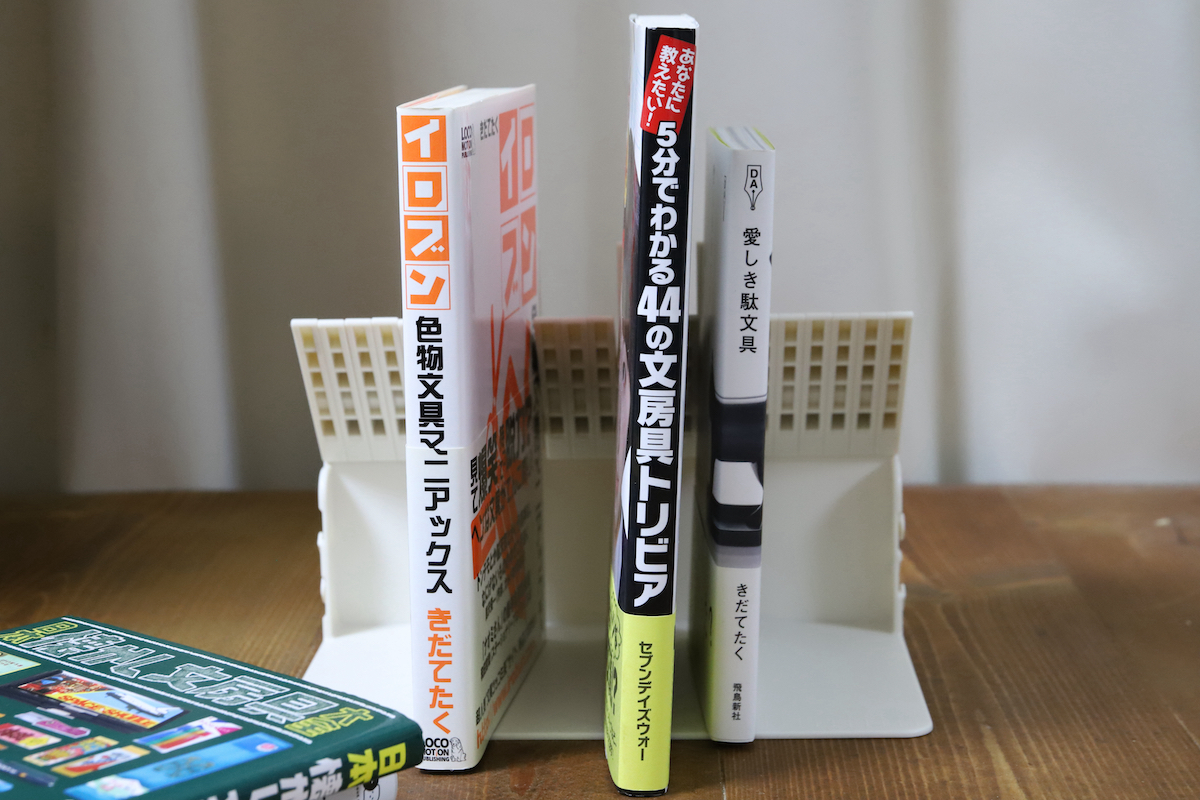

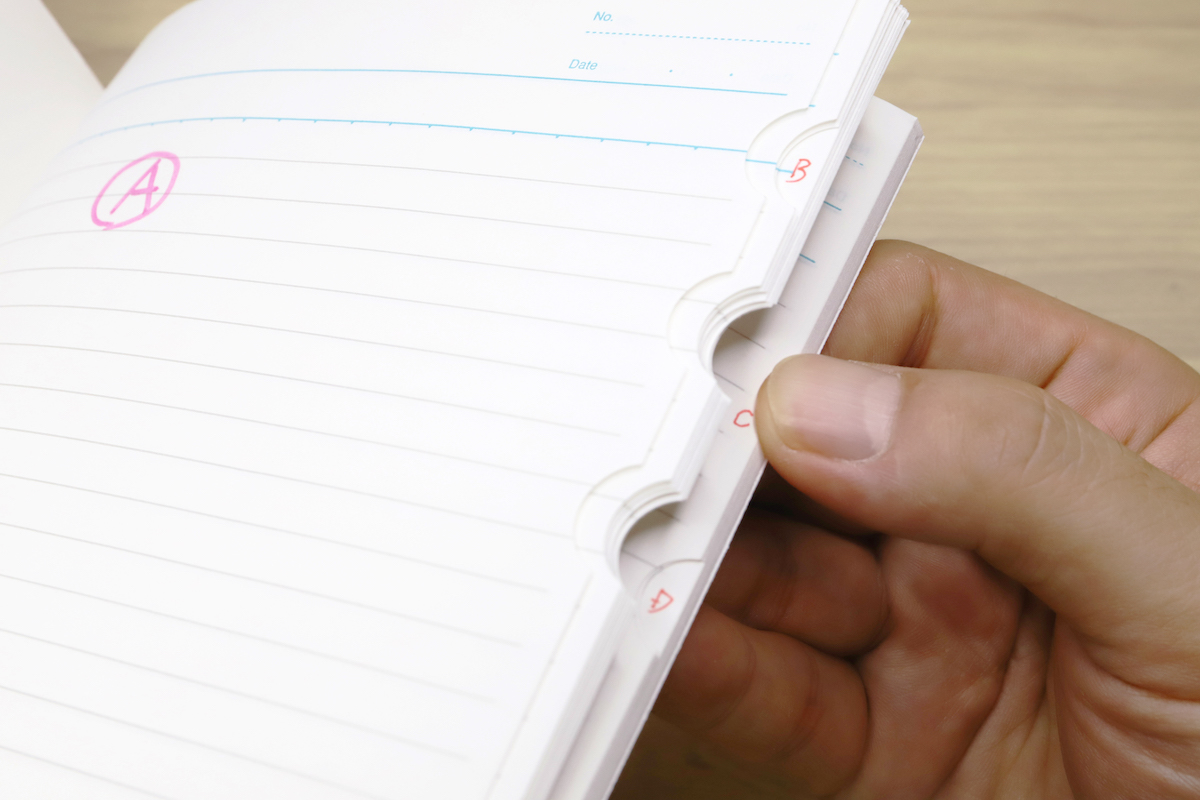

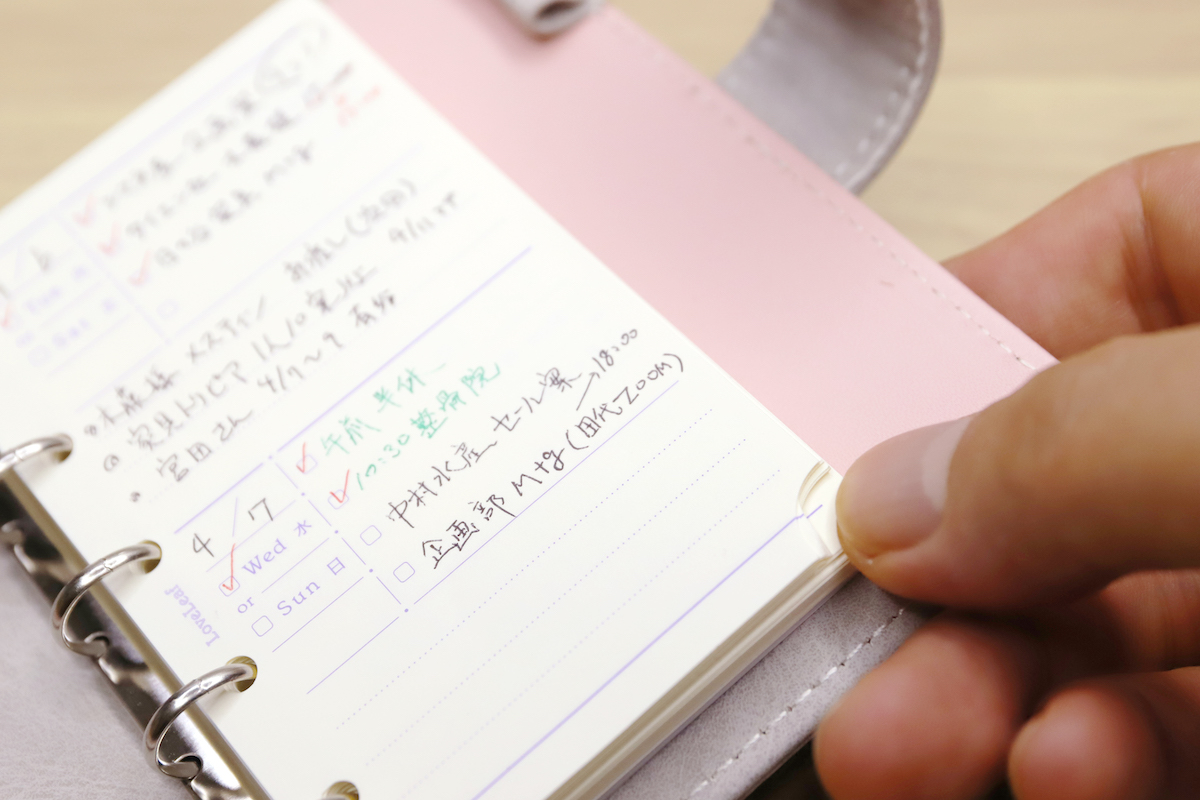

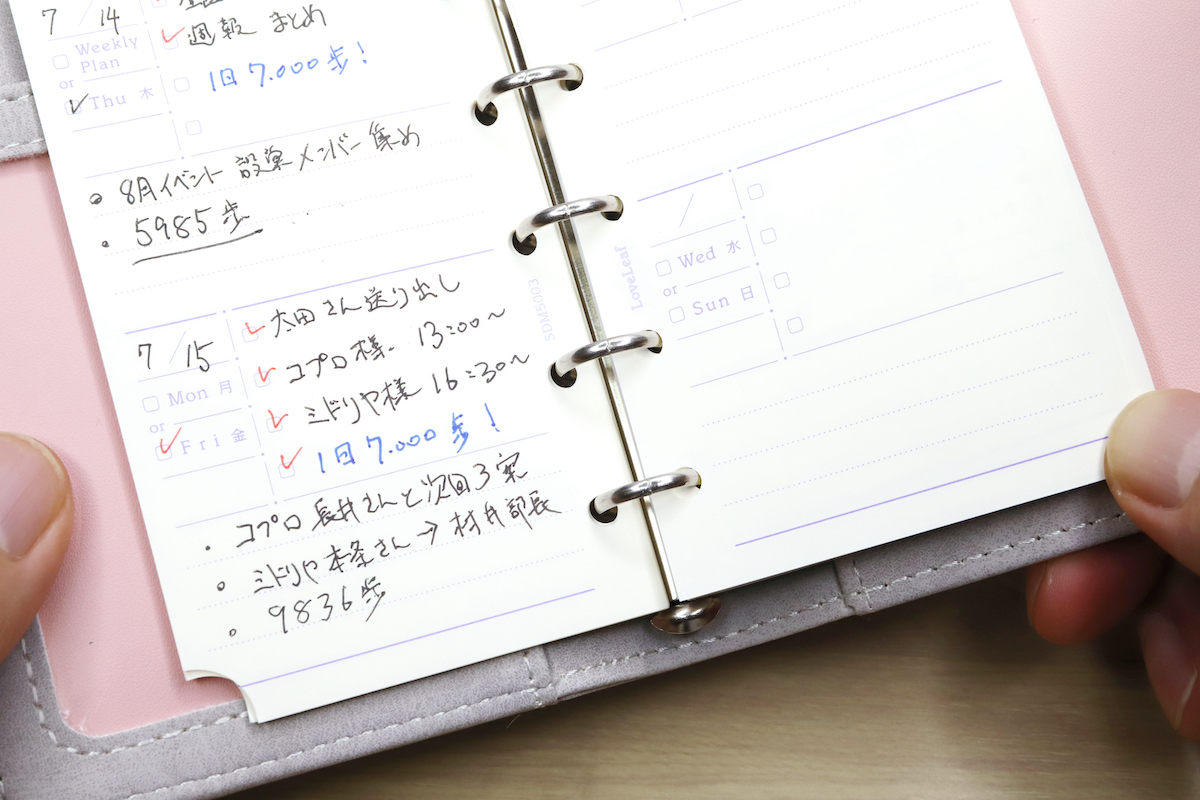

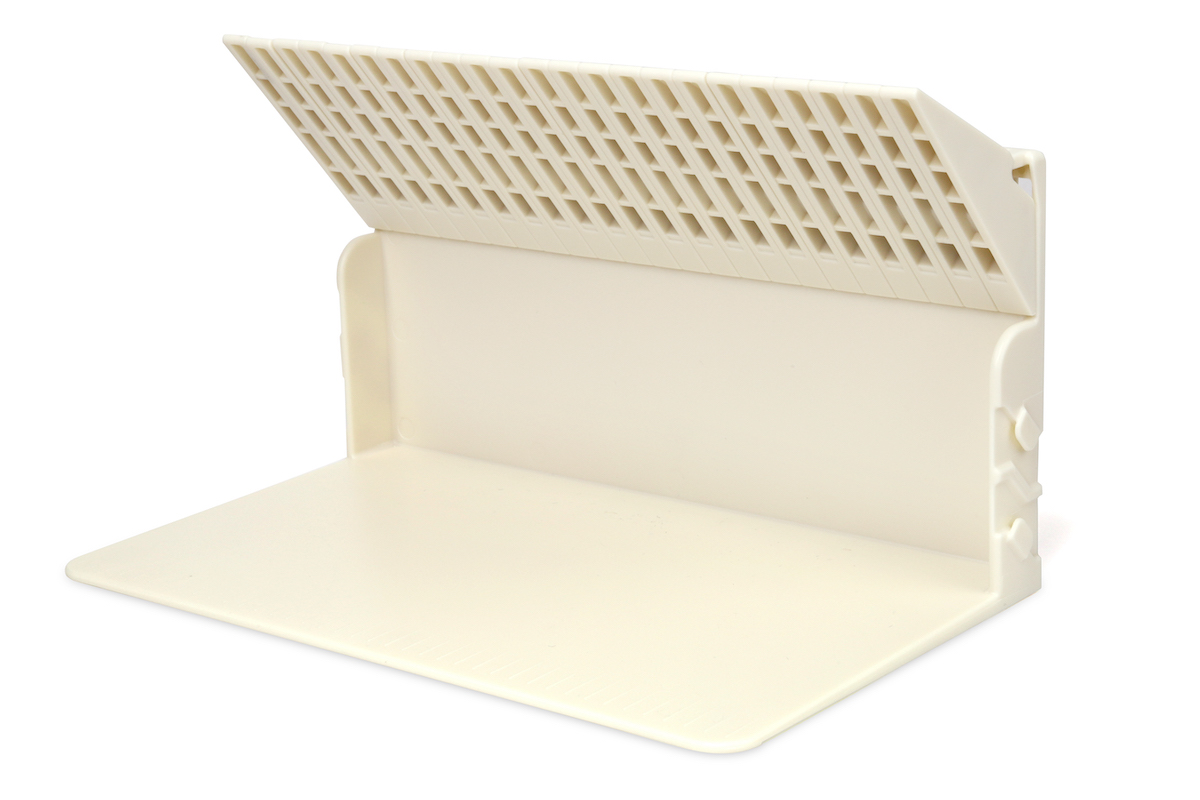

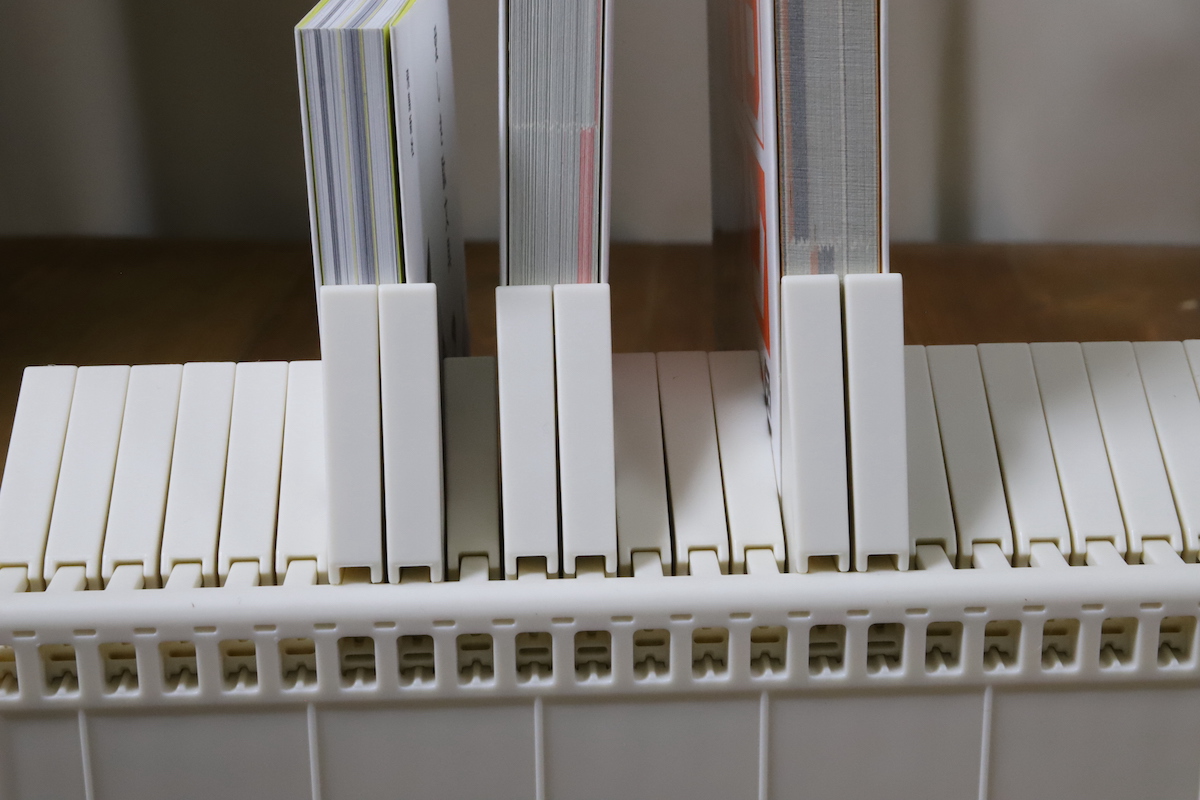

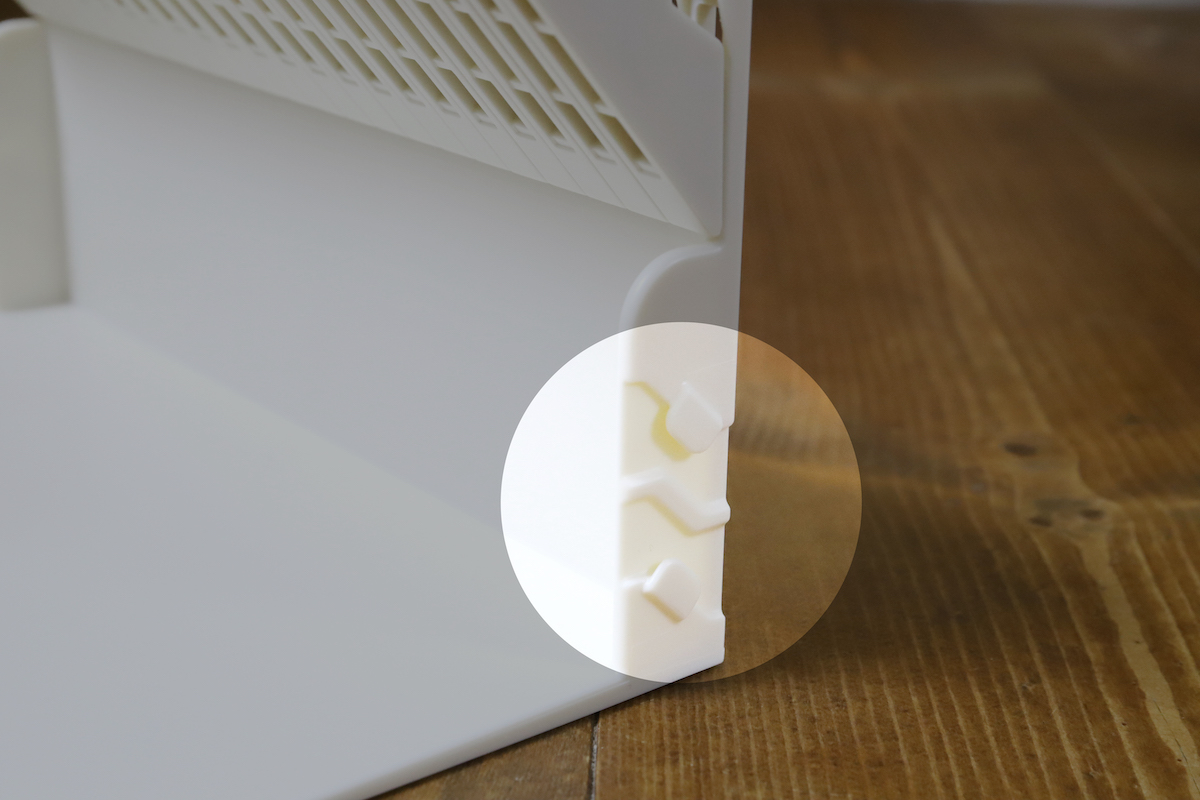

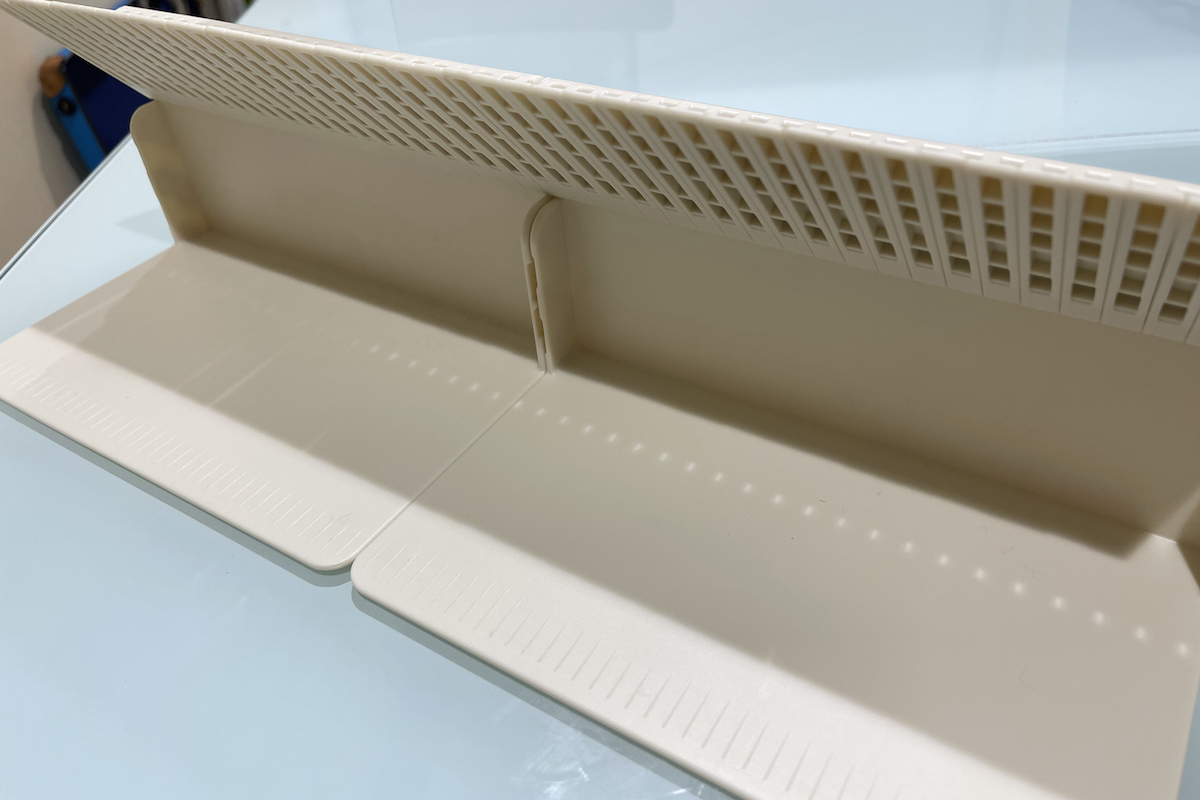

ページが入れ替えられる、ロルバーン フレキシブル。ページ毎に分類し直して、思考を整理・整頓することを習慣化するためのシリーズです。表紙を360°折り返してコンパクトに使えるシリーズも。立ち姿勢での書き込みや、自宅のデスクなど限られたスペースでも使いやすいです。カバーのみの販売ほか、リフィルがセットになった「ロルバーン フレキシブル カバーL」は、スターターキットとしてもおすすめ。ロルバーン フレキシブル カバー 360°とリフィルは、Mサイズが近日発売予定です。

【カバーのみ】ロルバーン フレキシブル カバー 360°ハンスL

【カバーのみ】ロルバーン フレキシブル カバー 360°ハンスA5

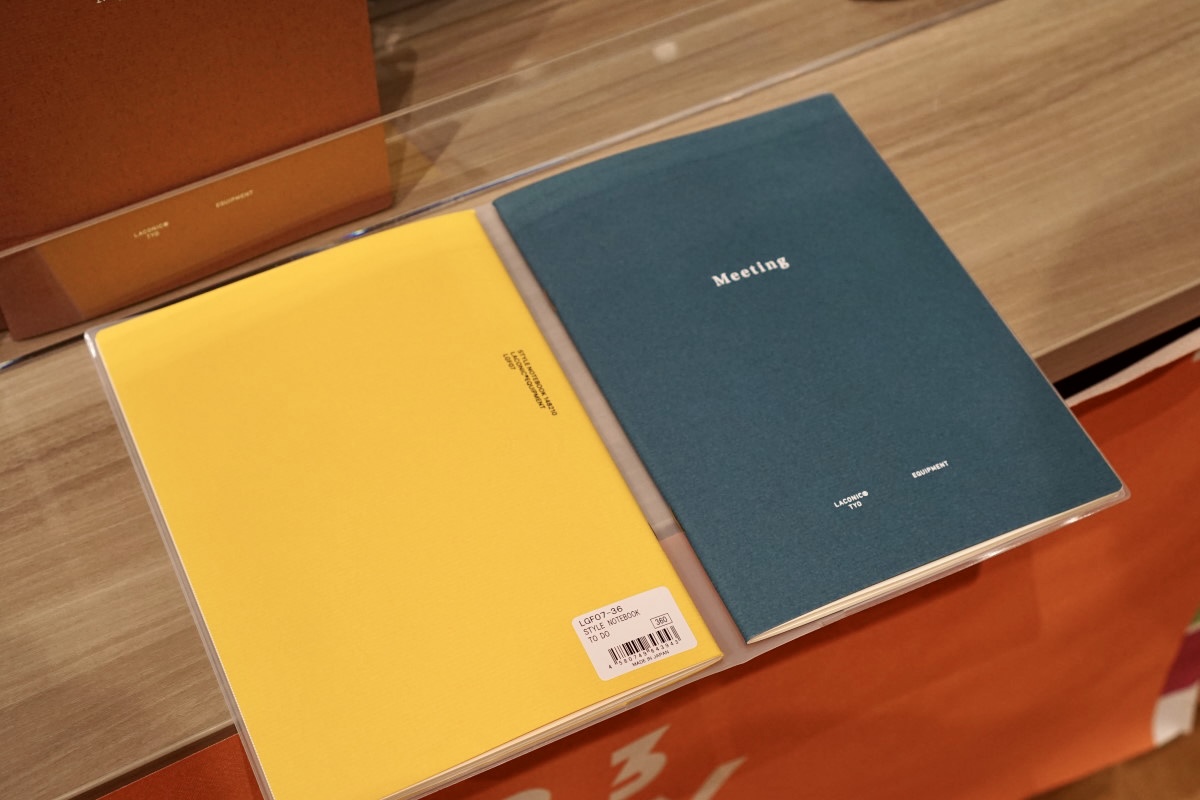

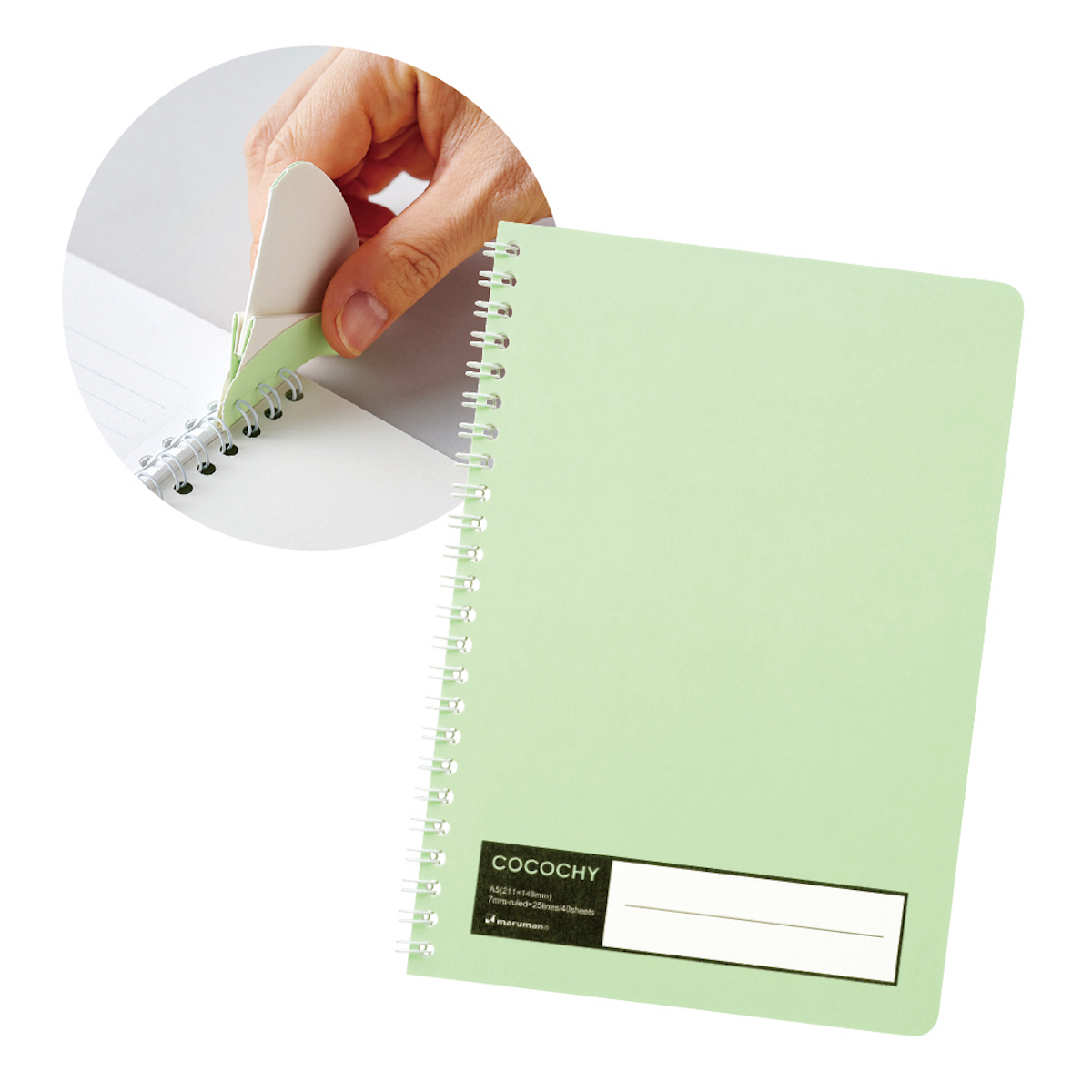

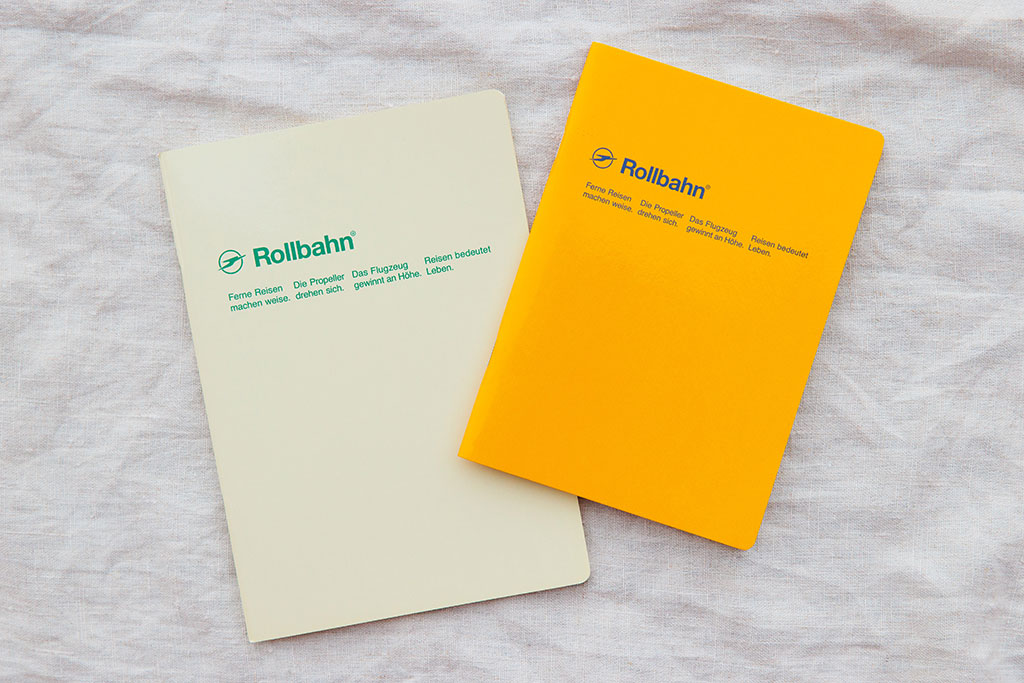

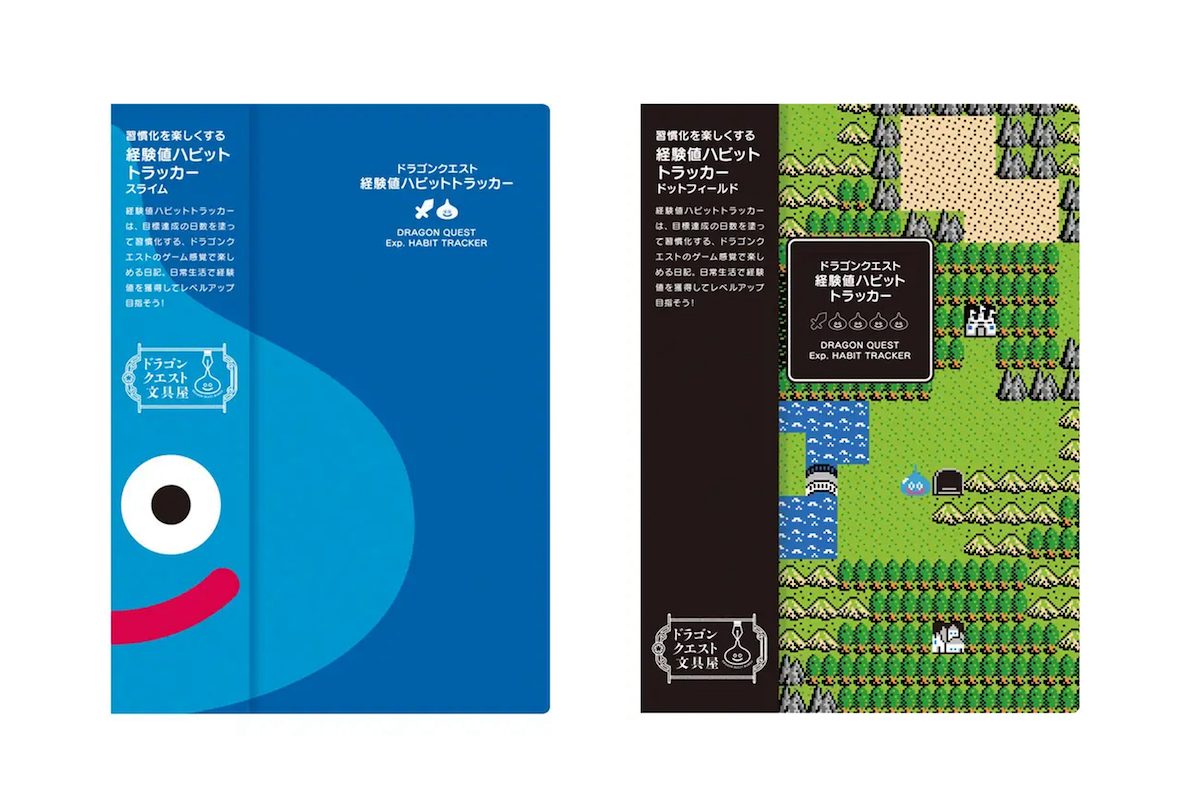

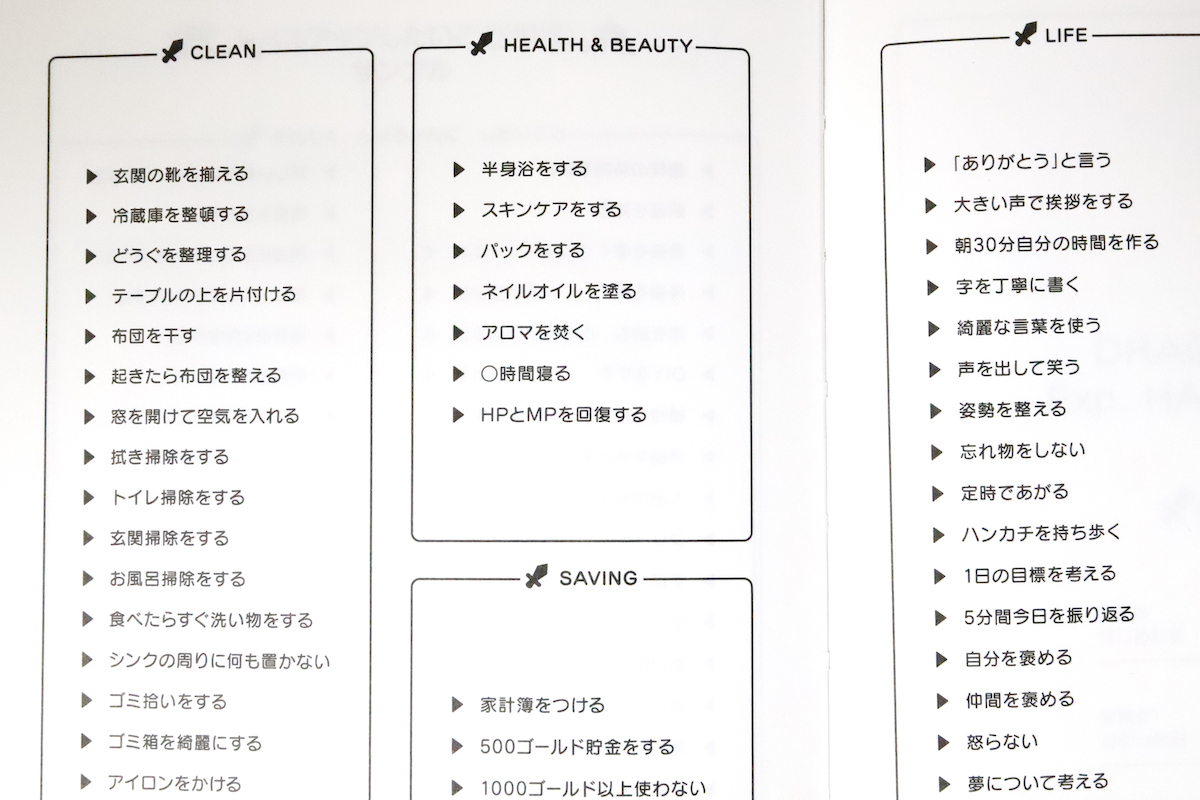

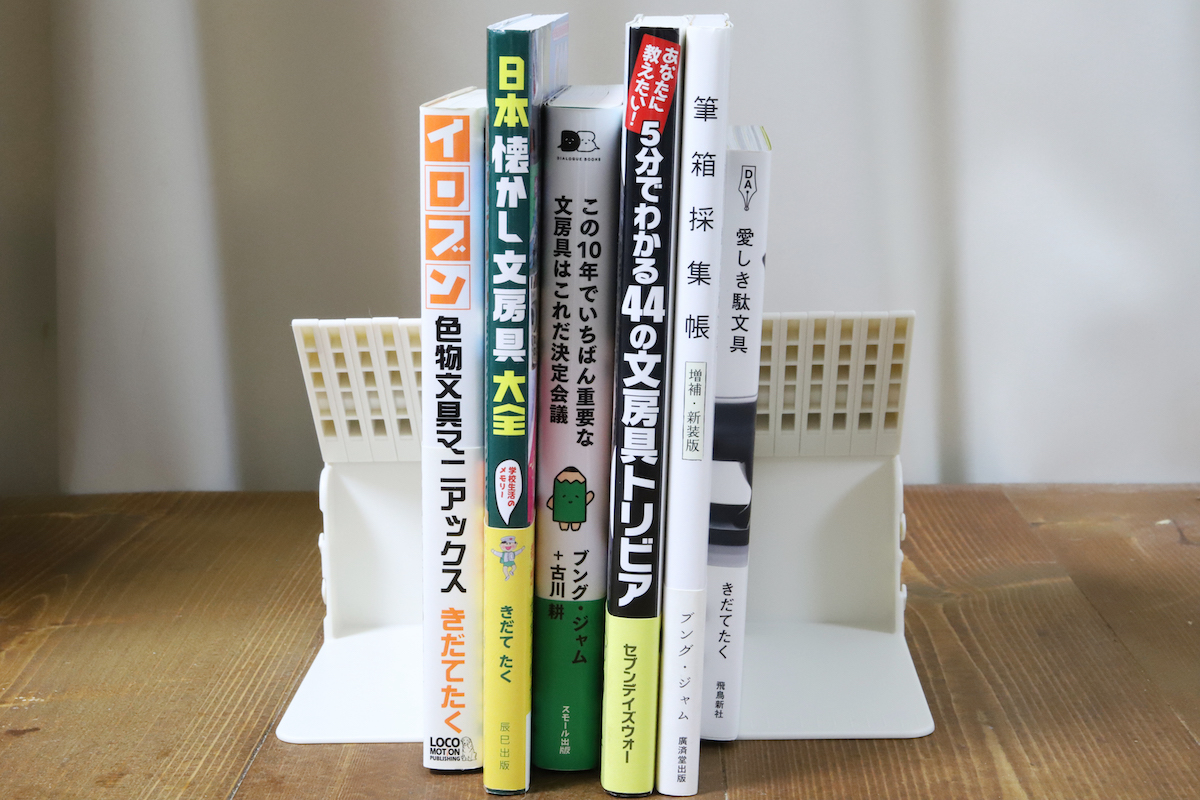

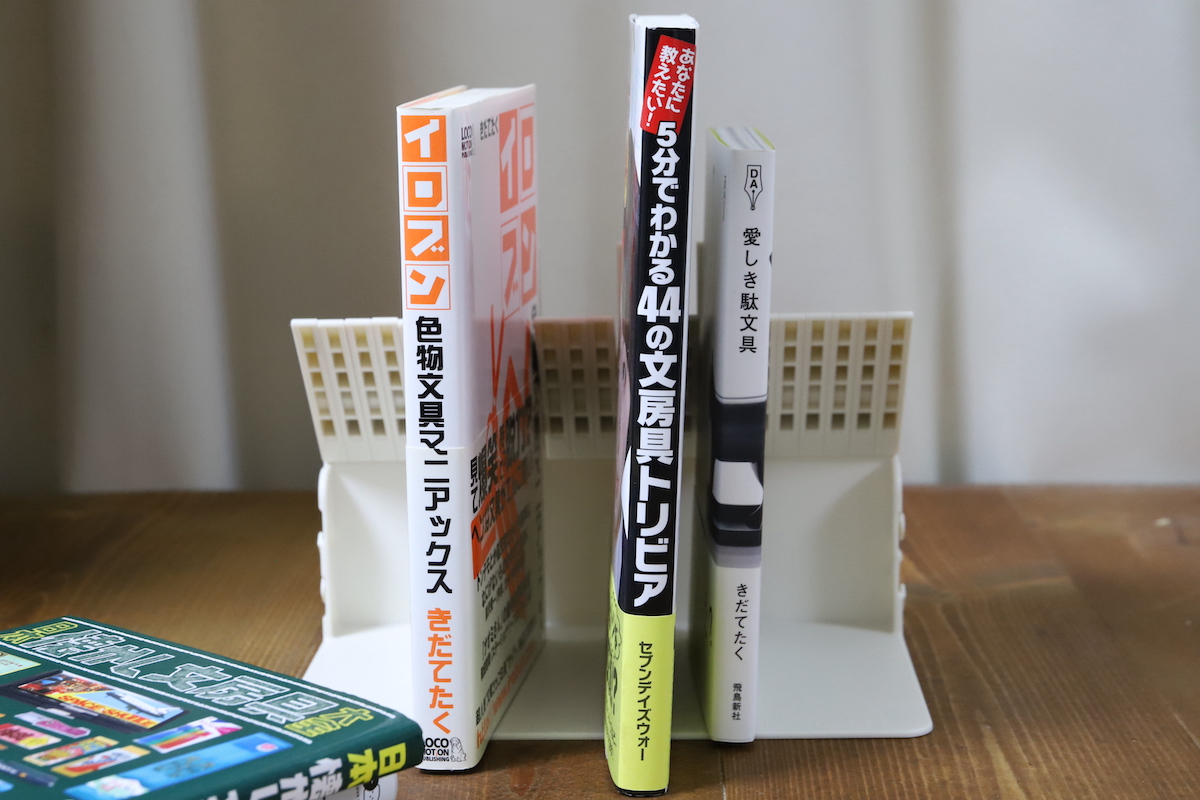

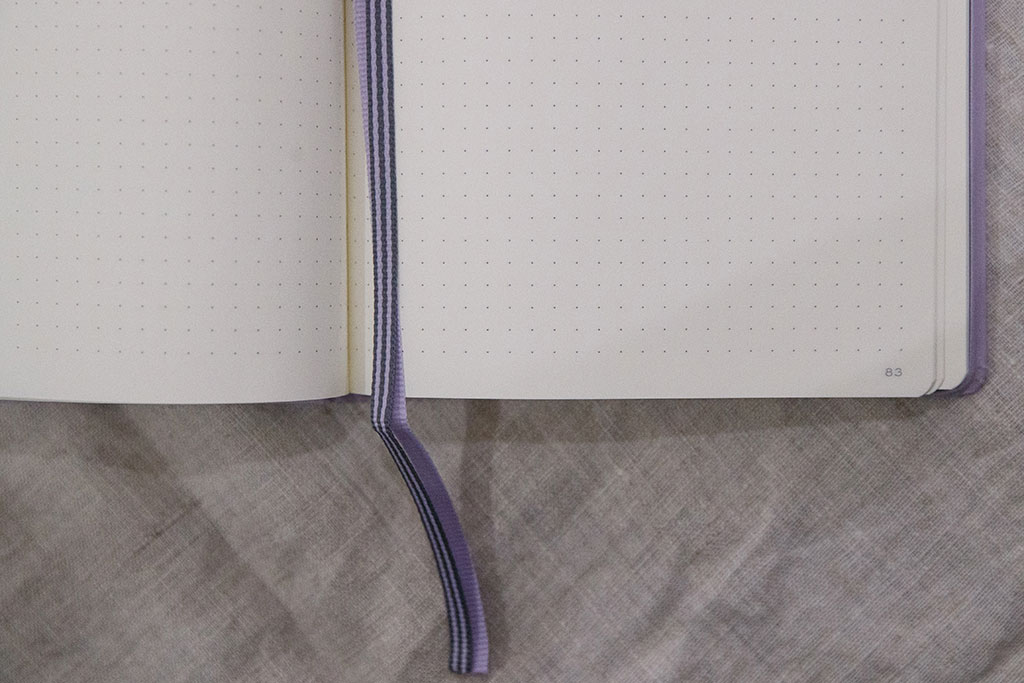

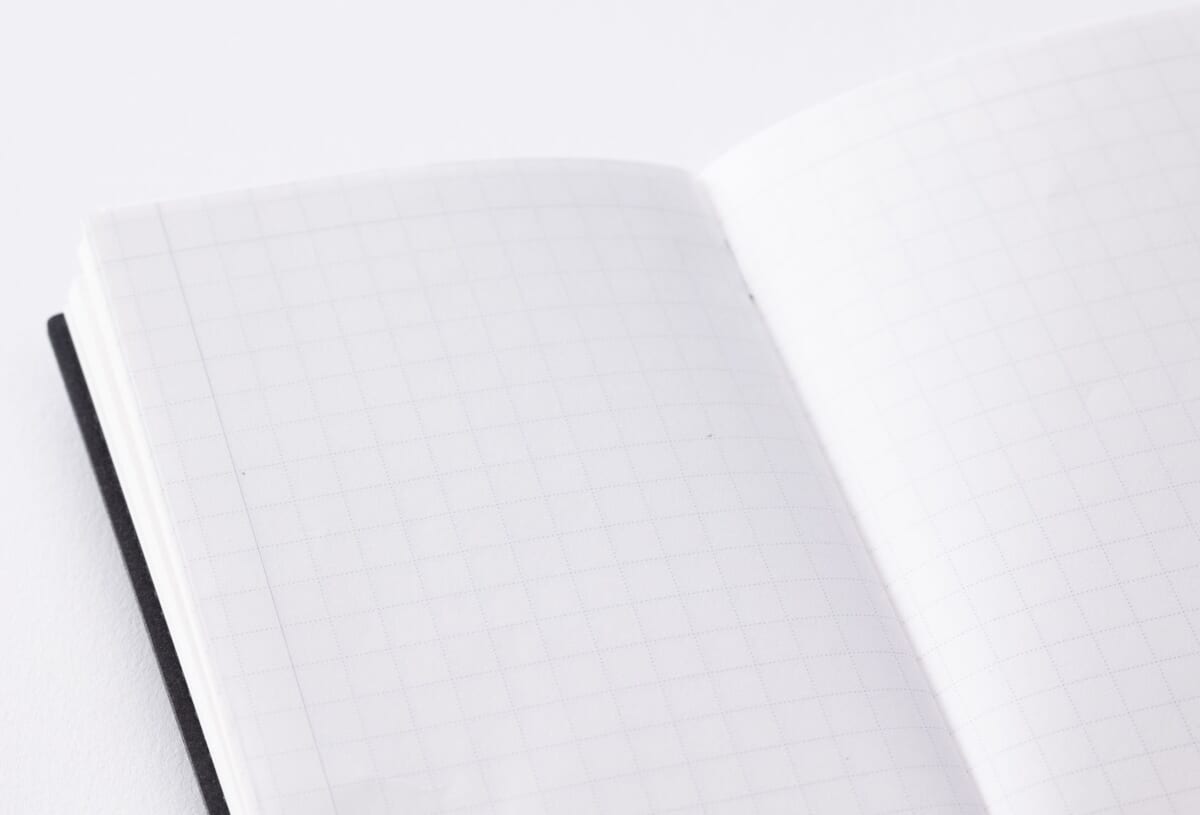

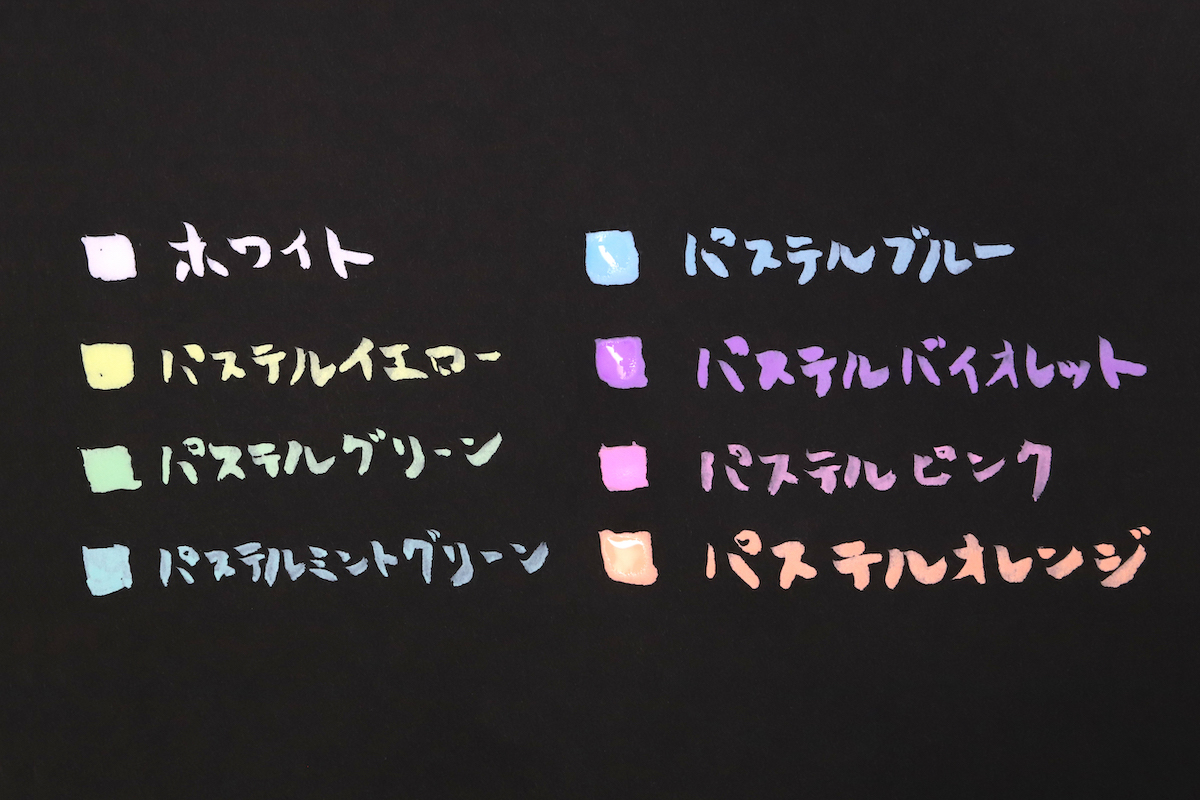

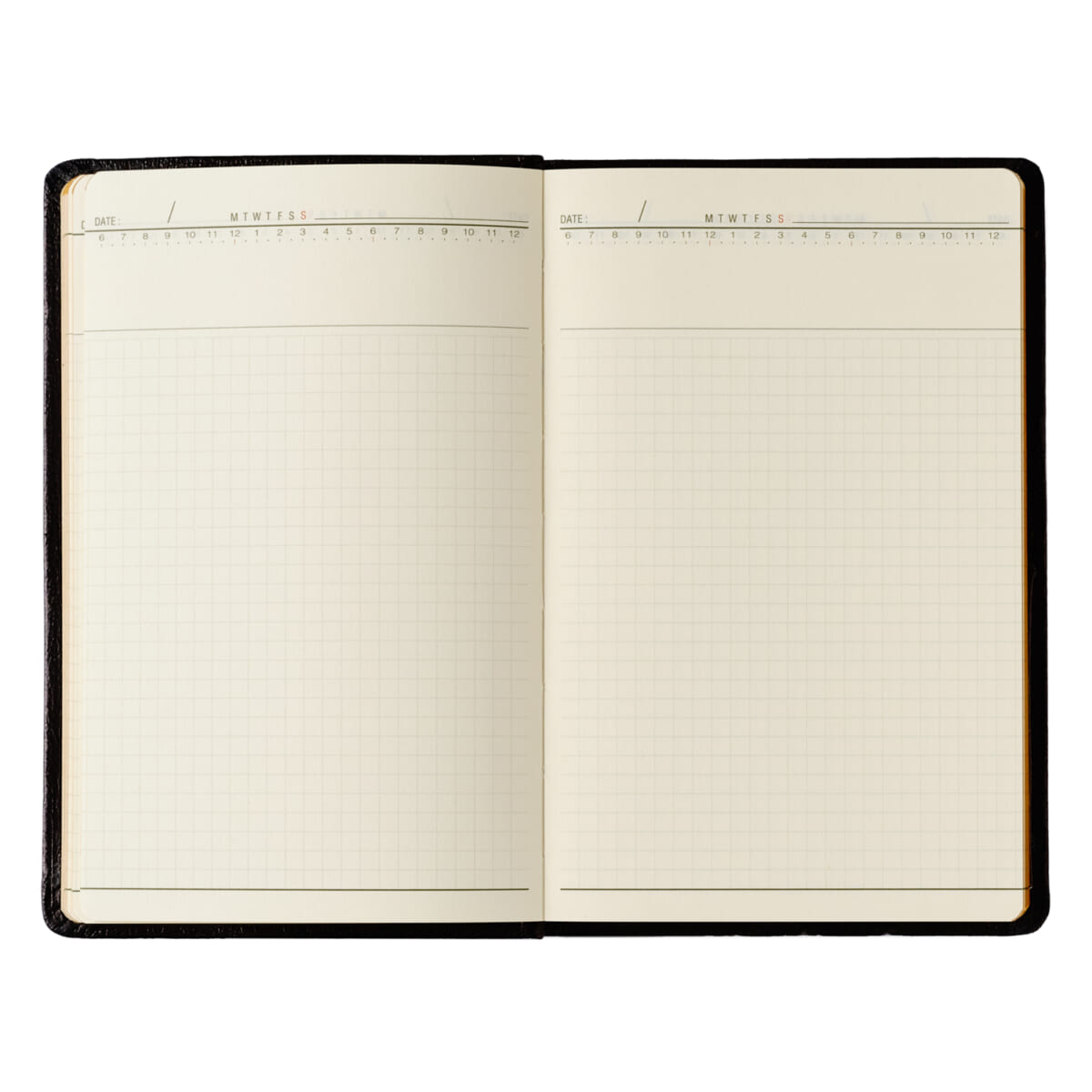

6.ロルバーンノート

薄くてコンパクトなホチキス綴じのノートは、鮮やかな発色の表紙が魅力です。カラーバリエーションは全13色。中面は64ページの5mm方眼。インクのにじみと裏写りを抑え、瞳にやさしいクリーム色の上質紙です。リングタイプのロルバーンのサブノートにもぴったりで、色を組み合わせた2冊使いもおすすめです。

ロルバーンノート A6

ロルバーンノート B6

ロルバーンノート B5

ロルバーンノート A5

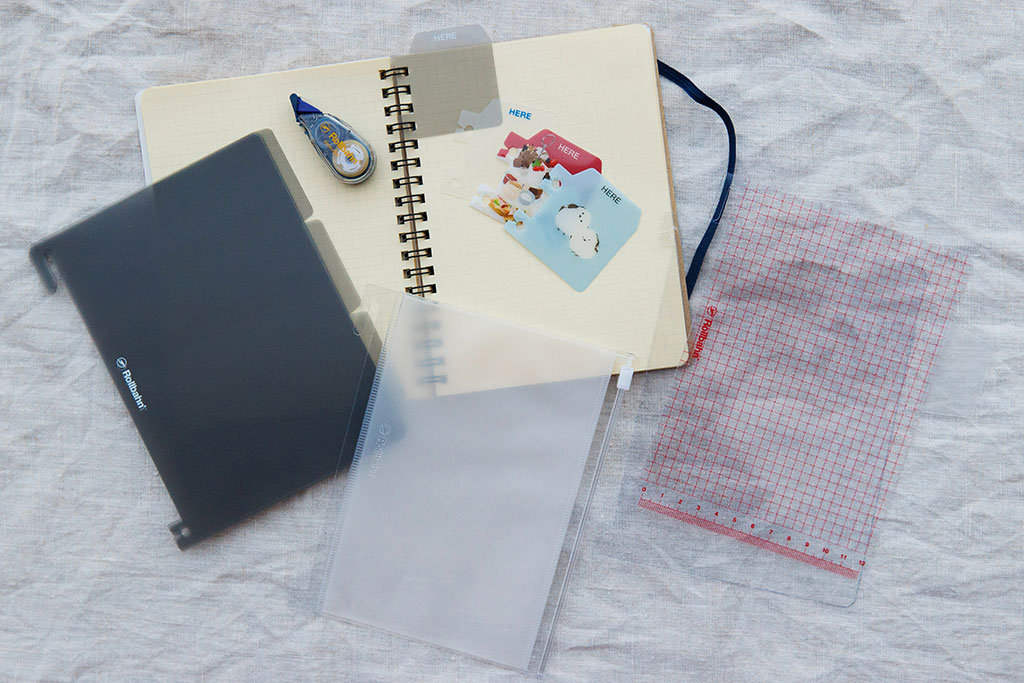

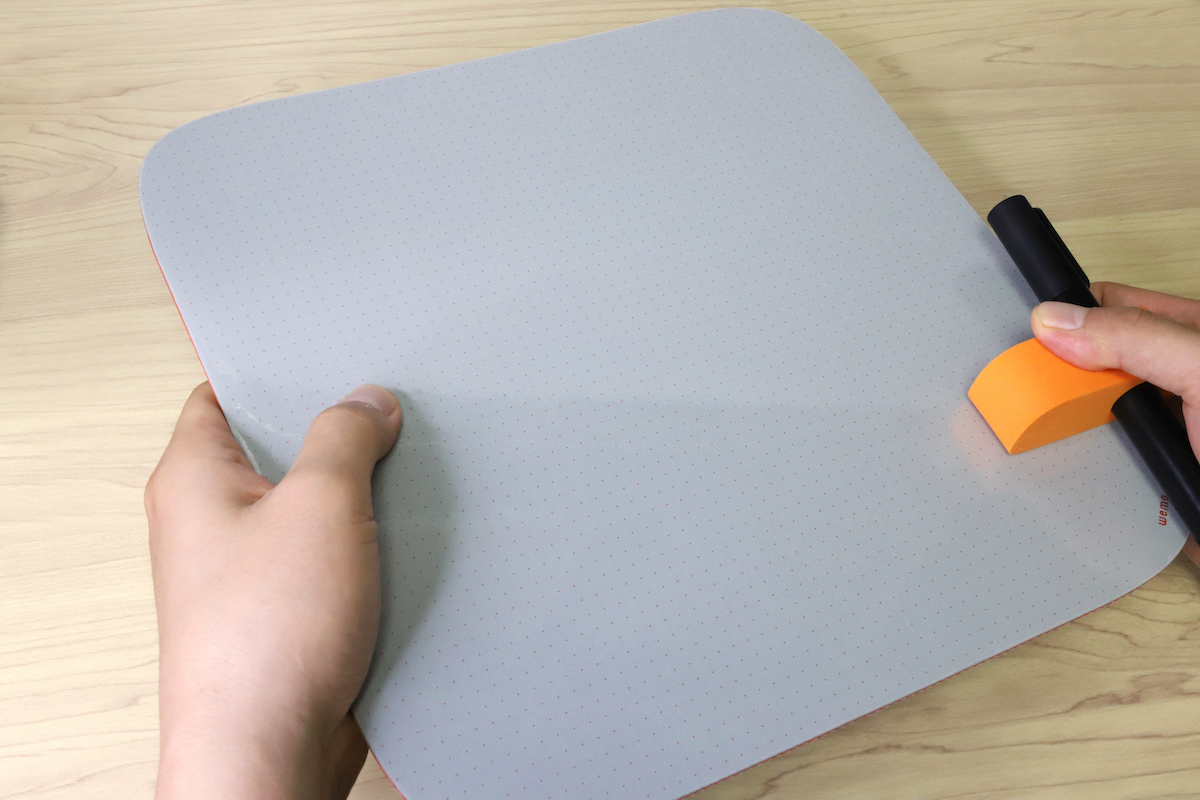

7.ロルバーン専用アクセサリー

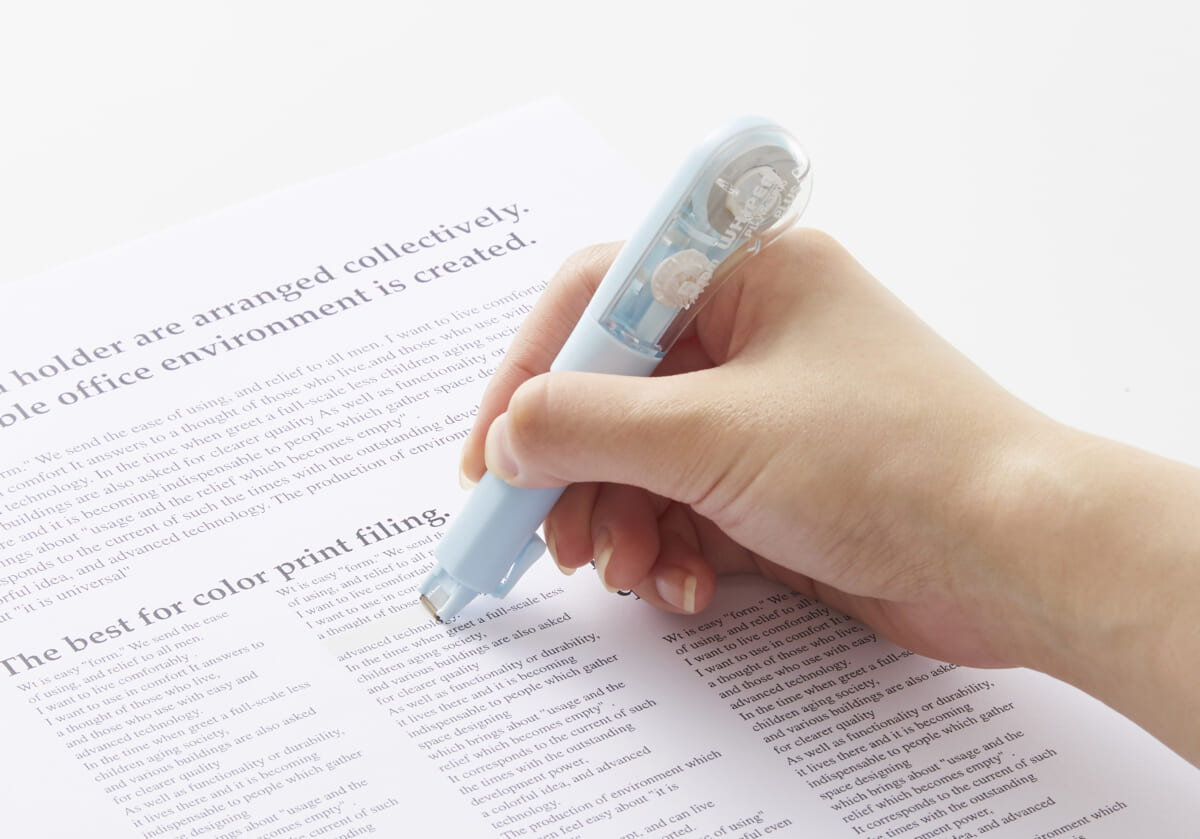

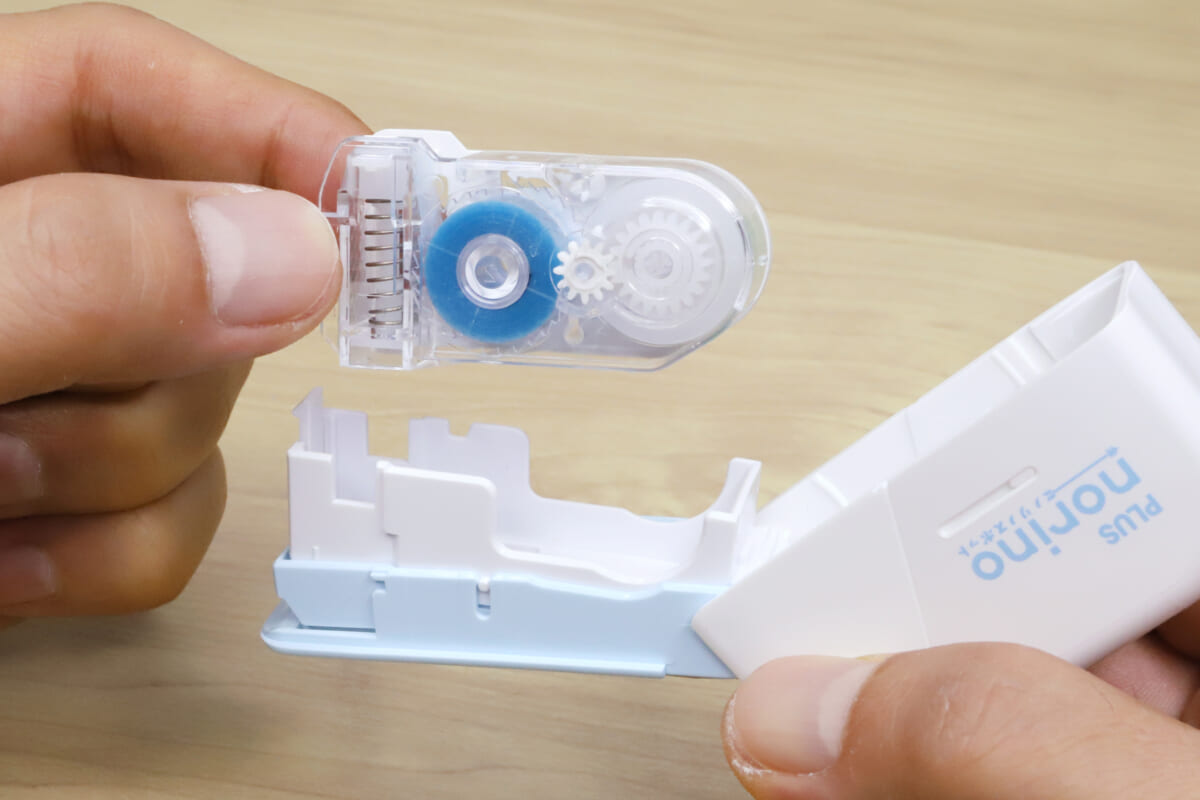

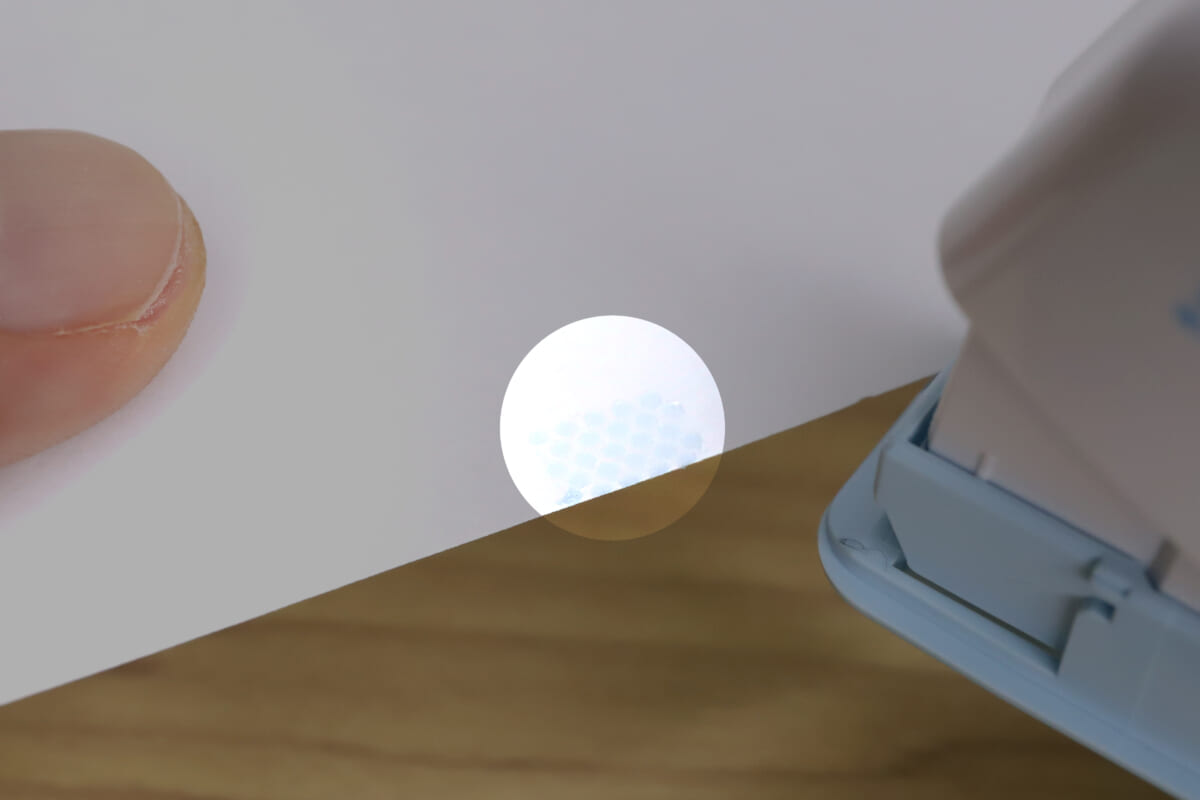

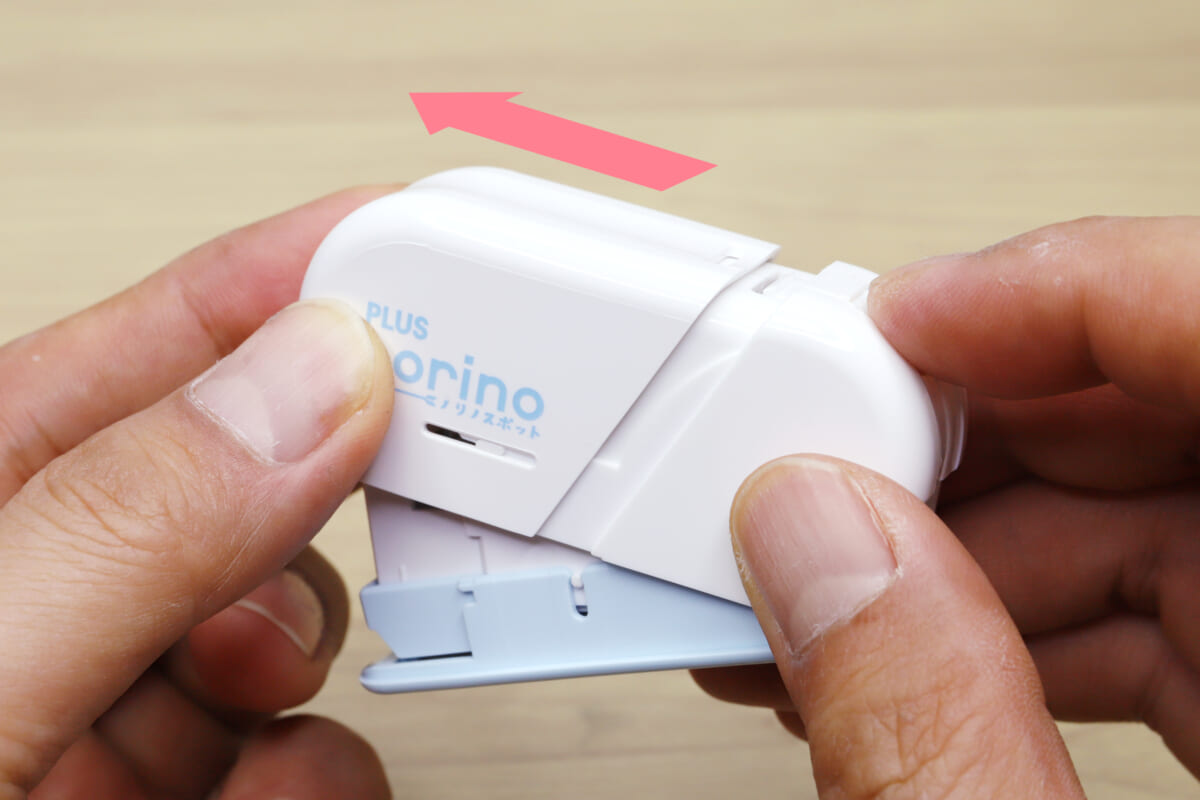

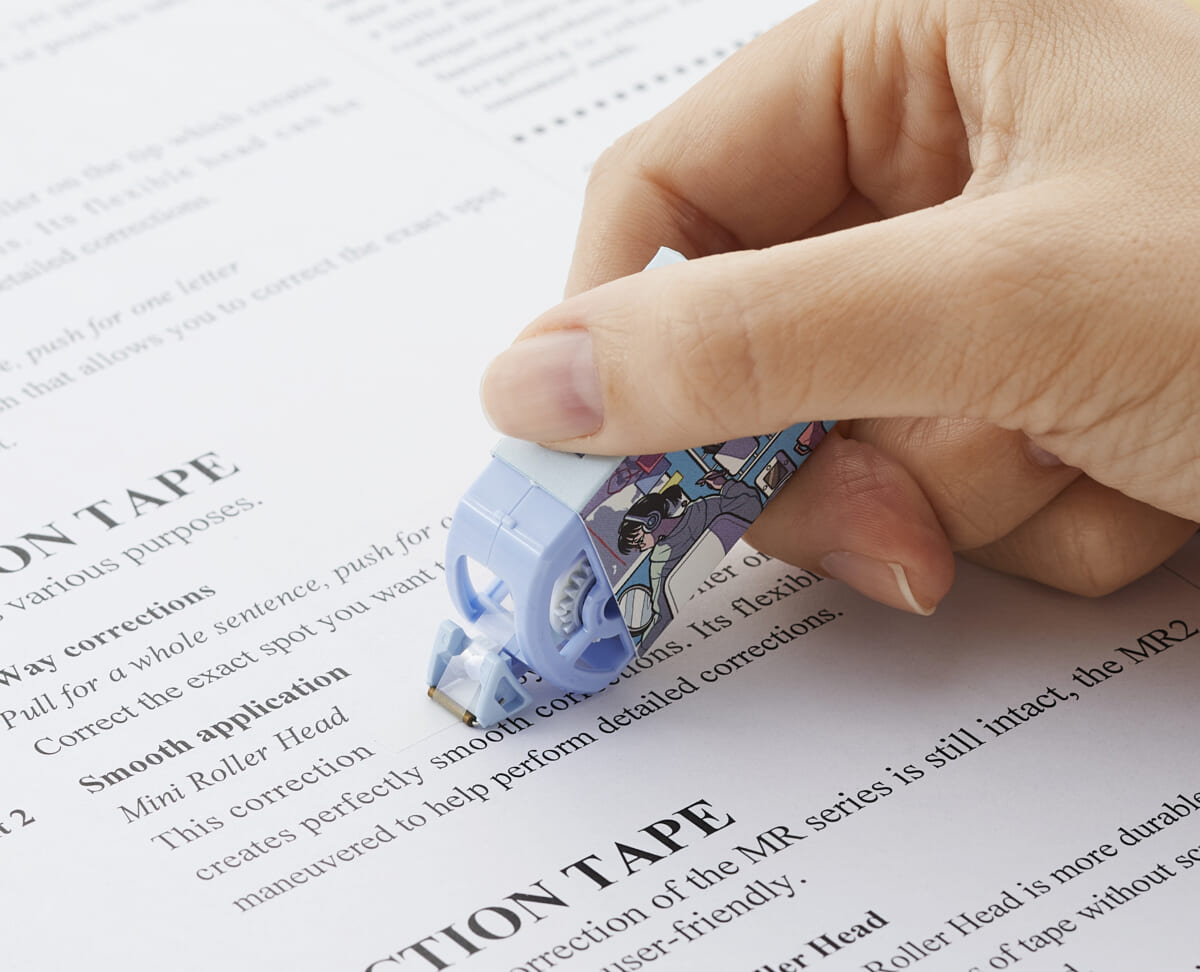

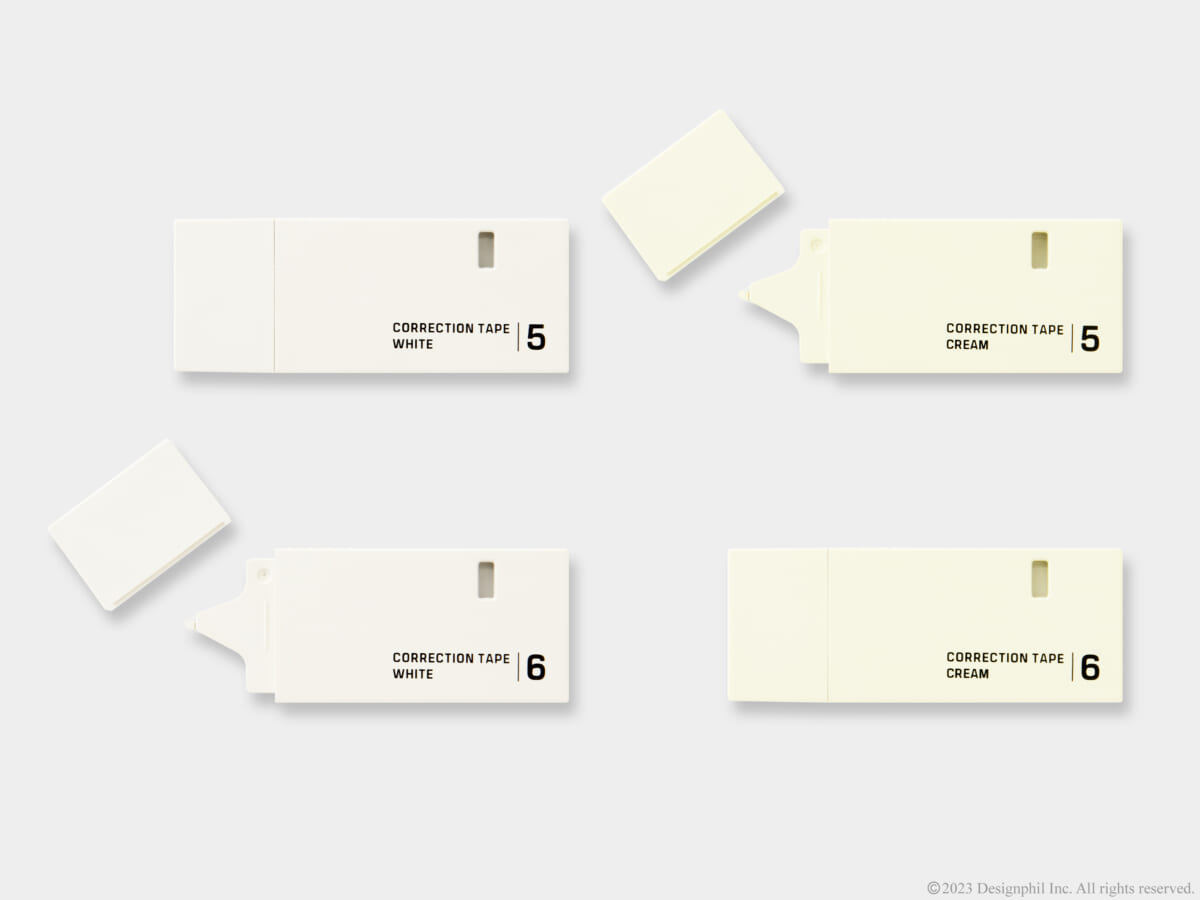

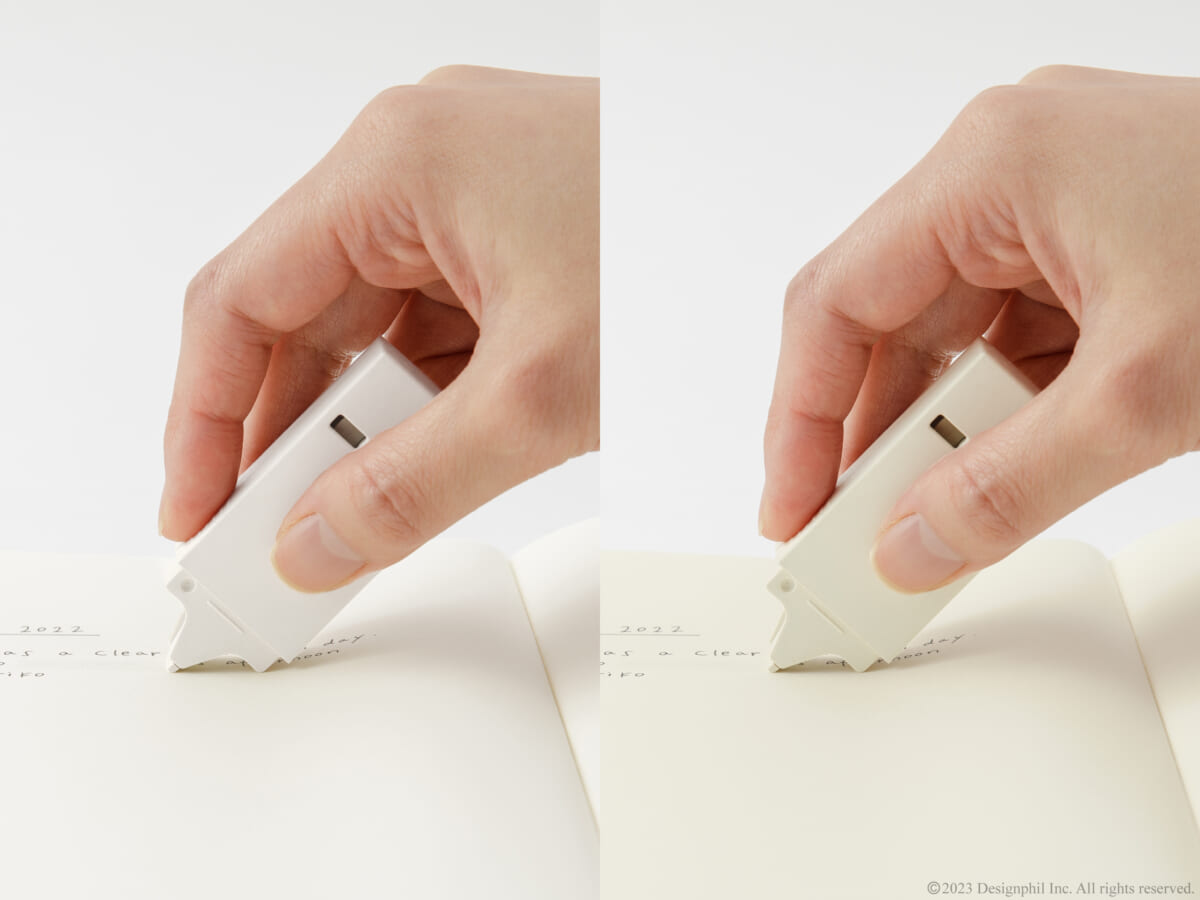

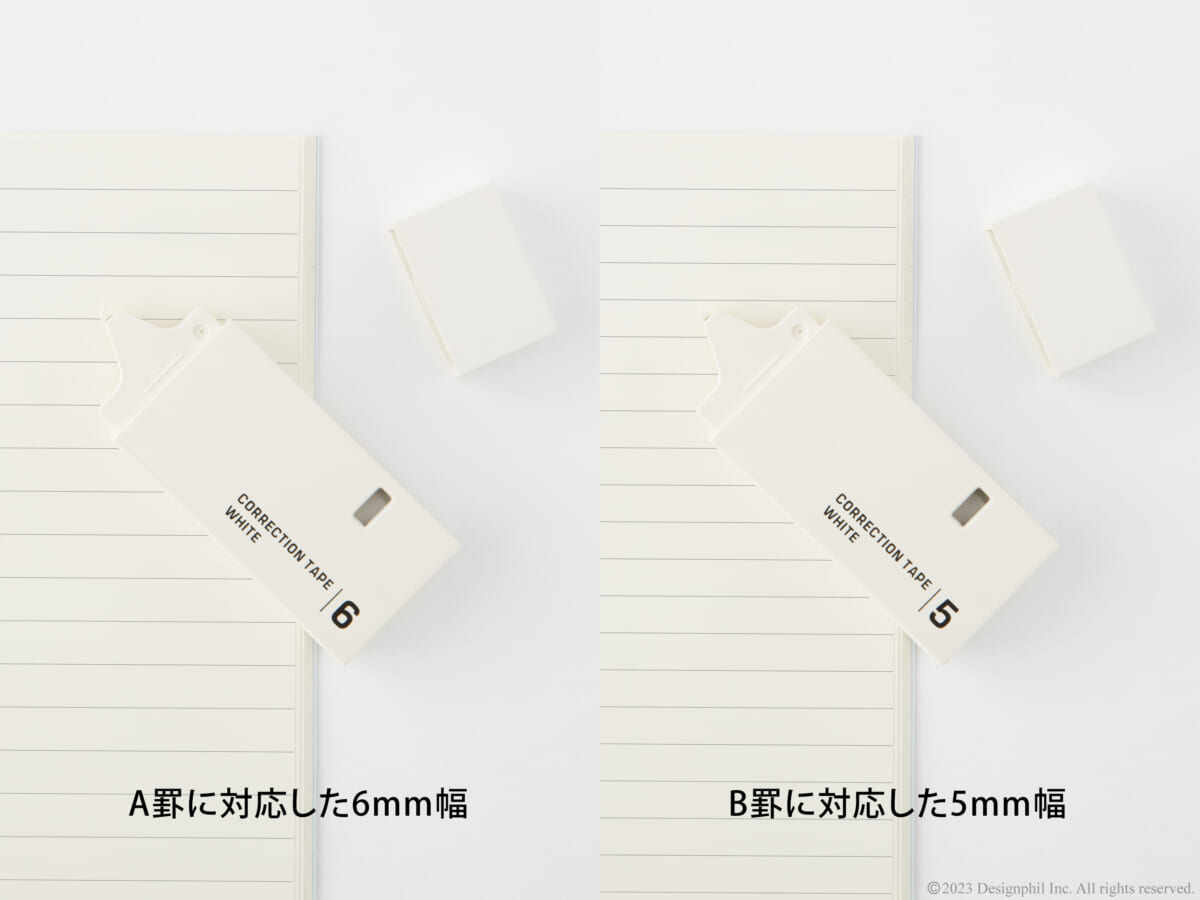

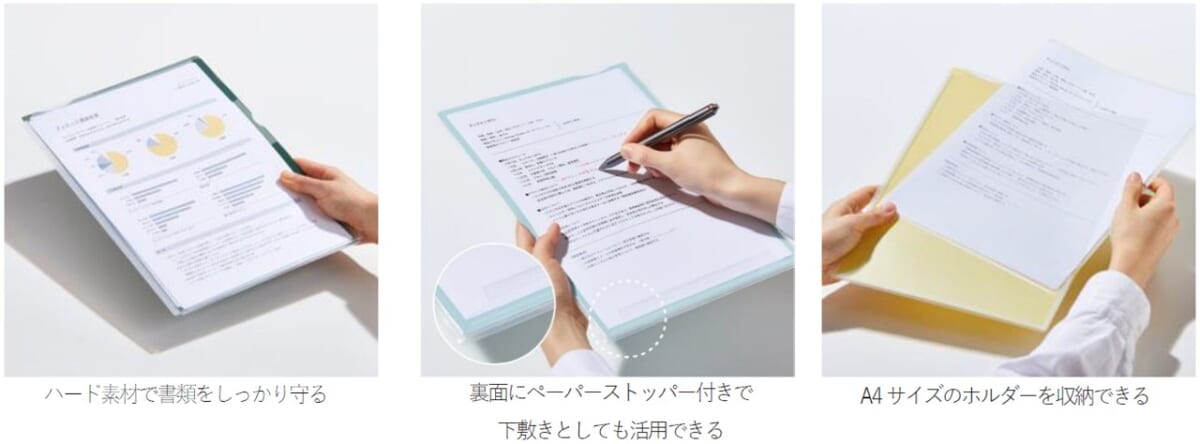

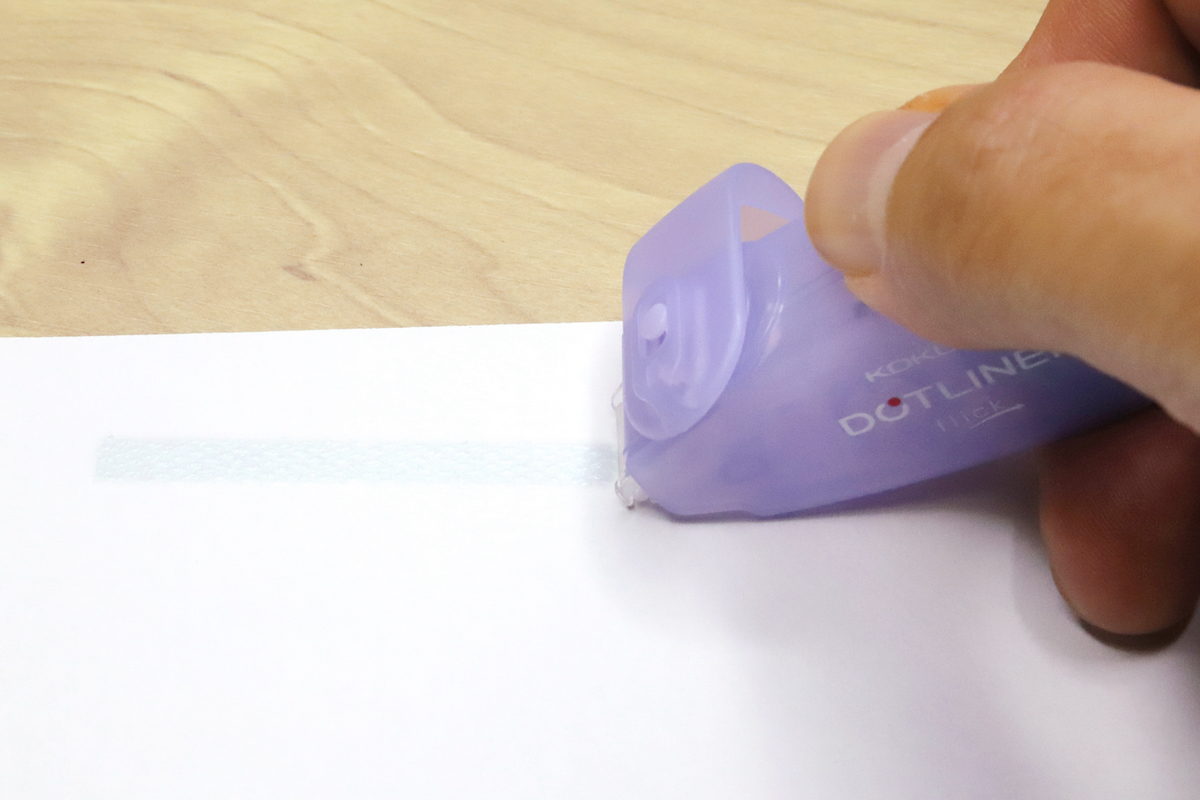

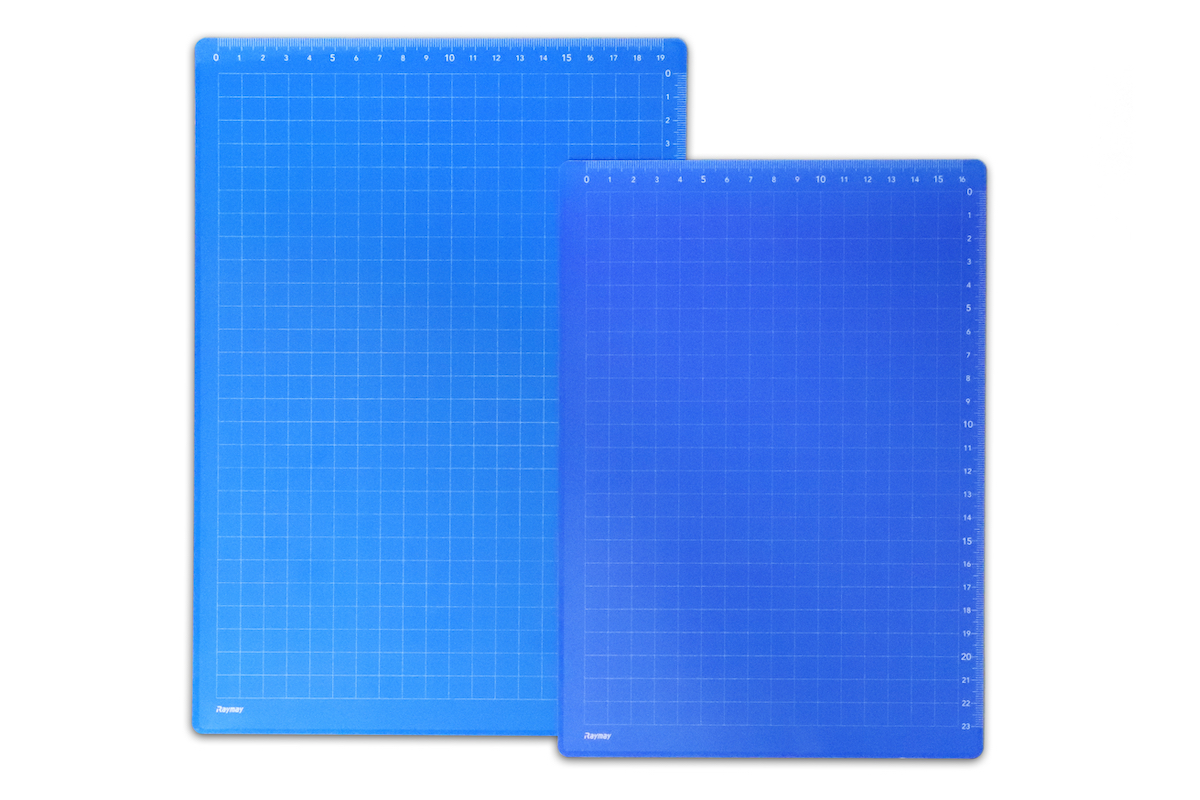

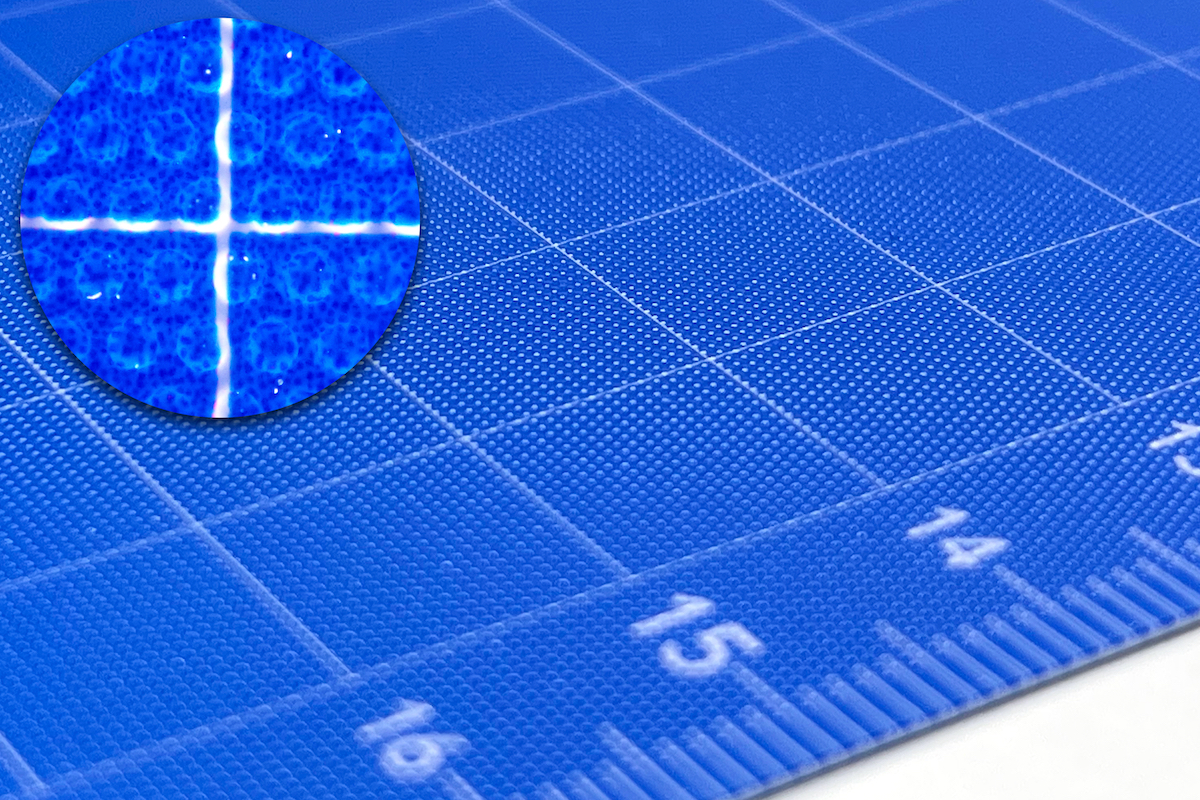

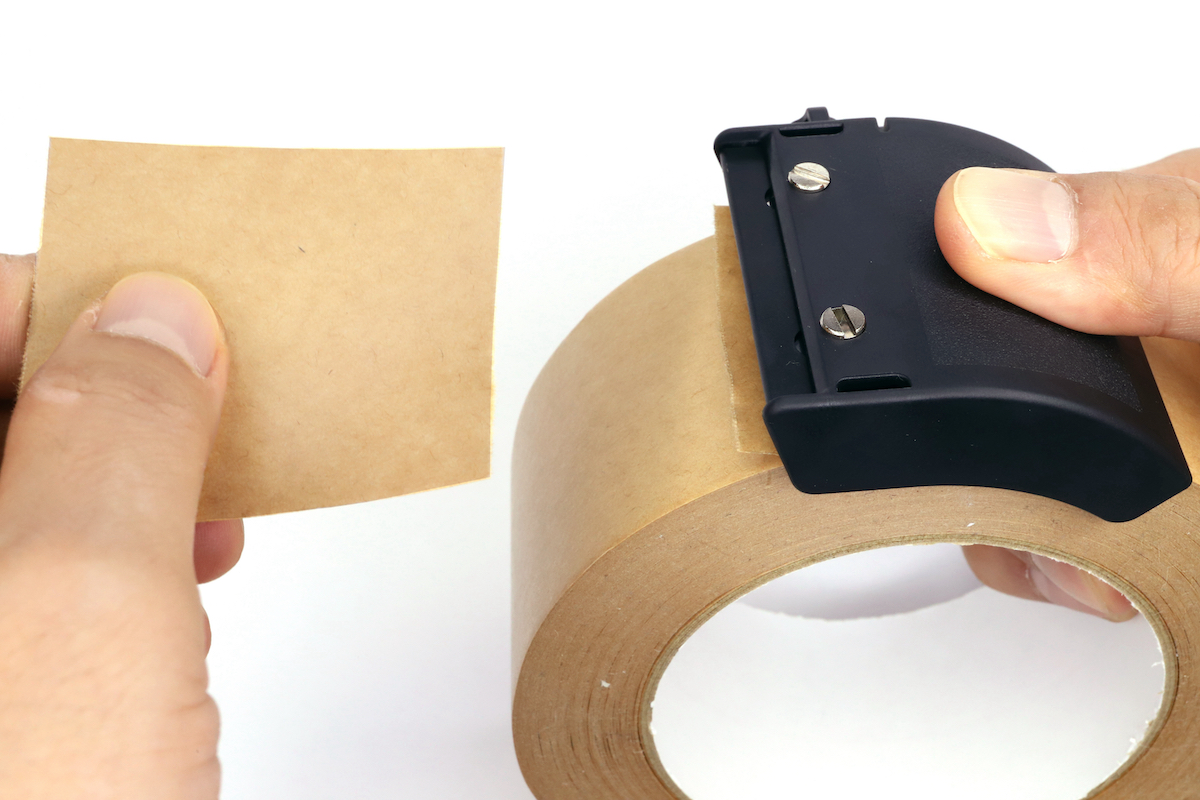

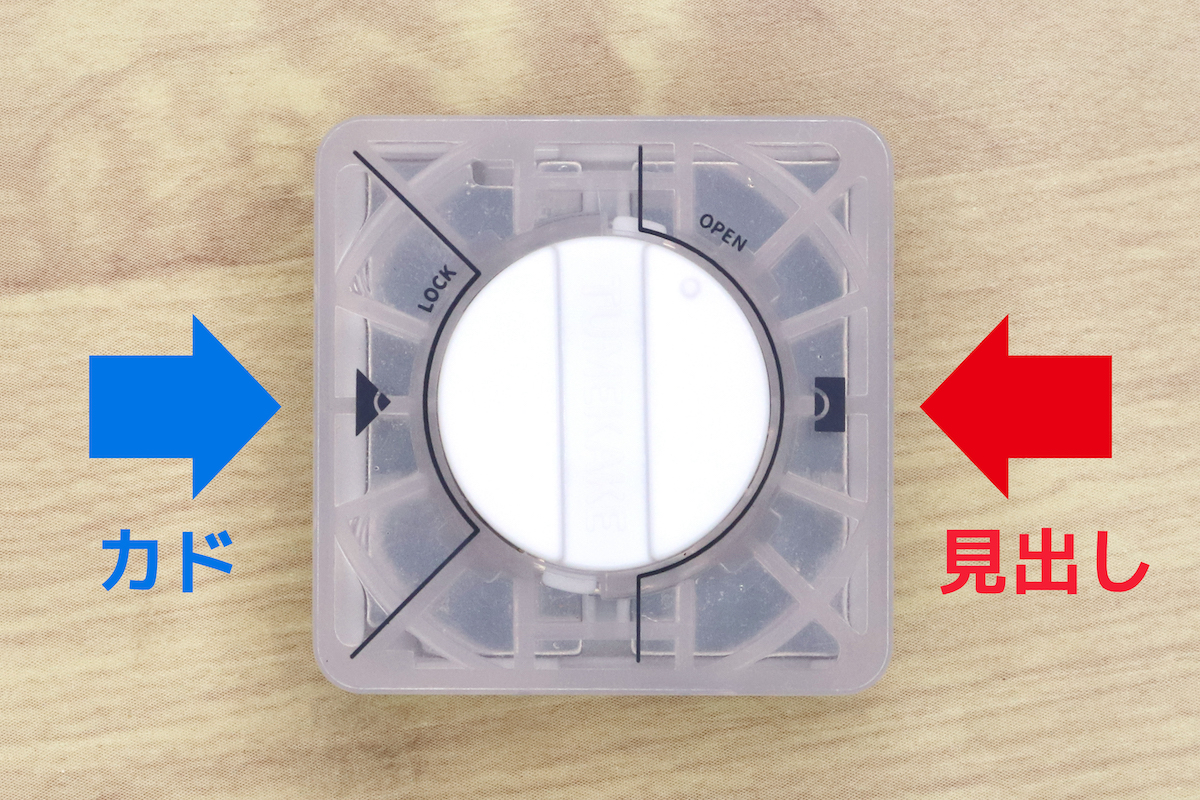

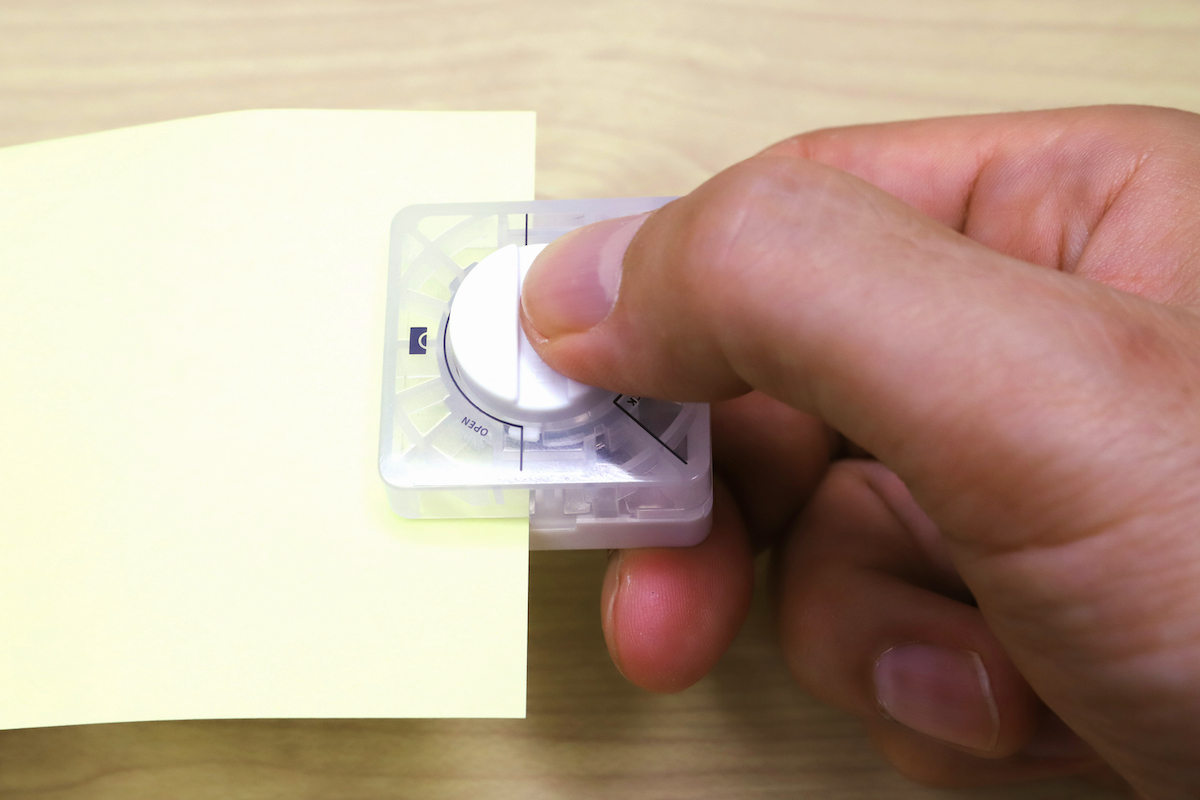

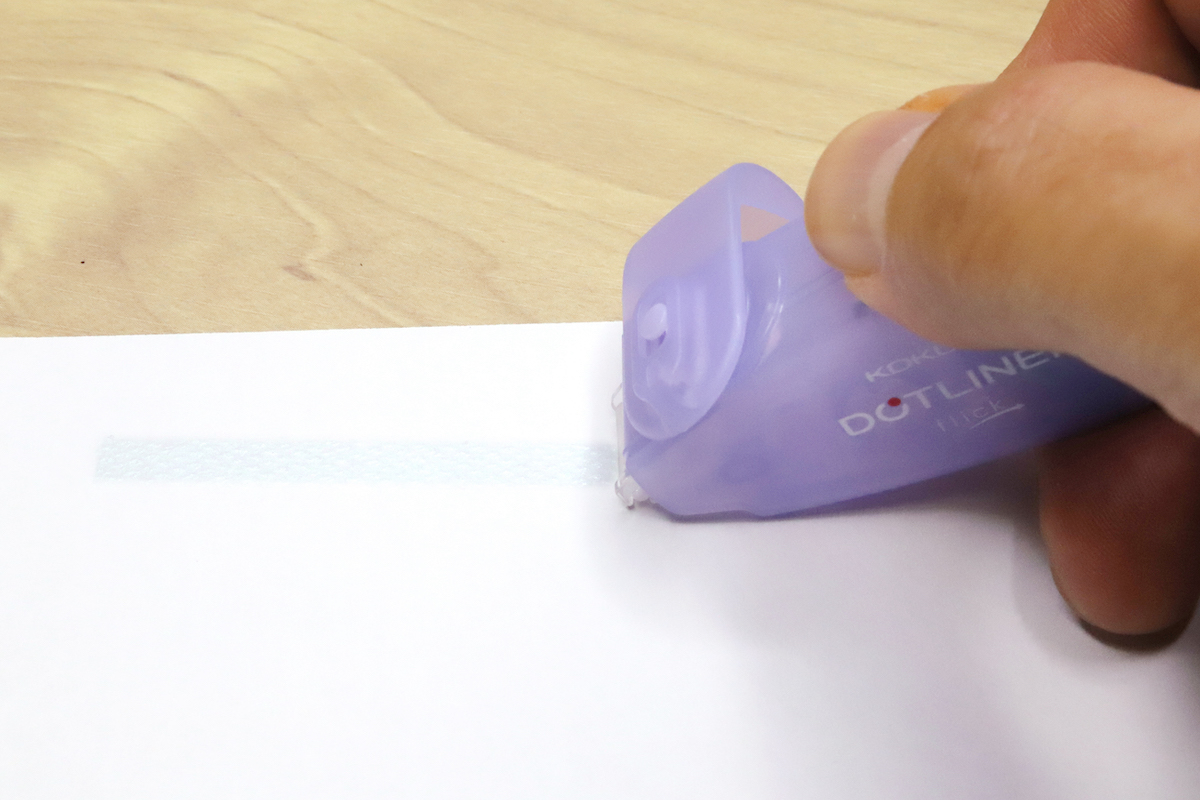

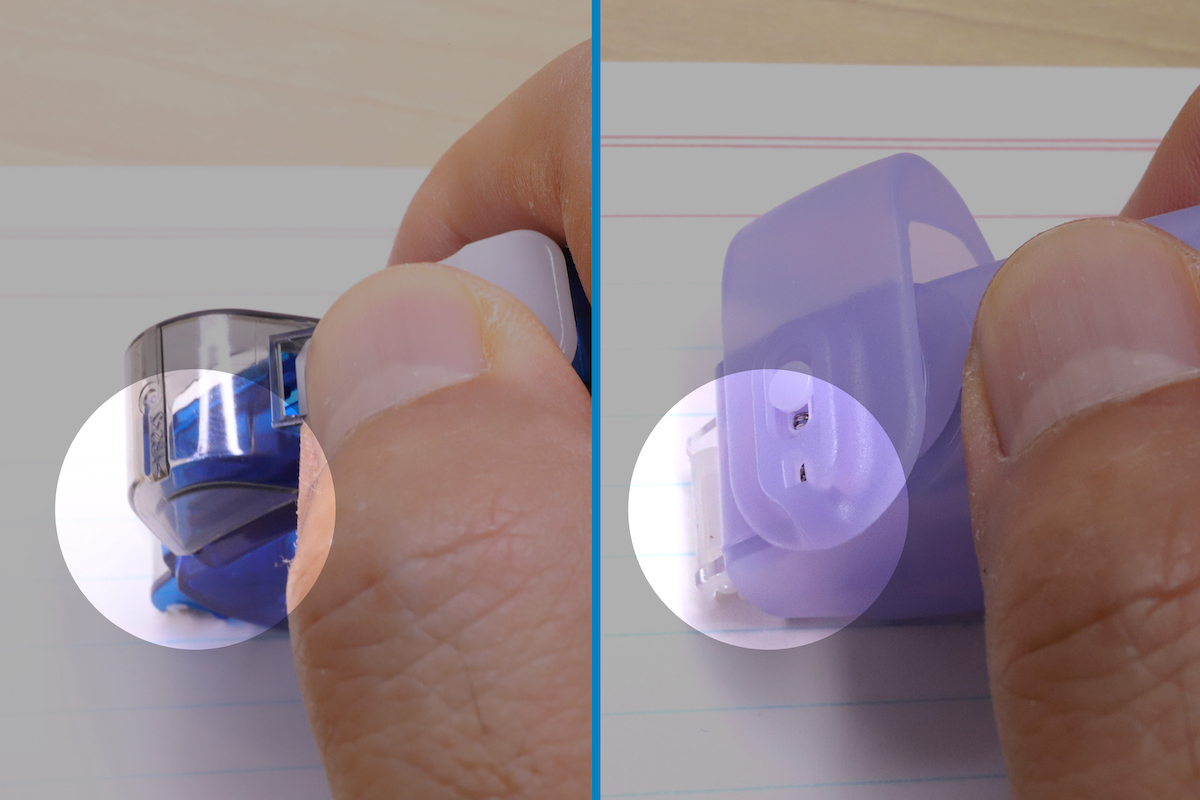

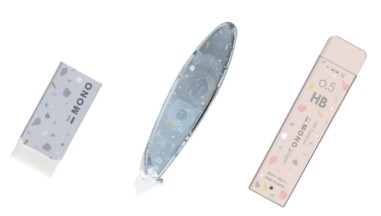

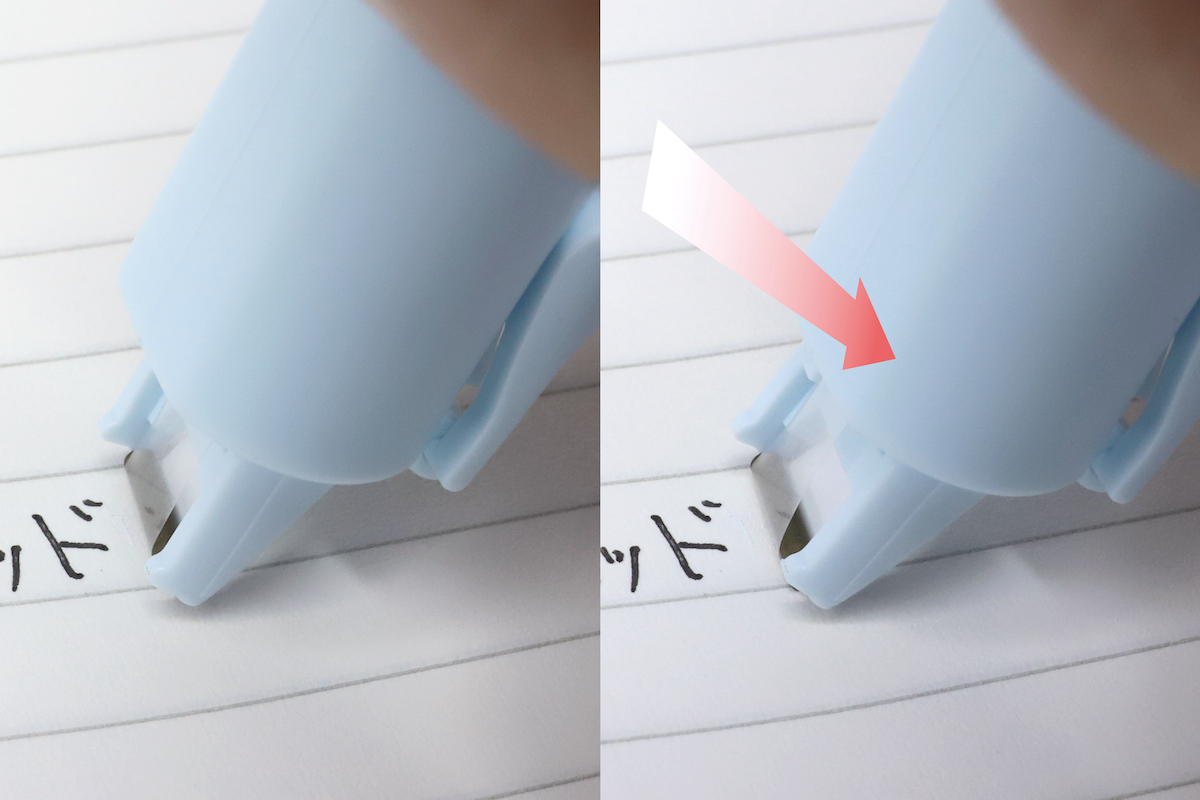

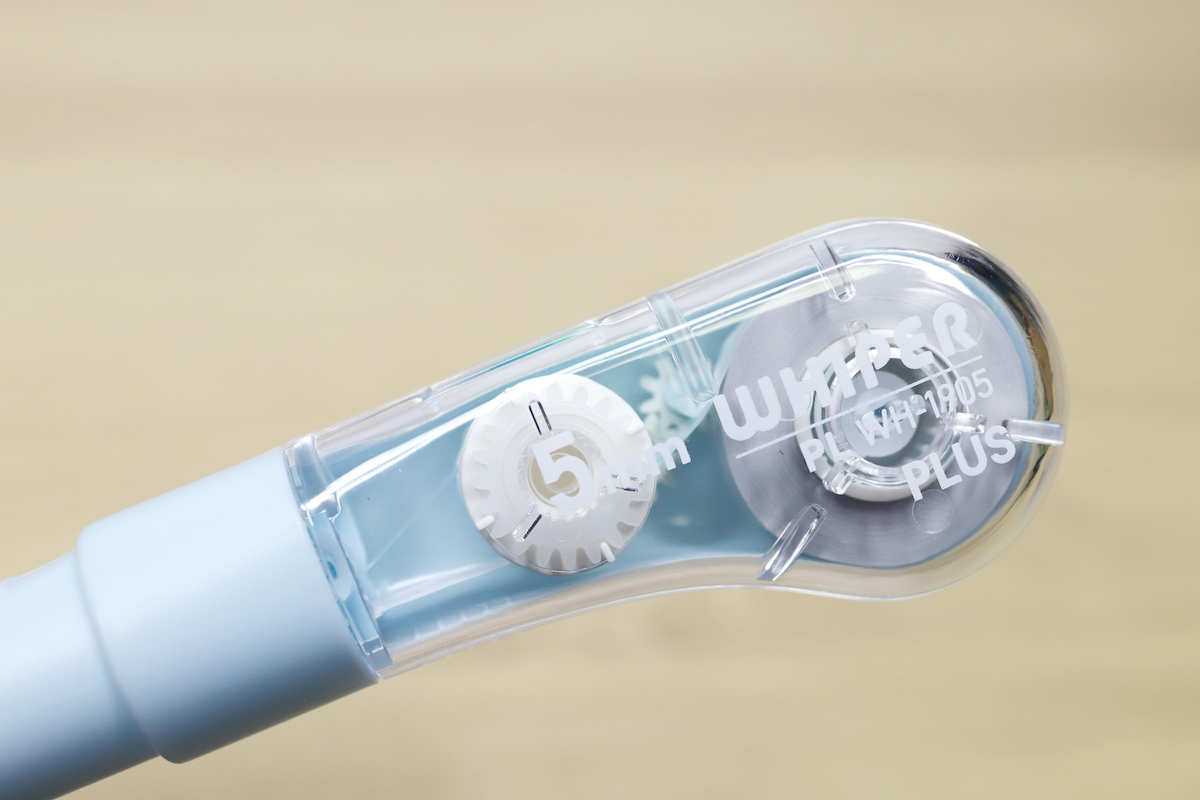

ロルバーンの配色に合わせた修正箇所が目立ちにくいクリーム色の修正テープ、お気に入りの表紙を隠すことなく耐久性を高めてくれるプロテクター、表紙やページに合わせて選べるブックマーク、ペンホルダーつきの専用下敷き、小物の収納に役立つスライダーケース、ページの区切りや目印として活躍するインデックスシートなど、ロルバーンには専用のアイテムが数多く発売されています。

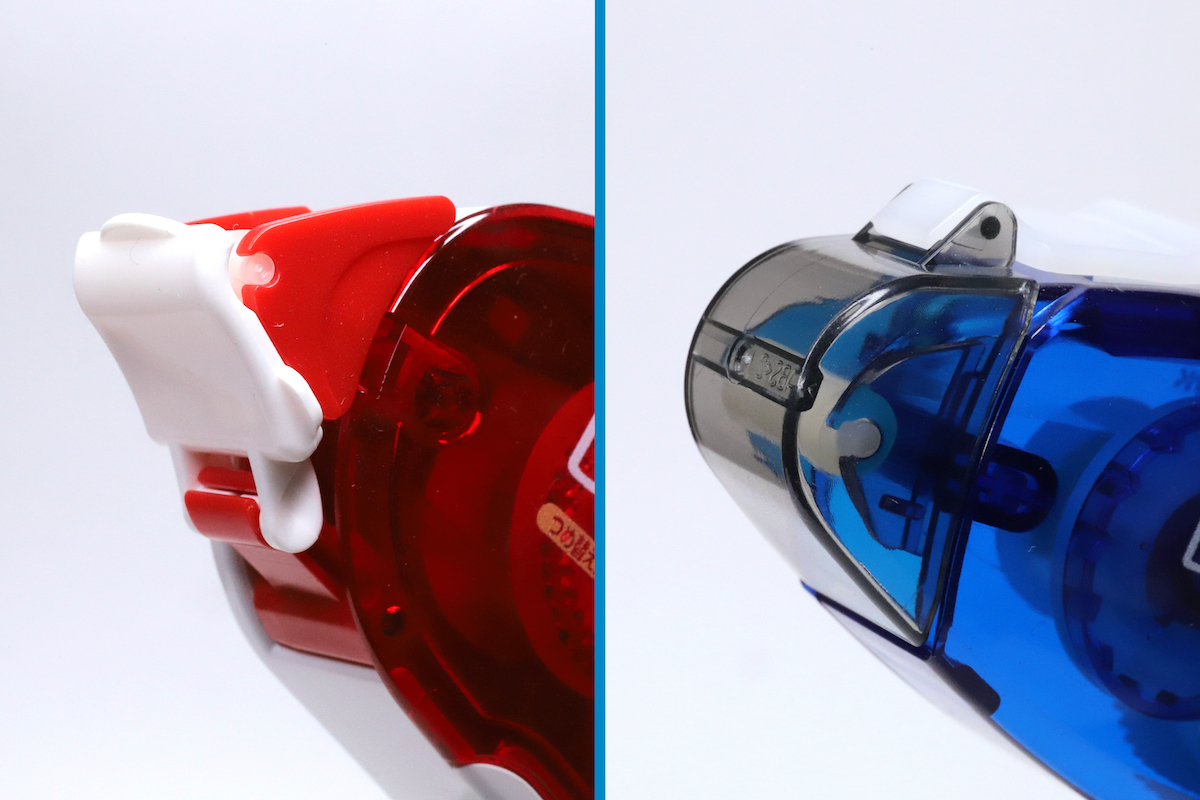

ロルバーン 修正テープ

ロルバーン ポケット付メモ用 プロテクター

ロルバーン ブックマーク

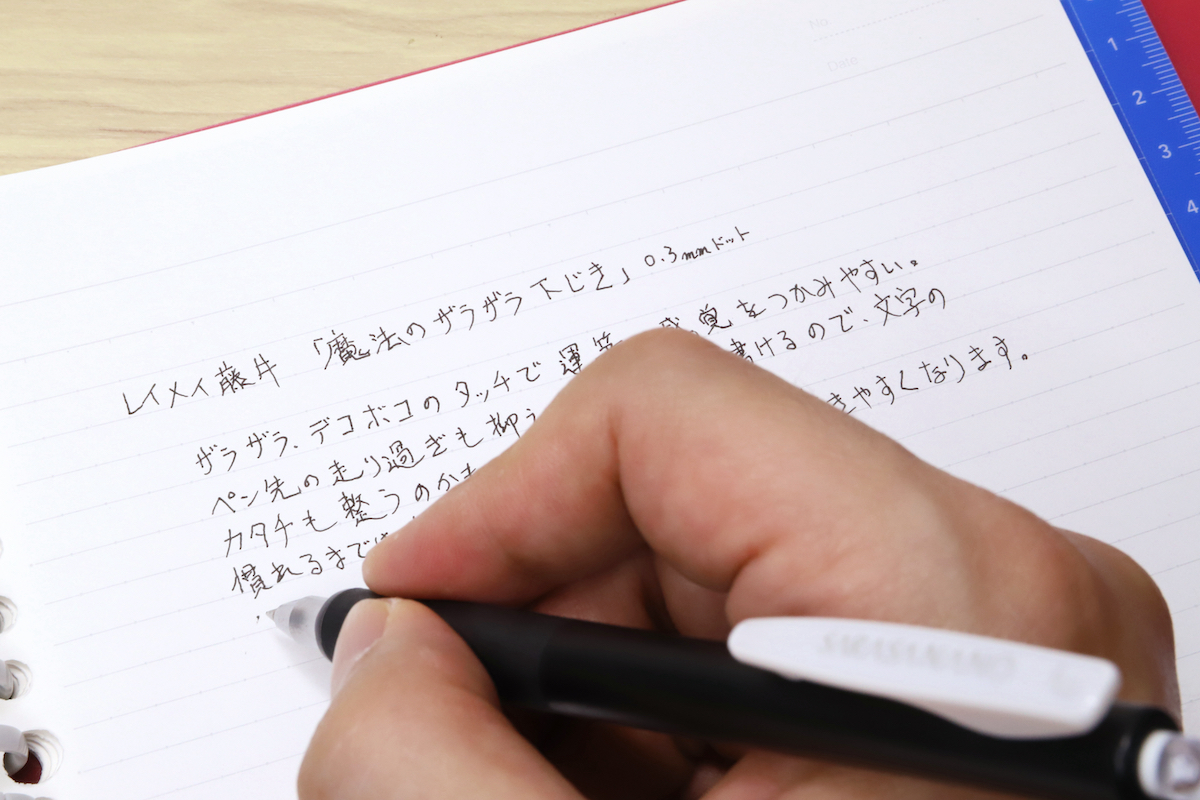

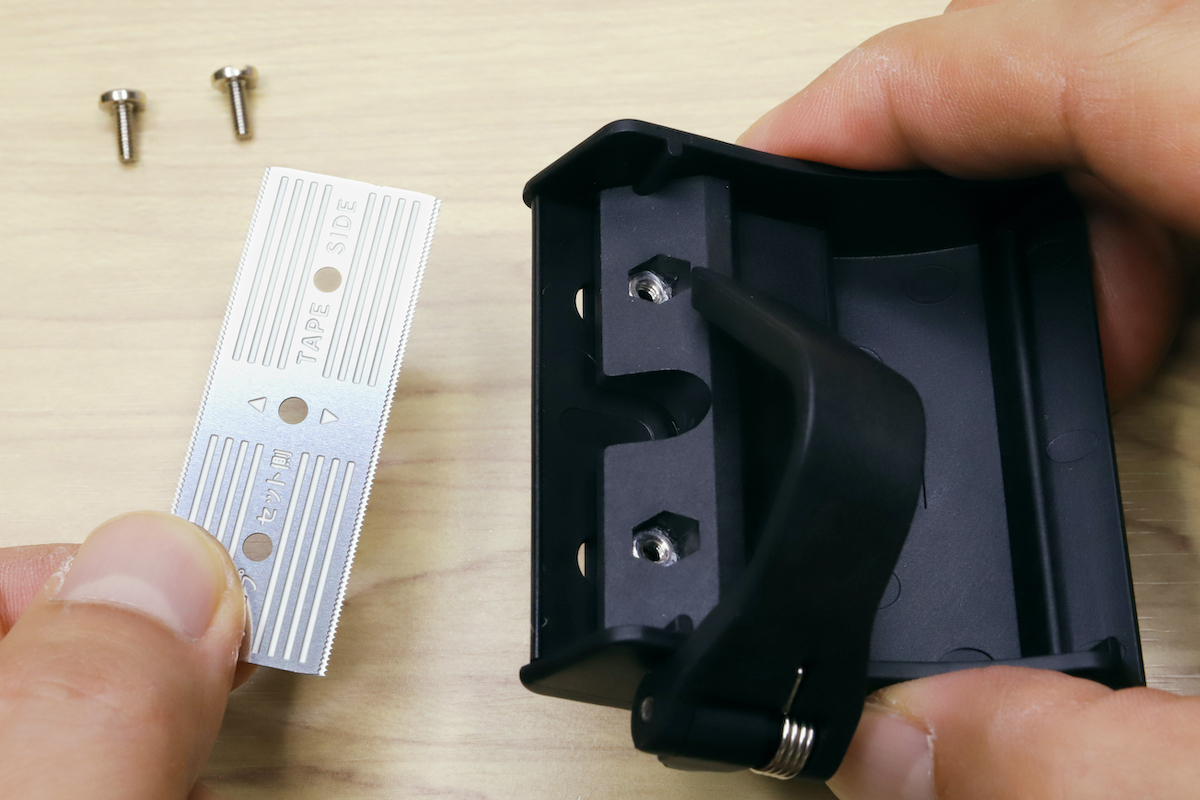

ロルバーンポケット付メモ用 下敷き

ロルバーンポケット付メモ用 スライダーケース

ロルバーン インデックスシート

使い手にとってノートと向き合う時間が心地よいものであるよう、ペン先から広がる自由な発想をできるだけ邪魔しないよう、細やかな配慮や小さなこだわりの積み重ねが、デルフォニックスのものづくりにはありました。百聞は一見にしかず。ぜひお近くのショップでロルバーンシリーズを手に取ってみてはいかがでしょうか?

※価格はすべて税込です

【関連記事】進化する定番ノート「Rollbahn(ロルバーン)」が20年経ってもファンを増やし続ける理由

プロフィール

フリーアナウンサー / 堤 信子

青山学院大学経済学部を卒業後、FBSにアナウンサーとして入社、その後フリーに。NTV「ズームインスーパー」TBS「はなまるマーケット」など朝の情報番組でレギュラーを長年務め、TV、ラジオ、講演、司会などで幅広く活躍中。また、エッセイストとして、長年の趣味でもある文具雑貨の旅をテーマにした著書を出版するなど趣味本にも力を入れ、WEBや紙面での連載も手がける。つつみ紙とお菓子箱のコレクターとして、「マツコの知らない世界」などの番組出演多数。著書も『堤信子のつつみ紙コレクション 』(玄光社)など多数がある。Twitter Instagram

心地よい暮らしをサポートするウェブマガジン「@Living」

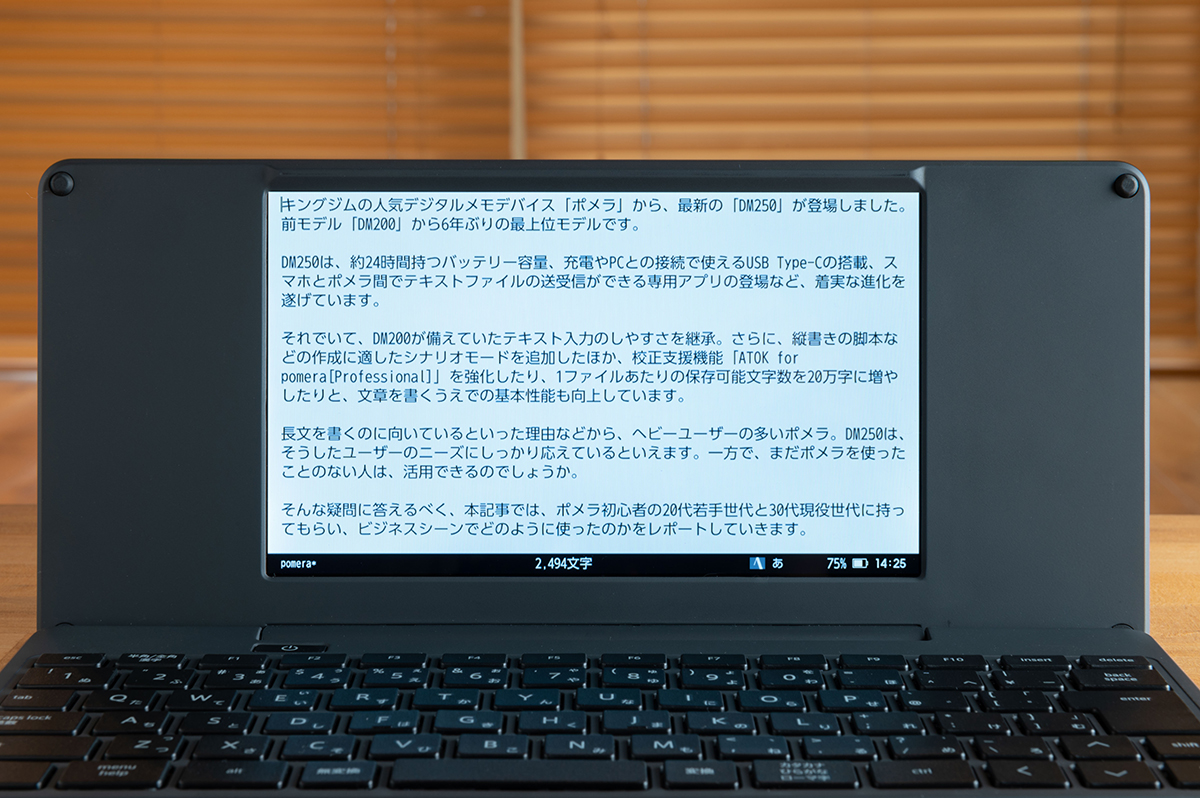

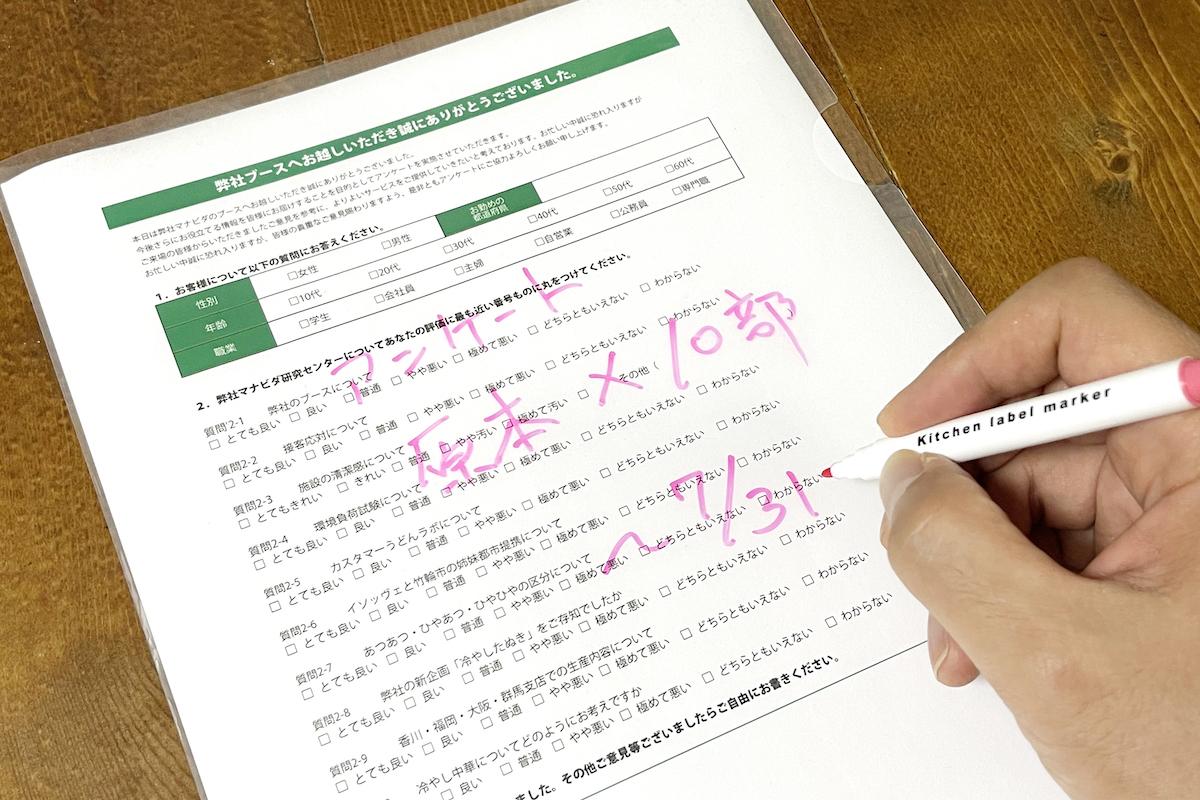

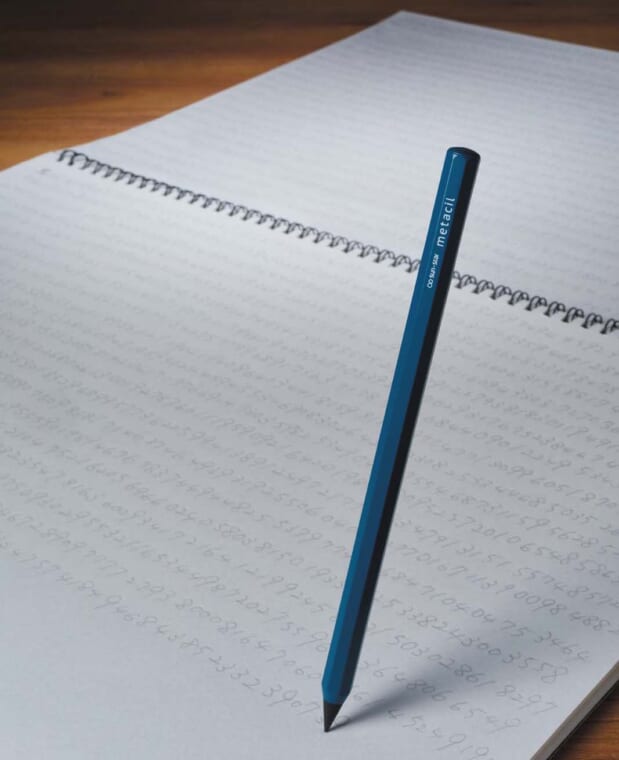

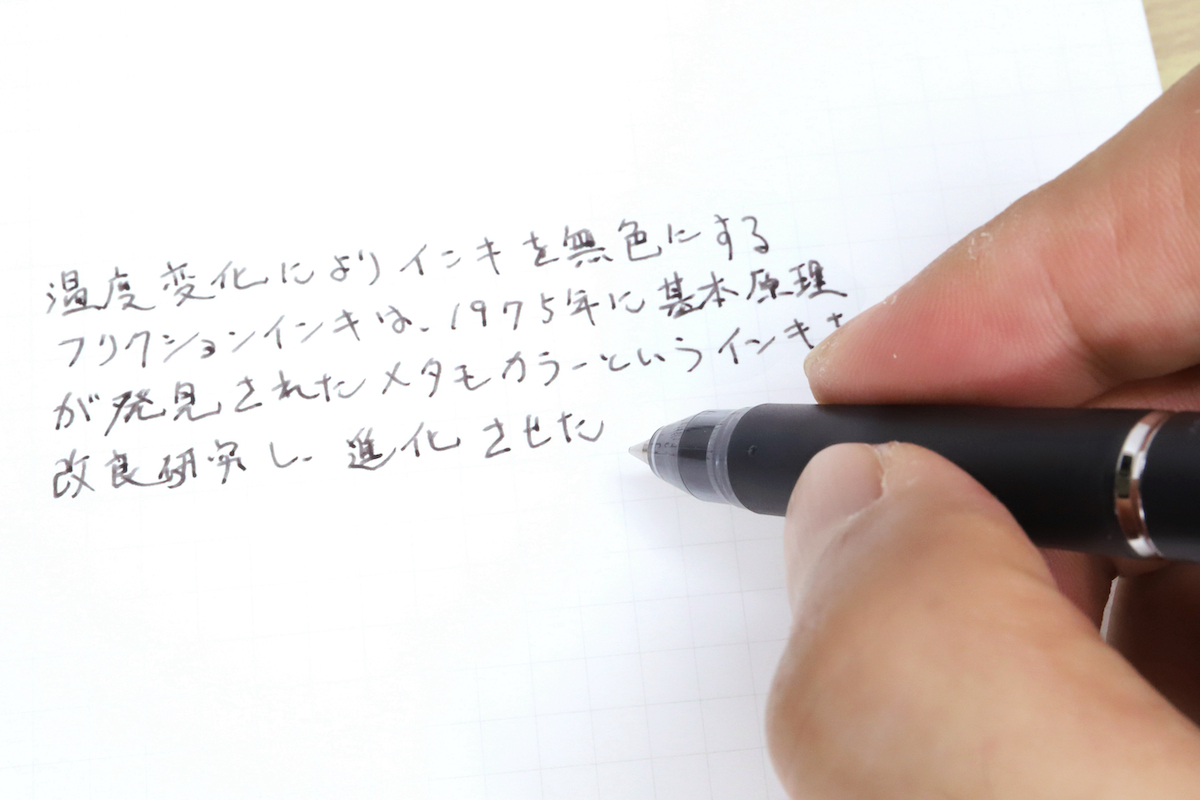

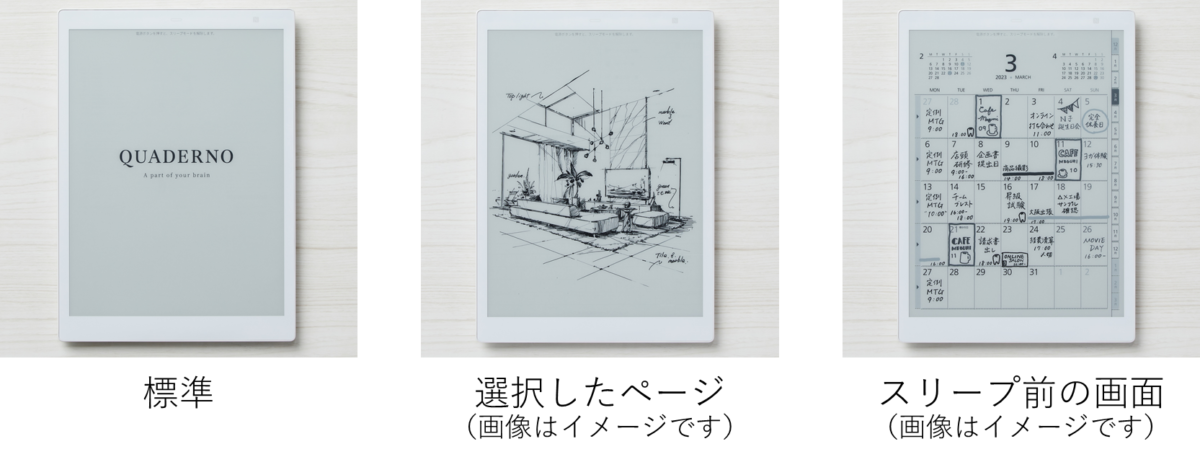

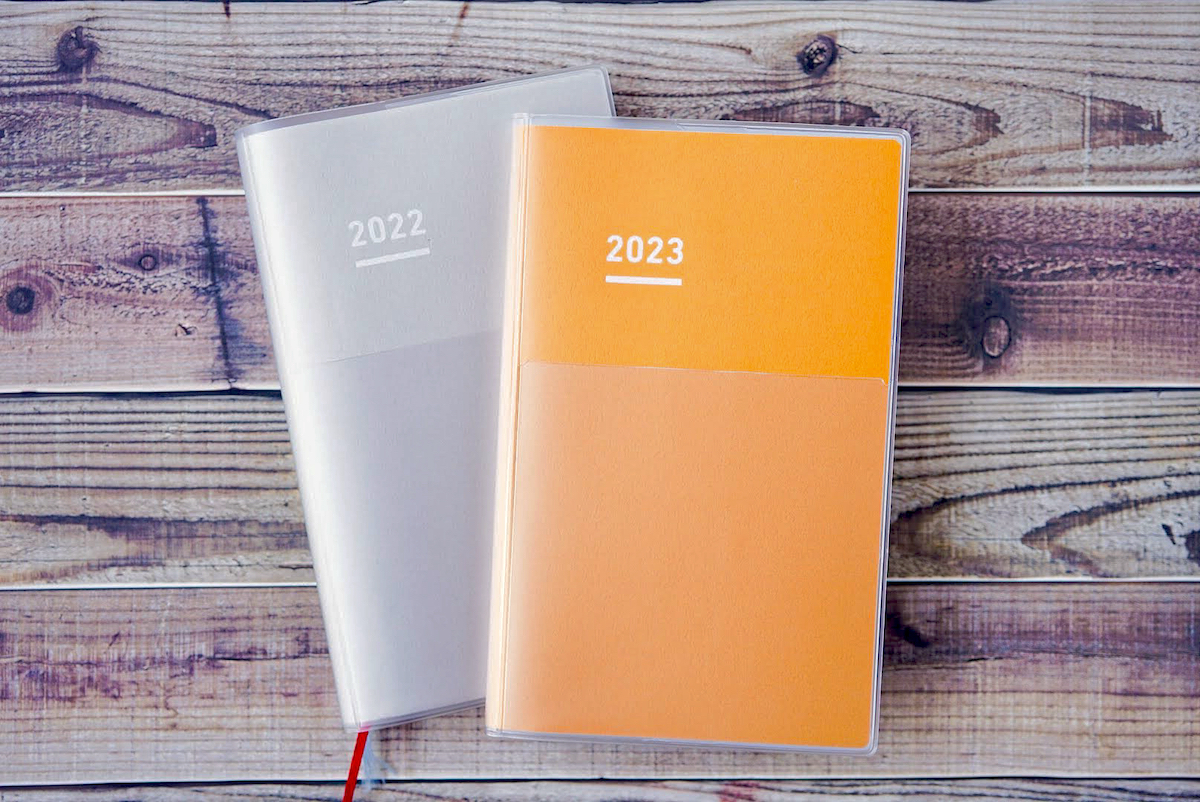

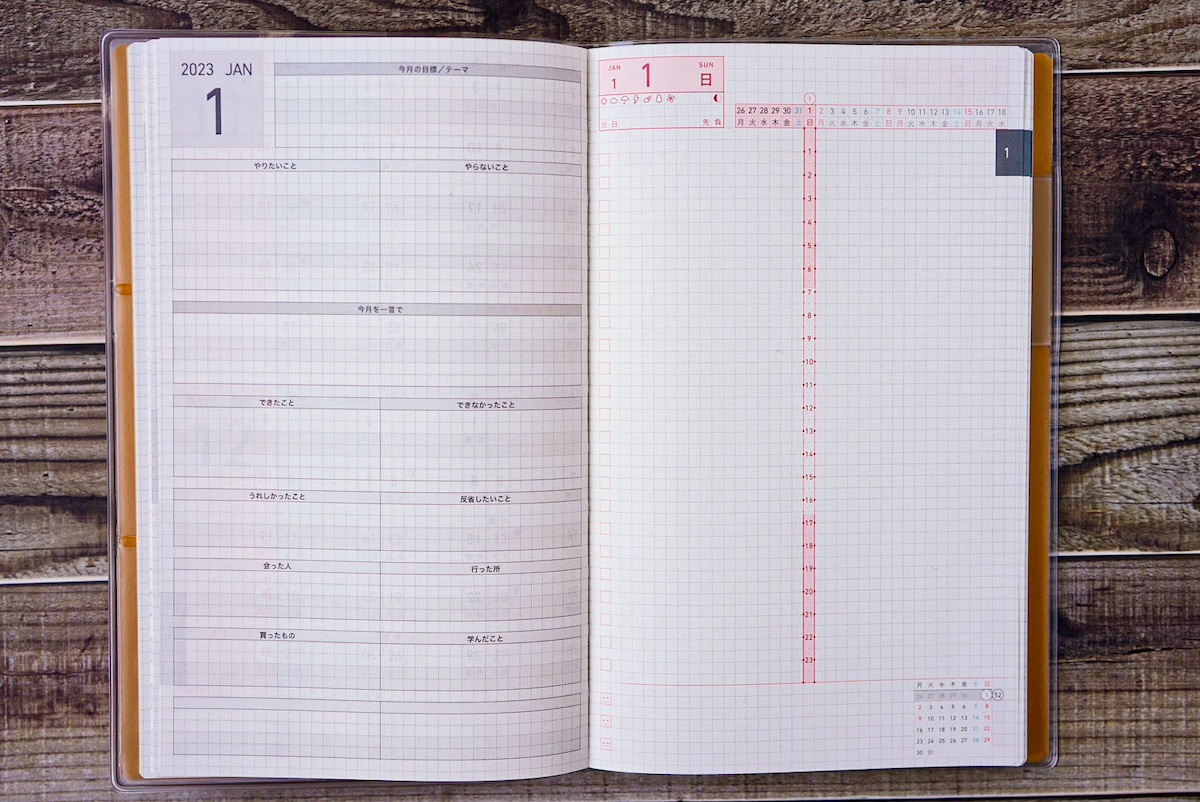

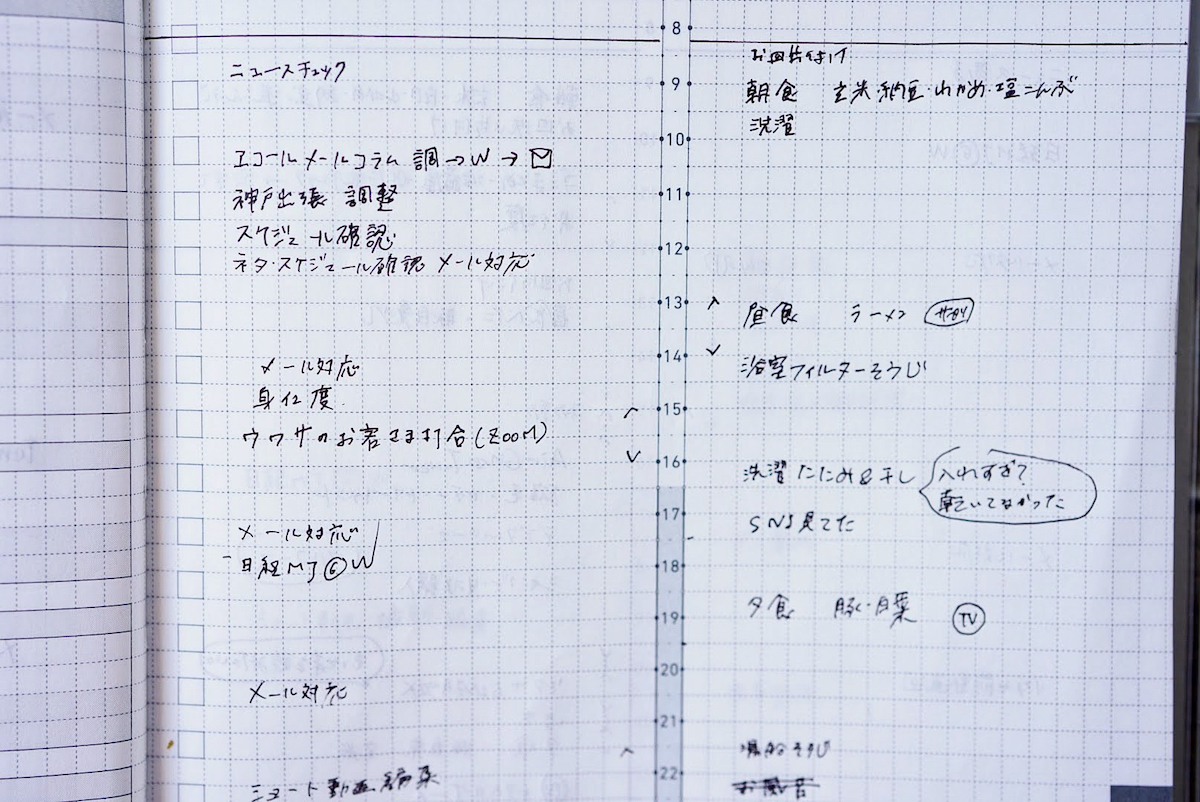

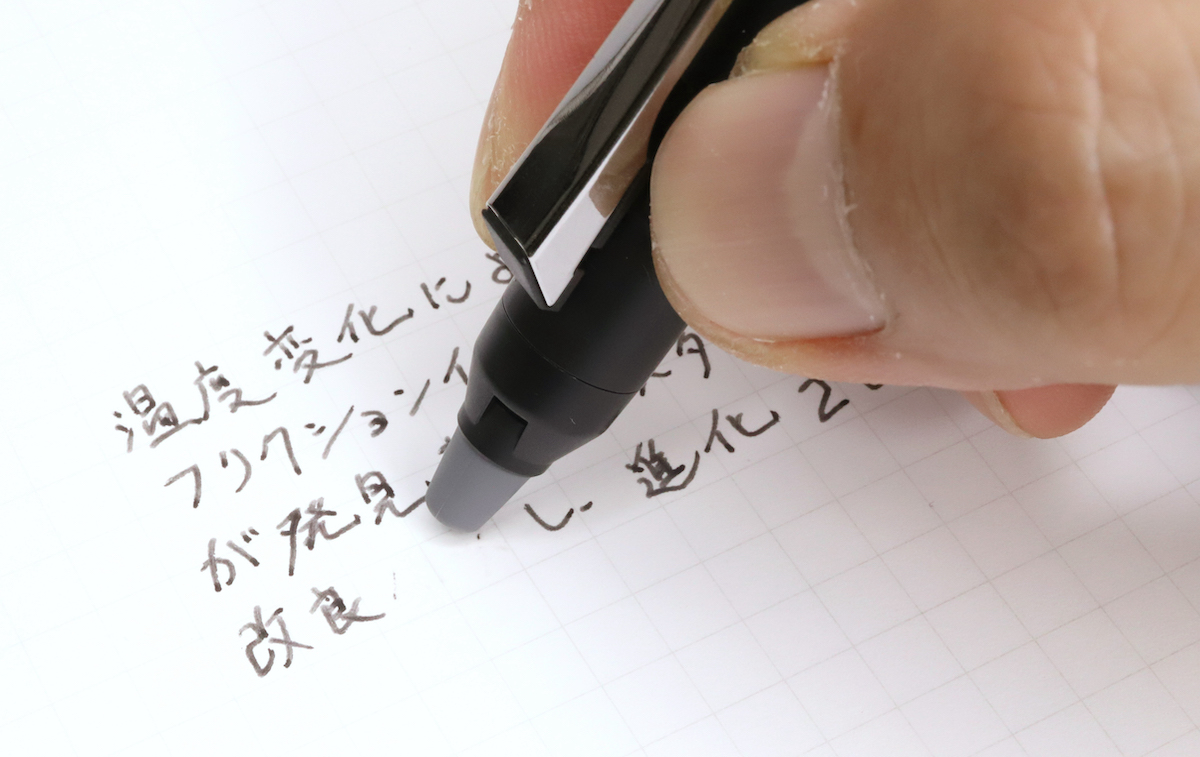

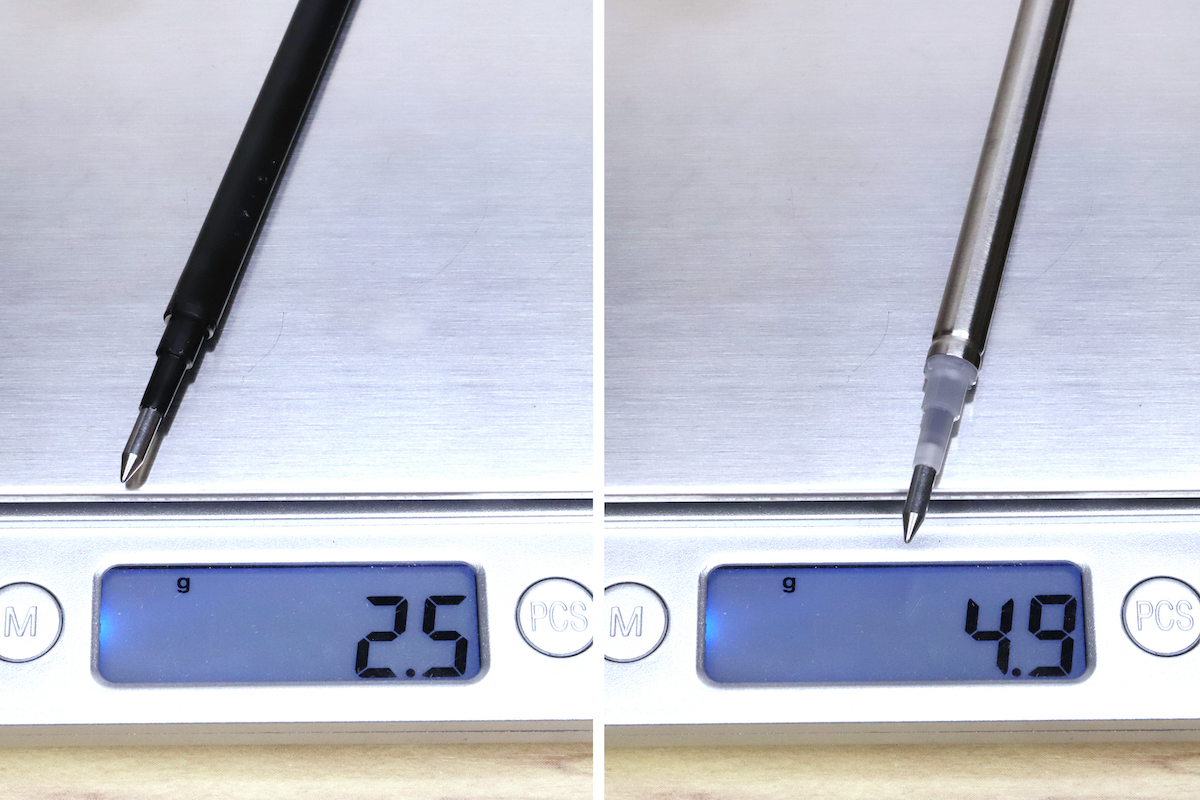

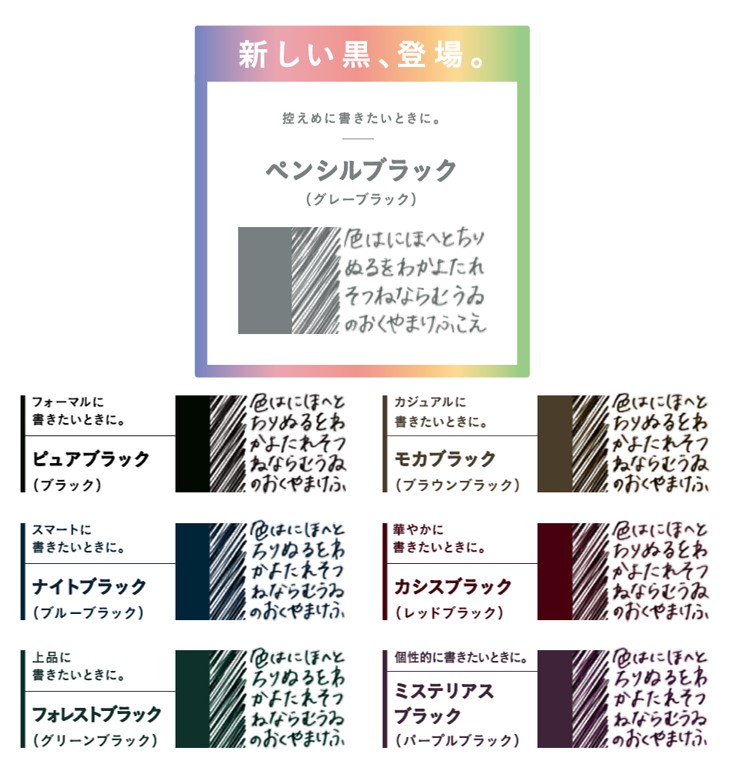

より集中できるよう改良した新しいエンジン

より集中できるよう改良した新しいエンジン

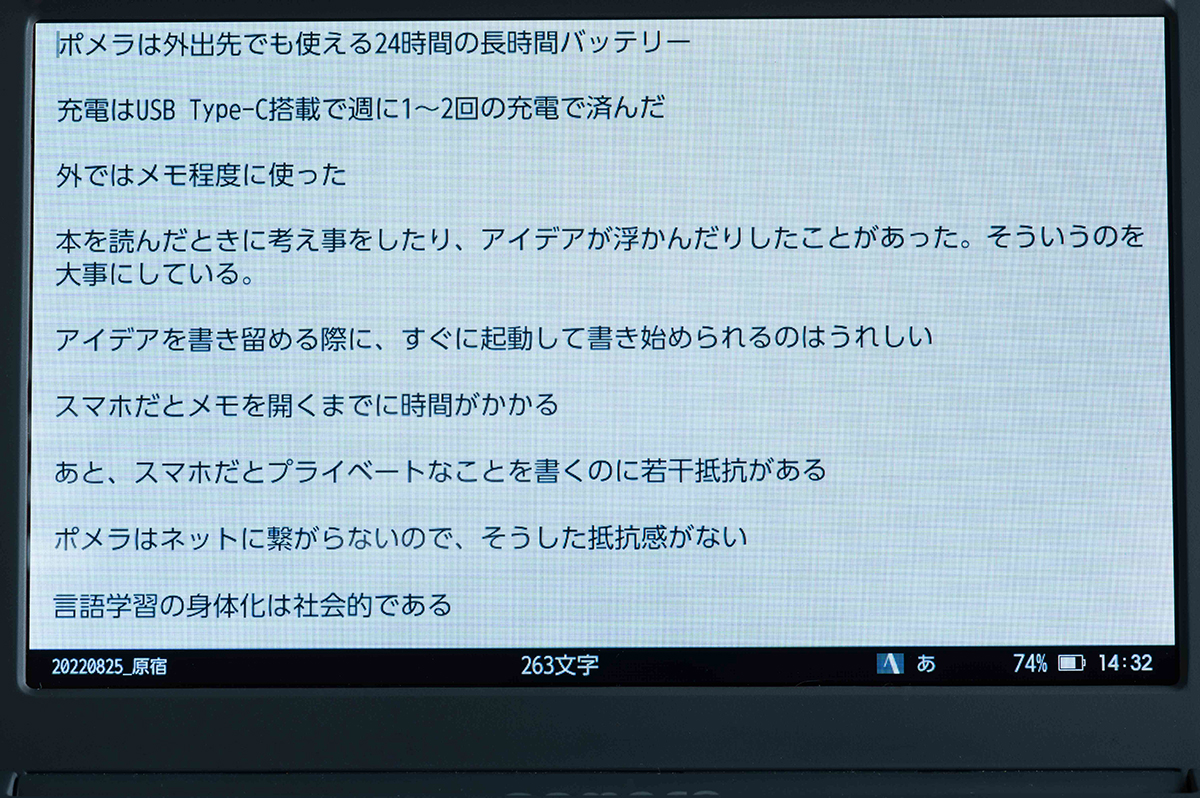

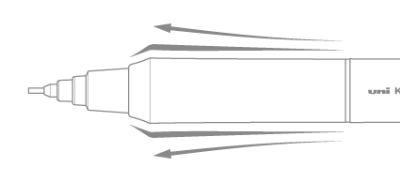

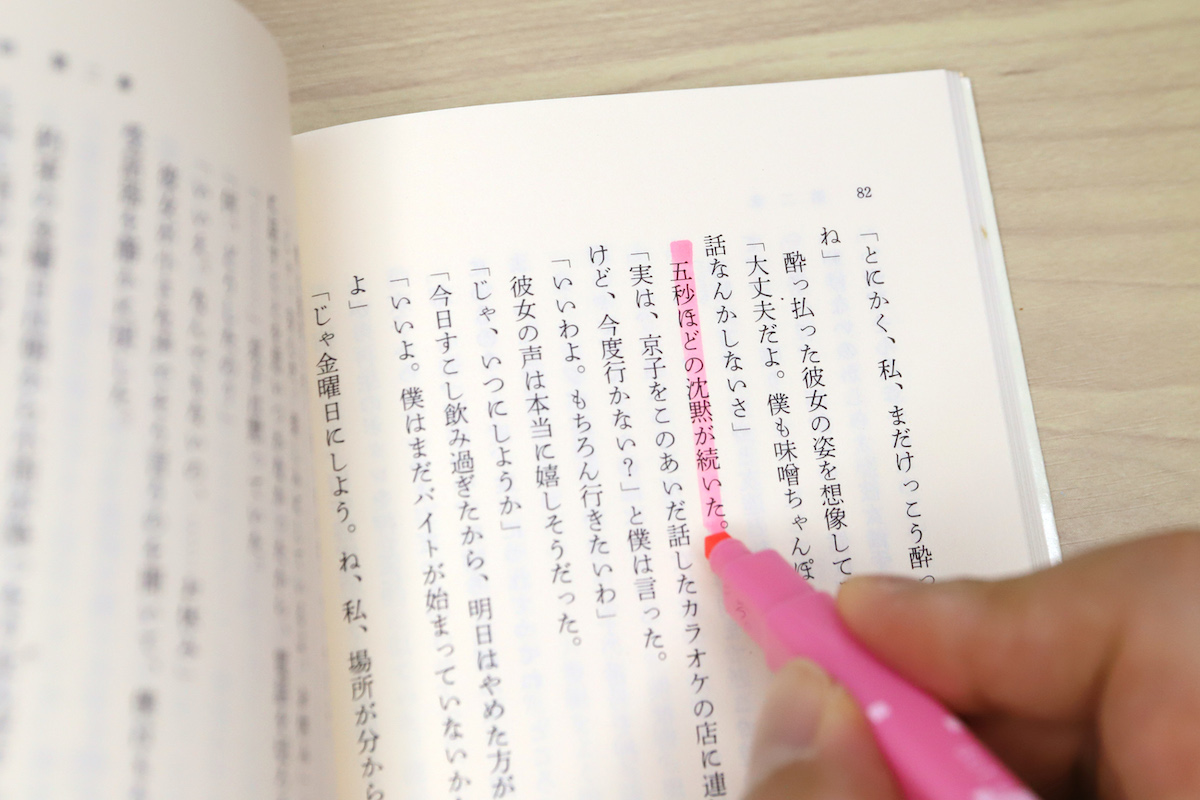

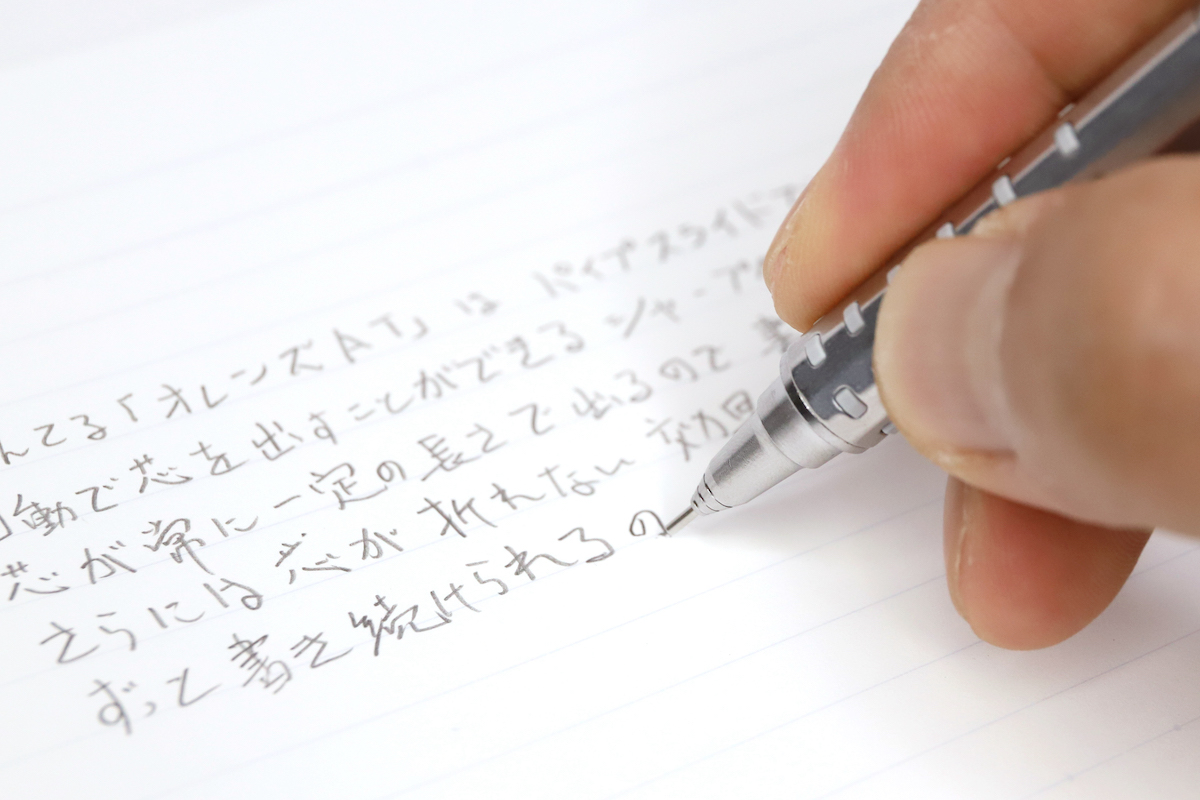

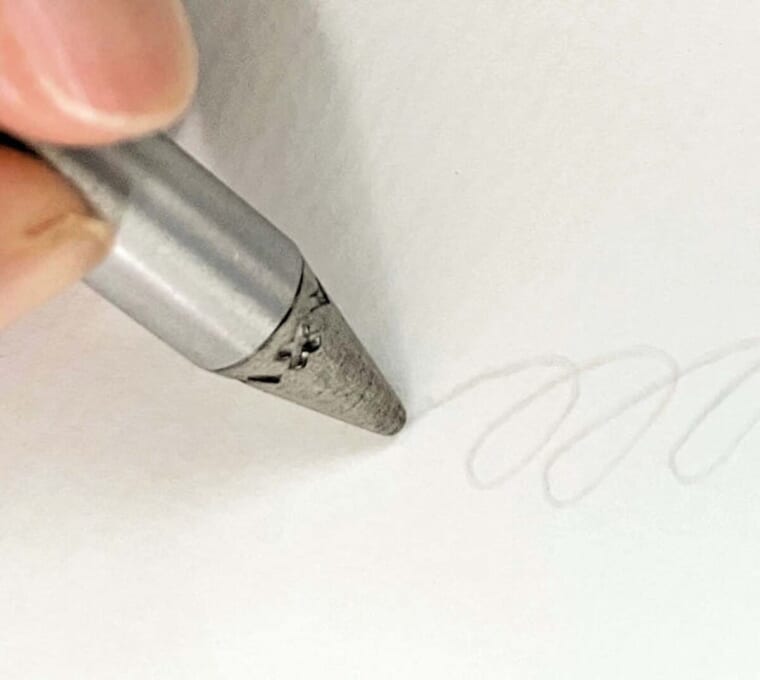

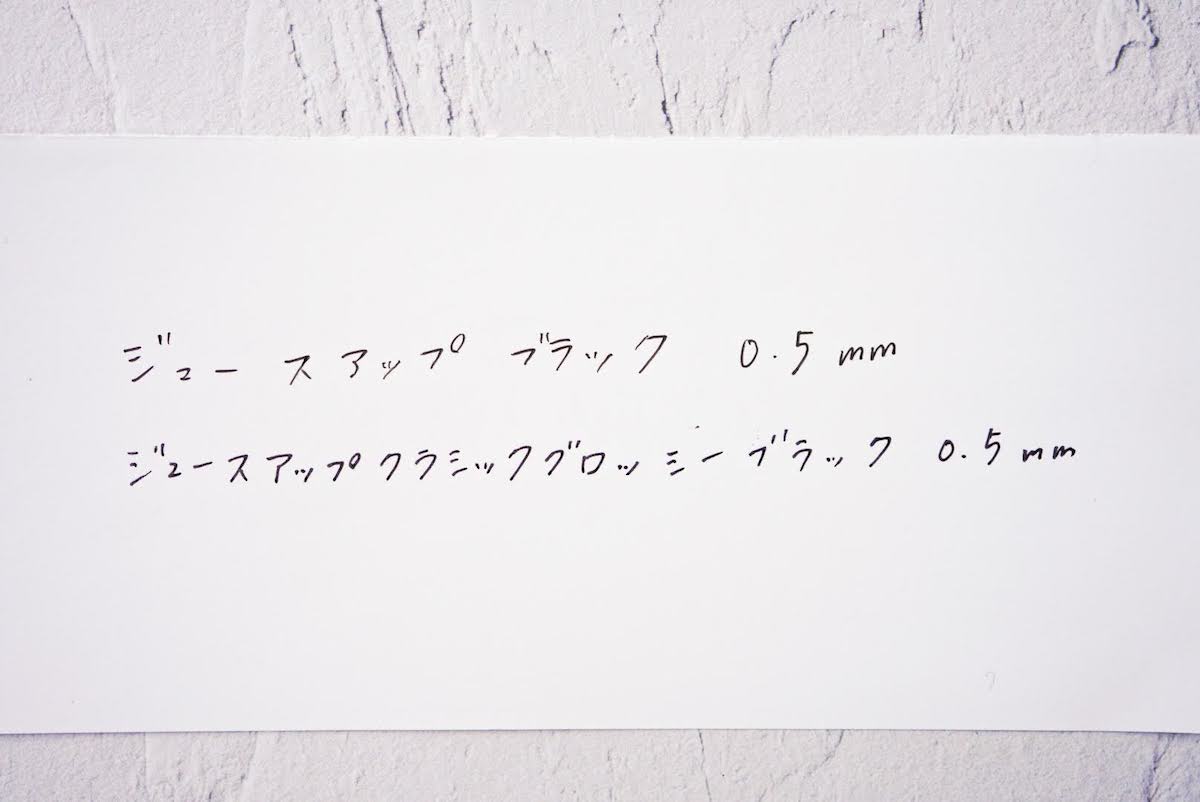

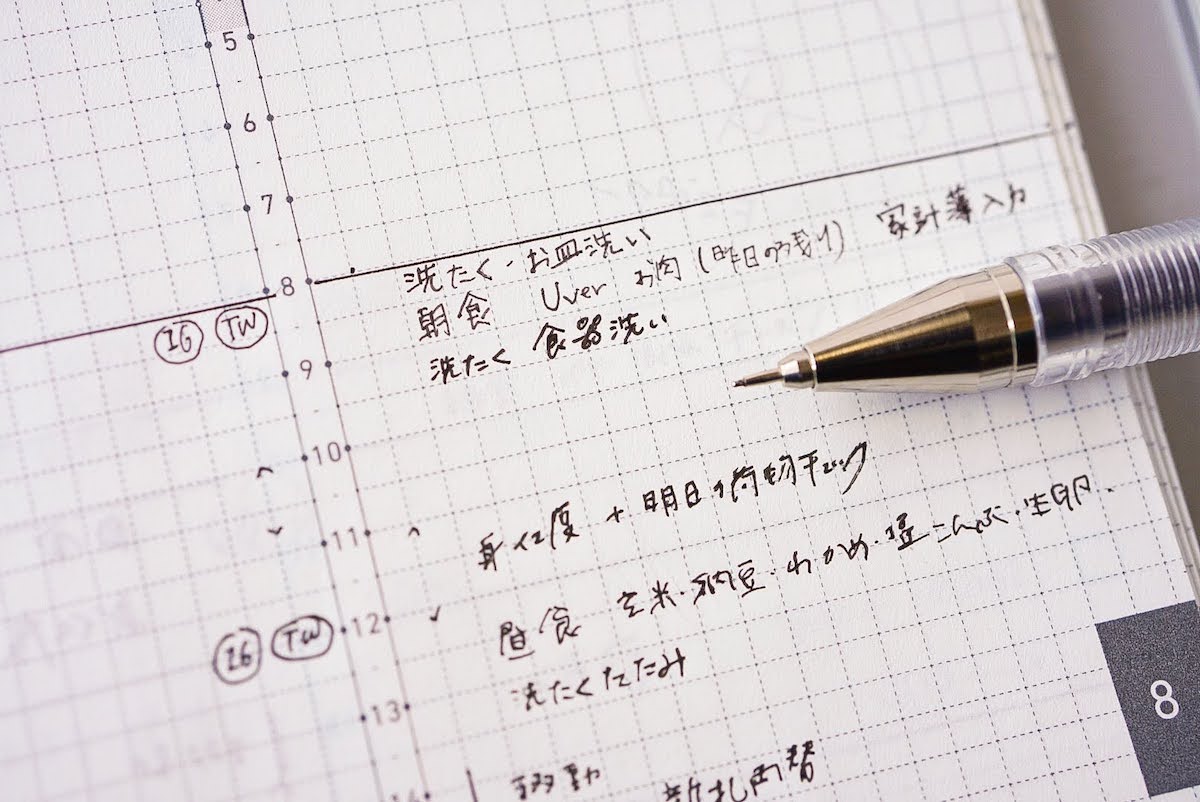

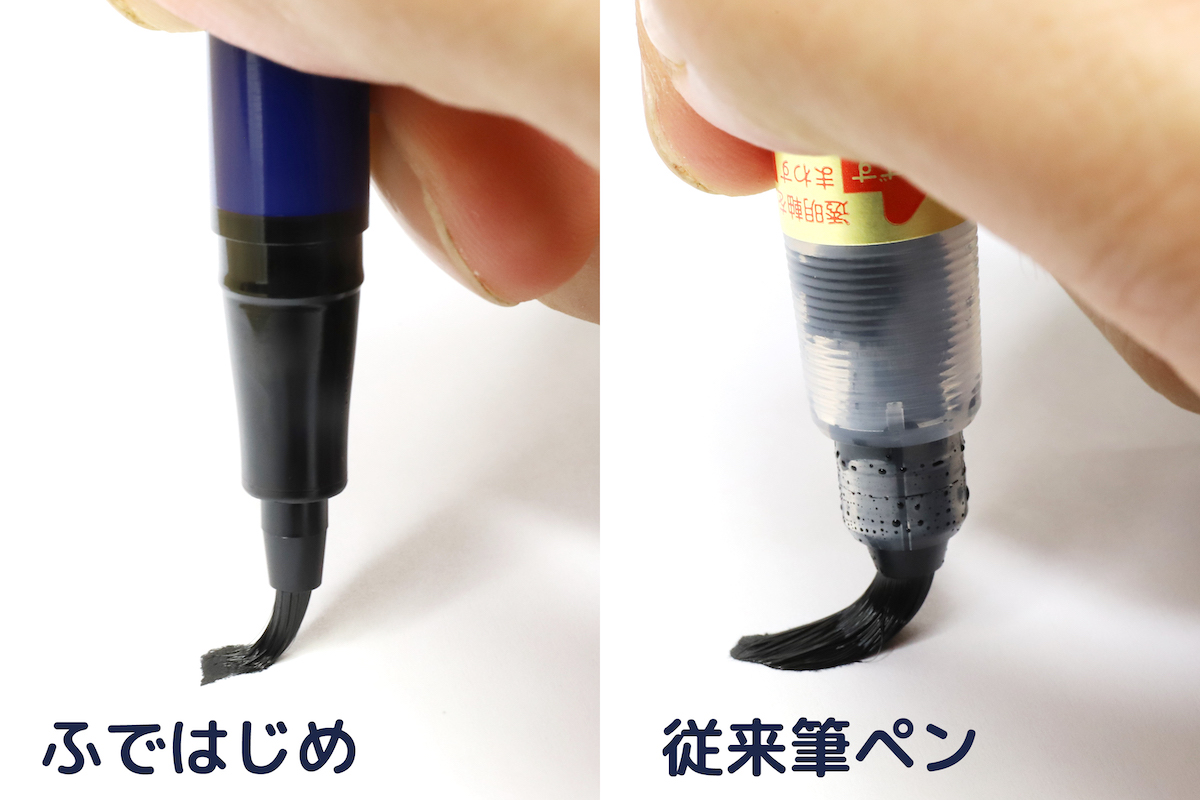

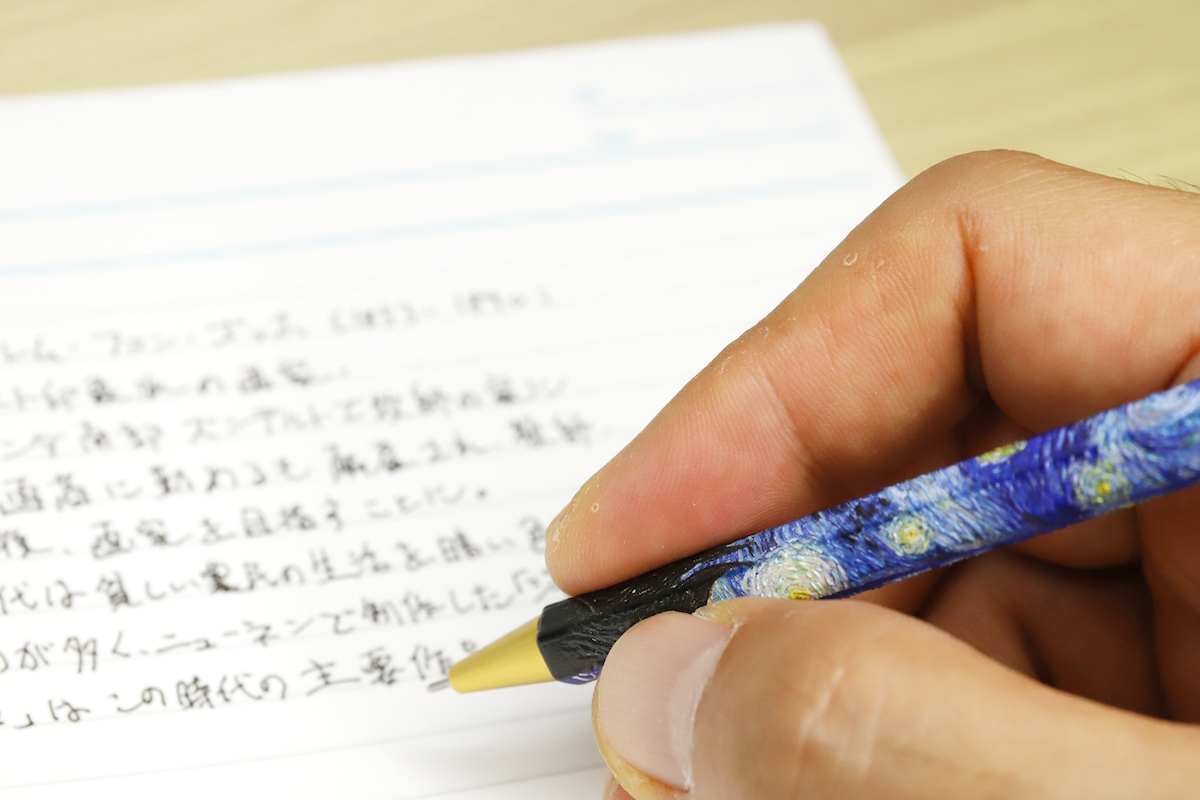

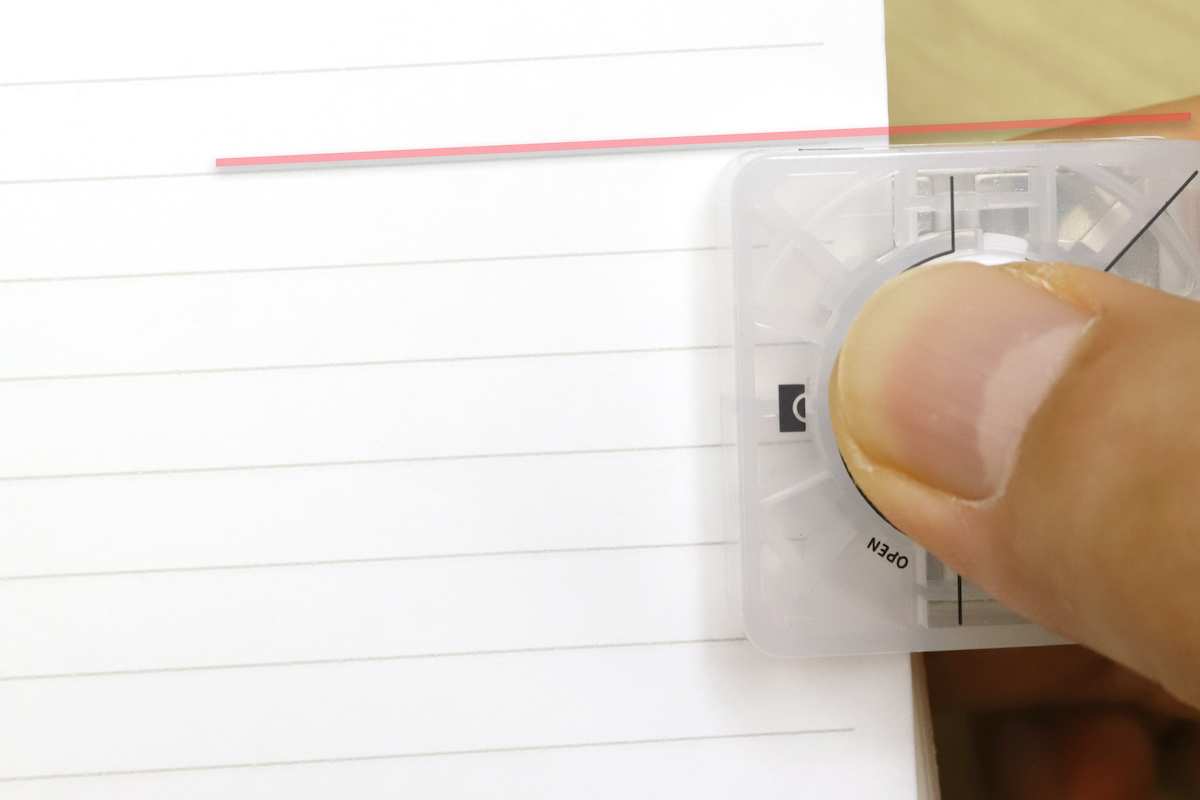

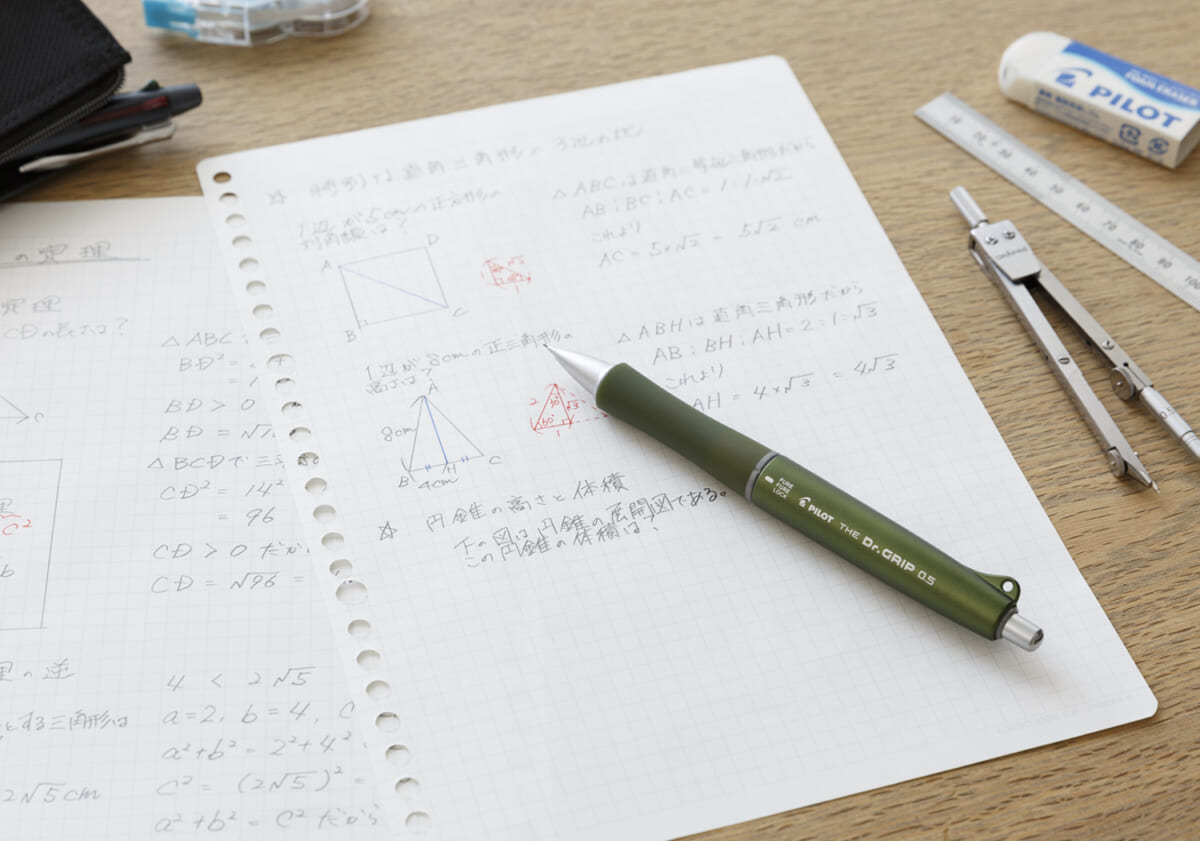

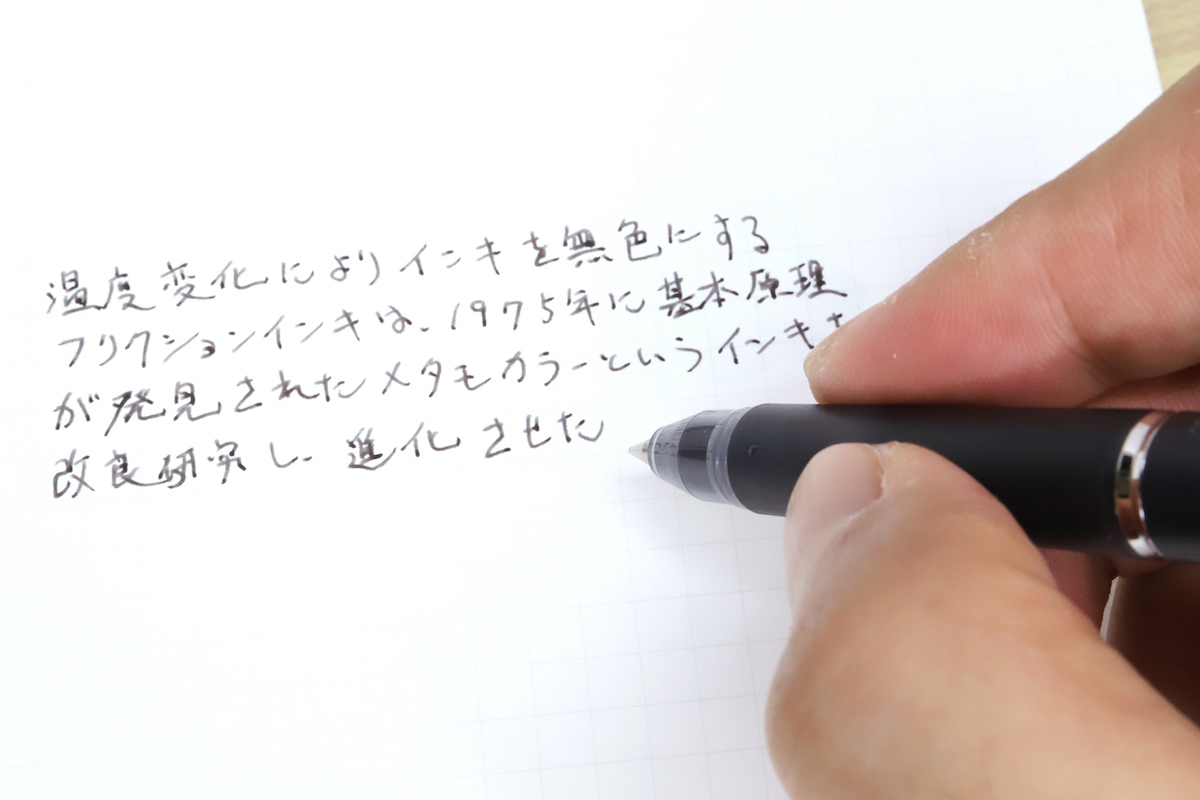

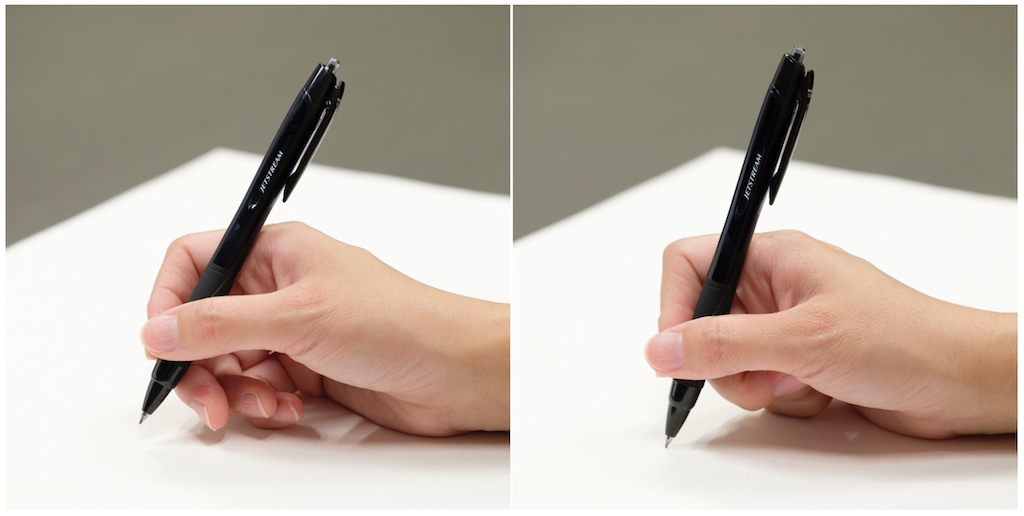

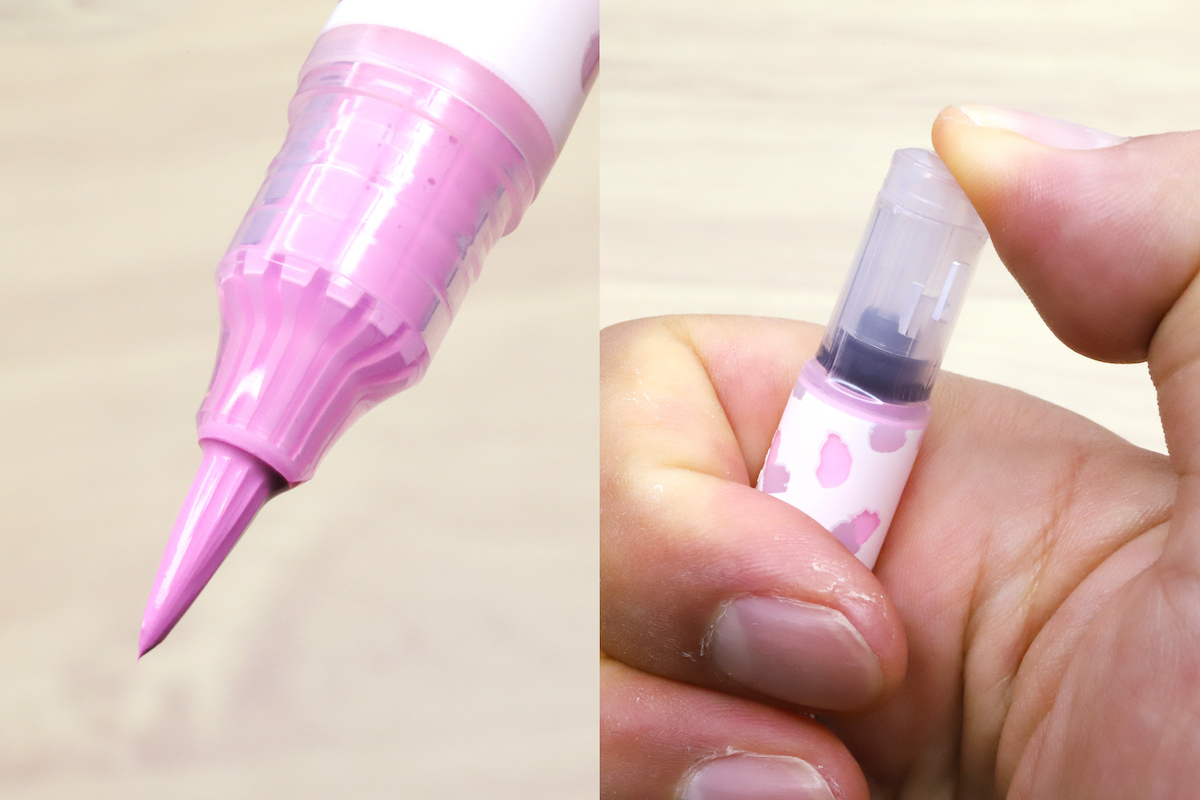

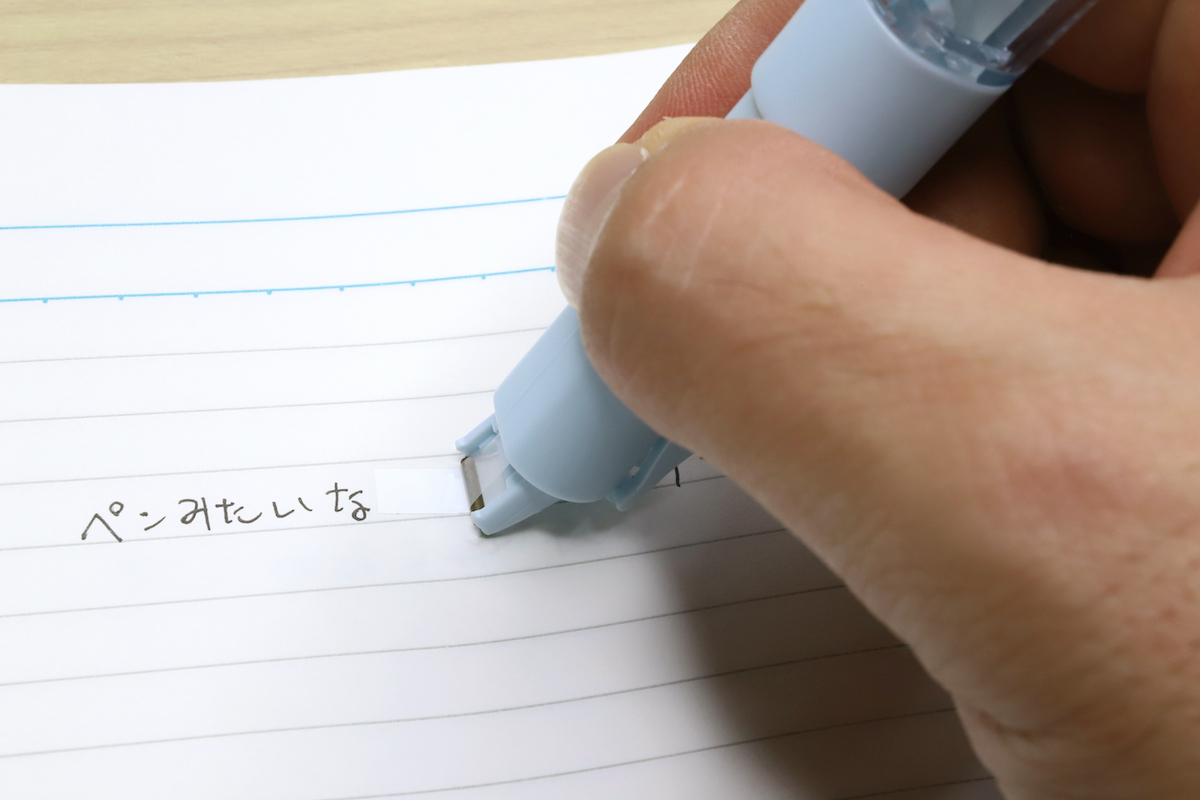

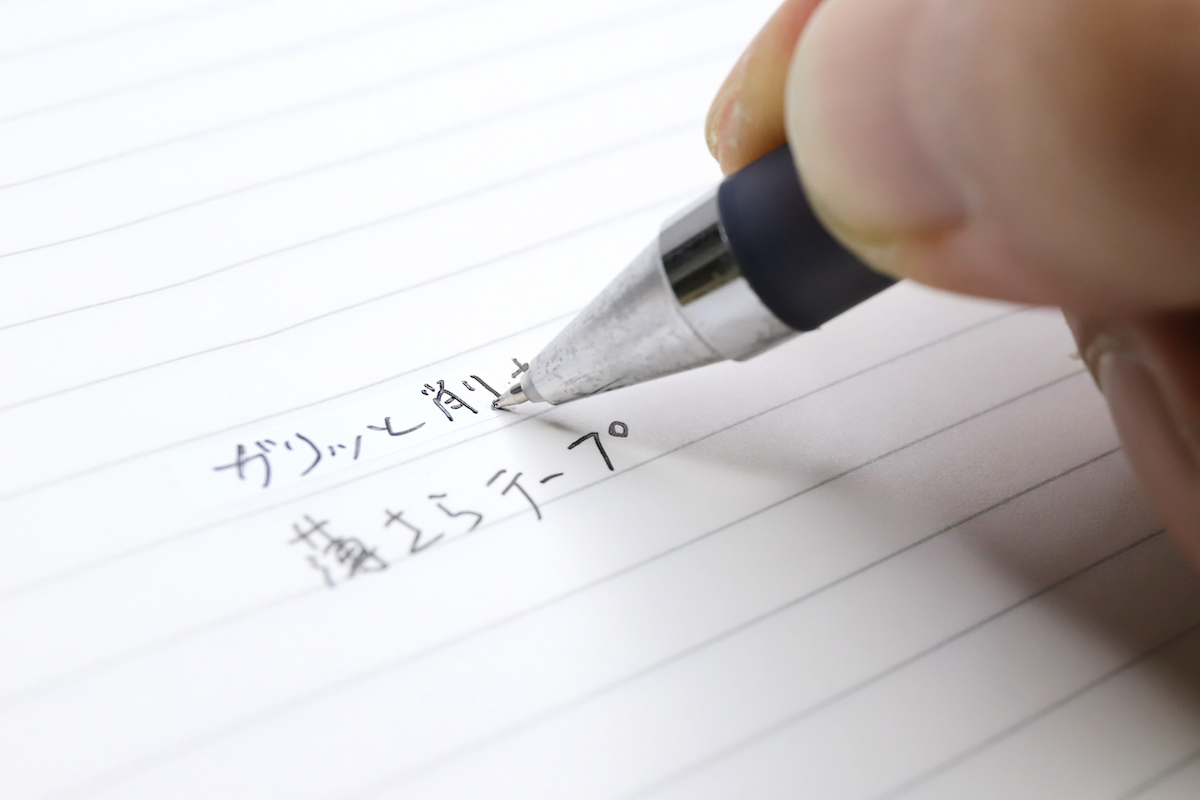

↑上部の軸をひねることで、先端からペン先が出る回転式を採用。書き出しの際に音がほぼ出ないため、会議中でも使いやすい

↑上部の軸をひねることで、先端からペン先が出る回転式を採用。書き出しの際に音がほぼ出ないため、会議中でも使いやすい

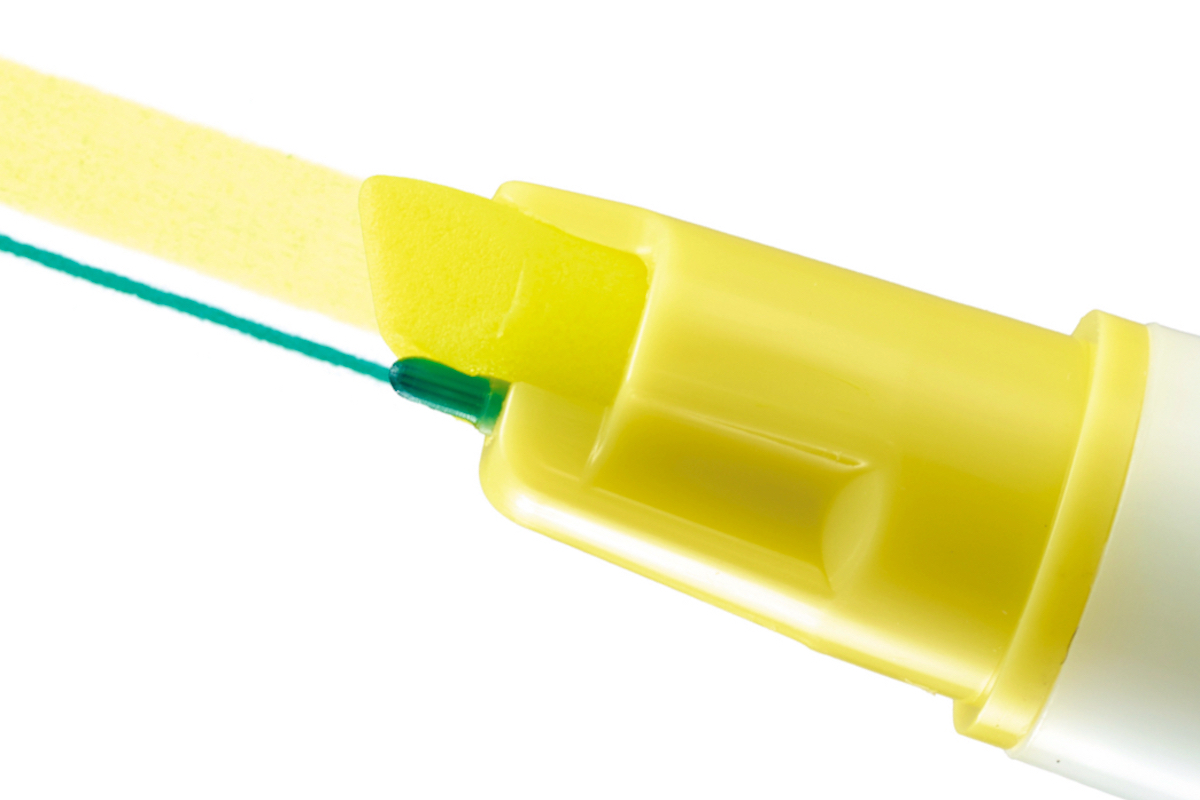

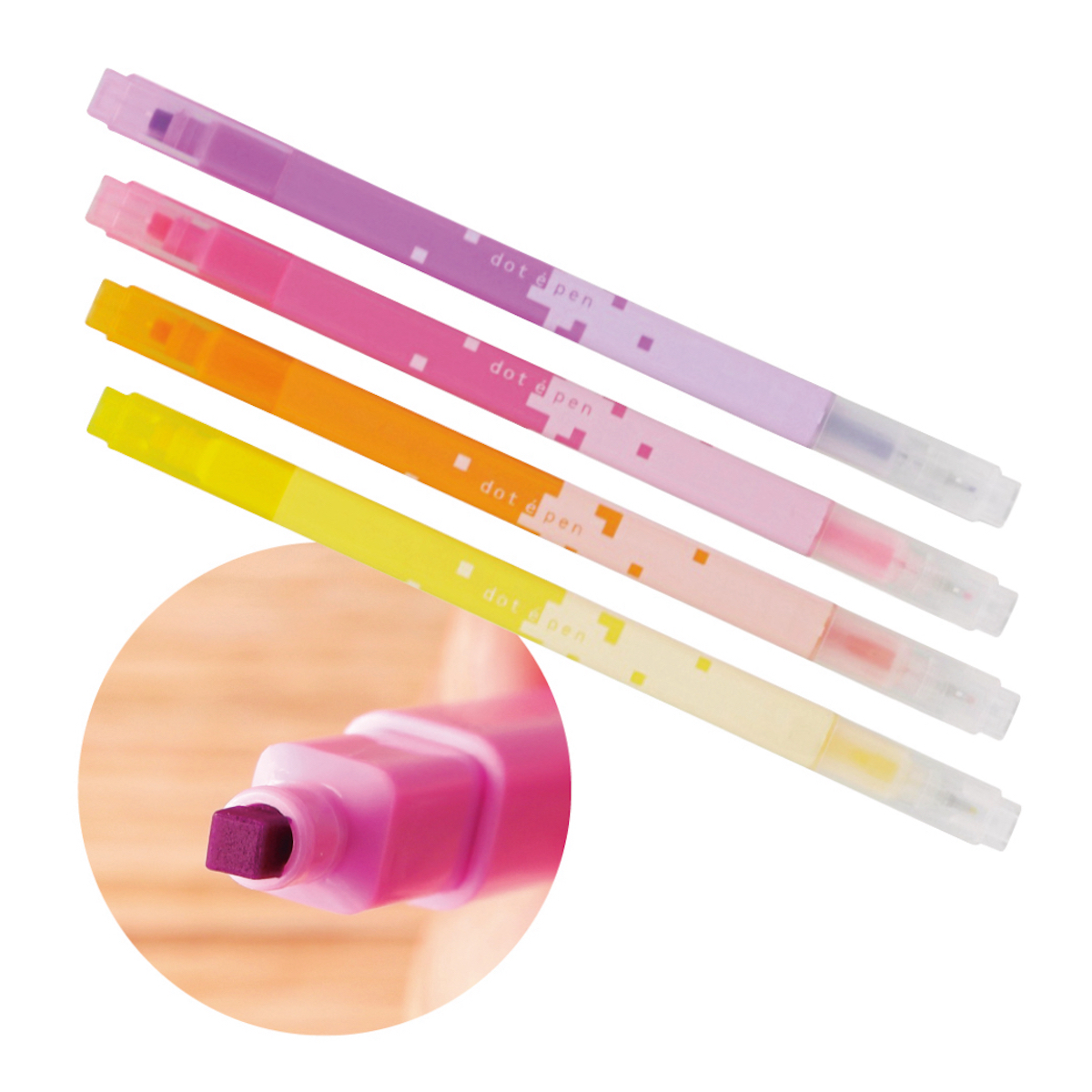

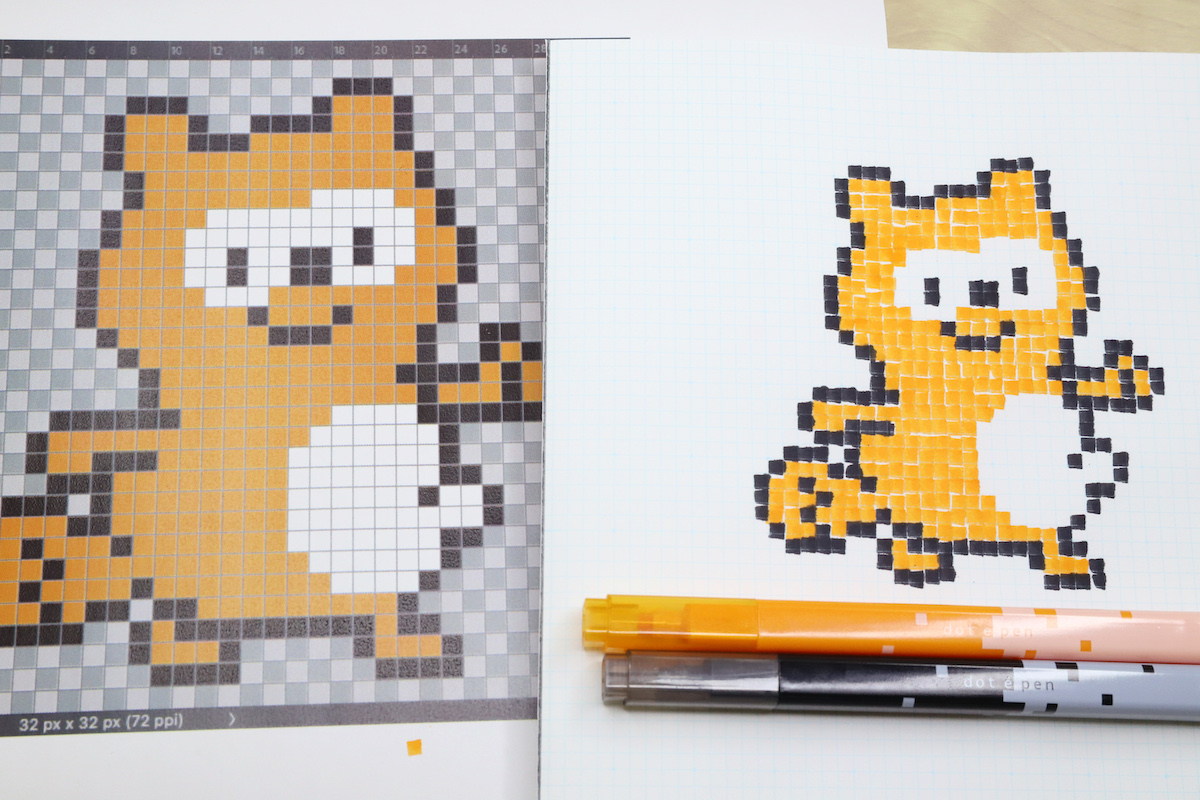

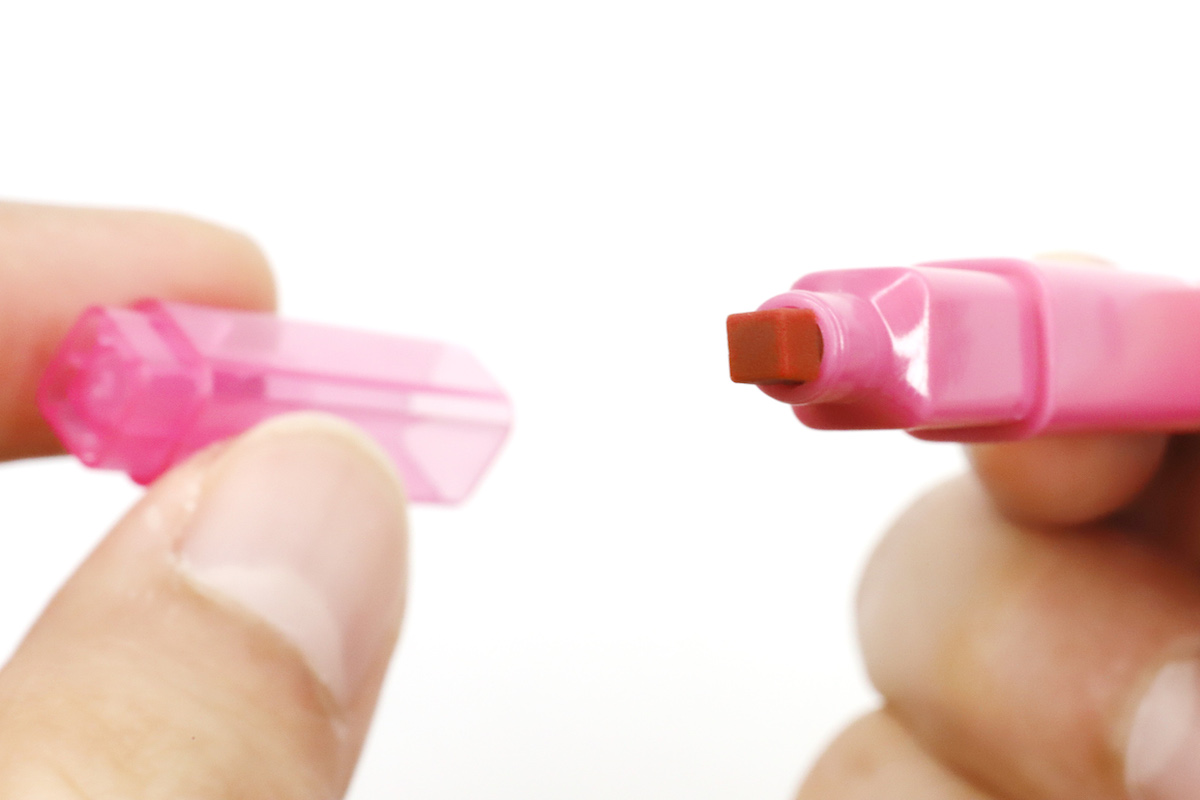

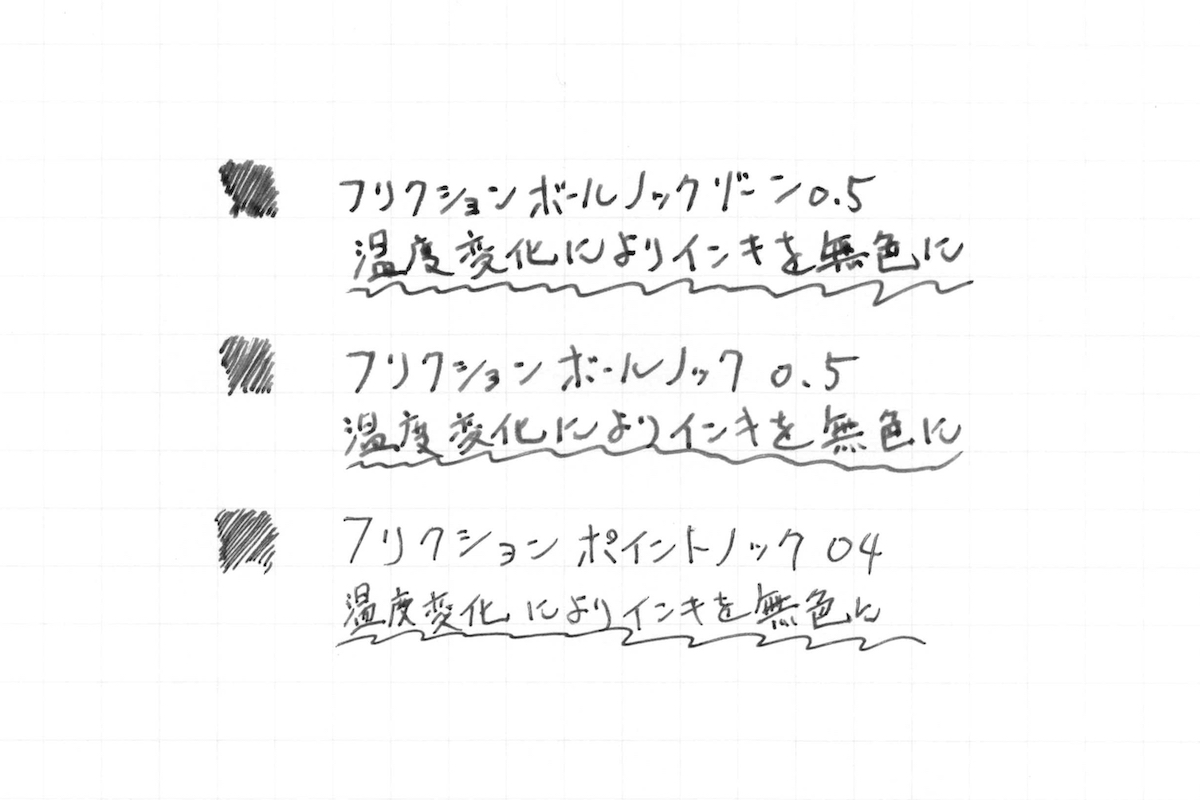

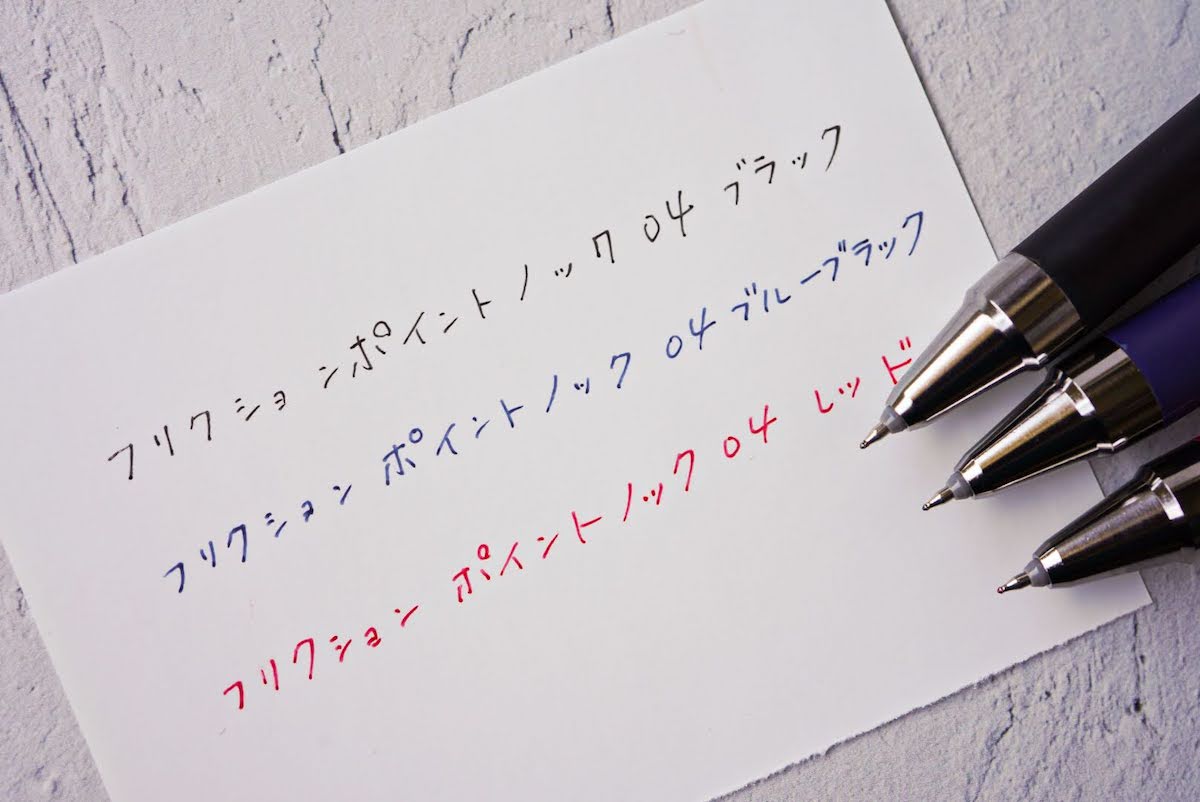

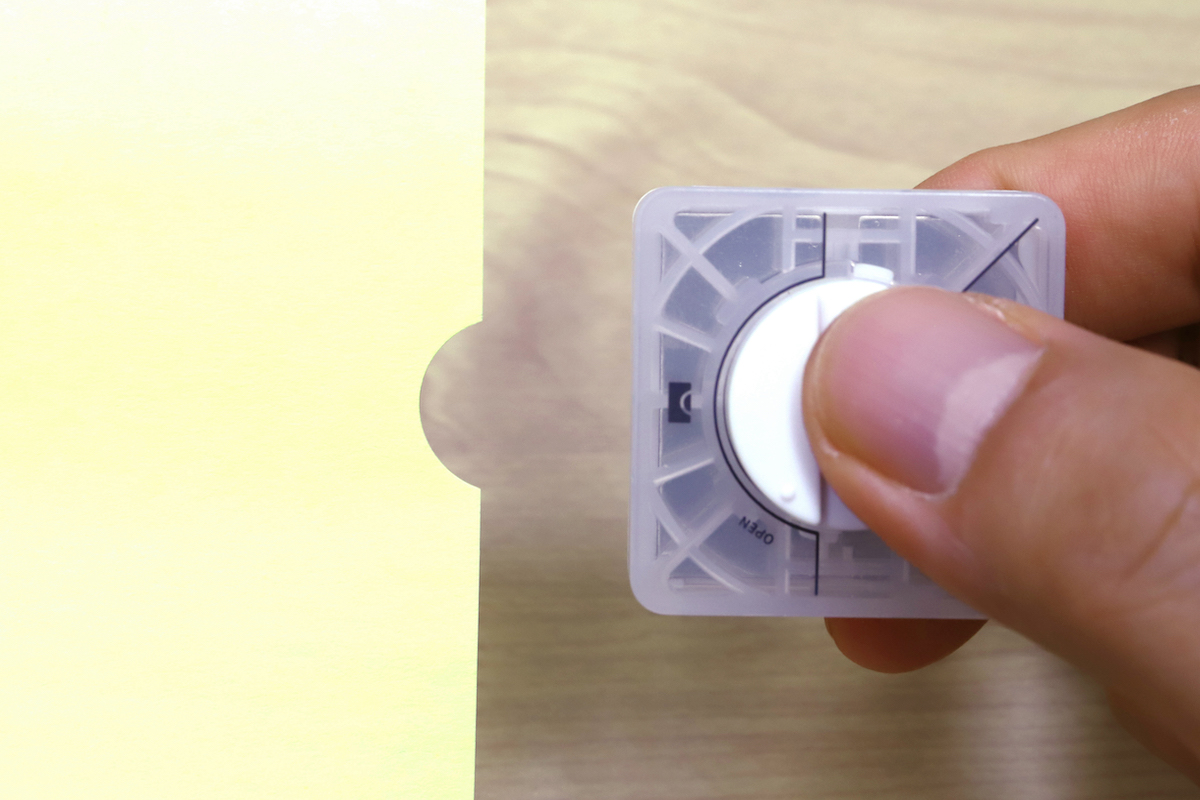

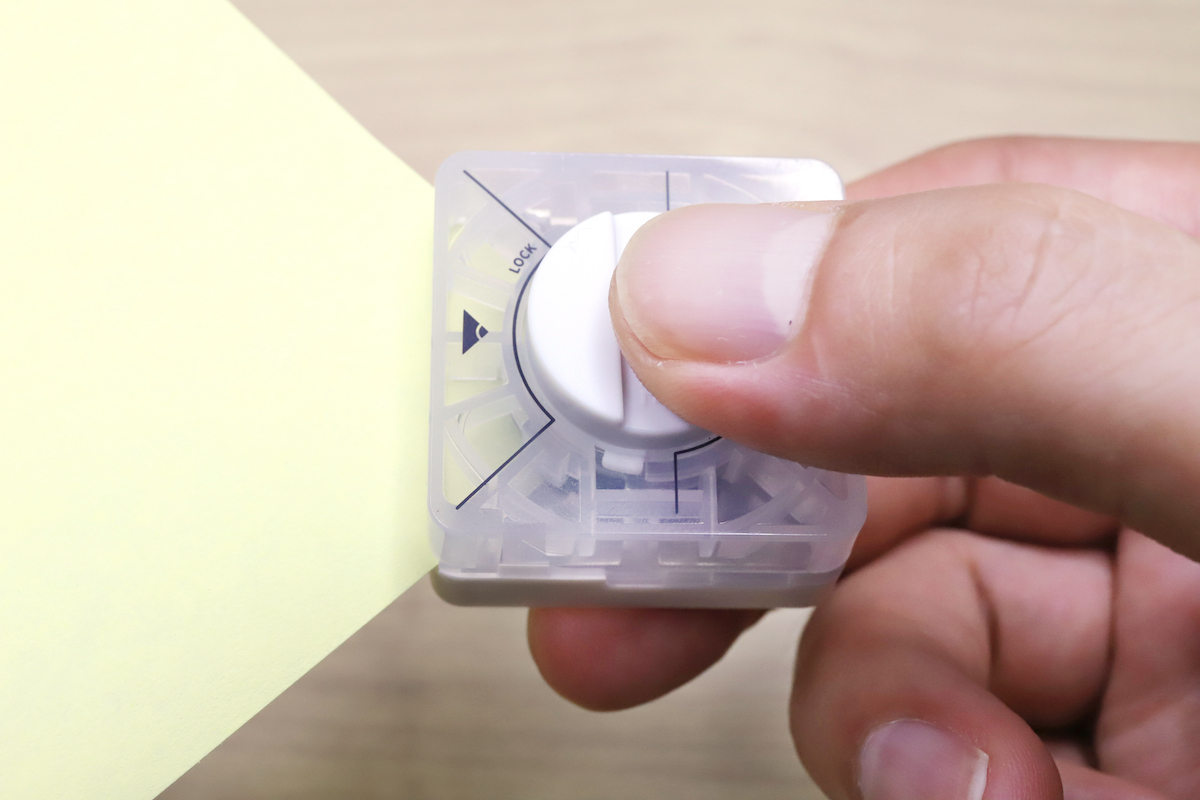

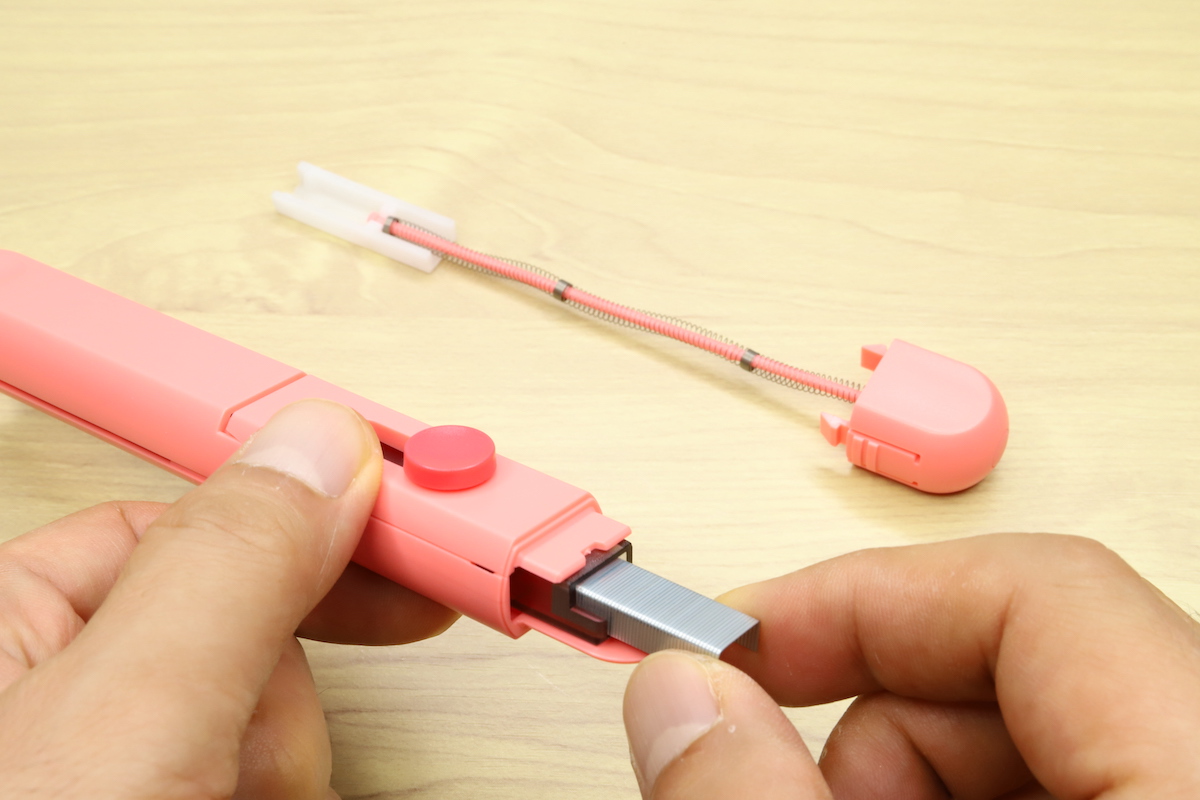

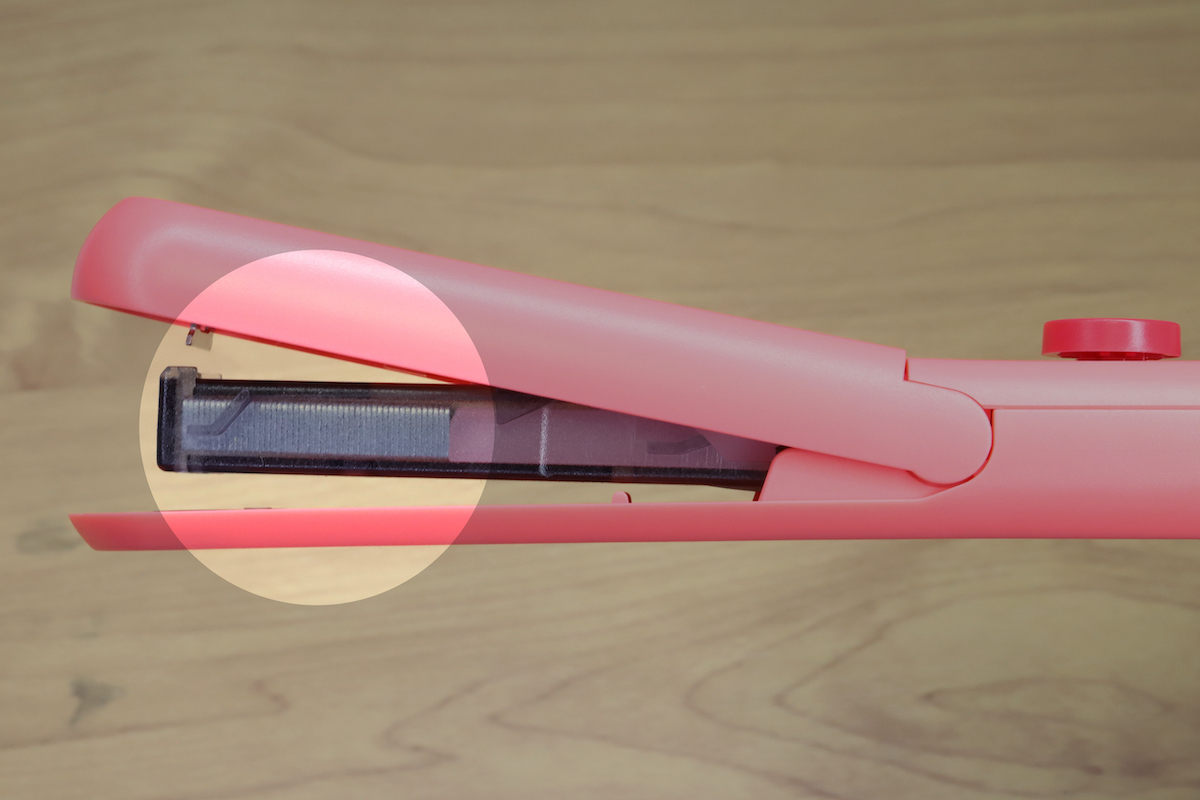

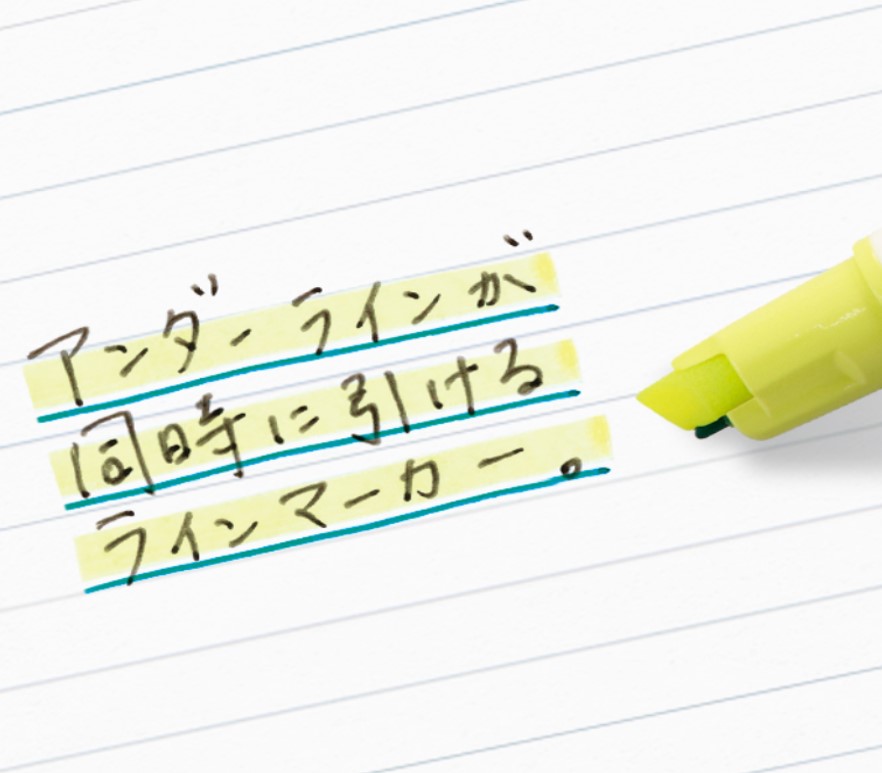

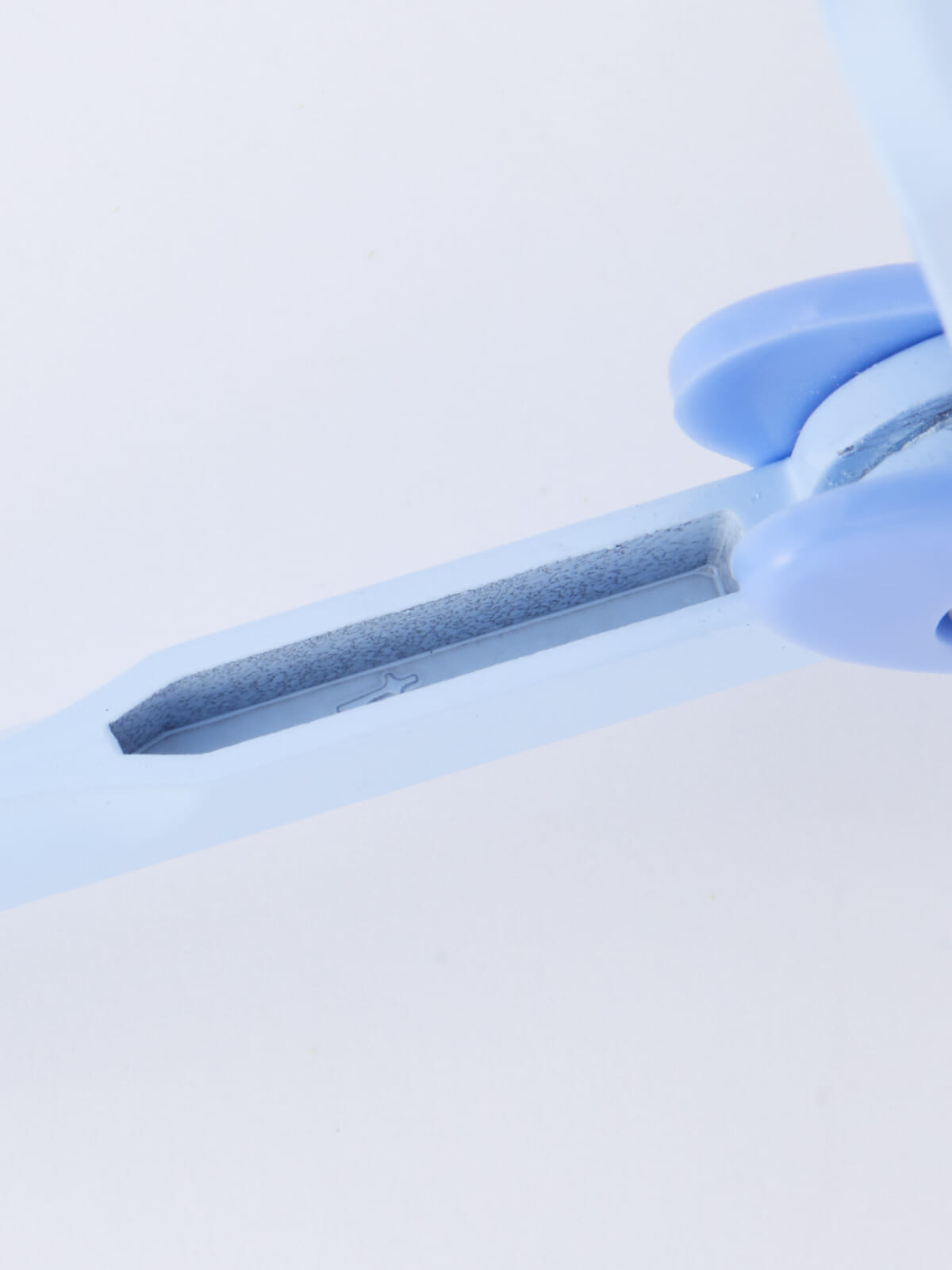

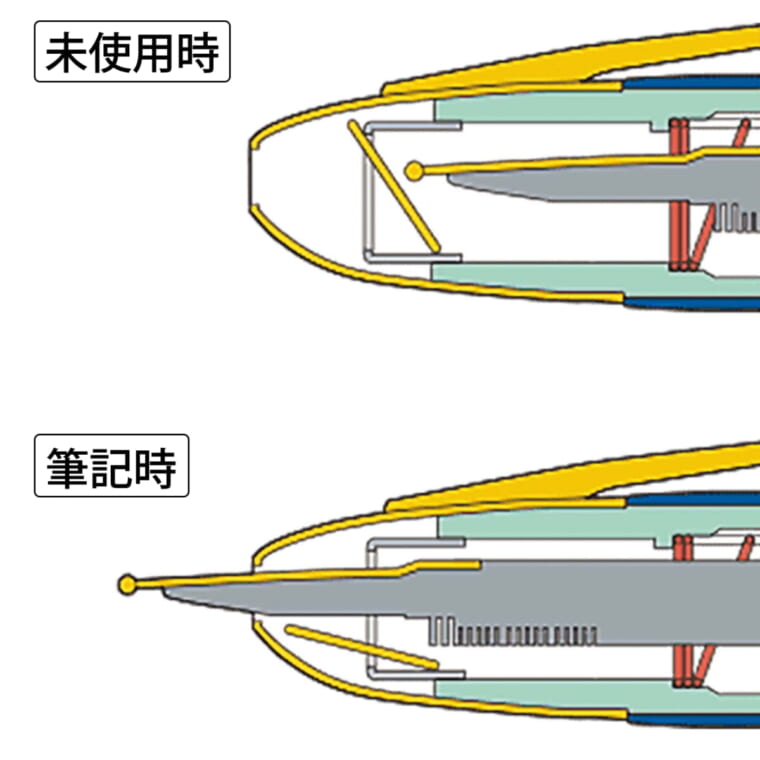

↑気密性の高いシャッター機構を内蔵。未使用時は、密閉した空間にペン先を収納してインクの乾燥を防ぐ。筆記時は、ノックでシャッターが開き、ペン先が出る仕組みだ

↑気密性の高いシャッター機構を内蔵。未使用時は、密閉した空間にペン先を収納してインクの乾燥を防ぐ。筆記時は、ノックでシャッターが開き、ペン先が出る仕組みだ