仕事や勉強、作業の効率をアップさせる高機能をもつ“はかどり文房具”の年間ナンバーワンを投票によって決定する、「文房具総選挙2022」がスタートしました。ここでは【機能別部門】「収納する」部門にノミネートされた12商品を紹介していきます。

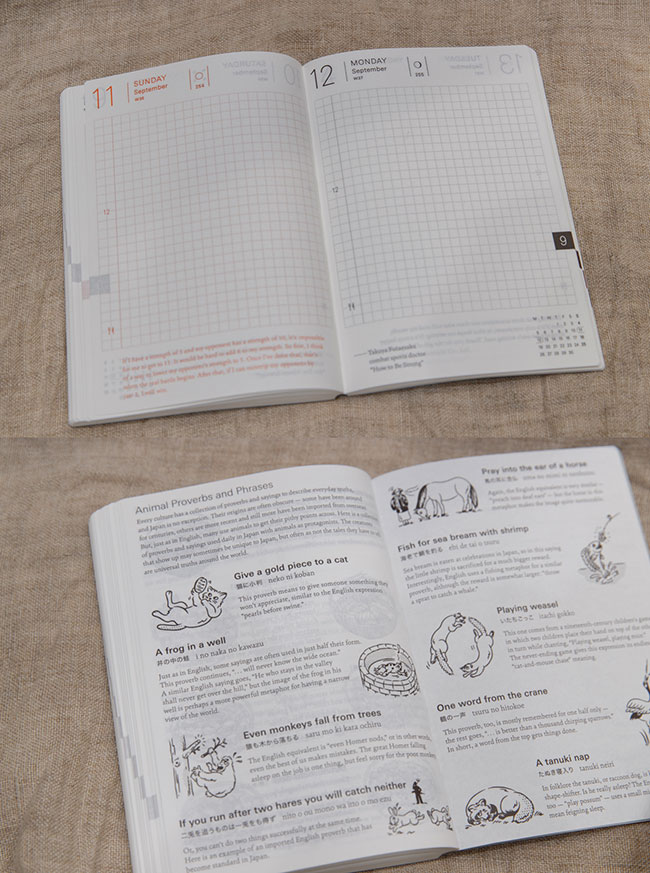

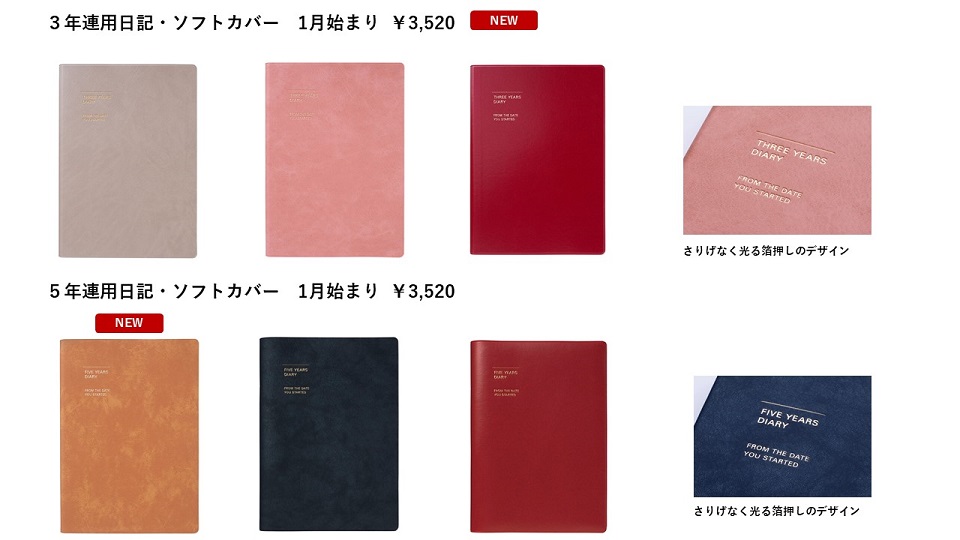

【ノミネート商品をまずは写真でチェック!】

<投票は4/24 23:59まで! 結果は5/24に発表>

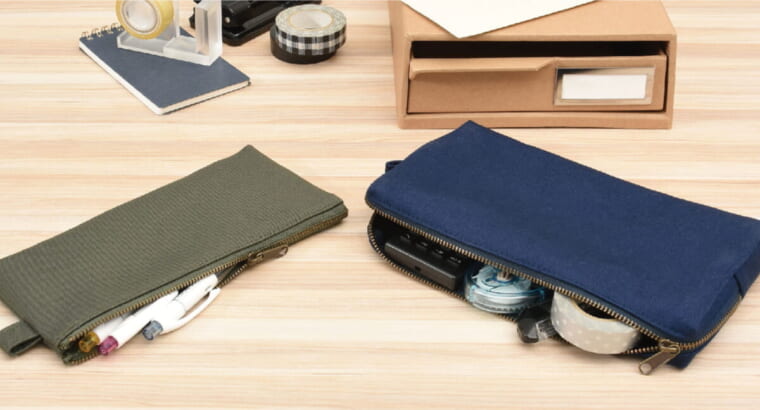

【「収納する」部門】

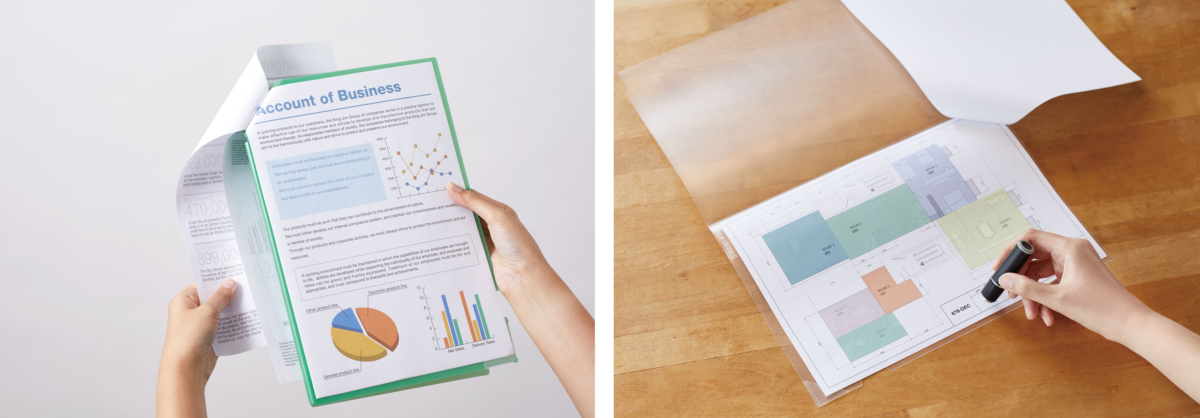

例年はペンケースのノミネートが目立つ部門ですが、今年はドキュメントファイルが豊富に揃いました。小物を一緒に持ち運べる書類ファイルにも注目です。

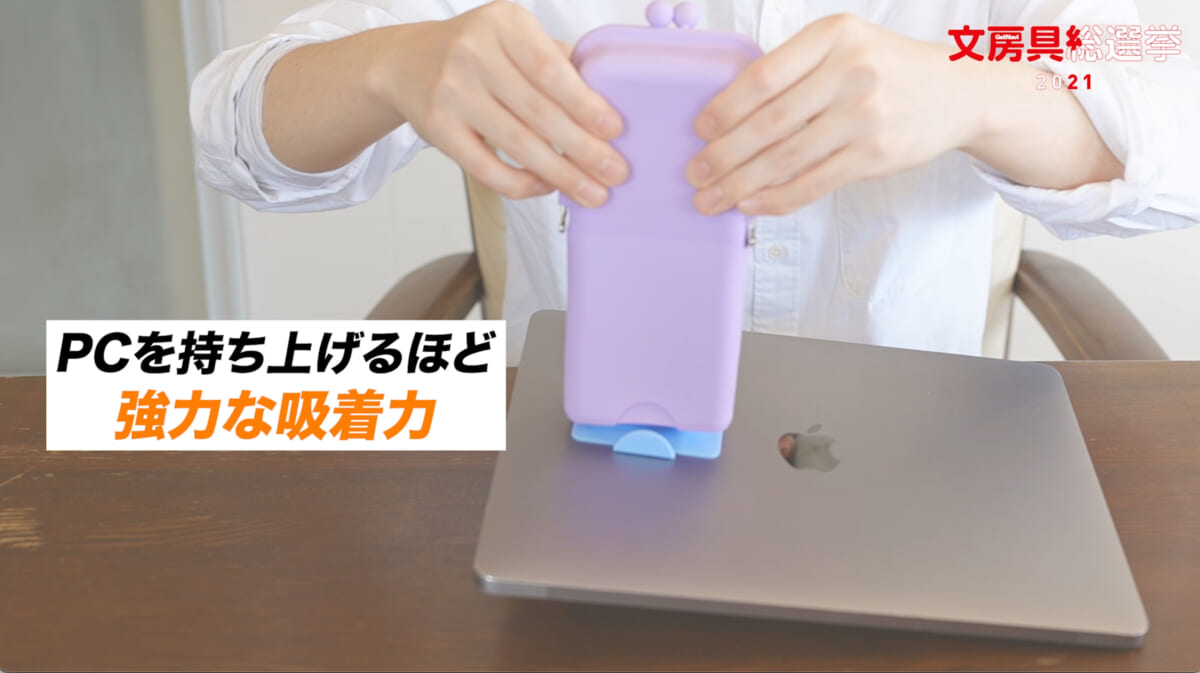

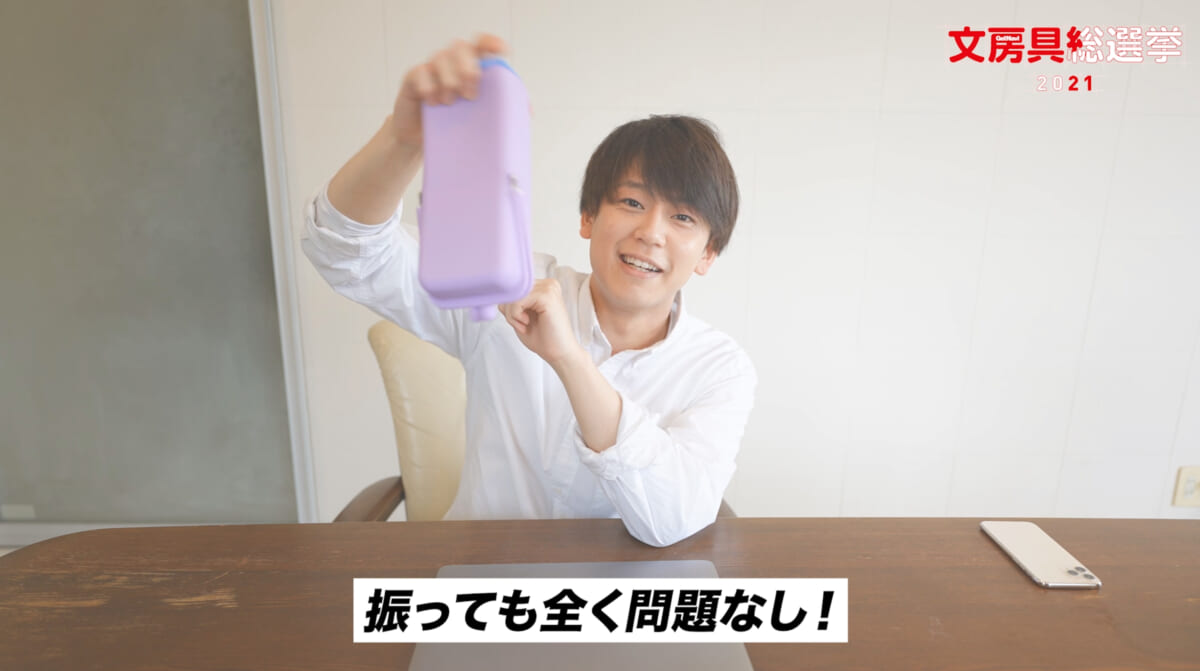

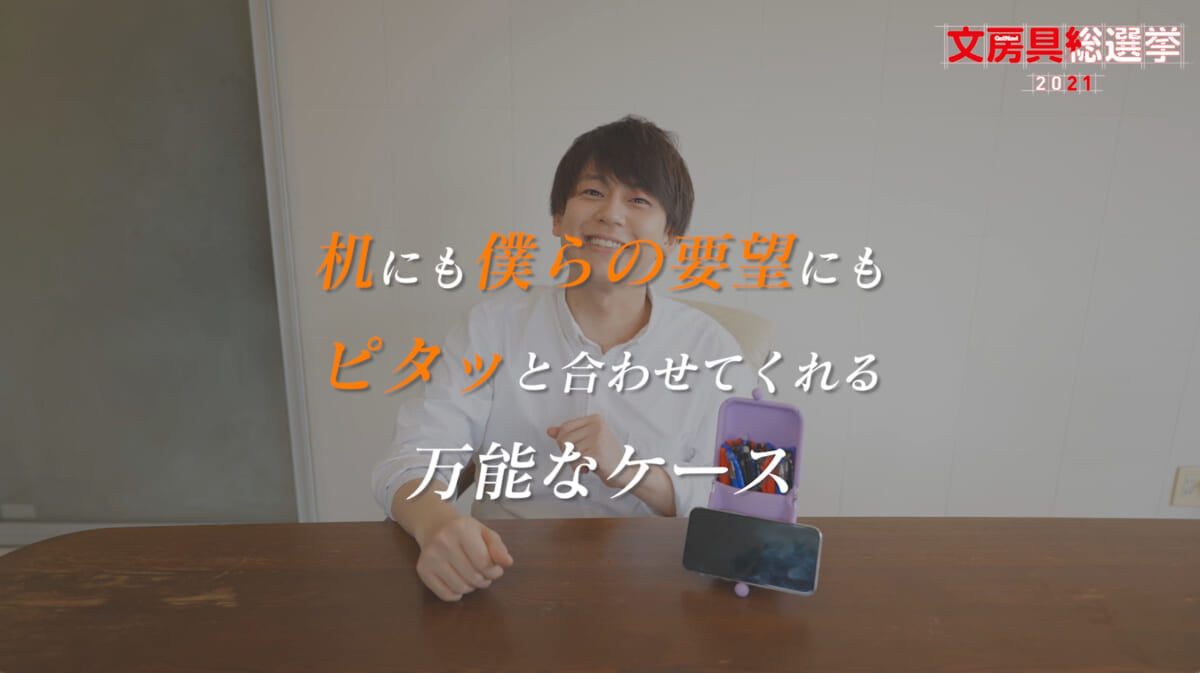

No.28

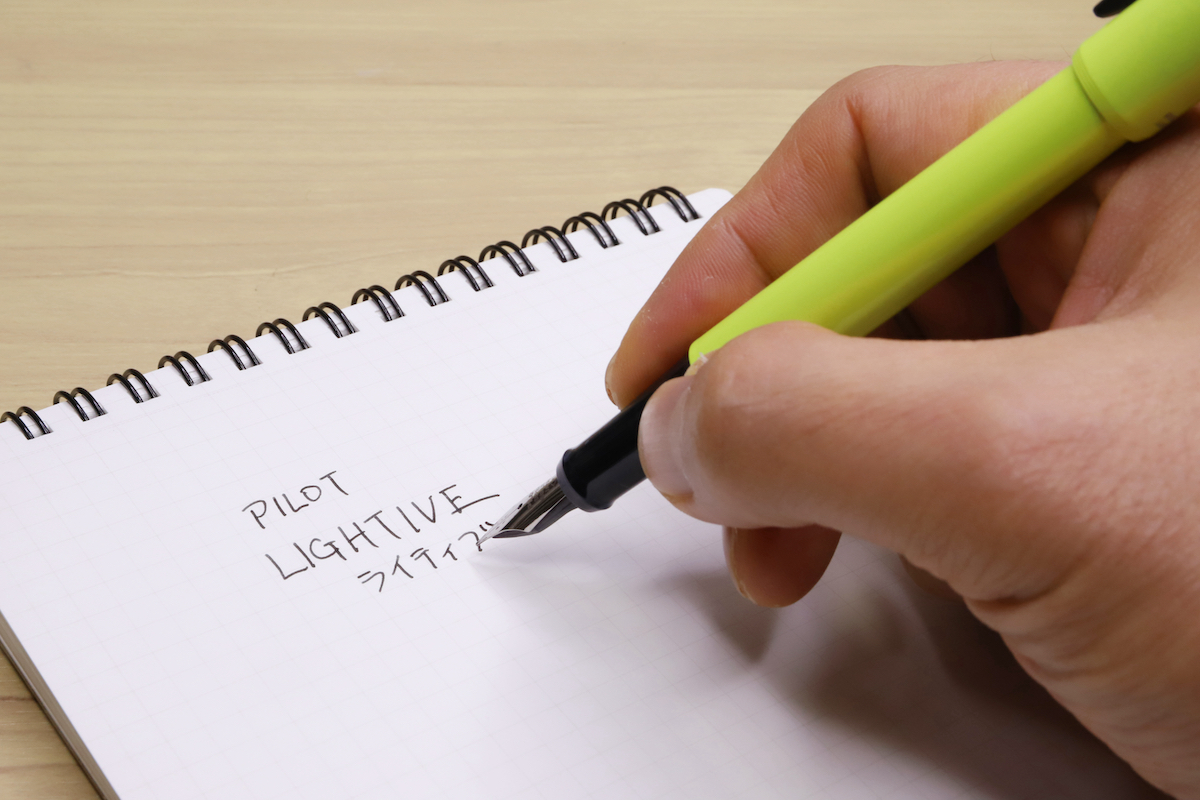

パイロット

オトバコ

2200円

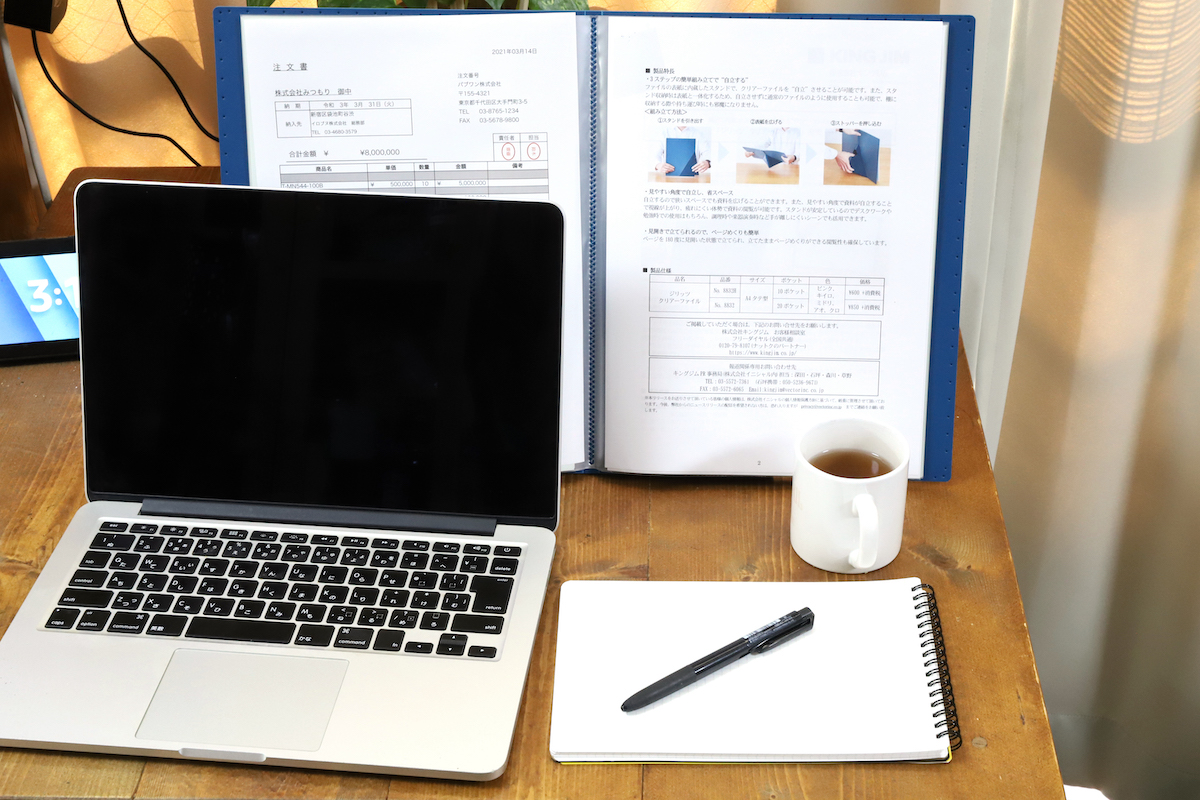

文房具とスマホをまとめられるペンケース。机の上に広げれば、ペン立て、ペントレイ、スマホスタンドとして活躍する。ワークスペースをすっきり片付けることが可能だ。

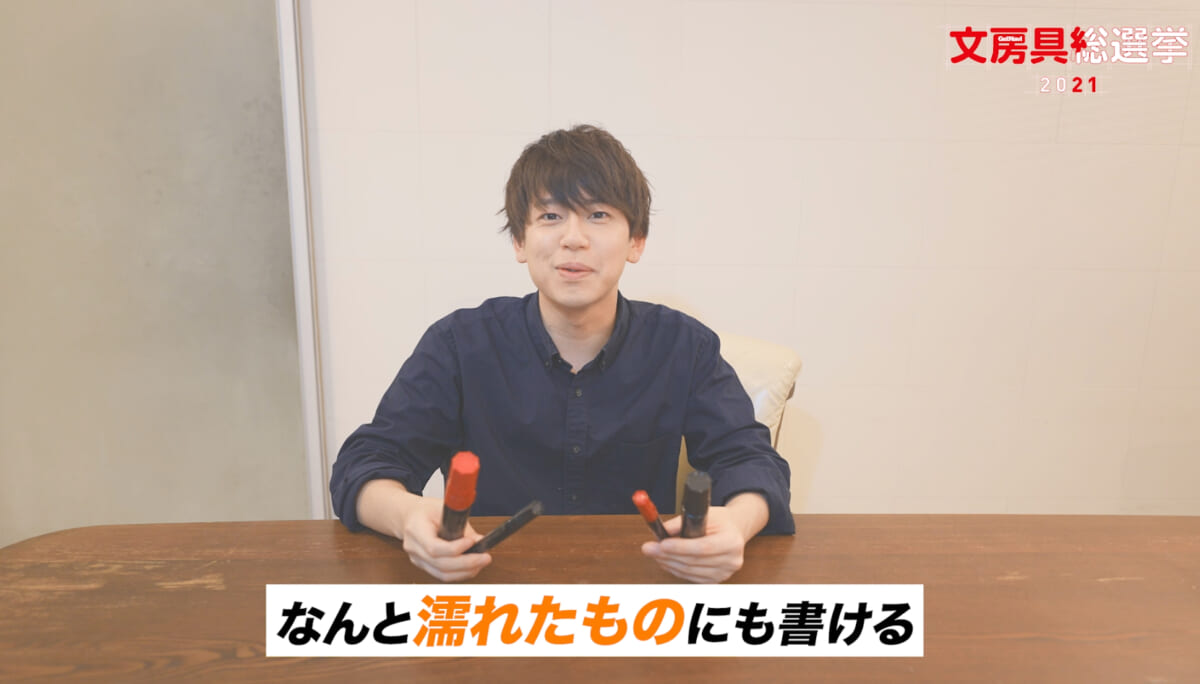

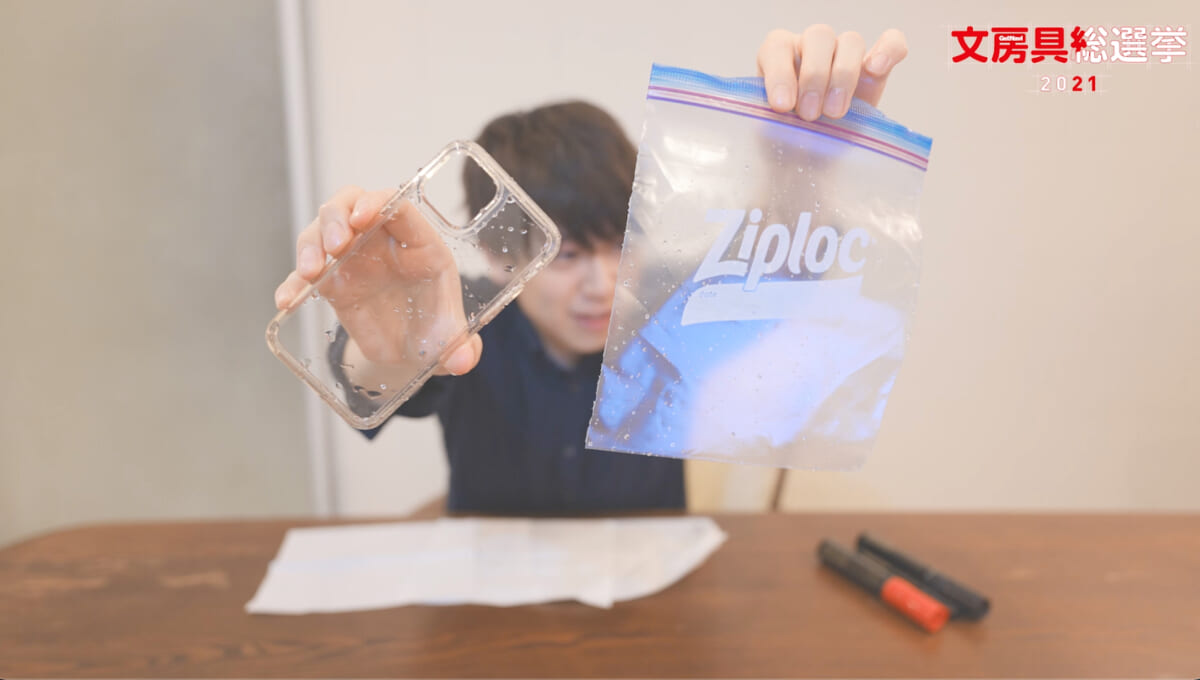

No.29

キングジム

クリアーファイル チャックタイプ

726円〜

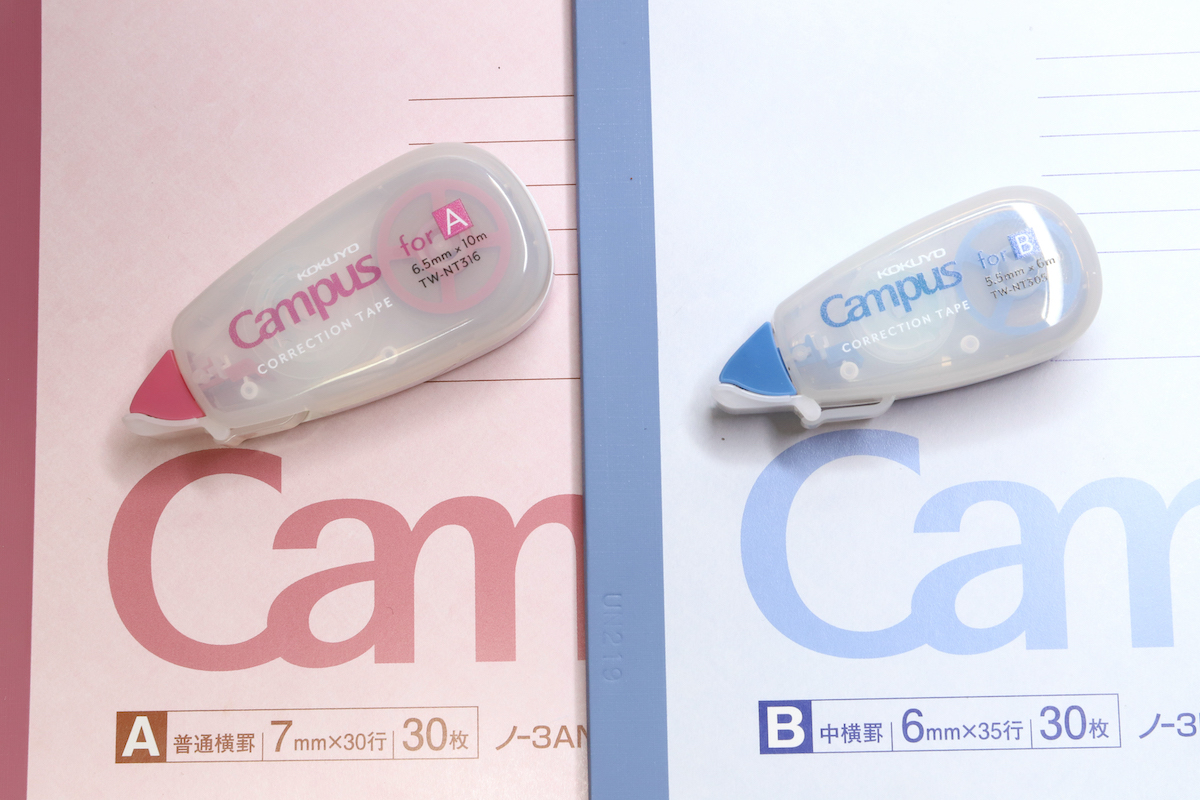

中身を水や汚れから保護し、収納物の落下を防げるチャック付きのファイル。雨の日や屋外での仕事でも安心して活用できる。開口部がサイドにあるため、大きな書類や冊子を収納しやすい。

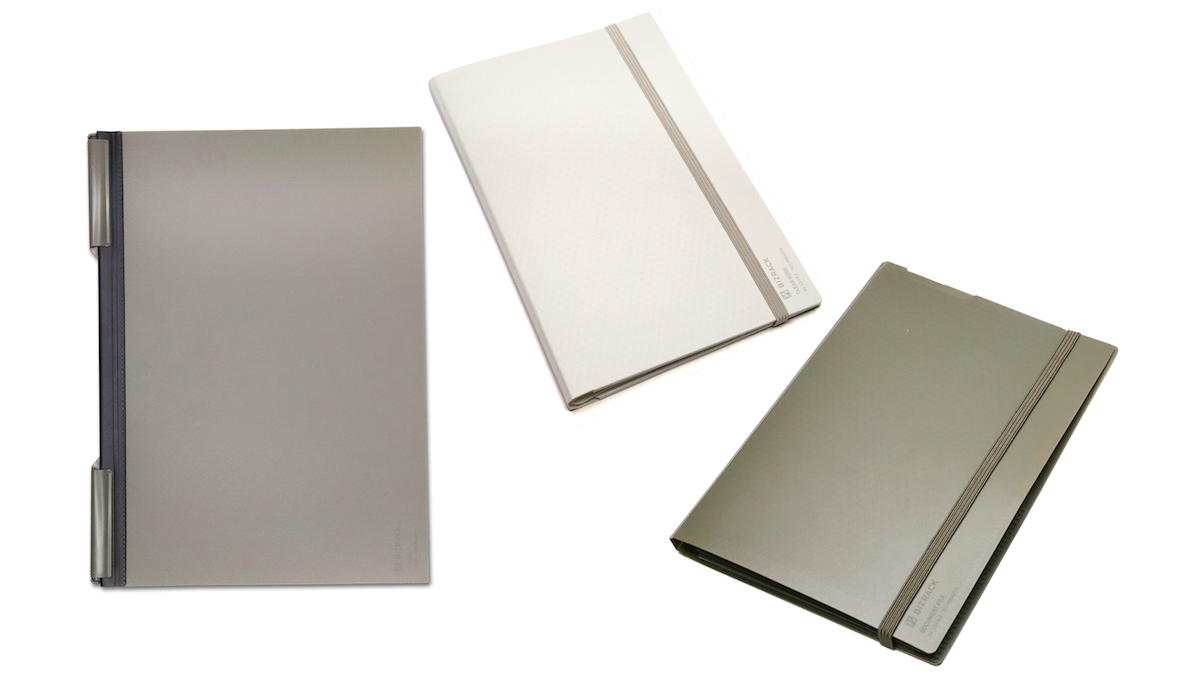

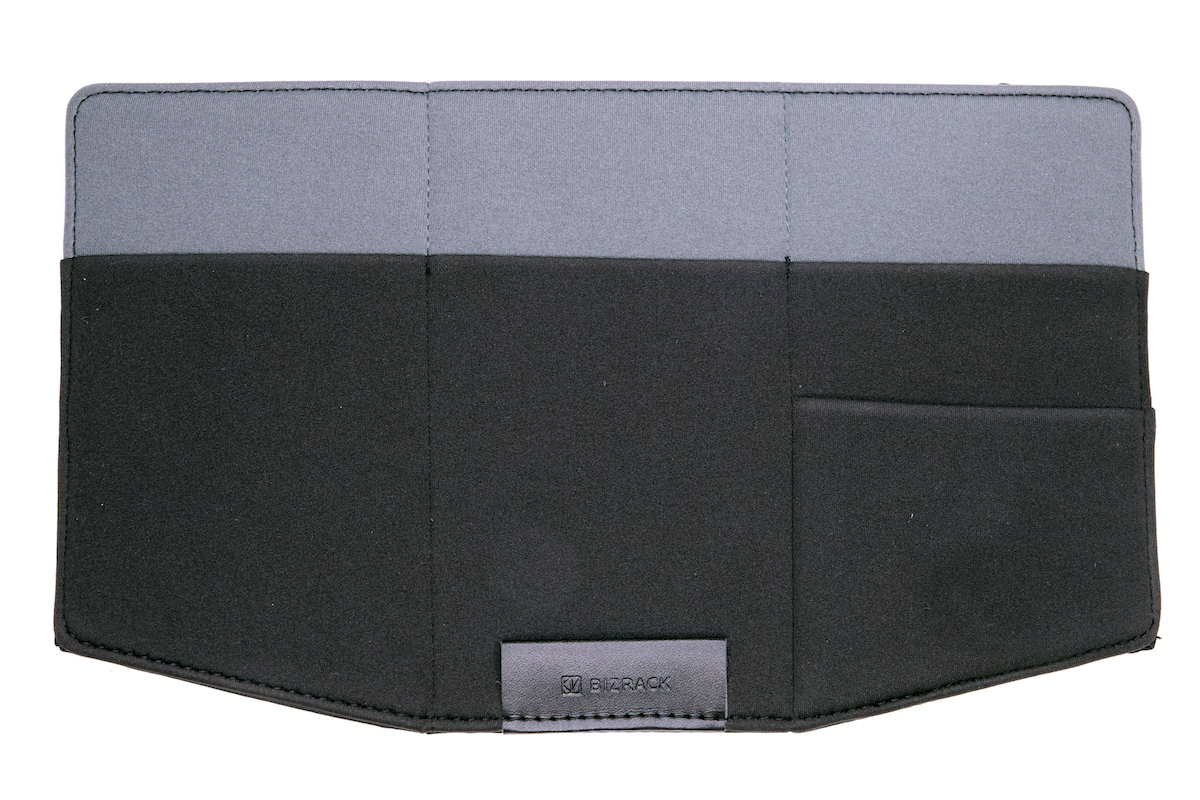

No.30

コクヨ

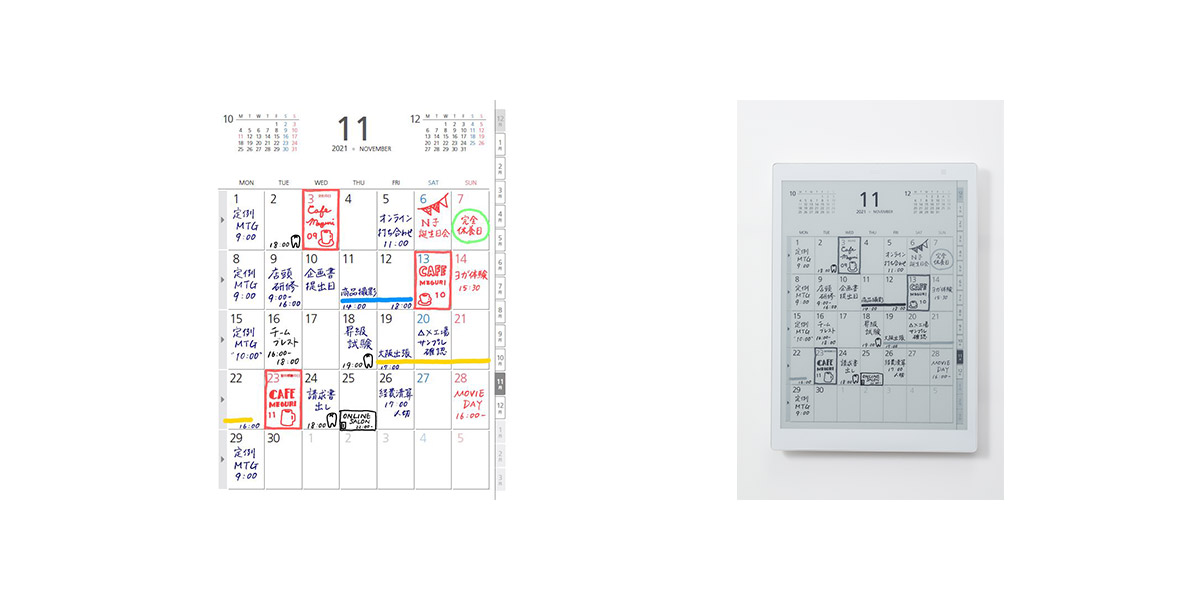

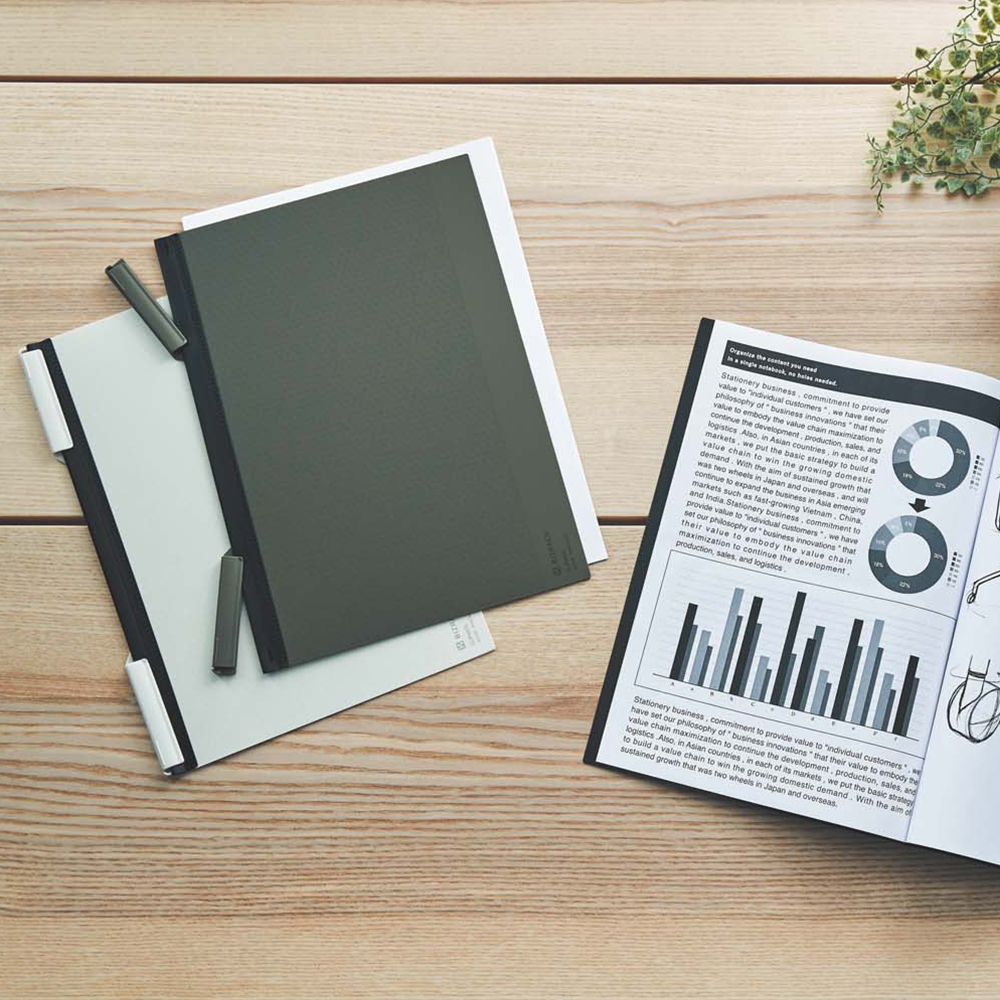

クリップノート〈BIZRACK〉

605円

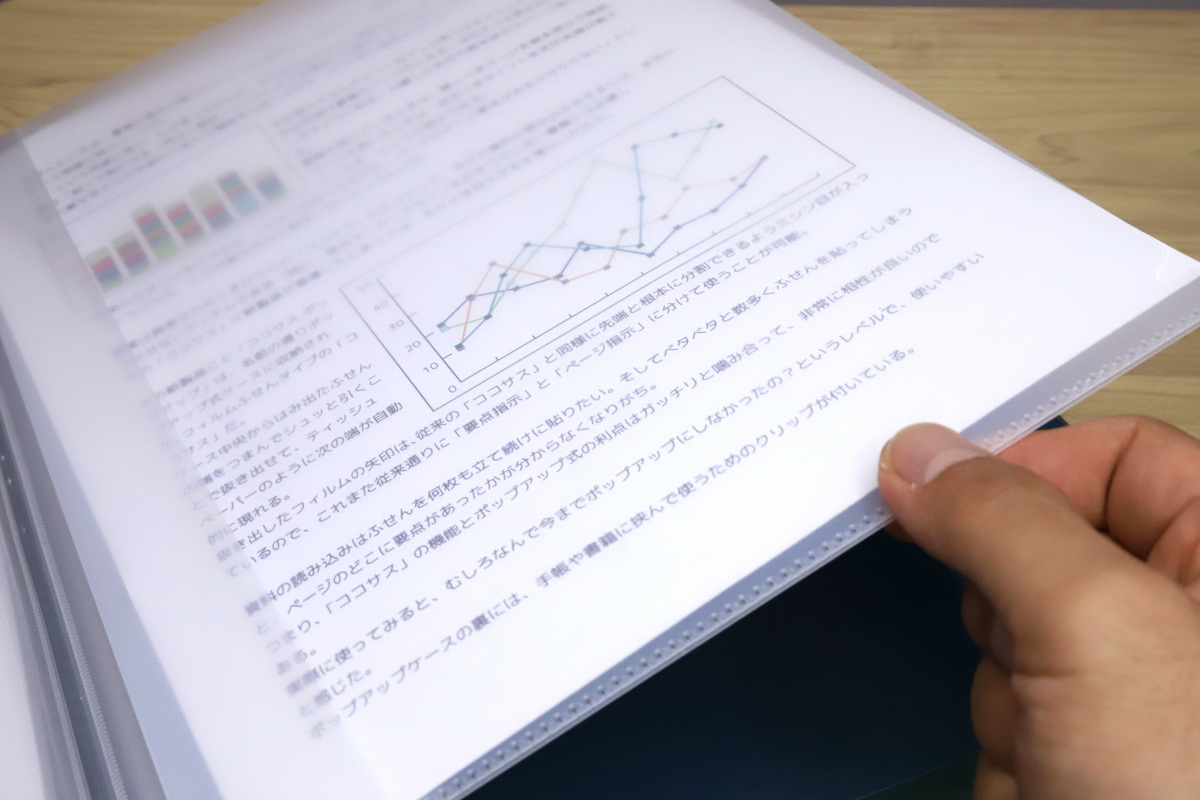

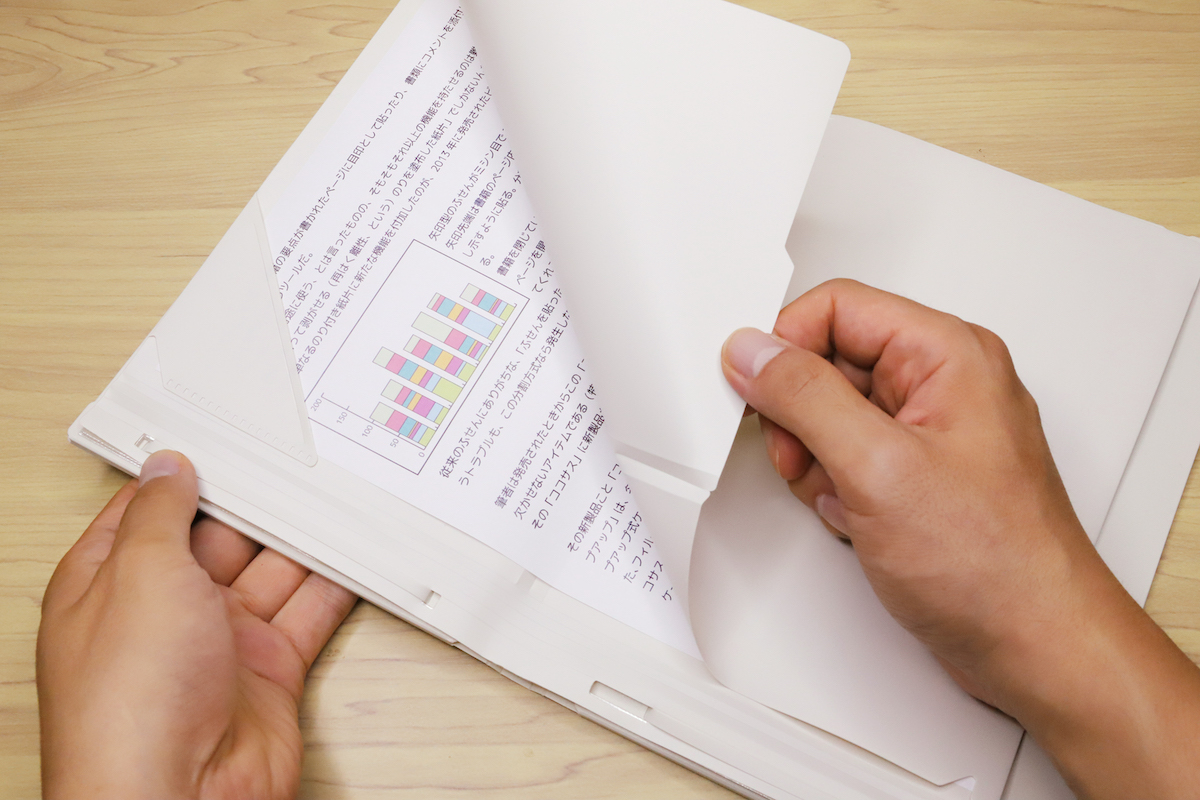

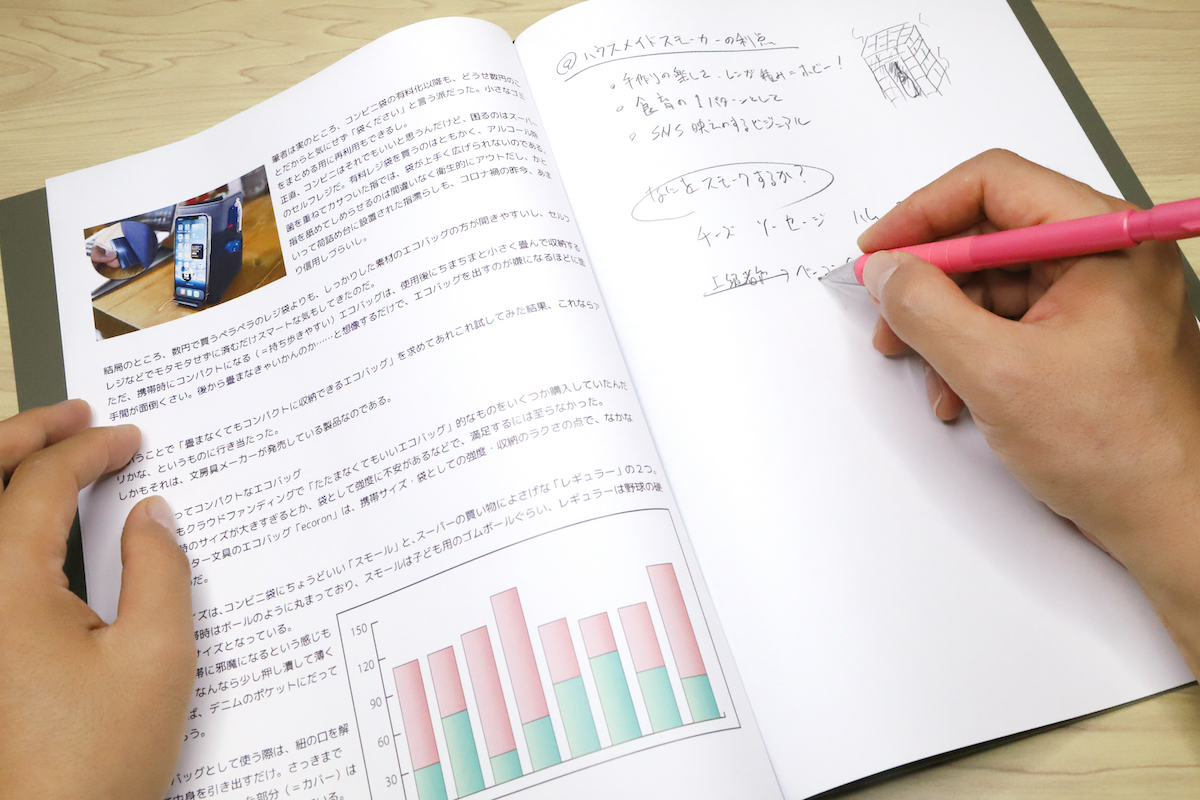

穴を開けずにコピー用紙や書類を綴じられる、開閉式クリップが付いたファイル。ノートのように、綴じたままでもページをめくったり書き込んだりできる。薄型で持ち運びしやすい。

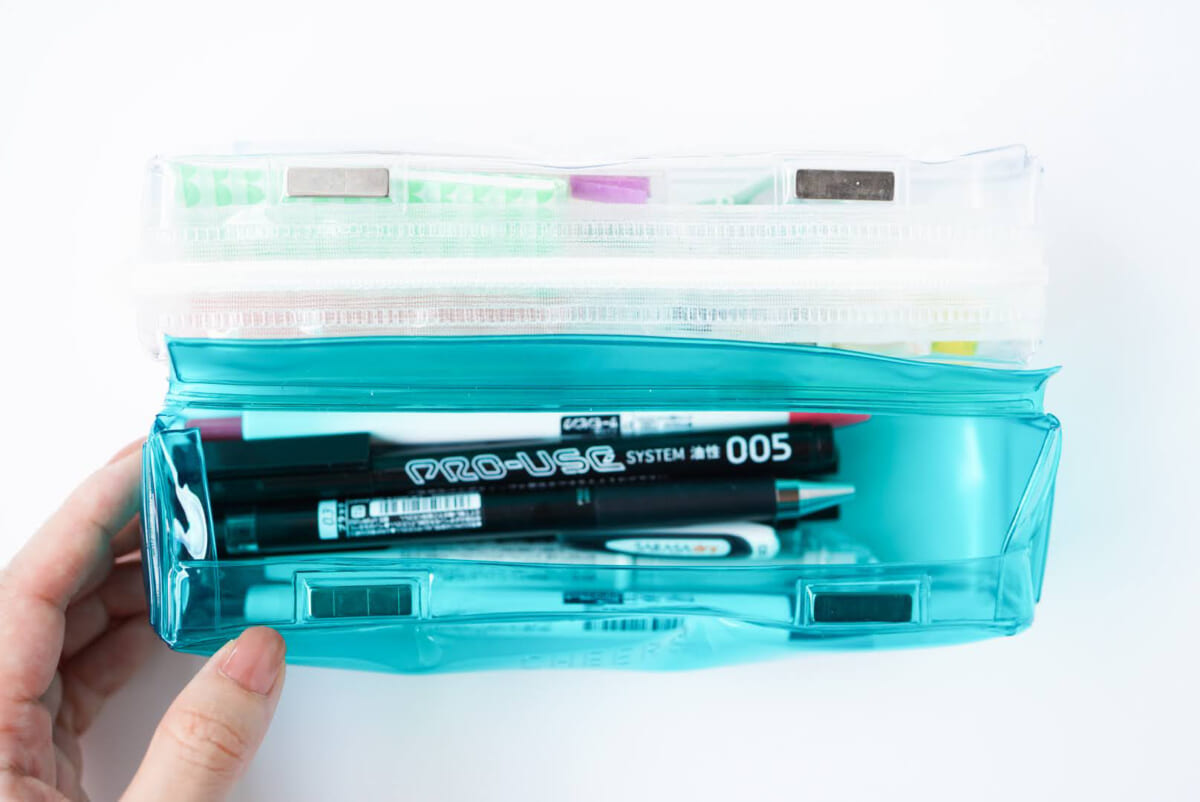

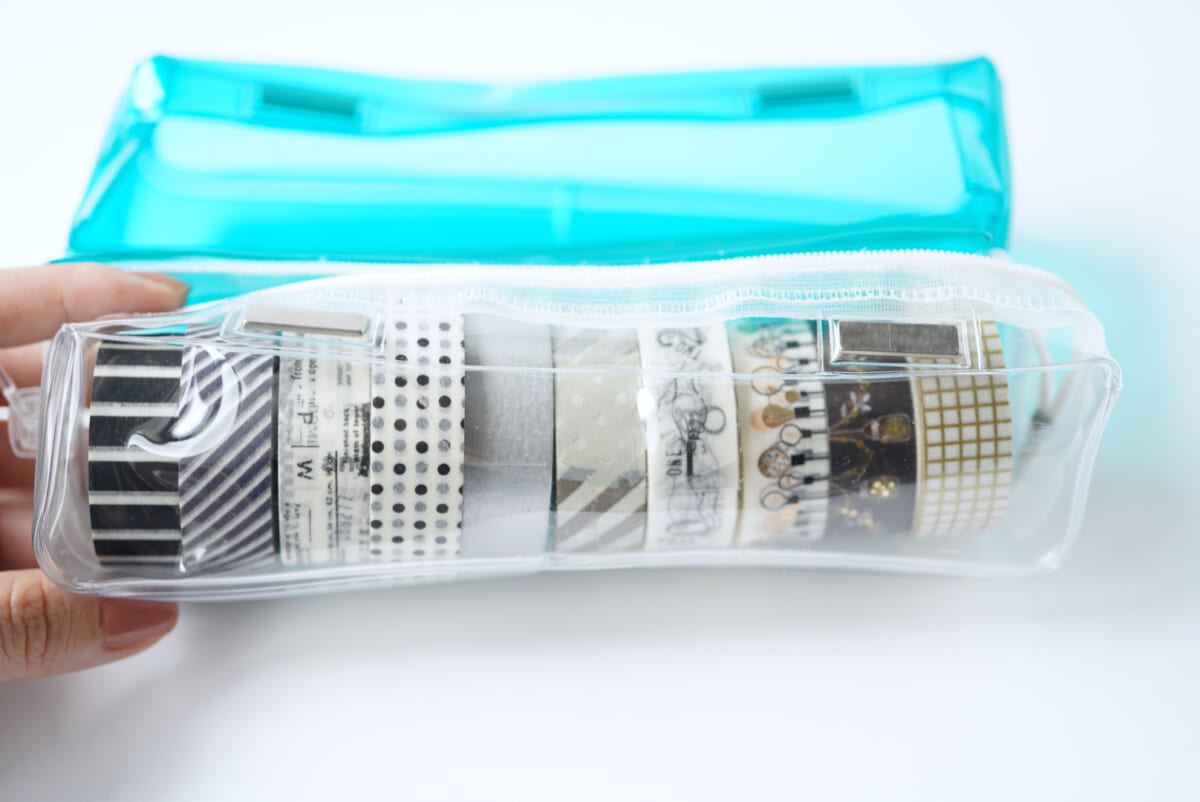

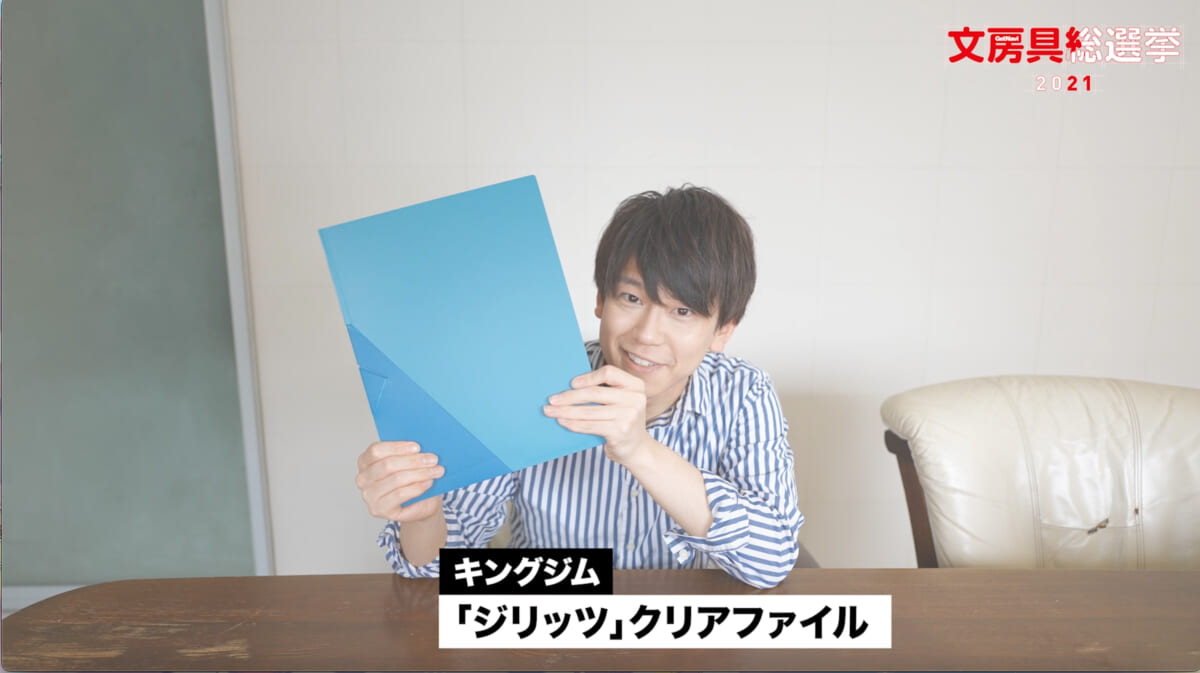

No.31

キングジム

チアーズ ツインペンケース

1375円

中身を分類しやすい2部屋構造のペンケース。部屋ごとに開口部の形が異なり、小物を入れやすいファスナータイプと、ペンを出し入れしやすいオープンタイプがある。ポップなカラーも人気。

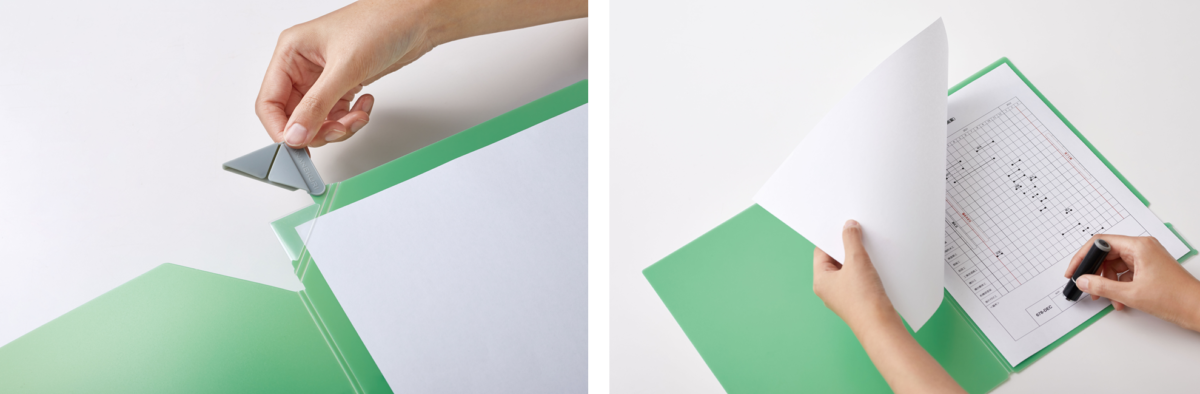

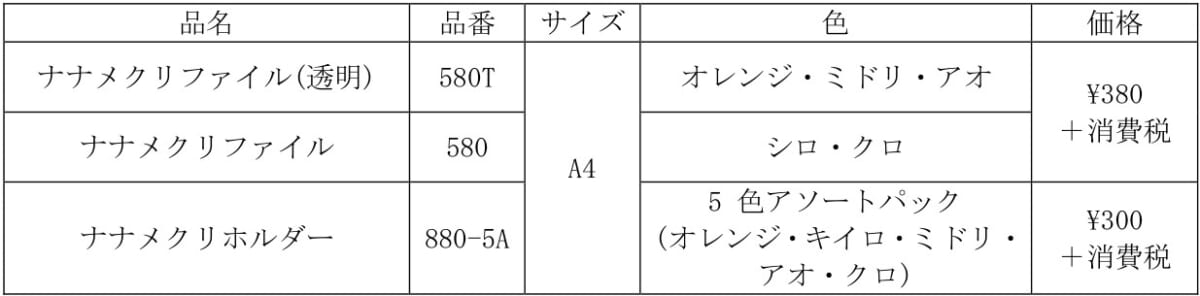

No.32

キングジム

ナナメクリ

330円(ホルダー5P アソート)、418円(ファイル)

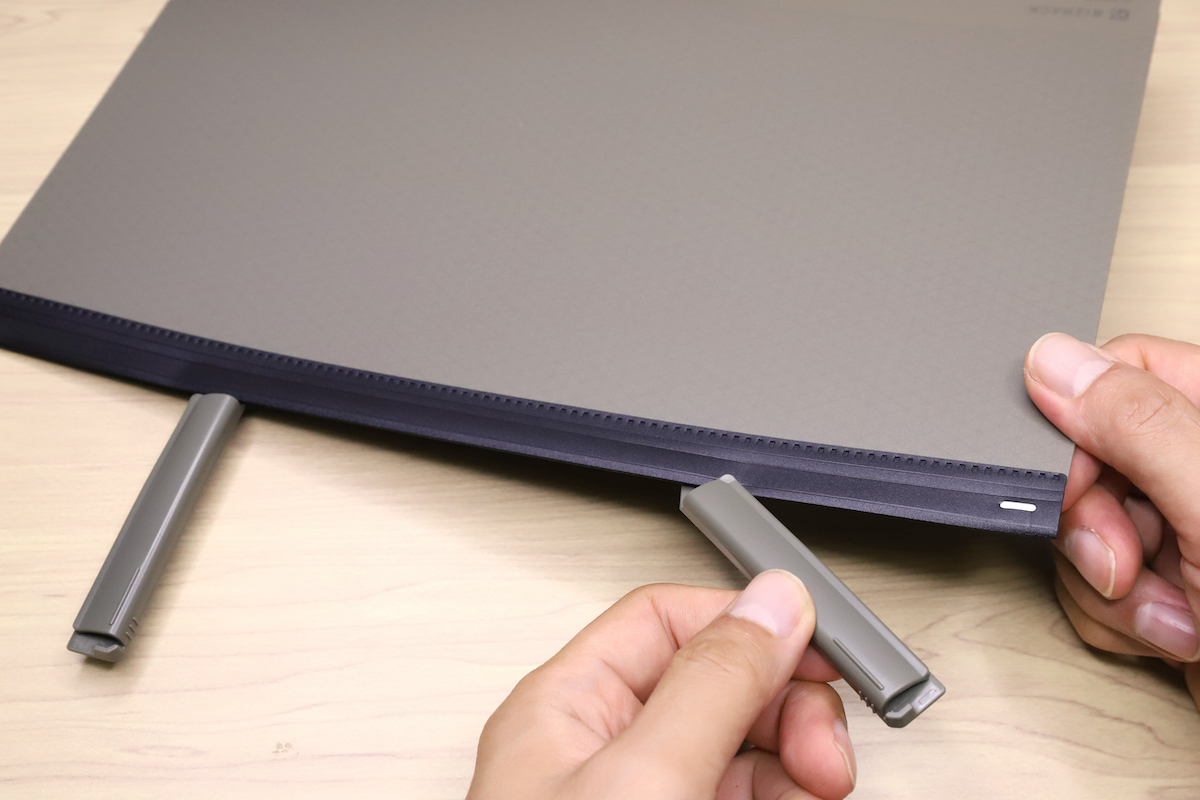

ホチキス留めした資料のように、書類を斜めにめくりながら閲覧できるファイル。書類を角にあるストッパーに挿し込んで固定するタイプと、クリップで固定するタイプの2種類展開だ。

No.33

サンスター文具

ファイルバッグ PAAT

1100円(A5サイズ)、1320円(A4サイズ)

マグネット製のダブルフラップを備え、“パッと”一瞬で開くことができるファイル。収納口が大きく開き、中身の出し入れがしやすい。芯材入りで、紙類を折ることなく持ち歩ける。

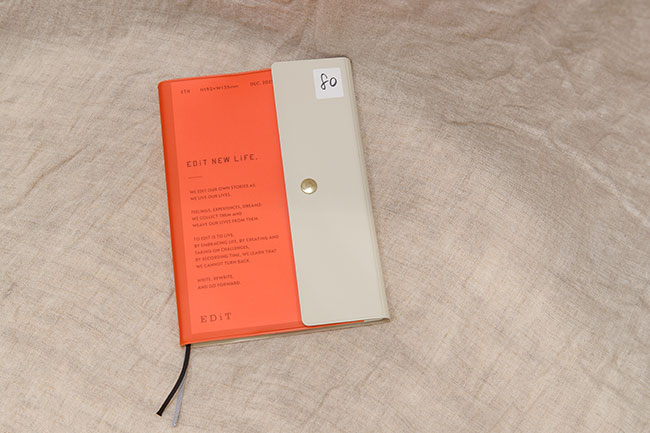

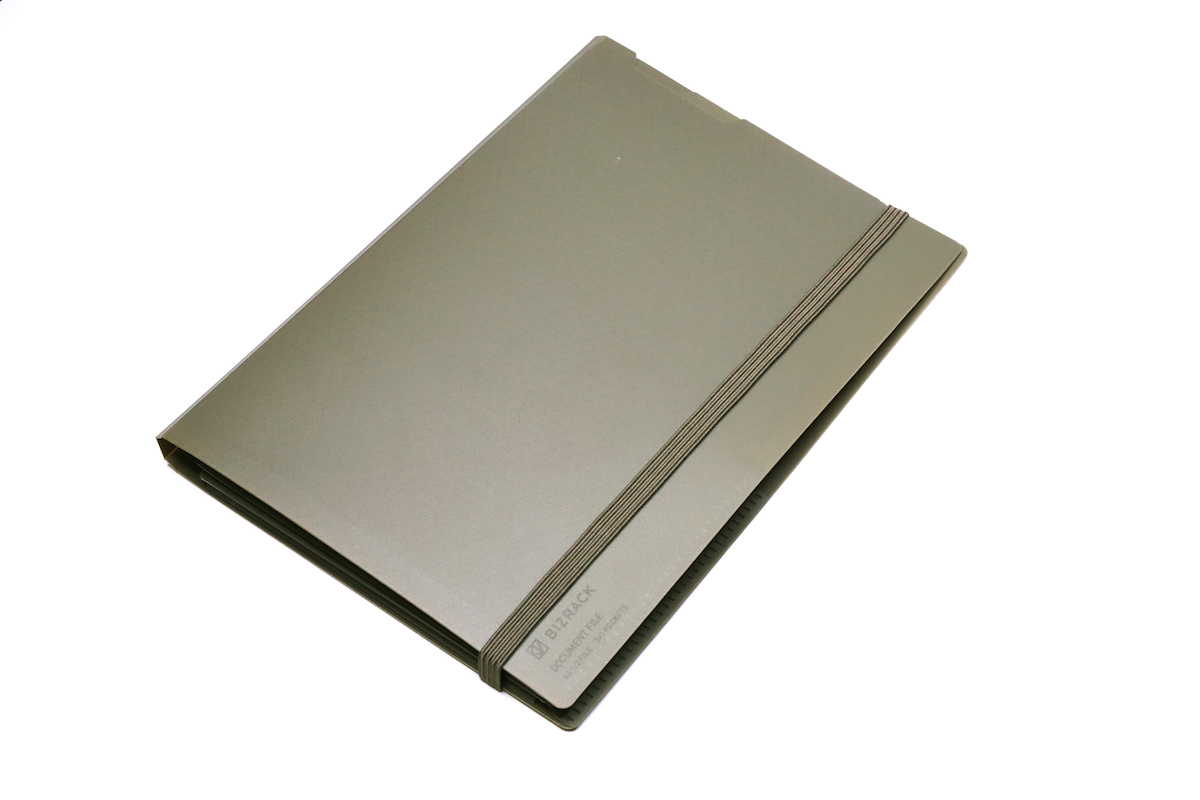

No.34

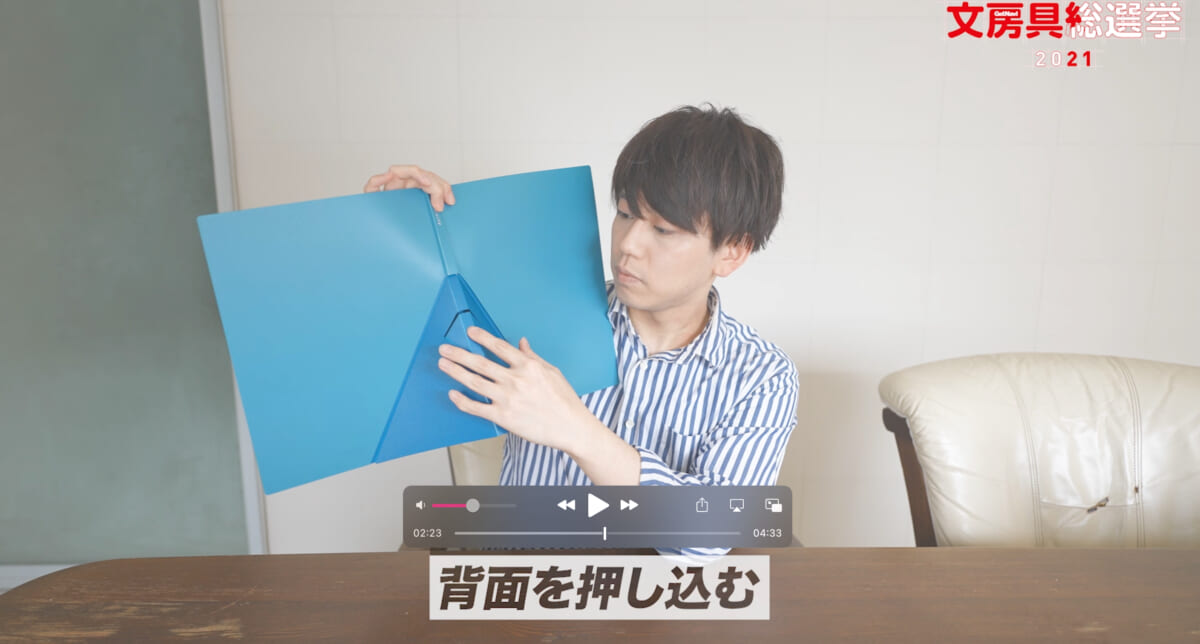

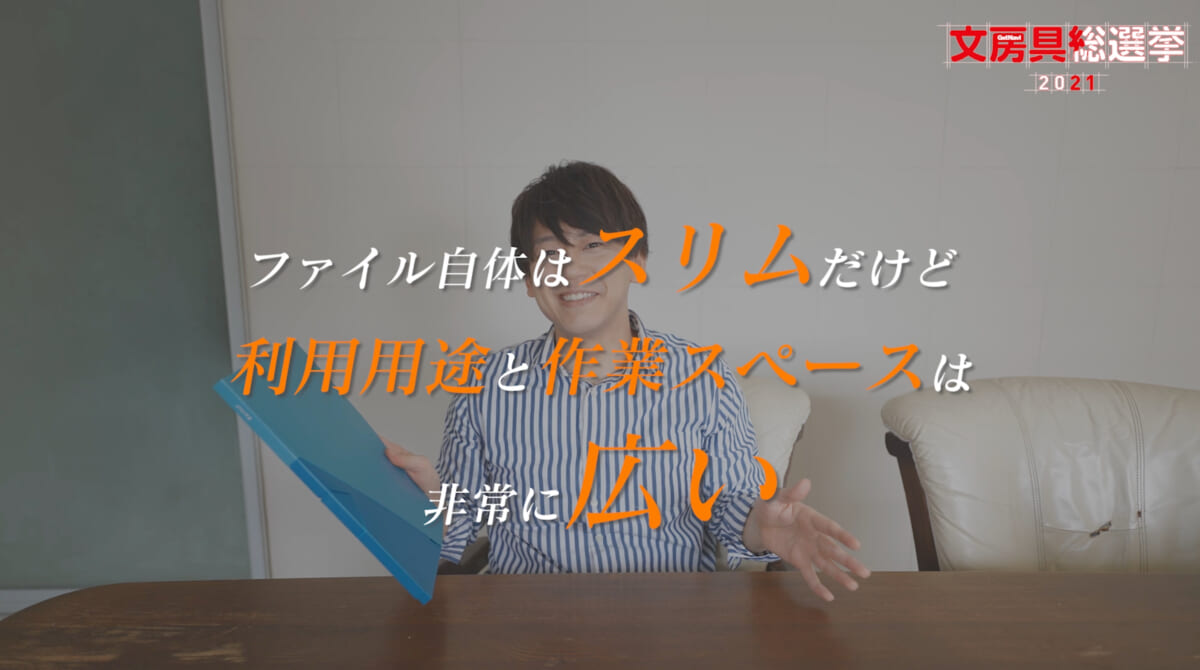

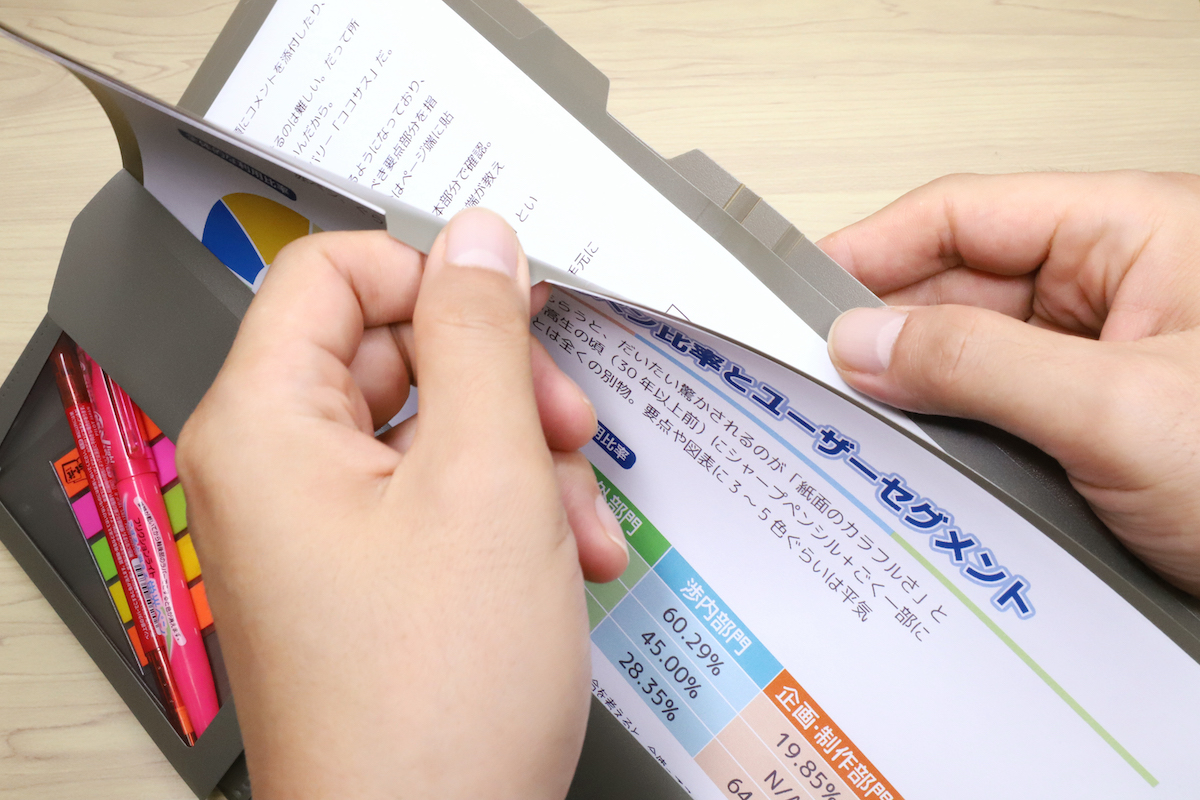

コクヨ

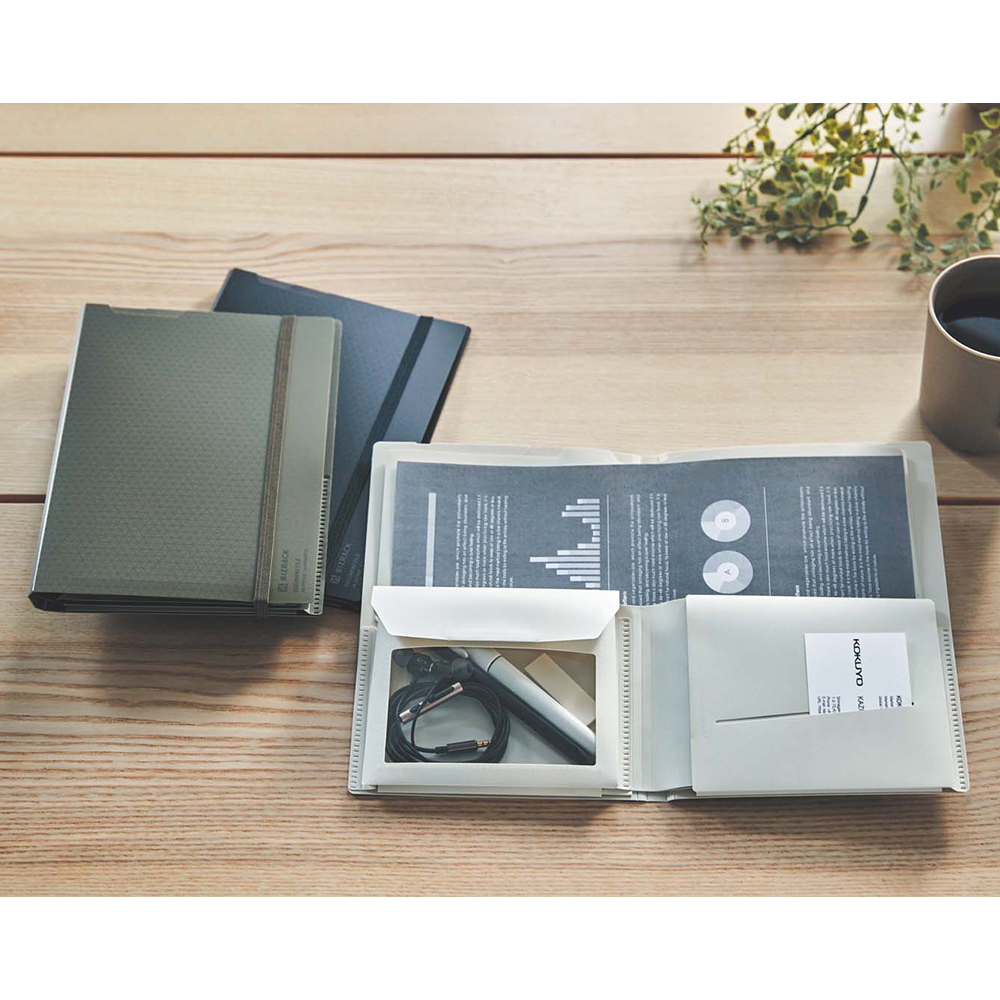

2つ折りクリヤーブック〈BIZRACK〉

660円

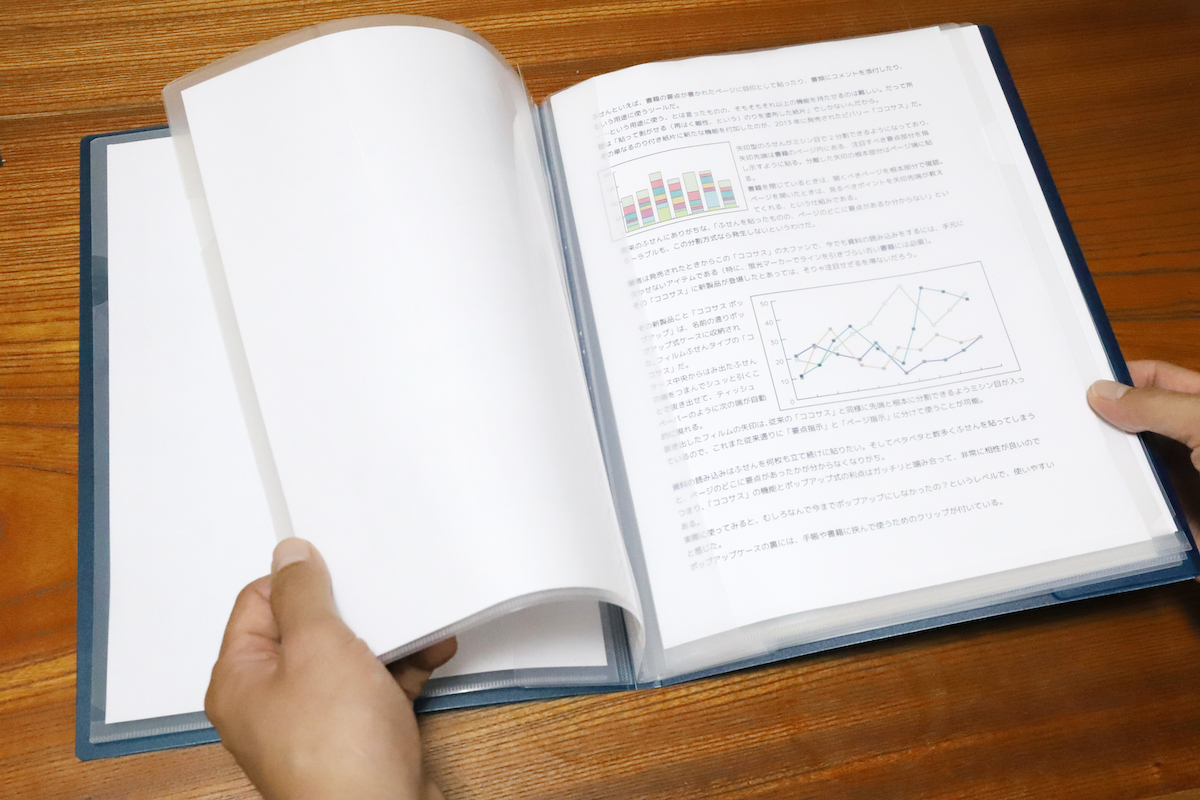

A4サイズの書類をA5サイズで持ち歩ける、2つ折りタイプのファイル。開くとA4サイズに広がり、書類を閲覧しやすい。書類の入れ口がサイドにあり、口が広いため出し入れがスムーズだ。

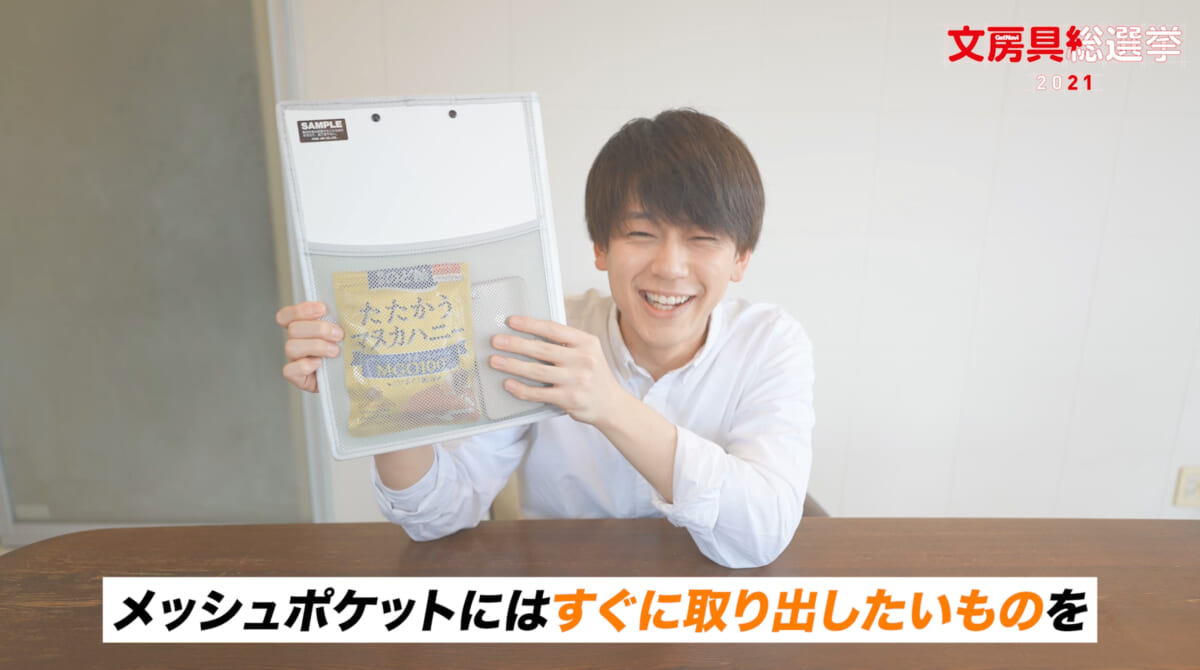

No.35

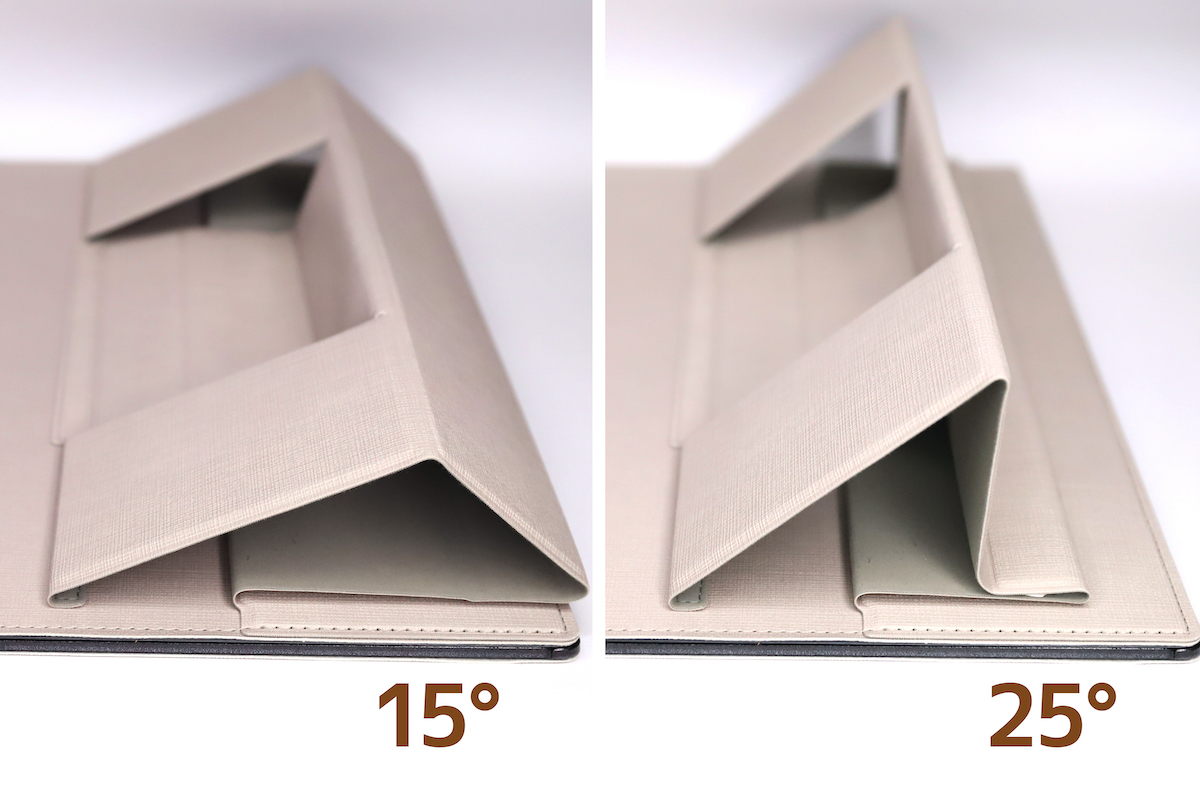

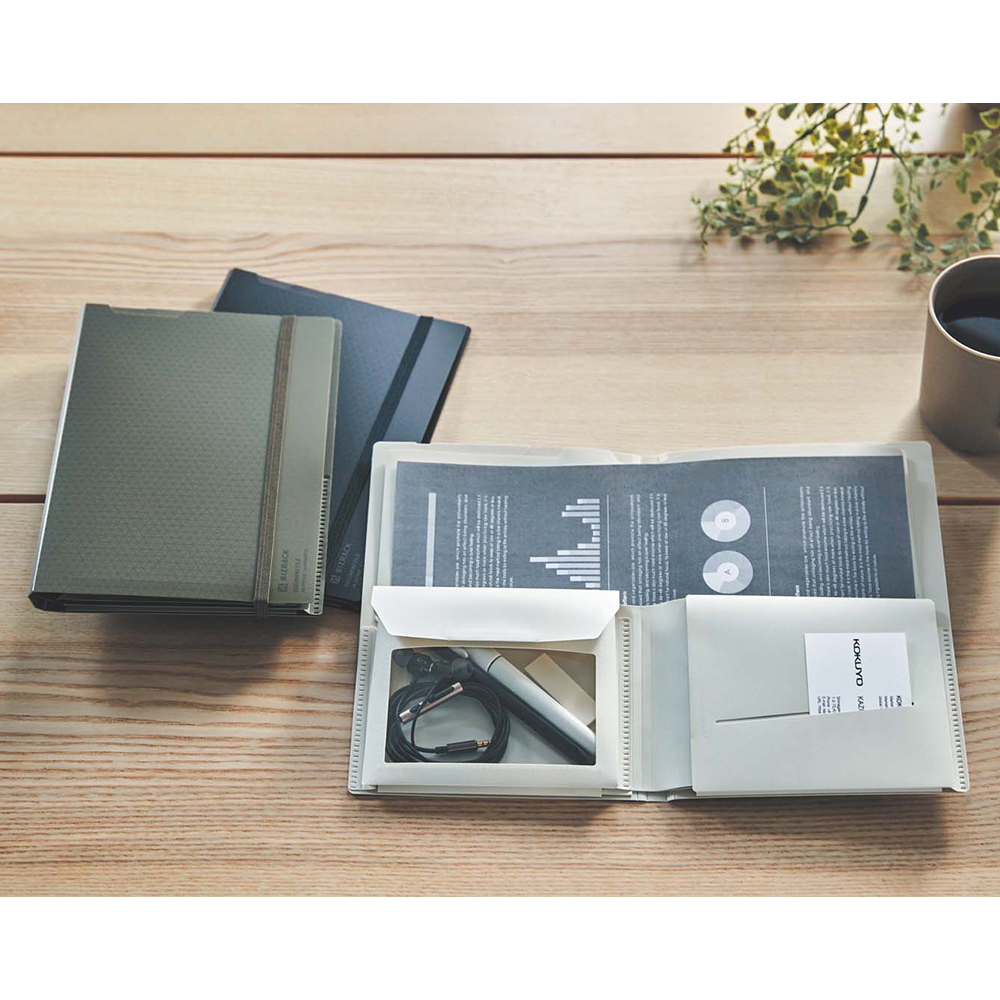

コクヨ

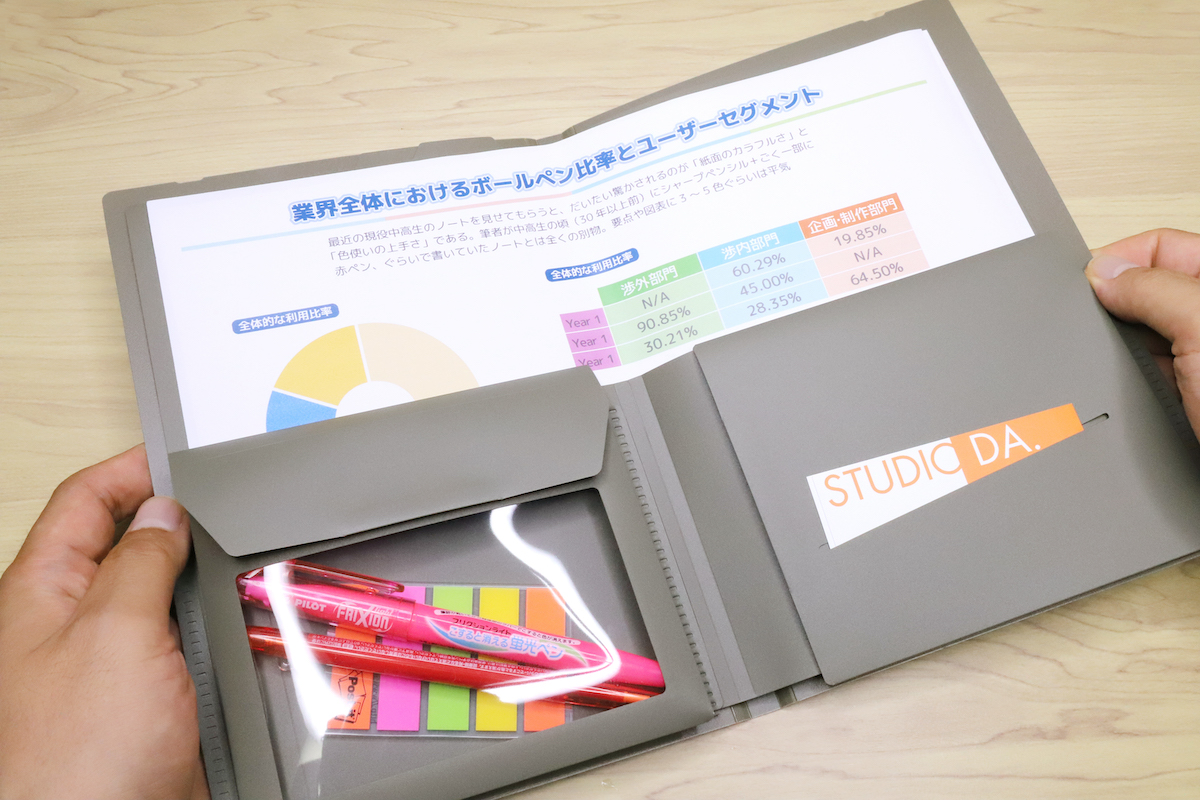

2つ折りドキュメントファイル〈BIZRACK〉

770円

A4サイズの書類と小物が入る、2つ折りのファイル。書類を3つに分類できるインデックス付きファイルと、小物を入れられるポケット、名刺などを挿し込めるスリットが付いている。

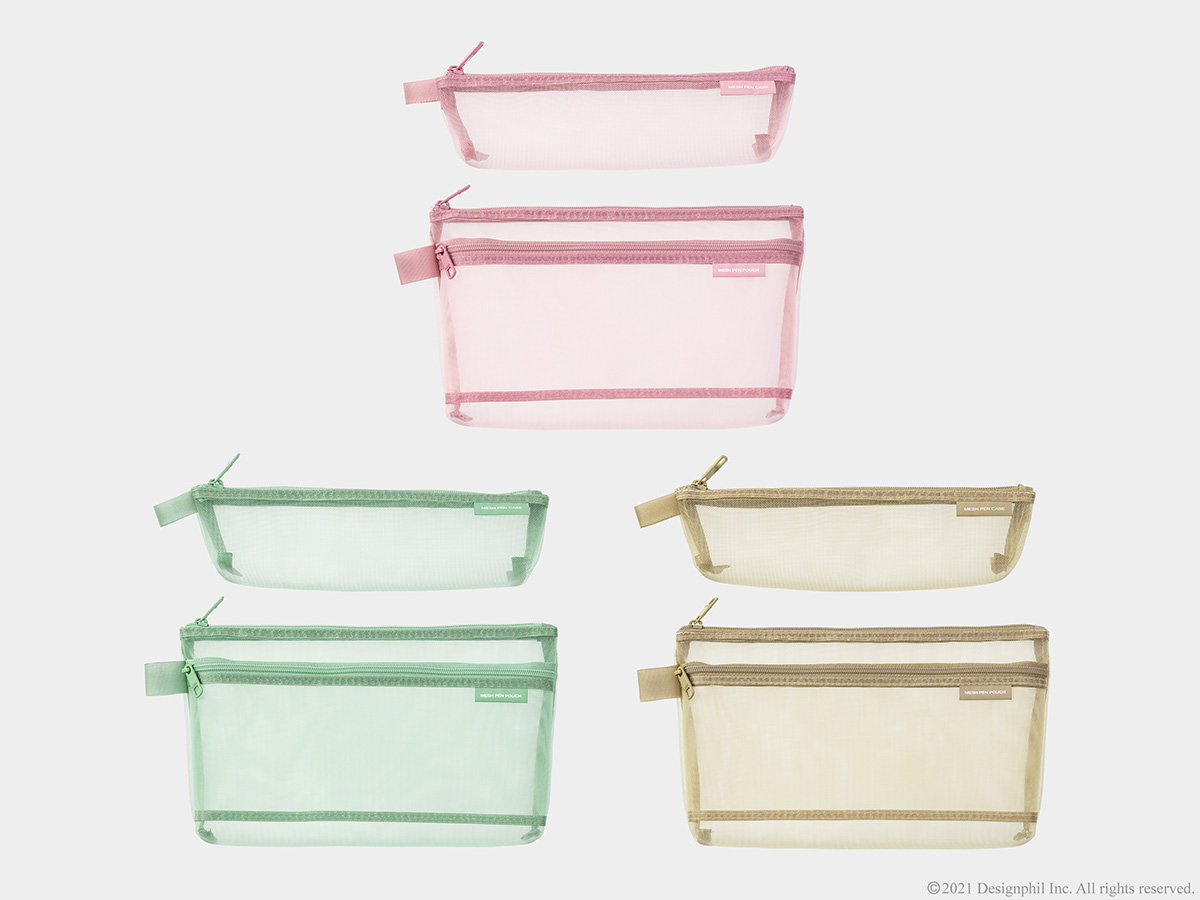

No.36

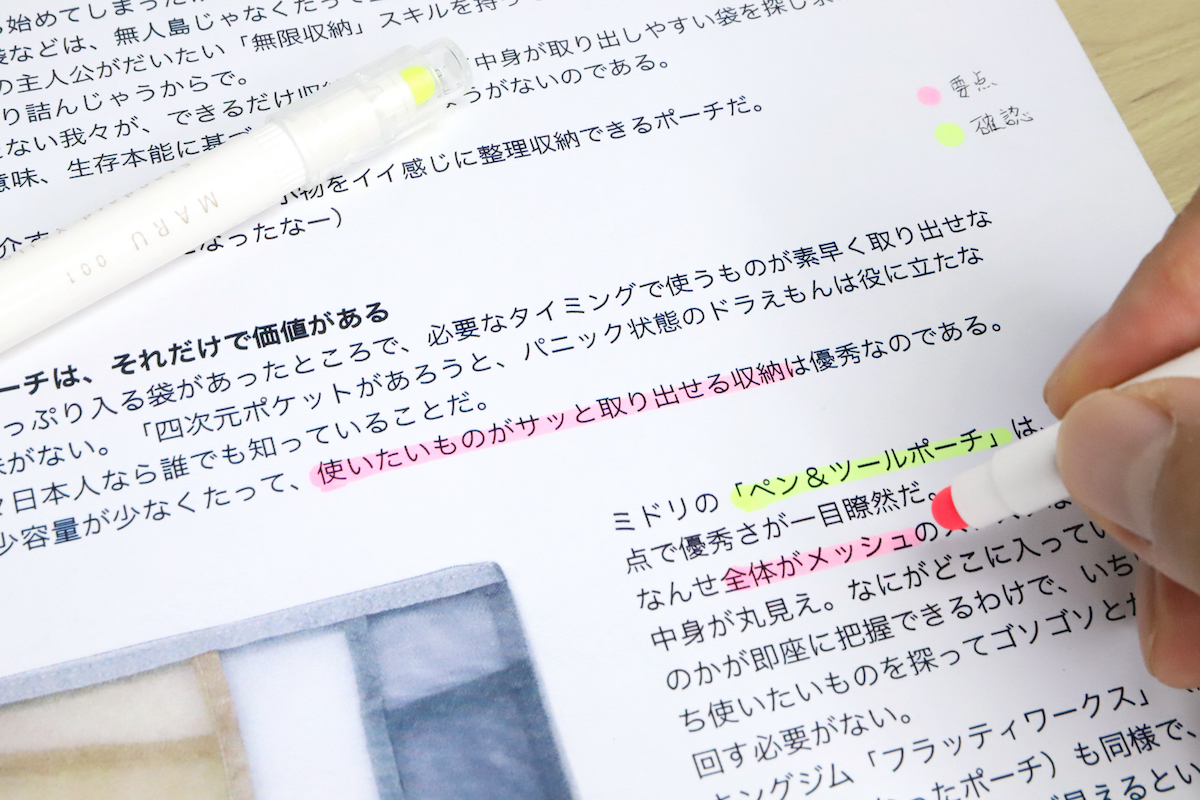

ミドリ

ペン&ツールポーチ マチ付

968円

色とサイズが異なる2つの内ポケットを備えたマチ付きポーチ。内ポケットの開口部が斜めになっており、中に入れた小物にも指が届きやすい。メッシュ素材で中が見えるのもうれしい。

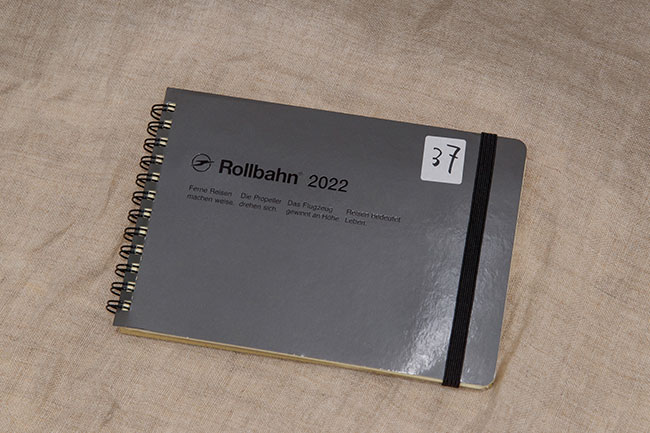

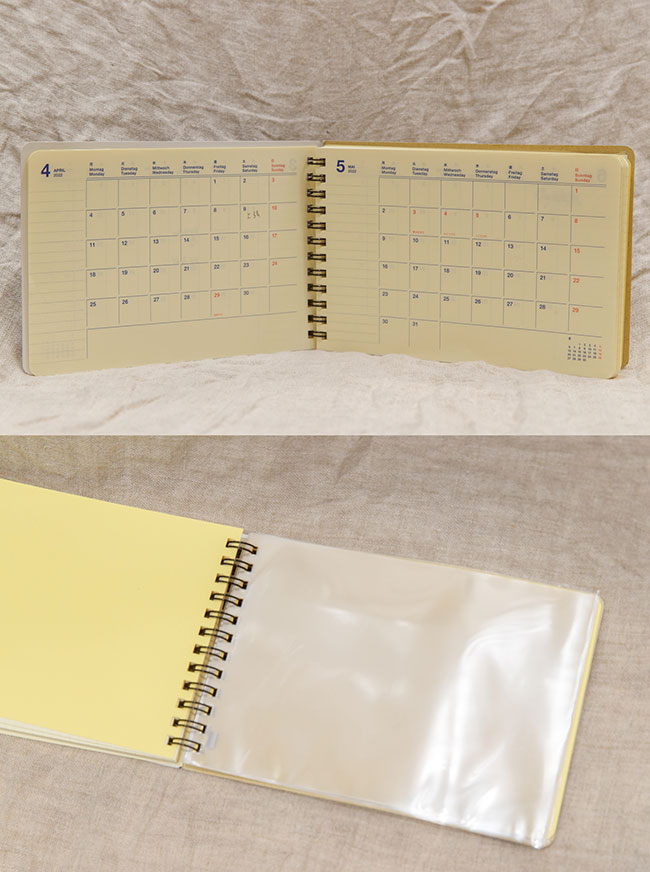

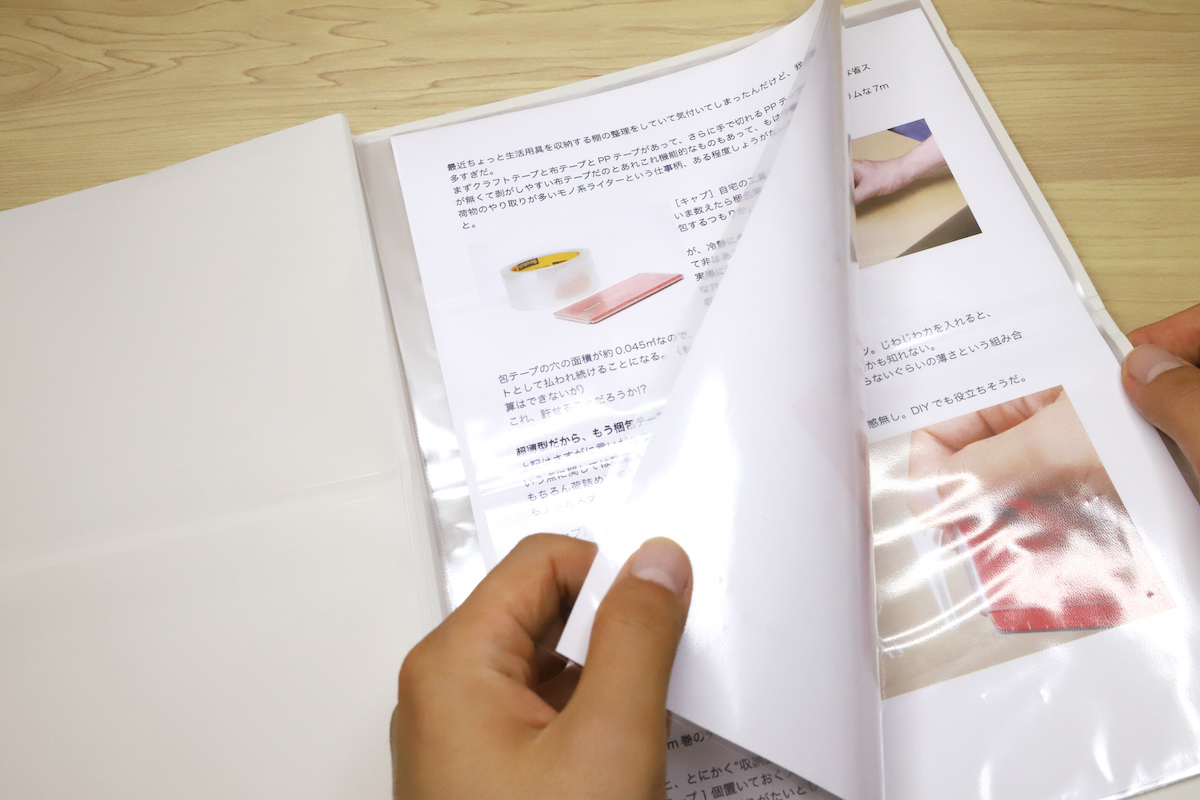

No.37

キングジム

ホルサック クリアーホルダーファイル

550円(6枚収納タイプ)、726円(12枚収納タイプ)

市販のクリアーホルダーを冊子状に綴じられるファイル。綴じるときはホルダーをストッパーに挿し込むだけ。ホルダーの開口部を塞がない設計のため、綴じたままでも中の書類を取り出せる。

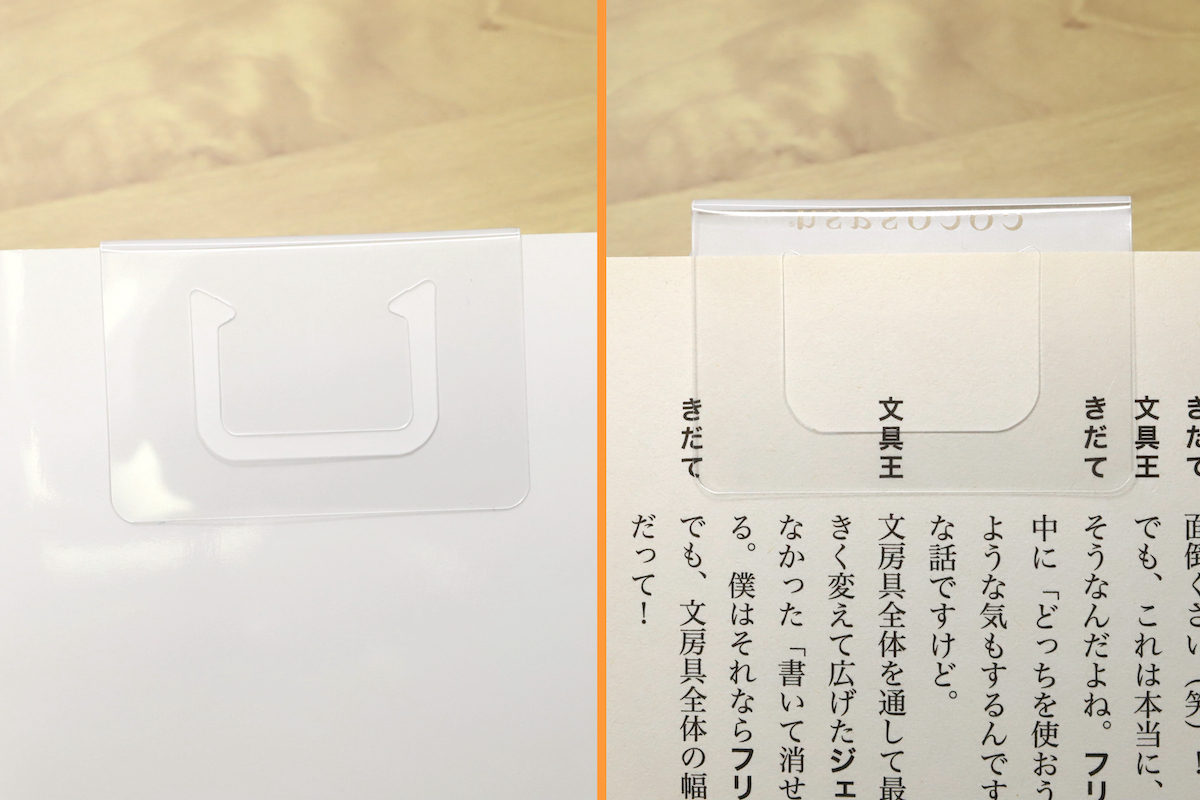

No.38

LIHIT LAB.

マグネットフレーム

275円

A4サイズの書類や写真をスチール面などに掲示できるマグネット式のフレーム。3辺にマグネットを搭載し、空いている辺から書類を出し入れする。書類を水や汚れから守れる。

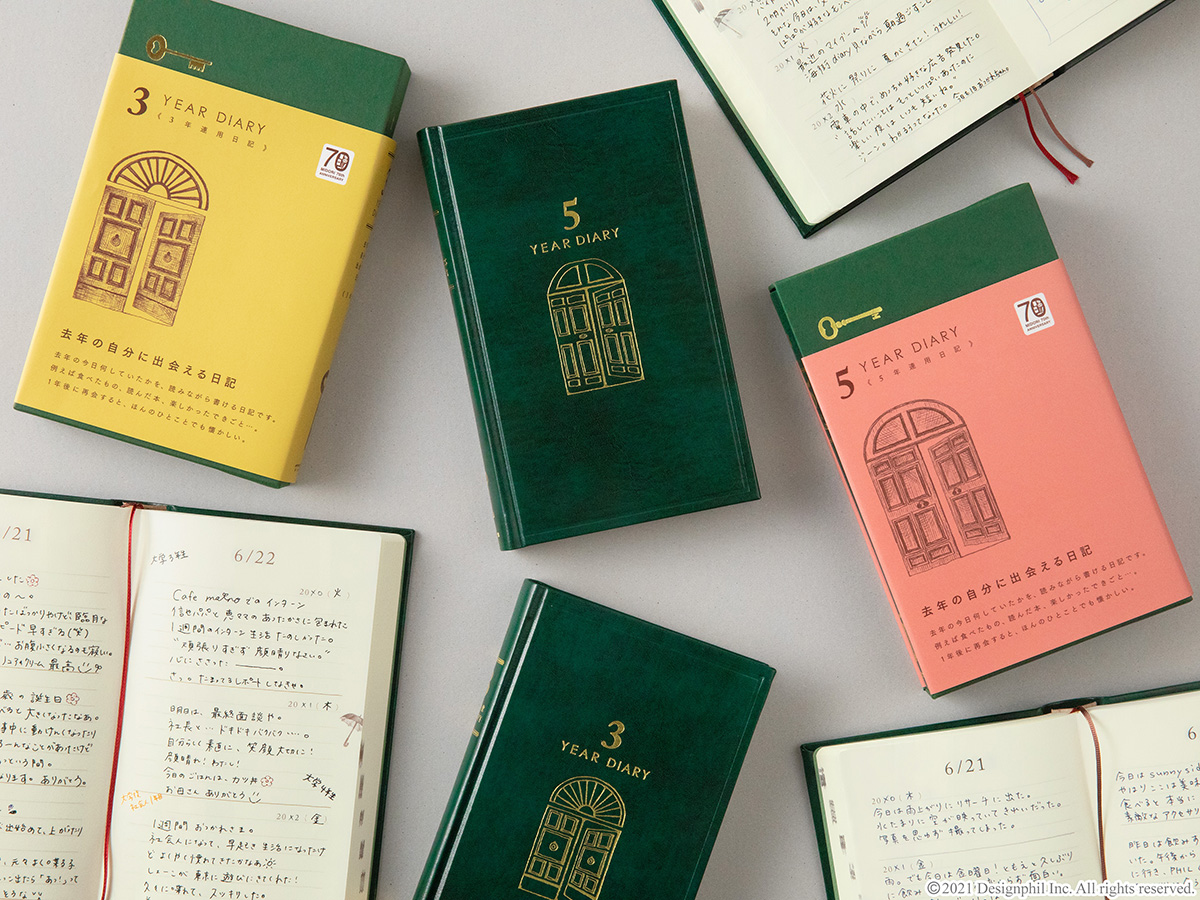

No.39

キングジム

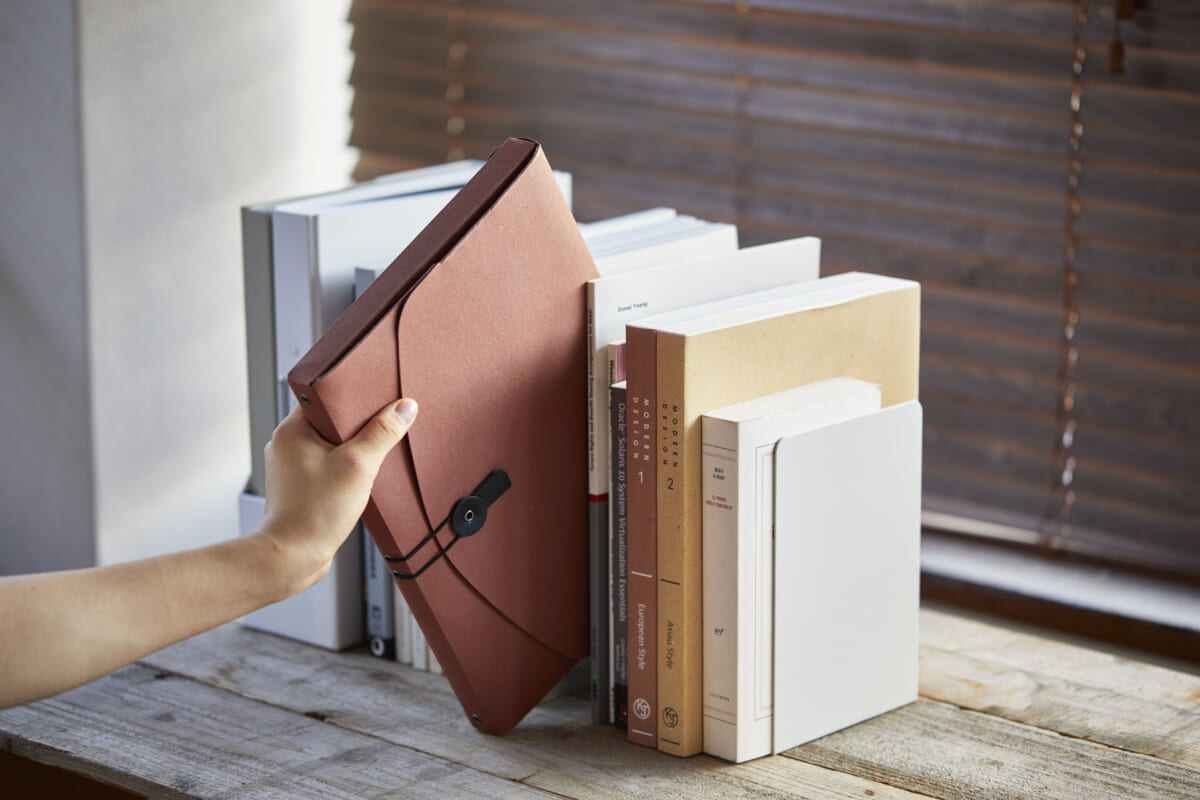

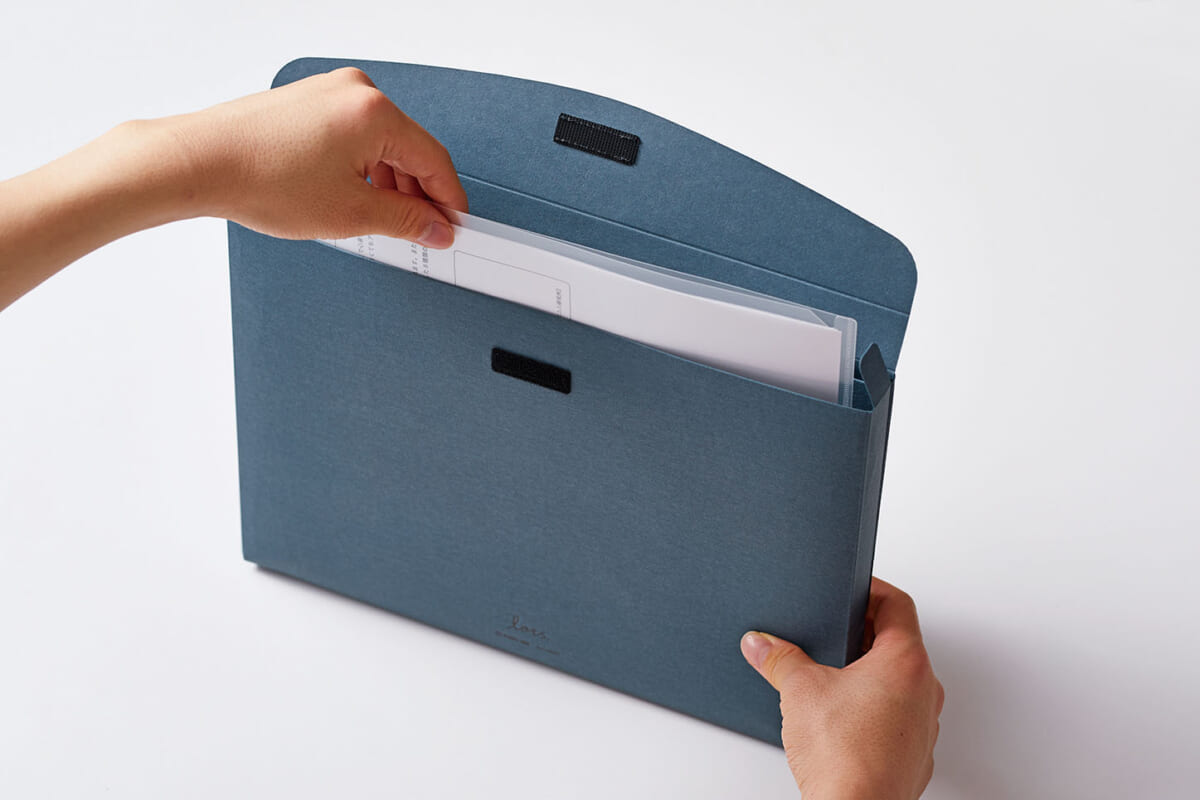

「ロッツ」フルオープンケース

1870円(A5サイズ)、2585円(A4サイズ)

小物と書類をまとめて持ち運べる薄型の収納ケース。開口部が大きく開き、中身を一覧できる。背面には、面ファスナーで開閉する書類入れも搭載。丈夫で軽いクラフトペーパー製だ。

※価格はすべて税込で表示しています。

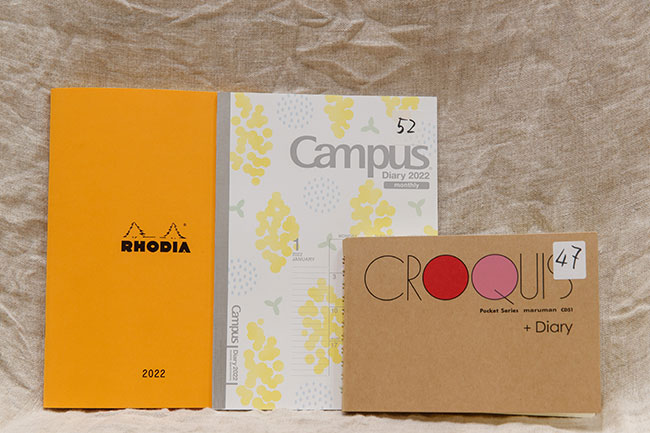

トレンドと機能で分類した8部門・100商品!

2013年に始まった「文房具総選挙」は今回で記念すべき10回目。ノミネートされた文房具のラインナップに、その年の世相が見える!? 2021年度のはかどり文房具をフィーチャーした「文房具総選挙2022」は最新の傾向を反映した「トレンド部門」3部門と、機能によって分類した5部門の、合計8部門。部門によってボリュームの差があるものの、およそ10数商品ずつが選出され、合計100もの商品がノミネートされました。

【トレンド部門】

在宅・ハイブリッドワークがはかどる文房具&環境整備アイテム 部門在宅ワーク用ツールは、2021年度も引き続きホットなジャンル。今年は机上だけでなく、仕事環境を整備するインテリア寄りのアイテムまで選出しました。 15商品がノミネート。

https://getnavi.jp/stationery/716263/

【トレンド部門】

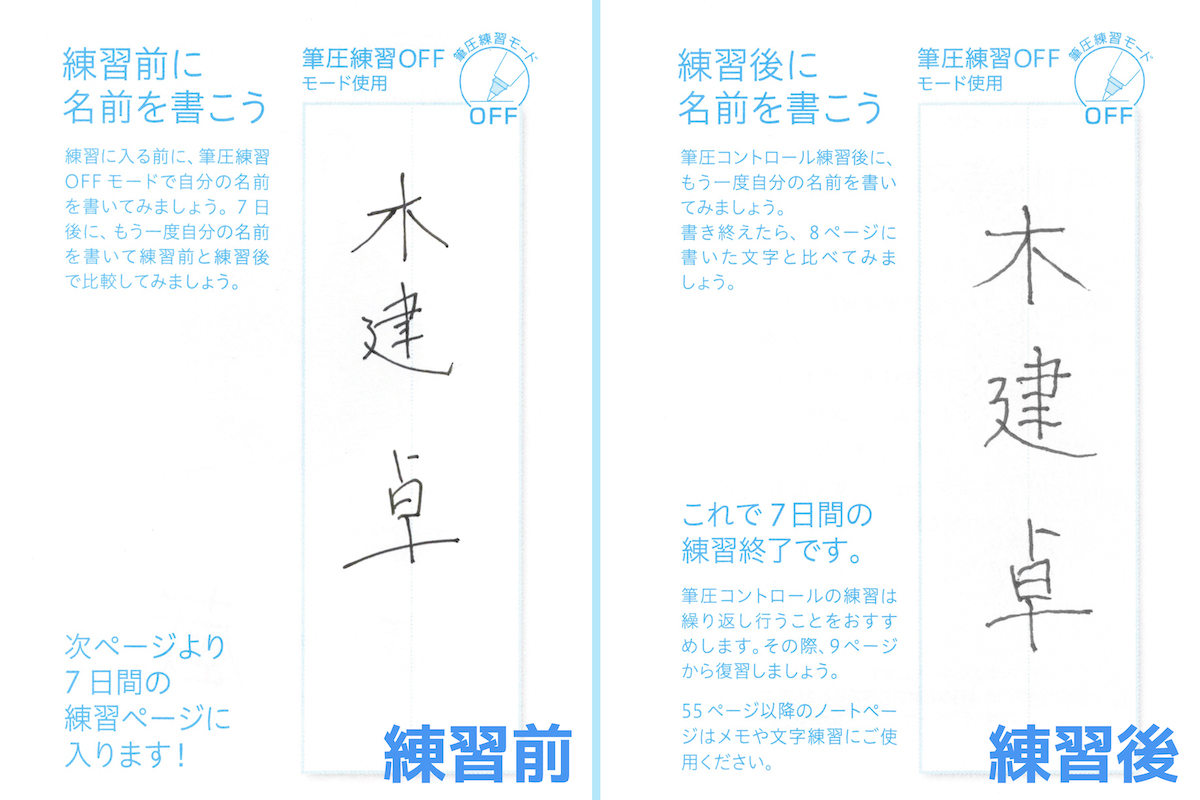

キッズの学習がはかどる文房具 部門子ども向けの学習情報ポータルサイト「学研キッズネット」とコラボした本部門。新しい教育方針を反映し、PCやタブレットと併用できる文房具も登場し始めています。15商品がノミネート。

https://getnavi.jp/stationery/717396/

【トレンド部門】

SDGs文房具 部門文房具の分野でも、脱プラや森林保全、ペーパーレスなどに貢献できる、SDGsに配慮したアイテムが続々と登場。左利きでも使えるといった多様性にも配慮するなど、企業努力が光るアイテムたちに光を当てました。13商品がノミネート。

https://getnavi.jp/stationery/717444/

【機能部門】

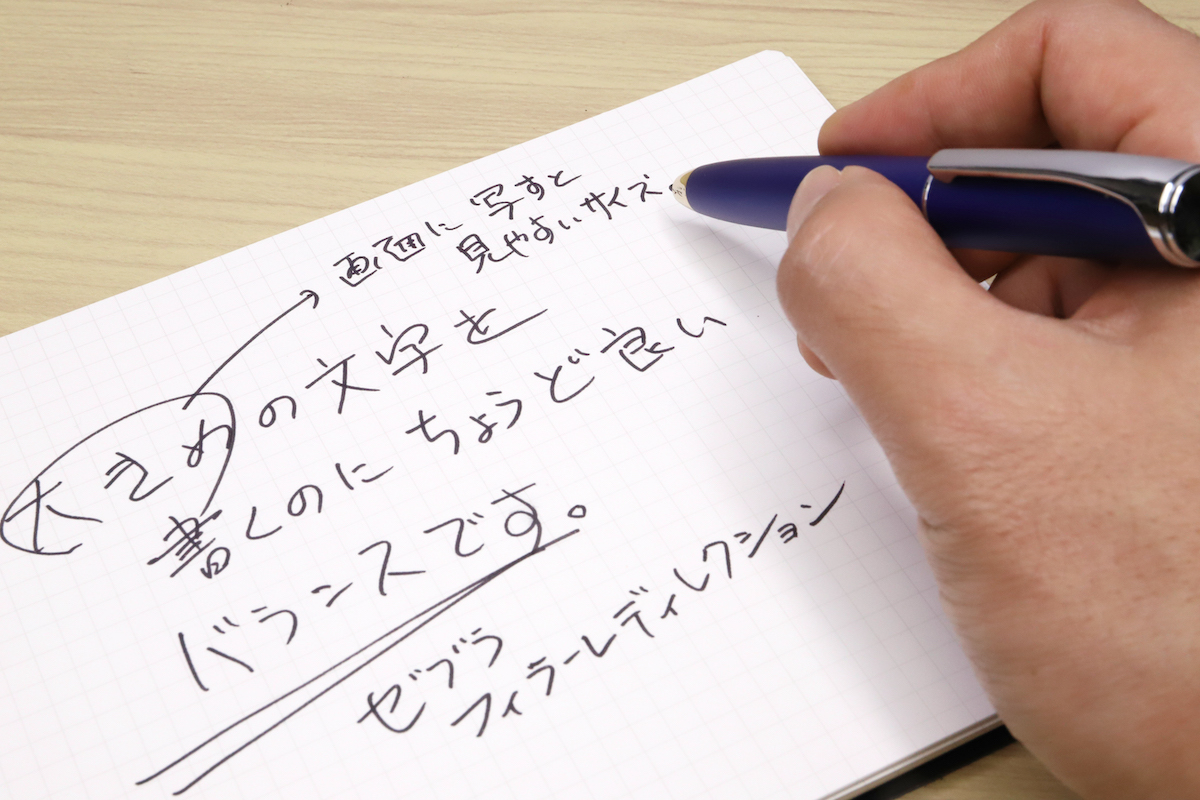

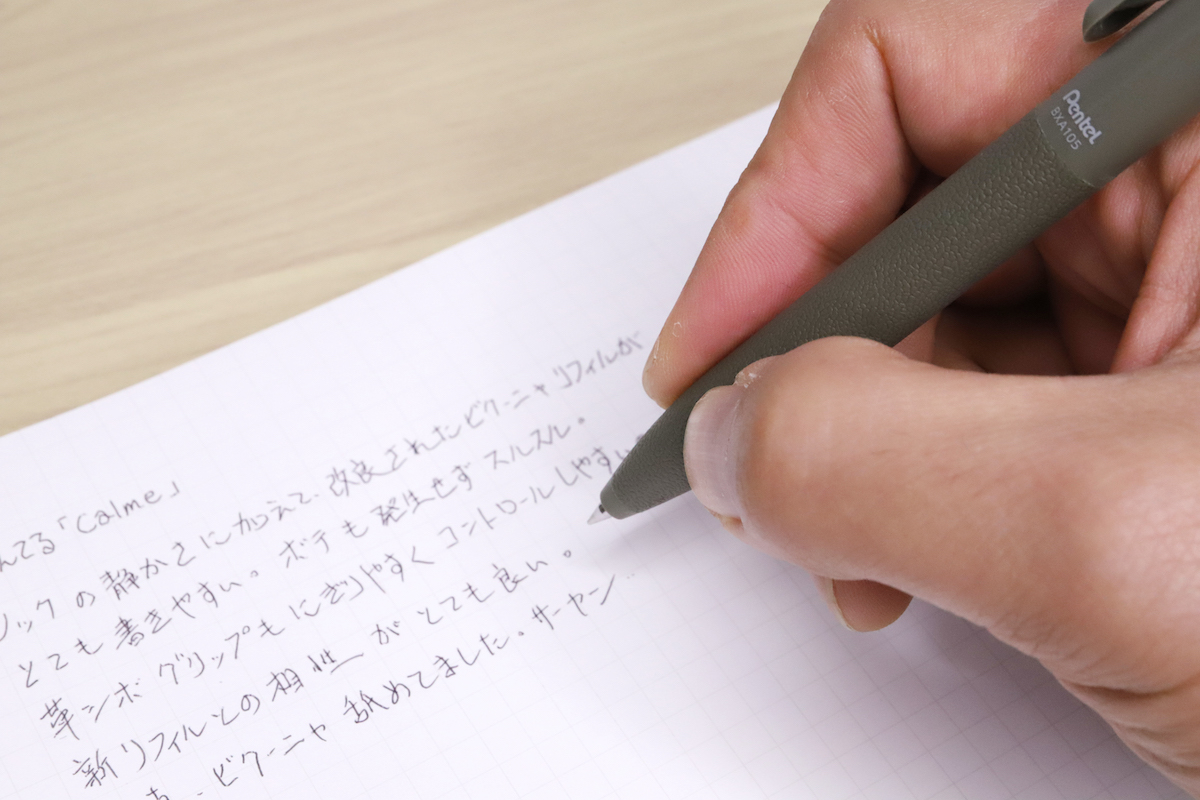

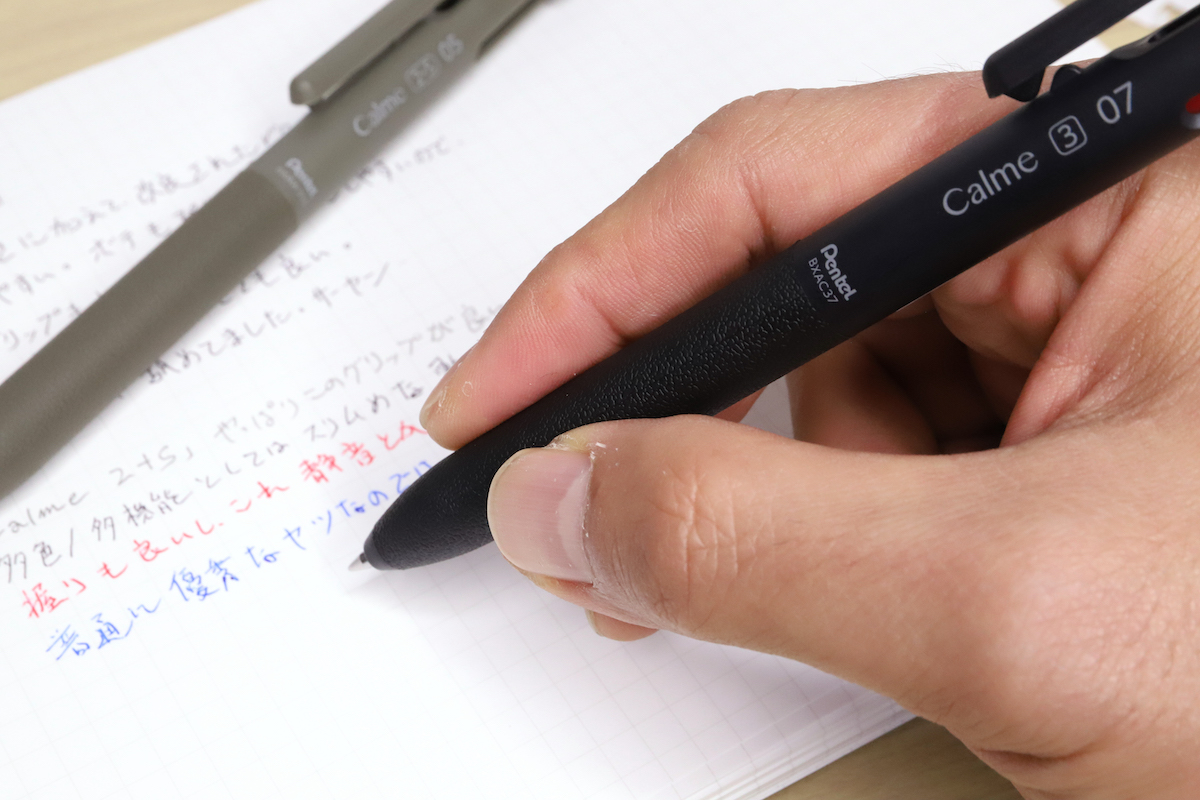

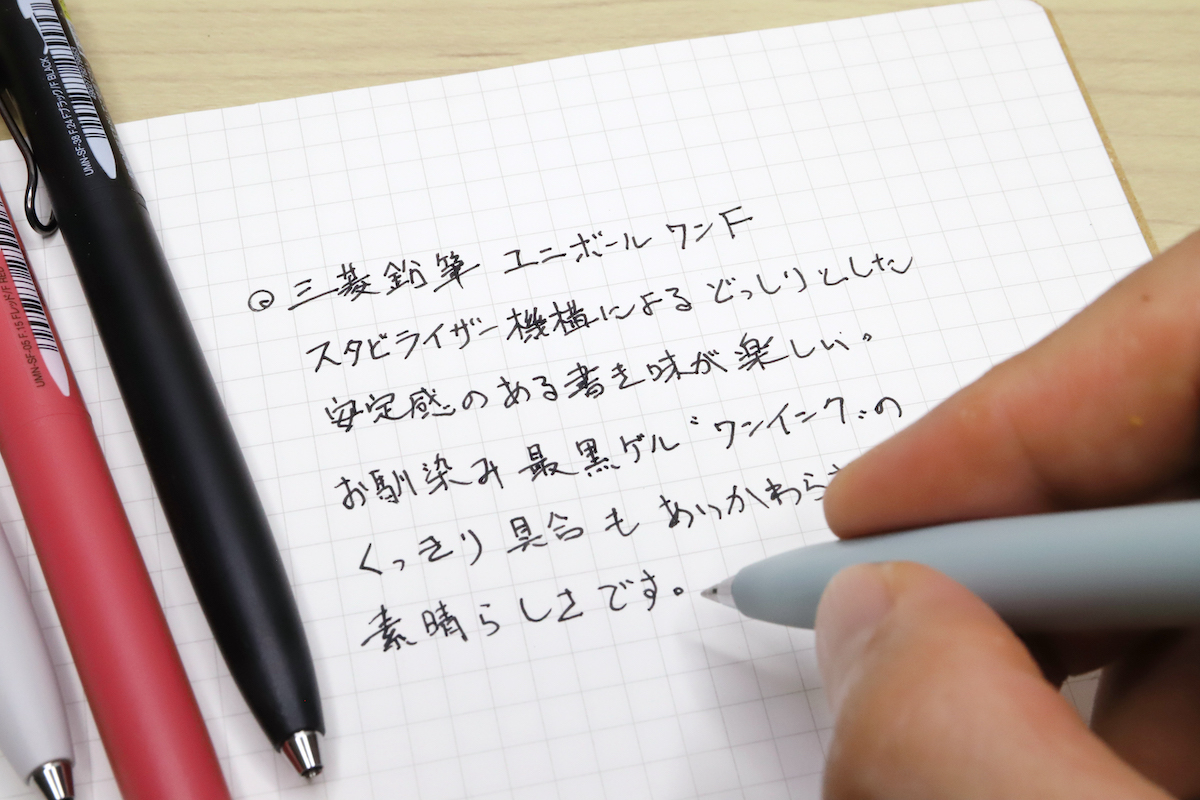

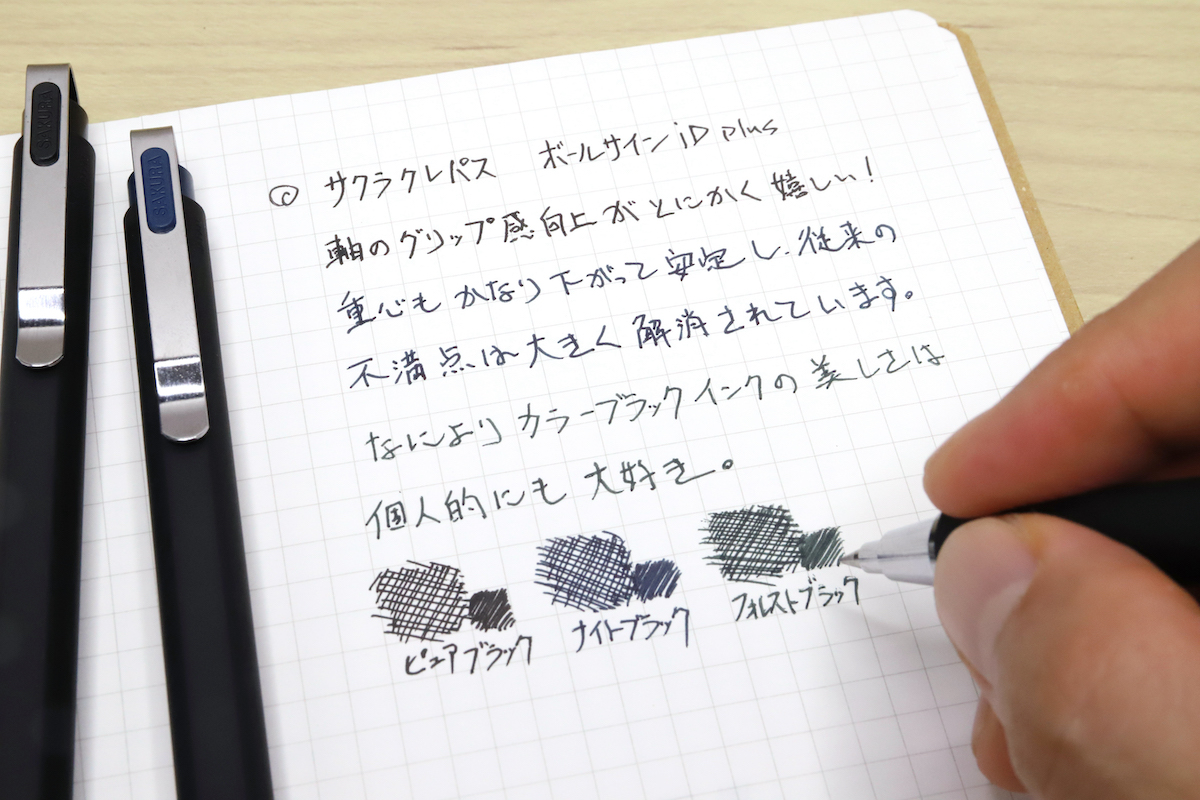

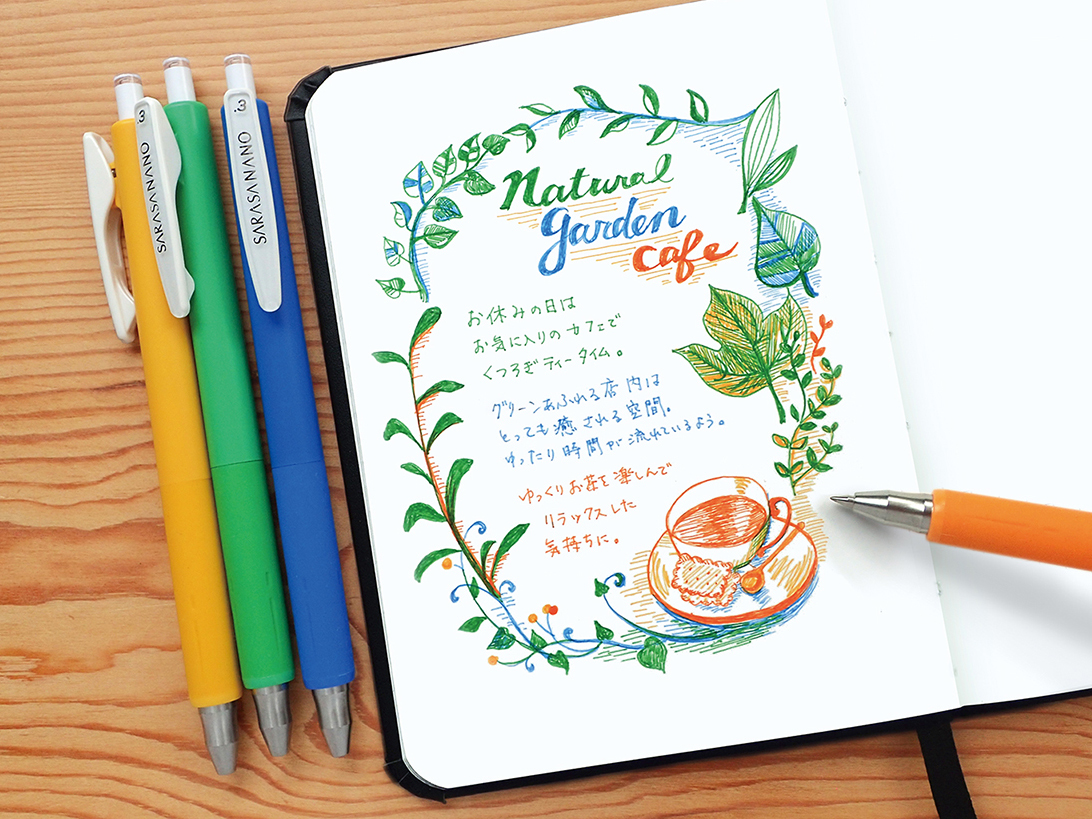

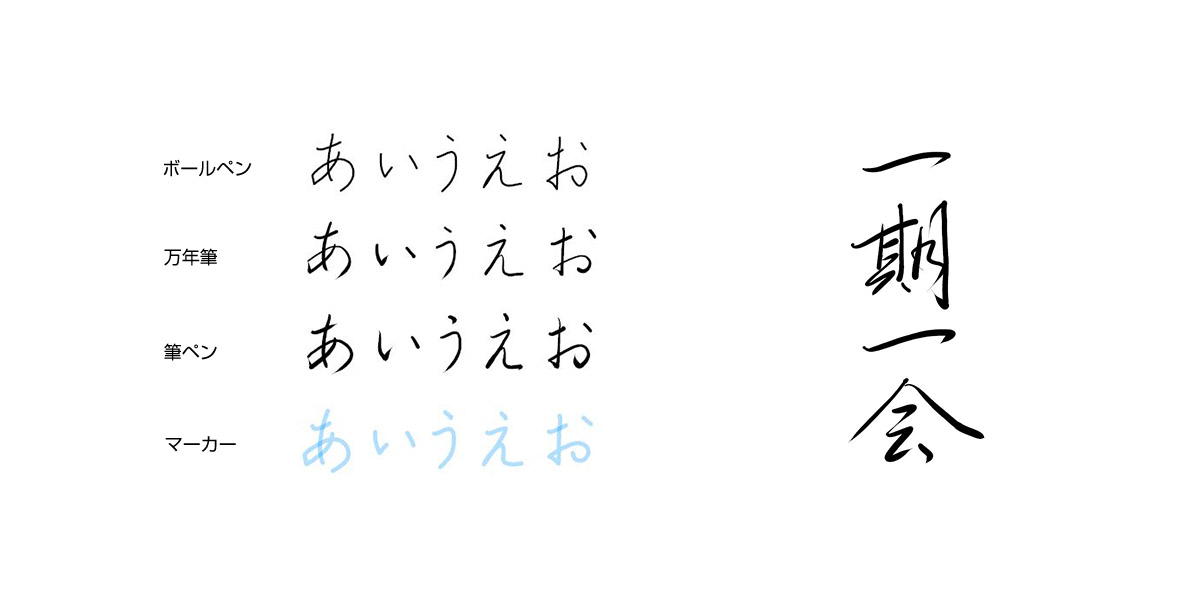

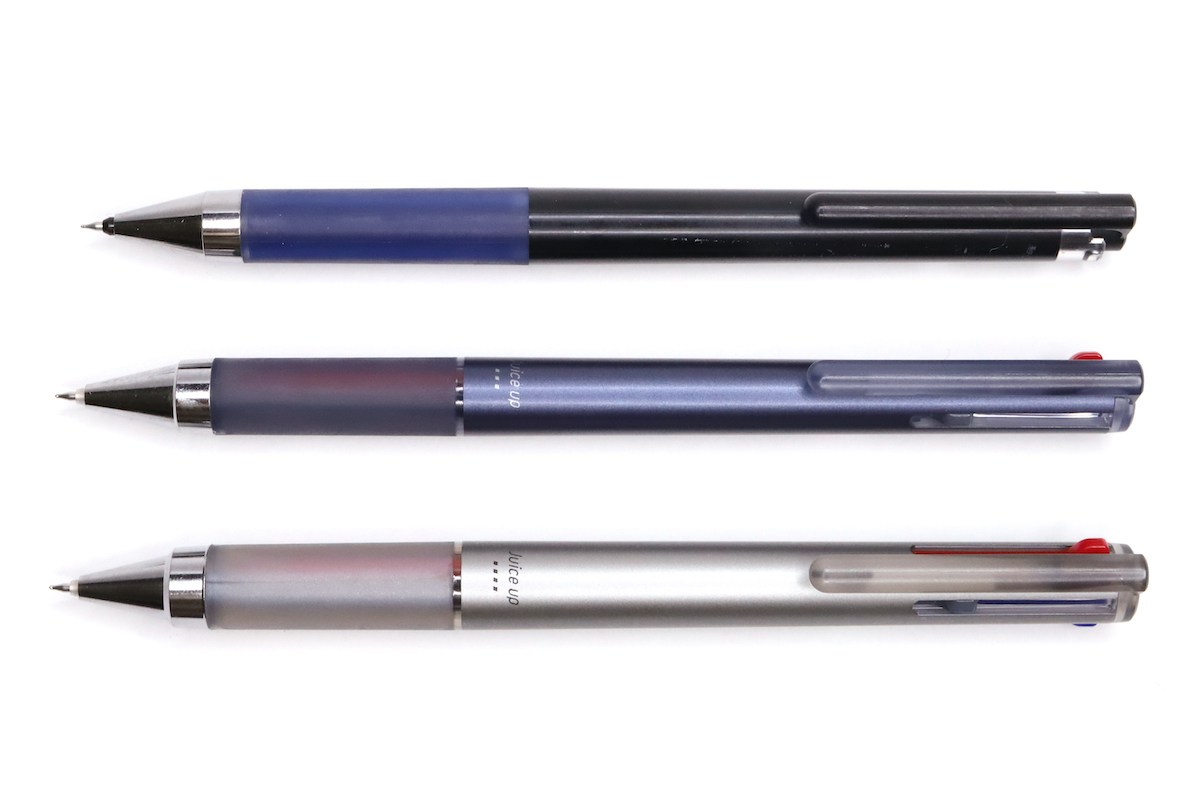

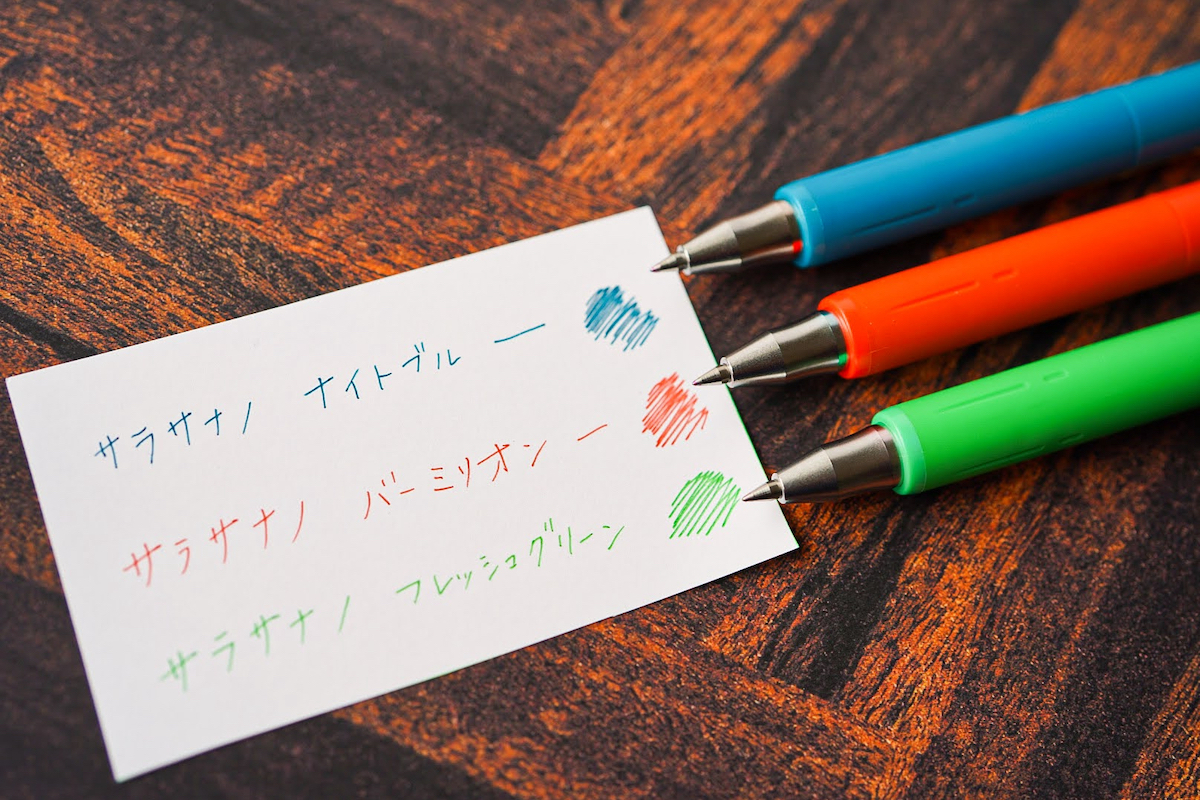

書く 部門「サラサ」や「ジェットストリーム」、「ボールサイン」など、人気シリーズの新モデルが多数登場。ノミネート商品が最多の16点という、激戦部門でもあります。16商品がノミネート。

https://getnavi.jp/stationery/717119/

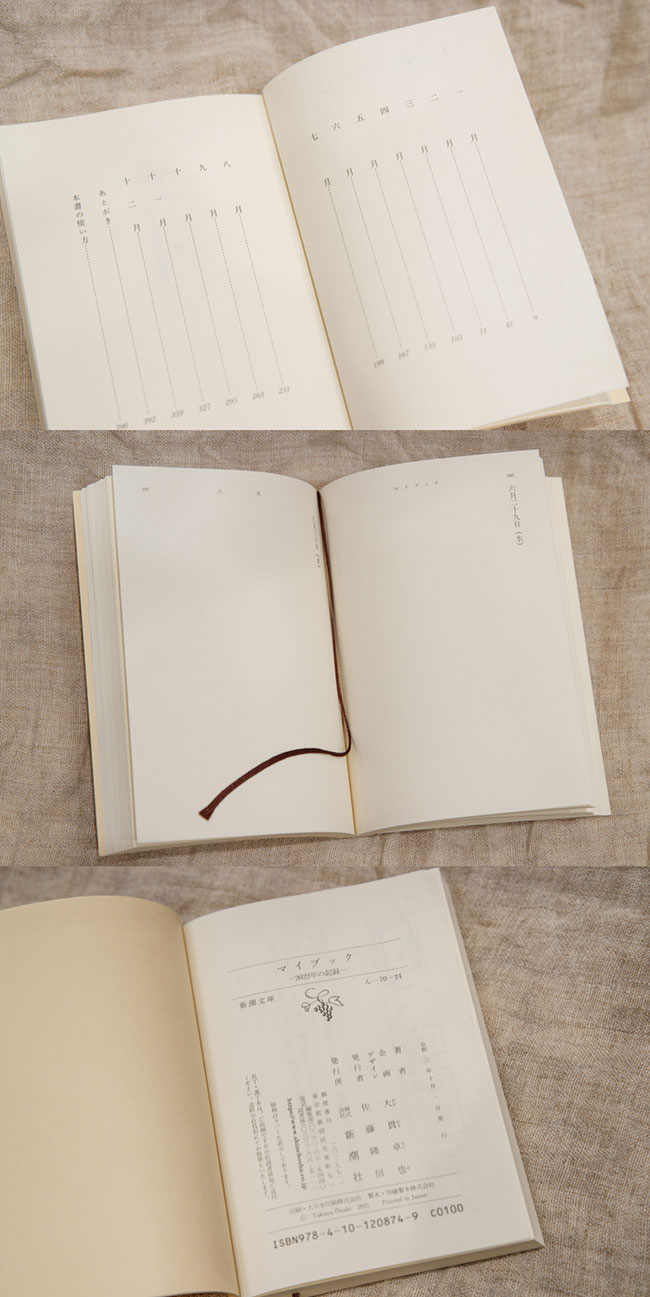

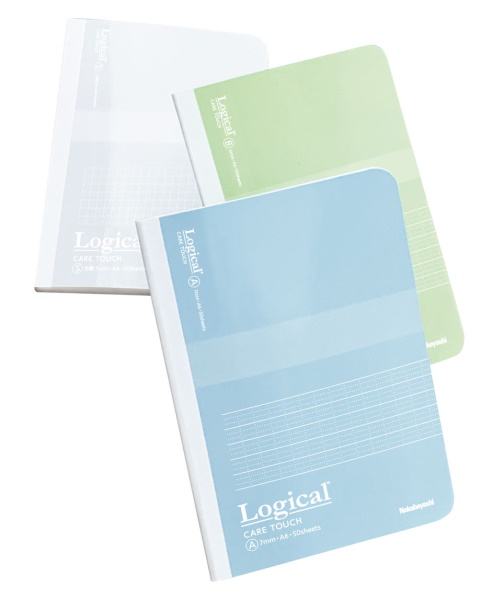

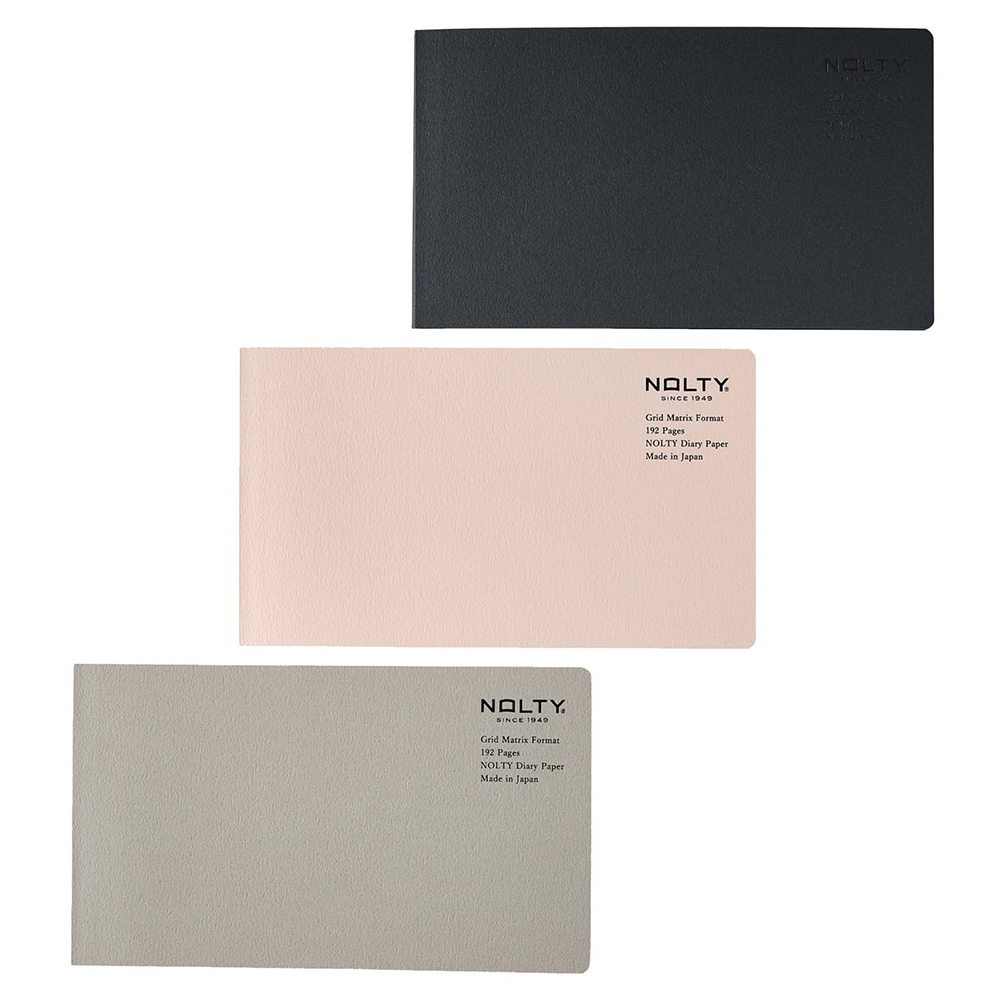

【機能部門】

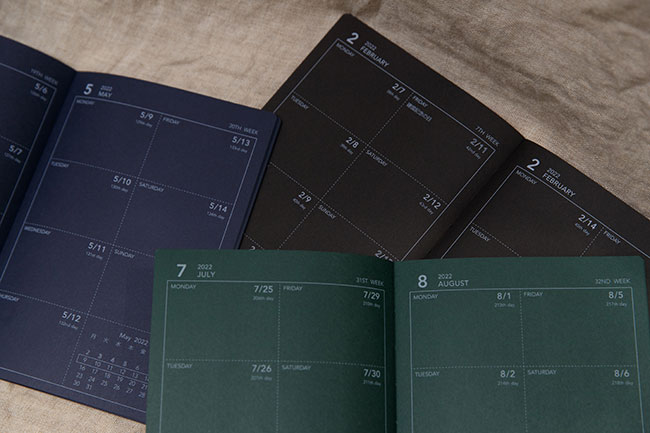

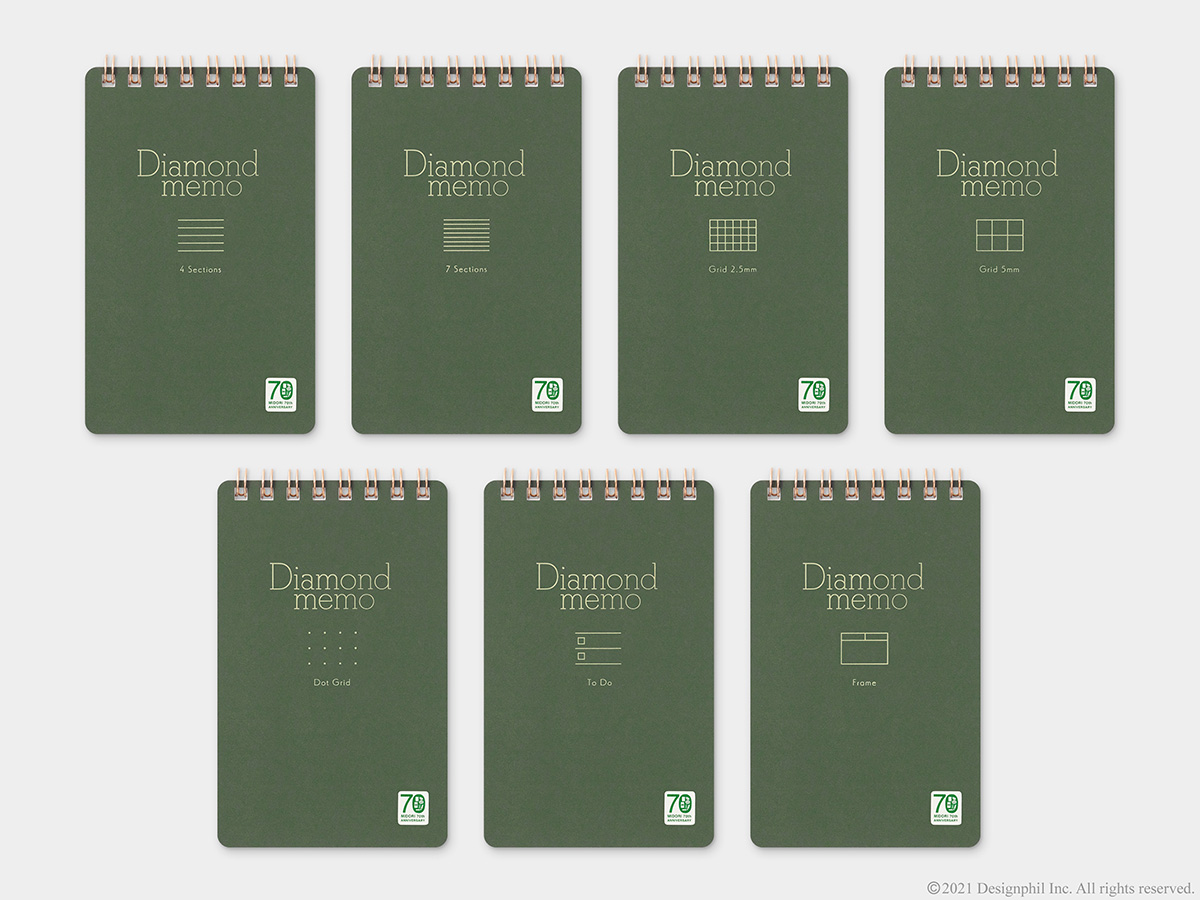

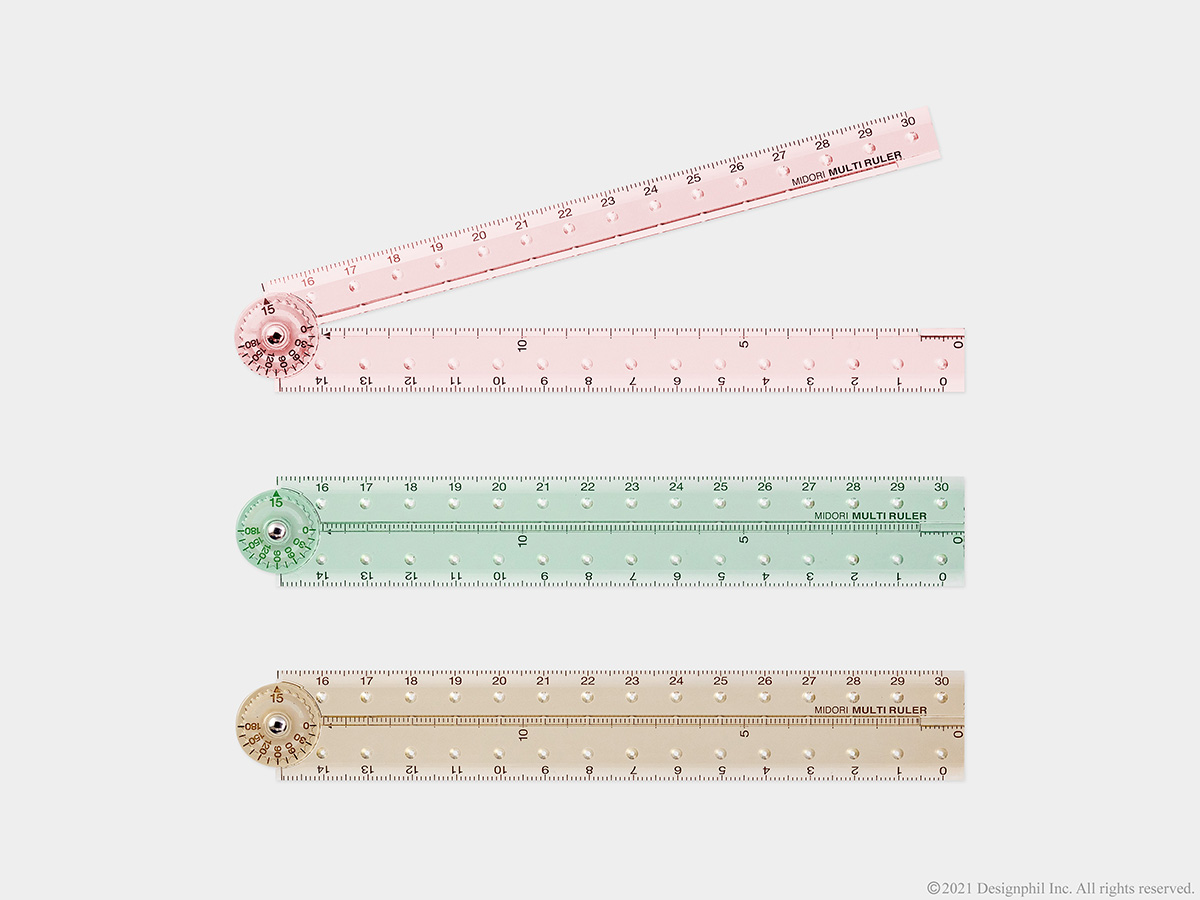

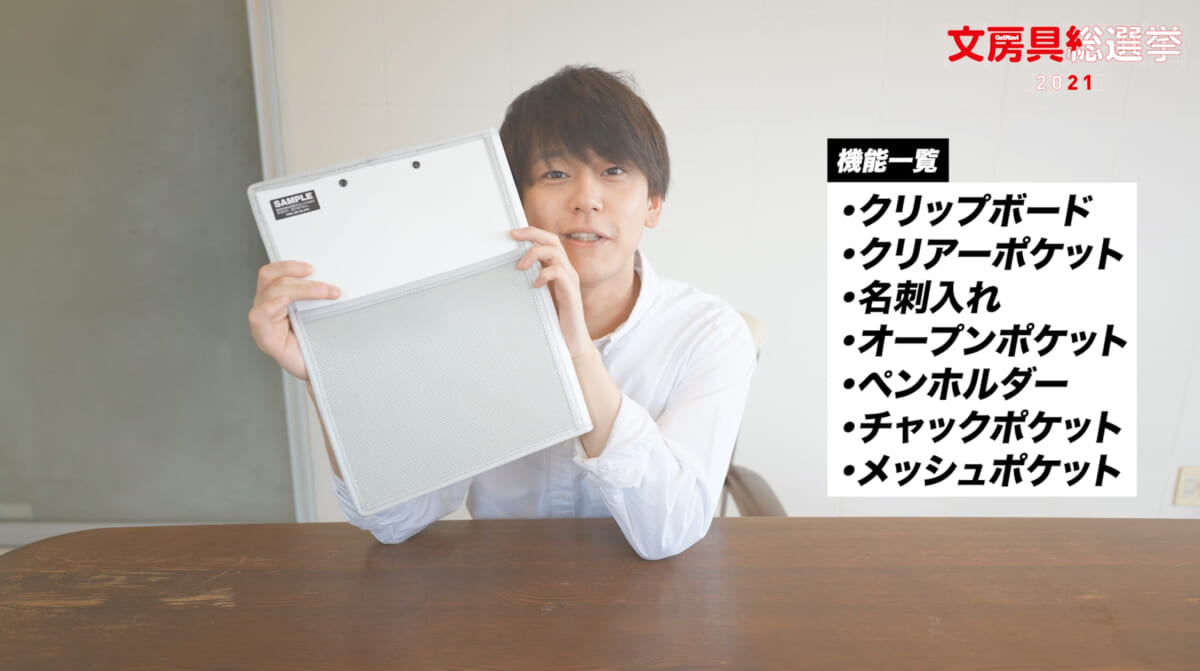

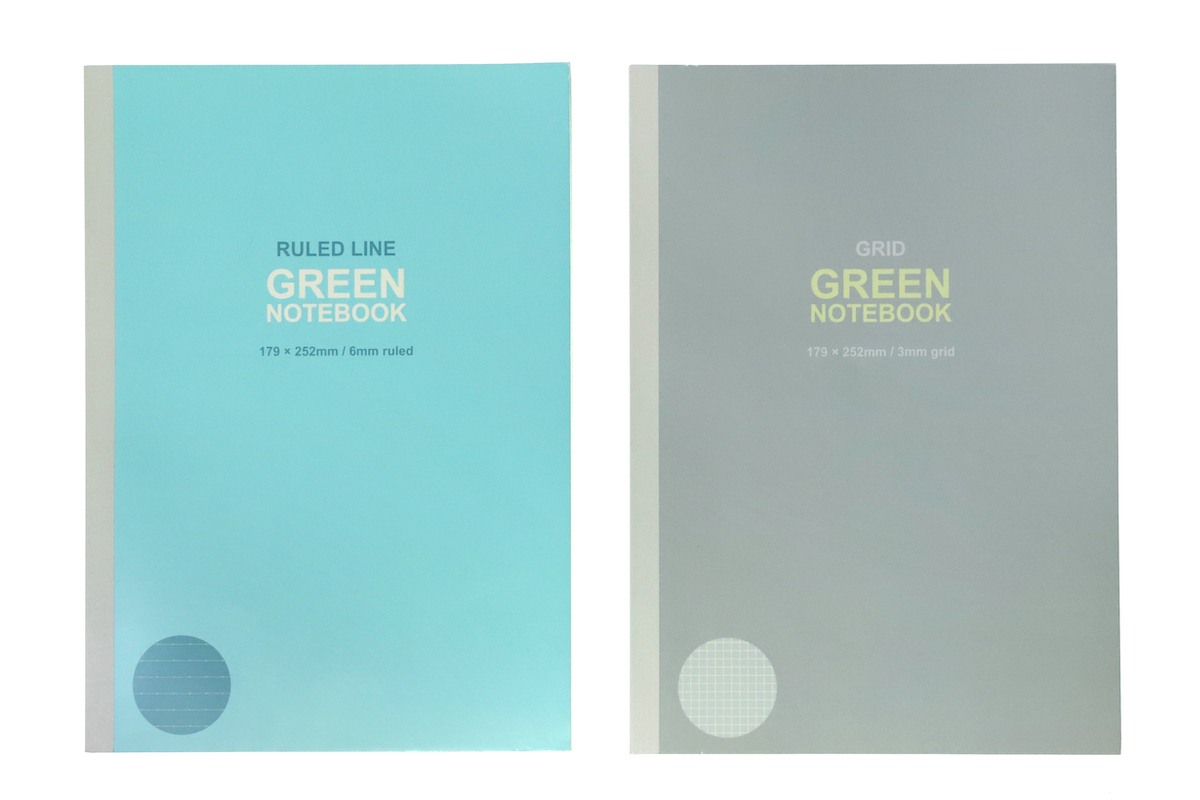

記録する 部門最新のクリップボードや狭いデスクでも広げやすいノート、メモ帳を中心に選出。ルーズリーフの利便性を高めるアイテムにも注目です。11商品がノミネート。

https://getnavi.jp/stationery/717178/

【機能部門】

収納する 部門例年はペンケースのノミネートが目立つ部門ですが、今年はドキュメントファイルが豊富に揃いました。小物を一緒に持ち運べる書類ファイルにも注目です。12商品がノミネート。

https://getnavi.jp/stationery/717298/

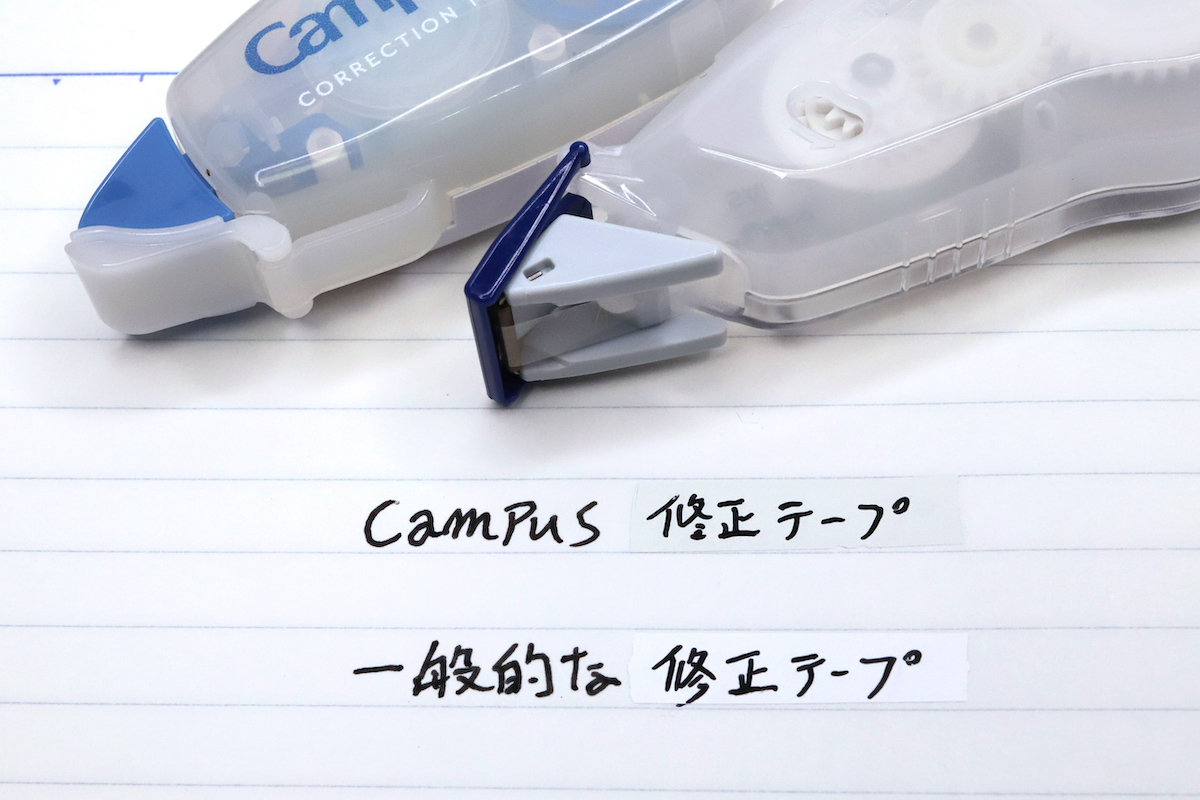

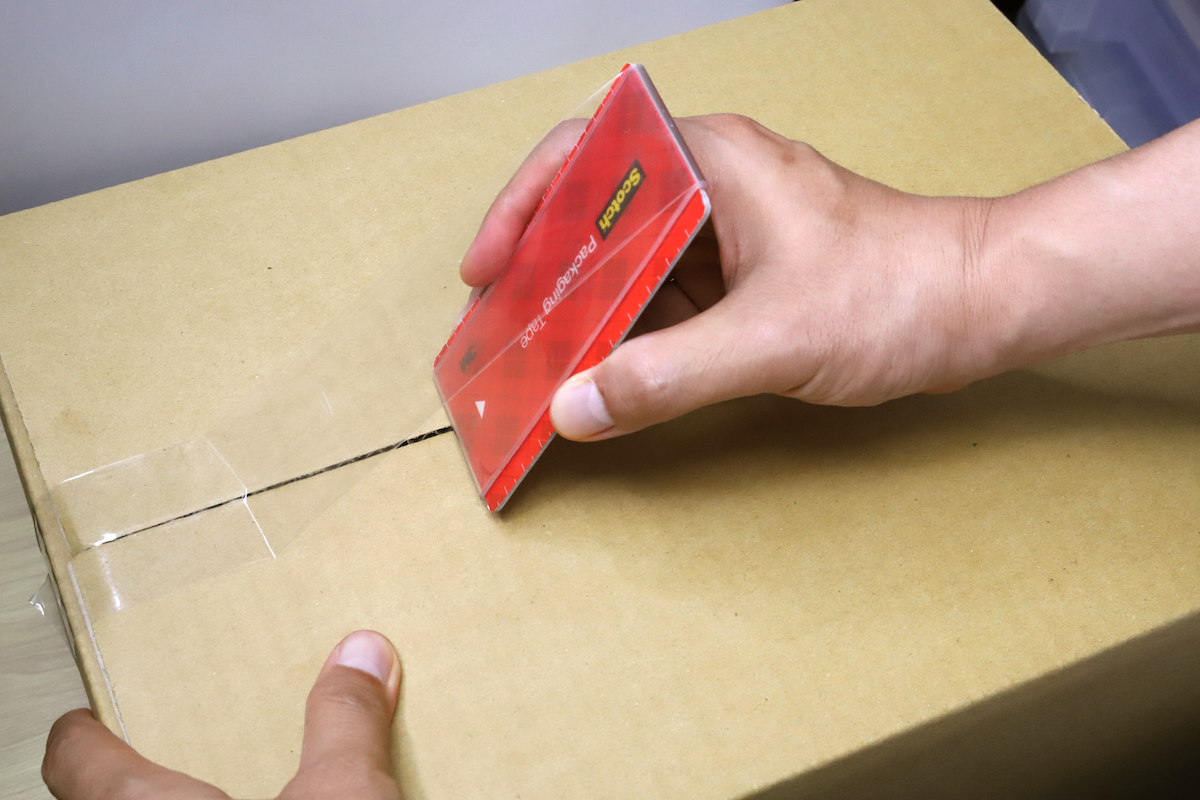

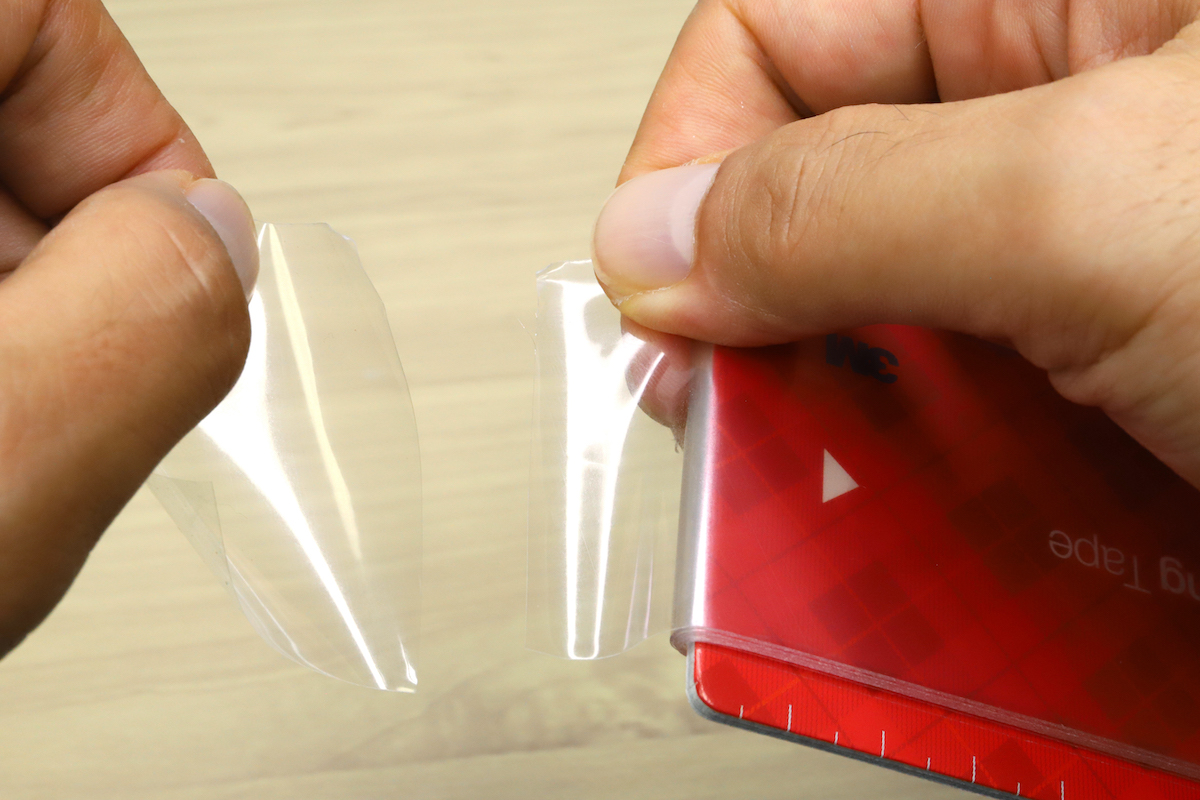

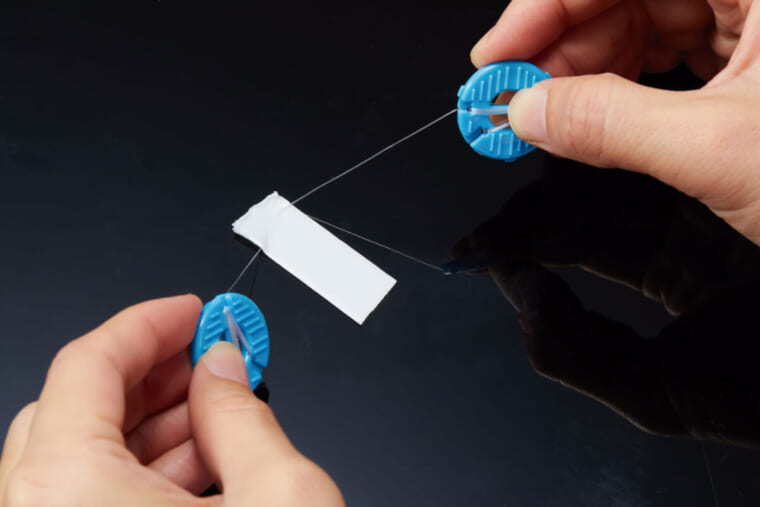

【機能部門】

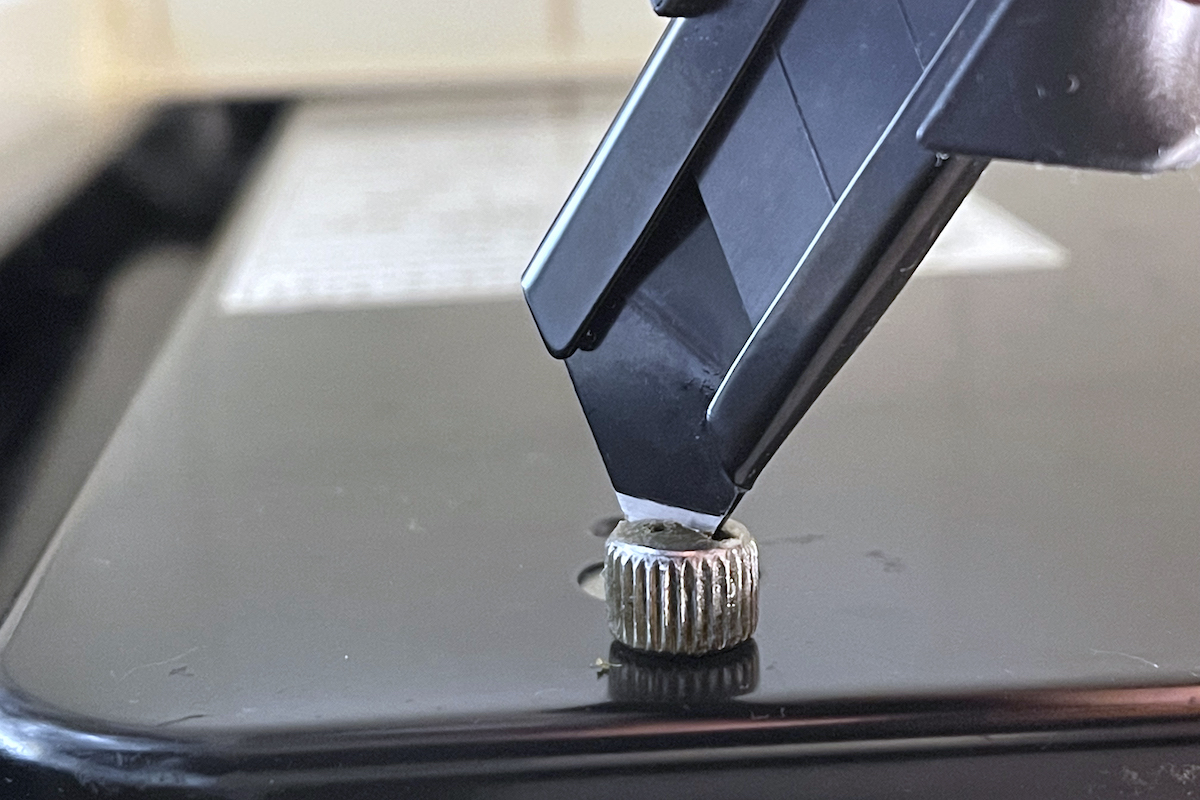

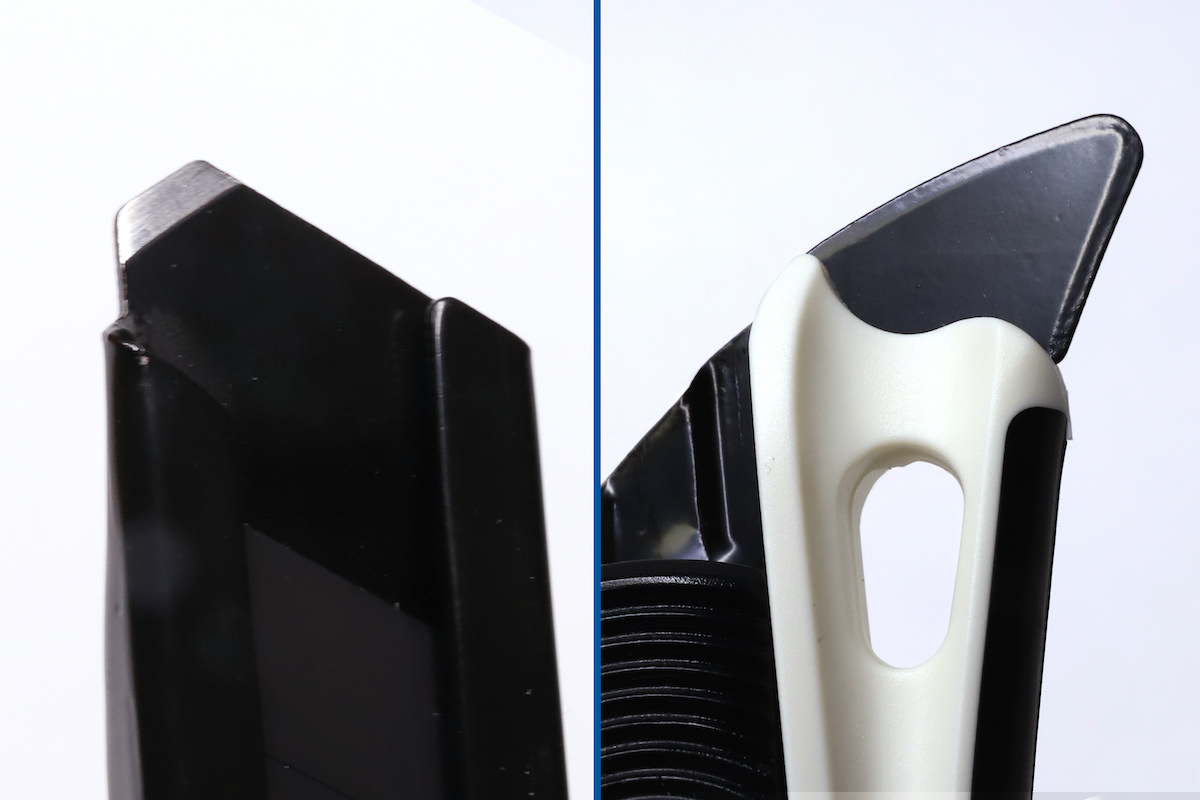

切る・貼る・綴じる 部門開梱用カッターや瞬間接着剤など、ホームセンターに並ぶタフな文房具が多数登場。一方で、持ち運びやすいコンパクトな文房具も選出されています。10商品がノミネート。https://getnavi.jp/stationery/717325/

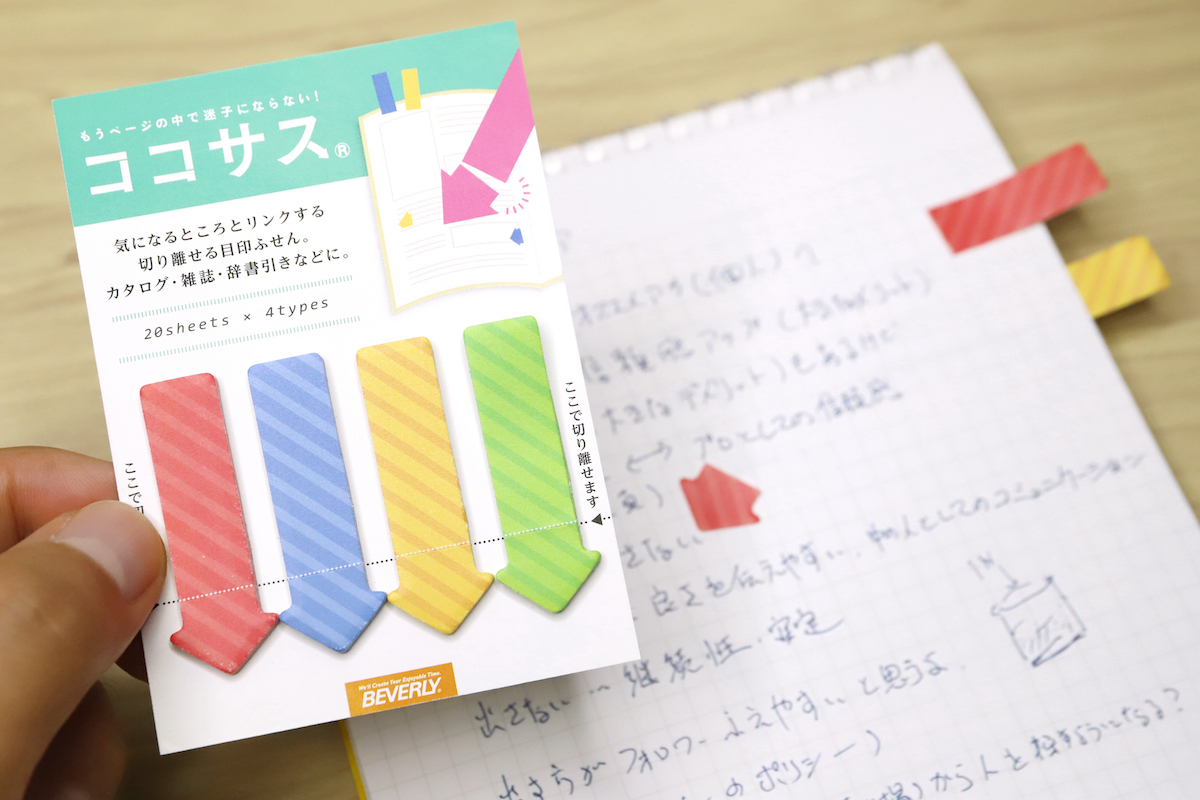

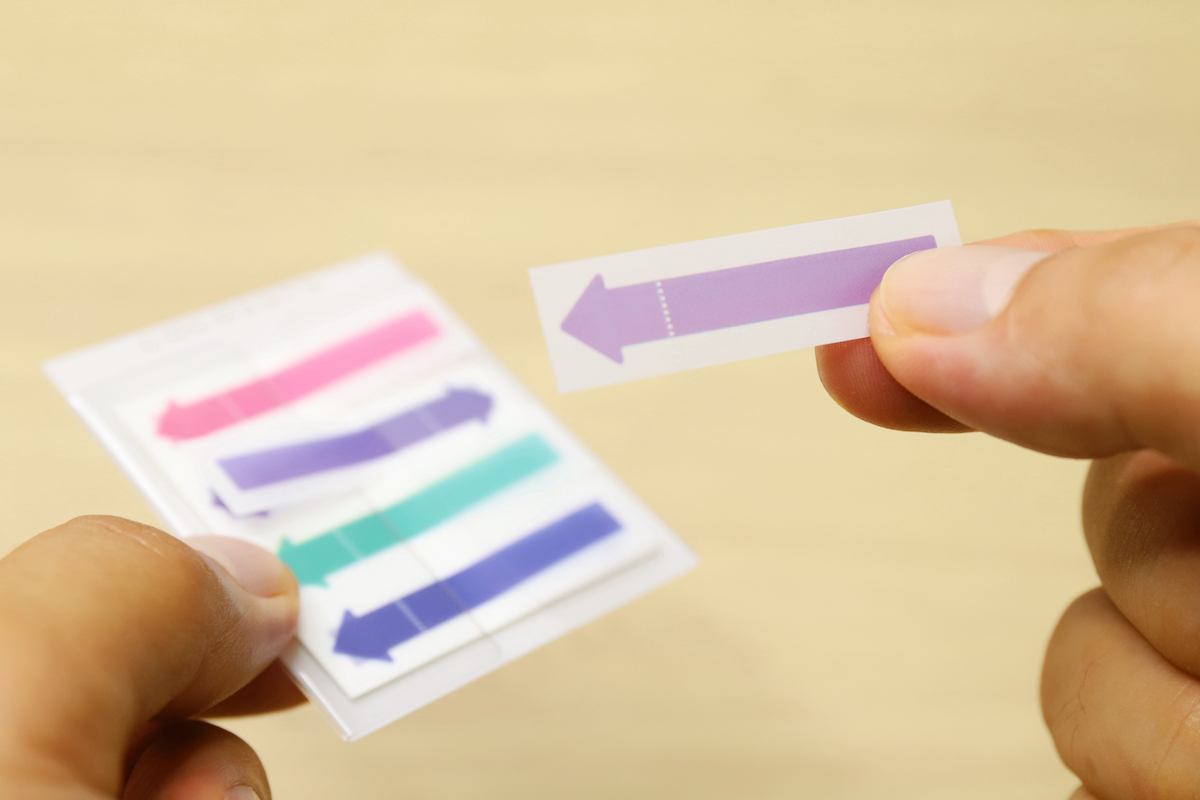

【機能部門】

印をつける・捺す 部門ハンコ関連商品に名品が多数登場し、部門名を「分類する・印をつける」から「印をつける・捺す」に刷新。もちろん、付箋やタグにも良品が揃っています。

https://getnavi.jp/stationery/717346/

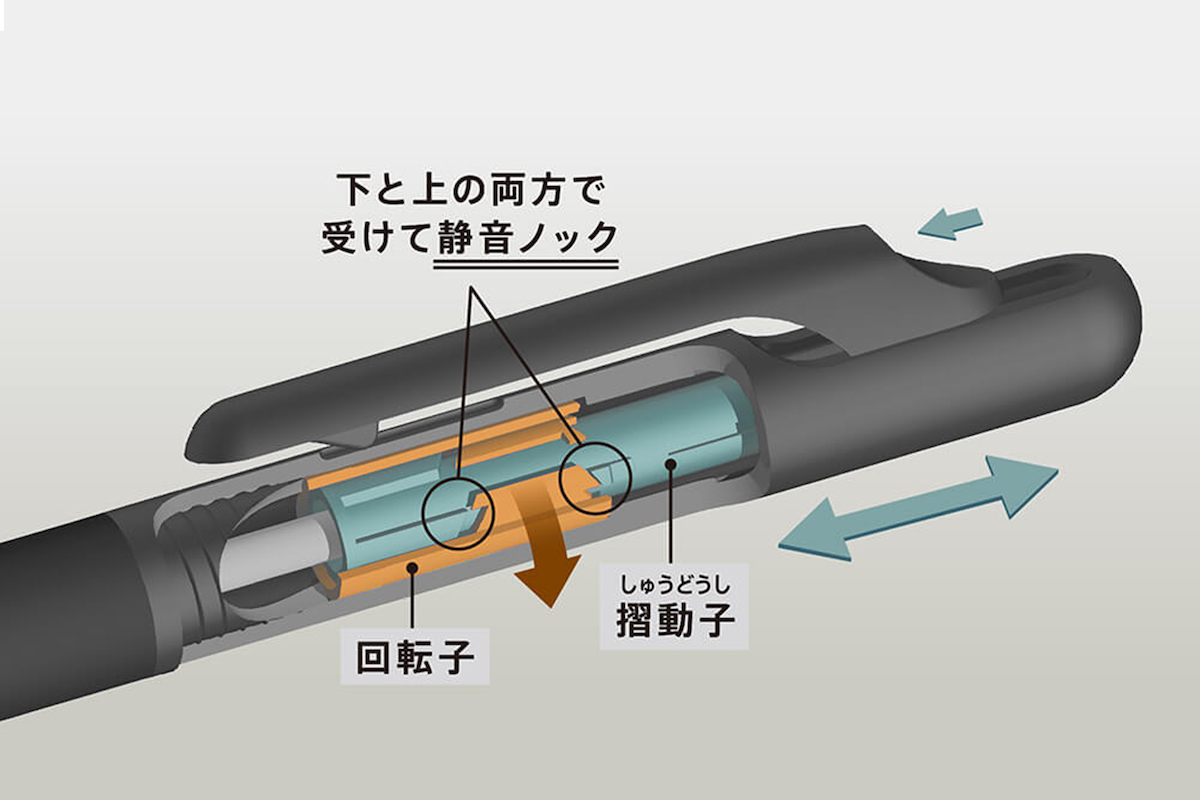

︎ 高重心の理由

︎ 高重心の理由