日常のさまざまなシーンでインターネットとつながり、音楽・映画といったエンタメから買い物、さらに教育の分野でも、オンライン化が加速しています。ITに詳しくない人も日々の暮らしを通じて、物理的な接点のある社会「オフライン」の中に、付加価値としてデジタル社会、つまり「オンライン」が浸透していることを実感しているでしょう。

世界では、中国やアメリカを中心に、個人が常時スマホを携帯して、街のいたるところにカメラやセンサーが設置され、私たちの行動はすべてオンラインデータ化されて、“データを集める”という点においてビジネスの世界では、オフラインの必要性がなくなろうとしています。一方、日本の“オフラインを軸にオンラインを活かす”方法は、「ビフォアデジタル」といわれる古い概念。オンとオフの主従が逆転した、“オフラインがデジタルの世界に内包された世界”=「アフターデジタル」がいま、世界のビジネスの主役に躍り出ているのです。

この新たなるデジタルの世界を、事例とともに1冊にまとめたのが、『アフターデジタル-オフラインのない時代に生き残る-』です。@Livingでおなじみのブックセラピスト・元木忍さんが、著者のひとりである藤井保文さんを訪ね、この本が生まれたきっかけや、アフターデジタルの現在と今後の見通しなどを伺いました。

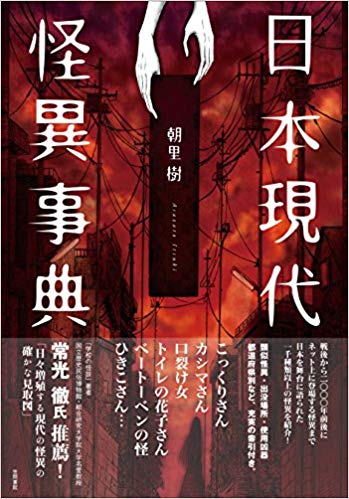

『アフターデジタル -オフラインのない時代に生き残る-』 藤井保文・尾原和啓 / 日経BP

ITを使って生活をより良い方向へ変革させる「デジタルトランスフォーメーション」。この言葉は知っていても、実際に「何をしたらよいのか分からない」と嘆くビジネスパーソンに向け、すべてがオンライン化された世界「アフターデジタル」の本質を解説しながら、その方法論を教えてくれるのが本書。驚くべき進化を遂げた世界のビジネス事例も、たっぷり紹介されています。

日本は妄想力を具現化した世界観で勝負せよ!

元木忍さん(以下、元木) :コロナ禍の在宅勤務で、Zoomなどを活用したオンライン会議が浸透しましたが、私の周囲ではデジタルを使うことにストレスを感じている知人も多くいて、こうしたデジタルに不安を訴える人に最適な本がないかと、あれこれ読みあさっていた時に手に取ったのが、この本でした。ビジネス書ですが、ビジネスパーソン以外にも広く、そしてとても多くの方に読まれているそうですね。

藤井保文さん(以下、藤井) :昨年の3月に刊行され、現在までに8万5000部を発行しています。自分でもここまで読んでいただけるとは思ってもみなかったですね。

元木 :おもに中国の新しいビジネスが紹介されていますね。注文から30分以内に配送してくれるアリババのOMO(オンラインとオフラインの融合)型スーパー「フーマー」や無人コンビニ「Jian24」など、先進的な事例に驚きつつ、一方で、デジタルに対して日本が遅れをとっている現状に、ある種の“恐怖”も感じました。

藤井 : 読まれた方のレビューも拝見しましたが、「ためになった」という意見のほか、「怖い」とか「こうなってはいけない」というご意見も多くいただきましたね。

↑『アフターデジタル』の著者、藤井保文さん

元木 :本題に入る前に、藤井さんのプロフィールを伺ってもいいでしょうか? 26歳で就職と、少し遅れて社会に出たのは、まだ好きなことをやっていたいとか、今は就職するタイミングじゃないといった迷いがあったからですか?

藤井 :それはありましたね。大学卒業後にいったん、フリーターとして音楽や映像制作をしていました。仕事にしたいというより、音楽や映像で自己表現を続けたいと考えていたんです。翌年に大学院へ進み、そろそろ社会に出ないとな、と感じ、修了と同時にUX(ユーザーエクスペリエンス)デザインコンサルティングなどの事業を展開するビービットに就職しました。入社後はずっとUXの仕事に就きまして、2014年に台湾、2017年に中国へ赴任して中華圏の仕事に携わりました。

元木 :ご苦労されたことはありましたか?

藤井 :26歳まで仕事をしていないので、当初は接客時の言葉遣いのマナーから教わり、ビジネスの世界に慣れるまでに1〜2年はかかりましたね。台湾に赴任した際も、英語の読み書きはできても、会話ができないのでコミュニケーションに苦慮しました。「どうやったら周囲から信頼され、効率よく一緒に仕事ができるか」を問い続けながらやってきて、何とか乗り越えた時、任される仕事が急に増えていきました。私は社内にある仕事を頼まれるより、やりたいプロジェクトを自分で営業して取ってくるというスタイルで仕事を広げていきましたが、中華圏での仕事で評価され、ビジネスマンとしてだいぶ成長したと思います。

元木 :それが土壌にあって『アフターデジタル』を書くきっかけとなったのですか?

藤井 :ビービットでは、さまざまな日本企業の幹部の方に、中国の新しいビジネスの仕組みなどを説明する、「チャイナトリップ」と称した「中国デジタル環境視察合宿」を行っていました。2018年に『アフターデジタル』の共著者となる、IT評論家の尾原和啓さんをこのチャイナトリップに招待をしたら、視察を終えた後に「藤井さん、これはめちゃくちゃ面白いから本にしませんか」と声掛けいただいたのがきっかけですね。

元木 :共著者の尾原さんもびっくりされたんでしょうね。中国ではIDカードでタクシーに乗り、キャッシュレスで支払うのが当たり前ですから。私も含め、昔を知りすぎている人にとって現在の中国は別世界ですよね。この現状を伝える本を出版したいという気持ちはわかります。

藤井 :ただ忙しかったので、最初はほかの方にインタビューをまとめてもらって、私が推敲する形で進めていきました。しかし、話をまとめていただくだけでは伝わりにくいことが多々あり、中国に住んでいるから書ける肌感みたいなものもあって、結局自分で執筆することに。結果として、本書の9割は私が書くことになりました(笑)。

元木 :この本を読むと、日本人経営者のあるあるとか、中国人経営者らしさとか散りばめられていますよね。この驚くべき状況を、日本のビジネスパーソンに伝えたいという思いもあったのですか?

藤井 :はい、それも理由のひとつです。当時の日本では、デジタル化は不可欠とか、デジタルで生活を豊かにする「デジタルトランスフォーメーション」が必要だとか言われる本当の意味や、海外で実際に起きているアクションの本質がまったく理解されていない、とは感じていました。バズワードとしては認識していても、視点や視野の意味合いではまだ見えていない状況でした。日本の有名な経営者の方が「チャイナトリップ」にいらっしゃっても、みなさん一様に驚かれていましたから、本書を出版することで、ビジネスパーソンだけではなく、日本企業にもバリューがあるかもしれないという思いもありました。

元木 :私自身も、日本はまだ最先端だと思い込んでいましたが、中国に追い抜かれたことを、まだ認めたくない人も多いかもしれませんね。ちょっと答えにくい質問かもしれませんが、先進度合いではアメリカと中国のどっちが上だとお考えですか?

藤井 :2国を比べるのは難しいですね。例えばGAFA(編集部注:ガーファ。Google、Apple、Facebook、Amazonという、米国発のITプラットフォーマーの総称。)は全部アメリカベースの企業ですし、時価総額ランキングの上位10社のうち7社はアメリカ企業が占めています(※)から、この点にスポットをあてれば、アメリカの方が進んでいるといえます。しかし、14億人という人口があって、個人のあらゆる情報が社会に行き交っている状況は、世界でも中国でしか生まれていません。ものづくりやブランドづくりは、アメリカの方がうまいとは思いますが、AIやデータ、デジタルテクノロジーを活用し、オンラインとオフラインの双方を使う、という意味合いでは、中国の方が先行しています。総合力で考えるとどっちもどっちだと思いますね。

※World Stock Market Capitalization Ranking 2020(2020年7月末時点)

元木 :ユーザーから集めたビッグデータといわれる情報を、きちんと活用できている実例ですね。たしかにビッグデータに関しては、中国の方がうまく使っている印象が強いです。

藤井 :以前、アリババの国際UXの責任者に聞いた話ですが、彼は欧米系半分、アジア系半分で自分のチームを作ると教えてくれました。新しいアイデアを生み出すのはアメリカ人が得意で、アジア人はそれを組み合わせたり、深めていくことが得意なので、欧米人が企画をたて、アジアの人材がそれを突き詰めていく構造がチームとして最適だとおっしゃっていました。

元木 :世界のビジネスでは、日本はどんなポジションにいるんでしょうか?

藤井 :いろいろな角度から言えますが、得意分野でいうと“プロセス主義”的なところがかなりあるので、トヨタ自動車の“かんばん方式”のような、プロセスを磨き上げさせたら一番凄いと思います。ただ、どうしても手段が目的化しやすいところがあって、例えば、実際にせっせとユーザーデータを集めている企業の方が、何のために集めているかを答えられないというケースも多いのです。

元木 :私も経験がありますが、集めたデータをどう活用するかを社内で議論しても答えが出ないんですよ。データで何をするかより、データを持っていることに胸を張っている企業が多いことを実感しました。まさに手段が目的化している実例ですね(笑)。

藤井 :ここは一番に変えていかなくてはいけないのですが、日本人の性質なので簡単には変わらないでしょうね。言い続けるしかない(笑)。

元木 :日本人特有の概念みたいなものですかね。変えられない企業体質とか……。

藤井 :『シン・ニホン -AI×データ時代における日本の再生と人材育成-』(ニューズピックス)の著者である安宅和人さんは、何でも創れる時代になり、自分が思い描いた妄想を具現化することがどんどん容易になっていくので、今後本当に必要なものは“妄想力”である、とおっしゃっています。独特の世界観を作らせたら日本人は強いですから、妄想を妄想に留めず具現化までいければ、世界のトップに立てると思っています。アニメでも漫画でもゲームでも、さまざまな物語を細部まで作り込みつくっているのは日本人だと思うので、素養は十分ありますね。

以前、星野リゾート代表の星野佳路さんが、日本人がよく使うおもてなしについて「おもてなしとは相手のことを慮って先回りすることではない」とおっしゃっています。私も同感で、先回りすることは、西洋でいう相手に仕えるサーブの概念であり、日本のいうおもてなしは、小物の配置、所作やルールが徹底された世界観を提供することで相手に「なんて完成されて行き届いた世界なんだ」と感じてもらうことだと考えています。

これも、まさに“妄想力の具現化”なんですね。また、小山薫堂さんがプロデュースをした「くまもとサプライズ」も、県外の人を誘致するのではなく、くまもんを使い、熊本県民が熊本のいいところを発見することをメインの目的に置いていたので、県民の参加度がまったく違いますし、結果的にくまもんも有名なキャラクターに育ちました。これも妄想力を使って世界観をつくるという図式に近く、日本の得意な部分を活かすことで成功に導いた好例だといえます。これをデジタルで実現できたら今後はグローバルで強みになると思います。

────『アフターデジタル』に続き、藤井さんは続編となる『アフターデジタル2 UXと自由』を2020年7月に上梓。世界がコロナ禍にあえぐ今、アフターデジタルの世界にどのような変化が起きているのでしょうか?

アフターコロナ時代に向けて「アフターデジタル」を再定義

元木 :『アフターデジタル』に続き、『アフターデジタル2』が7月に刊行されましたが、これはどういうことが契機になっていますか?

藤井 :『アフターデジタル』を読まれた方の意見を読んで、誤解されていると感じることがいくつかありました。特に、中国の先進的なビジネスやサービスの事例を多く取り上げたこともあり、「中国を礼賛しているのではないか」というご意見は多くいただきました。私としては礼賛したつもりもないし、日本が中国のようになるべきとは一言も書いていないんですが、明確なビジョンを提示できていないことを顧みて、日本の将来の洞察なども入れて、急いで続編を書いたというわけです。

『アフターデジタル2 UXと自由』 『アフターデジタル』に関する誤解などを解きながら、コロナ禍によって世界でさらに加速するアフターデジタルの最新事例と世界の変化を解説。日本企業が向かうべきビジョンも提示されており、国内で進む変革を知りたい方も必読です。

元木 :中国や海外のアフターデジタルの事例を拝見しましたが、集めたデータの活用はすごく進んでいますね。

藤井 :モバイル端末が出て、関連サービスが充実したこともあり、ユーザーの行動データが細かくわかるようになりました。製品を売るだけでよかった時代から、データをもってお客さんにずっと使ってもらう体験提供型時代に、競争原理が変わってきてしまっています。データの有無で提供する価値に大きな差が出てしまいますから、追いつかないと本当に負けてしまう。

実際、コロナ禍では、SNSやECでユーザーとの恒常的な接点を作ってこなかった企業は、淘汰される時代になってきています。一例をあげるとすれば「平安保険グループ」という企業は、保険商品を売りながら、ユーザーが病気になったタイミングやどんな病気にかかりやすいか、さらに家族構成やどんなものに興味があるかのデータを集め、医療や娯楽、住宅など、ユーザーにとって必要な商品を欲するタイミングで提供して、業績を伸ばしています。

元木 :個人のデータを見られるのは嫌だなって日本人も多いですよね。取られる側からするとセキュリティ的な不安もあります。

藤井 :そもそも中国は土地やデータもすべて国が管理しているので、日本は中国のようにはならないだろうとは思っています。それに、中国でも、小売りの購買データと健康データなどが全部つながっているわけじゃないんですよ。中国の国民も勝手に自分のデータが使われることはひどく嫌がりますから。例えば、大ヒットした顔交換アプリ「ZAO」の、「ユーザーの顔の所有権は自社にあり勝手に使用できる」という規約が問題になり、SNSで大炎上したことがありました。中国でもユーザーが便利だと思っているサービスや、信用している企業以外にはデータの提供をしていないんです。

日本では集めたデータを、売り上げアップを目的としたクロスセル・アップセル(客単価を上げるための営業施策)に使ったりプロモーションに活用したり、他の企業に提供してお金を得ることもあります。中国では集めたデータを、いかにユーザーエクスペリエンスや製品づくりに還元するかを大事にしていて、還元するスピードが早いほど競争力になると考えています。「平安保険グループ」のユーザーも、ここ1社だけにしかデータを提供していません。

以前、日本企業のデータの使い方について、中国企業の方と話していた時、「その目的はユーザーに不義理だ」と言われました。ユーザーは信用してデータを提供しているわけで、ベネフィットで返さなければ取引関係が成立しない。信用を失えば、結果として企業もサービスも潰れていくので、絶対にやってはいけない、とも言っていました。また中国礼賛ととられるかもしれませんが、日本の「アフターデジタル」を妨げているのは、時代遅れの日本企業の体質にあることも『アフターデジタル2』のメインメッセージになっています。切り替えないと、社会の発展が止まるのではないかと懸念しています。

元木 :日本の企業でもそれに気が付いて、「アフターデジタル」を意識したビジネスをスタートしているところはありますか?

藤井 :昨年ぐらいから第2フェーズに入っていますね。先日、知人から「新宿を歩いていたら近くにあるデパートからスマホに通知が来たんだけど、これってOMOなんですか?」と聞かれました。「便利だと思いました?」とその方に尋ねたところ、「単なるキャンペーン告知ですよね」というので「じゃあOMOじゃないですね」と答えました。

私たちはビジネスパーソンであると同時に、サービスを利用するユーザーでもあります。大事なのはデータを活用し、ユーザーにとってベネフィットや誠意ある行動をしてくれているかどうかです。通知がきてうれしいと思った方にとってはサービスであり不快に思ったらそうじゃないということで、これはユーザーが判断するしかないことです。

AIに人間の仕事を奪われる!? コロナ禍で加速するアフターデジタル

元木 :やや話は変わりますが、AIの時代になったら人の仕事が奪われると思ったんですけど、本書を読んだら仕事がどんどん増えると書いてありましたね。

藤井 :みなさんの生活でも、デジタルだけでは提供できない感動とか信頼が当然あって、それをAIが提供できるようにはしばらくならないだろうし、不可能といっても過言ではないと思います。人が目の前でサーブしてくれる安心感だったり、細かい機微に気づいてくれる思いやりを提供する仕事はなくなりません。

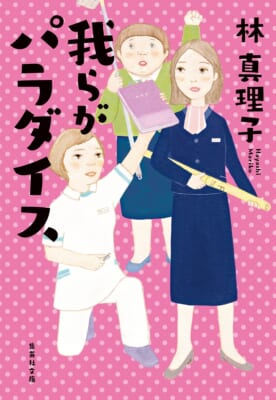

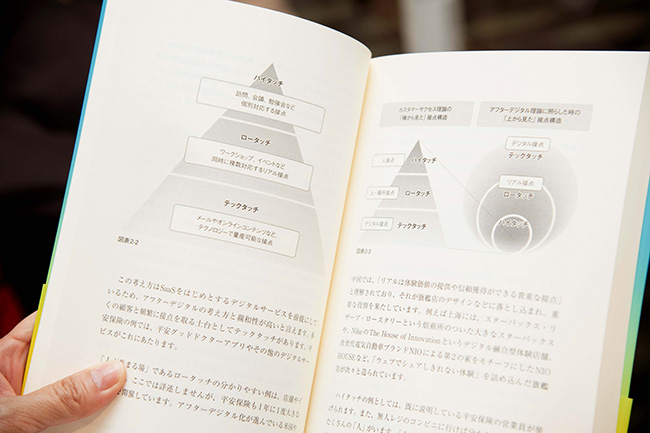

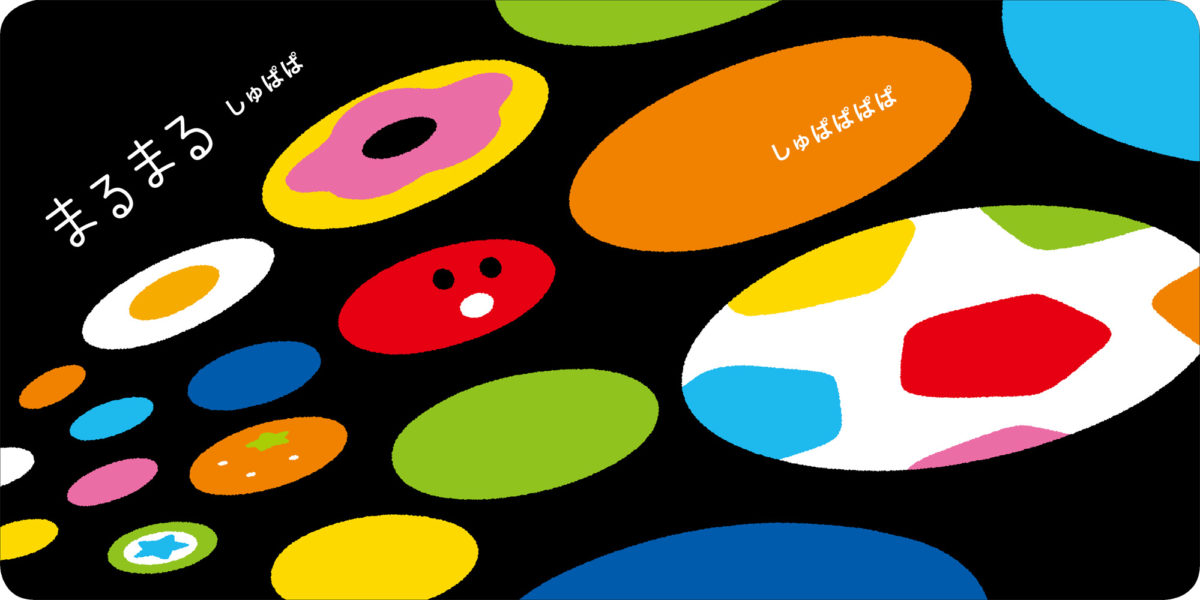

この構造は、2018年に話題となった「カスタマーサクセス理論」がわかりやすいですね。この理論では、アフターデジタル後の顧客との接点を“ハイタッチ”“ロータッチ”“テックタッチ”の3つに分けています。ハイタッチは1対1の個別接点、ロータッチは1対複数の接点、テックタッチとは人が介在しない接点です。ハイタッチは感動とか信頼を生むのが得意で、医者とかコンサルタントサービスが挙げられます。ロータッチは楽しみとか心地よさ、学びになるなど心地よさの提供が得意で、イベントやセミナーなどがその代表。AIだけでできる接点はデジタルタッチとなります。

例えば今後、健康診断はAIでできるかもしれませんが、病気の方に言葉をかけたり、そばに寄り添うケアリーバーの仕事は逆に増えていくでしょう。アパレルでも、コーディネートはAIでもできますが、別のモノを勧めるといった接客は、人でないとうまくできないと思います。AIとの役割分担が明確になり、細かいプロセスに関する仕事は減っていくかもしれませんが、分野によってより人を必要とする職種もあるので、AIに人の仕事がすべて奪われることはないのです。

↑対談でもテーマとなった「カスタマーサクセス理論」。アフターデジタルでは、3つの階層に分かれたユーザーと接する機会を組み合わせることで、ユーザーの満足度を高め、より深い関係を築き上げていく。これによって、オンラインとつながる日常生活自体も変化していくという理論です

元木 :例えば「アフターデジタル」で紹介されていた無人コンビニは、未来的であると同時に、人の必要性を感じさせないことに不安も覚えました。

藤井 :執筆した2018年は、新しいビジネス事例として紹介しましたが、無人にするとどうしても店内が冷たい雰囲気になって人が来なくなるんです。現在、中国で成功している無人コンビニは、完全無人ではなく、必ず人が1人常駐しているものなんですよ。スタッフは来店客に挨拶をしたり顔見知りになったり、買い物の仕方を教えたりしています。人を全部排除すると無機質な倉庫みたいになり、商品の新鮮味も薄れます。人がいると店と縁ができますから、結局ユーザーは完全無人ではない店を選んで通うわけです。ここも続編を書いた動機ですね。

あと、データをメインにしたデジタル技術によって管理社会のディストピアになるのではないかという恐怖に対しても、テクノロジーを使った、ディストピアにならない社会の方向性はあることを伝えたかったですね。

元木 :『アフターデジタル2』の原稿がGoogle ドキュメントで無料公開されていることも、藤井さんらしいと感じました。私は本が好きなので、書籍で拝読しましたが。

藤井 :世界の変化が速く、執筆時は目新しい事例が出版した時にはすでに古くなっていることも多いので、本自体も更新性や即時性のライブ感がある方がいいなと思って、今回誰でも読めるように公開しました。

元木 :まさに「アフターデジタル」ですね(笑)。2でも触れられていますが、コロナによって今後のアフターデジタルはどのように変わっていきそうですか?

藤井 :イデオロギーと社会、2つの側面でとらえています。まずイデオロギーでは、中国、台湾、韓国でコロナの抑え込みがうまくいったことを受け、EUのGDPR(一般データ保護規則)が考え直されようとしています。有事の時の国民の健康状態や居場所は一定一括で管理できた方が、国も国民もいいんじゃないかというもので、今後は個人データをどう使うかが議論されるようになると思いますね。IDを統合し国が管理する動きがもう少しポジティブになるかもしれません。2つめは、社会の変化として、コロナを契機に、ウーバーイーツやZoomといったすでにあったサービスを、みんなが使うようになったことが挙げられます。

元木 :コロナでアフターデジタル化がより進んだということですね。

藤井 :人手が余った企業が、人手の足りない企業に人材を提供する、場と人の流動性を高めた共有という方法も新しい流れでしたね。デリバリー予約が簡単にできるプラットフォームがあれば、飲食業など本当に困っている人たちが助けを求めやすくなることもわかってきました。企業としては、課題が噴出する社会に貢献するための準備をすることも重要になるため、アフターデジタルへの社内的な取り組みもまとめやすくなり、舵を切りやすくなっているはず。これをきっかけに変革が進むことを期待しています。

元木 :ビジネスもガラリと変わっていきそうですね。となりますと、今後の私たちはアフターデジタルとどう向き合っていけばいいですか?

藤井 :オンラインとオフラインが融合し、今より便利になるし今までよりデジタルの価値もより高まっていきます。不安だとかデジタルはよくわからないと構えるより、自分がいいなとか好きだなとか、便利だなと思うことに敏感でいればいいのだと思います。

【プロフィール】

株式会社ビービット 東アジア営業責任者 / 藤井保文

東京大学大学院 情報学環・学際情報学府修士課程修了。2011年ビービット入社。2017年から上海支社に勤務。2019年3月に「アフターデジタル−オフラインのない時代に生き残る」を出版し、世耕元経済産業大臣をはじめ各界著名人からの推薦を頂いている。続編となる「アフターデジタル2 UXと自由」は2020年7月29日の発売直後からシリーズ累計13万部を突破するベストセラーとなっている。