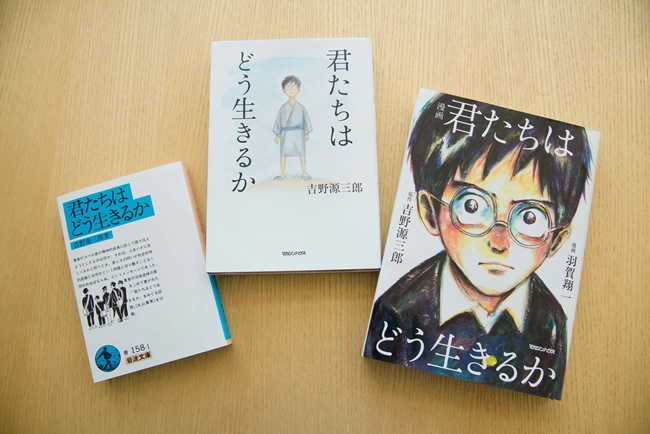

吉野源三郎著『君たちはどう生きるか』が話題を呼んでいるように、昨今の出版界における新機軸ともいうべき、一連の名作のマンガ化。いま、なぜ“マンガで読む”“マンガで読み解く”がトレンドとなっているのか? 簡潔に人に伝える文章術を学べる『理科系の作文技術』をマンガ化した編集者、中央公論新社の齊藤智子さんをブックセラピストの元木 忍さんが訪ね、その背景を探りました。

老舗出版社がマンガ版にトライ

元木忍さん(以下、元木):中央公論新社さんにとって初の試みである『まんがでわかる 理科系の作文技術』。原著は40年近くも売れ続けているロングセラーですよね?

齊藤智子さん(以下、齊藤):はい。1981年に中公新書として発行しまして。著者は物理学者の木下是雄(きのしたこれお)先生で、理科系の学生やビジネスマンの方にとってのバイブルとしてずっと売れ続け、現在100万部を突破しています。

元木:すごいですね! 中公さん(中央公論新社)にとってのベストセラーですね。新書なのに作文“技術”の内容なので、少し驚きました。こんなにコンスタントに売れ続けているということは……単刀直入に訊きますが、理科系の方って、いわゆる作文が苦手なんですかね?

齊藤:元木さんが、今思い浮かべている“作文”とはおそらく、情緒的な言葉で綴られたものなのでは?

元木:まあ、作文といえばそう感じてしまいましたが……理系の作文って全然違うのですか?

齊藤:はい(笑)。文学的なものではなく、論文やビジネス文書といった「作文」を指しています。

元木:“論文”というととても難しそうですが、作文というジャンルでは文学的な作文と違いはないのでは、と感じてしまっていました。

齊藤:理系の方は、作文が苦手というよりは抵抗がある、という感じでしょうか。だからか、原著は代々、大学の先生方が「論文を書くときに役に立つから」と。

元木:それはいいですね。この本を学生さんたちに紹介してくれるんですね?

齊藤:紹介するというよりは、「お願いだから読んでおいて」といったところでしょう(笑)。おかげで毎年、新入生、新社会人の方々が読んでくださっています。

元木:それが年々積み重なって……もう37年! 電子書籍版も売れているとか。そして、満を持しての“マンガ”化なんですね!

まんがでわかる 理科系の作文技術 1296円/中央公論新社

“ビジネス書”の棚に置かれるマンガ

元木:マンガ化のきっかけとは?

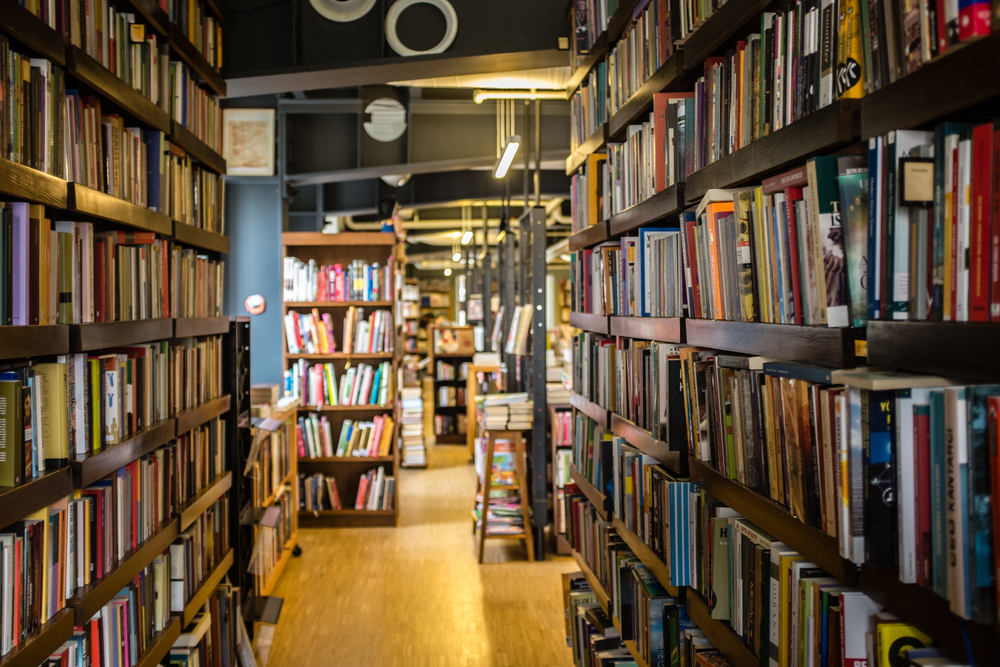

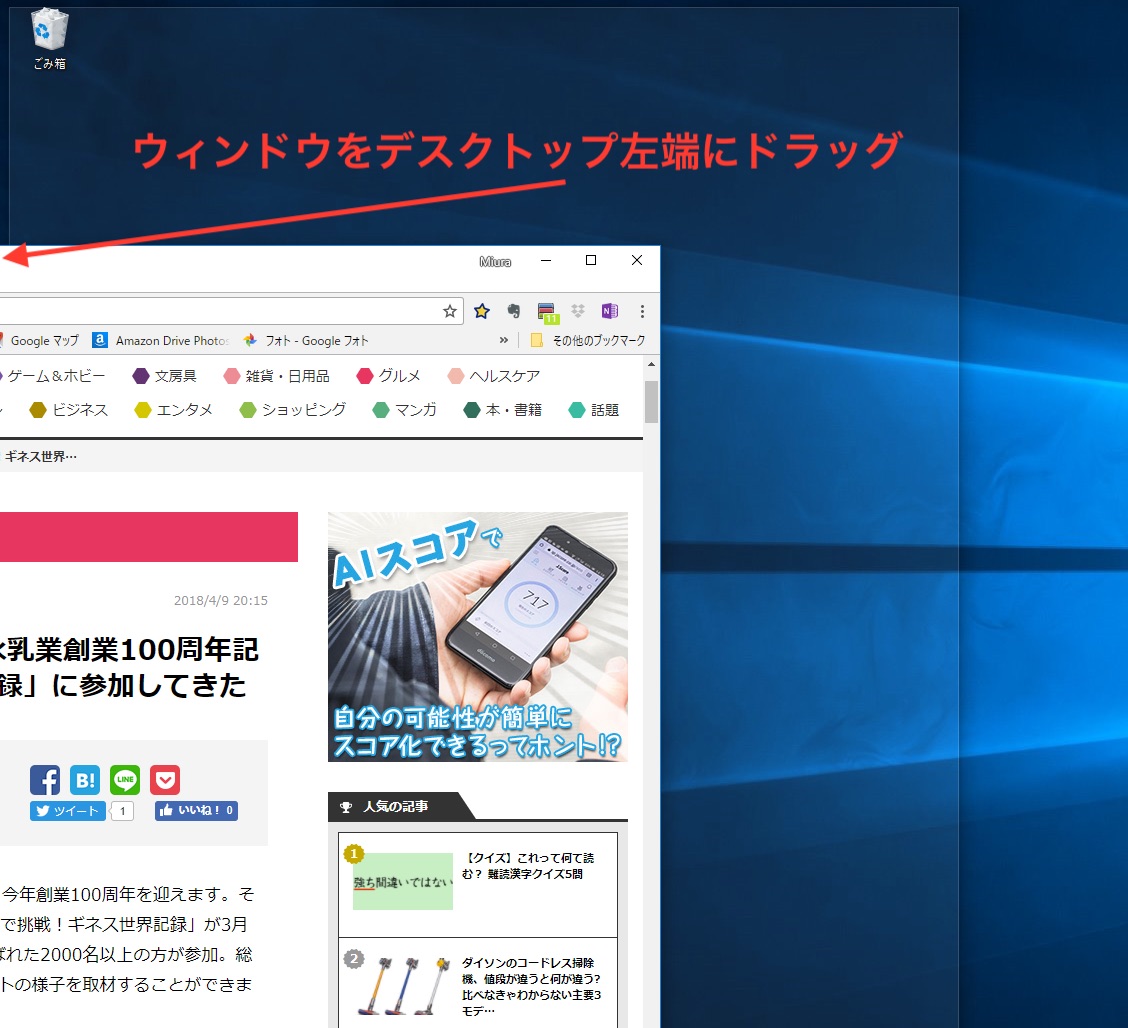

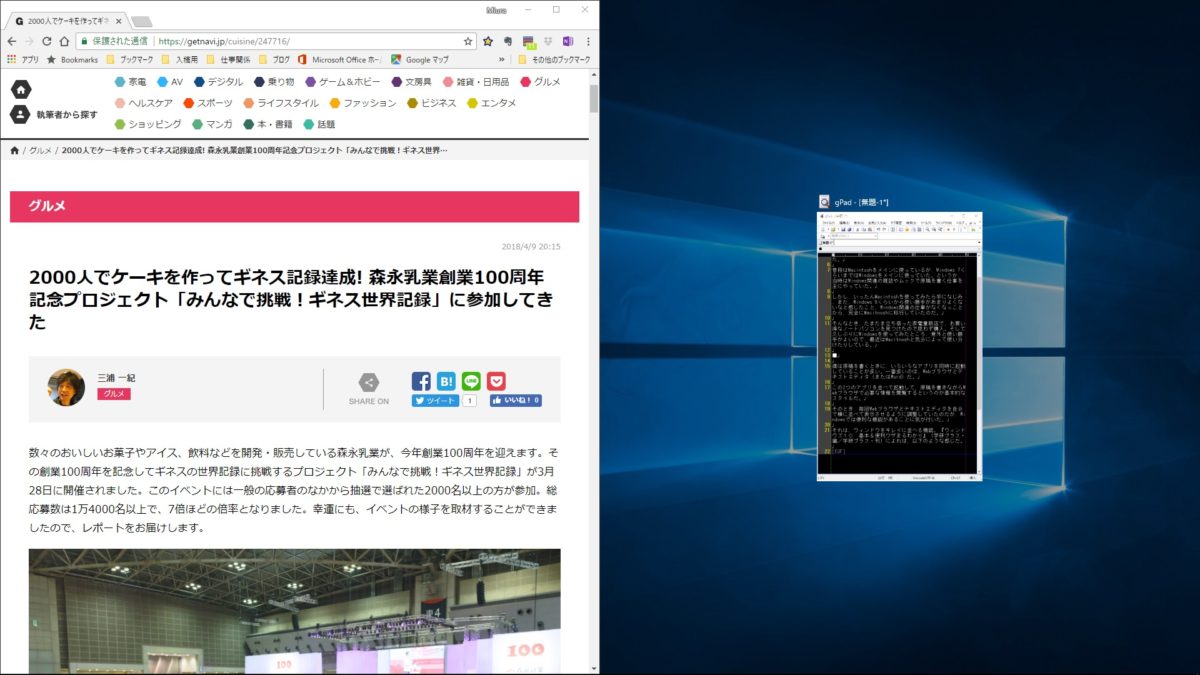

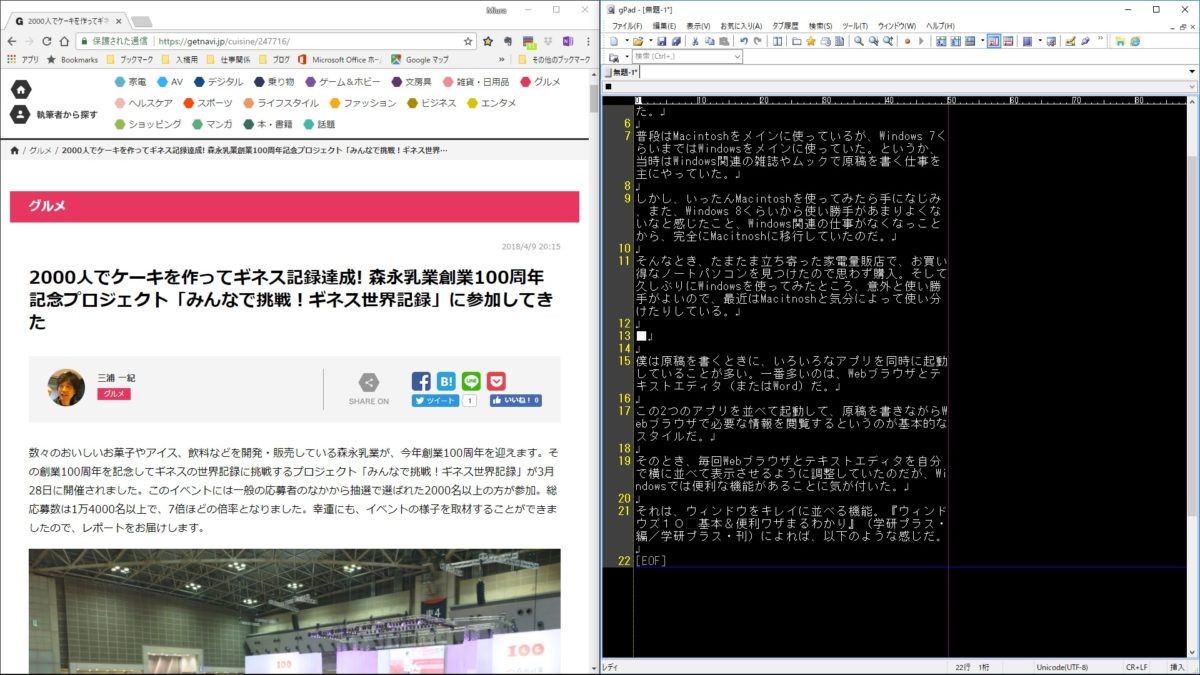

齊藤:「マンガでわかる」とついた本が他社さんからいくつか出版されていて、書店でもけっこう目立つなぁ、と。しかも、マンガではあるけれど、マンガの棚ではなく、ビジネス書コーナーに置かれている。他社さんの新聞広告も頻繁に目にしまして。ほかの書籍と比べて出稿スペースが大きい。

元木:ということで、マンガ版を考えたってことですね? 本屋で平積みになっていたり、多くの宣伝費をかけているってことは売れるだろうと予測がつきますからね。ということは、マンガ版は、宣伝費をかけるほど売れる可能性があったということですものね!

齊藤:はい。従来のうちのベストセラーも、マンガにしたらイケるのでは? と思いまして……。

元木:この企画を、齊藤さんが提案されたんですね?

齊藤:いえいえ(笑)。最初は、上司との世間話の中で「今、マンガ化した本、けっこういいんですよねぇ。うちでもやったらいいのに」と思いつきをポロリ。すると、「じゃ、やってみたら」と言われて。

元木:言い出しっぺが担当する、という事態になった感じですね(笑)。驚きました?

齊藤:驚きましたよ(笑)。だって私、こうしたマンガは作ったことがなかったんです。コマ割とかわかりませんし……。でも、マンガ専門の編集プロダクションさんにご協力いただき、私自身も勉強して挑みました。

第一弾は絶対に失敗したくなかった

元木:中央公論新社には、ベストセラーがたくさんありますよね。マンガ化の第一弾としてなぜ、『理科系の作文技術』を選んだのですか?

齊藤:まずは、新書だけでなく、文庫、単行本含めるベストセラーのなかから、20〜30の作品を候補に挙げました。第一弾は“これぞ中公!”というものを出したかったので、中公新書に絞りました。

元木:緑色の表紙=中公新書といえば、すごく真面目な本ばかりで重々しいイメージ。それをマンガ化にする提案にもビックリしますけど!

齊藤:よその「まんがでわかるシリーズ」で売れているものを調査したところ、ビジネス書、ハウツーが売れている。そのなかにいろいろなジャンルがありますが、自己啓発よりもビジネスに直結して役に立つものがいいと判断しました。「そこに合致するのはなんだろう?」と営業部の人とも相談しながら、『理科系の作文技術』に決まったんです。

元木:この本に決めるまで、どのくらいの期間がかかったんですか?

齊藤:“マンガ化”というジャンルをやるかやらないか、の検討がありましたし、そうですね……3〜4カ月はかかりました。

元木:歴史ある御社のイメージからすると、「マンガはちょっとなー」という反対勢力は、実際にはあったりしたのでは?

齊藤:いえいえ、そんなことはありませんでした(笑)。以前からコミックエッセイはありますしね。でも「新書をマンガにする? そんな必要があるのか?」という意見はありました。

元木:え? なんで? どうして?

齊藤:世代の差でしょうか……。そもそも“難しいものをわかりやすくコンパクトにした”のが新書なんです。すでにわかりやすいのに、さらにマンガでわかりやすくしてどうするんだ、と。

元木:へえ、知らなかった!(笑)。難しそうなことがギュッとつまったのが新書だと思っていました。

齊藤:私も。「新書のテーマって難しい」と。でも、新書編集部やずっと新書に携わってきた方々にしてみれば「新書読めばよくない?」となる。

元木:でも、齊藤さんはそこを覆してトライしたんですね。ご自身が、新書よりもマンガのほうがわかりやすい世代で、わからない世代を説得してこの企画を通したのが凄い!! さあ、結果はいかに?

齊藤:1月25日に発売しまして、1カ月半でめでたく3刷、2万5000部になりました。

元木:パチパチパチ!! 起案して形になり、実績を上げた。すばらしいです。「ほら、間違ってなかった!」という鼻高々の気持ちでは!?

齊藤:いえいえ(笑)。でも正直、ホッとしました。この1冊だけで終わるつもりはありませんから、第二弾、第三弾と出していきたいですからね。せっかくマンガの勉強もしましたし(笑)。

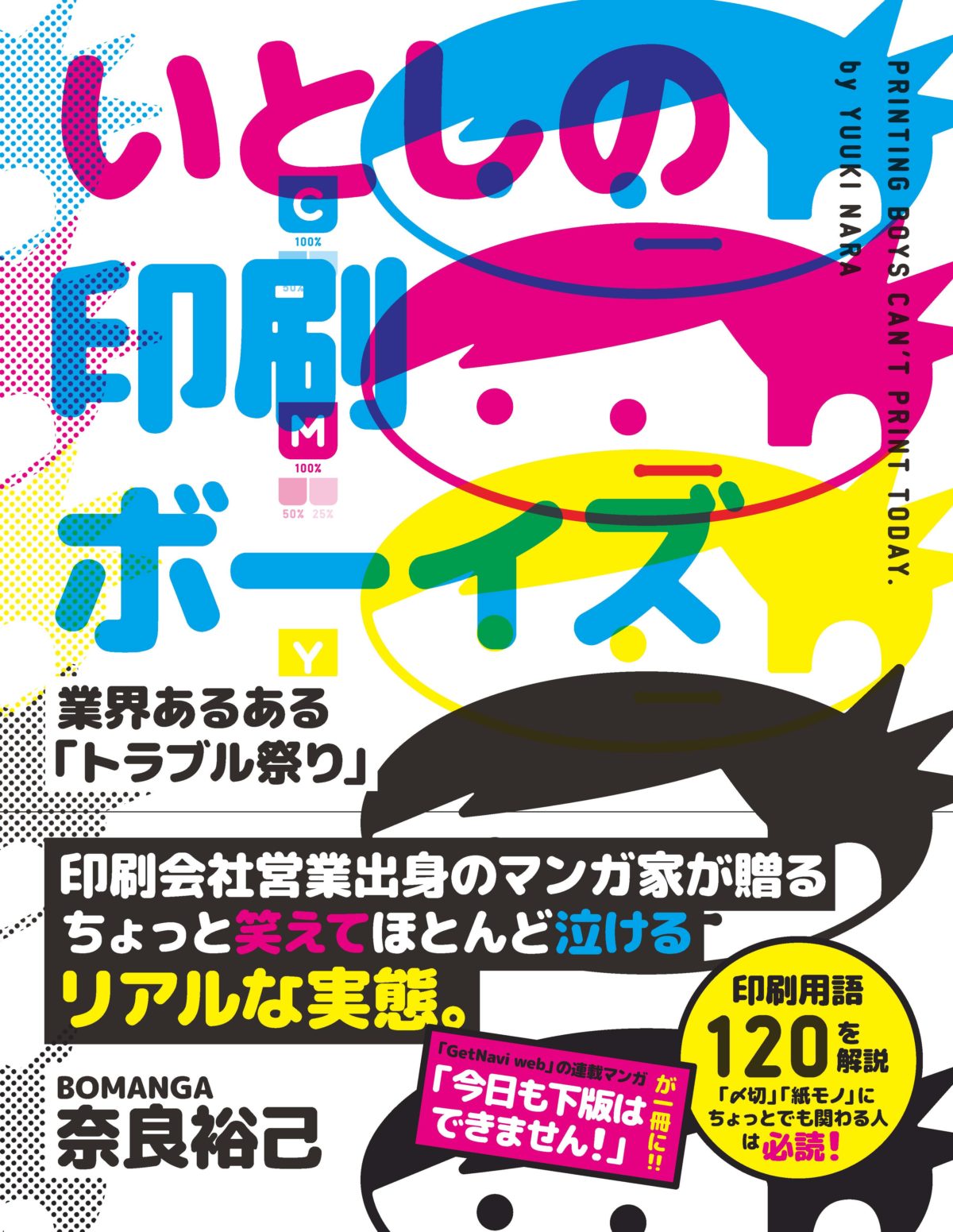

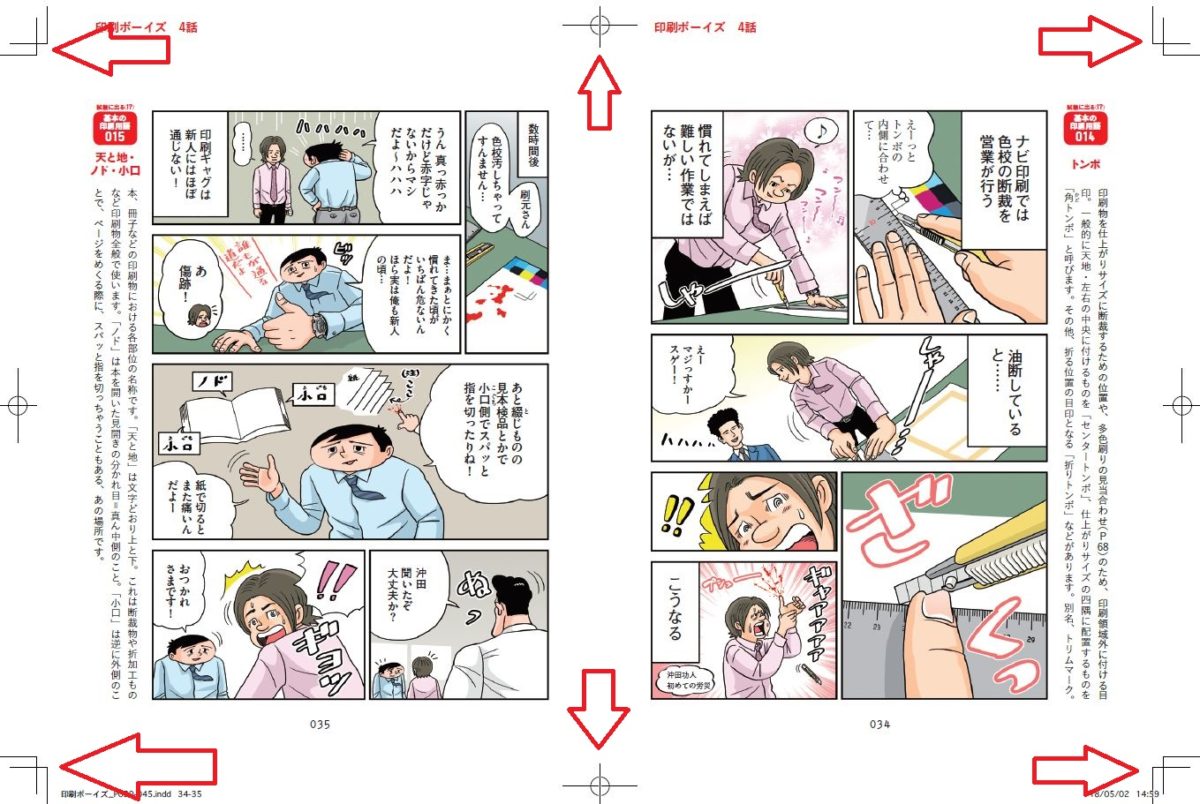

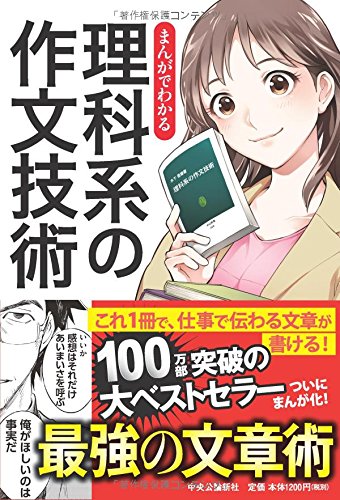

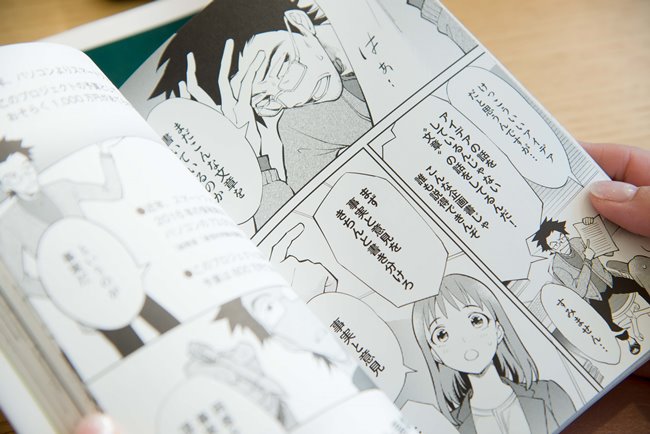

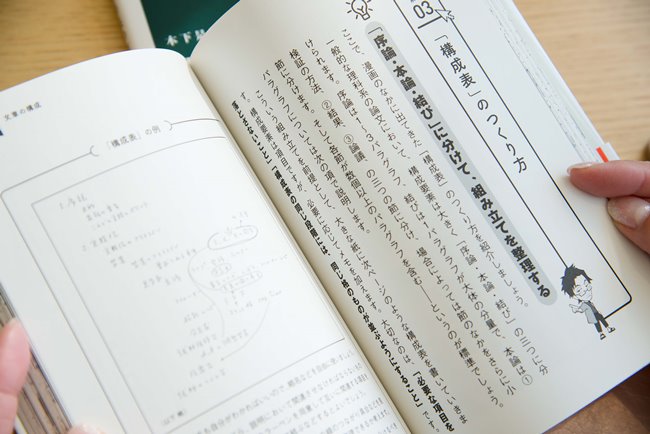

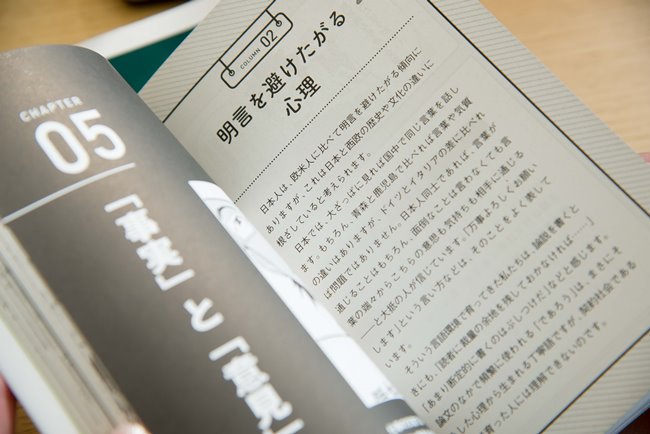

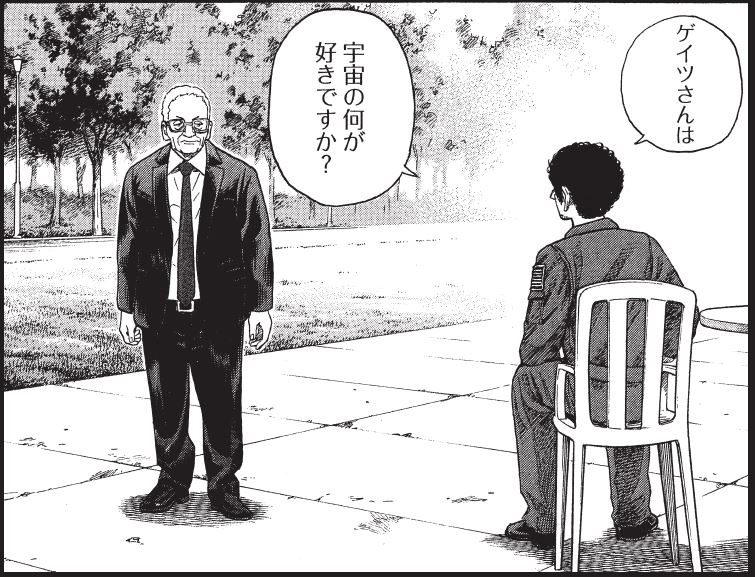

齊藤さんが、作画で気をつけた点は、登場人物の顔が、みんな同じようにならないよう描き分けること。たしかに、それぞれのキャラクターが立っていて読み進めやすい

齊藤さんが、作画で気をつけた点は、登場人物の顔が、みんな同じようにならないよう描き分けること。たしかに、それぞれのキャラクターが立っていて読み進めやすい

齊藤さんが、作画で気をつけた点は、登場人物の顔が、みんな同じようにならないよう描き分けること。たしかに、それぞれのキャラクターが立っていて読み進めやすい

相乗効果で原著の売れ行きも上昇中

元木:マンガ版とともに、原著の新書版も売れているようですね。

齊藤:Amazonのジャンル別ランキングでは、1位がマンガ版で2位が新書版ということもありましたね。相乗効果は確実にあります。

元木:マンガ版を読んで満足した人もいれば、さらに知識を深めたい、理解したいと新書版を読みはじめる人もいるでしょうね。男女比はどうですか?

齊藤:新書版は4分の3が男性です。マンガ版は半分まではいかないけれど、40%以上は女性です。女性のほうが、マンガに抵抗がないというか、視覚で理解することに慣れているのかもしれませんね。

元木:ところで、肝心なことをお聞きしたいのですが(笑)、この本のマンガ化を手掛けて、齊藤さんご自身は「作文技術」のスキルが上がりましたか?

齊藤:ふふ、上がりましたよ! もともと文章を書くことは苦手ではありませんが、理科系としての端的、的確に伝えることの大切さを知りました。「何度も推敲しろ」というのがあって、一度読んだあと、ちょっと間を置いてまた読み返す。そうすると“不必要”な部分が見えてくるんです。

元木:おお! 編集者自らが成長している!(笑)

齊藤:ほかにも「ナニナニだと思われる」という曖昧な表現を避けるようになりました。企画書で、つい「なんとからしい」と使ってしまうのですが、2回、3回と読み直すうちに気づくようになりましたね。私だけじゃなく、上司もそうなっています(笑)。

元木:編集者って、ややエモーショナルな文章を書きがちですものね。あと、長く書かなくちゃ、とも思いがちだから、原点に戻っている感じですね(笑)。

齊藤:そうそう(笑)。盛り上げなくていいよ、淡々と書いて。「短く書け」ともありますので。でも、「1年かけてつくりました!」なんてつらつらと伝えたくなるんですよ、どうしても。でもそれじゃダメ。企画書の読み手にしてみれば、「1年間の軌跡を読まされてもね」となることがよくわかりました。

続いて、“マンガで読み解く”なら原著は読まなくていい? シリーズの新作とは? など、まだまだ編集担当ならではの語りは続きます。

マンガ版を読めば原著はいらない?

元木:では、このマンガ版を読めば、原著を読んだ際と同じスキルが身につくと理解していいですか?

齊藤:いろいろな意見があると思いますが、マンガであろうと原著であろうと、どのカタチで読んでも読者にとっては、その“テーマの本”なんです。ここに気がつきました。他社さんのマンガ版もそうであると思っています。ただ、マンガ版はあくまでエッセンスを抜き出して構成していますから、学びの要素は原著のほうがたくさんあります。マンガ版は、入門書のような位置づけになるのかもしれません。

元木:マンガ版なら小一時間で読めちゃう。こんなに読みやすくしてくれて、それで本が売れて、原著の読者も増える。出版社にとってこんなにうれしいことはないですよね。“読みやすい”というのは、作画のタッチや登場人物のキャラクター設定が大きく関わってくると思いますが、齊藤さんはマンガ、お好きですか?

齊藤:少女マンガ、少年マンガからは脱却しましたが好きですよ。子どものときは、少女マンガの主人公に共感してドキドキしましたが、大人の今はあんなにドキドキしませんし、少年マンガのスピード感についていけませんから(笑)。最近は、『甘々と稲妻』(雨隠ギド・講談社)や『いぶり暮らし』(大島ちはる・徳間書店)といった“食べものマンガ系”にハマっています。

元木:もしや、マンガ編集者になるのが夢だったとか? それとも文芸の編集者を目指していたとか?

齊藤:いえいえ。実はそれほど本を読むのが得意ではなく。雑誌とかビジュアルで楽しめるものばかり見ていまして。大学時代もゼミの冊子を作ったりした経験もあって、デザインをやってみたいなぁ、と思っていました。たまたま小社でアルバイト募集があって、そのままズルズルと、産休を挟むと15年お世話になっています。

元木:お子さんを産んで復帰して、ベストセラーを出すとは輝かしい! この勢いで「まんがでわかるシリーズ」は第二弾の構想は、もう進んでいるんですか?

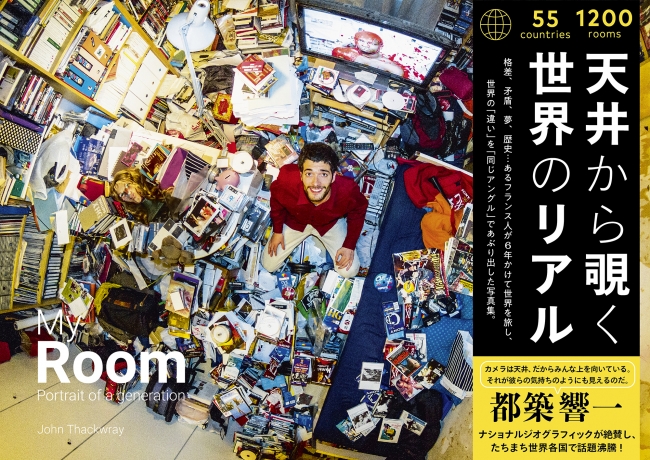

齊藤:もちろんです。『理科系の作文技術』でいわゆるハウツー書の実績を出したので、次はメンタル面についてのマンガ版を企画しています。ビジネス評論家の楠木 新さんの新書『定年後』のマンガ版が、4月25日に発売予定です。

元木:次はあの『定年後』の本がマンガ化になるのですね? 確か人生の後半戦を輝かせるためのコツが書かれた、ベストセラーですよね。

齊藤:はい。2017年に出まして現在25万部。マンガ版のあとには新書の第二弾も出る予定です。ほかにもラインナップが控えていますのでご期待ください!

組織を離れてしまうと、仕事や仲間を失って孤立しかねない。お金を持っていても健康であっても時間にゆとりがあっても孤独ではいたたまれない……そんな定年後の最大の問題は何か? を赤裸々に説いた書。楠木 新・著『定年後』

今求められているのは“役に立つマンガ”

元木:ホント、中公さんは名著をたくさんお持ちだから、続々、マンガ版が登場するんでしょうね。

齊藤:マンガ版が成立するのは、原著がしっかりとした評価を得ているからだと思います。まったくなにもない状況で『マンガ 理科系の作文技術』なんて出しても、書店さんの棚にどーんと置かれると思いますか?

元木:そうですよね。本の内容が、ちゃんとしていてこそですね!

齊藤:それに原著がないマンガですと、マンガの棚に置かれる可能性もあります。ですが原著の実績があるから、今回、ビジネスコーナーに置いてもらえた。この差は大きいです。

元木:ビジネス書を見る人は、常に「自分の役に立つナニか」を探していますものね。マンガだろうと新書だろうと“身になる”本を探しているのかもしれませんね。

齊藤:「単なるマンガではなく、役に立つマンガ」が求められている。30代、40代のニーズはそこだと思います。

元木:はい。そこに気づいた出版社が増殖していて、「まんがでわかるシリーズ」は今現在の出版界のトレンドになりつつある。これからも、中公さんならではの、知識欲を刺激するきっかけになるマンガ版、楽しみですね。

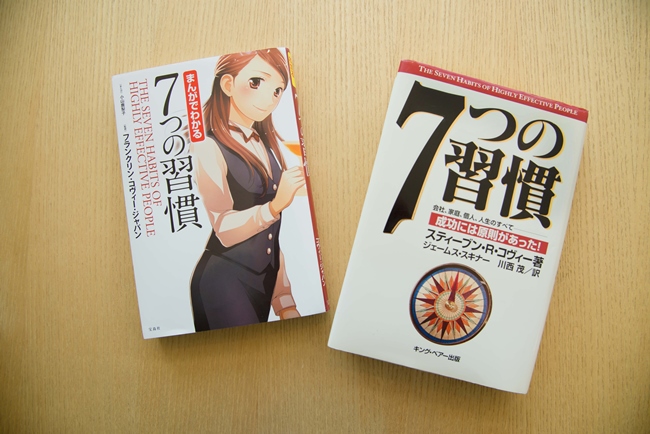

今話題のマンガで読み解く名作

『まんがでわかる7つの習慣』1080円(宝島社)

『まんがでわかる 伝え方が9割』1296円(ダイヤモンド社) 『まんがでわかる 地頭力を鍛える』1404円(東洋経済新報社)

『漫画 君たちはどう生きるか』1404円(マガジンハウス)

【プロフィール】

中央公論新社 / 齊藤智子(左)

ブックセラピスト / 元木 忍(右)

何気ない日常を、大切な毎日に変えるウェブメディア「@Living(アットリビング)」