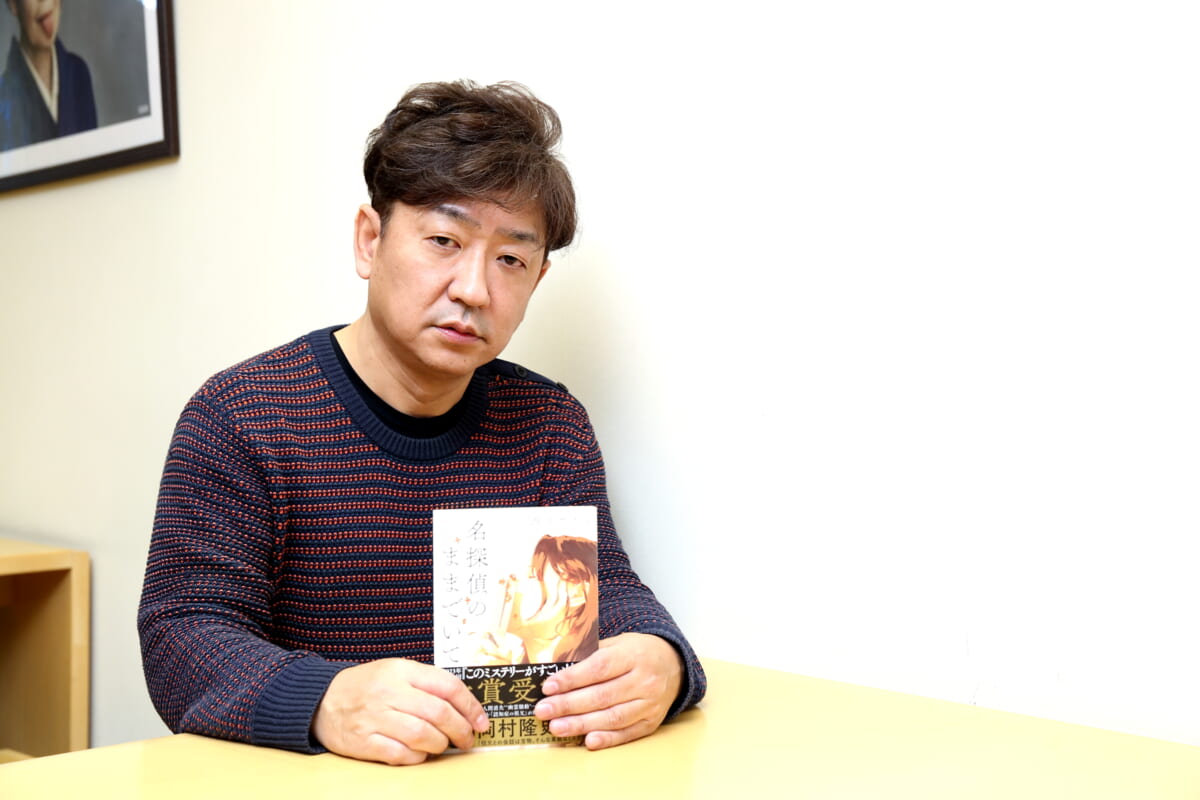

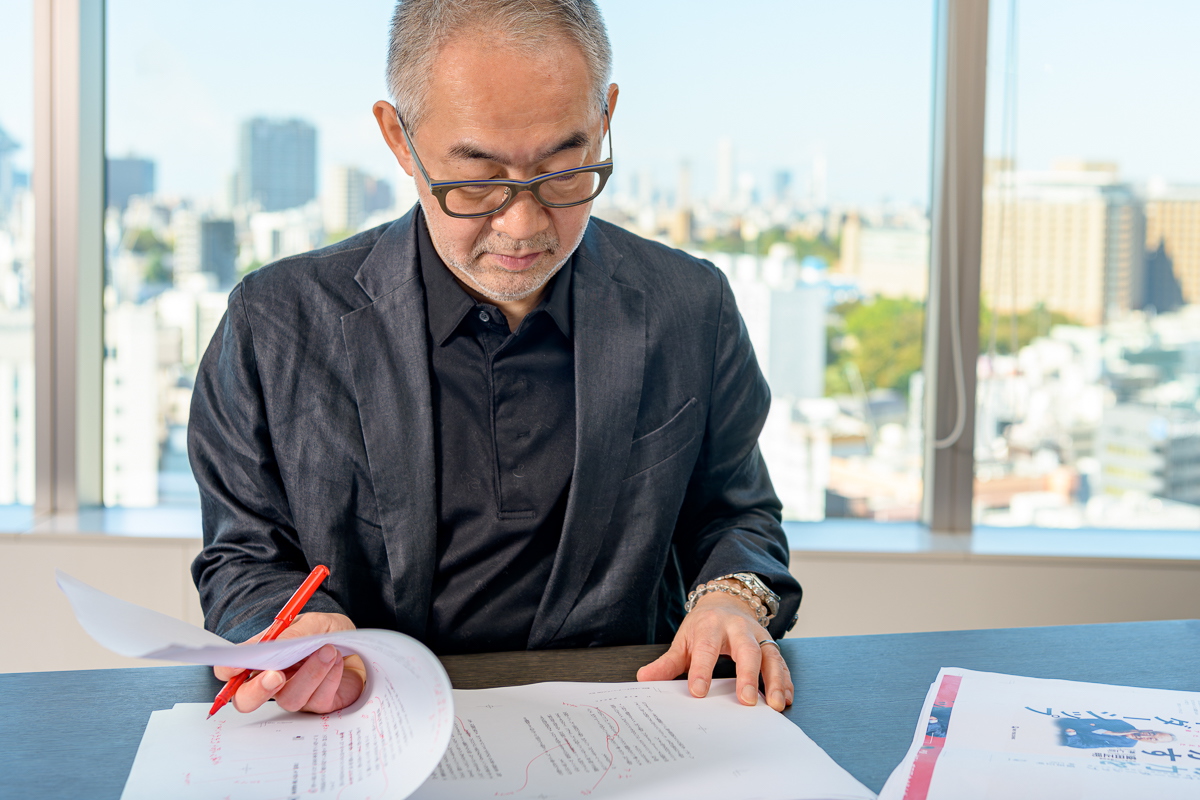

賞金1200万円という『このミステリーがすごい!』大賞で大賞を獲得した小西マサテルさん。その受賞作が2023年1月に発売された『名探偵のままでいて』(宝島社)で、発売後には全国の書店で続々1位を獲得し、早くも7万部を突破しています。実は、小西マサテルさんは『ナインティナインのオールナイトニッポン』などを担当する売れっ子の放送作家でもあり、話題となっています。今回は、放送作家がミステリーに挑戦した理由、受賞作の内容、創作秘話などをうかがいました。

(構成・撮影:丸山剛史/執筆:松本祐貴)

●小西マサテル (こにし まさてる)/放送作家、小説家。1965年生まれ。香川県高松市出身。明治大学在学中より放送作家として活躍。第21回『このミステリーがすごい!』大賞で大賞を受賞し『名探偵のままでいて』にて小説家デビュー。2023年現在、ラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』『徳光和夫 とくモリ!歌謡サタデー』などを担当

「ミステリーを書こう、書こうと思って何十年もの歳月が過ぎていた」

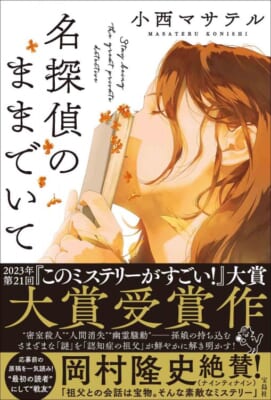

まずは、小西マサテル著『名探偵のままでいて』(宝島社)のあらすじを紹介。

小学校の校長を務めた祖父は幻視、記憶障害などが起こる「レビー小体型認知症」を患っている。主人公である孫娘・楓が、身の回りの謎を話すと、祖父は探偵のように謎をつぎつぎと解くーー全6章の連作ミステリー。

このような作品はどんな人物から生まれるのでしょうか。

ーー小西マサテルさんといえば『ナインティナインのオールナイトニッポン』(ニッポン放送)などを担当する放送作家としても有名です。そんな方がなぜミステリー小説を書こうと思ったのでしょうか?

小西マサテル(以下 小西) もともと、ミステリーは大好きでずっと書きたいと思っていました。実際高校生のときも、授業中にミステリーの真似ごとみたいなマンガを書いては、友達に見せていました。働き始めて『いつか書こう。書こうと思ったらいつでも書ける』と思っていたら、いつの間にか何十年かが過ぎてたんです。〝書ける書ける詐欺〟ですね(笑)。

背中を押してくれたのは、同じラジオの仕事の経験がある志駕晃さんです。志駕さんとは何度も飲んでくだらない話もする仲ですが、その志駕さんが『スマホを落としただけなのに』(宝島社)という傑作を書かれてこのミス大賞の隠し玉に選ばれたんです。この作品は、書籍だけではなく、映画化され、23年にはNETFLIXの韓国版リメイクが全世界配信されたという大ヒット作です。

志駕さん御本人に聞いてみたら、過去にプロとして漫画も描かれていたそうですよ。そんな志駕さんの会社員をやりながらでもやりたいことをやる、小説も書くという姿勢を見習わせてもらいました。

ーーとてもいい先達がいてよかったですね。とはいえ、放送作家の仕事をしながらどのように小説を書く時間を作っているのでしょうか?

小西 仕事場ではいつも通りの放送作家としての仕事をしています。朝ご飯あるいは昼ご飯を食べにファミレスに行ったときに切り替えて、ミステリーを書きます。ファミレスには、梅昆布茶からアールグレイティーまであって、安くつきます。なんの話でしたっけ(笑)。

今作『名探偵のままでいて』にはイタリアンバールや居酒屋などいろんな店の食事シーンがありますが、ファミレスで書いていると「目玉焼き乗せハンバーグ」とか、安そうなランチしか思い浮かばないんですよ(笑)。後からメニューを付け加えたりしましたね。

ーー書き始めてから完成まではどれぐらいの期間がかかっていますか?

小西 初稿は5か月ぐらいかかりました。もちろん書けない日もあります。誰にも小説を書くことを言ってなかったので、中学とか高校のとき、こっそり漫画や小説を描いていたような密やかな楽しみがありました。

ーー本になって発売されるまでは長かったですか?

小西 『このミステリーがすごい!』大賞の大賞をいただいてからも、最終選考委員の方々からのアドバイスや編集者さんの手直しの要請がありました。当たり前ですが直すとよくなるんですよ。それで半年近くはかかったでしょうか。

本作の名探偵である祖父は『刑事コロンボ』がモデルだった!?

ーー主人公の女性はミステリー好きですが、小西さんも、もちろんそうですよね? どんな作家が好きなのでしょうか?

小西 ミステリーにおいてはジェフリー・ディーヴァーの『リンカーン・ライム』シリーズ。ほかに多重解決では、コリン・デクスターの『ウッドストック行最終バス』『キドリントンから消えた娘』ほかに、アイザック・アシモフの『黒後家蜘蛛の会』などです。

祖父のキャラクターは、自分が見たもの、感じたもの、ドラマ・小説・映画などいろんなものから醸成されてきたと思います。最近気づいたんですが『刑事コロンボ』もそのひとつかと。

たしか『刑事コロンボ』は月に1回土曜日にNHKで放送されていました。小学生にしたら、土曜の夜のテレビは大変です。『全日本プロレス』の中継があり、なんといっても『8時だョ!全員集合』でしょ。迷いながらも選ぶのは、ほぼほぼ『全員集合』なわけです。それがオヤジの意見で「月に1回、うちは『コロンボ』」となりました。コロンボは、古畑任三郎の原型にもなった名探偵です。かっこよく葉巻を吸い、できなそうに見えて実は頭が切れる。

コロンボを演じたピーター・フォークさんは最後にアルツハイマーを患い、自分がコロンボをやっていたことさえ忘れてたらしいです。でも、最後に誇り高い亡くなり方をしたそうですよ。家族に手を握られながら、にっこり笑って……何を言ったかわからないですけど、とびきりの笑顔だったとのことです。認知症でありながら、素敵だったんでしょうね。

ーー本作の主人公の祖父は、「レビー小体型認知症」を患っています。これは物語でも大きな装置を担っています。小西さんの父親がこの病気を発症されていたそうですが、実際はどのような状態だったんでしょうか?

小西 ウチの父は病気の辛さを振り払うためもあったのか、面白かったです。実際に介護のときも笑いにしていました。誤解されないようにいうと、笑えないと介護は続いていかないんです。この病気には幻視という症状があるんですが、本人もいろんなものが見えてることを話すのは恥ずかしいんですよ。

これは父ではなく、ある患者さんの話ですけど、家族で食事をしているときにお皿の中に虫がいっぱい入ってるように見えるんです。本人は言いたくないんです。「虫が入ってる」「いや虫なんているわけないでしょ、おばあちゃん」とケンカしたくないわけですよ。だから我慢して虫が入っている(ように見える)食べ物をむりやり口に詰め込む……これは辛いと思います。一般的には小さい虫や猫などの幻視が多いらしいですね。

ーー介護の中に、笑いの要素が入ってくるのが小西さんらしいですね。

小西 ウチの父の場合はいいのか悪いのか、朝起きたら3メートルある虎が出てきていたそうです。それが毎朝なので、本人も無視できないですよね。そうなると笑いにするしかない。なんの因果か、父親は阪神タイガースファンなんです。「ワシはタイガースファンやから虎が見えるんかな。ジャイアンツファンやったらウサギやん。それならワシでも勝てるのに」と、調子のいいときは、ギャグとして言ってました。

だから、「レビー小体型認知症」は認知症というワンワードでくくられる病気じゃないなと思えるんです。まともなときは本当にまともです。自分の幻覚を振り返って、客観的に議論できて笑いが取れるぐらいのケースもあるんです。

レビー小体型認知症という病気があることを知ってもらいたいというのは、書いたことの大きなモチベーションの一つです。

ーーこの本でその病気を知った人も多いと思います。

小西 先日話した専門医の方がレビー小体型認知症はタイムトラベルができる病気とおっしゃってました。この病気の人は、夢の中で20年前、30年前の自分になることがあります。そのとき、過去の友達と一緒にいて、目覚めると幻視でその友達が現れるそうです。そんな風に過去に旅行し、幻視の人物と逢えれば、タイムトラベルが成立しますよね。

賞金1200万円の使い道はいかに!?

ーー小西さんは、もともと落語とか漫才の演者をして、放送作家へ転身されました。それらは今回のミステリー小説の構成などへはつながっていますか?

小西 それはおそらく逆じゃないですかね。学生時代のミステリーへの興味や創作から始まっています。ミステリーにおける「意外性のある発端、急展開、オチ」が好きでした。だから、同じような構成の漫才であり、落語が好きになったというのが正しい順番です。小学校の図書館にある、江戸川乱歩、名探偵ホームズ、ルパンなどのシリーズといったミステリーが原点ですね。

ーーその「意外性のある発端、急展開、オチ」を意識して、放送作家をしたり、ミステリー小説を書かれているんですか?

小西 放送作家としてはそれほど「序破急」や「起承転結」を要求されません。やはり会話の台本が多いですね。僕は、ラジオの自然な語りと小説の会話は別のものだと思っています。本作でも落語の影響は大きいですね。

ーーミステリーはずっと好きなものだったんですね。

小西 「放送作家をしていれば、ミステリー書ける。じゃ、僕も私も」といっぱい出てくるとうれしいんですが、やはり別物なのかな、とは思います。ミステリーの方法論とかは一朝一夕に身に付くものではないんじゃないかなぁと。なんだろ、歌舞伎のような古典芸能に近いと思いますよ。やっぱり本当に好きじゃないと楽しく書けないです。

ーー実際に『このミステリーがすごい!』大賞の大賞を受賞したときのお気持ちはどんなものでしたか?

小西 2週間ほど前に「最終選考会が●日にあるので大賞でも、落選でも電話をさしあげます」と知らされていました。これは家にいたらおかしくなる、待ってられないと考えて、当日まで家族でロサンゼルスへ旅行しました。成田に着いて荷物を運んだぐらいの時間に受賞を知らせる電話がかかってきて、家族みんなで狂喜乱舞しました。

ーー書き上がった時点で、大賞は獲れると思いましたか?

小西 いやいや、思わないですよ。最初のタイトルは『物語は紫煙の彼方に』ですよ。菊池寛じゃないんだから。内容も地味ですからね。

ーー『このミステリーがすごい!』大賞は大賞1200万円!! 文庫グランプリ賞金200万円ですよ。

小西 ますだおかだの増田(英彦)くんに賞金について「M-1グランプリみたいなもんやないですか」と突っ込まれたんで「いや、M-1より200万高いよ」と一応言っときました(笑)。

ーーちなみに賞金の使い道は?

小西 本当につまらない答えで恐縮ですが、以前からのマンションのローンが、この額だけぴったり残っていたんです。だから、テトリスの長いヤツのポーンで終わりです。一銭も残りませんでした(笑)。

ナインティナインの岡村は最初の読者で編集者!?

ーーナインティナインのお二方の反応はいかがでしたか?

小西 岡村(隆史)くんはほぼ初稿の段階で読んでくれました。「これは大賞やと思います。ただ、ここはこうして、あそこはこうしたほうがいいと思います」と感想を言われ、その通りに直しました。

普段のやりとりは、わりとLINEでひと言が多いです。「大賞をいただきました!」と打つと「やりましたね!」とすぐに返ってきました。本になるときは「帯を書いてくれませんか?」すると即座に「承知しました」でした。それが彼らしいですね。

矢部(浩之)くんの場合は、ミステリーを読むと屁が出て仕方ないというタイプなんで比較はできないですね(笑)。本人は「ただ(無料)で読むとか信じられない。僕の場合はいっぱい買って売り上げに貢献します」と言ってくれました。やはりナインティナインは、好対照な愛すべきコンビですね。

ーーナインティナインさんのコメントにも愛を感じますね。

小西 『ナインティナインのオールナイトニッポン』は、29年目なので、家族より長い付き合いです。20代、30代、40代、50代、週に1回必ず会って話す関係はほかにないですね。

ーーほかに、周りの反応はどうでしたか?

小西 仕事周りの人たちは、『このミス』大賞を知っているので「おめでとう」と言われましたね。一番面白いのは、親戚の反応でした。僕の地元は香川県ですが、高齢の親戚たちは『このミス』やミステリー小説などを知らないんですね。

一例としては、叔母から電話かかってきたんです。「マサテル、あんた、すごいやないの。小西家の誇りや。芥川賞おめでとう!!『芥川賞がすごい!』っていう賞とったんでしょ」

「そんな賞はないから」とかね。

違う叔母は10枚ぐらいの分厚い手紙を送ってよこしたんですよ。「読んだよ。スゴかった。別の親戚の彦三郎さんも面白いと言ってた」と書いてるんですけど、手紙は最初の1枚だけで、残りの9枚はレントゲン写真なんですよ。

見てみると、自分の腰のレントゲン写真にマジックで「ここが歪んでる」と書いてるんです。9枚も写真があると、だんだん歪んでいくんかなと思うじゃないですか。透かして見てみると、全部一緒!! 最後のレントゲン写真に「マサテルちゃん、頑張ってるな。私も腰の骨、頑張るわ。ほな」と書いてあったんです。ミステリーの執筆と腰の骨、あまり関係ないと思うんですけどね(笑)。

ーー次回作はいかがですか?

小西 はっきり言うのは初めてですが、本作のその後を書く予定です。発表はいつとは言えないですが、頑張ります。

ーー放送作家も、二刀流で続ける予定ですか?

小西 そうですね。ミステリーはやはり放送作家の仕事とは違います。ミステリーを書くことにもプロ意識を持つべきですが、やっぱり楽しいんです。今や、ゴルフの代わりにミステリーを書いているみたいなところもあります。

ーーその二刀流ができるモチベーションは小西さんのどこにありますか?

小西 いい意味でミステリーは趣味で、楽しくやれることが一番だと思ってます。もっと言うと放送作家も同じです。毎週2時間、ラジオ番組の生放送をワチャワチャとやっているのは、文化祭みたいなものです。両方とも生きがいです。

ーーミステリーを書いていて一番楽しいのはどんなときですか?

小西 うーん。例えば、古典的ミステリーのネタをこのように現代アレンジすると、物語にハマると思いついた時とかですね。そのわかった瞬間がうれしいですね。

ーーでは、放送作家としての楽しみはどこなんでしょう?

小西 自分の考えた構成がうまくハマるというのもうれしいですが、生放送の場合はちょっと違います。ズレていった話題をいかに戻すかと奮闘するときもあれば、話自体がぜんぜん違う方向に行ったけど、自分の考えの斜め上なので面白い時もあります。ミステリーでいうと多重解決に近いですね。

生放送の番組では、半分本音、半分コントが始まり、エンディングを迎えます。「さあどうだろう。今日は70点? 80点? 満点!?」と考えます。すべてが計算通りにいくとこの仕事はつまらない。もうむちゃくちゃで今日はもうアカンという日があるのも生放送ならでは。これはラジオ番組が持つミステリーとは違う魅力ですね。

ーー本書『名探偵のままでいて』はどんな方に読んでもらいたいですか?

小西 僕は少しマニアックではと思ってたんですけど、妻はもちろん、中学生と大学生の娘も、意外と楽しんで読んでくれたんです。ですから老若男女に読んでもらいたいのは当たり前ですが、本書の登場人物のセリフにこんなものがあります。「すべての出来事は物語で、すべてハッピーエンド」だと。これは、僕の信条です。なにか嫌なことがあってもいいように捉えたり、笑いにしたりする方がやっぱり人生楽しいと思います。だから、ちょっと落ち込んでることがある人に読んでいただきたい物語ですね。

インタビュー中もラジオパーソナリティのような軽妙なトークで取材者たちを爆笑させる小西さん。デビュー作の語り口も読みやすく、すぐに物語の世界にいざなってくれます。小西さんのミステリーへの愛と情熱が結実した『名探偵のままでいて』(宝島社)は、ハラハラ、ドキドキとさせて、それでいて心地よい読後感が味わえます。ミステリー初心者にも、もちろん『ナインティナインのオールナイトニッポン』のリスナーにもオススメ作品です。

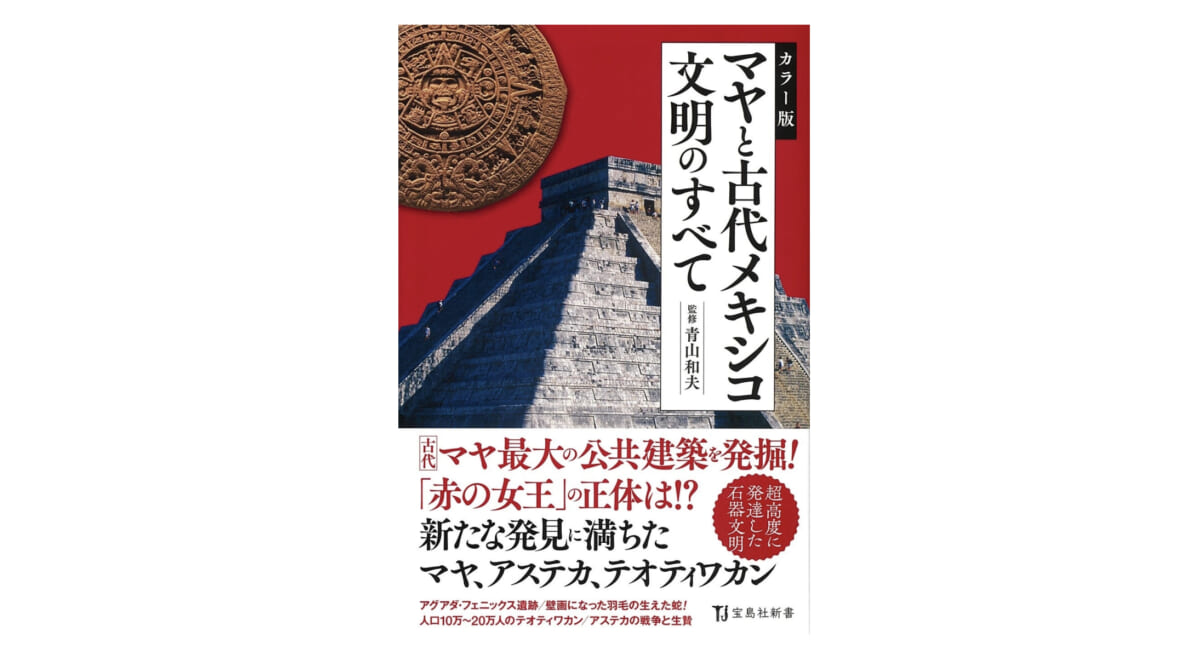

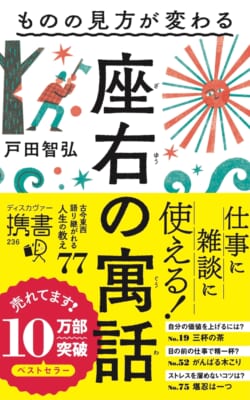

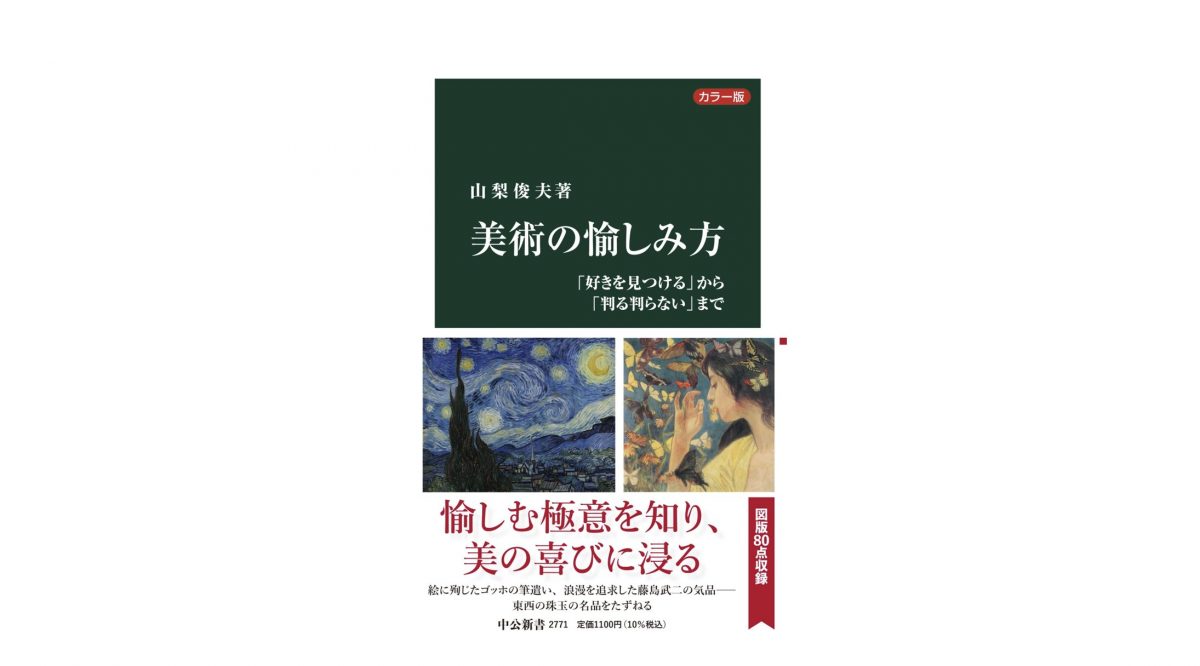

名探偵のままでいて

著者:小西マサテル

第21回『このミステリーがすごい!』大賞 大賞受賞作

「認知症の老人」が「名探偵」たりうるのか? 孫娘の持ち込む様々な「謎」に挑む老人。日々の出来事の果てにある真相とは――? 認知症の祖父が安楽椅子探偵となり、不可能犯罪に対する名推理を披露する連作ミステリー!

くまくんのレシピ本について詳しく知りたい人はこちら!

くまくんのレシピ本について詳しく知りたい人はこちら!