毎日Twitterで読んだ本の短評をあげ続け、読書量は年間1000冊を超える、新進の歴史小説家・谷津矢車さん。今回は「2021年 読み初めの5冊」。波乱の2020年が過ぎ、新たな年をどのように過ごすべきか−−。谷津さんが選んだ硬軟取り混ぜた5冊にヒントがあるかもしれません。

【過去の記事はコチラ】

明けましておめでとうございます。

と言いたいところなのだが、申し訳ないことにあんまり実感がない。もちろんこの原稿を書いているのが師走のまっただ中だからということもあるが、そもそも、小説家に休みはないのである。例年、ほんのちょっとおせちやお雑煮をつまんだ後は、相も変わらずパソコン画面とにらめっこしている。きっとこの原稿がUPされる日も、わたしはうんうん唸りながらキーボードを叩いているはずである。

とはいえ、正月っぽいことも一応している。「読み初め」である。年頭に森鴎外の歴史小説家としての懊悩が吐露された『歴史其儘と歴史離れ』、個人的に好きな短編、岡本綺堂『番町皿屋敷』を読んで気持ちをリセットしているのである。

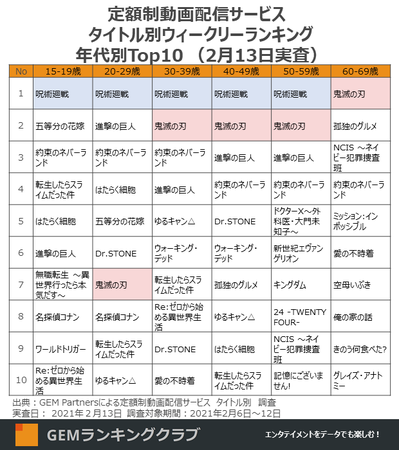

「読み初め」の習慣を日本の伝統にねじこみたく色々な方に提案して回っているのだが、世間の反応は冷たい。「正月はだらだらテレビを観るのが楽しいんじゃないか」「酒飲んで過ごすよ」「そもそも起きないよ」……。

うーん、まあそのなんだ、テレビとか酒とか眠るのに飽きたら、本を手に取っていただけたら幸いである。今回は、年始休みに読みたい5冊という名目で選んでいる。というわけで、今年もよろしく。

正月の演芸番組を深く味わうための1冊

まずご紹介したいのは、『言い訳 関東芸人はなぜM-1で勝てないのか』 (塙 宣之・著/集英社・刊)である。ヤホー漫才で知られる東京芸人による、国内最大(つまり世界最大)の漫才コンテストであるM-1を縦横無尽に語った本である。

なぜ正月向けの選書で年末の風物詩であるM-1を? といぶかしむ向きもあるだろう。確かに、本書はサブタイトルの通り、M-1を巡る状況、M-1が芸人にもたらしてきた影響、審査員の審査基準などなどの話題がメインだが、いや、そうした話題がメインだからこそ、お笑い芸人とはなんなのか、現代のお笑いの特質が浮かび上がる仕組みになっている。

関東芸人はM-1において不利と著者は喝破している。M-1を関西由来の「しゃべくり漫才」のコンテストであるとした上で、しゃべくり漫才の母語である関西方言を使いこなせない非関西勢の弱さや、しゃべくり漫才の持つ可塑性の高さ(言い換えるならハプニングへの対応力の高さ)など、第一線で活躍する著者ならではの芸談が展開されているのである。

正月はしゃべくり漫才だけでなく、関東演芸系の芸人の出演機会も多い。本書を片手に彼らの活躍を観ていただけると、芸人という特殊技能者たちの苦闘や息吹を感じることができるかもしれない。

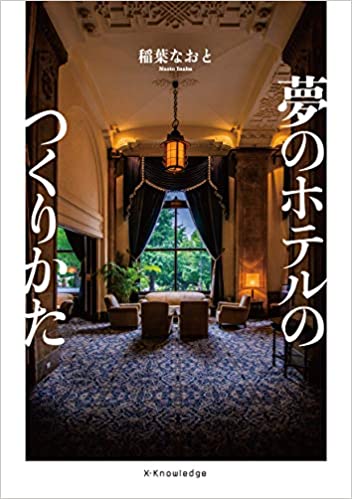

自宅でホテルの醍醐味を知る1冊

年末年始は毎年どこかに旅行、という方も多いだろうが、今回はあの憎たらしいウイルスのせいで断念なさった方が大半であろう。そんなあなたにおすすめの本がある。『夢のホテルのつくりかた』(稲葉なおと・著/エクスナレッジ・刊)である。

日本は幕末期に西洋世界に門戸を開き、積極的に西洋文明を取り入れてきた。その歴史の中で、西洋式の宿泊施設である「ホテル」も発展を遂げてきた。本書はそんなホテルたちの建築を巡るドラマに光を当てた書籍である。

本書には、「ホテル」という特殊な建築物の醍醐味が溢れている。旅人を泊めるための宿であるホテルは、イベントや都市計画、観光業、場合によっては国策と関わっていることさえある。そんな発注主の遠大な思惑の下、設計者が己の知識や美意識、発注者のイメージを具体化してゆき、図面を元に現場の施工者がそれを形にする。そう、ホテル作りは様々な立場の人間が一堂に会する大事業なのだ。

発注主、設計者、施工者のドラマはもちろんのこと、本書は題材に挙げられたホテルの写真、図版も多数掲載されており、家に居ながらにして名だたるホテルの雰囲気を味わうことができる。優雅な正月旅行を断念したあなたは是非とも本書で溜飲を下げていただきたい。

改めて新型コロナウイルスについて考えてみる1冊

お次はこちらを。『マスク スペイン風邪をめぐる小説集』(菊池 寛・著/文藝春秋・刊)である。

皆さんはスペイン風邪をご存じだろうか。インフルエンザウイルスを病原とし、1918年から20年ごろまで世界中で猛威を振るい、一説には「第一次世界大戦を早期で終わらせるきっかけになった」とまで言われる流行病である。(「スペイン風邪」の呼称については見直すべきとする意見があるとは承知しているが、今回は紹介する本の表記に合わせる。念のため注記。)

本書はちょうど100年前に生きていた文豪の菊池 寛の短編集であり、中にはスペイン風邪に関係のない小説も結構含まれているのだが(笑)、表題作である「マスク」は是非読んでいただきたいのである。

スペイン風邪流行当時、政府の奨励によってマスクの着用が叫ばれていた。だが、やがて周囲がスペイン風邪に慣れ皆がマスクを外したのに従い、主人公もマスクを手放してしまう。そんなある日、野球の試合があるというので、マスクをせずに球場に向かったところ……。

昔も今も変わらないなあと思うことしきりなのである。

わたしたちが恐れているのは、果たして病原菌なのだろうか。

もしかして、もっと別の何かを恐れているのではないだろうか。

そんな気づきを与えてくれる作品である。

新選組ファンの夢を叶える1冊

お次はこちら。『賊軍 土方歳三』(赤名 修・著/講談社・刊)である。

新選組といえば、戦国時代の三英傑と並び、歴史創作の世界における大看板である。歴史があまり好きではないという人でも、近藤 勇、沖田総司、斎藤 一といった人物の名前をそらんじることができる人も多いはずである。そして、本作の主人公である土方歳三のことも。

本作は、近藤と死に別れた直後の土方が、病床の沖田総司を訪ねるところから始まる。史実において沖田総司は病床についたまま、そこで死んでいる。しかし本作においては土方がそんな沖田を誘い、市村鉄之助の偽名を与えて連れ出す。そう、本作は新選組ファンの「そうだったらいいのにな」展開が描かれるのである!

新選組末期は物悲しい。仲間たちと袂を分かち、次々に仲間が脱落してゆき、最後、蝦夷地に至った土方を待つ運命も決して明るいものではない。そしてその中で、「たぶん土方にはああした心残りがあったろう」「あの人物にはやり残しがあったろう」という憐憫が湧く。

だが、本書は史実の隙を突いて「やり残し」を果たす、エネルギッシュなカタルシスがあるのである。2020年にやり残しがある方にとっても救いとなる……かもしれない。現在2巻なので追いかけやすい。正月休みを利用して読んでいただけると幸いである。

現代のデス・ゾーンを描き出す1冊

最後はこちら、『デス・ゾーン 栗城史多のエベレスト劇場』(河野 啓・著/集英社・刊)である。

皆さんは、栗城史多という人物をご存じだろうか。「冒険の共有」、「七大陸最高峰単独無酸素登頂」を掲げ活動していたものの、2018年、エベレストで滑落死した登山家である。本書はこの人物を巡るノンフィクション作品である。

さて、事情に詳しい方なら、栗城氏が山岳の世界においてはアマチュア扱いだったことはご存じだろう。彼の標榜していた「七大陸最高峰単独無酸素登頂」という言葉にも幾重の欺瞞があり、無意味な修辞が含まれていることも。そう、本書はメディアに担がれ、ある種のアイコンとなってしまった非プロ登山家の彷徨を描いたノンフィクションなのである。

現在、有名になるための手段が増えた。SNSや動画サイトを通じて世に知られるようになった人は枚挙に暇がない。あなただって、明日突如とんでもない有名人になる可能性のある時代なのである。

本書は、メディアを利用して高いところまで登り、降りられなくなってしまったある登山家の記録であると同時に、わたしたちのすぐ側にある、現代のデス・ゾーンを描き出した一冊なのかもしれない。

2021年はどういう年になるだろう。わたしたちは去年、人間の意志などより遙かに強大な自然の脅威に触れてしまった。そして今年も半分はその脅威に晒され続けるのだろう。だが、それでも人間は意志を持ってそこにあるしかない。そのためのよすがの一つとして本を読んでいただけたなら、本を書く人間の端くれとしてはうれしい。

【過去の記事はコチラ】

【プロフィール】

谷津矢車(やつ・やぐるま)

1986年東京都生まれ。2012年「蒲生の記」で歴史群像大賞優秀賞受賞。2013年『洛中洛外画狂伝狩野永徳』でデビュー。2018年『おもちゃ絵芳藤』にて歴史時代作家クラブ賞作品賞受賞。最新作は『絵ことば又兵衛』(文藝春秋)

(@onsen_nagachi)

(@onsen_nagachi)