コンセントなどの配線器具の国内市場で、8割以上のシェアを誇っているパナソニック エレクトリックワークス社。同社の配線器具は、その信頼性を武器に、世界でも支持を伸ばしている。世界シェアはフランスのルグラン社に次ぐ2位だが、アジアでは1位。特にベトナム・インド・トルコを重点国に位置付け、大きな生産拠点を築いている。

だが、同社には近年大きなライバルが現れている。中国のメーカーだ。不動産バブルが崩壊した同国では、配線器具の需要が低下し、数多くのメーカーが東南アジアでのビジネス拡大に注力しているという。これからの国際競争をどう勝ち抜いていくのか。今回は、同社の重要拠点であるベトナム・ホーチミンを訪れ、同国内で配線器具の製造・販売を手がけるパナソニック エレクトリックワークスベトナム社の坂部正司社長、同社製品の販売代理店・Nanocoグループのルーン・リュク・ヴァンCEOに話を聞いた。

パナソニックのベトナム国内シェア1位を陰で支える販売代理店

1994年、パナソニック(当時は松下エレクトリックワークス)の配線器具がベトナムに進出した。海路輸送における地理的な優位性、人件費の安さ、安定した社会情勢に加え、将来の経済成長を見込んでのことだった。

「パナソニックは、1994年のベトナム進出以降、同国内で着々と販売網を広げてきました。当初は他国で製造した製品をベトナムに輸入して販売する形式をとっていましたが、2014年にはホーチミン近郊のビンズオンに大規模な工場を建設し、生産体制を強化。2017年にベトナム国内のシェア1位を獲得しました。現在ではそのシェアをさらに伸ばし、5割程度を占めています」(坂部さん)

その成長を陰で支えてきたのが、販売代理店のNanocoグループだ。同グループは、1994年に松下エレクトリックワークスとパートナー契約を締結。30年以上の時を経たいまでも、パナソニックの代理店として、配線器具などの販売を続けている。

「Nanocoグループは、1991年、私の父によって設立されました。当時はベトナムの経済政策が変わって民間の会社がようやく認められるようになった時代で、Nanocoグループは国内で33社目の民間企業でした」(ルーンさん)

Nanocoグループは、パナソニックのベトナム事業拡大と足並みをそろえる形で大きく成長。現在の同グループの売り上げの8割を、パナソニック製品が占めている。

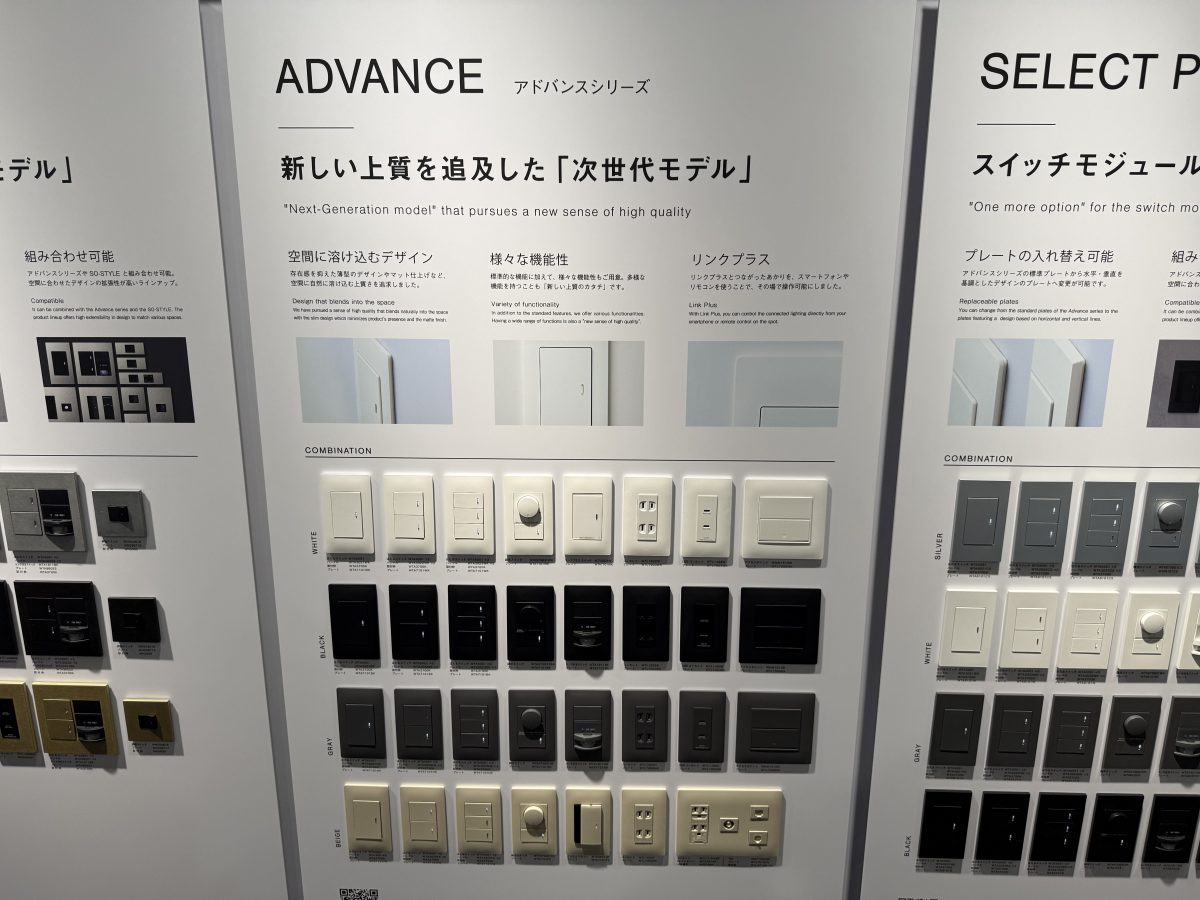

「かつて、パナソニックの製品は、ベトナム人にとっては高価でプレミアムなものでした。しかし、国の経済が発展したいまでは、高収入を得る人も増えてきました。現在、ベトナム国内におけるパナソニックの知名度は高く、同社の高品質な製品を使うことが一種のステータスのようになっています。また、幅広い価格帯・様々な特徴を持った製品が開発されたことでラインナップが広がり、ユーザー層が増えました。私たちはそんな製品をユーザーに届けられることを幸せに思っています」(ルーンさん)

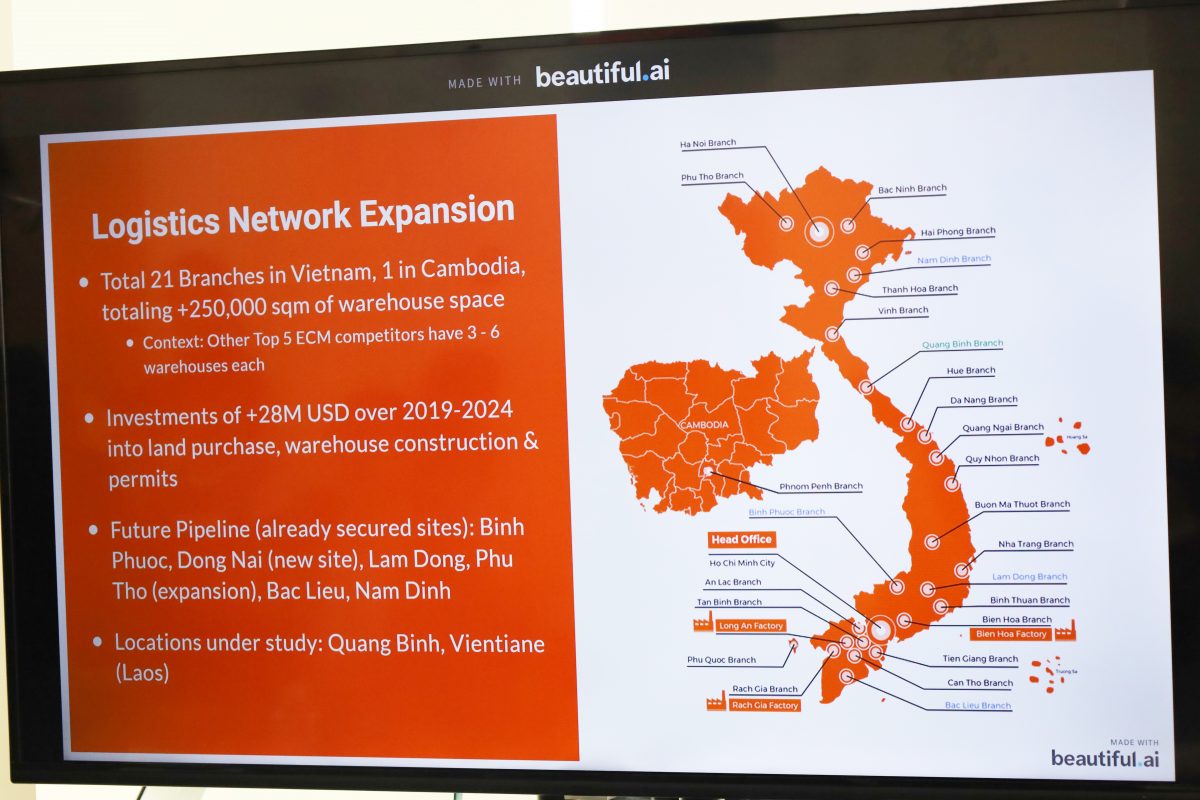

Nanocoグループはベトナム全土に広いネットワークを構築している。現在では国内に21の営業所を有し、隣のカンボジアにも拠点を持つ。各営業所からトラックを2時間ほど走らせれば、ベトナムのどこへでも製品を届けられるという。

「全ての営業所が、販売・倉庫・配達・アフターサービスの4つの役割を持っています。これらのなかでも特に力を入れているのがアフターサービスです。ベトナムの施工業者は作業の質が低いことも多く、優秀な製品を使っていても取り付け方の悪さからトラブルが起こってしまうことがあります。ですから、そのトラブルをいち早く解決するためのアフターサービスが大切なのです」(ルーンさん)

坂部さんは、パナソニックの武器は「安定した品質とサプライチェーンの強さ」だと語る。その供給網の一端を担っているのが、Nanocoグループなのだ。

中国メーカーの真の武器は「順応の速さ」

坂部さんもルーンさんも、中国のメーカーを大きなライバルと位置付けている。実際、アジアの他国ではパナソニックが中国メーカーにシェアを奪われることもあった。

「フィリピンでは、2022年までシェア1位でしたが、2023年には3位まで転落してしまいました。当時は中国の不動産バブルが崩壊したタイミングで、中国国内向けの製品が、フィリピンを含む近隣国に流入してきた影響です。この影響は、中東エリアまで波及しました」(坂部さん)

ルーンさんも、中国メーカーの進出に強い危機感を抱いている。北の国境が中国に接しているベトナムは、中国企業にとっては進出しやすい国なのだ。

「中国からベトナムには、入ってこようと思えばすぐに進出できる距離にあります。ですから、いまのうちに製品の価値を構築しておかないと、将来的に勝ち残れません。中国メーカーの特徴について、コストが低い、あるいは品質が良いと言う人もいますが、私の考えは違います。彼らの真の強みは、順応するスピードの速さです。中国企業は、現地で流通している製品を凄まじいスピードで学び、コピーし、アレンジしてきます。だから、顧客が欲しい製品を素早く提供できるのです。Nanocoグループはカンボジアにも拠点を持っていますが、メインの市場はあくまでベトナム国内。だから、まずはここを守り抜かなければなりません。製品開発のスピードで中国勢に負けないよう、我々が顧客から直接拾った声をパナソニックに届けて、製品開発の参考にしてもらっています」(ルーンさん)

パナソニックも、製品開発のスピードを上げるよう取り組んでいる。これまではベトナムで販売する製品の企画を国外で行うこともあったが、2025年には企画開発から生産までを一気通貫でできる体制をベトナムのビンズオン工場で整えた。これにより、企画からリリースまでの時間が40%も削減されたという。

米中の貿易摩擦の影響で中国勢の進出が強まる

取材中、ルーンさんが中国メーカーのことを「北からの侵略者」と呼ぶ一幕もあった。それだけ、中国勢への意識が強いのだ。

「トランプ政権の誕生で、米中の貿易摩擦は再び加速するでしょう。そうなると、中国企業は米国を避けるようになるので、東南アジアへ進出する傾向が強まります。簡単な状況ではありませんが、パナソニックとの信頼関係を活かして、勝ち残っていきたいと考えています」(ルーンさん)

一方の坂部さんは、高い目標を掲げている。ベトナム国内でも、日本と同レベルのシェアを獲得するという目標だ。

「パナソニックの当面の目標は、2030年までに、ベトナム国内で70〜80%のシェアを獲得することです。現状の50%という数字からすると高い目標ですが、可能な数字だと考えています」(坂部さん)

昨今、日本国内においても、中国メーカーの躍進は著しいものがある。彼らとの厳しい争いのなかで、日本企業が勝ち残るにはどうすればよいのか。ベトナムの地で続く、パナソニックとNanocoグループによる挑戦は、そのヒントを示唆するものになりそうだ。