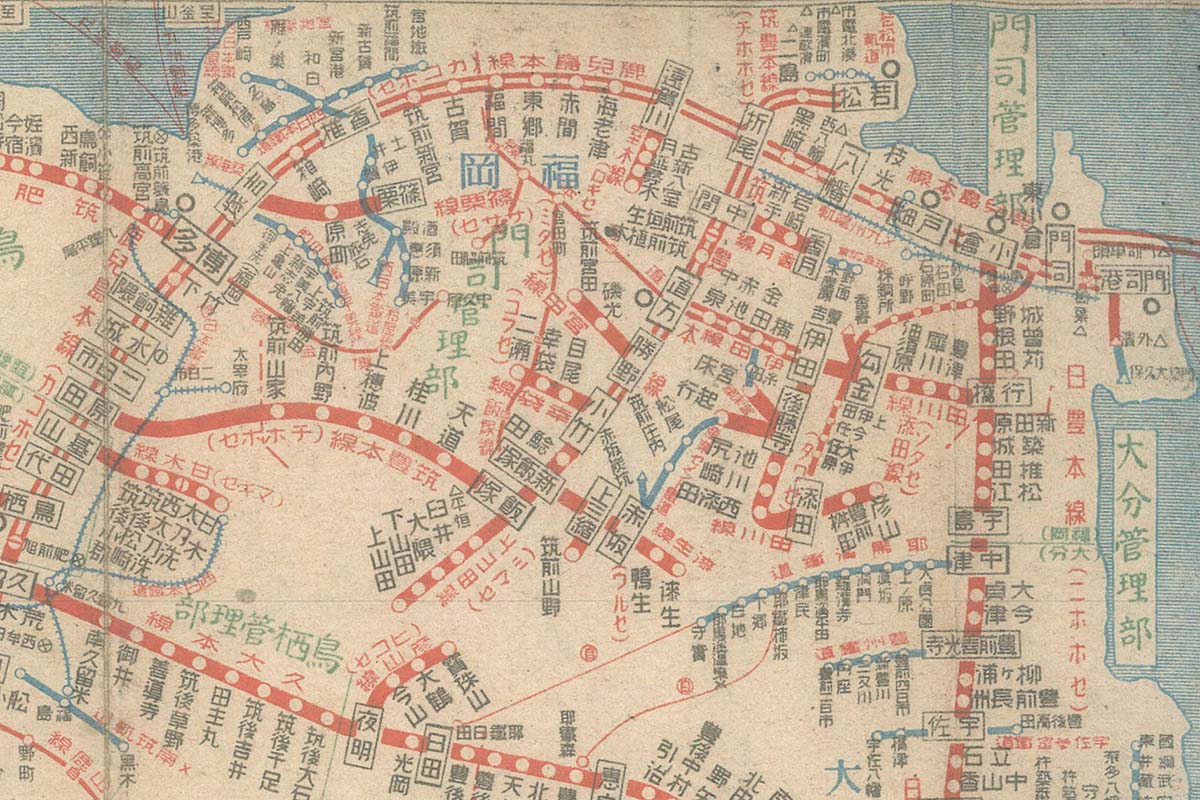

〜〜JR各社の輸送密度ワースト5路線をリストアップ〜〜

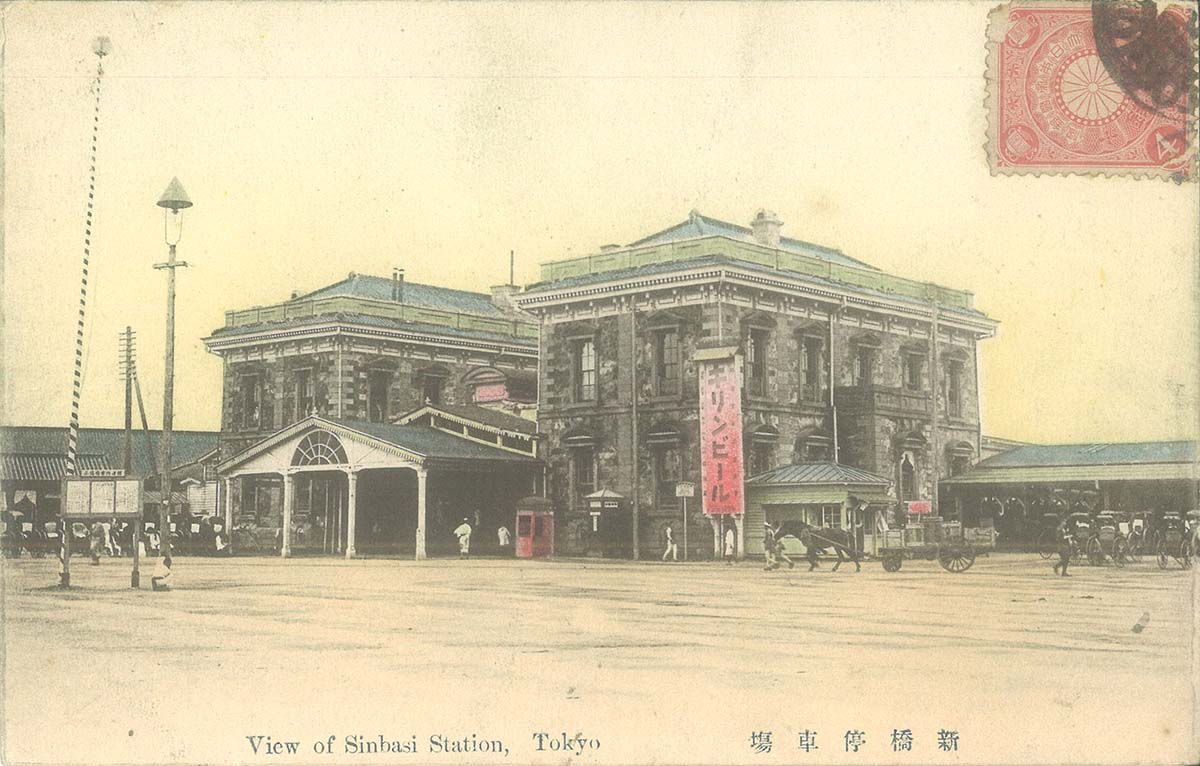

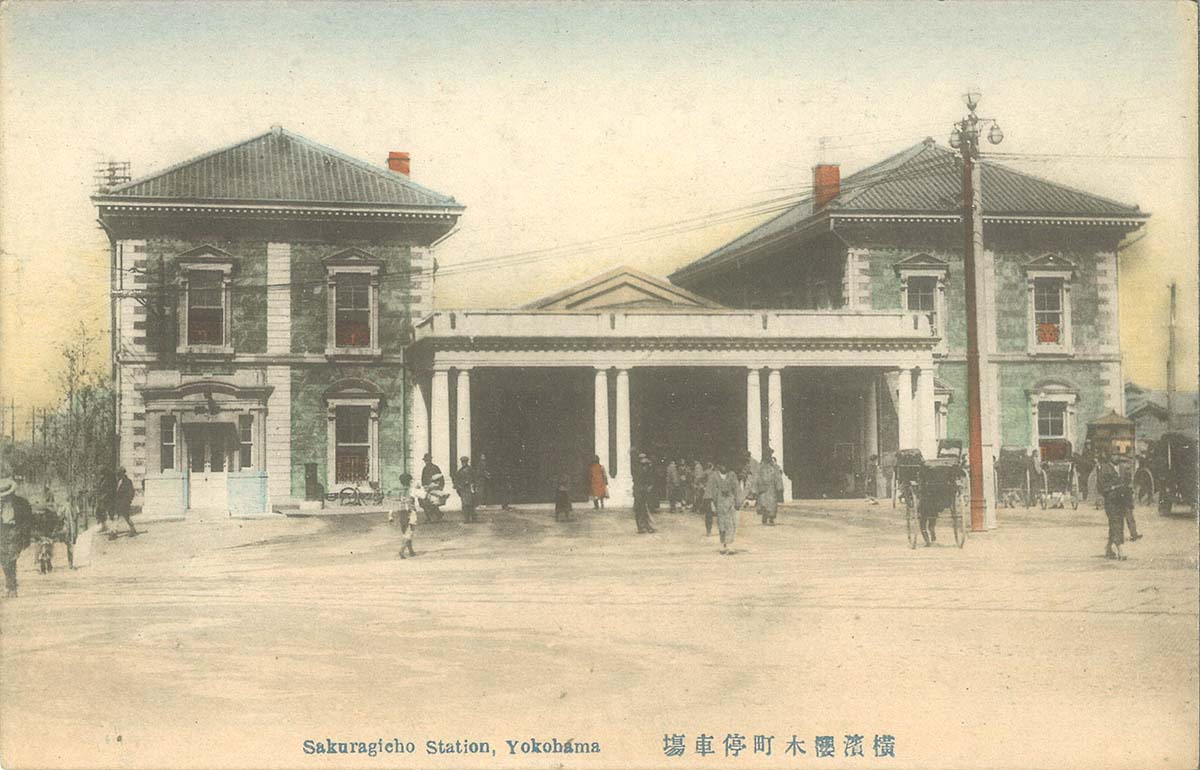

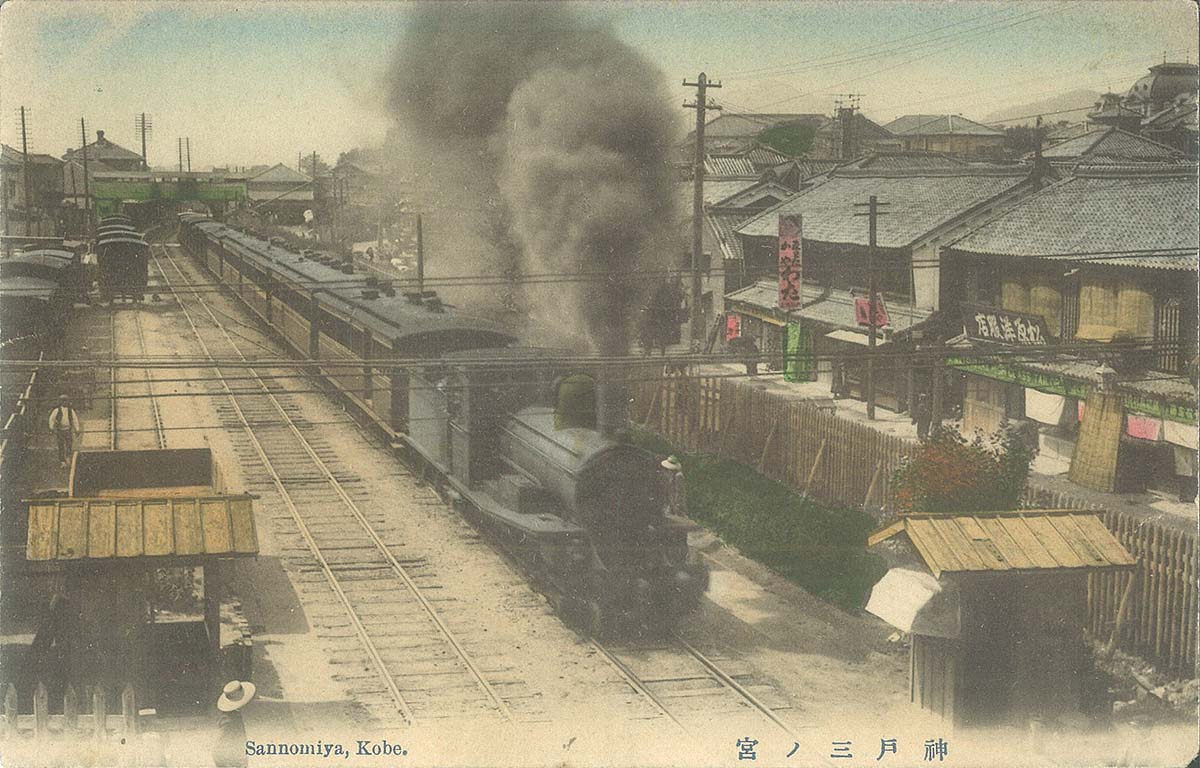

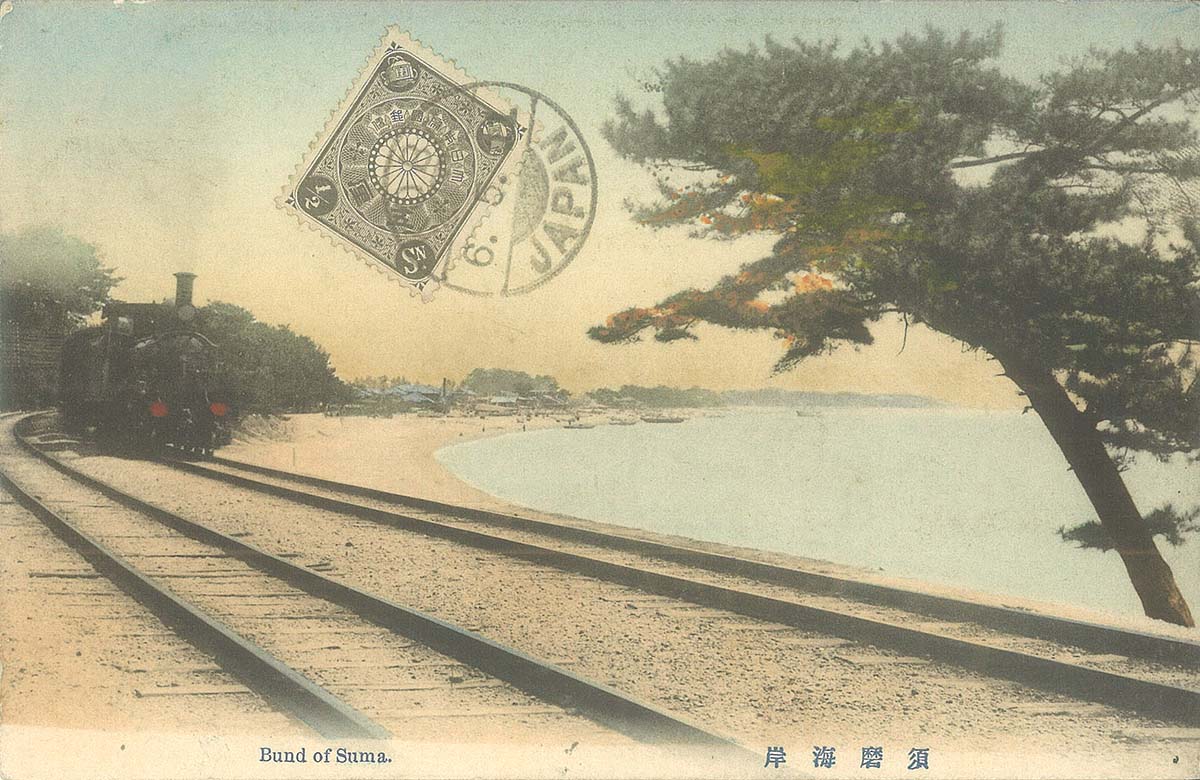

新橋〜横浜の間に鉄道が通じて今年でちょうど150周年を迎えた。記念行事もいろいろと企画されている。そんな記念の年に、鉄道の将来をゆるがすような問題が浮かんできた。

JR各社の赤字路線を今後どうしたら良いのか、国土交通省で有識者による検討会が開かれ、さまざまな提言が行われた。赤字路線の廃止をよりスムーズにする今回の提言内容は、コロナ禍で急激な利用者減少に悩む鉄道各社にとって一助となる可能性がある。

その一方で、公共財でもある鉄道路線を簡単に廃止してしまっていいの、という声も根強い。JR東日本から初めて赤字路線の報告も出された。各社どの路線が赤字なのか、どのように問題を捉えたら良いのかも含めて考えてみたい。

【はじめに】国土交通省の有識者会議が問題を提起 今年の2月から国土交通省で「鉄道事業者と地域の協働による地域モビリティの刷新に関する検討会」が開かれた。そして7月25日にいくつかの〝提言〟がまとめられた。「今後の方向性」として挙げられたポイントを見てみよう。

まず前提として、「JR各社は、大臣指針を遵守し、『国鉄改革の実施後の輸送需要の動向その他の新たな事情の変化を踏まえて現に営業する路線の適切な維持に努める』ことが前提 」であるとしている。

一方で、ここ数年の利用者減少に対しては「危機的状況にある線区については、鉄道事業者と沿線自治体は相互に協働して、地域住民の移動手段の確保や観光振興等の観点から、鉄道の地域における役割や公共政策的意義を再認識した上で、必要な対策に取り組むことが急務 」とする。

また「守るものは鉄道そのものではなく、地域の足であるとの認識のもと、廃止ありき、存続ありきという前提を置かずに協議 」と、〝廃止ありき〟の提言ではないとしている。とはいうものの廃止に向けての道筋が示された形だ。

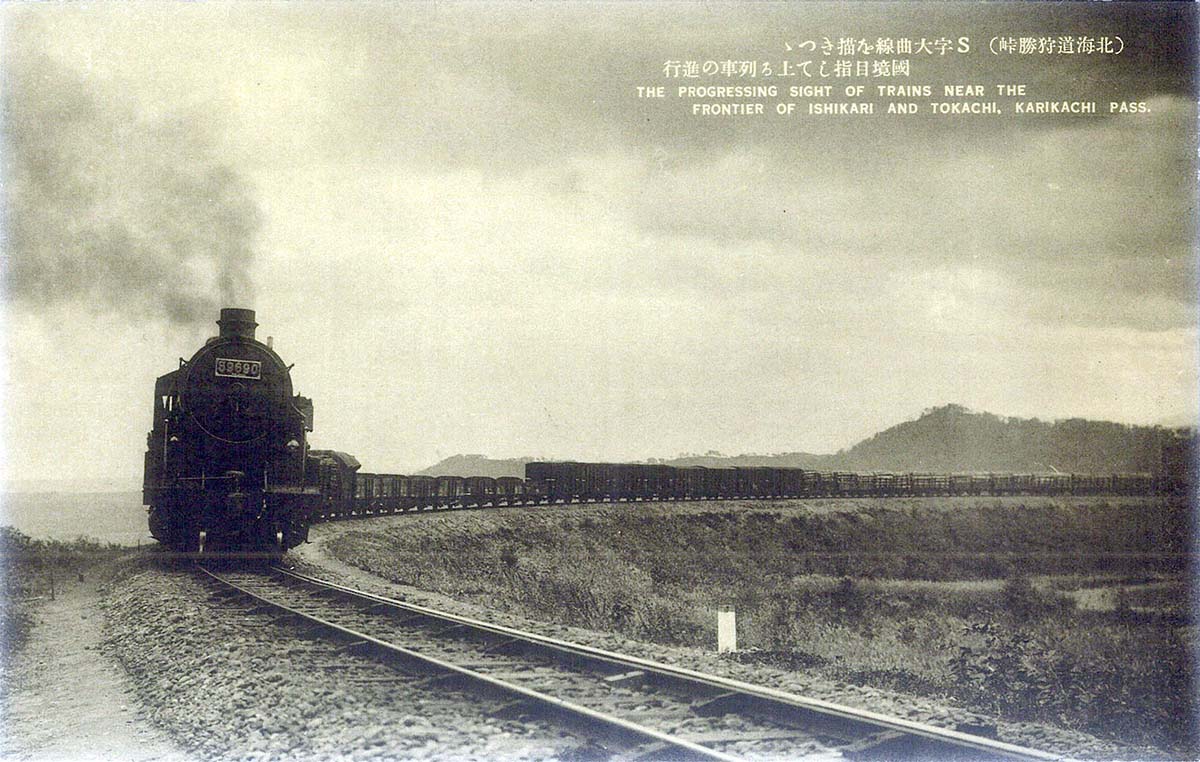

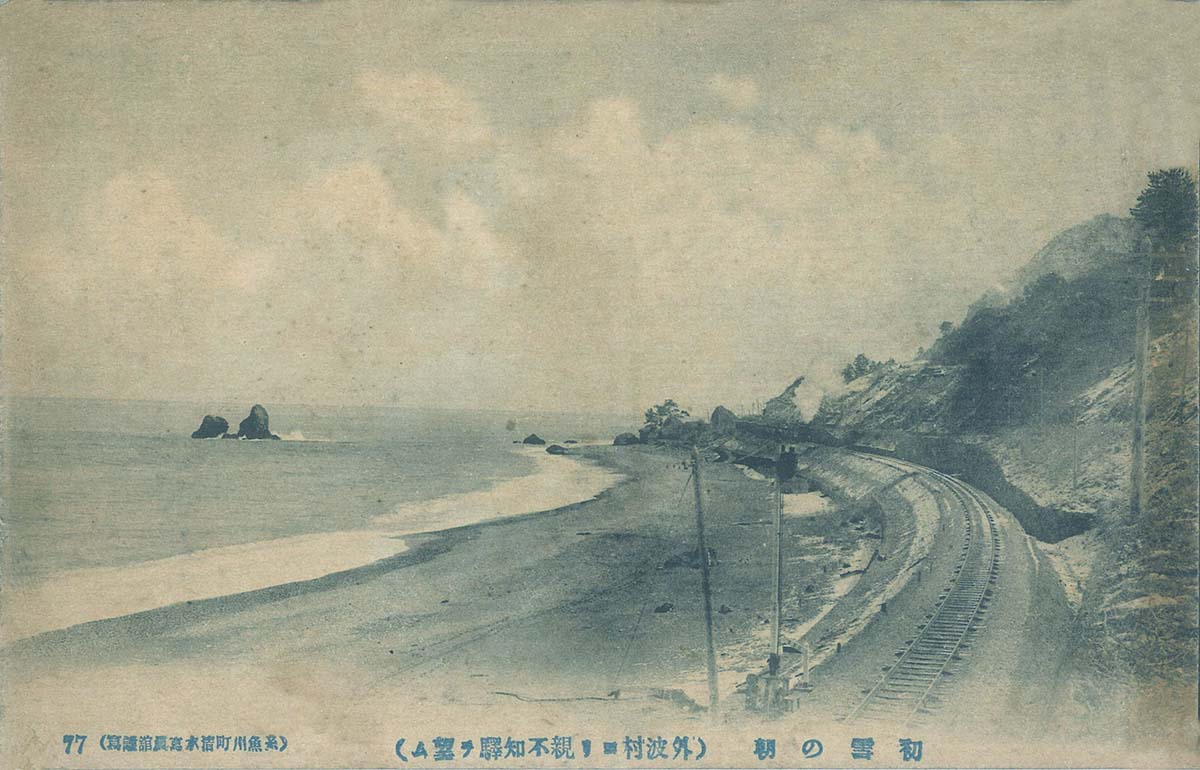

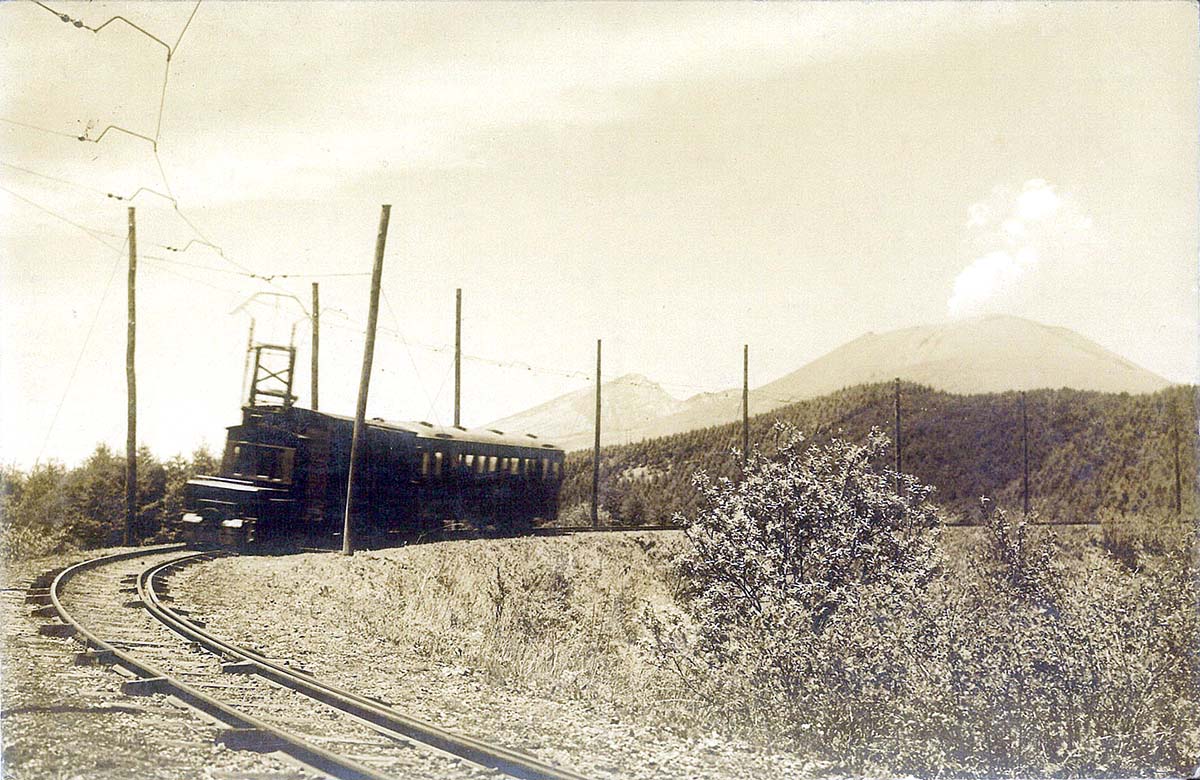

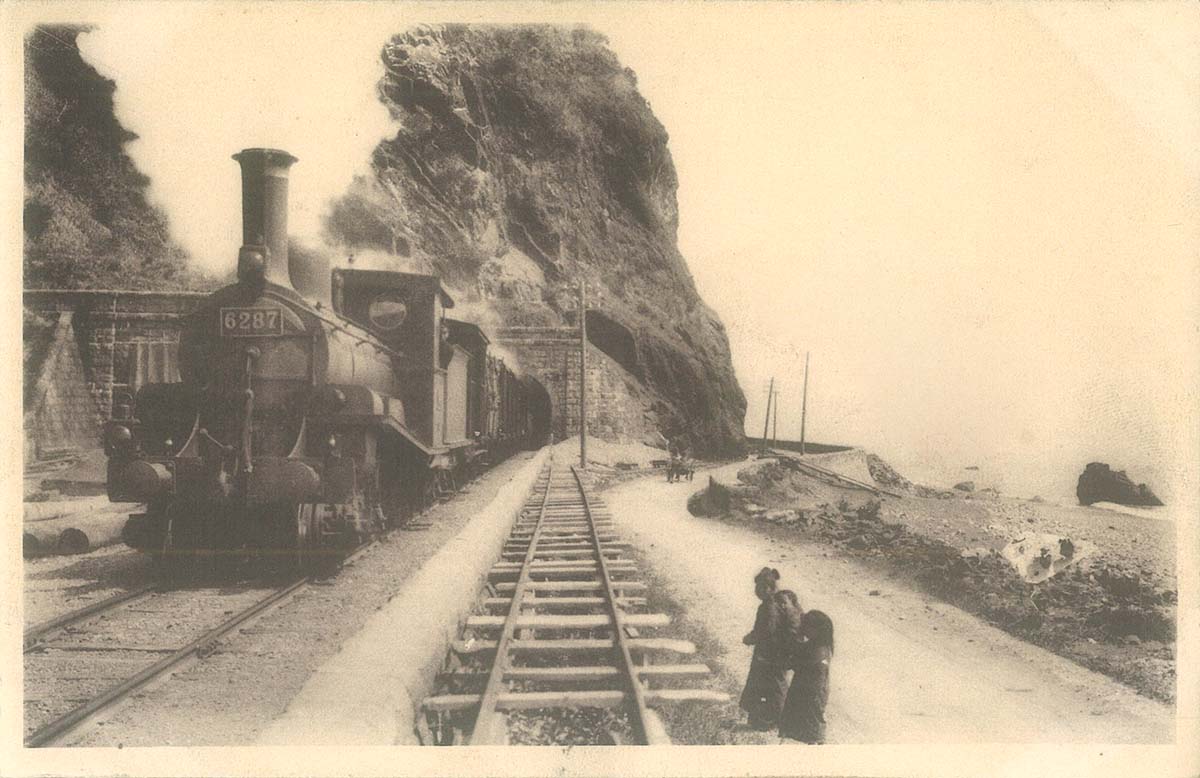

↑廃止が予定されている根室本線の富良野駅〜新得駅間。災害で一部区間が不通となりその後に廃線という例が増えている

今後の具体的な策としては

・国は、より厳しい状況にあり、広域的調整が必要な線区については、鉄道事業者・沿線自治体間の協議が円滑に進むよう、新たな協議の場を設置

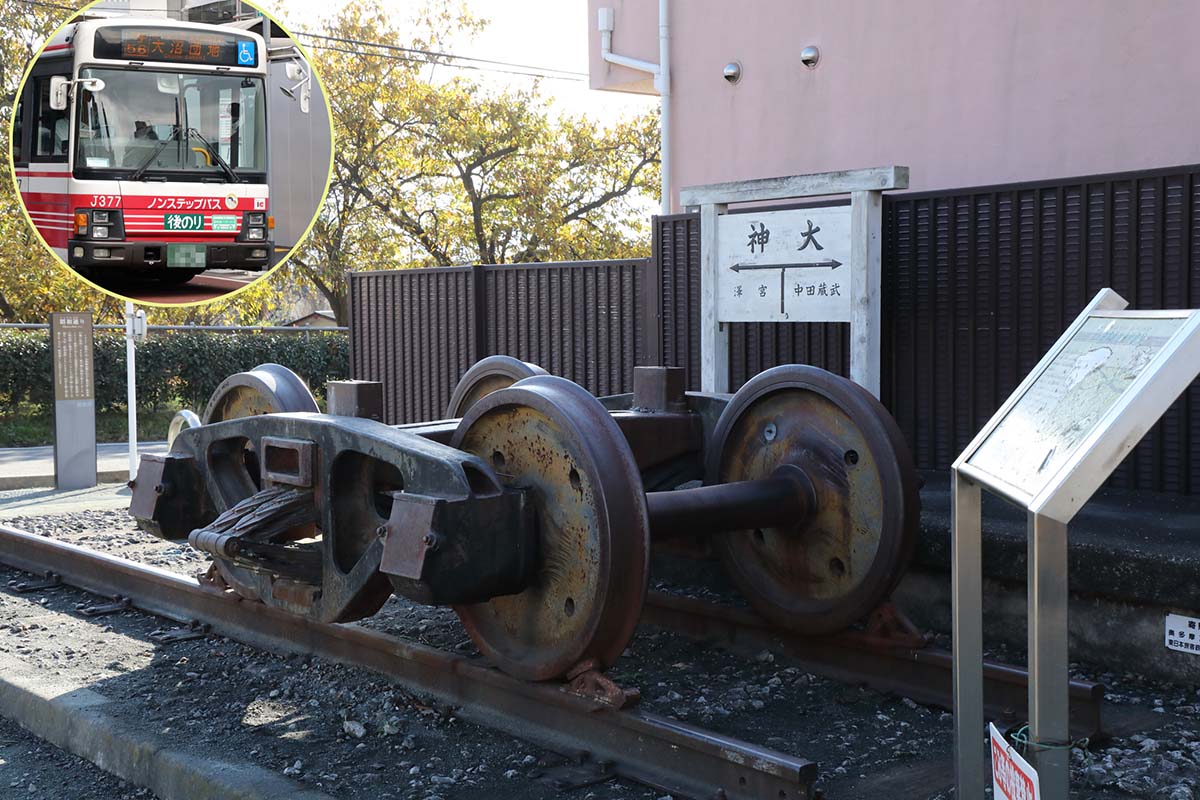

・鉄道を維持する場合は、運賃・経費の適正化を行いつつ、必要な投資を行って鉄道の徹底的な活用と競争力の回復に努め、 BRTやバスへ転換する場合には、鉄道と同等又はそれ以上の利便性と持続可能性を確保するなど、人口減少時代に相応しい、コンパクトでしなやかな地域公共交通に再構築

・関係者間の合意に基づき、JR各社はその実現に最大限協力。自治体も必要な関与を強め、国も頑張る地域を支援

とある。あくまで有識者による提言ということもあり、実効性はなく、具体的な道筋を示したものではない。とはいえ、これまでよりも一歩踏み込んでいる。鉄道はここまで追い込まれ、待ったなしの状況なのだということを示し、進みにくかった鉄道会社と路線が通る自治体との話し合いの場を国が設け、「特定線区再構築協議会(仮称)」を設置する。この協議開始から3年以内に結論を出したいとしている。

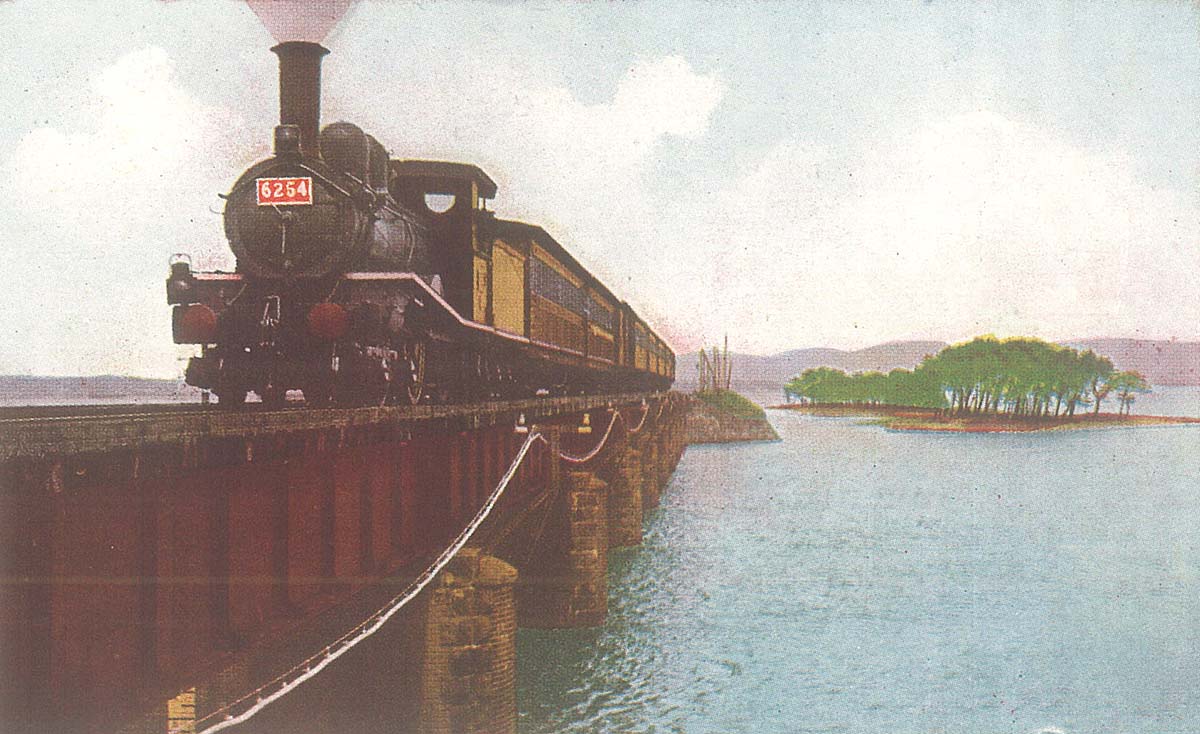

↑東日本大震災の後に路線復旧をあきらめBRT路線となった気仙沼線。BRT化される路線は今後増えていくのだろうか

この提言では、代替策であるBRT(バス・ラピッド・トランジット)やバスへの転換を挙げた一方で、自治体の関与を求め、国は前述した「新たな協議の場を設置」「頑張る地域を支援」と、一歩引いた立ち位置を示した。また、「必要な投資を行って」とあるが、国が維持のための費用を出すとは明言していない。いったい、誰が投資を行うのだろうか。

結論としては国が補助して延命を図るよりも、第三者的な立場に立って、あとは自治体と鉄道会社の間で取り決めを、という〝お任せ〟姿勢が見えてくるのである。

本コーナーでは、少しでも全国の赤字ローカル線に乗車していただこうと、4年にわたり「おもしろローカル線の旅」という企画を続けてきた。筆者としても現状の赤字路線を憂う気持ちが強い。

今回は、まずJR各社から出された輸送密度が低い路線、いわば赤字ワースト路線を紹介し、何らかの道筋を模索していきたい。

本稿では路線ごとの営業損益ではなく、どのぐらいの利用者があるのかの目安になる「輸送密度」で各路線の差を見ていきたい。ちなみに「輸送密度」とは、旅客営業キロ1km当たりの1日平均旅客輸送人員を指す。会社により「平均通過人数」とする場合もあるが、基本的な計算式は変わらない。

まずはJR各社の輸送密度の低い路線のランキングを見ていこう。人数は各社が発表した輸送密度もしくは平均通過人数だ。まずはJR北海道から。

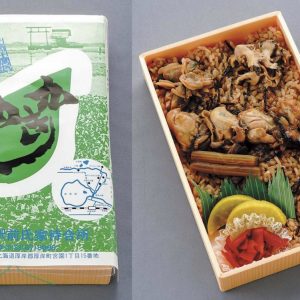

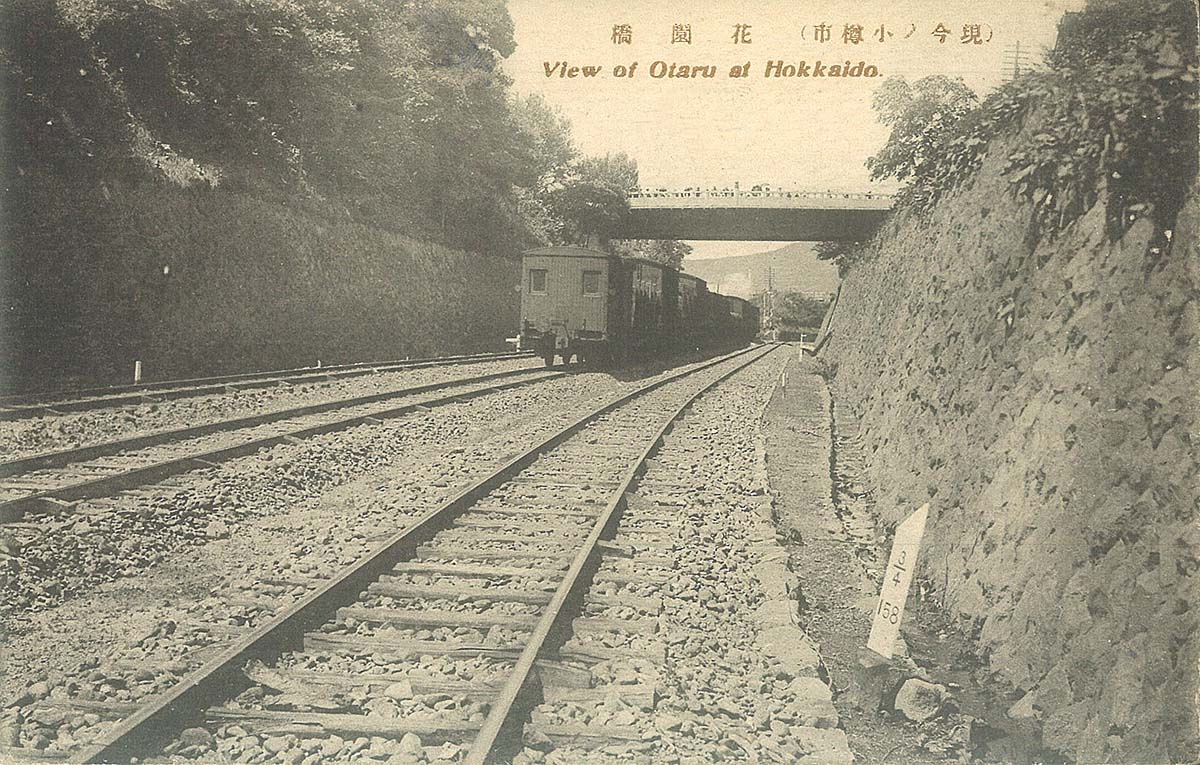

【JR北海道】幹線でさえ収益性が低い北海道の路線 JR北海道では、すでに根室線の富良野駅〜新得駅間と、留萠線の深川駅〜留萌駅間は廃止が決まっているので、この2区間は除きたい。その他の路線では輸送密度がワースト5位までの路線は以下の通りだ。数字は2021年度のもの。

1.宗谷線・名寄駅〜稚内駅間 174人

2.根室線・釧路駅〜根室駅間 174人

3.根室線・滝川駅〜富良野駅間 201人

4.釧網線・東釧路駅〜網走駅間 245人

5.室蘭線・沼ノ端駅(ぬまのはたえき)〜岩見沢駅間 300人

JR北海道内の路線の中で輸送密度が低かったのは、宗谷線と根室線でともに174人という数値だった。営業損益では、宗谷線が年間27億7500万円の赤字、根室線が11億6000万円の赤字のため宗谷線がよりワーストとなった。いずれも最北端、最東端へ行く路線で、末端への路線の維持をどうしていくか、国も含めて熟考しなければいけない時期なのかもしれない。

↑根室線の最東端区間の釧路駅〜根室駅間の輸送密度は174。最果ての路線に乗車しようという人も多いが、輸送密度は少なめだ

ちなみに、根室線は2020年度と比べると赤字額は3300万円圧縮されている。先日、筆者が根室駅を訪れた時にも意外に観光客が多くいた。〝花咲線〟という通称名が付けられ、最果ての路線として訪れる人が増えていることは歓迎すべきことなのだろう。

一方で、根室線の滝川駅〜富良野駅間の輸送密度がワースト3位の201人となっている。札幌駅から臨時特急「フラノラベンダーエクスプレス」が運行され、富良野線では人気観光列車「富良野・美瑛ノロッコ号」が走っているものの、富良野・美瑛といった観光地へいかに鉄道に乗ってもらうか、また観光シーズン以外の利用者をいかに誘致するか、難しい問題といえそうだ。

↑根室線の富良野駅近郊の様子。富良野市内でもこうした緑が広がる。鉄道運行には難しい地区であることが容易に想像できた

JR北海道ではすべての線区別の収支と利用状況を発表しているが、その中では利用者が比較的多いと思われる札幌市周辺の路線や、北海道新幹線ですら赤字となっている。冬期には降雪への対応もあり、鉄道維持も容易でないエリアであることがうかがえる。

【関連記事】 鉄路が大自然に還っていく!?「根室本線」廃線予定区間を旅する

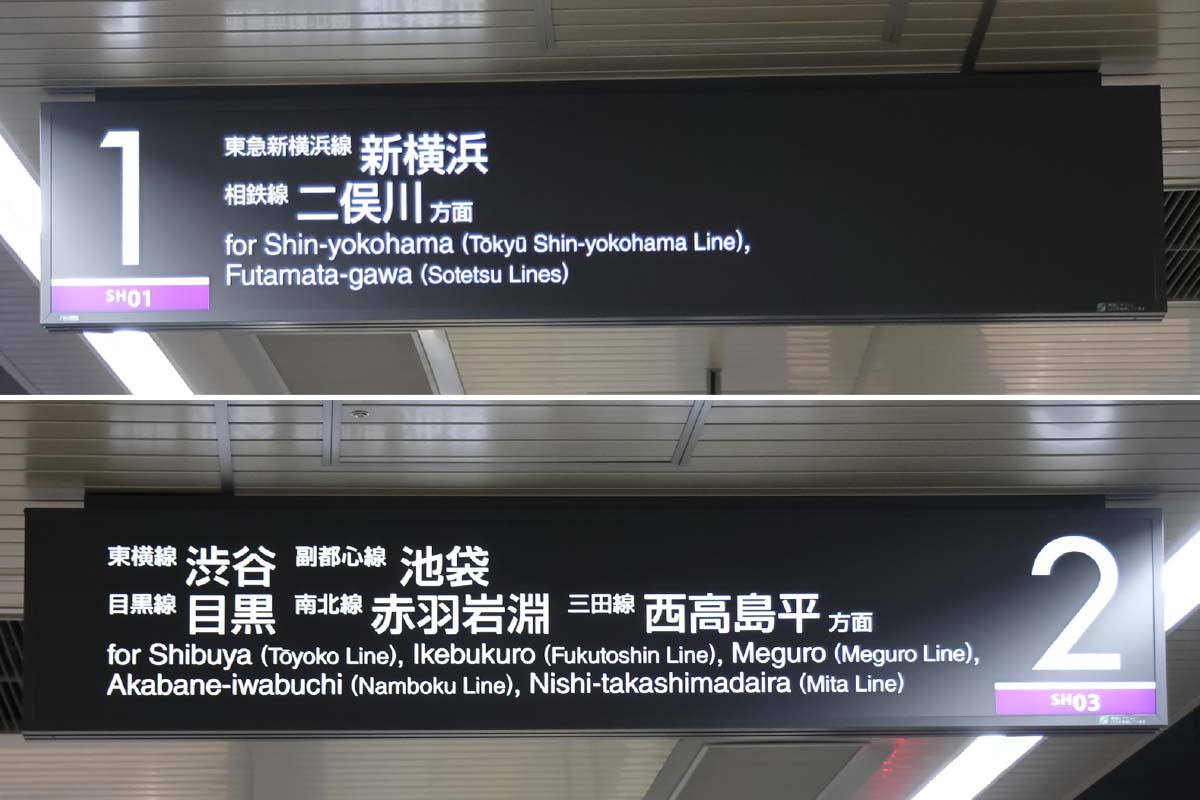

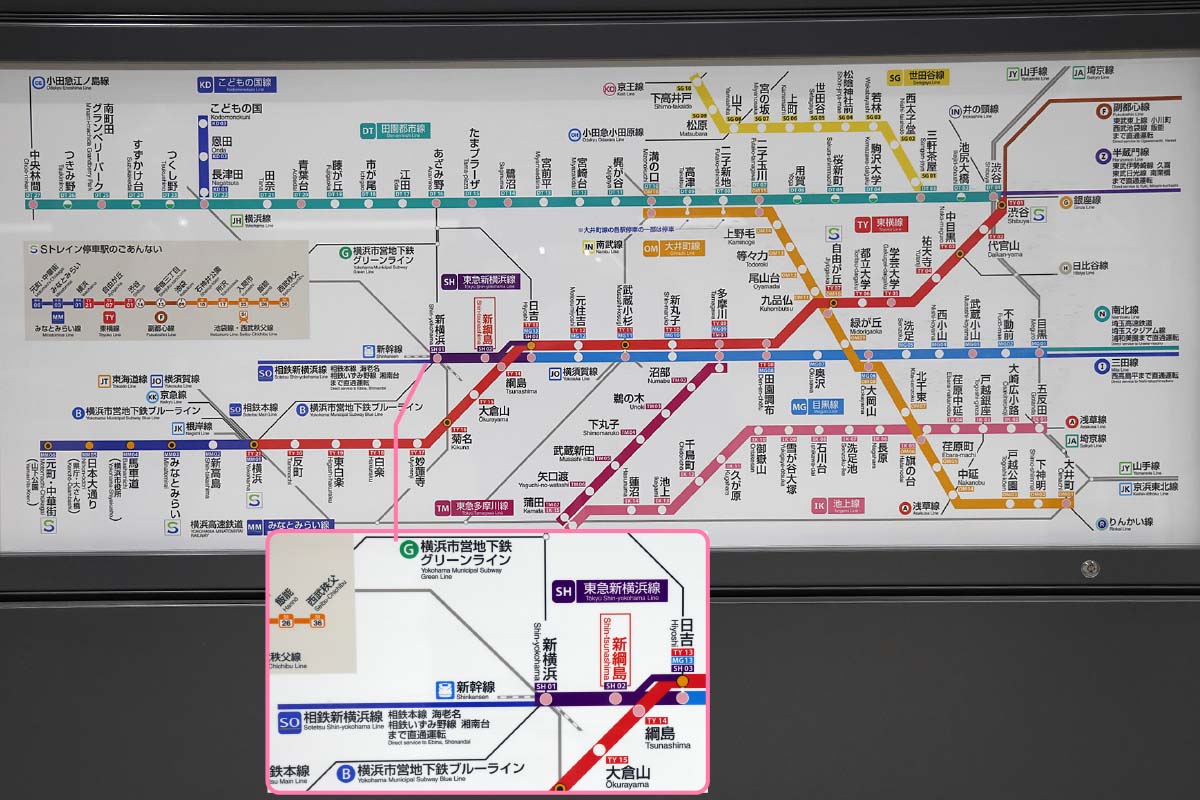

【JR東日本】県を越える路線と盲腸線の難しさが現れる JR東日本からは7月28日、「ご利用の少ない線区の経営状況を開示します」として、平均通過人員が2000人/日未満の線区の経営情報の開示が行われた。発表された数字は2019年度と2020年度のもの。ほぼすべての路線が1年で悪化している。その理由としては新型コロナウィルス感染症の蔓延が2020年の春から急速に広まったためで、外出を控える動きの高まりが影響している。とはいえ、赤字額が大きい路線の目安にはなるので、他社と同じようにワースト線区を見ていきたい。数字は2020年度のもの。

↑正面に「奥の細道」と記された陸羽東線の列車。陸羽東線の鳴子温泉駅〜最上駅間の平均通過人員は41人とJR東日本一少なめ

1.陸羽東線・鳴子温泉駅〜最上駅間 41人

2.久留里線・久留里駅〜上総亀山駅間 62人

3.花輪線・荒屋新町駅〜鹿角花輪駅(かづのはなわえき)間 60人

4.磐越西線・野沢駅〜津川駅間 69人

5.北上線・ほっとゆだ駅〜横手駅間 72人

JR東日本の発表では、JR北海道に比べると1つの路線をより細かく区切った線区別の数値を発表している。そのため、JR北海道の輸送密度よりも、より悪い数字が出ている。ワースト1位となった陸羽東線の鳴子温泉駅〜最上駅間では2019年度の79人という数値が、2020年度には41人と極端に減っている。コロナ禍の影響が深刻だったことがうかがえる。

↑久留里線の終点駅、上総亀山駅(かずさかめやまえき)。君津市内の駅だが、民家も少なく年々、乗車人員が減少傾向に

ワースト5位までの路線中、久留里線を除きすべてが県境をまたいだ線区となっている。陸羽東線の鳴子温泉駅と最上駅間は、宮城県と山形県の県境があり、花輪線の荒屋新町駅〜鹿角花輪駅間には、岩手県と秋田県の県境がある。つまり県境をまたいでの移動は、明確に少ないわけだ。その理由は全国のローカル線の利用者の多くは地元の学校に通う高校生たちだからだ。県を越えて通学する高校生は非常に少ない。

久留里線は千葉県内を走る盲腸線だが、ここでも同じような傾向がみられる。木更津駅〜久留里駅は平均通過人員が1023人と多めだが、これは木更津駅〜久留里駅間の高校生の利用が多いため。一方で、久留里駅から先の上総亀山駅までの3駅区間は、久留里駅と同じく君津市内にあるものの駅周辺の民家が少なくなり乗車する人も減る。このあたりが差となってはっきり現れている。

↑大館駅に停車する花輪線の列車。花輪線は岩手県の好摩駅(こうまえき)と秋田県の大館駅を結ぶ。県を越えての利用者が少なめだ

JR東日本の発表では、国鉄からJRに移行した年の数字とも比較している。例えば陸羽東線の鳴子温泉駅〜最上駅間は1987年度が456人、2020年度が41人だった。リストアップされた他の線区でも 10分の1近くになっているところもある。JRとなってから30数年の間に、鉄道を利用する人がそれだけ減ってしまったことがよくわかった。

【関連記事】 房総半島を走る行き止まり路線「久留里線」…予想外の発見の多さにびっくり!

【JR西日本】中国地方の山間部を走る路線の難しさ JR東日本と同様に広域な沿線網を持つJR西日本。同線が管轄する中国地方の山あいを走る路線は、かなり輸送密度が悪化している。ワースト5位は以下の通りだ。数字はJR東日本と同じく2020年度のものである。

1.芸備線(げいびせん)・東城駅(とうじょうえき)〜備後落合駅(びんごおちあいえき)間 9人

2.木次線(きすきせん)・出雲横田駅〜備後落合駅間 18人

3.大糸線・南小谷駅(みなみおたりえき)〜糸魚川駅間 50人

4.芸備線・備後落合駅〜備後庄原駅間 63人

5.芸備線・備中神代駅(びっちゅうこうじろえき)〜東城駅間 80人

JR西日本の輸送密度が低い路線5本を見ていくと、芸備線の3区間が含まれていることがわかる。芸備線は広島駅と岡山県の備中神代駅を結ぶ159.1kmの路線で駅の数は44駅と多い。

↑芸備線と木次線の接続駅・備後落合駅。かつて機関車庫があり、鉄道職員も多く栄えていた。今は日に数本の列車が発着するのみに

そのうち広島駅〜下深川駅(しもふかわえき)間は、広島と往復する列車もあり、広島市の近郊路線として機能している。その先、三次駅(みよしえき)から先の乗客がぐっと減ってしまう。ちなみに、三次駅からは日本海側、山陰本線の江津駅(ごうつえき)まで三江線(さんこうせん)という路線が走っていたが、2018(平成30)年4月1日に廃止されている。

芸備線で一番のワースト区間である東城駅〜備後落合駅間はわずか9人。他社でもこのような数字はない。この区間を走る列車の本数は1日に3往復のみだ。ちなみに2019年度の同区間の輸送密度は11人だった。この区間だけで年間2.2億円の赤字が出ている。

↑木次線・出雲坂根駅(いずもさかねえき)のスイッチバック区間を走る「奥出雲おろち号」。急斜面(左上)を上り広島県を目指す

芸備線の備後落合駅は、現在、山陰本線の宍道駅(しんじえき)まで走る木次線が接続しているが、この木次線も苦境にあえいでいるのが実情だ。

木次線を走る人気の観光列車「奥出雲おろち号」も2023年度で運転終了となることが発表されている。こうした中国地方の赤字路線は、今後どうなってしまうのか。廃止以外に道はないのだろか。

↑糸魚川駅に到着した大糸線の列車。気動車が1両で走る。右下の南小谷駅でJR東日本の列車と接続している

中国地方の芸備線、木次線に続き輸送密度が低いのが大糸線の南小谷駅〜糸魚川駅間。南小谷駅から以南は電化され、運行もJR東日本が行っている。一方の南小谷駅から北側は非電化区間でJR西日本の運行区間となっている。同路線も国鉄からJRに移管される1987年度の輸送密度が出されているが、当時は987人、そして2020年度が50人と5%に落ち込んでいる。2020年度の営業損益は6.1億円の赤字とされる。

筆者も最近、全線を通して乗車したが、その地形の険しさには驚かされた。そびえ立つ山と深い谷が連なるフォッサマグナ地帯そのものの地形をぬって走る。姫川に沿って走る車窓風景が素晴らしい。この区間の北陸新幹線の開業で、北陸本線はJR西日本から、第三セクター経営に移管された。それに伴い大糸線は、JR西日本の他の路線から遠く離れた〝孤立〟路線となっている。同社としては運行そのものが不効率になっていることもあり、廃止やむなしの意向が強くなっている。地元の糸魚川市は反対を唱えるが、今回の国土交通省の提言もあり、なかなか難しい状況になってきた。

【JR四国】観光列車の運行で健闘が目立つものの JR四国はJR旅客6社の中で路線の総距離数が最も少ない。高速道路網が発達している四国4県だが、他社に比べると、意外な健闘ぶりが目立つ。ワースト5路線を上げてみる。

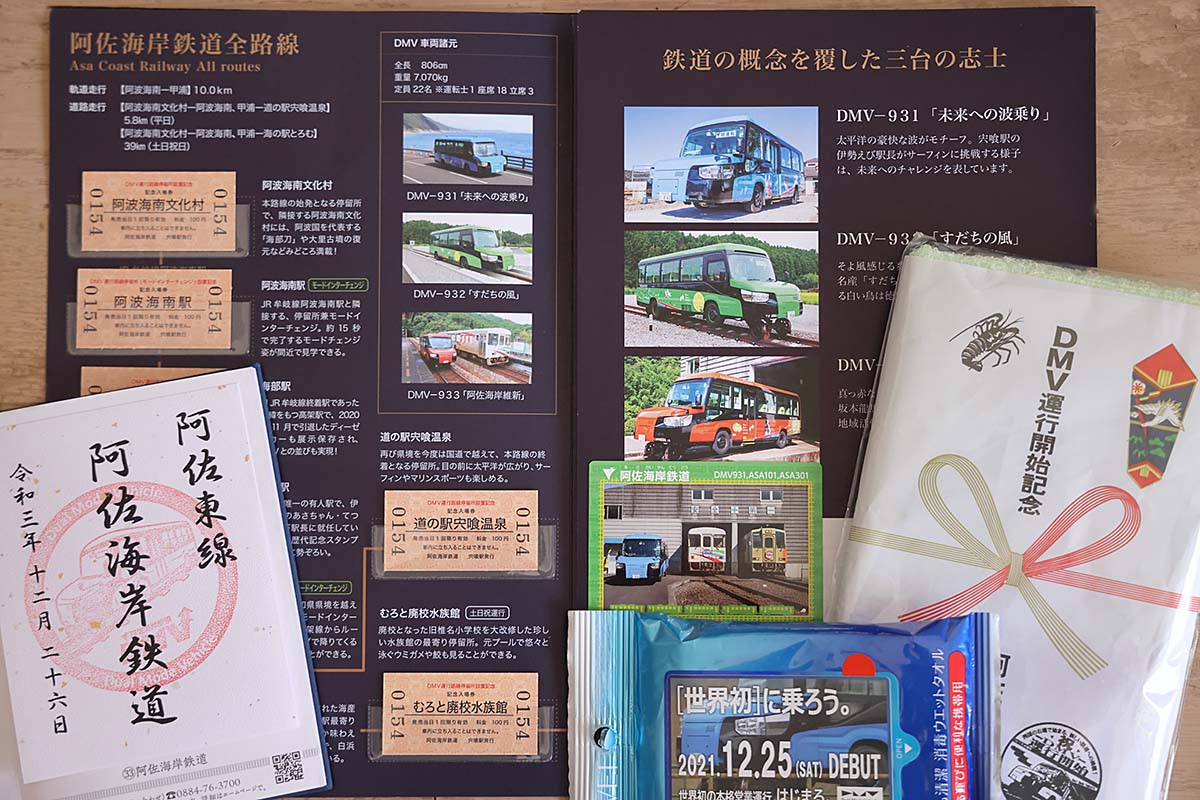

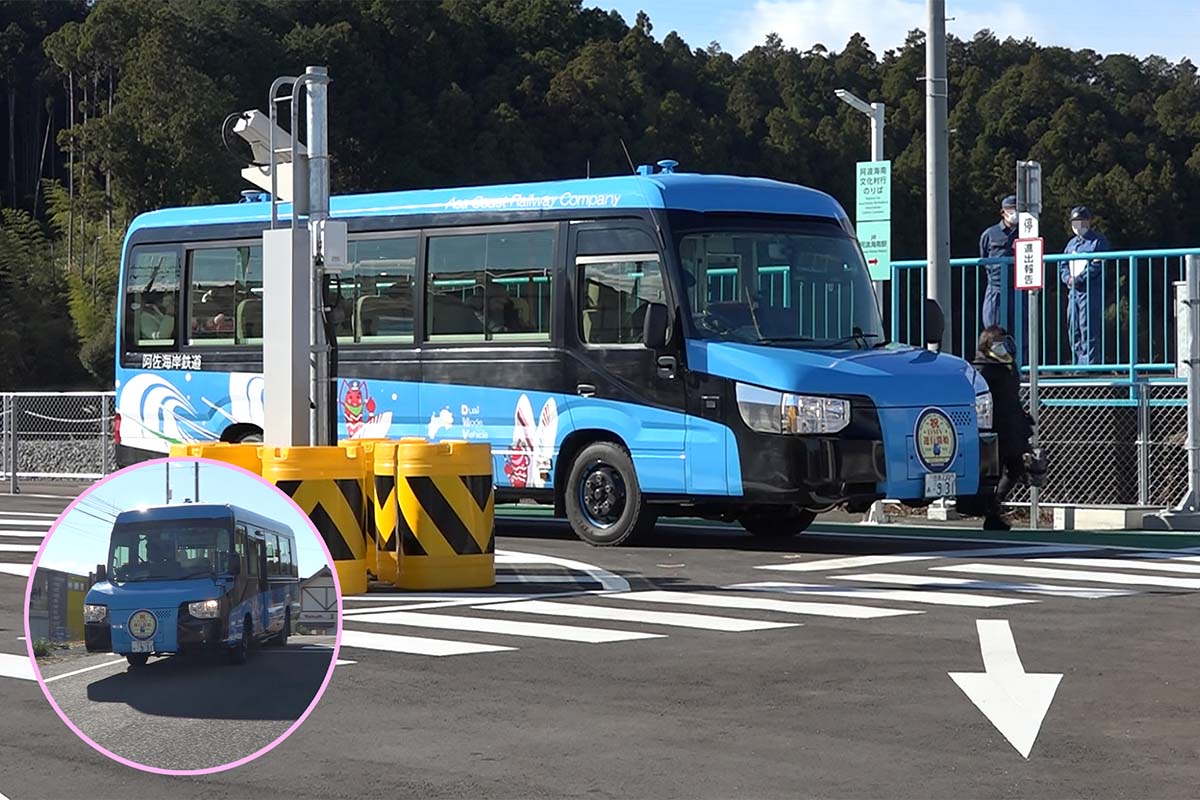

↑阿波海南駅に近づく牟岐線の列車。終点の阿波海南駅では阿佐海岸鉄道のDMV列車と接続する

1.牟岐線(むぎせん)・牟岐駅〜阿波海南駅間 146人

2.予土線(よどせん)・北宇和島駅〜若井駅間 195人

3.予讃線・向井原駅(むかいばらえき)〜伊予大洲駅(いよおおずえき)間 274人

4.牟岐線・阿南駅〜牟岐駅間 423人

5.土讃線・須崎駅(すざきえき)〜窪川駅間 786人

徳島県内を走る牟岐線は徳島駅と阿波海南駅間を結ぶ。徳島駅と阿南駅(あなんえき)の間は輸送密度3574人と、徳島市の近郊路線として機能している。阿南駅から南へ行くにしたがい地形が険しくなり乗客も減っていく。

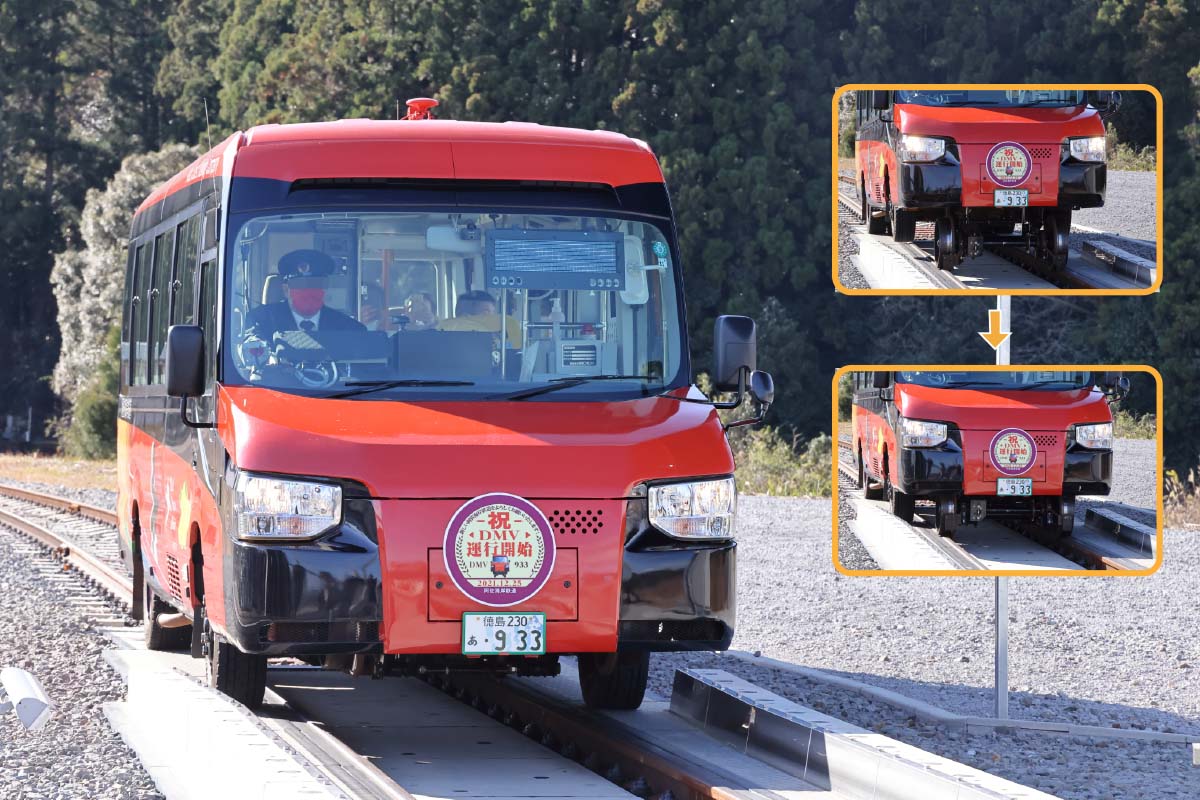

終着駅はこれまで海部駅(かいふえき)だったが、接続する阿佐海岸鉄道にDMV(デュアル・モード・ビークル)が導入されたことにあわせて1つ手前の阿波海南駅に牟岐線の路線が短縮された。牟岐駅〜阿波海南駅間がワースト路線となったが、徳島県の主導により接続する阿佐海岸鉄道に新たな乗物DMVが導入され、赤字ローカル線の1つの延命策を示した形となっている。

↑蛇行する四万十川を渡る予土線の普通列車。下に沈下橋も見える。こうした風景の良さも予土線の魅力となっている

ワースト2位は予土線が入った。この予土線には普通列車以外に〝予土線3兄弟〟の「しまんトロッコ」「鉄道ホビートレイン」「海洋堂ホビートレイン」という3種類の観光列車が走っている。これらの列車を乗りに訪れる観光客も多い。こうした観光路線化はローカル線の生き残り策と言えるだろう。

ランクインしている予土線の向井原駅〜伊予大洲駅間は内子線という予土線のバイパス線があり、特急はこの内子線を通る。一方、迂回した海沿いの路線が向井原駅〜伊予大洲駅間で、こちらには観光特急「伊予灘ものがたり」が走っている。途中に〝海の見える駅〟として人気の下灘駅(しもなだえき)があり、観光列車の運行とともに、こうした人気駅にわざわざ足を運ぶ観光客も多い。

↑瀬戸内海を眺めて走る予土線の観光列車「伊予灘ものがたり」。この先で、海の見える駅として人気の下灘駅に停車する

【関連記事】 日本一美しい四万十川を眺めつつ走る「予土線」の気になる12の秘密

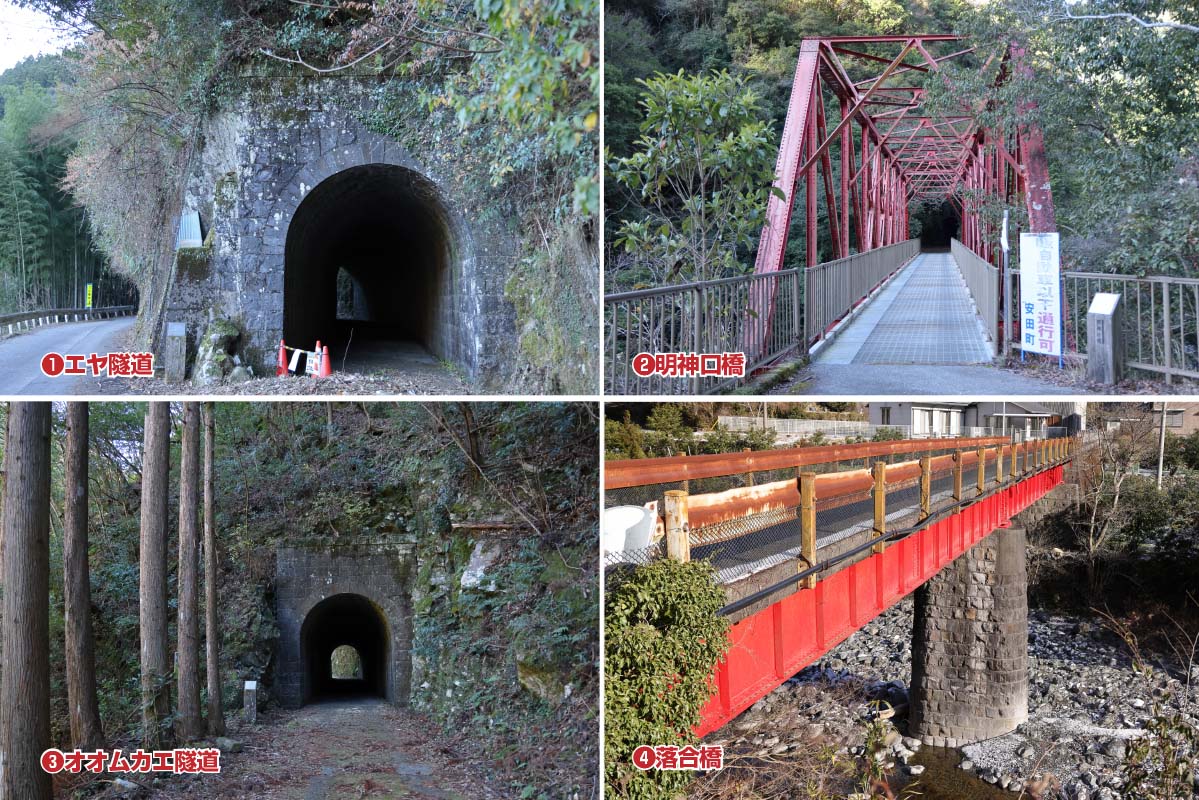

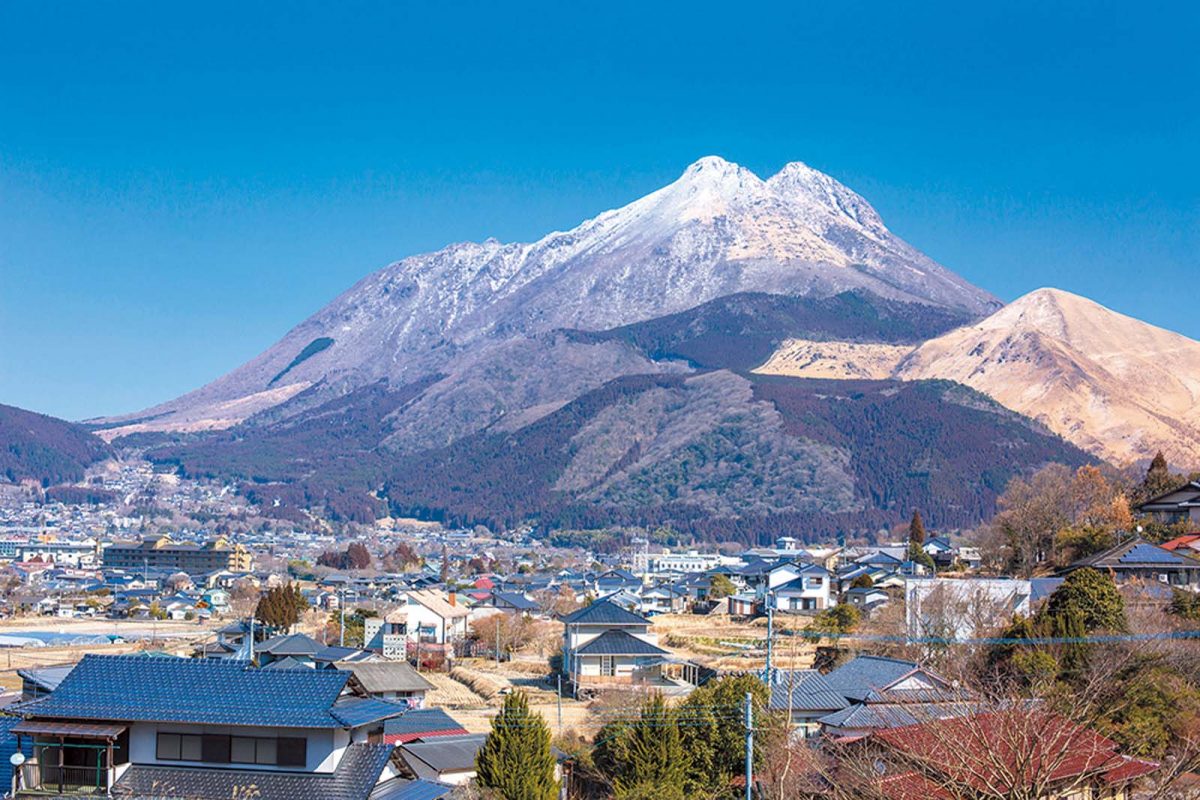

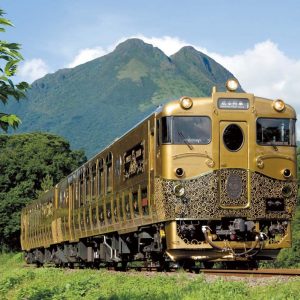

【JR九州】盲腸線の先端区間の苦闘が目立つ JR九州では平均通過人員2000人以下の「線区別収支」を発表している。ワースト5路線は次の通りだ。

1.日南線・油津駅(あぶらつえき)〜志布志駅(しぶしえき)間 171人

2.筑肥線(ちくひせん)・伊万里駅〜唐津駅間 180人

3.指宿枕崎線・指宿駅〜枕崎駅間 255人

4.筑豊本線・桂川駅〜原田駅(はるだえき)間 297人

5.日豊本線・佐伯駅(さいきえき)〜延岡駅間 353人

↑ワースト1位となった日南線の油津駅〜志布志駅間。写真は細田川を渡る特急「海幸山幸」。橋梁から海が望める絶景区間だ

JR九州の路線の中では盲腸線の先端部区間の輸送密度が低いことがわかる。ワーストとなった日南線の油津駅〜志布志駅間は、宮崎県日南市と、鹿児島県志布志市を結ぶ県をまたぐ弱点を持つ区間でもある。

ワースト2位は筑肥線の伊万里駅〜唐津駅間。筑肥線は唐津駅までは福岡市と結ぶ電車が走るものの、唐津駅でスイッチバックするように伊万里へ向かう路線は非電化区間で、途中の山本駅までは唐津線を走り、その先、また筑肥線になるという複雑な路線形態をとる。

↑伊万里駅(写真)に停車する筑肥線の列車。筑肥線といえば福岡近郊路線の印象が強いが、唐津駅〜伊万里駅間は主に山間部を走る

ワースト3位となったのが指宿枕崎線の指宿駅〜枕崎駅間。開聞岳を望む景色の美しい路線で、JR最南端の駅、西大山駅がある。同線の鹿児島中央駅〜指宿駅間は、人気の温泉地・指宿があるため利用者が多いものの、指宿駅より先となると極端に利用者が減る。西大山駅や、終点の枕崎へは、高速バスや、マイカーの利用者が多いこともあり、圧倒的に鉄道利用者が少なめとなっている。

↑開聞岳を望み走る指宿枕崎線。写真はJR最南端の駅・西大山駅の近くでの撮影。同駅に訪れる人は多いが大半が車利用者だ

JR九州管内は、毎年のように自然災害による路線被害を受けている。被害が甚大だったのは肥薩線で、2020(令和2)年7月豪雨の影響で、球磨川(くまがわ)にかかる橋梁などが流されるなどの被害を受け、八代駅〜吉松駅間の列車運行がストップしている。回復には235億円が必要とする試算もある。また復旧させ、不通区間に列車を運行させたとしても、年間の赤字額は9億円が出るとされる。

JR九州では日田彦山線が災害により不通となったが、すでに鉄道による復旧を諦め、一部区間のBRT路線化が進められている。毎年のように災害の影響を受け、復旧にあたることの多い九州の鉄道路線。JR九州一社に責任を押し付けるのは酷になっているようだ。

【関連記事】 九州最南端を走る「指宿枕崎線」−−究極のローカル線珍道中の巻

【JR東海】発表はないがこれらの路線運行が難しい JR旅客6社の中で唯一、赤字路線の発表を行っていないのがJR東海だ。現在のところ、ドル箱の東海道新幹線を運営していることもあり、赤字路線も安泰といえるのかもしれない。とはいえ、JR東海もコロナ禍で利用者は減少、さらにリニア中央新幹線の工事では静岡県との話し合いが上手く進んでおらず、開業は遅れそうだ。リニア中央新幹線の建設経費は難工事や人手不足などもあり予想よりも増えつつあり、JR東海自らの債務も今後、増えていきそうな気配だ。

今のところ、同社から赤字路線を廃線にしたい等の話は聞こえてこないものの、さらに債務が増えていけば、しわ寄せが出ないとは言い切れないだろう。

↑三重県内を走る名松線。2009(平成21)年から2016(平成28)年にかけて台風災害により一部区間の列車運行を休止していた

JR東海の中で、赤字が想定される線区は、三重県を走る名松線(めいしょうせん)で、松阪駅〜伊勢奥津駅間の43.5kmを走る盲腸線だ。さらに愛知県と長野県を走る飯田線も路線距離が195.7kmと長く特急列車は一部区間のみの運行となる。自然災害の影響を受けやすい路線だけに、営業はなかなか厳しそうだ。山間部の路線など経費のかかる路線も多い。これまで赤字線区の発表を行ってこなかったJR東海ではあるものの、今後は経営環境も厳しくなっていきそうに感じられる。

【ローカル線問題1】こんな形で赤字路線が役立った過去も ここからは一部のローカル線の歴史および、実情を見ながら、赤字線区を今後どうしていったら良いのか、考えてみたい。

筆者は、すべての赤字路線の廃止反対を唱える気持ちはない。やはり輸送密度が1ケタ、2ケタともなると、JRが民間企業である以上は、営利追求のため、他線区の利益による補完、維持は難しいように思う。それぞれの路線の実情があり是々非々ではないだろうか。またバス代行という転換方法もあるかと思う。ただバス転換も長所短所があり、今の時代ならではの問題もある(詳細後述)。

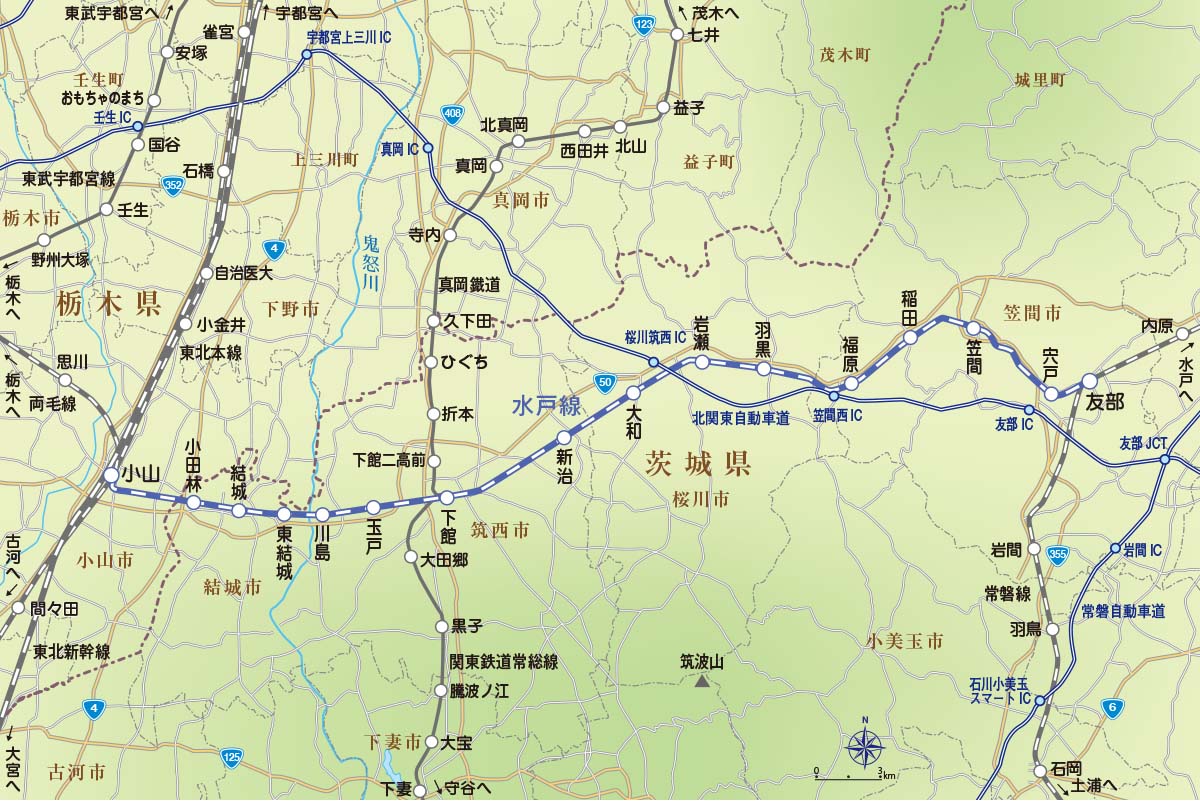

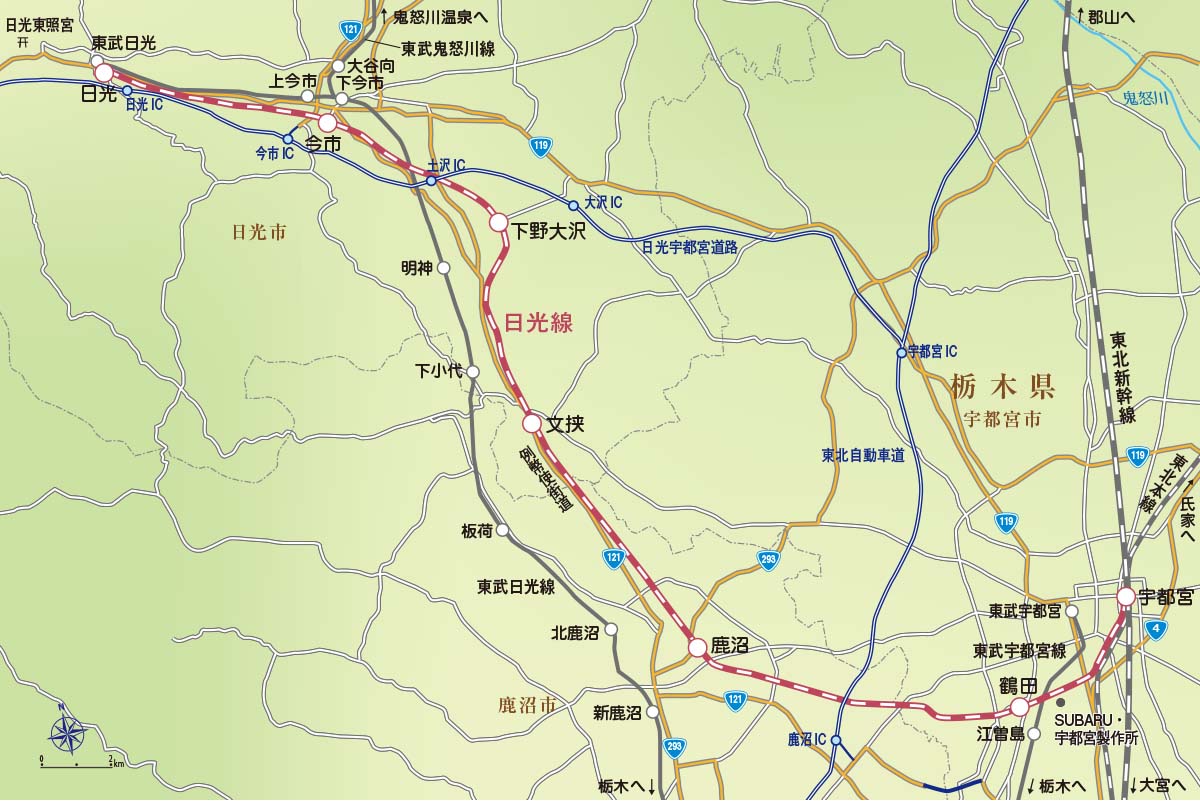

ここではまず、赤字路線で輸送密度が低いからと言って、一律廃止にしないほうが良いのではという例を見ていきたい。例として挙げたいのはJR東日本の磐越西線である。

磐越西線は福島県の郡山駅から会津若松駅を経て、新潟県の新津駅へ向かう175.6kmの路線だ。郡山駅〜喜多方駅間は電化され、会津若松市、喜多方市という地方都市もあり、東北新幹線の郡山駅を利用する人も多く輸送密度も高めだ。問題になるのが、喜多方駅〜五泉駅(ごせんえき)間の山間部の路線だ。中でも野沢駅〜津川駅間は県境区間で輸送密度も69人と低い。これはJR東日本のワースト4位の数字でもある。

↑輸送密度が低い磐越西線の福島県と新潟県の県境区間。飯豊山を背景に「SLばんえつ物語」が走る

実はこの区間、筆者の母の郷里である県境の町を通ることもあり、幼いころから何度も訪ねた。半世紀にわたる変化を見ていて寂しい思いが募る。母の実家は住む人もいない。親戚にあたる人たちも、少なくなっている。他の家も似たり寄ったりの状況だ。過疎化が激しい。県をまたいで列車通勤する人もあったが、今は県をまたいだ移動をする人は大概がマイカーの利用者だ。

観光列車の「SLばんえつ物語」が走るぐらいが〝売り物〟の路線となっている。では廃止すれば良いのでは、という声も聞こえて来そうだ。

この磐越西線が非常に役立った時があった。今から11年前の東日本大震災の時である。磐越西線も2011(平成23)年3月11日から26日にかけて不通となったが、早めの復旧を遂げている。この時に大きく貢献したのが、臨時石油輸送だった。東北本線が長期にわたり不通になるなか、首都圏から郡山へ向けて磐越西線を利用しての迂回輸送が行われた。3月25日から4月16日までの短い期間だったが、臨時石油輸送により、どれだけ震災復興に役立ち人々を勇気づけたか計り知れない。

東日本大震災のような大きな災害は今後、ないかも知れない。だが、その時の磐越西線のように役立つこともあるのだ。現在、貨物列車の定期運行はないものの、磐越西線はJR貨物が第二種鉄道事業者として名を連ねている。こうした、もしもの時に役立つ可能性がある路線は、国の力で何とか保つべきだと思う。

このような原稿を書いているさなかの8月4日に、喜多方駅〜山都駅(やまとえき)間の濁川橋梁が豪雨により大きな被害を受けた。落ち着いた後に、今後の磐越西線の復旧に向けての方針が示されると思う。また同じように被害を受けた米坂線(よねさかせん)がどのようになるのか、注目したい。

*8月4日未明の豪雨による橋梁崩落により磐越西線は一部区間が不通となっています。ご注意ください。

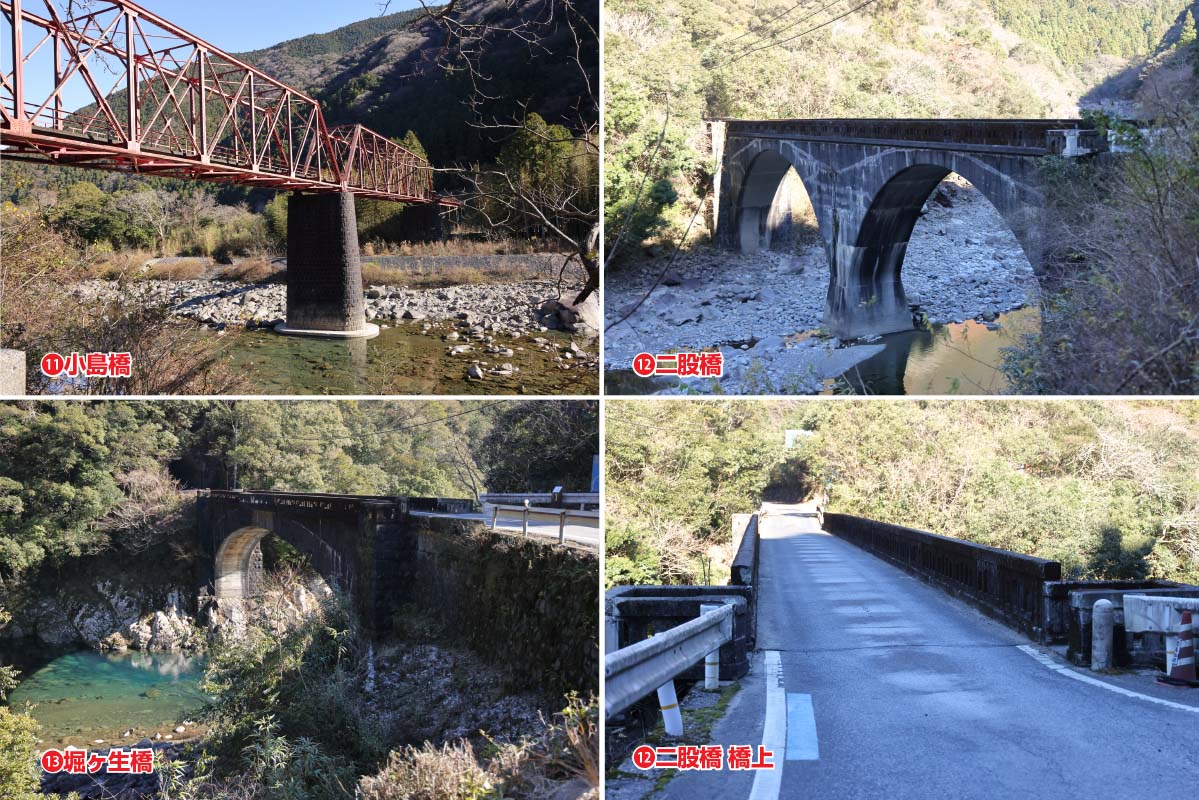

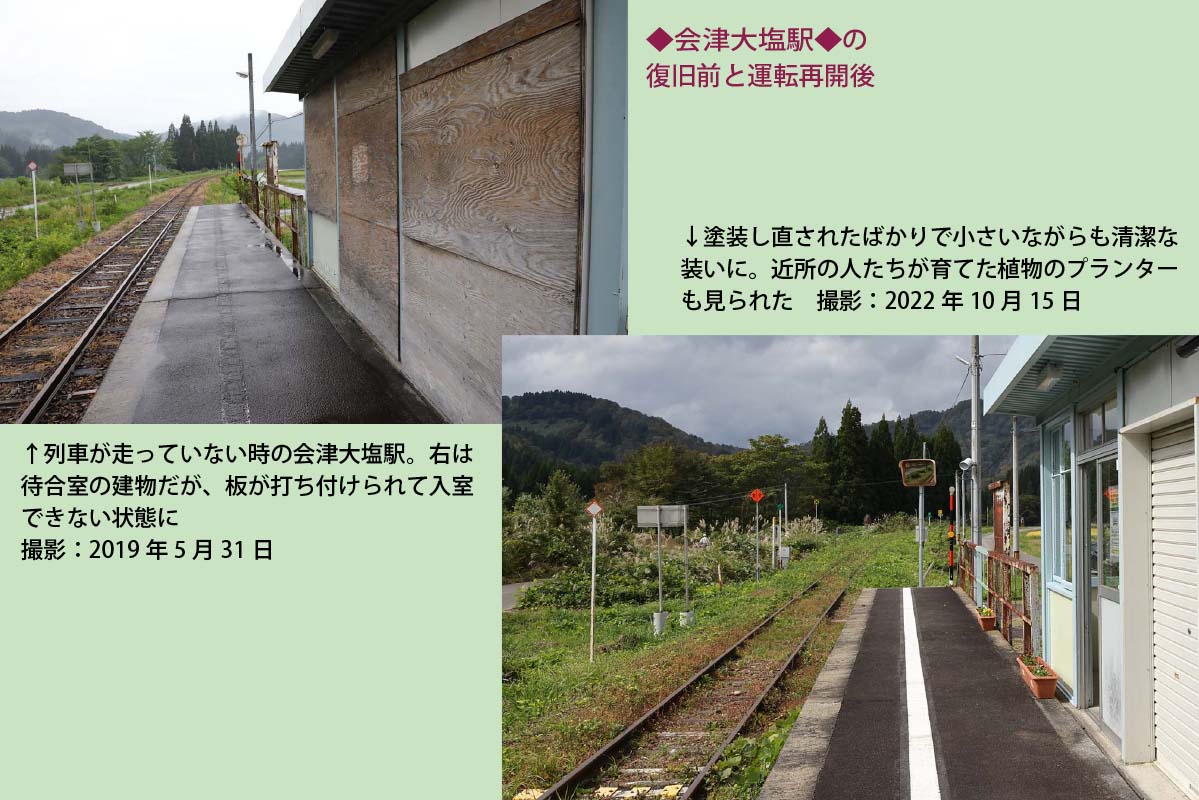

【ローカル線問題2】上下分離方式で再開を果たす只見線 磐越西線と同じ福島県内で、長い間、災害により不通になっていたものの、この秋に復旧を果たすローカル線がある。JR東日本の只見線だ。只見線は福島県の会津若松駅と新潟県の小出駅を結ぶ135.2kmの路線。山深い只見川にそって走り、福島県と新潟県の県境を六十里越(ろくじゅうりごえ)トンネルで越える。

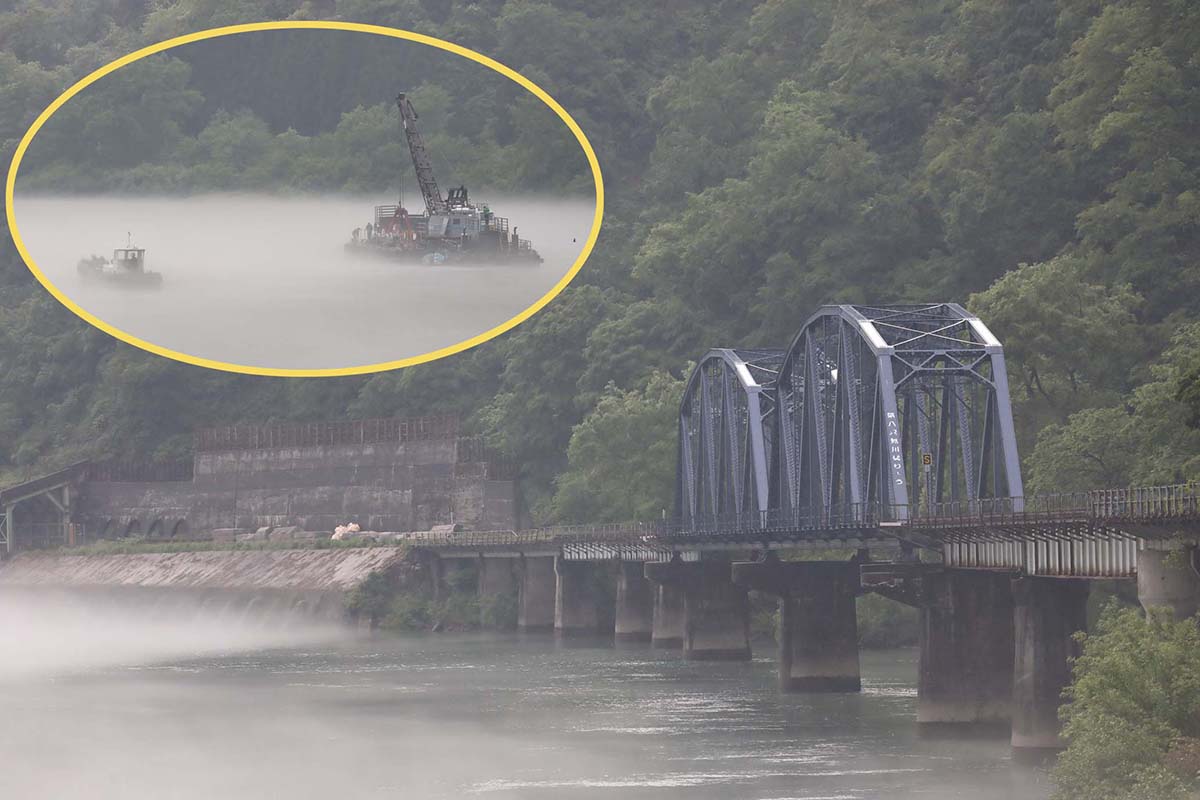

↑第八只見川橋梁では只見川上に作業船が浮かび路線のかさ上げ工事が行われた。このように険しい区間が多いのが只見線の特長

2011(平成23)年7月30日にこの地方を襲った豪雨により、複数の橋が流失、路盤も影響を受け、路線不通となった。その後に一部区間は復旧したものの、長年にわたり福島県内の会津川口駅〜只見駅間が不通となり代行バスが運行されてきた。

その後に復旧に向けて福島県とJR東日本の間で交渉が行われ、2018(平成30)年から復旧工事に着手、今年の10月1日には全線が復旧する。

同線の復旧区間の場合には上下分離方式を採用、線路の保有管理は福島県が行い、列車の運行はJR東日本が受け持つ。只見地区は福島県の会津地方でも雪深さが際立つところで、新潟県へ越える国道252号は冬期閉鎖となる。福島県内の交通は冬でも何とか国道の通行は維持されているが、大雪が続くと心もとない。地方の中心都市、会津若松への公共交通機関を何とか確保しておきたいという県の思いがあった。

只見線での線路保有は福島県が第三種鉄道事業者、運行者となるJR東日本は第二種鉄道事業者となる。鉄道の場合、こうした免許制度の名前が付きややこしいが、要は道路を走るバスを考えれば良い。国道や県道は国や自治体が管理運営、補修を行う。バスはその上を走っているわけだ。上下分離方式とはそれの鉄道版というわけだ。近年、他線でもこの上下分離方式を採用するところが出てきている。自治体の負担は増えるものの、どうしても赤字路線を維持させていきたい場合には、こうした方式がベターということが言えそうだ。

【関連記事】 爽快感抜群!「只見線」じっくり探訪記〈その1〉

【ローカル線問題3】BRT路線化も長短ありなかなか難しい 7月に行われた国土交通省の赤字路線に関する提言には、鉄道路線のバス路線化、BRT化に関しても触れている。バス路線化、BRT路線化に関してどのようなところが長所で、どのようなところが短所なのか、そして立ちふさがる問題に関しても触れておきたい。

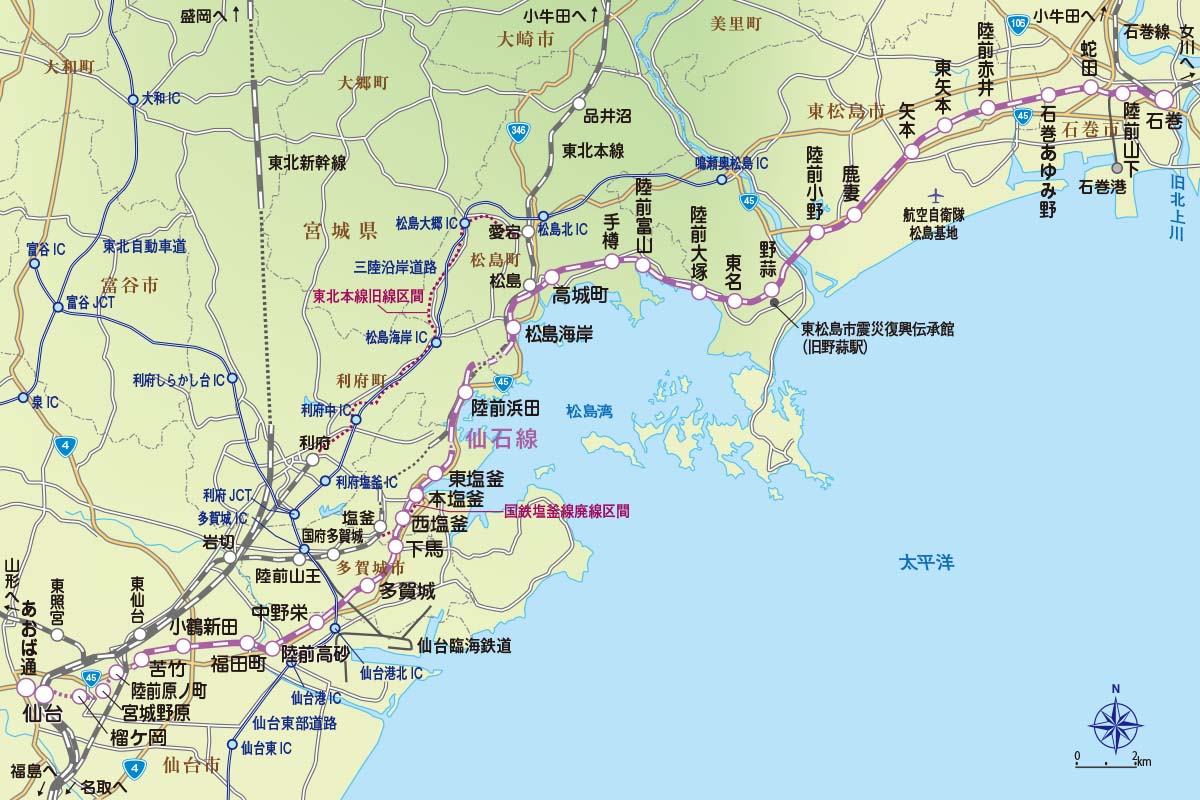

東日本大震災の後には三陸沿岸の一部路線はBRT路線となった。気仙沼線の柳津駅〜気仙沼駅間と、大船渡線の気仙沼駅〜盛駅(さかりえき)間である。

↑三陸鉄道の盛駅付近を走る大船渡線BRT。この区間はかつての大船渡線の線路跡を専用道路に変更、その道路をBRTバスが走る

両BRT路線は、旧線路跡をバス専用道路に変更して利用し、復旧が敵わなかった区間は、一般道路を利用してバスが走る。

BRTの長所は「運行本数が増やしやすいこと」「運行経費が鉄道に比べて抑えられること」「旧駅以外に停留所が設けやすいこと」「専用道路区間は渋滞に巻き込まれず時間通りに走れること」などが挙げられる。

一方、短所は「鉄道に比べて定員数が少なめ」「一般道では渋滞に巻き込まれる」といったことがあげられる。

実際にこれらの路線では、役場や病院、ショッピングセンターに立ち寄るルートになり、地元の人たちにとって便利なルート設定が可能になっている。その一方でバスの乗車人員には限界があり、朝夕の混雑する時間帯や、観光シーズンともなると満員で乗れないといったこともある。鉄道に比べると遅延も起こりやすい。増便が容易という長所もあるものの、現実にはそう簡単ではないようだ。

昨今は、バス運転手の人出不足も深刻になっている。燃料費も高騰が見られる。これらの事柄を見ると、バス化、BRT化が絶対とは言い切れない。

【ローカル線問題4】少なくとも鉄道好きの人は乗って欲しい いろいろな問題をはらむ鉄道の廃止論議ではある。主要路線以外の赤字路線の将来は、その路線が走る自治体がどう考え、どう対応するかが、大きな鍵となってくる。では、鉄道の旅が好きな人、鉄道を愛する人はこの状況下で、何かできることはないのだろうか。

↑千葉県の房総半島を走るいすみ鉄道。希少な車両を走らせていることもあり人気路線となっている。写真のように利用する人も多い

一つ方法がある。それはとにかく鉄道に乗ることである。

雑誌編集者でもある筆者は寝台列車の本を作っていた時には、早朝深夜の撮影取材が多いこともあり車利用にせざるをえなかった。その後の取材撮影はよほどの閑散路線を除き、なるべく車利用を控え、鉄道に乗って最寄り駅まで行きそこから撮影地へ歩くことにしている。日常はデスクワークが多いだけに、歩くことは健康面でもプラスのように思う。カメラバックを抱えて歩くため、極力機材を減らしている。

先日、首都圏近郊のローカル線でのことだ。珍しいヘッドマークと、塗装を一部変更した希少車両が走る機会があった。筆者はいつもどおりに、列車で最寄り駅に行って歩いてポイントへ向かった。そしてカメラを構えていたら、車利用の撮影者グループが撮影地へどどっとやってきた。そのため付近の道路や空き地は駐車する車でいっぱいに。先に構えていた鉄道利用の人たちは、あまり愉快ではなかったのは言うまでもない。

車利用は荷物の持ち運びもラクで便利である。列車の〝追っかけ〟もしやすい。だが、列車を走らせる鉄道会社にとっては利点がない。地元に住む人たちにも無断駐車などで迷惑がかかる。車利用で撮影のためのみに訪れるファンを批難する鉄道会社も出てきている。

少なくとも鉄道好きを自認し、なるべく路線廃止をしないで、と願うのであれば、列車に乗って鉄道会社へ少しでも運賃を還元して欲しいと思うのだが、いかがだろうか。そうした1人1人の行為は、路線維持のために決して無駄にならないように思う。

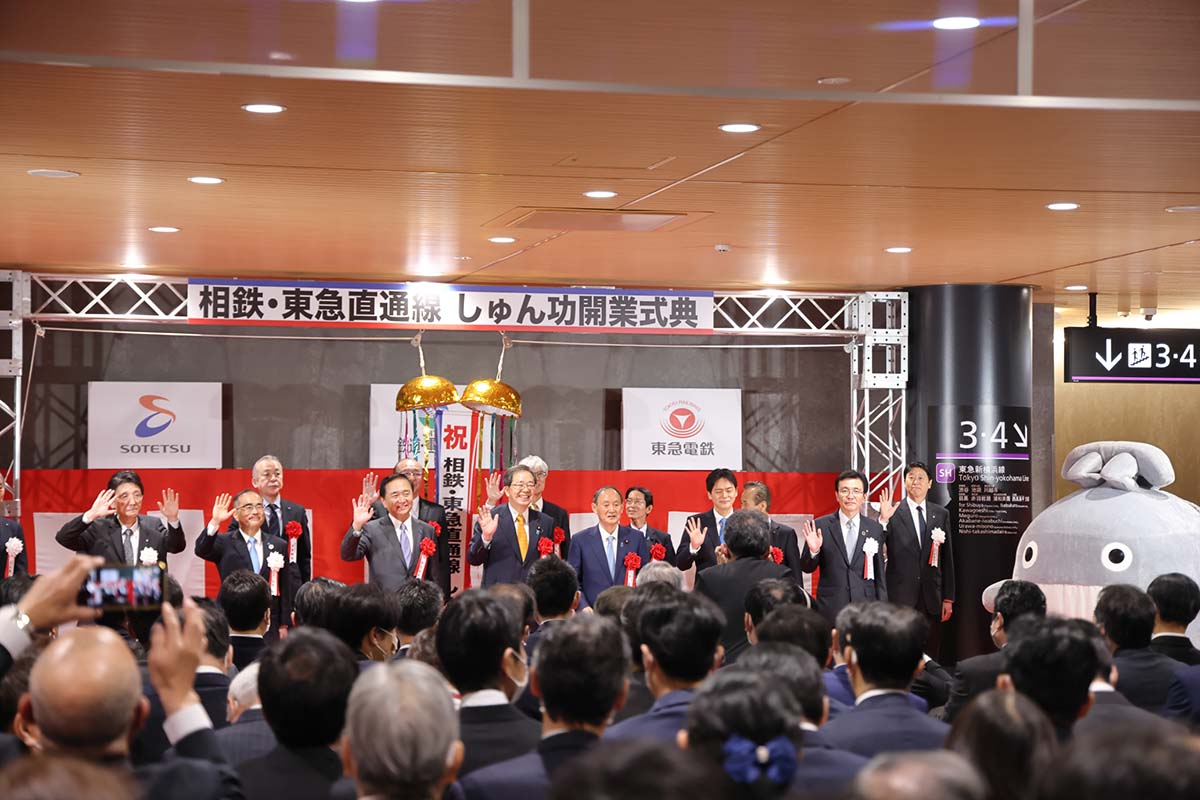

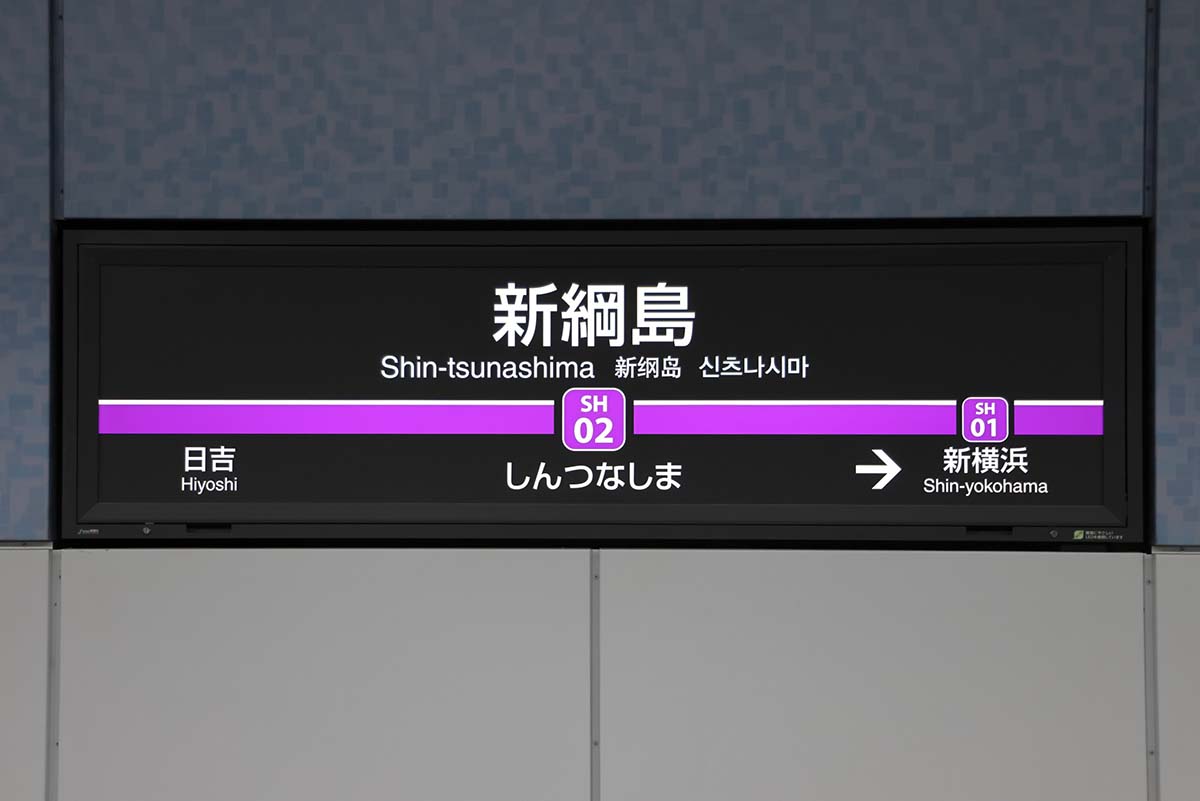

阪神甲子園球場100周年記念ラッピングトレイン 出発式】名作野球マンガのキャラクターや、甲子園球場の歴史を辿る数々の写真で阪神電車を彩った「阪神甲子園球場100周年記念ラッピングトレイン」が本日から運行開始!

阪神甲子園球場100周年記念ラッピングトレイン 出発式】名作野球マンガのキャラクターや、甲子園球場の歴史を辿る数々の写真で阪神電車を彩った「阪神甲子園球場100周年記念ラッピングトレイン」が本日から運行開始!

出発進行!

出発進行!