〜〜もう一度乗りたい!名列車・名車両の記録No.2〜〜

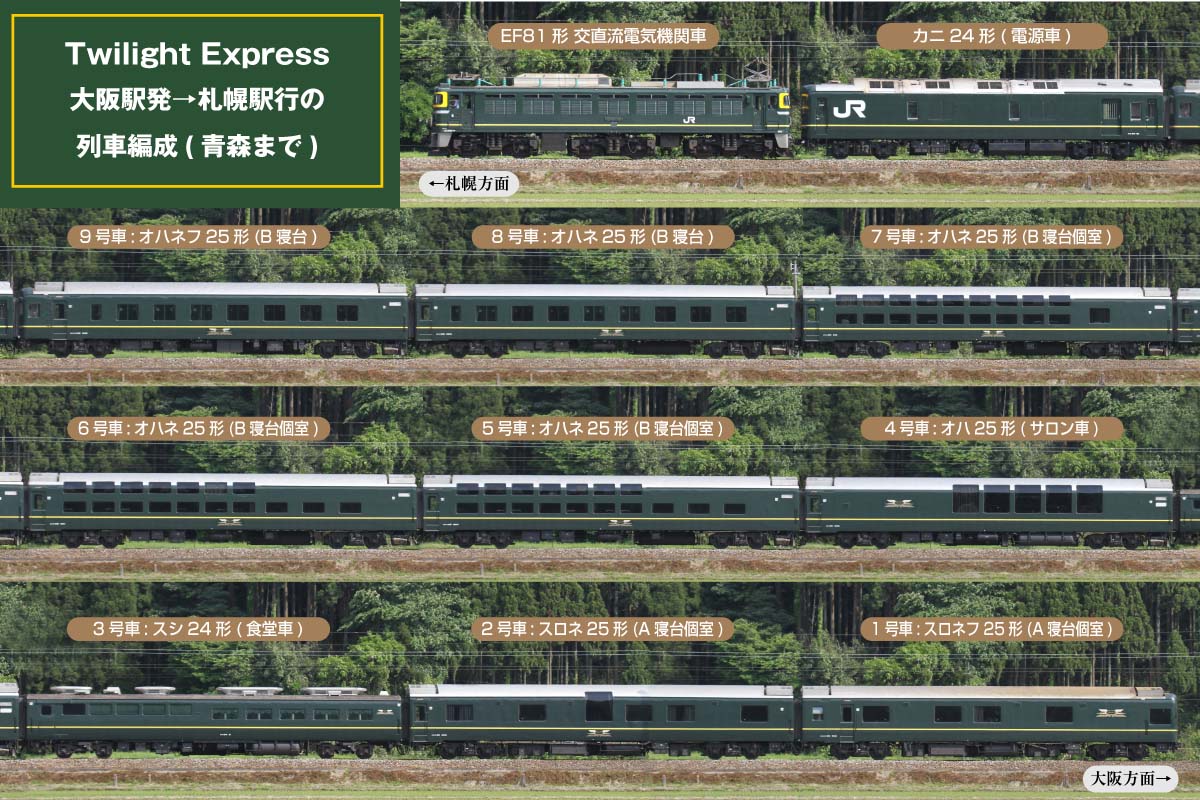

「トワイライトエクスプレス」が定期運行を終えてすでに6年あまりの年が経つ。約1500kmの行程を約22時間かけて列島を縦断した名物列車で、走り続けた25年8か月の間に約116万人の人が利用したとされている。

今回は“もう一度乗りたい名列車”「トワイライトエクスプレス」の後編として、列島を駆けたその勇姿を、写真を中心に振り返ってみたい。

*写真はすべて筆者撮影・禁無断転載

【前編はコチラ】

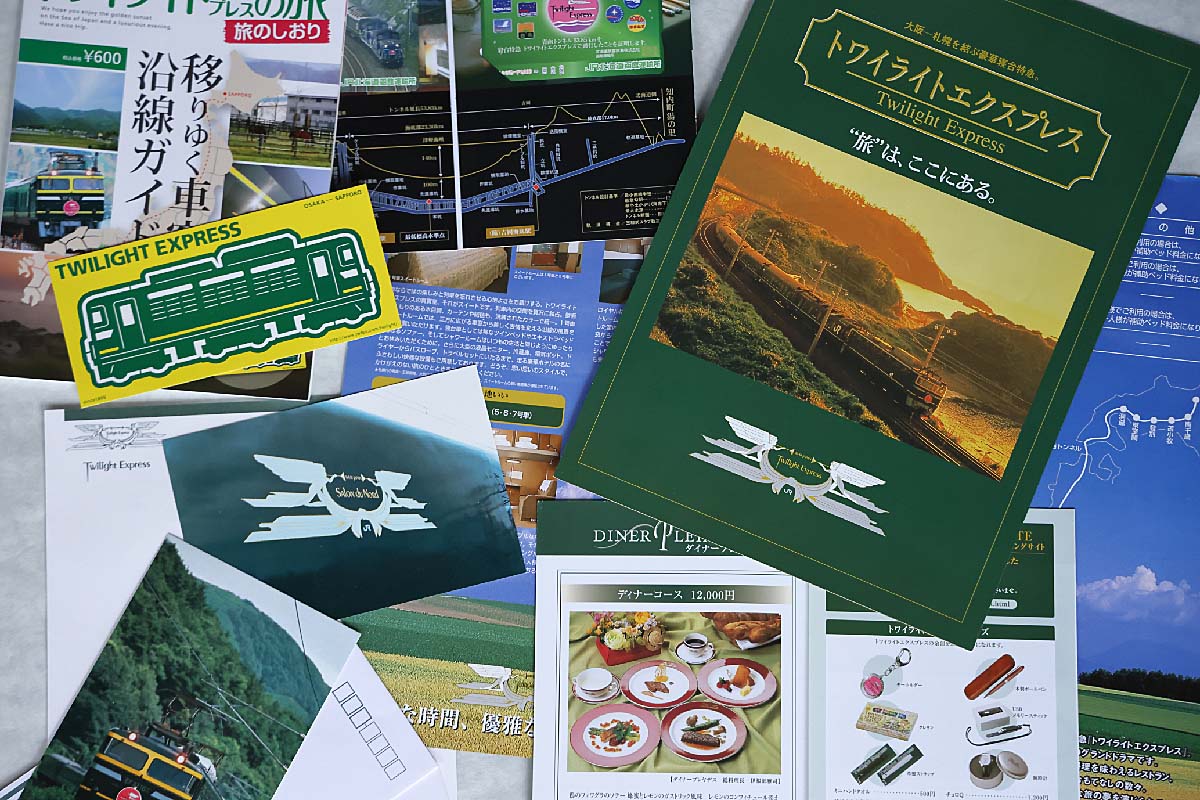

【はじめに】グッズや乗務員手づくりの品物が乗車記念になった

やや寄り道になるが最初に、同列車のグッズの話から始めたい。

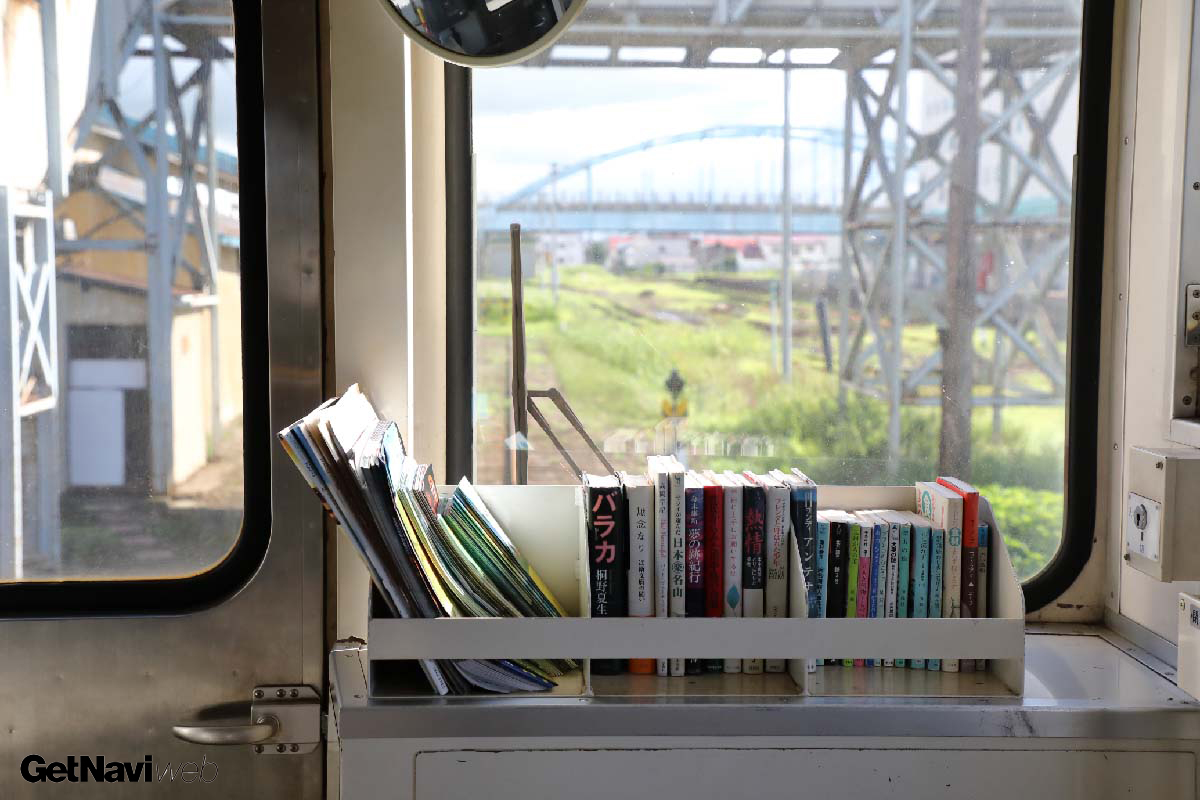

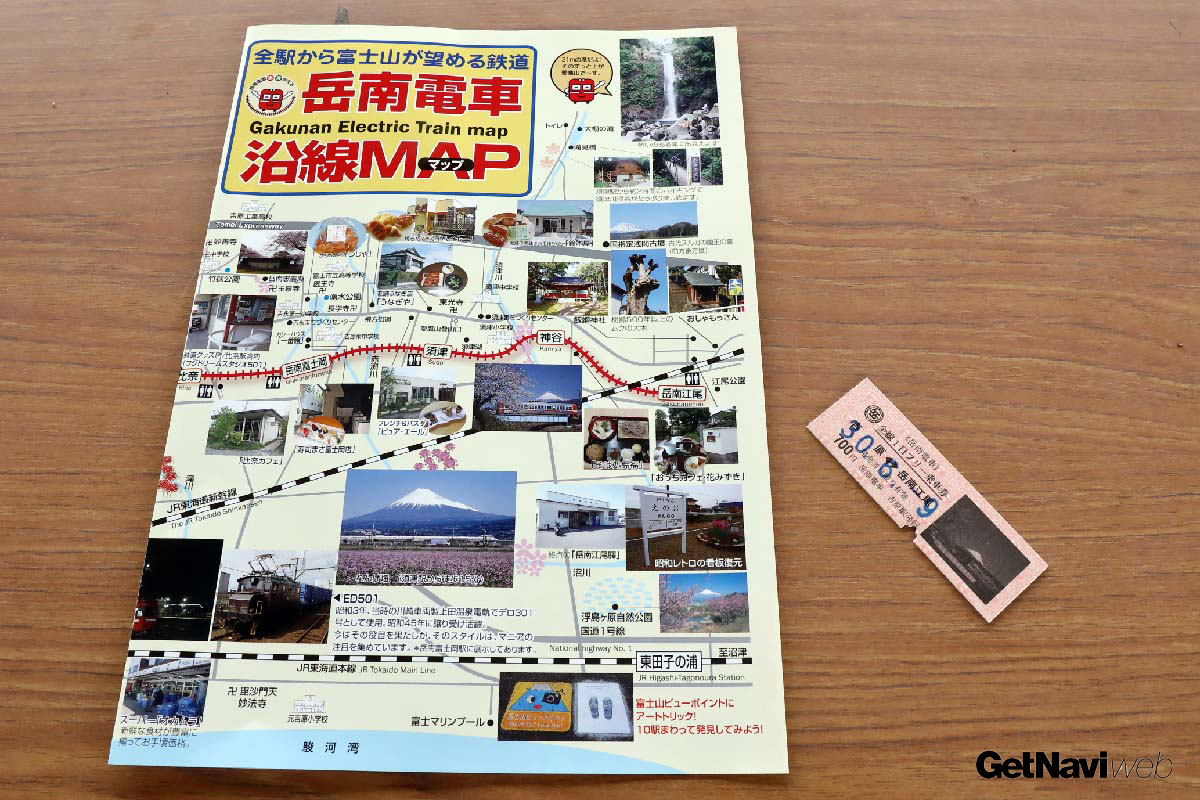

「トワイライトエクスプレス」の魅力はもちろん、縦断する東日本の景色を車窓から満喫することだ。ただ、それ以外にも車内では有料の限定ガイド本や特製オレンジカードなどが購入でき、そうしたグッズにも魅力があった。

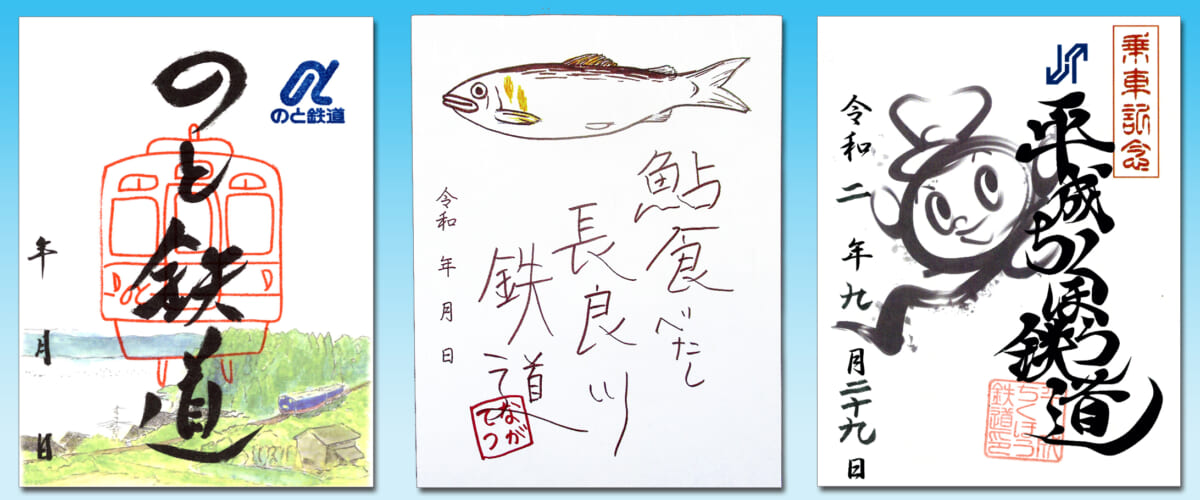

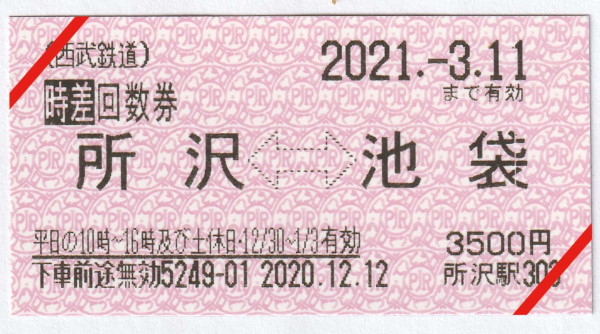

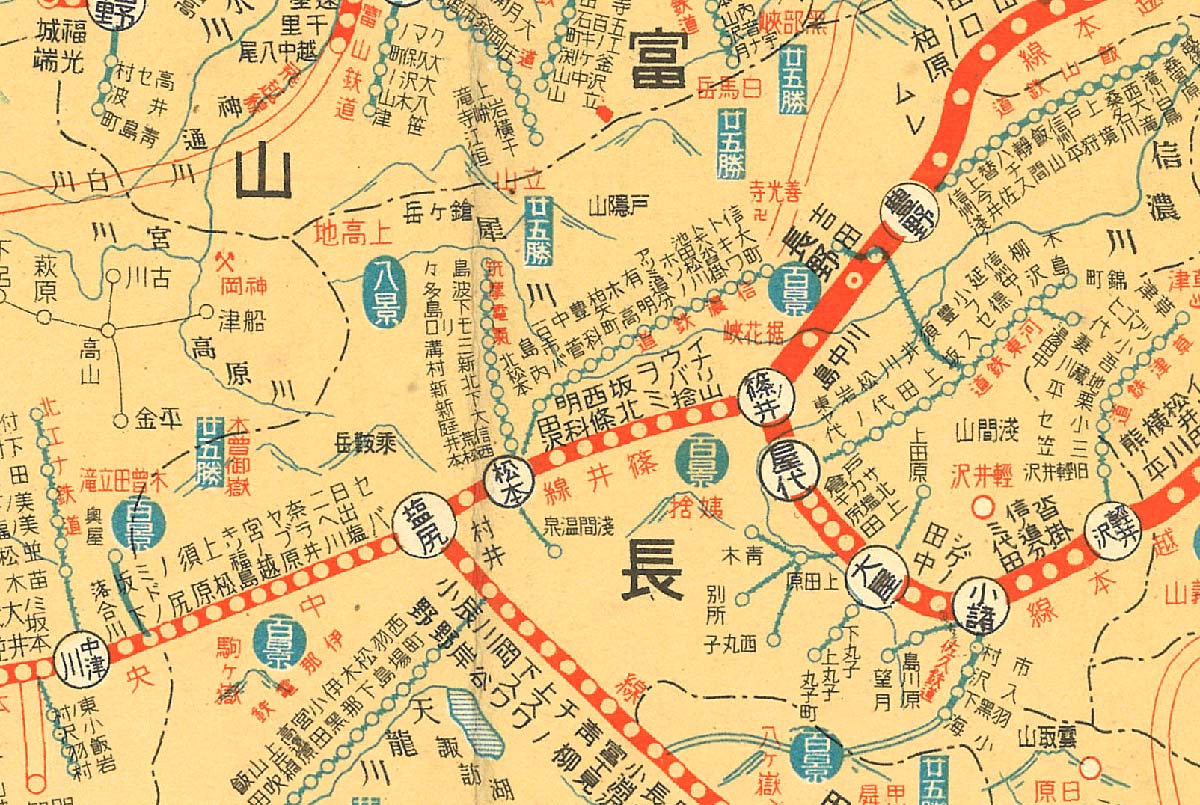

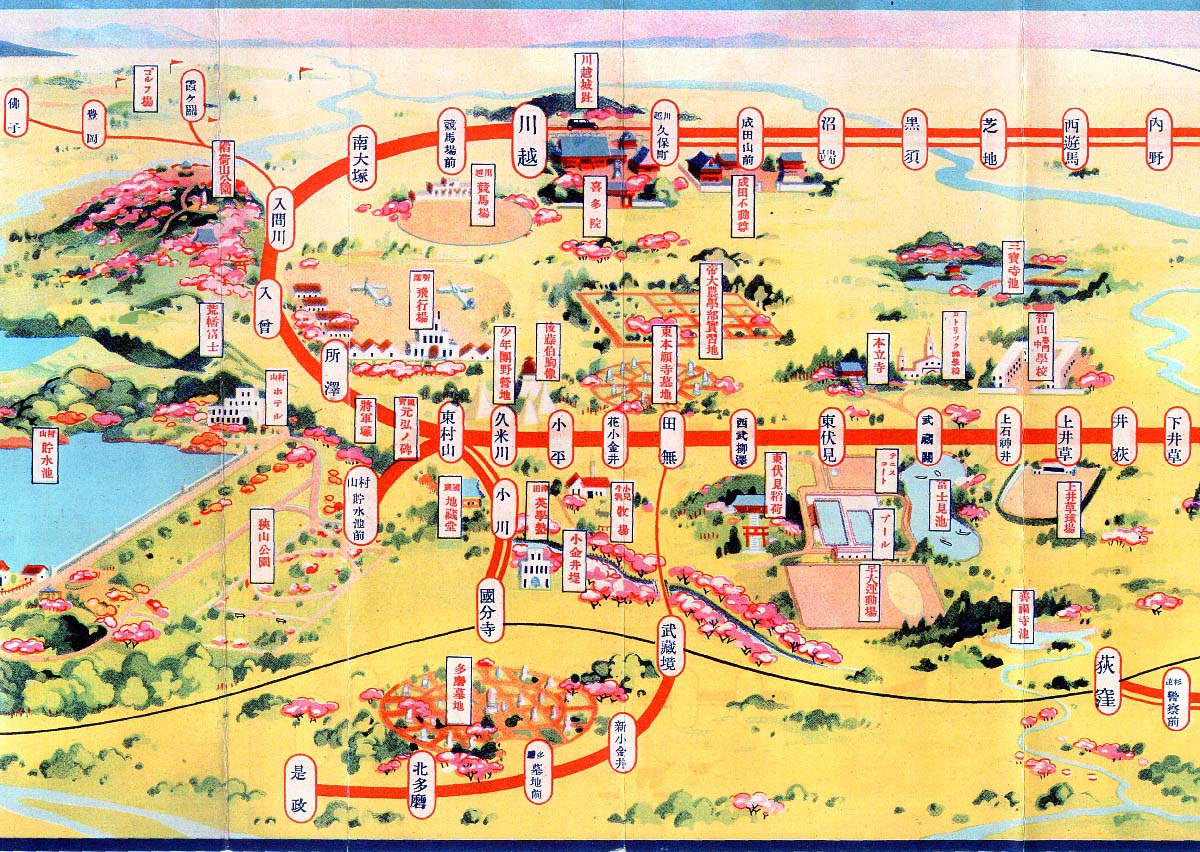

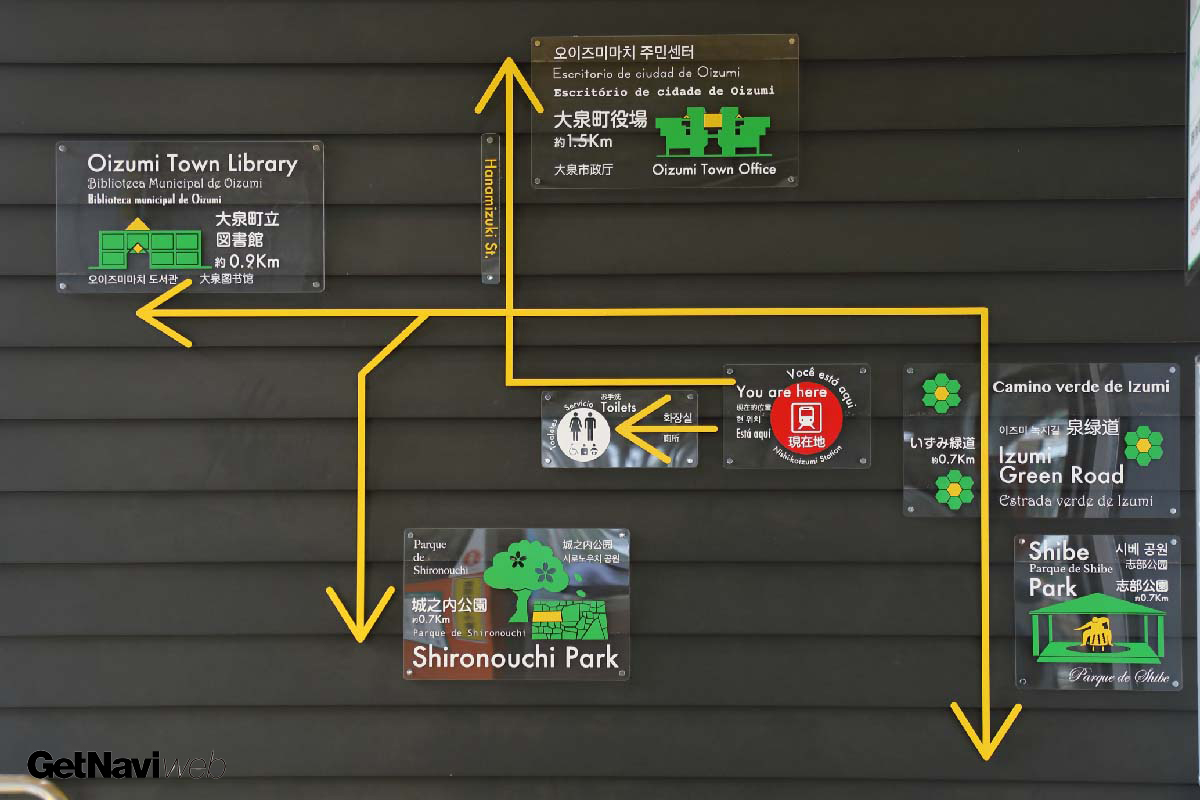

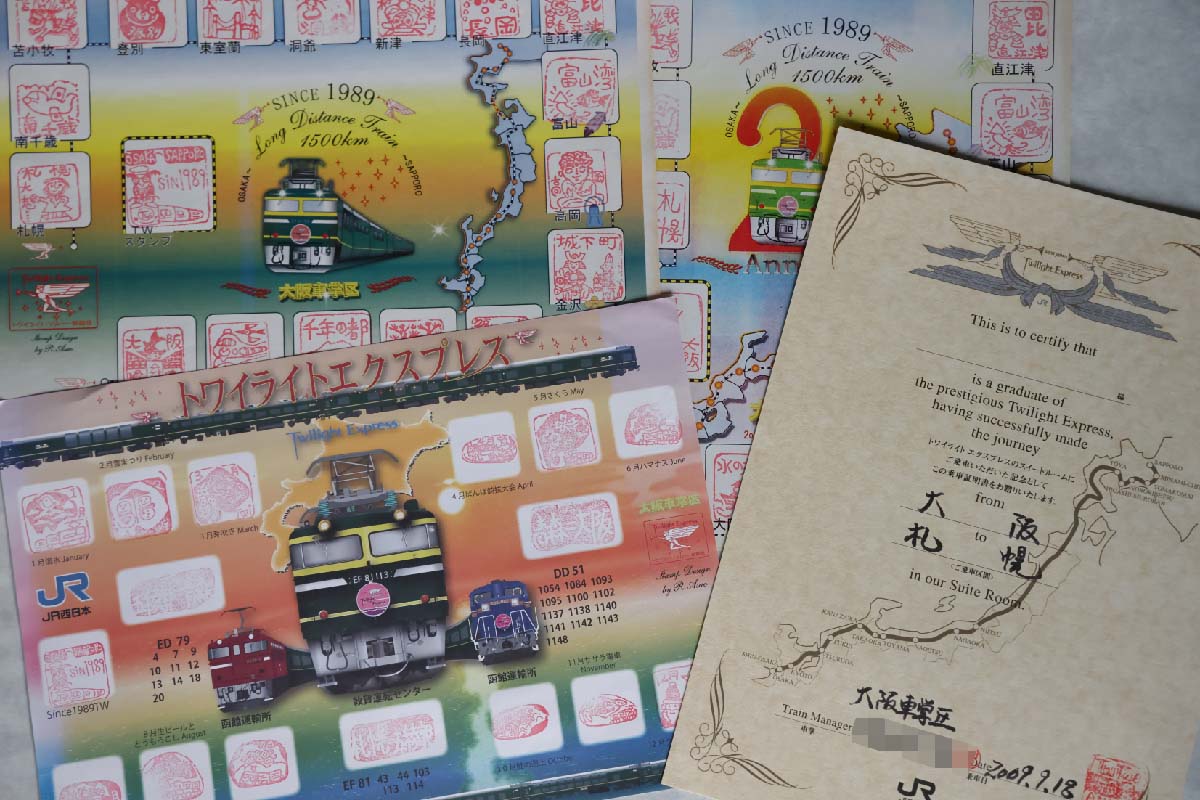

サロン車で配布されていたスタンプ用紙も印象深い。用紙には列車のイラストと地図、そして17の停車駅のスタンプを押すスペースがあり、駅を通過していくごとにスタンプを押して仕上げていく楽しみがあった。しかも、この用紙とスタンプは大阪車掌区の車掌さん自ら手づくりしていたというから頭が下がる。それだけ車掌さんたちが、この列車への愛情を持っていたという証だったように思う。

さらにA個室寝台スイートルームに乗車した人には乗車証明書が配られた。厚紙を使った本格的な乗車証明書で、墨文字で乗車区間と、車掌名、乗車日が記入されていた。こんな車掌さんの気持ちが籠もった列車は、後にも先にもたぶん現れないだろう。

こうした乗務員が抱く“愛情”に支えられたことで、四半世紀にわたり運転されても魅力が色あせなかったのだと思う。

【名列車の記録①】淀川を渡り琵琶湖を眺め近畿をまず縦断する

ここからは下り列車を中心に沿線風景をたどろう。なお、停車・通過時間、メニューの料金等は運転最終年のもので紹介を進めていきたい。

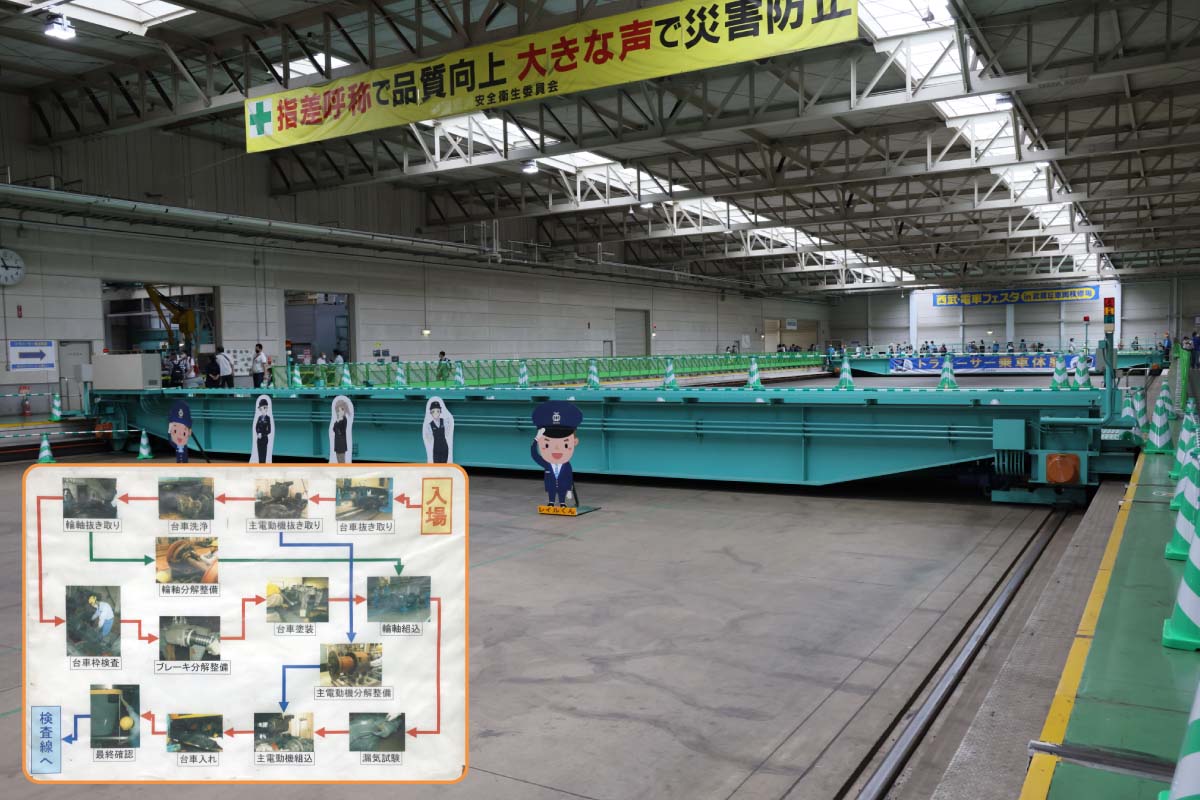

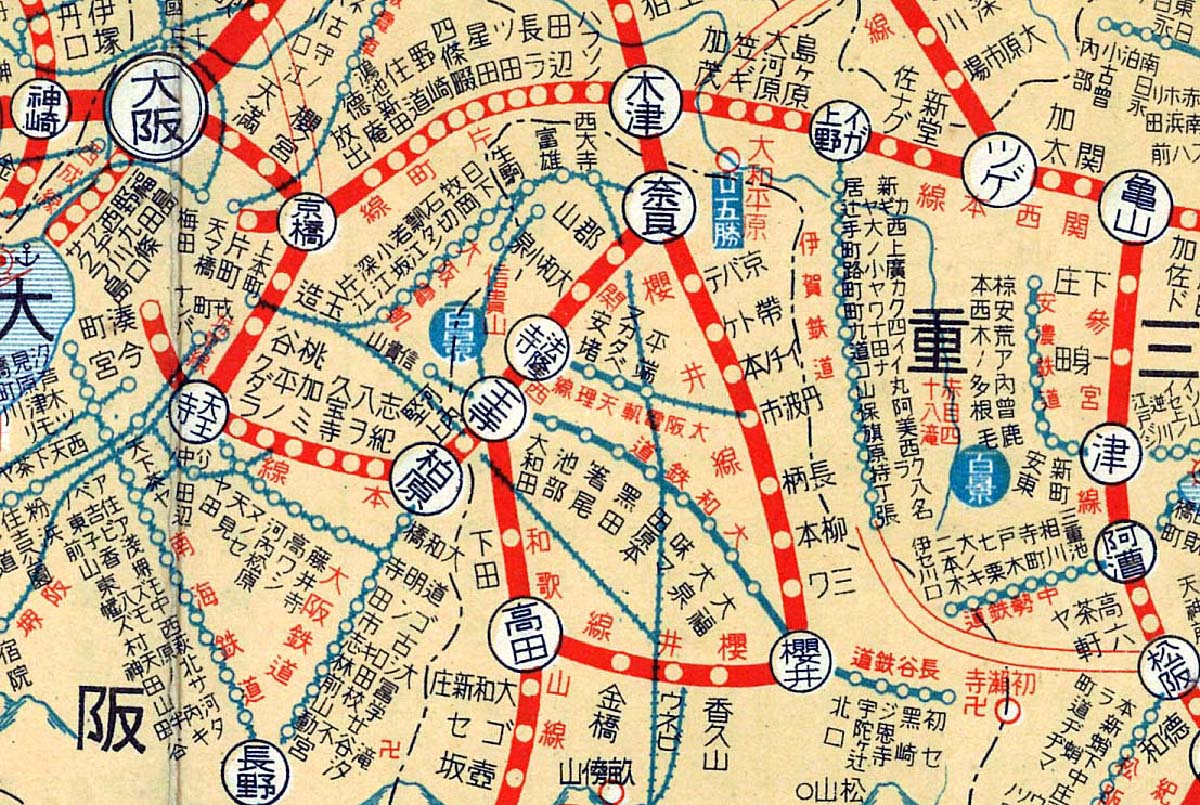

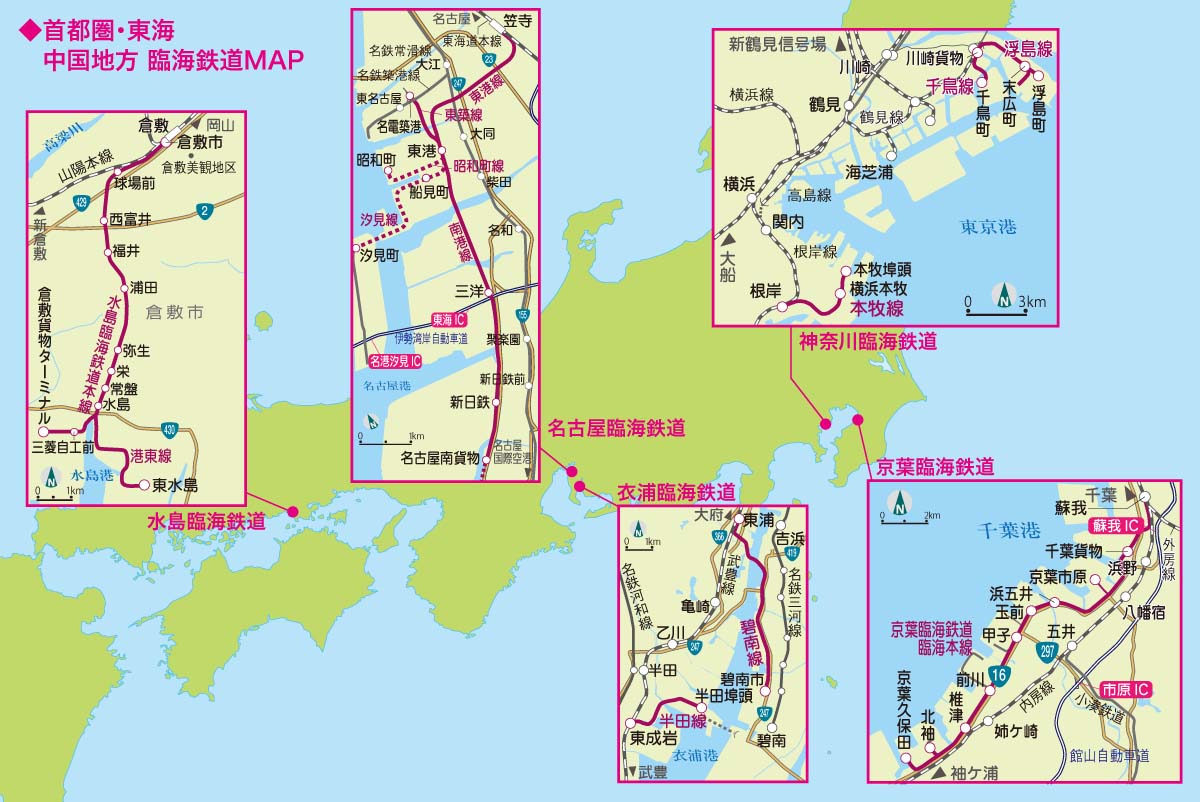

整備・点検を終えた下り列車は大阪駅の北にある網干総合車両所宮原支所を11時2分過ぎに出発。北方貨物線から東海道本線へ入り、始発大阪駅へ向かう。

大阪駅への入線は11時11分過ぎ。発車まで40分近く大阪駅ホームに停車する。11時50分、長い発車ベルを合図に発車。静かにホームを離れていく。

電車とは異なり、客車列車の「トワイライトエクスプレス」の動きはゆっくりで、それがまた旅情を誘った。車内では「いい日旅立ち」のBGMが流れ始め、大阪駅〜新大阪駅間の間を流れる淀川にかかる鉄橋を渡るのだった。

大阪駅から約5分で、次の停車駅、新大阪駅に到着。新幹線の乗換駅ということで、この駅から乗車する利用者の姿もちらほら見られた。新大阪駅停車はわずかに1分、11時56分に出発し、次の京都駅を目指す。走る東海道本線は複々線区間となっていて、新快速列車と同じ線路をやや飛ばし気味に走るのだった。

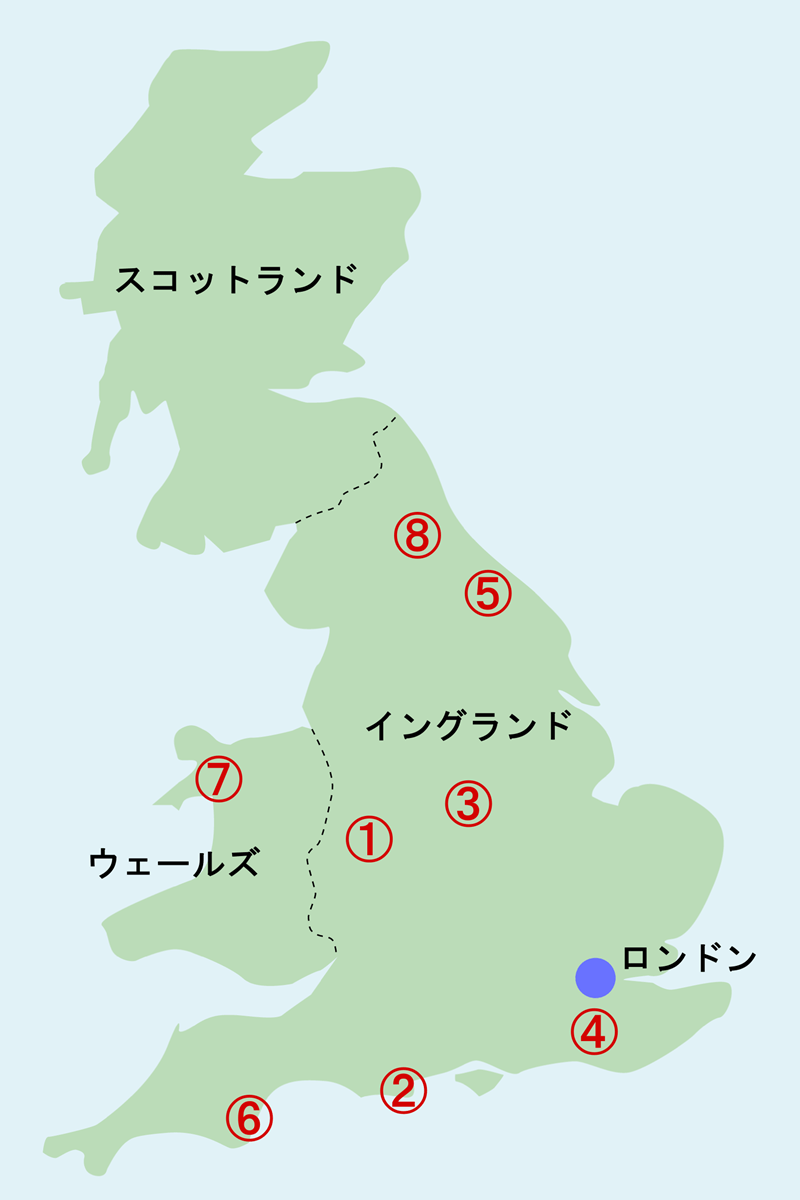

約20分で山崎駅を通過。この地区は交通の要衝で、右は東海道新幹線と、阪急京都線、左は名神高速道路が平行するように走る。駅の左手に見える天王山(てんのうざん)は、戦国時代に明智光秀と豊臣秀吉(当時は羽柴秀吉)の山崎の戦いが行われ「天下分け目の天王山」と呼ばれた地でもある。そんな天王山を横目に見て列車は次の京都駅を目指す。

「トワイライトエクスプレス」は連日2〜3編成が大阪駅と札幌駅間を走っていた。下り列車と上り列車は途中1か所、もしくは2か所ですれ違う。東海道本線では京都駅の手前、西大路駅付近で12時21分ごろに最初のすれ違いがあった。長い距離を走り、しかも列車本数が少ない“特別な列車”だっただけに、そのすれ違いもどこかドラマチックだった。

京都駅への到着は12時24分。ここも1分停車で12時25分には発車する。ちなみに発車は0番線から。この京都駅0番線は日本一長いホーム(558m)でもある。

京都駅を発車、列車は次の山科駅の先で東海道本線から湖西線へ入っていく。大津京駅付近からは右手に琵琶湖が眺められるようになる。しばらくは湖に付かず離れず、堅田駅(かたたえき)付近からは湖が間近に眺められるようになる。夏は湖水で遊ぶレジャー客が眺められる近江舞子駅で運転停車。後続の特急「サンダーバード」に抜かれる。「トワイライトエクスプレス」も特急だが、こちらは急がずに走る特別な列車なのである。近江舞子駅を運転停車後、13時4分に出発する。

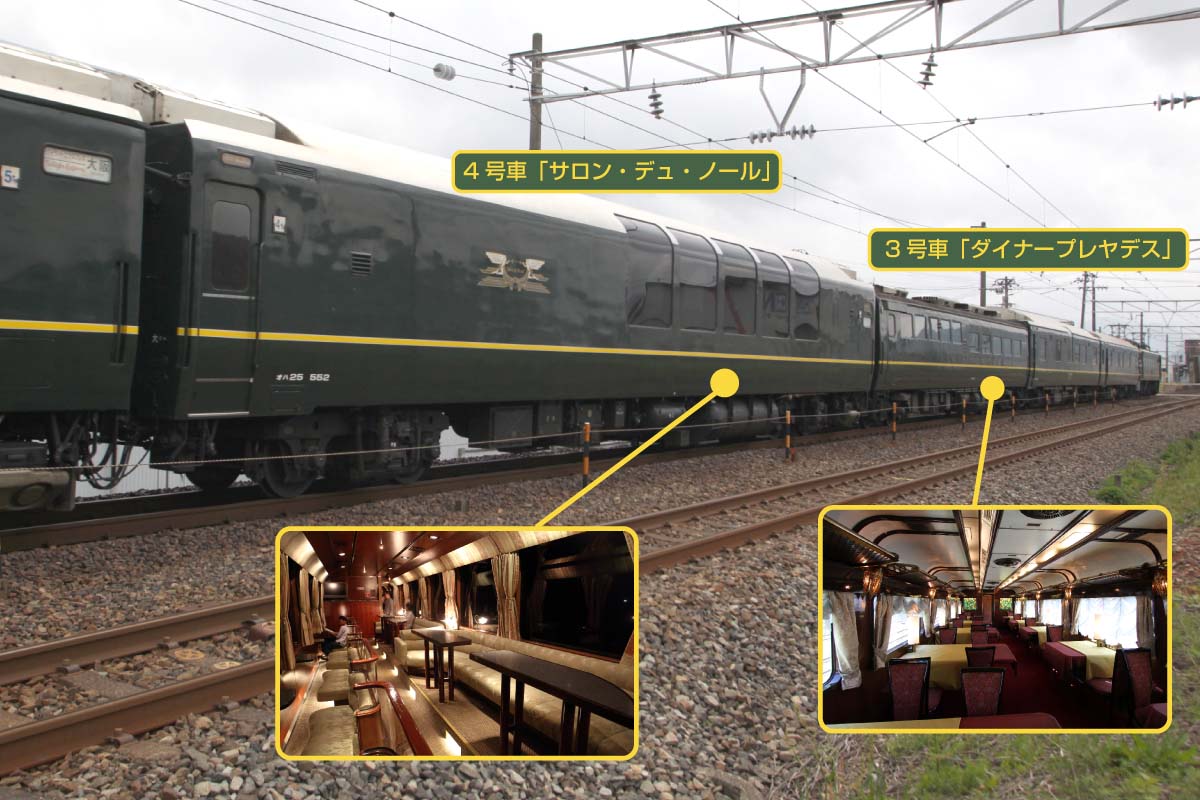

この駅付近から、ちょうど3号車食堂車「ダイナープレヤデス」ではランチ・ティータイムが始まる。16時までは予約なしで軽食喫茶が楽しめる。右手に琵琶湖、左手に比良山系の山並みが美しく連なる車窓風景を眺めながらのランチが格別なものだった。

【名列車の記録②】北陸の田園風景や山景色を眺めながら

湖西線を通り抜けて列車は13時35分に近江塩津駅から北陸本線へ入る。県境をトンネルで越えると新疋田駅(しんひきだえき)だ。

この駅から福井県へ入るのだが、次の敦賀駅までのひと駅区間の行程が興味深い。新疋田駅の標高は海抜96.4mだが、ひと駅先の敦賀駅は海抜8mしかない。両駅は距離にして6、7kmしかないのだが、その間に88mも下り、また上る。よって、下り列車は標高の高い新疋田駅からは、スムーズに下り続け6分ほどで敦賀駅へ降りていく。一方、上り列車は大変だ。最大25パーミル(1000m走るうちに25m登る)という急勾配を上がっていかねばならない。路線は下り線と平行して走らずに、ぐるりと1周するループ線が特別に造られ、傾斜を緩める工夫が取り入れられている。やや迂回ルートとなるため敦賀駅から新疋田駅まで9分かかった。

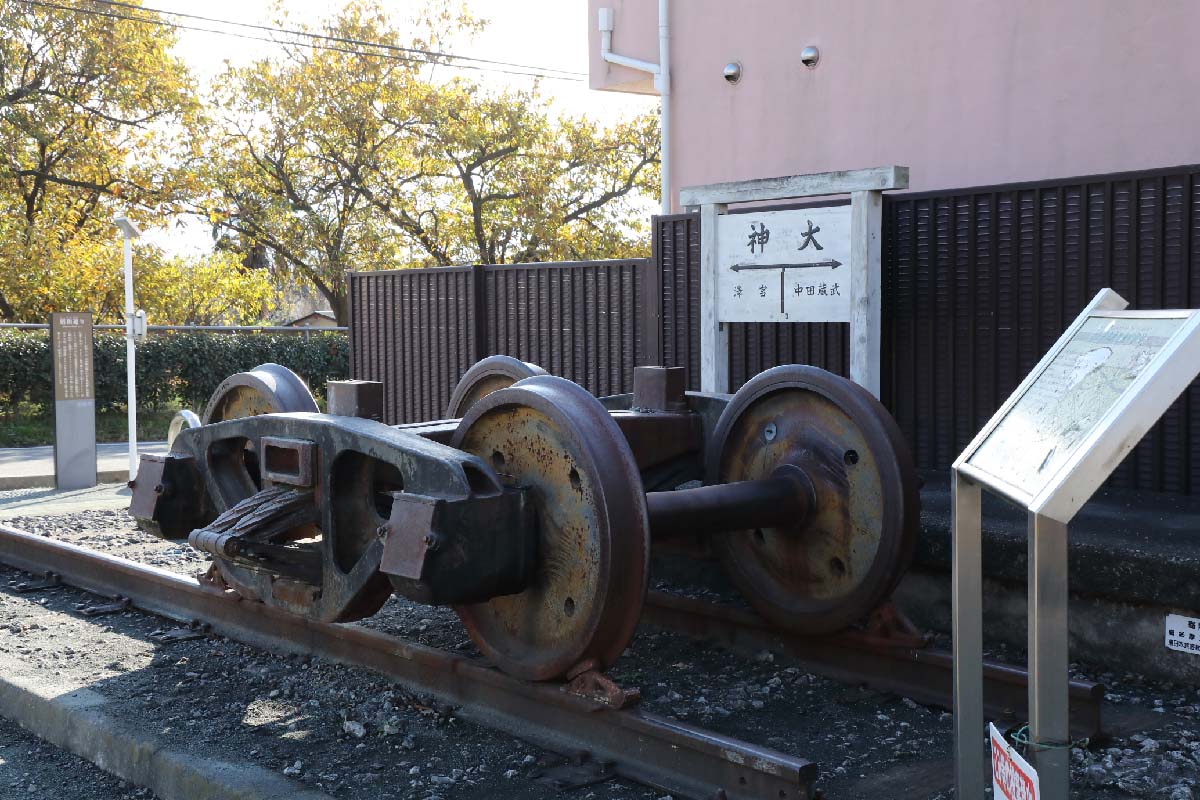

さらに上り列車は、敦賀駅で、EF81形交直流電気機関車を交替させていた。つまり敦賀駅→大阪駅→青森駅→敦賀駅を走りきった電気機関車は、“お疲れさま”とばかり機関区に引き上げさせ、代わりに整備・点検、そしてリフレッシュしたばかりの電気機関車につけかえて、この勾配区間に挑むのだ。敦賀駅〜新疋田駅間は、それだけ難路というわけだったのである。

下り坂を疾走してきた下り列車は敦賀駅で2分停車し、13時48分に発車する。ここまでが大阪駅から約2時間の行程だ。敦賀駅を発車すると、間もなく在来線では2番目の長さを持つ北陸トンネル1万3870mを抜ける。ちなみに敦賀駅を過ぎると間もなくデッドセクションがあり、この区間で、直流から交流電化区間へ入る。

北陸トンネルを抜けて、しばらく走ると田園風景が広がるようになる。こちらで栽培されるお米はコシヒカリだ。今でこそコシヒカリといえば、他県産が有名となっているが、生み出されたのは福井県。そうした経緯もありコシヒカリの生産が多い。

福井駅14時40分発、そして石川県の金沢駅を15時40分発と北陸各県の駅を停車しつつ北へ向かう。倶利伽羅峠峠(くりからとうげ)からは富山県へ入り、高岡駅16時14分、富山駅16時31分と停まっていく。富山駅の先、東富山駅付近から先は、行く手に立山連峰の山々がそびえ立つように見えた。

【名列車の記録③】下り列車では日本海の景色が楽しみだった

福井県内から日本海にほぼ沿って走る「トワイライトエクスプレス」だが、富山県までは一部区間を除き日本海が見えない。車窓から良く見えるようになるのが、富山県内の東端、越中宮崎駅近辺からだった。時間は18時6分過ぎのこと。つまり、日が短い季節に乗車すると日本海側の景色があまり楽しめなかった。逆に日が長い季節の列車に乗車すれば、日本海の眺望と夕日と、とことん付きあうことができた。

越中宮崎駅と市振駅間に富山県と新潟県の県境がある。県を越えた後に、まず海景色がきれいに楽しめたのが、北陸本線(現えちごトキめき鉄道・日本海ひすいライン)有間川駅〜谷浜駅(17時50分通過)だった。

17時59分、直江津駅を発車して信越本線に入る。信越本線には日本海の景色のベストポイントが連なる。特に同線の柿崎駅から鯨波駅まで5駅15km区間は、ほぼ路線が海岸にぴったりと沿って走る。時間は18時13分〜18時24分で、天気が良いと海上に佐渡が望めた。季節がぴったりあえば海岸線に沈むダイナミックな夕日が楽しめる区間でもあった。

日の長い季節には柏崎駅18時27分(通過)はもちろんのこと、長岡駅19時4分発、東三条駅19時22分(通過)ぐらいまでは車窓から風景が楽しめた。外が暗くなるころには次のお楽しみが待っていた。

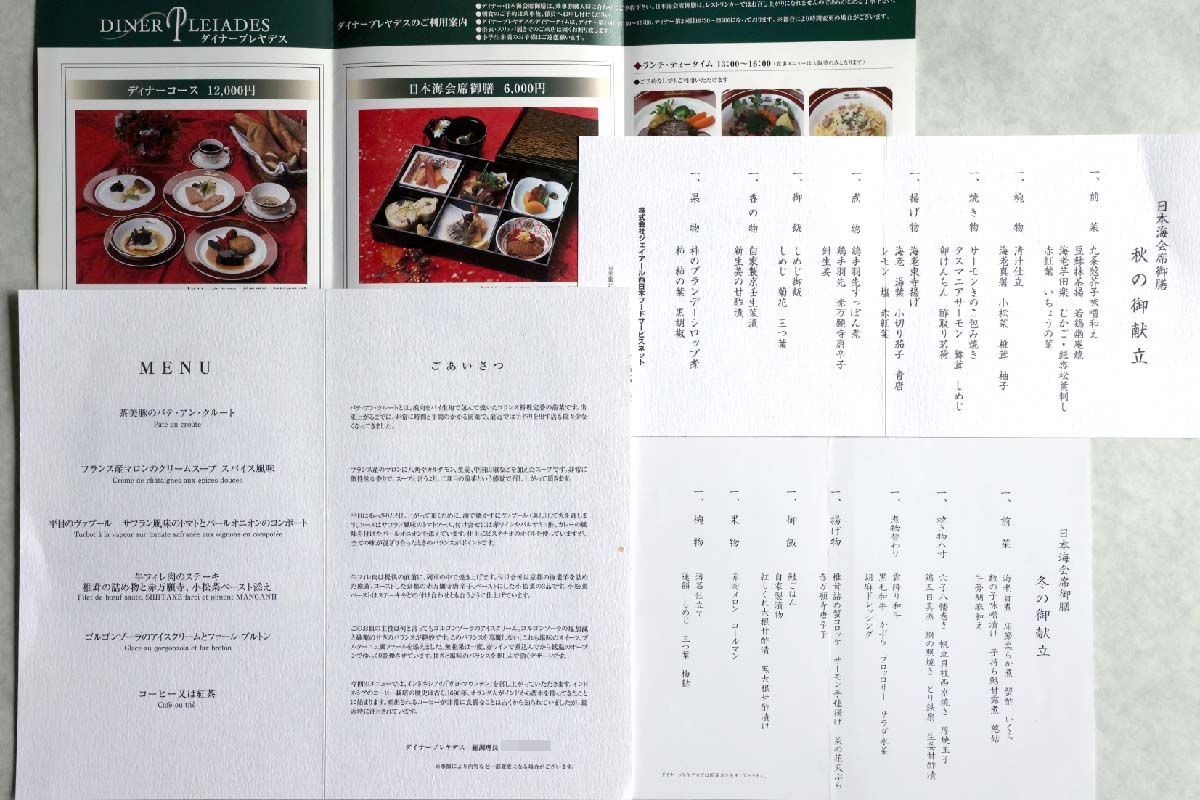

【名列車の記録④】ディナーに加えてパブタイムも楽しみに

3号車食堂車「ダイナープレヤデス」でのディナータイムは、1回目が17時30分〜19時、2回目は19時30分〜21時とそれぞれ1時間30分にわたり豪華フランス料理のディナーコースが楽しめた。食堂車には厨房があり、そこで調理が行われ、作り立ての料理が各テーブルに運ばれた。筆者も2回ほど頂いたが、やはり取材ということでなく、プライベートで味わいたかったと今でも思う。ディナーコースは1万2000円で、列車の食堂車のメニューとしては高価だったものの、振り返ればそれだけの価値があったように思う。また部屋や、サロン車に運んでもらう形で、日本海会席御膳6000円も味わえた。

両メニューとも事前予約制だが、発車後に予約が可能な1500円弁当も用意されていた。

ディナータイムが終わる21時から23時まではパブタイムとなった。ランチタイムと同じく予約は不要で、誰もが気軽に利用できた。ビール、日本酒、洋酒、ワインを用意、軽食もミックスナッツ400円からスモークサーモン900円、夕食を食べ損ねた人向けにビーフピラフ(和牛)1200円といった料理も提供され、手軽に楽しめた。

筆者はこの時間が好きで乗車時は常にパブタイムを利用したが、意外に利用者は少なく、同乗したスタッフとのんびりと夜の語らいが楽しめた。

パブタイムが終了すると、食堂車のスタッフはようやく休憩をとることができる。翌朝6時(上り列車は6時45分から)から9時までモーニングの時間となる。後片づけ、さらに朝の仕込みと、その仕事内容は大変だったように思う。

【名列車の記録⑤】漆黒の闇の中、ひたすら東北を走り抜けていく

ディナータイム、そしてパブタイムを楽しむなか、列車は北を目指しひた走る。本州で最後の停車駅は新津駅で、この駅を19時45分に発車してからは、次の停車駅、北海道の洞爺駅までは旅客の乗り降りはできない。途中、待ち合わせなどでの運転停車はあるものの、漆黒の中を休みなく走る。新津駅から羽越本線、秋田駅からは奥羽本線を走った。

そんな運転停車駅の一つ、奥羽本線大久保駅。ここでは、ほとんど知られていなかったが、2回目のトワイライトエクスプレスのすれ違いを行う日があった。

秋田駅から5つめの大久保駅に深夜0時13分、下り列車が到着。この駅でしばらく停車する。0時23分、上り列車が駅に近づいてきた。上り列車の電気機関車が “ピュッ”と軽く警笛を鳴らす。それに答えるように下り列車が“ピュッ”と警笛で返す。それがこの駅での深夜の“儀式”だったのだ。上り列車が高速で通り過ぎた後に、下り列車は同駅をゆっくりと発車していった。

大久保駅で上り列車をやり過ごした列車は、再び奥羽本線を北上していく。途中は運転停車を繰り返すものの、ドアが開くことはない。そして奥羽本線の終点、青森駅の構内へ入っていく。

以前は青森信号場での折り返しだったが、運転最終年ごろには青森駅構内に変更されていた。青森駅着は2時40分ごろ。ここで牽引機がEF81形交直流電気機関車からED79形交流電気機関車に付け替えられる。

青森駅はスイッチバック式の駅のため、逆方向に走り始めた下り列車は、奥羽本線から津軽海峡線(現・津軽線)へ入っていく。もちろん漆黒の闇の中で、車窓から眺めてもどこを走っているのかは良く分からない。津軽海峡線の蟹田駅で、JR西日本とJR北海道の乗務員の引き継ぎが行われる。時間は3時10分過ぎ。鉄道乗務員という職種の大変さが良く分かる光景だった。

そして3時30分に津軽今別駅(現・奥津軽いまべつ駅)を通過、間もなく青函トンネルへ入っていく。青函トンネルの長さは53.85km。進入した列車は2つの海底駅を通過して約40分で北海道側の出口を出る。

【名列車の記録⑥】起きたころに北海道の景色が車窓に広がる

青函トンネルの北海道側出口は、早朝4時20分ごろに通過する。この時間だとよほど日が長い季節を除いて、外の景色を見ることができなかった。できたとしても霧に覆われることも多かった。

前回触れたように、筆者は同列車の専門誌を作っていた時期がある。当時はJR西日本の協力を得ていたこともあり、列車の遅延に関して触れることはご法度だった。運行が終わったので触れることができるのだが、長距離、長時間を走る列車だけに、天気の影響、さまざまなトラブルにより、遅延も多かった。遅れは乗車している人たちにとっては迷惑な話だが、カメラを構えている立場の時には、ふだん撮れない場所で、撮影できるといった予想外の恩恵もあった。

木古内駅(きこないえき)を朝4時21分に通過。間もなく津軽海峡が右側に見えるようになる。夜が明けるにつれて海景色が次第にはっきりし始める。

4時43分、渡島当別駅を通過するころには、車窓から海越しに函館山が見えるようになる。列車が走る渡島半島と函館山の間には函館湾が深く切れ込んでいるが、海には海峡フェリーなど航行中の船舶も確認することができた。

【名列車の記録⑦】駒ヶ岳、内浦湾など北海道の眺望を楽しみつつ

津軽海峡線(現・道南いさりび鉄道)を走ってきた下り列車は五稜郭駅へ5時5分に到着する。この先、函館駅へ線路が延びているが、列車は函館駅まで行かずに五稜郭駅まで。ここで機関車をED79形交流電気機関車からDD51形ディーゼル機関車の牽引にバトンタッチされた。

5時18分、交替の機関車の連結が完了し、下り列車はまた反対方向へ向けて走り出す。津軽海峡線のみ、1号車のA寝台個室スイートが機関車の後ろに連結されていたが、同駅からは再び、最後端となって札幌駅を目指す。

函館本線は七飯駅(ななええき)から先、二手に分かれている。下り列車は現在の新函館北斗駅(旧渡島大野駅)側の路線を通らずに、下り貨物列車や一部の旅客列車が利用する通称・藤城線という路線を通り抜けた。藤城線は途中に駅がなく列車の運行本数をスムーズにすべく設けられたバイパス線だ。ここを下り列車は徐々に上っていく。しばらく山間を通りトンネルを抜けると急に視野が開け、左手に小沼と湖越しに駒ヶ岳が望める。

大沼駅を5時37分に通過。この先で函館本線は再び二手に分かれ、下り列車は駒ヶ岳の西側にある函館本線の本線を、上り列車は駒ヶ岳の東側にある函館本線の砂原線を走る。砂原線の方が路線として長く、それだけ遠回りとなる。下りと上り列車の営業距離の違いが出てしまうのは、函館本線のここの区間の差があったためだ。

駒ヶ岳山麓を走った列車は森駅へ向けて駆け降りていく。森駅のすぐ右手から見え始めるのが内浦湾だ。

内浦湾は北海道南西部にある大きな丸い湾で、函館本線、室蘭本線はこの湾を半周するように沿って走る。森駅の通過は5時59分ごろで、3号車の食堂車ではモーニングサービスがちょうど始まるころだ。天気が良い時には内浦湾越しに室蘭方面の山並みを望むことができた。朝食時間になんとも贅沢な眺望が楽しめたわけである。

函館本線を走ってきた下り列車は長万部駅(おしゃまんべえき)を6時49分に通過し、室蘭本線へ入る。秘境駅の小幌駅(こぼろえき)などを通過しつつ、内浦湾沿いに走り続け、7時18分に洞爺駅に到着。

この駅が本州の新津駅以降、旅客が乗降できるはじめての駅となる。JR東日本が運行していた特急「北斗星」が道内では函館駅、森駅、長万部駅と、停車駅が多かったのに対して、「トワイライトエクスプレス」は洞爺駅が道内最初の停車駅だった。やはり列車運行に協力してもらうJR東日本の意向もあったのだろう。下り列車は洞爺駅の先、東室蘭駅7時52分、登別駅8時11分と停車しつつ走った。

【名列車の記録⑧】札幌近くまで自然に包まれて走る

苫小牧駅に8時50分に到着。この苫小牧駅は白老駅から沼ノ端駅まで続く、日本一の直線区間(28.7km)の途中にある駅で、北海道の広さを感じる区間でもある。苫小牧駅の一つ先、沼ノ端駅からは千歳線へ入る。

千歳線は平和駅からは函館本線に入り、札幌駅の郊外線の趣が感じられる。とはいえ、北海道らしい緑が沿線にふんだんに残る。

車窓からもそうした豊かな自然を眺めることができる。豊かということは野生の動物も多い。上記の写真のようにタヌキにも出会うし、駅のちかくでも「熊出没!」といった看板は多く見かけることができる。

次の停車駅は千歳空港にも近い南千歳駅だが、「トワイライトエクスプレス」が走っていたころには、同駅手前に美々駅(びびえき)という駅があった。この駅、下車客が1日に1人という秘境駅で、残念ながら2017(平成29)年に廃止された。新千歳空港といった施設がありながらも、住民はいないといった秘境感が感じられるのも千歳線なのである。

南千歳駅に9時10分に到着する。この駅を発車すればあとは終着の札幌駅だ。南千歳駅を過ぎても駅周辺に民家は連なるものの、緑が多い。新札幌駅あたりからは札幌市の郊外といった趣が強まる。

平和駅でふたたび函館本線へ入る。白石駅が過ぎると「いい日旅立ち」のBGMが車内に流れ始める。いよいよ22時間におよぶ長旅の終わり、9時52分に札幌駅へ到着。ほぼ1日がかりの長い旅ながら、列車から降りる乗客のほとんどが、疲れよりも充実した面持ちを強く感じられたのであった。25年8か月にわたる運行年月に、なんと116万人が利用したとされる「トワイライトエクスプレス」。今後も多くの人たちの記憶に残るに違いない。

【名列車の記録⑨】最終年、山陰、山陽を走った列車が最後に

「トワイライトエクスプレス」は2015(平成27)年3月12日を最後に大阪駅〜札幌駅間の定期運行が終了した。その後の1年は余韻を楽しむように2016(平成28)年3月21日まで「特別な『トワイライトエクスプレス』」が運転された。定期運行時の9両編成を7両編成に短縮、そのうち4両がA寝台個室車両という特別な編成だった。1両がB寝台車両(乗務員室として利用)と減ったものの食堂車、サロン車は付けられていた。

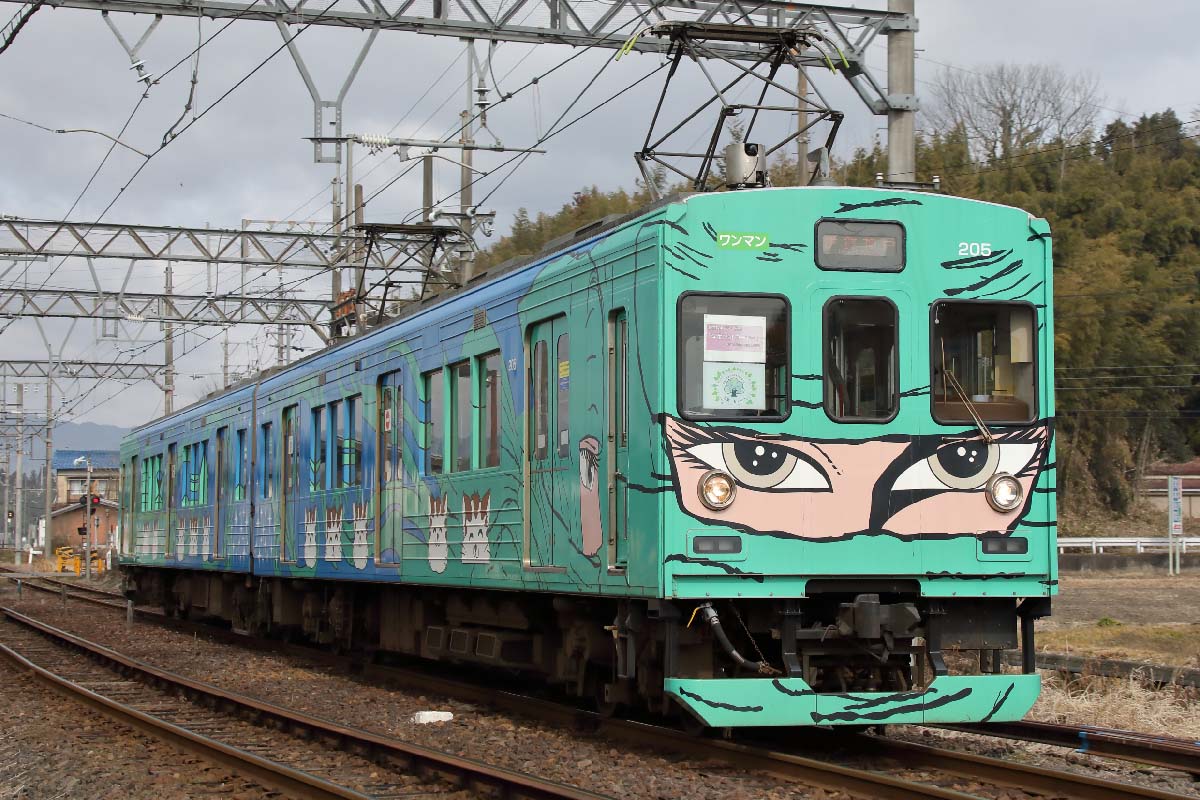

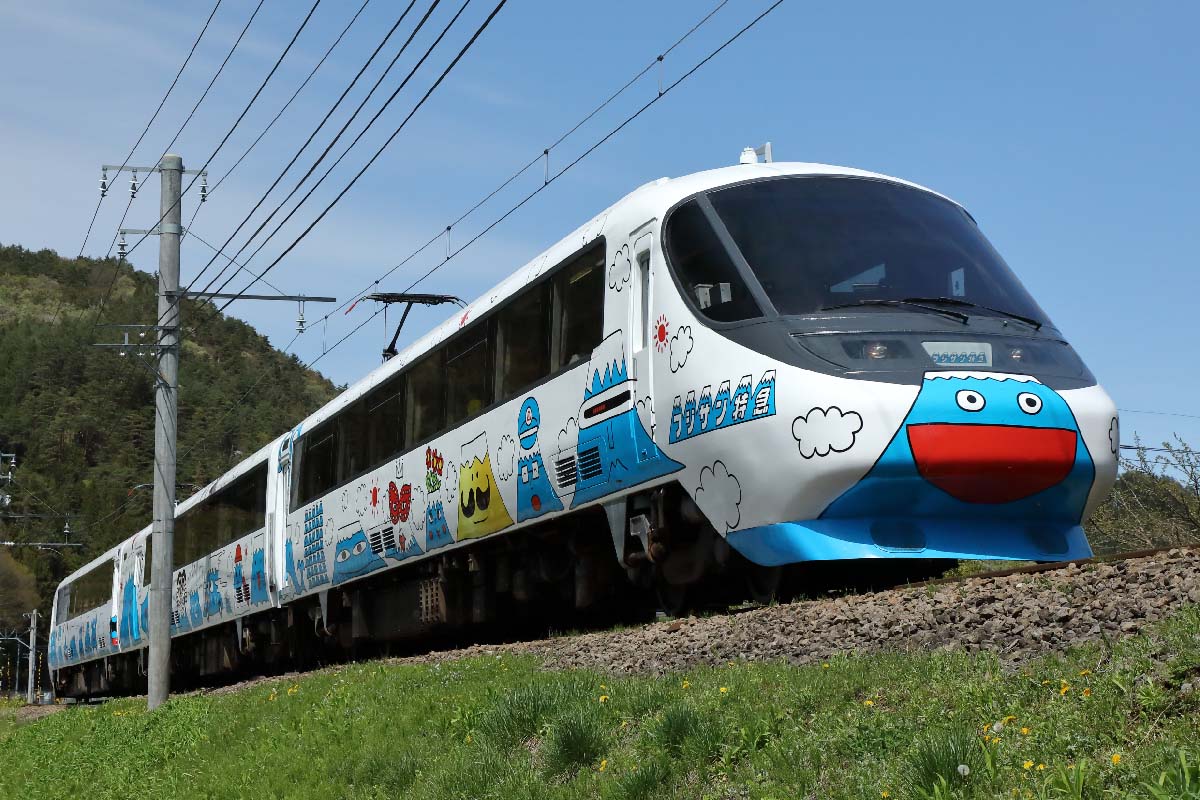

団体列車で金額も高めだったものの、非常に盛況だったとされる。牽引機は電化区間がEF65形直流電気機関車、非電化区間はDD51形ディーゼル機関車だった。コースは大阪駅、京都駅を起点に琵琶湖を一周するコースや、山陽本線、山陰本線を走破するコースで盛況だったと聞き及ぶ。2017(平成29)年6月17日には「TWILIGHT EXPRESS瑞風」がデビューした。もちろん「トワイライトエクスプレス」のDNAを受け継ぐ豪華寝台列車である。

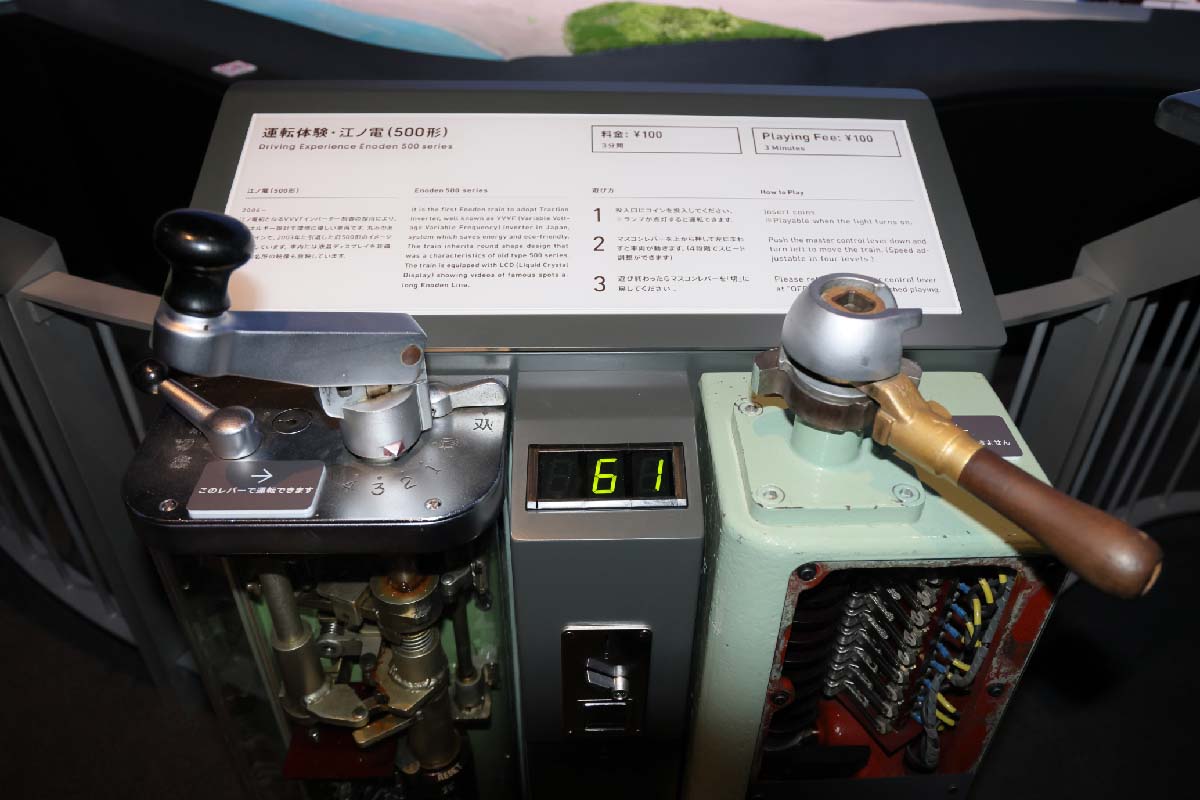

一方、「トワイライトエクスプレス」は京都市の京都鉄道博物館で、A寝台個室スイートがあるスロネフ25形501号車と、食堂車のスシ24形1号車がトワイライトプラザ内で展示保存されている。京都へ訪れた時にはぜひとも訪ねて、名車両たちとの再会を果たせたらと思う。