大人がもつべきノートとは、いったいどんなものだろう?

学生時代、学習帳から罫線の細い綴じノート、あるいはルーズリーフへ移行した私たちは、社会人になってまた綴じノートを使っている。しかし、綴じノートは選択肢が豊富だがページの入れ替えも追加もできないし、とはいえルーズリーフでは、ページの入れ替えは自在でもバラバラに散逸する可能性が高い。

「そういった観点から、1985年に日本に上陸した“システム手帳”は90年代を席巻し、バブル期の象徴ともされました。便利なため、今でもそのまま使い続けている方はたくさんいらっしゃいます」と話すのは、システム手帳の代表的なブランド「ノックスブレイン」を手がけてきた斎藤崇之さん。ただし、システム手帳はツールが多く煩雑になりがちで、以降新たなユーザーはそれほど増えていない。

そこで、ノート、ルーズリーフ、システム手帳が持つそれぞれのいいとこ取りをすることで、システム手帳の「ノックスブレイン」とは異なる、まったく新しい価値をもつツールとして今秋登場したのが、「PLOTTER(プロッター)」である。「なにかに邪魔をされることなく思考を巡らせ、AIにはできない“ひらめき”を大切にできる。そんなツールを目指しました」(斎藤さん)

「PLOTTER」も一見システム手帳のように、バインダーを軸にツールを自由にピックアップし構築していく。ではなにが違うのか? ラインナップから確認してみよう。

シンプルに徹しながら機能を凝縮したツール

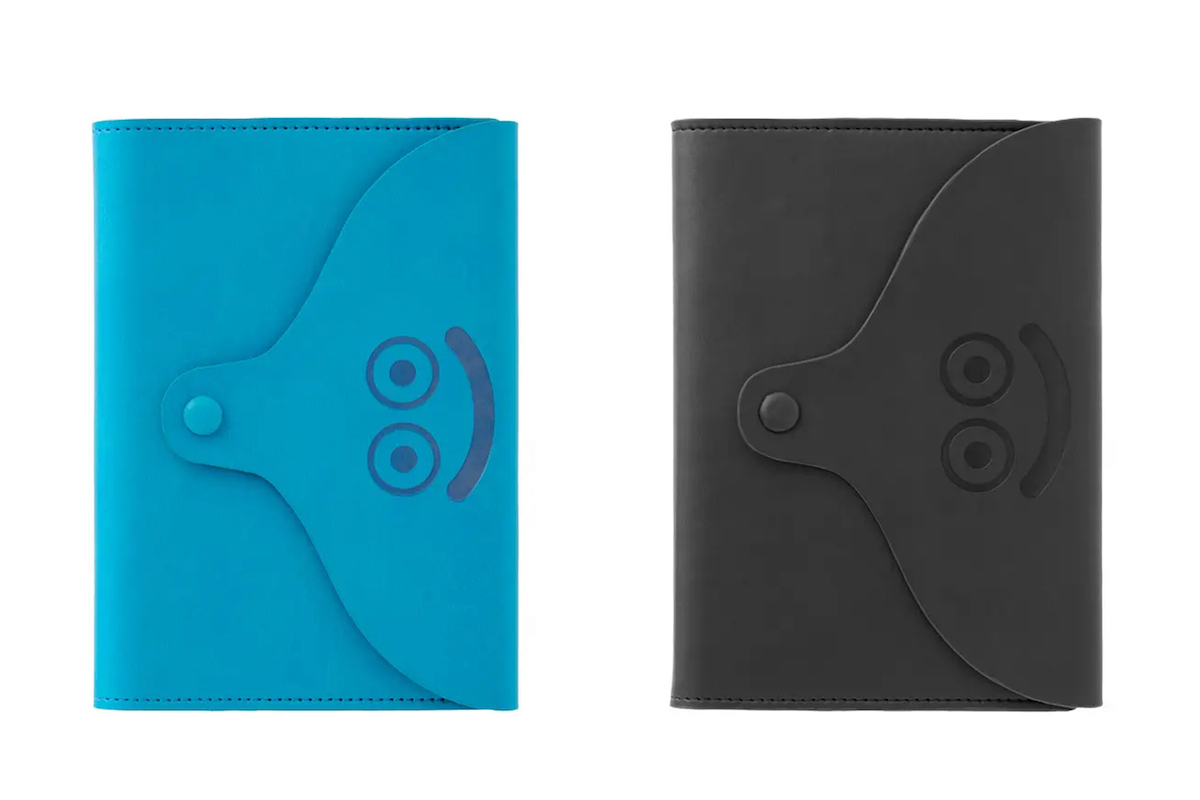

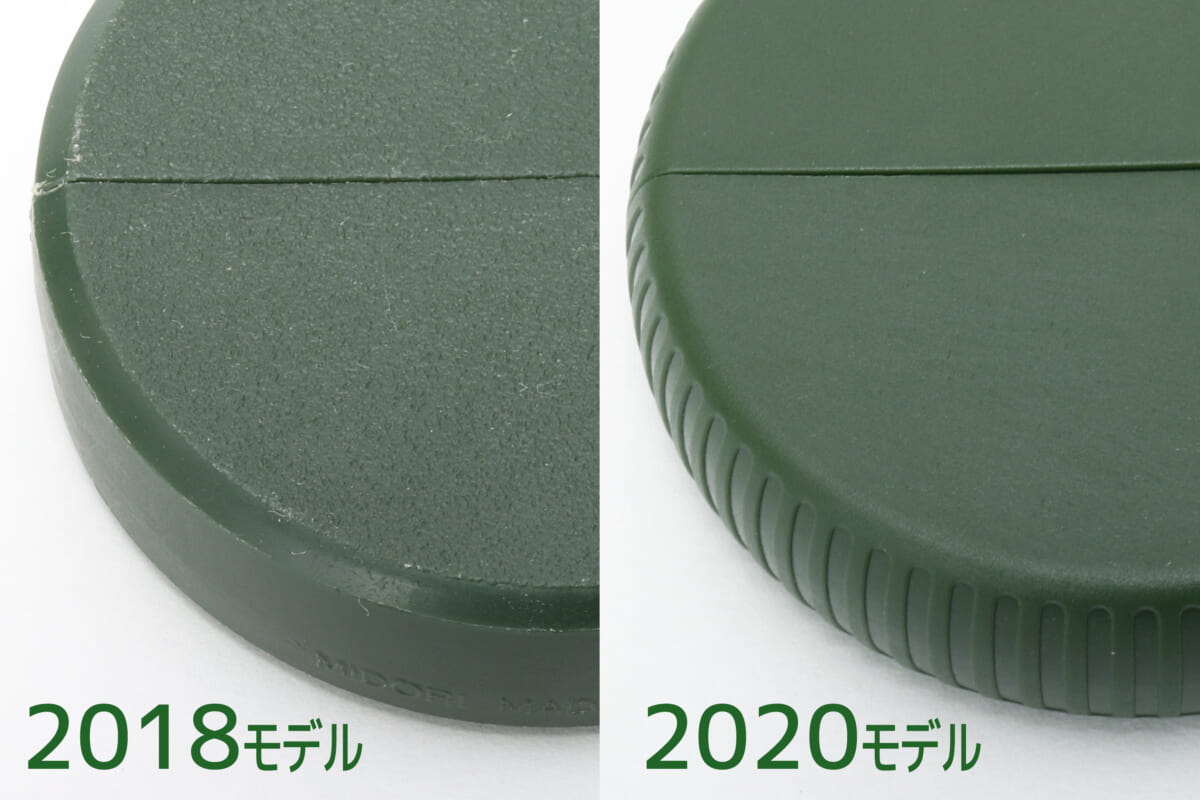

まずは、バインダー。2015年、「ノックスブレイン」から「ルフト」というレザーバインダーが登場した。本体の一枚革、リフィルを綴じるリング、それを固定するバックプレートというわずか3パーツからできており、平らに開き綴じると薄く、真鍮製のバックプレートが背表紙にデザイン性を与えた「ルフト」は、従来のシステム手帳にないコンセプトが支持され、大ヒットとなった。今回の「PLOTTER」は、バインダーにこの「ルフト」を継承し、革の種類やサイズを増やして、あらためて軸に据えている。“ナローサイズ”と名付けられた細長い独自サイズも「PLOTTER」のラインナップに加えられた。

6穴リングレザーバインダー

プエブロ 1万800円〜1万9440円/ホースヘアー 8640円〜1万4040円/シュリンク 7560円〜1万2960円

皮革はイタリアンショルダーレザーの「プエブロ」、タンニンレザーに微細なエンボス加工を施した「ホースヘアー」、シボを施した「シュリンク」の3種類。とくに「プエブロ」は秀逸。ハイブランドにも卸しているイタリアの名門タンナーによる革で、ショルダーレザーを微細な針を植えた剣山のような金属タワシで丁寧にこすることで、やや起毛した状態に仕上げてあり、使い込むほどに色濃くつやが増していく。もっともエイジングを楽しめる革だ。それぞれA5、バイブル、ナロー、ミニの4サイズをそろえ、カラーは「プエブロ」が4色、「ホースヘアー」が3色、「シュリンク」が5色をラインナップする。

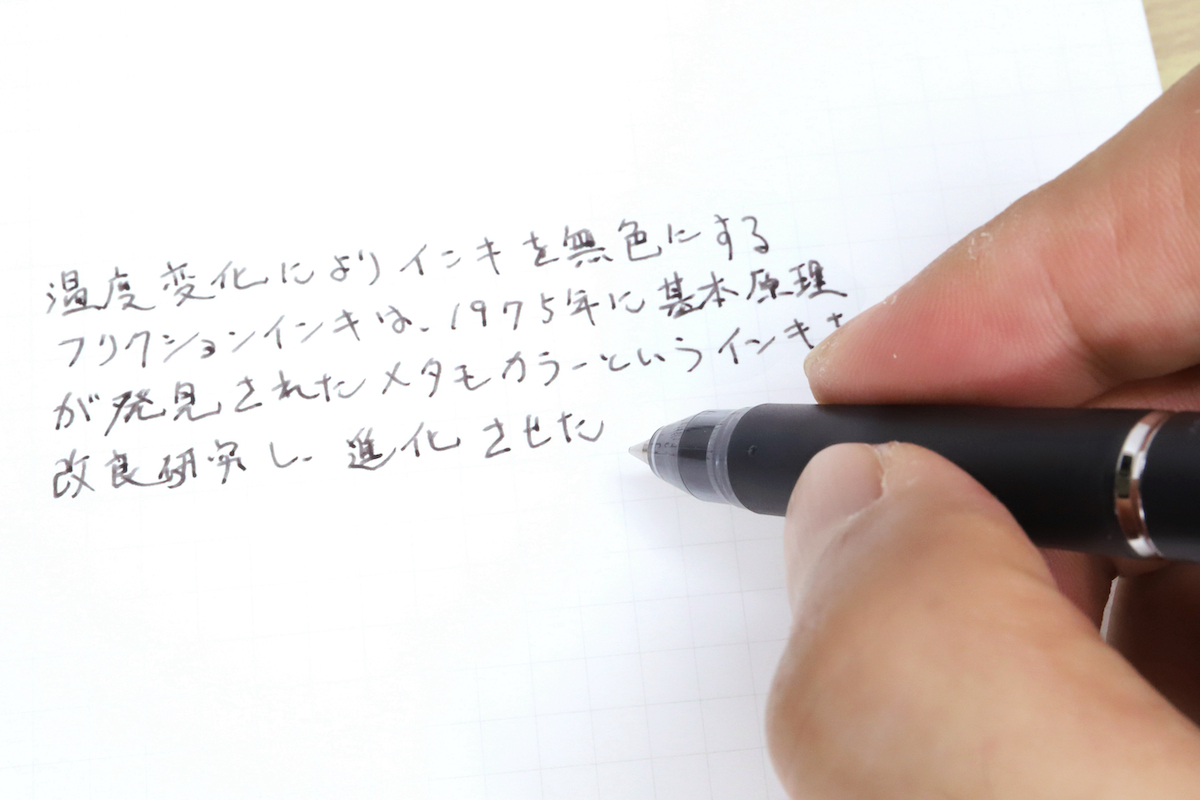

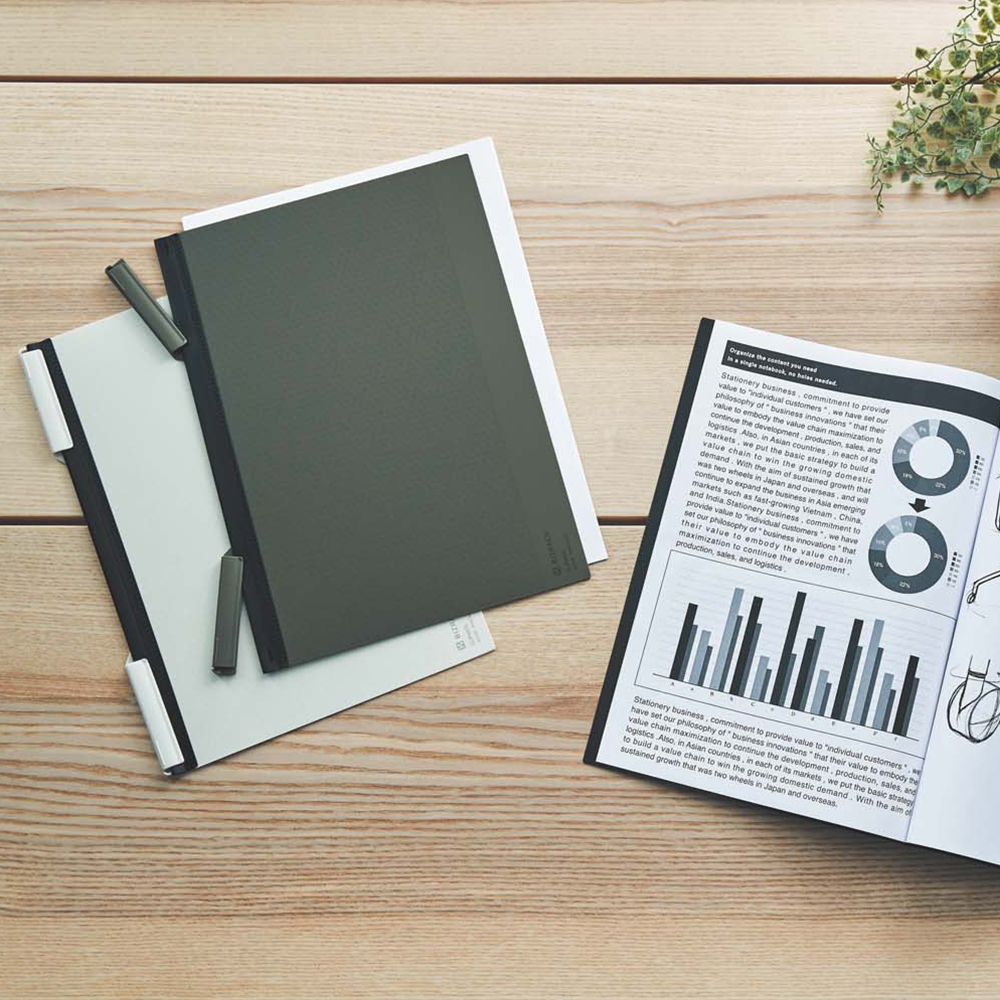

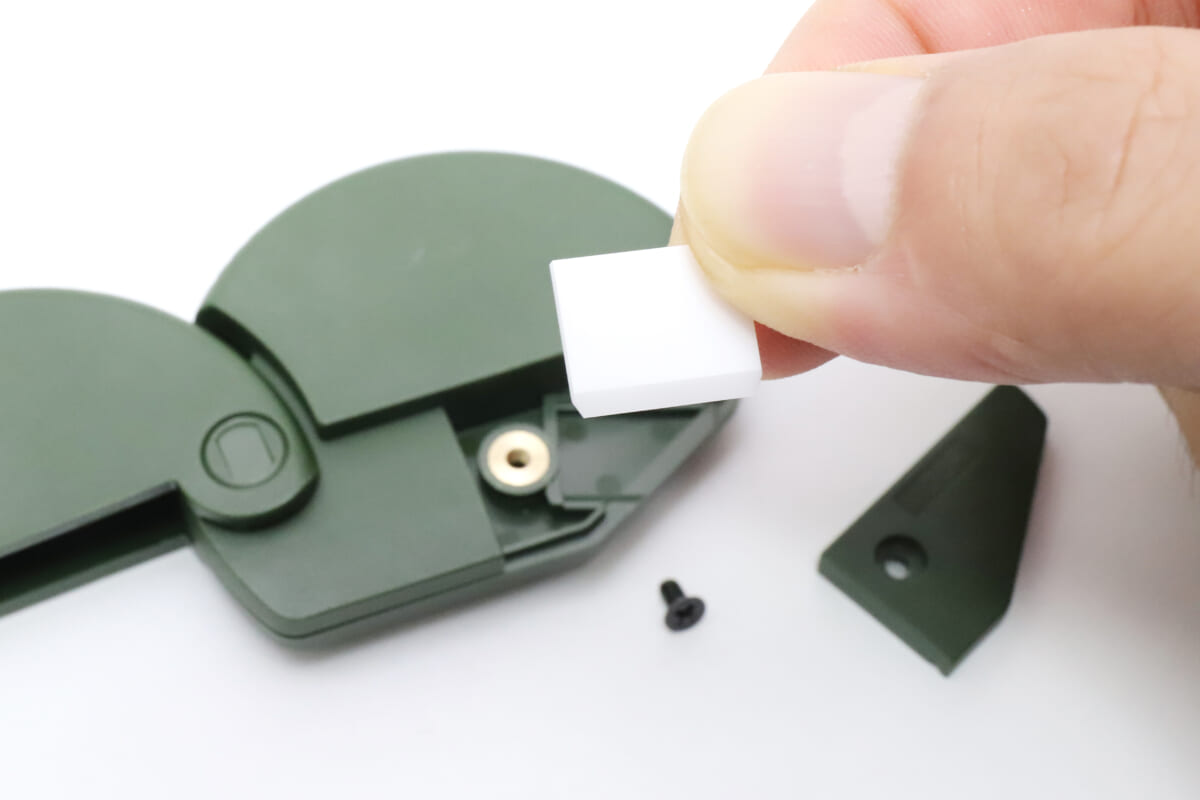

続いて、“ノート”部分となるリフィル。

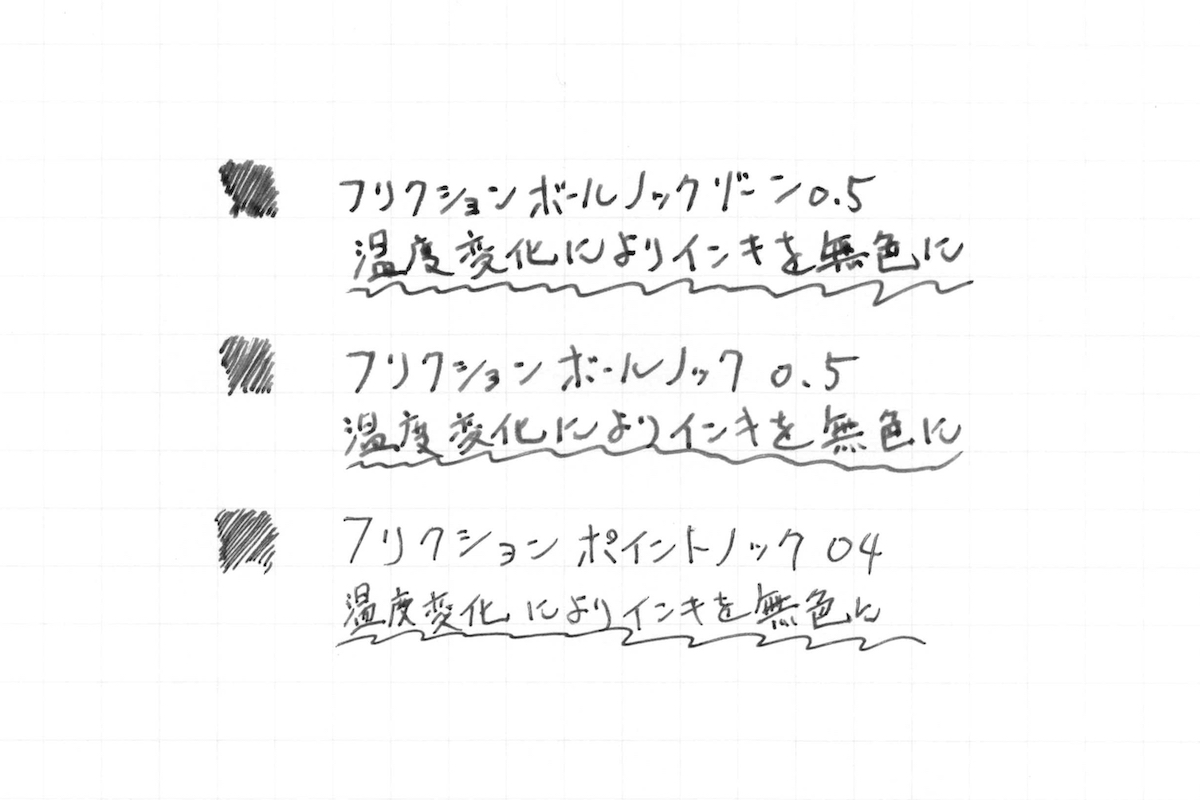

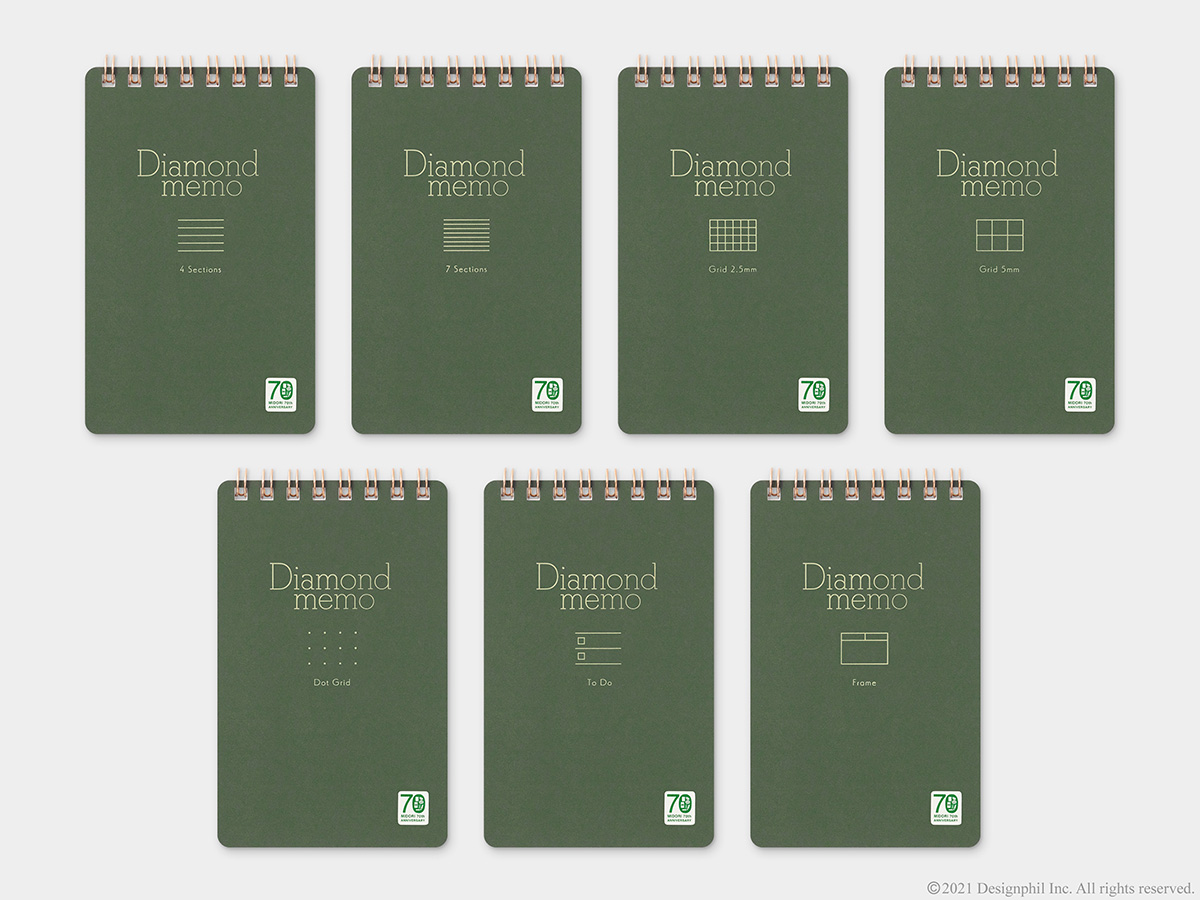

リフィルメモパッド

無地 518円〜691円/2mm方眼 518円〜691円/6mm罫線 518円〜691円/ToDoリスト 453円〜648円

ドローイングペーパー 604円〜712円(A5・バイブルサイズのみ)

“ルーズリーフ”特有のバラバラになりがちなページを天ノリで固め、必要な分だけ切り離せるパッドタイプで、バインダーに挟むほか、ノートのように単体でも持ち出せるのが特徴だ。「ドローイングペーパー」を除いて、「PLOTTER」のために開発されたオリジナル用紙を採用しており、クリームがかった紙色が目にやさしく、薄いが万年筆で書き込んでも裏抜けしにくい。

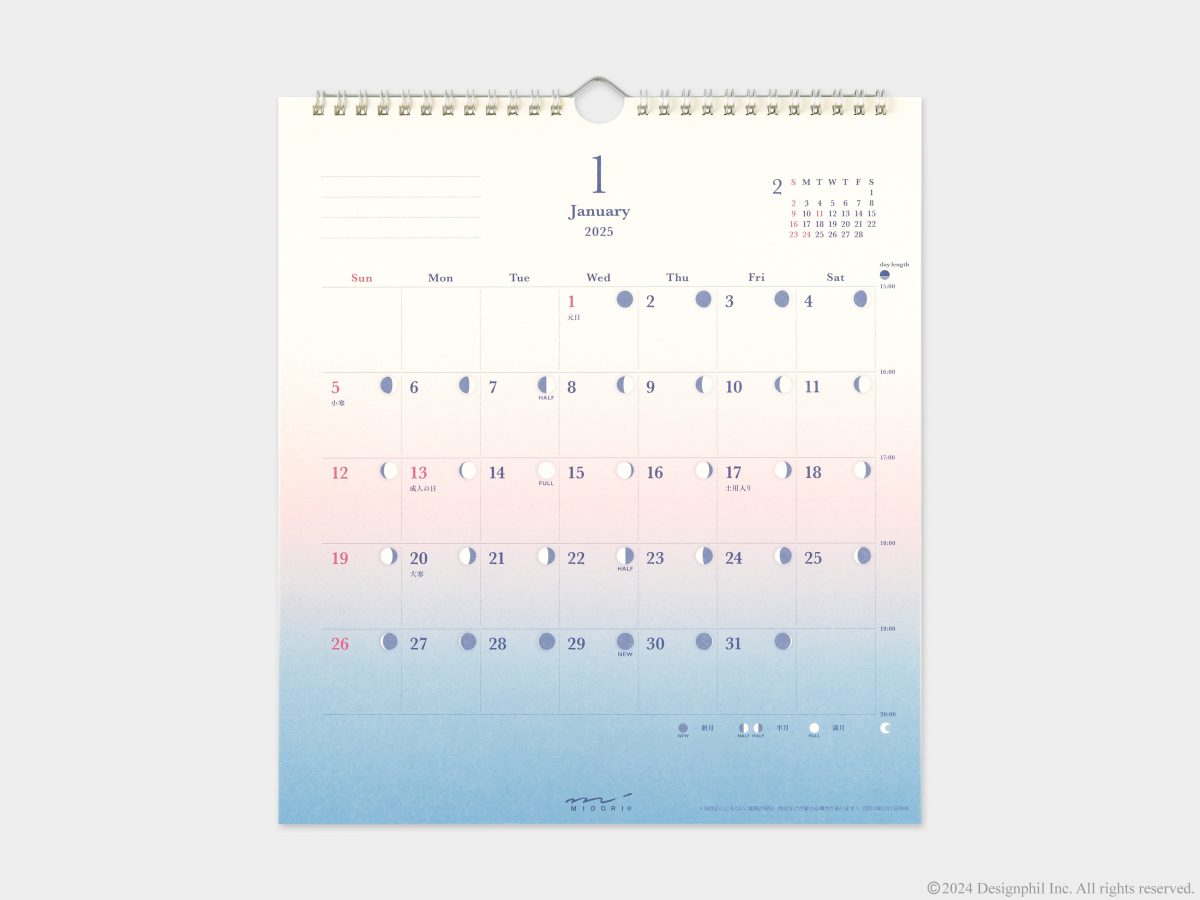

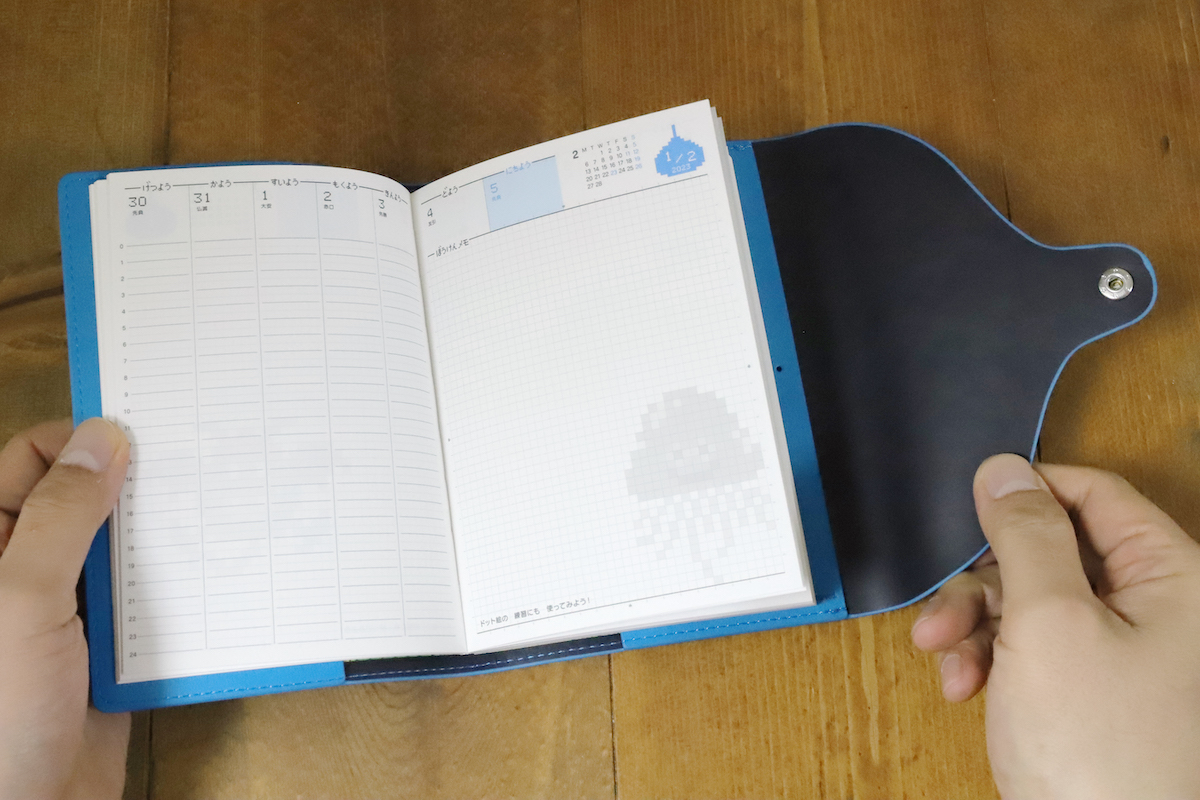

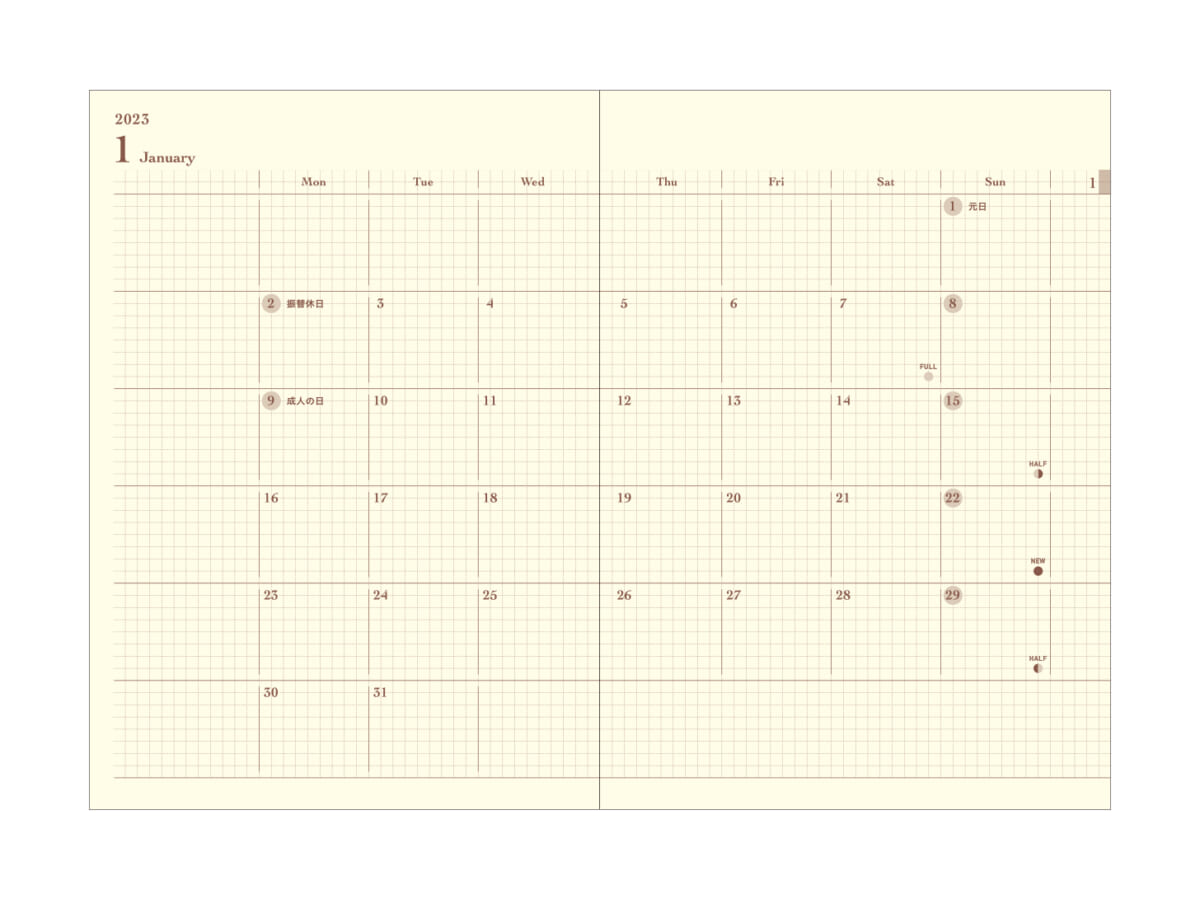

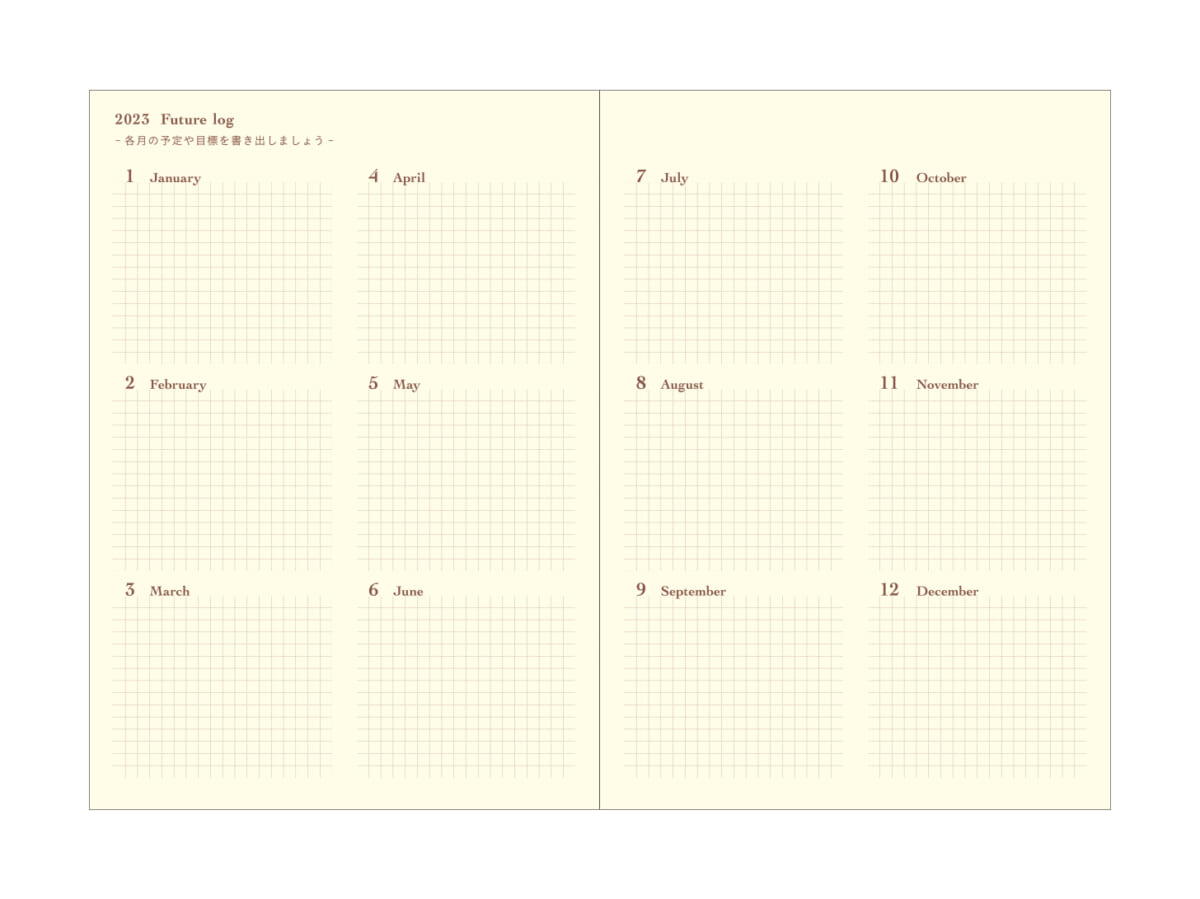

またリフィルには、スケジュール管理のシリーズも用意されている。

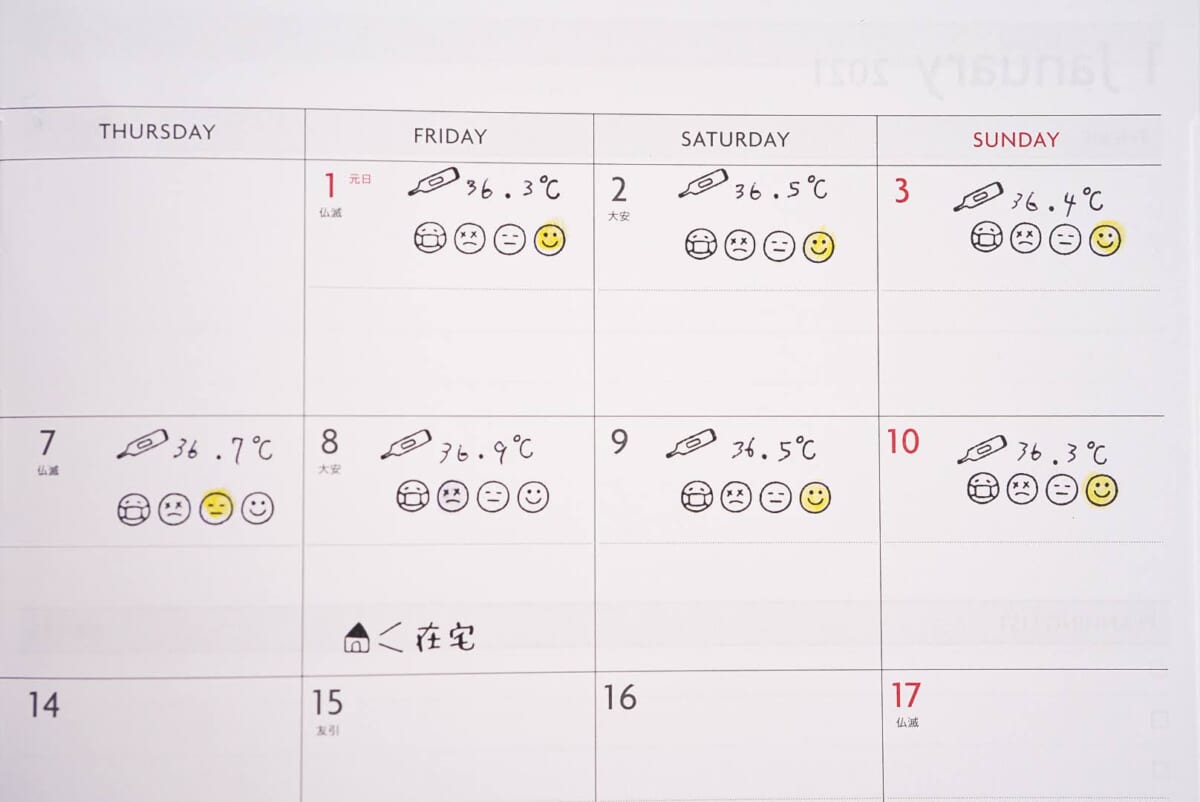

リフィル2018年版月間ブロック 561円〜972円

リフィル2018年版週間レフト式 1080円〜1944円

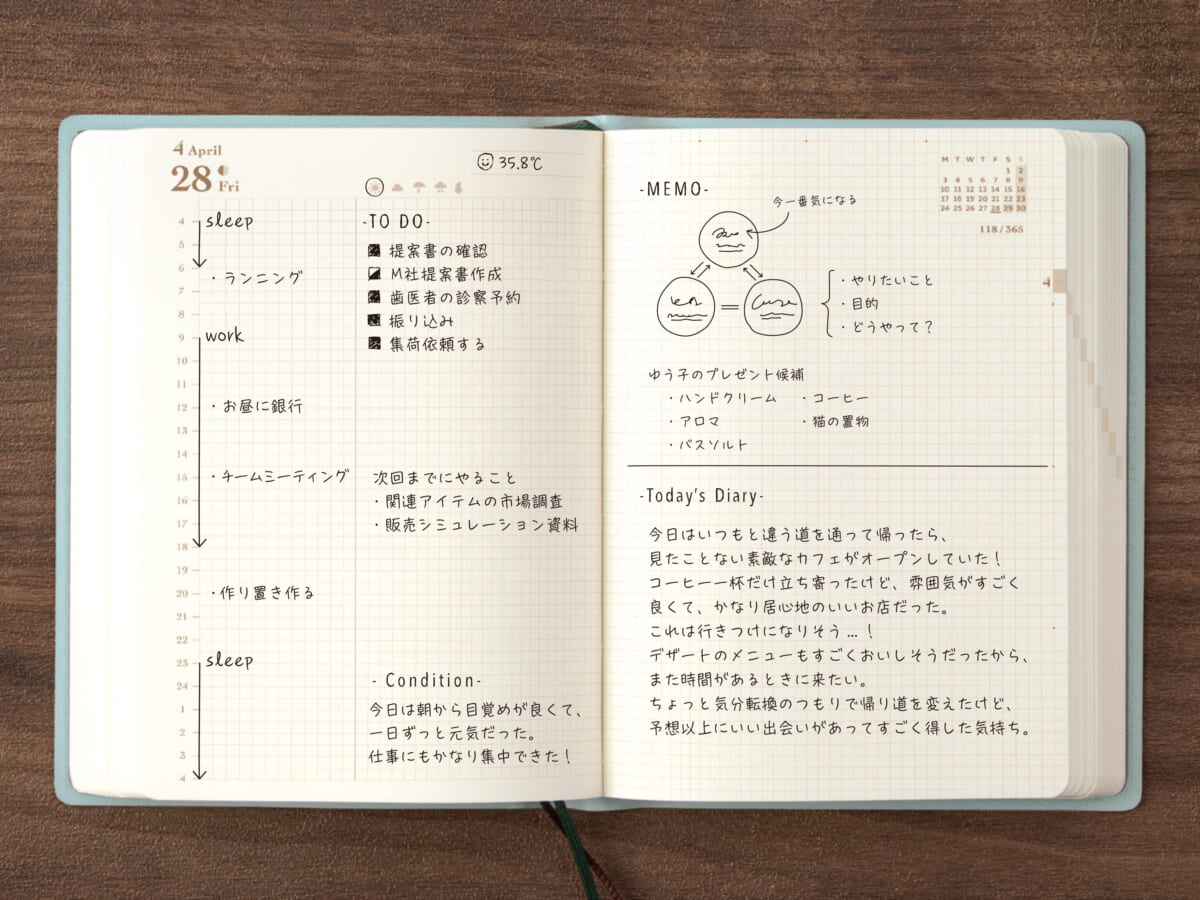

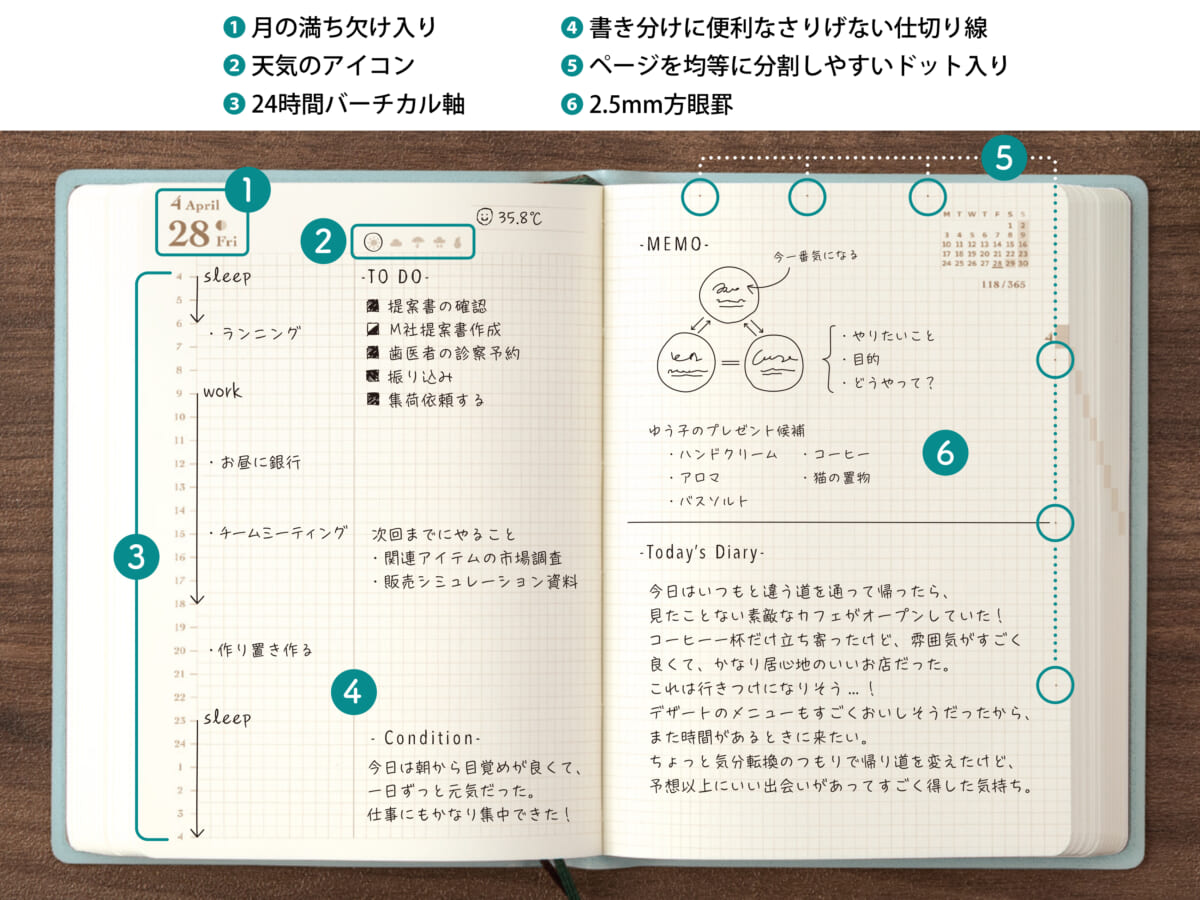

「2mm方眼」をベースに、見開きでブロックタイプのマンスリー/レフト式のウィークリーをレイアウト。ムーンフェイズや六曜を表示するほか、バイオリズムなどを記入できる欄も盛り込むなど、限られたスペースに日々の情報を最大限効率的にまとめられるよう、綿密に計算されている。こちらもオリジナル用紙を採用。1枚ずつ単ページで構成されているので、必要な期間の分だけ持ち歩ける。

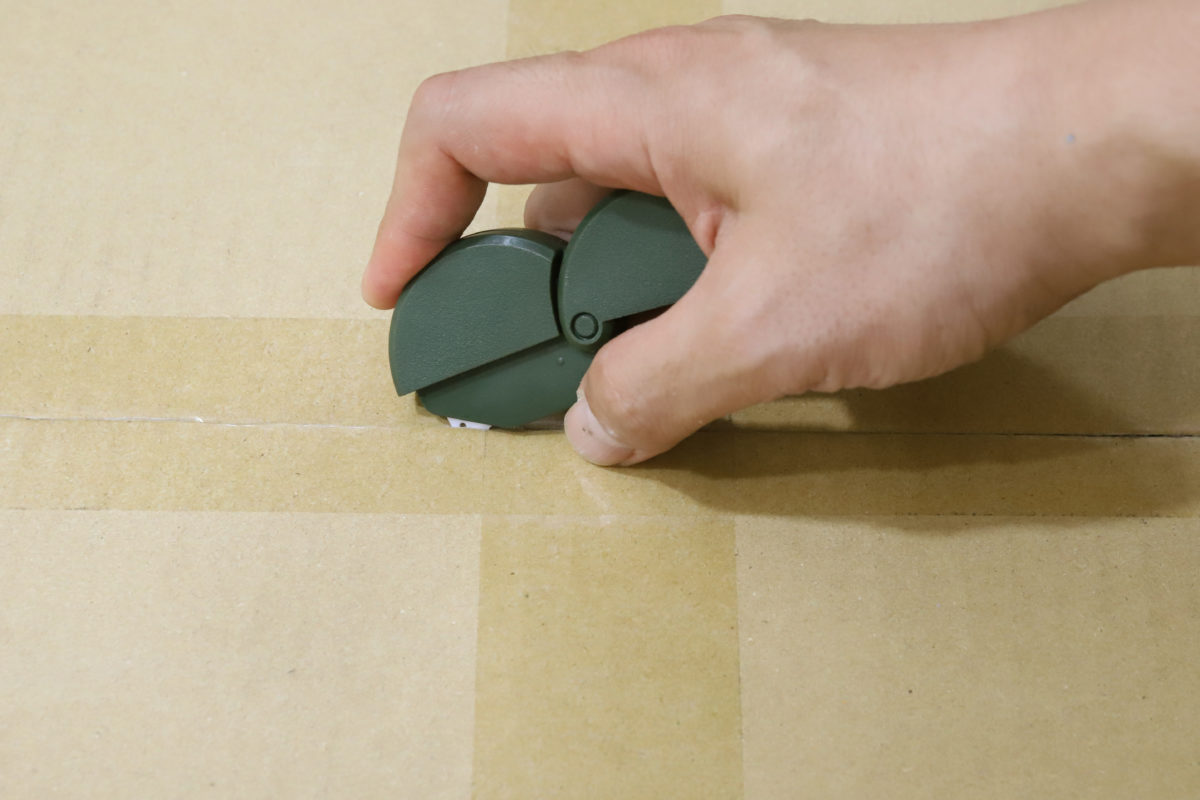

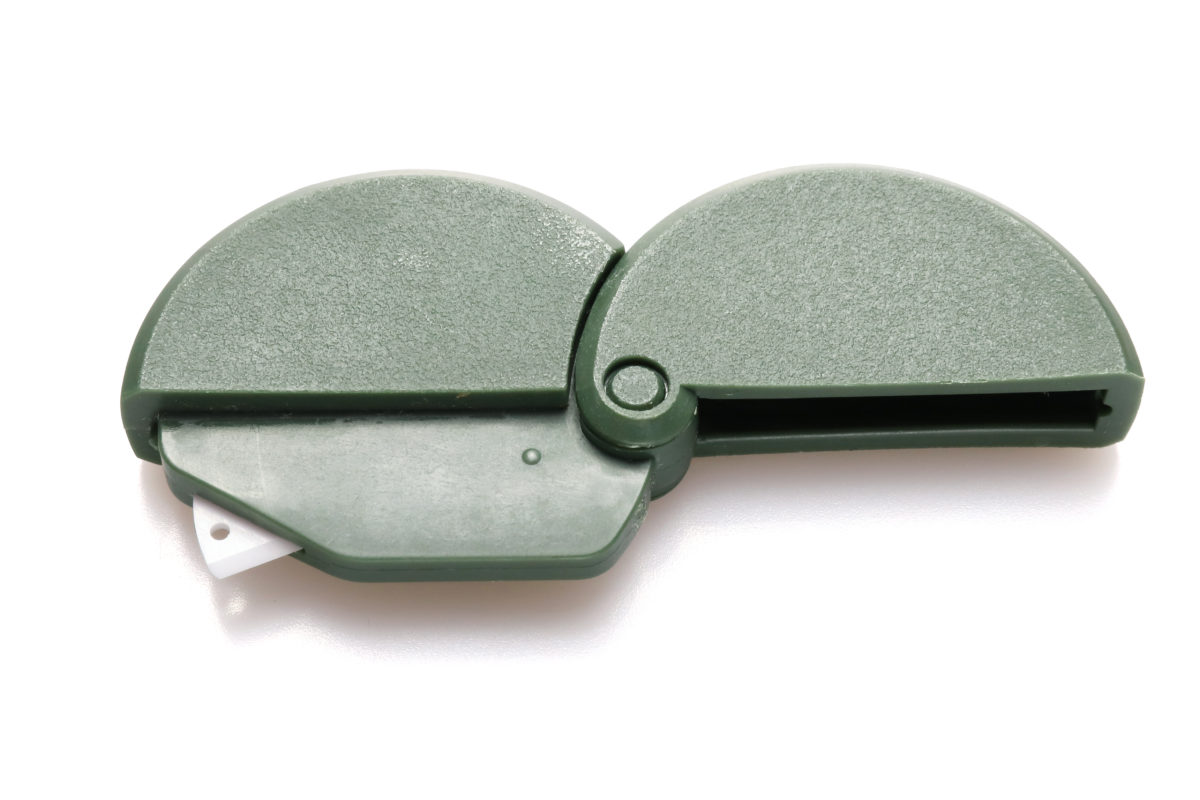

↑「リフィルメモパッド」は角を丸くトリミング。これによってルーズリーフでありながら単体の“ノート”としての顔が現れた

↑「リフィルメモパッド」は角を丸くトリミング。これによってルーズリーフでありながら単体の“ノート”としての顔が現れた

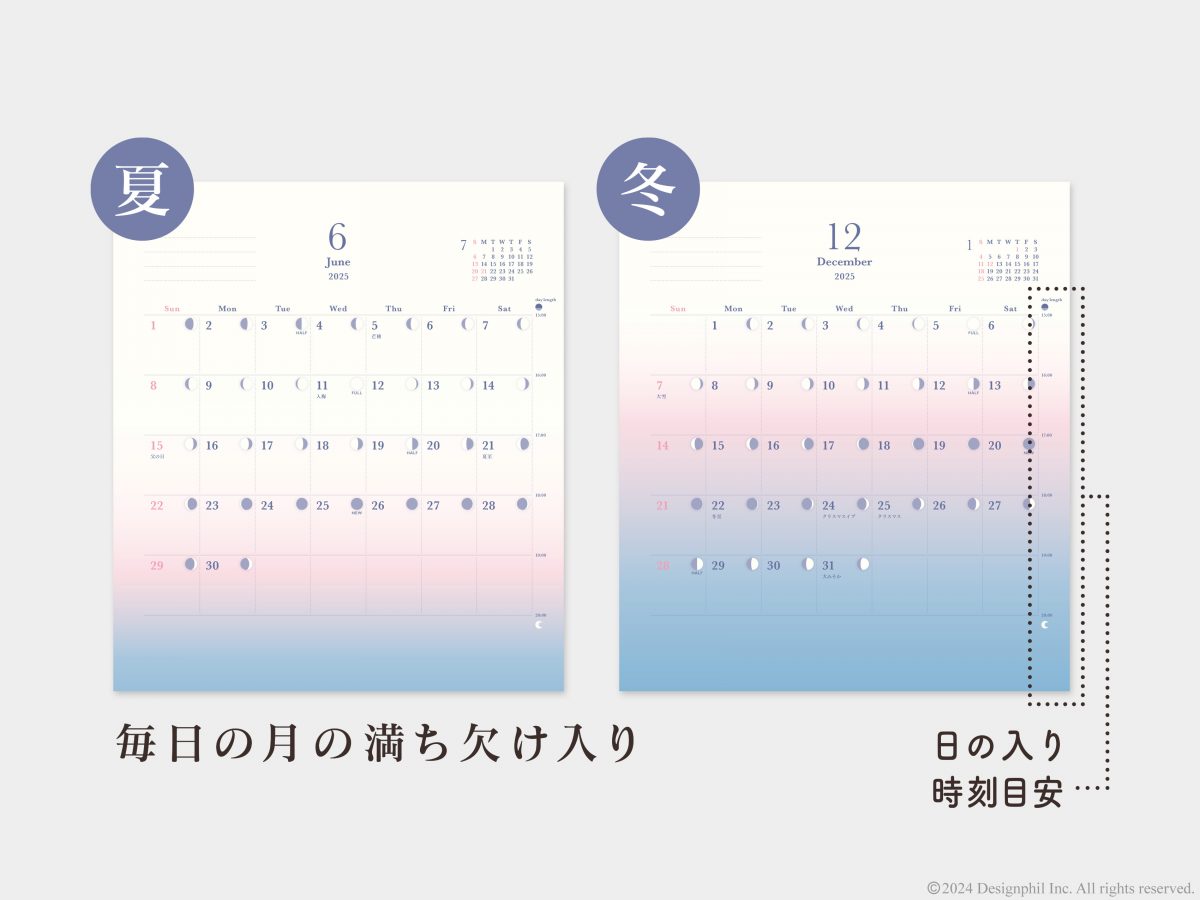

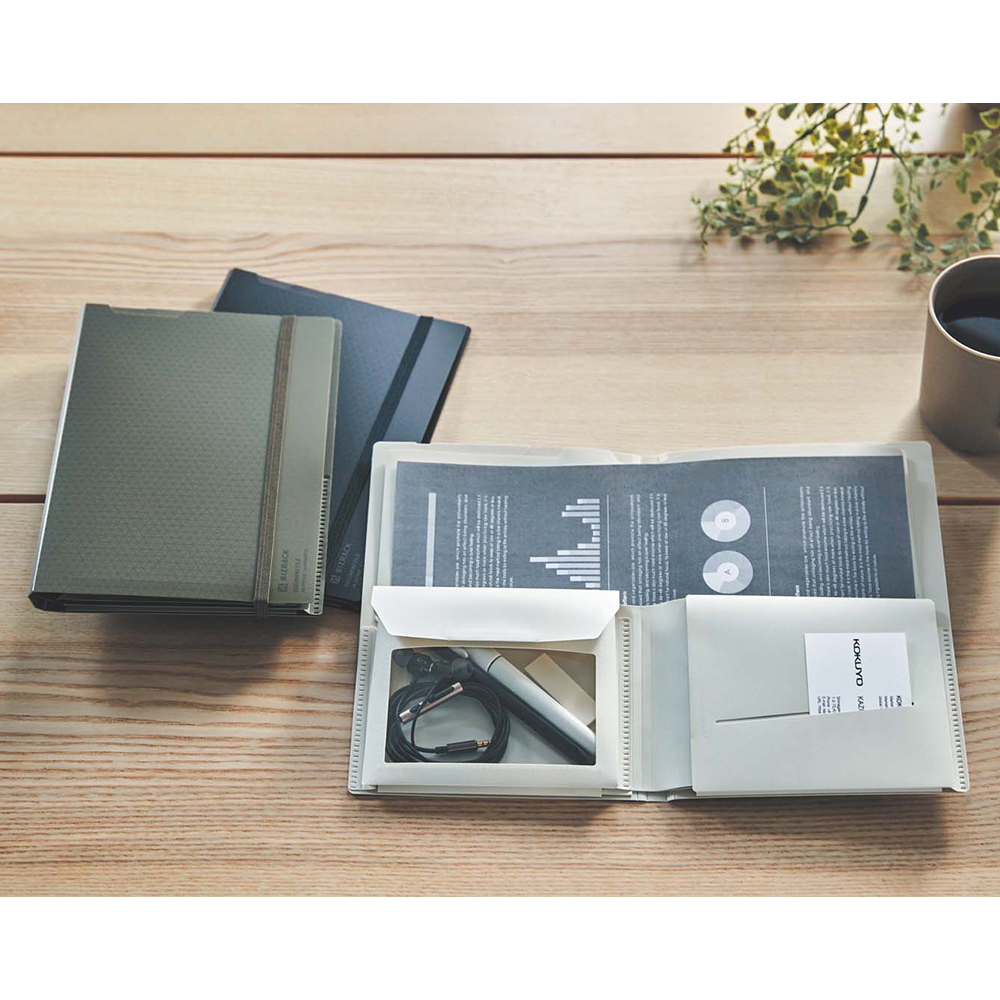

書き込まれ、パッドから切り離されたこれらのリフィルをまとめるのが「プロジェクトマネージャー」だ。

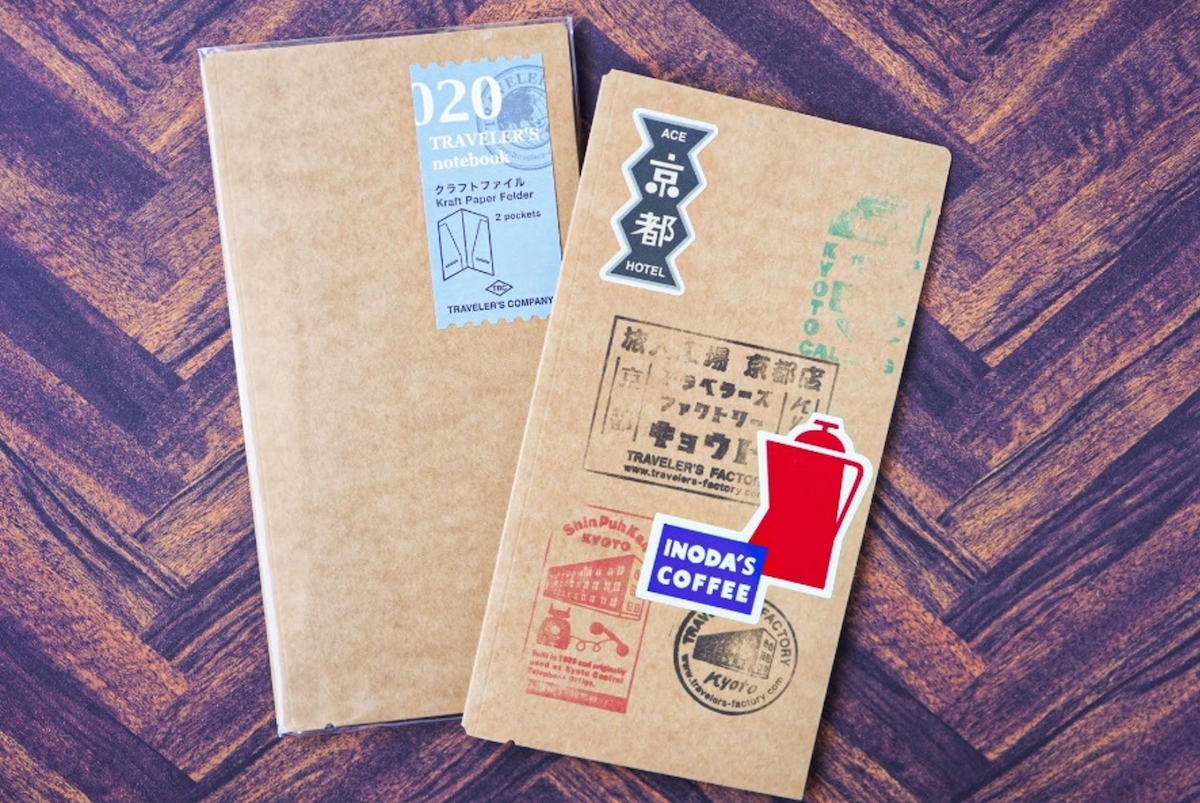

プロジェクトマネージャー 453円〜648円

オレンジやマスタードといった鮮やかな色と、ホワイトやグレーなどシックな色をアソートしたペーパーフォルダーのリフィル。表側にはタイトルやメモ、メンバー名を書ける欄が、内側にはプロジェクトの進捗を管理できるガントチャートがプリントされている。

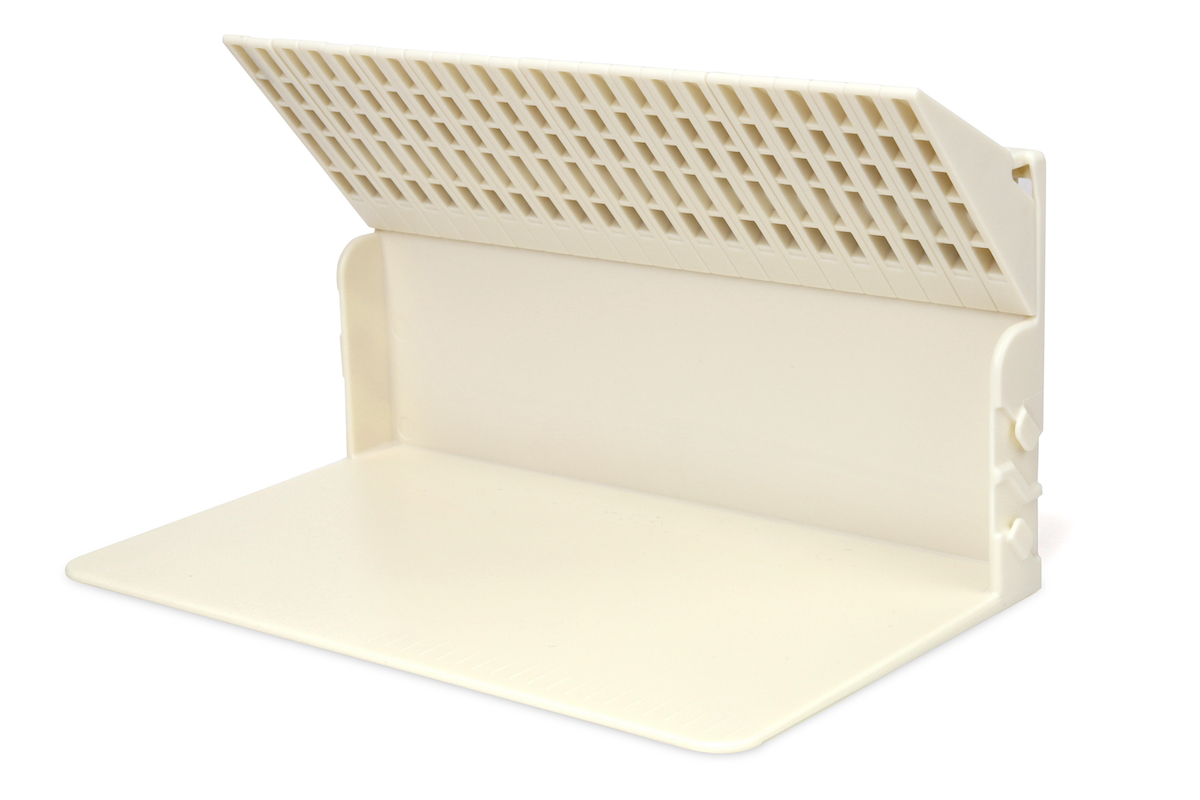

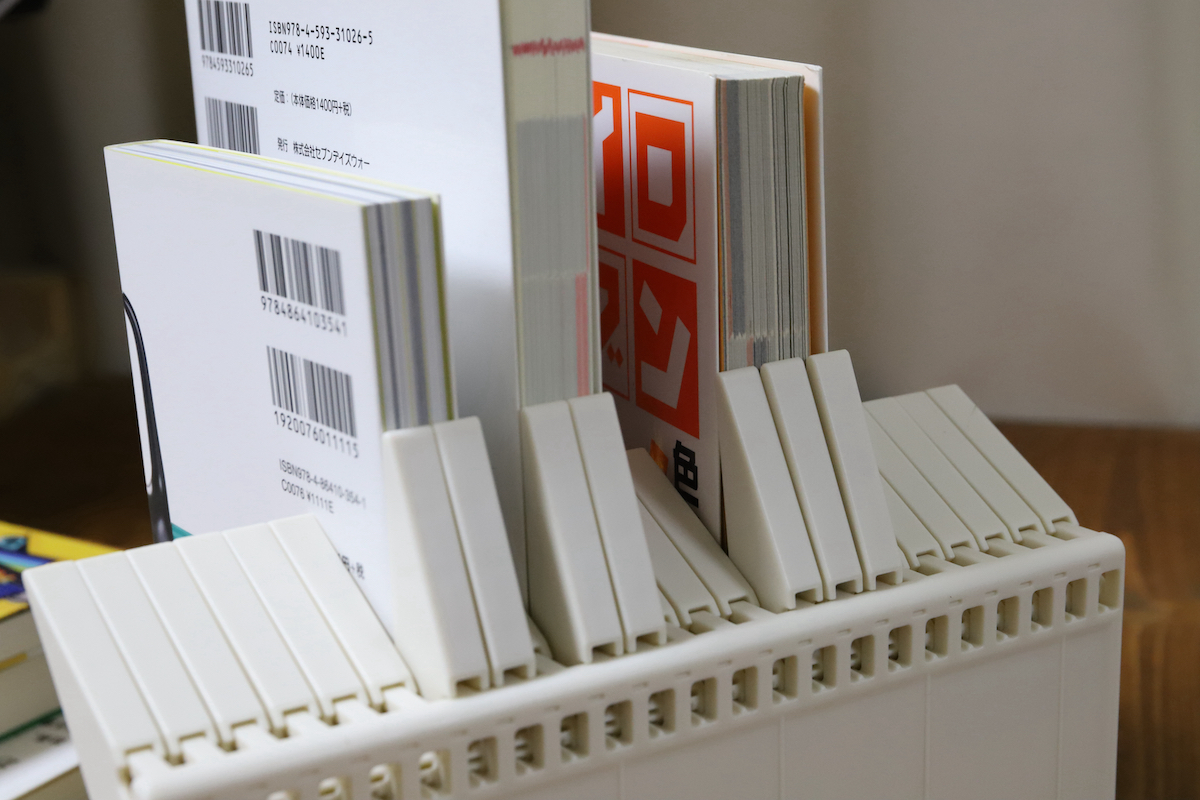

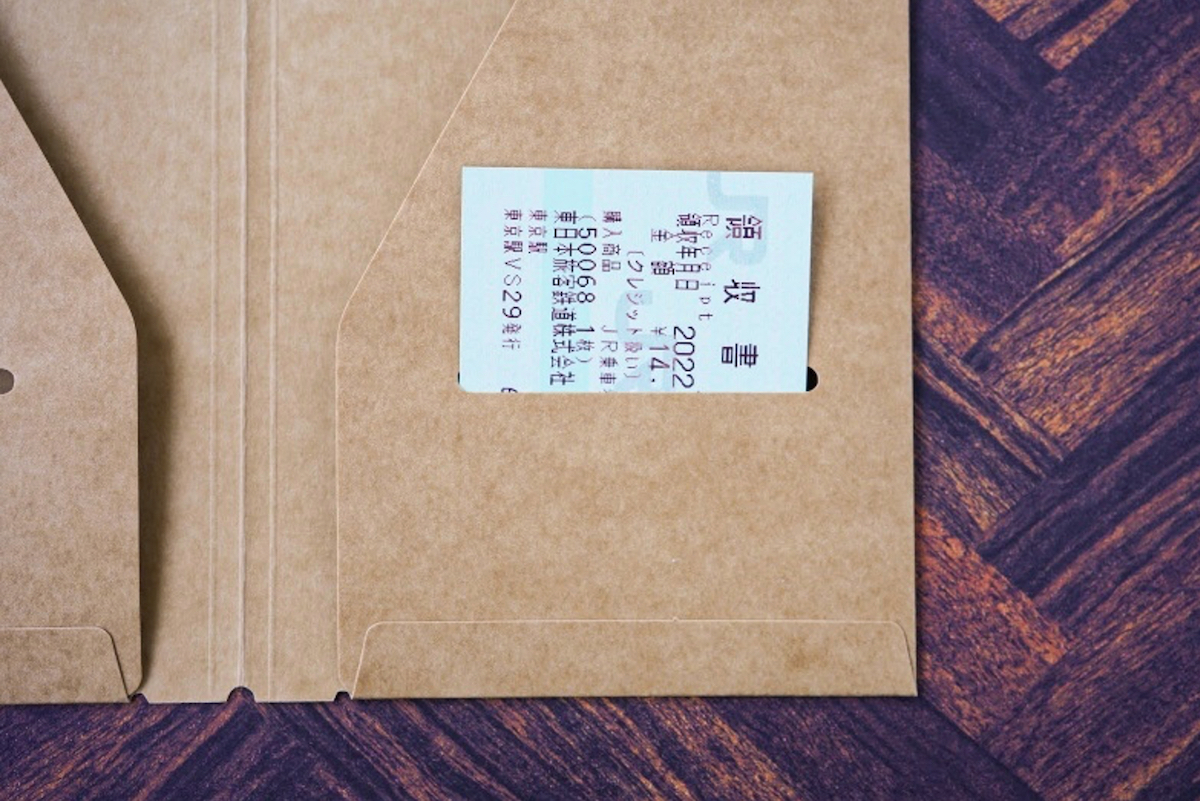

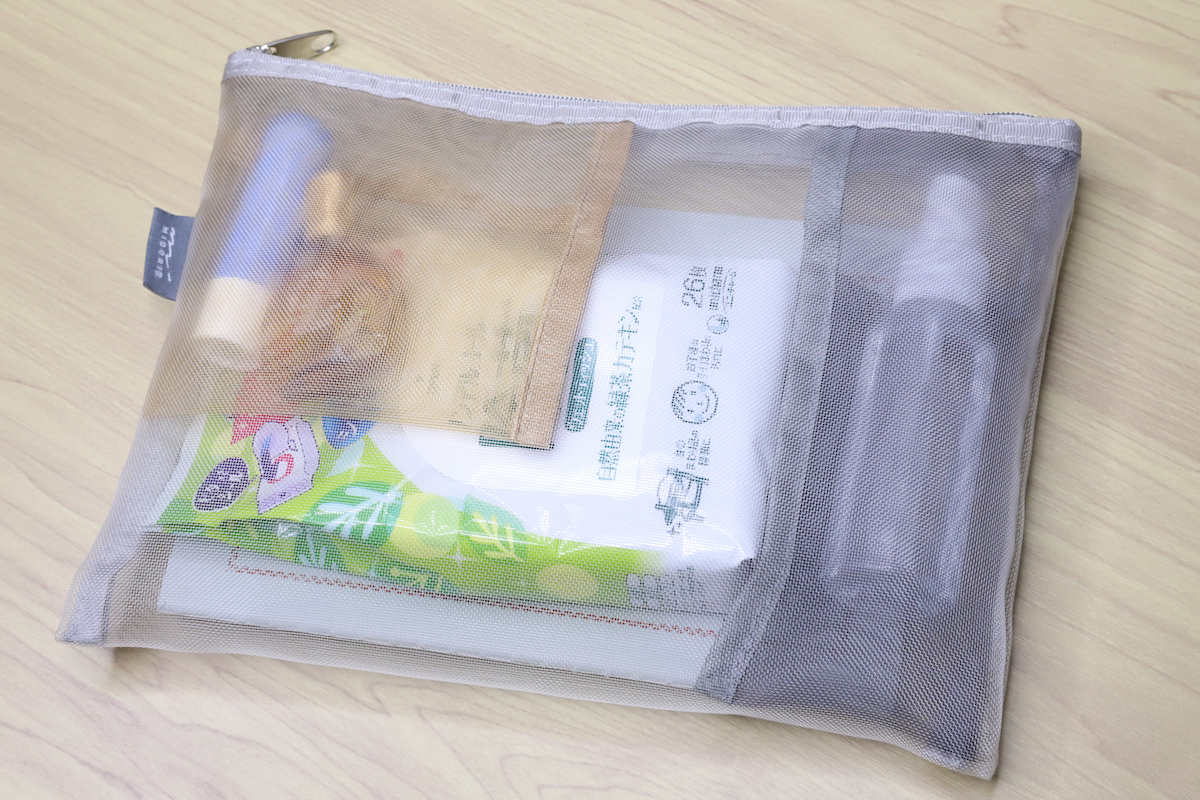

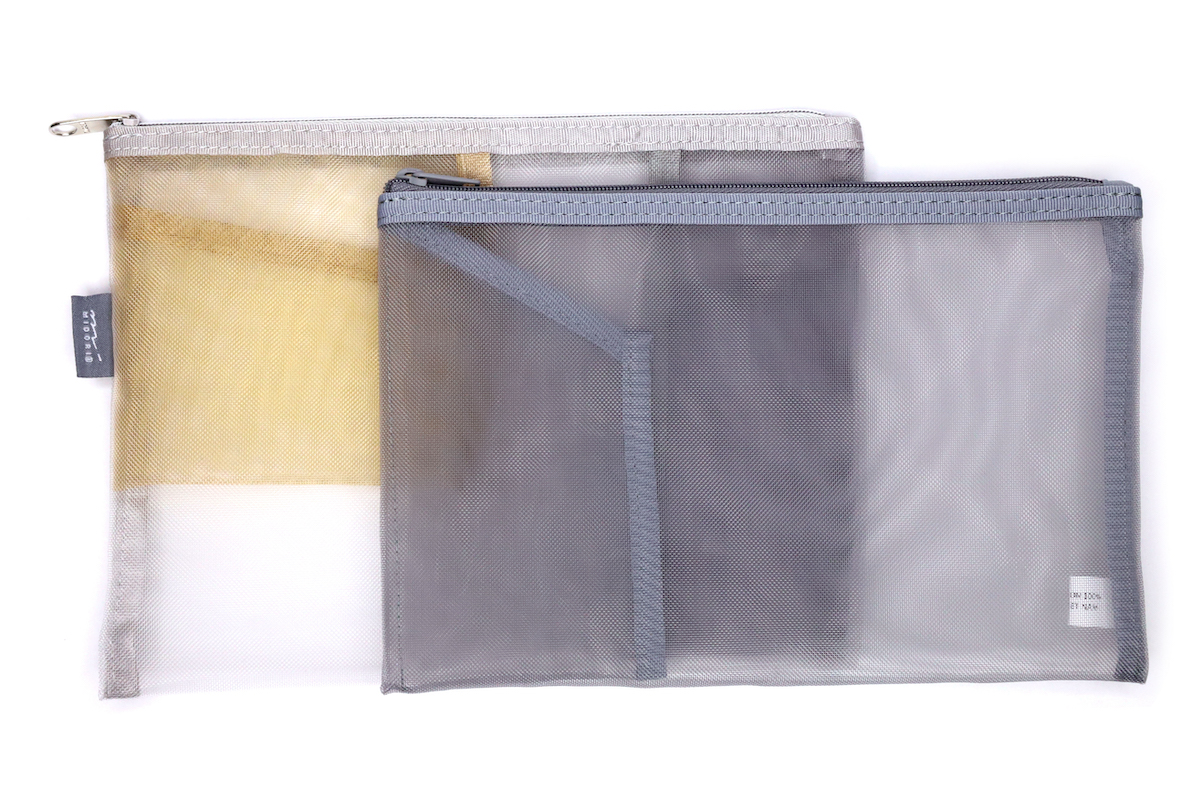

さらにこの「プロジェクトマネージャー」やリフィルをストックできるのが、「リフィルストレージ」。

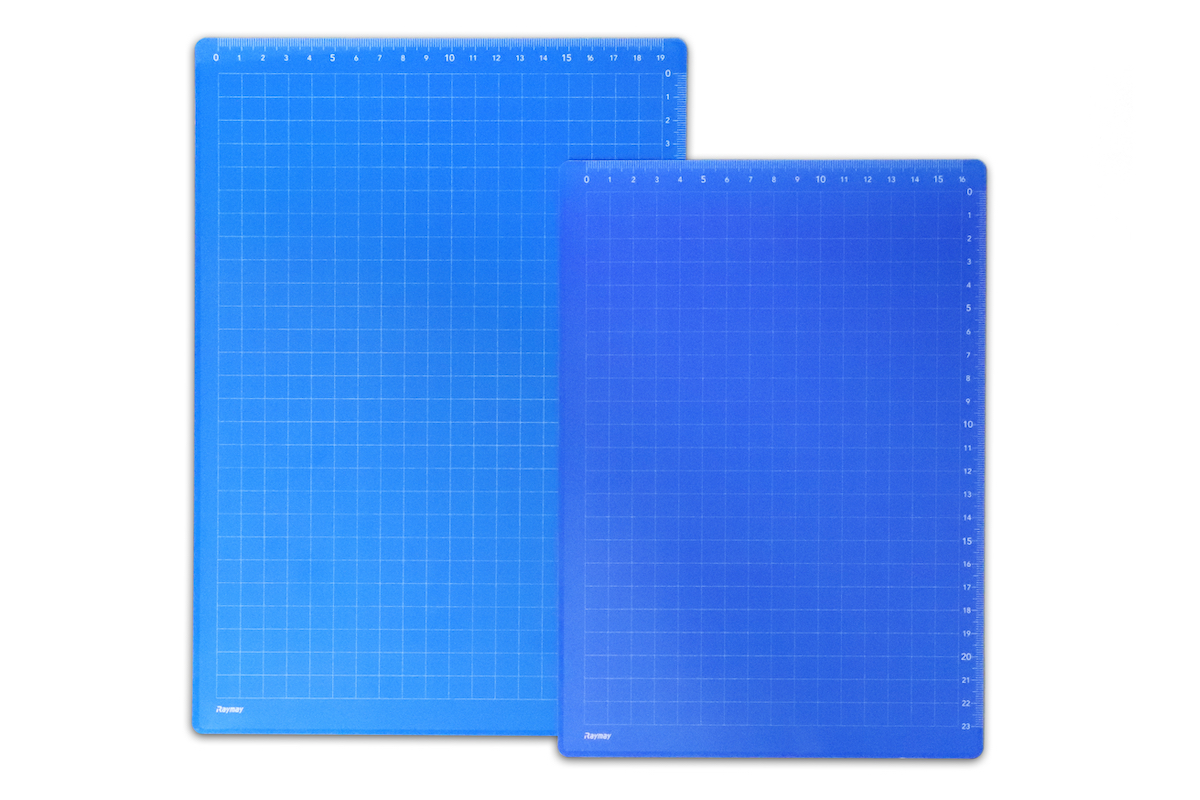

リフィルストレージ 2160円〜2808円

2本の留め具にリフィルの穴を差し込み固定。リフィルなら約300枚が綴じられる収納量をもっている。スナップボタンで留められ、リフィルの出し入れが簡単でありながら、リフィルをしっかりホールドしてくれる。

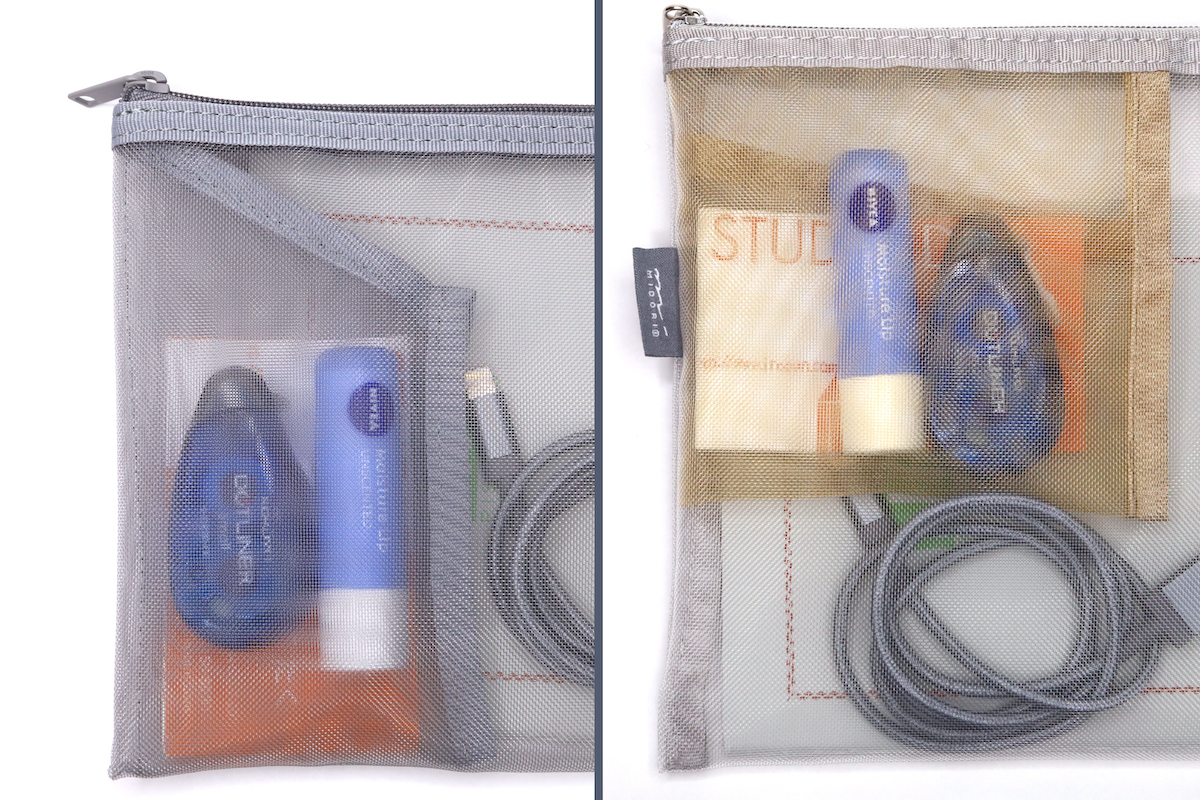

また、リフィルのラインナップとして、便利なアクセサリーツールがある。その一部を紹介する。

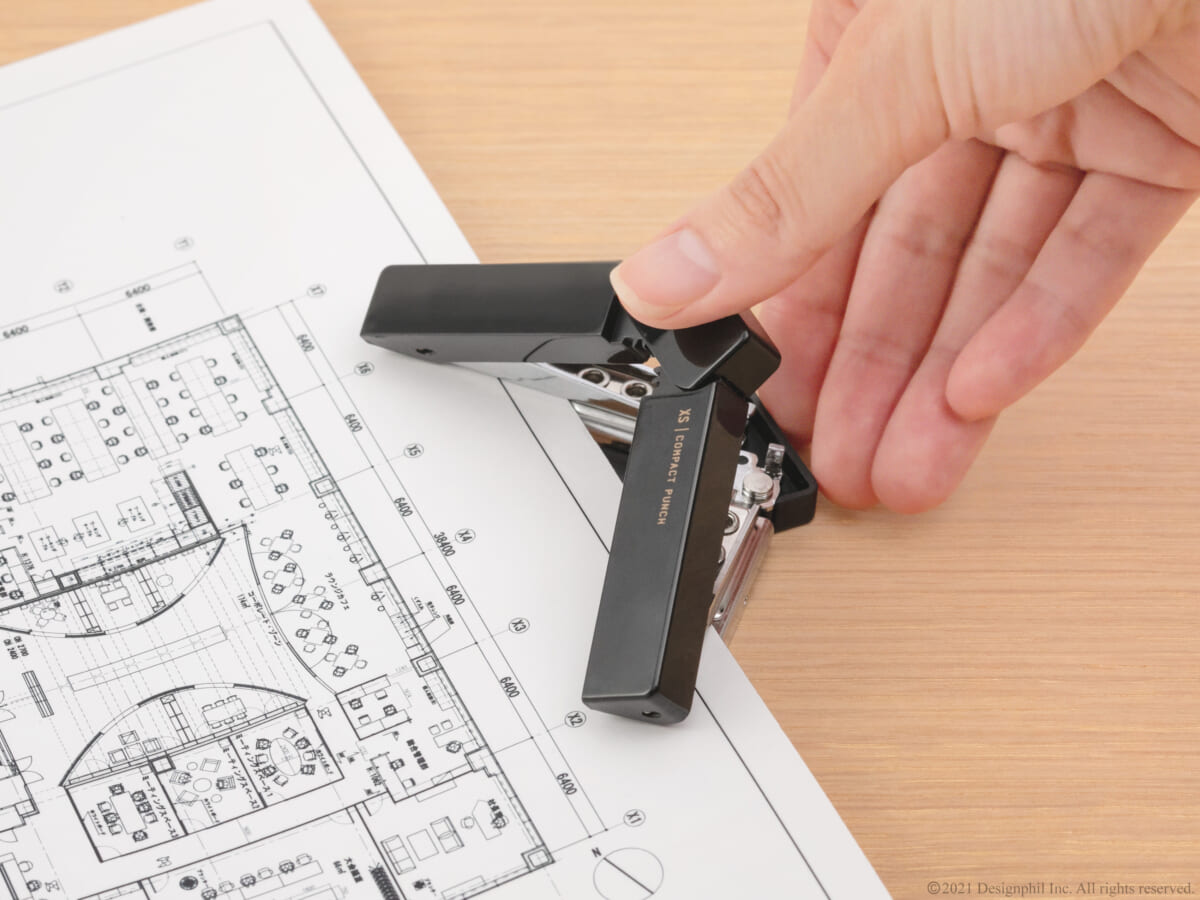

アクセサリーツール

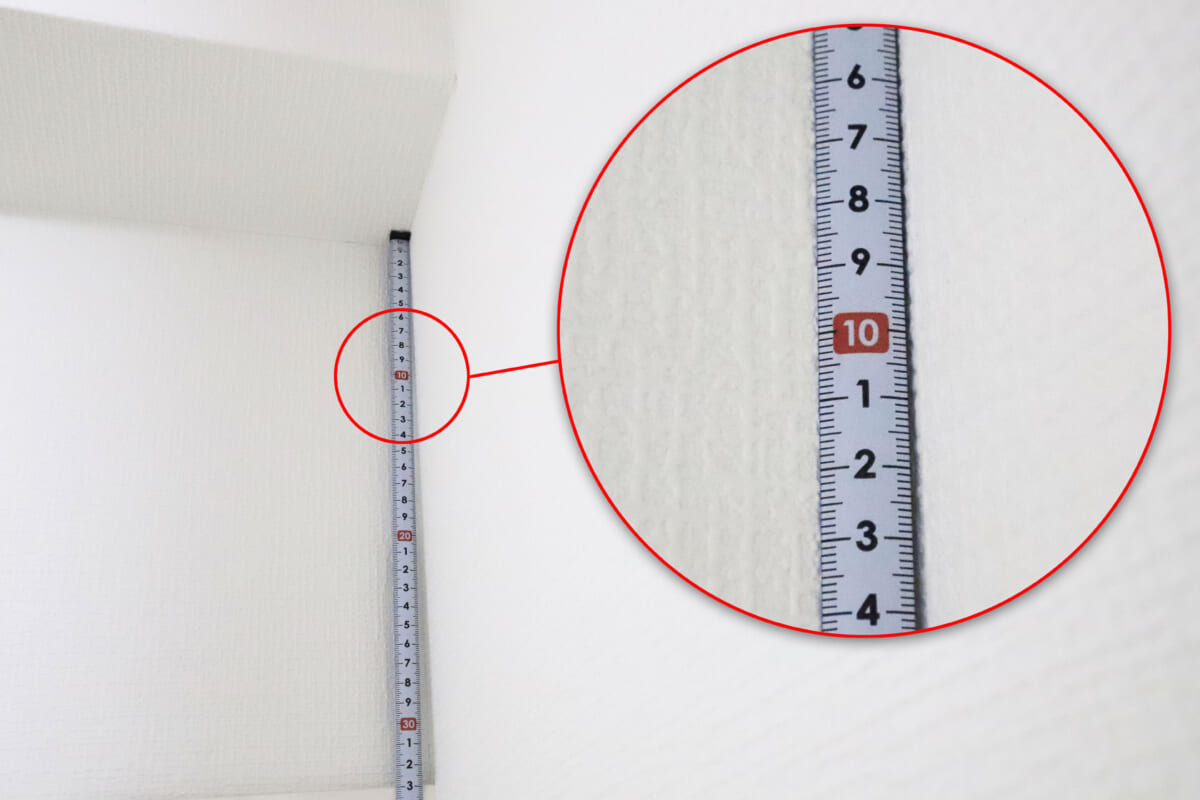

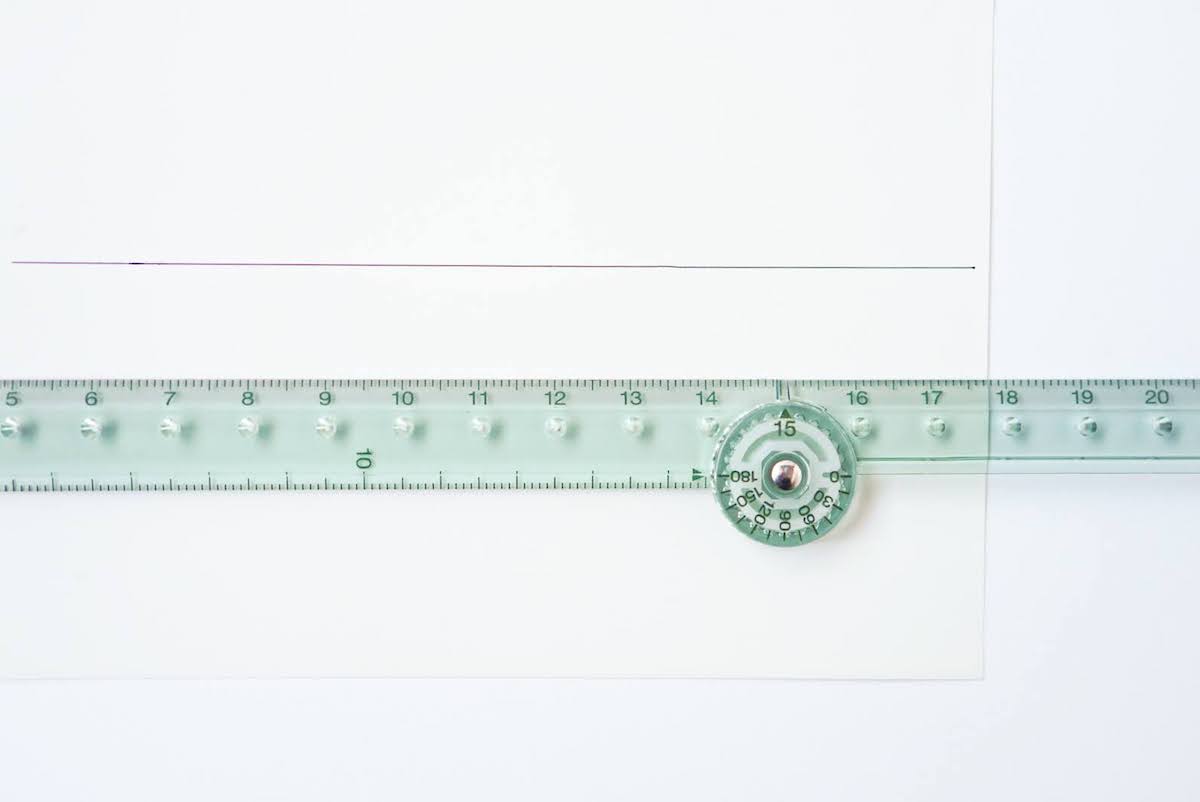

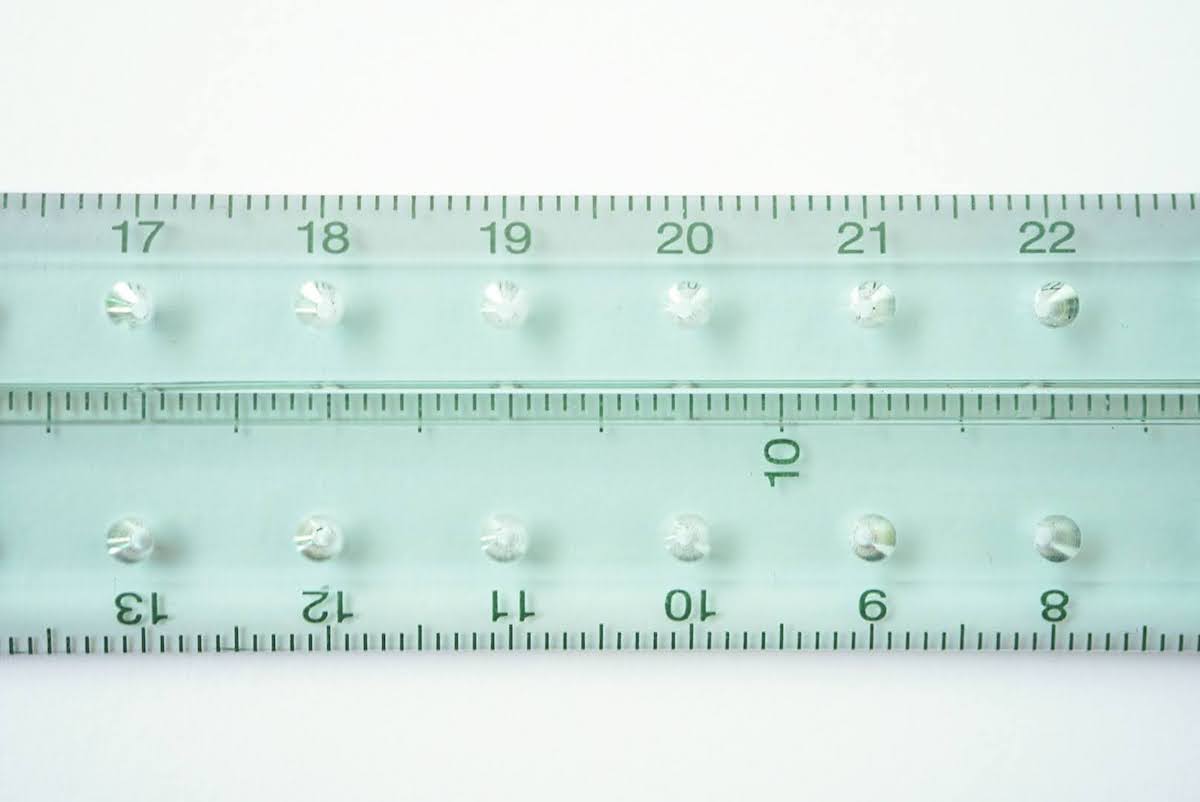

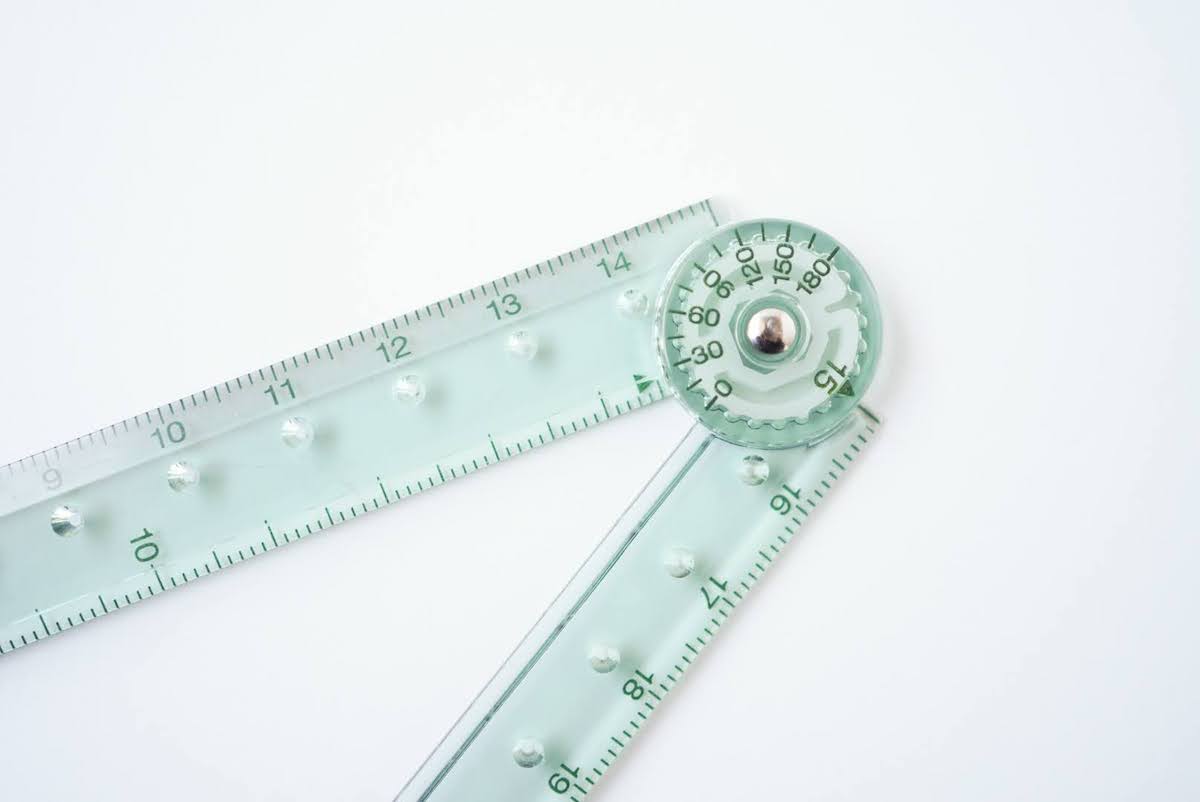

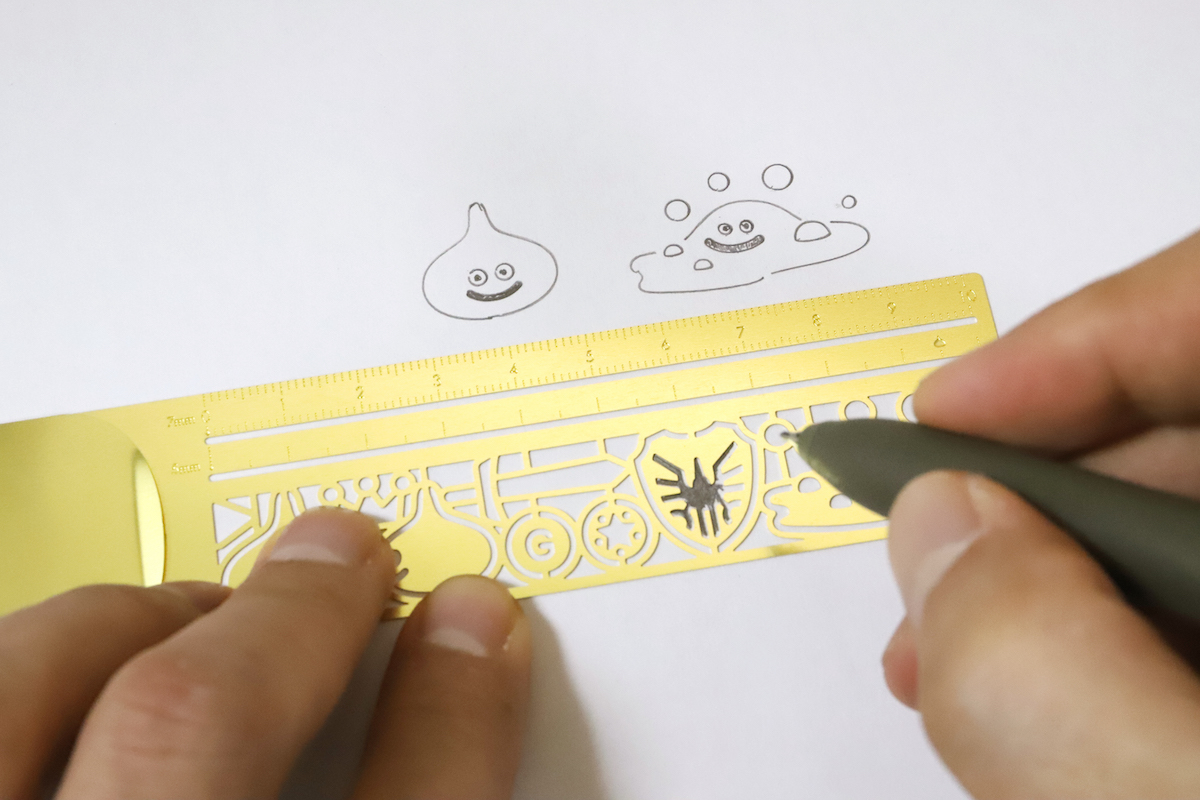

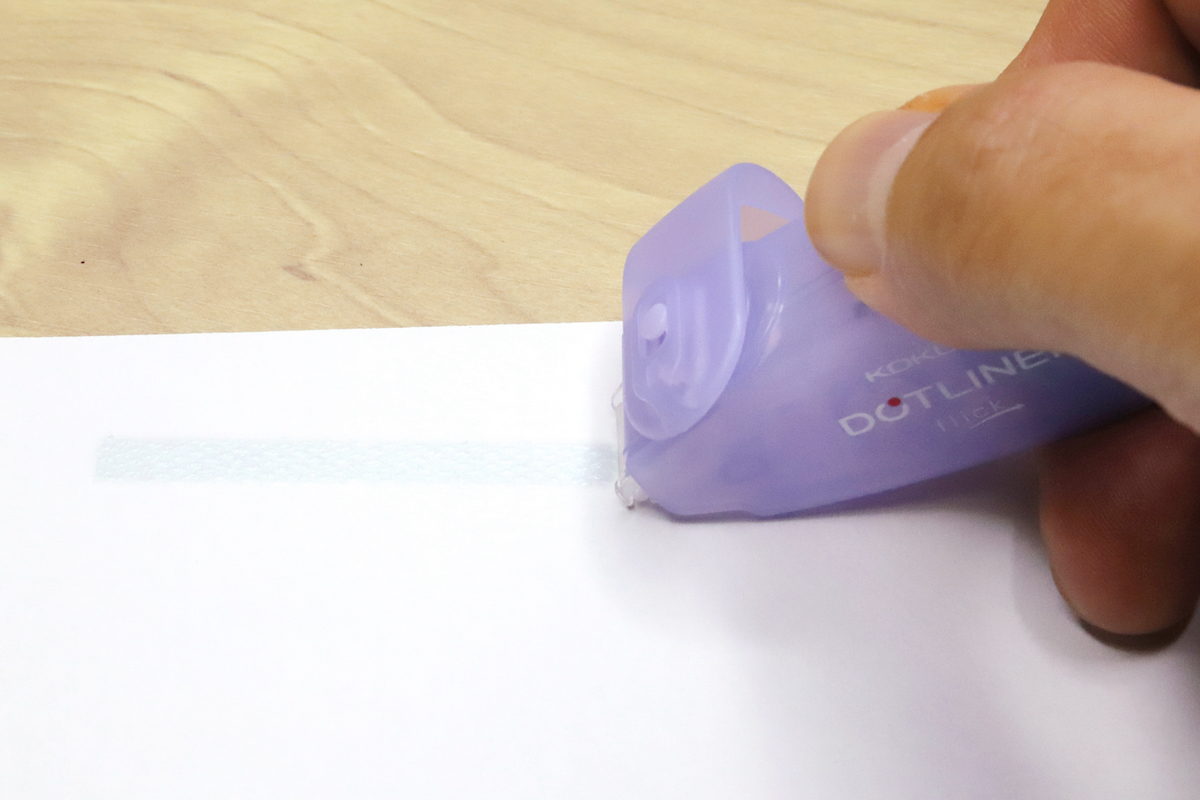

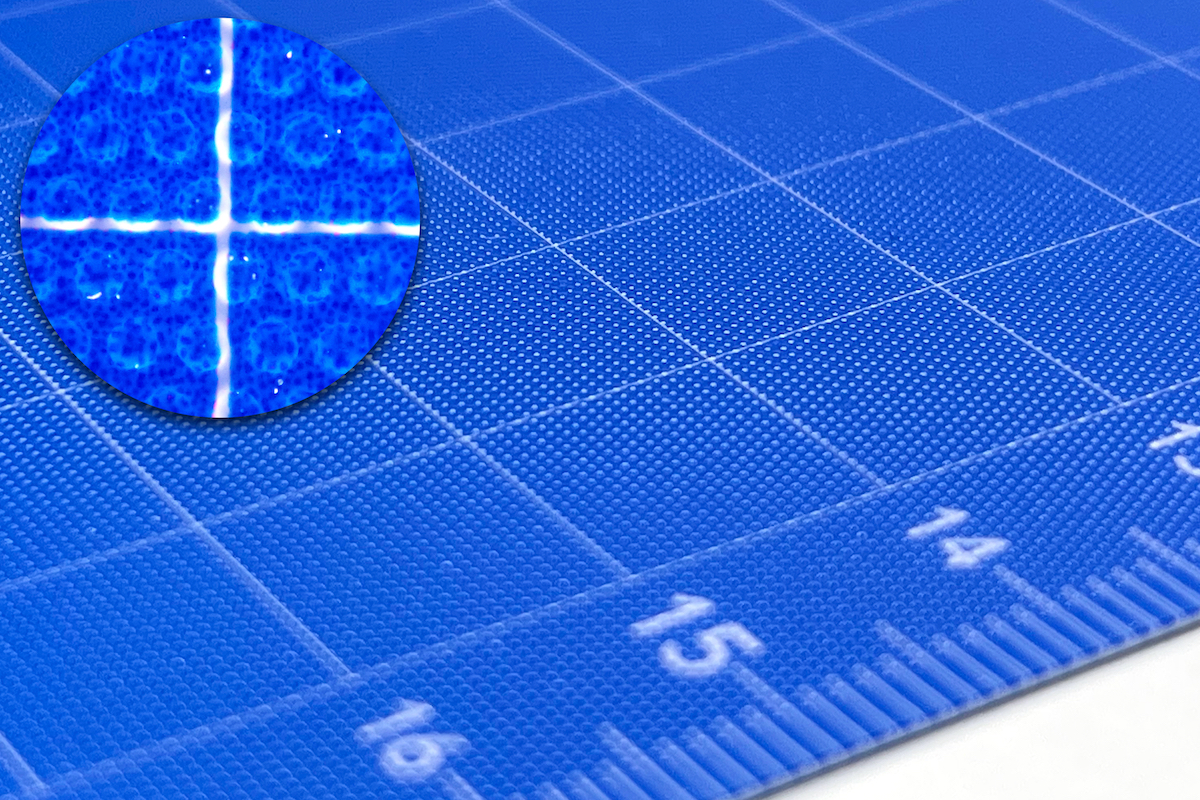

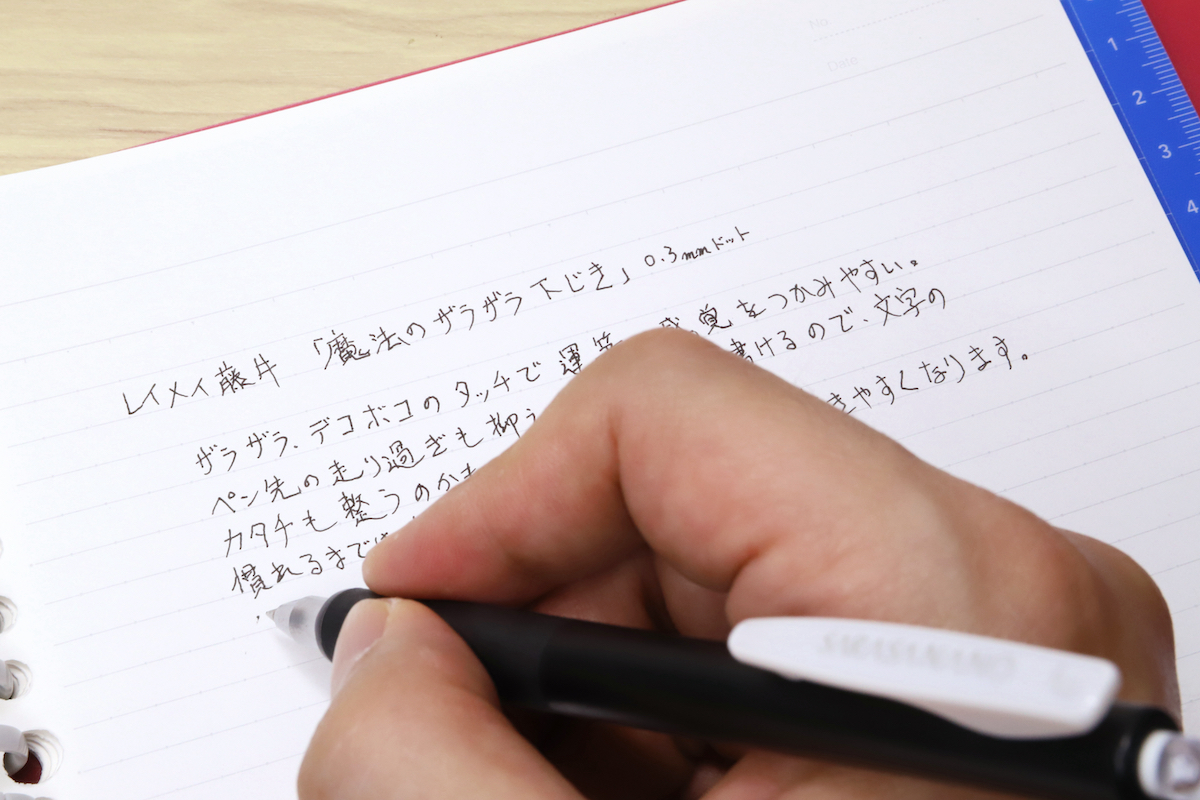

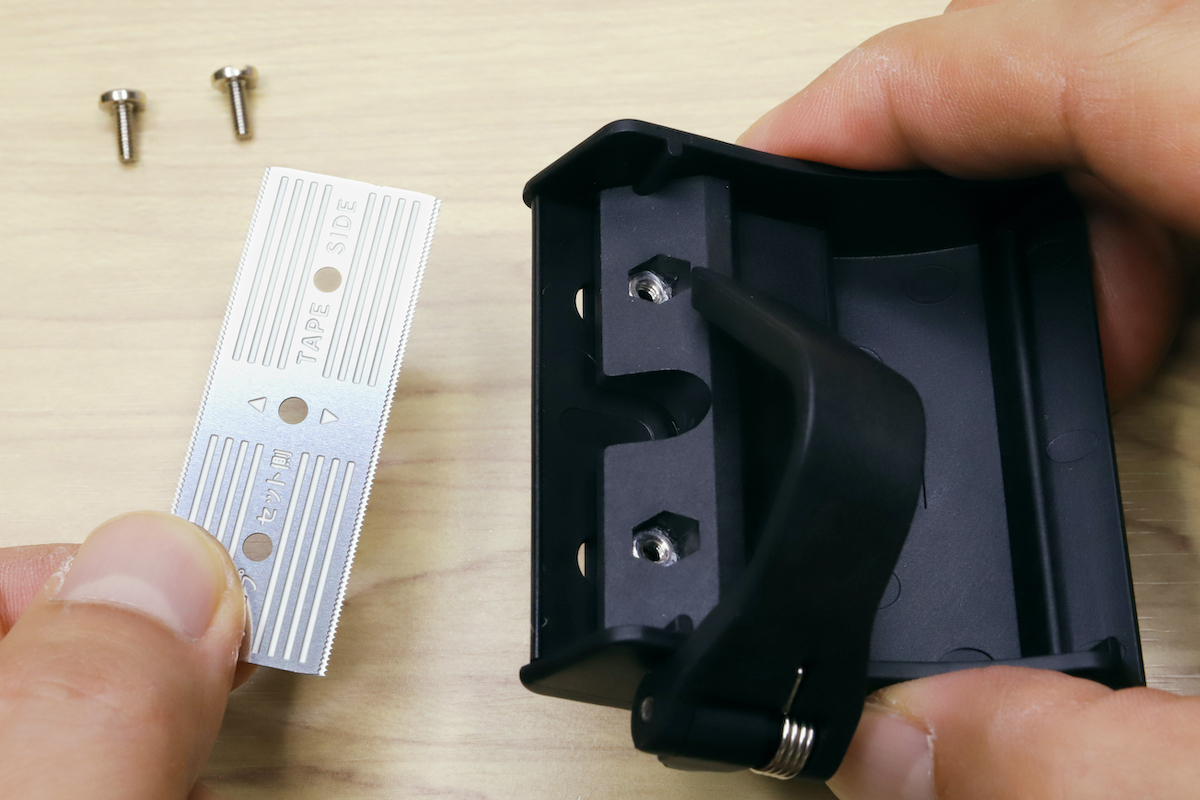

バンドリフター 1188円〜1296円/本革ペンホルダーリフター 1188円〜1296円/スケール下敷 432円〜496円

バインダー機能をサポートし、ユーザーのクリエイティビティを刺激するツール。バインダーをホールドするバンドが付いた「バンドリフター」には世界時差表と度量衡表を、ペンを留められる「本革ペンホルダーリフター」にはカリグラフィーの見本と偉人の名言を使った文字級数表を、「スケール下敷」にはスケールや分度器を凝縮してレイアウトした。

※価格はすべて税込

PLOTTERオフィシャルホームページ

www.plotter-japan.com

PLOTTERオンラインストア

www.plotter-japan.net

あらゆる瞬間に“クリエイティビティ”は訪れる

ブランドコンセプトは「創造力で未来を切り拓く人のために」。「PLOTTER」というブランド名自体が、PLOT+ERで“計画する人・主催する人・構想する人”を示している。このツールが、ユーザーのクリエイティブワークをアシストするという意味だ。

「この“クリエイティブワーク”とは、いわゆる“クリエーター”だけのものではありません」と前出の斎藤さんは説明する。デザイナーや建築家などはもちろんだが、例えば会社員や主婦の仕事にも、“クリエイティビティ”は必要であり、あくまですべてのひとを対象としたツールであるというのが趣旨だという。

そこで一例として、GetNavi webの編集部員ならどんなシーンで活用できるのかを探るべく、早速使ってみた。

【オフィスで……】

ミーティング中にタスクをピックアップする

参加者が多くてスペースが限られたミーティングルーム。「ToDoリスト」をメモパッドのようにリフィルだけ単体で持ち込み、メモを取ったりタスクを書き出したり。0%〜100%まで進捗を示す記入欄には、報告された進行状況に応じてチェックを入れられる。

デスクでプロジェクトごとにメモをまとめる

今週のタスクを書き出した「ToDoリスト」と企画のラフスケッチを描いた「2mm罫線」などをプロジェクトやジャンルごとにまとめられるのが「プロジェクトマネージャー」。言わば“キュレーションツール”だ。進行中の企画はバインダーに綴じて管理すれば、メモのまとめ、追加、閲覧が自在だ。

まとめたノートを資料としてファイルする

完了したプロジェクトは、「プロジェクトマネージャー」に挟んだままの状態で、まとめて「リフィルストレージ」へ。ただストックするだけでなく、閲覧もしやすいため、次の企画のアイデアソースとしても活用できる。

バインダーごと持って外出する

素材、デザイン、つくり、どれをとっても上質なバインダー。いつも持ち歩くことで、革が徐々に色や質感を変え、手に馴染んでくるようなエイジングを楽しめるのも贅沢な体験だ。

取引先の会議室でスケジュールを書き込む

ウィークリーは横向きの時間軸でスケジュールを管理するので、そのまま右ページのメモ欄に視線を移動しやすい。ちなみに右ページの端には縦に、その週を起点とした40日分の日付が記載されている。このように機能は凝縮されているものの、一見するとシンプルな印象なので、オフィスのデスクやミーティングの際にさっと開いて誰かの目に入っても、印象が良いのがうれしい。

【休日に……】

家でアイデアのソースを書き留める

注目のローカーボメニューについて、レシピの情報を収集したり思いついたアイデアをストックしたり。新しいアイデアは即、リフィルメモパッドを開いて書き込み。特に「2mm方眼」は、薄めの方眼罫が書く時は目安に、見返すときは目立たず、と適度な存在感を保っていて使いやすい。万年筆でも裏抜けしにくいので、気分よく書き進められる。

レシピやアイデアを閲覧しやすくまとめる

仕事と同様、メモは散らばらないよう目的別に「プロジェクトマネージャー」でまとめる。写真やイラストの入ったプライベートのメモも、これで“カバー”することで、ビジネスシーンでバインダーを開いた時に周囲の目に触れることなく携行できる。

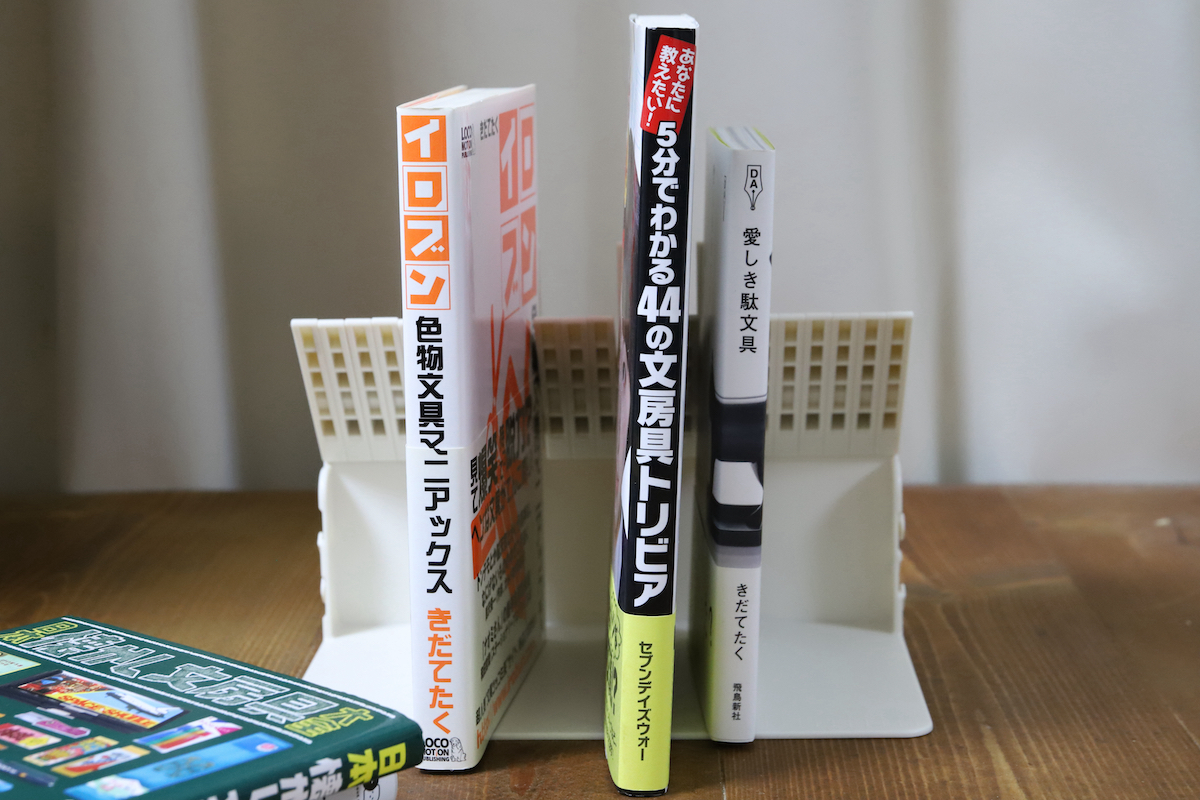

メモがある程度溜まったらストレージへ移動する

アイデアは一定量溜まったら“倉庫”へいったん収納。溜めたアイデアはいつでも気になった時に見返すために側に置いておきたい。「リフィルストレージ」なら見た目もシックなので、本棚にさりげなく立てかけておけるのがうれしい。

家やカフェでくつろぎながらメモをチェックする

出かける際にいつも持ち歩きたくなる上質さ。シンプルながら、背表紙部分のバックプレートが「プエブロ」ならマットゴールド、「ホースヘアー」ならマットブラック、「シュリンク」はアンティークゴールドで適度な存在感を主張する。手に触れる革のしなやかさが心地よく、所有する喜びももたらしてくれる。

このようにビジネスシーンで、プライベート空間で、使い道は違っても「PLOTTER」の同じアイテムが、それぞれの思考を巡らすシーンにフィットした。ひらめきをそのまま書き留めたい、情報をすぐに確認したい、しかもスマートに使いこなしたい。これらをシームレスにつなぐことで、さらに新たな創造性が刺激される。そんなモノ発信の好循環が生まれそうだ。

ちなみに、レザーバインダーに始まりリフィル、プロジェクトマネージャーへとつながっていくラインナップは、あくまで今回のローンチ時のベースとなるもの。レザーバインダーを起点として、あらゆる“PLOTTER”のためのクリエイティブツールが今後、さまざま創られていくというから楽しみだ。

昨今、“大人の”とか“プレミアム”とか、そんな耳障りのいい形容詞を冠しただけの“ちょっとオシャレな”文房具があふれている。そんななかで「PLOTTER」は、シンプルだが品質の良さ、使い勝手の良さを随所に感じさせる本質的なデザインと作りをもっている。

見ればわかるし、使えば実感できるはずだ。ノートでありルーズリーフでもあり、またシステム手帳でもある。「PLOTTER」とは、いわば究極の“道具”なのだ。

撮影/湯浅立志(Y2)