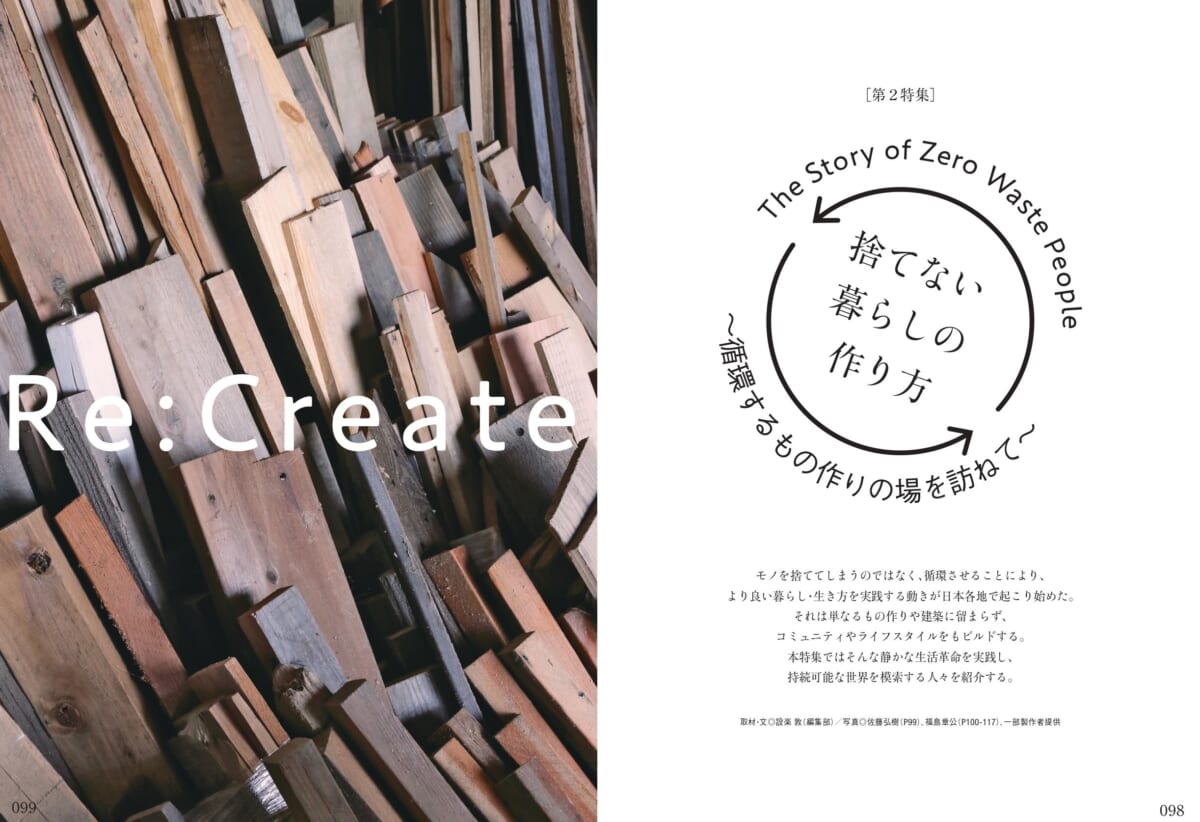

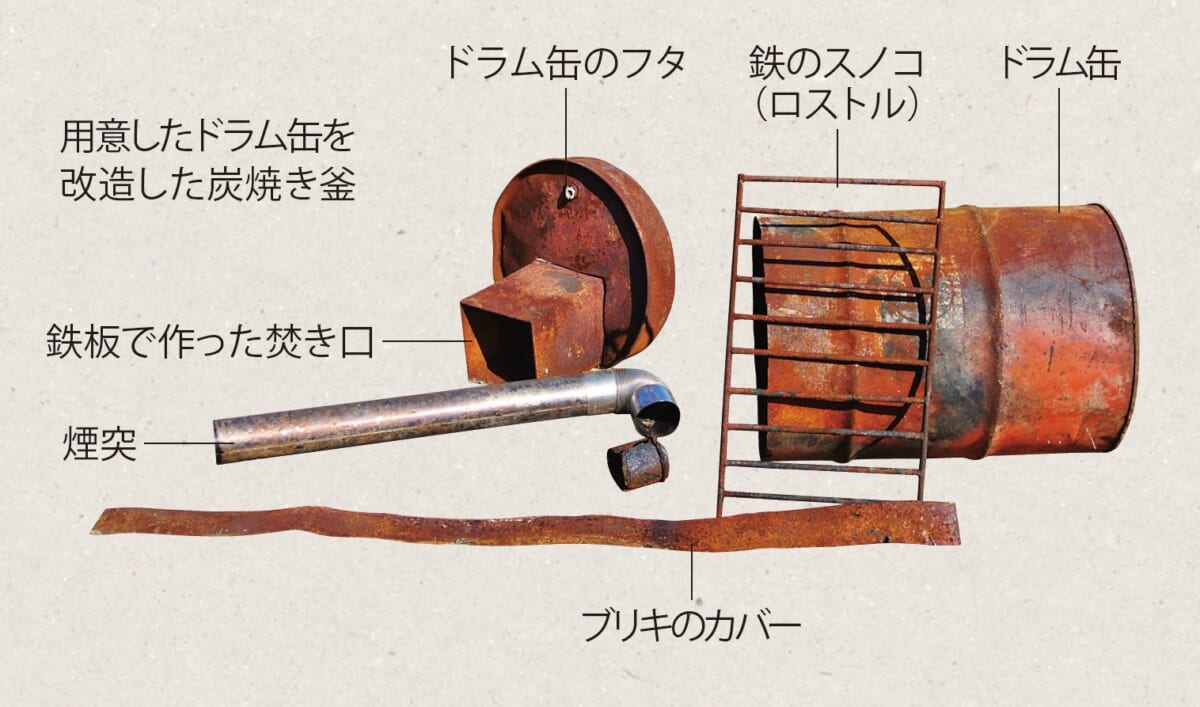

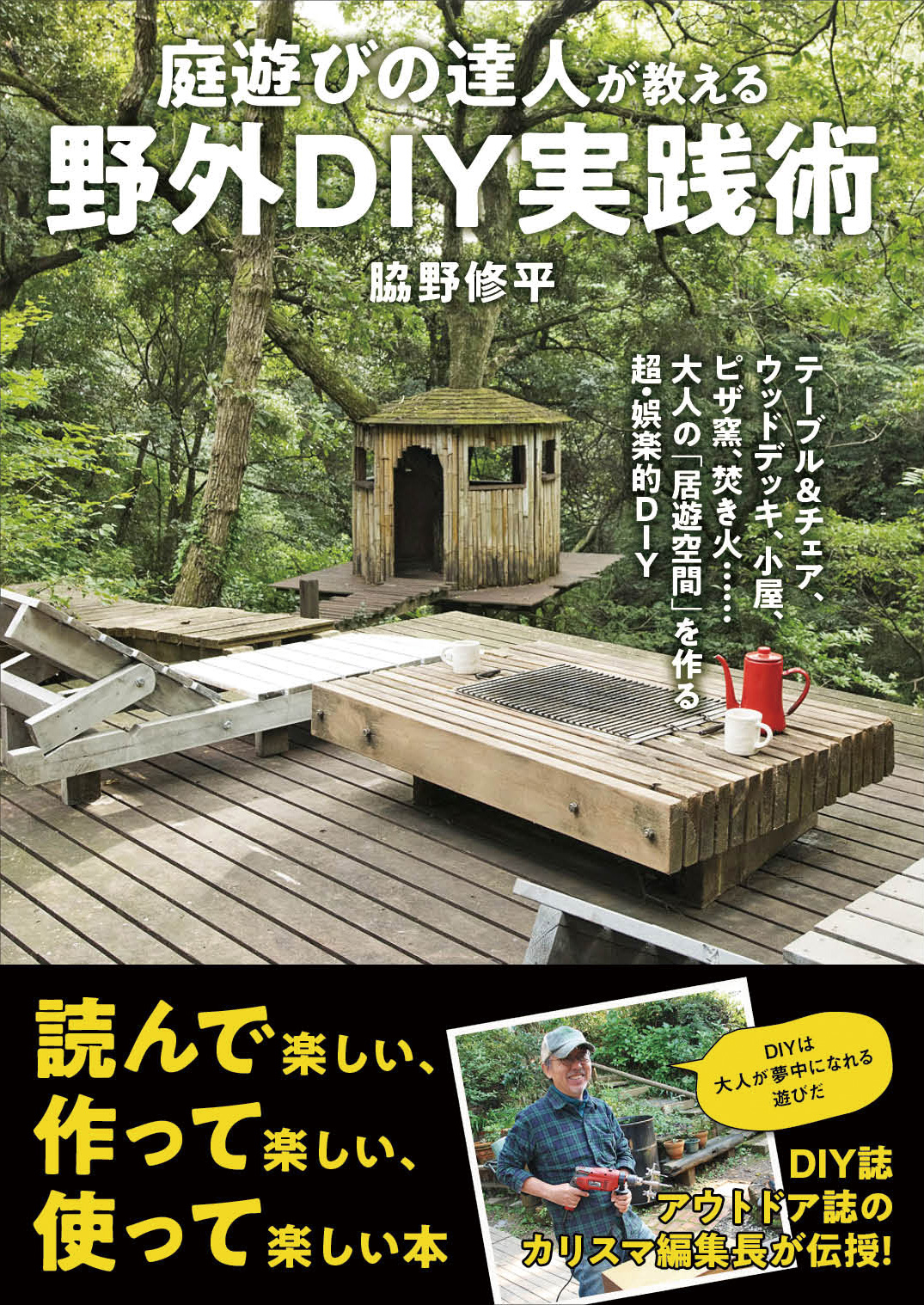

自作ストーブのバリエーションのひとつとして、まだまだ根強い人気を誇るロケットストーブ。以前にも本誌で少しだけDIY事例を紹介したが、簡単に手作りできて、機能性も上々と好評の様子。そうなるとじっとしてられないのが、われらドゥーパ!編集部。庭で火を愉しみ、アウトドアクッキングを堪能すべく、ロケットストーブ作りに挑戦だ~!

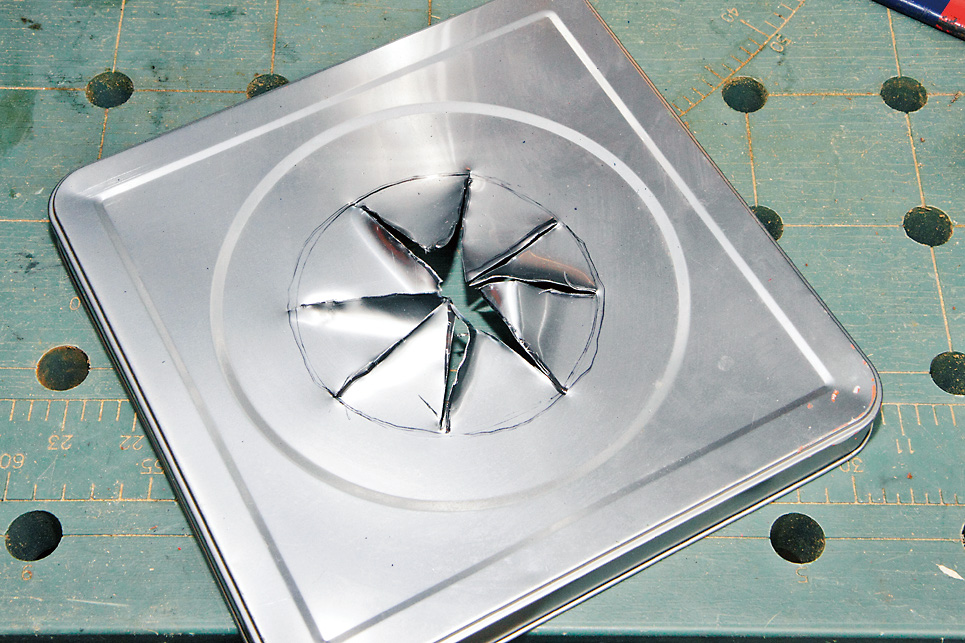

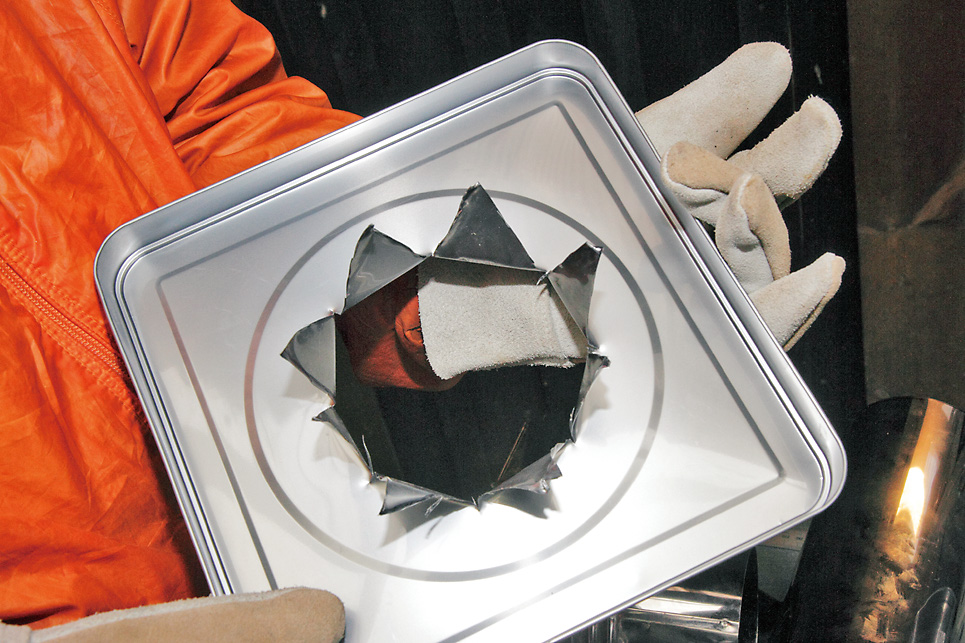

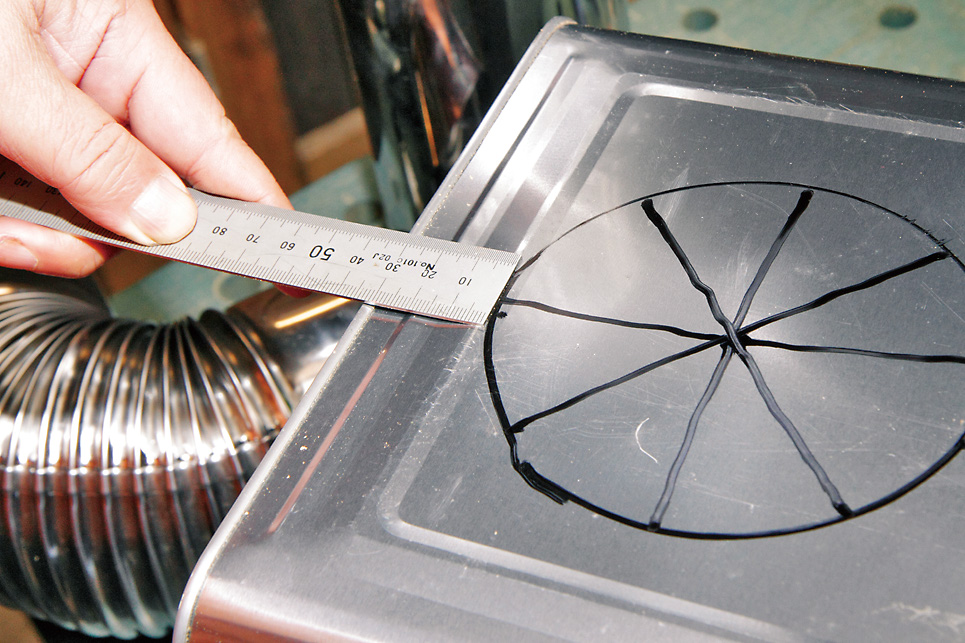

Version A 一斗缶&薪ストーブ用煙突による簡易型ロケストの作り方はコチラ

そもそもロケットストーブって?

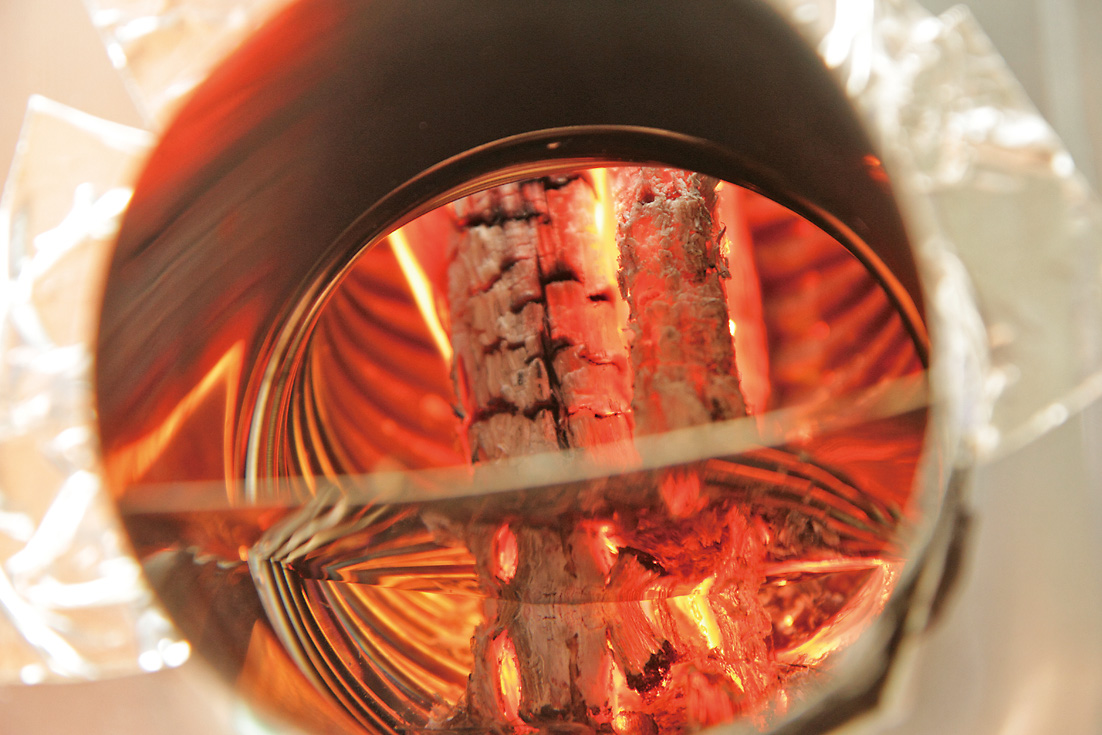

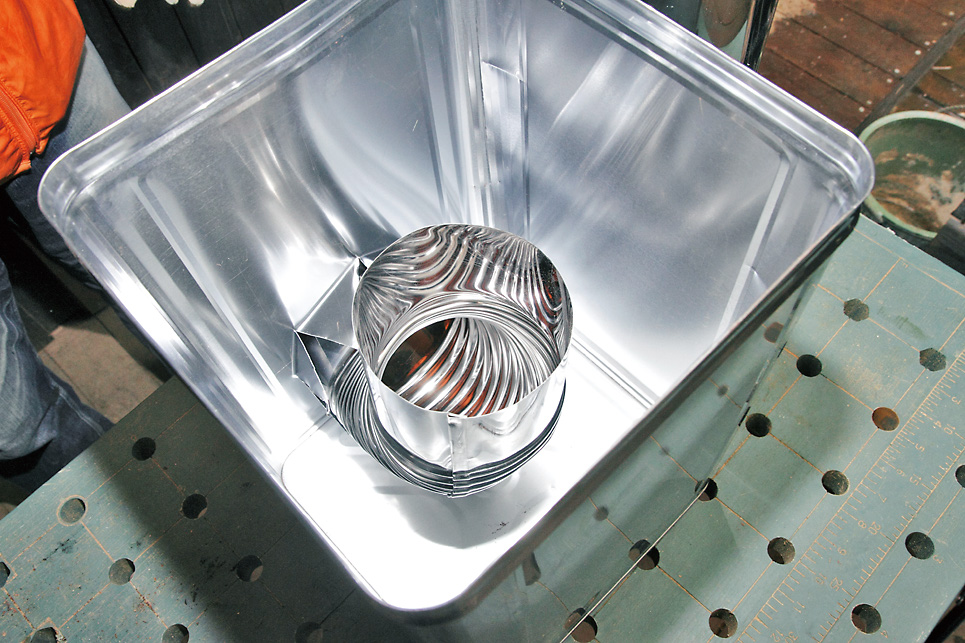

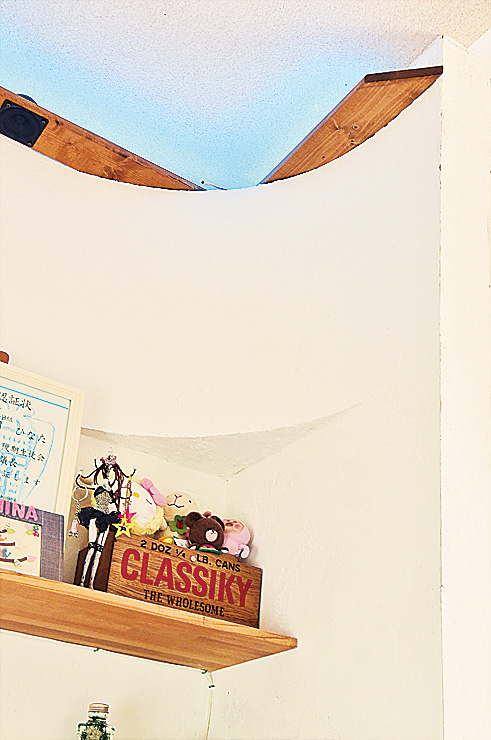

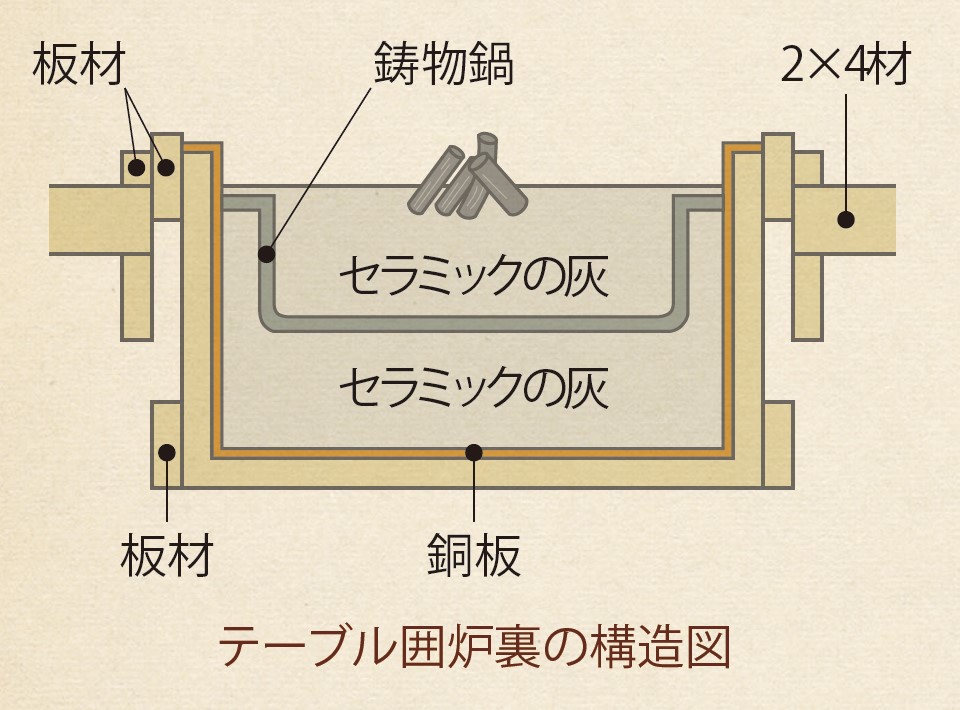

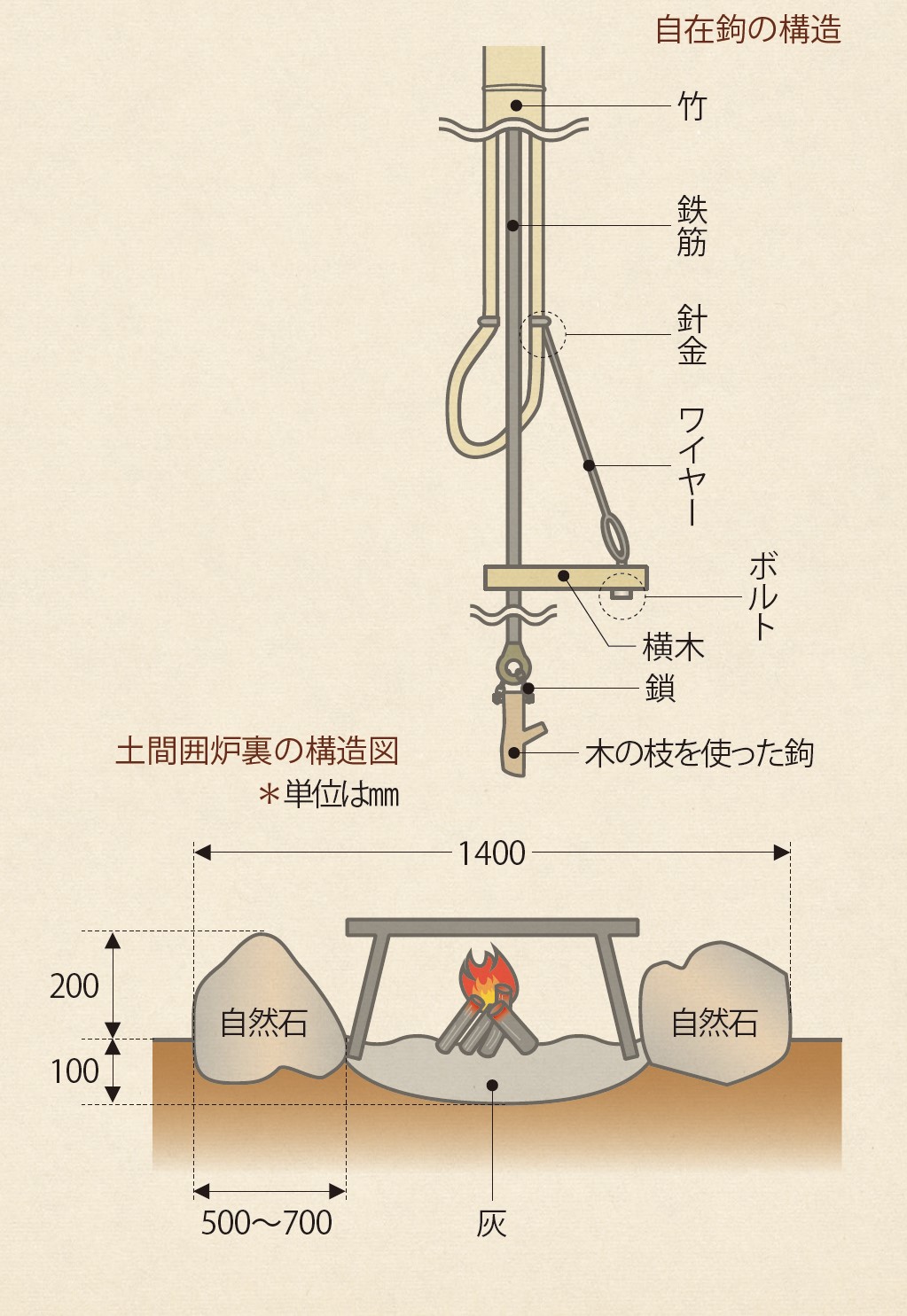

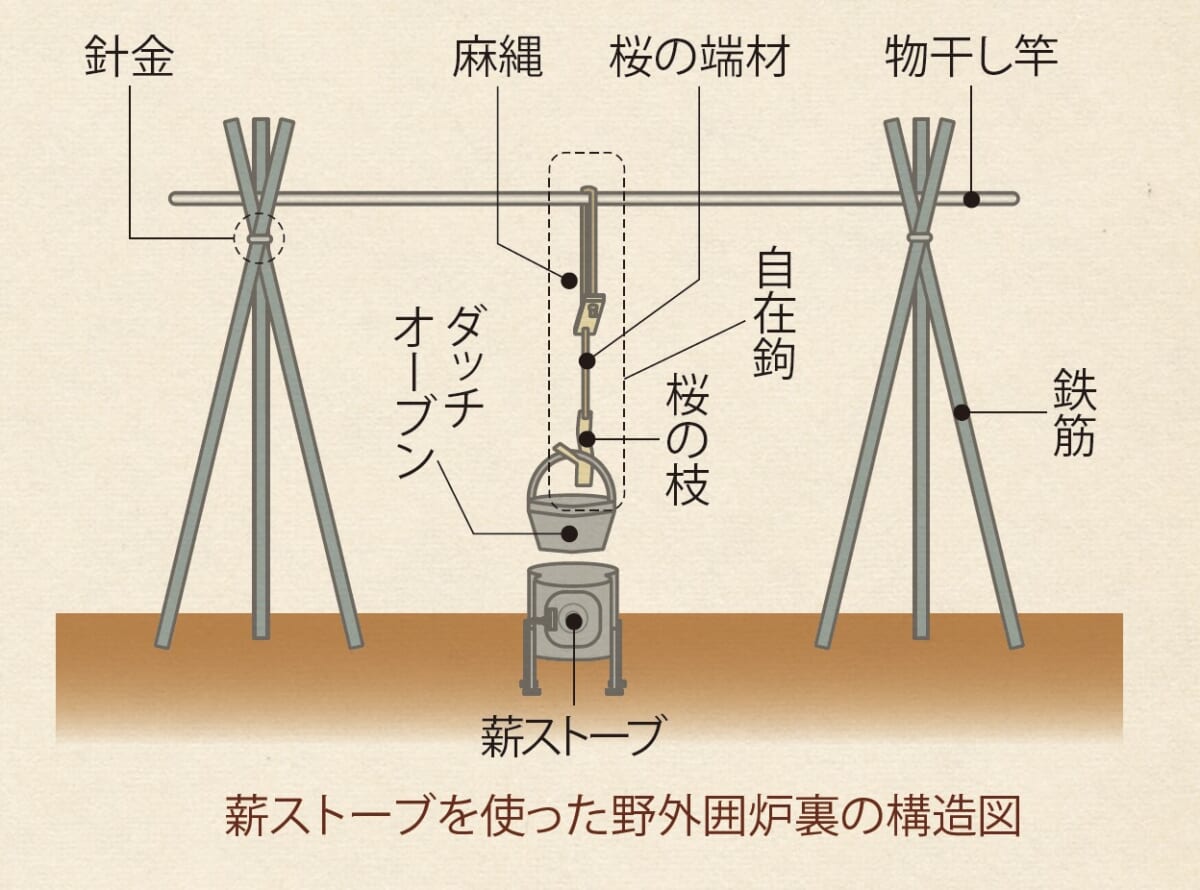

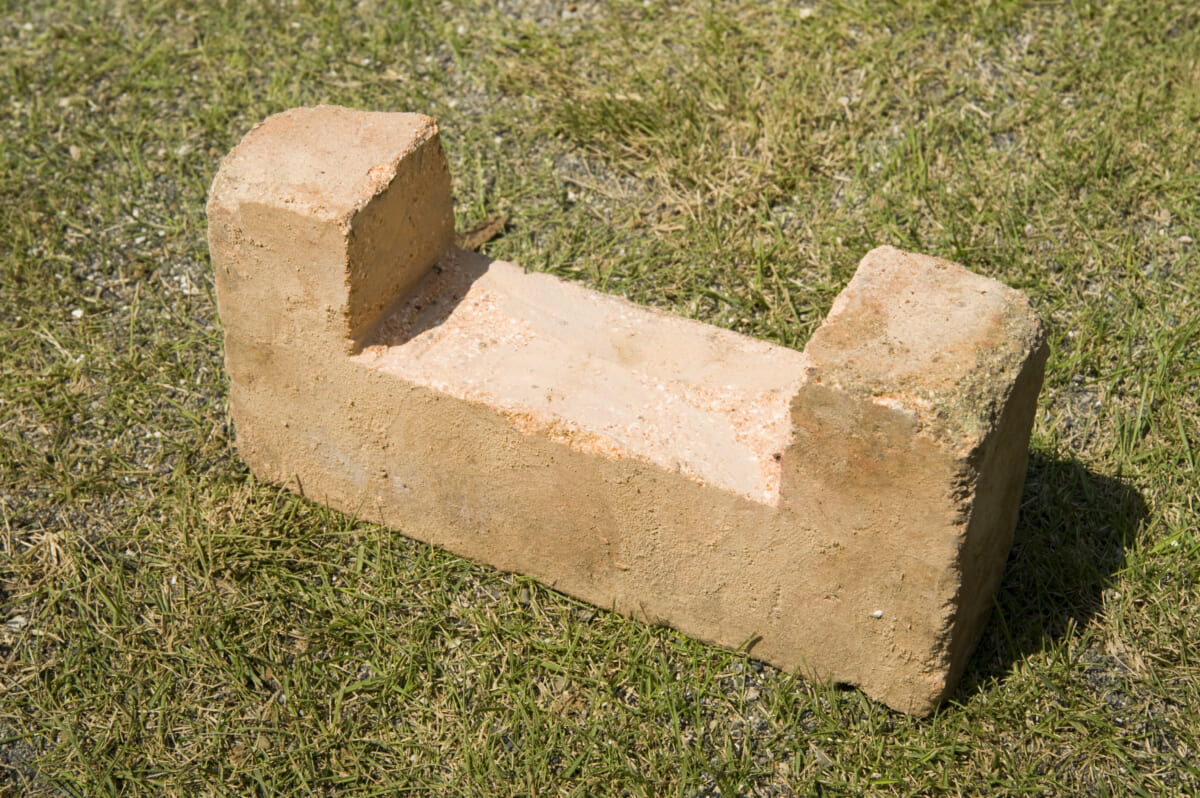

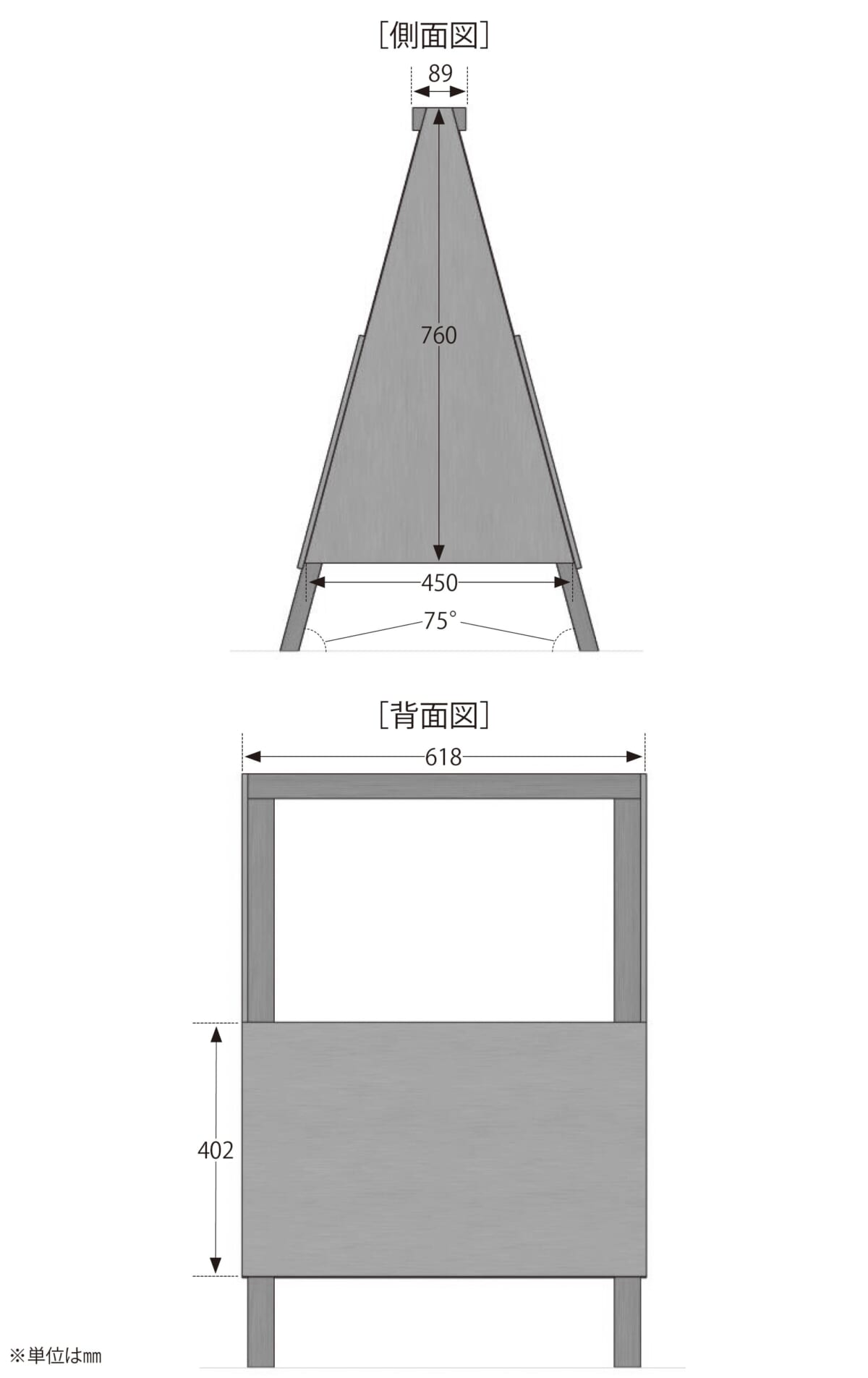

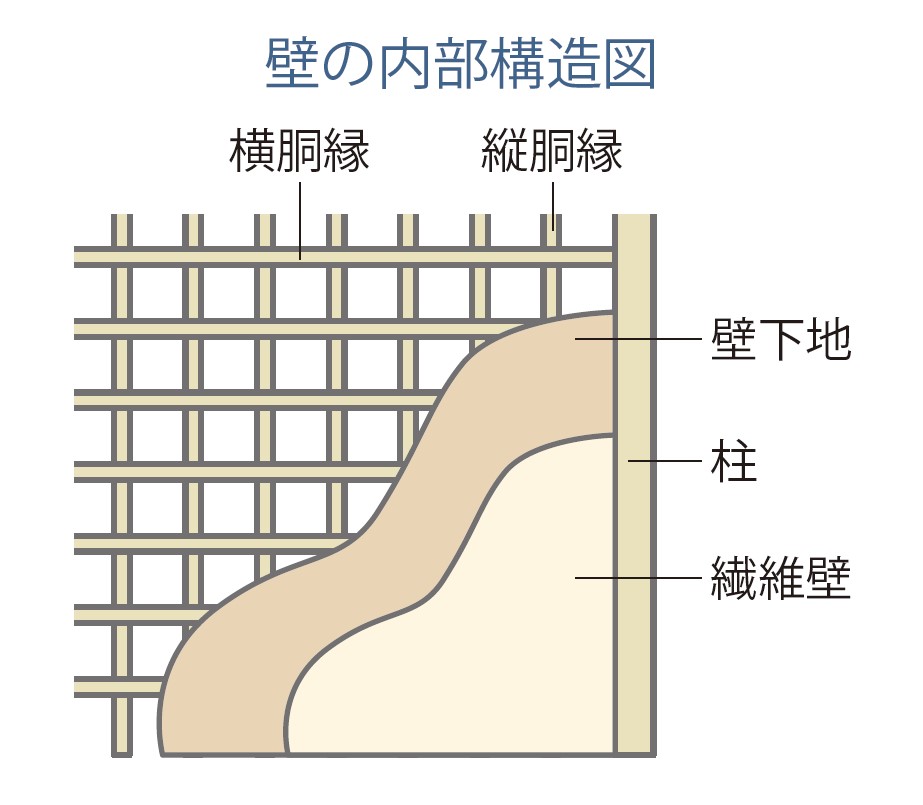

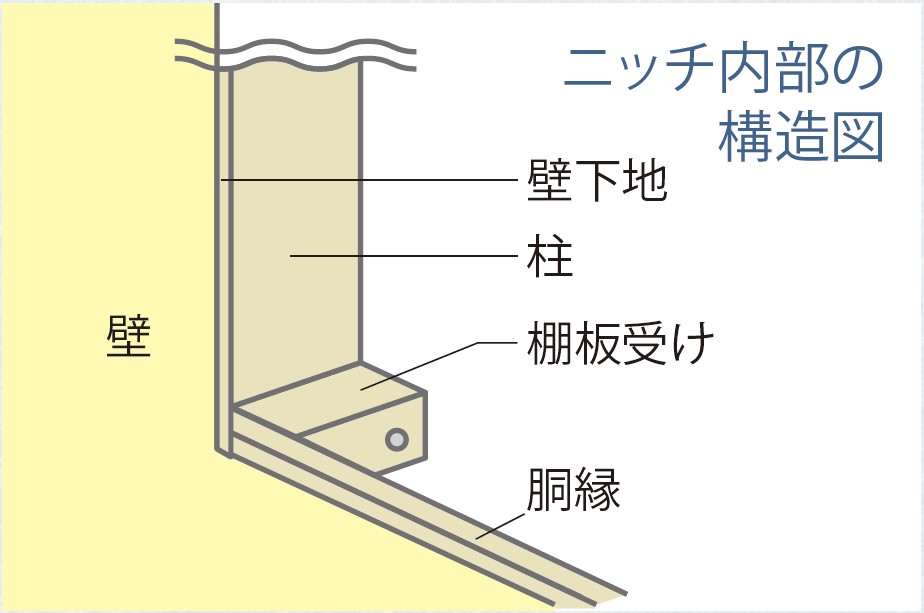

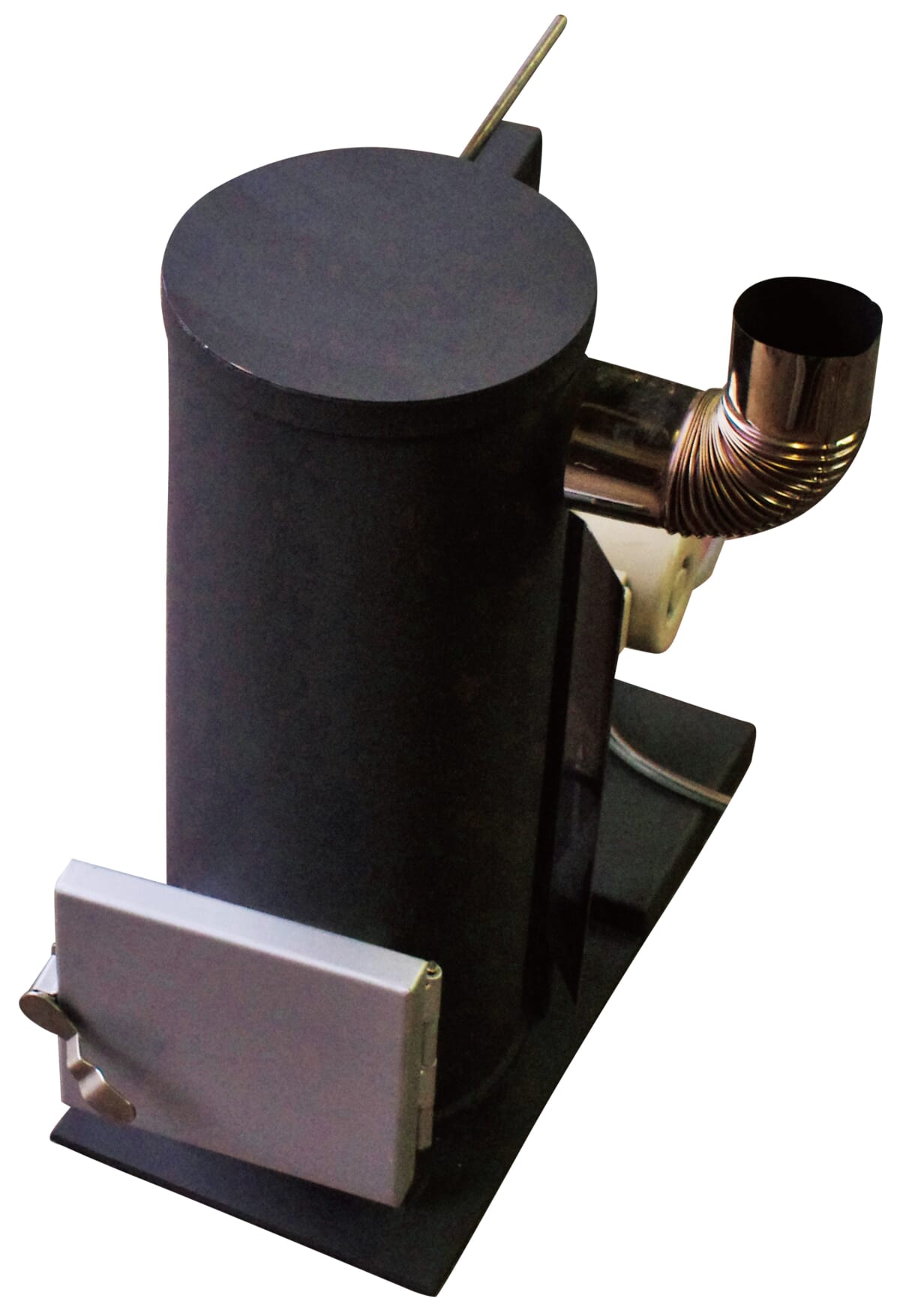

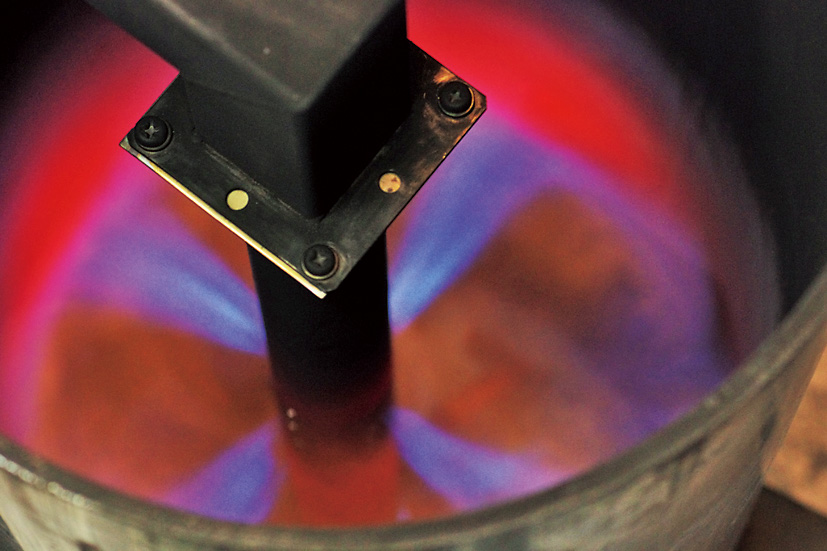

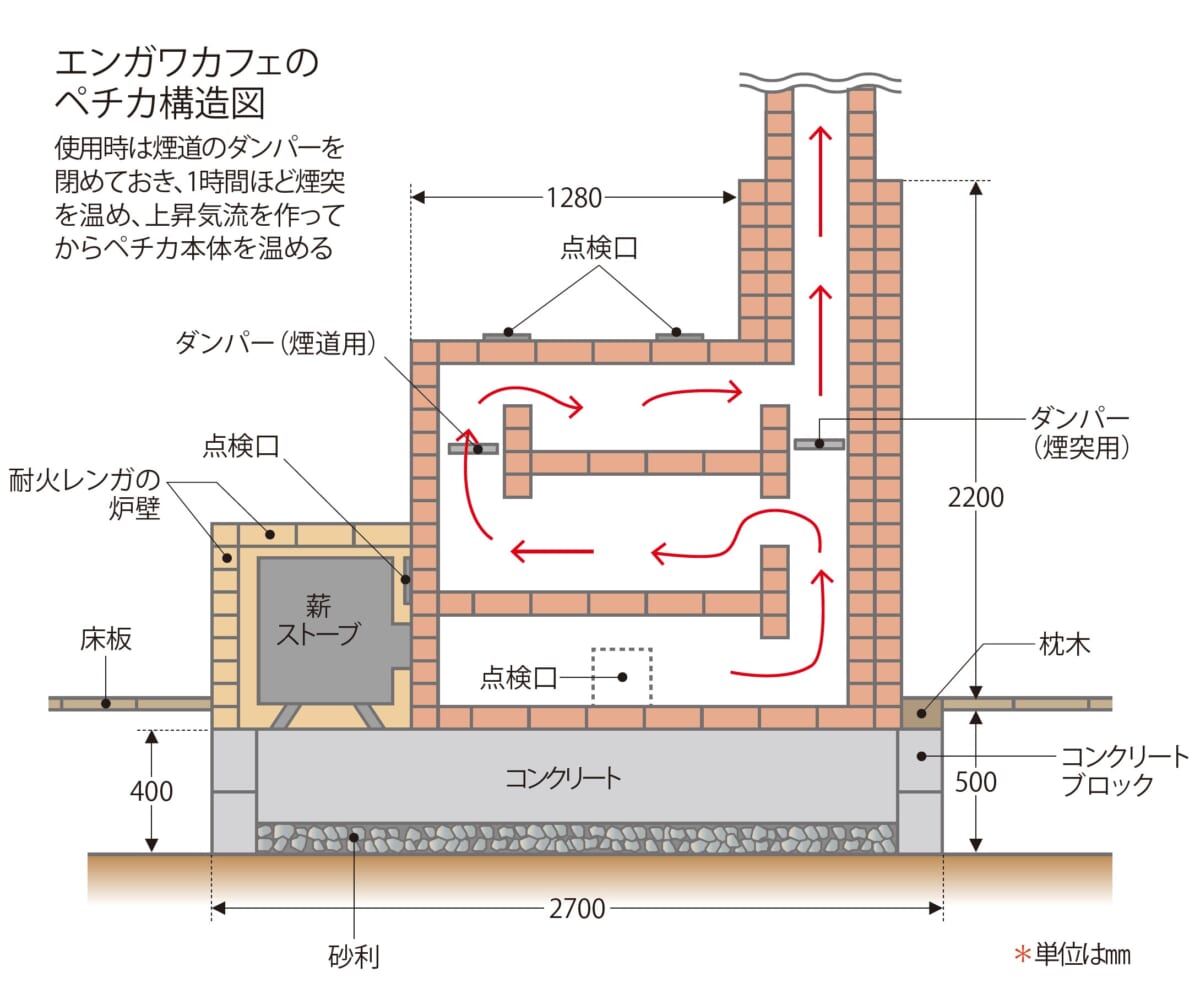

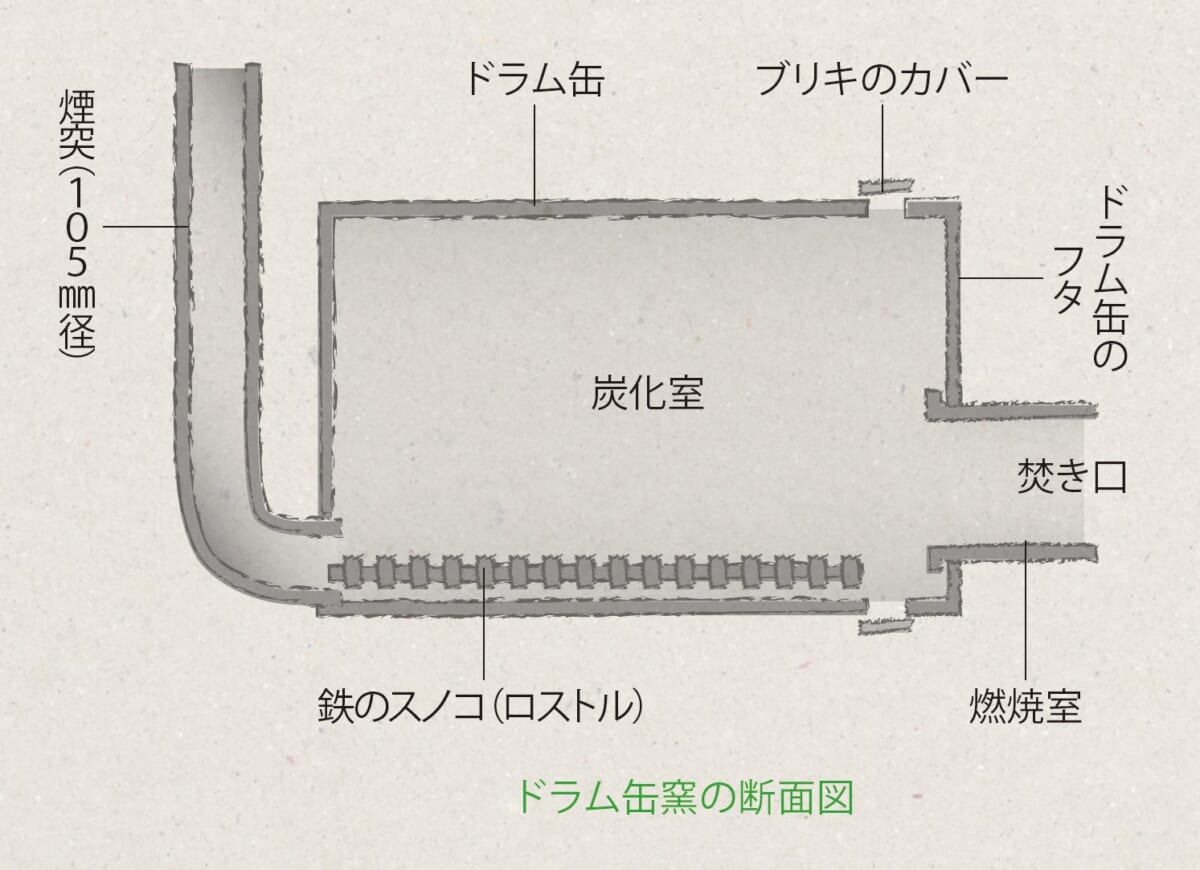

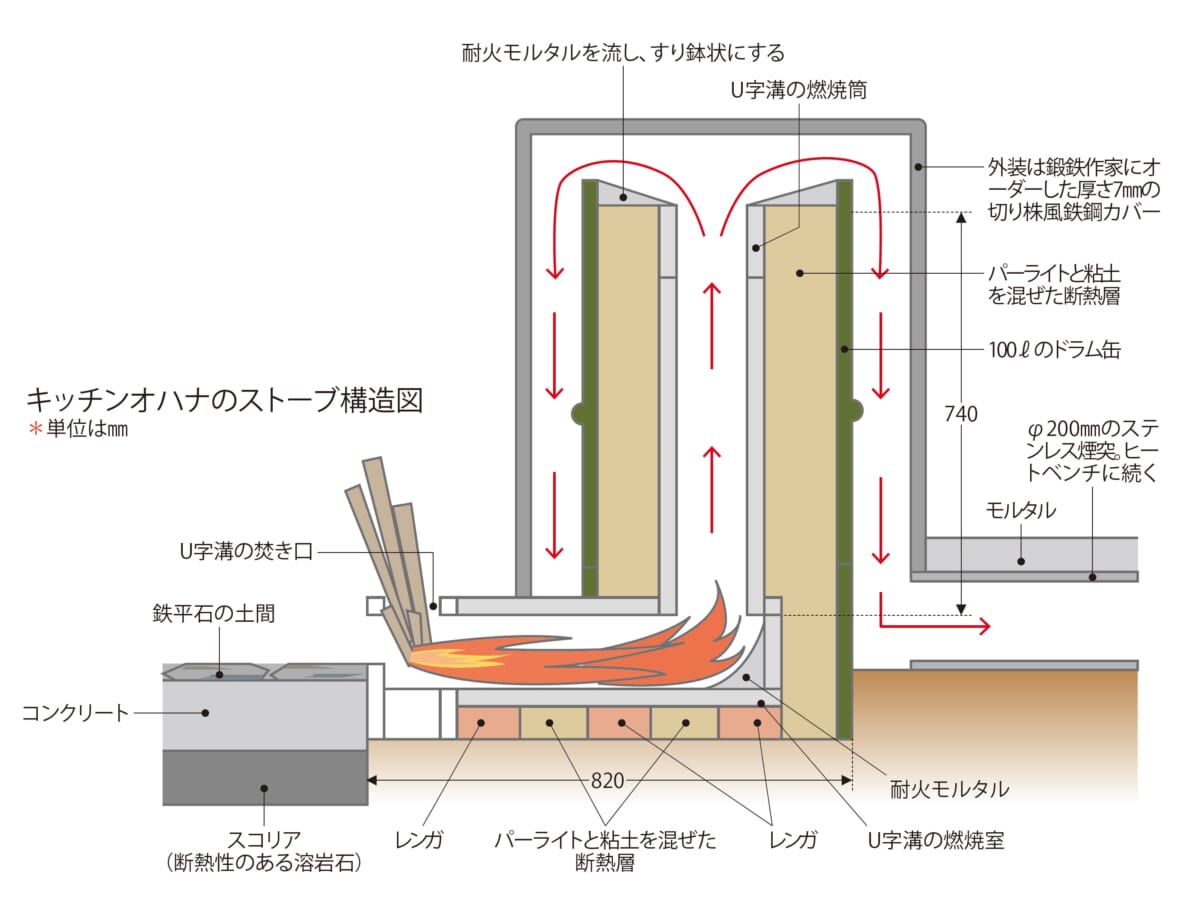

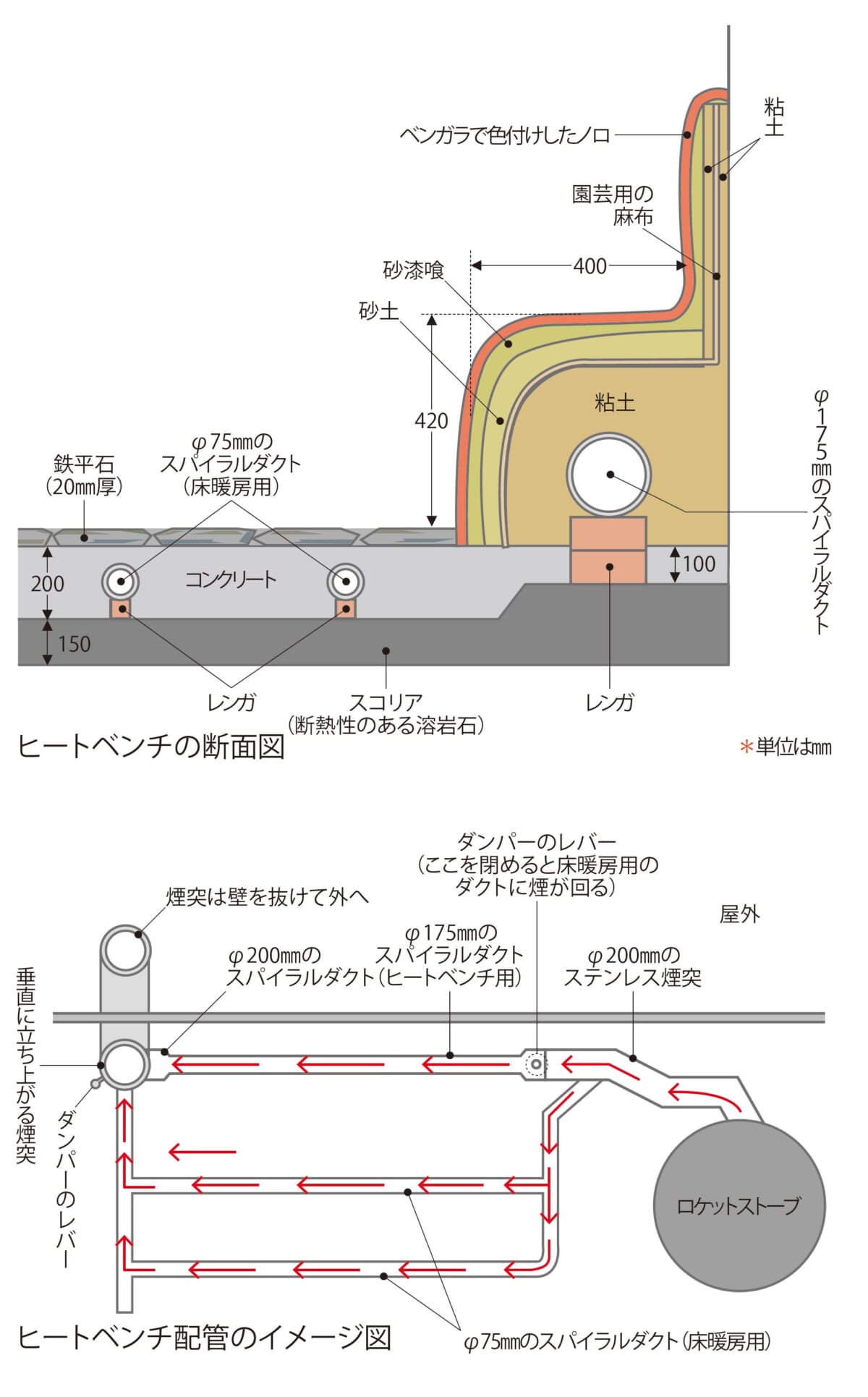

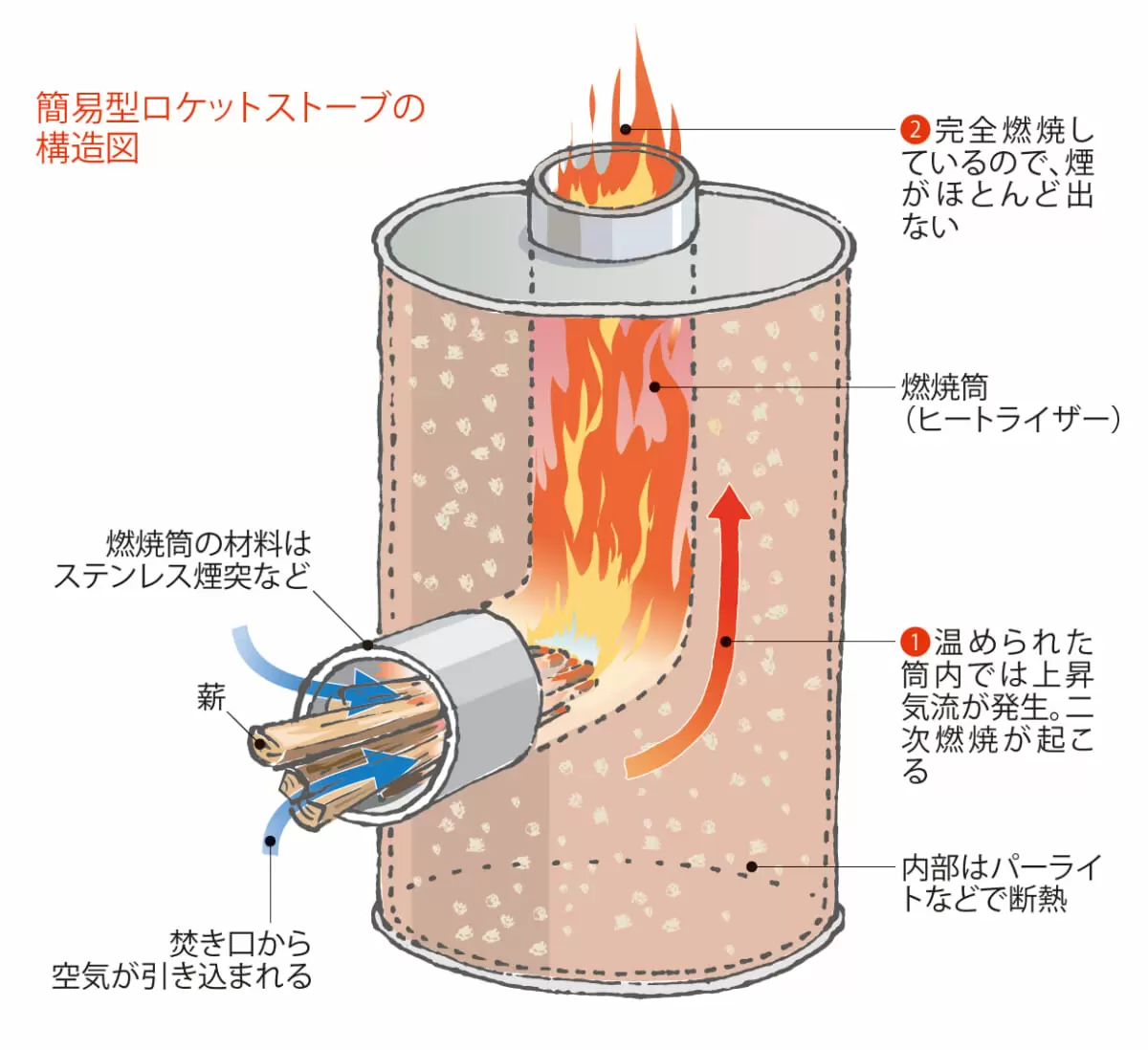

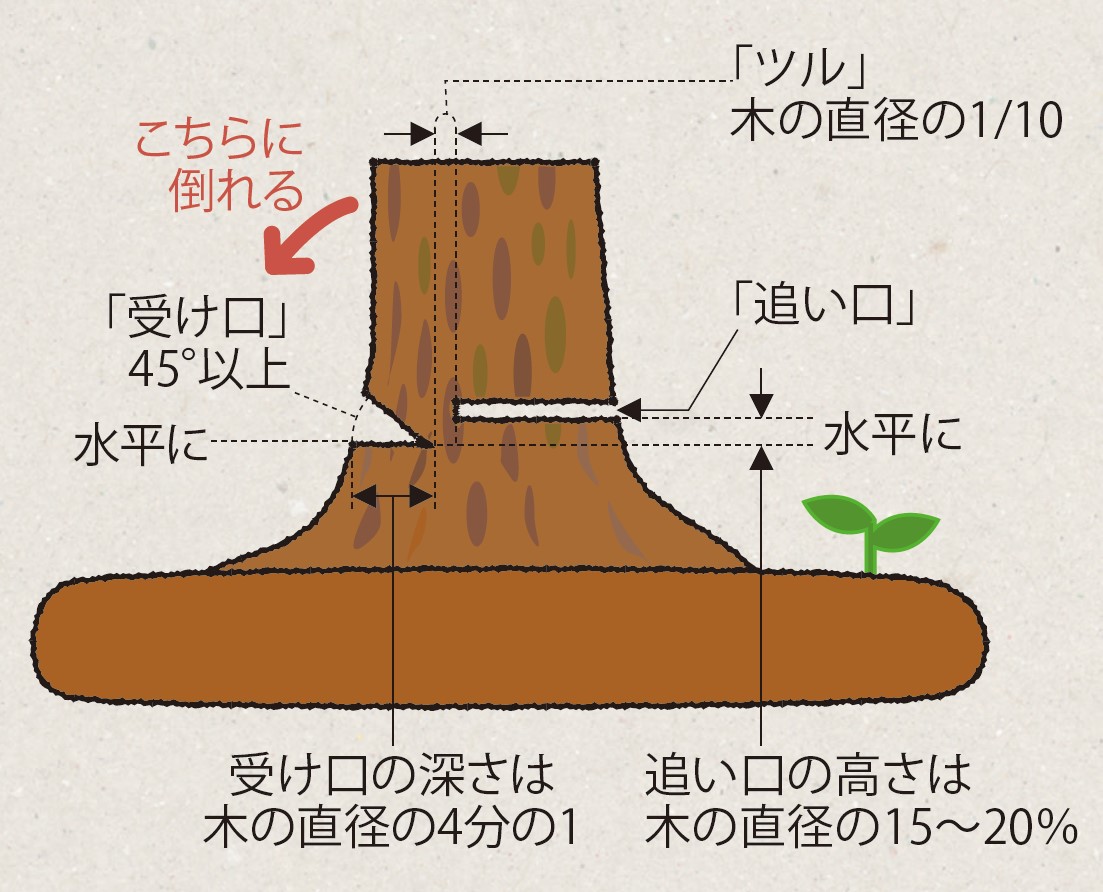

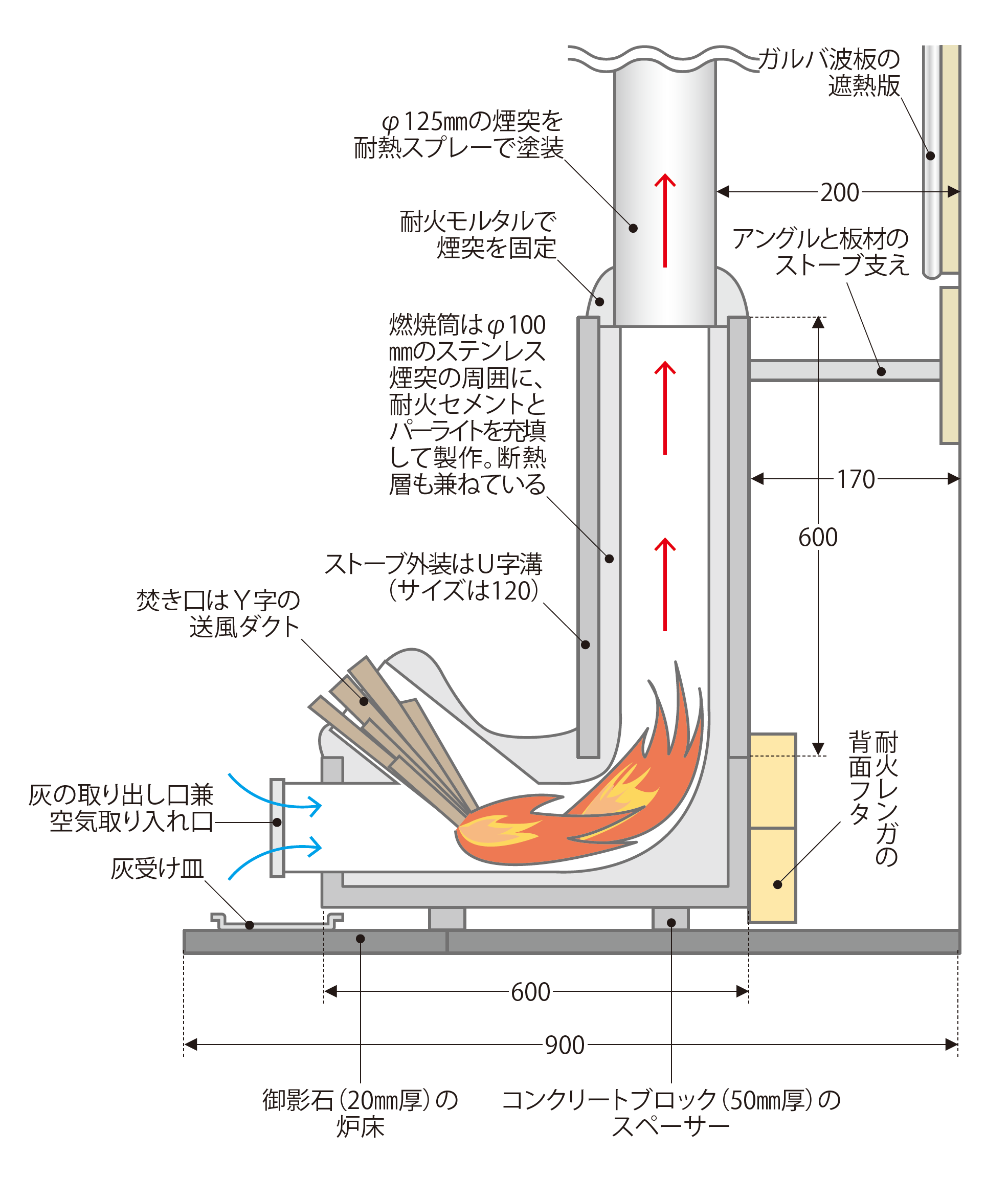

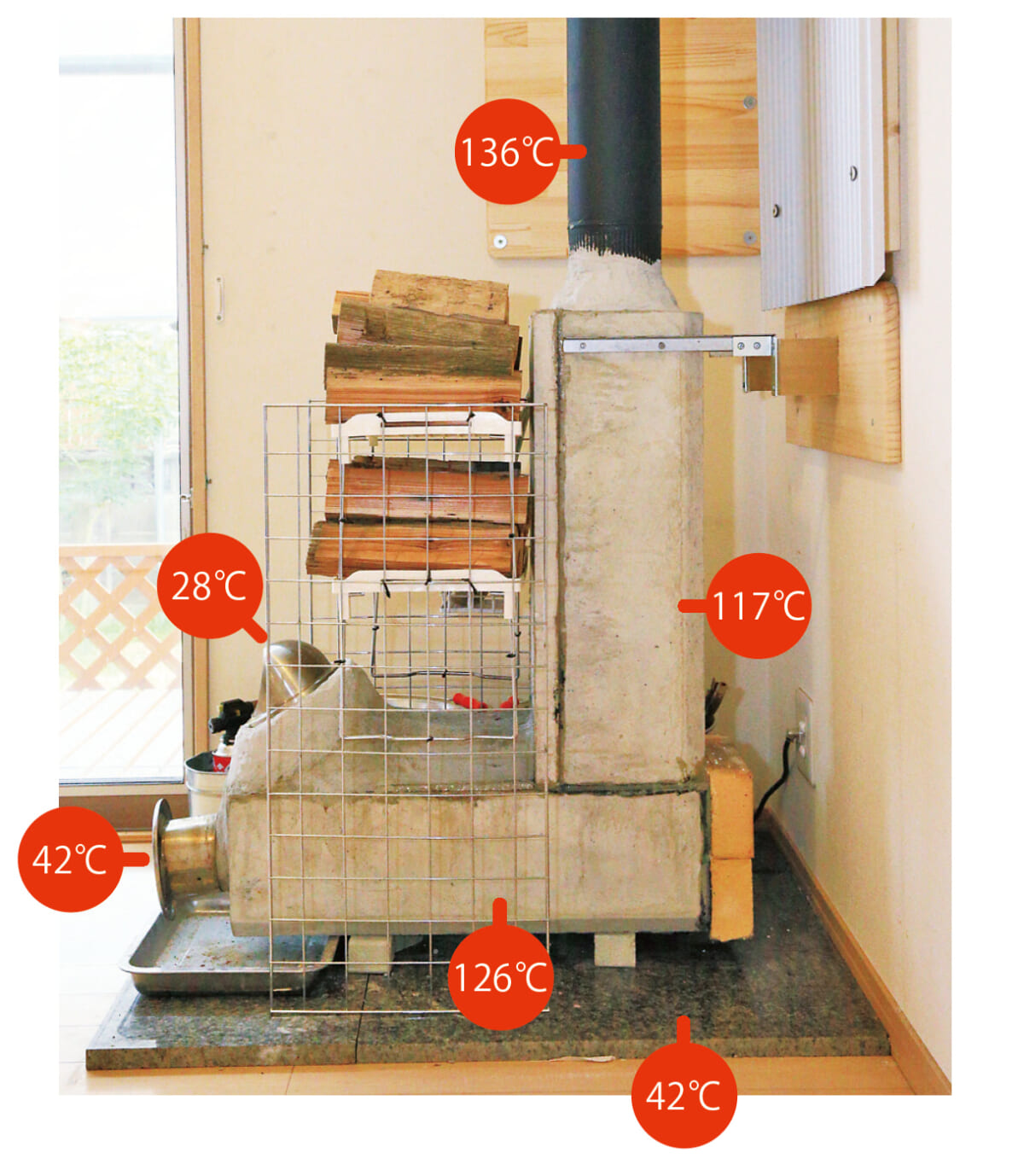

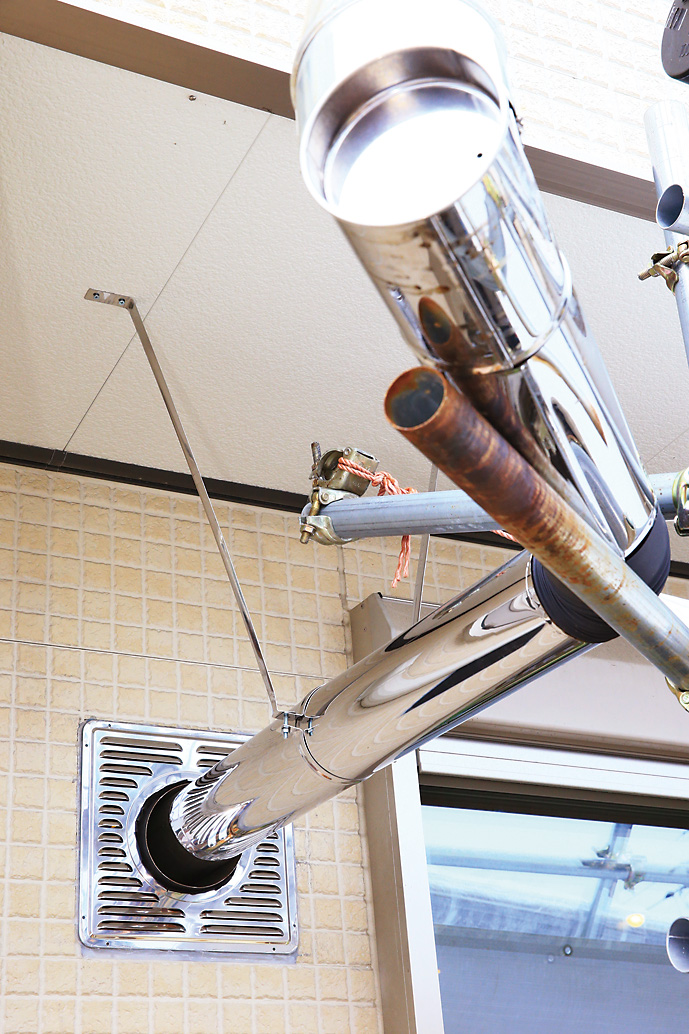

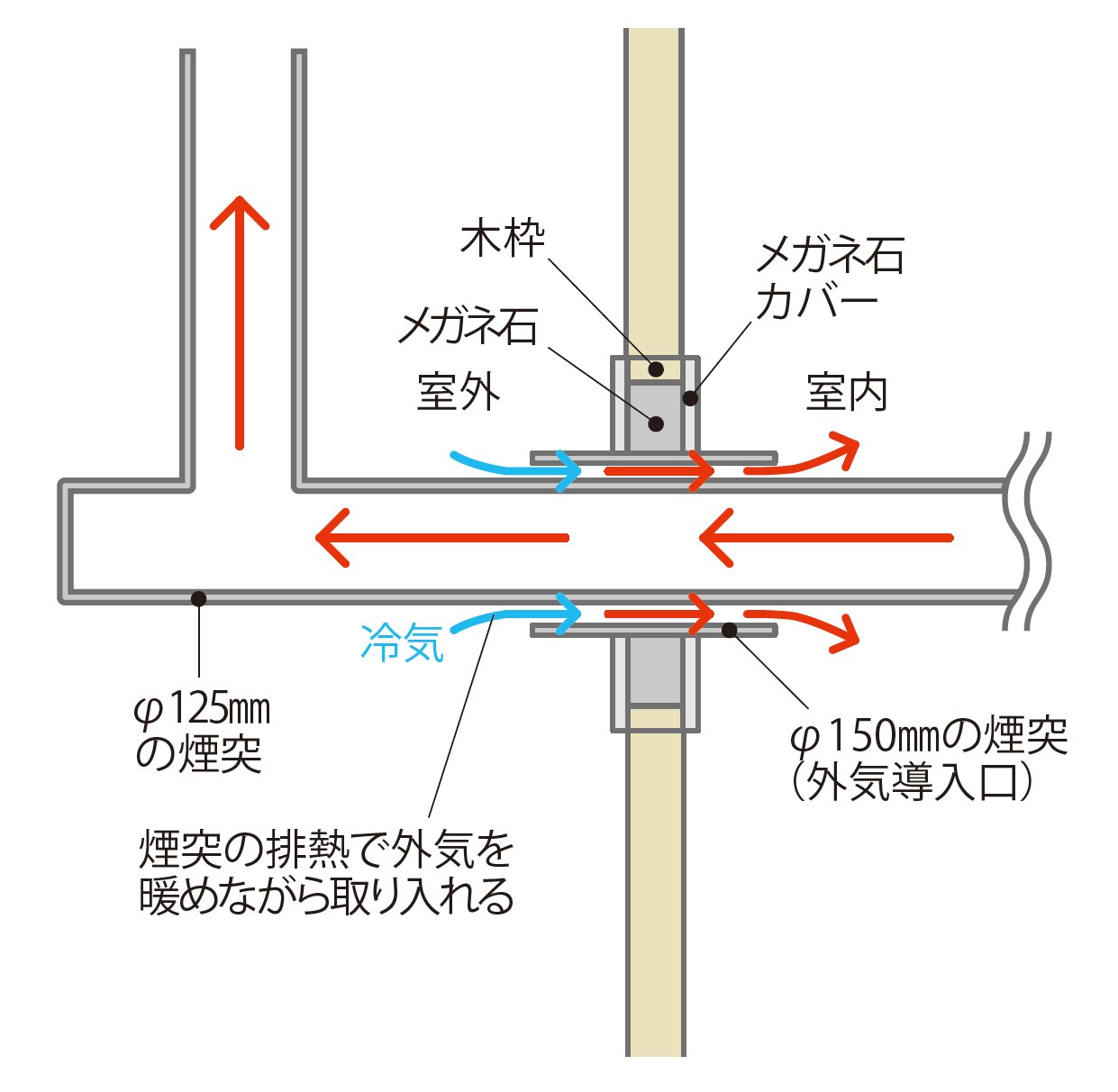

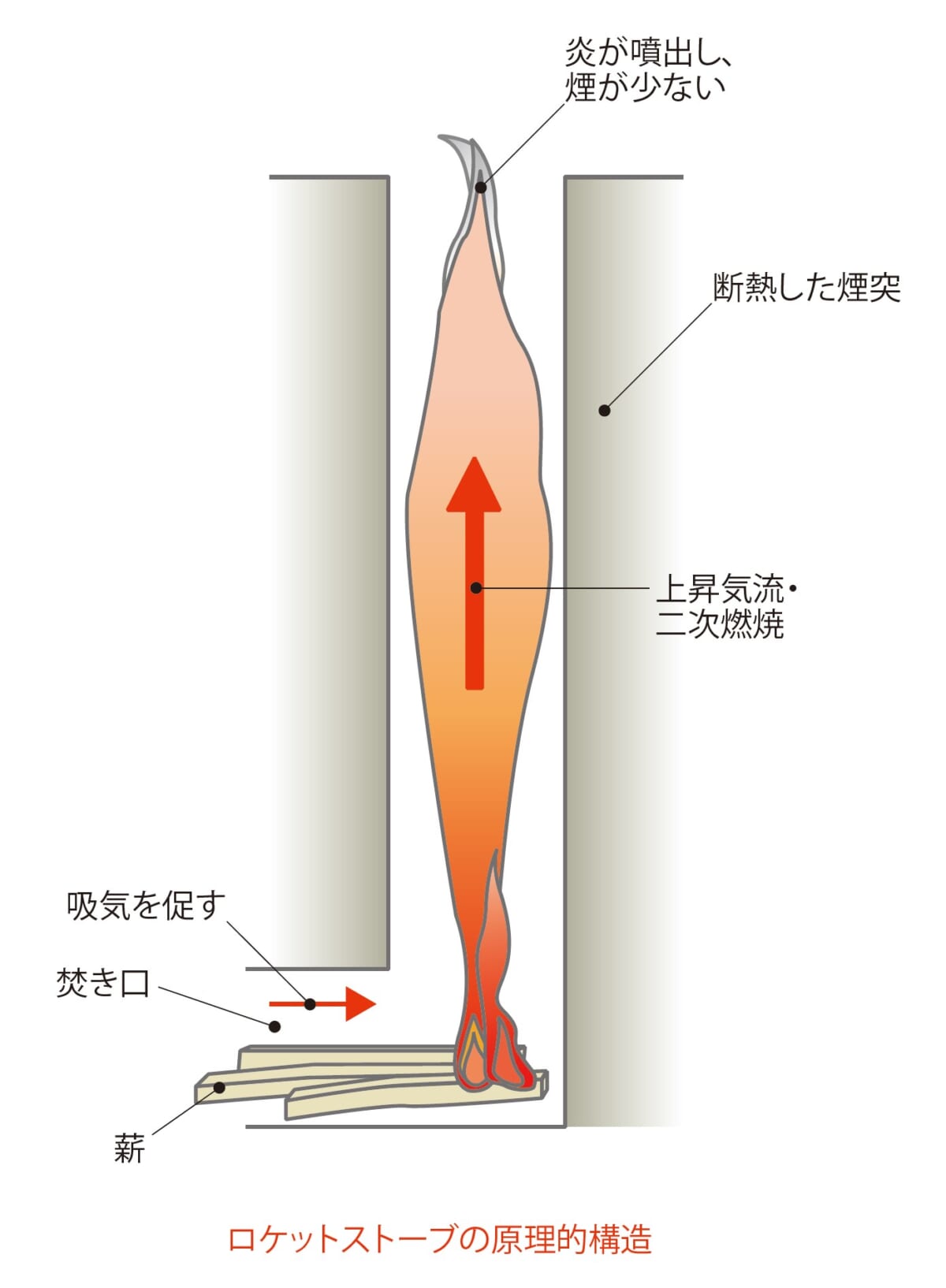

ロケットストーブの要は、断熱され、真っすぐに立つ煙突。これができれば、ロケットストーブはほぼ完成したといってもいい。あとは、煙突の下端に焚き口を設け、そこに薪を入れて燃やすだけ。このように、原理的な構造はとても単純だ。

そもそも真っすぐに立つ煙突は上昇気流を生んで燃焼効率を高めるものだが、断熱することで内部がより高温になり、上昇気流が増すとともに二次燃焼が起きるといわれる。つまり、燃焼効率がさらに高まるわけで、薪のエネルギーを有効活用でき、煙の排出が少なくなる。これが、ロケットストーブの機能が賞賛される理由だ。

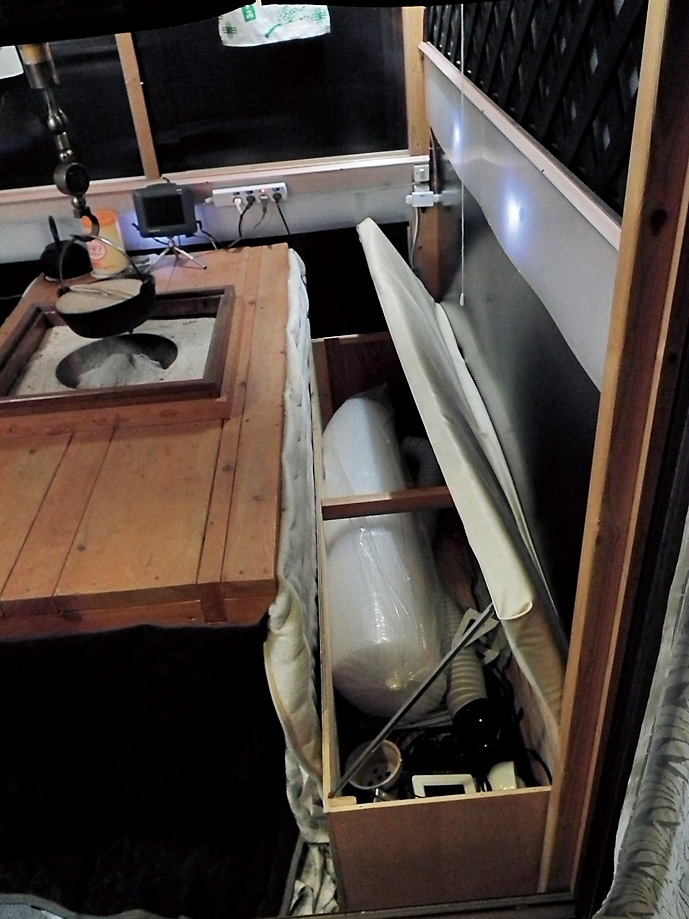

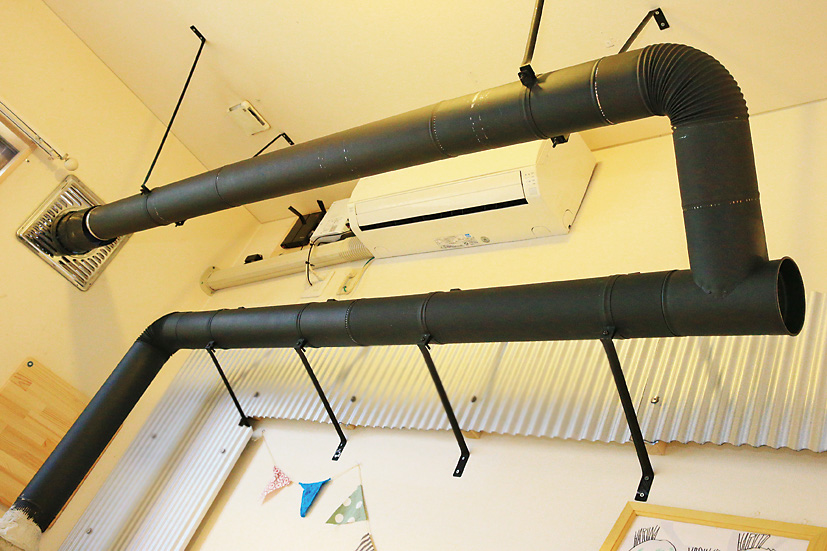

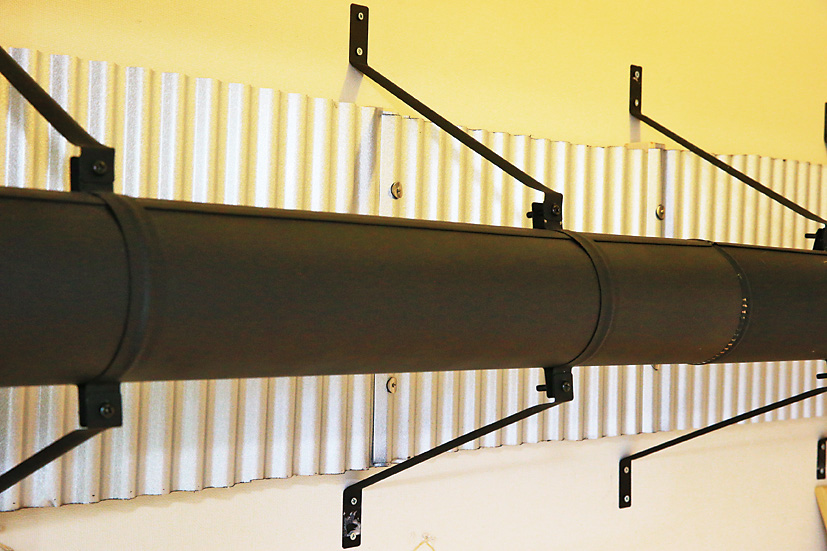

なお、ロケットストーブには、煙突を横に延長させるなどして室内の暖房に利用するタイプもあるが、ここでは屋外での調理・焚き火用にターゲットを絞っている。

ちなみにロケットストーブの名称の由来は、完全燃焼状態となったときにゴーゴーと轟く吸気音がロケットのようだから、というのが有力のようだ。

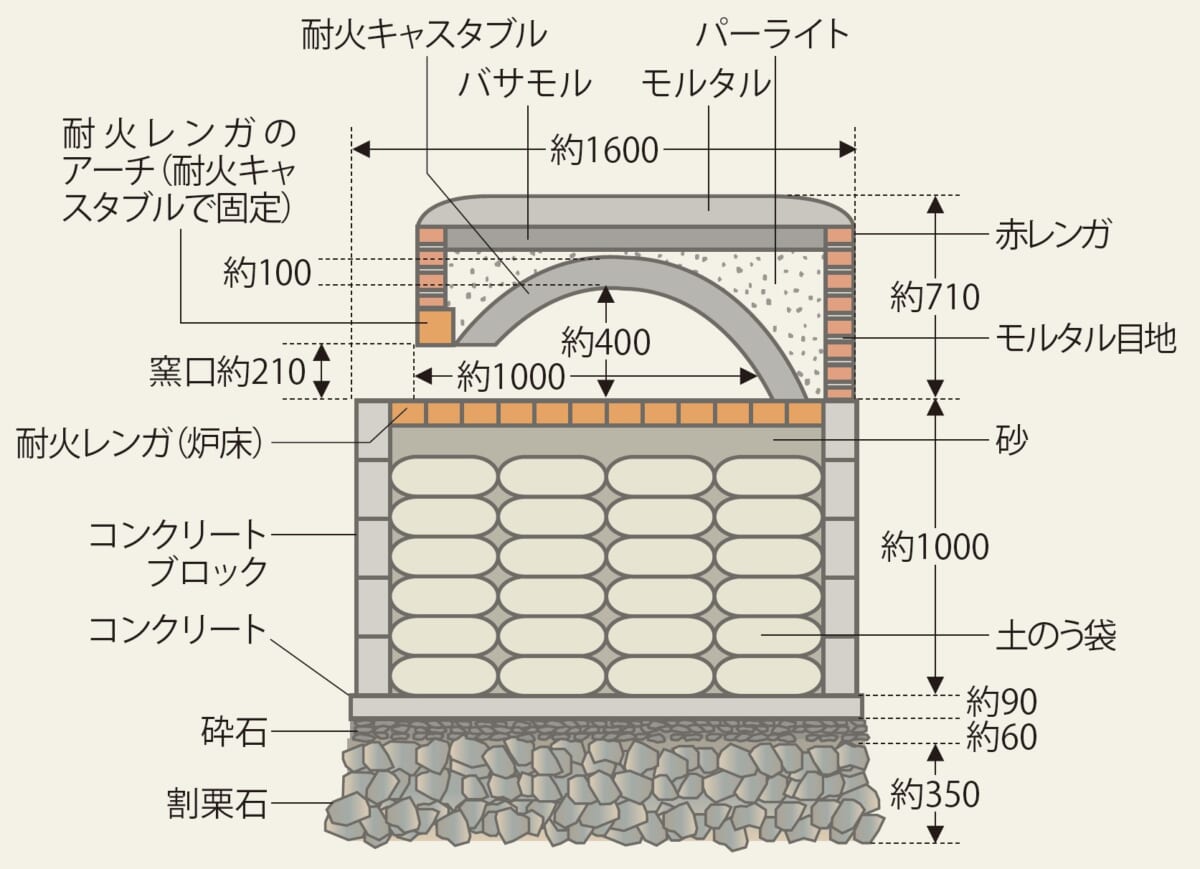

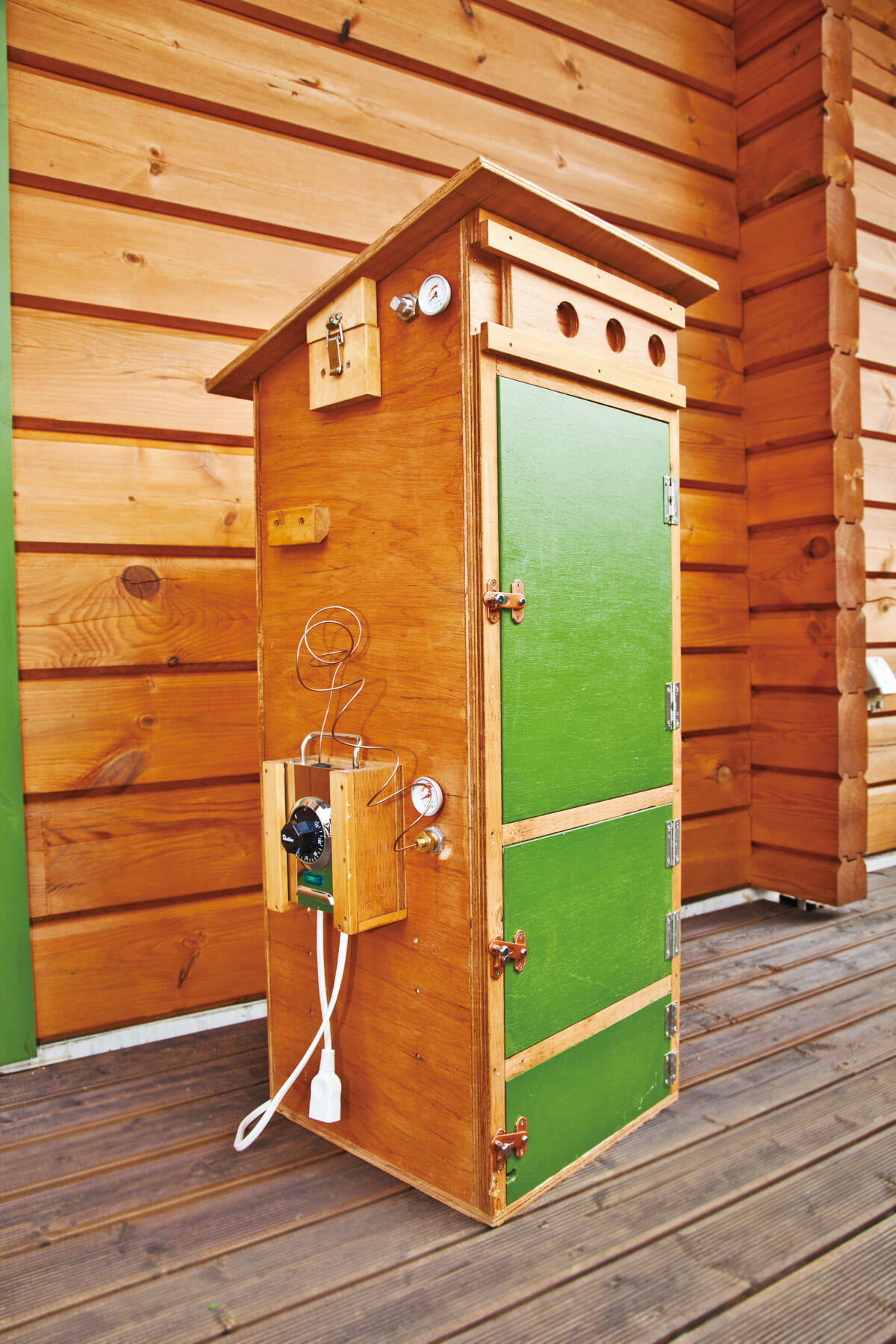

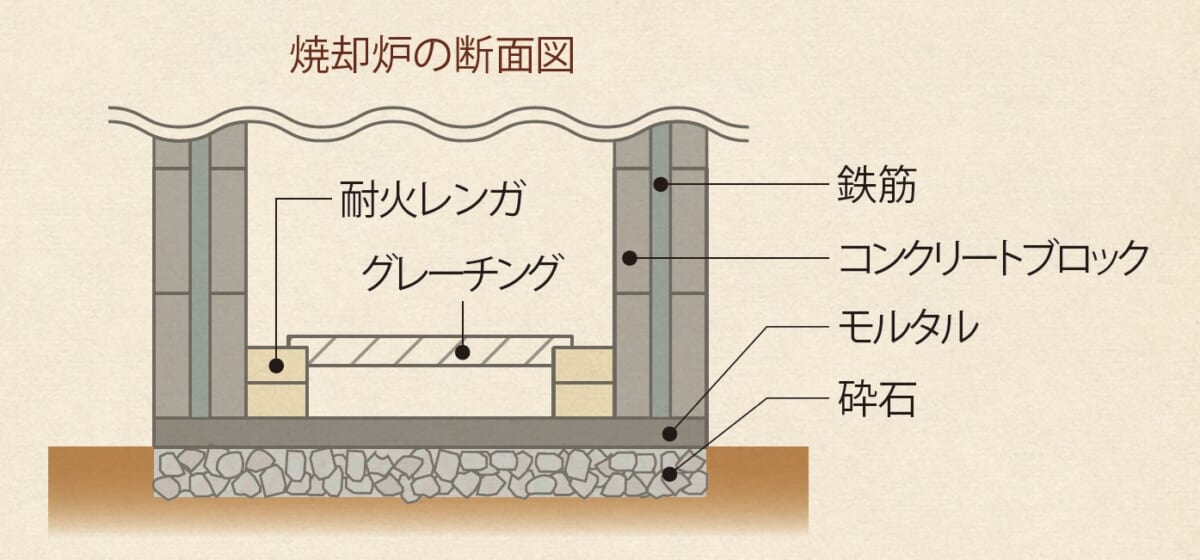

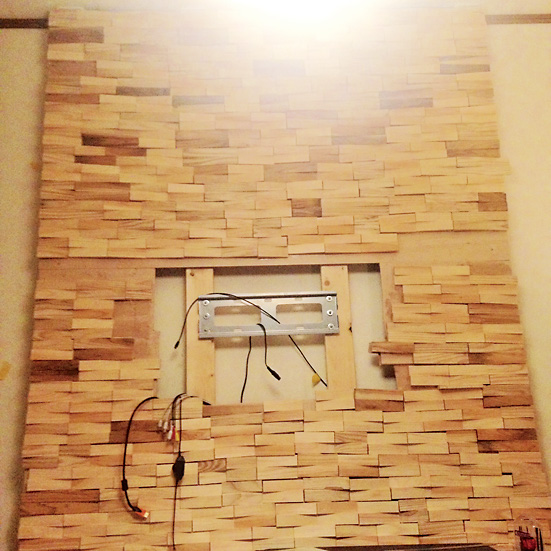

Version B 耐火レンガ&コンクリートで常設のロケットストーブを作る

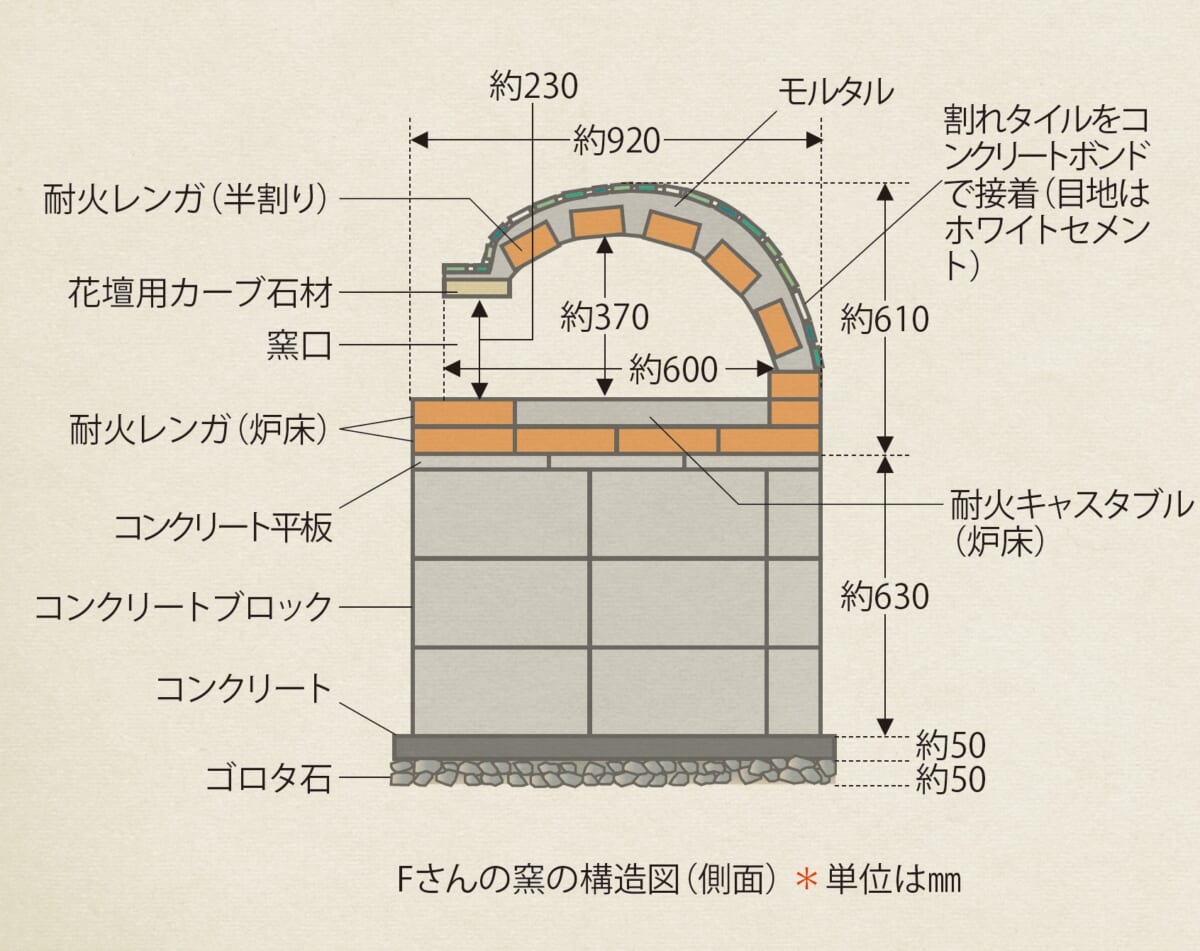

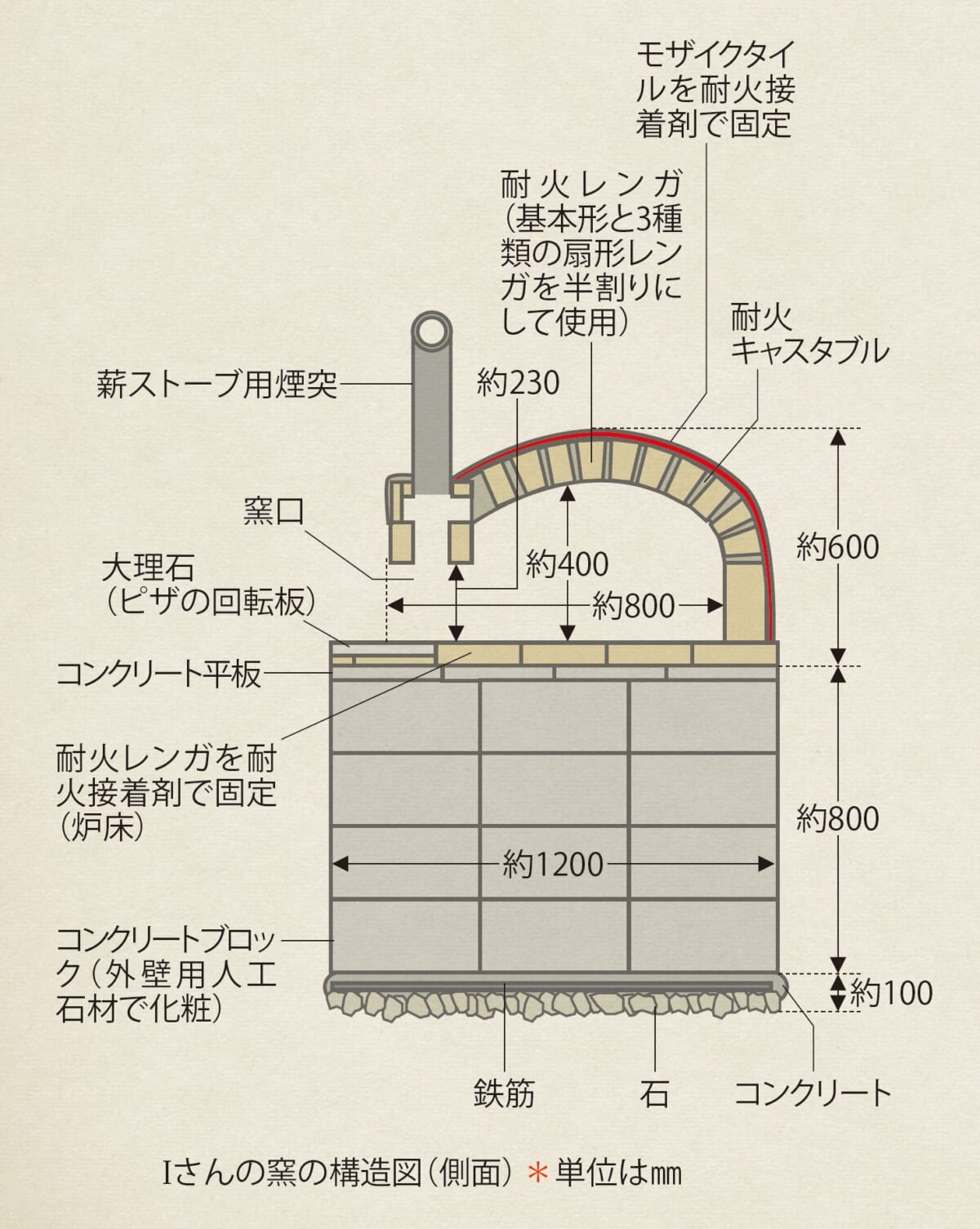

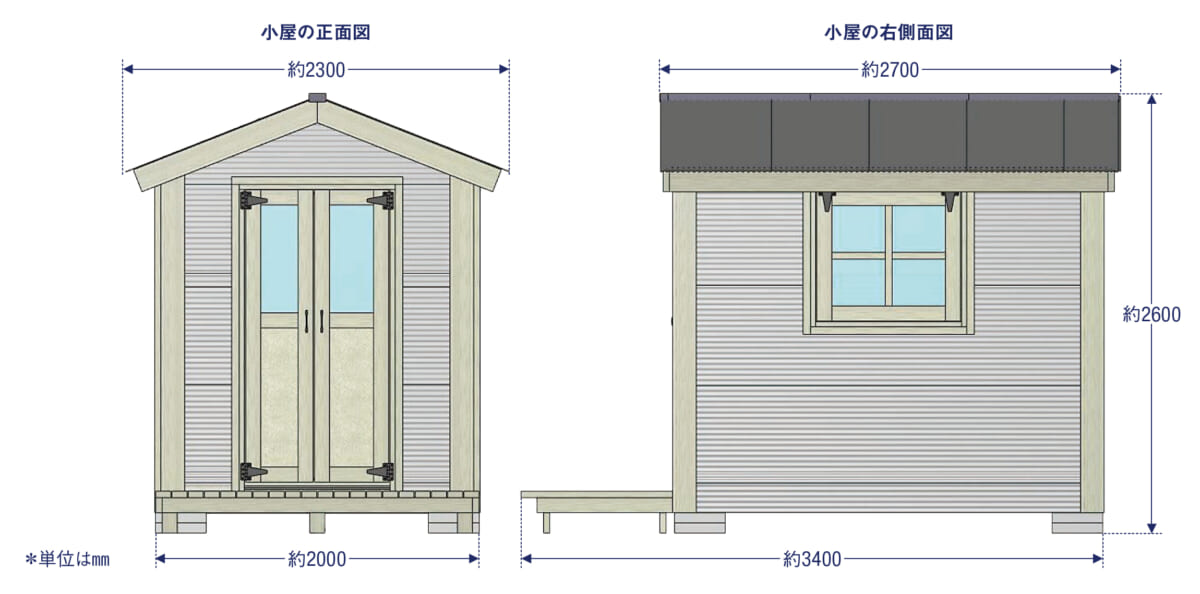

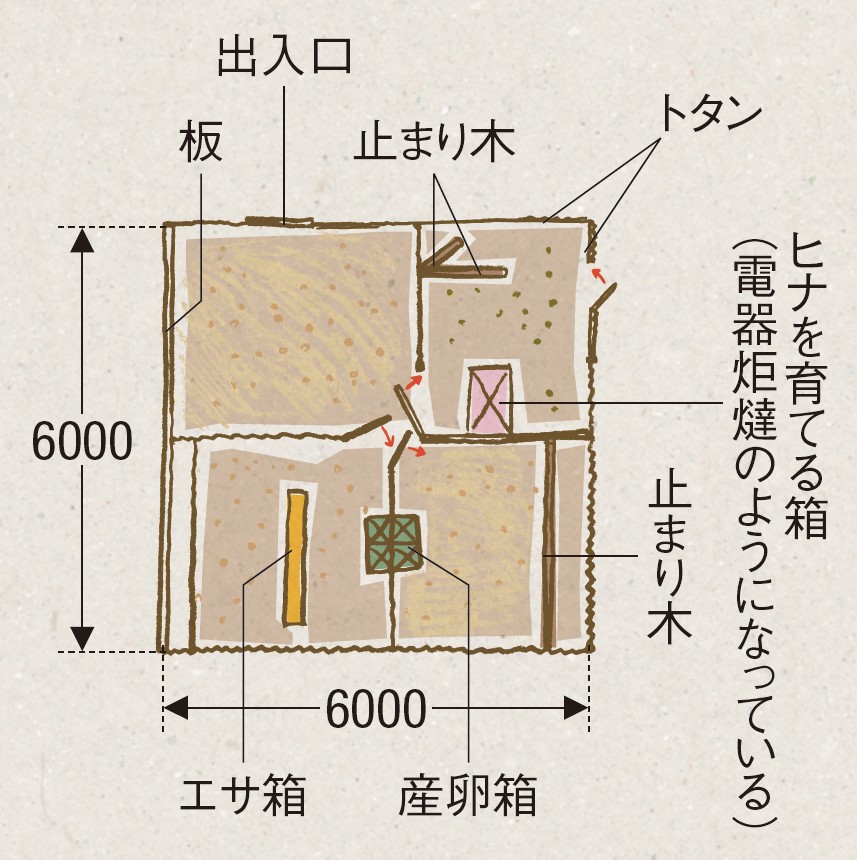

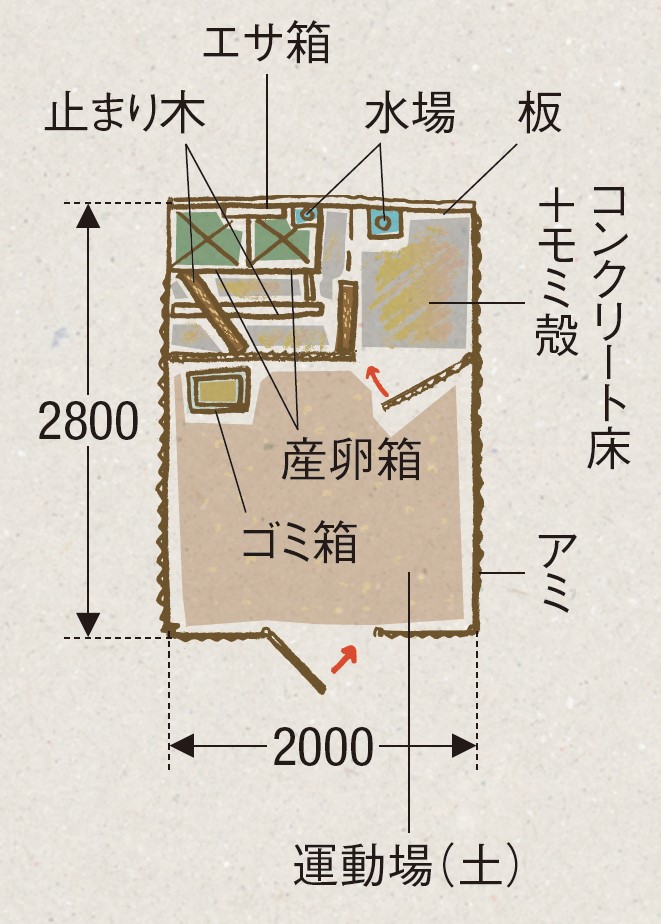

レンガを積むだけでも、ロケットストーブは作れる。が、しっかり固定して常設しておけば、毎回組み立てたり片付けたりする手間が省ける。庭の構造物として見栄えがよく、バーベキュー炉やピザ窯にも利用できるマルチなロケットストーブ作りに挑む!

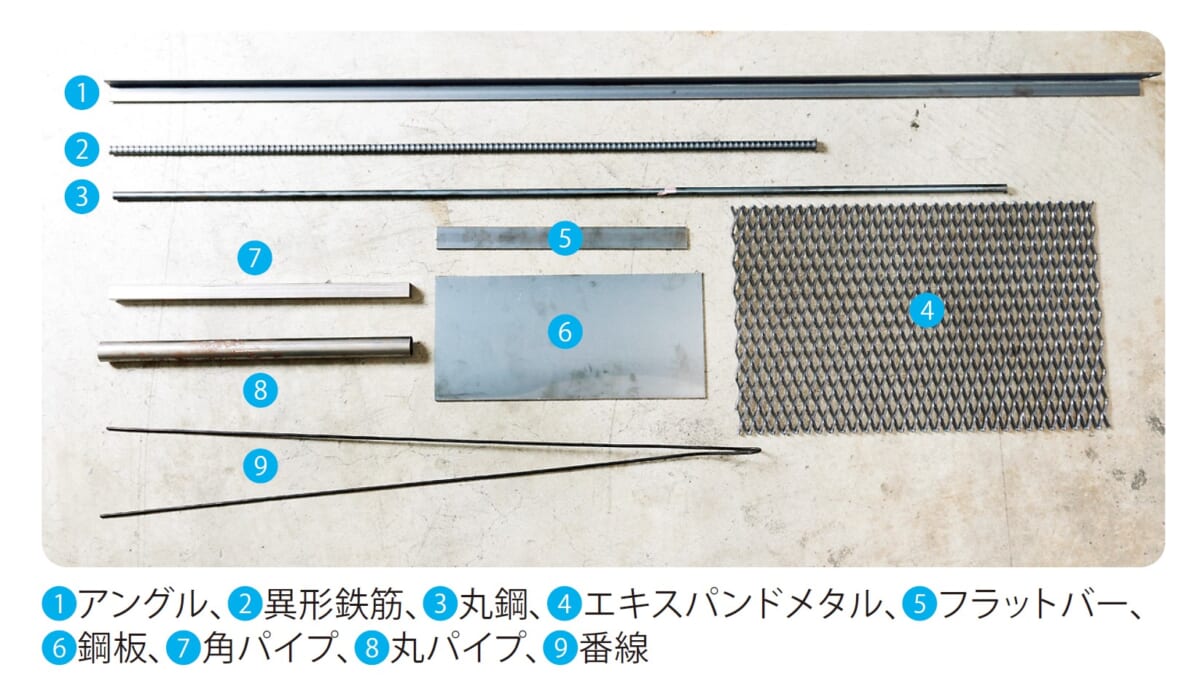

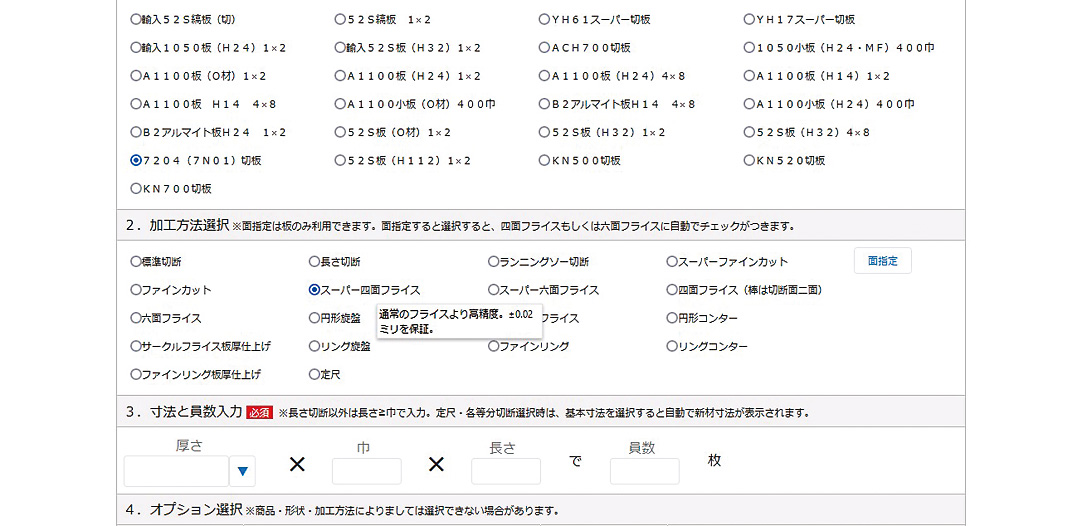

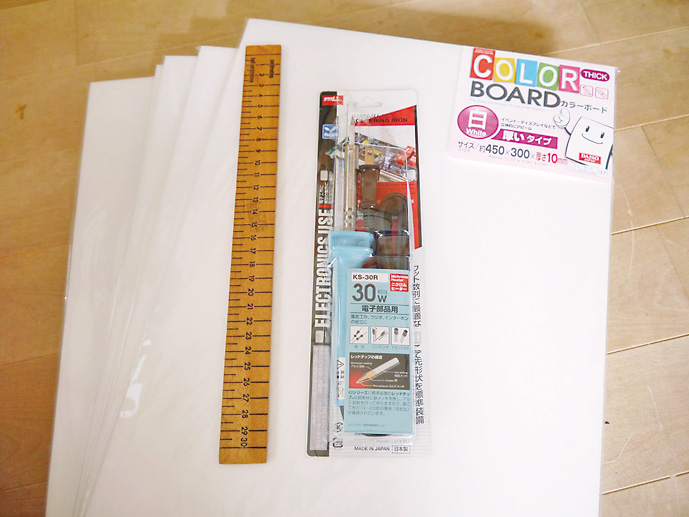

<使用資材一覧> *材料費の目安:約2万5000円

砂(20kg)6袋

砂利(20kg)6袋

セメント(25kg)1袋

コンクリートブロック30個

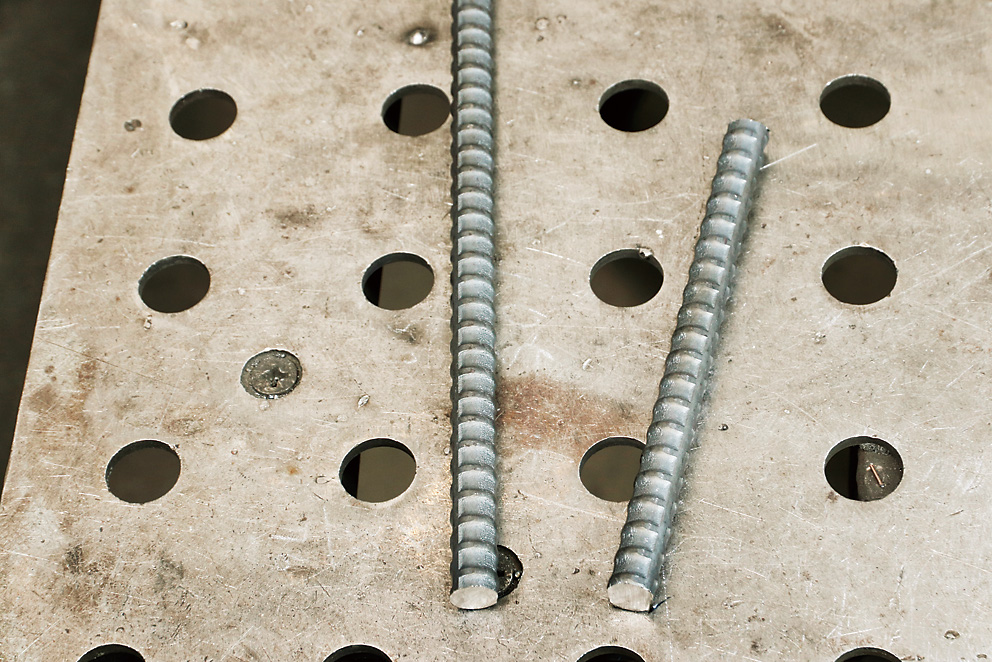

鉄筋(10×1000mm)12本

結束線

耐火レンガ38個(バーベキュー炉、ピザ窯の分は別)

耐火コンクリート(アサヒキャスターCA-13T/25㎏)1袋

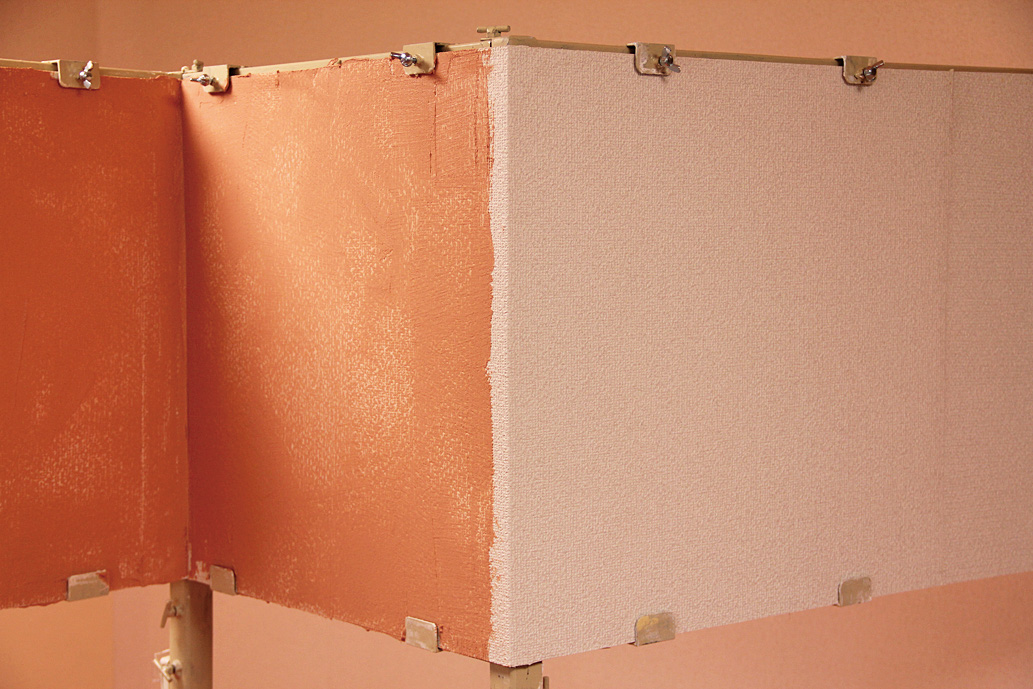

仕上げ用モルタル(3㎏)4袋

シールシート

シーラー

多用途塗料

<使用道具一覧>

スコップ(穴掘り)

自作タンパー(突き固め)

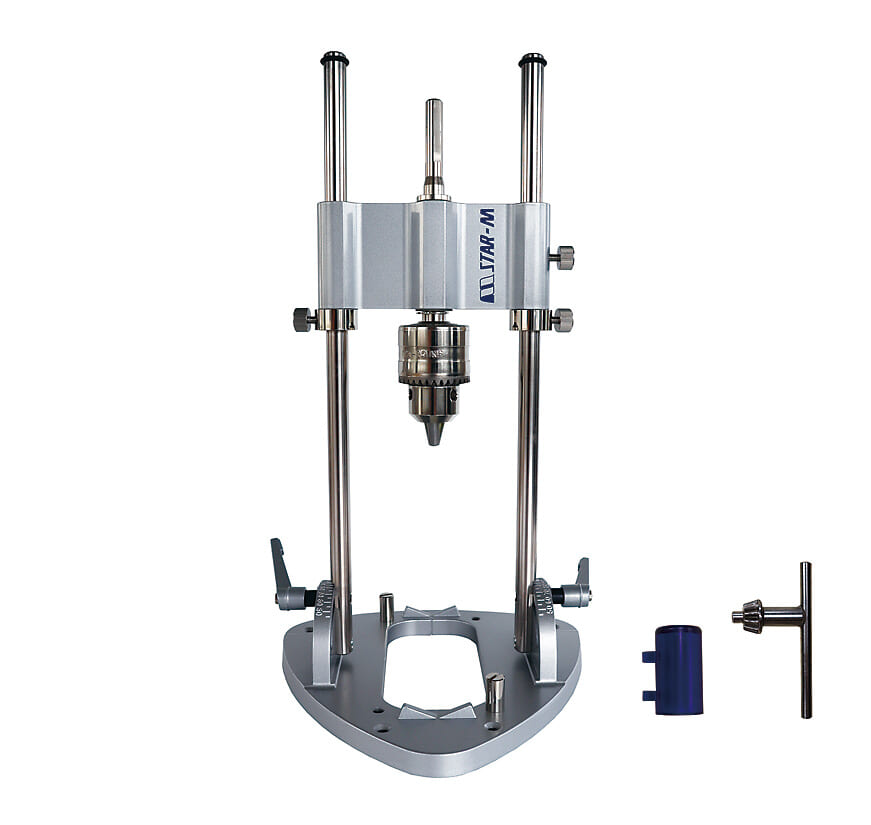

水平器(水平の計測)

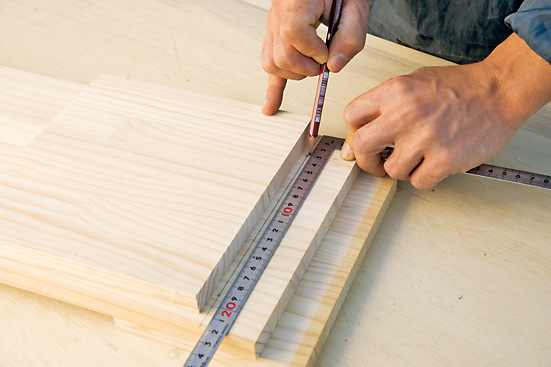

メジャー(計測)

トロフネ(コンクリート、モルタル練り)

練りクワ(コンクリート、モルタル練り)

プラスチックゴテ(水平に均す)

ブロックゴテ(モルタルを盛る)

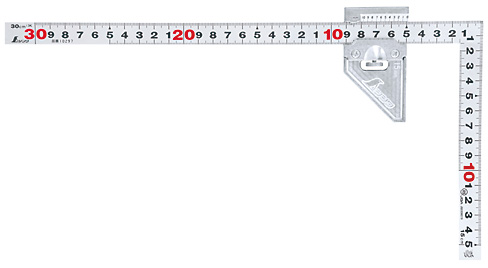

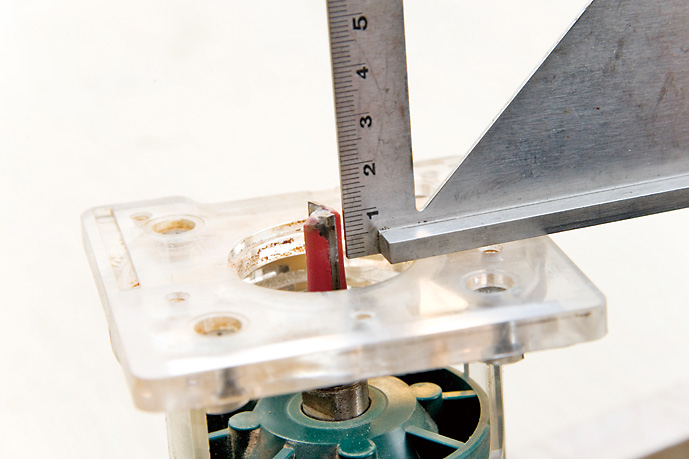

サシガネ(計測、墨つけ)

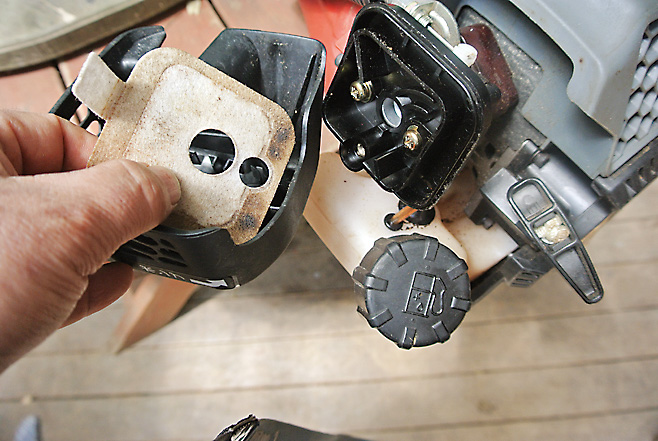

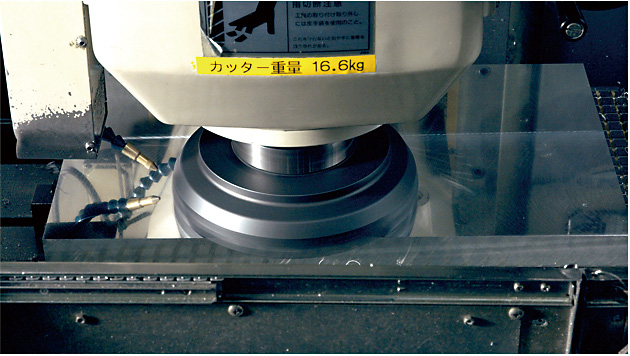

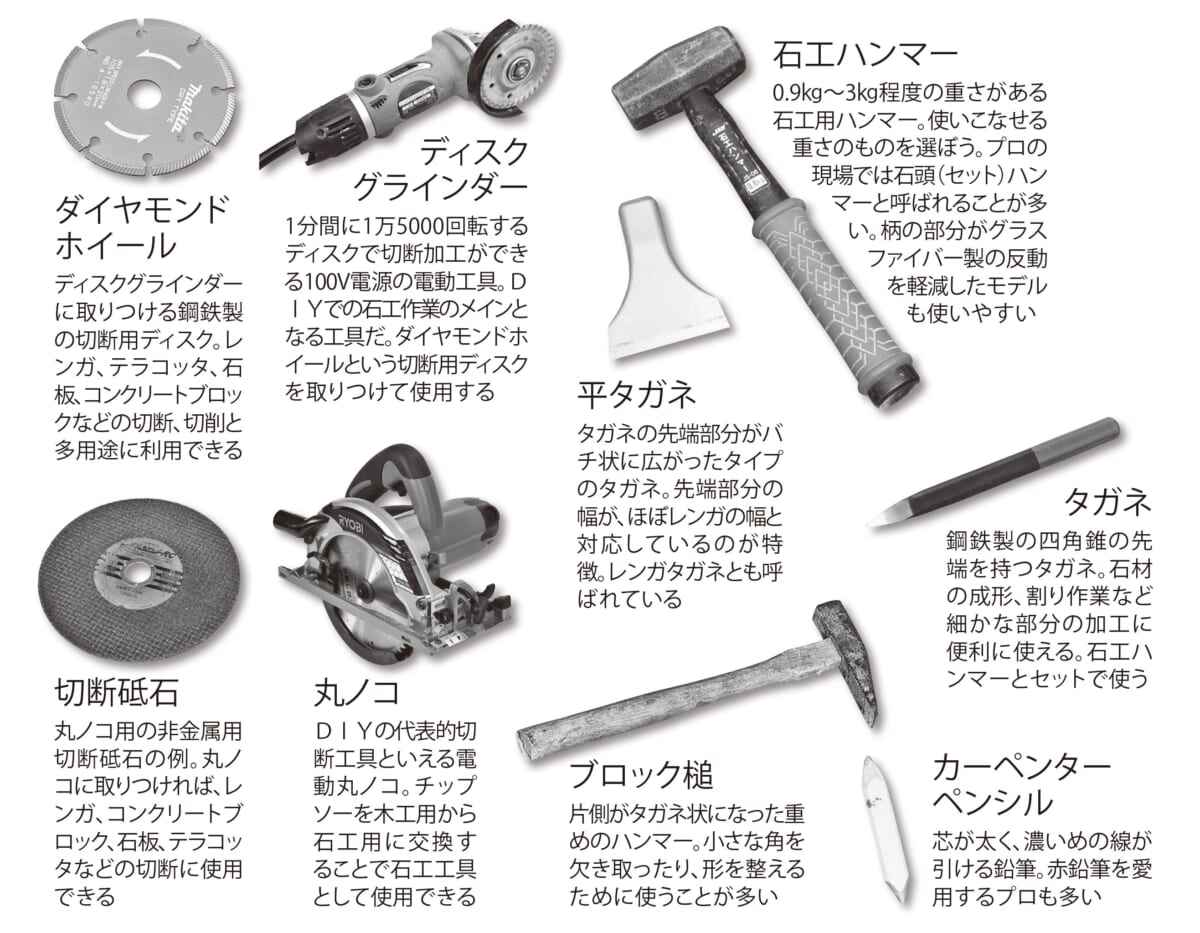

ダイヤモンドホイールを装着したディスクグラインダー(ブロック、レンガのカット)

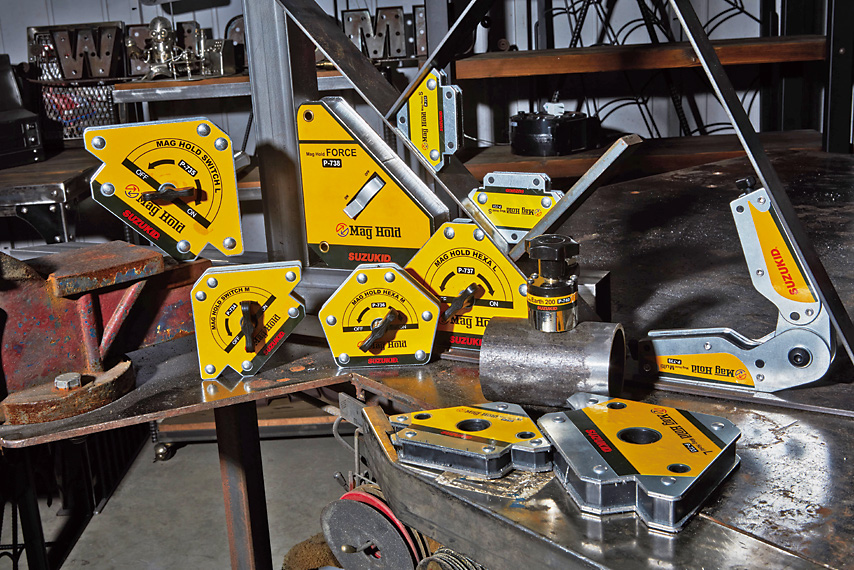

ペンチ(結束線を結ぶ)

ハンマー(ブロックのカット、鉄筋を打ち込む)

目地ゴテ(目地入れ)

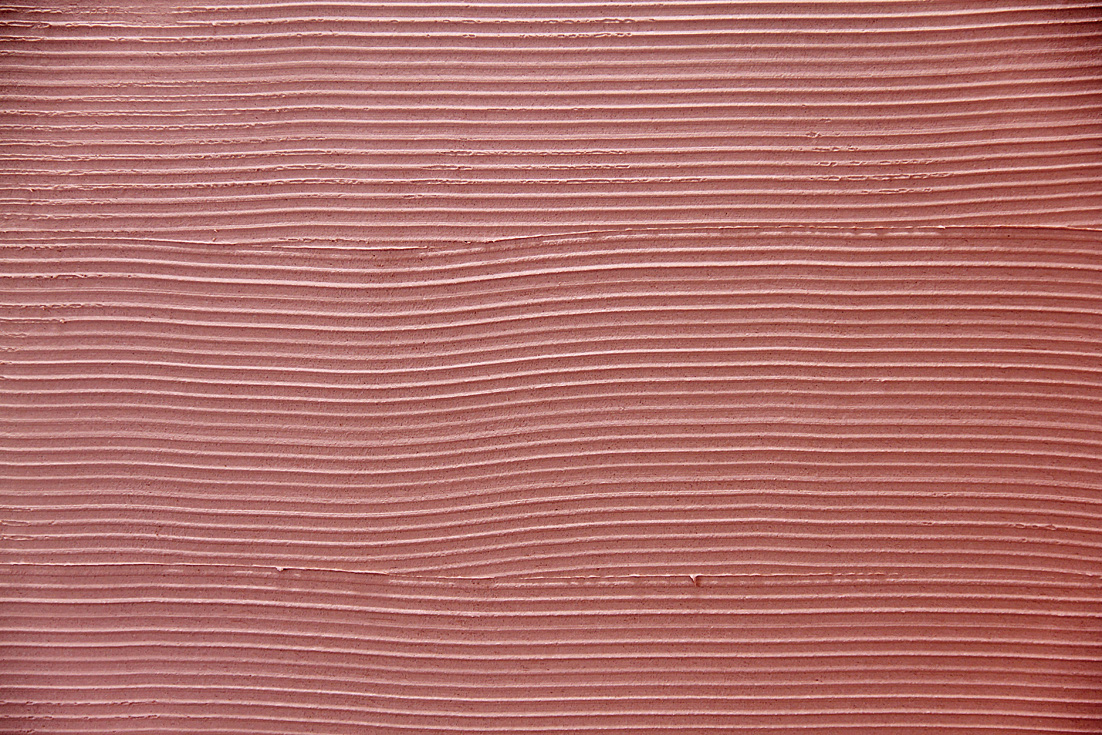

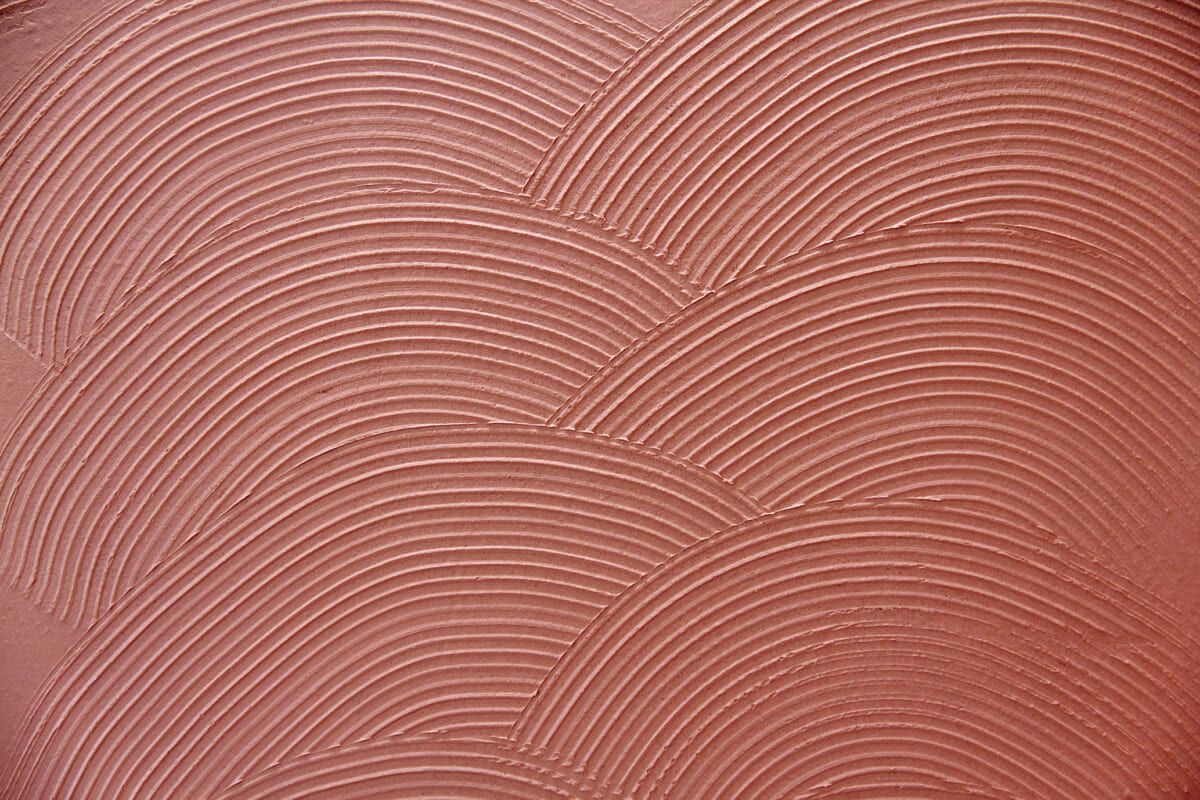

金ゴテ(仕上げ用モルタル塗り)

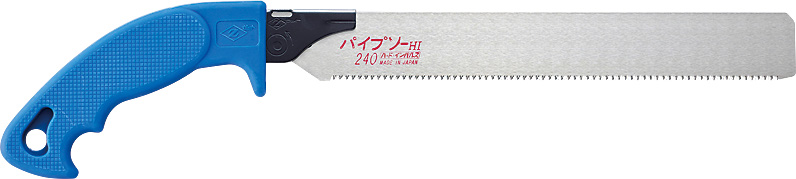

カッター(シールシートのカット)

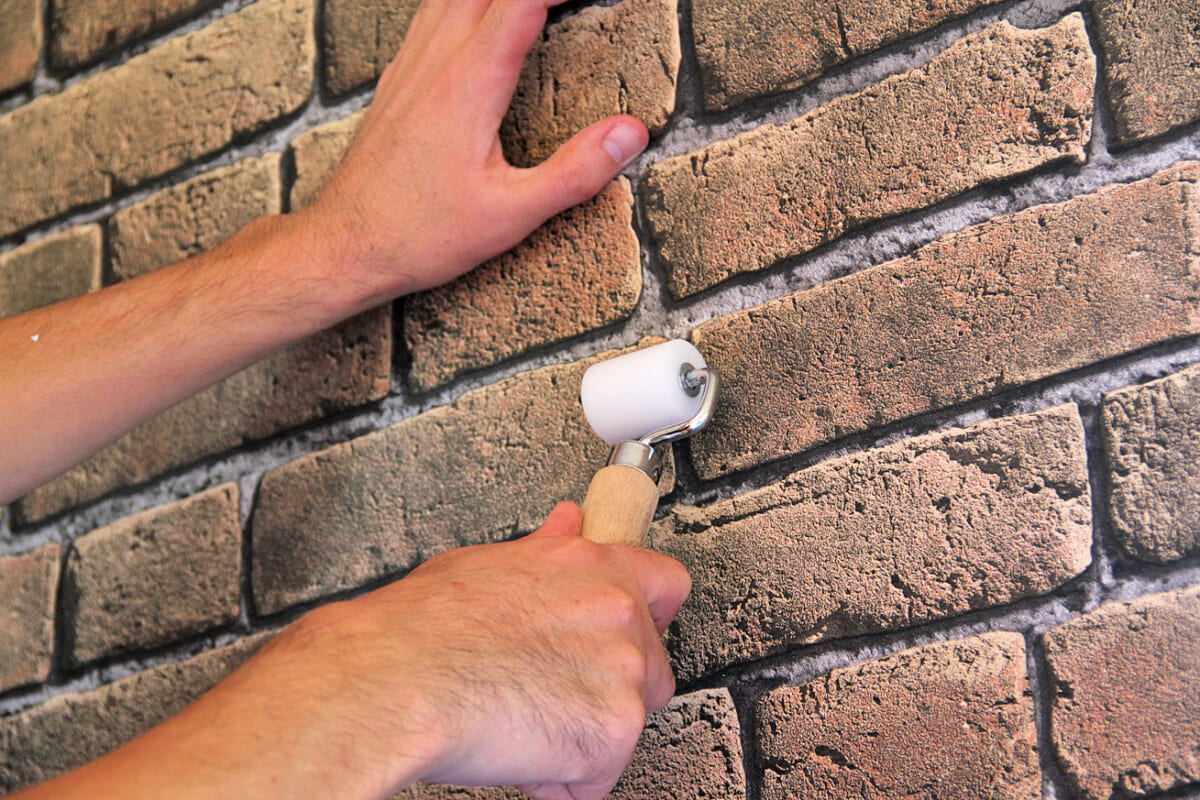

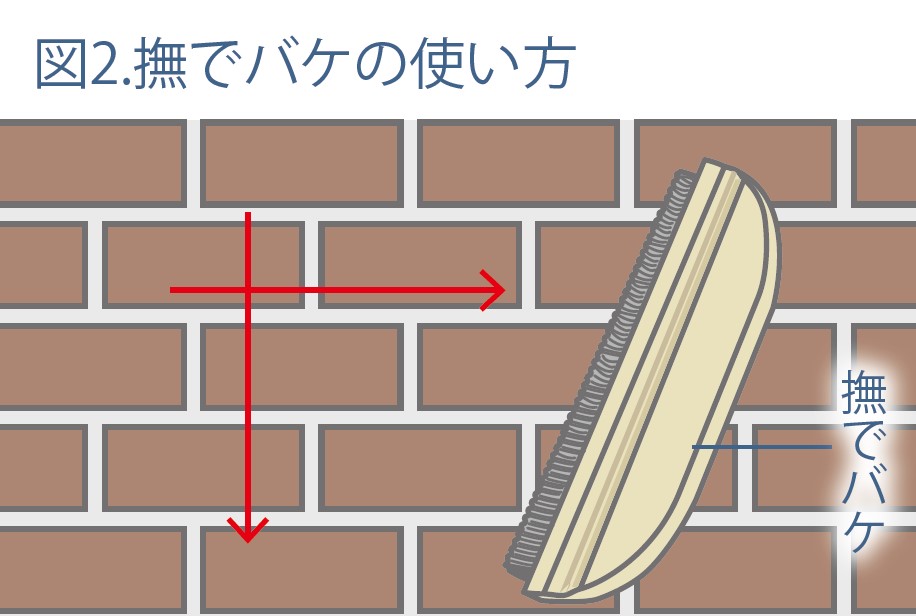

ローラー、ハケ、塗料バケット(塗装)

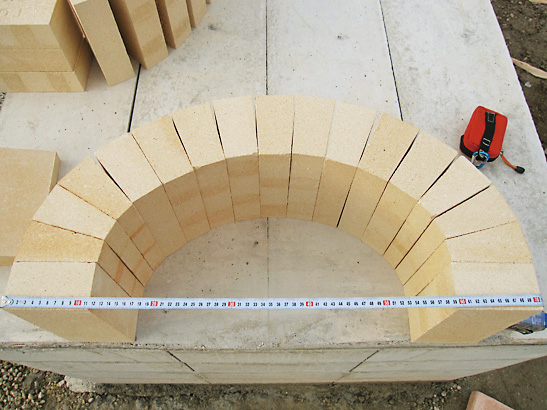

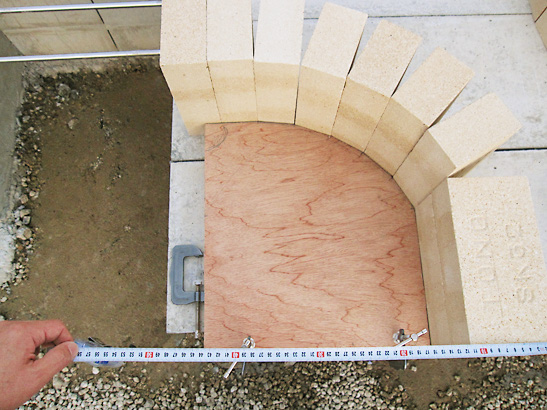

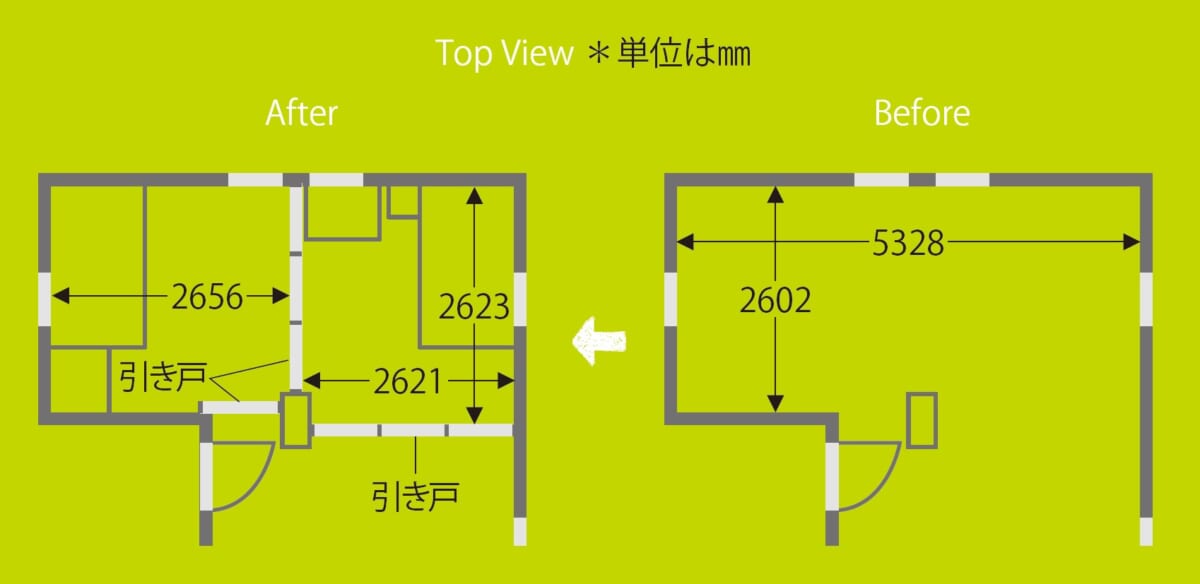

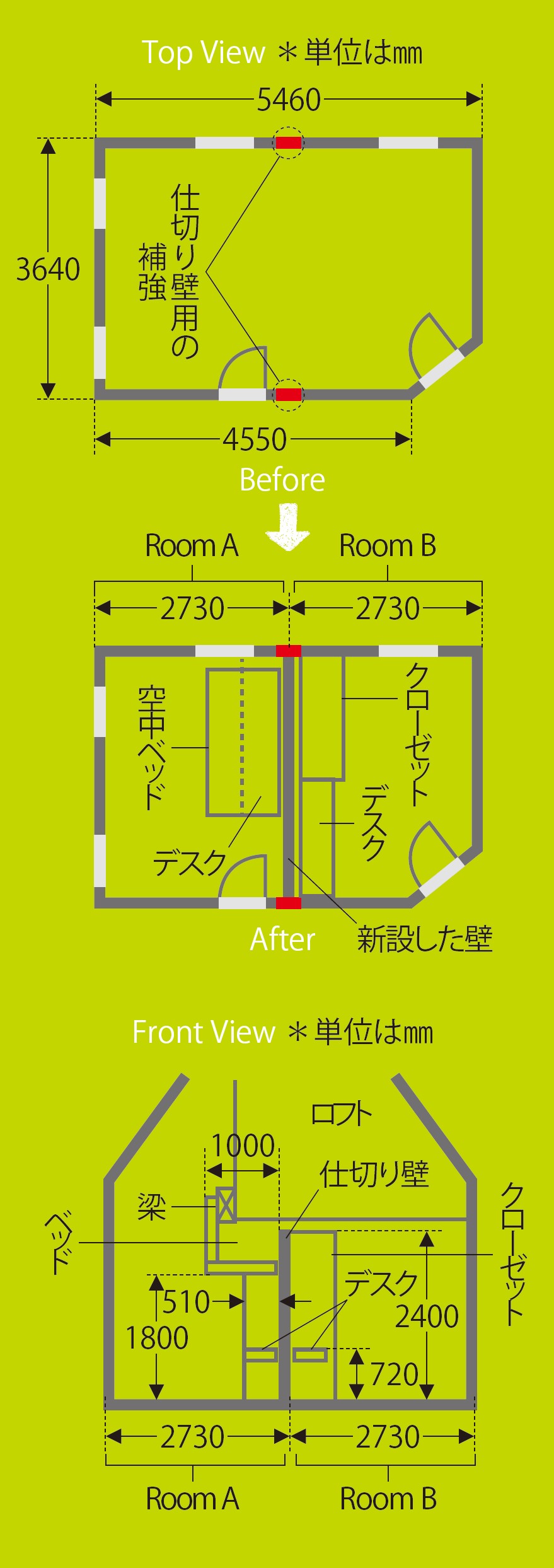

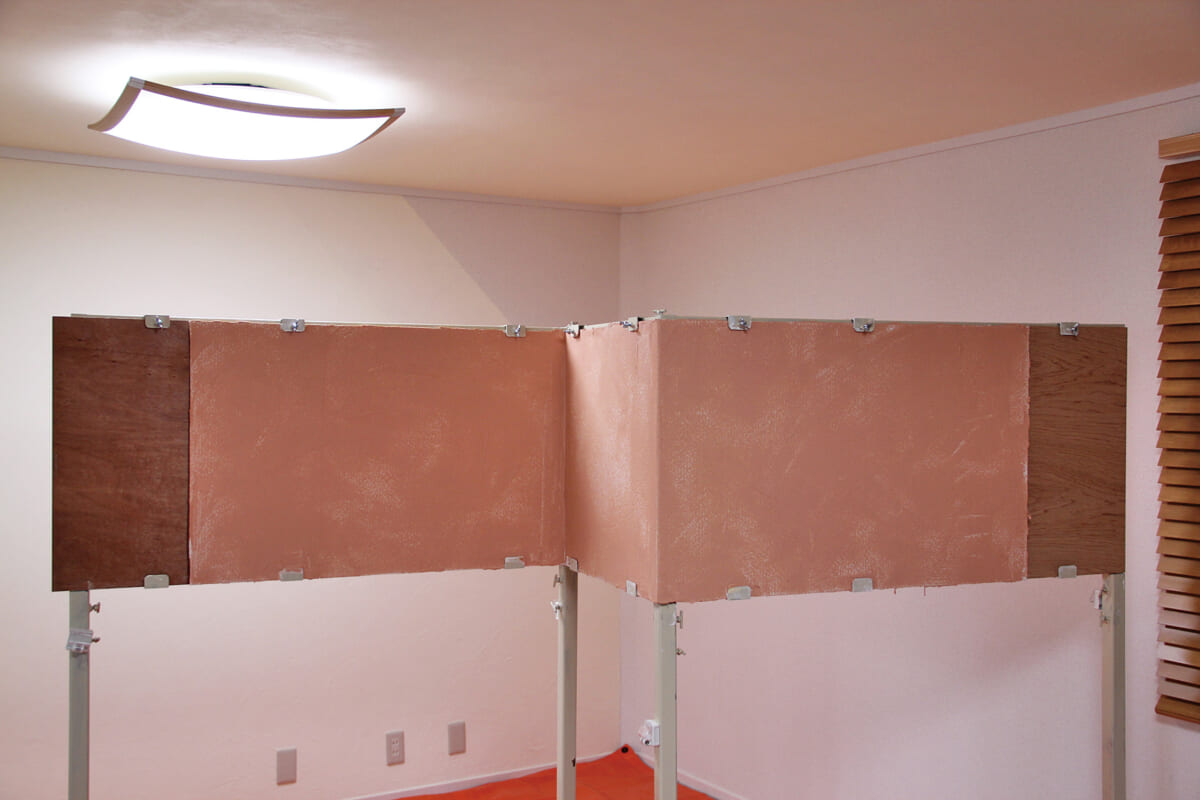

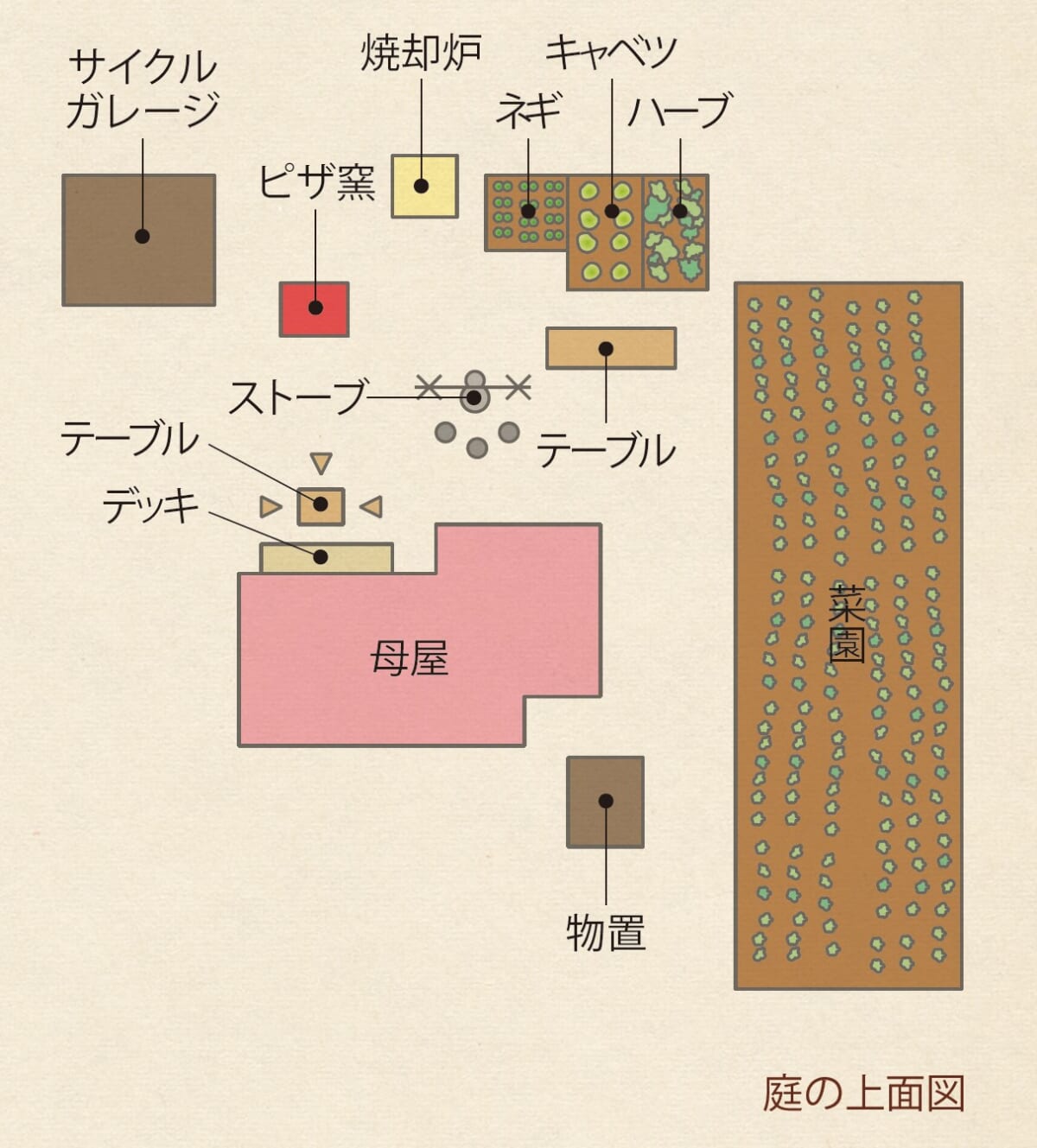

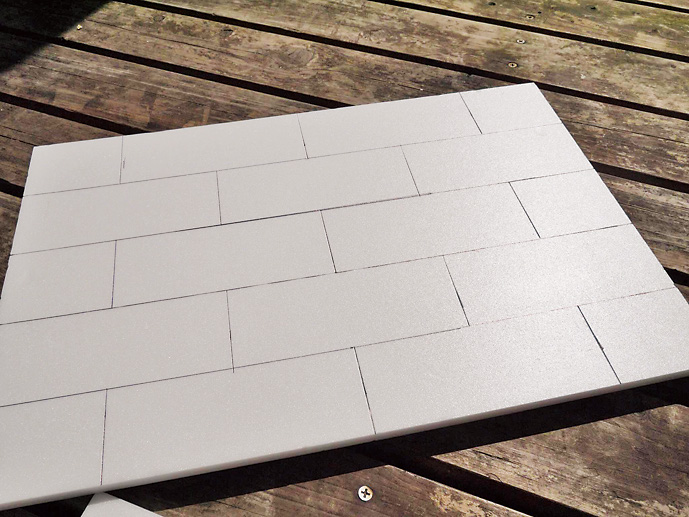

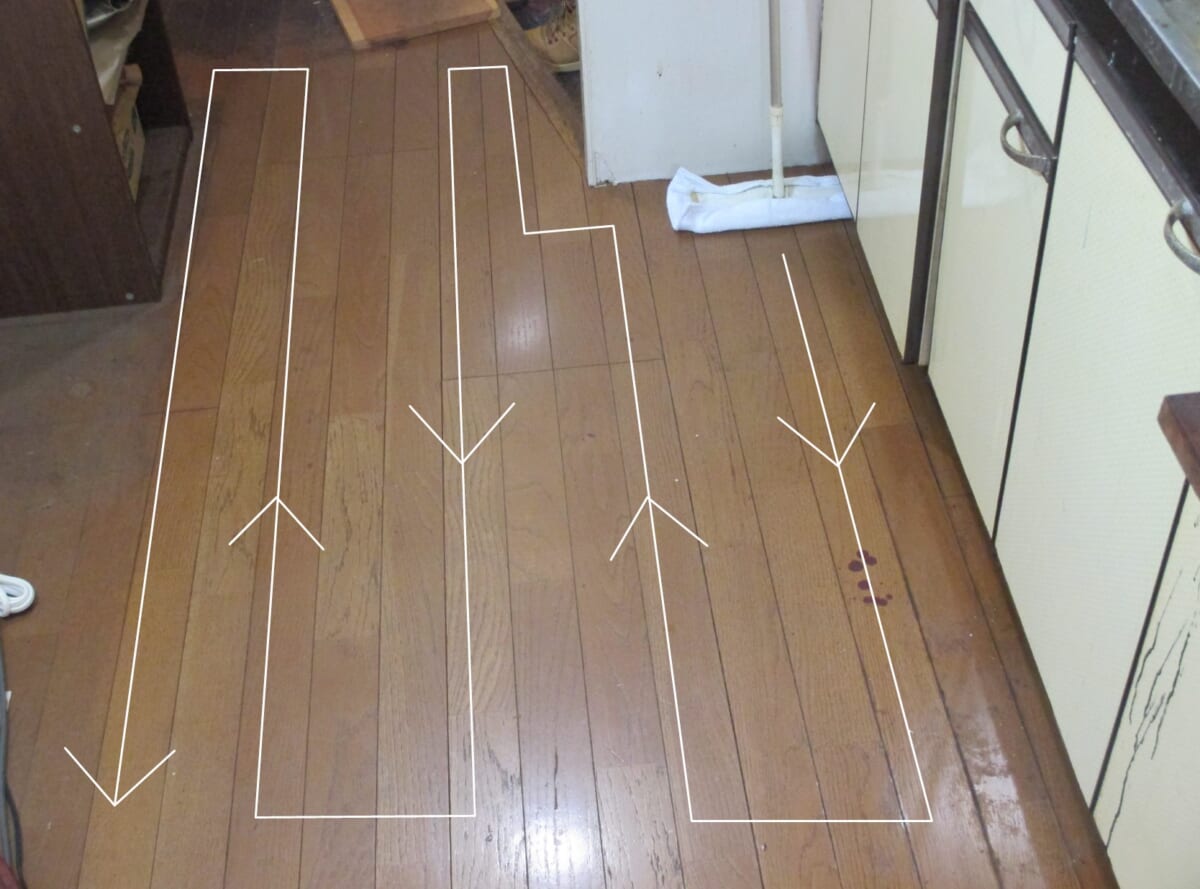

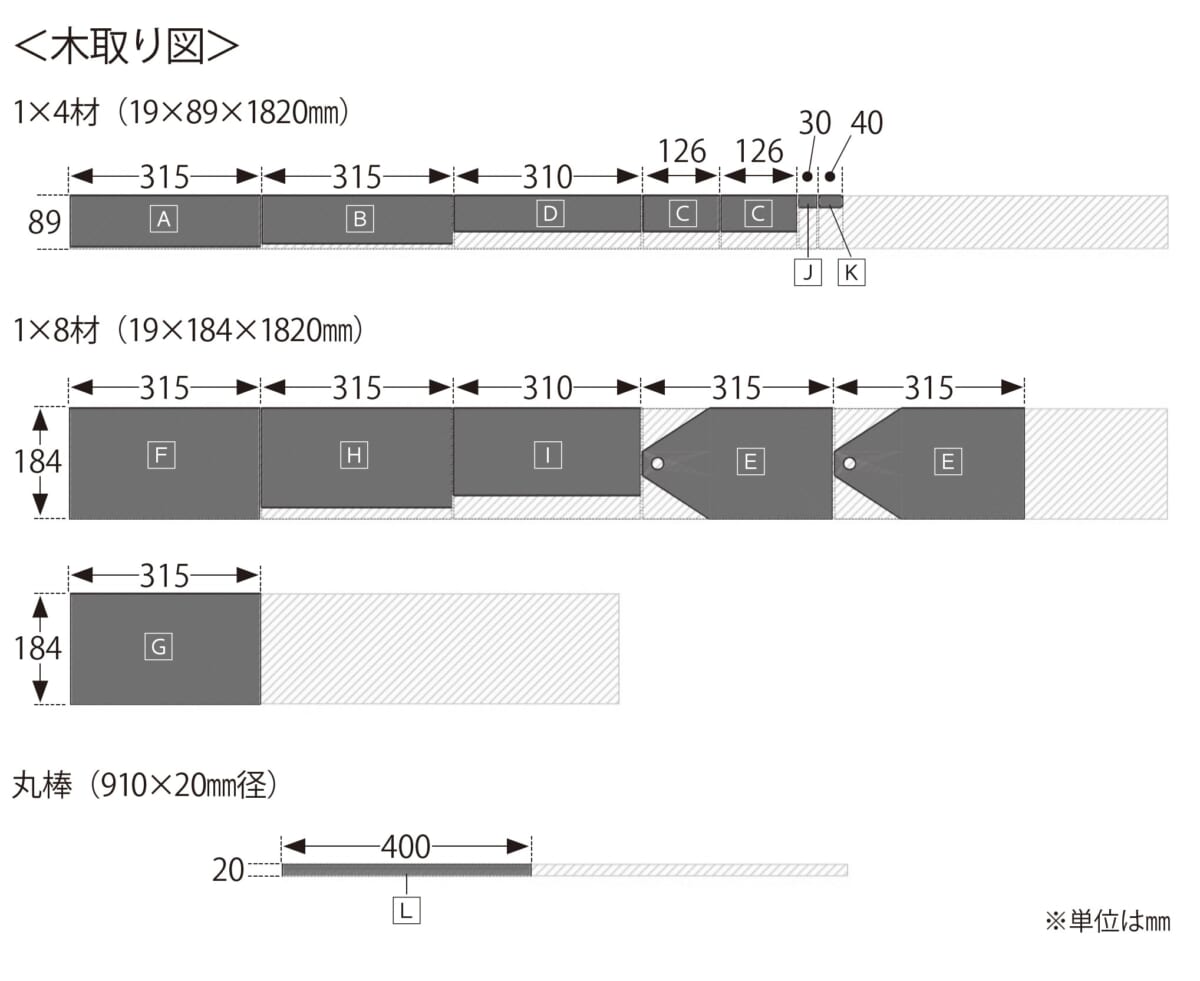

CHAPTER1 デザインを決める

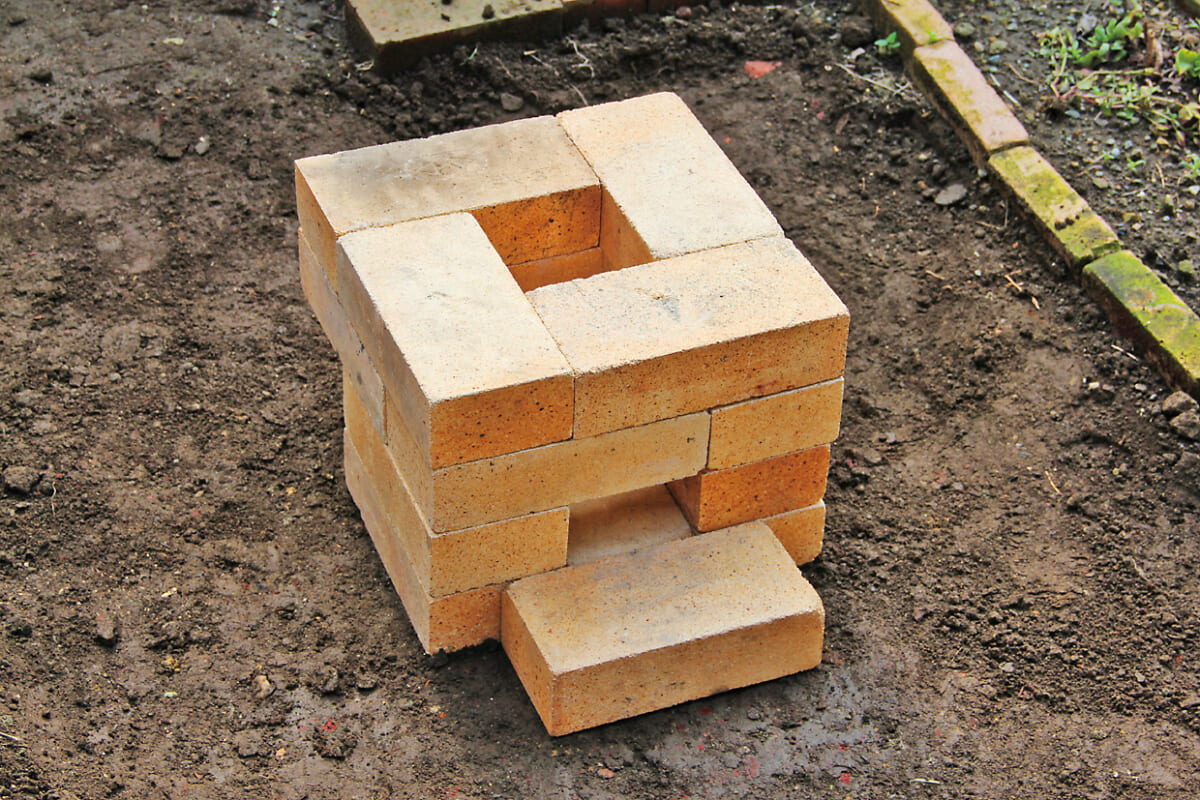

レンガをどんな形に組み合わせれば機能的なロケットストーブになるのか?まずはアレコレ試した上で、デザインを決定する。

*一部SNSでは表示されません。本サイトではご覧いただけます。

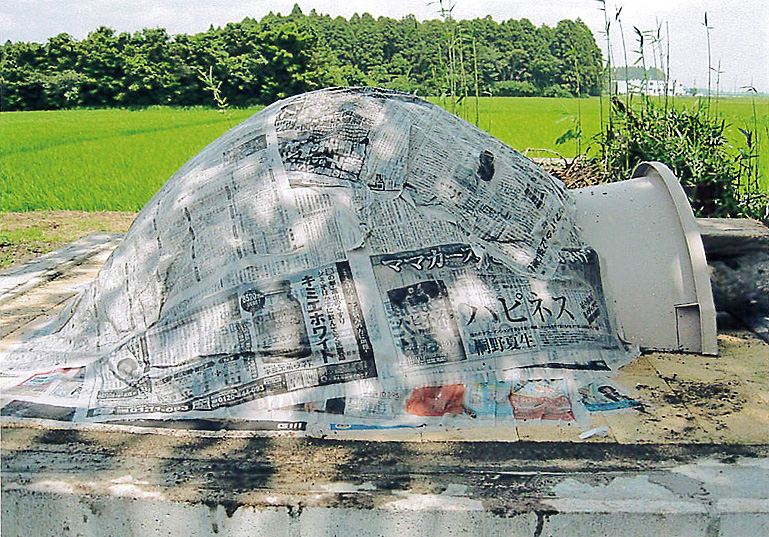

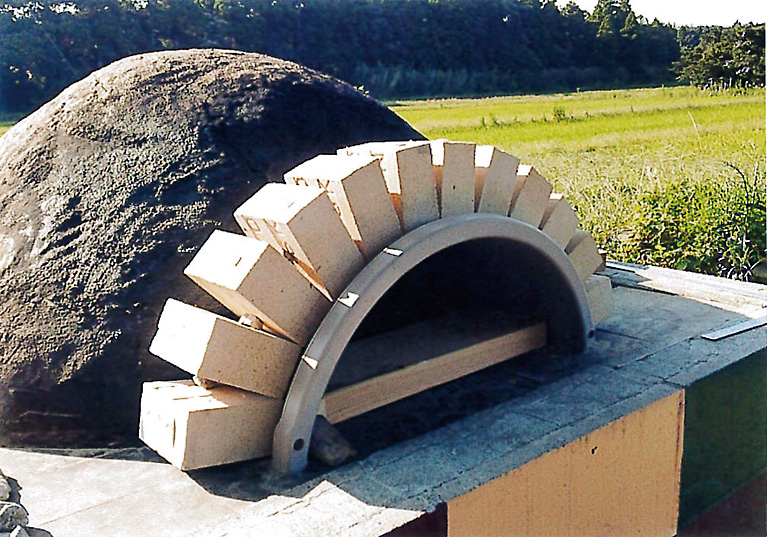

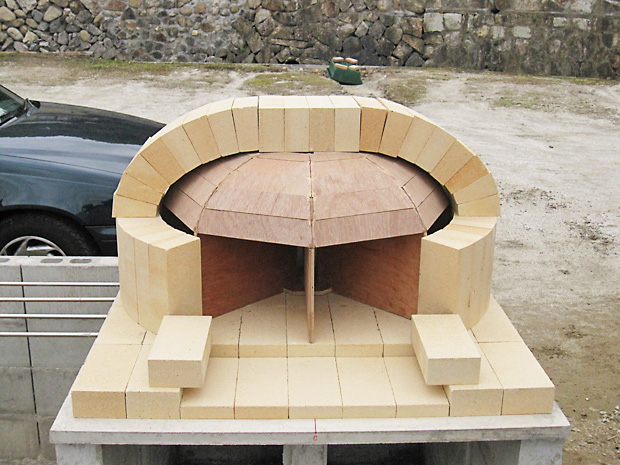

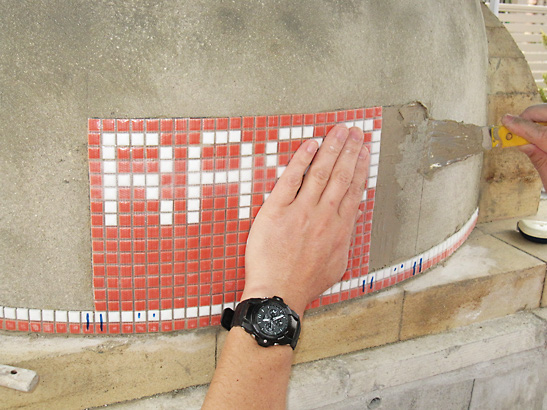

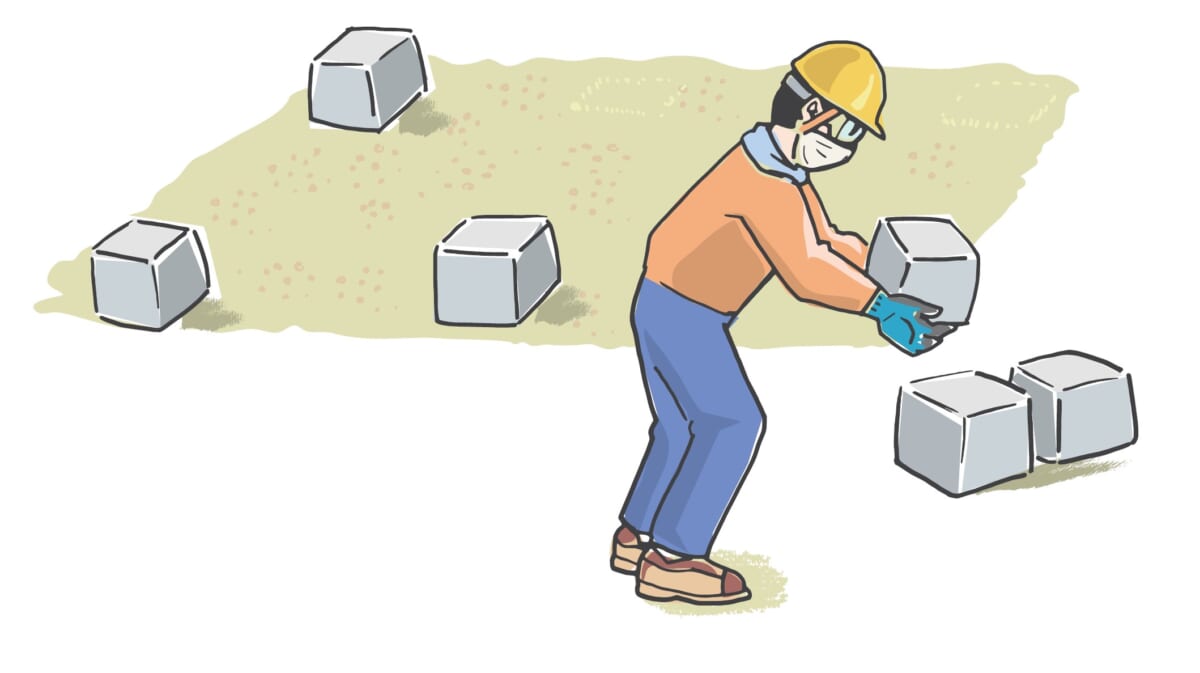

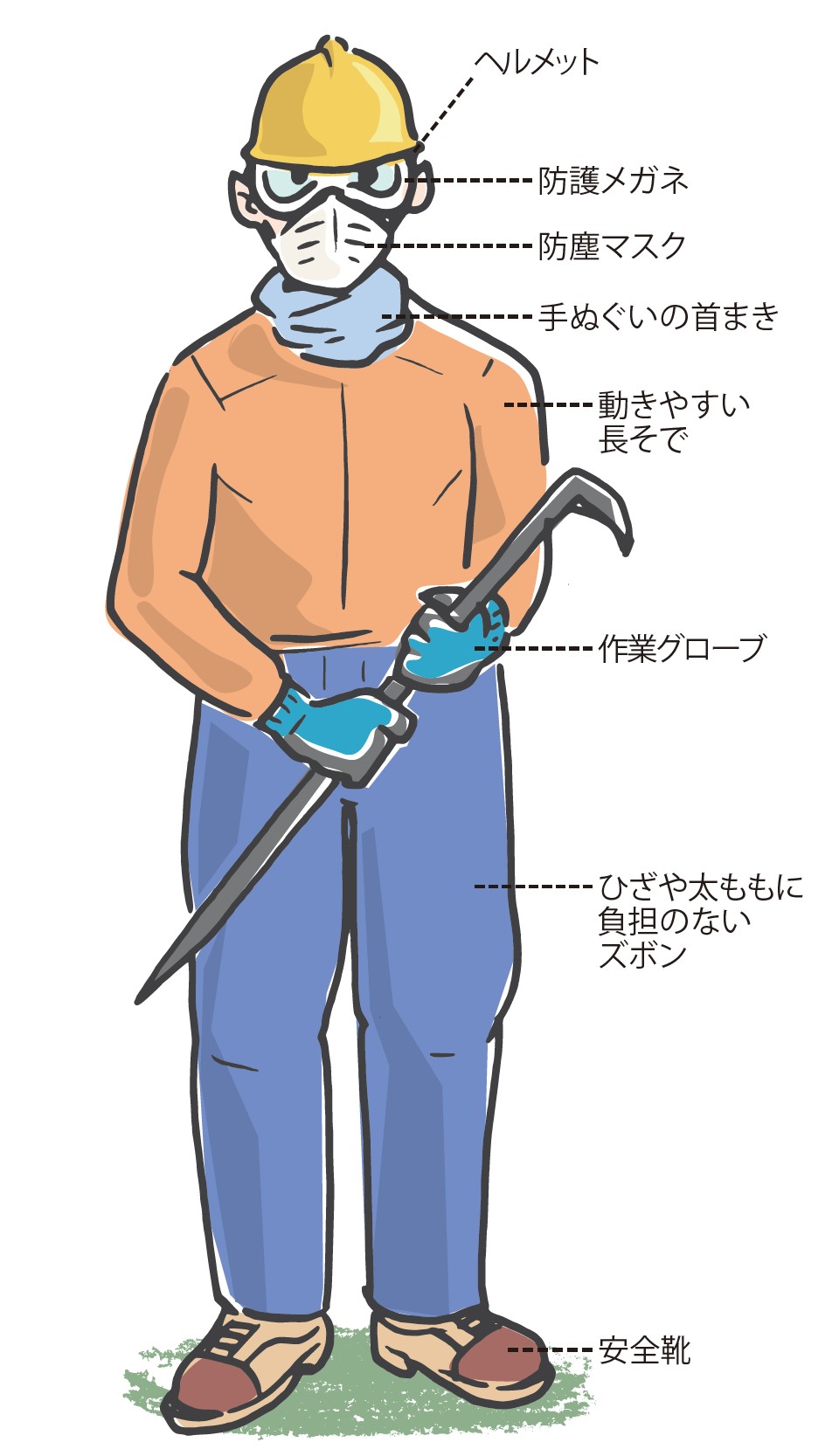

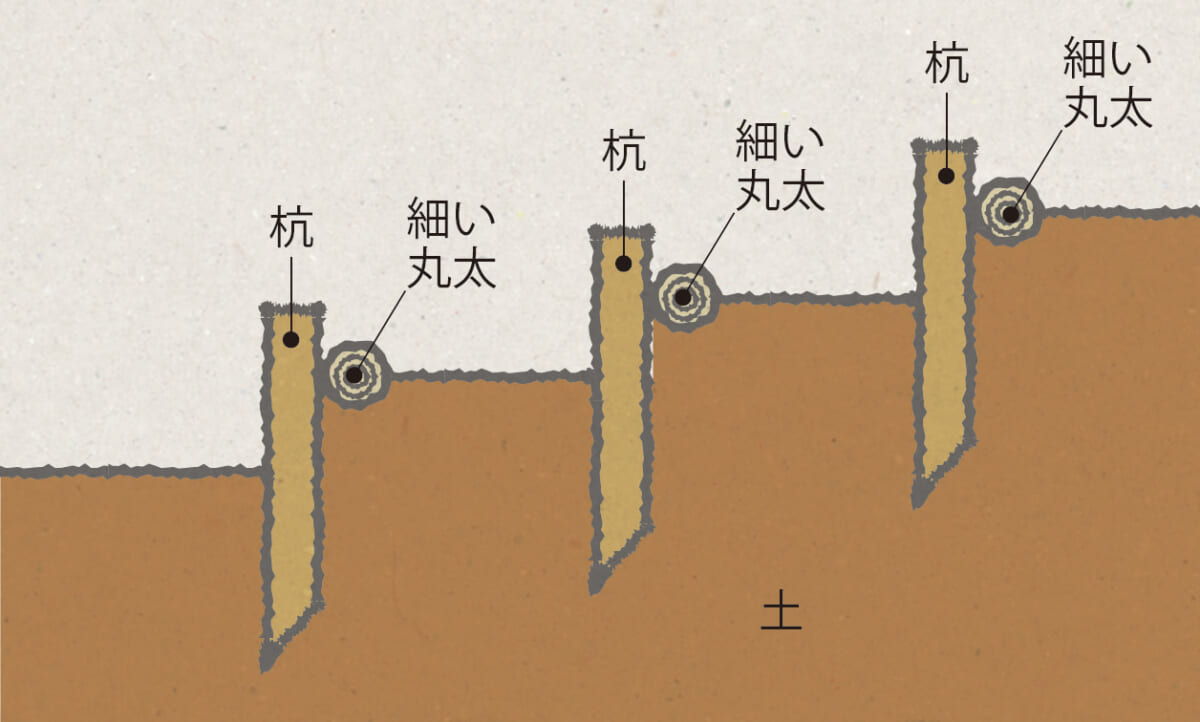

CHAPTER2 常設型ロケットストーブを作る

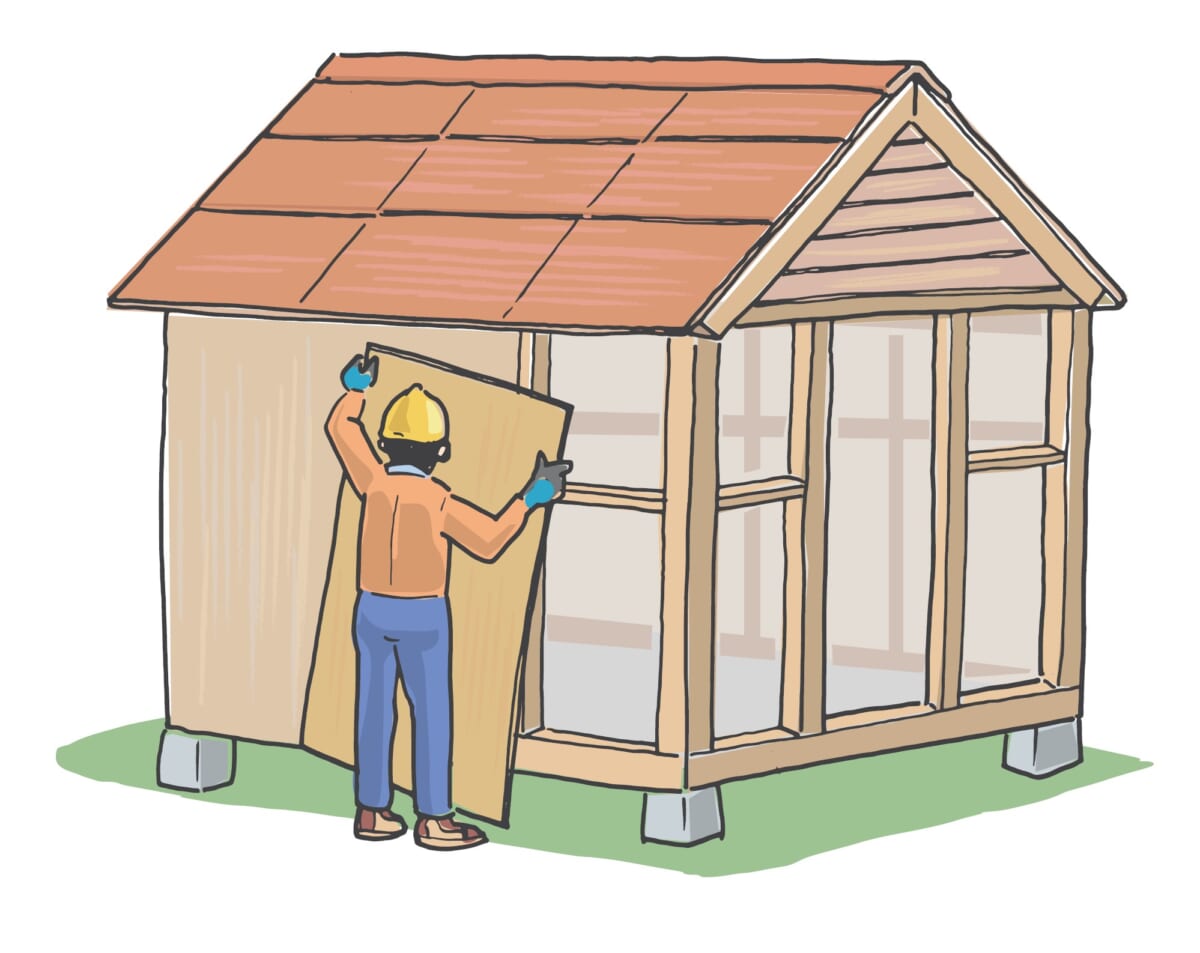

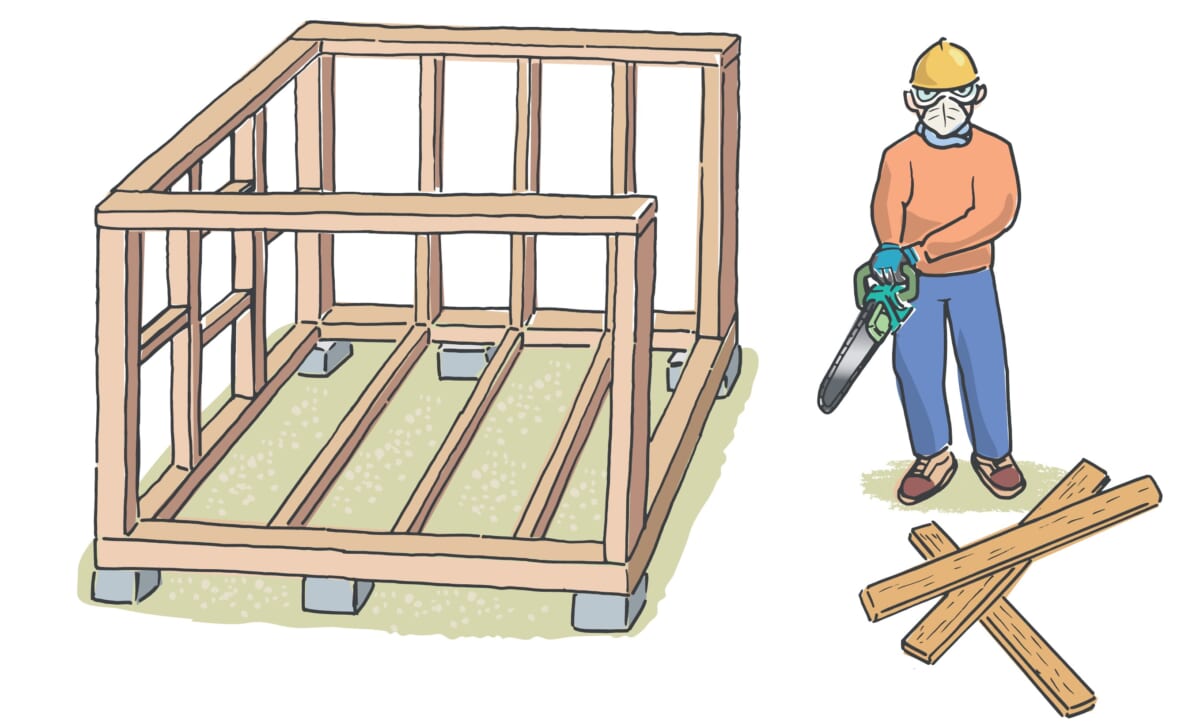

決めたデザインどおり、耐火レンガを耐火コンクリートで固定する。が、その前にブロック積みの土台を作って、使いやすい高さにかさ上げ。

*一部SNSでは表示されません。本サイトではご覧いただけます。

常設型ロケットストーブを使ってみました

*一部SNSでは表示されません。本サイトではご覧いただけます。

*掲載データは2012年12月時のものです。