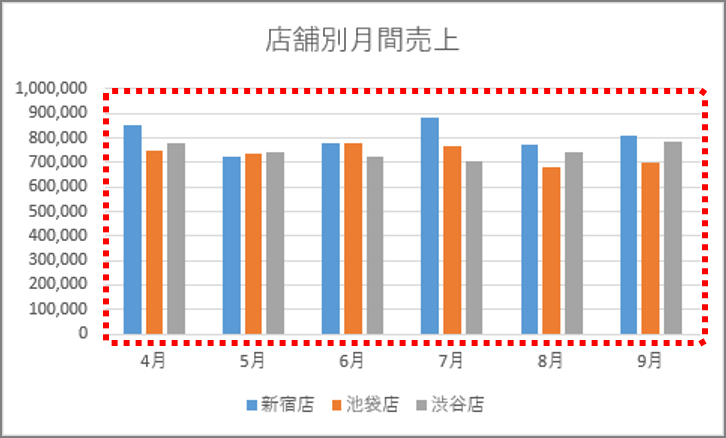

横浜中華街では実に8割以上のお店で愛用されているという山田工業所の打ち出し中華鍋。一枚の鉄の板を5千回以上も叩いたもので、火の通りがズバ抜けて良く、また、一般人でも手が出せる低価格により、近年は家庭でも多く使われるようになったヒット商品です。

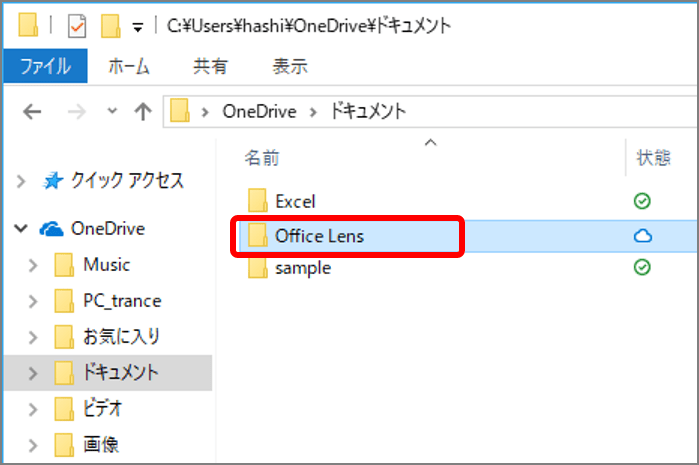

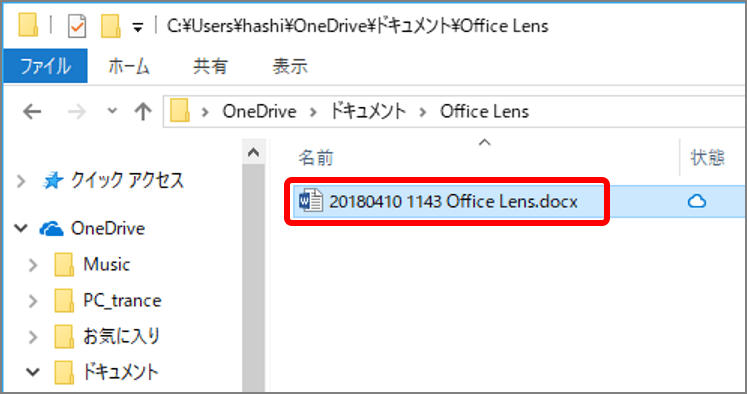

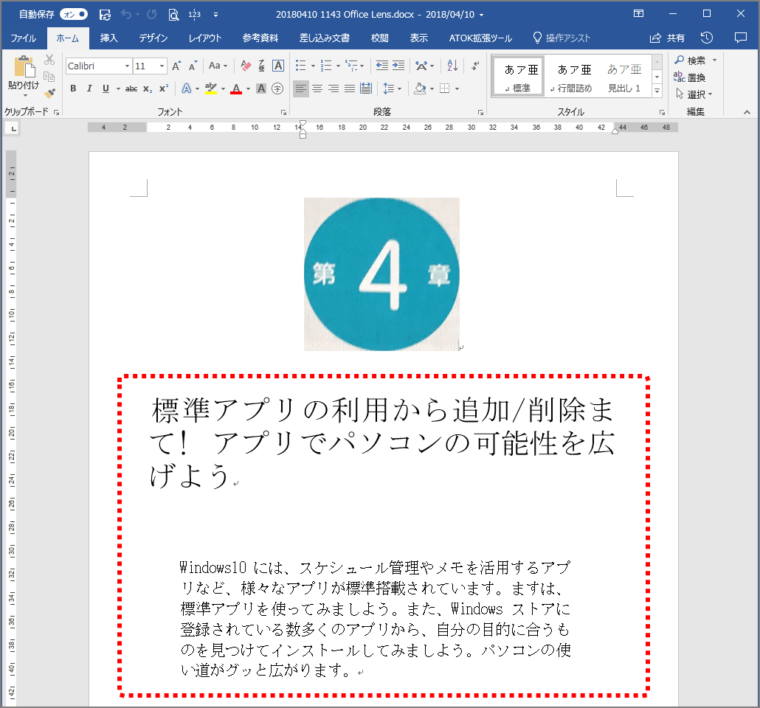

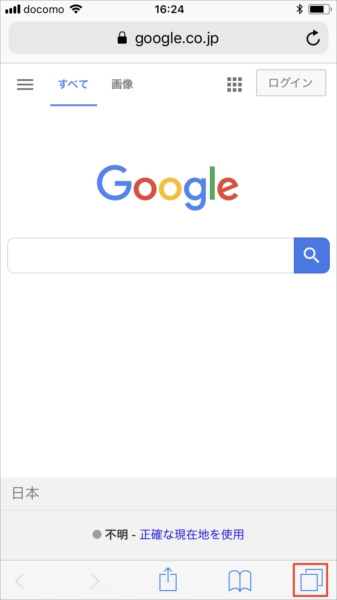

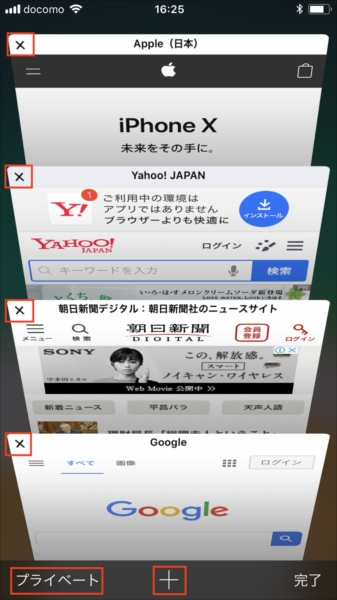

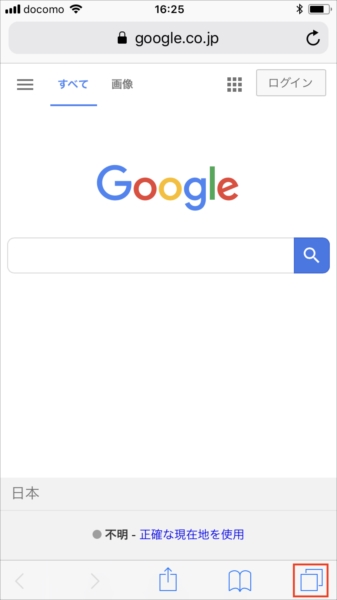

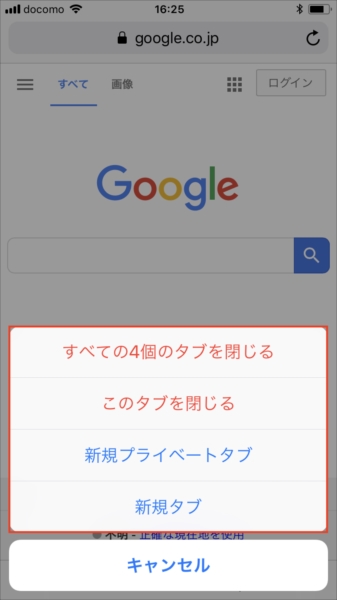

しかし、世界には先端技術を使った最新の調理鍋が存在することも事実。なぜ5千回も鉄の板を叩かなければいけないのか、そして、何故この低価格を実現出来るのかも謎です。

そこは直接うかがって聞いてみるしかない! ということで今回は山田工業所の山田社長から、同社製の中華鍋の秘密と、まさに叩き上げてきた独自のビジネス術について聞きました。

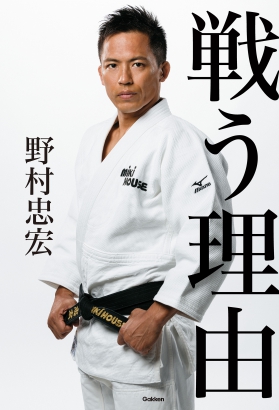

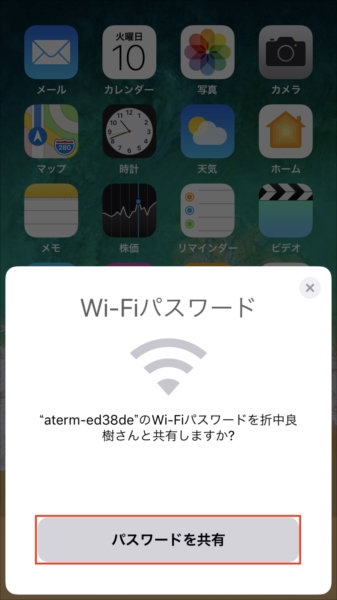

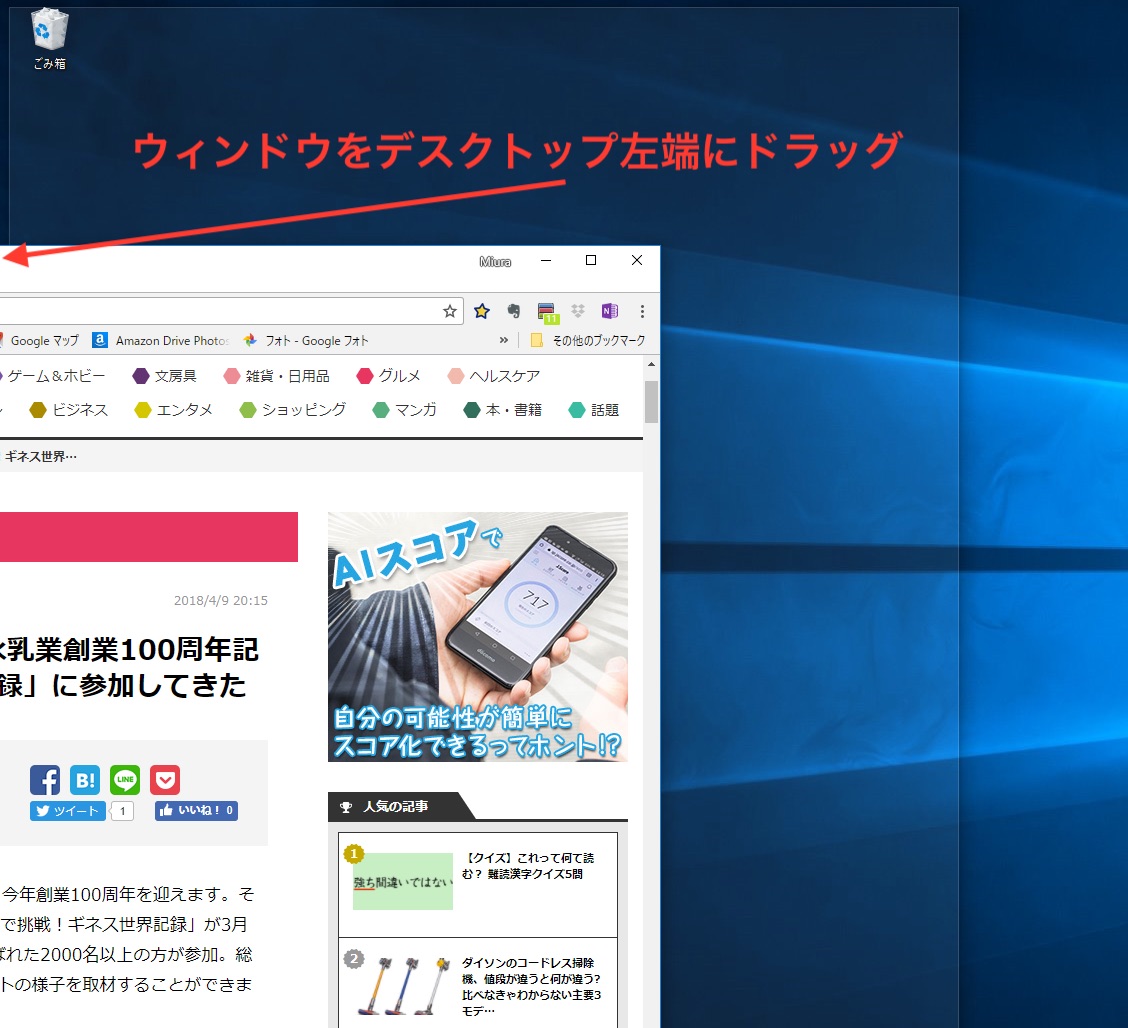

山田工業所・山田豊明さん。2代目の社長として、同社を成長させました。現在はやがて3代目となる息子さんと数名のスタッフとともに、日夜中華鍋を作り続けられています

山田工業所・山田豊明さん。2代目の社長として、同社を成長させました。現在はやがて3代目となる息子さんと数名のスタッフとともに、日夜中華鍋を作り続けられています

先端技術は真似される。他社には真似できない自分たちのやり方を貫くべし!

――まず、山田工業所の中華鍋の特徴からお聞かせください。

山田豊明さん(以下:山田) 今から70年近く前、まだ会社を設立する前からうちの父が中華鍋の制作を始めました。当時は戦後間もなく物がなかった時代でしょ? 特に鉄というのは当時貴重なもので、なかなか手に入らなかった。私が子どものころは磁石を腰に付けて、釘とかの鉄を拾い歩いて、くず屋さんに持っていくと小遣いをくれたような時代だったんです。

そんな時代だから、料理をするにしても鍋というものはとても貴重で、なかなか手に入れられないものだったんですね。

そういうときに、うちの父が廃材のドラム缶を切り出し、それを叩いて丸くして、鍋にしたわけです。それがうちの始まりだったわけです。

やがて、どんどん注文が入るようになって、今度は鉄を買ってきて、ハンマーでガンガン叩いて中華鍋にしていったのですが、あまりにも大変だということで当時の仲間3名は、それぞれバラバラになったんです。

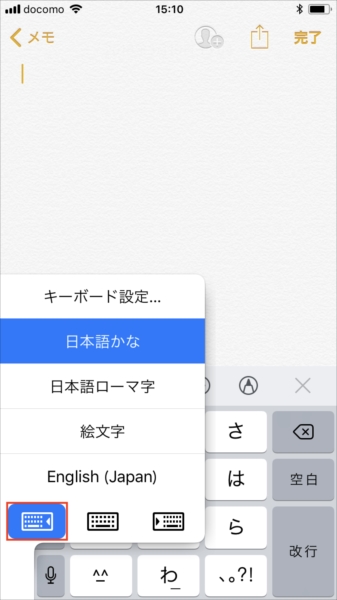

うちは昔からの打ち出し鍋、もう1人はヘラ絞り工法の鍋、もう1人がプレス鍋……それぞれ独立して作っていくことになったんですけど、最初に型が必要となるヘラ絞り、プレス鍋というものは機械自体も高額なうえ、やり始めても、すぐに他の企業が真似して参入してくるわけです。

――つまり、山田工業所がこだわったのは「他に真似出来ない」ということでしょうか。

山田 そうです。昔からの打ち出しにこだわったうちは作業は大変だけれど、型は必要でなく、職人の目で軽い鍋、浅い鍋、寸胴モノであれば深さ、厚さも自由にコストをかけずに作れる利点がある。そして、これは他にはそうそう真似出来ない。それが評価され、現在に至っているというわけです。

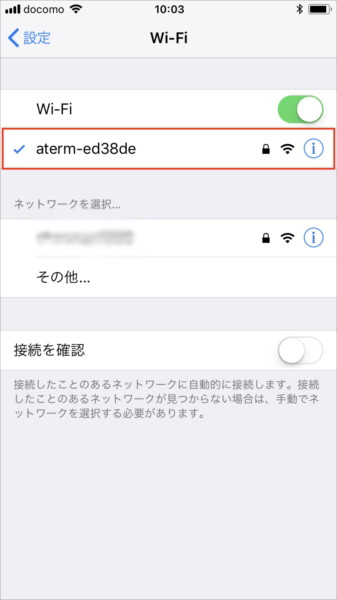

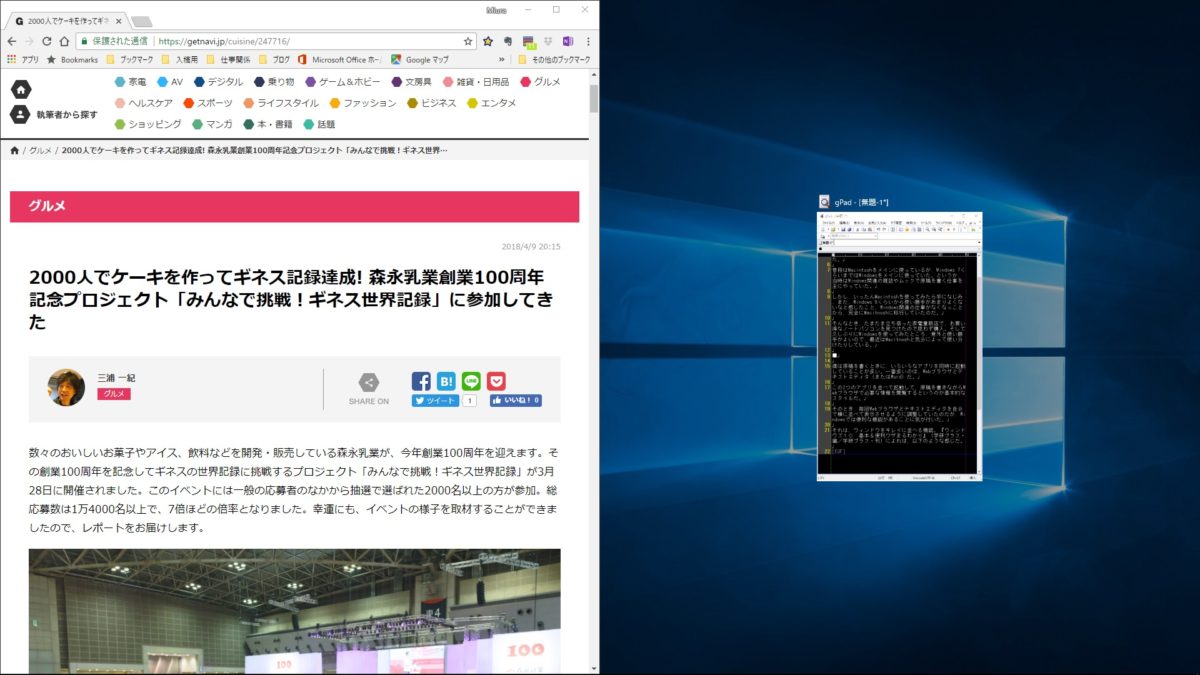

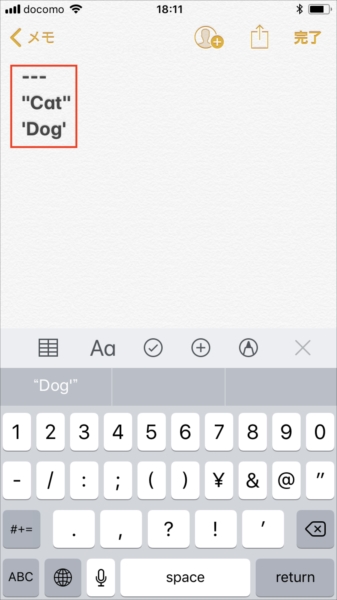

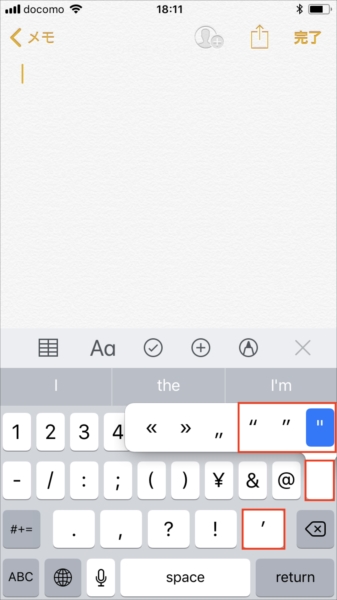

山田工業所の打ち出し鍋。作るのに手間はかかるものの、ヘラ絞り工法、プレス鍋工法と違って軽くて丈夫で火の伝導率が高いと言われています。また、「手作りなので料理人たちの細かい注文にもすぐ応じられる利点もある」と山田社長

山田工業所の打ち出し鍋。作るのに手間はかかるものの、ヘラ絞り工法、プレス鍋工法と違って軽くて丈夫で火の伝導率が高いと言われています。また、「手作りなので料理人たちの細かい注文にもすぐ応じられる利点もある」と山田社長

知らない従業員を雇うべからず!

――そういったヘラ絞り、プレスなどの新しい技術を持った鍋が出回った時代でも、苦しまれた時代はなかったのでしょうか?

山田 これがないんです。新しい技術の鍋は、さっき言ったように型が必要だから画一的なものになるでしょ? でも、お客さんは一人一人使い方が違うわけです。

その点、打ち出しだと要望を聞いたら、すぐにいくつかのパターンの鍋を作ることが出来るんです。だから、最新技術の中華鍋と並べられても厳しいと感じたことはいっさいないですね。

ただ、苦しかった話で言うと、一時期繁忙期が続いて、職人を増やしたけど、注文が戻ってしまい雇用が続かなくなったというのはありました。

――職人さんというと、技術継承も大変ですし、成り手を見つけるのも大変そうです。

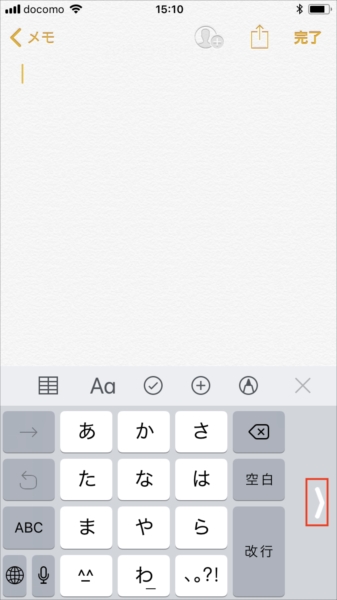

山田 そうなんです。今はうちのせがれを中心に、そのツテで来た人を雇っています。

――広く募集はしないということですか?

山田 そうなんです。一度、縁故でないところで募集をかけたら、産業スパイのような人が来たことがあって。「こういう仕事は初めてです」というから雇ったんだけど、その人の手をよく見てみると、黒ずんでいて職人の手をしているわけです。つまり、うちの打ち出し鍋の技術を盗みに来たってことですね。

他からすれば、確かにうちがどのように打ち出しの中華鍋を作っているのかは、知りたいとは思います。工場のシャッターを少し開けて外を見ると、クルマからカメラが見えたりすることもあったしね。

そんなことが一時続いたことがあって、それ以来、広く継承者の募集をかけることはせず、全部知り合いヅテで来てもらうようにしています。

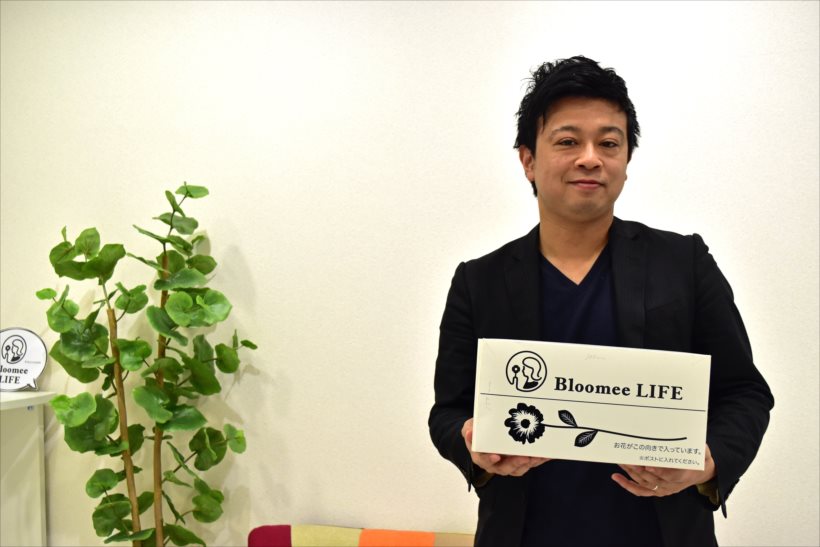

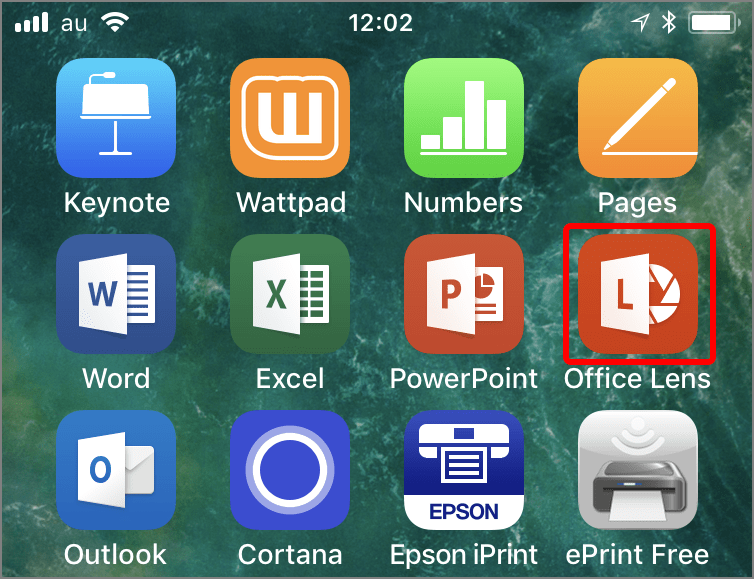

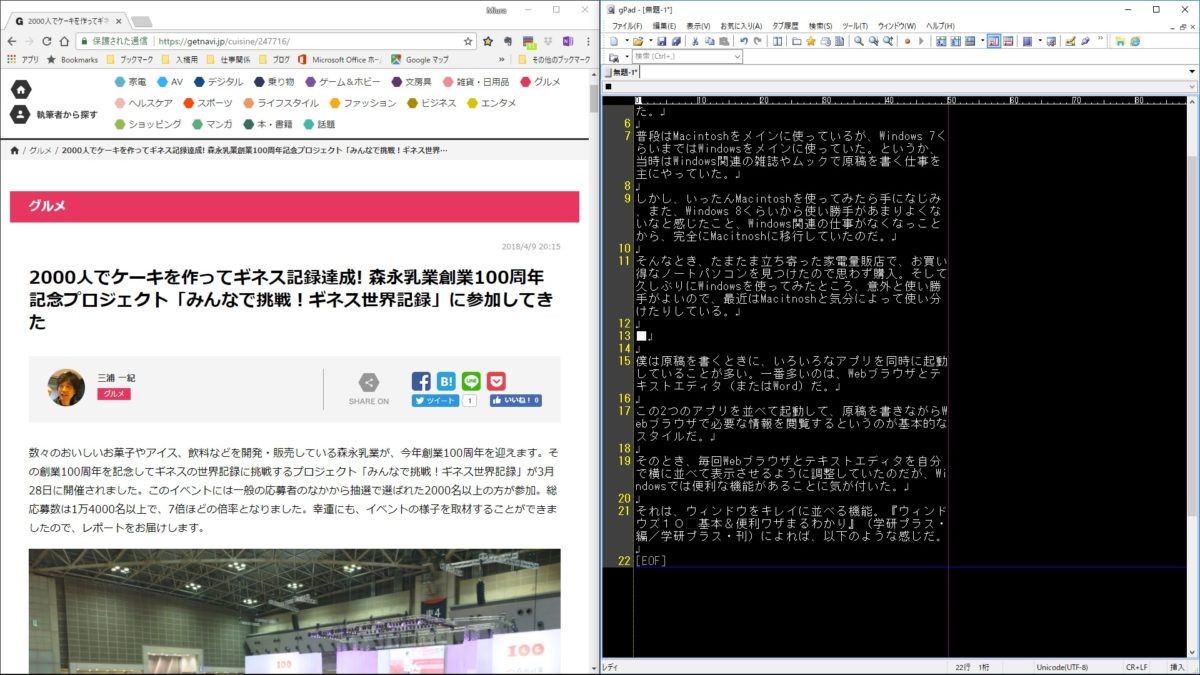

山田工業所の工場の様子。従業員はすべて縁故によって雇用しているのだそうです

山田工業所の工場の様子。従業員はすべて縁故によって雇用しているのだそうです

ディスカウントはせざるべからず! ときにはお客を堂々と怒るべし!

――横浜中華街では8割以上が山田工業所の中華鍋を使っているそうですが。

山田 知り合いの厨房機器の営業をしている人が、中華料理店に入って「どんな中華鍋を使っているか」と聞いて歩くと、ほとんどが「富士山のマーク(山田工業所の鍋のシンボル)」というそうです。

――その信頼が一般にも知られることとなり、家庭用に買う人も増えているようですが、作る数を増やす計画はないのでしょうか?

山田 ないです。うちは直接の取引先を100社に決めていました。今は紹介などで120社になっているんですけど、これ以上増やすつもりはないんですよ。

――何故ですか?

山田 これ以上増やすと、卸し先のお客さん同士が食い合っちゃうんですよ。商売は「売る」「買う」「作る」「仕入れる」……このすべてが儲からないと成り立たないわけです。どこか一つでも損をする関係になると、途端に崩れてしまうんですね。

一度ね、20年以上付き合ってきた取引先の会社が「5%まけてくれないか」と言ってきたことがありました。理由を聞くと「購入者に10%安く提供したいから」ということだったのですが、それは売る側の問題でうちには関係のない話です。

だから、「いや、それはお宅が10%儲けを引けば済む話でしょう」と言ったら「そんなこと言うのは山田さんのところだけですよ」と返されました。裏を返せば「お前んとこの鍋を売ってやってるんだから、それくらい飲め」という気持ちが表れているわけです。

その話をされたとき、その会社がある合羽橋まで出向いて「わかりました。今日限りで取引はやめさせてください」と言って一度は断わったんです。

ところがね、その取引先の従業員がその社長に掛け合ってくれて「山田さんのところは従来のままで良いことになりました」と言うわけです。それを聞いてね、「うちは取引はしないと言ったでしょう。もし、また一緒にやるなら新顧客になるわけだし、5%の重みも知ってもらいたい。だから、これまでよりも5%高く買ってくれ」と言って。そしたら、それ以来5%高く買ってくれるようになりました。

――それは商品に自信がないとなかなか出来ないことですね。

山田 市場に出ているうちの中華鍋の価格を見てもらえばわかると思うんですけど、うちはそもそも安く卸しているんです。

なのに、「さらにまけろ」と言われると、さすがに腹が立つし、通常の卸値で買ってくれている他の取引先にも悪い。さらにうちでがんばってくれている従業員にも申し訳がたたない。ですから、ときにはお客さんであっても無茶を言う人には怒らないとダメです。

うちのせがれには「今のお客さんが、ずっと自分のお客さんでいられるような商売をしろ」と常々言っています。でも、金額をまけることは「ずっと自分のお客さんでいられる」ということとは違うんです。その場の金額のことだけですから、やがて関係は崩れていくはずです。

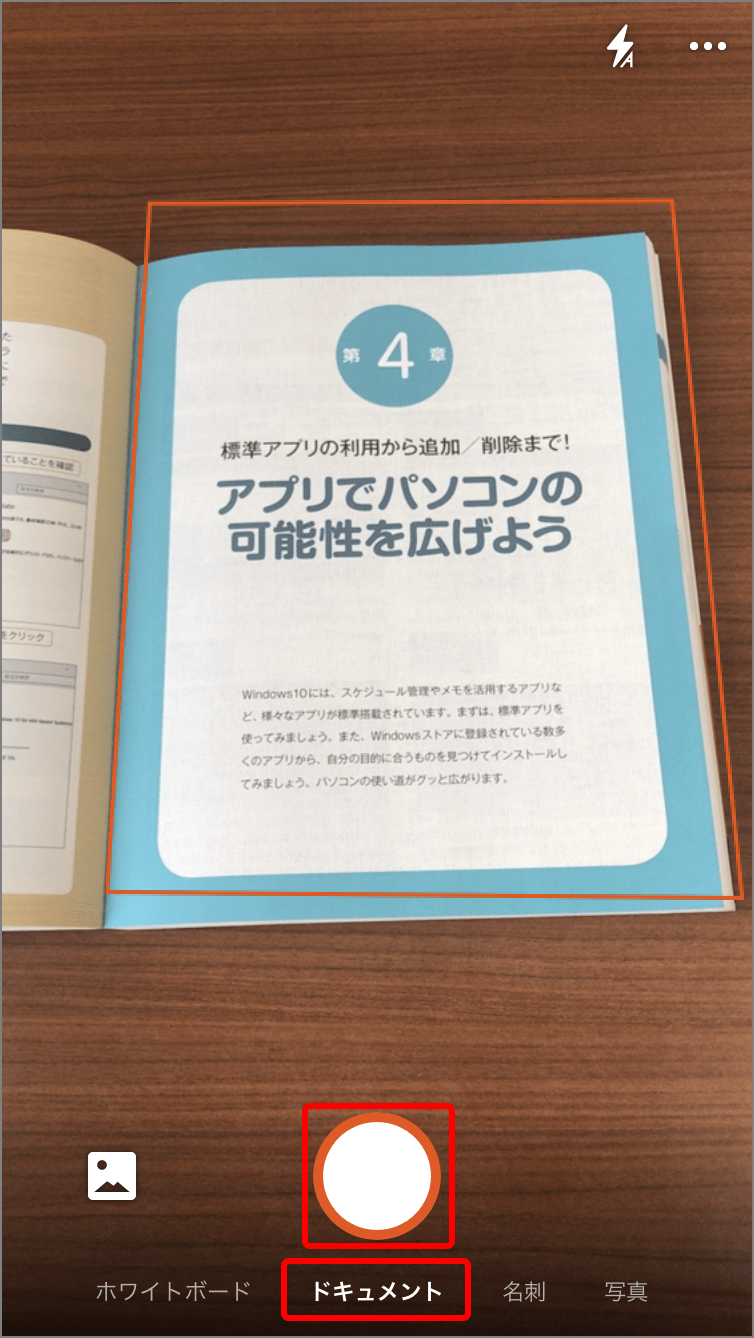

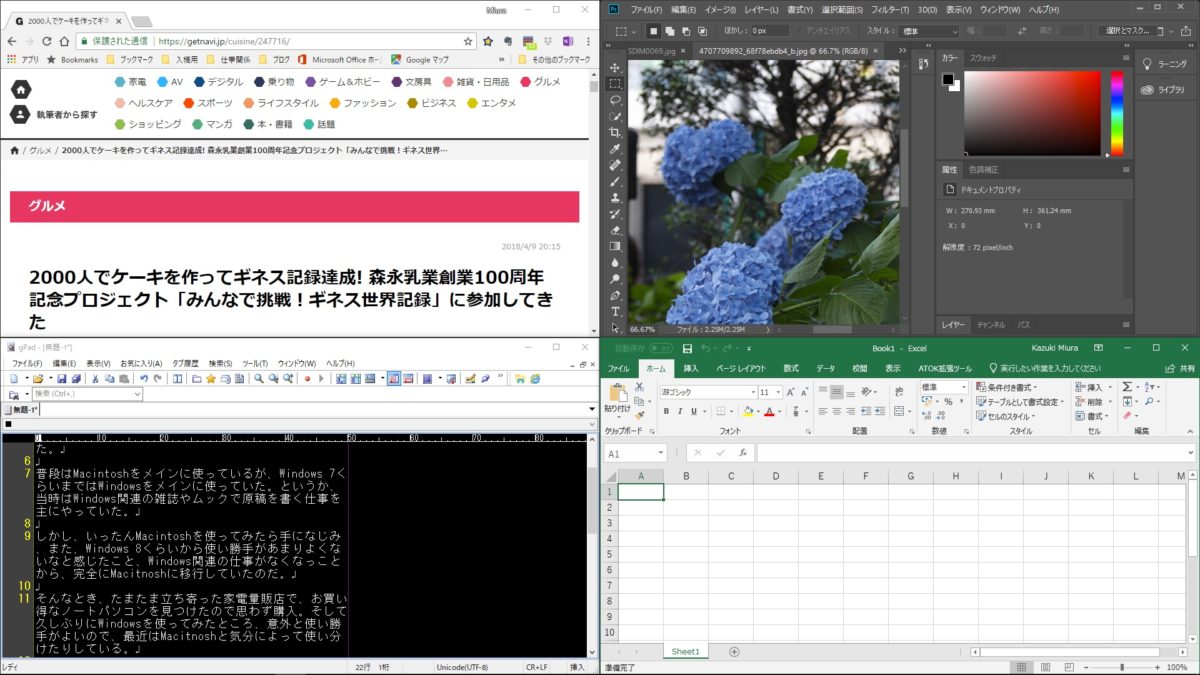

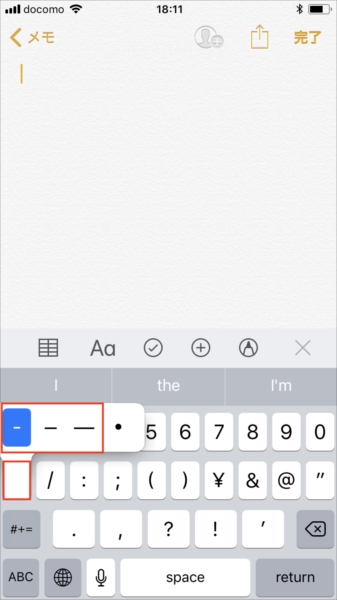

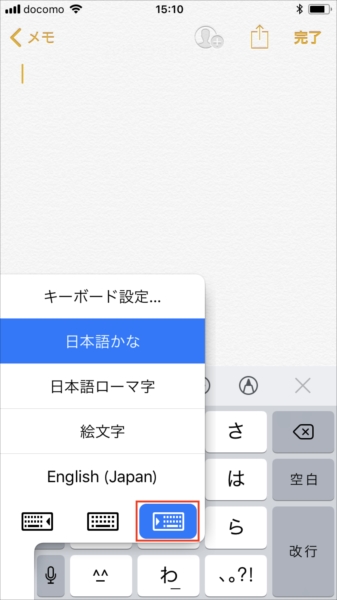

都合5000回以上も打ち出される中華鍋の途中経過。プレス工法は鉄の面が均一で、結果的に火の通りに時間がかかることに対し、山田工業所の打ち出し工法は、鉄を打ち出すことで、鉄の面の上に細かな点と点が出来、これが伝導することで火の通りが圧倒的に良くなるのだそうです

都合5000回以上も打ち出される中華鍋の途中経過。プレス工法は鉄の面が均一で、結果的に火の通りに時間がかかることに対し、山田工業所の打ち出し工法は、鉄を打ち出すことで、鉄の面の上に細かな点と点が出来、これが伝導することで火の通りが圧倒的に良くなるのだそうです

本当に困った相談は全部受けるべし!

――そうは言っても、なかなか今のご時世ですと、そこまで言い切れる企業は少ないと思います。

山田 だから、せがれは私のことを「頑固親父」と言っています(笑)。

ただ、もう一つせがれに言っていることは「本当に困った相談がきたら、全部受けろ」ということです。取引先、同業者は全部プロです。そのどこかの人が困っていて、それを断わったら、その人は誰かが助けてあげないといけない。

誰も助けてあげないと、その人は路頭に迷うことになる。それだったら、「うちが全部受けてやれ」と。「こういうときは金儲けではなくて、友だち作りだと思え」と。

以前、鍛冶屋さんが減っていて、どこにも頼めなくなったから「山田さんのところでなんとかなりませんか」という相談を持ちかけられたことがありました。そのときも「どうしたいか」を聞いて、うちでできる限り作ってあげたことがありました。でも、これは商売ではないからお金は取らなかったですよ。何か別の機会に、ビジネスとして成り立つときにお金をもらえばいい……そういう考え方ですから。

――今は確かに合理的で一辺倒で、人と人の関係に基づいた商売、商品というものが減っていってるように思います。山田さんから見て、「こういう職人さんは立派だ」と思うものはありますか?

山田 いや、それを言ったらすべての職人さんが立派だと思いますよ。工業製品、飲食……その人にしか作れないことをやっている人は皆さん立派だと思います。

今はなんでもフランチャイズで、人間を介さないで料理が出来るようになっていて、それなりに美味しい。さらに値段も安くなっている……すごく合理的だし、一見良いことのようにも思えるけれど、社会全体で見ると、すごく悪い状態のように思います。

合理化の陰で、目に見えないところで辛い思いをしている人が実は多い気もするからです。だとすれば、結果的に経済はどんどん悪い方向に進んでいるように思いますね。

そういうことも含めて、私たちはこれまでのやり方をこれからも変えるつもりはないです。お客さんに文句を言うし、理解してもらえないならやらないと言うし(笑)。お金だけでなくて、人の気持ちまで損する商売なら、やらないほうがいいというのは私の持論です。

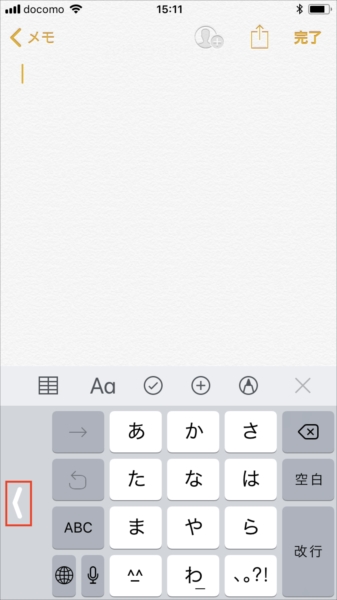

工場で出荷を待つ中華鍋の在庫。山田工業所では現在、日産で300個の中華鍋を作るのが限界だそうですが、独占技術であるにも関わらず、高額の価格をつけないところも同社のこだわりのように映りました

工場で出荷を待つ中華鍋の在庫。山田工業所では現在、日産で300個の中華鍋を作るのが限界だそうですが、独占技術であるにも関わらず、高額の価格をつけないところも同社のこだわりのように映りました

山田社長のビジネス論は一見昔気質のように聞こえますが、しかし今の時代では特に目からウロコが落ちる話ばかりでした。

■期間:3月16日(金)~22日(木)

■期間:3月16日(金)~22日(木)