本田翼似の美人ユーチューバー・ゆきりぬに大反響! 偏差値83身長170cmの才色兼備

日々新しいスターが生まれて大活躍を繰り広げているが、次は一体誰がメディアを騒がすことになるのだろうか。この記事では、次にキそうなブレイク間近の有名人を紹介! 今回紹介するのは、ユーチューバー・ゆきりぬ。

出典画像:ゆきりぬ Twitterより

出典画像:ゆきりぬ Twitterより

本田翼似の高学歴ユーチューバー

学生時代から動画制作が趣味だったため、ユーチューバーになったゆきりぬ。横浜国立大学の卒業生で偏差値は83を記録したことがあるという高学歴を生かし、大学受験に役立つ動画を配信することでファンを獲得していった。

出典画像:ゆきりぬ Twitterより

出典画像:ゆきりぬ Twitterより

「【大学受験用】JK時代の勉強法」「油断してない? 9月からの勉強法。周りと差をつけるなら今こそ!」「文理選択で後悔しないために聞いて欲しい話。」「決定版! 東大理3生が明かす最強の勉強法!」「成績が超アップ!! 最強のノートの取り方。【完全版】」といったお勉強動画は再生回数が数十万回にまでのぼっている。

年末年始はどうすべき?冬休みの勉強法!! 【センター対策】https://t.co/QFGNoevkbx

今日の動画です!ちょっと早いけど、、、参考にしてね

#勉強 #センター試験 #受験生 pic.twitter.com/Y0hJ8rhXY3

— ゆきりぬ✌️

(@yukirin_u) December 6, 2017

中でも、「ビリ2から全国偏差値83になった高校時代の話」という動画は再生回数が120万回を突破。ゆきりぬ曰く、一度テストで良い点数をとったという成功体験があったおかげで、そこから下がりたくないという思いから成績があがっていったそう。

勉強動画の他にも、「女子がすぐ返信したくなるLINE教えます!!」「男子のキュンとくる仕草を発表します!!!」「ユニクロすごい。1万円で全身コーデ」といった、男性向けの動画や女性向けの動画も制作。また、定番のゲーム実況動画、やってみた動画などもアップしており、それらの再生回数は、数万から多いもので100万近い数値にまでのぼっている。

そんなゆきりぬは、HIKAKINやはじめしゃちょーも所属する日本最大のYouTuber向けのマネジメントプロダクション「UUUM(ウーム)」にスカウトされ、今年5月から事務所に所属。そして2017年12月3日放送の「林先生が驚く 初耳学」では、本田翼似の美人ユーチューバーとして紹介された。

テレビに出た話https://t.co/21NzVDQnDD

今日の動画です!

昨日の初耳学、見てくれて本当にありがとうございましたpic.twitter.com/fkEiifCLh3

— ゆきりぬ✌️

(@yukirin_u) December 4, 2017

するとネット上では「初耳学に出てるユーチューバーの人めっちゃきれい!」「ゆきりぬさんという方、初めて知りましたがすっっごい美人! 写真だけの角度美人じゃなくて、どの角度から見ても綺麗だったから本物だ」「今まで見てなかったからこれからは見よう! 自分が見てるYouTuberの中で女性は初だな」と大きな話題に。

ゆきりぬは動画を見てくれるファンがいることが仕事のやりがいだと言っていたが、12月15日時点でゆきりぬのYouTubeチャンネル登録者数は約32.5万。2017年に入ったばかりは登録者数が5万ほどだったらしく、急速にファンを増やしている。これからもますます活躍していきそうだ!

プロフィール

名前:ゆきりぬ

年齢:25歳(2017年12月3日時点)

身長:170cm

本田翼似の美人ユーチューバー・ゆきりぬに大反響! 偏差値83身長170cmの才色兼備

日々新しいスターが生まれて大活躍を繰り広げているが、次は一体誰がメディアを騒がすことになるのだろうか。この記事では、次にキそうなブレイク間近の有名人を紹介! 今回紹介するのは、ユーチューバー・ゆきりぬ。

出典画像:ゆきりぬ Twitterより

出典画像:ゆきりぬ Twitterより

本田翼似の高学歴ユーチューバー

学生時代から動画制作が趣味だったため、ユーチューバーになったゆきりぬ。横浜国立大学の卒業生で偏差値は83を記録したことがあるという高学歴を生かし、大学受験に役立つ動画を配信することでファンを獲得していった。

出典画像:ゆきりぬ Twitterより

出典画像:ゆきりぬ Twitterより

「【大学受験用】JK時代の勉強法」「油断してない? 9月からの勉強法。周りと差をつけるなら今こそ!」「文理選択で後悔しないために聞いて欲しい話。」「決定版! 東大理3生が明かす最強の勉強法!」「成績が超アップ!! 最強のノートの取り方。【完全版】」といったお勉強動画は再生回数が数十万回にまでのぼっている。

年末年始はどうすべき?冬休みの勉強法!! 【センター対策】https://t.co/QFGNoevkbx

今日の動画です!ちょっと早いけど、、、参考にしてね

#勉強 #センター試験 #受験生 pic.twitter.com/Y0hJ8rhXY3

— ゆきりぬ✌️

(@yukirin_u) December 6, 2017

中でも、「ビリ2から全国偏差値83になった高校時代の話」という動画は再生回数が120万回を突破。ゆきりぬ曰く、一度テストで良い点数をとったという成功体験があったおかげで、そこから下がりたくないという思いから成績があがっていったそう。

勉強動画の他にも、「女子がすぐ返信したくなるLINE教えます!!」「男子のキュンとくる仕草を発表します!!!」「ユニクロすごい。1万円で全身コーデ」といった、男性向けの動画や女性向けの動画も制作。また、定番のゲーム実況動画、やってみた動画などもアップしており、それらの再生回数は、数万から多いもので100万近い数値にまでのぼっている。

そんなゆきりぬは、HIKAKINやはじめしゃちょーも所属する日本最大のYouTuber向けのマネジメントプロダクション「UUUM(ウーム)」にスカウトされ、今年5月から事務所に所属。そして2017年12月3日放送の「林先生が驚く 初耳学」では、本田翼似の美人ユーチューバーとして紹介された。

テレビに出た話https://t.co/21NzVDQnDD

今日の動画です!

昨日の初耳学、見てくれて本当にありがとうございましたpic.twitter.com/fkEiifCLh3

— ゆきりぬ✌️

(@yukirin_u) December 4, 2017

するとネット上では「初耳学に出てるユーチューバーの人めっちゃきれい!」「ゆきりぬさんという方、初めて知りましたがすっっごい美人! 写真だけの角度美人じゃなくて、どの角度から見ても綺麗だったから本物だ」「今まで見てなかったからこれからは見よう! 自分が見てるYouTuberの中で女性は初だな」と大きな話題に。

ゆきりぬは動画を見てくれるファンがいることが仕事のやりがいだと言っていたが、12月15日時点でゆきりぬのYouTubeチャンネル登録者数は約32.5万。2017年に入ったばかりは登録者数が5万ほどだったらしく、急速にファンを増やしている。これからもますます活躍していきそうだ!

プロフィール

名前:ゆきりぬ

年齢:25歳(2017年12月3日時点)

身長:170cm

コンバースファン @Converse_fun

ギターの上達に役立つヘッドフォン、島村楽器が発売

島村楽器がナガオカとコラボ。ギタリスト向けヘッドフォン「NS101GHP」を発売する。演奏時の表現やギターテクニックの練習に必要なサウンド的要素を聞き取ることに適した特性が特徴だ。

ねこ経済新聞 @nekokeizai

「あさイチ」で紹介された104歳現役美術家の本がAmazon「本」ランキングを席巻?

世間で注目を集めている商品が一目でわかるAmazon「人気度ランキング」。さまざまなカテゴリの注目商品がわかる同ランキングだが、商品数の多さゆえに動向を追いかけられていない人も少なくないだろう。そこで本稿では、そんなAmazon「人気度ランキング」の中から注目の1カテゴリを厳選。今回は「本」のランキング(集計日:12月15日、朝)を紹介していこう。

「あさイチ」で紹介された104歳の現役美術家

●1位『かっこよくいきる すてきにいきるための5つのお話』(永原郁子・著/ごま書房新社・刊/1404円)

●2位『一〇五歳、死ねないのも困るのよ』(篠田桃紅・著/幻冬舎・刊/1188円)

●3位『アルコール熟成入門 (食品知識ミニブックスシリーズ)』(北條正司、能勢晶・著/日本食糧新聞社・刊/1296円)

●4位『神さまとの直通電話: 運がよくなる≪波動≫の法則 (王様文庫)』(キャメレオン竹田・著/三笠書房・刊/702円)

●5位『人生は一本の線』(篠田桃紅・著/幻冬舎・刊/1404円)

●6位『一〇三歳になってわかったこと 人生は一人でも面白い』(篠田桃紅・著/幻冬舎・刊/1080円)

出典画像:Amazonより

出典画像:Amazonより

現在104歳の篠田桃紅の著作が大きな注目を集め、関連書籍がランキングを席巻した。同書は今も第一線で活躍している美術家・篠田桃紅が、100歳を超えたからこそ見える世界について語り、時には優しく、時には厳しく人生の生き方・楽しみ方を伝授した一冊。

急上昇の要因は、12月14日に放送された「あさイチ」だろう。この日の番組では若い世代の間で話題となっている篠田の「言葉」に迫った。

生涯独身を貫いている篠田は「人がいれば寂しくないなんてことはあり得ない」「女の人は1人で生きてたらかわいそうだなんてとんでもないわよね」「日本の男の人って本当にうぬぼれてると思った」「人が人を幸福にし得るなんて無理」といった考えを持っているようだ。

篠田の言葉に視聴者からは「ホントに偉大な人だなあ、この人のように強く生きていきたい」「篠田桃紅さんの言葉は凛としている」「胸を打たれるね」「すごく鋭い篠田さんの言葉に感動が止まらない」との声が続出。

●7位『百歳の力 (集英社新書)』(篠田桃紅・著/集英社・刊/756円)

●8位『一〇三歳になってわかったこと 人生は一人でも面白い (幻冬舎文庫)』(篠田桃紅・著/幻冬舎・刊/540円)

「得する人損する人」で紹介された最新ダイエット法!

●9位『玉ねぎヨーグルト』(井上裕美子・著/木村郁夫・監修/ワニブックス・刊/1080円)

出典画像:Amazonより

出典画像:Amazonより

2週間で体が変わる最強の組み合わせ「玉ねぎヨーグルト」を紹介した一冊。ダイエットや便秘解消、免疫力アップなど健康・美容に様々な効果があると、2017年7月の新発売当初から大きく話題に。

同書が再び注目されたのは、12月14日に放送された「得する人損する人」で特集が組まれたことが原因かも。番組では最新「ラクやせ法」として、普段の食事に玉ねぎヨーグルトをプラスすることで魔法のようなダイエット物質「やせ酸」が体内に生まれることを紹介。実際にチャレンジしたタレントのぱいぱいでか美は2週間で約4キロ弱のダイエットに成功した。

これを見た視聴者からは「明日から頑張るぞー」「いつもすぐ諦めちゃうけど、これならいける!」「まずは2週間やってみようかな」「すごいね玉ねぎヨーグルト! 早速作ってみようかな」と大反響が巻き起こっている。

●10位『桃紅一〇五歳 好きなものと生きる』(篠田桃紅・著/世界文化社・刊/1404円)

テレビで話題となった本が急上昇した今回のランキング。次はどんな本が注目されるのか目が離せない。

「あさイチ」で紹介された104歳現役美術家の本がAmazon「本」ランキングを席巻?

世間で注目を集めている商品が一目でわかるAmazon「人気度ランキング」。さまざまなカテゴリの注目商品がわかる同ランキングだが、商品数の多さゆえに動向を追いかけられていない人も少なくないだろう。そこで本稿では、そんなAmazon「人気度ランキング」の中から注目の1カテゴリを厳選。今回は「本」のランキング(集計日:12月15日、朝)を紹介していこう。

「あさイチ」で紹介された104歳の現役美術家

●1位『かっこよくいきる すてきにいきるための5つのお話』(永原郁子・著/ごま書房新社・刊/1404円)

●2位『一〇五歳、死ねないのも困るのよ』(篠田桃紅・著/幻冬舎・刊/1188円)

●3位『アルコール熟成入門 (食品知識ミニブックスシリーズ)』(北條正司、能勢晶・著/日本食糧新聞社・刊/1296円)

●4位『神さまとの直通電話: 運がよくなる≪波動≫の法則 (王様文庫)』(キャメレオン竹田・著/三笠書房・刊/702円)

●5位『人生は一本の線』(篠田桃紅・著/幻冬舎・刊/1404円)

●6位『一〇三歳になってわかったこと 人生は一人でも面白い』(篠田桃紅・著/幻冬舎・刊/1080円)

出典画像:Amazonより

出典画像:Amazonより

現在104歳の篠田桃紅の著作が大きな注目を集め、関連書籍がランキングを席巻した。同書は今も第一線で活躍している美術家・篠田桃紅が、100歳を超えたからこそ見える世界について語り、時には優しく、時には厳しく人生の生き方・楽しみ方を伝授した一冊。

急上昇の要因は、12月14日に放送された「あさイチ」だろう。この日の番組では若い世代の間で話題となっている篠田の「言葉」に迫った。

生涯独身を貫いている篠田は「人がいれば寂しくないなんてことはあり得ない」「女の人は1人で生きてたらかわいそうだなんてとんでもないわよね」「日本の男の人って本当にうぬぼれてると思った」「人が人を幸福にし得るなんて無理」といった考えを持っているようだ。

篠田の言葉に視聴者からは「ホントに偉大な人だなあ、この人のように強く生きていきたい」「篠田桃紅さんの言葉は凛としている」「胸を打たれるね」「すごく鋭い篠田さんの言葉に感動が止まらない」との声が続出。

●7位『百歳の力 (集英社新書)』(篠田桃紅・著/集英社・刊/756円)

●8位『一〇三歳になってわかったこと 人生は一人でも面白い (幻冬舎文庫)』(篠田桃紅・著/幻冬舎・刊/540円)

「得する人損する人」で紹介された最新ダイエット法!

●9位『玉ねぎヨーグルト』(井上裕美子・著/木村郁夫・監修/ワニブックス・刊/1080円)

出典画像:Amazonより

出典画像:Amazonより

2週間で体が変わる最強の組み合わせ「玉ねぎヨーグルト」を紹介した一冊。ダイエットや便秘解消、免疫力アップなど健康・美容に様々な効果があると、2017年7月の新発売当初から大きく話題に。

同書が再び注目されたのは、12月14日に放送された「得する人損する人」で特集が組まれたことが原因かも。番組では最新「ラクやせ法」として、普段の食事に玉ねぎヨーグルトをプラスすることで魔法のようなダイエット物質「やせ酸」が体内に生まれることを紹介。実際にチャレンジしたタレントのぱいぱいでか美は2週間で約4キロ弱のダイエットに成功した。

これを見た視聴者からは「明日から頑張るぞー」「いつもすぐ諦めちゃうけど、これならいける!」「まずは2週間やってみようかな」「すごいね玉ねぎヨーグルト! 早速作ってみようかな」と大反響が巻き起こっている。

●10位『桃紅一〇五歳 好きなものと生きる』(篠田桃紅・著/世界文化社・刊/1404円)

テレビで話題となった本が急上昇した今回のランキング。次はどんな本が注目されるのか目が離せない。

来年こそは決断したい! 正しく決断するための4つ基本

「決断」の反対語は? 「優柔不断」ではありません。

答えは、『決断力の磨き方』(池田貴将・著/学研プラス・刊)という本に書いてあります。

著者いわく、決断の反対語は「反応」です。

優柔不断とは、すぐに決められない状態のことです。反応とは、決めたつもりでいる状態のことです。その違いを説明します。

「決断」と「反応」の違い

仕事の納期を守るために、何をするか決める。

人に指示された仕事をやり遂げるために、どうするか決める。

勘違いしがちだが、これらはすべて「決断」ではない。納期、指示など外からの力に対する「反応」だ。

(『決断力の磨き方』から引用)

人生は、選択の連続です。「やる」「やらない」の二択から選んでいます。なぜ選択するのかといえば、「期限があるため」「約束を守るため」「体裁を保つため」などの外的な動機があるからです。社会のしがらみに「反応」しているだけにすぎません。

進学や就職のとき、あなたは「決断した」のでしょうか? 親族や友人に対する体裁や世間の評判に「反応した」にすぎないのでは?つまり、あなたが思っているよりも、あなたは「決断」に慣れていません。生まれてから1度も決断したことがない可能性すらあります。

決断とはレールから外れること

決断とは、将来を考えるきっかけを積み重ねること。

今のままの延長線では到達できない、自分が変わらなくては達成できない、そういうゴールや目標を定めたときに、人は決断を迫られるのだ。

(『決断力の磨き方』から引用)

ルーティンワークとは「すでに達成したことがあるゴール」を目指すことです。うまくやれることを繰り返すのは、ただの「作業」にすぎません。達成したことがないゴールを目指すために新しい行動方針を定める。それが「決断」です。決断することによって、生活の延長線上になかった新しいゴールに到達できます。

未来をコントロールする

本当に未来を変えてきたいのなら、心を入れ替えるより、予定を入れていくことだ。

もちろん心は大事、しかしいくら心を決めても、行動が決まらなければ、変化は起こらない。

(『決断力の磨き方』から引用)

決断は「思いつき」でするものではありません。計画が必要です。

『決断力の磨き方』の著者いわく、計画とは「未来をコントロールすること」です。やることは「来週を有意義に過ごすためにできること」をスケジュール帳に書くだけ。予定どおりに運ばないこともあるでしょう。試行錯誤しているうちに、未来をコントロールするコツをつかむことができます。1週間単位で新しいゴールを目指すことに慣れれば、決断を恐れなくなるでしょう。

未来の自分を助けるために

「明日からやろう」と7回言えば、1週間が過ぎる。

「来週からやろう」と4回言えば、1ヶ月が過ぎる。(『決断力の磨き方』から引用)

なぜ、決断するのか?

「明日の自分に感謝されるため」です。来週の計画を立てるのは、未来の自分に感謝されるためです。いま決断することによって、未来のあなたを幸せにすることができます。

人生を後悔したくなければ、未来の自分を助けるつもりで毎日を過ごしましょう。自分が幸せになれば、周りを幸せにする余裕が生まれます。幸せになるために決断をしましょう!

【著書紹介】

決断力の磨き方 人に決められる人生でいいのか

著者:池田貴将

出版社:学研プラス

決められないこと、迷うことは誰にでもある。でも、どこかで「決断」しない限り、前には進めない。『覚悟の磨き方』の著書・池田貴将による、「決断力の磨き方」。決断しなければいけない、すべての人へ。――逃げるな、立ち向かえ。自分を、変えよう。

Kindleストアで詳しく見る

楽天Koboで詳しく見る

iBooksで詳しく見る

BookBeyondで詳しく見る

BookLive!で詳しく見る

hontoで詳しく見る

紀伊國屋書店ウェブストアで詳しく見る

来年こそは決断したい! 正しく決断するための4つ基本

「決断」の反対語は? 「優柔不断」ではありません。

答えは、『決断力の磨き方』(池田貴将・著/学研プラス・刊)という本に書いてあります。

著者いわく、決断の反対語は「反応」です。

優柔不断とは、すぐに決められない状態のことです。反応とは、決めたつもりでいる状態のことです。その違いを説明します。

「決断」と「反応」の違い

仕事の納期を守るために、何をするか決める。

人に指示された仕事をやり遂げるために、どうするか決める。

勘違いしがちだが、これらはすべて「決断」ではない。納期、指示など外からの力に対する「反応」だ。

(『決断力の磨き方』から引用)

人生は、選択の連続です。「やる」「やらない」の二択から選んでいます。なぜ選択するのかといえば、「期限があるため」「約束を守るため」「体裁を保つため」などの外的な動機があるからです。社会のしがらみに「反応」しているだけにすぎません。

進学や就職のとき、あなたは「決断した」のでしょうか? 親族や友人に対する体裁や世間の評判に「反応した」にすぎないのでは?つまり、あなたが思っているよりも、あなたは「決断」に慣れていません。生まれてから1度も決断したことがない可能性すらあります。

決断とはレールから外れること

決断とは、将来を考えるきっかけを積み重ねること。

今のままの延長線では到達できない、自分が変わらなくては達成できない、そういうゴールや目標を定めたときに、人は決断を迫られるのだ。

(『決断力の磨き方』から引用)

ルーティンワークとは「すでに達成したことがあるゴール」を目指すことです。うまくやれることを繰り返すのは、ただの「作業」にすぎません。達成したことがないゴールを目指すために新しい行動方針を定める。それが「決断」です。決断することによって、生活の延長線上になかった新しいゴールに到達できます。

未来をコントロールする

本当に未来を変えてきたいのなら、心を入れ替えるより、予定を入れていくことだ。

もちろん心は大事、しかしいくら心を決めても、行動が決まらなければ、変化は起こらない。

(『決断力の磨き方』から引用)

決断は「思いつき」でするものではありません。計画が必要です。

『決断力の磨き方』の著者いわく、計画とは「未来をコントロールすること」です。やることは「来週を有意義に過ごすためにできること」をスケジュール帳に書くだけ。予定どおりに運ばないこともあるでしょう。試行錯誤しているうちに、未来をコントロールするコツをつかむことができます。1週間単位で新しいゴールを目指すことに慣れれば、決断を恐れなくなるでしょう。

未来の自分を助けるために

「明日からやろう」と7回言えば、1週間が過ぎる。

「来週からやろう」と4回言えば、1ヶ月が過ぎる。(『決断力の磨き方』から引用)

なぜ、決断するのか?

「明日の自分に感謝されるため」です。来週の計画を立てるのは、未来の自分に感謝されるためです。いま決断することによって、未来のあなたを幸せにすることができます。

人生を後悔したくなければ、未来の自分を助けるつもりで毎日を過ごしましょう。自分が幸せになれば、周りを幸せにする余裕が生まれます。幸せになるために決断をしましょう!

【著書紹介】

決断力の磨き方 人に決められる人生でいいのか

著者:池田貴将

出版社:学研プラス

決められないこと、迷うことは誰にでもある。でも、どこかで「決断」しない限り、前には進めない。『覚悟の磨き方』の著書・池田貴将による、「決断力の磨き方」。決断しなければいけない、すべての人へ。――逃げるな、立ち向かえ。自分を、変えよう。

Kindleストアで詳しく見る

楽天Koboで詳しく見る

iBooksで詳しく見る

BookBeyondで詳しく見る

BookLive!で詳しく見る

hontoで詳しく見る

紀伊國屋書店ウェブストアで詳しく見る

·Tαehγung @bangtan_ssy

気持ちいいくらいサラウンドがすごいVOXのアンプ「Adio Air GT」

Bluetoothスピーカーとしてのキャラ立ちもしっかりしています。

Bluetoothスピーカーとしてのキャラ立ちもしっかりしています。

ビックカメラがamadana監修のPB商品拡充 2018年中に100アイテムに

ビックカメラは、amadana(アマダナ)監修のオリジナル家電シリーズ「TAG line」(タグライン)を拡充し、寝具や雑貨まで扱う新ブランド「TAG label」(タグレーベル)を立ち上げると発表した。

広島カープ前監督 野村謙二郎さんが明かす人心掌握術。 「部下の能力を解き放つリーダーがしている7つの行動」 前編

2016年シーズン、25年ぶりにプロ野球セントラルリーグを制覇した広島東洋カープ。17年もレギュラーシーズンを圧倒的な強さで制し、見事に連覇を達成。まさに、黄金期の到来を予感させる。

巷で言われている豊富な練習量は、もちろんカープの強さの源だが、実はそれ以外にも、選手一人ひとりの個性を活かし、それぞれのパフォーマンスを最大に引き出す指導法や環境づくりも、いまのチームをつくりあげた大きな原動力になったという。

そんな最強チームをつくりあげた立役者のひとりが、前監督の野村謙二郎さん。野村さんはBクラスの常連だったカープをどのようにして立て直し、いかにして強いチームへと成長させたのか? 野村さんがご自身の体験から習得されたリーダーシップ論や組織マネージメント術は、野球の世界だけにとどまらず、まさにビジネスパーソンも必見の内容。野村さんに教えていただく「最強の”カープ”仕事術」を前後編にわたってご紹介します。

+++++

<プロフィール>

野村謙二郎(のむら・けんじろう)

1966年、大分県生まれ。佐伯鶴城高校から駒沢大学へ進学。大学4年時にソウル五輪に野球日本代表として出場し、銀メダルを獲得した。88年のドラフト1位で広島東洋カープへ入団。90、91年と2年連続で盗塁王を獲得。91年はリーグ優勝にも貢献。95年には打率.315、32本塁打、30盗塁をマークし、史上6人目のトリプルスリーを達成した。2005年、通算2000本安打を達成し、その年を最後に現役引退。その後、野球解説者などを経て、10年に広島東洋カープの監督に就任する。就任当初は下位に低迷するものの、13年、14年と、2年続けてクライマックスシリーズ進出を果たす。14年シーズン限りで監督を退任。現在は野球解説者として活躍する傍ら、MLBカンザスシティ・ロイヤルズの編成部門アドバイザーを務めるほか、広島大学大学院の教育学部で健康スポーツ教育学を専攻し改めてコーチングを学んでいる。著書は『変わるしかなかった。』(ベストセラーズ)。共著に『広島カープの血脈』(山本浩二氏との共著/KADOKAWA)、『広島カープ最強伝説の幕開け』(大野豊氏との共著/宝島社)がある。

+++++

1.イエスマンにならない。NOの理由を言葉できちんと説明する

私は高校、大学時代に主将に指名され、プロ入り後もカープの選手会長を任されました。そうしたチームリーダーというのは、会社に置き換えると中間管理職のようなポジションといえます。

キャプテンやリーダーに指名される人間には、必ず資質があります。野球の経験を踏まえていうと、まずある程度、技術を持っていなければいけません。会社に置き換えて考えると、仕事ができなければいけないわけです。

その上で、自分の意見をはっきり言える、自分の意見に筋がとおっている人物こそが、リーダーに選ばれるのだと考えています。

そういった資質は、皆さん、学生時代に現れ始めるものかもしれません。私自身を振り返ってみると、大学時代にキャプテンを任されたことが、その後を左右する貴重な経験となりました。

大学1年生から見た大学4年生というのは、結構”オジサン”です(笑)。1年生の頃は、4年生のキャプテンのやっていることや、働きぶりというのは、全く分かりませんでした。でも、いざ自分がキャプテンになってみると、それまでとはお付き合いする方たち、そしてお付き合いの仕方が大きく変わったのです。

例えば、大学野球連盟の会議に出席させてもらう。するとそこで、運営されている大人の方たちと話をします。そういった場では、もちろん相手に失礼があってはいけないので立ち居振る舞いには気を配りますし、その上で、こちらも自分たちの意見を伝えなければいけません。そういった舞台に立たせてもらったのは、私にとって初めての経験でした。世の中から見たら取るに足らない小さな出来事だったのかもしれませんが、人生の準備段階において、素晴らしい経験をさせていただいたと感じています。

その後、私はドラフトを経てプロ野球の世界に入ります。チームの先輩やコーチたちは、テレビや新聞などで見たことがある人。プロの世界で活躍されている方ばかりです。そういった方たちに、プロ1年生の私が認めてもらうためには、まずは仕事をしっかりこなさなければいけない。プレーで認めてもらいたいと考えたわけです。その上で、皆さんとのお付き合い、コミュニケーションがしっかりできるよう注意しました。

コミュニケーションがしっかりできる、というのは、単なるイエスマンにならない、と言い換えられるかもしれません。先輩や上司から「こうしろ」「ああしろ」といわれた際、違うと思ったら「違います」、イヤと思ったら「イヤです」と応えられる人間。しかも、なぜ違うのか、どうしてイヤなのか、その理由まではっきり伝えられること。そういう人は、上からも下からも、周りから自然と頼られる人でしょう。それこそが、リーダーに欠かせない要素、資質のひとつだと思うのです。

2.部下や後輩の表情を読み取り、疑問を解消してやる

プロ入り直後は、周りにいるのはプロの先輩ばかり。「こうやれ」「ああやれ」と言われたら「やらなければいけないんだ」と受け止める自分がいる半面、「なぜやらなければならないのだろう?」と疑問に思うことも何度かありました。

しかし、そういう声というのは、上の方には伝えにくい。なかなか言えないですよね。それでも、自分が見て、感じて、実際にやってみて、やっぱりおかしいな、と感じたら、私はできるだけ、先輩やコーチにその疑問を投げ掛けるようにしていました。

でも、その時に「いいんだよ、黙ってやれ」といった対応をされる先輩やコーチに対しては、正直、不満を感じたのも事実です。逆に「この練習はこういう理由があるからやるんだよ」としっかり説明してくださる先輩やコーチに対しては、私自身も理解でき、納得でき、練習にも身が入ったものです。

こうしたケースというのは、実は会社組織においても見受けられるものではないでしょうか。部下が相談に来た際、中間管理職の方の説明や教えを理解してもらえず、部下に「え!?」っという不満の表情をされるーー。

その時、中間管理職の方は「いいから、とにかくやれ!」といって部下を突き放すのではなく、相手の相談内容に対して静かに耳を傾け、部下の顔を見て話をし、部下の表情を読み取る。その上で、部下の疑問を受け付け、真摯に答える。そういう姿勢が大事だと思うのです。

「こいつ今、オレに対して疑問を抱いたな」とか「納得していないな」というのを見抜いたからといって、「いいよもう、アイツなんて」と部下を突き放してしまうと、組織やチームのピラミッドが崩壊してしまいます。それがエスカレートすると、部下の存在がうっとうしく感じられ、最終的にはパワハラへとつながってしまいかねません。

現役時代を振り返ってみると、私が練習内容に疑問を抱いて質問した際、「なるほど、そういう考えもあるな」と理解していただき、意見を認めてくださる先輩やコーチの方とはコミュニケーションをとりやすく、いっしょに仕事をしやすいなと感じたものです。そういうムードというのは、野球界だけでなく、きっと会社組織でも同じではないでしょうか。

3.部下の性格やタイプを見極めて対応・起用する

監督時代、試合前の練習では、バッティングケージの後ろから野手のフリーバッティングをチェックするのが日課でした。私は彼らの練習を見ながら「おはよう、調子どうだい?」など、できるだけ皆に声を掛けるよう心掛けていました。

ある日、A君、B君、C君という、性格の異なる3選手がバッティング練習をしていました。

その日、A君はとてもいい感じで打っていました。「良い感じだね」と声を掛けると「ありがとうございます!」と彼。重ねて「今日は2、3本いけるね?」と褒めると、A君は「頑張ります!」といって足取り軽くロッカールームへと帰って行きます。

次はB君です。「調子はどう?」と声を掛けると「別に。普通ッス」とぶっきらぼうな反応。でも、調子は良さそうだったので「感じ、いいね!」と声を掛けると、今度もまた「え、そうですか? 普通ッス」と彼。最後に「今日も頼むよ」と盛り上げても、B君は「ういッス」とだけ言ってロッカールームへと戻っていきます。

そして、最後はC君です。私は彼の練習ももちろんチェックしていたのですが、取材の対応など他のことに追われ、彼に声を掛けるのを忘れていました。するとC君は、私がA君、B君に私が声を掛けていたのに、自分には声を掛けてこないことを不安に感じたのか、練習を終えると、私の周りを行ったり来たりしていたのです。

C君としては、監督である私に声を掛けて欲しいのです。「僕はどうでしたか?」と評価をして欲しいのです。そこで私が「ごめんごめん、もちろん見ていた、良かったよ!」と声を掛けると、C君は「ありがとうございます!」といって、ロッカールームへ駆け足で帰っていきました。

A君は明るく、C君はかわいい。でもB君に対しては「なんだコイツは!?」って思っちゃいますよね。でも、チームや組織を率いる監督やリーダーは、そのB君タイプの人間の性格こそ、しっかり把握し、きちんと対応しなくてはいけないのです。

そこで私は、B君はシャイなのかな、と彼の性格を予想し、毎日のあいさつ以外は、できるだけ人前で声を掛けないようにしました。例えば、グラウンドに大勢の人が居る時は、みんなに聞こえるような声では会話をしない。話をするのなら、ロッカールームへ帰る際にすれ違う時とか、「ちょっと時間とれないか?」と監督室へ呼ぶなど、1対1で話をするようにしました。

意外に思われるかもしれませんが、実はこのようにスタッフやメンバーの性格やタイプをつかみ、それぞれに合った対応をするよう心掛けると、逆に、リーダーや中間管理職のストレスも、減っていくものなのです。

「調子はどうだい?」という私の問いかけに、「別に、普通ッス」と応えたB君。多くの方なら思わずカチンとくるシーンでしょう。でも彼にしてみたら、特に悪気があるわけではないのです。単に、表現方法が下手なだけ。小学校や中学校の際、教育者に「そういう対応はダメだろ!」と指導されてこなかった、怒られてこなかっただけなのです。「野球が上手なだけではダメだ。野球できなくなったらどうする? あいさつはきちんとしろ。いつも笑顔でいろ」といった社会人としてのルール、マナーを教わってこなかった。考えをこのように転換できるようになると、カチンとこなくなりますし、ストレスも軽減できるものなのです。

4.リーダーの「我慢」が、部下の主体性を伸ばす

私が監督になった頃、カープは長い低迷期にありました。それでも私は、監督就任会見で「優勝を目指します」とあえて宣言しました。

それは、選手たちの意識を変えるのが目的でした。なぜなら当時、選手の口から出てくるのは「Aクラスを目指します」、「クライマックスシリーズ出場を狙います」といった消極的な目標ばかり。確かに、カープは私が現役時代の1991年を最後に、リーグ優勝から遠ざかっていましたが、戦う前から、選手たちの心理は、1位ではなく、入賞を目指す寂しい状態になっていたのです。

そんなカープへ、私は「よし、このチームを変えてやる!」と意気揚々で飛び込んでいきました。監督になって最初のシーズンは、自ら指示を出し、自分で行動してと、とにかくなんでも自分でやりました。自分でやらないと不安だったのです。

そうして迎えた監督就任1年目。自分から勢力的に動き回り、チームを変えてやると意気込んで臨んだシーズンも、蓋を開けてみたら、結果は5位に終わりました。

シーズン終了後、なぜ結果が出なかったのか? 冷静に考えてみました。すると、私自身はどうだったのか? 選手やコーチへの接し方はどうだったのか? 自分の言い方が悪かったのではないか?…と、選手やコーチたちではなく、自分に反省の矛先が向かったのです。

そこで2年目からは、キャンプの時点から自分で口を出す機会を極力減らすよう心掛けました。その代わり、指導を任せるコーチの方々とのミーティングでは「野村が目指す野球はこういうものです」「こういうピッチャーやバッターを育ててください!」などと、再三にわたってお願いをしていました。

でも「チームを変えてやる!」と意気込んでチームに帰ってきた私にとって、口を出さない、出せないというのは、ものすごくつらいことでした。なので、練習が始まると、わざと違うところへいって、練習を見ないようにしていたほどです。近くで見ていると、なにかしら口を挟みたくなりますからね。全体練習の時には、ダイヤモンドではなく外野へ移動し、外野で練習が始まるとブルペンへ、といった具合に、少し引いた位置からチームを見るようにしていました。

マスコミの人や周りの人からは「野村はやる気があるのか?」と思われていたみたいですが、私としてはものすごく我慢していたのです。でもその結果、コーチの方が手を抜けないと感じてくれたみたいで、逆に練習は熱が帯びたようでした。

<後編へ続く>

+++++

<最新著書>

野村の考え。やる気にさせる組織の作り方

2010年から5年間、広島東洋カープの監督を務めた野村謙二郎さん。それまで万年Bクラスだったチームを立て直し、2013年には初めてクライマックスシリーズに進出。翌2014年も同シリーズへ進出し、優勝を狙えるチームをつくりあげた。そして2016年、カープは25年ぶりにリーグ優勝。それは、元監督の野村さんが種をまき育てたことが、大きく花開いた瞬間でもあった。本書は、カープ黄金期の礎を築いた野村さんが、自身の野球に対する取り組み方や考え方、チームマネージメントなどを通じ、企業で生きるリーダーのあり方などを語った1冊。カープファンや野球ファンのみならず、ビジネスパーソンも必見の内容だ。

広島カープ前監督 野村謙二郎さんが明かす人心掌握術。 「部下の能力を解き放つリーダーがしている7つの行動」 前編

2016年シーズン、25年ぶりにプロ野球セントラルリーグを制覇した広島東洋カープ。17年もレギュラーシーズンを圧倒的な強さで制し、見事に連覇を達成。まさに、黄金期の到来を予感させる。

巷で言われている豊富な練習量は、もちろんカープの強さの源だが、実はそれ以外にも、選手一人ひとりの個性を活かし、それぞれのパフォーマンスを最大に引き出す指導法や環境づくりも、いまのチームをつくりあげた大きな原動力になったという。

そんな最強チームをつくりあげた立役者のひとりが、前監督の野村謙二郎さん。野村さんはBクラスの常連だったカープをどのようにして立て直し、いかにして強いチームへと成長させたのか? 野村さんがご自身の体験から習得されたリーダーシップ論や組織マネージメント術は、野球の世界だけにとどまらず、まさにビジネスパーソンも必見の内容。野村さんに教えていただく「最強の”カープ”仕事術」を前後編にわたってご紹介します。

+++++

<プロフィール>

野村謙二郎(のむら・けんじろう)

1966年、大分県生まれ。佐伯鶴城高校から駒沢大学へ進学。大学4年時にソウル五輪に野球日本代表として出場し、銀メダルを獲得した。88年のドラフト1位で広島東洋カープへ入団。90、91年と2年連続で盗塁王を獲得。91年はリーグ優勝にも貢献。95年には打率.315、32本塁打、30盗塁をマークし、史上6人目のトリプルスリーを達成した。2005年、通算2000本安打を達成し、その年を最後に現役引退。その後、野球解説者などを経て、10年に広島東洋カープの監督に就任する。就任当初は下位に低迷するものの、13年、14年と、2年続けてクライマックスシリーズ進出を果たす。14年シーズン限りで監督を退任。現在は野球解説者として活躍する傍ら、MLBカンザスシティ・ロイヤルズの編成部門アドバイザーを務めるほか、広島大学大学院の教育学部で健康スポーツ教育学を専攻し改めてコーチングを学んでいる。著書は『変わるしかなかった。』(ベストセラーズ)。共著に『広島カープの血脈』(山本浩二氏との共著/KADOKAWA)、『広島カープ最強伝説の幕開け』(大野豊氏との共著/宝島社)がある。

+++++

1.イエスマンにならない。NOの理由を言葉できちんと説明する

私は高校、大学時代に主将に指名され、プロ入り後もカープの選手会長を任されました。そうしたチームリーダーというのは、会社に置き換えると中間管理職のようなポジションといえます。

キャプテンやリーダーに指名される人間には、必ず資質があります。野球の経験を踏まえていうと、まずある程度、技術を持っていなければいけません。会社に置き換えて考えると、仕事ができなければいけないわけです。

その上で、自分の意見をはっきり言える、自分の意見に筋がとおっている人物こそが、リーダーに選ばれるのだと考えています。

そういった資質は、皆さん、学生時代に現れ始めるものかもしれません。私自身を振り返ってみると、大学時代にキャプテンを任されたことが、その後を左右する貴重な経験となりました。

大学1年生から見た大学4年生というのは、結構”オジサン”です(笑)。1年生の頃は、4年生のキャプテンのやっていることや、働きぶりというのは、全く分かりませんでした。でも、いざ自分がキャプテンになってみると、それまでとはお付き合いする方たち、そしてお付き合いの仕方が大きく変わったのです。

例えば、大学野球連盟の会議に出席させてもらう。するとそこで、運営されている大人の方たちと話をします。そういった場では、もちろん相手に失礼があってはいけないので立ち居振る舞いには気を配りますし、その上で、こちらも自分たちの意見を伝えなければいけません。そういった舞台に立たせてもらったのは、私にとって初めての経験でした。世の中から見たら取るに足らない小さな出来事だったのかもしれませんが、人生の準備段階において、素晴らしい経験をさせていただいたと感じています。

その後、私はドラフトを経てプロ野球の世界に入ります。チームの先輩やコーチたちは、テレビや新聞などで見たことがある人。プロの世界で活躍されている方ばかりです。そういった方たちに、プロ1年生の私が認めてもらうためには、まずは仕事をしっかりこなさなければいけない。プレーで認めてもらいたいと考えたわけです。その上で、皆さんとのお付き合い、コミュニケーションがしっかりできるよう注意しました。

コミュニケーションがしっかりできる、というのは、単なるイエスマンにならない、と言い換えられるかもしれません。先輩や上司から「こうしろ」「ああしろ」といわれた際、違うと思ったら「違います」、イヤと思ったら「イヤです」と応えられる人間。しかも、なぜ違うのか、どうしてイヤなのか、その理由まではっきり伝えられること。そういう人は、上からも下からも、周りから自然と頼られる人でしょう。それこそが、リーダーに欠かせない要素、資質のひとつだと思うのです。

2.部下や後輩の表情を読み取り、疑問を解消してやる

プロ入り直後は、周りにいるのはプロの先輩ばかり。「こうやれ」「ああやれ」と言われたら「やらなければいけないんだ」と受け止める自分がいる半面、「なぜやらなければならないのだろう?」と疑問に思うことも何度かありました。

しかし、そういう声というのは、上の方には伝えにくい。なかなか言えないですよね。それでも、自分が見て、感じて、実際にやってみて、やっぱりおかしいな、と感じたら、私はできるだけ、先輩やコーチにその疑問を投げ掛けるようにしていました。

でも、その時に「いいんだよ、黙ってやれ」といった対応をされる先輩やコーチに対しては、正直、不満を感じたのも事実です。逆に「この練習はこういう理由があるからやるんだよ」としっかり説明してくださる先輩やコーチに対しては、私自身も理解でき、納得でき、練習にも身が入ったものです。

こうしたケースというのは、実は会社組織においても見受けられるものではないでしょうか。部下が相談に来た際、中間管理職の方の説明や教えを理解してもらえず、部下に「え!?」っという不満の表情をされるーー。

その時、中間管理職の方は「いいから、とにかくやれ!」といって部下を突き放すのではなく、相手の相談内容に対して静かに耳を傾け、部下の顔を見て話をし、部下の表情を読み取る。その上で、部下の疑問を受け付け、真摯に答える。そういう姿勢が大事だと思うのです。

「こいつ今、オレに対して疑問を抱いたな」とか「納得していないな」というのを見抜いたからといって、「いいよもう、アイツなんて」と部下を突き放してしまうと、組織やチームのピラミッドが崩壊してしまいます。それがエスカレートすると、部下の存在がうっとうしく感じられ、最終的にはパワハラへとつながってしまいかねません。

現役時代を振り返ってみると、私が練習内容に疑問を抱いて質問した際、「なるほど、そういう考えもあるな」と理解していただき、意見を認めてくださる先輩やコーチの方とはコミュニケーションをとりやすく、いっしょに仕事をしやすいなと感じたものです。そういうムードというのは、野球界だけでなく、きっと会社組織でも同じではないでしょうか。

3.部下の性格やタイプを見極めて対応・起用する

監督時代、試合前の練習では、バッティングケージの後ろから野手のフリーバッティングをチェックするのが日課でした。私は彼らの練習を見ながら「おはよう、調子どうだい?」など、できるだけ皆に声を掛けるよう心掛けていました。

ある日、A君、B君、C君という、性格の異なる3選手がバッティング練習をしていました。

その日、A君はとてもいい感じで打っていました。「良い感じだね」と声を掛けると「ありがとうございます!」と彼。重ねて「今日は2、3本いけるね?」と褒めると、A君は「頑張ります!」といって足取り軽くロッカールームへと帰って行きます。

次はB君です。「調子はどう?」と声を掛けると「別に。普通ッス」とぶっきらぼうな反応。でも、調子は良さそうだったので「感じ、いいね!」と声を掛けると、今度もまた「え、そうですか? 普通ッス」と彼。最後に「今日も頼むよ」と盛り上げても、B君は「ういッス」とだけ言ってロッカールームへと戻っていきます。

そして、最後はC君です。私は彼の練習ももちろんチェックしていたのですが、取材の対応など他のことに追われ、彼に声を掛けるのを忘れていました。するとC君は、私がA君、B君に私が声を掛けていたのに、自分には声を掛けてこないことを不安に感じたのか、練習を終えると、私の周りを行ったり来たりしていたのです。

C君としては、監督である私に声を掛けて欲しいのです。「僕はどうでしたか?」と評価をして欲しいのです。そこで私が「ごめんごめん、もちろん見ていた、良かったよ!」と声を掛けると、C君は「ありがとうございます!」といって、ロッカールームへ駆け足で帰っていきました。

A君は明るく、C君はかわいい。でもB君に対しては「なんだコイツは!?」って思っちゃいますよね。でも、チームや組織を率いる監督やリーダーは、そのB君タイプの人間の性格こそ、しっかり把握し、きちんと対応しなくてはいけないのです。

そこで私は、B君はシャイなのかな、と彼の性格を予想し、毎日のあいさつ以外は、できるだけ人前で声を掛けないようにしました。例えば、グラウンドに大勢の人が居る時は、みんなに聞こえるような声では会話をしない。話をするのなら、ロッカールームへ帰る際にすれ違う時とか、「ちょっと時間とれないか?」と監督室へ呼ぶなど、1対1で話をするようにしました。

意外に思われるかもしれませんが、実はこのようにスタッフやメンバーの性格やタイプをつかみ、それぞれに合った対応をするよう心掛けると、逆に、リーダーや中間管理職のストレスも、減っていくものなのです。

「調子はどうだい?」という私の問いかけに、「別に、普通ッス」と応えたB君。多くの方なら思わずカチンとくるシーンでしょう。でも彼にしてみたら、特に悪気があるわけではないのです。単に、表現方法が下手なだけ。小学校や中学校の際、教育者に「そういう対応はダメだろ!」と指導されてこなかった、怒られてこなかっただけなのです。「野球が上手なだけではダメだ。野球できなくなったらどうする? あいさつはきちんとしろ。いつも笑顔でいろ」といった社会人としてのルール、マナーを教わってこなかった。考えをこのように転換できるようになると、カチンとこなくなりますし、ストレスも軽減できるものなのです。

4.リーダーの「我慢」が、部下の主体性を伸ばす

私が監督になった頃、カープは長い低迷期にありました。それでも私は、監督就任会見で「優勝を目指します」とあえて宣言しました。

それは、選手たちの意識を変えるのが目的でした。なぜなら当時、選手の口から出てくるのは「Aクラスを目指します」、「クライマックスシリーズ出場を狙います」といった消極的な目標ばかり。確かに、カープは私が現役時代の1991年を最後に、リーグ優勝から遠ざかっていましたが、戦う前から、選手たちの心理は、1位ではなく、入賞を目指す寂しい状態になっていたのです。

そんなカープへ、私は「よし、このチームを変えてやる!」と意気揚々で飛び込んでいきました。監督になって最初のシーズンは、自ら指示を出し、自分で行動してと、とにかくなんでも自分でやりました。自分でやらないと不安だったのです。

そうして迎えた監督就任1年目。自分から勢力的に動き回り、チームを変えてやると意気込んで臨んだシーズンも、蓋を開けてみたら、結果は5位に終わりました。

シーズン終了後、なぜ結果が出なかったのか? 冷静に考えてみました。すると、私自身はどうだったのか? 選手やコーチへの接し方はどうだったのか? 自分の言い方が悪かったのではないか?…と、選手やコーチたちではなく、自分に反省の矛先が向かったのです。

そこで2年目からは、キャンプの時点から自分で口を出す機会を極力減らすよう心掛けました。その代わり、指導を任せるコーチの方々とのミーティングでは「野村が目指す野球はこういうものです」「こういうピッチャーやバッターを育ててください!」などと、再三にわたってお願いをしていました。

でも「チームを変えてやる!」と意気込んでチームに帰ってきた私にとって、口を出さない、出せないというのは、ものすごくつらいことでした。なので、練習が始まると、わざと違うところへいって、練習を見ないようにしていたほどです。近くで見ていると、なにかしら口を挟みたくなりますからね。全体練習の時には、ダイヤモンドではなく外野へ移動し、外野で練習が始まるとブルペンへ、といった具合に、少し引いた位置からチームを見るようにしていました。

マスコミの人や周りの人からは「野村はやる気があるのか?」と思われていたみたいですが、私としてはものすごく我慢していたのです。でもその結果、コーチの方が手を抜けないと感じてくれたみたいで、逆に練習は熱が帯びたようでした。

<後編へ続く>

+++++

<最新著書>

野村の考え。やる気にさせる組織の作り方

2010年から5年間、広島東洋カープの監督を務めた野村謙二郎さん。それまで万年Bクラスだったチームを立て直し、2013年には初めてクライマックスシリーズに進出。翌2014年も同シリーズへ進出し、優勝を狙えるチームをつくりあげた。そして2016年、カープは25年ぶりにリーグ優勝。それは、元監督の野村さんが種をまき育てたことが、大きく花開いた瞬間でもあった。本書は、カープ黄金期の礎を築いた野村さんが、自身の野球に対する取り組み方や考え方、チームマネージメントなどを通じ、企業で生きるリーダーのあり方などを語った1冊。カープファンや野球ファンのみならず、ビジネスパーソンも必見の内容だ。

広島東洋カープ2年連続優勝記念! ミズノ製グラブ型真紅のソファチェアを限定予約販売!

2017年のセ・リーグを制した広島東洋カープ。2016年に続き、37年ぶりのリーグ2連覇を果たしました。生え抜きのスター選手が次々と育ち、ベテランと若手が見事に融合。惜しくも日本一は逃していますが、79年、80年のリーグ連覇時以来の「黄金時代」の到来を予感しているファンの方も多いのではないでしょうか。

この歴史的節目に、広島東洋カープが歩んできた道のりや想いを込めた、真紅のフルレザー製グラブチェアを数量限定受注生産にて販売します!

製造するのは、国内外のプロ野球選手用グラブを作るミズノ。広島東洋カープの一部選手も使用するミズノの赤いグラブと同じ革をベースに、家具用に特別に仕上げをした革を用いた「フルレザーソファ」です。

形は見たまんま、グラブそのもの!デザインと製造はミズノ社が手がける

野球グラブに使うレザーをベースに、家具用に特別な加工を施しました。レザーを薄く剥かずに厚めで使っており、表面は張りがあり、クッションもしっかり入っており、沈み込みの少ない重厚感のある座り心地です。

1975年からのリーグ制覇の栄光の歴史を年号とともに台座部に刻印。今年のリーグ制覇の日付と「V8」の文字が輝きます。かたわらには、ミズノのランバードマークが焼印で押され、製品のクオリティを保証しています。

親指内側部分には、Carpの文字が立体的に焼型で刻印されます。

ボールになったつもりでゆったりと腰を沈め「V8」の栄光を堪能されてはいかがでしょうか。

【製品情報】

MIZUNOミズノ

広島東洋カープ V8グラブチェア大人用 2017シーズンリーグ優勝記念モデル

広島東洋カープ2年連続優勝記念! ミズノ製グラブ型真紅のソファチェアを限定予約販売!

2017年のセ・リーグを制した広島東洋カープ。2016年に続き、37年ぶりのリーグ2連覇を果たしました。生え抜きのスター選手が次々と育ち、ベテランと若手が見事に融合。惜しくも日本一は逃していますが、79年、80年のリーグ連覇時以来の「黄金時代」の到来を予感しているファンの方も多いのではないでしょうか。

この歴史的節目に、広島東洋カープが歩んできた道のりや想いを込めた、真紅のフルレザー製グラブチェアを数量限定受注生産にて販売します!

製造するのは、国内外のプロ野球選手用グラブを作るミズノ。広島東洋カープの一部選手も使用するミズノの赤いグラブと同じ革をベースに、家具用に特別に仕上げをした革を用いた「フルレザーソファ」です。

形は見たまんま、グラブそのもの!デザインと製造はミズノ社が手がける

野球グラブに使うレザーをベースに、家具用に特別な加工を施しました。レザーを薄く剥かずに厚めで使っており、表面は張りがあり、クッションもしっかり入っており、沈み込みの少ない重厚感のある座り心地です。

1975年からのリーグ制覇の栄光の歴史を年号とともに台座部に刻印。今年のリーグ制覇の日付と「V8」の文字が輝きます。かたわらには、ミズノのランバードマークが焼印で押され、製品のクオリティを保証しています。

親指内側部分には、Carpの文字が立体的に焼型で刻印されます。

ボールになったつもりでゆったりと腰を沈め「V8」の栄光を堪能されてはいかがでしょうか。

【製品情報】

MIZUNOミズノ

広島東洋カープ V8グラブチェア大人用 2017シーズンリーグ優勝記念モデル

Bryan Martz @bmartzie

仕事と人生を変える5つの習慣

Lifehacking.jp運営者が教える。

Lifehacking.jp運営者が教える。

VRで描くテラフォーミング

HTC公式ブログから、火星移住をVRで描くプロジェクト「HP Mars Home Planet」について。

HTC公式ブログから、火星移住をVRで描くプロジェクト「HP Mars Home Planet」について。

読売新聞、VR/ARを含むコンテンツマーケティング支援を開始

読売新聞東京本社が、マーケティング支援コンソーシアム「YOMIURI BRAND STUDIO」を設立。VR/ARコンテンツを活用したものを含む、企業のコンテンツマーケティングを支援する。

読売新聞東京本社が、マーケティング支援コンソーシアム「YOMIURI BRAND STUDIO」を設立。VR/ARコンテンツを活用したものを含む、企業のコンテンツマーケティングを支援する。

ソフトバンク、来年2月のSUPER FRIDAYはみんな大好き吉野家の牛丼!

ソフトバンクに契約していると、毎週金曜日にチキンやアイスなどが無料でもらえるキャンペーン「SUPER FRIDAY」。2018年2月は吉野家の牛丼(並盛)とのこと。

ソフトバンクに契約していると、毎週金曜日にチキンやアイスなどが無料でもらえるキャンペーン「SUPER FRIDAY」。2018年2月は吉野家の牛丼(並盛)とのこと。

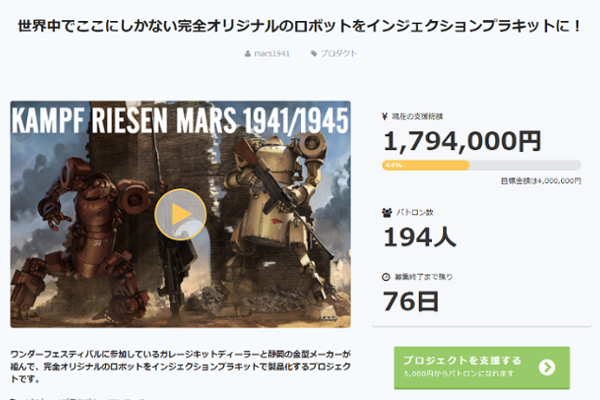

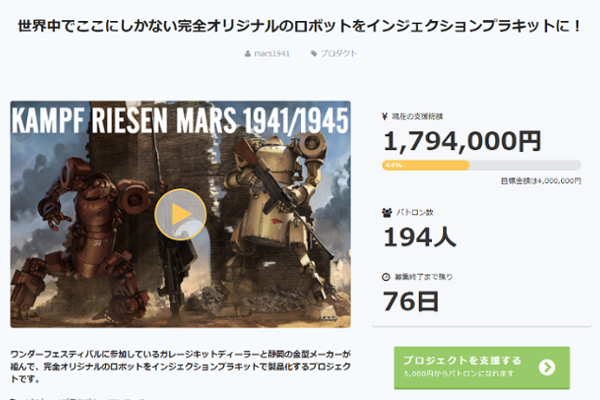

「夢がある! 是非達成してほしい」 会社員がオリジナルロボットを製品化!? ロマン溢れるクラウドファンディングにプラキットファン大注目!

個人が完全オリジナルロボットのインジェクションプラキットを製品化するという夢のあるプロジェクトが、CAMPFIREでクラウドファンディングを開始。プラキットファンの注目を集めている。

出典画像:「世界中でここにしかない完全オリジナルのロボットをインジェクションプラキットに!」CAMPFIREより

出典画像:「世界中でここにしかない完全オリジナルのロボットをインジェクションプラキットに!」CAMPFIREより

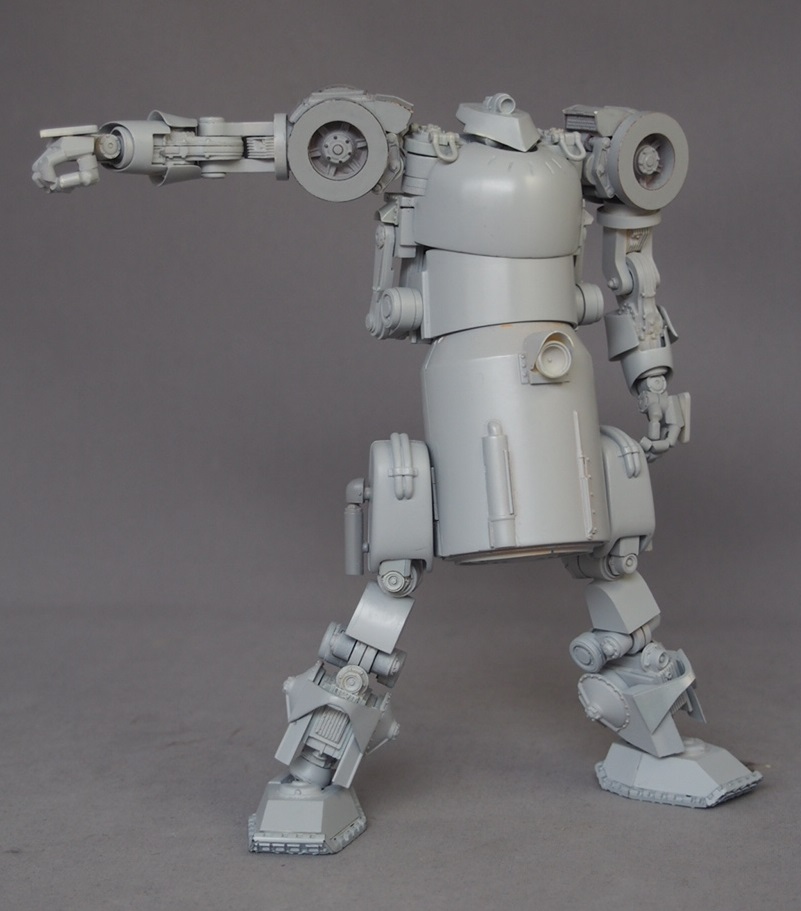

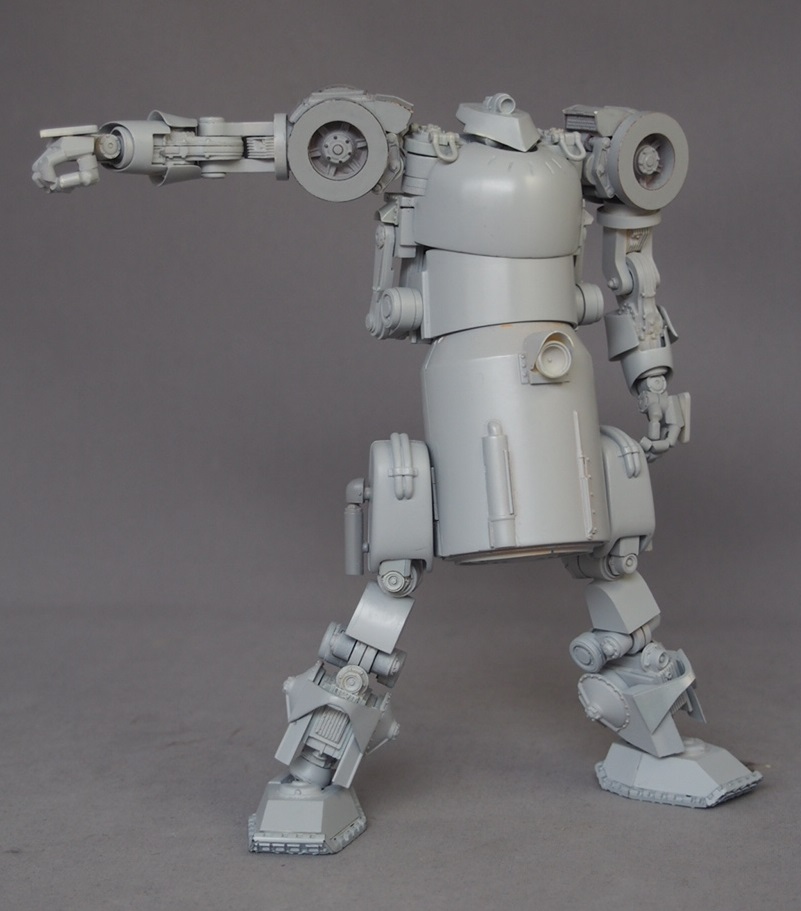

ドイツ製(設定)の無骨な人型重機をプラキット化!

同プロジェクトに挑戦するのは、広告代理店に勤めている西沢弘宜氏。“ガンダム直撃世代”でオリジナルロボットのプラキット化に憧れていた同氏が、ある日金型メーカー「株式会社エムアイモルデ」の社長と知り合うことで実現した。

出典画像:「世界中でここにしかない完全オリジナルのロボットをインジェクションプラキットに!」CAMPFIREより

出典画像:「世界中でここにしかない完全オリジナルのロボットをインジェクションプラキットに!」CAMPFIREより

今回開発されるのは、西沢氏が学生時代の頃から温めてきた人型ロボット「Reisen Panzer Ⅳ(リーゼンパンツァーフォー)-Ⅳ号人型重機」。“1940年代のドイツで開発された”という設定のため、どこかクラシカルで無骨なデザインになっている。製品のサイズは12.5cmで、設定上の全高の1/48スケール。詳細なディティールにもこだわりがあり、一部を除き全身の関節が可動する。

プラキットファンによるプラキットの製品化はかなり画期的だが、そこには様々な困難が。西沢氏曰く、現在日本で売られているキャラクターロボットのプラキットは、ほとんどがアニメやゲームに関連したものだという。アニメなどのコンテンツ自体がプラキットを売るための仕掛けになっており、ここには明確なビジネスモデルが。そのため今まではコンテンツごと世に送り出せるほどのお金を集めるか、スポンサーを探すのがプラキット開発の常識だったそうだ。

しかし西沢氏は金型メーカーの協力やクラウドファンディングの利用をもとに、個人でプラキットを製造することを決意。製造費の一部である400万円を、目標金額を達成した場合のみファンディングされる“All-or-Nothing方式”で支援を募った。

そんな同プロジェクトには、全国のプラキットファンから「組み立てられる日がくるのを楽しみにしています!」「デザインや世界観にすごい共感できる」「個人でプラキットを生産するなんて夢がある! 是非達成してほしい」と応援の声が寄せられている。

ロマン溢れる“解説本”にも注目!

出典画像:「世界中でここにしかない完全オリジナルのロボットをインジェクションプラキットに!」CAMPFIREより

出典画像:「世界中でここにしかない完全オリジナルのロボットをインジェクションプラキットに!」CAMPFIREより

今回のプロジェクトで製作されるのはプラキットだけではなく、背景となるストーリーや設定などをまとめた解説本も作られる。シナリオを担当するのは西沢氏の映画サークル時代の友人・星野智宏で、「冒険活劇+古典ハードSF+ロボットアクション」というストーリーに。コンセプトアートはイラストレーターの“からます”が担当した。

リターンはプラキットと解説本のほか、造形作家・chikaによる塗装済み完成品も。まさにプラキット好きによるプラキットファンのためのプロジェクトで、12月14日現在は194人のパトロンから179万4000円が集まっている。しかし目標金額が400万円なのでまだまだ道半ば。オリジナルの人型重機を世に送り出すことが出来るのか、今後の展開に注目していきたい。

「夢がある! 是非達成してほしい」 会社員がオリジナルロボットを製品化!? ロマン溢れるクラウドファンディングにプラキットファン大注目!

個人が完全オリジナルロボットのインジェクションプラキットを製品化するという夢のあるプロジェクトが、CAMPFIREでクラウドファンディングを開始。プラキットファンの注目を集めている。

出典画像:「世界中でここにしかない完全オリジナルのロボットをインジェクションプラキットに!」CAMPFIREより

出典画像:「世界中でここにしかない完全オリジナルのロボットをインジェクションプラキットに!」CAMPFIREより

ドイツ製(設定)の無骨な人型重機をプラキット化!

同プロジェクトに挑戦するのは、広告代理店に勤めている西沢弘宜氏。“ガンダム直撃世代”でオリジナルロボットのプラキット化に憧れていた同氏が、ある日金型メーカー「株式会社エムアイモルデ」の社長と知り合うことで実現した。

出典画像:「世界中でここにしかない完全オリジナルのロボットをインジェクションプラキットに!」CAMPFIREより

出典画像:「世界中でここにしかない完全オリジナルのロボットをインジェクションプラキットに!」CAMPFIREより

今回開発されるのは、西沢氏が学生時代の頃から温めてきた人型ロボット「Reisen Panzer Ⅳ(リーゼンパンツァーフォー)-Ⅳ号人型重機」。“1940年代のドイツで開発された”という設定のため、どこかクラシカルで無骨なデザインになっている。製品のサイズは12.5cmで、設定上の全高の1/48スケール。詳細なディティールにもこだわりがあり、一部を除き全身の関節が可動する。

プラキットファンによるプラキットの製品化はかなり画期的だが、そこには様々な困難が。西沢氏曰く、現在日本で売られているキャラクターロボットのプラキットは、ほとんどがアニメやゲームに関連したものだという。アニメなどのコンテンツ自体がプラキットを売るための仕掛けになっており、ここには明確なビジネスモデルが。そのため今まではコンテンツごと世に送り出せるほどのお金を集めるか、スポンサーを探すのがプラキット開発の常識だったそうだ。

しかし西沢氏は金型メーカーの協力やクラウドファンディングの利用をもとに、個人でプラキットを製造することを決意。製造費の一部である400万円を、目標金額を達成した場合のみファンディングされる“All-or-Nothing方式”で支援を募った。

そんな同プロジェクトには、全国のプラキットファンから「組み立てられる日がくるのを楽しみにしています!」「デザインや世界観にすごい共感できる」「個人でプラキットを生産するなんて夢がある! 是非達成してほしい」と応援の声が寄せられている。

ロマン溢れる“解説本”にも注目!

出典画像:「世界中でここにしかない完全オリジナルのロボットをインジェクションプラキットに!」CAMPFIREより

出典画像:「世界中でここにしかない完全オリジナルのロボットをインジェクションプラキットに!」CAMPFIREより

今回のプロジェクトで製作されるのはプラキットだけではなく、背景となるストーリーや設定などをまとめた解説本も作られる。シナリオを担当するのは西沢氏の映画サークル時代の友人・星野智宏で、「冒険活劇+古典ハードSF+ロボットアクション」というストーリーに。コンセプトアートはイラストレーターの“からます”が担当した。

リターンはプラキットと解説本のほか、造形作家・chikaによる塗装済み完成品も。まさにプラキット好きによるプラキットファンのためのプロジェクトで、12月14日現在は194人のパトロンから179万4000円が集まっている。しかし目標金額が400万円なのでまだまだ道半ば。オリジナルの人型重機を世に送り出すことが出来るのか、今後の展開に注目していきたい。

大東建託、営業にマイクロソフトのMRデバイス「HoloLens」活用

MRで建築予定物件をプレゼンテーション。大東建託が全国の事業部にHoloLensを配備した。

MRで建築予定物件をプレゼンテーション。大東建託が全国の事業部にHoloLensを配備した。

ドコモ版Xperia XZ PremiumがAndroid 8.0に! 3Dクリエーターなどの機能追加

Xperia XZ Premium(SO-04J)のOSアップデートが開始。Androidのバージョンは最新の8.0になり、様々な機能が追加された。

Xperia XZ Premium(SO-04J)のOSアップデートが開始。Androidのバージョンは最新の8.0になり、様々な機能が追加された。

Ⓜ️ikeee @Nike_Mike7

火災現場をスマホVRで体験 防災サービス開始

防災訓練をVRでできるサービスが開始。「火災避難」と「消火体験」のコンテンツが用意されるという。

防災訓練をVRでできるサービスが開始。「火災避難」と「消火体験」のコンテンツが用意されるという。

Park Yunna | Bru🌸 @kyungrito

#さーあちゃん @chipi__poyo

コンバースファン @Converse_fun

Baby Blu Σ 🙊⛈🔵 @cali_boi1997

煙やニオイを気にせず“お家焼肉”ができる「吸煙グリル」登場 12月中旬から順次発売

エスキュービズムが煙や匂いを気にせず焼肉などを楽しめる「吸煙グリル」を12月中旬から順次発売すると発表した。

ニューバランスファン @NewBalance_fun

特別車両で銀座線の「幻の駅」など見学 4090人応募で4000人落選 行ってきた

東京メトロが開催した地下鉄復刻イベント「銀座線タイムスリップ」に行ってきた。

ねこ経済新聞 @nekokeizai

「honor 9」「Moto G5S Plus」「ZenFone 4 Selfie Pro」デュアルカメラの高性能SIMフリースマホを比較

ミドルハイクラスのSIMフリースマホから「honor 9」「Moto G5S Plus」「ZenFone 4 Selfie Pro」の3機種を取り上げて比較する。

ミドルハイクラスのSIMフリースマホから「honor 9」「Moto G5S Plus」「ZenFone 4 Selfie Pro」の3機種を取り上げて比較する。

業界に痕跡を残して消えたメーカー UNIX市場を拡大しダークサイドに堕ちたSCO

前回の記事を書いている時に引っかかってきた会社が、今回のSCOである。IBMによるSequent買収のずっと後となる2003年、SCOに絡んで訴訟騒ぎになる。

前回の記事を書いている時に引っかかってきた会社が、今回のSCOである。IBMによるSequent買収のずっと後となる2003年、SCOに絡んで訴訟騒ぎになる。

2017年のデジカメを猫写真で振り返る

2017年もさまざまなデジカメが登場。注目はレンズ交換式だ。そこで、2017年に発売されたデジカメで撮った猫写真を見つつ、振り返ってみたい

2017年もさまざまなデジカメが登場。注目はレンズ交換式だ。そこで、2017年に発売されたデジカメで撮った猫写真を見つつ、振り返ってみたい

コンバースファン @Converse_fun

ねこ経済新聞 @nekokeizai

ねこ経済新聞 @nekokeizai

ㅅㅈㅇ(桜)❄ @SJY_twt

「食べてやせる」が失敗のもと⁉ 間違いダイエットを森拓郎さんが指南

もしダイエットがうまくいかないなら、「ダイエットに良さそうだから」と漫然と選んだ食べ物が太るもとになっているかも。たとえば、食物繊維がダイエットにいいからとサラダにドレッシングをたっぷりかければ、摂取カロリーはオーバーしてしまいます。

今回はダイエット指導者の森拓郎さんの著書「あなたのダイエットが失敗する理由」(PHP研究所)から、ダイエットに失敗する「体にいいものを取り入れてやせる」のウソについてご紹介していきます。

野菜たっぷりのヘルシー鍋を食べる

これからの季節に外せない鍋。野菜も摂取できるし、ダイエット中なら鍋メニューと考えてしまいますが、それも太るキケンがありますよ!「もし、みなさんが市販の鍋の素や鍋用スープなどを使用して鍋料理を食べているのなら、それはヘルシーではありません」と森さん。

「鍋の素の原材料名を見てください。そこには『果糖ブドウ糖液糖』と表示されていませんか? これは糖質がたっぷり入った調味料です。せっかく野菜や魚中心でヘルシーだと思っていても、シロップ鍋ではとても残念です。しかも、水溶性のビタミンはそこへ溶け出している可能性もあるのです。

鍋の素に限らず、味つけするためのソースやスープなどには、甘味料や食品添加物が含まれていて、強いコクを出しています。これに慣れてしまうと、素材そのものが持つ味に、私たちの舌は物足りなさを感じてしまうようになります。そもそも、こういった味つけのための調味料は味が濃いので、ついついごはんがすすんでしまい、気がついたらいつも以上におなかいっぱい! という経験はありませんか」。

鍋を楽しむなら市販のものではなく、自分で味つけをしてヘルシーにいただきましょう。

豆乳を飲んで、たんぱく質をとる

手軽にとれるヘルシーな飲みもの、増えていますよね。その中でも女性に人気の高い豆乳。無調整豆乳と調製豆乳がありますが、皆さんはどちらを選んでいますか?

「健康目的、またはやせるために飲んでいる豆乳でも、 調整豆乳を選んでいる限り、たんぱく質はとれるものの、 やせるためには極力減らしたい糖質や添加物も一緒にとっているということです。カフェのソイラテも甘さを出すために、調整豆乳が使われていると思います」。

さらに気になるのが、女性ホルモンの一種であるエストロゲンとよく似た働きをする大豆イソフラボンの摂取量。

「女性ホルモンと似た働きをするということは、女性ホルモンの分泌が減ってくる年代の女性なら問題はないかもしれません。しかし、女性ホルモンがたくさん分泌されている20代前後の女性が大豆イソフラポンを過剰にとると、かえってホルモンバランスを崩す恐れもあります。特に女性ホルモンが過剰になると、生理痛がひどくなったり、 太りやすくなったり、下半身太りの原因になるという説もありますから、注意が必要です」。

大豆イソフラボンの摂取量の目安として、内閣府食品安全委員会では1日の上限を食品で70〜75mgとしています。豆乳は200mlで40mgありますから、納豆やそのほかの大豆製品と合わせて、自分がどれくらい必要なのかを知ることが大切です。とり過ぎには気をつけましょう。

ダイエット食品を食べて短期間でやせる

「1か月で〇㎏、やせる!」とうたったダイエット食品。飲むだけでやせられたらどんなにラクなことでしょう。

「必要な栄養素がバランス良く含まれていて、低カロリーのダイエット食品なら、やせることは可能だと思います。しかし、これには条件がつきます。『一時的にやせることは可能』という期間限定の条件です」。

一回の食事のダイエット食品に置き換えれば、摂取カロリーを減らすことができ、やせることはできます。しかし…

「問題はやせた後です。ダイエットの目的はただやせることではなく、『太った原因を探り、それが偏った食生活にあるなら正しい食生活に直すこと』です。ダイエット食品を食べて一時的に摂取カロリーが減り体重が落ちたとしても、そこで元の食生活に戻してしまった体も元の状態に戻ります。それではダイエットの努力も無駄になってしまいます」。

一生、そのダイエット食品を食べ続けることはできません。

遠回りのようでも着実なのが食生活の見直し。このような「食べてやせる」の間違いがあったら改めていきましょう。

参考書籍

森拓郎「あなたのダイエットが失敗する理由」(PHP研究所)

森 拓郎

大手フィットネスクラブを経て、 2009年、 自身のスタジオ 「rinato」 (加圧トレーニング&ピラティス) を東京・恵比寿にオープンし、 ボディメイクやダイエットを指導している。トレーニング至上主義であるフィットネス業界に疑問を感じ、運動の枠だけにとらわれない独自の角度からのアプローチにこだわりを持ち、ファッションモデルや女優など著名人の支持を集める。 テレビ、 雑誌など多くのメディアで注目されている、話題のボディワーカー。

文/庄司真紀

合流時のウインカーは右か左か。当て逃げされたことを機に、運転ルールを再確認してみた。

ちょうど一週間前、当て逃げされた。

一週間前の雨上がりの朝、生まれて初めて当て逃げされた。

悔しいので、二度言ってみた。

保育所に娘たちを送って車に戻ると、なんだか違和感が。前方右側のバンパーが少し傾いている。よくよく確認すると、傷がズズッと入っている。相手の車の塗装もついている。これが、世に言う当て逃げか!

うちの保育所は駐車場がなく、川沿いに駐車して送り迎えをしている。この場所は、保育所の保護者が主ではあるが、他の人も停める場所。もしかすると、前日夜に行ったスーパーでやられた可能性もゼロではない。

いずれにしろ、相手が分からなければ保険はおりず、修理代は自己負担となる。警察に届け出はしたものの、このまま泣き寝入りをするしかなさそうだ。

苦手意識をなくすには、運転ルールを再確認すべし

当て逃げされたのはショックだが、本音を言うと、自分が誰かに当てなくてよかった。

実は3年前に今の車を購入した直後に、駐車時に前に出すぎて花壇にコツンと当ててしまったことがある。駐車場から左後方へ出ようとハンドルを大きく切ったら、死角だった壁に擦ったこともある。いずれも相手はおらず、傷も目立たない程度だったが、その2回の出来事がトラウマになってしまった。しかも、今年京都に引っ越してきて、周りは狭い道ばかり。すれ違うのにも一苦労なので、いつか擦るんじゃないか、ぶつけるんじゃないかと、戦々恐々の毎日なのだ。

そもそも、どういうとき、どちらの道が優先なのか。パッシングはどんなタイミングで使うのが正解なのか。一度できてしまった苦手意識をなくすため、『運転大百科』(大久保千穂・著/学研プラス・刊)』を片手に、今一度運転ルールを見直すことにした。

クルマ同士のコミュニケーション法を学ぶ

車を運転するうえでは、ドライバー同士で意思の疎通をはかることが大切だ。人によって方法は違うが、本書に載っていたコミュニケーション法を紹介する。熟練ドライバーの方もぜひおさらいを。

・パッシング

信号がない交差点や右折待ちの際の対向車からのパッシングは、「お先にどうぞ」の合図。一方、後続車からのパッシング(もしくはハイビーム)は「早く進んで」「道を譲って」など、いわば煽られている状況がほとんどなので、慌てず状況判断を。

なかには、「この先で取り締まりをやってるよ!」とパッシングで教えてくれる対向車のドライバーも。

・クラクション

基本的に警告の合図だが、短く鳴らす場合は「ありがとう」もしくは「ちょっと道を譲って」の意味が多い。「ありがとう!」と伝えたくて軽くクラクションを鳴らしたら、思いがけず「ブー!」と長く鳴ってしまうことがある。反対に、「危ない!」と伝えたかったのに「プ!」と小さな音しか鳴らないケースも。慣れない人は、鳴らし方を練習しておいたほうがいい。

・ハザード

道を譲ってもらった際、ハザードで「ありがとう」を示す場合が多い。また、高速道路で渋滞が発生している場合、後続車へ知らせるためにハザードを長めに点滅させることも。

これらが一般的なコミュニケーション法だが、使い方は人それぞれであるし、相手がその意図を汲んでくれるかどうかはまた別問題。「せっかく譲ったのに、お礼(ハザード)もなしか!」などと怒ってはいけない。相手は、そのルールを知らないかもしれないのだから。

合流時のウインカーは「右」か「左」か?

もうひとつ、ウインカーについて考えてみたい。

ご存知の通り、ウインカーは右左折時や車線変更時の意思表示。ウインカーを出さずに車線変更するなど言語道断だ。だが、その出し方にも人それぞれの解釈がある。

たとえば、幹線道路などに合流する際。ウインカーは「左」に出すべきか、「右」に出すべきか。

高速道路であれば、「右」が正しい。助走路から走行車線へ車線変更をすると解釈できるからで、これは本書もほかの専門家の意見も同様である。

では、一般道路ではどうだろか。

左に曲がって進行するという意味で「左」が正しいのか、高速道路と同様「右」が正しいのか。

実はこの問題、さまざまな説がある。実際、教習所でも教え方がバラバラのようで、道路交通法にも明確に記載されていないのだ。

基本的には、進行方向のウインカーを出すのが正しい。ある専門家は、一般道路では一方通行であろうと対向車線があろうと、「左」が正しいと断言していた。つまり、次にハンドルを切る方向のウインカーを出すということだ。

停止線があれば左折するとみなして「左」ウインカー、停止線がない場合は「右」ウインカーという説もあるが、「右」ウインカーを出していると、合流後に右車線へ行きたいと勘違いされると指摘する声もある。一方で、「左」ウインカーでは幹線道路を走っているドライバーに見えづらいという意見も。個人的には、進行方向のウインカーを出すと聞いたことがあるので、斜めに合流する場合でも「左」を点灯させることが多いのだが、こればかりは臨機応変に判断するのが一番だと感じている。

それよりも、右左折する30m手前から、車線変更する際は3秒前からウインカーを点灯させることの方が重要だ。ウインカーを出した直後に曲がったり車線変更したりするクルマが多いので、要注意である。

心にゆとりを持って、事故を防ごう

『運転大百科』には、駐車する際の細かな方法や最低限のメンテナンス法など、初心者ドライバーならずとも改めて確認しておきたいテクニックとマナーが満載だ。まずは自分の知識とスキルを再確認すること。そのうえで、他府県ナンバーが走っていたら、土地勘がないから急に止まるかもしれない。大きく凹んでいるクルマは、運転に不慣れなドライバーの可能性も。そんな周囲の状況や先を読む力が養われれば、事故はぐっと減るだろう。

年末年始は長時間運転する機会も増える時期。十分すぎるくらい注意して、楽しいドライブを。ちなみに、万が一相手の車にぶつけてしまったら、当て逃げせず、正直に申し出ることをおすすめする。

【著書紹介】

運転大百科

著者:大久保千穂

出版社:学研プラス

運転が苦手で、ドライブではクラクションを鳴らされ通し…。そんな人に向けた、クルマの運転のコツとマナーがわかる本。ポップなイラスト満載で、見ているだけで楽しくなる。もっとドライブを楽しみたい! と思うようになる一冊。

Kindleストアで詳しく見る

楽天Koboで詳しく見る

iBooksで詳しく見る

BookBeyondで詳しく見る

BookLive!で詳しく見る

hontoで詳しく見る

紀伊國屋書店ウェブストアで詳しく見る

香取慎吾インスタフォロワー増えすぎで受賞

最もフォロワーの伸び率が高かった及び話題になった日本のアカウントとして。

最もフォロワーの伸び率が高かった及び話題になった日本のアカウントとして。

「飲んでみたいと思ってた!」話題沸騰中の「バターコーヒー」がファミマに登場!

毎週たくさんの新商品が並ぶコンビニ。しかし、数が多すぎて全てを試してみることはなかなか難しい。そこでこの記事では、「加工食品」新商品の中からTwitterで反響が多かった商品をランキング形式にして紹介! 注目の商品を食らいつくそう!

出典画像:ファミリーマート公式Twitterより

出典画像:ファミリーマート公式Twitterより

【第3位】

暴君ハバネロ ウマ辛ラーメン/ローソン(216円)

出典画像:ローソン公式サイトより

出典画像:ローソン公式サイトより

激辛商品の代表「暴君ハバネロ」のカップラーメンがローソン限定で新発売。「暴君ハバネロ」の味わいをそのままに、辛さの中にもチキンやポテトのうまみが感じられるラーメンにアレンジされている。

「暴君ハバネロ」の「スープ春雨」「ウマ辛焼そば」も同時発売されており、激辛ファンからは「マジでウマかったけど、これ明日ヤバいことになるやつだ(笑)」「めっちゃ辛いけどやっぱりこれだよね」「汗と涙が止まらない! お腹がびっくりしてる!」「晩ご飯でハバネロのラーメン食べたら刺激的な夜になりました」と大好評。

ちなみに同商品のパッケージには「スナック『帰ってきた暴君ハバネロ』を砕いてまぶすとさらに絶叫じゃ!」と記載されているので、更なる辛さを追求したい人は試してみては?

【ツイート数】

火曜:19、水曜:23、木曜:20、金曜:17、土曜:24、日曜:27/計:130(1日平均:21.6ツイート)

【第2位】

バターコーヒー/ファミリーマート(198円)

出典画像:ファミリーマート公式サイトより

出典画像:ファミリーマート公式サイトより

ファミリーマートから「バターコーヒー」が新発売され、大きな話題を呼んでいる。100%中鎖脂肪酸でできている「MCTオイル」を使用した同商品はダイエットにおススメ。

シリコンバレーの起業家であるデイヴ・アスプリー氏が、食とダイエットを研究しつくし、食事法をまとめた本「シリコンバレー式 自分を変える最強の食事」(デイヴ・アスプリー・著/ダイヤモンド社・刊/1728円)で紹介され、「バターコーヒー」は一躍有名になった。ブームを受けて2017年6月には「バターコーヒー」の専門店、「最強のバターコーヒー」が東京・代々木にオープンしている。

今回ファミリーマートからの発売を受けて、「飲んでみたいと思ってたの! さすがファミマだよ!」「ファミマに『バターコーヒー』きたね。近所のは買い占めてやった」「ダイエット関係なく味が好みだ。すごく美味しい」「とうとうコンビニに『バターコーヒー』がきたね」とネット上には歓喜の声が続出した。

【ツイート数】

火曜:49、水曜:34、木曜:60、金曜:28、土曜:35、日曜:25/計:231(1日平均:38.5ツイート)

【第1位】

グランドキリン 梟の森/ファミリーマート(297円)

出典画像:ファミリーマート公式サイトより

出典画像:ファミリーマート公式サイトより

「グランドキリン」シリーズから「グランドキリン 梟の森」が、ファミリーマート・サークルK・サンクスにて数量限定で新発売された。アルコール度数の高いエールビール(7.5%)で、小麦麦芽によるなめらかさと華やかな香り、高アルコールの飲み応えが特徴。

ネット上では「凄い独特な味がしてハマりそう」「ステキなパッケージだったから買っちゃいました。とても美味しいです」「これはホントにウマい! フルーティーな香りがするね」「あっという間に1本空けてしまう… ファミマが近くにあってホントに良かった!」といった声が。

【ツイート数】

火曜:178、水曜:204、木曜:175、金曜:92、土曜:5、日曜:4/計:658(1日平均:109.6ツイート)

今回のランキングではコンビニ限定商品に大きく注目が集まった。数量や期間限定商品は売り切れるのも早いため、気になる商品があったら注意しておこう。

※ランキングの対象となるのは、2017年12月第2週に発売された「セブン-イレブン(関東)」「ファミリーマート」「ローソン」の新商品です。本稿では、商品名のつぶやかれた回数を集計(期間:12月5日~12月10日)し、独自にランキングを作成しています。

「おかわりの無限ループ」に要注意! カルディの絶品「おかず瓶詰め」勝手にランキング

バタバタする朝、疲れて帰宅した夜、瓶詰めのおかずは頼れる味方ですよね。その点、カルディコーヒーファームは輸入食材でも有名ですが、実は日本各地の隠れた名品を取り揃えています。そこで今回は、カルディの瓶詰めおかずを紹介。実際にご飯と合わせて試食し、おいしかった順に「勝手にランキング」してみました!

【第3位】

海の幸と山の幸の旨み、ほどよい辛さが絶妙に調和する!

サンエー

明太子なめ茸 140g

410円(税込)

輪切り唐辛子とキムチを効かせたほどよい辛さの明太子なめ茸。明太子となめたけの旨みが絶妙に調和し、辛味と旨みのハーモニーも心地よし。気づけばおかわりの無限ループにハマる人も多いはず。辛味が効いた元気が出る味なので、気合を入れたいとき、落ち込んだときは、これでパワーをチャージしてみては?

【第2位】

しっかり熟成された酒盗のコクが口の中で爆発する!

しいの

和製アンチョビ まぐろ酒盗 80g

429円 (税込)

約一年間塩蔵熟成されたまぐろの酒盗。酒盗とは魚の内臓を使った塩辛のことで、これを肴にお酒を飲むと、酒を盗んでまで飲みたくなることから命名されたと言われます。カツオの酒盗がメジャーですが、本品はまぐろの酒盗。カツオと比べてクセが少なく、食べやすいのが魅力です。

食べやすいとはいえ、旨みは濃厚。ひと口食べると、幾重にも層になった複雑な旨みが口の中にドバッと広がり、アツアツのご飯とドンピシャリ。酵素や肝臓機能を高めるオルニチンが含まれていて、酒飲みの身体にも良さそうです。ごはんのお供も良いのですが、焼酎にもぴったり。カマンベールチーズと合わせておつまみにすれば、お酒が止まらなくなりますよ。

【第1位】

瓶詰めの域を超えた! 甘味噌とゴロゴロひき肉が出会った本格おかず

会津天宝

肉みそ

237円(税込)

「ごはんの食べ過ぎに注意!」という品。甘味噌とひき肉の組み合わせ…これが美味しくないはずがないですよね。さらに隠し味のトマトの酸味がアクセントになって、深い味わいを醸し出しています。また、辛味が上手に全体をまとめている印象で、ラー油のピリリとした刺激がまたニクい! ひき肉がゴロゴロと入り、食べ応えも十分。アツアツのご飯にたっぷり盛れば、ほかにおかずがなくても十分な満足できます。おにぎりに塗って焼いてもいいし、マヨネーズと和えて野菜スティックにしても間違いなし。まさに瓶詰めの域を超えた本格的なおかずです。

今回ご紹介した3種類は、ごはんのお供はもちろん、おつまみや料理の隠し味にも積極的に使えます。何かと重宝するので、いくつか常備しておくのをオススメします!

LINE 100万円当たる年賀スタンプ

あけおめスタンプはお年玉くじつきだ。

あけおめスタンプはお年玉くじつきだ。

Lely;ೃ* Shooky ೃ* @SweetAgustD93

2C caraio @_fun_ghoull

「Inbox」はスマホアプリ版が扱いやすく管理もラク

もうひとつのGmailと言える「Inbox」はブラウザー版とアプリ版がありますが、アプリ版はフリック操作や位置情報連携などにより、よりメールを効率的に管理できます。

もうひとつのGmailと言える「Inbox」はブラウザー版とアプリ版がありますが、アプリ版はフリック操作や位置情報連携などにより、よりメールを効率的に管理できます。

PR: 海外渡航前にしておきたい、4つの安全対策!-政府広報

mandinhaaaa~❤ @amandinha_iza

Diego Arguello @azul_nike

#VegasStrong https://t.co/ZSgNR83RyE

#VegasStrong https://t.co/ZSgNR83RyE Adenikè @Nike_Olonade

Jay @JayBeLike_

注意! Windows 10、ファイルコピー後「Ctrl+Z」でファイル完全削除

Windows 10でファイルをコピーしたときの変わったため、注意が必要だ。

Windows 10でファイルをコピーしたときの変わったため、注意が必要だ。

Teresa Furniss @RunBrooks

ニューバランスファン @NewBalance_fun

Kassidy Lee❤️ @Kassidy_lee_

rip to all my brand new vs underwear and nike socks

rip to all my brand new vs underwear and nike socks

Rone Sewell™ @nike_rone

Rashad. @NiKE_KiD_ShAD

Paul @previousPaul

i like turtles @manager_nike

claire thompson @clairet67748197

BG8_Nike🌊 @BG8_Nike

BG8_Nike🌊 @BG8_Nike

Michael Peters @michaelepeters7

sophia rose @sophiarosesss

sophia rose @sophiarosesss

june #JOY 🎄 @kittyjeno

june #JOY 🎄 @kittyjeno

ニューバランスファン @NewBalance_fun

アディダスファン @adidasfun

コンバースファン @Converse_fun

年末年始の旅行、失くしそうなものに着けたいMAMORIO S

MAMORIOが小型化しました。

MAMORIOが小型化しました。

重さ38gで1万円台のSIMフリー携帯電話「NichePhone-S」

6.5mmの薄さと38gの軽さを備えたSIMフリースマホ「NichePhone-S」をアスキーストアで販売中。

6.5mmの薄さと38gの軽さを備えたSIMフリースマホ「NichePhone-S」をアスキーストアで販売中。

6LACK @6lack_aurum

. Look for these to drop later this month. #kicksonfire ht…

. Look for these to drop later this month. #kicksonfire ht… 💭 @itsgothgirl

コンバースファン @Converse_fun

Isioma @Ms_Isioma

Awww.. poor baby. Children will just give you headaches. PS. I c… twitter.com/i/web/status/9…

Awww.. poor baby. Children will just give you headaches. PS. I c… twitter.com/i/web/status/9… 【ムー神秘の宴】現代の魔女が催すハロウィンの宴(後編)

「魔女術はペイガニズム、アニミズムの世界です。自然崇拝であり、多神教の世界観。自然に対する敬意、そしてその自然の力と一体となるための儀式でもあります。

サーウィンは伝統的には火の祭りであり、先祖を祈り、豊穣を祈ります。今回は著名な魔女たちが行っていた魔術の基本に沿いながら、私が実践してきた上で、とてもパワフルだと感じた呪文や祈りの歌を儀式に取り入れています。

ウィッチクラフトや魔術というものは、伝統を重んじながらも自分自身に問いかけることがとても大切なのです」

祭壇に並べられた術具。

祭壇に並べられた術具。

儀式の前に魔女から、「サークル」の開き方と閉じ方、呼び出した精霊や霊とアクセスするやり方などを説明された。

自分の中に湧き上がる感情・感覚に耳を澄ませることも重要らしい。

魔女に促され、宴の始めに各々が選んだカードの封印を解いた。

中には“Thank you for coming today.”と更に”ナンバー”の記されたカードが……。

他の参加者のカードには、“Thank you for coming. Your special.”や“merry meet marry part merry meet again.”などとも書かれていた。

同じ数字でペアになる。

同じ数字でペアになる。

それから、自分と同数のナンバーを持つ参加者とペアになり、「0」「1」「2」「3」…「99」「00」と、魔女が指定する数字の順にひとつの列を作っていく。参加者の作った列は、やがて円、サークルとなった。

カードは参加者自身が無作為に選んだものであったが、不思議なことに、サークルの1組目の0番の方は、この魔女のハロウィン会への参加表明がもっとも早い方で、最後に参加を表明し、会場入りがもっとも遅くなった方がサークルの最後に配されていた。

さらに、サークルにおいて火のエレメントを意味する場所にキャンドルアーティストの方が並ぶなど、それぞれがいるべき位置へと誘われたようでもあった。これは、偶然なのだろうか……。

チリンッチリンッ。

魔女の鈴の音が響き渡り、風の精霊を呼びだす呪文を唱えた。

続いて蝋燭に火を灯し、火の精霊を。

ひとりひとりに聖水をふりかけ、水の精霊を。

大きなラピスラズリを持って、大地の精霊を。

東南西北の四方に対応する精霊が招かれた。

精霊を召喚する魔女。

精霊を召喚する魔女。

魔女の唄が聴こえる。

すると、ひとり、またひとり。

自重に耐えられないように、うずくまり、または気絶するように倒れ込む参加者が現れはじめた。

「みなさん、自分自身のご先祖様を、今の自分の骨や血を創ってくださっているご先祖様を、ご自分の後ろに連なる、たくさんの祖先の姿を思い描いてください」

魔女の唄で会場中が包まれて行く。

しばらくすると、火のエネルギーを感じるときが訪れた(私もそう感じたのだが、このタイミングで体が熱く感じた人も多いそうだ)。

「今宵、この場に集ったみなさんに。供物に。総てに感謝をしましょう」

火への祈り、

豊穣への祈り、

祖先への祈り。

一通りの祈りを終え、呼びだした四つの精霊に感謝と別れを告げると、魔女はサークルを解いた。

この場で何が起きたのか、何が現れたのか。現象面で伝えることは難しい。

ただ、今回、ハロウィンの歴史、文化や習慣に触れ、心を同じくした方々とともにそれを感じ、深めていく交流の場は、稀有であった。

帰り道、時空を超え、帰ってきたという気持ちが不思議と湧いてきた。

やはりわれわれは、サーウィンの時期、見えざる世界に足を踏み込んでいたのかもしれない。

文=松本祐介

写真=住谷勇幸

「ムーPLUS」のコラム・レポートはコチラ

ビジネスでも使える6万円弱のポケットPC

超小型で話題のPCです。

超小型で話題のPCです。

極薄でも押した感覚得られるBluetoothキーボード

胸ポケットにも入るキーボードです。

胸ポケットにも入るキーボードです。

Kate @minnnyme

NBA Ray @NBA_Ray

「大人の科学」がまたやった! 付録を超えたクオリティの机で遊べる印刷機で活版印刷の妙味を味わってみた

かつて印刷は、「活版印刷」という方式で行われていた。文字を凸型に彫り込んだ木や金属製の“活字”を並べ、そこにインキを塗って紙に刷る、19世紀末から20世紀末まで主流だった技術だが、デジタル化によって、時間も手間も膨大なこの活版印刷は、みるみる姿を消していった。世界最大規模の印刷会社、大日本印刷(DNP)も、127年もの間日本の出版文化を支えてきた自社の活版組版部門を、2003年に閉鎖している。

ところが、音楽カルチャーにおいてレコードやカセットテープが再び人気を博しているのと同じように、アナログな温かみに新鮮さを感じるひとたちの間で、活版印刷への関心も、ひそかに高まっているらしい。実は筆者もそのうちのひとりである!

そこへ、『大人の科学マガジン』にこの活版印刷を卓上で楽しめてしまうキットが付録として付いてくるらしい! という情報がTwitterで拡散され、大きな話題に。12月15日に晴れて発売となったので、早速手に入れて遊んでみた。

『大人の科学マガジン 小さな活版印刷機』3780円/学研プラス

『大人の科学マガジン』とは、1963年に創刊した月刊の付録付き学習雑誌『科学』『学習』(2010年休刊)の魂を受け継いだ、好奇心にあふれる大人向けの雑誌だ。今回、12月15日発売の最新号に付いてくるのが「小さな活版印刷機」。まずはセット内容を確認してみよう。

・卓上活版印刷機(組み立て式)

・活字

・印刷用紙(片面が光沢加工された「キャピタルラップ」、やわらかな風合いの「ハーフエア・コットン」)

・黒インキ

・吸い取り紙

・スポイト

・活字外し器

・組み立て専用ドライバー

本書の説明通りに組み立て、完成するのは「テキン」や「フートプレス」と呼ばれる手動式の平圧印刷機。A5サイズ程度のスペースに収まるコンパクトさながら、細部まで精巧に作り込まれている。準備ができたら、いよいよ制作開始。今回は名刺サイズの紙に印刷してみよう。

1 活字を選ぶ

まずは2つのシートに結束された活字を、プラモデルさながらひとつひとつカットし、準備。続いて、作りたい単語や文章を構成する活字をひろっていく。

↑活字は、ひらがな、アルファベット、数字など162個がそろう。追加注文も可能だ

↑活字は、ひらがな、アルファベット、数字など162個がそろう。追加注文も可能だ

2 活字台にセットする

小さな穴が並んだ活字台に、活字を一文字一文字、並べるようにはめていく。凸凹になるとインキののりにムラが出る上、上手く紙に接地しなくなるため、高さがそろうように、最後にしっかり押し込んで。

3 インキ台に吸い取り紙をセットする

インキ台をいったん外して吸い取り紙を挟み、セットする。

4 吸い取り紙に水を垂らし、インキ台に貼り付ける

吸い取り紙にスポイトで水を垂らして全体的に湿らせ、インキ台に貼り付ける。ちなみに不織布やキッチンペーパーでも代用可能。

5 インキをインキ台にのせる

インキをインキ台の吸い取り紙上に出す。まずは付属のお試し用の黒インキで。ローラーにまんべんなく付くよう、はみ出さない程度で横いっぱいに均等に。

6 インキをインキローラーで練る

レバーを操作しながらインキローラーをインキ台の上で転がし、インキを練り、まんべんなく付着させる。インキローラーの表面はふかふかの起毛素材が貼られているので、インクが馴染むよう念入りに。

7 活字台を版盤にセットする

ハンドル位置を上にしローラーを下げた状態で、あらかじめセットしておいた、活字をはめ込んだ活字台を版盤にセットする。

8 活字にインキをのせる

ハンドルを上下に動かしてインキローラーを上下させ、インキを活字の上にのせる。何度か転がして、しっかりインキをのせるようにする。

9 圧盤に紙をセットする

手前に倒した圧盤に印刷したい紙を差し込む。

10 ハンドルを下まで倒してプレスする

ハンドルを下まで倒し、グググっと力をかけてプレスする。土台の脚部など本体をおさえたり、脚部にネジ穴があるのでそれであらかじめデスクに固定しておいたりして、安定させるといい。

ここまでが一連の流れ。

さて、ハンドルを上げて紙を覗いてみよう! ワクワク……あれ?

お察しの通り、われらが「Get Navi」と印刷したつもりが、「ivaN teG」になっている! しかも「G」が上下逆。ハイ、記念すべき第1回目は、失敗です。

当たり前だが、活版印刷はハンコといっしょなので、文字の列も、文字自体も左右反転。いつもの文字を思い浮かべながらサクサク活字を選んでセットすると、こんなことになる。ウッカリのないよう、活字の上下を確認しながら、まるで昔の看板を作るように右から一字ずつ並べ、セットしていくこと!

さて、やり直しだ。

右から左方向へ単語をつくるように、活字を並べる。

こんな感じ。

再びグググっと盤を押し込んで……

できた!

今度は成功。「Get Navi」無事。

インキを活字にのせるとき、ローラーを念入りに上下すれば、その分印刷にムラがなくなるのだが、手作りのあたたかみ、のようなものを出したいなら、むしろちょっとムラがあるほうがいいだろう。活字の高さに凹凸がないよう、しっかり押し込まなければならないが、一文字一文字の傾きもまた、味になる。

活字の並びは慎重に、活字の向きやインキののりには鷹揚に! がコツだ。

ちなみに、セットに含まれるインキは試用サイズのブラックのみだが、市販の水性インキを使えば、カラーでも刷れる。

インキ台でインキを練ってローラーで活字にのせるため、基本的に単色になるのだが、いくつかの色をマーブル状に練れば、ランダムなカラーを楽しめそう。

名刺を作ってみたり、しおりを作ってみたり。今のシーズンなら、クリスマスカード作りに活用してみてはどうだろう。手作りの質感がにじみ出る、思いのこもったカードを贈れそうだ。

🦄αєяα || тαєѕєσкρнιℓє 🌈 @kimmiaera

Kobe-Wan KeNoPass @Kobes_Lakers

バブル期の定番デートスポット「大黒PA」──いつの間にかサブカル系クルマ文化の聖地となっていた!

大黒PAは神奈川県横浜市鶴見区の首都高速道路神奈川5号大黒線上にある高速道路上の休憩施設である。筆者は大黒PA&横浜ベイブリッジが1989年9月27日にオープンしてからこれまでクルマ雑誌の取材を含め、数えきれないくらい大黒パーキングに通って来た。オープンから28年経過し、大黒PAは今や、日本のサブカル系クルマ文化の発信地となり、多くのクルマ好きが集まる「聖地」となった。英国国営放送BBCの人気車番組「トップギア」が取材に訪れるほど、世界的にもメジャーな場所となっている。

■なぜ大黒PAはクルマ好きの聖地になったのか?

そもそも、大黒PAにクルマ好きが集まるようになったのか? それは簡単。以下の地図を見ればわかる通り、東京方面からも神奈川方面からも集合しやすいのである。

上下線で集合しやすいといえば、東京湾アクアラインの「海ほたる」も人気があるが、こちらは千葉方面からと川崎方面からではパーキングの階が異なるので、千葉方面からの参加者が多い場合は少々面倒かも?また、駐車場はほとんどが建物の中になるため開放感がいまいちだ。その点、大黒PAはどこからでも利用しやすく、広々とした平面駐車場で、コンビニやレストラン、軽食コーナーも利用しやすい位置に配置されているのもイイ感じだ。

◇1989年~1999年

今思えばオープンして2年位は週末の大混雑が続いていた。時はまさにバブル真っ盛りな頃。週末の夜はBMWやメルセデス、フェラーリなどのバブリーなデートカーが続々と大黒に集まっていた。開通して2~3年はベイブリッジの路肩に停車して写真を撮る車も多かったのだ(危険極まりない!)。当時は「24時間闘えますか」の時代で、週休二日制が徹底しておらず、混雑は土曜日に集中していた。東京方面からベイブリッジを渡って大黒パーキングに入り、そこから再び首都高に乗って新山下あたりで降りて、山下公園に行く……というのがお決まりのドライブデートコースだったのだ。

クルマ好きがたくさん集まり始めたのは90年代終わりの頃である。大黒PAが便利な場所という認識が広まったことも理由だが、もっと大きな理由はインターネットの普及にある。パソコン通信利用者には懐かしいニフティサーブには様々なクルマコミュニティができて、いわゆる「オフ会」という催しが盛んに開催されるようになった。その場所として大黒PAはクルマ系オフの会場やツーリングの発着地点として人気となったのである。夜、大黒PAに集まる車が増えてきたのも90年代末頃からである。当時は警察の陣容もこぢんまりとしていたこともあり、無法地帯となり治安がかなり悪かった時期もあった。

◇2000~2010年

2000年に入ると週末の大黒PAには多くのクルマ好きが集まるようになった。いわゆる音響系の車やローライダーのクルマたちがどっと増えたのもこの時期。北関東在住の音響系の車に乗る若者が「大黒デビュー」を夢見てクルマを作る(=オーディオ類を組み込む)姿を取材したことも何度かある。あまりお行儀のよくない車も増え、無許可で屋台を出すものや爆音で駐車場内を走り回るクルマ、対立するグループ同士のけんかも週末の夜には頻繁にあった。

一般利用者からのクレームも増え、(音がうるさい、威圧感があって怖い、利用しにくいなど)2000年代半ばから週末の夜には大黒PAがたびたび閉鎖されるようになった。閉鎖されるということは、一般利用者も使えなくなるということ。不便極まりない。しかし、この措置のおかげで「音響系」やアブナイ系の車はぐっと減ったのも確かだ。それに代わって?増えてきたのがいわゆる「痛車」である。2000年代後半から大黒PAにも痛車の姿が増えて来た。

◇2010年~現在

2010年代に入ると大黒PAに集まるクルマの中心は痛車やスポコン車、ロータリー車(マツダRX7やRX8など)となった。音響系やローライダー、ハイドロなどの車が規制の関係でめっきり減ってしまったことにより、週末の大黒PAに集まる車はおとなしくなってきたように思う。

駐車場もすみわけができていて、痛車エリア、スポコン(ヴィッツ、シビック、インプレッサなどが中心)、ローライダー、メーカー別、車種別などで分かれており、グループ同士の対立やケンカなどもほとんどなくなり、治安のよい状態が保たれている。大黒PAも大幅にリニューアルして駐車スペースも増え、トイレやコンビニも新設され利用しやすくなった。

世界で「大黒PA」の名前が知られるようになったのも2010年前後からである。実は先日、クルマ好き高校生息子の車情報ネットワークで「大黒PAでトップギアが撮影している!」という情報を得た。日曜日の夜10時を過ぎていたが、行ってみることに。そしたら本当に撮影をしていた!しかもクルーの数がものすごく、最初はギャラリーが集まっているのかと思ったが近くに行くと全員外国人で、数にして100人近く?いたるところにクルーがいた。取材されている車は、GT-RやRX-7(FD)、シビック(EK)など。スポコン系、チューニング系が中心だったが、実はトップギアの取材はこの日だけではなく、10日以上日本に滞在し、日本各地の「クルマ好きの聖地」で撮影を行っていたようである。

日本のサブカル系クルマ文化の最前線に触れたい人は、迷わず大黒PAに行くべし!

【著者プロフィール】

自動車生活ジャーナリスト 加藤久美子

山口県生まれ 学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。一般誌、女性誌、ウェブ媒体、育児雑誌などへの寄稿のほか、テレビやラジオの情報番組などにも出演多数。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。愛車は新車から19年&24万キロ超乗っているアルファスパイダー。

J・ローレンスが妖艶な魅力で悩殺『レッド・スパロー』18年3・30公開決定

ジェニファー・ローレンス主演の映画『レッド・スパロー』の日本公開日が2018年3月30日(金)に決定。併せて場面写真が解禁され、フランシス・ローレンス監督のコメントも到着した。

本作は、元CIA工作員という異色の経歴を持つジェイソン・マシューズによる同名小説を原作に、「ハンガー・ゲーム」シリーズのフランシス・ローレンス監督がジェニファー・ローレンスと再びタッグを組んだスパイ・アクション。

バレリーナのドミニカは、事故によりその道を絶たれてしまう。失意のドミニカは、母を守るために自分の意に反して、ロシア政府が極秘裏に組織した諜報機関の一員になることを決意。そこで彼女は、自分の肉体を使った誘惑や、心理操作などを駆使して情報を盗み出す女スパイ<スパロー>になるための訓練を受ける。持ち前の美貌と明晰な頭脳で頭角を現したドミニカは、ロシアの機密事項を調査するCIA捜査官ナッシュに近づくミッションを受ける。2人のスパイは互いに惹かれ合いながらも、だまし合いの連鎖に陥り、自分たちのキャリアや忠誠、そして、国の安全までも脅かしかねない事態へと巻き込まれていく。

ドミニカを演じるのは、イギリスFHM誌の「世界で最もセクシーな女性100人」で2014年に1位を獲得した若きオスカー女優、ジェニファー・ローレンス。公開された場面写真からもその妖艶な魅力で、ジョエル・エドガートン演じるCIA捜査官ナッシュを悩殺する様子が伺える。

ジェニファーと「ハンガー・ゲーム」シリーズ以来の再タッグとなるフランシス・ローレンス監督は「理屈抜きで必要に迫られた人が、信じられないような状況に陥るというストーリーに惹かれた。なぜなら、観客が主人公の気持ちになって想像力を膨らませるのは良いことだと思うから。このストーリーは、感情に訴えるんだ」と。さらに原作者のマシューズについて「彼と彼の奥さんは、CIAのスパイとして活躍し、世界を飛び回っていた。2人は、走っている車から飛び降りるとか、80年代に潜入者を見つけようとしたこととか、信じられないようなクレイジーな話をしてくれた」とこの作品に根付くリアリティについて説明している。

映画『レッド・スパロー』

2018年3月30日(金)全国ロードショー

監督:フランシス・ローレンス(「ハンガー・ゲーム」シリーズ)

出演:ジェニファー・ローレンス、ジョエル・エドガートン、マティアス・スーナールツ、シャーロット・ランプリング、メアリー=ルイーズ・パーカー、ジェレミー・アイアンズ

配給:20世紀フォックス映画

©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation

Jamemes Harden @HooperShooter

ナイキファン @nike_fun

アディダスファン @adidasfun

New Fun Tweets @New_Fun_Tweets

「あえてモデルチェンジしない」のはなぜ?ハイエースが50年も愛され続ける納得の理由

少し前にこのコラムで取り上げた本田技研工業(ホンダ)の原付バイク、スーパーカブと同じように、日本の街の風景の一部になっている乗り物のひとつがトヨタ自動車のワンボックスカー、ハイエースだ。来年誕生60周年を迎えるスーパーカブに対し、ハイエースは今年50周年と、キャリアの長さでも引けを取らない。

なぜハイエースはここまで愛され続けているのか。やはり信頼性と耐久性がもっとも大きな理由になりそうだが、それは偶然の産物ではなく、トヨタがその点に注力して開発していることが、今年11月のマイナーチェンジを機に行われた発表会で明らかになった。

ちなみに今回の改良は、環境性能と安全性能をさらに向上したことがトピックになる。前者では2年前にランドクルーザープラドに初搭載した新世代のクリーンディーゼルエンジンを採用。燃費が向上し、一部車種でエコカー減税の適用を受けられるようになった。後者では衝突被害軽減ブレーキなどを含めた予防安全装備のトヨタ・セーフティ・センスPを設定した。

トヨタ・セーフティ・センスにはCとPがある。Cはカローラ、Pはプリウスなどが搭載している。乗用車以上に価格競争力が重視される商用車のハイエースであれば、Cを導入してもおかしくない。ところが新型ハイエースはあえてPをチョイスしている。実はこれも壊れないクルマを目指した結果だという。商用車は事故などを起こして動かなくなると仕事に支障を及ぼす。使用者だけではなく取引先など多くの人々が影響を受ける。そこでなによりもまず、事故を起こしにくいクルマにしようと考え、CではなくPを導入したのだそうだ。

世界的に信頼性の高いトヨタ車のなかでも、ハイエースの信頼性、耐久性は抜きんでている

世界的に信頼性の高いトヨタ車のなかでも、ハイエースの信頼性、耐久性は抜きんでている

さらにボディの基本骨格などでは、「ハイエース・クオリティ」と呼ぶ独自の品質基準を設定しているとのこと。たとえばスライドドアの耐久性は、同じトヨタの乗用車とはひと桁違う基準を設定しているそうだ。もともと信頼性では定評のあるトヨタ車の中でも、ハイエースは抜きん出た存在なのである。

ハイエースは日本以外でも各地で活躍している。筆者も東南アジアなどでマイクロバスとして使われるハイエースに乗ったことがある。しかし生産工場は数カ所に留めており、日本以外は主要部品を輸入して組み立てを行うノックダウン工場としている。これも群を抜く信頼性や耐久性を維持するためだ。

発表会での説明でさらに興味深かったのは、走る・曲がる・止まるという自動車の基本性能については、いきなり壊れて止まることがなく、事前に異音を発生するなどして使用者に不調を伝えるような設計が込められているということ。他国の自動車エンジニアがこんなことを考えるだろうか。日本の商用車ならではのきめ細かい配慮である。

初代ハイエース ワゴン。1967年「日本初の新分野のキャブオーバーバン」をコンセプトに誕生した

初代ハイエース ワゴン。1967年「日本初の新分野のキャブオーバーバン」をコンセプトに誕生した

そんなハイエース、モデルチェンジの間隔が長いことも特徴のひとつで、50年間で4回しかフルモデルチェンジしていない。5代目となる現行型は2004年デビューだから、13年が経過している。にもかかわらず今回マイナーチェンジに留めたのはどうしてか。実はこれも信頼性・耐久性向上のためだった。

フルモデルチェンジをすると多くの部品が切り替わる。そのたびに自動車整備工場などでは多くの部品を確保しなければならない。モデルチェンジがひんぱんに行われれば部品の数が増える。海外の地方などでは新型の部品の供給が行き届かないこともある。しかしマイナーチェンジに留めておけば、多くの部品が旧型と共通なので、部品の確保がしやすい。壊れてもすぐに直せるから、仕事に支障を及ぼす可能性が少ないことを意味する。

ハイエースのチーフエンジニアである野村淳氏は発表会で、「商用車はモデルチェンジしないことも商品力のひとつ」と語っていた。モデルチェンジをすることで商品力を高めていく乗用車とはまったく逆の発想に衝撃を受けた。でも部品のことまで考えれば腑に落ちる考えだ。

壊れにくさのためなら先進装備も積極的に投入し、壊れるときは事前に教えてくれる。仮に壊れても部品の確保を容易にして、仕事に穴を開けないようにしている。ハイエースの根強い人気は、愚直なまでの信頼性・耐久性追求の気持ちがユーザーにしっかり伝わっているからだと確信した。

【著者プロフィール】

モビリティジャーナリスト 森口将之

モータージャーナリスト&モビリティジャーナリスト。移動や都市という視点から自動車や公共交通を取材し、雑誌・インターネット・講演などで発表するとともに、モビリティ問題解決のリサーチやコンサルティングも担当。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。日本デザイン機構理事、日本自動車ジャーナリスト協会・日仏メディア交流協会・日本福祉のまちづくり学会会員。著書に『パリ流環境社会への挑戦(鹿島出版会)』『富山から拡がる交通革命(交通新聞社)』『これでいいのか東京の交通(モビリシティ)』など。

THINK MOBILITY:http://mobility.blog.jp/

大江戸線と浅草線は全然違う乗り物だった

2017年12月9日、好天のなか、「都営フェスタ2017 in 浅草線」が東京都交通局馬込車両検修場で開かれた。普段入ることができない車両基地が公開されるとあって、当日は多くの鉄道ファンや親子連れで賑わった。馬込車両検修場が一般に公開されるのは2年ぶり。発見も数多くあり見ごたえ満点だった本イベントで、特に目を引いたポイントを紹介しよう。

2018年春から浅草線を走る新型5500形もお披露目

都営フェスタ2017で1番の注目を集めたのが新型の5500形。浅草線としては20年ぶりに導入される新車で、淡いピンク色のラインが車体に入る。新たな浅草線の“顔”となる車両だ。今回は、外観のみの公開で車内を見ることはできなかったが、座席に江戸らしい寄せ小紋の柄が採用されるなど凝った内装となっているそうだ。

↑浅草線の現役車両5300形と並ぶ5500形。淡いピンクラインがアクセントの車体には、これまでにない機能も数多く搭載されている

↑浅草線の現役車両5300形と並ぶ5500形。淡いピンクラインがアクセントの車体には、これまでにない機能も数多く搭載されている

5500形には東京を訪れる外国人向けに多言語対応の液晶モニターが設置されるなど、現代流の味付けがなされている。さらに高速運転も可能となり、現状の5300形では行われていない成田スカイアクセス線への乗り入れにも対応している。今年度は1編成8両のみだが、平成30年度には7編成が導入の予定とのことで、期待したい。

都営大江戸線の車両整備のために使う専用機関車に注目!

都営浅草線の西馬込駅の南側にある馬込車両検修場では、都営浅草線と都営大江戸線の車両整備を行っている。大江戸線と浅草線の線路は汐留連絡線(大江戸線汐留駅〜浅草線新橋駅間)でつながってはいるのだが、大江戸線は鉄輪式リニアモーターカーというシステムを利用しており、浅草線の電車とは仕組みが異なっている。そのため大江戸線の電車は、浅草線の路線を自走することができないのだ。それでどうしているかというと、連絡線から先はE5000形電気機関車が大江戸線の電車を牽引して、馬込車両検修場へ入場する。

↑大江戸線の電車は浅草線を自走できない。そのため牽引用の電気機関車が必要となる。2車体連結のE5000形は、連絡線の48‰勾配をクリアし、最高時速70kmの能力をもつ

↑大江戸線の電車は浅草線を自走できない。そのため牽引用の電気機関車が必要となる。2車体連結のE5000形は、連絡線の48‰勾配をクリアし、最高時速70kmの能力をもつ

都営フェスタでは馬込車両検修場の留置線に、浅草線5300形と大江戸線12-000形、牽引用のE5000形電気機関車が並んだ。見比べると、鉄輪式リニアモーターカー方式を採用した大江戸線の特徴でもある車体の小ささが良くわかる。その横で長いパンタグラフを高々と持ち上げたE5000形の姿が凛々しく見えた。

↑都営浅草線の5300形に比べて大江戸線12-000形はかなり小さい。その横にE5000形電気機関車が並ぶ

↑都営浅草線の5300形に比べて大江戸線12-000形はかなり小さい。その横にE5000形電気機関車が並ぶ

↑車両基地内の一部レールには、鉄輪式リニアモーターカーに対応したリアクションプレートという装置が付けられている

↑車両基地内の一部レールには、鉄輪式リニアモーターカーに対応したリアクションプレートという装置が付けられている

車体の小さな大江戸線12-000形はパンタグラフもかなり小さい!

検修庫内には大江戸線の12-000形電車のパンタグラフやリニアモーターなども展示されていた。それにしても、大江戸線のパンタグラフはかなり小さい。それでいて重量は85kg(浅草線用は180kg)と、大きさに対して意外に重いようだ。

↑検修庫内ではパンタグラフの上げ下げを試すことができた。こちらが通常の電車のパンタグラフの大きさ。目の前で見るとかなり大きい

↑検修庫内ではパンタグラフの上げ下げを試すことができた。こちらが通常の電車のパンタグラフの大きさ。目の前で見るとかなり大きい

↑こちらは大江戸線のパンタグラフ。8両編成に4台のパンタグラフが装着される。小さめだが、重量は85kg(浅草線用は180kg)と重め

↑こちらは大江戸線のパンタグラフ。8両編成に4台のパンタグラフが装着される。小さめだが、重量は85kg(浅草線用は180kg)と重め

そして心臓部ともいえるリニアモーター。こちらは主要パーツということもあるのだろう、大江戸線の小さい車体に比べて大きい印象。1編成8両に16台も搭載されている。重量は1機あたり1320kgとかなり重い。

↑大江戸線の電車の車両下に付くリニアモーター(主電動機)。レール側に付くリアクションプレートとの間に生じる反発・吸引力で電車を動かし、また制御している

↑大江戸線の電車の車両下に付くリニアモーター(主電動機)。レール側に付くリアクションプレートとの間に生じる反発・吸引力で電車を動かし、また制御している

縁の下の力持ち。この基地特有の事業用車にも興味津々

都営フェスタでは多くの事業用車も展示されていた。屋外には保線用の軌道検測車や、点検車両などが並ぶ。特に筆者の目を引いたのは、検修庫内に停まっていた大小の車両移動機。なかでも大型の車両移動機には、3タイプの連結機能が付いていて興味深い。さまざまな連結器を持つ車両を検査する馬込車両検修場独自の装備である。小さめの大江戸線の電車は、連結器もまた一段低い位置になっている。

↑留置線から車両検修庫に車両を移動させるために使われる車両移動機。自動連結器に密着連結器、さらに大江戸線用の密着連結器まで装備されている

↑留置線から車両検修庫に車両を移動させるために使われる車両移動機。自動連結器に密着連結器、さらに大江戸線用の密着連結器まで装備されている

↑こちらは検修庫内の移動用に使われる小型の車両移動機。鉄道ファンには“アント”という通称で親しまれる専門工作機メーカーのアント工業が製作している

↑こちらは検修庫内の移動用に使われる小型の車両移動機。鉄道ファンには“アント”という通称で親しまれる専門工作機メーカーのアント工業が製作している

↑こちらは台車移動機。道路だけでなく線路上も走れるようにタイヤと鉄輪が付いている。フォークリフトを改良した非常に珍しい車両だ

↑こちらは台車移動機。道路だけでなく線路上も走れるようにタイヤと鉄輪が付いている。フォークリフトを改良した非常に珍しい車両だ

車両基地は、普段は立ち入ることができない世界。公開では車両だけでなく、それぞれの車両基地で使われる特別な装備を見ることができ、それが車両基地公開の1つの魅力となっている。鉄道ファンならずとも楽しめるこうした車両基地の公開イベントが、今後も各社で続けられることを願いたい。

↑東京都交通局以外にも鉄道各社のブースも設けられた。さまざまな関連グッズが販売され、車両展示とともに大変な賑わいを見せた

↑東京都交通局以外にも鉄道各社のブースも設けられた。さまざまな関連グッズが販売され、車両展示とともに大変な賑わいを見せた

パソコン使うならセキュリティソフトだけでは不十分になってしまった

セキュリティソフトを入れるのは当たり前。でも、それだけで安心していませんか?

セキュリティソフトを入れるのは当たり前。でも、それだけで安心していませんか?