「これ凍らせてもウマいよ!」前代未聞のツイート数を記録したセブンの新作スイーツとは?

毎週たくさんの新商品が並ぶコンビニ。しかし、数が多すぎて全てを試してみることはなかなか難しい。そこでこの記事では、「アイス・デザート」新商品の中からTwitterで反響が多かった商品をランキング形式にして紹介! 注目の商品を食らいつくそう!

出典画像:セブン-イレブン公式Twitterより

出典画像:セブン-イレブン公式Twitterより

【第3位】

トルコ風アイス プリン/ファミリーマート(140円)

出典画像:ファミリーマート公式サイトより

出典画像:ファミリーマート公式サイトより

もっちり伸びる「トルコ風アイス」の「プリン味」がファミリーマートから数量限定で発売された。プリンの味わいを不思議な食感で楽しめる同商品に注目が集まっている。

ファミリーマートでは2017年7月に「トルコ風アイス 粒入りラムネ」が同じく数量限定で発売されたが、その際も大反響となり根強いファンが多いようす。

同商品も発売当日から大きく話題となり、購入者からは「今のところ1日2個ペースで食べてる」「プリン味のアイスって最高。めちゃくちゃウマい」「冬のアイスというのも乙なものですね。『トルコ風アイス プリン』を毎日食べてます」「今回のプリン味は傑作だわ」といった声が続出。

【ツイート数】

火曜:62、水曜:129、木曜:103、金曜:56、土曜:57、日曜:52/計:459(1日平均:76.5ツイート)

【第2位】

とろ生食感チョコミントショコラ/セブン‐イレブン(190円)

出典画像:セブン-イレブン公式サイトより

出典画像:セブン-イレブン公式サイトより

セブン‐イレブンの新作スイーツに驚異的な反響が巻き起こっている。同商品はチョコとミントムースの上にパリパリのチョコを盛りつけたカップスイーツ。チョコの層はクーベルチュールチョコとクリームを数回に分けて混ぜ合わせることで、とろけるような食感のショコラに。

チョコミントをこよなく愛する「チョコミン党」の人たちからの猛烈なプッシュにより、ネット上でも「これはインスタ映えしそう」「ショコラと一緒に食べるとミントすごく美味しいね」「冬でもチョコミント食べられるって素晴らしい!」「革命的な美味しさだった」と盛り上がりを見せている。

【ツイート数】

火曜:392、水曜:295、木曜:676、金曜:469、土曜:166、日曜:120/計:2118(1日平均:353.0ツイート)

【第1位】

もっちりチョコミントどら/セブン‐イレブン(160円)

出典画像:セブン-イレブン公式サイトより

出典画像:セブン-イレブン公式サイトより

2500件を超える前代未聞のツイート数で1位に輝いたのは、2位と同じくセブン‐イレブンの新作チョコミントスイーツ「もっちりチョコミントどら」。もっちりソフトなココア味のどら焼き生地で、チョコチップ入りのミントクリームを挟んだ新感覚のどら焼き。

この不思議な商品は「チョコミン党」以外の人たちも気になったようで、「セブンやっぱりすごいな! 『チョコミントどら』大当たりだわ」「さすがに気になっちゃったよね。買ってみたらすごく美味しくて満足です」「これ凍らせてもウマいよ! 100個食べたい」との声が。

【ツイート数】

火曜:715、水曜:497、木曜:446、金曜:382、土曜:317、日曜:258/計:2615(1日平均:435.8ツイート)

セブン‐イレブンのチョコミントスイーツが話題を独占した今回のランキング。ネット上でここまで盛り上がる商品は非常に珍しいので、気になる人は買ってみては?

※ランキングの対象となるのは、2017年12月第3週に発売された「セブン-イレブン(関東)」「ファミリーマート」「ローソン」の新商品です。本稿では、商品名のつぶやかれた回数を集計(期間:12月12日~12月17日)し、独自にランキングを作成しています。

みたび激変?ホンダ・インサイトのプロトタイプが間もなく登場

ホンダの米国現地法人であるアメリカン・ホンダモーターは12月19日、2018年1月20日から一般公開が始まる北米国際オートショー(通称:デトロイトショー)にて、フルモデルチェンジを受けるハイブリッドセダンの「ホンダ・インサイト」のプロトタイプをワールドプレミアすると発表し、その写真を公開した。

ホンダ・インサイトは、1999年に米国市場初のハイブリッドモデルとして発売された初代、2009年に登場した2代目に続く3代目に生まれ変わる。ホンダのセダンラインアップにおいては、シビックの上位車種に位置付けられ、スタイリッシュなデザインと革新的な2モーターハイブリッドシステム「スポーツ ハイブリッドi-MMD」を採用する。

新型インサイトは米国のインディアナ工場で生産され、米国市場では2018年夏から発売が予定されている。

【ムー聖書の預言】2018年、聖書が警告する人類滅亡の危機とは?

現在、国際情勢はすでに危険水域を突破し、世界は第3次世界大戦の勃発から、それこそ人類滅亡の危機の瀬戸際にいる――そういっても過言ではないことはおわかりだろう。

だが、ここ最近の慌ただしい動き、さらには緊迫する世界情勢は、遙か以前から――それこそ、何千年も前から「予言」されていた、といえば、読者諸氏はどう思われるだろうか?

ここでは、現在の世界情勢や北朝鮮の動向が、すでに何千年も前から聖書に書かれていた、という仮説を論証していこう。

キリスト教徒の聖典『新約聖書』。画像は15世紀の手書き聖書。

キリスト教徒の聖典『新約聖書』。画像は15世紀の手書き聖書。

そもそも聖書の預言者は「予言者」ではないし、預言は予言とは別物だ。聖書でいう「預言」とは、文字通り神から「預った言葉」なのである。そこで筆者は、聖書の預言とは純然たる未来予知というよりも、聖書を記した者たちが後世に与えた一種の指令書、未来の歴史を形作るためのプログラムなのではないかと考えている。

それがプログラムであるならば、それを忠実に実行する者がいる限り、聖書の預言が実現する――的中するとしても不思議はない。

さらにいうなら、聖書の解読に基づいたハルマゲドンの予言は、これまでにも何度もなされてきた。たとえば西暦1000年がハルマゲドンの始まりであるとか、近年では1844年に世界が滅ぶとか、1917年に最終戦争が勃発するとか……。

ご存じのように、これらの終末予言はすべて外れたわけだが、それが「予知」ではなく「プログラム」であるのなら、やはり何の不思議もないのである。

プログラムの実現を目指す勢力は、過去の時点においてはまだ、いくらそれを実現したいと願っても、それだけの力を備えていなかったのだ。

だが今や、人類は地球を何度も破壊しうるだけの力を実際に手にしている。このような時代は、聖書が書かれて以後、ここ数十年が歴史上で唯一である。

すなわち他ならぬ21世紀の現代こそ、聖書の預言が実現する条件が整ったといえるのである。

聖書にちりばめられた極東の暗喩

さて、ご存じのように聖書はユダヤ教およびキリスト教の聖典であり、とくに『旧約聖書』はユダヤ民族の歴史書でもある。 したがって、その舞台の中心となるのはもっぱら中東であり、現在のわれわれの焦点となっている極東に関する記述などは事実上、存在しない。

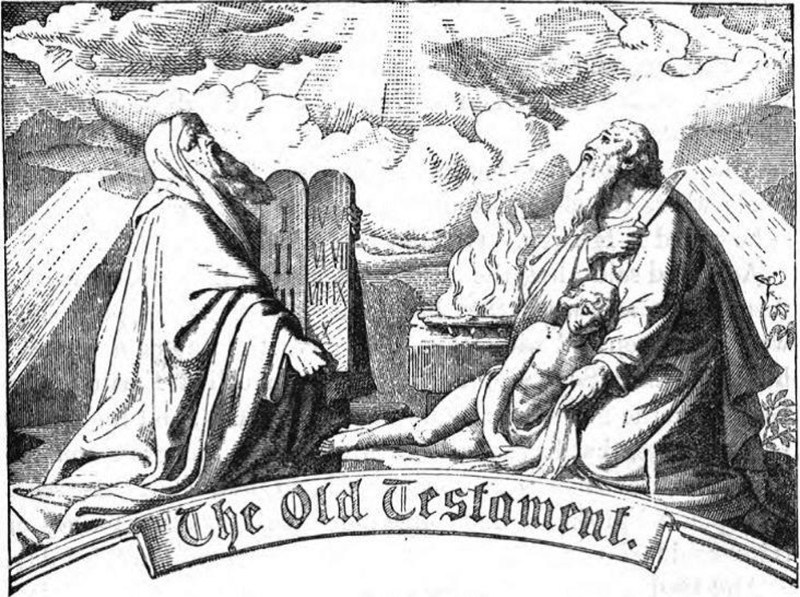

『旧約聖書』は古代イスラエル史、モーセの律法、預言者の言葉などを含む聖典。画像は19世紀の絵。

『旧約聖書』は古代イスラエル史、モーセの律法、預言者の言葉などを含む聖典。画像は19世紀の絵。

だが、アメリカの聖書預言研究者ダラス・ジェイムズは、聖書全体を丹念に読み込んだ末に、聖句の中に見え隠れする「北朝鮮」を暗示すると思われる単語を発見した。「東風」という単語がそれである。

また、聖書において「終末の時」を暗示しているのが、「苦難の時」という言葉である。

たとえば『旧約聖書』「エレミヤ書」第14には、次のような一節がある。

「イスラエルの希望、苦難のときの救い主よ。なぜあなたは、この地に身を寄せている人、宿を求める旅人のようになっておられるのか」

預言者エレミヤ。

預言者エレミヤ。

さらに、同じく「ダニエル書」第12章。

「その時、大天使長ミカエルが立つ。彼はおまえの民の子らを守護する。その時まで、苦難が続く。国が始まって以来、かつてなかったほどの苦難が。しかし、その時には救われるであろう。おまえの民、あの書に記された人々は」

ここでいう「苦難の時」とは、単なる日常的な苦しみではない。聖書における苦難とは、人類の終末直前の戦争を意味しているのだ。『新約聖書』「マルコによる福音書」の中で、イエス・キリストはこう述べている。

「それらの日には、神が天地を造られた創造の初めから今までなく、今後も決してないほどの苦難が来る」

イエス・キリストも多くの預言を残している。

イエス・キリストも多くの預言を残している。

また「災い」や「争い」などの言葉もこれに準じている。これを念頭において、たとえば次のような聖句をごらんいただきたい。

『旧約聖書』「ヨブ記」第38章には、次のようにあるのだ。

「災いの時のために、戦いや争いの日のために、わたしはこれらを蓄えているのだ。光が放たれるのはどの方向か。東風が地上に送られる道はどこか」

ここでいう「わたし」とは神のこと。この一節はつまり神が「災い」や「戦いや争いの日」のために「東風」を予め用意している、という意味だ。もともと古代イスラエルにおいて「東風」とは、砂漠から吹き付ける烈しい熱風のことで、人畜、農作物に多大な被害を与えることで知られていた。であるなら、終末戦争のためにわざわざ用意された「東風」とは、「東方からの熱風のような脅威」、すなわち中国もしくは北朝鮮(あるいはその両方)のことにほかならない。そこに「光が放たれる」、つまり核が炸裂するのである !

さらに「ヨブ記」第27章を見ると――。次のようにある。

「破滅が洪水のように彼を襲い、つむじ風が夜の間にさらう。東0風0に運び去られて彼は消えうせ、その住まいから吹き払われる」

この文章が先の一節よりも前に出てくることから見ても、これはあるいは、核の先制攻撃は「東風」すなわち北朝鮮のほうから行われるということを意味するのかもしれない。

そして、やはり『旧約聖書』「ハバクク書」第1章――。

「騎兵は遠くから来て、獲物に襲いかかる鷲のように飛ぶ。彼らは来て、皆、暴虐を行う。どの顔も前方に向き、砂を集めるようにとりこを集める」

この部分は新共同訳ではわかりにくいが、ヘブライ語本文自体が不完全で、読み方も不明。聖書学者のW・H・ウォードが「訳不可能と諦めるほかなし」と述べているほどだ。ちなみに、ここで「前方」と訳された単語は「東」を指しているので、全体を「東風」と読むこともできる。

もしそうなら、この一節は遠くから来た「鷲」、すなわちアメリカが北朝鮮を攻撃するという意味になる。

米朝戦争と日本への軍事介入

また、やはり『旧約聖書』の「エゼキエル書」にある次の一節――。

「タルシシュの船はおまえの物品を運び回った。おまえは荷を重く積み、海の真ん中を進んだ。漕ぎ手がおまえを大海原に漕ぎ出したが、東風00がおまえを打ち砕いた、海の真ん中で。おまえの富、商品、物品、船乗り、水夫、水漏れを繕う者、物品を交換する者、船上のすべての戦士、すべての乗組員たちはおまえが滅びる日に海の真ん中に沈む」

預言者エゼキエ

預言者エゼキエ

ジェイムズはこれを、米朝戦争の後、中国がアメリカを攻撃し、アメリカの海上貿易が不可能となることを意味する、と解釈している。

だが、何といってもわれわれ日本人にとって最も恐ろしいのは、『旧約聖書』「ホセア書」第13章にある次の一節だろう。

「エフライムは兄弟の中で最も栄えた。しかし熱風00が襲う。主の風が荒れ野から吹きつける。水の源は涸れ、泉は干上がり、すべての富、すべての宝は奪い去られる」

冒頭の「エフライム」とは、イスラエルの族長ヤコブの子ヨセフが、エジプトでもうけた子だ。その子孫はエフライム部族を形成し、イスラエル12支族中最大の氏族となった。その後、エフライム族は歴史の上から姿を消すが、聖書研究家の久保有政氏によれば、このエフライム族こそ、シルクロードを越えて日本に渡り、皇室の祖先となった一族だというのである。

エフライム。彼の子孫たちが日本に渡ったという説もある。

エフライム。彼の子孫たちが日本に渡ったという説もある。

ということは「兄弟の中で最も栄えた」エフライム族を「熱風(すなわち東風)が襲う」という非情な一節の意味は、ここまでお読みいただいた読者諸氏には、火を見るよりも明らかであろう。

すなわち近い将来、北朝鮮の核ミサイルは日本をも襲うのだ。そしてその結果、「水の源は涸れ、泉は干上がり、すべての富、すべての宝は奪い去られる」のである !

われわれは今はただ、この預言が実現せずにすむことを祈るしかない――。

(ムー2018年1月号 総力特集「2018年聖書大預言」より抜粋)

文=星野太朗

「ムーPLUS」のコラム・レポートはコチラ

設置簡単 360度撮影できるドライブレコーダー

これで事故や危険運転に遭った際も安心です。

これで事故や危険運転に遭った際も安心です。

Jhope -jfb @rlsjhope

Alitch @Aliccep_

はこはち @hacohachi811881

XeroLag @RaRapidium

まー。 @s_mah

まー。 @s_mah

Ragnarok @iitsDarkSky

mika @mika977

mika @mika977

Livid Lycan @Livid_Lycan

TinaThing @_theTinaThing

. 🌐 @FentyRocks

I3lackX @I3lackXInSmite

ゾンビ×アイドル!?スパガ・浅川梨奈主演『トウキョウ・リビング・デッド・アイドル』来夏公開決定

SUPER☆GiRLSの浅川梨奈主演の映画『トウキョウ・リビング・デッド・アイドル』が、2018年初夏に公開されることが決定した。

本作は、世界的に人気の高い“ゾンビ映画”と日本が誇るコンテンツである“アイドル”が合体。さらに、今、話題のパルクールなどのアクションもふんだんに取り入れた手に汗握る新感覚のガールズアクション・ゾンビ映画。

人気アイドルでありながら、ゾンビに噛まれてしまう主人公・神谷ミクを演じる浅川は、「ゾンビ×アイドルの新しいジャンルの作品が出来たと思います。『神谷ミク』は、自分がアイドルとして活動しているからこそ分かる部分がたくさんあって、そういう意味では演技しやすいところも多々あったんですが、でも、演じる『神谷ミク』と『浅川梨奈』が似たようなアイドルにならないように意識しながら演技しました。たくさんの方に見ていただきたいと思っています!」とコメントを寄せている。

<ストーリー>

限りなく現在の東京と同じ世界。ゾンビが発生するこの世界で、アイドルユニット「TOKYO27区」の人気アイドル・神谷ミク(浅川梨奈)がゾンビに噛まれた!

ゾンビ化までのタイムリミットは72時間。ゾンビ感染者は強制収容・抹殺されるこの世界で、ミクは生きる道を求めて逃亡し、全国指名手配となってしまう。

ミクは探偵の犬田(尚玄)に助けを求めて、噂になっているゾンビ血清を探そうとするが、彼女の前に、警察、女子高生ゾンビハンター・如月(星守紗凪)、そしてゾンビが襲いかかる。

彼女は時間内までに目的の場所へたどり着くことができるのか!?

<出演>

浅川梨奈(SUPER☆GiRLS)、尾澤ルナ(SUPER☆GiRLS)、阿部夢梨(SUPER☆GiRLS)

中山優貴(SOLIDEMO)、山口智也(SOLIDEMO)、井澤勇貴、古泉千里、亜沙美

星守紗凪、尚玄

監督・脚本:熊谷祐紀

製作:TBSサービス/ポニーキャニオン/レスパスフィルム/トリプルアップ/極楽映像社

制作:レスパスフィルム

配給:トリプルアップ

オフィシャルサイト:http://movie-tldi.com

©2018「トウキョウ・リビング・デッド・アイドル」製作委員会

【中年名車図鑑】80年代の軽自動車市場にさまざまな刺激を与えた“羨望”の一台

商用車の“軽ボンバン”が隆盛を誇っていた1980年代中盤の 軽自動車市場。ここにダイハツ工業は第2世代となるL70型系のミラを送り込む。1.3BOXと称する高効率のパッケージングを採用した新型は、ベーシックモデルのほかに高性能バージョンの「TR-XX」や多用途車の「ウォークスルーバン」を設定した。今回は豊富なラインアップで歴代屈指の人気を獲得した2代目(1985~1990年)の“羨望=MIRA”で一席。

【Vol.45 2代目 ダイハツ・ミラ】

国内販売で32カ月連続して前年同月実績を上回るなど、大成功作に昇華したL55型系の初代ミラ。イタリア語で“羨望”を意味する車名を冠した軽ボンネットバンは、1985年8月になると第2世代のL70型系に移行した。

■1.3BOXの新パッケージを採用した第2世代

2代目ミラの最大の特長は、1.3BOXと称する高効率のパッケージングにあった。プラットフォームは新設計で、ホイールベースは従来比で100mm延長(2250mm)。パワーユニットが収まるフロントセクションを可能な限りコンパクトにまとめ、同時にボディ高を高めに設定してクラストップレベルの広さを誇るキャビンスペースを創出する。懸架機構には前マクファーソンストラット/後セミトレーリングアームの4輪独立懸架を採用(FFモデル。4WDモデルは5リンク)。ボディタイプは当初が3ドアハッチバックのみの設定で、1986年1月に5ドアハッチバックを追加した。

搭載エンジンは吸排気効率の向上や圧縮比のアップ、機械損失の低減などを図った新開発のEB型547cc直列3気筒OHCユニットで、自然吸気(34ps)と空冷式インタークーラー付きターボ(52ps)の2機種を設定する。組み合わせるトランスミッションにはフロアタイプの4速MT/5速MTのほか、フロアおよびコラムタイプの2速ATを用意。駆動機構はFFと4WDの選択が可能だった。

クラス初の4面フルフラットシートやダブルハッチバックドアを装備。広くて快適な室内空間が話題に

クラス初の4面フルフラットシートやダブルハッチバックドアを装備。広くて快適な室内空間が話題に

エクステリアについては、1.3BOXスペーシィシェイプデザインと称する新スタイルを採用したことが訴求点。具体的には、フラッシュサーフェス化した直線基調のボディやスラントした短めのノーズ、ルーフ後端を伸ばしてほぼ直立させたリアセクション、四隅に配したタイヤ、広めにとったグラスエリアなどによって実用的かつスタイリッシュなフォルムを実現した。一方で内包するインテリアは、リビング感覚を謳う広くて快適な室内空間に、低めに設定して有効な前方視界と開放感を演出したインパネを配して、明るく運転のしやすい居住スペースを構築する。また、クラス初の装備として4面フルフラットシートやダブルハッチバックドア(ガラスハッチのみとゲート全体での開閉が可能)、助手席クッショントレイ付きシート、クォーターボックス、ラゲッジボード、テンションレデューサー付ELRシートベルト、グラフィックモニターなどを設定していた。

■イメージリーダーは最強版のターボTR-XX

スポーツバージョンの「TR-XX」。フルエアロの外観にスポーティなインテリアを組み合わせる

スポーツバージョンの「TR-XX」。フルエアロの外観にスポーティなインテリアを組み合わせる

1985年10月になると、スポーツバージョンの「TR-XX」が追加される。搭載エンジンは空冷式インタークーラー付きターボ(グロス52ps。後にネットで50psとなる)で、外装は専用バンパーやサイドステップ、リアハッチスポイラーといったフルエアロパーツで武装。内装には専用の3本スポークステアリングやガングリップタイプのシフトレバー、大型の速度&回転メーターとグラフィックタイプのターボインジケーター、固めのクッションを持つバケットシートなどを装備した。

2代目ミラのイメージリーダーに位置づけられたTR-XXは、後にデビューする鈴木自動車工業のアルト・ワークスや三菱自動車工業のミニカ・ターボおよびダンガンZZ、富士重工業のスバル・レックス・コンビVXスーパーチャージャーなどとともに“軽自動車第2次パワー競争”(第1次は1960年代終盤から1970年代初頭)を展開していく。TR-XXに関しては、1987年8月にインタークーラーの水冷化やAT車の追加などを実施。同年10月には燃料供給装置をEFI化したEB25型エンジン(58ps)搭載車を設定する。また、同エンジンを積むフルタイム4WD仕様も追加した。さらに1988年10月になると、最高出力を64psとしたEB26型エンジン搭載車が登場。内外装もよりスタイリッシュに刷新された。

アルト・ワークスやミニカ・ターボ、スバル・レックス・コンビVXスーパーチャージャーなどとともに“軽自動車第2次パワー競争”を展開していく

アルト・ワークスやミニカ・ターボ、スバル・レックス・コンビVXスーパーチャージャーなどとともに“軽自動車第2次パワー競争”を展開していく

毎年のように進化を図っていった2代目ミラのターボモデル。一方で、燃料供給装置にキャブレターを組み込んだターボ付きEBエンジン搭載車も継続して設定される。スペック上ではEFIを採用する58ps仕様や64ps仕様に劣った50ps仕様。しかし、アクセルレスポンスのよさや吹き上がりの俊敏さなどは、50ps仕様が上回った。当時のECU技術では、このあたりにまだまだ壁があったのだ。絶対的なパワーよりもスポーツミニらしい軽快な特性を重視する走り好きは、あえて50ps仕様を選択する。こうした傾向をメーカー側も把握していたのだろう。地道な人気を誇るキャブターボは、2代目のモデル末期まで新車カタログに掲載された。

■隠れた名車「ウォークスルーバン」

L70型系の2代目ミラにはもう1台、隠れた名車が存在した。フロントセクション以降をパネルバンボディに変更した「ウォークスルーバン」だ。運転席から荷室へと歩いて移動できるウォークスルーバンがミラに最初に設定されたのは初代(L55型)のモデル末期の1984年5月で、2代目でも引き続きウォークスルーバンがラインアップされる。製造は優れた車体製造技術を持つ荒川車体工業(1988年よりアラコに変更)が担当。最大の室内容積と軽量化を両立させるために、乗降用ドアは左側のみの折戸式で、リアゲートには上下開き式と3枚折戸式を用意した。乗車定員は1名乗りが基本で、助手席はオプションで用意する。また、フロントガラスおよびAピラーは直立に近い位置にまで立て、サイドミラーには通常のフェンダータイプのほかに縦長タイプを設定。荷台部にはプレスラインやサイドガラスなどを組み込んだ。

軽自動車の規格内で成立させた稀有なウォークスルーバンは、そのユニークなルックスや使い勝手の良さから、デリバリーなどの商用としてだけではなく、バイク等のトランスポーターとして個人ユーザーからも高い人気を獲得する。また、ラウンディッシュなフロントガラスおよびAピラーに、上ヒンジ式ウィングドアを荷台部に配した移動販売車の「ミチート」も設定され、市場から好評を博した。

ミラ・ウォークスルーバンの人気に刺激を受け、鈴木自動車工業はアルトに、三菱自動車工業はミニカに、ウォークスルーバンを設定する。しかし、ボディ全体の造り込みや機能性の面でミラにはかなわず、販売台数は伸び悩んだ。結果として、1990年の軽自動車規格改定以降でウォークスルーバンをラインアップしたのはミラだけとなり、そのミラも次の規格改定である1998年に生産を中止した。ここで人気が衰えるかに見えたミラ・ウォークスルーバン。だが、コアなファンがその唯一無二のキャラクターを見逃さなかった。ユーズドカー市場では21世紀に入っても活発な取引が展開され、660ccエンジン搭載車のみならず2代目の550ccエンジン搭載車も長く生き残ったのである。

【著者プロフィール】

大貫直次郎

1966年型。自動車専門誌や一般誌などの編集記者を経て、クルマ関連を中心としたフリーランスのエディトリアル・ライターに。愛車はポルシェ911カレラ(930)やスバル・サンバー(TT2)のほか、レストア待ちの不動バイク数台。趣味はジャンク屋巡り。著書に光文社刊『クルマでわかる! 日本の現代史』など。クルマの歴史に関しては、アシェット・コレクションズ・ジャパン刊『国産名車コレクション』『日産名車コレクション』『NISSANスカイライン2000GT-R KPGC10』などで執筆。

格安SIMキャンペーン1万2000円キャッシュバック 実質月額600円で音声通話+データ容量3GB

格安SIMのみを契約したい人におすすめ! キャッシュバックを反映すると実質月額600円で音声通話+3GB使えます。

格安SIMのみを契約したい人におすすめ! キャッシュバックを反映すると実質月額600円で音声通話+3GB使えます。

Stinkesocke @Stinkesocke_0

Szabó Szilvia @Inary777

カラコ☆ねこ検定中級☆ @karako_chan

カラコ☆ねこ検定中級☆ @karako_chan

茂 @tobizaku

茂 @tobizaku

宜野座 @kasumi523101213

宜野座 @kasumi523101213

日本のドライバーは“運転力”が低い!?110km/h制限の高速で事故を減らすには…

1年前のこのコラムで、1963年に名神高速道路が開通して以来100km/hだった日本の高速道路の制限速度を、2017年度に一部区間で110km/hに引き上げるという警察庁の発表について書いた。

警察庁は2016年春、制限速度を120km/hに引き上げることをアナウンスしており、第一段階として新東名高速道路の新静岡〜森掛川IC(インターチェンジ)間と東北自動車道の花巻南〜盛岡南IC間という、どちらも120km/h走行を想定して設計した区間を試験的に引き上げるという内容だった。

それが予定どおり試行された。11月から新東名、12月から東北道の上記区間が110km/h制限になったのだ。新東名のこの区間を管轄する静岡県警察本部高速隊は、引き上げ後1か月間での事故は16件と前年同月比で3件増えたものの、速度引き上げと直接関係する原因はなかったとしている。一方で80km/hのまま据え置かれた大型トラックなどとの速度差が大きくなったことを懸念する声もある。

交通事故減少が重要な任務のひとつである警察庁が制限速度引き上げに踏み切ったのは、昨年のコラムにも書いたように、近年多くの国で引き上げを実施しており、その結果事故が減ったという報告が多く寄せられているからだ。

具体的には、多くの乗用車が高速道路で出している速度、つまり実勢速度に制限速度を近づけることで速度のバラツキをなくし、追い越しを減らすとともに、ブレーキ性能や操縦安定性が乗用車に大きく劣る大型トラックなどとの速度差を大きくすることで、大型トラックの追い越しによる重大事故を減らすという目的がある。

ニュースを見ていて感心したのは、いままで単一だった最高速度の標識を110km/hと80km/hの2枚に分けたことと、片側3車線の区間では大型トラックなどの通行帯をもっとも左側の走行車線に指定する交通規制を実施したことだ。いずれも2種類の速度制限があることを明示しており好ましい。そして上で書いたように、引き上げが原因の事故は1か月間では起きていない。

それでも否定的な意見はしばしば目にする。さまざまな理由が考えられるけれど、日本のドライバーが追い越しなどの運転操作に慣れていないことも関係しているのではないかと思っている。日本の道路では、追い越しのための右側はみ出しを禁じた黄色い車線をよく見かける。しかし欧米でここまではみ出し禁止の道路が多い国は記憶にない。事故を減らすにははみ出しを禁止すれば良いという判断が主流だったのかもしれないけれど、その結果、日本の多くのドライバーが追い越しの経験が少ないまま高速道路を走り、追い越しが終わっても走行車線に戻らないなど、さまざまな問題を引き起こしているのではないかと想像している。

一見すると危険を遠ざける、好ましいルールに見えるかもしれない。しかし人口10万人あたりの交通事故死者数で、日本は欧州諸国とほとんど変わらない。この数字から懸念するのは、我が国のドライバーの「運転力」が低下しているのではないかということだ。運転力を英語にするとドライビングテクニックとなりそうだが、それでは速く走る能力という意味に取られてしまう。ここでいう運転力とはそうではなく、道路という公共空間のもとで、周囲の環境と協調し、状況に応じて的確な操作ができる能力を示すものだ。

先週欧州の道を走ってきたけれど、たとえばフランスでは高速道路の制限速度は130km/hだが雨の日は110km/hとなり、一般道路は郊外では90km/hまで出せるのに市街地では50km/h以下まで落とさなければならない。天候や場所によってひんぱんに速度を調節する必要がある。

でもクルマの運転とは、本来そういうものではないだろうか。横断歩道を渡る人がいれば止まり、遅い車両がいれば追い越し、と臨機応変にアクセルやハンドルを操作しながら進んで行くものだと思う。こうした環境で育った欧州のドライバーの運転力は日本よりはるかに高い。我が国も高速道路の110km/h試行を機に、ひとりひとりがこうした能力を育もうという気持ちになってくれるといいのだが。

【著者プロフィール】

モビリティジャーナリスト 森口将之

モータージャーナリスト&モビリティジャーナリスト。移動や都市という視点から自動車や公共交通を取材し、雑誌・インターネット・講演などで発表するとともに、モビリティ問題解決のリサーチやコンサルティングも担当。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。日本デザイン機構理事、日本自動車ジャーナリスト協会・日仏メディア交流協会・日本福祉のまちづくり学会会員。著書に『パリ流環境社会への挑戦(鹿島出版会)』『富山から拡がる交通革命(交通新聞社)』『これでいいのか東京の交通(モビリシティ)』など。

Xperiaの生みの親ソニー・エリクソンが解体され、現代に受け継がれたもの

Xperiaブランドの誕生からソニー・エリクソンの解体までを振り返ります。

Xperiaブランドの誕生からソニー・エリクソンの解体までを振り返ります。

ポロ姉え @polotakayuki021

ころぴょん @pororarufu

ころぴょん @pororarufu

ワイン選びでもう失敗したくないならコレ!! 本場フランスがすべてのワイン好きのために作ったスマートスキャナー「MyŒno(マイオーノー)」

ワインが好きなので、もう少し詳しくなりたい。高いワインをコレクションしたいわけでもなく、ウンチクを語って格好つけたいわけでもない。ただ自分が好きなワインがどんなもので、どんなブランドのワインが自分に一番合っているのかを見つけたい。そこで役に立つのがテクノロジーです。

ワインブランドやソフトウェア企業はテクノロジーを使って色々なサポートをしています。メルシャンはサイト「ワインすき!」上にAIを使ったチャットボットを設置。ボットの質問に応えることで自分のワインの好みをAIが理解してお勧めのワインを提案してくれるとのことです。同様に「感性を学習するパーソナル人工知能SENSY」を開発するSENSY株式会社は、そのAIを使ってユーザーのワインのレビューを学習するAIシステム「SENSYソムリエ」を提供しています。

ワインを分析してデータ化してくれる「MyŒno」

しかし「SENSYソムリエ」はワインの「甘味・酸味・苦味・渋味・余韻」をユーザーがそれぞれ5段階評価をするというもので、そもそも「味覚に自信がない」「毎回評価の基準がズレそう」という初心者には若干壁が感じられます。

そこでワイン初心者にも期待できそうなのが、Kickstarterで資金獲得に成功したプロダクトの「MyŒno」です。ワイン王国フランスから産まれたこのプロダクトは、グラスに入れたワインに細長いデバイスを直接入れることでワインの特性を分析し、アプリ上でわかりやすくグラフで表示してくれます。

特性は大きく酸味、タンニン、強さの3つになっています。SENSYソムリエの5つの特性とはかなり違っているのが興味深いですね。この3つの要素以外については、「ミネラル感」「果実味」「樽香」「余韻」と準備されたタグのうち当てはまるものを選択して評価していくことになります。3つの数値で表されるデータと、味の特性タグを組み合わせて複雑なワインのデータを決めていくわけですね。

後はワインを飲んで自分で気に入ったかどうかを5つ星で評価するだけ。このデータが蓄積されて、ユーザーの好みをMyŒnoが理解してくれるわけです。

味の評価はデバイスが客観的に測ってくれて、後は自分の好みを決めていくだけ。これなら初心者にも優しい設計で、「自分は酸味が弱いのが好きなんだ」と自分の好みが少しずつ分かりそうですよね。

しかもMyŒnoのユーザーが世界のどこかでMyŒnoを使うたびに、その銘柄と味の分析がデータベースに追加されるので、店頭に並んでいるボトルをスキャンすれば、あなたが飲んだことがないワインでもMyŒnoが味を教えてくれるかもしれません。

店頭でワインをスキャンすると、MyŒnoがユーザーの好きな味の組み合わせと比較して、どれくらいユーザーが気にいるかを予測。これは面白いし、有り難いですよね。いつまでたってもラベル買いから卒業できない私も、これがあれば少しずつ知識が溜まっていきそうな気がします。

スキャンをして表示される情報は味だけではありません。ワインの成熟度、ピーク年数、受賞歴といった情報も見れるのです。ワインの年数を見て購入するなんてことが、まさか自分でもできるようになるなんて、ちょっと感動ですよね。

レストランでも使えます。ボトルが目の前になくてもワインの名前やスタイル、キーワードなどでデータベースを検索できるようになっています。Kickstarterでは目標金額の3倍以上の400万円近くを獲得しています。公式サイトでは1つ約1万2000円で販売されています。

種類と味に幅があり過ぎてついつい敬遠しがちだったワインですが、これがあれば私も自分が大好きなワインを見つけることができそうです。コメント欄にも「これはまさに私が欲しかったプロダクトだ」と期待の声が集まっています。実際に使用したユーザーの感想が待ち遠しいですね。

りり @riri0625

りり @riri0625

鈴木 勝太 @mike22momo22

鈴木 勝太 @mike22momo22

作った効果音は1700個 VRの音は「ただ空間上に置けばいい訳ではない」 FGOのサウンド担当語る

人気スマートフォンゲーム「Fate/Grand Order」のサウンド担当者が、音作りの現場の苦労やこだわりを語った。

プチプラとは思えない♪GUのパンプスがどれも高見えするよ~

侮るなかれ⁉ 小学校の日本史の問題、あなたはできますか?

日本史の教科書に坂本龍馬が登場しなくなる――? 最近、日本史にまつわるこんなニュースが話題になった。

暗記中心の教科書を改革する一環で、教科書に登場する用語を半分くらいに減らすという案が出されたのだ。それによると、龍馬だけでなく上杉謙信や吉田松陰も消える可能性があるのだとか。

もちろん、まだ決定事項ではないものの、誰もが知る人物が登場しなくなるのはかなり違和感がある。

小学校の日本史は意外に難しい

最近、日本史の本を執筆する機会があり、小学生~中学生の日本史の教科書を読んでみた。私の時代よりもカラーになっていて、写真もきれいで読んでいて楽しかった。

そして、驚いたのが、難しい用語、単語のオンパレードだったことだ。「こんなの習ったっけ?」と思うようなものばかりだった。

『答えられますか? 小学校の社会科』(学研教育出版・編/学研プラス・刊)には、小学校の教科書に載っている用語を中心に、中学受験などにも役立つ問題がたくさん掲載されている。腕試しのつもりで解いてみたら、意外にこれがわからなかった。

簡単なものからすぐには出てこないものまで、10問を抜粋してみた。ぜひやってみていただきたい。あなたは何問解けるだろうか?

さっそく問題にチャレンジ!

Q:以下の●●にあてはまる用語を答えなさい。なお、漢字もしくはカタカナで書いたとき、文字数が●の数に当てはまるようにしてください。

(1)旧石器時代~縄文時代、人々は地面を掘って柱を立てた●●住居に住んだ。

(2)奈良時代、戸籍に登録された6歳以上の男女に●●●が与えられた。

(3)1192年、源頼朝は●●●●●に任じられ、鎌倉幕府を開いた。

(4)栄西は●●宗、道元は曹洞宗を広めた。

(5)桃山時代、●●●が茶の湯からわび茶の作法を大成した。

(6)江戸幕府は1641年にオランダ商館を長崎の●●に移した。オランダと清だけに貿易を許した。

(7)8代将軍・徳川吉宗が行ったのは●●の改革。

(8)江戸時代末期、大老の●●●●が、1858年、アメリカ合衆国と日米修好通商条約を結んだ。

(9)1867年、徳川慶喜が政権を朝廷に返したできごとを●●●●という。

(10)1919年、●●講和会議でベルサイユ条約が結ばれた。

あなたはいくつできただろうか?

答えは以下の通りだ。

(1)竪穴 (2)口分田 (3)征夷大将軍 (4)臨済 (5)千利休 (6)出島(7)享保 (8)井伊直弼 (9)大政奉還 (10)パリ

源頼朝が鎌倉幕府を開いた年は「いいくに(1192)つくろう」のゴロ合わせで覚えているが、征夷大将軍という言葉がパッと出てこない。出島は、この前、長崎に旅行に行ったので答えられた。井伊直弼、名前は知っているが漢字で書けと言われたら苦戦しそうだ。

日本史の教科書は変化している

現在の日本史の教科書から消えている言葉に、「士農工商」「鎖国」などがある。

士農工商は江戸時代の身分制度を指す言葉だが、実際はこのような区分の身分制度は存在しなかったことが、研究でわかってしまったのだ。また、江戸幕府は決して海外と外交の扉を閉ざしていたわけではなく、先ほどの(6)の問題にあるように、出島で一部の国と貿易を行っていたのだ。

ちなみに、源頼朝と聞いて思い浮かべるあの有名な肖像画は、どうやら源頼朝を描いたものではないらしい。現在、教科書には掲載されないか、載っても「伝源頼朝像」と書かれている。

日本人は歴史好き

歴史離れが進んでいるという割には、戦国武将をテーマにしたゲームが流行っているし、大河ドラマの舞台には観光客が押し寄せている。

来年は明治維新150周年の記念すべき年ということで、書店には特集した本がたくさん並んでいる。教科書の用語ひとつでこれほど話題になるのだから、やはり日本人は潜在的に日本史が大好きなのだ。

【著書紹介】

答えられますか? 小学校の社会科

著者:学研教育出版(編)

出版社:学研プラス

小学校で習った社会科をこの一冊でクイズ形式で楽しくおさらいできる。都道府県、歴史人物・年号、地図記号、国会や憲法のことなど、今さら聞きづらい「社会の常識」を、豊富なビジュアルで自然に頭に入りやすい問題に。中学入試レベルのチャレンジ問題も。

Kindleストアで詳しく見る

楽天Koboで詳しく見る

iBooksで詳しく見る

BookBeyondで詳しく見る

BookLive!で詳しく見る

hontoで詳しく見る

紀伊國屋書店ウェブストアで詳しく見る

クリスマス(Christmas)はなぜ “Xmas” と書くの? “X’mas” は正しい?

もうすぐクリスマス。街にはクリスマスツリーが登場したり、イルミネーションが点灯したりと、盛り上がりを見せていますね。そんな中、”Xmas” や “X’mas” という表記を目にすることも多いと思います。でも、なぜ「クリスマス」を “Xmas” や “X’mas” と書くのでしょうか?これって、英語的には正しいのでしょうか?

Christmas / Xmas / X’mas

「クリスマス」は英語で書くと “Christmas” です。

私は昔、”Christmas” が正しく書けず、読み方のまま “t” を抜かして “Chrismas” と書いてしまうヘンな癖があったのですが、正しくは“Christmas” ですね。「キリスト」の “Christ” です。

でも、”Christmas” って全部ちゃんと書くとちょっと長い気がしませんか? “Xmas” の方が短くてスッキリしていますよね。

そのせいか、日本ではクリスマスセールのPOPに “X’mas SALE” と書かれていたり、クリスマスカードには “Merry Xmas” が使われていることも多いような気がします。

“Xmas” や “X’mas” という表記に違和感を感じる人はそんなにいないですよね。

ところが、私がニュージーランドで “Xmas” を目することは全くと言っていいほど無いんです。”X’mas” に至っては一度も見たことがありません。

クリスマスカードには “Merry Xmas” ではなく “Merry Christmas” と書かれてあり、クリスマスセール中の店には “CHRISTMAS SALE” のように、どんなにスペースが小さくても “Christmas” や “CHRISTMAS” と、きちんと書いてあります。

“Xmas” と書くのはなぜ?

そもそも、”Christmas” を “Xmas” と書くのはなぜなのか、気になったことはありませんか?これって、正しい表記なのでしょうか?

私はニュージーランドで “Xmas” という表記をあまりにも見ないので、気になって調べてみました。

そうすると、”Xmas” にはギリシア語が関わっていることが分かりました。

ギリシア語には英語の “X” に似たような形の “chi” という文字が存在します(発音は[/kaɪ/])。そして、その “X” に似た文字こそが「キリスト」を表すギリシア語 “Χριστός(Christos)” の先頭の文字なんですね。

“Christmas” のことを “Xmas” と表記するのは数百年も前からあったそうで、当時は “X” という文字がキリストを表す略語として使われていたそうです。

“Xmas” は日本だけで使われている和製英語的なものではなかったんですね。

ただ近年では、”Christ” を “X” と略して書く “Xmas” は神への冒涜だと言う人たちや、快く思わない人たちもいるようで、正式には “Christmas” ときちんと書くことが一般的となっているようです。

“X’mas” は間違い?

アポストロフィを使った “X’mas” については、どの英英辞書にも記載が無く、ジーニアス英和大辞典にたった一言、

X’mas は普通は避けられる

という記述があるだけでした。

“Christmas” を英語で表現する際に、”Xmas” あるいは “X-mas” と書くことはあっても、”X’mas” は使わない方がいいかもしれませんね。

日本では “Xmas” や “X’mas” に異議を唱える人は少ないかもしれませんが、宗教に関することって実はとってもデリケートな部分だったりします。

海外の友達にクリスマスカードを送るなら、”Merry Xmas” や “Merry X’mas” ではなく、”Merry Christmas” とした方がいいかもしれません。

もしくは、相手の宗教に関係なく使える “Happy Holidays” がおすすめですよ。

【URL】

活きた英語のちょっとした使い方や覚え方などを紹介する日刊のウェブマガジン

「日刊英語ライフ」 https://kiwi-english.net/

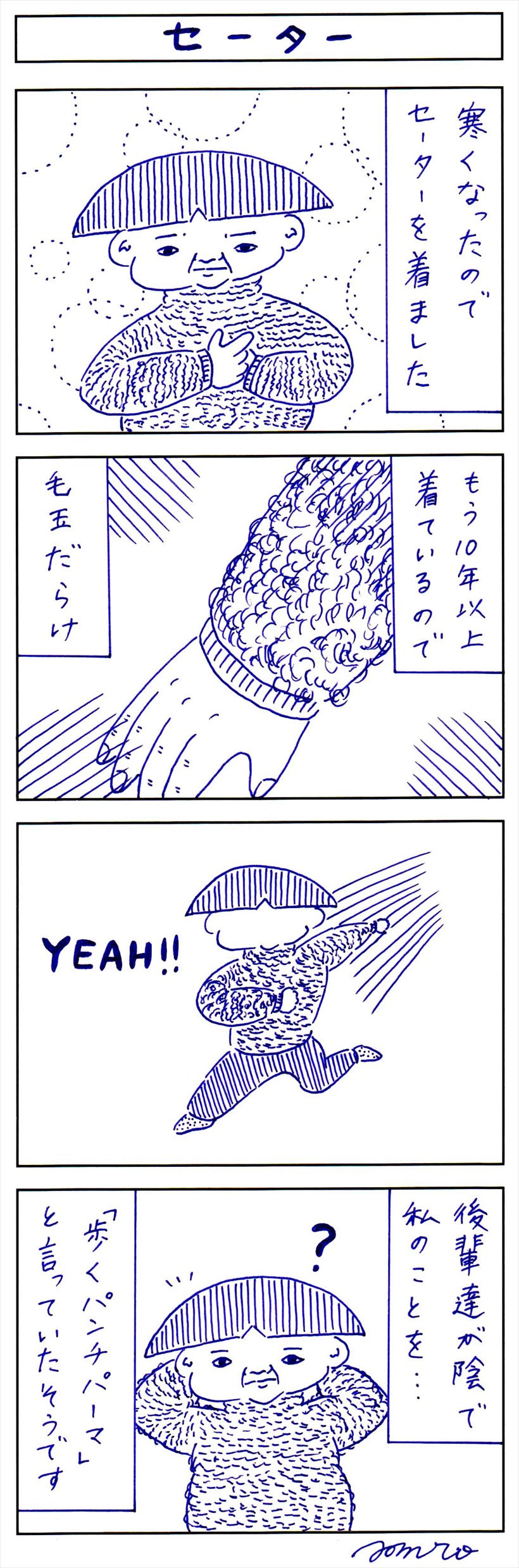

連載漫画「あおむろちゃん リターンズ」Vol.16「セーター」

「あおむろちゃん リターンズ」Vol.16

金太郎ルックスの「あおむろちゃん」が日々の出来事を面白おかしく綴るマンガ連載。ゆる~い世界観にもかかわらず、読者を圧倒的に引き込んでくれます。

「あおむろちゃん リターンズ」第1話はコチラ

「あおむろちゃん リターンズ」バックナンバーはコチラ

本作のご感想は編集部Twitterまで!

作者・あおむろひろゆきさんウェブサイト あおむろページ

初めて買うなら音がいい方を選んでみては? JBLブランド初のスマートスピーカー「JBL LINK」で始める近未来的生活

今年、AmazonやLINE、Googleなど各社から相次いで発売されたスマートスピーカーは、IoT(Internet of Things)の素晴らしさを手軽に体験できる注目アイテム。でも、なぜこれほどまでに注目されているのでしょうか? その秘密は、近い将来、わたしたちの生活を大きく変えるかもしれない革新的な“UI”にあります。

従来、PCのキーボード・マウス操作やスマホのタッチ操作のように、デジタル製品のUIは「手」を使うものがほとんどでした。しかし、スマートスピーカーは音声で操作することを前提としたUIを採用しています。

↑PCやスマホなどは手で操作するUIを採用してきました

↑PCやスマホなどは手で操作するUIを採用してきました

未来を舞台にした小説や漫画などで、登場人物が家のなかの壁や天井にむかって話しかけて、朝食を作らせたり出かける際に着る洋服の用意をさせたりしているシーンを見たことはありませんか? SFファンタジーの世界のなかの夢の技術だったものが、いよいよ現実になりつつあるのです。それを最も身近に体験できるデバイスとして登場したのが、スマートスピーカーというわけ。

今回、そんな最先端のテクノロジーを体験すべく、JBLから登場したスマートスピーカー「JBL LINK 10」をお借りして、その使い勝手を体験してみました。

音声アシスタント機能が生活を変える

JBL LINKシリーズは、Googleが開発するAIアシスタント機能「Googleアシスタント」を搭載したJBLブランド初のスマートスピーカー。バッテリーを内蔵し、連続5時間の再生ができる「JBL LINK 10」と、より大容量のバッテリーを搭載し連続10時間再生が可能な「JBL LINK 20」の2種類をラインナップしています。実売価格は、LINK 10が1万5000円前後、LINK 20が2万0000円前後(いずれも税抜)。カラーはどちらもブラックとホワイトの2色を用意しています。

↑JBL LINK 10。片手に収まるサイズ

↑JBL LINK 10。片手に収まるサイズ

↑上部には操作ボタンを備えるものの、音声操作だけでほぼ事足ります

↑上部には操作ボタンを備えるものの、音声操作だけでほぼ事足ります

本機に向かって、「OK、Google」という掛け声とともに話しかけると、質問に対する回答を対話形式で答えてくれるほか、天気情報、料理のレシピ、交通チェックなどの情報も音声で教えてくれます。Google Homeアプリでは、スマートスピーカーで何ができるのか、どういう風に言えばいいのか確認することも可能。初めて使う方でも迷わずに使えます。

↑Google Homeアプリでできることを確認可能

↑Google Homeアプリでできることを確認可能

朝出かける前にチェックしておきたい天気情報を知るために、あなたはどのデバイスを使いますか? テレビをつければ画面上部にお天気マークが表示されていたり、30分に1回くらいは天気予報のコーナーが放送されたりしますね。スマホの検索欄に“今日の天気”と入力して調べる人や、天気予報アプリを利用する人もいるでしょう。

でも、スマートスピーカーならもっと簡単に天気情報を調べることができます。例えば、現在地の天気が知りたいときは、OK、Googleのあとに「今日の天気は?」と聞くだけ。もしこのあと大阪に出張する予定があるなら、「今日の大阪の天気は?」と聞いてみましょう。Googleアシスタントが音声で今日の天気や気温を教えてくれます。

忙しい朝は、朝食を食べながら着替えたり、持ち物の準備をしたり、1日のスケジュールを確認したり、色々なことを同時に行うことが多く、いくつ手があっても足りません。そんなとき、スマートスピーカーに聞くだけで知りたい情報を教えてくれるのはとても便利です。

JBLならではの高音質で音楽を楽しめる

スマートスピーカーでできることはそれだけではありません。JBL LINKはGoogle Play MusicやSpotifyなどの音楽ストリーミングサービスと連携させることができるので、「Spotifyで最新のヒット曲を流して」などと話しかけるだけで、簡単に音楽を楽しむことができます。Googleが発売しているスマートスピーカー「Google Home」でも音楽再生はできますが、音質の面ではやはりオーディオブランドJBLならではの高品位なサウンドに軍配が上がります。

↑音楽を再生したり停止したり、ボリュームを変えたりするのもすべて音声で操作できます

↑音楽を再生したり停止したり、ボリュームを変えたりするのもすべて音声で操作できます

JBL LINKは本体に2つのフルレンジスピーカー(LINK 10は45mm径、LINK 20は50mm径)を搭載しているので、1台で360度に広がるワイドなサウンドを再生することができます。その音質は、ひきしまった低音とクリアな中高音が弾むような、イキイキとしたJBLらしさのあるもの。ロックやジャズ、ポップスなどを楽しく聴かせてきくれます。

再生や停止、音量調節などもすべて音声操作で行えます。大きな音で音楽を再生していても、「OK、Google」と言えば音量をミュートしてくれるので、音声コマンドが音楽にかき消されてしまうこともありません。

本体はIPX7準拠の防水仕様なので、水しぶきのかかる水周りやバスルームなどでも気兼ねなく使うことが可能。バッテリーを内蔵しているので、外に持ち出してアウトドアで使うこともできます(Wi-Fiのない場所では使える機能が制限されます)。

↑底面にはゴム素材を使っているので、水に濡れた場所でもすべりにくくなっています

↑底面にはゴム素材を使っているので、水に濡れた場所でもすべりにくくなっています

本体がWi-Fiで直接通信を行うので、一般的なBluetoothスピーカーのように音楽再生中にスマホに着信があっても再生が止まることはありません。もちろん、屋外などではBluetoothスピーカーとして使うことも可能です。

スマートスピーカーでは、このほかにもIoT家電の操作なども行えますが、そのためには対応モデルを揃えねばならず、その利便性を享受するにはもうしばらく時間がかかりそう。当面は情報検索と音楽再生が主な使い道になりそうです。

それならば、初めてのスマートスピーカーには、ハイクオリティなサウンドが楽しめるオーディオブランドの製品を選ぶのがベストチョイス。最新の音声アシスタント機能を高品位なサウンドで体験してみたい方は、ぜひJBL LINKシリーズをチェックしてみて下さい。

2万円台のお手頃価格&大容量バッテリー、ASUS「ZenFone 4 Max」に注目

バリエーション増加中のZenFone 4シリーズ。今回は12月8日に発売されたエントリーモデル「ZenFone 4 Max」を写真中心にお届けしよう。

バリエーション増加中のZenFone 4シリーズ。今回は12月8日に発売されたエントリーモデル「ZenFone 4 Max」を写真中心にお届けしよう。

2017年のベストウオッチが決定!ウオッチコーディネーターが選ぶ【2017インポート・ウオッチ・オブ・ザ・イヤー】結果発表

カー・オブ・ザ・イヤーや流行語大賞などと同じように、腕時計にもその年最も輝いた製品にスポットライトを当てるグランプリがあることをご存知でしょうか。海外では「ジュネーブ・ウォッチメイキング・グランプリ」が有名ですが、同様の賞がこのほど日本でも行われ、グランプリモデルが決定しました。果たして栄冠を手にしたのは・・・

時計販売のプロが選んだ2017年の最優秀ウオッチ

日本時計輸入協会が主催する「インポート・ウオッチ・オブ・ザ・イヤー」はこれまでもありましたが、2017年より形式が変更になりました。

日本では、時計販売員のための「ウオッチコーディネーター」という資格があるのですが、本年より、同資格の取得者(略称:CWC、2017年12月現在1879名)が選考を行う形となりました。

対象製品もブランドエントリー制から改められ、過去12ヵ月(2016年10月1日から2017年9月30日まで)に新作として発売されたモデルと、幅広くなっています。

選考基準は「お客様に一番推薦したいモデルは?」というシンプルなものでした。その結果、最多票を獲得したグランプリは・・・

はい! ロレックス「スカイドゥエラー」(Ref.326934/147万9600円)です。ブランドは納得も、製品の詳細を知らない方は多いのではないでしょうか。このあたりは、さすが時計販売の現場を知るプロの視点。

2017年のバーゼルワールド新作では、シードゥエラーのリニューアルが大きな話題でしたが、スカイドゥエラーは「最先端技術と使いやすさを融合させたデザイン」「2つのタイムゾーンを表示・操作できる機構が付いており、コストパーフォーマンスが高い」など、トータルバランスを高く評価する声が多かったようです。

2位と3位も時計を熟知した販売員ならではの選出に

2017 インポート・ウオッチ・オブ・ザ・イヤーでは、2位と3位も発表されました。獲得票数や各人の選出理由は明かされていませんが、実は筆者も投票者と同じくCWCなので、上位につけた理由を推測しつつ発表します。

2位/ユリス・ナルダン・マリーントゥールビヨン(Ref. 1283-181/E0/349万9200円)

日本では通好みのブランドとして知られるユリス・ナルダンですが、ヨーロッパを中心とする海外では、憧れを抱く人も多いハイブランドとして認知されています。

1846年に創業したル・ロックルの名門は、船舶用の高精度クロック「マリンクロノメーター」の製造で名を馳せ、最近ではシリコン脱進機を世界で初めて時計に取り入れたブランドでもあります。

こうした由緒正しきブランドが、高度な技術を要するグラン・フーエナメル文字盤にトゥールビヨンまで搭載して300万円代というハイコストパフォーマンスな価格設定をした点が、高く評価されたのではないかと思われます。

3位/タグ・ホイヤー オウタヴィア ホイヤー02 クロノグラフ(Ref.CBE2110.FC8226/58万3200円)

タグ・ホイヤーは愛用者の多い定番ブランド。その信頼性から販売員が安心して推薦できるブランドでもあります。

オウタヴィアは、同社が2017年に最も力を入れた新作。1960年代に発表されたコレクションを復刻したものですが、そのベースモデルをファンがインターネット投票から選ぶという手法と、その結果選出されたのが、かつてF1ドライバーのヨッヘン・リントが愛用していたモデルだったというストーリー性で話題になりました。

ムーブメントは、最新の自社製ムーブメントとなるキャリバー ホイヤー02を搭載。約80時間パワーリザーブを有する実用的なクロノグラフです。

耐久性の高いブレスレット仕様ではなく、よりヴィンテージ感を味わえるキャメルストラップ仕様が選出されたことに、投票者であるCWCの方々の“時計愛”が感じられます。

2017年新作は機能的にも価格的にも良作揃いで、買う方、売る方、どちらも非常に悩ましい状況だったと思います。

まだ、どれを買おうか決断しかねている人は、CWCが「推薦したい!」と太鼓判を押した、今回の上位モデルをひとつの基準に据えてみるのもいいかもしれませんね。

人気のクラシックシリーズにソニーEマウント用が登場「フォクトレンダー NOKTON classic 35mm F1.4 E-mount」

古典的なレンズ構成を最新技術で再構築するというコンセプトを持つ「classicシリーズ」として人気のVMマウントモデル「NOKTON classic 35mm F1.4」を、フルサイズソニーEマウント専用設計にしたコンパクトな大口径広角レンズ。高い剛性感と耐久性を持つ総金属製鏡筒を採用し、確実なピント合わせができるスムーズなMF操作を実現している。2018年2月発売予定。価格は85,000円(税別)

■優れた光学性能

描写の傾向はVMマウントモデルをそのままに、ソニーEマウントセンサーに最適化すべく、新規に光学設計している。伝統的な対称形(ダブルガウス)のレンズ構成により、クラシックレンズの持つ独特の描写を再現。絞り開放では素直でなだらかなボケ味が立体感を生み出し、柔らかで繊細な描写を楽しめる。

■その他の機能

MF・マニュアル絞り専用設計でありながら電子接点を搭載しており、Exif情報の取得が可能。距離エンコーダーを内蔵し、シフトブレ補正に被写体までの距離情報を使用する5軸ボディ内手ブレ補正機能を搭載した機種にも対応する。フォーカスリングの操作によるファインダーの拡大表示機能も使用可能。絞りリングは1/3ストップのクリック付き。専用フードが付属する。

専用フード

専用フード

■主な仕様

●マウント ソニーEマウント ●焦点距離 35mm ●レンズ構成 6群8枚 ●画角 63° ●開放絞り F1.4 ●最小絞り F16 ●最短撮影距離 0.3m ●最大撮影倍率 1:6.3 ●フィルター径 φ58mm ●サイズ(最大径×全長) φ67×39.6mm ●質量 262g ●付属品 フード

ライター・カメラマン林提督:α7シリーズを2台買った2017年の買い物を振り返る

ライター・カメラマンの林佑樹が、今年買ったものを振り返り、買って良かったもの悪かったものを、改めて書き起こしてみる。

ライター・カメラマンの林佑樹が、今年買ったものを振り返り、買って良かったもの悪かったものを、改めて書き起こしてみる。

今年は何着る?クリスマスデートは、みんなのコーデを参考にしたい

私、リアルに最後のジェダイかも!? スターウォーズファン必携の「Star Wars/ジェダイ・チャレンジ」をこってり遊んだ!

待望の新作「スター・ウォーズ/最後のジェダイ」、みなさんご覧になりましたか? タイトルが発表された時点で、「“最後”ってどういうこと!?」といろんな憶測が飛び交いましたが、「そうきたか!」という感じの今作でしたね。

そんなスター・ウォーズシリーズで印象的なのが、ジェダイマスター達のライトセーバーを使った格闘シーンです。映画を観たことがある人なら、一度はジェダイに憧れたことがあるはず。そんな憧れのジェダイマスターに誰でもなれるのが、レノボから発売された「Star Wars/ジェダイ・チャレンジ」というARゲームです。

↑「Star Wars/ジェダイ・チャレンジ」のパッケージ。このなかにジェダイになれるセット一式が入っている

↑「Star Wars/ジェダイ・チャレンジ」のパッケージ。このなかにジェダイになれるセット一式が入っている

スター・ウォーズファンでなくても楽しめる仕掛けが満載のこのゲーム。さっそくプレイ内容をご紹介しましょう!

まずはスマホに専用アプリをインストール

ジェダイ・チャレンジは、3種類のゲームが楽しめるARゲームキットです。パッケージには、Lenovo ミラージュ ARヘッドセット、ライトセーバー・コントローラー、トラッキング・ビーコンが同梱されています。

↑Lenovo ミラージュ ARヘッドセットの重さは470g。充電式で、なかにスマホをセットして使う

↑Lenovo ミラージュ ARヘッドセットの重さは470g。充電式で、なかにスマホをセットして使う

ライトセーバーといえば、もっと長いものが入っているのかと思いきや、こんなに短くて雰囲気が出るのかやや心配ですよね。そのあたりについては後ほどご紹介したいと思います。

↑ジェダイといえばやっぱりライトセーバー。充電式となっている

↑ジェダイといえばやっぱりライトセーバー。充電式となっている

↑トラッキング・ビーコンによって、プレーヤーのロケーションを正確にトラッキングする

↑トラッキング・ビーコンによって、プレーヤーのロケーションを正確にトラッキングする

ゲームをプレイするには、iPhoneもしくはAndroidスマホが必要です。主な対応端末は、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、7 Plus、iPhone 7、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、Samsung Galaxy S8、Galaxy S7 edge、Galaxy S7、Google Pixel XL、Google Pixel、Moto Z Force Edition、LG G6。サイズが一番の問題になるので、Galaxy Note8は利用できません。

まずはスマホに専用の無料アプリ「Star Wars: Jedi Challenges」をインストールし、セットアップを行います。使用する言語は、現在、英語、ドイツ語、日本語に対応。「日本語」を選択すると、タイトル画面が表示されます。

↑まずはスマホにアプリをインストールし、設定を行う

↑まずはスマホにアプリをインストールし、設定を行う

ハードウェアの有無の画面が表示されたら、「既に持っている」を選択し、音量調節、端末のBluetoothをオンにしてライトセーバー・コントラーラーとのペアリングを行い、ライトセーバーの調整を行います。

↑設定はスマホに表示されるアプリ画面を見ながら進めよう

↑設定はスマホに表示されるアプリ画面を見ながら進めよう

続いて、トラッキング・ビーコンに単3乾電池2本を入れて「Mode 1」にして床に置きます。このとき、プレイエリアは1.5×3m、トラッキング・ビーコンとの距離は1.5m以上が推奨されているので、少し広めの場所に置きましょう。

あとは、ヘッドセットからトレイを引き出し、スマホを載せます。ヘッドセット接続用のUSBケーブルを装着し、トレイをヘッドセットに戻してUSBケーブルを本体に接続すれば、準備は完了です。

↑本体からトレイを取り出し、スマホを正しくセットする。USBケーブルは3種類付属するので、自分のスマホに合ったものを選ぼう

↑本体からトレイを取り出し、スマホを正しくセットする。USBケーブルは3種類付属するので、自分のスマホに合ったものを選ぼう

↑これで準備は完了。ライトセーバーは短いので振り回してもそこまで危険はないが、できるだけ周りに物がない場所で使おう

↑これで準備は完了。ライトセーバーは短いので振り回してもそこまで危険はないが、できるだけ周りに物がない場所で使おう

「ライトセーバー・バトル」で銀河の脅威に立ち向かおう

本製品の一番のお楽しみでもある「ライトセーバー・バトル」は、ライトセーバーを実際に振って戦う対戦ゲーム。6つの惑星が舞台になっており、各惑星では3つのステージが用意されています。

↑ヘッドセットのなかはこんな感じ。実際の背景の上にホログラムで映像が浮かび上がって見える

↑ヘッドセットのなかはこんな感じ。実際の背景の上にホログラムで映像が浮かび上がって見える

バトルドロイドやストーム・トルーパーなどは集団で襲ってくるので、ブラスターをライトセーバーで打ち返したり、避けたりしながら、近付いてきたときに斬りつけて倒します。これはこれで楽しいですが、やっぱりテンションが上がるのは暗黒卿との戦い! 敵の攻撃を防御しつつ、隙を見つけて相手を斬りつけてダメージを与えます。

思ったよりも短かったライトセーバーですが、バトル前に画面の指示に従ってボタンを押すと、画面上に「ヴォォォン」とスイッチをオンにした状態のライトセーバーが現れるんです! 出てくる瞬間や敵のライトセーバーを受けるときには振動があり、臨場感も満点。ステージが進むとライトセーバーの色も選べるようになるので、これは遊びがいがあります。

プレイ画面では左右に同じ画面が出ていますが、ヘッドセットでは1画面だけが見えています。これを見ていただいてもわかると思うのですが、結構動きが激しく、画面上に現れる指示を的確にこなさなければなりません。暗黒卿の敵としてはダース・モールが最初なのは、実際の「スター・ウォーズ エピゾード1」と同じなので、作品のファンとしては「来た―!」とうれしくなるはず。

レベルが上がれば、ダース・ベイダーやカイロ・レンとも戦えます。敵はなかなかの強者揃いなので、懲りずにチャレンジし続けましょう。

劇中にも登場した「ホロチェス」で遊ぼう

「ホロチェス」は、シリーズ内では「デジャリック」と呼ばれているゲームで、銀河系では長く愛されるホログラムのチェスゲームのような遊びです。「スター・ウォーズ エピソード4」内で、ミレニアム・ファルコンのなかでC-3POとチューバッカが遊んでいるシーンもありましたよね。

クリーチャーを一手ずつ動かし、コンピューターと対戦していくのですが、これがなかなか難しい! クリーチャーは8体あり、それぞれ長所と短所が異なります。特徴を見極めながら戦略を練る必要があるので、チェスや将棋のようなイメージです。

操作はライトセーバー・コントローラーで行うのですが、動きはほぼないものの、頭を使うゲームが好きな人はハマりそうな印象です。

スター・ウォーズサーガの戦いを再現した「戦略バトル」

頭脳戦といえば、「戦略バトル」も忘れてはいけません。反乱軍を率いて、帝国軍と戦うシュミレーションゲームで、ステージに合わせてミッションをクリアしたり、伊軍のキャラクターを適切な位置に配置したりして帝国軍を倒していきます。

個人的には戦略を練るタイプのゲームは敬遠しがちなのですが、スター・ウォーズが舞台になっていると、親近感が沸いて楽しく遊べました。途中でルーク・スカイウォーカーを配置すると、一気に反乱軍を倒せるので、まるで映画のワンシーンを俯瞰で眺めているような気分になります。

AR酔いはないが長時間プレイはできない

今回、ひととおりのゲームを遊んでみて感じたのは、スター・ウォーズの世界観が加わるだけで、一気にゲームの内容にリアリティが増すことでした。ライトセーバー・バトルは、いわばこれまでにもあったチャンバラゲームと同じなのですが、敵が暗黒卿になるだけで一気に映画の世界に入り込んでいる気分になれます。

↑ライトセーバーを振り回すという憧れの体験ができるだけで、ファンとしてはたまらない!

↑ライトセーバーを振り回すという憧れの体験ができるだけで、ファンとしてはたまらない!

また、ヘッドセットは470g、ライトセーバーは275gと決して軽くはないものの、意外とプレイ中にその重さは気になりませんでした。メガネをかけたままでも快適にヘッドセットが使えたのも何気にうれしいポイントです。

ヘッドセットとライトセーバーは充電式ですが、いずれも1時間半のプレイでバッテリーが切れることもありませんでした。ただし、一番問題なのはスマホのバッテリー消費です。筆者のiPhone 7では、1時間半のプレイでバッテリー残量が100%から30%台になっていたので、長時間プレイはやや厳しそうです。

「Star Wars/ジェダイ・チャレンジ」のお値段は2万9,980円(税込)。これだけリアルにジェダイの騎士気分が楽しめるなら、スター・ウォーズファンは買って損はありません。ジェダイ・チャレンジで遊ぶ皆さんが、フォースと共にあらんことを!

© 2017 Lenovo. © &™ Lucasfilm Ltd.

【2018年新作先出し】スイス時計界の至宝ブレゲが超絶美麗なエナメル文字盤のトゥールビヨンを発表

スイス時計界の最高峰ブランドであるブレゲが、2018年の新作モデルを早くも発表してきました。最新作 「 クラシック トゥールビヨン エクストラフラット オートマティック 5367」は、既存のスリムなコンプリケーションの文字盤に、グラン・フーエナメルを採用した一本です。

トゥールビヨンの機構をシンプルに、美しく

2018年3月に開催されるバーゼルワールドを待たず発表された「クラシック トゥールビヨン エクストラフラット オートマティック 5367」は、文字盤に高温焼成で作り上げるグラン・フーエナメルを採用。その純白の盤面には、トゥールビヨンの緻密な動きが確認できる開口部が設けられています。

↑ブレゲ「クラシック トゥールビヨン エクストラフラット オートマティック 5367」Ref.5367BR/29/9WU/価格・発売時期未定/自動巻きCal.581。直径42mm、厚さ7.45mm。3気圧防水

↑ブレゲ「クラシック トゥールビヨン エクストラフラット オートマティック 5367」Ref.5367BR/29/9WU/価格・発売時期未定/自動巻きCal.581。直径42mm、厚さ7.45mm。3気圧防水

文字盤全体を見渡せば、ブレゲ数字が配されたチャプターリングが11時側に寄せてオフセットされていることに気付くでしょう。一見するとシンプルな文字盤に加えられたひと手間が、開口部をより大きく印象的にすると同時に、時計に絶妙な均衡をもたらしているのです。

さて、本機の主役であるトゥールビヨンは、手作業で面取り仕上げを施したブリッジによってキャリッジを支持。中央の受け石に使われたスピネルが、純白の文字盤やブルースチールのブレゲ針との調和をもたらしています。

なお、トゥールビヨンキャリッジはチタン製、エスケープメントとひげゼンマイはシリコン製となっています。

端正な文字盤に対して極薄ムーブメントにはエングレービングを凝らす

この時計、まだ裏側が明らかにされていないのですが、極薄設計(3mm)の自動巻きCal.581を搭載し、その動きをサファイア・ケースバックから確認できます。端正な佇まいの文字盤とは異なり、ムーブメントの受けや香箱、自動巻きローターには手彫りのエングレービングが贅沢に施されるそうです。

ちなみに自動巻きですが、Cal.581が備える回転錘はムーブメント外周のみを回転するペリフェラル式なので、ムーブメントの仕上げをいつでも詳細に見渡すことができます。ケースの直径は42mmで、厚さはわずか7.45mm。素材は18Kローズゴールドとプラチナの2種類から選ぶことができます。

「クラシック トゥールビヨン エクストラフラット オートマティック 5367」は、ブランドの祖が発明した複雑機構の代名詞「トゥールビヨン・レギュレーター」の伝統を、これまでになくシンプルに、かつ美しく表現した一本といえるでしょう。

「ボルシチ出てたら、そりゃ買うよね」冬の寒さにぴったりの商品がコンビニランキングを争った!

毎週たくさんの新商品が並ぶコンビニ。しかし、数が多すぎて全てを試してみることはなかなか難しい。そこでこの記事では、「惣菜・麺」新商品の中からTwitterで反響が多かった商品をランキング形式にして紹介! 注目の商品を食らいつくそう!

【第3位】

1日分の野菜を食べるちゃんぽん(熟成麺)/セブン‐イレブン(498円)

出典画像:セブン-イレブン公式Twitterより

出典画像:セブン-イレブン公式Twitterより

1日に必要な野菜が摂れるセブン‐イレブンの「ちゃんぽん」が3位にランクイン。しっかり炒めた野菜にコシのある熟成麺、うま味のあるスープを組み合わせており、もやし・かまぼこ・青ねぎなどが彩りよく盛りつけられている。

セブン‐イレブンの公式Twitterで同商品が紹介されると1000件近くの「いいね」がつき、ネット上には「1日分の野菜は嬉しいね」「寒い日に食べると最高だわ」「野菜たっぷりはホントたまらない」との声が。

【ツイート数】

火曜:2、水曜:0、木曜:1、金曜:0、土曜:12、日曜:7/計:22(1日平均:3.6ツイート)

【第2位】

ビーフシチュードリア(アンガス種牛肉使用)/セブン‐イレブン(550円)

出典画像:セブン-イレブン公式サイトより

出典画像:セブン-イレブン公式サイトより

ビーフシチューとドリアを組み合わせた「ビーフシチュードリア」が、セブン‐イレブンから発売されて話題になっている。じっくり煮込んだジューシーな牛肉とゴロッとした野菜にビーフシチューをかけ、さらにチーズを乗せて焼き上げた一品。

ちなみに同商品に使用されている「アンガス種牛肉」は、正式名称「アバディーン・アンガス」という柔らかい肉質が特徴の牛の品種の1つ。この「アンガス牛」の登場によりステーキのような焼き料理が生まれたと言われているほど。

購入者からは「めちゃくちゃ美味しい! 脂身好きな人にはマジでおススメ」「見た目からしてウマそうだし肉多いし大満足です」「ハフハフしながら食べるドリアは最高に美味しい」「なんとなくクリスマスっぽい雰囲気に浸れたよ」と大好評のようす。

【ツイート数】

火曜:6、水曜:12、木曜:8、金曜:15、土曜:7、日曜:10/計:58(1日平均:9.6ツイート)

【第1位】

サワークリームで味わうボルシチ/ローソン(350円)

出典画像:ローソン公式Twitterより

出典画像:ローソン公式Twitterより

ローソンの新商品「サワークリームで味わうボルシチ」が1位に輝いた。「ボルシチ」とは東欧、ロシアの伝統的な料理で、ビーツという根菜を使用した鮮やかな色の煮込みスープ。同商品はトマトや香味野菜のうまみが溶け込んだスープに、玉ねぎ・にんじん・キャベツが入っており、サワークリームを溶かしながら味の変化を楽しめる。

ネット上では「ボルシチ出てたら、そりゃ買うよね」「ボルシチって名前がなんか食欲をそそる」「ボルシチがローソンに! ロシアが今きてるな」「ボルシチがこんなに気軽に食べられるなんて、良い時代になったよ」といった声が。

【ツイート数】

火曜:3、水曜:10、木曜:27、金曜:13、土曜:10、日曜:9/計:72(1日平均:12.0ツイート)

冬の寒さにぴったりなロシアの料理が制した今回のランキング。ローソンだけではなくセブン-イレブンやファミリーマートでも海外の料理がたびたび発売されているので、今後もコンビニ新商品から目が離せない。

※ランキングの対象となるのは、2017年12月第3週に発売された「セブン-イレブン(関東)」「ファミリーマート」「ローソン」の新商品です。本稿では、商品名のつぶやかれた回数を集計(期間:12月12日~12月17日)し、独自にランキングを作成しています。

これは惚れる!! 30年ぶりに復刻された初代「GEL-LYTE」がGORE-TEX搭載のハイスペックモデルに

様々な人気ブランドや人気ショップとコラボレーションし、いまや飛ぶ鳥も落す勢いの人気モデルといえば、アシックスタイガーのGEL-LYTE(ゲルライト)シリーズです! 今回はなんと、1987年に発売された初代モデル「GEL-LYTE」の復刻モデルが登場。しかも、GORE-TEXを搭載しているのです!

オリジナルの「GEL-LYTE」は、 1986年に発売された初のGEL搭載シューズのひとつ、「GT-II」からインスパイアされたモデル。ユニークな形状のヒールプロテクターは、かかと部のホールド性のサポートに特化しています。

今年30年ぶりに復刻を果たしたこのモデルは、アシックスタイガーの新たなスタンダードモデルとして、期待が高まります。 今回早くもそのモデルが、人気スニーカーショップ「アトモス」の別注によって、同モデル初のGORE-TEXを搭載したスペシャルエディションとなりました!

全面をグレーで統一したカラーリングがシンプル&クール!

アッパーはナイロンメッシュと上質なスエードのオーバーレイで構成。まさにクラシックさとモダンさを融合させた質感に。

ライナーにはゴアテックスを搭載。シューズ内の湿気を外に逃がしてくれるので、常に足にとって快適な環境をキープしてくれます。

シューレースは丸ヒモではなく角のあるタイプでボリューム感があり、どことなくトレッキングシューズのような雰囲気も漂わせています。

アウトソールは横縞のトレッドパターンを採用し、前後の動きに優れたグリップ力を発揮!

アッパーにGORE-TEXを搭載した、このハイスペックなギア感が、男心をくすぐりまくりですよね! しかもオールグレーのソリッドというカラーリングも渋い! GORE-TEX搭載となれば、アウトドアでもオススメだし、クールなオールグレーならば、街にも最適。となれば? 今旬なアーバンアウトドアスタイルにバッチリとハマるってわけですね! 正直ワタクシの場合は、ハイスペック&オーバースペックというキーワードに弱い♡ それだけでも満足です♡

ASICSTIGER

GEL-LYTE G-TX

1万6200円

GEL-LYTEシリーズの初代モデルである「GEL-LYTE」の復刻モデル。今回早くもそのモデルをアトモスがスペシャルメイクアップ。加えて同モデル初のGORE-TEX搭載のモデルとなった。

■atmos Flagship Store(アトモス フラッグシップストア)

http://www.atmos-tokyo.com/shop/store/shopdetail.aspx?shop=b11

DSDS対応スマホ「ZTE Blade V7 Max」の未使用品が約1.6万円でアキバに登場

ZTEから2016年9月に発売された「Blade V7 Max」の格安未使用品がアキバに大量入荷している。約1.6万円という手頃な価格で高性能なSIMフリースマートフォンをゲットしたい人にオススメだ。

ZTEから2016年9月に発売された「Blade V7 Max」の格安未使用品がアキバに大量入荷している。約1.6万円という手頃な価格で高性能なSIMフリースマートフォンをゲットしたい人にオススメだ。

匿名配送可能!「らくらく・ゆうゆうメルカリ便」って?

メルカリ情報を毎週2回お届け! メルカリ専用の配達方法を指す「匿名配送」「郵便局/コンビニ受取」という表記。それぞれの意味を知っておこう。

メルカリ情報を毎週2回お届け! メルカリ専用の配達方法を指す「匿名配送」「郵便局/コンビニ受取」という表記。それぞれの意味を知っておこう。

これは激レア! 「iPhone 3GS/3G」の未使用品が約6000円/5000円で販売中

まさか2017年の暮れになって、未使用品と出くわすとは……今でもコレクターを中心に探している人も多いという、ピカピカのiPhone 3GSとiPhone 3Gが特価品で販売中

まさか2017年の暮れになって、未使用品と出くわすとは……今でもコレクターを中心に探している人も多いという、ピカピカのiPhone 3GSとiPhone 3Gが特価品で販売中

Google発のユニークなスマホ用カメラアプリ3本を徹底解説

Googleがちょっと変わったカメラアプリを3本リリースした。今回はその3本の使い方を解説する。どれもカメラで遊べるので、大人数でワイワイと楽しめそうだ。

Googleがちょっと変わったカメラアプリを3本リリースした。今回はその3本の使い方を解説する。どれもカメラで遊べるので、大人数でワイワイと楽しめそうだ。

Xperia XZ Premiumでベトナム第3の都市ダナンを撮影する!

Xperia XZ Premium(SO-04J)とともに世界各国を回るシリーズ第5弾。ベトナムのダナンでXperiaを使い、いろいろと撮影しました。

Xperia XZ Premium(SO-04J)とともに世界各国を回るシリーズ第5弾。ベトナムのダナンでXperiaを使い、いろいろと撮影しました。

スマホでド派手イルミネーションを! 音楽に連動する「USBディスコライト」

内蔵する4つのLEDによるRGBイルミネーションが楽しめるUSB直差しのLEDライト「4LED マジックボール USBディスコライト」が発売された。価格は680円とお手頃だ

内蔵する4つのLEDによるRGBイルミネーションが楽しめるUSB直差しのLEDライト「4LED マジックボール USBディスコライト」が発売された。価格は680円とお手頃だ

I have7 bias in BTS @a_RM_y_061313

The Last Devolah ⚔️ @devolah

Hisashi @lHisashi_

HiRezJefe @SrInusual

ねこ経済新聞 @nekokeizai

ねこ経済新聞 @nekokeizai

YugoxTWD @YugoxTWD

Nero @AlpacaJapanese

shingao @ShingaoCapel

Jetv93 @jetv93

M™ @MiguelFlor10

set2404 @set2404

PR: 忘年会帰りの「飲酒運転」は、絶対ダメ!-政府広報

大容量で早いSSHD、メインマシンでガッツリ使える15.6型ノートPC

15.6型ディスプレーを搭載し、ビジネスなどメインマシンとしても十分に活躍できる「dynabook AZ65/EG」。今回は試用機を参考に、基本スペックを見ていこう。

15.6型ディスプレーを搭載し、ビジネスなどメインマシンとしても十分に活躍できる「dynabook AZ65/EG」。今回は試用機を参考に、基本スペックを見ていこう。

せせせせいら @24nsjmggg

新型メルセデス・ベンツGクラスの初公開はデトロイト・ショー

12月13日、ダイムラーは2018年1月13日に開幕する北米国際オートショー(通称デトロイト・ショー)において、新型メルセデス・ベンツGクラスを初公開すると発表。ショーデビューに先駆けて、インテリアの写真を公開した。

デジタル化が進んだインテリア画像を先行公開

Gクラスは1979の誕生以来、本格オフローダーとして高い支持を保ってきた。公開された新型のインテリアは最新のメルセデスの作にふさわしく、デジタル化の促進が著しい。インスツルメントパネルにはワイドなディスプレイが備わり、最新のインフォテイメントシステムが搭載される。一方で、インパネの助手席側に設置されるハンドグリップや、センターパネル中央部にレイアウトされたデフの切り替えスイッチなど、Gクラスらしいディテールも確認できる。

デザインはメルセデスの次世代モデルを感じさせる、洗練性をさらに高めたテイスト。航空機に積むジェットエンジンのタービンを想起させるエアコンルーバーは、ひと足先に公開された次期型Aクラスのそれに似たものだ。もちろん内装に使うマテリアルは厳選された高級なもので室内空間は拡大されるようだ。公表された情報では、レッグルームがフロントで38mm、リアで150mm広がる他、肘や肩まわりのスペースも前後席で拡大される。

エクステリアデザインがどうのようになるのかは、デトロイト・ショーでのアンベールまで待つことになりそうだが、インテリアの写真からは、かなり期待が持てそうだ。

AD: 今だけお得!Office半額キャンペーン

「ポケモンGO」の「AR+」を試す 楽しいけど「面倒」「危険」と感じることも

iOSの「ポケモンGO」で新機能「AR+」を利用できるようになった。従来のARモードとは何が違うのか? 早速試してみた。

Britton Gough @BrittonGough

Fun at the Fun Park

Fun at the Fun Park  Graduation

Graduation  Nike Bowl Gear Pt. II

Nike Bowl Gear Pt. II  Community Service Shoe Giveaway

Community Service Shoe Giveaway  …

… 24-7 Intouch @247intouch

https://t.co/Pt7WQYD8HK

https://t.co/Pt7WQYD8HK Ali Kerns @alikerns

Fun at the Fun Park

Fun at the Fun Park  Graduation

Graduation  Nike Bowl Gear Pt. II

Nike Bowl Gear Pt. II  Community Service Shoe Giveaway

Community Service Shoe Giveaway  …

… Joe Blevins @ramblingmtn11

Fun at the Fun Park

Fun at the Fun Park  Graduation

Graduation  Nike Bowl Gear Pt. II

Nike Bowl Gear Pt. II  Community Service Shoe Giveaway

Community Service Shoe Giveaway  …

… JadenThomas2019 @JadenTom

Fun at the Fun Park

Fun at the Fun Park  Graduation

Graduation  Nike Bowl Gear Pt. II

Nike Bowl Gear Pt. II  Community Service Shoe Giveaway

Community Service Shoe Giveaway  …

… Parker @SharkDvr88

Fun at the Fun Park

Fun at the Fun Park  Graduation

Graduation  Nike Bowl Gear Pt. II

Nike Bowl Gear Pt. II  Community Service Shoe Giveaway

Community Service Shoe Giveaway  …

… Rick Waldrep (Richard) @Ryanlovesdaddy

Fun at the Fun Park

Fun at the Fun Park  Graduation

Graduation  Nike Bowl Gear Pt. II

Nike Bowl Gear Pt. II  Community Service Shoe Giveaway

Community Service Shoe Giveaway  …

… anna padgett @annna_marriaa

Fun at the Fun Park

Fun at the Fun Park  Graduation

Graduation  Nike Bowl Gear Pt. II

Nike Bowl Gear Pt. II  Community Service Shoe Giveaway

Community Service Shoe Giveaway  …

… NYC Clemson Club @nycclemsonclub

Fun at the Fun Park

Fun at the Fun Park  Graduation

Graduation  Nike Bowl Gear Pt. II

Nike Bowl Gear Pt. II  Community Service Shoe Giveaway

Community Service Shoe Giveaway  …

… NBA Ray @NBA_Ray

佳佳@東京 @ygwyrdd

Scott Waldrop @ultrarunvegan

என் உயிர் தனுஷ் @aruvi39

T’Challaaaa @ArchonTwenty2

ニューバランスファン @NewBalance_fun

コンバースファン @Converse_fun

S H I K H A Bharti @IAmJohnsonFan

これは癖になるスルスル感! カーブもギザギザも思い通りの病みつきガラスカッターマット

【きだてたく文房具レビュー】高熱でも超音波でもかかって来い! のカッターマット

文房具には、「必要があるから使うモノ」と「使ってみて初めて必要性が分かるモノ」がある。

必要があるから使う……というのは、これを使わないと元から作業が成り立たないモノ。例えばペンがないと字は書けないし、糊を使わないと接着できない。つまり、かなり重要度が高いやつだ。対して、カッターマットなんかは、なくても紙が切れてしまう。新聞とか雑誌を下に敷けばなんとかなるし、気にせず机の上ダイレクトでカッター使っちゃう人だっている。

ところが、実際にマットを使うとカッター刃のもちは良くなるし、なにより切りやすい。一度使えば「あ、やっぱりマットいるんだ」と分かるのだ。

↑筆者の作業机は全面をカッターマットにしてある。なにか思いついた時に、すぐカット作業ができて便利

↑筆者の作業机は全面をカッターマットにしてある。なにか思いついた時に、すぐカット作業ができて便利

で、もちろん筆者も、カッターマットの必要性は把握していたのだけど、このほど、実はその“さらに先”があったことを知った。使ってみたら、ガラス製カッターマットがものすごく良かったのである。

↑ゴッドハンド「ガラスカッターマット」151x227mm 1944円

↑ゴッドハンド「ガラスカッターマット」151x227mm 1944円

今回紹介したいのは、ゴッドハンドの「ガラスカッターマット」。名前に聞き覚えがない人もいるかもしれないが、ゴッドハンドというのは文房具メーカーではない。異常に鋭くて切れ味の良いニッパーなどを作っている、模型工作用具のメーカーだ。

↑耐熱硬化ガラス製なので、ヒートカッターや超音波カッターにも使用可

↑耐熱硬化ガラス製なので、ヒートカッターや超音波カッターにも使用可

そもそも、ガラスがカッターマットに使えるのか? と思われるかもしれないが、それが使えるのである。

実は、かつて印刷所でアナログ製版をしていた頃は、フィルムを切り貼りするのに巨大なガラスの作業台が使われていたのである。また、日本ではあまり普及していないが、海外のクラフト業界では、けっこう使われているとも聞く。

↑マットに刃を取られないので、フリーハンドで曲線を切るのがおそろしいほど軽快に。これはラクだ

↑マットに刃を取られないので、フリーハンドで曲線を切るのがおそろしいほど軽快に。これはラクだ

では、普通の軟質樹脂製のカッターマットと比べてガラスの何がいいかって、まず切りやすい。カッターの刃先がガラスの上で滑るので、刃がスルスル動かせる。思った方向に刃を動かせるので、曲線カットや細かい切り抜きなんかもすごくやりやすいのだ。

ただし、その代わりカッターの刃が鈍るスピードはやたら速くなる。刃もちの悪さは意識して、こまめに刃を折る必要があるだろう。

↑左が軟質樹脂製マット、右がガラスマットでのギザギザ切り。左は、カドの頂点がえぐられたような穴になっている

↑左が軟質樹脂製マット、右がガラスマットでのギザギザ切り。左は、カドの頂点がえぐられたような穴になっている

ガラスだと刃がマットの中に沈み込まないというのも、切りやすさのポイント。

軟質マットでギザギザと刃を動かして切ると、曲がり角の頂点に大きくえぐったような穴が開いてしまう。これ、「こういう切り方をしたら、こうなるものだ」と思って今まで気にもしていなかったのだが、実はマットに刃が沈み込んでいたからこその現象だったのだ。

その証拠に、ガラスカッターマットなら切り口がキレイで、穴も開いていない。

↑塗料や油性インクも、ひと拭きでキレイに。これはとてもありがたい

↑塗料や油性インクも、ひと拭きでキレイに。これはとてもありがたい

あと、これは切りやすさには関係ないのだが、作業中に塗料や接着剤が付いても溶剤で簡単に拭き取れる、というのもガラスの大きなメリットだ。

油性マーカーのインクなんかも、軟質樹脂製カッターマットに付いてしまうと、もう二度と取れないものだが、これも無水エタノールとペーパータオルで拭うと、すっかりピカピカ。ペーパークラフトをする時にのり・接着剤をこぼしたり、塗料がついてしまったりするのはよくあるトラブルだが、それが簡単にリカバリーできるのはありがたい。

サイズ比やカッター刃のランニングコストで考えれば、かなり割高感のあるマットだが、趣味でクラフトをやっている人なら買って間違いはないと思う。性能的には、一度使うともう軟質樹脂製マットに戻れないぐらいのインパクトがある。

ただしかなりの人気商品のため、一度売り切れるとしばらくは品切れが続いてしまう。ネットで見つけたら即買いをオススメしておく。

【著者プロフィール】

きだてたく

最新機能系から駄雑貨系おもちゃ文具まで、なんでも使い倒してレビューする文房具ライター。現在は文房具関連会社の企画広報として企業のオリジナルノベルティ提案なども行っており、筆箱の中は試作用のカッターやはさみ、テープのりなどでギチギチ。著書に『日本懐かし文房具大全』(辰巳出版)、『愛しき駄文具』(飛鳥新社)など。

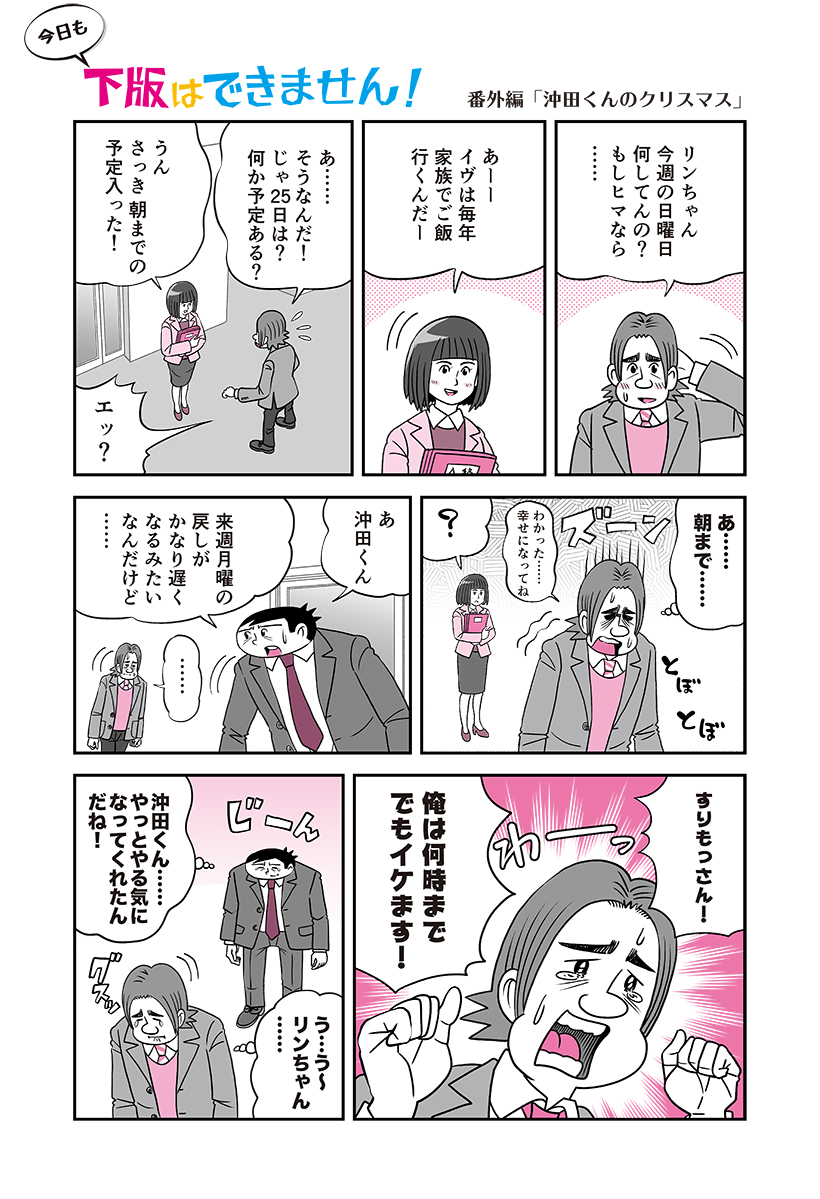

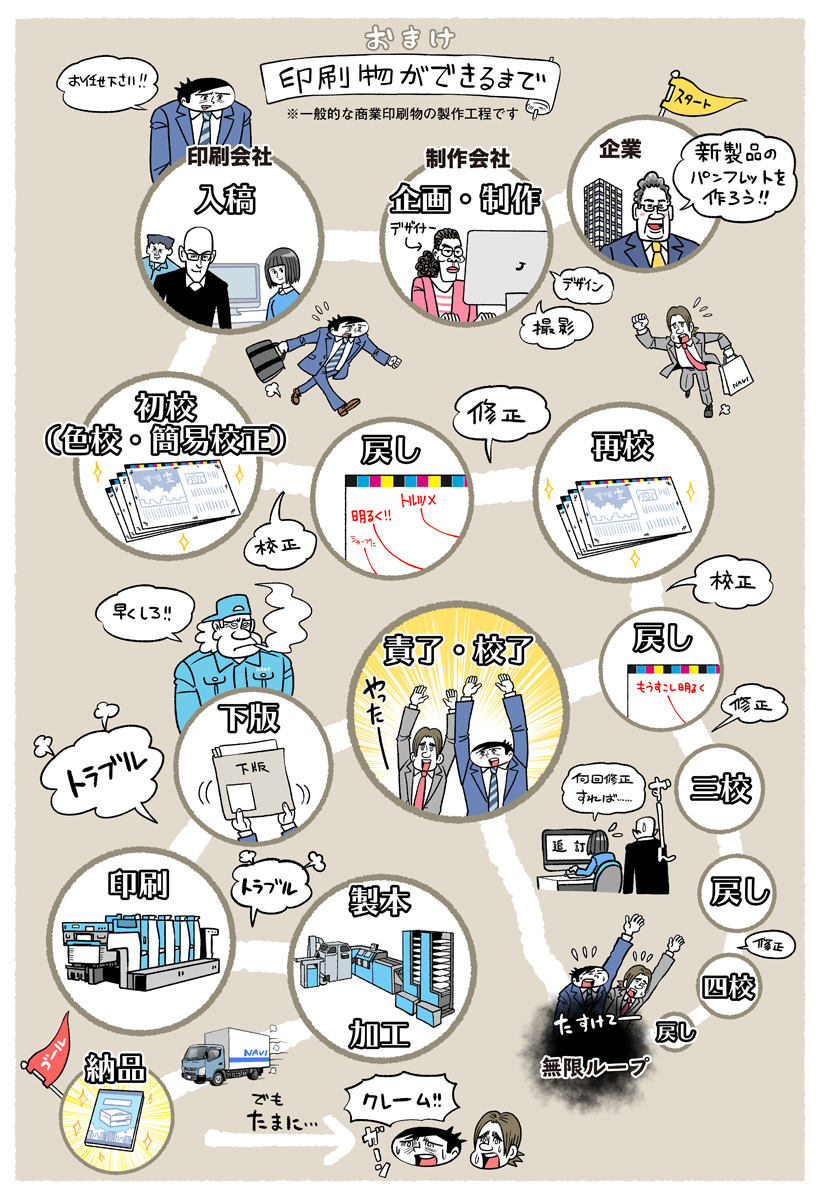

完全保存級の「おまけ」もあるよ! 今回の「今日も下版はできません!」はクリスマス番外編

知られざる「印刷業界」の裏側をテーマにしたマンガ「今日も下版はできません! 」。ナビ印刷株式会社の営業マン・刷元 正(スリモト・タダシ)が印刷業界にまつわる「あるある」を、涙あり、「なるほど」や「へぇ~」ありでお届けします。

第一話はコチラ

連載一覧はコチラ

今回は、クリスマス直前ということで、特別編として「沖田くんのクリスマス」のお話をお届け。いつもは4色カラーでお届けしていますが、今回は2色で執筆していただきました。話の最後には、ちょっとしたクリスマスプレゼントを用意してみましたので、そちらもお楽しみください!

そして、「今日も下版はできません!」からのクリプレはコチラ!

「印刷物ができるまで」

です! これまで番外編を入れると30話以上公開してきた本作ですが、実は印刷物の制作工程を俯瞰できる回がありませんでした。刷元たちの仕事の流れはこんな風になっているんです! というのをご覧ください。

第一話はコチラ

連載一覧はコチラ