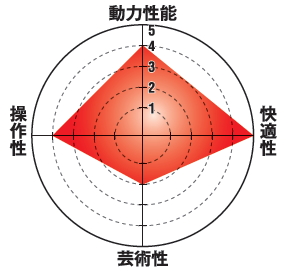

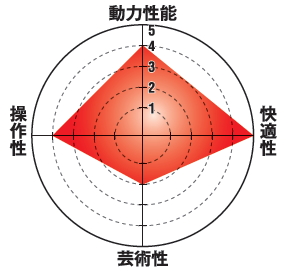

その名のとおり、“スーパー”なスタイリングや動力性能を備えるスーパーカーは、クルマ好きたちの心を魅了し、憧れの対象として存在している。最新技術を搭載し、芸術品のようなデザインをまとった、現代の最新スーパーカーを見ていこう。

※こちらの記事は「GetNavi」 2020年9月号に掲載された記事を再編集したものです。

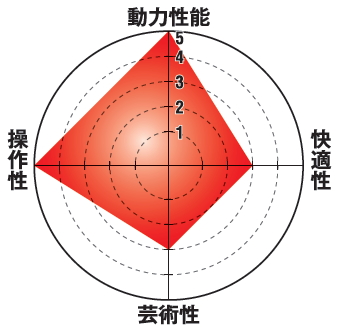

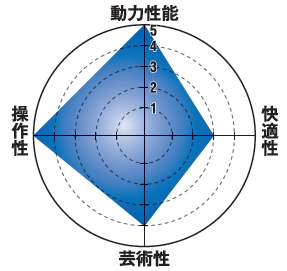

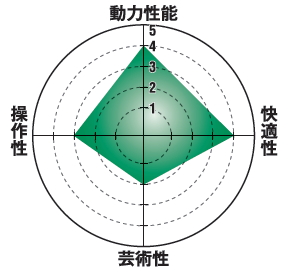

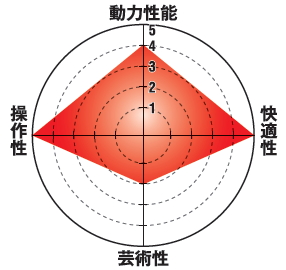

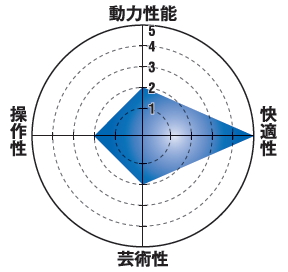

解説&採点

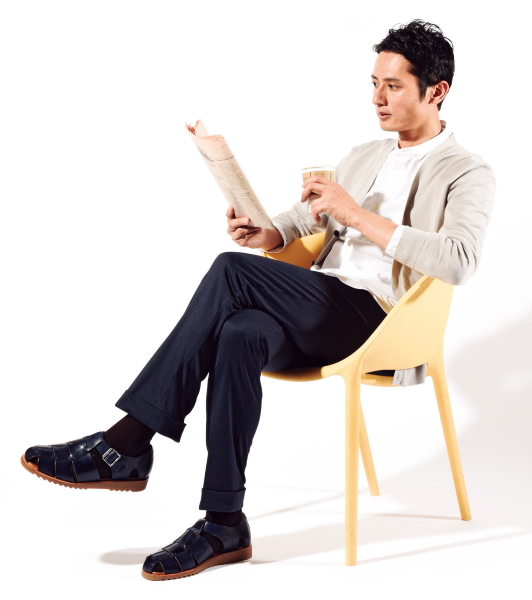

自動車評論家

永福ランプ(清水草一)

スーパーカーは人類の夢である!

本誌連載のほか、様々な媒体で活躍中のベテラン評論家。これまでに購入した49台のクルマのなかには、フェラーリやランボルギーニも含まれ、オーナーならではのリアルな意見を持つ。

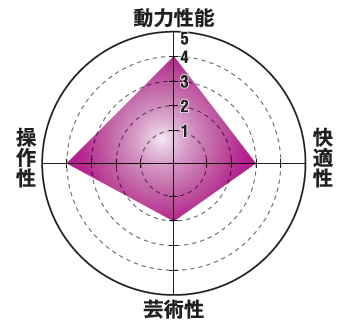

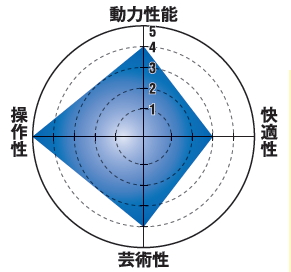

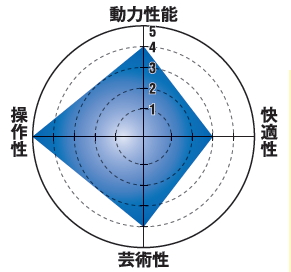

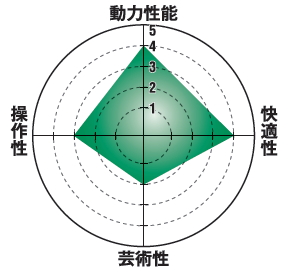

【SUPER CAR 07】Mercedes-Benz[メルセデス・ベンツ]

ラグジュアリーブランドの代名詞的存在。だが同社のスーパースポーツも世界トップクラスの性能を誇り、その名声は世界中に知れ渡っている。

電子デバイス満載の高性能スポーツ

メルセデス・ベンツ

AMG GT

1698万円〜2426万円

アルミを多用したスペースフレーム構造のボディや理想的な前後重量配分などを持つ、2シーターのフラッグシップスポーツモデル。クーペモデルに加えて、オープンモデルの「ロードスター」もラインナップされている。

SPEC【S】●全長×全幅×全高:4545×1940×1290mm●パワーユニット:4.0LV型8気筒ツインターボエンジン●最高出力:522PS/6250rpm●駆動方式:FR●最高速度:非公表

<This is SUPER!>

静粛性を確保するソフトトップを採用

クーペから2年遅れで日本導入となった「ロードスター」。軽量かつ静粛性の高いソフトトップを備える。

<永福’s Check>

エンジンは圧倒的な獰猛さで、高級車の面影はみじんもない。それでいてかなりの大きさのトランクがあり、実用性が高い。

子会社がアレンジするスーパースポーツモデル

メルセデス・ベンツを作るダイムラー社は、世界最古の自動車メーカー。自動車の歴史そのものと言ってもいい。メルセデスと言えば高級セダンの代名詞だが、子会社のAMGが手掛けるスポーツモデルは、スーパーカー級の性能を持っている。AMG GTの想定ライバルはあくまでポルシェで、フェラーリやランボルギーニではないが、ルックスはどちらかといえばスーパーカーに近い。

AMGエンジンは、アストンマーティンの一部モデルにも搭載されるなど、スーパーカーの世界になくてはならない存在になっている。

[OTHER MODEL]

究極のラグジュアリースポーツ

Sクラスクーペ

1566万円〜2899万円

フラッグシップサルーン「Sクラス」をベースとする2ドアモデルで、豪華な装備が満載される。搭載エンジンは3.0LV6と4.0LV8のツインターボ。

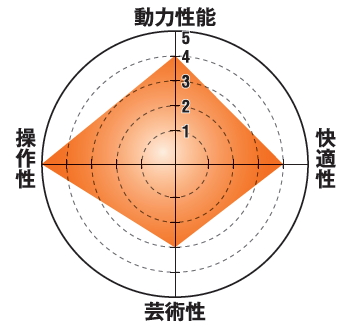

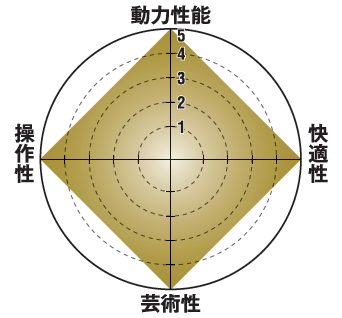

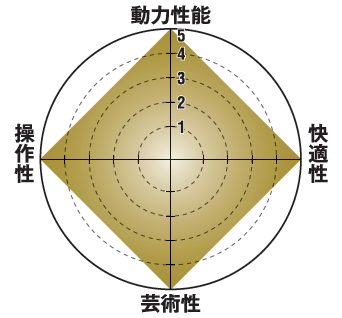

【SUPER CAR 08】Audi[アウディ]

知的でクールなイメージのアウディのルーツは、モータースポーツで活躍してきたテクノロジーメーカー。その技術を生かしてR8が誕生した。

ハイテクスポーツがクルマの未来をアピール

アウディ

R8

3001万円〜3146万円

同ブランドのフラッグシップ・スーパースポーツとして、2006年にデビュー。販売面でも成功を収めて、2016年に現行型となる2代目モデルが登場した。「ASF」と呼ばれる特別なボディ構造や、フルタイム4WDシステムが搭載されている。

SPEC【V10パフォーマンス 5.2FSIクワトロ】●全長×全幅×全高:4430×1940×1240mm●パワーユニット:5.2LV型10気筒エンジン●最高出力:620PS/8000rpm●駆動方式:4WD●最高速度:非公表

<This is SUPER!>

軽量かつ丈夫な車体設計のオープンモデル

オープントップモデル「スパイダー」も、素材にアルミやカーボンが用いられて、軽量化されている。

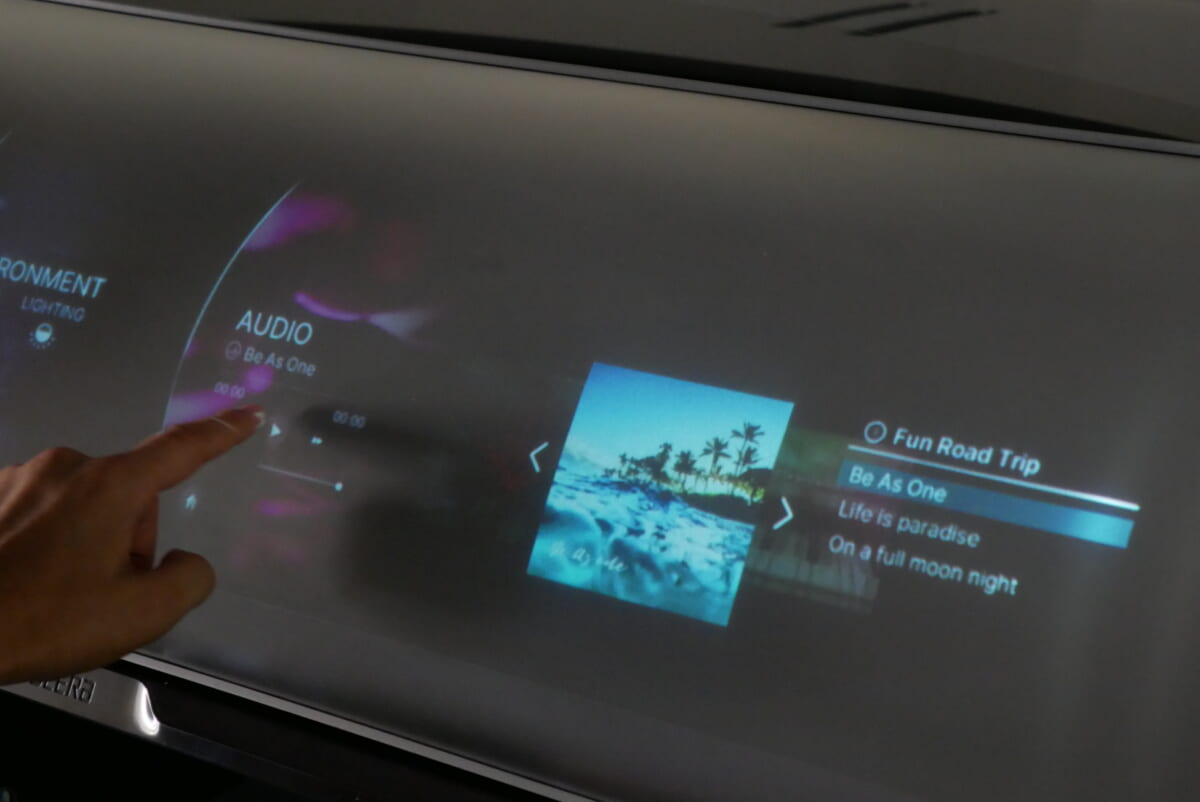

コックピット風の運転席まわり

運転席を囲うようにデザインされたインテリア。まるで飛行機のコックピットのようだ。

<永福’s Check>

初代R8はデザインでスーパーカー界に衝撃を与えたが、現在の2代目モデルは初代と見分けが困難なほどソックリ。斬新かつ知的である。

味付けのまったく異なるランボルギーニの兄弟車

アウディはかつて、「ドイツの農夫が乗るクルマ」などと言われたが、高級路線に転じて大成功し、ランボルギーニの親会社になった。その高い技術力を生かして、ランボルギーニ車の開発にも大いに力を貸している。アウディブランドのR8は、実はランボルギーニ・ウラカンの兄弟車なのだ。

ただしウラカンとR8とでは、乗り味はかなり異なる。荒々しい雄牛であるウラカンに対して、R8は知的でエレガント。性能はほぼ同等だ。兄弟車であっても、ブランドイメージによって明確に棲み分けがなされている。

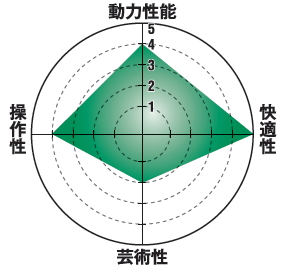

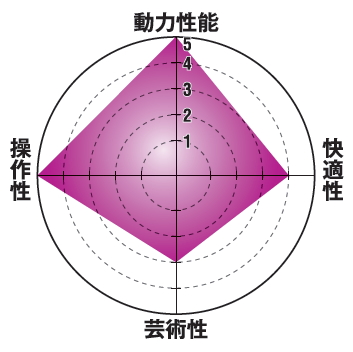

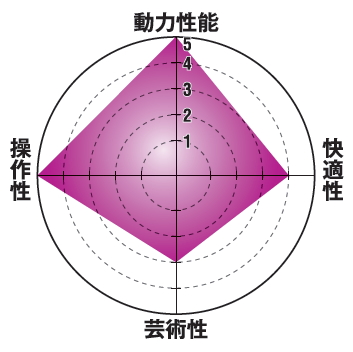

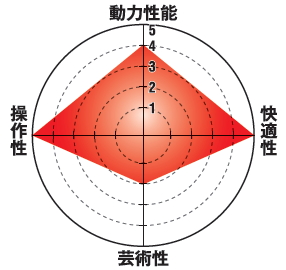

【SUPER CAR 09】Aston Martin[アストンマーティン]

英国に端を発する名門ラグジュアリースポーツブランドで、世界トップクラスの性能を備える。映画「007」シリーズでジェームス・ボンドが駆る英国製スポーツカーだ。

高性能と快適性を両立したハイパフォーマンスGT

アストンマーティン

DBSスーパーレッジェーラ

3573万600円〜3801万5400円

現在のアストンマーティンにおけるフラッグシップクーペ&オープン(ヴォランテ)モデル。フロントに搭載される5.2LV12ツインターボエンジンは、725PSを発揮。伸びやかで美しいスタイリングながら、各所に空力への配慮も見られる。

SPEC【クーペ】●全長×全幅×全高:4712×1968×1280mm●パワーユニット:5.2LV型12気筒ツインターボエンジン●最高出力:725PS/6500rpm●駆動方式:FR●最高速度:340km/h

<This is SUPER!>

オープンでも美しさを追求

「ヴォランテ」と呼ばれるオープンモデルも設定。屋根を開けた状態でも美を追求するアストンマーティンらしい、スキのないデザインだ。

洗練されたインテリアデザイン

インテリアは英国車らしいしつらえで、高級感とスポーティさが同居している。「DB11」とは細かな部分が異なるデザインになっている。

<永福’s Check>

アストンマーティンはどのモデルもデザインが似ていて見分けが難しいが、どれも現代的で美しい。スペック的に現在最もスーパーなモデルがDBSで、725馬力のV12ターボには驚愕だ。

英国の名門ブランドは美麗なスタイルが信条

アストンマーティンと言えばボンドカー。ジェームズ・ボンドの故国・イギリスが生んだ超名門ブランドだ。一時は長い低迷期にあったが、フォード傘下入りをきっかけに経営の近代化に成功。その後オーナー企業は次々と変わったが、工場の刷新や最新技術の導入などによって、スーパーカーブランドとして完全に蘇った。

同ブランド最大の武器はデザインにある。洗練の極致にある美しいクーペボディは、フェラーリのようなハデさを嫌う、静かなる富裕層の支持を得ている。

もちろんパフォーマンスも素晴らしいが、それよりも度肝を抜かれるのは、インテリアのエレガントさだ。フェラーリが新興成金なら、アストンマーティンは貴族。あくまで上品に上質に、しつらえで勝負する。アストンマーティンに乗った後でフェラーリを見ると、どこかオモチャ的に見えてしまうから不思議である。

[OTHER MODEL]

大きなボディに大出力エンジンを搭載

DB11

2363万円〜2770万円

DBSスーパーレッジェーラとベース車体を共有する大型クーペ&オープン(ヴォランテ)モデルで、V8&V12エンジンを搭載する。アグレッシブな外観のハイパフォーマンスグレード「AMR」も設定される。

軽快に走るピュアスポーツモデル

ヴァンテージ

1913万円〜2159万円

同社ではエントリーモデル的な位置付けのクーペ&オープン(ロードスター)モデル。4.0LV8ツインターボエンジンをフロントに搭載し、リアタイヤを駆動する。クーペモデルにはMTの設定もある。

【SUPER CAR 10】McLaren[マクラーレン]

F1のコンストラクターとして有名なマクラーレンだが、2009年以降、本格的にロードカー部門を設立。F1の最新技術を搭載したスーパーカーを送り出している。

スーパーカーを熟知したメーカーが放つ快速GT

マクラーレン

GT

2645万円

従来の「スポーツ」や「スーパー」シリーズとは異なる、新ラインとして誕生したグランドツーリングカー。高い走行性能を備えつつ、長い道中も快適に乗り続けられるよう設計され、ゴルフバッグが積載可能な広いトランクや、段差を乗り越えるための車高調整機能などを備えている。

SPEC●全長×全幅×全高:4683×2095×1213mm●パワーユニット:4.0LV型8気筒ツインターボエンジン●最高出力:620PS/7500rpm●駆動方式:MR●最高速度:326km/h

<This is SUPER!>

走らせるための場所はシンプル

インテリアはいたってシンプルで華美な装飾などは見られない。装備類も必要最小限でまとめられており、これは、ただ「走ること」を目的に開発されたマクラーレンのモデルに一貫している。

スーパーカーメーカーの自負

ドアは上方へ開く「ディヘドラルドア」を採用。マクラーレンでは全モデルに同タイプのドアが採用され、この機構こそ多くの人から注目されるべき「スーパーカー」であると自負している。

<永福’s Check>

クルマでツーリング(旅)に出るためには、荷物を積む必要がある。そこで同車では、ピュアスポーツの720Sをベースとしながら、エンジンの上にまでラゲージ(荷室)が設けられている。

約10年の間に数多くのモデルをラインナップ

マクラーレンもフェラーリ同様、F1レースを戦うためのレーシングチームだ。かつて常勝を誇った「マクラーレン・ホンダ」や、それに乗って戦ったアイルトン・セナの名前を知らない者はいないだろう。

フェラーリは誕生直後に市販車の生産を始めたが、マクラーレンが本格的に市販車の生産に乗り出したのは、いまからわずか11年前だ。にもかかわらず、早くもスーパーカーの世界で確固たる地位を築いている。スーパーカーの世界では、レースでの実績がブランド力に及ぼす影響は大きいのである。

マクラーレンのクルマ作りは、基本的にレーシングカー作りである。つまり、何よりも速さが重要。速く走るために何が必要かを突き詰めているため、レーサーからの評価が非常に高い。

ただし、一般ユーザーの要望は、必ずしも速さ第一ではない。マクラーレンはわずか11年間でそのことを賢く学び、サーキット専用の限定モデルをリリースしつつ、一般的なモデルを「スーパーシリーズ(速さ重視)」と「スポーツシリーズ(快適性重視)」に分け、拡充を図ってきた。

昨年はそこに、「グランドツアラー(GT)」も加わって、モデル数はさらに増えた。今後も、他メーカーより早い間隔でニューモデルをリリースしていくに違いない。

[OTHER MODEL]

十分スーパーなエントリーモデル

540C

2454万円

「スポーツ」シリーズのなかでもエントリーモデルに位置するスポーツクーペ。エントリーモデルとは言いつつも、最高速度は320km/hで、上方へ開くディヘラルドアも採用されており、しっかりスーパーカーらしさを備えている。

ツーリングも得意なスポーツモデル

570GT

2862万円

「スポーツ」シリーズに属するモデルで、今年デビューした「GT」的な性格を持つハッチバック。570Sとほぼ同等のスポーティな走行性能を備えていながら、シート後方には荷物の収納場所がしっかり確保されている。

スポーツシリーズのスポーツ仕様

570S

2721万円〜2952万円

エントリーレンジである「スポーツ」シリーズのスタンダードモデル。570PSを発揮する3.8LV8ツインターボエンジンをミッドシップ搭載する。オープンモデルの「スパイダー」もラインナップされている。最高速度は328km/h。

動力性能を高めた「スポーツ」モデル

600LT

3055万円〜3286万円

「スポーツ」シリーズのトップエンドモデル。570Sをベースとしながら、軽量化やエンジンの強化が図られ、スポーツ性能を高めている。クーペモデルに加えて、電動ハードトップを備えたオープンモデルの「スパイダー」もラインナップ。

独特のスタイルを持つスーパースポーツ

720S

3461万円〜3858万円

「スーパー」シリーズに属するモデルで、全体的にエッジの効いた、どのライバルにも似ていないスタイリング。ヘッドライトとエアインテークがまとまった近未来的なフロントデザインも特徴的だ。オープンモデル「スパイダー」も設定。

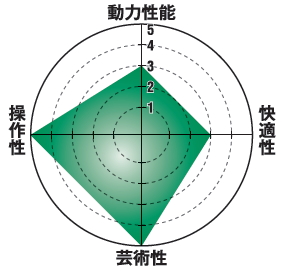

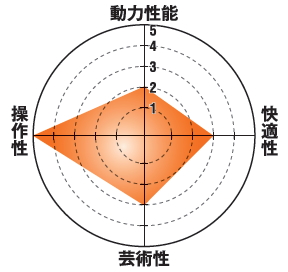

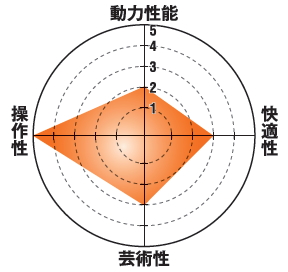

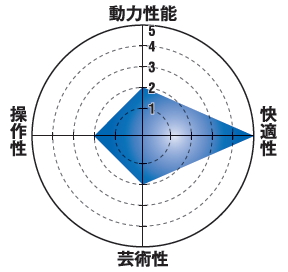

【SUPER CAR 11】LOTUS[ロータス]

エランやヨーロッパなど、小型スポーツの開発を得意としてきた英国ブランド。現在はエリーゼ、エキシージ、エヴォーラなどを販売する。

得意の運動性能が磨かれたGTスポーツ

ロータス

エヴォーラ

1397万〜1536万7000円

同社らしからぬ豪華さを備えた4人乗りクーペで、オール新設計でデビューしてから約10年販売されているロングセラーモデル。エンジンはトヨタ製の3.5LV6がミッドシップ搭載される。「GT410」は走行性能を高めた最新グレード。

SPEC【GT410】●全長×全幅×全高:4390×1850×1240mm●3.5LV型6気筒スーパーチャージャーエンジン●最高出力:416PS/7000rpm●駆動方式:MR●最高速度:305km/h(MT)

<This is SUPER!>

必要最小限のゴージャスさ

皮張りながらストイックな雰囲気のインテリア。内外装をコーディネイトするカラーパッケージも設定。

<永福’s Check>

トヨタ製V6エンジンは決してスポーティではないが、それにスーパーチャージャーを追加した。操縦性はロータスらしく秀逸。

レースから市販車販売へ小型スーパーカーで成功

ロータスはもともとレーシングカーメーカー。創業者のコーリン・チャップマンの独創的なアイデアによって、レースで奇跡的な好成績を残してきた。

市販車に関しては、優れたシャーシ(車体骨格)を設計し、そこに他社のエンジンを積むのが伝統だ。現在は、トヨタが製造したエンジンを独自にチューニングして搭載している。

また、軽い車体に小さなエンジンを積み、操縦性で大パワーのスーパーカーを打ち負かすのもまた伝統である。パワーではなく「技」で勝つ。それがロータスの真骨頂なのだ。

[OTHER MODEL]

公道向けのレースカー

エキシージ

990万円〜1760万円

同社の最小モデル「エリーゼ」をベースに軽量化し、レース用パーツが装着された。ハードなチューニングが施されたレース仕様のスポーツクーペだ。

【SUPER CAR 12】HONDA[ホンダ]

「フェラーリに影響を与えた初めての国産スーパーカー」と言われた初代の登場は1990年。30年が経ち、現行型はハイブリッドカーに。

日本初のスーパーカーはハイブリッドで走りを強化

ホンダ

NSX 2420万円

デビューから4年が経過した国産スーパースポーツカー。3.5LV6エンジンに3基のモーターを組み合わせた「SPORT HYBRID SH-AWD」が搭載される。2018年に、サスペンションや各種電子制御の見直しが図られた。

SPEC●全長×全幅×全高:4490×1940×1215mm●3.5LV型6気筒ツインターボエンジン+モーター●エンジン最高出力:507PS/6500〜7500rpm●駆動方式:4WD

<This is SUPER!>

ボディ後方が盛り上がるスーパーカーらしい形状

ミッドシップモデルらしいエレガントなサイドシルエット。カーボンパーツも各所に使用される。

2種類のパワーソースを協調制御して走行する

エンジンに加えて3基のモーターをパワーユニットとして使用することで、出力特性をさらに強化。

<永福’s Check>

アメリカホンダ主導で開発されたため、スタイリングにアメリカ人の好みが濃厚に反映されている。初代モデルと違いオリジナリティには欠ける。

挑戦的な社風は変わらず、いまもNSXは世界に挑む

創業者の本田宗一郎氏は、まだ四輪車を作り始めたばかりの時期に、いきなりF1に参戦した。そんなチャレンジングな歴史を持つからこそ、同社は軽自動車からスタートしながら、スーパーカーにまで手を伸ばしたのである。

ただ、ホンダは量産大衆車メーカー。スーパーカーのようなブランドビジネスのノウハウはなく、初代NSXは歴史に名を残しつつ苦戦した。しかし現在、そのNSXの2代目が登場している。しかも革新的ハイブリッドスーパーカーである。その意気や善し。称賛しないわけにはいかない。

【SUPER CAR 13】NISSAN[日産]

いまも「技術の日産」と言われる同社が、威信をかけて開発を続けてきた。国産最強スポーツカーは、世界のライバルと肩を並べる存在に成長した。

スーパーカーとしては独創的な形と実用性の高さ

日産

GT-R

1082万8400円〜2420万円

スカイラインの派生車だった従来モデルから、単独車種「GT-R」として2007年に誕生。フロントのボディ中央寄りに搭載された3.8LV6ツインターボエンジンのパワーを、日産独自の4WDシステム「アテーサET-S」でしっかりと路面へ伝える。

SPEC【NISMO】●全長×全幅×全高:4690×1895×1370mm●パワーユニット:3.8LV型6気筒ツインターボエンジン●最高出力:600PS/6800rpm●駆動方式:4WD●最高速度:非公表

<This is SUPER!>運転に集中できるドライバー中心の設計

「スカイライン」時代のイメージを色濃く残すインパネデザイン。目的別に区分けされ、操作性は抜群だ。

長い年月の間に多くの特別仕様を設定

特別仕様車も数多く設定されてきたが、「GT-R50 by イタルデザイン」は1億円超えの値が付けられた。

<永福’s Check>

2020年モデルの登場で、その走行性能は完成の極みに達し、すさまじい速さと快適性を両立することに成功した。まもなく消滅するのが実に惜しい。

日産が追求してきた独自のスーパーカーの形

日産GT-Rは日本の宝。現代の戦艦大和である。ルーツはスカイラインGT-Rにあり、歴史をたどれば60年代にまでさかのぼる。そこには、日産が国産メーカーとして、海外勢と果敢に戦ってきた歴史がある。

そして現在のGT-Rは、13年前、スーパーカーに肩を並べる性能を引っ提げて登場した。現在でも欧州製スーパーカーへのレジスタンスとして、全世界で根強い人気を誇っている。

ただ、そのGT-Rも、規制の波に揉まれて2年後には消滅する。次期GT-Rの登場を祈ろう。

【SUPER CAR 14】LEXUS[レクサス]

国産メーカーで唯一国内展開をしている高級ブランド「レクサス」のフラッグシップスポーツカーがLC。価格やスタイリングはスーパーカー級だ。

2種類のパワーユニットを設定するハイパワークーペ

レクサス

LC

1350万円〜1500万円

レクサスのラグジュアリー性を体現する2ドアクーペ。5.0LV8エンジンと、3.5LV6エンジンベースのハイブリッドシステム、2種類のパワーユニットを設定する。オープンモデルの「コンバーチブル」も追加された。

SPEC【LC500】●全長×全幅×全高:4770×1920×1345mm●パワーユニット:5.0LV型8気筒エンジン●最高出力:477PS/7100rpm●駆動方式:FR●最高速度:非公表

<This is SUPER!>

オープン仕様の追加でさらに選択肢を広げる

今年6月にコンバーチブルモデルを追加。フルオープン状態ではソフトトップが完全収納される。

10速ATで滑らかな走行フィーリングを実現

フロントに搭載される5.0LV8エンジンには10速ATが組み合わされ、スムーズな加速を実現する。

<永福’s Check>

V8エンジンのフィーリングはすばらしい。車体の重さもあってスーパーカーとしての性能は低めだが、実用性は抜群だ。

ブランドのイメージをリードするスポーツモデル

レクサスはトヨタの高級車ブランド。一口に高級車ブランドと言うが、大衆メーカーからのし上がってそれを成立させるのはウルトラ難しい。しかしトヨタは成功した。あっぱれである。

高級ブランドには、高級スポーツモデルの存在が欠かせない。そこでトヨタは、レクサスブランドでLF-Aを開発したが、500台限定にとどまった。その後登場したLCは、メルセデスでいえばSLやSクラスクーペのような存在。性能はスーパーではないが、手軽なスーパーカー的モデルとして、富裕層に受け入れられている。

【フォトギャラリー(画像をタップするとご覧いただけます)】

かにこだわってしまう。

かにこだわってしまう。

)

) #M12

#M12 I know some people who can’t wait to play this game…

I know some people who can’t wait to play this game…  @enzo @luca @theo_zf10 @elyaz21 #FIFA21 @easportsfifa

@enzo @luca @theo_zf10 @elyaz21 #FIFA21 @easportsfifa READY TO GO!

READY TO GO!

/

/

ジュビロ磐田×京都サンガF.C.

ジュビロ磐田×京都サンガF.C. 見逃し配信は

見逃し配信は  |

|