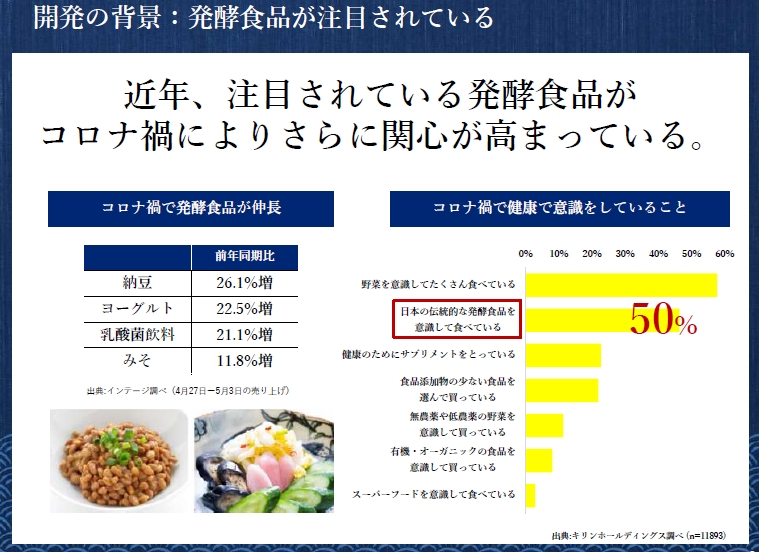

おもしろローカル線の旅69 〜〜東武佐野線(群馬県・栃木県)〜〜

ローカル線を訪ねてみると、他の路線では見かけないものにしばしば出会う。そこに改めて疑問が湧いてくることも多い。好奇心が刺激され、また乗りに行ってしまう。東武佐野線は再訪したくなる魅力的な路線といって良いだろう。タヌキの町とラーメンの町を結ぶ素朴なローカル線で疑問を解決する旅を楽しんだ。

*取材撮影日:2020年1月13日、2月15日、10月24日

【関連記事】 本線になれなかった残念な路線「東武亀戸線」10の秘話

【佐野線の疑問①】なぜ葛生駅まで路線が敷かれたのだろう? ↑佐野線の終点、葛生駅を発車する館林駅行き電車。朝の1本を除き、すべてが館林駅行電車だ

初めに、佐野線の概要を見ておきたい。

佐野線創始の歴史は、意外に古い。歴史には佐野鉄道という会社名が出てくる。その以前に、安蘇馬車鉄道(あそばしゃてつどう)という馬車鉄道により、1889(明治22)年に葛生〜吉水間に路線が敷かれていた。葛生周辺では石灰石が古くから産出され、その石灰石を運ぶために馬車鉄道が設けられたのだった。

しかし、馬車でひく鉄道は非力で、石灰石を運ぶのには向かなかった。そこで1893(明治26)年に佐野鉄道が創立された。翌年から蒸気機関車により輸送が始められている。ちなみに安蘇とは、栃木県の郡名で、その名前をつけた馬車鉄道が佐野線のルーツということになっている。

それから約20年たった1912(明治45)年に東武鉄道が佐野鉄道を吸収合併、佐野線となった。そして2年後に、現在の館林駅〜葛生駅間が全線開業した。当初、葛生に鉄道が開業したのは、産出する石灰石の輸送のためだった。ところで、東武鉄道はなぜ佐野鉄道を合併したのだろう。

東武鉄道は東京と、日光を結ぶ路線の開設を目指していた。そのルートは後に栃木市経由となったが、佐野鉄道の路線を利用する案が検討されたため、佐野鉄道を吸収合併したとされる。

【佐野線の疑問②】路線は館林市と佐野市の2市しか走らない? 佐野線は群馬県と栃木県を跨いで走っている。群馬県では館林市の市内、栃木県では佐野市しか走らない。10駅もあり2県に跨ぐ路線ながら、2つの市のみしか走らないというのも、なかなか珍しい路線である。

筆者も当初は葛生町があるのかと思ったが、葛生町はすでになく、佐野市葛生なのである。沿線には田沼町、葛生町があったものの、2005年2月に合併したこともあり、その後は2つの市内を走る路線となっている。

さて館林市と、佐野市といえば、それぞれに、全国的に知られていれる“名物”がある。こうした多くの人が知る名物がある市もざらにはないだろう。その名物に関しては後述したい。

【佐野線の疑問③】6月から走るステンレス車両は何形? ここでは佐野線を走る電車に関して触れておこう。走るのはまずは8000系。東武鉄道の高度成長期を支えた通勤形電車である。登場は1963(昭和38)年のこと、以降、1983(昭和58)年まで製造が続けられ、合計712両と、私鉄では最大の車両数となった。近年まで幹線で活躍し続けてきたが、東武伊勢崎線の浅草駅〜館林駅間は2009年度末で運用終了、東武東上線では2015年以降、坂戸駅より先のみの運用になるなど、運用区間は年々、狭まってきている。

現在、8000系は東武伊勢崎線ならば館林駅以西と、佐野線と小泉線などの運用に限られる。ちなみに8000系をワンマン化、3両編成で走る800系という編成がある。こちらは以前、佐野線での運用が多く見られたが、現在は、伊勢崎線の館林駅〜伊勢崎駅〜太田駅といった区間での運用がメインとなっている。

↑佐野線の主力電車は8000系。2両の短い姿で今も走り続けている

↑6月に入線した10000系。もともと2両固定編成の車両で、すでに2編成がワンマン改造され佐野線を走り始めている

コロナ禍で訪ねることができず、半年ぶりに訪れた佐野線に“新顔”が入線していた。ステンレス車体の2両編成の車体で、モハ11201とクハ12201編成と、モハ11202とクハ12202という2両×2編成である。ステンレス製のこの車両は何形なのだろう?

こちらは10000系で、8000系の後継用に1983(昭和58)年に誕生した車両だった。正面が丸みを帯びた形が10000系で、正面に縁が付いたマイナーチェンジ車10030系、制御機器を変更した10080系も10000系の仲間に含まれる。そして3タイプを合わせて計486両が造られた。いわば8000系とならぶ、東武鉄道の代表車両と言っていいだろう。大量に製造された車両なのであるが。

佐野線にやってきた車両は10000系の中では希少車だった。10000系の2両固定編成は、6両や8両の増結用に用意されたのだが、それほど多くの編成が造られず、わずか4編成しか造られていなかった。そんな希少な車両がワンマン化されて6月から走り始めている。

↑佐野線で唯一の優等列車、特急りょうもう。上り列車は葛生駅8時6分発、下り列車は浅草駅20時39分発の1往復のみの運行される

【佐野線の疑問④】館林駅前に複数のタヌキ像。さてなぜ? さてここから佐野線の旅を始めよう。起点は館林駅で、佐野線は行き止まり式の1番線ホーム、もしくは3番線ホームから発車する。まずは電車の乗り込む前に館林駅前に降りたってみた。駅前広場には、なんとタヌキ! タヌキがいっぱいいた。

タヌキのいろいろな像が並んでいる。あれれ? 何かのおまじないか。案内を読むと、分福茶釜(ぶんぶくちゃがま)の昔話(童話)は、その舞台が実は館林だったとのこと。

「へえーっ?」という思いがした。タヌキが化けた茶釜の話なのだが、市内の茂林寺(もりんじ)に実際に茶釜が残っているのだとか。ちなみに茂林寺は、館林駅の隣駅の茂林寺前駅が徒歩10分と近い。茂林寺は室町時代の西暦1426年開山と伝わる古刹で、名物となった分福茶釜の見学が可能だ。

↑館林の駅前ロータリーには信楽焼や石のタヌキ君たちがならぶ。今ふうのタヌキのキャラクター「ぽんちゃん」が気温表示の上に付けられる

タヌキが茶釜に化けてということが実際にあるわけが無いだろうから、きっと、なかなか賢いお寺の住職が子どもたちに話聞かせ、語り継いできたものなのだろう。お寺の名前は全国に知られ、町のPRにも結びついているわけで、現代流に言えばPR効果は抜群だったようである。

駅前のタヌキ像の隣には「不屈のG魂誕生の地」という碑が建っている。これは館林の分福球場で、読売巨人軍(当時は東京巨人軍)が秋のキャンプをした翌年(1936年)に初Vを遂げたことを記念したものだ。同球団が好きな方は、話のタネにいかがだろうか。

↑館林駅の1番線は行き止まり式の佐野線専用ホーム。この駅で佐野線の全列車(特急を除く)が折り返し運転となる

↑館林駅から600mほど伊勢崎線と並走、左手に車両基地が見える付近から分岐して佐野線へ入る

さてタヌキの逸話を確認したあと、この日は3番線から葛生行きに乗車する。佐野線の電車はすべて(特急1本を除く)が館林駅始発の葛生駅行で、朝夕は20〜30分間隔、9時から14時の日中は1時間間隔となる。乗車した電車は週末だったこともあり、2両編成の座席がほぼ埋まるぐらいと少なめ。部活動に行くのだろう、高校生の姿が目立った。

ローカル線らしくのんびり感がただよう印象、慌ただしさはなく出発した。しばらく伊勢崎線と並走、左手に車両基地(南栗橋車両管区館林出張所)に停まる車両を見ながら、右手に大きくカーブし、佐野線へ入る。

そして間もなく渡瀬駅(わたらせえき)へ到着する。駅の近くには農協の古い石造りの倉庫が残る。駅舎の前にはタヌキ像が鎮座し、まるで駅を守るかのようだ。

↑渡瀬駅前では大小の信楽焼のタヌキが駅を守る(?)。ちなみにこの駅が佐野線の群馬県内、最後の駅でもある

【佐野線の疑問⑤】渡瀬駅の先にある側線に停まる車両は? 渡瀬駅を発車すると進行方向、右手に気になる一角がある。側線に東武鉄道の古い車両が多く停められている。1月と2月に訪れた時には、加えて東京メトロ日比谷線の03系が、10月には、10000系の中間車が並んでいた。この一角はどのような役割をしているところなのだろうか。

ここは資材管理センター北館林解体所。つまり引退となった電車はここへ回送され、解体となる運命なわけだ。日比谷線の03系といえば2月末に引退となった車両。日比谷線の車庫は東武沿線にあるだけに、ここに送られてきた仲間がいたようである。03系は長野電鉄、北陸鉄道、熊本電気鉄道といった譲渡された車両があった一方で、廃車に至る車両もあらわれた。そうした電車の末路を考えるとちょっと寂しい気持ちにさせられる一角である。

↑渡瀬駅〜田島駅間にある北館林解体所。東武の10000系の中間車と日比谷線03系が留置されていた。2020年1月13日撮影

渡瀬駅〜田島駅間にある北館林解体所。実は東武鉄道の歴史では大きな転換点となったポイントでもある。それは後述したい。

さて右手に廃車となる一群を見送った後は、築堤を上り始める。築堤をあがりきり、渡良瀬川橋りょうを渡る。渡良瀬川は群馬県と栃木県の県境、足尾山塊を源流にした一級河川で、この下流で利根川に合流する。この渡良瀬川だが、かつて世の中を揺るがした公害事件が起きていた。

↑佐野線の渡良瀬川橋りょうを渡る8000系。栃木県側の路線のかたわらには「田中正造翁終焉の地」の記念碑が立つ

足尾鉱毒事件として後世に伝えられる事件である。足尾鉱毒事件は、明治期から昭和にかけて問題化した。足尾銅山から流され出た鉱毒が渡良瀬川に流れ込み、その鉱毒により、アユが死に、また川の水を使っていた田畑も悪影響を受けた。

この問題を取り上げたのが、佐野市(当時は安蘇郡小中村)出身の国会議員の田中正造(たなかしょうぞう)だった。国会で鋭い質問をし続け、また触発されて、多くの農民が陳情に東京へ訪れた。政府も黙っていたわけでなく、足尾銅山を運営する古河鉱業へ、対応を早急に求めた。会社側も諸施設を造り対応したものの、当時の技術では、効果的な予防策をとることができなかった。

鉱毒の影響はその後も絶えることがなく続き、正造はとうとう、東京の日比谷で明治天皇に直訴を行ったのである。その後も正造は亡くなるまで精力的に活動を行い、支援を求めて歩き回った。そして渡良瀬川が見える地で客死した。1913(大正2)年、正造71歳だった。いまこの業績を讚えるように佐野線と県道7号線が並行するポイントに「田中正造翁終焉の地」の記念碑が立つ。生涯を掛けて鉱毒の怖さを伝え、正義を貫き通した氏の思いがこの地に今も眠っている。

【佐野線の疑問⑥】田島駅に残る側線は何だろう? 渡良瀬側橋りょうを渡ると左手に「田中正造翁終焉の地」の記念碑、右手には見渡す限り水田が広がる。かつて鉱毒の影響を受けた流域とは思えないほどの素晴らしい水田風景が広がる。とはいうものの、2月に訪れた当時と、10月ではちょっとした違いが。10月には路線の傍らにセイタカアワダチソウをはじめ雑草が生い茂っていた。草刈りをしないと、これほどまでに半年で雑草が伸びてしまうことがよく分かった。

↑渡良瀬川橋りょうを渡り、田島駅を目指す8000系。写真は2月15日撮影のもの。同地で撮影する時は雑草の具合を確認したほうが賢明

さて、到着した田島駅から栃木県佐野市の駅となる。駅前に人気ラーメン店があるなど佐野市内の駅らしい。民家が少なく郊外の駅といった印象だが、構内を見ると、側線とともに広々した敷地が広がる。

佐野線は全線が単線だが、田島駅だけでなくすべての途中駅が上り下り列車の行き違いができる構造になっている。さらに田島駅のように側線が残る駅も多い。残る側線の大半は本線からの分岐が切り離され、いまは使われていないが、なぜこのように側線が残っているのだろう。

これこそ、佐野線を貨物列車が多く走っていた証しである。そんな貨物列車が行き交った様子が想像できる場所が、他にも残っている。そのあたりは後述したい。

↑田島駅構内に残る側線。ポイントや架線が取り外されているものの、貨物列車が行き交った往時の姿が彷彿される

【佐野線の疑問⑦】佐野ラーメンはなぜ「青竹打ち」なのか? さて田島駅の次は佐野市駅。車内にはJR両毛線との乗換駅ではないことを伝える案内がたびたび流されている。それだけ間違って降りてしまう人が多いのだろう。佐野市駅は佐野厄除大師の名前で知られる惣宗寺(そうしゅうじ)の最寄り駅である。

佐野市駅を発車した電車は佐野市の中心部を横切らず、東側に大きく迂回して両毛線の線路をまたぎ、ぐるりと左にカーブして佐野駅へ入線する。

ちなみに佐野鉄道の時代には、佐野駅の南側に佐野町駅が別にあり、ここから5km先の越名(こえな)まで路線が延びていた。当時は渡良瀬川の水運を利用して石灰石を運ぶためだったと見られる。1917(大正6)年に佐野町〜越名間の路線は廃止されている。おもしろいことに、越名には現在、人気の佐野プレミアムアウトレットがある。佐野駅からのバスが混みがちなだけに、もし路線が残っていたら、とちょっと残念に思った。

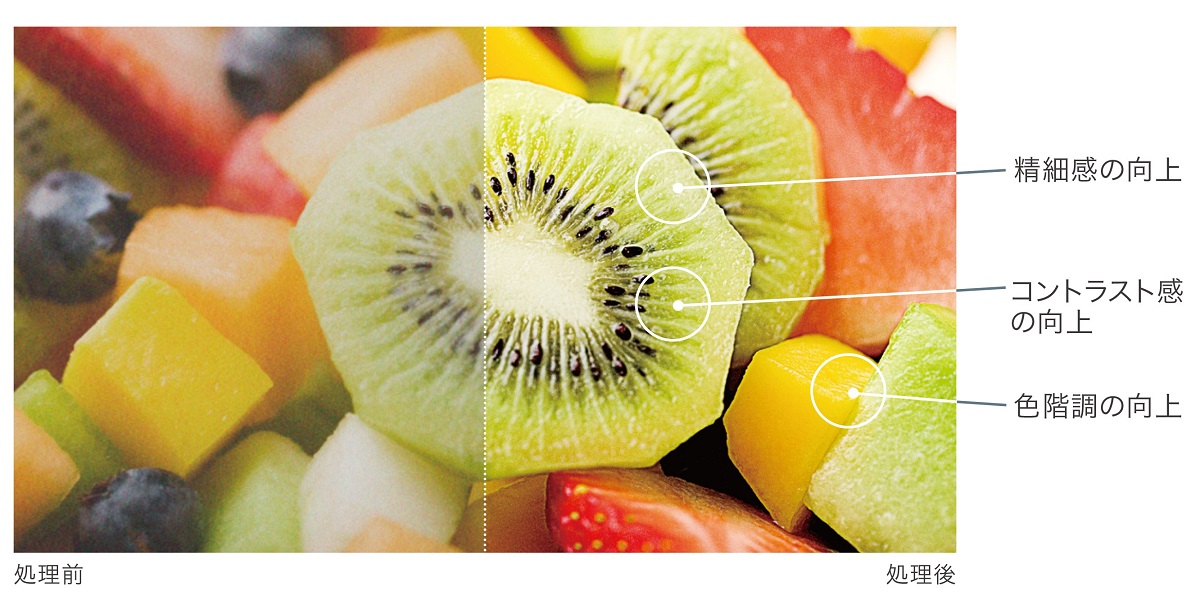

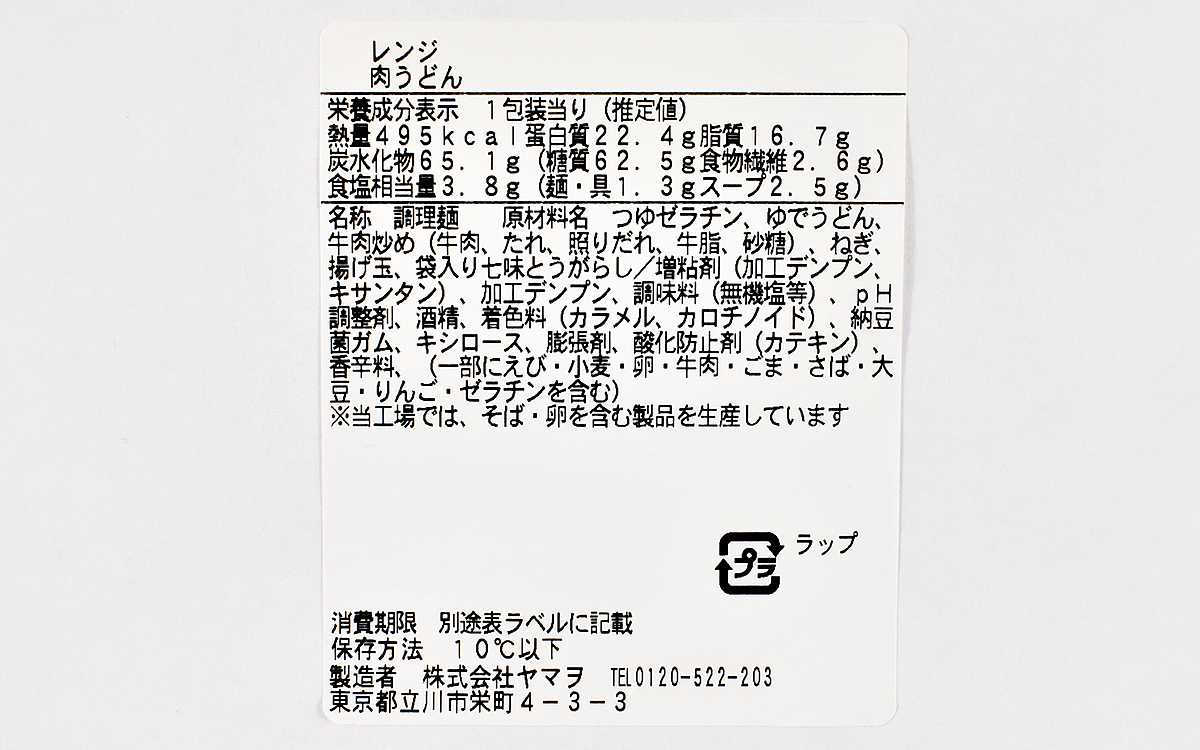

↑お店ごとにラーメンの味も異なる。その違い探しがまた楽しい。左は佐野駅近くの「優華」、右は葛生駅前「あづま本店」のラーメン

佐野の名物といえば佐野ラーメンである。筆者も佐野線を訪れるたびに、今度はどこのラーメン屋に立ち寄ろうかなと楽しみにしている。ネットで人気のお店となると、昼時は長蛇の列となるが、こだわらなければ、お店は数多くあるので、気軽に立ち寄れる。

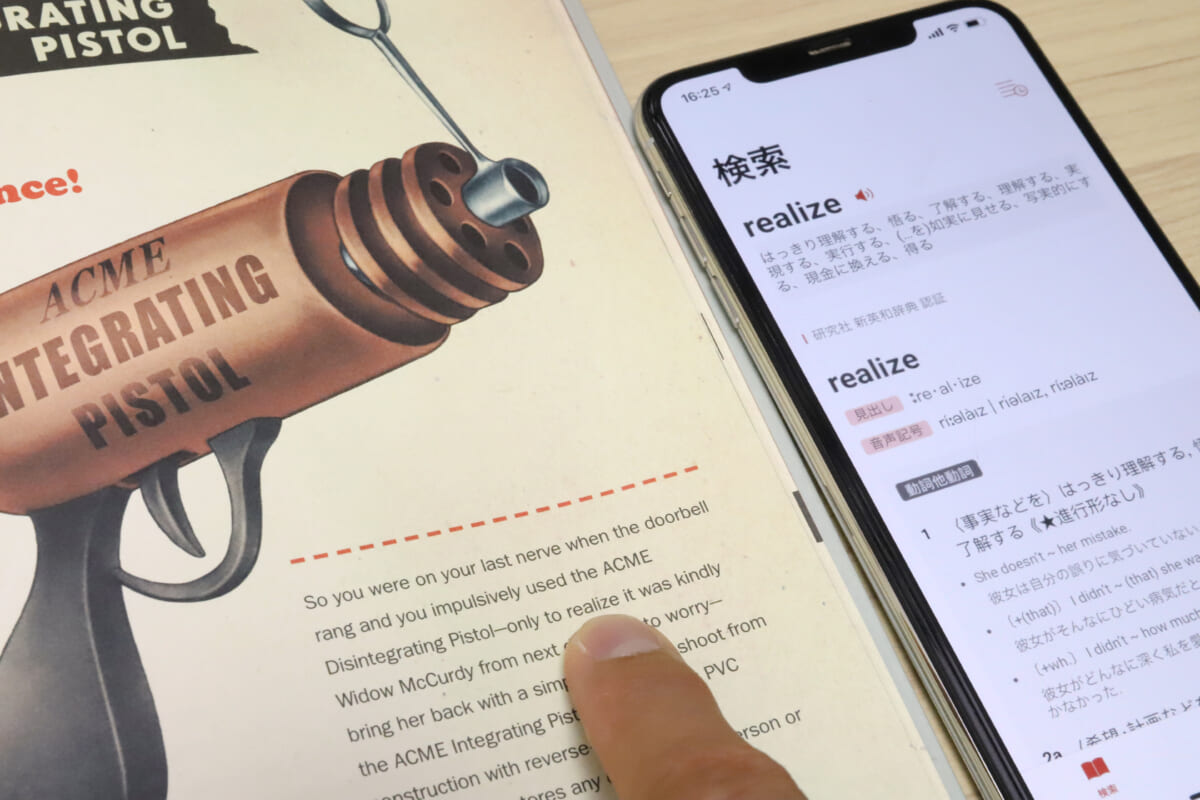

さて佐野ラーメン、その多くの店に「青竹打ち」という案内がある。麺ものはそば・うどんにしても手打ちが多いが、ラーメンの手打ちとなると、生地にかなり弾力があるため大変な労力となる。そこで、長く太い青竹をテコのように使って、体重をかけて打ったという伝統の麺づくりが主流となっていたのである。青竹打ちは気泡が麺に多く残るぶん、独特な風味が楽しめるとされる。古くは製麺機を個人商店では導入できなかったために、この方法が導入されたという理由もあったようだ。

個人的にだが、筆者は佐野ラーメンもおいしいと思うものの、多くの店で用意している佐野の餃子が、なかなか美味だと感じる。よって佐野に立ち寄るといつもラーメンに餃子を注文して、食べ過ぎてしまうことになるのである。

↑JR両毛線と接続する佐野駅。両毛線の電車は1・2番線、佐野線のホームも1・2番線で、佐野駅には1・2番線が2つあることになる

佐野駅を発車した佐野線の電車は、すぐに右カーブして次の堀米駅(ほりごめえき)へ向かう。次の駅までほぼ佐野市の市街地で、さすがに人口11万人が住む都市ということを実感する。堀米駅を過ぎて、間もなく渡るのが秋山川。この川をわたると広々した水田地帯が広がる。そして吉水駅へ。

↑堀米駅〜吉水駅間に広がる水田。佐野市もこのあたりまで来ると、住宅が減っていきこうした水田風景が広がるようになる

吉水駅、次の田沼駅、多田駅と駅周辺には住宅街が広がる。このあたりを見ても佐野線の沿線人口が多いことが分かる。

多田駅を発車し、終点の葛生駅が近づくにつれて、工場が点在するようになる。砂や石灰を製造する工場が目立ち、やはり葛生は石灰石が産出する町ということが実感できる。右にカーブして秋山川を渡れば間もなく終点の葛生駅に到着する。はじめて訪れた人は、構内の大きさにびっくりすることだろう。

↑秋山川を渡れば終点の葛生駅はもうすぐだ。撮影で訪れたこの日はちょうど634型「スカイツリートレイン」が入線していた

【佐野線の疑問⑧】葛生駅の敷地が広い理由はもしかして? 葛生駅はホーム1つの小さな終着駅。ところが、ホームの前には側線が何本も設けられている。さらに現在はソーラーパネルがずらりと並ぶところまで、ずらりと入換え線が設けられていた。

↑右手の電車が停まるホームが現在の葛生駅。左手には今も多くの側線が残るが、現在ソーラーパネルがある所も入換え線だった

駅を撮影していたら、ちょうど地元の年輩に声をかけられた。「よく撮影しに来る人がいるんだよね」と開口一番。「ここは前、貨車が多く停まっていたんですよ」と懐かしげな様子。

「早朝から貨車の入換えが始まってね、それを合図に朝は起きたっけ。この駅からも多くの浅草行電車が出ていて、それで通ったものです。いまはすっかり寂れてしまったけれど」と話してくれたのだった。

往時の様子は、いまとても想像できないが、その名残が残されている。駅方面でなく、逆側に少し歩いてみると、そのことが分かる。

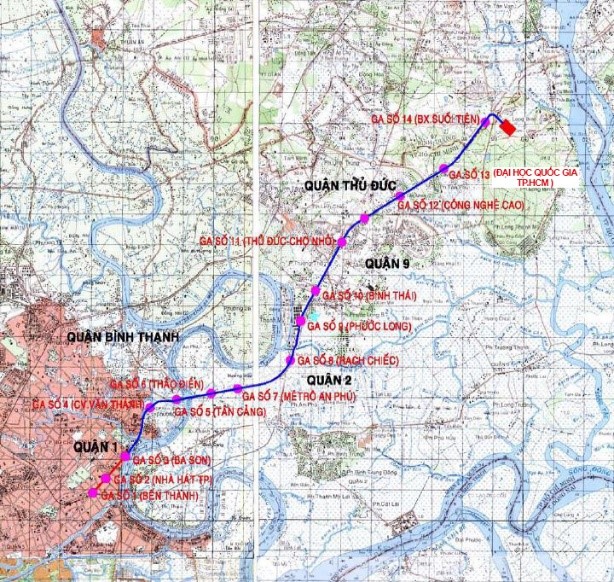

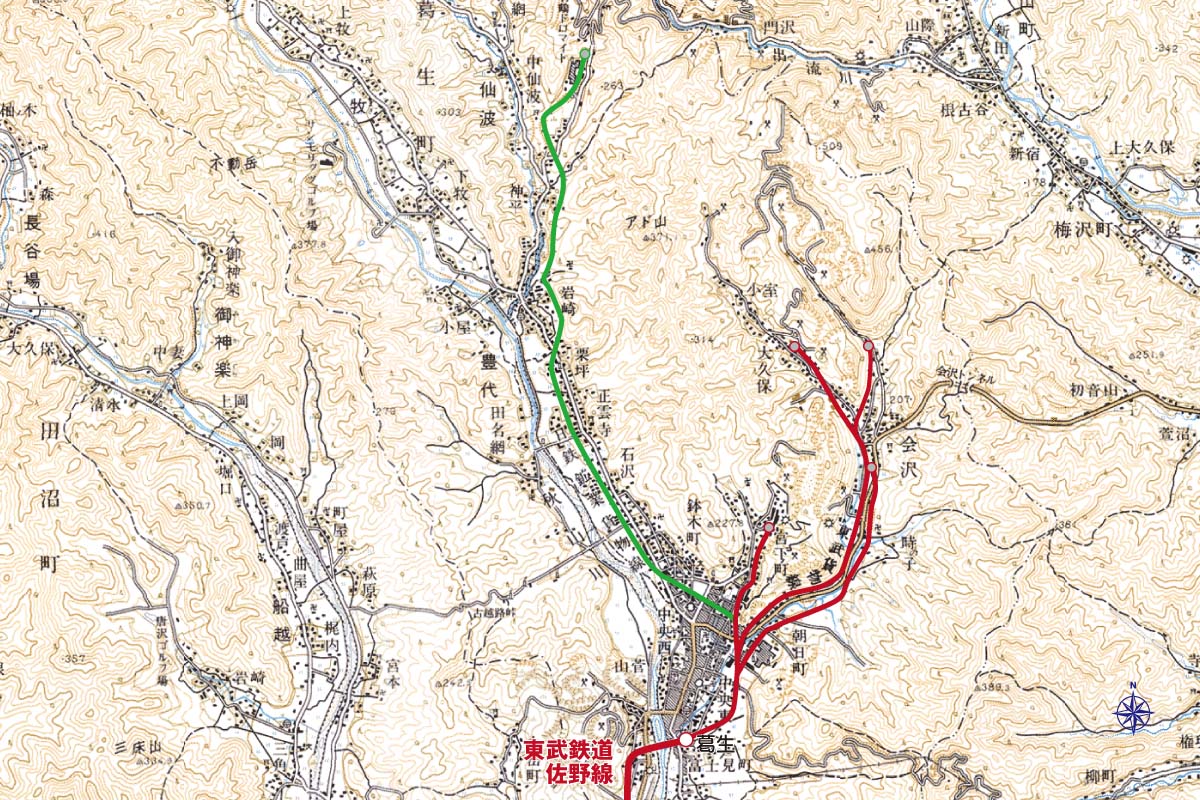

【佐野線の疑問⑨】葛生駅の先に残る廃線跡は? セメント工場を背景に、引込線の跡が残されている一角がある。線路は外されているが架線柱が残っている。しかも架線柱の幅は複線以上の線路が敷かれていたことを想像させる。ということで昔の地図を探してみた。そこには多くの路線が記されていた。

↑葛生駅からのびる線路の跡をたどると、すでに線路は外されていたが、架線柱がそのままの姿で残されている

1977(昭和52)年、国土地理院発行の地図には、しっかりと引込線が記されていた。調べると引込線どころではなく貨物線だった。葛生駅の先には下記の路線があった。

これらの路線は大正から昭和にかけて作られ、蒸気機関車の牽引により貨車の輸送が行われていた。これらの路線で運び出されるのは石灰、セメント、ドロマイト。セメントは東京の業平橋(なりひらばし)まで運ばれていた。

さらに1966(昭和41)年には会沢線、大叶線が電化されていた。葛生駅は東武鉄道でも最大のターミナル駅だったとされる。こうした歴史をたどると1960年代、70年代までが最盛期だったことがわかる。電車の本数よりも貨物列車が多く走っていたと前述の地元の年輩が話をしていた。

佐野線ではほかに石油輸送が頻繁に行われていた。いまでもJR貨物が一部の路線でタンク車による石油輸送を行っているが、佐野線では堀米駅と北館林荷扱所(現在の資材管理センター北館林解体所)に石油タンク施設があり、両駅への貨物輸送が行われていた。1990年代がこの石油輸送の最盛期だったとされる。

↑1977(昭和52)年の葛生駅近辺の路線。エンジ色の路線は東武の貨物専用線、緑色が日鉄鉱業の貨物線。かなり奥まで路線が延びていた

こうした佐野線を舞台に行われた貨物輸送だったが、輸送量の減少とともに廃止が取りざたされるようになる。そして、石灰石やセメント輸送は1997(平成9)年までに終了した。久喜駅〜北館林荷扱所の石油輸送がその後も続けられたが、2003(平成15)年8月2日の運転をもって終了した。これが大手私鉄で最後の貨物列車輸送となった。

【佐野線の疑問⑩】いま廃線の跡はどうなっているのだろう…… さて葛生駅近くで見つけた廃線跡。この先はどうなっているのだろうか。数年前までは柵でざっと覆われていたものの、途切れた箇所があり、無造作に廃線跡に入れた。しかし現在は廃線跡が柵で覆われていて、立ち入り禁止の立て札こそないものの、進入はできない。興味を持ったこともあり、ぐるりと回ってその先に行ってみた。

↑県道210号線側から見た貨物線の跡。草が刈られた状態になっていた。ここまでは架線柱が残されている

会沢線と呼ばれた貨物線であろうか、複線以上の線路が並ぶ路線は葛生の町内をそれて、東側を走っていた。ちょうど県道210号・柏倉葛生線と呼ばれる道までいくと、そこまで架線柱が残されている。

事前にGoogle Earthでこの先も架線柱があることが確認されていたのだが、実際に行ってみると、すでにこの先は架線柱が外されていた。路線が廃線になりすでに20年、こうして廃線跡の遺構も徐々に消えていくことになるのだろう。

この先もかなり先に路線が続いていたのだが、ここで取材は終了、次回に地図を持って、さらに奥まで廃線をたどってみようと心に決めた。

↑県道210号から見た北側の様子。橋台は残るものの、この先の架線柱はすでに取り外されていた

【佐野線の疑問⑪】以前に走っていた貨物用機関車はどこへ? 佐野線レポートの最後。東武鉄道で活躍した電気機関車のその後について触れておきたい。東武鉄道で長年、活躍した電気機関車が実は他所に行って、今も走っている。東武鉄道時代はED5000形、ED5060形、ED5080形と呼ばれた電気機関車は、ともに三重県を走る三岐鉄道に譲渡されていた。

三岐鉄道三岐線を走るこれらの機関車たち。ED5000形は三岐鉄道のED45形のED458号機に。ED5060形はED459号機として今も働いている。さらにED5080形はそのままの形式名のED5081号機、ED5082号機として走り続けている。

誕生した東武鉄道では二度と貨物列車を牽くことはないだろうが、こうして第二の職場で活躍する姿がまだ楽しめることは、鉄道好きとしては無上の喜びでもある。

↑セメント粉体用のタンク車を牽く三岐鉄道ED5081号機とED5082号機。円内はED459号機。三岐の他の機関車とやや顔立ちが異なる