楽天ゴールドカードは無料の優待サービスを持つ、楽天カードのワンランク上のステータスを持つクレジットカードです。

ETCカードの年会費が無料、カードご利用額が最高200万円などのサービスが充実しています。

【楽天ゴールドカードを持つメリット】

ゴールドカードを持ってみたい人や今の楽天カードでは限度額が足りないと感じている人などは、楽天ゴールドカードを検討するのがおすすめです。

年会費無料の楽天カードにはない、楽天カードゴールドならではの特典が沢山あります。

今回は楽天ゴールドカードのメリットや注意点を、実際に使っている人の口コミもあわせて解説していきます。

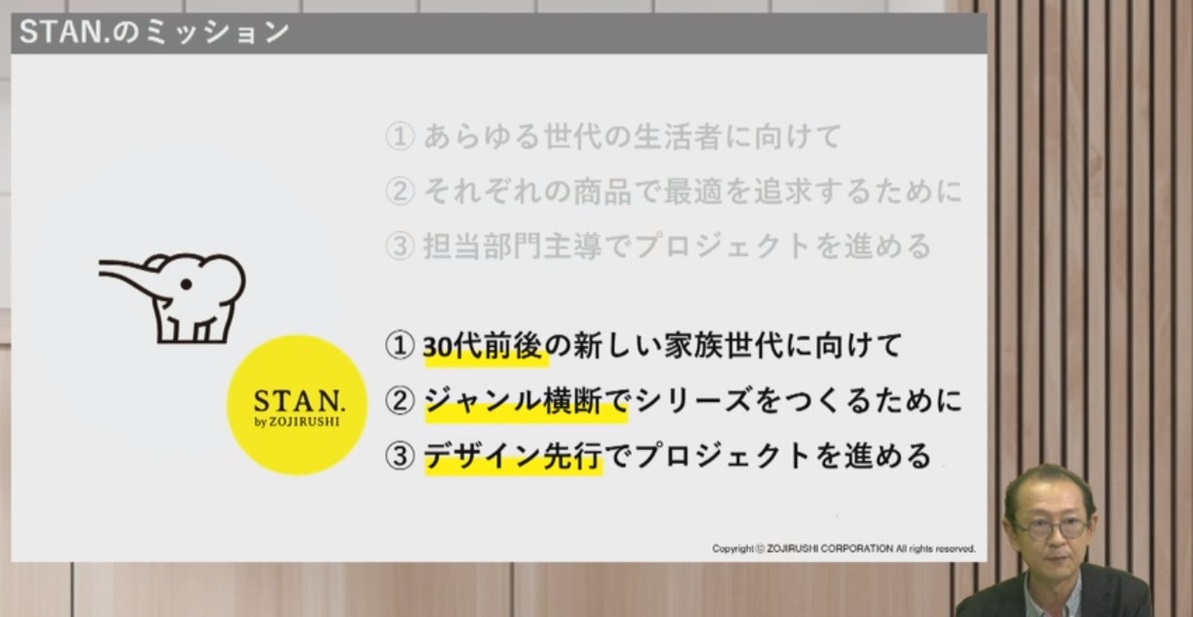

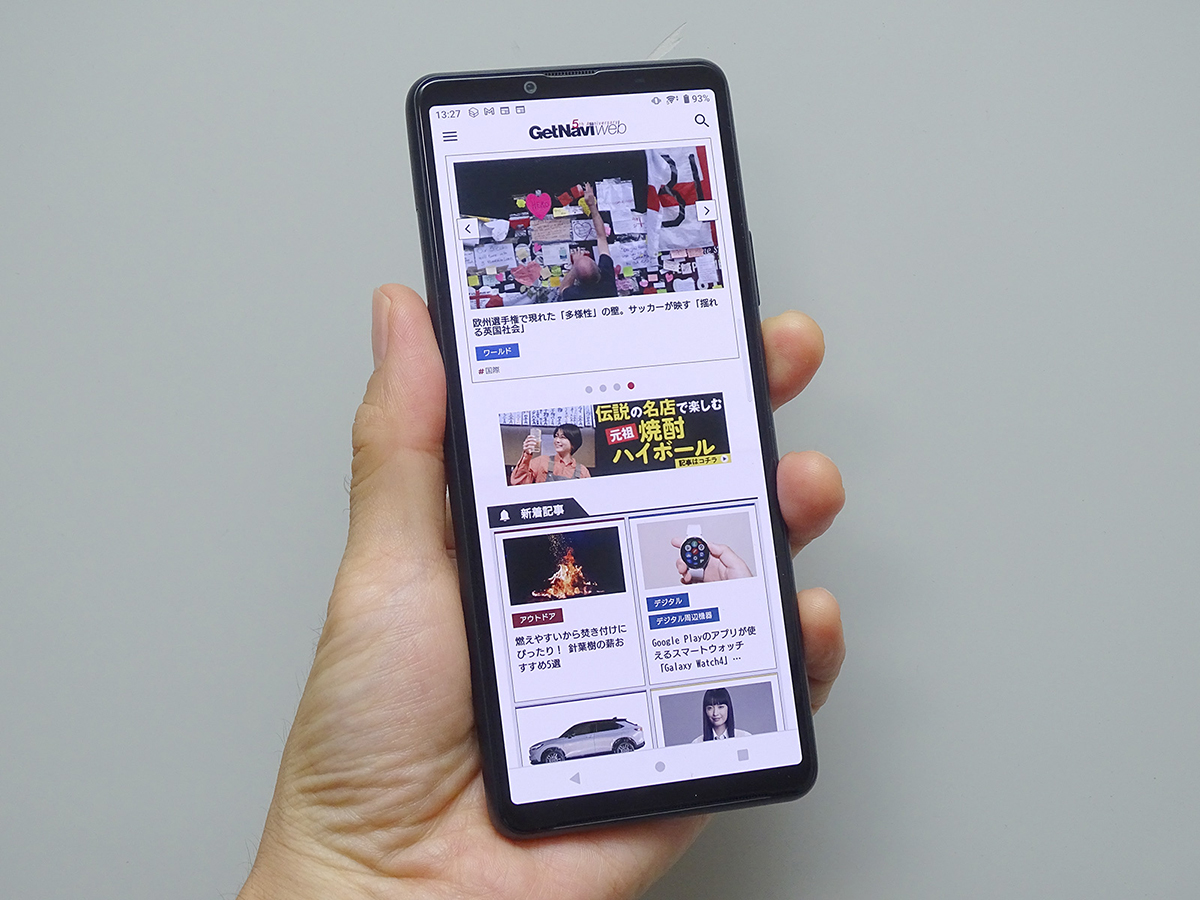

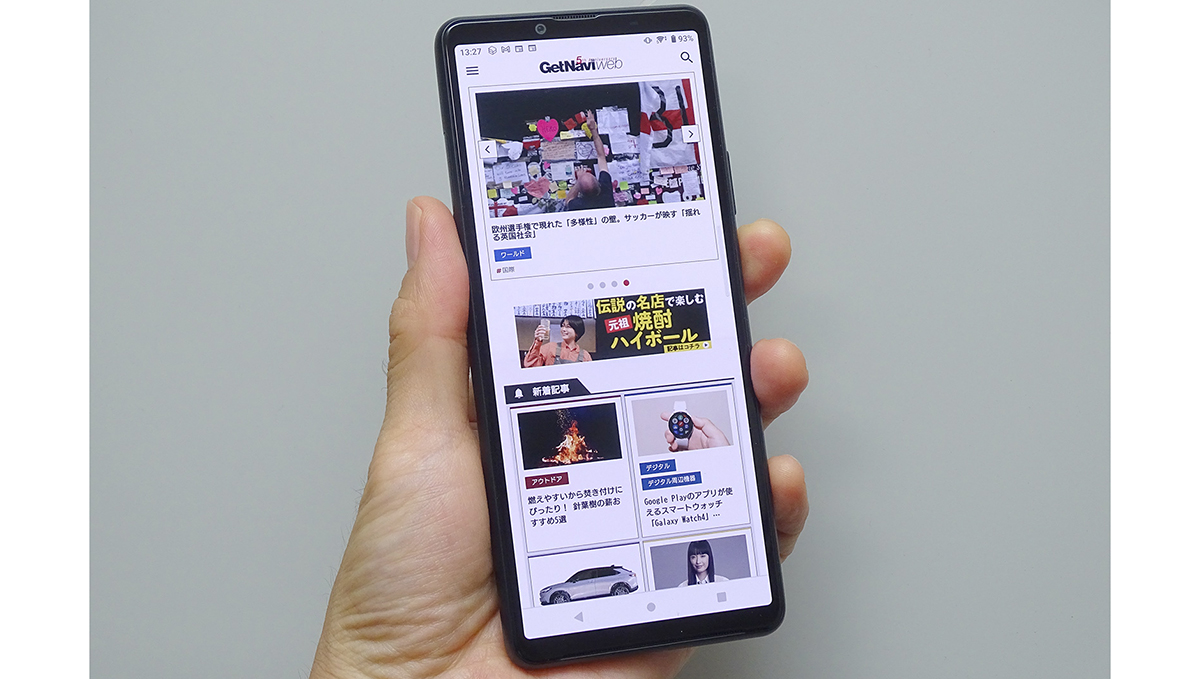

まずは楽天ゴールドカードの特徴をおさらい!

まずは、楽天ゴールドカードの基本的な特徴を、一般の楽天カードと比較しながらおさらいしましょう。

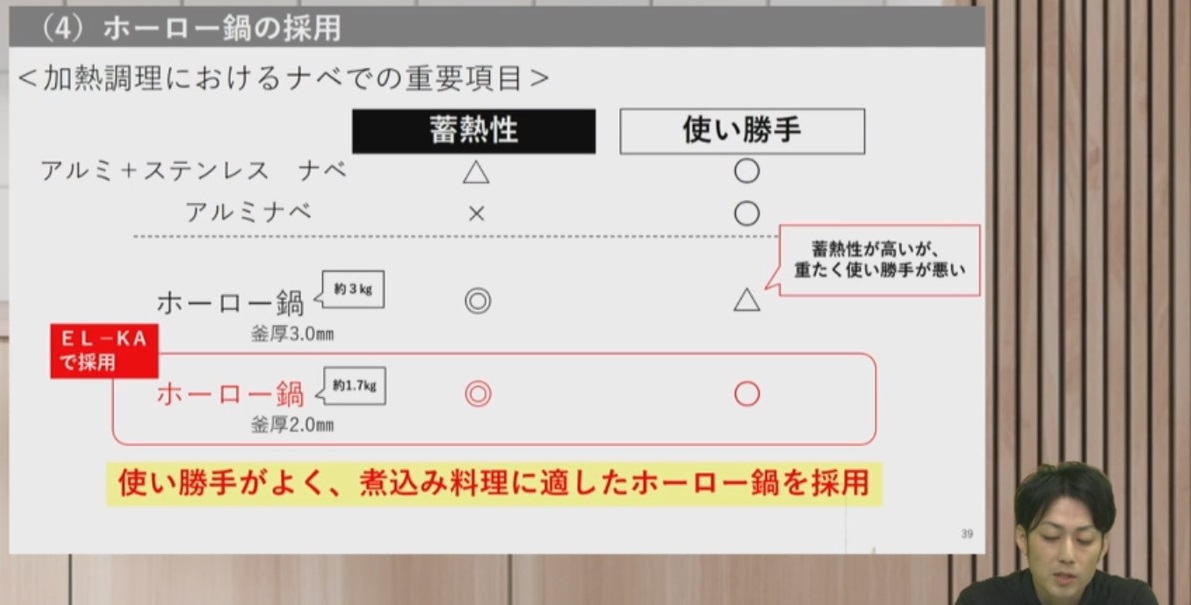

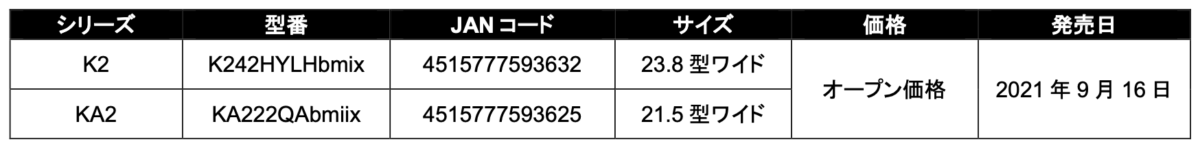

| 楽天カード | 楽天ゴールドカード | |

|---|---|---|

| カード デザイン |

|

|

| 年会費 | 永年無料 | 2,200円(税込) |

| 国際 ブランド |

VISA Master JCB American Express |

VISA Master JCB |

| 利用可能 限度額 |

楽天カードが審査し決定した枠 | 最高200万円 |

| 還元率 | 1% (100円につき1ポイント) |

|

| SPU※ | ポイント+2倍 (月間獲得上限5,000ポイント) |

|

| 特典 | – | 誕生月に楽天市場・楽天ブックス利用で さらにポイント+1倍 (上限2,000ポイント) |

| カード 付帯保険 |

海外旅行 傷害保険 (最高2,000万円) |

|

| 国内空港 ラウンジ |

– | 国内空港ラウンジ年間2回無料 (一部の海外空港ラウンジ含む) |

| 海外空港 ラウンジ |

– | |

| トラベル デスク |

– | 世界38拠点のトラベルデスクが いつでも無料 |

| 付帯可能 カード |

・ETCカード (会員ランクによって年会費あり) ・家族カード (永年無料) |

・ETCカード (永年無料) ・家族カード (年会費550円(税込)) |

※SPU=スーパーポイントアッププログラム

一般の楽天カードと楽天ゴールドカードの主な違いは以下のとおりです。

【楽天カードと楽天ゴールドカードの主な違い】

- 年会費の有無

- 空港ラウンジ、トラベルデスク無料利用サービスの有無

- 誕生月特典の有無

- ETCカードの年会費の有無

- 利用可能限度額

一般カードにはないゴールドカードのメリットについて詳しく把握して、ゴールドカードを選ぶべきかどうかを検討しましょう。

【結論】楽天ゴールドカードをおすすめできるのはこんな人!

一般の楽天カードとの違いを踏まえて、楽天ゴールドカードがおすすめなのは以下のような人です。

【楽天ゴールドカードがおすすめの人】

それぞれ詳しく見ていきましょう。

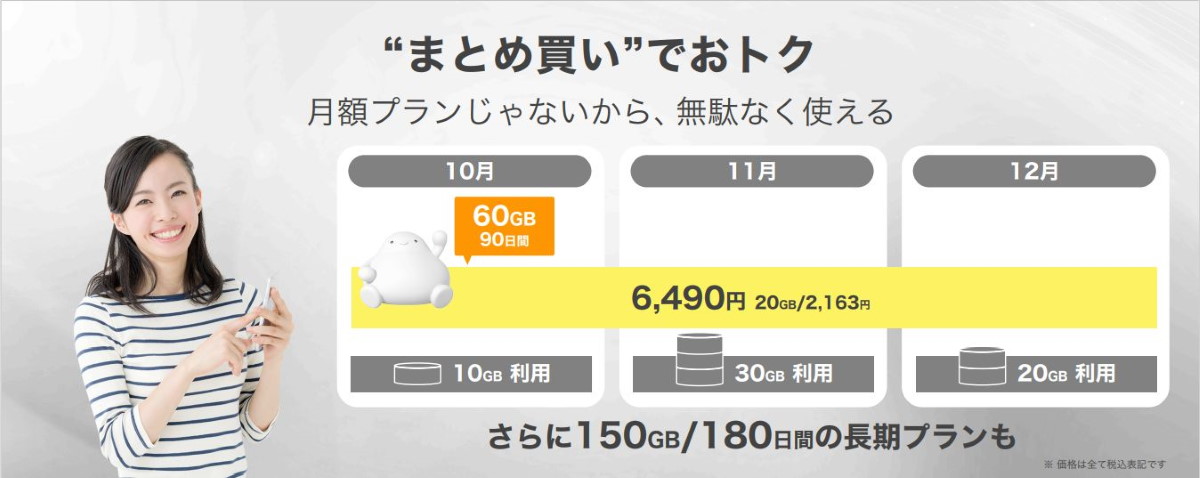

安い年会費でゴールドカードを持ちたい人

楽天ゴールドカードは、年会費が2,200円(税込)と安いのが大きな魅力です。

ゴールドカードの年会費をなるべく抑えたい人や、ゴールドカードを一度持ってみたいという人にぴったりですよ。

年に1~2回の旅行を少し豪華なものにしたい人

楽天ゴールドカードの特典には、以下のように旅行に特化したものが多いです。

【楽天ゴールドカードの旅行に関する特典】

- 国内空港ラウンジと一部の海外空港ラウンジが、年間2回まで無料で利用可能

- 世界38拠点のトラベルデスクがいつでも無料で利用可能

旅行の際にこれらの特典を活用すれば、空港で過ごす時間を少し豪華なものにできます。

一般カードで限度額が足りなくなった人

楽天ゴールドカードの利用限度額は200万円で、一般の楽天カードの2倍です。

一般カードの限度額である100万円では足りないと感じている人は、楽天ゴールドカードに切り替えれば手軽に限度額を上げられますよ。

楽天ゴールドカードのメリットと良い評判

楽天ゴールドカードのメリットと、実際の利用者による口コミをご紹介します。

【楽天ゴールドカードのメリット】

口コミを参考に、楽天ゴールドカードの魅力を知っていきましょう!

誕生月にポイントが最大4倍たまる

楽天ゴールドカードを持っている人が、自分の誕生月に楽天市場・楽天ブックスで買い物をすると、ポイント還元率が+1倍されます。

誕生月に楽天ゴールドカードのポイントが最大4倍たまる仕組みは、以下のとおりだよ!

【楽天ゴールドカードのポイントが最大4倍たまる仕組み】

- 楽天市場通常ポイント:1倍

- 楽天カード利用通常ポイント:2倍

- お誕生月サービス:1倍

楽天市場の利用と楽天ゴールドカードによる決済で得られる還元率とを合わせると、ポイントの還元率は通常の4倍です。

楽天ゴールドカード、電話で問い合わせしてみたら自分が契約した月までは無料で使えるみたいですね

私の場合、2021年1月に契約したので、2022年1月末まで無料で使えるみたい!

その間に誕生月もあるし空港利用するので、使い倒します— Uta99 楽天ROOM×投資×ブログ (@Uta99astroboy) March 28, 2021

日頃から楽天市場や楽天ブックスをよく利用する人なら、誕生月にまとめて買い物をすることでより多くの楽天ポイントがもらえます。

空港ラウンジやトラベルデスクの利用もすれば、楽天ゴールドカードの特典をフルに活用できるね。

買い物によってもらえる楽天ポイントは、楽天市場での買い物のほか、コンビニやスーパーなどの身近なお店でも1ポイント=1円として使えますよ。

国内・海外の空港ラウンジを年2回まで使える

楽天ゴールドカードを持っていれば、国内の空港・一部の海外にある空港のラウンジが年2回まで無料で利用できます。

関空エアロプラザ2階カフェラウンジNODOKAへ。

クレジットカード会社のラウンジも兼ねていて2時間無料で使える。

【対象】

VJAグループ、ダイナースクラブ、JCB、NICOS、DC、UFJ、UC、ティーエスキュービック、Orico、楽天カード、アプラスのゴールドカード以上#関空 #NODOKA #ラウンジ pic.twitter.com/2ZCvSsgPIO— 旅人しげちゃん (@ShigeTabi) July 30, 2021

空港での時間を快適に過ごせるのは、嬉しいポイントですね。

年に1~2回ほど空港を利用する機会がある人にはぴったりの特典です。

楽天ゴールドカードの特典が対象となる空港と、それぞれのラウンジ名をまとめてみたよ。

| 地域 | 空港名 | ラウンジ名 |

|---|---|---|

| 北海道 | 新千歳空港 | 「スーパーラウンジ」 「ノースラウンジ」 |

| 函館空港 | 「国内線ビジネスラウンジ」 | |

| 旭川空港 | 「ラウンジ大雪(TAISETSU)」 | |

| 東北 | 青森空港 | 「エアポートラウンジ」 |

| 秋田空港 | 「ラウンジロイヤルスカイ」 | |

| 仙台国際空港 | 「ビジネスラウンジ」 | |

| 北陸 | 新潟空港 | 「エアリウムラウンジ」 |

| 富山空港 | 「らいちょう」 | |

| 小松空港 | 「スカイラウンジ白山」 | |

| 東海 | 中部国際空港セントレア | 「プレミアムラウンジセントレア」 「第2プレミアムラウンジ セントレア」 |

| 富士山静岡空港 | 「YOUR LOUNGE」 | |

| 関東 | 成田空港 第1旅客ターミナル | 「IASS EXECUTIVE LOUNGE 1」 |

| 成田空港 第2旅客ターミナル | 「IASS EXECUTIVE LOUNGE 2」 | |

| 羽田空港 国内線ターミナル 第1旅客ターミナル | 「POWER LOUNGE SOUTH」 「POWER LOUNGE NORTH」 「POWER LOUNGE CENTRAL」 |

|

| 羽田空港 国内線ターミナル 第2旅客ターミナル | 「POWER LOUNGE NORTH」 「エアポートラウンジ(南)」 「POWER LOUNGE CENTRAL」 |

|

| 近畿 | 関西国際空港 | 「六甲」 「アネックス六甲」 「金剛」 「NODOKA」 |

| 伊丹空港 | 「ラウンジオーサカ」 | |

| 神戸空港 | 「ラウンジ神戸」 | |

| 中国 | 岡山空港 | 「ラウンジ マスカット」 |

| 広島空港 | 「ビジネスラウンジ「もみじ」」 | |

| 米子鬼太郎空港 | 「ラウンジDAISEN」 | |

| 山口宇部空港 | 「ラウンジきらら」 | |

| 出雲縁結び空港 | 「出雲縁結び空港エアポートラウンジ」 | |

| 四国 | 高松空港 | 「ラウンジ讃岐(さぬき)」 |

| 松山空港 | 「ビジネスラウンジ」 「スカイラウンジ」 |

|

| 徳島阿波おどり空港 | 「ヴォルティス」 | |

| 九州 | 福岡空港 | 「ラウンジTIME/ノース」 「ラウンジTIME/サウス」 「ラウンジTIME/インターナショナル」 |

| 北九州空港 | 「ラウンジひまわり」 | |

| 九州佐賀国際空港 | 「Premium Lounge さがのがら。」 | |

| 大分空港 | 「ラウンジくにさき」 | |

| 長崎空港 | 「ビジネスラウンジ「アザレア」」 | |

| 阿蘇くまもと空港 | 「ラウンジ「ASO」」 | |

| 宮崎ブーゲンビリア空港 | 「ブーゲンラウンジひなた」 | |

| 鹿児島空港 | 「スカイラウンジ菜の花」 | |

| 沖縄 | 那覇空港 | 「ラウンジ華(hana)」 |

| 海外 | ハワイ/ダニエル・K・イノウエ国際空港 国際線ターミナル | 「IASS HAWAII LOUNGE」 |

| 韓国 仁川空港 | 「IASS INCHOEN LOUNGE-MATINA-(EAST・WEST)」 「IASS INCHOEN LOUNGE2-Air Cafe-」 |

楽天ゴールドカードと当日の搭乗が確認できる航空券などを提示すれば、これらのラウンジが無料で利用できますよ。

利用限度額が最大200万円と高い

一般の楽天カードの利用限度額100万では足りないと感じている人にも、楽天ゴールドカードがおすすめです。

楽天ゴールドカードは、限度額がいきなり200万!

んー使わないとな!— えのぺい

(@enopay110) February 22, 2019

楽天ゴールドカードの利用限度額は200万円で、一般カードからは簡単な切り替え手続きを行うだけで手軽にカードの限度額を上げられます。

限度額が高いカードを安い年会費で利用できるのも、楽天ゴールドカードの魅力です。

世界38ヶ所のトラベルデスクを無料で利用できる

楽天ゴールドカードを持っている人は、ニューヨーク・ホノルル・パリ・ミラノ・上海など、世界38拠点にあるトラベルデスクをいつでも無料で利用できます。

パスポートやカードといった貴重品の紛失・盗難、旅先での病気やケガの際のサポートはもちろん、現地での観光案内やレストランなどの予約まで、手厚いサービスが受けられますよ。

ETCカードを無料で発行できる

通常年会費550円(税込)の楽天ETCカードが、楽天ゴールドカードを持っている人なら無料で発行・利用できます。

楽天ゴールドカードはETC無料だから実質年会費1500円

— @おかだぁーinc.® (@naoya3800) August 12, 2021

ETCカードの年会費を考慮すれば、ゴールドカードの年会費は実質1650円(税込)です。

すでにETCカードを利用している人やこれから必要になる人なら、よりお得にゴールドカードを使えるんだね!

楽天ゴールドカードの注意点と悪い評判

楽天ゴールドカードのシステム上の注意点と、それに関する利用者からの悪い口コミをご紹介します。

楽天ゴールドカードはメリットだけではなく注意点も存在するので、ゴールドカードを発行する際のポイントとしてお読みください。

【楽天ゴールドカードの注意点】

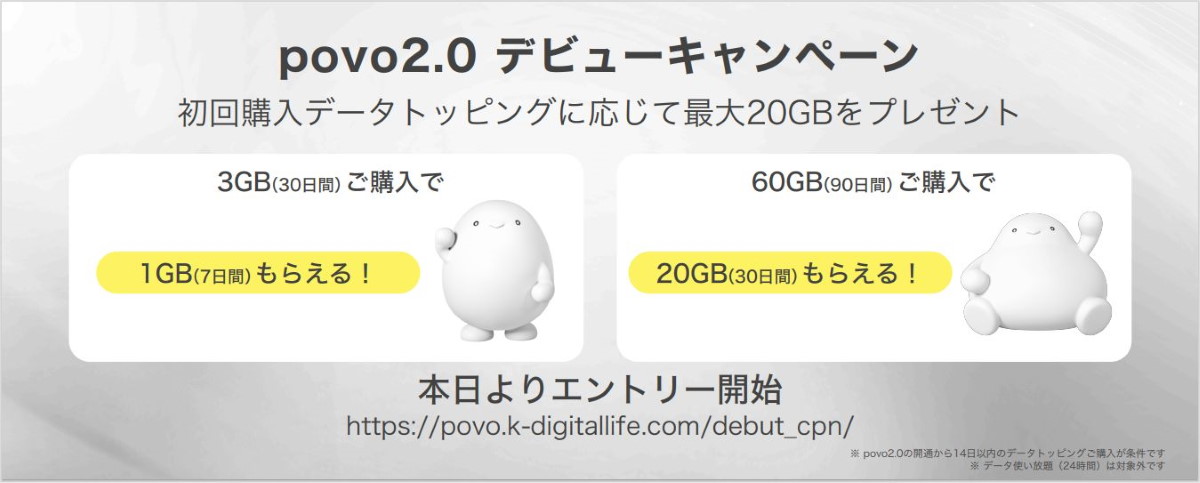

【2021年改悪】SPUのポイントアップが対象外になった

2021年4月に楽天ゴールドカードのサービス内容が改定され、楽天市場での買い物でもらえるポイントの還元率が一般の楽天カードと同一になりました。

/

楽天ゴールドカード

\2月1日からSPU+4倍→+2倍になる

楽天ゴールドカードが楽天カードと変わらなくなります

楽天プレミアムカードはそのまま+4倍なので楽天経済圏、楽天セドラーの方は年会費11000円のプレミアムカード必須ですね

— 酒好き投資パパ

代表取締役社長 (@sakezukitousipp) January 14, 2021

還元率が一般カードよりもさらに+2倍になるシステムが楽天ゴールドカードの大きなメリットだったため、この改定によってゴールドカードを選ぶべき理由がやや失われたといえます。

年会費が2,200円かかる

楽天ゴールドカードの年会費は、2,200円(税込)と比較的安いのが魅力です。

しかし、この年会費を払っても最終的にお得になるかどうかは、その人の利用用途によって変わってきます。

楽天ゴールドカード、年会費2,160円。ポイントが余分に付くみたいだけど、僕にはメリット無さそう。そもそも滅多に飛行機に乗らないからラウンジとか使えても行く機会がない。

— kigaku (@hkigaku) September 13, 2016

楽天ゴールドカードの特典として大きなものは、「楽天市場での買い物によるポイント還元」・「空港ラウンジ・トラベルデスクが無料で利用可能」・「ETCカードが無料で発行可能」の3つです。

楽天での買い物が少なく、空港ラウンジやトラベルデスクを利用する機会もない、ETCカードもとくに必要ないという人は、年会費以上の価値があるサービスは受けられないためおすすめできません。

同伴者はラウンジに無料で入れない

国内外の空港ラウンジが年2回まで無料となる特典がありますが、ラウンジに無料で入れるのはカードを持っている本人のみとされています。

スペインでラウンジが使えるなら楽天ゴールドカードにしてもいいけど、空港のラウンジが同伴者無料じゃないのがな〜む〜

— ひのめろ (@hinomero1003) August 26, 2017

たとえ無料で利用可能な回数が2回残っていたとしても、自分と同伴者の2人を無料にはできません。

空港を利用するときは誰かと一緒であることが多い人の場合は、この特典を使いにくいのがデメリットです。

保険の内容が一般カードと同じ

一般カードよりワンランク上のサービスが受けられるのがゴールドカードの魅力ですが、楽天ゴールドカードに付帯する保険の内容は一般カードと同じです。

ラウンジやトラベルデスクが無料で使えるという特典がありながらも、旅行に関する保険がゴールドカードにしては脆弱なのがデメリットです。

楽天ゴールドカードとほかの楽天カードを比較!

楽天ゴールドカードを検討している人は、もう1ランク上の楽天プレミアムカードにも目を向けてみるのがおすすめです。

ここまで解説した一般カード・ゴールドカードに加えて、プレミアムカードのサービス内容もまとめて比較してみましょう。

| 楽天カード | 楽天ゴールドカード | 楽天プレミアムカード | |

|---|---|---|---|

| 年会費 | 永年無料 | 2,200円(税込) | 11,000円(税込) |

| 国際 ブランド |

VISA Master JCB American Express |

VISA Master JCB |

VISA Master JCB American Express |

| 利用可能 限度額 |

楽天カードが審査し決定した枠 | 最高200万円 | 最高300万円 |

| 還元率 | 1% (100円につき1ポイント) |

||

| SPU | ポイント+2倍 (月間獲得上限5,000ポイント) |

ポイント+4倍 (月間獲得上限15,000ポイント) |

|

| ポイントに 関する特典 |

– | 誕生月に楽天市場・楽天ブックス利用で さらにポイント+1倍(上限2,000ポイント) |

①誕生月に楽天市場・楽天ブックス利用で さらにポイント+1倍(上限10,000ポイント) ②3種類から選べるサービス 【楽天市場コース】 ・毎週火曜日・木曜日楽天市場で+最大1倍 【トラベルコース】 ・楽天トラベルオンライン決済で+最大1倍 ・手荷物宅配サービス 【エンタメコース】 ・楽天TV利用分ポイント+最大1倍 ・楽天ブックス利用分ポイント最大+1倍 |

| カード 付帯保険 |

海外旅行傷害保険(最高2,000万円) | ・海外旅行傷害保険(最高5,000万円) ・国内旅行傷害保険(最高5,000万円) ・動産総合保険(最高300万円) |

|

| 国内空港 ラウンジ |

– | 国内空港ラウンジ年間2回無料 (一部の海外空港ラウンジ含む) |

国内空港ラウンジ無料 (一部の海外空港ラウンジ含む) |

| 海外空港 ラウンジ |

– | プライオリティ・パス無料 | |

| トラベル デスク |

– | 世界38拠点のトラベルデスクが いつでも無料 |

|

| 付帯可能 カード |

・ETCカード (会員ランクによって年会費あり) ・家族カード (永年無料) |

・ETCカード(永年無料) ・家族カード(年会費550円(税込)) |

|

これらの特徴・違いと損益分岐点を踏まえて、ゴールドカードではなく一般カードのままがおすすめの人、ゴールドカードよりもプレミアムカードがおすすめの人についてそれぞれ解説していきます。

一般カードのままがおすすめの人

楽天ゴールドカードは、一般の楽天カードよりも幅広い特典を受けられますが、年会費として2,200円(税込)かかります。

カードの利用頻度や用途によっては、年会費以上の恩恵が受けられず、結果的に損をしてしまうこともあるよ…。

楽天ゴールドカードの通常時のポイント還元率は一般カードと同じですが、ゴールドカード限定で誕生月の還元率が+1倍(上限2,000ポイント)になる特典があります。

これを利用して誕生月に20万円ほどの買い物をし、さらにETCカードを利用すれば、実質的に年会費の元を取れます。

でも、誕生月に楽天だけで20万円の買い物をするのは難しいよね。

トラベルデスクや年2回の空港ラウンジ無料利用権などの特典を活用する機会がない人の場合は、年会費2,200円(税込)を払ってまでゴールドカードを持つメリットは薄いです。

一般カードでは限度額がどうしても足りないという人以外は、ゴールドカードに切り替えず、一般カードのままがおすすめといえます。

楽天プレミアムカードがおすすめの人

楽天ゴールドカードよりも楽天プレミアムカードを持つのがおすすめなのは、以下のような人です。

【楽天プレミアムカードがおすすめの人】

- 楽天市場や楽天ブックスで、最低でも年間36万円以上買い物をする人

- プライオリティ・パスを使いたい人

- 国内空港ラウンジを頻繁に利用する人

楽天プレミアムカードの年会費とポイント還元率、その他特典を踏まえて、一般カードを上回るポイントを獲得するには最低でも年間36万円以上の利用が必須です。

買い物によるポイント還元だけで年会費の元を取るのは、ヘビーユーザーでなければ達成が難しいラインです。

プライオリティ・パスや空港ラウンジ無料など、そのほかの特典と合わせて使えば年会費以上の恩恵を受けやすいよ!

楽天プレミアムカードは、楽天で買い物をする機会が多く、さらに旅行や出張などで空港ラウンジを利用する頻度が高い人におすすめです。

楽天ゴールドカードの作り方

これから楽天ゴールドカードを申し込む人向けに、新規発行の手順と一般の楽天カードから切り替える手順をそれぞれ解説します。

新規発行の手順

一般の楽天カードを持っていない人でも、以下の手順で楽天ゴールドカードを申し込めます。

楽天のIDを持っていない場合は、申し込み時に新規作成してください。

必要事項を入力し送信するだけで申し込み手続きは完了です。

申し込みの完了から審査通過、カード受け取りまでの期間は通常1週間程度です。

楽天カードからの切り替え手順

すでに一般の楽天カードを持っている人は、以下の手順で手元のカードを楽天ゴールドカードへ切り替えられます。

楽天IDでログインして、画面の案内に沿って必要な情報を入力し、送信するだけで手続きは完了です。

無事に審査を通過すれば、1週間程度で新たなカードが自宅に送られてきます。

一般カードからの切り替えの際、家族カードを発行している場合は、家族カードも一緒に楽天ゴールドカードにアップグレードしなければいけないよ。

引き続き家族カードの利用を希望する場合は、ゴールドカードが送られてきてから新たに発行の申し込みが必要です。

年会費として、家族カード1枚あたり550円(税込)が発生するので注意してください。

楽天ゴールドカードに関するよくある質問

楽天ゴールドカードのサービス内容に関するよくある質問とその回答をまとめてチェックしましょう。

【楽天ゴールドカードに関するよくある質問】

今まで解説してきたことの「まとめ」として、活用してください。

楽天ゴールドカードがおすすめできるのはどんな人?

楽天が発行する3種類のカードの中で、楽天ゴールドカードを持つのがおすすめなのは以下のような人です。

【楽天ゴールドカードがおすすめの人】

このような人に楽天ゴールドカードがおすすめできる理由については、本記事内の『【結論】楽天ゴールドカードをおすすめできるのはこんな人!』で詳しく解説していますよ。

楽天プレミアムカードとどちらにすべき?

楽天ゴールドカードと楽天プレミアムカードの大きな違いは、以下のとおりです。

| 楽天ゴールドカード | 楽天プレミアムカード | |

|---|---|---|

| 年会費 | 2,200円(税込) | 11,000円(税込) |

| 利用可能限度額 | 最高200万円 | 最高300万円 |

| SPU (スーパーポイントアッププログラム) |

+2倍 (月間獲得上限5,000ポイント) |

+4倍 (月間獲得上限15,000ポイント) |

| 国内空港ラウンジ | 年間2回まで無料 | 回数無制限で無料 |

| 海外空港ラウンジ | – | プライオリティ・パス無料 |

| カード付帯保険 | 海外旅行傷害保険 最高2,000万円) |

・海外旅行傷害保険(最高5,000万円) ・国内旅行傷害保険(最高5,000万円) ・動産総合保険(最高300万円) |

これらの違いを踏まえて、ゴールドカードよりもプレミアムカードがおすすめなのは以下のような人です。

【楽天プレミアムカードがおすすめの人】

- 楽天市場や楽天ブックスで最低でも年間36万円以上買い物をする人

- プライオリティ・パスを使いたい人

- 国内空港ラウンジを頻繁に利用する人

楽天での買い物が非常に多い人や空港を利用する頻度が高い人なら、11,000円(税込)の年会費を支払ってもなおプレミアムカードの恩恵が受けられます。

楽天ゴールドカードのメリット・デメリットは?

楽天ゴールドカードのメリットとデメリットは以下のとおりです。

【楽天ゴールドカードのメリット】

【楽天ゴールドカードの注意点】

本記事内において、楽天ゴールドカードのメリットについては『楽天ゴールドカードのメリットと良い評判』で、デメリットについては『楽天ゴールドカードの注意点と悪い評判』でより詳しく解説しています。

まとめ

楽天ゴールドカードについて、独自のメリットや注意点、一般の楽天カードや楽天プレミアムカードと比較した情報をまとめて解説しました。

3種類から選んで申し込みができる楽天発行のカードの中で、楽天ゴールドカードを選ぶのがおすすめなのは以下のような人です。

【楽天ゴールドカードがおすすめの人】

「世界38拠点のトラベルデスク利用がいつでも無料」・「国内空港ラウンジ利用が年2回まで無料」など、旅行に特化したサービスが多いので、年に1~2回ほど空港を利用する人なら楽天ゴールドカードの特典を存分に活用できます。

一方で、これらの特典を利用する機会がない人はメリットが薄いため、どうしても限度額が足りない場合を除けば、一般の楽天カードを選ぶのがおすすめです。

以下のように、ゴールドカードの内容よりも充実した特典がほしい人は、楽天プレミアムカードにも目を向けてみましょう。

【楽天プレミアムカードがおすすめの人】

- 楽天市場や楽天ブックスで最低でも年間36万円以上買い物をする人

- プライオリティ・パスを使いたい人

- 国内空港ラウンジを頻繁に利用する人

自分に向いている種類のカードを選んで、特典やポイントアップのシステムをうまく活用すれば、年会費以上の価値があるサービスを受けられます。

ぜひ本記事を参考に、メリットとデメリットを見極めて楽天ゴールドカードの申し込みを検討してください!

もし楽天ゴールドカードが合わないと思った方は、以下の記事を参考にしてみてくださいね。

自分に合ったクレジットカードや絶対に失敗しないクレジットカードの選び方まで解説しています。

記事の詳細を見る

(@mlb)がシェアした投稿

(@mlb)がシェアした投稿 : Sports Illustrated

: Sports Illustrated