街を結ぶ沿線には、その地ならではの名酒場と酒文化がある――。本企画では、首都圏沿線の路線ごとに、奥深いカルチャーを探っていきます。ナビゲーターは『古典酒場』の倉嶋紀和子編集長。各沿線に縁のあるゲストとともに、街と酒場の魅力を語り尽くします。

まずはサブカルチャーの聖地も多いJR中央線から。そして第1回は、呑兵衛からも愛される街・西荻窪(東京都杉並区)にスポットを当てます。お招きしたゲストは、西荻窪(略称「西荻」ニシオギ)住民としても有名であり、倉嶋さんとも親しい作家の角田光代さん。インタビューは、お二人が大好きな名店「やきとり戎(えびす)南口本店」で行いました。

●角田光代 (左)/1990年に『幸福な遊戯』で海燕新人文学賞を受賞してデビュー。2005年に『対岸の彼女』で直木賞受賞。そのほか受賞作や著書は数多あり、夫でミュージシャンの河野丈洋さんとの共著『もう一杯だけ飲んで帰ろう。』など酒や食に関する作品も多数。近著は短篇集『ゆうべの食卓』 ●倉嶋紀和子 (右)/雑誌『古典酒場』の創刊編集長。大衆酒場を日々飲み歩きつつ、「にっぽん酒処めぐり」(CS旅チャンネル)「二軒目どうする?」(テレビ東京)などにも出演。その他にもお酒をテーマにしたさまざまな活動を展開中。俳号「酔女(すいにょ)」は吉田類さんが命名。令和4年(2022年度)「酒サムライ」の称号を叙任

※本稿は、もっとお酒が楽しくなる情報サイト「酒噺」(さかばなし)とのコラボ記事です

「丁度いい村」西荻窪 二人 カンパーイ!

倉嶋 角田さん、今日は私たちが愛する西荻窪について、楽しくじっくり語っていきたいなと。よろしくお願いします!

角田 大好きな西荻(ニシオギ)と「戎」、最高の企画じゃないですか。しかも「戎」といえば、『古典酒場』で連載させていただいた『もう一杯だけ呑んで帰ろう。』第1回目の記念すべきお店!

倉嶋 懐かしいですよね。こちらこそ、その節はありがとうございました! ではさっそくですが西荻について。お住まいになられてから、結構経ってますよね?

角田 ええ。最初こっちに越してきたのが1993(平成5)年だから、ちょうど30年になります。

倉嶋 なんと、もう30年ですか! その前も中央線沿線住まいでしたっけ?

角田 中央線デビューは中野ですね。学生時代はアクセス的に便利な野方駅(西武新宿線)の近くに住んでいました。でも、卒業後はちょっと不便になったので中野駅方面に引っ越し、そこでディープな中央線の魅力に目覚めたんです。最初から中野駅近くでよかったなと。

倉嶋 そして徐々に西側へ引きずられていったと(笑)。

角田 まさに(笑)。中野から荻窪へ、あとは高円寺や南阿佐ヶ谷にも住みました。荻窪も好きで、その後また引っ越そうと思ったんですけどなかなか見つからず。それで西に来てみたらすごく気に入って、いまに至ります。

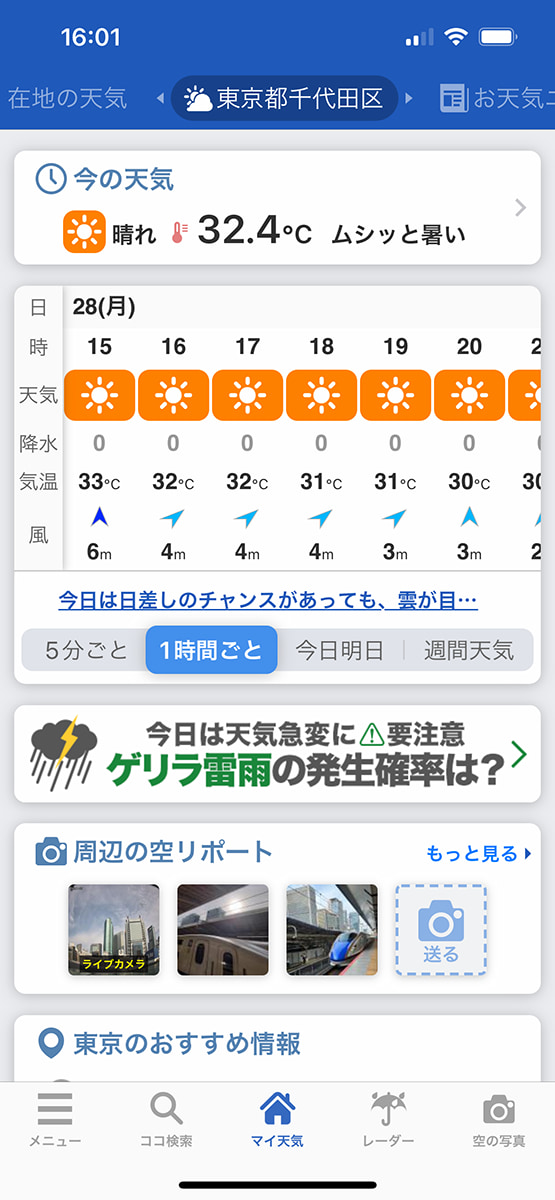

↑西荻窪は一般的に中央線の駅として親しまれていますが、土日祝日は停まらない(各駅停車のJR総武線は停まる)のでご注意を

倉嶋 私も杉並区在住ですからこの周辺は特に大好きなんですけど、西荻窪の魅力はどんなところですか?

角田 ひとことで言えば静かなところ。隣の吉祥寺や荻窪よりもこぢんまりとしていて、落ち着いた雰囲気があります。お店も、小さくても個性豊かな個人商店が多く、住民同士の距離感も近い。アットホームで、“村”のような街だと思いますね。

↑西荻南口仲通り会のアーケード

倉嶋 その感覚、よくわかります! 住んでいる方々が、地元の個人商店をすごく大切にする文化が根付いてますよね。では、ほかの中央線の街はどんな印象ですか?

角田 中野や荻窪も似た空気があって大好きですけど、西荻に来てからは、私にとっては賑やかすぎるかなと思うようになりました。高円寺は独特のカオスな空気がありますよね。阿佐ヶ谷は、いい意味でスノッブ。吉祥寺は都会なイメージですね。そういえば、倉嶋さんの中央線愛も強いですよね。杉並区は長いですか?

倉嶋 私もまあまあ長いですね。 それこそ、中央線で最初に住んだのは西荻窪でした。学生時代は大学に近い護国寺(東京都文京区)に住んでいましたが、社会人となった1999(平成11)年に、当時の会社があった東中野の沿線ということで西荻にやってきたんです。

角田 どうしてこの街を選ばれたんですか?

倉嶋 特に理由はなく、ふと降り立った西荻窪駅で目の前の不動産屋さんに飛び込んで、紹介された1件目にそのまま住んだら大正解でした。その後も荻窪に引っ越したりと近場を転々としながら、杉並区内で行ったり来たりしています。

角田 他路線の選択肢はなかったですか?

倉嶋 興味はありましたけど、定住するまでには 至らなかったです。角田さんはどうでした?

角田 実は、中野から引越すときの選択肢は荻窪か下北沢でした。結局家賃の都合で好物件が見つからず荻窪にしたんですけど、いま考えれば運命だったのかも。

倉嶋 私も、なんだかんだずっと中央線沿線で暮らしているのは運命だなって思います!

《酒噺のオススメ記事はコチラ》

西荻窪飲みのランドマーク「戎」の歴史 ↑駅の南側には闇市の残り香が漂う小路がいくつかある。「戎」の存在とインパクト抜群の看板から、ここは通称“戎通り(ストリート)”とも。同店は母屋隣の建物や路地の向かいにある店舗も含めて「やきとり戎 南口本店」となっています(厳密には、母屋以外は通称「別館」)

角田 「戎」は駅から近く、しかも南北両方にお店があって、西荻のランドマークといえる存在ですよね。

倉嶋 ええまさに! しかも創業が1973(昭和48)年9月で、ちょうど今年2023年は50周年のアニバーサリーイヤーなんですよね。確か、当初は女人禁制だったとか。ちょっと、注文しつつお店の方に聞いてみましょう。

↑「戎」にまつわるお話を聞かせてくれた、西荻南口本店の鈴木店長(右)

店長 はい。そうなんです。最初は女人禁制で、カウンター17席のもつ焼きの店だったんですよ。飲み物も創業当時は瓶ビールと日本酒、「宝焼酎」 のストレートだけでした。

角田 なんと、ストロングスタイル!

店長 そのうち焼鳥が加わり、築地の魚と野菜の直接仕入れや、スペイン食材の輸入も行うようになり、海鮮や洋風メニューも提供するようになりました。やがて創業10年後くらいからは隣(別館)もできまして。

倉嶋 その後、北口店を開業されるんですよね。

鈴木 はい。本店の拡大と同時に「女性も入れる『戎』を作って」と多くの要望があり、それで1985(昭和60)年に西荻北口店を開業しました。もちろん、いまでは全店どなたもご利用いただけます。

角田 50年経った今では通りの両側に店舗を広げ、西荻のランドマークと呼ばれる存在になったんですね。ちなみに、ほかの街には書店やビアホールもありますよね。

店長 さすが、よくご存じですね! 阿佐ヶ谷にある「書楽 阿佐ヶ谷店」は、うちが経営している書店で、1980(昭和55)年にオープンしました。当時は配本が少なかったなど、苦労話を社長からよく聞いています。吉祥寺の「戎ビアホール吉祥寺」は1989(昭和64/平成元)年にオープンしました。

倉嶋 社長は戎井 力(えびすい・ちから)さんですよね。

店長 はい。「戎」という店名の由来でもあります。

「戎」の料理とお酒の魅力

倉嶋 先ほど女性も入れるお店というお話がありましたが、私にとって「戎」は大切なお店で、実は初めてひとり飲みを経験したのが「やきとり戎 西荻北口店」なんです。

角田 北口店は私も大好き。確かにあっちは本店みたいに外の店先にテーブルが出ているわけではないから、ひとり飲みもしやすいかも。

↑「やきとり戎 西荻北口店」

倉嶋 当時は20代の女性がひとり飲みするのが珍しく、最初は緊張しました。でも、「戎」の常連さんって素敵な方が多くて、何を頼んでいいかわからずキョロキョロしてると、隣のお客さんがスポーツ新聞を見ながらコソッと「ここはもつ焼きだよ」なんて教えてくれるんですよ。しかもそれ以上は深入りして来ずで。

角田 粋なエピソードですね!

倉嶋 その距離感が心地よくて。だから私はひとり飲みにも抵抗感なくハマれたんだと思います。

角田 倉嶋さんの原点といえるかもしれませんね。

倉嶋 当時の私は「F1(モータースポーツのフォーミュラ1)」の速報誌を担当していたんですけど、ヨーロッパの時間に合わせて働くので深夜早朝に仕事して昼帰るみたいな。で、職場から西荻窪に着くと、平日の昼間から「戎」で常連の方々がニコニコ飲んでるわけですよ。

角田 わかります。えびす顔でね(笑)。

倉嶋 それがすごく羨ましかったんですよ。でも、平日の昼間から飲むためにはどうしたらいいんだろうと思ったときに、「そうだ! 私は編集者だから、酒場の雑誌を作れば取材と称して飲めるじゃんっ」て。そんな邪念も、『古典酒場』を作った理由のひとつです。

角田 素敵な邪念じゃないですか! ある意味、夢を叶えたってことですよね。

倉嶋 はい、おかげさまで(笑)。でもほんと、私にとって「戎」は宝物のようなお店です。角田さんはひとり飲みデビューは遅めなんでしたっけ?

角田 そう、昔はひとりで飲むのが怖くて。特に大衆酒場には、男友だちと一緒に行ってました。初めて「戎」に来たのは20代半ばで、そのときも数人でしたね。ひとりで飲むようになったのは、40歳を過ぎてからです。

倉嶋 角田さんは「戎」のどんなところに惹かれますか?

角田 ひとつは、価格と量がちょうどいいっていうのがありますね。串も1本から注文できるし、いろんな種類のおつまみを食べられるので重宝しています。

↑「戎」の串焼きは1本100円~。「定番5本盛」は480円とお得な価格

倉嶋 ポーションのサイズ感は、特にひとり飲みのときは大事ですよね。

角田 あとは、お気に入りのメニューが多いんです。「水ギョーザ」に「ラム串」、あと「イワシコロッケ」は絶対頼みますね。

倉嶋 角田さん、羊好きですもんね。

↑「ラム串」290円

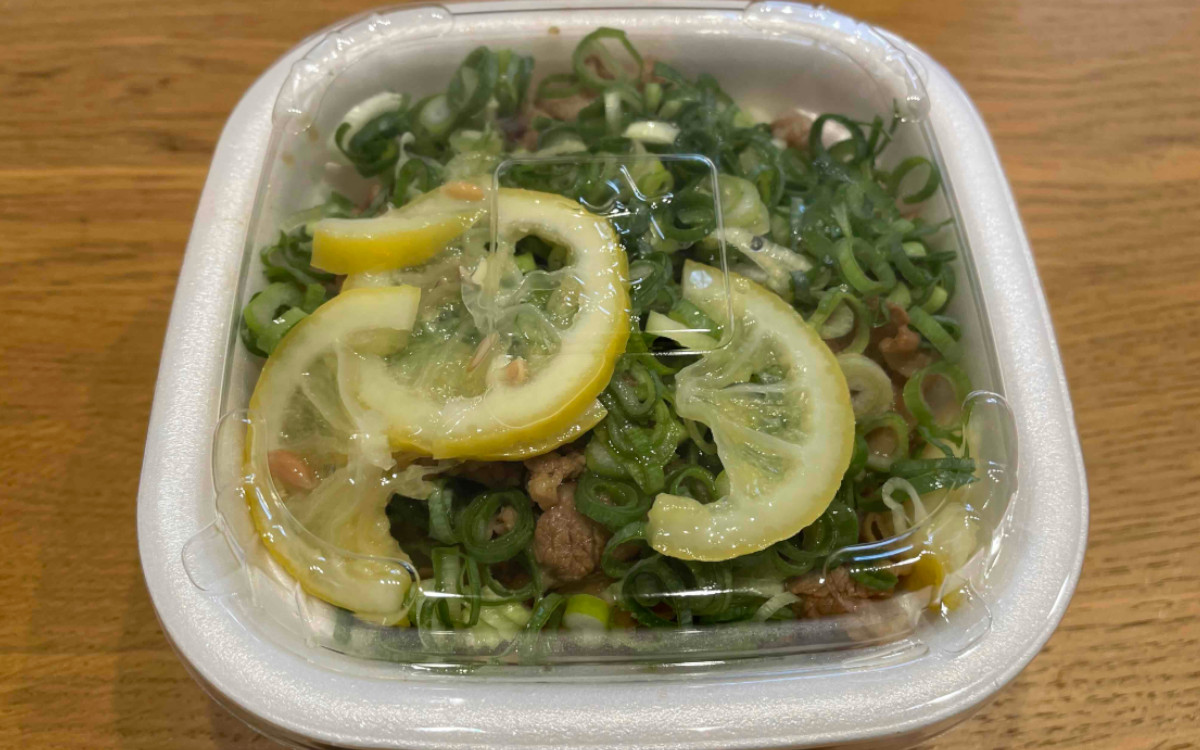

角田 ええ、もう目がなくって! そして「水ギョーザ」に関しては、ここの味が好きなんです。ほかの店ではあまり水餃子は食べません。

倉嶋 それって、本場中国の水餃子以上に好きってことですよね。

↑「水ギョーザ(3ケ)」290円

角田 そうなんですよ。ポン酢で味わうんですけど、この相性と、ちゅるんとした食感、あと小ぶりなサイズ感がたまらないんです!

倉嶋 なるほど、確かに本格中華はポン酢で食べないですもんね。私もこの味、チューハイも進むし大好きです! そして「イワシコロッケ」といえば「戎」の名物ですけど、今日も裏切らないおいしさですね!

角田 オンリーワンですよね。最初は北口店にしかなくて、その後、南北共通で食べられるようになって。ハーフで注文できるのも嬉しいんです。

↑「イワシコロッケ(ハーフサイズ)」330円。レギュラーサイズは550円

倉嶋 確かに! 私はあと、季節のオススメも好きなんですよ。「戎」は旬の食材も積極的に仕入れていらっしゃって、主役は焼鳥なんですけど、お魚も新鮮でとてもおいしいんです!

角田 ええ、今日の「ハモ湯引き」もふわっとやわらかく、包丁技も冴えわたってますね。おいしい!

↑「ハモ湯引き」480円

倉嶋 和洋中とメニューが豊富でレベルが高く、それでいて良心的な価格。チューハイも進むし、改めてサイコーなお店ですね。

角田 はい! お酒もおいしいですし。

倉嶋 特にチューハイは、サーバーから注がれたものではなく、店員さんが一杯ずつ丁寧に作っているところにこだわりを感じます。

角田 いわばカクテル。職人技ってことですよね。

倉嶋 はい! それも、冷蔵庫ではなく氷水でキンキンに冷やした「宝焼酎 」の一升瓶を使っていて。“どぶづけ”を思わせる昔ながらのスタイルに、老舗の心意気を感じます。

↑“どぶづけ”には、瓶ビールや「宝焼酎」の一升瓶が氷水でキンキンに冷やされている

↑「酎ハイ」370円。「戎」の「酎ハイ」は焼酎たっぷりなので飲みごたえアリ

角田 半世紀変わらないおいしさも、愛される理由のひとつかもしれませんね!

《酒噺のオススメ記事はコチラ》

2人がオススメの「西荻窪」酒場とは? 倉嶋 角田さんが西荻でお気に入りのお店はどちらですか?

角田 比較的新しいお店だと、「コノコネコノコ 」です。多国籍料理のお店で、和洋中と実に多彩で絶品。羊を使ったメニューもあって、よく注文するのは羊肉の麻婆豆腐。また、すべてのメニューをハーフサイズにしてくれるのもポイントです。

倉嶋 お店の名前からして気になりますね。

角田 そう! 営んでいるご夫婦が猫を4匹飼っていて、私はもちろんお客さんも猫好きが多いですね。猫に関するお話をしているシーンもよく見かけます。

倉嶋 やっぱり猫好きなんですね。それは私にとってもたまらんです!

角田 昔ながらのお店だと、おでんの「千鳥 」は落ち着いた雰囲気で、すごく好きです。名物のおでんはもちろん、お刺身をよく頼んでいます。それから以前、倉嶋さんに教えてもらった「スタンドキッチン ルポン 」。移転して、広くなりました。私はここのレモンサワーが大好きで。

倉嶋 「千鳥」は私、まだお邪魔できてないんです。「ルポン」も移転してからはまだですね!

角田 そう、倉嶋さんがまだ行ったことのないお店はどこかなと思って。あとは韓国料理の「Onggi (オンギ)」もお気に入りで、ここで食べてから私のなかで韓国料理の概念が変わりました。お一人でやられているので、お任せコースだけのときもありますが、何を食べてもおいしいです。

倉嶋 気になります!

角田 ぜひ今度行きましょうね。では、倉嶋さんが好きなお店はどちらですか?

倉嶋 私もたくさんあるんですけど、やっぱり今日の「戎 」は外せませんね。ちょっと贅沢したいときは「しんぽ 」です。特にお魚と旬の食材を使ったお料理がおいしくって、こちらも西荻の有名店ですよね。

角田 はい、口開け(開店)からすぐ満席になるような大人気店で、私も大好きです。

↑この日の“沿線ぶらりハシゴ酒”、2軒目は「しんぽ」へ

倉嶋 あとは「善知鳥(うとう) 」。こちらは燗酒が飲みたいときに行きたくなるお店です。お水を山のほうまで汲みに行くほどこだわっていて、料理は熟成させたクリーム帆立のおつまみが大好きですね。

角田 ちびちびやりたいですね。別ジャンルのお店だといかがですか?

倉嶋 例えば、アジア系のお店だと「ラヒ パンジャービー・キッチン 」はすごくお世話になってます。深酔いしても許していただけるお店で、とにかく気遣いがあってやさしくて。

角田 西荻は、お店の方がやさしいですよね。

倉嶋 ほんとに。しかも、すごく粋なんですよね。自分からアピールはせず、さりげない自然体なサービスが心地よくて、オススメしたくなるお店が多いです。

角田 うんうん。街全体に、信頼感がありますよね。

倉嶋 そうなんです。私もこの仕事上、「酒場に連れてって」と、ありがたいお話をいただくこともよくあるんですけど、初めての方なら西荻がいいなって思いますね。

角田 ほかに西荻で倉嶋さん行きつけのお店ですと「燻製ビストロ みつ志 」とか?

倉嶋 はい、たくさんある中でも、「みつ志」は燻製卵のサンドイッチが好物で。毎回いただくんですけど、お土産用もご用意してくださるんです。こういうおもてなしがうれしいんですよ!

角田 やさしいお店が多いのは、街がコンパクトで個人商店が多いからですかね。

↑西荻窪のカルチャーに深く根付いている個人経営の書店も

倉嶋 そうですね。角田さんがおっしゃった、“村”という表現にあらわれているのかなって思います。閉鎖的ではなく、いい意味で繋がりがある。店主さん同士やお客さん同士が顔見知りっていうことも多いですし。

角田 仲良くなりやすいんですよね。

倉嶋 はい。例えば1軒目で離れた席に座っていて、会話も交わしてないけど、3軒目でまたその方に会うみたいなことがあるんですよね。そこで「さっき会いましたよね!」なんて話が弾んで仲良くなる、みたいな。

角田 ええ。「また次も会いましょうね」って健全に言い合える街だと思います。

倉嶋 ちなみに、角田さんが初めて西荻で飲む方をお連れするとき、ゴールデンコースみたいなのはあるんですか?

角田 初めての方なら、やっぱり有名な「戎」や「しんぽ」は定番ですよね。でも私の場合、お酒は夕方からって決めてるので、「しんぽ」に口開けで行って、そのあと「戎」かな。

倉嶋 なるほど。私も初めての方を案内するなら、その2軒は入れたいですね。それで3軒目は「ルポン」でレモンサワーとか、「みつ志」でワインとか 。

角田 まさにそうですね。そんな話をしていたら、「しんぽ」に行きたくなりました!

倉嶋 いいですね、では行きましょうか!

大好きな西荻窪の街と酒場を語り尽くした倉嶋さんと角田さん。次回もディープな中央線沿線の駅で降り、街と魅力的な酒場について倉嶋さんがゲストと語り合います。お楽しみに!

撮影/鈴木謙介

<取材協力>

やきとり戎 南口本店

住所:東京都杉並区西荻南3-11-5

※価格はすべて税込みです

記事に登場した商品の紹介はこちら▼

・宝焼酎 https://www.takarashuzo.co.jp/products/shochu/takarashochu/

Japan delivered arguably one of the best comebacks in the

Japan delivered arguably one of the best comebacks in the  I

I  (@FIBAWC)

(@FIBAWC)

(@claysanabus)

(@claysanabus)

(@tyler_m_mahoney)

(@tyler_m_mahoney)