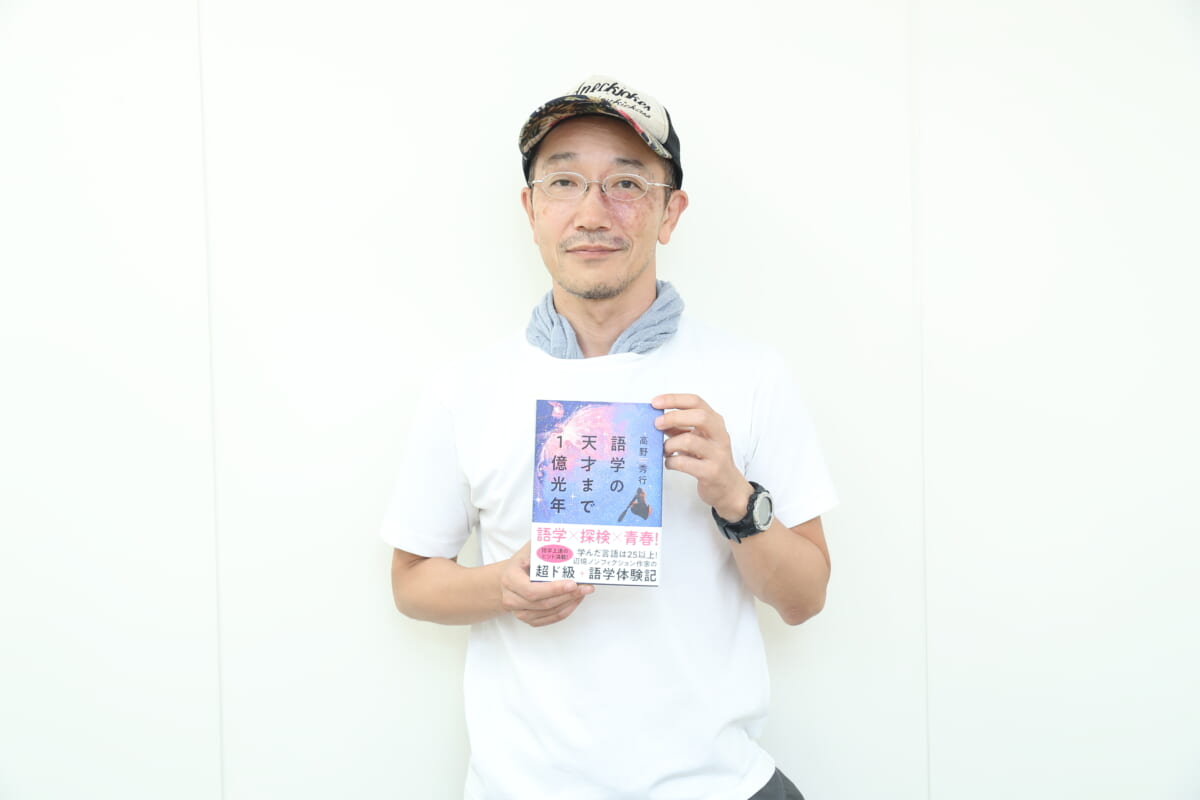

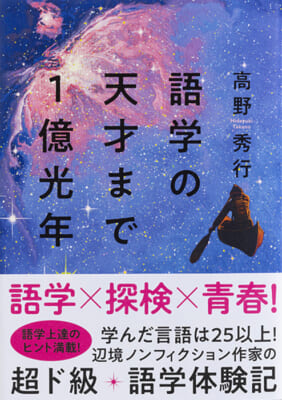

新作『語学の天才まで1億光年』(集英社インターナショナル)を刊行したノンフィクション作家・高野秀行氏。高野氏は辺境に行くことの多い作家だが、取材前にはその国、地域の言語を学ぶことにしているという。今まで学んで使った言語の数は、25以上!! 本書はその語学をテーマとしたエッセイとなっている。今回は、本人だけが語れる語学への思い、面白さを聞かせていただいた。

(構成・撮影:丸山剛史/執筆:松本祐貴

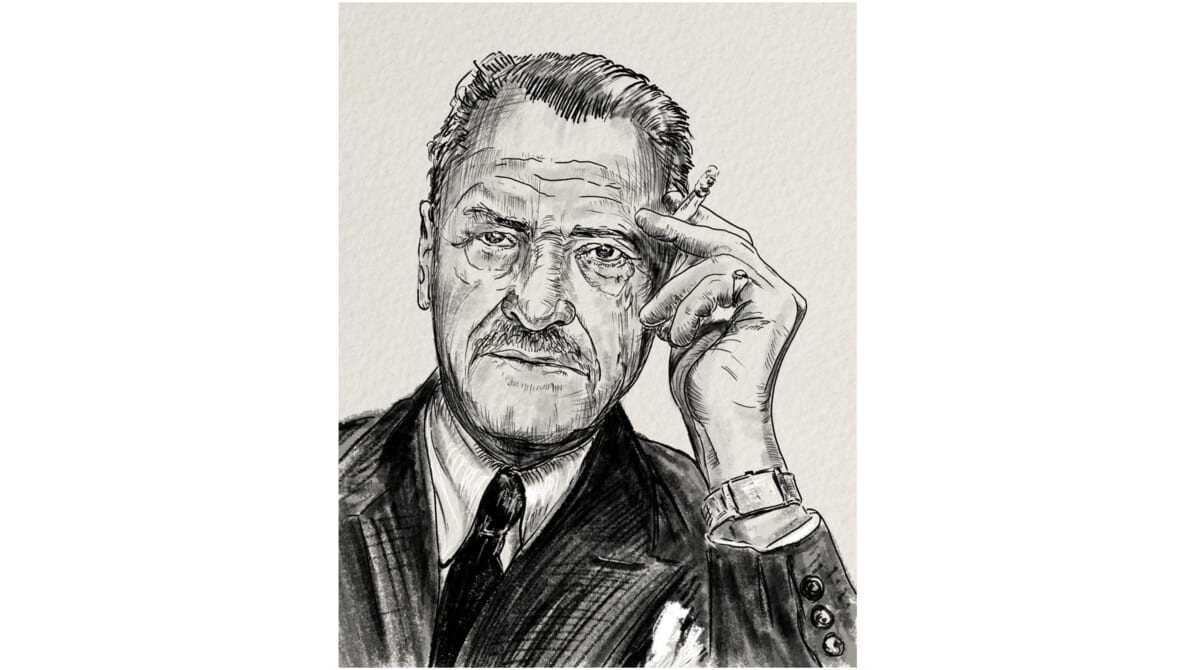

●高野秀行 (たかの・ひでゆき) ノンフィクション作家。1966年、東京都生まれ。ポリシーは「誰も行かないところに行き、誰もやらないことをし、誰も書かない本を書く」。『幻獣ムベンベを追え』(集英社文庫)でデビュー。アジア、アフリカなどの辺境地をテーマとしたノンフィクションを数多く発表している。Twitterはコチラ

語学での文法とは地図のようなもの

ーー今までさまざまな国、地域を探検し、取材してきた高野さんですが、本書で、語学をテーマにしぼった理由はありますか?

高野秀行(以下高野) 以前から読者、編集者の方に「語学の本を書いてほしい」とは言われていました。僕自身もやりたいと考えていましたが、語学の経験に関して、振り返ったことがありませんでした。

僕の作家活動はどこかに行って帰ってきて、それを書くことの繰り返しです。語学について深く考える時間がなかったんです。ところが新型コロナウイルスの流行があり、すべての海外取材が中断しました。

そのタイミングで編集者から声をかけられたので、語学体験について、振り返ってみることにしたのです。そもそもずっと自転車操業だったので、自分の人生で「立ち止まって振り返る」こと自体が初めてですね。

ーーたしかにそういう時間があったのはよかったですね。本書に書かれているように、高野さんは次から次へと言語を学んでいきます。もともと学ぶことは好きでしたか?

高野 好きというほどではなかったんですが、20代の途中からは語学により人生を切り開くという謎のパターンにハマっていました(笑)。切り開いているのか、ますます深みにハマっているのか定かではないですが……。

ーーその新しい語学を学ぶとき、文法や授業は必要だと思いますか?

高野 語学に関して、文法は知っているに越したことはありません。というのも、文法は地図のようなものです。地図なしでも街は歩けますが、あったほうが早く正確に動けます。ただ文法は、知ることはそれほど難しくないですが、覚えなければいけないのが面倒です。

僕はいくつも語学をやっているので、新しい語学のテキストをパーっと見ていくと、大体1時間ぐらいでどういう文法かわかります。ただ、その言語の文法を覚えたり、使いこなすのは難しいんです。だいたいわかるのと使えるのは違うんですよね。

ーーそこまでわかるだけでも、高野さんは天才とはいいませんが、一般人よりは語学に関する知識が豊富だと思います。本書の中でアマゾン川を旅したときの探検部の後輩・宮澤さんが出てきます。高野さんはこの宮澤さんを「語学の天才」と評しますが、どんな理由がありますか?

高野 天才=達人というわけではないですが、宮澤は記憶力が抜群によくて単語や表現を一回聞くと忘れないんです。また、微妙な音の違いに気づくことができます。これらは天性のものです。

ある意味、スポーツの運動神経や反射神経、筋力と同じで、語学に関して生まれながらに優れてる人がいるんですよね。ただ、本人がそれを伸ばしていくかは別問題です。

ーー海外の観光地には、日本語で話しかけてくるガイドや子どもがいたりしますね。ああいうのは、高野さんの中では、語学の天才ではないんですか?

高野 アンコールワットなどの観光地にいる子どもやガイドの人たちですね。あれは天才ではなくて、必要なものを覚えている人たちです。ガイドするのに必要な言葉、観光旅行者との会話は、大体決まっています。

僕がエピローグで書いている「ブリコラージュ(あり合わせの道具材料を用いて自分でものを作ること)学習法」は、それに近いことを提唱しています。語学を体系的に広く満遍なく学習するのではなく、目的に特化して覚えて使うことです。この方法なら、今必要としているところで役に立ちます。

現地でリアルに使用する現実の言葉を習いたい

ーー高野さんが海外の現地の言葉を覚えようと思ったのはいつですか?

高野 やはり大学時代にコンゴに行ったときですね。リンガラ語に出会ったことで、現地の言葉も覚えようとしたら覚えられるというのも知りました。

ーー高野さんは新しい語学は「RPGゲームの魔法の剣」であり、「探検」のようだとも言われています。もちろんその一面はありますが、私は高野さんが新しい語学を学ぶ目的は、新しい外国人と話し、親しくなること(ウケること)、大きな言葉で言えば「人類愛」のようなものにもあると感じました。そのあたりを高野さんはどう思われますか?

高野 新言語を学ぶ目的は、大げさにいうと、ファーストコンタクトですよね。自分にとって異文化の人は、異星人のようにも感じます。その人とどういう風にコミュニケーションをとって心を伝え合うかっていうのは、やっぱりすごく面白いことで、一番の方法が言語です。

その言語も、本には繰り返し書いてますが「情報を伝える言語」「親しくなるための言語」の2種類があります。これらも今回、頭の中を整理して、自分がそんな風に使い分けていることに気づいたんですけどね。

ーー今の話の続きで、この2種類の言語が使えれば最強である「語学の二刀流」となります。その事実を知ったことを本書で「語学ビッグバン」と名付けているんですね。

高野 そうです。その語学宇宙が広がり、ほかの語学も学ぶようになったら、語学の天才からはどんどん遠ざかっていくんです……。悲しい事態ですよ。

ーーいえいえ、たしかに悲しいですが、新しい発見もたくさんあるじゃないですか。この語学ビッグバン体験はさすがに一般読者には難しいかもしれませんが、高野さんは大学1年生のとき、インドを旅し、少しずつ英語が話せるようになっていったというエピソードも書かれています。そういう体験は、一般読者でもできますか?

高野 旅行をしている人はみんなやってることだと思いますよ。あのインドの安宿で培われたバックパッカー英語がヨーロッパ、アメリカで通じるかどうかは定かではないですけどね。

ーーどんな言語であれ、自分が発した言葉が相手に通じた時っていうのは、気持ちいいものですか?

高野 気持ちいいですね。脳内物質が出ると思います。スポーツでいい記録が出た、試合に勝ったとか、美味しい料理ができた、楽器が弾けるようになったなどに似ているんじゃないですかね。

ーー本書の中で、大学生時代の高野さんがフランス語を学ぶときに「二重録音学習法」を実践しています。これは「授業を丸ごと録音し、すべてを文字起こしする」という大変な手間がかかりますが……。

高野 うん、あの方法はすごくよかったと今でも思ってます。ただ、聞き取り、ディクテーションをかなり頑張らないといけない。気合いが必要ですよね。あの学習法をやってれば語学力は相当伸びます。

ーーたしかにめちゃくちゃ時間がかかりそうです。もう少しほかに方法はないんでしょうか。

高野 語学の先生が先生口調で話すことは、ウソっぽくて、信用できないんですね。だから、もし機会があれば、ネイティブ同士が話してるところに一緒にいて、僕も入って話すというのは学習法としていいんだろうと思います。

ーーそれもかなり濃密な学習方法ですね。

高野 思わず言ってしまうような言葉こそが、本当に使われている言葉なんですよね。僕はそれを知りたいんです。

日本語も公式だと「私はもう帰ります」と教えるんだけど、実際にはそんなこと言わないわけですよね。帰るときには「じゃあ、もう行くから」などと言います。この「から」はなにかというのは、日本人だって説明できないですが、「から」を使います。

ほかにも、「今日お昼にラーメンを食べました」といった例文を教えるんですけど、誰もそんなこと言わないんですよね。そういうとき「今日昼ラーメン食べたんですけど」と言うのが普通の日本語です。提示するとき「けど」や「ですけど」という言い方をするんですよね。

こういう本当の会話を習ってないと、なぜ「けど」という逆説がつくんだろうと考え込んで、学習が止まってしまうんですね。それはよくないですよね。だから、僕はリアルに使用する現実の言語を習いたいと思うんです。

ーー高野さんは、大学卒業後、タイのチェンマイ大学で日本語講師をなさっています。日本語を教えるときも、リアルな本当の言葉を意識していましたか?

高野 そうしようと思ってましたけど、テキストがないところから、毎回自分で例文を考えるのは、難しかったです。どうしても既存のテキストを使ってしまうので、教科書的であり、非現実的な日本語に傾きがちでした。

途中から漫画をテキストに使うようにして変わりました。漫画という表現は、言文一致度が高く、全然ほかの書き言葉とは違います。また、学生も漫画を読みたいという気持ちも強かったですね。漫画は絵があり、どういうシチュエーションでどういう言葉を使うかが、バッチリわかるのも重宝しました。

ーーそのようにリアルな、本物の言語を学んでいった先には、なにがあるんでしょうか?

高野 僕は途中ですぐ飽きてやめちゃいますからね(笑)。中国語も3〜4年間勉強しましたが、それ以後はほとんどやっていません。たまの旅行や取材で使うぐらいで、もったいないですよね。ときどき「中国語をもっと勉強したら、レベルが上がるのに」と思うんですが、必要に応じて勉強する習慣がついてしまっていて……。

昔ですが、ジョルジュ・シムノンの「メグレ警部」シリーズというフランス語ミステリが好きになったんですが、当時は翻訳されているものは何冊かしかなかったんです。読みたいと思ってフランス語の文庫を買って、原文で読んだこともありました。ただ、日本は翻訳の文化が発展していて、すぐに翻訳が出ちゃいます。その後は『シムノン全集』まで出版されました。エレベーターができたら階段はいらないように、翻訳があれば、原文を読む必要がなくなるわけです。いろんな言語の小説を日本語で読めるのは、いいことですけどね。

語学は、手や口を使った技術なので、体を使って覚えた方がいい

ーーこの本を書くことで高野さんなりの語学学習法は1度整理されましたか?

高野 無駄なことも含め、整理されました。ネイティブに習うことが大事だと思っていましたが、僕の場合は素人の先生が多かったです。その素人の先生にいかにやる気を出してもらうかが重要でした。ナチュラルな言語を学ぶには、生徒側の僕が、授業の準備をして、先生をのせて、やる気を出させていました。そんな技術やエネルギーが必要でしたね。

ーー25か国語以上を学んだことで、今だからわかる練習方法ってありますか?

高野 今は、新しい言語を練習するとき、ネイティブの話者に例文を話してもらった音声をリピートしています。それをスタンダードにするまでにかなり時間がかかりました。必ずそれをやるようになったのは40歳ぐらいです。もっと前からやっておけばよかったと思っています。

ーーどうして、その学習法がいいんでしょう?

高野 語学は、手や口を使った体の技術なので、いろんな部分を使って覚えたほうがいいと思います。

昔の歌を歌ってると、なんとなく歌詞を覚えていたりしますね。あんな感じです。ほかには、自転車の乗り方やクロールなど、覚えるまで大変ですが、体で覚えたことは、忘れにくいんですよね。

語学はなるべく体とセットで覚える。そのためには、ネイティブの発音通りに声を出して読むことです。リズムもあるし、歌に近く、忘れにくくなります。特に年を取ってくるとこの方法がいいと思います。若いころのように文字を見て覚えるのはますます難しくなるので。

ーーこれから語学を学ぶ人にはこの方法を推奨したいと思いますか?

高野 そうですね。語学が苦手な人、年配の人、なかなか覚えられない人には特におすすめしたいです。

ーー逆に、初めて英語を学ぶ、中学1年生の英語の授業とかにはどうでしょうか?

高野 それはちょっと考えてなかったですね。どちらかというと大人向けですよね。大人は、なにかしら目的がありますが、子どもの英語は義務教育でやらされていますからね。ただ、子どもにも本当に興味を持てる英語教育はしたほうがいいと思います。

例えば、アメリカのボストンやシンガポールなど、特定の地域を舞台に設定して、実践的な英語を教えたほうがいいと思うんですよね。

シンガポールの空港についたら、道を聞いて、地下鉄に乗って移動して、別の駅で降りてという、使える英会話を教える。できればですが、教えられた生徒は、いずれはシンガポールに行って、その通りやってみる。こんなことができれば面白いですね。もし行けなくても、今ならYoutubeやオンラインツアーなど、いろいろ体験はできますからね。

ーー本書のエピローグにもありましたが、スマホやPCでの自動翻訳や同時翻訳はどう思われますか?

高野 それで通じるなら越したことはないし、僕も必要なところでは使っています。でも自動翻訳があるから「語学をやらなくていい。やる意味がない」とはならないでしょう。その言葉を実際に話すことによる、親しみは確実にあると思います。

アマゾン流域の文明と接触していない先住民の言語を知ってみたい

ーー本作はコロナ禍による、高野さんの活動休止がなければ生まれなかった本ですね。

高野 ある友人には「高野、10年早かったんじゃないか。年をとってどこにも行けなくなったときに書けばよかったのに」と言われました。

ーー新型コロナウイルスによる、海外の渡航制限もとかれ始めていますが、高野さんはどこかに行く予定は?

高野 僕は、今年になってからは通常営業をしています。2022年、1月、2月はタイ、4月、5月はイラクに行っていました。来年はイラクの本を出す予定です。日本で半年過ごすと飽きてくるので、そろそろ出かけたいぐらいです。

ーーコロナ禍の間は旅ができなくてストレスもたまりましたか?

高野 コロナが始まる前は、旅して帰って書く、旅して帰って書くの繰り返しに正直少し飽きてきて、海外へ行くことにありがたみが感じられなくなっていました。だから、コロナになって、最初1年ぐらいはこのルーティーンから抜け出してほっとしてましたね。

ただ、その辺りが限界で「やってられない。シャバに出たい」という気持ちに変わってきました。今年の1月、タイに久しぶりに行ったら、「ああシャバに出た。空気がうまい」と思いましたよ。

日本は悪い国ではないんですが、最近は煮詰まりを感じます。同じ場所で同じことを考えていると思考はぐるぐると堂々巡りをして、空転しやすくなります。そんなとき、タイやイラクに行くと、全然違う人たちが違う思考で、行動しています。それを見ると、パァっと視野が開ける感じがします。

ーーやはり高野さんは海外に行かないではいられない人なんですね。逆に日本の生活で日本語以外の言語を使う機会はありますか?

高野 まったくないですね。ただ、SNSではいろんな国の人とはやりとりはしています。今日もソマリ人と、ソマリ語でチャットをしていました。そのソマリ人とは、一時期、日本のマクドナルドで毎週のようにおしゃべりをしていたんですよ。今日のチャットは「明大前のマックにいるよ」「懐かしいな〜」といったような、他愛ない内容でした。

ーー高野さんの魔法の剣であるいろんな言語は、日本では使い道があまりないですね。

高野 そうなんですよ。日本にいる外国出身の人は、日本語が上手いので、使う必要がないんですよね。

だから、例えば中国語しか話せない人やタイ語しか話せない人の手伝いをするボランティアがあれば、やりたいと思います。そういう人が、役場や病院に行く時には役に立ちますよ。実際にそんな時間はなかなか取れませんが。

ーーこれから高野さんが覚えてみたい言語はありますか?

高野 アマゾンやシベリア、ニューギニアの先住民の言語はやってみたいですね。系統がよくわからなくて文法も想像がつかないような言語です。それを習うシチュエーションを作るのが難しいですが……。

以前、NHKで放映された『イゾラド』というシリーズがありました。アマゾン流域の文明に接触していない先住民に取材するドキュメンタリーです。僕もスゴく興味を持ち、ディレクターの人に話を聞きにいきました。彼らの言語は、どこの言語とも関係性がないらしいです。そういう人たちの言語を知ってみたいですし、取材にいってみたいと思いますね。時間もお金もかかりそうですが。

ーー次に外国に行くならどこでしょうか?

高野 まだ決まってないんですよ。だから、最近は珍しく勉強していません。行き先が決まらないと、どの言語をやったらいいかわからないですね。

昔に比べたら、外国語を覚えるのはしんどいですよ。56歳になって記憶力が落ちてるどころか、記憶力ゼロからいかにして覚えるかです。次回はもう少し工夫して、自分でカッチリしたテキストを作ってやりたいなと思います。

ーー本書は読者層の設定に悩んだそうですね。著者としてはどの層にこの本が届けばいいと思いますか?

高野 結局、それはわからないまま、全方向を目指してます。語学を学んでいる人や言語学専門の人にも読んでほしいし、それから語学は苦手だけども、面白い話を聞きたい人も読めるように書いたつもりです。

こういう本はいままでなかったと思うので、言語や語学だけでなく、単に面白いエッセイと思ってもらってももちろんいいので、たくさんの人に届けばいいですね。

インタビューにもあったが、来年にはイラク取材を元にした本を刊行予定の高野秀行氏。もちろん語学もバッチリだ。

「イラクは5年前から取材を続け、アラビア語イラク方言を1年ほど学びました。標準アラビア語ではないから、辞書もないし、Google翻訳もなくて困る。でもそこが面白い」

高野氏の言語に対するポジティブな姿勢は変わらない。高野氏は、これからもずっと新しい言語と向き合い、勉強し、悩み続けるのだろう。高野氏は本人の言う通り、語学の天才ではないかもしれないが、本に書くエピソードはとてつもなく面白い。

インタビューで少しでも興味を持った人は、語学に対する愛と笑いが詰まった新刊『語学の天才まで1億光年』(集英社インターナショナル)を読んでほしい。語学の向こうに面白い外国の人たちとの出会いがあるはずだ。そして本書のエピソードは、あなた自身が人とつながるための魔法の剣になってくれるかもしれない。

【INFORMATION】

『語学の天才まで1億光年』公式サイト

高野秀行さんのトークイベントや、サイン会の予定は、随時こちらにアップします。高野さんが現地の人々とアラビア語イラク方言や、ソマリ語で会話している動画も公開中です。