電子書籍とは、本の内容をデータ化し、スマホやタブレット、パソコンなどの端末で読めるようにしたもの です。

ナビ博士 紙媒体の本と違ってデータなので、文字だけでなく音声や映像と一緒に楽しめるものもあります。

そして、端末さえあれば何冊購入しても収納に困ることなく、持ち運んでいつでも手軽に本を読むことが可能です。

本記事では、電子書籍サービスの選び方やおすすめの人について徹底解説 していきます!

この記事を読めば、電子書籍サービスの選び方や、ジャンル別のおすすめの電子書籍サービス、電子書籍と紙媒体の本との違いなどがわかりますよ。

ゲット君 これから電子書籍サービスを利用したいと考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。

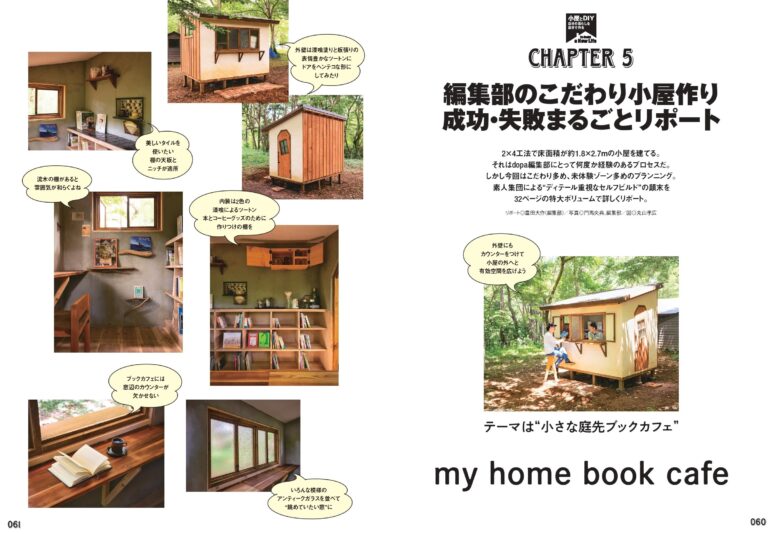

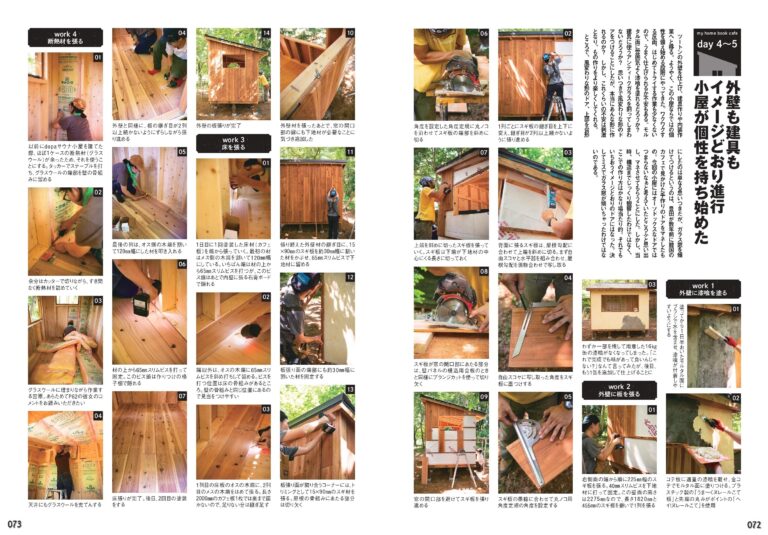

ジャンルを問わず読むのにおすすめの電子書籍サービス

Kindleストア

国内から海外まで幅広いジャンルを取り扱っている

商品画面で電子書籍価格と単行本価格が比較できる

セールやクーポンが多い

楽天Kobo

オールジャンルをまんべんなく取り扱っている

無料で読める作品数が多い

楽天ポイントが貯まる

BookLive!

マンガや雑誌はもちろん、小説やライトノベルなど豊富な品揃えから選べる

はずれなしのクーポンガチャが毎日引ける

Tポイントが貯まる

※本記事に表記されている金額は特段の記載がない限り税込価格です。

この記事でわかること

絶対失敗しない電子書籍サービスの選び方

ハードカバーや文庫などの書籍に比べて、持ち運びやすく、購入やレンタルがしやすい電子書籍。

現在では多くの電子書籍サービスがあるため、どのサービスを選べばいいのかわからないという人も多いでしょう。

ナビ博士 選び方のポイントが知りたい人は必見だよ

これらのポイントを押さえておけば、電子書籍サービス選びで失敗するリスクを下げ、自分に合ったサービスを見つけやすくなります。

それぞれのポイントを詳しく解説しますので、確認してみましょう。

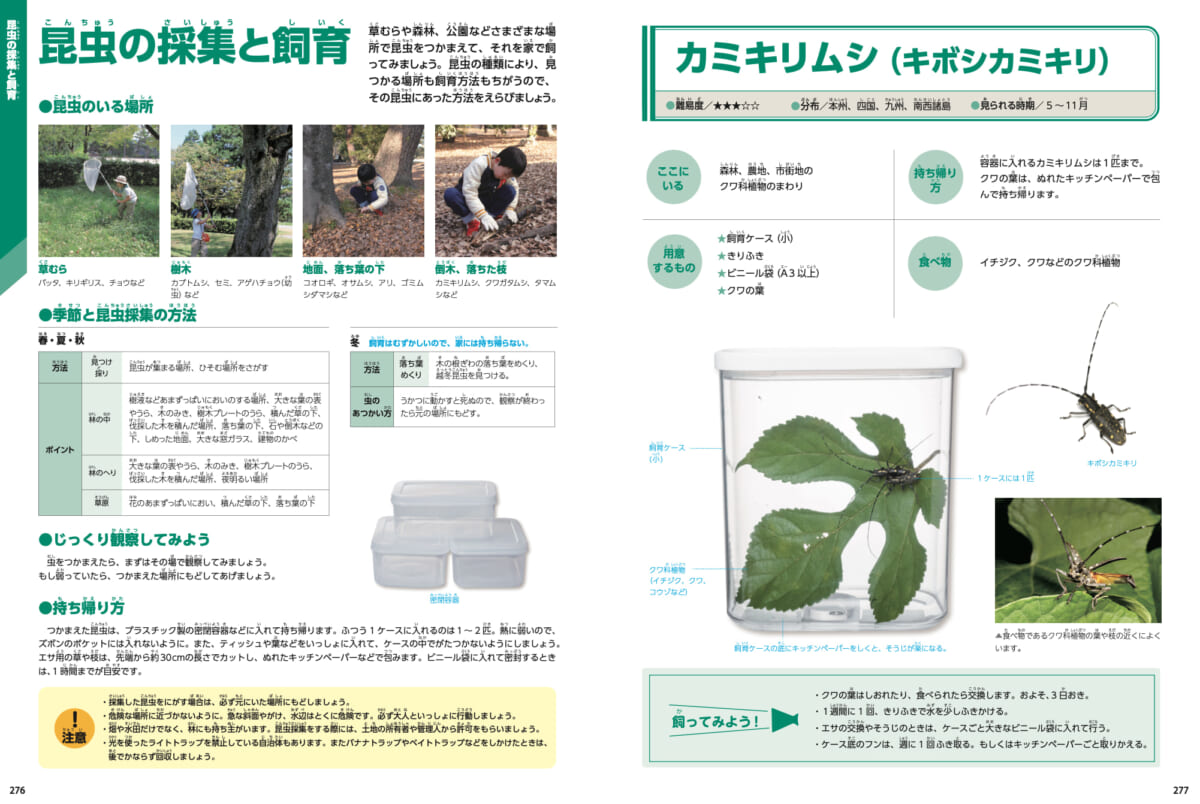

電子書籍サービス選び方①:読みたいジャンルの豊富さ

電子書籍に限らず、紙媒体の本でも「小説が好き」「マンガしか読まない」「実用書を愛用している」など、その人によって読みたいジャンルがあるでしょう。

電子書籍のサービスは、それぞれに特化したジャンルを持っている ものが多く、選んだサービスによって品揃えの傾向が異なります。

例えば、dマガジンは雑誌を多く取り扱っており、BOOK☆WALKERはライトノベルの品揃えが豊富です。

自分好みのジャンルを多く取り扱うサービスを見つけること が、失敗しない電子書籍サービス選びの第一歩となるでしょう。

電子書籍サービス選び方②:購入価格(金額・ポイント数)

同じ書籍でも、電子書籍サービスによって購入価格に差があります。

購入価格を重視して選びたいのであれば、1部・1話あたりの金額やポイントを比較 してみましょう。

ゲット君 普段の購入価格だけでなく、セールの頻度やクーポンの有無も大切な比較ポイントだよ

電子書籍サービスで得られるポイントには、電子書籍の購入時に使えるポイントと、Tポイントや楽天ポイントなど、電子書籍の購入以外にも使えるポイントがあります。

獲得できるポイントの種類や還元率も確認しましょう。

ナビ博士 ポイントを利用したり、セール時を狙ったりして、読みたい作品を安く購入しよう

Twitterにて「電子書籍 ポイント」というキーワードで検索した結果、以下のような口コミを発見しました。

よい口コミ

今Kindleで対象の電子書籍買うと半分ポイントもらえるんですよね、ウマウマ

— キム・ワイプ(やまもと) (@wipe_yamamoto)

購入金額の半分のポイントがもらえるということは、実質半額で購入できるのです。

ポイントの大幅還元などは期間限定の場合が多いので、ポイントアップ期間を見逃さずに、賢く電子書籍を購入しましょう。

電子書籍サービス選び方③:使いやすさ

電子書籍サービスというと、どれも同じようなものに思えるかもしれませんが、実際に使ってみると機能などが若干異なっているため、どのサービスが合うかは人それぞれ異なります。

ナビ博士 検索機能やしおり機能などがあると使いやすいよ

ゲット君 余計な機能を無くして単純な操作で読みたいっていう人もいるよね

操作性も重要なので、本格的に利用を始める前にアプリやWebで試し読みしてみることをおすすめします。

具体的には、マンガを読む際に縦読み・横読みを選択できるかどうか、文字を拡大表示できるかどうかなど を確認してみてください。

Twitterにて「電子書籍 機能 使いやすい」というキーワードで検索した結果、以下のような口コミを発見しました。

よい口コミ

自分は電子書籍は紀伊国屋のKinoppy派なんだけど何がいいって画面横見開きの時にノドが表示されるんですよ。これがいい。読みやすい。(※勿論漫画や画集の見開きでは表示されない)

自分にとって、こうなっていると読みやすいという点が明確にわかっているのであれば、自分に合った電子書籍サービスを絞り込めるでしょう。

電子書籍サービス選び方④:対応端末

電子書籍サービスは、普段使っているスマートフォンで利用したい人、電子書籍サービス専用の端末を利用したい人などがいるかと思います。

電子書籍サービスには、それぞれ対応する端末が決まっているので、自分の持っている端末に対応しているサービスを選びましょう。

ナビ博士 利用したい電子書籍サービスがあるのに、自分の端末が対応していなくてがっかりという人もいるかもしれないね

電子書籍専用の対応端末も販売されている ので、サービスを頻繁に利用したいという人は、利用開始を機に購入を検討してもいいでしょう。

電子書籍サービス選び方⑤:おまけポイントなどのキャンペーン

電子書籍を購入する際は、通常価格よりもできる限り安く手に入れたいものです。

例えば、購入に応じて次回利用のポイントがもらえる電子書籍サービス を選べば、お得に電子書籍を楽しめますよ。

ゲット君 初回購入特典がもらえるところもあるから、うまく利用したいね

Twitterにて「電子書籍 キャンペーン」というキーワードで検索した結果、以下のような口コミを発見しました。

よい口コミ

電子書籍のキャンペーンでポイントめちゃくちゃ当たったんだけど

— Yuri (@yurie765)

欲しい本を購入して、そのうえキャンペーンでポイントまでもらえると嬉しいものです。

キャンペーンが少ない電子書籍サービスよりも、キャンペーンが豊富な電子書籍サービスのほうが、本を購入する楽しみが増えます。

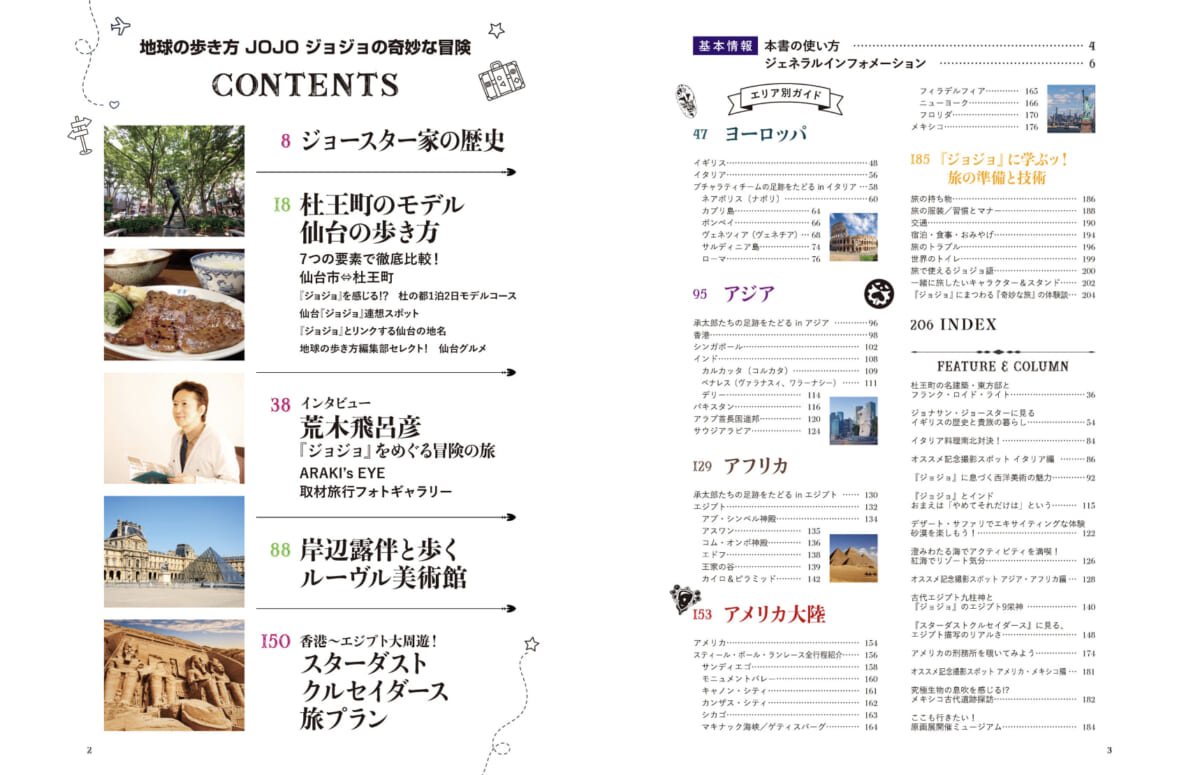

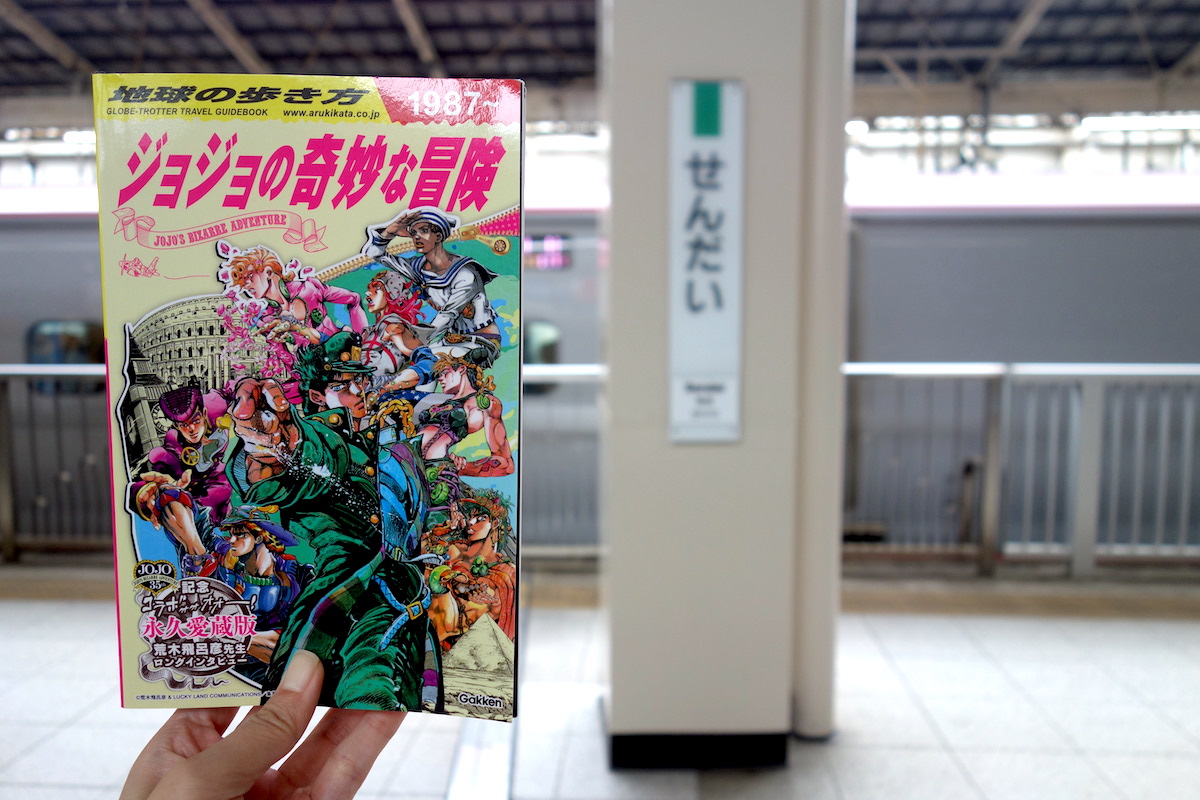

【一覧】電子書籍サービス全29社を徹底比較

2022年現在利用できる電子書籍サービスを徹底比較しました。

料金形態が、購入の電子書籍サービスが多いですが、多くの本をざっと読みたいという人には月額料金制がおすすめ です。

サービスによって、取り扱っている冊数に違いがあるので、自分が求めている本を探したいという人は、できるだけ多くの本を取り揃えている電子書籍サービスを選びましょう。

徹底比較した結果、ジャンル別にどの電子書籍サービスがおすすめなのかがわかりました。

それぞれの電子書籍サービスを詳しく解説していくので、自分が気になる項目を確認してみてくださいね。

ジャンルを問わず読みたい人必見!おすすめ電子書籍サービス3選

特定のジャンルだけを読むのではなく、オールジャンルをまんべんなく楽しみたいという人には以下の電子書籍サービスがおすすめです。

取り扱いジャンルが広いので、豊富な品揃えのなかから好みの本を見つけられるでしょう。

Kindleストア

ジャンルを問わず、豊富な品揃えが特徴のKindleストアは、Amazonが運営しています。

Amazonでは、世界最大のEコマースサービスを提供しているので、取り扱っている書籍も国内でリリースされているものから、世界的な海外ジャンルまで幅広い のが特徴です。

Kindle専用アプリを利用すれば、より快適に読書を楽しめるでしょう。

国内から海外まで幅広いジャンルを取り扱っている

商品画面で電子書籍価格と単行本価格が比較できる

セールやクーポンが多い

楽天Kobo

楽天が運営している楽天Koboでは、楽天サービスで利用するアカウントでログインして、手軽に電子書籍を購入できます。

電子書籍を購入すると、楽天ポイントが貯まるので、楽天Kobo以外にも楽天市場など普段のショッピングに役立てられます。

スマホやタブレットはもちろん、専用の電子書籍リーダーを使ってパソコンでも読書が楽しめます。

オールジャンルをまんべんなく取り扱っている

無料で読める作品数が多い

楽天ポイントが貯まる

セールやポイントアップキャンペーンを定期的に実施している

BookLive!

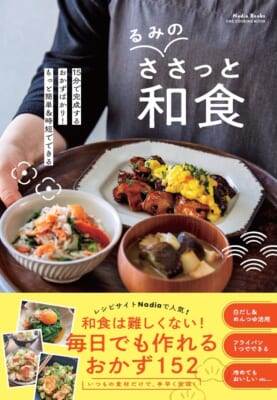

会員登録しなくても、約2万冊以上を試し読みできるBookLive!は、株式会社BookLiveが運営しています。

BookLive!では、毎日引けるクーポンガチャがある ので、クーポンを利用してお得に本を購入できます。

またTポイントが利用できるのも嬉しい特徴ですよ。

マンガや雑誌はもちろん、小説やライトノベルなど豊富な品揃えから選べる

はずれなしのクーポンガチャが毎日引ける

Tポイントが貯まる

毎日来店するだけでポイントがもらえる

マンガを読みたい人必見!おすすめ電子書籍サービス3選

とにかくマンガを中心に読みたいという人には、以下の電子書籍サービスをおすすめします。

好きなマンガだけでなく、同じマンガ家の作品や映画化・ドラマ化した作品の原作マンガなど、気になる作品が見つかるでしょう。

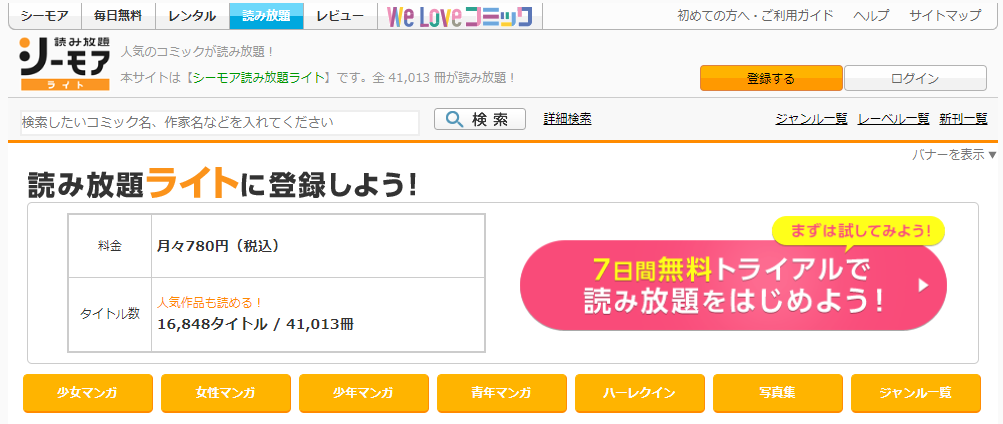

コミックシーモア

コミックシーモアは、少年マンガや少女マンガはもちろん、BLコミックやTLコミックなど幅広いジャンルのマンガを取り揃えています。

ゲット君 「とくに少女マンガや女性向けの恋愛ジャンルが充実しているよ

コミックシーモアでは、まずポイント数に応じた月額メニューに加入して、手に入れたポイントを使って本を購入したりレンタルしたりします。

無料試し読みができる作品やセールで安い作品が毎日たくさん更新されている ので、少ない課金でも十分に楽しめる電子書籍サービスです。

女性向け恋愛ジャンルがとくに充実している

無料立ち読み作品が多い

毎月おまけポイントがもらえるので、お得に本を購入できる

eBookJapan

大手企業であるヤフー株式会社と、株式会社イーブックイニシアティブジャパンが共同で運営しているeBookJapanでは、Yahoo!プレミアム会員限定のポイントアップやクーポンを配布しています。

マンガの品揃えが豊富なほか、Yahoo!サービスとの連携やTポイントの取得などもある ので、普段の生活のなかでYahoo!サービスを頻繁に利用している人におすすめです。

ポイント還元などのキャンペーンが豊富である

無料で試し読みできる作品が充実している

Yahoo!プレミアム会員だとさらなる割引がある

Renta!

Renta!はその名のとおり、マンガをレンタルしたい人におすすめの電子書籍サービスです。

Renta!はCMなども多く展開しているので、一度は耳にしたことがある電子書籍サービスではないでしょうか。

ナビ博士 会員数が約800万人の老舗電子書籍サービスだよ

1冊単位ではなく、1話単位でレンタルできる ので、所有ポイントが少なくても自分の読みたい話だけを選んでレンタルできます。

毎日スタンプを貯めればポイントに交換できる

レンタルして気に入った作品があったら、差額で購入もできる

会員数の多いことから、信頼性が高い

雑誌を読みたい人必見!おすすめ電子書籍サービス3選

ファッション誌やスポーツ誌、料理系雑誌などさまざまな雑誌を楽しみたいという人には、以下の電子書籍サービスをおすすめします。

小説やマンガなどと違って、雑誌はすきま時間にサラッと読めるものなので、普段の生活に雑誌を取り入れたい人はぜひ参考にしてみてください。

dマガジン

豊富なジャンルの雑誌が取り揃えてあるdマガジンは、月額440円で読み放題 なので、追加料金を気にすることなく雑誌が楽しめます。

対応している端末がスマホやタブレットのほか、Windows PCやMacBookと多いうえに、ひとつのdアカウントで最大5台まで楽しめます。

31日間無料でお試しできる

dポイントがもらえるので、ショッピングなどに利用できる

定額制で追加料金を気にせず安心して利用できる

楽天マガジン

楽天マガジンは、さまざまなジャンルの雑誌の最新号からバックナンバーまでを定額料金・読み放題で楽しめます。

月額プランでも418円と安価ですが、年額プランを選択すると3,960円とさらに安い料金 で利用できます。

さらに、初回のみ31日間無料でお試しできるのも嬉しいポイントです。

年額プランにすると月額プランより1,056円お得になる

初回のみ31日間無料でお試しできる

楽天ポイントが貯まる

Fujisan.co.jp

Fujisan.co.jpではデジタル版だけでなく、紙の本も購入できるので、自分のライフスタイルや好みに合わせて購入方法を選べます。

取り扱っている雑誌のなかで、1番古いものは1947年発売というバックナンバーの豊富さが特徴 です。

ゲット君 5,000冊以上の雑誌が「タダ読み」できるよ

紙とデジタルの両方を購入できる

バックナンバーも豊富に取り扱っている

初めての利用で総額5,000円以上なら500円割引

小説を読みたい人必見!おすすめ電子書籍サービス3選

たくさんの小説を読みたいという人には、以下の電子書籍サービスがおすすめです。

小説好きな人の悩みのひとつとして、本棚がいっぱいで置き場所に困ることもあると思いますが、電子書籍なら収納も持ち運びも簡単です。

ナビ博士 好きな作家の作品や、映画の原作本など、お気に入りの1冊をどんどん見つけてくださいね

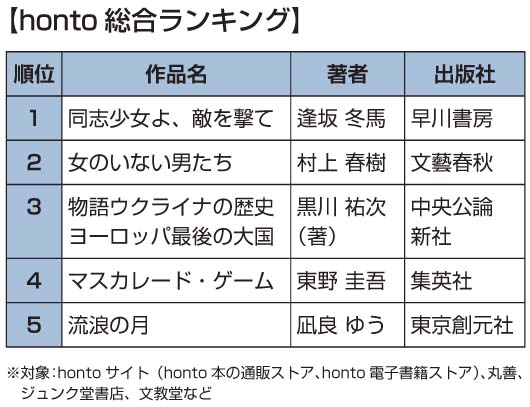

honto

hontoでは、ブックツリーを使って、本の専門家(ブックキュレーター)がユーザーにおすすめの本を選んで紹介してくれるので、知らなかった小説との出会いがあるでしょう。

丸善、ジュンク堂、文教堂などの大型の書店と連携しており、電子書籍だけでなく紙媒体の本も購入できます。

ブックキュレーターが気分や好みに合わせて本を選んで紹介してくれる

大型書店と連携しているので、通常のネット書店では在庫切れの本も見つけられる可能性が高い

Kinoppy

Kinoppyは、本を買って、読んで、本棚に並べるという動作が端末上で可能 になる、読書の総合的なアプリです。

ビューアを利用すれば、目次から読みたい章にジャンプしたり、キーワード検索をしたりと便利に読書が楽しめます。

ライブラリーやビューアなど、使いやすい機能が多い

紙の本も購入できる

紀伊國屋ウェブストア

紀伊國屋ウェブストアは、全国的に知名度が高いウェブストアです。

ゲット君 電子書籍サービスだけではなく、実際の店舗やネット通販なども利用できる紀伊国屋書店の総合的なサービスだよ

紀伊国屋書店が運営しているので、さまざまなジャンルの小説やマンガ、DVDやCDに至るまで幅広く取り扱っています。

電子書籍はもちろん、紙媒体の本もネット注文できる

Kinoppyとあわせて使えば、より便利に電子書籍を楽しめる

老舗の本屋が運営しているので、信頼性が高い

ライトノベルを読みたい人必見!おすすめ電子書籍サービス3選

小説よりもライトノベルを好む人はたくさんいます。

ライトノベルを中心に扱っている電子書籍サービスを探しているのであれば、以下の3つがおすすめです。

ナビ博士 読みやすいライトノベルは、装丁や挿絵も楽しみのひとつだよね

電子書籍で購入してもイラストは楽しめるので、安心してサービスを利用してみてください。

BOOK☆WALKER

BOOK☆WALKERでは、欲しい本を購入するだけではなく、読み放題プランも利用可能です。

月額料金836円で、話題のライトノベルを中心に異世界からミステリーまで幅広い ジャンルを楽しめます。

ライトノベルだけでも8,000冊以上取り扱っており、まさにライトノベル特化型の電子書籍サービスです。

とにかくライトノベルの品揃えが豊富である

1ヶ月無料でお試しできる

定額制読み放題を利用すれば、課金の心配がない

dブック

本を購入することでdポイントが貯まるdブックは、会員登録なしで商品の購入のみも可能な電子書籍サービスです。

毎月10日・20日・30日はdポイント20%還元 などのキャンペーンも豊富に実施しているので、ドコモユーザーはもちろん、それ以外の人にもおすすめできます。

dポイントが貯まる

毎日くじを引いてクーポンがもらえる

10年以上続いている信頼性の高いサービス

BookLive!

会員登録しなくても、約2万冊以上を試し読みできるBookLive!は、株式会社BookLiveが運営しています。

BookLive!では、毎日引けるクーポンガチャがある ので、クーポンを利用してお得に本を購入できます。

ライトノベルだけでなく、他ジャンルの品揃えも豊富である

はずれなしのクーポンガチャが毎日引ける

Tポイントが貯まる

毎日来店するだけでポイントがもらえる

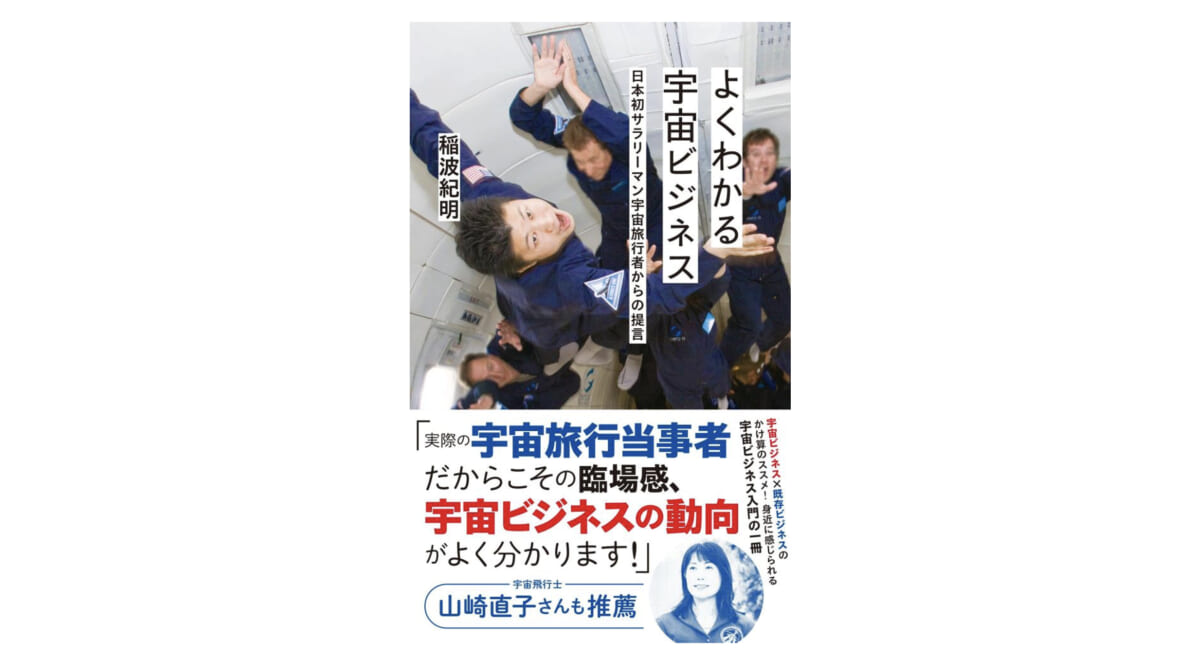

ビジネス書・実用書を読みたい人必見!おすすめ電子書籍サービス3選

仕事などでビジネス書や実用書をよく読む人には、以下の電子書籍サービスがおすすめです。

ビジネス書や実用書が必要になったとき、本屋に足を運んで探すのは手間がかかります。

ナビ博士 電子書籍サービスなら、必要なときにいつでも購入できてすぐに読めるよ

実用書などはとくに分厚くて重いものが多いので、持ち運びが便利なのも嬉しいポイントです。

Kindle Unlimited

Kindle Unlimitedは、Kindleストアと同じくAmazonが運営している定額制の電子書籍サービスです。

取り扱っている作品数が圧倒的 で、実用書も多く取り扱っています。

取り扱っているジャンルや作品が充実している

定額制なので課金の心配がない

30日間無料でお試しできる

DMMブックス

初回購入限定で70%オフクーポンがもらえるなど、キャンペーンが豊富なDMMブックスは、マンガだけでなく実用書も取り扱っています。

大型セールを実施 しているので、お得に目的の本を購入できるチャンスがありますよ。

先行配信や限定特典がある作品もある

大型セールで大幅に安く購入できる可能性がある

auブックパス

auがサービスを提供しているブックパスでは、欲しい本を購入するだけではなく、月額料金で読み放題プランに加入することも可能です。

Pontaポイントを貯めたり使ったりできる ので、普段の生活のなかでPontaポイントを活用している人におすすめです。

Pontaポイントが貯まる

クーポンを利用してお得に購入できる

単品購入か月額料金制かを選べる

技術書を読みたい人必見!おすすめ電子書籍サービス3選

資格取得に向けて勉強している人や、仕事での技術を高めるために技術書を読みたい人には、以下の電子書籍サービスがおすすめです。

勉強するには紙媒体の本がいいとの意見も見られますが、技術書は分厚く重いものが多いので、いつでも読める電子書籍を利用するのも、効率よく勉強するための手段の一つでしょう。

Manatee

技術書のなかでもIT関連に特化しているManateeは、マイナビ出版が運営しています。

プログラミングや開発技術などの分野にも力を入れているので、資格取得の勉強のために活用できます。

IT関連に特化している

資格取得のための多用なコンテンツが用意されている

SEshop

SEshopでは、コンピューター書やビジネス書などを中心 に、電子書籍以外にも紙媒体の本なども取り扱っています。

電子書籍と同じくらい、紙媒体の書籍も販売しています。

ゲット君 定期購読やセミナー開催など、さまざまな使い方ができる電子書籍サービスだよ

コンピューター関連の技術書が豊富である

毎月配布されるクーポンを利用してお得に購入できる

O’Reilly Japan Ebook Store

O’Reilly Japan Ebook Storeで販売されている電子書籍は、すべてDRM(デジタル著作権管理)フリーなので、自由な条件下で利用できます。

オライリーの技術書を購入したいのであれば、O’Reilly Japan Ebook Storeを利用する必要があります。

オライリーの技術書が購入できる

すべての電子書籍がDRMフリー

そもそも電子書籍とはどんな本?

電子書籍とは、本の内容をデータ化し、スマホやタブレット、パソコンなどで読めるようにしたもの です。

紙に印刷したものとは違って、データ化されているので、文字だけでなく映像や音声が再生できるものもあります。

ナビ博士 紙の本とはどんな違いがあるのだろうか?

紙の本は、インクを使って紙に印刷して製本したものなので、薄い本でも少なからず重さがあります。

そのため、購入した本の冊数に応じて、収納場所の確保が必要です。

ゲット君 その点、電子書籍はデータなので置き場所に困らないんだね

しかし、電子書籍を読むためにはそれに対応した端末を用意しなければなりません。

電子書籍の最大の特徴は物質的な負担がないことです。

ナビ博士 たくさんの本を読みたいけど、自宅に本を置くスペースが少なくて買えないという人も多いよ

ゲット君 本をきれいな状態で保存しておくのも、メンテナンスなどの手間が必要だよね

端末さえあれば、多くの書籍をいつでも読めて、劣化防止のためのメンテナンスも必要ない ので、とにかく本をたくさん読みたい人におすすめできます。

ただし、本好きの人のなかには、紙媒体の本を手元に置いておきたいという人も多いので、コレクションを目的とするのであれば、紙媒体の本を購入しましょう。

これらの比較をもとに、電子書籍をおすすめできる人は以下のような人だといえます。

本の収納スペースがない人

持ち歩いていつでも手軽に本を楽しみたい人

セールやポイントを利用して、紙媒体の本よりも安く購入したい人

場所を問わず思いついたときに本を購入したい人

ナビ博士 おすすめの電子書籍は、以下のボタンから確認してみてくださいね

電子書籍でよくある質問

電子書籍サービスをジャンル別に紹介してきましたが、電子書籍についてまだわからないことがある人も多いかと思います。

ゲット君 忙しくて本記事を全文読む時間がない人も多いかも

ここからは、電子書籍でよくある質問をQ&A方式でまとめました。

電子書籍サービスを利用する前に、これらの質問を確認して不安を解消しておきましょう。

電子書籍と紙の本ってどう違うの?

電子書籍と紙媒体の本、それぞれのメリットと注意点は以下のとおりです。

電子書籍の特徴についてさらに詳しく知りたい人は、前述している『そもそも電子書籍とはどんな本? 』を確認してみてください。

ジャンルを問わず読むのにおすすめの電子書籍サービスはどこ?

特定のジャンルに縛られず、オールジャンルを楽しみたい人には、以下の電子書籍サービスがおすすめです。

ジャンルを問わずに読みたいならこの電子書籍サービス3選

この3つの電子書籍サービスは、すべてオールジャンルの書籍をまんべんなく取り揃えているサービスですが、もらえるポイントなどそれぞれに特徴がある ので、自分に合うサービスを探してみてください。

電子書籍サービスが終了したら購入した本はどうなるの?

利用していた電子書籍サービスが万が一終了してしまったら、購入した本が読めなくなる可能性があります。

ただ、電子書籍サービスによって対応が異なるので、必ずしも読めなくなるとは限りません。

ナビ博士 電子書籍サービスが終了した場合の対応にはどんなものがあるのかな?

代金を返金、もしくはポイントにて還元される

他社電子書籍サービスに引き継がれる

ダウンロードした書籍は引き続き閲覧ができる

返金や他社への引継ぎには、手続きに手間や時間がかかります。

しかし、端末にダウンロードしておいた書籍は、データを消去しない限り閲覧できます。

ゲット君 どっちにしても、電子書籍サービスが終了してしまうとトラブルに巻き込まれたり、手間がかかったりする可能性が高いよ

ナビ博士 電子書籍サービスの利用を開始する前に、信用できる運営会社かどうかなどを確認しておきましょう。

まとめ

電子書籍は、紙媒体の本と違って、持ち歩きやすく、いつでもどこでも購入や読書ができる便利なもの です。

電子書籍を楽しむためには、電子書籍サービスを利用しますが、どれを利用するかによって使い勝手や購入価格などが変わってきます。

以下のポイントを押さえて、電子書籍サービス選びで失敗しないようにしましょう。

とくに、自分が読みたいジャンルに特化したものに絞って探す と、自分に合った電子書籍サービスを見つけやすくなります。

電子書籍は、紙媒体の本よりも安い傾向があるので、セール時を狙ったり、ポイントを利用したりして、お得に目当ての本を手に入れてみてください。

参考サイト

Kindleストア 楽天Kobo BookLive! コミックシーモア eBookJapan Renta! dマガジン 楽天マガジン Fujisan.co.jp honto Kinoppy 紀伊國屋ウェブストア BOOK☆WALKER dブック Kindle Unlimited DMMブックス auブックパス Manatee SEshop O’Reilly Japan Ebook Store

記事一覧

サイトマップはここをクリック

楽天Kobo様

楽天Kobo様

軽くて持ち歩きやすい

軽くて持ち歩きやすい

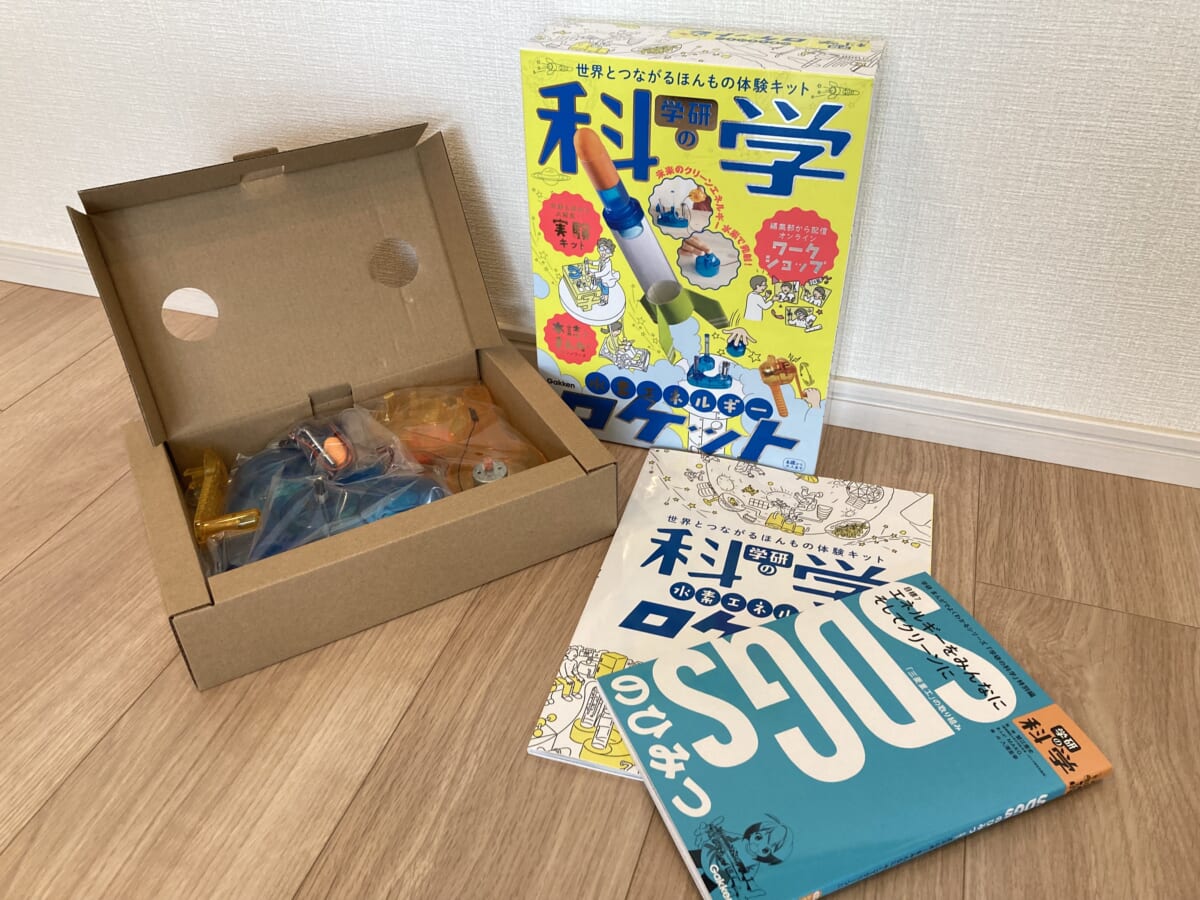

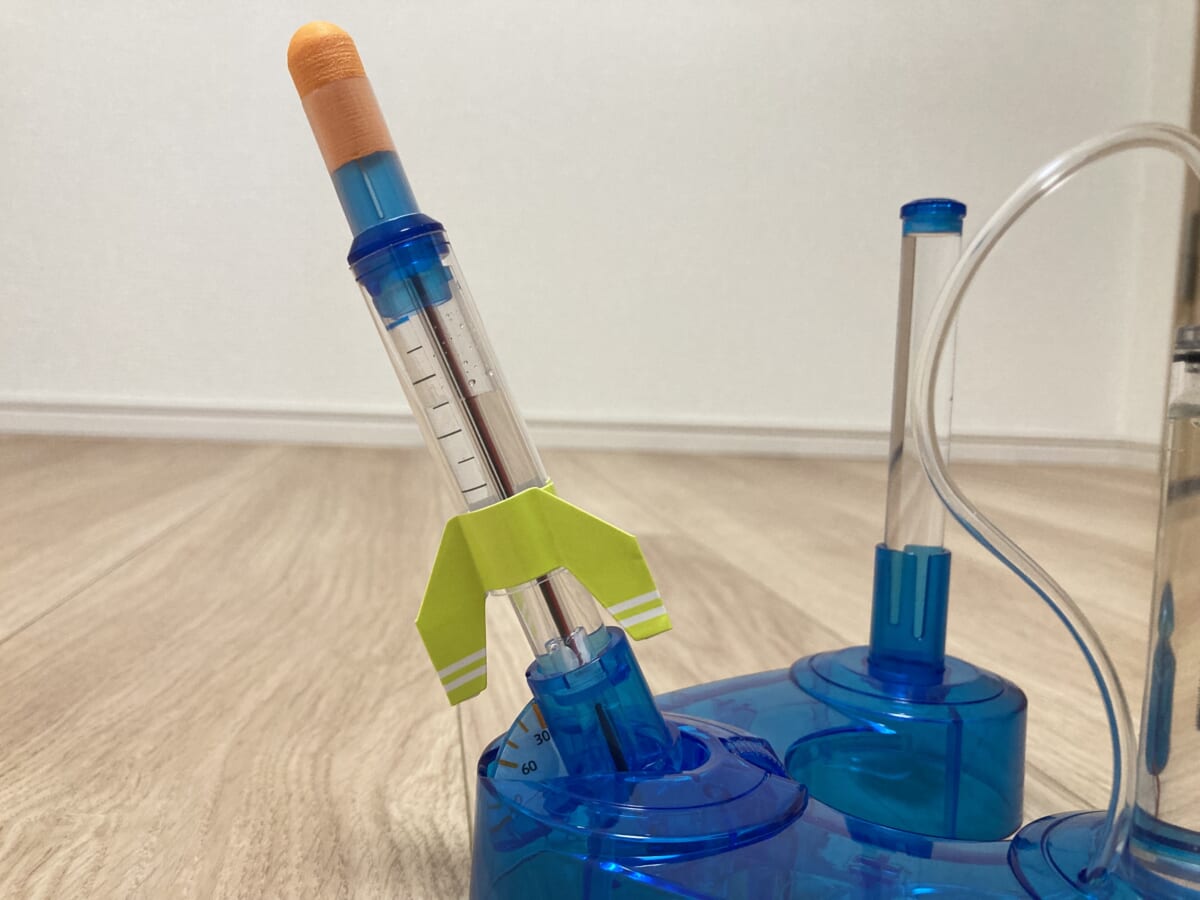

![学研の科学 水素エネルギーロケット ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51nK72EPTVL._SL500_.jpg)

ゆるたま (@SoonA_YPTamaCO)

ゆるたま (@SoonA_YPTamaCO)

嬉しい♪漫画買う〜

嬉しい♪漫画買う〜

こりゃしばらく漫画にお金使わずに済むぞ〜

こりゃしばらく漫画にお金使わずに済むぞ〜 (@Jupiterchogitan)

(@Jupiterchogitan)