世界各国の詳しい現地情報や旅のノウハウが掲載された、旅行ガイドの定番『地球の歩き方』。海外旅行には必ず持っていく! という人も多いでしょう。しかしコロナ禍で海外取材に行けず、ガイドブックの改訂がいっさいできなくなるという事態に……。そんな『地球の歩き方』が、最近何やら変わったガイド本を次々と出版し、話題になっているのです。

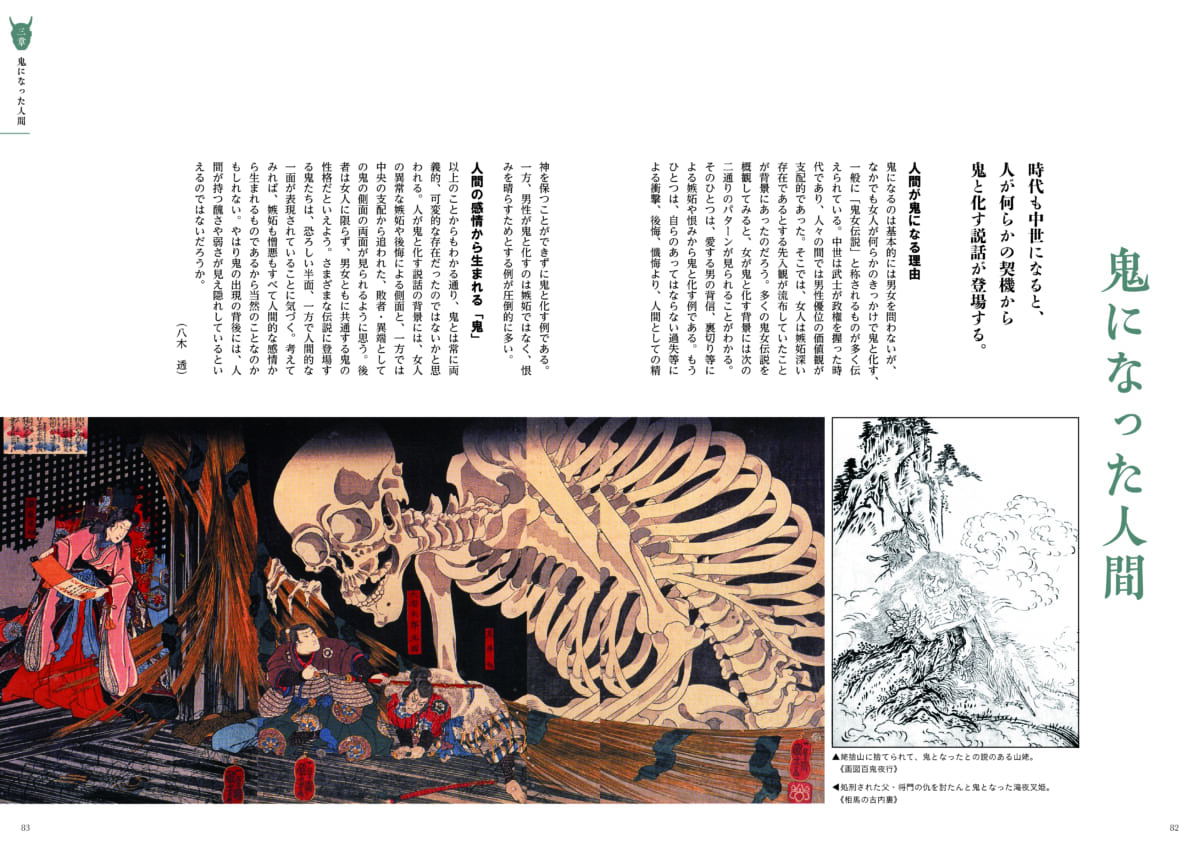

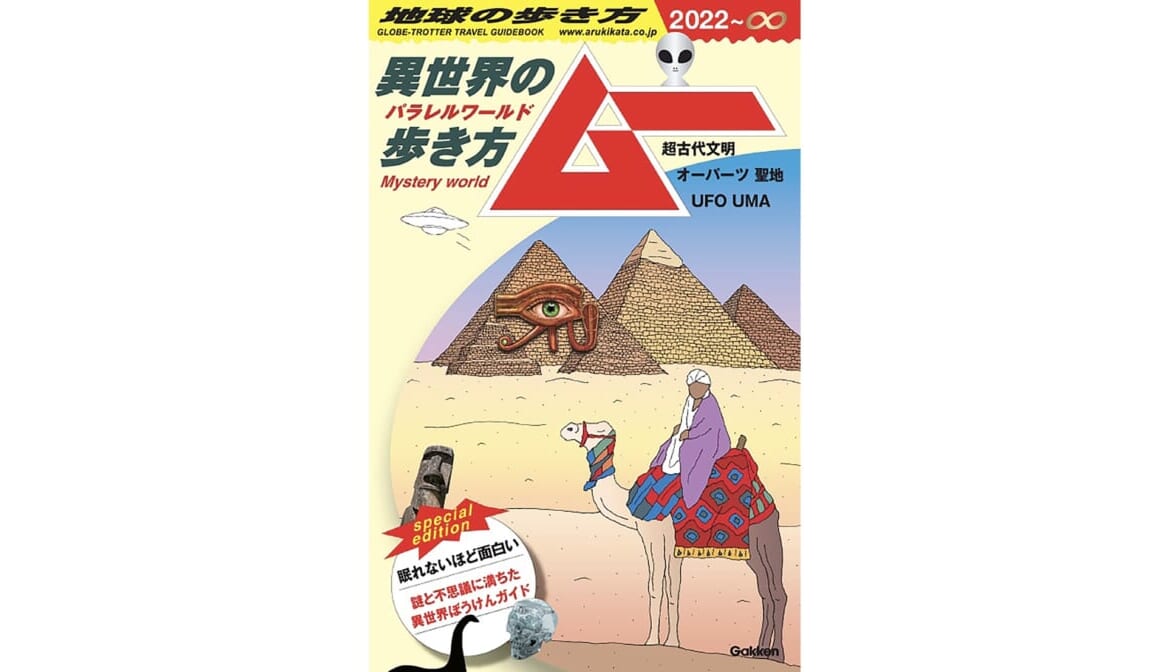

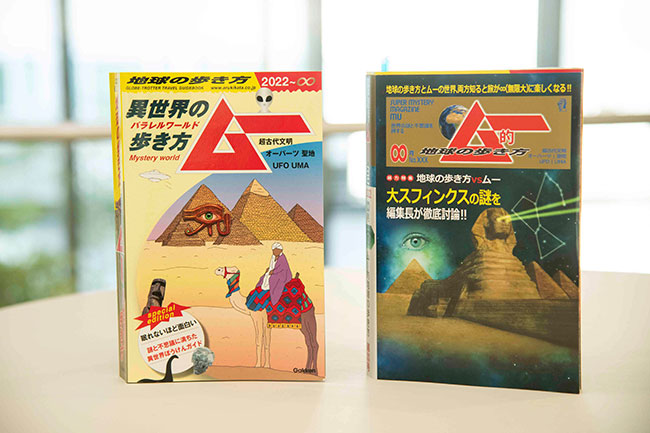

なかでも、オカルト誌の金字塔(?)として創刊から40年超の歴史を誇る『月刊ムー』とコラボした『地球の歩き方 ムー ~異世界(パラレルワールド)の歩き方~』の発売には、出版業界もザワつくほど。今回、聞き手となるブックセラピスト・元木忍さんも「一体何があったの?」と驚きを隠せなかったそう。

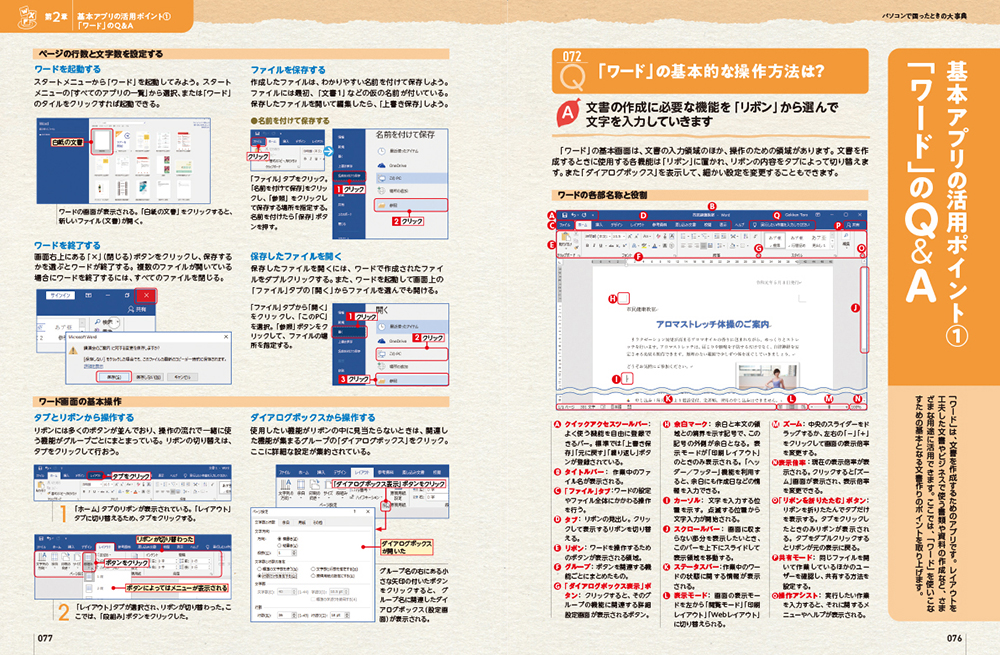

そこで『地球の歩き方』の編集長、宮田崇さんに、同誌がコロナ禍の逆風の中、どこへ向かって歩いているのか、そして大ヒット中『地球の歩き方ムー』の見どころなどをうかがいます。

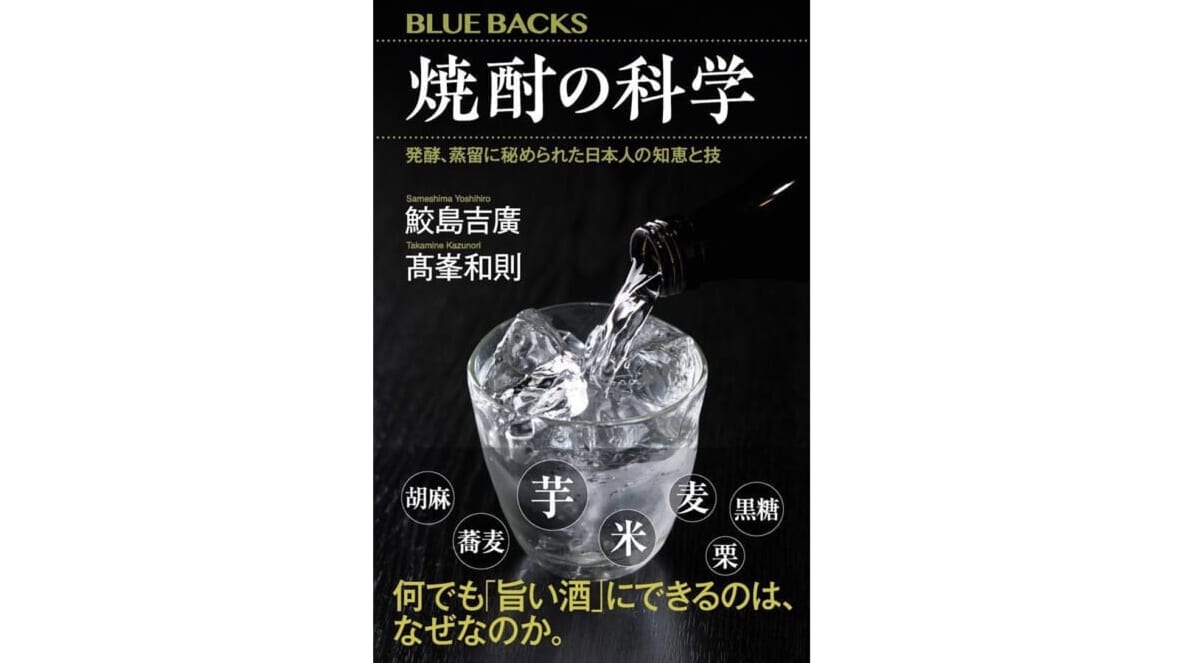

地球の歩き方

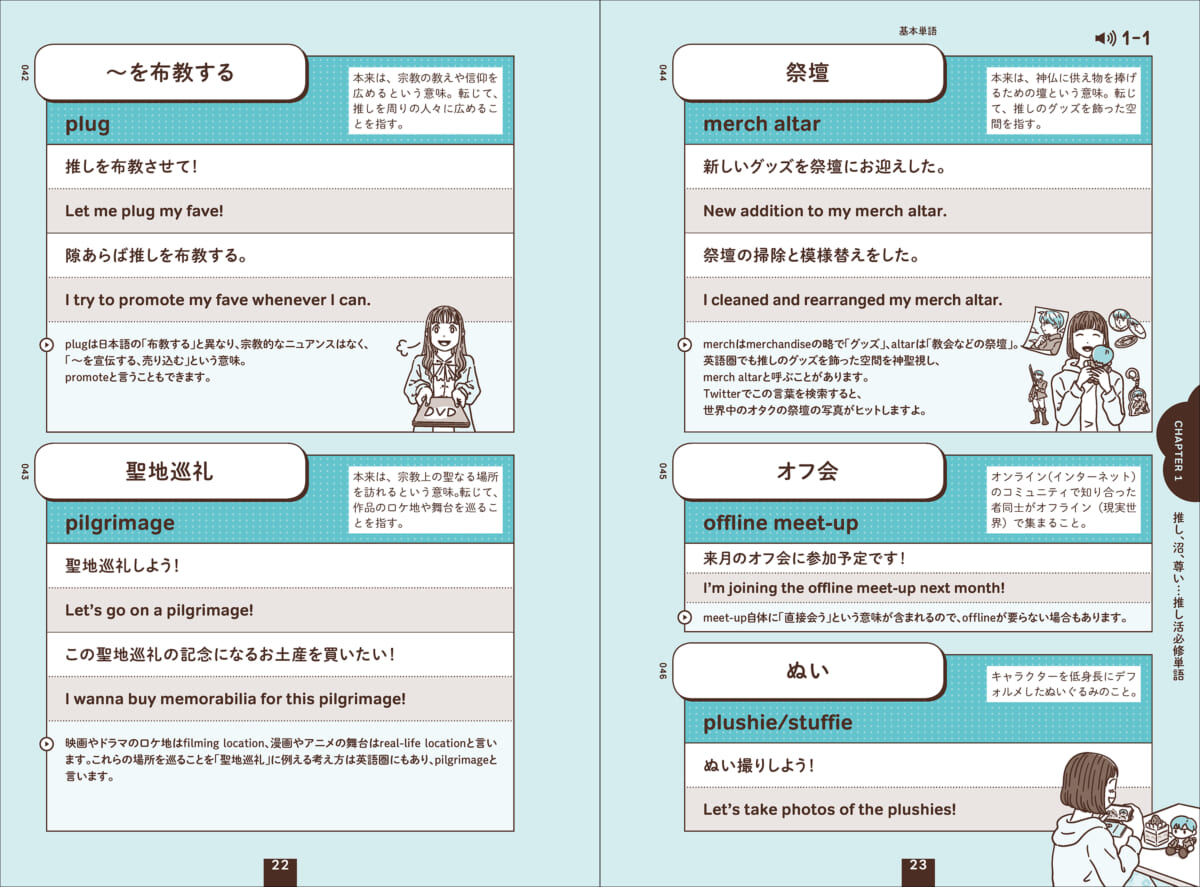

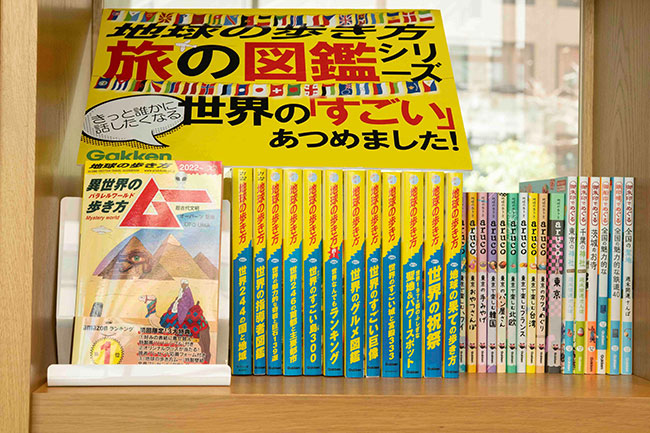

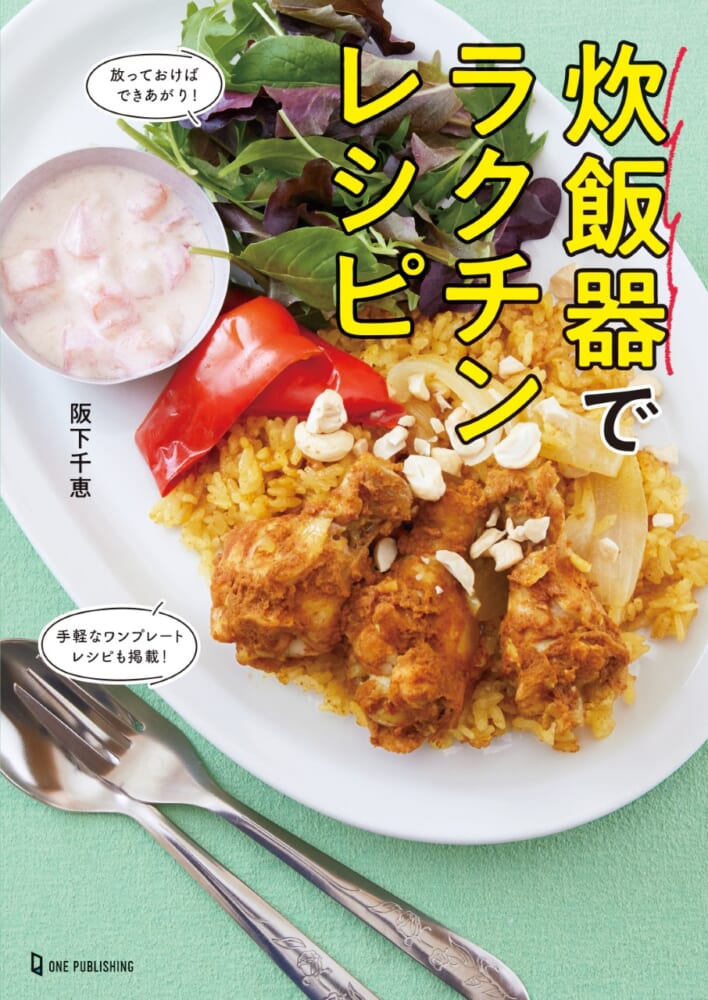

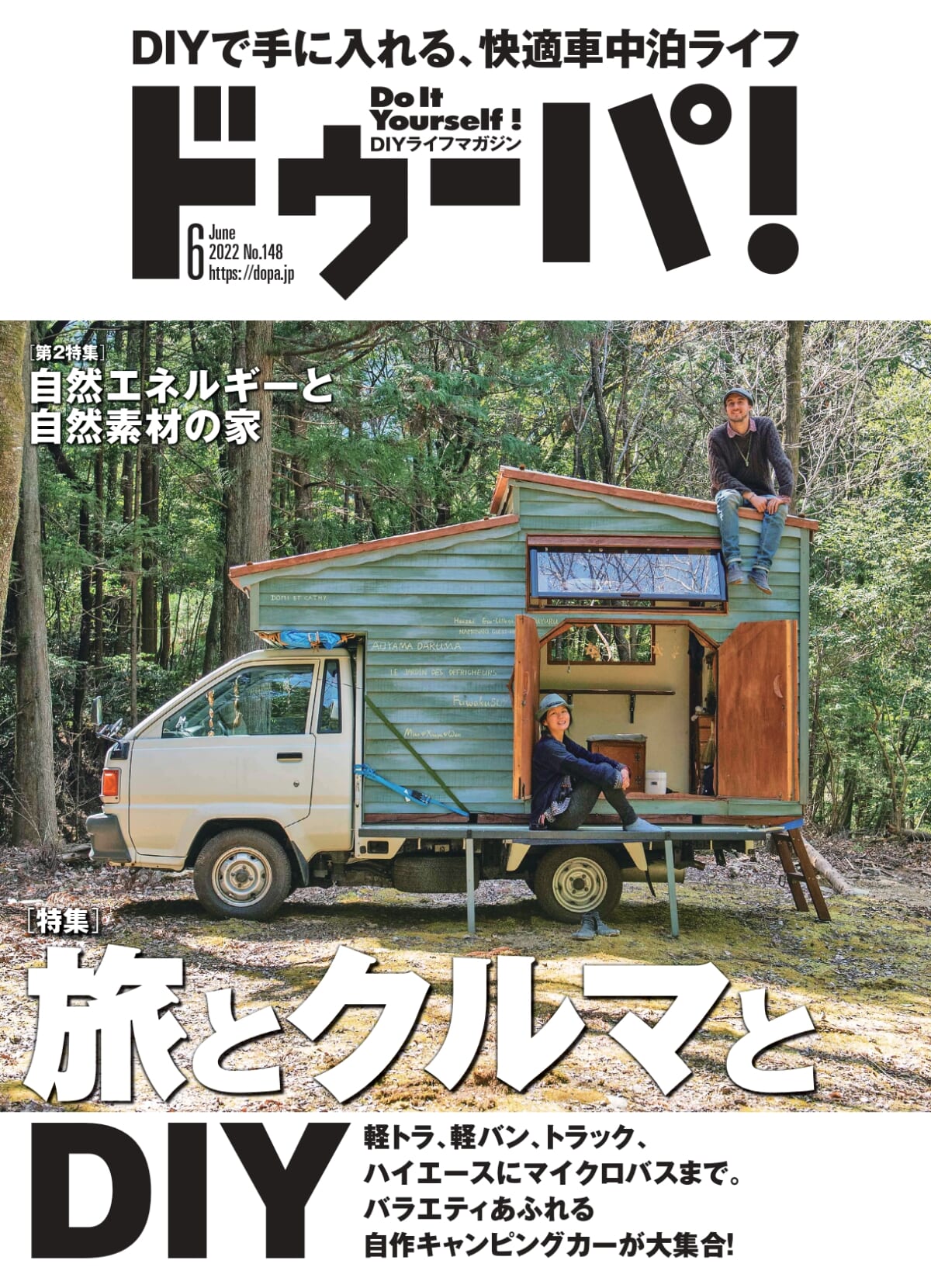

2022年2月に発売された『地球の歩き方ムー』は、3月時点で11万部の大ヒットを記録。他にも東京オリンピックに合わせて出版された『東京』、読者からのリクエストが多数寄せられ出版となった『東京 多摩地域』も話題に。また「旅の図鑑」シリーズは、2020年から2022年3月末までに14冊をリリース。『世界の祝祭』『世界のカレー図鑑』など個性豊かなラインナップが並びます。最新刊は3月に発売された『地球の果ての歩き方』。

コロナ禍で、海外旅行ガイド本の売上は9割減

元木忍さん(以下、元木):今日はとっても楽しみにしておりました! うかがいたいことだらけなのですが、まず2020年秋、ダイヤモンド・ビッグ社から学研プラスへ『地球の歩き方』が丸ごと事業譲渡されるというニュースがありました。私自身も大きな出来事として記憶しているのですが、その背景から教えていただけますか?

宮田 崇さん(以下、宮田):私にとっても青天の霹靂でした。2020年11月に事業譲渡に関する決定事項が発表されて、2021年1月に新会社「地球の歩き方」が設立となりました。入社して20年以上『地球の歩き方』に携わってきましたが、ここまで海外旅行市場がダメージを受けるのは初めてで、変化に適応しようと、とにかく必死でした。

地球の歩き方編集部・編集長の宮田崇さん。この日は『地球の歩き方ムー』のタイアップTシャツでご登場!

元木:ちょっと衝撃的でした。その背景には新型コロナウイルスの影響があったということでしょうか?

宮田:そうですね。2020年4月に最初の緊急事態宣言が出た時は、多くの書店さんが休業していました。もちろん海外にも行けないので、『地球の歩き方』ガイドブックシリーズの売上は9割減。当時は「コロナも夏前には収束するだろう」って思っていたし、東京オリンピックを見越して出版した『地球の歩き方 東京』や2006年から発行している『御朱印』シリーズも好評で、今につながる図鑑シリーズの企画も進めている時期でした。正直、すぐには心の整理がつきませんでしたね。事業譲渡から3か月くらい多忙な時期が続いて、記憶が抜けているんですよ、白髪も増えちゃったし(笑)。

元木:なんと……そこから学研グループにいらっしゃって、同じく出版社でも、かなり“文化”が違ったのではないでしょうか?

『地球の歩き方』は大好きで、いろいろな地域を読んでいたという元木さん。

宮田:コロナが想像以上に長引き、海外旅行が思うように解禁とならない焦りがないわけではありませんが、「旅人を第一に考えたい」という思いは変わっていません。会社が変わっても以前と仕事の内容には大きな変化はないですね。

元木:「地球の歩き方」に、学研らしさも重なって面白いことができそうですよね。ところで、現在の編集部にはどれくらいの人数がいるのでしょうか?

宮田:12名ですね。年間100本を目標に出版スケジュールを組んでいます。コロナ前は、海外などのガイドブックを年間約80本、女性向けの『aruco』、御朱印や島旅などのシリーズ本も合わせると年間120本くらい出していました。

旅ができない状況下だからこそ生まれた図鑑シリーズには、旅の奥行きを知る面白さがある

『地球の歩き方 東京』 はこれまで海外の地域を紹介してきた『地球の歩き方』の創刊40周年を記念し、初の国内版としてリリース。東京を再発見できる定番のガイドブックとして、長年の“歩き方ファン”からも親しまれている一冊です。『世界244の国と地域』 は“旅の図鑑シリーズ”の記念すべき第1弾。197ヵ国と47地域の情報をギュッと濃縮した一冊。次の旅行先選びにもおすすめです。

元木:年間100冊はすごい目標ですね! もちろん、関わる外部スタッフさんもいらっしゃってのことだと思いますが、いろいろなご苦労が想像できます(笑)。ちなみに最近話題で、私も大好きな図鑑シリーズは、学研プラスに移ってから発売されたものなんですか? きっかけを教えてください。

宮田:企画したのは学研グループに入る前です。東京にオリンピックが来るから『地球の歩き方 東京編』を出そう、それと合わせて、オリンピックの開会式・閉会式を見ながら世界各国の雑学を読んで楽しめる本を作ろう! と、旅の図鑑シリーズとして『世界244の国と地域』を発売したのがきっかけです。

これは売れるぞ~! とやましい気持ちもありましたね(笑)。結局、東京オリンピックが1年延期になって、タイミングがはずれてしまったのですが、ちょうど海外旅行に行けない時期が続いていたので、読者には「地球の歩き方が、次の旅先選びのための本を出してくれた」って前向きに捉えてもらうことができました。

元木:なるほど、学研に移籍する前だったんですね! “図鑑”が入っていたので、最初から学研が絡んでいると思っていました。でもオリンピックは1年延期になってしまったものの、話題の本になりましたよね。

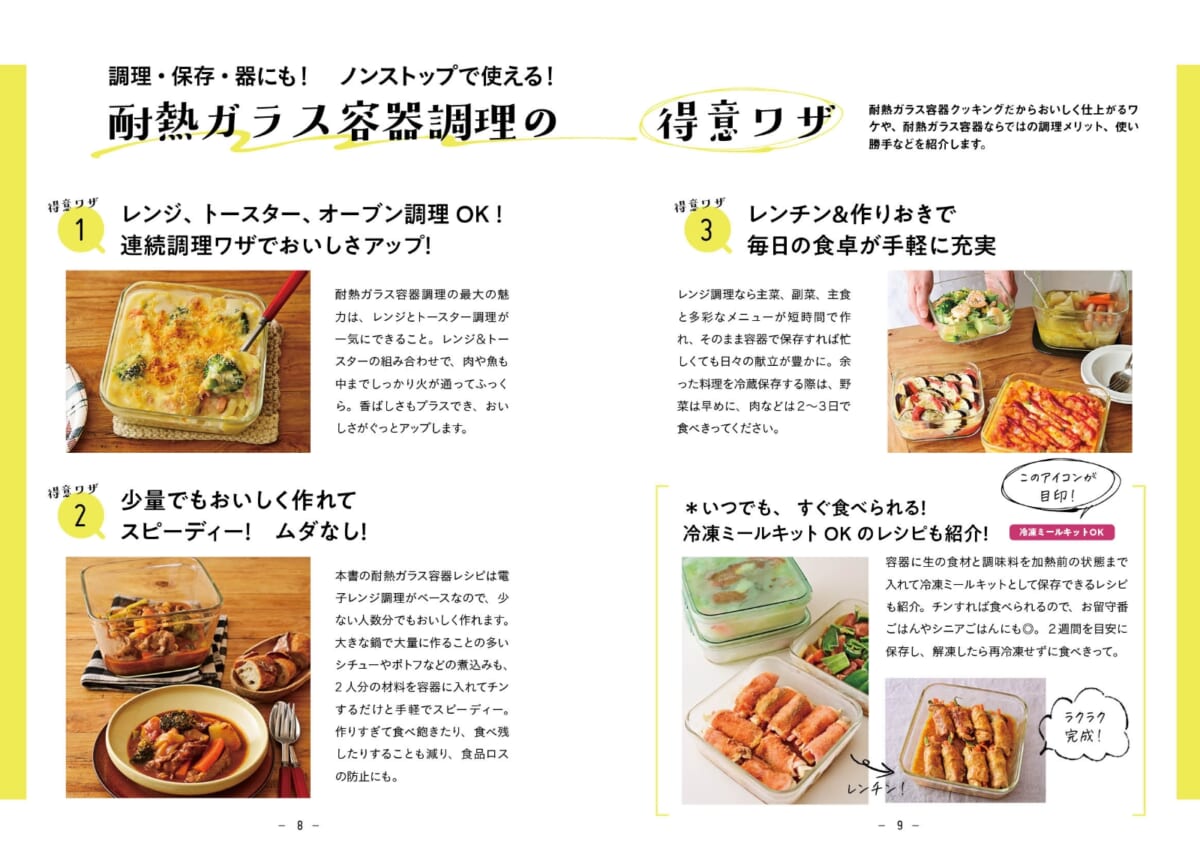

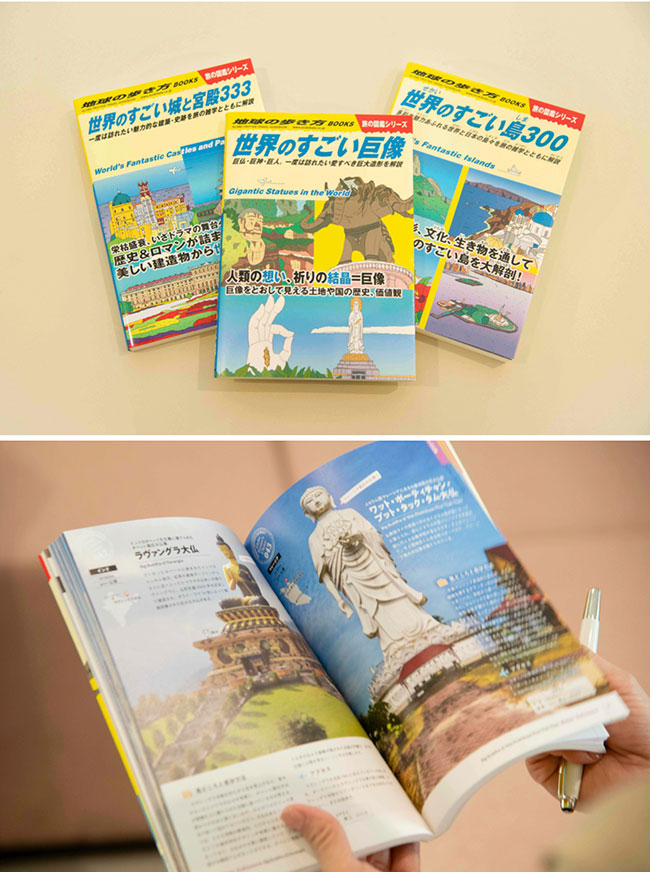

左から『世界のすごい城と宮殿333』 『世界のすごい巨像』 『世界のすごい島300』 。ページをめくるたび、「すごい」と呟いてしまいそうになる、“すごいシリーズ”3部作。まだまだ知らない世界の一面を垣間見せてくれます。

元木:この図鑑シリーズ、タイトルセンスがいいですよね! コレクションしたくなるというか、本好きにも旅好きにも刺さるものが多いんですよ。『世界のすごい巨像』とか思わず手に取りたくなっちゃうんですよね。

宮田:すごいシリーズのテーマは、最初はノリで提案したものでした(笑)。私自身が仏像好きで、当初は世界の仏像を集めた本を作ろうと企画したのですが、世界中を網羅した一冊にするのがなかなか難しくて……。それが『世界のすごい巨像』にしたら、見事にハマってくれました。

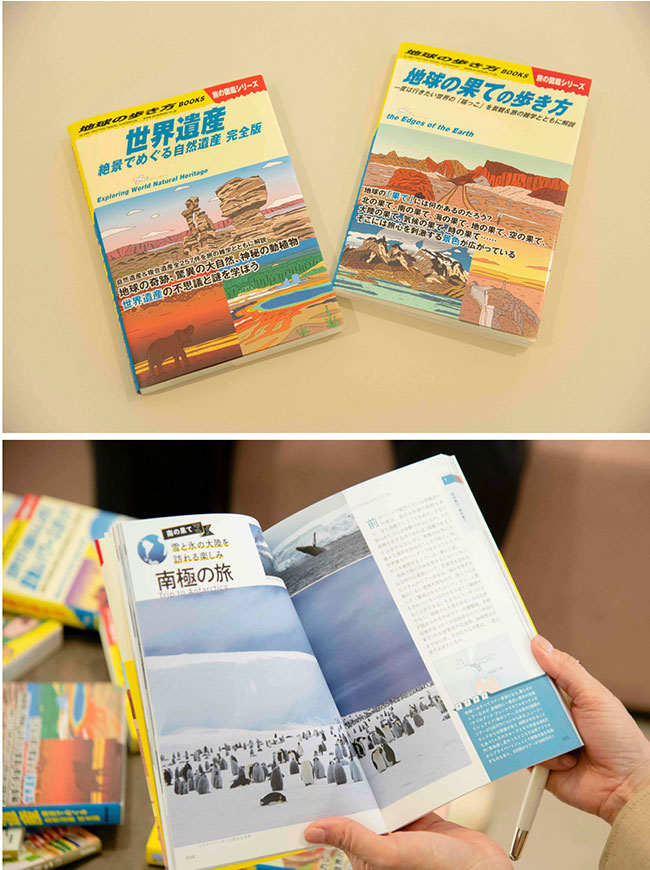

元木:『世界なんでもランキング』と『世界のグルメ図鑑』も素晴らしかったです。『世界遺産 絶景でめぐる自然遺産完全版』も、たくさんの世界遺産の本がある中で地球の歩き方が出すとこうなるのねって新しい発見もあって。

元木さんお気に入りの『世界のグルメ図鑑』 。イタリアの餃子“トルテッリーニ”はこれで名前を覚えたそう。

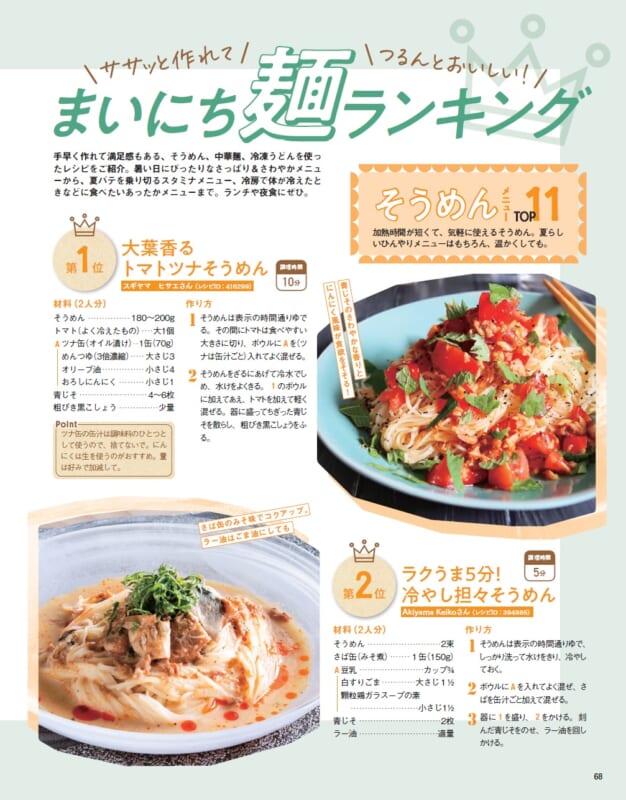

宮田:ありがとうございます! 『世界なんでもランキング』は、“アームチェアトラベル”(=自宅で海外旅行の気分を味わうこと)をどこまで楽しめるか? って考えていた時に、家族と楽しめる、子どもたちと楽しめる本にしたくて企画したものでした。『世界のグルメ図鑑』も、この担当者がとにかくグルメなんですよ。旅に行けなくてもお腹は空くよね? から企画が始まりました。世界のグルメを紹介しつつ、世界の言葉で「おいしい」を言うとどうなる? とか、自宅で作れるレシピ、日本で食べられる場所も紹介して、旅にいけない中で旅人に寄り添うにはどうしたらいいか? ある種、大喜利のような。いろいろな制限がされている中でも旅の気分を味わえるようなテーマを考えていました。

元木:ガイド本は、現地取材をして作っていますよね? 今回の図鑑シリーズのネタはどこから集めてきたのでしょうか?

宮田:創刊時から携わっているスタッフも多いので、ガイドブックには使えないけれど、世界のネタは豊富にあったんですよ。例えば、「イランの女性って高すぎる鼻がコンプレックスで、美容整形で鼻を低くしているらしい」「オーストラリアの水にはフッ素が入っているから、虫歯になる人が少ないらしい」「カタールは、飛行機にハヤブサを持ち込めるらしい」とか。飲み会の中で出てくるようなネタを、放出しているところです(笑)。

僕も、これまで72の国と地域に行ったことがあるんですけど、本を作りながら「あれ? まだ120も行けていない国と地域があるの?」って気がついちゃったんですよ。図鑑シリーズを通じて、旅にいけない旅人たちも、まだ行ったことのない場所がたくさんあることに気がつくんじゃないかと思っています。

3月に発売した『地球の果ての歩き方』もタイトルだけ読むと「なんで?」なんですけど、知ると行きたくなる……。そうか、まだ攻めていないエリアがあったか! って発見してもらえるとうれしいですね。

『世界遺産 絶景でめぐる自然遺産 完全版』 と『地球の果ての歩き方』 。宮田さんが入社した頃、当時の社長からポルトガルのロカ岬がいかに素晴らしい果てか、熱弁されたのだとか。もしかして、旅のプロは果て好きが多い?

10年後には、ムーの言葉が真実になる……かも?

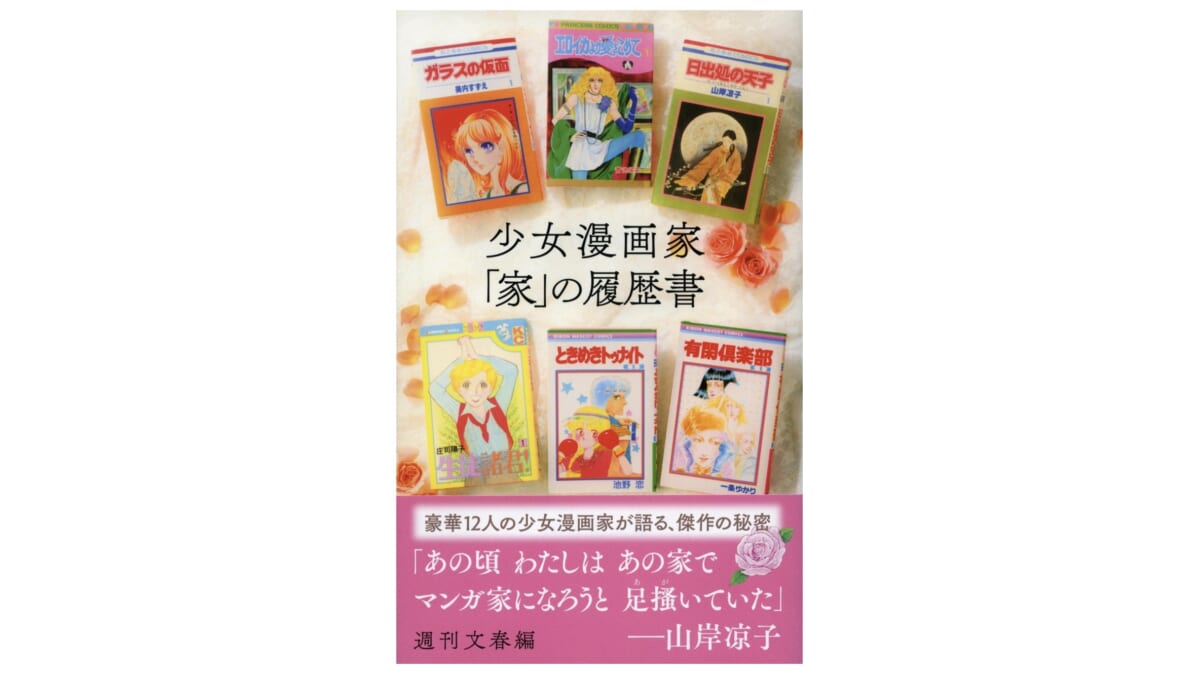

大ヒットを記録中の『地球の歩き方ムー』 は発売前から重版出来。今は入手困難となった初回限定版には、『月刊 ムー』デザインの表紙に着せ替えられる帯付き。

元木:そして、月刊ムーとのコラボですね。まずは大笑いしました。地球の歩き方を愛している宮田編集長が、なぜムーなのか……。学研プラスに来たからってまさか、無理矢理コラボしたわけじゃないよね? と思ってしまって(笑)。一体どんな背景があったのでしょうか。

※『月刊ムー』は学研プラス(旧学習研究社、学研バブリッシング)が出版元として40年間発行。現在は学研プラス傘下のワン・パブリッシングが承継している。

宮田:きっかけは地球の歩き方の現社長の一声でした。もともとムーの編集部にもいた経緯があったので、やろうよ! って。僕自身も幼少期には、世界の七不思議に始まり兄貴とツチノコを探しもしました。愛読書は手塚治虫全集だったので、ムーに出てくるような地球外生命体やUFOの存在は否定派ではありません。

あと実は、ムーと地球の歩き方って同級生(創刊年が同じ1979年)でして。地球の歩き方として、謎めいたムーの世界を歩かせることができたら面白いと思ったので、かなり楽しく制作することができました。

元木:めちゃくちゃいい話ですね。ムーのファンのためにも、そして世界中を旅している人たちにもいろんな解明をしてくれちゃう発想が最高です! 制作はどのように進めたのでしょうか? 苦労はありませんでしたか?

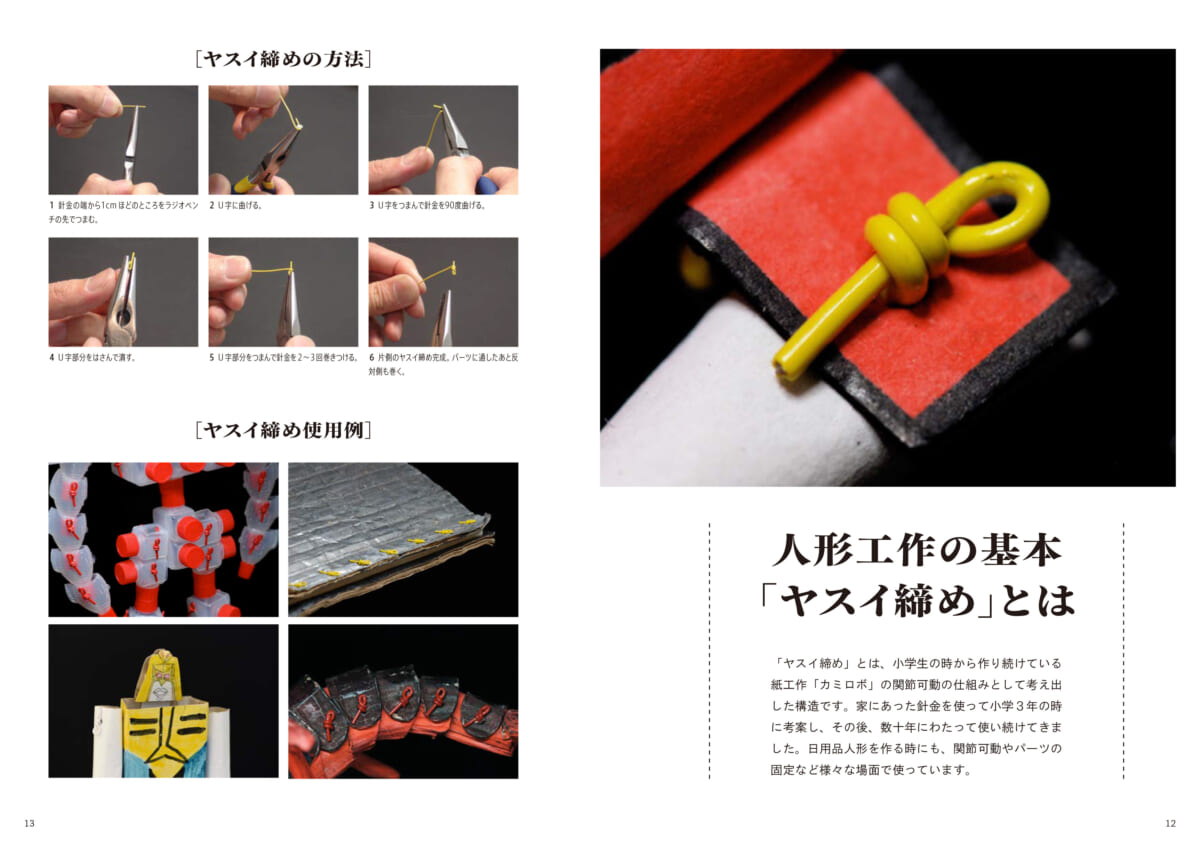

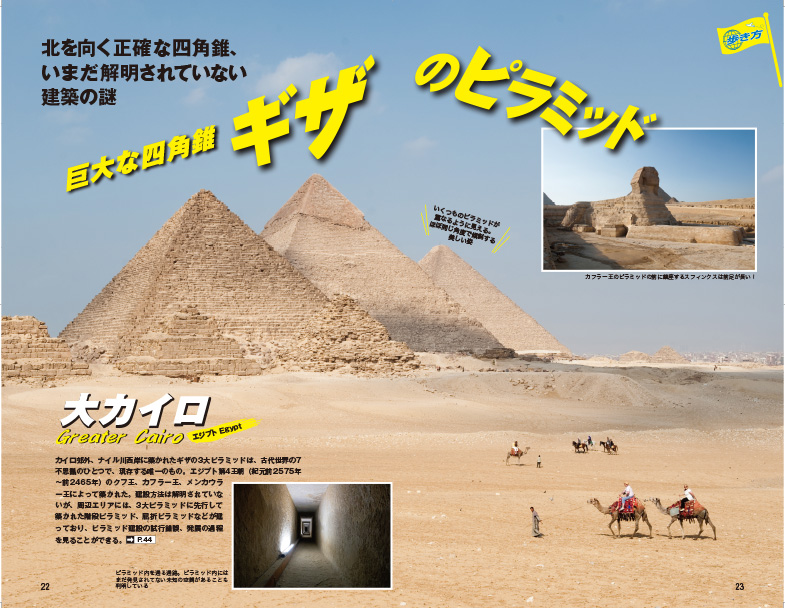

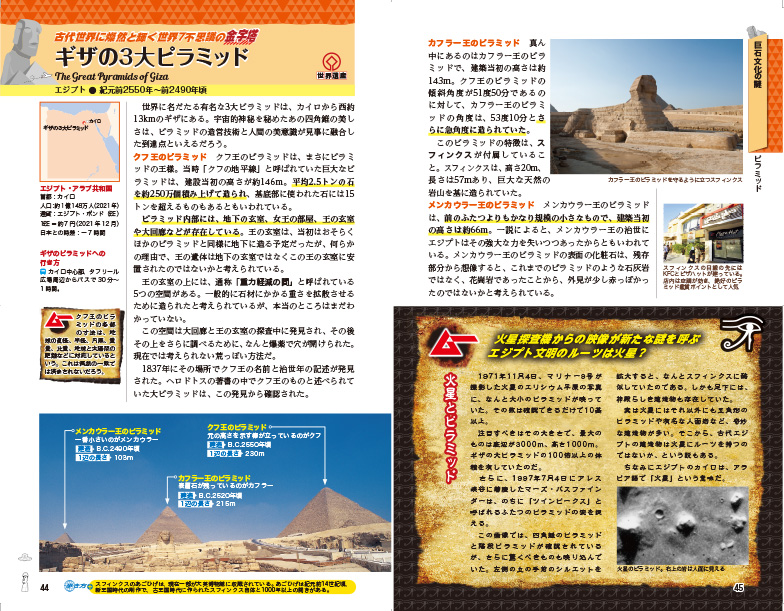

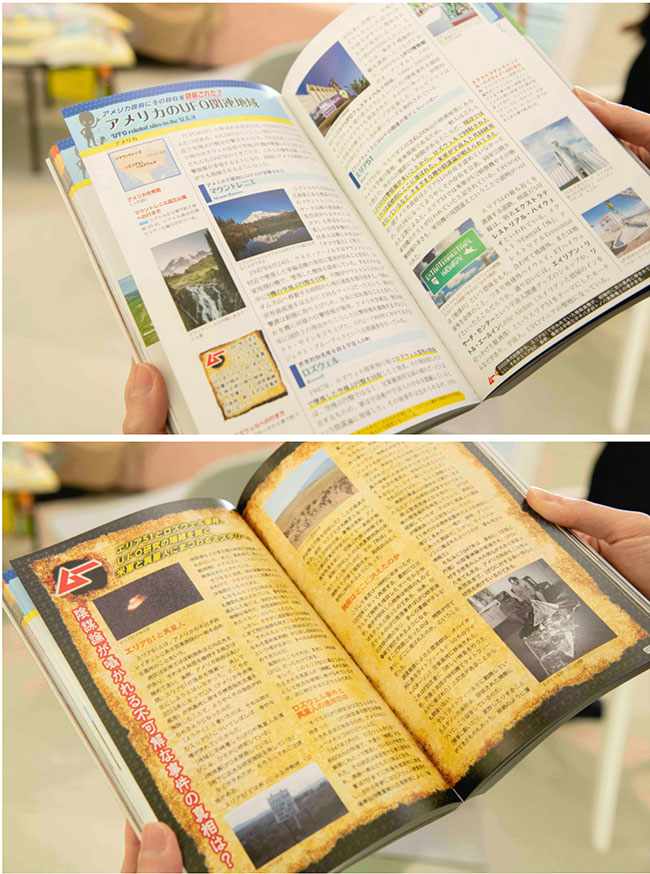

宮田:そうですね、見せ方の部分ではたくさんの工夫があります。例えば、エジプトのピラミッドにしても地球の歩き方の観光地としての解説と、ムーが唱える不思議な説を両方読んで楽しめる作りになっています。

元木:交互にページがあるので、1つの場所について、地球の歩き方とムーが追いかけっこのように読める面白さがありますね。

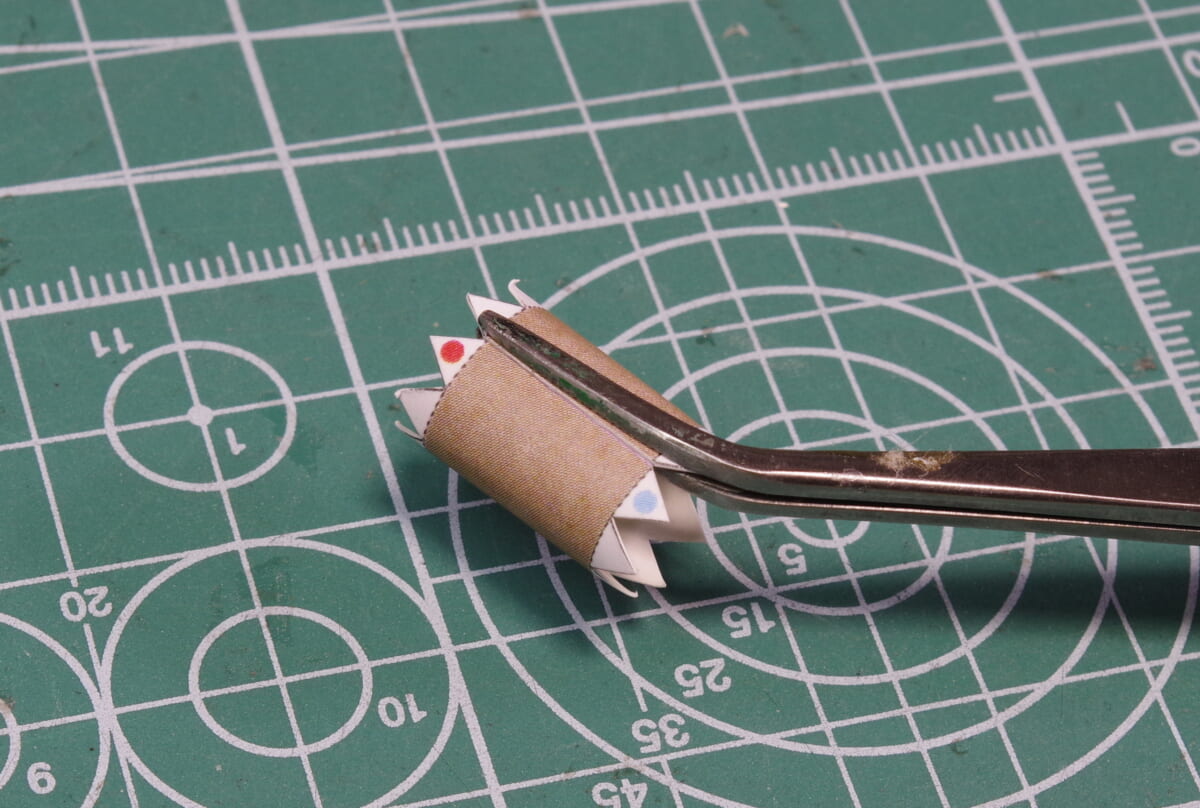

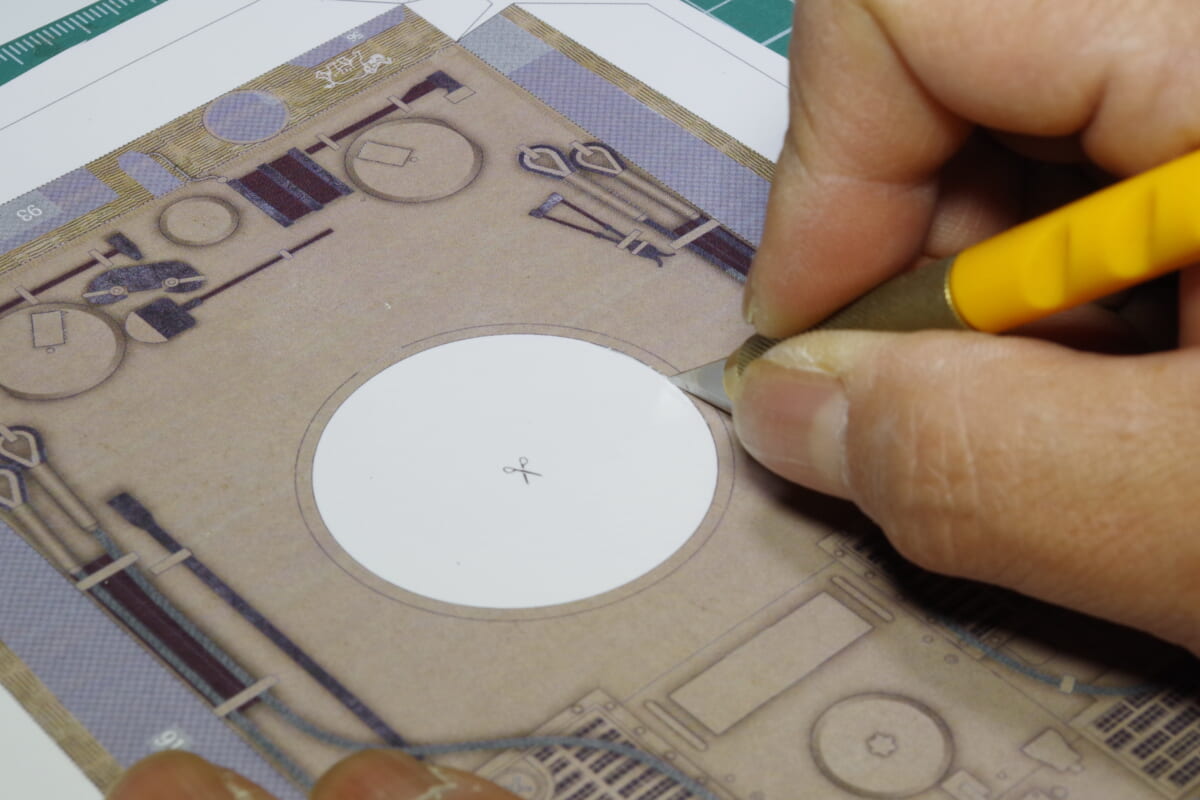

同じ地域でも、地球の歩き方とムーそれぞれの視点で書かれており、情報量もたっぷり!

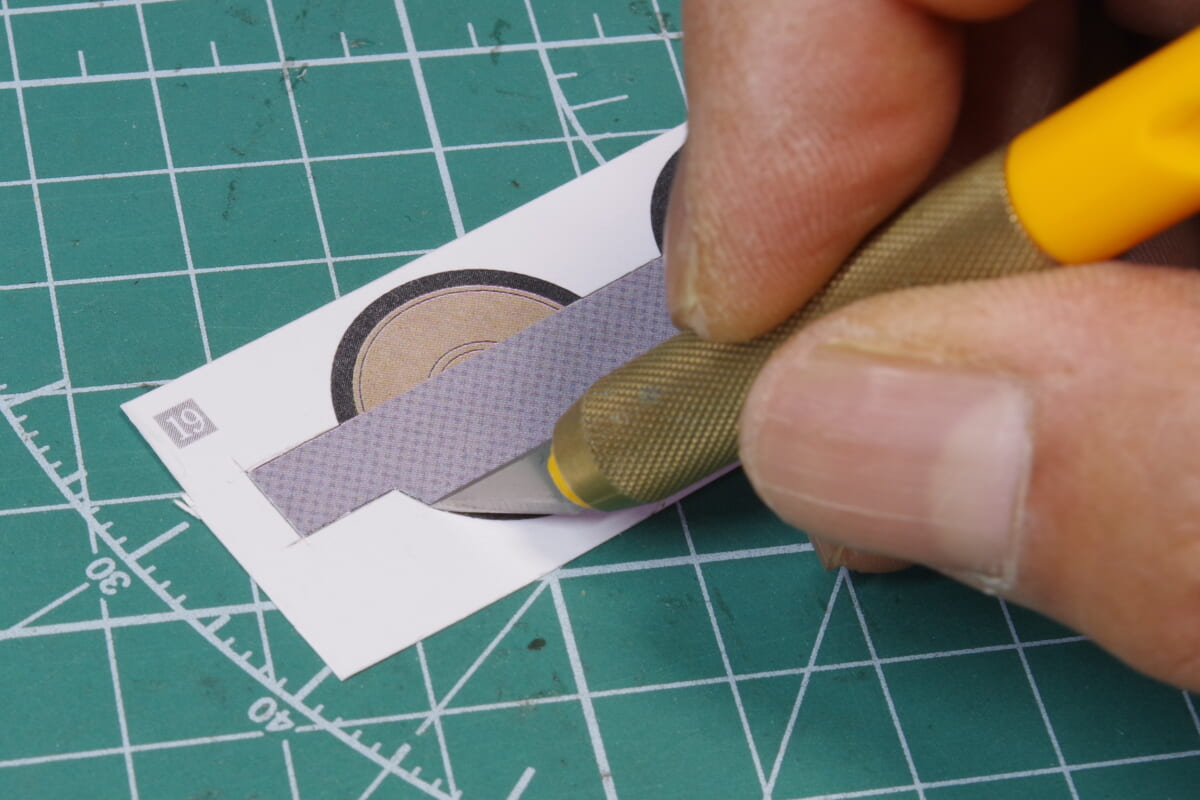

地球の歩き方のページでも、ムー的な解説が入るコラムはデザインをムー仕様に。

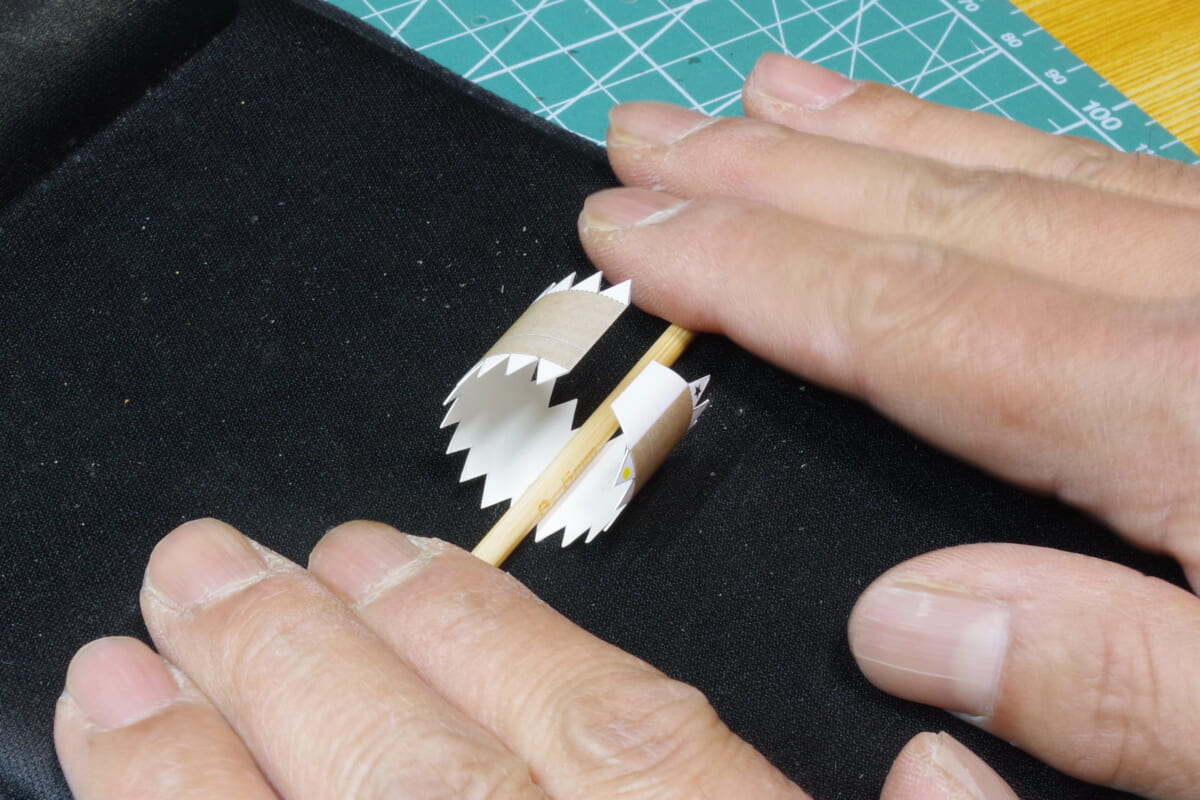

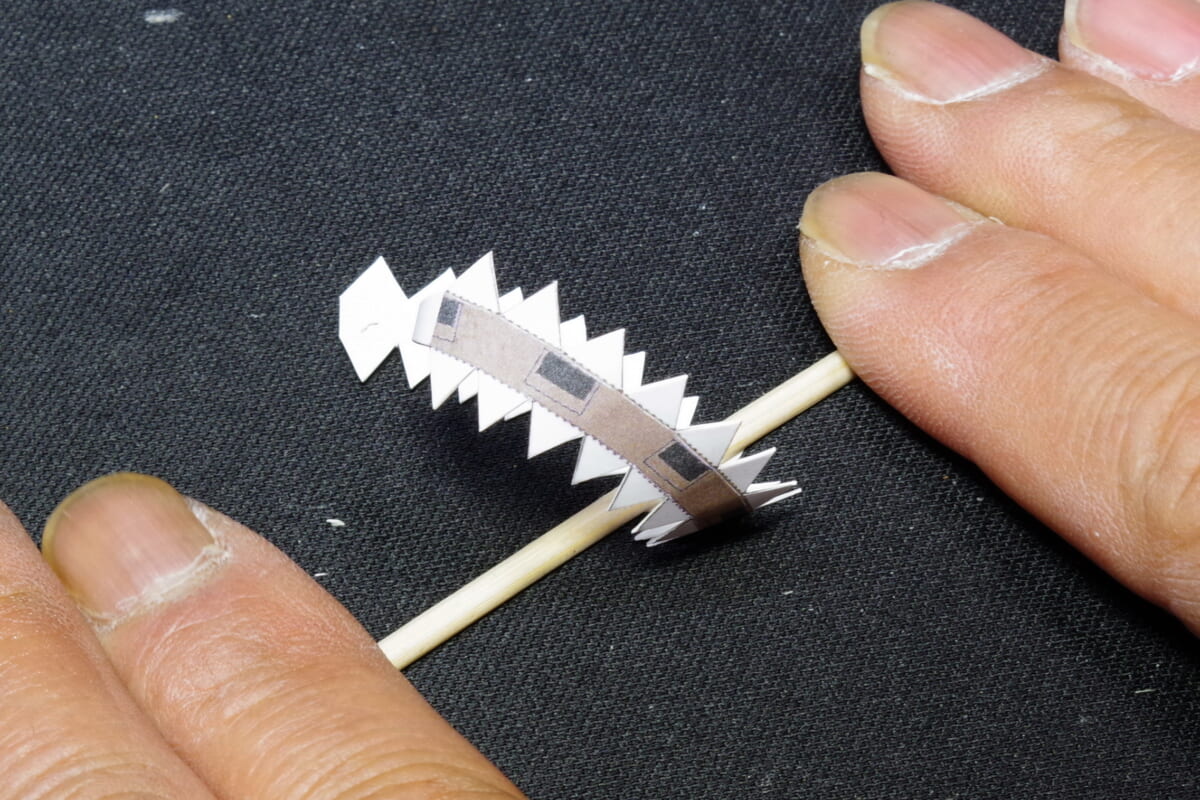

また、ページの隅にはUFOに連れ去られるモアイ像のパラパラ漫画も! 細かいところまで見逃せないのは、地球の歩き方イズムです。

宮田:実は、ムー的な視点ってすごく大切で。例えば、歴史的な地域を訪れて、「ここをあの英雄が……」って何もない場所を見て、思いを馳せるのは難しい。でも、史実だけでは語り尽くせない部分もムーの解釈を知ることで、イメージできてワクワクするかもしれない。事実や史実だけを丁寧に正確に伝えることも大切ですが、地球の歩き方読者にもムー読者にも、新しい旅の視点を与えられる一冊になったと思います。

元木:しかも、11万部(2022年3月時点)の大ヒット! すごいことですよ。

宮田:くっついちゃいけない“二人”がくっついたからですかね?(笑)内容はしっかりしているので、「便利なものがまとまった」「欲しい情報が一冊になった」というニーズもあったかもしれませんね。

元木:あとSNSの発信もとても上手ですよね。

宮田:ありがとうございます。発売30日前からTwitterでの告知を開始し、毎日ツイートし続けました。

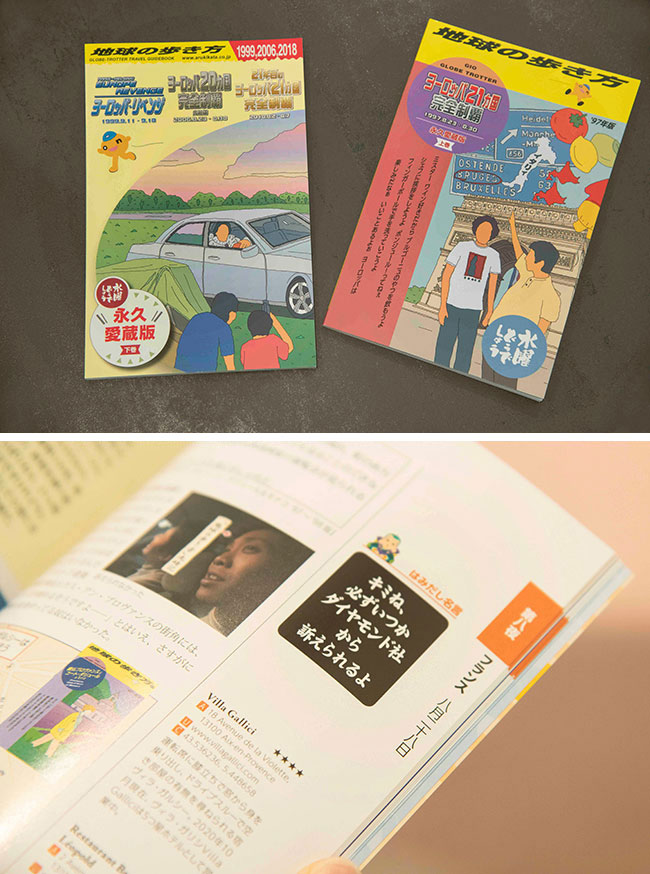

ムー以外にもご存知、大泉洋さん出演の『水曜どうでしょう』ともコラボしていた地球の歩き方。創刊時の表紙デザインに、ポエトリーなキャッチコピーが綴られた『ヨーロッパ21カ国完全制覇(上巻)』(右)と、現代の馴染みある表紙デザインにメルヘン街道の朝が描かれた『ヨーロッパリベンジ ヨーロッパ20カ国完全制覇完結編 21年目のヨーロッパ21カ国完全制覇(下巻)』(左)。どうでしょう軍団とともに旅している気分を味わえるファンにはたまらない、まさに永久愛蔵版!

世界中を旅すれば、世の中から争いごとはなくなる

元木:素晴らしい! 今後、ムーのようなコラボはありますか? ムーと同じ出版社には『歴史群像』という、これまた面白そうな雑誌もありますが?

宮田:ドキッ(笑)。いろいろと考えてはいます。旅と歴史は、とても相性がいいんですよ。福沢諭吉が書いた『西洋事情』ってご存知ですか? 幕末から明治にかけて書かれたもので、「レディの前でタバコを吸うな」とか書いてあるんです。お遍路さんのガイドブックにも「茶屋の娘がかわいい」って書いてあったり、昔のガイドブックには生きた情報があるんですよね。リブート作品のようにできたら面白いなぁと考えたりはしていますよ。

元木:なるほど。いろいろな切り口ができそうですね。最後に、これからについても伺いたいのですが、海外旅行も少しずつ再開できそうな雰囲気も出てきましたよね。

宮田:ついに本業の海外旅行が始まる! って感覚はありますね。ただ、世界の情勢でいうとまだまだ気軽に……というのは少し難しい部分もあります。

僕、中東エリアがすごく好きで、シリアも行ったことがあるんですけど、とにかくみんな優しい人なんです。カバンのチャックが空いていたら、肩叩いて教えてくれるんですよ。それに「どこまでいくの?」「バス停はあっちだよ」ってホスピタリティも世界トップレベルだと思います。世界で、そこに住む人を知れば、嫌いな国なんてなくなると思っちゃいますよね。

これはあくまで個人的な考えですけど、全人類が世界中を旅すれば、世界中から争いごとはなくなる……って信じたいですね。

【プロフィール】

『地球の歩き方』編集長 / 宮田 崇

大学1年の時にインドに行って以来、旅にはまる。コツコツ旅に出て24年、72の国と地域を訪れた。過去の担当タイトルは、ベトナム、カンボジア、東アフリカ、チュニジア、エジプト、南米、メキシコ、アメリカ全般、ハワイ、など多数。地球の図鑑シリーズ第1弾『世界244の国と地域』で、世界には244の国と地域があることを再認識し、世界制覇を密かにたくらんでいる。

IQ

IQ

乞うご期待です。

乞うご期待です。