おもしろローカル線の旅111〜〜阿武隈急行・阿武隈急行線(福島県・宮城県)〜〜

起点は東北新幹線の福島駅がアクセスが良く、気軽に〝秘境線〟気分が味わえる阿武隈急行線。春は車窓から花々や吾妻連峰を眺め、秋は赤いリンゴが実る風景を走り抜ける。やや無骨な面持ちの電車に揺られ福島から宮城へ美景探訪とともに、意外な歴史に触れる旅を楽しんだ。

*2014(平成26)年8月3日〜2023(令和5)年2月26日の現地取材でまとめました。一部写真は現在と異なっています。

【関連記事】

奥州三名湯・飯坂温泉へ走る福島交通の「いい電」10の秘密

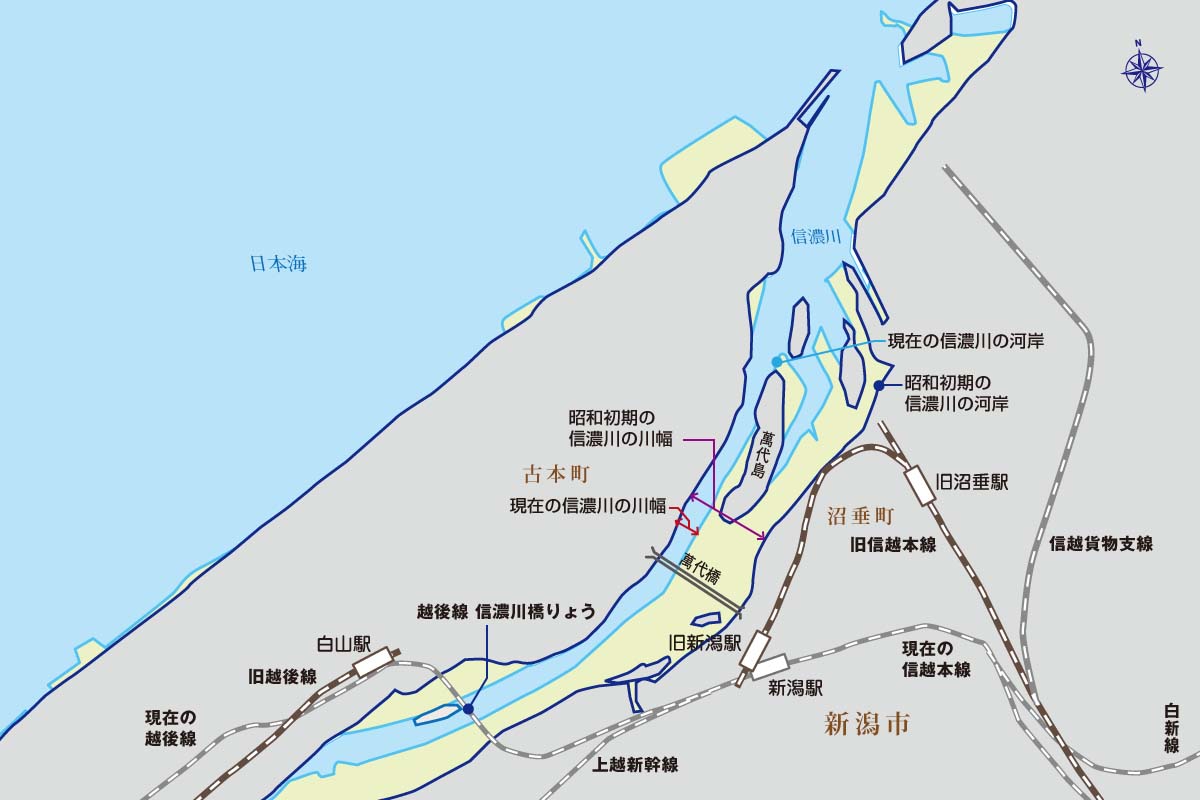

【阿武隈の旅①】かつて軌道線が走っていた福島県・宮城県沿線

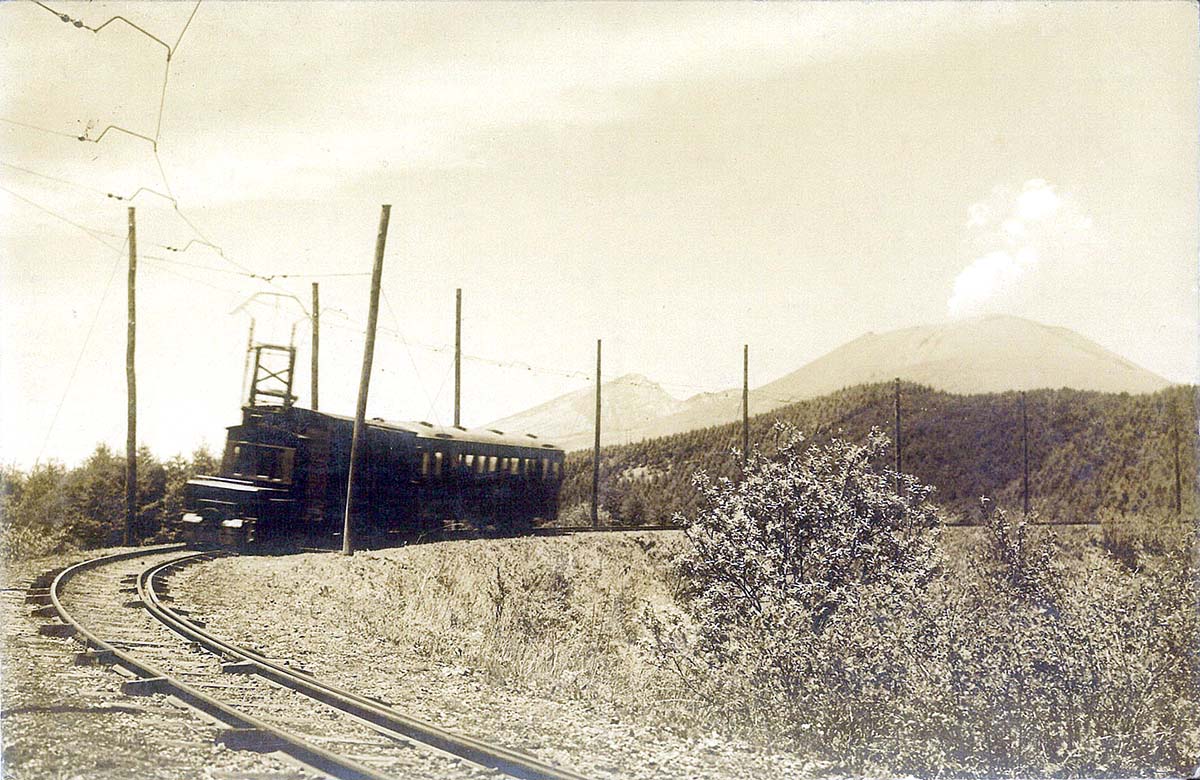

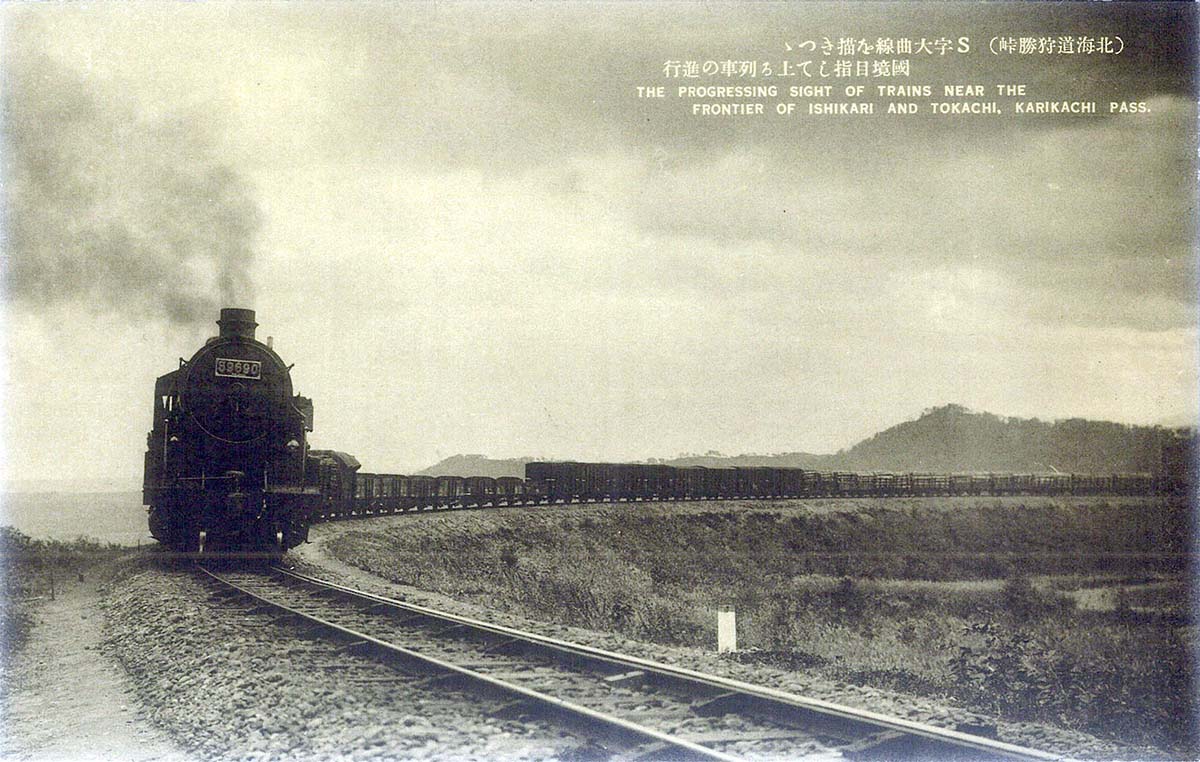

まずは大正期の絵葉書を見ていただきたい。こちらは福島駅前の大通りの様子だ。絵葉書には写真撮影を見にきた子どもたちとともに、道の真ん中をのんびり走る路面電車が写り込んでいる。

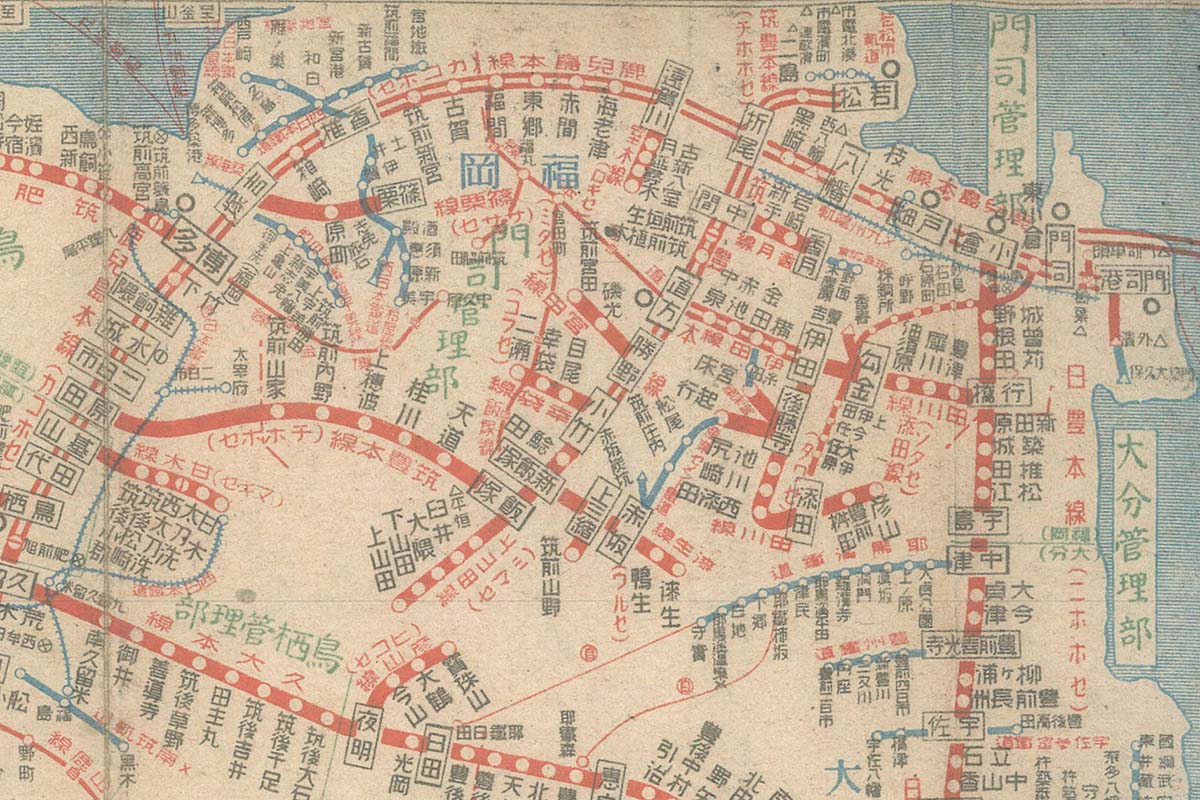

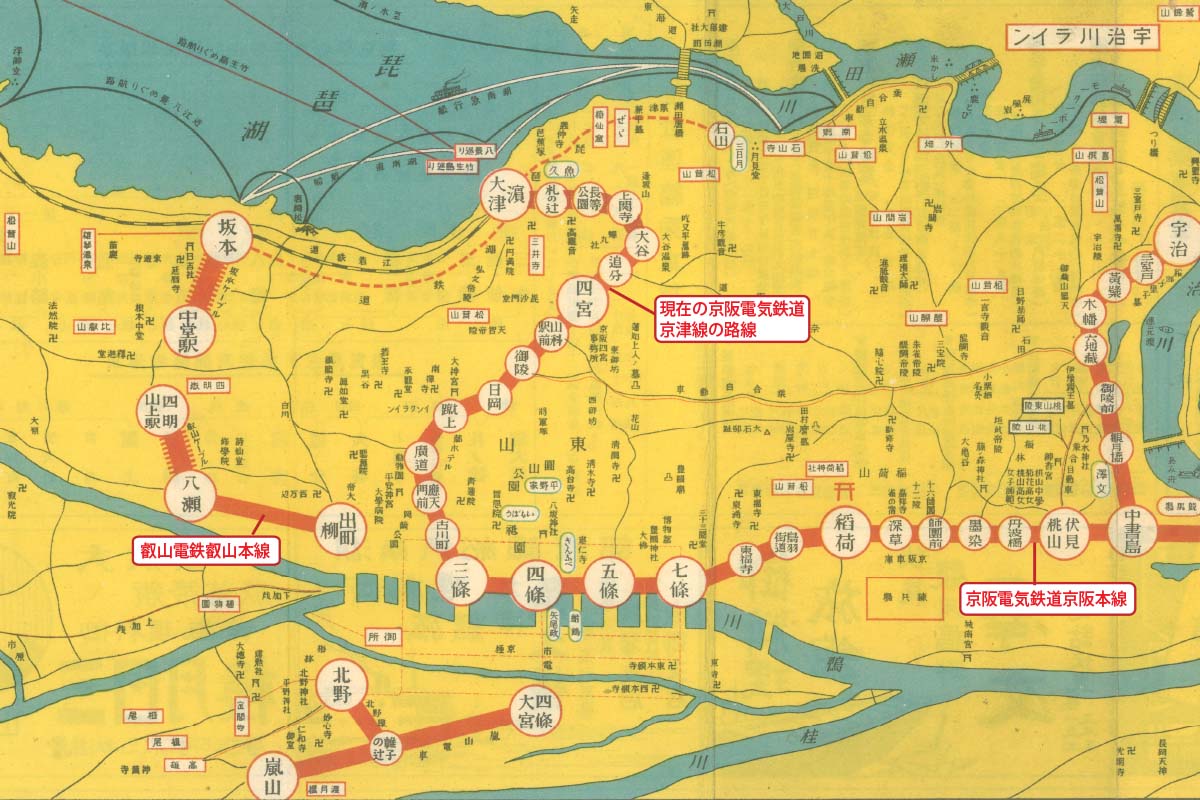

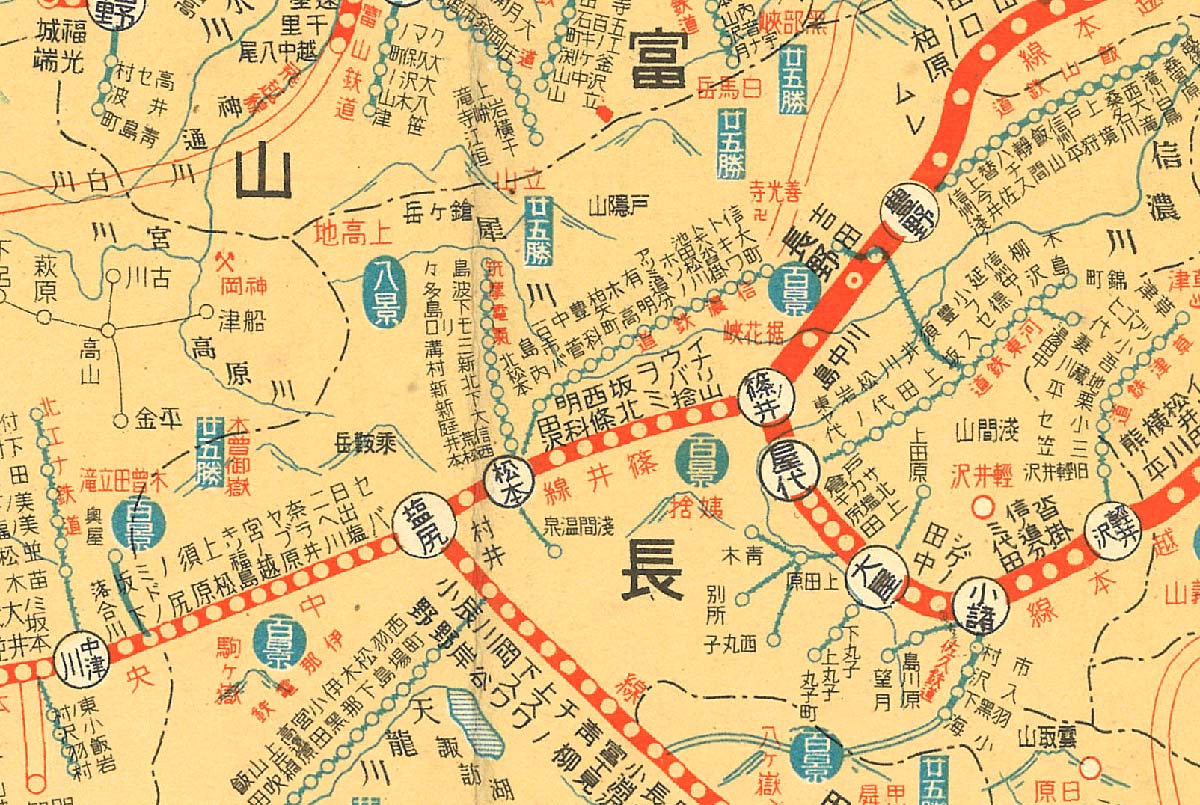

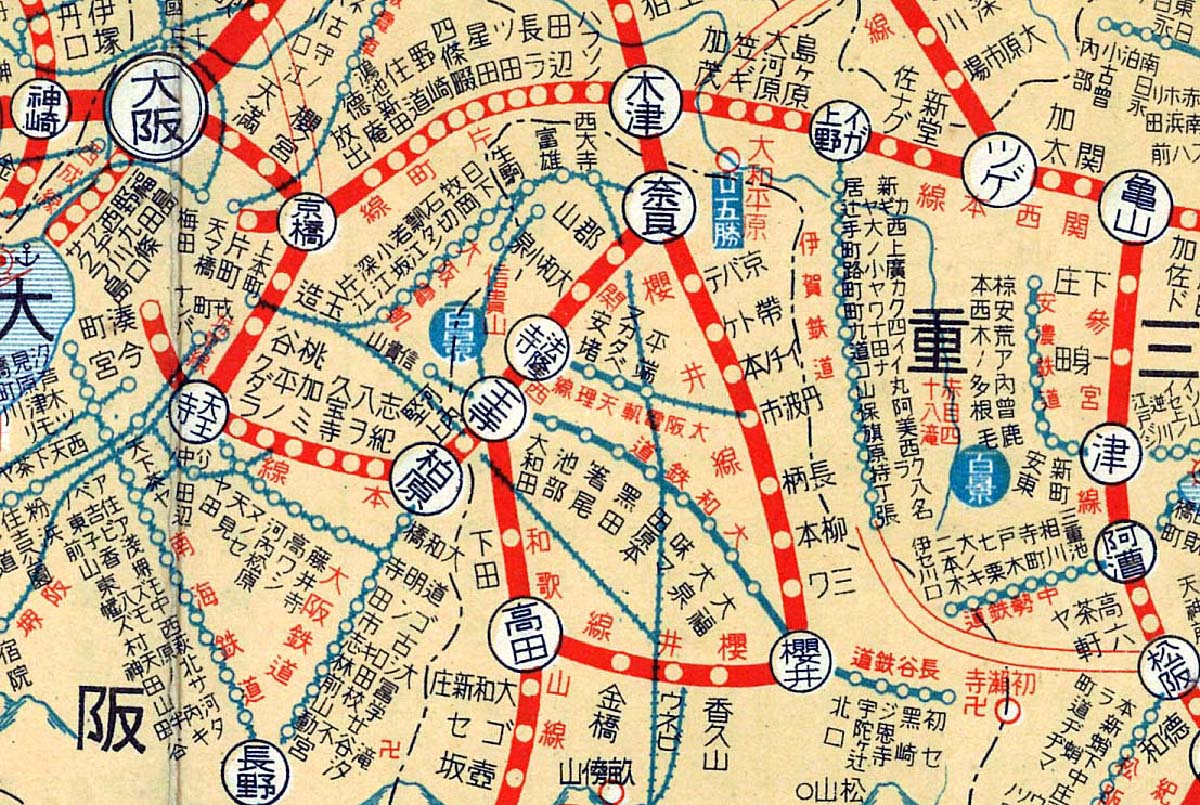

阿武隈線沿線にはかつて、福島交通飯坂東線、福島交通保原線(ほばらせん)、福島交通梁川線(やながわせん)といった路面電車の路線網が張り巡らされていた。しかし、モータリゼーションの高まりとともに、それらの軌道線は1971(昭和46)年4月12日に一斉に廃止されてしまう。

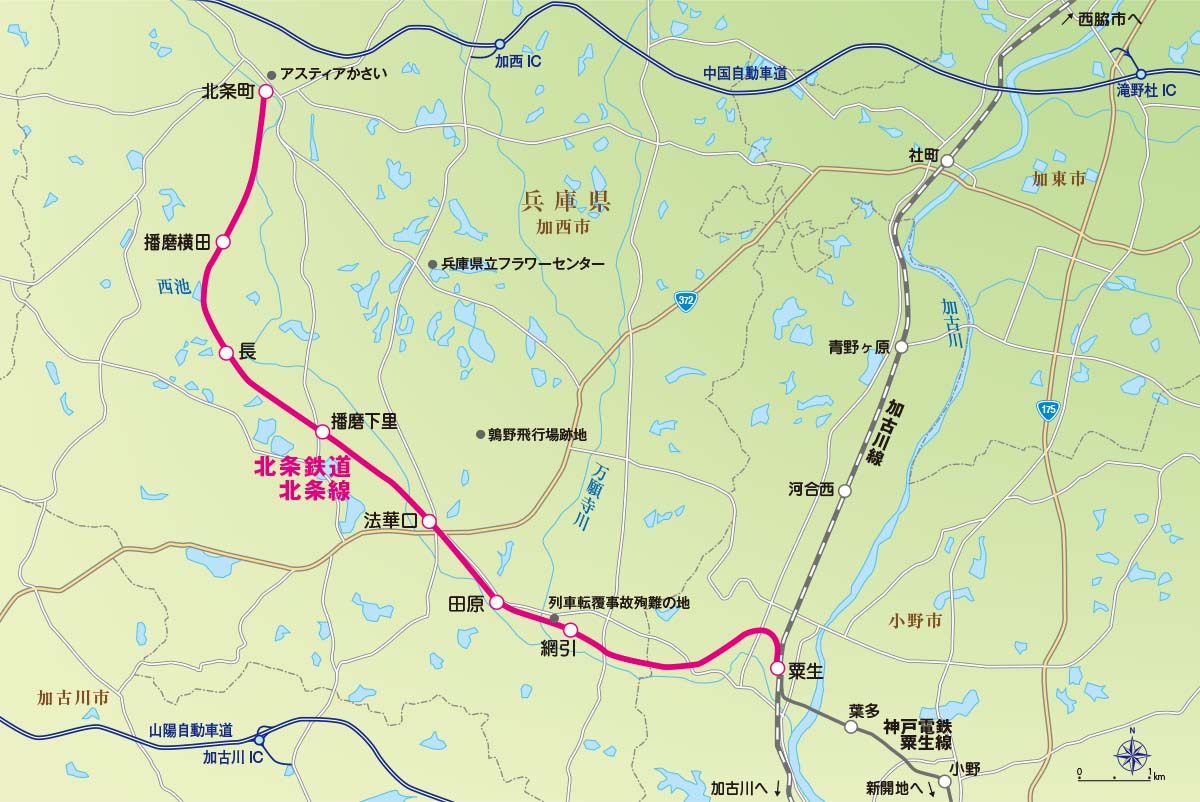

一方、宮城県側では1968(昭和43)年に国鉄丸森線が造られたが、終点の丸森駅が町の中心から離れていたことから、開業後も利用者が伸びなかった。丸森線は福島まで路線を延ばす工事が続けられ、東北本線と接続する矢野目信号場まであと一歩という箇所まで工事が進んだが、国鉄の財政がひっ迫し、国鉄は同線を開通させても黒字化は無理と判断、工事を中断させた。

戦前には福島交通の軌道線が多く走っていたこともあり、地元の人たちの鉄道への思いは強かったようだ。せっかく工事が進んだのだからと、結局、福島県、宮城県と地元企業が出資。こうして第三セクター鉄道の阿武隈急行線ができ上がったのだった。

ちなみに同線の主要な株主は福島県、宮城県、福島交通とされる。路線開業まで福島交通のバスが走っていた地域で、主要な株主になったのは補償の意味があるとされている。また福島交通の多くの社員も阿武隈急行へ移っている。阿武隈急行の福島駅ホームが福島交通と共同利用している理由の裏には、こうした〝近い関係〟もあったわけだ。

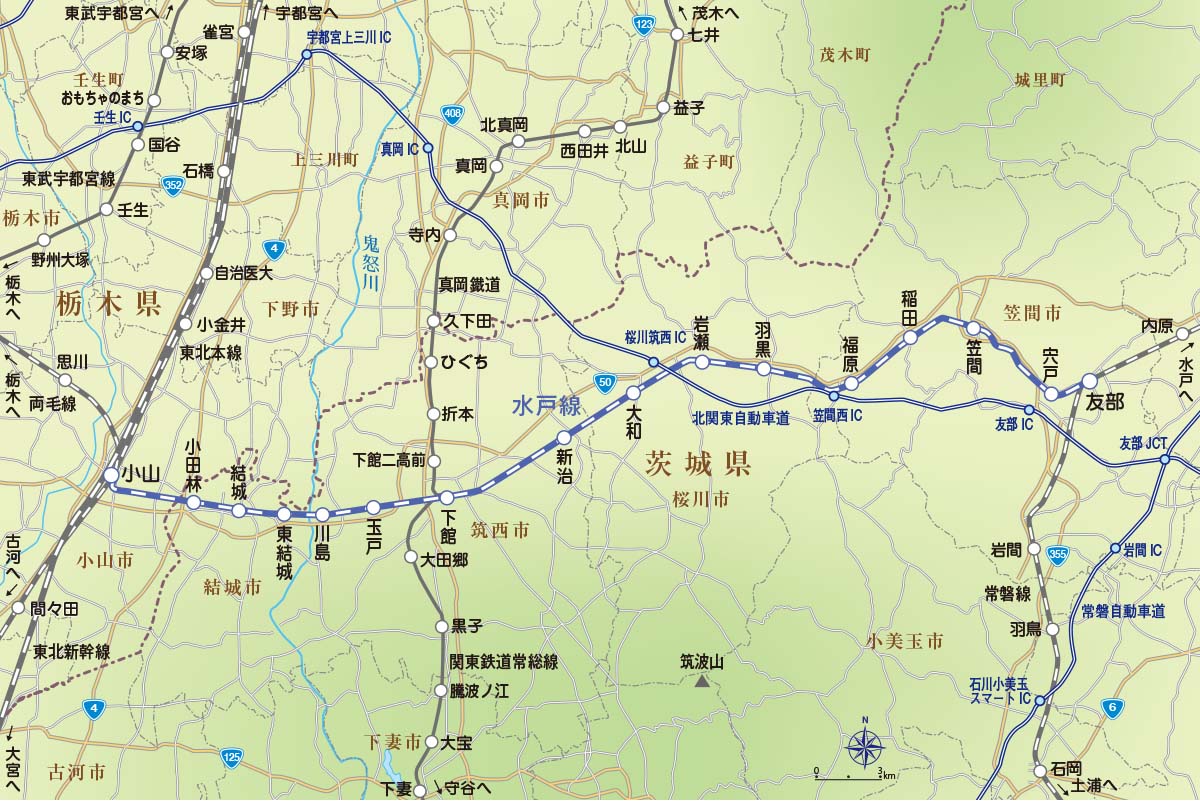

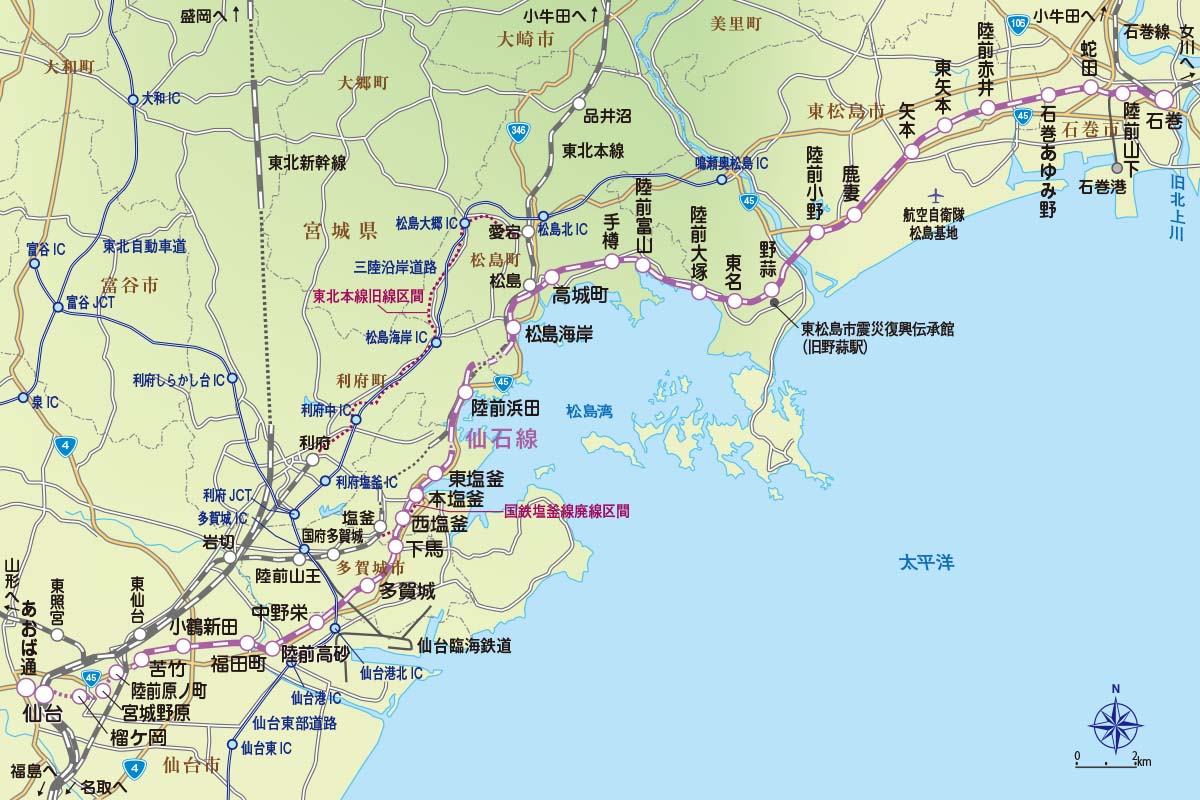

| 路線と距離 | 阿武隈急行・阿武隈急行線:福島駅〜槻木駅(つきのきえき)間54.9km(福島駅〜矢野目信号所間はJR東北本線を走行)、全線交流電化単線 |

| 開業 | 国鉄丸森線、槻木駅〜丸森駅間が1968(昭和43)4月1日に開業 福島駅〜丸森駅間が1988(昭和63)年7月1日に開業 |

| 駅数 | 24駅(起終点駅を含む) |

【阿武隈の旅②】35年走り続けた車両から新型車両へ切り替え中

次に阿武隈急行を走る車両を見ておこう。長年、走り続けてきた車両に代わり新型車両が徐々に増えつつある。

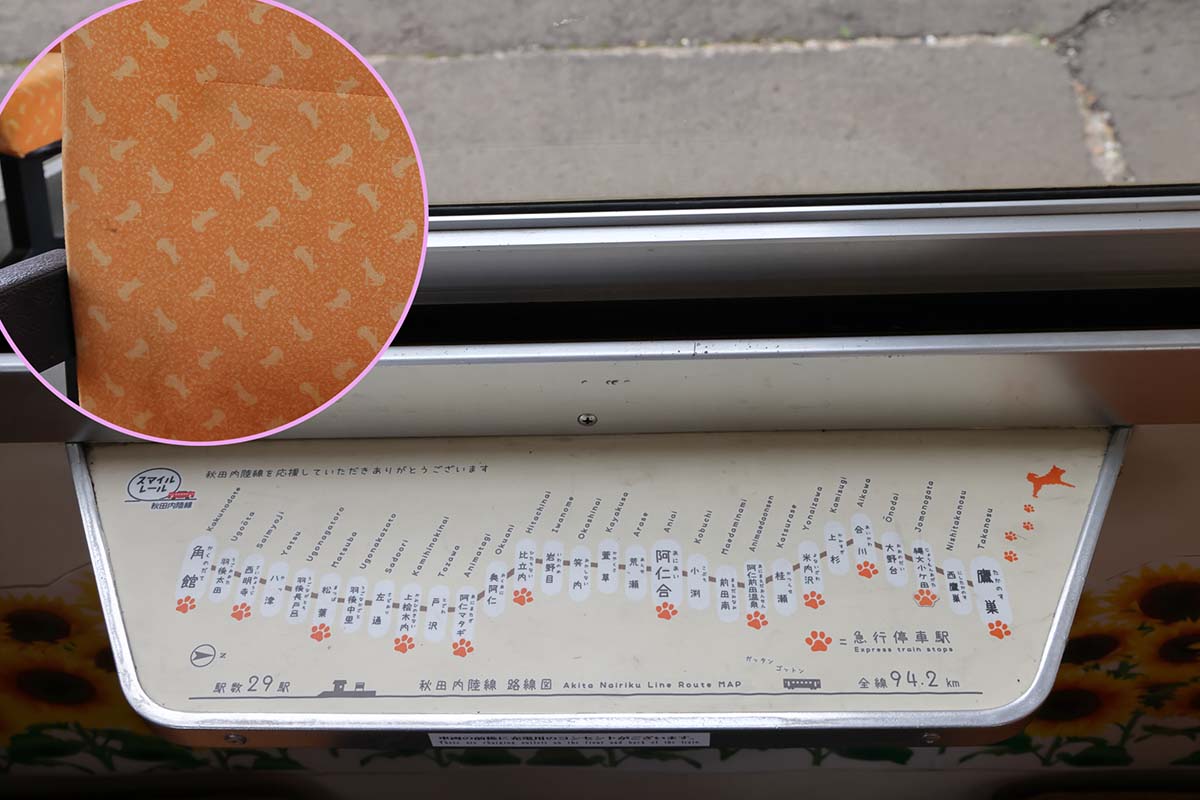

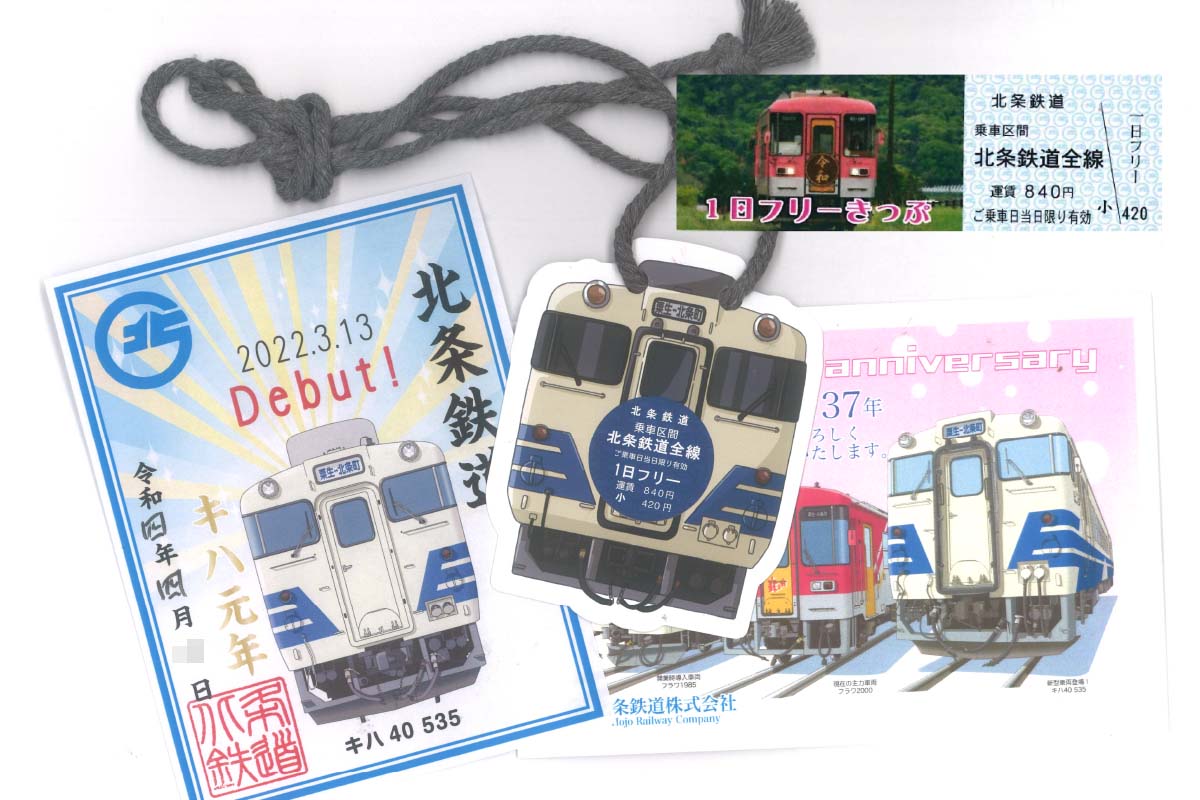

◇8100形電車

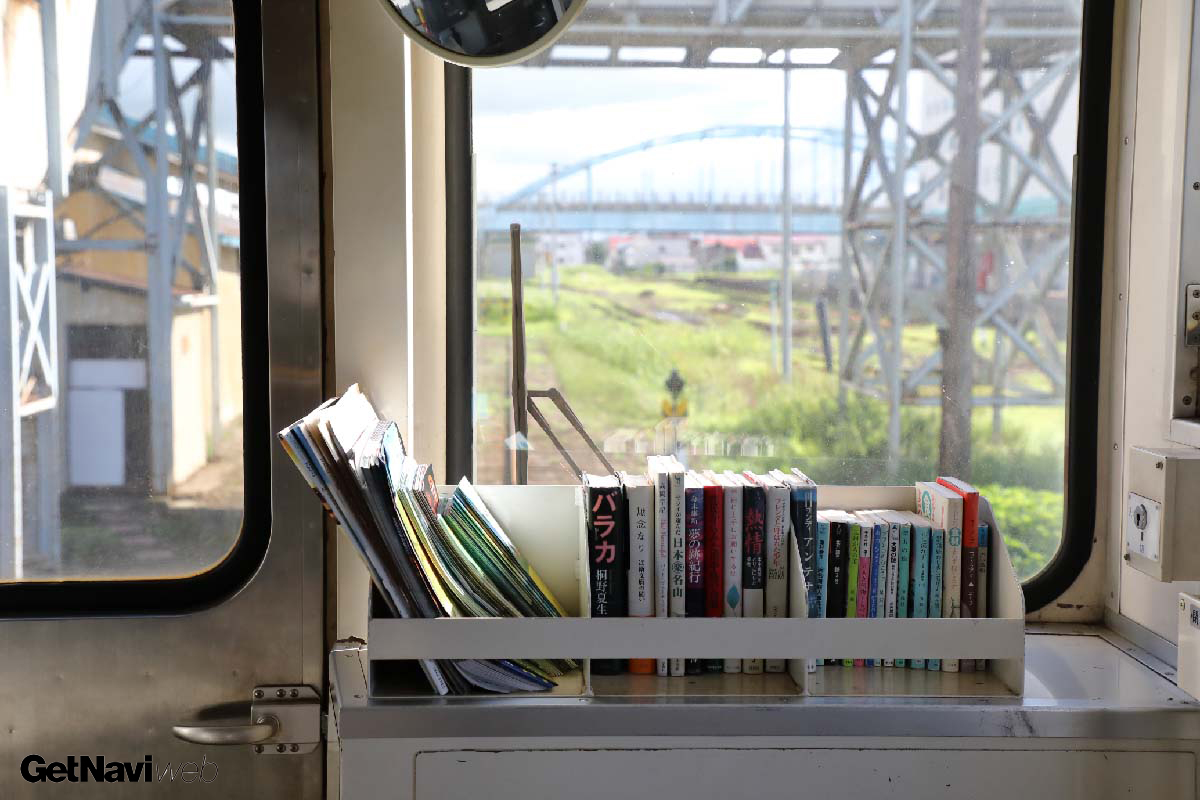

阿武隈急行が1988(昭和63)年から導入した交流型電車で、JR九州の713系電車を元に2両×9編成が造られ、現在も主力として活用されている。車内はセミクロスシートで、トイレも装備。2両の貫通幌部分はキノコのような形に大きく開き、乗降扉は両開き、片開きの両方があり、側面から見ると不思議な形をしている。

すでに導入されてから35年たち、搭載する機器類も古くなりつつあり、部品に事欠くようになったことから、古い編成を廃車して部品取り用に使うなどしている。そのため新型車AB900系の導入が急がれている。

◇AB900系

JR東日本のE721系を元に造られた車両で、2018(平成30)年度に1編成が導入され、徐々に増備され将来的には2両×10編成を導入する予定だ。

槻木駅の先、阿武隈急行線の列車は仙台駅まで1日に2往復乗り入れているが、東北本線乗入れ車両はJR東日本の車両と同形式のAB900系が使われることが多くなっているようだ。

ちなみに形式名の頭にABが付くのは「あぶ急」という阿武隈急行の通称から取ったもので、車両正面のアクセントカラーは編成ごとに異なり、沿線自治体の自然や花をテーマに5色が設定されている。またアニメキャラクターをラッピングした車両も走るようになっている。

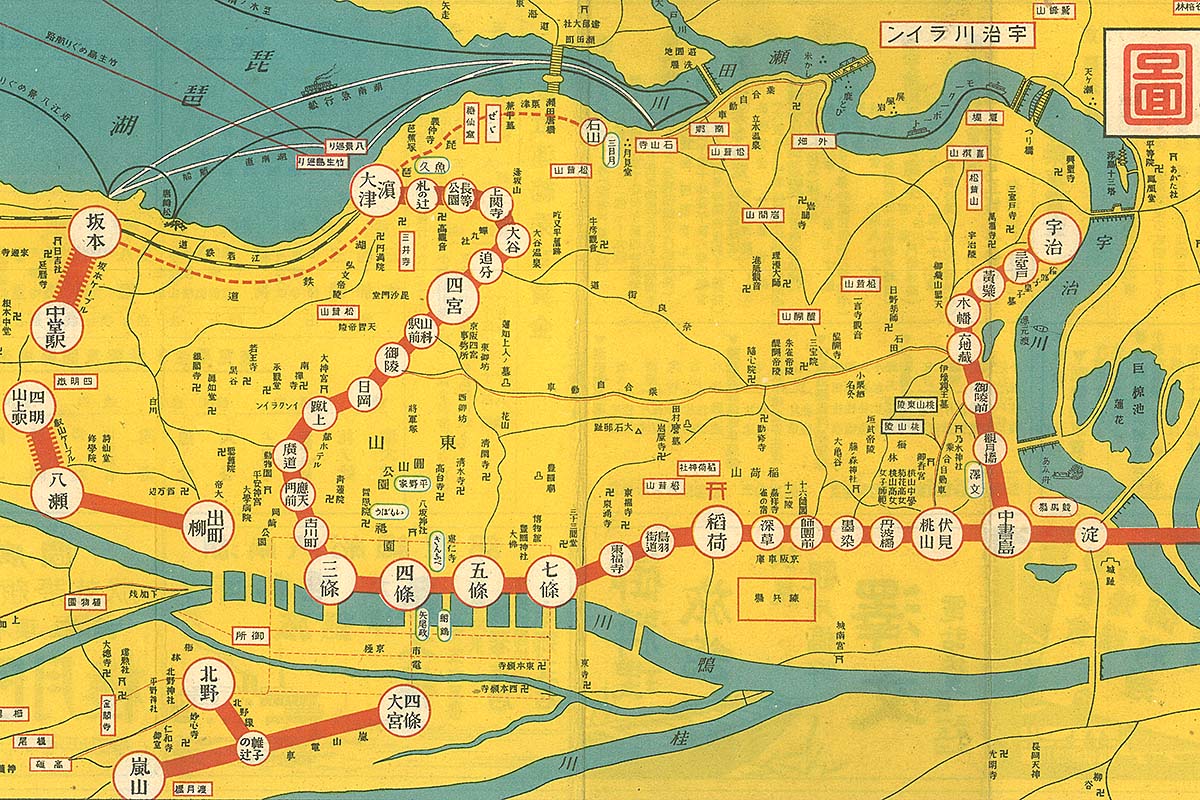

【阿武隈の旅③】列車は福島交通と共通ホームから発車する

ここからは阿武隈急行線の旅を始めたい。起点となる阿武隈急行線の福島駅はJR福島駅の北東側に位置し、JR線構内側に設けられた連絡口と、福島駅東口側の通常口がある。東口の入口にはゲートが設けられ、上に「電車のりば」そして阿武隈急行線、福島交通飯坂線の名が掲げられている。

ホームは1面2線で、何番線とは付けられず、改札口から入って左が阿武隈急行線、右が福島交通飯坂線となっている。なお交通系ICカードの利用はできない。

乗車する時にあまり気にしなかったが、飯坂線は直流電化、阿武隈急行線は交流電化されている。このように1つのホームで対向する電車の電化方式が違うというのは、国内でこの福島駅ホームだけだそうだ。電化方式が違うので、線路幅は同じだが、当然ながらお互いの線路に入線できない。

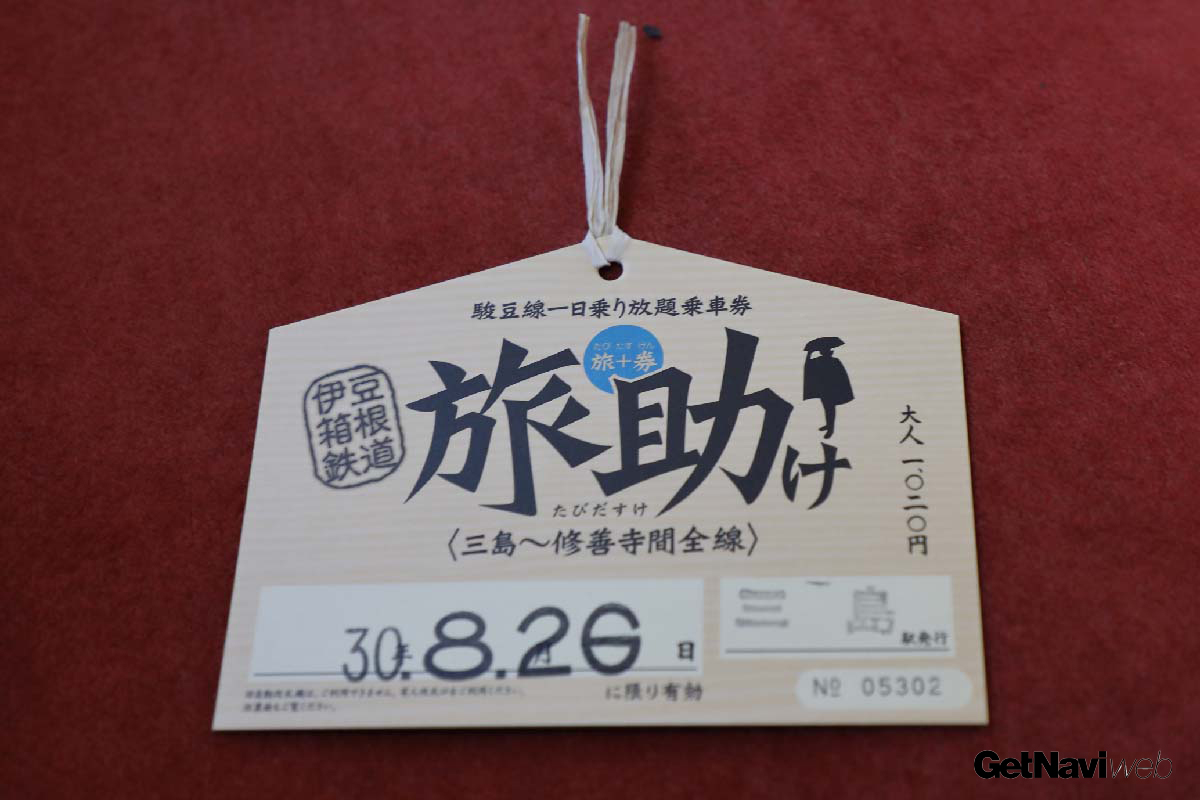

阿武隈急行の乗車券は福島駅の窓口および自販機で販売され、お得な「阿武急全線コロプラ★乗り放題切符」(大人2000円)も発売されている。曜日および日付によってはもっと安いフリー切符もある。

全線を通して走る列車はなく、途中の梁川駅(やながわえき)行、または富野駅行の列車に乗って乗継ぎが必要になる。列車本数は1時間に1〜2本とローカル線にしては多めだ。

【阿武隈の旅④】福島市内でまず阿武隈川橋梁を渡る

福島駅を出発した列車は東北本線の線路に入り北へ向けて走る。かつて国鉄が計画した路線だけに、今もその歴史を引き継ぎ、阿武隈急行線もJR東日本の一部区間を走っている。最初の駅、卸町駅(おろしまちえき)までは5.6kmと離れていて、東北本線から分岐する矢野目信号場の先に同駅がある。卸町駅から先、阿武隈急行線の沿線に入ると駅間が狭まり、各駅の距離は1km程度と短くなる。

JR東日本と共用する東北本線の区間には踏切があるが、1980年代に新しく生まれた路線ということもあり、阿武隈急行線に入ると踏切は旧丸森線の区間まで行かないとない(駅構内踏切を除く)。市街は高架線区間が多く、その先は交差する道路が線路をくぐるか陸橋で越えていく。

そんな踏切のない路線を快適に列車は走り、福島市の郊外線らしい沿線風景が続いていく。

瀬野駅(せのうええき)を過ぎると間もなく阿武隈橋梁を渡る。福島県南部を水源にした一級河川で、水量が豊富だ。この阿武隈川橋梁を渡ると、次の向瀬上駅(むかいせのうええき)の駅周辺には丘陵部が連なり、リンゴ畑が広がる。

【阿武隈の旅⑤】福島市から伊達市へ郊外住宅地が続く

向瀬上駅までは福島市内の駅だが、丘陵を抜けるトンネルを過ぎると伊達市(だてし)へ入る。次の高子駅(たかこえき)付近は新しい住宅街として整備され、近年、福島市のベッドタウンとして賑わいをみせている。

大泉駅付近からは少しずつ水田が連なるようになる。福島県の米の作付面積は全国6位で、特に福島市、伊達市がある中通り地方での米づくりが盛んだ。作付けされる品種はコシヒカリがトップで5割以上を占めている。

このあたりも踏切はなく、快調に列車は走る。そうした風景を見るうちに梁川駅へ到着する。駅に到着する前、進行方向右手に阿武隈急行線の車庫があるので、車両好きな方は注目していただきたい。

梁川駅でこの先の槻木駅方面への列車に接続することが多い。接続時間は1〜2分と非常に短く、便利なものの乗り遅れに注意したい。

【阿武隈の旅⑥】梁川は伊達家のふるさと

梁川駅の次の駅は、やながわ希望の森公園前駅で仮名書き16文字は全国で5番目の長さだ。駅に設けられた駅名標も通常の駅のものよりも横に長い。これだけ長いと覚えたり話すのも大変そうで、利用する人にとって不便なことがないのか心配してしまう。

やながわ希望の森公園前駅の近くに梁川城址がある。梁川城は鎌倉時代初期に生まれた城で、築城したのは戦国武将、伊達政宗を輩出した伊達氏である。元は関東武士だったが、奥州征伐の功績により源頼朝から伊達郡(現在の福島県北部)を賜り、伊達を名乗るようになった。

梁川城は伊達家が米沢へ本拠を移した後も重要な拠点として治められ、伊達政宗の初陣も梁川城を拠点にしたそうだ。

興味深いのは梁川城の南側を広瀬川という川が流れていることだ。伊達政宗が生み出した仙台の町にも広瀬川が流れているが、場所がだいぶ離れているため同じ川の流れではない。偶然の一致か伊達氏が仙台に入って川の名前を命名したのか、今後の宿題にしたい謎である。

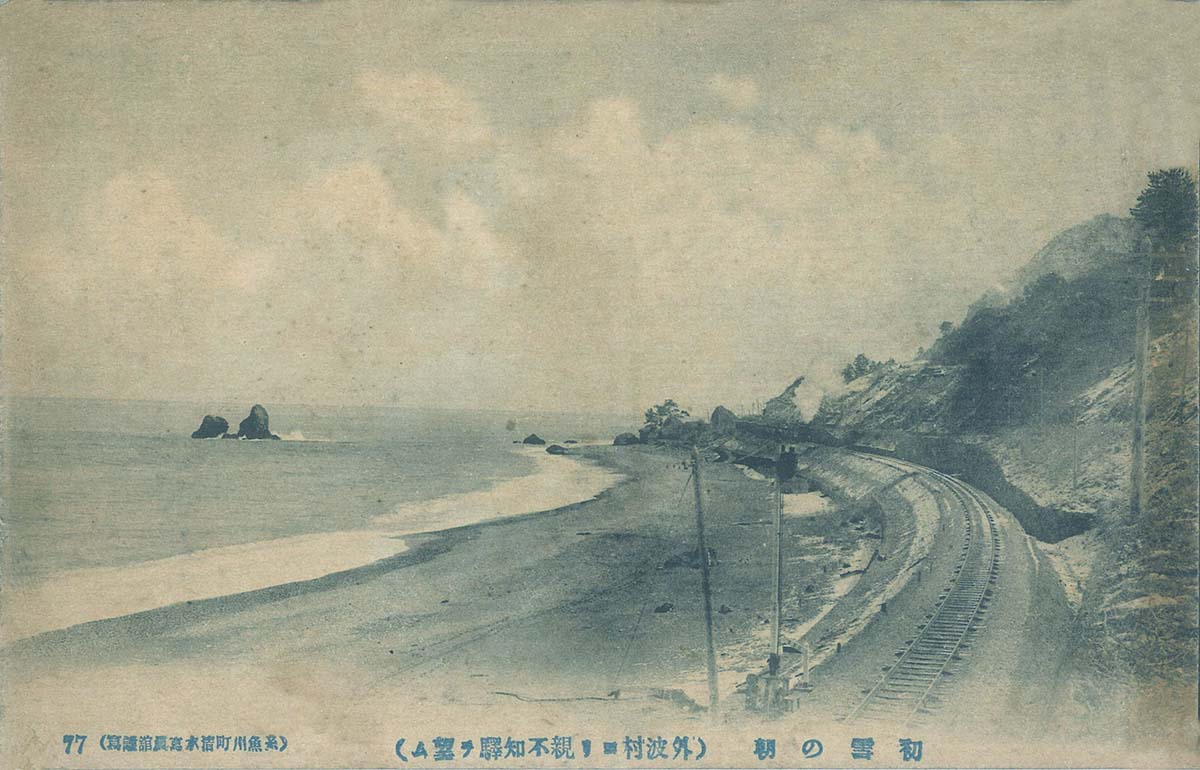

【阿武隈の旅⑦】県境の厳しさを体感する車窓風景

富野駅を発車、次の駅は兜駅(かぶとえき)だ。進行方向左手には阿武隈川が眼下に望める。福島市内で渡った阿武隈川と同じ川とは思えないぐらい両岸が切り立つような地形になりつつある。

兜駅を過ぎて、福島県と宮城県の県境部へ入っていく。そして阿武隈急行線では最も長い羽出庭(はでにわ)トンネル2281mに進入する。このトンネルを出るとすぐ宮城県の最初の駅、あぶくま駅に到着する。

あぶくま駅は近隣に民家もなく秘境駅の趣がある。川へ下りる遊歩道は川下り船の運航時(夏期など季節運航)の時以外、閉鎖されているのが残念だが、あぶくま駅前に天狗の宮産業伝承館があるので、有意義な時間を過ごすことができる。

この県境部は阿武隈川の左岸(下流に向かって左側)を国道349号が通り右岸を阿武隈急行線が走っている。線路沿いに設けられた山道は狭く険しくカーブ道が続く。険しい川沿いを阿武隈急行線は複数のトンネルで通り抜ける。

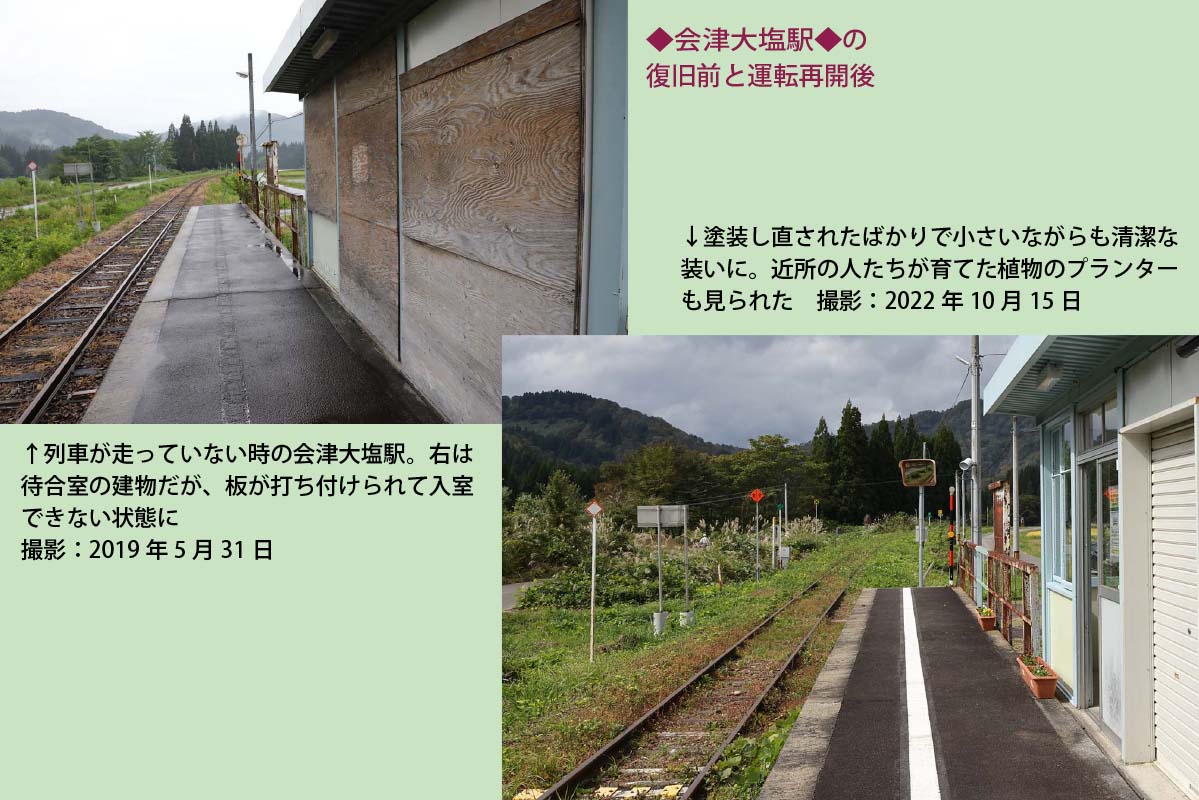

トンネルが多い路線区間であるものの、近年の豪雨で大きな被害を受け、特に2019(令和元)年10月12日「令和元年東日本台風(台風19号)」の影響は大きかった。あぶくま駅ではホームが流失、駅に隣接する丸森フォレストラウンジ天狗の宮産業伝承館の建物も天井近くまで水が達したとされる。駅付近では線路に土砂が流入、一部で道床が流失してしまう。富野~丸森間は長期にわたり運転がストップし、ホームの再整備、阿武隈川川岸の壁面などの修復作業が行われ1年後の10月31日に全線運転再開を果たした。

筆者は路線復旧を遂げた1年後に、あぶくま駅に降りてみたが、はるか下を阿武隈川が流れ、駅のそばは渓流が流れるのみで、なぜ駅が大きな被害を受けたか想像が付かなかった。地元丸森町の雨量計では総雨量427mmで阿武隈川の水位は8m以上も上昇し、複数個所で氾濫、犠牲者も出している。今年の2月下旬に同線に乗車した時も、対岸の国道349号沿いで修復工事が続けられていた。豪雨災害というのはとてつもなく厳しいものだと感じる。

【阿武隈の旅⑧】急流域を抜けて平野が開ける丸森へ

兜駅からあぶくま駅、次の丸森駅にかけての12.3km間は進行方向左側に注目したい。眼下に阿武隈川が流れ、四季を通じて素晴らしい景観が楽しめる。険しい風景を見せていた阿武隈川を橋梁で渡ると丸森駅も近い。このあたりまで走ってくると険しさも薄れ、駅周辺には平野部も広がるようになる。

丸森町は阿武隈川の川港として町が形成された。阿武隈川の南側が町の中心部で豪商屋敷などの古い家並みが残り、歴史散歩が楽しめる。阿武隈川ラインの舟下りの拠点も川沿いに設けられる。町の中心部が阿武隈急行線の丸森駅から約2.5kmと離れているのが残念だが、丸森町は阿武隈川と縁が深い町なのである。

【阿武隈の旅⑨】国鉄が戦後に整備した旧丸森線の沿線

丸森駅からは1960年代に整備された旧国鉄丸森線の区間となる。次の北丸森駅から先は見渡す限りの水田地帯が広がるようになる。このあたりまでは、丸森駅構内などを除き踏切がない区間が続くが、南角田駅まで走ってきて初めて車が通る踏切が駅そばにある。

在来線では当たり前のように設けられる踏切だが、阿武隈急行線では非常に数が少なく、安全に配慮した路線であることが良く分かる。

南角田駅の次の角田駅は角田市の表玄関にあたる駅で、駅舎はオークプラザと名付けられている。駅の跨線橋などの窓は円形が多く「宇宙に拓かれた町の、未来的なフォルムの駅」という解説がされている。

実は角田市には宇宙開発機構角田宇宙センターがあり、ロケットの心臓部となるエンジンの開発を行っている。駅舎を未来的なフォルムにした理由もこうした施設があるためだったのだ。

【阿武隈の旅⑩】JR東北本線の中央の線路を走って終点駅へ

阿武隈急行線の旅も終盤にさしかかってきた。終点の槻木駅の手前が東船岡駅だ。船岡という地名で山本周五郎の小説『樅の木は残った』を思い出される方もいるかと思う。同小説の主人公、原田甲斐が居住した船岡城址跡(柴田町)がある町だ。原田甲斐は伊達家のお家騒動で身を張って逆臣となり藩を守るため働いたとされる。船岡城址はJR船岡駅が最寄りで東船岡駅からやや遠いものの、一度は訪れてみたい地でもある。東船岡駅の先で、東北本線と立体交差して並行に走り始めるが、東北本線の線路に入ることなく北上する。

阿武隈川の支流、白石川を越えれば間もなく槻木駅へ。到着するのは2番線で、向かいの3番線からは仙台駅方面への列車が発着していて便利だ。途中での乗り継ぎはあったものの福島駅から槻木駅まで約1時間15分の道のり、乗って楽しめる〝阿武急〟だった。