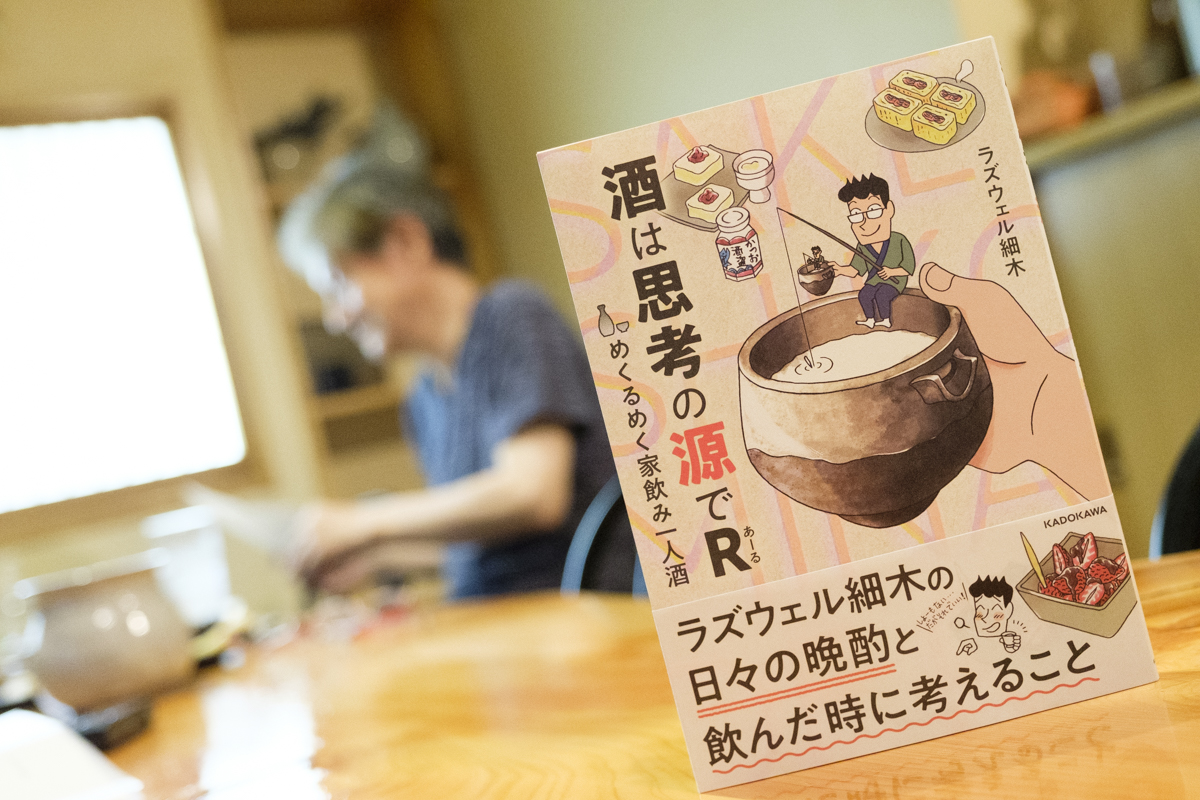

Withコロナがすっかり定着し、新しいライフスタイルやムーブメントが生まれゆくなか、2022年下半期はどうなっていく……!? これから売れるモノ、流行るコトを「フード・日用品」ジャンルのプロたちに断言してもらった。乗り遅れ厳禁、「聞いてないよォ〜」とは言わせませんッ!!

※こちらは「GetNavi」 2022年9月号に掲載された記事を再編集したものです。

自宅やオフィスでも活用できる省スペースの収納棚を展開

≪その1≫スノーピークTUGUCA

柱1本でも活用できるためより部屋に導入しやすい(湯浅)

自由にレイアウトできるスノーピークの家具ブランド「TUGUCA」から「シングルシリーズ」が展開される。

「従来、TUGUCAを利用するには最低2本の柱(TUGUCA タテ)が必要でした。しかし、シングルシリーズの登場で1本の柱でも使えるようになり、汎用性がアップしました」(湯浅さん)

コストや設置スペースも考慮され、より導入しやすい製品に。

「最大の魅力は、キャンプでいつも行う“自分の居場所や状況に合わせて家具のレイアウトを自由に変える”ということが、室内でもできる点です」(湯浅さん)

スノーピークの多彩な製品は、シンプルで飽きがこないデザインを採用。それを受け継いだTUGUCAに限らず、同ブランドのキャンプギアを自宅に置いても違和感なくマッチする。

「スノーピークの取り組みのひとつに、キャンプをしない人にもインドアでキャンプギアを使用する楽しさやメリットを伝える活動があります。今後は、そういった活用方法も増えていくのではないでしょうか」(湯浅さん)

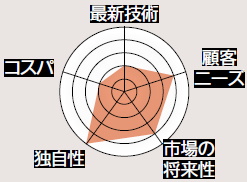

【ヒットアナリティクス】自由度とサイズを改良して単身世帯にも訴求

アウトドア用品でおなじみのスノーピークが、4月から家具ブランド「TUGUCA」を展開。注目のシングルシリーズはカスタマイズ性とサイズの進化を遂げ、単身世帯にも住空間の新しいあり方を提示している。

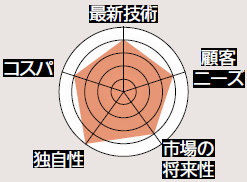

先進技術:★★★

顧客ニーズ:★★★★

市場の将来性:★★★★

独自性:★★★★★

コスパ:★★★★

自由にレイアウトを変更できる「TUGUCA」に、柱1本でも使えるオプションが追加。柱の四方に棚を取り付け、小物類を置ける。理想の空間を最小限に実現できるのでワンルームなどにも設置しやすい。

様々なプロジェクトが始動! 長い充電時間をタープで有意義に!

トヨタ自動車とスノーピークとの協同プロジェクト。環境にやさしい電気自動車に乗る人が急増中だが、充電時間が長いことが問題に。そこでハッチにスノーピークのタープを繋げて、待ち時間を有意義にする取り組みを行う。

リサイクルチタンで環境にやさしいギアを

日本製鉄が、純チタンで世界初となる環境配慮型素材「トランティクシー(R)エコ」を開発。原料の50%以上をリサイクル素材に置き換え、製造工程でCO2発生量を50%以上削減できる。スノーピークのチタン製品に導入予定。

水質にまでこだわった究極の泡ミスト

≪その2≫浄水ヘッドシャワー

より純度が高い水のバブルで毛穴汚れをしっかりオフ(金矢)

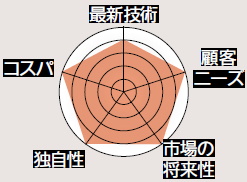

【ヒットアナリティクス】セルフ美容のニーズに応える新基軸ギア

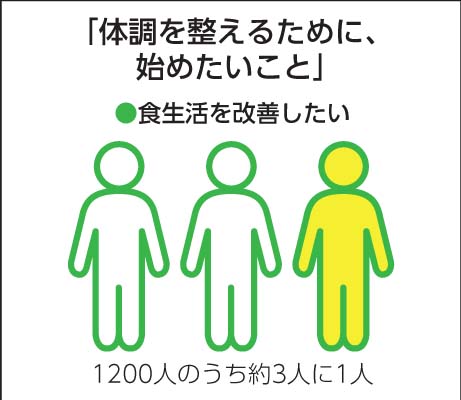

コロナ禍で「おうち美容」の需要が高まり、出荷本数が一気に伸長。4月にシリーズ累計100万本を突破するなど好調だ。価格は決して安くはないが、ヘッド交換でバスタイムが美容時間になる手軽さと、さらなる美を追求する新しい浄水機能で、さらにヒットしそう。

先進技術:★★★★

顧客ニーズ:★★★★

市場の将来性:★★★★

独自性:★★★★★

コスパ:★★★

2層構造の浄水カートリッジを搭載。水中の残留塩素や汚れにアプローチし、淀みのないキレイな水を浴びられる。さらに、毛髪の太さよりも小さい1〜100μm未満の2種類の泡が毛穴の奥の汚れまで洗浄し、肌本来の美しさを引き出す。

リファファインバブル ピュアに装着する専用のカートリッジ。交換時期は約3か月(1日8分使用時の目安)

睡眠科学で培ったノウハウをおしりに応用!

≪その3≫おしりの枕

3点で理想の姿勢に導き長時間の座り心地を快適に(金矢)

【ヒットアナリティクス】Makuakeの先行予約販売で目標達成率1500%突破!

リモートワークの推奨や酷暑による在宅時間の増加に伴い、長時間座っても疲れにくいクッションは引き続き注目度が高い。6月より先行発売中のMakuakeで目標達成率1502%(※)を達成するなどすでに爆売れ状態。9月の一般発売を前に売れる素地は整った。

※:7月上旬時点

先進技術:★★★★

顧客ニーズ:★★★★★

市場の将来性:★★★★

独自性:★★★★

コスパ:★★★

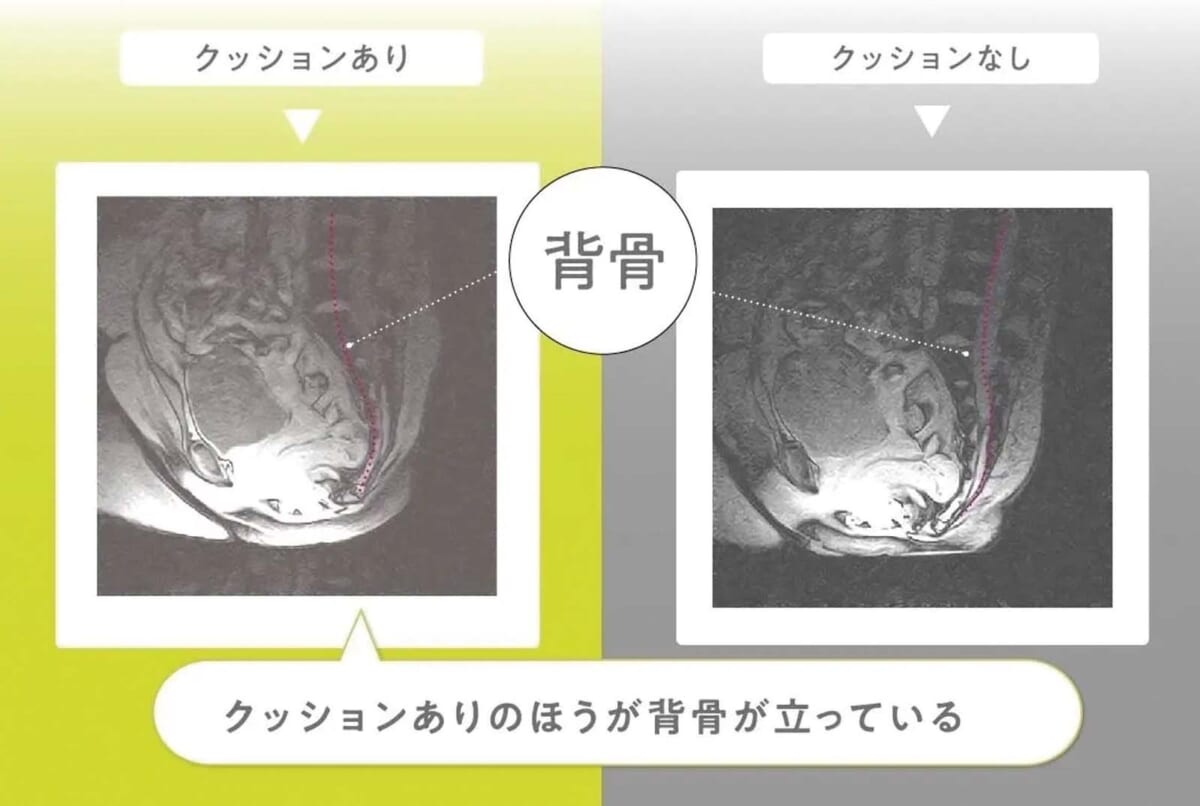

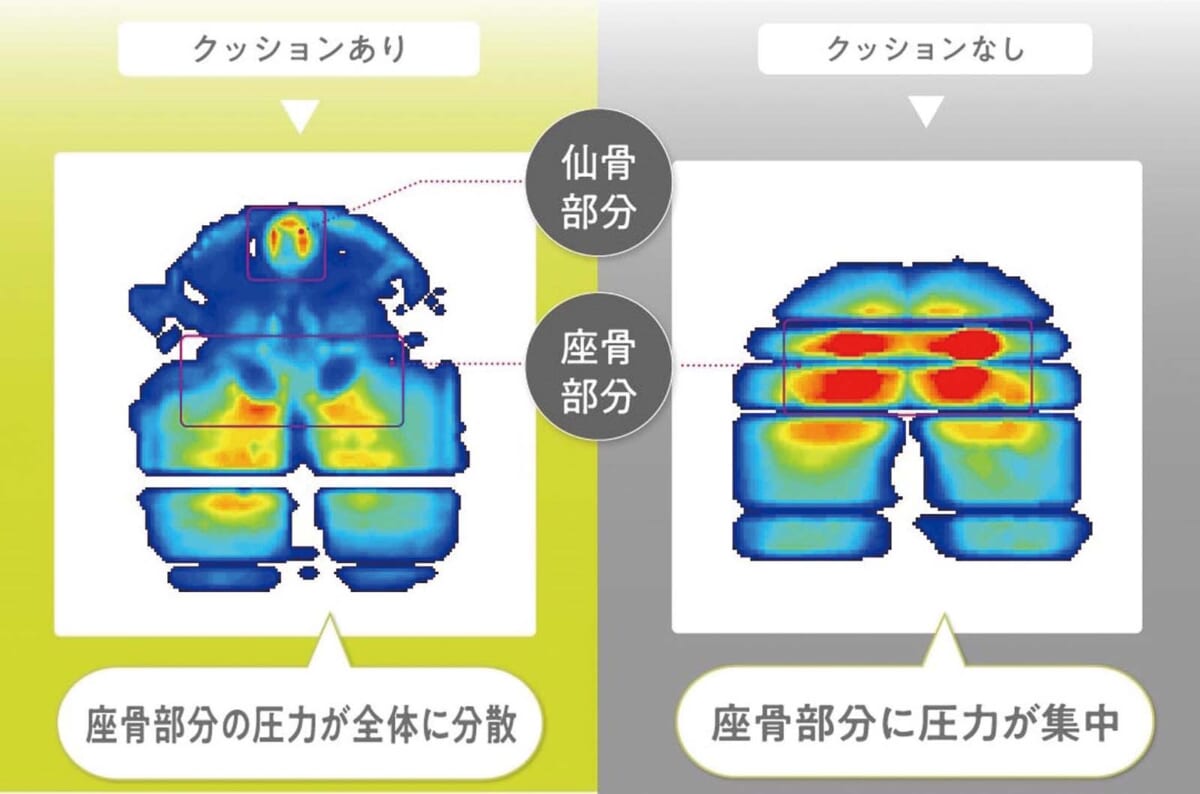

体圧分散性に優れた快適な座り心地のウレタンクッション。座骨・仙骨・大腿部でバランス良く臀部を支え、長時間座っても疲れにくい。大臀部の接地面にエアホールを備え、蒸れを軽減してくれる。抗菌仕様なのもうれしい。

平成レトロのエモさをZ世代が熱烈支持!

≪その4≫COE365

青春時代のエモい世界感が“共感買い”を誘います!(金矢)

【ヒットアナリティクス】SDGsな視点とエモいデザインがZ世代に刺さる

Z世代の共感を呼ぶエモい絵柄とQRコードの仕掛けに加え、古紙や再生プラスチックの使用を打ち出すなど、時代に即したサステナブルな商品設計で訴求を強化。インフルエンサーを起用したSNSでの広告展開により認知度もアップし、Z世代の購買意欲を刺激する。

先進技術:★★★

顧客ニーズ:★★★★★

市場の将来性:★★★

独自性:★★★★★

コスパ:★★★

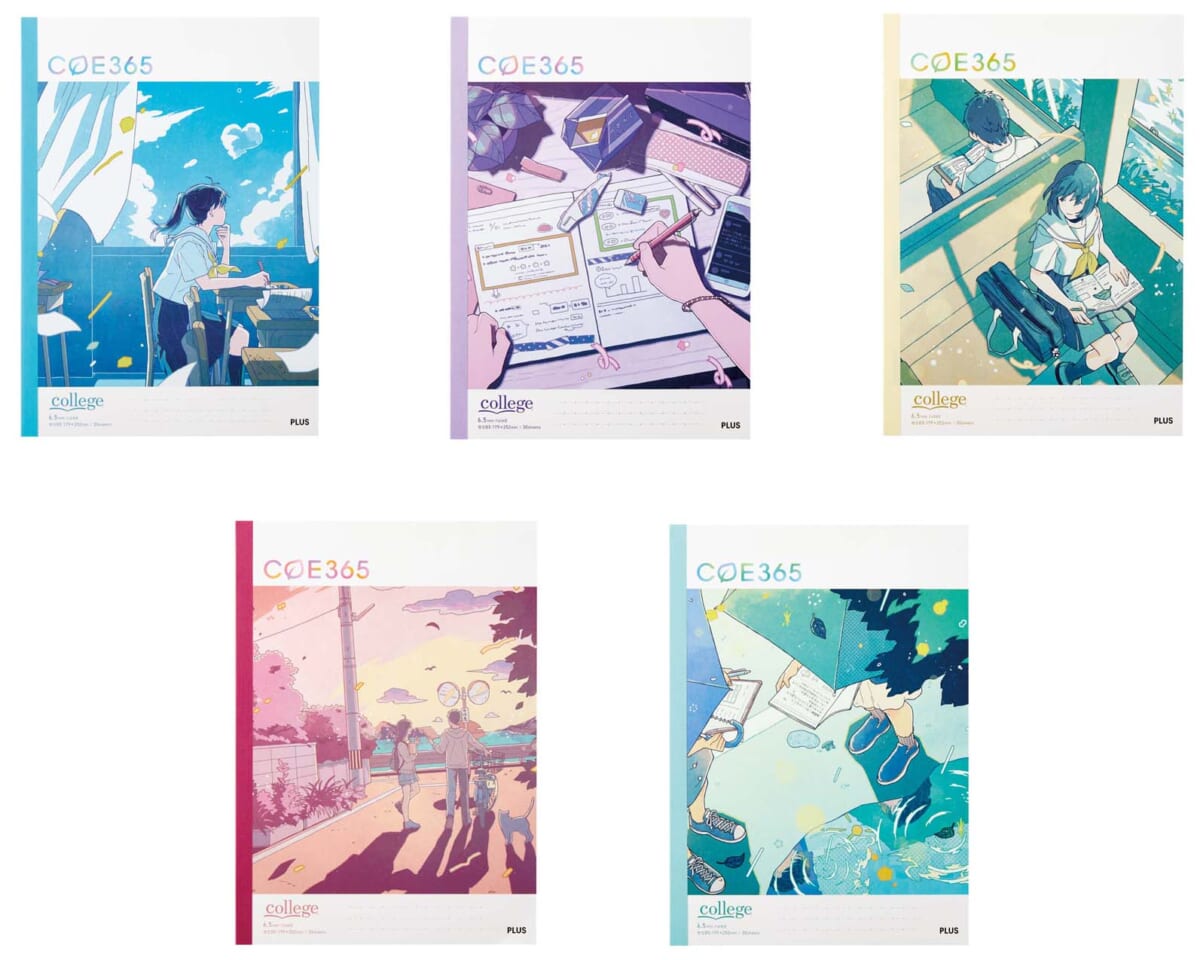

「COE365」は“エモい”と“エコロジー”を掛け合わせた“エモロジー”がテーマの文具シリーズ。イラストレーターの純頃が描く、懐かしい学生時代のデザインに仕上げた。「朝の通学電車」「放課後の教室」など5種類の絵が表紙を飾る。再生紙を使用。

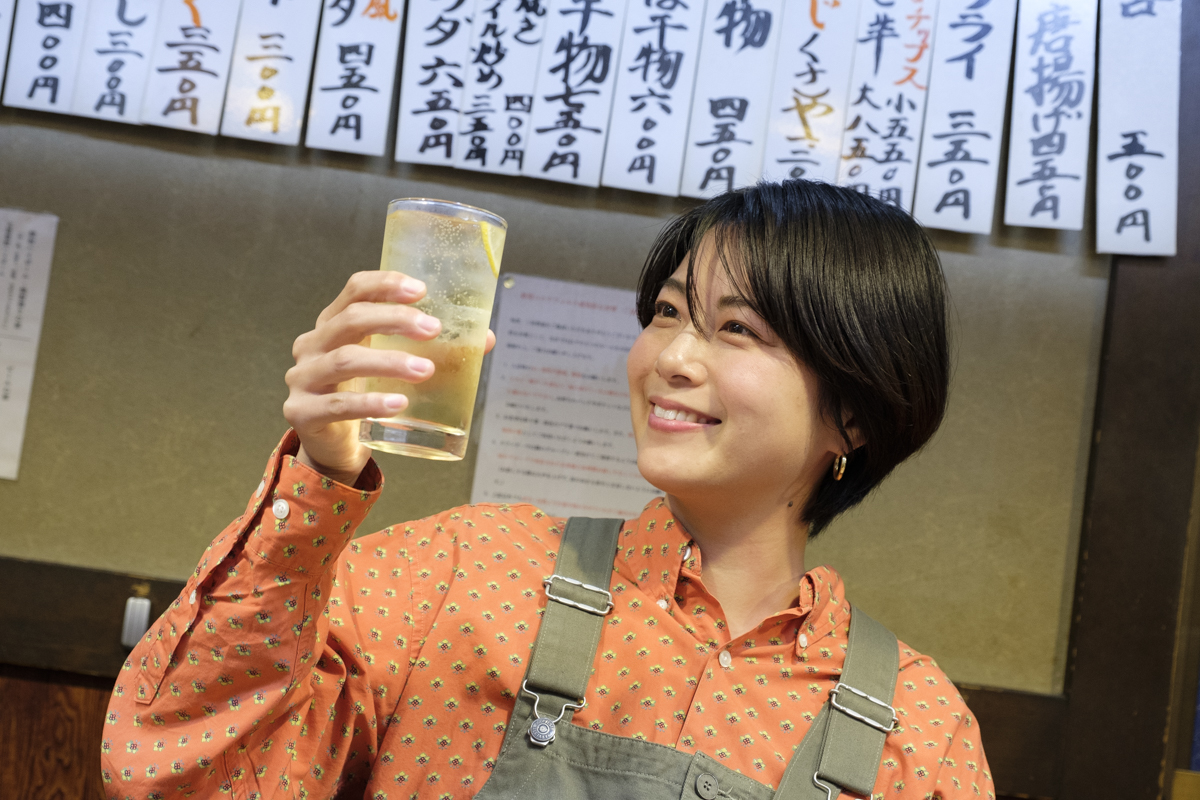

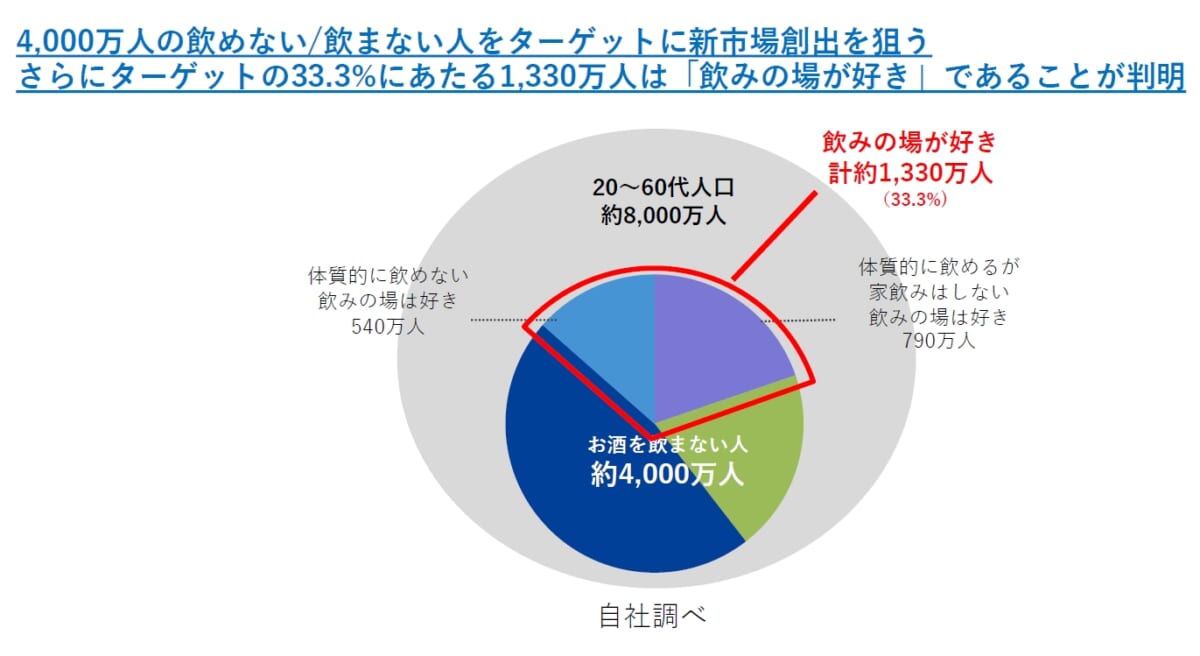

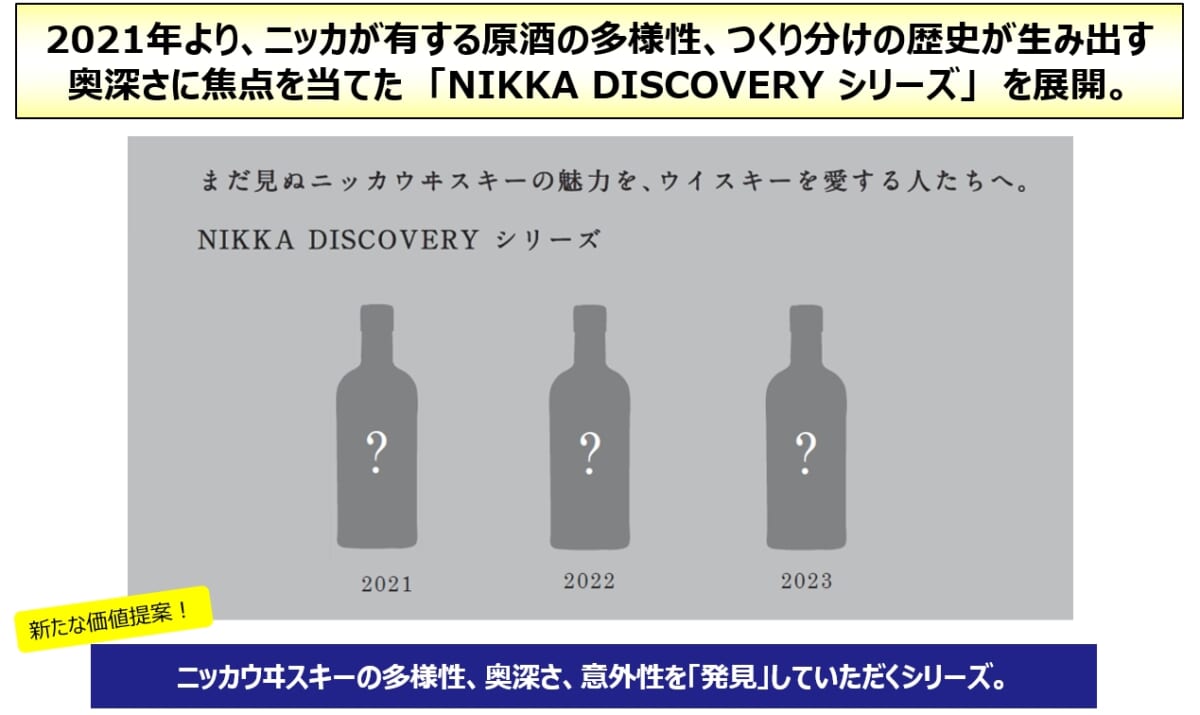

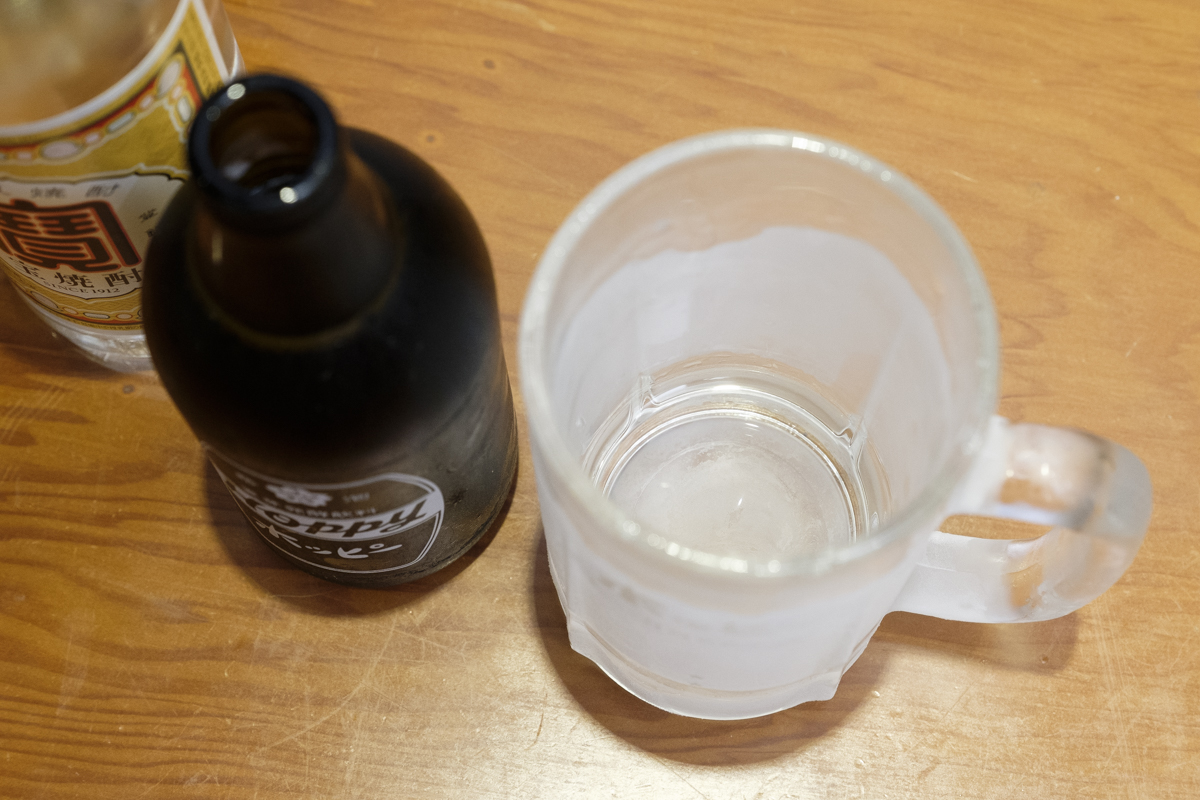

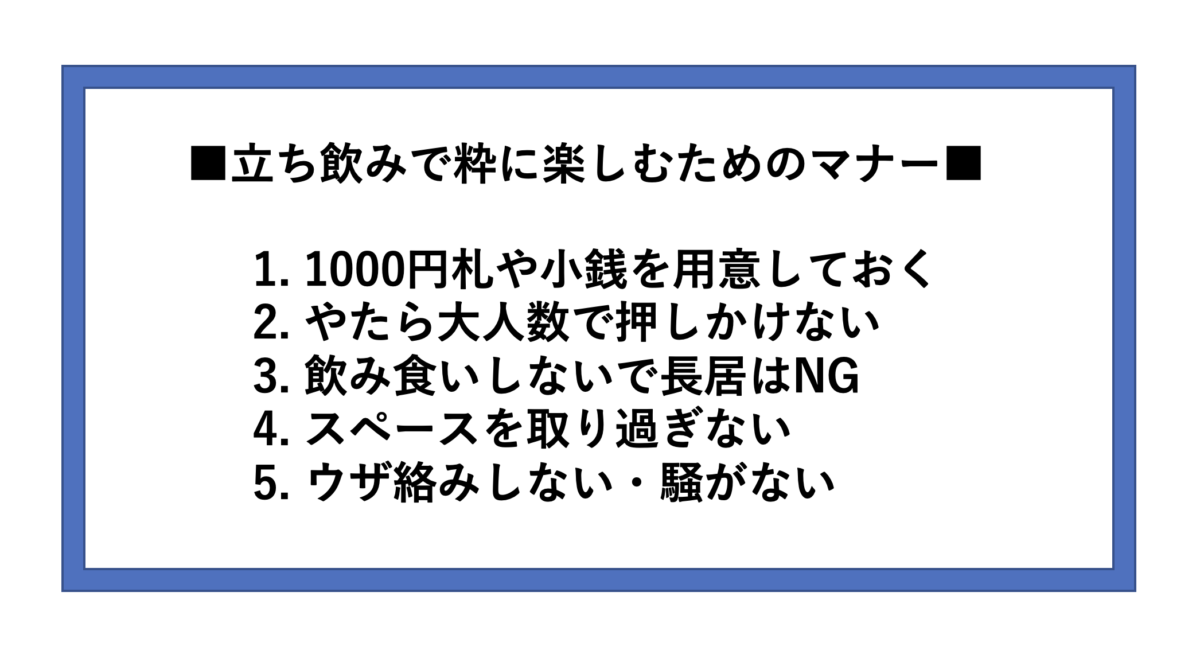

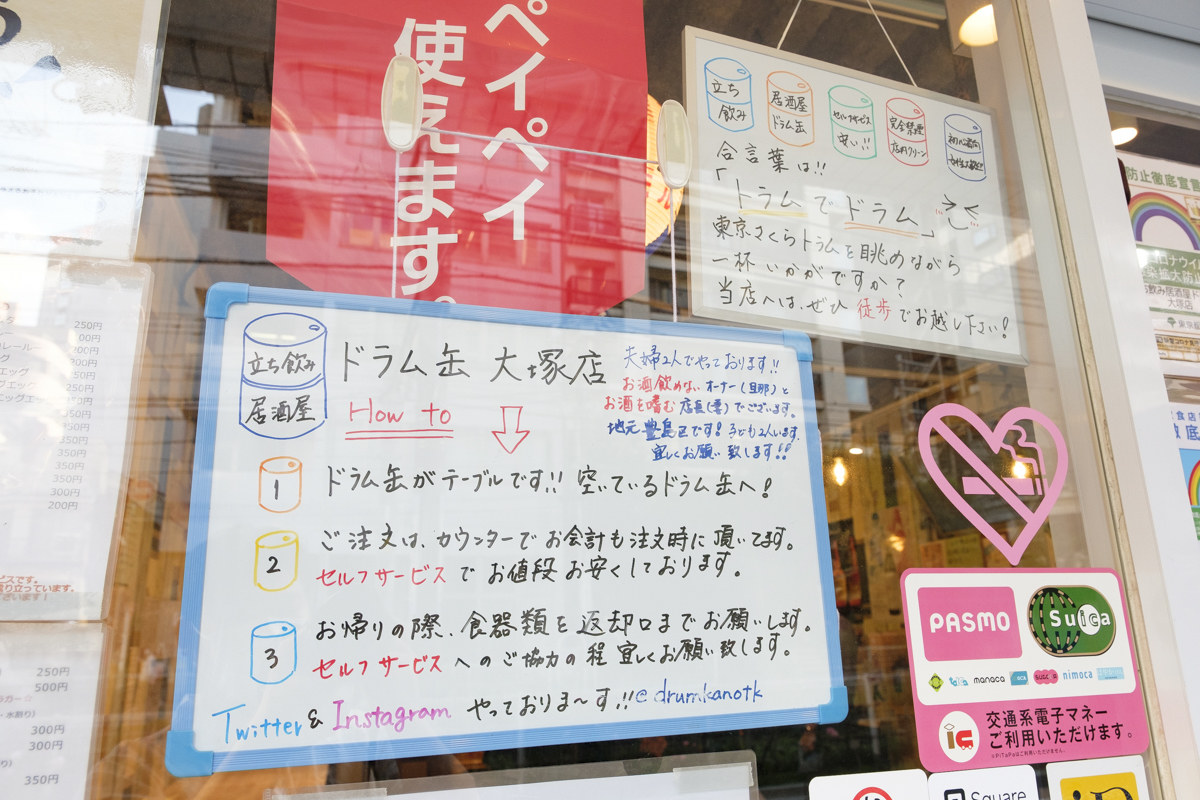

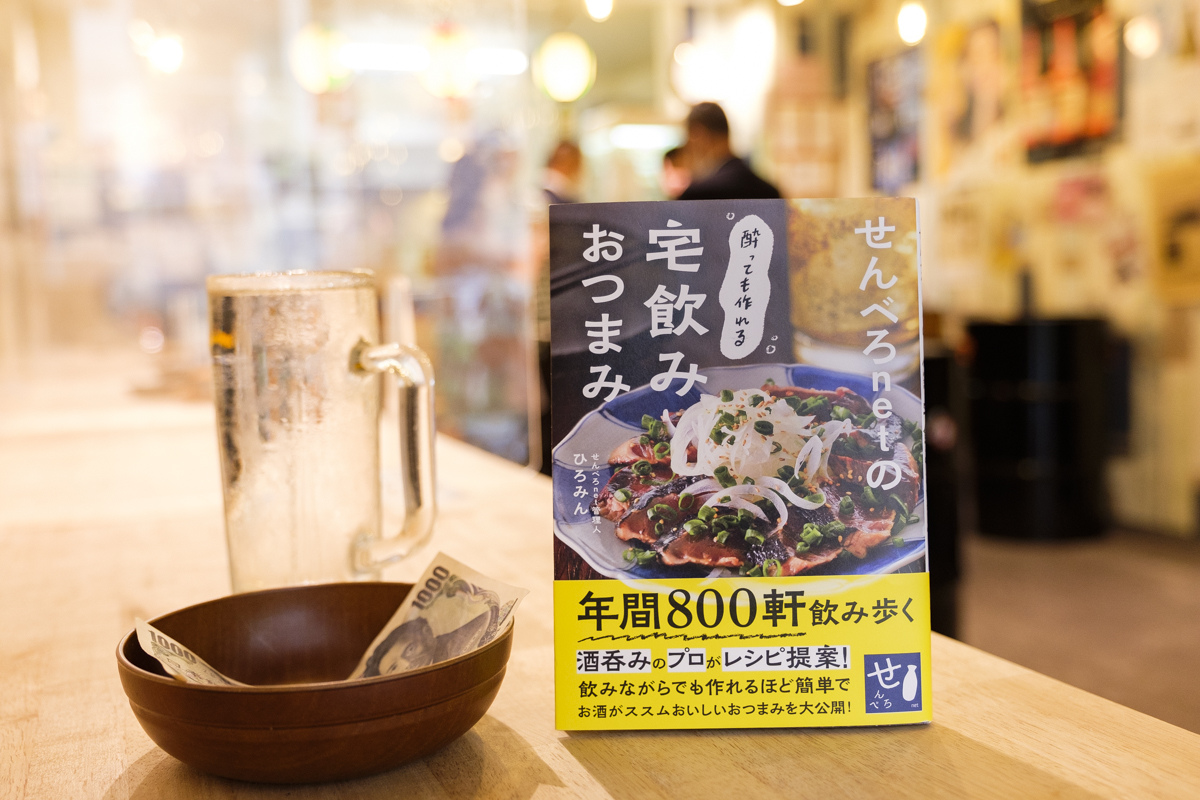

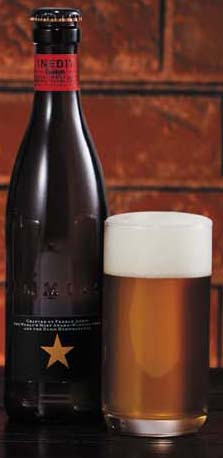

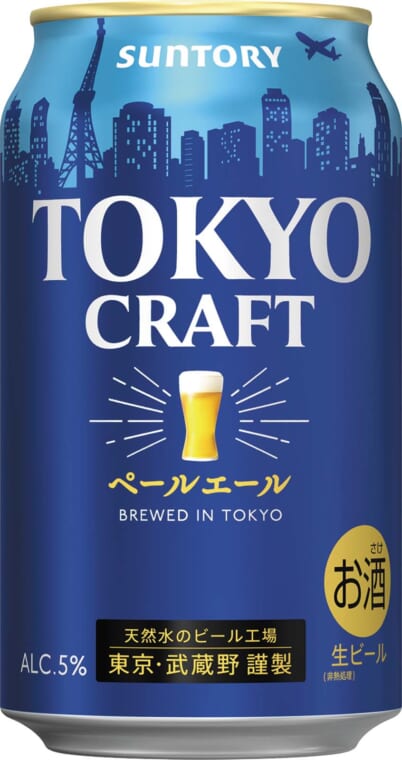

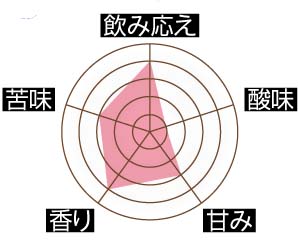

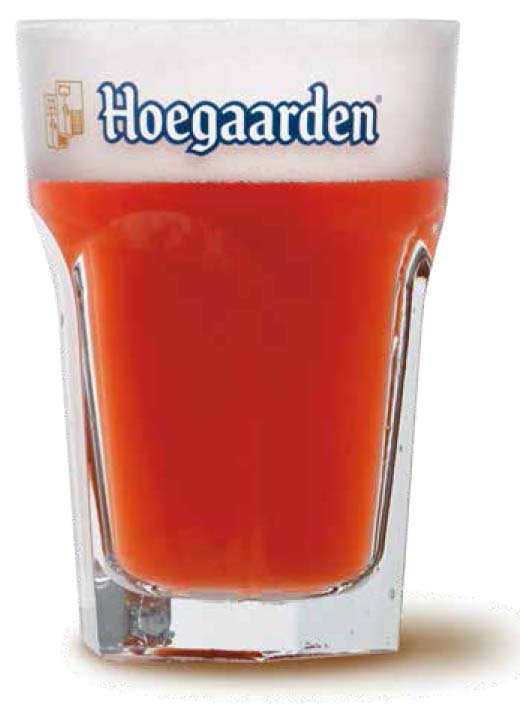

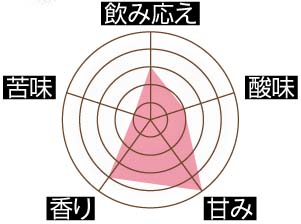

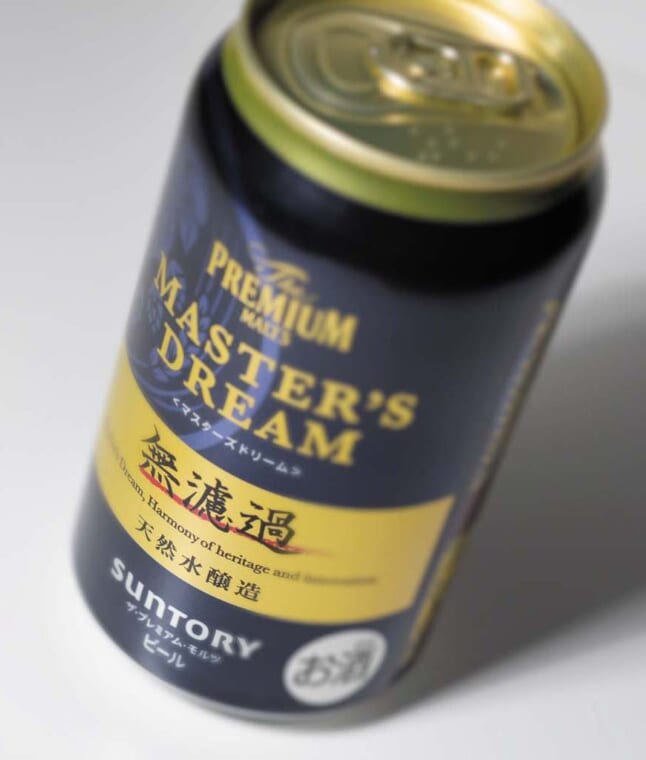

日本初! 炭酸水で作る自由なビール

≪その5≫ビアボール

好みの濃さでビールを楽しめるアイデアがユニークです(中山)

【ヒットアナリティクス】洋酒の王者サントリーの発想に期待が高まる

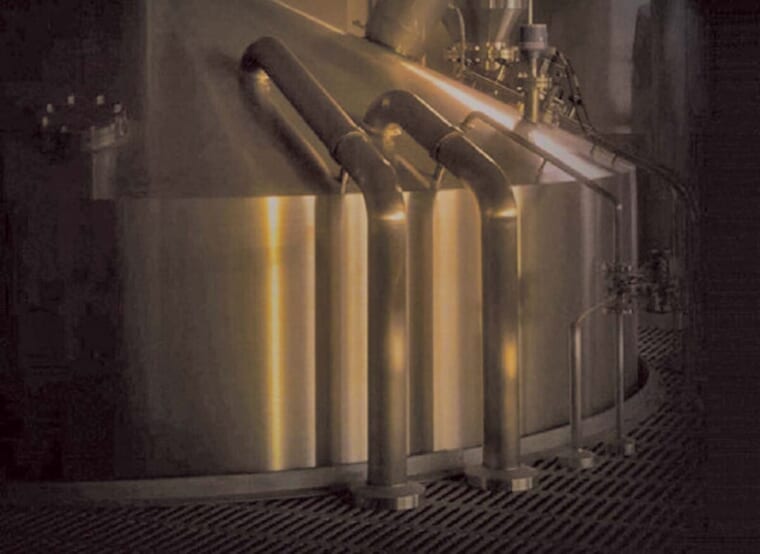

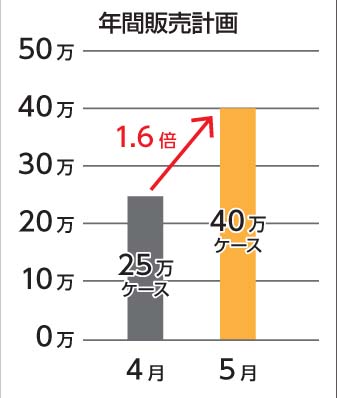

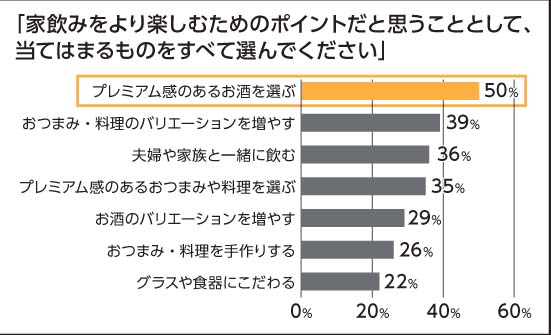

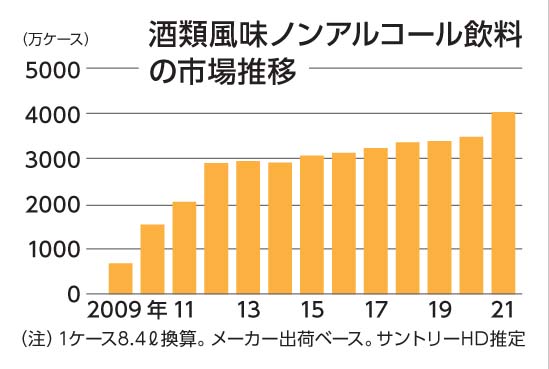

これぞサントリーの“チャレンジ精神”。ハイボールやレモンサワー、ジンソーダなど同社が仕掛けてヒットし、定着した酒は数多く誕生している。一部の飲食店では先行発売されており、動向に注目したい。

先進技術:★★★

顧客ニーズ:★★★★

市場の将来性:★★★★

独自性:★★★★★

コスパ:★★★★

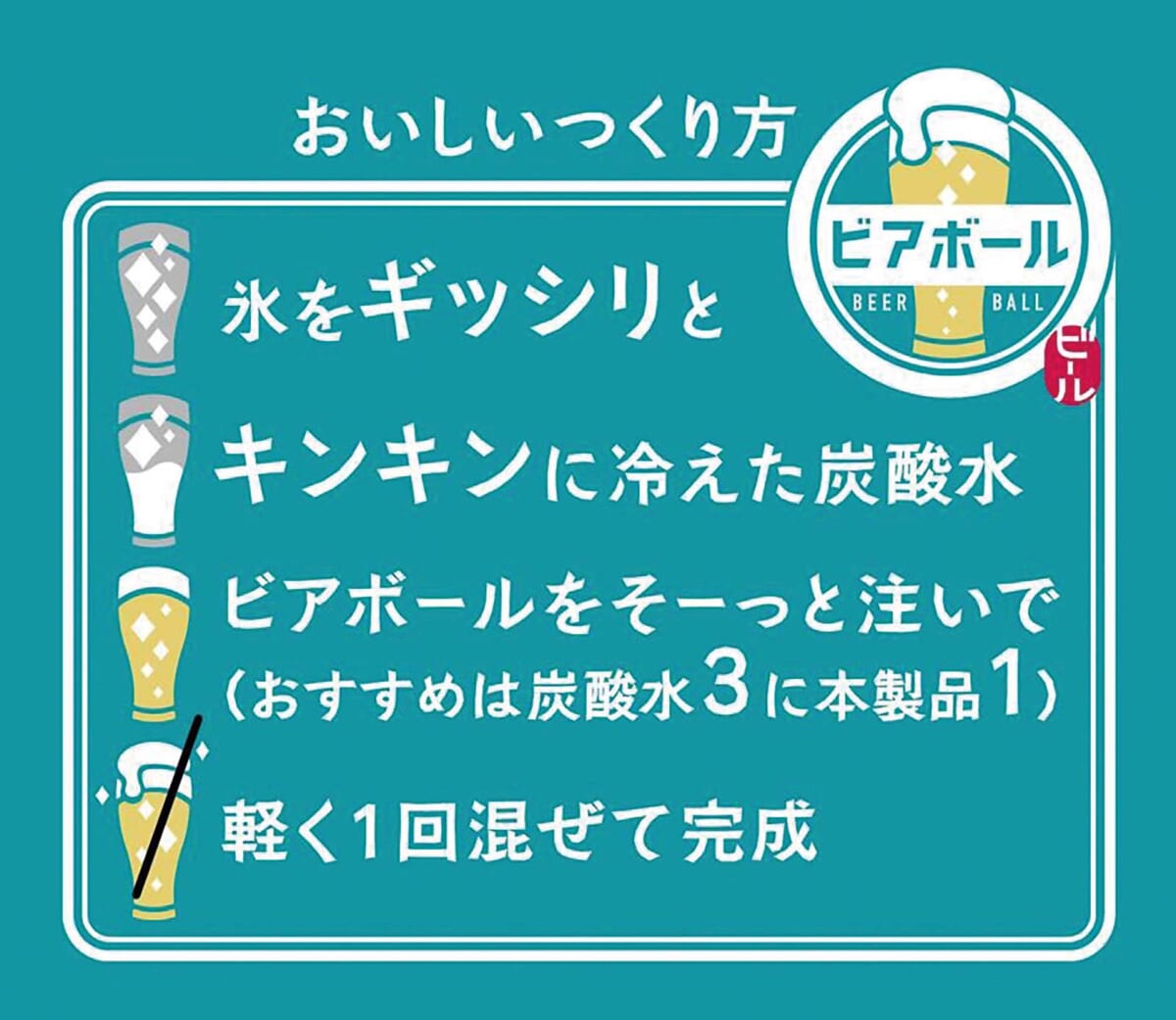

炭酸水で割って味わうのが前提の濃厚な味とアルコール度数16%が特徴。麦芽本来の旨みと深いコクや、フルーティで爽やかな香りは時間が経っても崩れにくい。好みの味で飲む多様性や、ビールの奥深い楽しさを訴求した意欲作。

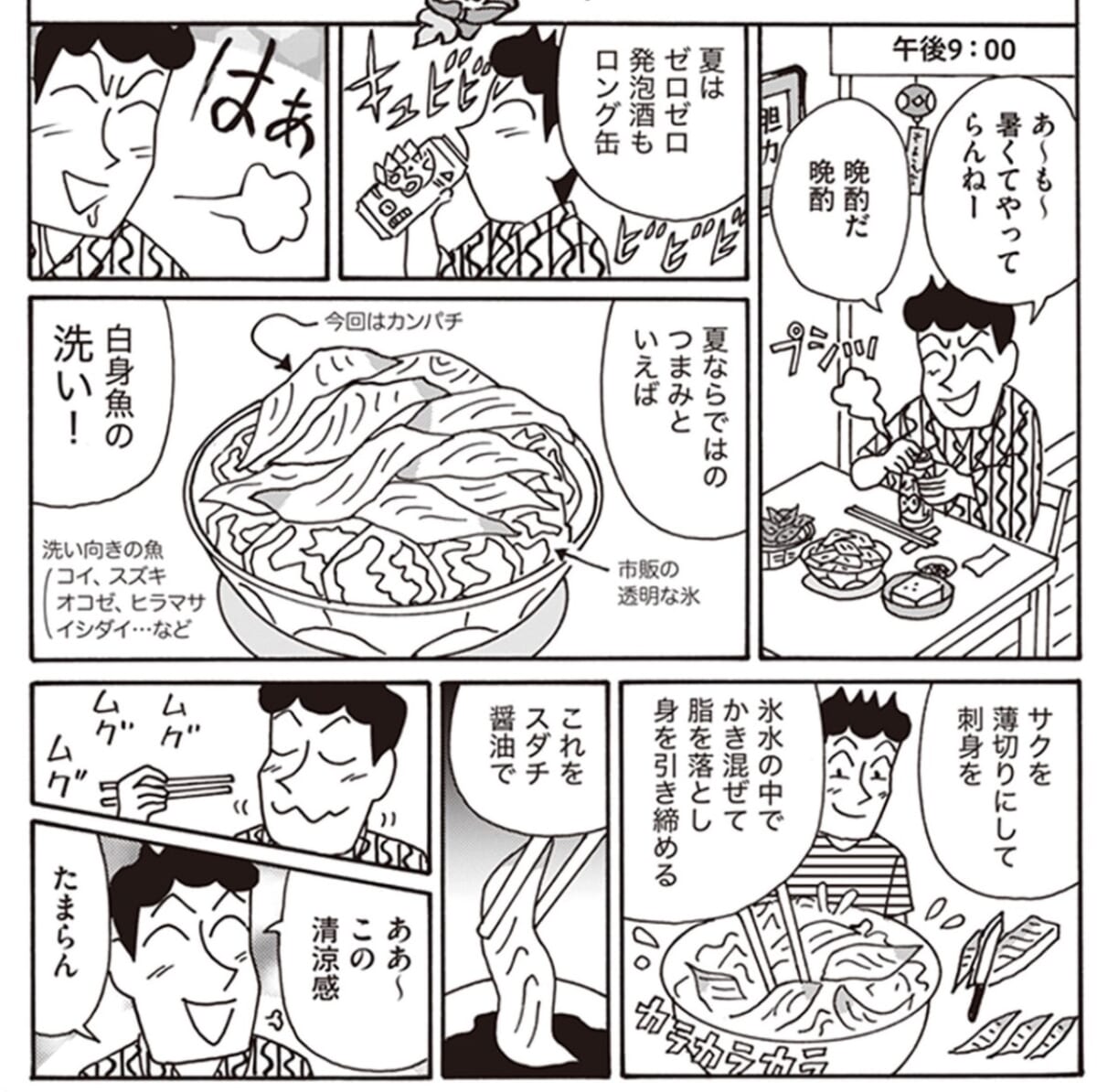

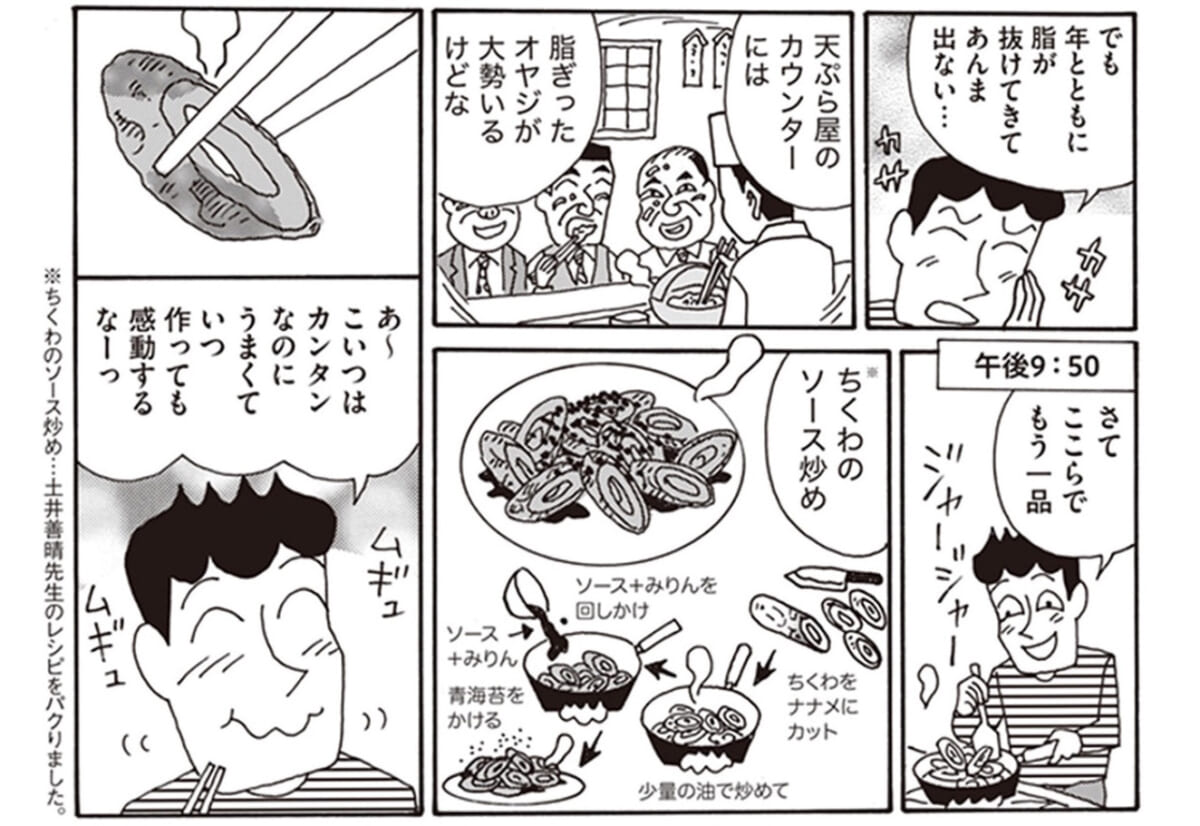

新鮮な魚や肉をコンビニで手軽に購入できる

≪その6≫ローソン冷凍刺身

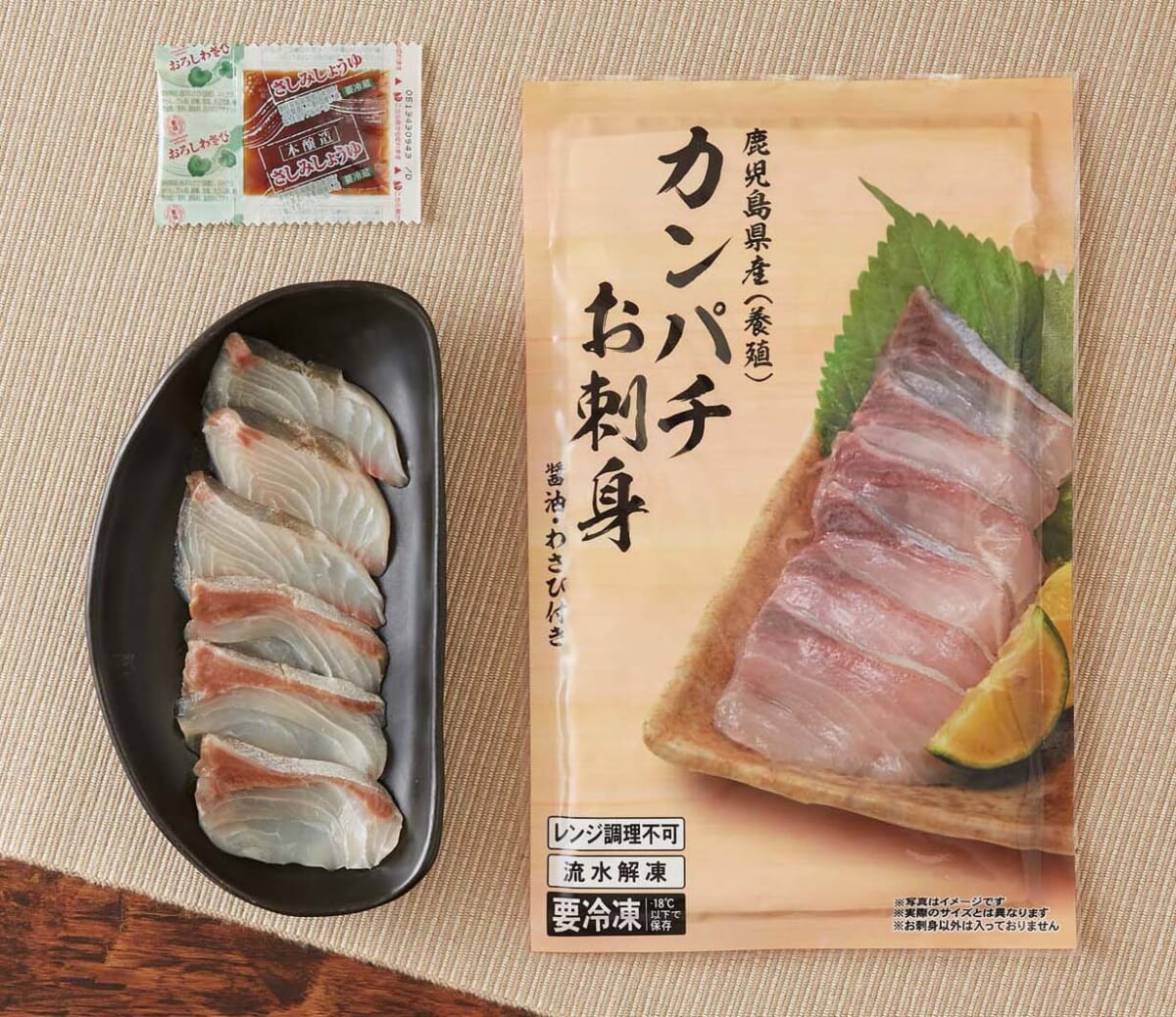

アルコール凍結技術で新鮮な魚を味わえます(中山)

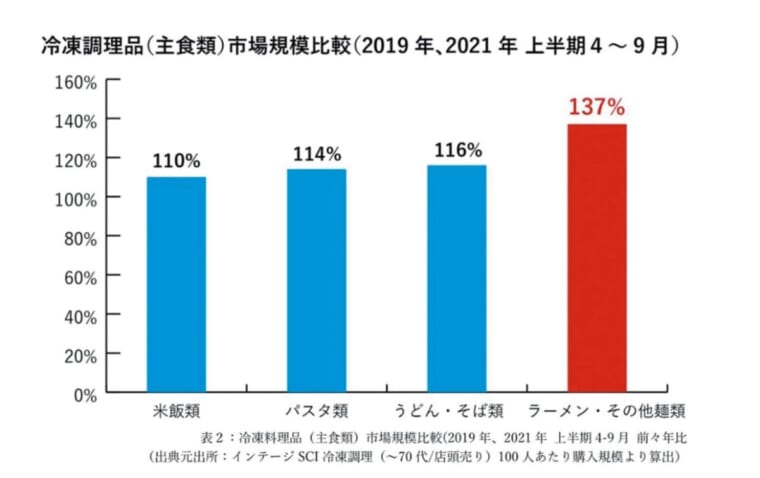

【ヒットアナリティクス】業界が注目している液体急速冷凍がカギ

冷凍食品業界でいま注目を集めているのが、液体急速凍結という技術。これをコンビニでいち早く取り入れ、ヒットさせたのがローソンだ。同社は2025年度の冷凍食品の売上高を2020年度に比べて5倍ほど増やすと発表しており、今後の新作にも目が離せない。

先進技術:★★★★★

顧客ニーズ:★★★★

市場の将来性:★★★★★

独自性:★★★★

コスパ:★★

鹿児島県の養殖場で水揚げされたカンパチを、スライス後に凍結。液体急速凍結機によるアルコール凍結技術を採用し、新鮮な脂の旨みやハリのある身の食感を実現した。ほかに真鯛お刺身(505円)も展開。

SQF取得のファームとタッグした鮮度の良い馬肉(中山)

世界で初めて生食用食肉で国際規格「SQF(Safe Quality Food)」を取得した「千興ファーム」が加工。さっぱりとしながら上品な甘みのある鮮度抜群な赤身肉と、少し甘めな付属のタレがよく合う。肉はスライスされ、盛り付けるだけと手軽。

イタリア・トスカーナ生まれの定番おやつ

≪その7≫ボンボローニ

長時間発酵のふわふわ生地が濃厚クリームとベストマッチ!(中山)

【ヒットアナリティクス】ファミマやイオンが商品化ポストマリトッツォはコレ!

今年のスイーツ界で騒がれているトピックが、“ポストマリトッツォ”。近しい存在のイタリア伝統菓子がいくつか候補に挙げられるなか、頭ひとつ抜けたのがボンボローニだ。Z世代ではすでに話題になっており、6月にはファミリーマートやイオンが商品化。

先進技術:★

顧客ニーズ:★★★★

市場の将来性:★★★★

独自性:★★★

コスパ:★★★

コロンと丸い揚げパンにレモンクリームやチョコクリームがたっぷり入った、イタリア発のおやつ。口に含むとクリームの濃厚なコクと、生地がバランス良くマッチする。同じ店の看板メニューの1つであり、売り切れ必至だ。

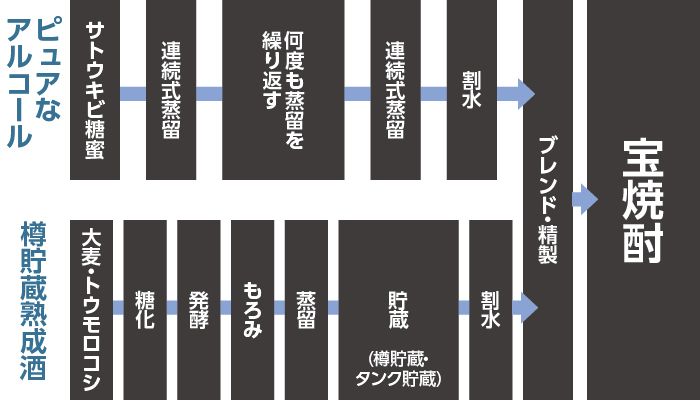

中国発祥の蒸留酒

≪その8≫白酒(ばいじゅう)

フルーティな香りですっきり飲める低アル白酒(中山)

【ヒットアナリティクス】ガチ中華に最適な酒は本格な中国酒で決まり!

グルメ界では最近、中国出身者が現地の郷土料理を提供する「ガチ中華」が注目度を高め、その料理に合わせる本格的な中国酒「白酒」が脚光を浴びている。今年は「一般社団法人 日本中国白酒協会」も設立され、勢いに拍車がかかることは間違いなし。

先進技術:★

顧客ニーズ:★★★

市場の将来性:★★★★★

独自性:★★★★

コスパ:★★★

江小白に果汁が入った甘くみずみずしい果実酒。フルーティな香りながら、すっきりと飲みやすい味わいに仕上げられている。ストレートはもちろん、カクテルやソーダ割りとも相性が良い。黄色ボトル(かぼす味)は日本未入荷。

料理もガチ中華! 個性溢れる8店舗を集めて様々な中国料理を楽しめる!

美食家に愛される中国料理の人気店「味坊集団」が、日本最大規模の店舗を秋葉原にオープン。タイプの異なる8店舗を凝縮し深化させ、早点(中国式朝食)から大卓の宴会まで中国料理の様々なスタイルを提供する。

複数の専門業態が1つの店舗に集結

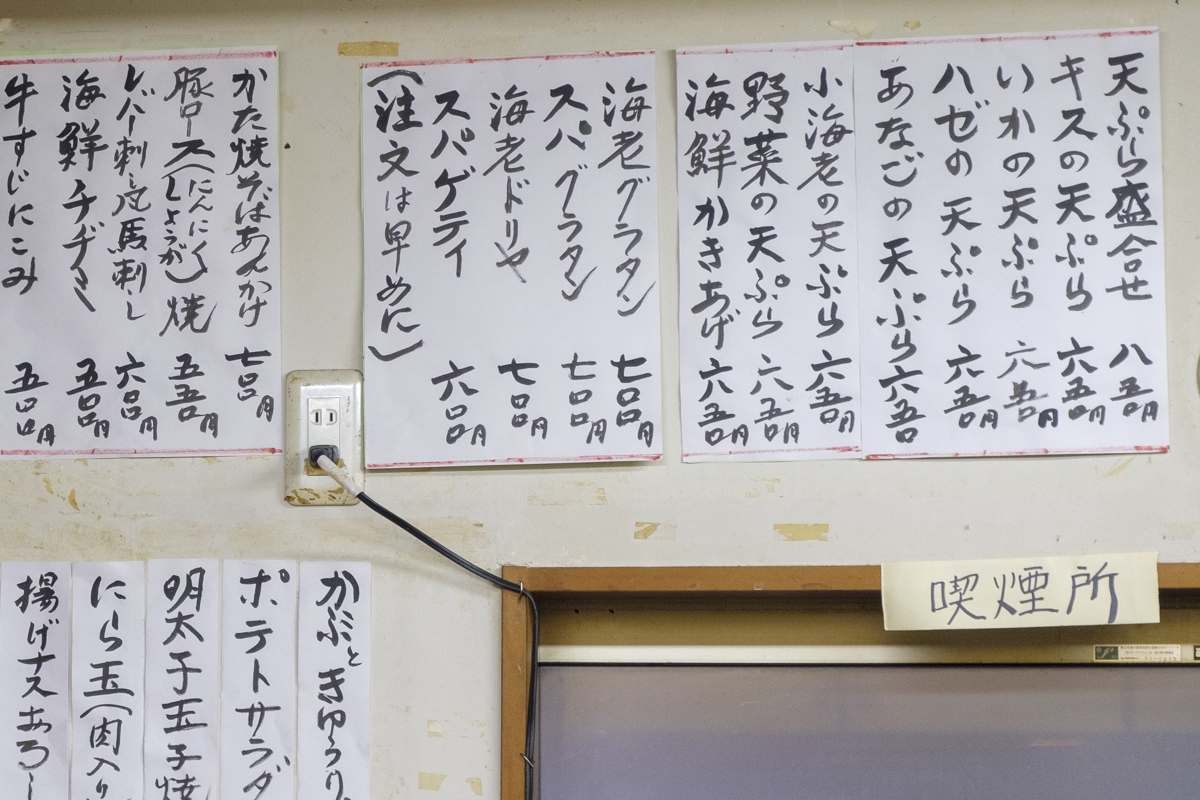

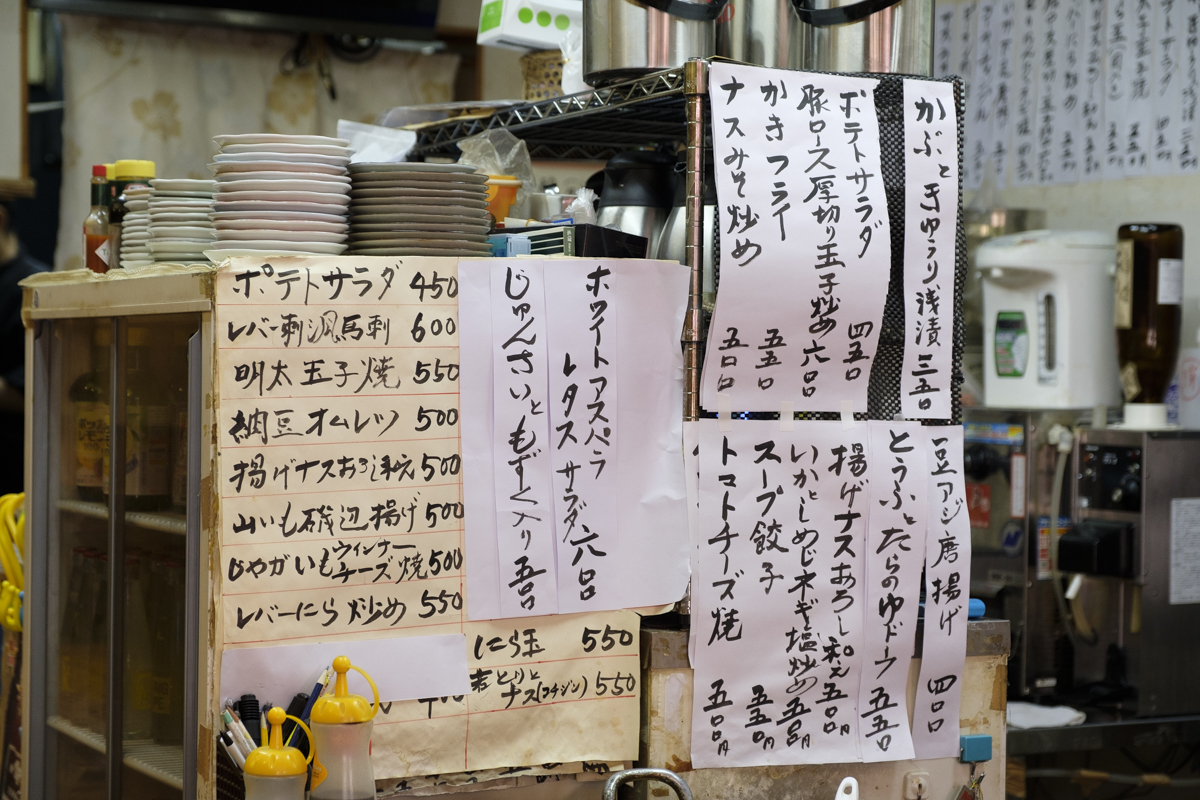

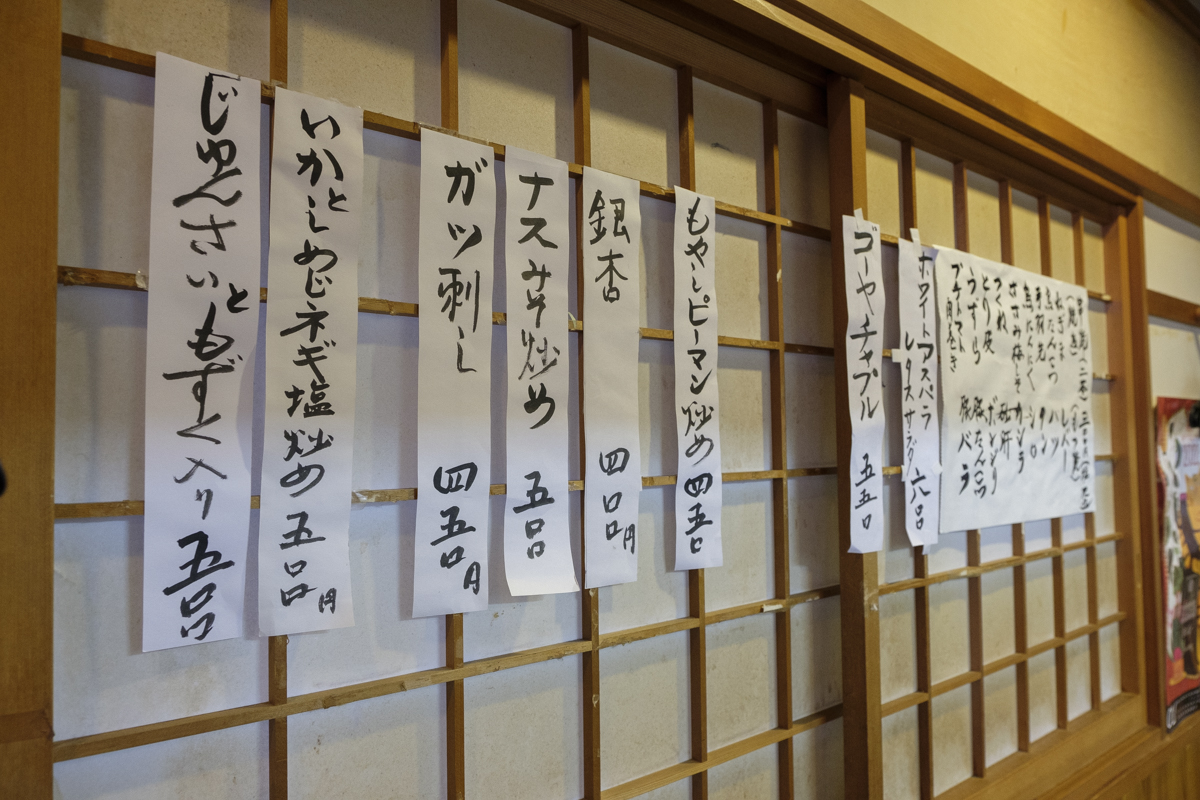

≪その9≫文化祭型飲食店

日本のハレ文化を体験しながら酒場7店舗で酔い気分に(中山)

【ヒットアナリティクス】著名な外食企業も取り入れる文化祭型

これまでの複合店は数社が出店し合う“フェス型”が多かったが、1つの企業が自社で個々の専門業態を展開するのが“文化祭型”。塚田農場を展開するエー・ピーカンパニーも文化祭型の「アルチザンアパートメント」を開業するなど、注目の高さが窺える。

先進技術:★★

顧客ニーズ:★★★★

市場の将来性:★★★★★

独自性:★★★★

コスパ:★★★

寿司やホルモン、うなぎ、韓国料理など多彩な酒場7店舗が集結。ハレの日のようなにぎやかな装飾やネオン看板に溢れ、大道芸人が飲みの場を盛り上げる。週末には店内に「よさこい」や「阿波踊り」などが乱入。

いづも

浅草すし

ハンマート

ホルモンペペ