2020年を何かひと言で表せと言われたら、もう「予想外」しかないだろう。誰がこんな状況を、去年の今頃に予想できただろうか?

実際のところ、筆者も昨年末から今年初めにかけての文房具トレンド予想では「東京オリンピックを機会としたテレワーク文房具の普及」とか、呑気な話をしていたわけで。結果として、テレワークが便利になる文房具の普及、という部分だけは当たったことになるが、いやはや、それがオリンピックが中止になるほどの世界的なコロナ禍が要因だとか、想像がつくはずもない。

【関連記事】 世相を占う!? 2020年へ続く、2019年文房具の三大トレンド https://getnavi.jp/stationery/460500/

コロナは収まるのか? ワクチンは効くのか? 経済は立ち直るのか? などといった不確定要素盛り盛りの現状では、2021年にどのような文房具が流行るか? のトレンド予測なんて無理中の無理! というのが、本音だ。

だから今回はひとまず、結局のところ今年はどういったジャンルの文房具が人気だったのか、を振り返ってみよう。一応の可能性として、文房具業界ではこの2020年トレンドがもう少し続くような気もしているのだ。いや、断言はできないけれど……(弱気)

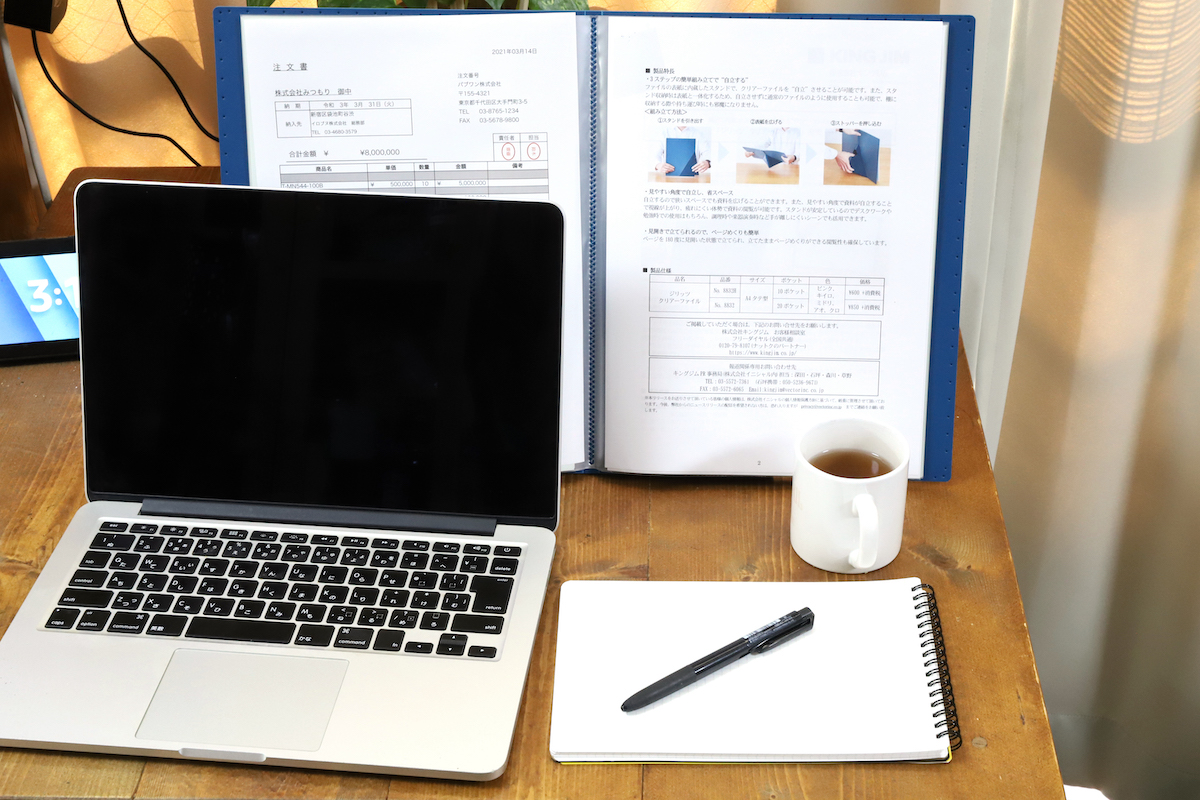

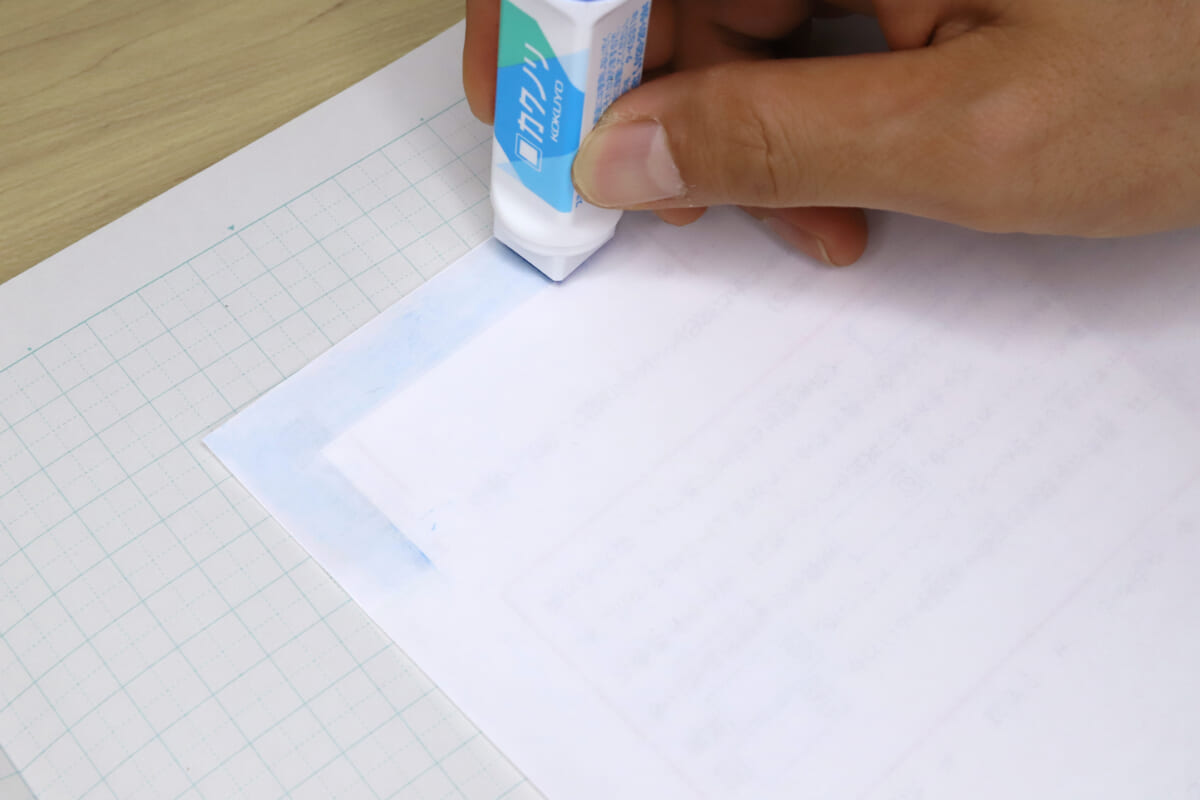

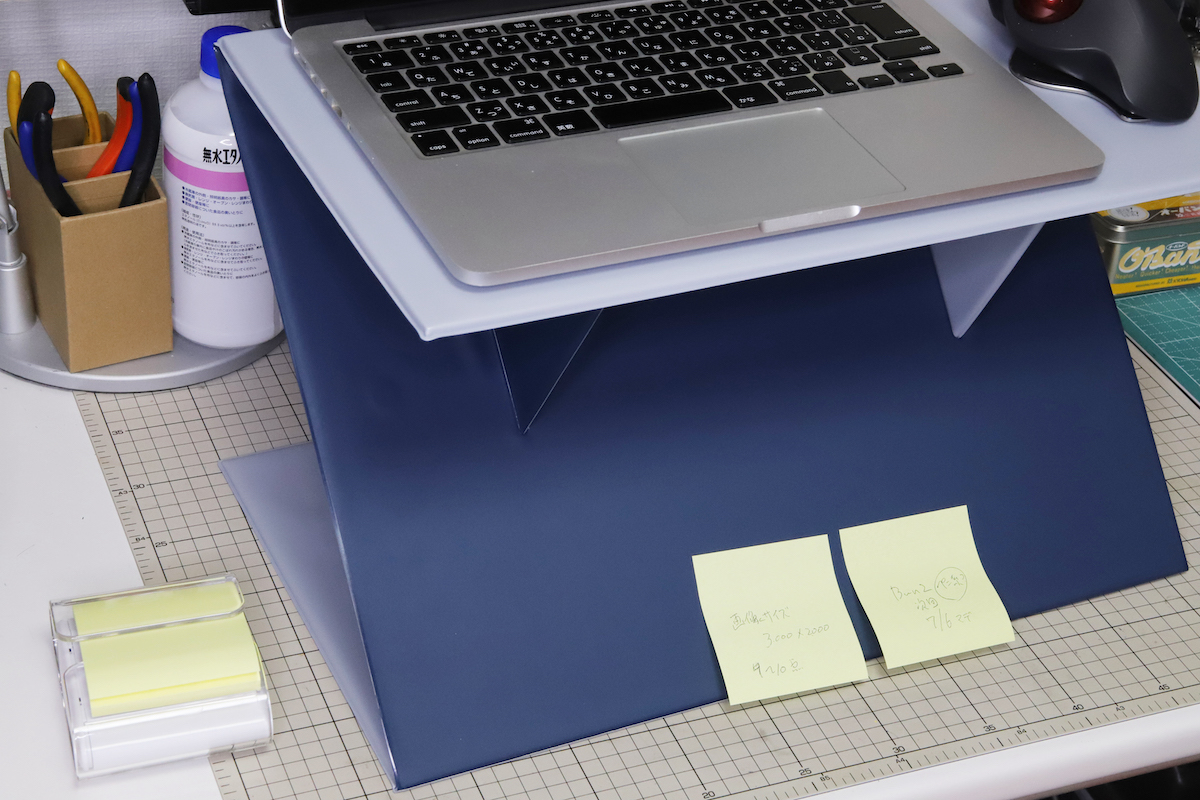

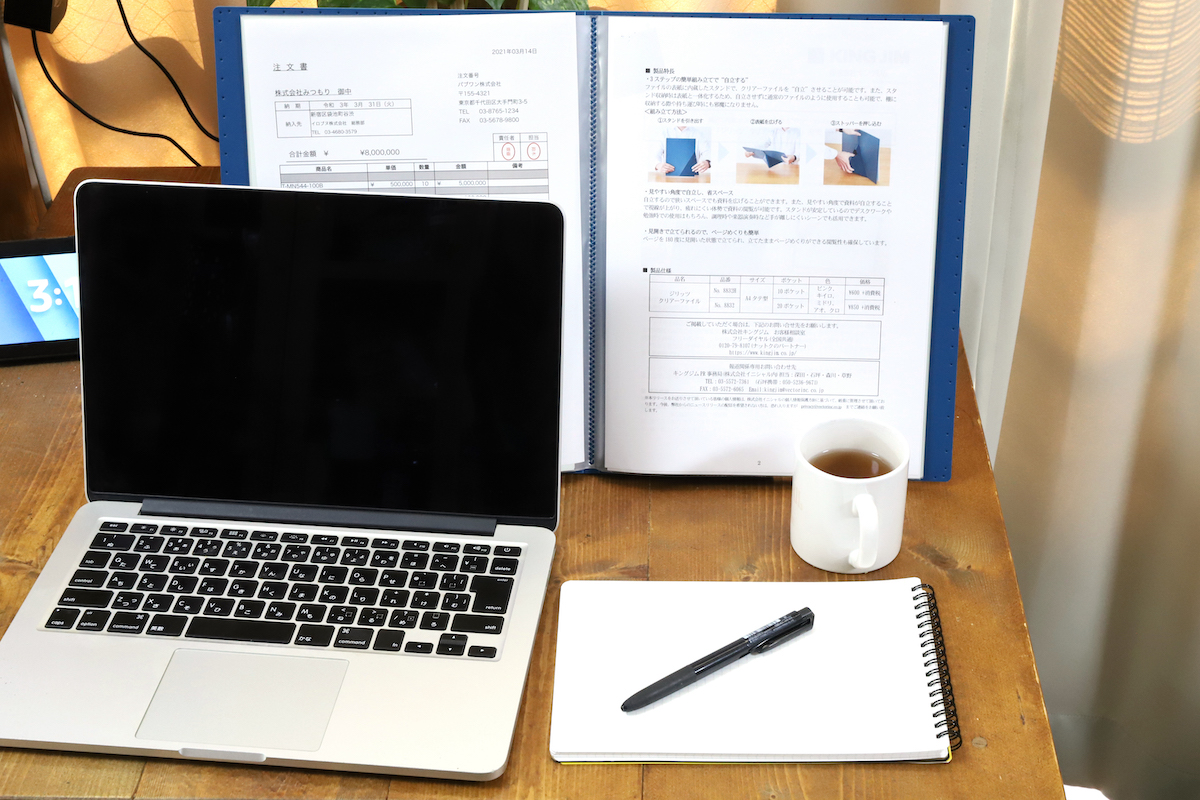

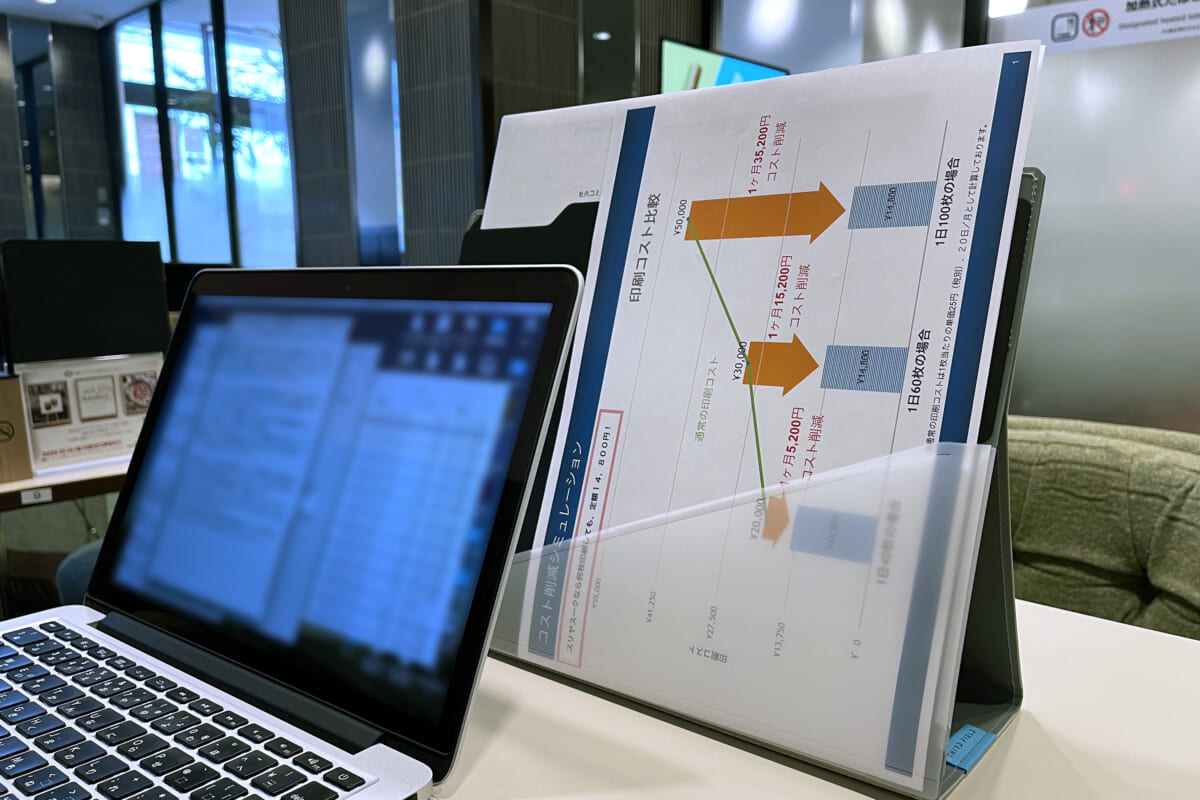

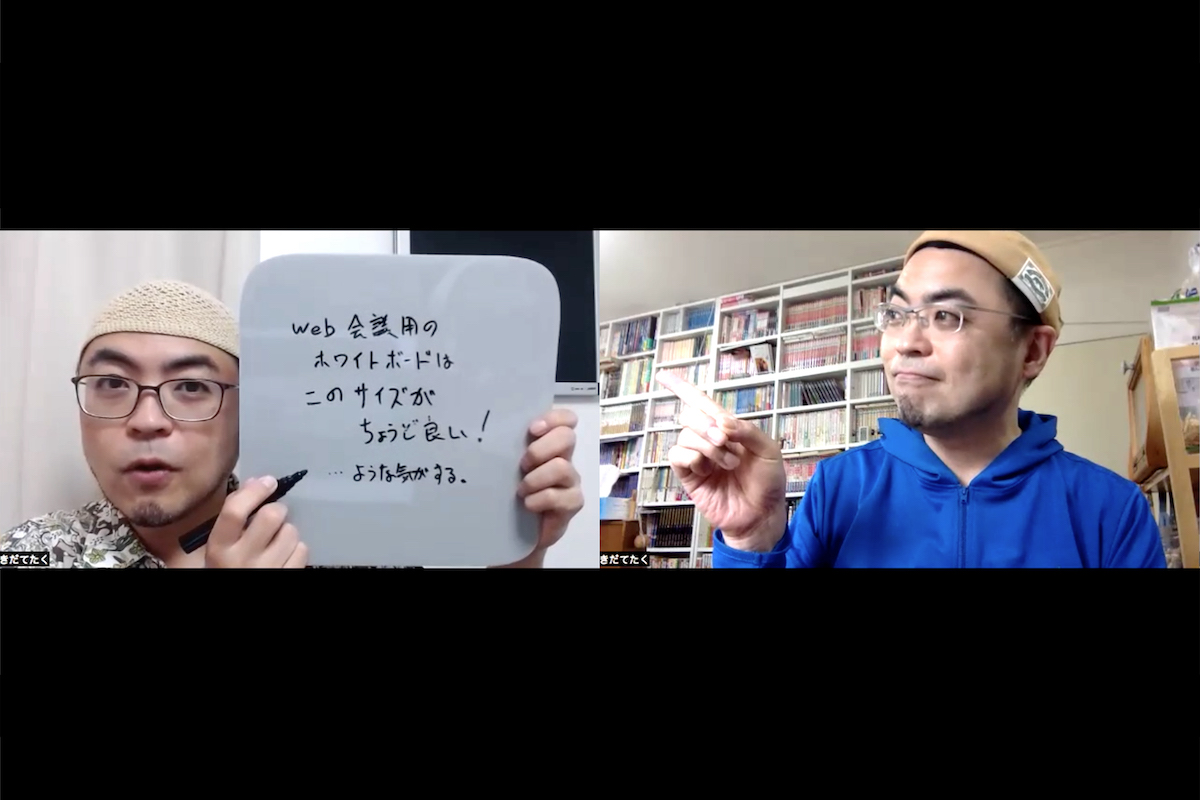

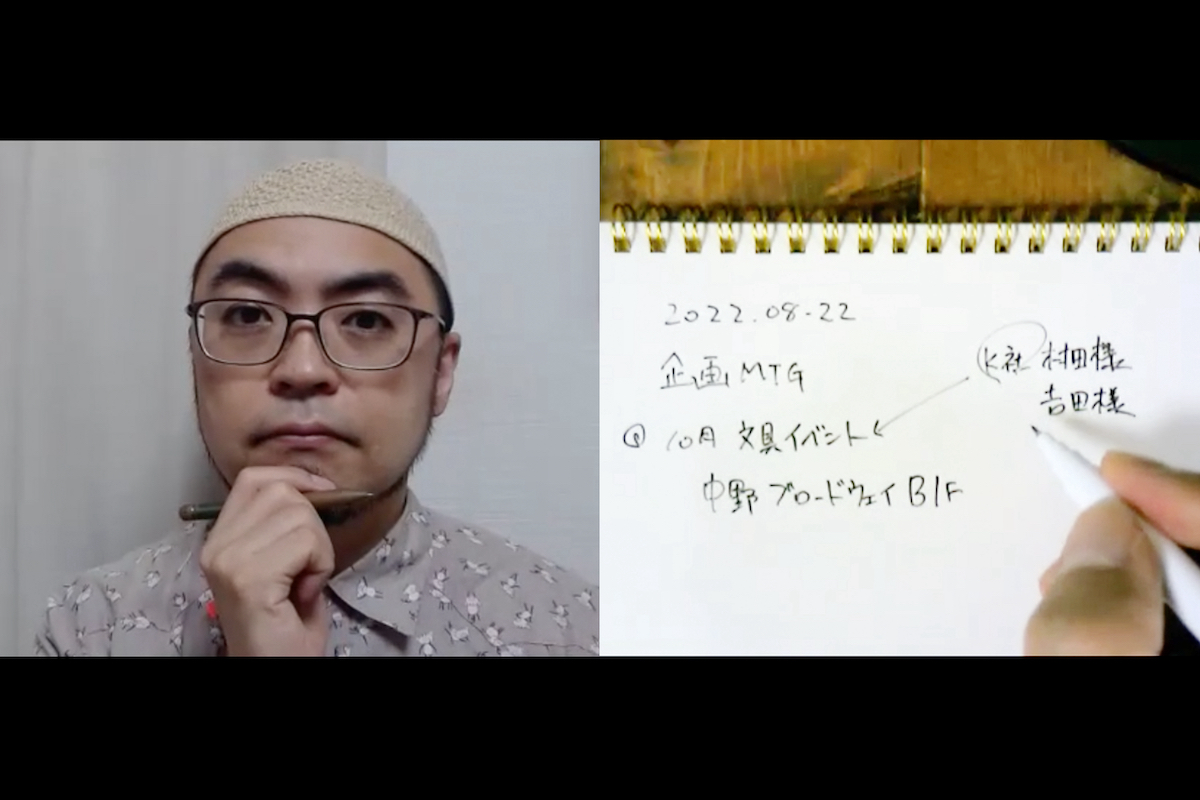

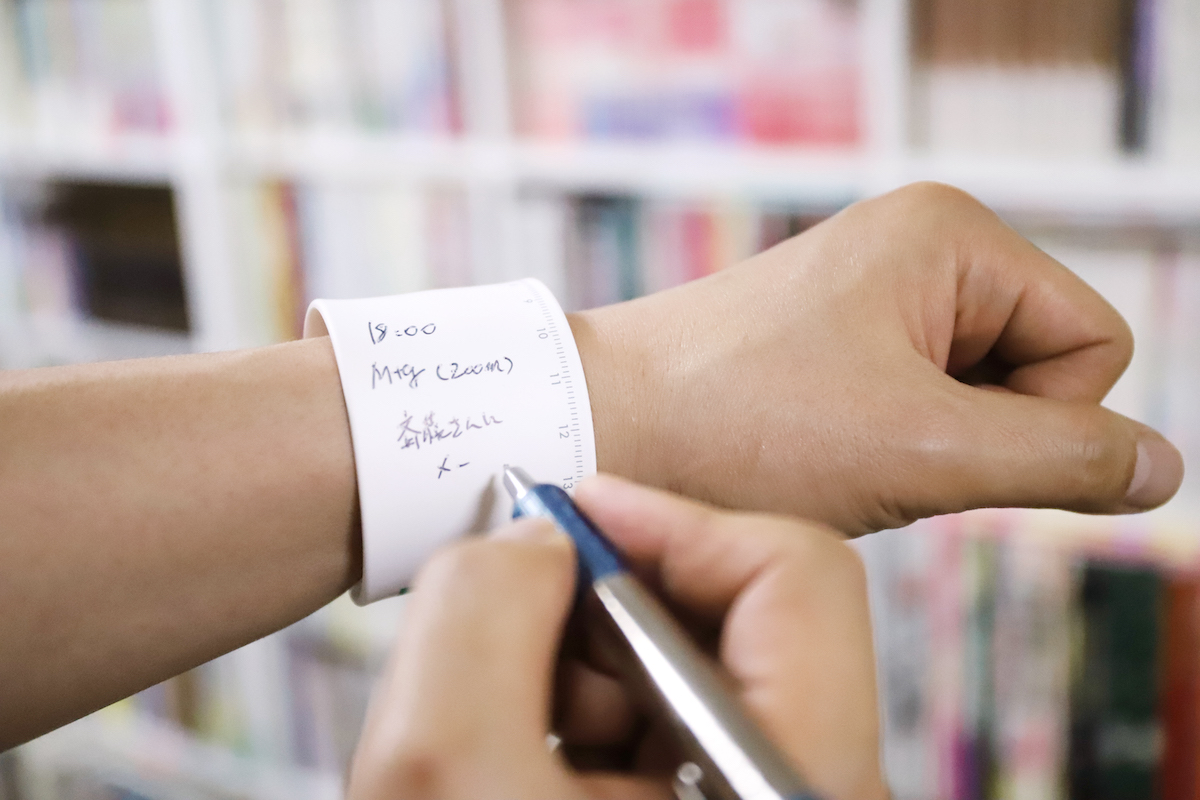

1. テレワーク文具は、より在宅ワーク仕様へ!

ひとつ確実性が高いのが、冒頭で述べた「テレワークが便利になる文房具」というジャンルがさらに普及しそう、ということ。

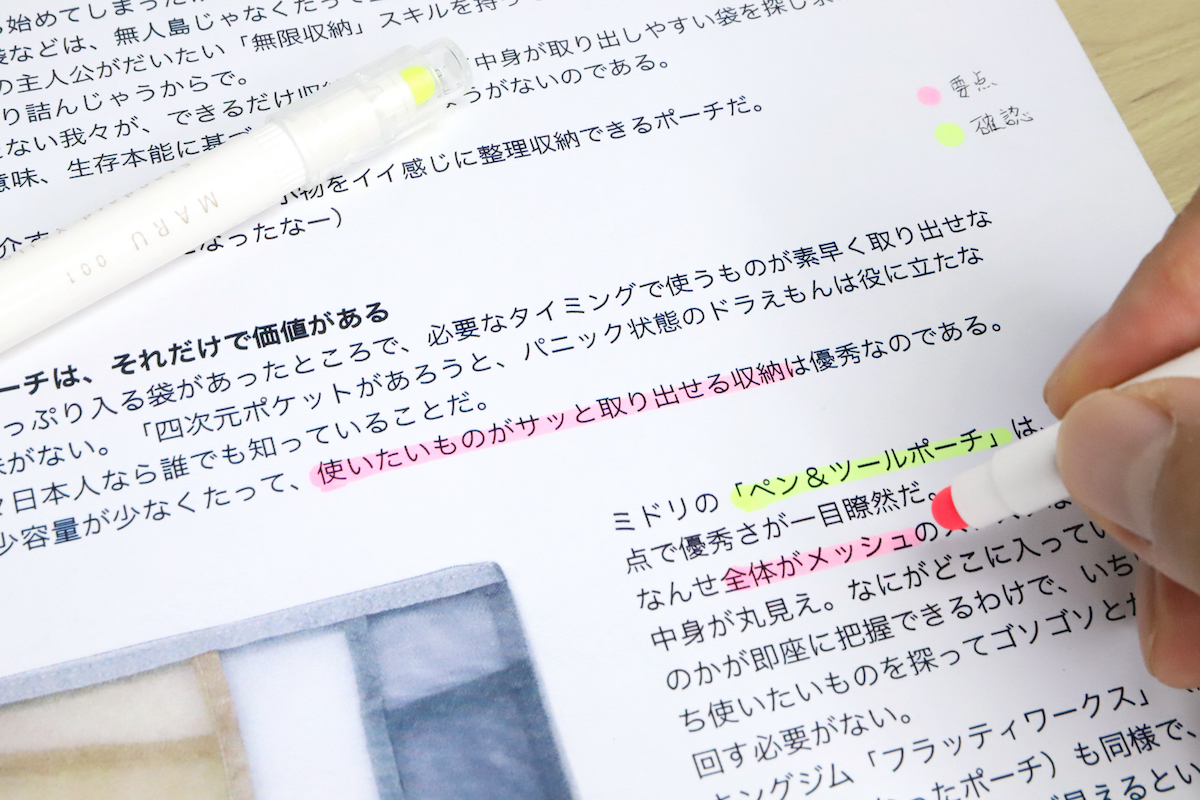

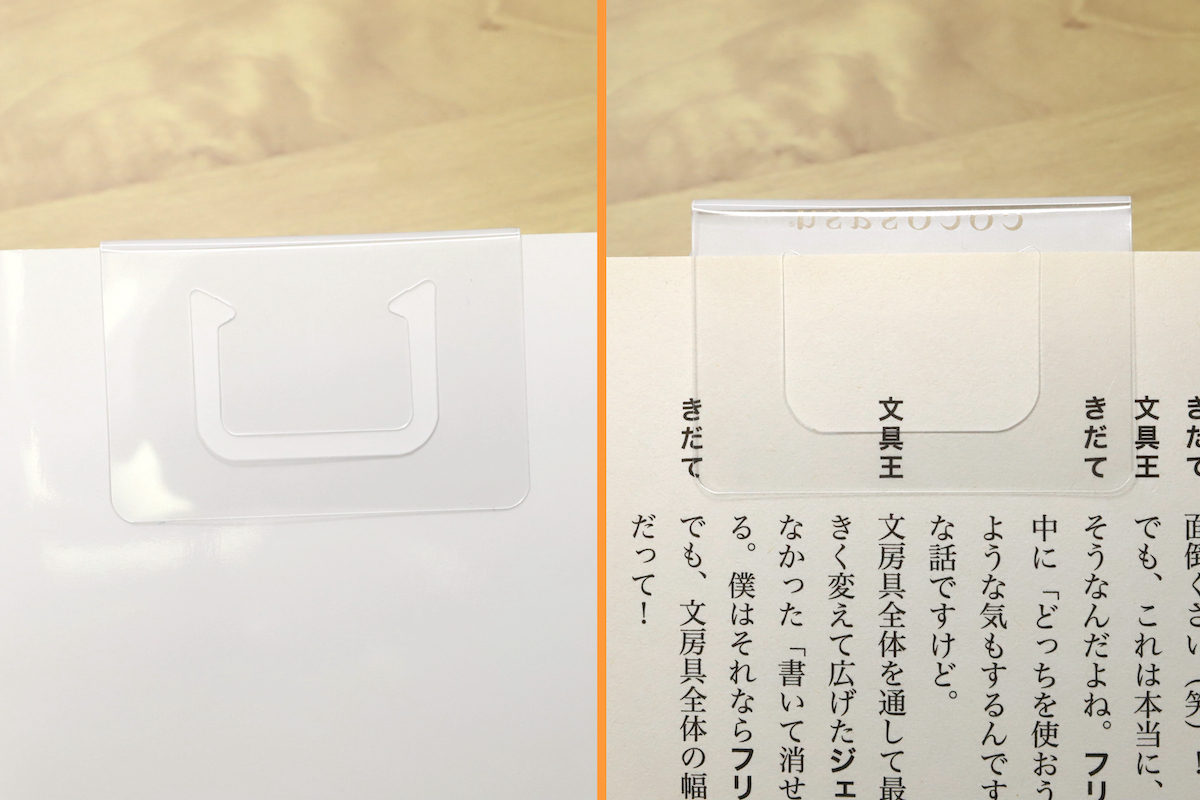

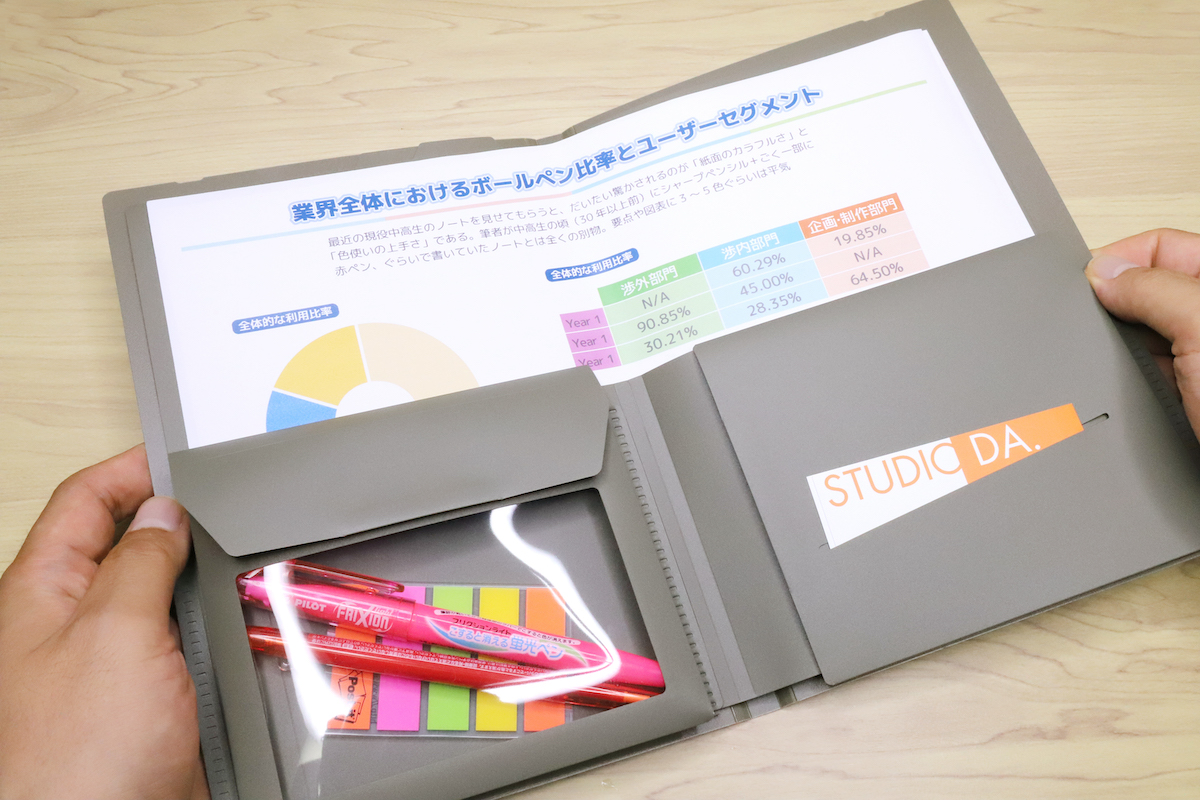

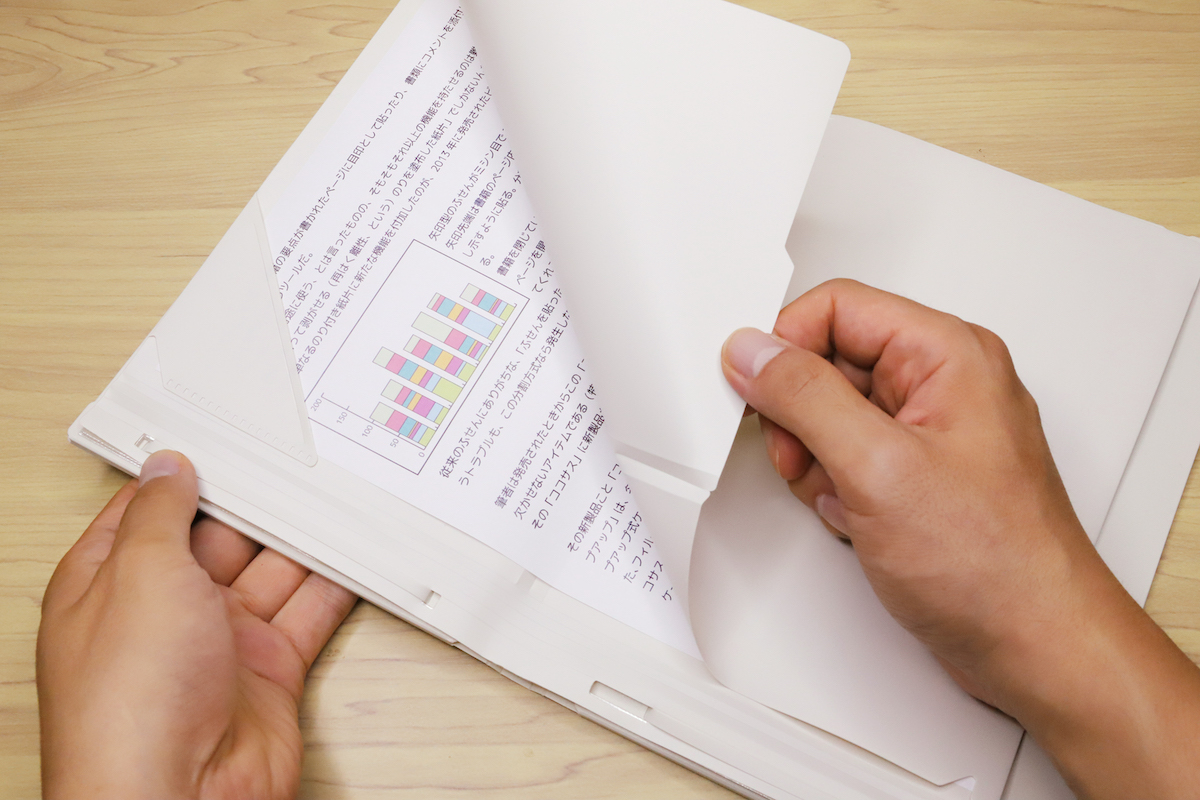

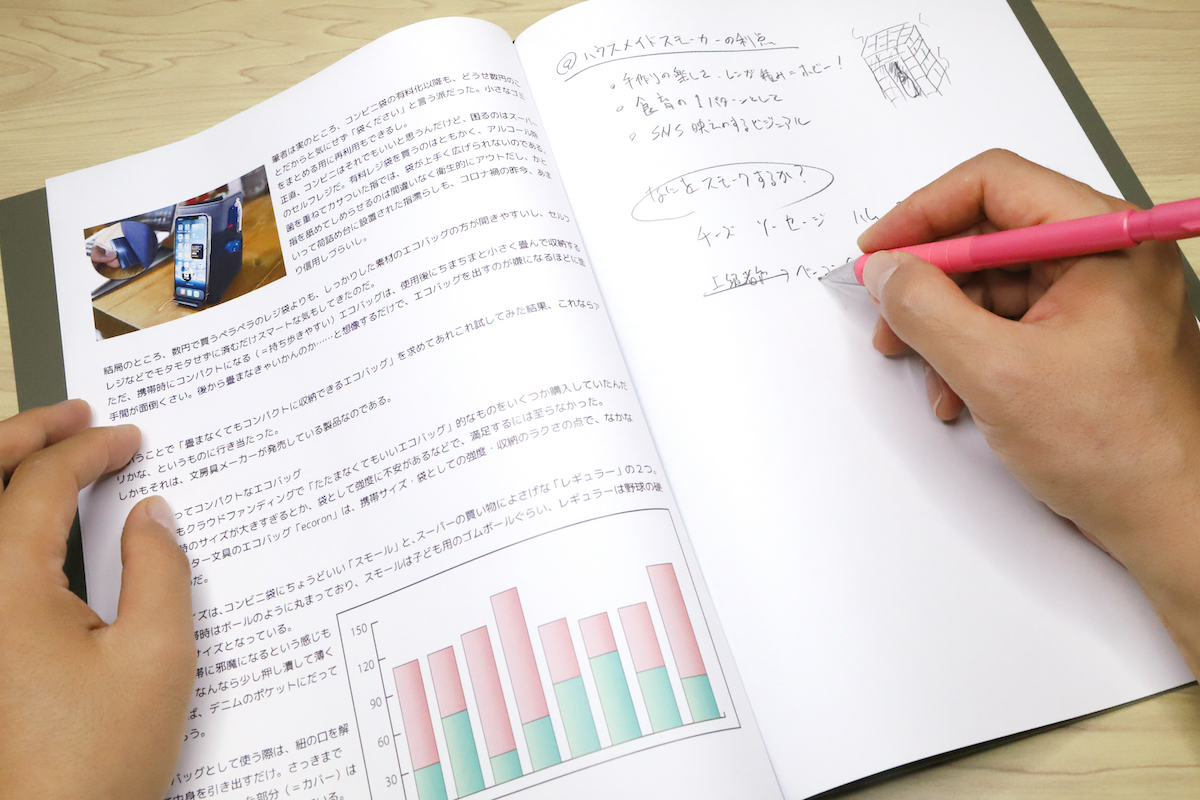

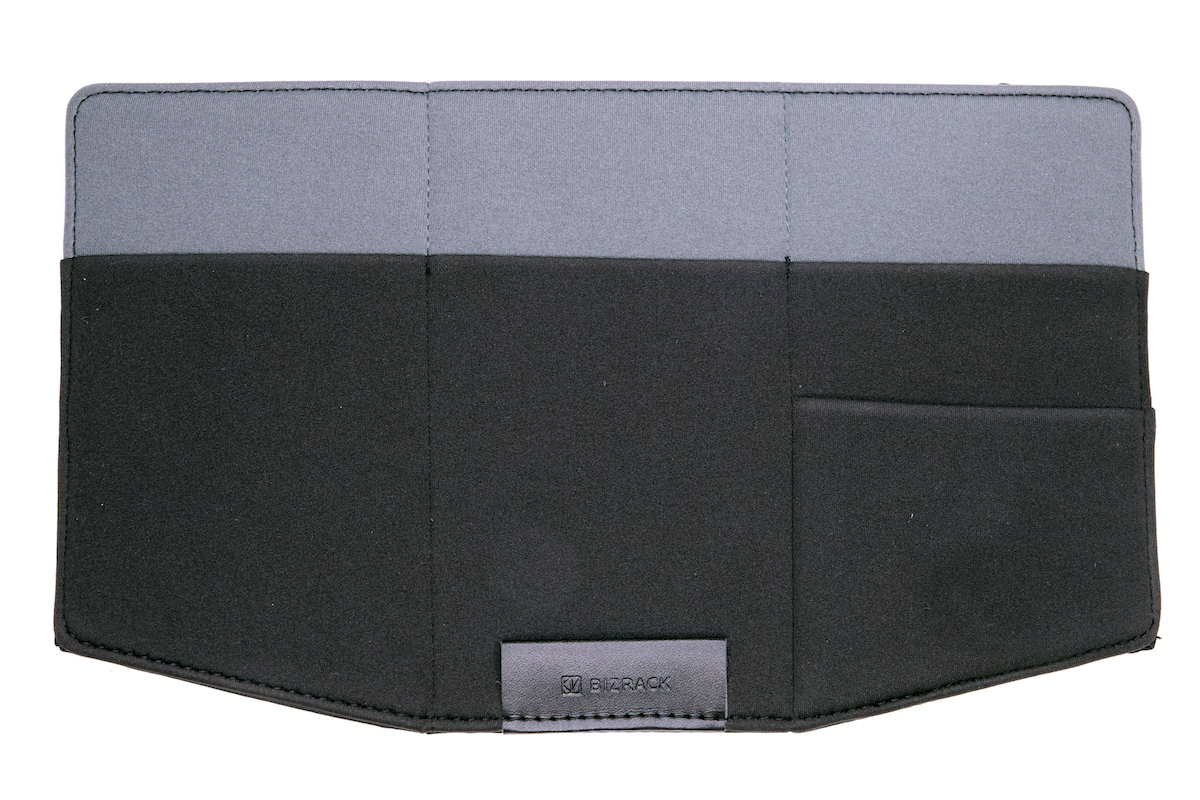

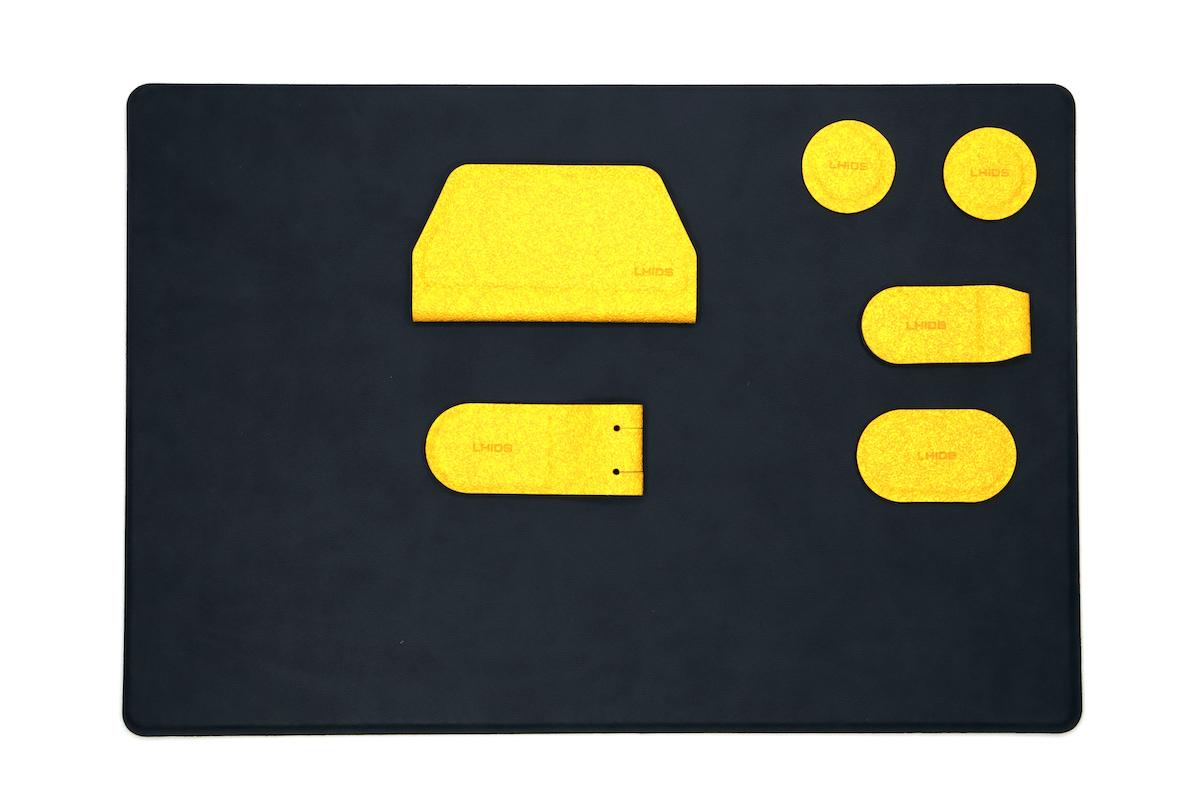

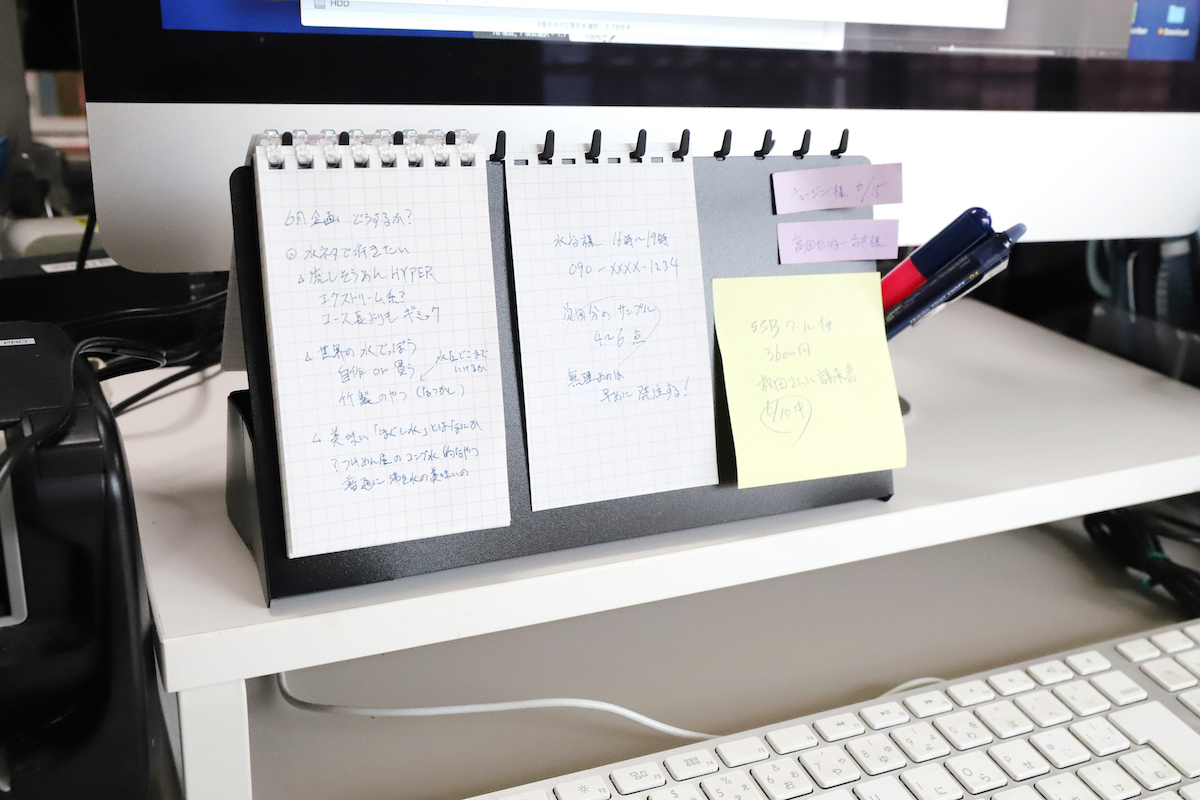

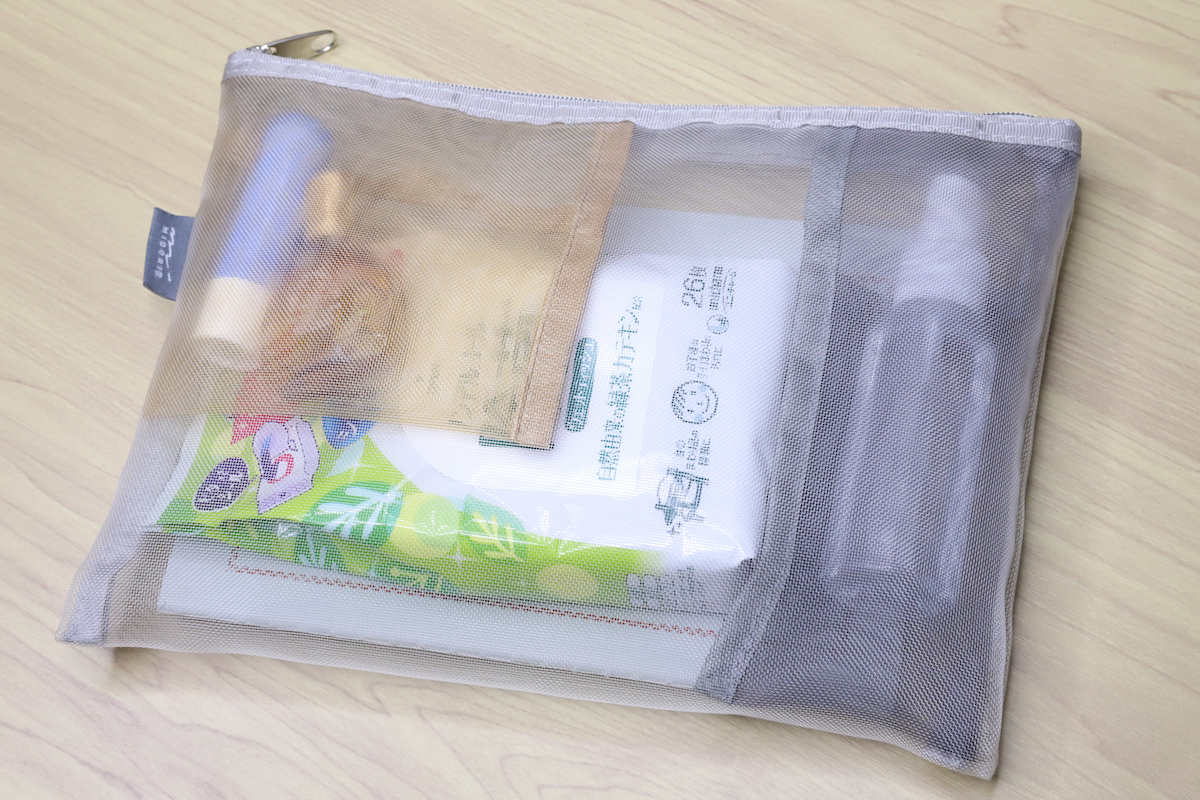

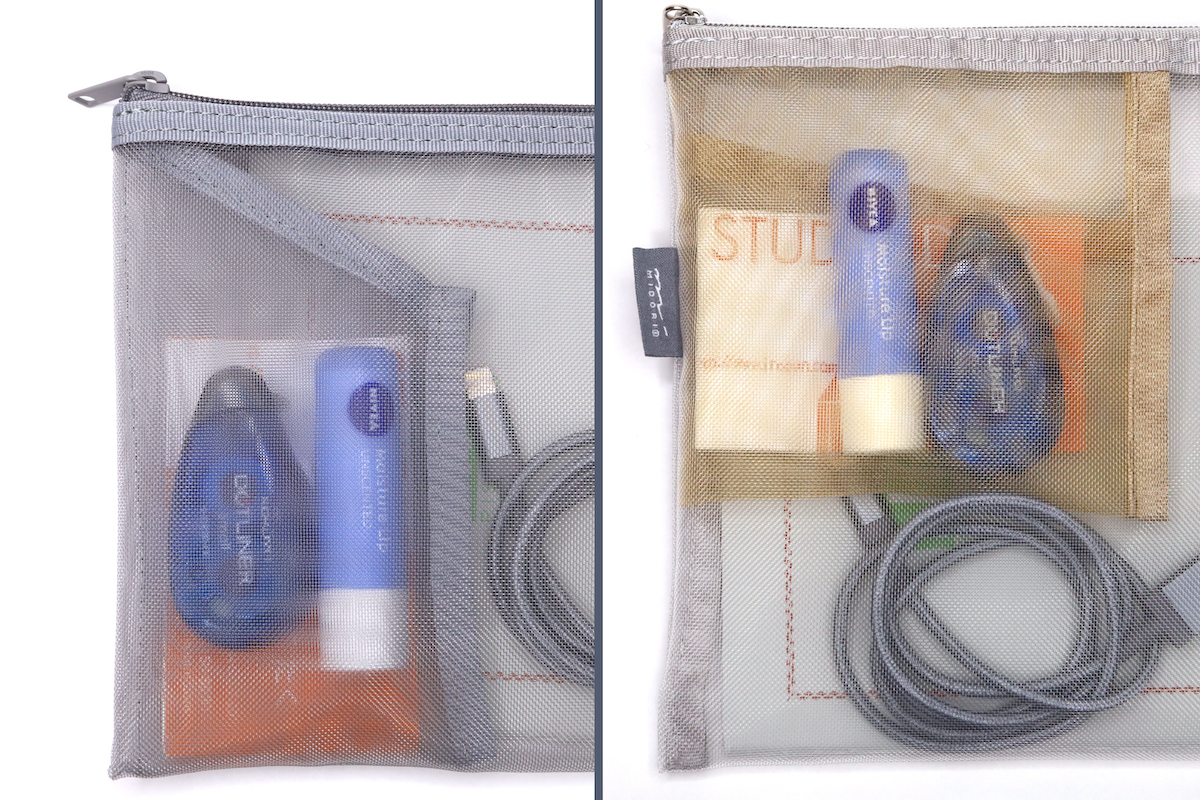

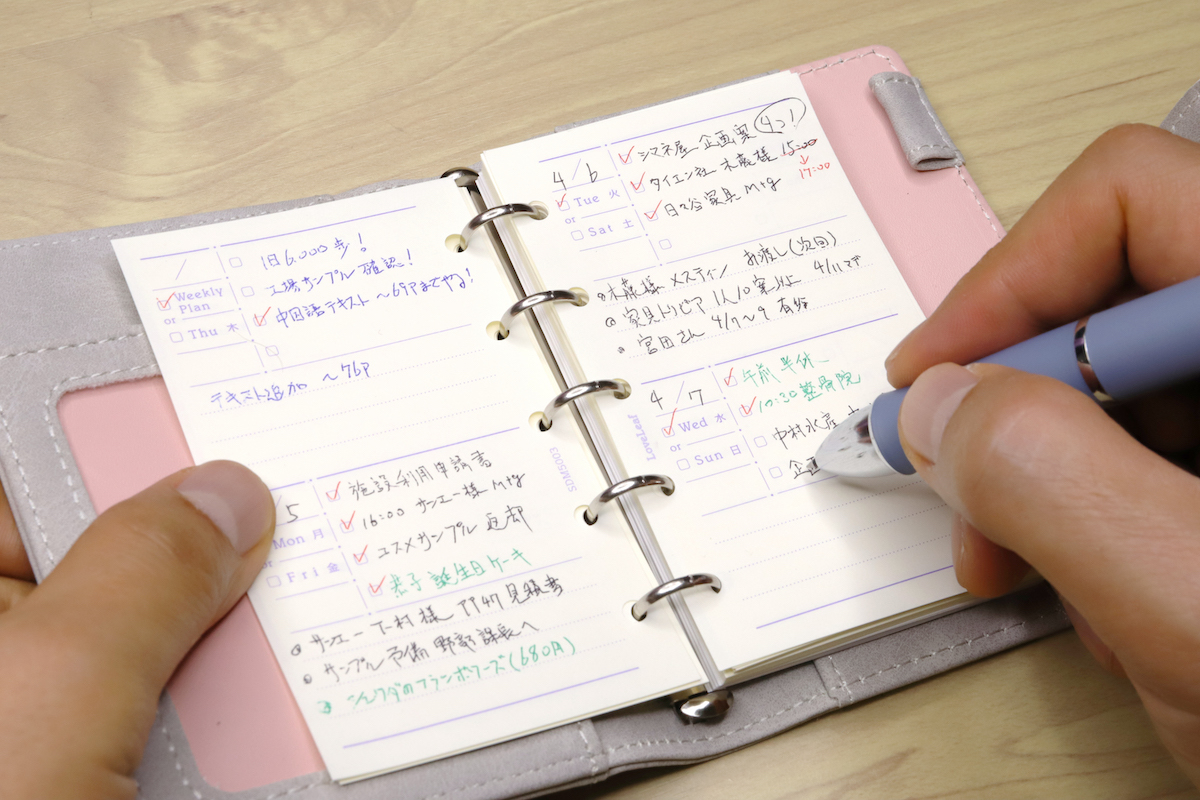

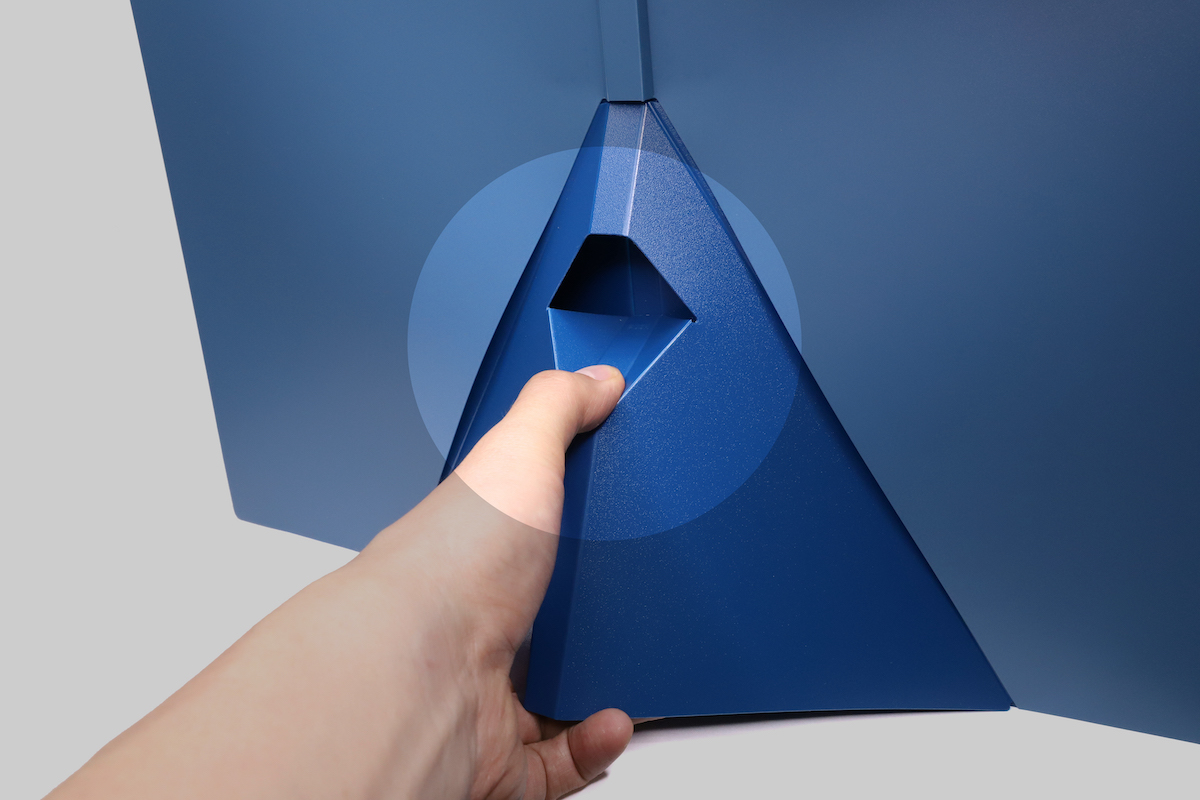

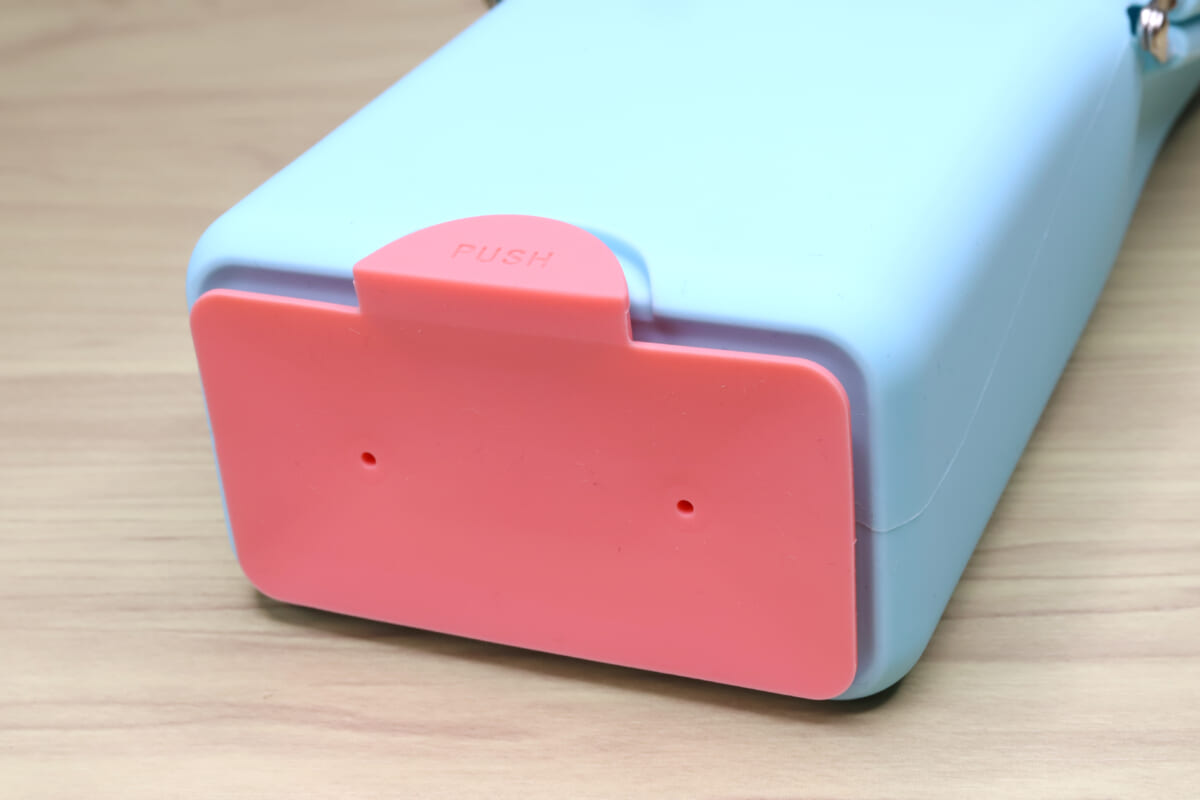

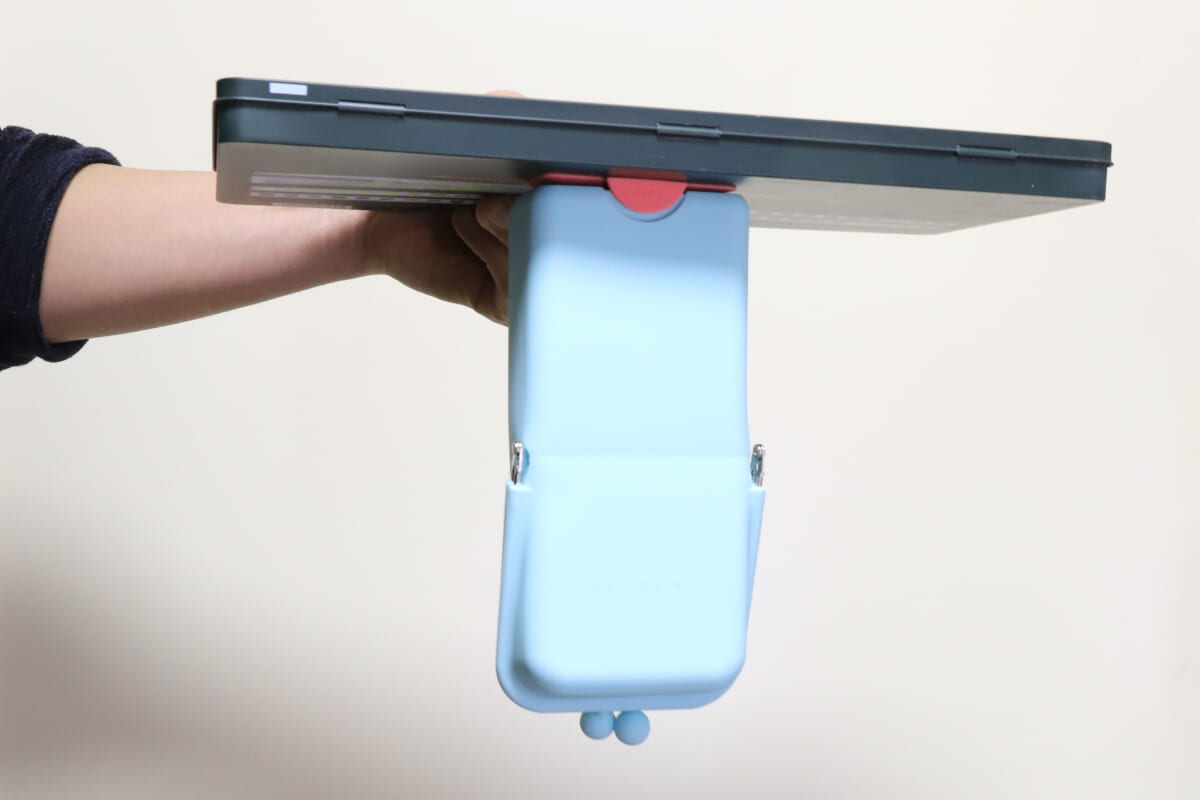

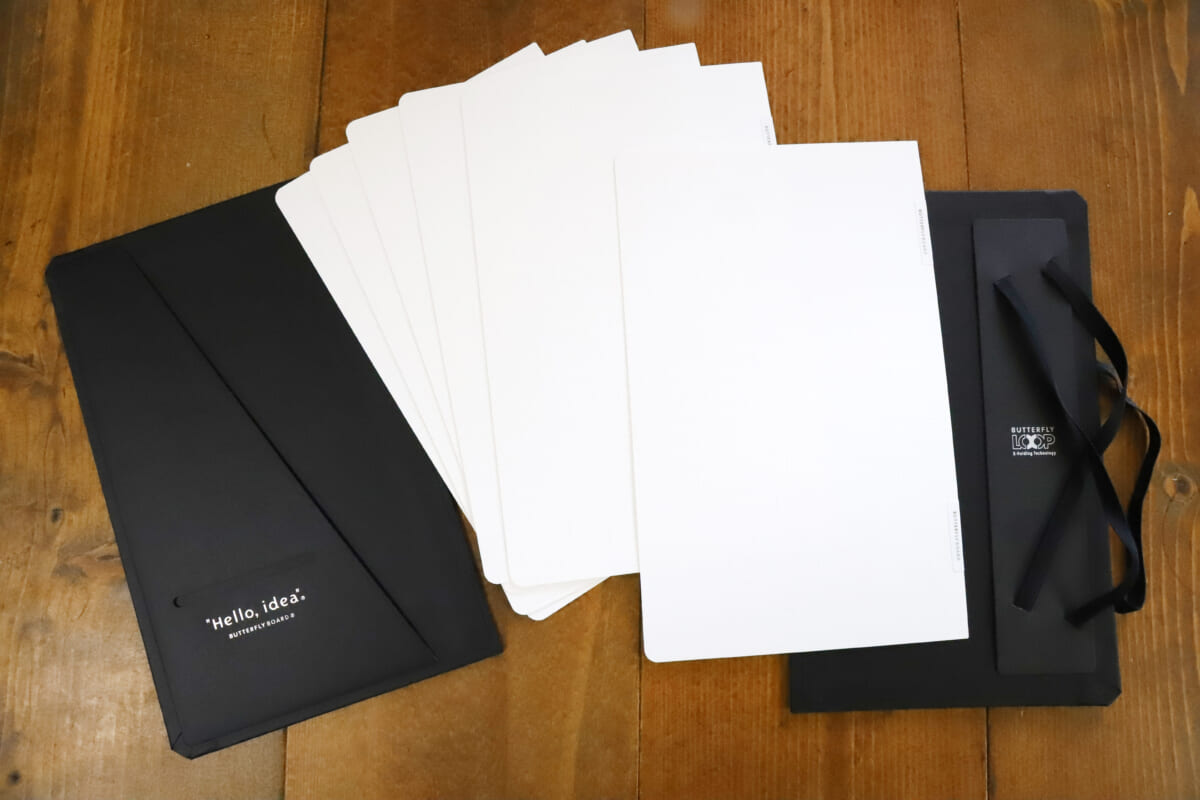

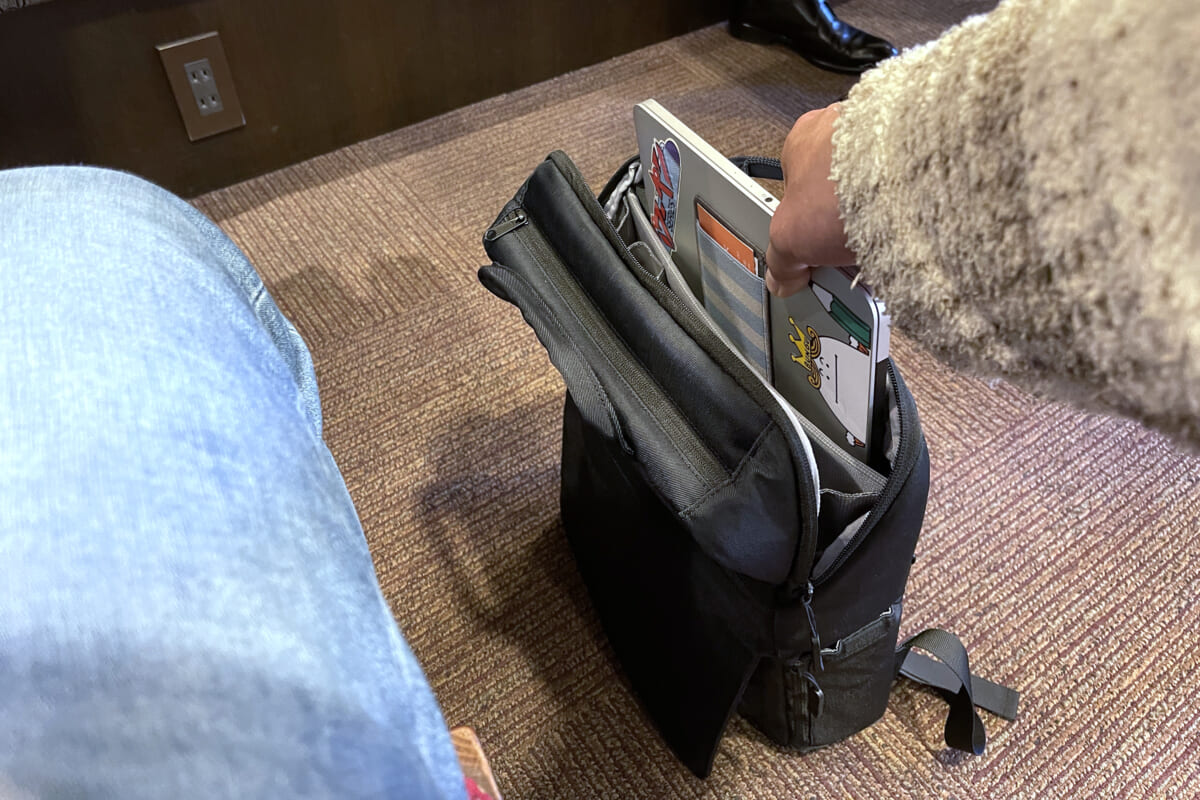

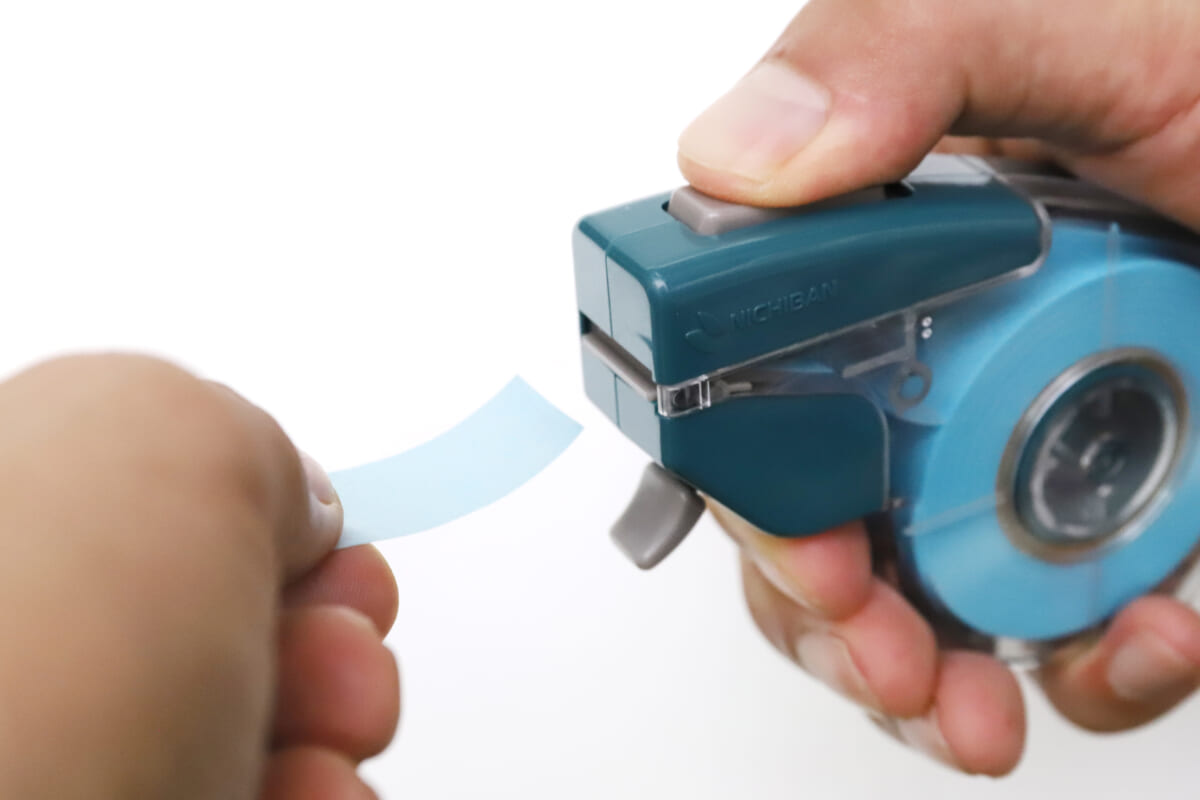

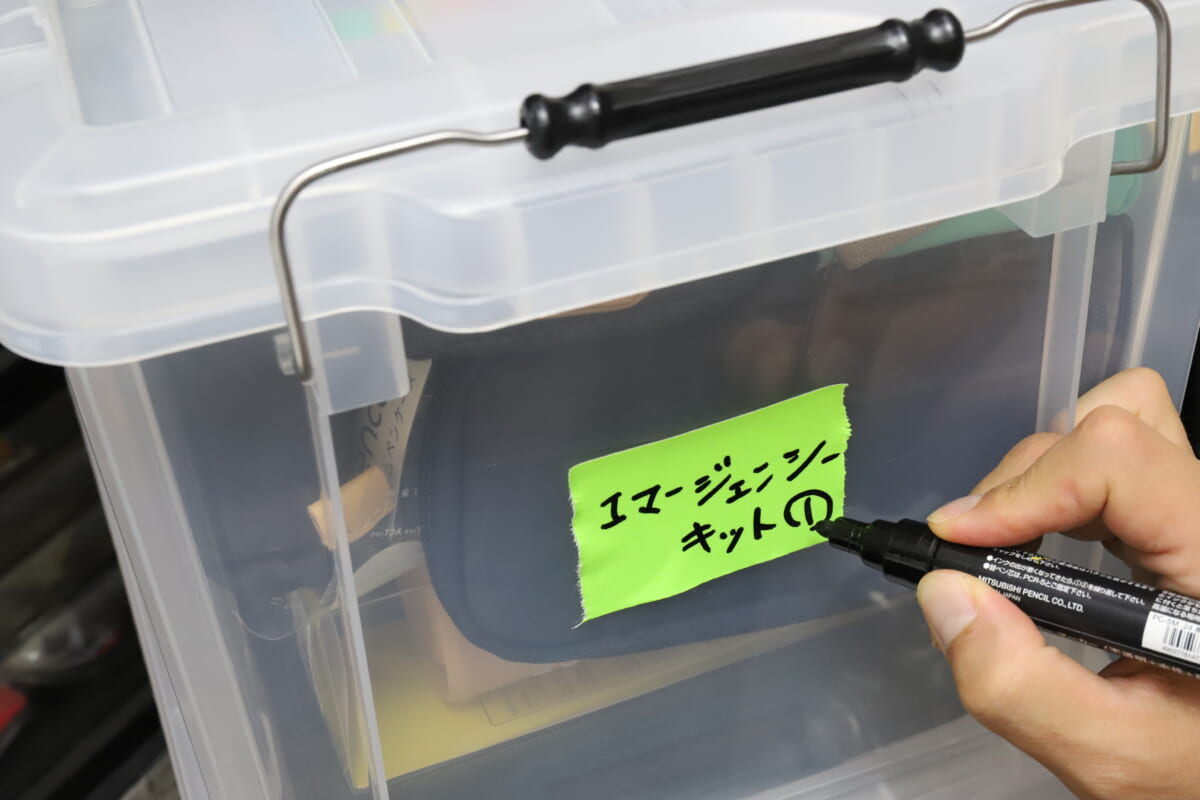

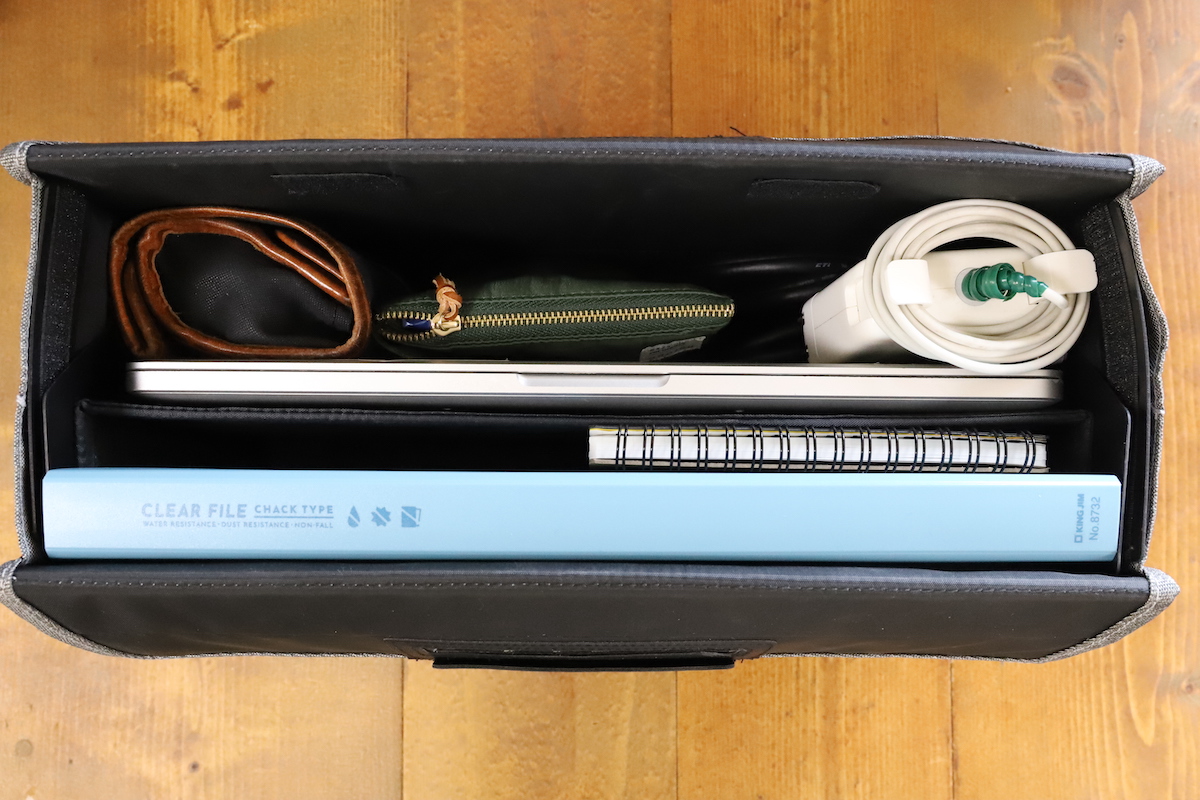

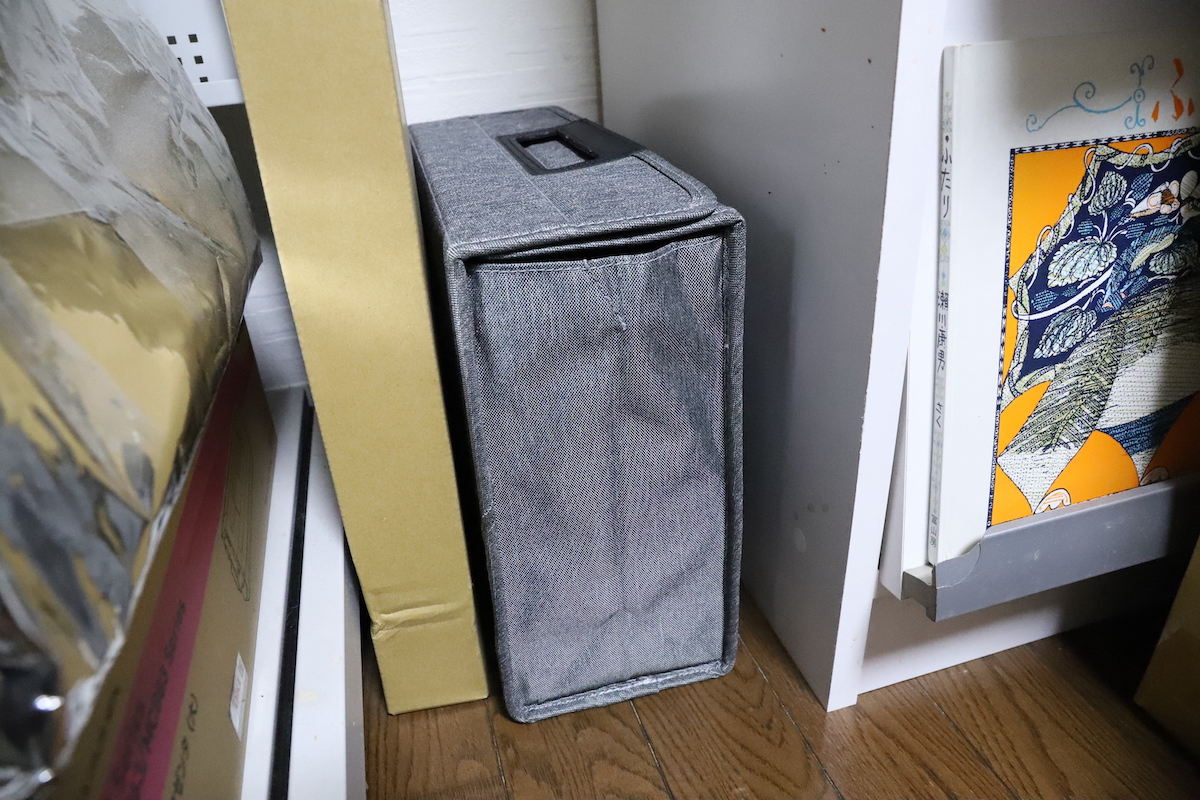

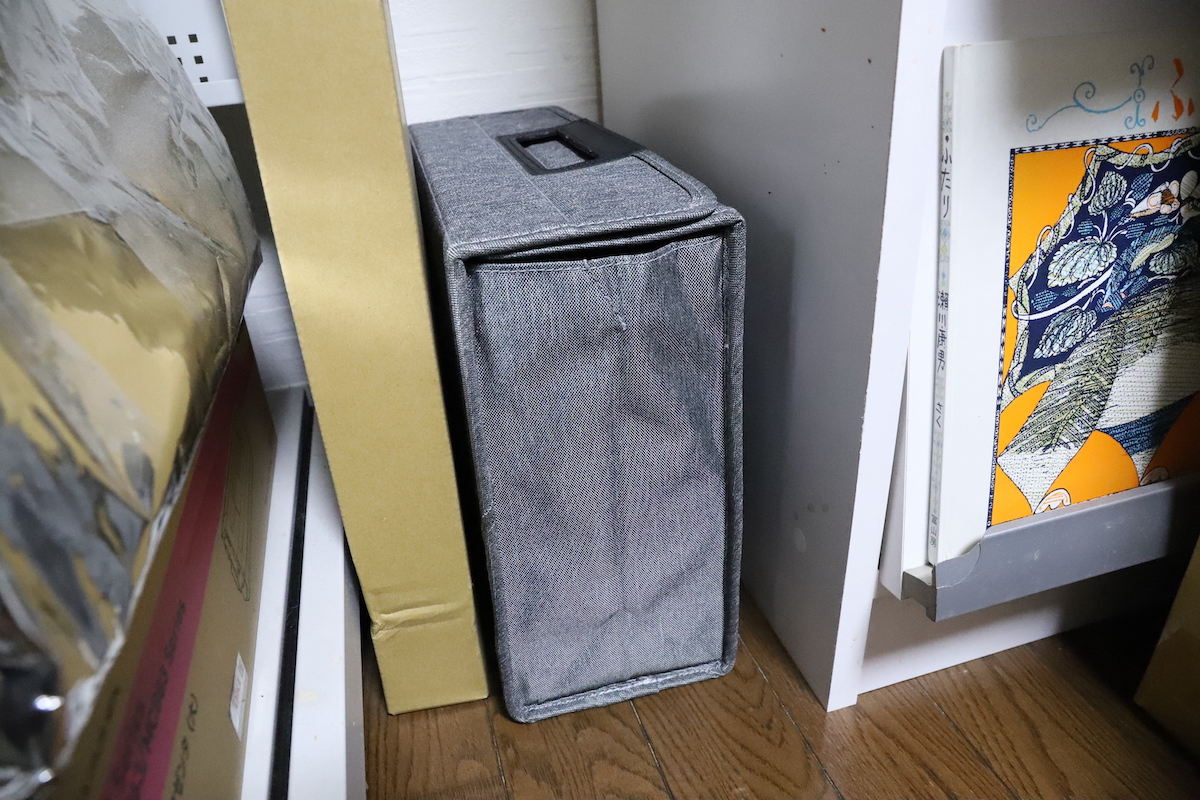

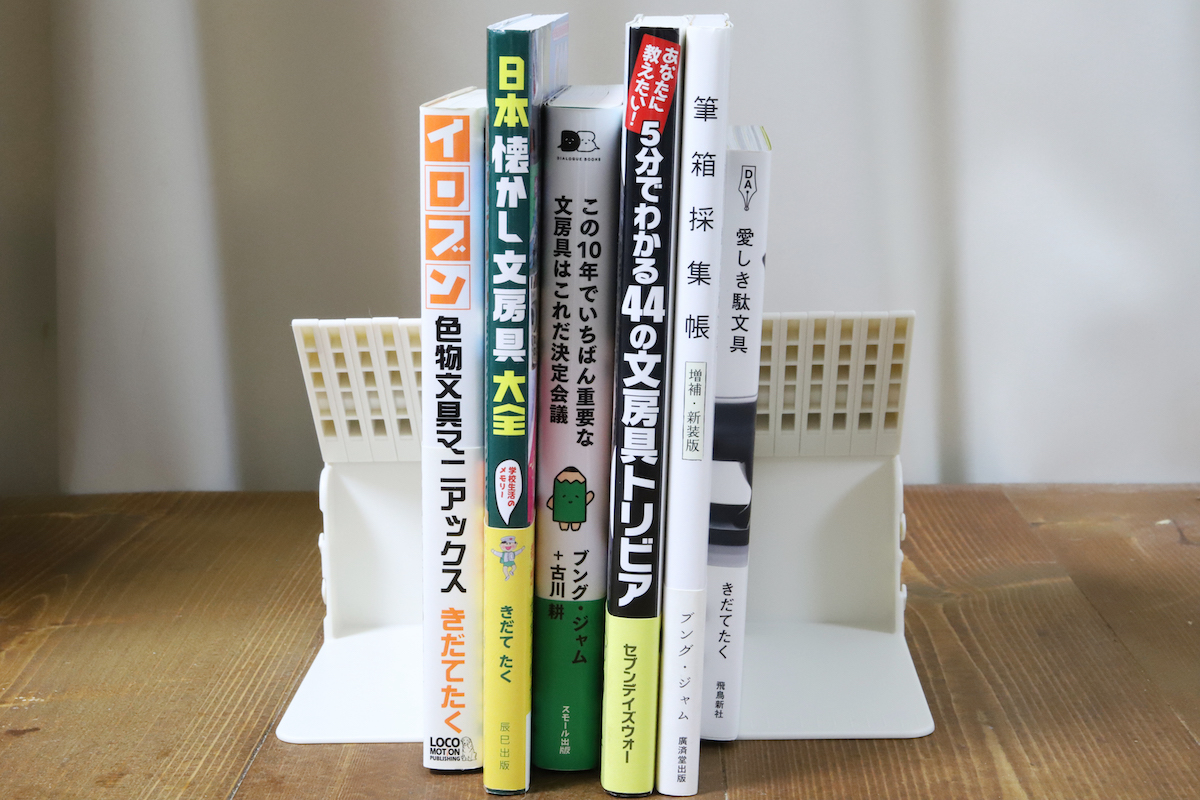

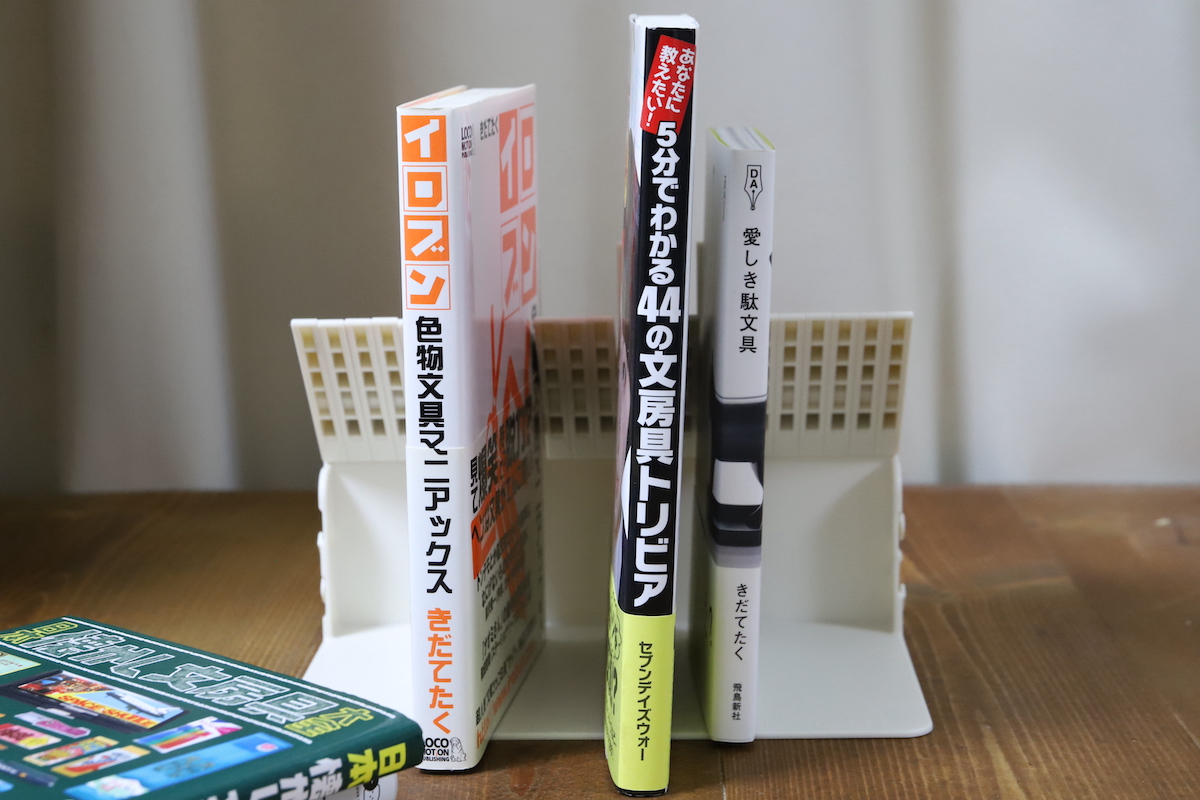

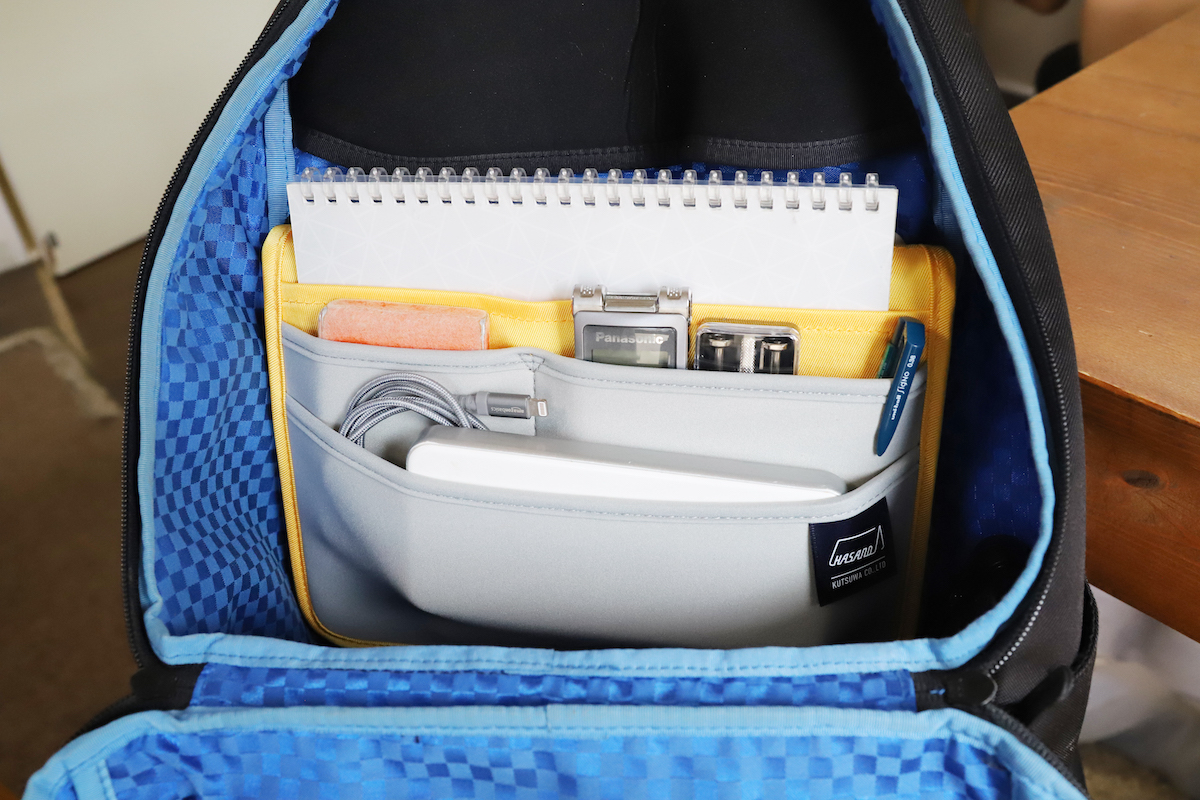

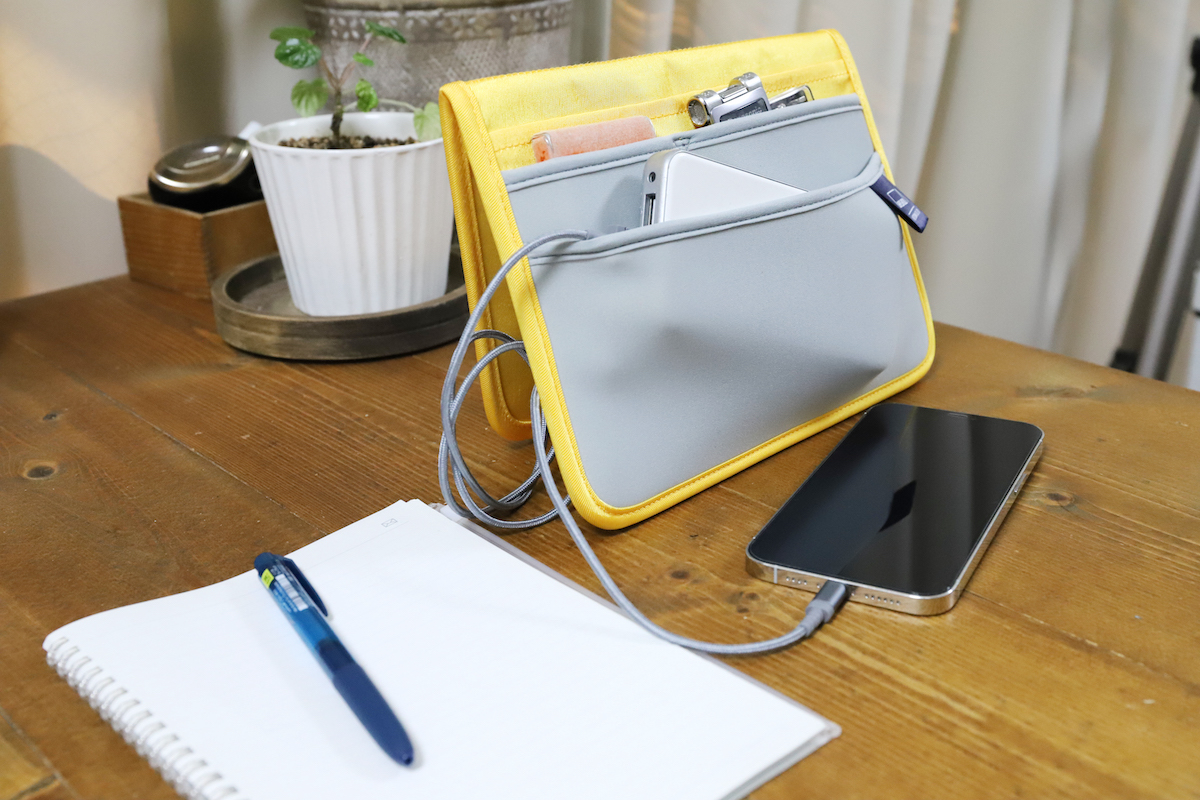

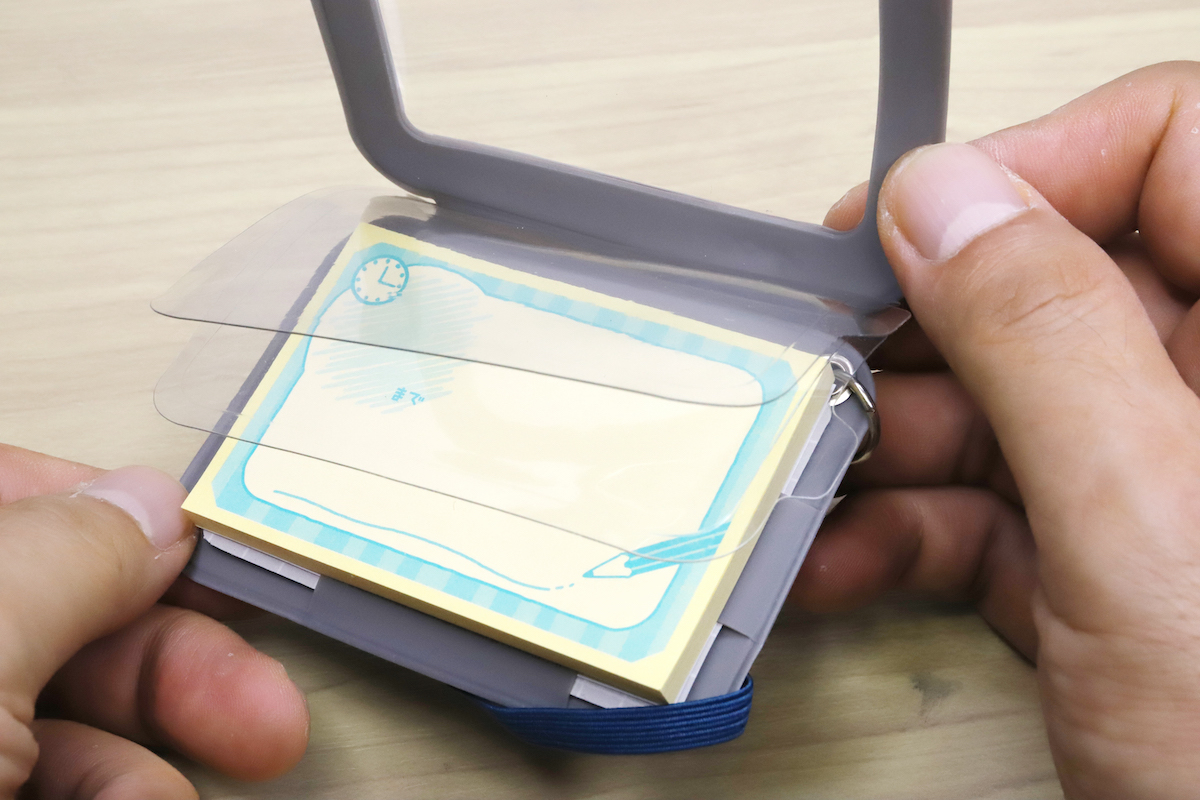

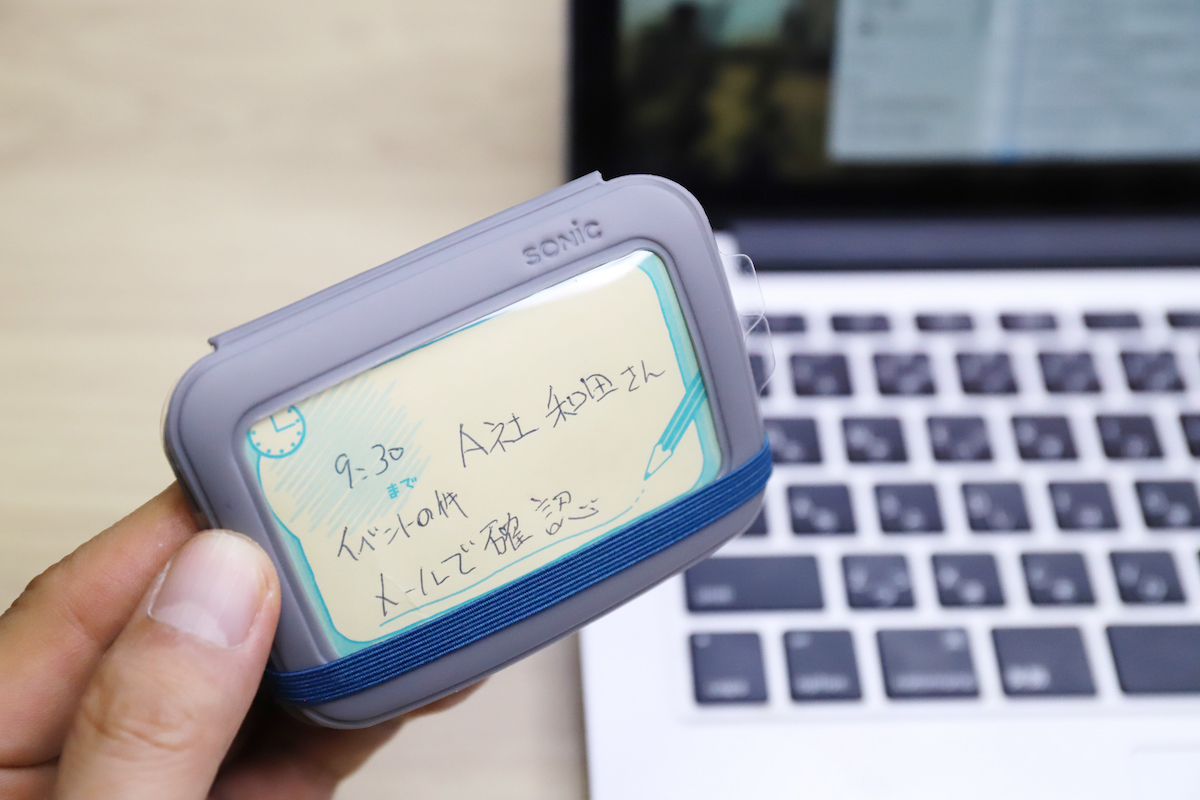

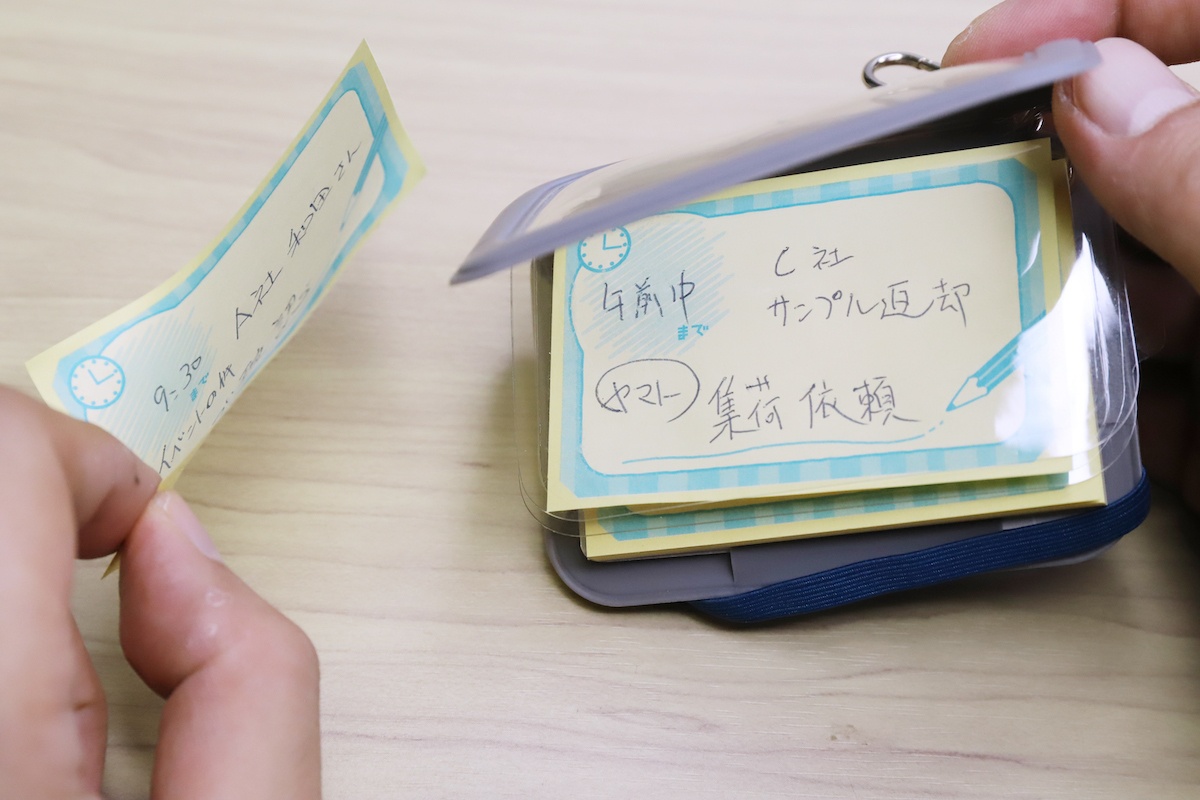

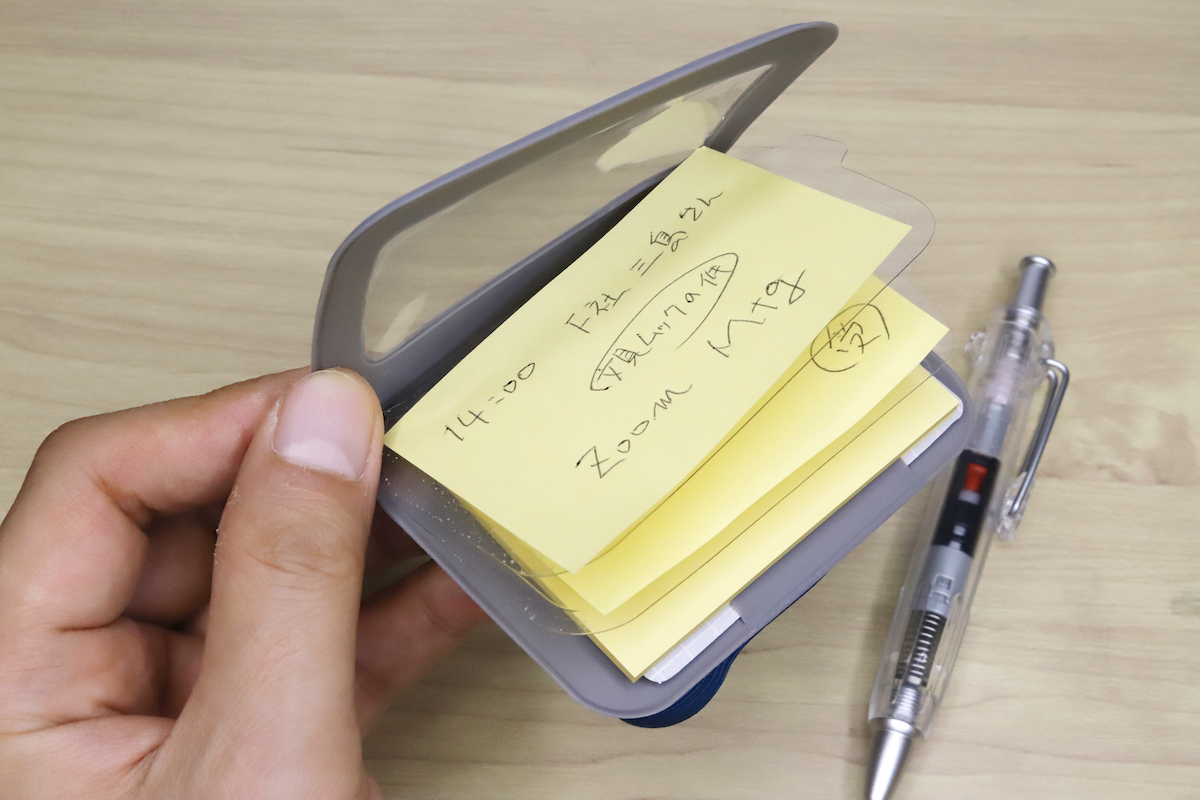

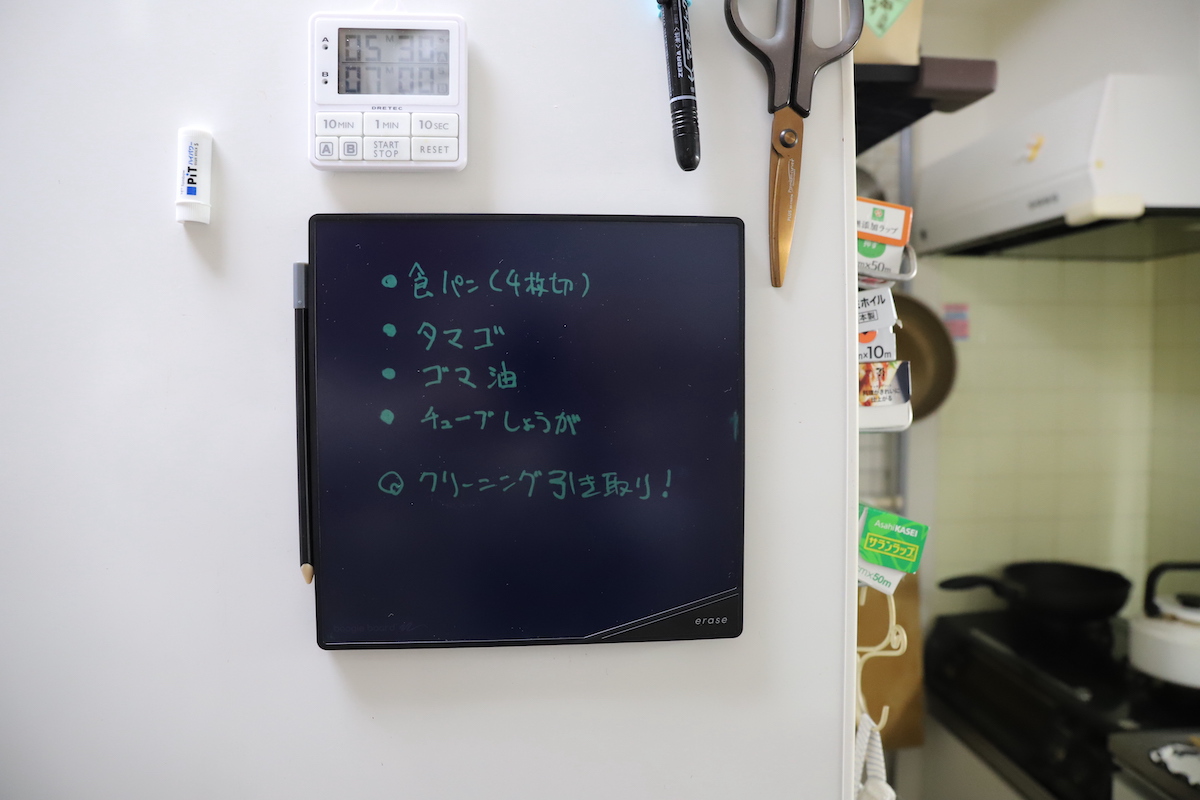

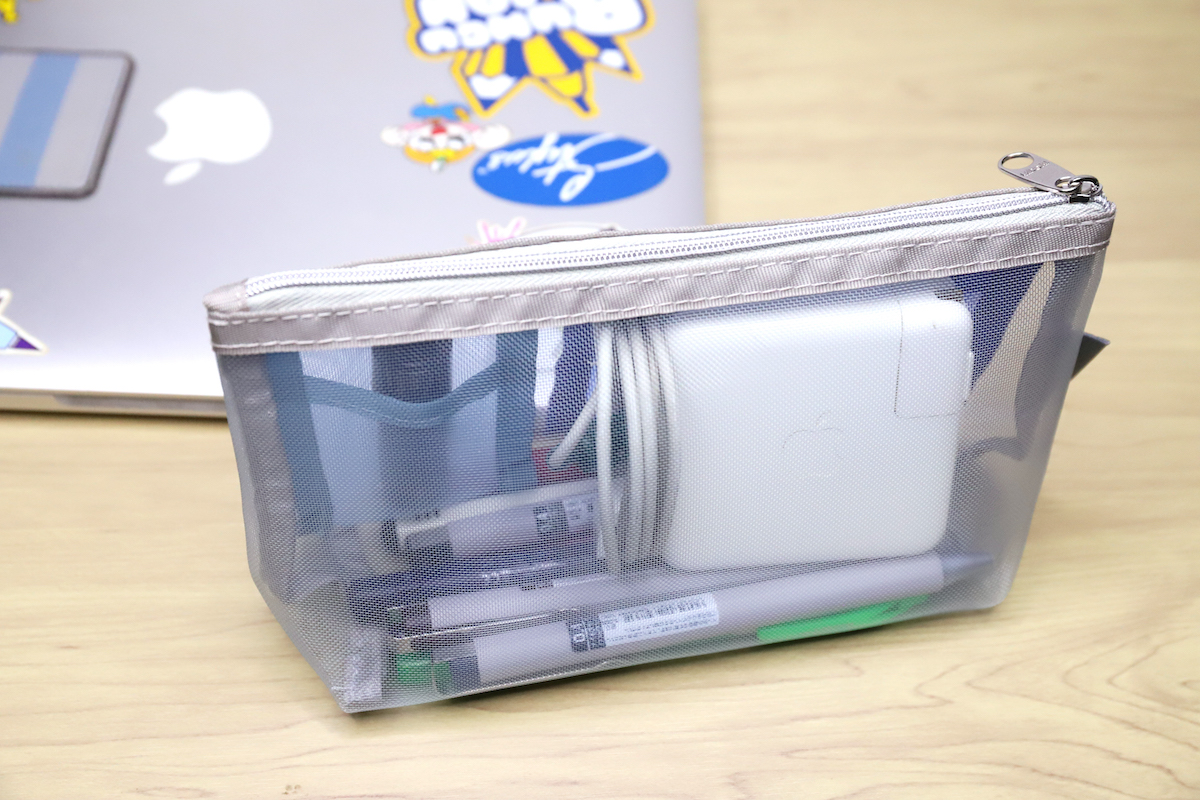

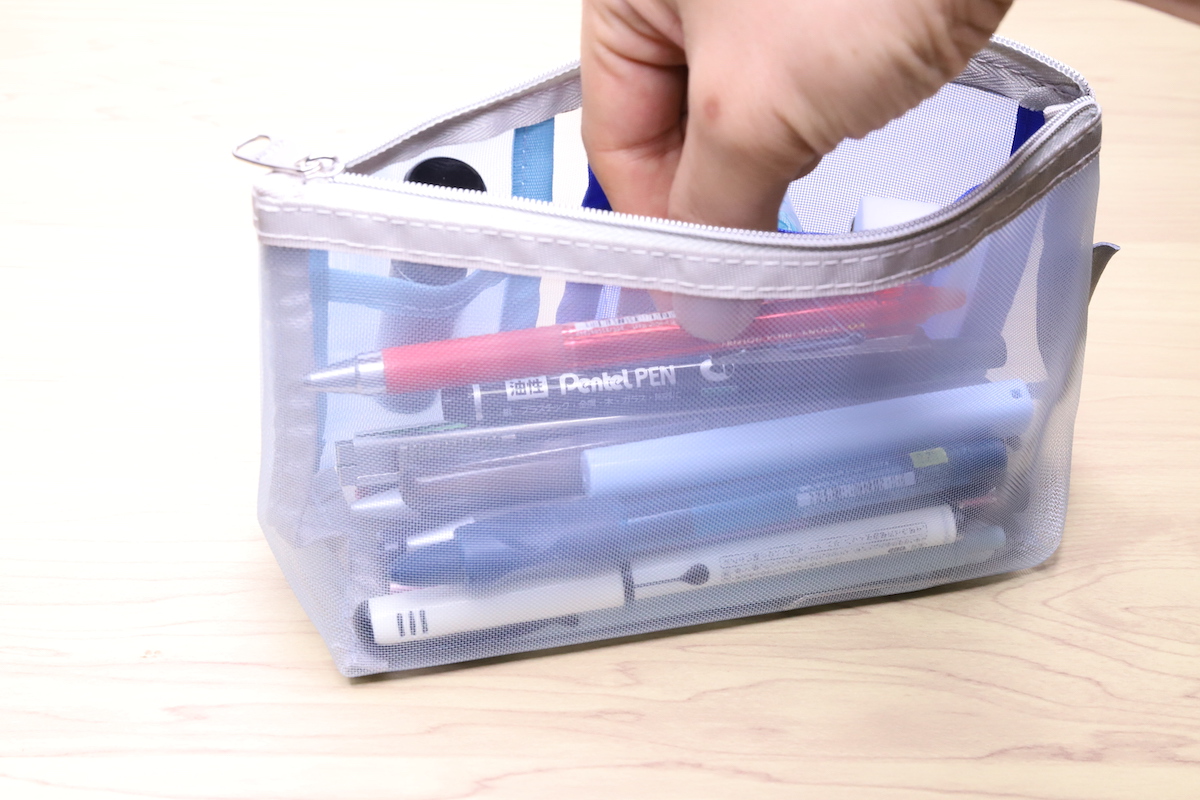

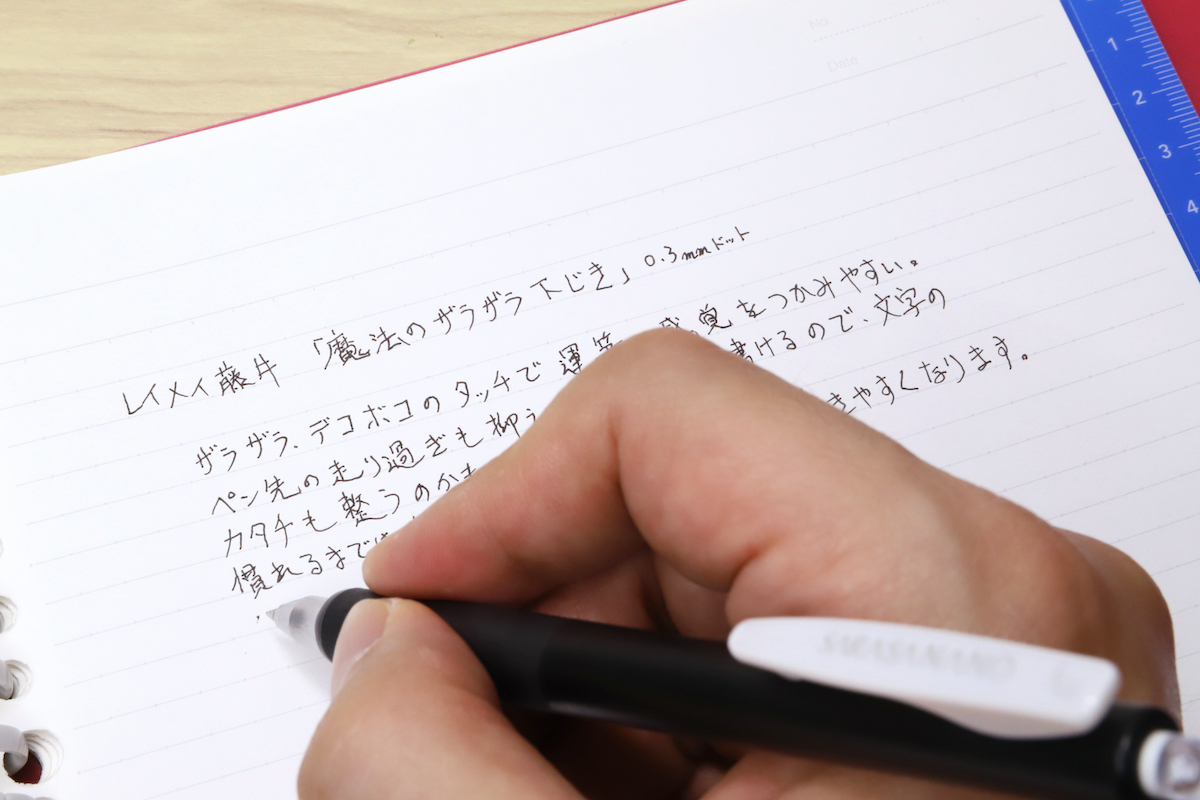

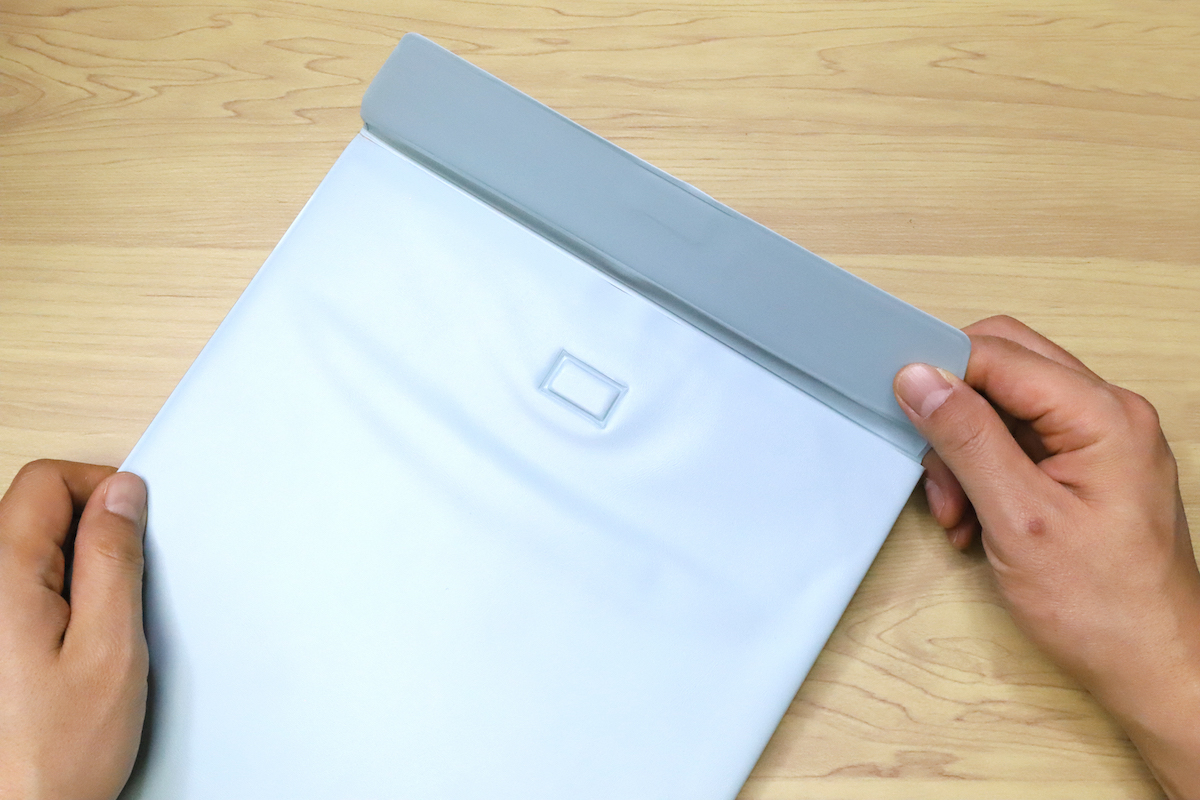

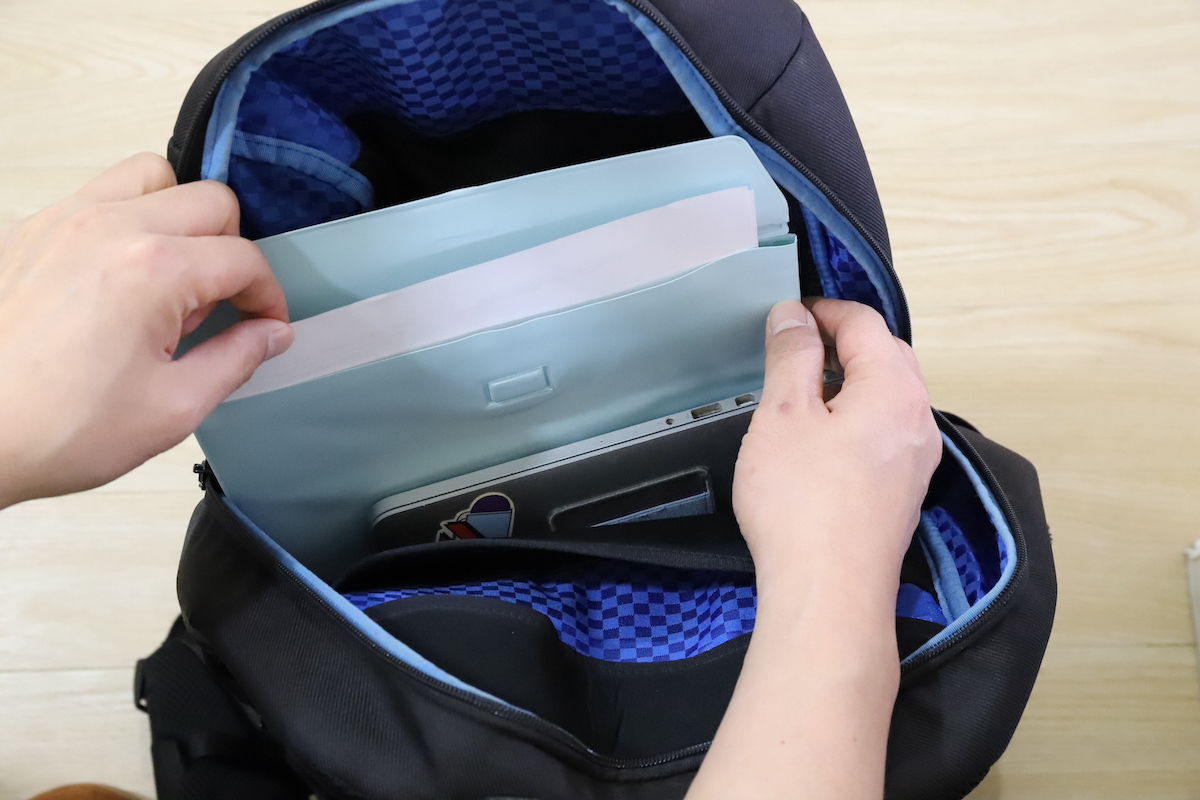

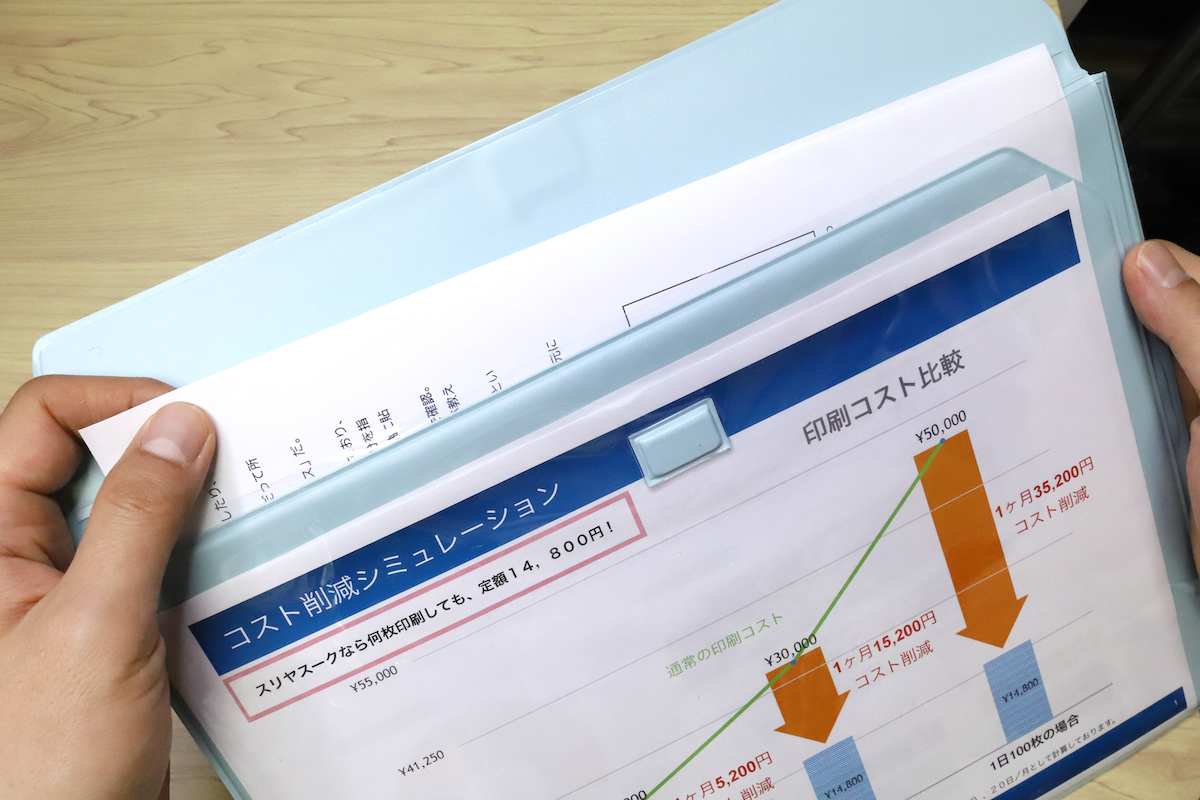

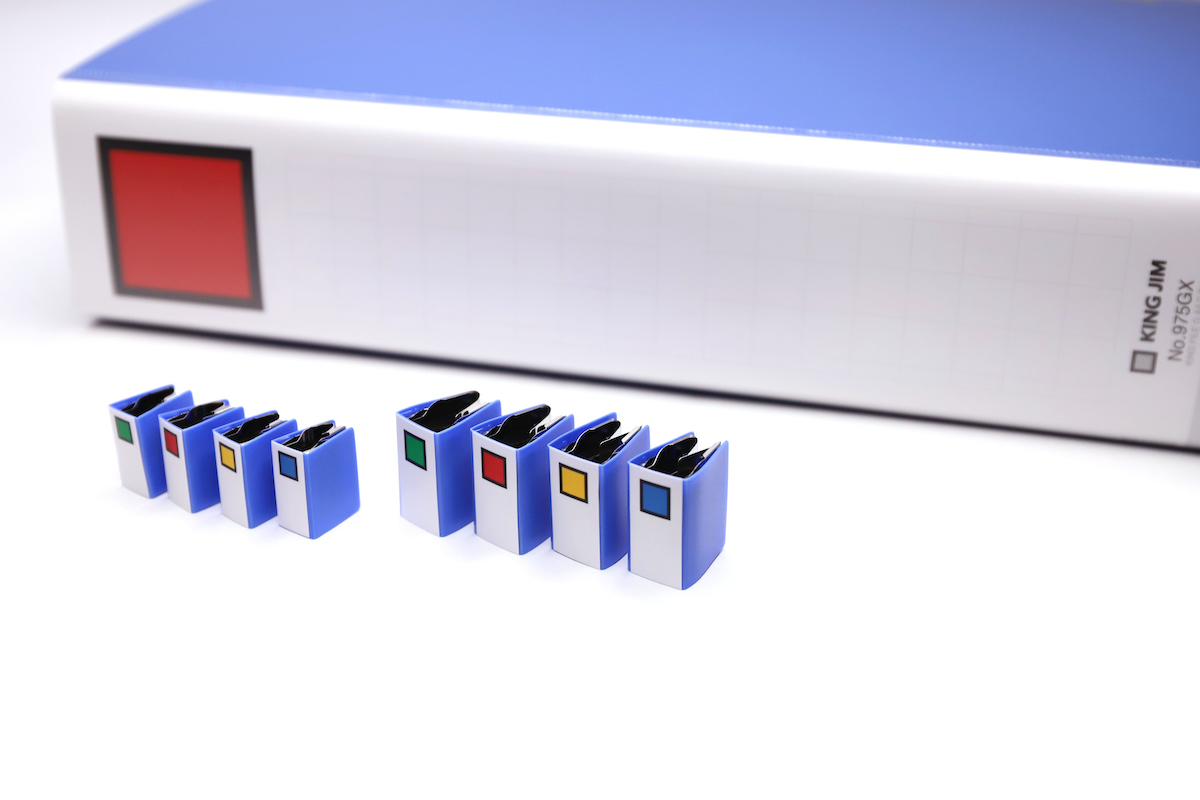

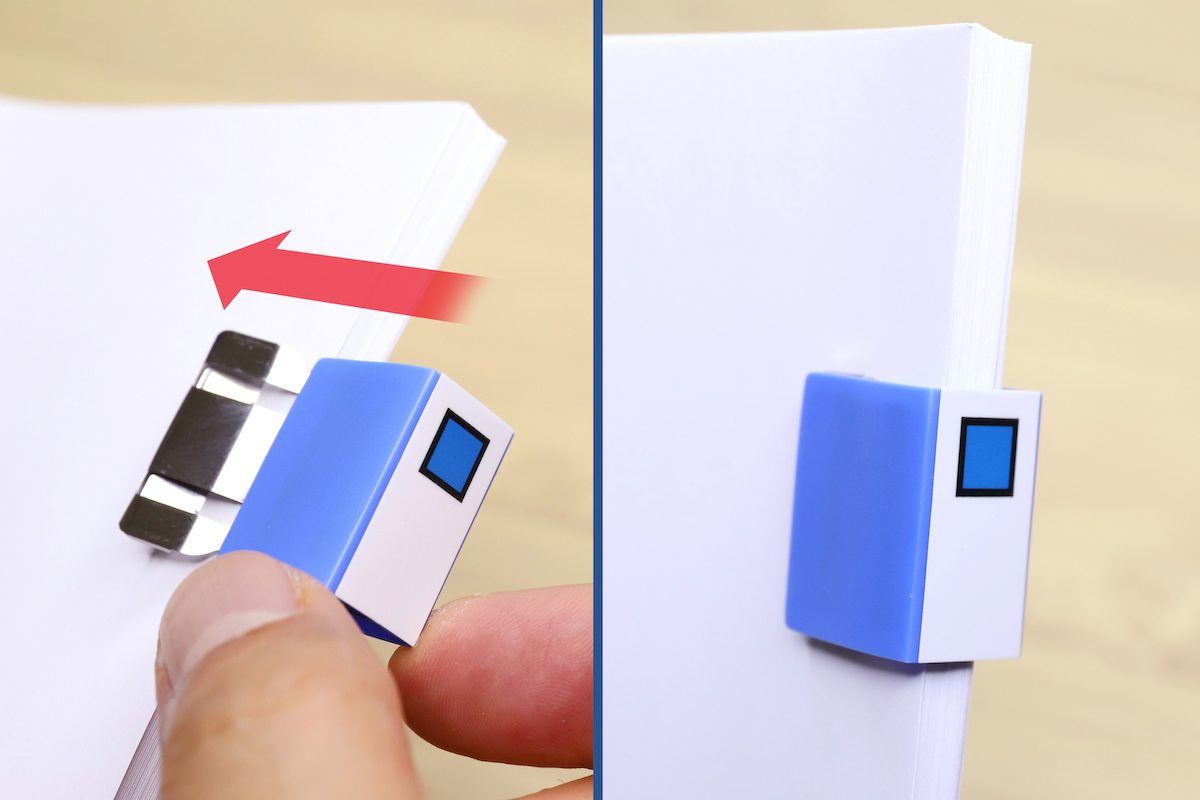

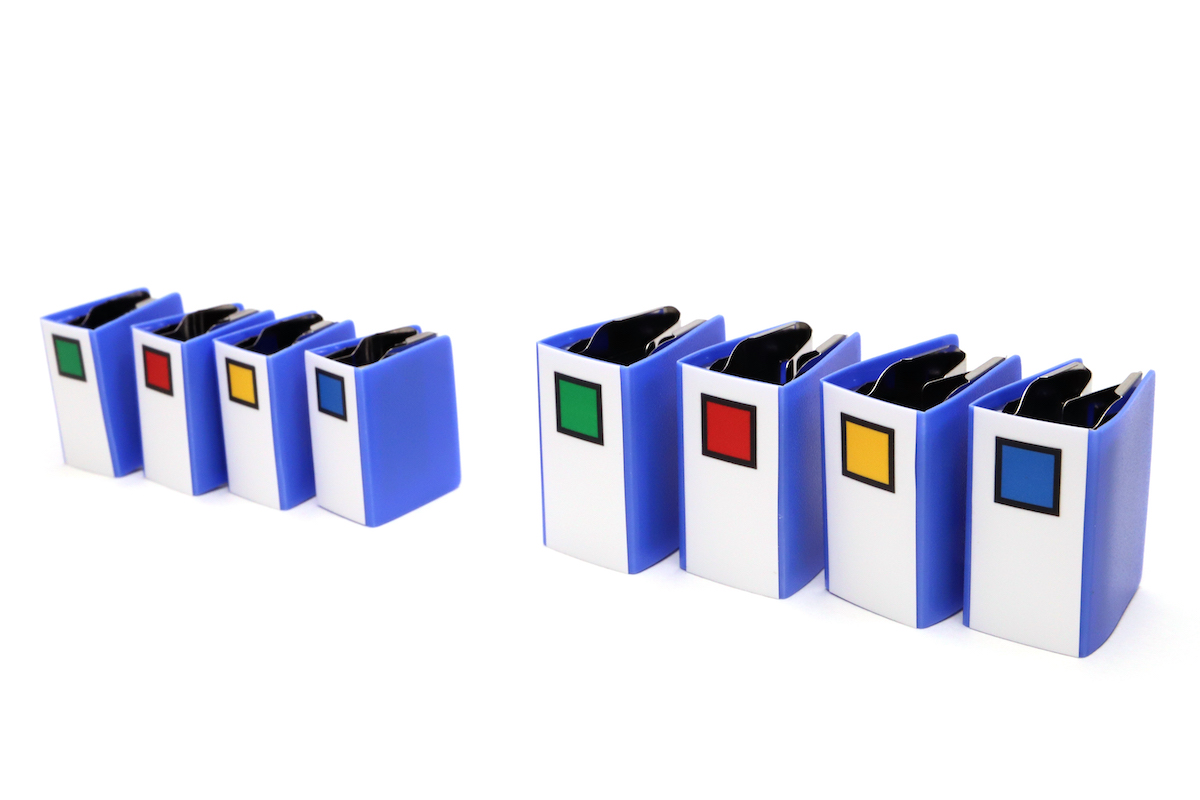

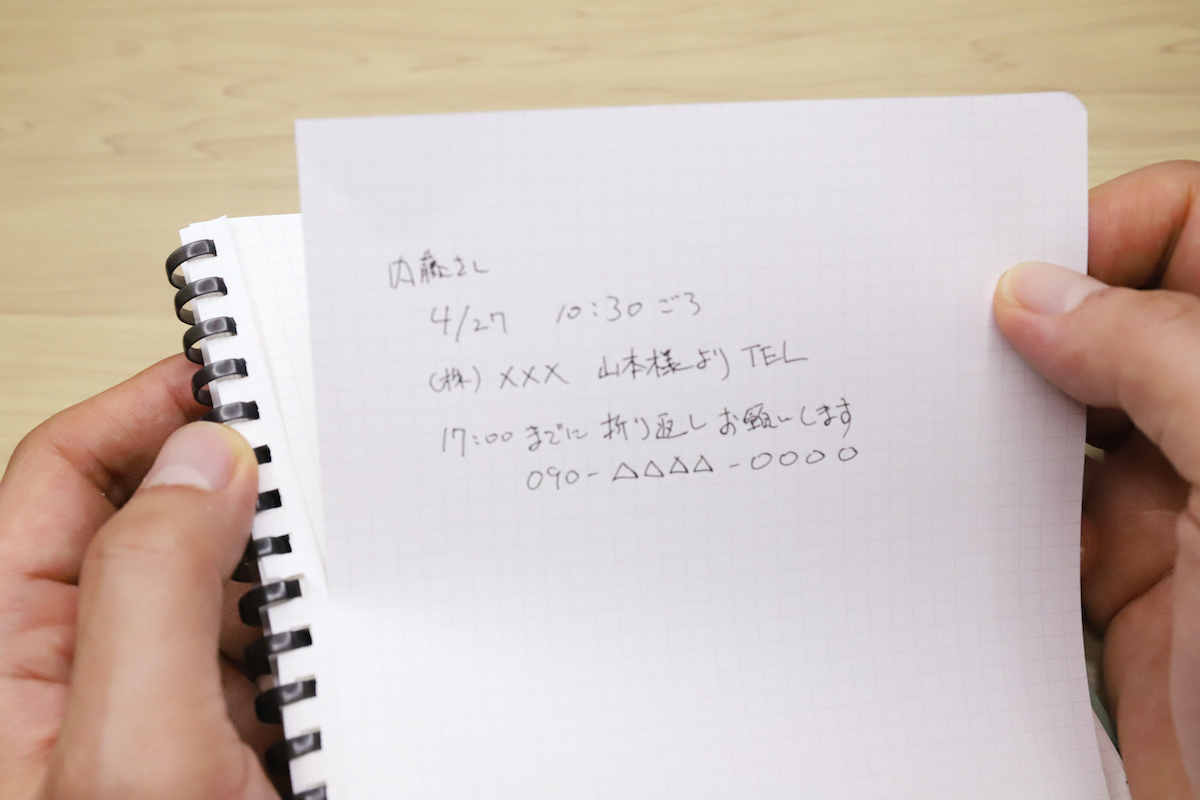

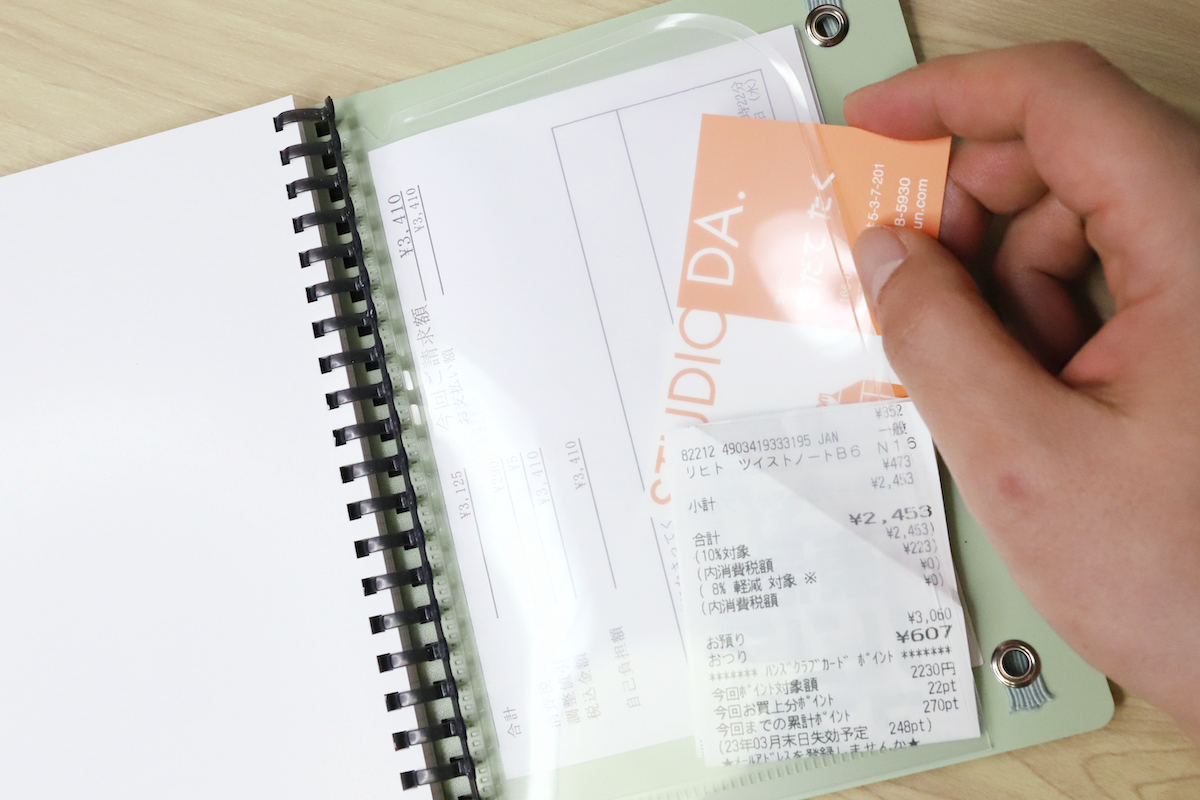

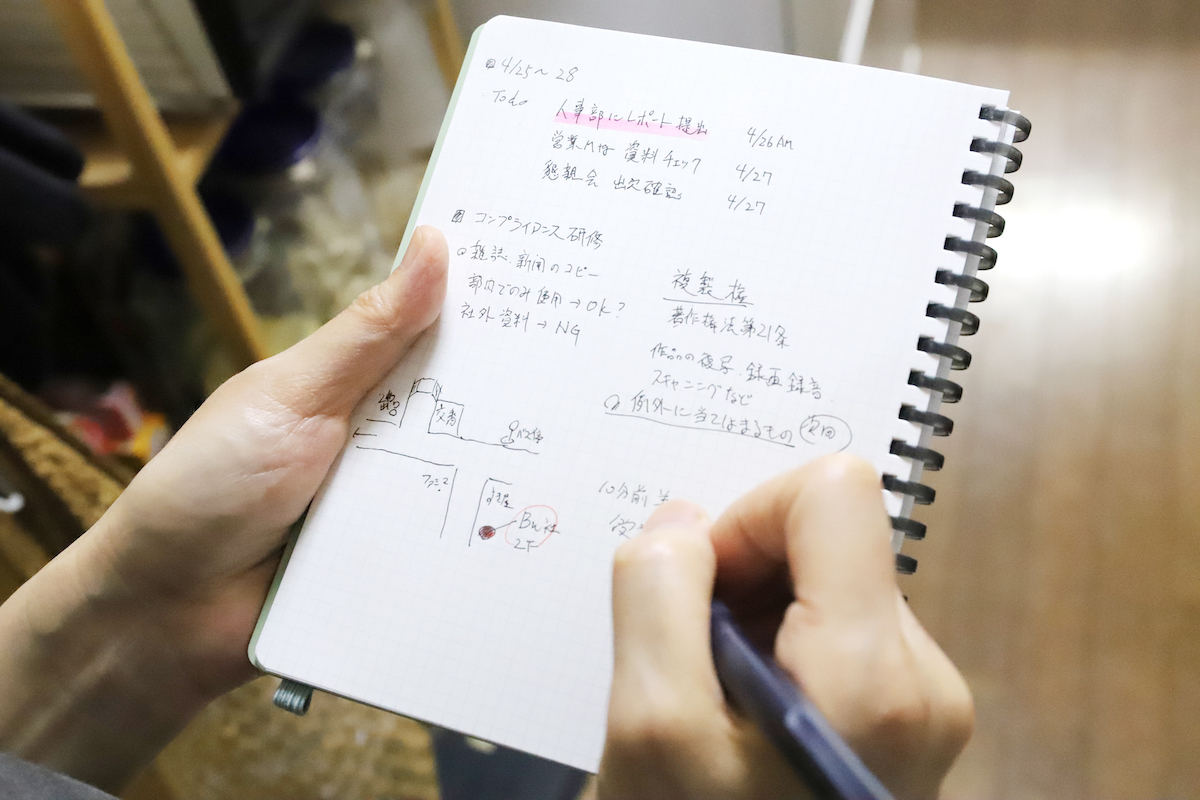

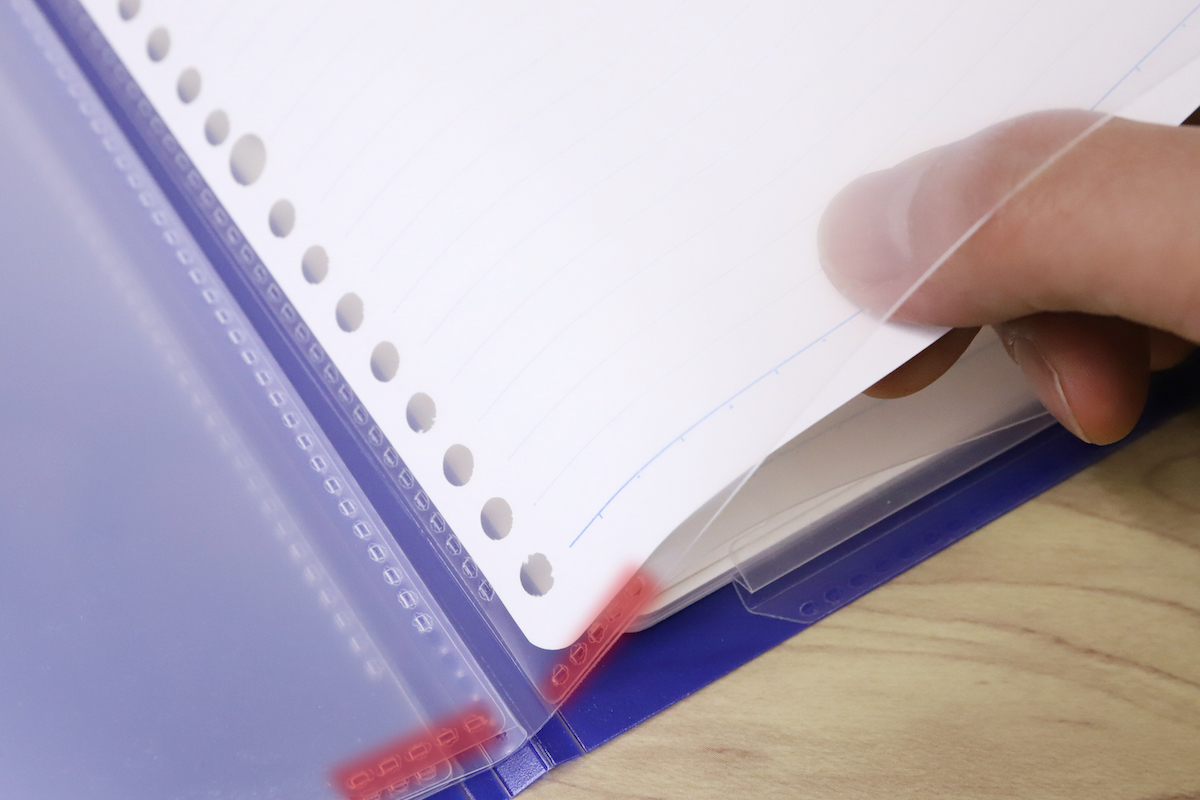

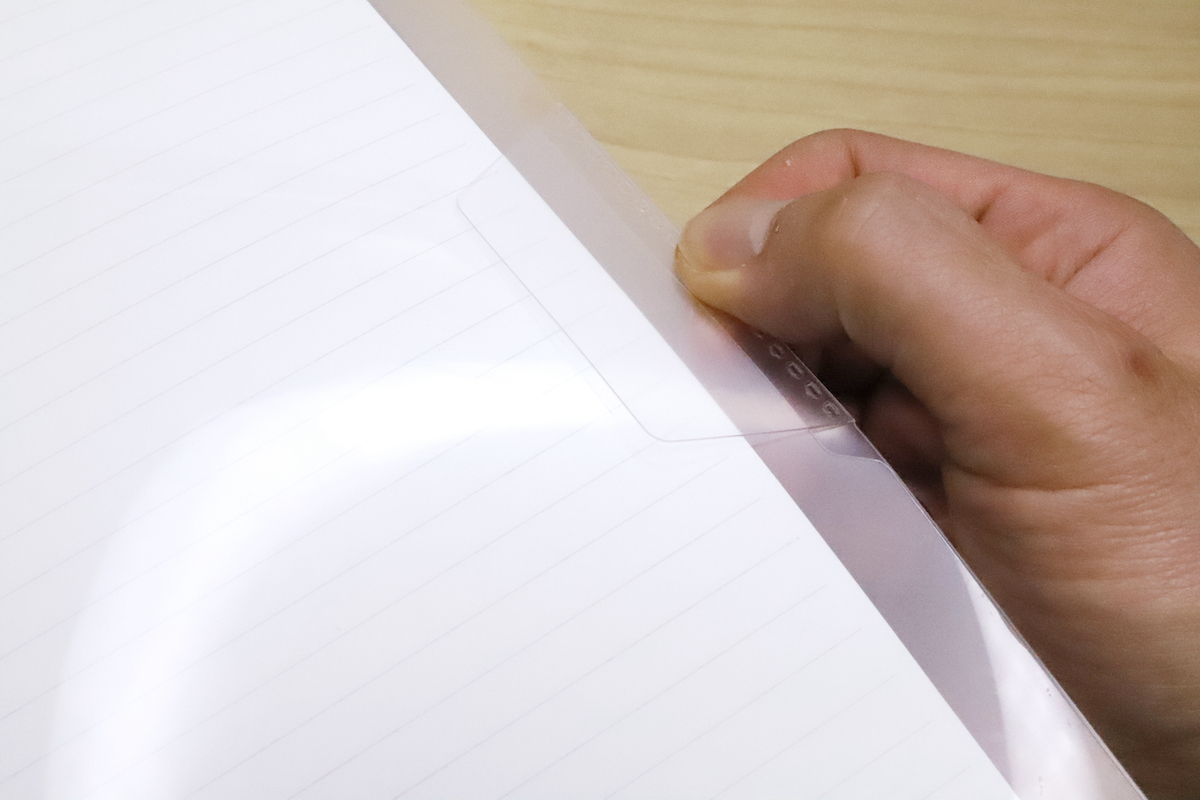

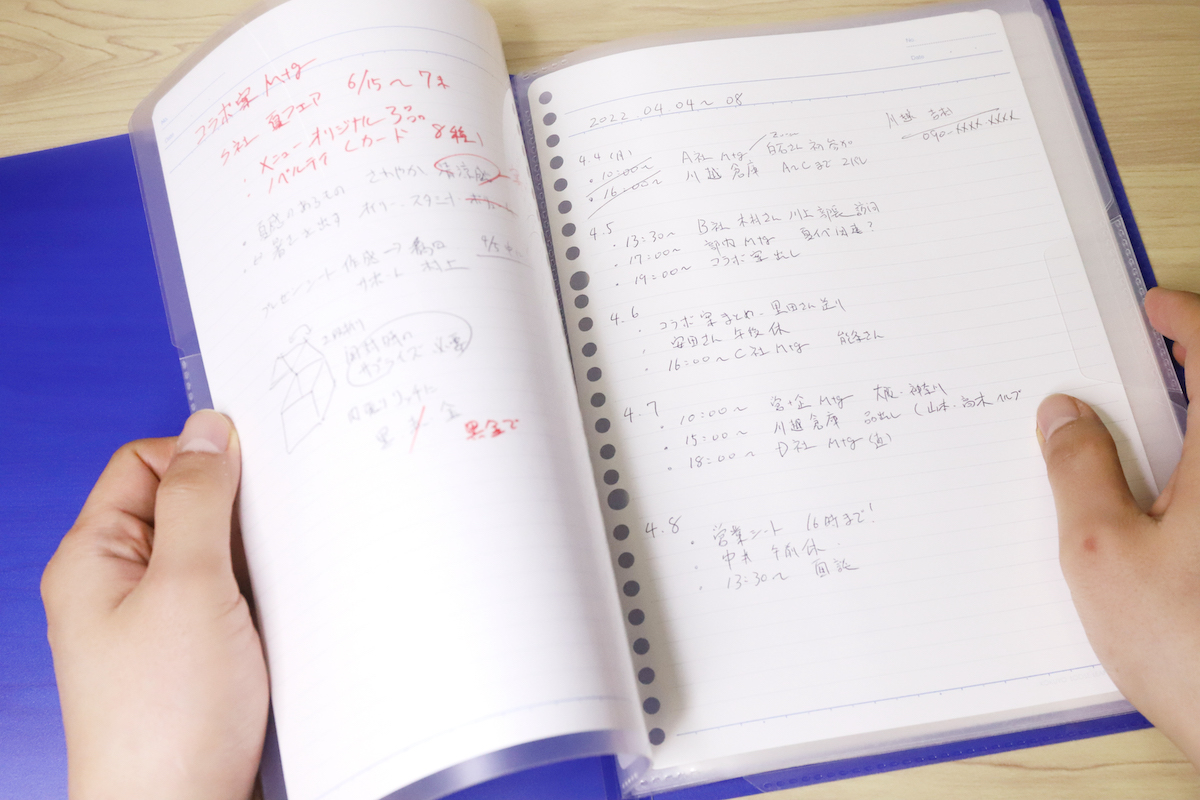

その中でも今年とくに注目されたのが、自宅でもオフィスに近い作業効率性が得られるペンケースやバッグ。通称“携帯型オフィス”とよばれるものだ。

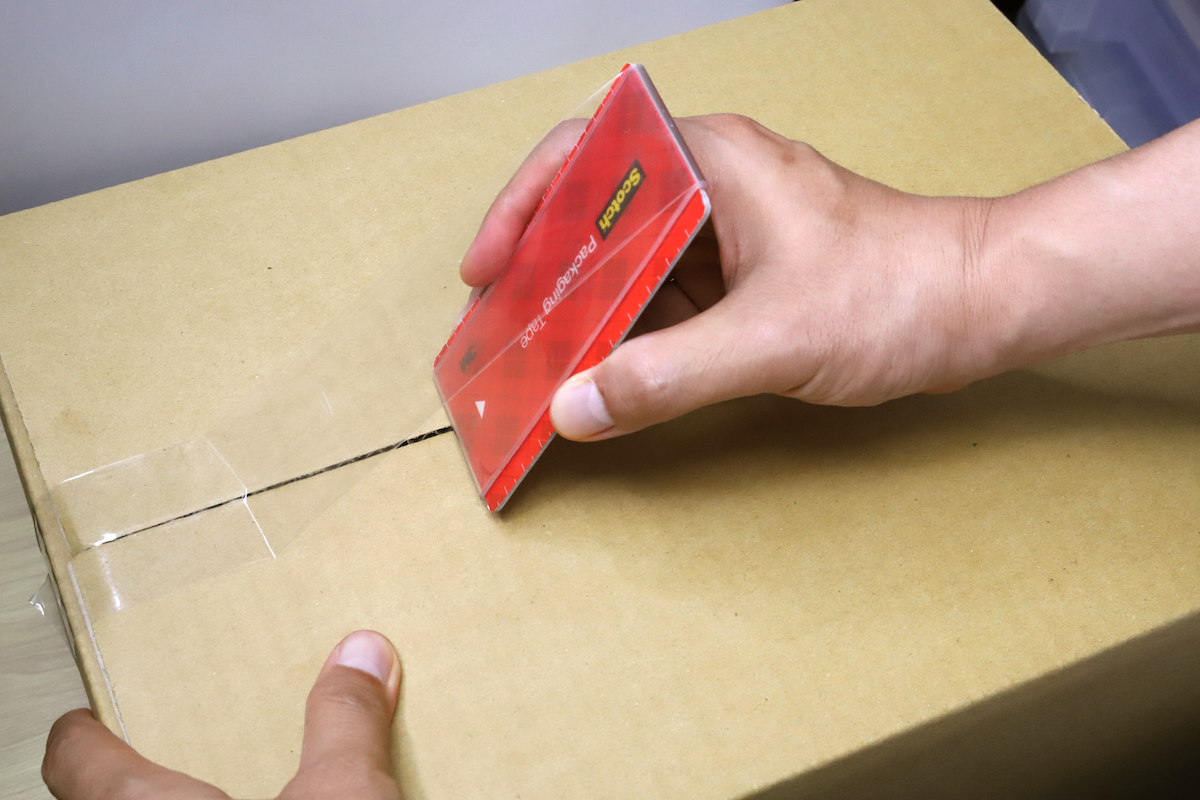

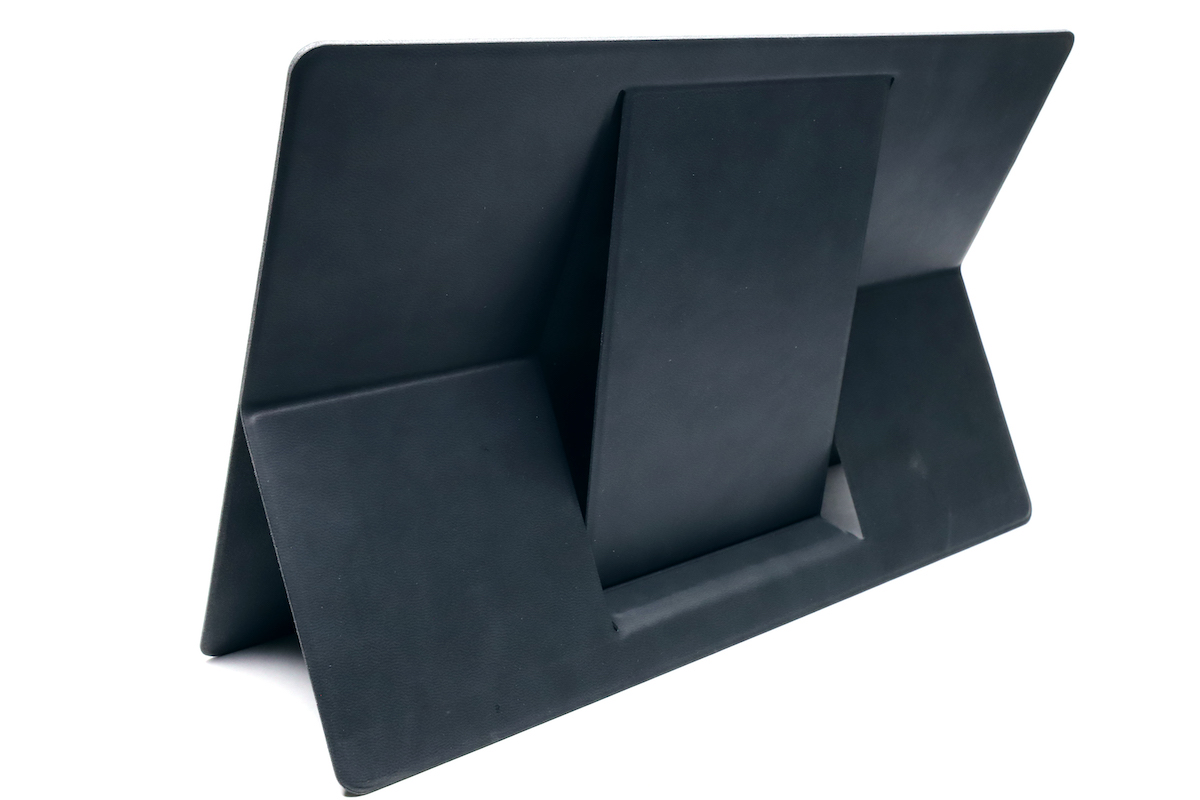

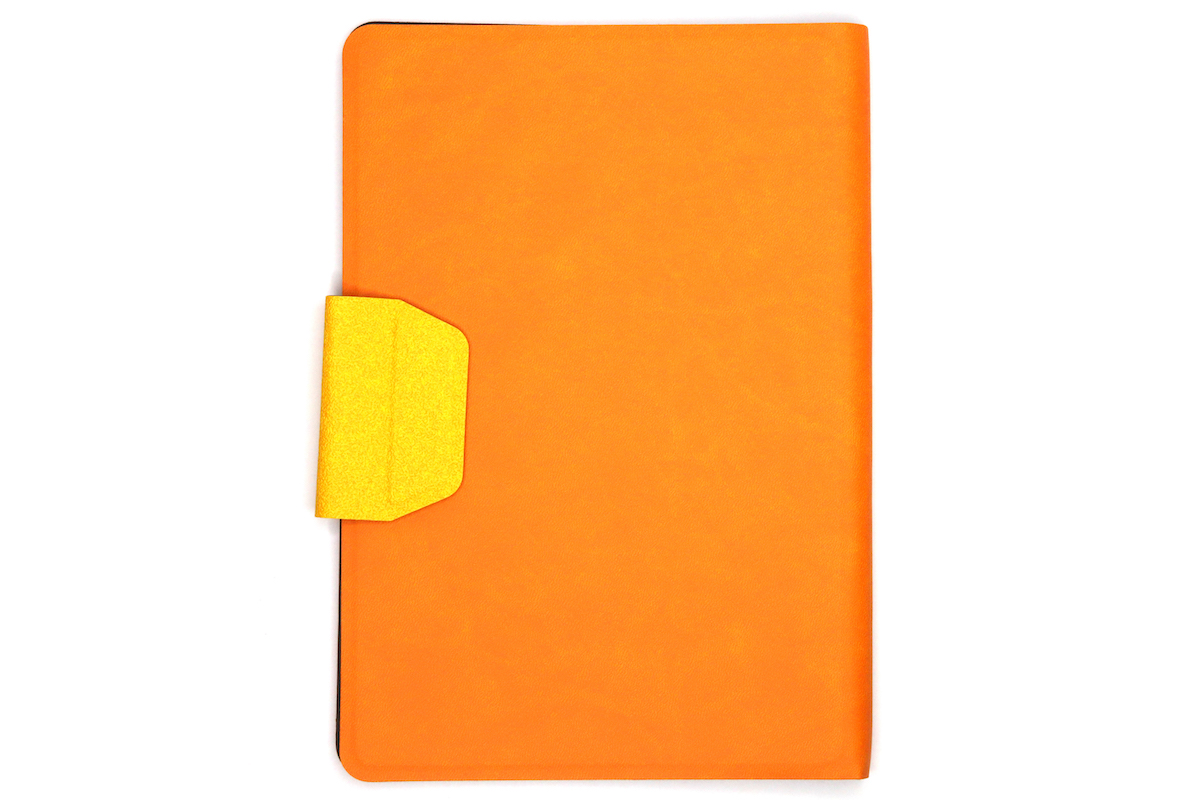

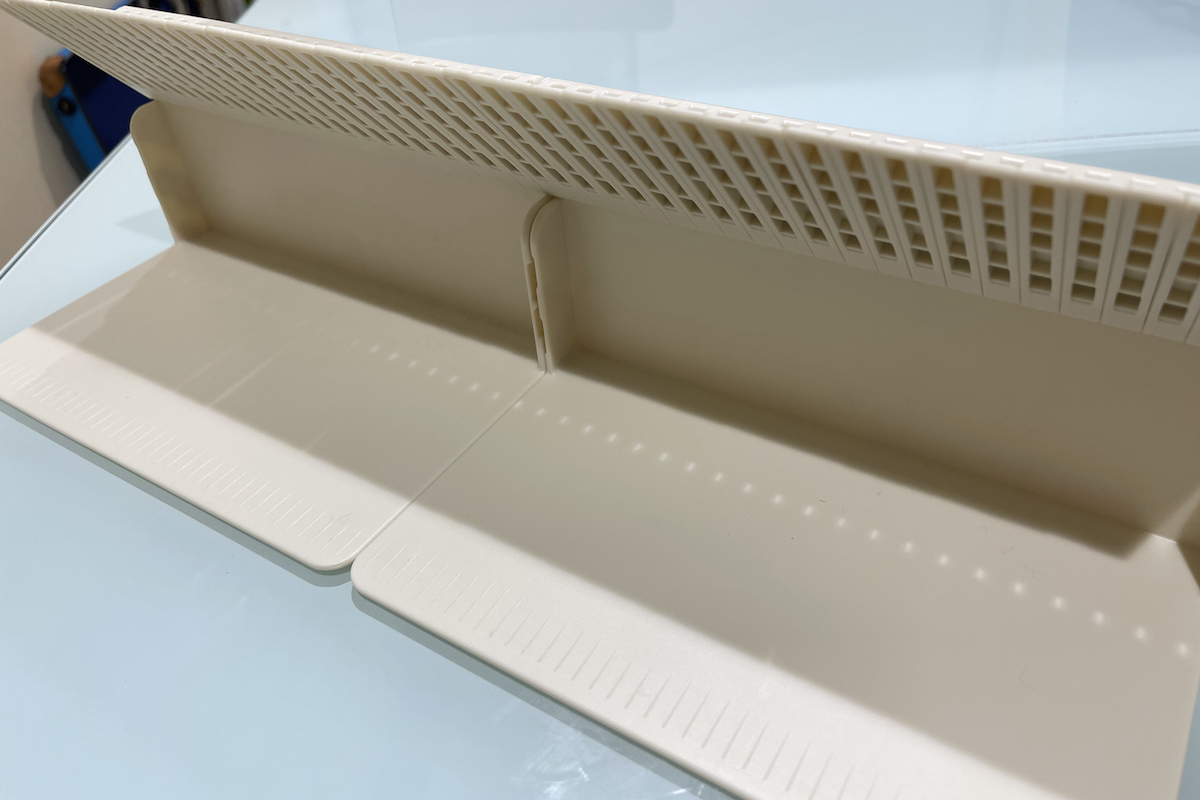

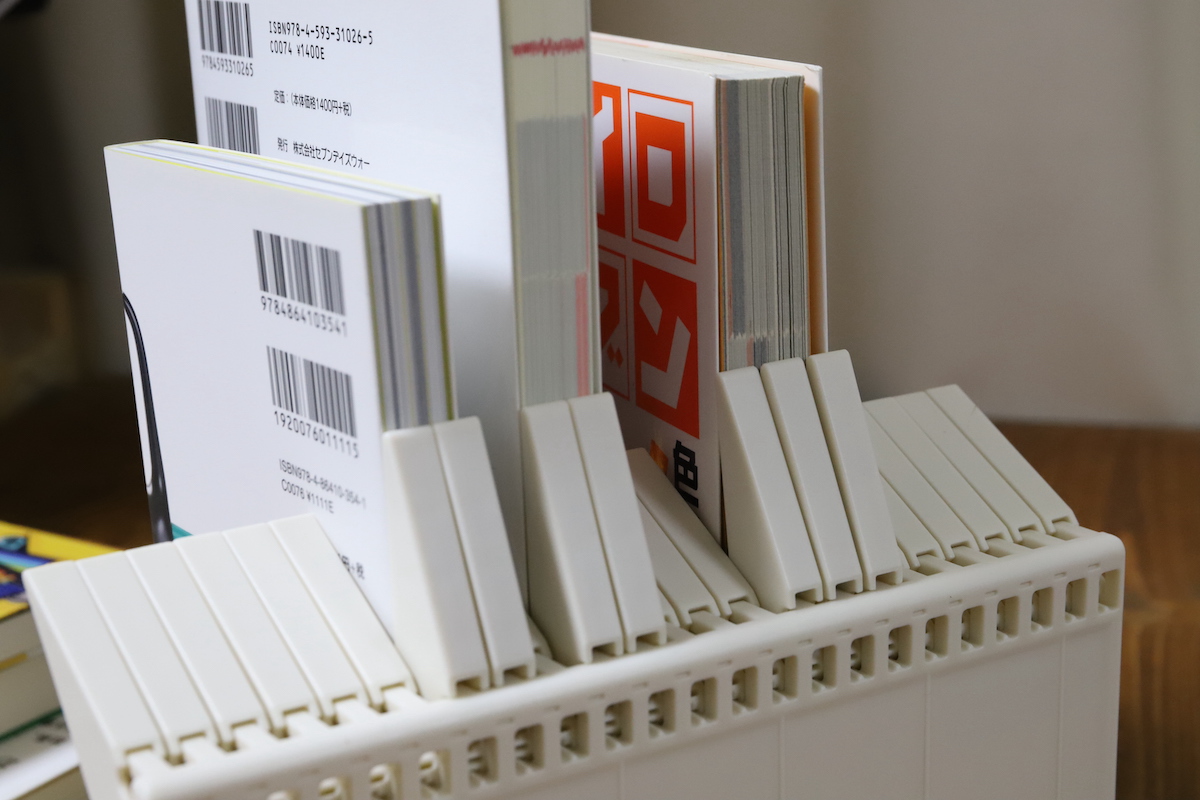

↑携帯型オフィスの代表格

LIHIT LAB. HINEMO スタンドポーチ Lサイズ 3950円(税別) https://getnavi.jp/stationery/495392/

2020年に発売されたものは、東京オリンピック含みのテレワーク需要増を見越して作られていたはずだが、それがタイミング良く(というのも言葉が悪いが)コロナ禍にハマッたという次第である。

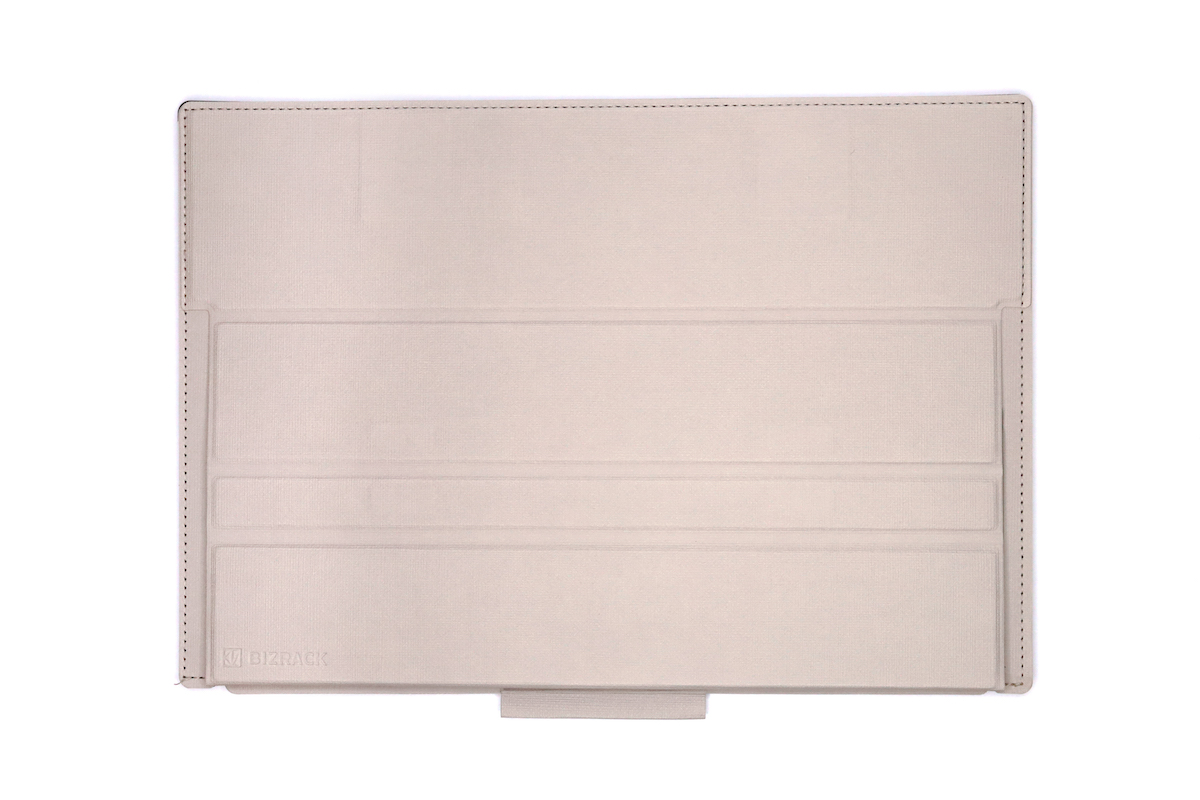

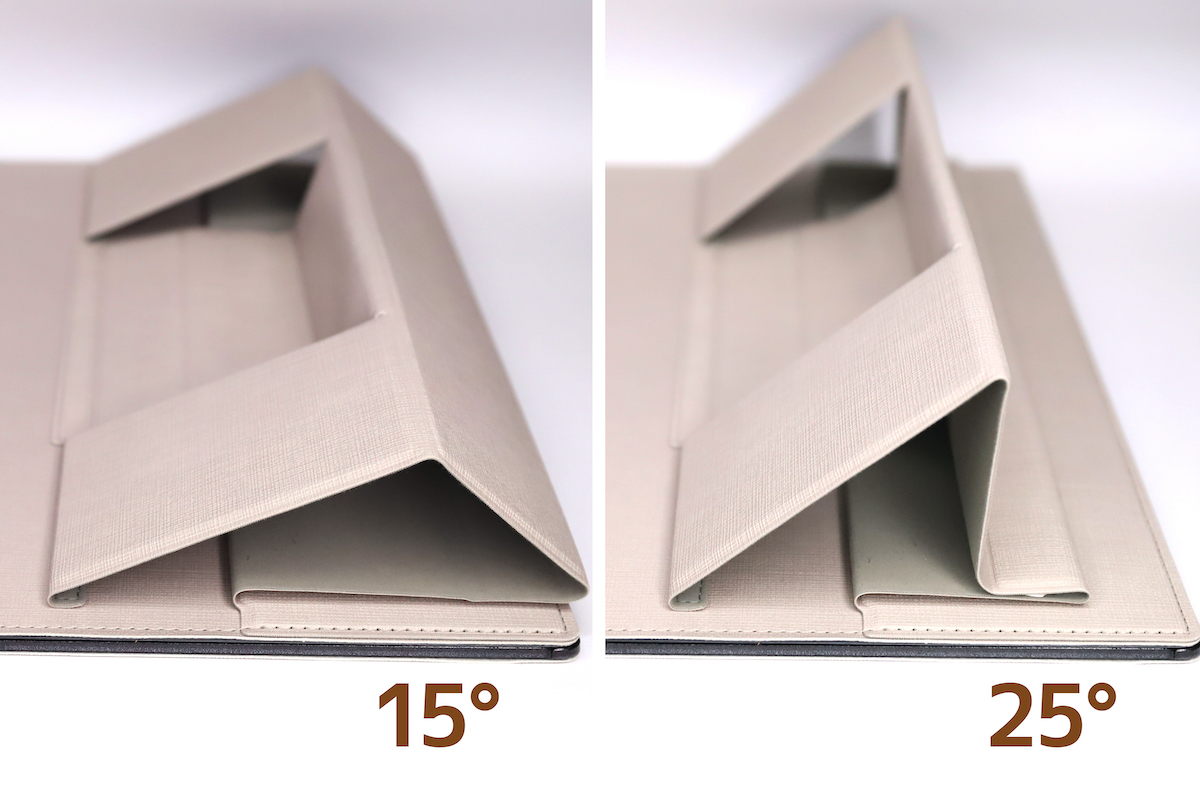

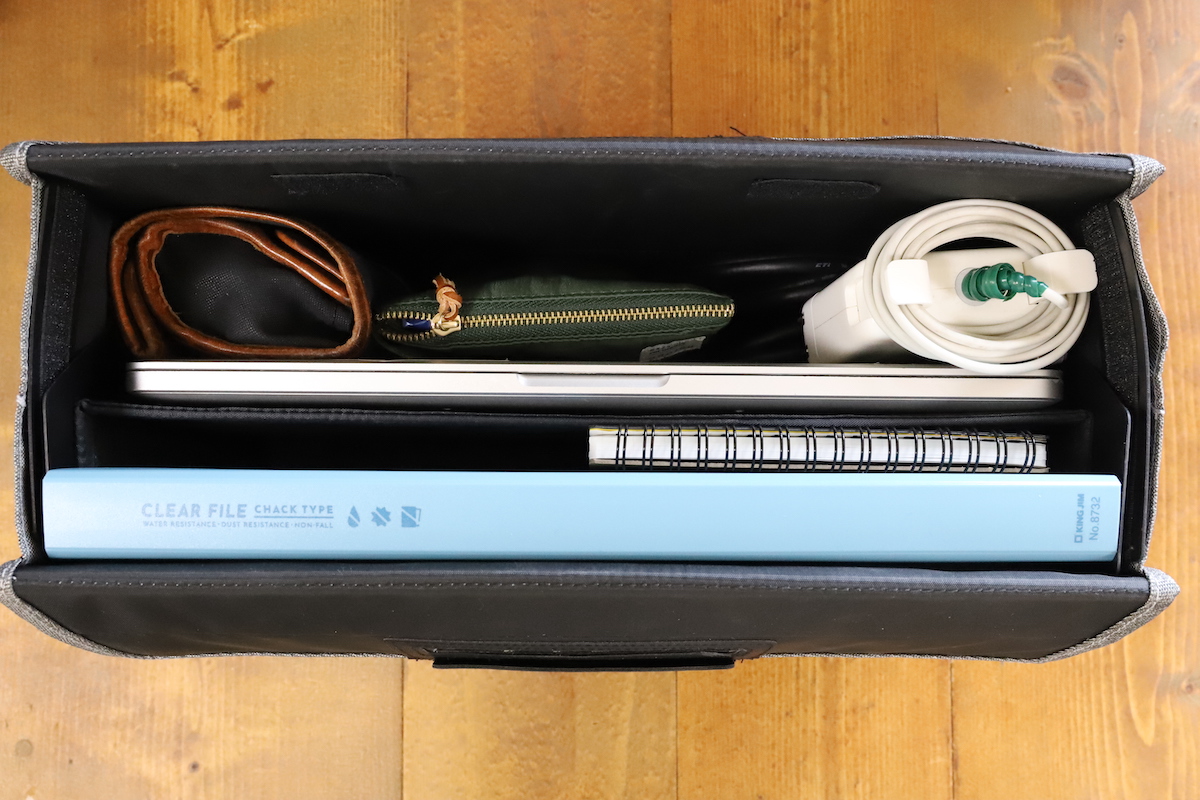

基本的には「展開すれば場所を選ばずどこでも仕事が始められる」という機能が主軸。発売当時、その「場所を選ばずどこでも」にはカフェやコワーキングスペース成分が多く含まれていたはずだが、コロナ禍によってテレワークで働ける場所は、ほぼ自宅一択となってしまった。

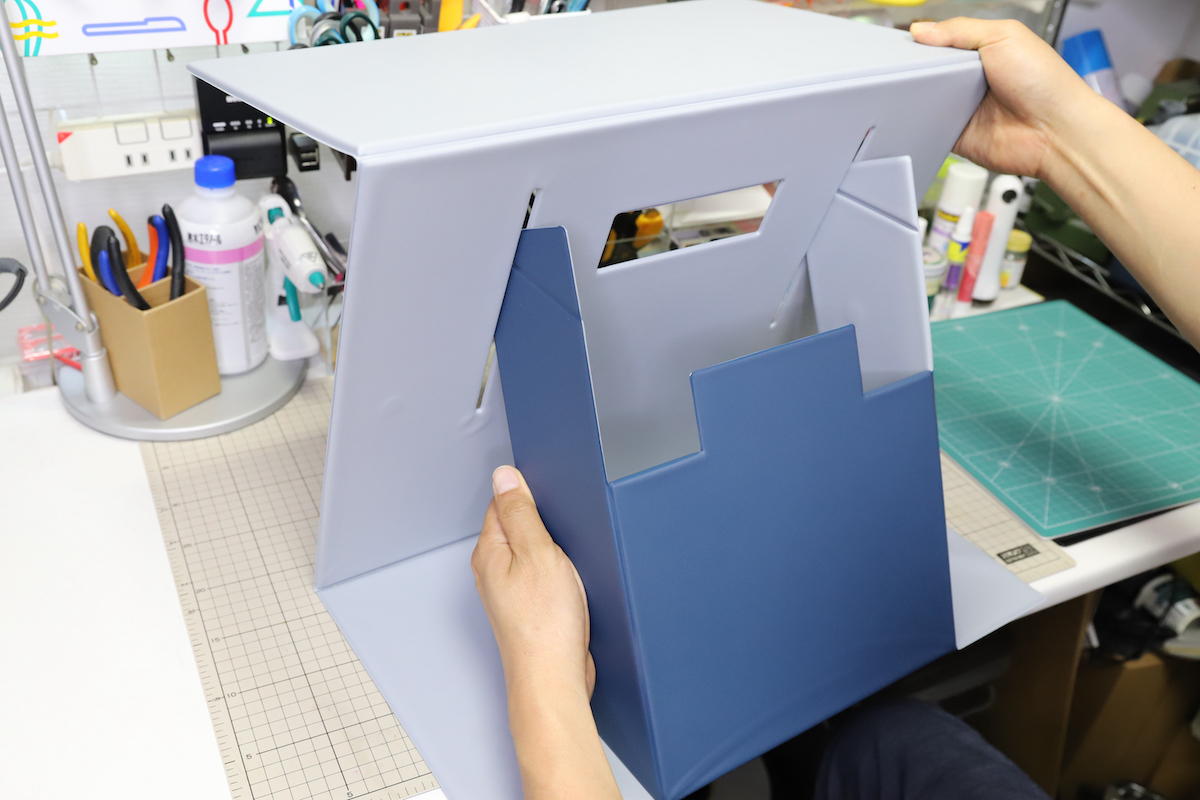

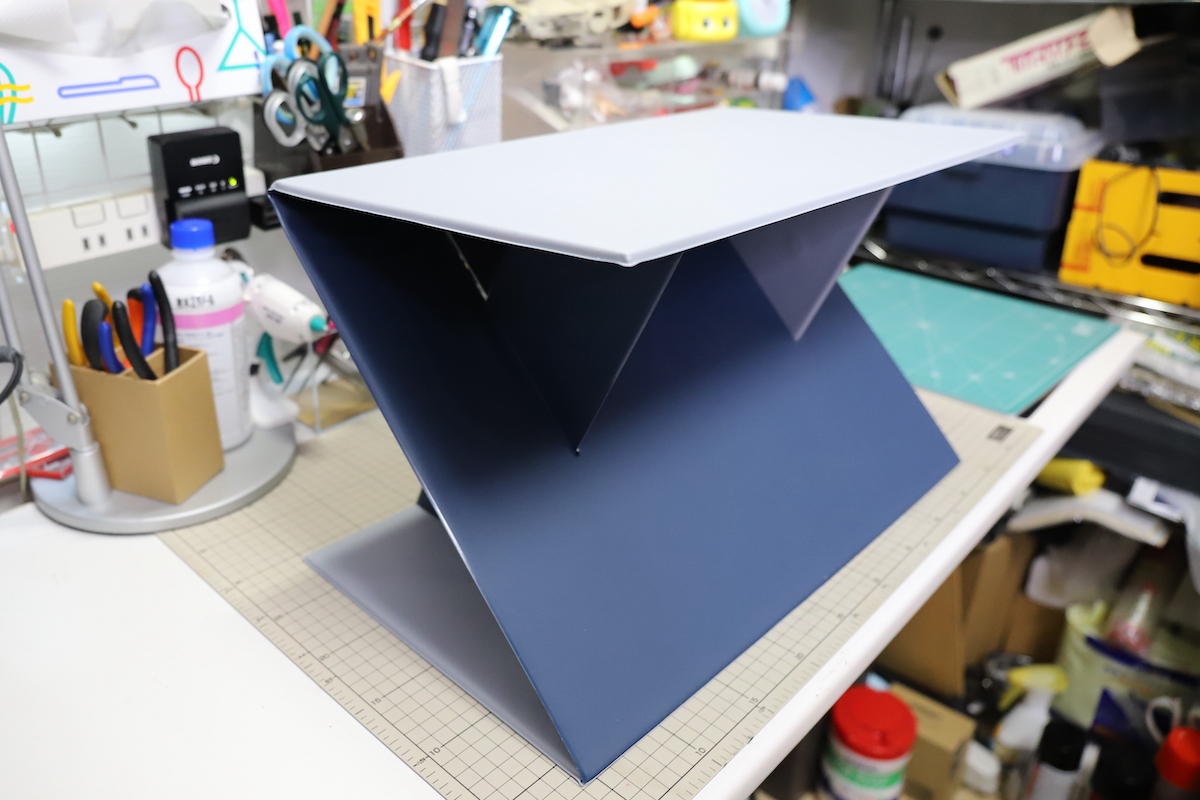

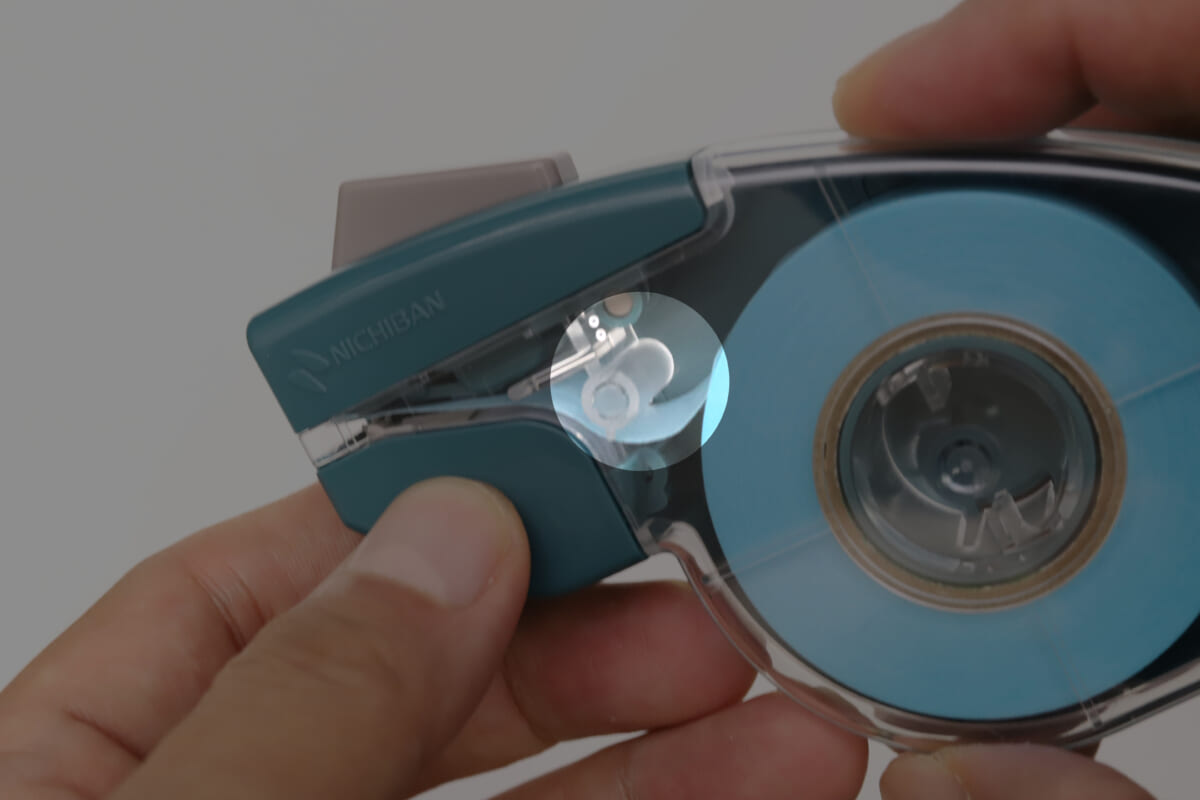

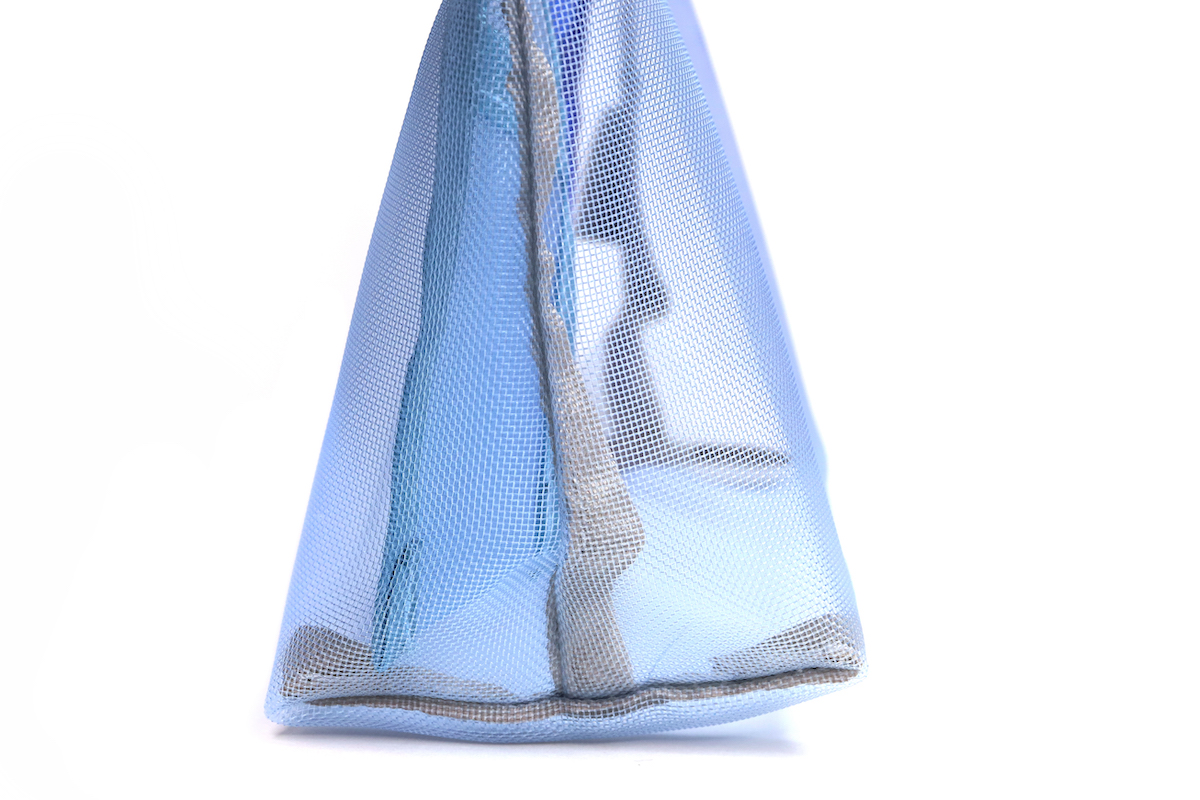

↑一見するとビジネストート風のバッグが、ジッパーで3辺フルオープンして自立

↑作業空間に“壁”を作ることで、周囲に「いま仕事中」をアピール。自宅テレワーカーには必須の機能かもしれない

自宅と、その他のオフィス外ワークスペースでなにが違うか? というと、大きいのは「子どもを含めた家族が常時いること」と「机・椅子など設備の有無」だろう。一人暮らしであればさほど関係ないが、特に子どものいる世帯で家族の問題はかなり重要だ。自分以外の人間が仕事と関係なく動くだけでも集中力が落ちるし、仕事オン/オフの切り替えも難しくなる。

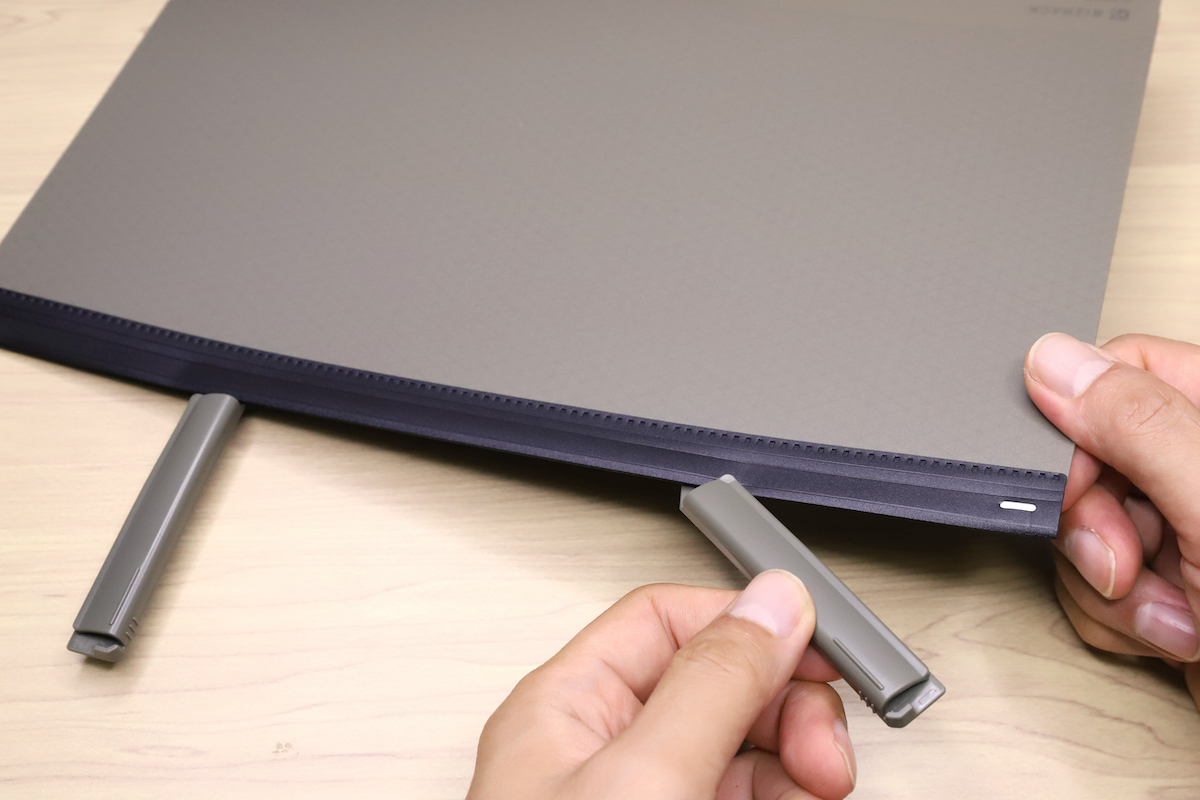

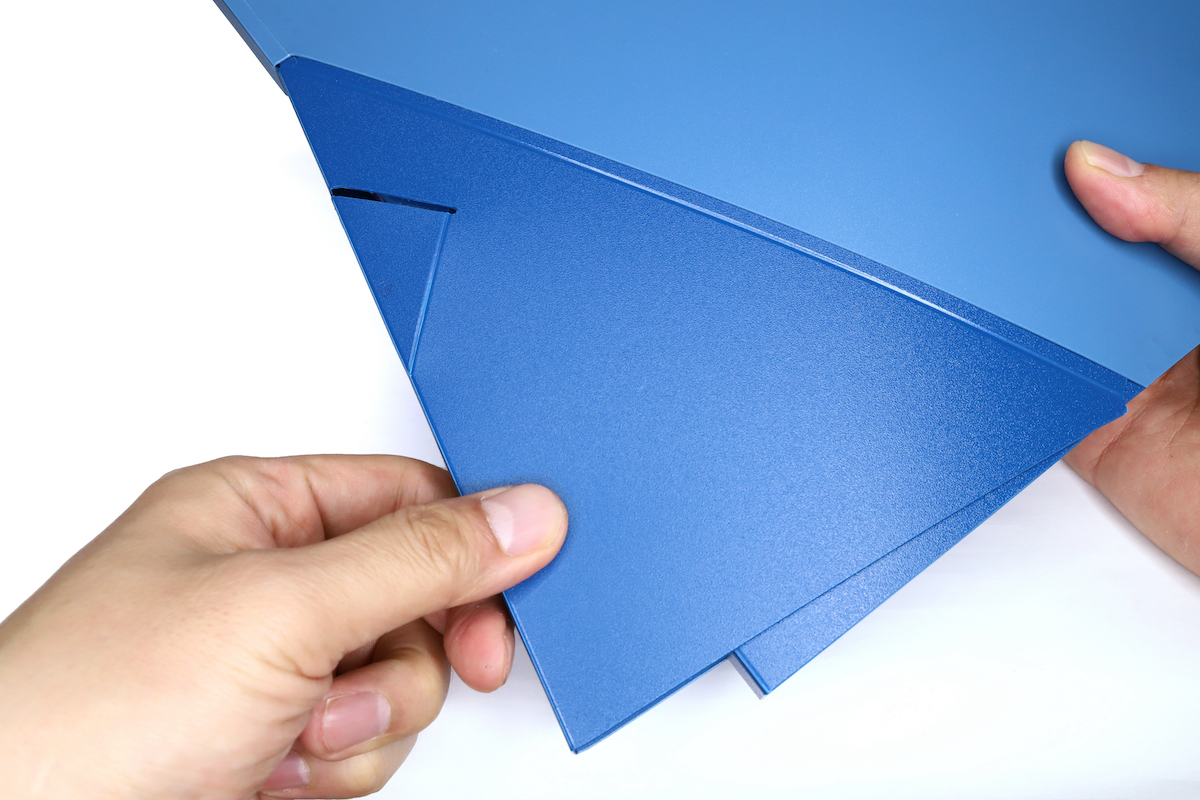

そういう場合に有効なのが「HINEMO スタンドポーチ」(LIHIT LAB.)のように、バッグが変形してパーテーションになる製品だ。視界を制限して集中力を高め、さらに子どもにも「これが机にあるときはお父さん/お母さんは大事な仕事中だから」と説明しやすい。

今後もおそらく“携帯型オフィス”は、オンオフを物理的に区切る方向で進化するのではないだろうか。

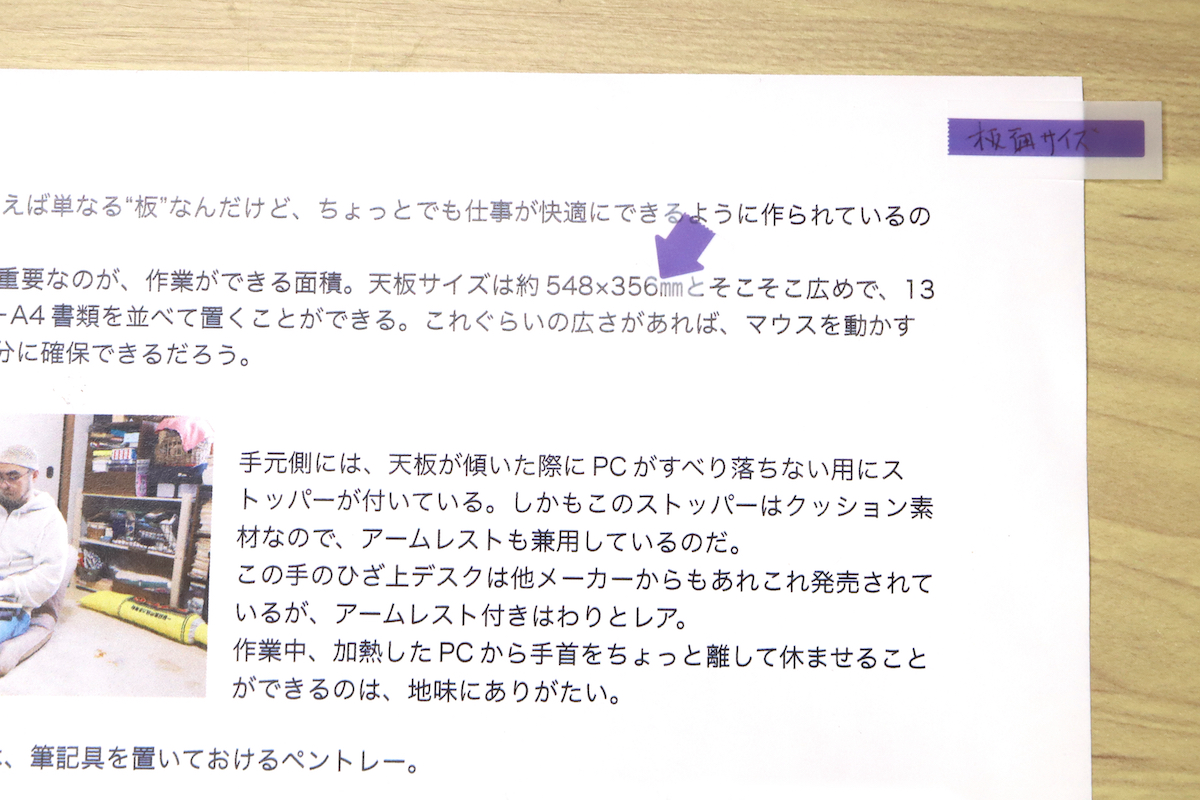

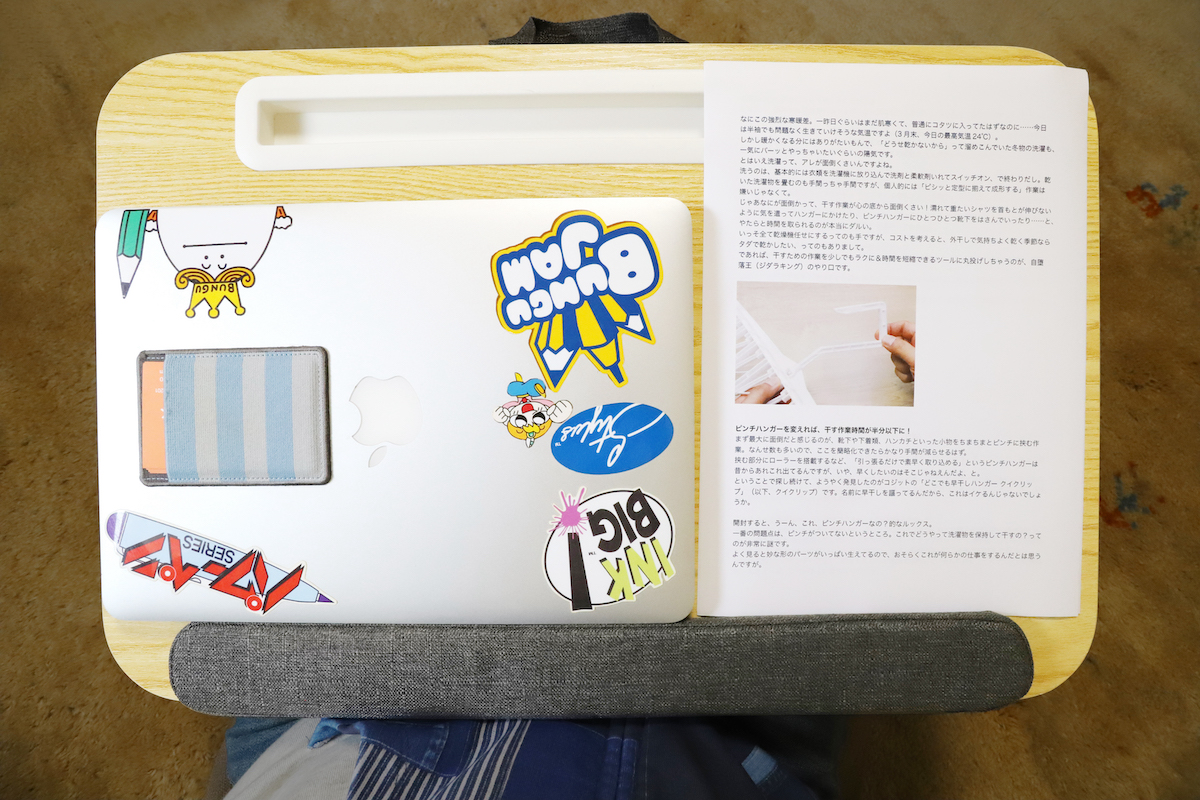

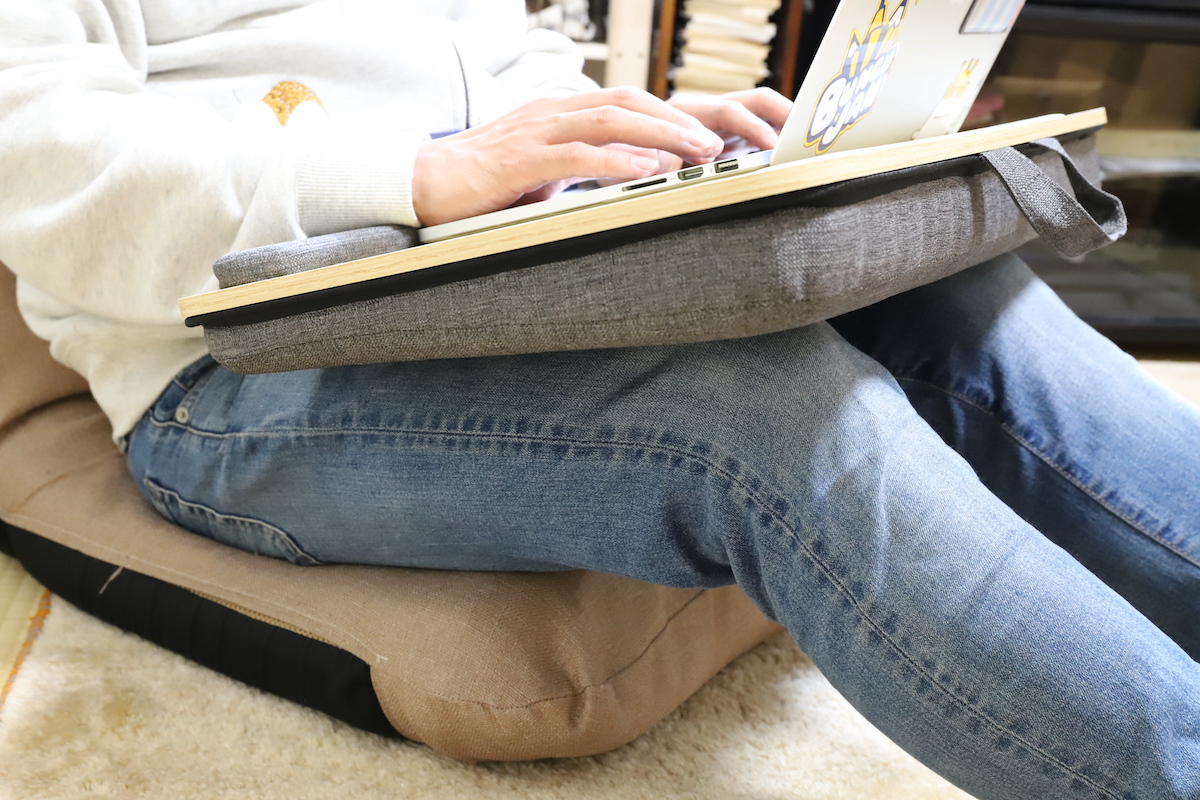

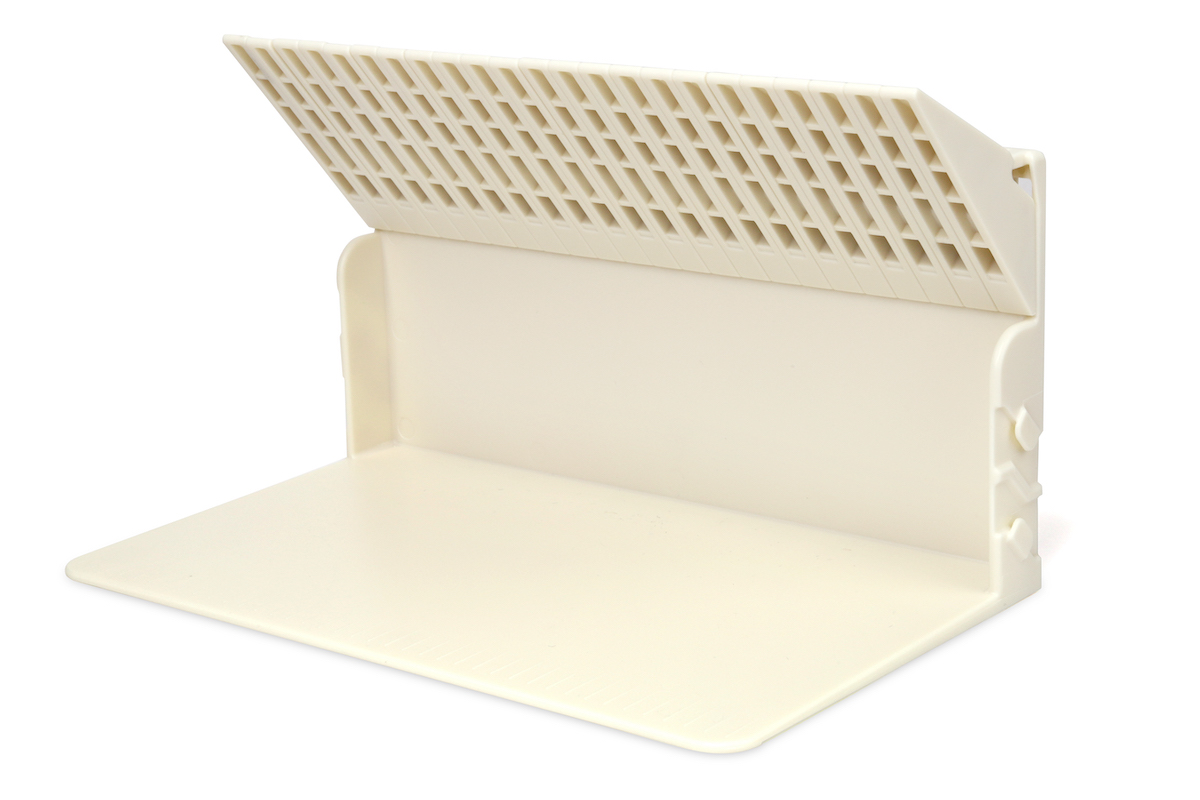

また、自宅仕事において「自宅の狭い机や硬い椅子で、長時間働くのはしんどい!」ということは、多くの人が体感しているはず。オフィスにある仕事専用の机や座り心地の良い椅子は、実は当たり前のものじゃなかった、という話である。そこで必要になるのが、そういった環境を改善するツール類だ。

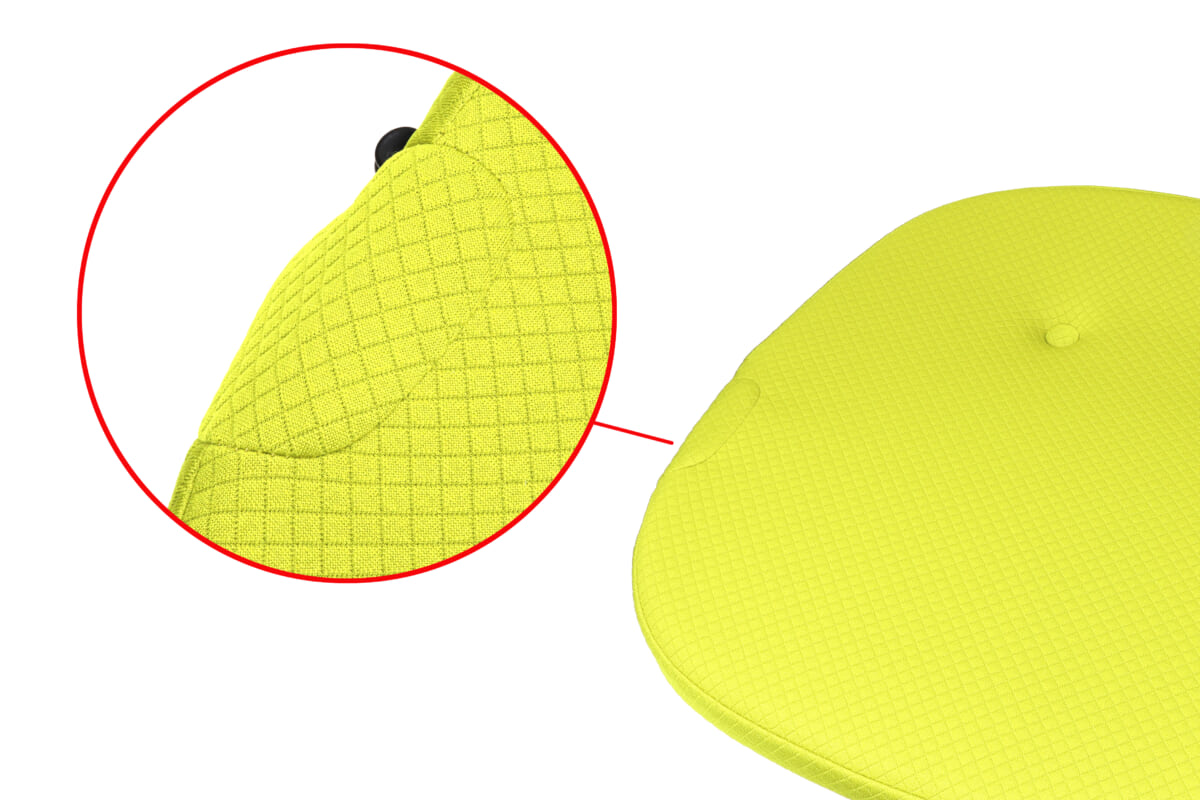

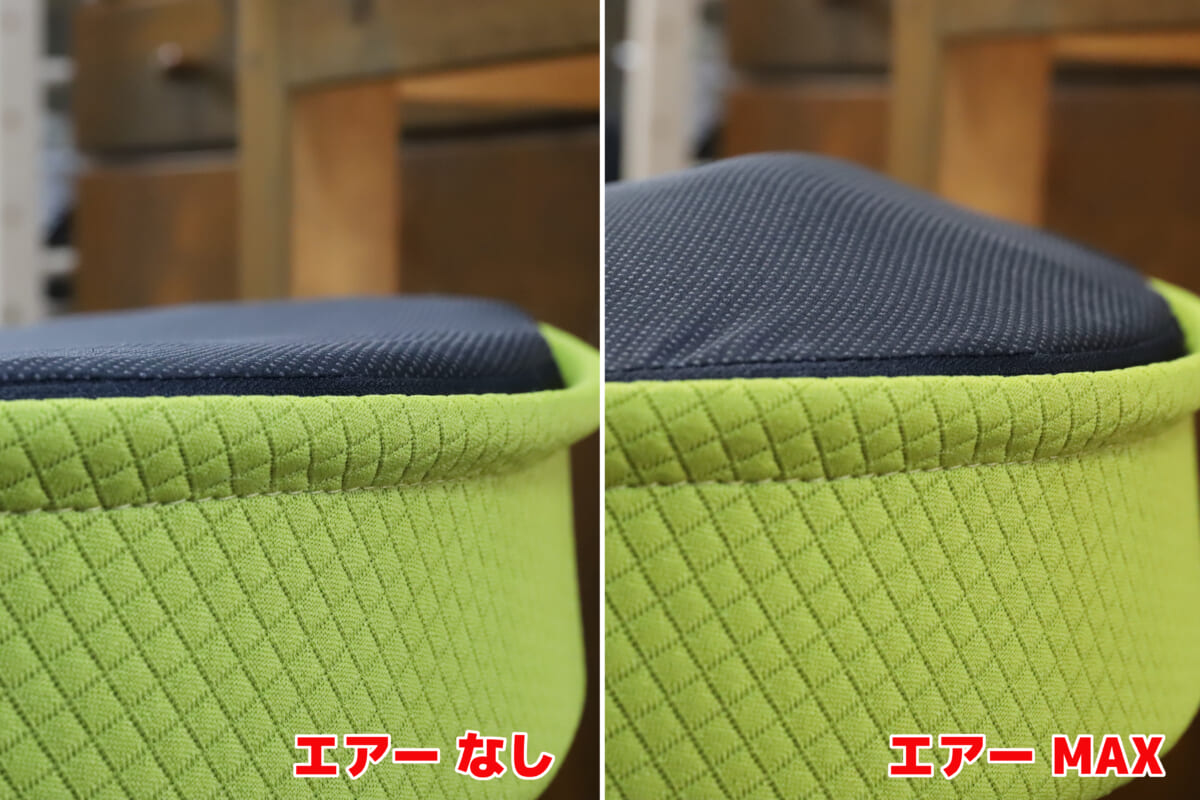

文房具ではないが、カウネット「ワークサポートクッション エアーイン」は、エアで前傾姿勢に調整できるクッションで、硬いリビングの椅子をオフィスの機能性チェアに変えてしまう。テレワークで腰痛を患ったという人にとっては、天恵とも言える製品である。

↑仕事向きではないダイニングチェアを、機能的なオフィスチェアに変身させる

カウネット ワークサポートクッション エアーイン 座用/ワークサポートクッション 背用 8789円/5489円(ともに税込)

↑クッションで前傾姿勢を作ることによって背筋が伸び、腰痛予防に効果を発揮する

おそらくコロナが収まったあとも、一度動き出したテレワークへの流れは進むはず。であれば、自宅をオフィスに近づける動きもまた止まらないと思うのだ。

テレワーク・在宅ワークに最適な文房具&雑貨

【文房具総選挙2020】テレワーク&フリーアドレスに便利な文房具10選 https://getnavi.jp/stationery/481393/

出勤も在宅勤務もこれひとつで乗り切る! パーテーションとバッグインバッグに変形自在な「スタンドポーチ」 https://getnavi.jp/stationery/495392/

この容量がちょうどいい! マイデスクにセットできる「1日分のゴミ袋」レビュー https://getnavi.jp/stationery/500597/

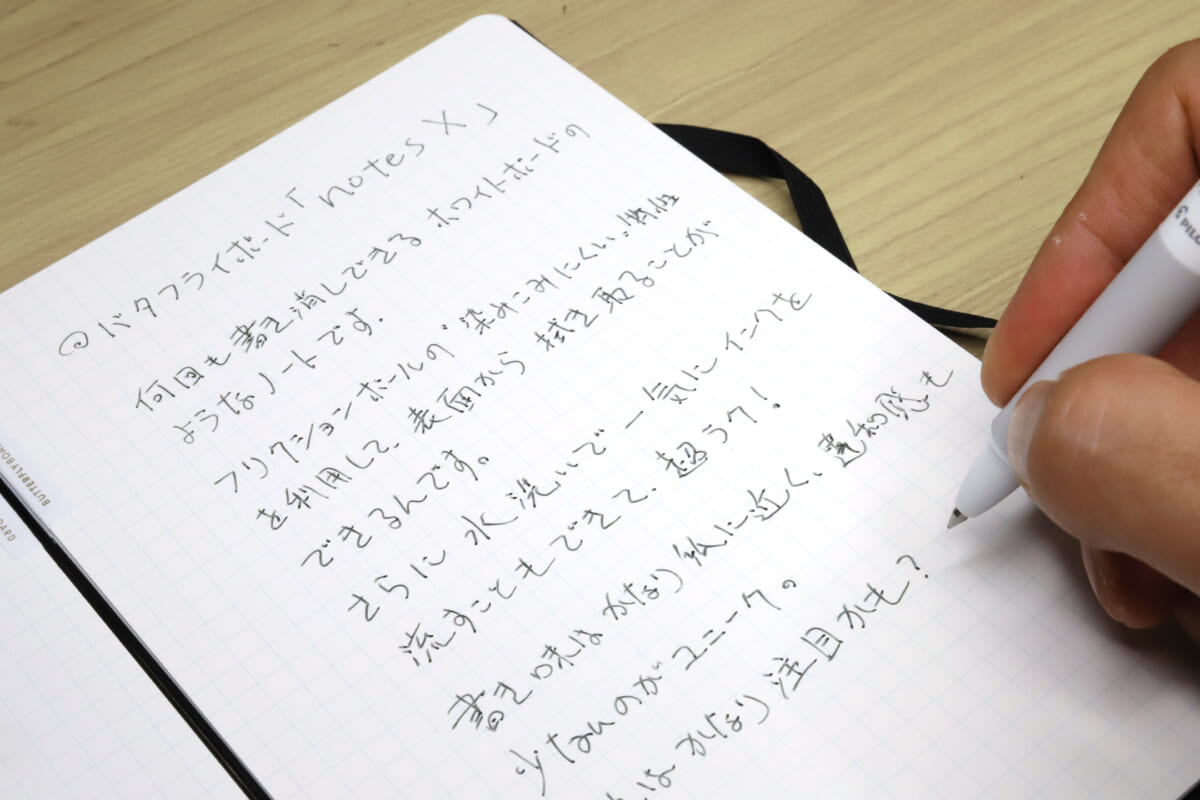

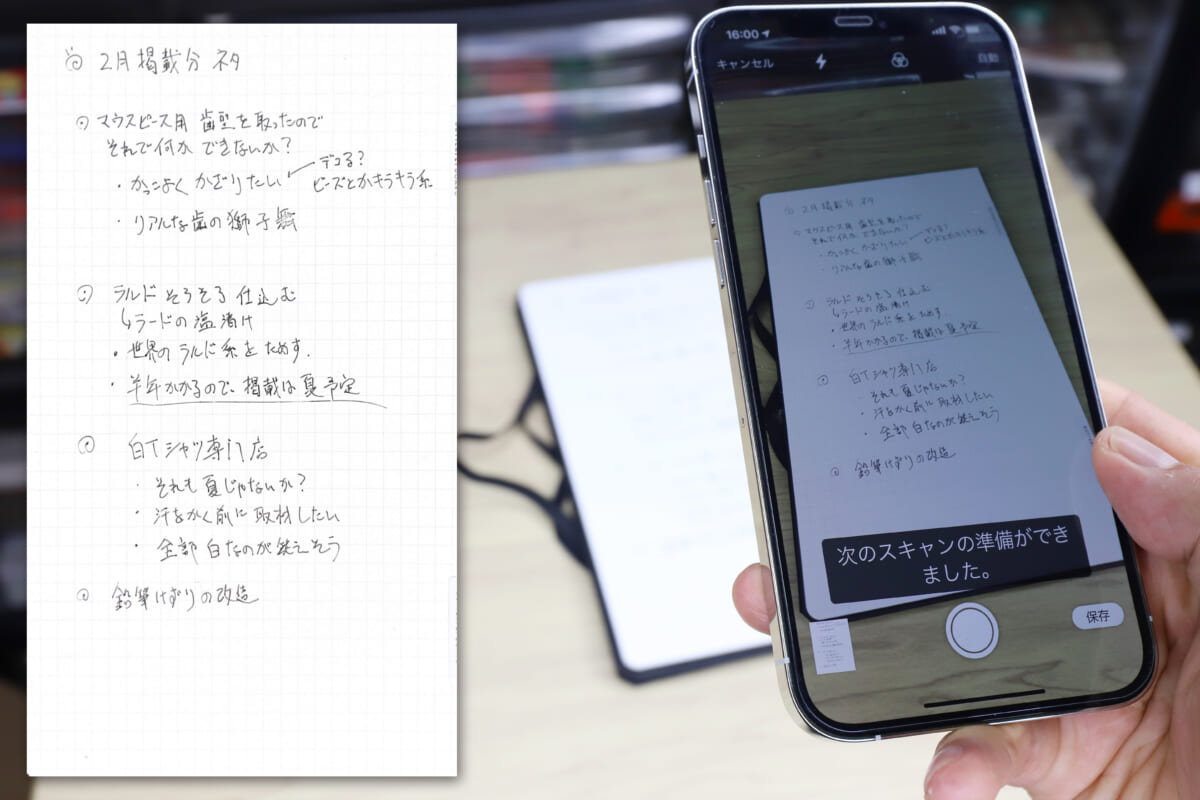

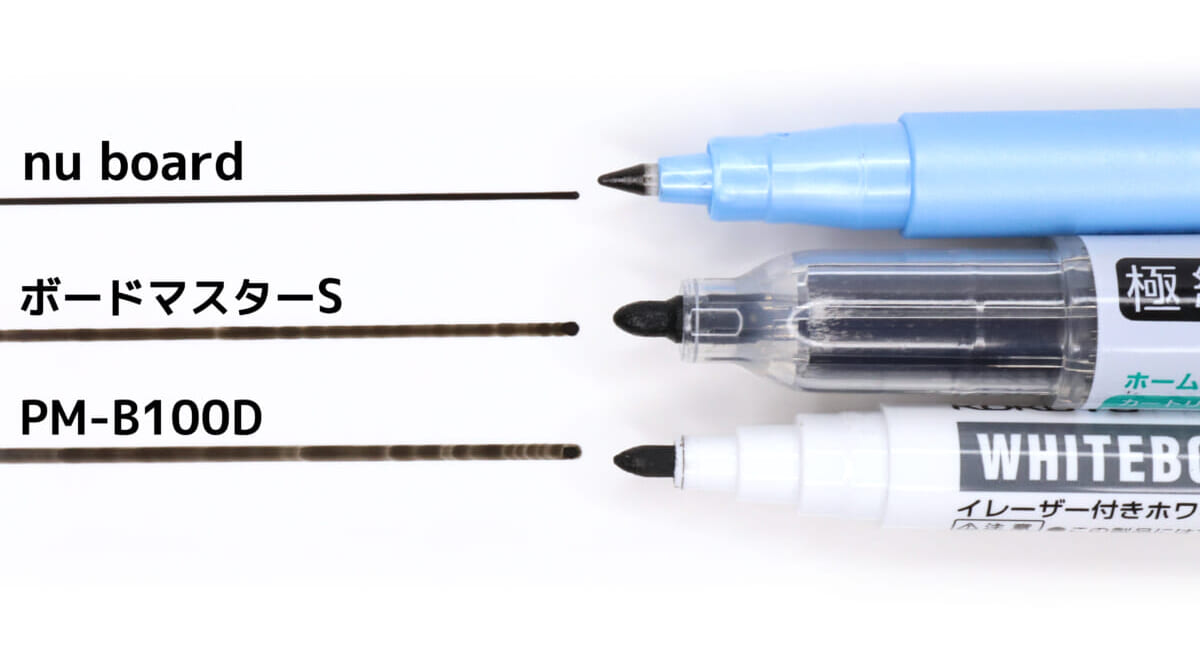

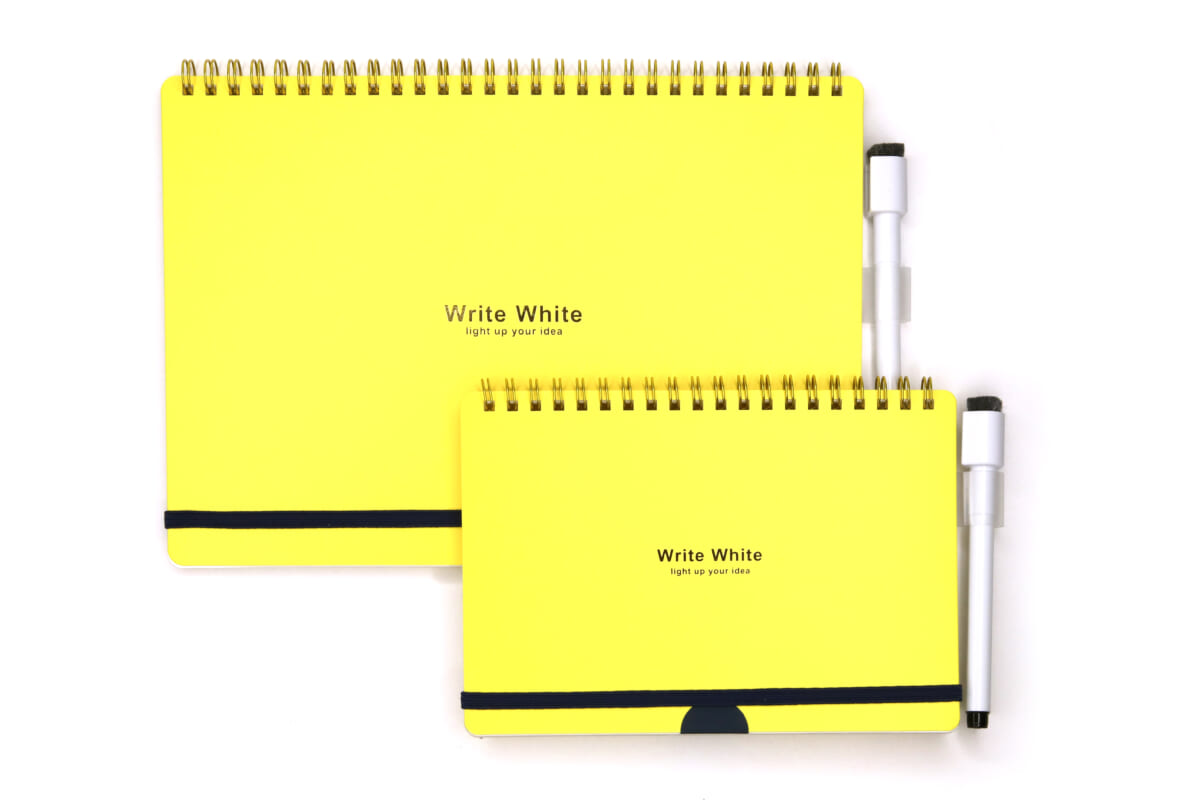

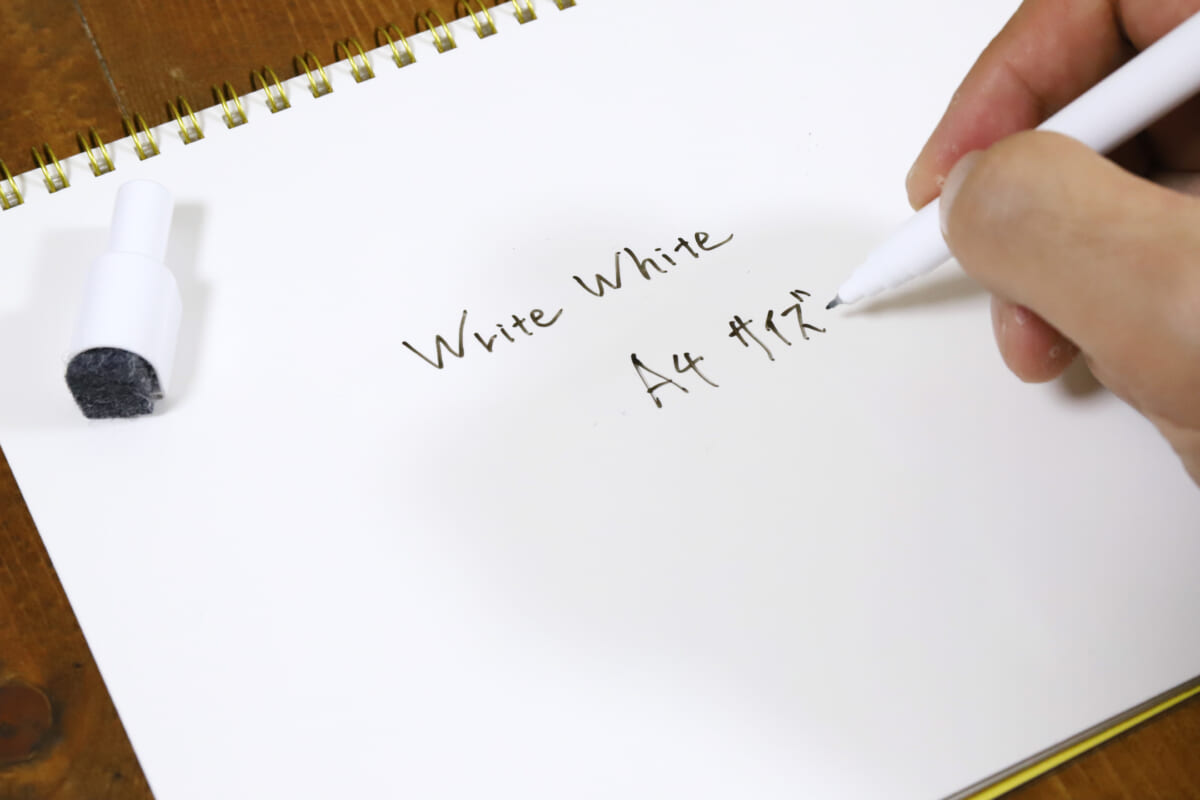

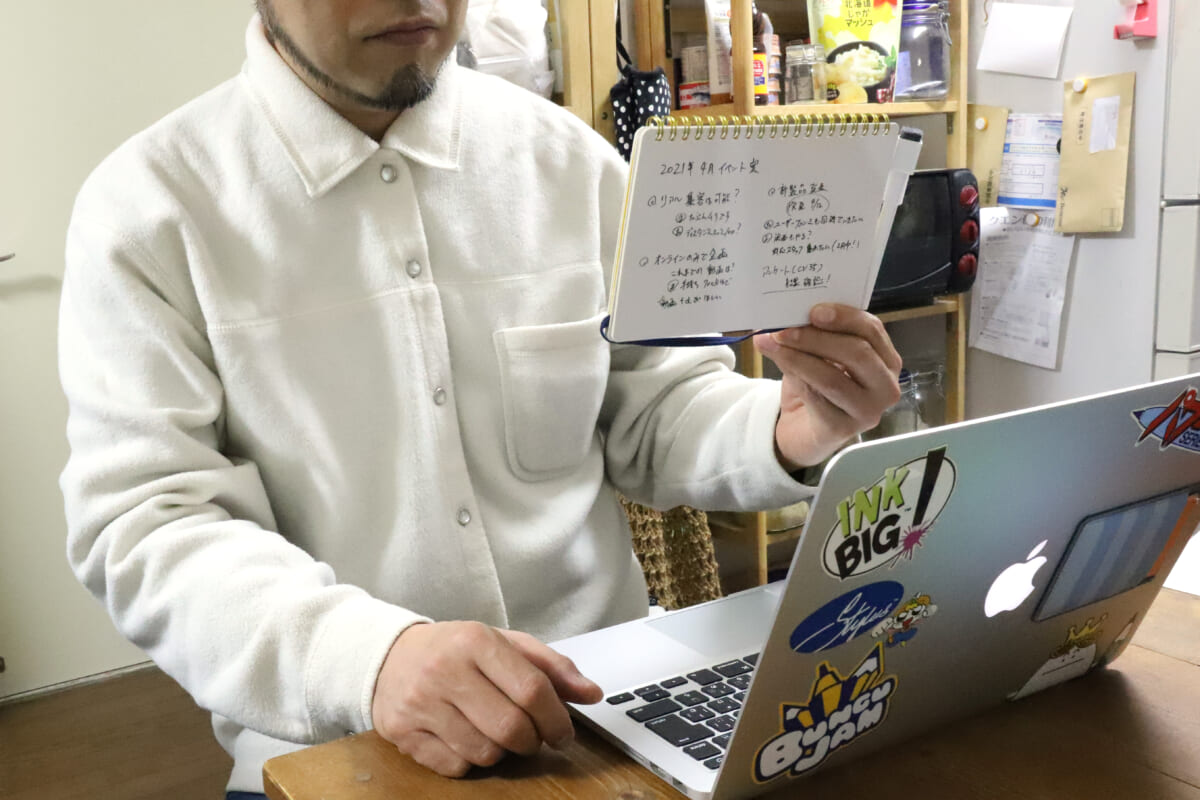

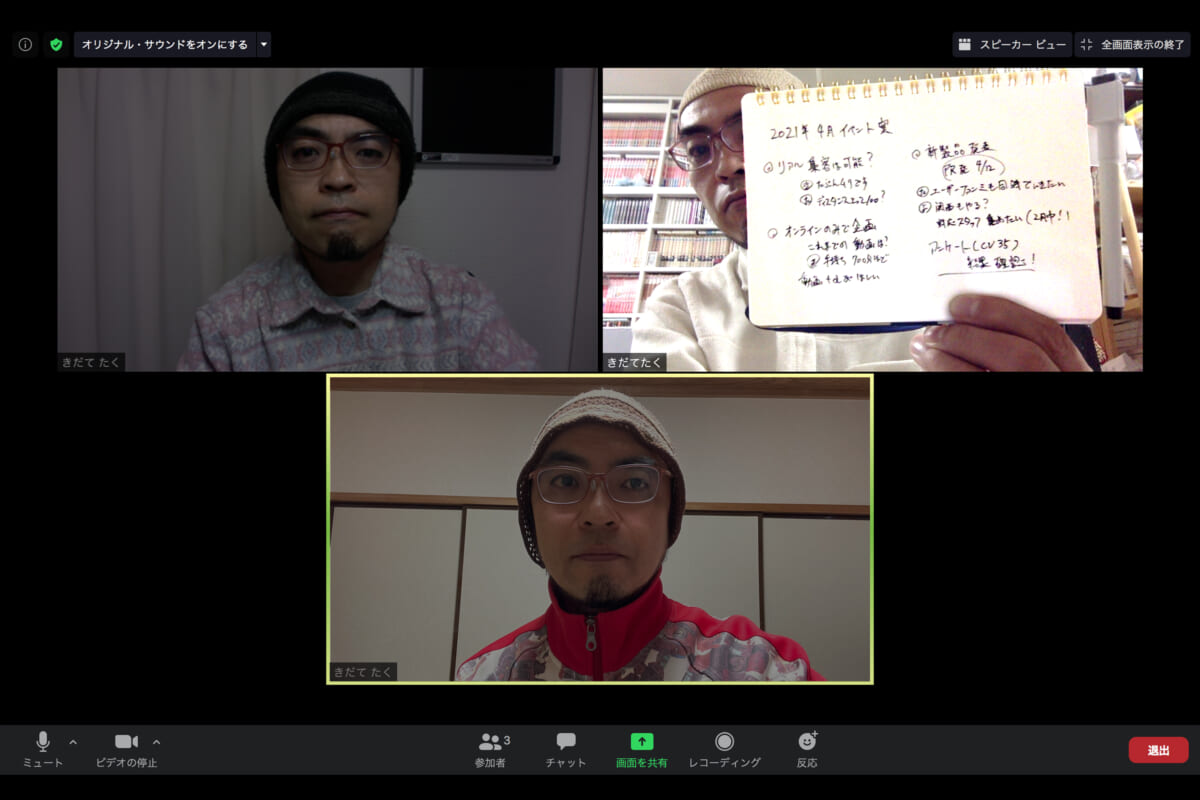

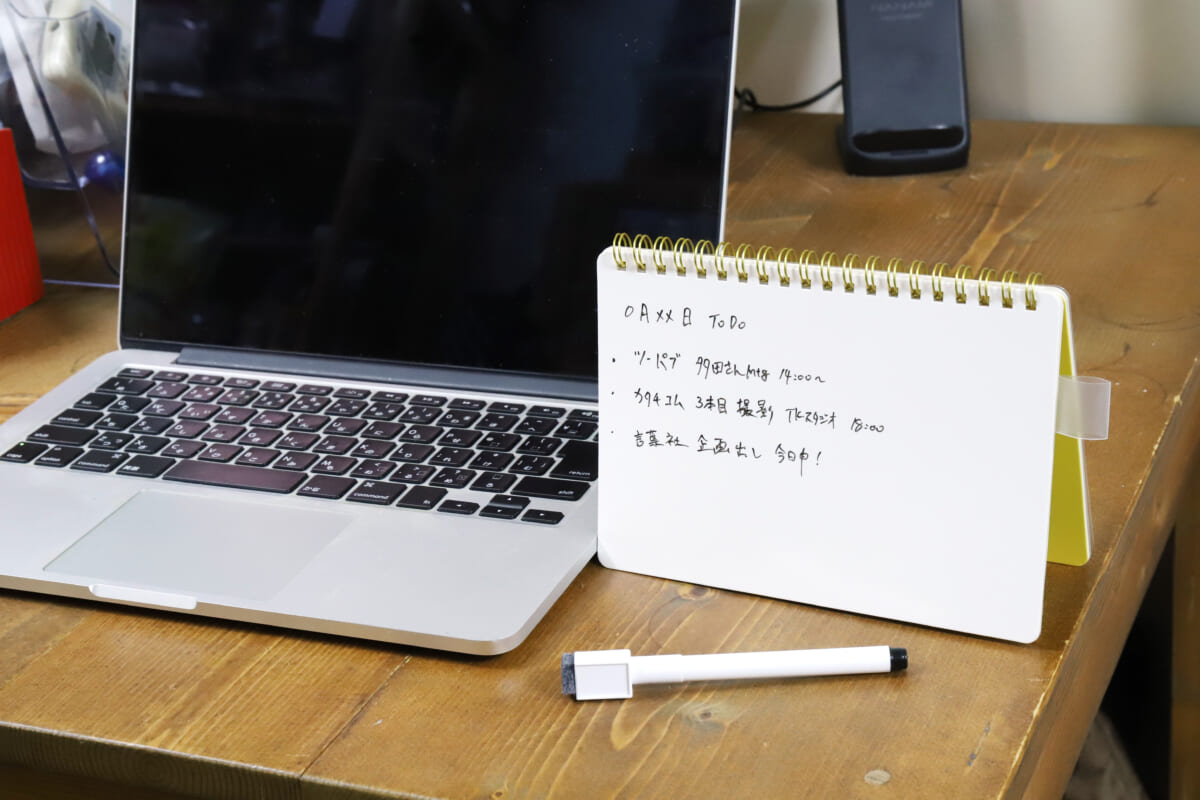

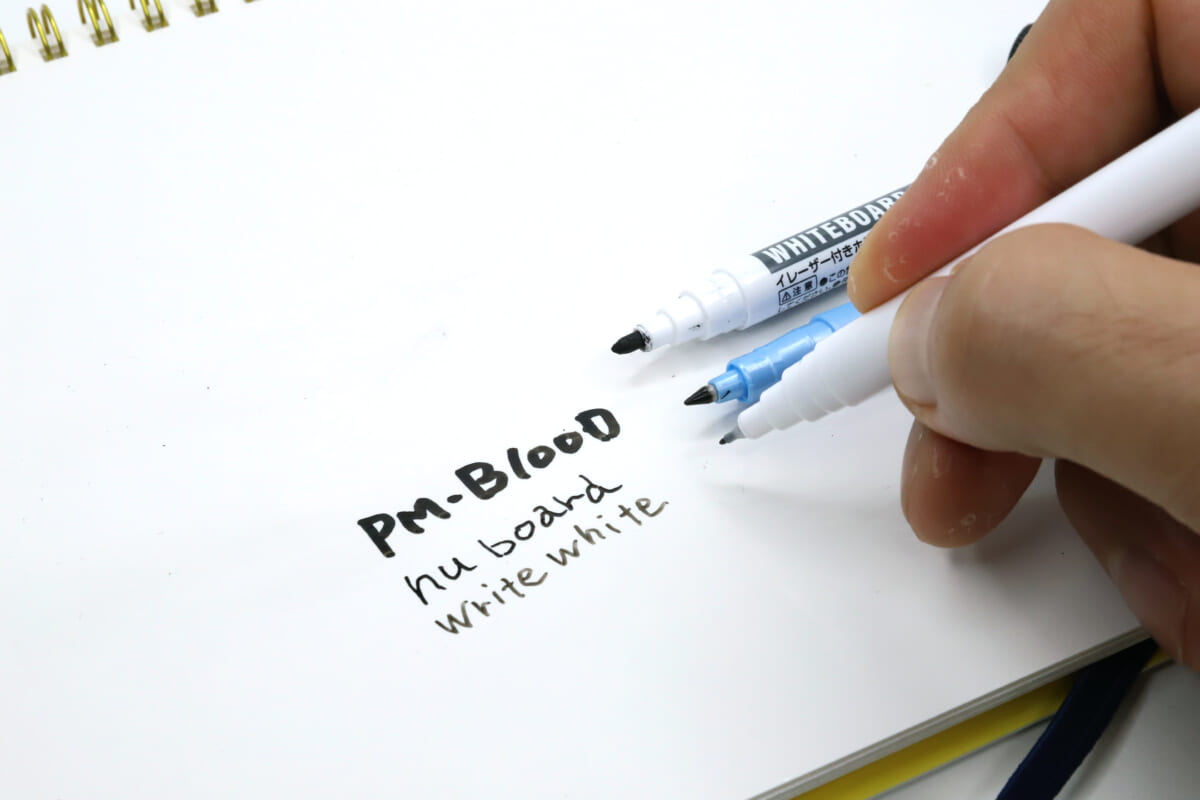

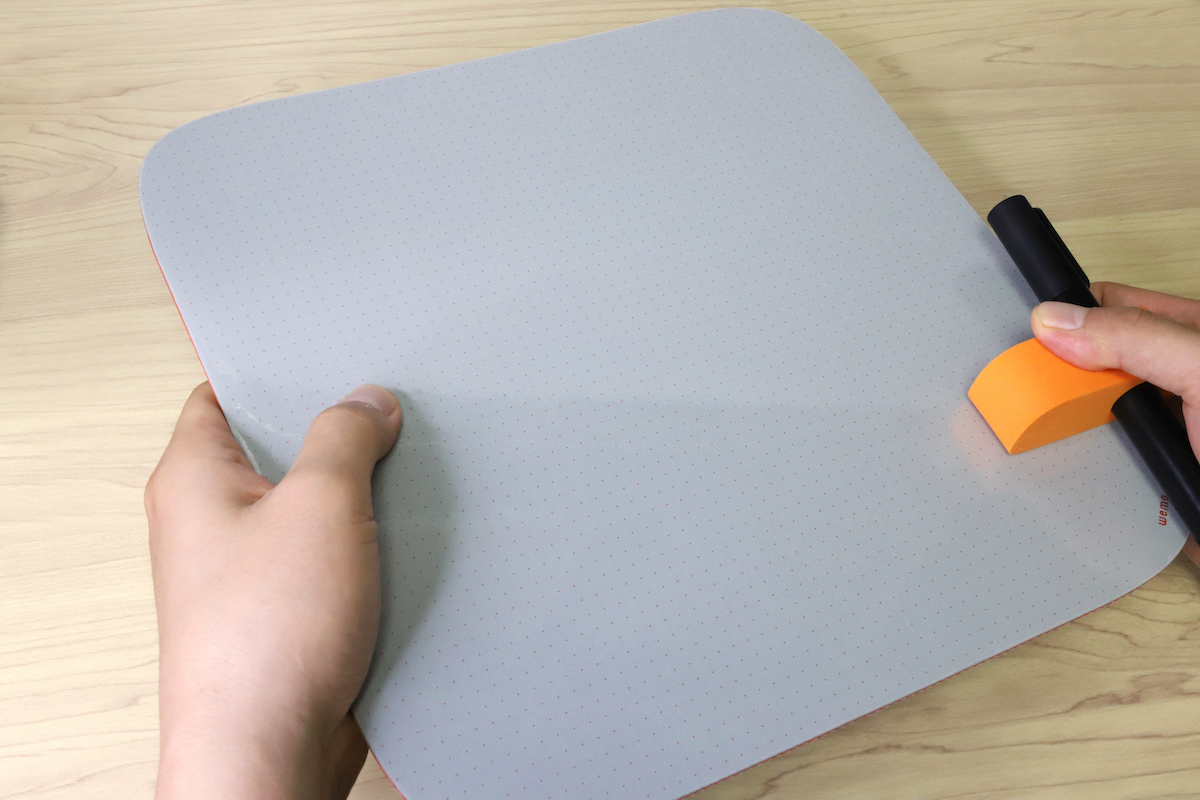

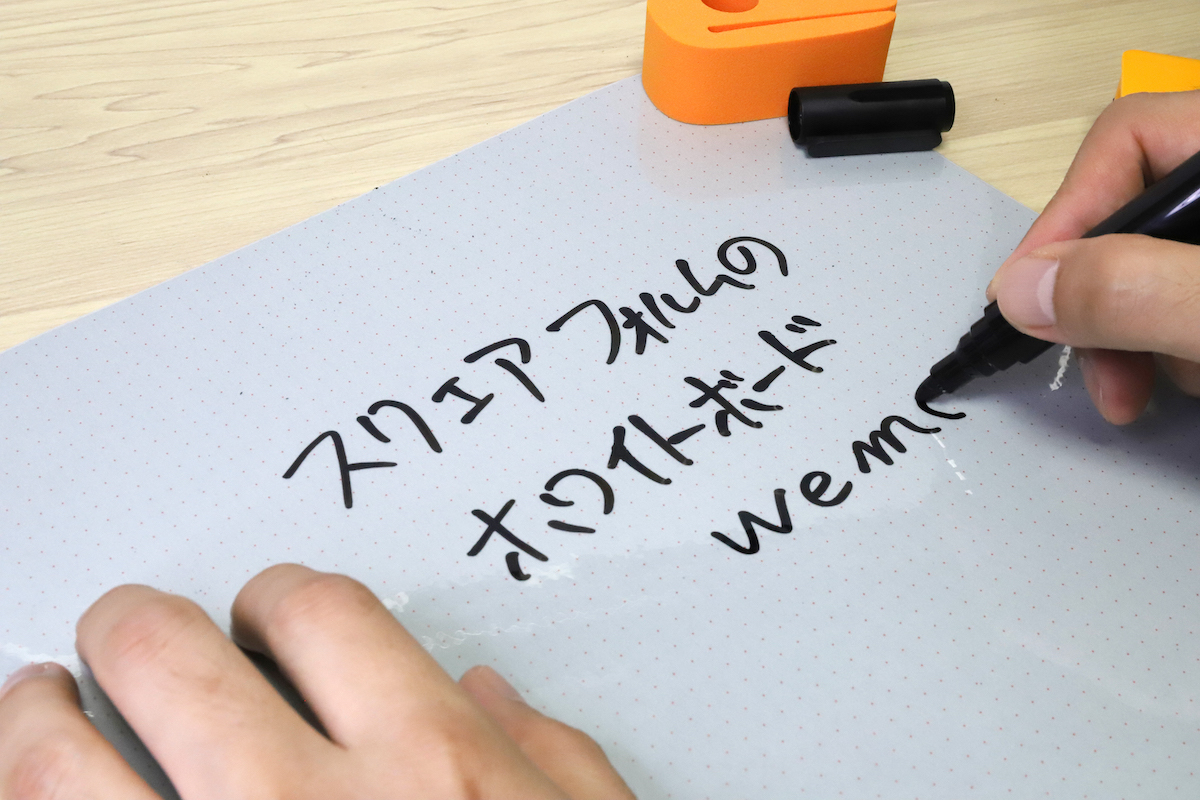

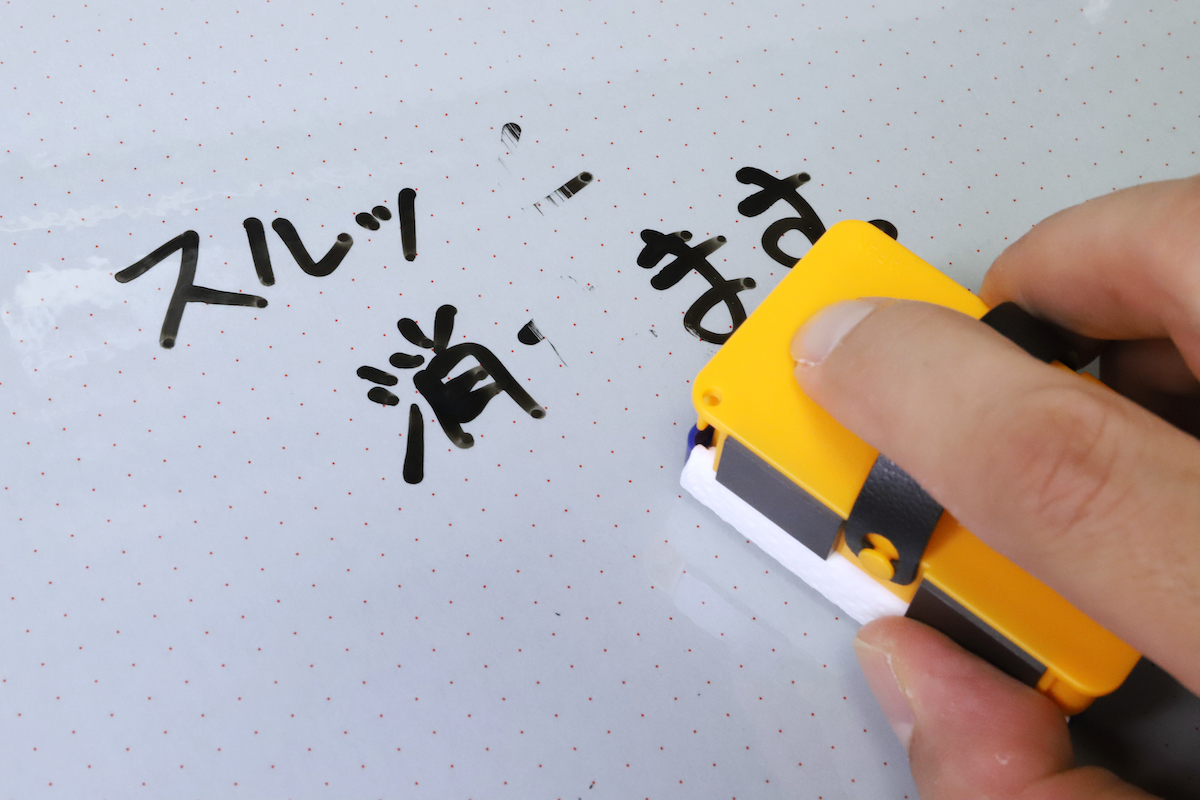

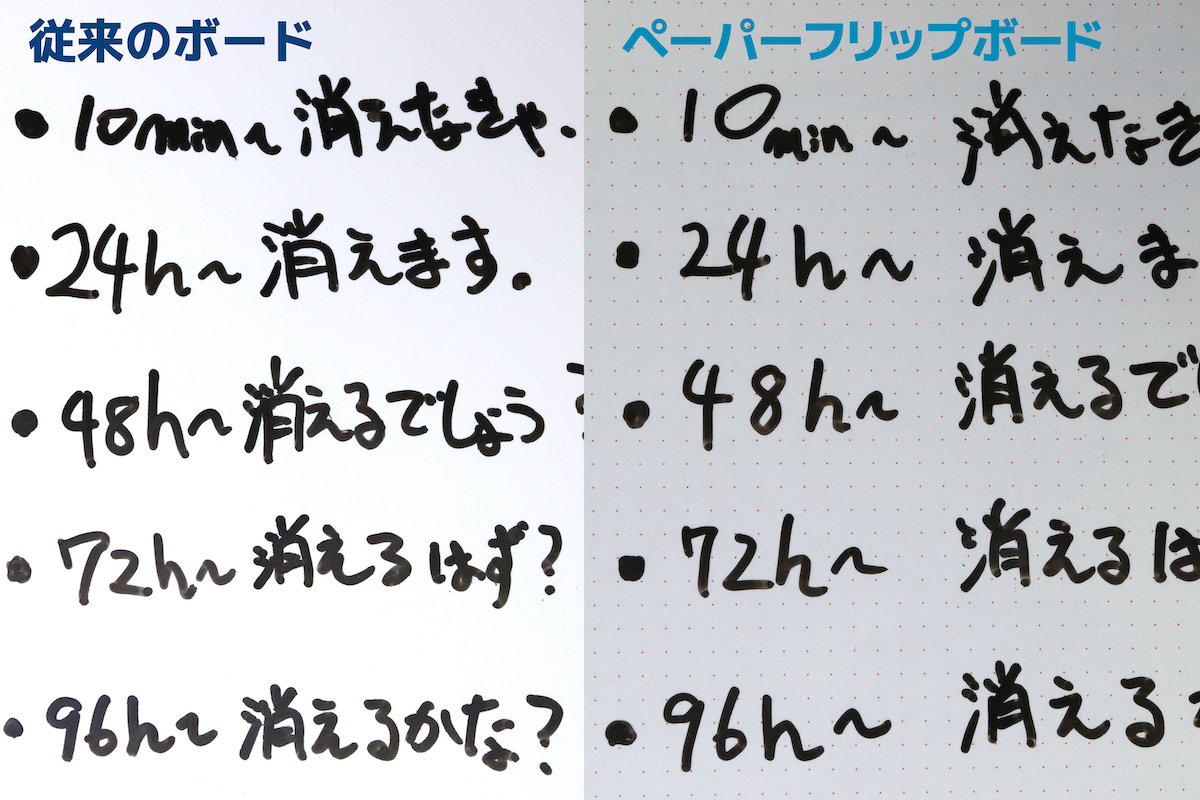

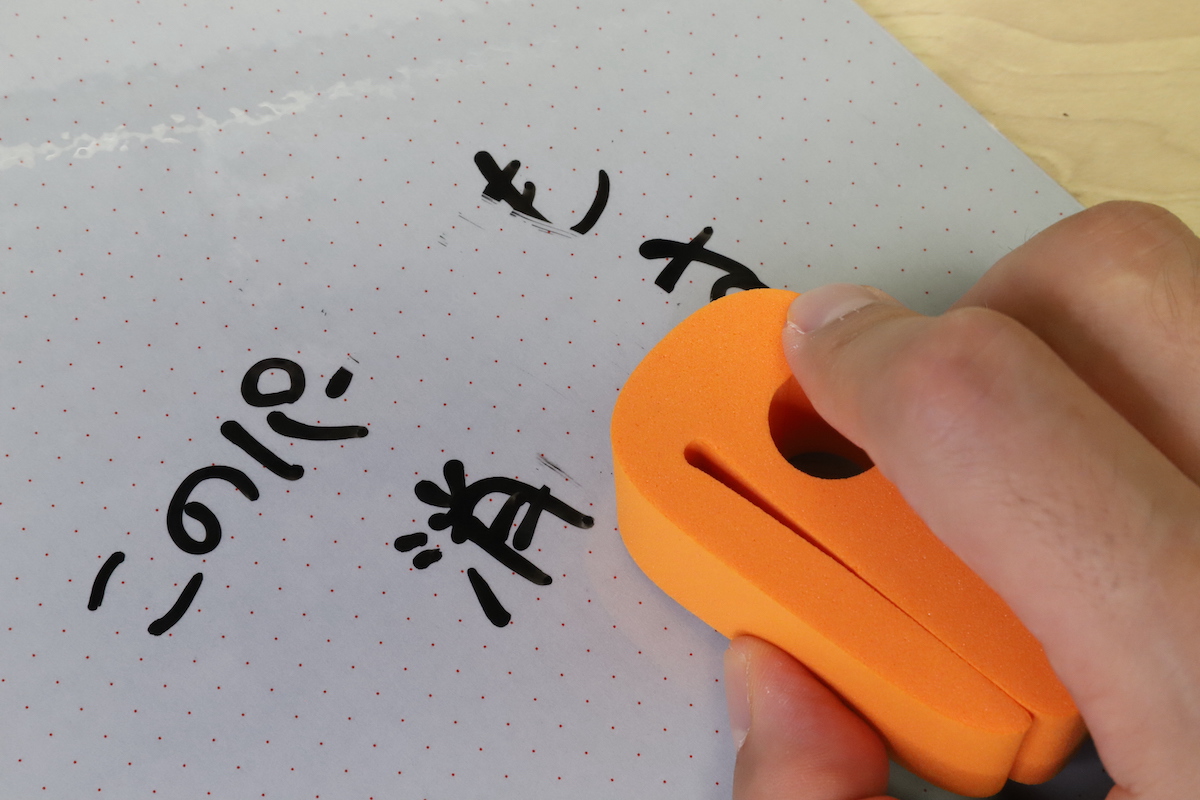

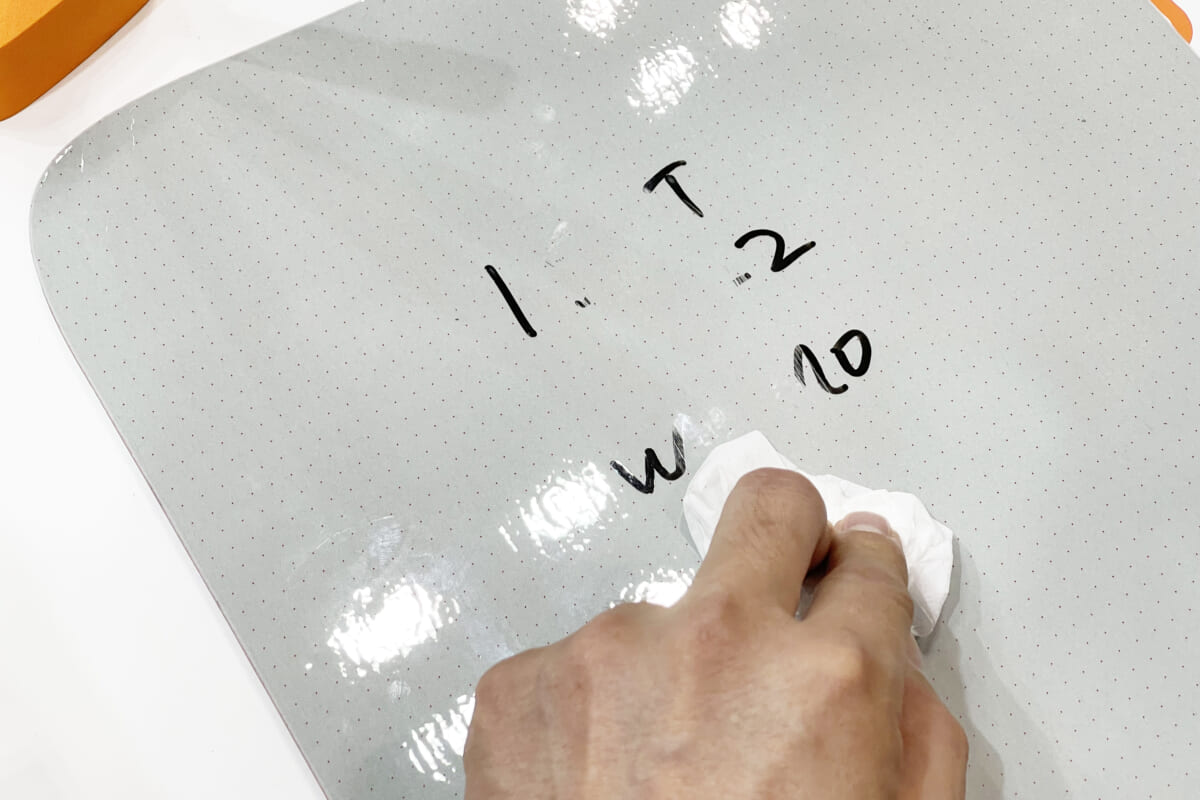

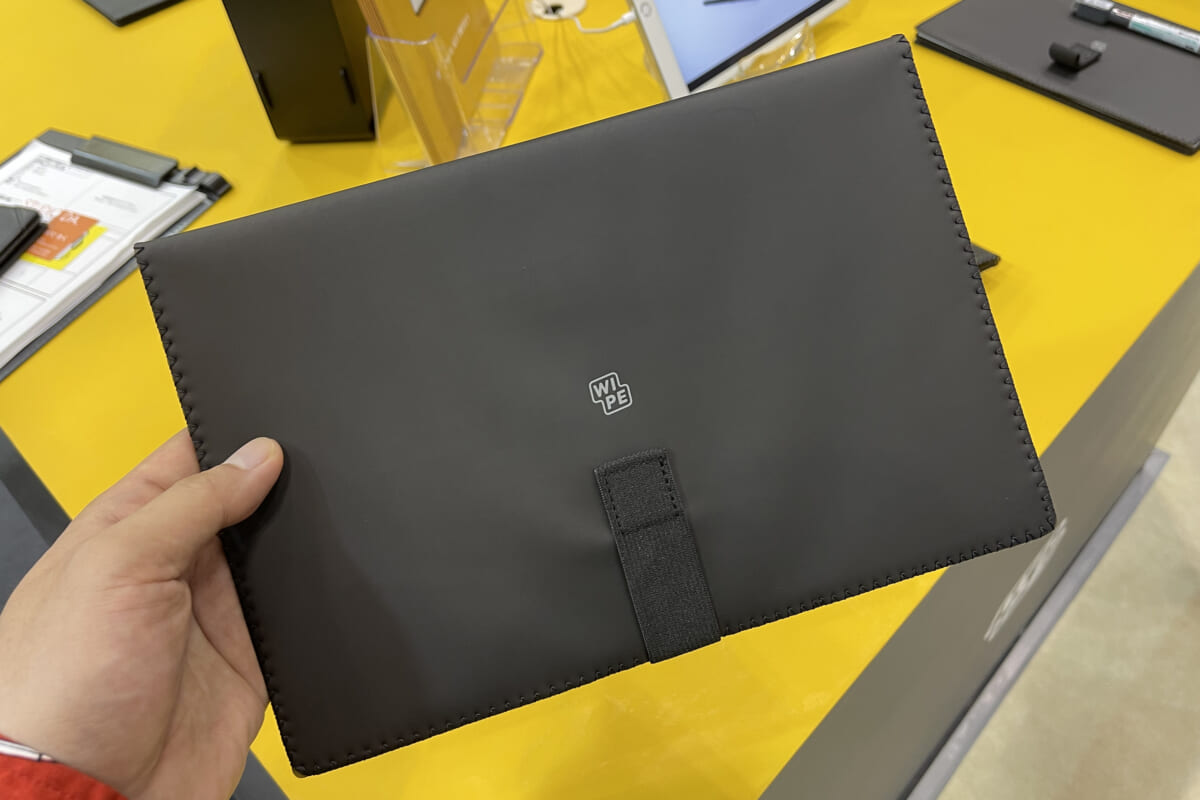

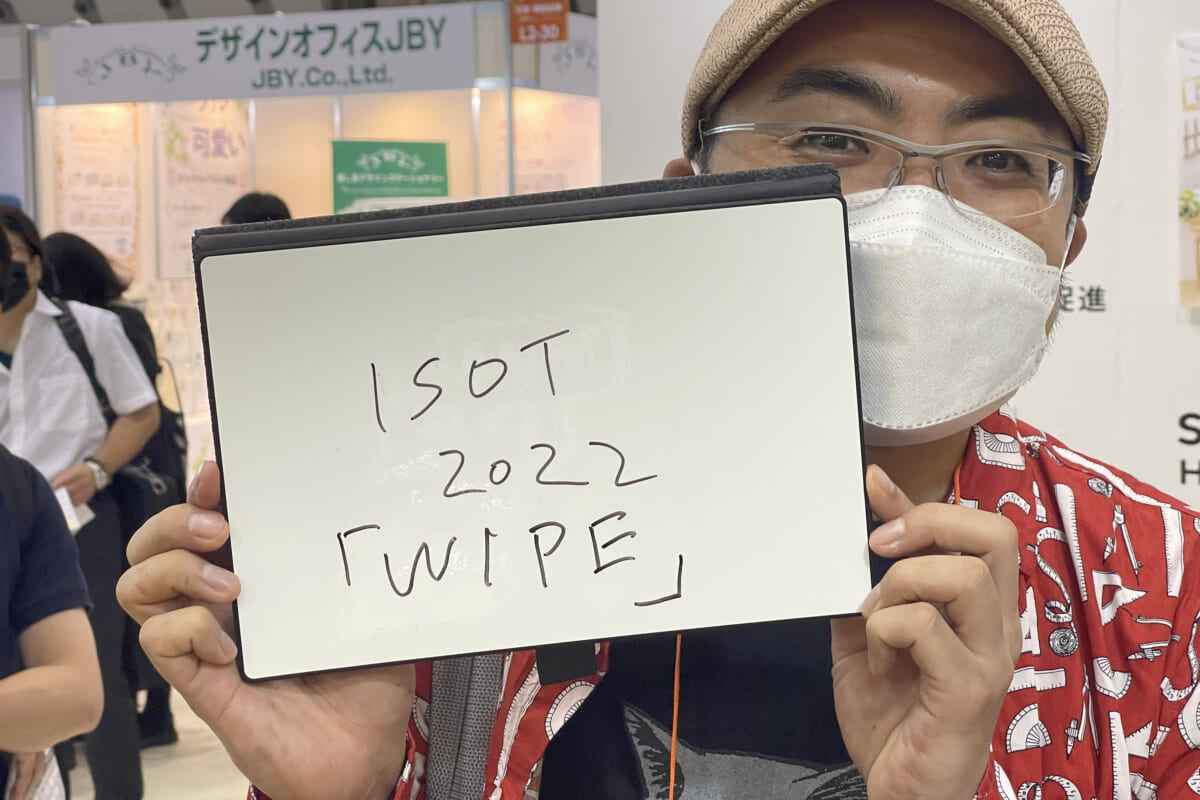

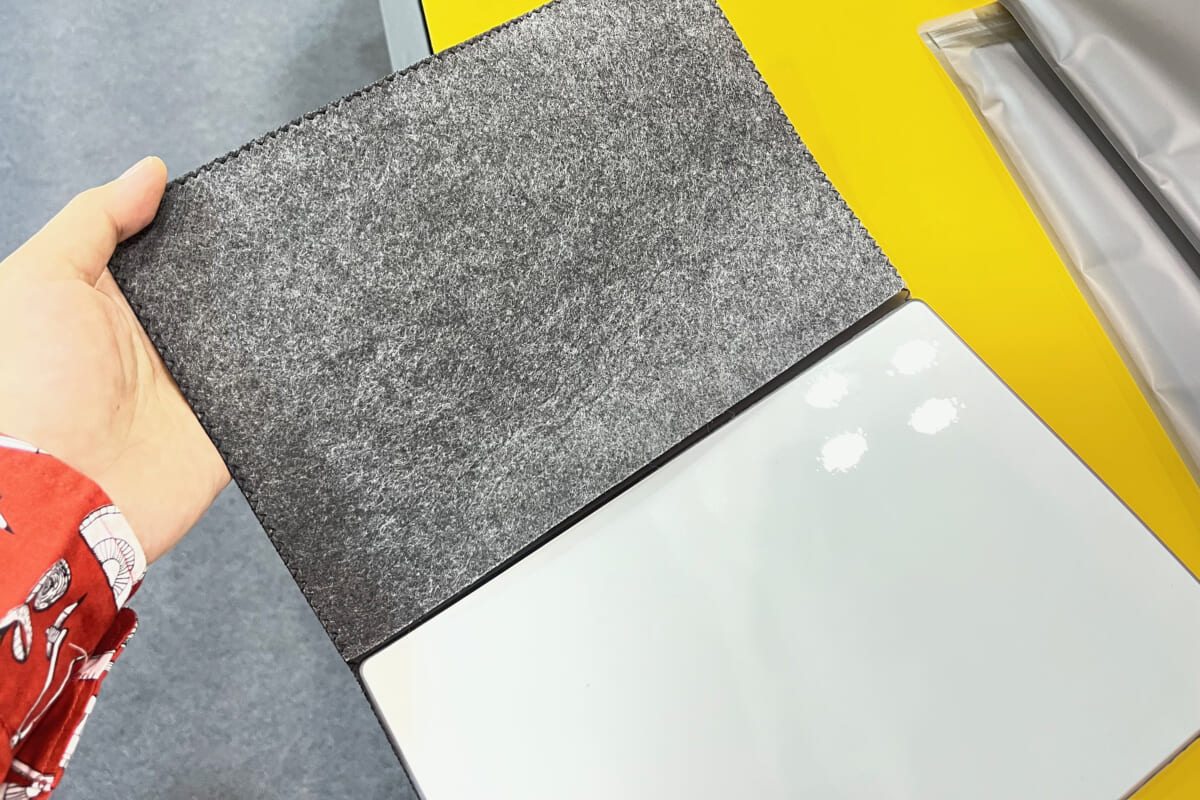

アイデア出しを快適化するのはどれ!? 最新ホワイトボードマーカーとホワイトボードノートをレビュー https://getnavi.jp/stationery/558845/

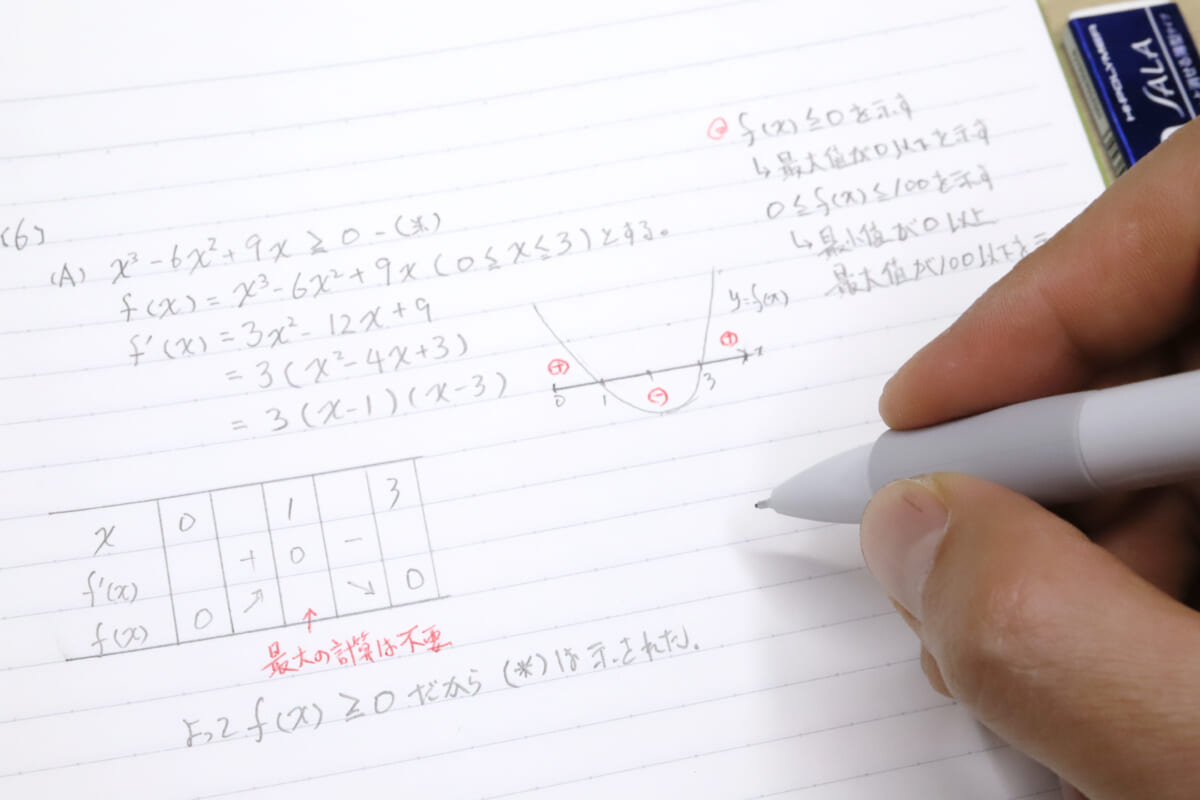

ボールペンは先鋭化とインク沼化がさらに進むかも?

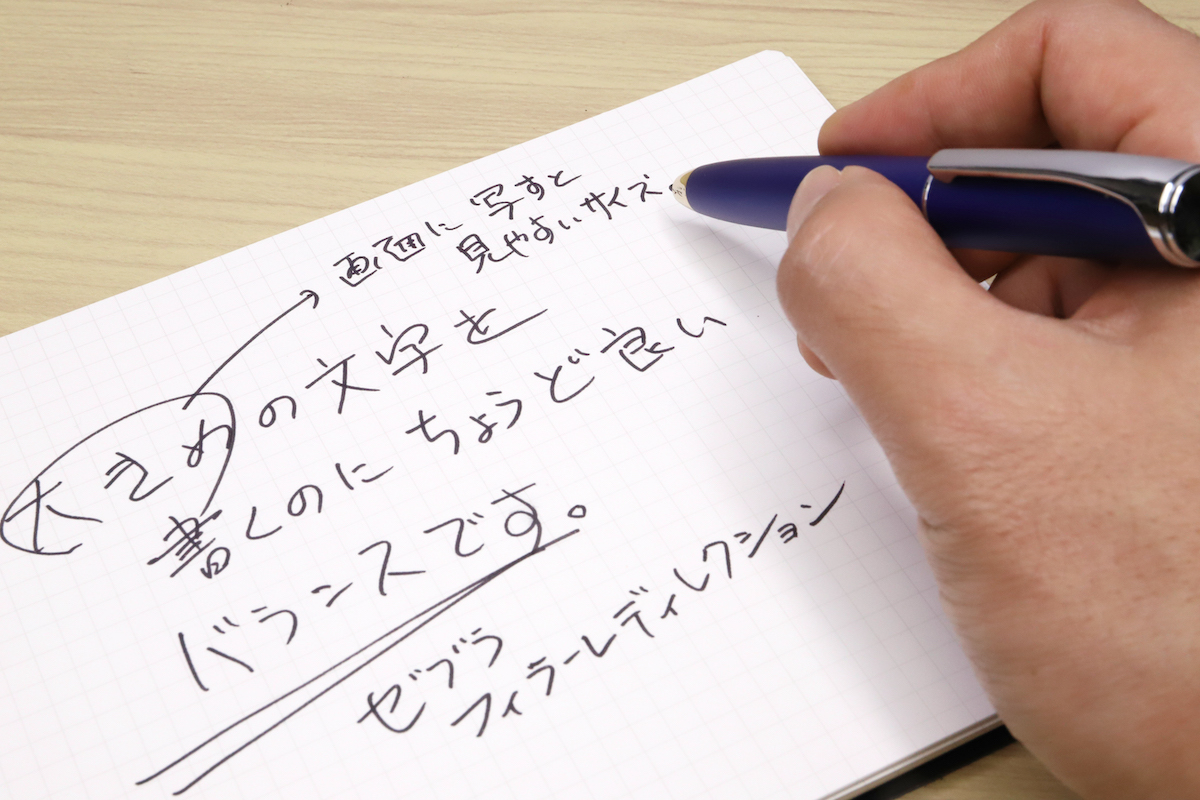

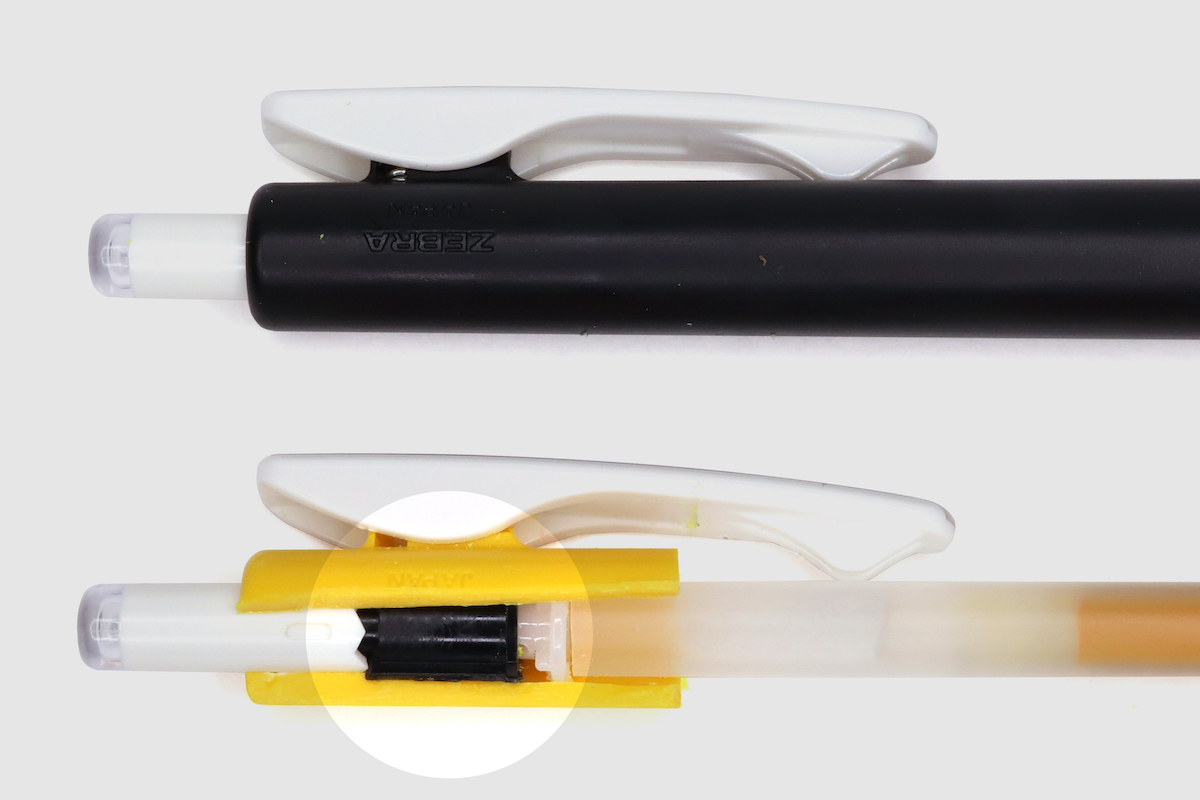

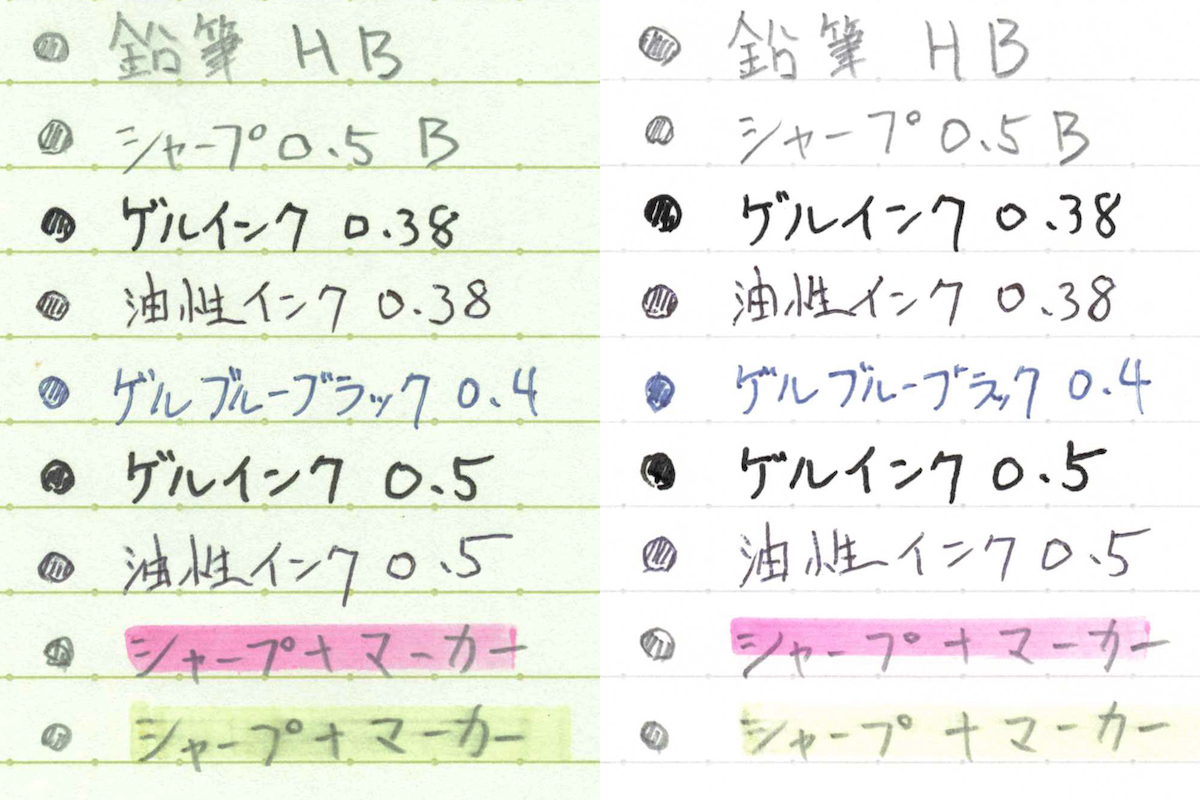

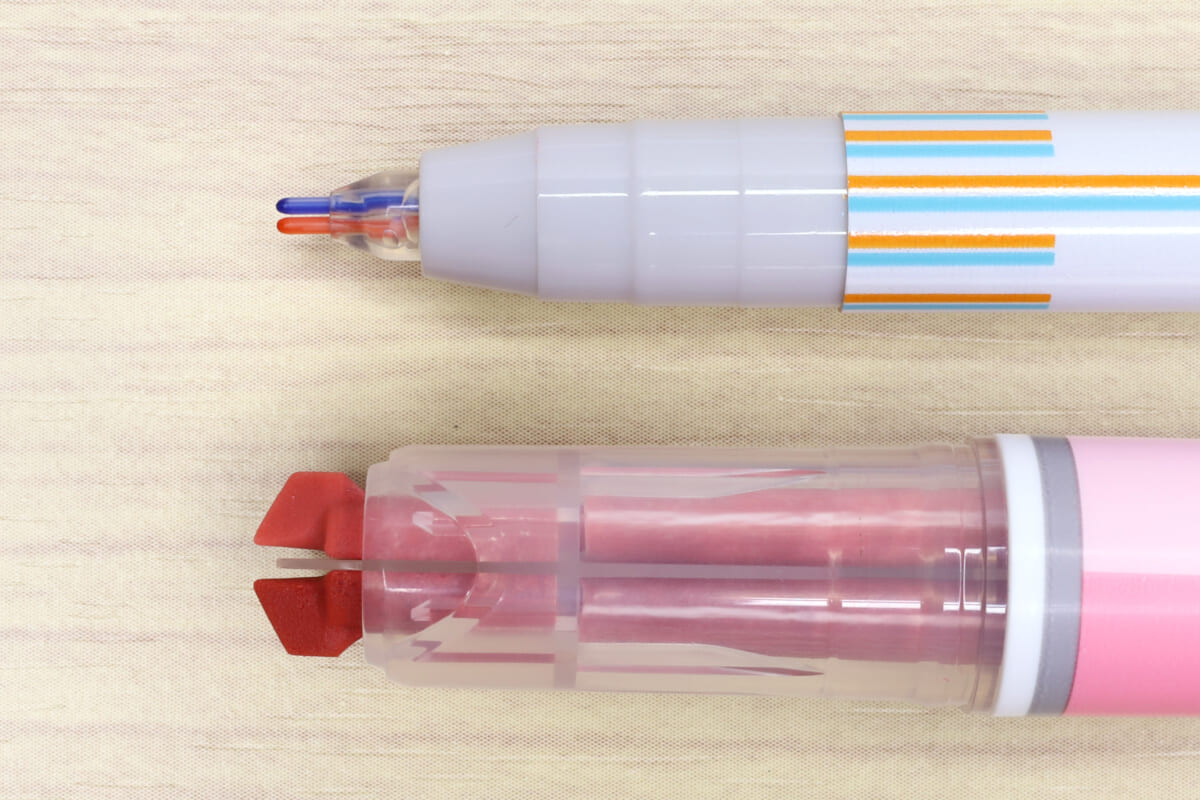

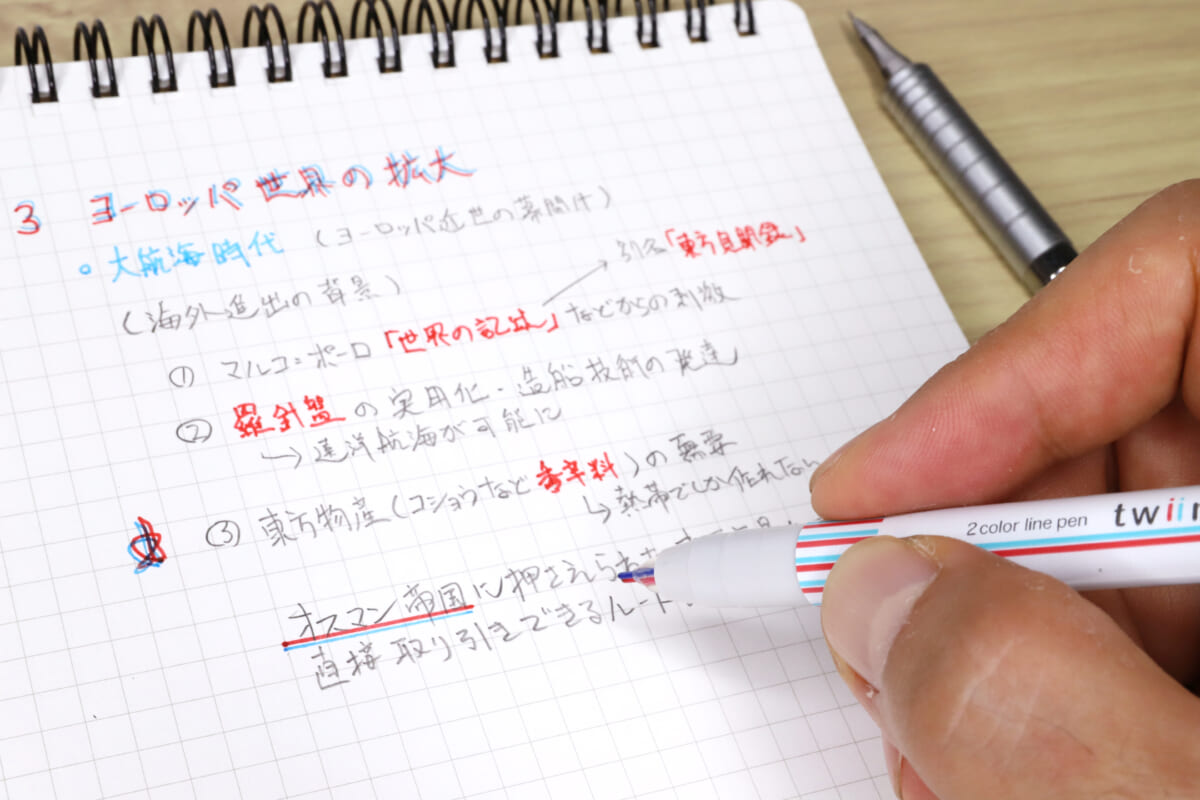

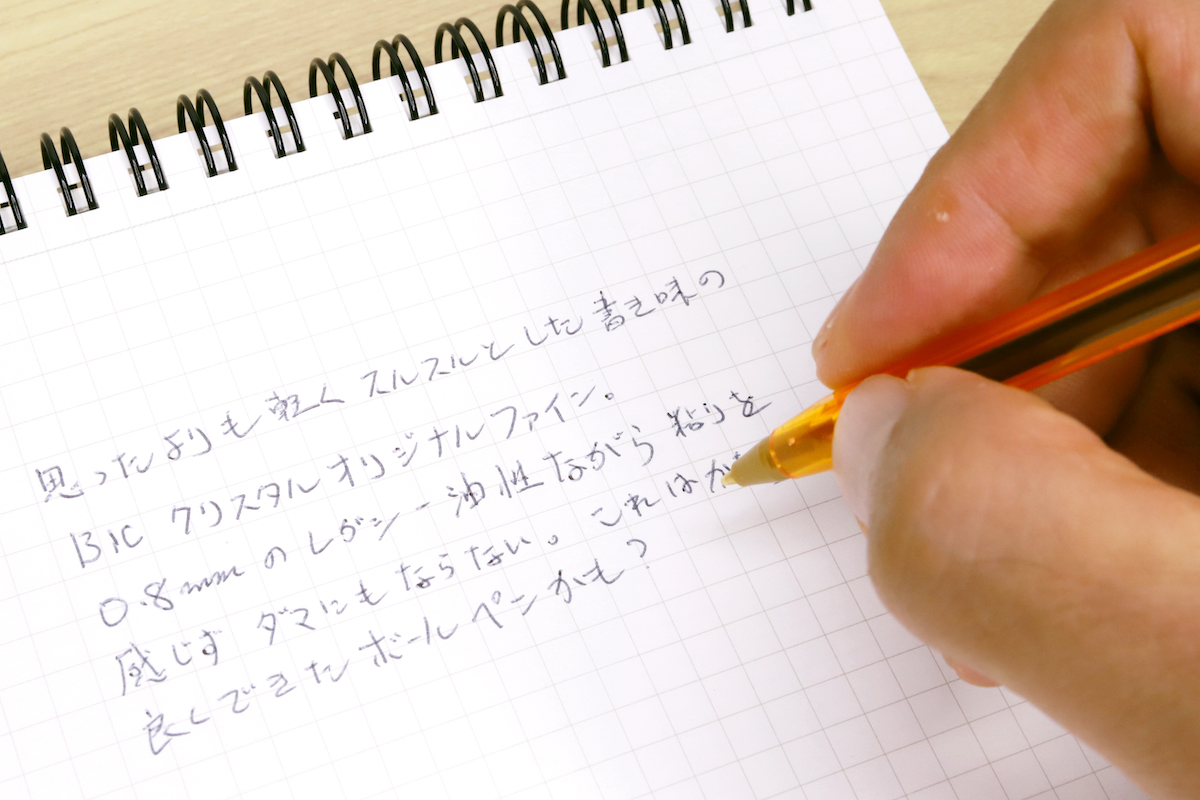

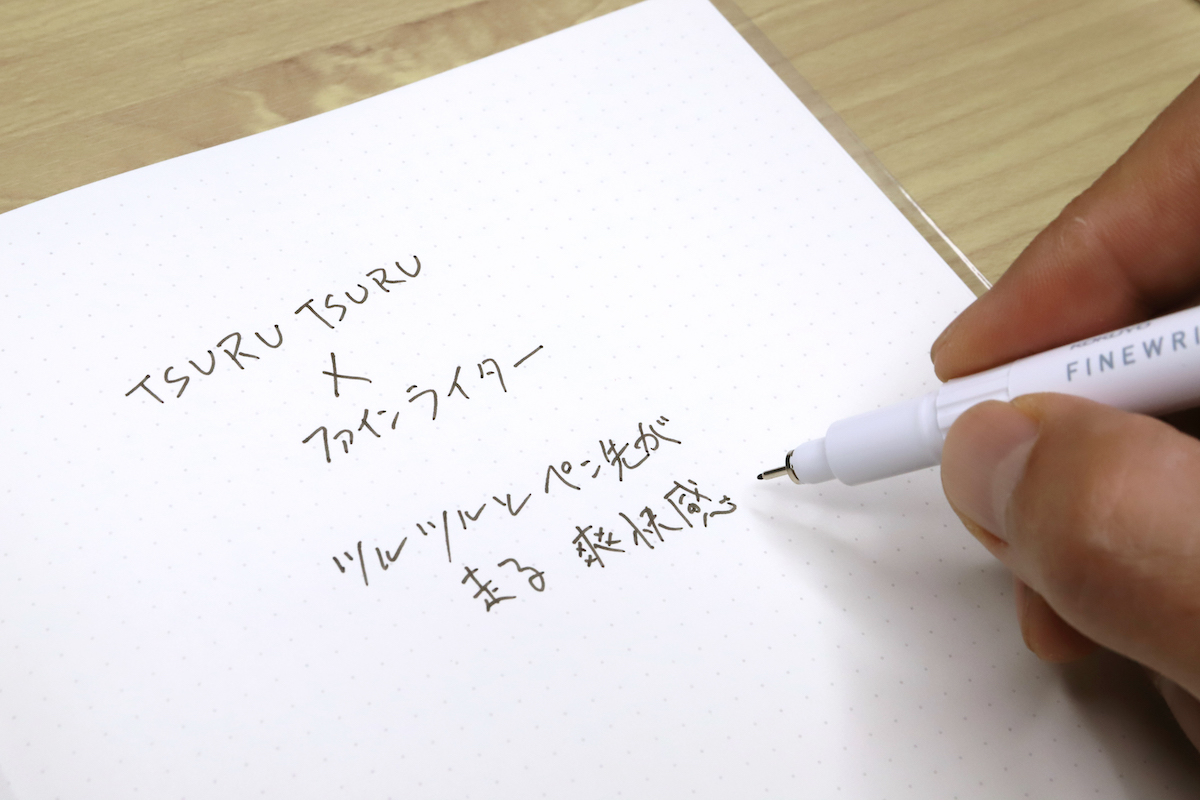

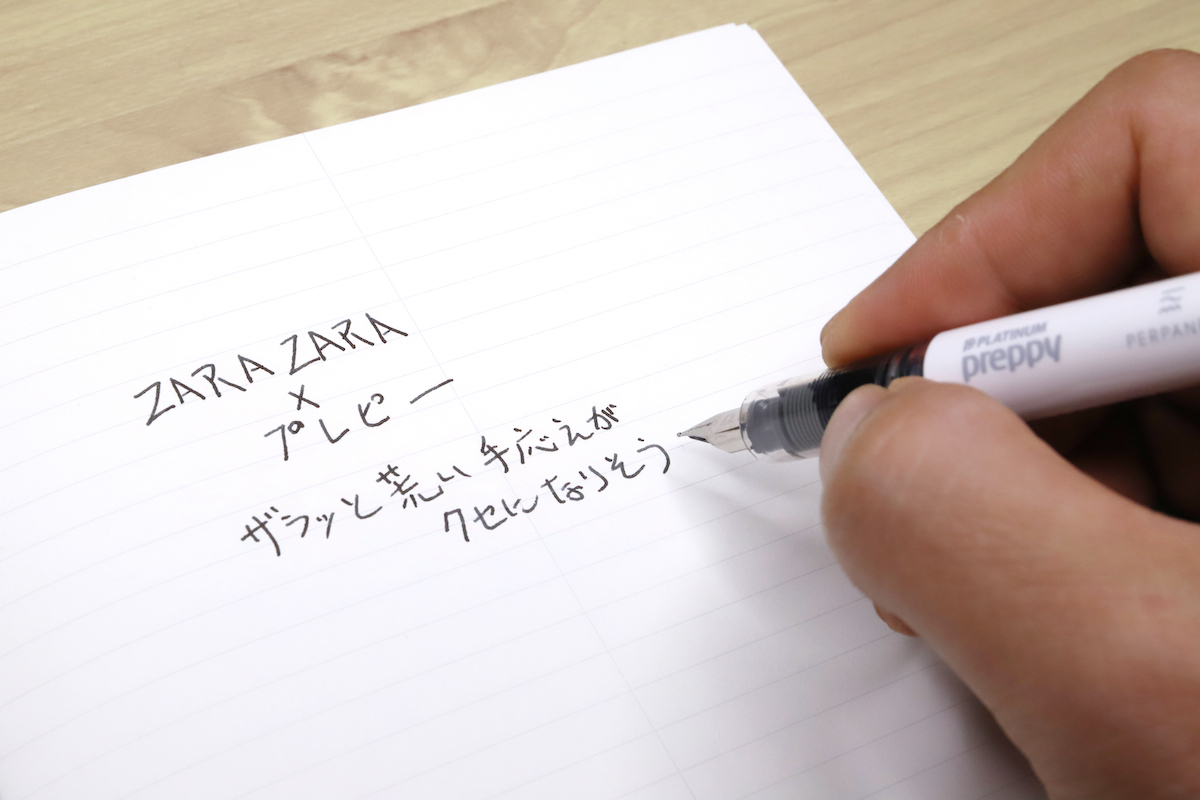

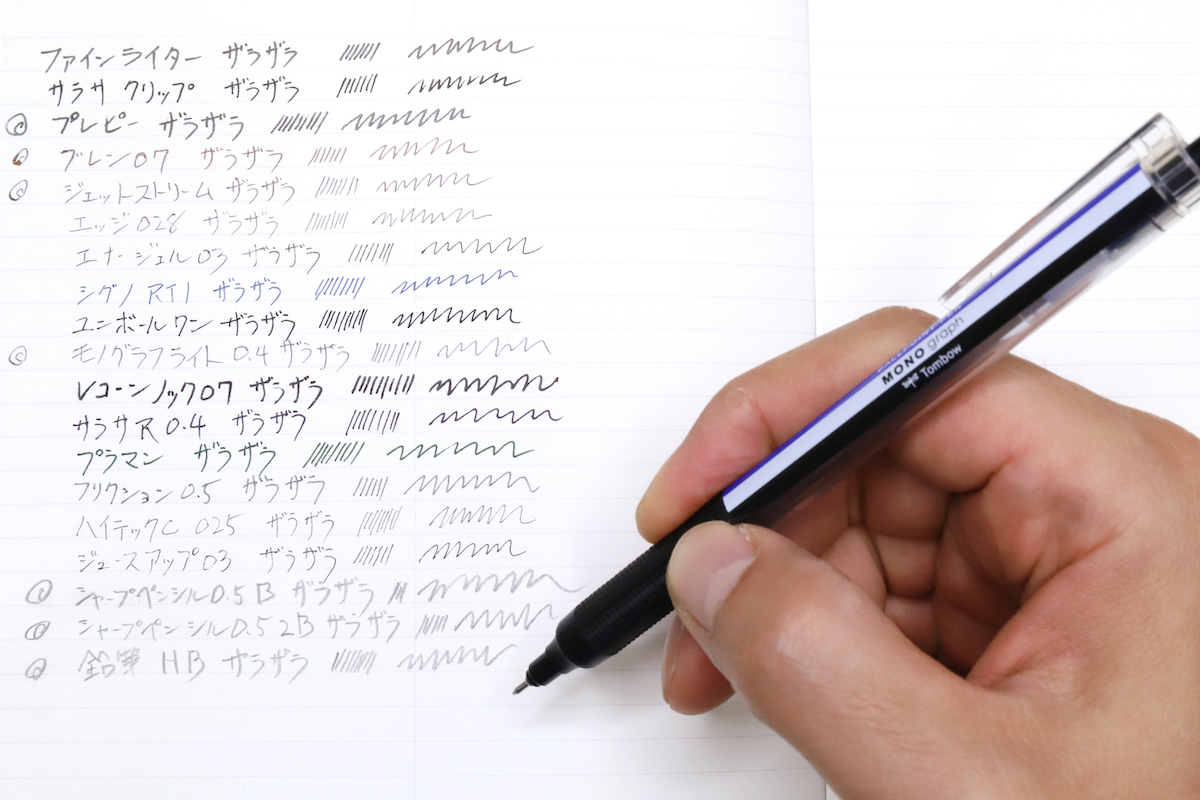

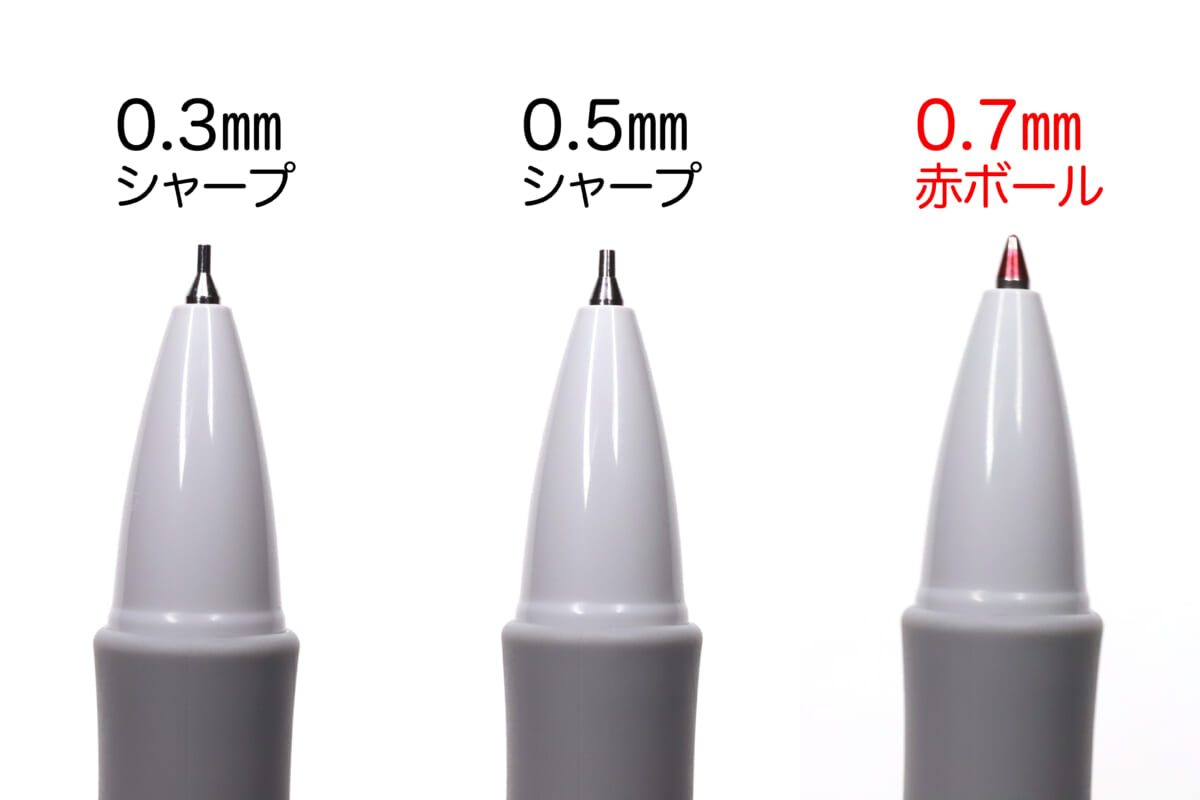

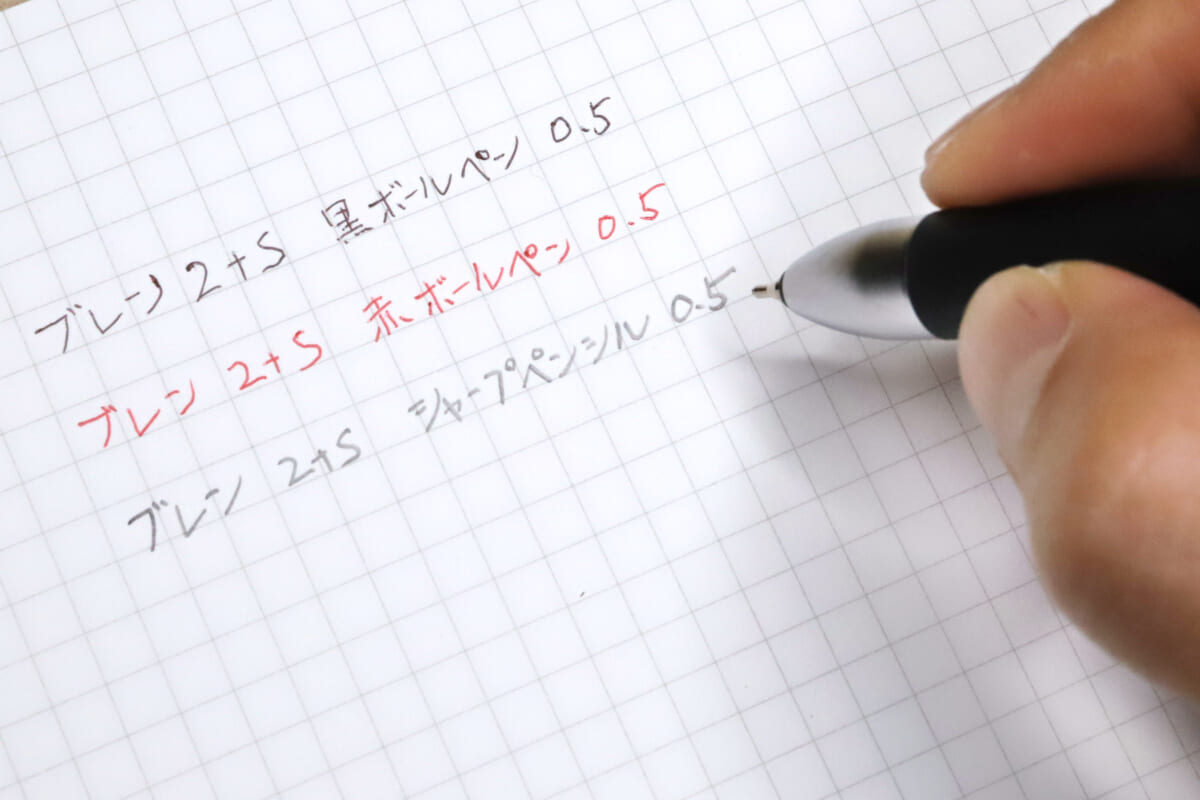

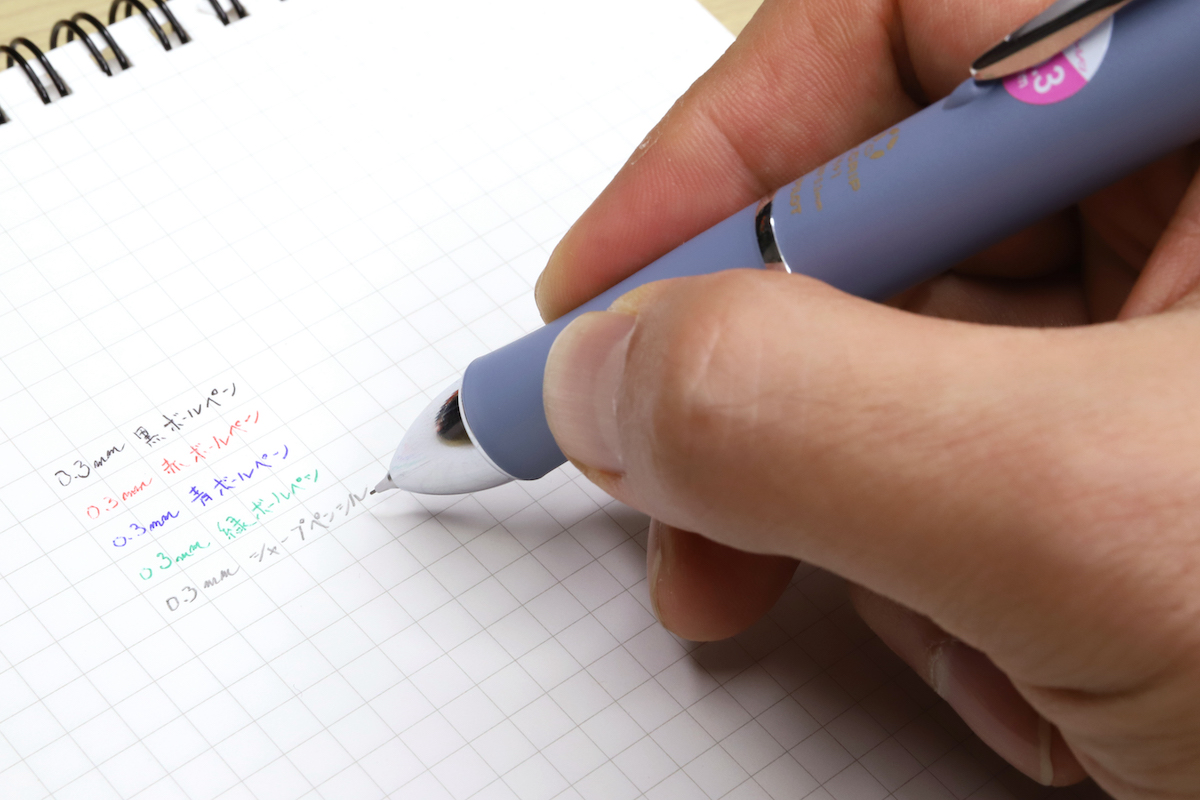

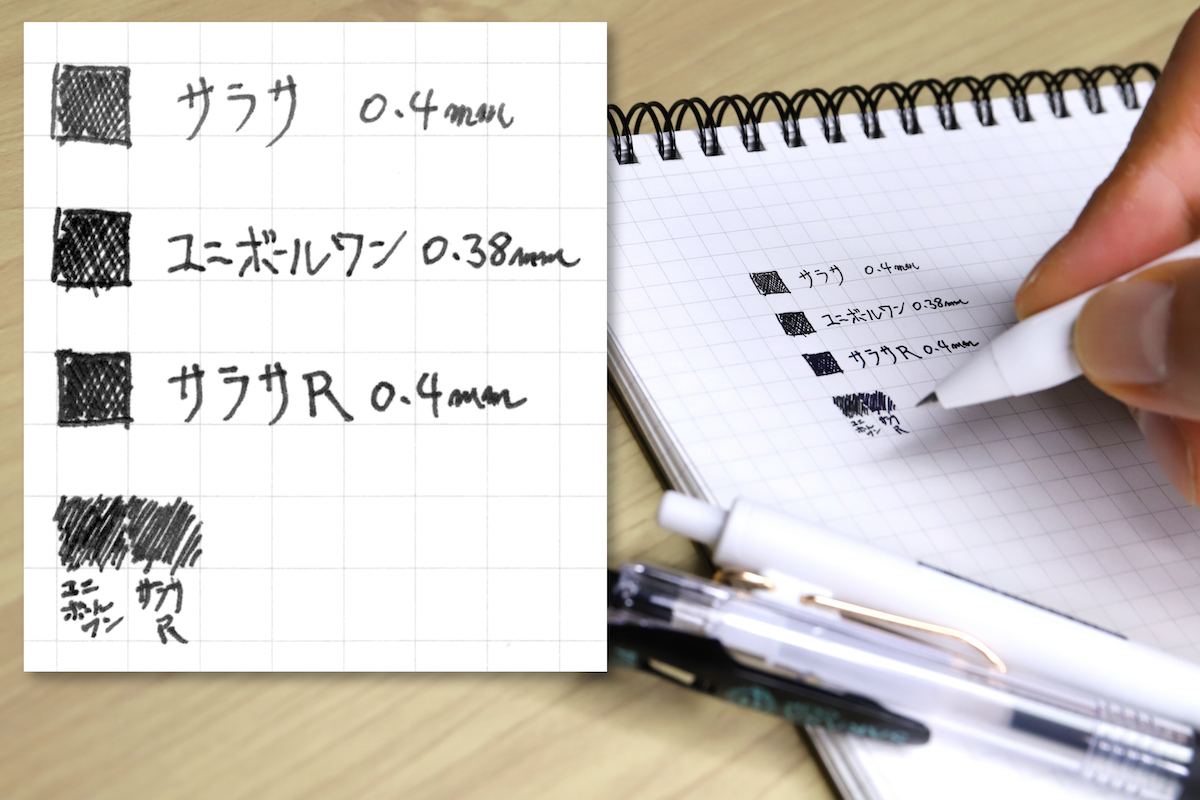

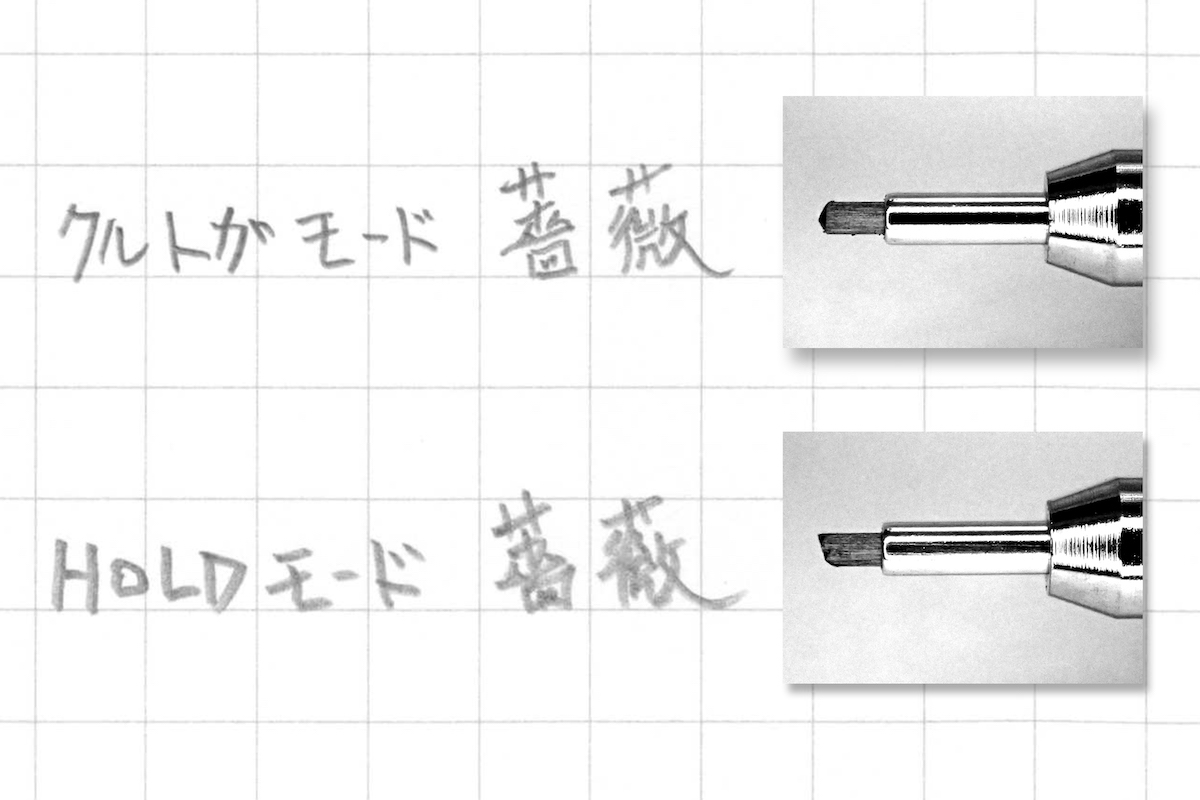

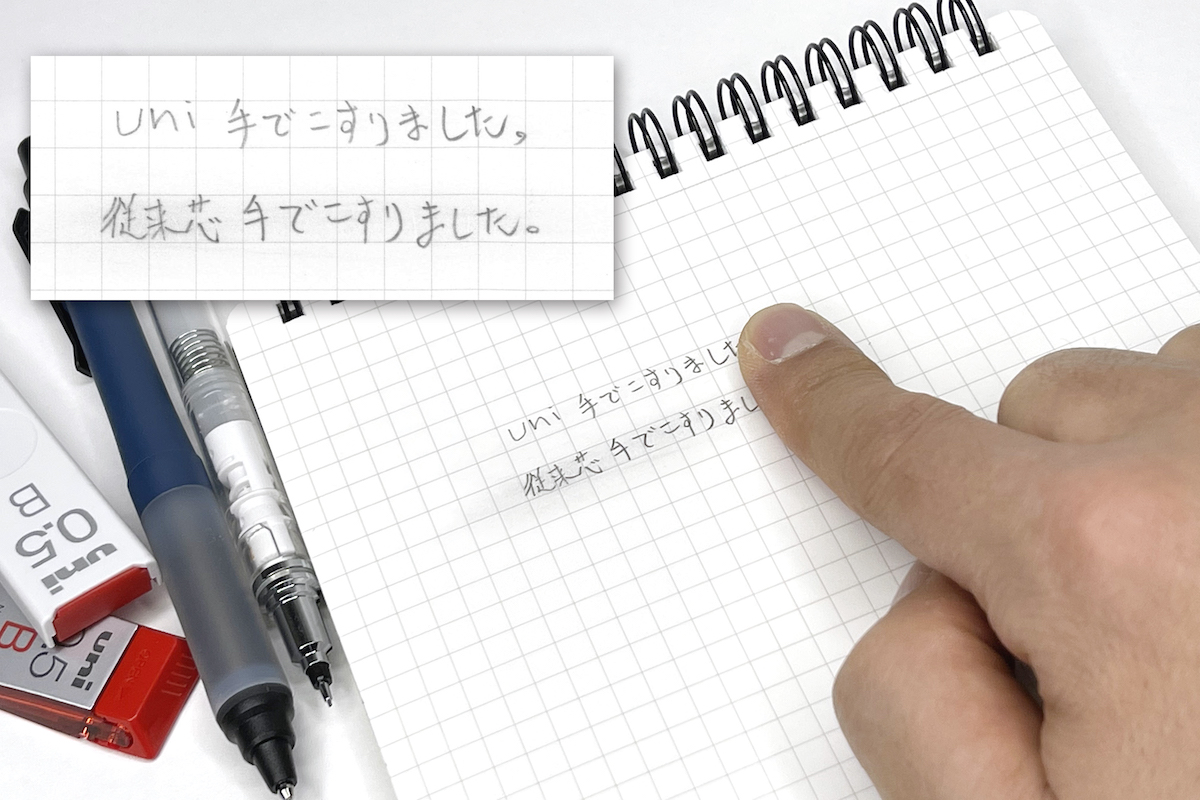

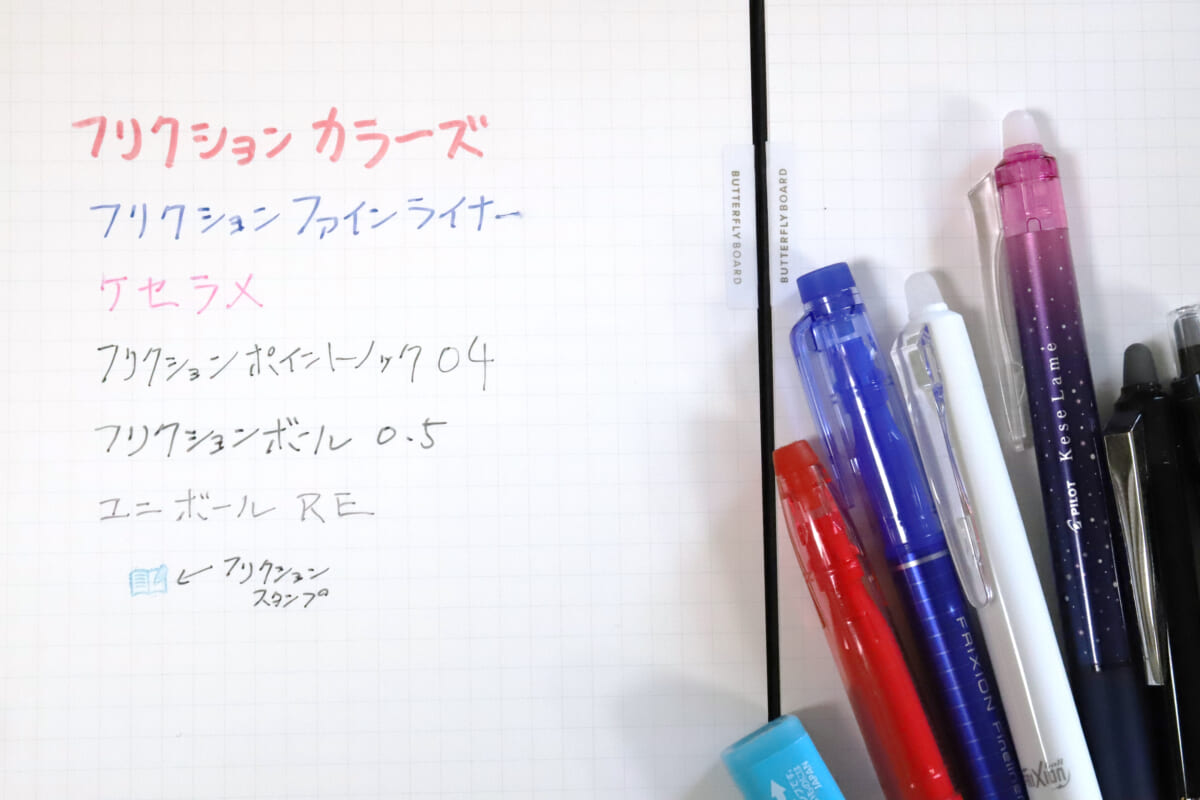

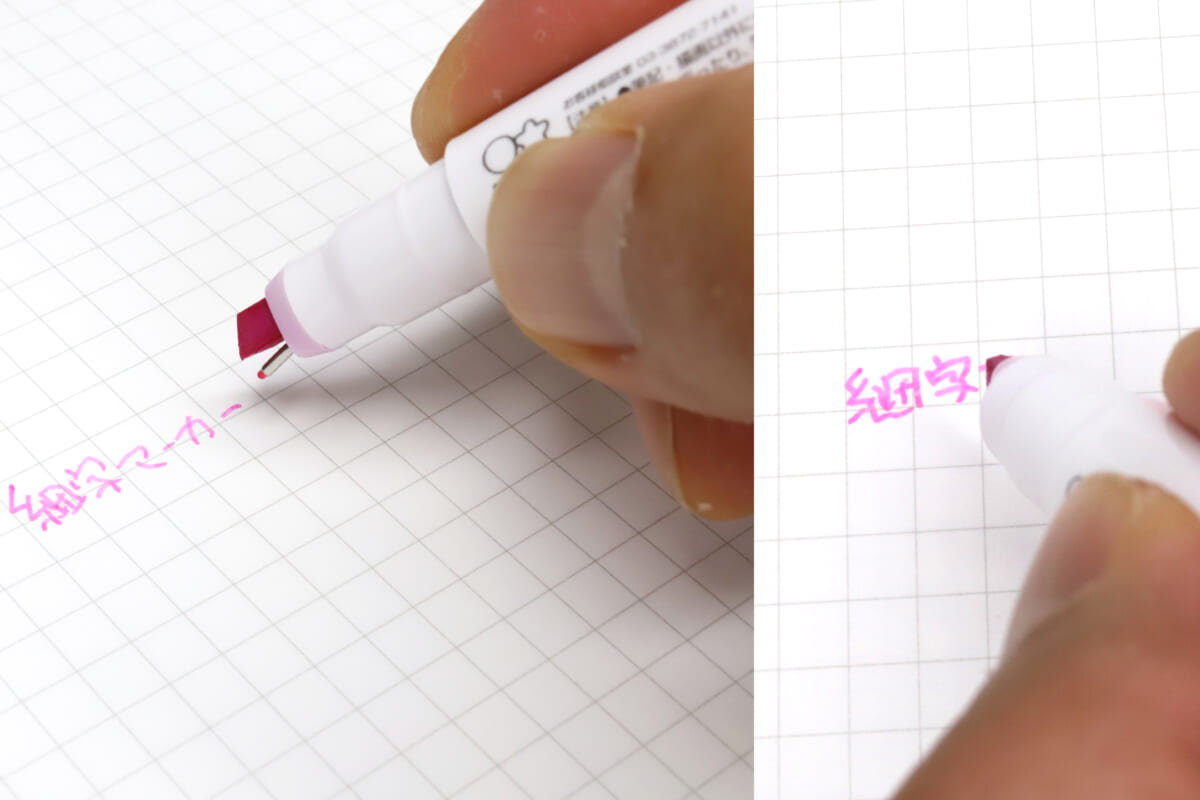

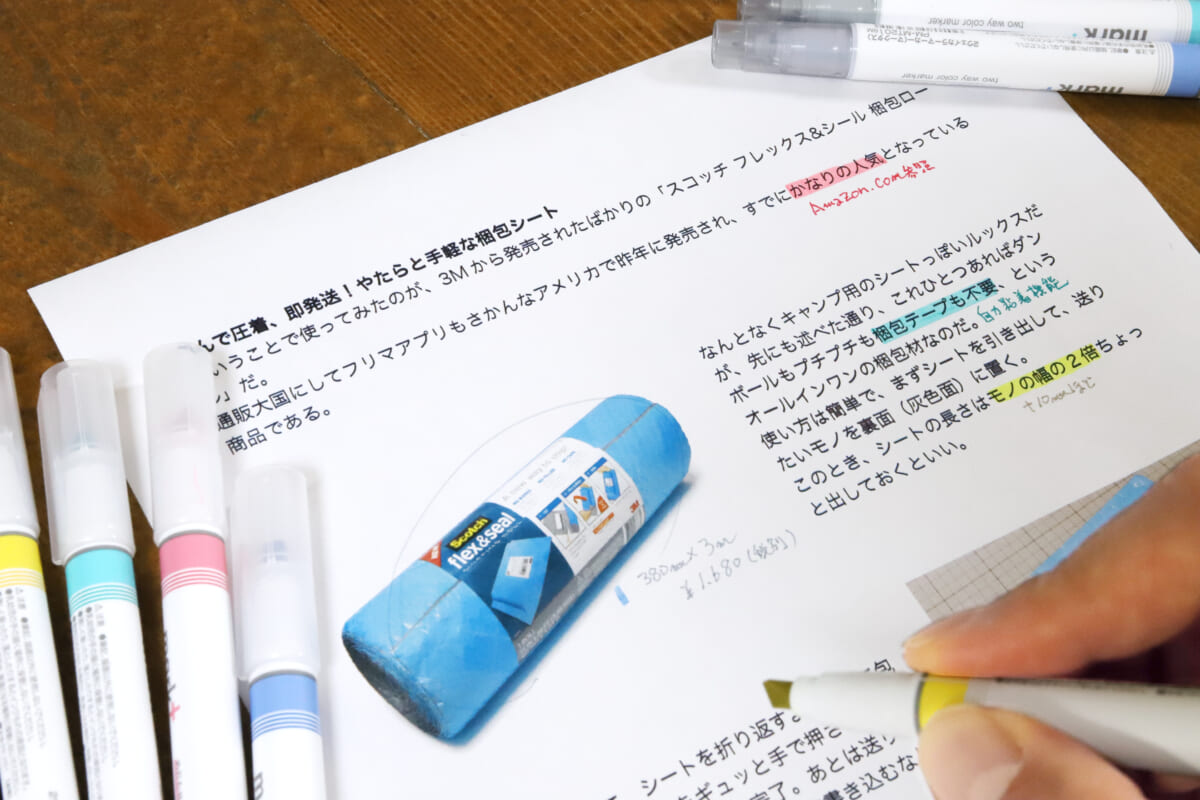

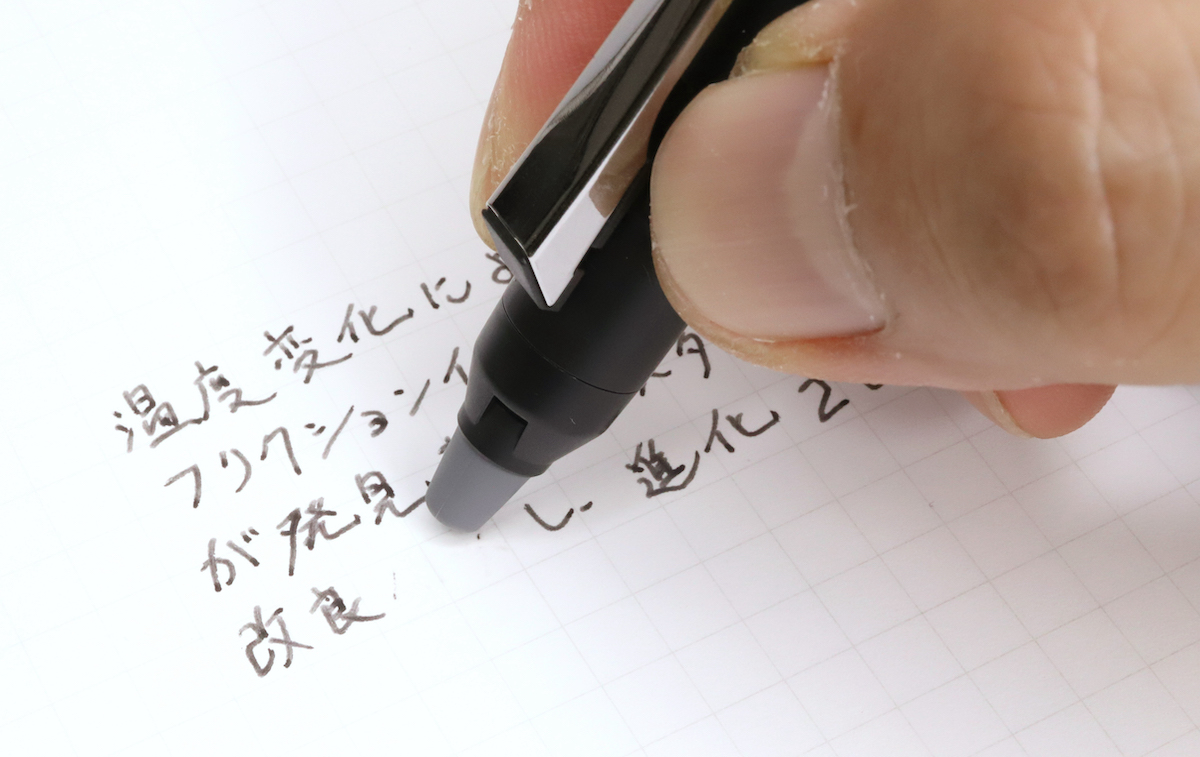

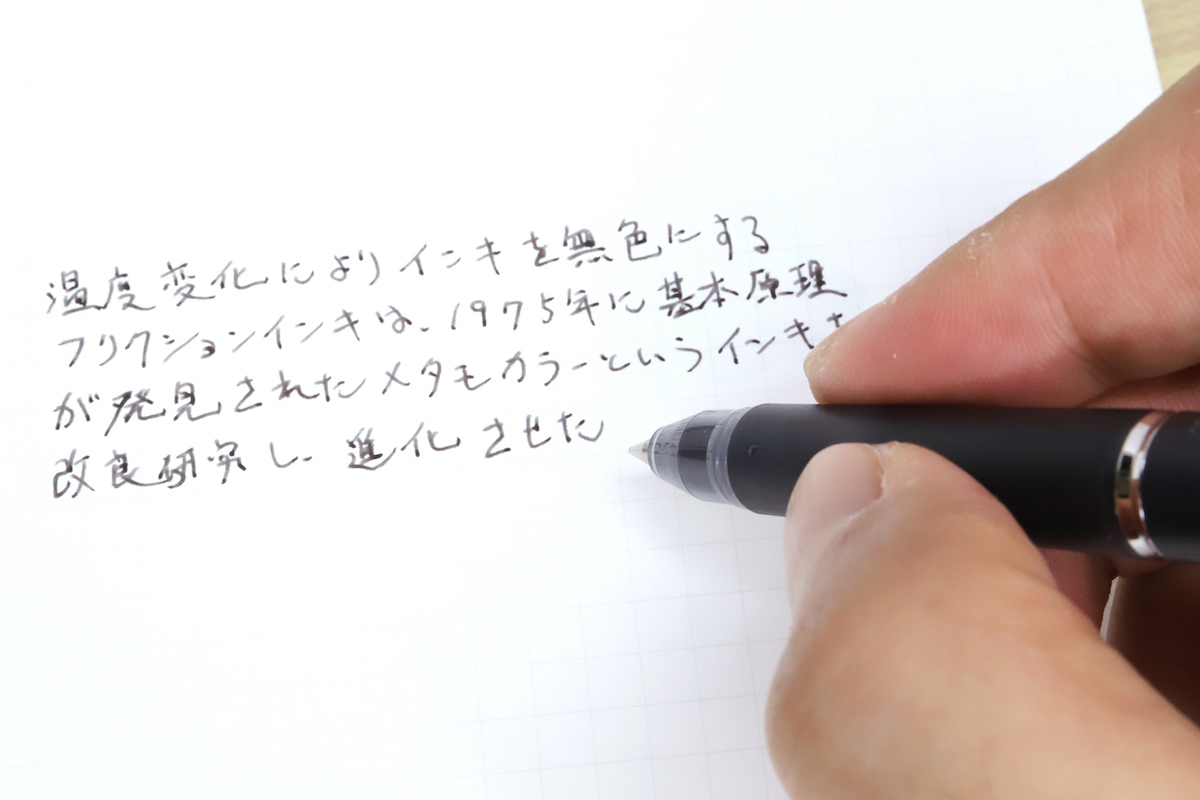

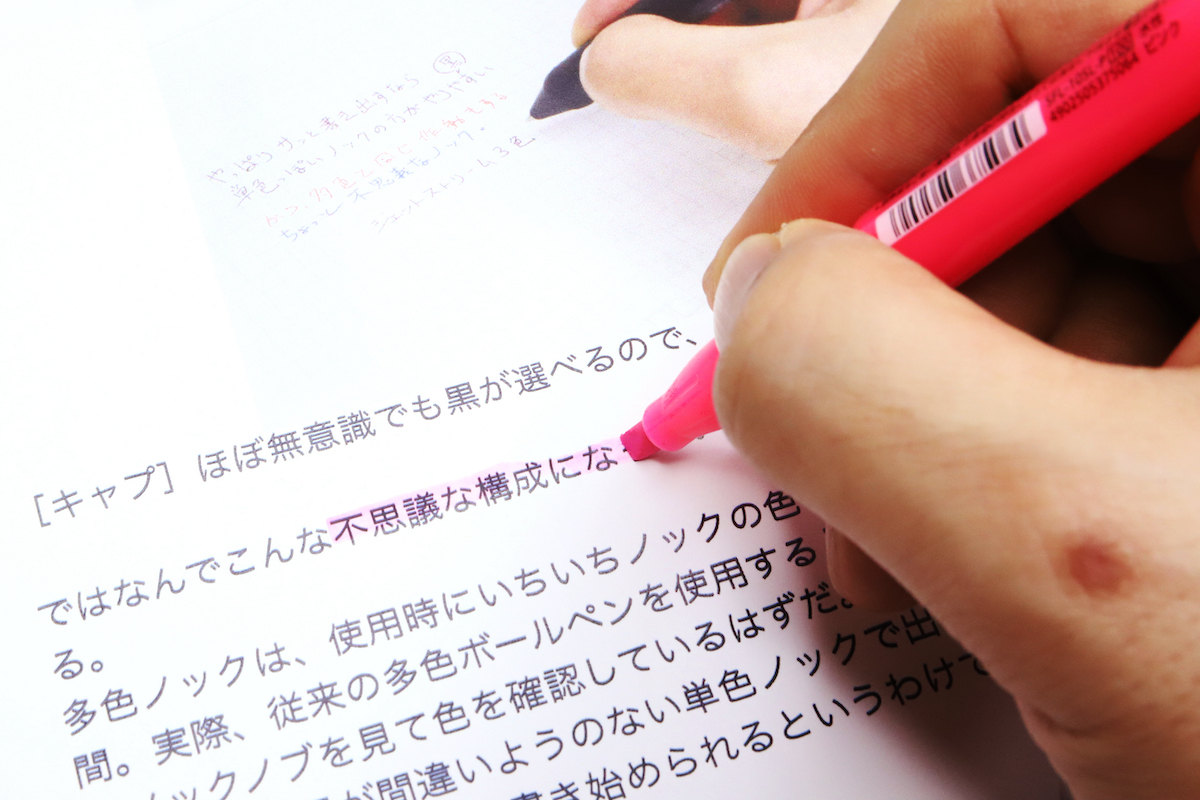

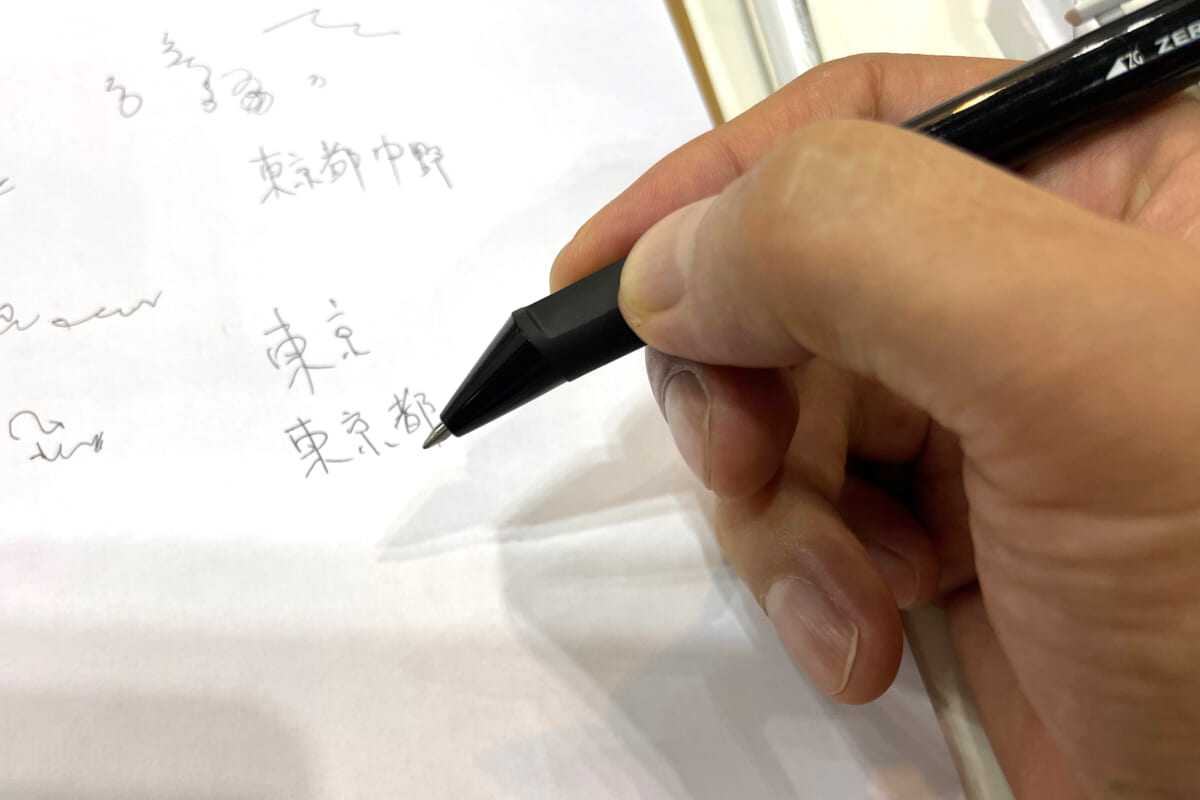

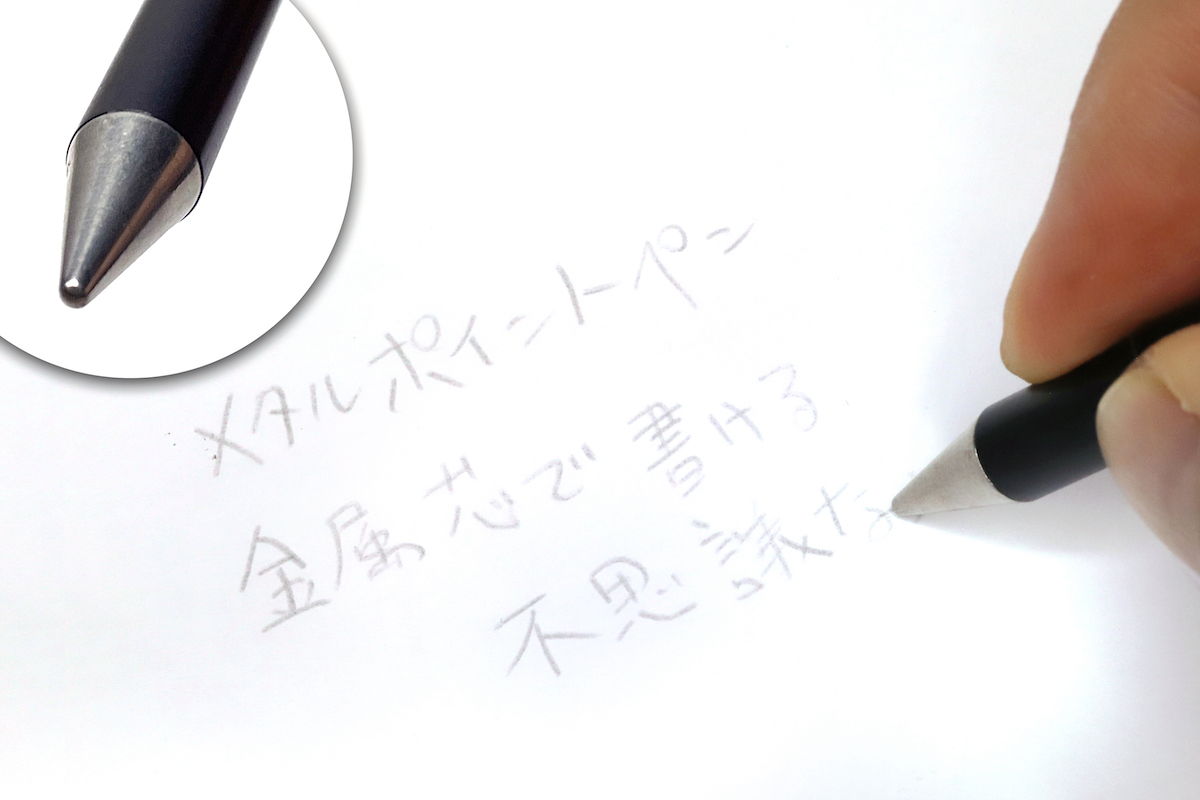

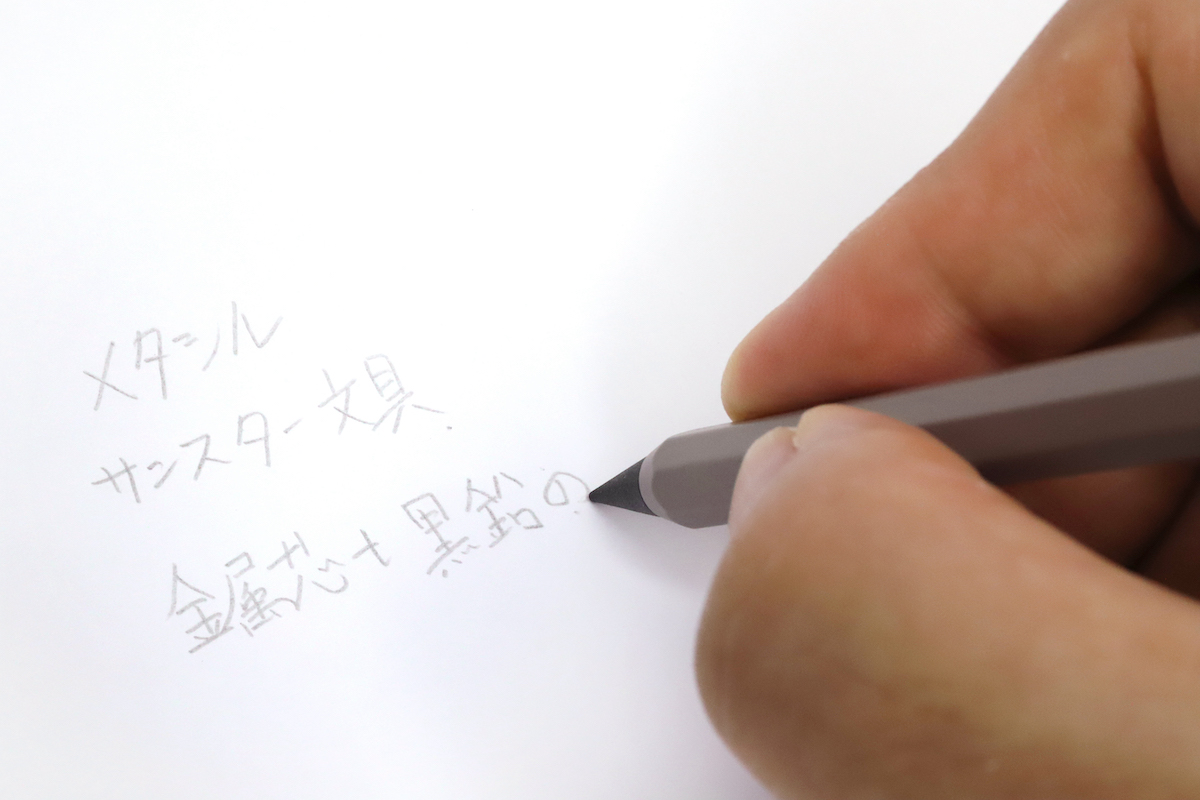

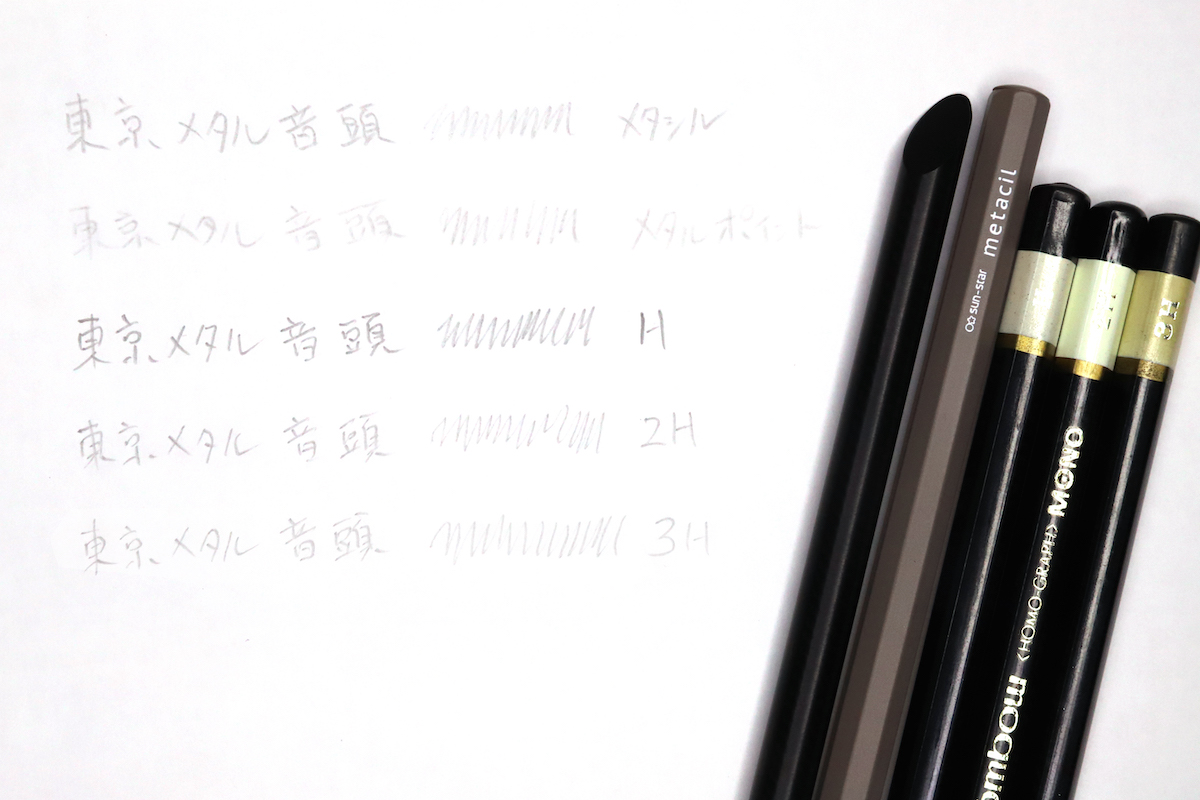

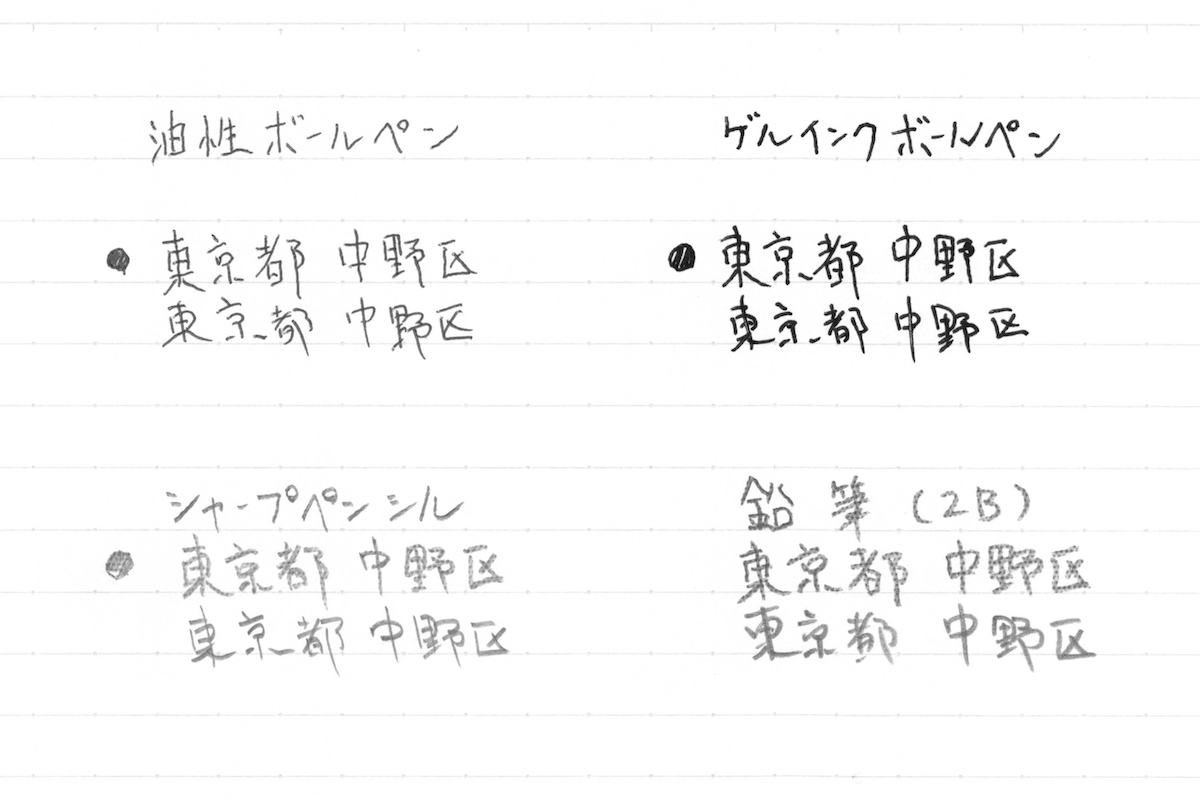

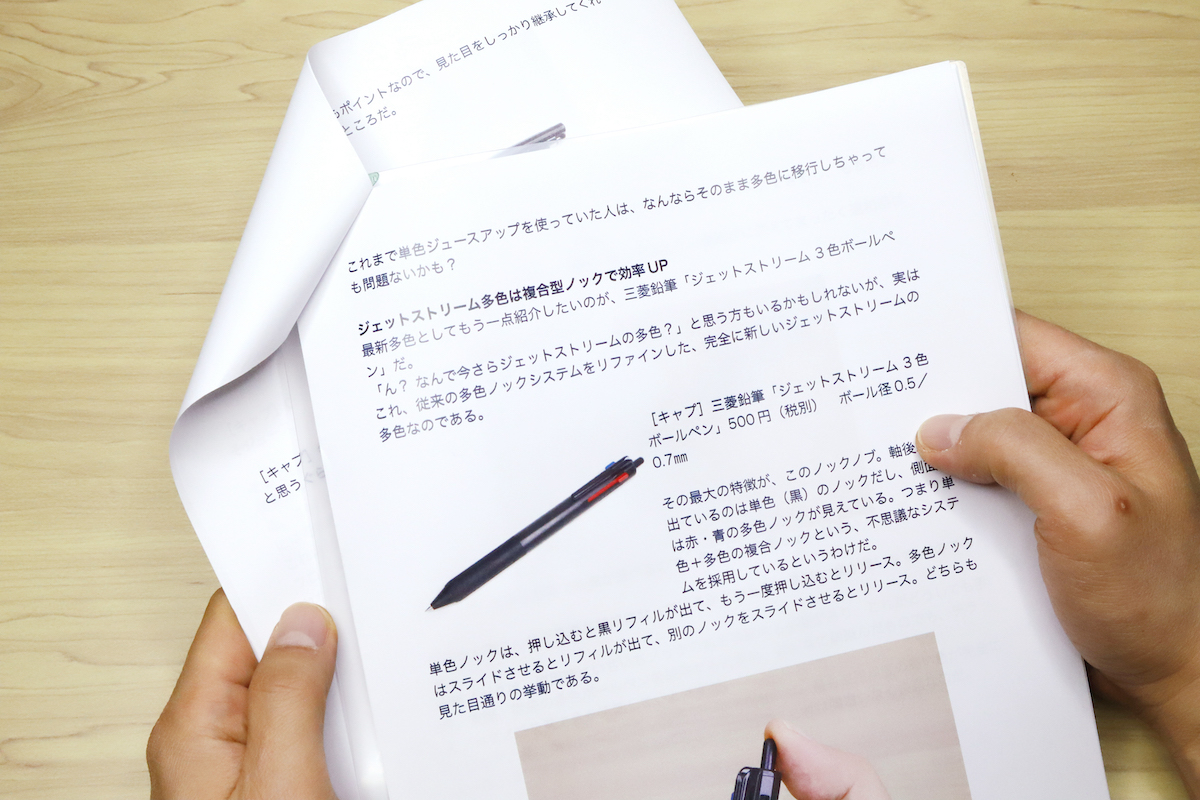

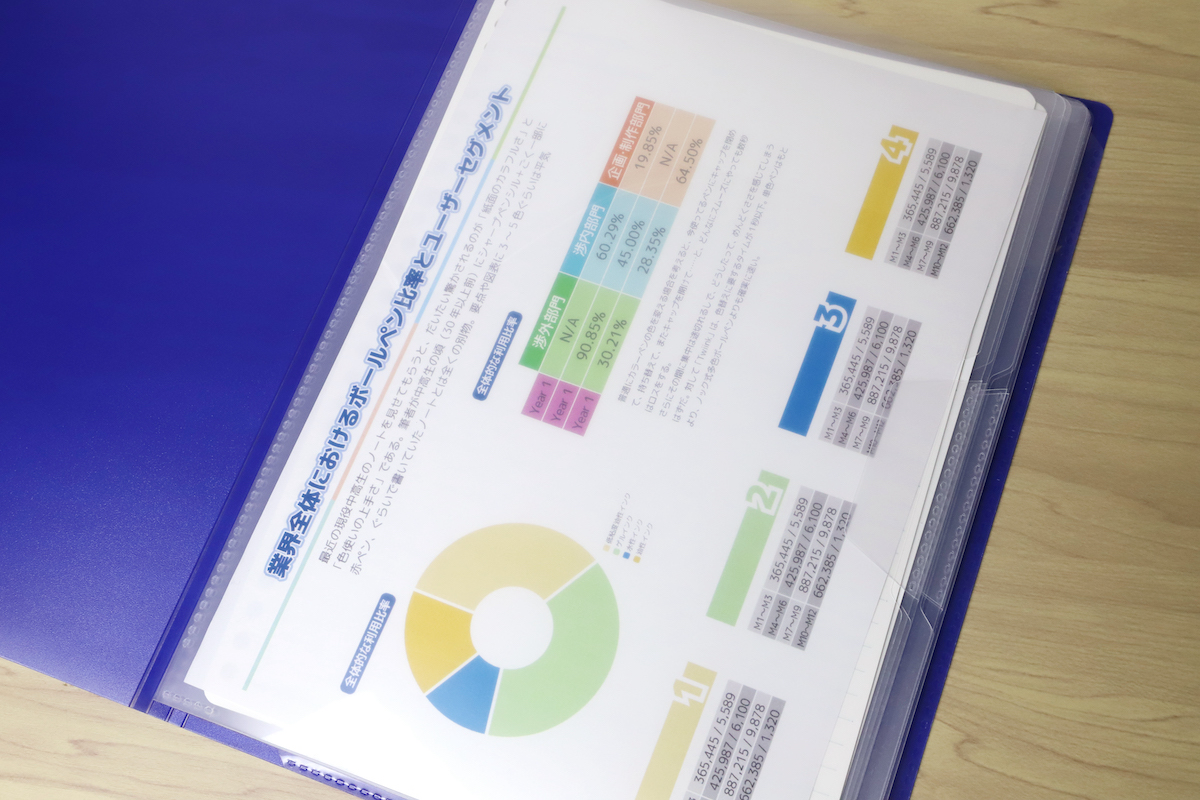

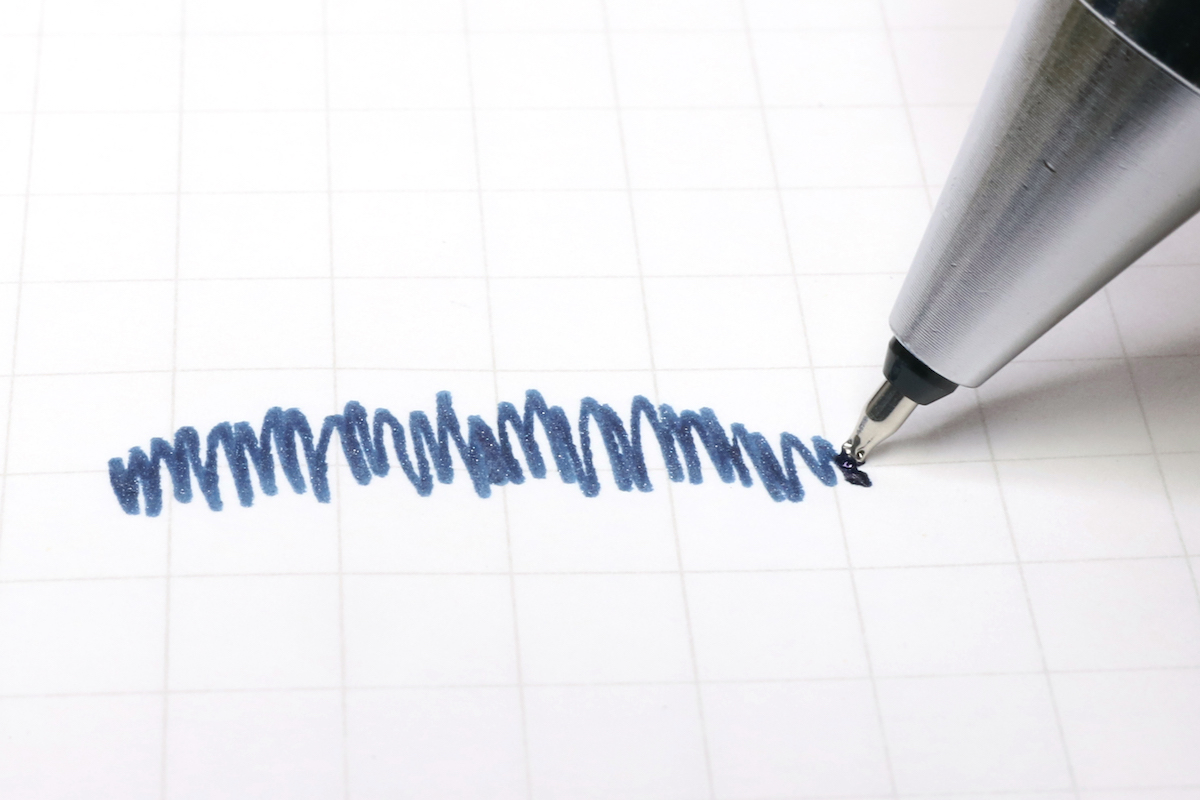

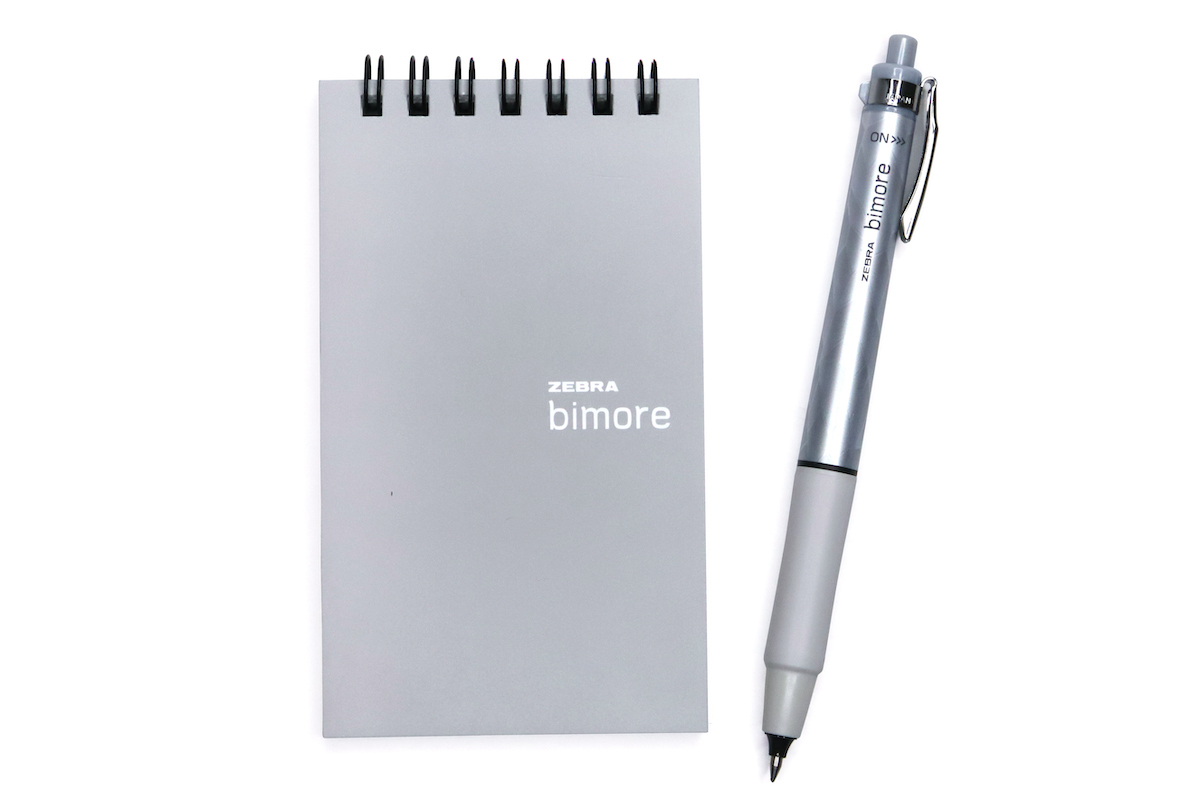

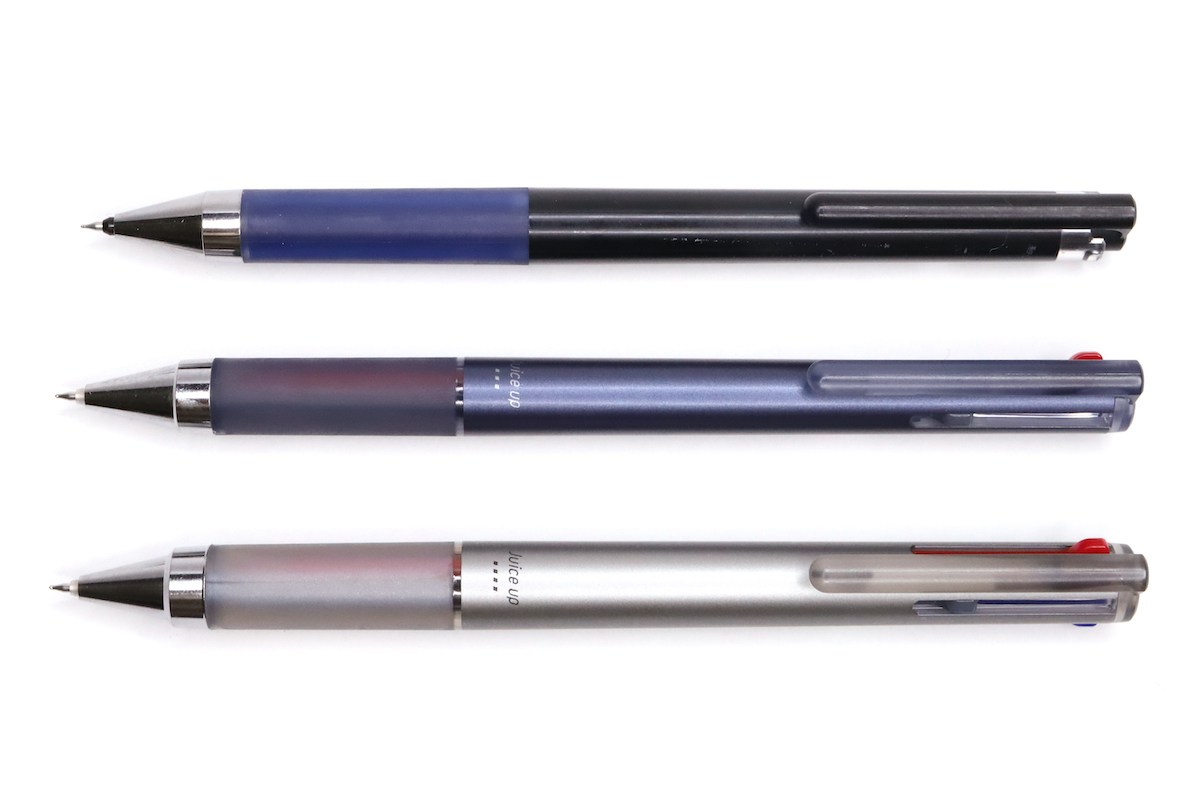

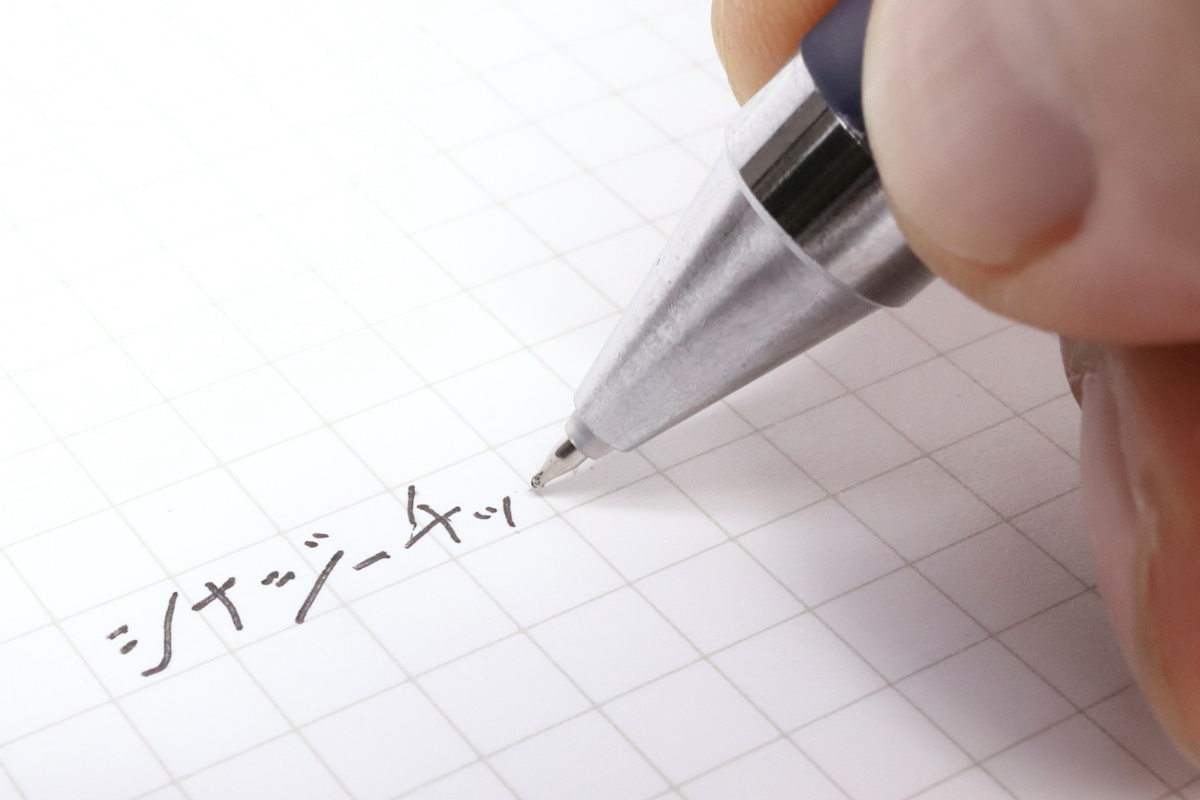

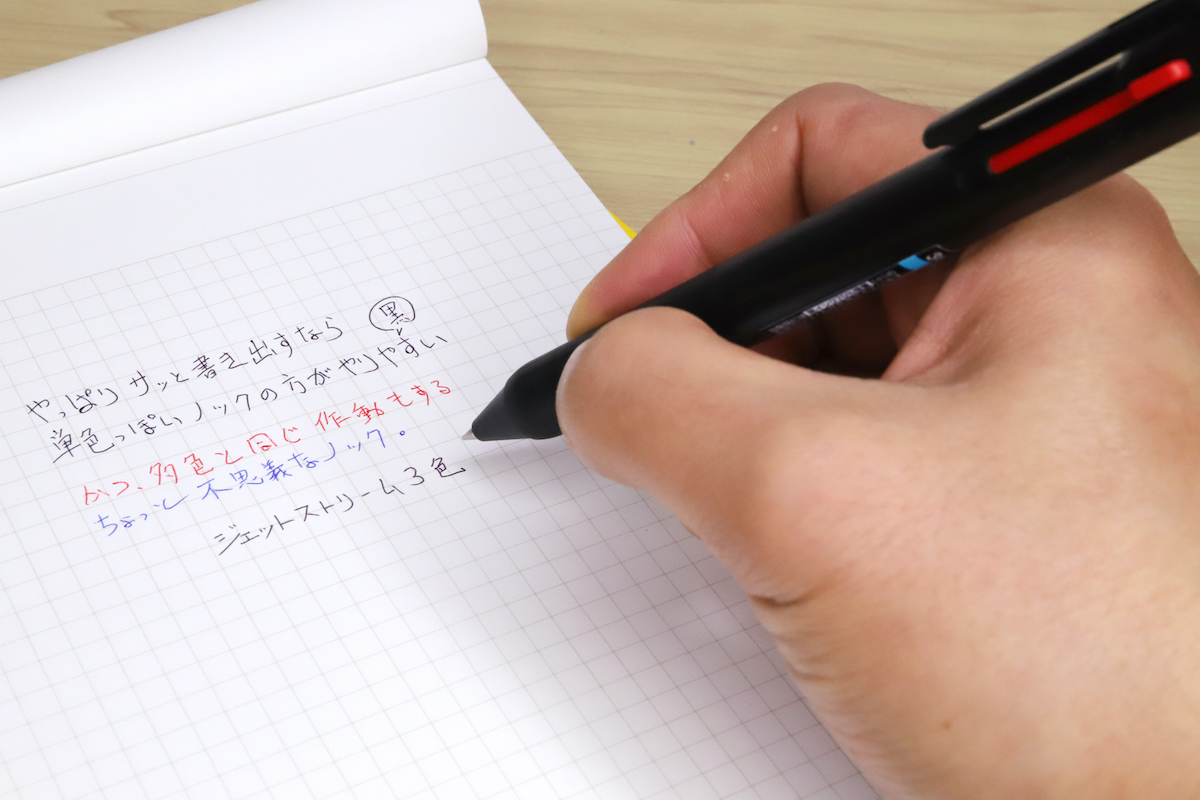

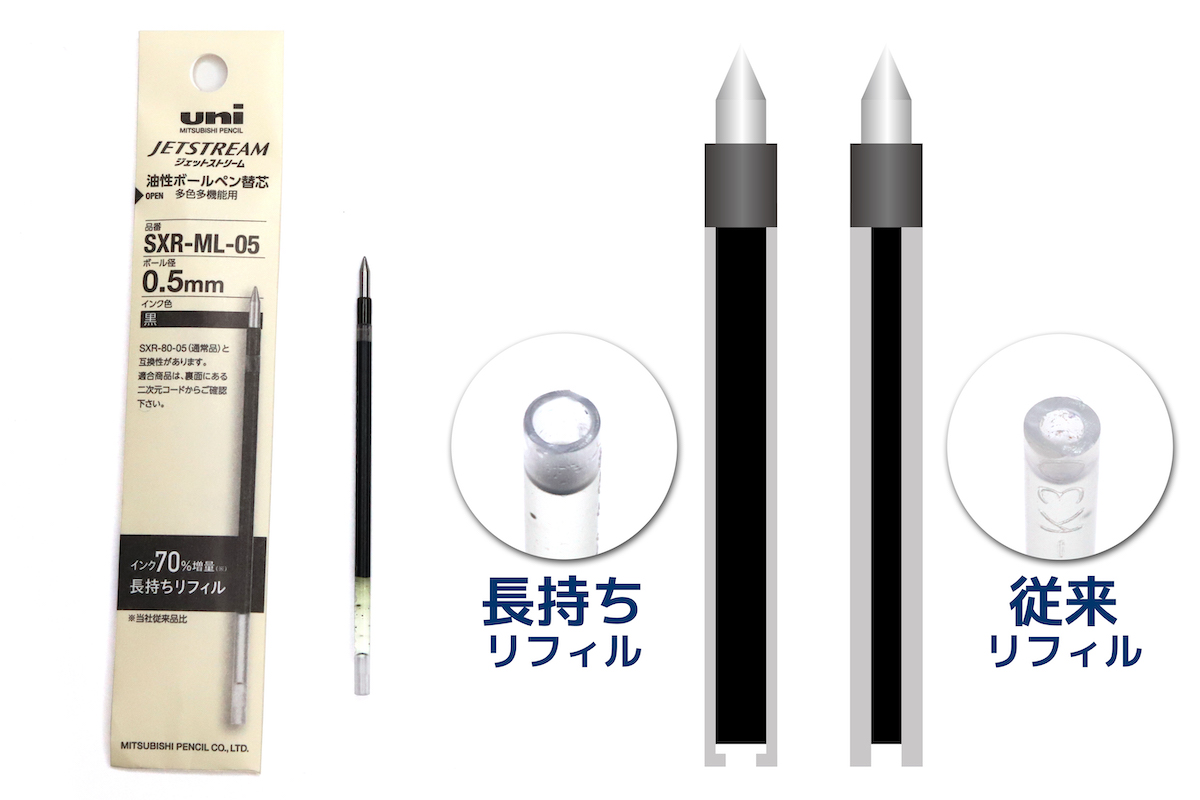

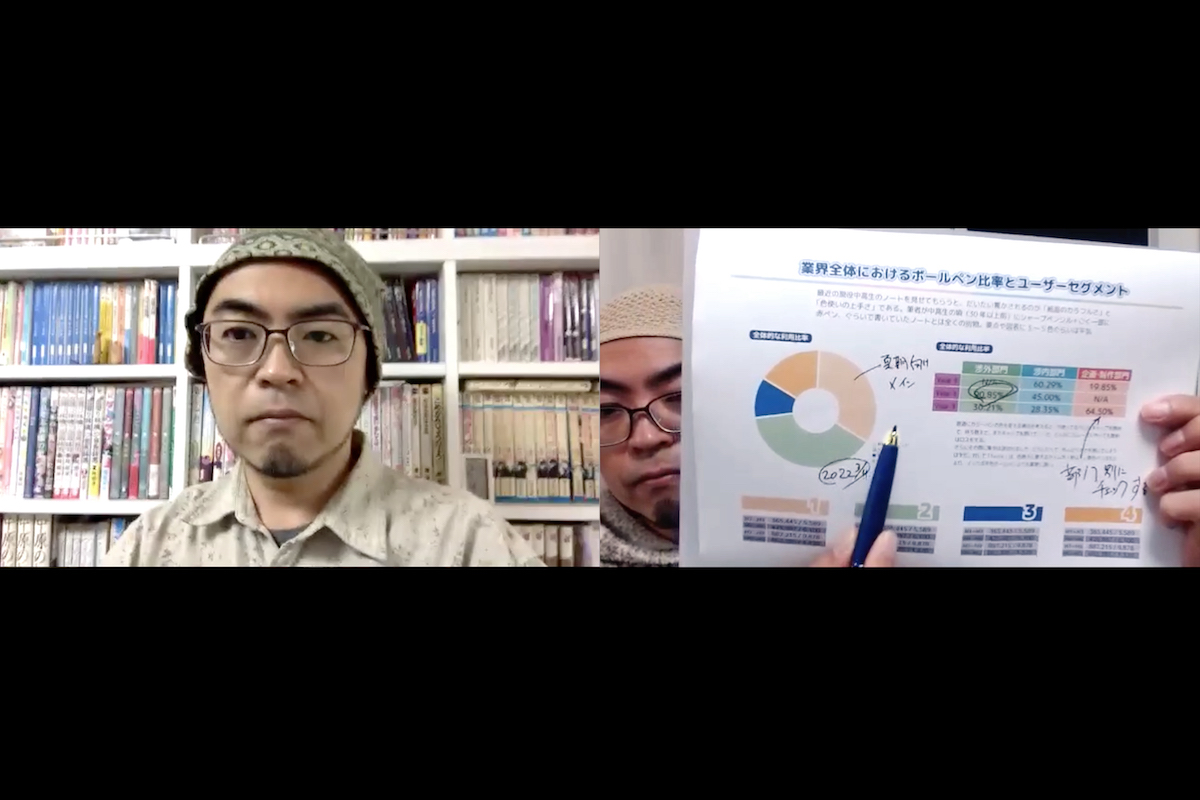

コロナ禍とは特に関連性がないが、今年はボールペンにちょっとした動きがあった。油性ボールペンの先鋭化と、ゲルボールペンの“インク沼”化である。

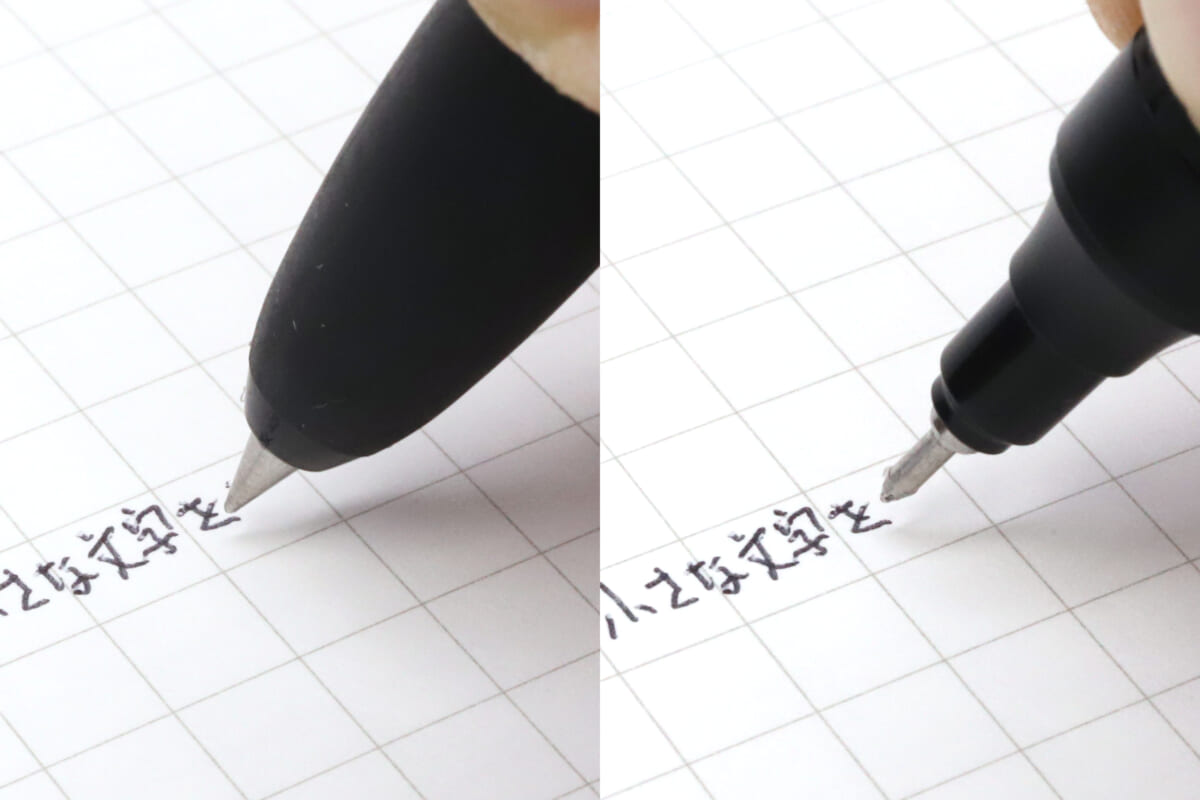

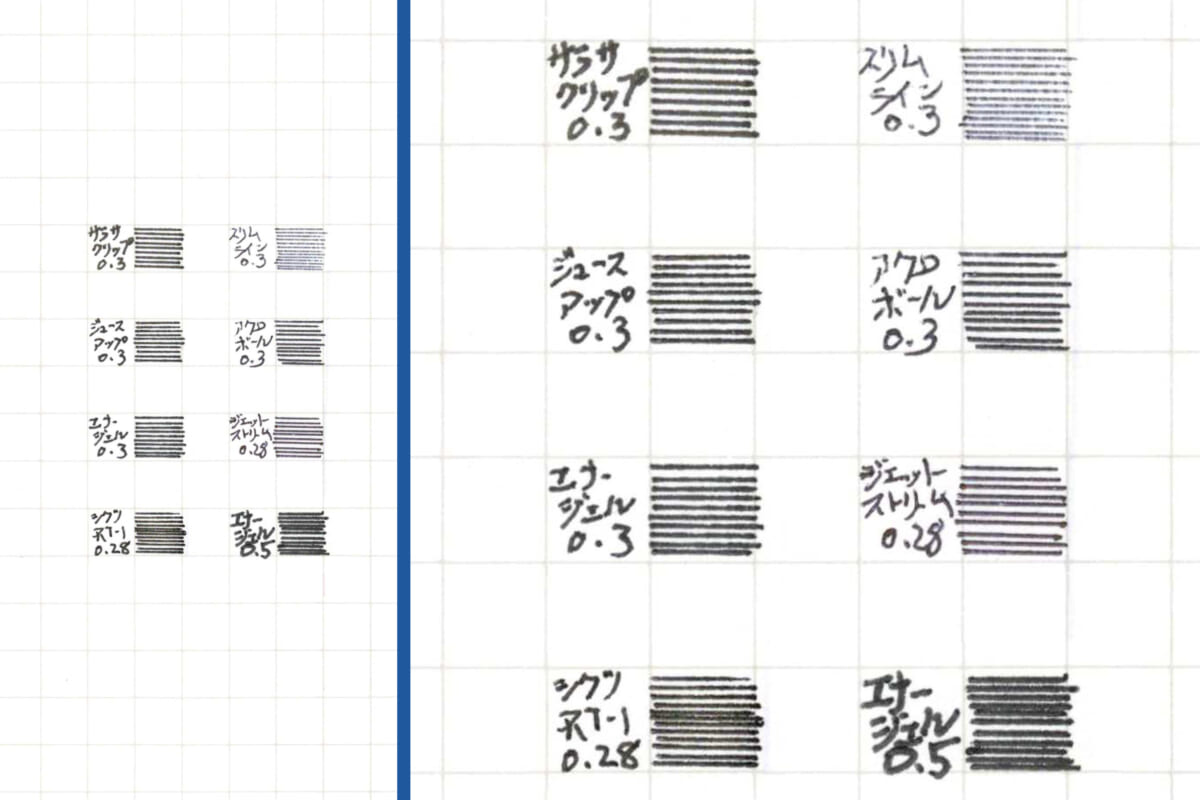

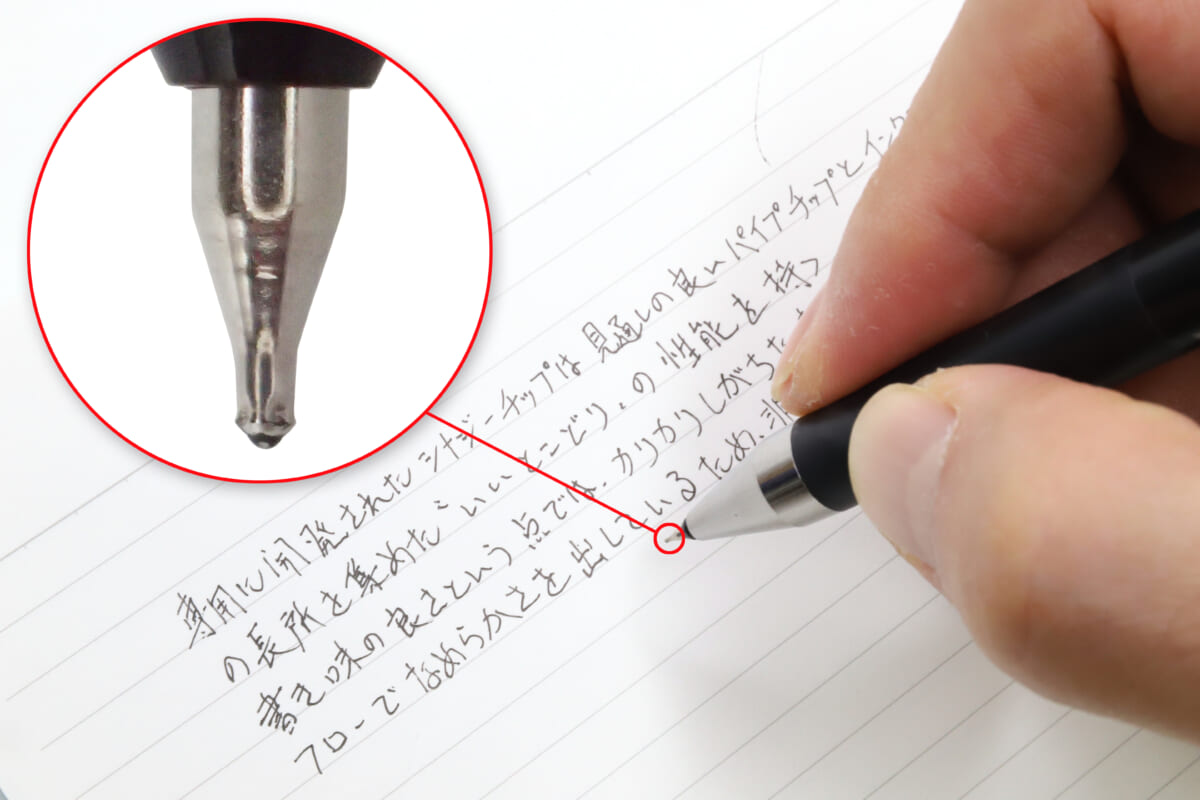

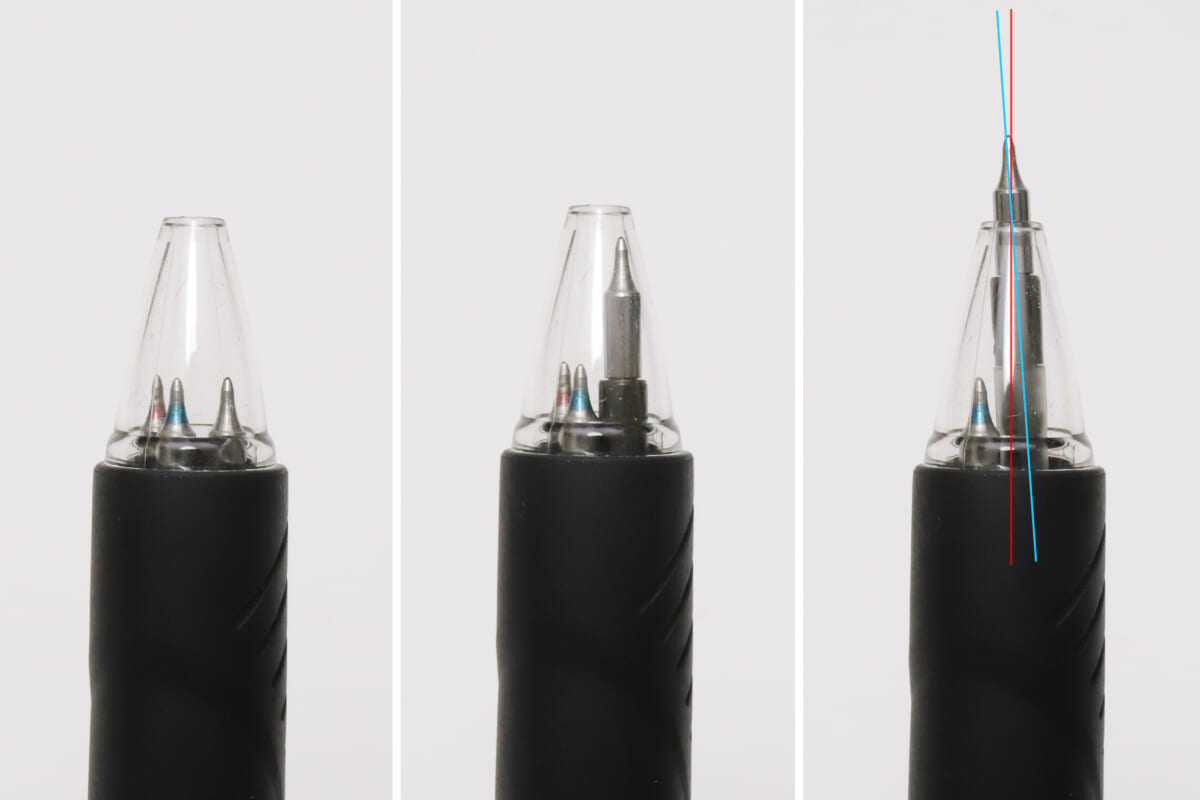

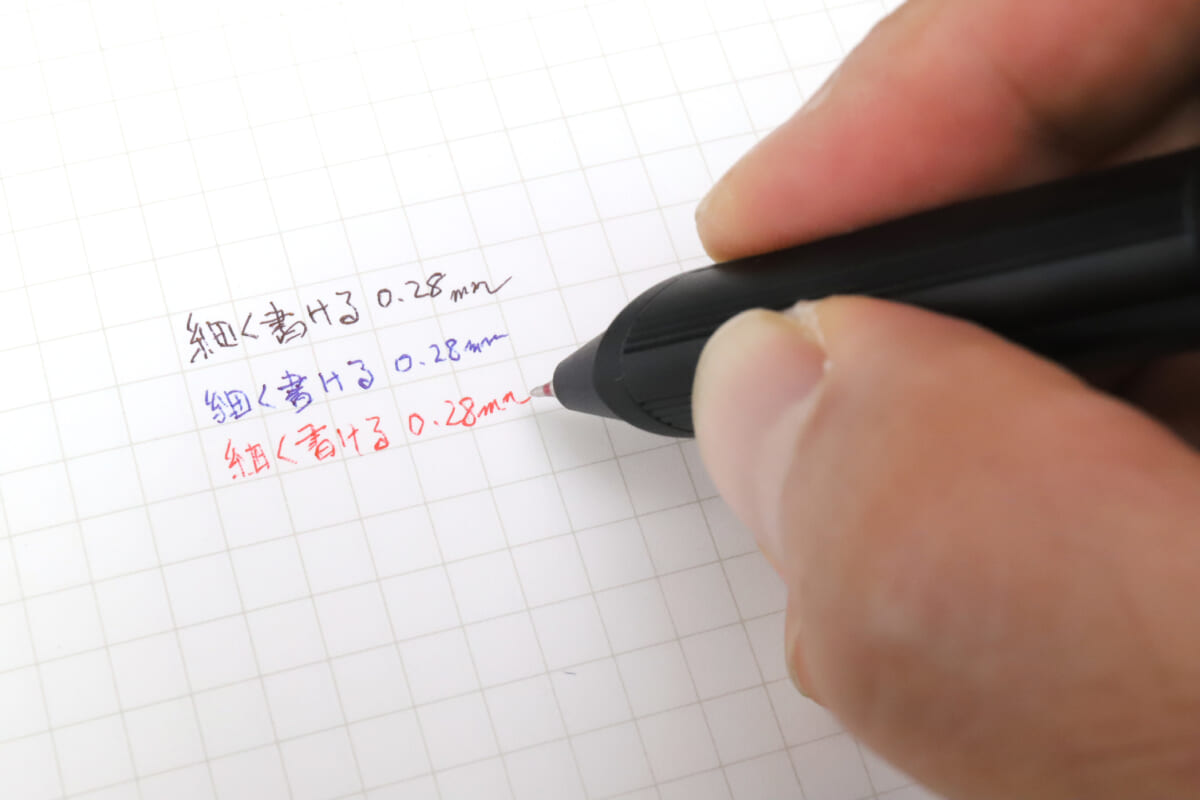

まず、油性ボールペンの先鋭化だが、これは2019年末に発売された世界最細0.28㎜径の油性ボールペン「ジェットストリーム エッジ」(三菱鉛筆)に端を発するムーブメントだ。

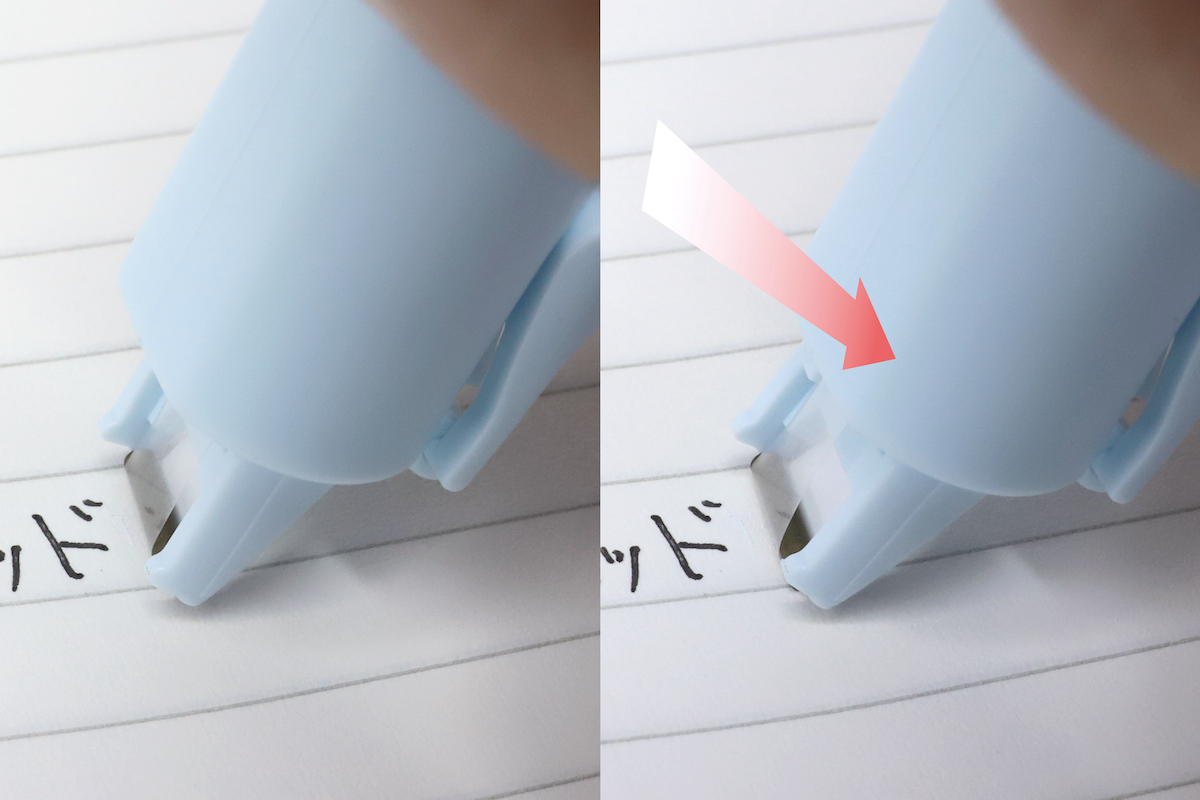

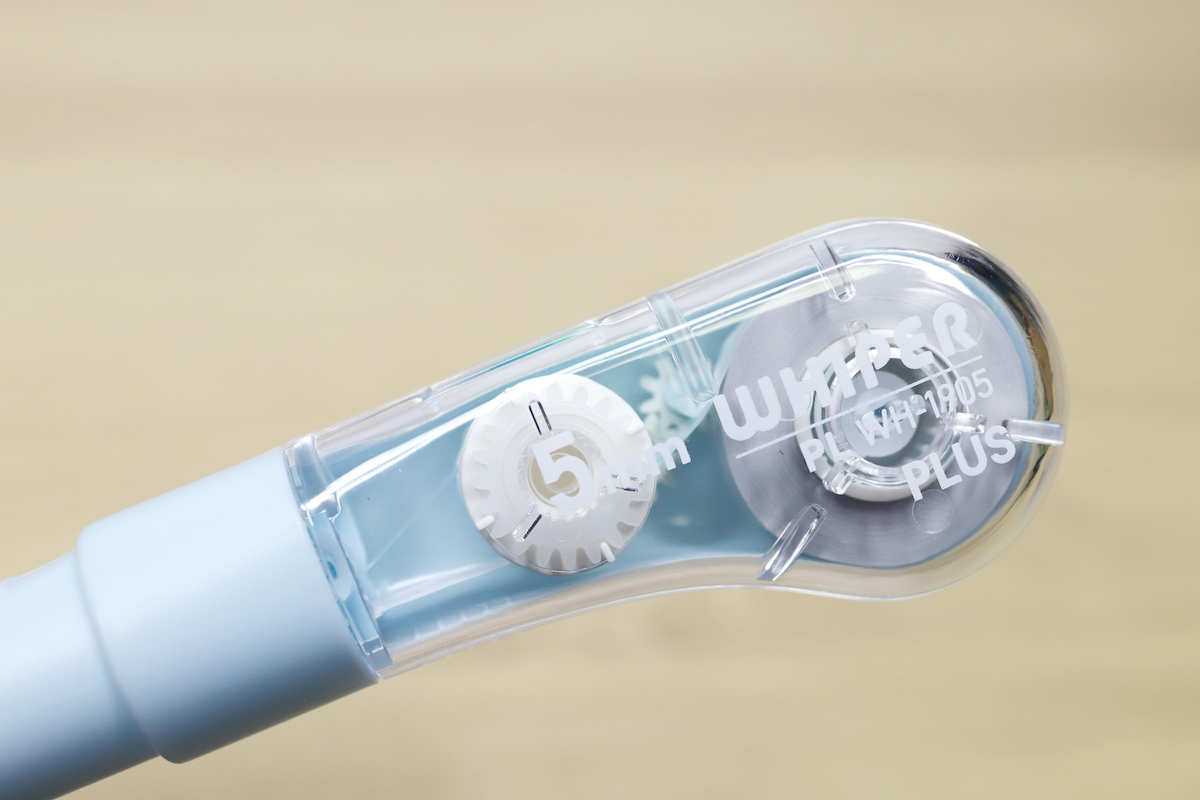

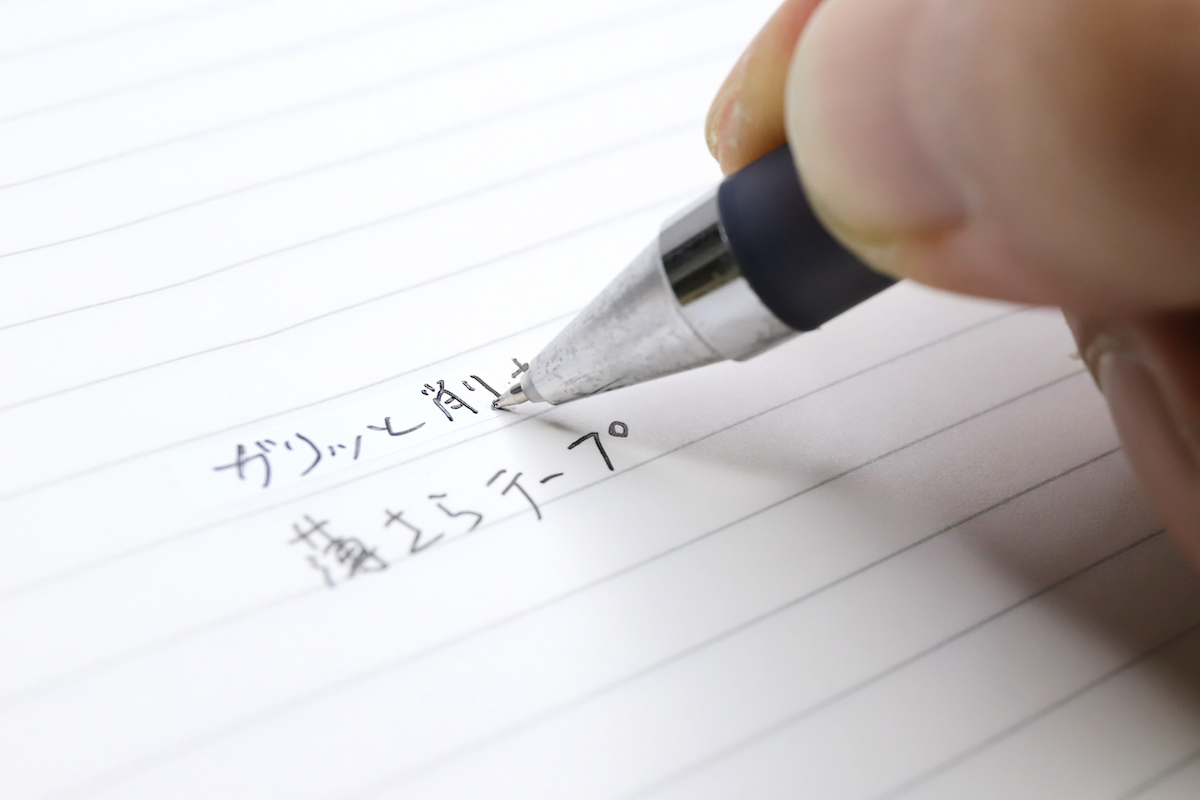

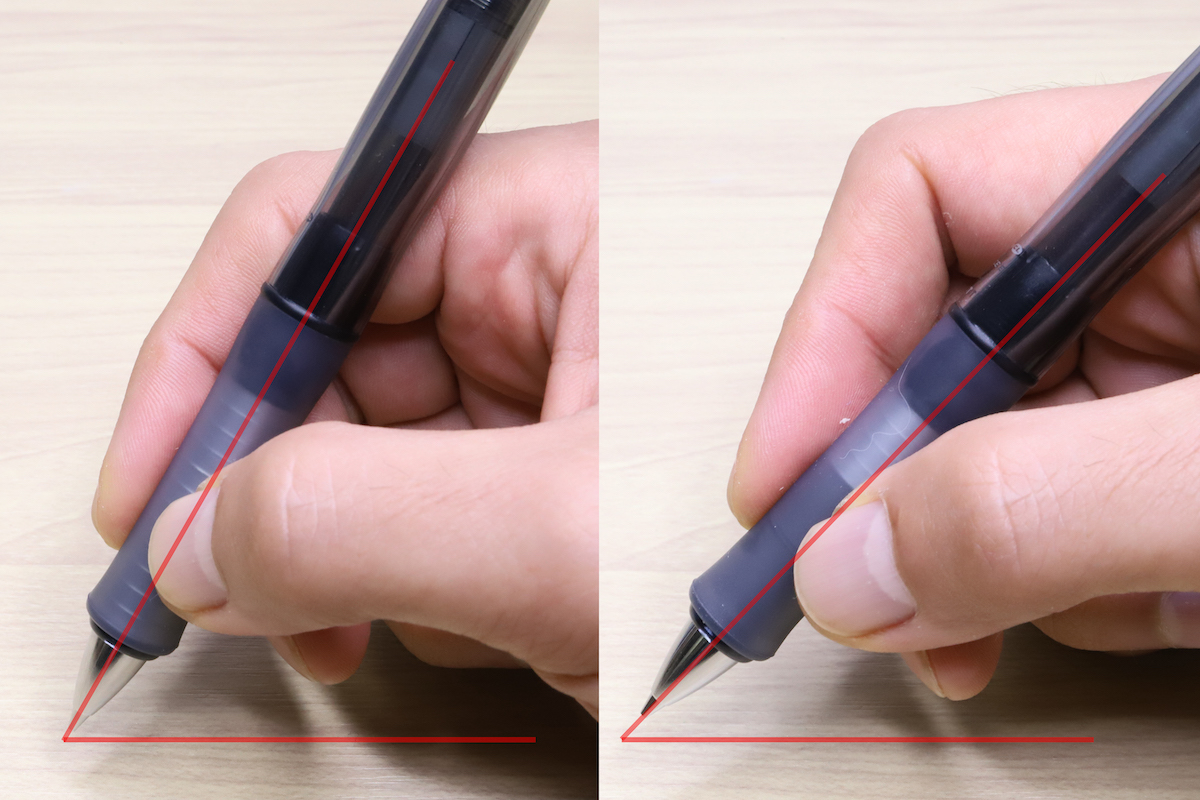

昨今は、ゲルボールペンも0.4㎜以下の極細字が好まれる傾向だが、インクにじみがない油性ボールペンは、同じボール径でもゲルよりはるかにシャープな線を書くことができる。もちろん、細字になるほど紙への筆記抵抗は増してカリカリと引っかかるのだが、それをなめらかな低粘度油性インクで打ち消した、というのがポイントである。

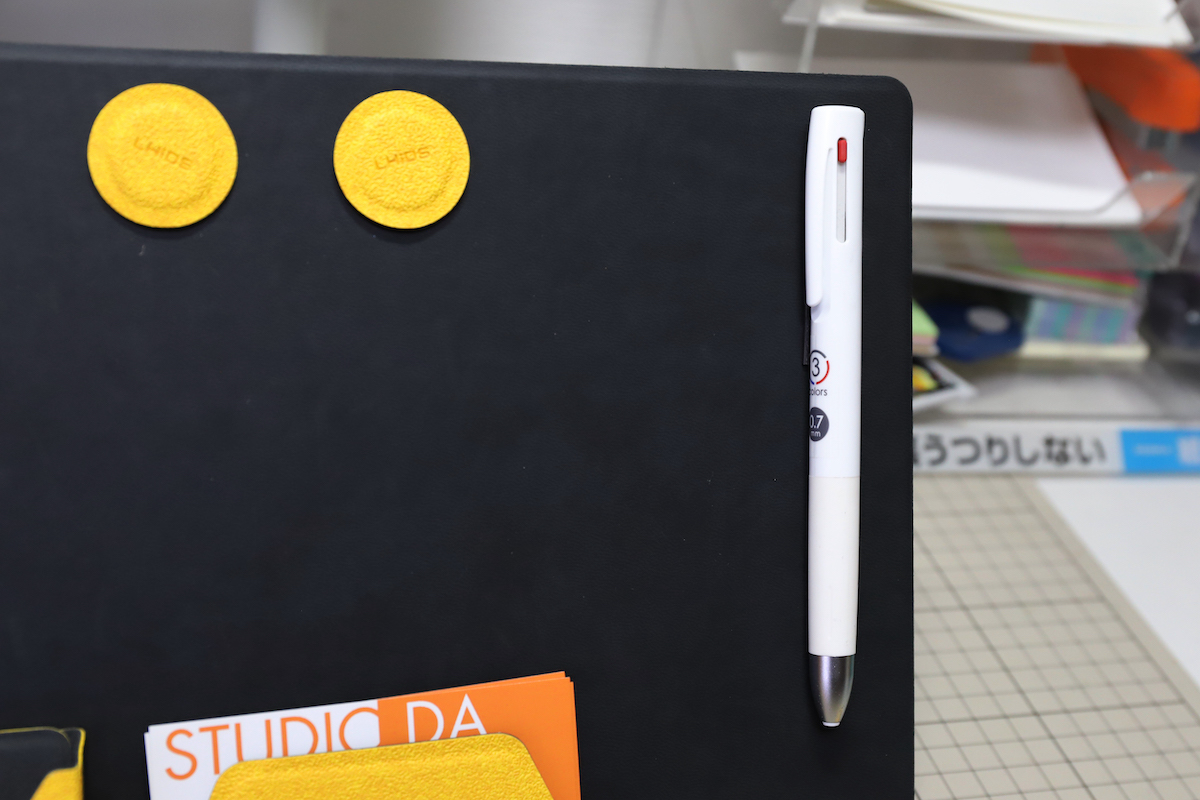

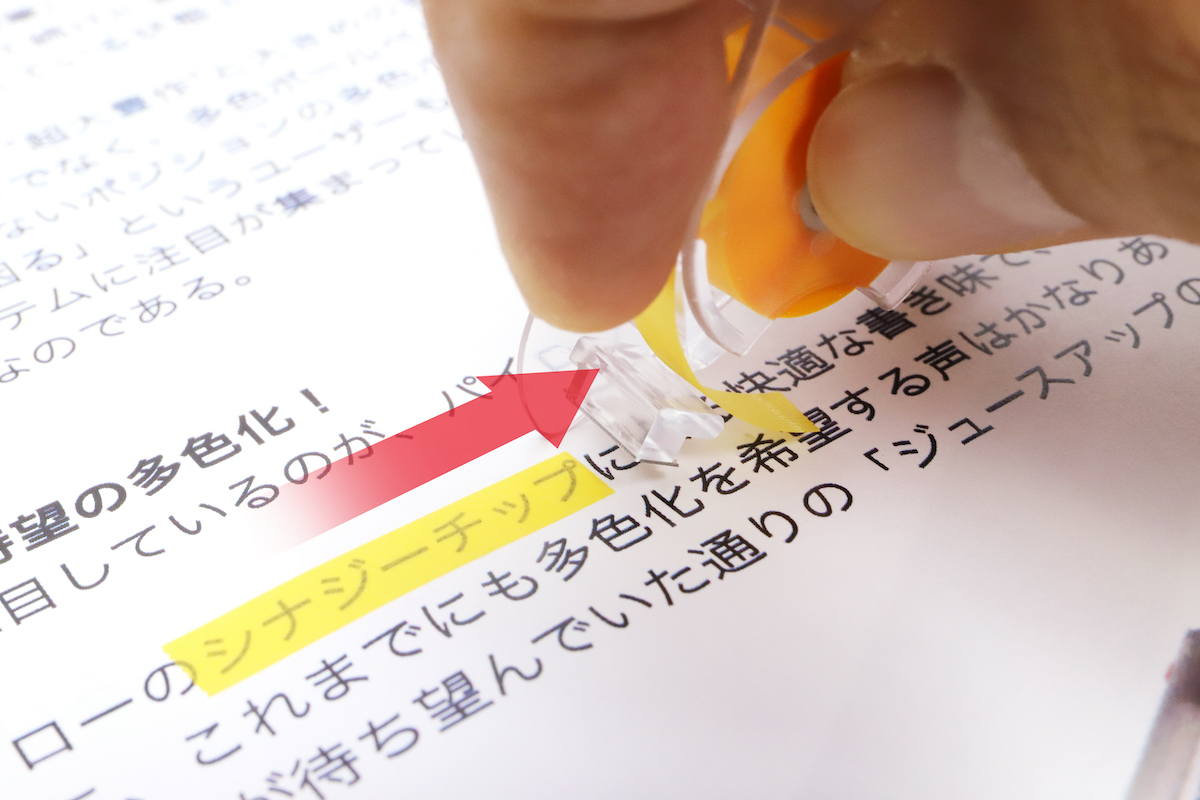

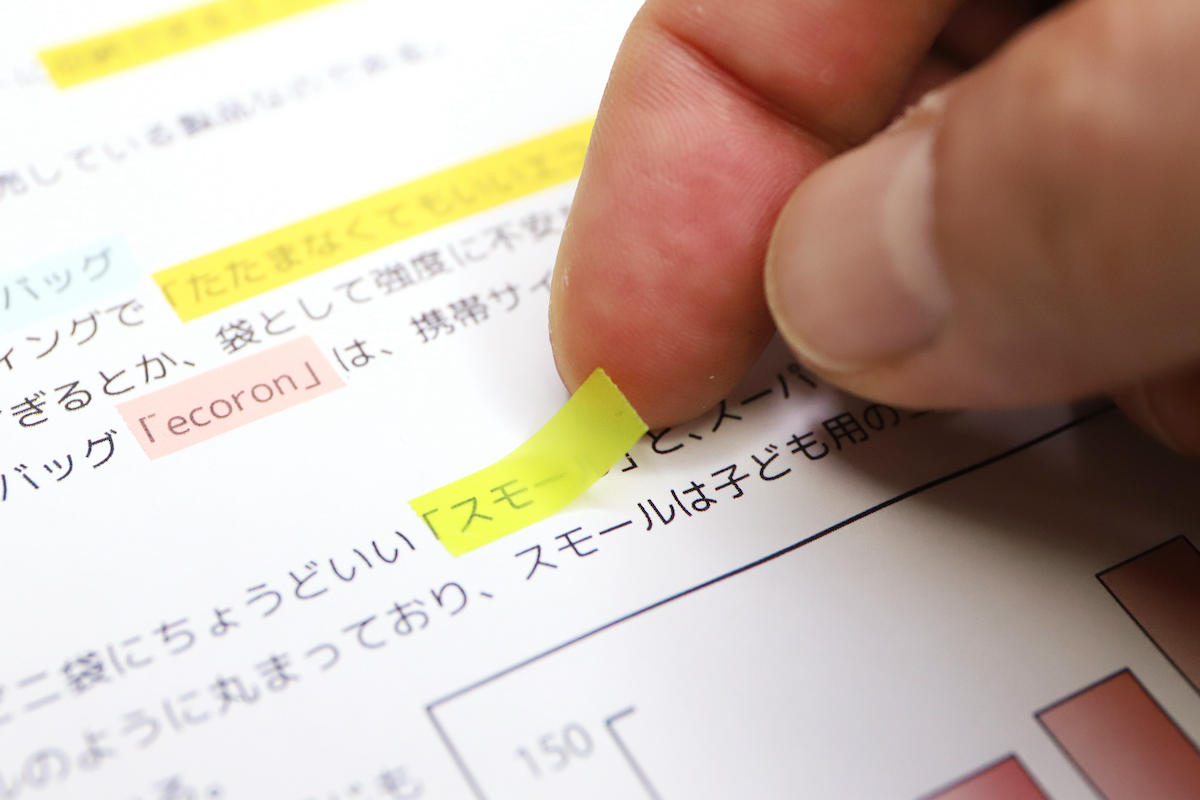

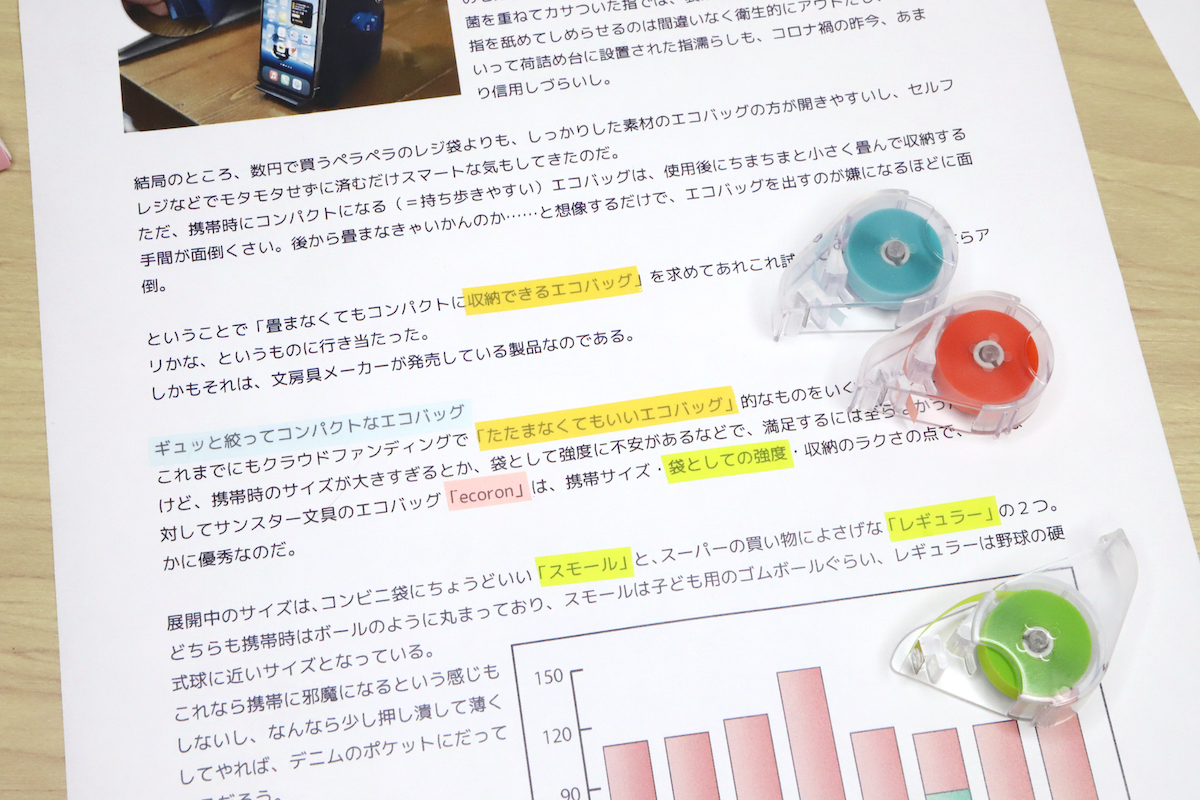

↑油性インク世界最細0.28㎜を多色化

三菱鉛筆 JETSTREAM EDGE 3 (ジェットストリーム エッジ 3) 2500 円(税別)https://getnavi.jp/stationery/551511/

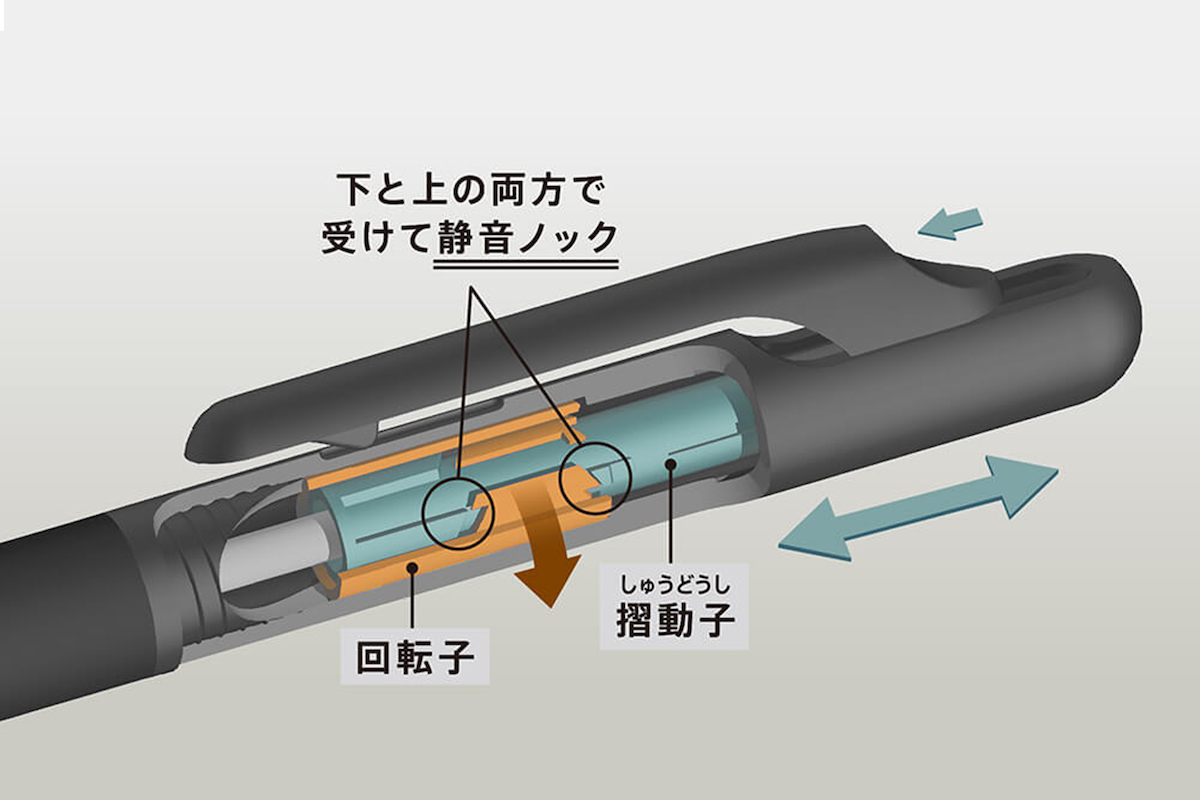

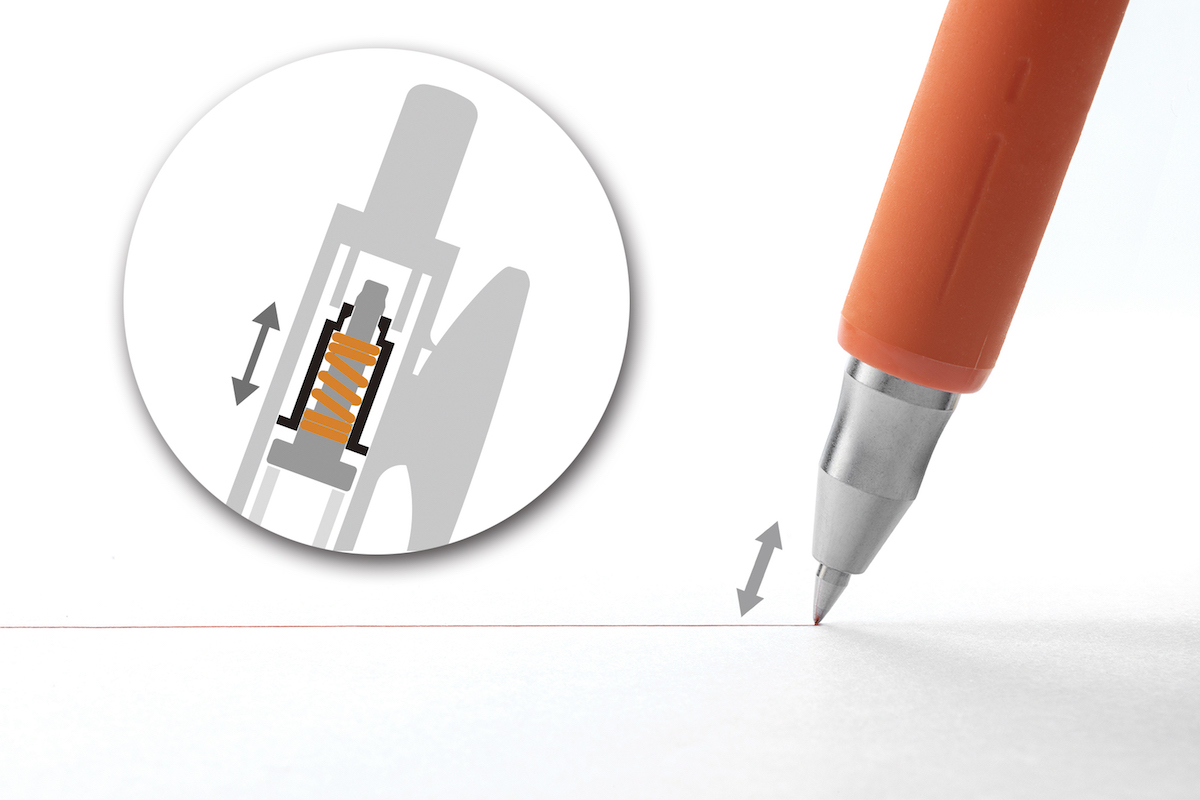

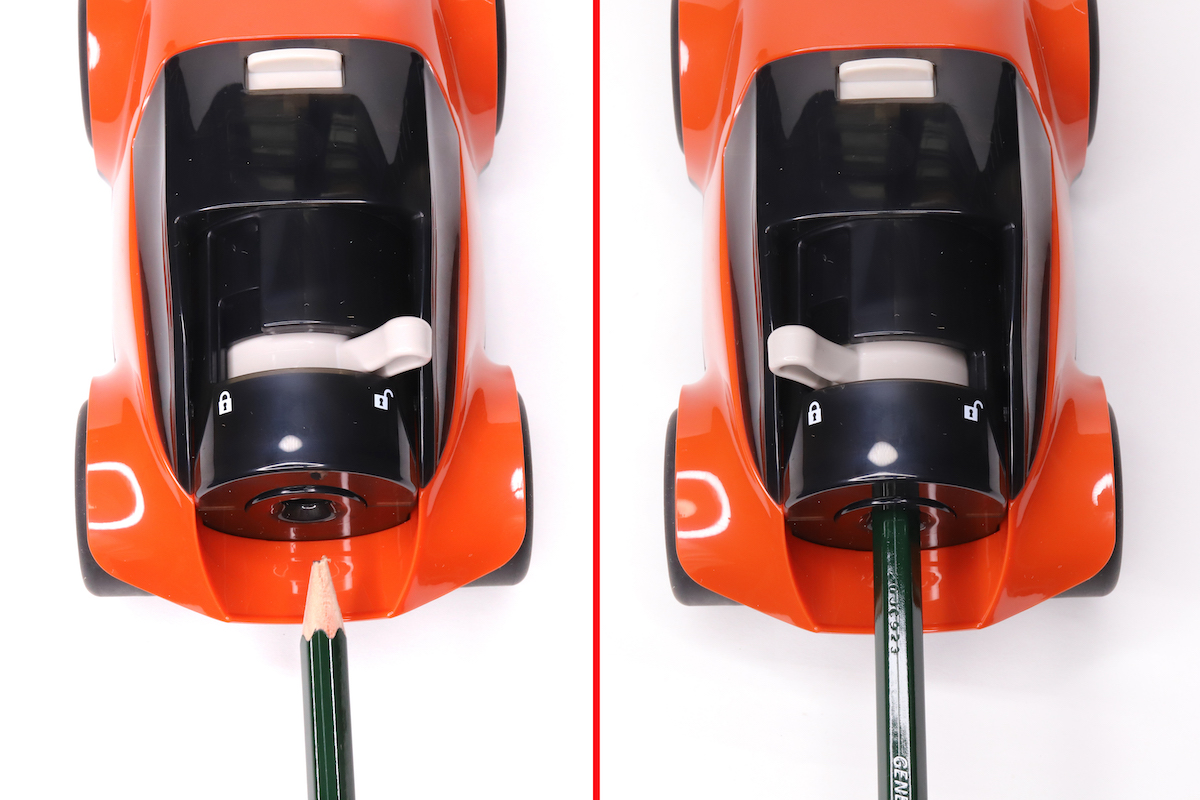

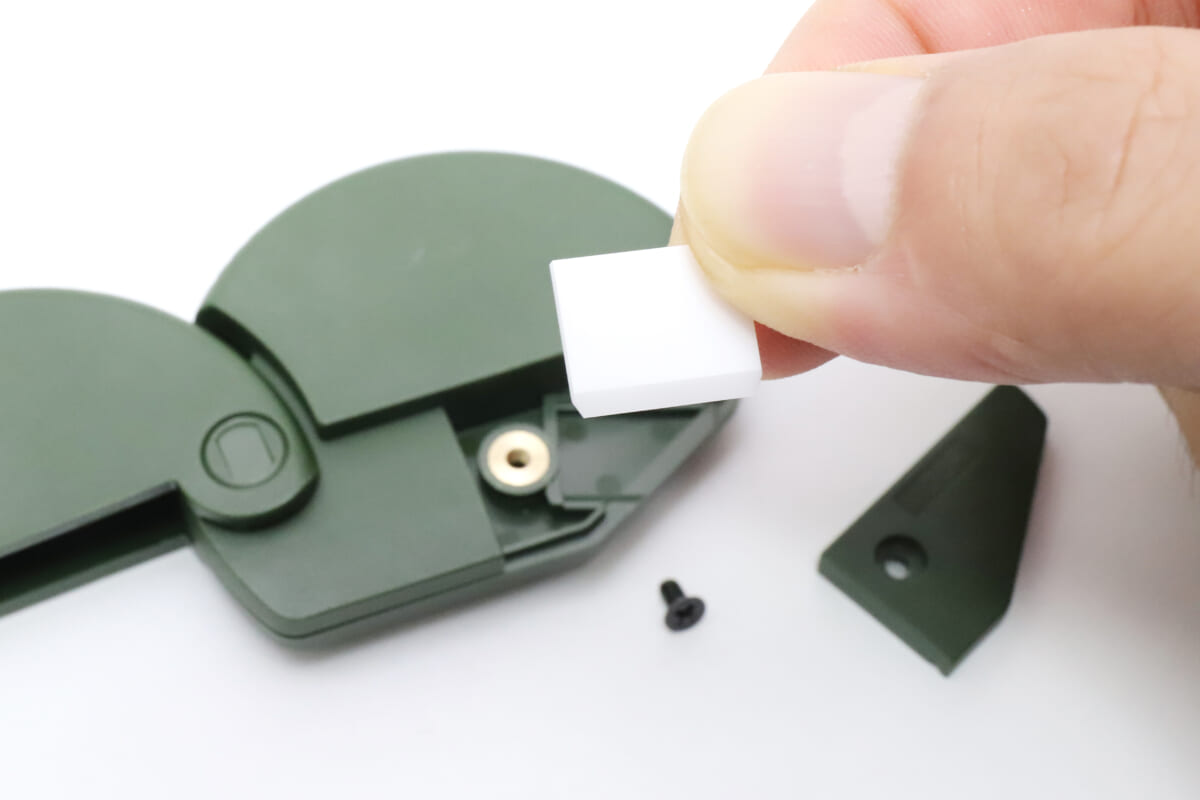

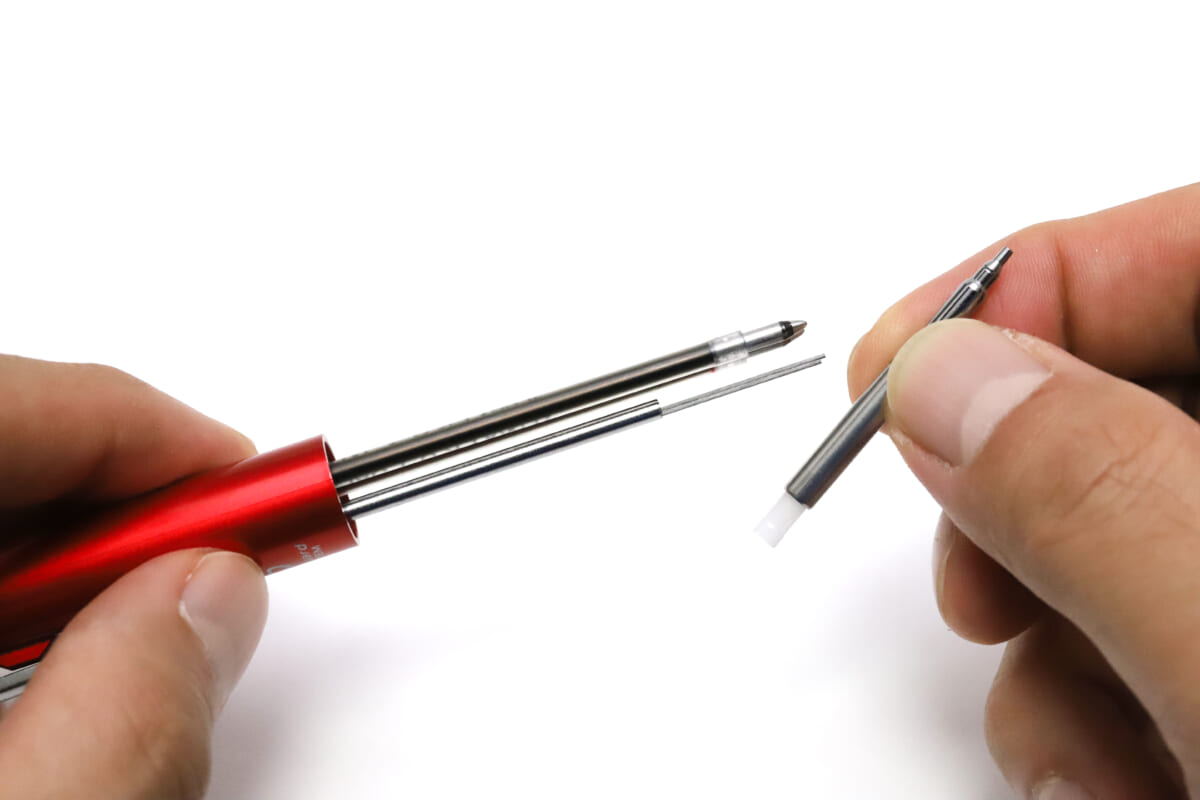

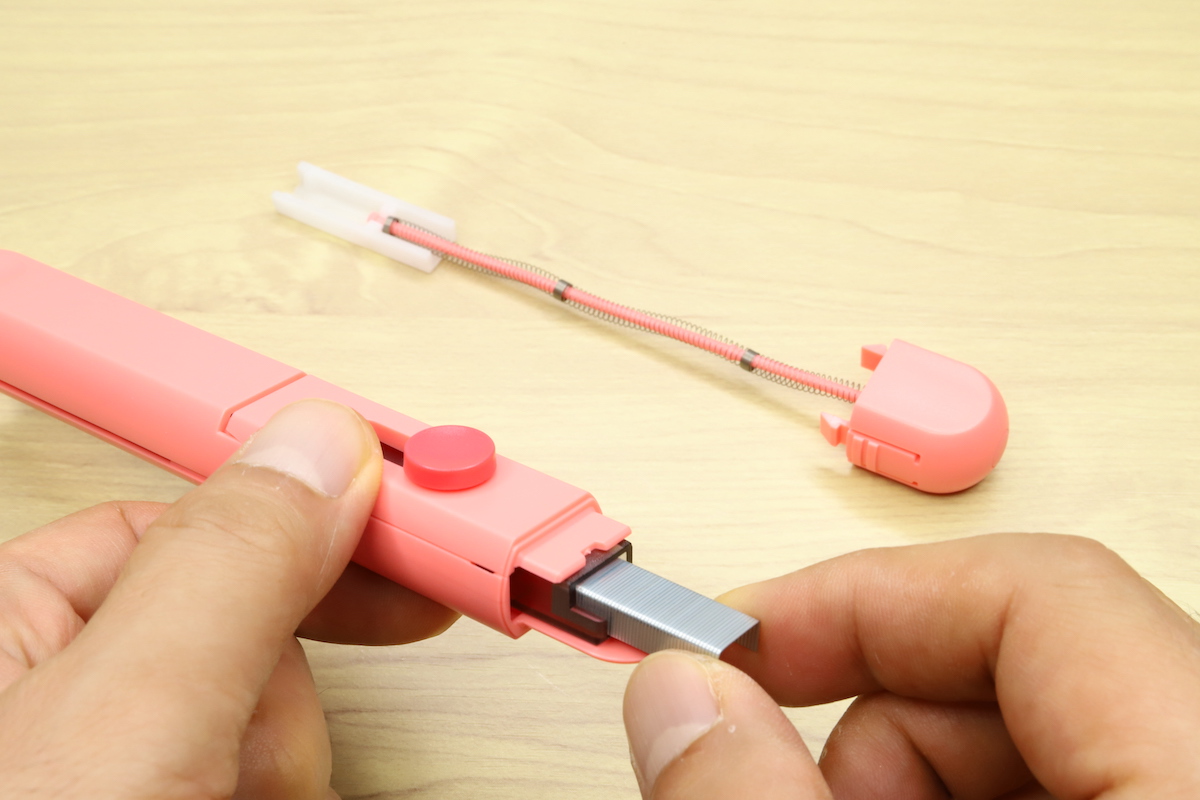

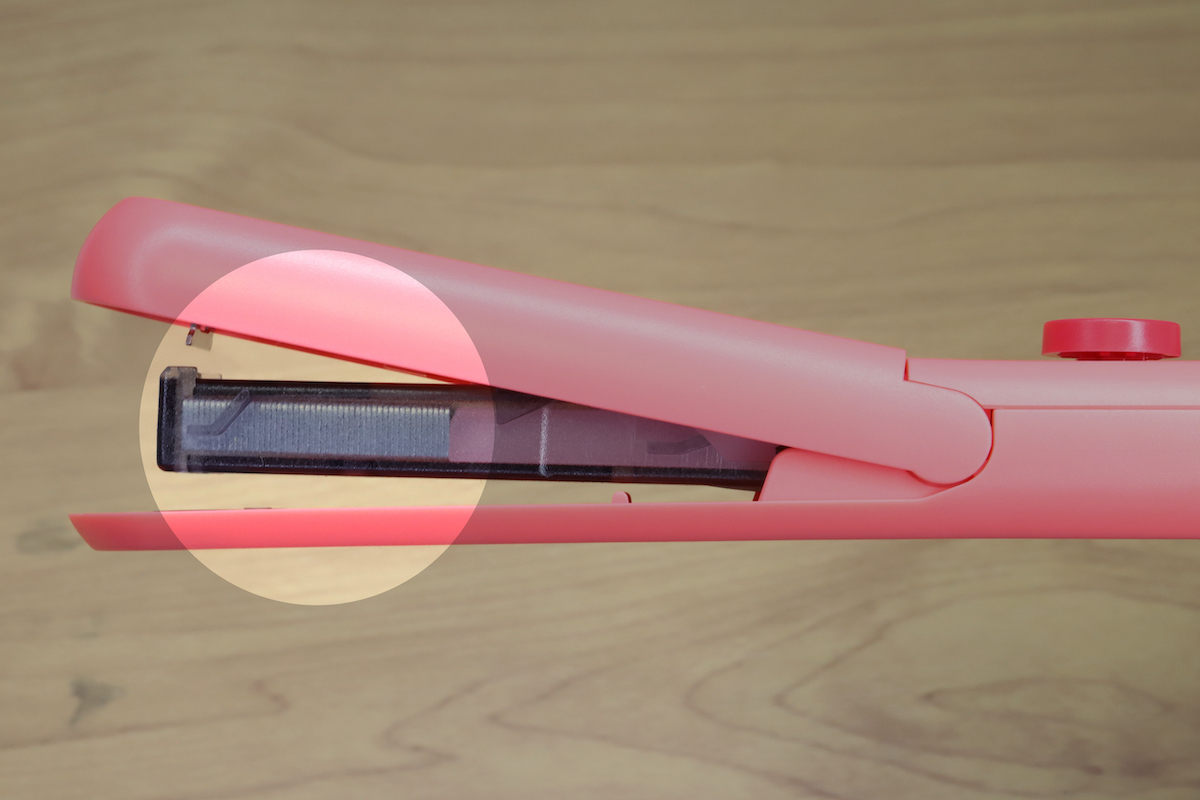

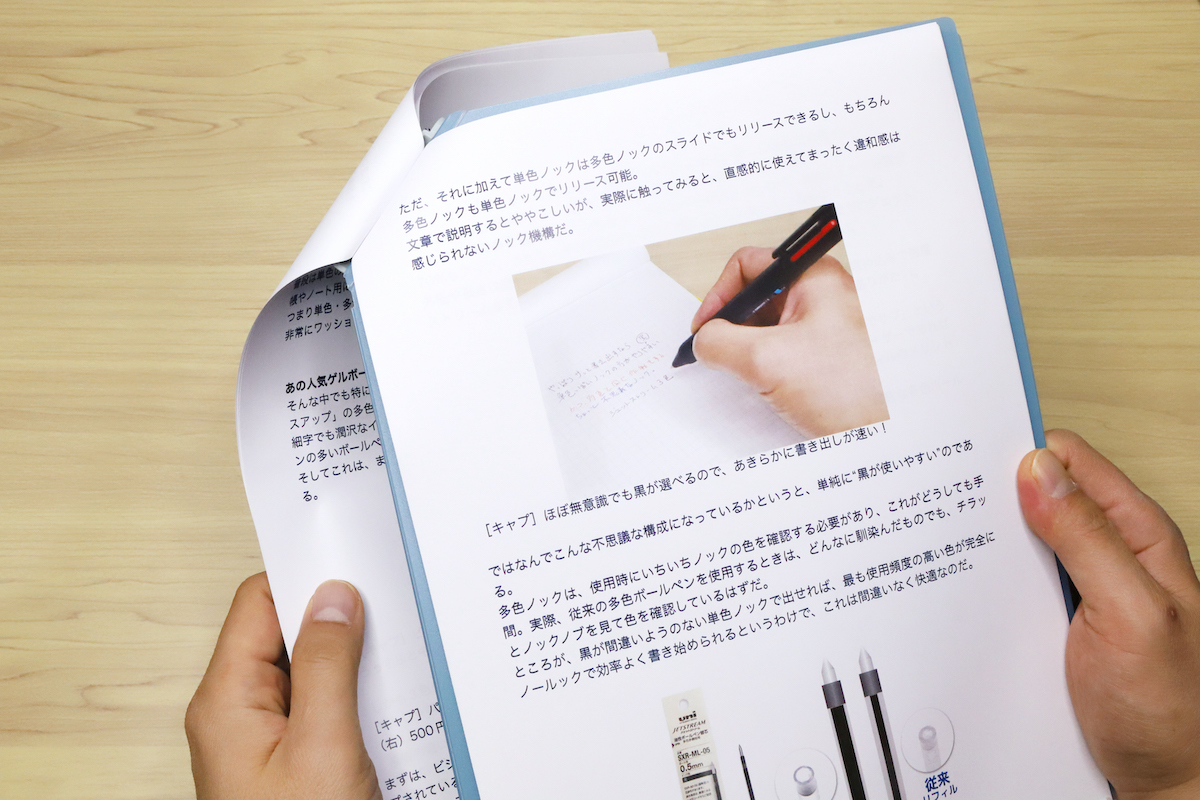

↑多色ペンなのにリフィルがまっすぐ出る、画期的な機構を搭載

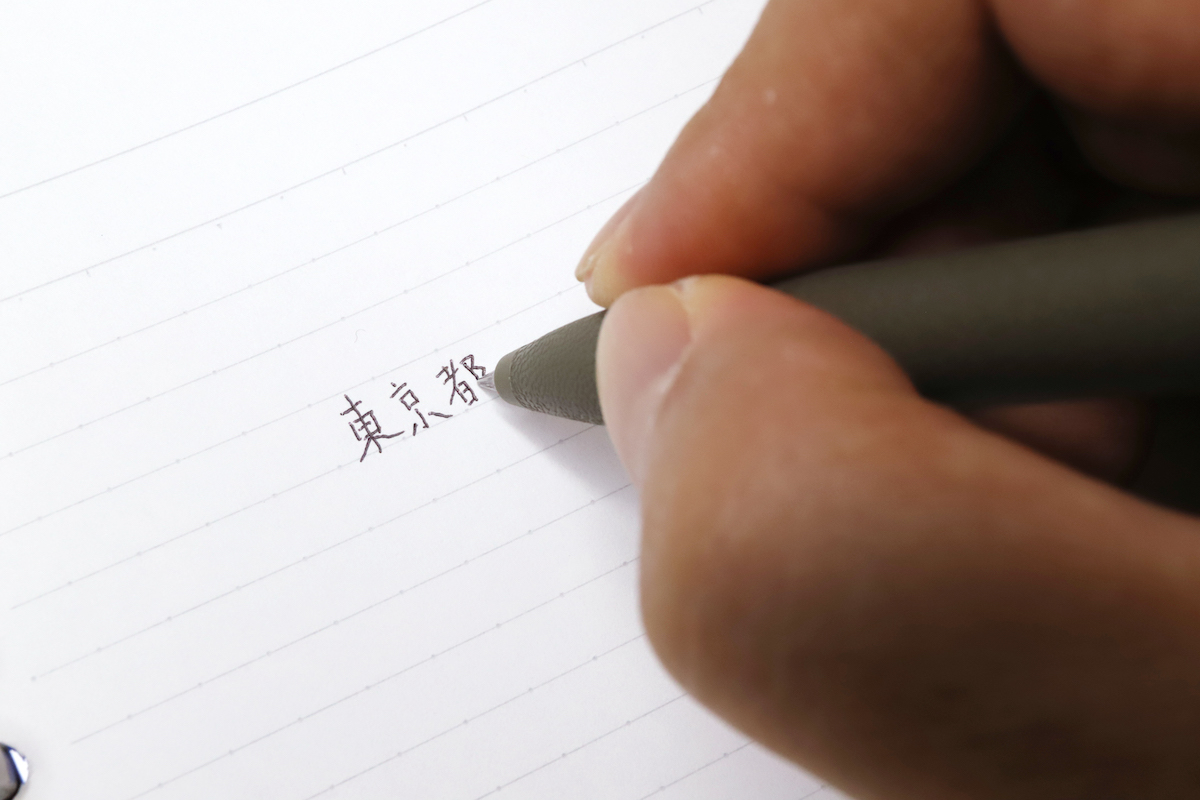

2020年は、多色化した「ジェットストリーム エッジ3」(三菱鉛筆)に加え、同じく低粘度油性インクのライバルであるアクロインクを搭載した0.3㎜径の「アクロボール Tシリーズ 03」(パイロット)も登場。

極細字の多色でもリフィルが傾かず安定した書き味のエッジ3、本体価格が税別150円と安価なアクロ0.3と、選択肢が増えたことで、ユーザーの注目度はさらに高まるはずだ。

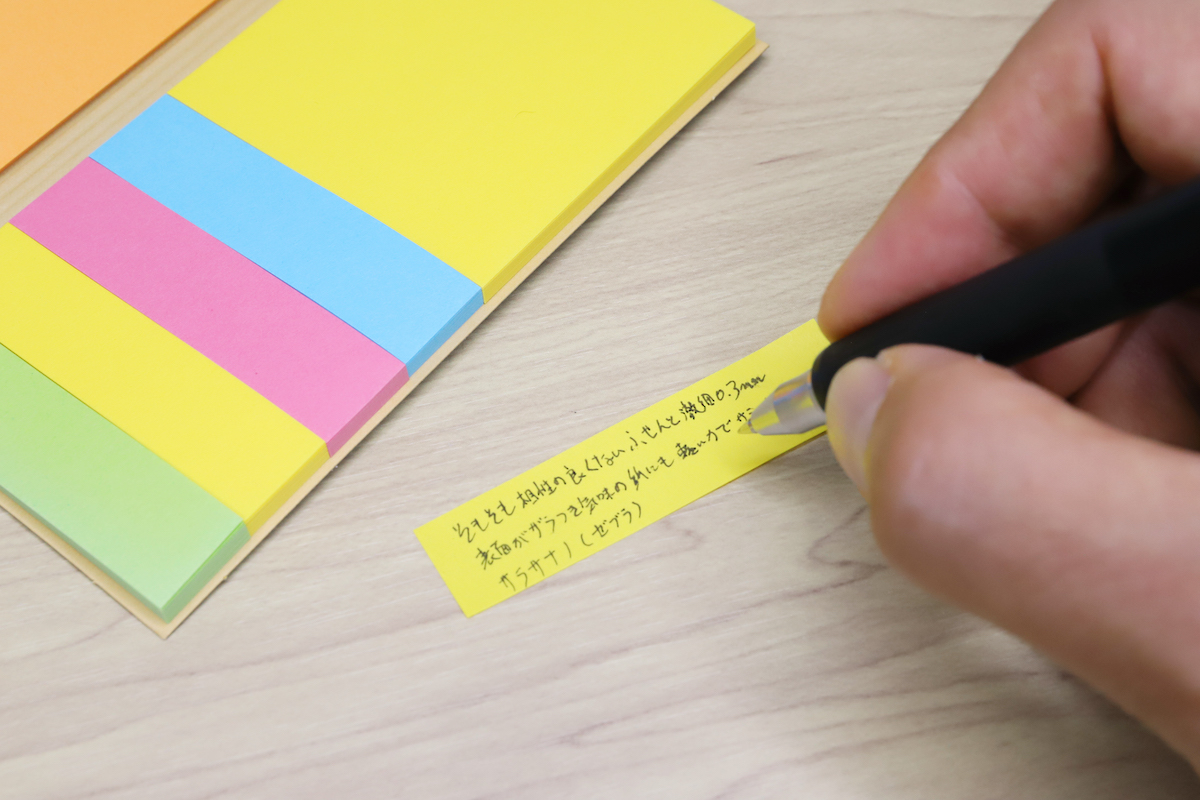

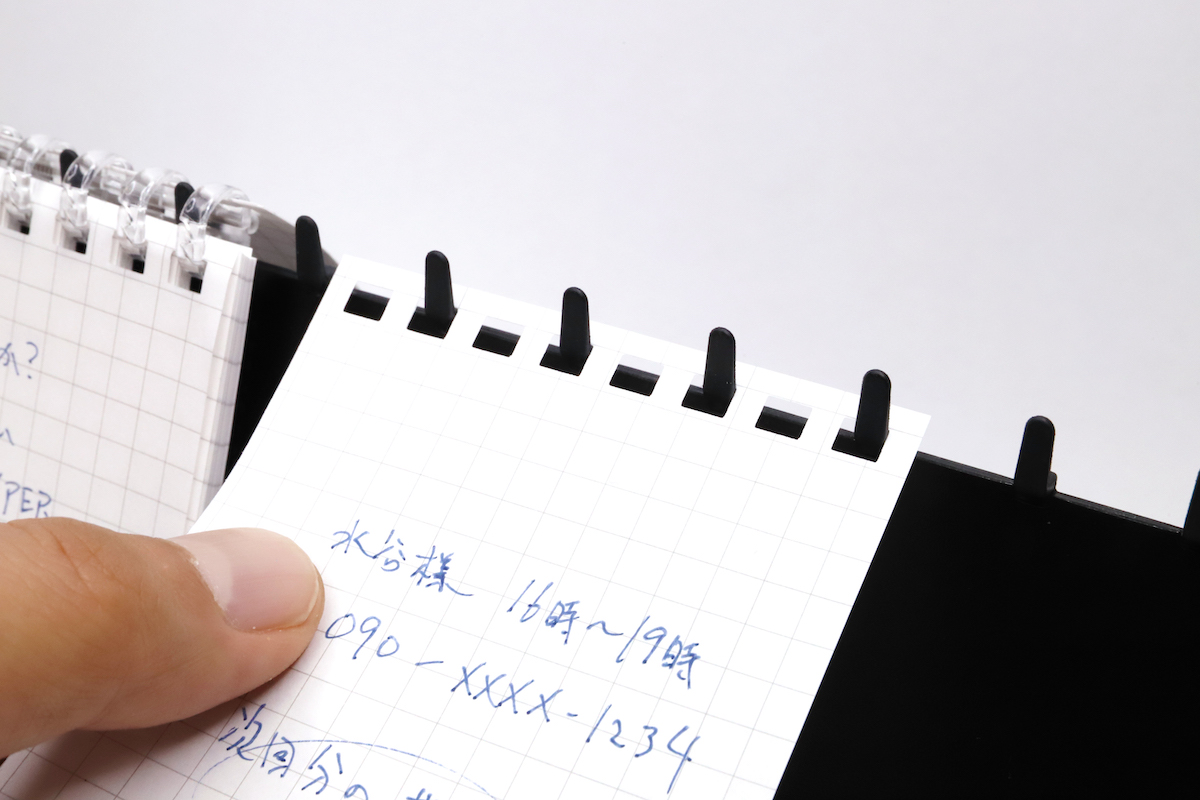

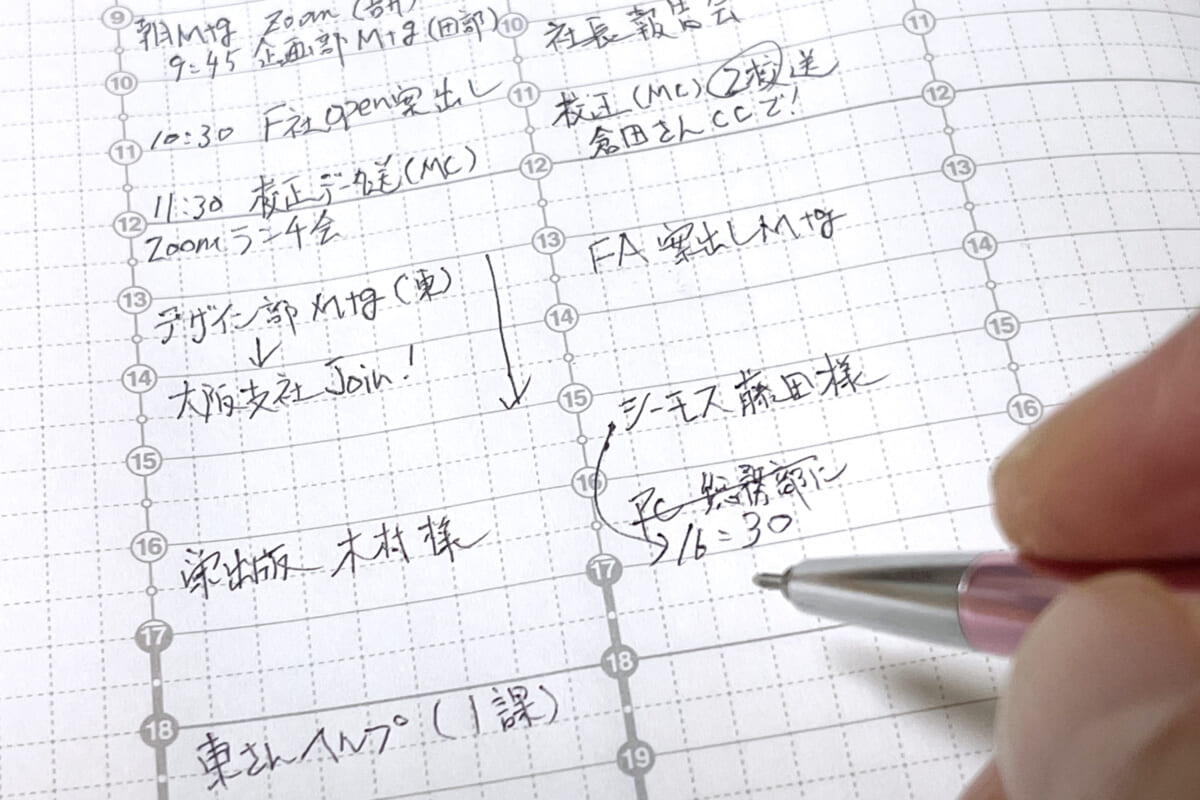

いま手帳業界では、名刺の大きさに近いコンパクトなミニ5サイズの人気が高まりつつある。小さな紙面に細かく書き込みをしたい需要に対しても、先鋭化した油性ボールペンはリーチするはずだ。

↑低価格で極限の細さを体感できるのが嬉しい

パイロット アクロボール Tシリーズ03 150円(税別)

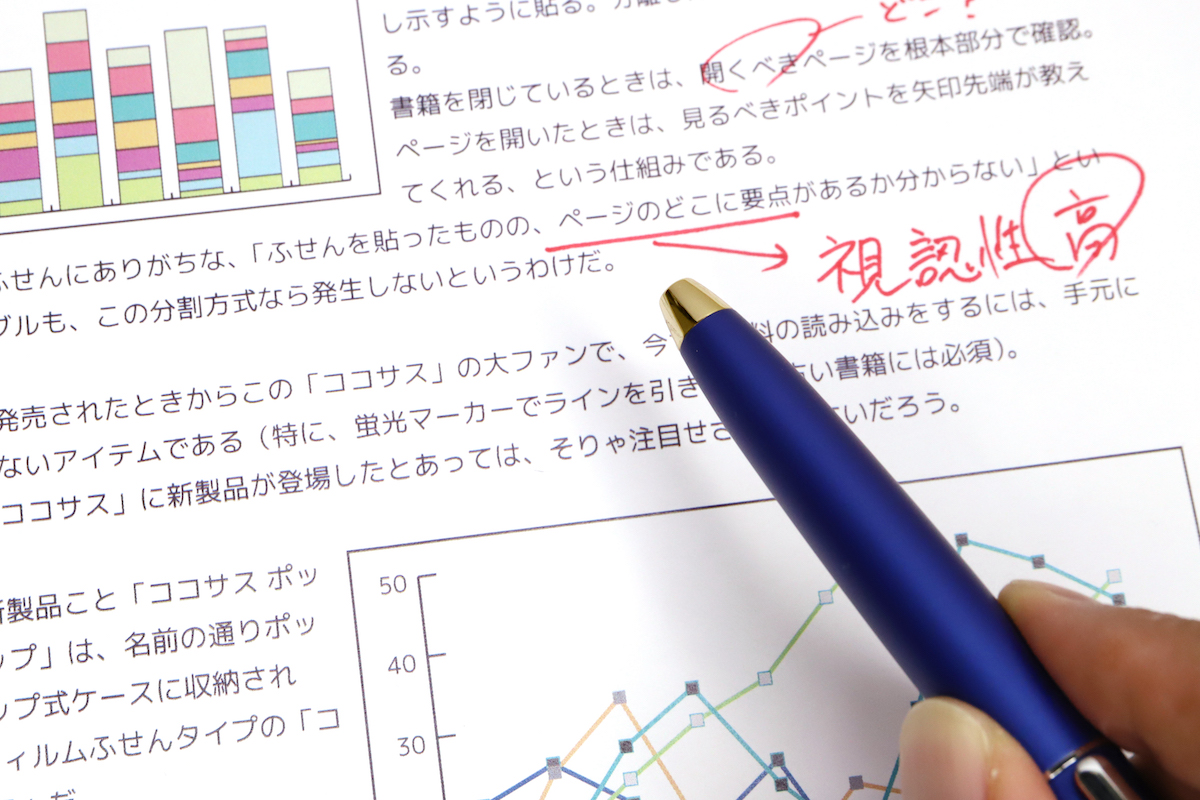

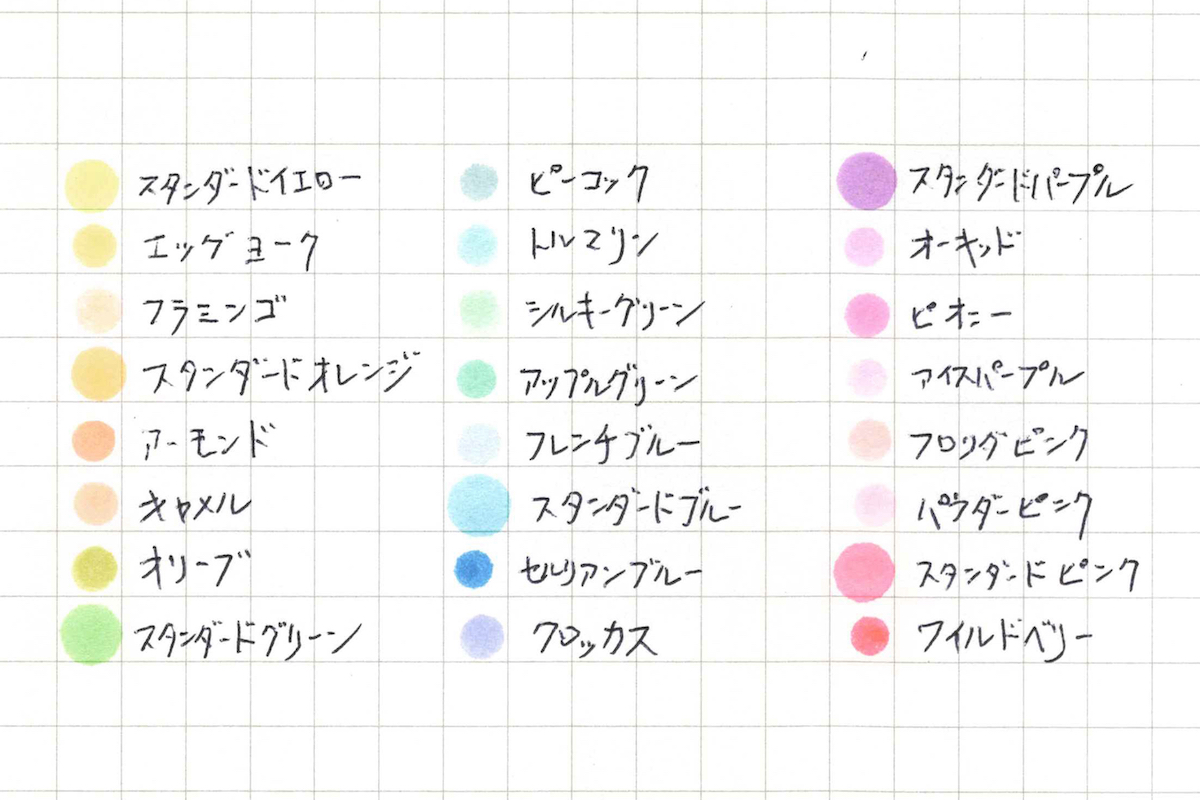

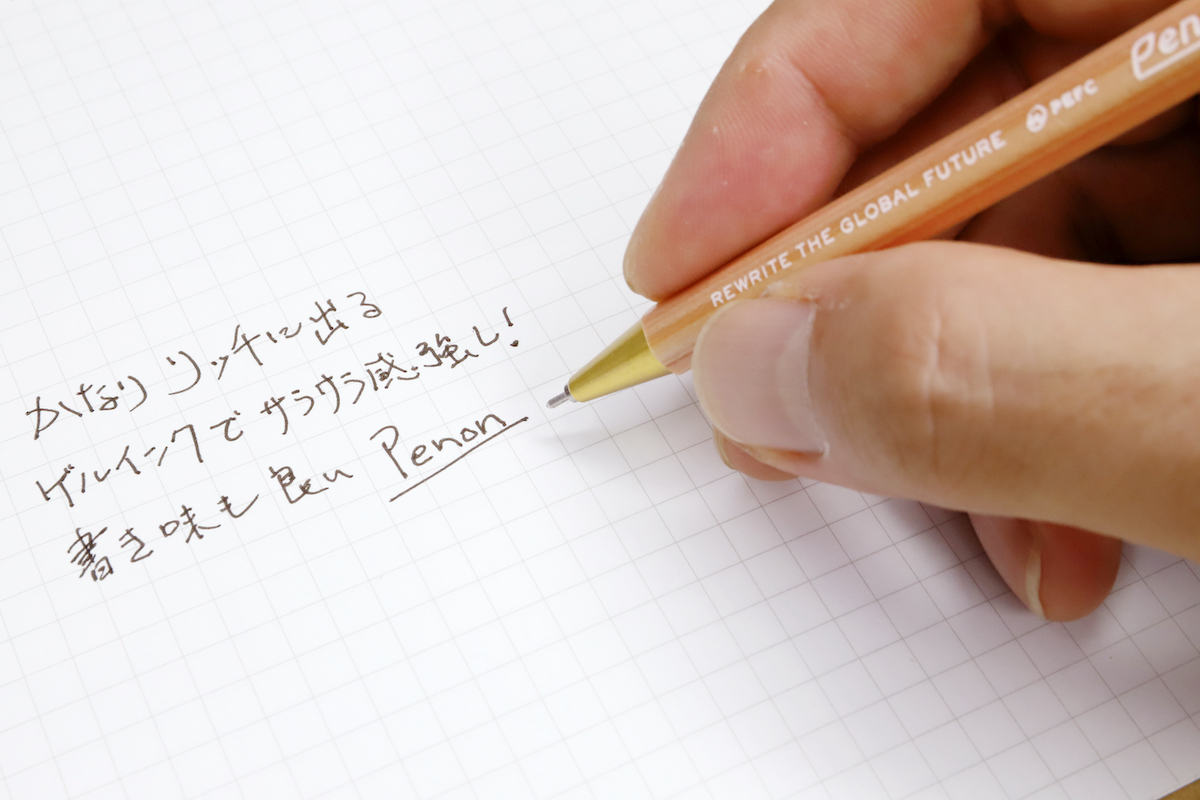

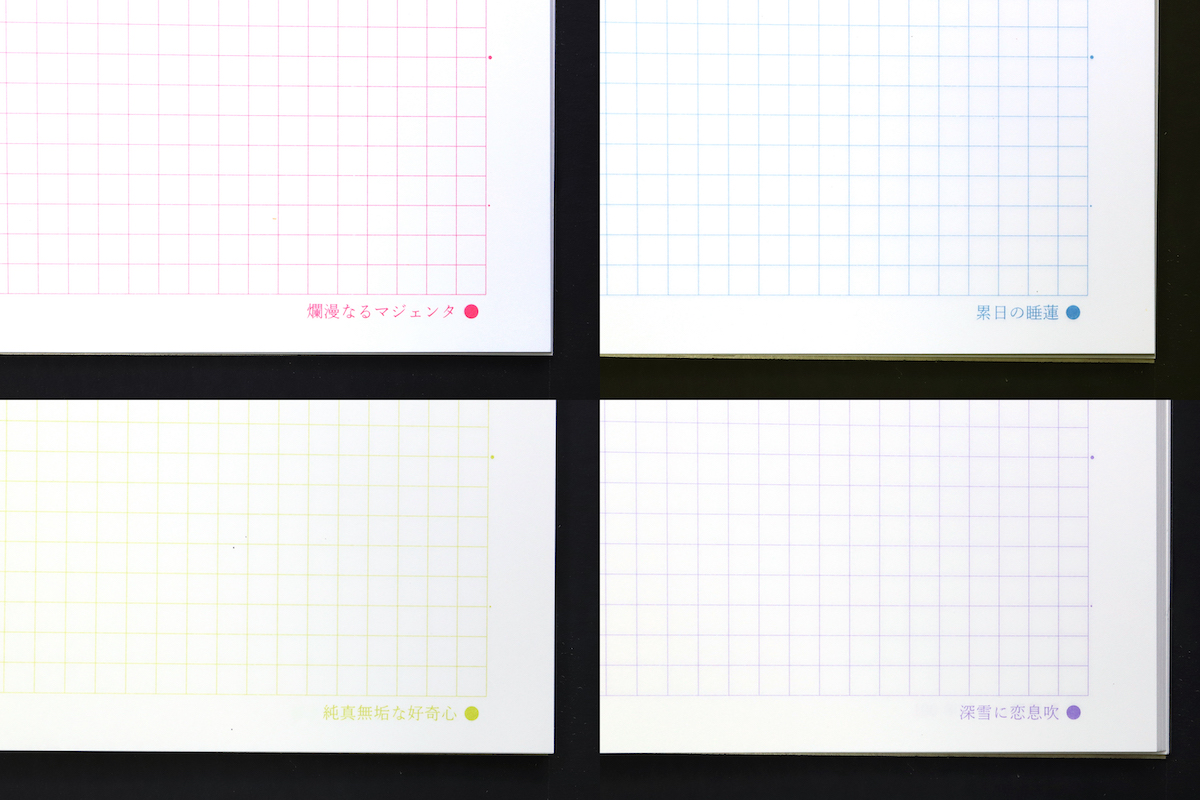

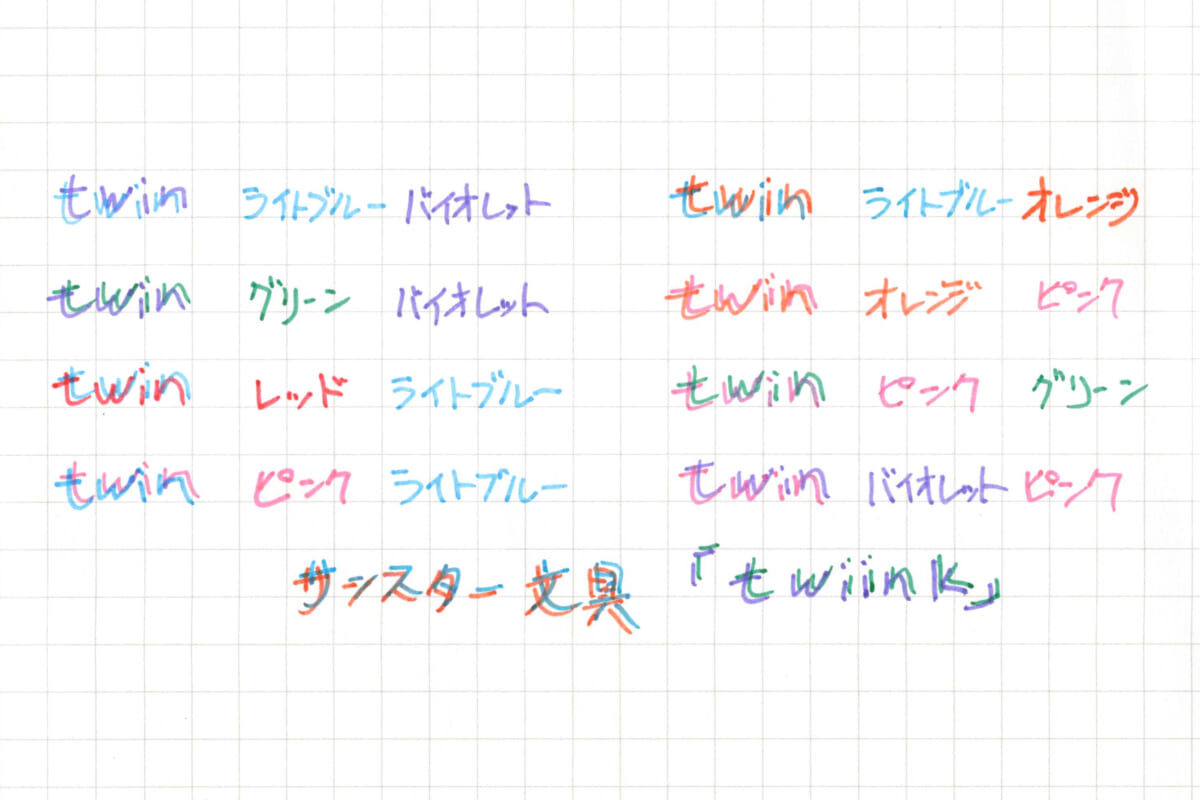

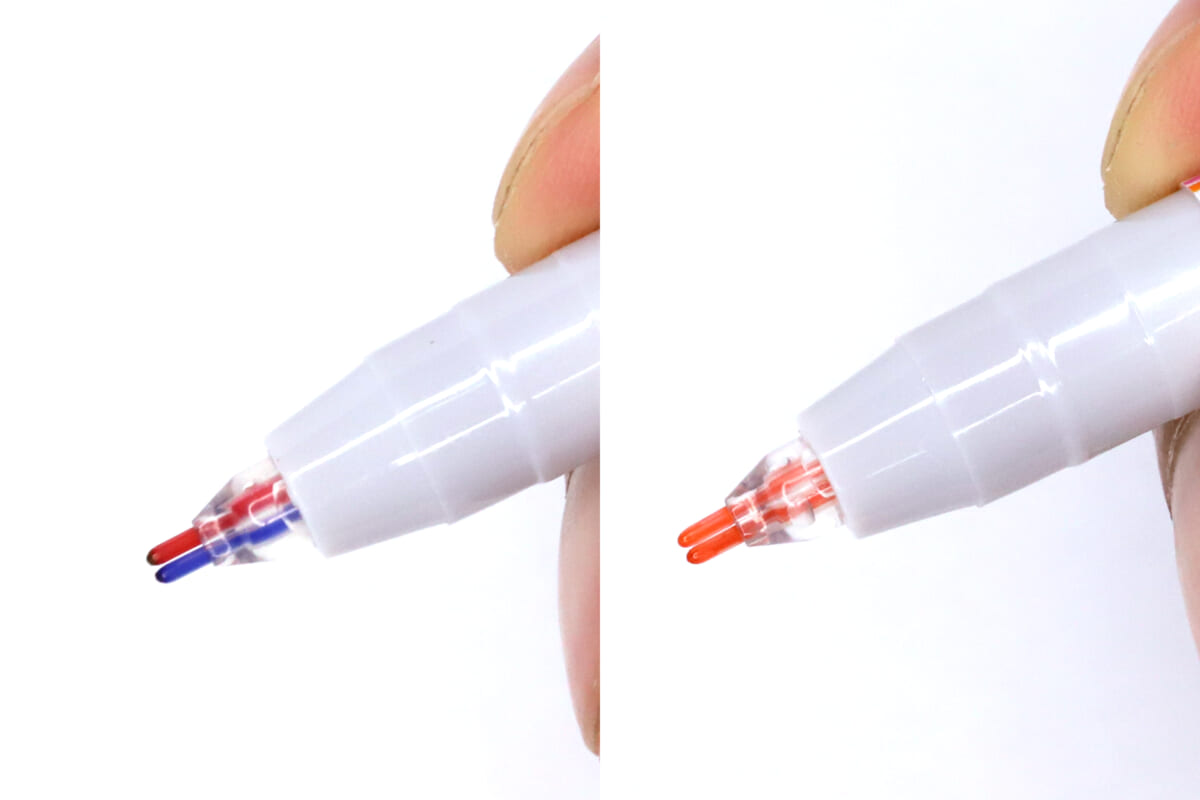

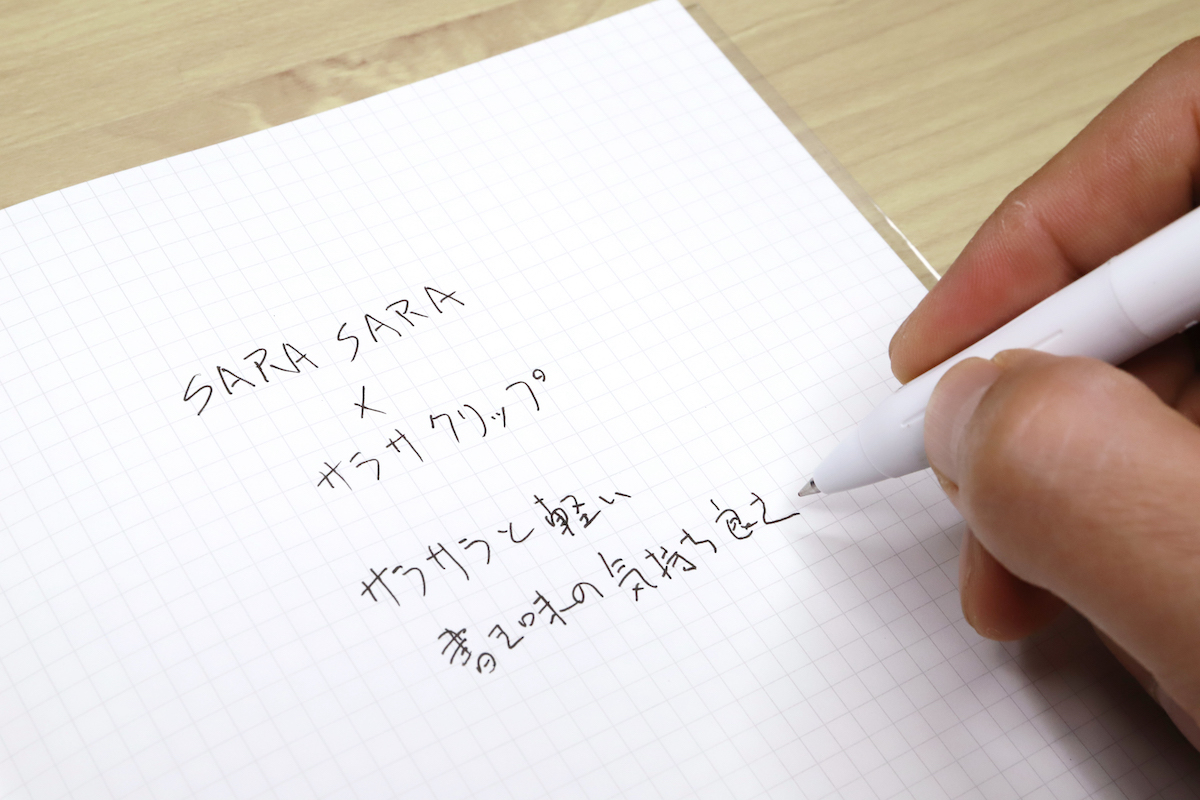

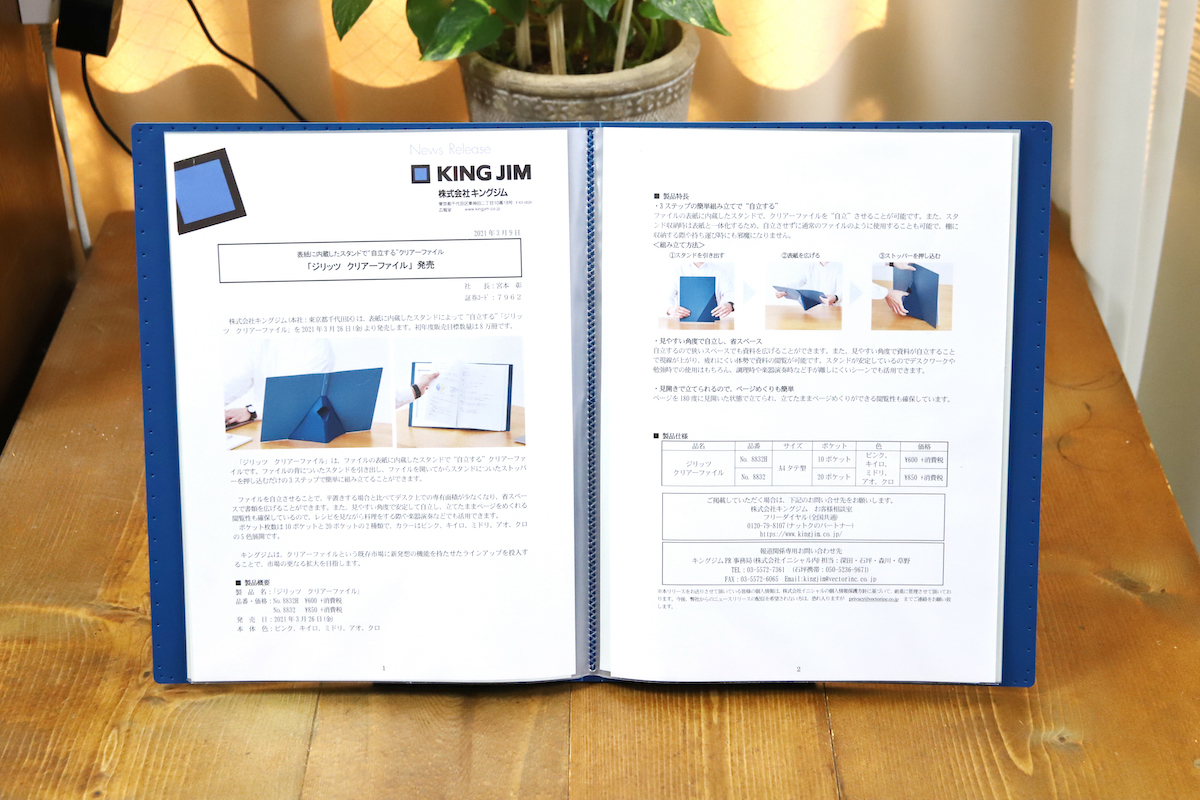

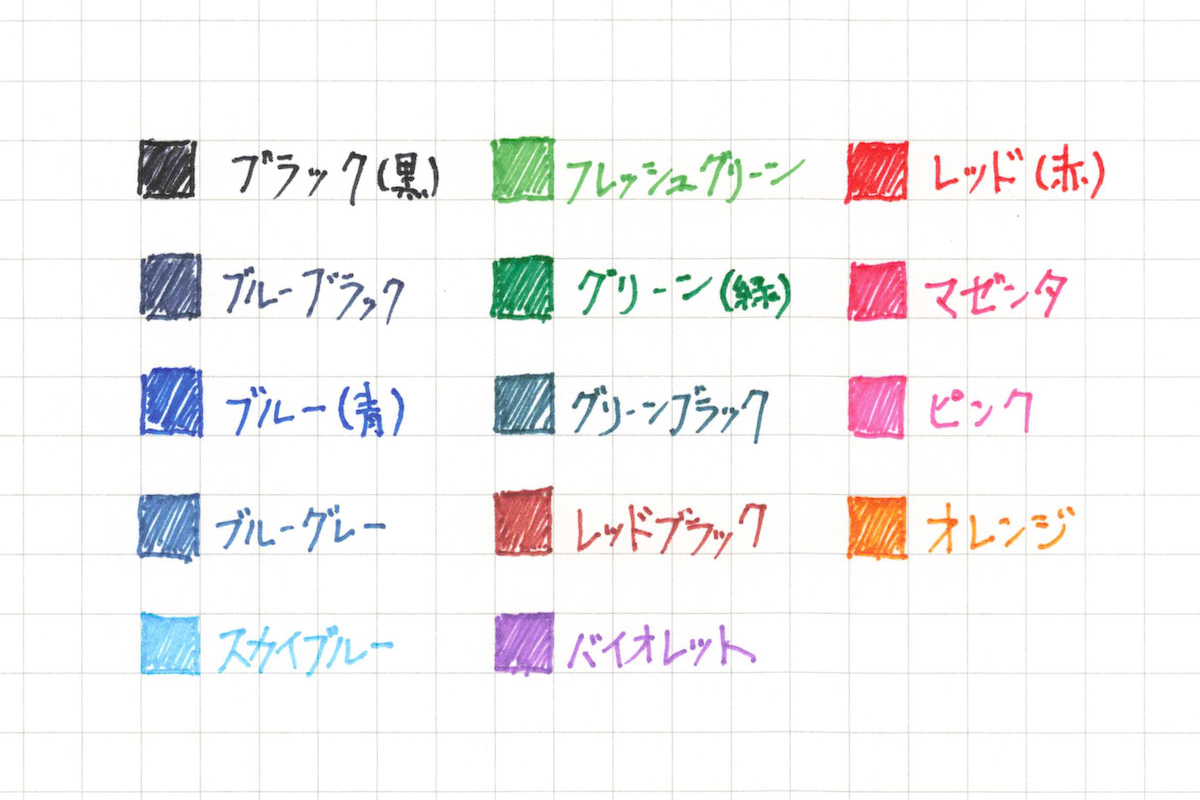

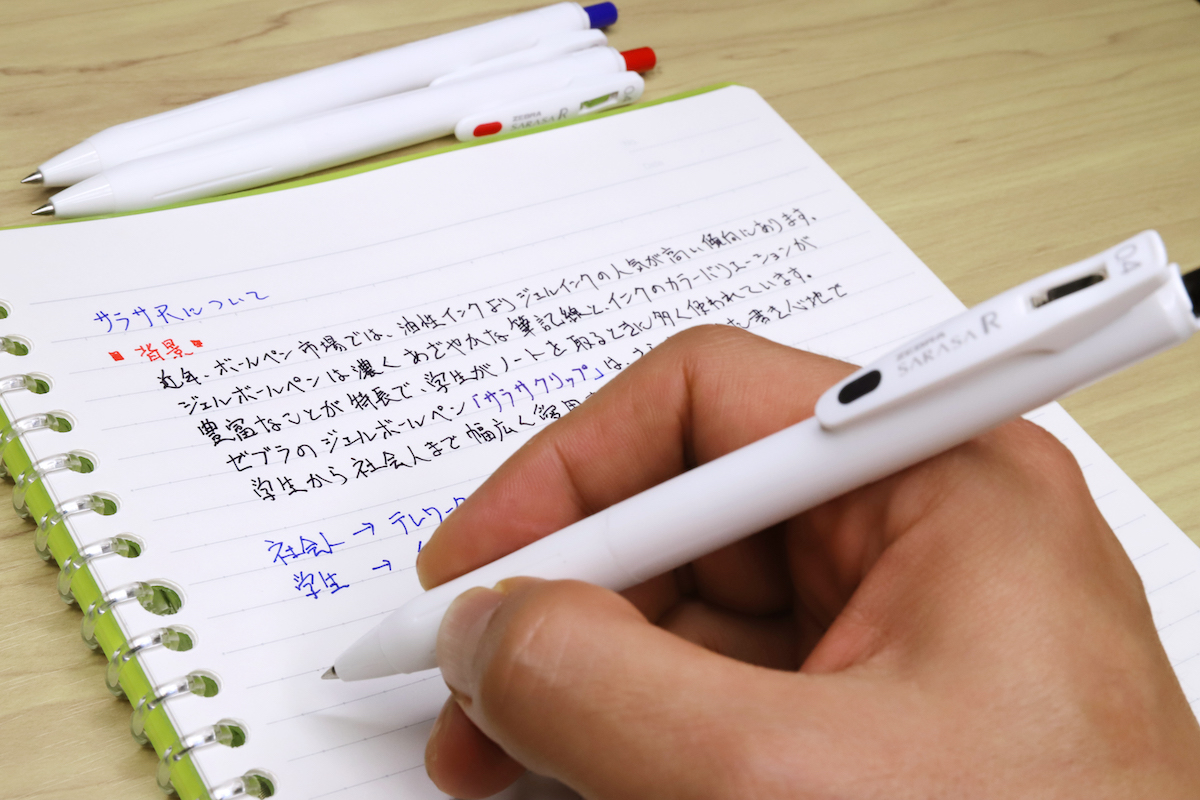

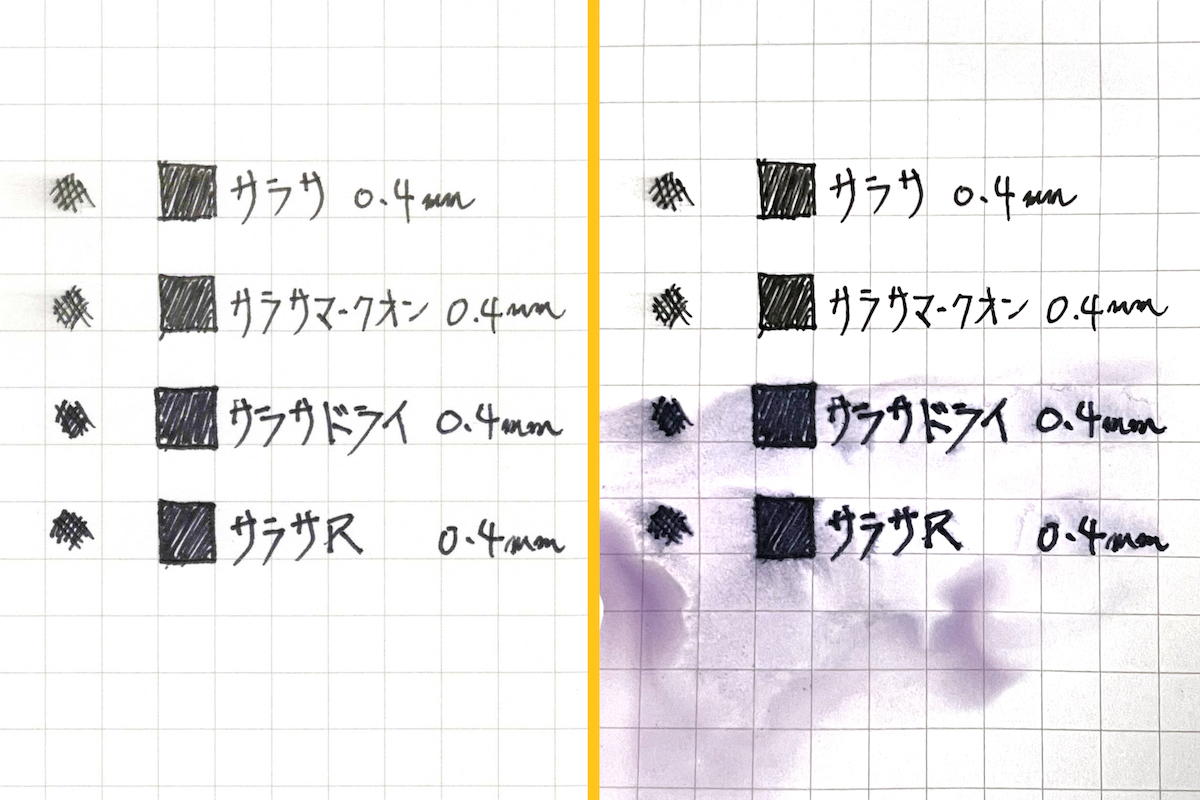

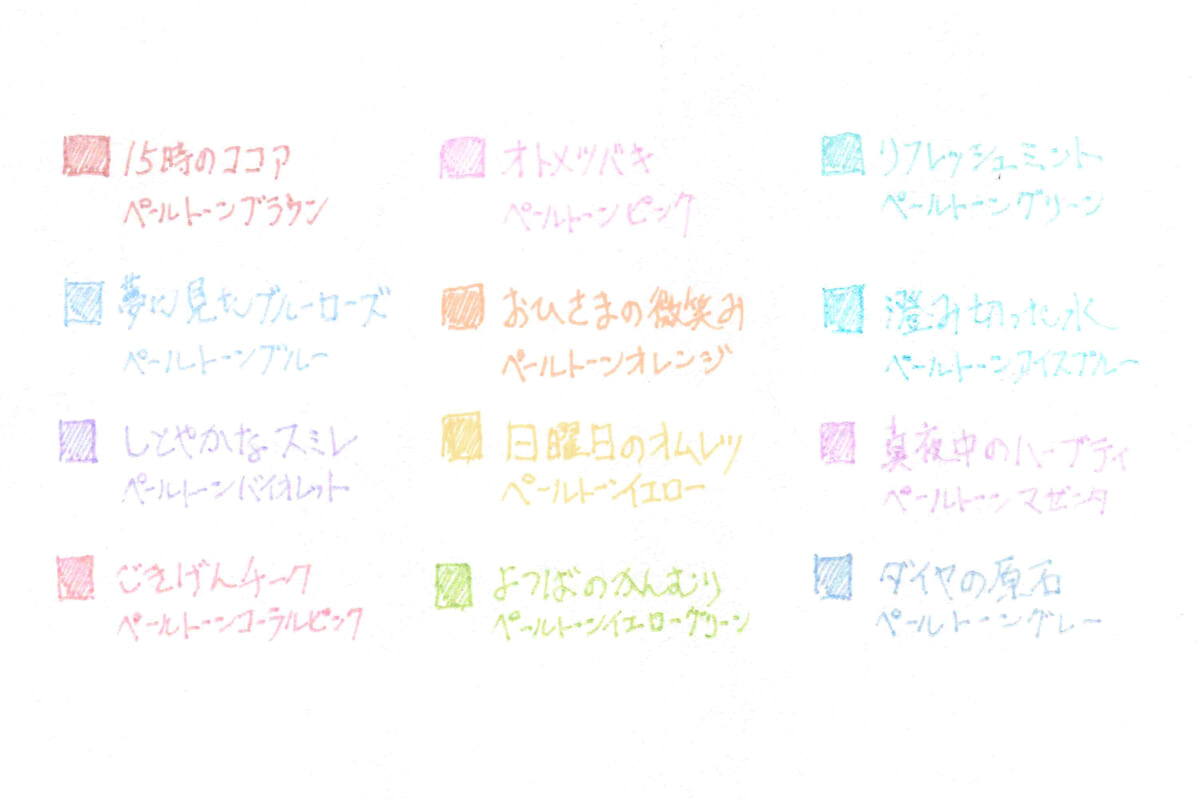

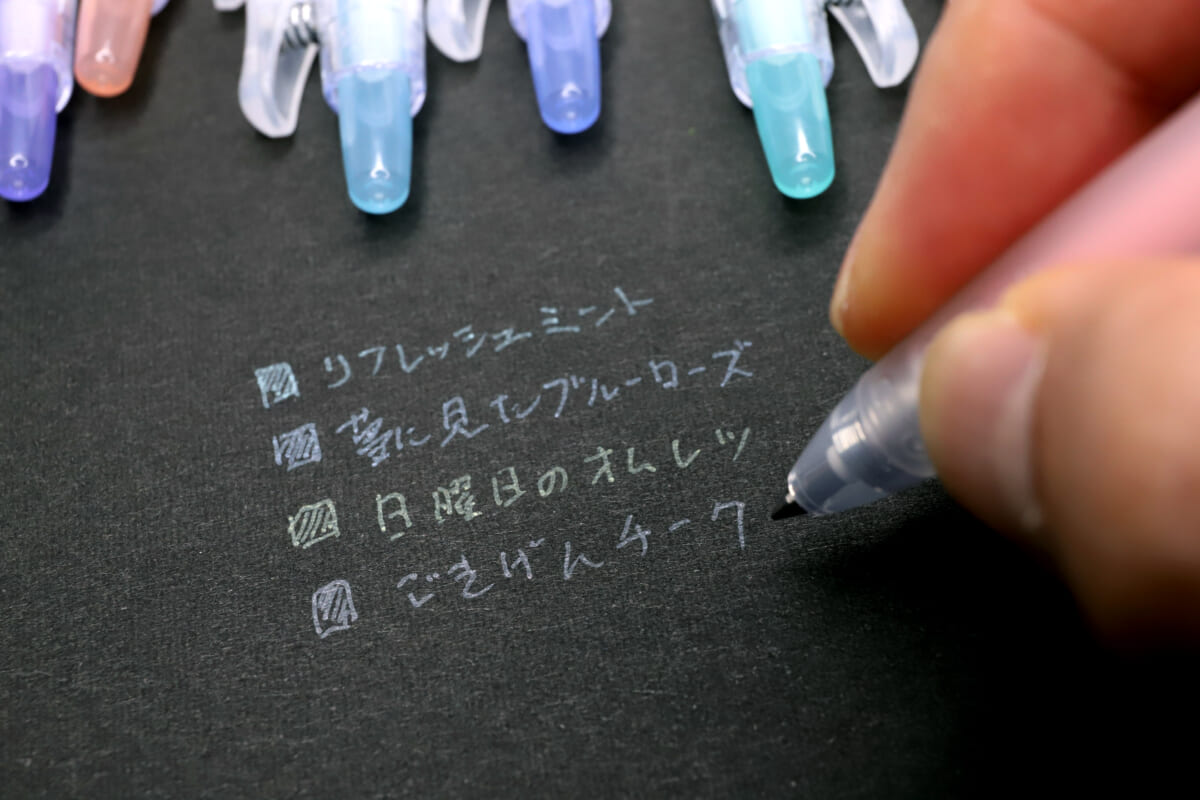

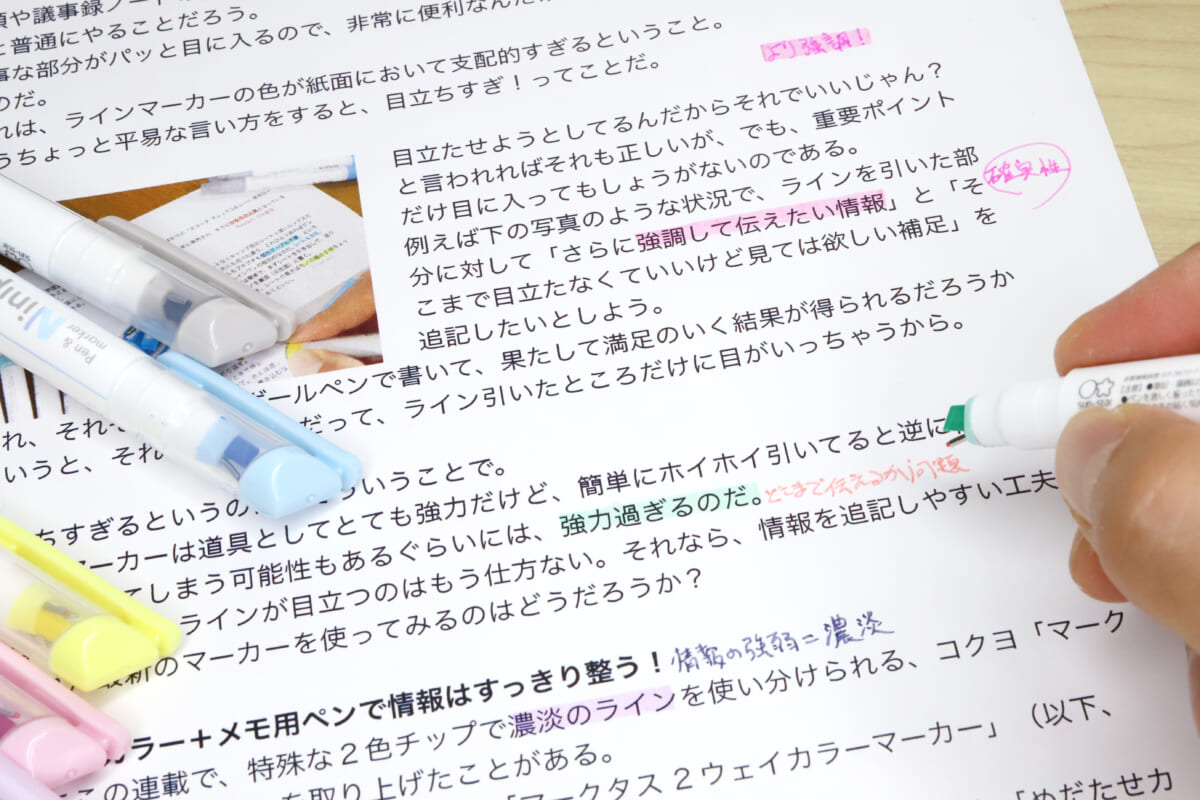

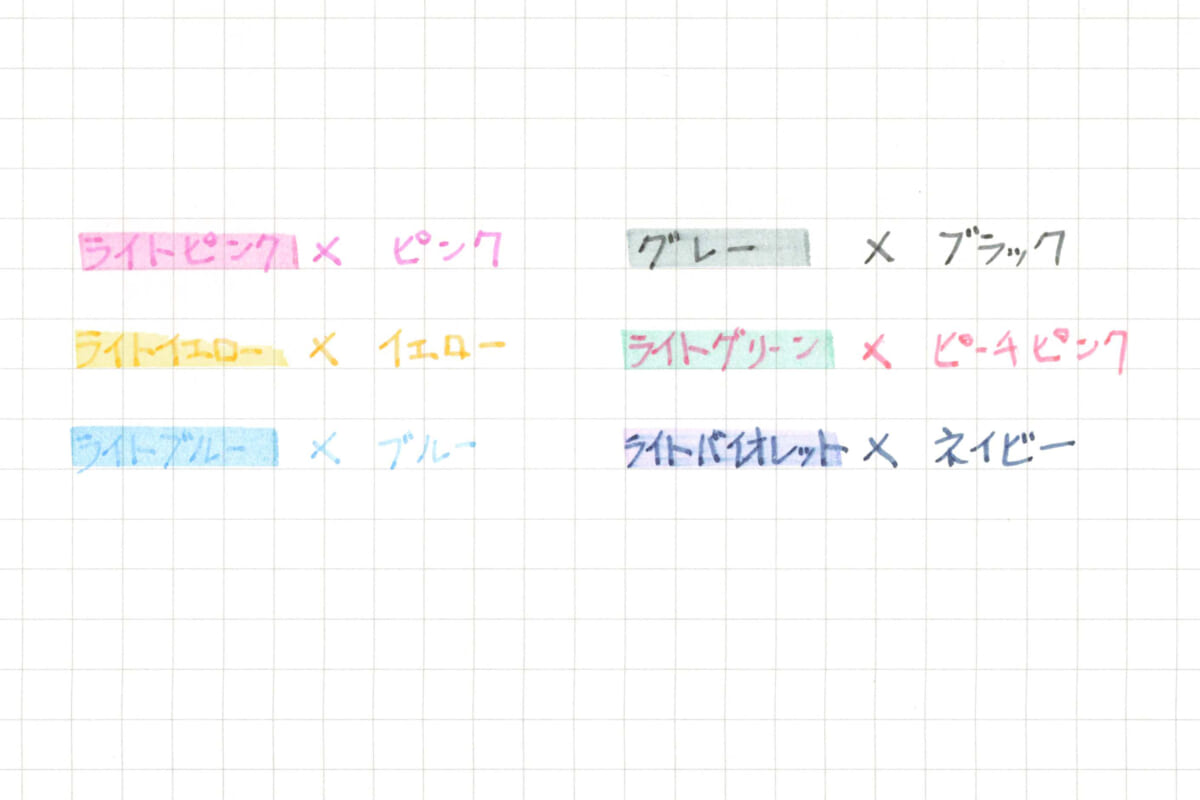

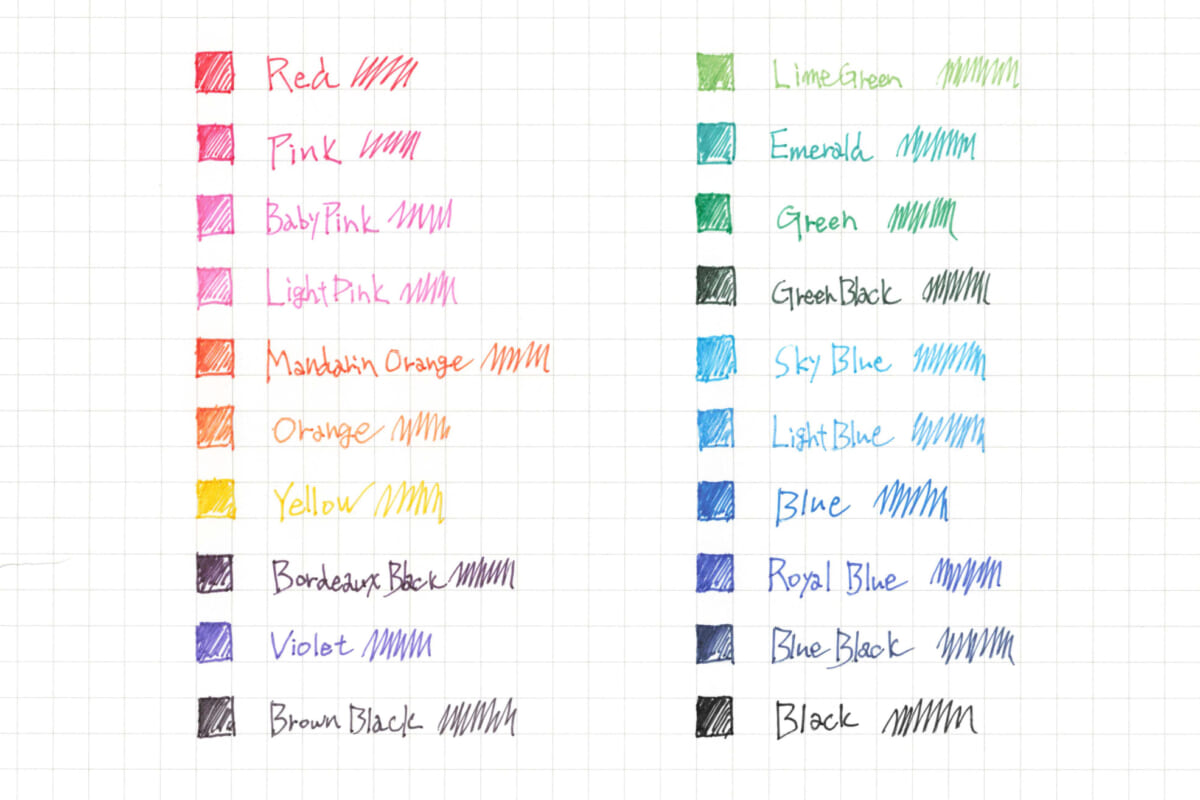

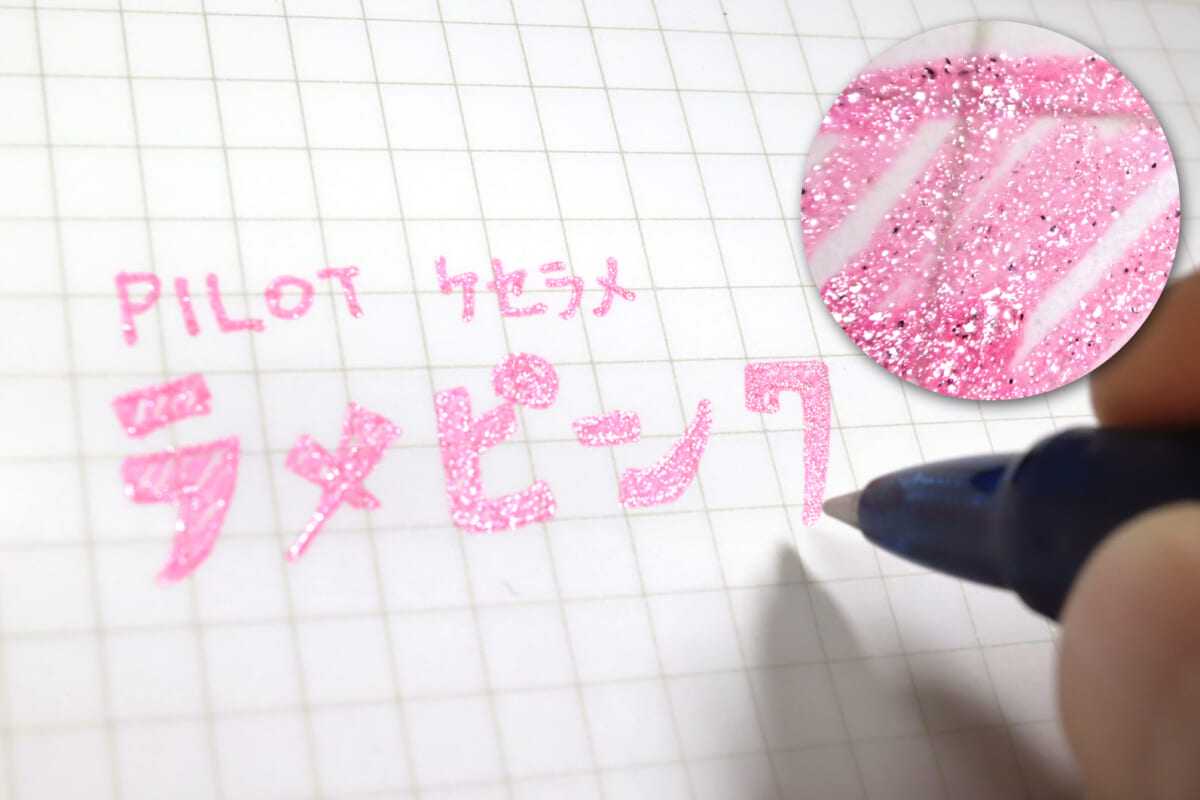

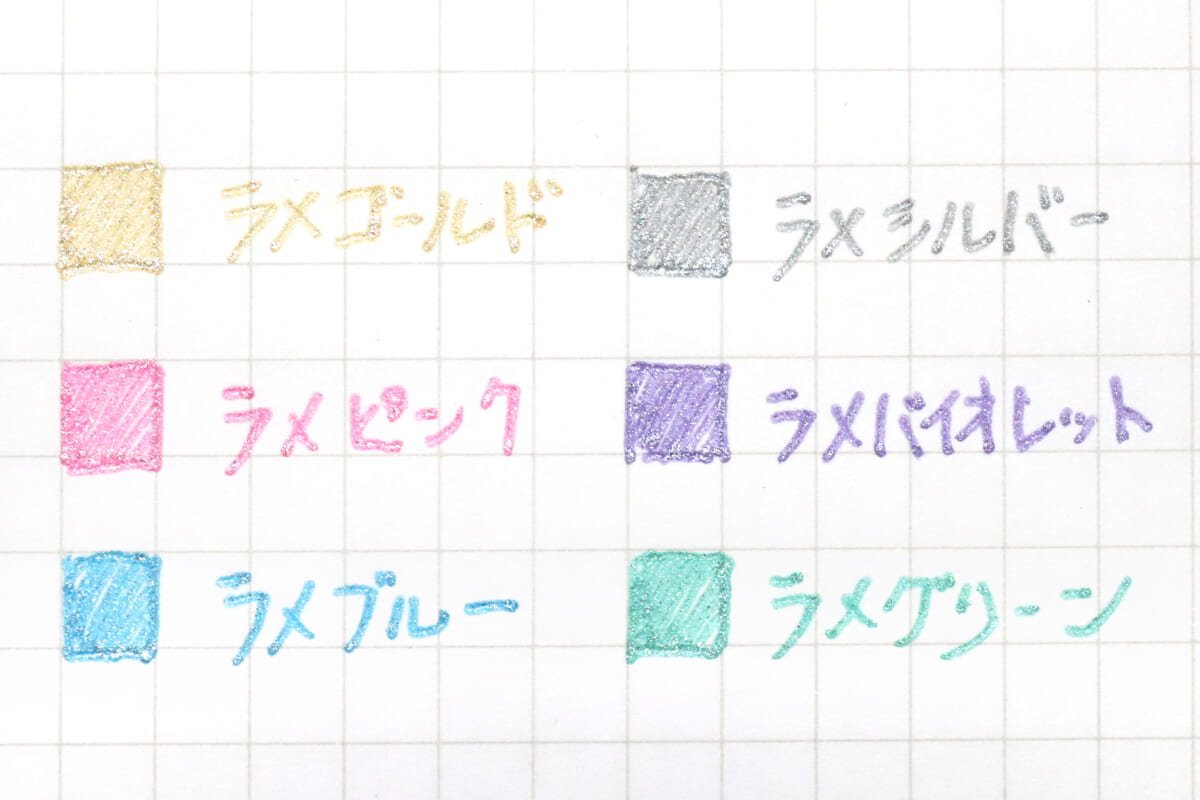

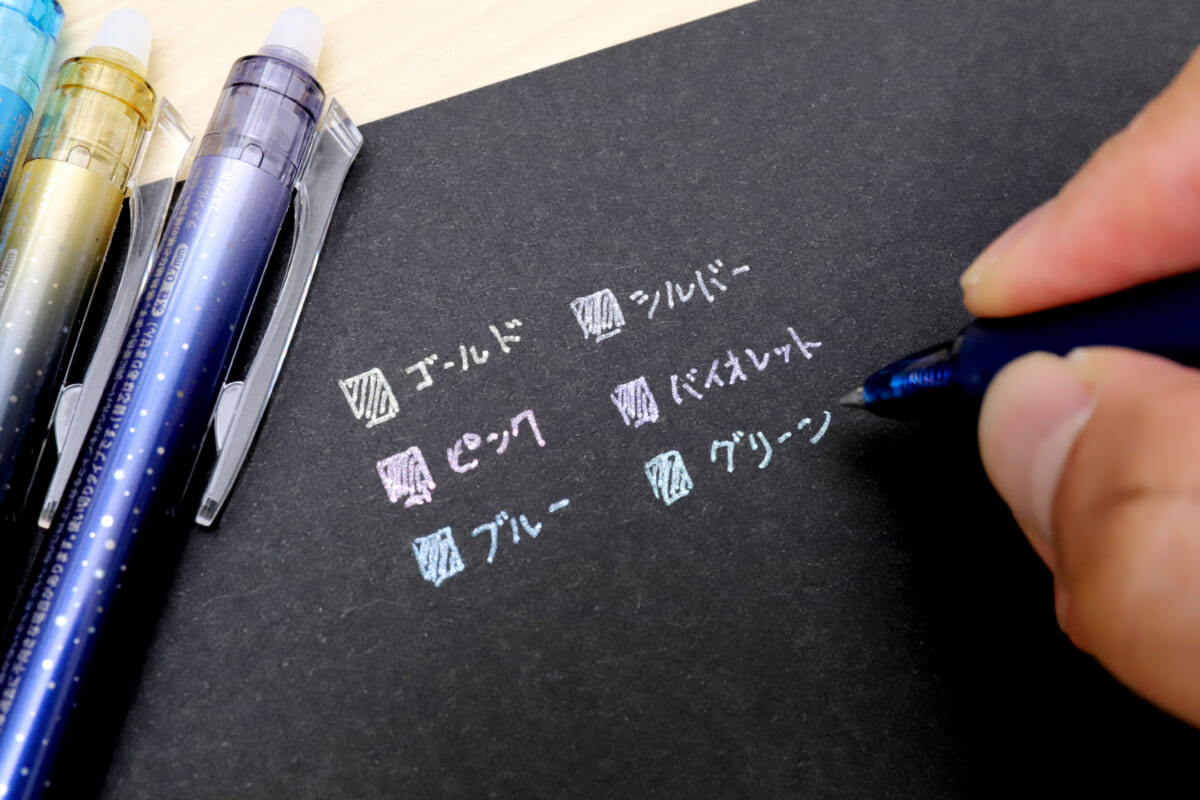

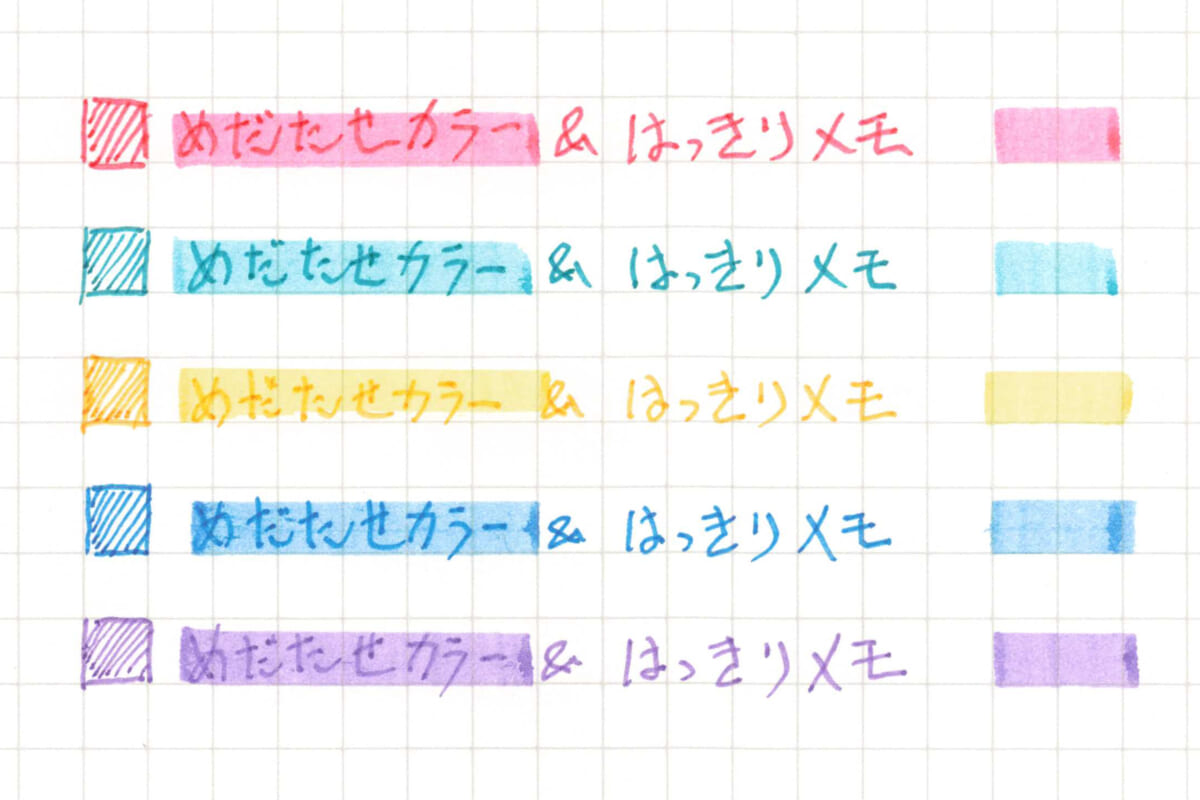

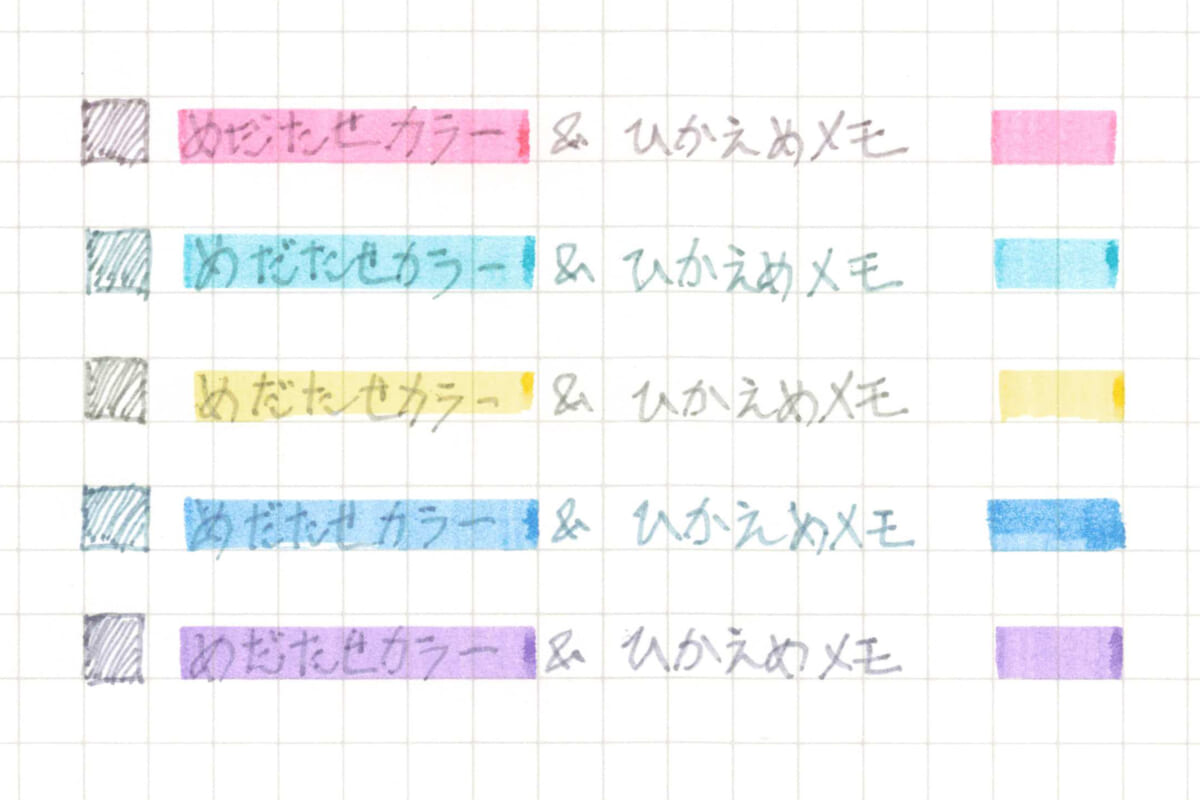

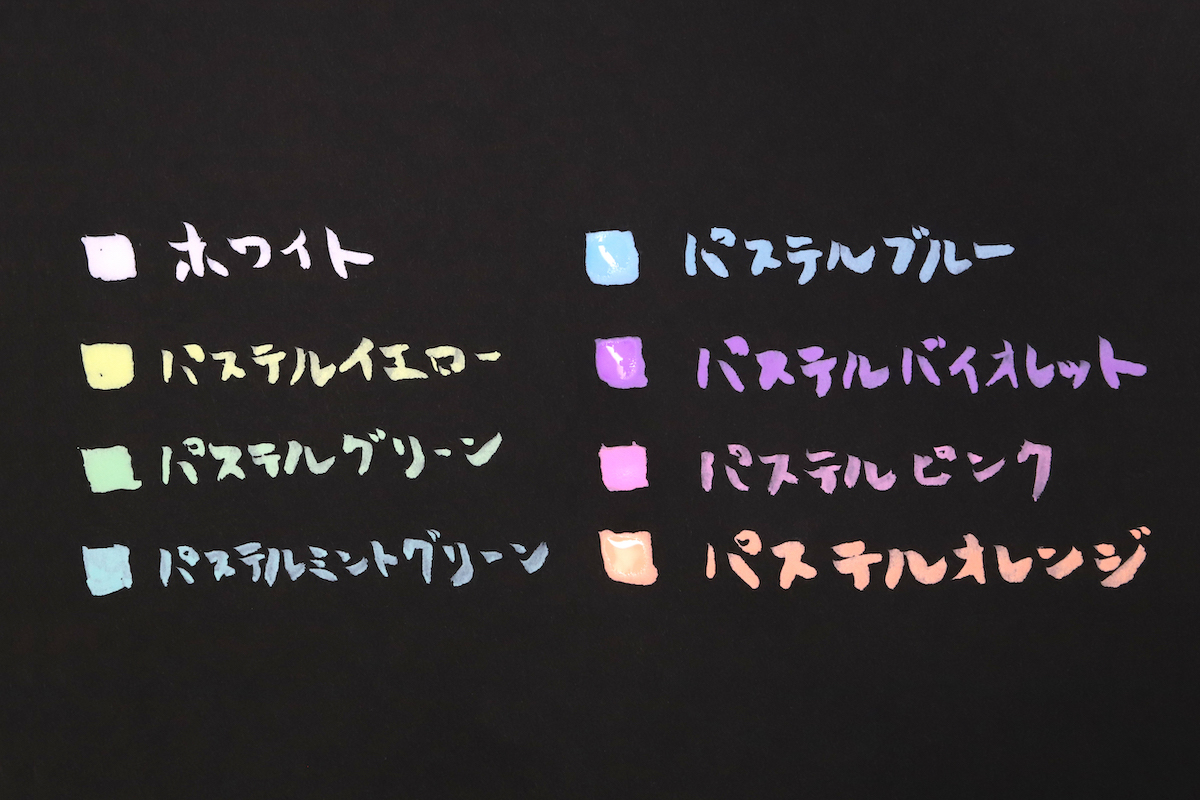

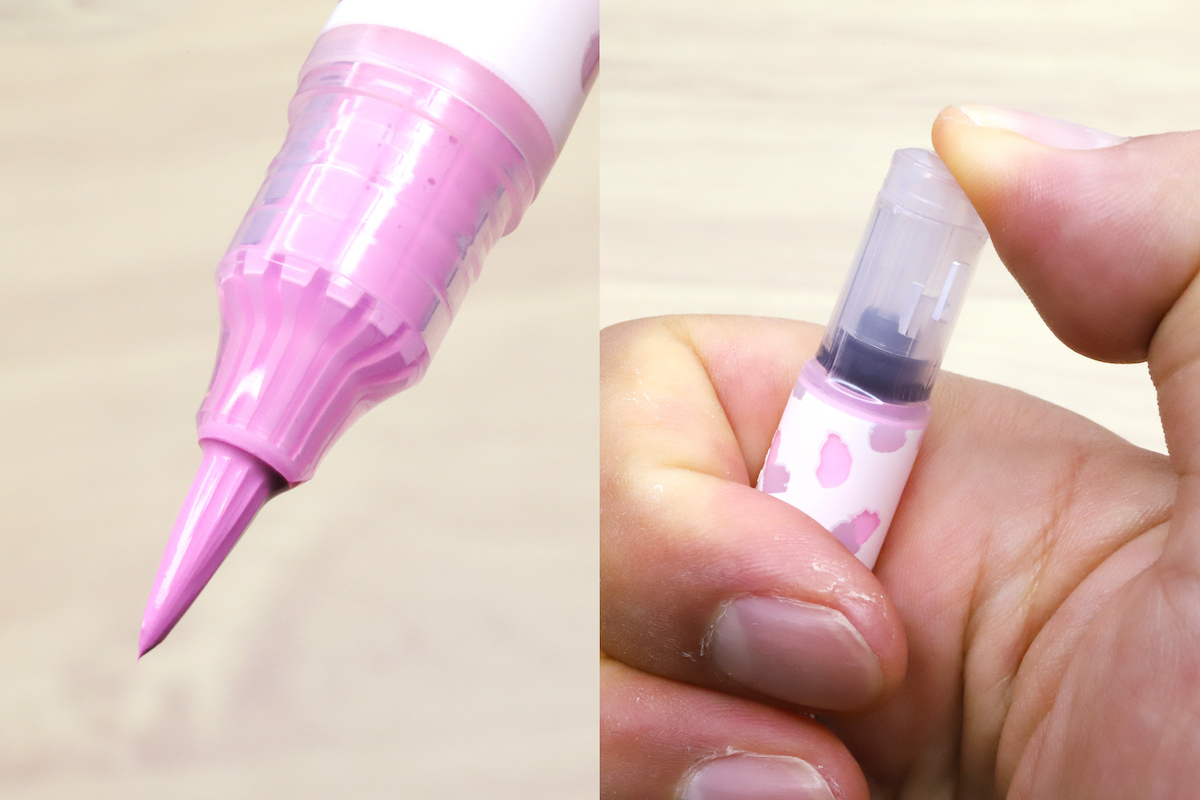

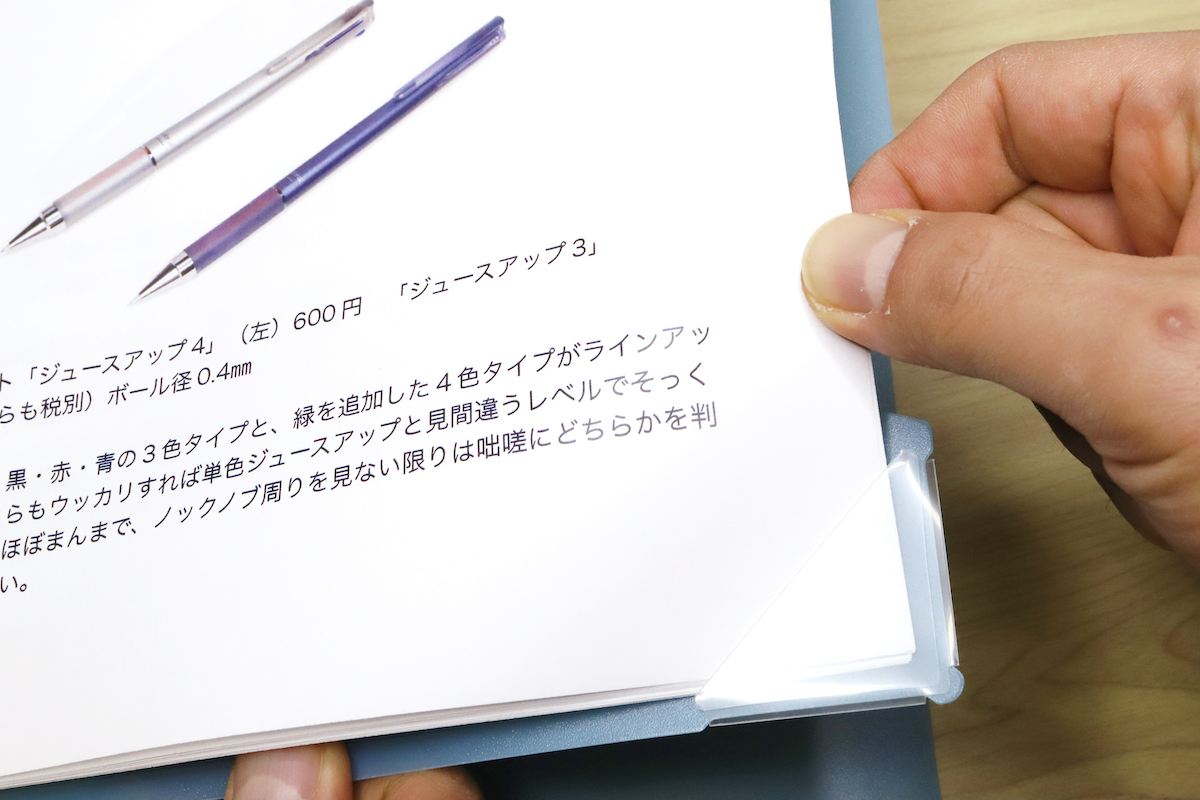

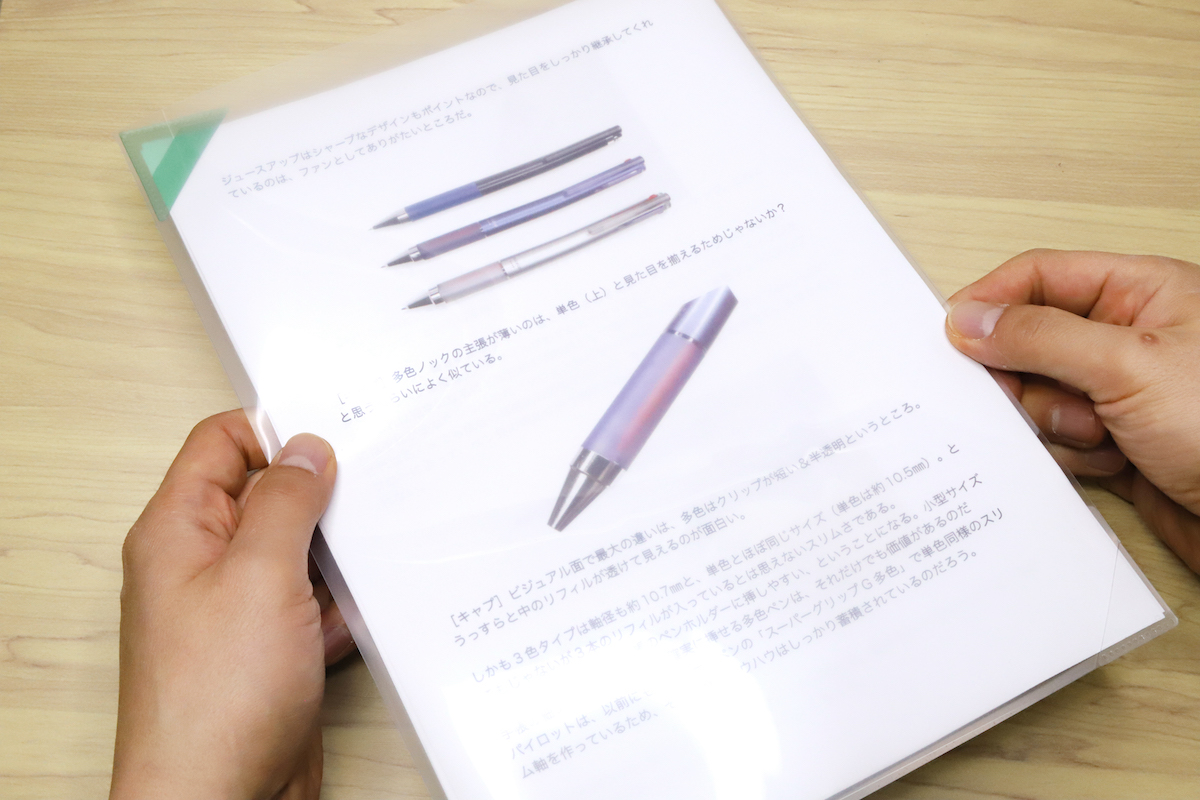

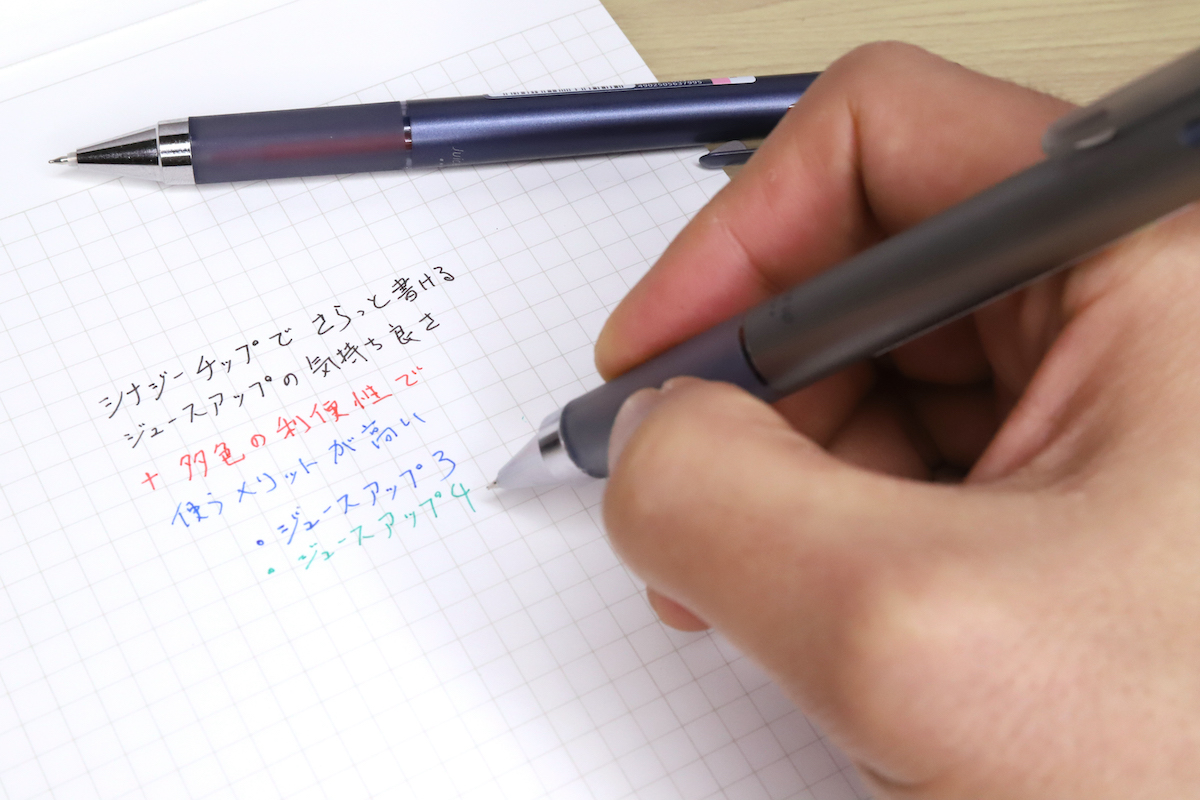

対してゲルボールペンは、インクカラーに注目が集まった。

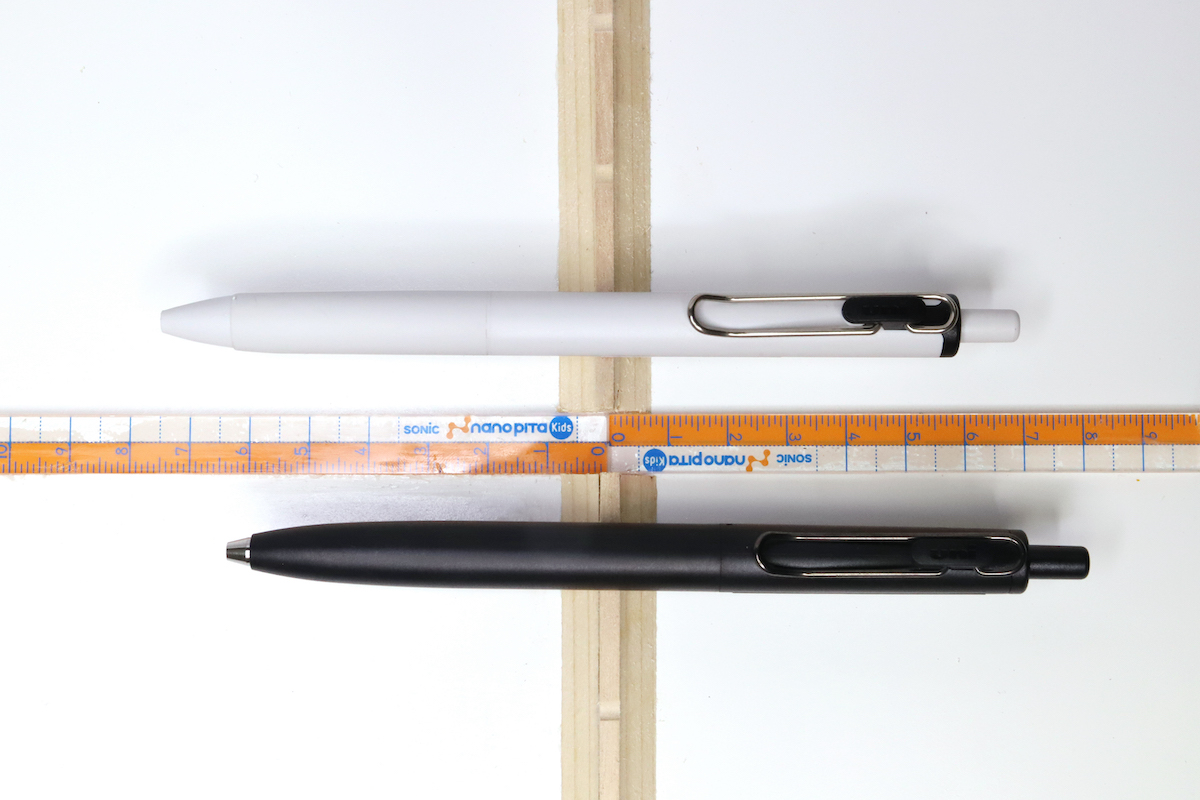

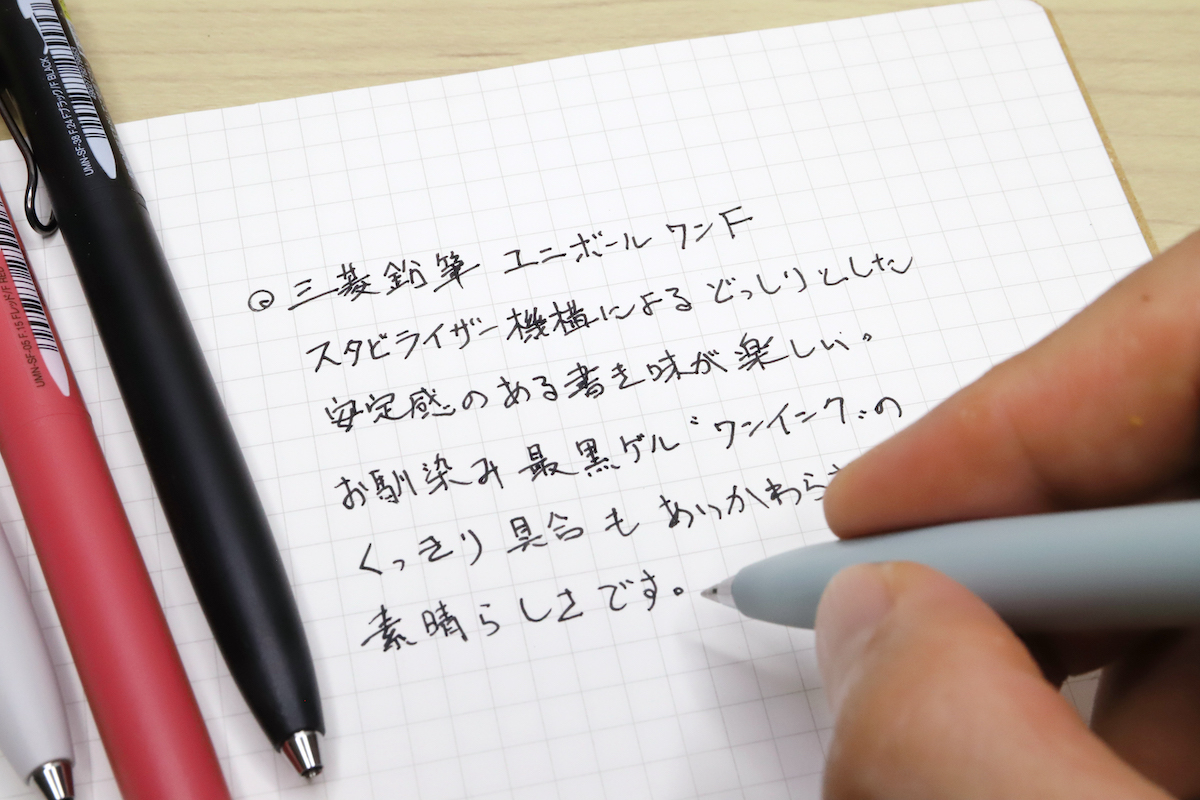

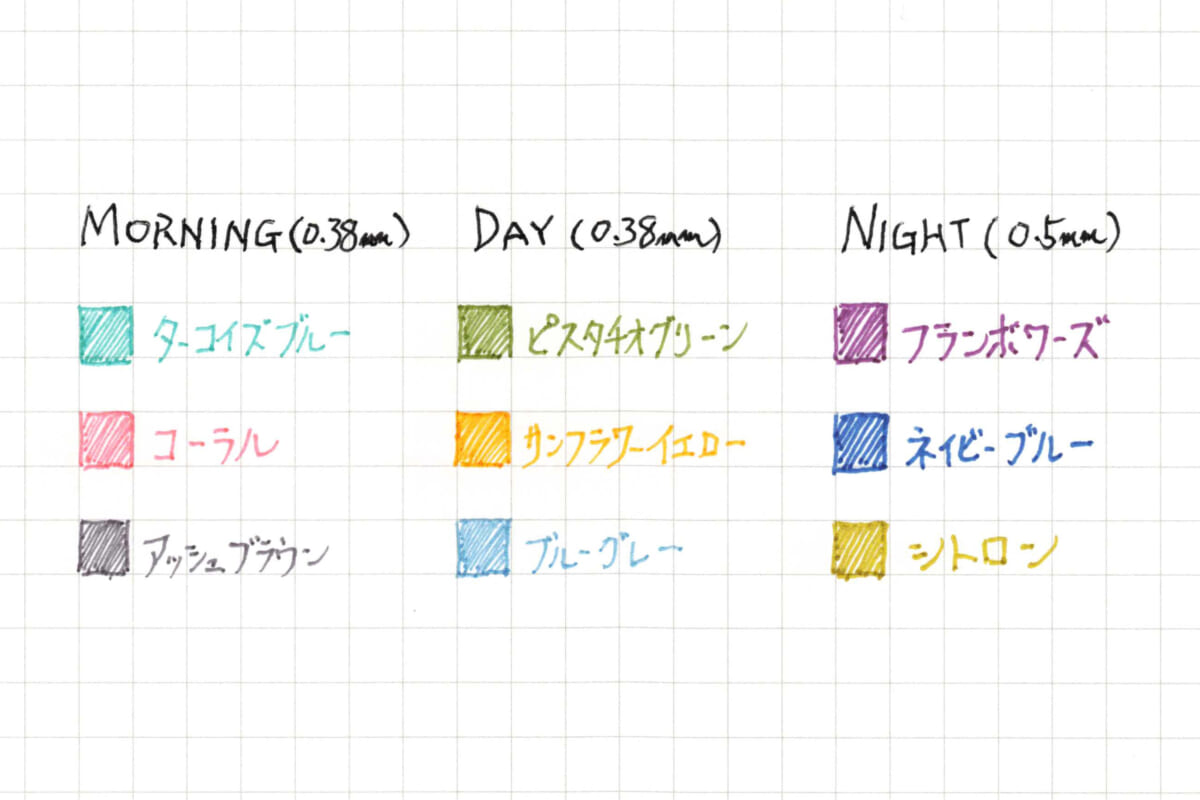

例えば、1月発売の三菱鉛筆「ユニボール ワン」は、ローンチ時点で早くも全20色(0.38㎜のみ)と揃えの良いゲルボールペン。しかも特殊な顔料を配合することで、これまでにないクッキリとした発色を可能としているのが、最大のポイントだ。

黒インクはテカりもなく非常に黒々としており、ボールペン史上最も黒い! とすら言えるし、黄色やピンクといった淡い色でさえ筆記色としてしっかり視認できるクッキリさを持っている。

↑これまでにないクッキリ発色

三菱鉛筆 uni-ball one (ユニボール ワン) 0.38 ㎜(全20色)/0.5㎜(全10色) 各120円(税別) https://getnavi.jp/stationery/485229/

↑ピンク系やブルー系など人気の高いカラーに重点を置いてきたな、というカラーラインアップ

11月には数量限定ながら追加で9色が発売されたし、今後もおそらく次々と色を増やしていくことは予想できる。

↑「ユニボール ワン」に登場した、朝・昼・夜にマッチした3色、という限定カラー。どれも良い色揃いなので、定番化して欲しいほど(https://getnavi.jp/stationery/557305/ )

ゲルボールペンのカラーといえば、現時点ではゼブラ「サラサクリップ」の全56色が最強。だが、「ユニボール ワン」はクッキリ発色を武器に、間違いなくゲル最強王座を狙ってくるはずだ。

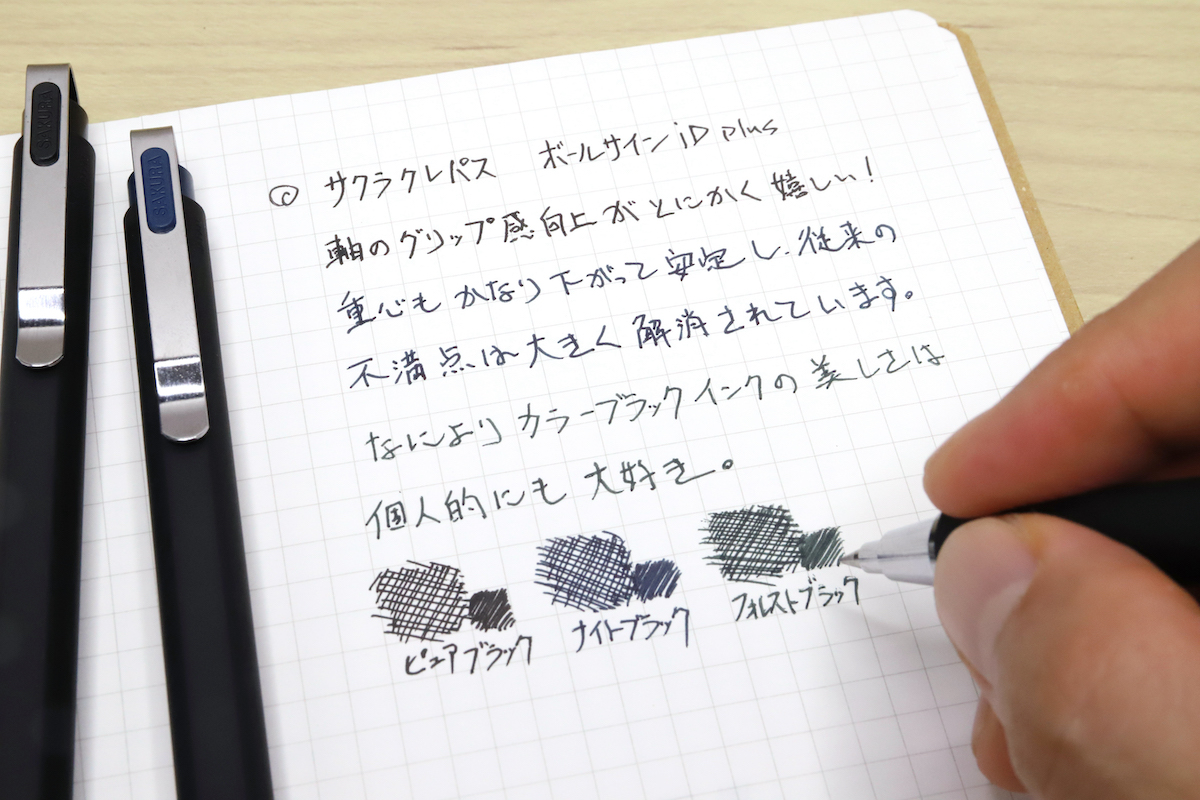

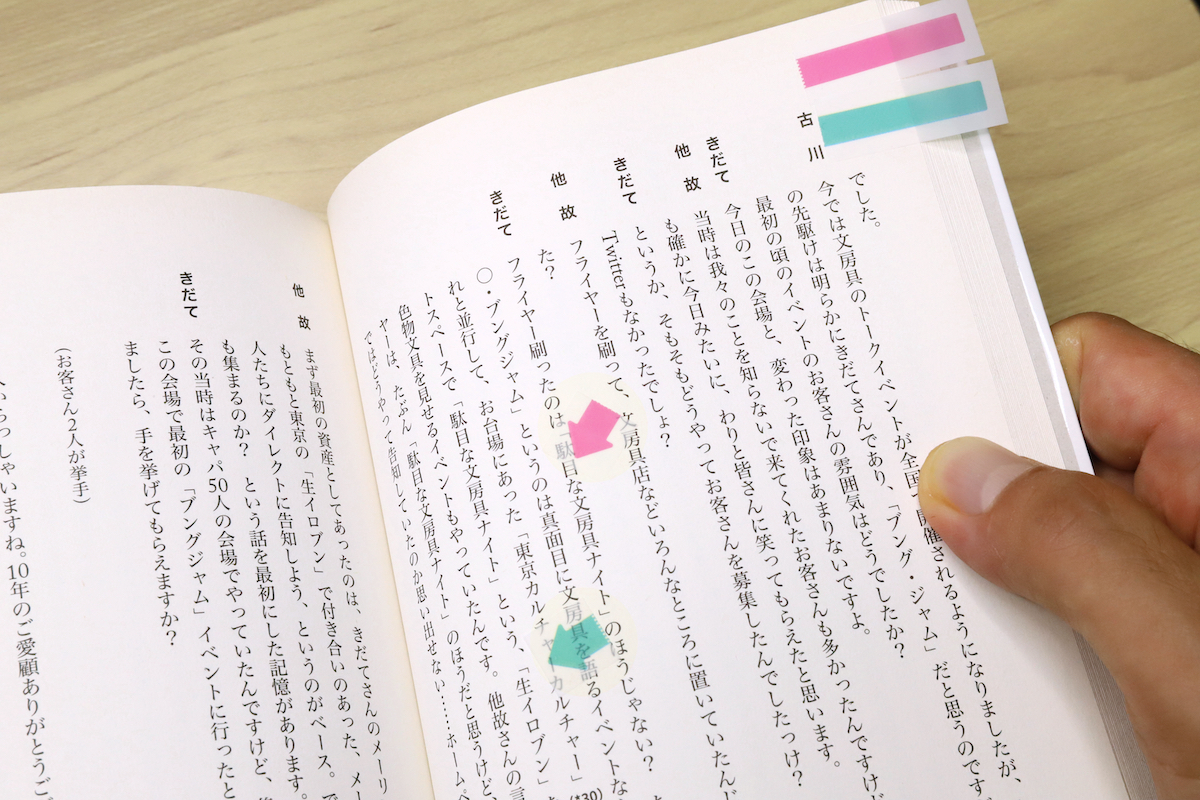

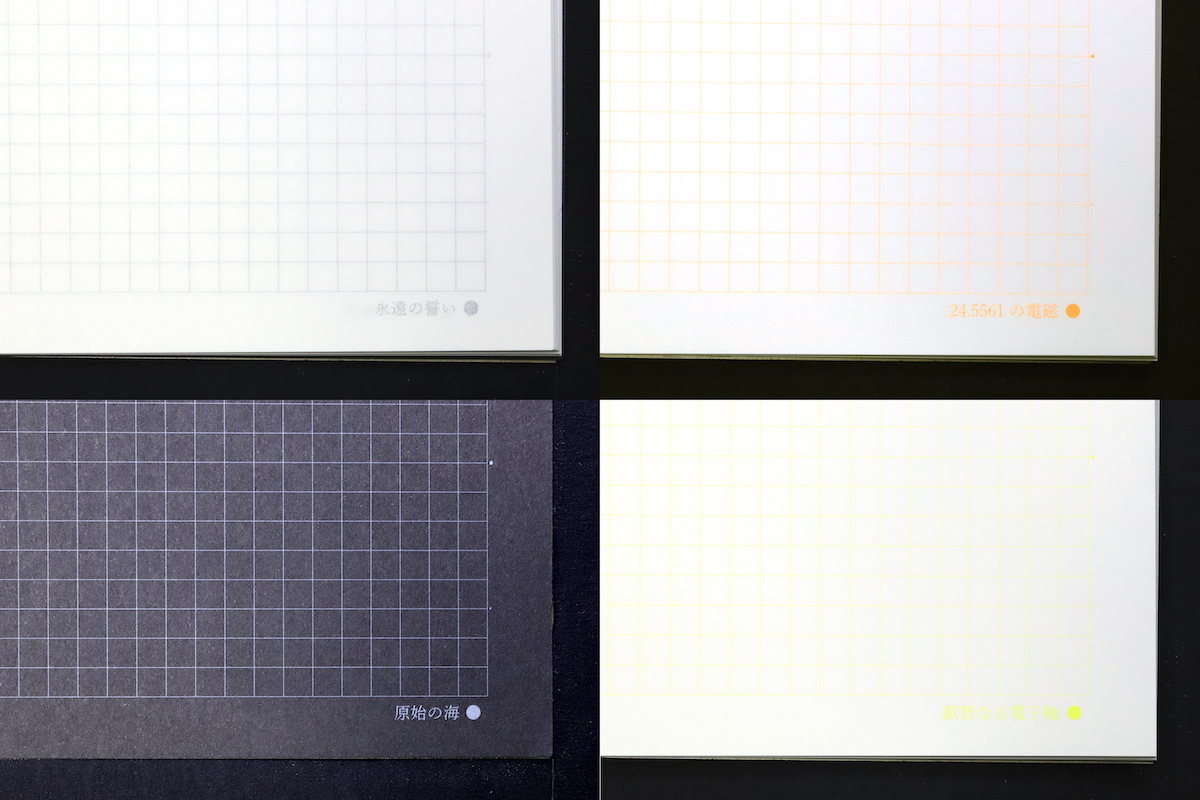

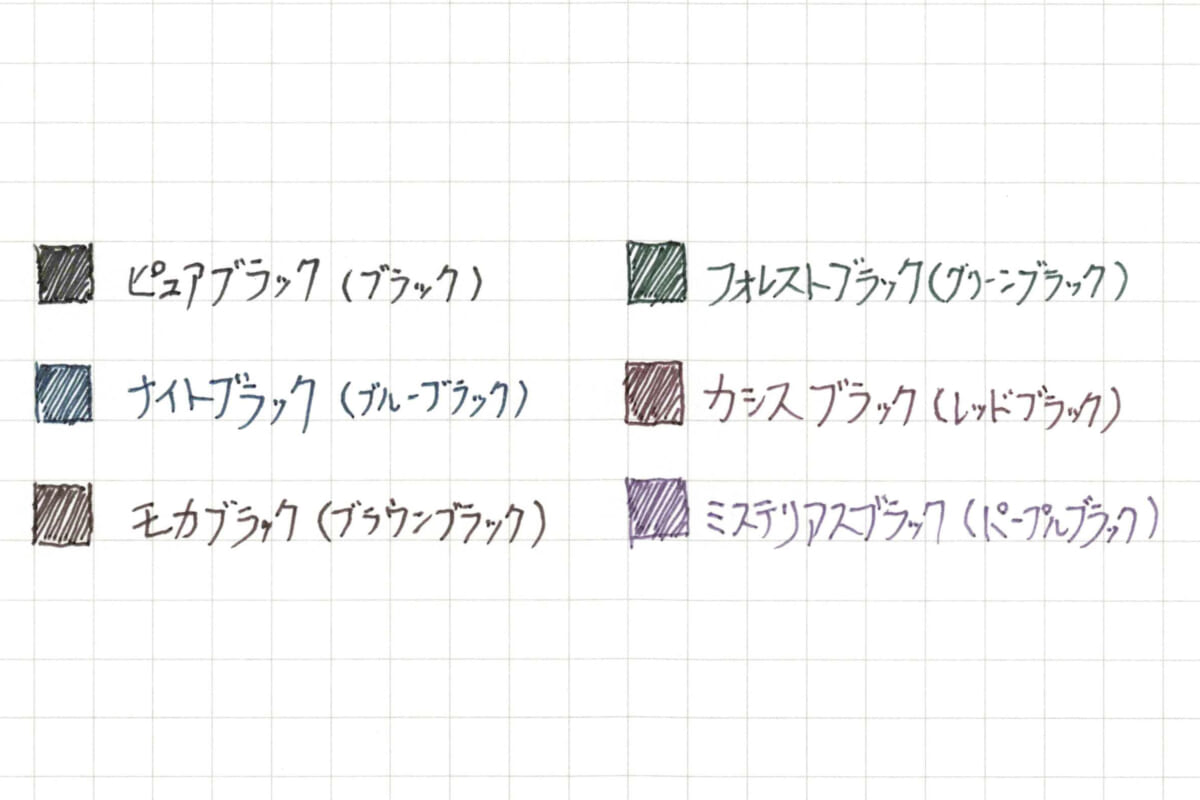

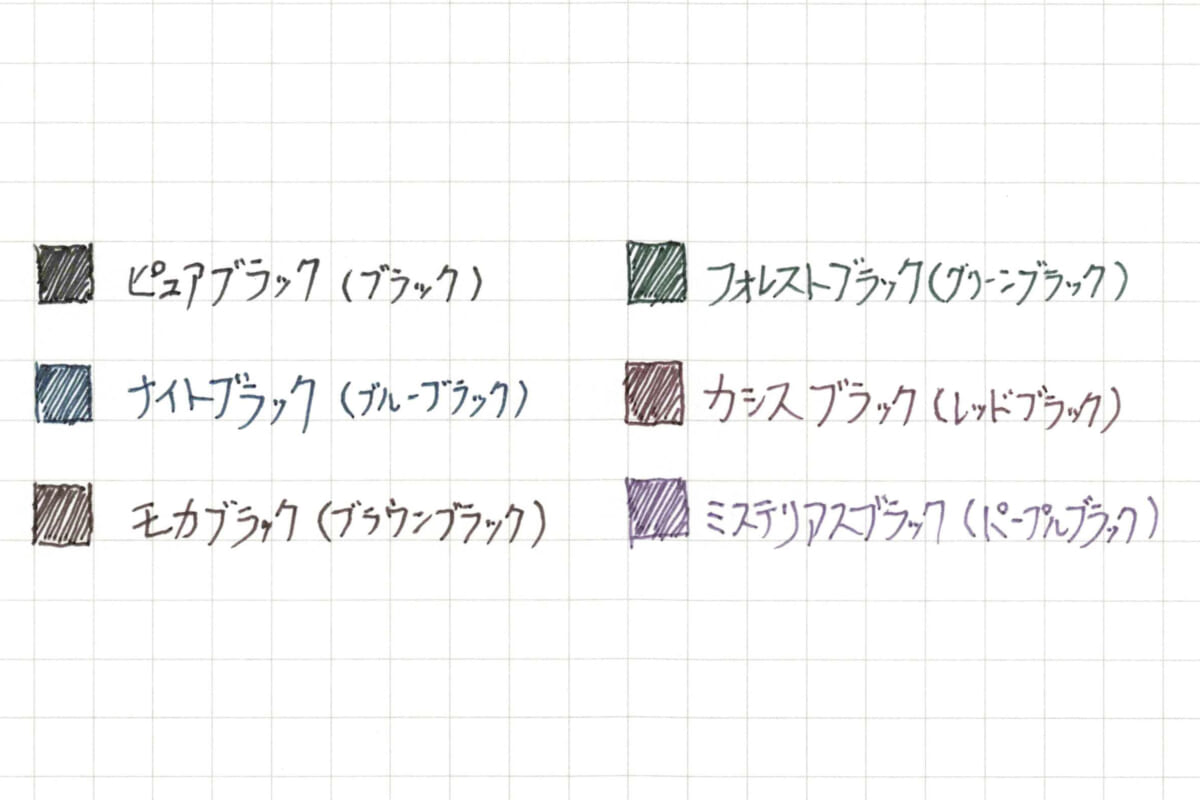

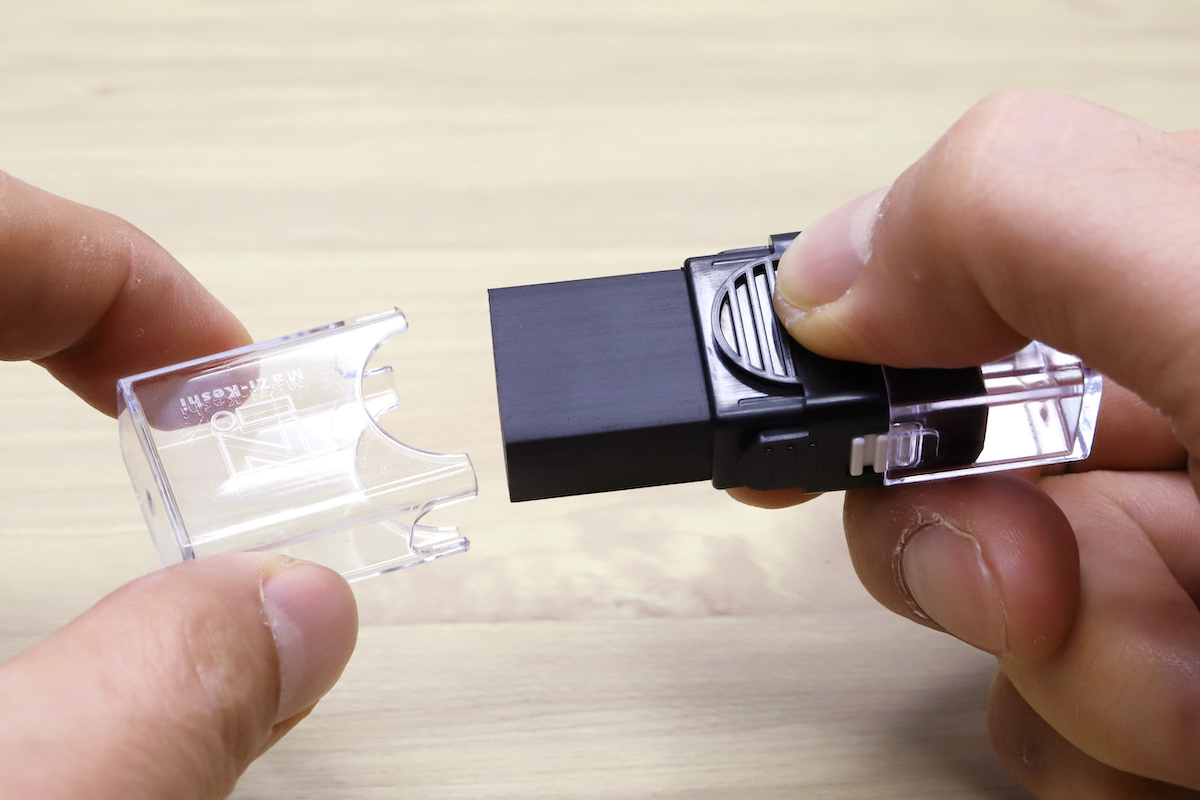

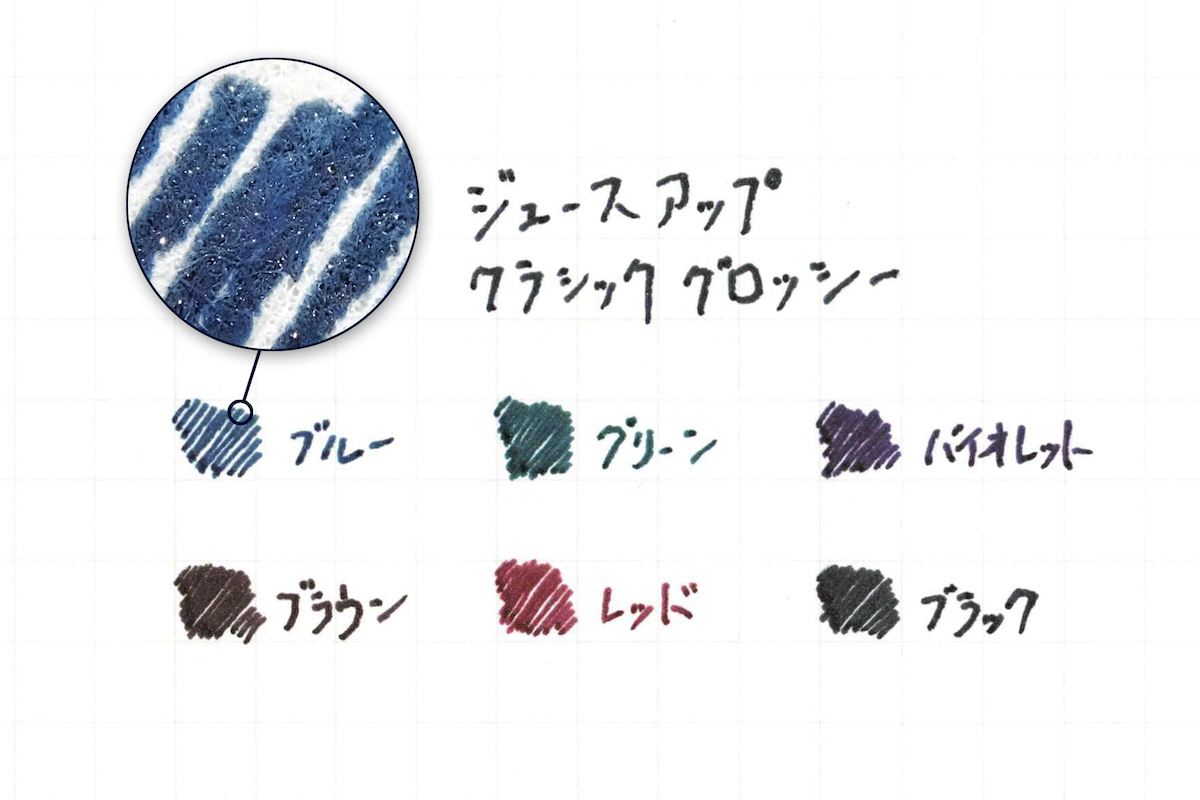

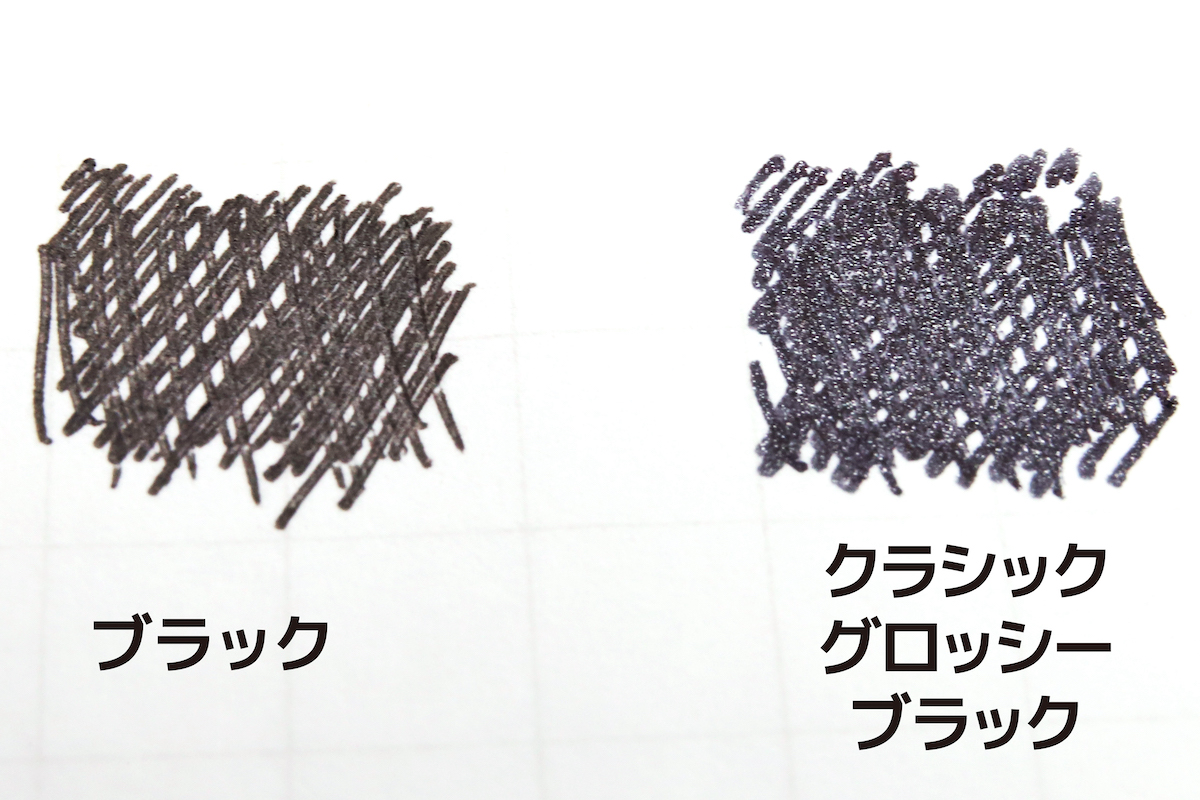

また、いま文房具マニアを中心にじわじわとユーザーが増えているのが、一見すると黒だがよく見ると違うダークカラー、通称「カラーブラック」である。

既存のゲルボールペンに、次々とラインアップ入りすることからも注目度合いは伺えるが、なんと全6色カラーブラック! というピーキーな「ボールサインiD」(サクラクレパス)が登場するに至っては、もはや人気は本物だろう。

ニュアンスのある絶妙なカラーブラックは、ビジネスシーンでも使える大人の遊びカラーとして、より広まっていきそうな気配である。

↑ラインアップ全部がカラーブラック、という珍しさ

サクラクレパス ボールサインiD ライトグレー軸(0.4mm)/ダークグレー軸(0.5mm) 各200円(税別) https://getnavi.jp/stationery/557305/2/

↑6色の黒はどれも深みがあり、大人の余裕をイメージさせる。高級金属軸に入れて使ってみたいと感じる人も多いのではないか

実はここ十数年、ボールペンといえば「書き味の良さ」が価値観の基準となっていた感が強い。ただ、最近の「先鋭化」や「インク沼化」は、もちろん書き味の良さは大前提にあるとしても、それ以外の新たな価値観の模索の結果にあるように思う。

他にない線の細さや特殊なカラーなど、そういった部分でボールペンを選ぶ、新しい時代にもう差し掛かっているのかもしれない。

“先鋭化”“インク沼化”したボールペン

超細字なのになめらか!「ジェットストリーム」と「ハイテックCコレト」に登場した次世代ボールペンを検証 https://getnavi.jp/stationery/461727/

変態ボールペン「ジェットストリームエッジ3」が超極細芯なのになめらかな理由はペン先の“偏り”にあった! https://getnavi.jp/stationery/551511/

120円で驚きの完成度!三菱鉛筆「ユニボールワン」は新開発のくっきりインクで記憶に残る字を書ける https://getnavi.jp/stationery/485229/

ボールペンにも“インク沼”!? 2020年のボールペントレンドを象徴する色にこだわった2選 https://getnavi.jp/stationery/557305/

色味は渋いが使い道は多彩!ぺんてる「プラマン」と呉竹「ドットスタンプペン」のベイクドカラーが使える! https://getnavi.jp/stationery/445195/

「きだてたく文房具レビュー」 バックナンバー https://getnavi.jp/tag/kidate-review/

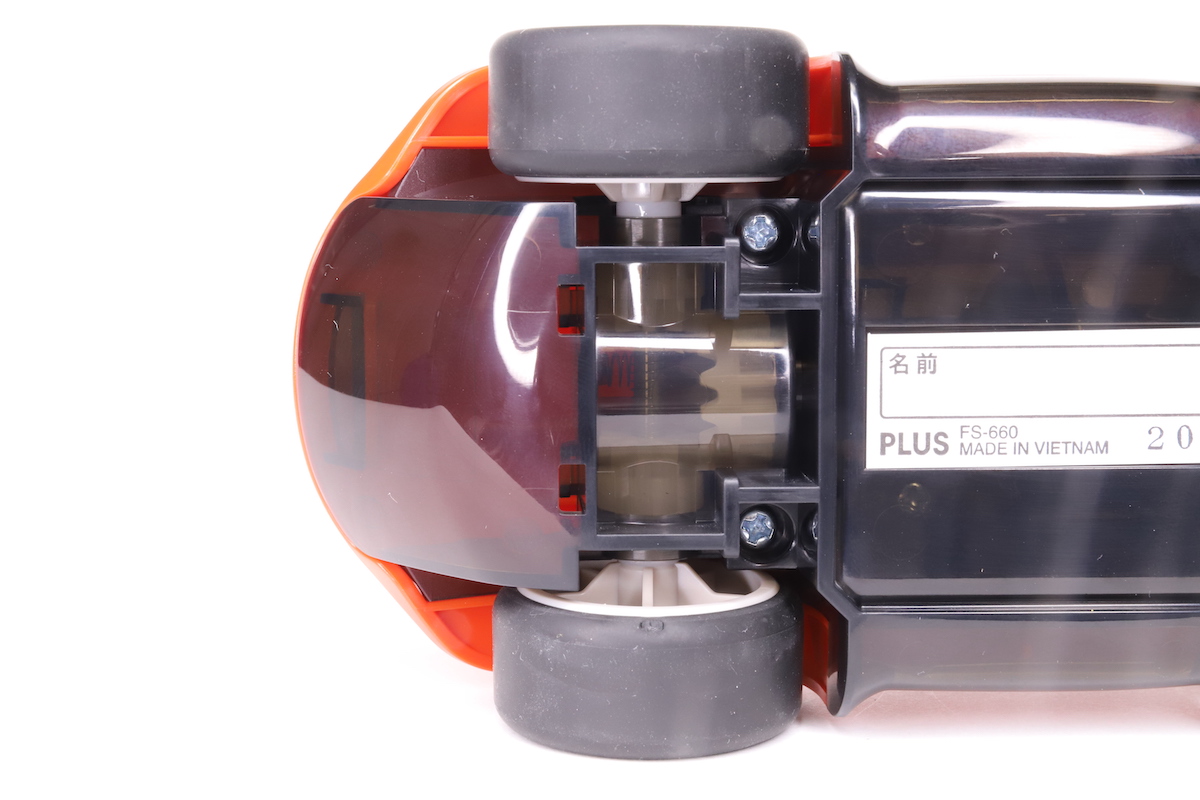

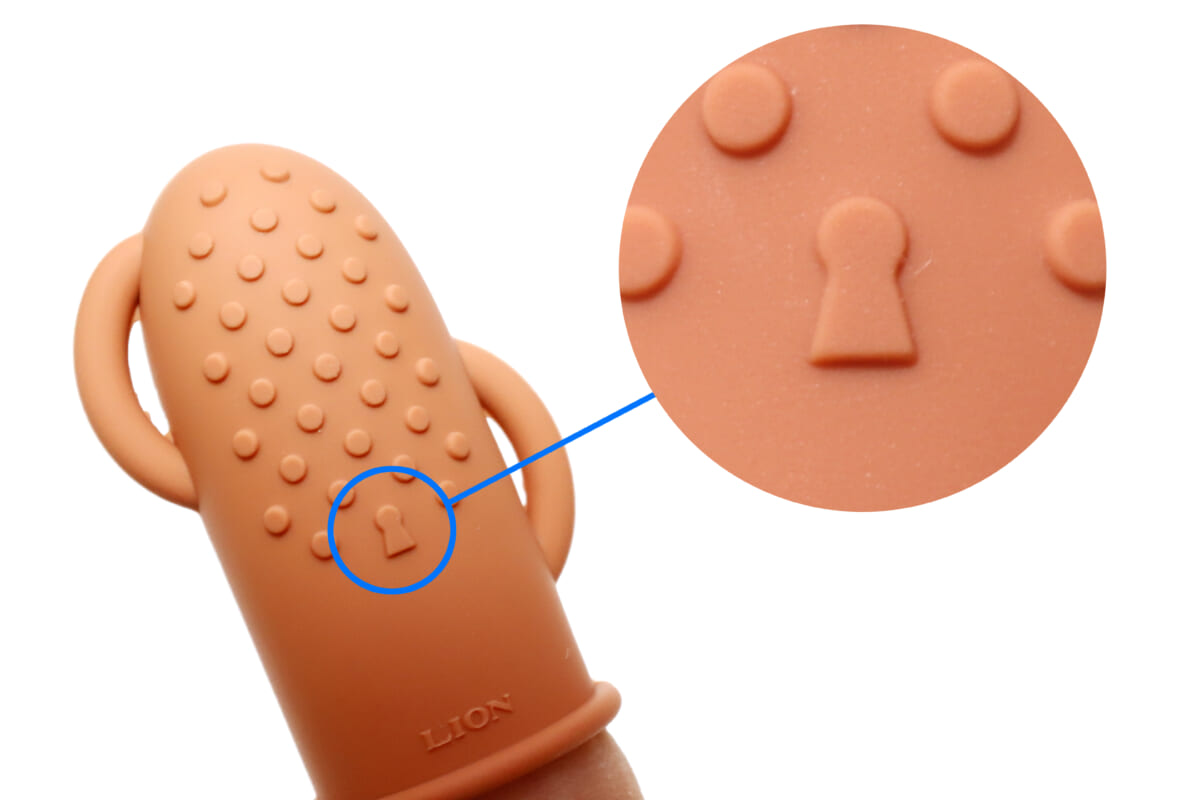

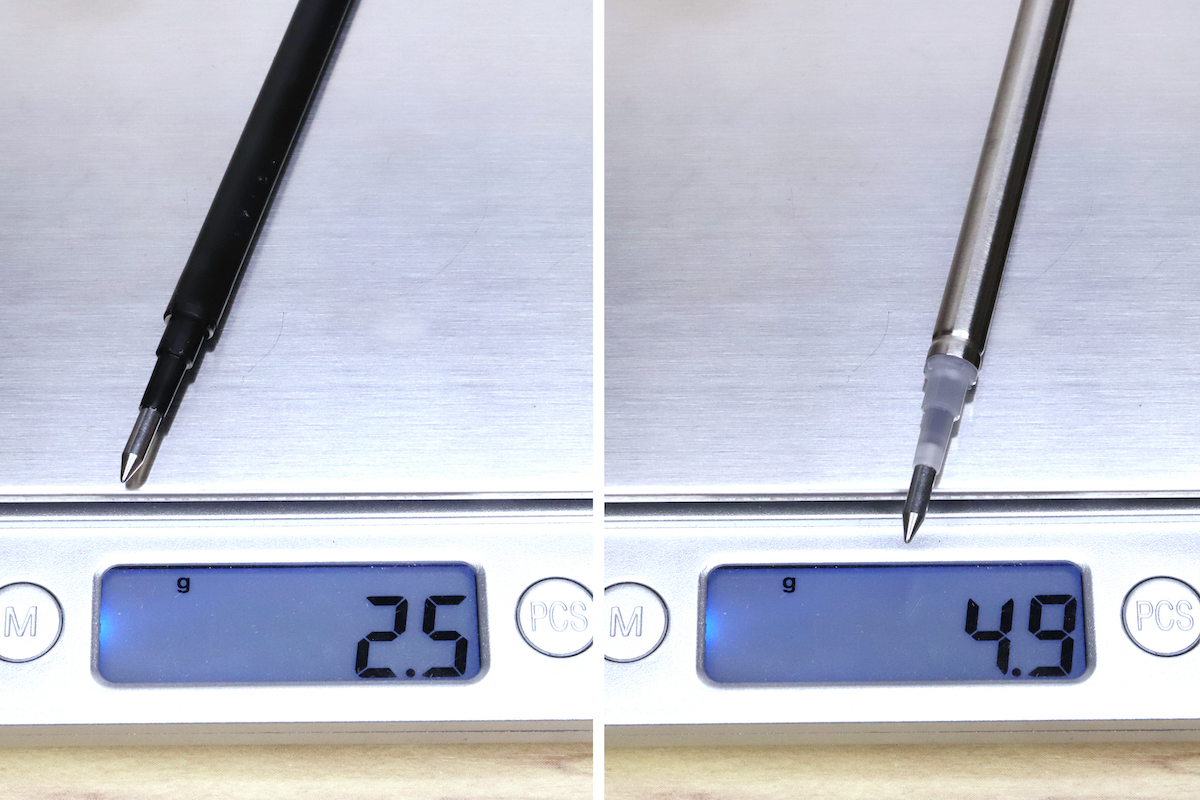

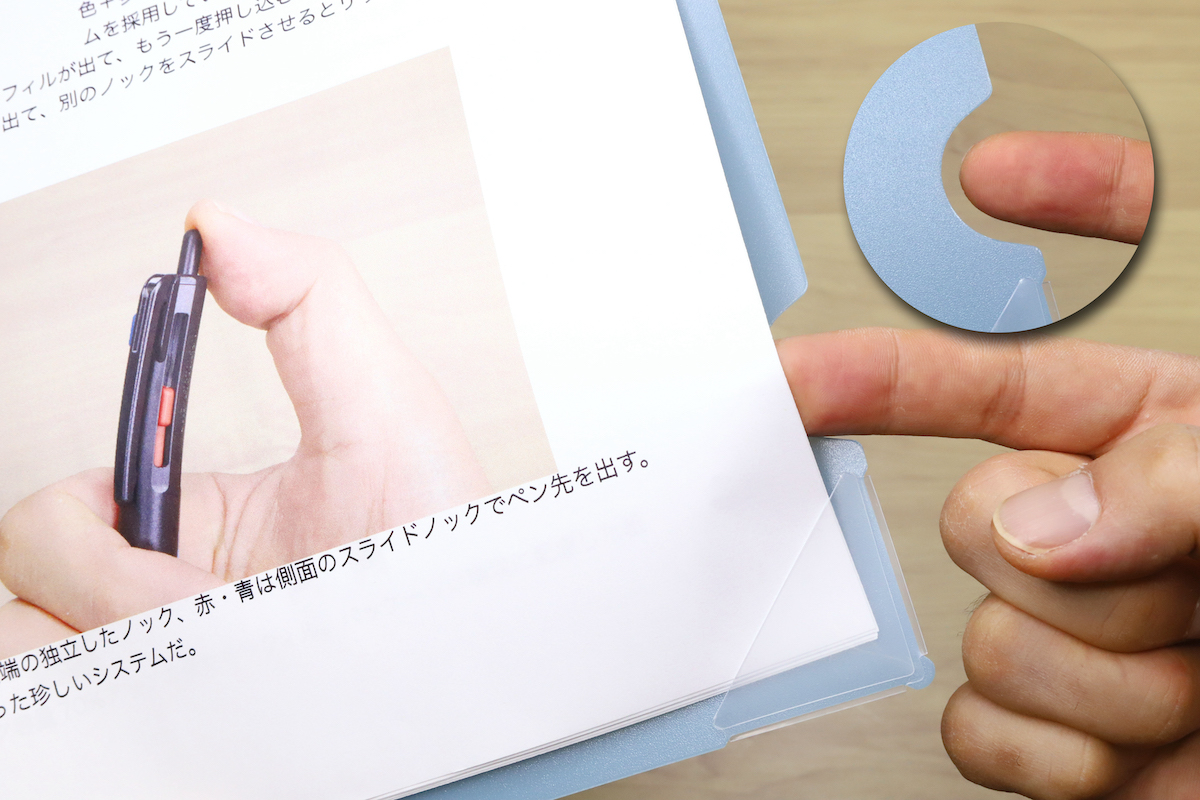

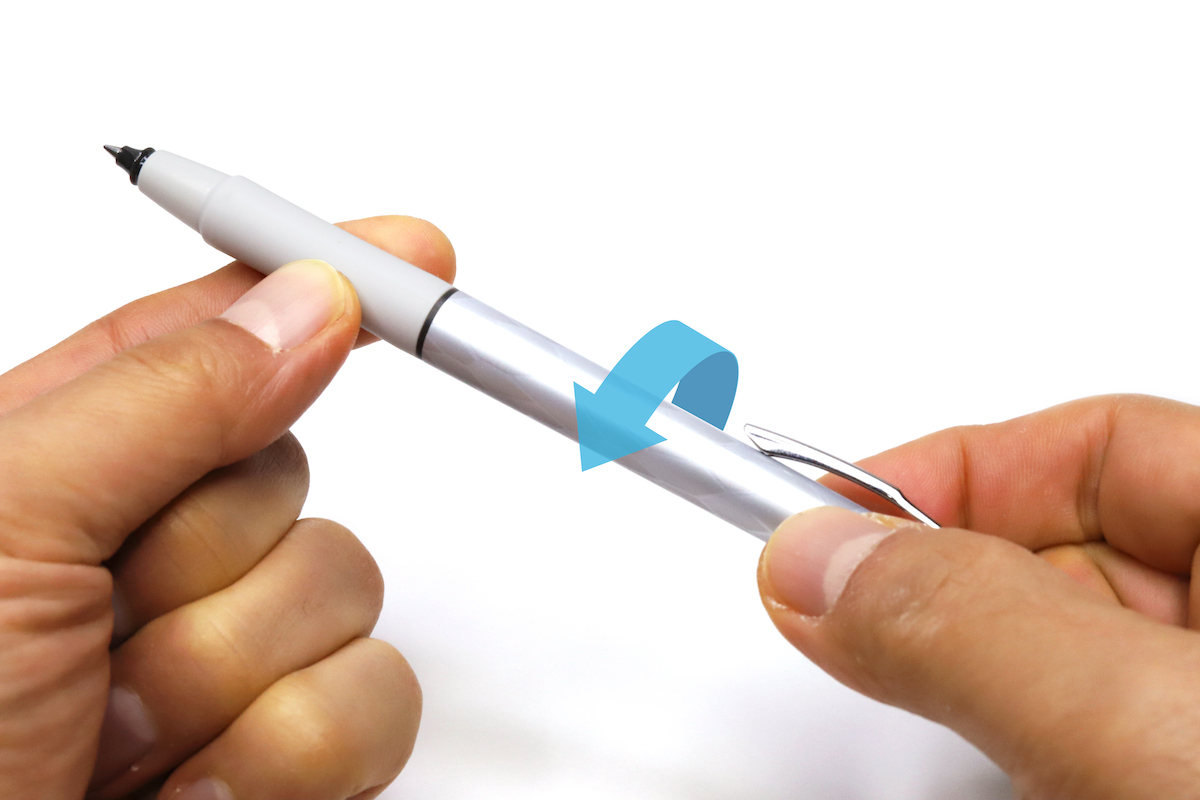

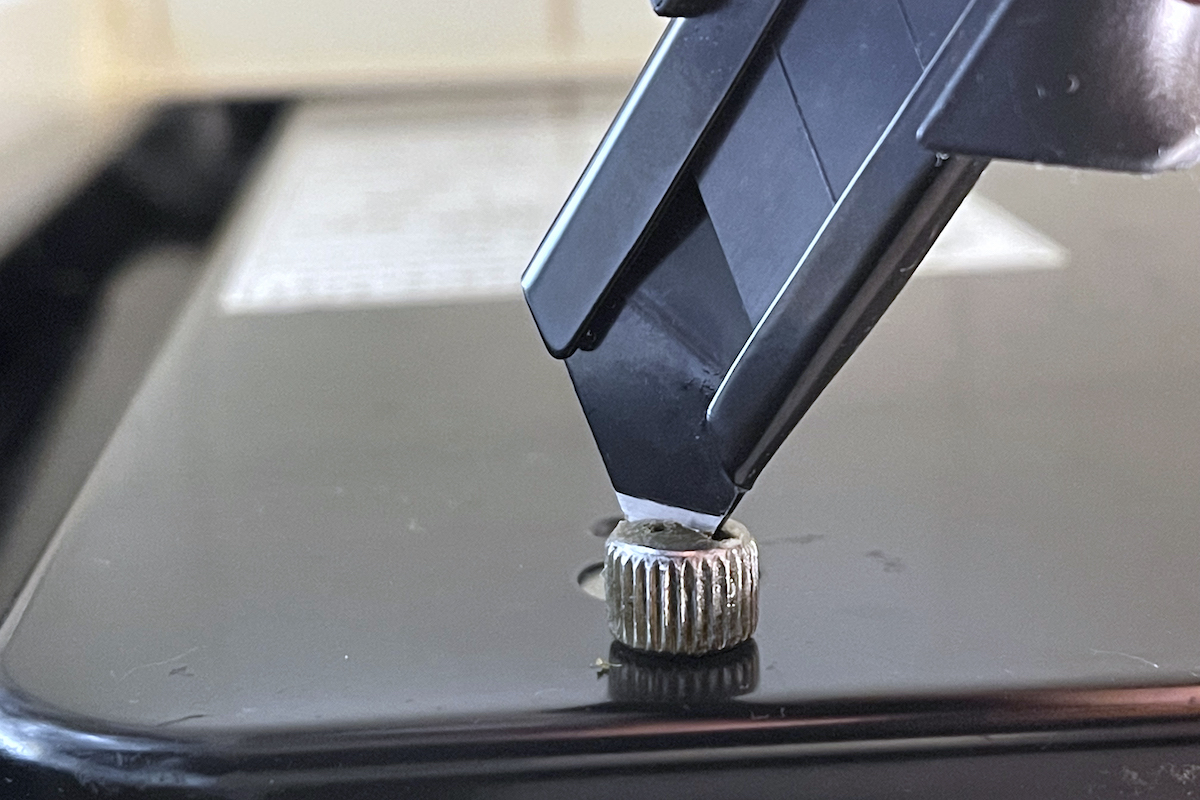

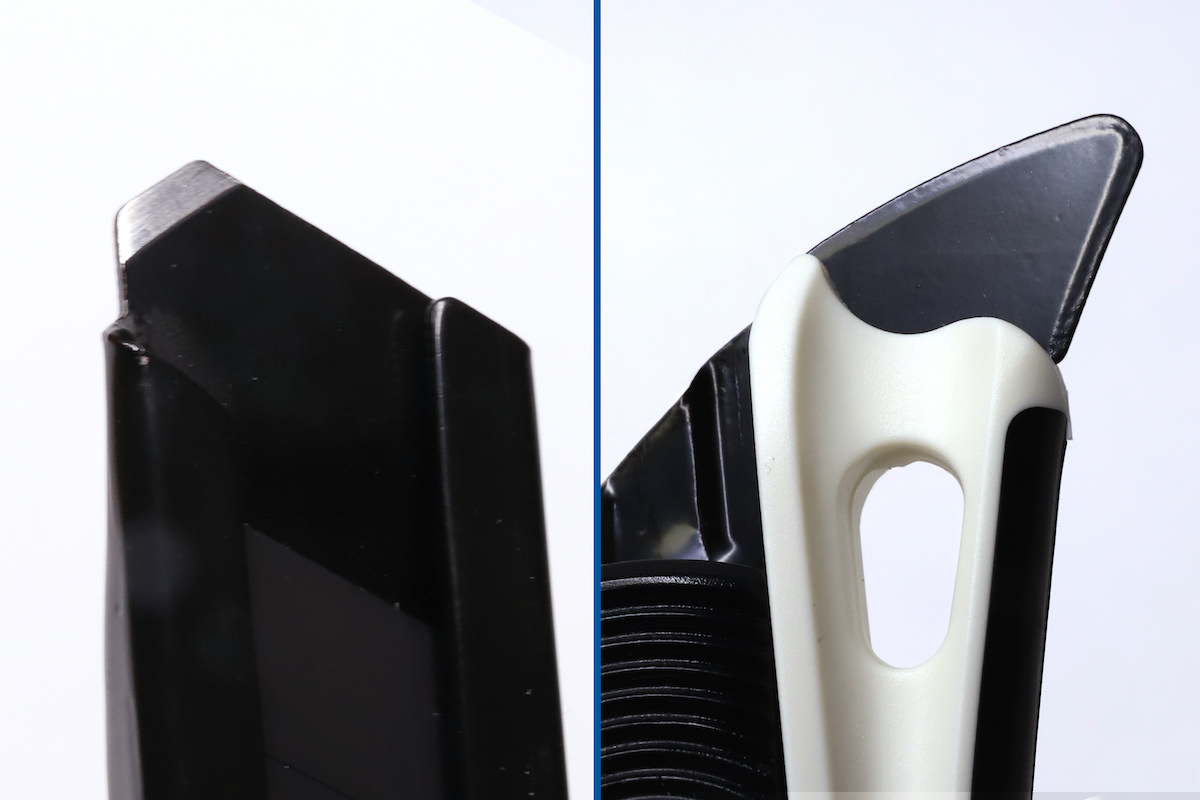

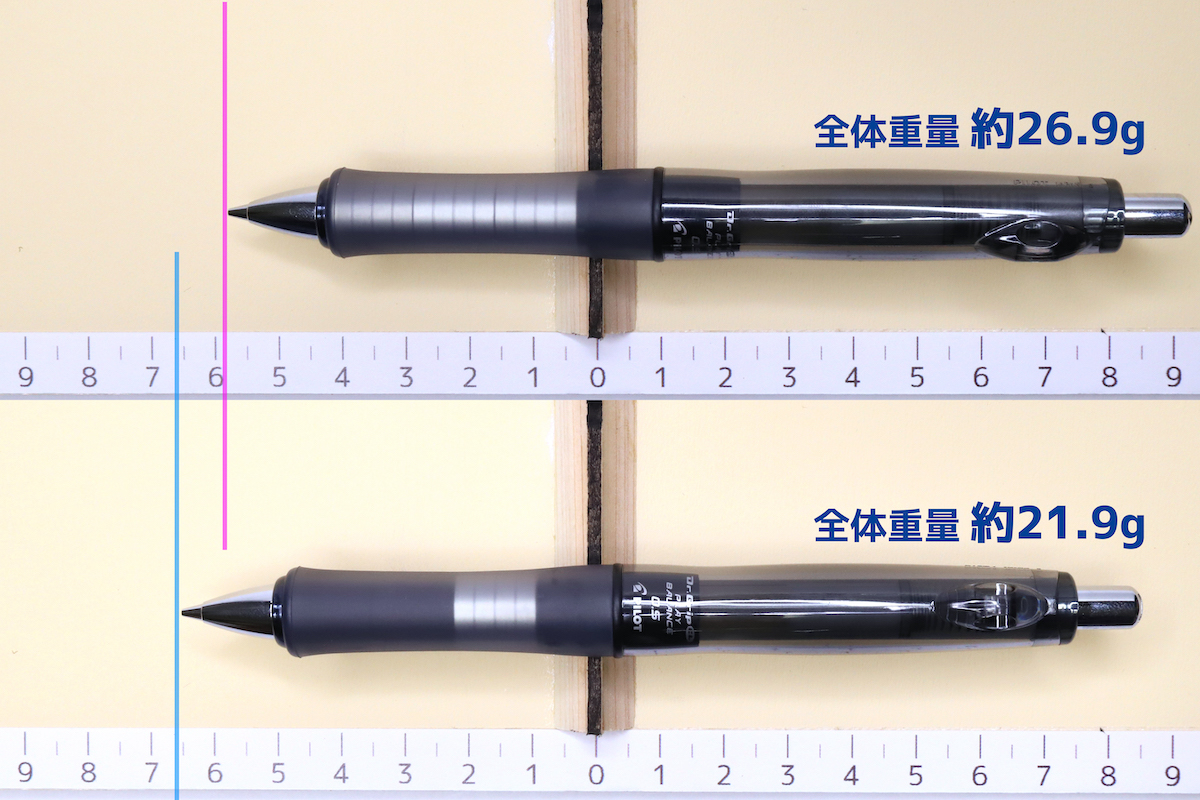

︎ 高重心の理由

︎ 高重心の理由