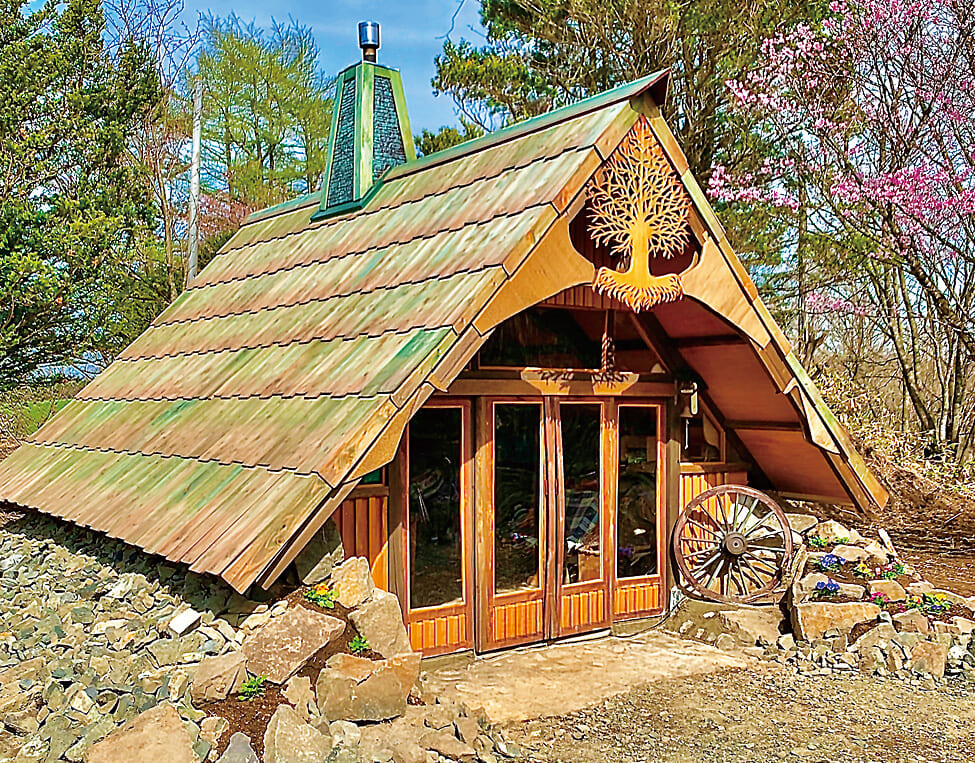

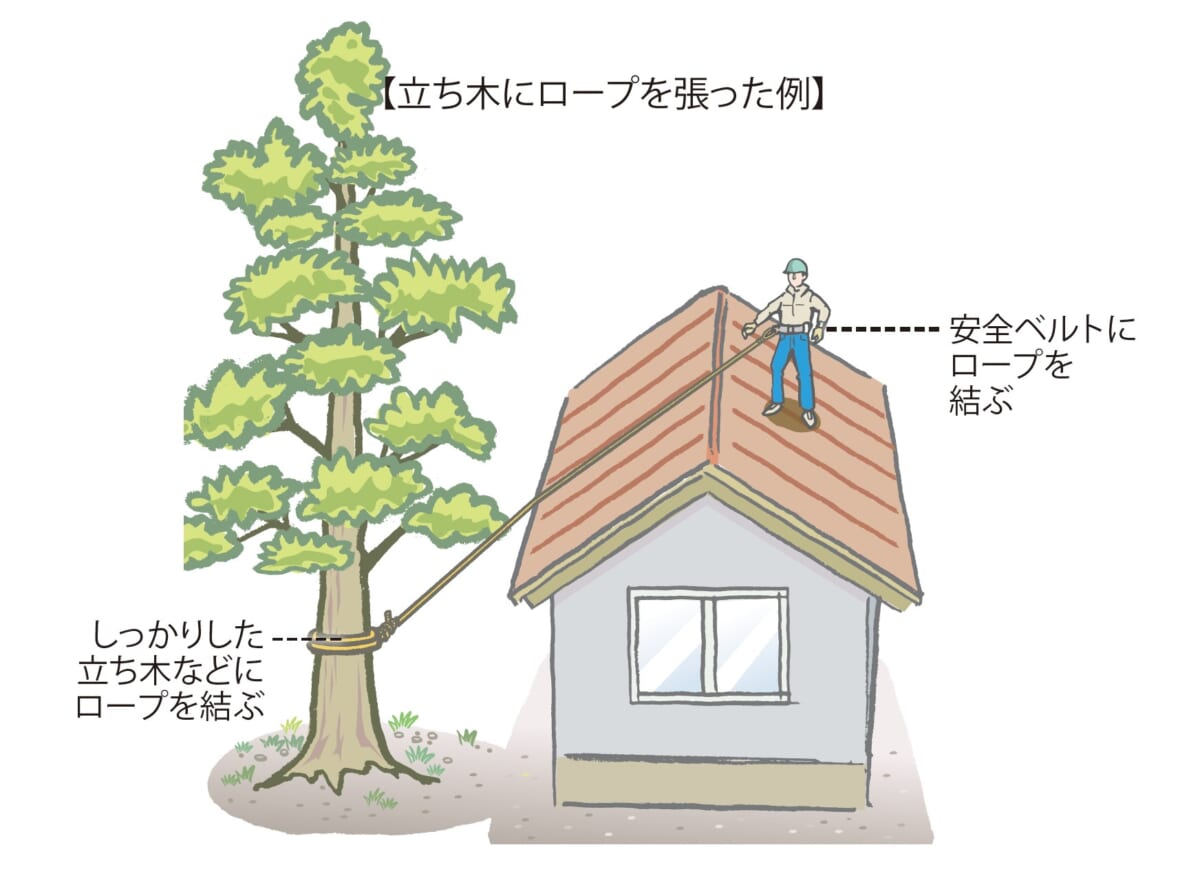

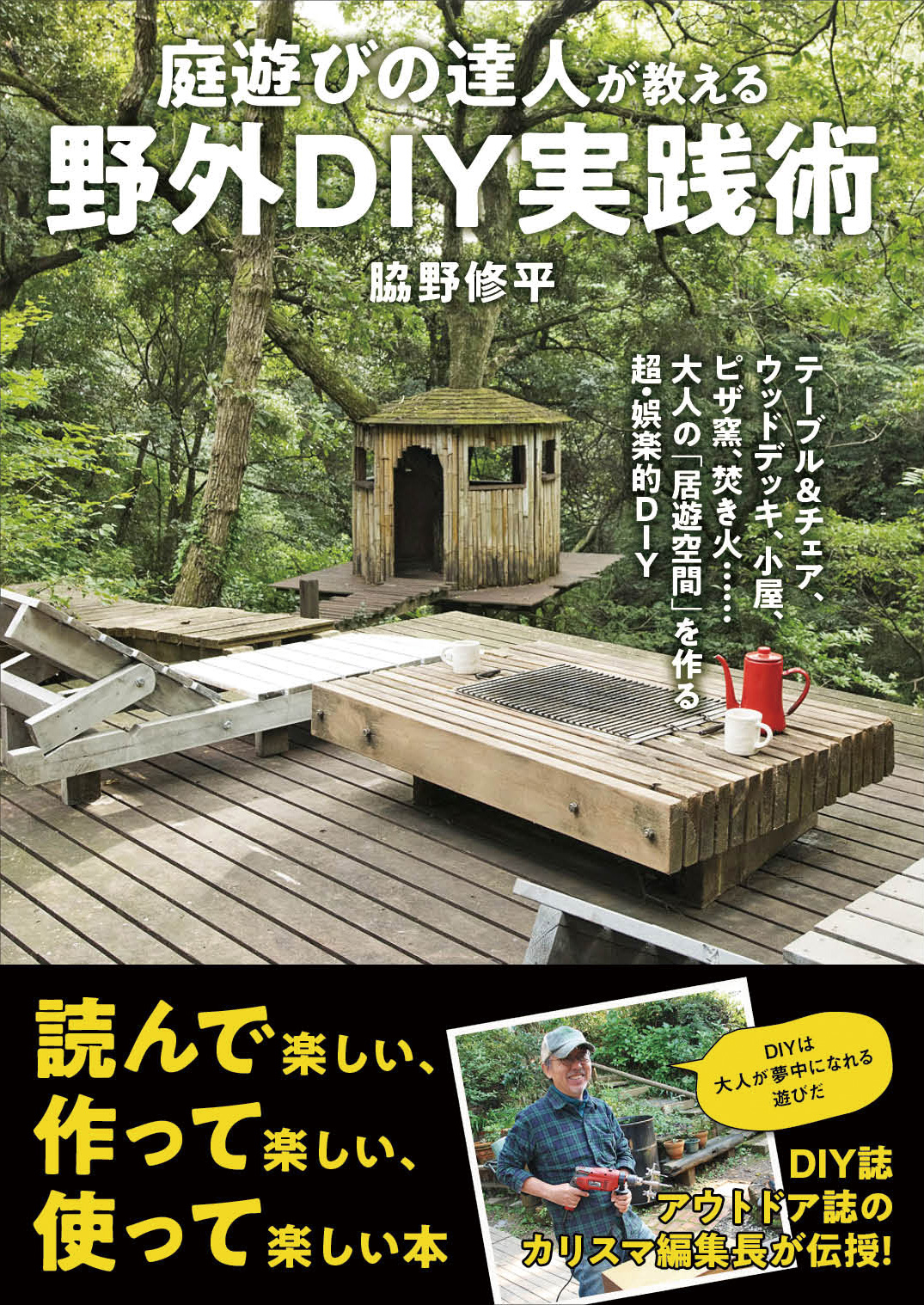

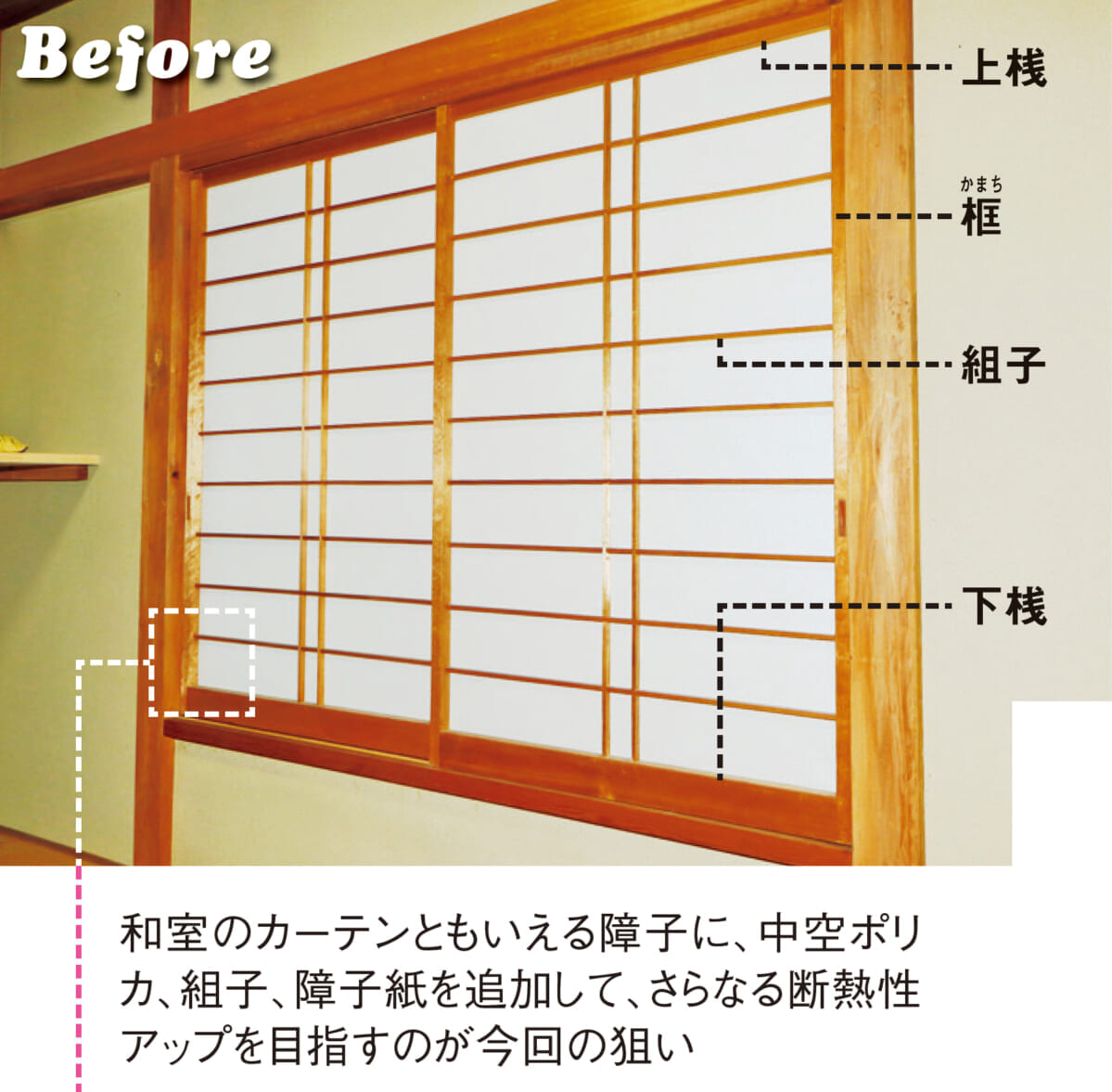

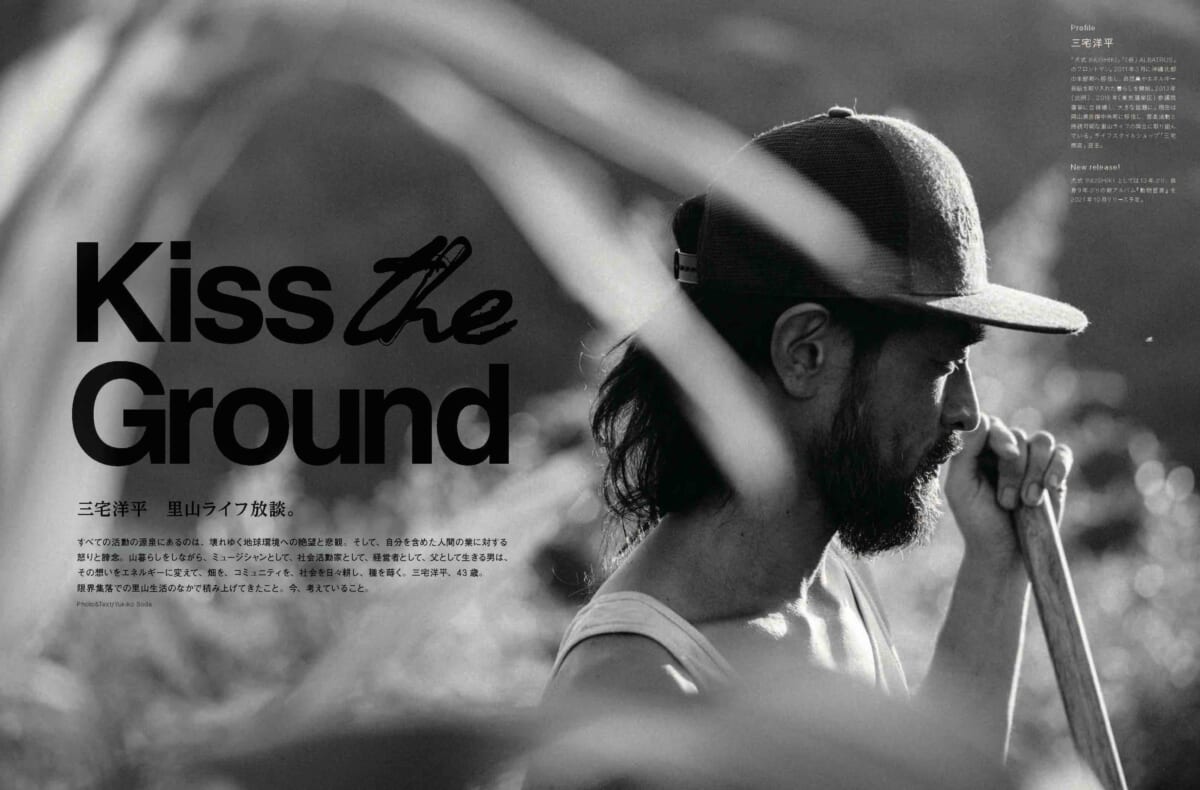

グレートジャーニー関野吉晴さんの前代未聞の大航海を追った映画『縄文号とパクール号の航海』の水本博之監督の最新作『丸木舟とUFO』が9月24日よりポレポレ東中野で公開する。

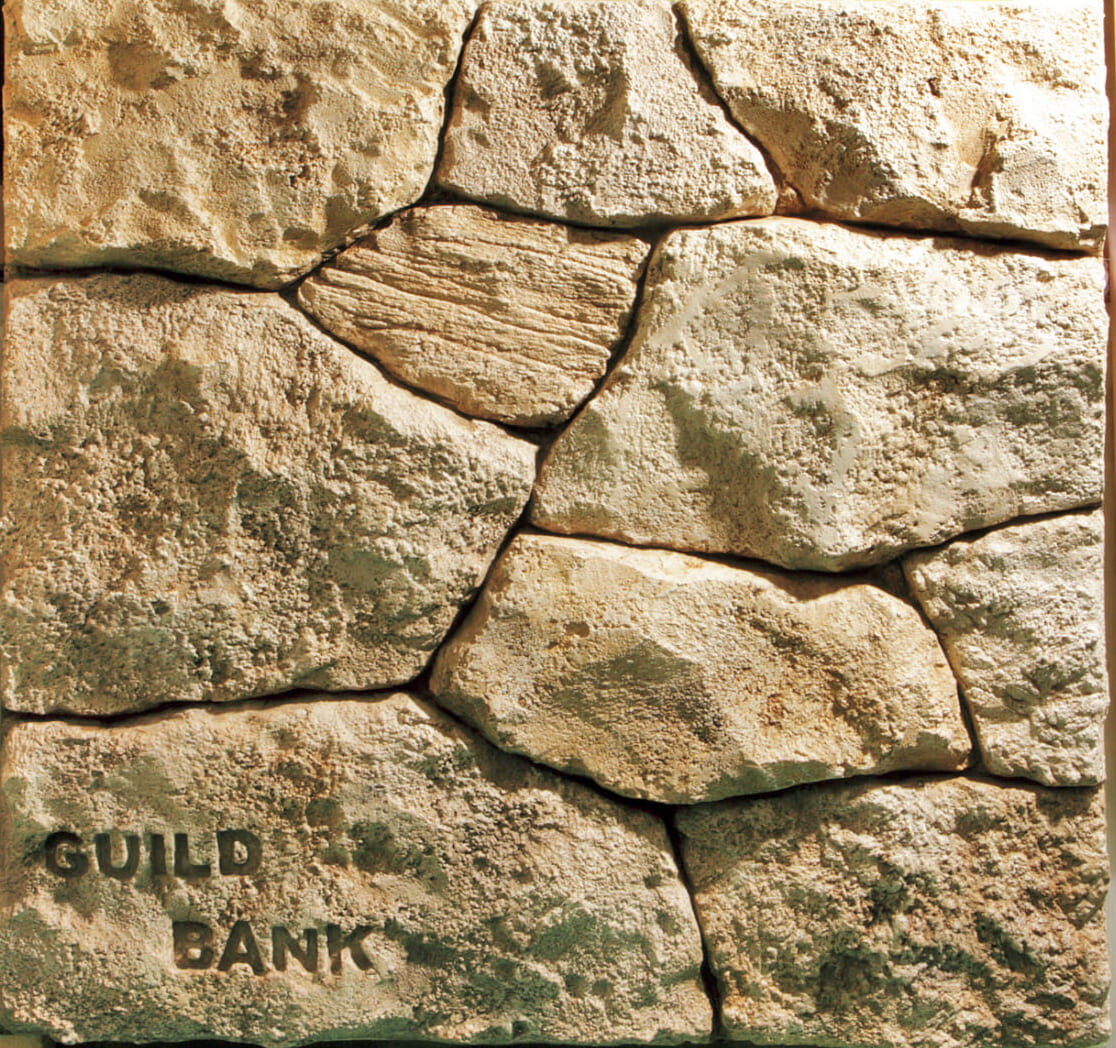

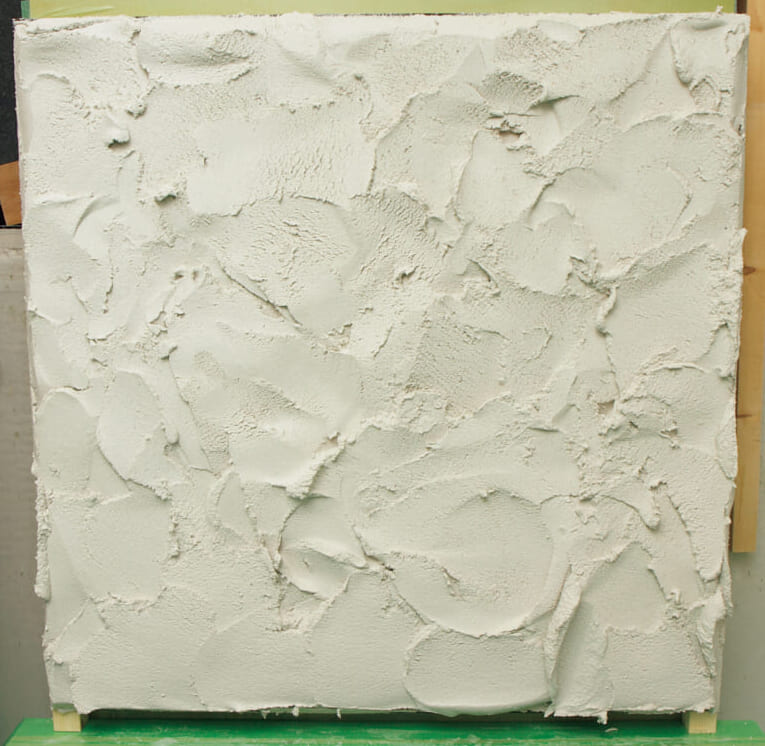

本映画は沖縄県の石垣島に移住した吉田友厚さんとその家族を追ったドキュメンタリー。職が少ない限界集落で、琉球王朝時代から続く“本剥ぎサバニ”の船大工になった吉田さんの仕事や家族、集落の人たちとの夢と愛と笑いに満ちた暮らしを描いている。

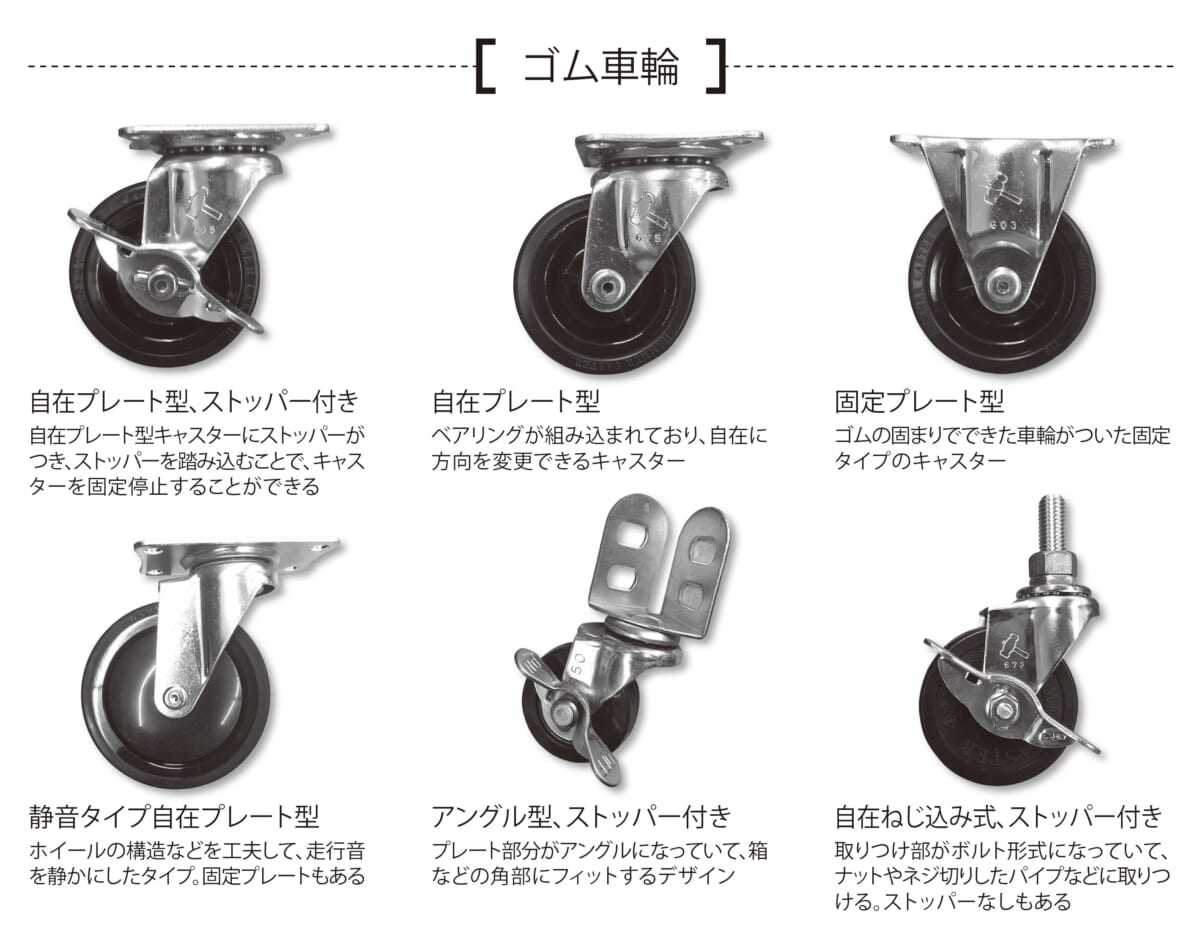

「移住」や「船作り」がテーマと知り、dopa編集部としてはいてもたってもいられず、監督に会わねば、映画について語らねば……!そんな使命感に燃え、水本監督、沖縄移住経験があるdopa2代目編集長の豊田大作、現編集長の設楽敦との三者対談を実現させた。

サバニや吉田友厚さんとその家族はもとより、沖縄のおじいたち、映画の魅力が存分に伝わるはずだ。

ポレポレ東中野にて、9月24日より公開

—ドキュメンタリー映画『丸木舟とUFO』のリリースが届き、これはdopa読者に届けたいトピックだと思いました。監督に直接お話しを伺って作品の魅力を十分に伝えたいと思い、お越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

水本監督 監督の水本博之です。長編は『丸木舟とUFO』が2作目になります。前作の『縄文号とパクール号の航海』では僕の大学(武蔵野美術大学)の師匠である関野吉晴という探検家を追いました。手作りの船でインドネシアから日本まで航海する話なんですが、船をただ手作りするだけじゃなく、道具も自作し、船造りに使う素材も自作というスケールの大きな作品でした(笑)。そんな作品を作っていたこともあって、今回、限界集落でサバニという木造船を作る仕事をしている方を題材に映画を制作しました。

設楽 3代目編集長の設楽です。dopa編集部に入る前は、いわゆるバックパッカーとしてアジアを中心に旅をしてまして、少数民族と仲良くなり、その暮らしにお邪魔する機会がたくさんありました。今回『丸木舟とUFO』を見て、その旅でベトナム人の漁師の家にお世話になったときのことを思い出しました。また、1年ほど前にカタマランカヌーを作った方(ドゥーパ!138号掲載)を取材して、いろいろ見えてきたものがあり、対談に加わることになりました。

豊田 2代目編集長の豊田です。僕はdopaに入って12年半ぐらいなんです。編集部に入る前は沖縄県那覇市に4年半ほど住んでいました。『沖縄スタイル』という雑誌の編集者をしていたので石垣島はもちろんいろんな島に行きました。吉田さんのような移住者の方も取材していたので懐かしく思いました。接点が多くて面白く拝見しました。

—-ちなみに水本さんはもの作りされる方を取材することが多いんですか?

水本 (取材対象は)もの作りをしている人に限っているわけじゃないんですけど多いですね。ちょっと前にも琉球ガラスの工房を撮影していました。ビール瓶や泡盛の瓶を溶かして素材にしている方なんですけど、また撮りに行く予定です。短編を制作したんですが、いずれ長編にできたらいいなと思っています。あと、前作で知り合ったインドネシアのマグロ漁師の方達とはつながりがあって、彼らも船を作ったりするんです。その様子もたまに見に行って、撮影したりしています。

—-水本さん自身もDIYをしますか?

水本 僕は映画にまつわるものはよく作っています。ユーリ・ノルシュテインという有名な人形アニメーション監督がいるんですが、僕はそれをスケールダウンしたような人形アニメーションを撮っていて、それに必要なものは自作しています。ほかにも撮影に必要な器具、ポスターやwebサイトなんかもDIYですね(笑)。

豊田 YouTubeで水本さんのアニメーションの予告を見たんですが、上映会みたいなことはしないんですか?

水本 あの人形アニメーションに関してはCGを使わずに作っているし、上映会をやれたらいいですけどね。

*アニメーション映画『いぬごやのぼうけん』

船大工・吉田友厚さんとの出会いと久宇良集落について

—-話が大幅に変わってしまうのですが、今回の映画の出演者・吉田友厚さんと知り合ったきっかけは?

水本 1作目の『縄文号とパクール号の航海』公開後に共同プロジェクトを進めていた方から吉田さんを紹介されました。出会った当初はほかの目的でカメラを回していて、吉田さんたちと接する時間が増えていって「あっこれは映画にできるかもしれない」って思い始めました。

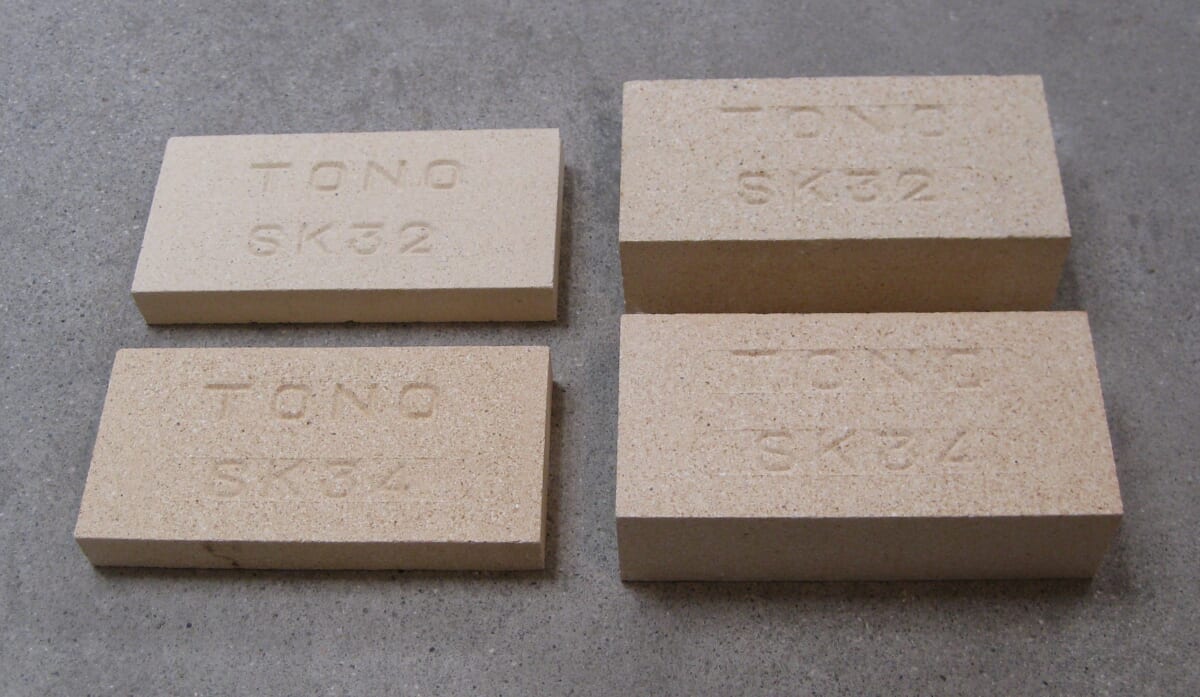

豊田 石垣島でサバニ(木造船)を作っている人は吉田さんおひとりですか?

水本 はい。現役でサバニを作っているのは吉田さんだけです。彼がいなければ文化が失われてしまうという状況です。でも、サバニは漁で使わないですし、漁業の道具として欲しい人はほとんどいません。

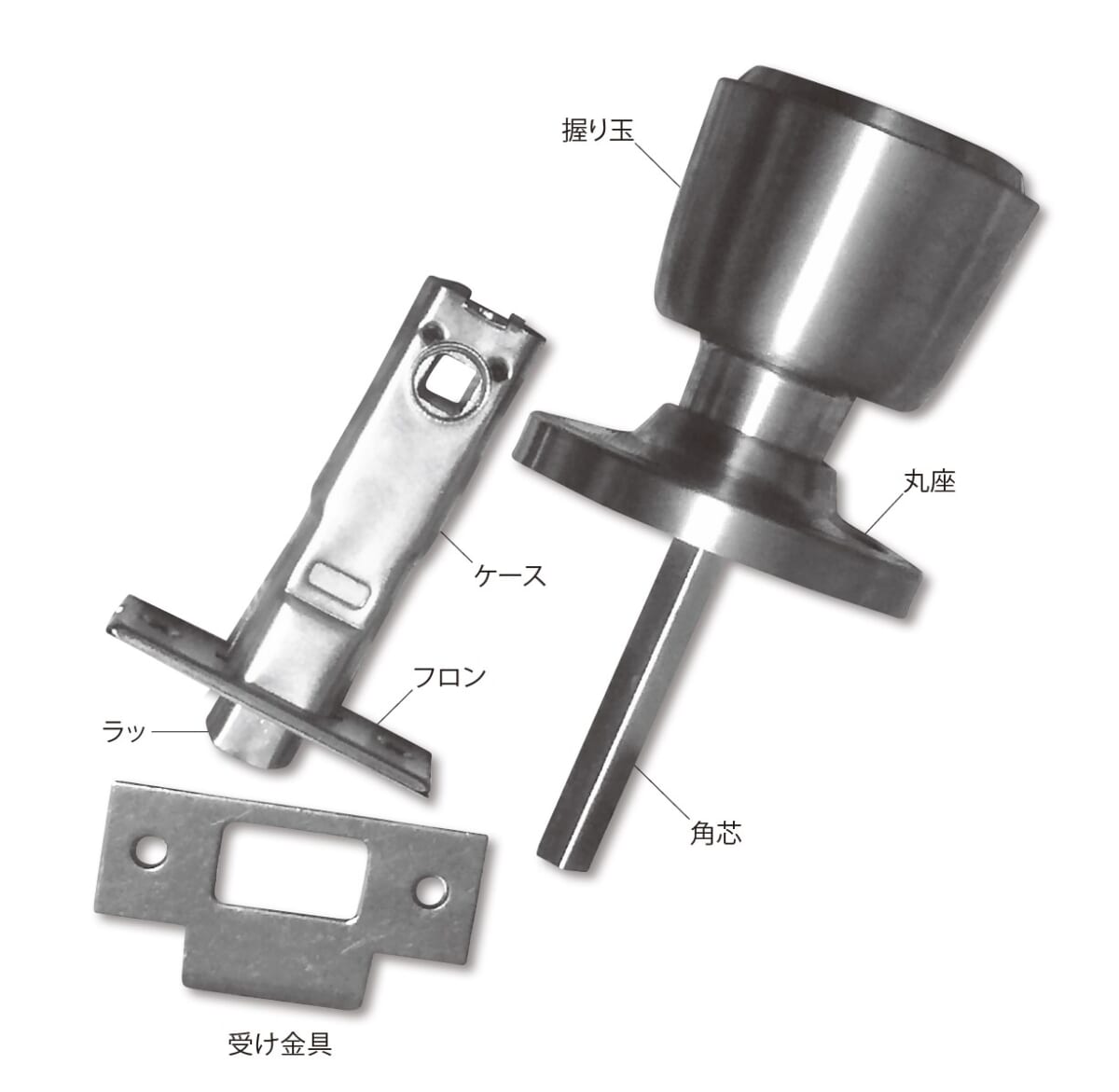

船大工の吉田友厚さん

船大工の吉田友厚さん

豊田 あえて消滅寸前の技術と向き合い、地域に溶け込みながら限界集落のおじいさんたちと接しているように感じました。

設楽 都会からの移住となると、一方的な理想や願望を持って移住する人も多いと思うのですが、吉田さんたちの暮らし方からはそういった印象を受けませんでした。

豊田 吉田さん家族は自然ですよね。

水本 吉田さんは久宇良集落の魅力を学んで、おじいさんたちと自然体で対話して信頼を得ていったんだと思います。だから、ときに応援してもらって新しいことを始められたんだろうなと。

設楽 あの集落の人の営みはありのままの人間関係ですよね。移住が増えていますけど、吉田さん家族のあり方はひとつのモデルケースになるのかなと思いました。

サバニを「作る」・「乗る」というふたつのアプローチで次世代に伝承していきたい

—-すでに映画の感想も交えられていますが、豊田さん、設楽さんの映画の感想をお願いします。

設楽 最初に思ったのは、手作りで暮らしを作ることはひとりではできない。だから人と人が繋がって、コミュニティができる。つまりDIYの行きつく先のひとつは“村”だと思うんですね。ものを作るってすごく大変だし、ひとりでは限界があることもあります。だから周囲の人たちと関係を結ぶことが大切で、そうすることによって本来の人の営みが紡がれていって伝承が生まれていく。地域の人たちと湧水を管理している場面や息子さんと一緒にサバニを作っている場面をとおして、それを目の当たりにした気がしました。吉田さんが背中を見せることで人の営みが子どもたちに伝播していっているなぁと。そう思いましたね。

豊田 僕も設楽が話していた通り伝承はひとつあるなって思いました。2回見たんですけど、1回目はそうでもなかったんですけど、2回目を見てあぁ伝承だなぁと。僕、吉田さんと同世代なんですよ。吉田さんが最後に「50年後に(植林した)あの木でサバニを作れたら」というようなことを話して、「50年後は何歳ですか?」と聞かれて「97です」とクスッと笑って終わったことにグッときたんです。同世代として勇気が出たし、ご本人も継いでいく気持ちを持っていて、意識的に伝承しようとしているんじゃないかって思いました。あと、家族がとてもいいですよね。子どもたちがめちゃくちゃいい子たちじゃないですか。

水本 はい。実際とてもいい子たちです。

豊田 あんな素直な子どもが育つってすごいなって。あのご夫婦の暮らしをみて自然にそうなったんでしょうね。すごく親しみを覚えるエピソードや背景がありすぎました。歳が近いこと、沖縄という場所、もの作りといろんな視点で話せるなって思いました。

設楽 そうですよね。観る人それぞれにリンクするものがあるなって僕も思いました。

—-水本さん、ふたりの感想を聞いてどうでしたか?

水本 おふたりが「伝承」と話してくれましたが、まさに吉田さんはそういう考えを持っているんです。好きだから船を作っているんですけど、サバニは漁では使われないし、サバニ作りはこれまでの用途では産業として成立していません。でも、作りたい人がいれば作り方を教えていますし、サバニを誰でも乗れる身近な船として伝えついでいこうとしています。今では石垣島だけじゃなく竹富島にも吉田さんの船が何隻かあります。竹富島のサバニのツアーは人気があってお客さんがたくさんきているそうです。

—-石垣島でもサバニツアーをやっているんですか?

水本 吉田さんのいる久宇良〈石垣北部〉でもやっています。竹富島と競合しているように感じますが、サバニの乗り手を増やしてみんなで観光として盛り上げようとしています。サバニツアーをよりメジャーな観光にできれば島に仕事が生まれます。今は島に仕事がなくて出ていく子も多いそうなんです。

設楽 サバニで生活できるようになるっていうのはいいですね。

水本 吉田さん自身もサバニに出会う前は貧困でかなり大変でしたからサバニがひとつの働く手段になったらと思っているそうです。

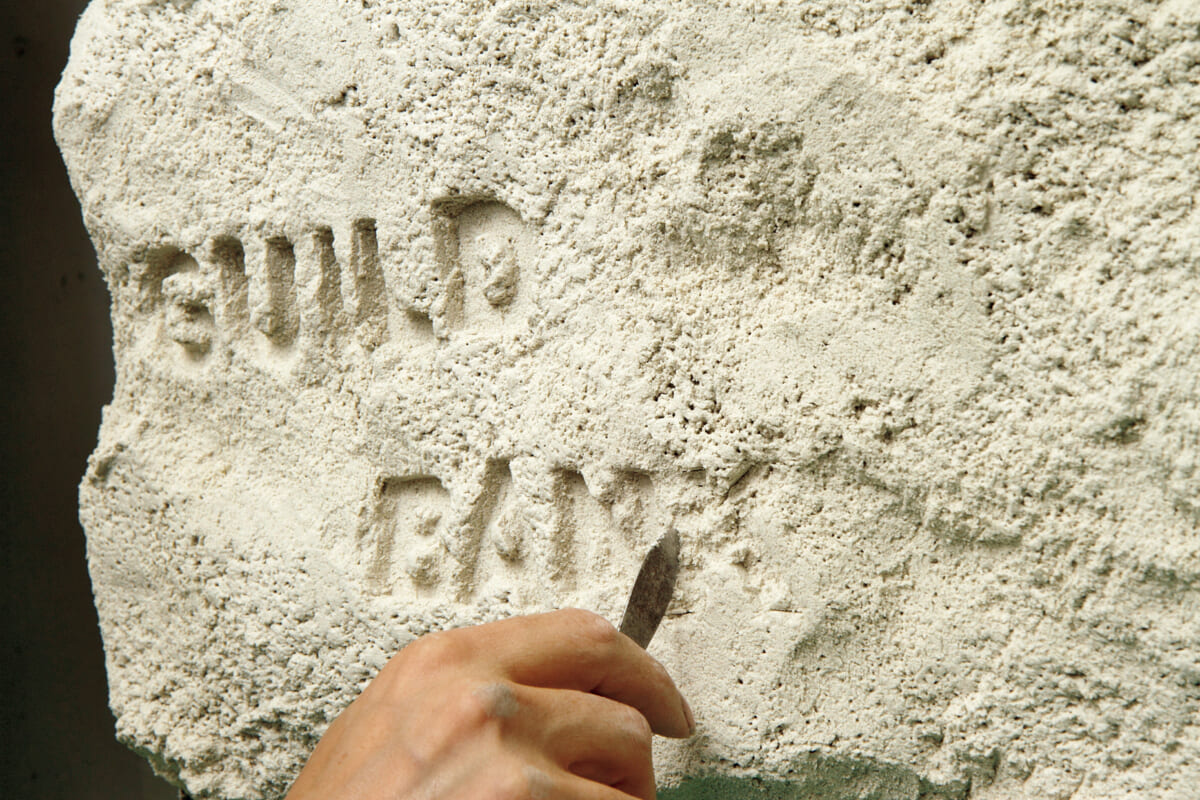

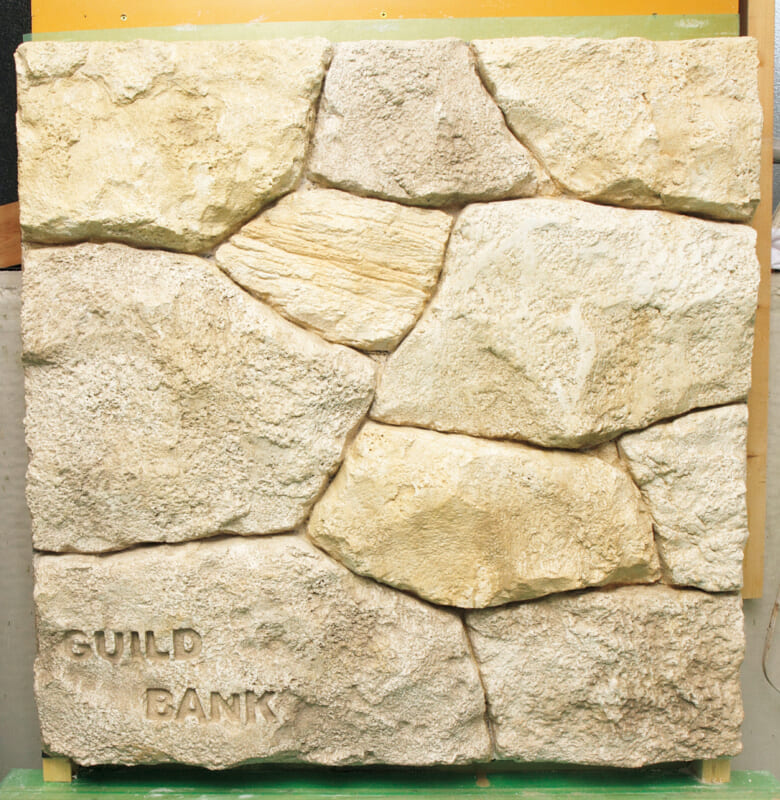

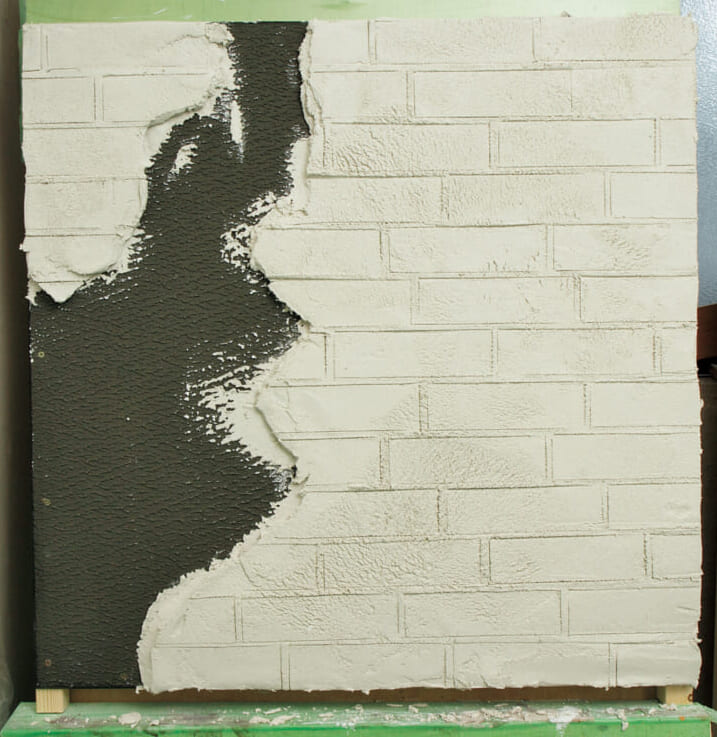

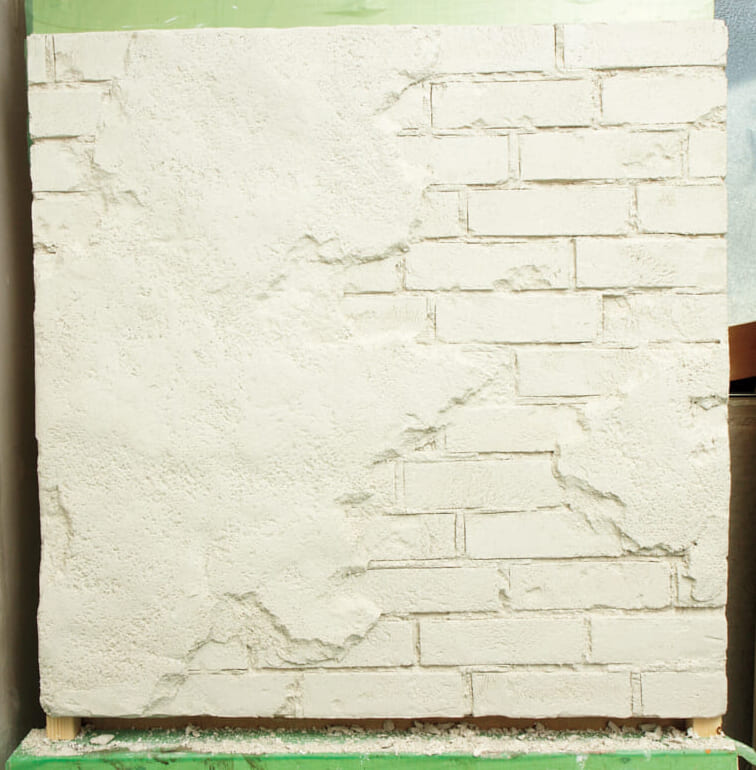

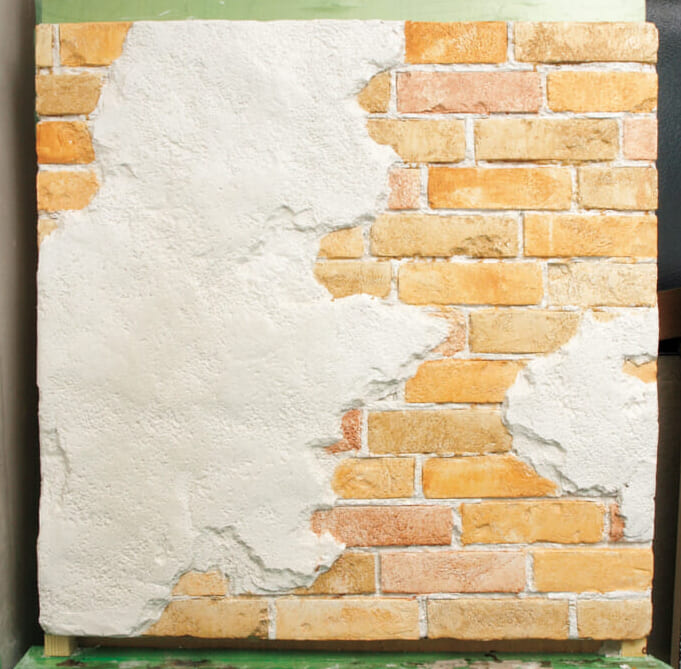

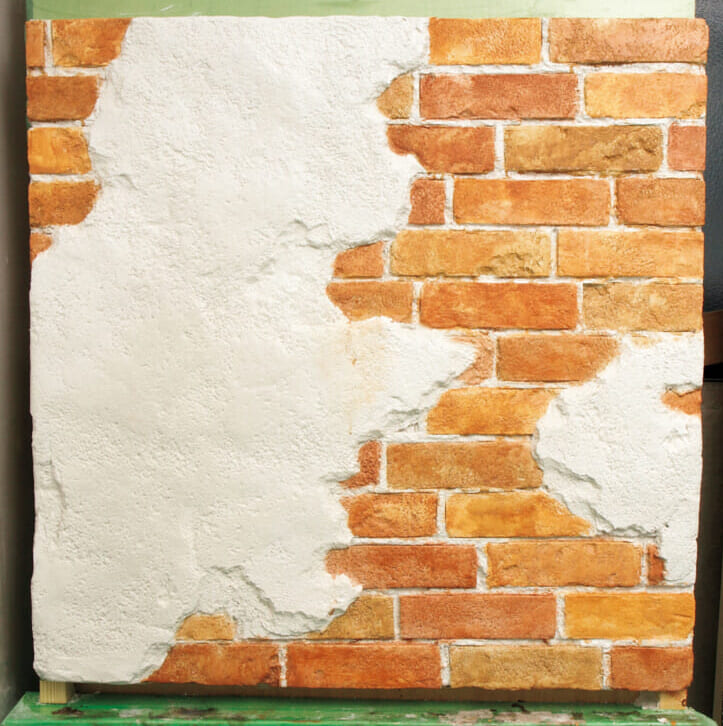

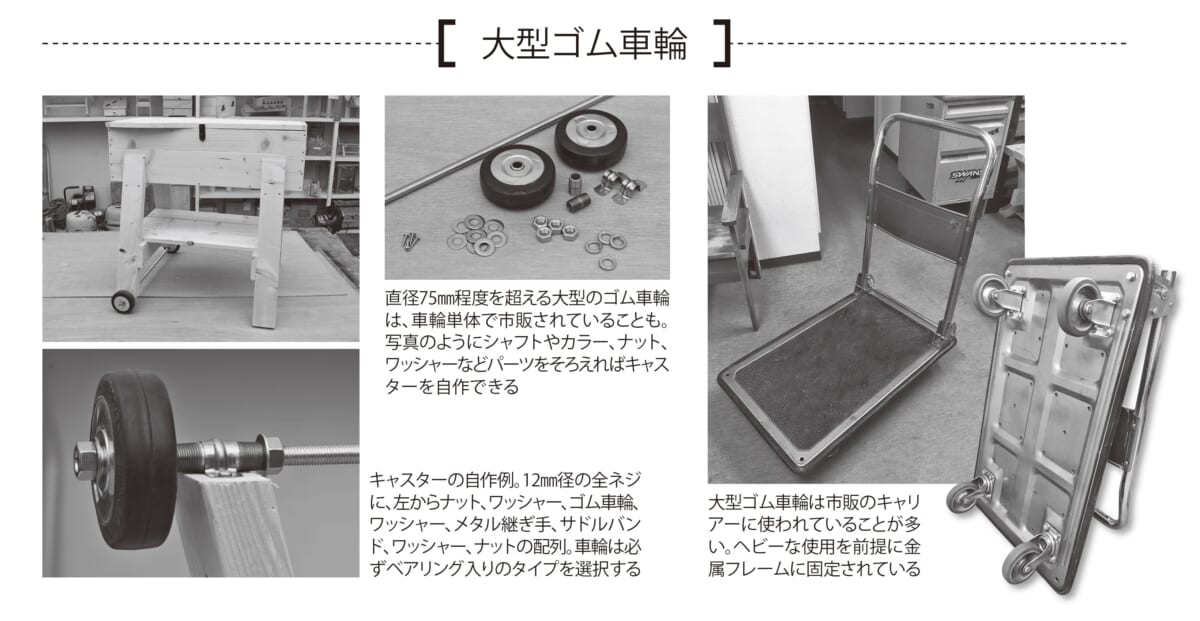

—-サバニのために大きな丸太を切るシーンは迫力がありましたね。

豊田 最近、ツリークライミング特殊伐採を学び始めたんですけど、そのシーンは心を奪われてしまって。あの林業の方はすごいですよね。

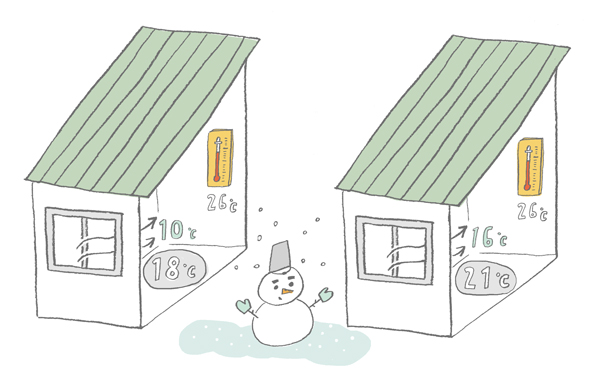

水本 あの方(佐藤さん)はすごい人です。ただ倒すだけだったらそんなに難しくないそうなんですが、あの木の周囲に小さな木を植えていて避けながら倒さないといけなかったんです。だからハードな伐採作業になりました。あの木は建材にはできなくて吉田さんにサバニの材料にどうかと提案されたみたいです。

—-映画で吉田さんが使っていたものとはまた別の木材なんですか?

水本 劇中で伐採したあの大きな木はこれからサバニの材料になります。クラウドファンディングして出資者を募って、50人くらいからの協力を得られました。共同でサバニを作り、技術を覚えてもらおうとしています。

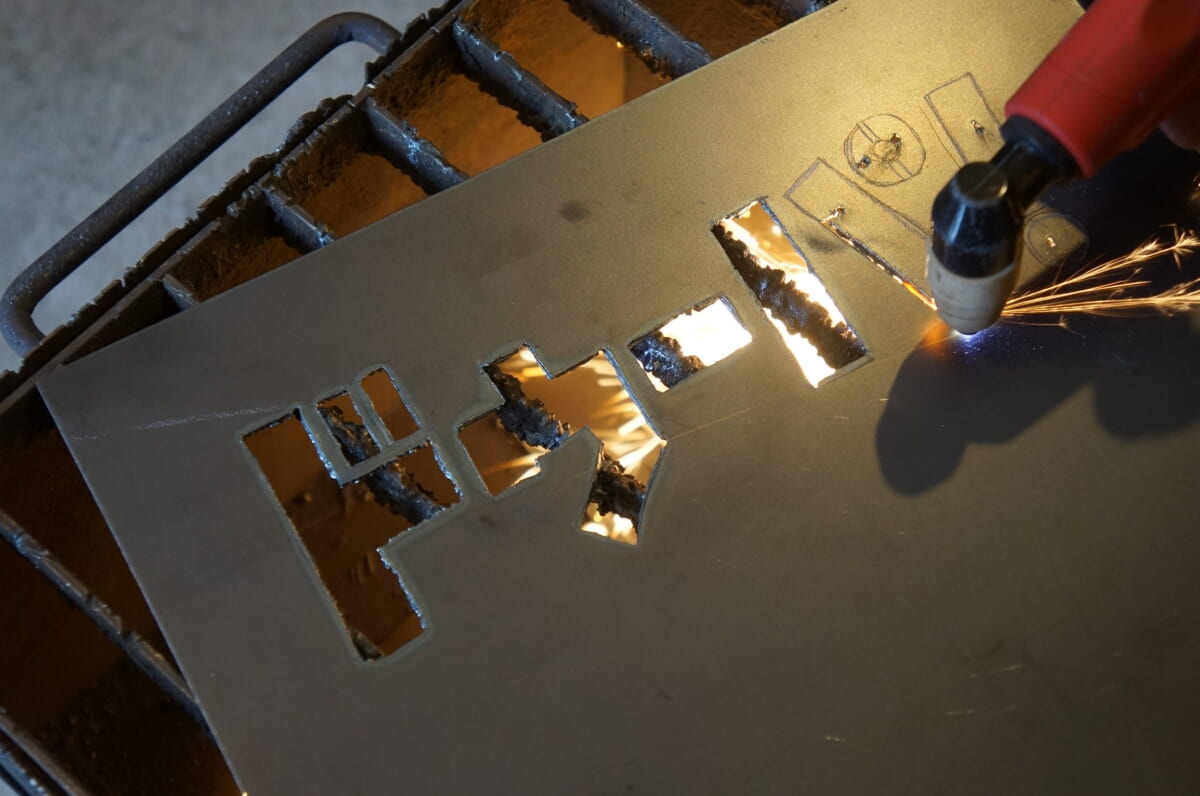

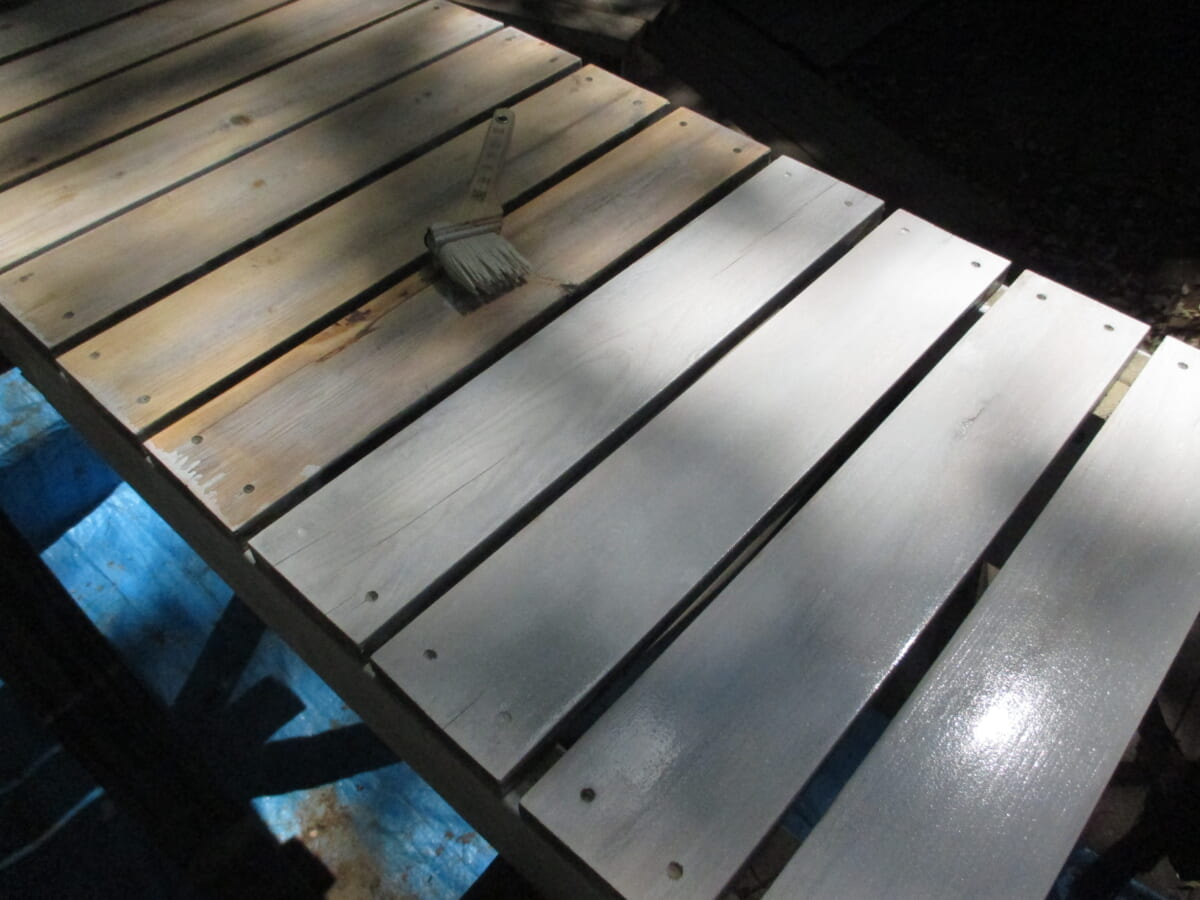

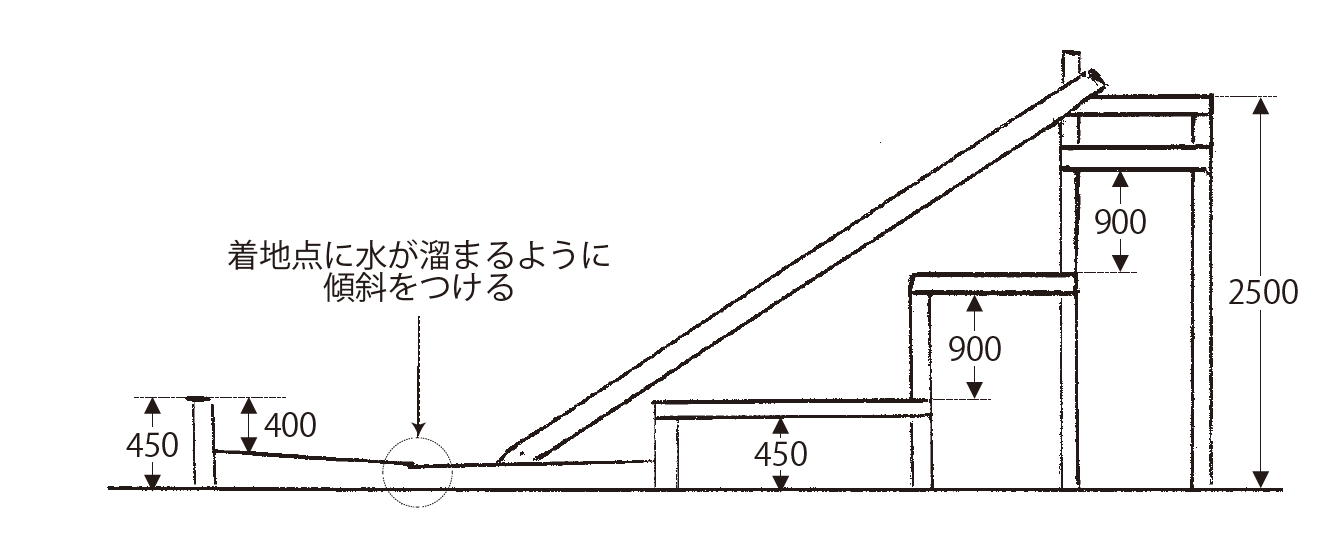

伐採したマツの大木をクレーンで吊って乾燥台に置く

伐採したマツの大木をクレーンで吊って乾燥台に置く

豊田 映画で吉田さんが作っていた丸木舟の丸太(沖縄のマツ材)は生木のような印象を受けました。

水本 1年ぐらい置いてそれなりに乾燥していました。でも、保管期間が長くて虫食いがあったみたいです。もう少し早く取りかかればよかったと吉田さんはいっていましたね。

豊田 最後、ちょっと割れちゃっていましたよね。それでちょっと接いでいましたね。

水本 あの割れは補修可能なものだったみたいなんですけど、沖縄のマツ材で作るのは吉田さん初の試みで探り探り製作していたそうです。薄く削りすぎると割れるのが心配で、ここまでなら大丈夫かなと見当をつけながら製作していました。ただ、あの(沖縄のマツ材で作った)丸木舟は下に重心があって転覆しにくいです。

設楽 あの丸木舟はアウトリガーついてなかったですよね。

豊田 映画でも吉田さんがこれ以上ひっくり返らないみたいなことを言ってましたもんね。

水本 はい。本当に安定してますよ。

—-あの丸木舟もツアーで使われているんですか?

水本 ツアーではまだ使ってないです。もう少し手を入れて、今後実用していくと思うんですけど。

豊田 あの集落のおじいさんたちが皆元気ですよね。

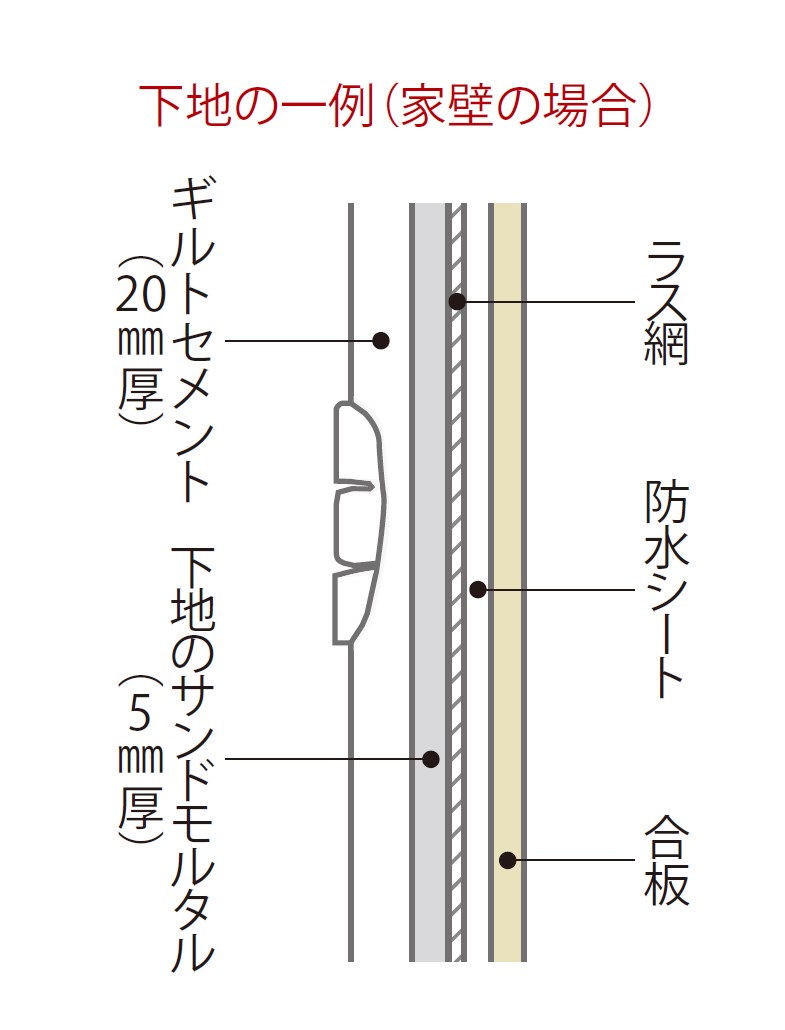

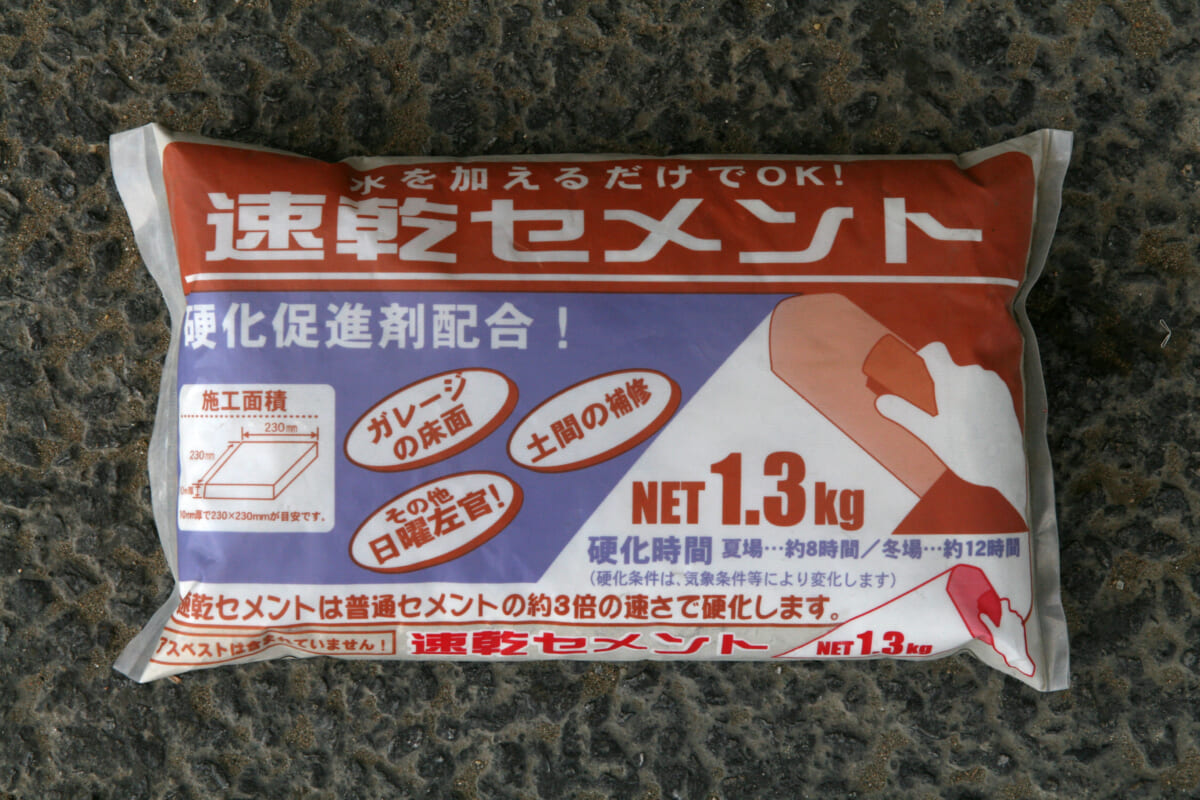

水本 はい。入植した当初は久宇良までの道は舗装なんかされていなくて生コン車が入れなくて、海の砂を使って自分たちでコンクリートを作って家を建てたりしていたそうです。海の砂を混ぜていたから今になって傷みがひどくなっているみたいなんですが……。

設楽 確かに映像で見る入植当時の家屋は、台風で飛ばされそうな家でしたよね。

豊田 湧水を通したのもあのおじいさんたちなんですよね?

水本 そうなんです。それで思い出しましたが、僕が吉田さんたちを映画にできると確信したのが、あの湧水の清掃だったんです。自分たちで水を管理して各家庭で使えるようにしている。水は市の水道だけを使って行政に管理を任せた方が絶対楽だと思うんですけど、一方で湧水の簡易水道を自分たちでコントロールしている。

設楽 水は絶対重要なものだし、生きることの根本ですよね。確かに象徴的なシーンだったと思います。水がなければ人は生きられない。水を誰かに握られるっていうことは命を委ねてるってことですもんね。

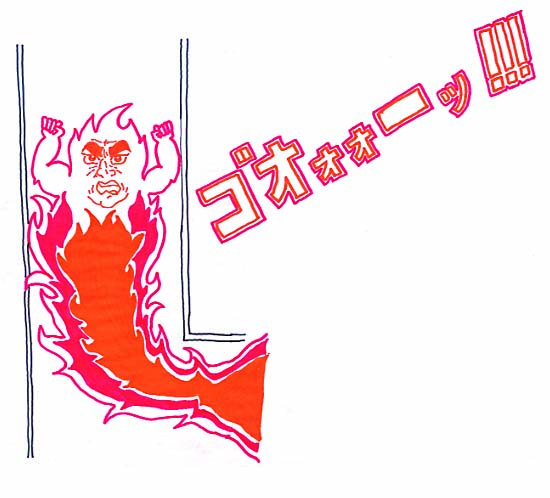

水本 昨年末(2021年)12月31日に湧水のパイプが壊れて騒動になりました。集落のおじいたちが集まってどこからもれているんだって調べて直していましたね。UFOおじさんが土建業をしているので彼が主導して直していました。

—-劇中では集落の飲み会というか集会のシーンが何度かありましたが、定期的に開催されているんですか?

水本 集会は定期的に行なっていますよ。東京の人間だったら日程を決めて飲みにいこうって約束して、お店を予約してという手間があるんですけど、集落にはそういったお店がないですし、顔を合わせたら流れで飲み会になる感じですね。

豊田 あの飲み会の雰囲気は沖縄に住んでいたときに覚えがあって懐かしく感じましたね。悩みをひとりで抱え込ませない雰囲気なんかもいいんですよね。あと、吉田さんの娘さんの宇良(うらら)ちゃんの溶け込み具合がとてもいいですよね。

水本 宇良ちゃんは集落唯一の未成年です。

豊田 話し方も子どもじゃない感じがありますよね。対等な感じで接していますよね。

水本 吉田さん夫婦も宇良ちゃんを子ども扱いしないですね。子どもだけど自分でできる人として接している気がします。長男のみちるさんに対してもですね。

豊田 みちるくんはうちの長男と同じ歳くらいなんですよ。みちるくんは木工が楽しいと言っていたり、自分でサーフボードを作りたいと言ったり、うらやましいです。うちの子はもの作りにあまり興味がないので(笑)。僕が親父の背中を見せられていなかったのですが(苦笑)。

アルバイトとして、吉田さんのサバニ作りをサポートする長男のみちるさん

アルバイトとして、吉田さんのサバニ作りをサポートする長男のみちるさん

水本 みちるくんも元々は興味がなかったみたいですけどね。サバニ作りのアルバイトをするうちに、木工は楽しくなっていったみたいですね。

設楽 宇良ちゃんとみちるさんがいつも立って食事をしているというのがなんかいいなと思ったんです。人は座って食うのが礼儀正しいってことになっているけど、立って食べてもいい。立って食べるほうが食後にすぐ動けるし、生物としては理にかなっているんじゃないか?とか思っちゃいますよね。

豊田 指摘されてはじめて吉田さんが「そういえばうちの子どもたち立って食べてるわ」って気づくところもいいなぁと思ったんですよね。もうずっと吉田さん家族にとってはそのスタイルが普通だったんだなぁって。

設楽 吉田さんの奥さんもすごい面白い方ですよね。僕もインドに行ったこともありますけど、妊娠したから行くってすごい決断だなと思いました。普通の間隔なら命を身ごもって守りに入りそうなところですけど、ここで「インドに行かなければならない」と行けちゃうのがすごいです。

インド旅行中の奥さんの朱美さん

インド旅行中の奥さんの朱美さん

豊田 朱美さんが「完成とかゴールとかよりも一瞬一瞬が大事」って話していて、この言葉というかその感覚がいいなぁと思いました。

水本 朱美さんはとても面白い方で妊娠中の夫婦の旅を撮影したかったな、なんて思いました(笑)。

—–吉田さんたちに密着した期間はどれくらいだったんですか?

水本 実質は3カ月くらいかな。

豊田 吉田さんファミリーはウエルカムな状況で受け入れてくれたんですか?

水本 撮られることはごく自然に受け入れてくれましたね。僕が前作を撮っていたのもご存知で、信用してくれていたんですよね。だからカメラが回っていても気にしていない感じでした。

UFOを探し、星空を集落のみんなで見上げる共通体験が絆を深めていく

—-豊田さん、設楽さんとも印象に残った場面や聞きたいことはありますか?

設楽 僕、タイトルにUFOが入っているのが気になったんです(笑)。ストーリーとしてUFOがなくても成立しますよね。監督がいらっしゃるし、せっかくだから理由を聞いてみたいです。

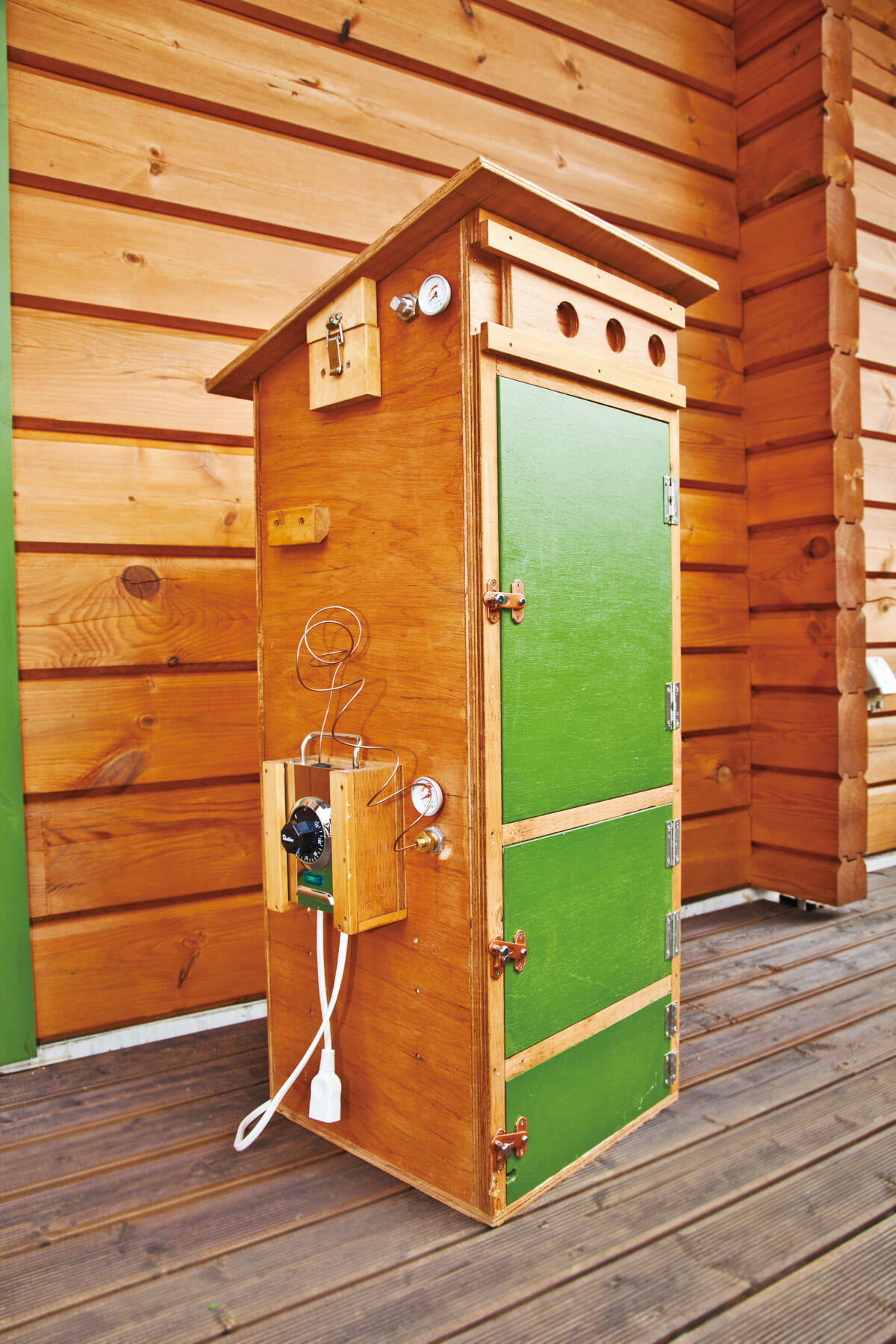

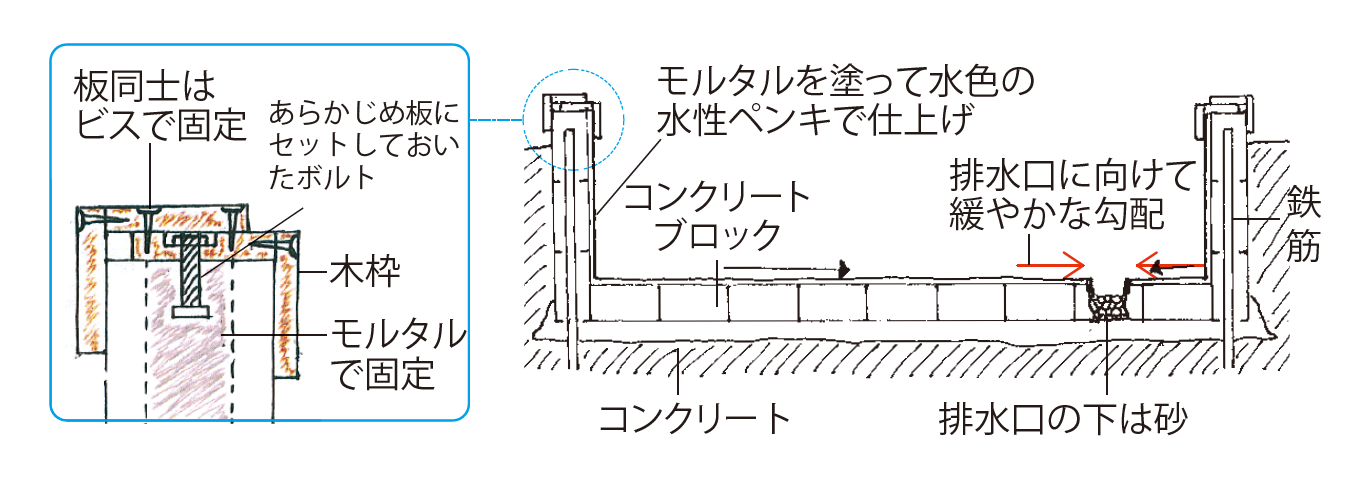

この方が久宇良のUFOおじさん。『丸木舟とUFO』の上映イベントにオンライン参加予定なのだとか

この方が久宇良のUFOおじさん。『丸木舟とUFO』の上映イベントにオンライン参加予定なのだとか

水本 伝統工芸の船大工を志す移住者の話じゃなくて集落の話なんです。久宇良に住んでいるのは20人ほどなんですが、船を作ってる人もいれば、UFOを呼んでいる人もいるって異常事態じゃないですか。吉田さんが来るまではUFOなんてと馬鹿にされることもあったそうです。でも、吉田さんが移住してきて「俺は信じるよ」と言って、それからみんなで夜空を見上げるようになった。その、みんなで星を見るというのはすごく価値のあることだなと思うんです。みんなで水道を管理するのも大切ですけど、みんなで星を見るのも一体感を得られる大切な行為だなと思うんです。

設楽 共通体験ですよね。それがコミュニティを作るということかもしれないですね。

水本 いろんな属性の人たちがみんなで揃って星を見るというのが大切だなぁと思ったんです。タイトルにクサビの形を入れたのはふたつの要素をつなぐ意味も込めました。丸木舟とUFO(星を眺めること)であったり、開拓移民のおじいさんたちが培ってきた価値観と現代の価値観をつなげたいと思ったんです。

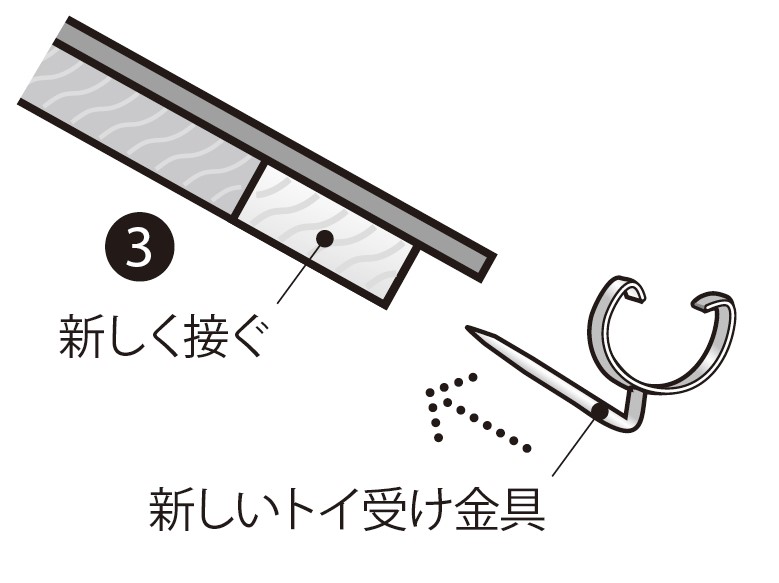

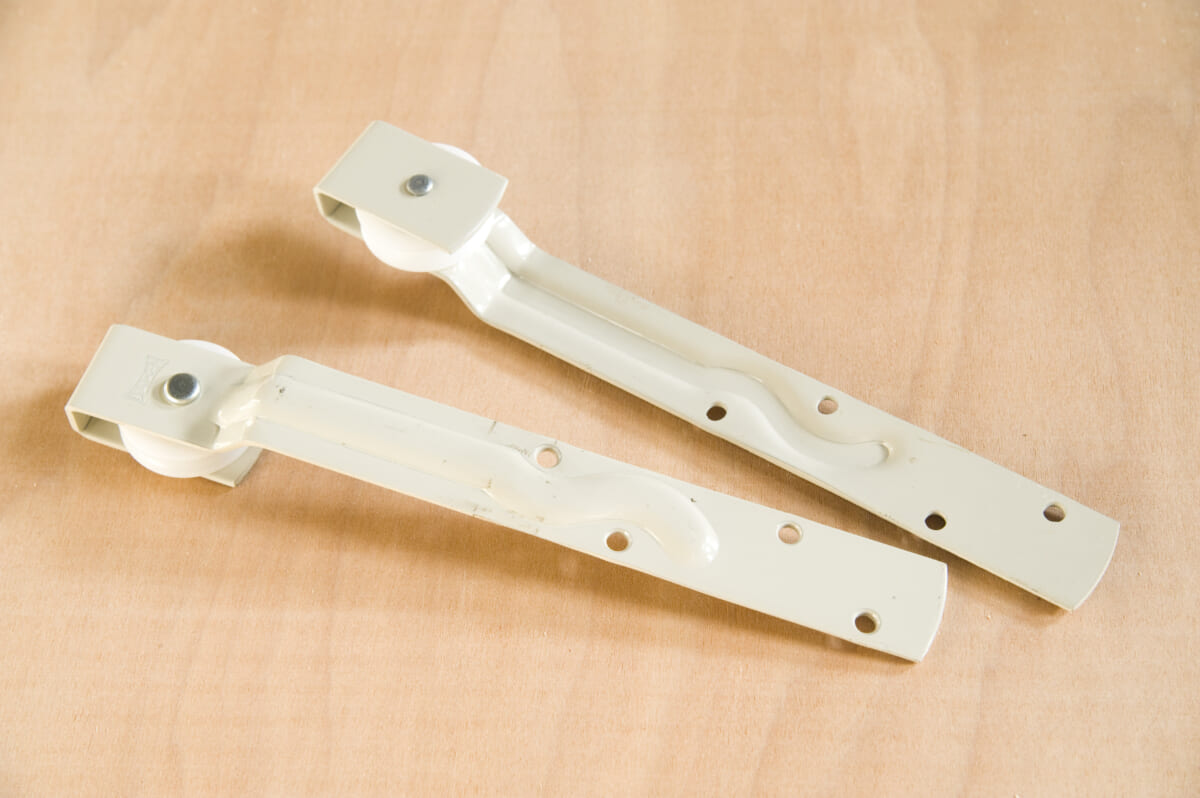

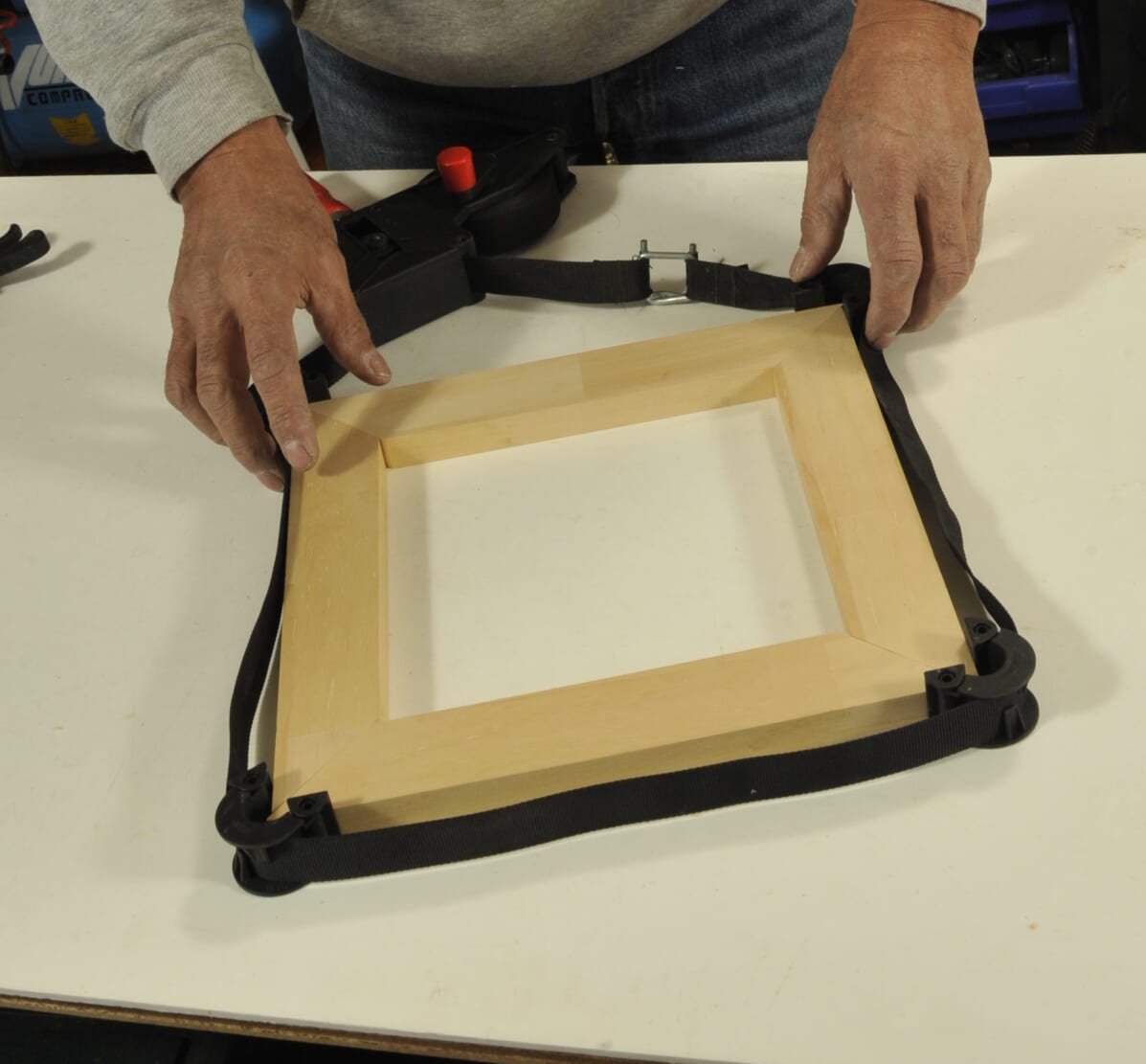

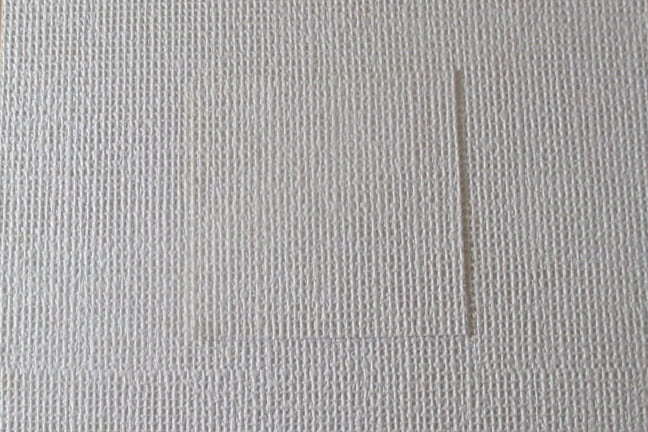

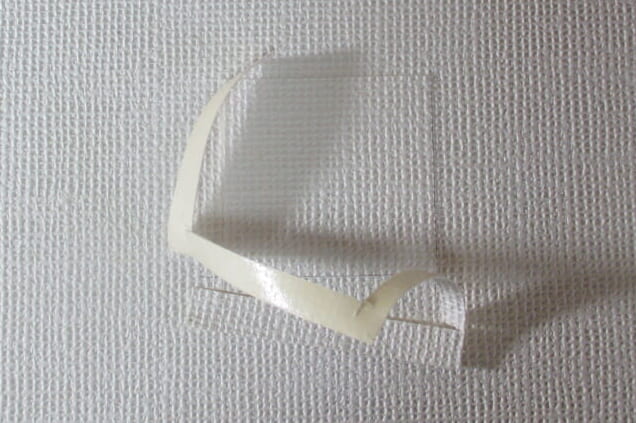

タイトルにも採用されたクサビ。クサビは木材を接ぎ合わせるパーツ

タイトルにも採用されたクサビ。クサビは木材を接ぎ合わせるパーツ

設楽 何度かUFO観測シーンがありましたが、中でもいいなと思ったのは吉田さんが集落の打ち合わせに遅れて行ったらすでにみんなが空を見ていてUFOを探していたというエピソードには笑いましたし、そういう共同体にいられるっていいよなぁって思いましたね。僕は東京の下町に住んでいて今でも作った夕飯の交換なんかをするんですけど、家族とも友達とも違うつながりって不思議な安心感があって、コミュニティの良さを実感できます。

豊田 僕もあのシーンは印象的なシーンでしたね。みんなバラバラで寝転がって、星空を眺めている。あのゆるい雰囲気を見て、どういう感覚になったかというと、あの場所と空だけの世界のように見えたんですよ。そこに東京をはじめとする都市は存在していない。これが彼らの日常なんだよなぁって。

設楽 しかもそれでUFOを探してますからね(笑)

豊田 それもみんな素じゃないですか(笑)。「あっ見えた!」「見えた!」とか言って。あの感じはね。

水本 本当に特殊ですよね(笑)。テレビのドキュメンタリーとか言語で構成を作りこんでいく作品では入れられない場面です。映画だとそういうところもありのまま描けるんです。

豊田 もう1個好きなシーンがあって、宇良ちゃんが丸木舟に乗っている様子を夫婦で眺めているところ。吉田さんの顔にも出ていたように思いましたけど、あれは最高だろうなって思いました。作って使ったり、使ってもらったりっていうのは本当に幸せなことですよね。

丸木舟を漕ぐ宇良ちゃんを見つめる吉田さん夫婦

丸木舟を漕ぐ宇良ちゃんを見つめる吉田さん夫婦

設楽 あの丸木舟は何世代にもわたって使われていくだろうし、それは素晴らしいことですよね。

—-最後にdopaやdopa webの読者に向けてひと言お願いいたします。

水本 移住の話ではあるんですけど、関係を作るとか、自分で考えるとか、自分の頭で設計するとか、「作る」というのが根幹にある映画になっていると思います。DIYをする人は自分で考えるのが好きだと思うんです。そんな考えることが好きな人にはきっと響く映画だと思います。ぜひ、劇場まで見にきてください。

左から『dopa』2代目編集長・豊田大作、水本博之監督、『dopa』現編集長・設楽敦

左から『dopa』2代目編集長・豊田大作、水本博之監督、『dopa』現編集長・設楽敦