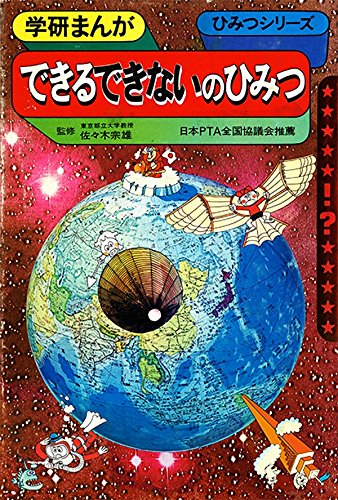

長いあいだ入手困難だった「学研ひみつシリーズ」の伝説級タイトルが、このたび復刊しました!

復刻版「できるできないのひみつ」が絶好調! 学習まんがのカリスマ・内山安二を知っているか?

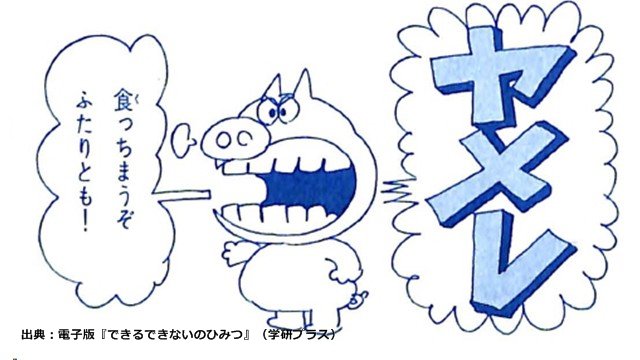

SNSで話題になった「ブウドン」が登場しているシーンを中心に、本書の見どころを紹介します。

ガラスを溶かす薬品は、何に入れておくのか?

ふつうの薬品はガラスに入れておくけど、このフッ化水素は、ガラスびんには入れられない。

(『できるできないのひみつ』から引用)

一般的には、フッ化水素に耐性があるポリエチレン容器に入れて保管します。液体のフッ化水素(フッ酸)は、ガラスを侵すからです。フッ酸の性質を利用して、ガラスをくもらせたり目盛りを刻んだりする用途に使われます。

(出典:『できるできないのひみつ』)

ところで、何でも溶かしてしまう液体をご存じですか? それは「水」です。水は、肉眼では溶けているように見えなくても、地球上のさまざまな物質を溶かす性質があります。

何千度、何万度という温度をどうやってはかるのか?

色ではかることもできます。(中略)赤い色のときは約千度、黄色なら三千度、白い色は六千度、青白い色は一万八千度、といったぐあいです。

(『できるできないのひみつ』から引用)

鉄を溶かすためには約1500℃が必要です。そのために製鉄所では「光高温計」を使います。ちなみに超高温である太陽コロナは100万℃以上なので、光の色だけでなく科学計算によって温度を算出します。

つぎに紹介するのは「人体の神秘」にまつわるお話です。

髪の毛でダンプカーをつり上げられるか?

かみの毛一本で、百グラムのおもりをつり下げられる。同じ太さのアサのせんいでは、二十グラムです。

(『できるできないのひみつ』から引用)

ヒトの髪の毛は、銅線に負けないほど強いものです。その性質は昔からよく知られており、京都にある東本願寺の太い柱を持ち上げるために、女性の髪と繊維をより合わせた毛綱を使いました。

ヒトの頭髪は約8万本。1本あたりの耐荷重100グラム。つまり8トンに耐えられるので、理論値では小型ダンプカー(約8トン)の重さにも耐えられます。驚きの結果です。

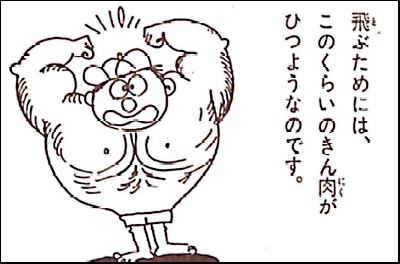

人間は鳥のように飛ぶことができるか?

鳥のむねのきん肉は体重の約二十五パーセントもあります。このすごいきん肉の力で、はねを動かして飛ぶのです。

(『できるできないのひみつ』から引用)

ちなみに人間の「むね肉」は全体重の約1パーセントです。もしもヒトの大胸筋を全体重の25%になるまで鍛えたら ──

イラストでわかりやすく解説している『学研まんが ひみつシリーズ できるできないのひみつ』は、読み返すたびに新たな発見がある一冊です。お試しください。

【書籍紹介】

学研まんがひみつシリーズ できるできないのひみつ

著者:内山安二

発行:学研プラス

1972年に創刊され、今でも根強い人気の「初代ひみつシリーズ」が、40年振りに電子書籍で復活!第一弾は内山安二先生の「できるできないのひみつ」。まんが本文のほか、この話のもととなった「5年の科学」連載のまんがも「特別ふろく」として収録。