第16回「あなたはきっと鍵をなくすから」

飼っていた柴犬のジョンが亡くなった朝、母はジョンのお腹あたりをさすりながら、「もう一度一緒に、新横浜公園まで行きたかったね」と涙をポロポロ流しながら言った。

新横浜公園は、ジョンのお気に入りの場所だった。ジョンは公園内の大きな広場で、よく気が狂ったように走り回っていた。

ジョンが亡くなってしばらくして、僕がたまたまその公園の前を通りかかると、小さな子供とお母さんが、キャッキャと遊んでいる真っ只中だった。僕はその親子の何気ない姿を見たときに、じわっと涙が溢れてきた。ジョンがもうこの世界にいないんだ、ということを、そのとき突然悟ってしまった。

昔から、悲しさが自分の中で腑に落ちるまでに、人より時間がかかってしまう。それでいて、とんでもない時差の後、なにかの拍子にコトンと腑に落ちると、悲しみの底からしばらく浮上できない。熱が伝わるまでは人一倍遅いが、いざ伝わったときには、もう取り返しがつかないくらいチンチンの状態になってしまって、冷めるまでにかなりの時間を要する。

昔、母性の塊のような女性と付き合っていたことがある。よくある話かもしれないが、付き合っている間は、彼女の優しさと寛容さに溺れ、失礼な態度を散々とってしまい、僕はあっさりとフラれてしまった。

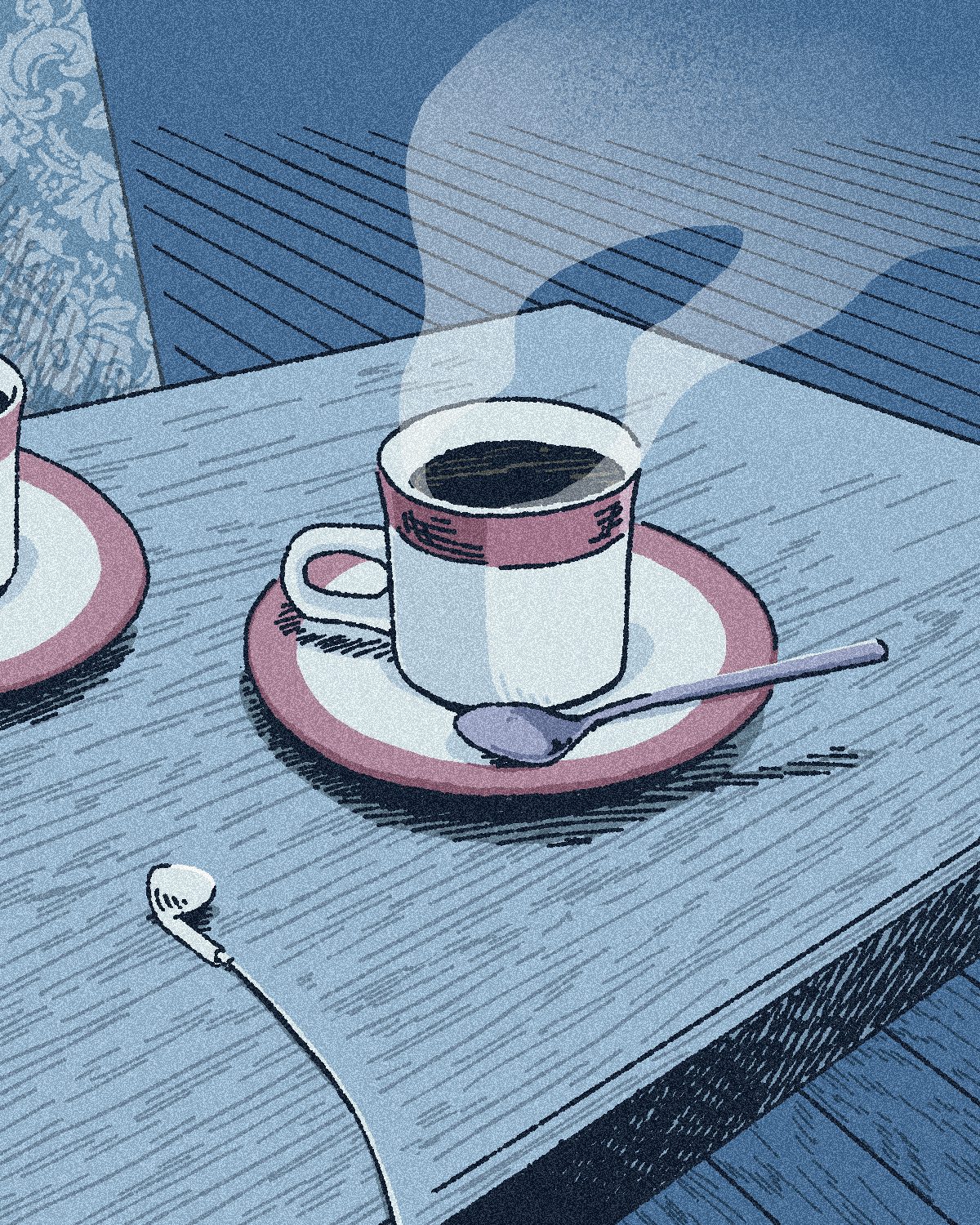

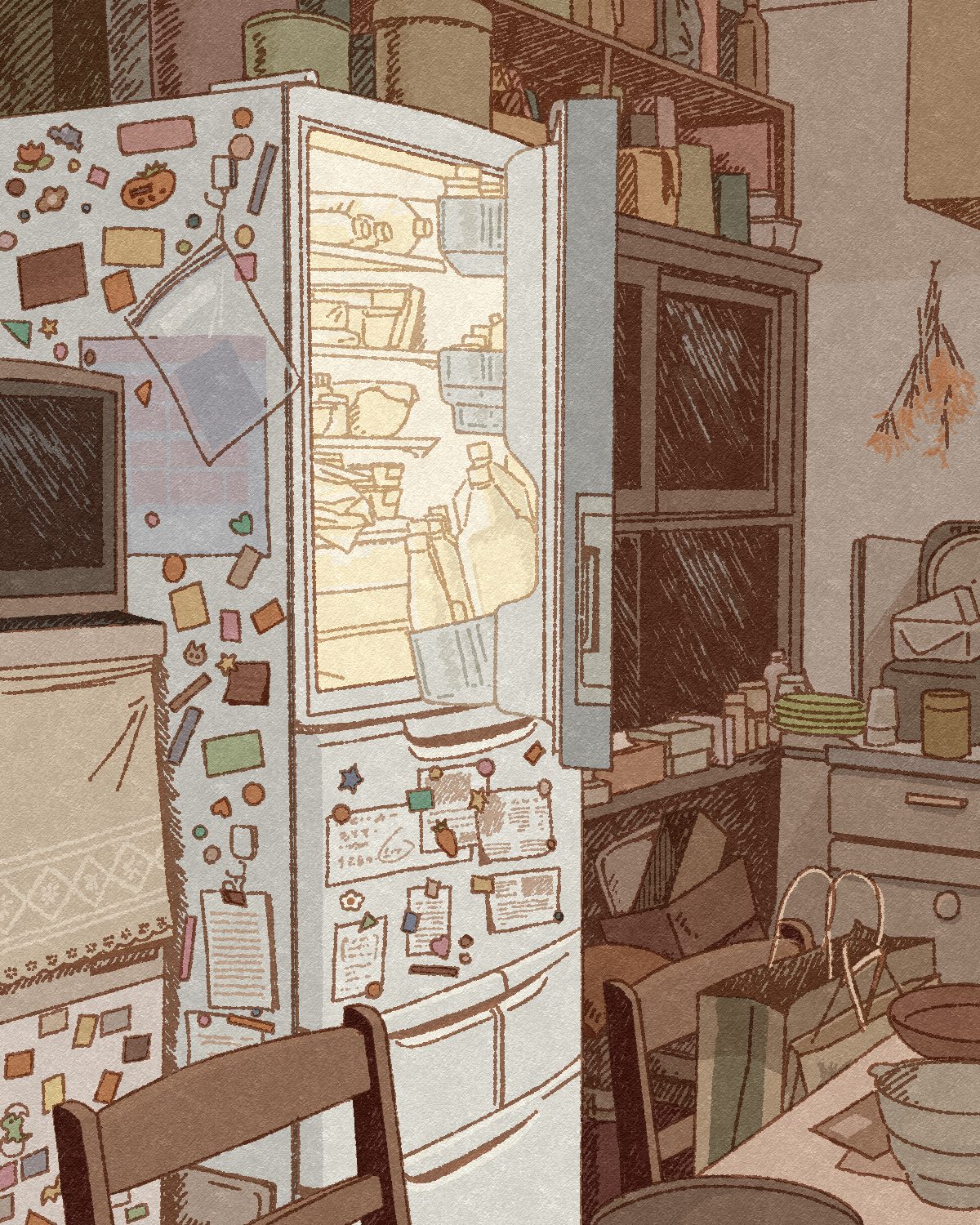

別れを切り出された場所は、ふたりの行きつけのカフェだった。頼んだアイスカフェオレが出てくる頃には、もう別れ話はあらかたまとまっていた。その店のアイスカフェオレは、コーヒーとミルクが分かれて二層になっている。いわゆる、ツートンコーヒー。彼女は顔色ひとつ変えずに、淡々と思い出話をしていた。こちらは申し訳なさが先に立ち、うまく言葉が出てこない。「ねえ、前に一緒に横浜中華街にあるジャズバーに行こうとしたことあったよね」

そう言って、彼女は突然懐かしい話をしはじめた。

「あれ、ほんと笑った」彼女がそう言って本当に笑ったので、僕も釣られて笑ってしまう。すると彼女が「ムッ」とする。「あっ、ごめん……」慌てて僕は謝って、俯いて見せる。彼女は大きく一度、漫画みたいなため息を吐いた。

「あなたが、雑誌かなにかで見つけたとか言って、お店の定休日を調べもしないで訪ねて行ったら、まんまと休みだったの。そしたら悪びれもせず、来週改めて来ようよ! とかどうせ守れない約束をあなたは口にしたの」彼女の声にため息が混じった。ツートーンコーヒーを、マドラーでクルクルッと混ぜる彼女。「でも、あれは守ってほしかったな」彼女は、言葉をテーブルの上に置くようにゆっくりとそう言った。

あれはいつだっただろう。テレビ東京の『出没!アド街ック天国』を、彼女とぼんやり観ていたときのことだ。番組内で、横浜中華街の一角にあるジャズバーの紹介VTRが流れたとき、「ここ、今度行こうよ」と、思わず僕は軽口を叩いてしまう。

ソファにもたれ掛かって、眠気に負けそうになりながら観ていた彼女は「賛成〜」とだけ言う。そして僕は定休日を調べずに、次の休みの日、本当に彼女と横浜中華街に行ってしまった。彼女はそんな、僕の思いつきの行動の連続に、いつしか辟易してしまったんだと思う。

僕がふと顔を上げると、彼女の大きな瞳から、ポロポロと涙がこぼれ落ちていた。

「この涙は違うの。あなたが思っているどの理由とも違うの。楽しかったことと、悔しかったことが、次から次に頭に浮かんできちゃうだけなの」

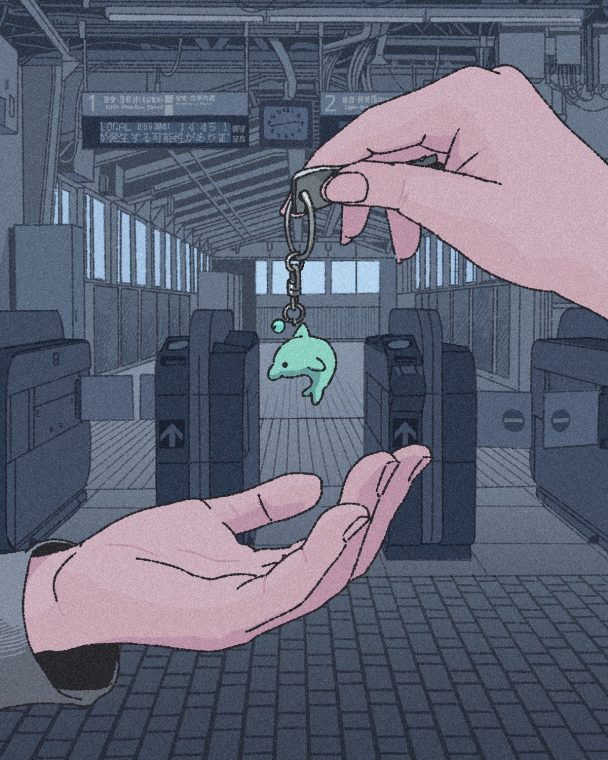

彼女は拭っても拭っても溢れ出てくる涙と格闘しながら、それでも一回微笑んでそう言った。店を出て、改札で別れるときに、「じゃあ、また」と迂闊にも言ってしまった僕に、「くそばかたれが」と彼女は苦笑しながら吐き捨てる。

そして僕の家の鍵を自分のキーホルダーごと返してきて、「あなたはきっとまた鍵失くすから、そのキーホルダー付けておいたほうがいいよ」と言った。

僕は彼女と一緒にいる間に、家の鍵を二度失くした。「ありがとう」彼女にそう告げたのが、最後だったと思う。

先日、横浜に行く用事があった帰り、あの横浜中華街のジャズバーに、ひとり立ち寄ってみることにした。スマホを片手に、記憶を辿りながらなんとか店の前までたどり着くと、なんと店はその日も定休日だった。あの日から、なにも学んでいない自分に改めてガッカリした。

仕方なく、立ち去ろうとしたとき、ちょうど行き違いで若いカップルが店の中を覗きに来た。「ちゃんと調べてって言ったよね?」カップルの彼女のほうが、語気を荒げて彼氏にそう言った。それからふたり並んでガラス戸に顔をくっつけ、店内の様子をジ〜ッと伺っていた。

僕はそのカップルの様子を、ガードレールに腰掛け、しばらく眺めていた。そのときふと、僕の中で、彼女にはもう二度と会えないという現実が、やっと腑に落ち、もう取り返しがつかない出来事が、次から次に思い出され、じわっと涙が溢れてきた。

イラスト/嘉江(X:@mugoisiuchi) デザイン/熊谷菜生

The post 第16回「あなたはきっと鍵をなくすから」/燃え殻「もの語りをはじめよう」連載 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.