もともとは問題がなかったAndroidアプリが、後に更新されて悪に染まり、ユーザーの音声を盗聴するマルウェアに成りはてていたと、ネットセキュリティ企業ESETの研究者が報告しています。

「iRecorder Screen Recorder」というアプリは、2021年9月にGoogle Playストアで配信開始されたものです。初めはAndroidデバイスの画面を録画できる良性のアプリでしたが、翌年8月のアップデート後、15分ごとに1分間の音声を録音し、それを暗号化されたリンクを通じて開発者のサーバーに転送するようになったそうです。

ESETの研究者Lukas Stefanko氏は、このアプリは更新された際に、オープンソースのAhMyth Android RAT(リモートアクセス型トロイの木馬)をベースにした「悪意のあるコード」が埋め込まれたと説明しています。

このアプリはGoogle Playストアから削除されるまでに、5万回もダウンロードされていました。Stefanko氏は、AhMythが埋め込まれたアプリは、以前にもGoogleのチェックをすり抜けたことがあったと付け加えています。

こうした詐欺アプリは、アップルのApp StoreであれGoogle Playストアであれ、特に目新しいものではありません。しかし、今回のように最初は問題はなかったアプリが、後にダークサイドに傾いた場合は非常にやっかいです。旧バージョンを入れていたユーザーは、手動または自動でアプリを更新した場合、知らない内に自分のデバイスを盗聴の危機に晒してしまったわけです。

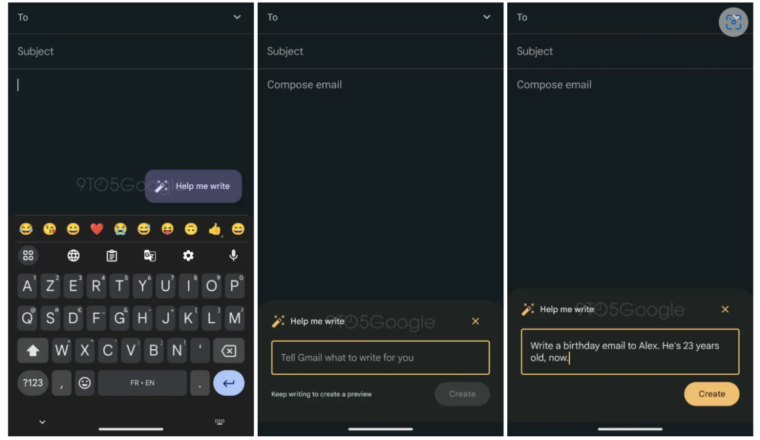

次期Android 14では、アプリがデータ共有方法を変更したときは、毎月の通知で教えてくれるアップデートが予定されています。その機能が少しでも早く実装され、しっかりと悪質アプリを検知するよう期待したいところです。

Source:ESET

via:Ars Technica

[1/5]

[1/5]

Copy and paste text without any unwanted formatting!

Copy and paste text without any unwanted formatting!

icon.

icon.

(@realGeorgeHotz)

(@realGeorgeHotz)