キッチン家電はいろいろありますが、用途ごとに揃えると場所を取りますね。この問題を解決した家電がいまアメリカで人気を博しています。その名前は「Instant Pot」。これ一台で圧力調理器、鍋、フライパン、スロークッカー、炊飯器、蒸し器、ヨーグルトメーカー、低温調理器、オーブンなど何役にも使える、多数の機能を兼ね揃えた全自動調理アイテムなのです。2017年にはアメリカAmazonのWish List(欲しいものリスト)に最も選ばれた製品にもなりました。日本には未上陸なものの、インターネットでは時々話題に上っています(日本で使っている人もいるそうですが)。今回は、アメリカ在住の筆者がInstant Potを実際に使ってみた感想をお伝えします。

定番アイテムを超えるスーパーマルチプレイヤー

アメリカでキッチン家電といえば、「スロークッカー」が定番中の定番。その名の通り、低温調理や長時間調理、保温もできるのが特徴です。この調理機器は40年以上も前からアメリカの家庭を支えてきましたが、Instant Potはそのスロークッカーに代わるキッチン家電とも言われています。

実際、2017年にInstant PotはアメリカのAmazonプライムデーにおいて一番人気の商品となりました。関連するレシピ本も合わせて売り上げを伸ばしている様子。さらに、本製品は結婚祝いでのWish Listでも最も多く選ばれました(アメリカでは、花嫁があらかじめWish List を作っておき、贈る人はリストのなかから予算に合わせてギフトを選んで送ります。アメリカならではの実用的かつ合理的な習慣ですね)。

安心の全自動+安全装置付き

Instant Potは全自動調理器なので、火を一切使いません。圧力モードでも、圧力をかけたい時間をセットして、スイッチを入れれば、あとは何もしなくても大丈夫。その場につきっきりにならずに済むうえ、加圧時間がおわれば、自然に減圧・保温モードに切り替わります。例えば、カレーを作るときは、蓋を開けたままロースト(炒め)モードで調理し、圧力鍋モードで一気に加熱したあと保温モードに。圧倒的に時短できるのが魅力です。

しかも、圧力鍋の時間をセットすれば、圧力調理後は自然に圧力調整し保温になるのでとても助かります。11を超える安全装置を備えており、UL規格(電化製品における火災及び感電の危険確認・調査規格)の認定も受けています。

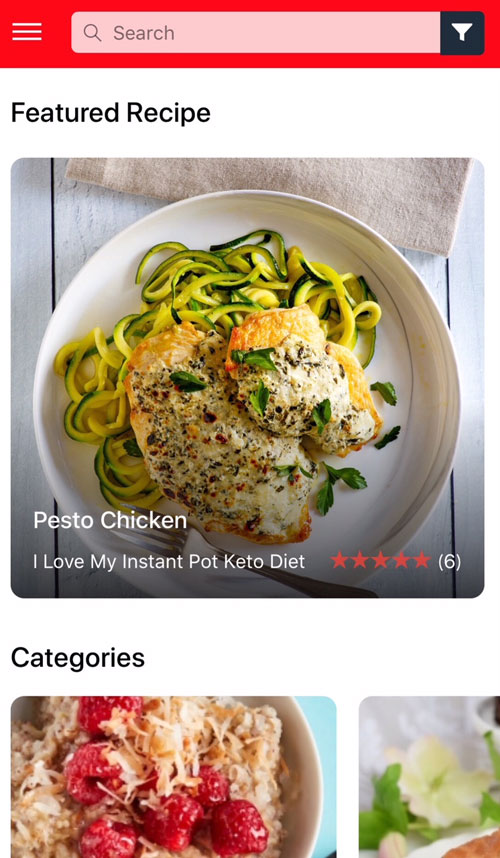

多機能なのでボタンも多く、当初は混乱しましたが、専用アプリ(英語のみ)があり、レシピや使い方が細かく紹介されており、動画もあるので、しばらく使うと慣れます。Instant PotのFacebookコミュニティメンバーは140万人を超え、YouTubeのチャンネル登録数も2万7000を超えています。

時短でおいしいうえに、お手入れも簡単

アメリカでもおいしいお米が食べたい筆者は、購入後、炊飯機能で早速お米を炊いてみました。これまでは日本から持ってきた炊飯器を使っていたのですが、これでは早炊きモードでも30分ぐらいかかっていました。しかし、Instant Potでは加圧4分、蒸らし15分と、驚くほど早くお米が炊けます。 しかも圧倒的においしいんです。調理が終わってからの時間が表示されるので、蒸らし時間がわかるのも便利。

旦那が大好きなBBQプルドポーク(豚の塊肉を煮たもの)は、通常スロークッカーで5~6時間かかります。でもInstant Potでは、塊肉とBBQソースを入れてスイッチを押すだけで加圧10分で肉汁じゅわーっと肉がほろほろくずれるほど柔らかくなります。先にジャガイモを加圧調理しておいて、肉を調理する間にマッシュポテトを作ればあっという間にメインとサイドディッシュが完成。

小さい子どもがいるとおいしい外食でもゆっくり味わえず、逆にストレスが溜まってしまうことが多々ありました。しかし、わざわざ外食せずとも自宅でレストラン級の味ができ、いつもよりちょっといい食材を買って調理することが増えました。テーブルセットもこだわれば、自宅でゆっくりレストラン気分を味わえるので、夫婦で「ワインの晩酌時間」が取れるようになり嬉しい限りです。さらにおいしい料理で会話も弾みます!

また、「Delate cook」という機能で調理のスタート時間をずらすことも可能。そのため出勤前にセットして、帰宅に合わせて、でき立てアツアツの料理を食べることもできます。

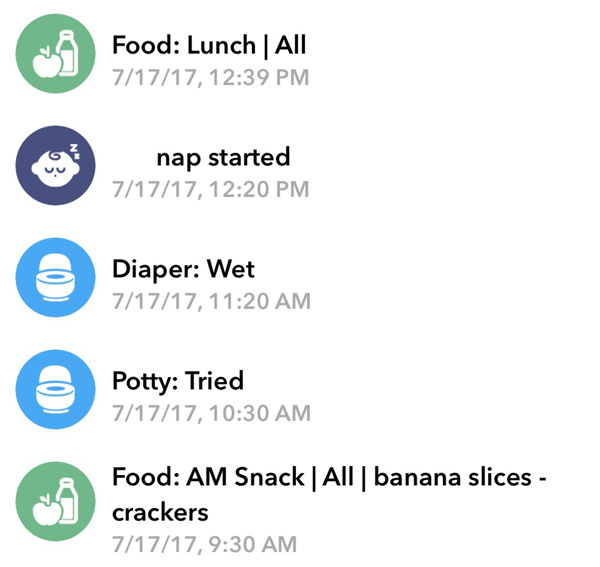

柔らかくなるまで煮たり裏ごししたりと、手間のかかる離乳食。けれど、Instant Potは自動で加圧、減圧、保温をしてくれるので、赤ちゃんを世話しつつキッチンに立ちっぱなしにもならず、息子のときにもこれがあればもっと楽に早くできただろうなと思いました。

ポット内にあるスチール鍋の部分はまるごと外せて丸洗いでき、もちろん食洗機にも対応。電気部分も拭くだけなので衛生的に使えますが、蓋のシリコン臭が気になるというレビューも見られます。筆者も、電子レンジでシリコンスチーマーを使った時の匂いが苦手ですが、Instant Potを使用しシリコン臭が気になったことはありません。もし匂いが気になる場合は、レモン汁を入れた水でスチーム調理を2分間行うとシリコン臭が消えるようです。

ただし、毎回蓋のシリコン部分は洗うようになっています。特にチリやカレーなど、匂いの強い料理を作った時には蓋のパーツも外して洗っています。とは言え、シリコンや加圧パーツを外し食洗機に入れるだけなのでお手入れも簡単。

気になるサイズ感と価格

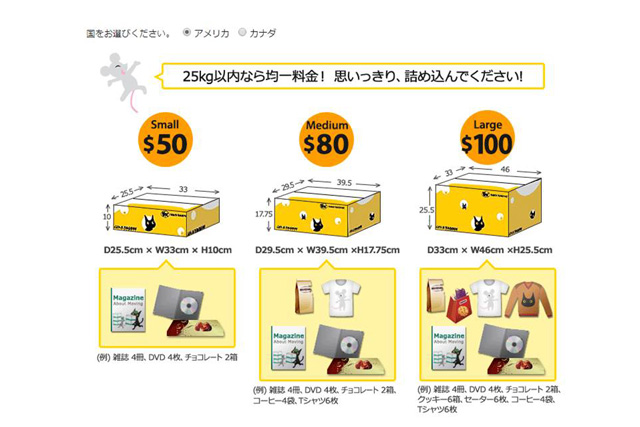

機能によって様々なシリーズが販売されていますが、大きさの規格は3種類。2~3人用の3qt (2.8L) は119.95ドル(約1万3300円)~、4~6人用の6qt (5.6L) は149.95dドル(約1万6600円)~、6~8人用の8qt (7.5L)は179.95ドル(1万9900円)~となっています。

筆者が使っている6qtは小さめの太鼓ぐらいでしょうか。2017年にAmazonプライムデーで購入しましたが、80ドルぐらいで買ったと記憶しています。今年のプライムデーでも30%以上の割引になったので、おそらく2018年にも人気商品となることでしょう。

アメリカでは夫婦共働きが一般的です。そのため安全で時短、かつおいしい料理が全自動で作れるInstant Potは共働き世帯の強い味方。帰宅後、子どもを待たせつつしていた夕食作りのストレスが減り、気持ちに余裕ができたと感じます。作り置きですらめんどうに感じる筆者ですが、時間がかかるため敬遠していたBBQリブ、野菜を丸ごと使ったスープなど、料理のレパートリーが増えて野菜嫌いな息子も以前に比べ、良く食べるようになりました。おいしい時短料理のおかげで、夫婦でゆっくり話す時間が持てるようになったのもInstant potのおかげかもしれません。この調理家電はすでにアメリカの夫婦にとって、なくてはならないアイテムとなっています。

」という特許技術を使って先端の金属プレート部分から患部に熱と脈を打つような振動を集中的に伝えることで、血管の血流と循環を高めます。その結果、アレルギー反応を中和し、かゆみを和らげるそうです。

」という特許技術を使って先端の金属プレート部分から患部に熱と脈を打つような振動を集中的に伝えることで、血管の血流と循環を高めます。その結果、アレルギー反応を中和し、かゆみを和らげるそうです。

(@cameo)

(@cameo)