1967年にカナダのモントリオールで開催された万国博覧会において、アルファロメオはウニベルサルと称するプロトタイプスポーツを出品する。カロッツェリア・ベルトーネが手がけた流麗なクーペボディを纏ったGTカーは、その後市販化に向けて開発が進められ、1970年開催のジュネーブ・ショーで量産版となるモデルがワールドプレミアを果たした――。今回はアルファロメオ渾身のスーパーカー、「モントリオール」の話題で一席。

【Vol.11 アルファロメオ・モントリオール】

1960年代中盤の自動車市場は、それまで運転にある程度のスキルを要したレーシングカー直結のスポーツカーが、よりイージードライブで、快適性に富み、しかも見栄えのする高性能GTカー、後にいうスーパーカーへと変貌を遂げた時代だった。この状況を、高性能メーカー車の老舗であるアルファロメオが黙って見過ごすはずはない。同社は早々に新しい高性能GTカーの開発プロジェクトに着手した。

■ベルトーネとタッグを組んでスーパーカーを開発

新規の高性能GTカーを造るに当たり、アルファロメオの開発陣はパートナーとしてカロッツェリア・ベルトーネを選択する。ベルトーネが担当するのはボディのデザインおよびコーチワークで、シャシーやエンジンなどのメカニズム関連はアルファロメオが手がけることとした。まず基本シャシーについては、ジュリア・スプリントGT用をモデファイしたものを採用する。懸架機構は前ダブルウィッシュボーン、後トレーリングアームで構成。エンジンは既存の1570cc直列4気筒DOHCユニットをフロントに搭載し、リアを駆動するというオーソドックスな形をとった。内包するインテリアは、大きな円形メーターをドライバー前に据えるなどした機能的なデザインを導入。リアゲートはガラス部分のみの開閉を可能とし、ルーフから両サイドのフェンダー、テールエンドまでは一体構造とした。

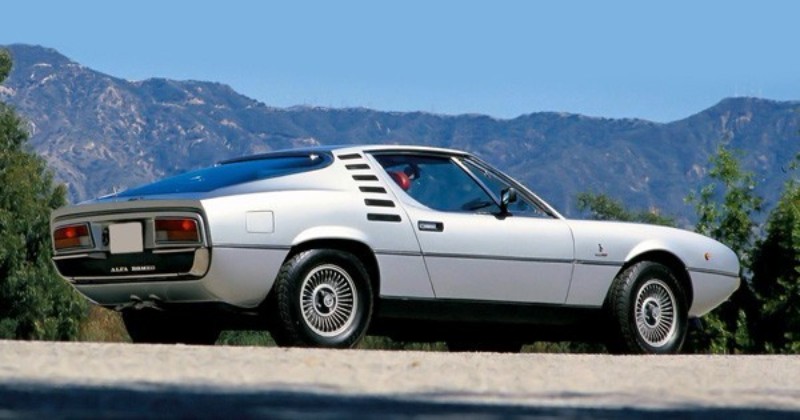

エクステリアに関しては、ベルトーネのチーフデザイナーの任に就いていたマルチェロ・ガンディーニが造形を主導する。基本フォルムは2+2のクーペスタイルで、低くて長いノーズに強く傾斜したウィンドシールド、流れるようなファストバックのルーフライン、上方へと跳ね上がるサイドウィンドウ形状、テールエンドをすっぱりと切り落としたコーダトロンカ形状など、当時のスポーツカーの流行を存分に取り入れて構成。一方、ブラインド状のヘッドライトガーニッシュや中央に盾を配したフロントグリル、リアピラー部に組み込んだスリットダクト等のディテールで独特のアピアランスを演出した。

アルファロメオとベルトーネの合作プロトタイプGTは、ユニークな会場でワールドプレミアを飾る。舞台は1967年にカナダのモントリオールで開催された万国博覧会。アルファロメオは主催者からイタリア政府を介して出展社として選ばれ、自動車技術の最高の理想を具現化したという高性能GTの「アルファロメオ・ウニベルサル(universal)」を出品したのである。会場では「非常に高性能なエンジンを積み、量産の可能なデザインで造られた」という説明がなされたアルファロメオ・ウニベルサル。当初、マスコミなどはアルファロメオの経営状況を鑑みて単なるショーカーで終わると予測していたようだが、実際は違った。モントリオールから帰国後、アルファロメオとベルトーネは本格的に高性能GTの市販化に向けたプロジェクトを推し進めたのだ。

1967年カナダ・モントリオールの万国博覧会に出展した高性能GTの「アルファロメオ・ウニベルサル(universal)」。モントリオールの原型となる

1967年カナダ・モントリオールの万国博覧会に出展した高性能GTの「アルファロメオ・ウニベルサル(universal)」。モントリオールの原型となる

プロトタイプから最も大きな変更を受けたのは、搭載エンジンだった。1.6L直4DOHCでは高性能GTとしてのインパクトが弱いと考えた開発陣は、ティーポ33用にカルロ・キティが設計した90度のバンク角を持つV型8気筒DOHCユニットの導入を決断する。そのうえでボア×ストロークは80.0×64.5mmのオーバースクエアに、排気量は2593ccに設定。圧縮比は9.0とし、燃料供給装置にはスピカのメカニカルインジェクションを組み込んだ。パワー&トルクは200hp/6500rpm、24.0kg・m/4750rpmを発生。潤滑方式にはオイルパン部分が浅くできるドライサンプ方式を取り入れる。エンジンルーム自体はV8エンジンの採用に即して、大幅に設計を見直した。組み合わせるトランスミッションは専用ギア比のZF製5速MT。リアの駆動部にはリミテッドスリップデフを装備した。足回りについては前ダブルウィッシュボーン/後トレーリングアーム+Tセンターリアクションメンバーをベースに、エンジンの出力アップに応じた専用セッティングを施す。確実な制動力を確保するために、制動機構には4輪ベンチレーテッドディスクブレーキを組み込んだ。

開発陣は量産性などを踏まえて、内外装の改良も鋭意実施する。ブラインド形状のヘッドライトガーニッシュは4分割タイプから2分割タイプに変更し、そのうえで圧縮エアによってライトの前を通って下側に収まるように設計。フロントフードにはインジェクションとエアクリーナーを収めるためにNACAダクト付きのパワーバルジを新設した。リアピラー部のスリットダクトは片側7分割/左右計14分割から片側6分割/左右計12分割にリファインし、ドアの開閉部もプッシュボタン式からオーソドックスなノブ式に変える。ほかにも、メッキモールの多用化やサイドウィンドウおよびリアフェンダー部の手直し、アルミ製サイドシルカバーの装着、未来的かつスポーティなアナログメーターやディープコーンタイプのステアリングの採用など、随所に高性能GTにふさわしいアレンジを施した。

■プロトタイプの初披露場所を車名に転用

流れるようなファストバックのルーフライン、テールエンドを切り落としたコーダトロンカ形状など、当時のスポーツカーの流行のデザインを採用

流れるようなファストバックのルーフライン、テールエンドを切り落としたコーダトロンカ形状など、当時のスポーツカーの流行のデザインを採用

アルファロメオとベルトーネが丹精を込めて造った新しい高性能GTのプロダクションモデルは、1970年開催のジュネーブ・ショーで初公開される。車名は初陣を飾ったプロトタイプの発表場所にちなんで「モントリオール」と冠していた。

モントリオールのカタログスペックは、ボディサイズが全長4220×全幅1672×全高1205mmで、ホイールベースが2350mm。車重は1270kgと軽めに仕上がっていたため、最高速度は220km/h、0→100km/h加速は7.4秒と公表された。注目の車両価格は570万リラと、当時のポルシェ911などのスポーツカーよりもはるかに高いプライスタグを掲げていた。

大型スピードメーターと大型タコメーターをドライバー前に設置。センター部には空調やパワーウィンドウなどのスイッチ類のほか、ベルトーネの“b”エンブレムが組み込まれる。MTシフトはほぼ直立状態の短いレバーを採用

大型スピードメーターと大型タコメーターをドライバー前に設置。センター部には空調やパワーウィンドウなどのスイッチ類のほか、ベルトーネの“b”エンブレムが組み込まれる。MTシフトはほぼ直立状態の短いレバーを採用

市場に放たれたモントリオールは、まずアグレッシブかつ魅力的なルックスで注目を集める。エア圧で格納するヘッドライトガーニッシュの動きなども見る人を驚かせた。室内空間に目を移すと、個性的なインパネ造形が乗員を迎える。計器類はkm/h×10で表示した大型スピードメーターとGIRI×1000表示の大型タコメーターをドライバー前に、燃料計/時計/電流計/水温計/油温計/油圧計/各種警告灯類を主眼メーター周囲に配置。センター部には空調やパワーウィンドウなどのスイッチ類のほか、ベルトーネの“b”エンブレムが組み込まれる。MTシフトはほかのアルファ車のような斜めに生える長いタイプではなく、ほぼ直立状態の短いレバーを採用していた。前席には乗員を包み込むような横溝タイプのヘッドレスト一体型バケットシートを装着。後部にも+2スペースのシートを設けていたが、お世辞にも広いとはいえなかった。

全長4220×全幅1672×全高1205mm、公表値の最高速度は220km/h、0→100km/h加速は7.4秒。ポルシェ911などのスポーツカーよりもはるかに高いプライスラグをつけていた

全長4220×全幅1672×全高1205mm、公表値の最高速度は220km/h、0→100km/h加速は7.4秒。ポルシェ911などのスポーツカーよりもはるかに高いプライスラグをつけていた

内外装の演出以上に当時のクルマ好きを惹きつけたのは、走りの性能だった。著名な自動車誌のクワトロルオーテがモントリオールをテストしたところ、最高速度は224.07km/h、0→100km/h加速は7.1秒と、メーカー公表値を優に超えたのである。また、高速連続走行での平均車速や耐久性においても高レベルをキープ。前後重量配分が適正なために、コーナリング時やブレーキング時の安心感もあった。走行性能は内外装の演出以上に高性能GTの特性を有している――そんな評価が、モントリオールには与えられたのだ。

ミラノ(アルファロメオ)とトリノ(ベルトーネ)の血が深く混ざった孤高のV8ロメオは、1973年に勃発したオイルショックという荒波にも揉まれながら、1977年まで生産が続けられる。大きな仕様変更をすることもなく、長めの車歴を刻めたのは、何より量産車としての完成度が高かった証だろう。総生産台数は3925台(3917台という説もあり)と、他社のスーパーカーに比べて堅調な数字を記録したのである。

【著者プロフィール】

大貫直次郎

1966年型。自動車専門誌や一般誌などの編集記者を経て、クルマ関連を中心としたフリーランスのエディトリアル・ライターに。愛車はポルシェ911カレラ(930)やスバル・サンバー(TT2)のほか、レストア待ちの不動バイク数台。趣味はジャンク屋巡り。著書に光文社刊『クルマでわかる! 日本の現代史』など。クルマの歴史に関しては、アシェット・コレクションズ・ジャパン刊『国産名車コレクション』『日産名車コレクション』『NISSANスカイライン2000GT-R KPGC10』などで執筆。