2018年からモスクワ、サンクトペテルブルク、香港など世界5都市を巡回し、のべ100万人以上を動員した『バンクシー展 天才か反逆者か』が、2020年3月から日本で開催中です。

世界中のストリートの壁面に、ステンシルによる社会風刺的なグラフィティ作品を描き続けている、謎のアーティスト「バンクシー」。“芸術テロリスト”とも称される彼の過激なスタイルは、今なぜ世界中の人々をこんなにも熱狂させているのでしょうか? 気になってはいるけれど実はよく知らない……そんな人のために、謎に包まれたアーティスト「バンクシー」を読み解き、作品を楽しむためのキホンをおさらいしてみましょう!

バンクシーって、いったいどんな人物?

活動拠点はイギリスのロンドン、それ以外は本名や年齢すら明かされていない謎のアーティスト「バンクシー」。街に突然現れるグラフィティ作品が世界中で議論を巻き起こし、今やオークションで億単位の高値がつく一流現代アーティストとしても君臨する彼は、一体どんな人物なのでしょうか?

「彼は1994年ごろからアメリカのニューヨークでグラフィティ活動を行い、’99年から活動拠点をロンドンに移したといわれています。その正体は謎に包まれており、好きでそうしているのか、必要に迫られてのことなのかはともかく、いまや現代の神話の域に達するまでになっているといえるでしょう」(『バンクシー展 天才か反逆者か』製作委員会・以下同)

バンクシーのアートは神出鬼没。世界中のストリート、壁、橋などに突如描かれる、ステンシルを用いたグラフィティ・アートがとくに有名です。また、ロンドンやニューヨークにある世界的規模の美術館・博物館にゲリラ展示を行うなど、アーティストとしては非常に過激なスタイルで知られています。

「愛嬌のあるネズミや女の子の絵柄など、一見どれもキャッチーでユーモラスな絵柄に見えますが、その背景には鋭い社会風刺や政治的メッセージが込められています。そんな作風から、彼を“芸術テロリスト”などと称する人もいる一方で、バンクシーはスタジオ制作を行って世界各地で個展を開催したり、宿泊施設や期間限定のテーマパーク、映画の制作など多面的な活動を行っているのも特徴的。今回の『バンクシー展 天才か反逆者か』でも、そういった彼の多面的な創作活動を取り上げています」

そんなバンクシーが、自らの芸術活動において大きな影響を受けているといわれているのが、イギリス西部の港湾都市・ブリストルのアンダーグラウンド・シーン。マッシヴ・アタックやポーティスヘッドといった世界的な音楽ユニットを輩出し、芸術家と音楽家のコラボレーションから新たなムーブメントを生み続けているブリストルの街には、『ウェル・ハング・ラバー』『マイルド・マイルド・ウェスト』といった、彼の著名なグラフィティ作品がいくつも残されています。

↑イギリス西部の港湾都市・ブリストルは、UKギターポップにヒップホップ、レゲエといった要素が融合したトリップホップというサウンドを生んだ街。’88年結成の代表的なユニット、マッシヴ・アタックのメンバーであるロバート・デル・ナジャ(通称3D)は、80年代にグラフィティ・アーティストとして活動していた人物でもありました。3Dと交流のあったバンクシーは、自身の作風が彼やブリストルのアンダーグラウンド・シーンから多くの影響を受けていると語っています

↑イギリス西部の港湾都市・ブリストルは、UKギターポップにヒップホップ、レゲエといった要素が融合したトリップホップというサウンドを生んだ街。’88年結成の代表的なユニット、マッシヴ・アタックのメンバーであるロバート・デル・ナジャ(通称3D)は、80年代にグラフィティ・アーティストとして活動していた人物でもありました。3Dと交流のあったバンクシーは、自身の作風が彼やブリストルのアンダーグラウンド・シーンから多くの影響を受けていると語っています

↑ブリストルのフロッグモア・ストリートに2006年に描かれた『ウェル・ハング・ラバー』

↑ブリストルのフロッグモア・ストリートに2006年に描かれた『ウェル・ハング・ラバー』

バンクシーの作風とは?

「グラフィティは、もしあなたがほとんど何も持っていなくても、

使うことのできるわずかな道具のひとつだ。

そして世界の貧困を救うための絵が思いつかなくても、

立ちションをしている奴を微笑ませることならできる」

(『バンギング・ユア・ヘッド・アゲインスト・ア・ブリック・ウォール』/バンクシー著 より)

バンクシーは1990年代後半から2004年頃まで、アーティストのCDジャケットやファッションブランド等に自身の作品を提供していますが、それ以降は音楽家をはじめ、マイクロソフトやナイキなど大企業からのオファーも、一切を断っているといいます。そんな彼の表現の中心にあるのが、街に突如現れるグラフィティ・アート。ストリートにダイナミックに描かれるグラフィティの醍醐味は、描かれた街とそこに流れる空気、時代背景などをまるごと含めて、その場所でしか味わえないことにあるといえます。そして一見ユーモラスにさえ見える絵柄の中に、過度な資本主義、暴力やテロ、人種差別、パレスチナ・イスラエル問題、児童労働といった社会問題に対する風刺が表現されているバンクシーのグラフィティは、見る者に強いメッセージを投げかけます。

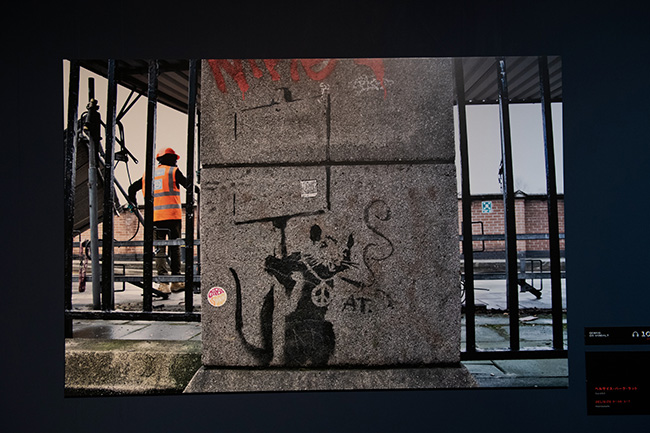

「作品の大半は、ストリートの壁面に無許可で描かれます。近年では作品に気づいた建物の所有者がアクリル板などで保護するケースもありますが、多くは落書きとして塗りつぶされてしまいます。そのため現存している作品も多くはなく、実際に目撃できる人の数も限られているといえるでしょう。作風として代表的なのは、ステンシルを使用した独特のグラフィティと、それに添えられる風刺的でダークユーモアにあふれるエピグラムです」

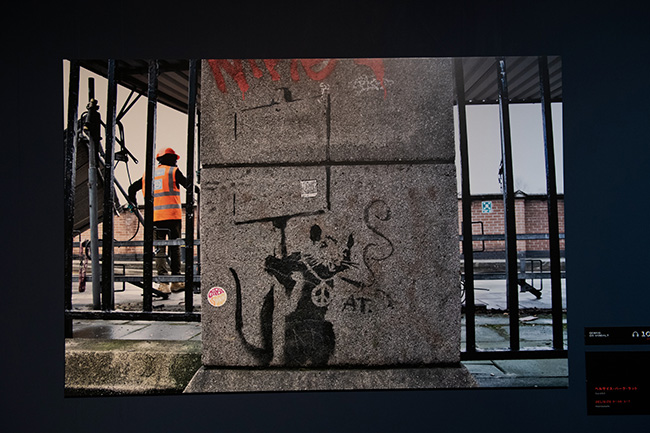

↑ステンシルによって描かれた、バンクシーの有名なモチーフ。写真は『ベルサイズ・パーク・ラット』

↑ステンシルによって描かれた、バンクシーの有名なモチーフ。写真は『ベルサイズ・パーク・ラット』

バンクシーが用いるステンシルの技法とは、図形や文字の形をくりぬいたテンプレートと呼ばれる型板(型紙)の上から、スプレーなどで塗装を施して、壁面などに絵を描くというもの。有名なモチーフとしては、ここ日本を含め世界のあちこちに登場して世間を騒がせているネズミの絵がおなじみです。紛争真っ只中のパレスチナから、運河が流れる美しいベネチアの街まで、様々な舞台でゲリラ的に描かれるバンクシーのグラフィティは、作品をいかに素早く描き上げるかも創作を行うための重要な要素なのでしょう。以前はフリーハンドで描いていた時期があったようですが、’90年代半ばからステンシルに転向したそうです。

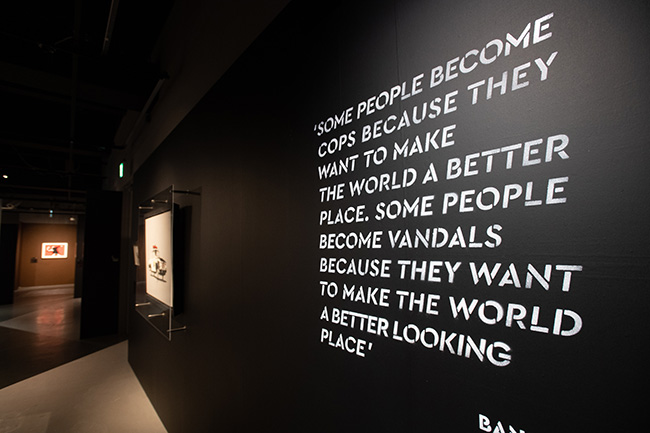

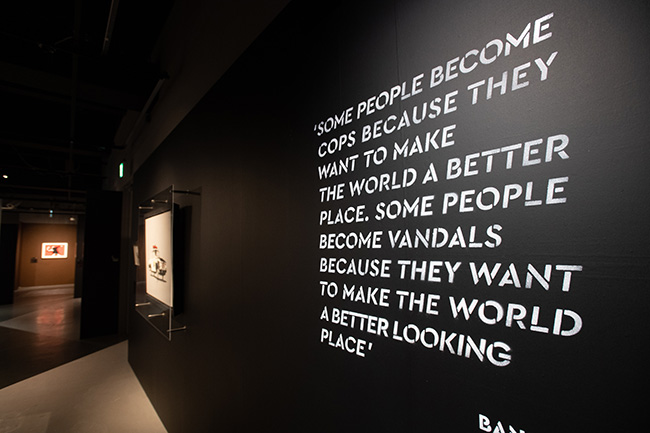

↑エピグラムとは、簡潔にしてウィットのある主張が込められた短い詩のことをいいます。バンクシーのグラフィティは、見る者に社会問題などを問いかけるようなエピグラムが添えられている作品が多く、この文字もまたステンシルの技法で描かれています

↑エピグラムとは、簡潔にしてウィットのある主張が込められた短い詩のことをいいます。バンクシーのグラフィティは、見る者に社会問題などを問いかけるようなエピグラムが添えられている作品が多く、この文字もまたステンシルの技法で描かれています

世界に名を知られたきっかけは?

ニューヨーク、ロンドン、そして東京。世界のどんな都市においても、グラフィティという名の落書きは所詮ありふれたもので、それらは数多の無名アーティスト、若者らによって日夜描かれ続けています。そんなグラフィティを表現の軸に置くバンクシーが一躍有名人になったきっかけは、何だったのでしょうか?

「最初に知名度を大きく上げたのは、2003年にロンドンのテート・ブリテン美術館において、作品を無断でゲリラ展示した事件だと思います。しかし、彼が起こした“事件”は他にも多数ありますので、一概にこれがきっかけだと言い切れるわけではありません。ちなみに、ここ日本で知名度が拡大したきっかけは、2018年にロンドンのサザビーズ・オークションで起きた『シュレッダー事件』だったと思います。この事件は日本のニュースでも大きく取り上げられ、テレビを通して彼の名前が広く知られることになりました」

世界中の美術館や博物館に無断でゲリラ展示を行うという表現活動は、バンクシーの常套手段のひとつです。これまで舞台となったのは、テート・ブリテン美術館、ロンドン自然史博物館、ニューヨーク近代美術館、メトロポリタン美術館など世界的に有名なスポットばかり。当然ながら無断展示が見つかって即取り下げられてしまうケースもあれば、2005年に大英博物館でゲリラ展示した洞窟壁画を模した作品のように、物議を経て正式なコレクションに加わってしまった作品も存在します。

そして彼をいま世界で最も有名な現代アーティストにしたのが、代表作『ガール・ウィズ・バルーン』をめぐる『シュレッダー事件』でしょう。2018年にロンドンのサザビーズ・オークションで100万ポンド強の値がついた直後に、バンクシー自身が額の中に仕掛けたシュレッダーによって作品がズタズタに切り裂かれるというショッキングな事件は、日本のテレビやSNSでも注目されました。

↑シュレッダー事件はその後「美術史においてライブ・オークション中につくられた初の作品」といわれ美術界に語り継がれています。切り裂かれた作品は後日『ラブ・イズ・イン・ザ・ビン(愛はごみ箱の中に)』とバンクシー自身に名付けられたそう。(photo/gettyimages)

↑シュレッダー事件はその後「美術史においてライブ・オークション中につくられた初の作品」といわれ美術界に語り継がれています。切り裂かれた作品は後日『ラブ・イズ・イン・ザ・ビン(愛はごみ箱の中に)』とバンクシー自身に名付けられたそう。(photo/gettyimages)

バンクシーは何度も世界を騒がせた!

バンクシーが世間を騒がせた事件はほかにも多々あります。そのいくつかをご紹介しましょう。

まずは2004年のパリのルーブル美術館。世界で最も有名なこの美術館において、彼はあろうことかダ・ヴィンチの名作『モナ・リザ』へのオマージュ作品を無断展示するという、大胆な創作をやってのけました。モナ・リザの顔をスマイリーフェイスに変えた、その名も『モナ・リザ・スマイル』です。

同年、ロンドン自然史博物館にゲリラ展示したのはステンシルではなく、マイクを持ったネズミの剥製です。ネズミの後ろには、スプレーで「Our time will come」なるメッセージがペイントされていました。このとき彼は学芸員に変装して展示を行なっていたといいます。

2005年に大英博物館でゲリラ展示されたのは、なんと洞窟壁画を模したコンクリート片でした。人間がショッピングカートを押している様子を古代の壁画チックに描いた作品『Peckham Rock(ペッカム・ロック)』は、3日間誰にも気づかれず展示されたそう。そして13年後の2018年、同地で正式に展示されることが決定しています。

ほかにも2005年にロンドンのノッティング・ヒルで約200匹の生きたネズミを放したエキシビションを行ったり、2013年にはニューヨークで1ヶ月間、毎日街のどこかに作品を残したり、バンクシーのアート活動はいつも奇想天外で刺激的。世間では賛否両論が渦巻いていますが、これがただの悪ふざけではなくアートとして一定の評価を得ているところに、バンクシーの凄みがあります。

バンクシーの略歴

バンクシーの略歴

バンクシーのアートはなぜこうまで人を惹きつけるのか?

では彼のゲリラ的な創作活動はなぜ評価され、人々を魅了するのでしょうか?

『シュレッダー事件』で知られる『ガール・ウィズ・バルーン』という作品を例に考えてみましょう。最初はロンドンのサウス・バンクの階段下にある壁に描かれ、やがて人々の希望のシンボルとなって、バンクシー自身も版画として販売するようになった代表作です。女の子がハート型のバルーンを手放すこの単純明快な絵柄に、人々が抱く印象は実にさまざま。たとえば、飛んでいってしまう風船に喪失感や別れ、寂しさのようなものを感じる人もいれば、自由や解放といったポジティブなイメージを感じる人もいるでしょう。その感じ方は、個々のパーソナリティや置かれた状況によって変わってくるといえます。

「バンクシー作品の魅力のひとつに、他の現代アーティストにはない“わかりやすさ”があると思います。彼の作品は単純明快だからこそ見る者に何かを感じさせ、人と会話させるという力を持っています。年齢や性別、人種さえも超えて誰の心にも直接何かを訴えかけ、考えさせ、何かしらの行動を起こすように触発してくるのです。それぞれの見方や意見は違っても、誰かと会話や議論を始めたくなる。そこに、バンクシー作品の素晴らしさがあると思います」

↑とある調査によると、『ガール・ウィズ・バルーン』はイギリス人の約70%がバンクシーの作品だと認知しているそう。「少なくとも現代アートの分野において、ここまで広く国民に認知・認識されているアーティストは他にいないと思います」

↑とある調査によると、『ガール・ウィズ・バルーン』はイギリス人の約70%がバンクシーの作品だと認知しているそう。「少なくとも現代アートの分野において、ここまで広く国民に認知・認識されているアーティストは他にいないと思います」

バンクシーにインスピレーションを与えたアーティストたち

1980年代、ブリストルの街で出会ったグラフィティ・アーティストたちに触発され、キャリアを本格的にスタートさせたバンクシー。そのアートの源流を辿ると、’70年代初頭のニューヨーク・シーンに登場した「ライター」であるといわれています。

「ライターとは、アフリカ系アメリカ人が多く暮らすハーレムや、ブロンクスのプエルトリコ人コミュニティ、ロウアー・イースト・ビレッジの小さなイタリア人地区などの出身者で、1950年代のストリート・ギャングから派生したアート集団のような人々のことを指しました。そこで生み出されていたのは、絶えず物事に反発する、いわゆる“ならず者のアート”。自分たちのアイデンティティという観点から、帰属を示す方法として標準化された彼らのアートは、後にグラフィティと呼ばれるようになって、世界のあちこちに拡がっていきました。こういったニューヨークのグラフィティ・シーンが海を渡ってブリストルの街に紹介され、バンクシーはそこから影響を受けて独自の思想、作風を形成していったと思われます。また彼の作品からは、ニューヨークのグラフィティやヒップホップの文脈だけではなく、攻撃的で反体制的なイギリスのパンク精神も感じられます」

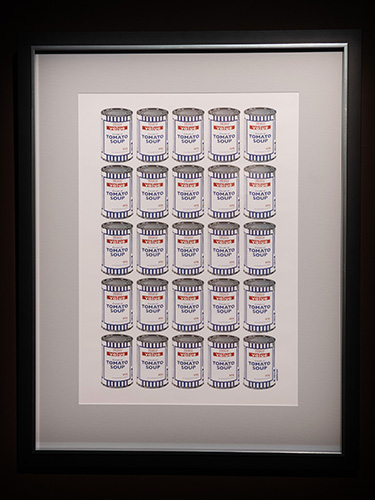

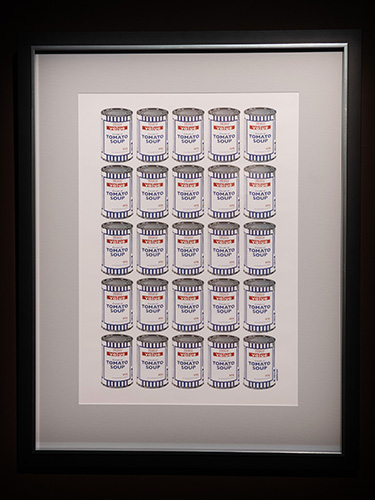

↑バンクシーはアンディ・ウォーホルやキース・ヘリングといったポップ・アーティストへのオマージュ作品も制作しています。写真の『スープ・カンズ』は、ニューヨーク近代美術館に所蔵されているアンディ・ウォーホルのキャンベル缶の作品の隣に、ゲリラ展示したもの。本作は6日間もの間、誰にも気づかれず掲示され続けたそうです

↑バンクシーはアンディ・ウォーホルやキース・ヘリングといったポップ・アーティストへのオマージュ作品も制作しています。写真の『スープ・カンズ』は、ニューヨーク近代美術館に所蔵されているアンディ・ウォーホルのキャンベル缶の作品の隣に、ゲリラ展示したもの。本作は6日間もの間、誰にも気づかれず掲示され続けたそうです

バンクシーが世間を騒がせつつも、アートとしての価値を認めさせてきた所以を理解できたところで、最後に、知っておきたいバンクシーの作品 9選と、展示品の充実ぶりが話題の『バンクシー展 天才か反逆者か』の最新情報を確認しましょう。

知っておきたい、バンクシーの代表作

2020年現在、日本で絶賛開催中の展覧会『バンクシー展 天才か反逆者か』。ここで実際に見ることができる、バンクシーの代表作をいくつか紹介しましょう。

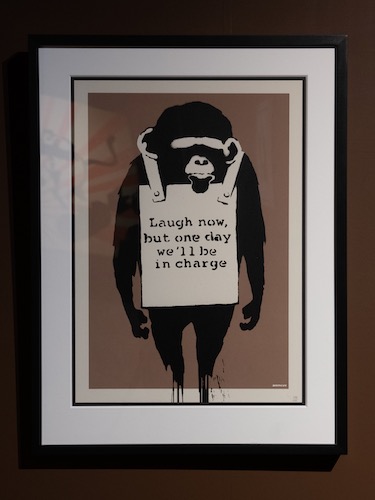

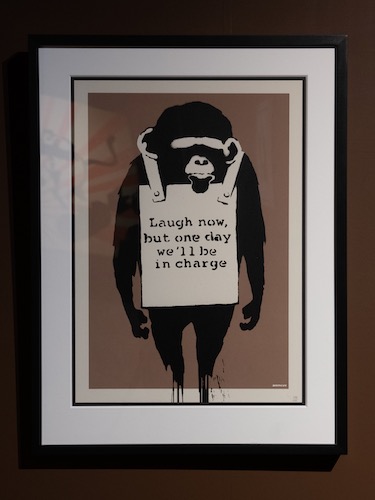

『ラフ・ナウ』

2000年にブライトンのナイトクラブからの依頼で描かれた作品。もの憂げなサルがぶら下げているのは、「いまは笑うがいいさ。でもいつかは俺たちがやってやる」と書かれた広告。愚かで野蛮な存在の象徴として笑い者にされているサルに、ならず者たちのアート活動から始まったグラフィティの反骨精神を重ねています。

『ケイト・モス』

人々はアートではなく、ブランドや人気のあるイメージにお金を払いたい。大衆はアートを必要としない……。そんな皮肉を見事に表現したアンディ・ウォーホルによるマリリン・モンローの肖像。バンクシーはこれを制作当時のポップアイコンだったスーパーモデル、ケイト・モスに置き換え、現代版にアップデートしてみせました。

『DIフェイスド・テナー』

エリザベス女王がダイアナ元妃にすり替わっている偽札。「バンク・オブ・イングランド」の代わりに「バンクシー・オブ・イングランド」と書かれており、2004年にノッティング・ヒルで行われたカーニバルの当日、作成した100万枚のうち一部が群衆めがけてバラ撒かれました。

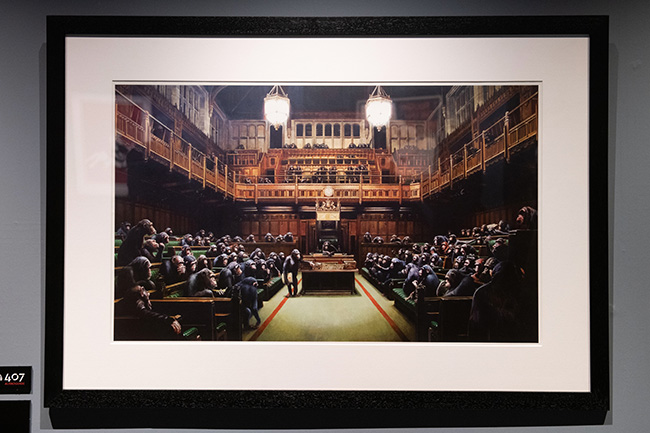

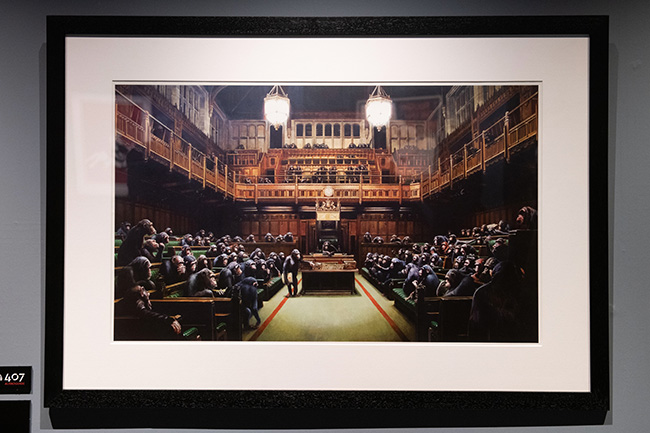

『モンキー・パーラメント』

2009年にブリストル美術館で開催されたバンクシーの展覧会で発表。議員たちによる経費不正申告という国民的スキャンダルを背景に制作されたもので、描かれている下院議員たちの姿はなんとサル。世の政治に対する不満の高まりとともに登場したセンセーショナルな大作です。

『ブレグジット』

2017年にイギリスの海辺の街・ドーバーで描かれた色鮮やかな作品。建物の壁ほぼ全体を占める巨大なヨーロッパ連合の端から、作業員が金色の星のひとつを削り取っている絵です。バンクシー作と気づかれてからは地方議会が作品を24時間体制で監視するようになり、2019年に建物のオーナーによって塗りつぶされてしまいました。

『パンツ』

もとは2008年にロンドン北部の薬局外壁に描かれた作品。本来、3人の子供が見上げているのはパンツではなくイギリスの巨大スーパーマーケット「テスコ」のビニール袋でした。子供が消費者として忠誠を誓っている姿を描いた非常に政治色の強い作品でしたが、後年、難民支援のためのチャリティオークションに向けて新たに制作したのが本作。有名人が自分のパンツにサインをして販売するイベントから着想を得ています。

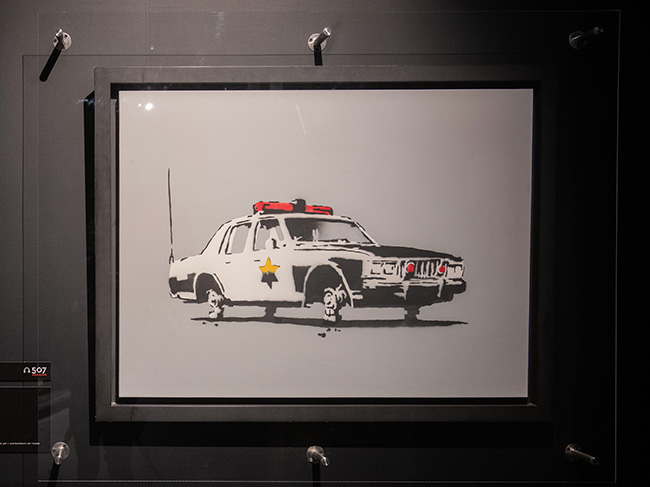

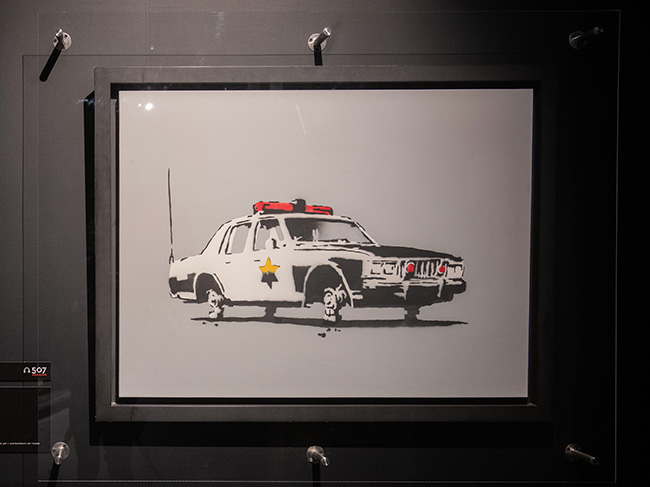

『コップ・カー』

車にタイヤがなければ、警察は人を危険から守ることも、犯罪を調査することもできない……。2003年に描かれたスケッチ作品で、国民を守ってくれるはずの警察に対する不信感を表しています。

『ラブ・イズ・イン・ジ・エア』

活動初期から継続的にパレスチナ問題に焦点を当てているバンクシー。こちらはパレスチナ・ヨルダン川西岸地区にあるベツレヘムの建物に描かれた作品で、男性は火炎瓶ではなく花束を持っており、パレスチナ人の人権を訴えています。

『ラット・シリーズ』

都会に生きる労働者階級、弱者の思いを代弁する存在として描かれていると考えられる、思い思いの看板を掲げたバンクシーのネズミたち。そのルーツは、ステンシル・グラフィティの父として知られるブレック・ル・ラットの描くネズミが発端といわれています。

バンクシーの全貌を知れる・見られる『バンクシー展』とは?

ストリートに描かれているバンクシーのグラフィティは、特殊な方法で複製され保存されているようなものもあれば、落書きとして塗りつぶされ現存しない作品も多々あります。また、一連の版画作品のように証明書付きで販売されている作品もあり、これらは世界中の個人コレクターに所有されています。

2020年に横浜・アソビルで開催されている『バンクシー展 天才か反逆者か』で展示されているのは、複数の個人コレクターの協力のもと集められたオリジナル作品や版画、立体オブジェクトなど70点以上。バンクシーが題材の展覧会としては過去最大級の規模で、2018年から世界巡回をはじめ、すでに100万人以上の観客を熱狂させています。

作品は「政治」「抗議」「消費」といったテーマごとにまとめられており、場内にはバンクシーの世界観を追体験できる迫力の映像、インスタレーションなどもたっぷりと展示。アプリをダウンロードして、自分のスマホ+イヤホンを使って無料で楽しめる音声ガイドの内容が充実しているので、作品を深く味わうためにも会場でぜひ利用するといいでしょう。

チケットは予約制ですが、空きがあれば当日も購入可能です。特に夏以降は、昼間よりも16時過ぎから夜の時間帯が比較的空いていてオススメだとか。

美術館やギャラリーとは違う、アソビルというロケーションならではのフランクな雰囲気も、ストリート・アーティストたるバンクシーの世界観を楽しむにはちょうどいい感じ。横浜展は間もなく会期終了となりますが、秋以降は大阪での巡回展も決定しているのでお見逃しなく!

↑バンクシーの制作シーンをイメージさせるインスタレーション「アーティスト・スタジオ」。手がかりとなるいくつもの写真や映像作品などをもとに再現しています

↑バンクシーの制作シーンをイメージさせるインスタレーション「アーティスト・スタジオ」。手がかりとなるいくつもの写真や映像作品などをもとに再現しています

↑2017年にイスラエルとパレスチナ自治区内の分離壁の近くにバンクシーがオープンさせた“世界一眺めの悪いホテル”こと『ザ・ウォールド・オフ・ホテル』。10の客室とギャラリー、同地域の歴史をたどる博物館などがあり、20点を超えるバンクシーの作品なども展示されています

↑2017年にイスラエルとパレスチナ自治区内の分離壁の近くにバンクシーがオープンさせた“世界一眺めの悪いホテル”こと『ザ・ウォールド・オフ・ホテル』。10の客室とギャラリー、同地域の歴史をたどる博物館などがあり、20点を超えるバンクシーの作品なども展示されています

↑イギリスで人間が監視カメラに映る回数は、1人1日あたり平均300回……。しかし監視カメラの映像で解決した犯罪は、わずか3%にすぎないのが実情といわれています。そんな現状を風刺しているのが、本展に展示されている作品『監視カメラ』。絵の横に実際のカメラとモニタが設置されており、作品を観賞している自分の姿がモニタに映し出されます

↑イギリスで人間が監視カメラに映る回数は、1人1日あたり平均300回……。しかし監視カメラの映像で解決した犯罪は、わずか3%にすぎないのが実情といわれています。そんな現状を風刺しているのが、本展に展示されている作品『監視カメラ』。絵の横に実際のカメラとモニタが設置されており、作品を観賞している自分の姿がモニタに映し出されます

『バンクシー展 天才か反逆者か』

https://banksyexhibition.jp/

■横浜展

会期=2020年3月15日(日)~2020年9月27日(日)

※会期中無休

会場=アソビル

所在地=神奈川県横浜市西区高島2-14-9 アソビル2F

開場時間=平日 10:00~20:30(最終入場20:00まで)

■大阪展

会期=2020年10月9日(金)~2021年1月17日(日)

※12月31日(木)、1月1日(金)は休館

会場=大阪南港ATC Gallery(ITM棟2F)

所在地=大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10

開場時間=平日 10:00~17:00(10月は20:00まで)/土日祝 10:00~20:00(最終入場は閉館30分前まで)

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により延期、中止となる可能性があります。詳しくは上記のホームページを確認してください。