日本から1万キロ近く西に位置し、ヨーロッパ本土から離れた島国、イギリス。世界初の公共鉄道であるストックトン・アンド・ダーリングトン鉄道が1825年に開業した「鉄道発祥の地」として広く知られている。そんなイギリスの現在の鉄道は果たしてどのようなものなのか。本記事では、日本の「常識」や「当たり前」から外れた意外なイギリス鉄道事情を紹介していく。

↑日本の車両メーカーもイギリスの市場に参入している。写真は次世代都市間高速列車として導入が決まった日立レール・ヨーロッパが製造するClass 800。日本で設計されたことに敬意を表し「あずま」という愛称がつけられた。

↑日本の車両メーカーもイギリスの市場に参入している。写真は次世代都市間高速列車として導入が決まった日立レール・ヨーロッパが製造するClass 800。日本で設計されたことに敬意を表し「あずま」という愛称がつけられた。

1.似て非なるイギリスと日本の「鉄道民営化」

日本の鉄道は主にJRと私鉄の民営会社が運営しており、イギリスでも複数の民営会社が「National Rail (ナショナル・レール)」という総称の元で列車を運行している。JRは1987年に国鉄から分割民営化されて発足したが、イギリスも同様に1994年頃にイギリス国鉄(British Rail、ブリティッシュ・レール)が分割民営化された。

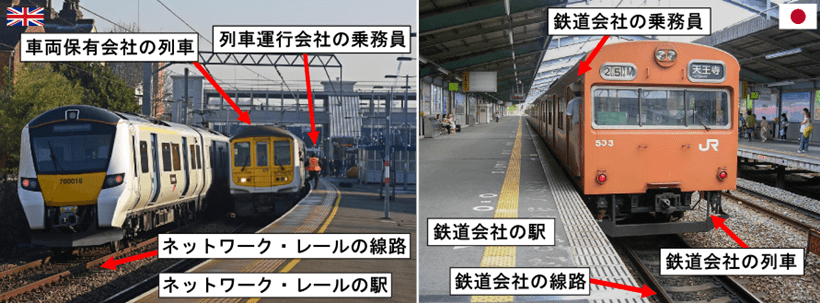

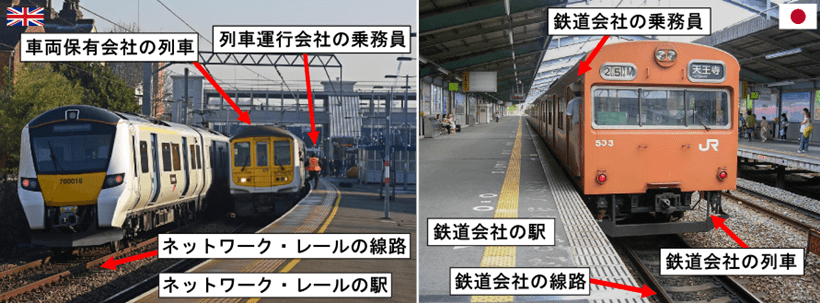

日本ではJRが車両、線路、駅を保有し乗務員や駅員を雇う「上下一体」の民営化がされた一方、イギリスでは「上下分離」方式が採用された。簡潔に説明すると、線路や駅などの鉄道インフラは国有機関である「Network Rail (ネットワーク・レール)」が保有し、列車の運行は鉄道運行会社が行う。

↑イギリスの上下分離方式と日本の上下一体方式の簡単な図

↑イギリスの上下分離方式と日本の上下一体方式の簡単な図

しかし鉄道運行会社も日本のJRや私鉄のような半永続的なものではなく、イギリスの運輸省が定期的に列車の運行権の入札を行う。更に車両は鉄道運行会社が所有しているわけではなく、別の鉄道保有会社からリースして運行する形となっている。

鉄道運行会社も民営会社とはいえイギリス運輸省からの干渉が多く、利益が見込める路線を運行する場合はその一部を運輸省に収める義務がある。一方、地方の赤字路線を多く運行する場合は運輸省からの助成金が授与される。イギリスと日本の鉄道が同じく「民営化」されたとしてもそこには大きな違いがある。

↑イギリスの列車運行には日本の企業も参入している。オランダ国鉄の子会社「アベリオ」と結託し、JR東日本と三井物産がロンドンとイングランド中部の路線で列車を運行する「ウェスト・ミッドランズ・トレインズ」を運営する。写真は同社所属のClass 350

↑イギリスの列車運行には日本の企業も参入している。オランダ国鉄の子会社「アベリオ」と結託し、JR東日本と三井物産がロンドンとイングランド中部の路線で列車を運行する「ウェスト・ミッドランズ・トレインズ」を運営する。写真は同社所属のClass 350

2.現地人も把握困難なイギリスの複雑怪奇な運賃制度

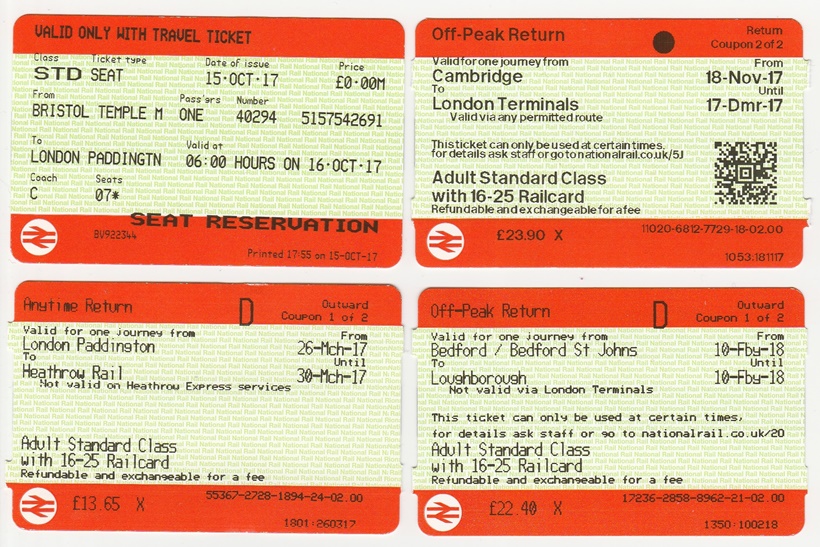

日本では運賃が距離別制度となっており、JRも私鉄も基本的には何円払えば何キロ先の駅まで乗車が可能、という形式だ。しかしイギリスは運賃制度が異なり、駅間同士の運賃がそれぞれ設定されている。

ナショナル・レールの駅が2500駅近くあることから、その切符の総数は単純計算で300万種類を超える。傾向として移動距離が長くなるに連れて切符の値段も高くなるが、同距離間の駅の運賃を比べてみるとかなりの差が見られることも少なくない。これは路線の需要が価格設定に反映されているため、使用率の高い路線ほど高く、閑散路線ほど安い傾向にあるためだ。

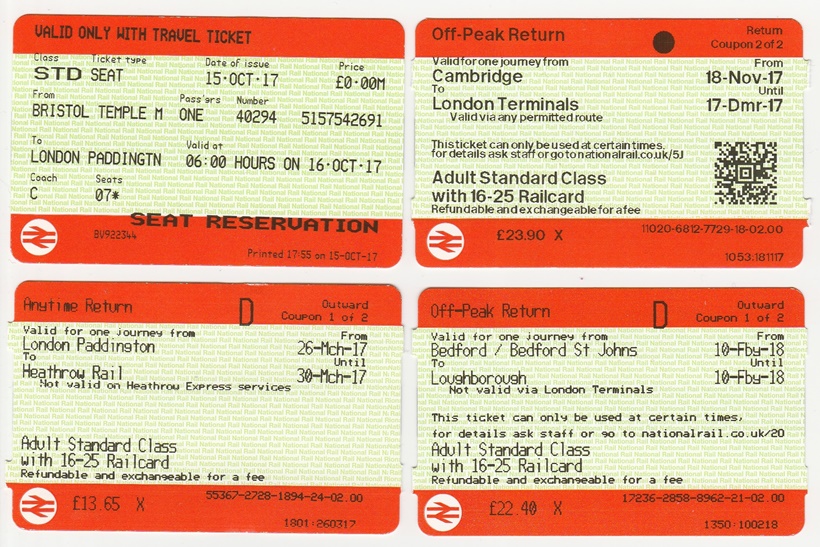

↑ナショナル・レールの切符は独特なオレンジと黄緑色の配色ですぐに判別できる。左下の矢印のマークは「ダブルアロー」と呼ばれ、イギリスでの鉄道のシンボルになっている。

↑ナショナル・レールの切符は独特なオレンジと黄緑色の配色ですぐに判別できる。左下の矢印のマークは「ダブルアロー」と呼ばれ、イギリスでの鉄道のシンボルになっている。

これに加えて同じ駅間同士の切符でも運賃が複数設定されている。基本的には1日中使用できる「Anytime(エニータイム)」、ラッシュ時以外の閑散期に使用できる「Off-Peak(オフピーク)」、そして事前購入し乗車列車が指定される「Advance(アドバンス)」運賃が存在する。オフピーク運賃はエニータイムの半額近くだったり、アドバンスに至ってはエニータイムと比べて9割引になったりと、うまく駆使すれば非常にお得に列車に乗れる。

さらに時間制限が設けられた格安の「Super Off-Peak(スーパー・オフピーク)」運賃や、列車指定がないアドバンス運賃も存在したり、オフピークの往復と片道切符がほぼ同額だったりとイギリスの運賃制度の理解は困難を極める。

ほかにも日本の運賃制度と異なる点として、イギリスの豊富な割引制度が挙げられる。まず5歳以下の子どもは運賃不要で、15歳以下は子ども運賃扱いとなり半額となる。そして大きな割引要素となるのは「Railcard(レールカード)」システム。様々な条件を満たせば、年間£30(約4500円)払うだけでほとんどの運賃が1/3割引となる。

例えば16歳から25歳の人を対象としている「16-25 Railcard」(学生である必要はない)や、60歳以上の方を対象とした「Senior Railcard(シニア・レールカード)」、さらに家族連れ向けの「Family & Friends Railcard(ファミリー・アンド・フレンズ・レールカード)」なども存在する(この場合、子ども運賃は6割引となる)。

イギリスのエニータイム運賃は日本と同距離のものと比べると割高だが、このように豊富な割引制度を駆使すれば非常にお得に列車に乗ることができる。

また、列車遅延時の切符払い戻しの制度でもイギリスと日本に違いが出てくる。JRでは2時間以上の遅延で特急券のみの払い戻しが行われる。一方イギリスでは「Delay Repay(ディレイ・リペイ)」という払い戻し制度があり、これに加盟している列車運行会社を利用した場合、30分の遅延で片道運賃の半額、60分で全額払い戻しとなる(往復券の場合は30分で1/4、60分で半額、120分以上で全額払い戻し)。

↑イギリスでは列車遅延時の払い戻し制度が充実している。写真は「ハル・トレインズ」の車両。ロンドンとイングランド北東の都市ハルを結ぶ列車運行会社だが、2017年度の定時率は最下位だった

↑イギリスでは列車遅延時の払い戻し制度が充実している。写真は「ハル・トレインズ」の車両。ロンドンとイングランド北東の都市ハルを結ぶ列車運行会社だが、2017年度の定時率は最下位だった

この制度では遅延の原因の分別はなく、鉄道会社の責任の範囲外のものでも払い戻しが適用される。なお鉄道運行会社によってはディレイ・リペイに加盟していない会社もあり、15分の遅延から払い戻しが可能なところもある。一見、素晴らしい制度に思えるが、これが運賃値上げを助長している要因の1つであり鉄道利用者の間では賛否両論だ。

3.日本では当たり前の「列車種別」がイギリスにはない!?

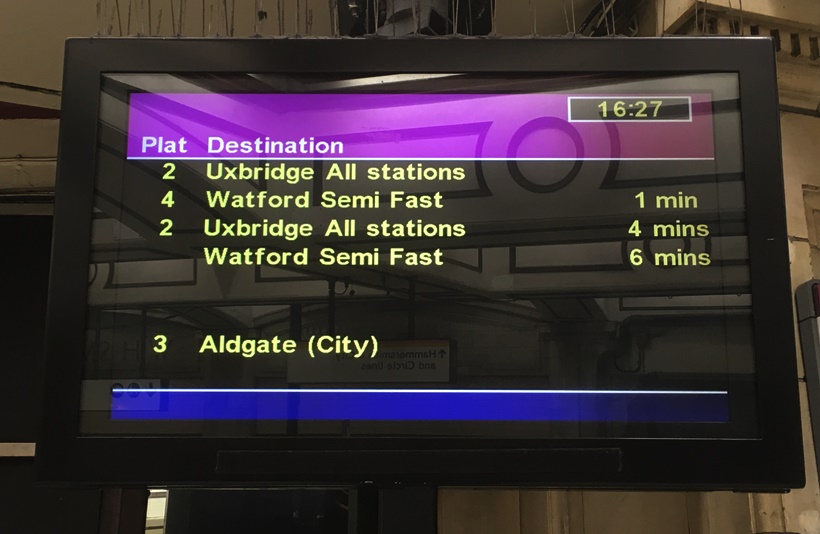

日本ではJRにも私鉄にも「普通」、「快速」、「特急」や一部鉄道会社でしか見かけない珍しい列車種別が見られるが、イギリスでは列車種別の概念がほとんどない。もちろんすべての駅に止まる各駅停車タイプや主要駅にしか止まらない速達タイプの列車は存在するが、駅の発車案内板を見上げると、行先、停車駅や列車運行会社は表示されるものの種別にあたる情報はない。

↑ロンドンのターミナル駅のロンドン・ユーストン駅の発車案内板。停車駅や発車時間は表示してあるものの、種別に相当するものは見当たらない

↑ロンドンのターミナル駅のロンドン・ユーストン駅の発車案内板。停車駅や発車時間は表示してあるものの、種別に相当するものは見当たらない

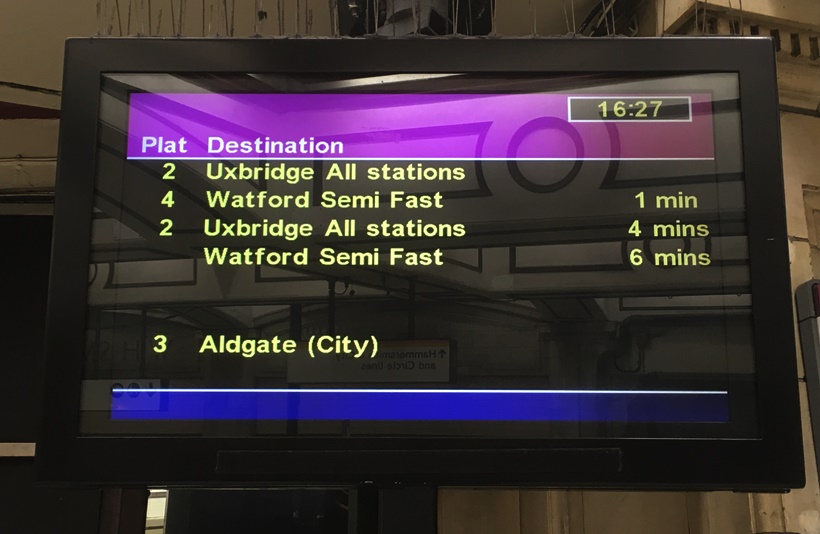

駅員の口頭での案内で「fast service(速達タイプ列車)」や「stopping service(各停タイプ列車)」などの表現はたまに使用されるものの、鉄道会社が公式に種別を案内しているのはロンドン地下鉄のメトロポリタン線の「fast(快速に相当)」と「semi-fast(区間快速に相当)」くらいだ。

↑イギリスで数少ない種別表示があるロンドン地下鉄のメトロポリタン線の発車案内板。「All Stations(オール・ステイションズ)」は各駅停車、「semi-fast(セミ・ファスト)」は区間快速を意味する

↑イギリスで数少ない種別表示があるロンドン地下鉄のメトロポリタン線の発車案内板。「All Stations(オール・ステイションズ)」は各駅停車、「semi-fast(セミ・ファスト)」は区間快速を意味する

列車運行会社によっては往年の伝統列車の名前を特定の列車につけることがある。例えばエディンバラ05:40発のロンドン行列車は「フライング・スコッツマン」の愛称がついているが、これも種別ではなく列車運行会社の遊び心と言える。

4.日本と異なる列車の内装とサービス――クロスシートや一等車の食事提供

日本の都市圏の通勤車両では乗客を最大限に載せるため進行方向の向きとは直角に座るロングシートが基本だ。地方のローカル列車でもロングシート車両が走る路線も少なくない。対してイギリスでは鉄道車両はごく一部を除いて進行方向と同じ向きに座るクロスシートが採用されている。しかし日本のように転換はできず固定なので進行方向によって座席の向きを変更することはできない。運悪く進行方向と逆向きの座席にしか座れなかった場合は我慢するしかない。

↑着席率を増やすためイギリスの近郊・通勤列車で広く見られる固定式の2+3列クロスシート。長距離列車は普通車が2+2列、一等車が1+2列配置となっている

↑着席率を増やすためイギリスの近郊・通勤列車で広く見られる固定式の2+3列クロスシート。長距離列車は普通車が2+2列、一等車が1+2列配置となっている

イギリスではラッシュ時の混雑が日本ほどひどくないのと、列車は座席を提供する交通機関という認識が強いため、座席数が確保できるようにクロスシートが採用されている。日本より狭い車幅に3+2列配置の座席を設置することもあり、かなり窮屈だが座席数を最大限に増やした仕様となっている。ナショナル・レールでは最近になってロンドン近郊の通勤車両にロングシートが登場したが、それ以外はすべてクロスシート車両だ。

ハード面だけでなく、ソフト面でもイギリスは日本とおおいにに異なる。特にイギリスでは一等席のサービスが充実している。内容は鉄道運行会社によって差はあるが、長距離都市間列車を運行するところだと列車乗車前に駅のファースト・クラス・ラウンジが使用できる。ここでは飲み物や軽食が提供され、一服することができる。乗車後は一等席のアテンダントからウェルカム・ドリンクと食事がなんと無料で提供される。しかし中距離列車や通勤列車の一等席では上記のようなサービスは一切ないので注意が必要だ。

↑長距離列車が発着する一部主要駅では一等席の乗客が使用できるラウンジが開設されている。お品書きは駅によって異なるが飲み物とスナックが無料で提供される。写真はロンドン・パディントン駅のラウンジ

↑長距離列車が発着する一部主要駅では一等席の乗客が使用できるラウンジが開設されている。お品書きは駅によって異なるが飲み物とスナックが無料で提供される。写真はロンドン・パディントン駅のラウンジ

一部列車では食堂車サービスがあり、普通席の乗客でも追加料金を払えば車内で暖かい食事が食べられる。多くの長距離列車ではビュッフェがあり、カートによる車内販売も実施される。2両編成の気動車で運行される地方のローカル列車でも車内販売が行われることがあり、少々割高だが長い間乗っていても食事や飲み物に困ることはない。

↑長距離列車の一等席では無料で食事が提供される。写真はヴァージン・トレインズの平日の軽食メニュー。ワインやビールなどのアルコール類も飲むことができる

↑長距離列車の一等席では無料で食事が提供される。写真はヴァージン・トレインズの平日の軽食メニュー。ワインやビールなどのアルコール類も飲むことができる

ほかに大きく日本と異なるのは指定席。日本では基本的に指定席と自由席が分かれているが、イギリスではそれらが混在している。座席指定をせずに乗車した場合は座ろうとした座席がすでに予約済かどうかを確認するのが吉だ。座席指定料金は無料なので、混雑が予想される列車に乗る場合は事前に予約するのがいいだろう。しかしこのおかげで使用されない座席指定が多いのも事実だ。

↑旧型車両では座席が予約されているかどうかはいまだに紙の予約札で示される。より新しい車両では座席上のLED表示で行われる

↑旧型車両では座席が予約されているかどうかはいまだに紙の予約札で示される。より新しい車両では座席上のLED表示で行われる

5.イギリスの列車の顔はなぜ黄色い? イギリス独特の鉄道車両の仕組みやインフラ

イギリスで頻繁に列車に乗った人はあることに気がつくかもしれない。それはほとんどの列車の顔が黄色いことだ。これは蒸気機関車が廃止され気動車やディーゼル機関車が導入された際に、蒸気機関車より静かなことから保線員と列車の接触事故が多発した。これを防ぐために接近する列車の視認性を向上させるように顔を黄色い警戒色で塗ったのが現代にも受け継がれているためだ。しかし最近になり一定の明るさのヘッドライトを装備した車両は前面の黄色い警戒色が免除されるようにルールが改訂されたため、これから登場するイギリスの新車は顔が黄色くないものも出てくるだろう。

↑ナショナル・レールの線区で走る車両は基本的に顔が黄色い警戒色で塗られている。イギリスの鉄道車両の独特なチャームポイントでもある

↑ナショナル・レールの線区で走る車両は基本的に顔が黄色い警戒色で塗られている。イギリスの鉄道車両の独特なチャームポイントでもある

列車の動く仕組みに関してもイギリスや日本で大きな相違点がある。例えば電車のモーターを台車の枠に取り付けて車輪を回す「吊り掛け駆動方式」を採用する電車は路面電車など一部の車両にしか見られなくなってしまったが、イギリスでは本線を時速160キロで走行する車両に採用されている。

↑写真のClass 321は最高時速160キロで走行可能な吊り掛け駆動電車の一例だ

↑写真のClass 321は最高時速160キロで走行可能な吊り掛け駆動電車の一例だ

ほかにも電車を動かす電気を車輪が乗るレールに平行して設置された第三のレールから集める第三軌条方式というのがあるが、日本では主に低速の地下鉄路線などでしか使用されていない。一方イギリスではロンドン近郊とイングランド南東地方の路線で広く使用されており、最高時速160キロまで対応している。このようにイギリスは昔鉄道先進国だった故、様々な鉄道技術の試行錯誤を行った結果、独特なシステムができあがり、現在でも継承されている。

↑ロンドン南部近郊とイングランド南東部の路線は多くが第三軌条方式で電化されており、写真のような複々線の幹線も珍しくない

↑ロンドン南部近郊とイングランド南東部の路線は多くが第三軌条方式で電化されており、写真のような複々線の幹線も珍しくない

日本ではとうの昔に廃止されたものもイギリスではいまだに現役だ。日本の現役車両はみな自動ドアだが、イギリスの一部車両では手動ドアのままの車両が多く残っている。駅に停車したら窓を開け、腕を外に出して外側のハンドルを使ってドアを開ける仕組みとなっており、初めて乗る乗客には難しい操作だ。

↑写真のマーク3客車はイギリスでいまだに現役の手動ドアを使用する客車の1つ

↑写真のマーク3客車はイギリスでいまだに現役の手動ドアを使用する客車の1つ

ほかにも、日本ではもう廃止されてしまった腕木式信号機もイギリスでは現役だ。これらは20世紀の後半にイギリスの鉄道が運輸省により冷遇されて設備や車両更新の資金が足りなかった影響で現在でもしぶとく残っている。

↑現役の腕木式信号機と新型電車が対照的な画を作る。写真はリトルハンプトン駅の出発信号機

↑現役の腕木式信号機と新型電車が対照的な画を作る。写真はリトルハンプトン駅の出発信号機

しかしイギリスの列車に乗っていてまず気づくのはその速度だろう。日本のJRの在来線は基本的に最高時速130キロで、京成電鉄のスカイライナーのみが最高時速160キロで走行するが、イギリスでは在来線の最高速度が時速200キロとなっている。これはイギリスの在来線の線路幅がJRより大きく、安定して高速走行ができるおかげだ。在来線の時速200キロ運転は欧米では珍しくはないが、イギリスの特異的な面はこれの大部分がディーゼル列車で行われること。幹線の電化が他国より遅れたことにより高速ディーゼル列車が多数登場し、世界的に見ても時速200キロで営業運転を行うディーゼル列車が体験できる国はイギリスだけだ。

↑1976年より最高時速200キロで運転しているディーゼル列車のHST。イギリス国鉄時代のフラッグシップ列車であり、現在は新型車両に置き換えられつつある

↑1976年より最高時速200キロで運転しているディーゼル列車のHST。イギリス国鉄時代のフラッグシップ列車であり、現在は新型車両に置き換えられつつある

6.古き良き時代と鉄道旅を現代に伝える、イギリスの保存鉄道

イギリスでは昔から古い車両、特に蒸気機関車の保存活動が盛んだ。日本でも大井川鐵道や真岡鐵道、一部のJR路線で蒸気機関車が走るがイギリスではその規模が違う。ナショナル・レールとは別に廃線を転用した保存鉄道が全国各地に散らばっており、蒸気機関車や旧型客車、さらには旧型気動車やディーゼル機関車も大量に動態保存されている。主に春から秋にかけて営業し、定期的に「gala(ガーラ)」という祭典が開催され、ゲスト機関車を招待したり、運行列車を大幅に増発させたりして乗客を呼び込む。列車だけでなく駅舎や乗務員の制服なども20世紀初頭のものに統一して鉄道文化を保存している場所も多く、訪問すればまるでタイムスリップしたかのようだ。

↑イギリス全土にある保存鉄道では春から秋にかけて毎日のように保存された車両で列車が運行される。写真はペイントン・アンド・ダートマス蒸気鉄道のSL列車

↑イギリス全土にある保存鉄道では春から秋にかけて毎日のように保存された車両で列車が運行される。写真はペイントン・アンド・ダートマス蒸気鉄道のSL列車

保存鉄道のほかにも頻繁に蒸気機関車が本線を走る臨時列車も運行される。日本では山口線や肥薩線などの地方ローカル線でしか運転されないが、イギリスでは営業列車が頻繁に行き交う大幹線で運転され、大都市のターミナル駅に蒸気機関車が入線する。12両以上の客車を牽引しながら時速120キロで走行する蒸気機関車には圧倒される。

↑日本に限らずイギリスでも蒸気機関車は一般人の目を引く人気者。ロンドン・キングズ・クロス駅に到着した「フライング・スコッツマン」を一目見ようと人がホームに押し寄せる

↑日本に限らずイギリスでも蒸気機関車は一般人の目を引く人気者。ロンドン・キングズ・クロス駅に到着した「フライング・スコッツマン」を一目見ようと人がホームに押し寄せる

ヨーロッパ大陸と離れ、独自の進化を遂げていったイギリス。日本の鉄道と比較すると対象的な面が多く、イギリスを訪問した際には鉄道旅でその違いを楽しんでいただきたい。

Beer (@beithirfire)

Beer (@beithirfire)