ハッピーニューイヤー! ついに終わってしまいましたね、2017年。皆さんの2017年はどんな年でしたか?あっという間に過ぎた一年ですが、IT業界には様々なサービスが立ち上がり、アーリーアダプターたちの心を躍らせました。2017年の締めくくりとして、私が今年気になったIT界の流行を2018年の展望を踏まえてお話ししたいと思います。

1.「インスタ映え」

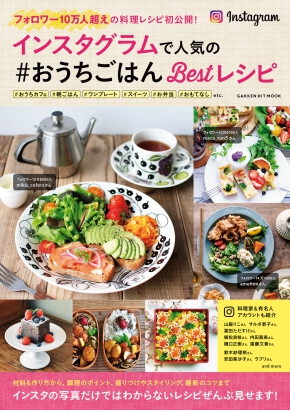

インスタ映え−−今年はこのワードを外すことはできないでしょう。写真共有サービスInstagramで「いいね」を多く集めそうな写真を撮影するために、人々は街へ出かけ、ショップは見栄えの良い商品や撮影スポットを用意しました。2017年初頭時点の国内ではまだそれほど普及していなかったInstagramが、ユーキャン新語・流行語大賞で年間大賞を受賞するほどメジャー化するとは思いも寄りませんでした。

そもそも、Instagramは最近始まったサービスではありません。2010年にアメリカのベンチャー企業がアプリをリリースしたのがスタートで、当初は写真愛好家が好んで利用するサービスでした。大ブームが起きる前から使っていた国内のユーザーも、このブームにはさぞ戸惑ったことと思います。当初は正方形のみの写真を一枚投稿するスタイルでしたが、現在では長方形の画像を複数枚投稿することができ、フィルターの数も増えるなど、ユーザーのニーズに合わせて変化しています。

Instagramを運営するフェイスブックジャパンによると、「2017年日本で人気のあったハッシュタグ」は、1位「#猫/#ねこ」、2位「#写真好きの人と繋がりたい」、3位「#可愛い/#かわいい」、4位「ファインダー越しの私の世界」、5位「#ハンドメイド」です。ハッシュタグに単語ではなく文章を入れるのは、日本国内ならではのカルチャーだそう。ハッシュタグのフォローができる新機能も発表されたので、来年はさらにハッシュタグの使い方が重要になりそうです。

また、Instagramに「ストーリーズ」というショートムービーの投稿機能が登場したのも2017年です。「スターバックスに行ったらInstagramだけど、マクドナルドならTwitter」と言っていた女子高生たちも、24時間で自動的に消えるストーリーズには”盛れていない”風景を投稿しています。「2017年日本で人気のあったロケーション」には、例年とほぼ変わらず、1位「#東京ディズニーリゾート」、2位「#ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」といった観光スポットが並ぶのですが、その投稿内容はより日常的で楽しいものに変わってきているとのこと。2018年は「インスタ映え」を意識しない自然な投稿がInstagramを埋め尽くすのかもしれません。

2.「スマートスピーカー」

2017年は日本の”スマートスピーカー元年”と言っても過言ではないほど、スマートスピーカーが次々と発売されました。前述のユーキャン新語・流行語大賞には、「AIスピーカー」がノミネート。「スマートスピーカーなのか、AIスピーカーなのか」という声も聞こえてきますが、IT界では「スマートスピーカー」と呼ぶべきという意見が主流のようです。

国内市場でスマートスピーカーの先陣を切ったのは、LINE。「Clova WAVE」は独自の音声アシスタント「Clova」を用いたスマートスピーカーで、LINEを送信できることが大きな特徴です。続いて、グーグルの「Google Home」が発売されました。こちらの音声アシスタントは「Googleアシスタント」で、誰の声かを認識する機能を持っています。そして、スマートスピーカー市場で圧倒的なシェアを持つAmazonの「Amazon Echo」が発売されました。こちらに搭載されている音声アシスタントは「Alexa」。「スキル」と呼ばれるアプリのような仕組みを使うと、機能を拡張していくことができます。これ以外にも、ソニーやオンキヨーパイオニアなどがGoogleアシスタントやAlexaを採用したスマートスピーカーを発売しています。

”「OK,Google」と呼びかけるのが気恥ずかしい”などの声も挙がったスマートスピーカーですが、キーボードや文字パネルを使った入力ではなく、音声で入力可能な点が子どもやシニアに受け入れられているようです。とはいえ、指示をしても「わからない」と返されたり、聴きたい曲名を指定しても同名の別の曲がかかったりと、画面で選んで指示をした方が早いときも多くあります。

2018年には、音声アシスタントにSiriを搭載した「HomePod」がアップルより発売予定です。若年層を中心にiPhone人気が高い日本では注目の高い製品ですが、国内発売の予定はまだ未定です。家電や自動車、スマートホームとの連携が進んでいくことで、実用性のあるデバイスへの進化が期待できます。

3.「マストドン」

今年の春に旋風を巻き起こしたSNS、「マストドン(Mastodon)」をご存じでしょうか。マストドンは昨年ドイツで始まったサービスで、国内では2017年4月に爆発的な人気を呼びました。マストドンは各インスタンス(サーバー)に登録する分散型のSNSです。TwitterやFacebookとは異なり、ひとつのアカウントを登録すればマストドンのほとんどの投稿を見られるわけではなく、基本的には自分が登録したインスタンスの投稿を見ることになります。

マストドンは各インスタンス(サーバー)に登録する分散型のSNSです。TwitterやFacebookとは異なり、ひとつのアカウントを登録すればそのサービスのほとんどの投稿を見られるわけではなく、基本的には自分が登録したインスタンスの投稿のみを見ることになります。

インスタンスは自宅サーバーでも立ち上げることができるため、ニッチな話題を語り合うために専用インスタンスを作ることもできます。国内向けとして立ち上がった「mstdn.jp」やpixivが運営する「pawoo.net」、ドワンゴによる「friends.nico」が有名ですが、特定のゲーム専用インスタンスや地域限定インスタンスなども数多く存在します。

ただ、春頃の盛り上がりとは裏腹に、12月現在では活用しているユーザーは少なくなっているようです。消滅したインスタンスもたくさんあります。SNS疲れから新たなSNSを求めてアカウントを取ったものの、中央サーバー型でないマストドンをうまく使いこなせなかったユーザーもいるでしょう。

マストドンが急速に盛り上がっていく様子は、個人的には「Google+」というGoogleが運営するSNSが開始された頃と重なりました。現在も位置情報ゲーム「Ingress」のユーザーが交流する場として活用されているGoogle+ですが、開始当初はアーリーアダプターがこぞってアカウントを取得し、乗り遅れては大変とばかりにフォロワー増やしに躍起になったものです。かくいう私もGoogle+の書籍を出しましたので、完全にブームに乗っかろうとしたわけです。2018年のSNSはInstagramが王者の位置を獲得するのか、新たなSNSがまた旋風を巻き起こすのか、とても楽しみですね。

4.「メルカリ」

クリスマスの翌日からクリスマスプレゼントとおぼしきアクセサリーががんがん出品されている「メルカリ」ですが、2017年も注目を集めたサービスです。

「メルカリ」とは、インターネットでフリーマーケットのようにモノを売買できるサービスです。スマホのカメラで撮影してすぐ出品、購入も簡単ということで、若い女性を中心に人気があります。サービス開始は2013年で、12月に世界累計ダウンロード数が1億を突破したそうです。12月には「売れた商品の約半数が出品から24時間以内に売れている」と発表されました。

メルカリはその手軽さと売買のスピード感が特徴です。使いかけの化粧品や試供品、壊れた製品など、通常のネットショッピングでは価値がないと判断される品もあっという間に売れていきます。

今年の春には、現金が実際の金額より高値で売られていることで話題になりました。どうやらクレジットカードで決済して目先の現金を手に入れたい人を狙ったようですが、これをうけメルカリは現金紙幣の出品を禁止しました。その後、交通系ICカードやパチンコの景品などの出品もありましたが、24時間体制で監視して削除する対策が取られています。また、不正利用を防ぐために、利用者が初回出品する際に個人情報登録を義務化する方針を固めています。

そしてメルカリは、11月より「メルカリNOW」という即時現金化のサービスを開始しました。売りたいものをスマホで撮影するだけで査定金額が表示され、すぐ入金されるというサービスです。6月にサービスを開始した「CASH」と並んで、即時買い取りサービスは2018年も目の離せないカテゴリーです。

2018年注目の「Tik Tok」

さて、2017年に話題になったITワードを振り返ってきましたが、ここで2018年に注目したいサービスをもうひとつご紹介します。それは動画ソーシャルアプリ「Tik Tok」。

ダンスや口パクのショートムービーを投稿するWebサービスで、若い女性を中心に流行り始めています。来年の今頃は、「Tik Toker」が世を席巻しているかもしれませんよ。