仏壇はあるけれど神棚は置いていない、そんな家は多いでしょう。とくに実家を離れてひとり暮らしをしている人に「神棚」は、縁遠い存在かもしれません。それが最近では、3万円ほどで一式が揃う手軽でコンパクトなタイプや、洋室中心のインテリアにも合うデザインで、マンションにもまつりやすい“モダン神棚”と呼ばれる神棚が登場。2021年には、東京・日本橋の商業施設「COREDO室町」に専門店がオープンするなど、いよいよ神棚が、現代の暮らしに溶け込む存在となるかもしれません。

デジタルが暮らしの中心になり便利さが優先される時代に、神棚がもつ意味とは? 「神棚マイスター」の窪寺伸浩さんに、まつり方などとともに教えていただきました。まずは、神棚をまつる際の、基本的なルールから。

神棚の基本ルール1. まつる場所と必要なもの

神棚をまつるには、基本となるルールがあります。

「まず、神棚をまつる場所は南向きか東向きが好ましく、北向きは避ける ようにします。そして、神棚にお供えするのは、お皿3枚、徳利1対、セトモノ1対、鏡(神鏡)の、『セトモノセット』。お皿には日本人が生きていく中で欠かせない存在である米・水・塩 の3種をお供えし、徳利には酔うほどに神との一体化を感じさせてくれる存在であり、本来はハレの日のみにいただくお酒(御神酒) を、セトモノには、“栄える木”や“境の木”が語源となり、神聖な場所であることを意味する榊(さかき)の木 を立てます。鏡 も、神棚に欠かせないものです。『鏡に写る姿に神がいる』ことを意味し、神様の前に進む自分の姿をチェックする存在です。

榊の水やお供えした食物は基本的に毎日取り替え、榊の木は毎月1日と15日に新しいものにするのが好ましいです。このほかに、神棚にはお燈明(とうみょう)と言って、ろうそくの火を対に灯してお祈りします。火は繁栄を意味します。火は扱いに注意が必要なので、電池式を用意してもいいでしょう」(神棚マイスター・窪寺伸浩さん、以下同)

【ポイント】

神棚の基本ルール2. 祈り方

日々のお祈りにも決まった流れがあります。

「拝礼の仕方は神社と同じく『二礼、二拍手、一礼』です。まずは、神棚に向かって2回お辞儀をして手を2回叩き、お祈りをします。そして最後にもう1回お辞儀をしましょう。祈る内容は自由ですが、『給料が上がりますように』とか『恋人ができますように』というような個人的な願いではなく、今日も元気でいられる感謝をお伝えするのが好ましいです。そして、家族や世の中の平和や幸福を祈ることを心がけてみましょう。神棚に手を合わせる行為自体は、わずか15秒ほど。1日1回、神様に感謝や祈りをお伝えすることが習慣になれば、平穏な日常へのありがたみを感じるようになり、他人を思いやる行動へとつながるはずです」

【ポイント】 にお願いごとをするのではなく、感謝と祈りを捧げる。

正しいまつり方やお手入れを怠るとバチが当たる?

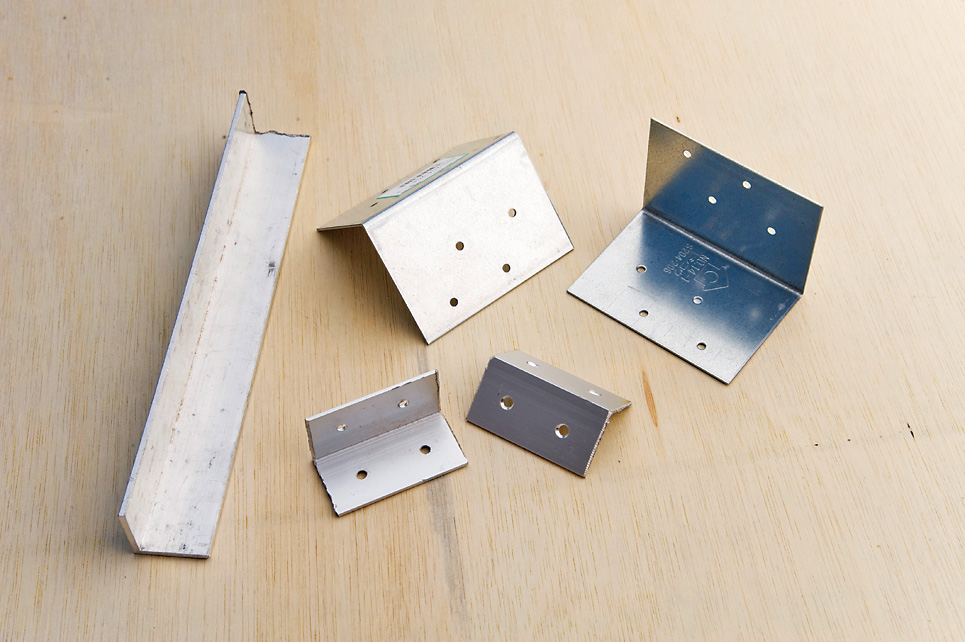

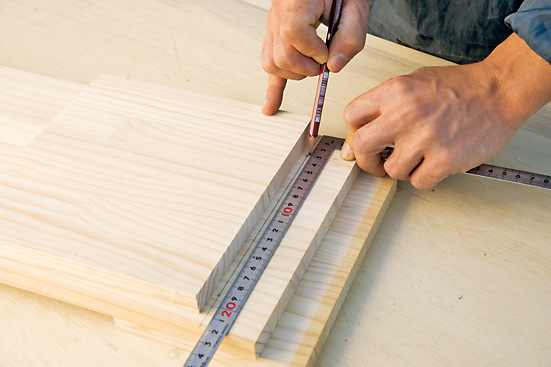

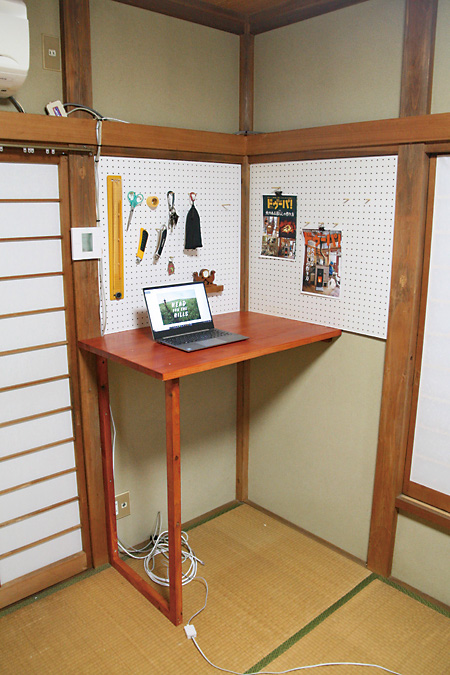

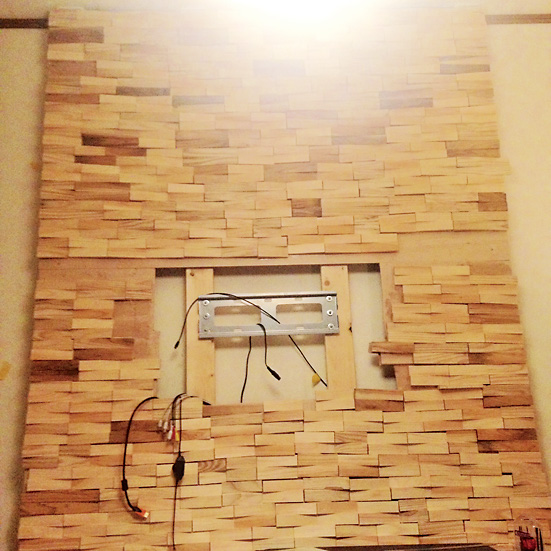

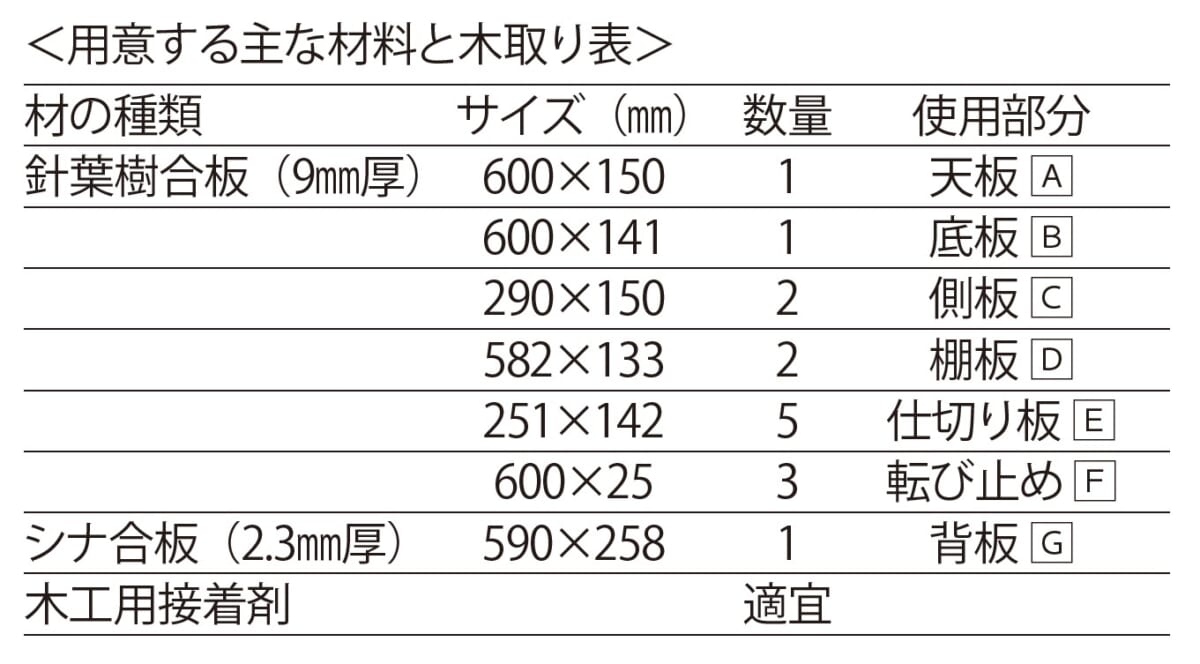

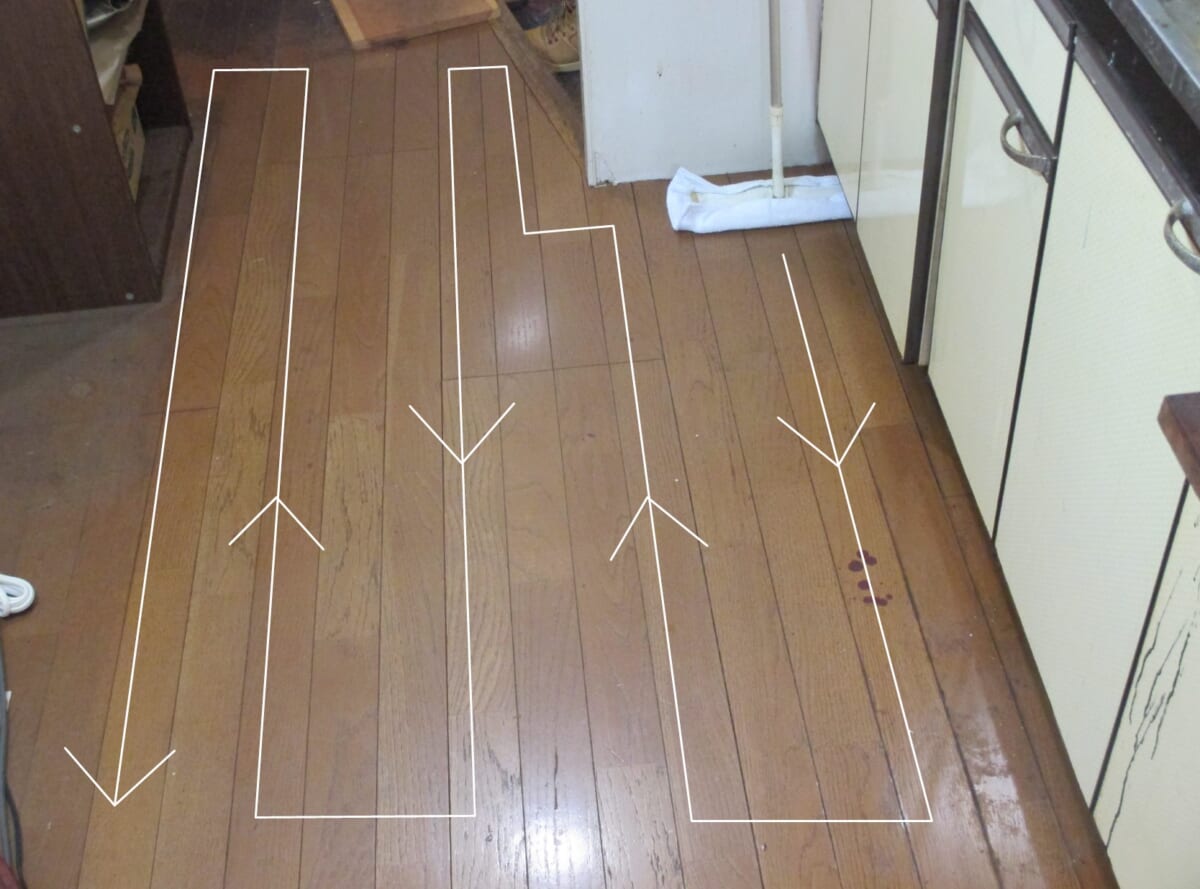

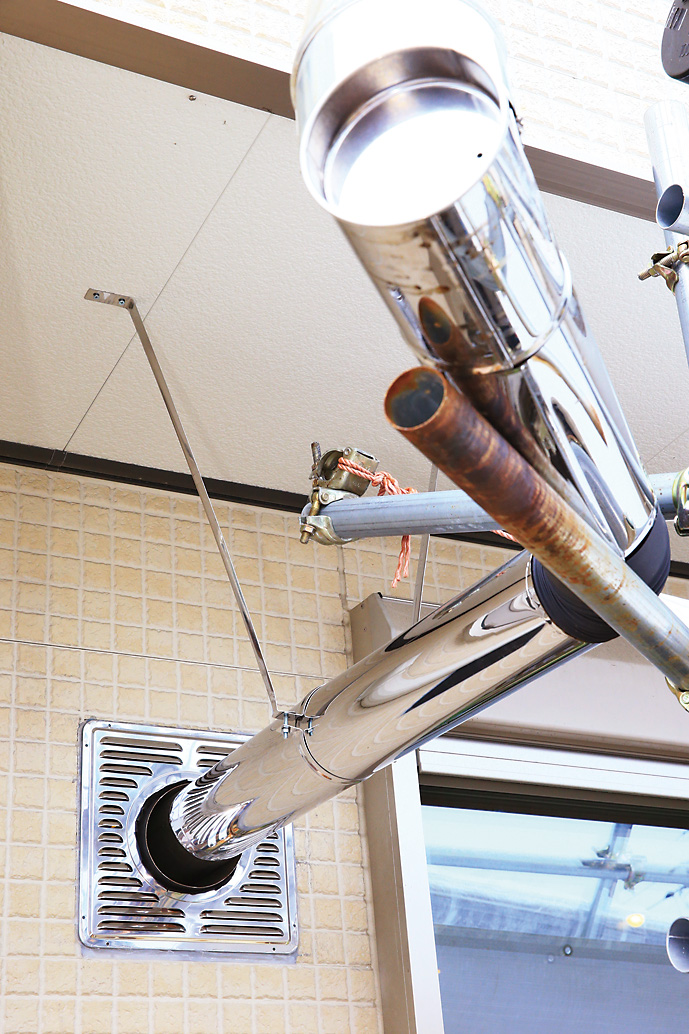

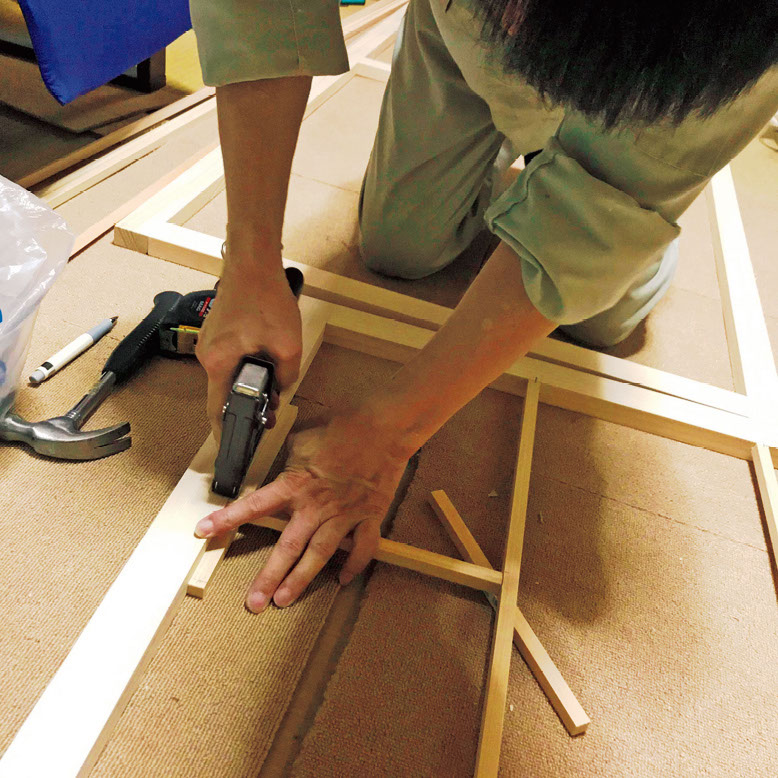

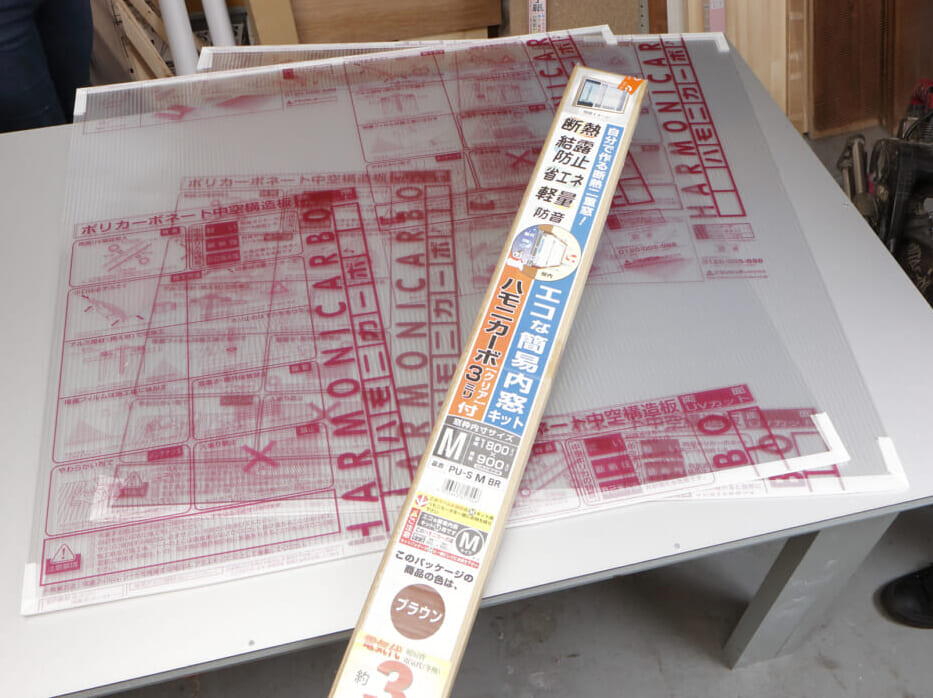

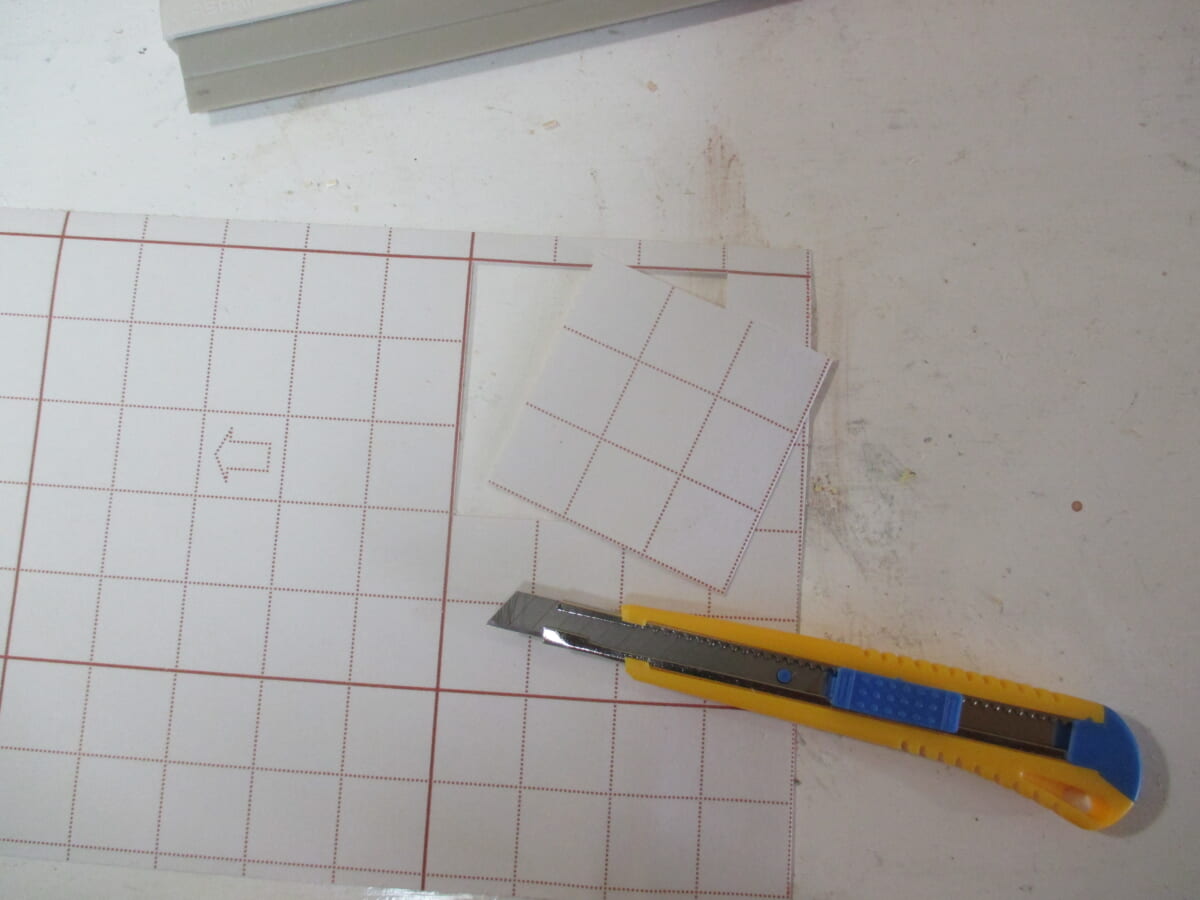

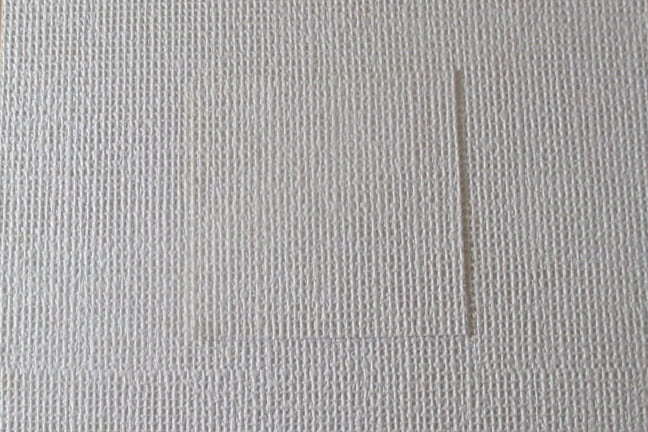

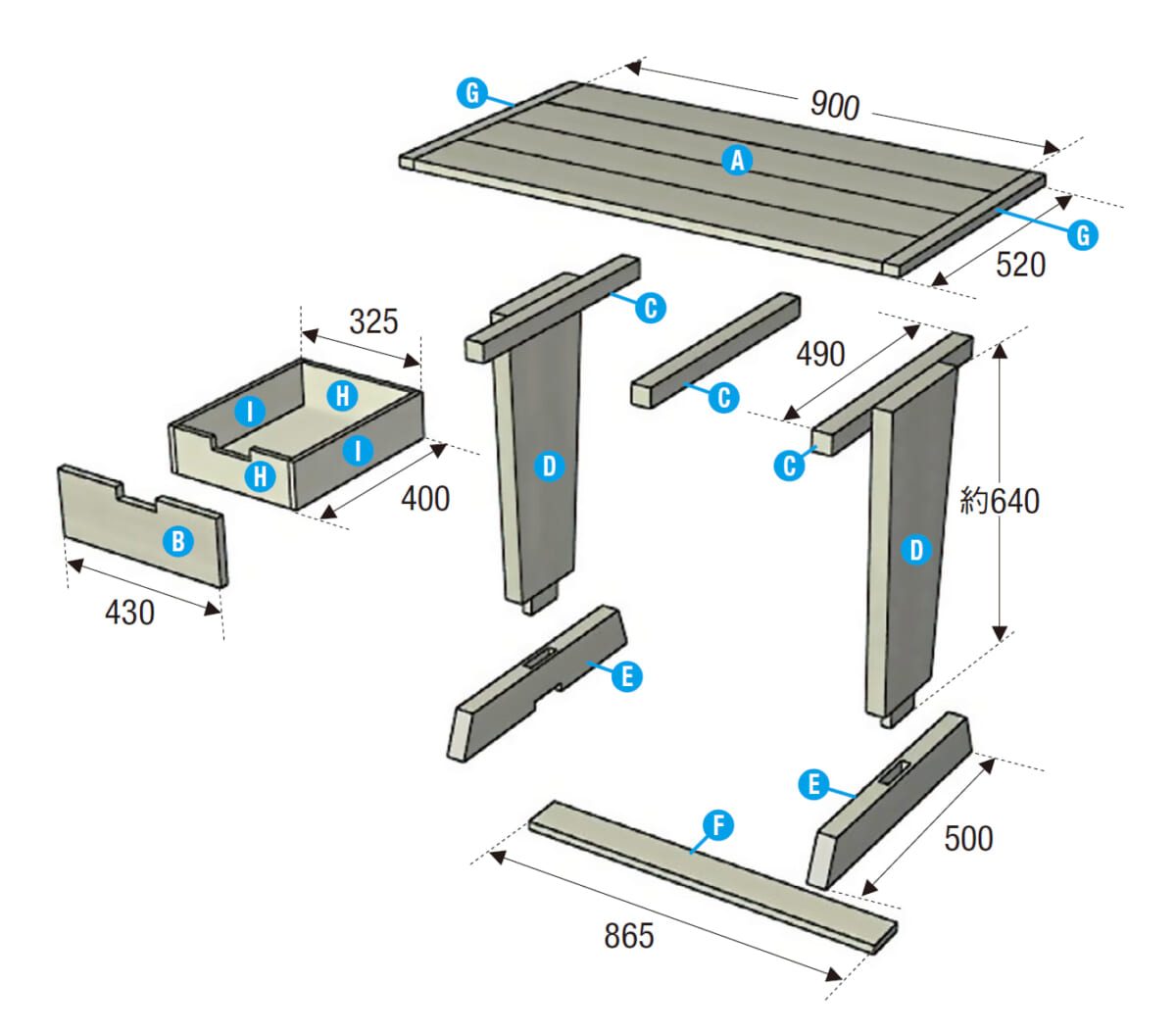

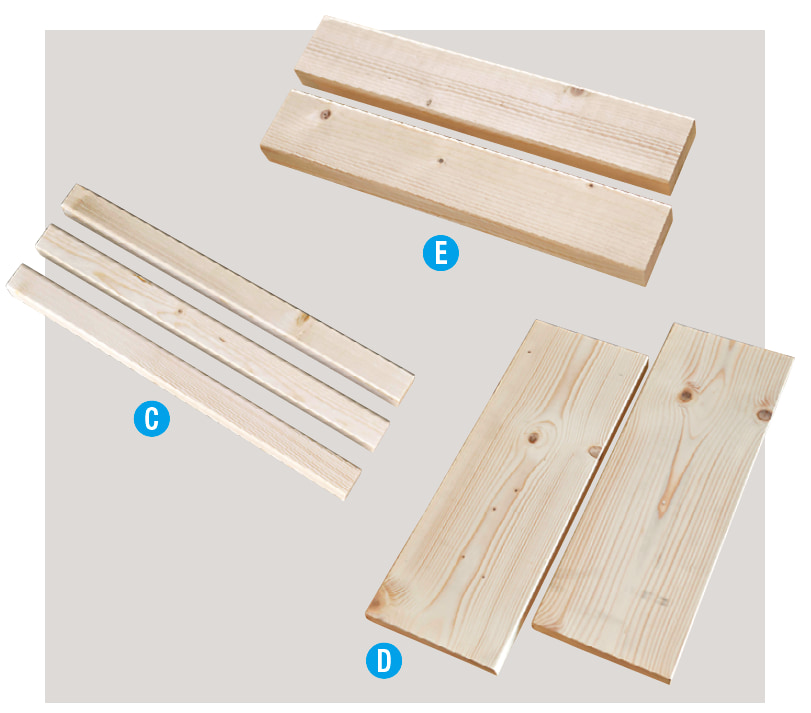

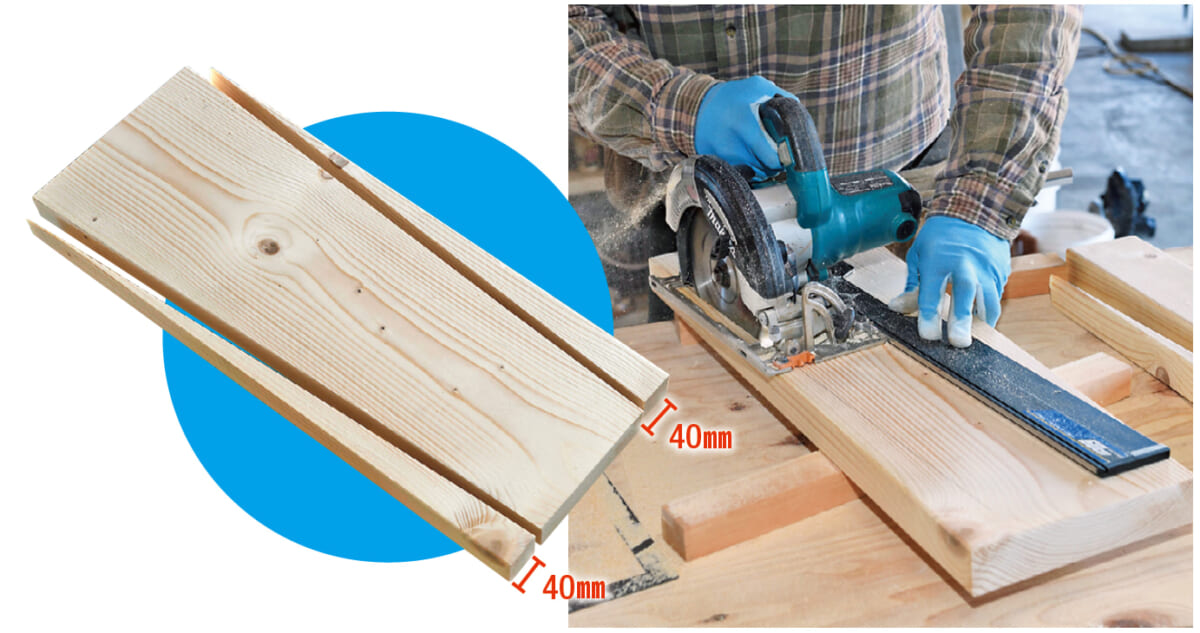

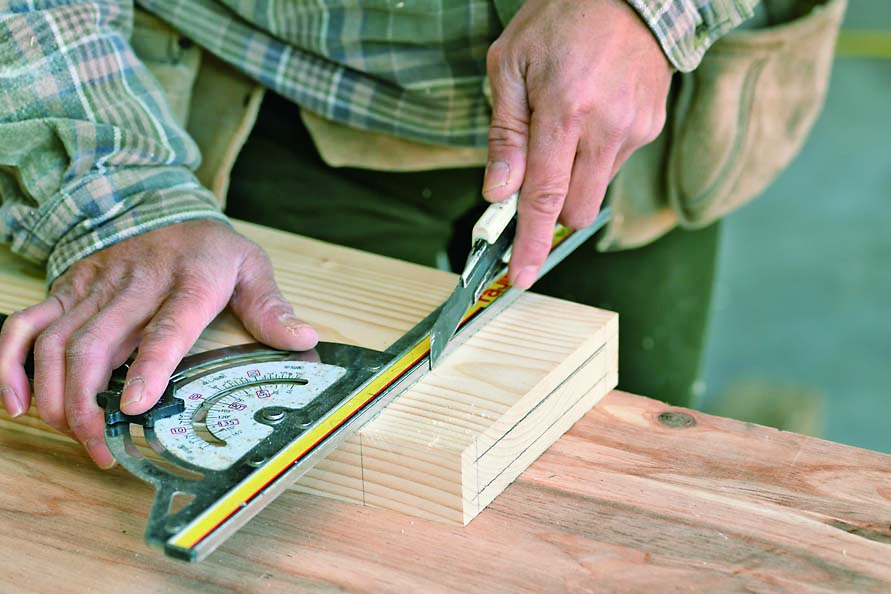

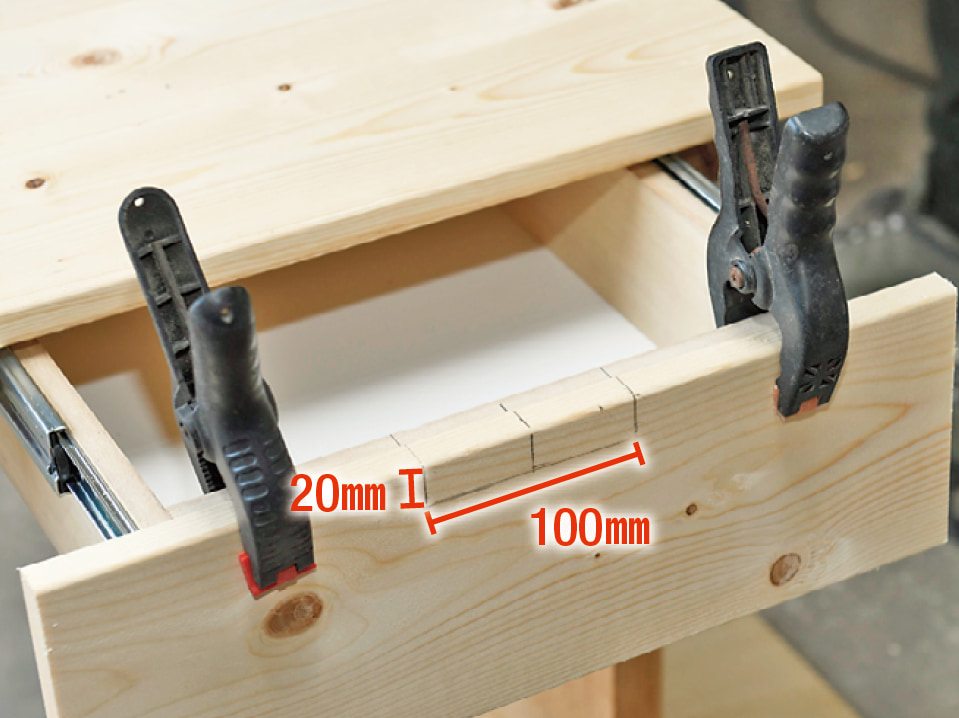

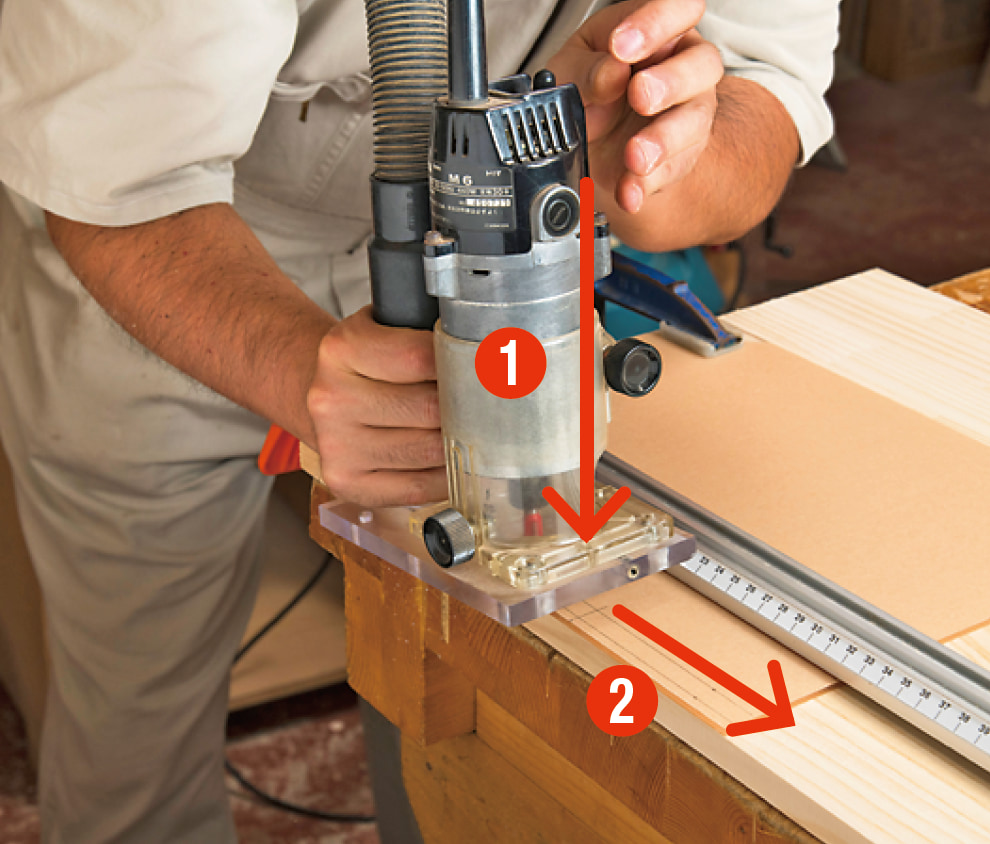

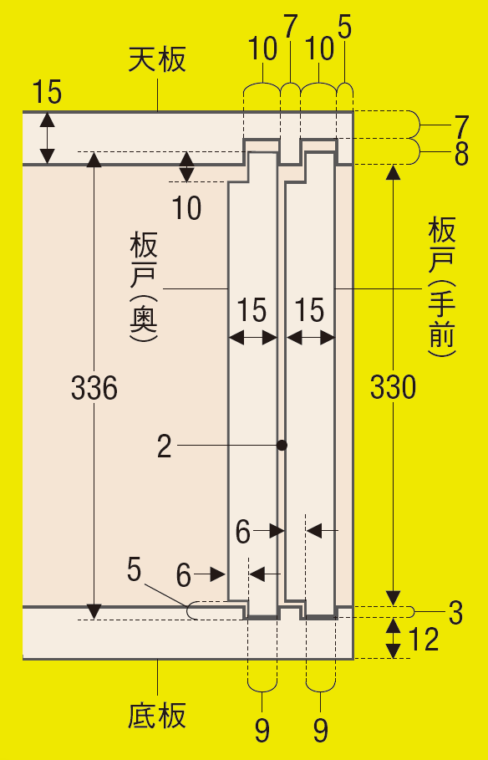

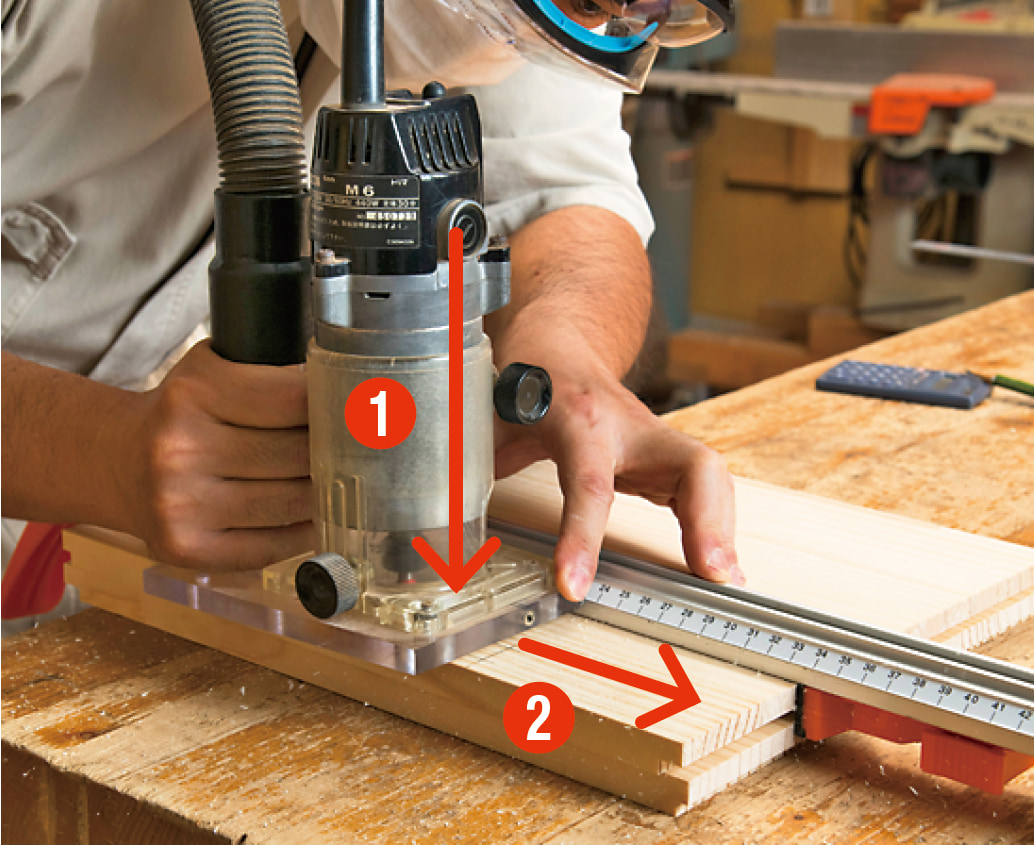

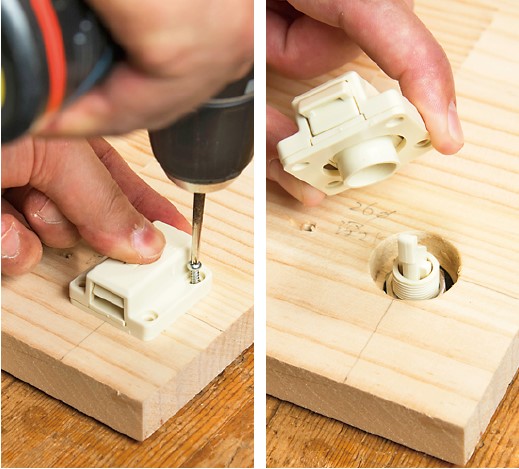

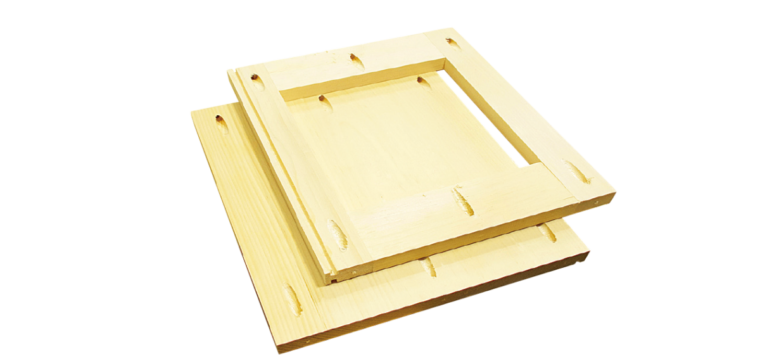

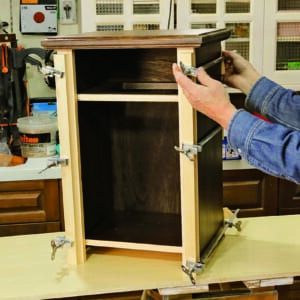

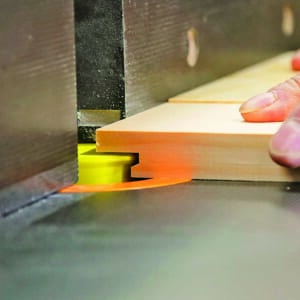

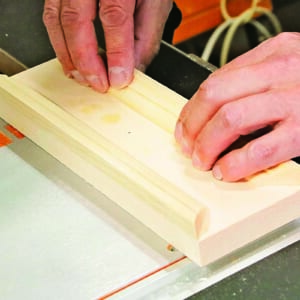

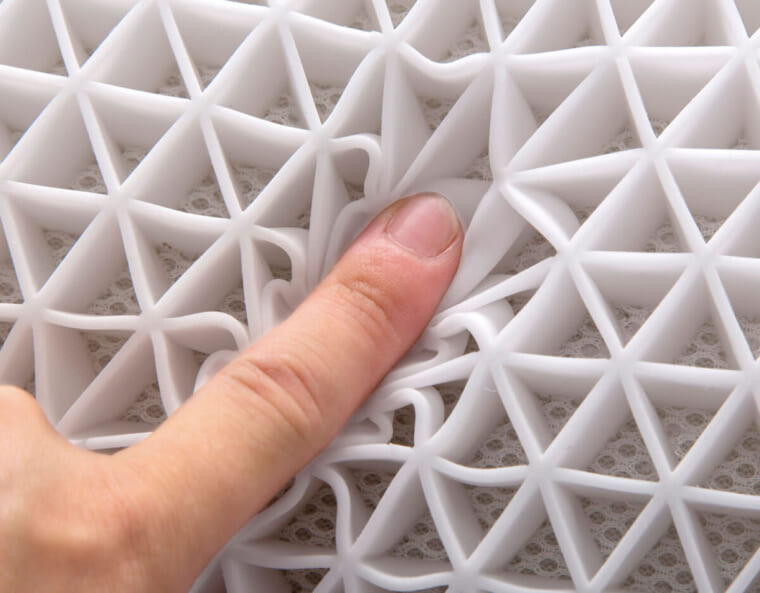

↑キットを使えば、神棚は自分で作ることもできます

神棚の存在はとても神聖なもの。以上の神棚のルールに反する行為をしてしまったり、お手入れを怠ってしまったりすることで、バチが当たるのではないかと心配になります。

「神棚にまつるのは天照大御神で、私たちの大いなる親だとお伝えしました。親が子どもを不幸に陥れようとすることがないように、バチを与えるということはありません。もちろん、神棚をまつるためのルールやしきたりはありますが、すべてを正しくできなくても、3日坊主で終わってしまうことがあっても、災いが起きることはありません。昔から神棚は一家の主が祀る存在だと捉えられがちですが、女性や子どもが触れたりお手入れをしたりするのも、まったく問題ありません。会社の神棚ならば、社員が触れるのももちろんOK。

私の会社では神棚キットを販売しているのですが、これは小学生でも作れるような簡単なものにしています。神棚は神様をまつるお部屋。気持ちを込めて手作りをするのもオススメです。神棚をまつろう、1日に1回手を合わせようと思う姿勢に意味があるのです」

続いて、正統派から、ひとり暮らしの家にも取り入れられそうなコンパクトタイプ、マンションなどにも違和感なく馴染みそうなモダンタイプなど、実際に購入できる神棚を紹介します。

正統派からモダンタイプまで、豊富な神棚ラインナップ

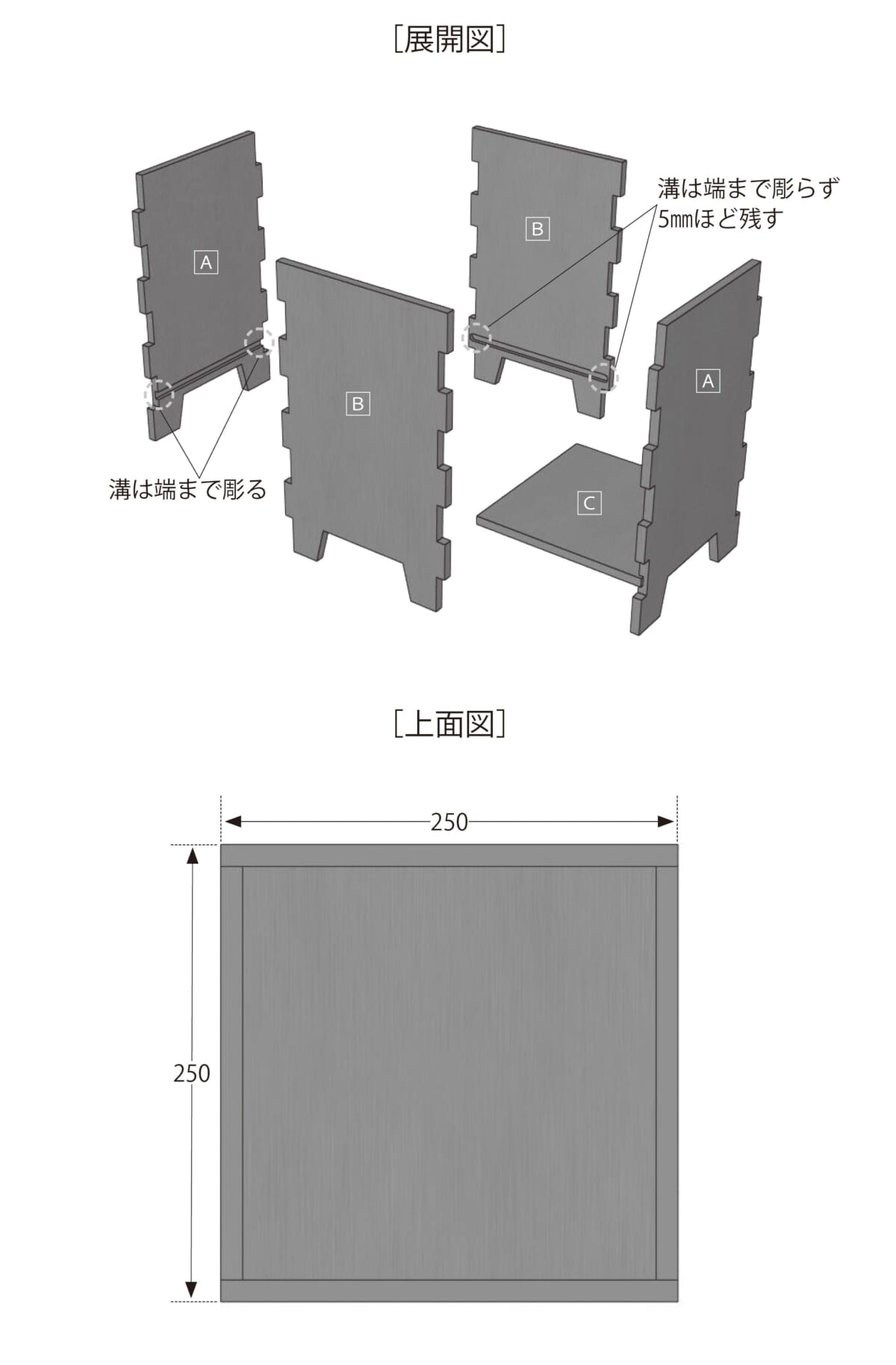

↑クボデラ株式会社ではオフィスに神棚をまつっています。会議室には、こちらを圧倒するような天狗の面が

窪寺さんの会社の神棚を見てみると、とても大きな天狗様がまつられていました。

「かなりのインパクトがありますよね(笑)。『

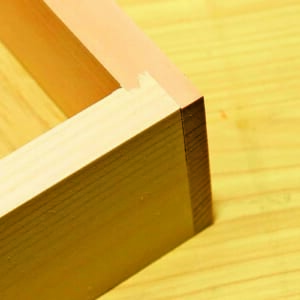

正統派の神棚は長さ1100ミリ、幅360ミリで、使われている木は樹齢数百年の節のない無垢の一枚板です。神棚は“志の大きさを表す”とも考えられているので、会社にまつるときには、存在感のある標準サイズのものが好ましいですが、自宅にまつるのは、無理なくまつれるサイズのものを選べばいいでしょう。とはいえ、とても神聖な場になるので、小さな神社が自宅の中にあると感じられるくらいの存在感があるといいですね」

・会社にまつるなら古来の正統派神棚

クボデラ「正統本格セット しめ縄付き」

「幅1100×奥行き360×厚さ34mmの桧無垢板に、屋根の異なる三社造です。中央の社に天照大御神、向かって右に住む地域の氏神様である産土神社、左に生まれ故郷やつながりを大切にしたい崇敬神社のお神札をまつります」

・省スペースで存在感のある神棚を飾るならコンパクトな三社造タイプ

クボデラ「ありがとうセットA」

「幅1100×奥行き360×厚さ34mmの桧無垢板に、屋根の異なる三社造です。中央の社に天照大御神、向かって右に住む地域の氏神様である産土神社、左に生まれ故郷やつながりを大切にしたい崇敬神社のお神札をまつります」

・予算をおさえて本格的な神棚をまつるならシンプルな一社造タイプ

クボデラ「ありがとうセットB」

「幅500×奥行き300×厚さ30mmのハギ合わせの無垢板に、一社造のお宮がセットになったタイプです。お神札は3枚まで重ねてまつることが可能で、手前から天照大御神、産土神社、崇敬神社の順にお神札を重ねます」

・子どもと一緒に「神棚」を考えるのにぴったりの手作りキット

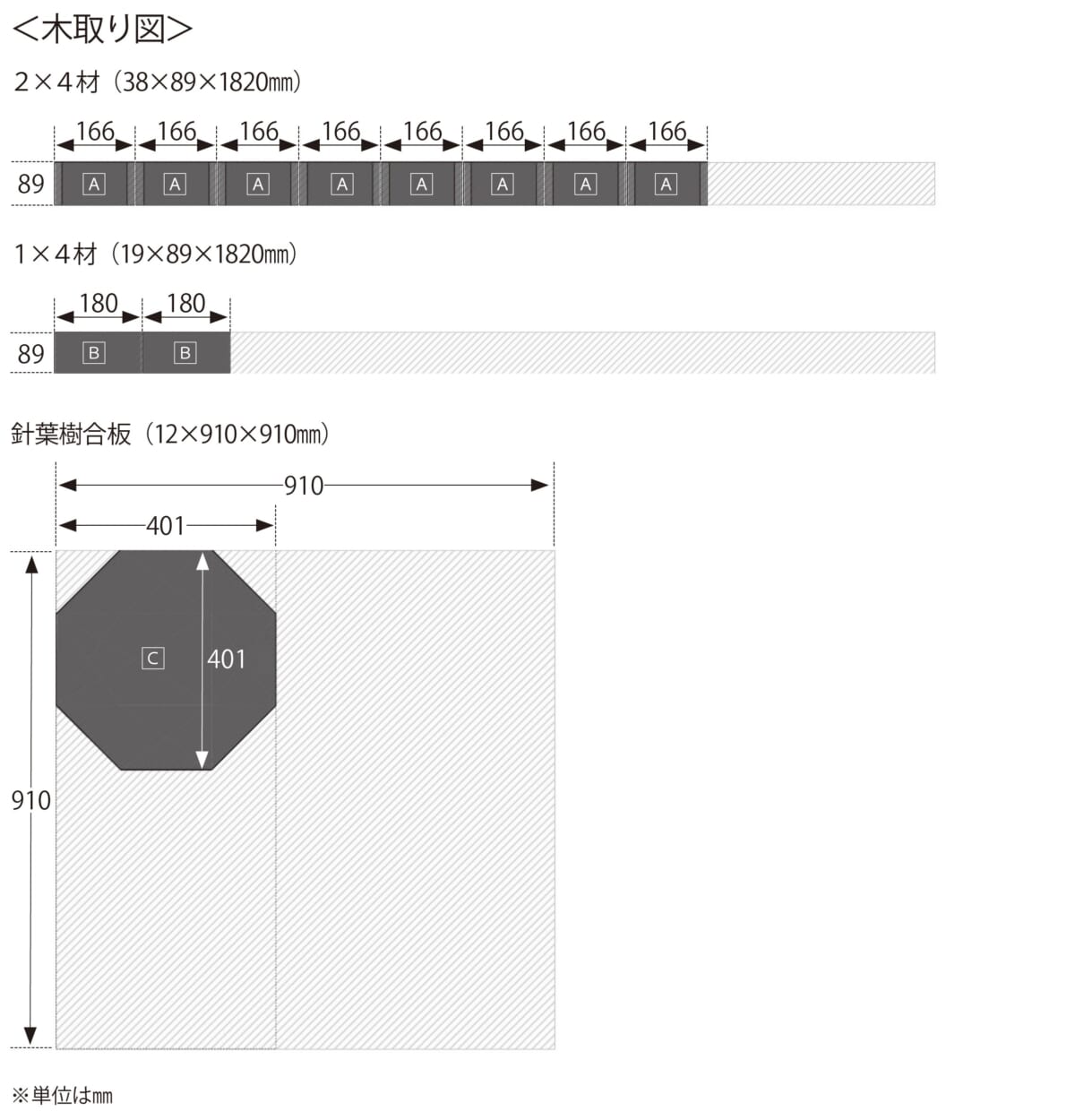

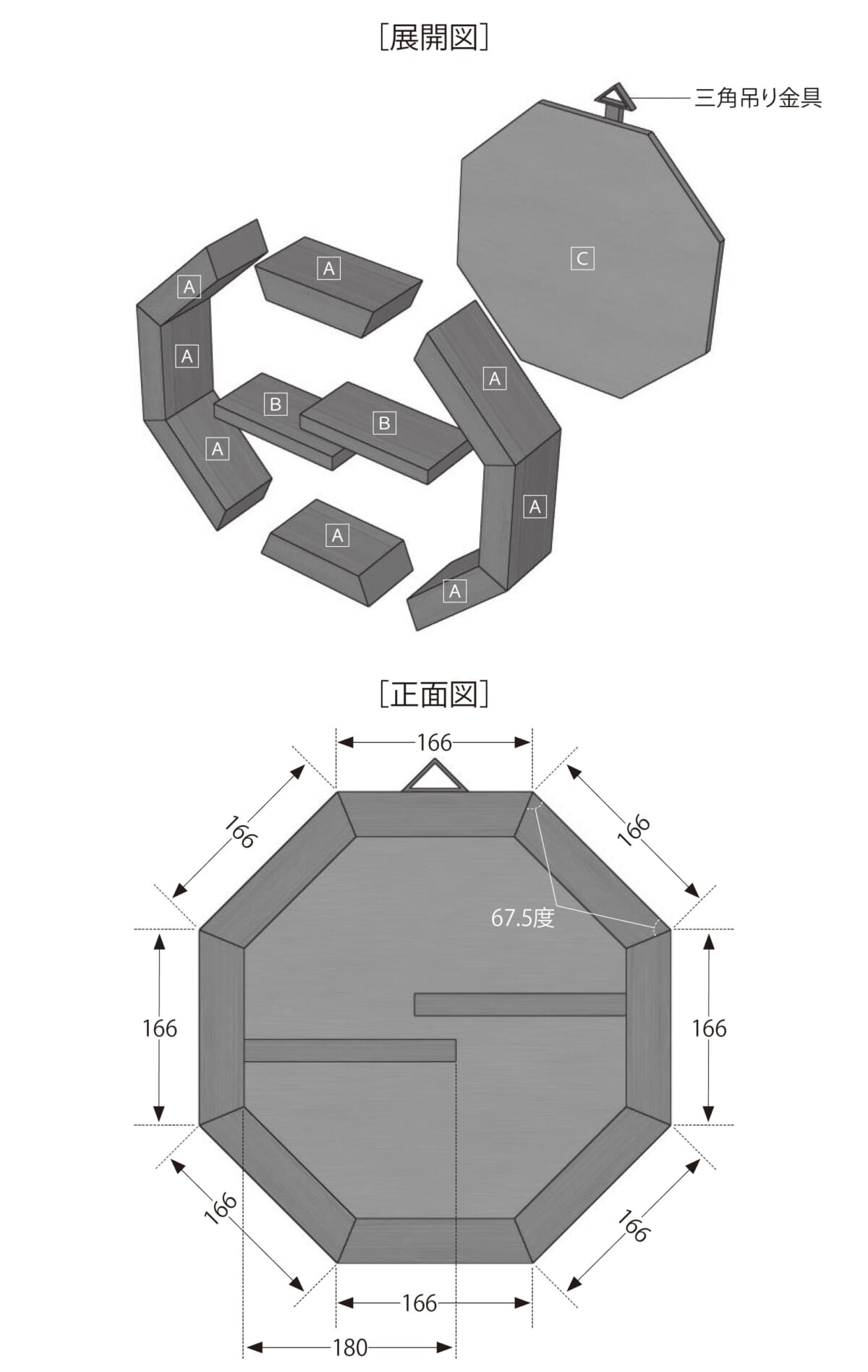

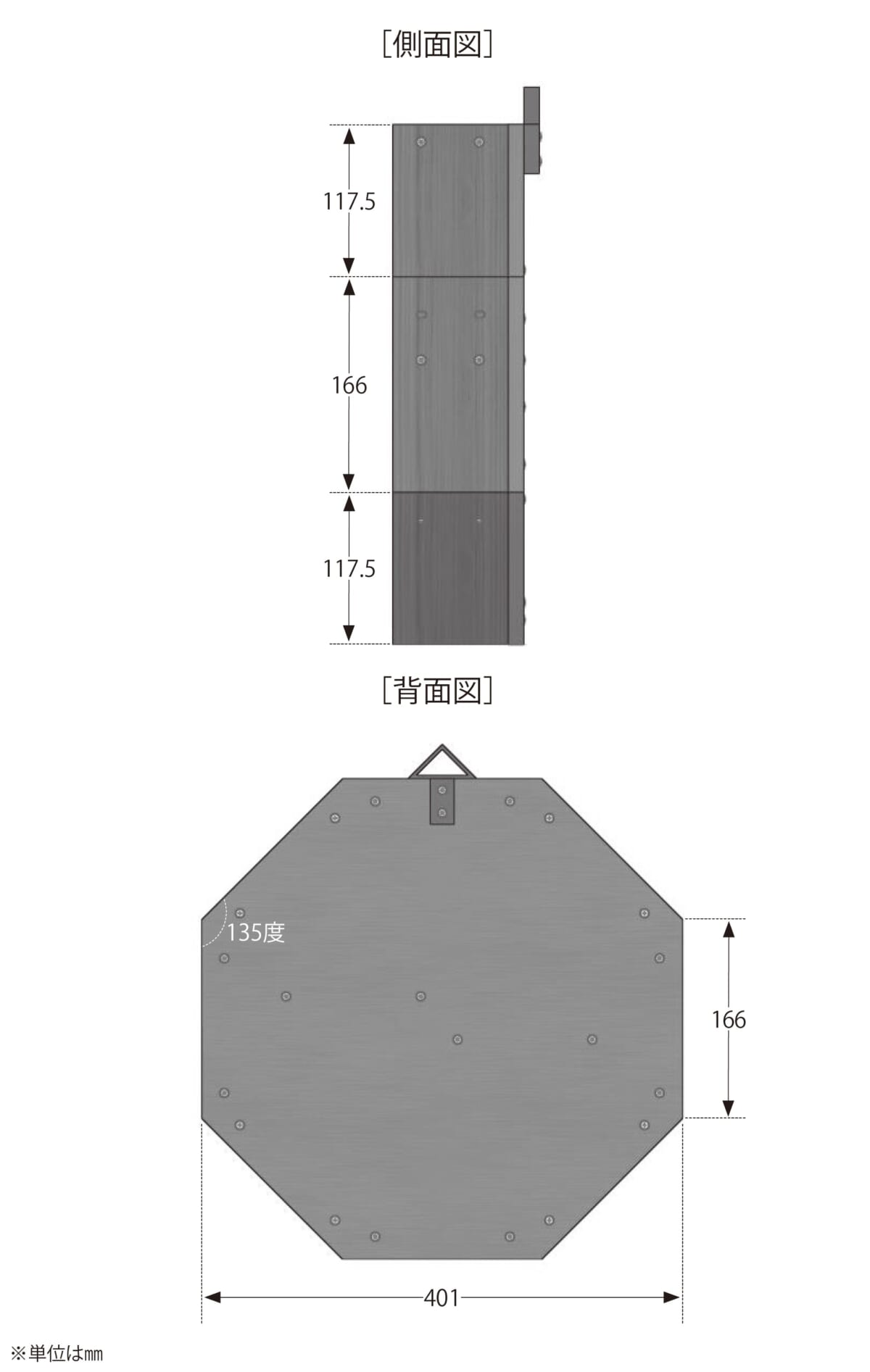

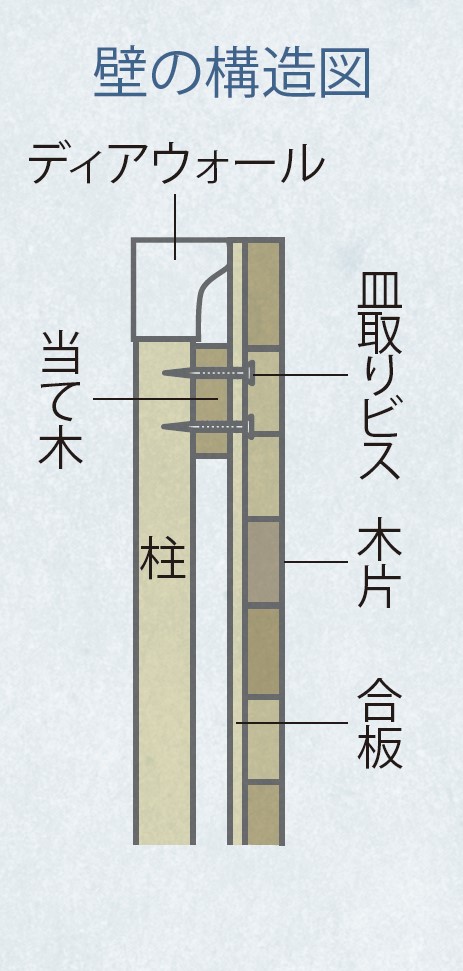

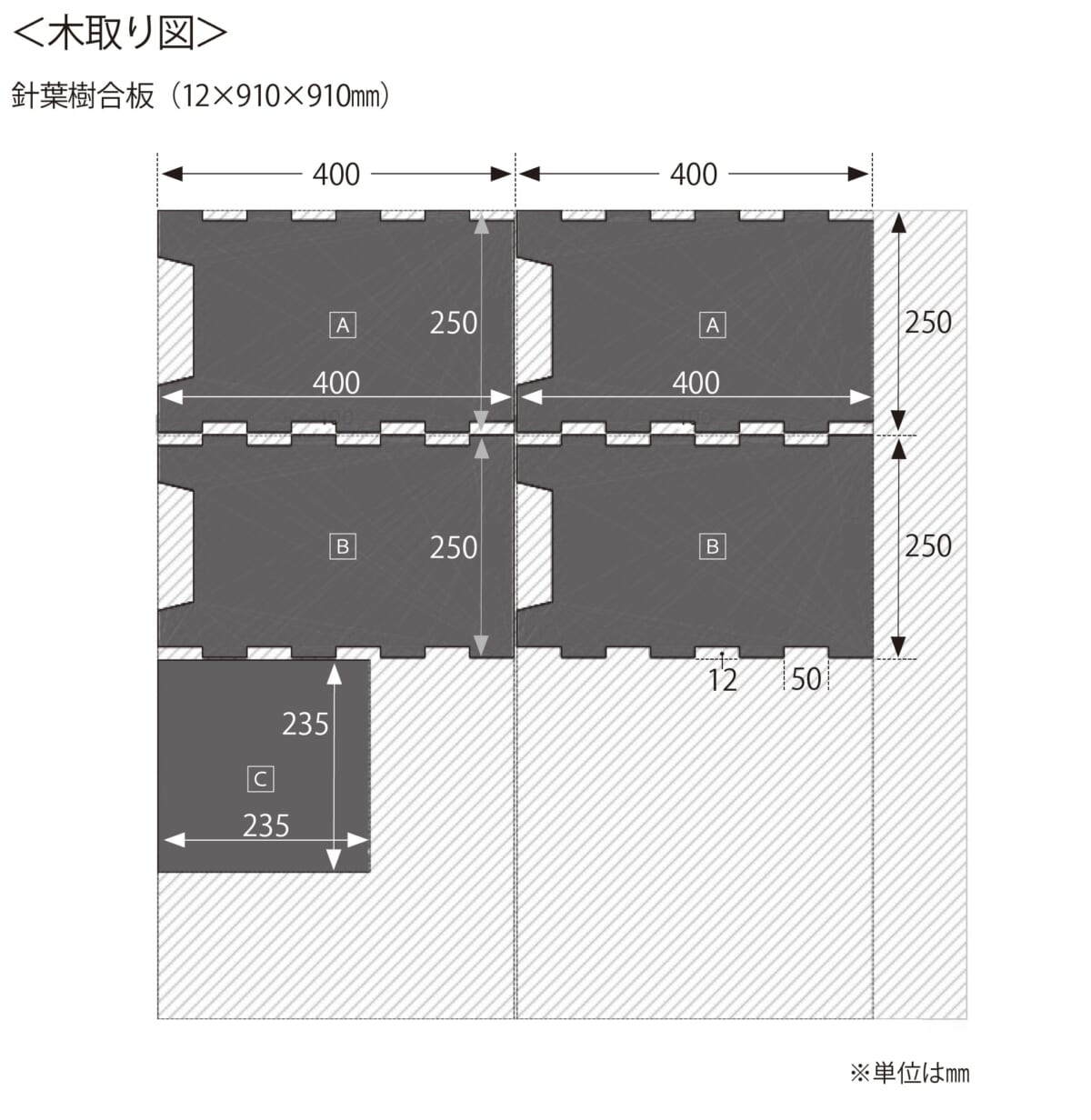

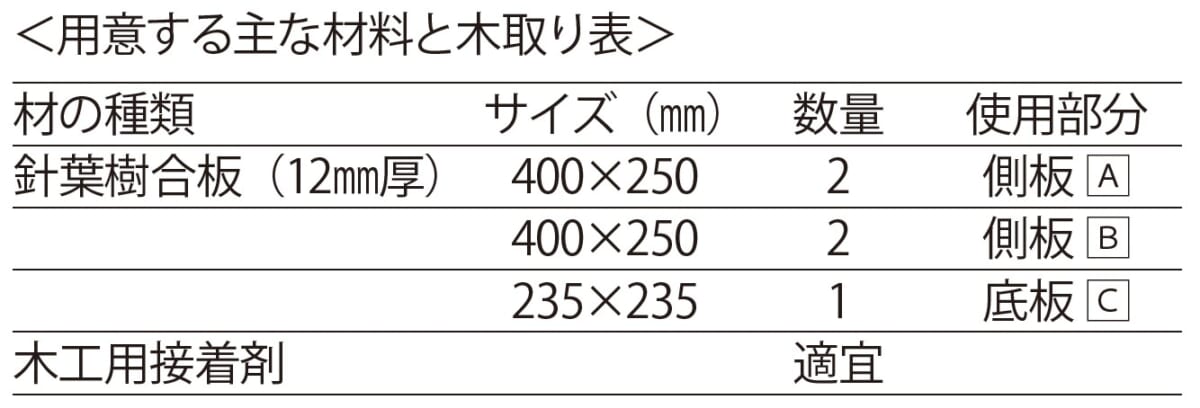

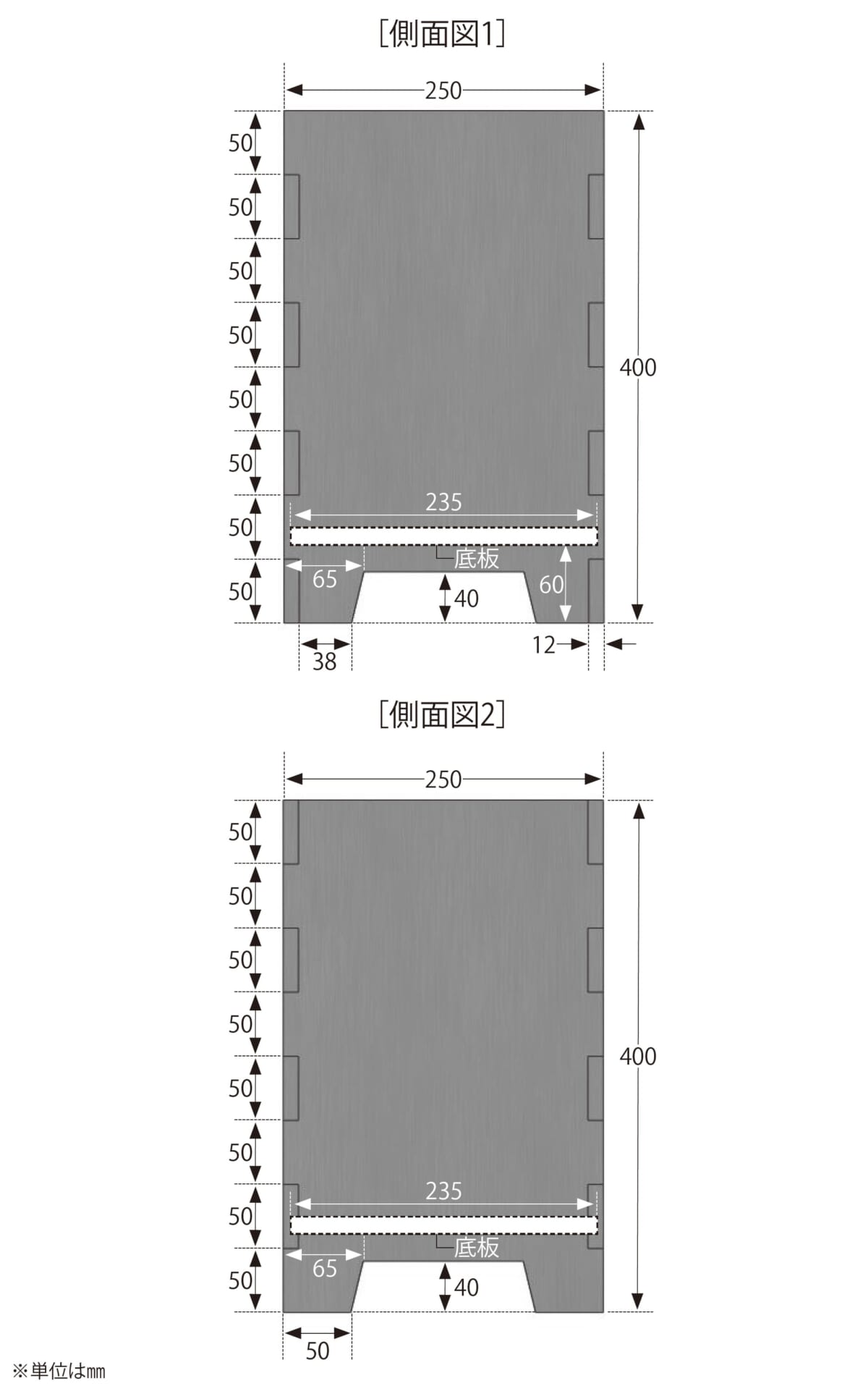

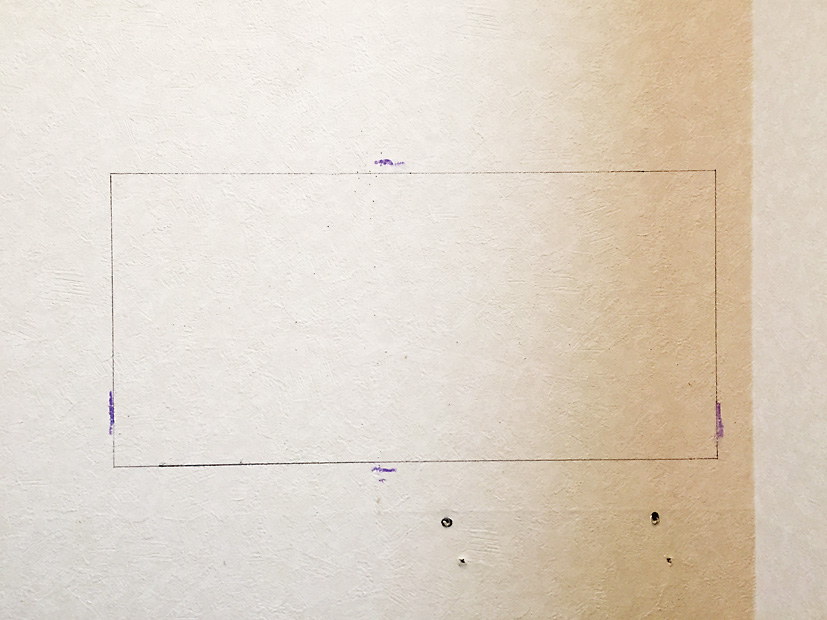

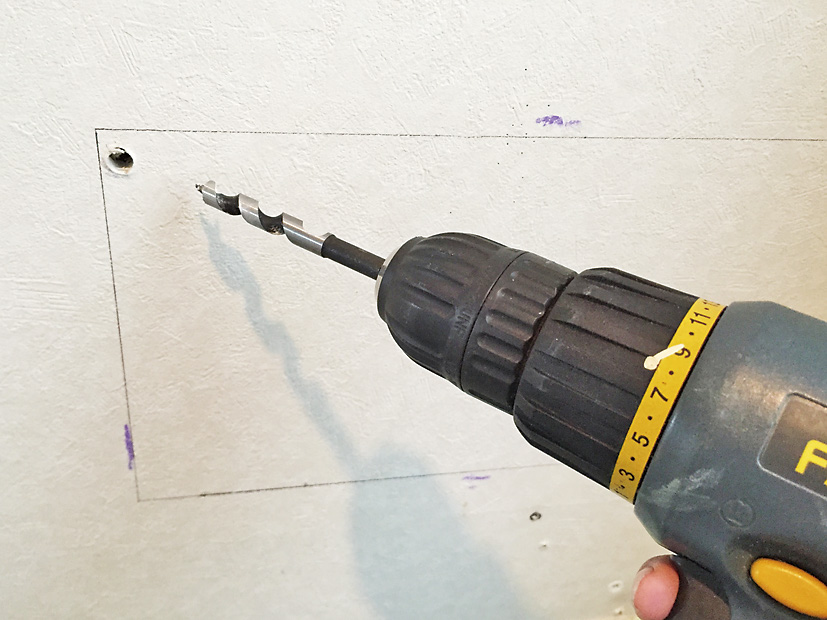

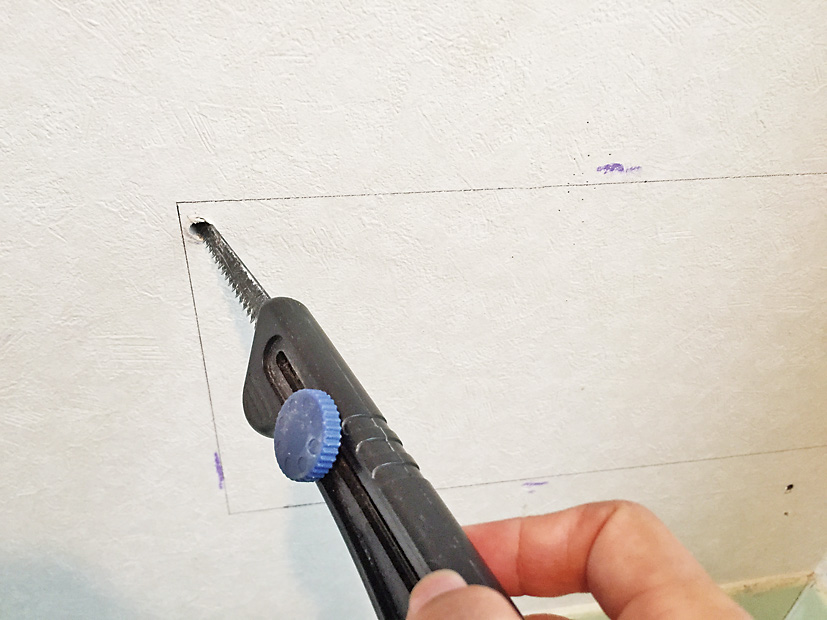

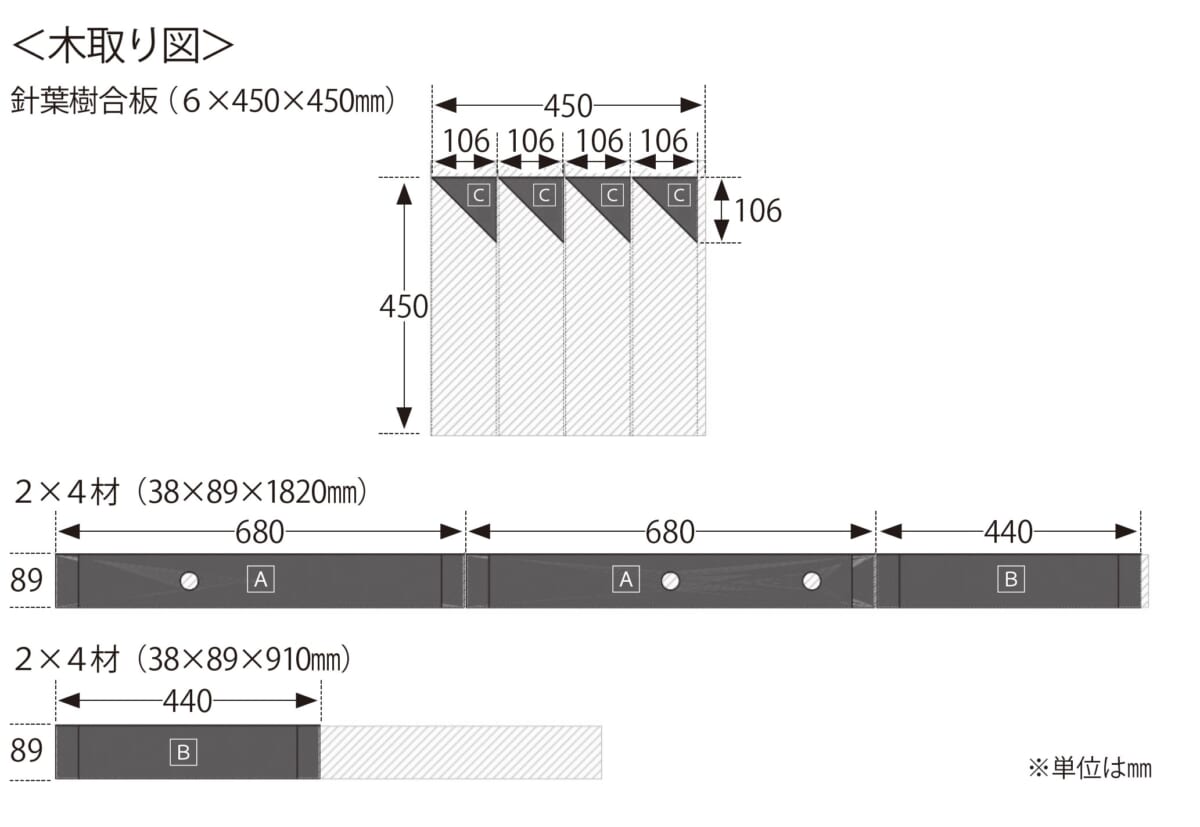

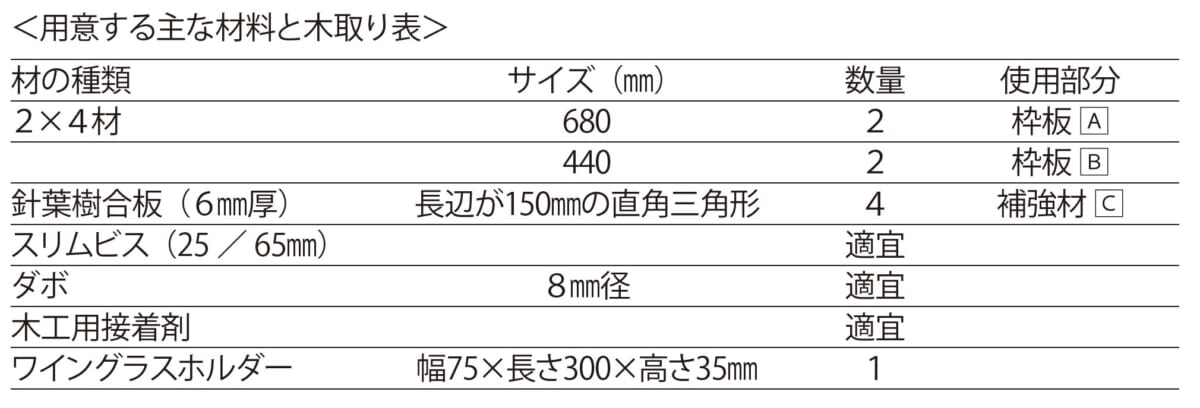

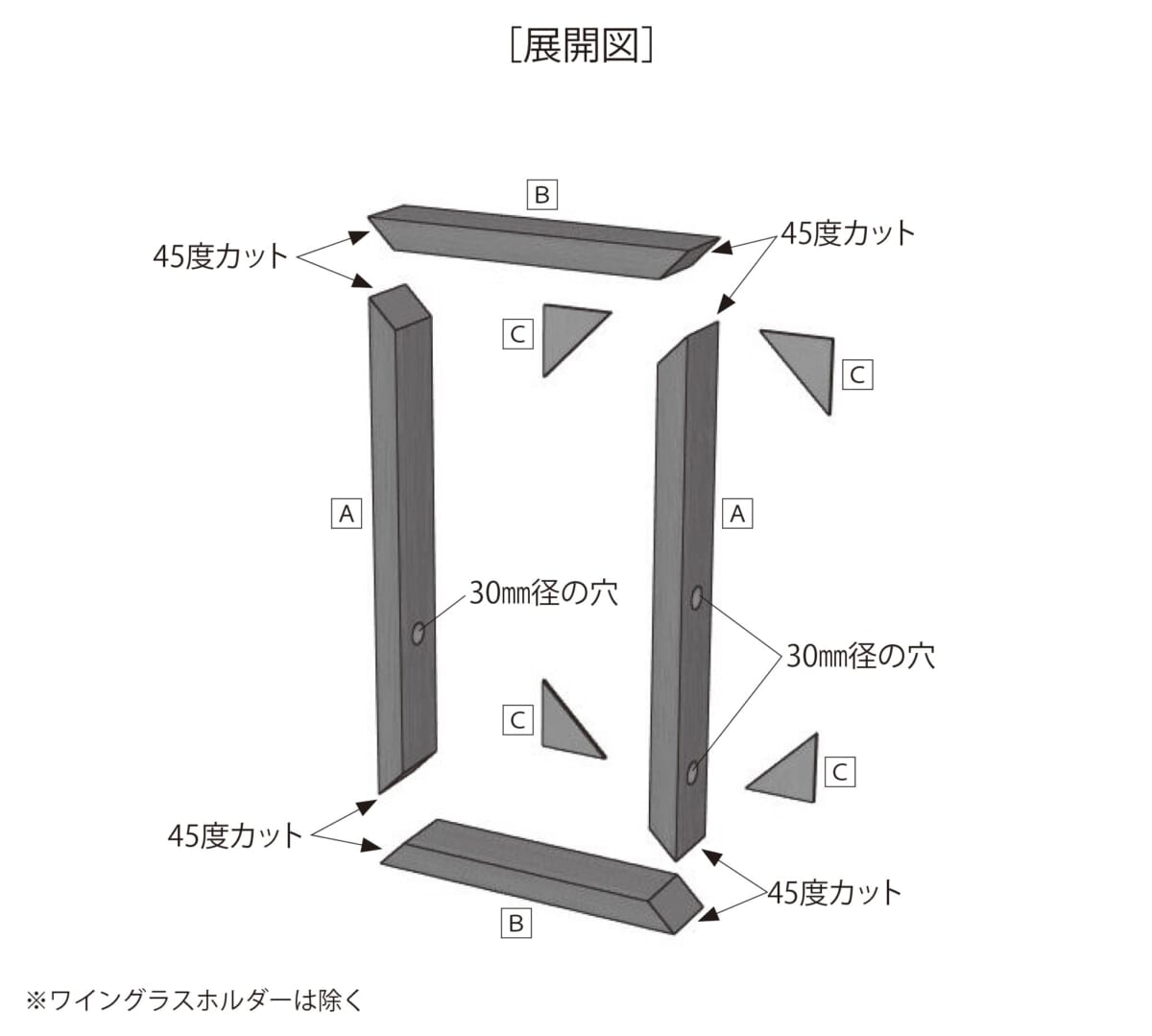

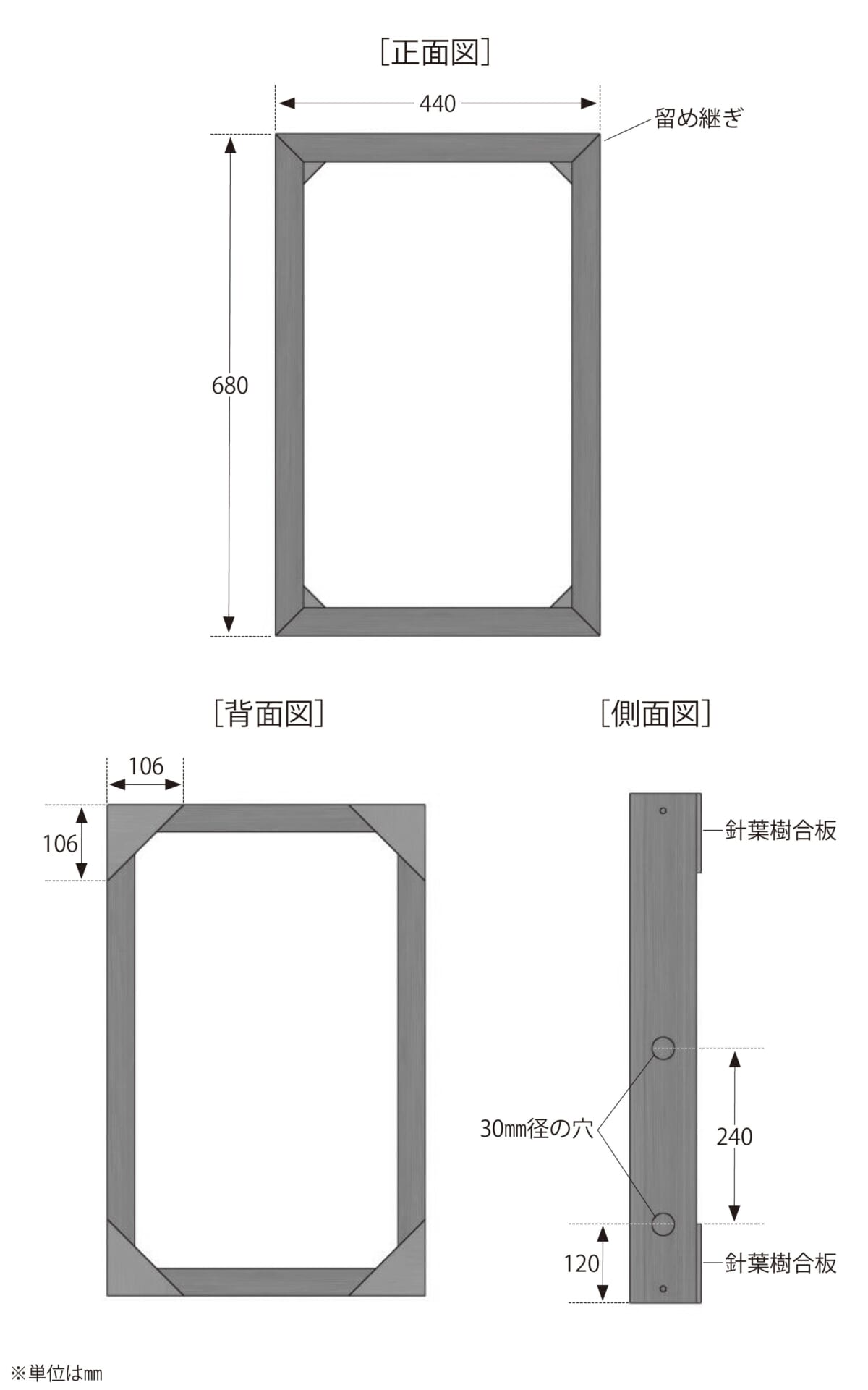

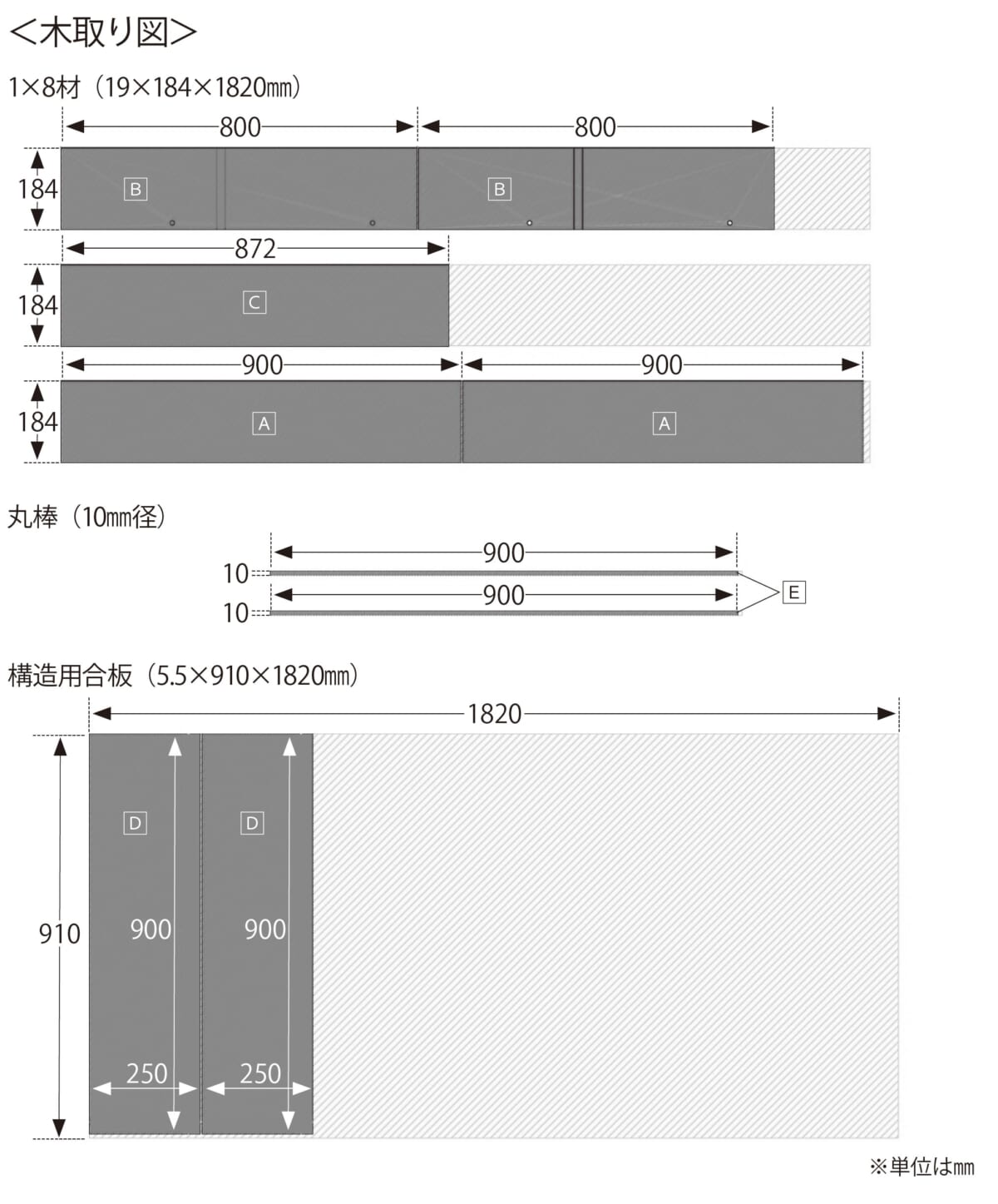

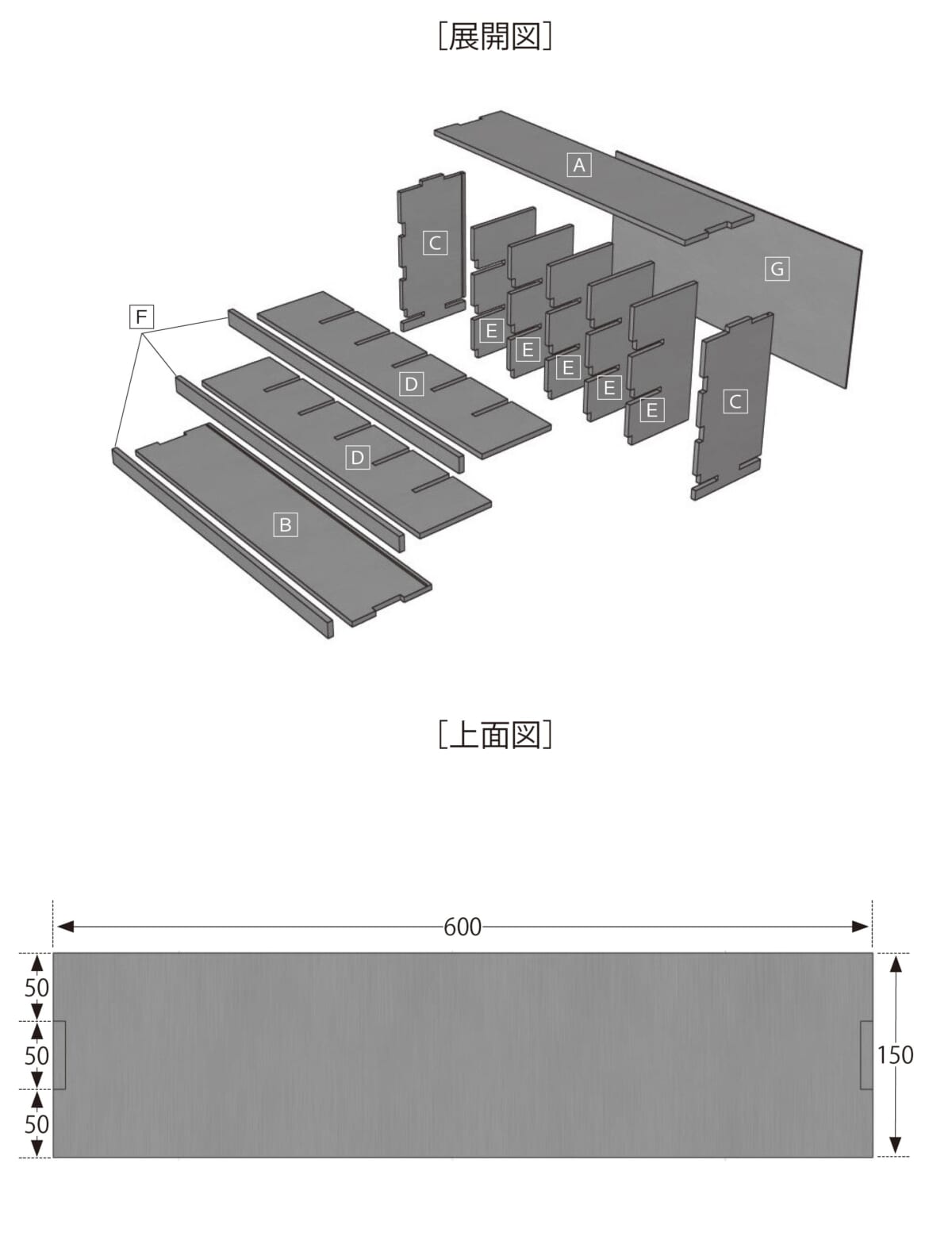

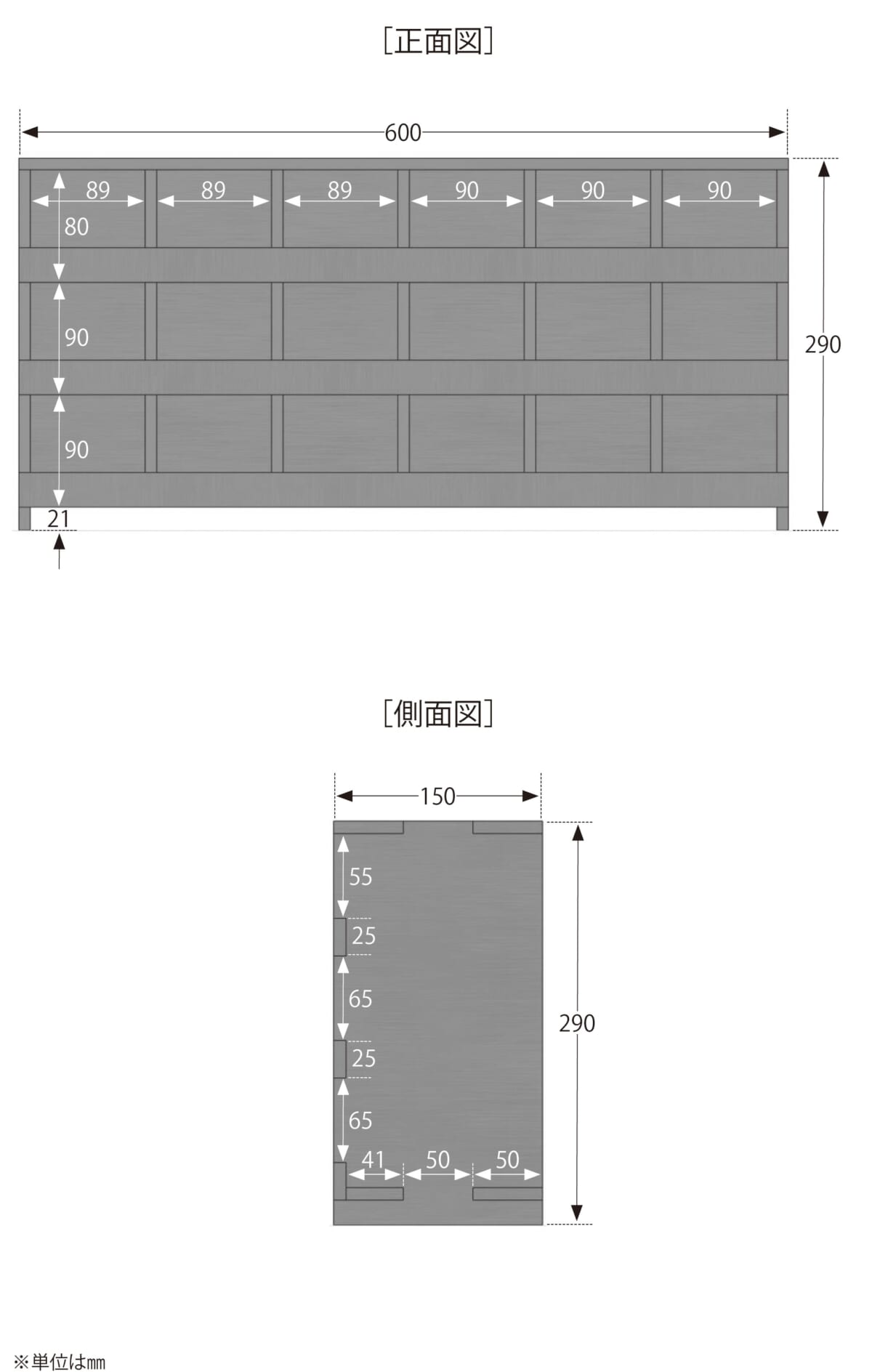

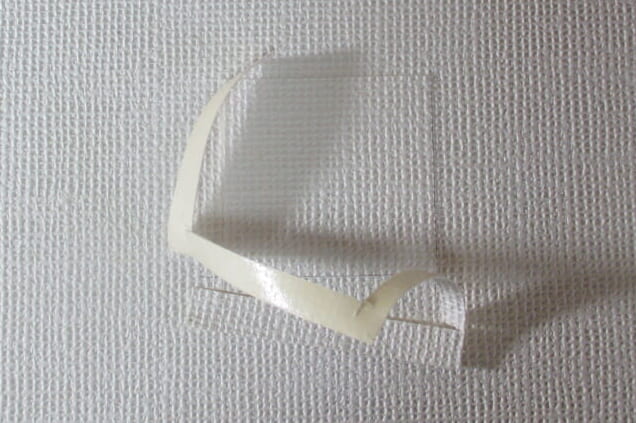

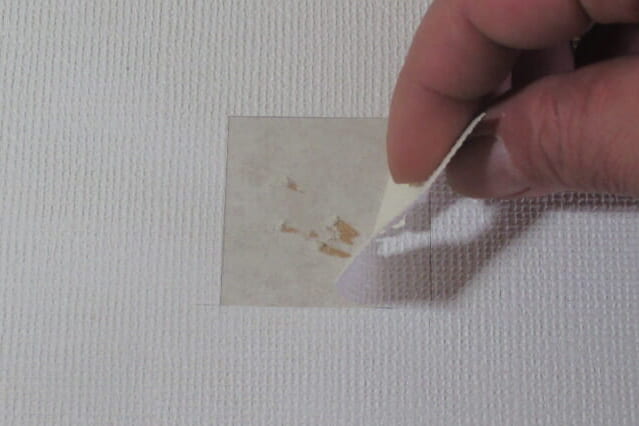

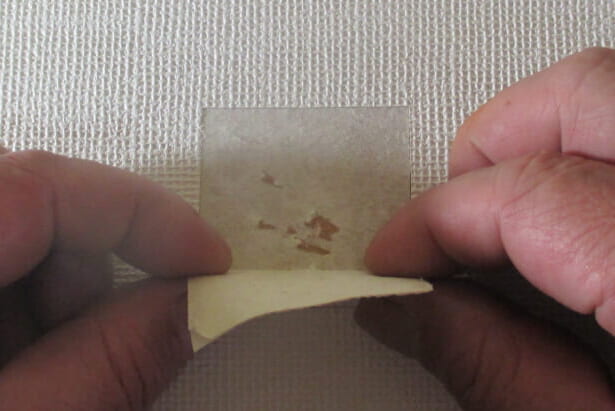

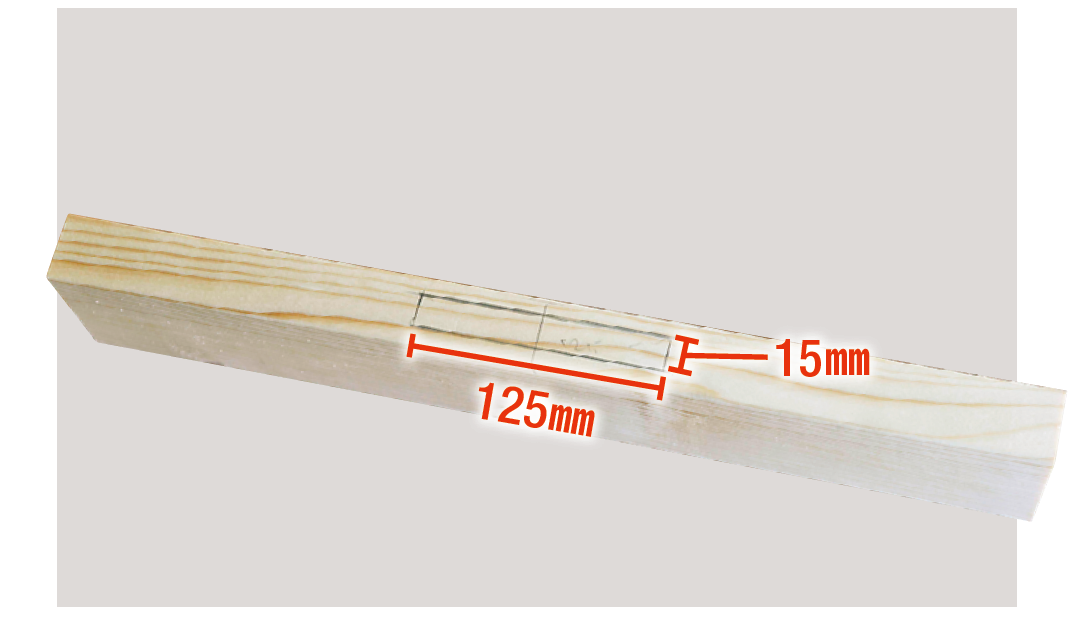

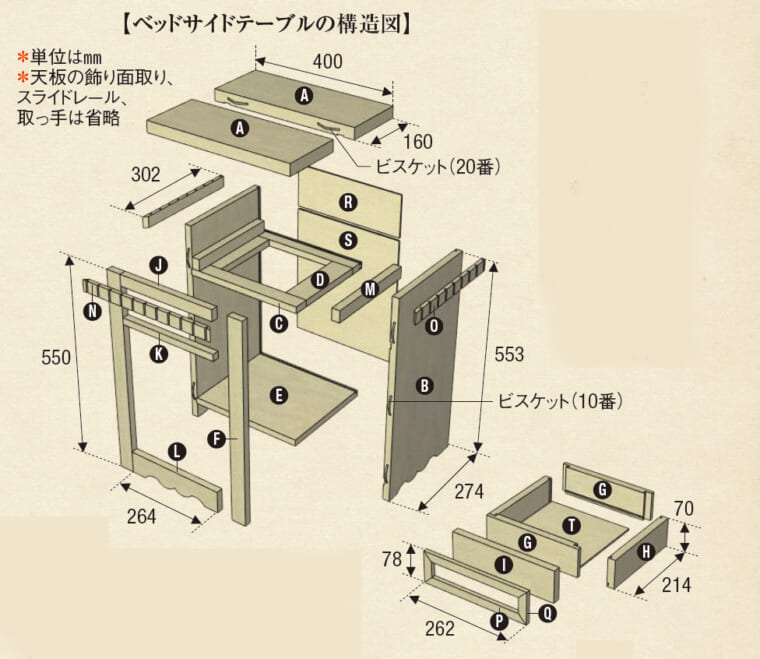

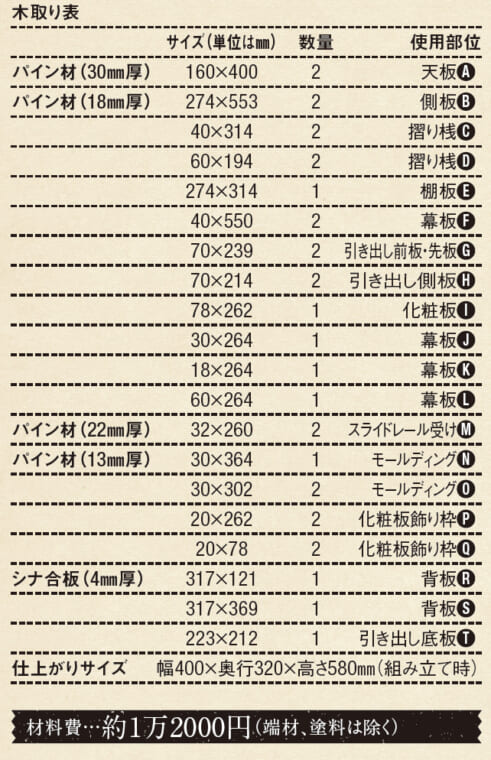

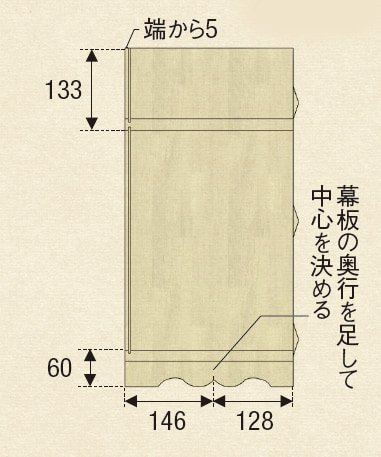

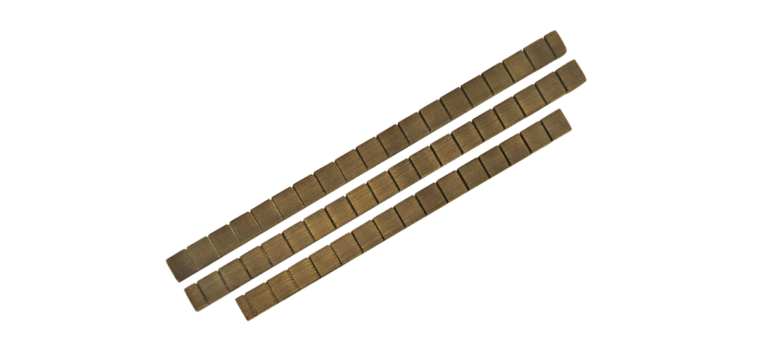

クボデラ「手作り神棚キット」

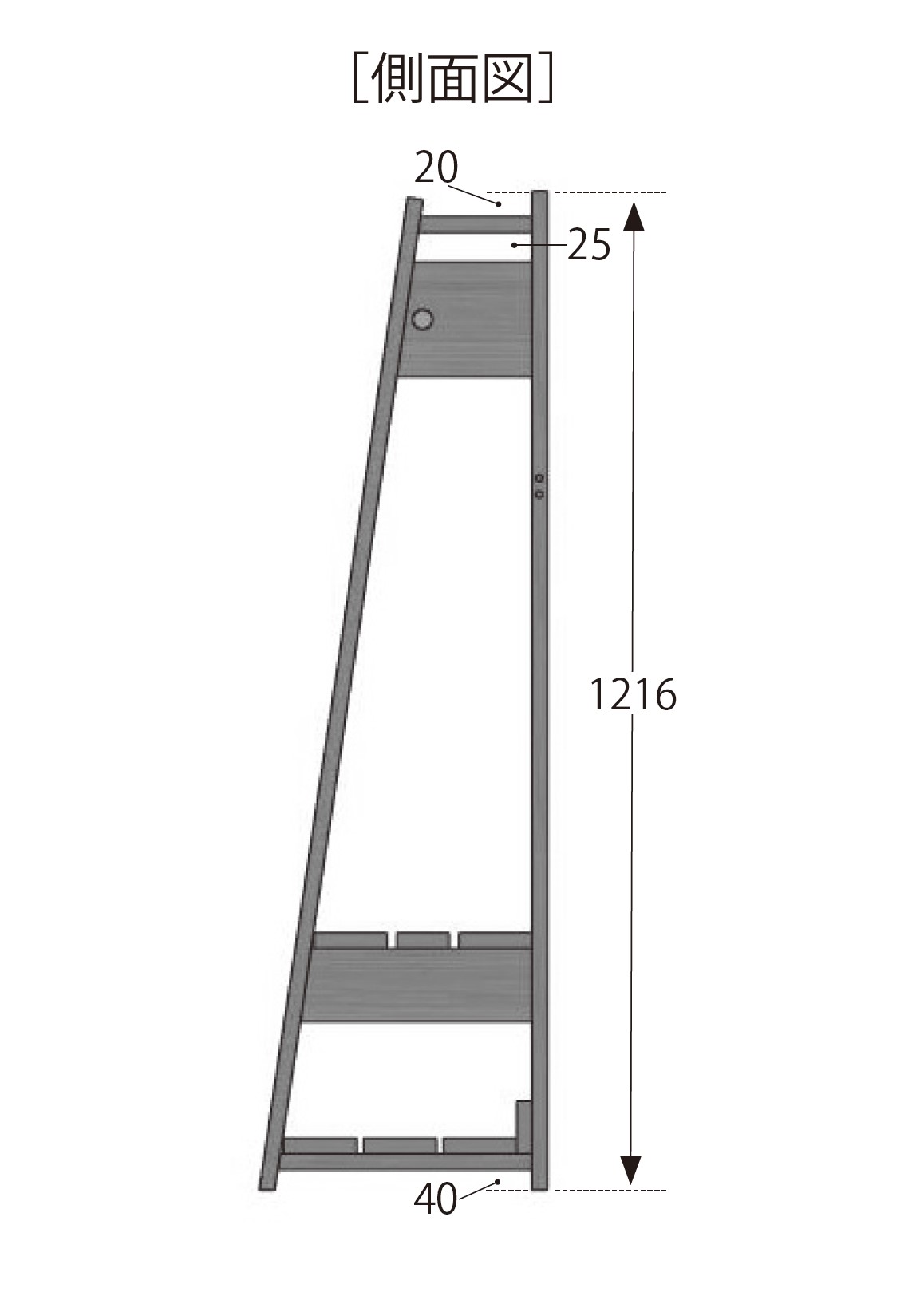

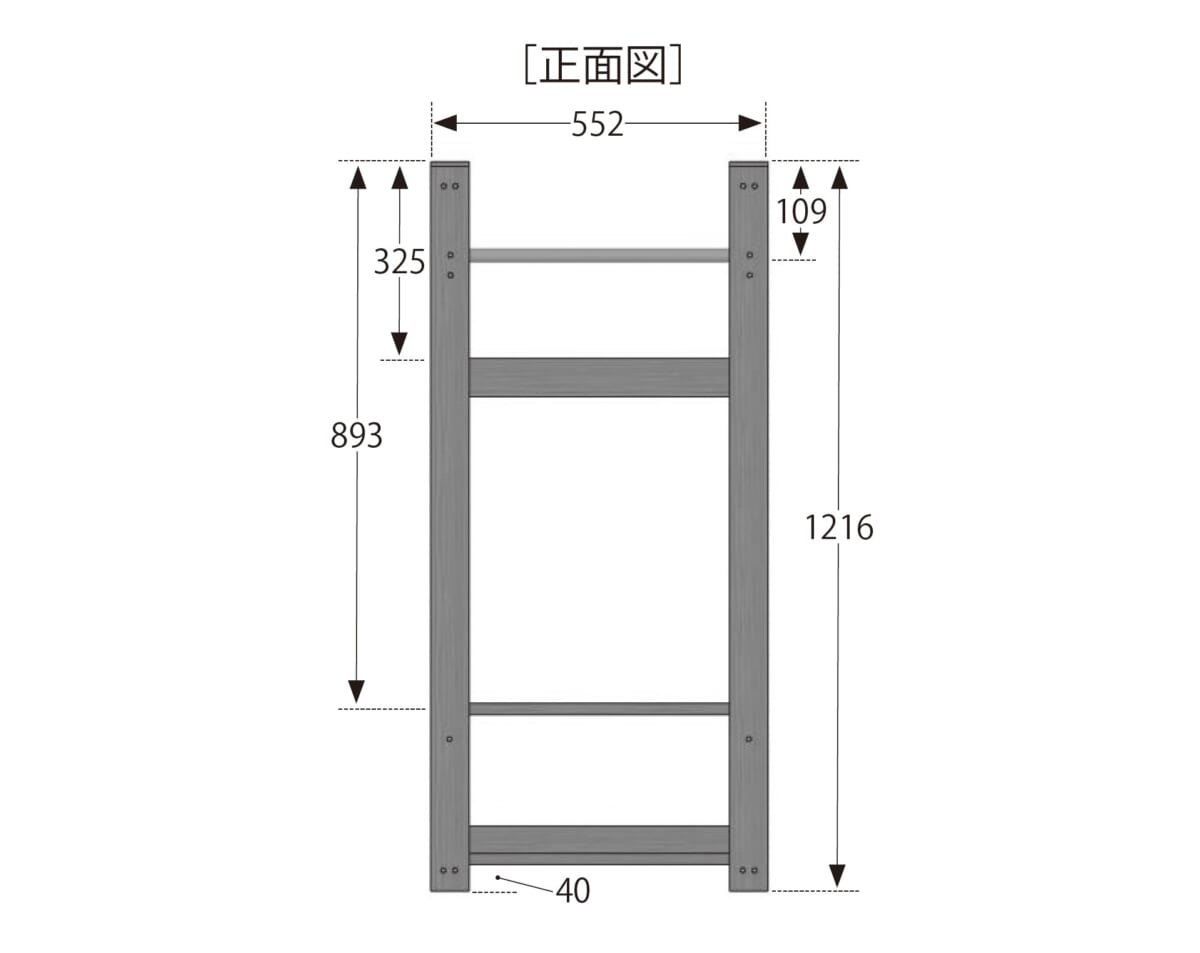

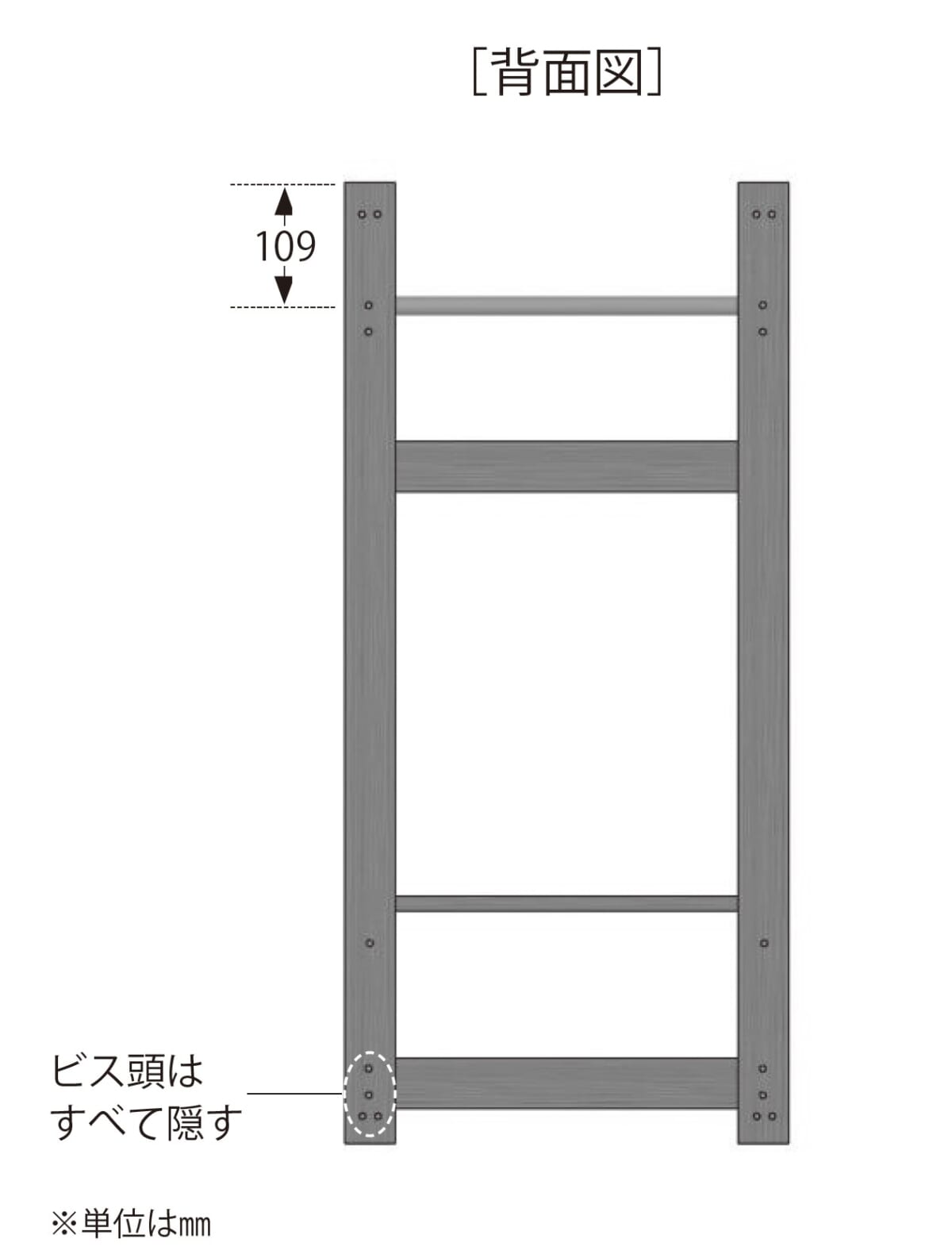

「実際の木に触れながら、自分だけのオリジナルのモダン神棚が作れるキットです。国産の間伐材を使用しているので、環境保護にも貢献できます。お子さんがいる方は一緒に作ってみるのはいかがでしょうか」

・おしゃれでインテリア映えする「モダン神棚」も注目!

神棚専門店のオンラインショップなどでも購入することができます。新しいデザイン性で注目されているモダン神棚は、洋風のインテリアやマンションでもまつりやすいことで注目されています。

・グッドデザイン賞受賞の、オブジェのようなモダン神棚

神棚の里 「かみさまの線 SANSHA NF フルセット」

※榊・米・塩は付属しない

・今の暮らしに合うミニマルな神棚

神棚の里「かみさまのたな かみさまのおみや」

石のような丸みの「かみさまのたな」シリーズ。やさしい印象で、洋風のお部屋にも溶け込みます。小さな穴を空けて壁にまつるほか、棚の上に置いてまつることもできます。

以上のように、現代の家にも違和感なく取り入れられる神棚が増えていますが、そもそも神棚にまつわる歴史や、今なぜ求められているのかなど最新事情をうかがってみました。

戦後、神棚は急速に姿を消した

戦前の日本では、住宅だけではなく、お店や会社、学校や役所などの公的な場所にも、当たり前のように神棚があったという窪寺さん。

「神棚にまつるのは、天を照らす神様である天照大御神。天照大御神は私たち日本人の総本家とも言える天皇家の神様です。『お天道様のおかげ』という言葉がありますが、これは日本人の謙虚さや信仰心を表した表現ですね。日本人にとって神様は、御先祖様と同様につながりのある存在で、神棚に手を合わせることは先祖代々続いてきた日本人の風習でした。

神棚が急激に減ったのは、1945年第二次世界大戦に敗戦したことが要因です。この年の12月15日にGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)が『神道指令』を出し、公的な場に神棚をまつることを禁止してしまいます。今でもこの影響は残っており、公的機関では神棚を購入してまつることができません。警察署や学校などに神棚がまつってあるところもありますが、それはOBや有志が寄付したものなんです」

神棚は“小さな神社”として感謝と祈りを捧げる場所

そもそも神棚は、いつから日本人の生活に取り入れられるようになったのでしょうか?

「おそらく室町時代の頃から、自宅に神様をまつるという風習はあったと思います。庶民に定着したのは江戸時代頃で、明治以降の日本の住まいには欠かせない存在になりました。住居を建てるときに地鎮祭をしますが、これはその土地の氏神さまに家を建てることを報告して、見守ってもらえるように祈る儀式です。そして神棚は、大工さんから新築のお祝いとして施主さんに贈られるものでした。

2011年の東日本大震災が起きたときは、世界中から祈りが届けられましたね。あのとき、日本人の助け合いや譲り合う精神が注目されましたが、私たちには大いなる存在の神や先祖とのつながりを大事にする精神性が血肉に刻まれています。私は震災の3か月後に岩手の被災地に行きましたが、たしかにそこには、苦しい状況でも明るく、笑顔を交わしながら助け合う人々の姿がありました。無事に生きていられることへの感謝と、亡くなった方々や先祖を思う気持ち、復興に向けた祈りのある風景を見て、日本人の信仰心の尊さを感じました」

私たちの心が神棚を求めている?

神社へ行き、神様に手を合わせることは心が清められる行為です。近年、自宅の小さな神社とも言える神棚への関心が高まっているのはなぜでしょう?

「コロナ禍で気軽に神社へ足を運べない今、自宅で神様に手を合わせられる神棚を、日本人の遺伝子が求めているのかもしれませんね。GHQの政策により公の場から神棚がなくなってから70年ほど経過しましたが、日本人の暮らしに神棚が存在している2000年以上の歴史を思えば、一瞬とも言える年月であり、簡単に神棚が廃れることはないのではないでしょうか。

2013年には、20年に一度の伊勢の式年遷宮と出雲大社60年の節目が重なりました。この大きな出来事は、現代の日本人が神社への思いを強めたきっかけのように感じます。また、パワースポットブームも影響がありそうです。神社はパワースポットの代表的な存在だと認識されていますし、神社巡りはとても人気があります。神社が日本人にとってかけがえのない存在であることから、“自宅の中のパワースポット”とも言える神棚をまつりたいという気持ちにつながっているのではないでしょうか」

神棚のある会社は「儲かる」?

最後に、窪寺さんは『なぜ成功する人は神棚と神社を大切にするのか』(あさ出版)という本の著者でもありますが、神棚はビジネスに好影響を与えるというのは本当なのでしょうか?

「会社に神棚をまつったことでビジネスが成功したという事例が数多くあります。もちろん、神棚を取り付けたことで、神様が魔法をかけてくれて成功するというわけではありません。神棚の手入れを怠ることなく、毎日手を合わせる心がけが事業を好転させているのです。銀行の融資担当者が融資をするかどうかを決めるポイントの一つに、会社に神棚があるかどうかを挙げているという事実もあります。神棚をまつることは特定の宗教を信仰するものではなく、『おかげさま』と『ありがとうございます』の精神を持ち、大いなる存在への敬意と感謝を大切にする行為です。そのような信仰心を重んじる経営者は、志が高く、世のため人のために事業を発展させていくことができます。朝から襟を正して神棚に手を合わせる社長の姿勢は、社員にも好影響を与えます。社長の思いが社員に広がり、みなが謙虚な心を持ち、仕事に真心を込めて取り組めるようになっていくのです」

神棚には、正統派、省スペースタイプ、モダン神棚など、さまざまなタイプがあります。自身にぴったりの神棚を選び、神棚のある暮らしをはじめてみてはいかがでしょうか。目には見えないけれど、いつも見守ってくださっている神様や氏神様に手を合わせ、感謝しながら日々を過ごしたいですね。

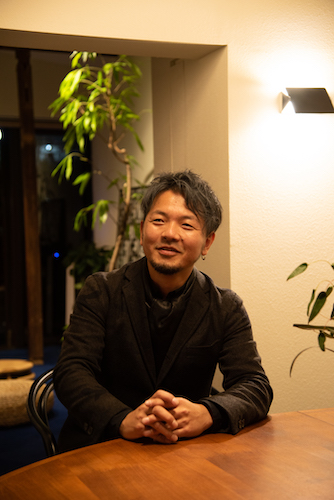

【プロフィール】

神棚マイスター / 窪寺伸浩

クボデラ株式会社 代表取締役社長、東京神棚神具事業協同組合理事長。東洋大学文学部哲学科卒業。昭和21年創業の老舗木材問屋の3代目として、台湾や中国などからの社寺用材の特殊材の輸入卸を行う。昭和47年から台湾桧を使った神棚の販売を開始。神棚の見識を深める中で、神棚マイスターとしての活動にも力を注ぐように。『なぜ儲かる会社には神棚があるのか』『なせ成功する人は神棚と神社を大切にするのか?』(あさ出版)、『見えない力を味方にして成功する方法 すごい神棚』(宝島社)など、神棚にまつわる著書も多数。http://www.kubodera.jp

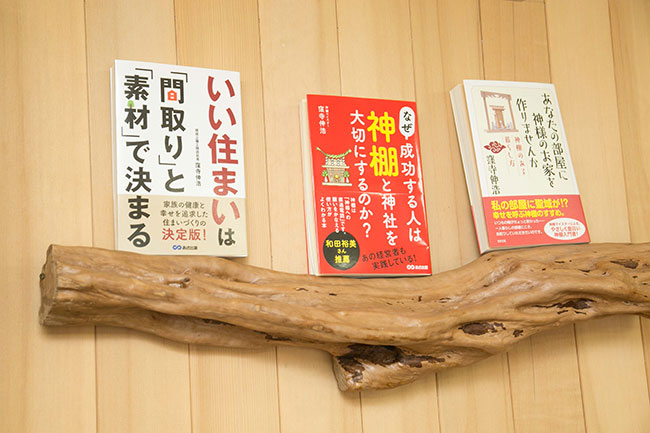

『あなたの部屋に神様のお家を作りませんか』(牧野出版)

神棚についての知識を深めたい初心者にオススメの本です。ひとり暮らし中の若い女性がふとしたきっかけで神棚を自宅に祀ることにした流れに沿って、わかりやすく解説されています。