提供:宝酒造株式会社

酒飲みを魅了してやまない「居酒屋」はいつ生まれ、どのように親しまれてきたのでしょうか。今回は『居酒屋の戦後史』(祥伝社新書・刊)の著者で、趣味と研究を兼ねて居酒屋巡りをフィールドワークとする早稲田大学人間科学学術院の橋本健二教授を講師に、大衆酒場にまつわる著書を数多く上梓している藤原法仁(のりひと)さんと浜田信郎(しんろう)さんとで鼎談。

3人は『酒噺』でもおなじみの倉嶋紀和子さんが創刊編集長を務める雑誌『古典酒場』で「居酒屋通ブログ三人衆よもやま話」の連載をしていた仲。十数年ぶりに一堂に会した3人が、お酒を片手に居酒屋の歴史と大衆に愛されてきた酒の変遷について語り合います。

↑●橋本健二 (左)/早稲田大学人間科学学術院教授。専門は理論社会学および階級・階層論。主な著書に『居酒屋の戦後史』『居酒屋ほろ酔い考現学』(共に祥伝社)『階級社会』(講談社)『増補新版「格差」の戦後史』(河出書房新社)などがある。ブログは「橋本健二の居酒屋考現学 」●浜田信郎 (中央)/ブログ「居酒屋礼賛 」の主宰。『酒場百選』(筑摩書房)『ひとり呑み』(WAVE出版)など、大衆酒場に関する著作を数多く上梓している。●藤原法仁 (右)/大衆酒場の聖地・葛飾区立石生まれ。居酒屋探訪をライフワークとし、浜田さんらとの共著に『東京居酒屋名店三昧』『東京「駅近」居酒屋名店探訪』(共に東京書籍)がある。「酎ハイ街道」の名付け親であり、「立ち飲みの日」制定の中心人物。

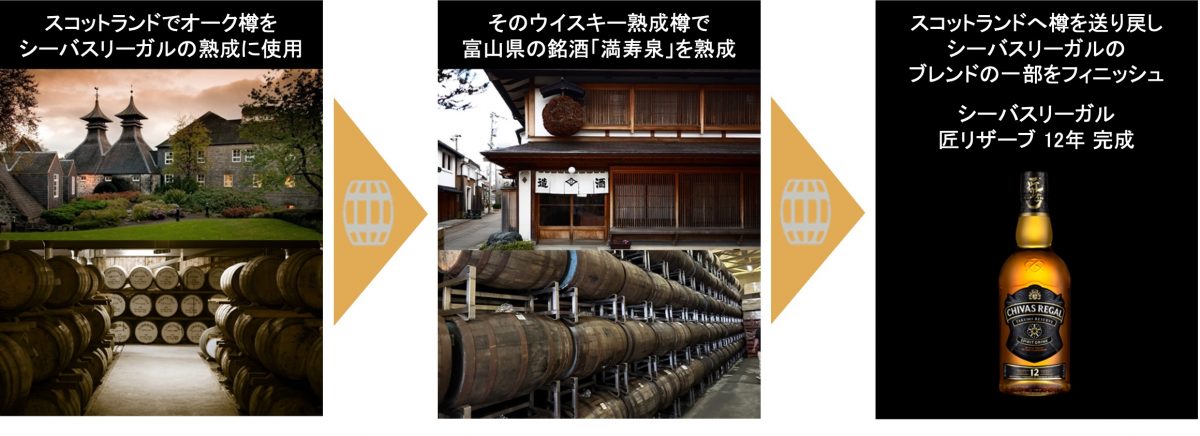

大衆居酒屋は江戸時代に発展した いつ居酒屋が誕生したのかについて詳しいことはわかっていません。『続日本紀(しょくにほんぎ)』には、761(天平宝字5)年に平城京(現在の奈良県)の酒肆(しゅし)で起きた事件が記されています。これが、居酒屋について最古の記録ということになります。

酒肆とは酒を売る、飲ませる店のことであり、橋本教授は角打ち(酒屋の一角で飲むこと、または飲める酒屋のことなどを指す)のような店だったのではないかと推察します。つまり、奈良時代には酒場が存在していたということ。

ただ大衆文化として居酒屋が根付いたのは、もっと中世~近世になってからだと考えられています。1603(慶長8)年に江戸幕府が開かれ、町づくりのために全国から独身男性を中心に労働者が集まってきました。彼らの食事は外食が中心。仕事終わりには、いまのようにお酒を飲んで活力を養ったり、コミュニケーションを深めたりしていました。

お店の業態は角打ちだったり、江戸の四大名物食といわれる寿司、天ぷら、そば、うなぎの各店だったりもしますが、特に江戸っ子から重宝された飲める店が「煮売り酒屋(にうりざかや)」です。

「煮売り屋」とは、ご飯とともに魚や野菜の煮物を提供する業態のこと。やがて煮物をつまみに酒を提供する「煮売り酒屋」へ進化するケースが増加。角打ちをルーツとする居酒屋との区別があいまいになるとともに、現在の居酒屋へと進化していきました。そして江戸時代後期には、こうした飲食店が江戸には1800軒以上もあったといわれています。

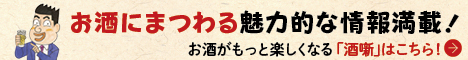

↑江戸時代の煮売り酒屋の風景(『鶏声粟鳴子』より)。出典:国立国会図書館デジタルコレクション

明治時代になると、文明開化とともに日本人の飲食シーンにも変化がありました。料理でいえば肉食が解禁され、外食チェーンの先駆けといわれる牛鍋屋が誕生するなど、和洋折衷料理(洋食の原型)が徐々に一般化。お酒でも、ビールやワインなどが飲まれるようになり多様化が進んでいきます。

とはいえ、当時は舶来の料理やお酒はまだまだ高嶺の花でした。そんな居酒屋業態に大変革が起きたのは昭和の時代になってから。要因は太平洋戦争です。ここからは、橋本教授を中心に、藤原さんと浜田さんとで語ってもらいましょう。

居酒屋は戦後に大変革。闇市起源の横丁は3つに分かれる

藤原 私も下町の大衆酒場とか炭酸水とかいろいろ研究してるんですけど、あらためて今日はいろいろ教えてください!

浜田 先生とは長い付き合いですけど、しっかり話を聞く機会は珍しいですかね。楽しみです!

橋本 こちらこそよろしくお願いします。 居酒屋の転換点といえば、やはり終戦と闇市です。戦時中には1944(昭和19)年に贅沢禁止ということで、高級業態はもちろん、自営の飲食店は大幅に減少していきました。庶民的なおでん屋や居酒屋などは営業を認められていましたが、物資不足で実質は開店休業状態だったようです。

浜田 ただ、その代替として公営の“国民酒場”が開業したと聞きます。横浜にはいまでも、独自の“市民酒場”(※)が残っていますし。

※昭和初期に生まれた、横浜独自の大衆酒場の形態

橋本 終戦間際の1945(昭和20)年7月の新聞には、国民酒場に大行列ができている写真とともに記事が載っています。

浜田 そして、やがて終戦。都市部の駅前を中心に、焼け野原には闇市が誕生していきました。

橋本 そうですね。例外もありますけど、闇市をルーツとする横丁酒場は多いです。

藤原 この前、この『酒噺』で倉嶋さんが深掘りした、新宿の「思い出横丁」 とか「ゴールデン街」 とか。ほかには「西荻窪(東京都杉並区)」 や、上野の「アメ横」 。東京以外ですと、横浜の「野毛」 などがありますね。

《酒噺のオススメ記事はコチラ》

橋本 なかでも私は3タイプに分類できると考えています。まずひとつは、当時の土地にそのまま残っているもの。「思い出横丁」や吉祥寺(東京都武蔵野市)の「ハモニカ横丁」ですね。ふたつめが移転させられたもの。これは「ゴールデン街」や池袋(東京都豊島区)の「美久仁小路」、三軒茶屋(東京都世田谷区)の「三角地帯」などです。

浜田 なるほど。そしてもうひとつは、闇市がビルや地下などに建て替えられたケースですね。新橋(東京都港区)の「駅前ビル」 や、「ニュー新橋ビル」、荻窪の「タウンセブン」などでしょうか。

藤原 大井町(東京都品川区)や赤羽(東京都北区)にある飲み屋街も、闇市から建て替えられたパターンですよね。

↑大井町駅前の「東小路飲食街」(写真提供:PIXTA)

橋本 ちなみに、闇市には日用品や、農産物に魚介類、怪しげな加工食品などを扱う店などもありましたが、都心の新橋、渋谷、池袋などでは多くが飲み屋でした。また1947年以降、経済復興が始まって物資の流通が回復すると、一般の商店が営業を再開したため、闇市は一般的な商店街としての役割を終え、飲食街に特化していくようになります。これは1947(昭和22)年に、食糧事情のひっ迫を受けて約2年間発令された「飲食営業緊急措置令」が関係しているといえるでしょう。禁止されたがゆえに、裏口となる闇市では盛んになったという構図です。

藤原 あと、闇市をルーツとする酒場を語るうえで欠かせない業態に、もつ焼き屋がありますよね。

浜田 特に多い酒場街が、「思い出横丁」。戦後しばらく統制品だった正肉類は入手困難だったので、統制外だった豚のもつを串に刺し、“やきとり”と称して売り出したというエピソードも有名です。

橋本 そういった“ジェネリック焼き鳥”、いわゆるもつ焼きの店は、戦前からあったそうなんです。ただし場所は、労働者が多い下町や、繁華街の屋台。いまのように、駅前に“やきとり”をメインとした居酒屋が軒を連ねるようになった背景には、戦後の闇市抜きには語れないといえるでしょう。

【関連記事】

【せんべろnet 監修】“ひとり飲み”初心者がはしご酒を楽しむ噺 【せんべろnet監修】ひとり飲み初心者が“もつ焼き”酒場を体験する噺

チェーン店の台頭と洋風化がさらなる多様化を進めた ↑藤原法仁さん

藤原 その後の居酒屋における大きなムーブメントは、チェーン店の台頭になりますかね。

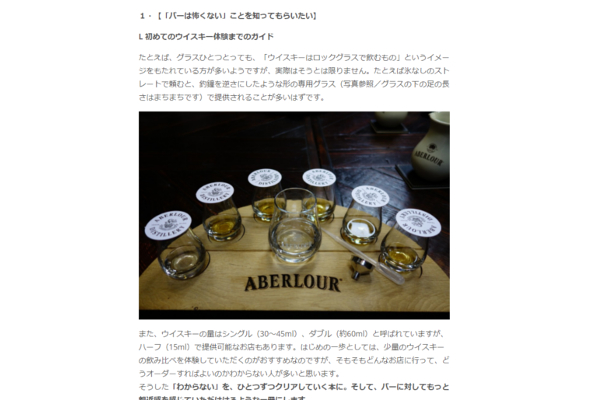

橋本 有名な居酒屋御三家は、「養老乃瀧」(1956/昭和31年に1号店)、「村さ来 」(1973/昭和48年創業)、「つぼ八」(1973/昭和48年創業)。ただ、ビアホールを含めた居酒屋チェーンをビジネスモデルとして確立した立役者の「ニュートーキョー」(1937/昭和12年創業)や、セントラルキッチンの全面導入や洋風居酒屋の先駆けとしては「天狗」(1969/昭和44年創業)も偉大です。「天狗」が洋風酒場に取り組んだ背景には、創業者のヨーロッパ視察があったとか。時代の先見性があったんでしょうね。

藤原 居酒屋の洋風化には、チェーン店の存在が大きいですよね。お酒でも、「村さ来」は多彩なシロップを使った、カクテルのような甘めのチューハイ(酎ハイ)のバリエーション展開が有名ですし。

浜田 洋風居酒屋の功績は、女性が来店しやすくなったことにあると思います。1982(昭和57)年には、デュエットソングの名曲『居酒屋』がリリースされていますよね。

橋本 懐かしいですね。やがてバブル終焉とともに御三家は受難の時代を迎えますが、平成以降の1990年代からは居酒屋新御三家の「コロワイド」(1977/昭和52年に「甘太郎」を開業)、「モンテローザ」(1983/昭和58年創業。「白木屋」など)、「ワタミ」(1992/平成4年に1号店。「和民」など)が躍進します。

↑橋本健二教授

浜田 「モンテローザ」と「ワタミ」のルーツは「つぼ八」ですから、後進に与えた影響は計り知れないです。

藤原 その後はインターネットの登場などもあったと思いますけど、居酒屋チェーンのトレンドはサイクルが早くなり、多様化している印象があります。1990年代後半からは個室居酒屋が増え、2000年代に入ると価格の均一業態も一世を風靡します。なかでも大ブレイクしたのが「鳥貴族」(1985/昭和60年創業)ですね。2005年には東京進出を果たしました。

浜田 2000年代後半からは幅広くメニューをそろえる総合居酒屋に代わって、ひとつの素材や料理に特化した専門業態の居酒屋も増えていったと思います。代表的なチェーンは「ダイヤモンドダイニング(DDグループ)」(2001/平成13年に飲食店を開業。「わらやき屋」など)や「串カツ田中」(2008/平成20年1号店)でしょう。

橋本 いまに続く大衆酒場ブームも2000年代以降ですね。こちらもやはり、インターネットによってお店の情報が開示されたことが大きいかと。それこそ、藤原さんや浜田さんの功績が大きいと思います。

藤原 うれしいです。でも、赤羽の名店「いこい」がルーツである立ち飲みチェーン「晩杯屋 」(2009/平成21年1号店)や、ネオ大衆酒場の旗手「ビートル」(前身となる「お値段以上の大衆酒場 大鶴見食堂」が2013年開業)が誕生するなど、立ち飲みや大衆酒場にもチェーン店が出てくるとは思いませんでした。

橋本 一方で、1975(昭和50)年ごろから地酒ブームが起き、全国の日本酒とそれに合うアテを揃える“名酒居酒屋”が支持されてきたことも見逃せません。こちらは伝統的な様式を貫くオーセンティック居酒屋とでもいえるでしょう。

時代と地域による客層の変化

浜田 それぞれの時代で居酒屋の客層はどのように変化してきたんでしょうか?

↑浜田信郎さん

橋本 まず戦前からたどると、前述した“ジェネリック焼き鳥”、つまりもつ焼きの居酒屋は下町が中心で、労働者階級のお店でした。一方、中間層以上の人はビアホールや料理店、そして居酒屋などで飲んでいたと思います。有名な神田の「みますや」の創業は1905年、惜しまれつつ閉店した銀座の「樽平」の創業は1931年でした。

浜田 業態にも格差が反映されていたということですね。それが戦後になって変わったと。

橋本 はい。街に出てもお酒はないし、飲める店もない。そんな状況で出てきたのが闇市です。でもお酒好きは飲みたいから、貧富の差は関係なくここに集うわけですよ。なので私は闇市によって、飲み手の格差が関係ない居酒屋という業態も生まれたと考えています。

藤原 高度経済成長を迎えると、中間層も増えていきましたしね。

橋本 そうですね。一部のホワイトカラーはバーに行くなど選択肢が増えるのですが、だからといって居酒屋に行かなくなったとは考えにくいです。その後、居酒屋チェーンの台頭によって女性も足を運ぶようになり、やがて成人学生も利用する時代になると。

浜田 格差の話がありましたけど、東京の居酒屋のなかでも、下町と山の手でお店の地域差って感じますか?

橋本 ありますね。もつ焼き中心の居酒屋は下町の文化だし、山の手の居酒屋は刺身や天ぷらなど正統派の日本料理を、小盛りにして出すのが普通です。しかし下町の文化は、山の手でも受け入れられています。例えば下町のもつ焼き酒場の代表格である、立石の「宇ち多゛ 」みたいな店が山の手にできると、すごく人気になりますよね。

藤原 なるほど、尾山台(東京都世田谷区)の「もつ焼 たいじ」とか。

橋本 一方で、自由が丘(東京都目黒区)の「金田」や代々木上原(東京都渋谷区)の「笹吟」などは山の手を代表する名居酒屋ですけど、下町にはああいった洒脱な居酒屋は少ないと思います。客単価も高いですし、そこは少なからず各エリアの地価も関係してきますよね。

《酒噺のオススメ記事はコチラ》

戦後のチューハイなど各酒はこう飲まれてきた! 橋本 居酒屋の歴史を語るうえで、もうひとつの重要な側面はお酒の変遷です。闇市時代からたどると、戦時下の配給が継続されて日本酒やビールはありましたが、物資不足で希少品でした。

浜田 闇市には配給酒の転売品や米軍からの横流しもあったそうですが、当然高嶺の花ですよね。

橋本 そこで主流となったのが、「バクダン」「カストリ」と呼ばれる焼酎を模倣した密造酒です。「バクダン」は燃料用のアルコールを水で薄めた違法な粗悪品で、飲んで命を落とした人もいたそうです。

藤原 特にバクダンには、メチルアルコールを薄めて混ぜたものがあったという話も聞きます。

橋本 一方の「カストリ」は、穀物や芋類などを発酵させた醪(もろみ)を蒸留したもの。酒粕由来の「粕取り焼酎」とは違いますね。でも「カストリ」は焼酎のような酒ですから、中毒の心配はありませんこれらの粗悪品が横行したため、焼酎のイメージは低下しました。

【関連記事】 「焼酎って何?」その定義やルーツをお酒の専門家に聞く噺

浜田 徐々にビールも市民権を得ていくんですよね。

橋本 家庭用のビールに配給制度が導入されたのは、戦前の1940(昭和15)年。この制度によって、中間層以上の嗜好品だったビールが全国の一般層に普及します。また、日本酒の主原料である米は食用に最優先されましたが、ビールの主原料である大麦は優先度合いが比較的低かった。そんな背景もあって、ビールが普及拡大する素地が広がっていったのです。

藤原 そして、特に下町大衆酒場の酒といえば、焼酎ハイボール(酎ハイ)は外せません。諸説ありますが、墨田区曳舟の「三祐酒場 」の当時の店主が、1951(昭和26)年にアメリカ進駐軍の駐屯地で飲んだ「ウイスキーハイボール」の味に感銘を受け、焼酎で再現を試みたのが焼酎ハイボール(酎ハイ=チューハイ)誕生の有力な説です。

↑現在も「三祐酒場 八広店(墨田区)」で人気の「元祖焼酎ハイボール」

橋本 さすがにこの辺の話は、藤原さんのほうが詳しいですよね。特に東京の下町で愛されたのが、クリアな味わいの甲類焼酎。これはフランスで開発されたアロスパス式連続蒸留機によって、ネガティブなにおいを抑えたアルコールを精製できるようになったからです。

藤原 ちなみに、本格焼酎は1975(昭和50)年ごろにお湯割りブームで全国的にも広まるんですけどね。その後、今度は1977年に宝焼酎「純」 が発売され、ピュアで飲み方に多様性のある甲類焼酎が新しいお酒として見直され大ヒットします。そして麦焼酎ブームを経て、1980年代のチューハイブームへ。チューハイを全国区にしたのが1980年代以降のチェーン居酒屋と、1984(昭和59)年に発売された日本初の缶入りチューハイ「タカラcanチューハイ 」ですよね。

↑11種類の樽貯蔵熟成酒を13%の黄金比率でブレンドした、宝酒造「純」

浜田 私は愛媛生まれで大学時代は九州の福岡で過ごしたのですが、初めてチューハイに出会ったのは就職した上京後。確かに1980年代でしたね。当時の若者達にとってはセンセーショナルなお酒でした。九州では本格焼酎をお湯割りか、水割りで飲むのが主流でしたから。

↑発売当時(1984/昭和59年)のタカラcanチューハイ

藤原 それからしばらく経って、大衆酒場の人気到来とともに、2006年には缶でタカラ「焼酎ハイボール」 も発売されます。

日本酒とウイスキーの栄枯盛衰

橋本 日本の酒でいえば、日本酒は戦後しばらく原料の米が食用へ優先されたためで希少な酒でした。そのため当初市場に出回った多くは、アルコールに糖類などを加えた合成清酒といわれる代物。合成ではない清酒(日本酒)の生産量が戦前を超えたのは1961(昭和36)年のことで、他のカテゴリーよりも回復が非常に遅れたのです。

浜田 酒蔵の数も、戦争によって激減したと聞きます。

橋本 その通りです。戦前に7000を超えていた酒蔵数は、終戦時で3178にまで減少。次第に回復しますが、戦後ピークの1956(昭和31)年でも4135蔵です。

藤原 なんと、そんなに減ったんですか!

橋本 これは、ビールが台頭したからという理由もあるでしょう。お酒全体の出荷量は次第に伸び、特に日本酒とビールがけん引します。一方で、代用品だった合成清酒と焼酎は伸び悩みました。そして、1959(昭和34)年にはビールの出荷量が日本酒を追い抜き、以降ビールは日本で最も飲まれるお酒となっています。

藤原 日本酒も1970年代中ごろには地酒ブーム、1980年代には淡麗辛口や吟醸酒のブームがあったんですけどね。

浜田 いまや、稼働している酒蔵の数は1200を切ったと言われています。近年は若手の蔵元が継いだり再興したり、新たなSAKEカルチャーをつくったり、高級路線でブランディングしたり、海外進出したりしていますが、応援したいですね。

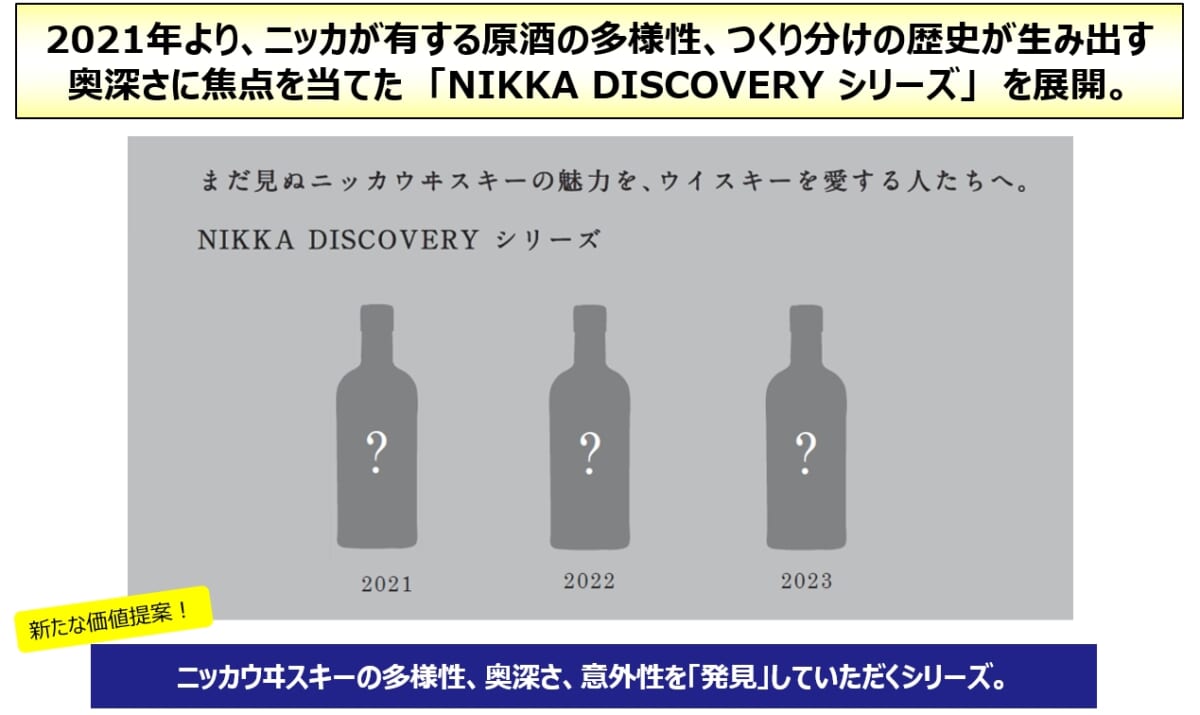

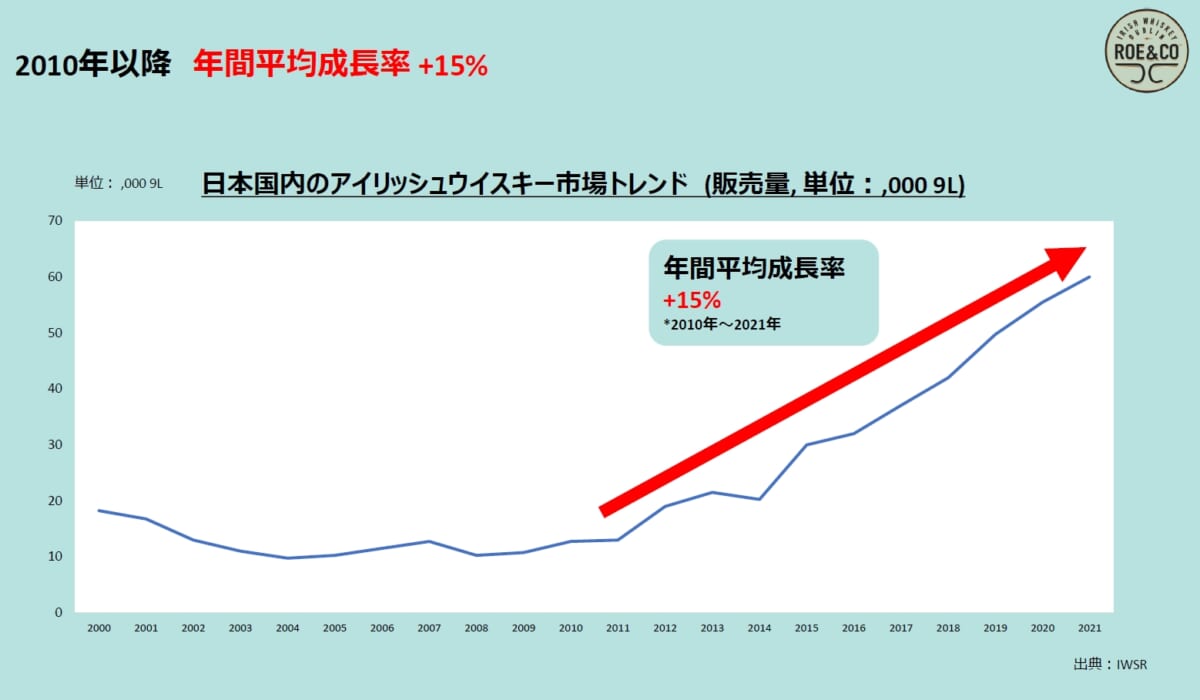

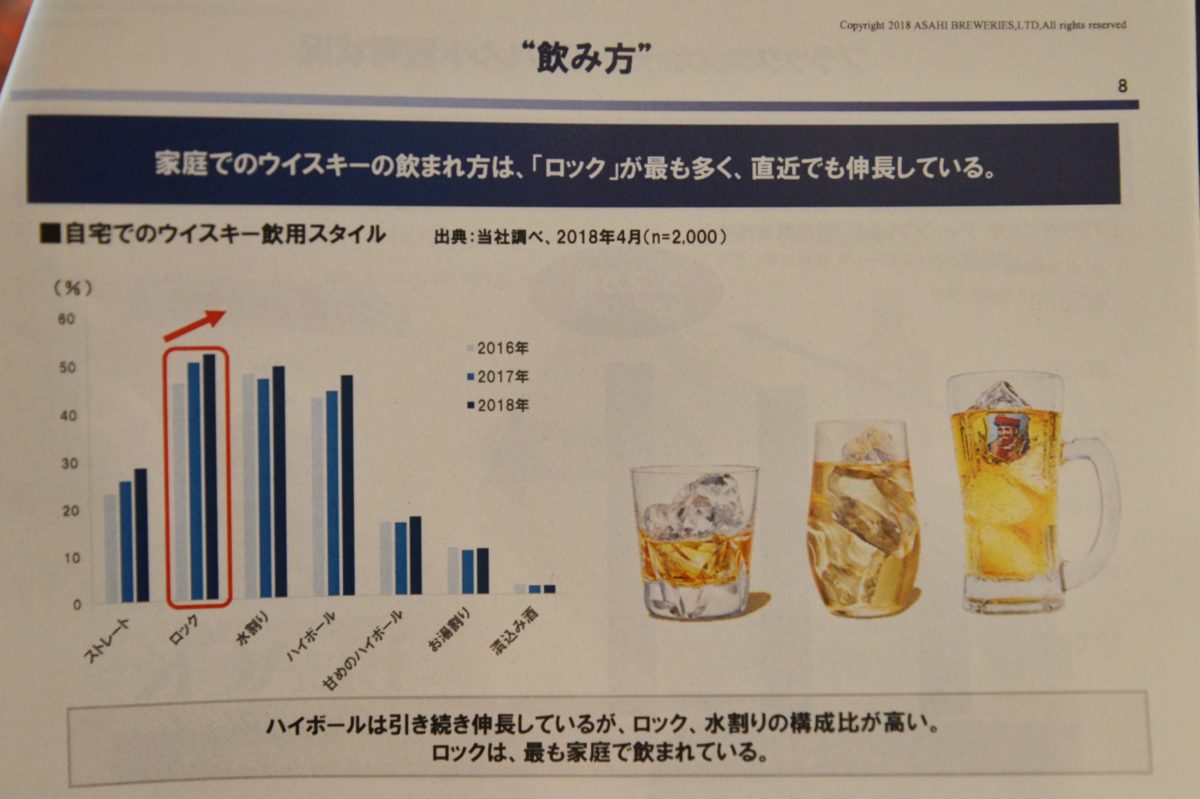

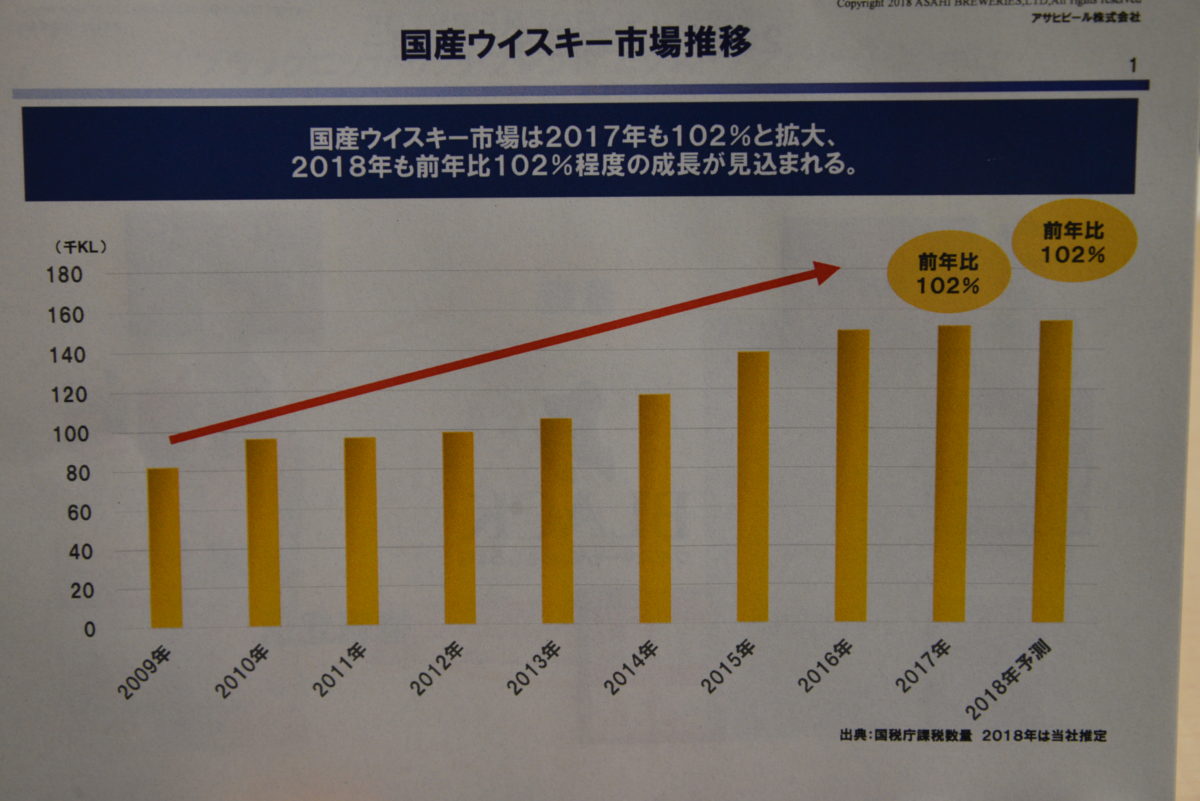

橋本 そうですね。いま、受難を経て世界的に人気となったお酒にはジャパニーズウイスキーがありますが、ウイスキーもなかなか波乱万丈でした。

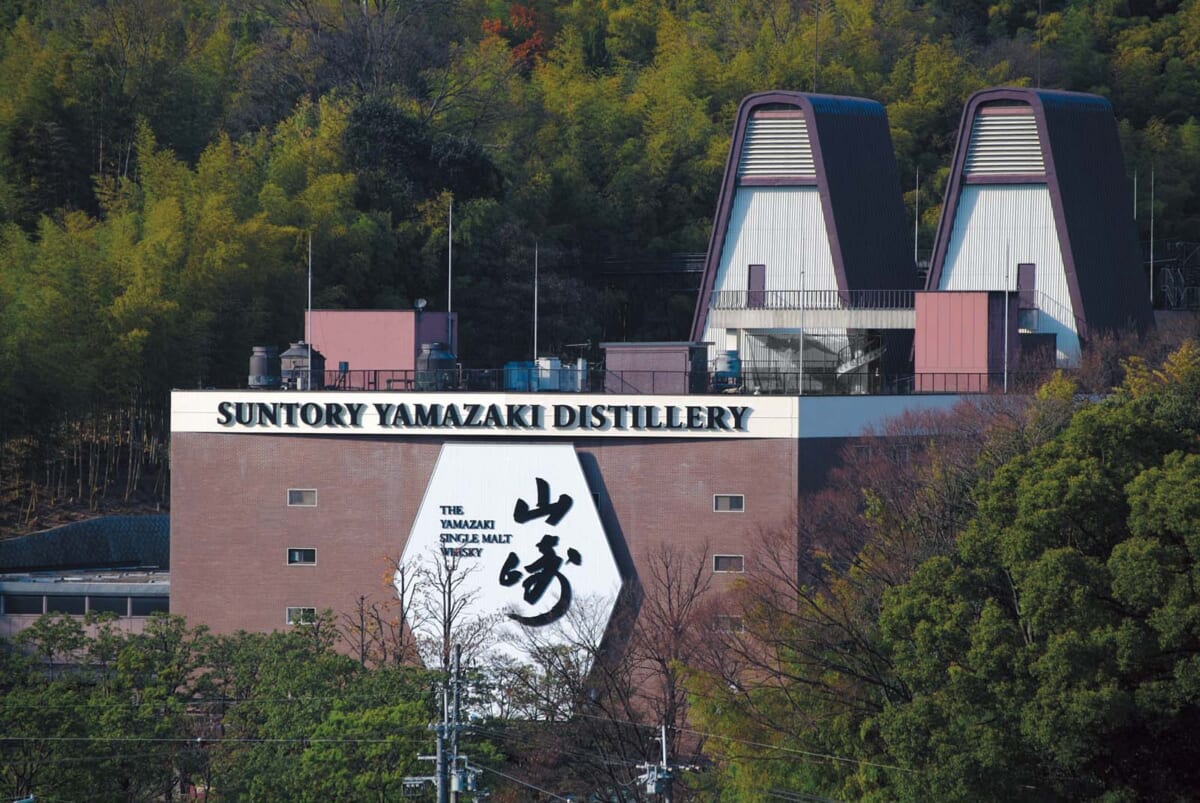

藤原 ジャパニーズウイスキーは2023年で100周年を迎えたんですよね。発売当時はすごく高かったと聞いています。

橋本 日本初の本格ウイスキー、サントリー「白札」の発売は1929(昭和4)年。当時の記録でも、お米10kgが2円30銭の時代に1本が4円50銭だったそうです。

浜田 お米が貴重だった当時でも、20kgぶんとほぼ一緒の価格とは。

橋本 高すぎたのもあって、売れなかったらしいんですよ。そんな反省から「角瓶」「トリス」など安価なブランドが発売され、1950(昭和25)年には50円の「トリス」ハイボールが登場し、生ビールが1杯135円の時代に爆発的にヒットしたそうです。

藤原 一方で、下町ではウイスキーハイボールではなく、焼酎ハイボールの人気が根強かったと聞きます。

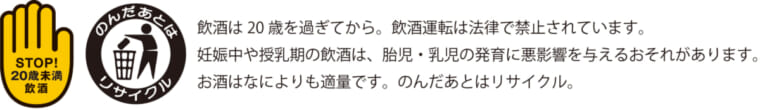

橋本 それは、価格とアルコール量の問題だと思います。チューハイ(焼酎ハイボール)は当時30~50円と安く、アルコール量はウイスキーハイボールの2倍以上入っていました。そんなウイスキーですが、飲み方としては1970年代に入ると水割りに主役の座を奪われます。理由は、水は炭酸水よりも安価であり、家庭でも簡単に濃度を調整できるから。

藤原 1987年にリリースされたデュエット名曲『男と女のラブゲーム』でも、水割りの歌詞が登場します。

橋本 ウイスキーは普及とともに大衆化が進み、ビールや日本酒が大幅に値上げする一方でほとんど値上げはせず、相対価格が下がったんです。1975(昭和50)年での純アルコールあたりの価格では、なんと一番安いのがウイスキーでした。こうした背景もあって、どんどん伸長していきました。

浜田 1971(昭和46)年にはウイスキーの輸入自由化が始まり、バーボンやスコッチなどの舶来ウイスキーのブームも到来しますよね。

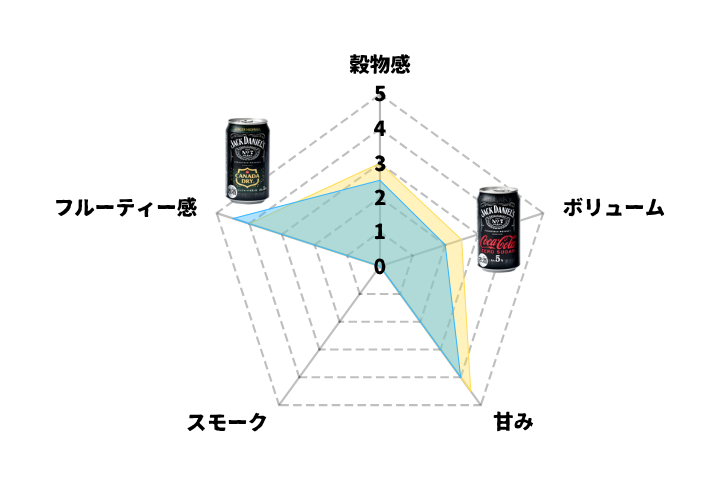

橋本 そう。ウイスキーは経済成長とともに右肩上がりを続けていきました。しかし1983(昭和58)年にピークを迎えて以降、価格の引き上げや酒税の増税などが重なり、次第にその勢いを失っていきます。やがて2007(平成19)年には、販売量ベースで最盛期の6分の1まで減少。しかし、翌年にはウイスキーハイボールブームが到来してV字回復していきます。

浜田 2014(平成26)年には朝ドラ(NHK連続テレビ小説)「マッサン」の影響もあり、近年ではジャパニーズウイスキーを筆頭に市場が盛り上がっていますよね。

分断されがちな社会をつなぐ存在が居酒屋だ

橋本 2025年は昭和100年であり、戦後80年を迎えます。飲み屋も嗜み方も時代に合わせて変わっていくなか、居酒屋やお酒の飲み方はどうなっていくと思いますか?

藤原 このままだと個人経営の居酒屋は衰退してしまうと思います。だから、この素晴らしい文化を未来にしっかり継承していくことが大切かなと。

橋本 そうですよね。チェーン店でも、もつ焼きやもつ煮込み、ホッピー などを出すようになっていますよね。それは、戦後大衆酒場の文化が根強く愛されている証拠だと思うんです。だから気軽に行けるお店からでも、若い人には居酒屋の魅力を知ってほしいと思いますね。

浜田 先生の使命は大きいと思いますよ。

橋本 はい。私の生徒はそもそも酒好きが多いですけど、彼らを介して広がっていけばいいなと思います。

藤原 社会はどうあるべきなんですかね。

橋本 格差はあまり大きくならないほうがいいですね。もちろん、業態などによって大衆店や高級店とで分かれますけど、分断されがちな社会をつないでくれる存在が居酒屋だとも思うんです。だから、居酒屋の存在意義はきわめて大きいと。

藤原 ちなみに、先生の理想の居酒屋ってどんなお店ですか?

橋本 もつ焼きともつ煮込みに加えて、刺身もおいしい。そんな居酒屋が好きです。藤原さんは?

藤原 私は、古き良き居酒屋文化を継承してくれるのがネオ大衆酒場と呼ばれるお店だと思っていて、すごく期待しています。でも個人的に好きなのは、いまの気分だとどぶ漬けがあるカウンター酒場。東十条(東京都北区)の「よりみち」とか、渋谷の「酒呑気まるこ 」とか最高ですね。浜田さんはどう?

浜田 例えば、温泉とかの湯舟のように、その酒場の雰囲気にどっぷりつかれる居酒屋かな。常連さんを中心にいい雰囲気ができあがっていて、そこに自然と一体化できるお店には癒されますね。そういう居酒屋を、これからも礼賛していきたいです!

橋本 浜田さんらしいコメントが出ましたね。今日は、ふだん飲み屋ではしない話をおふたりとできてよかったです。また集まりましょう!

藤原・浜田 ありがとうございました!

撮影/我妻慶一

<取材協力>

居酒屋 関所

住所:東京都台東区根岸1-7-3

記事に登場した商品の紹介はこちら▼

・宝酒造「純」https://www.takarashuzo.co.jp/products/shochu/jun/

・タカラcanチューハイ https://www.takarashuzo.co.jp/products/soft_alcohol/regular/

︎03-3571-8600

︎03-3571-8600