“怒り”は、うまく付き合っていくのがもっとも難しい感情の一つ。家庭や職場での怒りをコントロールしようと近年、アメリカ発祥の心理トレーニング「アンガーマネジメント」が高い関心を集めていますが、それでも日々怒りの感情に苦しんでいる人は多く、幅広いアプローチが求められています。

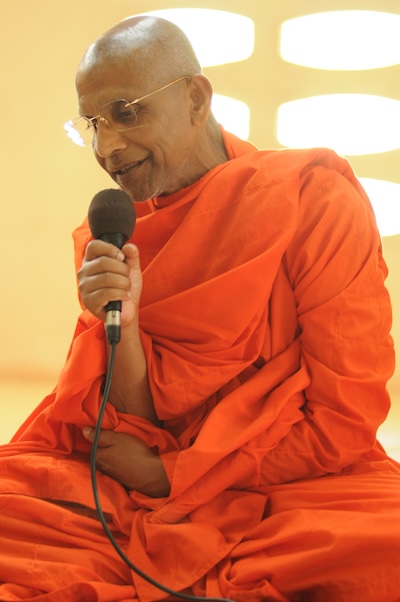

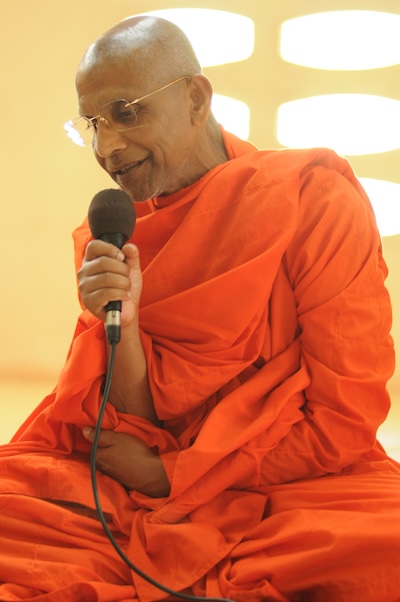

とくに新年度を迎え、新しい環境や慣れない人間関係など、いつも以上に怒りのタネを抱えている人は多いでしょう。今回は、2600年前にブッダにより説かれた怒りの対処法に解決策を見出すべく、スリランカ上座仏教・アルボムッレ・スマナサーラ長老にお話をうかがいました。

【基礎編】

まずは「怒り」の正体を知る

「怒り」とは何か?

「仏教は宗教ではなく、実践心理学」だと話す、スマナサーラ長老。そんな仏教の教えにおいて、まず怒りとは何かをうかがいました。

「怒りというのは拒絶反応のことです。私たちの目、耳、鼻、舌などを伝って外部から入ってきた情報を、心と肉体が受け入れたくないときに拒絶反応が起きます。例えば、不快な機械音が耳に入ってくると遮断したくなります。見たくないものが目に入ってくると、これも消し去りたい。そうやって拒絶反応がエスカレートし、イライラが増し、怒りが膨張していきます。怒りは毒ですから、最終的には自分が不幸に陥ってしまいます。

受け入れたい情報と、受け入れたくない情報があるというのは自然なことです。そして、受け入れたくない情報に触れると、怒り、嫉妬、憎しみ、恨みという感情が現れ、ときにはそれが人を殺すことにもつながってしまいます。負の感情はすべて怒りであると言えるでしょう」

(スマナサーラ長老、以下同)

「正しい怒り」は存在するのか?

世間には「正しい怒りなら、怒ってもかまわない」という意見もあるようですが、仏教では「正しい怒り」についてどのように考えますか?

「仏教では『怒りは病気』と考えます。例えば、存在して良い病気はあるでしょうか? 怒りがウイルスなら、その粒子が1個でも2個でも人間に害を及ぼし、放っておいたらパンデミックになってしまいます。だから、正しい怒りというのは存在しないのです。人間が怒りを正当化しているだけなんですよ。

ひとたび怒りを正当化し始めると、怒りから抜け出せなくなります。例えば、世の中を正さないといけないからとか、子どもをしつけないといけないからとか。『あなたが悪いことをするから、私は怒っているんだよ』と。でも本当は、怒る人は、生きるテクニックを磨き切っていないだけなんです。生きるってもっと楽しくて、気楽にできてしまいます」

気楽に生きる、そのヒントとは?

「たとえば、夫の乱暴な言葉づかいにイライラしているなら、10倍くらい乱暴に、ただし面白おかしく演じてみせましょう。『あなたは私にこんなふうに振る舞っているのよ!』とドラマを見せて、夫にインスピレーションを与えるのです。すると、夫は思わず笑顔になって『態度を直そうかな』と思うし、演じている妻もちょっと楽しいでしょ? お互い楽しみながら解決できます。ジョークやユーモア、一番の薬はこれなんです」

日常で突然湧いてくる怒りを予防するには?

普段あまり怒らない人でも、思わずカッとしたり、怒りが噴き出すことはあると思います。そうした突発的な怒りは予防できるのでしょうか?

「いきなり爆発するような怒りを予防するには、朝から晩までニコニコと明るく振る舞い、冗談を言う癖をつけましょう。笑顔やユーモアが怒らない土壌を育んでくれますから。

とはいえ『日常に楽しいことがないから笑えない』と思う人もいるかもしれませんね。たとえば、こう考えてみてください。おいしい焼き魚を食べたくて釣りに出かけたとします。釣り糸を垂らすだけで、針に“おいしい焼き魚”はかかるでしょうか? 魚を釣るのも、獲れた魚をおいしく料理するのもすべて自分の仕事。自分を楽しい気分にさせるのも、自分の仕事というわけです」

今年の五月病はいつもより深刻? 不調の3段階と6つの対策

【実践編】

ケーススタディで学ぶ怒りの対処法

基礎編では怒りの本質と、怒りの感情をどう捉えるべきかをうかがいました。続いて実践編では、具体的なケースをもとに、自分の怒りをどう対処するか、怒っている人とどう向き合うかについてスマナサーラ長老に質問しました。

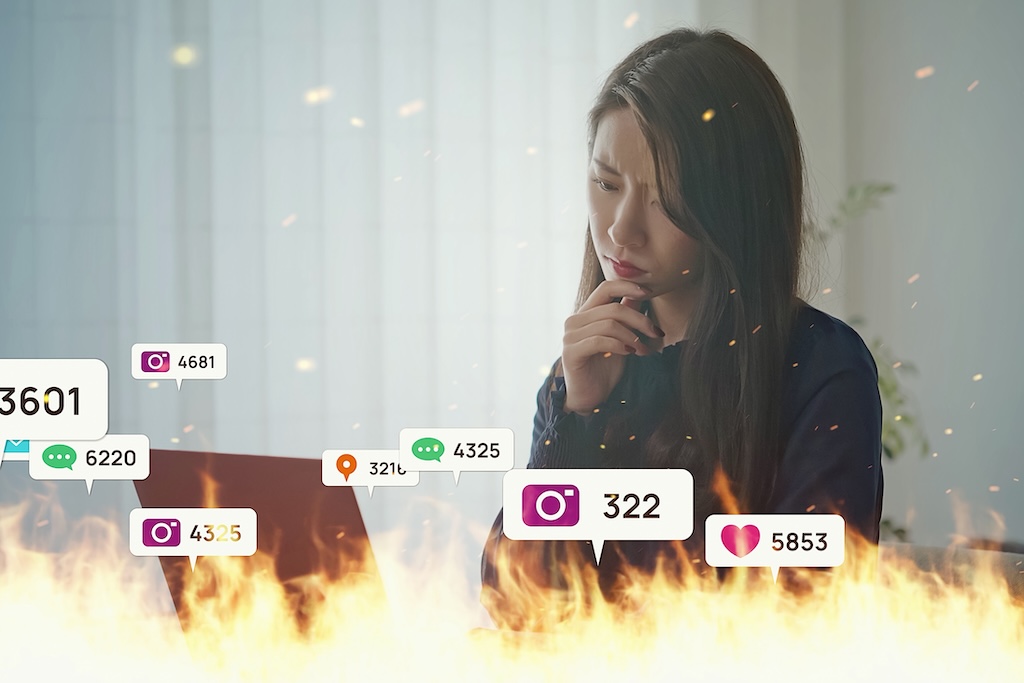

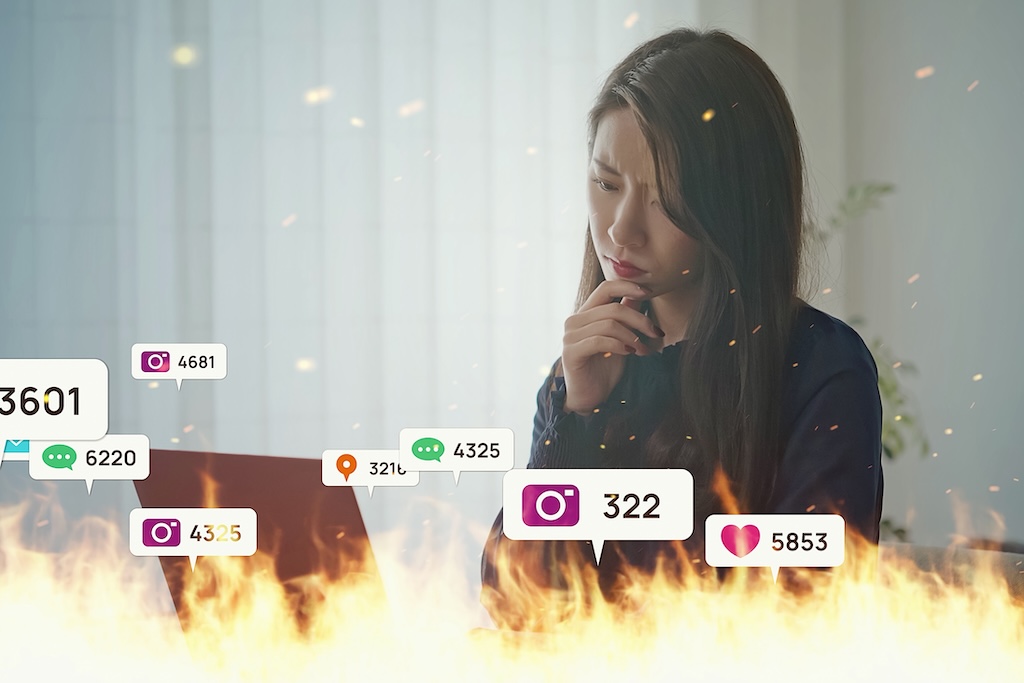

[ケース1] SNSに渦巻く怒りと向き合うには?

SNSには多くの利点がある一方、世界中の怒りが渦巻く場でもあります。政治的主張の異なる人々が罵り合っていたり、日常の小さな怒りを書き込んでストレスを発散していたり。みんなが怒りを撒き散らす時代といっても過言ではなく、その様子を外野から見ているだけでも悲しい気持ちになったり、怒りが込み上げてきたりします。

私たちはSNSとどのように向き合えば、穏やかな心でいられますか?

「この質問のように、多くの人がSNSでイライラや怒りを吐き出していることに嫌悪感を覚えることもあるでしょう。イライラや怒りは、根本的に汚いものです。言うなれば、私たちは彼らの吐しゃ物の中にいるというわけです。しかし、その中にも宝石のような言葉やアイデアが見つかることはあるので、SNSが必ずしも悪いものだと断言はできません。だからこそ、宝石を見つけたらそれだけを拾い上げ、自分をネガティブな気持ちにさせる投稿からはさっと目を背けてしまいましょう。

インターネットのない時代には、プロのジャーナリストが時間をかけて調べた情報を美しい文章にまとめ、新聞などで発表していました。現在は、公共の場でプレゼンテーションする訓練を受けていない人が、世界に向けてプレゼンテーションしていることを忘れて、好き勝手に発言し人々を傷つけることがあります。

私たちはまず、今がこういう時代なのだと理解して、時代に合わせて自身を進化させましょう。肉体的な進化には何万年もかかりますが、精神的な進化は1日で成し得ます。他人の怒りにいちいち反応せず、きれいなものだけを取って進みましょう」

SNSでは、正義感を振りかざして怒る人たちが非常に多い印象です。コロナ禍に登場した“自粛警察”が良い例かもしれません。正義感にもとづく怒りについて、スマナサーラ長老はどのようにお考えですか?

「人間が持つ『世直しの気持ち』は大きな問題です。世直しをしようとしてはいけません。動物の世界は世直しなんてしないで、平和でいるでしょう? 他人をコントロールしなくても大丈夫ですよ。たとえば、山歩きをして、道に大きな石があったとしましょう。蹴っても石は動きません。それならちょっと横に避けて通ればいいんです。同じように、水たまりがあったら避け、棘があったら避け、ただ自分の道を楽しく歩むのです」

30歳前後で陥るクォーターライフクライシスの原因と対策は? 恋愛と結婚・キャリア・将来設計への不安解消法

続いて、職場での怒りに目を向けてみましょう。

[ケース2] 職場の同僚が常にイライラ! ストレスなく仕事をするにはどうすれば?

■ 20代女性Aさんが抱える、職場の人間関係に関する悩み

Aさん:職場で私の隣に座っている同僚は、他人の仕事のミスを見つけては責め立てるものの、自分のミスは隠そうとする人で、みんなから疎まれています。また、一日中イライラして不平不満を口にしているので、隣で聞いている私は常にストレスを感じており、他の同僚に悪口を聞いてもらうことでストレスを発散しています。今後、隣の席の同僚とどのような人間関係を築けば、ストレスなく仕事ができるでしょうか?

「Aさんが同僚と一緒にいて辛くなるのは、その人の話題に乗ろうとするからです。Aさんがもっと成長したなら、同僚にも冗談混じりで本音を言えるようになります。『あなた、誰彼構わず噛みついちゃっていますよ。私、傷ついちゃいますよ~』って(笑)。そうすると同僚は笑いつつも、『自分の態度に気をつけようかな』と気付いてくれる可能性があります。ただ、Aさんはまだそれができる段階にはないようですね。自分の怒りをなくすために、自分の頭の中で楽しい設定を作って、誰彼構わず噛みついている同僚のことを気にしないでいられるといいですね。

それから、同僚や仲間に相談しても火に油を注ぐだけなので気をつけましょう。『私もその人のこと嫌いだから、こういうふうに言ってやりなよ』とさらに煽られる可能性もあり、とても危険です。他人に話してストレスを発散したいなら、自分より経験豊富で人格のある人に話しましょう。ただ、そういう人はあまりいないかもしれませんね。

若い頃、私はお寺の仕事をさぼっていたお坊さんに腹を立て、師匠に告げ口をしたことがありました。師匠はニコニコと話を聞いてくれて、『それであなたは怒っちゃったの?』と私に尋ねました。『はい』と答えると、『怒ったらまずいね』と言われました。仕事をさぼっていたお坊さんを呼んで叱るでもなく、私に優しく怒ったらダメだと諭してくれました。こういう人になら話してもかまいませんね」

Aさん:それでは、自分だけが我慢するということですか?

「あなたは怒って何か得をしましたか? 気分が良かったですか? 10分間怒っていたとして、その10分間は幸せでしたか? 最終的にダメージを受けるのは自分ではないですか? 世の中いろいろな人がいて、それぞれ好きに生きています。そういった人々の影響で、自分の幸せを壊すのは間違っています。つまり、怒らないというのは、自分を大切にすることなのです」

[ケース3] 職場の後輩にカッとなり強く注意してしまった。どう対応すれば良かった?

■ 30代女性Bさんが抱える、職場の後輩への接し方に関するお悩み

Bさん:最近、私は新入社員の育成担当になったのですが、まだ仕事が慣れないせいか、毎日一緒に残業をして仕事を手伝っています。ある日、私が「スキルアップのために少しは休日も勉強したほうがいいよ」とアドバイスすると、新入社員は「プライベートと仕事は分けたいので、休日にまで仕事はしたくありません」と反論。その瞬間、私はカッとなり、「仕事ができるようになってから言いなさい!」と強く言ってしまいました。この時どうすれば、後輩を怒らずにすんだでしょうか?

「Bさんが新入社員に伝えたことは、論理的には正しいですね。怒る必要がなかっただけです。人間、完璧じゃないから、頭でわかっていても態度に怒りが入ってしまうことはあります。もっと冗談っぽく、ユーモラスに伝えてみてはどうですか? 『そんなこと言わないでさ、少しでも家で勉強して腕を上げてみない? 仕事がもっと楽しくなるよ』とね(笑)」

Bさん:長老はお弟子さんにイライラしたことはありますか。例えば、「何度も教えたでしょ、何回も言わせないで!」などと……。

「出家の世界では、師匠は弟子たちの性格を熟知していて、一人ひとりに合わせたアドバイスするので、そういうトラブルはあまり起きませんね。ただ、一般の世界に生きる人々は、私たちのように心の修行を積んでいるわけではありませんので、同じようにするのは難しいかもしれません。だからこそ、ユーモアやジョークを大切にしてください」

“自己肯定感”を高めたい…幸福学研究者が教える幸せになるために心がけたい思考習慣

最後に、4月から新天地で働く人へメッセージをお願いします。

「4月から新天地で頑張るみなさん、これからまるっきり新しい世界に入るという気持ちにならなくちゃいけないですね。何もかも知らない世界で片っ端から学んで、少しでも早く一人前になってやろうと。一人ひとり、そういう覚悟をしましょう。いつも新人の気持ちでいれば、新しいことをたくさん学べますからね」

Profile

スリランカ上座仏教長老 / アルボムッレ・スマナサーラ

1945年スリランカ生まれ。13歳で出家得度。国立ケラニヤ大学で仏教哲学の教鞭をとったのち、1980年に国費留学生として来日。駒澤大学大学院博士課程で道元の思想を研究。現在、宗教法人日本テーラワーダ仏教協会で初期仏教の伝道と瞑想指導に従事し、ブッダの根本の教えを説き続けている。著書に『怒らないこと』『怒らないこと2』(だいわ文庫)など。

日本テーラワーダ仏教協会