2023年2月24日で、ロシアによる全面侵攻開始から1年が経過したウクライナ戦争。いまだ収まる兆しの見えないこの戦争により発生した多くの難民は、他国で避難生活を送っています。

その難民たちのために、新たな支援プラットフォームを立ち上げた日本企業があります。それは、「NEXT BUSINESS INSIGHTS」の運営元であるアイ・シー・ネット。政府機関や民間企業に向けて海外進出のための開発コンサルティング行っている同社社長の百田顕児氏によれば、そのプラットフォームは「20年間国際支援の現場に立ってきた自分たちが、その場で感じていた問題意識の解決策を形にしたもの」だといいます。プラットフォームの内容と革新性、込めた想いについて取材しました。

●百田顕児/アイ・シー・ネット株式会社 代表取締役社長、株式会社学研ホールディングス 取締役。早稲田大学法学部を卒業後、シンクタンクでODA事業に従事。2004年にアイ・シー・ネットに入社。2019年にアイ・シー・ネット代表取締役就任(現任)、2020年8月より親会社学研ホールディングス執行役員、同12月取締役(グローバル戦略担当)に就任。

民間企業だからこそ作れる、効果的なプラットフォーム

「ウクライナ難民支援プラットフォーム」は、ウクライナ難民を支援したいという意志を持つ日本企業を募集し、アイ・シー・ネットが構築したルートを使って、各社が提供した支援を難民たちに素早く届けるというものです。その最大の特徴は、アイ・シー・ネットという“民間企業”が主体となっている点にあります。これまでの難民支援は、政府や国連などの公的機関を通して行われるケースが主流でした。しかしその支援には、どうしても解決できない課題があったと百田氏は言います。

「公的援助のスキームだと、支援が難民たちにとどくまでに、長い時間がかかるんです。必要なものを必要なときに届けられないケースを、私たちはこれまで多く目にしてきました。また、現地政府と連携して行われる公的機関による支援には、支援内容もその政府の要望や制約が反映されます。一方で難民たちが求めている助けは多種多様なので、そういった支援だけでは彼らのニーズを満たすことが難しいのです。だから国際開発のノウハウがある弊社が、現地での調査やネットワーク構築を行い、必要な支援を迅速に行えるプラットフォームを作りました」(百田氏)

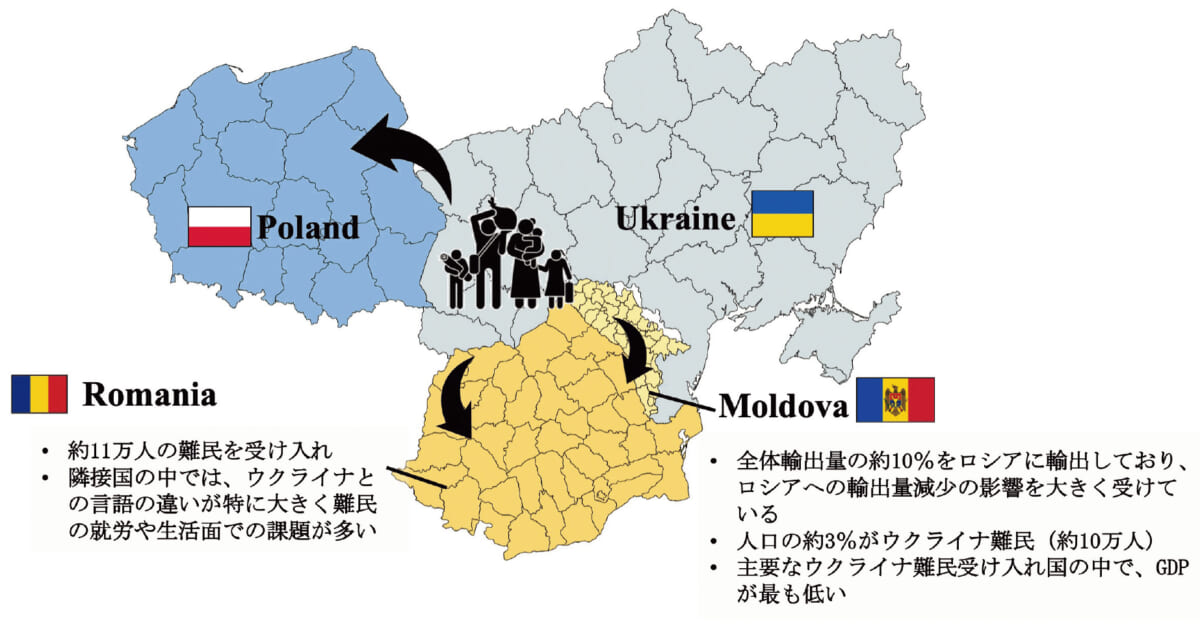

ウクライナ難民支援プラットフォームは、その支援の対象をウクライナの隣国であるルーマニアの3地区へ避難した人々に絞っています。最も多くの難民が流入している国はポーランドですが、アイ・シー・ネットはなぜルーマニアを選んだのでしょうか。その理由は、支援の偏りにありました。

「ウクライナと国境を接している国のなかで、最多の難民が流入したポーランドには、国際機関による大型支援が集中しています。しかしその他の国にはそういった支援が行き届かない傾向があり、支援の緊急度が高かったのです」(百田氏)

アイ・シー・ネットでは、2022年の6〜7月にわたって現地調査を実施。日本からの支援が受け入れ可能なブカレスト、ヤシ、クルージュの3地区を支援対象に選出しました。これらの地区では合計1万人以上の難民が暮らしており、そのうち3000人が子どもです。

いま緊急性が高まっている支援ニーズとは?

難民からの多種多様な要望のなかでも、教育支援のニーズがいま特に高まっています。というのも、彼らの母国語であるウクライナ語による教育を、避難先で受けることができないのです。

「ルーマニアで教育支援が行われていないわけではありません。しかしそれは、難民たちが今後もある程度ルーマニアに定住することを前提とした、ルーマニア語による教育です。ラテン系であるルーマニア語は、スラヴ系のウクライナ語を母国語としている子どもたちにとっては理解が難しいうえ、そもそもルーマニアでの恒久的定住を望む難民は少数。彼らのニーズが満たされているとはいえないのが現状です」(百田氏)

アイ・シー・ネットが所属する学研グループでは、ウクライナ語の幼児向けワークブックをすでに寄贈しているほか、母国語による対面型授業を支援するプロジェクトも進行中だといいます。戦後直後に創業された学研は、「戦後の復興は教育をおいてほかにない」という理念のもとに生まれた企業です。学研グループによる難民支援は、その理念に根ざしたものとなっています。

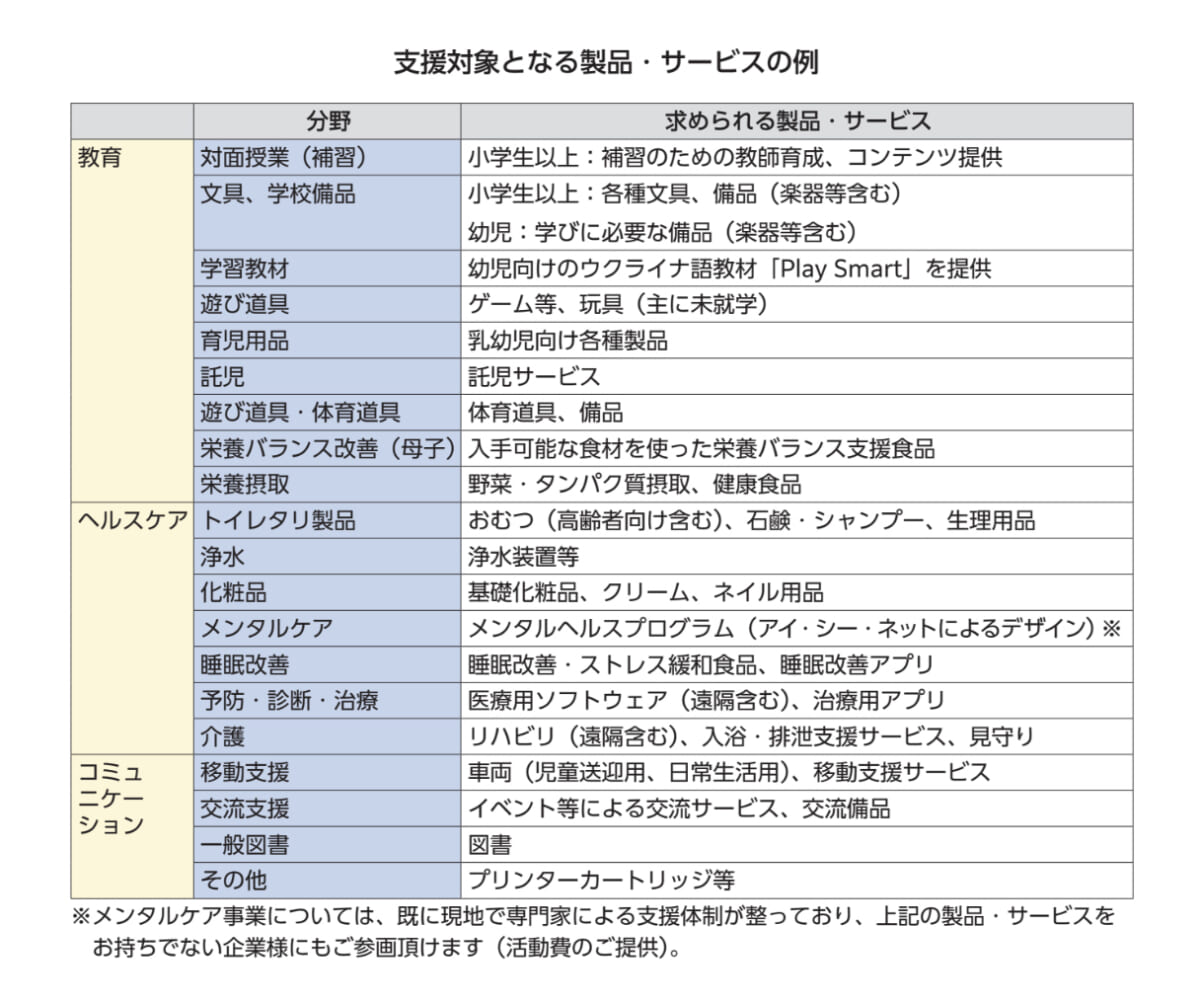

学研グループによる支援の一方で、授業を行うための備品や文具、プリンターのような機材など、教育のために必要な多くのものが不足しているのが現状です。また教育以外にも、衛生・栄養や医療・介護の支援ニーズが増しています。アイ・シー・ネットの調査によれば、「新鮮な野菜や果実が手に入らず、食事量が減ってしまった」「栄養不足になり、下痢や便秘で困っている」「快適な寝具、運動器具など、ストレスを軽減させるツールがない」「風邪薬、抗うつ剤、不眠解消のためのマグネシウム・ビタミン剤が欲しい」といった声が寄せられているそうです。さらに、言語が通じない他国に避難したことによる、「人と話す機会が少ない」「道に迷ってしまったときも、言葉が通じないから周囲の人にも聞けない。外出が怖い」というような、コミュニケーション上の悩みも増加しています。

ウクライナ難民支援プラットフォームでは、難民たちがいままさに抱えている、これらの悩みを解決するための製品・サービスの提供を日本企業に呼びかけています。その例は多岐にわたっており、百田さんも「協力してくれる企業が増えさえすれば、できることは多い」と語ります。

「この挑戦をしないのは、無責任だと思った」

アイ・シー・ネットが作り上げた「ウクライナ難民支援プラットフォーム」。このプラットフォームが力を発揮できるかは、その想いに賛同する企業が多く集まるかにかかっており、まさに挑戦的な取り組みといえます。百田氏ならびにアイ・シー・ネットはなぜ、この一歩を踏み出したのでしょうか。

「ここ数年で、SDGsやサステナビリティをはじめとした、CSR(企業が果たすべき社会的責任)への注目が高まってきました。特に海外の機関投資家はCSRへの関心が高く、それに力を入れている企業の価値を高く評価する傾向があります。いまやCSRは、企業にとって、自身の価値を高めるためのパスポートのような存在です。さらにウクライナ戦争は大きな注目を集めている事象ですから、難民支援を行うことによる企業価値向上効果はより高まっています。そんないまだからこそ、このプラットフォームを立ち上げました」(百田氏)

またこのプラットフォーム作りは、同社の社会的ミッションを果たすための試みでもあります。

「私たちの会社は、“現地の人々の困りごとを解決する”ことにフォーカスして、これまで事業を行ってきました。そんな弊社が、ウクライナ戦争という危機にあたって、挑戦をしないのは無責任だと考えました。弊社には、国際開発の現場で培ってきたノウハウがありますし、スリランカの紛争復興支援、ロヒンギャの難民支援などに携わってきた経験も持っています。そのなかで、公的支援が抱える、スピード感の欠如などの課題を肌で感じてきました。それを解決するという挑戦は、私たちがずっとやりたかったことでもあります。そのときが、やっと来たのです」(百田氏)

取材の最初から最後まで、百田さんは情熱を込めて、ウクライナ難民支援プラットフォームに込めた想いを熱く語っていました。筆者としても、ウクライナ戦争が一刻も早く終わること、そして多くの企業がこのプラットフォームに集い、百田さんたちの熱意が結実することを願ってやみません。